|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(その一 その二) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 東海道と伊勢湾の歴史(その二)

四 東海地域の近代 top

1 幕末維新期の東海地域

東征軍と各地の草莽隊

幕末開港に揺れる日本は政治的にも経済的にも巨大な激流に翻弄(ほんろう)される小舟のようであった。

明治元(一八六八)年正月、戊辰(ぼしん)戦争が始まり、三月天皇を押し戴く倒幕志士と公家のグループは京都を振り出しに東海道に軍を進め幕府方を殲滅すべく、有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王を東征大総督として江戸城に軍を進めた。各地でこれに共鳴するグループを東征軍に引入れての出動であった。

静岡県では賀茂真淵(かものまぶち)らの遠州国学の流れを汲む人々が遠州一宮の神官などを中心とする遠州報国隊や駿州赤心隊、伊豆伊吹隊などを送っている。

美濃の相楽総三の率いる赤報隊には無頼の徙が加わっていた。

これらを草莽(そうもう)諸隊と呼んでいる(六月、戦争は終結した)。

同年九月十二日新政府は駅逓(えきてい)規則を定め、宿駅・助郷(すけごう)の改革を命じた。

翌年三月政府は諸道の関門の廃止を布告した。

経済面で見ておくと幕末から明治維新期、横浜開港場で取引された海外向け物資としては生糸、蚕卵紙(さんらんし)のほかに、茶があった。

当初は埼玉の山田茶が、後には伊勢茶、静岡茶が有力な輸出資源であった。

こうした事情が東海地域において農村起源の経済的基盤を形成することを意味した。

たとえば静岡県大井川下流牧の原台地は旧幕臣や川越人足の廃業に伴う転身の一つとして開墾を行ったが、それが一大茶産地を形成する一角を占めることになっただけではない。

川越人足が大井川に橋が架けられたことによって廃業したのを受けて、彼らを組織した丸尾文六(丸尾商会)のように、その後富士製茶という対米輸出商社を形成し、サンフランシスコに支店を設置したのも、まさに茶の輸出産品としての重要性があったからこそである。

当時の茶の積出しは静岡県遠州東部地域では川崎湊(榛原町静波)から横浜開港場に回送されたことにみられるとおり、陸上運輸手段が未発達のために東海道を活用したわけではなかった。

またたとえ東海道筋が交通経路として利用されたにせよ、奥地には街道から舟運を活用するなどの状況は江戸時代と変らなかったし、これはその後、東海道線、地域の民営軽便鉄道の開通をへて終息していった。

なお和泉要介(いずみようすけ)が人力車を創案完成したのは明治二年で、人力車渡世が許可されたのは翌年三月のことであった。

国道は等級制により幅七間以上とすることになっだのは、一八八五(明治十八)年である。

また内務省は国道表を発表し、四四号線までとした。

地租改正・伊勢暴動と自由民権・名古屋事件

維新政府はまず農民の土地所有の自由と売買の自由を認め、身分制廃止に踏切った。

ついで土地所有権を確認した上で、従来の年貢方式から、金納による租税制度を採用した。

これが一八七三(明治六)年の地租改正条例であった。

しかし現実には租税額が当初は年貢とほぼ変らない負担であったために、各地で地租改正反対一揆を頻発させた。

伊勢暴動はその典型であった。

また浜松県では、報徳(ほうとく)運動家でもあった岡田良一郎ら有力者を中心に地租が重いとして、地価算定方式の見直しを要求する浜松県民会が組織化され、男女を問わず戸主に選挙権を与えて、地域代表を選出し、県当局に改訂を迫った。

しかしこの要求も次回以降の地価修正で措置するとの当局判断で繰延べされた。

このような地価算定への不満は全国的にも充満し、これが自由民権運動に展開し、国会開設要求が地方名望家を中心に繰広げられた。

この運動は農業生産力向上を目指す結社組織(静岡県の芙桑(ふそう)社など)が中核となり、全国的にも政党へとまとめ上げられていった。

自由党はこうして組織されたが、一八八一(明治十四)年指導者板垣退助等に対する政府側の切崩し工作も執拗に行われ、ついに同党は一八八四年には解党に至り、その後、運動は激化諸事件として、一八八〇年代中葉の政治潮流となっていた。

一八八四年名古屋事件、飯田事件、一八八五年静岡県金岡村(沼津市)の借金党事件、一八八六年静岡事件、などはこうした状況を代表する。

2 明治期の東海地域の社会

在来産業の発展と挫折

製茶業や養蚕業は輸出の花形としてこの時期を飾ったが、他方で在来綿業は、綿糸が在来物と輸入物部市場の中で対抗していた。

在来物は太糸で一般農家にとっては充分の位置を保っていた。

それは高温多湿の気候では厚手の衣料品が重宝だったからである。

しかし世の進展の中でより薄手の織物への需要が高まってゆくと、在来型は需要低下を招いていった。

しかも当初はより細番手の輸入洋糸に、その後は東海地方の各地でも生産が始った国内洋糸へと需要が進んでいった。 およそ一八八〇年代各地で洋糸生産が開始され、一八八二年には大日本紡績連合会が成立した。

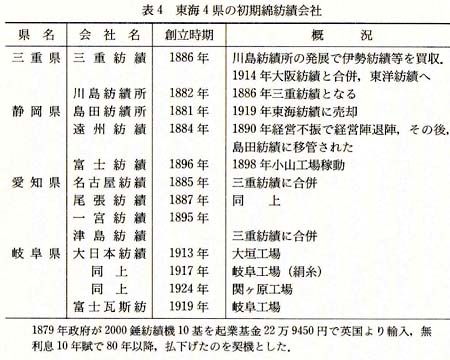

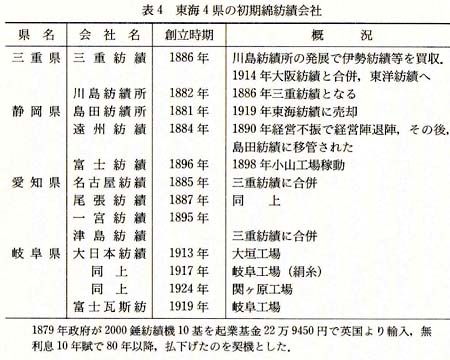

三重紡績、島田紡績、遠州紡績、名古屋紡績(表4参照)などはこうした紡績会社の代表格であった。 三重紡績はその後、綿糸、綿織の兼業経営で力を発揮し東洋紡績へと発展を遂げる。

これらの紡績業は産業革命期にはその機械をイギリスのプラット社製に依存し、まだ国内メーカーは登場してはいなかった(プラットヘの依存は一九二〇年代まで続いた)。

それにしても例えば、静岡県の島田紡績に見るように、イギリスに織機の注文を行っているが、残された英文の取引資料によれば、詳細を究めた内容であった。

なお長野県生まれの臥雲辰致(がうんたつち)が一八七三年(明治六)ガラ紡を考案して和製紡績技術の高さを示した。 |

|

この時期、自由党解党、自由民権運動の破綻後、政府は西南戦争以来のインフレーションを収束させ、産業発展を図るべく、松方正義によるデフレ財政政策に転じ、一八七一年以来存続してきた国立銀行による紙幣発行権限を、一八八二年日本銀行設立により統一し、外国為替の面では一八八〇年設立の横浜正金銀行に扱わせることとした。

日清・日露戦争、産業革命と交通網の展開

ここでは交通体系の整備が産業革命を支えた経緯を中心にみておこう。

明治五(一八七二)年イギリスの技術に依存した新橋-横浜間を走った蒸気機関鉄道は、その後、東京と京都・大阪・神戸開港場を結ぶ鉄道の必要性が痛感され、当初東京-名古屋間は中山道を走る構想が検討された。

しかし険阻な山波を掘削するなどの工事期間の長期化を憂慮した政府は、東海道を敷設対象とする計画に変更し、着手することになった。

また帝国議会開会に間に合わせるセレモニーとして位置づけられていたのである。

産業革命はこの交通体系の本格化によって加速していった。

しかも官営はこの東海道だけで、東京・上野から東北地方へは蜂須賀茂詔(もちあき)家のように、旧大大名で華族の秩禄(ちつろく)公債を担保として日本鉄道に出資していくなどの状況も見られた。

今日に伝えられる国土の東西を中心とした幹線鉄道網は、ほぼこの時期に登場した民営鉄道敷設によるものであった。

明治中期までの交通手段は、幕府が支配した東海道のような交通路であり、河川には橋梁が架けられ、また通行税の徴収が行われなかったことも、近代交通としては重要な経済効果を発揮したと考えられる。

また逓信(ていしん)行政では飛脚と共に、明治二年九月、横浜で通信施設が実験成功を遂げ、同年十二月、東京-横浜間電信が開通し、電信事業も開始されたことは大きな変化としてあげられよう。この時に公衆電報の取扱いが開始された。明治三年政府は蒸気郵船規則、商船規則を定め、東京-大阪間の旅客・貨物輸送を回漕会社に行わせた。

さらに谷暢卿(たにようけい)が鉄道建設建白書を政府に提出し激励している。

明治三年三月、政府は鉄道掛を設置、東京-横浜間の鉄道測量を開始している。

同年七月鉄道掛、大阪-神戸間の鉄道測量を開始した。

明治四年正月、東京・京都・大阪の郵便開始が定められ、以降飛脚便は禁止、郵便切手が発行され、民部省が所管した。

同年四月、大井川ほか三川および渡制・橋梁賃を定め、幕府の制度を廃止した。

この年十二月には人力車数が東京府四万台、京都数十台、静岡・草津一台と記録された。

翌年正月東海道各駅の伝馬所・貫目改所廃止、各駅助郷解散命令が出された。

同年六月、三都飛脚仲間古河市兵衛、吉村甚兵衛らの請願で東京に陸運元会社が設立された。

もちろん同年九月、東京新橋と横浜間鉄道開業式が行われた。一八七三(明治六)年二月、東京-長崎間の有線電信工事が完成した。

五月、郵便事業の政府専掌を布告した。

一八七三年十二月、大阪-神戸間の鉄道建設が開始、翌年五月開通した。

七五年二月、陸運元会社を内国通運会社と改称、これが全国的に総括した。

一八七七年三月、京都-大阪間に鉄道が全通、七八年三月、大井川に架橋が実現した。

この時期に各地の架橋が活発となった。

七月、京浜間で飛び込み自殺や列車妨害の置き石、投石など列車妨害が相次いだ。

七九年四月、京浜間で日本人機関士初の乗務があり、急速に日本人への切替が進んだ。

七九年五月、内国通運会社が東京-高崎間で郵送を含む馬車輸送を開始した。

一八八一年(明治十四)二月、静岡で三重・愛知・岐阜・山梨の四県連合棉糖生糸繭茶共進会が開催された。

この動きもまた東海道を巡る動向として取上げられよう。四月、 内国通運会社が東京-大阪間に郵便、荷物輸送馬車の定期路線を開始している。

これはずっと後のトラック便の先駆にも当たるであろう。

一八八二年四月、日本鉄道会社が最初の私設鉄道として川口-前橋間の着工の指令を受けている。

八五年九月、郵便汽船三菱と共同運輸の合併で日本郵船が設立された。

八六年五月、日本郵船は神戸-横浜間で航路を開始したが、これは運輸面で船舶輸送が重要性を持っていたことの証である。

同年七月、日本鉄道会社が上野-熊谷間で仮開業している。八月政府は陸軍の意向をいれ、幹線を中山道経由とし、高崎-大垣間鉄道建設の方針を決定した。

八六年三月、知多半島の武豊(たけとよ)と名古屋間の鉄道が開設された。

七月内閣は中山道幹線鉄道を東海道経由に変更することを公布した。

八月馬車交通に対応して道路築造標準が告示された。

十一月官営愛知紡績所は篠田道方が払下げを受けた。

八七年四月、木曾川橋梁落成により、敦賀-名古屋-武豊間鉄道が全通した。

五月私設鉄道条例が公布された。六月新橋-横浜両停車場で小荷物配達を開始、内国通運会社に配達事務を委託。

七月横浜-国府津(こうづ)間鉄道開通。十二月四日市製紙会社設立。

その後ようやく八九年、東海道鉄道が横浜から西に、また神戸-京都間、そして京都から大津をへて東へとのび、帝国議会開設にあわせて操業が開始された。

八九年一月、国府津-静岡間、四月静岡-浜松間開通。

一八八九年四月、東海道鉄道線天竜川鉄道橋梁の弦材に初めて鋼材を使用。七月新橋-神戸間全通。

鉄道の発展は交通事情を大きく変革し、人々がそれまで徒歩で東海道の東西を往来していたのにくらべ、半日程度で東西を結ぶようになった。

静岡県・愛知県はこの鉄道の直接の恩恵を受け、沿線外では民営鉄道の敷設事業が開始され、三重県地域などもこれに接続させていったのである。

八九年八月、中央山岳地帯にも中山道にそって甲武鉄道新宿-八王子間も開通し、太平洋岸の地域と山岳地帯をつないできたこれまでの河川を利用した「塩の道」も廃れていった。

九二年九月、金原明善(きんばらめいぜん)が天竜川流域木材の積出しと鉄道への連絡輸送を目的に天竜運輸会社を営業。

舟運は明治中期から昭和初期に至るまで物資と人間を運ぶ重要な交通手段として機能していたことも事実である。

一八九三年七月御木本(みきもと)幸吉が半円真珠貝の養殖に成功した。

九四年六月愛知馬車鉄道が設立された(後に一八九六年名古屋電気鉄道、一九一〇年愛知電気鉄道、一九二一年名古屋鉄道となる)。

一九〇三年東京馬車鉄道が東京電気鉄道に名称変更された(一九三四年十二月丹那トンネル開通)。

日清・目露戦争の明治二〇年代から四〇年代のおよそ二〇年間に、日本は、これまで述べてきた交通体系の変革を前提に、資本主義工業化の道を本格的にたどりはじめた。

もちろん紡績業の変革はいちはやく明治十年代から展開していたのであり、二〇年代から四〇年代はこれらを基礎とし、軍事工業とこれを補う生糸生産とその輸出によって特徴づけられる。

特に指摘しておくべきは、日清戦争賠償金を基礎に金本位制を実施し(一八九七年)、資本主義経済を軌道にのせたことである。

3 大正デモクラシーと東海地域

top

地方軽便鉄道の展開

東海道にとって重要な変革をもたらしたのは一八九六(明治二十九)年の静岡県清水港の開港場指定であった。

当時の「横浜商業会議所月報」各号にみられるように、この時期から明治末期にかけての特に静岡県地域からの製茶輸出は横浜港を利用することは途絶え、もっぱら清水港が利用された。

それに伴い同時期から県内各地に敷設された軽便(けいべん)鉄道が陸路の輸送手段となった。

また陸運手段として幹線は東海道線が活用された。三重県・愛知県でも地域の軽便鉄道投資が進められ、特に三重県は静岡・岡山と併せて「鉄道王国」と評されたこともあるほどの活発さを見せた。

それは軽便鉄道敷設が容易になるべく法制度が整備されたこと、幹線としての東海道線から隔(へだ)たった後背地を抱える地域性とも関連しているであろうし、それに伴って地域の投資家の重要な投資対象となったこと、さらには明治期以来の有数の綿業の形成を見るなどの産業上の必要性もあげられよう。

また電力資本、東京に本拠をおく山梨県生まれの「鉄道王」雨宮敬次郎らの私鉄資本が地域の軽便鉄道投資に向かった部分も見られた。

軽便鉄道発展のもう一つの要素に、地方都市の形成があげられる。静岡、浜松、豊橋、四日市などはそうした事例であろう。

まさに都市型米騒動の発生地帯と重なっている。しかも東海道筋の都市と地域中核都市である点に特徴がある。

軽便鉄道はいずれも国有鉄道を補助して旅客と郵便・物資輸送の双方を担ったのであり、地域経済を支えるインフラストラクチュアとしての役割を果たしたことはいうまでもない。

しかし太平洋戦争下では東條英機内閣による地方鉄道の一元化政策で、豊橋-豊川-名古屋を結ぶ名古屋鉄道への統合や、三重県の参宮鉄道の国有化、静岡県遠州地域は遠州鉄道、中部は静岡鉄道に統合され、しかも事業によっては戦後の高度成長前後にはバス路線に転換していった。

米騒動と社会の目覚め

大正デモクラシーはシーメンス事件を皮切りに始まり、名古屋市でも営業税など三悪税反対闘争に示されるとおり商工業者の運動をかき立てていった。

また米騒動は、富山県での半農半漁の貧村地域に始る第一次大戦期の米価暴騰に対する「米よこせ」運動に端を発し、都市部の低所得層から中開層を巻き込む社会的事件となった。

この原因は大戦期にヨーロッパ勢の後退で一気に貿易関係が改善し大幅赤字から黒字となり、世界の海運も日本が担うようになったことから急激な外貨流入により通貨増発が可能になったことが大きい。

さらにシベリア出兵の政府方針の下で、米の買い占めを三井物産や鈴木商店などに行わせたことも要因としてあげてよいであろう。

名古屋・静岡はもとより中小都市でもこの騒動は引起こされ、これが寺内非立憲内閣の退陣と原敬(はらたかし)内閣を生み出す契機となった。

さて原はこの国際収支の有利さを活用し財政膨張を積極的に推進する本格的な軍事大国化(八八艦隊計画など)と選挙権拡大による民衆統合を目指して利益誘導政治を実行していった。

各地での引き続く物価上昇は市町村吏員の不断の給与引上げを招き、前内閣を引き継いだ原による各地への高等学校設置、鉄道網建設などの推進が、戦後の貿易赤字の再燃、中国における民族主義の勃興と銀貨下落による対中国貿易不振など、悪条件の引き金となった。

さらに関東大震災は金融不安定化をいっそう激化させ、貿易赤字の激増を招くなど政治・経済運営の難しさを一気に加速させた。

しかもこうした情勢の中で労働運動・農民運動などの社会運動が本格的に組織され、西欧諸国の状況に一挙に近づいていった。

内務省官僚でも労働・農民運動を承認し、社会の融和を目指す階級協調政策の検討が始った。

都市化と労働・農民運動

政府や各地の公文書にも「デモクラシー」や「階級諧和(かいわ)」という言葉が多用されるのもその反映であった。

東京帝国大学法学部教授吉野作造の民本主義の提唱や新人会結成、法学士鈴木文治の友愛会の組織化もその顕著な事例であった。

労働運動も米騒動を転機に本格化し、一九二六(大正十五)年、左翼の日本労働組合評議会指導に上る浜松市の日本楽器争議が特に有名である。

これは川上ワンマン支配への批判でもあった。

小作争議をはじめとする農民運動もこの時期を特徴づける風景であった。

これらの社会運動は労働組合・農民組合・全国水平社、そして財界団体としての日本経済連盟などの組織化をもたらした。

商品経済の発展が農民の経済観念を高め、他方で大正初期以来、政府が積極的に耕地整理事業や灌漑水利事業に取組むことから農民的生産力を高めたことも、商品生産者としての意識を明確化させ、都市工業化の嵐の中で農村と都市の生活水準の格差が意識されたことが、人々の権利向上要求を高める結果となったともいってよい。

岐阜県などの農民争議はこれを示している。

一九一八年、鉱害問題から静岡県田方(たがた)郡で亜鉛電解精錬所に対して中郷村民、漁民の反対運動や富士郡田子浦で小作争議から騒擾事件を引き起こしている。

一九二一年の愛知県の小作争議は全国最高の二七八件にも及んでいる。普通選挙法実現の運動も各地で活発に展開された。

東海地域でも利益誘導をてこにした政友会支部や憲政会支部の組織化も進んだし、水利事業、鉄道・工場誘致、官立学校誘致などを巡って政争と汚職が絶え間なく登場していった。

産業面では戦時をくぐり抜けて養蚕業と製糸業が対米輸出の機をつかみ、電力産業の発展が地域産業の動力化を推進してゆき、中小工業の動力電化が進んだのもこの時期の特色であって、同時に中小都市を含めて電灯も行き渡りはじめた。

そして名望家支配から都市型社会への転換がこの時期を通じて名古屋・津・浜松・静岡市の各地で進み、都市計画が実現してゆく。

地域利害の反映という点では、浜松における師団誘致、高射砲基地や沼津と浜松の鉄道院工場誘致合戦、豊橋における連隊の設置、先の静岡と浜松の高等学校、高等工業学校誘致などが挙げられるし、四日市地区の海軍燃料廠の設置などもこうした動きとの関連を見ることができる。

4 戦争の時代を乗り越えて top

昭和恐慌から戦争への道

相次ぐ恐慌と金融不安の中で、大正後半から昭和初期は不況と金融危機の時代であった。

その間を通じて政府は金融界の整理を目指して、はじめは勧奨政策を通じて地方銀行の整理に努め、一九二七(昭和二)年の金融恐慌を機として銀行法を制定し、本格的な整理を一九三三年までの時限で実施していった。

これによって三重・岐阜・愛知・静岡県のいずれの地域でも銀行界の整理が急速に進展していった。

これはその後、戦時下の「一県一行」へと進展する契機となった。

前半の整理は当然金融危機への対処であって、政府の基本的スタンスは、経営者の自己責任を明確化させ、銀行法の制定による人口規模によって資本金規模設定を要請し、これに対応でさない金融機関は整理統合するか、自主的に廃業するかが行われていったのである(一九三三年までの時限付)。

地方の中小金融機関の大半は第一次大戦期の放漫経営で、担保貸しよりも信用貸しを行い、企業経営の不振と共に信用貸しの焦付きを招いていたのである。

しかしすべての地方金融機関が不振であったわけではない。

たとえば静岡三十五銀行、遠州銀行、駿河銀行などは比較的に安定した経営状況であったし、その一方で清水港周辺の中小銀行は逆に整理統合を通じて駿州銀行として地場の流通資本鈴与(すずよ)商店の機関銀行的な役割を充実させていった。

名古屋の有力な明治銀行はこの時期に廃業し、日中戦争下で本格的な経済の戦時統制を進行させてゆく中で、金融機関に戦時金融の充実を図ることが課題とされた。

国家総動員法の発動、臨時資金調整法、輸出入品等臨時措置法以降の戦時立法の展開、とりわけ戦時金融体制整備の必要性が国家資金の戦争経済へのリンクを強めるために資金媒介機関としての金融機関の役割を増大させていった。

三重・岐阜・愛知では一県一行体制化が着実に進展し、たとえば愛知では名古屋銀行を中核に東海銀行を形成し、三重では百五銀行が成立し、岐阜では大垣共立銀行・岐阜銀行、静岡では静岡・駿河・清水の三行がそれぞれ中核銀行として整備されていった。

特に静岡県が三行となったのは、明治期以来の金融力の高さを反映していると言ってよい。

戦争体制の強化と民衆動員

戦時体制は人々に兵員としての動員のほか、学徒動員、職域における産業報国運動への強制的同調、隣組、町内会を通じる配給制を介した強制的同調、大学生には繰上げ卒業による軍事動員などや、戦時下の共同耕作を通じた農山村の戦時食料増産と林庶物確保、漁村では漁船の徴発、戦時徴用船確保などにみるように、隅々までも戦争一色に染め上げていった。

たとえば豊川海軍工廠、三菱航空機名古屋工場や東京麻糸沼津工場をはじめ民間軍需工場への女子学生動員、農村への労働力確保のための戦時食糧増産隊の都市部からの派遣と季節託児所の設置、これらはすべて人々の日常を戦時動員と監視下におくものとなった。

岐阜・三重・静岡に多かった繊維工場も実は戦時金融整備を通じて資金供給が十分ではなくなりはじめてきた。

そのために繊維事業は廃業か、業種転換を通じて軍需工場となるかが聞かれたのである。

遠州地域のこれらの事業のうち、日本楽器、鈴木織機いずれでも軍需企業に転換を余儀なくされた。

他方で農業生産活動は働き手の男子労働力までも兵員として動員された結果手薄となったために、農業生産の続行が困難化しはじめていた当時のことであるから、満蒙開拓に夢をと言わんばかりの開拓団や青少年義勇軍への動員なども戦争終結後特に悲惨な結末をもたらしていったのである。

|

都市無差別空襲と艦砲の中で

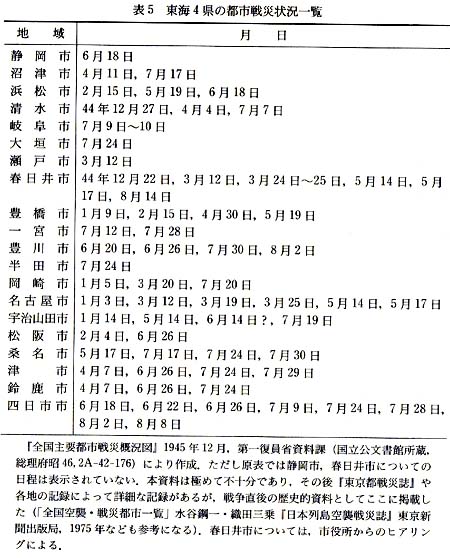

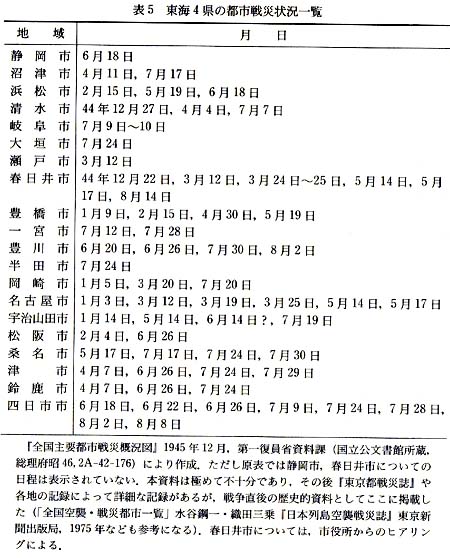

戦争の本格化、敗戦が色濃くなった一九四五(昭和二〇)年には米軍による都市無差別爆撃が相次ぎ、特に軍事都市への攻撃は苛烈を極めた。 |

|

名古屋・岐阜、軍事工業都市四日市・浜松・静岡・清水港をはじめ地方都市の多くは攻撃の前に無力であった。

浜松の場合、サイパンを後にした米空軍機による東京攻撃や名古屋方面への攻撃の行き帰りに際して猛爆撃を受けたのである(カーティス・ルメイ・サイパン島空軍司令官は後の回想で「浜松はごみ箱」と述べている)。

都市は無差別攻撃で灰燼に帰し、軍需工場地帯は集中的な空爆や艦砲射撃を免れることはなかった。

戦時工場疎開で静岡県に進出していた軍需工場は爆撃にさらされ、豊川海軍工廠や四日市海軍燃料廠も攻撃を受け時には学徒動員されていた女生徒が命を落とすことも珍しいことではなかった。

大抵の地方都市は空爆の洗礼を受けた。

これらの状況は一九四五年十二月時点で第一復員省(旧陸軍省)が集約した『全国都市戦災概況図』に見事に表わされているとおりである(表5・6を参照)。

これに加え一九四四年十二月の東南海地震は三重・愛知・静岡に広範な被害を与えた。

特に愛知の軍需工場や静岡県の遠州地域を中心に甚大な被害をもたらし、戦時生産体制にも打撃となった。

そのため、筆者の調査によると、この地震について二日後には早速ロスアンジェルス・タイムスやサンフランシスコ・クロニクルが報道して日本の戦争体制の危機を伝えていたほどであるが、日本国内では報道管制も手伝って地域のみの報道に限定されるなど、国民にはほとんど知られなかった。

世界大恐慌期(昭和恐慌)以降、産業界の不振、養蚕業の不況などから鉄道経営もまた不振を極め、これにバス・トラックなど自動車輸送も発展しはじめたことが加わって、軽便鉄道は大いに不況をかこうことになった。

軽便鉄道は乗合バスに置き換わり、特に準戦時、戦時下にはガソリンの不足から軽便はもとより自動車も木炭車に移っていった。

軽便鉄道などの地方鉄道は特に東條英機内閣の統一化事業により、各地の中小会社が三重県では近畿日本鉄道へ、愛知県では名古屋鉄道、静岡県では遠州・静岡などの鉄道にまとめられていった。

他方で国有鉄道では、伊勢神宮への伊勢鉄道や岐阜県を南北に貫通する飛騨鉄道の国有化、静岡県の二俣線(現、天竜浜名湖鉄道)の開設など軍事目的をも背景とする整備が進んだ。

5 戦後地域開発から二十一世紀地域社会の再構築へ

top

戦後復興と朝鮮戦争

太平洋戦争が日本の敗戦によって終結すると、戦後の復興策は軍事工業によっては行えなかった。

それは占領当局の非軍事化政策に反するからであるが、ある意味では明治以来の日本の産業にとっては初めて軍事生産体制を中心とした経済成長路線とは異質の道を意味するものであった。

まずは農地改革によって食糧自給体制の確保、そのための水利事業が推進され、豊川用水や天竜東三河総合開発計画、大井川総合開発はいずれも電源開発事業と水利の一体的事業であり、他面でそれは一九三〇年代アメリカのテネシー渓谷開発公社による恐慌下の大量失業救済策にも似ていて、一九五〇(昭和二十五)年に制定された国土総合開発法はまさにその模倣であったといってよい。

また朝鮮戦争が同年に勃発すると、愛知・岐阜・三重・静岡の繊維産地は空前の糸ヘン景気に見舞われ、復興のチャンスをつかんだ。

同時にそれは米軍のドルによる特需景気で国際収支危機が軽減され、軍需産業も通産省の許可制によって息を吹き返し、さらに警察予備隊と名称された軍備の再建は旧軍指導者による強力なてこ入れで、後に保安隊、自衛隊へと防衛力整備の道をひたすら歩む一方で、占領体制から解き放たれた日本は同時に日米安保体制によって、軍事化の方向性も少しずつ見えてくる状況を迎えた。

国土総合開発政策

一九五〇(昭和二十五)年の国土総合開発法は電源開発を軸としての農業水利、治水事業と工業形成を目論み、六〇年代の第一次国土総合開発計画を出発点として、重化学工業化に対応する全土工業地帯化から、七〇年代後半には地方中核都市圏を基礎とした定住生活圏構想、八〇年代のハイテクエ業の導入を推進し全土に非公害型の工業分散、九〇年代の東京一極集中、国際金融都市形成を軸としてのハイテク型工場分散化の破綻を受けて、二十一世紀初頭の現在、日本の地域経済は、バブル破綻後の新たな産業政策を描ききれない状況に置かれている。

それは八〇年代に本格化した経済のグローバル化によって一国内にとどめた経済政策の有効性が問われ、国際的解決の必要性が高まっていることの証左であろう。

工場分散の趣旨は当初、地方と中央との所得格差の是正がうたわれ、その後は上に述べたような展開を見せたのである。

太平洋メガロポリスと中部経済圏・東海地域

中部地方をどのように位置づけるかを考えておこう。

一九六〇年代中部圏開発構想が打ち出されていた。

当時の全国総合開発計画は、国土総合開発法を根拠に、一〇ヵ年間の計画を策定するものであった。

これに基づいて各県総合開発計画が検討されていた。

一九五四(昭和二十九)年第五福竜丸の米軍による水爆被災と久保山愛吉の犠牲をきっかけに、広範な展開をみせた、日本国民の原水爆禁止・平和運動を受けた、一九五五年を起点とする高度経済成長は、軍事工業化を核にせず民需産業優先拡大の性格を持ち、アラブ諸国からの安定的な石油資源確保を前提にした重化学工業化を推進することによって可能とされた。

当時国内資源たる水源を基礎にした電源開発事業が石炭燃焼から石油燃焼の火力発電事業へと転換が図られていった。

このためには、太平洋沿岸に石油基地、重化学工業、石油火力発電の三者を統合的に展開するコンビナート建設がもっとも効率的な重点的投資対象と考えられた。

茨城県鹿島、三重県四日市、岡山県水島、高知県宿毛(すくも)湾、鹿児島県志布志(しぶし)湾などは石油備蓄とコンビナート立地に好適だったと言えよう。

しかも四日市の場合は旧海軍燃料廠が立地したのであり、これを民間に払下げることで安価な土地の取得を可能とした。

太平洋メガロポリスはこのようにしてアラブ諸国からの原油をコスト面と時間的にもより効率的に形成される根拠を持ったのである。

こうして近代工業化の時期から四大工業地帯の構造が存続してきたことから、太平洋沿岸地帯をベルト状に工業地帯化させる一方、新産業都市立地の観点から全国一一地域を指定して九州熊本、中国地方の宇部、四国愛媛、秋田、苫小牧(とまこまい)東部などの開発が進められていった。

沼津・三島コンビナート問題と地域政策

なかでも特徴的だったのは、新産業都市建設と重ねて構想された工業整備特別地域指定を遠州地域と東駿河湾で競合して獲得する動きがあったが、結果としては東駿河湾地域が指定を受け、その目玉は沼津・三島の二市と清水町一帯に住友化学、東京電力などを誘致するコンビナート化の動きであった。

これには沿岸漁民の漁業権、住民の公害反対の運動が学習によって形成され、ついに構想それ自体が中止に追い込まれたのであった。

これは全国的にも国家主導プロジェクトへの最初といってもよい「ノン」の動きであって、他の地域では工場誘致による地域振興策として位置づけられてきた施策への対抗であった。

運動の担い手には戦争直後の憲法理念定着を目指す自由大学三島庶民教室によって学んだ世代やその指導者の働きがあった。

彼らは実に科学的な学習によって、県が依頼した専門家による風洞実験による公害のおそれなしとの報告に対して、独自に、国立遺伝研究所の専門家や高校理科教師の知恵を活用しながら、市民を動員した風船を上げて風の実際の流れによって排煙の流れを突き止める調査活動を行うなどしてこれを論駁した。

その後、高度成長と共に四日市では地域を挙げての経済振興が意味を持った一時代を形成したものの、一九七〇年頃には大気汚染などの公害に苦しめられ、市民の訴訟が提起されたばかりか、その後の石油危機以降、他の地域と同様に企業城下町化していたことから、成長の低迷をもろに受ける結果となった。

石油危機後の地域

これに対して静岡県では、大井川流域周辺、遠州中部・東部に製薬、化粧品などのファインケミカルズ、食品などの工場の全国屈指の立地が進み、成長の危機を乗り越え、一九八〇年代までの全国平均を超える安定成長を実現していったのである。

また特色ある展開を見せたのは、通産省の指導による綿製品産地で、高速度の紡績機械を利用した量産が行われ、三重県・愛知県産地もそうした動きを見せたため、一九七〇年代石油危機直前からの対米繊維摩擦を受けたのに対して、遠州織物業地帯ではその導入を拒否して、旧来の織機を中心に慎重な経営を探ったことである。

また岐阜市を中心とした産地でもアパレル事業(洋服)の新展開を図っていった。

その結果、一九八〇年代初頭までは産地としての命脈をなんとか維持したが、八〇年代以降は、韓国の追い上げ、八〇年代後半には東アジア諸国での繊維産業の興隆によって、ついに産地としての役割は大幅に低下し、静岡県福田町のように別珍コールテンが全国的に圧倒的な特産工業(全国生産額中九〇%前後)として定着してきた地帯でも、追い上げには太刀打ちできず、低迷を深めてきた。

石油危機後の情勢で指摘すべき今ひとつのことは、石油燃焼型発電施設が公害発生の性格を持つこと、また一バレルあたり二、三ドル水準から二〇ドル台後半に一時は上昇し、一一ドル前後に収れんした原油価格を考慮して、エネルギー源の多元化を図るべく原子力発電に依拠するエネルギー政策が本格的に始動したことである。六〇年代の後半には三重県芦浜地区への原子力発電施設の設置を構想した中部電力は、漁民の反対運動などからこれを断念し、静岡県浜岡地区への建設に踏み切り、七四年には発電を開始したのはその一例である。その後も同地区での増設に努め、五基が稼働するに至ったが、二〇〇二平成十四)年には故障が発生し、全面的再開は困難になっている。

ハイテク産業立地

一九八〇年代に入る時期から世界的にも日本でも産業構造に大きな変調が生じ始めた。

それは十九世紀末以来定着してきた重化学工業化を基盤とした大量生産方式そのものが経済の効率性を表現できなくなりだしたことであった。

むしろ小ロットの多品種少量生産方式高度先端技術産業がより優位に立ち始めたことである。

量産型を保障した資源の大量消費は石油危機を転機に資源節約の必要性が高まり、これときびすを接して二五六キロビッド半導体が七〇年代末に開発され、ロボットの充用が可能となって労働力の多投を回避し、生産量を市場条件と密接に連結させることによって、多品種少量生産を可能としたのである。

需要にマッチした生産量の調整がより有利になり、企業体は生産第一主義から消費構造への目配りを行うようになった。

これを受けて一九八〇年代通産政策ビジョンではテクノポリス構想が打ち出され、八〇年代中葉にはその実施段階に入り、全国に二〇余のテクノポリス指定が行われた。

結論的には東海四県で唯一の指定を受けた浜松地域はその優等生として、従来の繊維・楽器・二輪車という輸出先導産業から「光と音」に焦点を当てたハイテク産業化を目指した。

つまり宮崎県の工業出荷額とほぼ匹敵した浜松市の工業力が、戦前以来の繊維・楽器に加えて戦後は二輪車の世界進出でめざましい発展を遂げていたが、周辺諸国の追い上げによる繊維の凋落、アメリカ側の圧力による自動車などの輸出制約、ピアノに代表される楽器の市場限界などが見えはじめた時期に、この新たな政策が展開を見せ始めたのであり、浜松地域はその伝統的な産業=技術集積の強みを発揮して転換を遂げていった。

しかし二十一世紀の初頭、八〇年代後半以降の円高の定着や九〇年代パズルの崩壊による企業財務体質の悪化、加えて国際化の急進展が、ハイテク産業を襲っている。

ここからテクノポリス優等生の浜松地域も低迷を見せ、産業界で一人勝ちの感のある愛知県のトヨタ自動車の生産力向上が、東海地域を牽引しているといってよかろう。

産業集積と新規立地

これに対して、四日市をはじめ名古屋南部製鉄業地帯、清水港の造船、金属工業地帯、アパレル化に努めていた岐阜市などでは苦戦を強いられた。

清水については、一八九六(明治二十九)年外国貿易港に昇格して(四日市港は九九年に開港場に指定されている)、当初は東海地域の国際貿易の中心として機能し、製茶輸出に始まり、第一次大戦期には「満州」、シベリア、北米へと仕向地を拡大し、世界恐慌期には鮪(まぐろ)缶詰輸出、第二次大戦後は製茶輸出の復活、高度成長期には富士地区の全国一の紙パルプ製造原料である南洋材やチップの輸入、愛知県の自動車、浜松地域の繊維、楽器、二輪車輸出基地として役割を果たしていた。

しかしその時期から御前崎、愛知県の衣浦などで港湾整備が進められ、さらに四日市港の整備も石油化学コンビナート立地の重要な意味を与えられていった。

まさに高度成長の申し子のような当時の新産業であった石油化学工業はおよそ一九五五年から七三年頃までの二〇年前後の経済成長を牽引した事実は認められるものの、他方でその負荷としての公害問題を多発させ、その終焉を告げ、歴史的に形成された産業集積の再評価の必要性が提起されていると思われる。

東名・名神高速道路と新幹線

国土幹線高速道路網建設の出発点となった東海道幹線道路建設は一九五〇年代後半から着手される。

当時の経済力量からして、国内資金で投資するにはなお国際収支黒字の幅の狭さ、新産業創出のための投資の必要性など、民間、国家的財政投資の制約もあり、外資に待つことになる。

こうして新幹線建設、電源開発とならんで世界銀行、ワシントン輸出銀行などに支援を得ながら、着手されていった。

黒部・佐久間・秋葉・御衣(みほろ)ダムなどはこの時期に開発された。

高速道路はまず名神高速道路が着工され、一九六五(昭和四〇)年に全通し、そして東名は一九六九年に開通し、新幹線は東京オリンピックの開催された一九六四年に開通した。

鉄道では東京-大阪間で八時間前後を要していたのが、約四時間程度に圧縮したし、東海道も時速四〇~六〇キロの速度制限から八〇キロヘとほぼ倍増して、要する時間短縮を図った。

まさに高度成長の第二段階はスピードを競う時代、貨物列車からトラック便輸送に転換する時代に突入したことを表現している。

この時期には公害問題もあり、東西経済圏の工業基盤は一定程度地方に移動を繰返したが、その際にこれら幹線網の整備でその通過点にあたる東海四県は、活発な産業集積を繰返した。

それとも関連して、農業生産の形態はますます農外兼業を促進する結果をもたらした。

その後も低成長から不透明の時代である今日、なお空の飛行機と新幹線が競う時間短縮の動きだけは、さらに進められている。

また新幹線は第二次大戦下に構想された東京から東海道、山陽、朝鮮プサンをへて朝鮮半島を縦貫し「満州」に至る弾丸鉄道構想に由来し、しかも実際にほぼこの路線に沿ったコースをたどったし、日本坂トンネルは、そのときに計画化していたものと同様であった。

この二つの幹線整備は東海道メガロポリスへの企業立地を加速させ、とりわけ高度成長の終焉以降さらにハイテク基地、国際金融部門の東京・神奈川への集約に一役買ってきた。

この幹線計画は中央の経済を地方に分散させるものとして期待されてきたが、実際には地方の過疎化、日本経済の東京圏に対する副軸である大阪圏の地盤沈下をももたらし、当然のことながら、四県からなる東海圏も求だ自動車・二輪車などの生産基地としての機能は顕著ではあるものの、ハイテクにとっての情報産業面での集積は十分ではないというよりも、いっそう東京圏への集積を進めてきている。

その一方では愛知県・静岡県がモノづくり県として今日全国有数の地位を保っていることは、その近代工業化以来の伝統を背景にハイテク化した工業水準に対応した自動車など輸出品としても重要な地盤を持つ分野を抱えてきたことにあろう。

高度経済成長と自然資源

一般的にコーリン・クラークが一九二〇~三〇年代にアメリカ経済を捉えて、第一次産業から第二次、第三次産業へと重点が移行してゆくのが観測されるとした。

高度成長期以降の日本もまさにその足取りをたどったかのようである。

東海四県においても同様であって、農業の衰退はもとより、林業・林産物・漁業などでもその傾向は著しく、造船業、石油化学工業の大規模な展開からその衰退、商業金融サービス部門の圧倒的な比重上昇が戦後半世紀以上にわたって続いてきた傾向である。

たとえば伊勢湾の工場公害などによる赤潮現象の出現も加勢して養魚業、伊勢エビ漁の衰退、浜名湖から焼津にかけての養鰻業、焼津の遠洋漁業の低迷、林業地帯の林産物はもとより原木の外材依存による山村の衰退、漁村、漁業用造船業の衰退など一連の産業の時代変化に伴う後退が生じてきた。

四県の山村、漁村地域の過疎化はこのようにしてもたらされている。

もっとも一九六〇年代当初から七〇年代石油危機を経過する時期までは、経済成長率の高さが税収の自然増をもたらし、これによって過疎化する地域への財政投資を通じて状況の深刻さを弱めていたと見られる。

しかしその後の特に九〇年代、経済低迷が定着し財政投資余力の低下、削減により、過疎地域のいっそうの状況深刻化が続いており、さらに同様の状況から社会保障や中小企業を支援する公的施策の圧縮が続き、経済の脆弱化はこの四県でも著しいものがある。

この低迷を通じて、高額所得層の所得税削減と低所得層負担増の政策(消費税導入と税率引上げ、医療、社会保障水準の切り下げと負担増など)が推進され、ジニ計数の悪化に見られる先進国でも有数の所得格差の拡大が出現した。

このような苦悩を抱えてきたとはいえ、東海地域は、他の過疎化する地帯に比べて、東海道メガロポリスの利点を活かした地域であるには違いない。

五 新たな地域の創造をめざして top

1 戦後復興と第五福竜丸事件

復興の槌音

十五年戦争は多くの尊い生命だけでなく、人々の生活の手段や財産も奪い去った。

空襲による被害だけでも、静岡県では死者六四七三人、負傷者九八一八人、被害家屋九万三九五八戸、三重県では死者三二五七人、負傷者三一七七人、被害家屋三万五一三一戸に達した(経済安定本部『太平洋戦争による我国被害総合報告書』)。

戦後しばらくは、食糧難・住宅難・失業といった窮乏生活を強いられたが、GHQが指導する戦後改革の中で、軍国主義からの脱却と平和な経済社会を剴る動きが確かなものとして台頭していった。

農地改革によって、静岡県の小作地率は改革前の四三・五%から一二・五%(一九五〇〈昭和二十五〉年八月一日現在)へ、三重県の小作地率は同じく三六・一%から一〇・六%へと激減し、戦前農村を支配していた地主制度が解体され、圧倒的多数の農民が自作農となった(農林省「農地等開放実績調査」)。

また、戦前は弾圧を受けていた労働運動も、労働改革によって再生した。三重県では戦後間もない四五年十一月二十日に、南牟婁(むろ)郡にあった石原産業紀州鉱山の朝鮮人労働者約七六○名が、朝鮮への帰国費用や食料を要求して立上がり、その要求を実現させた。

その後、県下各地で労働組合の結成が相次ぎ、四六年に三重県労働組合協議会(四六組合、一万五九〇〇人加盟)と総同盟県連合会(一八組合、五三四四人加盟)の二系統の連合体が結成された。

静岡県でも同様に、四六年に県労働組合協議会と総同盟県連合会の二系統組織が設立されている。

この間、軍需工場の民需工場への転換や地場産業の復興がなされ、戦後の工業化の出発点となる。

四日市市では、旧第二海軍燃料廠の一部施設が、東海硫安に貸し下げられ、肥料工場となった。戦時下で軍需工場となっていた東洋紡績などの旧繊維工場も次々と民需転換し、操業を再開したが、貿易途絶による原材料の入手難、電力危機などに悩まされた。

戦後初期の工業復興を支えたのは、四日市の万古焼や植物油、沼津の水産加工、富士山麓の製紙工業、浜松地域の綿織物業などの地場産業であった。

とりわけ一九五〇年の朝鮮戦争勃発にともなう特需ブームは、各地の地場産業を沸き立たせた。

また、四八年にオートバイ生産を開始した本田技研工業に代表される新規企業の進出も見られた。

第五福竜丸事件と原水爆禁止運動

一九五四(昭和二十九)年三月一日、衝撃的な事件が起きた。

焼津港所属のマグロ漁船第五福竜丸が、南太平洋上のビキニ環礁で米国の水爆実験に遭遇し、乗組員全員が「死の灰」に被曝したのである。

周辺海域で漁獲された「原爆マグロ」はすべて廃棄された。

船長の久保山愛吉は、「原水爆の被害者は私を最後にしてほしい」という遺言を残し、九月二十三日に死亡する。

この事件は、戦後の平和を謳歌しつつあった国民に対して、あらためて核兵器の恐ろしさと廃絶の必要性を提起することになった。 |

図101 第五福竜丸

|

同年、五人の被曝乗務員を出した志太郡吉永村(現大井川町)では、被爆者の同級生であった青年を中心に原水爆禁止の署名運動が取組まれ、全村民数に相当する二〇〇〇人の署名が集まった。

この署名は、日本政府や各国政府にも送られた。

同じ頃、東京杉並区でも原水爆禁止署名運動が開始され、全国に広かっていく。

一九五五年八月六日には第一回原水爆禁止世界大会が開催され、その終了後原水爆禁止日本協議会が発足する。

原水爆禁止運勁は、その後分裂することになるが、毎年三月一日、焼津には全国から核兵器廃絶を祈る人々が集まり、「三・一ビキニデー」のデモ行進を行っている。

焼津は広島・長崎と並び、日本の原水爆禁止運動の原点となる(原口清・海野福寿「静岡県の百年」山川出版社、一九八二年)。

2 電源開発――水力から原子力へ――

top

国土総合開発法とダム建設

一九五〇(昭和二十五)年六月、国土総合開発法が施行された。

同法制定の最大のねらいは、米国のTVA即発にならい、多目的ダムの建設を中心とした河川総合開発によって日本経済の自立化を図るところにあった。

五一年十二月には、天竜川流域が「天竜東三河特定地域」として地域指定を受け、電源開発、農林産資源開発、国土保全を目的とした特定地域開発計画が閣議決定される。

この計画の中心プロジェクトが、佐久間ダムと秋葉ダムの建設であった。

二つのダムによって合計出力四三万ノワットの発電と共に、治水や利水、奥地林産資源開発を併せて行おうというものであった。

佐久間ダムは、当時としては日本最大規模(高さ一五五・五メートル、総貯水量三億トン)であったが、わずか三年の工事で一九五六年四月に完成した。

電力事業再編によって分割された民営電力会社では大規模開発が不可能であるために、政府の出資で設立された電源開発株式会社がその開発にあたった。

建設工事にはアメリカの電源開発技術や大型土木機械が導入され、「土木革命」とも呼ばれたが、その背後には「ポイント・W計画」によって低開発国への民間資本の資本輸出をすすめようというアメリカ・トルーマン大統領の市場拡大戦略があった。 |

図102 佐久間ダム

|

現に、佐久間・秋葉ダム建設にあたっては、技術導入資金および大型土木機械輸入資金としてバンク・オブ・アメリカから九〇〇万ドルの融資がなされた。

だが、大規模開発は水没問題をはじめとする多大な負担を地域にもたらした。

佐久間ダム建設による補償対象は三県七町村におよび、水没補償や漁業者・筏(いかだ)業者・炭焼業者への補償は、総建設費の六分の一に相当する六〇億円に達した。

地元、佐久間村では村の総世帯の五%にあたる七〇世帯近くの住宅が水没したが、耕地では三~四割が水没あるいは潰地となりダム完成後に本格化する過疎問題の出発点となる(日本人文科学会『佐久間ダム』東京大学出版会、一九五八年)。

さらに、治水を目的としていたものの、「暴れ天竜」の土砂の堆積スピードは速く、河床(かしょう)の上昇による洪水の危険が常につきまとうため、地元では早くからダムの撤去が要望されるようになる(原口清・海野福寿『静岡県の百年』山川出版社、一九八二年)。

原子力発電所の建設

佐久間ダムが完成した頃、中部電力は社内に原子力課を設置する。

一九五五(昭和三〇)年に始まった原子力の平和利用にいち早く対応するためであった。

六〇年には電源開発長期註画に三重県南部での原発建設を盛込んで調査を開始し、六三年には南島(なんとう)町・紀勢(きせい)町にまたがる芦浜(あしはま)地点を第一候補に絞る。

これに対して、地元の漁業者を中心に猛烈な反対運動かおこり、南島町議会は誘致反対を決議する。

一方、紀勢町議会は六四年に誘致賛成を決議し、賛否両論が地域住民を分断し、膠着(こうちゃく)状態が続いた。

結局、二〇〇〇(平成十二)年二月、北川三重県知事が県議会で「芦浜原発計画は白紙撤回されるべきだ」と発言、中部電力もこれを尊重し計画の断念を最終決定する。

芦浜原発計画が混迷する中で、中部電力は新たな原発立地点として、静岡県浜岡町を選定する(一九六七年)。

中部電力が、同町に申し入れると、町議会全員協議会は「全面的に協力する」と約束、土地の買収は六八年十月までに完了する。

浜岡町でも、関係漁業者が浜岡原発設置反対漁民協議会、労働組合や住民団体が浜岡原発設置反対共闘会議をつくり、活発な反対運動を展開した。

しかし、一九六九(昭和四十四)年十一月末に、漁業関係者が、漁業被害補償、漁業振興への協力などを条件に、原発の受入れを表明することによって、建設が一気に進むことになる。

一九七一年には出力五四万キロワットの沸騰水型原子炉の建設が開始される。

こうして浜岡原子力一号機は、一九七四年に運転が開始される。

同年には、二号機(八四万キロワット)の建設が始まり、七八年十一月に営業運転を開始する。

さらに、一九八七年八月には三号機(八四万キロワット)が、九三(平成五)年には四号機(一二二・七万キロワット)が次々と運転を開始し、浜岡町には合計三六一・七万キロワットの原発が集中することになった。

中部電力は、さらに五号機(一三八万キロワット)の運転開始を予定している。

同原発は、「東海地震」の発生が予想される地域に立地していることから、地元住民がつくる「浜岡町原発問題を考える会」は原発の増設に反対すると共に、地震対策の強化を要求する運動を持続的に展開している。

3 コンビナート建設と公害問題

top

四日市コンビナートの建設

一九五〇年代後半以降、日本経済は未曾有の高度成長を遂げていく。

それを担ったのが、太平洋ベルト地帯での重化学工業化であった。

四日市石油化学コンビナートも、その重要な一画を構成した。四日市石油化学コンビナート形成の出発点となったのは、戦時期に建設された日本最大の製油所・旧第二海軍燃料廠の土地・施設の払下げであった。

終戦直後は、食糧不足に対応するために、一部施設が肥料メーカー・東海硫安に貸与されていた。

一九四九(昭和二十四)年に賠償施設から解除されたことから、同施設の払下げをめぐる石油各社間の競争が一気に激化する。

シェル石油と提携した三菱石油ブループと、カルテックスやスタンダードと提携した日石、東燃を中核とする非三菱石油ブループとがぶつかりあい、政治家を巻き込みながら払下げ案は二転三転する。

最終的には、一九五五年春に、当時の石橋湛山(たんざん)通産大臣が昭和石油への払下げと総合的石油化学基地の形成を方向づける「石橋構想」をまとめ、同年八月正式に閣議決定をみる。

こうして、一九五七年に昭和四日市石油株式会社が設立され、日産四万バーレルの製油所が建設される。

また、石油化学コンビナートの中核企業として、三菱ブルーフの共同出資会社=三菱油化か発足し(一九五六年)、エチレン生産能力二・二万トン/年を擁するナフサ分解センターがつくられる。

そして、パイプラインで相互接続した各種誘導品メーカーが、旧海軍燃料厰跡地のある塩浜地区周辺に、民家と接しながら、次々と誘致あるいは設立されることになる。

こうして一九六〇年には、塩浜コンビナートがひとまず完成をみることになる。

塩浜コンビナートが完成する頃、通産省は新たに石油化学工業企業化第二期計画を策定しつつあり、後発石油会社による企業化が始っていた。

戦時中、四日市に製油所を建設していた大協石油も、石油化学工業へ進出するため塩浜コンビナートの北側に位置する午起(うまおこし)地域地先へのコンビナートの建設を計画し、一九六一年に大協和石油化学株式会社を設立する。

埋立地上に建設された午起コンビナートは六三年から操業を開始する。

さらに誘導品部門か弱かった同社は、日本興業銀行の斡旋によって、東洋曹達、協和発酵、大日本インキなどにコンビナートへの参加を呼びかけ、六八年に新大協和石油化学を設立する。

午起コンビナート地域は狭小であったために、同社は県市と共に、午起地先のさらに北側にある霞ヶ浦地先の埋立を計画し、誘導品メーカーを立地させることになる。

こうして七二年、三番目のコンビナートとして霞ヶ浦コンビナートが運転を開始する。

四日市公害問題と訴訟

ところが、塩浜コンビナートの操業が開始されるや否や、深刻なコンビナート公害が発生する。

最初に問題となったのは、「異臭魚」であった。

製油所などから伊勢湾に排出される油脂や硫化物を含んだ廃水のために、四日市港を中心にした伊勢湾北部一帯で漁獲される魚貝類が異臭を帯びたのである。

それまで伊勢湾の魚は高級魚として知られ東京市場にも出回っていたが、異臭魚のために市場から排除され、一九六〇(昭和三十五)年の直接被害額は五七七万円、間接被害額は一億円近くにも上った。

伊勢湾台風(一九五九年九月)によって大きな被害を受けていた伊勢湾岸漁家にとっては二重の打撃となった。

コンビナート公害は、さらに人間の生活、生命をも脅かすことになる。

まず、塩浜コンビナートが位置する塩浜地区連合自治会が四日市市に対して一九六〇年四月に「工業地帯からの騒音とガスなどで夜もおちおち眠れない」と陳情した。

また、降下煤塵(ばいじん)・灰によって農作物が枯れる、洗濯物が干せない、騒音や振動のためにニワトリが卵を産まない、といった実害も広がった。

六一年春からは健康被害も表面化し、コンビナートに隣接する磯津地区では喘息患者が増えはじめる。四日市市は、一九六〇年八月に市長諮問機関として四日市市公害防止対策委員会を設置し、吉田克巳三重県立大学教授を中心に調査を開始する。

同委員会は、大気汚染と人体への影響を調査し、六二年二月に中間報告を発表した。

そこでは、石油化学コンビナートから排出される亜硫酸ガスと喘息との間に強い相関関係があると指摘されていた。

この調査の間にも公害は激化し、被害地域の連合自治会のほか、労働組合や社会党、共産党が中心となって結成した四日市市公害対策協議会が、公害をなくす運動を強めていく。

三重県や四日市市は、それぞれ公害対策室や公害対策係を設置して対応すると共に、国に対しては「ばい煙規制法」の適用を求めた。

同法適用の基礎資料を得るために四日市を調査した黒川調査団(黒川真武団長)は、一九六四年三月に調査報告をまとめ、規制地域の早期指定と共に、ガスを拡散するための高煙突化、四日市市街地の都市改造などを勧告した。

この結果、四日市地区は六四年五月から指定地域になったものの二年間の猶予期間が設定された。

また、高煙突化は大気汚染を却って広域化することになった。

さらに、都市改造によって、塩浜地区の平和(へいわ)町、雨池(あまいけ)町の住民が強制的に西部丘陵地に移転されることになり、住民からは「後から来た工場が住民を追い出すのか」と激しい抵抗がなされ、塩浜地区などでは都市改造が挫折してしまう。

一九六四年四月、塩浜に住む石原産業元社員の古川善郎さん(六二歳)が肺気腫で亡くなる。

記録に残る最初の四日市公害犠牲者である。

古川さんの死を契機に、公害病患者の公費救済を求める運動が一気に強まる。

塩浜地区連合自治会や四日市市医師会が、制度化を強く要求した結果、六五年二月から四日市市の独自事業として公害病患者の認定と治療費全額公費負担を実施するに至る。

一九六五年度の認定患者数は二〇三人であったが、六九年度には四六〇人へと増加した。

さらに、一九六七年六月、公害の発生源であるコンビナート企業の責任そのものを問う、四日市公害訴訟が提起される。

原告は、公害激甚地帯であった塩浜の磯津地区に住む九人の喘息患者であった。

コンビナート企業六社が被告となった。原告の支援団体は地区労が担ったが、被告企業となったコンビナート企業の労組は支援運動だけでなく地区労からも離脱した。

裁判を支えたのは、この支援団体に加え、東海労働弁護団を中心とした七三名の弁護団、原告側証人となった吉田克巳三重県立大学教授、宮本憲一大阪市立大学助教授ら科学者たちであった。

四日市喘息の発生原因をめぐる疫学的因果関係論の展開と幅広い裁判支援運動がみのり、一九七二年七月二十四日、津地裁四日市支部の米本裁判長は原告勝訴の判決を下す。

五年におよぶ裁判の中で二人の原告が亡くなったが、四日市公害訴訟は、複数企業による大気汚染の共同責任を明らかにした画期的な裁判であった。

同時に、四日市を含む四大公害裁判で原告側が連続して勝訴し公害反対の世論が強まる中で、公害基本法の制定・強化、各種公害規制法の制定に加え、公害紛争処理法、公害健康被害補償法が次々と制定されることになる。

これによって、公害が犯罪とみなされると共に、公害患者の国による救済制度と、その財源の原因者負担原則が確立する。

四日市市で開始され左巾費による公害患者治療費負担制度は、国の制度の先駆けとなったのである。

4 「地域と環境を見直す時代 top

太平洋メガロポリスの形成と防災

高度経済成長の時代を経て、静岡県から三重県北部にかけての地域は、太平洋ベルト地帯から、太平洋メガロポリスへと発展し、都市化とその連担化か急激に進行した。

その骨格をつくっているのが、高速交通体系である。

一九六四(昭和三十九)年十月に、東京-新大阪を結んだ東海道新幹線が開業し、静岡県内の熱海、三島、静岡、浜松に駅が設けられた。

一九八八年には新富士と掛川の両駅が新たに開業している。

また、六九年には東名自動車道路が全通して静岡県を横断したほか、七〇年代には三重県下で東名阪国道、近畿自動車道など高速道路網が順次整備されていった。

これらの高速道路網を生かして、インターチェンジ周辺に、工業団地や流通団地、さらには八〇年代に入って浜松テクノポリスや鈴鹿山麓リサーチパークなどが新たな開発拠点として整備されていった。

一方、一九七六年八月、石橋克彦東京大学助手が、衝撃的な「東海地震説」を発表する。

これによって、静岡県を中心に東海地震に備えた防災対策が強化されていくことになる。

一九七九年七月に起きた東名自動車道日本坂トンネルでの大事故は、多くの犠牲者を出しただけでなく愛知県にあるトヨタの自動車工場の操業をストップさせるなど、高速道路が事故や地震災害で寸断された際の社会的被害の大きさを改めて見せつけるものであった。

これらの高速交通体系のキャパシティが限界に達しているといわれる中、新たに第二東名自動車道やリニア新幹線の建設計画・構想が具体化されつつある。

原子力発電所も含め、大規模な地震が予想される地域での巨大プロジェクト推進の妥当性が改めて問われている。

地域社会・環境の再生をめざして

経済成長を第一に優先した開発政策が人間の健康と環境を破壊していった歴史から学んで、人間の生活の質的向上と環境の再生をめざした取組みが、世紀を超えて展開されてきている。

四日市市では、一九九一(平成三)年に国際環境技術移転センターが設立され、四日市市の公害防除技術を発展途上国の技術者・研究者に伝えているほか、市民が四日市再生「公害市民塾」を設立し、コンビナート公害の監視や公害体験の継承、さらにコンビナート公害と共に消滅した菜の花畑を再生する取組みを粘り強く展開している。

また、掛川市では、パブル期の地価高騰に対処するために、全国の自治体に先駆けて生涯学習土地条例を制定し、乱開発の防止と住民の地域づくりへの参加をすすめた。

佐久間ダムと同様、河川総合開発計画によるダム開発を経験した三重県宮川村では、村内を流れる宮川が一九九一年に全国一級河川水質検査第一位になったことから、ミネラルウォーターや豊富な森林資源を生かした住宅用木材による地域おこしをすすめてきている。

外部からの企業誘致に頼らず、環境と共生し、地域を再生する取組みが、住民が主人公となって持続的になされているのである。

top

****************************************

|