|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(その一 その二) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 東海道と伊勢湾の歴史(その一)

一 海つ道の国々 top

1 日本武尊の東征伝承と伊勢神宮

記紀伝承の東征

日本武尊(やまとたけるのみこと)は、『古事記』『日本書紀』(以下、『記紀』(きき)と記す)の語るところによれば、第二一代景行(けいこう)天皇の皇子で、天皇の命を受け、西の熊襲(西征)や東の蝦夷(東征)の反乱を平定した人物として、古代史上最もよく知られた人物の一人である。

また『古事記』には、悲劇の英雄として描かれ、多くの人の心を引付けている。

尊は、東征に際して、伊勢の大神(天照大神)に御杖代として仕える叔母の倭姫命(やまとひめのみこと)に会い、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を授けられ、尾張に赴き宮酢(みやず)姫を妃とし、東征後姫に剣を預け、大和に帰る途次、伊勢国の能褒野(のぼの)(『延喜諸陵寮式』に、「能哀野墓。日本武尊。伊勢国鈴鹿郡に在り」とする)で亡くなったという(図75)。 また尊の霊魂は、白鳥となり、大和・河内に留まり、それぞれに墓が作られたという。

しかし、現在の通説では、これらの伝承も歴史的事実ではなく、何人かの大和の勇者の物語が一人の人物にまとめられたもので、日本武尊は実在の人物ではないとされている(坂本太郎・平野邦雄監修『日本古代氏族人名辞典』)。

また、第一一代垂仁朝に、倭姫命によって大和から伊勢の五十鈴(いすず)川の川上に遷された伊勢神宮(皇大神宮=内宮)の創祀伝承も、『日本書紀』編纂者の作文で、その創祀も五~六世紀の頃と、新しくみる説が通説となっている(直本孝次郎『日本古代の氏族と天皇』・岡田精司『古代王権の祭祀と神話』)。

さらに、大和国家の成立をめぐっても、『記紀』の記載によらず、『魏志倭人伝』(ぎしわじんでん)に見える邪馬台国(やまたいこく)を畿内、敵対する狗奴国(くぬこく)を東海地方(最近では、近江を含む)に認めて論ずる説が有力視されている(赤塚次郎「東海系のトレース」『古代文化』四四-六)。 |

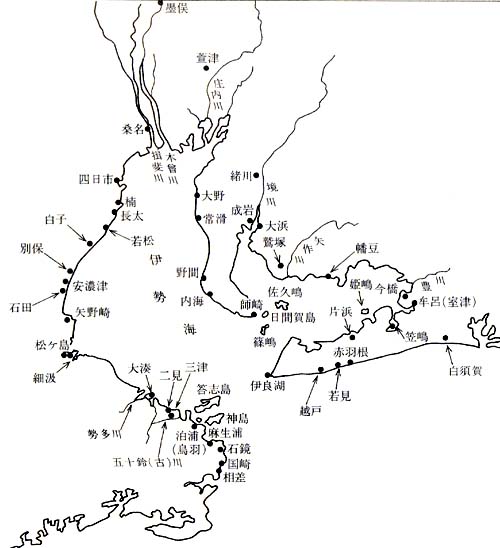

図75 日本武尊の東征経路

尾張から焼津までは『熱田大神宮縁起』による。

焼津から馳水までは陸路・海路不明。

|

ここには、戦後わが国歴史学界の問題(『記紀』伝承の否定)が、大きくかかわっている。

しかし、『記紀』伝承の否定や記された人物の非実在性の論議は、必ずしも充分なものとは言えず、六世紀前後ごろの『帝紀』や『旧辞』、あるいは八世紀初頭頃の『記紀』の編纂された時代にくらべて、考古学的知見以外にほとんど情報を持たない現代において、記載の矛盾を指摘することはできても、その作為性や非実在性を断定して語ることは、慎重でなければならない。また、安易に記事を信用することは問題であるが、それ以上に否定することは、慎重でなければならないであろう。

ここではこのような立場から『記紀』などの古伝承を中心に、日本武尊の東征と伊勢神宮についてみていくことにする。

大和王権と成立時期

崇神(すじん)天皇紀五、六、十二年条によると、

①天候不順(「陰陽(ふゆなつ)謬(あやま)り錯(たが)ひで寒さ暑さ序を失へり」)による、

②疫病の発生(「疾疫多くして」「疫病多(さわ)に起り」)で、

③人口が激減し(「民死亡(まか)れる者有りて且大半(なかぱにす)ぎなむとす」)、

④人々が流浪し(「百姓流離(おほみたからさすら)へぬ」)、さらに

⑤争乱(「或いは背叛(そむ)くもの有り」)が起こったことを記している。そのため、

⑥天皇の住む殿内から天照大神と日本大国魂神(おおくにたまのかみ)を出し、皇女に祭らせ、天神地祇を祭り、

⑦四道(しどう)将軍を派遣し(「荒ぶる俗(ひとども)を綏(やすみ)し、兵を挙げて服(まつろ)はぬを討つ」)、

⑧人民を校し、調役を科したことにより、

⑨「異俗(あたしくにのひと)も譯(おき)を重ねて来(もう)く」る天下大平となり、天皇のことを御肇国天皇(はつくにすらすねららみこと)と称(たた)えたとある。

①については、弥生後期から古墳時代初頭に、各地で見られる洪水の痕跡、

②③については大和盆地をはじめ各地に見られる弥生時代拠点集落(母村)の廃絶、

④⑤⑦⑨については、古墳時代初頭(庄内期)における土器の流動拡散、

⑤⑦については第二次高地性集落(中部九州から北陸東海)の形成、

⑥⑧は広域支配の確立、および祭政の分離と祭祀の統一による銅鐸祭祀の終焉と鏡の古墳副葬といった考古学的事象が、充分に対応する。

また、崇神(記-師木水垣宮、紀―磯城瑞籬宮)・垂仁(すいにん、記-師木玉垣宮、紀-纏向珠城宮)・景行(けいこう、記・紀-纒向日代宮)三朝の宮は、大和盆地東南部に比定され、纒向(まきむく)遺跡や箸墓(はしばか)古墳をはじめとする初期王墓群の存在と対応している(図76)。

纒向遺跡は、三輪山西麓の扇状地に立地し、東西二キロ、南北一・五キロほどの大規模な遺跡で、都市的構造を持った遺跡と考えられている。

また、その成立にあたっては、弥生時代より継続する盆地内の多くの母村集落が消滅し、ほとんど集落のなかった空白地に突如出現したとされている(寺沢薫「大和弥生社会の展開とその特質-初期ヤマト政権成立史の再検討-」『橿原考古学研究所論集』第四)。

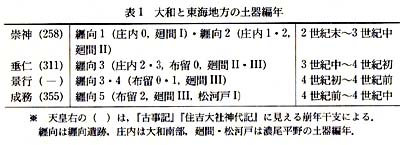

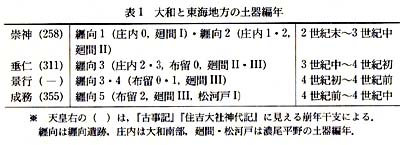

纏向遺跡の存続年代は、纏向1式(庄内0=廻間1式)から纏向4式(布留1=迫間Ⅲ式)で、樹木年輪年代や出土鏡から、およそ二世紀末から四世紀前半頃に相当する(表1)。

これは、『古事記』や『住吉大社神代記』の崇神(戊寅=二五八年)・垂仁(辛末=三一一年)・景行(不記)・成務(乙卯=三五五年)天皇の崩年干支(かんし)と大きく矛盾しない。 |

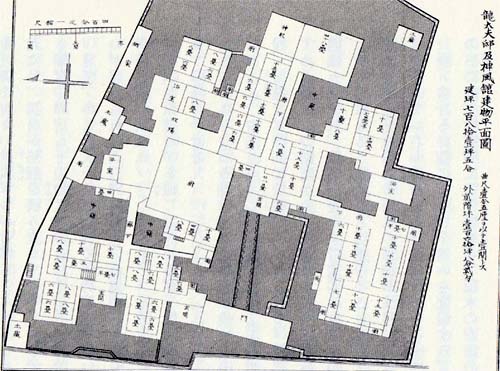

図76 纏向遺跡と古墳群

(原図は寺沢薫『王権誕生』)

|

また、考古学的には、この頃畿内では、叩き調整平底委(庄内甕)・ナスビ形曲柄鍬・纏向型前方後円墳を主流とし、それに対して東海地方では、S字口縁台付受・赤色塗彩加飾壺(パレス壺)・伊勢湾型曲柄鍬・前方後方墳と大きく様相を異にし(図77)、邪馬台国に対立する狗奴国の問題として捉えられている。

しかし後述するように、濃尾平野の低地部が充分に掌握できていなかったことは明らかであるが、纏向遺跡から出土する三〇%におよぶ外来系土器(南九州から南関東におよび、吉備・山陰・北陸・伊勢湾岸地方の土器)のうち、東海系の土器が最も多く、またホケノ山古墳・箸墓古墳・伝崇神天皇陵陪塚・伝景行天皇陵・下池山古墳(これのみ、前方後方墳)などからも、東海系の土器が出土している(原田幹「S字甕の分布と地域型」『鍋と甕 そのデザイン』)。

これらのことから、東海地方と畿内王権とは、強力な連帯関係にあったとみてよい。

おそらく宮都の造営や造墓に、東海地方の多くの人々が動員され、また王族の葬儀には、主体的に参列するような関係があったものと考えられる。

この点は『記紀』の伝承と充分整合するものといえよう。 |

図77 纏向遺跡出土の大和と東海の土器

(橿原考古学研究所『纏向』)

|

東征伝承の理解

日本武尊は東征の途次、道を枉(ま)げて、叔母の倭姫命を伊勢神宮に訪ね、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を授かっている。

なぜ道を枉げたかというと、東征に天叢雲剣を必要としたからであろう。

天叢雲剣は、名の如く、太陽(日光)を遮る雲が涌き立つ威力(雲気)を持った剣で、日出の方角(太陽)に向かって兵を進めることの災いを極力避けようとしたからである(伊勢神宮の式年選宮遷御〈御神体の遷座〉や三節祭は、常闇〈深夜の暗闇〉で行われる)。

大和から見て、東方日出の方向にある伊勢は、常世(とこよ)の浪の重浪帰(しきなみよ)する国といわれ、その東方の安房(あわ)や常陸(ひたち)は常世国といわれ、さらにその東夷中には日高見(ひたかみ)国があるとされていた(風土記・『日本書紀』)。

図78 伊勢神宮内宮(1973年式年遷宮時新旧正殿) |

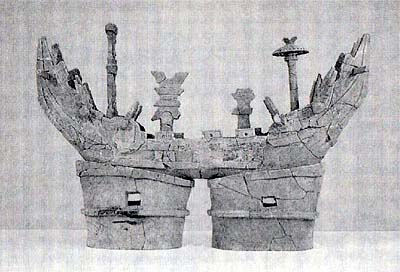

図79 宝塚一号墳出土装飾付船形埴輪 |

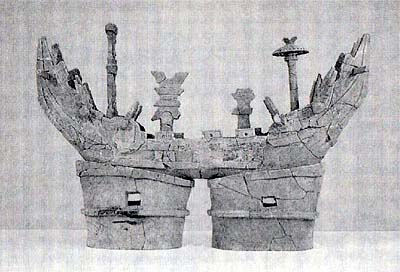

時代は降るが、松阪市宝塚一号墳(五世紀初頭)から出土した装飾付船形埴輪(図79)は、そのことを窺う上で注目される。

この埴輪は、古墳被葬者の霊魂を東方海上、日出(太陽は日々再生する)の地(常世国)へ送り、魂の再生を願ったものと考えられる。

船首に飾る太刀は、太陽に向かって進む時の、寄り来たる悪霊や邪鬼を振り払うものと考えられ、天叢雲剣の霊力と共通する。

また、このことは、垂仁天皇二十五、六年(丁巳=二九七年か)に行われた倭姫命による天照大神(太陽神である八咫(やた)鏡)の伊勢遷幸を考えると、よく理解できる。

天照大神を伊勢の地で祭ることは、出発前から決まっていたと考えられるが、大和→伊賀から直接伊勢に入らず、伊賀→近江→美濃→北伊勢→南伊勢へと巡幸している(伊賀から伊勢へ入るコースは、青山峠越えの雲出川コースと、鹿太(かぶと)峠越えの鈴鹿川コースがある)。

この遷幸には、天叢雲剣を奉持して、四道将軍の一人である阿倍臣遠祖武渟川別や、尊の東征に同行した大伴連(おおとものむらじ)遠祖武日(たけひ)のほか、物部連(もののべのむらじ)遠祖十干根(とおらね)、和珥臣(わにのおみ)遠祖彦国葺(ひこくにぶく)、中臣連(なかとみのむらじ)遠祖大鹿島(おおかしま)などの五大夫が従っていた。

延暦二十三(八〇四)年の『皇太神宮儀式帳』によると、伊賀から伊勢へ出る雲出川下流の阿佐鹿(あさか、現、松阪市大阿坂・小阿坂。津市南部から松阪市北部を含む一志郡を中心とする地)には悪神がいて、五大夫とは別に阿倍大稲彦命を派遣し(雲出川ルート)、悪神を挟み打ちにして平定したことが見えている。

ここに見える阿佐鹿は、雄略天皇十八(四七四)年の朝日郎(あさかのいらつこ)の反乱に見える朝日(あさか、この地にいた一志君は、和珥(わに)氏と同族で、一志君は平安時代に、大春日(おおかすが)と改姓し、当地では「日」を「カ」と訓み慣わしていた)と同じで、日出(朝日)の地を意味している。

ここには、古くから太陽を祭る豪族がおり、大和で祭る太陽神(天照大神)の入境を拒んだため、近江・美濃と迂回せざるをえなかったのである。

天照大神の入境を遮った悪神は、『古事記』上巻猿女君(さるめのきみ)の段に見える阿邪訶の海でおぼれた猿田彦神(伊勢の国つ神)で、おぼれた時に底度久御魂(そこどくみたま)・都夫多都御魂(つぶたつみたま)・阿和佐久御魂(あわさくみたま)の三種の神格を現わしている。

この三種の神格を祭る社は、『延喜神名式』伊勢国一志(いちし)郡に名神大社(神宮以外では、他に桑名郡多度神社)として見える阿射加(あざか)神社三座である。

この社は、悪神平定の後、阿佐加山の嶺に祭ったとあること(『倭姫命世記』)から、この『古事記』の説話は、天照大神遷幸の時のことをもとに記したのであろう。

おそらく遷幸伝承に見られる阿佐鹿の悪神平定は、大和から東の海へ出る道を遮る猿田彦神を国つ神として祭る当地の豪族を平定したことを意味し、猿田彦神はこの時、東の海つ道を導く海神に転化したものと考えられる。

『先代旧事本紀』によると、倭姫命に付き従った物部連遠祖十千根(とおちね)の子である膽咋(いぐい)が、雲出川下流域の市師宿禰祖と安濃(あのう)川上流域の阿努(あぬ)建部君祖と姻籍関係を結んでいる。

雲出川の下流域には、物部氏の一族である新家氏が管理する新家屯倉(みやけ)(宣化天皇元〈五三六〉年に物部旅鹿火が、新家連に、屯倉の穀を那之津官家〈福岡県〉へ送らせている)が置かれ、物部神社(式内社、久居(ひさい)市新家(にのみ)町)が祭られ、日本最古の墨書土器(「田」の字で、二世紀後半)が出土した片部貝蔵遺跡(嬉野町。近鉄中川駅周辺)がある。

また、安濃川下流域には、物部氏と同族の跡部(『和名抄』に跡部郷が見え、津市跡部・中跡部に比定)が居住し、大和から東の海への出口を、物部氏が押さえた形となっている。

膽咋(いぐい)は、そのほか宇太笠間連(うだかさまのむらじの)祖(宇陀(うだ)郡笠間(かさま)郷。現、奈良県榛原(はいばら))、三川穂国造(みかわほのくにのみやっこ)祖と姻籍関係を結び、弟は遠江国造(とおとうみのくにのみゃっこ)・駿河国造・久努直(駿河国有度郡久努郷)などの祖となり、伊勢湾から三河・遠江・駿河へと勢力を延ばしている。

このルートは、濃尾平野低地部を避けた畿内勢力のルートといわれ、庄内式甕や纒向型前方後円墳が確認されている(比田井克仁「定型化古墳出現前における濃尾、畿内と関東の確執」『考古学研究』四四-二)(図80)。 |

図80 纒向型前方後円墳の波及「原図は寺沢薫」「王権誕生」)

薄地のゾーンに畿内系土器の流入が目立つ。

|

ただし、前方後円墳が継続的に築造された律令制東海道となる鈴鹿川ルートと異って、前方後方墳(物部氏関係氏族の墓か)が集中的に築造されたルートでもある(図81)。

新家屯倉が置かれた雲出川河口付近には、藤潟(のちの安濃津(あのつ))や阿坂(あさか)潟(『倭姫命世記』)と呼ばれる天然の良港があり、まさに猿田彦神を海神として祭る海つ道が、ここから開かれていたといえる。

後述するように、尾張氏の奉祭する熱田神宮鎮座の愛智(あいち)郡には、年魚市(あゆち)潟があり、物部郷があり、焼津のある益頭(ましづ)郡にも物部郷があって、東の海つ道の主要港を、物部氏が押さえた形となっている。

しかし、尊はこのルートを取らず尾張国に立寄っているのである。

なぜ立寄ったかというと尾張氏の力を借りることであった。尾張氏は、元々大和国葛城(かつらぎ)郡高尾張邑(たかおわりむら)を本貫とする氏族で、崇神朝の前後頃より、大和から美濃・尾張へ本貫を移したようである(尾張の国名は、高尾張に由来。太田亮『姓氏家系大辞典』第一巻)。

崇神天皇の妃となった尾張大海媛は、別名葛本高名姫(『先代旧事本紀』)とあり、葛木を称して、また大海を称することから、葛木と尾張の海(尾張国には海部(あま)郡があり、平安時代に同郡居住の尾張氏同族の甚目(じもく)連公に、高尾張連を賜姓している)との関わりが考えられる。

その子、八坂入彦(やさかのいりひこ)命は美濃に住み、その娘の八坂入媛命は景行天皇に嫁し、成務天皇ほかを生んでいる。 |

図81 前方後方墳の分布と本項関係地名

(赤塚次郎[東海の前方後方墳]『古代』86の図に追記)

|

さらに、尊西征の折には、葛城の宮戸彦を遣して、善く弓を射る美濃国の弟彦(おとひこ)を召したが、弟彦は尾張氏系譜(『先代旧事本紀』)に見える天火明命九世孫の弟彦にあたる。

弟彦は、石占横立(いしうらのよこたち)、尾張の田子稲置(たごのいなぎ)・乳近(ちじか)稲置を連れてきたが、石占は伊勢国桑名郡、田子は尾張国愛智郡の地名で、美濃から尾張・北伊勢にかけて勢力を伸ばしていたことがわかる。

また尊の兄である大碓(おおうす)命は、美濃国に封じられ、身毛津君(むげつのきみ)・守君(もりのきみ)の始祖となっている。

尊は、東征に際し、これらの縁をたよって尾張氏の許を訪ねたのである。

なお、寛平二(八九〇)年の『熱田大神宮縁起』によれば、日本武尊は海道を取り、妃とした宮酢姫の兄・建稲種(たけいなだね)命は、陸道を取ったとある。

建稲種が陸道を取ったのは、陸道沿いに地縁があったからである。

それに対して、尊が海路を取ったのは、集団移動による軍事的軋轢と兵糧の増大を避けたことが考えられる。

おそらく尊は熱田台地の下に広がる年魚市潟より尾張・美濃の兵を率いて出船したのであろう。

また、天叢雲剣をもって草を薙ぎ払い迎え火して敵を討った所を、焼津(やいづ)と名付けたことからすると、この地で上陸したことが窺える。

『延喜神名式』によると益頭郡に焼津神社、有度(うど)郡に草薙神社、廬原(いおはら)郡に久佐名岐(くさなぎ)神社がある。

また『新撰姓氏録』には、尊に同行した吉備建彦(きびのたけひこ)に廬原国を賜い、建彦は廬原公を称したことが見えている。

また『姓氏録』には、阿倍廬原国と見え、のちの阿倍郡と廬原郡は一つの国であったことがわかる。

ここに見える阿倍は、皇大神の遷幸にも従った四道将軍の一人で、東海道(『記』では、東方十二道)に遣わされた阿倍連祖武渟川別(父は、北陸道に遣わされた大毘古)に由来すると考えられる。

おそらく武渟川別ち焼津で上陸し、兵站(へいたん)を整え、伊豆半島を迂回して相模(さがみ)へ入ったのであろう。

焼津は、駿河湾を横断する東の海つ道の中継港(兵站基地)として、重要な意味を持っていたのである。

なお、益頭郡に物部郷が存在することから、『記紀』には見えないが、伊勢国の藤潟や阿坂潟から、物部氏も別途赴いた可能性もある。

また、遷幸時に大きな役割を果たした阿倍大稲彦との関連からすると、阿倍氏もそれに同行したと考えられる。

ちなみに、阿坂潟に近い多気郡には阿倍氏同族の敢磯部(あえいそべ)氏がおり、阿倍氏(阿閉=敢)は、伊勢湾の海洋民である磯部(外宮を奉祭する度会氏も、もとは磯部)を管掌し、敢磯部氏は、遠江や駿河国にも見え、軍船の調達や繰船を行った可能性が高い。

その後、天叢雲剣は草薙剣(くさなぎのつるぎ)と名をかえ、宮酢姫のもとに残され、熱田神宮の神剣として、祭られている。

このことについては、弥生後期以降東国へ勢力を伸張していた東海の有力氏族、尾張氏に剣を託し祭ることにより、東国の鎮めとしたものであろう。

これは物部氏と同族伝承を持つ尾張氏が、物部氏の祭る布都御霊剣に対して、草薙剣を祭ることになったのである。

なお、『新撰姓氏録』によると、成務朝に尾張国島田上・下二県(あがた)の悪神を、伸臣子上が平定し、島田臣の姓を賜ったことが見えている。

ここに見える島田は、海部郡島田郷にあたり、現在の美和町一帯に比定されている。

仲臣子上は、神八井耳の六世孫で、崇神朝に常陸国に遣わされた建借間(たけかしま)命(武渟川別に同行したか)の孫、那珂乃(臣か)子上である(『常陸国風土記』『阿蘇家略系譜』)。

その子、大荒田命は、県連(あがたのむらじ)・県主前利(さきと)連・島田臣・丹羽臣(にわおみ)等の柤(『略系譜』『古事記』)といわれ、娘が建稲種に嫁している。

県連は、県主前利連が改姓したもので、尾張国丹羽郡前刀郷(さきとごう、現、扶桑(ふそう)町斉藤)、丹羽臣は丹羽郡(現、犬山市から岩倉市付近)の豪族で、木曾川左岸の低地部を支配した。

本来、尾張氏に討たすべきところを、遠く常陸国に出自(もとは大和)する子上に討たせたことは、孫娘の夫である建稲種が東征の帰途、駿河海で死んだこと(『熱田大神宮縁起』)によるもので、この反乱(悪神)も稲種の死によって起きたともいえよう。

ただ、子上は、常陸から赴いたのではなく、意富比垝(おおひこ、大毘古命)を祖とする乎獲居臣(おわけのおみ、稲荷山古墳鉄剣銘)同様、杖刀人(じょうとうじん)として大和に来て、仕えていたのであろう。

なお、子土の墓は、美和町の二ツ寺神明社古墳(全長八〇メートルの前方後円墳、四世紀中頃か)、大荒田の墓は犬山市の青塚茶臼山古墳(全長一一九・五メートルの前方後円墳、四世紀中頃)に比定して矛盾しない。

記紀伝承の意味

以上、みてきたように、考古学的に一部整合しないところがある(崇神紀に記された箸墓の築造が布留0式〈三世紀末頃〉と考えられていること)ものの、崇神朝から景行朝にかけての伝承は、歴史的事実を伝えたものもあり、日本武尊も実在の人物と認めて問題はないということもできる。

特に、崇神天皇が、大和盆地泉南部の三輪山(みわやま)西麓に宮を開いたことは、初瀬川を通じ、伊勢湾および東国との連帯を目指したもので、これが北九州・出雲・吉備・河内などの勢力を凌駕(りょうが)することとなり、これ以降大和が古代国家の中心となったのであろう。

また、それまでの盆地西南部の葛城や南部の高市から、宮を東南部に移したことは、太陽の昇り来る東を強く意識したものと考えられる。

これは、豊受宮(とようけぐう、外宮)の創祀を行った雄略(ゆうりゃく)天皇が、さらに東の長谷(はせ)に朝倉宮を造営したこととも、関わってくるのである。

なお、考古学的にみると、武渟川別の東征は、庄内式土器や纒向型前方後円墳、日本武尊の東征は布留式土器と定形型前方後円墳の波及と理解されよう。

2 荘園と御厨(みくりや) top

伊勢神宮神人の活動

近年、平泉から常滑焼の優品が発掘され、十二世紀中葉には伊勢湾と東北とを繋(つな)ぐ航路がすでに開かれていた可能性を示唆(しさ)するものとして注目された。

伊勢湾口に位置する神島(かみじま、鳥羽市)の八代神社に所蔵されている鏡などの古代から近世に至る神宝が、航海の安全を祈願して奉納されたものであるという指摘がなされて久しい。

考古遺物は文献の及ばぬ事実を明らかにする。

しかし、ここでは今一度文献に固執し、中世の伊勢・三河湾の海上交通について考えよう。

中御門宗忠の日記『中右記』永長元(一〇九六)年十二月九日条に、安濃津(あのつ、津市)の民戸多数が地震・津波によって被害を蒙ったことを伝えている。

元永元(一一一八)年三月二十九日条には、安濃津御厨(みくりや)神人が遠江国鎌田御厨(磐田(いわた)市・福田(ふくで)町)住人と共に遠江国司基俊(もととし)を訴えている記事があり、同御厨がすでに湊として発展し、神人が遠江海域にまで活動の場を広げていることが窺われる。

永久二(一一一四)年三月、公卿(くぎょう)勅使として伊勢に下った宗忠に対し、内宮一禰宜(いちのねぎ)荒木田忠元が、近年熊野先達と称する悪僧が神郡内で濫行を行い、尾張・三河・遠江の海賊・強盗が供祭物を奪取することを訴えている。

その熊野勢力も『古今著聞集』に載せる「正上座行快(じょうざぎょうかい)海賊を射くる事」のごとく三河から「御米」を積載しての帰路、伊良湖沖で海賊に襲われている。

この上座行快が、熊野別当湛快(たんかい)の娘で、三河国竹谷・蒲形荘(蒲郡市)の領主であった女性の元夫行快と同一人物と指摘したのは綿貫友子氏であるが、とすれば、積載した「御米」はこの両荘からの上分米(じょうぶんまい)であった可能性が強い。

十二世紀初頭、東海海域は神人、熊野勢力をはじめとする諸勢力の角逐(かくちく)の場となっていたのであり、やがてそれら諸勢力は、嶋抜(しまぬき)御厨(津市)供御人(くごにん、建久二(一一九一)年)、斎宮寮保曾汲(ほそくみ、細汲・松阪市)貢御人(建暦元〈一二一一〉年)、蔵人所供御人(弘宮元〈一二七八〉年)と称される海民集団として登場し、交易に、運送にその勢力を伸張させてくるのである。

さて、荒木田忠元が訴えた供祭物はどこから運ばれて来たものであろうか。

十二世紀初頭、成立していた尾・三・遠三ヵ国の御厨・御園(みその)をあげたのが表2である。

実に多数の厨・園が成立している。

さらに伊勢国のうち、員弁(いなべ)郡(天慶三〈九四〇〉年)、三重郡(応和二〈九六二〉年)、安濃郡(天禄四〈九七三〉年)、朝明郡(寛仁二〈一〇一九〉年)が神郡となっており、これら厨・園からの上分米・絹・紙の収納物、神郡からの官物などの輸送には海上輸送が不可欠であった。

これを担ったのが先にみた神人たちである。

安濃津の場合、建久七〈一ー九六)年、刀禰(とね)中臣国行らは、諸国津・泊の自由通行権・交易権を内宮から保障されると同時に「供祭の勤め」の義務を負(お)うている。

彼らは番に編成され、それぞれの別当の下で供祭の勤め=神宮の「御籾米(もみまい)」の輸送を行った。

鎌倉末の『安東郡専当沙汰文』では彼らは「漕丁部」(こぎのよろべ)と古めかしく呼ばれているが実態は交易商人であり、運送業者であった。 もちろん伊勢・三河湾を活動の舞台としたのは神人のみではない。供御人・貢御人・熊野勢力などが対立抗争を繰返しつつ活動していた。 |

|

時代は下るが、暦応元(一三三八)年末有間庄司(ありまのしょうじ)忠幸を中心とする熊野勢力によって醍醐寺領泊浦(鳥羽市)が占拠される事件が生じた。

このためか、円覚寺領尾張国篠木(春日井市)・富田(名古屋市)両荘の年貢輸送ルートが変更されている。

同年六月、北朝軍が同じく醍醐寺領曾禰荘(三雲町・松阪市)に乱入、寺用米三五石、大豆一三石を略奪、さらに荘内松ヶ崎に繋留していた大船を奪う事件が生じている。

南朝が一時勢力を回復した観応二(一三五一)年、曾禰荘の年貢を源幸松丸(こうまつまる)が請け負い、愛洲(あいず)時房がこれを保障しているが、この愛洲氏が紀伊、志摩、いずれを本拠とする人物か不明であるけれども、熊野勢力と関係深い人物であることを考えると曾禰荘の年貢は伊勢湾・紀伊半島をルートとする海上輸送によっていた可能性が大きい。

文永七(一二七〇)年、同寺領尾張国英比郷(あぐいごう)内緒方(阿久比(あぐい)町)の年貢米が海上輸送されているが、これらをあわせ考えると尾張・伊勢に所在する同寺領曾禰荘、末寺法楽舎領、緒方などの年貢米は泊浦に集められ、紀伊半島をへて淀川に至っだのではないか。

そしてその輸送に熊野勢力が関わっていたと思われる。

四日市市善教寺蔵阿弥陀如来の胎内文書、藤原実重の「作善日記」には、彼がたびたび熊野へ参詣し、また毎年多量の米などを寄進していることが記載されている。

彼はこれらを船で送っており(天福元〈一二三三〉年十二月)、鎌倉期には伊勢湾と熊野をつなぐ、物資の輸送を委託するに十分信頼できる廻船網が成立していたと考えてよかろう。

貞和二(一三四六)年、吉田入道中納言家はその家領一志(いっし)郡蘇原(そはら)御厨(三雲町)の雑掌(ざっしょう)を追却し、自ら雑掌と称した幸徳丸を訴えているが(『吉続記裏書』)、この幸徳丸は文和二(一三五三)年の史料にみえる磯部(磯部町)の蔵人所供御人年預(ねんよ)幸徳丸と同人物の可能性が高い(小林秀氏教示)。

とすれば供御人の活動範囲も広く、年貢輸送にも従事していたと思われる。

海の戦国争乱

文明十五(一四八三)年、外宮一禰宜(いちのねぎ)度会(わたらい)朝敦(ともあつ)によれば、伊勢・志摩の「廻船在所」は三十余力所にのぼるという。

海上交通の繁栄ぶりが窺われる。しかし海上は決して安穏の世界ではなかった。

十五世紀末には、廻船支配、湊支配をめぐって守護、国人間の対立が激化し、前時代とは異っだ様相があらわれる。

その口火は一色氏によって切られる。

一色義直(いっしきよしなお)は伊勢・志摩国守護、三河国渥美郡守護を兼帯し、弟義遠は尾張国知多郡守護であった。

まさに伊勢・三河湾を包囲し、海上交通を掌握するのに絶好の条件を備えていたのである。

享徳二(一四五三)年、泊浦代官職を望み醍醐寺や政敵細川勝元らによって阻止され、挫折しているが、長禄四(一四六〇)年には、鹿苑院(ろくおんいん)領三河国赤羽禰(あかばね)郷(赤羽根町)に漂着した破損船をめぐって郡代が乱入し、政所を放火する事件を起こしている。

難破船の処分権をめぐる紛争であるが、それはとりもなおさず湊の支配権に帰着する問題であった。

同年九月には相国寺大智院領知多郡内海荘(南知多町)において、船公事(入港税であろう)の徴収をめぐって紛争を生じており、寛正四(一四六三)年には内宮神用米一一〇石を積載した桑名船がやはり船公事をめぐって拿捕され、内宮の激しい抗議にあっている。

これらの事件はいずれも散発的であるものの、一色氏の廻船・湊支配の動きを伝えるものである。

応仁の乱以降、とりわけ文明年間には、守護一色氏、国司北畠氏、国人(こくじん)長野氏、九鬼(くき)氏らによる海上支配をめぐる抗争が激化する。

それは支配下の湊に警固関を設置し、札を発行し警固料を徴収、札狩りと称して札を持たぬ船を拿捕するという行為となって表われる。

拿捕の対象となったのは、諸湊の自由通行権を主張する神宮支配のいわゆる「神船」が多かったため、内(ない)・外宮(げぐう)はこれを新儀の警固関として激しく抗議、その廃止を求め奔走している。

それは神船としての特権維持のみならず、廻船中が新儀の警固料徴収に抗議し、廻船を止めたため途絶し、上分米収納はおろか、宇治・山田都市民の日常生活物資まで不足する状況を引きおこしたことによる。

十六世紀にはこの状況がどのように展開したかは残念ながら史料を欠き不明な点が多い。

しかし、永正六(一五〇九)年の愛洲氏による大湊発向の動き、同八年の長野尹藤による桑名占領といった行動をみる時、湊支配は軍事力を背景として行われたことが知られる。

長野氏の桑名占領に対して志摩麻生(あそうのうら、鳥羽市)領主和田氏、山回二方の懇請(こんせい)をうけて、内・外宮が事態の打開に当たり、内宮一禰宜(いちのねぎ)守則が、「年中繁多の祭物連綿の調進、神用廻船、その外御遷宮(ごせんぐう)時御材木等(中略)、遠国、近郷よりの参宮貴賤捧物調進容易ならず」と述べているごとく、桑名の問題はひとり桑名の問題にとどまらなかったのであり、それだけ海上交通によって各都市間が緊密に結ばれていたことを示している。

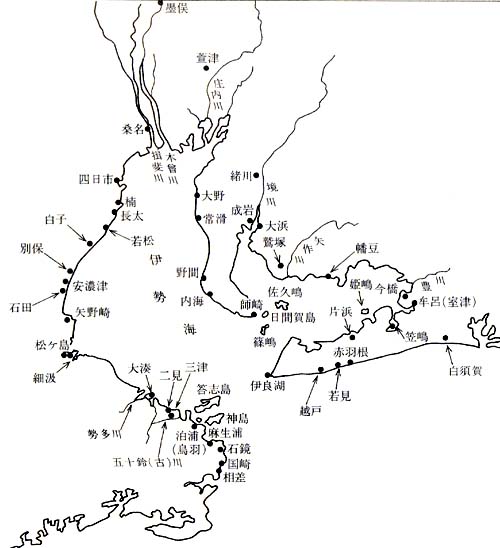

永禄八(一五六五)年の『船々聚銭帳』、天正二(一五七四)年の『船々取日記』(ともに伊勢市大湊支所保管文書)には、伊勢・志摩のみならず、師崎(もろさき、南知多町)・野間(美浜町)・内海・常滑(とこなめ)・大野(常滑市)ら尾張諸湊船の入港、さらには尾鷲(おわせ)・遠江船の入港を伝えている。

天正五年、外宮一禰宜松木家を訪れた人物にはその他、三河赤羽根、片浜、若見(わかみ)、越戸(おつと、以上赤羽根町)、遠江白須賀(湖西市)、尾張清洲、あるいは関東・熊野から入港した人たちがいたことが知られ(『天正九年御遷宮日次』紙背文書)大湊の繁栄ぶりが窺われる。

どんな船が航行したか ここでは伊勢湾を航行した船についてふれよう。

鎌倉時代制作された絵巻物には多数の船が描かれており、当時の船の大体が知られる。

しかし多くは瀬戸内海を航行した船で太平洋側となると少ない。

『一遍聖絵』の鎌倉片瀬浜に着岸した船は片瀬の御堂に集う人たちが乗船して来たものであり、刳船(くりふね)と、刳船に簡単な舷側板をつけた計四艘が描かれている。

いずれも近隣から集まった人たちと思われ、船が彼らにとって日常的交通手段であったことを窺わせる。

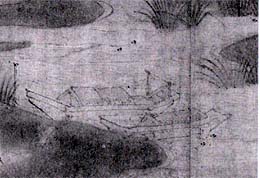

図82 河辺里 勢多川に舫う苫船

(『伊勢新名所絵歌合』) |

図83 月の三津浦 五十鈴(古)川に舫う船

(『伊勢新名所絵歌合』) |

図84 月の三津湊 五十鈴(古)川河口を渡る

刳船(『伊勢新名所絵歌合』) |

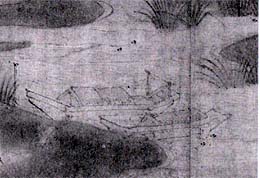

十三世紀末制作された『伊勢新名所絵歌合』(神宮徴古館・農業館蔵)には三ヵ所に船が描かれ、当時の伊勢湾を航行した船の貴重な資料を提供してくれている。

図82は河辺(かわべ)里、勢多(せた)川の流れに舫(もや)う苫屋(とまや)をもった船二艘。

勢多川は山田と大湊をつなぐ動脈であり、諸物資のみならず、参宮人も運んだ。

応永二十(一四一三)年、「参宮道者数十人、舟を損」じ入水した事件も生じている(『満済准后日記』)。

図83は三津湊。二見町三津は現在では陸地化してしまっているが、当時は五十鈴(いすず)川口に位置する湊として宇治(うじ)の外港としての役割を果たしていた。

二艘いずれも屋形を構えており、宿泊も可能のようである。

刳船に舷側板をつけたものであり、舷側にみえる突起はケガイで、航行するときは板を渡し、漕ぎ手が乗ったのであろう。

手前には刳船が一般、艪(ろ)も梶(かじ)もはずされている。

図84は海原を市女笠(いちめがさ)の女性と犬を乗せた刳船一艘。

まさしく近隣へ所用で行くといった風情で、片瀬浜の場面と同じく、海辺の人たちにとって船が日常的交通手段であったことをよく示している。

では船の大きさはどうであろうか。

治承五(一一八一)年二月、西上する源行家(ゆきいえ)軍を迎え撃つため、平氏は重衡(しげひら)を派遣すると共に、伊勢国の船を徴発し、尾張国墨股(すのまた、岐阜県墨俣町)への回航を命じた。

そのとき作成された神宮領御厨船を注進した文書が残っている(「壬生(みぶ)家文書」)。

安濃津(あのつ)と思われる御厨船三三艘を始め、塩浜・石田永吉・焼津・別保(べつぽ、河芸町)・若松(鈴鹿市)船計四八艘が注進されているが、一艘当たりの水夫数は一八人二艘、一七・一六人が各一艘、他は六~一〇人で八人が平均的水夫数である。

石井謙治氏は当時の船の積載量を水夫一人当たり二〇石前後とされ、『北野天神縁起絵巻』にみえる菅原道真座乗船を二五〇石積、船体は刳船で全長二六メートル、幅二・四メートルと推定されている(『和船』Ⅱ)。

この推定をこの水夫数に当てはめると最大の船は三六〇石積、全長・幅ともにこれに準じて増加するであろうから、大型船が湾内を航行していたことが推測される。

室町時代、造船技術が進み船は大型化する。

文明二(一四七〇)年、関東より帰国中、的矢(まとや、磯部町)に漂着した山田檪(いち)ノ木善性の持船は八〇〇石積であった。

同九年、上分米九五石を積載し、相差(おうさつ)で拿捕された小浜北村船は「舟方十五人」であった。

ただしこの船は帆船であったと思われるから、先の水夫一人当たり二〇石と計算は適用できないかも知れない。

天正三(一五七五)年、織田信長によって桑名まで出船を命ぜられた船は一五人乗二艘、一七人乗一艘であった。

船の型式としては、関東地方や東海地方に「東海」、「小東海」と呼ばれた船が登場する。

永原慶二氏は「東海」が六人乗であり、沿岸伝いに航行した小型船とされている。

大湊には「九きり舟」のごとく「きり」を単位とする船がみえるが、詳細は不明である。

いずれにしても造船技術のマニュアル化が進み、船型による呼称が生じていたことを示している。

伊勢・三河湾を渡った人々

十六世紀にもなると公家・連歌師が旅に船を利用する場合が多くみられる。 彼らが記した紀行文からその様子をみてみよう。

明応八(一四九九)年五月、飛鳥井(あすかい)雅康(まさやす)は富士見物の往路、伊勢亀山から尾張大野に着いている。

所要時間がわずか一日であることから湾内を横断したものと思われるが、大野から山越に緒川へ、さらに船で三河大浜(碧南(へきなん)市)に着岸、「こよひは船中にてあかし」たが、「風かわりて、しまじまに」とどまり、やっと順風を得て佐久嶋(さくしま)へ、ここで再び順風を待ち「やは(矢帆)をかけそえて」豊橋の今橋に到着している(『富士歴覧記』)。

永正十(一五一三)年四月には、駿河へ下向する冷泉為広(れいぜいためひろ)も船を利用している(『駿河下向日記』)。

彼は十五日長太(なごう、鈴鹿市)から乗船、やはり大野へ着き、山越で「ナラワ」(成岩、半出市)へ出、ここから大浜へ渡り、陸路鷲塚(碧南市)、西条を巡り、十七日、幡豆(幡豆町)で乗船、松原をへて、姫嶋を眺めつつ、笠嶋に着岸。 この地で潮待ちし、出航。片浜(田原町)や杉山(田原町・豊橋市)の景勝を鑑賞しつつ上陸、その後陸路をとった。

天文十三(一五四四)年には連歌師宗牧も海路をとっている。彼の場合は楠(くす、楠町)から乗船、「この海にふたがり(札狩)とて」と海賊を恐れつつも多数の警固の侍がいたためか、無事に大野へ、やはり山越で成岩(ならわ)へ出、大浜へ渡っており(『東国紀行』)、大野-成岩-大浜が旅のルートとして定着しているようである。 |

図85 伊勢湾の主な港

|

弘治二(一五五六)年九月、駿府を目ざした山科言継(やましなときつぐ)も船を利用している。

彼の場合は楠で乗船、この時用意された船が小船であったため、旅宿の主人の才松の持船に変更して出航、伊勢湾を南下、「海上十一里」をへてしし嶋(篠嶋か)に着した。

この時、言継は船賃として五〇〇文を支払っているが、通常は一貫文余であると述べており、相場が定まっていたことが知られ興味深い。篠嶋で風雨のため足止めをされたものの二日後、いまだ風波が高かったが「以っての外無事」に海上一四里を豊橋室津(牟呂=むろ)に到着している。

弘治三年三月、帰途の際は、岡崎から矢作(やはぎ)川を下り、荒川へ、これより船で鷲塚へ渡り、陸路大浜に出、成岩へ着している。

この時も「海上賊有」ということで知多半島を押さえていた水野山城守被官蜷川(にながわ)氏の迎え舟を利用している。

成岩から山越で常滑に着し、海上七里を約四時間かけて長太へ着き、陸路参宮をしている(『言継卿記』)。

海上交通は、天候に左右される。たとえば連歌師宗長は大永二(一五二二)年八月、山田から桑名に渡るのに「思う方の風」待ちに一週間滞在している(『佐野のわたり』)。

天候のみならず、海賊の襲撃という恐れもあり、決して安全とはいえないけれども、時間、経費の点から安くつき、特に公家や連歌師などその地の支配者の援助が期待でき、集団で旅行する場合には交通手段として大いに利用されたことであろう。

3 戦国大名今川氏 top

今川氏の台頭

今川氏は、もとは足利氏の一族であり、足利義氏(よしうじ)の子息長氏(ながうじ)が吉良(きら)氏を名乗り、さらに吉良長氏の子息国氏(くにうじ)が今川氏を名乗ったのが始まりである。

三河国吉良荘今川(愛知県西尾市今川町)が本拠であり、これが名字の由来であった。

今川国氏の後は、基氏(もとうじ)、そして範国(のりくに)と続くが、この後、室町・戦国期に駿河・遠江で活躍する今川氏発展の基礎を築いたという意味では、この範国を今川氏の実質的な初代といってよいだろう。

鎌倉幕府の滅亡から南北朝の内乱という激動の時代に、範国は足利尊氏に従って飛躍のきっかけをつかんだのである。

建武二(一三三五)年七月に、北条高時の遺児相模次郎時行(ときゆき)が信濃(しなの)で挙兵し、たちまち鎌倉を落とすことになったが、このいわゆる中先代(なかせんだい)の乱の追討軍から始って、同年秋の新田義貞軍との戦い、翌年いったん九州に敗走した足利軍の京都侵攻戦などに、範国は尊氏に従って戦功をあげた。

また、暦応元(延元三=一三三八)年に奥州から上洛した北畠顕家(あきいえ)軍とは、美濃国青野原(関ヶ原付近)合戦では敗れたものの、その後畿内各地で交戦してこれを破った。

翌年には、遠江・駿河の南朝方の諸城を攻略している。

さらに、観応元(正平五=一三五〇)年から始った足利方の内紛から尊氏・直義兄弟の抗争へと発展したいわゆる観応の擾乱では、範国に当初動揺がみられたものの、その後は尊氏方として忠節を尽くしたのであった。

このような建武政権の崩壊から内乱の過程で、遠江・駿河において今川氏の勢力が拡大していった。

遠江では、建武政権下ですでに範国が守護であった。駿河についても、青野原合戦以来範国が守護であったため、この時点では駿・遠両国の守護職を獲得することになったのである。

その後、遠江については一時仁木氏や千葉氏などが守護となるが、観応の擾乱後子息の範氏(のりうじ)が任じられ、ついで範国の再任、そして子息の貞世(さだよ、了俊)から仲秋(なかあき)へと受け継がれた。 |

|

駿河の場合は一貫して今川氏であり、範国の後は、範氏・氏家(うじいえ)・泰範(やすのり)と続いている。

ところが、室町期に入ると、駿河守護は引続き今川氏であったが、遠江の守護職については、応永十一 二四〇四)年末には斯波義教となっており、その後も斯波氏が世襲した。

しかし、斯波氏は越前(福井県)・尾張(愛知県)の守護でもあり、また幕府の管領などとして京都に詰めることが多かった。

さらに守護代甲斐氏さえもが現地に下向しないというような状態であったため、斯波氏による遠江の領国化は進まなかった。

やがて応仁・文明の乱が始ると西軍の斯波義廉(しばよしのり)に対して、東軍に属した今川義忠による遠江侵攻が始った。

ところが、義廉はその後東軍に転じ、他方で、文明七(一四七五)年に在地の有力者横地・勝間田両氏が蜂起するという事態が生じた。

翌年、義忠はこれを鎮圧するため出陣するが、掃討戦の帰路不慮の戦死をとげ、今川氏による遠江侵攻作戦は頓挫してしまった。

今川氏親(うじちか)の登場

父義忠が討たれた当時、竜王丸(氏親の幼名)はいまだ幼少の身であり、すぐに家督を継ぐことはできなかった。

内紛がらみで一族の小鹿範満(おしかのりみつ)が家督を代行し、危険を感じた竜王丸は、母北川殿と一時身を隠すということさえあった。

やがて、長亨元(一四八七)年に母の兄伊勢盛時(いせもりとき、のちの北条早雲)の助力を得て範満を討ち、やっと駿府に戻ったのである。

氏親による遠江への侵攻は、明応三(一四九四)年から始った。

伊勢盛時が率いるこの時期二、三年にわたる今川方の軍事行動は、遠江守護斯波氏に連なる中遠地方の有力国人領主原氏とその一族などに対するものであった。

これがさらに本格的になるのは、文亀元(一五〇一)年からのことであった。

この年は、春から中遠地方を中心に、遠江守護斯波義寛(よしひろ)やその弟義雄・寛元らとの対戦となった。

斯波方は信濃の小笠原氏に合力(ごうりき)を要請し、府中(長野県松本市)系の小笠原貞朝(さだとも)は軍勢を率いて二俣城天竜市)まで進出してきた。

斯波方は社山(やしろやま)城(磐田郡豊岡村)を拠点として、今川方と座王御城=久野(くの)城(袋井市)・天方(あまかた)城(周智郡森町)・馬伏塚(まむしづか)城(磐田郡浅羽町)などで激戦を展開した。

しかし、年末に小笠原氏が帰国するにおよび、戦況はしだいに今川方優位に傾いていったのであった。

今川・斯波両氏の攻防戦は、その後、永正三(一五〇六)年からの三河での第二次抗争、永正七年からの西遠での第三次抗争と繰返えされた。

この間、氏親は永正五年には斯波氏にかわって、遠江守護にも任ぜられた。

そして永正十四(一五一七)年に至り、三河吉良氏の代官大河内氏を引間(ひきま)城(浜松市)に破り、斯波義寛の子息義達(よしみち)を尾張に追放したことにより、氏親による遠州平定は最終的に実現したのである。

ところで、今川氏は氏親の段階で、いわゆる戦国大名化したといわれている。

それは、遠江の平定にみられるような領土の拡大にとどまらず、領国支配に新たな方式が持ちこまれたからであった。

その代表的な施策として、検地の施行と「仮名目録」(かなもくろく)の制定とをあげることができる。

まず検地であるが、今川検地の初見例は永正十五(一五一八)年に相良(さがらの)庄(榛原郡相良町)般若寺領で行われたものである。

遠州平定の翌年にあたり、戦国大名検地としては先駆的なもので、それ以後、駿河・遠江・三河の三国で八〇例余りが知られている。

その大半は、紛争や隠田摘発などを契機とした局地的な検地にとどまったが、のちの義元時代には、征服地三河などでは郡規模の政策的検地が行われた可能性もある。

次に「今川仮名目録」であるが、氏親はその死の直前、大永六(一五二六)年に三三ヵ条からなる家法を制定した。

戦国大名の分国法としては、これまでのところ最古の事例であり、武田氏の分国法などにも大きな影響を与えている。

義元時代の「仮名目録追加」二一ヵ条も合わせて、内容は多岐にわたっているが、生きた法典として現実に機能していたことが注目される。

今川義元の支配

氏親の死後は嫡子氏輝(うじてる)か継いだが、氏輝は天文五(一万二六)年に二四歳で嗣子(しし)もなく没した。 そのため、いずれも出家していた氏輝の弟、すなわち氏親の正室寿桂尼(じゅけいに)を母とする栴岳承芳(せんがくじょうほう)と側室福島氏の娘を母とする玄広恵探(げんこうえたん)との間で、家督争いが起こった。

これに勝利したのが栴岳承芳で、還俗して義元と名乗ったのである。

義元の施政当初の天文六年、駿河の富士川以東が小田原の北条氏綱に侵攻されるという試練を受けた。

今川氏と北条氏とは、氏親・早雲以来同盟関係にあったが、この年二月に義元が、北条氏と対立関係にあった甲斐の武田信虎の娘を娶ったため、北条氏の反発を招いたのであった。 これを「河東一乱」というが、この後、義元は河東地域の奪還をめざして、十数年にわたって北条氏と抗争をつづけた。

他方で、義元は天文十年代に入ると、三河への侵攻を本格化させた。

その先頭に立ったのは、義元の信頼が厚かっか太原崇孚(たいげんそうふ)雪斎であった。

雪斎は駿河座原(いはら)氏の出身で、臨済宗の高僧であるが、軍事的な才も有していた。 義元にとっては、幼少の折りの得度以来の師であると共に、家督継承後は軍師的立場でもあった。 |

図87 今川義元

|

天文十一(一五四二)年には西三河に侵攻してきた尾張の織田信秀に対抗して、岡崎城主松平広忠を援けて第一次小豆坂(岡崎市)合戦となるが、これは今川・松平方の敗北に終った。

天文十五年には今橋城(豊橋市)を攻略して、東三河をほぼ押さえた。

天文十六年には、援軍を求めてきた広忠に対して、義元は嫡子竹千代(徳川家康の幼名)を人質とするよう要求した。

しかし、竹千代は駿府へ送られる途中、田原(渥美郡田原町)の戸田氏にあざむかれ、織田信秀のもどへ送られてしまった。

これに対して、義元はさっそく雪斎を派遣して田原城を囲み、戸田氏を滅ぼしたのであった。

そして、翌十七年には再度雪斎を将として大軍を送り、第二次小豆坂合戦となり、織田方を破ったのである。

天文十八年は、義元にとって画期的な年となった。

この年三月、松平広忠部岡崎城内で家臣のために惨殺されると義元はただちに雪斎らを派遣して岡崎城を接収した。

ついで十一月には、織田方の西三河の拠点安祥(あんじょう)城(安城市)を落とし、守将の織田信広を捕らえて、竹千代との人質交換を行った。

竹千代はあらためて駿府で今川氏の庇護下に置かれることになったが、いずれにしても、これによって義元は、駿河・遠江・三河の三国を領有する大名となったのである。

やがて、武田氏や北条氏との関係でも、それぞれの利害が一致して、あらたな同盟関係が成立した。

まず天文二十一(一五五二)年十一月に、義元の娘が武田信玄の嫡子義信に嫁いだことから始って、三氏間でそれぞれ婚姻が結ばれ、いわゆる駿・甲・相の三国同盟が成立したのである。

こうして、今川氏は三国を領有し、東方の脅威も除かれ、最盛期を迎えたのであった。

駿府の今川文化

戦国期の今川氏は、周防の大内氏や越前の朝倉氏などと共に、文化的にも見るべきものがあった。

その文化的発展の背景として、応仁・文明の乱以降、戦禍が絶えない京都を避け、多くの公家たちが有力な大名を頼って地方に下向したことがあげられる。

とりわけ今川氏の場合は、氏親の正室寿桂尼が中御門宣胤(なかみかどのぶたね)の娘だったこともあり、早くから公家たちの下向がみられた。

氏親から義元期にかけて駿河に下向した公家は一〇人をこえていて、なかには氏親の姉を妻とした正親町(おおぎまち)三条実望(さねもち)のように、そのまま駿府で没したものもいた。

公家たちの役割としては、まず和歌の指導があげられる。藤原俊成・定家の伝統を直接受け継ぐ冷泉為和(ためかず)も下向していて、年始の歌会、各所の月次歌会などで活躍した。

連歌もまた戦国期に至って最盛期を迎え、氏親もまた連歌をよくした。

駿河国島田出身の宗長は、連歌を大成した師の宗祗と共に連歌の黄金時代を担った一人であるが、明応五(一四九六)年に帰国し、今川氏のいわばお抱え連歌師になった。

その後もたびたび上洛したり、他国を旅しているが、丸子の泉ヶ谷に柴屋軒(さいおくけん、現在の吐月峰(とげつぼう)柴屋寺)を結庵し、駿河を本拠としたのであった。

『言継卿記』とよばれる詳細な日記を残した山科言継も、弘治二(一五五六)年九月二十四日から翌年三月一日まで駿府に滞在しており、今川氏全盛期の駿府の様子が明らかにされている。 言継は、義元邸や氏真邸での歌会に招かれたり、十蛙香(じしゅうこう)や囲碁・音曲・楊弓(ようきゅう)などを楽しんでいる。

新光明寺の女房狂言、建穂寺(たきょうじ)の舞楽、駿府浅間社の廿日会祭なども鑑賞し、さらに義元の世話で、久能観音・羽衣の松・三浦大明神・清見寺などの名所見物にもでかけたのであった。

当時の駿府は、のちの駿府城とほぼ同じ位置にあった今川館を中心に、かなりの規模の城下町が形成されていた。 |

図88 吐月峰柴屋寺

|

有力家臣の屋敷はもとより、松木・友野などの御用商人をはじめとする商家も軒を連ねていて、その繁栄ぶりが想像されるのである。

今川氏の滅亡

しかしながら、このような今川氏の隆盛も、そう長くは続かなかった。

山科百継が駿府から京都に帰ってわずか三年後のことになるが、永禄三(一五六〇)年五月に義元が桶狭間(おけはざま)の合戦で織田信長に討たれたことにより、急速にその勢力は失われていったのである。

義元の嫡子氏真(うじざね)は、早くから今川氏の家督を継ぐものとみなされ、桶狭間の合戦の前年には方形「如律令」の朱印状を発給するなど、すでに実質的に家督を継承していたともいわれている。

しかしながら、蹴鞠の名手だったことが評価されたことにもみられるように、氏真は武将としての資質を欠いていたといわざるをえない。

今川方の先鋒として桶狭間の合戦に参戦していた松平元康(のちの徳川家康)が、弔い合戦を勧めたにもかかわらず、氏真はこれに応じようとはしなかった。

このため、氏真を見限って信長と同盟を結んだ元康のために、たちまちのうちに西三河を押さえられてしまったのである。

鎖国支配の動揺は遠江にもおよび、永禄六(一五六三)年末頃から、「遠州念劇」とよばれる反乱事件が勃発した。

その中心人物は引間(ひくま)城(浜松市)の飯尾氏で、これに犬居(いぬい)城(周智郡春野町)の天野氏や二俣城(天竜市)の松井氏などが荷担したものであった。

かなり大規模な戦闘も行われたが永禄八年末に飯尾氏が駿府で成敗されてやっとこれらの反乱も収束したのであった。

この間、東三河に対する松平氏の攻勢も激しくなり、同じ永禄八年三月頃には吉田城(豊橋市)と田原城(渥美郡田原町)を落とされ、東三河をも放棄することになったのである。

このような今川氏の退勢が決定的になったのは、永禄十一(一五六八)年のことであった。

この年九月に、信長が足利義昭を奉じて上洛したことが各地の大名に衝撃をあたえ、ただちに甲斐の武田信玄が立ちあがったからである。

信玄は同年末に駿河侵攻を開始し、家康もまたこれに呼応して遠江に攻め込んだ。

氏真は駿府城を支えることができず、重臣朝比奈氏を頼って懸川城(かけがわじょう、掛川市)へと逃れた。

このような状況のもとで、遠州の諸氏の多くは徳川方に降った。家康の遠州侵攻にいち早く呼応し、その先導役を果たした菅沼・近藤・鈴木の井伊谷(いいのや)三人衆をはじめ、久野・匂坂(さきさか)・中山・大村・加々爪(かがつめ)・小笠原・江間・松下・都筑(つづき)氏などが、年末から翌年にかけて家康から所領を安堵されている。

懸川城での一進一退の攻防戦も長くは続かず、やがて追いつめられた今川氏との間で、五月になって和議が成立した。

氏真は正室の実家である小田原の北条氏を頼って、掛塚湊(磐田郡竜洋町)から大平城(沼津市)へと去っていった。

こうして、駿河・遠江・三河の三国に雄飛した今川氏も、義元亡き後わずか一〇年足らずで、事実上滅亡したのであった。

二 織豊政権から幕藩体制ヘ top

1 織田・徳川氏と豊臣氏

織田信長

戦国動乱の世を収束し、天下を統一する大事業は、尾張の織田信長によって着手された。

信長が父信秀の死によって一九歳で家督を継いだ天文二十(一五五一)年当時は、織田一族や家臣の中でさえ敵対するものがあったが、永禄二(一五五九)年に至り、ようやく尾張の大半を統一した。

そして、翌永禄三年五月の桶狭間の合戦で今川義元を討つことによって、飛躍のきっかけをつかんだのであった。

ついで信長は、美濃の斎藤氏の攻略に向かい、永禄十(一五六七)年九月に稲葉山城を落とし、城下町井ノ口を岐阜と改めた。 |

図89 織田信長 |

図90「天下布武」の印章 |

同年十一月には「天下布武」の朱印を使い始めており、天下統一への意志を明らかにしている。

そして、翌永禄十一年九月に、足利義昭(よしあき)を擁して上洛し、天下統一への第一歩を踏み出したのであった。

しかしながら、信長による天下統一事業は、けっして平坦な道程ではなかった。

将軍義昭との関係では、信長は副将軍的立場であったが、まもなく両者の間が不和となった。

義昭は反信長勢力を糾合するべく画策し、越前の朝倉氏、近江の浅井氏、石山本願寺、比叡山延暦寺などがこれに呼応した。

元亀三(一五七二)年秋には、甲斐の武田信玄が上洛の兵を挙げ、遠州三方原の合戦では徳川方を一蹴した。

ところが三河まで進んだところで持病の肺患が悪化し、帰国途中の翌年(七月に改元して天正元年)四月に、信州伊那郡駒場で没してしまった。

信玄の死は反信長方を落胆させ、同年七月に将軍義昭が宇治で挙兵したが、信長によって追放され、室町幕府は事実上滅亡した。

八月には朝倉・浅井の両氏をも滅ぼして、信長は畿内・近国をほぼ平定したのである。

これ以後、信長の統一事業は急速に進むことになるが、これに頑強に抵抗したのが本願寺・一向一揆勢力であった。

とりわけ、伊勢長島(桑名郡長島町)の一向一揆は願証寺を中心に信長と対決し、同年に信長の弟信興(のぶおき)を攻め殺し、翌年には氏家卜全(ぼくぜん)を敗死せしめている。

信長が水陸からの総攻撃で長島一揆を鎮圧したのは天正二(一五七四)年のことであり、長島城には滝川一益(かずます)が入った。

その後も一揆勢との戦いは続き、天正八年に至って勅命講和で顕如(けんにょ)を石山本願寺(大阪市)から退去させ、やっと一向一揆を克服したのであった。

この間に、信長は天正四年に近江に安土(あづち)城(蒲生郡安土町)を築き、岐阜城と尾張・美濃は嫡子信忠に任せ、本拠をここに移して天下人への道を歩き始めた。

やがて、天正十年三月に武田氏を滅亡させると、中国・四国の平定も間近となってきた。

しかし、同年六月二日末明に明智光秀の謀反によって、天下平定を目前にして本能寺で討たれてしまった。

徳川家康

松平元康が自立の道を歩み始めたのは、永禄三(一五六〇)年五月のことであった。

桶狭間の合戦で今川義元が討たれたことにより、さっそく岡崎城に入り、一族や家臣を再結集した。

永禄五年正月には清須城(名古屋市)に赴き、今川氏真(うじざね)を見限って信長と同盟を結んだ。

この同盟関係は、離合集散が激しかった戦国の世には珍しく、信長の死まで続いた。

永禄六年にはいわゆる三河一向一揆が起こり、家臣の中に門徒も多く危機に直面するが、翌年にはこれを鎮圧して西三河を押さえた。

その頃に、義元の「元」の字をすて、元康から家康へと改名して今川氏と断交した。

永禄八年には吉田城・田原城を攻略して、三河一国をほぼ平定した。

永禄九年十二月には、朝廷に奏請して従五位下三河守に叙任され、勅許を得て「徳川」と改姓し、名実ともに三河の新興大名として名乗りをあげたのであった。 |

図91 徳川家康

|

家康にとっても、永禄十一年は新たな飛躍への画期になった年であった。

年末に武田信玄の駿河侵攻に呼応して遠江に侵攻し、翌年五月に氏真が懸川城を退去するとこれを石川家成に守らせ、遠州の平定を進めていった。

元亀元(一五七〇)年六月には、近江姉川の合戦で信長に加勢して浅井・朝倉連合軍を破り、帰国後、居城を岡崎城から修築なった浜松城に移したのであった。

しかしながら、家康による遠州平定も、決して順調に進んだわけではなかった。

元亀三年の三方原(みかたがはら)の合戦では、家康は信玄にまさに一蹴され、信玄の死後は勝頼との抗争が続いた。

その象徴ともいうべきものが、中遠地方の要衝である高天神城(小笠郡大東町)をめぐる攻防であった。

天正二(一五七四)年六月には、勝頼軍のために、高天神城が落とされてしまったのである。

翌年六月にはいわゆる長篠(ながしの)の合戦があり、武田方は歴戦の勇将多数を失いながら、その後も高天神城をよく支えた。

家康がやっとこれを奪還したのは、天正九年のことであった。 そして翌天正十年三月、織田・徳川連合軍の甲斐侵攻により、武田氏は滅亡したのであった。

戦後の論功行賞で、家康は信長から新たに駿河を与えられ、三河・遠江・駿河の三ヵ国を領有することになった。

甲府からの帰路、信長は家康の領国東海道を通り、安土城に凱旋した。 ついで家康は、信長の招きで戦勝を祝って安土から上方へと出向いたところ、六月二日末明に本能寺の変が勃発した。 |

図92 高天神城跡

|

当時泉州堺にあった家康は、急遽伊賀越えで帰国の途につき、伊勢からは海路でやっと岡崎城に戻ったのであった。

豊臣政権の成立

六月二日の本能寺の変当時、羽柴秀吉は毛利氏と対陣していて、備中(びっちゅう)高松城(岡山市)を囲んでいた。

しかし、明智光秀(あけちみつひで)が謀反を起こしたことを、独自の情報網によっていち早く知った秀吉は、ただちに毛利方と和議を結んで上方へととって返し、十三日には山崎の合戦で光秀を破った。

そして、紆余曲折はありながらも、翌年四月に柴田勝家(しばたかついえ)を討つごとによって、信長の後継者としての地位を確立したのであった。

他方、三河に帰った家康は、それ以後、もっぱら武田氏の旧領甲斐・信濃・上野(こうずけ)などの経略に向かい、小田原の北条氏と対戦することになった。

同年末には和議が成立し、上野は北条氏、甲斐(かい)は徳川氏の領国となり、家康はそれまでの三国に甲斐と南信濃を加えて、五ヵ国を領有することになったのである。 |

図93 豊臣秀吉

|

天正十二(一五八四)年に入ると、秀吉と尾張・伊勢・伊賀を領有する織田信雄(のぶかつ)との対立をきっかけとして、秀吉と信雄・家康連合軍とが尾張平野で対戦するという、いわゆる小牧(こまき)・長久手(ながくて)の合戦となった。

長久手合戦は家康の勝利に終わるが、両軍主力の対決には至らず、やがて年末には秀吉・信雄間に和議が成立して、それぞれ兵を納めた。

その後は秀吉の政治力が勝り、天正十三(一五八五)年七月に秀吉は従一位関白に叙任され、天下人としての地位を固めていった。

翌年十月には家康も大坂城にのぼり、秀吉に臣従することになったのである。

年末には秀吉は豊臣姓を賜り、豊臣政権に従うべきことを全国に命じた。

翌天正十五年には九州を平定し、残るは関東・奥羽のみとなった。

秀吉に臣従した家康は、もっぱら北条氏への取次役となった。次女督姫が北条氏政の子息で当主の氏直に嫁していて、姻戚関係にあったこともあり、家康は氏政・氏直父子に対してたびたび上洛するように説得した。

天正十六年八月になって、やっと氏政の弟氏規が上洛したが、その翌年十月、北条方が信州真田氏との係争地上州沼田領に関する豊臣政権の裁定に背いたため、秀吉は北条氏の誅伐に踏切ったのである。

この小田原攻めによって、天正十八(一五九〇)年七月に関東に雄飛した北条氏は滅亡し、ついで豊臣軍は奥羽の平定に向かい、豊臣政権による天下統一がついになった。

北条氏の旧領六ヵ国は家康に与えられ、家康の旧領五ヵ国は当初織田信雄に与えられることになったが、信雄は父祖以来の尾張に固執したため、秀吉の怒りをかって改易されてしまった。

このため、尾張清須城には秀吉の甥秀次(ひでつぐ)が入って尾張・伊勢を支配し、東海道の各地には、秀次付きの豊臣系大名がいっせいに配置された。

三河では岡崎城田中吉政・吉田城池田輝政、遠江では浜松城堀尾吉晴・掛川城山内一豊・横須賀城渡瀬繁詮(わたらせしげあき)ということであり、駿河一国は中村一氏(かずうじ)で、駿府城に入った。

これらの諸国でも、天正・文禄・慶長期にかけて太閤検地が施行され、石高制が貫徹していった。

天正十九年末には秀吉は嗣子鶴松の早世により秀次に関白職を譲り、自らは太閤(たいこう)として引続き実権を握った。

しかし、拾(ひろい)丸(秀頼=ひでより)が誕生するとしだいに秀次との関係が悪化し、文禄四(一五九五)年七月に、秀吉は秀次を高野山に追放して自刃せしめた。

清須城には秀吉の子飼い大名福島正則が、伊予今治から二四万石で入部したのであった。

その後、家康はほぼ二四〇万石といわれる実力と長年の政治的力量とにより、いわゆる五大老の筆頭として、豊臣政権の中で重きをなしていった。

やがて、慶長三(一五九八)年八月に秀吉が死去すると、次の天下人については、自ずと家康を中心に展開していくことになった。

2 親藩と譜代藩 top

関ヶ原の合戦

秀吉の死去に際して、五大老・五奉行らはお互いに起請文(きしょうぶん)を交わし、秀頼を守り、豊臣政権の諸法度(しょはっと)を遵守することを誓った。

そのため、しばらくの間は五大老・五奉行の合議による政治は維持された。

しかしながら、家康は法度に背いて姪を養女にして福島正則の嫡子正之と婚約させるなど、しだいに独自の行動をとるようになっていった。

また、豊臣政権内部では、加藤清正・福島正則らの武将派と、五奉行の中心人物石田三成に代表される吏僚派との対立も深まっていた。

このような政権内部の矛盾は、翌年閠三月に五大老の一人で信望のあった前田利家が死去したことにより、一挙に露呈することになった。

武将派の奇襲を受けた三成は、こともあろうに家康を頼り、近江佐和山城へと去っていった。

こうして、五大老・五奉行制という合議体制から、主要人物二人が欠けたことにより、家康は事実上一人で政局を担うことになったのである。

慶長五(一六〇〇)年四月、家康は五大老の一人で会津の上杉景勝が城郭修理などを行うと、謀反の疑いをかけて諸大名を動員した。東海地域の豊臣系大名もこれに応じて出陣したが、下野小山(栃木県小山市)二石田三成挙兵の報が入り、家康に協力して三成と戦うことを誓った。

そこで兵を二つに分けて、徳川氏の主力軍は秀忠が率いて東山道を進み、東海道は豊臣系大名が先発して、その後から家康が主として旗本軍を率いて進むことになった。

いわゆる「大下分け目」の関ヶ原の合戦は、九月十五日に、東軍(徳川方)・西軍(石田方)合わせて一五万人ともいわれる軍勢によって戦われた。

ところが、この大事な決戦に、秀忠が率いる徳川氏の主力軍が間に合わなかったため、家康は福島正則・池田輝政・黒田長政らをはじめとする、豊臣系大名を頼って戦わざるを得なかった。

合戦自体は小早川秀秋(こばやかわひであき)の裏切りもあってわずか一日で終わり、家康の覇権が確立したのであった。

戦後の論功行賞は厳しく、改易されたもの八八家、減封が五家で、没収された総石高は六〇〇万石をこえた。

しかしその大半は、豊臣系大名の加増分に宛てざるを得なかった。

たとえば、池田輝政は播磨姫路五二万石(三六百石余加増)、福島正則は安芸広島四九万石余(二九万石余加増)などである。

ただ、豊臣系大名は大幅に加増されたものの、遠隔地へ転封されたものも多かった。

東海地域でいえば、田中吉政が筑後柳川(福岡県)、堀尾忠氏が出雲富田(島根県)、山内一豊が土佐浦戸(高知県)、中村忠一が伯者米子(鳥取県)などであった。

これに対して、畿内近国や東海道筋など枢要の地には、徳川氏一門や譜代大名が配された。

尾張清須(名古屋市)に家康の四男松平忠吉五二万石、越前北庄(福井市)に二男結城秀康六七万石、近江佐和山(滋賀県彦根市)に井伊直政一八万石、伊勢桑名(桑名市)に本多忠勝一〇万石などである。

その他、三河・遠江・駿河など、東海地域には三万から五万石程度の譜代大名が配された。

こうして、親藩や譜代大名は枢要の地に、外様大名は遠隔地にという幕藩体制下の大名配置方式の原則が、すでにこの段階で成立していたのであった。

駿府政権と親藩 慶長八(一六〇三)年二月、家康は伏見城において待望の征夷大将軍に任ぜられ、江戸に幕府を開くことになった。

これによって、豊臣政権の枠組みから解放された、新たな権威を獲得したのであった。

ところが、それから二年余り後の慶長十年四月に、家康は将軍職を子息秀忠に譲ってしまった。

政権はあくまでも徳川家が握り続けることを天下に示し、秀頼の成長を楽しみにしていた豊臣方の期待を、完全にうち碎いたのである。

そして、自らは大御所として、引続き政治の実権を握っていた。

慶長十一年四月には、大御所としての居城を駿府と定め、大規模な改築工事を行った。

翌十二年三月に、家康は修築途中の駿府城に入ったが、その年の暮れに築造間もない天守閣が、失火のため焼失してしまった。

天守閣はただちに再建に着手され、翌十三年八月には五層七階といわれる広壮な天守閣の上棟式が行われた。

城下町も大幅な改造が行われ、武家地・寺社地・町方も整備されていった。

政治の実権は、江戸の将軍秀忠よりも駿府の大御所家康にあったため、当時の駿府はまさに駿府政権の時代とよぶにふさわしい賑わいをみせていた。

城下の人口は一〇万とも、一二万ともいわれ、家康のまわりには多彩な人材が集まり、奉行衆らにより政策の実施が指示され、外交や貿易、文化事業などが行われた。

家康はまた、幼少の九男義直(よしなお、尾張徳川家の祖)をはじめ、一〇男頼宣(よりのぶ、紀伊徳川家の祖)、十一男頼房(よりふさ、水戸徳川家の祖)らを駿府城に置き、有力な側近を「付家老」として養育した。

慶長十二(一六〇七)年に尾張藩主松平忠吉が死去すると、義直を甲府から清須に転封させ、尾張・美濃六〇万石余の大名とした。

政務は守役の平岩親吉が行い、同十六年に親吉が死去すると、駿府奉行衆成瀬正成・竹腰正信らが付家老として領国支配を担当した。

同十五年からは、諸大名を動員して、名古屋城の築城も始まった。

頼宣は慶長十四年末に、駿河・遠江五〇万石の大名として水戸から駿府に入部した。付家老水野重央が浜松城に入り、のちに駿府奉行衆安藤直次も付家老となって掛川城に入った。

なお頼房も、頼宣と入れ替わりで、同年水戸に配された。

いずれにしても、彼らは家康の存命中は、大名とはいっても独自の支配を行ったわけではなかった。

やがて、大坂城の秀頼を滅ぼして、武家諸法度などを定めた家康は、元和二(一六一六)年四月に七五歳でその生涯を閉じた。

同年七月に、一七歳になった義直は、はじめて尾張に入部したのである。

頼宣も駿府城にあって独自の支配をはじめることになったが、元和五年に紀州和歌山へ五五万石で転封となった。

こうして、親藩として、尾張・紀伊・水戸のいわゆる御三家が成立したのである。

譜代大名の配置

駿河・遠江でいえば、関ヶ原の合戦後の慶長六(一六〇一)年に譜代大名七家の入部をみたものの、譜代藩政の本格的な展開は、基本的に寛永十(一六三二)年からであった。

なぜなら、その後大御所家康や頼宣が駿府城に入り、頼宣の和歌山転封後も、寛永元(一六二四)年八月に、将軍家光の弟徳川忠長が甲斐・駿河・遠江など五五万石の大名として駿府城に入ったからである。

しかし、忠長の支配は長くは続かず、素行の乱れや狂気の沙汰があり、寛永九年十月に改易され、翌年幽閉先の上州高崎(群馬県高崎市)で自刃(じじん)した。

駿府城については、忠長改易以後は幕末まで大名が入ることはなく、城代が派遣される番城となってしまった。

寛永十年に新たに譜代大名が入部したのは駿河では田中城に松平(桜井)忠重、遠江では掛川城に青山幸成であった。

浜松城の高力忠房、横須賀城の松平(能見)重勝らは、すでに元和五(一六一九)年の頼宣転封時に入部していた。

そして、これらのどの藩にもみられた特色として、近世前期においては、短期間で次々に転封させられていて、藩主の変遷がめまぐるしかったことである。

浜松藩のように、そのような状態が幕末まで続いたところもあったが、近世の中頃からは、しだいに同一の大名家で定着する傾向が強まった。

比較的早かっだのは横須賀藩の西尾氏で、天和二(一六八二)年に忠成か二万五〇〇〇石で入封し、以後幕末まで続いた。同じく幕末まで続いたものに、享保十五(一七三〇)年に入封した田中藩の本多氏、延享三(一七四六)年に入封した掛川藩の太田氏などがあった。

安永六(一七七七)年に新たに立藩した沼津藩水野氏も同じく幕末まで続いたが、宝永七(一七一〇)年に本多氏が入って立藩した相良藩の場合は、田沼意次(たぬまおきつぐ)が入封して発展したものの、天明六(一七八六)年にその失脚により城が破却されてしまった。

三河の場合は、関ヶ原の合戦後から譜代藩政の展開がみられたが、転封が多かったことは駿・遠と同様で、しかも藩自体が、五、六藩から一○藩程度までと固定しなかった。主な藩についてみると、吉田藩の場合は、慶長六(一六〇一)年に松平(竹谷)家清が三万石で入封し、以後、近世前期には松平(深溝)・水野・小笠原・久世・牧野・松平(大河内)・松平(本庄)と変遷が激しく、寛延二(一七四九)年に松平(大河内)氏が再入部して幕末に至っている。西尾藩・刈谷藩なども、いずれも藩主の変遷が激しかった。

岡崎藩の場合は比較的同一家で続いており、慶長六年に本多康重が五万石で入封して本多氏四代、正保二(一六四五)年から水野氏七代、そして松平康福を経て、明和六(一七六九)年に本多忠粛が入封し、六代で幕末に至った。

伊勢の場合も、たとえば桑名藩や亀山藩では、これまでみてきた諸国と同様に、基本的に譜代藩の転封が相次いだ。

しかし、幕藩制の成立期に領知面で二つの大きな変動があり、それによって近世を通じての支配の骨格が固まるというように、これらの諸国とはやや違った様相をも示している。

すなわち、一つは慶長十三(一六〇八)年で、津藩主富田信高を伊予宇和島(愛媛県宇和島市)に転封し、伊賀上野の筒井定次を改昜した後に、伊予今治(今治市)から藤堂高虎を二二万石(伊勢・伊賀各一〇万石、伊予二万石)で津藩主としたことである。

高虎は外様大名でありながら家康の厚い信任を得て、大坂の陣の戦功によりさらに五万石の加増を受けたのであった。

いま一つは元和五(一六一九)年で、徳川頼宣が駿府より五五万五〇〇〇石で和歌山に入部した際、伊勢国内で約一八万石加給されたことである。

それに伴う若干の領知替えなどがあり、それによって、幕末まで続く幕藩制下の支配体制がほぼ確立したのであった。

三 東海道と伊勢湾の地域と民衆近世地域民衆の生業と社会 top

1 東海道の城下町――駿府・浜松・吉田・岡崎――

駿府政権

将軍職を秀忠に譲った徳川家康は、慶長十二(一六〇七)年正月に駿府を菟裘(ときゅう)の地と定め、駿府城の拡張を遠江・三河・尾張・美濃・越前の諸大名に命じた。

駿府は、家康が今川家の人質として幼少期を過ごした場所であり、また五ヵ国領有時代を過ごした場所でもあった。

関ヶ原の戦いで勝利したとはいえ、大坂には依然として豊臣家があり、家康は徳川家安泰のため大御所として強力な政治を断行した。

江戸の将軍秀忠との「二元政治」である。秀志は幕府固有の問題と関東・奥羽方面支配を担当、大御所政権は東海以西の支配を担当し、軍事・外交権も独占していた。

家康は最も信頼する本多正信を秀忠につけ、秀忠政権を掌握しようとした。

家康の駿府政権は、正信の子本多正純(まさずみ)、成瀬正成(まさなり)・安藤直次(なおつぐ)・村越直吉(なおよし)・大久保長安(ながやす)ら駿府奉行衆、金地院崇伝・南光坊天海といった僧侶や林羅山(らざん)などの学者、茶屋四郎次郎・後藤庄三郎・角倉了以(すみくらりょうい)らの豪商、さらにはウィリアム・アダムズ、ヤン・ヨーステンといった外交顧問、京都所司代板倉勝重や大工頭中井正清ら多彩な人材が支えていた。

駿府の家康のもとには多くの大名・公家・文化人が訪れたが、なかでも特筆すべきは外国使節であろう。

慶長十四(一六○九)年にはオランダ国王の返書を携えた使節が駿府城にて家康に拝謁。

家康はオランダ船の渡航を許可する朱印状を発布、オランダは平戸に商館を設け、正式な通商が開始された。

慶長十五年には薩摩藩主島津家久に引き連れられて琉球王尚寧(しょうねい)が、慶長十六年にはスペイン国使節、慶長十八年にはイギリス国使節が駿府城に家康を訪ねている。

駿府の家康が行った文化事業の一つに出版がある。学問好きであった家康は、儒書・史書・兵書の貴重書を集め、駿府城内に駿河文庫を設けて林羅山に管理させ、また羅山と金地院崇伝に命じて駿府城内で朝鮮技術を用いた金属活字印刷を行った。

元和元(一六一五)年に『大蔵一覧集』、翌年の家康の死後『群書治要』が出版された。

駿河文庫の蔵書は家康没後に将軍家および水戸・尾張・紀伊の御三家に「駿河御譲本」として分配された。

城下町駿府の整備

『修訂駿河国新風土記』は、「同(慶長)十四年彦坂九兵衛光正、畔柳寿学(くろやなぎじゅがく)を奉行として縄張して今の町を割らしめ給ひきといふ。

而して今の町の成れるは友野宗全が力なり」と伝える。

しかし前年に城下町の西端に安倍川町を設けて遊女を住まわせており、駿府の町割りは駿府城の拡張計画と共に立てられとみることができる。

駿府の町作りは安倍川の大改修から始まり、「薩摩土手」「火屋土手」と呼ばれる総延長約四・四キロの堤防が築かれた。

これにより平野部を乱流する安倍川の流路が町の西側に固定され、駿府の城や町は安部川の氾濫から堅固に守られることとなった。

なお、薩摩土手の名は薩摩藩の御手伝(おてつだい)普請に由来するといわれるが(『駿河志料』)、明確な資料はない。

城下町駿府は、大手門から西側に碁盤目状に町割りされ、商工業者が居住した。

俗にいわれる「駿府九六か町」という呼称は、元禄五(一六九二)年頃に定着したものという(織田元泰「駿府九六ヵ町を歩く」『駿府の城下町』)。

整然と区画された町人地は五〇間四方を一単位として、道の両側に町を置いた。

その一区画の中央には帯状の「せり・会所」と呼ばれる共用地があり、この空間地が駿府の町割りの特徴であった(若尾俊平『江戸時代の駿府新考』)。

家康在城時の駿府城下を江戸時代後期になって描いた「駿府古絵図」(静岡県立中央図書館蔵)には、淡黄色で色分けされた武家屋敷地に拝領者の名前を記す。

武家地は城を囲む形で配置され、また城の北西にも安倍川にかけて広がる。

しかし家康の死後、諸士の多くが江戸に移ると跡地は「明屋敷」と呼ばれて放置され、屋敷解体後には耕作地として人々に貸与された。 城下町の西はずれには、大坂方を強く意識して寺町が作られた。

家康により強制的に移転させられた寺院も少なくない。

そのほか浅間神社周辺には社家や社僧の宅地や寺が建ち並び、家康ゆかりの宝台院や華陽院も広大な寺地を擁していた。 |

図94 浅間神社

|

代官支配

幕府が直接支配する直轄領(天領、幕領)の支配にあたったのが代官で、初期には伊奈忠次や大久保長安、彦坂元正らの代官頭が配下の代官・手代を使ってその支配を担った。

遠江国の場合、伊奈忠次が中泉陣屋(磐田市)に拠点を置き、配下の手代が中泉代官として遠江支配にあたっていた。

中泉陣屋には同時期に複数の代官が在職しており、それは徳川頼宣領をへて再び幕領に復し、中野七蔵が中泉代官に就任するまで続いた。

また、中泉代官以外にも遠江には、万年三左衛門・秋鹿長兵衛・大草太郎左衛門など多くの代官が存在していた。

彼らは農業経営に卓越した富農や富豪・神主などを勤める地方の有力者で、その居住地周辺を中心に支配を行う、在地性の強い代官であった。

江戸幕府は、やがてこうした在地性の強い地方功者系の世襲代官を、年貢滞納や勤務態度の不良を理由に罷免し、代わって年貢請負人的性格の強い封建官僚的代官を多く登用した。

駿河国では徳川忠長が改易された翌寛永十(一六三三)年から本格的な代官支配が始まり、沼津代官・加島代官・大宮代官・蒲原代官・駿府代官・島田代官などが置かれた。

しかし、多くは在地性の強い世襲代官であったため、島田・駿府代官を除いて元禄十一(一六九八)年までに解体され、その島田代官も寛政六(一七九四)年には駿府代官に統合されてしまった。

伊豆国には藩が置かれなかったので代官の果たす役割は特に大きかった。

江戸時代前半に伊豆幕領支配の中心を担ったのは三島代官であったが、初期には代官頭の伊奈忠次・彦坂元正らも幕領支配に携わり、また複数の小代官も存在した。

寛永十九(一六四二)年に忠次の四男忠公(ただきみ)が三島代官に就任すると、韮山(にらやま)代官領を除く伊豆幕領支配が三島代官に一元化された。

韮山代官は、慶長元(一五九六)年に江川英長が代官に就任、英勝の享保八(一七三二)年に一時罷免された。

しかし、伊豆国は、元禄十一(一六九八)年の「地方直し」によって七九ヵ村、二万四〇〇〇石余が旗本領となっており、こうした複数領主による伊豆国支配のために土豪性と官僚性を兼ね備えた江川氏が宝暦八(一七五八)年に再度韮山代官となり、幕末まで世襲した。

また、江川氏再任とともに三島代官は廃止、韮山代官の出張陣屋となった。

「出世城」浜松城

関ヶ原の合戦の論功行賞により、駿河・遠江には徳川氏一門や譜代大名が配置された。

それぞれ藩の変遷については『静岡県史』資料編9の解説に一覧表が付されているので詳述しないが、いずれも石高が少なく、また藩主の変遷がめまぐるしいことに特徴がある。

例として浜松藩の場合をみてみよう。

浜松は、いうまでもなく家康の居城が置かれていた東海地域でも重要な地である。

慶長五(一六〇〇)年豊臣系大名堀尾忠氏が出雲国富田に移されると、翌慶長六年松平(桜井)忠頼が入部した。

慶長十四年、家康一〇男徳川頼宣が駿府藩主となると、その付家老として水野重仲(重央)が入部した。

しかし元和五(一六一七)年、頼宣の紀伊国転封により重仲が紀伊国新宮に移されると、かわって高力(こうりき)忠房が浜松に入った。

以後の藩主名だけをあげれば、松平(大給)乗寿-太田資宗-資次-青山宗俊-忠雄-忠重-本庄松平)資俊-資訓-松平(大河内)信祝-信復-松平(本庄)資訓-資昌- 井上正経-正定-正甫-水野忠邦-忠精-井上正春-正直となり、延ベ十一家が浜松藩と関わった。

ところで、駿河・遠江諸藩の藩主のなかには幕府の要職をつとめた者も少なくない。

前掲「近世一」解説に「駿河・遠江大名の幕府役職就任表」がおさめられているので参照されたいが、藩主時代に限っていえば、老中をつとめた者二二人、側用人五人、若年寄一〇人、京都所司代五人、大坂城代三人、奏者番二一名、寺社奉行一名となっている。

なかでも浜松藩の場合、松平(大給)乗寿、松平(大河内)信祝、井上正経、水野忠邦、井上正直の五人が老中に任じられている。 浜松城が「出世城」といわれる所以である。

水野忠邦

浜松藩主の中でも水野忠邦は幕政改革を断行した人物として知られている。 忠邦は文化九(一八二一)年に家督を継いで肥前国唐津藩主となったが、幕府要職就任への意欲が強く、一門の老中水野忠成へ働きかけて立身出世をはかった。

東海道枢要の地浜松への転封を願ったのもそのためであった。

同じ表高六万石ではあるが、唐津藩の実収高は二〇万石とも言われ、減収をおそれた家臣の反対を押し切って忠邦は文化十四年浜松へ入部したのであった。 忠邦は、その後大坂城代、京都所司代、西丸老中、本丸老中、勝手掛老中と順調に昇進し、天保十(一八三九)年にはついに老中首座となり、幕政の最高責任者となった。

ただ、忠邦がその政治手腕を発揮するのは、大御所徳川家斉(いえなり)が天保十二年閏正月に死去してからである。 |

図95 水野忠邦

|

忠邦は家斉側近を排除し、自らが取立てた人々を結集して幕政改革を行うこととした。

同年五月には、将軍家慶(いえよし)が享保・寛政の政治にならった幕政改革を行うと宣言した。

天保改革は綱紀粛正・質素倹約・風俗統制などから開始された。改革は厳しく実施されたが、意図した成果を上げることはできなかった。

なかでも物価高騰の元凶として株仲間解散令を発したが、かえって流通経済を混乱させる結果となった。

また、幕府の年貢収納の増加、対外的危機に対処するため、江戸・大坂周辺の私領を幕領とする上知令か出された。

しかし、大名や旗本、さらには幕閣の中からも反対の意見が強くなり、上知令は撤回され、忠邦は老中を罷免された。

こうして天保の改革はさしたる結果を出すことなく二年余で終結、忠邦も在任中の政治責任を問われて減封、家督を相続した嫡子忠精は出羽国山形へ転封となった。

浜松藩主としての水野忠邦は、藩政機構の改革や大蔵永常を招いて殖産興業をはかり、一方で年貢収奪を強化していった。

山形への転封が決まった水野氏は、領内への貸付金の返済を強行する一方で、藩が借入れた御用金などは無返済のまま山形に移ろうとしたため、弘化三(一八四六)年領内で二度にわたって大規模な打ちこわしが起こった。

こうして水野氏の浜松支配は、打ちこわしという領民からの反撃をうけて終わりを告げた。

池田輝政

天正十八(一五九〇)年徳川家康の関東移封により東海道筋には豊臣系大名が配置され、三河国吉田(豊橋市)には池田諢政が一五万二〇〇〇石で入封した。

輝政は永禄七(一五六四)年尾張国清洲に生まれ、はじめ織田信長、その死後は豊臣秀吉に仕えた。

天正十三(一五八五)年大垣城から岐阜城に移り、同十五年に羽柴姓、同十六年には豊臣姓を名乗ることを許され、同十八年九月に岐阜から吉田城に移されたのである。

吉田は、豊川舟運と三河湾海運の結節点でもある東海道交通の要衝で、永正二(一五〇五)年に今川氏親(うじちか)被官牧野古白(こはく)が今橋城を築城、今川・松平との攻防の末、永禄八年徳川家康が攻略した。

家康からこの地の守衛を命じられた酒井忠次は城地を定め、豊川に架橋するなど城下の整備につとめたが、家康の関東移封と共に上野国碓氷に移封となり、輝政が入城した。

輝政は城地の拡張整備を行い、豊川に沿って本丸を中心に二の丸こ二の丸を半円状にめぐらし、これらの曲輪の間に土塁と空堀を設けた。

また三の丸の外側に武家屋敷を配置し、その外側に総堀を隔てて町方地をおいた。

また、忠次が豊川に架けた土橋を下流の船町に移して本橋とした。これが吉田大橋で、武蔵国六郷橋、三河国矢作(矢矧)橋、近江国勢多橋と共に東海道の四大橋として、多くの紀行文にもその名がみえる。

吉田大橋は幕府によって架け替え・修理が行われ、その回数は幕末までに約三〇回に及んだ。

関ケ原の戦では輝政は東軍徳川家康方について、西軍の織田秀信が守る岐阜城を攻略、戦後の論功行賞で播磨国姫路五二万石に移された。

姫路城は天正八年に播磨攻略のために秀吉が築城したものであったが、入封後輝政はこれを取り壊して大規模な改築を行い、九年の歳月を費やして慶長十四(一六〇九)年に新城が完成した。

水野氏と寛永通宝

池田輝政の後には松平(竹谷)家清が武蔵国八幡山から入部、その後慶長七(一六一二)年に松平(深溝)忠利が三河国深溝から人封した。

寛永九(一六三二)年に忠利が死去すると、同年八月十一日に子の忠房が襲封したが、同日吉房は三河国刈谷に転封となり、入替わりに水野忠清か四万石で入封した。

忠清は刈谷に生まれ、慶長七(一六〇二)年に上野国小幡一万石を与えられた。

元和二(一六一六)年に本領刈谷城を与えられて一万石の加増を受け、寛永九年に吉田に移されたのである。

忠清在世中の寛永十四年八月、吉田に寛永通宝一文銭の鋳造のために銭座が設けられた。

この時銭座が置かれたのは吉田のほか、陸奥国仙台・常陸国水戸・信濃国松本・越後国高田・備前国岡山・長門国萩・豊後国竹田の七ヵ所である。

江戸幕府は統一通貨の全国流通をはかり、慶長金銀を発行して基準貨幣とし、慶長十四年七月には金・銀・銭の交換比率を、金一両=銀五〇匁=永楽銭一貫文=鐚銭(びたせん)四貫文と公定した。流通量の少ない銭貨を増鋳するため寛永十三年六月、江戸と近江国坂本に銭座を開設して寛永通宝一文銭を鋳造し、あわせて銭貨の私鋳を禁止した。

翌寛永十四年には先述の八ヵ所が追加され、寛永通宝の全国的な流通をみることとなった。

その後鋳造された銭貨も「寛永通宝」と呼ばれる。

ちなみに寛文十年六月には寛文年間に鋳造された寛永通宝への鐚銭混用を禁じ、銭貨の全国統一が完成したのである。

田中吉政

岡崎は古くは矢作(やはぎ)宿と呼ばれ、東海道の宿場として、また矢作川舟運の拠点として栄えた。

家康の祖父松平清康は大永四(一五二四)年に本拠を三河国安祥城(安城市)から岡崎に移し、今川家の人質となっていた家康も、今川義元の敗死後岡崎に戻って独立した。

元亀元(一五七〇)年家康が浜松に移ると嫡男信康が在城、信康自害後は城代が支配することとなった。

家康が関東に移ると、豊臣秀吉の命を受けて田中吉政が五万石で入部した。

吉政は、はじめ織田信長に仕えて、因幡国鳥取城主宮部継潤(いじゅん、善行房)に従い、秀吉の甥秀次が継潤の養子となるとその傅役(もりやく)となった。

秀次処刑後は秀吉に仕え、天正十八(一五九〇)年に岡崎城を与えられたのである。 |

図96 田中吉政

|

吉政は関東の家康を意識した岡崎城の整備拡張を行い、東方に防備設備を厚くし、城の東・西・北側には総堀をめぐらし、その内側に土居を築いた。

吉政の城下町建設は、二段階をへて行われた(『新編岡崎市史』近世)。

すなわち、まず入部直後に有力真宗寺院である本宗寺・三河七力寺(上宮寺・本証寺・勝重寺・慈光寺・浄妙寺・願照寺・無量寿寺)を、青木川と乙川の合流点を拡張整備して形成した福島へ移転させて寺町を形成し、中世以来の矢作東宿と結びつけて一大城下町を形成しようとしたのであった。

しかし、本宗寺は移転したものの、七ヵ寺の反対で実現しなかった。

第二段階は文禄三(一五九四)年から始った矢作川の築堤に関わる商人・職人町の形成である。

これは城の北側の天神山を切り崩し、その土でもって福島の北側の沼沢地を埋立てて板屋町・田町・松葉町を形成、平坦となった地には肴町・材木町を新設した。こうした町へは、矢作川築堤によって大きな影響を受けた東西の旧矢作宿から商人・職人を移住させた。

こうして新しい町と、従前からの連雀(れんじゃく)町・榎町・六地蔵町などが結びつき、これらの町々が総堀・土居によって囲まれた近世城下町岡崎が作られたのである。

矢作(やはぎ)橋と宿場町岡崎

関ヶ原の戦後、田中吉政が筑後国柳川三二万五〇〇〇石に転封となると、代わって本多康重が五万石で入部した。

康重は、吉政に引続いて岡崎城・城下町の整備を行うと共に、矢作橋架橋と東海道の付け替えを行った。

矢作川は、西三河と信濃・美濃とを結ぶ物資輸送路であり、支流の菅生(すごう)川をかかえる城下町岡崎の経済発展に重要な役割を果たしていた。

慶長六(一六〇一)年に架橋された矢作橋は長さ七五間の土橋で、その後も何度か流失し渡船と土橋が繰返されていた。

寛永十一(一六三四)年、徳川家光の上洛の際にはじめて板橋が架橋された。

欄干・擬宝珠(ぎぼし)付き、長さ二〇八間の反り橋であったという。

以後、矢作橋の架替え・修理は幕府による公儀普請で行われた。

架橋により菅生川の南側にあった東海道が城下に引入れられ、岡崎は宿場町としての機能も併せ持つ」ととなった。

東海道は、西から矢作橋をわたって八町(はっちょう)村に入り、そこから松葉町・板屋町・田町・下肴(しもさかな)町・材木町・連雀町・籠田(かごた)町・伝馬町・両(りょう)町・投(なぐり)町の一一ヵ町へと通じており、その道筋は俗に「二七曲がり」と称され、城を取巻く形で曲折していた。

城の東には伝馬町などの新町が作られ、慶長十二年の矢作川大洪水で被害を受けた城西八町の商人と、それまで伝馬役を務めていた榎町の住人らが本多康重の命を受けて慶長十四年に新町に移住した。

正保二(一六四五)年本多氏が遠江国横須賀へ移ると、代わって水野忠善が三河国吉田から入部した。

忠善は、それまで八ヵ所にあった木戸を増やして二一ヵ所とし、龍田町と松葉町には総門を作った。

また、郭内の士商混在を解消するため正保四年に六地蔵町など三町と徳川氏ゆかりの善立寺などを総堀の外へ移転させて武家屋敷地の拡充整備を行った。

また、城郭の外にも下級武士の屋敷地を新設し、岡崎城域はさらに拡大した。

こうして田中吉政によって始められた近世城下町であり宿場町でもある岡崎の整備も、本多氏四代をはさみ、忠善の代になって完成し、一九ヵ町を数えるようになった。

岡崎城下の町政は、岡崎藩町奉行の意を受け七三名の町年寄が、町々の庄屋の進退や年貢、人馬継立などにあたっていた。

2 東海道通行の諸相 top

富士信仰と富士登山

富士山は、日本最高峰の山で、その秀麗な姿は古くから人々に霊峰として崇められてきた。

『常陸国風土記』筑波郡条は、「福慈(ふじ)の岳(やま)」が「神祖(みおや)の尊(みこと)」に一夜の宿を提供しなかったために常に雪が降り、登山することができない山になったと伝える。

また、『竹取物語』には、かぐや姫から不死の薬と手紙を贈られた帝が、使いに命じて富士山頂でそれを燃やす場面が登場する。

奈良時代初期の歌人山部赤人は、「天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 布土の高嶺」と形容し、「語り継き 言い継き行かむ 不尽の高嶺は」と詠み、「田子の浦ゆ うち出てて 見れは 真白にそ 不尽の高嶺に 雪は降りける」と反歌している(『万葉集』)。

古代の人々にとって山は神の住むところであった。

都の人々からも畏敬の念をこめて崇められていた富士山への登拝はいつごろから始ったのであろう。

『駿河志料』には登山道路として、富士郡村山口・駿東郡須山口・駿東郡須走(すばしり)口・甲斐国都留郡吉田口をあげ、さらに『扶桑略記』の記事を引いて役行者(小角)を富土登山のはじまりと伝えている(文武三年五月二十四日条)。

こうした伝承を別として、都良香(みやこのよしか)は『富士山記』で山頂の様子を具に記しているので、平安時代初期には富士登山をする者があったのであろう。

富士登山数百度に及ぶという富士上人末代は、山頂に大日寺を建立、久安五(一一四九)年には一切経(いっさいきょう)の埋納を行った。

富士山の山の神浅間大神(あさまのおおかみ)は仏教と習合して富士権現・富士浅間(せんげん)大菩薩などと称されるようになり、修験者の登拝が多くなった。

江戸時代の登山口としては、甲斐側の川口口・吉田口、駿河側の須走口・須山口・村山口・大宮口があり、導者と呼ばれる登拝者を組織し、自らの属する聖地に誘う御師がいた。

須走(すばしり)村には、寛延二(一七四九)年以降は一七人、須山村には江戸時代を通じて一二人、村山口には導者坊(宿坊)が三坊、大宮口には六坊あった(『裾野市史』通史編Ⅰ)。

富士講

戦国時代に現れた長谷川書行(角行藤仏)は、万物の根元は富士浅間大菩薩に帰すると唱え、江戸で「おふせぎ(護符)」を配って人々の信仰を集め、後の富士講隆盛の基礎を築いた。

彼の教えは弟子へと引き継がれ、享保期には村上光清・食行身禄(じきぎょうみろく)の二派に分かれた。

食行身禄は、大飢饉・打ちこわしの頻発などの社会不安が広がるなか、徳川吉宗の政治を民衆の立場から厳しく批判し、正直と慈悲による日常の実践活動によってのみ救われると説いた。

亨保十八(一七三三)年にその身禄が断食修行の末に入定を果たすと、それまで財力で勝っていた光清派を凌いで身禄派が優勢となった。

体系づけられた身禄の教えはしだいに人々に浸透し、やがて江戸では「八百八講」と呼ばれる富士講全盛時代を迎えた。

江戸幕府は寛政七(一七九五)年以降数度富士講禁止令を出したが徹底せず、その勢力は明治時代になっても拡大をつづけた(文京ふるさと歴史館『江戸の新興宗教-文京の富士講-』)。

それぞれの富士講は先達・講元・世話人の三役によって組織され、講員が金銭を積立てて順番に代参者を決定した。

代参者は先達らに導かれ、菅笠に白装束、首には宝冠をかけ、金剛杖・鈴・数珠を持つという姿で、「般若心経」や呪文を唱えながら登拝を果たした。

特に富士山縁年の年にあたる庚申(こうしん)年にはより多くの人々が登拝した。

各登山口となっている村々では、より多くの登山者を導くために縁年を告げる立札を交通の要衝に立てたりした。

縁年には六〇日間の精進潔斎(けっさい)が免除され、普段は認められていない所への女人登山が認められたりした。

通常一〇〇〇~二〇〇〇人の須山口からの登拝者は、寛政十二(一八〇〇)年の縁年には五三九八人、万延元(一八六〇)年には三五九七人であった(『裾野市史』通史編Ⅰ)。

また、江戸の富士講の中には富士山の山容を模した富士塚を築くところもあった。

富士山の山開きにあわせて行われる祭礼には、講員だけでなく、多くの人々が参詣した。

富士山の宝永噴火

宝永四(一七〇七)年十一月二十三日、突如富士山が大噴火した。

噴火は約半月ほど続き、富士山から噴出された降灰は西風によって東へと運ばれ、江戸、さらには下総国銚子沖や常陸国鹿島灘まで達したという(静岡県『富士山噴火史』)。

新井白石も、「(二十三日)雪のふり下るごとくなるをよく見るに、白灰の下れる也」

「(二十五日)天暗くして雷の震するごとくなる声し、夜に入りぬれば灰また下ること甚し」と『折(おり)たく柴(しば)の記』に記している。

このように降灰は広範囲にわたったが、とりわけ富士山東麓の村々は大きな被害を被った。

当時小田原藩領であった御厨(みくりや)地方の村々には、場所によっては六尺(約一八〇センチ)以上の火山灰が降り積もり、集落全体の移転を余儀なくさせられた例もある。

領内の甚大な被害に対し、小田原藩では検使を派遣したものの、具体的な復興策を示すことがなかったため、農民が大挙して藩に救済を求める実力行動に出ることとなった。

翌宝永五年閏正月に御厨の村々は小田原藩から幕府領へと一時的に編入され、代官伊奈半左衛門忠順(ただのぶ)が派遣されて復興にあたることとなった。

忠順は、罹災者へ食料を支給、田畑につもった焼砂を自力で除去させ、他方で酒匂(さかわ)川を改修して用水を確保することとした。

しかし莫大な焼砂が谷から酒匂川へと流れ込み、しかも砂埋もれの村々が川に砂を流すことも多く、しだいに焼砂が下流へと堆積して河床があがったところへ、同年八月に大豪雨があり、酒匂川の堤防が決壊、穀倉地帯であった足柄平野は大被害を被ることとなった。

また、噴火により登山口のひとつ須山口が廃道と化し、元文五(一七四〇)年に復興したが、わずか八年でふたたび中絶となり、以後噴火以前のような賑わいを取戻すことはなかった。

北斎・広重の描いた富士

江戸時代後半に登場した葛飾北斎や歌川広重らは、実に多彩な富士の姿を描いている。

北斎は宝暦十(一七六〇)年江戸で生まれ、勝川派・狩野派・往吉派・琳派(りんぱ)・洋風画派など様々な流派を学び、嘉永二(一八四九)年に死去するまでの七〇年余にわたって風景版画や肉筆の花鳥画・美人画、読本の挿絵など多くの作品を描いている。

北斎は、「富嶽三十六景」「富嶽百景」をはじめ、「箱根芦ノ湖の富士」「桜花に富士」など、実に多くの作品を残している。

なかでも天保二(一八三一)年から版行が始められた「富嶽三十六景」全四六枚は、誰にもなじみが深い富士山を、季節や時間や天候などを実に巧みに取込みながら描き、当時の人々の人気を愽した。

有名な「神奈川沖浪裏」には、ゴッホが「鷲の爪」と表現した強大な浪が、三艘の小さな押送舟に赧いかかる様が描かれ、小さく描かれた富士山との対比がみるものに強烈な印象を与えている。

一方、寛政九(一七九七)年に江戸定火消同心の家に生まれた歌川広重は、文化六(一八一一)年に歌川豊広に入門し、安政五(一八五八)年に没するま三洋世絵師として活躍した。

その広重が代表作「東海道五十三次」の刊行を開始したのは天保四(一八三二)年のことである。

保永堂(一部僊鶴(せんかく)堂との共版)から出版された第一作版は、前年の東海道通行をもとに描いたもので、日本橋・京師を合わせて五五枚からなる。

各宿駅を雪や雨、風などの自然現象を取入れて描き、江戸の人々に大人気を博したため、保永堂版は何度も後刷りが行われ、また続いて行書版・隷書版など二五種以上が刊行された。

広重の東海道シリーズには遠景・近景を含めて実に多彩な富士山が描かれたのである。

また広重は、その死の年に草稿を完成させた「富士見百図」の序文に次のように記す。

「葛飾の卍翁先に富嶽百景と題して一本を顕す。(中略)

絵組のおもしろきを専らとし、不二は其あしらひにいたるも多し。

此図は、夫と異にして、予がまのあたりに眺望せしを其儘(まま)うつし置たる草稿を清書せしのみ」。

浮世絵風景画家の大先輩葛飾北斎を意識した言葉である。

|

図97 大井川の渡し(歌川広重筆)

|

大井川徒渉と島田・金谷

東海道筋には架橋されていない大河川が多かったが、なかでも川幅七二〇間の大井川は、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」といわれる、東海道最大の難所であった。

元和二(一六一六)年に東海道を上った林羅山(らざん、道春)は、旅人が川の瀬を知らないので渡るうとしておぼれる者もあり、大井川が東海道交通の難所であると記す(『丙辰紀行』)。

また、元禄四(一六九一)年三月に大井川にさしかかったオランダ商館付医師ケンペルは、「川底の様子に詳しい人々が雇われ、一定の料金で人馬を渡し、絶対に遭難しないように命がけで請け負っている」(ケンペル『江戸参府紀行』)と、川越を稼ぎとする者がいることを記す。

川越制度が整えられたのは、元禄九(一六九六)年のことで、島田代官野田三郎左衛門が川庄屋二名(のち四名に増員)を任命、川越の公共料金を規定したことに始る。

島田宿には川越業務を取扱う川合所が一ヵ所設けられており、そこには川庄屋四名・年行事九名・添役二名・待川越一二名・川越小頭一二名が交代で川越の手配を行っていた(享和三年「島田宿書上控」)。

川越人足の数は、時期によって違いはあるが、近世中頃で三五〇人、幕末には六五〇人ほどであった。

川越しは、明け六ツ(午前六時頃)から暮れ六ツ(午後六時頃)と決められていた。

川越の方法としては、「肩車越し」「連台越し」があり、相撲取りや下級芸人、無銭者が人足の持つ棒にしがみついて渡る無賃の「棒渡し」、そのほか武士と荷物運びのための「馬越し」があった。

大井川の常水深は二尺五寸(約七六センチ)で、増水して水深四尺(一・二メートル)で馬越しを留め、四尺五寸で人足の川越も留め、さらに五尺で幕府公用の御状箱も禁止された。

大井川では年間一〇数回の川留めがあり、川留めになると大井川両岸の島田・金谷宿や近隣の宿場に大名も公家も庶民も足止めとなった。

慶応四(一八六八)年には川留めが二八日間にも及んだという。

旅人にとっては迷惑な話であったが、両岸の宿場は満員盛況の大賑わいであった。

旅人は川会所で川札(油札)を買う。川札の料金は、川水の深さと川幅によって川会所の役人が決めていた。

川越人足一人につき川札一枚が必要で、連台を利用する場合には、人足分の川札のほかに台札(川札二枚分)が必要であった。

川札を買うと川越人足の待機する番宿まで案内された。川札を受取った川越人足は、対岸まで旅人を渡し、そのまま島田側に戻った。

金谷から島田への渡しは、金谷宿の川越人足が行った(島田市教育委員会『大井川の川越し』)。

ところで、大井川に架橋されなかった要因については、軍事的・政治的・技術的・経済的要因など諸説あるが、江戸の防衛のため箱根・大井川を要害とする考えが一般的である。

幕末に母親を連れて東海道を旅した清河八郎は、「要害のために舟梁を禁じているというが、一旦大事が起こった時にはわずか一またぎの小川であるから、たとえ舟渡しや橋がなくても川越しするのに何の苫労もない」とし、さらに「それならば利益は何一つなく、ただ理由なく街道を往来する人々を苦しめるだけ」(『西遊草』)と批判する。

清河がいうように、徒渉制度当初の目的である要害の意味はしだいに薄れ、川越人足や島田・金谷両宿の利害関係が重なって明治初年まで川越制度が存続したのであろう(『静岡県史』通史編3)。

大須賀鬼卵の『東海道人物志』

江戸中期以降には物見遊山や、伊勢講や富士講などの講を結んでの寺社参詣や湯治のために通行する人も増え、宿場はそうした多くの人々で賑わった。

享和三(一八〇三)年に出版された『東海道人物志』は、東海道各宿場とその周辺に居住する人物について、その得意とする分野と雅号を各宿ごとに紹介したもので、旅人への情報提供を目的としている。

作者は日坂宿(掛川市)住人大須賀鬼卵(きらん)。

鬼卵の出生については不明な点が多いが、寛政初年には伊豆国三島陣屋で武家奉公、その後駿府に移り、さらに日坂に移って余生を送った。

鬼卵は各地を転々としながら広い階級の人々と交流を持ったようで、駿府在住時代には『東海道名所図会』(寛政九年刊)の挿絵も担当している(『静岡県史』通史編4)。

大須賀鬼卵は、『東海道人物志』の編集方針を凡例に四点掲げている。

まず、各宿場から二里以内の人を対象とした点。街道から離れすぎては訪問しにくいという配慮である。

第二は武士身分は高名な人物であっても対象としないこと。

ただし例外として武士身分でありながら三島陣屋時代の旧主人韮山(にらやま)代官江川英毅(ひでたけ)を掲げている。

第三は「武術」を掲げる人物は「公を恐れて」収載しないこと。

そして第四に旅人が訪れることを好まない人や、病気や他出を理由に面談できなかった人物は著名人であっても掲載していないことの四点である。

さて、『東海道人物志』には品川駅から大津駅までで六三一人が掲載されているが、そのうち静岡県下二二宿に記載されているのは三二〇人にのぼる。

二二宿の中では掛川駅六二人が多く、見付駅三一人、島田駅三〇人、日坂駅二六人など、鬼卵の居住地が日坂であり、しかも編集にあたっては「面談」も行っていたことを考えれば偏りがあるのは仕方がないであろう。

凡例には皇学・歌人・漢学・詩人・仏学・医学・外科・暦学など三五の学芸を掲げるが、実際の表記はさらに細かく、県下二二宿に限っでも五四の学芸を標榜している。

一番多いのは俳諧八一人で、和歌四〇人、詩三七人、書三七人なども多い。

また、江戸時代の静岡県下で特に盛んであった国学は二一人を標榜しているが、三島駅竹村平右衛門(茂雄)・菊池息女袖子、日坂駅栗田民部(土満)、見付駅高林伊兵衛(方朗)・内山弥兵衛(真龍)、浜松駅石塚安右衛門(竜麿)、夏目嘉右衛門(甕庶)などの名がみえる。

また、当時一三歳であった日坂駅石川為蔵(依平)は「冷泉家御門人 五歳より詠歌」と表記されている。

『東海道人物志』を片手に近隣の宿場の文人同士で交流を持ったり、あるいは江戸や京の文人が地方の宿場の文人を訪れることも珍しいことではなかったのであろう。

街道の宿場における文化活動は活発であり、街道の持つ「文化の道」としての機能を理解することができよう。

3 浜名湖と知多半島 top

舞坂・新居間の渡船

江戸時代の旅人を悩ませていたものに河川や湖沼の徒渉がある。東海道では、桑名七里渡し・浜名湖・天竜川・富士川・馬入川・六郷川が渡船であった。

浜名湖は明応七(一四九八)年の大地震、永正七(一五一一)年の大津波によって砂州が打ち崩れた。

ここが今切で、渡し船による渡海が行われたが、慶長六(一六〇一)年の宿駅制度によって舞坂(まいさか)宿と新居(あらい)宿を結ぶ二七町の渡船路が定められた。

元禄十二(一六九九)年には大風雨により被害を受けた新居関所・新居宿が西方に移転したため渡船路は一里に延び、さらに宝永四(一七〇七)年の大地震によって新居宿が総移転を余儀なくされたため、渡船路も一里半となった。

今切渡船の危険性が増したため、旅人の中には本坂通(ほんさかとおり)へ迂回する人が出たため、白須賀(しらすか)・新居・舞坂・浜松など六宿は渡船路の改修と本坂通通行禁止を願い出た。

これにより渡船路には波除けのための杭列が打ち込まれ、平素は難儀することなく渡海することができるようになった。

今切渡船は、三一〇艘の渡船と三六〇人の水主(かこ)が二一組に分かれて渡船業務にあたっていた。

一組三〇人の内一名が船頭頭で、この船頭頭が二人一組で船会所に詰め、渡船運営を差配した。

二人の船頭頭のうち一人を本番、他方を遊番といい、七日目に本番と遊番が入替った。

渡船には、通常の業務に従事し、夜間も関所に詰めて継飛脚や関所の用事をつとめる「かき番船」五〇艘、御状箱や御用荷物を運ぶ「遊番船」 一〇艘、前晩に夜間の御用のために舞坂に待機し、翌朝一番で通行人を乗せて新居に戻る「舞坂詰船」一六艘、大名の大通行に備える「非番船」四四艘があった。

徳川御三家や朝鮮通信使などの大通行の際には、「寄せ船」といって、隣接する浜名湖周辺の村々や三河国の海岸部の村々から漁船を徴発した。

舞坂の渡船場は、明暦三(一六五七)年から五年の歳月をかけて整備された。

船着場には長さ五三四間の石垣が築かれ、渡船場には雁木が三ヵ所殷けられた。

北雁木は大名、中雁木は武士、南雁木は庶民の渡船と荷物の積み降ろしに使用された。

天竜川や富士川は川の水量によって船着場が変ったが、身分に上り渡船場が区分されている点に舞坂渡船場の特徴がある。

ただ、渡船場はあるものの、渡船運営は上り・下りとも新居宿が独占していた。

また、新居宿には関所があって飯盛女を置くことも許されず、人馬継立も浜松宿までの片継ぎであったため舞坂宿の宿場財政は常に逼迫していた。

そのため舞坂宿は今切渡船運営への参画を何度も出願したが、天正二(一五七四)年の徳川家康の判物をたてに認められることはなかった。

新居関所

今切渡船場の正面には関所が設けられていた。新居宿に設けられたので新居関所とも、今切渡船場に隣接して置かれたので今切関所ともいう。

戦国時代、今切には関銭を徴収するため今川氏が関所を設けていたが、徳川家康は関ヶ原の戦後あらためてここに関所を設け、江馬一成・秀次親子に守衛させた。

その江馬氏が徳川頼宣に従って紀伊国に移ると、元和五(一六一九)年幕府は服部政信・政重兄弟を新居関所奉行に任命した。

関所奉行が幕府から直接派遣された例はほかになく、このことからも新居関所がいかに重要視されていたかがわかる。

関所奉行は当初二人制であったが、寛文四(一六六四)年からは一人制となった。

関所奉行の配下には、多い時で与力一五騎・同心五〇人がおり、全国でも最大規模の関所となり、この体制は新居関所の管理が吉田藩へ移管される元禄十五(一七〇二)年まで続いた。

寛永二(一六二五)年、幕府は各地の関所に通関規定三ヵ条を通達し、高札に掲げた。すなわち、

①番所の前で笠・頭巾を脱がせること、

②乗物の場合は戸を開かせること、

③公家・門跡(もんせき)・諸大名で前もって連絡がある場合には改めるに及ばないことの三点である。

この高札文は、新居・箱根・根府川(ねぶかわ)を除く各関所では幕末まで基本的に変化はなかった。

ところが、慶安四(一六五一)年の慶安事件では、一味が箱根関所を越えて駿府まで逃走したことから関所での検閲(けんえつ)が強化されることとなった。

慶安五年には新居関所に対し、証文のない鉄砲の通過を認めないとする鉄砲改め条項が加えられた。

さらに、正徳元(一七一一)年には女改め条項、手負・死人に関する条項が追加された。

こうして新居関所は、「入鉄砲(いりてっぽう)に出女(でおんな)」の取調が厳しく行われることとなった。

ただし、女改めについては高札文には「往来の女」とあり、江戸からの「出女」だけでなく、江戸へ下る女性も厳重な取調べの対象となった。

箱根関所では鉄砲改めは行われず、また「出女」だけが検閲の対象となっており、新居関所の特殊性がうかがえる。

脇往還本坂通

東海道から分岐し、浜名湖の北岸を通る街道が本坂通(ほんさかどおり)で、遠江・三河両国の国境にある本坂峠を通ることからその名がある。

江戸時代初期には天竜川西岸の安間(あんま)新田から東海道と分かれて市野(いちの)村へ向かうのが正式なルートであったが、その後、天竜川渡船場部長森村(豊田町)から池田村(豊田町)に変ったため、見付宿から池田村に向かう池田近道の利用者が増加した。

また、浜松城大手門前から三方原(みかたがはら)を通って気賀(けが)宿へぬける人々も多くなった。

気賀宿からは三ヶ日宿をへて本坂峠を越え、嵩山(すせ)宿(愛知県豊橋市)に至る。

嵩山からは吉田宿へ抜ける道と、御油(ごゆ)宿へ出る道があった。

明和元(一七六四)年、本坂通は道中奉行が支配する官道となった。

天保十四(一八四三)年頃の作成と思われる「本坂通宿村大概帳」では、浜松宿、気賀宿、三ヶ日宿、嵩山宿、御油宿のルートを道中奉行管轄としている。

本坂通は徳川家康も重要視しており、将軍上洛時の休伯施設として浜松城と吉田城(豊橋市)との間の野地村・三ヶ日宿に御殿をおき、気賀宿・嵩山宿には御茶屋を置いている。

しかし、しだいに東海道今切渡船を利用する旅人が増え、本坂通は衰退していった。

ところが、宝永四(一七〇七)年十月に発生した宝永地震によって新居宿は大きな被害を受け、今切渡船もその機能を喪失してしまう。

新居宿は総移転し、今切渡船路も一里半の距離となり、このため危険性の高い今切渡船を避けて、本坂通へ迂回する人々が急増した。

このため旅宿経営に危機感を抱いた東海道筋の浜松・舞坂・新居・白須賀・二川・吉田の六宿は道中奉行に対し本坂通禁止を何度も請願した。

これをうけ幕府は宝永七年に本坂越えを禁止、さらに享保二(一七一七)年には人馬の継立を全面的に禁止した。

しかし、翌享保三年には将軍吉宗の生母浄円院が紀伊国和歌山から江戸へ下る際に本坂通を利用しており、幕府の禁止令は行き届かなかった。

明和元年には先述のように道中奉行支配の脇往還となったのである。

ところで、本坂通は一般的には「姫街道」と呼ばれ、遅くとも江戸時代後期にはその名称が用いれられている。

「女改め」の厳しい新居関所や今切渡船を避けて女性が多く通行したがらとする説や、不吉な「今切」を避けて女性が多く通行したとする説がある。

また、東海道が整備され本坂通が「ひなびた」「ひねた」街道となったとする説、あるいは東海道を男にみたて、それに対する女道、姫街道と呼ぶようになったとする説などもある。

気賀関所と要害村制度

本坂通には今切の裏番所として気賀関所が設けられていた。

関所の開設時期は明らかではなく、慶長五(一六〇〇)年、同十七年、元和五(一六一九)年、寛永初年説がある。

気賀関所の管理は江戸時代を通じて旗本近藤氏が行った。近藤氏は、元々遠江国井伊谷(いいのや)藩一万五〇〇〇石の大名であったが、子や孫に領地を分地し、俗に言う五近藤家を創出した。

このうち気賀近藤家が気賀関所の管理にあたったのである。

気賀関所では、尾張・伊勢・美濃・東三河・西三河・遠江・駿河からの女性は、その領主と駿府町奉行の判鑑によって通行が許可され、気賀村の女性の通行には、一泊の場合も日帰りの場合も名主の証文が必要であった。

また男女の乱心・手負・死骸・囚人は横須賀・掛川城主の証文をもって通行を許可した(「諸国御関所覚書」『続々群書類従』第七)。

また、気賀関所の脇関所である金指(かなさし)番所でも女性と武具・鉄砲類を取締っていた。

気賀関所と金指番所は、東海道新居関所を補完する役割を担っていた。

しかし浜名湖を抱える地理的状況から見ても、関所の機構だけでは通行人を完全に取調べることは困難であった。

そのため関所役人が定期的に周辺村々を巡村し、関所手形を所持しない女と鉄砲の取締まりにあたるという誓詞を村々に提出させていた。

この「関所破り」の取締まりを村方に強制する制度を、気賀関所の場合は要害村制度、新居関所の場合は「海辺改め制度」という。

気賀関所の場合、寛永四(一六二七)年に要害村二三ヵ町村が指定され、以後要害村はしだいに追加され、元禄七(一六九四)年には六七ヵ町村となった。

しかし、この制度も江戸時代後期には形骸化し、母親を連れて東海道を旅した清河八郎は、新居関所を避けて本坂通を選んだものの、気賀にも関所があることを知り、対岸まで舟で渡って浜松宿に入っている(『西遊草』)。

幕末の例とはいえ、関所破りをする者と、それを手助けし報酬を得ていた者がいたのである。

浜名湖の漁業

淡水と海水の入り交じる浜名湖は湖岸線は出入りが多くまた大小の河川が流れ込んでいるため水産業が盛んであった。

内山真龍が著した『遠江国風土記伝』にも、

「およそ海辺の百姓は、藻草を刈り田を育て、また塩を焼き漁猟して産と為す 海西の漁猟は入出・新所、海東は村越・白洲・和知、鳥浦に於ては村越のみ免許 鴨、安知の群、名吉、須々枳、佐与利、鎮仁、蛤、蜆、近志呂、古知等を捕ふるなり」(浜名郡「今切海」条)とみえる。

浜名湖岸の村々は、地先湖面に限り磯付漁業が認められていたが、家康から特権を付与された入出村(湖西市)は「入出村六帖網」の特権が保証されていた。

これは湖岸に回遊する鯔(ぼら)の稚魚を、入出村六人の網元が四八人の網子を指揮して順番に引く地引網漁のことである。

この六帖網の漁場は湖北一五ヵ村で網を入れることが認められており、運上は二分の一であった。

浜名湖の北半分を漁場とするため、地先漁業権しか認められない他の村々としばしば相論がおこった。

また、湖底の藻草をも根こそぎ引き抜く地引網であったため、藻草場をめぐる争いもあった。

先述の『遠江国風土記伝』に「海辺の百姓は、藻草を刈り田を育て」とあるように、藻草は貴重な田の肥料源であったので、各村々では操業区域を定めて藻草の採集を行った。

また、浜名湖では文政初年に海苔の養殖がはじめられている。

これは信濃国森田屋彦之丞と、彦之丞のもとにいた武州大森の海苔職人三次郎が舞坂ではじめたもので、しだいに海苔養殖が盛んとなった。

天保十五(一八四四)年に刊行された大蔵永常の『広益国産考』は舞坂産の海苔について、

「諸国にも売り、京大坂へ送るよし。一ヶ年に三千両の金子を収納するよしにて、舞坂の産物となれり」とある。

海苔の養殖はその後もさらに発展し、浜名湖の水産業において重要な地位を占めるようになった(『舞阪町史』上巻)。

常滑(とこなめ)焼き

『尾張名所図会』には、「常滑 陶造」と題し、轆轤(ろくろ)を用いて徳利や小鉢などを形成する職人の姿と、戸外に野積みされている広口の大甕が描かれている。

常滑では、平安時代末に瀬戸同様、猿投窯(さなげよう)の南下・拡散によって窯業が始まり、知多(ちた)半島一帯に古窯(こよう)跡が広がる。

常滑窯では壺や甕(かめ)すり鉢などの日用的な生活雑器や瓦・蔵骨器などが焼かれ海運によって日本各地に運ばれた。

またその技術も伝播し、各地の中世窯の成立に大きな影響を与えている。

やがて枯渇した燃料の入手や常滑焼の搬出に便利な現在の常滑市周辺に窯が集中するようになった。

室町時代には備前焼がその販途を広げたため常滑焼は停滞し、さらに天正二(一五七四)年正月には織田信長が瀬戸以外での焼物窯を停止させたため、陶工が離散するなど、常滑焼きが衰退する時期も一時あった。

しかし、常滑では半地下式大窯(鉄砲窯)が導入されたことで壺や甕を大量生産するようになり、また江戸時代後期には鯉江方救(こいえほうきゅう)によって連房式登窯が完成し、技術的にも著しく向上した。

常滑の窯業は北条・瀬木・常滑の各村を中心に行われ、窯数も江戸時代を通じてほぼ二一基と一定していた。

他方で天明年間(一七八一~八九)には常滑元功斎(げんこうさい)が茶陶の世界を開き、茶道の流行と共に幕末にかけて上村白鴎、赤井陶然、伊奈長三らの代表的名工が活躍し、常滑焼の茶陶時代を築いた。

また、幕末から明治にかけて活躍した方救の子方寿は、陶土にベンガラ(酸化鉄)を混ぜて焼成する朱泥焼を隆盛(りゅうせい)させ、常滑焼中興の祖と称えられている。

丘陵地帯が多く、耕作地には恵まれない常滑周辺の村々は窯業や木綿、酒造や廻船、鍛冶などを生業とし、尾張藩でも常滑焼一立(焼)につき米一斗五升五合の年貢を課していた。

知多木綿

十七世紀中頃に出された「土民仕置覚」には、百姓の衣類について「脇百姓は、布、木綿ばかりこれを着るべし」と定めている。

布とは大麻(たいま)や苧麻(ちょま)といった麻織物のことで、室町時代までは庶民衣料は夏も冬もこれであった。

暖かく肌触りがよい木綿は、それまでは中国や朝鮮からの輸入品であったが、戦国時代末頃から国内での栽培が普及し、さきの「上民仕置覚」にみるように、木綿が麻と並んで庶民の衣料の中心となった。

『和漢三才図会』(正徳三年刊)には、木綿布の産地として「伊勢国松坂を上とし、河内・摂津国がこれにつぎ、三河・尾張・紀伊・和泉国を中とし、播磨・淡路国を下とする」とあり、十七世紀末頃には近畿・東海地方が綿織物業の中心となっていることが分かる。

すでに十六世紀には三河国の木綿商人が伊勢から近江に抜ける千草街道を通って木綿を畿内に運んでいたという。

尾張国知多郡下でも江戸時代初期から木綿が織られていたといわれるが、本格的な生産が始るのは十八世紀後半のことである。

岡田村(知多市)・大野村・西之口村(常滑市)に四軒の木綿問屋があり、株数一〇〇と定められた仲買が生産農家から買い集めて問屋に集荷していた。

化政期(一八〇四~三〇)には、岡田村の中島七右衛門が伊勢哂(さらし、松坂木綿)の技術を導入し、知多の生木綿を哂(さら、漂白)して江戸に販路を開いた。

尾張藩では天保十三(一八四二)年に国産会所を設け、領内特産物の専売制を敷いたが、江戸で評価が高かった知多木綿も藩の専売品に指定された。

『尾張知多郡地誌』(明治二十三年刊)には、「綿糸及ヒ白木綿ノ業ハ郡内一般、殊ニ西浦諸村ニ行ハルト雖モ、多クハ農間婦女ノ余業ニ係ル製作ニ出ツ」とみえる。

知多郡西浦諸村は概して持高数石程度の小農が多かった。

「男子の出稼ぎ、女子の木綿」といわれるように、知多の白木綿土産を支えていたのは農家の女性たちであった。

内海船の活躍

知多半島では、伊勢湾を利用した物資の輸送が盛んであった。

海運の拠点は、大野(常滑市)・野間(美浜町)・内海・師崎(南知多町)・半田・亀崎(半田市)などで、年貢米や材木・酒・木綿・陶器などが江戸・大坂方面に運ばれた。

亀崎・半田などの知多半島東岸の廻船業者は「運賃積み」であっだのに対し、内海・野間などの西岸の廻船業者は大坂・堺・兵庫・瀬戸内海において品物を安く買って大量に船に積込み、それを他の地へ積み回し、より高値で売って利益を上げるという「買積み」方式が特徴であった。

また、俗に「内海米船、野間塩船上」といわれ、内海を根拠地とする船はおもに尾張・伊勢の米を運び、野間船は主として塩を輸送した。

荷物の輸送にあたっだのはいわゆる弁財船(弁才船)で、その大きさは二〇〇石から一〇〇〇石積、またはそれ以上の大型船もあった。

弁財船は中世末期に瀬戸内海を中心に発達した商船で、船首の一本水押と三階造の棚板構造が特徴であった。

船体中央に木綿の四角帆を掲げ、船首に補助帆(弥帆=やほ)を張るという中世以来の伝統的な帆装でありながら、遅くとも十八世紀初頭までには逆風帆走も可能な帆走専用船となり、海運隆盛時にあって主力廻船となった。

天保十三(一八四二)年正月、大坂町奉行阿部正蔵は、大坂の経済的地位を低下させている諸要因を列挙して「諸色取締方之儀ニ付奉伺候書付」という意見書をまとめた。

その最後に大坂の市場経済を混乱させている「内海船」の実態を明らかにしている。

それによると、「買積み」方式により「姦商」的廻船業を展開する内海船は当時二〇〇艘にも及び、そのため本来大坂へ廻送されるべき商品も減り、大坂相場を引上げ、流通・市場経済を混乱させていると阿部は主張するのである。

こうした内海船の活動を支えたのが廻船同業者仲間で結成された「戎講」(えびすこう)で、内海湊の東端村・西端村、さらには常滑・野間といった沿岸の村々が参加していた(青木美智男「大坂市場を揺るがした「内海船」について」『日本歴史』五〇〇)。

4 伊勢湾の海運と伊勢商人 top

大伝馬町と伊勢商人

伊勢商人のイメージといえば、木居宣長が

「江戸に店といふ物をかまへおきて、手代といふ物をおほくあらせて、あきなひせさせて、あるじは国にのみ居てあそびをり。 うはべはさしもあらで、うちくはいたくゆたかにおごりてわたる」(「伊勢国」『玉かつま十四の巻』)と述べているところに行き着くだろう。

伊勢、特に津・松坂・射和(いざわ)などの奥伊勢の出身であって、江戸を中心に出店を構え、その出店は支配人などが取仕切り、主人は伊勢にいて文化と趣味の世界に生きているというわけである。

特に大伝馬町には江戸の庶民の必需品である木綿太物を商う大商人の店が集まっており、彼らは種々の長者番付の常連で、錦絵にも描かれるような繁華を誇っていたから、大伝馬町の木綿太物商こそが伊勢商人の典型としてとらえられている。

これら持丸長者番付の常連である大伝馬町組や白子組に所属する伊勢商人たちが江戸の商権を制覇し、大きな財をなした基礎は、伊勢とのつながりにあるといえる。

そのつながりを支える太い紐になったのが、白子湊を要とする伊勢湾海運の掌握と、参宮道・東海道を経由して往復する飛脚便の利用であった。

以下では、伊勢地域との関連の中でそのことを見てみたい。

白子(しろこ)の発展

伊勢湾の白子の産業港としての発展は、元和五(一六一九)年、徳川頼宣(よりのぶ)が紀州和歌山に封ぜられて伊勢国内に一八万石の所領を与えられ、白子も紀州藩領となった時に始る。

寛永十一(一六三四)年、白子に紀州藩主の別邸と白子代官所が設置されたが、この時、堀切川と金沢川の流路が変更されて、それまでの白子浦と若松浦が改修され、それぞれ紀州藩と亀山藩の城米積出港として整備されたと思われる(舌律顕二『白子郷土史』)。

その後の、十七世紀後半までには、犬伝馬町組や白子組をはじめとする伊勢商人と白子湊との強い結びつきが成立していたようである。

特に、白子が紀州藩領であり、同藩の城米をはじめとする荷物を積載することで、下田・浦賀の番所の通過の際に優先的な取扱いを受けられたことが、木綿問屋が白子廻船を重用した理由ともいわれている(『鈴鹿市史』第二巻)。

大伝馬町組に結集する伊勢商人たちが江戸へ進出していったのは、寛永十二(一六三五)年の川喜田久太夫を嚆矢(こうし)として、長谷川次郎兵衛が大伝馬町で木綿仲買となった延宝三(一六七五)年頃までの時期である。

十七世紀中を通じて、仲買商人たちは産地である伊勢・尾張・三河地域の産地荷主や廻船問屋たちを組織化し、貞享年間にいたって仕入問屋として自立したのである。

白子の積問屋

白子の木綿積出港としての特徴は、積問屋が置かれ、個々の船主たちを差配・統括しているところにある。

積問屋は個々の船主たちに対して、配船や出船の日限を通知し、下荷から上荷までの積込み荷物の調整を行う機能を持っていた。

他方、木綿生産者から買付ける仲買、それを集荷する買次から木綿荷物を引取り、積荷の検査を行い、廻船への積入れまで保管するという役割も果たした。

白子組の積問屋は竹口家が、火伝馬町組の積問屋は河合仁平次(かわいにへいじ)家・白子兵太夫(しろこへいだゆう)家・倉田太左衛門(くらたたざえもん)家の三家が代々つとめていた。

江戸両組の手船は白子廻船と小早(こばや)と呼ばれる三河の平坂廻船であり、白子廻船は積問屋によって統括されていた。

白子廻船

白子廻船は手船と仮船とで構成されていた。

手船は多額の拝借金や加入金の融資で造立されるが、白子組廻船の場合、新造の際には江戸に下して白子組仲間の検査を受け、船足極印を得ることとされた。

さらに船齢七年目の中作事や一二年目での廃船など、菱垣廻船と同様の船齢制限が加えられ、船名・船頭名・船頭・船元の変更も白子組の許可が必要とされた。

さらに、木綿物の積込みに関しても、厳格な制限が立てられた。

寛政八(一七九六)年の大伝馬町組の「定」や平坂の「廻船仕法」などを参考に、白子での廻船仕立て方を整理すると、

①木綿荷物の積載上限が、手船の場合は六五〇箇(寛政年間以前は五九〇箇)とし、仮船の場合は三〇〇箇を上限とする。

②船積は手船を優先し、手船で不足の場合に仮船に荷積みする。

③廻船に荷積みを終えたら手板を作成し、飛脚で江戸へ通知する。

④出帆日は江戸入津が重ならないよう一五日ないし二〇日ごとに定期的に出帆し、積載限度に達すればそれ以前でも出帆する。

⑤積み始めは六月二十日からとし、年二回(正月二十日~二月末日、七月二十五日~八月末日)の積留という運行休止期間を設ける。

これは、時化の時期を避けて難船の危険を減らすためであったが、輸送量の増大と共に制限は緩和され、文政十二(一八二九)年からは積高を一〇〇箇減らすことで積留を廃止した。

⑥木綿荷物積込み後の他荷物積込み(拾(ひろい)荷物という)を禁止し、下荷物の仕立ては木綿荷積込み前にするように命じている。

⑦白子に積方支配役を設置し、その給銀として荷物一箇に対し銀三厘を徴収する。このような規制が行われた。

これらの規制は、特に洩積(過積載)と拾荷物を禁止すること、そして木綿荷物の江戸入津量の変動を抑えて安定させることを主眼としていた。

洩積は難船の原因になるし、拾荷物も結果として過積載につながることと、江戸入津が遅滞して、定期化を計りにくくなるからであった。

木綿問屋としては、定期的に荷物が江戸に入荷する状況を作ることによって、荷物不足による仕入価格の上昇を抑制するためにも廻船に対する規制を強めることになったのである。

白子廻船は白子の船ばかりとは限らない。嘉永三(一八五〇)年、三河国佐久嶋(さくしま)の久次郎は持船の幸栄丸(一〇七二石積)を、白子の積問屋や太物問屋四軒からの加入金と大伝馬町仲開からの拝借金六五〇両の融資を受け、五四〇両で船の作事を行い、一一〇両の仕立金で廻船経営を開始したが、その際に白子の積問屋河合仁平次を船元としている。

つまり、名目上、白子廻船問屋に所属することで白子廻船仲間に加入するわけである。

幸栄丸はその後も毎回六〇〇~七〇〇箇の木綿荷物と米・酒などの下荷物を運び、帰り荷として浦賀で干鰯(ほしか)を購入し、白子で売却するという航海をつづけ、嘉永三(一八五〇)年には八九三両の作事入用で新船を建造している。

この新船は相当大型だったらしく、文久元(一八六一)年の積荷は木綿八八三箇、紙一一一箇、茶五五箇、小荷、藍玉一〇〇石、糠七〇〇俵、瓦五〇石、油三五樽、土一五〇俵で、運賃は合計九九両だった。

また、白子廻船としての規定を満たしていない他所船も仮舟という形で白子廻船に加わってくる。

安永五(一七七六)年、神宮領今一色村の弁屋文治郎持船の観音丸が白子組廻船仲間の仮舟となったが、その際、廻船仲間の船元江島茂兵衛が仮名代となり、下荷を準備した上で、一〇〇箇の木綿荷物を積入れ江戸に回漕している。

このように、他所船が白子の廻船仲間に加入して木綿荷物を取扱うのが仮舟であり、その場合も名目上廻船仲間の船元の手船という形式をとり、船籍を白子に置くわけである。

仮船であっても木綿荷物の扱いには廻船仕法が適用される。

特に手船としての造立の仕様を満たしていないので、積高は手船の半分であり、荷物の積込みも手船が優先される。

しかし、下荷の仕立てが終った廻船にとっては上荷物として確実な積込みが見込める白子廻船に所属することは大きな魅力であったから、しだいに仮舟が白子廻船の主力になっていった。

太物仲間の規制は、船の造作や積荷仕法だけでなく、運賃にも及ぶ。 白子廻船の運賃は、廻船仲間の勝手によっては改定できず、基本的には両組問屋に願い出て、その了承を得て改定する。

表3は、大伝馬町組によって設定された平坂・白子・大坂の運賃規定の変遷を一覧にしたものである。

特に、元文四(一七三九)年から天保四(一八三二)年までは、積銀を除くとほぼ一箇に付四匁程度の運賃を維持している。 天保年間からは、積銀を控除すると平坂と白子の運賃は同額になるが、それまでは常に白子からの運賃の方が低く抑えられていることがわかる。 |

|

ほぽ一〇〇年の長きにわたって木綿荷物の運賃を低額で固定化することができたのは白子湊と船を支配・掌握できたからに他ならない。

白子と平坂

買次によって集荷された木綿荷物は伊勢国内分のみならず尾張国内分も白子湊に集荷された。

このような木綿荷物の集散拠点が白子湊に設定されていることが、江戸期の伊勢湾内海運や海港が伊勢商人によって編成される最大の要因であった。

ただし、江戸両組総体としてみた時には、白子と並んで三河湾内の平坂湊も重要な積出港であり、三河木綿付平坂から積出すのを基本とした。

時代が下るに従って三河木綿の比重は増していったから、平坂との関係でも白子の位置は変化した。

白子廻船が運賃値上げを要求したり、洩積や拾荷などによって仲間荷物の運送に支障をきたした時は、しばしば平坂が白子の代替港としての役割を担わされた。

大伝馬町組は白子廻船の洩積や拾荷が頻発した文化九(一八二一)年十一月から、名古屋荷物をそれまでの白子廻しから平坂廻しに変更した。

これに対して、文化十二年、白子積問屋から船々仕立てを毎月二回とし、残り荷物がある場合には仮船を手当てして積残しがないようにすること、荷物一箇について四分三厘の積銀を納入することなどを約束して、知多木綿のすべてと名古屋木綿の六割を白子廻しにするように嘆願して認められている(「指引帳」)。

つまり、両組問屋は平坂と白子を掌握することでそれぞれの廻船に対する支配力を維持しているのである。

また、文政五(一八二二)年、大伝馬町組は紀州木綿荷物を運ぶ日高船の難船が多いことを理由に、それまでの日高船の積載分の半分を、若山-大崎湊-若の浦-白子-江戸というルートで白子廻しにしようとした。

江戸に入荷する木綿荷物を輸送する各地の廻船に対する規制を白子九平坂を確実に掌握していることで果たせたのである。

白子の持つこのような重要性によって、大坂-江戸間の運送ルートの改変も行われた。木綿荷物の笠置廻しがそれである。

文化八(一八一一)年十二月、それ以前からの菱垣廻船積荷物の諸掛の増大に音を上げた大伝馬町組は、菱垣廻船を利用しない木綿荷物の運送方法を検討し、伊賀陸付けの笠置廻し案を上策と決定した。

翌九年二月、交渉には大伝馬町組が当たり白子組も費用分担をすることが取決められて計画が具体化され、十月には、大坂からの出荷量の二〇%を笠置廻しに振り向けることで白子組と合意した。

十二月には、大坂本組木綿荷物を淀川川船積問屋-瀬取船利用の淀川・木津川輸送-笠置での陸揚げ-大河原・島ヶ原から伊賀街道経由の陸付-津の積問屋杉山喜兵衛-白子積問屋出張会所「白子屋両与五郎助」-白子廻船-江戸積というルートを実現し、六日間で陸送することに成功した。

文化十年九月には大伝馬町組は、運賃を一箇につき四匁と定めた。

こうして、笠置廻しは順調に滑り出したかに見えたが、十一年、杉本茂十郎が北町奉行永田正直に働きかけ、大丸、桂雲院三作らを入牢させた。

さらに、坂倉重兵衛が逮捕され、江戸木綿問屋両組三八人、大坂木綿問屋七人が科料処分となり、結局、笠置廻しは一年あまりで強引に中止させられた(齊藤善之『内海船と幕藩制市場の解体』)。

この年十二月九日の太物仲間の指引帳には「笠置一件右済方之儀夫々御咎メ被仰付」とだけ記されている。

幕府と結んだ杉本や菱垣廻船仲間の反撃によって挫折した新ルートだったが、この新ルートの開拓が一時的にも可能だったのは白子という拠点を両組が掌握していたからに他ならなかった。

伊勢湾内の各湊

木綿荷物運送に、伊勢湾内の諸湊はどのように関わっていたのだろう。

川喜田家文書中に「白子船々振先仕方帳」という史料がある(『三重県史』近世四上)。

寛政六(一七九四)年の時点で、大伝馬町組の荷物を扱う白子の三軒の積問屋が、大伝馬町組の荷物である木綿太物類の振先仕方、すなわち海損に際しての損害負担方式を変更してくれるよう歎願したものであるが、その中に白子廻船の伊勢湾内各湊での荷積の状況が記されている。

それによれば、白子三問屋の手板分、すなわち白子湊において白子の積問屋の差配によって回船に積込まれるのは、木綿・繰綿・布・蚊帳地・紙類・椀・菜種の七品であり、これは上荷物とされている。

一方、桑名・四日市で積まれるのは木綿・繰綿・布類・表類・越前蓑・竹皮・苅安・味噌・酒・油・酢・鉄物・石であり、これらは下荷物とされる。

また、大口・松崎・川崎分としては、茶・御師荷・小荷品々であり、これらも下荷物とされる。

ここで注目されるのは、第一に荷物の地域性が出ていることである。

桑名・四日市の荷の中には酒・油・酢・味噌など醸造業関連製品が目立っており、北勢地域から知多半島にかけての荷物がここで積込まれることをうかがわせる。

また、大口・松崎・川崎は松坂以南の南勢地域の諸湊であるが、そこでは、近世中期から栽培が盛んになってきた茶とならんで、御師荷が積込まれている。

御師荷とは、伊勢神宮の配札を行う御師が一緒に持参する伊勢白粉や伊勢暦などの荷物だと思われる。

江戸を中心とする東国・東北への配札、回檀はこれらの荷物をいったん海路江戸に運び、そこを拠点に回擅を進めていくという方式をとったのであろう。

第二には、上荷物・下荷物の区分が必ずしも重量によっているのではないことである。

同じ木綿・繰綿でも白子出しの物は上荷物だし、桑名出しの物は下荷物として扱われる。

また、紙類の様な重量物であっても白子出しならば上荷物になっている。

これはすなわち、上荷・下荷の区分は船に積込む順番によっていることを示している。

そうすると、白子廻船の船主・船頭は伊勢湾内の各湊に赴き、そこで、酒・油・味噌や茶・御師荷物などを積込んだ後、最後の仕立てのために白子湊に赴き、そこで大伝馬町仲間、あるいは白子組仲間の荷物を積込み出帆するのである。

しかも、次の船は下荷物の仕立てが終っていても、仲間の木綿荷物が集まってくるまでは出帆ができなかった。

このような運送形態は、仲間荷物を優先することで、江戸の大伝馬町組や白子組の取扱商品の価格と供給量を安定化させる重要なシステムであり、そのシステムの中で、下荷物の積込み港として伊勢湾内の諸港が編成されているのである。

桑名湊と御城米

伊勢湾内における領主米の積出港は、桑名・富田・四日市・大口・松ヶ崎などであったが、その中でも最大の拠点になったのが桑名である。

桑名は、桑名藩の城米のみならず、濃州内諸藩や幕領の城米が瀬取船で川下され、積替えて江戸廻米をする集散地であり、享保年間には三六軒の米問屋があったという(中田四朗『近世における流通経済上の伊勢国諸港の研究』)。

桑名に次ぐ城米輸送の拠点は四日市で、伊勢国内の幕領や、大和郡山藩などの飛地領の城米を積出していた。

日和湊であった鳥羽の小浜湊での御城米の改記録によれば、弘化元(一八四四)年から文久元(一八六一)年までの一八年間に改めた二二六艘の船の出帆港の八〇%が桑名で、一五%が四日市であったという(『四日市市史』第一七巻)。

この城米輸送は、近世初頭においては大湊、神社、今一色、江の四力村の廻船が神領廻船集団の特権として独占的に請負っていた。

その頃の城米輸送の運賃は、正徳年間で一〇〇石に付七両二分、享保九(一七二四)年の大和郡山領の四日市からの積出しでは、一〇〇石に八両であった。

享保十七(一七三二)年、神領廻船は一七隻を数えるが、この頃から、江・大湊の水深が浅くなり、湊としての機能が失われると共に、勢濃の城米輸送の神領船独占体制が崩れていった。

宝暦年間、神領廻船集団は桑名との間に桑名講を結成して城米輸送を確保しようとするが、天明三(一七八三)年、郡山藩は飢饉時の城詰米輸送に際し紀州新宮船を使用し、これ以降大和郡山藩領では神領廻船は使わなくなり、享和年間には尾張・三河・駿河・遠州の東海地方の廻船を使用するようになっていた。

桑名出しも含めた城米輸送の廻船を見ると、弘化元(一八四四)年の小浜浦のデータでは城米輸送に携わった五〇隻の船籍は、遠州二六、駿河一一、豆州七、江戸五、尾張一で平均七〇〇石の城米を積んでいたという(中田四朗前掲書)。

このように城米を主要な積荷とする廻船は、近世後期においては遠州・駿河・伊豆の廻船がほとんどで、伊勢湾内の廻船の比重が低いのが注目される。

大湊と造船業

大湊は、中世以来、問丸や廻船業者が集立間業都市としての繁栄を遂げ伊勢湾海運の中心の一つであり、関東渡海船や安宅(あたけ)船などの帆櫓(はんろ)併用の大型船である伊勢船の製造拠点としても知られていた。

豊臣秀吉の朝鮮侵略に際しては、文禄元(一五九二)年、安宅船建造の促進状が発給されている(石井謙治『和船』)。

しかし、廻船拠点としての大湊の機能はしだいに失われ、神領廻船としての城米輸送の独占も天明年間以降崩れていく。

造船拠点としての機能は近世に入っでも引続き維持されていたが、全国的に大型廻船が弁財船へと移行し、帆櫓併用の軍船や御座船の需要が低下すると共に、大湊の造船機能も大きな転換を余儀なくされた。

大湊は近世後期から明治期にかけて、中世以来の船大工の分厚い存在に加えて、名古屋や新宮からの船材供給、三河湾後背地からの板類の集積、さらに、釘類を供給する多数の船鍛冶の存在などを総合した伊勢湾内の弁財船製造拠点として再生していった。

伊勢湾内の造船基地としては前述の佐久嶋久次郎の持船幸栄丸を嘉永三(一八五〇)年に新造した師崎(もろざき)が知られるが(村瀬正章『近世伊勢湾海運史の研究』)、内海船の中心であった内田佐七家の船作事についてみると、不明分をのぞいた二三件中一九件が伊勢大湊で行われているから、大湊が他の地域を圧倒する伊勢湾内の造船拠点であったことは間違いないと思われる(篠宮雄二「廻船建造における職人と地域内分業」斉藤善之繼『新しい近世史』三所収)。

。

四日市廻船と渡船客

四日市には、近世前期においては、桑名と並んで東海道を宮宿から渡海してくる旅客を搬送する四日市廻船が存在していた。

寛保二(一七四二)年、桑名宿は宮から桑名への渡船客が四日市へ流れて迷惑していると訴えたが、その争論の中で、宮宿からの渡海船か月に六〇〇艘におよび、そのうち桑名へは五〇〇艘、四日市へは一〇〇艘が向かう。

ところが桑名宿の有船は一七〇艘であるのに対し、四日市宿は一五艘にすぎないと述べている(『三重県史』近世四上)。

宿駅の継替が煩瑣(はんさ)になるに従って、桑名を経由せずに四日市へ直接渡海する旅客が増大していたことが知られるが、湊の規模としてはいまだ大きなものではなかった。

白子を頂点とする伊勢湾海運との関係から見れば、四日市は、白子廻船の下荷物になる米や油の積出港としての機能を持つと共に、廻船の江戸からの帰り荷物である干鰯の主要な積下し港の一つとしての役割を果たしていた。

寛政七(一七九五)年、四日市町内の諸国廻船干鰯問屋一〇名、五十集(いさば)問屋七名、干鰯仲買三六名が問屋株、仲買株を設定した。

その後、文化十(一八一三)年には干鰯問屋仲間である増益講は二〇名の干鰯問屋で組織されていたという(『四日市市史』第一七巻)。

このように、四日市湊は、桑名と並ぶ城米積出し、渡海客搬送、干鰯の積下し湊として伊勢湾内海運体系に組み込まれていたが、天保期以降になって、白子を中心として編成されていた伊勢湾内海運を変質させる仲間外商人や内海船の活動の拠点として大きな役割を果たしていくことになる。

伊勢湾海運の変質

寛政から文化初年に確立した伊勢商人による伊勢湾海運と伊勢湾諸港の支配・編成は、その後しだいに変質していく。

太物仲間の木綿荷物を円滑に江戸に供給するために伊勢湾内諸湊や廻船を編成するシステムでは、両組問屋荷物以外の荷物の荷主や船頭・船主が多大のリスクを負わされることになる。

そのリスクを少しでも補おうとすれば洩積や拾荷物の出現は必然であるし、廻船に対する規制を強化すれば、白子や平坂以外の廻船に荷が流れるy二とも必然であった。

松本四郎氏は、江戸期の買次問屋メンバーが明治期に大幅に交替することの理由として、伊勢木綿の集荷システムが生産と運輸の変化によって崩れ、新たなシステムに替ったからだと説明される(同氏「幕末明治初期の伊勢木綿買付問屋仲間と海辷輸送」『地方史研究』六二・六三合併号)。

幕末期の木綿生産の増加が従来の太物仲間-積問屋-買次仲間-仲買仲間という系列化されたルートによっては把握しきれなくなり、仲間外仲買が出現してくる。

それら仲買の中には、買次によって差配されている晒加工や縞(しま)木綿の藍染(あいぞめ)加工とは異なる新たな技術である蒸紺染を行う新職紐紺屋に藍染加工を行わせて、できあがった縞木綿を縞問屋の規制を受けない四日市嫋船問屋へ回して江戸積みを行う。

あるいは、同様に仲間外仲買が買次をへずに晒屋に晒加工を直接委託して、引取った晒木綿を四日市廻船問屋に回すという仲間外の取引ルートが形成されていく。

こうして、既存の集荷・加工・運送ルートによらない仲間外仲買が成長して、仲間規制の外で直買・直加工・直積を行っていくというのである。

四日市湊の台頭と白子の終焉

松本氏によって明らかにされた白子の地位低下と四日市港の台頭は、その後、幕末の流通機構を再編成する内海船の活躍との関連で実態がより明らかにされてきている。

齊藤善之氏によってその活躍が明らかにされた知多半島西岸の内海地方の廻船集団は、戎講(えびすこう)を結成して各地の新興商人と結びつき、神奈川・浦賀・兵庫を拠点として直買積と仲間廻船同士による情報ネットワークを利用して従来の市場構造を変動させていったといわれる(同氏前掲『内海船と幕藩制市場の解体』)。

その戎講の中でも大規模な廻船経営を行っていた内田佐七家は、当初賃積みをしていたのが、戎講に加入後、文政五(一八二二)年、大湊で新船を建造して販路を拡大していった。

持船の一つ住吉丸の寄港地は桑名・白子にかわって四日市、津、矢野の比重が高く、内田家は四日市と矢野に出店を構えることになった。

主として米を移出し、大小豆や粕・干鰯を移入する内海船の取引は、既存の商業ルートを敬遠して周辺在町との取引を行うことで販路を伸ばしていった。

とりわけ米屋伸蔵の四日市店は各地の情報を提供しながら、内海船全体の拠点となっていた。四日市は幕領であり、藩御用達の特権商人が少ないことから既存のルートからの制約から相対的に自由であり、宿場と湊が一体化した拠点であるから廻船仲間情報と飛脚情報とを同時に得ることができ、また江戸・浦賀からの帰り荷である干鰯の積載・販売拠点でもあったから内海船の活動の中心として新たな発展を遂げていった(『四日市市史』第一七巻)。

内海船自体は十九世紀末には衰退していくが、四日市の産業港としての発展は、蒸気船の出現を転機としてその後も続いた。

明治二(一八六九)年、東海道蒸気通船会社が四日市に設立され、四日市・豊橋港・古田宿への毎日運行を開始した。

翌明治三年、回漕会社支店が四日市北納屋町に開設され、四日市-東京間の汽船定期輸送が開始された。

三〇〇~四〇〇トンの廻潤丸、清渚丸、貫効丸が就航し、茶・水油・紙・木綿・笠を移送し、〆粕(しめかす)・砂糖・唐糸・鰹節・干鰯を移入したという(武知京三「四日市港をめぐる海運の動向」、山本弘文編『近代交通成立史の研究』)。

蒸気船は、飛脚便の命脈も止めることになった。宿継で陸送することで並便で八~一〇日もかかった飛脚便に対して、蒸気船は、わずか二昼夜で東京と伊勢を結んだ。

長谷川家も川喜田家も通信は蒸気船に切替えた。そして、明治四年には郵便制度が創設されることで飛脚の時代も終りを告げた。

こうして、蒸気船輸送の出現と共に、それまでの白子を中心とした伊勢湾内海運の体系は根本から崩れ、新たな時代が出現することになった。

その時代を担うのは四日市港であり、近世の終焉と共に産業港としての白子湊の地位も、伊勢湾内諸湊の編成も終りを告げ、白子は静かな漁村に戻って現在に至るのである。

5 伊勢参宮 top

お伊勢さま・善光寺さま

近世社会の旅に支えられた信仰は、寛保三(一七四三)年菊岡沾凉(せんりょう)の『諸国里人談』(『日本随筆大成』二期一二)に「凡世に霊社霊仏多しといへども、他国遠境より信を発して態々参詣するは伊勢両宮と当本尊(善光寺)のみなり」と書き、この二つを寺社参詣の最たるものと伝えている。

事実、豪雪地帯の越後塩沢の鈴本牧之の『北越雪譜』(天保六~十三(一八三五~四二〉年、岩波文庫)の「熊、人を助く」の一節がはしなくもその実態を伝えている。

この付近の農夫が雪道をそりに柴を積んで運んでいたところ転落して谷間で凍死しかけた。

その時「お伊勢さまと善光寺さまをおたのみ申よりほかなしと、しきりに念仏唱へ、大神宮をいの」った。

はからずも冬眠中の熊の穴に入り込み、熊に助けられ四十九日目の逮夜(たいや)の日に熊におし出されて帰宅する話で「お伊勢さま善光寺さま遥拝(ふしおがみ)かずかず礼をのべ」たという。

白子から江戸へ向う廻船で遭難し、十年後九死に一生を得て、日本との修交を喫緊の課題としたロシアからラクスマンに伴われて帰国した大黒屋光太大が、許されて故里南若松を訪れたのは享和二(一八〇二)年のことであるが、そのとき御礼として神宮と磯部(伊雑宮)・二見・朝熊山・青峰山・丸山(庫蔵寺)への参詣を挙げ、帰路は木曾路を通って善光寺参詣を願っている(暑さのため東海道に変更)(木崎良平『光太夫とラクスマン』、仲見秀雄「大黒屋光太夫らの帰郷文書」『三重の古文化』五八)。

天保飢餓時の二例を加えよう。天保七(一八三六)年甲州一揆の頭取の一人犬目(いぬめ)村の兵助の「逃亡日記」によると、善光寺から北陸路をへて安芸宮島・讃岐金比羅を通り、西国巡礼の札所をたどりながら、石山寺・岩間寺に参詣し、道中「善根」に助けられながら、伊勢の野崎村に入り、津宿の中ほど近くの土橋に野宿、その後参宮し、二見・朝熊詣でをしている(増田広美「甲州郡内騒動頭取犬目村兵助と『逃亡日記』その他」『歴史評論』三三八、深谷克己『八右衛門・兵助・伴助』)。

日記は、参宮の記事でとまり後欠となっているが、近世寺社参詣のルートに乗ったものである。

また翌天保八年大坂で大塩平八郎が国家を震撼させた乱に際して長文の檄文に神宮の御蔵を張り「天命を奉じて天討を致す」という神意を表した。

やや冗漫に流れたが、極限の事態にみるこれらの行動に、はしなくも近世の民衆信仰の世界が見える。

その基盤の一つが参宮の歴史である。

伊勢参りの盛行

伊勢神宮の前身は南伊勢の地方神で在地豪族度会(わたらい)氏の守護神であるという説が有力である。

古代における神宮は、王権守護神として大王・天皇の独占的な信仰の対象であった。

そして古代王権の衰退と共にその威光を失い、民間信仰の対象となっていく(岡田精司「古代伊勢神宮の信仰と性格」萩原龍夫『伊勢信仰I』所収、西垣晴次『お伊勢まいり』)。

中世以降天皇権力の後退と共に「私幣禁断」の制は続くものの神宮は次第に性格を変え、信仰者のために祈祷し参宮者に宿泊所を提供する内宮・外宮の活躍がみられた。

しかし神宮を支える財政基盤である御厨(みくりや)が戦国大名の侵食をうけ、十五世紀中頃から約百年にわたって式年遷宮も杜絶した。

その再興に努めたのが宇治の慶光院清順ら勧進聖の活躍で、これによって伊勢を民衆の中に根づかせた。

そして参宮は戦乱の終末と街道の整備によって旅が日常化する『徳川の平和』の時代のもとで全盛を迎えた。

そのひとこま、オランダ商館員ケンペルは、元禄四(一六九一)年長崎から参府の道中、東海道近江の水口から鈴鹿越えで伊勢坂下に向かうところで、名前・生国・巡礼地を笠に記した多くの男女の参宮往還に驚きの目を向けている(『日本参府旅行日記』)。

参宮の旅は、正月行事を終えた直後から田植え前までが盛んである。

文化九(一八一二)年常陸国高柴村の益子広三郎の例では、正月四日に出発し、同行三人と江戸・名古屋・伊勢参宮、そして西国三十三ヵ所札所巡り、金比羅、善光寺、日光を回って帰る八十七日、約二八九〇キロの旅で(井上隆雄・田中智彦『西国三十三ヵ所巡礼』、茨城県大子町『西国順禮道中記』)、この種の長旅は珍しくない。

幕末安政二(一八五五)年に清河八郎は母を伴って三月十九日から最上川沿いの出羽国清川村を出発して参宮し、宮島・岩国まで足をのばして九月十日に帰着している。

その旅行記は識者らしく優れた観察が盛られ、「一世一度の伊勢詣」のあらましを「児童、小婦の伊勢ばなし」に書き記したという(『西遊草』)。

それでは、年間の参宮人はどれほどか。山田奉行の享保三(一七一八)年の調査によると、正月元日から四月十五目までに四二万七五〇〇人を数えた(『宇治山田市史』)。

外宮御師(おんし)の足代弘訓(あじろひろのり)が天保期前後にまとめた『御師考証』(神宮文庫蔵)は、古老の言い伝えとして多い年は四〇万余、少ない年は二〇万から二四、五万といい、このように参宮人の多くなったのは、「当将軍御治世以後、天下泰平の徳化によ」るとしている。

村の鎮守の石灯籠に「村中安全」「五穀成就」、街道筋に「国土安穏」と刻んだ時代の産物であった。

参宮の旅

「わしが国さはお伊勢が遠い お伊勢恋しや参りたや」と歌われたように、諸国から参宮人がやってくる。

一行は、数人から数十人に及ぶなど多様である。

男性にとって他郷を知る「成人」の儀礼でもある。近国ほど「伊勢参り大神宮へもちょっと寄り」と詠まれて娯楽色が濃い。

一村だけでなく近隣の村々の数人ずつが合体してくることもある。

これを伊勢講が支える。伊勢講は村の有力者を講元にし、講員が路銀(ろぎん)を積立てて、くじ引きで代参を決める。

講は地域ごとに檀家(だんか)をもつ御師と結びつき神宮での宿もその館(やかた)に決められている。

伊勢講田をもちその徳分を費用にあてることもある。

さて、いよいよ一行は氏神で伊勢音頭を歌い出発する。

留守宅には赤飯・酒・まんじゅうなどの見舞いが届けられる(河内交野郡)。

無事帰郷すると、村のはずれまで迎え、宴を張る(お迎え)。

ここでも伊勢音頭が歌われ、「ヤートコセー ヨイヤナ アリヤリヤ コレワイセー コノヨイトコセー」の木遣り唄を原調とする囃(はや)しで終る。

予備知識は先輩から聞くのが身近な手段であるが『伊勢参宮名所図会』(蔀関月、寛政九〈一七九七〉年)をはじめ多くの図会(ずえ)があり、名所旧跡を挿絵入りで紹介する。

しかしこれよりむしろ袖珍本の道中記が役に立つ。

天保十四(一八四二)年頃の『大日本細見道中記』をみると、冒頭に講元として浪花講・東国講・仲吉講・関東講(江戸茅場(かばや)町)が挙げられ、地名と里程・旅籠など詳細な情報がもられている。

講ごとに宿に講札を揚げて旅人を迎える。飯盛女(めしもりおんな)を無理にすすめる宿はこの指定からはずされる。

明治維新後も中仙道・善光寺巡りの一新講社・神風講など新しい組織も生まれ、鉄道の普及まで旅客の世話に当った。

伊勢国に入ると常夜灯と道標の多さと大きさが目立つ。

常夜灯は伊勢出身者や江戸・関東・近江などこの地域と交流のある商人の寄進が注目される。

道標は独特の彫りの深い字が大きく刻まれ、旅人の識字を考えて「右かみやしろ」(神社)「左大みなと」(大湊)などと平がなを多用する。

旅人自身も詳細に行程と小遣いを記録する。特に目立つのは伊勢路の食べ物とみやげである。

ハレの日の献立は克明に書き留める。稲木の壺屋のたばこ入れ、万金丹などの薬、青のりを餞別のお返しとして買入れ、休泊所から宅送する。

神宮御師

山田と宇治では御師が迎える。

三日市太夫は東北、龍太夫は関東、橋村太夫は九州と、御師は檀家を村ごとに大きく地域分担している。

師職株という権利をもち、村方以外にも公儀御師といわれる宇治の山本太夫・山田の春木太夫をはじめ、大名家・禁裏・宮家・門跡家の御師もある。 井原西鶴は神宮付近の様子をよく描いている。

『世間胸算用』(貞享五〈一六八八〉年)では御師の館や町中在々所々で海老を何百万使うといい、毎年「太夫殿」(御師、権禰宜(ごんのねぎ)で五位の下級神官)から御祓箱に鰹節一連、はらや(伊勢白粉)一箱・折本の暦・正真の青苔五把を届ける慣習を記す。 『西鶴織留』(元禄七〈一六九四〉年)の一節「諸国の人を見しるは伊勢」の中で、諸国からの参宮人の出身地・職業をみごとに当てる歌比丘尼(うたびくに)を紹介し、また在々所々の講まいりで一村の二、三百人の出で立ちで(この数は誇大)、これを迎えてわずか二〇人ばかりで二〇〇〇人の焼物を出す様子を書いている。 |

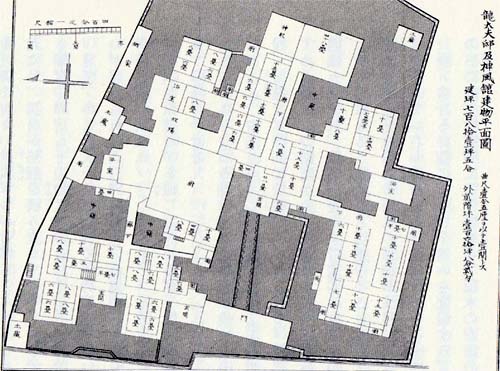

図98 御師龍太夫邸図面

|

三人ばかりで大釜で肴をゆで、壁をぬる鏝(こて)のようなものを熱して片身をざらざらと撫でて提供するという。

そして「伊勢は人にかしこき所を見せずして、皆利発なり」と述べている。

武蔵国太子堂の森治左衛門一行は、文化四(一八〇七)年正月十五日に出立し、東海道経由、松坂で龍太夫の手代に迎えられ、二十八日には四十二畳の座敷におどろきながら龍太夫邸に入り、その夜二の膳つきの食事と夜食を味わった。

二尺ほどの鯛の浜焼き、八寸の海老の舟盛りなどを太々神楽(だいだいかぐら)を奉納しながら楽しみ、神宮とその付近の案内をうけたあと、大和・高野・大坂・京をめぐり、中仙道善光寺回りで二月二十九日帰村している(『伊勢道中講史料』東京都世田谷区教育委員会)。馳走の限りを尽くしている。

田舎芝居第一の伊勢歌舞伎

両宮の間にある間(あい)の山のうちに古市があり、古市と申之地蔵で上演される伊勢歌舞伎は、この地の妓楼(ぎろう)での遊びとは違った文化を伝えた。

三都の大芝居に比して格式が格別に低かった地方芝居の中で、その第一として古市が挙げられ、毎年正月末から五月まで参宮人の多い時期には二軒の芝居小屋が開かれていた。

「芸のしめば」としてここから名を挙げた役者も多かった(『新撰古今役者大全』(寛延三〈一七五〇〉年)。

文政八(一八二五)年に一枚刷りで出版された『諸国芝居繁栄数望』には西方として大坂・京の芝居に続いて前頭二枚目に伊勢古市、ついで同申之地蔵が挙げられている。

文政十二(一八二九)年三月の大火で江戸三座が類焼すると、古市と中之地蔵の常芝居で嵐三津五郎(みつごろう)・坂東彦三郎・坂東玉三郎・松本高麗蔵(こまぞう)・松本幸四郎らが出演し、翌十三年のおかげ参りの賑わいの頃は、市川白猿(はくえん)・松本幸四郎が「五大力恋緘(こいのふうじめ)」などを上演した(服部幸雄「伊勢歌舞伎の意義と千束屋の衣装」『伊勢歌舞伎資料調査報告』3、『三重県史』資料諞 近世5・別冊「近世三重の芝居番付一覧」)。

古市の千束屋(ちづかや)の蔵に多くの歌舞伎台本と絢爛(けんらん)たる芝居衣装が残されていた。

もと妓楼であったが、文化五(一八〇八)年頃に親類筋から貸衣装業を引き継いだ。

衣装は忠臣蔵関係のものが多いが、時代物で姫君役の着る「赤地緋縮緬霞梅模様着付」、荒事(あらごと)の男役用の「黒別珍紺縞伏平袖四天」など豪華なもので、伊勢芝居の観覧は、広く村々に芸能を伝播し、身近に歴史と文化を学ぶ「学校」の役割をもつことになる。

伊勢暦

御師の配る伊勢暦と御蔵のもつ意味も大きい。 御赦はおかげ参りを誘発する「御札降り」の神瑞につかわれる。

江戸時代の暦をみると、大の月(三十日)と小の月(二十九日)で、それに閏月が加わり、一年が三五三日から三八五日までの差がある。

暦法も貞享暦・宝暦暦・寛政暦・天保暦と改訂され太陰太陽暦としての精密度を高めていったが、全国的には鹿島暦・会津暦・江戸暦・京暦・南都暦など多様なものがあった。

その中で伊勢暦は参宮を支える御師の役割によってもっともポピュラーなものであった。

もとは松坂から東方に当たる飯高郡丹生村の加茂杉太夫が享禄五(一五三二)年に丹生暦を発行したことが知られる。

古代以来水銀の産地として中世にいたった地域である。射和(いざわ)の伊勢白粉(軽粉)は丹生に始る。 |

図99 伊勢暦

|

伊勢暦は丹生暦を伝え、京都の土御門(つちみかど)家から暦の原理をもらいうけて陰陽師(おんみょうじ)箕曲(みのわ)氏らが刊行した。

毎日の干支・吉凶・農事暦も加えたもので、日常生活には欠くことのできないものであった。

複雑な大小の月を知らすため、直径三〇センチほどの円板の表裏に大小を書いて、村方では庄屋などの軒下に吊していた。

新稲種の普及

参宮は農事情報の交流の場であった。伊勢多気郡朝柄(あさがら)村の岡山友清は、幕末に稲種を改良して多収穫の「伊勢錦」を生み出し、これを大和萩原(榛原)の人が文久三(一八六三)年松坂の湊町でこれを入手し、やがて老農で知られる心学講社の中村直三によって普及された。

友清は不二孝(ふじこう、不二道)の信仰をもち、その講グループを介して近江・紀州・信州までこれを広げたが、参宮の道が農事改良とその伝播に果たした役訓を示す事例である。

|

図100 おかげ参り(歌川広重「伊勢参宮宮川の渡し」)

|

おかげ参り

このような社会的交流をもつ参宮の中で、爆発的な動きをみせたのが抜参(ぬけまい)りのおかげ参りである。

慶安三(一六五〇)年・宝永二(一七〇五)年・明和八(一七七一)年・文政十三(一八三〇)年がある。

慶応三(一八六七)年のええじゃないかは、三河吉田城下に近い牟呂(むろ)村に始まるといわれるが、お札降りに特徴があり、政治的意味は大きいが神宮への群参とは異なるのでここでは触れない。

ほぼ六〇年ごとに繰返されるおかげ参りも時代と共にその意味が変化していく。

宝永二(一七〇五)年の群参人数は、『月堂見聞集』にみる京都所司代の記録では、四月二十一日から閏四月二十一日まで六万七六九五人、そのうち性別のわかる五万一五六三人についてみると男性五九%、女性四一%で、男中心の参宮に比して女性の多さが特徴的である。

同じころ閏四月九日から五月二十九日までの五十日間を示した本居宣長の『玉勝間』は、松坂で三六二万人とする。

神宮長官の『守浮卿日次記』は五月に、参宮人数五万一五六〇人余で大坂から多く抜参りし、次第に諸国にひろがったとする。

明和八(一七七一)年の群参は、近世期でもっとも広域的に発展したものの一つで、度会重全『明和続後神異記』では宮川の調べで二〇七万七四五〇人とする。

松坂の森壺仙『いせ参御蔭之日記』は三月上旬から丹後田辺あたりから来る群参を日を追って細かく記録し、おかけ参りの波及の裏付けができる。

大坂三井店の切手による施行もあり、小津清左衛門の施行も頻出する。

本居大平も『おかげまうでの日記』で民衆の熱狂的な様子を紹介している。

画期的な文政のおかげ参り

一般に降札に始まり、『神異記』などに記されて群参の様子が流布されるが、村方の史料も含めてもっとも史料群が豊富で詳細な内容がわかるのは、文政十三(一八三〇)年三月阿波国から始まったおかげ参りである。

この時の参宮人数は、箕曲在六が「浮説を除き事実をあつむ」として編集した『御蔭参宮文政神異記』上・下によると、宮川の上下(かみしも)の渡しで三月朔日から六月二十日までで四二七万六七〇〇人という。

このうち三月朔日から四月晦日で三六四万五九〇〇人(万金丹の野間家調査)というからこの二ヵ月に集中したといえる。

通過する道中の様子は、初瀬街道を神宮へ向かう道筋の伊賀の羽根村・阿保村・別府村で大坂・兵庫・紀州・和州・阿波などからの人たちを接待した史料があり、別府では閏三月の十日ほどの間に三五〇人・二〇四人などに施行宿を個別に提供し、宿場の阿保ではのべ九三四人の人夫が牛馬や施行駕籠として止宿施行場に働き、旅籠と思われる利右衛門は無料で止宿させた。柄杓一本をもったおかけ参りへの施行である(神宮文庫蔵)。

また熊野街道筋では、度会郡崎村の地士山崎家は閏三月から熊野・尾鷲・長島はもとより、大坂・大和・阿波・伊予・九州・伯耆・駿河・信州など広域にわたる旅人を対象に、出張所も設けて自家製造の百虫丸を施行し、道中の安全に協力した。(『三重県史』史料編 近世4上)。

山田野間店の施行宿

万金丹の薬で知られる野間店は、朝熊岳の頂上近くに本舗をもち、山田の街道筋妙見町に出店をもっていた。

同店の施行宿宿泊人に関する史料A・Bの二点が、参宮終着点での貴重な統計を伝えている。

Aには文政十三年閏三月十三日から六月十日まで五九日分の一七六八人、Bには同三月四目から七月二十六日まで六三日分の一二二〇人について、居住地(村)・名前・同行の人数がわかる。

あわせて二九八八人に及ぶが、史料Aでは三三ヵ国(羽前・加賀・相模・因幡・豊前など)と京・大坂から一日平均三〇人で閏三月は集中度が高く、尾張二四六人、伊勢一三六人、紀州一二二人、大和一二一人と近接国からの旅人が中心である。

グループあたりの人数は平均して四・三人、農村部からはこれを上回り、都市部からの客はこれを下回り、参宮をめぐる共同体のあり方の違いを示している。

女六人に男一人という女性グループもあり、全体として女性と子供の多い点が注目される。

史料Bも同じ傾向で、性別のわかる数では、女性六五二人に対し男性は三〇八入で、三分の二が女性で、グループの多いのは子連れの一一七組で、なかでも母親と子供の組がもっとも多い。

女性だけのグループには荷物持ちやボディガード役の男性が一人ないし数人つき添っている。

女性が多いといっても三都からの宿泊人では男性が多い。農村部との違いがみられ、抜参りが農村でとりわけ解放感を与えたと思われる。

史料Bにみる居住地は三九ヵ国と大坂・堺・京都・江戸となるが、地域別に多いのは尾張三五四人、紀伊二五六人、大坂一九七人、備中一八六人である。

別史料では六三ヵ国から参宮人があったとするが、いまみた近国中心の傾向は認めうるだろう。

関東からの到着の最初をみると、意外に江戸が四月十二日、下野五月二十七日、相模六月晦日などとなっている。

江戸の早さは船とか飛脚便による情報がここを拠点としているからと推定される。

『御蔭群参地名録』(神宮文庫蔵)には、グループごとに揚げた幟(のぼり)が宮川の渡しで観察され描写されている。

女性の人形、猩々緋(しょうじょうひ)の生地に繻子(しゅす)の縁どりをつけた図などがあり、「北勢四十人組」「丹後十人連天橋立」など地名と人数を明記し、生地は赤色のものが多い。

豪華な生地は縮緬(ちりめん)・白絹・羅紗(しゃら)など贅を尽している。

さながらファッションのようにそれぞれ趣向をこらした意匠である。

別史料によると大坂からの女五十人余は、銘々がひしゃくをもち、お歯黒を落として白歯であり、男模様の結城紬の大島を着、びろうどの男帯で裾高々と引上げ、緋縮緬のふんどしを締め、髪は男まげに結っている(酒井一「文政十三年おかげ参り施行宿の一考察」『今井林太郎先生喜寿記念国史学論集』所収、玉津和美「伊勢施行宿にみる文政十三年御蔭参り」天理大学酒井ゼミ『日本史ア・ラ・カルト』所収)。

おかげ参りの生み出したもの

いま述べた女性の解放感は、文政のおかげ参りにもっとも顕著に登場したものであろう。

畿内の村々ではおかげ踊りが競い合い、踊り唄に「世直り」の言葉があらわれる。

十九世紀に入って展開したおかげ参りと踊りは、その基盤に社会変動のマグマを秘め、新しい「近代への予兆」を内包したものといえるだろう。

旅にしても文化にしてもその新しい変化はなによりも社会の生産システムの変動から芽を出したものといえる。

かって民衆の抵抗云々の議論がおかげ参りについて指摘されたことがあるが、もっと奥深いところの変動を示したものとみた方がよいと思われる。

そして、伊勢への旅で得たものが、江戸時代の社会的な力量によって全国に及んでいく。

交通を媒介に徐々に新しい時代への準備が静かに進められていく。

参宮の背景と成果はまことに大きいといえるだろう。

top

****************************************

|