|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 付録

一章 琉球・沖縄の島々を巡る

一 琉球・沖縄の地理と風土

広大な海と三つの地区

琉球・沖縄と呼ばれてきた地域には、とにもかくにも広大な海域が存在する。

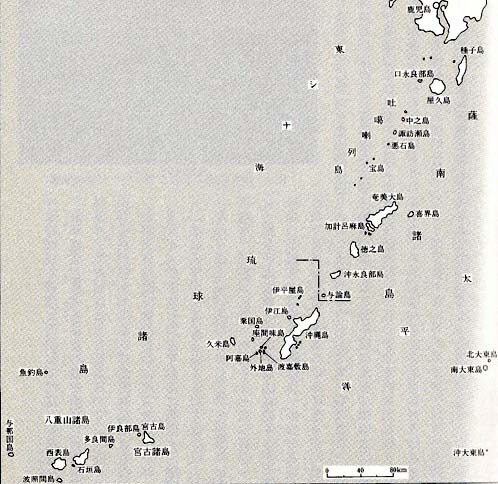

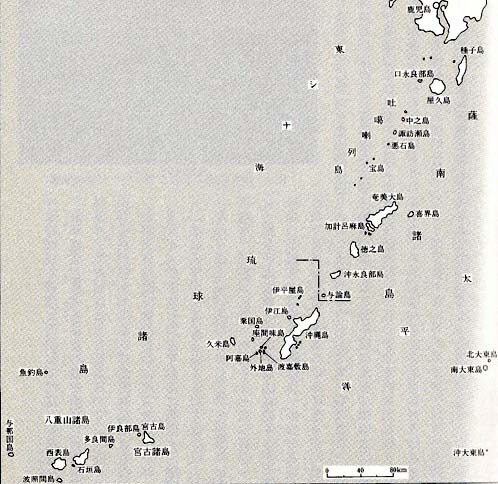

県域を俯瞰(ふかん)したいならば、東端(北大東(だいとう)島)と西端(与那国(よなくに)島)、南端(波照間(はてるま)島)と北端(硫黄鳥(いおうとり)島)の四島を直線で結ぶとよい。

すると、東西約一〇〇〇キロ、南北約四〇〇キロの方形の空間が出現する。

この広大な空間に有人島が五〇程度分布しており、そのすべては亜熱帯性気候に覆われている。

従って、降雪を見ないわが国唯一の県である。陸地面積ではビリから四番目にすぎないが(国土の約六%)、海域を含めると本州の約三分の二を呑み込むほどの巨大な範囲、それが沖縄県である。

広い海域に島々が分布するために、外海で隔てられた個々の島はそれぞれが個性的な存在なのだが、まずは大づかみに三つの地区に分けたい。

沖縄島とその周辺島嶼から構成される沖縄地区と宮古(みやこ)諸島・八重山(やえやま)諸島から構成される先島(せんとう)地区、それに北大東島・南大東島などからなる大東地区の三つである。 |

図2 沖縄島と周辺島嶼位置図

|

このうち大東地区は南大東・北大東に沖大東島(ラサ島、現在は無人)を加えた三島よりなるが、一九〇〇(明治三十三)年に伊豆諸島の八丈島の人々を主体に開拓が始まり、無人の歴史に終止符を打った特異な島々である。いわば琉球・沖縄の歴史にとってニューフェイスとして登場してきた島々であった。

大東地区が琉球・沖縄の一員に加わったということの意味は大きい。

この地区が参加する以前の空間は沖縄島の東岸に近接して点在する久高(くだか)島や津堅(つけん)島、与勝(よかつ)の島々(浜比嘉(はまひが)・平安座(へんざ)・宮城(みやぎ)・伊計(いけい)の各島)の範囲までであり、そこからさらに東の太平洋側は全くと言ってよいほど視野に含まれていなかったからだ。 |

図3 南大東島の広大なサトウキビ畑の風景

|

那覇のはるか東、直線距離にして約四〇〇キロ離れた洋上に浮かぶ大東地区が加わることによって、琉球・沖縄の空間は自動的に太平洋にまで拡大したのである。

琉球・沖縄に住む住民にとって、それ以前の太平洋は越えることのできない巨大な壁であり、漂流事件などを除くならば、その海は自己の生活圏には含まれない未知の世界であった。

東シナ海世界と「太平洋の要石」

大東地区をのぞくと、沖縄・先島の二地区に属する島々は東シナ海の東端、太平洋との境界ラインに沿うような形で分布している。

従って、壁のような太平洋を背にしたうえで、東シナ海の側に向き合うような形の立地をしていることになる。

東シナ海は内だが、太平洋は外だという立地特性を帯びている。

このことから、琉球・沖縄にとって東シナ海に臨む他の周辺地域、具体的には日本や中国(台湾を含む)、朝鮮半島の動向を直接的もしくは問接的に被らざるをえないことが歴史の初めから約束されていた。

ニューフェイスの大東地区を除くと、琉球・沖縄史の展開は東シナ海で連結される国際社会、つまり環東シナ海世界・東アジア世界との関わりが自己の動向を左右する決定的な歴史的要素にならざるをえなかった。

このような歴史構造は前近代という圧倒的にながい時間の特性であり、琉球・沖縄の歴史の根幹を規定したといってもよい。

本平洋が幾分身近な存在となるのは、十九世紀に入ってからのことである。

欧米列強のアジア進出と太平洋国家としてのアメリカ合衆国の躍進が、アジアと新大陸を結ぶ海としての太平洋に新しい意味を付与したからだ。

相次ぐ欧米船の来航に始まり、やがて近代におけるハワイや南米・北米への沖縄からの移民、日本絖治下の旧南洋(ミクロネシア)への沖縄からの出稼ぎなどは、太平洋が琉球・沖縄にとって身近な存在となる一つの契機となった。

太平洋戦争における日米最後の戦闘といわれた沖縄戦も、あるいはまた、日本敗戦後におけるアジア・太平洋地域の戦略拠点の確保を目的とするアメリカの統治や基地建設も、同様に琉球・沖縄を太平洋に連結する結果をもたらした。

沖縄の戦略上の位置を評して、アメリカ軍が「太平洋の要石(キーストーン)」と豪語したのは象徴的ともいえる。

無人の島々であった大東地区の開拓も、琉球・沖縄に押し寄せてきたこのような近代・現代史の文脈に連動していた。

言い換えると、近代・現代史は琉球・沖縄に大東地区を付与したのであり、この島々を含む地域としての新たな自己の形成が一つの課題として浮上した。 |

図4 浜比嘉島

|

海と島の交通路と越えがたい海域

大東地区が加わる以前の状況についていえば、琉球・沖縄は、沖縄・先島の二地区で孤立していたのではなく、その立地特性はさらに北の土地に連携していた。

6-4()

沖縄島北端の辺戸(へど)岬の北に横たわる与論島(よろんとう)から始まる奄美(あまみ)諸島、奄美の北に存在するトカラ列島、さらにその北に横たわる口之永良部(くちのえらぶ)島や屋久島・種子島など薩南の島嶼をへて、琉球・沖縄は明らかに九州に連結している。

九州に連なるこれら一連の島々は南西諸島あるいは琉球弧の名で呼ばれるが、琉球・沖縄の側から見れば、自らの土地と日本本土(ヤマトという)を連結する海と島が織りなす交通路であった。

これにくらべれば、東シナ海の西、中国に至る海域には無人の尖閣(せんがく)諸島は存在するものの、海の道としての連続性を保つような島嶼群は分布していない。

同様の論理で見ると、沖縄島に最も近い先島地区の宮古島までの距離は那覇から直線距離にして約三〇〇よも離れており、その間には海上交通を容易とするような島嶼が全く存在していない。

先島ギャップとも呼びたくなるような越えがたい海域が、沖縄地区と先島地区を隔てているのである。

先島地区で話されている宮古方言・八重山方言は琉球方言(琉球語)の一つではあるが、同じく琉球方言の一つである沖縄地区の方言とはほとんど通じない。

それはどの差異が先島ギャップを前提に形成されてきたのである。

付言すると、宮古諸島・八重山諸島をひとまとめにして先島地区としたが、実際は宮古地区・八重山地区として個別に分類したほうがよいのかもしれない。

なぜならば、現在においてもそうなのだが、宮古と八重山は相互の交流がかならずしも活発ではなく、両地域に住む住民は相互を一体的な地域とみなす意識をかならずしも共有しているわけではないからだ。

たしかに、近世の行政制度において、宮古・八重山は「両先島」と総称されており、沖縄地区とは相対的に区別される地理的・文化的特性を持つ地域として位置づけられていた。

両地域を統合する政治権力が形成される以前に、沖縄地区の政治権力(具体的には首里城に君臨した王権)の統治を受けたために、ある時は「両先島」という一つの地域として括られはしたが、多くの場合においては「宮古島」(行政区画名、宮古地域に同じ)や「八重山島」(行政区画名、八重山地域に同じ)として別個に扱われたことを銘記しておく必要があると思う。

近世において先島地区が「宮古島」「八重山島」の二単位として編成されたように、沖縄地区も基本的に国頭方・中頭方・島尻方に三分されており、これが一八九六(明治二十九)年の郡編成で沖縄県が五郡(国頭・中頭・島尻・宮古・八重山の五郡)に区分される前提となっている。

従って、琉球・沖縄は制度上は五郡の範囲であり、これに大東地区が新参者として新たに加わったのである。

なお国頭方の大半は山深き土地であるため、その自然特性に由来する「山原」(やんばる)という呼称も生まれた。

自然地理学者の指摘によると、琉球・沖縄に属する島は高島タイプと低島タイプに二分されるという。

比較的高い山地を持つ島が高島で、その代表的な例は石垣島や西表(いりおもて)島である。

これに対し丘陵や台地は持つものの、島の大半の地形が低平な形状を示すのが低島であり、宮古島や竹富(たけとみ)島がその典型である。

沖縄島は高島タイプの国頭と低島タイプの中頭・島尻が接合したような形をしており、同一の島とはいっても地形・地質の面で大きな相違がある。

近年ではすっかり不振となったが、パイナップル畑は国頭では見受けられるが、中頭・島尻ではほとんど見られない。

沖縄島に残るグスク(城跡)群のうち、国頭を代表する今帰仁(なきじん)城跡には硬い古生代の石灰岩の城壁が積まれているが、勝連(かつれん)城跡・中城(なかぐすく)城跡・座喜味(ざまみ)城跡・知念(ちねん)城跡および首里(しゅり)城などの中頭・島尻のグスクは、すべて新生代第三紀の石灰岩(琉球石灰岩)を城壁に用いている。そのような大きな差異が、沖縄島の内部に横たわっているのである。

しかし、そうした高島・低島といった相違を含みながらも、琉球・沖縄のすべての島々の周囲を取り巻く海には珊瑚礁の発達が著しい。

東アジア世界の中でこれほどの発達した珊瑚礁の海域を持つ土地は他に例がなく、琉球・沖縄の住民にとってこの特性を活かした生活を構築することは有史以来、今日に至るまでの不変的なテーマとして存在した。

珊瑚礁の海から見ると、琉球・沖縄の大半の島々は、天然のその海をどう活かすかという点では共通していたのである。

右に述べたような地理的・風土的な特徴を持つ地域において、首里・那覇という拠点が誕生することにより、島々と海域は一つの一体的な土地に変貌する。

その問題は島嶼を巡る具体的な記述の中で展開してみたい。

二 島嶼を巡る top

1 拠点から「町方」へ

図8 首里城より那覇市街を望む |

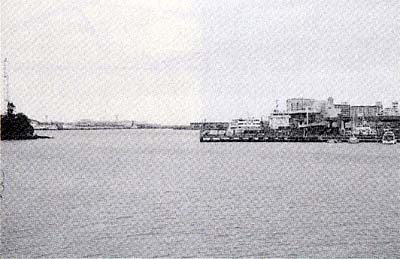

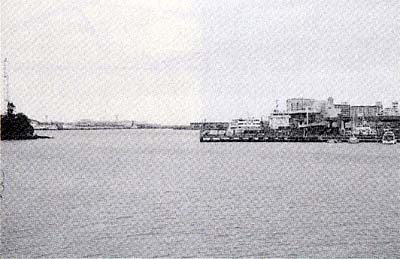

図9 那覇港 |

首里城と那覇港

現在の那覇市は相次ぐ合併により誕生した都市の一つである。

一八九六(明治二十九)年の久米村・泊村の編入を皮切りに市域が徐々にに拡大し、第二次世界大戦後には近接する首里市(一九五四年)や小禄村(同年)、真和志(まわし)市(一九五七年)を吸収合併し、今日の市域の成立をみた。

人口増や産業・経済の発展にもとづく都市機能の高まりが市域の拡大をもたらしたのである。

琉球・沖縄の歴史と社会を考えるとき、那覇という拠点を持ったことの意味は決定的に重要である。

広大な海域に分布する各島嶼が孤立して存立しつづけるのではなく、琉球・沖縄という一体的な地域を形成して存在するためには、これらの島嶼群を政治的・行政的に組織化するための求心力を持った核が不可欠であった。

周辺アジアの他者に向かって琉球と名乗る場合においても、提示できる主体としての自己を持つ必要があり、那覇こそがその歴史的な役割を担ってきた。

従って、琉球・沖縄の島々を巡る作業は那覇の問題から始めなければならない。

那覇の原型は古琉球(中世)に遡る。

その出発点は十五世紀初頭の首里城を拠点とする統一琉球王国の成立であり、奄美から今の沖縄県の範囲におよぶ島嶼地域を統治する体制が生まれた。

首里城を核とする政治・行政上の本格的な拠点の登場であり、この動きに連動する形で交通拠点としての那覇港とその周辺地域が形成された。

那覇の付近には大半が福建人である中国人居留区(後の久米村)も立地しており、そのすぐ北にはサブ港湾的に使われた泊港を擁する泊村があった。 |

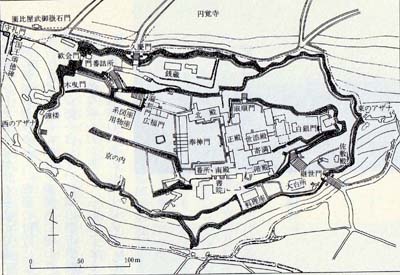

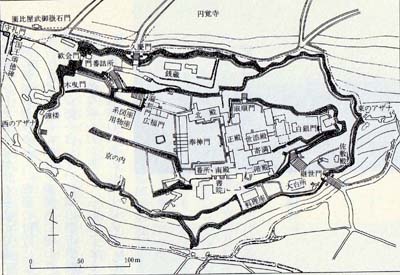

図10 首里城配置図

図11 首里城正殿(沖縄戦による焼失前)

|

首里城と那覇港、この二つの拠点の強固な組み合わせが那覇の都市機能の原型であり、これを持つことによって他地域に対する政治的・行政的な求心力が形づくられることとなった。

首里城は琉球石灰岩の丘陵上にあり、その周辺に城下町としての首里の町並みが形成された。

那覇港は近世史料に「那覇川」と記されるように、国場(こくば)川や饋波(ねは)川、久茂地(くもじ)川の水が注ぐ漫湖(まんこ)と呼ばれる汽水域があり、この水域が幅広い帯状をなして朿シナ海に突き出るような形状をしている。

そのために湾頭でサンゴ礁の形成は比較的抑えられており、大船が出入りできる天然の津口が準備されていた。

首里城に君臨する王の意向は那覇港を拠点とする海運を通じて各島嶼に伝えられ、また、王が中国や日本・朝鮮・東南アジア諸国に派遣する使節団・貿易船も那覇港からはるか異国へと旅立つことができた。

図12 園比屋武御嶽石門

図14 歓会門

図16 久慶門 |

図13 守礼門

図15 系図座・川物座と奉神門

図17 天女橋と弁財天堂 |

近世の那覇

近世に入ると那覇は急速に進化し、その姿を各種史料に刻みはじめる。

その象徴的な用語が「町方」(まちかた)であり、四つの地区からなっていた。

首里城を核とする城下町首里は首里三平等(みひら)と呼ばれ、真和志(まわし)・西・南風(はえ)と呼ばれる三つの平等=区画からなっていた。

首里から西へ直線距離にして約四キロ離れた位置にある那覇は那覇四町(よまち)と称され、西・東・若狭町・泉崎の四つの村から構成されていた。

那覇四町に隣接する地区が久米村であり、その北に泊村があった。

つまり、町方とは首里三平等・那覇四町・久米村・泊村の四地区の総称であり、近世琉球王国における都市あるいは拠点中枢のことを意味したのである。

四地区は近世の間切(まぎり)・村制度から除外されており、格別な地域と位置づけられていた。

たとえば、首里は王都であるために地区全域を所轄する役職は置かれなかったが、那覇には里主(さとぬし)・御物城(おものぐすく)が、久米村には総役・長史が、泊村には泊頭取が域内行政の責任者として設置されていた。

この特別地区を取り巻くように後背地としての小禄(おろく)・真和志・西原・浦添(うらぞえ)などの諸間切が位置しており、他の間切同様に地頭代・首里大屋子(おおやこ)などのサバクリが行政を担当していた。

近世を通じて形成されたこの町方こそが現在の那覇市の前身であり、これに小禄・真和志の二間切を加えた範囲が現在の市域である。

町方の中の町方とも言うべき地位を胯ったのが首里三平等であった。

政治・行政上の諸機能がその地区に集中しており、王国エリート層の屋敷である御殿(うどうん)・殿内(とうんち)が随所に見られる特別な存在であった。

三箇寺と称された円覚寺言天界寺・天王寺も首里に立地しており、王国祭祀を主宰する上級神女である聞得大君(きこえおおきみ)や三平等の大阿母志良礼(おおあもしられ)の屋敷も首里にあった。

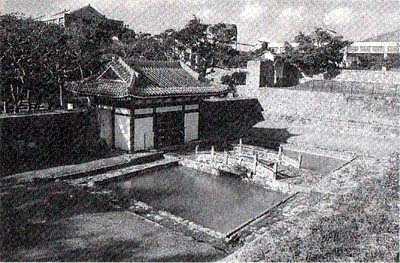

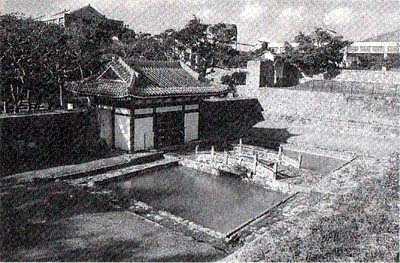

図18 円覚寺総門と放生橋 |

図19 冊封使を饗応した龍潭 |

確かに那覇四町には薩摩側の出先機関である御仮屋(在番奉行所)などは立地していたが、拠点性の面で首里の比ではなかった。

最も分かりやすいのは人口規模であり、たとえば一六五四年の町方人口は一万三六八九人、内訳は首里八四五五人(六二%)、那覇三四四二人(二五%)、久米九九五人(七%)、泊七九七人(六%)であり、首里には町方人口の六割余が居住していたのである。

一七二九年の場合も同様であり、町方人口約三万三〇〇〇人のうち首里は約二万一〇〇〇人、六四%を占めているのに対し、那覇四町は約七八〇〇人、二四%にすぎない。

|

図21 王家別邸識名園

琉球処分と那覇

このような状況を一変させたのが一八七九(明治十二)年春に断行された琉球処分=沖縄県設置であった。

政治・行政上の新たな拠点となる県庁を首里・那覇のいずれに置くかについて、明治政府の当初の方針では首里が有力な候補地であった。

具体的には王国時代の三つの施設、首里城や大美御殿(おおみうどうん=王家の家政機関)、中城御殿(世子殿)が県庁の転用施設として検討されたが、首里は適当ではなく交通の利便性などを考慮して那覇に置くことが最終的に決まったのである。

この決断により首里と那覇の地位は完全に逆転し、置県五、六年後には那覇の人口が首里を上回るようになり、その後首里の人口がほぼ横ばいで推移しだのに対し、那覇の人口は急上昇をつづけることになる。 |

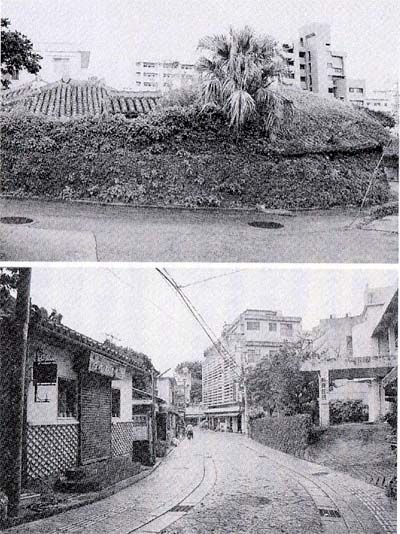

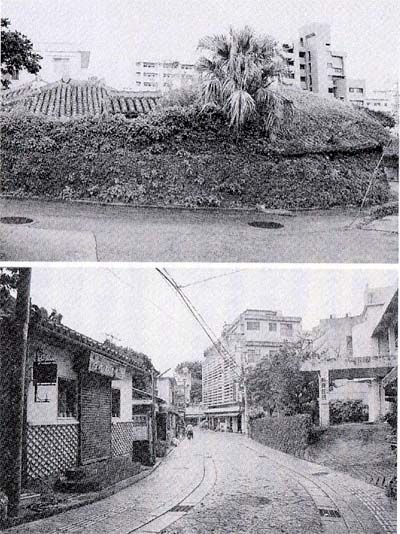

図20 首里城付近の金城町石畳道(上下とも)

|

拠点都市としての首里の時代は終り、那覇の時代が始まったのである。

要するに近代の沖縄県体制がかっての那覇四町の主導による都市機能の再編という新たな状況を生み出したのであった。

|

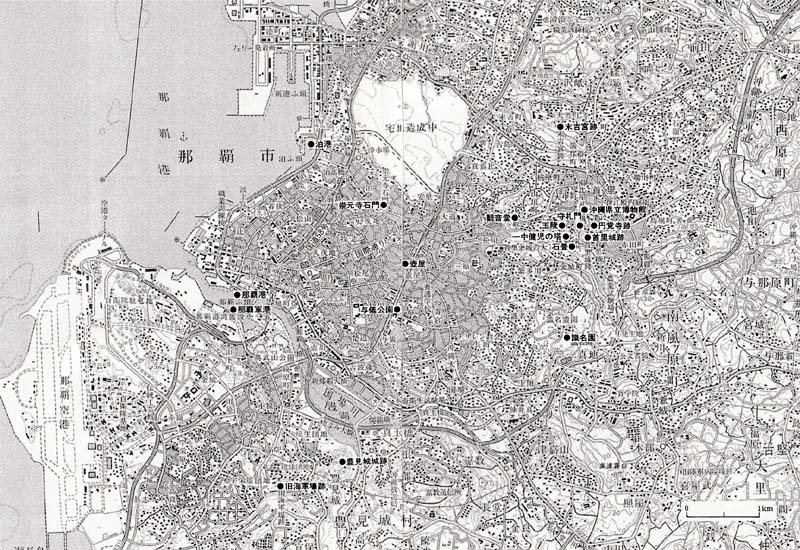

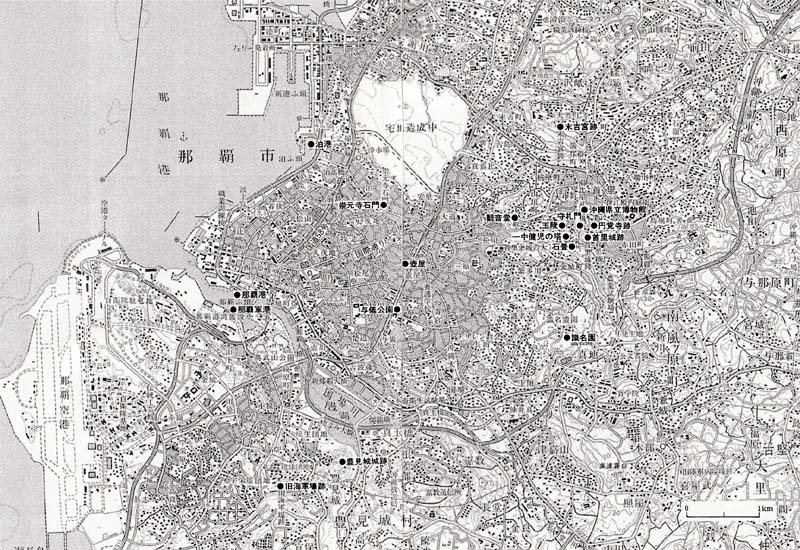

図22 那覇市街図(5万分の1)

|

通り沿いには商店や映画館などが立ち並び、また、通りのほぽ中央に位置するむつみ橋の下を流れるカーブ川沿いに市場や店舗が集中するなど、国際通りとその周辺(平和通り・公設市場・農連市場など)は戦後那覇の商業・娯楽の中心としての地位を獲得したのである。

国際通り一帯の急速な殷賑(いんしん)ぶりは、「奇跡の一マイル」と形容されたほどであった。

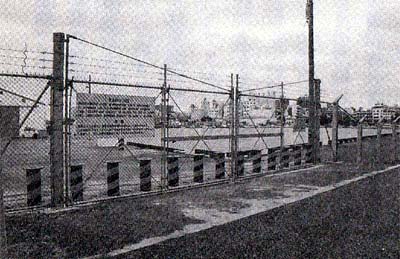

今一つの重要な道路の整備は、沖縄を統治したアメリカ軍の手で軍用道路として造営された一号線(現在の国道五八号)である。

那覇軍港と嘉手納空軍基地を結んだこの道路は、緊急時には戦闘機の離発着が可能だと噂されるほどの、当時としては高規格の道路であった。

南北に伸びるこの道路は那覇と各地を連結するところの動脈の役割を果たした反面、市域は一号線の西(那覇四町の中の西・東・若狭町三村と久米村に相当する一帯)と東(泉崎村および郊外二甲泊村)に分断された。

その結果、道路の東側から国際通りに至る東部ゾーンの比重がいやがうえにも高まることとなった。

実は、近代が生んだ県庁所在地としての那覇の中心は国道五八号(旧一号線)の西側、具体的には西町(旧西村)・東町(旧東村)一帯にあった。

那覇港に隣接するこの地区には那覇市役所をはじめ百貨店や各種の店舗が集中しており、県庁は近くの泉崎に立地していたものの、行政や商業などの機能が近代を通じて蓄積されていたのである。

那覇最大の露天市であった那覇市(方言でナーファヌマチ)もこの地区に存在した。

沖縄戦でこの二帯が破壊され消滅したために、拠点機能は一号線の東、国際通り沿いに移動し、那覇市に代って平和通りや公設市場が出現したのである。

従って、那覇市は近代における再編に止まらず、戦後もまた犬きな再編を経験して仕上った都市だということができる。

琉球文化の発信基地

話を近世の町方の問題に戻したい。

近世琉球においては、系図を持つことを許される身分を士(系持)、持つことを許されない身分を百姓(無系)とする独特の制度が存在した。

両先島(宮古島・八重山島)や居住人(系持でありながら農村部に住み農業に従事する者)などの場合を除くと、原則として士身分の者たちは町方の住民であった。

たとえば、一七二九年の町方人口の内訳を見ると、首里三平等の四六%、那覇四町の三六%、久米村の五三%、泊村の三六%は系持層である。

この傾向は近世を通じて一貫しており、町方の主役が土身分のエリート意識を持つ者たちであった点は注意しなければならない。

同時にまた、町方は王国における都市として格別な存在であったために、陸上および海上交通を通じて琉球内の各地と結ばれていただけではなく、中国や薩摩・日本とも連結されており、このネットワークを通じて人・物・情報が往還する場所でもあった。

町方はまた消費する空間であると同時に、各種の文化や技術・商品を創造し発信する場でもあり、ここで営まれた美意識やライフスタイルは琉球内の各地に輸出されたのである。

サンシン(三線)を主体とする音楽や芸能、祖先を祭る価値意識や祭祀(位牌信仰など)、赤瓦を屋根に載せる木造建築、石造の堂々とした亀甲墓、死者の遺骨を洗骨した後に収める厨子ガメなど、これらの数々の習慣や風習は町方の士身分のあいだで流行し琉球各地に発信されたものであった。

ようするに、町方は単なる都市だったのではなく、琉球文化を創造しこれを発信する拠点でもあったのである。

町方における文化の創造・発信機能は琉球処分=沖縄県設置以降の近代においても、たとえば沖縄方言セリフ劇や琉球歌劇が那覇を舞台に誕生したように、いささかも変わることはなかった。 |

図26 亀甲墓

|

琉球・沖縄の拠点としての町方・那覇市の存在意義は、琉球王国の統治拠点が立地したこと、薩摩軍の侵攻がこの地を攻略作戦の最終目標としたこと、明治政府が新生沖縄県の統治拠点としてこの場所を選んだこと、戦後復興から現在におよぶ拠点性をこの都市が担いつづけたこと、などを想起すれば明らかであろう。

2 大地(うふじ)から沖縄島へ top

大地と地域区分

主島、メインランドのことを琉球方言で「大地」(うふじ)と言う。

宮古地域の大地は宮古島、八重山地域の大地は石垣島である。

沖縄島とその周辺島嶼の主島はいうまでもなく沖縄島だが、同時にまた沖縄島は琉球・沖縄のすべての島嶼に対して大地としての地位を占めてきた。

他の島嶼にくらべて面積が著しく卓越しているという理由のみではなく、その島に拠点中枢としての町方・那覇市が立地した意味のほうが大きい。 町方より以南の沖縄島南部を島尻、それより北の地方を中頭、さらに北の地域を国頭と呼ぶ習慣が長くつづいてきたが、「国」はここでは沖縄島のことであり、 |

図27 正保国絵図「宮古八重山諸島図」

|

「頭」は諸史料に「上」(かみ)とも表記されるように、元々は北の意味である。

三呼称とも町方を基準とする命名であり、島の南の後尾=島尻、近い北=中頭、そして遠い北=国頭の意味となる。

このような地域区分の基底に横たわるのは、先述したように、十四世紀から十五世紀初期にかけて沖縄島に鼎立した三山の勢力圏だと見られる。

今帰仁グスクを拠点に国頭一帯を統治したのが山北(北山)であり、中頭を版図とした中山、島尻を擁した山南(南山)と合わせて考えると、三区分の範囲は三山時代のそれぞれの故地にほぼ対応する。

一四二九年に首里城に拠る第一尚氏の手で三山の統一が達成されると、首里の王は今帰仁グスクに山北監守(今帰仁按司)を常駐させるようになるが、この制度は十七世紀中期まで続いた。 |

図28 今帰仁(いまじん)グスク

|

統一王国の伸展にともない首里城と那覇港を基軸とする王国拠点(近世の町方)の存在が際立つようになり、大地=沖縄島においては中央としての首里・那覇と、地方としての島尻・中頭・国頭という構造が定着する。

そしてまた、中央(首里・那覇)をのぞくすべての地方は間切と呼ばれる行政単位に編成されており、古琉球(中世)期に島尻は一四、中頭は八、国頭は五の間切にそれぞれ分割されていた(周辺島嶼を除く)。

玉御殿(たまうどうん)の碑文(一五〇一年)によると、尚真王(在位一四七七〜一五二六年)の三男が今帰仁按司(山北監守)であり、四男は越来(ごえく)按司、五男は中城按司、六男は金武(きん)按司、七男は豊見城(とみぐすく)按司であるから、王子たちは国頭・中頭・島尻の枢要な間切を領しており、この者たちを通じて王権が沖縄島に貫徹する体制がすでに確立していたことが分かる。

やがて聞得大君が島尻の祭祀上の要地である知念(ちねん)間切を領するようになるので、琉球中央に君臨する王は大地=沖縄島を完全に自分のものとする状況を達成していたのである。

図29 玉御殿

間切と町村

古琉球において確立したこの状況は近世にそのまま踏襲され、沖縄島の地帯構造を決定づけることとなる。 |

図30 玉御殿の碑文(左)と拓本(右) |

十七世紀中期から後期にかけて行われた間切分割以降、

島尻は小禄・真和志・豊見城・兼城(かねぐすく)・高嶺・大里・真壁・摩文仁(まぶに)・喜屋武(きゃん)・南風原(はえばる)・東風平(こちんだ)・具志頭(ぐしちゃん)・玉城(たまぐすく)・佐敷(さしき)・知念の一五間切、

中頭(なかがみ)は西原・浦添・宜野湾・中城・越来・美里・北谷(ちゃたん)・読谷山(ゆんたんざ)・具志川・勝連・与那城(よなぐすく)の十一間切、国頭は恩納・金武・名護・羽地・久志・今帰仁・本部(もとぶ)・大宜味・国頭の九間切でそれぞれ推移する。

面積約一二〇〇平方キロの島に三五もの行政単位があり、区域面積が最小の島尻は最も多い一四もの間切に細分されていたことが分かる。

間切は一九〇八(明治四十一)年に施行された沖縄県及島嶼町村制で廃止され町村に名称換えとなるが、現在におよぶ市町村区画の前身であり、沖縄島をその内部で規定するところの行政的な地域実態であった。

このことは、大地=沖縄島が町方プラス諸間切という構造になっていたということてあり、諸間切の大局的な括りとしてのみ島尻・中頭・国頭という呼称が一定の意味を持っていたことを示している。

島尻・中頭・国頭という呼称が三山時代の故地に由来する、という記憶をもはや必要としない時代が訪れていたのである。

言い換えると、沖縄島は王権を伸長させるべき対象の土地ではもはやなくなっており、行政的な実務が円滑に推進されるべき空間に変容していた。 |

図31 沖縄本島間切区分図

|

宿次

町方プラス諸間切という沖縄島の構造においては、隣接する間切間の横の連携やネットワークの構築よりも、町方との垂直的な関係のほうがより重視されていた。

首里王府からの通達や諸要求を各間切に伝えるために、あるいは各間切から王府への業務連絡を円滑に行うために必要となる交通・通信ネットフーグ(宿道・宿次・宿駅の制度)の整備はその象徴的な例である。

宿道・宿駅を前提とするリレー式の宿次について、明治初期の状況を伝える『事々抜書』は次のように述べる。

王府から国頭地方におよぶ宿次には二つのコースがあり、「東宿」コースは西原・宜野湾・越来・美里・金武・久志・羽地・大宜味・国頭の諸間切と連絡し、「西宿」コースは浦添・北谷・読谷山・恩納(おんな)・名護・本部・今帰仁の諸間切と連絡する。

両コース間にも連携があり、東宿の場合に名護・今帰仁へは羽地から、本部へは名護から、西宿の場合に羽地へは名護から、大宜味・久志へは羽地から、伊江島へは本部から、伊平屋島(伊是名・伊平屋両島の行政単位名)へは今帰仁からそれぞれ届けることになっていた。

東西の宿次がほぽ交差する要所が名護であり、国頭地方における名護番所(ばんじょ)の持つ拠点性を推察することができる。

また、中頭地方に対しても東宿(西原−宜野湾−中城−具志川−勝連−与那城)と西宿(浦添−北谷―読谷山−越来−美里)の両コースが、島尻地方に対しても「真和志之宿」(真和志丿豊見城−小禄−兼城上局嶺―真壁−喜屋武―摩文仁)、「南風原之宿」(南風原−大里−佐敷−知念i玉城−東風平−具志頭)という二つのコースがあった。

王府と各間切はこれらのルートを通じて連結されていたのである。

沖縄島周辺の島嶼のうち、伊是名・伊平屋は両島で一つの行政単位に、伊江島・粟国島・渡名百島はそれぞれで単独の行政単位となっており、間切に凖ずる位置づけがなされていた(島制度という)。

慶良開諸島は渡嘉敷・座間味の二つの間切に、久米島も具志川・仲里両間切に組織されていたが、他の有人島嶼(屋我地・古宇利(こうり)・瀬底’伊計二呂城’平安座(へんざ)・浜比嘉・津取言久高の諸島など)はそれぞれ隣接する間切に組織されていた。

いうまでもなく、島嶼の各間切・島あるいは間切付属の小島を問わず、いずれも宿次のルートに位置づけられていた。

海運

だが、町方と諸間切を結ぶルートは陸上に限られていたのではなく、船舶による海上交通が大きな役割を発揮していた。

間切および間切を構成する各村は地船(地下船とも)と呼ばれる公用船を所持しており、租税などの運送は地船による海運に大きく依存していた。

この背景には町方と諸間切をつなぐ宿道が狭隘であると同時に、起伏に富んだ地形が多く、馬車や牛車のような交通手段を活用できなかったという事情がある。

陸上交通では馬の背や夫の肩で荷を運ぶか、駕籠の利用がせいぜいであり、あとはもっぱら徒歩であった。

そのために、大量輸送手段としての海運が不可欠であった。

町方(具体的には那覇港と泊港)と沖縄島周辺海域を行き交う海運を担っだのは地船のみではなく多数の民間商船も関与しており、これらの船舶は一般に山原船の名で呼ばれてきた。

那覇港や泊港を拠点に沖縄島の西岸(東シナ海側)を上下するルートがあり、ここルートには運天や名護、湖辺底(こへんぞこ)、水釜、牧港などの諸港があり活況を呈していた。

東岸(太平洋側)を上下するルートの拠点は大理間切の与那原(よなばる)村であり、そこには町方からの移住者があり海運業に従事する者が多かった。

首里城正殿の重修記録である尚家文書の『百浦添御殿普請日記』(一八四二〜四六年)によれば、国頭地方の西岸で伐られた木材は船で運ばれ那覇と泊の貯木場に、東岸で伐採された材は与那原の貯木場に運ばれているので、東ルートに占める与那原の要津としての役割がうかがえる。

山原船は行きの航海で日用雑貨を積み、それを商った後、帰りの航海では国頭地方で伐り出された薪木・木材を積んで町方の住民に売りさばいた。

消費する都市である町方においては人口増加にともない大量の燃料を必要としており、焼き物センターである壷屋も釜焼きの際に多くの薪木を必要としていたので、町方のエネルギー需要は旺盛であった。

山原船の所有者(船主)や船頭・加子(水主)は町方の住民かあるいは与那原居住の者が多かったのだが、東岸ルート沿いの島嶼、例えば久高島・浜比嘉島・平安座島などの住民の名前が史料にしばしば登場する。

これらの島々の住民がいかなる経緯で海運者に成長しえかのか、そのことを明らかにできる史料は残念ながら今のところ知られていない。

山原船という名の由来だが、恩納間切以北の、山地が打ち続く国頭地方を指して山原と言うことが多く、商用のために山原との間を航海する船、という趣旨から命名されたと推定される。

琉球処分=沖縄県設置以降、明治末期あたりから本格的な道路整備が行われ陸上交通はしだいに改善を見る。

大正期には那覇と嘉手納や与那原・糸満を結ぶ沖縄県営鉄道の三路線が開通したために、島尻東岸の与那原と西岸の糸満の拠点性が高まり、中頭では嘉手納の地位が上昇した。

道路整備の効果から、国頭地方では名護の存在が高まったため、近代の大地=沖縄島は那覇市を中央とし、地方の島尻・中頭・国頭にそれぞれの新たな小拠点が登場する新しい形勢となったのである。 |

図32 壷屋新垣家と壷屋通り

|

3 唐旅の海域へ top

琉球と中国の海道

那覇港は琉球・沖縄の交通拠点として格別な存在であったが、港を出て西に向かうと、多島海とも呼ぶべき海域が待ち受けている。

船の前方に慶良間の島影が横たわるが、まず遭遇するのは無人の神山(かみやま)島・ナガンヌ島・クエフ島で構成されるサンゴ礁の低平な小島群、すなわちチービシである。

それを右手に見ながら西に進むと前(まえ)島が、さらに行くと荒々しい形状の黒島が横たわる。

黒島の左手に位置するのが慶良間(けらま)諸島最大の渡嘉敷(とかしき)島で、その西隣に横たわるのは座間味(ざまみ)・阿嘉(あか)・慶留間(げるま)の三鳥を主とする座間味の島々である。

このうち本来の有人島は渡嘉敷・座間味味・阿嘉・慶留間の四島のみである。

慶良間を通過する海域の北には渡名喜(となき)島が、さらにその北には粟国(あぐに)島が遠望できる。

なおも西に進むとその先に横たわるのが久米(くめ)島であり、それより先は島が存在しない果てしない大海原のみが展開する。

那覇から慶良間そして久米島とつづくこの海域は、琉球・沖縄にとってなくてはならない海の道であった。

沖縄と中国を結ぶ直航船がごくわずかしか就航していない現在から見ると想像しにくいことなのだが、かってこの海道は琉球と中国の間を活発に往還した諸船のものであった。

いわば、琉球王国にとって基幹的な海の街道だったのである。

「おもろさうし」巻一三「船ゑとのおもろ御さうし」には、「となき」(渡名喜)を橋にして、「けらま」(慶良間)を澱(よど)みにして、神の加護を得る航海が行われますようにと祈る一首がある。

また、巻四には「くめ」(久米島)「かき」(粟国島)「となき」の島役人にも神の願いが届いて、航海の補助を行うようにと祈る趣旨の歌がある。

海の街道沿いの島々は海門であり、その海域のありようは王国の存立に直結しているとの意識が古琉球の頃からあったのであろう。 |

図34 久米島はての浜

|

慶良間

慶良間は近世の史料に「慶良間島」と表記されるが、これは同諸島の総称であり、行政的には渡嘉敷(とかしき)間切・座間味(ざまみ)間切から構成されていた。

那覇から見た呼称としては手前の渡嘉敷を前(めー)慶良間、その奥の座間味が後(くし)慶良間で、両者はそれぞれ渡嘉敷村・座間味村として往時の伝統を今に引継いでいる。

|

図33 「渡閩(とびん)航路図」部分

|

沖縄県立博物館が所蔵する通称「渡閩(とびん)航路図」(成立年代不明)は那覇港から中国福建省の福州に 到る航海ルートを図示した巻子だが、その描写で 注目されるのは右に述べた島嶼の位置や島の形を 描くほか、島と島の間を縫うように細かく記され た朱線の航路である。

東シナ海(中国の呼称では 東海)を越えて中国に行くためには、多島海ともいうべきこの海域をうまく利用し通過しなければならなかったことを教えている。

特に座間味島の阿佐集落の前面に広がる阿護の浦は、湾入の深さと水深の好条件から進貢船が風待ちする地点として知られていた。

一八六〇年、進貢使の一員として唐に向かった蔡大鼎(さいたいてい=伊計親雲上)の乗船は那覇港を出た後阿護の浦で風待ちしており、そのときの模様や心境を紀行詩集「閩山(びんざん)前草」で格調高く述べている。

久米島 久米島もまた進貢船の寄港地や風待ち所として里要であり、同島の具志川間切の兼城泊、仲里(なかざと)間切の真謝泊(まじやとまり)は中国との間を往還する際に不可欠な交通拠点だった。一七三五(雍正十三)年の「久米仲里間切公事帳」には進貢船が近海を通過もしくは寄港する際の事細かな手順が記されている。

例えば、進貢船を安全に島の港に曳航する件や、関係機関への連絡業務のこと、島の高台に設けられた遠目番での「てらし灯」(炬火)や「火」(烽火)を立てることなどが記されている。

また、かがり火用の「炬竹」(きよちく)を三〇〇束準備することを記すほか、進貢船が島の港を出港して目的地に向った時、島最高のの神女である君南風(きみはえ)をはじめ各ノロが航海安全を願って「御たかべ」(祈願の言葉)を捧げることなども述べられている。

久米島は琉球人の航海にとってのみ重要だったのではない。

中国皇帝が派遣する冊封便にとっても琉球に到る最初の関門だった。

一五三四(嘉靖十三)年に尚清王冊封のために来琉した正使陳侃は『使琉球録』の中で、「古米山(くめさん)を見る。

乃ち琉球に属する者なり」と述べ、島人が「舟に鼓舞して、家に達するを喜ぶ」とその歓迎の様を記している。

一七五六(乾隆二十一)年に来琉した冊封使の乗船(封舟)は、台風により真謝港外で遭難し、一行二〇〇人余は島民の救助活動もあって九死に一生を得た。

この時の副使周煌はその著『琉球国志略』の中で遭難の模様を生々しく述べた後、無事を天后(嫣袒)の加護に祈ったと記している。

久米島町字真謝(ましゃ)には天后宮(菩薩堂)があるが、この遭難事件の際の神佑を感謝する目的で建立されたものである。

一七一九(康煕五十八)年に来琉した副使徐葆光(じょほうこう)の著『中山伝信録』に福州から那覇に到る針路図が収められているが、南路は尖閣列島の近くを通り、姑米山(久米島)を抜け、馬歯山(ばしさん、慶良間)をへて那覇に達する航路になっている。

中国人朱崔年(しゃかくねん)の手になる『奉使琉球国図巻』(県立博物館蔵)の一幅「姑米開帆」は、冊封使船が久米島に寄港した後に出帆する様を描いたものである。

明らかに、久米島から慶良間におよぶ海域は中国人たちにとっても、琉球との間を往還する際に通過しなければならない海門だったのである。

図35 媽祖(ぼそ)をまつる久米島の天后宮 |

図36『奉使琉球国図巻』の「姑米開帆」 |

進貢船の人々

しかしながら、興味深いのは、この海域を通過した進貢船に搭乗し実際に渡唐する機会に恵まれた各島嶼の人民は制度上かぎられていたことである。

原則として久米島・渡名喜島・粟国島の住民は船に乗ることが許されておらず、乗船できたのは慶良間の人々のみであった。

たとえば『羽地仕置』の一節に、「慶良間島の百姓、加子つかまつり、方々まかり渡り候」ゆえ、「留主はん米」を増額し雑穀にて一日に一升とする措置を講じたことが述べられている(一六六九年)。

加子(かこ、水主とも表記)として渡唐する機会の多い彼らの負担を小さくするために、留守宅支援の目的で加子飯米を増額し待遇の改善を図ったの

である。

進貢船の航路の問題でいえば、季節や風向きにより宮古や八重山の近海を通過したり、同地の港に寄港することがしばしばあった。

両先島の行政に係わる各種文書には久米島同様に進貢船対策の規定が数多く登場しており、同船の航海運営に貢献する地域であったことが明らかであるにもかかわらず、同地の人員もまた船に乗ることは制度上なかった。

島嶼ごとに役割を区別したこのような制度が何故(なにゆえ)に必要であったのかは解明されていないが、興味深い問題だといえよう。

|

図38 琉球人の墓(中国福建省福州)

この状況を象徴的に伝えるのは、福建省の福州で確認されている琉球人の墓碑であろう。

現在一〇八件の墓碑が確認されており、出身地が銘記されている者にかぎっていえば、首里一四名、那覇三七名、久米村六名、泊村一名、名護間切安和村一名、久高島一名(民間船の船頭)、八重山三名であるのに対し慶良間関係者が一一名も含まれている。

このうち名護と八重山の四名は漂着者であるから割愛するとして、残りの渡唐関係者に占める慶良間人の比重の高さが注目される。

墓碑に名前と役目が記されている九名についていうならば、いずれも進貢船や接貢船の定加子(じょうかこ)・水主(かこ)・作事(さくじ)・佐事(さじ)であり、これらの仕事はすべて航海要員としての職務であった。 |

図37 進貢船の図

|

彼らは渡嘉敷間切(五名)および座間味間切(四名)の各村・島嶼の出身者であったことがわかる。

航海技能に長け、実際に長年にわたる渡唐の経験を持つ慶良間人というイメージがこれらの墓碑から浮かんでくるが、これにくらべると、久米島や渡名喜島、粟国島などの島民は影が薄いと言えるかもしれない。

久米島(具志川間切・仲里間切)・慶良間(渡嘉敷間切・座間味間切)・渡名喜島・粟国島は近世では久米方(くめほう)として括られ、沖縄県設置後は慶良間(那覇役所の所轄)をのぞく島嶼は仲里間切の番所に立地した久米島役所の所轄となった。

だが、ほどなくして全島嶼が那覇役所の管轄となり、郡区編成(一八九六年)後は島尻郡の一部となり、多島海に横たわる海の基幹街道としての歴史を終えたのである。

歴史に終止符を打ったのが琉球処分(沖縄県設置)とそれにともなう中国関係の断絶であり、それにより海門は重く閉ざされたのであった。

かっての海の街道沿いに横たわる島々に渡る船は、現在では那覇港ではなく泊港から出ている。

海水浴やマリンスポーツを目的に島々を目指す観光客で賑わっており、特に慶良間は沖縄観光の一大メッカの様相を呈するようになった。

その船に乗って島々を訪ねると、今でも先祖の唐旅の伝承を語る古老があり、中には先祖が中国から持参したと伝わる品々を誇らしく見せてくれる人もいる。

慶留間島に今も残る高良家(たからけ)住宅は船頭主(せんどうしゅう)屋と呼ばれ、進貢船の「船頭」を勤めて財を成した仲村榮親雲上が明治初期に建てたものだという。

久米島には上江洲家(うえずけ)をはじめとする旧家がいくつも存在するが、各家の伝承品中には琉球・中国交流史を支えたこの島ならではの文物が多い。

概観するためには、伊敷索(いしきなわ)グスク入口に立地する久米島自然文化センターを訪れるとよい。

このように、慶良間から久米島におよぶ海域は無人・無島の大海原をへて福州につながり、福州から中国大陸の沿海部に沿って北上するルートを通じて北京に連結するものだったのである。

慶良間の航海者たちが関与したのは福州までのルートであり、福州から北京に行く旅は基本的に首里や那覇・久米村の高職の人々のものであった。

従って、慶良間の人にとって福州ルートは馴染みのものだったが、北京ルートは自らは体験せず噂話に聞く世界にすぎなかった。

近世琉球の身分制度により慶良間人のすべては無系、すなわち百姓身分であり、そのために彼らの活動が系図家譜に記録されることは全くなかった。

福州で確認された少なくとも九名の慶良間人の墓碑は、島々で伝承されてきた唐旅の実際を具体的な人名・役目で示す確かな証拠である。

航海者としての慶良間人の存在理由が相州に残るということは、海の街道の担い手であった彼らにふさわしい状況だったといえるのかもしれない。

4 ヤマト旅の海域ヘ top

ヤマトとの交流

日本本土を指してヤマトと呼ぶ言い方は、少なくとも五、六〇〇年前にはすでに行われていた。 たとえば『おもろさうし』巻一〇に収められたオモロは、貿易目的で日本に行くことを「やまとたび、のぼて(日本旅、上て)」と表現している。

オモロでは「やまと」の対語は「やしろ」であり、山城(京都)の訛ったものだと解されているので、ヤマトという呼称の発生は、かって京都に拠点を持つ国家とその土地というイメージが琉球人の基底にあったからだと思われる。 古琉球の頃の地理認識では、偉大な存在である「とう(唐)」=中国が西にあり、はるか南方には「なばん(南蛮)」あるいは「まなばん(真南蛮)」と呼ぶ東南アジアがあって、北に朝鮮やヤマトが位置していた。 |

図42 「おもろさうし」

|

ヤマトは琉球にとって大国であると同時に異国でもあったが、周辺アジア諸国の中では文化的に最も身近な存在だと意識されていた。

にもかかわらず、琉球は中国・朝鮮・東南アジア諸国との交流を体系的にまとめた外交文書集『歴代宝案』は持つものの、ヤマトとの交流関係をまとめた体系的な記録を持っていない。

その理由は、中国・朝鮮・東南アジア諸国との交流は中国皇帝を頂点とする朝貢体制(冊封(さくほう)体制)を前提とするものであったのに対し、ヤマトとの交流はそれとは異なる事情で展開されたものだったからだ。

42-22()

室町幕府成立期のころ、琉球から数度にわたり使節が派遣され公式の交流が行われたが、応仁・文明の乱以降の戦国期になると幕府との通交は途絶え、細川氏や大友氏などの有力大名との間で断片的な通交が見られた程度であった。

そのなかでも島津氏とは特別な交流があり、琉球から定期に表敬のための使節が派遣されていた。

しかし、中世におけるヤマトとの交流はむしろ民間ペースが目立っており、博多や坊津(ぼうのつ)、堺などを拠点とするヤマト商人(倭寇(わこう)的な存在を含む)が那覇に来航し商活動を展開していた。

最近の研究では、中国系住民の居留区である唐営(久米村)のほかに、那覇に日本人町のようなものが形成されていたのではないか、との興味深い見解が出されている。

海の街道

那覇港を出て、沖縄島の西側海域を北上すると、やがて本部(もとぶ)半島の先端、備瀬崎(びせざき)の沖を通り、船は伊平屋渡(いひやどう、伊是名(いぜな)・伊平屋両島と沖縄島の間の海域)にさしかかる。

そこからさらに北上すると、まもなく与論島から始まる奄美の海域が行く手に横たわる。

古琉球の記録に「おくとより上」、すなわち辺戸岬より北の土地と称された海域に当たる。

沖永良部(おきのえらぶ)島・徳之(とくの)島・硫黄鳥(いおうとり)島・大(おお)島・喜界(きかい)島を抜けてさらに北上すると、宝(たから)島・悪石(あくせき)島・平(たいら)島・諏訪瀬(すわのせ)島、臥蛇(がじゃ)島・中之島・口之島とつづくところの七島の海域を通り、口之永良部(くちのえらぶ)島や屋久島・種子島などの近海を抜けて鹿児島に到る。 |

図43 岩山に立地する伊是名城跡

(その後方の海はヤマトに至る海域)

|

いわば、島嶼とその周辺海峡をつなぐところの琉球・ヤマト間の海の街道が延びていた。

琉球と外部世界を結広海の街道の中で、島が切れ目無く打ちつづくのはこの海域のみである。

近世の「上国」

一六○九(慶長十四)年春に起こった薩摩軍の琉球侵攻とその後の事態は、琉球と鹿児島をむすぶこの海域世界を激変させた。

琉球王国の範囲であった与論島以北の奄美の島々が割かれて薩摩の直轄領となったために、薩摩の領域が一気に南下し、沖縄島北端の辺戸岬と伊平屋島をむすぶ線に肉薄する形勢となった。

ただし、琉球と中国の朝貢貿易の貢品として不可欠な硫黄を産出する硫黄鳥島のみは琉球領として存置されたために、両者の国境線はきわめていびつな形になった。

徳之島の西方六五キロの洋上に浮かぶ硫黄鳥島は地理的には奄美に属していながら、行政的には琉球のものであるという奇妙な事態が登場したからである。

もう一つは七島の位置づけの変化であった。七島は少なくとも中世期までは琉球と薩摩の緩衝地帯であった。

たとえば、一五五六年に日本を訪問して情報を収集し『日本一鑑』(にほんいっかん)を著した中国人鄭舜功(ていしゅうこう)は、「七島の間、琉球と日本の界を為す」と指摘している。

その状況から時代が下るにしたがい薩摩勢力の影響が浸透することになるが、それでもなお海域世界の活動者としての七島衆に対する薩摩の統治が固定化されていたわけではなかった。

一六○九年に琉球王国の範囲から奄美が割かれたということは、その北に位置する七島もまた自動的に完全に薩摩のものとなったことを意味した。

その結果、硫黄鳥島という例外的な島をのぞくと、辺戸岬の北から鹿児島に到る北方海域のすべてが薩摩統治下の領海に変貌したのである。

琉球の北の街道は、直接的には薩摩の側に、間接的には幕藩制国家の手に握られるという新しい時代を迎えたことになる。

こうした事態を迎えた近世以降、琉球人にとってヤマト旅は明らかに政治的・行政的な性格を帯びるものにならざるをえなかった。

薩摩島津氏のもとに年頭慶賀のために派遣された年頭使や、鹿児島城下に設置された琉球仮屋(琉球館)詰の諸役たち、進貢貿易の首尾を報告するために上国する役人たち、そして鹿児島経由で将軍のもとに送られた江戸上り(慶賀使・謝恩便)の使節など、琉球人たちの旅は、とどのつまり島津氏や幕藩制国家に従属する証となったのである。

新しい時代のヤマト旅は、当時の史料に「御国元(御国許)」(薩摩)に赴く目的の「上国」と表現されるようになる。

逆にまた薩摩側からは、三年任期で赴任し御仮屋(那覇西村に立地)に勤務するところの在番奉行以下二〇名程度の詰役衆が同じ海域を通って琉球にやってきた。

彼らは道之島(奄美)をへて本琉球(沖縄島とその周辺離島)に達したが、そのさらに南西には二つの先の島、すなわち両先島(宮古島・八重山島)があった。

芸能にみるヤマト旅

公務としての近世のヤマト旅は、琉球の芸能においても表現される。

その代表格が琉球古典音楽の楽曲「上り口説」であり、那覇の港を出て鹿児島に赴くまでの道行き、すなわち海の街道のの船旅を歌い、それに和して踊る。

首里の観音堂で航海の安全を祈願した後に船に乗り、三重城(みえぐすく)を右に見て残波岬の沖を通り、伊平屋渡をへて道之島をたどる航路を述べた後、「七島渡中(となか)もなだやすく」と歌う。

七島海域は七島灘と称されたように、航海者にとってきわめて危険な海路であった。

その海域を無事に通過する安堵の気分を「なだやすく」、すなわち何事も無くと表現したのである。 |

図44 首里観音堂

|

そこを超えて、濛々と煙を吐く硫黄島を確認しながら、大隅半島の先端である佐多岬を目視し、薩摩半島側に聳え立つ開聞岳を仰ぎ見て、湾の奥に鎮座する桜島を目標に鹿児島港に達するまでの旅を歌いかつ踊るのである。

踊りの振り付けは男性の力強い旅行きの姿であり、明らかに琉球の上国役人を題材にした芸能だといえる。

京都大学が所蔵する『琉球資料』中の「日用文例」に、「遊女の者より旅行の方へ遣状(つかわしじょう)」と題する興味深い文例がある。

無事の航海を終えて薩摩の山川(やまがわ)に到着し、今ごろは琉球館で公務に励んでいることと思いますと述べたうえで、早便にて無事であることの手紙を早くいただきたいこと、そのことを願って手拭(ティサージ)と焼酎(泡盛)を人に頼んで届けると記している。

海の街道を通って鹿児島に勤務した役人と、この者と深い仲にある那覇(おそらく辻遊郭)の遊女の存在を前提とする文例であり、上国の勤めは芸能の世界のみではなく、男女の世界、すなわち文学的な領域にまで昇華されるほどに日常化していたことが分かる。

明治初期に振付けられたという舞踊「花風」(はなふう)も、上国する役人の乗船を遊女が三重城で見送る心情をテーマにしたものだと言う。

大和船

薩摩との政治的・行政的な関係は、統治制度によって規定された海の街道への民間活力の参入をもたらした。

近世の各種史料に「大和船」の名で登場する薩摩の民間船であり、藩庁の認可を得て海の街道を往来した。

大和船は在番奉行を始めとする詰役衆の乗船でもあったが、主たる用務は琉球が負担する税(仕上世)の運送業務にあった。

二五反帆クラスの船で、鹿児島・那覇間のみではなく、蔵元が置かれた両先島の西里村・石垣村の港にも出入りした。

行きの航海に日用雑貨を積んで取引を行い、帰りの航海では仕上世を積んで運賃米を取得するという収益の高い業を営んだ。

大和船の運航上の拠点であった那覇には、彼らと連携する琉球人の仲買人や販売代理を行う者がいたことが分かっている。

また、その中には船頭や加子(かこ)の旅妻(現地妻)であると同時に、彼らの商活動を補助する琉球人女性の存在が断片的ながらも知られている。

琉球渡航が認可されていたのは薩摩人のみであったから、大和船は薩摩のものとなった北の海域を活動舞台としたのみならず、琉球海域をもその活動範囲に含むことができた。

ヤマトに対する経済依存

近年の研究において、近世を通じて琉球のヤマトに対する経済依存度が著しく強まったことが強調されている。

朝貢貿易の必需品である銀や俵物(海産物)、美術工芸品などはヤマト市場で調達しかものであり、中国(清国)で仕入れた生糸・薬種・美術工芸品などの諸品を捌く先もヤマトであった。

二〇〇四年八月に那覇市で展示・公開された北京の故宮博物院(紫禁城)所蔵の文物(清朝皇帝にに琉球国王が献じた貢品)を見ても、琉球産の漆器・染織品の他に刀剣や甲胄・屏風・扇子などの日本産品が大量に含まれており、ヤマトの存在を抜きに朝貢そのものさえ維持できない状況が再確認された。

あるいはまた、朝貢貿易の資金調達面で大きな意味を持った黒糖の販売先も日本市場であり、琉球経済が深く日本経済に組み込まれ依存度を強めていたことを重視しなければならない。

一八七九(明治十二)年の琉球処分(沖縄県設置)を契機に、近代日本は北の街道はおろか琉球とその周辺海域そのものを版図に編入し、琉球の沖縄化=沖縄県体制の構築を図ることとなる。

これをきっかけに、海の街道は近代海運と鉄道などを通じて鹿児島のみならず東京や大阪など日本本土各地に連動し、人・物・情報が行き交う新たな時代のルートに様変わりする。

その最も象徴的な動きは、明治末期から大正期にかけて顕在化する大量の移民・出稼ぎ者の登場であり、北の海域は文字通り「出沖縄」の移動ルートに変貌した。

5 両先島の海域へ top

両先島

諸船が出入りする那覇港の湾頭にはサンゴ礁が点在するために、大船ともなると手馴れた航海者なしでは無事にアクセスできなかった。

一八五四年にペリー提督が琉球側と交わした条約(琉米修好条約)の中にも、アメリカ船が来航した際に琉球側が案内船を出し、安全に港内に導くことを義務づける一条が盛り込まれていたほどである。

ようするに、大船で来るよそ者にとって那覇港への出入は危険だったのだ。

だが、一帯にはサンゴ礁が未発達な天然の水路のような海底地形があり、琉球の大船はそれを利用して港に出入りした。

北側の唐船口、南側の宮古口がその代表的なもので、那覇港の機能を保障するまさに天然の津口となっていた。

遠い唐(中国)に通う進貢船が走り抜ける津口と並んで、宮古の名を冠する津口があるのは興味深い。

首里・那覇に代表される沖縄地域の人々にとって、宮古は遠いはるかな島々だったということなのだろうか。

宮古島までは直線距離にして三〇〇キロも離れており、その間には鳥が全く存在しない。

往時の航海では、宮古口を抜けて船首を南西に向けると、順風に乗れば三昼夜程度で先島の入口に当たる宮古島に達した。

宮古地域は宮古島を中心にして、衛星のような形で伊良部・下地・来間・大神・池間の諸島が分布しており、南西に遠く離れた位置に多良間と水納の二島が存在する。

さらに西に進むとそこは八重山であり、石垣島と西表(いりおもて)島をつなぐ海域に沿って竹富(たけとみ)・黒島・新城(あらぐすく)・小浜・鳩間(はとま)の五島が、南に少し離れた位置に波照間島が分布する。

西表から遠く離れた場所にあるのが与那国島で、一〇〇キロほど先は台湾島である。

ちなみに、多良間島は宮古島と石垣島のちょうど中間に位置している。

ようするに、那覇から島なき海を三〇〇キロ進むと、その先には様々な島嶼が展開する多島海世界が横たわっているのである。

その島嶼群を指して今は先島というが、近世では行政上の名称として両先島(さきじま)と呼ぶのが通例であった。

宮古郡に当たる行政単位を「宮古島」、八重山郡に相当する単位を「八重山島」と呼び、両島の総称として両先島という呼称が用いられていた。

しかし、両先島という言い方は近世特有のものであり、古琉球では別の呼称が使われていた。

例えば添継御門(そえつぐうじょう)の南の碑文(一五四六年)に「ミやこやへま」と出ており、宮古・八重山と併称することによって先島一帯を指したことが分かる。

先島にかかわる現存の唯一の古琉球辞令書である下地の「大首里大屋子宛辞令書」(一五九五年)には、宮古全域を指す名称として「大ミやこまぎり」(大宮古間切)が登場するので、八重山の場合も八重山間切もしくは大八重山間切の名で呼ばれていただろうか。

ようするに、後の近世のように両地域を制度的に一つのものとして呼ぶことはなかったものと推察される。

「宮古島」の各島嶼は平良(ひらら)・下地(しもじ)・砂川(うるか)の三間切に編成され、三間切の所轄責任者として三人の頭(かしら)、すなわち平良親雲上・下地親雲上・砂川親雲上の職が置かれた。

僻遠の地である多良間島(水納島を含む)はどの間切にも属さない特別行政区と位置づけられ、同島の所轄を三人の頭の回り持ちとする制度が確定した。

「八重山島」も同様であり、石垣・大浜・宮良の三間切に区分され、石垣親雲上・大浜親雲上・宮良親雲上を名乗る頭がおり、この三職がローテーションで管理するところの特別行政区として与那国島があっだ。

沖縄地域の間切行政のトップが地頭代と呼ばれ身分上は百姓(無系)であっだのに対し、頭をはじめとする両先島の行政要員はすべて士(系持)であった。

両先島にはまた沖縄島とその周辺離島のような間切番所は置かれず、三間切・特別行政区全体を総合的に管轄する役所として蔵元が設置されていた。

三人の頭は担当間切の責任者であると同時に、「宮古島」「八重山島」行政の拠点である蔵元の長でもあった。

つまり、宮古・八重山は近世的な制度の中で再定義され、沖縄島とその周辺島嶼とは異なる制度によって新たな性格を付与された地域となったのである。

両先島に対して王府は直接統治を目指すため在番制度(宮古島在番・八重山在番)を設置し、任期二年の三名の要員(在番一名、在番筆者二名)をそれぞれの現地に派遣する体制を確立した。

在番は「宮古島」の西里村と「八重山島」の石垣村に駐在しだから、両村に立地した蔵元のことを合わせて考えると、両先島における西里村・石垣村の行政上の拠点性が飛躍的に高まったことになる。

両村は首里・那覇に直結する両先島の新しい拠点となり、現在の平良市・石垣市の市街地の原形となった。

政治の海へ

両先島の成立という事態は、沖縄島と両地の間に横たわる海域世界を変貌させた。

任地との間を行き来する在番たちの業務上の交通路となり、王府に対して定期の業務報告を行うために往来する頭や蔵元役人たちの往復路となった。

宮古島在番や八重山島在番の赴任状況を中心にまとめられた「宮古島在番記」「御使者在番記」をひもとくと、様々な用で在番や頭・蔵元役人などがこの海域を頻繁に往来していた状況が明らかである。

間接統治を敷いていた古琉球の段階に比べると、沖縄と先島を結ぶ海域は役人たちが所用で通うところの行政の海、政治の海に様変わりしたのである。

西里村・石垣村の拠点性が高まったことは、「宮古島」「八重山島」内部の海域世界の変貌も意味した。

蔵元が所轄する各島嶼には曖(あつかい)役人、あるいは詰役人と称する現地駐在の役人が任期三年で蔵元から派遣され、彼らは村番所の立地する島と蔵元との間を頻繁に通うようになったからである。

蔵元に勤務する実務の諸役たちも所要でこの海域を航海し、在番や頭もまた「親廻」(おやまわり)と称する行政視察を行うために各島嶼に通った。

その結果として、両先島と首里・那覇を結ぶ海域の変化はそのまま両先島に持ち込まれ、その内部の海域をも政治・行政の海に変えたのであった。

経済の海

民間商船の画発な活動がこの状況にさらに拍車をかけている。

那覇あたりを拠点とする海運業者は馬艦船(まあらんせん)を駆使して那覇と西里村・石垣村を結び、そしてまた、西里村・石垣村と両先島の各島嶼を結んだ。

行きの航海で日用の雑貨を積み、それを渡航地で売りさばき、帰りの航海では租税などの運送を請負うチャーター船として運賃収入を手にした。

このような海運状況は薩摩の民間商船(大和船)の場合も同様であり、両先島が負担する薩摩への租税(仕上世)を運ぶために就航し、行きの航海で商取引を行い、帰りの航海で運賃米を取得した。

政治・行政の海はそのまま経済の海、ビジネスの海に変容した。

八重山島在番の赴任状況を『御使者在番記』で見ると、公用船舶の他に民間商船を利用する事例が多い。

たとえば、一八一四年に赴任した在番・同筆者は帰任の際に十五反帆馬艦船(船主は泊村の者)に乗り、一八二〇年に着任した三人は帰任の際に二艘の十反帆馬艦船(船主は久米村および東村の者)に分乗し、一八二四年赴任の三名は犬和船(船頭は鹿児島上町の真次郎)を利用するといった具合である。

両先島をつなぐ海域は海運業者によってネットワーク化されていたのである。

両先島の呼称

改めて確認すると、両先島という呼称は宮古・八重山の側から自発的に発せられたものではなく、あくまでも近世の王府統治の論理が生み出したものであった。

蔵元の上に立ち両先島を一体的に扱う地域行政機関が存在したわけではなく、両者を一つのものとして扱ったのは首里王府の行政機関、御物奉行であった。

つまり、両先島は首里王府の側にとって必要な名称であった。

同時にまた、薩摩の側から見ると琉球に到るルート上に道之島(奄美)が位置し、目的地の本琉球のさらに遠い先のほうに二つの先島が存在するのであり、ようするに両先島という言い方は薩摩側からの呼称であった。

近世の琉球・薩摩関係を前提に登場したのが両先島という制度概念だったのだ。

その結果、沖縄島と先島を結ぶ海域を行き交う人・物・情報の流れが活発となり、古琉球の時代にくらべると、先島に対する意識上の距離は短くなった。

いうなれぱ、近世において海の街道のようなルートが形成されたのであり、その行く先が両先島、すなわち今日「先島」の名で呼ばれる個性的な島嶼群だったのである。

top

****************************************

|