|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 付録

二章 琉球・沖縄の歴史世界

一 琉球文化の成立「南島」から琉球へ

top

1 琉球世界への胎動

三つの文化圏

今日までの考古学研究の成果によれば、琉球列島は大きく三つの地域文化圏に区分して考えることができる。

すなわち、種子島・屋久島と周辺の島々からなる北部圏、奄美諸島と沖縄諸島を合わせた中部圏、宮古諸島から八重山諸島までの南部圏である(国分直一「南島の先史土器」『考古学研究』第二二巻第二号、一九六六年ほか)。

三つの地域文化圏の中で、九州島に近い北部圈は、縄文・弥生文化段階から今日まで、終始、九州島の文化的影響を受けてきた。

これに対して、中部圏は北部圏を通じた日本の影響も見られるが、基本的に独自の文化を育んだ。

また、南部圏では十~十二世紀頃まで、北部圏はおろか、中部圏との関係も全く持たない先史文化が存在した。

しかし十~十二世紀をすぎると、中部圏と南部圏はしだいに関係を深め、両文化圏が融合して琉球文化圏を形成する。

従って、今日、一般に琉球文化圏と呼ぶ領域は、十~十二世紀以降に作り上げられたものなのである。

琉球列島の洪積世人骨

さて、後に琉球文化圏を形成する中部圏と南部圏では、およそ一万年前までつづいた洪積世段階の化石人骨が多く発見されることで知られる(沖縄県教育委員会「港川人と旧石器時代の沖縄」『沖縄県史ビジュアル版2 考古①』)。

その代表的資料が沖縄県具志頭村(ぐしかみそん)の港川人(みなとがわじん)である。

沖縄では珊瑚石灰岩を切出して、石垣や墓などの石造建築材料に用いることが多い。

港川人はこの珊瑚石灰岩の石切場の大きな割目(フィッシャー)に溜った堆積土中から発見された。

少なくとも五体以上の人骨があり、これらはすべて約一万八〇〇〇年前頃に位置づけらわる。

一号男性人骨の推定身長は一五三センチ、他の女性人骨三体の平均身長は一四三センチで、男女ともやや小柄である。 |

図49 港川人一号男性頭骨

|

頭骨はやや大きめで、眉間が突き出し、鼻の付け根が窪んで、頬骨が張るなどの特徴を持つ。

この港川人と繩文人との形質学的な類似性を指摘し、港川人を縄文人の祖先と考える研究者もある。

しかし、沖縄以外での分析対象となる人骨類例資料が少ないことから明確ではない。

このほかに、化石人骨が出土した遺跡として、約三万二〇〇〇年前とされる那覇市山下町第一洞窟や、久米島下地原洞窟などが知られる。

これまでのところ、これらの遺跡では化石人骨に伴う石器が出土せず、わずかに利器として加工したようにも見える鹿の骨角などが確認されるのみであった。

このため、洪積世人類が残した旧石器を主な研究対象とする、他地域の考古学的調査・研究成果と比較・検証することが難しい。

このような状況を踏まえ、洪積世段階の琉球列島には、旧石器文化ではなく、独自の骨角器文化が存在した可能性も考えられた(高宮廣衞「近隣の後期旧石器文化に見られる骨角器」『肥後考古』第八号(三島格会長古稀記念 交流の考古学))。

しかし、周辺地域に類例文化がなく、否定的評価が一般的である。むしろ、この問題については、琉球列島での旧石器文化に関する調査・研究の不足を指摘する意見も強い。

やっと一九八〇年代以降になって、中部圈に属する奄美大島笠利(かさり)町土浜(つちはま)ヤーヤ遺跡や喜子川(きしがわ)遺跡、徳之島伊仙町(いせんちょう)天城(あまぐすく)遺跡などでは、旧石器時代の遺跡が確認されつつある。

形質人類学的研究だけではなく、これら人類の残した遺跡・遺物を分析対象とした、考古学による旧石器時代研究の進展が待たれるところである。

氷河期の終りと新たな文化 洪積世段階の地球は氷河期であったが、約一万八〇〇〇年前の最盛期を境として、しだいに温暖化する。

この結果、地球の中緯度地域までを覆っていた氷河は、約一万年前になると、現在と同じく北・南極の周辺のみに残る状態となった。

また、氷河が溶けたことによって、海氷面は除々に上昇し、アジア大陸と陸続きであった琉球列島は、大陸から切り離され、今日のような点在する島々の姿に変った。

さらに、温暖化による気温の上昇やこれに伴う海流の働きなどによって、琉球列島の中・南部圈は亜熱帯気候帯に含まれることなった。

これに応じて、植物相や動物相もしだいに変化し、琉球列島に居住する人類は、これに対応する新たな文化を生み出していった。

中部圏の先史文化――沖縄貝塚時代文化

このような変化の中で、中部圏に根付いた文化は海洋性にんだ狩猟・漁撈・採集の文化である。

この文化については縄文土器に類似する在地土器が存在すること、また九州南部地域で作られた縄文土器のいくつかが出土すること、さらには九州産黒耀石を用いた縄文文化特有の石鏃が見られることなどを踏まえ、日本の縄文文化に含まれるとする意見が一般的である(高宮廣衞『沖縄縄文土器研究序説』)。

しかし、中部圈では旧石器文化から縄文文化への推移過程を示す遺跡や遺物が見つからないこと、石器や土器の形や組み合わせなどが縄文文化とは微妙に異なっていること、さらには縄文文化の特徴的遺物である土偶や石棒などの祭祀遺物が存在しないことなど、縄文文化との相違点も多く指摘される。

特に、旧石器文化から縄文文化への推移を示す遺跡や遺物については、旧石器文化段階の遺跡が奄美大島や徳之島でしか確認さわていないことに加えて、現在のところ中部圏全域において、縄文時代開始期に遡る遺跡が確認されていないことが大きい。

物理学的年代測定法を用いた年代批定でも、縄文時代前期に並行する段階からの遺跡が知られるに過ぎず、縄文文化に含まれるとしても、日本本土とは出現時期にかなりのズレが認められることとなる。

中国や台湾などを含めた東アジアの先史文化と比較した場合、内容的に最も近いのは縄文文化であるが、中部圈の縄文文化は亜熱帯島嶼という環境に順応したきわめて地域色の強い縄文文化と理解すべきである。

なお、日本では縄文文化につづいて、大陸から伝わった稲作農耕を基盤とする弥生文化が定着し、韓半島を通じて大陸文化を吸収しながら、しだいに古代国家への歩みを進めて行く。

これに対して、琉球列島中部圈では弥生文化に見られるいくつかの文物の流入は認められるものの、基本的には従前からの狩猟・漁撈・採集による文化を継続する(高宮旅衛・知念勇細「貝塚後期文化」『考古資料大観』12)。

沖縄考古学では、前代の縄文文化段階を含めて、これを特に沖縄貝塚時代文化と呼んでいる。

沖縄貝塚文化を担った人々は、初め海岸河口に近い砂丘地に遺跡を形成することが多く、しだいに内陸部へ進出し、弥生文化併行期以降、再び海岸砂丘地に占地する傾向を持つ。

この時期の遺跡の主な出土遺物である土器は、縄文土器をはじめとする日本の土器と比較して、文様や器形などの変化が少ない。

また、石器も石匙や槍などの器種がなく、斧を中心とした単純な組成を持つ点に特徴が見られる。

この沖縄貝塚時代文化は、日本の古墳時代をへて、平安時代末の十~十二世紀頃までつづくとされるが、この間に古代国家を形成した日本では、琉球列島を南島(なんとう)と呼び、関係するいろいろな記録を残すこととなる。

南部圏の先史文化

一方、南部圏の先史文化は、今のところ、およそ四〇〇〇年前頃と一五〇〇年前頃に中心を持つ、年代的にも不連続な二つの文化が確認されているにすぎない。

前者は海岸に面した丘陵端部に立地することが多く、分厚い鉢状土器(下田原式土器)や刃部のみを磨いた不定形石斧を指標とする。

後者は海岸砂丘に立地し、土器を持たず、磨製のシャコガイ製斧や石斧を伴う。

両文化とも狩猟・漁撈・採集文化であるが、二者の間に系統性は認められない。

また、現在までの南部圏の研究では、両者以外の先史文化は確認できない。南部圏の先史文化については、地理的関係や海流の影響から、東南アジアや台湾との関係を模索する傾向にあるが、これらの地域の先史文化もあまり明確ではない。

このため、これら二つ以外の文化の存在を含めて、南部圏の先史時代研究については、今後の調査や研究の進展に期待される部分が大きい(沖縄県教育委員会「考古」『沖縄県史』各論編2)。

海によって隔てられた二つの文化圏

いずれにせよ、約一万年前から十~十二世紀までの琉球列島中部圏と南部圏は、ともに狩猟・漁撈・採集に依存する文化を持ちながらも、両圏の間での通交の痕跡が全く見出せない。

その要因としては、中部圏の沖縄島と南部圏の宮古島との間の約三〇〇キロにおよぶ海が障壁となったと考えられる。

おそらくはこの海域を北上する黒潮の強い流れが、両圏の間の安定的往来を著しく妨げたのであろう。

両圏の人々が安定的通交関係を持つには、これを乗り越えて行き来する海上移動のための船舶と、これを運航する技術や知識の修得が必要となる。

遣唐使船を派遣した律令期の日本古代国家や、中国の隋王朝や唐王朝では、琉球列島に関するある程度の地理的知識と造船・航海技術が備わっていたものと考えられる。

しかしこの段階の琉球列島中・南部圏には、これを我がものとする社会的文化的状況はできていなかったのであろう。

これを獲得し、相互の間の安定的通交が生まれるには、日本における平安時代末となる十~十二世紀まで待たなければならない。

2 「南島」の島々 top

南島の登場

南島とは、大隅半島以南から台湾までの間に放物線を描くように連なる島々の総称で、現代の地理学的呼称によれば、大隅諸島、奄美諸島、琉球諸島からなる。

南島の語は『続日本紀』文武天皇二(六九八)年四月十三日条に初見するが、元々日本古代国家がその支配のおよばない南の島々を指して用いた歴史用語である。

従って七〇一年の大宝律令施行以後まもなく種子島・屋久島を中心に多褹島(たねしま)という行政区が設置されると、大隅諸島は南島の範疇からは除かれることになる。

こうした南島が日本の正史に登場するのは推古天皇の時代である。

当初は掖玖(やく)という語が漠然と南島を指す呼称として用いられた。

『日本書紀』推古天皇二十四(六一六)年条には、掖玖人が三月に三人、五月に七人、七月に二〇人、あわせて三〇人やってきたこと、そして彼らを朴井(えのい)というところに安置しておいたところ全員死亡したことなどが記されている。

またそれから四年後の推古天皇二十八年にも披玖人二人が伊豆島に「流来」しており、さらに舒明(じょめい)天皇元(六二九)年四月には田部連(たべのむらじ)某(なにがし)なる人物が披玖に派遣され、翌二年九月に帰朝したこと、そして同三年二月には掖玖人が「帰化」しかことが『日本書紀』には見えている。

『隋書』(ずいしょ)流求(りゅうきゅう)伝にも大業四(六〇八、推古天皇十六)年のこととして、朱寛が流求から持ち帰った「布甲」をみて、人貢中の倭国使(わこくし、遣隋使)が「これは夷邪久国(いやくこく)人の用いるところなり」と言ったと記されている。

ここに出てくる夷邪久が掖玖と同じ概念であることは疑いない。

となると少なくとも大和の人たちは正史に登場する以前から掖玖人に関する知識を持っていたことになる。

南島の特定の島が最初に史料に現れるのは「海見島」すなわち奄美大島である。

『日本書紀』斉明(さいめい)天皇三(六五七)年七月三日条では、筑紫に漂泊した覩貨邏(とから)国の男二人・女四人が「初め海見島に漂泊した」と話したことを伝えている。

ただ覩貨邏国については十島村のトカラ列島ではなく、今のタイ国、メナム河下流のモン族の王国、ドヴァーラヴァティと見る説が有力である。

興味深いのは、彼らがどうして筑紫に漂泊する前に漂泊した島を海見島であると報告できたのかということである。

漂泊した際に彼らが島人から聞いたのか、あるいは筑紫の官人が彼らの説明を聞きそのように認定したのであろうか。

いずれにしてもこの時すでに奄美大島の存在がその島名とともに知られていたのであろう。 |

図50 『附書』「流求伝」の末尾部分

|

次に個別島名が出てくるのは多禰島(たねしま)すなわち種子島である。

天武(てんむ)天王六(六七七)年二月には、多禰島人が飛鳥寺(あすかでら)の西の槻(つき、ケヤキの古名)下で酒食のもてなしを受けている(『日本書紀』同年是月条)。

また同八年十一月には、大使と小使をおいた本格的な調査団が多禰島に派遣されている(『日本書紀』同)二十三日条)。

彼らは約一年一〇ヵ月滞在し、同十年八月に帰朝し、「多禰国図」を提出するとともに、風俗や産物などについても詳細な報告を行っている(『日本書紀』同二十日条)。

それによれば、多禰島の人々は頭髪を短くして、草の衣装を着ているという。

また粳(うるち)の稲は毎年豊かに稔り、「一たび殖えて両(ふた)たび収む」とある。

これは一度収穫した後にヒコバエが成長し、二度収穫できることを意味する。

上毛(どもう)すなわち当島の特産物として、「支子」すなわちアカネ科常緑低木の梔子(くちなし)と、筵(むしろ)の原料となるガマ科の多年草の「莞子」(蒲=がま)が挙げられており、このほか、海産物が豊富であると報告されている。

天武天皇十一(六八二)年七月には、多禰人・掖玖人・阿麻弥(あまみ)人がそれぞれ禄を賜っている(『日本書紀』同二十五日条)。

多禰人は種子島の人、掖玖人は屋久島の人、阿麻弥人は奄美大島の人のことである。

掖玖の語はここに至って従来の漠然とした南島の総称から個別の島としての屋久島を指すようになったとみられる。

このように推古・舒明期までは漠然と掖玖として認識されていた南島が、天武期になるとしだいに分化していく様子がうかがえる。

版図の拡大

文武天皇二(六九八)年四月に、務広弐(むこうに)文忌寸(ふみのいみき)博士ら八人に戎器(じゅうき)を給い南島に遣わし国を覓(もと)めしめている(『続日本紀』同十三日条)。

64-33()

この時初めて南島という語が用いられているが、文忌寸博士(博勢=はかせ)はその三年前の持統天皇九(六九五)年三月に多禰島に派遣された人物であること、「覓国」(くにまぎ)とは未知の国(島)を探検するという意味であり、また武器を携行せしめていることを考えると、この時の遣使がこれまでにない特別な任務を帯びていたことを想定せしめる。

翌三年七月条には、多褹(たね)・夜久・奄美・度感(とかん)などの人が来朝したことが見えているが(『続日本紀』同十九日条)、「度感島、中国(大和の国家のこと)に通ずるけ是に始まる」と、度感島すなわち徳之島の入朝の実現を強調しているのは、覓国使派遣の目的の一つが版図の拡大にあったことを示唆する。

和銅七(七一四)年十二月には、少初位下の太朝臣遠建治らが南島の奄美・信覚・球美などの島人五二人を率いて帰朝している(『続日本紀』同五日条)。

翌年の霊亀元(七一五)年正月の朝賀の儀式に陸奥(むつ)・出羽(でわ)の蝦夷とともに南島の奄美・夜久・度感・信覚・球美などが方物を貢じたことが見えているので(『続日本紀』同一日条)、遠建治らが率いた南島人五二人の中には奄美・信覚・球美のほかに夜久・度感の人も含まれていたことがわかる。

ここに新たに登場した球美は新井白石が比定したように久未島とみて間違いないであろう。

ただ信覚については新井白石が石垣島に比定したことについては否定的な見解も多い。

しかし他に代案を示すべき島が見あたらないため、依然として通説の地位を保っている。

『続日本紀』養老四(七二〇)年十二月八日条には、南島人三二二人に遠人を懐(なつ)くるためとして位を授与したことが見える。

また神亀四(七二七)年十一月八日条には一三二人の南島人が来朝したので位を授けたとある。

一度の来朝人数としては多いこと、また事前に南島への遣使記事が見えないことなどから、これは南島人の主体的な「朝貢」のようにも見える。

「朝貢」といっても南島人の意識はあくまでも交易でしかない。

ところで鑑真(がんじん)の伝記『唐大和上(とうだいわじょう)東征伝』には、天宝十二(七五三)歳十一月十六日に四船で蘇州の黄泗浦(こうしほ)を出発し、同月二十一日に第一船と第二船が同時に「阿児奈波島」に到着したとある。

第三船は十日の夜にすでに到着していたが、第四船は途中船尾部分から失火し船団を離れたという。

鑑真に随伴した思託(したく)の伝記には、「阿児奈波島」到着した際、唐僧義静(ぎじょう)が石窟の中で魍魎(ちみ)に遭通し失心したため、檳榔(びんろう)を採り義静を救った記事がある(『国史大系』第三一巻「延暦僧録」第一 「思託伝」)。

ここに出てくる阿児奈波を、中国音のアルナプまたはアイナプであるとすればエラブに通ずるとして口永良部に比定する見解もあるが、沖縄本島を指すというのが今日の通説である。その訓みについてアコナワ、アジナバ、アルナワなど様々あるが、東恩納(ひがしおんな)寛惇(かんじゅん)は島民の語音ウチナフを表記したものであるうと述べている(『南島風土記』)。

『続日本紀』天平勝宝六(七五四)年二月二十日条によれば、故小野朝臣(おののあそん)老(おゆ)が大宰府の大弐であった天平七(七三五)年に高橋連(たかはしのむらじ)牛養(うしかい)を南島に派遣して牌(はい)を建てさせたが、年月をへて今は朽ちて壊れてしまっているとして、大宰府に対して元のように牌を修復するよう命じている。

これは鑑真を随伴した遣唐使が復命の際に問題としたことを受けての対応策である。

牌には漂着船に「帰向」する所を知らしめるため、その島の名称、船の停泊処および水のありか、次の島までの行程などが記されていたようである。

なお、この天平勝宝六年の記事を最後に南島の島々は正史から姿を消す。

日本古代国家との交流

ところで近年になって、大宰府跡の天平年間の遺構から「檳美嶋」「伊藍鵤」の文字が見える付札(つけふだ)木簡が出土した。

「掩美嶋」は奄美大島に、「伊藍鵤」は沖永良部島にそれぞれ比定されているが、これらの木簡は、両島から大宰府に送られてきた産物を、京に送るまでの間、大宰府に留め置かれた際、整理・保管のために取付けられていたものである。

これによって八世紀段階に南島からある産物が大宰府に運ばれたことが確実となったわけである。

それでは南島の産物とは何か。

今のところ史料的に裏づけられるのは赤木(あかぎ)のみである。

すなわち『延喜式』民部下の年料別貢雑物条には、大宰府が貢進すべき雑物の一つとして赤木が見え、そこに「南島進むる所。其の数は得るに随う」と説明が付されている。

この南島の赤木は大宰府から中央の内蔵寮に送られた後、内匠寮で軸に加工され、内記局で親王の位記軸として用いられたことも『延喜式』によって確認できる。

従ってこれらの木簡が取り付けられた南島の産物は赤木であった蓋然性は高い。

ただ、赤木のように南島からの貢進を裏づける明確な史料は存在しないが、日本において酒をつぐ杯(盃)や螺鈿(らでん)に奄美以南に生息する夜光貝が用いられていることから、その可能性も捨てきれない。

いずれにしても、八世紀に南島産の物資が大宰府をへて中央政府のもとへ運ばれていたことが大宰府木簡で裏づけられたことは重要で、これに加えて南島人の古代国家への交易を目的とした「朝貢」、また遣唐使船の寄港といった、南島と日本古代国家との交流を通して見えてくる南島社会は、身分階層が顕然化したいわゆる階層社会である。

そのリーダー的存在の人間が後に按司(あじ)として成長していくことになる。

二 琉球王国の形成 top

1 グスクと版図の拡大 琉球王国の領域と島嶼世界

グスクの出現

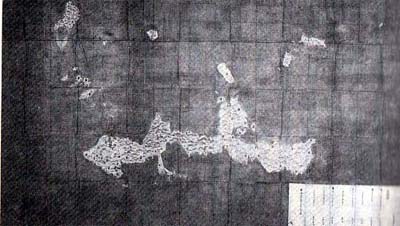

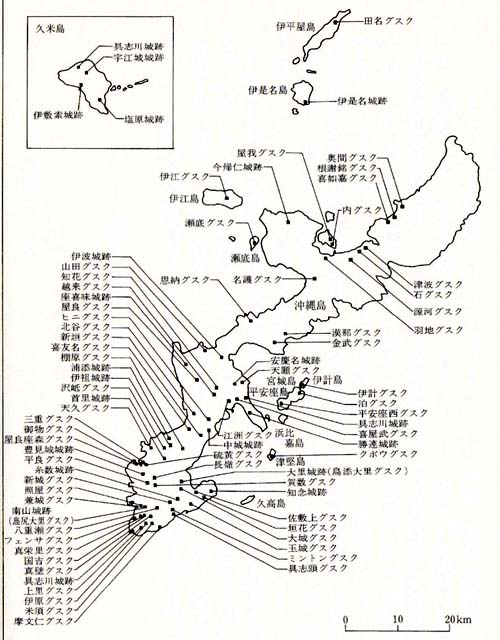

琉球列島の中の沖縄島とその周辺の島々には、二百数十に上るグスクと呼ぶ場所や構造物がある。

グスクには城の漢字が当てられ、一般には城郭と理解される。

丘陵の先端部や尾根上に占地し、地形に応じた曲線的な石垣を巡らすことによって、幾重かの郭を造るものが多い。

主だったグスクでは継続的な発掘調査が行われており、その出土遺物からすれば、十三世紀頃に築造されはじめたことが知れる。

やがて十四・十五世紀には最盛期を迎えるが、十六世紀代に入ると一部の城を除いてしだいに用いられなくなる(沖縄県教育委員会「ぐすく――グスク分布調査報告書(I)-沖縄本島及び周辺離島-」『沖縄県文化財調査報告書』第五三集)。

類似する構造物は奄美諸島や宮古・八重山諸島にも見られ、奄美諸島ではアジ屋敷やグスク、宮古・八重山諸島ではスクなどと呼ばれる。

ただし、奄美諸島では石垣を巡らすよりも、尾根に幾段かの平らな面を作り出し、その前後を溝で掘り切ったり、土塁を造ったりして区画する例が見られる(三木靖「奄美の中世城郭について」『南九州城郭研究』創刊号、同「奄美の中世城郭(個別編)」『南日本文化』第三四号)。

また、宮古・八重山諸島では屋敷地ほどの小空間に石垣を巡らし、これをいくつか連結させた例がある。

従って、同じような名称で呼ばれる構造物でも、地域によってそれぞれ少しずつ異なることが明らかになりつつある(沖縄県教育委員会「ぐすく-グスク分布)調査報告書(Ⅱ)-宮古諸島-」『沖縄県文化財調査報告書』第九四集、同「ぐすく-グスク分布調査報告書(Ⅲ)-八重山諸島-」『沖縄県文化財調査報告書』第一一三集)。

|

図51 沖縄島周辺諸島の主なグスク分布図

|

グスクと琉球史研究

十三~十六世紀の琉球列島中・南部圈に、このような構造物が広く分布することについて、これまでの考古学・歴史学研究では琉球王国の形成過程と関連づけて理解してきた。

その背景には、十六世紀に沖縄島の首里に王城を構えた中山王(ちゅうざんおう)によって、琉球列島の中・南部圈が統一されたという記録の存在がある。

その記録とは、琉球に関する十四世紀後半段階からの記事が収録された、中国明王朝や韓半島高麗(こうらい)・朝鮮王朝の正史および琉球玉国内に残された外交文書、十七世紀以降にまとめられた琉球王国の正史などである(これについてはⅡ-二-2参照)。

文献史学ではこれらの文献資料を読解きながら、琉球史という特化した地域史研究を確立しており、そこでは必然的に琉球王国の成立とその存在を前提とした研究が進められてきた。

この影響は考古学研究にもおよび、グスクは琉球王国の成立や琉球列島の統一全長付ける遺跡として取扱われるとともに、その研究は後に王城が置かれた沖縄島での調査を中心に展開することとなった。

このため、先述した奄美諸島や宮古・八重山諸島に分布するグスクに類似する構造物についても、沖縄島を中心としたグスク研究や琉球王国成立史の成果を前提として理解することに終始してきたのである。

グスク時代

この影響はこの時期の時代名称にも現れ、この間を一般にグスク時代と呼ぶ(高宮廣衞「沖縄」『日本の考古学』Ⅳ-古墳時代(上)-)。

グスク時代の名称は考古学研究上の土器分類と編年の必要性から使用されはじめたものであったが、しだいに琉球列島中・南部圈における琉球王国成立までの歴史的段階を示す時代名称となった。

奄美諸島や宮古・八重山諸島については、この時期の遺構や遺物についての検討が進まないにもかかわらず、いつのまにか両地域をも包括した時代名称として用いられることが多くなっている。

しかし、先述したような研究状況からすれば、沖縄島およびその周辺諸島での研究によって作られたグスク時代という概念や時代像の下に、十三~十六世紀の奄美諸島や宮古・八重山諸島を完全に含み込むことには、まだまだ検討の余地があることが明らかである。

琉球文化圏成立前夜

では、この時期の琉球列島の中・南部圏はどのように考えるべきなのであろうか。

これを明らかにするためには、後に琉球王国の版図となる琉球列島中・南部圏が、いつの段階から同一文化圏を形成するのかが問題となる。

これについては、グスクに代表される構造物が出現する十三世紀をさらにさかのぼって、十世紀代とする考えと、十二世紀頃とする考えが提示されており、定見を見ない。

この二つの考え方の違いは、両文化圏の間で出土する共通した遺物に対する年代的評価の違いによる。

その遺物とは類須恵器(るいすえき)、滑石(かっせき)製石鍋、中国南宋代白磁製品である。

類須恵器とは日本の須恵器に似た無釉(むゆう)の陶器であり、鹿児島県出水(いずみ)平野から沖縄県与那国(よなくに)島・波照間(はてるま)島までの間に分布する。当初、日本の須恵器の一種とも考えられたが、一九八三年に徳之島カムイヤキ古窯跡群が発見され、ここで生産されたことが明らかとなった。

さらに、その後の詳細分布調査によって、カムイヤキ古窯跡群は十二支群一〇〇基以上の窯跡からなると推測されるに至り、類須恵器のほとんどは徳之島で生産された可能性が高くなった。

ただし、その技術系譜については、須恵器の伝統を引く日本の中世陶器とともに、韓半島高麗時代無釉陶器との関係が取り沙汰されている。

カムイヤキ古窯跡群の出土資料による類須恵器編年は確立していないものの、放射性炭素年代測定法などの自然科学調査成果では、十一~十三世紀頃に操業していたとする結果が出されている(池田榮史「須恵器からみた)琉球列島の交流史」『古代文化』第五二巻第三号)。 |

図52 久米島ヤジャーガマ洞窟選跡出土の類須恵器

|

つぎに、滑石製石鍋は長崎県西彼杵(にしそのぎ)半島に分布する滑石露頭から切り出された鍋形製品で、十世紀頃から生産がはじまったとされる。

しかし、近年の研究では十一世紀後半から十二世紀にかけて、西日本一帯に広まったことが明らかとなりつつある。

また、十二世紀には鍋の形状が縦耳状把手の付くものから鍔付(つばつき)のものへと変化することも知られる。

琉球列島出土の滑石製石鍋の中で、口縁部の形状が判別できる遺物には縦耳状把手(とって)を有するものが多く見られ、その模倣土器も広く存在する(木戸雅寿「石鍋の生産と流通について」『中近世土器の基礎研究』Ⅸ)。

中国南宋代の白磁には玉縁椀がある。この時期の貿易陶磁器について、研究がもっとも進んだ福岡県大宰府遺跡群出土資料の編年によれば、白磁玉縁椀は十一世紀後半から十二世紀前半に位置づけられ、十二世紀後半にも一定量の出土が見られるという。

なお、これら三種の共通遺物のうち、類須恵器や滑石製石鍋については白磁玉縁椀を伴わないで出土する遺跡が見られ、白磁玉縁椀よりも先行する可能性が考えられる(太宰府市教育委員会「大宰府条坊跡ⅩⅤ-陶磁器分類編-」『太宰府市の文化財』第四九集)。

これらの共通遺物はすべて琉球列島以外から持ち込まれた製品であり、その出土状況やそれぞれの年代的位置づけを踏まえれば、琉球列島の中・南部圈でこれらの共通遺物が出土しはじめる年代は、十一世紀後半から終末頃に置くことが穏当と考えられる。

また、これらの外部から持ち込まれた共通遺物は、在地の土器製作に影響を与えており、その模倣土器も出現する。特に、滑石製石鍋は中部圏・南部圈双方の在地土器の器形に大きな影響を与えたと考えられ、それぞれの文化圏ごとに、以前にはなかった新たな土器型式を生み出す。

この結果、中部圏においては新たな土器型式がしだいに従来の貝塚時代土器を淘汰することもおこった。

また、土器製作が一時途絶えていた南部圏では、再び土器が製作されることとなった。

このような文物の流入とこれに触発された新たな土器型式の出現などを契機として、両文化圏は狩猟・漁撈・採集に依存する文化から、農耕を基盤とする文化へ推移したと考えられる。

琉球王国形成への道

さて、琉球列島中・南部圏での共通する文物の流入と農耕社会への変化には、両文化圏における内的展開とともに、琉球列島に持ち込まれた文物の生産地である中国や日本などからの外的影響が大きかったものと推測される。

日本の文字記録において、南島と呼ばれた律令期の琉球列島は、行政的には日本国家の枠外でありながらも、この地域の産物を日本へ運ぶ不定期な貢納関係があったとされる(鈴木靖民「南島人の来朝をめぐる基礎的考察」『東アジアと日本 歴史編』)。

これらの文字記録の存在は、九州を経由した日本律令国家と南島との間の通交を物語っており、この時期の南島は日本をはじめとする周辺地域と完全に隔絶していたわけではないことが知れる。

このような通交関係は、縄文・弥生文化段階に存在していた九州と琉球列島中部圏との交易の継承の土に存在したものと考えられるが、類須恵器や滑石製石鍋、白磁玉縁椀などの出土状況は、これらの通交が以前にくらべて量的にも質的にも飛躍的に増大したことを示している。そして、これを契機として、琉球列島の中部圏と南部圏は双方の間の関係を強め、同じ亜熱帯島嶼という環境に即した社会や文化を形成するのである。

文献史学・考古学双方とも、これらの通交が飛躍的に増大する明確な理由を提示できないが、琉球列島中・南部圏に共通する文化圏が形成されはじめたことの歴史的意義はきわめて大きい。

ただし、共通する文化圏の形成といいつつも、その歩みはそれぞれの島ごとに異なる。

また、いくつかの隣接する島々のまとまりごとによっても少しずつ異なったことが、先のグスクおよびこれに類似する構造物の存在などによって明らかである。

中部圏の奄美諸島では九州島を通じた中世日本や韓半島からの影響の大きさが予測され、沖縄諸島では周辺の島々にくらべて圧倒的に大きい沖縄島の優位性が考えられる。

南部圏の宮古・八重山諸島については、考古学的調査資料が少なく不確定な部分を含むが、台湾を含めた東南アジアからの影響を推測せざるを得ない。それぞれの島ごとの自然的環境に加えて、これらの地理的環境が大きく作用することによって、共通する要素とともに、それぞれの地域性を生じたものであろう。

しかし、やがて十四世紀後半に入り、中国明王朝が成立するにおよんで、明王朝との間の朝貢関係を結んだ沖縄島の諸勢力とその他の島々の勢力との間では、政治・経済・軍事など多くの点で優劣の差があらわれる。

そしてこれを背景として、しだいに沖縄島の勢力による琉球文化圏の政治的統合、すなわち琉球土国の版図の確定が行われることとなるのである。

2 大交易の時代 対外関係と朝貢品

top

琉明関係の成立

一三六八(洪武元)年、朱元璋(洪武帝)によって樹立された明(みん)国は、周辺諸国へ積極的に使者を派遣し、明国への朝貢(ちょうこう、進貢)を促した。

その要請に応えて、琉球国中山王の察度(さつと)に一三七二年に王弟の泰期(たいき)らを派遣し、ここに琉球と明国との間に公的な外交関係=朝貢関係が成立した。

この琉明関係の成立は、明国による新たな対外秩序の構築という歴史的な動向の一環にあった。

成立間もない明国にとって、周辺諸国と朝貢関係を結ぶことは、皇帝を頂点とした伝統的な中華秩序(=華夷(かい)関係)の再建を意味した。

それは内政面における秩序の安定と連動するものであった。しかし、明初の中国大陸沿岸部では、反明勢力の存在や倭寇・海賊らによる密貿易活動によって治安は乱れていた。それらへ対処するために、洪武政権は倭寇と密貿易集団との関係を断ち切るための海禁政策を採るとともに、一三八〇年代には倭寇や海賊の襲撃を防ぐため、沿岸部に多くの城塞や衛所の軍事施設を作いていた。

密貿易集団を排除し、沿岸部の治安を回復するという明国の施策は、正規の朝貢使節とだけ対外貿易を行うという、朝貢貿易体制に結びつくことになった。

琉球国は、このような明国の海禁政策と朝貢貿易体制に組み込まれたのである。

明初における琉明関係の特徴は、他の朝貢国にくらべて優遇されていた点にある。

略記すると、その第一は、朝貢頻度(貢期)における優遇である。

一三七二年から一四七四年までは貢期の制限がなく、ほぽ一年一貢であったが、一年に数回朝貢することも許容されていた。

第二は、大型海船の無償支給である。明国が海路での朝貢活動に便宜を与えたのは琉球に限らなかったが、琉球はその支給船の多さと長期にわたる面で優遇されていた。

たとえば、一三八五年から永楽年間(一四〇三~二四年)までの支給合計は三〇艘を数えた。

また、その無償支給期間は、一五四○年代頃まで続いたと考えられる。

第三は人材面での優遇である。船舶の乗組員(船頭や水主(かこ))、通訳など朝貢関係を実務面で支える人材が明国から派遣された。

那覇港の一角には、始期は不明であるが華人集団の居留地=久米村(くめむら、唐営とも呼称、後に唐栄と改称)が形成されていた。

その淵源は明初にさかのぽると推測されるが、彼らのすべてが明朝から公的に派遣された人々ではなく、むしろ私的に中国・琉球間を往来する民間の華人らが多数を占めていたと思われる。

そのような華人の拠点=久米村に明国から朝貢活動を支援する人々が派遣され、それ以前からの華人と融合し、後世になると「閩人三十六姓」の末裔(まつえい)という自己意識を持つようになった。

久米村人らは、近世になると対中国外交の専門集団として位置づけられた。

以上のような物資(船舶)と人材、そして明国側の受入れ態勢(貢期など)の諸側面において、琉球国は優遇されていたのである。

対外交易の拡大

このように明国との公的な関係=朝貢関係の樹立は、その後の琉球の歴史展開に決定的なインパクトを与える出来事であった。

というのは、対外関係の面において、琉球の交易活動圏は対明関係だけでなく、朝鮮、日本、そして東南アジア地域へも一挙に拡大したからである。

東アジア海域から東南アジア海域にまたがる広大な交易圏における中継貿易を琉球国が実現できたのは、前述した明国から無償で支給された大型のジャンク船とそれを操(あやつ)る華人集団を琉球側が組織化できたことにある。

また明国の海禁政策によって、民間の華人たちの交易活動が厳しく禁圧されていた状況も琉球には有利に働いた。

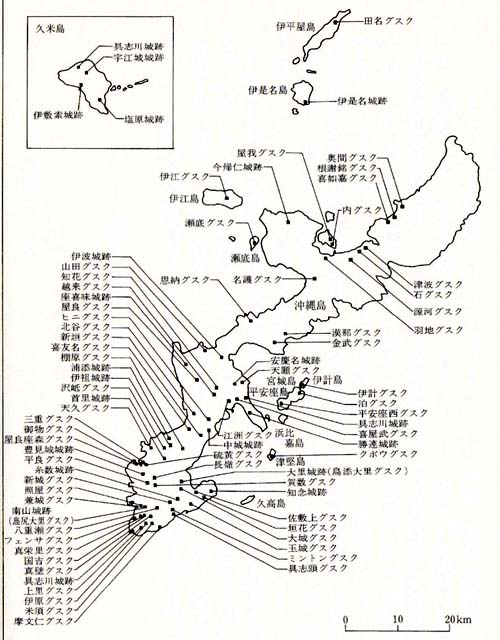

東南アジアでの交易の相手は、暹羅国(シャム、現在のタイ国にほぽ相当)、満刺加国(マラッカ、マレー半島の南部西岸側の港市)、仏大鉈国(パタニ、同半島の中部東岸側の港市)、旧港(パレンバン、スマトラ島南東部の港市)、蘇門答剌国(サムドラ、同島北東部の港市)、爪畦国(マジャパヒト、ジャワ島中央北部)、巡達国(スンダ・カラパ、同島西北部)、安南国(ベトナム)などであった。 |

図53 東南アジア・琉球王国の交易図

|

シャム国との交易関係

史料の制約から、これらの国や地域へ派遣された琉球船の正確な回数は不明だが、最多の派遣先はシャム国(アユタヤ朝)であった。

その派遣回数は、少なくとも四八回を数え、また確実な派遣期間は一四一九年から一五七〇年までとされている。

しかし、琉球からシャム国へ宛てた最古の文書(一四二五年の咨(し))には、洪武(一三六八~九八年)・永楽(一四〇三~二四年)年間以来、琉球はシャム国へ使者を派遣していたという記述がみられる(『歴代宝案』)。

また、一三八九年には、シャム国の主要な交易品である蘇木(そぼく、六〇〇斤)や胡椒(こしょう、三〇〇斤)が琉球から高麗へ献上されていた(『高麗史』一三七)。

さらに、一三九〇年からは明国への朝貢品として蘇木三〇〇斤、胡椒五〇〇斤が登場するようになる(「明実録」)。

これらのことからシャム国との交易関係は、一三九〇年にはすでに成立していたと言えよう。

また、これらの事実は、シャム(市街アジア地域)から高麗(東アジア地域)におよぶ広大な海域にまたがる琉球の中継貿易が、この頃には形成されていたことを物語るものでもある。

シャムだけでなく東南アジア諸地域との交易において、琉球のおもな輸出商品は明国から入手した中国陶磁器であった。

シャムとの交易関係はもっとも長く続いたが、当初は次のような問題を抱えていた。

官による統制交易

一四一九年にシャムへ派遣された琉球使節は、同国の貿易担当官(港務官)から「礼物が少ない」という理由で陶磁器を「官買」(官による強制購入)され、さらに蘇木の購入のさいにも官の統制による「官売」(公的なルート外での私的売買の禁止)措置がとられていた。

そのため琉球側の損失は大きかったという。

その後も、琉球側の要望する自由売買での交易は実現しなかったため、一時的に琉球は交易を中断したこともあったが、事態は打開されず「官買売」による交易がつづいた。

ところが、一四三〇年に、詳しい点は不明だが、港務官(管事の頭目)は不正を理由にシャム国王によって免職されたという。

その情報を得た琉球は翌年、官買の免除と蘇木の購入における「両平」(公正)な交易を要望している。

前年の港務官の免職が琉球側にとって有利に働いたかは不明である。

というのは、その後も琉球はシャムとの交易においては常に公正な取引を要望しつづけていたからである。 |

図54 「坤與万国全図」にみる琉球の位置

|

ともあれ、琉球にとってシャムとの交易は他の交易地(港市国家)にくらべると制約のある交易を強いられていたことは間違いないが、同国との交易が長期に及んだ理由は、これらの制約以上に利益をあげることのできる交易相手国であったことによるものと思われる。

朝貢品の変遷

琉球はシャムをはじめ東南アジアの港市国家との交易目的を「大明御前」(だいみんぎょぜん、中国皇帝)への朝貢に備えるためだとしばしば表現していた。

もちろん、その言い回しを額面どおり受取ることはできないが、かといって全くの虚構でもなかった。

というのは、たとえば一四七〇(成化六)年の明国への朝貢品は馬(一五匹)、硫黄(二万斤)、象牙(四〇〇斤)、束香(そくこう、二〇〇斤)、胡椒(四〇〇斤)などであった。

馬と硫黄は琉球産であるが、それ以外は東南アジア産である。

ところが、これら以外に国王の交易品(附搭(ふとう)貨物)として蘇木(六〇〇〇斤)、番錫(ばんしゃく、五〇〇斤)、胡椒(一〇〇〇斤)が同年の進貢船に積載されていた。

琉球国王は皇帝への朝貢と同時に貿易活動の両面を行っていたのである。

このように東南アジア各地から入手した交易品は明国への朝貢と貿易活動の元手となったが、それだけではなく前述の馬・硫黄に見るように琉球産も含まれていた。琉球産の硫黄は明初から王国末の一八七四年まで継続された唯一の朝貢品であるが、その他の朝貢品は時代とともに変遷が見られる。

たとえば、前述の蘇木は、一五七一年を最後に朝貢品、および国王の交易品からも基本的に姿を消す。

前年の一五七〇年を最後にシャム国への派遣は中止され、琉球の対東南アジア貿易はほぼ幕を閉じたことによるものであった。

ただし、完全に朝貢品から消えたわけではなく、たとえば一六四六年の明清交替時に琉球は南明側へ蘇木一〇〇〇斤を朝貢している。

これは直接、東南アジアの現地から入手したものではなく、福州などで購入したものを朝貢品に充(あ)てたものと思われる。

馬の朝貢は明初から一六八〇年までつづいたが、その後は薩摩藩を通して入手した錫(すず)に変更された。

また、ヤコウ貝の殼(螺殼=らかく)は一四二五年頃から登場し一回の朝貢で約三〇〇〇個を朝貢していたが、一六九〇年に朝貢品から除外された。馬とヤコウ貝の殼は、いずれも清国側では無用品とされたからである。

琉球は清国との朝貢関係の樹立時には、その関係を円滑にするために、入手困難となっていた東南アジア産品(瑪瑙(めのう)や烏木(うぼく)など)の免除を要請した。

そのかわり清国にとって有用な銅六〇〇斤を一六六六年から朝貢品に加える措置を講じている。

その後、一六八二年から銅三〇〇〇斤が王国末まで朝貢され続けるようになる。

明清への朝貢品でやや変ったものに紅花(べにばな)がある。

琉球国内での紅花の産出に関する最古の記述は、『朝鮮王朝実録』の一四九七年条に、多良間(たらま)島から首里王府へ紅花を貢納していたというものである。

琉球産の紅花が、明国への朝貢品として登場するのはかなり遅れて、一六〇四年からであるが、その後は皇帝の即位時など不定期に朝貢品(紅花一〇〇籠)に充てられていた。

以上のことから、明清への琉球の朝貢品の変化を大局的に見ると、東南アジア貿易を展開していた時期には同地域から入手した蘇木などと琉球土産の硫黄・馬などを基本としていたが、同地域からの撤退後は、琉球国内産品に日本から入手した銅・錫を加えたものへと移行していたのである。

三 近世琉球の展開 日本と中国との関わりのなかで

top

1 江戸幕府・薩摩と琉球、中国と琉球

徳川政権の成立と琉球

十六世紀に入って揺るぎだした琉球国の東アジアと東南アジアを結ぶネットワークの要としての位置は、この世紀の末を迎えて、さらに大きな変動を余儀なくされようとしていた。

すでに戦国期を通じて島津氏の領国形成運動が展開されるなかにあって、陰に陽にその余波をうけつつあったが、天正十五(一五八七)年島津氏が豊臣政権によって組み敷かれた後は、琉球計略には統一政権の意志が反映されるようになっていった。

対明外交の仲介を琉球に負わせようとしていた秀吉は、早くも翌年にはその入聘(にゅうへい)を促した。

やがて琉球が使節を派遣すると、これを服属の証と認識し、その後小田原征討の慶賀使(けいがし)派遣を要求、そして天正十九年には朝鮮出兵の軍役を課すまでにいたった(上原兼善『幕藩制形成期の琉球支配』)。

こうして朝鮮出兵を契機に琉球支配の実体化が進められたが、しかし豊臣政権は慶長三(一五九八)年秀吉の死とともに崩壊し、琉球はあらたに政権の座についた徳川氏と向合うことになっていった。

誕生したばかりの徳川政権は、東アジア世界に自らを位置づけるために、明国との通交を大きな外交課題とし、このため琉球は対明交渉の窓口として、朝鮮とともにあらためてその役割が注目されるところとなった。

明国との関係樹立交渉は、これまでの歴史的経緯から朝鮮とは対馬の宗氏があたり、一方琉球とは島津氏がこれを担うことになったが、徳川幕府は、慶長五年、奥州伊達領に琉球船が漂着すると、早くも漂着民の送付を通じて琉球と公的な接触を求める動きを示している。

すなわち家康は島津氏に漂着人を丁重に送付するよう命じ、これに対する返礼の使者を要求するという形で、交渉の糸口が模索されている。

しかし、たび重なる島津義久(島津家当主)の催促にもかかわらず、琉球はただちにこれに応じようとはせず、状況は緊迫の度を深めていくことになっていく。

島津軍の琉球出兵

慶長七(一六〇二)年になって、ようやく琉球よりは報恩寺(ほうおんじ)憎が立てられているが、同僧が帰帆(きはん)にあたっては朝鮮出兵の際の軍役の不履行、亀井茲矩(かめいこれのり)の一件(天正十年亀井が秀吉に乞うて琉球を与えられ、文禄元年に出兵を願ったが、島津氏が秀吉に工作してこれを阻止したとする件)に関する返礼の欠如などについての釈明を負わせている。

このことにうかがわれるように、島津氏によって琉球に示された態度は、前政権によって認められた上位の権力としての強圧的なそれであった。

しかしこれに対して、その翌年島津忠恒(義久の弟、義弘の子)の家督相続を祝うために派遣されたものとみられる安国寺僧に家康への聴聞の遅滞、そして先に報恩寺僧に託された一件について、何の回答もないことを責める琉球国王あての義久の書が託されていたことからすると(『旧記雑録後編』巻五七)、琉球側は島津氏の要求をことごとく無視していた様子がわかる。

こうして徳川氏への聘問問題が膠着するなかにあって、慶長十年、福州より帰帆の琉球船が平戸に漂着したのに対し、その送付に幕府は再び関与している(『旧記雑録後編』巻五九)。

この時幕府が積荷のうち薬種類を押収しているのも、琉球側の反応を期待してのことであった。

しかしその後の島津義久の恫喝(どうかつ)にもかかわらず、琉球は徳川氏の聘問要求に応えず、ついに慶長十四(一六〇九)年には島津軍の侵攻をこうむることになっていったのであった。

明との勘合復礼を望みながら、ついに幕府が島津氏の琉球への軍事行動を認めたのは、明国を交渉の場に臨ませるためのデモンストレーションであったという見方も成立ちうる。

しかし、そうであったとするならば、幕府の意図は見事に裏切られたといえるだろう。

まずそうした冊封(さくほう)圈域への日本の軍事行動は、豊臣政権の朝鮮出兵ともダブって宗主国明国に衝撃を与えた。

この年は琉球出兵ばかりでなく、有馬晴信(ありまはるのぶ)軍の台湾偵察、朝鮮に対する明国への修貢路の提供要求が行われており、これらのことが明国の緊張をいっそう高めたのである。

一連の出来事が幕府の意図とどのような関わりをもつかは今後検討されなければならないが、ともあれ、それによって幕府の明国との勘合復活の望みは遠のき、かつ琉明関係にも大きな変化が訪れることになる。

すなわち、慶長十七年には明国への朝貢も二年一貢制から一〇年一貢制へ変更を見ることになり、元和八(一六二二)年に五年一貢制へ改められるものの、それが実質的に旧制へ復帰するには実に二〇年後の寛永十(一六三三)年をまたねばならなかった。

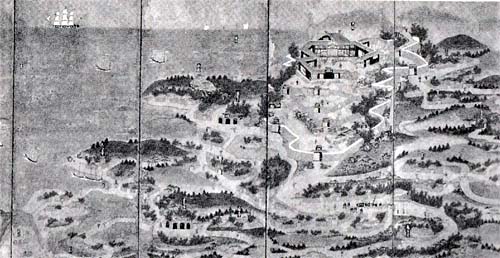

|

図57 江戸上り行列図(部分)

|

占領政策の展開

明国との関係が後退した反面、慶長十四年の出兵を契機として、幕藩制国家の側からの琉球への取込みはすすんだ。

まず慶長十五年尚寧(しょうねい)が大御所家康、将軍秀忠にあい見える儀式が挙行され、琉球国の幕藩制国家への従属関係が公的に確認された。

同じ年、実質的に琉球の仕置(しおき、政治的処置)を委ねられた島津氏によって、具体的な支配政策が施されていった。

すなわち、「道の島々」とよばれた奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島の五島が琉球から割かれて蔵入地に組込まれ、大島代官の支配とされる一方、それ以外の琉球の島々に検地が断行されていった。

検地の実体についてはよくわかっていないが、田畠の洗い出しに全力がそそがれたことは、慶長十六年に着手された先島に対する「検地条目」によって理解できる。

しかし年貢はそれらの田畠の石高に基づくものでなく、また米でもなく、当時琉球の主要な生産物であった芭蕉布をはじめ反布類(はんぷるい)、棕櫚(しゅろ)綱・黒つぐ・筵(むしろ)・牛皮などであった。 |

図55 尚寧

|

石高制そのものが年貢収取と直接結びつくものではなかったが、しかし「御普請夫(ふ)千石ニ付き一人ずつ仰せつけらるべき事」(慶長十八年「御諚之条々」『旧記雑録後篇』六八)と、国家的普請人足役がおよんだことは注目されてよい。

やはり検地を通じて琉球にも幕藩制的な支配がおよんだことを意味するからである。

こうした年貢および国家的役は、王子・三司官(さんしかん)の子供を証人(人質)として取り置くというかたちの強制力によって実現されていった(慶長十八年九月十五日付「覚」(おぼえ)右同六八)。

|

図56 島津氏の琉球支配の基本が示されている掟十五箇条

|

元和期の琉球政策

出兵後、数年間の占領政策が展開された後、元和六(一六二○)年になって琉球政策に最初の大きな転機が訪れる。

まずこの年尚寧が死去すると、島津氏は尚寧の従兄弟で、同氏と緊密な関係にあった佐敷(さしき)王子を国王に据え、尚豊(しょうほう)政権を誕生させている。

そして翌元和七年に「道の島々」へ検地を断行し、また元和九年には島々支配綱領ともいうべき「置目之条々」(おきめのじょうじょう)を定めるなど、「道の島々」の所領編成へかけて本格的な動きを示している。

「置目之条々」では、出兵後も琉球国と位階の授受など通じて、なお琉球の実質的影響下にあったとみられる地方役人を整序しつつ、それらを支配体系のなかに組込むことがめざされている。

一方これに対して琉球には、尚豊に三司官をはじめ、諸役々の扶持給与権、科人の刑罰権を委ね、そして種々の折り目祭り(収穫および予祝祭)も蔵入地の「道の島々」と違って国王の分別次第とするなど(寛丞元〈一六二四〉年八月二十日「定」右同七七)、その知行権(ちぎょうけん)を大幅に認めるにいたっている。

こうして侵攻時の当事者であった尚寧の死を契機に、奄美五島は蔵入地として実質的に分離され、一方琉球は傀儡的性格の強い尚豊政権のもとで、蔵入地とは異なった支配論理にたつことが認められたのである。

このことを通じて、寛永三(一六二六)年の後水尾(ごすいのお)天皇の二条城行幸に際して供奉(ぐぶ)上洛した金武(きん)王子らは、「異国」琉球の使節としてレビューすることになったのである。

その後琉球使節の派遣については一般的には寛永十一年の尚豊王襲封の謝恩使(しゃおんし)が知られているが、しかしこの間に寛永七年の薩摩藩邸の大御所・将軍のお成りにあたって使節・楽人(がくじん)が家久の要請に応じてなされており、のちに国王襲封に対する謝恩便、将軍襲職に際しての慶賀使派遣が定例化する前史がすでにつくり出されている(上原前掲書)。

中国に対する朝貢使節と違って定期的に、高い頻度でもって行われたのではないが、これらの不定期な使節派遣を通じて琉球の幕藩制国家への従属関係は確認されていったのであった。

鎖国体制と琉球

幕藩刮国家の琉球支配をめぐるもうひとつの画期は寛永十二(一六三五)年を間にはさむ数年間である。

幕府は寛永十一年には九州・中国・四国の諸大名にキリシタンの取締まりを命じ、翌年には十一月一日から十二月半ばまで期限を設けて全国一斉にキリシタン改めを実施させているが、これらの幕令は琉球にも貫かれていった。

そして寛永十四年の島原の乱をへて寛永十六年ポルトガルが追放されると、その報復に対する沿岸防備体制は、遠く八重山の西表(いりおもて)島にまでおよんだのである。

すなわち、それはルソン(フィリピン群島中、北部に位置する最大の島)からのキリシタンの北上ルートとして重要な位置を占めていた琉球を、鎖国体制の環のなかに組入れなければ全きを得なかったことを幕府が十分認識していたことを意味する。

こうして、琉球はキリスト教の日本本土への上陸を阻止する防波堤の役をになわされることになった。

キリシタン禁令を梃子(てこ)に、琉球は幕藩制国家にまた協力にたぐり寄せられていったのである。

ポルトガルの追放に伴って、幕府は琉球にいまひとつ重要な国家的役割を負わせた。

それはポルトガルにかわって明国より白糸・絹織物・薬種の調達にあたることである。

すでに寛永七年、財政的危機に瀕していた島津家久は、本格的に琉球貿易への参入計画をたて、翌年から銀高一〇〇〇貫目にのぼる生糸貿易の取組みを琉球に命じているが、以後琉球貿易は、対馬藩の対朝鮮貿易とともに幕府公認のもとに展開されることになっていった。

琉球はこうして使節派遣を通じて幕藩制国家を中心とする華夷(かい)秩序を構成する役、キリシタン倫理に対する防波堤の役とともに、長崎口を補完する対中国貿易のサブルートしての役をになうことになった。

幕府はこれらの役を琉球がになうことを引き替えに、その存立を支えるための様々な「御恩」を示した。

たとえば貿易によってもたらさる唐物や琉球特産の砂糖・鬱金(うこん)などの商品を幕藩制市場へ搬出することを許し、琉球の拠ってたつ基盤である対中国貿易には純度の高い貿易銀の特鋳を認め、飢饉に見舞われれば米銀の救助を怠っていない。

さらに謝恩・慶賀使の派遣にあたっては参府費用の貸与までなされている点も加えると、いかに琉球は幕藩制国家との政治的・経済的つながりを深くしていたかが理解できる(上原『鎖国と藩貿易』)。

近世の琉球は、日本の幕藩制国家を中心に形成された華夷秩序に深く身をよせながら、一方では中国の伝統的な華夷秩序に浴するという形で、国家形態を保持していったということができる。

しかし、この二重の華夷秩序に覆われたところにまた様々な琉球固有の矛盾が胚胎(はいたい)されることにもなった。

2 改革政治の時代 羽地朝秀と蔡温

top

明清交替と琉球

幕藩制国家による琉球の鎖国体制への取込みが比較的平隠のうちに可能となったのは、明国の国力が衰退し、その華夷秩序を維持する力を失っていたからであった。

幕藩制国家が琉球をキリスト教への対抗を梃子にして、鎖国制の華夷秩序の中に位置づけることに成功した頃、明国の滅亡は必至の状況となっていた。

崇禎十七(一六四四)年、李自成のひきいる農民起義軍によって北京は制圧され、そして李も間もなく清軍に追われて中国には新しい国家が成立した。

当初明清攻防の結末を案じて清と南明政権双方との関係維持をはかっか琉球は、やがて順治十(一六五三)年尚質(しょうしつ)王が明の朝貢国の証である金印を清国に返還し、そして康熈(こうき)二(一六六三)年には同国の冊封をうけてその朝貢国としての位置を明確にしていった。

しかし対清関係の確定とはうらはらに、この頃琉球は深刻な財政危機にみまわれていた。

明清攻防の過程で朝貢貿易は衰退し、薩摩藩に対する臨時的な出米負担もあって借財は膨張の一途をたどっていた。

そこへ万治二(一五五九)年に王城の火災が加わり、財政の破綻はもはや覆うべくもなくなっていたのである。

そうした状況のなかで、寛文五(一六六五)年、三司官の一人兼城(かねぐすく)良正(馬遑熈)が辞職を余儀なくされ、ついで翌年具志川按司朝盈(尚享)が摂政職を追われて羽地按司(はねじあじ)朝秀(向象賢=しょうじょうけん)がこれに替わるという人事の交替劇が起こっている(『中山世譜』巻八・尚質王康煕五年の条)。

この王府要職の入替えが危機回避をめぐる路線対立の所産であったことは容易に想像できる。

羽地朝秀の改革

王府内部に改革派と呼べる党派集団が存在していたかどうかは定かではないが、羽地が改革政治の中核にいたことは、彼がかかわった法令を集めた「羽地仕置」(『沖縄県資料』前近代一)によってわかる。

以下その改革の内容を整理するとつぎのようになる(上原「琉球国における寛文改革の意義-いわゆる羽地『仕置』の性格をめぐって」『西日本史学会宮崎支部報』)。

まず第一点目は内検の実施である。その着手は羽地が摂政職就任に先立つ寛文元年のことで、前年に王城再建願いのため鹿児島に上り、薩摩藩の内検を実地見聞することになった中城(なかぐすく)王子とともにその采配をふるっている。

羽地改革の第二点目は、そうした内検をもとにした農業生産基盤の整備である。

具体的には仕明(しあけ、開墾)の奨励、百姓夫役(ぶやく)の軽減で、前者は年貢収取基盤の拡張を意図したものであり、後者はそれを円滑にするための施策であった。

第二点目は、地方の再編とその支配の強化である。 |

図58 「羽地仕置」

|

琉球本島には分村、新村の統廃合を通じて間切の編成替えが行われ、先島(宮古・八重山島)にたいしてはその固有の習俗の改革、島役人による中間搾取の排除、島嶼支配実務の効率化などが期されている。

一方第四点目としては、そうした地方(じかた)政策とあわせて王府支配機構の再編をあげうる。

すなわち新役の設置、旧役の改廃・整備、役格官位の整序、役務内容の確定、礼式の整備、服飾・供定めの改定などを通じて、王府吏僚機構が整えられている。

そして注目されるのは、士分の者たちに「系図」の差し出しを命じたことで、これによって琉球における身分制秩序が固められていくことになった(田名真之「身分制-士と農民」『新琉球史』下)。

第五点目は、王府財政の再建・安定化策で、衰退した朝貢貿易の振興に力をいれ、また砂糖・鬱金など特産物の専売にも着手している。

第六点目は、旧王朝体制下で培われてきた伝統的な因習の打破である。

これについては、聞得大君(きこえおおぎみ)ら女官のかかわる王府祭祀の簡略化とともに、また民衆の信仰生活に強い影響力をもっていた「時之大屋子」(ときのうふやく)「ユタ」という陰陽家的職能者たちの活動を禁止し、かわりに「唐日本之暦」の浸透をはかっている。

羽地改革の合理性がそこには示されていよう。

改革の背景

このように、羽地の改革は王国の生産基盤の強化、権力機構の改編のみならず、さらに伝統的な琉球社会のありかたまで変革しようとするものであった。

それはやや乱暴な言い方をすれば、海に依存するあまり、これまで力が入れられてこなかった陸に対する支配を、この段階であらたに組立て直そうとするものであった。

そうした羽地の変革を必然化した要因は、内外両側面に求めることができるように思われる。

まず改革を余儀なくした外的要因としては、やはりすでにふれた明清交替という政治的大変動に伴う琉球貿易の停滞ということが無視できない。

そしていまひとつは島津氏による領内支配の改革である。

島津氏は明暦三(一六五七)年から翌万治元(一六五八)年にかけて内検を実施し、給人の知行権の制限、郡代(ぐんだい)・郡座(ぐんざ)の設置による領域支配の確立、農業労働力の確保など、領主権力基盤の強化をはかっている(桑波田興「近世前期における薩摩藩農村構造-明暦期、川辺郷田部田村検地竿次帳の分析を中心に-」『九州)経済史論集』第三巻)。

島津氏自身こうした改作が小農の成長、商品経済の勃興という幕藩制社会の変化に対応しようとしたものであった点からするならば、羽地の改革はまた幕藩制社会の変動の波につき動かされたものととらえられよう。

では内なる変革の要因とは何であったろうか。

それはやはり、農民層の成長、農業生産力の向上、そしてそれとの耕地の村総有制の矛盾である。

すでに寛永十二(一六三五)年に九万八八三石と確定された琉球高はその後伸びが認められるどころか、寛文の内検では一〇〇〇石程度の落ち込みが生じ、実際の高は九万石を割っていることが明らかになった。

その原因は一定期間ごとの土地の割替え、つまり地割制にあった。

すなわち、個々の百姓に耕地にたいする保有権すら認められてなかったため、地力の維持や耕地の開発が容易に進まなかったのである。

そこで羽地は寛文九(一六六九)年に仕明令(しあけれい)を出し、王府自身が仕明け(開墾)につとめるとともに、諸士・百姓にもそれを奨励、一代限りの私有を認めるにいたった。

ここにおいて土地制度は大きく転換し、それによってまた琉球社会も大きく変化することになっていった。

この点とあわせて羽地改革をみると、それはまさしく琉球の中世から近世への転換点ととらえられるものであった。

琉球社会の変化

羽地のそうした改革によって以後起こってくる大きな社会的な変化は、家産の成立に伴う家の成立であった。

それはおそらくまず系図にこだわる士を中心に形成されて、やがて一般化していったとみられる。

それが民衆の世界におよぶのはさらに後のこととみられるが、一系的な祖先に執着し、先祖祭りのための共同体として、門中(もんちゅう)が形成されていく端緒はこの頃に求めることができよう。

羽地の改革をへて、十七世紀の末期を迎えると、琉球社会にも様々な問題が生ずるようになる。

その一つは仕明け政策と農業経営の矛盾である。

すなわち、寛文九年の仕明け奨励いらい耕地開発が進んだものの、やがて採草、薪木確保のための入会地が狭隘をきたすようになり、また水害なども頻発するようになって、元禄二(一六八九)年にはついに仕明けが禁止されるにいたった。

問題の二点目は、百姓の身売りによる「家内倒れ」(百姓経営の「潰れ」)、「中宿」(在村を出て他へ移住すること)、町場への移動に伴う百姓人口の流動化で、第三点目は仕明地の地頭衆・知行持衆・地方役人らへの集中、そして第四点目は、そのことと関連して、特に末端で農村支配にあたっていた地方役人、有力農民層との耕地をめぐる紛争の頻発であった(上原「元禄期の琉球王政の展開」『史料編集室紀要』一五号)。

こうした様々な形で高じはじめた矛盾は、宝永六(一七〇九)年の飢饉に三〇〇〇人余の餓死者を生み出す結果となってあらわれた(『球陽』尚貞四十一年条)。

かくしてまた新たに王政の立て直しが重要な課題となったのであるが、かってないほど社会的変貌を迎えた十八世紀初頭、王府政治の舵取りを任せられたのは蔡温(さいおん、具志頭親方文若)であった。

正徳元(一七一一)年、学識の深さをかわれて国王(尚益王)世子の侍講に抜擢された蔡温は、正徳三年世子の国王即位(尚敬王)に伴ってその国師となり、享保十三(一七二八)年には三司官の位にのぼった。

以後尚敬王が死去するまで、蔡温は四半世紀にわたって王政にたずさわることになる。

蔡温の政策

蔡温の政策のなかでまず注目されるのは田畠の地割制の廃止である。

蔡温は、地位の低下は耕地の「模合持」(共同所有)にあるとし、享保十九(一七三四)年には、いったん地割りを行った上で永々授け置くことを明らかにしている。

こうして、制度的に農民的土地所有が一段と進展する環境が整えられていった。

おそらく民衆の本格的な家産の形成はこれを契機とするであろう。

次に蔡温の施政で重要なのは商品流通政策である。

たとえば彼は、三司官に就任するや、これまで商人に課していた運上(うんじょう)を廃し、商業売買を自由に行わせるようにしている。

その後、「商売人が刺激され、その人数も増加し、手広く商売するようになった」(『御教条』=ごきょうじょう)と自負していることからすると、その政策は一定の効果を上げえたものとみられる。 |

図59 『御教条』(部分)

|

商品流通をさかんにするための具体的な策として、港湾の效備、浦漕(うらこぎ)船の建造奨励も行われている(『独物語』=ひとりものがたり)。

諸間切の港湾を地廻りの船で結び、それを鹿児島市場とリンクさせることによって百姓・商人・船頭たちの商利を得る機会をつくり出そうとしたのである。

以後港々を中心に町場が発展し、馬艦(まーらん)船とよばれるジャンク型の船が多く登場して幅広い物流のネットワークが形成されていった。

それによってまた琉球本島と諸離島との一体化がこれまでになく進んだのである(高良倉吉「海上父通の諸相」『新琉球史』下、同「琉球国の展開-自己変革の思念、伝統形成の背景-」岩波講座『世界歴史』 一三)。

さらに注目されるのは、蔡温はそうした商品の生産・流通に諸士の参加さえ奨励している点である。

「諸士の内にも得意の技術によって細工仕事に相つとめ、または店を開き、品物を通用することが国用のつとめで、これもご奉公筋としてはかまわないことだ」と蔡温は述べている(『御教条』)。

この有無を融通するという考え方は、蔡温の国家観に根ざすものであった。

すなわち、国家は本来五行(木・火・土・金・水)がそなわり、五倫の道が行われてはじめて存立しうるものとする蔡温は、小国の琉球は五行のうち金を欠いているため薩摩藩より申し請けるほかないとしている(『独物語』)。

なお、蔡温は単に薩摩藩を国用にそなわっていない五行を補う国としてだけでなく、琉球を教化導く国として位置づけている。

「琉球は往古は農民が耕作を怠り、風俗も悪かったが、国元(薩摩藩)の支配下に入って以来風俗もひき直り、百姓も耕作に人精するようになって、目出度い世になった」と述べている(『独物語』)。

薩摩藩(日本)を五倫のそなわった中華とする見方で、蔡温が幕藩制国家と琉球との関係を積極的に容認する現実的な立場に立っていたことがわかる。

五行の諸要素のバランスのうえに国家がなりたつという立場からすれば、蔡温かまた林政および農政に力を入れたのも当然であった。

林政についてはのちに「林政八書」とよばれるようになる造林法および監督規定の制定、農政については農業技術書ともいうべき「農務帳」の公布をおこなっている。

蔡温か実学者として評される一面がそこにある。

3 銀・黒糖・ウコンと中国・日本市場

top

砂糖・鬱金の商品化

蔡温は『御教条』の諸氏に細工にかかわることや店商いを進める条目の「附」(つけたり)の部分で、「諸士・百姓、ともに国用になる品はなんでも仕出すように心がけること」と、積極的に商品生産に取組むように命じている。

蔡温が三司官職に任じられたのとほぼ同じ享保五(一七二〇)年頃に作成されたとみられている『御財政』という史料には、収入の費目の中に、砂糖二五二貫目余、鬱金一七貫目余がみえ、朝貢貿易で輸入された白糸代一五六貫目余をはるかに越えて銀総収入高四三七貫目余の六一%にのぼっている。

すなわち、砂糖・鬱金は王府の財政を根底から支える有力な商品であったことがわかる。

このことは、陸の生産に力を入れるようになった羽地の改革が功を奏した結果といえよう。

もっとも琉球国では、明清交替に伴う朝貢貿易の衰退が明らかとなるなかで、早くもそうした特産品に財政基盤をシフトする動きは始まっている。

そのきっかけは正保元(一六四四)年、薩摩藩が高一石につき出銀二分(重出銀=かさみでぎん)と、人別(じんべつ)銀二分の御合力(ごごうりき)銀を翌年八月までに皆済(かいさい)することを求められたことにあった。

前年の藩あて出米分が米価の安値で、不足勘定となり、藩に対する借財のかたちとして残った部分があらためで賦課されたのである。

対応に苦慮した王府は、吏僚層に打開策をつのり、その結果富間親雲(べーちん)上重陳(じゅうちん)・古波蔵(こはぐら)賀親らの建策に従って、黄色染料の鬱金や砂糖の商品化に着手するにいたった。

慶安二(一六四九)年には鬱金奉行が設けられ、ついでそれからまもなく砂糖座および砂糖奉行も設置をみて、二大商品は生産から流通にいたるまで王府の掌理するところとなっていった。

砂糖・鬱金生産と農民

ただし、この有力な商品作物の生産が認められたのは、各間切の地頭層に対してであった。

それは知行地を有する彼らこそが商品作物の生産をにないうる階層であったからだと思われるが、ともあれこうして鬱金や砂糖の生産奨励は百姓の経済的成長と結びつくどころか、むしろ地頭層と百姓たちとの矛盾を深めることとなった。

地頭地において荻(おぎ、砂糖黍=さとうきび)・鬱金作り立ての畠が不足をきたした場合、百姓たちと相談のうえ百姓地にも植え付けることが許された。

そのため、地頭衆は百姓地をそれらの栽培にあてたり、さらに夫役徴発の特権を活用して違法な夫遣いを行うようになった。

羽地の改革によって知行持衆による労働夫役は制限される方向に向ったが、彼らに対する商品作物栽培の特権付与によって、それは歯止めを失ったのである。 |

図60 砂糖黍畑

|

そこで王府は元禄五(一六九二)年にはあらためて「諸所間切法式帳」を定め、総地頭・脇地頭地における百姓一人当たりの砂糖および鬱金の生産高をそれぞれ四斤六〇匁、二斤三〇匁ずつに限定しなければならなかった(里井洋一「近世琉球におけるウコン経営専売制の起源と展開―夫役がささえるウコン経営-」『琉球王国評定所文書』第一八巻巻頭論考)。

しかし、こうして農耕夫役の形で百姓の労働力が注ぎこまれることによって、これらの商品作物の生産は増大し、すでにみたように王府財政を支える屋台骨的な存在になっていった。

当然それに注目したのは薩摩藩であった。

藩は享和三(一八〇三)年、琉球王府の財政に大きな影響を与えることになる砂糖はさておき、まず鬱金の専売案を提示するにいたった。

冠船(かんせん、中国の冊封便船)がもたらした唐薬種類の販売が幕府より禁止されたこの年、鬱金を鹿児島琉球館の売値よりも高い価格で買入れることを琉球側にもちかけたのであるが、琉球王府は作人(さくにん)どもが迷惑をこうむるという理由でこれを拒んでいる。

しかしその後、藩政に絶大な影響力を持つ隠居重豪の要求もあって、文化十二(一八一五)年には鬱金専売制に藩の参入を認めざるをえなくなっていったのである(上原「近世後期における琉球王府の財政構造」『球陽論叢』)。

阿波鈴屋の活躍

藩は鬱金の登せ高を文化十二年より翌年までの二年間で三万斤、文化十四年より文政二(一八一九)年までの三年間を同高、そして文政三年より同七年までの五年間を五万斤とすることを定めているが、藩がこの専売事業を開始するにあたって銀主の一人として取り込んだのは、阿波の血養港(現徳島県鳴門市)を拠点として活躍する鈴屋小兵衛である。

鈴屋は阿波の藍はもちろん、瀬戸内の玉島港(たましまみなと、現岡山県倉敷市)などで仕入れた繰綿(くりわた)を鹿児島で売り込み、帰りに琉球・「道の島々」産の作糖や鬱金などを薩摩藩の依頼で大坂まで運んでいた。

小兵衛が運んだ繰綿やそのほか大坂で調達された小間物(こまもの)類は薩摩の海商たちの手で琉球に運ばれた。

そういう意味では鈴屋は琉球と大坂、瀬戸内市場とを間接的に結ぶ重要な役割を演じていた廻船問屋であった(泉康弘「瀬戸内水運における阿波廻船」『瀬戸内海地域史研究』第一輯)。

鈴屋によって運ばれた琉球鬱金は京・大坂の薬種仲間に引渡された。文政三(一八二〇)年五月に六日付の京都染業仲間荒物屋新兵衛らの名で作成された「鬱金売捌(うりさばき)方取締書」によれば、琉球鬱金に毎年七部は京都染職人によって潰され、三部が諸国に回されている」と述べている。

京都の西陣などでは琉球鬱金はなくてはならない位置を占めていたといえよう。

その後文政八年には鬱金はさらに一万斤の「作重」(さくかさ)み(作付け拡大)が命じられたほどであった。

しかしそのことが逆に裏目に出て、文政十一年には鹿児島の琉球館にストックが生じ、天保二(一八三一)年には八万斤余りを投棄しなければならない状況にたちいたった。

それは沖永良部島産の鬱金が抜荷で流れ出し、上方で値くずれが起きた結果であった。

かくして藩では調所(ずしょ)笑左衛門が天保改革の一環として、これら琉球特産品の専売制の改編に着手した。

すなわち、鬱金の流通過程から鈴屋のような藩外商人たちをはずし、藩唐物方の直接経営に移して領内海商たちに運送を委ねるにいたった。

それとともに奄美大島・徳之島・喜界島・沖永良部など、いわゆる「道の島々」の鬱金すべてを堀捨てさせ、生産地を琉球の特定の間切に限定した。

そしてさらに製品化の過程にも厳しい干渉を加え、品質管理に力を入れた。

その結果、価格は大きく持ち直し、販売銀高は四五〇貫目にのぼって、藩財政を大きく潤すにいだったのであった(里井前掲論文、泉康弘「薩摩藩の専売制と阿波藍商人-琉球鬱金の独占支配をめぐる対抗-」『三好昭一郎還暦記念論集 歴史と文化・阿波からの視点』)。

砂糖をめぐる対抗

一方は砂糖についても、藩は王府の得る商利をそのまま座視して見逃していたのではない。

藩はまず手はじめに文化元(一八〇四)年、これまで琉球救助の名目で免除してきた砂糖積み登せの際の手形銀を、文化十二年を期して、諸士分のいわゆる自物砂糖に限って復活することを琉球に打診している。

つまりそれは琉球知行持衆の砂糖から課税収入をあげると同時に、蔵入地「道の島々」の砂糖販売を有利にするためにその出荷高を抑制しようとするもので、政策的には藩専売政策の一環をなすものであった。

これにたいして琉球側は当然反対し、結果的には諸士自物砂糖に丸自の焼き印をして、王府砂糖と区別し、白物砂糖の不正取引が生じた場合は取上げとなってもやむおえない、とする王府の主張を容れて、この時は藩は引き下がっている(上原『鎖国と藩貿易』)。

しかし、「道の島々」産砂糖の販売を有利にすすめようとする藩にとっては、琉球砂糖の出荷統制は大きな課題であった。

文元(一八一八)年には、藩は奄美大島・徳之島・喜界島三島の自物砂糖に対して山川港(やまがわみなと)において総買入れ制とすることとし、本格的に砂糖販売政策に取組むにいたった。

ところがそれから二年後の三島総買入方係役人より藩庁あてに出された「上書」には、「去年は三島の砂糖の出来前もよく、それだけ利益の増大が見込まれたところ、夏のはじめ頃より琉球砂糖が追々入津し、鹿児島市場はもちろん、大坂市場でも値くずれが生じ、藩の総買い入れ制はその実を上げえていない状況である」と述べている(『島中申渡一冊』)。

また琉球の楷船(かいせん)や馬艦船などの琉球船が以前より決められた数量を上回って砂糖その他の品物を運び、砂糖にいたっては総額五四〇万斤にもおよんでいる、とも述べている(上同)。

こうした指摘をうけて、藩は文政五年には楷船および馬艦船の砂糖の積み荷高をそれぞれ一艘につき二九万斤、二〇万斤とし、鹿児島琉球館の蔵方届分と諸士白物分を合わせて登せ高を一一八万斤に制限を加え、さらに天保二(一八三一)年には王府の藩あての租米二八〇〇石を砂糖七五万斤の換糖代納とすることを命じている(上原『鎖国と藩貿易』、「故老集記類の二」『近世地方経済史料』第九巻)。

このように、十九世紀に入り、琉球国と薩摩藩はともに財政窮迫がきわまるなかで、南島の特産物の生産・流通をめぐってますます矛盾と対立を深めていったのである。

これまでみてきたように近世期の琉球国は、長崎口に対する日中間のモノを媒介するサブルートとして、幕藩制市場のなかに深く食いこんで存在していた。

前代と違って東南アジア地域をも含む多角的な交易口ではありえず、砂糖・鬱金を中心として、反布類・焼酎(泡盛)・海人草などの土産品を幕藩制市場に輸出して銀を確保し、部分的にそれを中国市場で白糸や薬種類に換えて長崎市場で販売していた。

そうした琉球国の存立の構造は、内の生産のしくみに重くのしかかっていったといってよいであろう。

すなわち、特産品生産に対する強い王府権力の要求は琉球の農業生産をいきおいモノカルチャー化させていくことになり、また生産農民に隷農としての性格を強く刻印することになっていったのである。

そうした生産構造のありようをさらに枠づけしたのがまた薩摩藩の支配であったということができよう。

4 港湾都市那覇 top

近世の那覇港と船舶

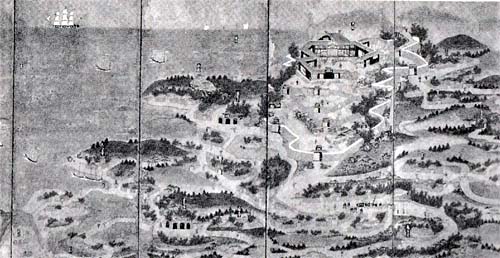

那覇港は薩摩藩島津氏の琉球侵攻以前の古琉球時代以来、対外交通の要であった。

華人の居留地である久米村が那覇港に近接していたのもその港湾機能と深く関係していた。

一六〇九年以降、琉球国は薩摩藩の支配下におかれるようになると、前代以上に同藩との往来は増大した。

薩摩藩は琉球を介して対中国貿易を展開するようになるが、その対中国貿易に必要な渡唐銀や昆布などの海産物を積載して那覇に赴いた大和船(薩摩船)は、帰路には琉球から年貢を運搬していた。 |

図61 『琉球貿易図屏風』(部分)

|

また、琉球からも薩摩藩へ年頭の挨拶や中国情報を伝えるためなど、多様な名目で使者が派遣されたため、那覇・鹿児島間を往来する琉球船(楷船、馬艦船)もしだいに増えていった。

もちろん、那覇・福州間を往来する琉球の進貢船、あるいは琉球国王を叙任するための中国の冊封船(封舟)が那覇港を出入りしていたのは、古琉球時代と同様であったが、一六六七年からは琉球は、接貢船(当時は左右聞船(そうぎきせん)と呼称)を創出するようになる。

接貢船の制度化によって琉球は二年一貫の正規の朝貢年の間に接貢船を割込ませることで、毎年の対中国貿易を可能にしたが、その運航が安定するのは一六七〇年代の後半頃からであった。

さらに球国(奄美諸島を含む)へ漂着した中国人・朝鮮人を送還するために、進貢・接貢船とは別に臨時の仕立て船(遭難民護送船、略して護送船と称した)による福州への直接送還が一七〇一年から開始されるようになる。

このように那覇は人とモノの集散する港湾都市として形成・展開したため、海運に関連する多様な業務が存在した。当時の那覇は厳密に言えば、行政的には泉崎(いずみざき)村、西(にし)村、東(ひがし)村、若狭町(わかさまち)村から構成され、那覇四町と総称されていた。

久米村、泊村は別の行政区であったが、ここでは久米村・泊村を含めて広義の那覇として取扱うことにしたい。

那覇住民の多様な役負担

一七四四(乾隆九)年二月に那覇四町の住民三七名は連名で那覇の行政官である里主(さとぬし)・御物城(おものぐすく)へ嘆願書を提出した(「親見世日記」)。

その趣旨は、当時、首里王府によって実施された乾隆検地によって、これまで那覇四町に認められていた那覇港および奥武山(おーのやま)周辺に対する既得権(おそらく漁撈権など)が隣接する真和志(まわし)・小禄(おろく)・豊見城(とみぐすく)の三間切に分割されようとしていた。

そのことに危機感を抱いた四町の住民は、彼らの負担(「那覇津口の公役」)状況を列挙し、旧来通りの利用権を要請したのである。

その港湾業務に関する負担(公役)は、およそ次のようなものであった。

第一に、鹿児島へ使者となった王族や薩摩藩の在番奉行らの送迎時には、港内にある波之上(なみのうえ)から遠見番を勤めていること。

第二に、毎年唐船(進貢・接貢船)の出入港や薩摩藩への上納(仕上世)、そのほか鹿児島への楷船の出港のさいには、三司官をはじめ王府高官らの詰め所となる民家を用意し、使用する畳の用意などは那覇住民の「手前夫」(てまえぶ、自前の負担)であること。

第三に、那覇での普請や修補などの工事が行われるさいにも、同様に民家を用意しなければならなかった。

そのさいには、二、三ヵ月の長期滞在となることが通例となっていたこと。

第四に、漂着民が泊村に収容されている時も同様に、那覇に関係役人の宿を準備する必要があること。

第五に、進貢船の乗員は出港するまで「大宿」で合宿するが、そのさい、大宿の公的施設に支障が生じた場合には、「脇宿」として民家が割り当てられ、その借用は三、四ヵ月にも及ぶこと。

第六に、薩摩藩の注文で中国から購入してきた「糸御荷物」(中国産の織物類)を迅速に鹿児島へ送付できず越年となった場合には、七、八月から翌年の五、六月まで那覇の諸士がその番人を勤めていた。また、その「糸御荷物」を船舶から取下ろすさい、道中警護のため諸所の「辻番」も諸上の勤めであること。

第七に、漂着民が那覇に滞在した場合や毎年薩摩藩から搬入さ

れる渡唐銀の警備役は、諸氏に割当てられていた。

第八に、毎年、進貢・接貢船の出入港のさい、「通堂(とんどう)仮屋」での勤番は那覇の百姓に割り当てられた。右の船の入港改め業務は五月一日から開始されるが、帰帆が遅れた場合には翌年の四、五月まで従事しなければならないこと。

第九に、在番奉行の交代時には、同奉行らの八ヵ所の宿と親見世を三ヵ月ほど百姓加番役を勤め、さらにその九ヵ所の清掃も同様に百姓の役目であること。

第一〇に、百姓は通堂崎(とんどうざき)から阿弥陀堂(あみだどう)までの地域を毎月朔日(さくじつ)と十五日に清掃する役目を負っていること。

第一一に、毎年行われるキリシタン改帳をまとめるさいや、爬竜舟(舟漕ぎ競争船)の造船や修理時における雑役は百姓の役目であること。

第二一に、進貢・接貢船の渡唐役人らによる海賊対策の鉄炮稽古のさいにおける仮屋番は、百姓の役目であること。

第二一に、「御札改」のさい、百姓は雑役に八、九ヵ月間使役され、また毎年正月十六日の馬揃い時の桟敷(さじき)の設営、五月四日(爬竜船競争時)の「通堂番」を百姓が勤めていること。

第一四に、進貢・接貢船の港へのロープによる引入れや引出しに百姓が動員され、刳舟(くりぶね)を所持する百姓はその曳航役を勤めていること。

第一五に、進貢・接貢船が夜間に出港するさいには、那覇港西北の沖合に点在する小岩礁や小島・砂州島(いなん・地ちやか・浅瀬・とわやなどの六ヵ所)に座礁しないよう、それらの地へ出向いて篝火を焚く役目を担っていること。

第一六に、台風時には諸士・百姓ともに諸船の懸留、さらに台風で損壊した船や陸へ打上げられた船の処理役にも従事させられていること。

第一七に、進貢・接貢船のメインマストが鹿児島から搬送されてきたさい、その陸揚げに諸生・百姓ともに動員されていること。

第一八に、毎年進貢・接貢船に積込む用水は、渡地村百姓の労役によって調達されていること。

以上のように多岐にわたる業務のほとんどが海運に関係する事項であり、那覇四町や渡地村の諸生・百姓がそれらに動員・使役されていたのである。

毎年、那覇港を出入りする進貢・接貢船の曳航時の動員態勢をやや詳しく見ると、次のようになっていた。

「那覇横目規模帳」(一七四五年)によると、那覇横目たちは、通堂へ出向き、それぞれ那覇方面と対岸の垣花方面から進貢・接貢船を曳航する挽き舟の差配を行っていた。

そのさい、船を引く夫役として、那覇四町からは百姓四〇人、久米村からは同一〇人をそれぞれの村地頭が引きつれ、泊村からは同一〇人を泊筆者が引きつれて参集した。

垣花方面からは小禄間切・豊見城間切の地方役人によって挽き夫が徴発され、進貢・接貢船の曳航体制が整えられていたのである。

ちなみに前述の那覇四町住民三七名による嘆願は、住民の負担過重が考慮され旧来通りの既得権を容認されていた。

伝聞舟に対する王府の施策

民間船の馬艦船や慶良間船などが、那覇港や泊港を拠点として琉球列島の域内および那覇・鹿児島間の海運を担う存在として活発に活動する一方、那覇港・泊港には地付きの小型舟=伝間舟(伝馬船に同じ)が港の内外を中心に活動していた。

一八五六年時点におけるその所持状況は、泊村に所属する伝聞舟は一五艘、那覇東村所属の伝聞舟は三五艘、同西村のそれは十一艘、渡地村のそれは五艘の総計六六艘であった。

これらの伝聞舟は主に「石取り用」(珊瑚石を収集して石灰とする)や「水取り用」(水売り舟)に使用されていた。 |

図62 琉球の伝間舟

|

その伝聞舟に対して首里王府は次のような施策を採っていた(『琉球王国評定所文書』第二一巻)。

これらの伝聞舟の所持者たちは、旧来「石取り用」「水取り用」のため自由に伝聞の造船を行っていた。

それに対して、子府は一七五四年に古木での造船に切り替えるようにとの法令を発し、船手座を通じてその造船状況などを管理していた。

ところが、しだいに緩みが生じ、一八一〇から一一年頃には全くその取締まりが見られなくなり空文化していた。

山林資源の枯渇に危機意識を募らせた王府は、一八五六年から新木での造船を今後、一切厳禁とし、古木による造船の場合にも山奉行の承諾を得るものとした。

そして、王府の許可のない造船や許可の印である焼き印のない伝間は没収の上、処罰すると厳達していた。

さらに、王府は前述の伝聞舟の数の多さを問題視し、作事替え時には可能な限り削減するように指示していた。

106-54()

その一方、王府用の石灰の「石取り」や曳航業務、舟橋の御用や遭難船の救助方には尽力するようにとの指示を下してもいた。

これらのことから、王府は伝間舟を所持する那覇住民の活動に強い制約を加えてはいたものの、これらの伝聞舟の活動状況に一面において依存してもいたのである。

5 泡盛とその流通 top

泡盛の生産

琉球特産の泡盛(あわもり)がどのような経緯で誕生したかについては、残念ながら明確な史料がなく今も不明のままである。

シャム(タイ)を中心とする東南アジア大陸部の米を原料とする酒造技術が伝わったとする説が流行しているが、それ以外にも福建や中国南部の技術に淵源を求める見方があり、解決を見ているわけではない。

泡盛の生産が本格化するのは十六世紀後期から顕著となる対東南アジア貿易の衰退に連動するとの見解が出されている。

東南アジア産品の減少により自前の商品生産を余儀なくされた琉球王国が、苧布(ちょうふ)・芭蕉布・泡盛などの特産品の振興に力を注ぐようになったとする見方である。 |

図63 現在の泡盛の銘柄

|

その当否はともかく、琉球産の焼酎が一定のブランド性を伴って史料に登場するのは十六世紀末からであり、薩摩軍の侵攻(一六〇九年)後は薩摩や将軍への献上品として扱われるまでになっていた。

しかし、それでもなお、当時の泡盛の生産や流通に関する具体的な状況は不明であり、ことがらの事情が多少なりとも明らかになるのは十八世紀以降の時代に属する。

その当時の史料によると、泡盛の生産拠点は首里城下の三箇(さんか、赤田・崎山・鳥小掘の三村)であり、「焼酎職」あるいは「職屋」(しょくや)と呼ばれる許可業者が生産に当っていたものらしい。

課税対象となる町方職人の月八世紀初期の状況を伝える『御財政』には、畳細工や豆腐職・味噌職・麦麺職・壷売職など二三の職種が挙げられているが、その中には焼酎職が含まれていない。

それらの職とは別格の、より許認可度の高い職種と位置づけられていたからだと推定される。

京都大学が所蔵する「琉球資料」三七の文書(年代不明)に、町方の住人や居住人(士身分でありながら農村に居住する者)により農村・離島に焼酎(泡盛)が普及する事態が問題となっており、その中で「諸在郷において焼酎(おそらく泡盛)を作ることは前々から禁止されている」とあるので、泡盛の産地は限定されていたはずである。

また、首里王府側の行政組織には賦方(くばりほう)と銭蔵(ぜにぐら)があり、前者は焼酎職の管理と流通を、後者は王府御用の泡盛(古酒の管理を含む)の出納を担当する役所であった(銭は琉球の古語で酒の意味)。

泡盛に向き合うこうした管理体制が存在することから、この酒の生産と流通は王府により特別な扱いを受けていたことが判明する。

流通と管理

十八世紀以降の史料には泡盛の国内流通に伴う様々な事態が登場する。

たとえば、蔡温の『独物語』(一七五〇年頃の成立)に述べられている事例でいえば、農業の不作が続き、琉球全体で食料不足が慢性化した時に、王府は次のような対策を講じた。

まず米の消費を規制する目的で、職屋の泡盛生産と売買を全面的に禁じた。

すでに生産工程に入っているもの、具体的には「糀」や「諸味」の段階については賦方の検者の立会いのもとで酒造を認めるが、それを含む在庫分に関しては販売を許可しなかった。

のっぴきならない用(結婚などの祝宴)で泡盛を必要とする人は、賦方に許可申請を出し、検者立会いのもとで販売を許した。

このような措置は不作が続き、食料不足が深刻となるたびごとにとられたものだという。

町方における海運業や商業の発達にともない、泡盛は地方・離島に流通した。

行きの航海で日用雑貨を積んで商活動を行い、帰りの航海で貢租運送などのチャーター業を推進した馬艦船などの民間商船は、首里で生産された泡盛を地方・離島に流通させる上で大きな役割を果たした。

彼らが持ち込む高値の泡盛を買い入れて飲んだために、購入者の側が蓄えを使い切ってしまい、租税を払えないことがしばしば問題になっている。

たとえば、王府派遣の検使が現地視察をへて島政改革を指示した文書である『与世山親方宮古島規模帳』(一七六八年)には、馬艦船や大和船(薩摩の民間商船)が泡盛を宮古にもたらしているために、高値のその酒を買う住民側の疲弊の一因になっている、との指摘が見られる。

十九世紀に入り相次いで来航した欧米船の状況が記されている『琉球王国評定所文書』を見ると、異国人たちがボートで那覇に頻繁に上陸し、市中を徘徊する様子が手に取るように分かる。

彼らは那覇市あたりで販売されている泡盛を強引に買い求めている(史料に「押買」と表記)。

一八五四年六月のボード事件は、その意味では起こるべくして起こった事件だった。

ペリー艦隊の水兵ウィリアム・ボードが那覇市で泡盛を奪うように買い、泥酔したあげく婦人を暴行し、住民に追われて那覇港に転落し溺死した事件である。

そのような状況から浮上するのは、各市で泡盛が日常的に販売されている様子であり、町方における泡盛の需要は相当に高かったということだろう。

むろん、町方の市で商われていた酒は都市住民だけのものではなく、先の宮古島の例のように海運業者を通じて遠く離島にまで広く流通していた。

泡盛はまた朝貢貿易制度を通じて中国にも運ばれていた。

渡唐役の者たち、たとえば才府と大通事が一〇〇沸(わかし)、脇通事が七〇沸、総官が四〇沸、五主・佐事・水主が各八沸ほどの焼酎を船に積み込み、自分用の酒としてではなく、交易品として福州に運んでいた(『大清国江為御返船指渡人数私物帳』、一沸は約一升)。

役職に応じて認められていた積載スペース(積間・乗間)を利用して商物を積み、それを売り払って中国産品を購入するビジネスが行われていたのだが、その中に焼酎(泡盛)が含まれていたのである。

酒の需要と現地生産

注目されるのは、近世における泡盛の生産と流通が琉球各地に現地生産による

焼酎供給体制をもたらしたことだろう。

首里産の高値の泡盛ではなく、地元で簡便に生産できる焼酎が作られていた。

間切や村のレベルで「焼酎垂鍋(たれなべ)」「甑(こしき)」を所有しており、芋や粟・米などを原料とする焼酎が生産されていたようだ。

たとえば慶良間(けらま)諸島では、一村ごとに一軒の「酒屋」と呼ばれる製造所があり、一八七四年からは二軒に増やされた。

宮古では平良五ヵ村の系持と百姓が協同して、五軒で一箇所の酒造用の竃(かまど)を設置することが許されていた。

ただし、竃を置き「酒屋」となる家を固定化するのではなく、一年ごとにローテーションを組んで別の家を「酒屋」とする拊置がとられていた。

しかし、この事例はいわゆる田舎焼酎の自由な生産と販売が現出したということではない。

旺盛な酒に対する需要をふまえた上で、外来の高値の泡盛に手を出して住民が疲弊化する状況を阻止し、間切りや村という地方行政の管理のもとで地元供給の焼酎を確保することにねらいがあった。

その証拠に、地元産の焼酎を購入したい時はその理由と量を印紙に書き、行政側に申請して許可を得る必要があった。

従って、その酒はあくまでも管理された必需品という性格を帯びていたのである。

だが、管理されたものだったとはいえ、そのような生産と供給が可能となるためには、簡便な焼酎製造装置が前提でなければならない。

垂鍋・甑・竃の名で登場する道具は固定式ではなく、移動可能で簡便な装置だったと思われる。

だからこそ、宮古のように一年ごとに酒屋を移すことができたのである。

この道具類はおそらく町方で製作され、海運業者を通じて各地に供給されたものと推定される。

町方は、酒文化の面でも地方に大きな影響を及ぼしていたことになる。

『沖縄県統計書』によると、明治三十年代までの沖縄には「焼酎酒造家」と「泡盛酒造家」が一万戸以上も存在していた。

当時の人口は四六万人前後であるから、その数は驚異的といえる。

三十年代末には二〇〇戸程度に激減しているが、ここでいう泡盛酒造家はかっての町方の高級酒製造業、焼酎酒造家は簡便な道具を用いていわゆる田舎焼酎を製造してきた地方・離島の酒屋を指すと思われる。

激減したのは焼酎酒造家のほうだった。だとすれば、町方の泡盛文化は、近世において地方に焼酎文化を育てた後に、近代に入るとそれを駆逐する役割を果たしたことになる。

それ以降の沖縄の酒文化の歴史は、勝ち残った町方の泡盛酒造家のものとして推移することとなる。

6 海上交通の状況 top

行政上の海運

近世琉球社会の動向で注目される問題の一つは、海上交通の発展により島嶼間のネットワータ形成が著しく進んだ点だろう。

首里・那覇と琉球各地を結ぶ海運が広汎に形成されただけでなく、島嶼と島嶼をつなぐ行政的な交通連携も構築され、その上で海運界に民間活力が参入するというダイナミックな状況が現出した。

海運隆盛の背景の一つは、間切・村制度という地方統治が強化されたことにより、中央(町方)と地方、地方と地方の往復や連絡の頻度が高まったことである。

行政上の交通・通信ネットワークに相当する宿道・宿次の整備はその動きを反映するものだが、島嶼地域としての琉球においては、道路や陸上交通のみでこの制度が完成することはなかった。

起伏に富む地形を通る道路網は、人馬による輸送は可能だったとしても、馬車や牛車などによる大量輸送には適していなかったのである。

決定的な問題は、琉球の版図が広大な海域に分布していたことであり、交通・通信網を実現するためには海を跨ぐ必要があり、同時にまた、租税などの大量の物資を運ぶさいにも海を越える交通が不可欠であった。

従って、近世海運は行政目的の手段として発達する。

地船の種類と建造

行政上の海上交通の主役は「地船」(じぶね、地下船の略)である。間切や村、あるいは宮古島・八重山島の蔵元が所有する公用船のことであり、その建造費と維持費・就航人員は所有する行政側の負担であった。

地船に関する情報が比較的豊富に記されている宮古多良間島の『多良間往復文書控』(全四冊、十九世紀中期)を見ると、その島の地船の主体をなすのは「五反帆多良間船」「四棚舟」「四反帆水納(みんな)船」「四反帆多良間船」「伝間」(てんま)の五隻であった。

そのいずれも宮古島・石垣島との間を往還できる能力を持ち、租税や出張役人、流人、行政文書などを積んで主に宮古島とを結んだ。

その他に「水納用舟」「津口用舟」「水納舟」などの名称が登場するが、これらの小舟は、多良間島とその北に隣接する水納島との連絡用船、あるいはまた、リーフの外で沖待ちする地船と浜を結ぶためのランチボートのような船だったと推定される。

地船の建造に必要な松の丸太や棚、船釘用と見られる千割鉄、船の修理に欠かせない石灰と桐油などは宮古島蔵元を通じて入手しているが、建造は原則として地元で行っている。

船頭・加子(水主)・通事の名で登場する乗員は多良間地元の住人であり、その職は百姓役目の一つとして扱われ、手当(加子飯米)が支給されていた。

公用船による海上交通

多良間島は宮古島と石垣島の真ん中に位置し、宮古三間切(平良・下地・砂川)のいずれにも属さない特別行政区であり、多良間島番所のもとに仲筋・塩川・水納の三村に編成されていた。

『多良間往復文書控』には番所の役人らが多良間地船を用いて頻繁に宮古島との間を往還する様子が記されており、同時にまた、蔵元の役人や宮古に駐在する在番が蔵元地船や多良間地船に乗って多良間に視察などの目的で出張する状況が登場する。

多良間の地船はまた、行政単位としては区別されていた八重山の石垣島にも渡航しているが、その目的は宮古島蔵元と八重山島蔵元の連絡・調整の役を多良間の行政が帯びていたからであった。

いうまでもなく、多良間と宮古島を結ぶ海運ルートはさらに蔵元の地船によって那覇港や泊港に連結されており、町方を拠点とする地船海運ネットワークの一環に属していたのである。

多良間島の史料に見るこうした状況は、その島特有のものだったのではない。

伊良部島や来間島、大神島、池間島などの各村も自前の地船を持ち、蔵元や在番方が所在する宮古島との間を往還しており、いわば海の宿道・宿次を保持していたのである。

その状況は八重山島や沖縄島およびその周辺離島の場合も同様であり、公用船による海上交通網が形成されていた。

商業の発達と海運

海運隆盛の二つ目の背景は、町方を中心とする商業の発達である。

琉球社会の人口増加、とくに町方における人口の増加は都市経済の隆盛をもたらした。

都市で生産される多くの商品はその内部のみではなく、農村や離島にその販路を求めていた。

同時にまた、都市住民は農村・離島で生産される品、たとえばエネルギーとしての薪を必要としていた。

一八五三年から翌年にかけて来航したペリー艦隊に対応した琉球側の記録(『琉球王国評定所文書』に収録)を見ると、水丘たちが徘徊した那覇の露天市で、山桃・サメ肉・タバコ・酒・キセル・扇子・百田紙・唐紙・木綿布・位牌・漆器類・櫛・化粧品・三味線弦などが売買されていたことが判る。

これらの品々は農村・離島の人々が欲しがる品でもあった。

三つ目の背景は、薩摩を介して琉球経済が幕藩制日本の市場に結びつけられていたことであり、琉球産の品が日本へ、ヤマト産の品が琉球に流通する事態が存在したことである。

近世琉球の基本的な決済通貨が日本の銅銭(寛永通宝)であったことは、当時の状況を象徴的に物語っている。

こうした商業の発達が、民間業者主導による海運の発達をもたらした。

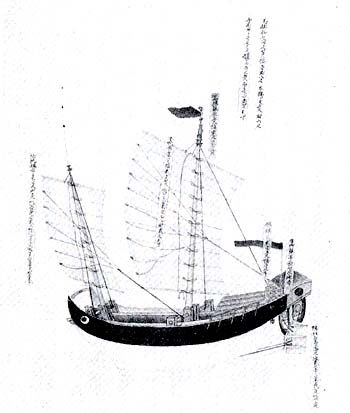

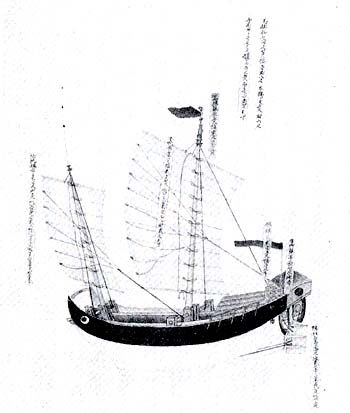

その主役は馬艦船と呼ばれるジャンク型の船舶を駆使した海運業者であり、彼らの拠点は那覇港や泊港、与那原港であった。

船のオーナーを船主、船長を船頭、クルーを水主(かこ)と呼んでいたが、そのほとんどが町方の住民か(彼らが移住し活動していた与那原の住民を含む)、あるいは久高島・浜比嘉島などの住人であった。

馬艦(まーらん)船の基本ルート

馬艦船の活動の基本ルートの一つは、沖縄島の西と東を南北に結ぶもので、西ルートの拠点は那覇港と泊港、東ルートの拠点は与那原港であった。

日用雑貨を積んで各地を経由し、目的地の沖縄島の北部(山原(やんばる)という)で商品を売り、帰りの航海では主に薪・材木を積んで都市にもたらした。

北部と町方をつないだために、この民間船はとくに山原船と呼ばれた。

今一つのルートは沖縄島の周辺離島あるいは両先島をつなぐものである。

行きの航海で雑貨を積んでそれを売り払い、帰りの航海で購入した離島の産物を積んだだけでなく、その村の地船に代わって租税運送の代行を行い、運賃米と呼ばれる収入を手にしていた。

先に紹介した『多良間往復文書控』には、馬艦船が頻繁にその島に航海して税の運送業務を行い、業務代行の保証書である船頭証文を多良間島番所に出したことが記されている。

多良間の行政が自前の地船ではなく馬艦船に税の運送を委託したのは、航海のプロである馬艦船のほうが危険リスクが少ないと判断したためだと思われる。

多良間の税の運送を請け負う馬艦船は、多良間島と宮古島、そして宮古島と町方の間をつなぐ役割をも果たしていたのである。 |

図64 琉球の民間船=馬艦船

(このタイプの漂流・漂着が多く見られた。次節も参照)

|

預船と海船と海運業者

商活動を行う船、同時にまた運送業を請け負う船としての馬艦船の事業は、多くの利益をもたらした。

そのために、地船の名目で船を建造し、その船を使って海運業を推進する者が登場した。

山林資源を保護する目的でとられた首里王府の造船規制の網の目をかいくぐるために、地船という公用船の名義を利用したのである。

このような船のことを当時の言葉で預船(あずかりぶね)と言った。

この預船が多良間島に就航していたことを、『多良間往復文書控』は明快に記している。

たとえば、久志(くし)間切久志村の地船、同間切の汀間(てーま)村の地船、同間切辺野古(へのこ)村の地船、大宜味間切塩屋村の地船、羽地間切仲尾村の地船、国頭間切比地(ひじ)村の地船の例が登場する。

それらの船の船頭は地船が所属する村の人ではなく、那覇や与那原、浜比嘉島、久高島の住人であった。

馬艦船のビジネスの方法に掛売りがあり、乗組員と地元住民との間に貸借関係が生じた。

この取引で発生した債務を前代(方言でメーデー)というが、その管理を担当したのは船乗りと個人的な関係を有する地元女性、当時の史料に「旅妻」の名で登場する女性が多かった(方言でウャーンマという)。

季節風を利用して目的の島に頻繁に通う馬艦船の船乗りたちは、一過性の旅行者ではなく、地元と一定の関わりを持つ存在だったのである。

馬艦船と同様の活動をした存在に、鹿児島の民間海運業者がいた。

史料に大和船の名で登場する彼らは、鹿児島と那覇、さらには両先島が薩摩に払う税(仕上世)を積かために宮古島・石垣島との間も往還した。

彼らの活動は琉球とヤマト市場を結びつける上で重要な意味を持った。

さらにまた、朝貢船(進貢船)に乗り那覇と福州の間を往復した渡唐役者たちも、一定の範囲で許されていた個人貿易の枠を利用して、町方に集まる商品を中国に、中国で調達した品を町方に供給する役割を果たしていた。

7 漂流民と琉球 top

漂流民の相互送還体制

多くの島々からなる琉球国において、物流の主役は船舶であった。

海上交通の活発化に伴い、漂流・漂着という海難事故が多発した。

十七世紀以降の東アジアにおいては、異境の地へ漂着した人々が無事に帰国できるようになっていた。

中国(明清=みん・しん)、朝鮮国、日本(幕藩制国家)そして薩摩藩島津氏の支配下の琉球も、相互に漂着民を送り返すシステムを形成していたのである。

近世日本の幕藩制国家では、日本へ漂着した朝鮮船や中国船の漂着民は、基本的に長崎を経由して帰国させる態勢がとられていた。

中国大陸沿岸部へ漂着した日本人(船)は、漸江(せっこう)省の乍浦(さほ)に送られ、同地から長崎貿易に従事する民間商船によって長崎へと送還された。

琉球の場合、中国沿岸部や台湾に漂着した琉球人はすべて福建(ふっけん)省へ送られ、同地の琉球館(柔遠(じゅうえん)駅)に収容された後、福州・那覇間を往来する進貢船や接貢船に便乗して帰国する態勢がとられていた。

漂着船がたとえ軽微の破損で、修理後自力で帰国することが可能な場合であっても、いったん福州へ集められ、進貢船あるいは接貢船とともに帰国させられた。

送還システムの変化

このような相互に漂着民を送還しあう体制にあって、琉球国(奄美地域を含む)へ漂着した中国人と朝鮮人などの送還方法は、一六九七年を境に大きく変化した。

すなわち、一六九七年以前には、琉球国へ漂着した中国人・朝鮮人、そしてポルトガル・スペインの南蛮人などはすべて長崎へと送られたのである。

この長崎を基軸とした送還システムは、江戸幕府によって発布されたキリシタン禁令と深く関係していた。

キリシタン禁令は、薩摩藩の「領分」としての琉球国にも及んでいたため、キリスト教(カトリック)の疑いのある南蛮船への厳戒体制が敷かれ、その影響が琉球国へ漂着した中国人・朝鮮人の送還にも及んでいたのである。

ところが、一六九〇年代に、この長崎を基点とした幕藩制国家の送還システムから琉球国は離脱し、琉球から直接福州へ漂着中国人・朝鮮人、そして出所不明の異国人を送還する方法に変更されたのである。

この福州への直接送還は、清朝の対外政策の変更、つまり海禁令の撤廃(=展海令)を契機としていた。

台湾の鄭氏勢力を制圧した清朝は、海禁の解除に伴い、中国船の海外貿易における活発化を予想し、中国船の海難事故にさいして、その保護収容と福州への直接送還を琉球国へ要請してきたからである。

旧来の送還方法と異なる清朝の要請を琉球は薩摩藩と協議せずに即座に受諾したため、薩摩藩から譴責(けんせき)されたが、結局、琉球国王から幕府に対して送還方法の変更を嘆願する形式をとり、一六九六年の老中奉書によって許可された。以後、琉球から福州への直接送還が可能となったのであるが、福州へ直接送還した最初の漂着民は中国人ではなく、一六九七年久米島へ漂着した一八名の朝鮮人であった。

清朝が琉球へ保護収容と送還を要請したのは、中国人の漂着民であり、また琉球が幕府へ直接送還を要請したのも中国人を対象としていたにもかかわらず、琉球は朝鮮人を福州経由で送還させるルートに組込んでいたのである。

琉球は、朝鮮の漂着民を琉球の朝貢使節に託して北京まで送り届け、北京で朝鮮の朝貢使節に引渡すことで帰国させる方式を採ったのである。

この方式は明代にも行われており、その復活であった。

宝永元年御条目の歴史的意義

このように清朝の要望によって、漂着中国人(および朝鮮人)の福州への直接送還方式に切替った状況に対して、薩摩藩は琉球国(奄美諸島を含む)へ漂着した人々全体に対する新たな対処策を講ずる必要に迫られた。

その表れが、宝永元(一七〇四)年の「御条目」であった。

全一五ヵ条からなるこの法令は、「宝永元年御条目」、「異国方御条書」あるいは単に「御条書」とも呼ばれ、同年以降一八四〇年代にいたるまでの長期にわたって、琉球国における漂着民処理の根本法となっていた。

その内容を略述すると、

①第一条から第五条までは、福州への直接送還にいたった経緯、奄美諸島への漂着民も琉球領域同様とすること、漂着先の住民と漂着民を隔離して収容する方法、漂着民が多人数の場合には薩摩藩の承諾の上で、特別の仕立船(したてぶね、難民護送船)による送還を許容すること、朝鮮人を中国人同様に処理すること、漂着民との商売(交易)の厳禁などが規定されている。

②第六条から第一〇条までは、キリシタン禁令に関連し南蛮船の排除とその防遏(ぼうあつ)方法が規定されている。

そして、

③第一一条から第一五条までは、オランダ船を寄港させず、漂着の際は仮小屋に収容し周辺住民との接触を禁ずること、オランダ船と南蛮船の区別方法などが規定されている。

要するに、②③のキリシタン禁令を大原則とした旧来の漂着船に対する方策に、①の新たに発生した問題である、福州へ直接送還する方式に変更した条文を接合した法令であったということである。

一七〇四年以後において琉球へ漂着した異国船への対処方法は、すべて「宝永元年御条目」に準拠して処理されていた。

そして、一八一〇年には、この条目をより一層、細かく規定した「進貢・接貢船、唐人通船、朝鮮人乗船、日本他領人乗船、各漂着并に破船之時、八重山島在番・役々勤職帳」という、全四三一ヵ条におよぶ漂着船(民)に対する包括的な対処方法を首里王府自身が策定し、発布していた。

琉球船以外の漂着船に対して、琉球側が問い質(ただ)した項目の筆頭は、「本国」(出身国)と「宗旨」(キリシタンか否かを問う)であった。

キリスト教の侵入を防遏しようとするキリシタン禁令は、琉球では漂着民の処理方法と常に表裏一体のものとして存在したのである。

日本他領船の処理方法

薩摩藩以外の日本船を他領船と称していたが、それらの漂着船への対処方法は「日本他領の船、漂着の時御用帳」によって規定されていた(『琉球王国評定所文書』第一六巻)。

およその内容は、一七一一年から一七三九年までの一〇件の漂着事例をもとにして漂着先の現地役人の服務規程、他領船が自力で帰国できない場合、薩摩船に便乗して帰帆させる規程、漂着民へ支給する物品などの規程であった。

一七一二年、沖縄島の国頭(くにがみ)間切安田(あだ)村へ漂着した奥州船を那覇港へ回送する問題に関して、首里王府側は那覇に常駐する薩摩藩の在番奉行に次のように要望した。

安田村から那覇港へ回送することを在番奉行は許可していたが、それに対して王府側は、各浦々(港)を経由して那覇へ回送することに懸念を示し、北部の運天港への回送を要請した。

王府側は、各浦々を経由すると琉球の内情が他領の者に露見(ろけん)されると危惧していた。

そのため王府側は可能な限り、漂着先から直接出船して帰国するよう他領船へ働きかける方針をとっていたのである。

奥州南部宮古人の漂着

一八五九年、奥州盛岡宮古下町に属する善宝丸が多良間島に漂着する事故があった。

善兵衛ら七名の乗る船は、同年一月に浦賀での商売を終え、帰帆の途上で遭難し、漂流の末、多良間島の南端の干瀬(ひせ=リーフ)で座礁したため、本船を捨て伝馬船で脱出して九死に一生を得たのである。

同島で介抱された後、琉球船で那覇へと回送された善兵衛らは、那覇港の臨海寺(沖之寺)で琉球側の役人だけでなく薩摩藩役人の立会いのもとで取調べを受けている。

この取調べ方法は前述の「御用帳」の規程に準拠したものであった。

ところが、善兵衛らの宿泊地をめぐる問題が持上がっていた。

他領人を収容する前例を見ると、那覇四町か久米村のいずれかに宿泊(陸宿)させるのが基本となっていた。

ところが、一八五二年に漂着した九州・天草人のさいには、イギリス人宣教師のベッテルハイムが那覇の護国寺を拠点にエネルギッシュに布教活動を展開し、那覇・久米などの住民の屋敷に押し入ることもしばしばであった。

そのため、ベッテルハイムとのトラブルを避けるため那覇の北に隣接する浦添間切の城間村が宿泊先に充てられた。

前述の善兵衛らのさいには、フランス人宣教師らが天久村の聖元寺に逗留していたが、彼らはベッテルハイムとは布教方針が異なり、那覇の屋敷に押入ることはなかったため、最終的には那覇に「陸宿」を設定していた。

ただし、フランス人宣教師らに知られないよう、泉崎村の奥まった屋敷二軒を宿に充てていた。

在番奉行の高橋縫殿は、奥州人らに「天下御大禁」の昆布が目につかないよう、その秘匿方を王府側へ指示していた。

それを承けた王府は、他領人の逗留中における那覇・久米村の出店での商売時には、入念にその秘匿方に留意すること、そして道中の運搬時にも目にとまらないよう包装を堅固にせよ、と関係役人らに布達し、下級警吏を巡回させてその取締まりを強めていた。

このように、首里王府と薩摩役人らは共同で琉球の内情が露見しないよう躍起になっていたが、善兵衛らは直接目にはしなかったものの、薩摩船の船頭から「昆布・青魚子等」が、薩摩から琉球へ積出されている状況を聞き及んでいた。

また、それ以外にも琉球国の織物などの物産状況や年貢に関しても、おおよその内情を把握していた。

そのことは、彼らが作成した「多良間島漂流控」に記録されている(『多良間村史』第二巻資料編1)。 |

図65 交易に使用された昆布

|

top

****************************************

|