|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@�t�^

�l�́@�n��j�̔����Ƃ��Ă̗�������

182-92�i�j

�@��@�����Љ�̓����\�\�j�n�����Ə����̗��

top

�@�@1�@�j�n�����@�ƂƖ咆

�@�����Љ�̒j�Ə�

�@�����ł́A�����Љ��i�������܂ޏꍇ�ɗ����A�����łȂ��ꍇ�͉���Ƃ���j�̓����������ނƂ��āA�ȉ��̓�_�ɏœ_���i���ċL�q��i�߂Ă��������B

�@���Ȃ킿�A�Ƃ̌p����e���̑g�D���ɂ����Ēj�n�������[���ւ���Ă��邱�Ƃ��߂�����A�����Ă��̈���ł́A���J�I���E�ɂ����Ă͏����̂͂�����������z���Ă��邱�Ƃ��߂�����A���̓�_�ł���B

�@��

�@�����̉���̉��i���[�j�ɂ́A�{�y�ň�ʓI�ɂ݂���ƂƓ��l�ɁA��q�c���i���j�p���j�̌����ƉƂ̒�����I����������ϔO���F�߂���B

�@���{�ɂ�����Ɖi���̊��Ƃɂ�����c����J�̊��s�Ɩ��ڂȊ֘A��L���Ă��邱�Ƃ͖��c���j���w�E���Ă��邪�i�w��c�̘b�x�j�A���̓_�͉���ɂ����Ă����Ă͂܂�B

�@���Ȃ킿�A�J��҂̂��Ȃ��c�삠�邢���c��̑��݂��ے�����ʔv�⍁�F�i���ʃO�@���Y�q���c�r�Ə̂����j�̓q�W�����u�A���X�i�₽���O�@���Y�j�ƌĂ�A��I���E�ɂ����邻�̒n�ʂ͕s����ŌǓƂȂ��̂ƊϔO����Ă���B

�@���̂悤�ȃq�W�����O�@���X�̑n�o������邽�߂ɁA��Ƃ̊�@�ɒ��ʂ��������邢�͎������ƂƂ�����ԂɎ��������ɂ́A�����҂���т��̊W�҂͗{�q�Ă��̉Ƃ̑������邢�͍ċ����v��˂Ȃ�Ȃ��ƍl�����Ă���B |

�}87�@���d�̈ʔv

|

�@����A���{�{�y�ƈقȂ鉫��̉Ƃ̐��i�Ƃ��āA�p���ɂ�����j�n�i���n�j�����W�̏d��������B

�@�n�����W�̂��Ƃ���ʂɃV�W�Ə̂��A�u�V�W�̃C�g�R�v�Ƃ����Ε��̒j�Z��̎q�������B

�@�V�W�̏d���́A�q�̂��Ȃ��v�w�������͏��q�݂̂̕v�w�ɂ�����Ƃ̌p�����ւ̑Ή��ɂ����Č�������B

�@���{�{�y�̈�ʓI�Ȏ���ł́A�����W�̗L���Ɋւ��Ȃ��l���{�ʂɔ��f����ĉƂ̌�p�҂Ƃ��Ă̗{�q���邢�͖��{�q���}�����邪�A����̏ꍇ�A�V�W�d���̗��O�ɍS������錋�ʁA�Ƃ̌�p�҂Ƃ��Ă̗{�q�́A�������i�j���j�̌Z��̎q�Ƃ������j�n�����W�҂Ɍ��肳��邱�ƂɂȂ�B

�@��������A��㊂̉Ƃł́A�Ƌƕ��n���̐�������ΓI�����ƂȂ�B

�@������V�W�C�f�I���M�[�ƌĂ�ł����B

�@�V�W�C�f�I���M�[���ʔv�p���Ɋւ��֊��i���j�̖ʂ���\�������̂��^�`�[�}�W�N�C�i���n�����j�Ƃ����p��ł���B

�@�^�`�[�Ƃ́A���n�p���𐳓��Ƃ���l����O��ɂ����A�����ł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł̑��n�ŁA�n�̌n������{�q���}����Ȃǂ��āA�Ƌ̒��ɕ��n�ȊO�̌��������i�����j�����Ԃ�\�����Ă���B

�@�^�`�[�}�W�N�C�̏�Ԃ́A���̉Ƃ̎q���ɑ��čЖ�̌����ƂȂ邽�ߊ�������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ���A���ꂪ�l�X�̗{�抵�s���K�肷�邱�ƂɂȂ�B

�@�������A���̃V�W�C�f�I���M�[�Ɋւ��ẮA�n��I�ȈႢ�ɔz�����ʎ��I���_�����Č�������K�v������B

�@���Ȃ킿�A�����̒n��ŁA���j�p���������Ƃ����A�����Ă͏ɉ����ăV�W�ɂ������Ȃ��Ƃ̌p�����s���Ă������Ƃ�����Ă���A���ɋ{�Òn��ł́A�����ł����ɑ��n����̖��{�q���}���邱�Ƃ���������邱�Ƃ͂Ȃ��B

���̃V�W�C�f�I���M�[�́A���^�ƌĂ��V���[�}���ɂ���Ďx�����ꕁ�y���Ă����������A���^�ɂ��V�W�C�f�I���M�[�Ɍ������`�ł̑c��̌n���F���̑���Ȃǂ��V�W�N�_�V�i�ؐ����j�Ƃ����B

�@�Ƃ̗��j�w

�@��ʂɔ_���Љ�ɂ����ẮA�Ƃ̌p���͉ƎY�̑����ƕs���̊W�ɂ���B

�@�Ƃ��p�����c����J���s�Ȃ��`���̂���҂ɑ��ẮA�ƁE���~�͂������̂��Ɠc���Ȃǂ̉ƎY�ɑ��Ă��Ɛ�I�Ȃ��邢�͑��̎q�������D�ʂȑ��������^������̂���ʓI�ł���B

�@�p���I�ɕ����������s�Ȃ��Ă������̉Ƃ̗͂͐����Ă����ق��͂Ȃ��A�Ƃ𑶑������Ă������߂ɂ͍Œ���̉ƎY�͏�ɕێ����Ă����K�v���������B

�@���c���j�́A���{�{�y�ɂ����āA�Ƃ̌p�����u�e�c�v�u�Ɠv�u�Ɠc�v�Ȃǂ̖��̂�������̓c�̑����ƕs����̂̊W�ɂ��������Ƃ��w�E���Ă����i�u�c�Ѝl��v�v�j�B

�@���̂悤�ȓc�́A���V��̍s�Ȃ��鐹�ʂ��ꂽ�c�ł���A���ꂪ��X���P����Ă������Ƃɂ���ĉƋ��ے�������̂ƂȂ�B

�@����ł��A�{�Â̏�Ӓ��i�������ׂ��傤�j�����i���邩�j�ł̓��g�D�Y�[�i���n�j�E�C�p�C�Y�[�i�ʔv�n�j�E�J���m�Y�[�i�_�̒n�j�A���d�R�̐Ί_�s�약�i���т�j�ł̓E�����_�i�e�̓c�j�ȂǂƌĂ����ʂ̓c��������Ƃ����|�c�j�̕��i�u��c���J�|�Ƃ��Ɉʔv���J�ɂ��ā|�v�j�͒��ڂ���Ă悢�B

�@�|�c�́A�ʔv���Ղ��b�Ƃ��Ă̓c���Ɛ������Ă���A�����͈ʔv�i�Ɓj�̌p���ɂƂ��Ȃ��đ�X���P�������̂ŁA�]���ĉƋ��ے�����ƎY�Ƃ��Ă̐��i��L�����̂Ɨ��������B

�@�J���m�Y�[���邢�̓E�����_�Ƃ������̂��炷��ƁA���c�̂����u�e�c�v�u�Ɠv�u�Ɠc�v�Ɠ����悤�ɏ@���I���i��L�����̂ł��邱�Ƃ������ł���B

�@���ہA���\���̑c�[�ɂ̓E�����_�[�i�e�c�j�ƌĂ�鐅�c������A�c�A�̓��Ɂu�e�c�̐_�v�ɑ��ē���̎o���ɂ���̐���F�肪�Ȃ���Ă����i�ɓ������u���d�R�E���\���̐e���W�ƍՒc�̍\���ƕω��v�j�B

�@�Ƃ̑����͉ƎY�̑��݂Ɩ��ڂɊW���Ă���킯�ł��邪�A�����Œn�����̖�肪���サ�Ă���B

�@�n�����́A������������̓y�n���x�ŁA���̓��e�͎���⑺���ɂ�葽�l�ȃo���G�[�V�������������A���Ȃ��Ă���ʂ̔_���ɂƂ��Č����I�ɓy�n�̑������L���Ȃ킿�y�n���L�̔ے�Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă���B

�@���̐��x�͋ߑ�ɓ����Ă��p������A�ꔪ����i�����O�\��j�N������Z�O�N�ɂ����čs��ꂽ�y�n�������Ƃɂ���Ă悤�₭�p�~���ꂽ�B

�@�y�n���L�������I�ɔے肳���n�������ɂ����āA�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă������̂��낤���B

�@�����l�\�i�ꎵ���܁j�N���瓯�\�O�i�ꎵ�����j�N�̊Ԃɍ쐬���ꂽ�Ɛ��肳���w���Ђ�����ڒ��x�i���H�n���������i�Ȃ����肵�j�j�͂�������O�́A���̎����Ɋ�Â��ĕ��������Ƃ̌n���ƌ�������ƂƂ̂Ȃ��肪�命���H��Ȃ��Ƃ��������ɒ��ڂ��A�����́u�w�Ɠ��x�́A���Ȃ藬���I�Ȕ�i���I�Ȃ��̂ł������ƍl���Ă悢�v�Əq�ׂĂ���B

�@�����āA���̔w�i�Ƃ��Ēn�������_���̓y�n���L��W������̂ł��������ƁA����ɍv�d���`����͉Ƃɕ��ۂ���Ă͂��Ă������I�ɂ͑��P�ʂ̕��ۂł���A�܂��A�Ƒ���������Ƃ����l���œI���i��L���Ƃ���Ƃ�����̂ł͕K�������Ȃ��������ƁA�̓�_�������Ă����i�u�H�n���^�쉮�i�܂���j�̎Љ�w�I�����v�j�B

�@�M�҂��A�v���i�������j���i�m�O�����v���j�̎���ł��̖��������������Ƃ�����B

�@�v�����́A���̌o�܂̏ڍׂɂ��Ă͕s�������A���݂ł��n�������c�����鉫��ŗB��̓��ł���A�v���̉Ƃɂ��Č����������ʂ́A�u���Ȃ藬���I�Ȕ�i���I�Ȃ��́v�ł���Ƃ�������̐��@��������̂ł������i�u�n�����Љ�ɂ�����Ɓ|�v�����̎����ʂ��ā|�v�j�B

�@�Ȃ��A�{�ÁE���d�R�̗��擇�i�������܁j�ɂ����Ă͒n�����̐��x���͌����Ȃ������Ƃ����Ă���A��̒|�c��ɓ�������_�̒n��e�c�̂悤�Ȑ��ʂ��ꂽ�c���̑��݂��A�nj��̂����藼�擇�ɂ������Ă��邱�Ƃ́A�n�����̕s�݂Ɗ֘A���Ă���\��������B

�@�Ƃ̉i�����c����J�Ɩ��ڂɊւ��_�͐�Ɏw�E�������A����ɂ�����Ƃ̑c����J�͉��{�̐���ɂ���Đ������Ă����Ƃ����_�ɂ����ӂ�������K�v�������i�ٍe�u����ɂ�����c����J�̐����v�j�B

�@���Ȃ킿�A�ʔv��c����J�ɂ�������s������э��J�ΏۂƂ��Ă̑c��̕悪�A���{�̒��ړI�w���≤�{�̈ӌ������n����l����ĕ��y���Ă����Ƃ�����������B

�@���Ƃ��A�w���d�R�����L���x�Ƃ����j���̒��ɁA�ꎵ�Z���N�̂��ƂƂ��āA���d�R�ł͋ߔN�܂ňʔv�������đc����Ƃ������Ƃ��Ȃ��A�܂��u���������V��v���s���Ă��Ȃ������Ƃ���ɁA�^��l�̎w���ɂ���Ĉʔv���J��K�����L�̍s�������s�����悤�ɂȂ����A�Ƃ������e�̋L��������B

�@�u���������V��v�́A������肵�č����̏\�Z�����i�����j�E�~�i�����j�E�t�H�̔ފ��i��E�����j�ƍl���Ă������낤�B

�@���̂��Ƃ́A�×�������ߐ������ւ̓]���ɂ������āA�H�n���G����Ȃlj��{�w���҂��������̐���̒��Ɏϗ���ϋɓI�Ɏ����A����ɂ���Đ��������̐�����}�낤�Ƃ������Ƃ̈�Ƃ��đ�������͂��ł���B

�@�����������A�Ƃ̊m���͎ϗ��̑��ʂ�����v�����ꂽ���̂ł���Ǝw�E���i�u��̎v�z�Ƃ��̎���v�j�A�܂��A���Ǒq�g���u����E�����ɂ�����C�G�T�O�ɑ�������`�l�[�i�Ɠ��j�������A�w������x�̌`���T�O�Ƃ��Ă��������̂ł͂Ȃ��A�ߐ��������ɂ����đd�ŕ��S�̖��[�P�ʂƂ��āw�ォ��x�����I�ɏ������ꂽ�T�O�ł������v�i�u�����j��������݂�����E�������������̉ۑ�v�j�Əq�ׂĂ��邪�A�Ƃ̑c��Ƃ̌q������m�F�E��������肾�ĂƂȂ�ʔv���̐����A����т���ɑ�����J�̏���Ƃ�������́A������I�ɑ�������Ƃ��m������Ƃ������{�̊�{����ƘA�����Ă������ƂɂȂ�B

�@�咆�Ɩ咆������

�@�咆�i���イ�j�Ƃ́A���ʂ̎n�c�𒆐S�ɂ��āA���̎n�c�ƕ��n�����W�Ō��т��l�X�ɂ���č\�������W�c�ŁA���̎�ȋ@�\�͕��咆�̖{�Ƃ��J����n�c�≓�c�ɑ���c����J�ł���B

�@�咆�̍\���I�������K�肷��͕̂��n���������ł���A�q���͖咆�̐������e����p������B

�@�����Ė咆�̊�{�P�ʂ��Ƃł��邽�߂ɁA��q�����悤�ȉƂ̌p���ɂ����镃�n�����̊ѓO���v������邱�ƂɂȂ�B

�@���m���n�̖咆�ɂ����č��Y���Ǘ��^�c���Ă���Ⴊ�������邪�A��ʓI�ɂ́A�咆�̋@�\�͐�q�̂悤�ɑc����J�Ƃ����@���I���ʂɂقڌ��肳���B

�@�l�X�̓��퐶���ɂ�����o�ϓI���ݕ}���A�J���͂̌����A���̑��̌��ۖʂŏd�v�ȋ@�\���͂����Ă����̂́A�E�F�[�J�A�o���[�_�A�E�g�D�U�ȂǂƌĂ��e���J�e�S���[�ł���A�����͌l�𒆐S�ɒj���E��������������ʂ��Čn�����H���A�����̐e��������̐e���������Ɋ܂ނ��ƂɂȂ�B |

�}88�@�咆�����ɂ�����J

|

�@�咆�́A��Z����N�̌n�}���̐ݒu�Ɋւ���Ďm���Љ�ɂ����Đg�����x�̈�Ƃ��Đ����������Ƃ����炩�ɂ���Ă����i����O�w�ߐ�����̖����j�x�A�c���^�V�u�����ƕ��̐����Ƃ��̈Ӌ`�v�j�B

�@�m���咆�͌n�}���̔F������ƕ��i�n�}�j��ێ����Ă���A�ƕ��ɓo�^����邱�Ƃ��m���g���̕ۏ�Ƃ��Ȃ����B

�@�n�}��L����Ƃ����Ӗ��Ŏm�����u�n�����v�A�n�}�̂Ȃ��������u���n�v�Ə̂��銵�s���ߐ��ɂ͌���ꂽ�B

�@���s�̖咆�́A�m���Љ�ɂ����Đ��������咆���A�Q�������̊Ԃɓ`�d�E���y���Ă����Č`�����ꂽ���̂ŁA�咆�g�D�����ɔ��B���Ă���͉̂��s�̂���������̓암�⒆���n��ł���A���̎����Ɉʒu���鉫��k���n�����ӗ����Ȃǂł́A�咆���V���Ɍ`������Ă��������炩�ɂ���Ă����B

�@�����Ƌ{�Òn�悩��͖咆�����ۂɂ��Ă͂̕Ȃ��A�\�����I�ȍ~�͎F���˂ɒ������ꂽ�����͕ʂɂ��āA�{�Âɂ����Ė咆���������Ă��Ȃ����R�͍��̂Ƃ��떾�炩�łȂ��B

�@�咆�����ۂɊւ��錤���������}�������́A�咆�����ۂ̂��Ӗ��ɂ��Ĉȉ��̎O�_�������Ă����i�u����̑c����J�|�J��҂��J����ҁ|�v�j�B

�@��_�ڂ́A�����҂����ɂƂ����J��ׂ��u�����v�ȑc����m�肷�邱�Ƃɂ���Ď��Ȋm�F���s���Ƃ������ʂŁA���̍ہA������������̎m���w��R������n���ɑc������߂�X���������Ɍ����邱�Ƃ��w�E����Ă���B

�@��_�ڂ́A�}�����u�咆���̃J�~�\�����ہv�ƌĂ�ő����悤�Ƃ��鑤�ʂł���B

�@�咆���Ƃ����\���́A����암�Ɍ�����悤�Ȃ悭�������ꂽ�W�c���`������Ă�����ۂ�^���邪�A���i�Ȓj�n��`�̗̍p���A�������Ċ����̏W�c�`�Ԃ̕����𑣂��n�Ƃ��č�p����ꍇ������Ƃ������Ƃł���B

�@�O�_�ڂƂ��Ċ}���́A�u�咆���ɂ��r�����[�h���ہv�A���Ȃ킿�u�{���咆�Ƃ͒��ڂ̌��т����Ȃ��A���Ƃ��Α������x���̍��J�̐����A�V�W�N�_�V�s�ׂ̂��߂ɒ��������h����ꍇ�A���Ȃ킿�咆���̔g�y���ʂɊւ�����v���w�E���Ă���B

�@�]���u�@�Ƒ����v�u�_���p���̍����v�Ƃ��ċL�q����Ă������ۂ�����ɊY������B

�@�M�҂��A�v�����ɂ����āA�u���g�E�_���v�Ɖ��ɌĂԍݗ������J�̐��ɁA�咆�C�f�I���M�[���핢�������߂ɐ������Ǝv���鍬���ɂ��Č��������������Ƃ������i�u�v�����́w�咆�x���|�v�����������J�g�D�����̂��߂̗\���I�l�@�|�v�u�v�����̍��J�g�D�|�咆���Ƃ̊ւ��𒆐S�Ɂ|�v�j�B

�@��ɏq�ׂ��悤�ɁA�V�W�i�咆�j�C�f�I���M�[�̓`�d�ɏd�v�Ȗ�����S���Ă���̂����^�ł���B���^�͍Ј��_�̔���҂Ƃ��Đl�X�ɑΖʂ��邪�A���^�̎��o���Ј��̑������A���n�����Ȃǂ̒j�n�C�f�I���M�[�ɏ�����c����J�̋K�͂̐N�ƂɋA�����̂ł���B

�@���^���A�j�n��`�̃C�f�I���[�O�Ƃ��ēo�ꂷ�鎞���͂�����ł��낤���B

�@�ꔪ��O�i������\�Z�j�N���܂�̍���^�i�����܁j���p�́A�u���^�͌×����̐������c�搒�q�̈ێ��҂ł������v�Ƃ��������ŁA���^�������Ƃ���c��n���̗v�_�Ƃ��āA�u�n���͒j�n�ɂ�錌���ɂ���đ�������˂Ȃ�ʂ��Ɓv�i���n�����̋֊��j�Ɓu���ꌌ�����ł����Ă��Z�푊�p�����Ƃ͋�����Ȃ������v

�i�Z��d���̋֊��j�̓�_���w�E���A����ɁA���^���u�_���c�̐��i��c�̌��������j�v�ɂ��ւ���Ă�����w�E���Ă����i�u�����̑c�搒�q��_���v�j�B

�@���łɖ�������̒i�K�ŁA���^���j�n��`�̃C�f�I���[�O�Ƃ��Ă̖������͂����Ă������Ƃ��m�F�ł���B

�@�ߐ��ɂ����ă��^���m���w�̉Ƃ̌p�����Ɋւ�������Ƃ������j���͂Ȃ��A�Ƃ̌p�����߂��鑈�c�Ȃǂɂ����čŏI�I�ȍْ���������͉̂��{�ł��������Ƃ��炵�Ă�����͍l���ɂ����i�c���^�V�w�ߐ�����̑f��x�j�B

�@�ƎY�̒藧�������Ƃ��Ĕے肳���n�������ɂ����ẮA��ʂ̔_���̉Ƃ̌p���Ƀ��^��������悤�ȏ͑z�肵�ɂ����A���̉\���͒Ⴂ�Ɣ��f�����B

�@�j�n��`��g�ɑтт����^���{�i�I�Ɋ���悤�ɂȂ�̂͒n�����p�~�ȍ~�A�Ƃ���̂��Ó��Ȑ����Ǝv����B

�@�ߐ������̈ꔪ���Z�N�̉H�n�Ԑ��i�܂���j�ŋL���ꂽ�u�܂����L�v�Ȃ�j���͂�������O���A�����̃��^�����`����u�Z��d���v��u���q�����v�̋֊��������͂Ȃ��������Ƃ��w�E���Ă���_���Q�l�ɂȂ��i����A�O�f�j�B

�@����ɁA�m���w�ɂ�����Ƃ̌p���́A���n�p���������Ƃ��Ȃ�����A����ɉ����Ă��̌�������̈�E���F�߂���₩�ȉ^�p�ł������_���d�v�ł����i�c���A�O�f�j�B

�@�ߐ���ʂ��Đ����̐��̑������ɒe�������Ώۂł��������^�����i���̂قƂ�ǂ͏����j���A���̑̐��̑��̗��O����j�n�C�f�I���M�[�������̈�ɂ܂ō��߂����ƂɊւ��Ă͗��j�̔���Ƃ����ق��Ȃ����A���^�������Ȃ�Љ�I�w�i�̂Ȃ��Œj�n�C�f�I���M�[�̎x���҂ƂȂ����̂��ɂ��ẮA���̂Ƃ�����ؓI�Ɍ����ł���ޗ��Ɏ������Ă���B

�@�@�@�@�@2 �����̗�� top

�@�I�i���_

�@�����ɂ����鏗���̗�Ђ��߂��鎖�ۂ́u�I�i���i�E�i�C�j�_�M�v�ƌĂъ��킳��A�����Љ�̓������������̂Ƃ��đ����̌����҂̊S�����ł����B

�@�E�i�C�́A�j���ɂƂ��Ă̎o�����w�����t�ŁA�t�̊W���Ȃ킿�����ɂƂ��Ă̌Z��̓E�B�L�[�Ƃ����B

�@�I�i���_�M�̍��q�́A�I�i�����Z��ɑ��ė�I�Ɏ�삷��͂�L���Ă���Ƃ����_�ɂ���B

�@���Ƃ��A�u��D�̍�䃂Ɂ^�����⋏�����^�����₠���^���݂Ȃ��������v�A�Ƃ������̂́A�D�̍�䃂ɔ��������Ƃ܂����A����A�����̔����ł͂Ȃ��A�D�ɏ�荞��Ă���j�̃E�i���̗삪�����ɉ��g���āA�D�̍q�C��������Ă���̂��A�Ƃ����Ӗ��̉̂ł���B

�@�Z��̉Ƃ̔_�k�V��Ɏo�����[���ւ��A���̌��ʂƂ��ĖL���������炳���Ƃ����ϔO���L��������B

�@���������́A���̃I�i���_�M����Ղɂ��āA�����̐_���i����j�g�D�𐧓x�������B

�@������N�i�������������݁j�ƌĂ��_���_�ɁA���̉��ɎO�\�O�N�Ƃ��Ăꂽ�����_���A���[�ɂ͉����≫��n��̃m�����ʒu�����B

�@�{�ÁE���d�R�ł́A�m���Ƃ������̂͂Ȃ��A�������x���̍��J���i��_���͈�ʂɃc�J�T�i�i�j�ƌĂ�A���̃c�J�T�����������̂��刢���i�������ށj�ƌĂꂽ�_���ŁA�{�ÁE���d�R�Ɋe�ꖼ����A�刢��̓m���Ɠ��l�ɏ��_���Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�B

�@�ȂƎo��

�@�I�i���_�M�́A�Z��Ǝo���̊W�̐e�a����\�ۂ��邪�A����ł��ꂪ�v�ƍȂƂ̊W�ɉA�e�𗎂Ƃ����ʂ�������B

�@�ꔪ�l�Z�N����l���N�ɂ����ė����ɑ؍݂����t�����X�l�鋳�t�A���E�e�����h���Ƃ����l�������Ĕނ������̗����̕��r�̏K���ɂ��ċL�����L�^�������[���i�p�g���b�N�E�y�C���F�[���u���[�g�����f���_���́w���x�Ɓw�����i����j���L�x�v�j�B

�@���[�g�����f���́A���e�ƕv�̎��ɍۂ��Ă͎l���i�l��H�j���A�Z��o���Ǝq���̏ꍇ�͓�ܓ��A�Ȃ̏ꍇ�̕��r���Ԃ͂�����Z���Ƃ����������m�F���������ŁA�u�����ł͍Ȃւ̈���́A���e��Z��A�o���ւ̈���̌�ɂ������Ȃ��B

�@�����Ă��̗��R�́A�Z��͓��̂̎w�̂悤�Ȃ��̂ł���A�Ȃ͓��̂̈ꕔ�ł͂Ȃ��A�������̂̏�ɂ���ߕ��̂悤�Ȃ��̂ł���Ɛl�X�͌����B

�@���̂��Ƃ���A�Ȃ��N����肷�����莩���ɍ���Ȃ��Ȃ�Ǝ�ւ��邱�Ƃ�������Ă���A�Ɣނ�͔��ɘ_���I�Ɍ��_�Â���v�Ə����c���Ă���B

�@���E�g�����f���ɕ��r�̉�������������l�̍l���́A�Ȃ��������ɂ���Č��ꂽ�o���Ƃ̕R�т�D�悳����Ƃ����_�ŃI�i���_�M�Ɛړ_������A����ØV�̌��ȉ��̈�b�ɂȂ����Ă����B

�@�j�Ƃ��̍Ȃ���юo������荇�킹���D����j�������A�j���̒B�҂Ȃ��̒j�͍Ȃƈꏏ�ɏ�����o���͓M�������B

�@���ɖ߂����j�͓��l����������ꂽ�B

�@�u�Ȃ��o���̂ǂ��炩��������̂ł���A�o����D�悳����ׂ��ł������B

�@�Ȃ͒T���܂������邱�Ƃ��ł��邪�A�o���͂��������킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ����̂����̗��R�ł������B

�@�^�_���ɂ́A�Ȃ͑ւ��邱�Ƃ͂ł��邪�A�o���͑ւ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A��X�̂��Ƃ��v���Ǝo���̂��Ƃ����Ɏv����A�Ƃ����̂�����A�܂������哇�ɂ́A�M��Ă���j���o���Ȃ�C������g����͂����邪�A�ȂȂ甽�ɊC�ɓ˂��ށA�Ƃ������������i�������t�u�I�i���_�ƍȐ_�v�j�B

�@����k���ɓ`��鎟�̐��b���A�ȂƎo���Ɋւ�铯�l�̏��������̂ł���B

�@��j�������ɂȂ��Ă����D�ɓ�H�̒������ł��āA��H�̔��������O�̔����ɂƂ܂�A���̑D���ꐶ�������܂Ȃ��悤�Ɉ����グ�悤�Ƃ��Ă���B

�@���̈�H�͍������ŁA��̔����ɂƂ܂đD�߂悤�Ƃ��Ă����B

�@�������̓E�i�C�ō������̓������i��ӋԈ�@�u����Ƒ��̎Љ�\���|�����̑��I�ʒu���߂����ā|�v�j�B

�@�����̉̂���b�Ȃǂ���A�Ȃɑ���o���̗D�ʐ��A����уI�i���_�Ƃ̑Δ�ōȂ��b��ɂȂ�Ƃ��A�Ȃ͕v�ɂƂ��ăl�K�e�B�u�ȗ͂�����A�Ƃ������b�Z�[�W��ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B

�@����̉Ƒ��j�̖����̂Ȃ��ł��̃��b�Z�[�W�����Ӗ����ǂ̂悤�ɉ�ǂ��ׂ������ۑ�ł���A���łɂ��̉ۑ���������_�l�������i��ӂ���щ����O�f�j�B

�@�����Ő�s�������������鎆���̗]�T�͂Ȃ��A�ȉ��ŕM�҂Ȃ�̃A�v���[�`��͍����Ă݂����B

�@����̉Ƒ��͈�ʓI�ɉœ��荥�ł����i�ꎞ�I�ȖK���i�܂�������j�͂���j�A�v�w�𒆐S�ɂ��������Ƒ����Љ�E�o�ϓI�Ȋ�{�P�ʂł���B�I�i���_�M�́A�v�w�Ƒ��ɋT��������炷�ׂ���p�����ʂ�����킯�����A�I�i���_�Ɋ֘A���Č�����ȉ��̏K���ɒ��ӂ����������B

�@���d�R�����̔g�Ɗ��i�͂Ă�܁j���ł́A�����̎O�N���̍ۂɂ��̏����̐��ƂŃR�[�~�Y�o�M���i���E��������A�̈Ӗ��ɉ�����Ă���j�Ƃ������̋V����s�����A����͐��O���̏������I�i���_�Ƃ��Đ��Ƃ̋V��Ɋ֗^���Ă������Ƃɂ��A���҂Ɣޏ����q�������Ƃ̉̐_�⏰�̐_�Ƃ̐≏�̂��߂̋V��ł���Ƃ����B

�@�≏�̋V���K�v�Ƃ���قǂɁA�g�ƊԂ̏����͏I���ɂ킽�萶�ƂƂ̋����q�����ێ����Ă������ƂɂȂ�B

�@�咆�ɂ����鏗���̋A���ɂ��Ă݂Ă݂�ƁA�咆�̋V�玷�s�Ȃǂɗv�����o��̕��S���̂��Ƃ���ʂɃE�T�J�e�B�Ƃ����A���݂͕v���̖咆�ɃE�T�J�e�B��[������Ⴊ�����B

�@�������A����암�̂��鑺�ł́A��O�܂ŏ����͍��Ƃł͂Ȃ����Ƃ̖咆�̃E�T�J�e�B�S���A����ɖ咆���J�����Ƃ̂���ɎQ�����Ă����B

�@����ɉ���k���̂��鑺�ł́A��㔪�Z�N��ɂ����āA���o������������E�T�J�e�B������̂���ʓI�ł���A�咆���J�������͐��Ƒ��ɎQ�����鎖�Ⴊ�������B

�@��Ӌӈ���A�{���i���Ƃԁj�������i�т��j�ŏ��������Ƃ̖咆���J�ɎQ�����Ă�����Ԃ���Ă����i�O�f�j�B

�@�v���̖咆�̃E�T�J�e�B�S���A�v���̖咆���J�ɎQ������̂́A���鎞������ω������������ʂƍl���Ă悳�����ł���B

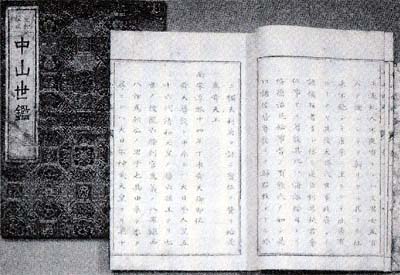

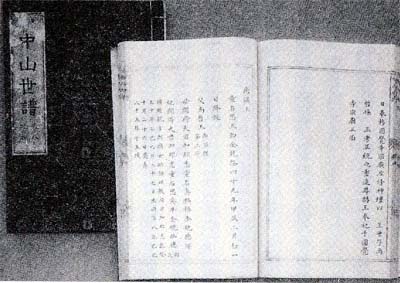

�}89�@�{�ÈɗǕ������Ǖl�̃~���[�N�d�c |

�}90�@�v�����̍��J |

�@�咆�ɂ̓N�f�B���邢�̓N�f�B���O�@�ƌĂ�鏗���_�������邪�A�N�f�B�̎��i�ɖڂ���������̖��͂���ɂ͂����肷��B

�@�N�f�B�̓T�[�_�J���܂�ƌĂ���I�����̍������������^�̃A�h�o�C�X�Ȃǂɂ���ďA�C���Ă����Ⴊ�������A���̏ꍇ�ɏA�C�ł���̂͐��Ƃ̖咆�̂���ł���A������̖咆�̃N�f�B�ɂȂ邱�Ƃ͐�ΓI�ɔF�߂��Ȃ��̂����ʂł���B

�@����̋A���ƂȂ��ɂ��Ă��A�����͕v���̕�֕v�ƈꏏ�ɑ�����̂������̈�ʓI�ȑ��@�ł��邪�A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɂ���ɂ����̗��ۂ��K�v�ƂȂ�B

�@����k���̂��鑺�ɂ́A�����Ď���̏����͍��Ƃł͂Ȃ����Ƃ̕�ɑ������Ƃ����`��������B

�@��̓I�Ȏ�����m�F����܂łɂ͓��炸�A�����Ƃ�����ꂪ�����܂ōs���Ă������Ƃ����_���s���ł���B

�@�����ł́A���̖�����薾�ĂɊm�F���邱�Ƃ��ł���B

�@���Ȃ킿�A���؍G�v�����܋�N�̘_���ɂ����āA�u�����͌������������̌����Ƃ͖��W�ł��邩��A�q���̂Ȃ��ꍇ�͂����܂ł��Ȃ����A�q���������Ă������̕�ɑ�����̂������ł������B

�@�������A�ŋ߂ł́A�q�������܂�Ă���ƕv���̕�n�ɑ�����X���������Ȃ��Ă���v�i�u�����@�@���v�j�Əq�ׂĂ���B

�@�m���K�w�ɂ����Ă��A���鎞���܂ŕv�w�ʕ�̏K�������������Ƃ͍��Ǒq�g���w�E���Ă����i�w���������j�̉ۑ�x�j�B

�@���ǂ́A���J�i���傤�˂��j���̔��i�������A��Z�Z�O�N�����j�̎�����܂ߓ����͏��������Ƃ̕�ɑ������͐������݂���Ƃ��A���ꂪ�����ɂ������ʓI�ȑ��@�������Ɛ������Ă���B

�@����ɁA��Ït�����u�ł��ė��Ďq�܂Ȃ��������̍��͎O�\�O�N�������ނƐ��Ƃ̕�ɕԂ��Ă��B

�@���Ƃ̖咆�ɂ͔ޏ��̎q�����Ȃ��A���̗�͐��Ƃ̑c�_�ɍ��ꂷ�邩��ł���v�i�u����@�ʉߋV��v�j�ƋL���Ă���̂��m���K�w�̗�ŁA�q���肪���肻���ł���B

�@�f�ГI�ł͂��邪�A�����̍����Ƒ��̗��O�ɔ����邱���̎����́A�u�ȂƎo�����߂�����v����������ۂɊʼn߂���킯�ɂ͂����Ȃ����낤�B

�@�n���N�ꂪ�A�j���i����т��̉Ɓj�ɑ���I�i���_�Ƃ��Ă̖�ڂ̒S���҂��A�u�{���͎o�����S�����ׂ����Ƃ����l�������܂��ێ�����Ȃ���A�Ȃ��S�����鎖�Ⴊ�������������Ă���v�ɂ��Ďw�E���A���ӂ����N���Ă����i�u�I�i���_�������߂����ڂƓW�]�v�j���Ƃ����̕����őz�N���Ă��������B

�@�u�����̗�I�D�ʁv���߂�����

�@�u�����̗�I�D�ʁv�Ƃ����\���ɑ��A�^�`���o����邱�Ƃ�����B

�����̗�Ђ����������̂͗v����ɒj���̂��߂ł����āA�����̗�Ђ��A���������̎�̓I�����Ƃ��āA���邢�͒j���ɑ��đR�I�ɂ����������̂łȂ���A�u�����̗D�ʁv�Ƃ����\���͕s�K�ł͂Ȃ����Ƃ����������ł���B

�@�m���ɁA�����̗�Ђ́A�j���i�Z��j�⋤���̑S�̂��j�������N��L���������炷�Ƃ����Ⴊ���|�I�ɑ����A�o�����Z������f�������b���Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A���ɂ܂�ȗ�ɂƂǂ܂��Ă���B

�@�����̗�Ђɂ���Č��N��L���������炳���Ƃ����ꍇ�A����ɑ��镨�I�Ȍ��Ԃ�邱�Ƃɂ���ď����̎�̐����S�ۂ����A�Ƃ����������\��������Ȃ��B

�@��Ӌӈ�́u���Ƃ̌Z��͍��o�����o���̋F�O�ɂ���Ĕɉh�ƍK�^�����҂�����̂ŁA���̑㏞�Ƃ��āA���邢�͓���I���x���ŋ�̓I���^���s�����ƂɂȂ�B

�@�i�����j�k�o���́l�Z��ɑ��ĉ����E���^�����҂��v��������ʒu�ɗ��v�Əq�ׁA�Z��o���̊Ԃɂ͌ݏV�I�W���������Ă���ƌ��Ȃ��Ă����i�O�f�j�B

�@���d�R�����́A���������Ƃ̔_�k�V��Ɋ֗^����L�x�Ȏ������Ă��邪�A�m���ɖL���������������Ƃɑ��鉽�炩�̕ԗ炪�Ȃ���邱�Ƃ͈�ʓI�Ɍ�����B

�@���\�����֔[�ł́A�c�A���̂Ƃ��E�����_�[�i�e�c�j�ł̈�̐���F�������͓̂���̎o���ŁA����ɑ���ԗ�Ƃ��Ď��n���Ɉ�Z�Z����i���݁j�ɂ��ČZ�킪���^�����Ƃ����B

�@�Z�킩��̑��^�́A��̔d��V��E����V��A�Ε�̋@��ɂ������A�d��V��ɂ͋����̃C�o�`�i�Ԕт̈���сj�A����V��ɂ͕Ă̏��i���ʕs���A���������Ԃ̏����i�Ղɂ͈ꍇ�j�A�Ε�ɂ͎萻�̔��≺�ʂȂǂł����i�ɓ��A�O�f�j�B

�@��Ђɂ���Ă����炳�ꂽ���N��L���ɑ���ԗ�Ƃ��Ăǂ̒��x�̌��Ԃ肪�\���ł��邩�Ƃ����q�ϓI�Ȋ�͂Ȃ��ɂ��Ă��A�Z�킩��̑��^���o���̉ƒ�̉ƌv�ɐ�߂�d�v�x�ɂ��Ă͉������Ă����K�v�����邾�낤�B

�@��ӂ͂��̓_�ɂ��Ă͋�̓I�ɏq�ׂĂ��炸�A�c�[�ł̈�Z�Z�i���ꂪ�ǂ�قǂ̌o�ϓI���l�����邩�m�F����K�v������j�Ƃ����͓̂ˏo���Ă���A���d�R�̑��̂������̎���ł́A�����I�ȑ��^�Ƃ������ނ���V��I�i�ے��I�j���^�ɗ��܂��Ă���Ƃ�����ۂ������i�A�����u�����̗�Ђ��߂���o���v�j�B

�@���������̐_���g�D�Ɋւ��Č����A�ō��ʂ̕�����N���܂߂Đ_��������C�������͍̂������Ƃ���Ă���A���̓_���炷��A�_���g�D�͍����_�Ƃ���j���̊����g�D�ɏ]�����Ă����Ƃ������ƂɂȂ肻���ł���B

�@�������A���́w�g�����^�x�i����イ���イ�낭�A��O�l�N�j�ɂ��A�u�l�X�́A�_������Ă���B�_�͂��ׂāA�w�l���i���܂��j�Ƃ��Ă���B

�@���悻��l�̒j��v�Ƃ������̂́A���Ƃ��Ȃ��B

�@���{�Ɏ�������A���₪��ƏW�܂��Ă���B

�@���͐��q�Ɣ��b���]���āA�݂ȂŁA�ڎ��i�Ƃ�j�S�q����B

�@�Ƃ����̂́A���̍��̐l�ŁA���悻�悩��ʎ���������ގ҂�����A�T�͉��ɍ�����̂ŁA���͂��̎҂�ߔ����邩��ł���v�i���c�Z�Y��j�Ƃ��������������Ƃ͊ʼn߂ł��Ȃ��B

�@�����A�_�������ɂЂꕚ���Ƃ����̂ɋ����Ђ����Ƃ������Ƃ����A�������A�������x����_�������Ƃ����_�ɂ����ĕς�͂Ȃ��B

�@�w�������^�x�i�肿�傤���낭�j�̈�l�Z�O�N�̏��́u���ɐ_��������B�l�X�͂����������ċ߂Â��Č��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������ŕv���Ȃ��s�҂��A�Ȃ��_���ɓ���ƁA���Ƃ͂��̕v��f�邩�����ɂ���B�v���Ȃ�������邱�ƌՂ̂悤�ł���v�Ƃ����L�q�i�������X�u��\�E�������]����_�X�v�j�ɂ����ӂ�������K�v�����邾�낤�B

�@���ɁA�֘A���閯����������Ă݂悤�B

�@������G�́A�����i�����j���̎�q���Ղ̈��ʂ�

�@�u��܂����ꏊ�ɑ��l�S�����Q�W����B���̎��A���l�̂��Ȃ����̒����A�Ƃ�ǂ�̑�Ԗ͗l�̈߂𒅂������l�_���A���������ɁA�����������삯�܂��B

�@�����Ă͂������Ƒ����܂������Ƃ�A���ɐ����ĕ��̂��A���邢�͑吺�𗧂Ăėߏ��ɖ��f���������ƂɁA�y���̂܂܃A�o�����݁A���݂��A������U�炵�A���̃J�������������Ȃǂ��ċ���̂ł������v�ƕ`�ʂ��Ă����i�w�_�Ƒ��x�j�B

�@�ʏ�́A�s���g�D�i�j���j���S�����̒����ێ����A�_�Ђ��肽�����������S���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@����^���p�́A�����i���ɂ��݁j�n���Ƀm���������グ���_�̌y�d�ɂ���Ĕƍ߂�������K�����������ƕ��i�w���l�����l�x�j�A�����i�Ђ�������j�ł́A�_���������䍖�̂Ȃ��ŁA�����̔�^�҂�q�₷�邢����u�_���v�����������Ƃ�n粋ӗY�i�悵���j�����Ă����i�w����̍�x�j�B

�@�����q�Y���A�����̍Ղ�ɂ��ďq�ׂĂ��鎟�̕��͂������[���B

�@�w�t���K�~�x�������w�J�~�x�Ƃ��ėՂ�ł��鎞�ɁA�s�K�ɂ����̋�̓I�Ȃɂ�̏؋����݂��j�́A���܂����̂Ȃ��ł͂��̂܂ܐ����Ȃ��炦�邱�Ƃ͂ǂ����Ă�������Ȃ�����ɒǂ����܂ꂽ�B

�@�ޏ������́w�C�q���x�i�Z��j��w�E�g�D�x�i�v�j�ł���ɂ������Ȃ����̖ڌ��҂�l�m�ꂸ���������Ƃ������Ƃ��v�i�u�����̖������v�j�B

�@������G���A�Ղ�𓐂������j���A���̍Ȃɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ����b�������ŕ����Ă����i�w����܂̓��̌Ñw�x�j�B

�@����^���p���A��ЂɈˋ��������������������ė����ōs���Ă����A�Ǝ咣�����i�O�f�j���Ƃ͂悭�m���Ă���B

�@�ꎵ���I�㔼�̉H�n���G�̐������v�ȍ~�A���{����т��ď��_���̐��͂���߂鐭����s���Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B

�@�������A�@��̂悤�ɁA�����Ă̏�m�邽�߂̍ޗ��̐��͏��Ȃ����e���ɂ߂Ēf�ГI�ł��邽�߁A�c�_���\���ɓW�J����͍̂���ł���A����^�̎咣��ϋɓI�Ɏx�����邱�Ƃ͓���B

�@��́w�������^�x�Ȃǂ̎j���̓��e���炵�āA����ɐ�Ɉ���������������Q�Ƃ���A�����k��قǂɏ��������̗�Ђ�������������Ă������Ƃ͂킩�邪�A���ꂪ�����̎�̐��ƒ��ړI�Ɍ��т����Ƃ������ƂɂȂ�A���_�͕ۗ�������Ȃ��B

�@���{�Ñ�j�����̋`�]���q�́A���c���j������̃I�i���_�M���Q�Ƃ��Ȃ���l�����悤�ɁA�{���A�_�Ղ�͏��������̗�͂ɂ��ƂÂ��čs���Ă����Ƃ��������Ɉًc�������A�j���y�A�[�̐_�E�҂ɂ����J�`�Ԃ��Â����̂��Ǝ咣���Ă���B

�@�����ē��{�ɂ����ẮA�㐢�I�Ƃ����M�������̐����I�n�ʂ����m�ɒቺ���n�߂鎞���ɁA�u��I���E�ł͏����̕\�ʓI�Ȍ��Љ��E�_�鉻�����܂�v�Ǝw�E���Ă����i�u�����̗�I�D�ʐ��̍Č����v�j�B

�@�`�]���̓��ۂɂ��Ă͂����Ă����Ƃ��āA�����̗쐫���̂��̂������̂��̂ł͂Ȃ��A�����W�̒��ő��삳�꓾����̂ł���\���ɂ��ẮA�����ɂ����鏗���̗�Ђɂ��čl����ɏꍇ�ɂ��S���Ă����K�v������ł��낤�B

�@�@�@��@�@�擇�ɐ����� top

�@�@�@�@�@1 �擇��j����

�@�擇

�@�{�ÁE���d�R�͑��̂��Đ擇�Ƃ��Ă���B

�@���̐�j����͓��{�̂Ȃ��ŗB��ꕶ�E�퐶�����̉e�����Ă��Ȃ��n��ł���B

�@��B�̓�A�F�쏔������{�ÁE���d�R�Ɏ��铇�X�̐�j����́A�u�{�y�������v�𑊑Ή�������قǒn�搫�䂽���Ȓn��Ƃ��āA�u�쓇�������v�Ƃ��̂����B

�@�쓇�������͂���Ɏ�q�i���ˁj�E���v�i�₭�j�𒆐S�Ƃ���k�����A�����i���܂݁j�E���ꏔ���̒������A�{�ÁE���d�R��암���Ƃ���O�ɑ�ʂ����B

�@�܂��A��B�̉e���̑傫���k��������A�����ɂ���Ăւ��Ă�ꂽ���E�암����ʂɂ��āA��������k�����������A�암����엮���������Ə̂������������B

�@�엮���������͓ꕶ�E�퐶�����̉e�����Ă��Ȃ����߂ɁA���̐�j����̎����敪�́A���E�k�������l�Ɉ������A�u�擇��j����v�Ɖ��̂��A�O�E����̓���ɋ敪���čl���Ă���B

�@�O���͔g�Ɗԓ��̉��c����Ղ�\�i���肨���āj���̒����i�Ȃ��܁j���L�ˁA�Ί_���̑�c����ՂȂǂ���A���悻�O���Z�Z�`��܁Z�Z�N�O�A����͓�܁Z���N�O���琼��\�ꐢ�I����܂łƂ݂Ȃ����B

�@�O���ɂ͏��X�ł͂��邪�A�y�킪�o�y����̂ɑ��āA����͖��y�������Ƃ��Ă���B

�@���̂悤�ɗL�y�킩�疳�y��ւ̕ϑJ�ɂ��āA���ݓ�̍l������������Ă���B

�@�ЂƂ́A���߂ɏZ�݂����L�y��̐l�X�́A�����y��ɏ���L�p�ȓ���̏o���œy�������Ȃ��Ȃ����A�����ꌳ���ł���B

�@���ЂƂ́A�y������l�X�����炩�̗��R�ʼn����ւ���������ɁA���y��̐l�X�������Ă����Ƃ݂Ȃ������_�̍l���ł���B

�@�����ƋG�ߕ�

�@�����擇��j����̐l�X�̌����́A�嗤�암����t�B���s���A����A�W�A�̓��X�Ɏ��鏔�n�悩��g�C��̓��h�\�\�G�ߕ��ƍ����ɂ̂��Ă������̂Ƃ݂Ȃ����B

�@�t�B���s�������Ŕ��B���Ėk�サ�������́A�^�ߍ�����Ȃ���A�����悻��Z�Z�L���A�[����L���A������`���m�b�g�ŁA���V�i�C��쐼�����̓����ɉ����Ėk�シ��B

�@���̖{���͎�q�E���v�̓�A�g�J�������f���đ����m�ցA�x���͋�B���݂�k�サ�ē��{�C�ւƗ����B

�@�C�̑�͂ł���B

�@�擇��j����̓����͗L�y�킩�疳�y��ɕς�������łȂ��A�Ε��ɑ��V���R�L���̊L���ƃX�g�[���{�C�����O�i�ĐΒ����@�j�ɂ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�Y�����i�{�Ó��j����͐��쒆�Ƃ݂Ȃ������̂܂Ŋ܂߂ē�Z�Z�]�_�̊L�����o�y���Ă���B

�@�@�@�@�@2�@�{�ÁE���d�R�̒��R���v top

�@�{���n

�@�{�ÁE���d�R�����ꏔ���Ȗk�̒n��ƒ����قȂ���������W�J���Ă����ő�̗v���́A�{�Ó��Ɖ���{���̊Ԃ��ւ��Ă邨�悻�O�Z�Z�L���̑�C�i�{�É��n�Ƃ����j�ɂ��Ƃ݂Ȃ���Ă���B

�@���Â̐́A�L���E�q�C�̐l�X�́A���̑�C�ɑj�܂�āA�k����͉���{���ŁA���i���j����͋{�Ó��Œ����~�߂��Ă����̂ł��낤�B

�@�{�ÁE���d�R�̈�Ղ̂قƂ�ǂ͏\��`�\�Z���I�ł���A�����̈�Ղ���͒����嗤�̓�����͂��ߖk��B�̐i�y�A���V���̃J���C�ĂȂǂ��o�y����B

�@���Ԃ�ɂǂ̂悤�ȕ��������o���ꂽ���͒肩�ł͂Ȃ����A���̎����͐�j����ƈقȂ�A�{�ÁE���d�R���n��O�Ɩ��ڂɂ�������Ă������Ƃ��������̂ł���B

�@�Ƃ�킯���т��������ʂ̒�����������̏o�y�́A���V�i�C��ɁA�{�É��n���z���鏭�Ȃ��Ȃ��C���̑��݂�z�肳����B

�@�����

�@���̂悤�Ȍ����̎�����w�i�ɂ��Ă����̂ł��낤�B�������j�w���z�x�i���イ�悤�j�́A�{�ÁE���d�R������{���̉����ƒ��ڌ��I�����������͍̂^���i�����ԁj��\�O�i��O��Z�j�N�ƋL���Ă���B

�@�v���������ɖ�������{�Â�卑�̓����ɂ���ĕ��a�ŖL���ȓ��ɂ������ƍl�����^���v�i�܂����j�́A�{�Ó��k���̔���l�ɍՒd��z���Ď������ӋF��Â����B

�@����̖閾���A���œ��k���ɂȂт����i�̂ڂ�j�̂͂邩��ɓ��e�炵�����̂��������B

�@���ꂱ���_�̌[���Ɗ������^���v�́A�D���d���ĂĒ��R�i���イ����A����j�ɒ��v�����Ƃ����B

�@�����ɂ͌��t���ʂ��Ȃ��������Ƃ���A���R���@�x�͔��ɉ��~��^���A��s�̂Ȃ��̗圤�Ȏ�ғ�Z�l��I��ŏZ�܂킹���B

�@��N��A���t���ʂ���悤�ɂȂ��āA�@�x���͐^���v�̐^�ӂ�m���đ傢�ɂ�낱�сA�^���v���{�Â̎咷�ɔC�������B

�@�卑�Ƃ悵�݂�ʂ��A�l�X�ȕ����������A�����^���v���A�{�Â̐l�X�͗^�ߔe�����i��Ȃ͂��ǁj�L���e�i�g�E���~���A拖��b���j�Ƒ��̂����Ɠ`���Ă���B

�@�L���e

�@�^�ߔe�͂��̏Z���鏊�̒n���A�����͕����̃Z�W�i��́j�A�L���e�i�g�E���~���j�͋����ސe�i�x�z�ҁj�ŁA�^�ߔe�̗�͖L�����i�]���Ė������j�x�z�҂̈ӂł���B

�@�����������ɂ�����x�z�҂̌ď̂͌×��A�e�B�_�i���z�j�A�i�A��a�A���A���̎�Ȃǂ����邪�A�L���e�͋{�ÓƎ��̑��̂ł���B

�@���̂̂����悻�ꐢ�I�]�A�{�ÁE���d�R�͗��������Ƃ̒��v�W���Â����B

�@�@�@�@�@3 �����瓇�� top

�@�^�ߍ���

�@�����\�O�i��l�����j�N�A���N�E�ϏB���̑D���s�������r���A���ɂ����đ�����B

�@��g���̑����͓M���������A������i�L���r�L�j��O�l�͈�l���߂ɗ^�ߍ����ŋ~�����ꂽ�B

�@�Z�����Ԏ�������̂̂��A���l�̓��l����荞�݁A�ꒋ�锼�����Đ��\���֑���ꂽ�B

�@���\���ł͌܃����؍݂̂̂��ܐl�̓��l���g�Ɗԓ��֑���Ƃǂ����B

�@����Ɉꌎ�؍�A�V�铇�A�����A���NJԓ��A�ɗǕ����A�{�Ó��ƁA���ꂼ��ꃕ�����؍݂��Ă͂��̓��̐l�ɂ���ď������ꂽ�B

�@�{�Ó�����͈�ܐl�̒��l���锼�����ēߔe�֑������B

�@�ߔe�ł͉��{�̎�������̂̂��A�����\�l�N����������{�̈����Ŕ������D�ɕ֏悳���Ă��炢�A�F���A�����A���A�Δn���ւāA���\�ܔN�܌��A��N�O�����Ԃ�ɖ����A�������i�u�������^�v�j�B

�@�O�l�͋A����A��l�̒��ׂɑ��āA�����~���A�A���Ɏ���o�܂Ƌ��ɔ������ꂽ���X�̏��ڍׂɌ���Ă���B

�@���l�̗e�e�͒��N�l�ɂ悭���Ă���A�^�ߍ�������{�Ó��܂Łu����A���H�A�Z���A�����͑���^�ߍ����ɓ����v�A�܂��A�p����ΐ����ł�����y���p���A�����ς�Ă�H�ׂĂ���A�^�ߍ����ł̓E�V��j���g���͐H�ׂȂ����A���\���Ȍ�̓��ł̓E�V�͐H�ׁA�j���g���͐H�ׂȂ��A�Ƃ����B

�@����ɂǂ̓����ߕ��͒����i����܁j���ޗ��ɂ������Ɨ����߂ł��邪�A���NJԓ��ɂ��ē��i���j���čʒi�i��������j�̂悤�ȗ����߁A�ɗǕ����ł͈ߕ��͑��NJԓ��Ɠ��������A����ȑO�̓��X�Ō����w�l���Ă�����ʼn��ɓf�������Ă��������̂ق��A�Ă̍��i�������j�ł�����A�{�Ó��ł͈ߕ��͑��NJԓ��Ɠ����A���͈ɗǕ����Ɠ����Ƃ��������ŁA����܂ł̓��ɂ͂Ȃ����̂Ƃ��āA�S�̊��Ɵ���i���A�֏��j������A�S�̊��͗����Ɩf�Ղ��ē��肵�Ă���A�ƌ���Ă���B

�@�k������

�@���������O�l�̋A���k�́A���̎����A�^�ߍ�������{�Ó��܂ł̐l�X������҂𓇓`���ɓߔe�֑���͂���d�g�݂��ł��Ă������ƁA����{���̕������{�Ó����ւāA�ɗǕ����A���NJԓ��c�c�ƁA���`���ɓ`�d�����邱�Ƃ��������̂ł��낤�B

�@�ޖ̏��Ȃ����NJԓ��͈ɗǕ�����\������ޖ������Ă���Ƃ̋L�q�����邪�A���N�T���S�ʂ̓��ŕ\�y��̈炿�ɂ����{�Â̓��X�́A���ɂƂ��Ė��Ƃ������鑢�D�p�ނ��͂��ߌ��z�p�ނ܂ŁA�ߐ��Ɏ���܂Ŕ��d�R������肵�Ă����i�u�c���c�i���炢���j�c��i���������j�R���L�v�ڂ��j�B

�@�@�@�@�@4 ���������̉��� top

�@���{�R�̐擱

�@�O���\�O�i��܁Z�Z�j�N�A���d�R�̃I���P�A�J�n�`��̐����̂��߁A�������{�͕��O�Z�Z�Z�������ނ����B

�@���̎��{�Â̒��@���i�Ȃ����ˁj�L���e�i拖�����j�͋{�Êe�n�̍����𗦂��ĉ��{�R�̐擱�����Ƃ߂��B

�@���̌��ɂ�蒇�@���L���e�͋{�Âł̎x�z�҂Ƃ��Ă̒n�ʂ���w���߂�Ƌ��ɔ��d�R�ւ̉e���͂����ێ������B

�@�v�l�F�ÖƉ��i���߂��j���{�Âɂ�����ō��̐_�E������i�E�v�A���j�ɔC�����ꂽ�B

�@������w�i�ɂ����Ƃ͂����A�v�w�ōՐ����ʂ���{�ÁE���d�R�ɂ����铝���҂Ƃ��Ă̒n�ʂ��m���Ȃ��̂ɂ����̂ł���B

�@�u�O���N�Ԃ̍����l���̎听��t���₱�v�́A���@���L���e������̍�������{�Â����߂�悤�ɂƌ���ꂽ�̂ŁA�����̐l�X���W�߂āA�����i�Ђ��j�ł͔������i�X�T�J�K�[�j�́A����i�������ׁj�łׂ͂����́A���n�i�������j�łׂ͂ӂ�̐_����Z��ō��̕����A�L���Ȃ邱�Ƃ𐾂��������A�Ƃ������Ă����i�u贐����L���悤�������イ���v�j�B

�@�����i�͂�݂��j�̕l�ɖʂ��Đ��������i������Ɓj��ݒu���A�d�łȂǏ����x�����āA���{�ւ̒��v�����������B

�@���̂��ߏ�ӂɂ͋��u���i�L���X�J�[�j�L���e�A���n�ɂ͐얞��a�i�J�[���c�E�u�g�E�k�j�A�����i�ɂ��ׁj�ɂ͕S�����i����������j�A���NJԓ��ɂ͓y���i���^�o���j�L���e�A���ǁE����i�̂����j�E�ɗǕ����ɂ͒����n�Ƃ��Ēm���^���i����܂�j�L���e��z�u�����A�Ɠ`���Ă����i�c�����P�C�i����ނ炱���ɂ�j�w�{�Îj�`�x�j�B

�u���z�v�́A���d�R�ɂ̓I���P�A�J�n�`�琧���̌�A�����҂Ƃ��Ē��@���L���e�̓�j�Ջ��i�}�c���K�j�j���z�u���ꂽ�A�ƋL���Ă���B

�@�������قǂȂ����āA���q���������i�Ȃ��₩�˂���j����n���Ől�]�������u��ߊ쑽���i�Ȃ����j�L���e����槌��i����j��^�ɂ����Ď��E�ɒǂ���������Ƃŋʕ{�̌��{���������B

�@�����͉��{�̋���g�i������j��҂�����槌������������a��A���E�����B���@���ꑰ�ɂƂ��đ��S�̊�@�ł���B

�@���@���L���e�́A�����ۂƓV���̑�����̂Ɠ`��������������^�i���傤����j�Ɍ��シ�邱�ƂŁA���Ƃ̈��ׂ��͂������B

�@�������̈Ϗ��Ƃ݂Ȃ����s�ׂŁA�Ö����i��ܓ��j�N�̂��Ƃł����i������j�B |

�}91�@������

|

�@���̌��ʁA�^�ߔe�����L���e�ȗ��ꐢ�I�]�A�{�ÁE���d�R����̐��͌��Ƃ��Ď������A����I�ɍv�����o���Ă��ǂ̂��₩�Ȓ��v�W�ɂ������{�ÁE���d�R�́A���������̔Ő}�ɂ��݂��܂�Ă������B

�@�����ی���̔N�A�L���e�̏̍��͂Ȃ��Ȃ�A���@���L���e�̖��q�n�V�q�i拖����ԁj�����̕��Ǒ���i���������j�剮�q�i�����₱�j�ɏ��C���ꂽ�i�u�����������n�}�ƕ��v�j�B

�@������

�@���@���L���e���������̈Ϗ��̏Ƃ��ď��^���Ɍ��サ�������ۂ͖��������A�̂��ɉ��i���i��O��l�`��l�j�̒}���M���̍�ƊӒ肳��Ă���B

�@������l�j�N�A���ꌧ�̑c�����A�N���L�O���铌�����������ق̓��ʓW�u�C��̓��`����̗��j�ƕ����v�ŁA���߂Ĉ�ʌ��J���ꂽ�B

�@�n���O�E���A�����ԓh�e�w�n�@�������O�E�Z�Z���`�A���g�͕�����ŗ��n�A�\���l�{�̔��i�Ёj������ړB���i�߂������ȁj�͈�ŁA���S�͖���E�l�Z���`�B

�@�n�̕��͖��Z�E�܃Z���`�A���i����j�͖���E�Z�Z���`�B

�@���i�j�͐ԓ����n�ɋ��ŋe�䂪�����Ă���A���炩�ɓ��{�{�y���ł���B

�@��؉H�������l�ɍ���Ă�邪�Z�p����ЁA����͗������ƌ����Ă��B

�@�����i��������j���e�i������j�ɋ���͂Ȃ����A�I�`�ɂ͋������D���i���Ƃǂ߁j���Ƃ߂��Ă���B

�@���͍��h�̎L��̏�ɁA�����̕����������Ă���A�ڊ��i�߂ʂ��j�͐ԓ��ŌO�˖䕗�ł���B

�@�������ԓ��ʼn_�`���ł���B���H�|������Ƃ����ڂ����ۏ��K�̏�͍����ԓh�ŁA�X�F�̗l�ȓ������͂Ȃ��A�I�`�������ɓh���Ă��B

�@�n�̌`�Ƃ��Ă͖{�y�̘e�w�n�ƑS������Ȃ����A�\�Ȃǂ̋���𗘗p���Ȃ��痮���Ő��삵���ƍl�ւ��A������͏\�Z�A�\�����I�Ɛ������B�i����`��u�V���`�E�}��`�E�����`�E�ۓ��`�̈�̈Ӌ`�|�������{�`���̕|�v�j |

�@�����ۂ̓`���ɂ��āu����i�������j�R���L�v�́A���ǂ̂ނ��i�y�j��Ƃ������ō����Ƌ��Ɍ�������̂������āA�������呛�������Ă����B

�@���@���L���e���s���Ă݂�ƁA������U�肠�����̂ŁA�ł���Ǝ����A��A�̂��ɕ��Ƌ��ɏ��^���Ɍ��サ���A�ƋL���Ă���B

�@�܂��A�w�����낳�����x�́A�u�������苿�������l�́A�}����������H���āA�����ۂ����������ŁA�ʑ��ʂ𗚂������āA���ꂼ�܂��Ƃ̗��h�ȉ��ł���v�Ƃ��A�u���^���l�Ɍ��コ�ꂽ�����ۂ����ׁA�͂��Ă����̂ŁA�������͏���A�h���邱�Ƃ��B

�@���̐��̎�́A���̂��Ƃ����j�i���Ƃفj�������Ă���v��櫔����Ă����i�O�Ԏ�P�w�����낳�����@��x�j�B

�@�����ۂ̌��オ���������ɂƂ��Ă����ɏd�v�ȈӖ��������Ă��������������̂ł��낤�B

�@���

�@�����ۂƋ��ɏ��^���Ɍ��コ�ꂽ��ʂɂ��āA�u��ԗR���L�v�͗v�|���̂悤�ɋL���Ă���B

�@�_��̐́A�얞���̓������݂�X�ɓV�~�肵���V�����A�߂�܂���a�ƕv�w�ɂȂ��Đ^��q��i�i�}�_�j�o�J�A�Y�j�B

�@��i����܁A�Z�̂���A�V���̕�͕�ʂ������ĉ����ւƂ��Ȃ������Ă������B

�@�Y���̎傩�Ȃ܈i�̖��썲�Ԑ��^���i�����܂܂�܂�j�͋��~�̂��̂ŁA�Ŗ�����^���̂悤�ɏƂ炷��ʂ�D����낤�Ǝ�i������ɂ����Ă��Ɏ��Ɏ��炵�߂��B

�@��i�̖���������������ꂸ�A���߂ē��������ł��Ƃ����߂����n�̎�얞��a�́A��i�̖S�[���썲�ԎR�Ɏ��������A�⌾�ǂ����i���~�̒��ɒ��荞�߂�ꂽ��ʂ����o�����B

�@����̕�ʂ̓��Ő얞��a�͑傢�Ɏq���ɏ��������A�̂��ɒ��@���L���e�ɑ����A����ɒ��@���L���e���珮�^���Ɍ��コ�ꂽ�B

�@�����Ď�O�Ɍ�������A�����̑��Ŏ���ꂽ������ɂ́A�`��

�@�u�����₩�������Ȃ��̌��ɁA�݂₱��肿���ۃ~�����A�~�ʂ̂킽��\�ɂ��Đ\��Ђ̂���v�ƍ�����Ă����B

�@�u�����₩�������Ȃ��v�͏��^���̐_���ł���B

�@���̂��Ɣ蕶�͊����Łu�R�R�j�A���A�_��j���V�e�H�N�����ۖm���V�A�ʃn�^��m�̃X����v�ƂÂ��B

�@�@�@�@�@5 �l���ŎЉ� top

�@���{�̒��ړ���

�@���ꂩ�炨�悻�ꐢ�I��̌c���\�l�i��Z�Z��j�N�A���������͍]�˖��{�̓��ӂ̂��ƂɁA�F���˂ɐN������A���̎x�z���ɂ����ꂽ�B

�@���������͒����̂Ƃ��Ċ�������A�F���ւ̍v�d���S�ȂǁA�l�X�Ȑ���̂Ȃ��ʼn����̐����ێ����邽�߂̍ĕҁA�������͂���ꂽ�B

�@�{�ÁE���d�R�͏]�O�̍ݒn��l�ɂ��Ԑړ������璼�ړ����ɕς����B

�@���{�h���̍ݔԖ�l���풓�i�C����N�j���āA�ݒn��l�̎w���ēɓ��������B

�@�]�˖��{�̊�{����ł���u�����߁v��L���V�^���@����߂����[���i�݂�Ȃ��܁j��^�ߍ����Ȃǂ̗����̋��X�܂ŊѓO���ꂽ�B

�@�ԐE���Ȃǂ̍s������Ő��i�������l���Łj���������ꂽ�B

�@������܍Έȏ�A�܁Z�Ζ����̒j���i���l�j���[�ŋ`���҂Ƃ��ꂽ�B

�@�N��ŏ�E���E���E���X�̎l�i�K�i�l�ʁj�ɋ敪����A���i���s�厚�j�́A�y�n�̔엀�x�����Ă��āA��E���E���̎O�i�K�i���ʁj�ɋ敪���ꂽ�B

�@���̐l�ʂƑ��ʂ̑g���킹�ɂ���đ����ƂɊe���̍v�d�z����߂�ꂽ�B

�@��Ƃ��Ēj���͍����i�{�Â͈��A���d�R�͕āj�A�����͐D���i��z�����イ�Ӂj�ł���B

�@�v�d�͖{�l�̐ӔC�ł������łȂ��A�ŏI�I�ɂ͑��̐ӔC�Ƃ��ꂽ�B

�@���̂��ߐl�������ɗ͔����邽�߂ɁA���������z���ẲŎ��A����������镗���A�����̕s�����ɂ܂łȂ����Ɠ`�����Ă���B

�@�ŕ��S�̉Ս����͐l�������ɂ���Ē�߂���͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����q�⑷�ɉߏd���S�͂��������Ȃ��A�Ƒ��i�������j�A�Ԉ��i�܂сj���Ȃǂ̐l�ׂ炵�̓`����������������Ă���B

�@���̂悤�ɋߐ��{�ÁE���d�R�̐l���ŎЉ�́A�����ƂɊ������ꂽ�Љ�ł���A���Љ�ł������B

�@�g����

�@�l���Ő��͍v�d���S�Ɍ������čk�n���K���ɔz������Ă���Ƃ������A���������s����������Ƌɒ[�ȕs�����Ő��ƂȂ�B

�@�����ċߐ��������ɂȂ�Ɩ�l�̍j�I������ł���B

�@�����䕗�A����A�Q�[�ɂ����������̕�炵���悻�ɁA�{�Âł͋K��ȏ�ɍv�d�����āA���̕����i�̂��߂̘d�G�ɏ[�Ă�s���s�ׂ��p�������B

�@���NJԑ����A���d���i��肩���݂����j�����Ȃǂł���B

�@�Ȃ��ɂ͓��������Ƃ������ׂ��A��l�ɂ��ߔe�ݎF���ݔԂւ̓����A���������܂ł����ł���B

�@���̊ԁA�m�_�����ɂ��g�������m�����ꂽ�B�{�ÁE���d�R�o���̓���̗v���ɂ���Ďn�܂������̂ŁA�E�ߔe�ɒx��邱�Ǝl�Z�N�A贐����i�ꎵ���j�N����ł���B�����҂Ƃ��Ă̏�g���̂��̂ɂ͌n�}�̏����i�n���j�������A���Y�҂Ƃ��Ă̕S���g���ɂ͌n�}�����������Ȃ������i���n�j�B

�@��l�ւ̓o����͏�g���݂̂ɊJ����Ă����B�ꔪ�����i�����\��j�N�p�˒u���ŌːЖ@���K�p���ꂽ���A���̗��Ɍn���͎m���A���n�͕����Ə����ꂽ�B

�@���D�Ə㍑�D

�@�{�ÁE���d�R����v�d�̍�����D����ς�œߔe�i�j�֍s���D�́A�D�o�̎����ɂ���ďt���D�A���i���j���D�ȂǂƂ�ꂽ���A��ʂɂ͏㍑�D�Ƃ�ꂽ�B

�@����l�`�Z���̓쐼�̕��őD�o���A��`�\�ꌎ�̓��k�̕��ŋA�҂���̂��ʏ�ł������B

�@�l�ʊC�Ɉ͂܂ꂽ���ɂƂ��đD�͏d�v�Ȍ���i�^�A�j��i�ł���A��̈炿�ɂ����{�Â͌×����ȗ��ߐ��Ɏ���܂ŁA�قƂ�ǔ��d�R�ő��D�����B

�@��^�̏㍑�D����łȂ��A�n�D�Ƃ���{�Ó��e���Ԃ̑D�����d�R�ő����Ă���B

�@�܂��A�{�Âƈ���ĊC�߂��܂ŋ}�s�ȎR�X�̑����Ί_����\���ł́A���H�����C�H�̕��������������A�ߑ�Ɏ���܂őD�͊ۖؑD�A�N���M�A�T�o�j�A�`�n�A���D�ƕϑJ���Ă��A���Ɠ��̉����͂��Ƃ��A�ב��։�������ɂ����������Ƃ̂ł��Ȃ���ʎ�i�ł������B

�@�@�@�@�@6 �ߑ㉻�𑣂� top

�@�l���Ŕp�~�^��

�@�ꔪ�����i�����\��j�N�A���ꌧ�̔p�˒u������������{�̋���������ɂ���āA�{�ÁE���d�R�̐l���ł͑��������B

�@���̏�A�V���ɋ����A�q����Ȃǂ����������悤�ɂȂ�A��w�ߏd�Ȑŕ��S�ƂȂ����B

�@�����Ƃ̏����Ȋ��������Љ�Ő����邱�Ƃ�]�V�Ȃ�������ꂽ�l�X�́A�u����A�����O����̖�l�⋳���E���l�ȂNJe��l�m�̉����ɂ���Ă����炳�����ŁA�������ɋ������v�A�l���Ŕp�~���l����悤�ɂȂ����B

�@�ꔪ��O�N�\�A�鍑�c��ɒ�o���ꂽ�u���菑�v�́u���N�O���猧�ւ̗v�����n�߂��v�A�Ɩ��L���Ă���B

�@�ꔪ�����N������Ƃ������Ƃł��낤�B

�@�����̍ݒn��l�𒆐S�Ƃ���m���w�̌������W�Q�̂Ȃ��ŁA�_���L�u�͐[��Ђ����ɉ���d�ˁA�T�o�j�ő��NJԓ��܂ŏo�����ĉ^���ւ̎Q������т�����ȂǁA���͓I�ȉ^�����W�J���ꂽ�B

�@��Ԑ����i�������܂��������A�ߔe�o�g�j�������\���i�V�����o�g�j�ȂǁA�悫�w���҂̓o��������āA�����ǂƂ̂˂苭�����͕����I�ɂ͈��̐��ʂĂ��A�m���w�̂܂��Ԃ��Ȃǂʼn^���͍��������߂��B |

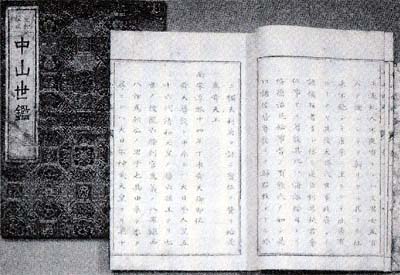

�}92�@��t���� |

�}93�@�����\�� |

�@�܂��A���̖@���ɂ�����邱�Ƃł�����A�ŏI�I�ɂ͍���肵���Ȃ��A�ƈ�K�A��K�̃J���p���W�߂đ�\���㋞�����邱�ƂɂȂ����B

�@��\�͐������i�ɂ����Ƃ��܁A�������j�A���ǐ^���i�Ђ��������A�ۗǑ��j�̓�l�ɏ�ԁA�����̗��l��������Ă̎l�l�ł���B

�@�����s��

�@�l�l�̋{�Ïo���ɍۂ��Ă͟����`�i�����Ǎ`�j�ł��ߔe�ł��������W�Q���������Ɠ`�����Ă���B

�@�_�ˍ`�ʼn��D�����l�l�������ɒ������͈̂ꔪ��O�i������\�Z�j�N�\�ꌎ�O���ł���B

�@�����ł������̒�\��Y�Ɠ����̗F�l���c�`���̑S�ʓI�ȋ��͂čs�����J�n�����B

�@���}�X�R�~�e�Ђ��K���Ďx����v���������A���ׂĂ̐V���ЂȂǂ��l�l�̗v���������D�ӓI�Ɏx���A�u���ꌧ�{�Ó��̎S��v�ƁA�l���Ő����ɋꂵ�ދ{�Ô_���̋������B

�@�Ȃ��ɂ́u���ꌧ���{�Ó����Ր��ɋꂵ�ށv�u�����̍��q�@�ܘY�㋞���v�ƕ�V�����������B

�@���{�͂��ߒ鍑�c����菑���o�������łȂ��A�߉q�Ė��i���܂�j�A��G�d�M�A�|�{���g�A�\��S���i�����̂�j�瑽���̗L�͋c����{���������@�ɒ��ږK��A�v�����Ă���B |

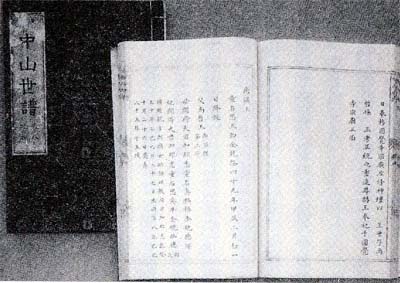

�}94�@�����\��Y

|

�@���炩���ߏ\��Y���K��v�|���L����������X�ւő����Ă̗�K�Ƃ����āA�K���̑S���������ʐڂ����Ƃ����B

�@�{�Ô_����\�l�l�����{�Ȃ�тɋM�E�O���@�ɒ�o�����u���ꌧ�{�Ó��X��y���y�������v���菑�v�́A�{�Â̌`���A�����̏�ԁA�d�Ő��x�A���S�̉Տd�A�����̉ߑ��A���d�̒V��A����̗v�́A�ȏ㎵���ڂ���Ȃ�A���_�Ƃ��Ď��̎O�_�ɂ��ڂ��Ă̗v���ł���B

�@�@�����@���������v�V�e���������V�ȃe���S���y���X����

�@�@�����@�l���Ń��p�V�e�n�d�m�׃X��

�@�@��O���@���i���ȃe�[�ŃX�����p�V�e�ݕ����ȃe�[�ŃX����

�@�u���菑�v�́A�ꔪ��ܔN�ꌎ�A�M�E�O���@�ō̑����ꂽ�B

�@���̌��ʁA���ꌧ���͒u���ȗ��̋����������狌�����v�ւƓ����n�߂��B

�@�ꔪ���N�ɂ͌��m�����Ƃ���y�n�����ǂ��ݒu����A�y�n�̋A�������߂�u�y�n�����v���n�܂����B

�@�������ċ{�ÁE���d�R�͈��Z�O�N�ꌎ�A�l���łɑ���đ������l�̍��Œ����@�Ȃ�тɒn�d��Ⴊ�K�p���ꂽ�B

�@����{���͈�N��̈��Z�l�N�ꌎ����̓K�p�ł���B�{�Ô_���̐l���Ŕp�~�^���ɂ���āA����S���̐^�̈Ӗ��ł̋ߑ㉻���n�܂����̂ł���B

�@��̐l��

�@������������A�{�Â̎��@�E�����A���邢�͗��s�ŖK�ꂽ�������{�̖�l��́A�ٌ������ɁA�{�ÌS���͑��̉��ꌧ���ƈ��قȂ�A�u�֜��̋C���v����A�ƕ��Ă���B

�@�ꔪ���Z�N�A������b�R���L���A�ꔪ��O�N�A�X���m���ŁA�̂��̐X�s�����X�V���A�ꔪ��l�N�A�������L����؊쓿�Y��ł���B

�@�����̕]���I���˂Ă��邱�Ƃ𗠏������邩�̂悤�ɁA����͏������邪�n��������u�{�ÌS���ǂ̔��Ȃ𑣂��v�Ƒ肵�āA���̂悤�ȐV������������Ă���B

�@���̏ꍇ�̋{�ÌS���ǂƂ͓����ȔC���̌��m���_�Ƃ��錧���ǂ��w�����̂Ƃ݂Ă��������Ȃ��낤�B

�@�@�{�ÌS�l���͓�̐l���ł���A��S���X����l���ł���A�l��ʐl���ł���A�Ƃ��ӂ͓̂��ǂ̌��Ȃł���A

�@�@�R��A��S���͓�̐l���ł���A��S���X����l���ł���A�����A��̐l���ł���A��S���X����l���Ȃ邪�̂ɁA�l��ʐl���ł���Ƃ͈��͂�܂��A

�@�@�i�����j�۔J��A��S���́A�����L�ׂ̐l���ł��鎖��f�����Ĝ݂�ʂ̂ł���B

�@�@�l���͊��C����A�C������A�����͂��[�삵�Ă���B�i�w�����V��x�@����Z�q�����l�O�r�E�Z�E�\�j |

�@�R������Ȃ����R�����̕s���R�ȑ��n�Ƃ����A���������R���y�ɂ�������炸�A���������ɑg���܂��ȑO�A����������������l�X����S���\�N�ɂ킽��l���ŎЉ���ւĔ|���Ă����C���ł��낤�B

�@�@�@�@�@7 �푈�Ɩ��O top

�@�Q���ƃ}�����A

�@�[��O���i���a�Z�j�N�㌎�A���{�́u���B�v�Ő푈���n�߂��B���E��ɂ����\�ܔN�푈�̎n�܂�ł���B

�@���ꌧ�͈��l�l�N�\���\���A�ߔe�͂��ߋ{�ÁE���d�R�ȂǁA�ČR�̏���P�Ɍ�����ꂽ�B

�@��P�͂��̌���f���I�ɂÂ��A�����l�ܔN�O���`�Z���A����͐��ƂȂ����B

�@���̊ԁA�{�Ó��A�Ί_���Ƃ��ɂ��ꂼ��O�̌R�p��s�ꂪ�݉c����A�{�Âɂ͖�O���A���d�R�ɂ͖��Z�Z�Z�̗��C�R�������W�J�����B

�@�n��킱���Ȃ��������̘̂A���ĉp�R�̖Ҕ��ɂ��炳��A�s�X�n�͂��Ƃ��A�W���̂قƂ�ǂ��œy�Ɖ������B

�@���C��̗A���H�͐₽��ĕ���E�e��ǂ��납�A�H�Ƃ͓͂����A�����Â��Ŗ�ǎd�����ł��Ȃ��B

�@�l�X�͋Q���ƃ}�����A�������i���傤���j�ŁA�����̋������܂���Ă����B

�@���f��

�@���N�āA�ČR�͉����̏I���Ƌ��ɐ�̎x�z�ɓ������B�����E����E�{�ÁE���d�R�ƌQ�����Ƃɕ����������A���ꂼ��Ɉꉞ�ČR�C���́u�����{�v�Ȃ���̂��ݗ����ꂽ�B

�@���̏�ɕČR���{�������āA�Q���Ԃ̉������ČR�̋���K�v�Ƃ���قǐ���Ă����B

�@�������l�X�͍����̓��E�^�ߍ��������_�ɁA��p�E���`�E�}�J�I�E���{�{�y�Ə����D�Ŗ��f�Ղ�W�J�A�����K���i�����Ă����B

�@����Ɉ߁E�H�E�Z�Ƃ��ɋ������Ă����̂ɂ�������炸�A�풆�̗}�����ꂽ���X�𐁂�������̂悤�ɁA�{�Â����d�R���~�j�V���A�~�j趎����\�]����n�����ꂽ�B

�@�ČR���̘g���Ƃ͂����A���_�̎��R������邹���������āA�����ɑ���Q���A�������߂鐺�͍��������̂ł���B

�@�~�j�G���Ɉˋ����đn�슈�������҂����́A�{�ÁE���d�R�̐��̏o�����A���|�����A���������ŁA�Ǝ咣���铮�����łĂ����B

�@�u�A�����K�}���_�v

�@�Q���Ԃ̉��������R�ɂȂ邱��ɂ́A�{�Ïo�g�҂͌�������Ƃ���ɐi�o���Ă����B

�@�o���b�N���ĂƂ͂����A���s�ߔe�ɊX���݂炵���������܂��������n�߂����A�{�Ïo�g�҂͂��̌������A���邢�͘H��ł̗�������n�߂�ȂǁA�ǂ��ꈫ������A���̂����܂����́A������葐�ɂȂ��Ă���B

�@���ܓ�N�l���A�u�������{�v�̔����ŁA�l�Q�����Ƃ́u���{�v�͉������A�����E�o�ρE�����ȂǁA����܂ł���Ă��njQ�����Ƃɋ@�\���Ă����̂��ߔe�𒆐S�ɓW�J���n�߂��B

�@���n���̘J���^���̒S����Ƃ��Ă��{�Ïo�g�҂̊����͂��킾���Ă����B

�@����{�Â𗣂�Č����O�e�n�A�e�E�Ŋ���{�Ïo�g�҂͋{�ÍݏZ�҂���܂���Ă���悤�ł���B

�@���̋��Z�n�ɂƂ����݂����F���g�D���A���ݕ}���̂Ȃ��Őe�r��[�߁A�̋��ւ̘A�т��͂����Ă���B

�@���͂�ЂƂ���̂悤�Ɂu�{�Ïo�g�v��t�����ĐV���̎Љ�ʂɓo�ꂷ�邱�Ƃ��Ȃ��B

�@������ċߔN�̃}�X�R�~�́A���ɃX�|�[�c�ȂNj{�ÊW�҂̊�����̂ɁA�u�A�����K�}���_�v�����āA�Ȃǂƕ���B

�@�u�A�����K�}�[�v�Ƃ́A�t���ɂ����ĂȂ����������A������������鋩�тł���B

�@�����ė��j�I�Ɍ`������A�u�֜��̋C���v�ƕ]���ꂽ�S�����ٖ̈��ł��낤���B

�@�@�O�@����̃A�C�f���e�B�e�B�Ɓu���ꕶ���v�̔����@�@����w�A���{�����w�A���|�^���̌�

top

�@�@1�@�ɔg���Q�̉���w

�@�ɔg�̊S

�@�u����w�̕��v�Ə̂�����ɔg���Q�i���͂ӂ䂤�j�̏����̑�\�삪�A������i�����l�\�l�j�N�\�ꌎ�ɔ������ꂽ�w�×����x�ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B

�@�w���i���j�����x�́A������ΏۂɁA����w�E���j�w�E�����w�E���w�Ȃǂ̓����̏��Ȋw�̌������ʂɈˋ����A�ߑ�Ȋw�̎�@����g���đ����I�n���I�ɕ��͂����ŏ��̒����ł���B

�@���̒����̖`���ɂ����đ��_�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�̂��A�u�����l�̑c��ɏA���āv�Ɓu�����l�̐����v�Ƃ�����̘_�l�ł���B

�@�ɔg�́A�w�×����x������O�ɁA���̗��_���������q�Ȃ�����A�w�����l��_�x�i�����N�O���j�Ɓw�����l�̐����x�i�����N�����j�Ƃ��đ������Ŕ������Ă���B

�@�Ƃ�킯�O�҂́A�ȑO�ɔ��\�����u�����l�̑c��ɏA���āv�Ƃ����_�����A�킴�킴�w�����l��_�x�Ƃ����\��ɂ��炽�߂ď�����Ƃ��ďo�ł��������́A�����̈ɔg�̊S���ǂ��ɂ��邩��m�邤���ł���ϋ����[���B

�@�m���ɂ��̎����́A�u�l��v��u�����v�Ƃ����T�O���A�����̂悤�ɖ��m�ɒ�`����敪����Ă����킯�ł͂Ȃ��B |

�}95�@�ɔg���Q

|

�@�����A�ɔg�̊S�e�[�}���A����l�̑c�悷�Ȃ킿����l�́u�l��v��u�����v�̒T���ɂ������_�͂��炽�߂Ē��ڂ���Ă悢�B

�@�����̈ɔg�ɂƂ��āA����w�Ƃ́A�ߑ�Ȋw�̎�@�ɂ�茤���ΏۂƂ��Ă̗������q�ϓI�ɕ��͂���A����Ȃ�u�n�挤���Ƃ��Ă̊w��v�ł͂Ȃ������B

�@����̃A�C�f���e�B�e�B���l�@������̂Ƃ��āA���̑c��ł��鉫��l�́u�l��v��u�����v��T�����𖾂���_�ɂ����A�ł��S���������Ƃ�����B

�@����������ƁA�ɔg�̓����̍ő�̊S�́A����̗��j�����̏����̕��͂����A���̔w��Ɉʒu���鉫��l�́u�l��v��u�����v�̒T���Ɖ𖾂ɂ������̂��B

�@���Ƃ��A�ɔg�́A���Z�Z�N�ɍŏ��ɏ������u����l�̑c��ɏA�Łv�i�w�����V��x���Z�Z�N�\�܁`����j�Ƃ����_�l���A�ӔN�ɂ�����܂ł��̕\���ւ��Ȃ���A���Ɉ�Z��ɂ킽���Ď�������ČJ�Ԃ��_�q���Ă���B

�@����ɂ��ẮA�����̊W�ŏڂ������y�ł��Ȃ����A���̘_���̃e�[�}���{�I�Șg�g�݂ɂ��Ă͍ŏ�����قƂ�Ǖω��͂Ȃ��B

�@�ɔg�́A�Ȃ����̂悤�ɉ���l�́u�l��v��u�����v�̒T���Ɖ𖾂ɊS���A�[������������̂ł��낤���B

�@�����܂ł��Ȃ��A���̍ő�̗v���́A�ߑ���{�Ƃ�������⍑�Ƃ����������A����l�ł���ɔg�Ɏ���́u�l��v��u�����v��T�����邱�Ƃ��������������炾�B

�@���̈Ӗ��ŁA����l�́u�l��v��u�����v�̒T���ɂ݂���u����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̒T���v�Ƃ����ۑ�́A�ɔg�̐��U�̒��ŏ��������т��đ��݂���e�[�}�Ȃ̂��B�@�m���ɁA�ɔg�̉���w�ɂ����āA���̊S�̓����́A�������ł̉���l�́u�l��v��u�����v�ւ̒T������A���a��O���ł̉���́u���j�����v�̕��͂ւƏd�_���ڍs���Ă���_���w�E�ł��悤�B

�@�����A�ɔg�̒��Łu����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̒T���v�Ƃ����Փ_�́A����ɂ���Č�i�����邱�Ƃ͂����Ă��A�������Ď������邱�Ƃ́D�Ȃ������B

�@�����ʼn��߂čĊm�F���Ă��������̂́A�ɔg�̉���w�ł́A�ߑ�Ȋw�ɂ��ƂÂ����n�挤���̑��ʂƋ��ɁA����̃A�C�f�r�A�C�e�B�̒T���Ƃ����A������̏d�v�Ȏv�z�I���ʂ�����A���ꂪ�̗v�Ș_�_���Ƃ����_�ł���B

�@����̃A�C�f���e�B�e�B����

�@�ɔg�́A�u�����l�̑c��ɏA���āv�Ƃ����_�l�ŁA���Ȋw�̌������ʂɂ��ƂÂ��āA����l���u���{�l�̈ꕪ�}�v�ł���Ƃ����A������u�������c�_�v�i�ɂ���イ�ǂ������j���咣���Ă���B

�@����ɂ�����̘_�l�u�����j�̐����v�̒��ł́A�������c�_�����łȂ��A����̌�����������u���o��ρv�_�����l�ɐ����Ă���A����I�Ȏ��_���N���Ă���B

�@����܂ŁA�ɔg�̎v�z�Ɋւ���c�_�ł́A����́u�������c�_�v�������ᔻ����Ă����̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA������́u���o��ρv�_�͍����]������Ă����B

�@�ɔg�̎v�z���l�@���邤���ŁA���̓�̎��_�����d�v�ȈӋ`�ɂ��Ă͂قƂ�Lj٘_�͂Ȃ����A�����ł͂��̂悤�ȓ@�I�ȉ��߂�]���Ƃ͕ʂ̎��_����l���Ă݂����B

�@����́A�u�������c�_�v��u���o��ρv�_�����ɔg�̘_�q�ł́A���ʂ��Ă�������ɂ��Ăł���B

�@�ɔg�̌����́A����܂ł̉������邠����Ƃ���ׂĂ݂�ƌ���I�ɕω����Ă���_���w�E�ł���B

�@���̌����̕ω��Ƃ́A�����ΏۂƂ��Ẳ��ꂩ��A����̂Ƃ��Ẳ���ւ̓]�����Ƃ����悤�B

�@���̔w�i�ɂ́A��������̋ߑ���{�́u�������Ɓv�ĕ҂̏��ɂ����āA�������邳���̈ɔg�̔��b�̈ʒu�̖�肪����B

�@�]���āA�ɔg�́u�������c�_�v�́A�ɔg�̌����̖��Ƃ��Ă��l���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��낤���B

�@����́A����i�Ђ��j�t���̓��L�̈��p����悭���y�����A�ɔg�̓������c�_�͖ړI�ł͂Ȃ���i�Ȃ����ߒ��Ƃ��Ę_�����Ă����A�Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��B

�@�u�������c�_�v���������ɂ����āA�ɔg�̌��Ƃ���ȑO�̌��ی��i���傤���傤����j����{���痈����������҂����̂���Ƃ����炩�ɈقȂ��Ă���_�ɂ��Ďw�E�������̂��B

�@���Ƃ��A���ی��̓������c�_�́A���{���v�̊ϓ_����ߐ����̓��{�Ɨ����Ƃ̕����I�W�ɂ��ďq�ׂĂ���A�ɔg�̂���́A���ꌧ�Ƃ��ċߑ���{�̍������Ƃɐ��x�I�ɑg���܂ꂽ�̒��Ŕ������Ă���B

�@�������A���ی��̓������c�_�́A�ɔg���������ɂ����ē������c�_��_���钆�ňɔg�ɂ���āu�i�āj�����v�iinvention�j���ꂽ���̂ł���A���҂̎���w�i��Љ�I�����ɂ͌���I�ȈႢ�����݂���B

�@���̓�̘_�q�ɂ́A�������Ɛ����ȑO�ƈȌ�Ƃ�������I�ȔF���̕z�u�̓]��������A���҂͓���ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�܂��A�e�w�╪��̉Ȋw�I�����̐��ʂɂ��ƂÂ��Ď咣���ꂽ�ɔg�̓������c�_�ƁA���{���痈������҂�����聉Ǝ�`�̗��ꂩ������������c�_�Ƃ́A���̓��e���܂߂ė��҂̎��������͑S���قȂ��Ă���B

�@�����́A�������c�_�̎咣�Ƃ��ē����ł͂����Ă��A���̎���w�i��Љ�I�������قȂ錾���̕Ґ�����e�ɂ����đ傫�ȈႢ�����݂���B

�@���̈Ӗ��ŁA���̈Ⴂ���d�����āA�]���Ƃ͈قȂ�����������ɔg�̐V���Ȍ����ɂ������ڂ��ׂ����Ƃ����悤�B

�@�@�@�@2 ���c���j�̓쓇���� top

�@����̔���

�@���āA����鉫�ꂩ��A���������̂Ƃ��ēo�ꂵ���ɔg�̉���w�̎咣�Ɏ����ŁA�吳����ɂ��̈ɔg�̓������c�_�ɐڍ����ĐV���Ȍ����Ƃ��ēo�ꂵ���̂��A���c���j�̓쓇�_�Ƃ��������ł������B

�@���c�́A�ߑ���{���Ƃ��u�������Ɓv����u�鍑���{�v�ւƍĕ҂���ߒ��̒��ŁA�t�����{�̒��̓쓇�Ƃ��ĂƂ炦�Ȃ����A������Â����{�̎p���f���o�����Ƃ��Ĉʒu�Â��ĕ]�������B

�@����Z�i�吳��j�N�̖�������c���j�́A��B�̑啪���P�n���n�܂��āA�����哇�𒆐S�Ƃ��鉂�������A�����ĉ���{�������łȂ��{�Â┪�d�R�Ȃǂ̓쐼�����ɂ܂œ쉺�����A������u�C�쏬�L�v�̗��ɏo���B

�@���̗����̗��́A�����N�ꌎ�ܓ��̗�������A�ߔe�`���A�����������܂ł̖�O�l���Ԃ̗����ł������B

�@���̎��̖��c�̗��m�[�g�ł���u�쓇���s�����L�v�i����K��Z���j�ɂ́A�������������̓ߔe�̗l�q���u�{���ߐ��i����������j�Ȃ�v�ƈ�ې[���L����Ă���B

�@���̗��s�́A���c�������K�ꂽ�B��̋@��ł��邪�A���̗��̏Ռ������c�̔]���ɐ[�����܂ꂽ���Ƃ́A���̌�ɏ��������c�̎��̕��͂ɔ@���Ɏ�����Ă���B

�@�u��X�̊w��ɂƂ��āA����̔����Ƃ������Ƃ͊c���i�������j�I�̑厖���ł������v

�@�u�V���ɂ��̕��ʂ̊ώ@����A������Î��͖����Ȃ��̂Łv

�@�u�ȑO�͂����̋�z�ł�������X�̉�����ɁA���Ȃ�̎x����^���鎖�������R�Ƃ��Ă��̒n�ɂ͍s�Ȃ��Ă����v

�@�u��������݂ȉ������{�̌Â����ƂƐS�Â��܂ł́A�S�R�Q�Ƃ����Ȃ������V�����݂̂ł���v�i�w���y�����̌����@�x�j�B

�@�����āA���̊C�쏬�L�̗�������Ռ��Ɋ�Â�����ւ̐[���S�́A�ӔN�́w�C��̓��x�i���Z��N�j�Ŗ�������Ă���悤�ɁA���c�̌㔼���ɂ܂Œ������Ԃɋy��

���Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B

�@����ւ̊S

�@�Ƃ���ŁA���c���j������ɊS�����悤�ɂȂ����̂́A������������X�V���i�������肬�����j�́w�쓇�T���x�ƈɔg���Q�́w�×����x�Ƃ�����̏����Ƃ̏o����傫�������B

�@���Z���N�ɓǂ��X�̒����́A���c�ɉ�����̐[���ȋ����F�������A�ȑO����̞��q�̎��ɑ������쓇�ւ̓���Ƃ������}���I�ȐS��ɉ����āA����̌����I�ȋ���Ƃ���Ȃ�Ӌ��ł���擇�ւ̃A�N�`���A���Ȗ��ӎ���A�����邱�ƂɂȂ����B

�@���X�̒�������h�����ꂽ���c�̖��ӎ��́A�_�������̎����瑶�݂����u�o���ϖ��i�������������݂�j�̎v�z�v�ɘA�Ȃ���̂ł���A����ɂ���ɉ����āu���ւ̒���v�Ƃ����V���Ș_�_�����c�̒��ɉ萶�������Ƃ��Ӗ������B

�@�܂��ɔg�́w�×����x�ɂ��ẮA��������Ɉɔg������āA���̈ɔg�̌�����ʂ��ĉ���̗��j�⌾��A |

�}96�@���c���j

|

�}97�@���X�V���i���Ìy�j

|

�×w��`���ȂǂɈ�i�ƊS��[�߁A���{�����ɐ�߂鉫�ꕶ���̏d�v���������F�����邱�ƂɂȂ����B

�@���̌�A���c�͈ɔg�Ƃ̊Ԃŏ��Ȃ̂������d�˂邱�ƂŁA����ɓ��{�̐M�̌��`�������������Ƃ���p�����͂�����Ƒł��o���悤�ɂȂ�A���{�����̑c�^�Ƃ��Ẳ���Ƃ����C���[�W�����c�̒��Ɋm������邱�ƂɂȂ�B

�@���̓�̒����ƑO�q�����C�쏬�L�̗��́A���c��������l���邽�߂̊�Ղ��`�����傫�ȉe����^�����o�����������B |

�@��̎��_

�@�u�o���ϖ��̎v�z�Ɠ��ւ̒���v�Ɓu�Ó��{�̋��Ƃ��Ă̗����v�Ƃ�����̎��_�́A����Z�N�ォ��O�Z�N��̖��c�̉�����Ƃ炦��g�g�݂̒��S���߂Ă���B

�@���Ƃ��A����Z�N��̖��c�̉���F���̘g�g�݂́A�u�o���ϖ��̎v�z�Ɠ��ւ̒���v�����S�ɂ������B

�@���c�͓�Z�N�㒆���ɂ́A���{�Љ�Ƃ�킯�_�����̌o�ϓI�����ɑ����@�ӎ�����A����̊w������H�I�ۑ��S���u�o���ϖ��̊w�v�Ƃ��Ĉʒu�Â��ċ�������悤�ɂȂ�B

�@�����āA���̌�̉���ւ́u�C�쏬�L�v�̗��́A���̉����ŗ�����̋�������ۂɌ������闷�ɂ��Ȃ����̂ł���B

�@���c�́A����̗�����A��Ƃ����ɁA���ۘA���ϔC�����ψ��̏A�C�̂��߁A��x�ɂ킽���ăX�C�X�̃W���l�[�u�ɑ؍݂��邱�ƂɂȂ�B

�@���̃W���l�[�u�ł́A���t�̖��ɋN������R�~���j�P�[�V�������ꗂ�l��Ԃ̕ǂɂ��a�O���Ȃǂ�̌��������A�����ňϔC�����ψ��̌o���͖��c�Ɂu���v�ɑ���F����V���Ȏ��_�������炵�A�u���ւ̒���v��@��ɂ��Ȃ����B

�@���̉ߒ��Ŋw�m���ɂ��A���c�́A�u�Ǔ���v�ƌ����鉫��̗����������̖��Ƃ��Ă����łȂ��A����Ɠ��{�Ƃ̊W�A����ɂ͓��{�Ɛ��E�Ƃ̊W���܂߂��u���ՓI�ۑ�v�Ƃ��ĂƂ炦�鎋�_����������悤�ɂȂ��Ă����B

�@�����Ĉ��O�Z�N��ɓ���ƁA���c�́A�ꍑ�����w�Ƃ��Ă̓��{�����w�̑n�݂ɗ͂��X������悤�ɂȂ�B

�@�ꍑ�����w�̑n�݂ɂƂ��Ȃ��A���c�̉���F���̘g�g�݂��A��́u�o���ϖ��̎v�z�Ɠ��ւ̒���v����A���傶��ɉ��ꌤ�����u���{�̓쓇�����v�Ƃ��Ĉʒu�Â��A�������u�Ó��{�̋��v�Ƃ��ĂƂ炦�鎋�_�����������B

�@���c�́A�W���l�[�u����A��������A���������̌n���I�Ȓ�����������{�����w�̑̌n���Ɍ����āA�����̎G���̔����ƌ��������ɂ��āA����w���͓I�Ɏ�g�ނ悤�ɂȂ�B

�@�G�������ɂ��ẮA���łɑ吳���́w���y�����x��w�y���Ɠ`���x�̊��s�����������A�C�쏬�L�̗���W���l�[�u�Ȍ�̏��a���ɁA���c���쓇�����Ɋ֘A����_�l���f�ڂ����G���Ƃ��āA��Ȃ��̂����ł��w�����x�w�����|�p�x�w���Ɠ`���x�w�쓇�k�b�x�w���x�w���ԓ`���x�Ȃǂ�����A���X�Ɣ������ꂽ�B

�@�����āA�w���x��w�쓇�k�b�x�̕ҏW��S��������Ït������钩�i�ɑ�\�����悤�ɁA�����̎G���ɂ͍��̓쓇�o�g�҂�쓇�ݏZ�̌����҂��������ւ��A�����̘_�l�\���Ă���B

�@���̌f�ڂ��ꂽ�_�l�̒�����A���c�̕ҏW�ɂ���āA�吳�������珺�a��O���ɂ����āw�F�ӑp���x�S�O�Z�������s���ꂽ���Ƃ͍L���m���Ă���B

�@�܂��A���c�̜Ϝ��i���傤�悤�j�ɂ��G���ɓ��e�������̉���A�����o�g�҂𒆐S�ɁA�쓇�����̌[�֊����ƌ������i�����������u�쓇�k�b��v���J�Â��ꂽ�B

�@���c�̎�ɂɂ���čs�Ȃ�ꂽ�쓇�k�b��́A������i�吳�\��j�N������O�O�i���a���j�N�܂Œf���I�ɎO���ɂ킽���ē�l��J�Â���A�쓇�����̐i�W�ɏd�v�Ȗ������ʂ����A���{�{�y�����łȂ�����ݏZ�̒n�����y�����Ƃ��p�ݏZ�̓쓇�����҂ɑ傫�ȉe���͂��y�ڂ����B

�@���{�����j�Ɖ���

�@���O�Z�N��ɂȂ�Ɩ��c�́A�����̓쓇�����̐��i�����łȂ��A�������Ɏ�ɂ��Ă������k��A�C�k��ΏۂƂ����k������������ɑ�\�����悤�ɓ��{�̓�k�n��̌����A����ɑS���e�n�ɓ_�݂��鋽�y�����Ƃ����̖��������̍̏W���������āA�u�ꍑ�����w�v�Ƃ��Ă̓��{�����w�̊m���Ƒ̌n���ɗ͂��X������悤�ɂȂ�B

�@���̓��{�����w�̑̌n���ɂ��ẮA���c�����̕��@�_�ɂ��Ę_�q�����w���ԓ`���_�x�i���O�l�N�j��w���y�����̌����@�x�i���O�ܔN�j�̒��ŁA�u�ꍑ��푰�ꌾ��v�Ƃ��Ă̓��{�́u�ꍑ�����w�v�̑̌n����������Ă���B

�@�����āA���̈ꍑ�����w�̘g�g�݂̒��ŁA���������{�́u�Ú��v�u���^�v�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꋭ�������悤�ɂȂ�B

�@����ɁA���{�����w�̊m����g�D�Ƃ��ē��O�Ɏ������̂��A�O�ܔN�ɖ��c�̊җ���j���ĊJ�Â��ꂽ�u���{�����w�u�K��v�ł������B

�@���̍u�K��́A���{�S���̊e�s���{��������c�̌O���i����Ƃ��j���������w�k�������Ɉꓯ�ɏW���A���������̍̏W��������@�Ȃǂ��c�_���A���{�����w�̐������j���W��Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�B

�@����ɂ́A���ꌧ�{�Ó����猹���Y���Q�����A�܂��ɔg���Q���Ït�����͂��ߍ�����o�g�҂����������o�Ȃ��āA���{�����w�̊m���̂��߂ɉ���̖��������̒��������̏d�v�����A���c�ɂ���Ă��炽�߂ċ�������Ă���B

�@���̂悤�ɑ吳������珺�a��O���Ɍ`���������{�����w�̊m���ߒ��ŁA�ɔg���Q�ɂ���Ė�������ɑn�݂��ꂽ����̋��y�����Ƃ��Ẳ���w�́A���c�ɂ�肠�炽�߂ē��{�̓쓇�����Ƃ��Ĉʒu�Â����A�Â����{�̎p���f�����Ƃ��ĂƂ炦�Ȃ�����邱�ƂɂȂ����B

�@���Ȃ킿�A�ɔg�̌�������w�́A���c�ɂ���āu�Ó��{�̋��Ƃ��Ă̗����v�Ƃ����g�g�݂ɂ����{�̓쓇�����Ƃ��đg�ݍ��܂�邱�ƂŁA���{�����w�̊m���Ƒ̌n���Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ��n�挤���Ƃ��čĕ҂��ꂽ�̂ł���B

�@�ނ��A�����ɂ͖��c�ɂ�鉫��w�̈���I�ȕ�ۂ��������킯�ł͂Ȃ��A����܂Ō�����������Ȃ��������ꌤ�����쓇�����Ƃ��čĔF������A���{�����̈�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ���Ƃ����}���鉫�ꑤ�̈ӌ������݂����B

�@���̈Ӗ��ł͗��҂̍���ɂ����̂Ƃ������悤���A�ɔg�̉���w�̌����Ɖ������{�̓쓇�����Ƃ��Ĉʒu�Â�����c�̌����ɂ͖��炩�ȈႢ������A���ꌤ�����쓇�����Ƃ��ĐV���ɕҐ��ĕ҂��ꂽ���Ƃ͉��ꌤ���ɂƂ��ė��`�I�ȈӖ����܂�ł����Ƃ����悤�B

�@�����Ă��̖��c�̌�̏��a�\�N��ɁA�u���|�w�v�̊ϓ_���牫�ꕶ���̏d�v�����������āA����ɉ�����Ƃ炦��V���Ȍ�����t���������̂����{���|����̖��@�x�i��Ȃ��ނ˂悵�j�ł������B

�@�@�@�@�@3�@���@�x�̉���F�� top

�@���{�̌Â��p

�@���@�x���A���߂ė����̓y�̂́A���O���i���a�\�O�j�N�\��\����ł������B

�@���ꂩ����l�Z�N������\����܂ł̖��Z�����̊��Ԃɂ����āA�v�l��������K��A�̂זZ���Ԃɂ킽���ĉ���ɑ؍݂��Ă���B

�@�ŏ��̉���؍ݒ��̐����́A���̈�ۓI�Ȍ��t�ɂ��ƁA�吨�̕��X�̂��D�ӂ��A�u������Ǝ��ƌ��Ƃ��Ɋ��������A���Z�ɕ�炵���v���X�������Ƃ����B

�@�Ƃ�킯�A�ŏ��̉���ւ̓n���́A���ɂƂ��āu�����̋������ȂďI�n�����v�ƋL����A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u���̒����Ԃ̓��{�S���̍s�r�i����j�́A�[������Ƒ��̍��X�Ƃ��r���邱�Ƃ��o�����B

�@�������Ĕ@���i�����j�ɉ��ꂪ�����i���܂Ȃ��j�Ǝ��̗D�ꂽ��H�|�����ɍ�蓾��͂�����̂���m�邱�Ƃ��o�����B

�@���ɐD���Əĕ��Ƃ��L�]�ł���̂�m�����v�i�u����Ǝ��v�j�B

�@���̍ŏ��̑؍݂ɑ���Z�����z������A�������ꕶ���ɖ�������A�����ɍ����]����^���Ă����������������悤�B |

�}98�@���@�x

|

�@����ɁA���ڂ̌����܂��ē��ڂ̗����̍ۂɁA���́u�Ȃ������ɓ��l�ꓯ�ŏo�����邩�v�Ƃ����\��̕��͂������Ă��邪�A���̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�����̑��݂͐��Ɋ�ւ̂悤�Ȃ��̂ł������B�i�����j

�@���n�ł͌Â����{�������̕ω����āA�p�i���Ɓj�̏�Ԃ������ė������ꍇ���������A�����ɂ͂��ꂪ�����Ə����Ȏp�Ŏc����Ă���̂ł���B

�@�]�͂Ώ����{�I�Ȃ��̗̂ʂ⎿���A���̌Ǔ��ɂǂ����������ۑ�����Ă��鎖������v�B

�@���̋L�q������A���ꕶ���ɑ�����̕]�����A�Â����{�̎p�������Ɏc���Ă���_�ɂ��������Ƃ��m�F�ł���B

�@�����āA���������]����^�����A���{�̌Â��p�������Ɏc���Ă��鉫�ꕶ���Ƃ́A�����D����ĕ��Ȃǂ̍H�|�i�������w���Ă���̂ł͂Ȃ������B

�@���ꕶ���ɂ����āA���������Ƃ������]�������̂́A�u�����̕x�v�Ƃ��Ắu����̕����i�ӂ�ځj�v�ł���A����ɗ����̐l�X�̓����b�ł���u�����̌��t�v�������B

�@�������A�u����̕���v���u�����̌��t�v���A���������K�ꂽ���O�Z�N��㔼�̑������̐����ɂ́A���ꌧ���炻�̑��݂��ے肳��֎~����鑶�݂ł������B

�@�u����̕��悱���͉���̎���Ȃ̂ł��v�Ɩ����������́A�����̕���q���E�ʐρE�o��̊ϓ_����p�~���咣���錧�̘_�c�ɑ��āA�����@�̉Α��ւ̈ڍs�ƁA��̗��n�͑�n�ʐςƂ���ׂď��Ȃ����Ή��i�ɂ����Ă������č����ł͂Ȃ��Ɣᔻ���āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�����̕�͗l������]���āA���E���ł����h�ȕ���ł���v

�@�u�c��̕�����ɂ��V�𗧔h�ɂ���Ɖ]���K���́A���������ɉ��čł����d���ׂ����Ƃ̈�ƍl����v

�@�u�����̕���͗����̐��ȕ����I���Y�ł���v�B

�@���́A���̊ϓ_����V���ȕ�̌��z�𐧌����悤�Ƃ��錧�̕��j�ɑ��āA�J�Ԃ��ᔻ�������A����̕���̏d�v�������������̂ł���B

�@��������_��

�@�܂��A�����̌��t�Ɋւ�����̋c�_�́A���l�Z�N�ɂقڈ�N�Ԃɂ킽���Č��킳�ꂽ�u��������_���v�Ƃ��Ă悭�m���Ă���B

�@���̕����_�����N�����̂́A���̎O��ڂ̗����̎��������B

�@�����_���́A���O��N�����牫�ꌧ���������_�������^���̈�Ƃ��ĕ�����ے肵�W�����s�^����ϋɓI�ɐ��i���Ă���̂ɑ��āA���̍s���߂�������ᔻ�������ƂŎn�܂����_���ł���B

�@���_���́A�O���͎�Ƃ��Ēn������̐V������ŁA�㔼�͖{�y���҂��܂����ċ@�֎��́w���|�x�⒆������ɂ��Č��킳�ꂽ�B

�@�����_���ɂ�������@�x�̎咣�́A�u�W����̕��y�����シ��Ƌ��ɁA�����̉��l�d����v�Ƃ������ɏW���B

�@���͕����_���ŁA���Ƃ́u�W���ꁁ���ƌ�v�y���邽�߂ɁA�n��ŗL�́u���v�Ƃ��Ắu�����v���}������邱�Ƃ̈Ӗ���₢�A���̕��@��ᔻ�����B

�@����́A�n��ŗL�����̏ے��ł���u���v�Ƃ��Ắu�����v�̑��d���������邱�Ƃɂ���āA�u�W���ꁁ���ƌ�v��O�ꂳ���邽�߂ɉ�����o���i�ڂ��߂j���悤�Ƃ��鉫�ꌧ�̎{��ƁA���̔w��ɑ��݂��鐭�{�̍��Ǝ�`�ƍc���������ᔻ������̂ł������B

�@�܂��A���̎咣�̍���ɂ́A���̓�����`�ɑ���ᔻ�Ƌ��ɁA���}�ȁu�ߑ㉻�v�ɑ���ᔻ�����l�ɑ��݂��Ă����B

�@�Ƃ���ŁA�����_���ɂ�������̌��_�����炽�߂Ē��Ӑ[���ǂ�ł݂�ƁA�����ɂ͂��������u��l�̖��@�x�v�����݂��Ă��邩�̂悤�ȁA�ʒꂵ�Ă���u��̌����v���w�E�ł���B

�@���́A��̎咣����苭�łɂ��A�����Ɂu����ꂪ���{��̍ł����l����n����v�ł���̂����������邽�߂ɁA��̌������J�Ԃ��q�ׂĂ���B

�@�����ł́A�����̊W�Łu���������̍ĔF���v�i���l�Z�N�j����A���̈������p���邱�Ƃɂ������B

�@�i1�j�u����ꂪ���{�̌Ì�𐔑����ۗL���鐏��̒n���ꂽ��v

�@�i2�j�u���{�̉����̓y�n�̕���������̔@�������Ȃ�U���Ǝ��̂Ƃ��������킹�Ă���̂ł���炤���v

�@���͑��̕��͂ɂ����Ă��A������]������ۂɁA�\���ɑ����̈Ⴂ�͂���A�K���Ƃ����Ă����قǁA���̓�̌������q�ׂĂ���B

�@���́u�W������̔@���͖��t�̂��ƂŁA���ꕶ���_�̂����ꕔ�����ނ�ɉ߂��ʁv�ƌ������Ă��邪�A���ꕶ���Ɋւ��ď����ꂽ���̕��͂ɂ��A���̊��ɂ͓�̌������قڊт���Ă���Ƃ����Ă悢�B

�@���̓�̌����ɂ��ẮA�������������O��ڂƎl��ڂ̊Ԃŏ������u�n�����̕����I���l�v�i���l�Z�N�j�Œ[�I�Ɏw�E����Ă���B

�@���͌����B

�@�n�������́u�x�̍ő�Ȃ���͓̂����B��͒n���������ۗL���鉿�l�ʂ̖L�x���ł���B��͂����Ɍ�������{�ŗL���̊m�����ł���v�ƁB

�@���̂悤�ɁA�����≫�ꕶ���_�ɂ��Ę_�������̌����ɂ݂���u��̌����v�ɑ��āA�ǂ̂悤�ɂƂ炦����悢�̂��낤���B

�@�����āA�u���{�̌Ì�𐔑����ۗL���鐏��̒n����v�u���{�ŗL���̊m�����v�Ƃ������̈�ڂ̌����́A�ɔg���Q����c���j�̘_�q�̒ꗬ�ɂ�����Ă����A�������c�_�Ɋ�Â��u�Ó��{�̋��Ƃ��ė����v�Ƃ����F���g�g�݂��A�������������L���Ă���_���m�F�ł��悤�B

�@����̕������l

�@����ɖ����A�����≫�ꕶ���ɓ��{�����{�������ۗL����Ă���_���������邽�߂ɁA�J�Ԃ��g�p���Ă���u�����v��u�^���v�Ƃ����T�O�̒��ɁA�ɔg����c�Ƃ͈قȂ����������̐����ɂ����鉫�ꕶ�������K�͓I�Ȍ������ǂݎ���悤�Ɏv���B

�@���̈Ӗ��ŁA���̉��ꕶ�������_�q�́A�������̐����ɂ����鉫�ꕶ������錾���̓T�^�I�ȕҐ��������Ă���Ǝw�E���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B

�@�����������ɁA�����Œ��ڂ������̂́A���̉��ꕶ������������̌����A���Ȃ킿�n�������̉��l�Əd�Ȃ��ċ��������u����̕������l�̖L�x���v�Ƃ����w�E�ɂ��Ăł���B

�@�u����̕������l�̖L�x���v���w�E������̎咣�́A�������̐����ɂ�����n�������̉��l���������ăi�V���i���e�B�����镶���̒��ōs�Ȃ��Ă���B

�@�����������ɁA���̎咣�́A�i�V���i���e�B�̓����̂Ȃ��ɖ��v����n�������̉��l���������邾���ł͂Ȃ������B

�@��������̕������l���咣���錩���̒��ɂ́A�n�������Ƃ�⊮���邾���łȂ��A���Ƃ��ꎩ�̂𑊑Ή�����v�z���������܂܂�Ă���悤�Ɏv����B

�@�Ȃ��Ȃ�A�������ꕶ���Ɉ����ꂽ�w�i�ɂ́A����܂ł̃A�C�k�⒩�N�Ɋւ�����̌��_�̉�������ɂ���u���̃C���^�[�i�V���i���Y���v�i����@�i�j�̑��݂�����ɂ��邩�炾�B

�@���Ƃ��A���̔F���́A�����̕������l����������ۂɁA�������������̋L�q�̒��ɂ����������悤�B

�@�u���Ƃ̒P�ʂ͒n���ł���B�n�����̔���͍��Ƃ�����F��D���B�n�����琶�܂ꂽ����Ԃ��ƂȂ����āA�ǂ��Ɉꍑ�̔@���ȕ\�������o�����悤��A�_���e�͔ނ́w�_�ȁx���ɑ����i�C�^���A�j�̓����̓y��ŏ������B

�@������A���p�̌��t�Ƃ��ĕW��������i�����j�߂ĕ������B

�@���������ɏ����̑c�悩��D�����y�n�̌��t��M�������B

�@�����̌��t�͂��̏����l���[�i����ȁj�Ȃׂ̗Y�Ӗ����i�䂤����ނЁj�Ȃ鎍�̂��̌��t�Ȃ�����o�����B

�@�����̒����牫������ȂĈ̑�Ȃ镶�w�ޖ��ɂ�������g�����߂�B

�@���̎������͉���̑��݂͓��{�S�y�̒��ڂ��W�߂�ł��낤�v�B

�@���̖��̔�������́A���Ƃ�⊮����n���Ƃ������_�����łȂ��A���ƂƂ͈ʑ����قɂ���n���������ՓI�ȁu�������l�v�Ƃ������_�i�o�h���I�e�B�Y���j���A�����ɓǂݎ���̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�@�@�@�@4 ���ꌤ���ƃA�C�f���e�B�e�B

top

�@���ꌤ���̈Ӗ�

�@�Ƃ���ŁA�ɔg���Q���n�݂����u����w�v�ɂ́A����l�Ƃ͉�����T������u�A�C�f���e�B�e�B�̊w�v�Ƃ��Ă̑��ʂ���т��đ��݂��Ă����_�ɂ��Ă͐�ɋ��������ʂ�ł���B

�@����ɑ��āA�ߔN�����g�p�����u���ꌤ���v�Ƃ����ď̂ɂ́A�X�̊w�╪��̎�@�⌤�����ʂ܂��āA�����ł͗������i��イ���イ���j�����łȂ����A�W�A�ɂ܂Ō����Ώۂ��L�����A�����I�̌n�I�Ȓn�挤���Ƃ��Ă̑��ʂ���苭������Ă���B

�@���̂悤�ȏ̒��ŁA�ɔg�̒����u����w�v���A�����̊ϓ_���炢���ɂƂ炦�Ԃ����ƌ��������ɁA���̒n�挤���Ƃ��Ă̏d�v�������łȂ��A����̃A�C�f���e�B�e�B�̒T���̖����ǂ��l���邩���d�v�ȉۑ�Ƃ��ĕ��サ�Ă���悤�Ɏv����B

�@�����Ă��̍ہA�u����̃A�C�f���e�B�e�B�v���ǂ��Ƃ炦�邩���A�ٗv�Ș_�_�ɂȂ��Ă���B

�@���Ƃ��A����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̒T���Ƃ������ꍇ�ɁA�����ł͎�Ƃ��āu����l�̋N���v�̒T���Ƃ��Ĕc������A����l�̍��i���ւȂǂ̃��m�ɑ��������̓I���͂��s�Ȃ����R�l�ފw��l�Êw�̗̈悪�A���̒��S�ƂȂ��Ă���B

�@�����������A����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̒T�����A���̂悤�ȉ���l�̋N���̒T���Ƃ������̓I�Ȍ��������ŁA���̂��ׂĂ��𖾂����킯�ł͂������Ȃ��B

�@�܂��A���ꌤ���͉���o�g�҈ȊO�ɂ��L���J�����ׂ��ł���A����l���u��Q�҂Ƃ��Ď��ȋK��v���A�u����l�̃A�C�f���e�B�e�B��₤�X���̋������ꌤ���v�̂��������E�p������咣������B���̎咣�ɑ��ẮA����̗��j�ς��u��Q�Ҏj�ρv�Ƃ��Ĉꊇ����A���̔F���̂�������̂��̂Ɏ����g�͋�����a���������邵�A�ᔻ�I���B

�@����ɂ��Ă͋c�_�̕�����A�ώG�i�͂j�ɂȂ�̂ŁA�����ł͂���ȏ�ӂ�Ȃ��B

�@�����A���̋c�_���A����l�̃A�C�f���e�B�e�B�Ƃ��������ɂ����āA�{���͂��̑��`����L���͂��́u�A�C�f���e�B�e�B�v�Ƃ����T�O���A�t�ɉ���o�g�҂��ۂ��Ƃ������̓I�ȁu�A�����v�̈Ӗ������Ɍ��肵�ċc�_���W�J����Ă���_�ɑ��đ傫�ȋ^��������Ă���B

�@�����A���̂悤�ȋc�_�Ƃ͊W�Ȃ��A���łɉ��ꌤ���̎��Ԃ͐�ɐi��ł���B

�@���ꌤ���́A����o�g�҂��ۂ��Ƃ����u�A�����v�ɊW�Ȃ��L���J����Ă���A�����܂ł��Ȃ��A���l�ȋA����L�������҂ɂ�邷���ꂽ���ꌤ���������B

�@�A�C�f���e�B�e�B�T�O�̍čl

�@�]���Ė��́A���`�I�ȃA�C�f���e�B�e�B���A�u�A�����v�Ɍ��肵�āA���̎��_���牫��l�̃A�C�f���e�B�e�B��₤�X����ے肷��A���̋����A�C�f���e�B�e�B�F���ɂ�������̂ł͂Ȃ����B

�@�ނ���A�A�C�f���e�B�e�B�T�O�̂����`���ɒ��ڂ��āA�ɔg���Q�́u����w�v����A�ȂƗ���Ă���A����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̒T���̈Ӌ`���A�����̖��ӎ��⎋�_�ɂ���ĂƂ炦�����A���炽�߂ēǂݒ������Ƃ������d�v�ł͂Ȃ��낤���B

�@���̈Ӗ��Ŏ��́A����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̒T���̉ۑ���A���̎��̓I���������ŋc�_����̂ł͂Ȃ��A�v�z���͂��߂��̌����̕��͂��܂߂��l�X�Ȋϓ_����₢�����ׂ����ƍl���Ă���B

�@�ł������A���̉���̃A�C�f���e�B�e�B���A�u����l�̋N���v�≫��o�g�҂��ۂ��Ƃ����u�A�����v�Ɍ��肳�ꂽ���̓I�ȑ��ʂ����łƂ炦��̂ł͂Ȃ��A�u�A�C�f���e�B�e�B�v�T�O���̂��̂̍čl�Ɓu���b�̈ʒu�v�̖������܂߂����푽�l�Ȋϓ_����A�V���ɂƂ炦�Ԃ��čl����ׂ����Ǝv���B

�@���Ƃ��A�����g�̓A�C�f���e�B�e�B�������ŌŒ�I�Ȏ��̂Ƃ��ĂƂ炦��̂ł͂Ȃ��A�Y�I�i�����Ă��j�ŗ����I�ȊW���Ƃ��ĂƂ炦�����A����l�̃A�C�f���e�B�e�B�̍l�@���u�|�W�V�����̖��v�ɐڍ����čl���Ă݂����B

���̈Ӗ��ŁA�ɔg���Q�̉���Ɋւ��锭�����A����܂ŏ�Ɍ����ΏۂƂ��Ă̈ʒu����A����ɂ��Ĕ��������̂Ƃ��Ă̌��ւ̓]���Ƃ��ĂƂ炦�����A���̈Ӌ`�ɂ��ėl�X�Ȋϓ_����_���Ă݂����ƍl���Ă���B

�@�@�@�l�@�@���A�^���Ɛ�㉫��̎v�z top

�@�@�@�@�@1 ��㉫��ƕ��A�^��

�@����̋A�����

�@�u�S�̖\���v�ƌĂꂽ���\�L�i�݂����j�̉����̎S�c�����̂́A�D���i��������j�ɋA�������y�ł���A�K���ɂ����R�ɐ��c�����҂����̈��g���ƕs���̓��荬���������E���������B

�@�����A���Ԃ��o�߂��Ă����ɏ]���A����̏Z���͐����邽�߂ɁA���傶��ɂł͂��邪���̂悤�ȕs���������E���̒����痧����Ă������ƂɂȂ�B

�@���̐��Ԃ��Ȃ�����̏ɁA�V���ȑ����𐁂����̂́A��O���ɓ��{�{�y�Ő������Ă����l�����́A����ւ̋A�҂ł������B

�@�ނ�̋A�҂ɂ���āA�f�g�p��̉��̓��{�{�y�Ő��i���ꂽ�����`�̉��v�̗l�q��A�V�������肳��镽�a���@�̏��Ȃǂ����A������_�@�ɐ�㉫��ɂ�����V���Ȑ����̑ٓ����͂��܂邱�ƂɂȂ�B

�@���̒��S��S�����̂́A��O���ɎЉ��`�ɊS���ĎЉ�^���Ɋւ�����l�X�ł���A���l���N�Ăɑ������Ō������ꂽ���ꖯ�哯���Ɖ���l���}�ɏW�����l�X�ł������B

�@���̓�̐��}�́A��㉫��ɂ����čŏ��Ɍ������ꂽ���}�ł���A���̐錾��j���i������傤�j�̒��ɔނ�̍l����咣�̈�[�����荞�܂�Ă���B

�@���̓�̐��}�̐�����܂߂āA��㏉���̉���ɂ����鐭���I�咣�ɂ́A���̂悤�ȑ��l�ȍl�������݂����B

�@��̓I�ɂ͔s��ɂ��Љ�I�����I���l�ς̓]�����ӂ܂��āA

�@�@����̗��j�I�����I�w�i�����Ƃɉ���̓Ɨ����u�����錩����A

�@�A�s���̓��{���Ƃ����L���ŋ���ȃA�����J�ɔ�����߂��������Ƃ��鎖���`�I�Ȍ����A

�@�B����ɂ͔s�풼�ォ�炢���������{�Ɖ���̕����I�����I��̊�����ՂƂ��ē��{�ւ̕��A���咣���錩���ȂǁA�قێO�̍l�����ɑ�ʂ��ꂽ�B

�@�����āA���̂悤�ȑ��l�Ȍ����́A��ɁA�O�q�̓�̐��}���܂߂����}�̓��p�����Ȃ���钆�ŁA���܈�N�㌎�̑Γ��u�a����c�Ɍ����Ẳ���̒n�ʂ̖��Ƃ��Ę_�c���ꂽ�A�����鉫��́u�A�����v�ɂ�����e���}�Ԃ̎咣�̈Ⴂ�Ƃ��ĕ\��邱�ƂɂȂ�B

�@���Ƃ��A�O�q�̐��}�̗�������ގБ�}�i���Ⴞ���Ƃ��j�Ɛl���}�͓��{���A�_�̗���m�Ɏ咣���A���̎��ɐݗ����ꂽ�Љ�}�͐M�������_�������A����ɂ��̌�ɐݗ����ꂽ���a�}�͉���Ɨ��_���������B

�@�܂��A���̌�ɐݗ����ꂽ����}�́A�č������{�Ƃ̋��͊W�ɂ�錻����`�H�����������ĕ��A�����_���咣�����B

�@���̂悤�ɁA����̋A�����Ɋւ��ėl�X�Ș_�c���W�J���ꂽ���A���̒��ł��̌�̉�����j�ɂ����đ傫�Ȓ������`�������̂��A���{�ւ̕��A�_�ł������B

�@�u���{���A�^���v

�@������j�̓����́A���{����̕����ƕČR�ɂ��x�z�Ƃ����_�ɂ��邪�A����ɑ��ĉ���Z���̈ӌ���傫�����˂��̂́A�ٖ����x�z����̗��E�Ɠ��{�ւ̋A���╜�A�����߂�^���ł������B

�@�V�萷��ɂ��ƁA���̕��A�^���̏����i�K�ł�����܁Z�N��ɂ́u���{���A�^���v�Ƃ������̂������g���A���Z�Z�N��ȍ~�ɂȂ�Ɓu�c�����A�^���v�Ƃ������̂ɕω����Ă����Ƃ����B

�@�����̕��A�_�́A���g�nj��̌����ɑ�\�����悤�ɁA�푈�ɂ���Đؗ����ꂽ����̌����́A����ΐe���痣�ꂽ�q�̗���Ɠ����ł���A���{���A����]����͎̂q���e���ɋA��悤�Ɏ��R�Ȋ���ł���A�Ǝ咣���ꂽ�B

�@����́A���{�Ɖ���̕����I�����I��̊�����Ղɂ������{�ւ̕��A���咣����u�S��I���A�_�v���Ɣc������A�܁Z�N��̏������A�_�̑�\�I�������ƌ����Ă���B

�@���̋�̓I�ȉ^���ł́A�Γ��u�a����������\���ꂽ���N�̈��܈�N�l���ɁA�Б�}��l���}�����S�ƂȂ��ē��{���A���i�������������A�Z���ӎu���W�邽�߂ɓ��{���A��v�����鏐���^�����s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����āA���̏��������L���҂̊����͉���{��������E�ꁓ�ŁA�{���i�݂₱�j�������E�܁��Ƃ����������l�������A����̐l�X�̕��A�ւ̊S����O�Ɏ������B

�@�Ƃ��낪�A���̌�̉���̕��A�^���́A�O�N�ɕ��A�^���̐����������i���܂݁j�������Ԋ҂��ꂽ�̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA�ČR���猵�����e�������悤�ɂȂ�A�V���ɉ��ꋳ�E����≫��N�A������S�Ɍ����������ꏔ���c�����A��������A�ČR�̈��͂ɂ�莩�R���ł�]�V�Ȃ�����邱�ƂɂȂ�B

�@�������A�܁Z�N��㔼�ɂ́A�ČR�ɂ��y�n�ڎ��ɔ����ĉ���Z���ɂ��u������ݓ����v����������ƁA�č����{�͉���̓���������C�����āA����Z���ɑ��鐭������d���j����G�a�i�䂤���j����ւƓ]������悤�ɂȂ����B

�@�����āA�Z�Z�N��ɓ���ƁA�L�͂Ȓc�̂�g�D�������ꌧ�c�����A���c���i���A���j����������A���A�^�����V���Ȓi�K�ɓ��邱�ƂɂȂ�B

�@�Z�Z�N��̕��A�^���́A�O�q�̉���Ɠ��{�Ƃ̖����I�����I��̊��ɂ��ƂÂ����u�S��I���A�_�v�ɉ����āA���E���̒���������Ő��E�Љ�ۏᐧ�x�̖{�y�Ƃ̊i�������̎咣�ɂ݂���悤�ɁA�����I�Ōo�ύ����I�ϓ_���畜�A�̃����b�g����������X�������܂��Ă������B

�@����ɁA�Z�Z�N�㒆���ɂ͕ČR�̖k�x�g�i���������{�i������ƁA�č��̃A�W�A�N���̑O����n�ł��鉫��̕ČR��n���瑽���̔����@���o�����ăA�W�A�̖��O���E�Q���Ă��鎖�����傫�Ȗ��Ƃ��ĕ��サ�A����̕��A�^���̂�������ꎩ�̂������悤�ɂȂ����B

�@���̉ߒ��ɂ����āA�푈���������������u���a���@���ւ̕��A�v�Ƃ������A�^���̓��������炽�߂ĕ�����A�Z�Z�N��㔼�ɂ́u�j����n���Ȃ����a�ŖL���ȉ��ꌧ�v�Ƃ����X���[�K���ɑ̌������u���한�A�v���V���ɋ��������悤�ɂȂ�B

�@���A�̓���

�@�������A�ČR��n�̖������Ԋ҂��f�������A���̗v���́A���ČR�������̍ĕҋ�����ڎw�������ė����{�̌��ߒ��̒��ŁA�t��������`�Ŗ{�y���ݕԊ҂Ƃ��Đ��i����邱�ƂɂȂ�B

�@���̓��ė����{�̕ԊҌ���ᔻ���Čv�悳�ꂽ�Z��N�̓�E�l�[�l�X�g���A���ǁA���̓y�d��ɂ����ē��{���{�̈��͂ɂ���Ē��~����邱�ƂɂȂ����B

�@�����āA���̓�E�l�[�l�X�g���~�̍��܂ɂ��A���A�^���𐄐i�����l�X�̊Ԃ���A���A�^���̂�����₻�̍���ɂ��镜�A�v�z�ɑ��锽�Ȃ��Ȃ����悤�ɂȂ�B

�@���̉���Z���̕��A�^���ɑ���F���̕ω��ɂ������ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����ɁA���N�\�ꌎ�̍����E�j�N�\����k�ɂ���ĕ��A�̓��������炩�ɂȂ�ƁA���ė����{�����i���鎵��N����Ԋҋ���ɑ���ᔻ�̐�������i�Ƒ傫���Ȃ����B

�@���̎��_�ɂȂ�ƁA����Z���̗v���Ƃ͂������ꂽ���A�̓��������炩�ƂȂ�A����܂ŏZ���̑命�����x�����Ă������{���A�ɑ��錶�z�͑傫������A���A���̂��̂ɑ���^���s������������N�����悤�ɂȂ�B

�@�����A���ė����{�́A���̂悤�ȉ���Z���̕��A�ɑ���^���s���ɑ��A�ԋ߂ɔ������Ԋғ����𒅎��ɐ��i�����āu�j�����{�y���ݕԊҁv���������邱�Ƃ��������邱�Ƃɂ��A���������̂ł���B

�@���̕��A�^���ɂ��ẮA�l�X�Ȗ��_������A���łɂ������̘_�_����d�v�Ȗ���N���s�Ȃ��Ă���B

�@�����A���A�^���̑����I�n���I�ȕ��͂ɂ��Ă͂��܂��\���Ƃ͂������A����̏d�v�ȉۑ肾�Ƃ����悤�B

�@�����ł́A���̒�����A�Z�Z�N��㔼�܂ōL�͂Ȏx���Đ��i���ꂽ����̕��A�^���ɑ��āA�Ǝ��̕����I�ϓ_�����т��ĕ��A�^���𑊑Ή����锭�����s�Ȃ�����Ƃ̑�闧�T�i�������낽�Ђ�j�ƁA�܂����̕��A�v�z���͂�ގv�z�I�ۑ��������o���č��ꂩ��ᔻ�����v�z�Ƃ̐V�얾�i���炩�킠����j�́A��l�̘_�҂̔����ɂ��Ď�グ�邱�Ƃɂ������B

�@���̓�l�́A�����܂ł��Ȃ��A��㉫����\����_�҂ł���A�ނ�̕��A�^���ɑ��錩�����������邱�ƂŁA�u���{���A�v���㉫��̎v�z�ɂ��čl����ЂƂ̎藧�Ăɂ������Ǝv���B

�@�@�@�@�@2 ���A�^���̑��Ή���闧�T�̎��_

top

�@�u�w���𐭎��Ɏg���ȁv

�@��闧�T�́A���A�^���ɑ��āA��ɔᔻ�I�Ȋϓ_�ɂ������N���ċc�_��W�J�����_�҂ł���B

�@���A�^���Ɋւ�����̔������݂�ƁA����𑊑Ή����ᔻ�I�ɂƂ炦��p���́A���܁Z�N��O�������т��Ă���̂��킩��B

�@���Ƃ��A��Ɍ܈�N�ɍs�Ȃ�ꂽ���{���A��v�����鏐���̐��l�̍����ɂ��Č��y�������A���͂��̐��l��m�������u�����i�܂�j�ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă����v�ƋL���Ă���B

�@��ɏ�������z�^�ł́A�����͉���̂悤�ȋ����̎Љ�ł͂ނ��ɒf��ɂ����{�����o���ɂ������A����ɓ����̏Z���̖{���͓Ɨ��u���Ɠ��{���A�u�������X�������Əq�ׂĂ���B

�@�܂��A�I�펞�Ɏ��炪���������u���ꂩ��͂������҂�ɕ����������v�Ƃ̉�����ɏd�˂āA����ߑ�j�ɐ��ݓI�ӎ��Ƃ��Ă��鉫�ꖯ�O�̓Ɨ��u���ƁA�c�����������ǐ⊴�Ƃ��������̈ӎ����������Ǝw�E���Ă���B

�@�����āA���̕��G�ȐS�������Ă��钆�ŁA�u���{���A�v�u�����G�X�J���[�g���āu�c�����A�v�Ƃ������z�ɂȂ����Əq�ׁA����́u���̋U�P�ɂ���������ɂȂ��Ă��������Ԃɂ́A���I�̊�ՂƂ������ׂ����́v�ł������Ƃ����������Ă���B

�@���̂悤�ȕ��A�^���ɑ���ᔻ�I�ȔF���́A���̒��ŁA�O�N�ɕ��A�^�����哱��������̋��E�����A�^���Ɋ֘A���č���c�����o�}����s���ɁA���w�����������ē��̊ۂ�U�炵��������ɋ^���悵�Ĕᔻ���������Ƃ��ʒꂵ�Ă���B

�@���͎��瓊�e�����u�w���𐭎��Ɏg���ȁv�Ƃ����V�������i�w����^�C���X�x���O�N�\�ꌎ��\�l���j�ŁA�u�����̑ҋ����悭���Ă��炢������A���E��������ׂ��B�q�������ȁB�����Ă����w�悢�q�ɂȂ�x�Ƌ������B

�@�w�l���E���ȁx�Ƌ�����v�Ǝ咣�����B

�@�����Ă��̓����̔����ɑ��āA�w�Z����͎q�������ɑ��āu���������f�̗͂{���v�Ɓu�m�ł���M�O��n���v����u�����čl���v�Ƃ������͂ōĂт݂�����̘_�_���������Ă���B

�@����ɁA���̋����哱�ɂ�镜�A�^���ւ̔ᔻ�I�Ȏ��_�́A���Z��N�Ɂu����ɂ����鍑������͂����ɂ���ׂ����v�Ƃ����e�[�}�ōs�Ȃ�ꂽ�����W�������ǂŁA�u�����v��u�����I�ւ�v�����������c�_�ɑ��āA���y����̋��މ��ɂ�鋽�y����̏d�v�����咣�����_�ɂ��\��Ă���A���̒��ŏI�n��т��Ă����Ƃ����悤�B

�@�l�ӎv�̑��d

�@�Ȃ��A���́A���������̉���Z�����x�����Ă������A�^���ɑ��āA���̂悤�ȑ��Ή�����ᔻ�I�Ș_�_���N�����̂ł��낤���B

�@���̈�́A�풆�h�̍�ƂƂ��Ă̑��̕��M����p���ɂ���B

�@�命���̐l�X�����A�^���ɌX�����i����ɑ��āA�풆�h�̍�ƂƂ��Ă̑��̒��ɁA�l�̈ӎv�d����ϓ_����A�����̍l������命���̗���ɗ��ۂ����Ή��������Ƃ��鎋�_���������ƍl�����悤�B

�@���́A�Z�Z�N��㔼�̋��E���̔��핽�a�^���ɂӂ�āA�u�t�@�V�Y���Ɠ����A�푈���~�߂���̂́A�ނ���g���Ƃ���������悤�ȋ��x�Ȍl�I��̐��̏W���Ȃ̂ł���A�g���͂������Ă邱�Ƃ̕����A�������Ƃ���������w�͂���Ȃ̂ł���v�Ƌ������Ă���B

�@���̔����Ɋւ��ẮA��q����悤�ɁA���̌����u�l�I��̐��v�Ƃ͉��ł��邩�A���̒��g�����炽�߂Ė���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�l�̈ӎv�d���悤�Ƃ���풆�h�̍�ƂƂ��Ă̎��_�����̔����̍���ɑ��݂��Ă������Ƃ͋^���Ȃ��낤�B

�@������́A���A���ɑ�����̓Ǝ��̎��_�ł���B

�@���́A��X�u���A���͐������ł͂Ȃ��A�������ł���v�Ǝ咣���Ă������Ƃ͂悭�m���Ă���B

�@���̎��_���A���̒��łقڈ�т��Ă���B���̕����I���_���d�����邠�������A���́A���ꕶ���ɂ���ē��{�����𑊑Ή����鎋�_��A����Ɠ��{�Ƃ̊W���l���鎞�ɁA�u�����ƈى��̂͂��܁v���炭��u�͂��܂̎v�z�v�̏d�v������������B

�@����́A����̃A�C�f���e�B�e�B�ɂ��āA�u�����ƈى��̂͂��܂�h�ꓮ���A�܂��ƂɊ����Ȃ��A�i�D�̂悭�Ȃ����́v�Ƃ��ĂƂ炦����̓Ǝ��̎��_�ɂ��Ȃ����Ă���B

�@�@�@�@�@3 ���A�^���ւ̍��{�I�ᔻ�V�얾�̎v�z

top

�@���A�v�z�ւ̔ᔻ

�@����A���{�ւ̕��A�^���ɑ��āA���̉^���������v�z�I�܈ӂ����ꂩ��ᔻ�����̂��V�얾�ł������B

�@�V��̘_�q�̒��ŁA���A�^���ɑ���ᔻ�̕��͂́A�Z�Z�N��㔼���玵�Z�N�㏉���ɏW�����Ă���B

�@�����̔ᔻ�I���͂̐��͂������ď��Ȃ��Ȃ����A���̔��\���ꂽ�����͘Z�Z�N��㔼���玵�Z�N�㏉���ɏW�����A�v���̂ق��Z�����Ԃ��Ɗ������悤�B

�@�V��̘_�q�ɂ����āA�܁Z�N��̏������A�^���ɑ���ᔻ���قƂ�ǂ݂��Ȃ��̂́A�����̐V��ɂƂ��āA�ᔻ�̎�ȑΏۂ����A�^����������ڐ�̂���ČR���̂��̂���������ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@����ɁA�܁Z�N��㔼����Z�Z�N��㔼�܂ł̈ꎞ���������A�V��͋L�҂Ƃ��đ��┪�d�R�x�ǂɔz�]����A����ɂ��Ȃ��������Ƃ��傫�ȗv�����Ƃ�����B

�@�Z�Z�N��㔼�ɂȂ�ƁA�V��́A���E�����哱�����㉫��̕��A�^����ᔻ���Ȃ���A���̔w��ɑ��݂���q���A�r�v�z���̂��̂�������o���āA���{����ᔻ��������悤�ɂȂ�B

�@�V��ɂ��ƁA���́q���A�r�v�z�Ƃ́A�ߌ��㉫��ɂ�����قƂ�ǂ��ׂẲ^����w��I�Ȏp�����K�肵�Ă���q���{�u���r�̔��z�Ƙ_�����Ƃ����B����͐�㉫��̕��A�^�������łȂ��A����̋ߑォ�猻��������т��ė���Ă���嗬�I�ȁq�v�z�X���r���Ɣc������Ĕᔻ����Ă���B

�@���̐V��̘_�q�́A��㉫��̕��A�^���Ƃ��������̉^���ɑ���ᔻ�����łȂ��A���̔w��ɗ���Ă���v�z����������o�����ƂŁA����ߌ���j���т��ė���Ă���q���{�u���r�̎嗬�I�Ȏv�z�X�������ᔻ���钷���˒�����������e�ł���B

�@�����ɂ́A���A�^����ᔻ��������܂ł̘_�q�ɂ͂Ȃ��A�V���Ș_�_�̒�����B

�@�q���A�r�v�z�ɑ���V��̔ᔻ�́A�����̕��A�^����_�������̘_�]�ɔ�ׂāA���Ȃ��d�v�ō��{�I�Ȕᔻ�̈ʒu���߂Ă���B

�@�����̉\��

�@����Ɏ��Z�N�㏉���ɂȂ�ƁA�V��́A����̋ߌ���j�ɗ���Ă���q���A�r�v�z�ɑ���ᔻ������i�Ɛ[���������B

�@���A�����q�r�Ɓq���Ɓr�Ƃ̊W�Ƃ��ĂƂ炦�Ԃ��A�u���A�v�ɑ��āu�����A�v������悤�ɂȂ�B

�@�V��ɂ��ƁA�q���A�r�v�z�Ƃ́A�O�q��������ߌ���j���т��ė���Ă���u�q���{�u���r�̔��z�Ƙ_���v�����łȂ��A�u����l���݂����炷����Łq���Ɓr�̕��ւƐg���̂߂荞�܂��Ă䂭�A�����I�Ȏv�z�̉c�ׁv�Ƃ��ĐV���ɂƂ炦�Ԃ����B

�@����́A�V��̘_�q����u�����A�v�_���A�����̕��A�^���ɔ����錩���Ƃ����ʑ����͂邩�ɉz�����A�����˒������v�z�̘_�q�ł��邱�Ƃ��������̂������B

�@�V��͂����B

�@�u�����A�v�_�́A�u�̈ʑ��Łq���Ɓr�ւ̍��ꉻ���A�����܂ŋ��ۂ��Â��鐸�_�u���v�ł���A�u�����A���Ȃ킿�����Ƃł���A�������u���ł���B

�@���Ƃ��Ă̎��Ȃ��ʒu�Â��Ă�܂Ȃ��݂�����̓��Ɍ������}�j�t�F�X�g�v�ł���A�ƁB

�@���̍���ɂ���̂́A�q���Ɓr�ɑ��āA���́u�����I�\�͂Ɲh�R����q�r�̗D�ʁv�����m�ۂ���v�z�ł���A�X�́q��̐��r�ɏd���������v�z�ł���B

�@�V��̋c�_�́A���������ɂ����Ĉꕔ�������ĂقƂ�lje���͂��������Ȃ��������A�u�����̉\�ԁv�̎v�z�Ƃ��āA����̈ʒu���猻���̘g�g�݂�ϊv����\�z���l���邤���ŁA���Ȃ��d�v�Ȗ����N���Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v����B

�@�����A���̐V��̘_�q���A�ߔN�̍������Ƙ_�ᔻ��|�X�g�R���j�A����]�̎��_����V���ɓǂݒ�����čĕ]���������B

�@���̈Ӗ����܂߂āA���̎˒��̒����L���ȍ\�z�͂����V��̋c�_����A�������������w�сA�ǂ��ǂݒ������Ƃ��ł��邩���A�ނ������Ă���Ƃ����悤�B

�@�l�Ǝ�̐�

�@���̂悤�ɁA���A�^���𑊑Ή����ᔻ�������ƐV��Ƃ�����l�̘_�҂̎咣�̒�����A���������āq�l�r�Ɓq��̐��r�Ƃ������l�̌��t����N���ꂽ�_�͑�ϋ����[���B

�@�ނ��A���҂̋L���q�l�r�Ɓq��̐��r�Ƃ������t�̈Ӗ�����Ƃ���́A�������ē����ł͂Ȃ��B

�@�t�ɁA���҂̌��t�̍��ق𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��A���҂̎v�z�̓������яオ�点�āA���̈Ⴂ���ۗ������邱�ƂɂȂ낤�B

�@���Ƃ��A�q��̐��r�Ƃ������ɁA�q�l�r�ł��鎄�ƁA�Ώۂ⑼�҂Ƃ̊W���̂Ƃ�����傫�Ȗ��ƂȂ�B

�@���̊W���̂Ƃ���ɂ����āA��邪�d�v������͎̂��ȂƑΏۂ⑼�҂Ƃ̂������ɂ�����u�ʒu�̂���Ƌ����v�i���{�b���j�ł���B

�@����ɑ��A�V�삪�d�v������̂́u���҂Ƃ̔��������Ȃ�ʝh�R�W�����ȓ����Ő茋�Ԃ��Ɓv�ł���B

�@���̂悤�ɑΏۂ⑼�҂Ƃ̂������ɂ���ċK�肳���q�l�r�́q��̐��r�ɂ��Ă̔F���ɂ����āA���҂̕��ɂ͑傫�ȈႢ���w�E�ł���B

�@���Ȃ��Ƃ��A���̗��҂́q��̐��r�̈Ⴂ���݂邾���ł��A�ČR��̉��Ƃ����\���I�\�͂ɒ�R����u����̎�̐��v���������Ĉ�l�ł͂Ȃ��������Ƃ��m�F�ł��悤�B

�@���́q��̐��r�Ƃ������t���܈ӂ��闼�҂̈Ⴂ���A�������͂ǂ��F�����]������̂��B

�@����A����ɂ��Ă͎����̊W�ŏڏq�ł��Ȃ����A���҂̘_�q����ݓI�ɕ��͂��Ȃ���A�����̎��_����ǂݒ����Ă������Ƃ��A����̏d�v�ȉۑ�ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B

�@���̂悤�ȍ�Ƃ�ʂ��āA���A�^���╜�A�v�z�̓����𑽖ʓI�ɖ��炩�ɂ��邱�ƂŁA��㉫��̎v�z���̌��ɂȂ��邱�Ƃ����߂��Ă���B

�@�@�@�܁@�@�����E����̗��j�Ɠ��{�i���}�g�j

top

�@�����̗��j���q

�@�����̋��_����ɒu���A�������牫��E�擇�ɂ���ԓ��Q��Ő}�i�͂�Ɓj�Ƃ����×����i�����j���̗��������ɂ����āA���̓y�n�̗�����̌n�I�ɏq�ׂ���j���̂悤�Ȃ��̂��Ҏ[���ꂽ���Ղ͍��̂Ƃ���Ȃ��B

�@�N���ɑ��Ă����̕���⎖�ւ�������Ƃ���A����͎�Ƃ��̎��ӂɌ������ꂽ�������̔蕶�ł���A�������܂��ɏW���I�ɑ��c���ꂽ���@���̞������i�ڂ傤�߂��j�ł��낤�B

�@�������A�����̋��Ε��i�����Ԃ�j�͉��̌��т����`����ړI�ō��܂ꂽ���̂ł���A���j���q�ƌĂт���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

�}99�w���R���Ӂx |

�}100�w���R�����x |

�@���m�̂悤�ɁA���j���̗ނ������ŕҎ[���ꂽ�͎̂F���R�̐N�U����i�����ށj�藮���̎��������傫�����Ȃ�ꂽ�ߐ��ȍ~�̂��Ƃł���A�w���R��㑁x�i��Z�܁Z�N�j���i�������j�Ƃ��A����{�w���R�����x�i�ꎵ�Z��N�j��w�������R���L�x�i�ꎵ��O�N�j�A��{�w���R�����x�i�ꎵ��ܔN�j�A�w���������L�x�i�ꎵ�O��N�j�A�w���z�x�i�ꎵ�l�ܔN�j�Ȃǂ̏������������ŕҎ[���ꂽ�B

�@�n�}�ҏW��F�߂�ꂽ�m���n���w�̊Ԃł��Ƃ���̗R���A��X�̓���̗����Ȃǂ����q�����悤�ɂȂ����̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă����A�ߐ������͍��ƓI�Ȏ�̂Ƃ��Ă̎��Ȃ̍����E�����𐳎j�Ƃ��ċL���A���̕���l�ł��鉤���E���m�������܂����̌n���⎖�ՂȂǂɂ��Č��n�߂����ゾ�����Ƃ�����B

�@���̂��Ƃ������炵�����ʂ̈�́A�����i�����j�̒��v���ł���Ɠ����Ɂu���ˑ̐����ٍ̈��v�ł��������������A�����̂��̂ł��Ȃ����{�̂��̂ł��Ȃ��A�����Ȃ�Η����͗����ł���Ƃ������Ȏ咣�𐧓x�I���q�ɂ����ĒB���������Ƃł��낤�B

�@�����̊J��i�����тႭ���n�܂�j������A�����≤���̓W�J��������A�e��̌̎��������q�ׂ����ƁA���邢�͂܂��A�������͂��߂Ƃ���A�W�A�Ƃ̌𗬂��L���A�e�ƁX�̎n�c�ƌ���̑��Ղ��܂Ƃ߁A�Ő}�̒n���Ⓡ�ׂɌ��y�������ƁA�����̏��q��ʓǂ����ۂɊ�O�ɗ��������̂́A�×�������ߐ��Ɏ��钷���Ό��������č\�z���ꂽ�A�����Ƃ����Ǝ��̑��ł��낤�B

�@���炩�ɗ����́A��������{�Ƃ����傫�ȑ��݂��ӎ����Ȃ�����A���j���q�ɂ����Ď��炪�������闝�R�𑨎����Ă���B

�@�������A���R�̂��ƂȂ��炱���Ŏw�E�������͗����ɋ��Z���邷�ׂĂ̐l�X�����L�����������̂ł͂Ȃ��B

�@�ԐE�����x�̂��ƂŁA���i�V�}�j����̒P�ʂƂ��Đ����Ă��������̐l�X�ɂƂ��āA�N�Ԃ̐�����s����ʂ��ČJ�Ԃ���鋤���̂̋L���≿�l�ɂ������݂��邱�Ƃ̗��R������A��I�ɏq�ׂ��鍑�ƓI�E�g�D�I�ȗ��j���q�ȂǂقƂ肠�����O���̖��ɂ����Ȃ������B

�@�ߐ������̗��j���q�͂��̈Ӗ��ɂ����đ�O�I�Ȋ�Ղ������Ȃ����̂ł���A���q�������i���{�̐��j�̘g�g�݂����鎞�A�����̍����Ƃ��Ă̈Ӗ��������A�P�ɒm���Ƃ��ēǂ܂��ׂ��Õ��̑��ɗ����ƂɂȂ�B

�@�ꔪ�����i�����\��j�N�ɒf�s���ꂽ�������������ꌧ�ݒu�͂��̂��Ƃ������̂��̂Ƃ��A����ɂ�������j���q�̂�����ɂ��ĐV���Ȗ���h�������邱�ƂƂȂ����B

�@�ߐ��̗��j���q�Œ��ڂ���������̓_�́A�������������������ł��낤�B

�@�����Ŋe����j���̕Ҏ[�����s�������A�����͂��łɗ����̂��̂ł͂Ȃ��F���̂��̂ł������B

�@���x��g�D����̂Ɏ�g�܂ꂽ�Ҏ[���Ƃł��������䂦�ɁA���ꂪ�K�p����Ȃ������͑ΏۂƂ͂Ȃ肦�Ȃ������̂ł���A�F�������ȑO�̌×����������Ɋւ���L�������������ꕔ�������̏��i���Ⴕ�傤�j���ꂽ�B

�@���̌��ʁA�ߐ��̗��j���͉������܂܂Ȃ����������\�z�������ƂɂȂ�A����������琸�ǂ��Ă������j�Ƃ��Ė��ɂ��ׂ������̑��͌����Ă��Ȃ��B

�@�ߑ�ȍ~�ɖ͍�����问���j���\�z�̉ߒ��ɂ����āA�����ɑ��鎋�_�����Ƃ������́A���łɋߐ��̗��j���q���̂��̂�������肾�����̂ł���B

�@�u�ٖM�l�v�̗����_

�@���������ɂ�鉤���̐��̕�����_�@�ɁA��{�w���R�����x��w���z�x�̋L���͂��͂⏑���p����Ȃ��Ȃ�A���Ƃ̌n�}�ƕ����d������Ȃ��Ȃ����B

�@���x�Ƃ��ẮA���q�����̂Ƃ��̘g�g�݂����������Ă��܂������炾�B

�@�ւ���ēo�ꂵ���̂́A�����Ƃ��Ă����y�n���ߑ���{�ɕғ��E�������邽�߂̔F���I��ՂƂȂ问���_�ł���A���ы��h�w�����ˎj�x�i�ꔪ���l�N�j��ɒn�m��]�w����u�x�i�ꔪ�����N�j�Ȃǂ�������\����B

�@�܂��A�u����̌����^�c�̉ߒ��ɂ����ĉ������ォ�瑶�����鏔���x�����A���̐��ʂ��ӂ܂��ĉ��v���s���K�v�����邽�߁A���s�̒n���������x��y�n���x�A�d�Ő��x�ȂǂɊւ��錟�������j�I�Ȕw�i�ɂ܂ők���čs��ꂽ���A�����S�������̂͂ق��Ȃ�ʖ������{�̊�������{���痈�Č����ɋΖ������l�����ł������B

�@���������i���������j�����ƌĂ�邱�̐��ʂ̑�\�I�Ȃ��̂́w���ꋌ���n�����x�x�i�ꔪ��O�N�j�A�w���ꋌ���n���x�i���N�j�A�w��؏��L���撲���x�i�ꔪ��l�N�j�A�w���ꋌ���d�Ő��x�x�i�ꔪ��ܔN�j�Ȃǂł���B

�@��O�ɑ������Â��鉤���ȗ��̐��x�́A�p������邱�Ƃ�O��ɓ��{�i���}�g�j���痈���҂����̎�Ō����Ƃ��Ē����E�������ꂽ�̂ł���B

�@���̍ۂ̗��j���q�͂܂��Ɂu�ٖM�l�v�ɂ�铝����ړI�Ƃ����d���ł������B

�@�����������s��ꂽ���̎����ɁA�����ĉ����̖��ł������u���ꌧ�l�v�̊Ԃ���ϋɓI�Ɏ���̓y�n�̗��j��̌������q���悤�Ƃ��铮���͂قƂ�nj����Ȃ������B

�@�ނ�͋����������s�������E��l�ɑ��C���t�H�[�}���g�Ƃ��Ă̖����͋߂����̂́A����M���Ƃ藮���̗��j�≤������̋L�����q�ׂ�Ƃ����ϋɓI�ȍs���͂Ƃ��Ă��Ȃ��B

�@�Ō�̍����i���ׁj���߂Ƃ��ė��������O��̏��q�ׂ���ɏ꒩���i��������傤����j�w���������^�x�i����l�N���j�Ȃǂ͗�O�I�ȋL�q�ł���A�قƂ�ǂ́u���l�v�͂ނ���ߋ��ɂ��ĈӐ}�I�Ɍ�邱�Ƃ������A�[�����ق�ێ������B

�@��Ζ��̋�̓I�ȗl�q�A�i�v�g�������ɏo�����ۂɎ�ŋ��s���ꂽ��\�n�V�V���̏A�����ŗ�����������k���ł̐����A�����Ƃ��Ċw�k���̍��q�Ă̂��ƁA�������̗��������i�����فj�ł̎d���A�{�Ó��ݔԂƂ��ĕ��C�������̍q�C�̂��ƂȂǁA��̓I�ȉߋ���N��l�Ƃ��ĐϋɓI�ɏq�ׂĂ��Ȃ��B

�@��������̂��Ƃ���j�Ƃ��ď��q���A������㐢�ɓ`���邱�ƂɈӖ������o���Ȃ��ł����Ƃ����v���Ȃ��B

�@���Ȃ������l�A�q�ׂȂ������l�̋L���́A���ꌧ���̐i�W�ɂ���āA���邢�͂܂��ނ�̕��̂ɂ�蕕��A�����j���q�̕\����ɂ��ɏオ�邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B

�@���̈Ӗ��ŗ��������́A�����̗��j���q�̓`����f����A���҂ɂ�问�������F���̌�����o�ꂳ���A�߂����������Ԃɑ���u�����l�v�̐����ӔC������_�@�ł��������ƌ�����B

�@�u���{�̒��̉���v

�@���̂悤�Ȕw�i��O���ɒu�������A�����O�\�N�ォ��{�i�I�ɑٓ��i�����ǂ��j����ɔg���Q�i���͂ӂ䂤�A�ꔪ���Z�`���l���N�j�ɑ�\����鉫��o�g�����҂����̎d���́A�����̎��_���瑽���̏����E�ۑ肪�t���ꂽ���̂��������Ƃ�������B

�@���̈�́A���قƒf��̎��Ԃ���z���āA��������Ƃ��̗��j���q���ĕ]�����A�������j���Ƃ��čč\�����������Ō���ɉˋ�����Ƃ����ۑ�ł���B

�@���ᔻ�I�Ɍ��݂��ߋ��ɐڑ�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���݂���邽�߂̕s���ȋL���Ƃ��ĉ�������̗��j���q���ʒu�Â��A���݁E�ߋ�����̂ƂȂ��ė����E������q�ׂ�Ƃ����d���������B

�@���������ȍ~�̉ߒ����u�����̉��ꉻ�v�i���������̉��ꌧ���Ə̂��Ă��悢�j�ƌĂԂƂ���A�ɔg���Q�����̎d���́A�����Ɖ�����قȂ�ʑ��ő�����̂ł͂Ȃ��A�u����̗������v�Ƃ����Ē�`���܂݂Ȃ���A���̓��X���o���������ƁA���Ɍo�������邱�Ƃ�̎��Ԏ��Ɉʒu�Â��čl����Ƃ������Ƃ������悤�Ɏv���B

�@��́A���҂̊፷���ɗ����E����_���ς˂�̂ł͂Ȃ��A�u�����l�v�u���������v�u���ꖯ���v�u���ꌧ���v�u����l�v�ȂǗl�X�Ȍ������ŕ\���ł���Ƃ���̎��Ȃ��Ƃ肠�����͒S�ۂ��A���̂悤�ɑ����̃l�[�����������ɑ����錾�t�ŗ����E����̗��j����邱�Ƃł������B

�@���������ׂ��Ώۂ��m�肷�邽�߂̗����E����_�ł͂Ȃ��A���邢�͂܂��V��ȃe�[�}�Ƃ��Ĉ�����O�������҂ɂ�问���E����_�ł��Ȃ��A���ȂƂ������u���ꂽ�n�_�ɍ����������j�_�̍\�z��ڎw���K�v���������B

�@�����E����Ɠ��{�i���}�g�j�͗��j�I�E�����I�ɑS�����e��Ȃ����݂ł���A���̂悤�Ȓn�悪�ߑ���{�̍��Ƒ̐��̈ꕔ�ɑg���܂�Ă��邱�Ƃ͔����j�I�A�������I�ł���A�s���Ȏ��Ԃ��Ƃ����咣�͈ɔg�����̗��j�_����͐��܂�Ȃ������B

�@���ɂ��̂悤�ȗ��j�_���Ȃ��ꂽ�Ƃ����ꍇ�A�����́u�����v�����ɒ���鐭���I�ȑI�����͂������Ă���A���{����̕����E�Ɨ���ڎw�����A����Ƃ����{�ɂ��x�z���ÂĎ����邩�A��ґ���ƂȂ炴������Ȃ��B

�@�ɔg�������܂߁A�ߑ㉫��̒m���l�����̒����炻�̂悤�Ȏ咣�����ɏ�����҂͏o�Ȃ������B

�@�����̌��t�Ō�肽���Ƃ����ɔg�����������o�����_�_�́A�����E����̗��j�╶���̓����̓A�W�A�̒��ōł����{�ɋ߂��A�����k��Αk��قǓ��{�ƈ�̓I�ȏ����L���Ă���A�]���Č��ɗ����E���ꂪ���{�ɏ�������Ƃ��������͌����ĕs���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ƃ̔F���������B

�@���̎咣�͌����̐����ߒ��ɂ����Ắu�����̉��ꉻ�v��ǔF���A���̐�������ݏ������̂ɉf��B

�@�u�������c�_�v�C�f�I���M�[�Ƃ��Č㐢�ɂ����Ĕᔻ�̑ΏۂƂȂ邱�̘_���́A�ᔻ�҂��z�肷��悤�ȁu�z��̌��t�v�������̂ł͂Ȃ��A���ꌤ���╶���̌�����ʂ��ē����o���ꂽ�Ƃ���̈ɔg�̗����Ȍ������ł������B

�@���̊m�M���A�������ƂƂ����̐������r���͂��߂����̎���ɂ����āA�u���{�̒��̉���v�Ƃ��������Ɉ�v�_�����o�����̂ł���B

�@�u�������c�_�v�̌����I�ȍs����́A���{����̕����E�Ɨ����邢�͒����ւ̋A���Ƃ������r�ł͂Ȃ��A�܂��A�����������ɗ����G���[�g�w�����߂��u���������v���̉����̐��̕����Ƃ������ł��Ȃ��A�B��@�u���{�̒��̉���v�Ƃ������n�_�Ɏ��ʂ�����̂ł������B

�@�Ǝ��̑��݂Ɨ����j

�@�ɔg�����������̌��t�ŏq�ׂ�������̎咣�́A���j�I�E�����I�Ɍ��āA�����E����͓��{�i���}�g�j�ɑ��Ǝ��̑��݂ł���A���{�Љ���\�������ʓI�Ȓn��ɉ��������ׂ��y�n�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ł������B

�@�u�����̉��ꉻ�v���u�����v�̎��[�̏�ɍ\�z�������̂��Ƃ���A���̍ۂɂ́u�����v�Ɋ��Y���A�u����v���s�i�͂�j�ށu�����v�����������邱�ƁA�t�ɂ܂��A�u�����v�ɂ̂ݍS�D���u����v�����ۂ���p���ɑ��ẮA�u����v�̉\���̎^���҂ƂȂ邱�ƁA���̂悤�Ȏp����ێ����ė����E����̓Ǝ�����S�ۂ��悤�Ɛ}�����B

�@���̓Ǝ����C�f�I���M�[�ɗ��r����ƁA�ꔪ����N�ȑO�̉�������̗��j�͉��ꌧ�̐�����邤���ł̒P�Ȃ�O�j�Ȃǂł͂Ȃ��A�����E����ɂƂ��Ă͐g�̂̂悤�Ȃ��������̂Ȃ����Ԃł������B

�@�܂��A���ꌧ�̐��̏o���́u�����v�j�̏I�����Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�O�㓯�l�ɗ����E���ꂪ������`�����Â��邽�߂̎��ԂƂ��đ��݂��Ă����B

�@�ɔg���Q�����ɂ����邱�����������j�������n�߂̓�������́A���̌��Z�Z�N�̎��Ԃ��o�߂��������ɂ����Ă��A�����E����̗��j��ΏۂƂ���w��̂��������@���߂�����̍���ɍ������������Ă���B

�@���{�j�ɑ��A�킪���̗��j�͉���n���j�A����n��j�ƌĂԂׂ����A����Ƃ�����j�A�����j�A�쓇�j���邢�͗����E����j�Ə̂��ׂ����B

�@�{�ÁE���d�R�̗��j���d���������ɖ��������ׂ��ď̂͂ǂ��Ȃ̂��A����ɉ����̑��݂���ʂɊ܂ޗ��j�͂ǂ̂悤�ɌĂ��ׂ����낤���B

�@�܂��A�����ƃA�W�A�̌𗬎j�̌������������i�W���A�O���̌����҂����̖��ɐϋɓI�ɔ�������悤�ɂȂ��������̎��_�ɂ����āA�𗬂̓����҂̈�l�ł��问�����ׂ̑��Ղ͂ǂ̂悤�ɕ\�������ׂ����낤���B

�@�����Ɏ��i�Ƃ�j���Ȃ������͂ɂ��l�b�g���[�N�^�̗��j�Ɋւ���F�����M�S�Ɍ���鎞�A���̃l�b�g���[�N��̗L�͂Ȉ�p���߂Ă��������̗��j���ǂ��̂��ׂ����A�₢�����͐s���Ȃ��B

�@�������������̖₢�Ɉ͂܂�Ȃ���A��͂莩���̌��t�Ō��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�����E����j�̑��̂��܂��́u�����j�v�ƌĂԂ��Ƃ���͂��߂邵���Ȃ��B

�@���̊T�O�̒��ɂ͗��������ȍ~�̋ߑ�E����̗����E����̎��Ԃ���ۂ���邱�Ƃ͂��Ƃ��A�{�ÁE���d�R�̗��j�������邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A���R�̂��ƂȂ��牂���j���˒��Ɋ܂܂��B�����j�⒩�N�j�A�u����A�W�A�v�j�ɑ��āu�����j�v�ƌf�������ׂ��݂̂Ȃ炸�A�ʏ�̓��{�j�ɑ��Ă��u�����j�v�ƒ��A�����E����̎��Ԃ����{�j�ɉ������Ȃ����Ƃ��������Ă����K�v������B

�@���̂����ŁA�u�����j�v������T�O�̂܂܂ɂ��Ă����̂ł͂Ȃ��A�ϓI�Ȃ��́A�_��Ȃ��̂Ƃ��ď�ɊJ���Ă������Ƃł���B

�@������{�Ƃ������Ƃɂ����āA�����Ɋ܂܂����j���P���ł���K�v�͂Ȃ��A���l�Ȏ�̂ɂ����ꏖ�q�����A�����I�Ȑ�����тт镡���̗��j���������Ă悢�B

�@�ɔg���Q��������Ă����j���q�̎���ƍ����Ƃ��r���Ă�����������̂��Ƃ���A���̍��ɂ����āA�����̗��j���K�v�ȓ_���咣�ł��鎩�R���i�i�ɕۏ���Ă��邱�Ƃɂ��邾�낤�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|