|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅰ章 東海道と伊豆路を歩く

一 伊豆・箱根の地理と風土 top

伊豆・箱根の三つの地域

お江戸日本橋を七ッ時に立てば、最初の宿は戸塚であろうか。そして二日目は小田原泊りとなろう。

小田原をすぎれば天下の険箱根であり、江戸幕府が関所を置いて東海道交通に目を光らせた場所である。

そのような経過から箱根が関東の外郭であることは誰でも知っている。

そして、箱根を越えた伊豆も古代以来関東に属している。

しかしながら、後北条氏が韮山(にらやま)と小田原を拠点に関東を制覇したように伊豆は相模との関わりが大きく、沼津を中心とする駿東(すんとう)郡との関係も深い。

この箱根・伊豆地域は自然に一つの文化圏・経済圏をつくりだしていた。

その背景には東海道と海上交通があり、現在でも国道一号線と東海道線・新幹線がつないでいる。

また、東名高速道路は古い東海道にそって箱根の北を迂回している。

本書では、東海道を小田原から箱根、三島、沼津と道をとり、三島より南下して伊豆路をたどってみよう。

この地城は一つの文化圏・経済圏とはいいながら、箱根を境界として相模と伊豆にはそれぞれ一つの地域を構成し、沼津はまた一地域を形成している。

また、伊豆半鳥も天城山と箱根連山によって特色をもったいくつかの地域に分かれている。

交通網を軸にそれぞれの特性を拾い出してみよう。

(1)小田原を中心とする地域 ここは後北条氏の城下町として栄え、近世でも稲葉氏・大久保氏の城下町であり、東海道の宿場としての機能も有していた。

東海道は酒匂(さかわ)川から小田原、さらに箱根にいたる道をとりあげ、歴史的特性としては北条早雲(そううん)、熱海・箱根の温泉、小田原藩の任務である下田での外国船防御、文化人として二宮尊徳などをあげてみよう。

(2)沼津を中心とする地域 三島をへて沼津へ向かう道すがら、東海道線三島駅の西へ二〇〇メートルほど歩くと境川起点のマークがある。

小さな川であるが、駿河と伊豆の境界であり、近世徴租(ちょうそ)法からいえば関東と上方の境界である。

沼津はここより富士川あたりまでを経済圏とするが、東海道で結びついていて三島との境界は分けがたい。

老中水野忠成(ただあきら)の城下町であり、宿場町であり、狩野(かの)川河口を港とする商業の町でもあった。

(3) 伊豆半島の諸地域 東海道線・新幹線三島駅から東名高速沼津・裾野インターから南にくだれば伊豆である。

伊豆半島は、西海岸と東海岸、天城山にへだてられた南と北などの地域に分かれる。

また天城山系自体が産業面から一つの地域をなしている。

北の田方平野以外は孤立した山村・漁村であるが、三島から下田に至る南北を結ぶ下田往還は現在も一三六号線として機能している。

これら諸地域は海上の交通網によっても密接に結びついている。

この三つの地域は古代より様々な形で結合して生活してきたわけであるが、現在では明治の統廃合によって静岡県と神奈川県に分かれている。

現在の県区分を離れて、この地域を見つめ直してみるのが本書の狙いである。

それでは各論にいたる前に伊豆・箱根の地理と風土を概論しておこう。

伊豆・箱根の成立ち

本州を南北に分断するフォッサ・マグナの東側に富士火山帯があり、伊豆半島はこの火山帯の上にある。

また、伊豆半島はフィリピンプレートの北端に位置し、本州プレートの下に潜りこもうと動き続けている。

このため半島をはさんで相模トラフと駿河トラフを形成し、魚種を豊富にすると共に地震・噴火の根源ともなっている。

箱根山(一四三八メートル)が大噴火を繰返したことは、三重式火山で芦ノ湖や仙石原(せんごくばら)が火口の一部であることからも想像できる。

噴出した火山灰は関東におよび関東ローム層南部を形成している。

富士山も同様だが、宝永四(一七〇七)年の噴火以来休止している。

宝永噴火は相模・駿河の六万五〇〇〇石余の田畑を埋めた。さらに時間の経過と共に御殿場の降砂は酒匂川を下って相模の農民を苦しめた。

伊豆七島から続く美しい海岸線と温泉はこれら火山活動の産物である。

伊豆半島の地域区分

(1)北伊豆

伊豆半島は東西約三五キロ、南北約五〇キロ。中央に天城山系がありその北の田方平野を中心とする地域である。

関東入部以後の伊奈熊蔵(いなくまぞう)の指揮によったと見られる大規模用水や狩野川を堰きとめて用水とした江間堰など水田にかかわる逸話も多い。

天保年間よりはじまった鮎の友釣りは発祥地に恥じないが、それ以前簗(やな)や鵜網が主体であったことは地元でも忘れられている。

大名のいない伊豆は代官が管理する地で最初は三島、後に韮山が中心となり、幕末に江川坦庵(えがわたんなん)があらわれ台場・反射炉など海防・外交に活躍したことで知られる。

(2)南伊豆

現在の河津町・下田市・南伊豆町などをさして南伊豆といい、奥伊豆ともいう。

海上交通路の要所下田か中心で、江戸幕府も長津路明堂(石廊崎灯台)を設置して航路の安全をはかり、浦役人を置いて難船管理にあたった。

豊かな海は天草(てんぐさ)・伊勢えび・鮑(あわび)を産し、俵物となって中国に輪出された。

(3)中伊豆

本来、狩野・大見地区を表現したが、狩野が天城湯ヶ島町、大見が中伊豆町と表現したために現在は中伊豆町のみをさす場合が多い。

近世中期以降椎茸(しいたけ)・山葵(わさび)などの換金農業がさかんになり豊かな地域である。

川端康成の『伊豆の踊子』に代表されるように情感豊かな土地柄でもある。

(4)西伊豆

戸田(へだ)村より松崎方面を西伊豆という。孤立した海岸線の村を海上交通がつなぎ、廻船も多く豪農も多かった。

伊豆の長八などが活躍できる経済的背景もあったのである。戸田は駿河湾深海より巨大な高足蟹を獲るが、港そのものが火口で深く、天然の良港である。

幕末露使プゥチャーチンのため日本初の洋式造船を行ったのは良港のゆえである。

(5)東伊豆

熱海市から伊東市・東伊豆町方面を東伊豆という。

網代(あじろ)・宇佐美・川奈などの良港が多く、生簀(いけす)を内蔵した船を開発し、鮮魚を江戸に送り出した。

現在では伊東線・伊豆急線が走るが、かっては船の方が利便であった。

小田原藩の支配地が多かったことや江戸との海上交通がさかんだったことから完全な関東圈であり、現在NHK・民放とも静岡局の電波を受像できず、直接東京局より受信している。

(6)五ヶ浦

大瀬崎(沼津市)より狩野川河口にいたる海岸線は入江ごとに西浦・内浦・静浦・江浦という。

近世では西海岸も西浦にふくめ、東海岸を東浦といい、総称して五ヶ浦といった。

東伊豆・西伊豆という分類とは異なる。西浦から江浦の漁法は東浦と異なり、大正期まで大鮪(おおまぐろ)を対象とする網漁であった。

また活きた鯛などを山越しに東浦に運ぶ交通網も存在した。

天城山を源とする川による地域掌握

(1)狩野川水系

狩野(かの)川は東海地方において唯一北流する河川で、水田地帯の田方平野をつくり沼津より駿河湾にそそぐ。

中伊豆町を流れる大見川、修善寺町を流れる桂川、天城湯ヶ島町を流れる狩野川が修善寺橋で合流している。

厳密にいえば、修善寺橋から河口までは名前がないのである。

天城は甘ツ木が語源という。その良材で造った片舷五丁櫓(かたげんごちょうろ)の快速船「五ツ手舟」は大和朝廷の歓迎するところで伊豆の語源ともいう。

材木は狩野川の軽野神社、大見川の筏場に集積されて川下げされた。

源頼朝は永暦元(一一六〇)年蛭ヶ島(ひるがしま)に流罪になったが、そこは狩野川の中洲であった。

南条(韮山町、伊豆長岡駅付近)で分かれた流れは東の山裾に向かい、北流して柏谷(函南町)で西に向かい、肥田(函南町)で本流に合した。

この蛭ヶ島を中洲とする支流を伝承では江川という。江川の内側を江中もしくは中といい、北を内中・金谷という。

後北条時代、宇野氏がこの地で名酒「江川」を醸造した。

近世代官江川氏の由来である。近世の狩野川は天城の出物・廻米を川下し、幕末には石炭・鋳鉄が反射炉近くの南条河岸まで上った。 |

図2 狩野川

|

(2)河津川本糸

天城山を南東に下る河津川は、豊かな水田地帯である河津庄を形成した。

河津川にも筏場があり、大見の筏場よりはるかに海に近い。

下流は落差が少なく、川幅も広い。増水を待って材木出しをするには絶好の場所である。

鎌倉時代鶴ヶ岡八幡宮の用材積出し港について、『吾妻鏡』の文字の不明瞭さから沼津・河津の両説がある。

しかし、運輸距離、方向、伊豆半島周囲の海流を考えると、河津に利がある。

河津町の筏場を訪れた者は河津説に傾くのである。

(3)仁科川水系

天城山を西南に下る仁科川は、河口を近くする那賀川と共に西伊豆町・松崎町の安定した地域をつくっている。

しかし、川が流通路として地域形成に貢献している点をみれば、交通の途絶した長九郎山・婆沙羅(ばさら)山一帯を水源とする那賀川は仁科川に一歩を譲る。

仁科川は峠越で狩野川の上流に近く、経済的に結びついている。

その点では下田へ流れる稲牛沢(いのいざわ)川も同様で、河津川に付随しているといえよう。

近世には天城山の御林管理と木材製品・炭などの出物を管理するため天城御林守が置かれた。

この地を狩野口・大見口・仁科口・河津口というが合理的な配置である。

(4)大見川

この川は狩野川の支流であるが、上流は冷川(ひえかわ)峠を越えると伊東市に近い。

宇佐美・伊東などの港に近いため大見口御林守が置かれたわけである。

現在は田方郡に属しているが、近世までは東海岸と共に賀茂郡に所属していた。

このように近世までの行政区画が流通路によって構成されていたことがわかるが、この中伊豆町地域は現在でも伊東方面と親戚関係の多い土地柄である。

伊豆の気候と温泉

黒潮の運ぶ高温多湿な風は天城山に多くの雨を降らせ、良材を育て、田畑を育んだ。

しかし、寛文十一(一六七一)年・寛政三(一七九一)年の亥年に記録的豪雨となったため「亥の満水」といって、水位を記録して口伝とした。

その後安政六(一八五九)年・昭和三十三(一九五八)年にも犬洪水となった。

一〇〇年周期で一年分の雨量が一日で降るような豪雨となる。

しかし、橋や堤防を築かなかった近世では冠水しても昭和の狩野川台風のように死者が一〇〇〇人をこえるほどの被害はなかった。

近世と近代以降の治水策の相違である。豪雨は困るが、踊り子の肩によりかかるような雨は伊豆によく似合う。

伊豆の語源は「湯出」(いいず)という説もあり、温泉は自噴があたりまえであった。

走湯山(そうとうさん)伊豆山権現は急坂を熱湯が流れ下る様子からの命名である。

熱海も関東大震災までは日に六度の湯を吹上げ、七湯の源泉からは止めどなく湯があふれ出ていた。

しかし、現在は湯煙の見えない温泉場もある。

熱海は根府川往還を使用する不便な地であり、慶安年間より将軍に献上している和田湯(伊東市)も同様である。

丹那トンネル・国鉄伊東線の開通以前と以後、伊豆急線が下田に到達する以前と以後、比較してみると本来の伊豆の姿は失われているようにもみえる。

しかし、徳川頼宣(よりのぶ)の生母養珠院(お万の方)子授けの湯という吉奈温泉(天城湯ヶ島町)は今もひなびた山間部にある。 |

図3 吉奈温泉

|

また、石部海水浴場(松崎町)などには石で囲っただけの無料の温泉がある。

そぼふる雨と湯煙は伊豆の情緒であり、その情緒の中に様々な史跡があり、人材が排出した。

それを訪ねるのも伊豆の風情であろう。

二 箱根八里は馬でも越すが top

1 鴨宮から箱根宿へ

鴨宮

箱根駅伝でお馴染みの国道一号線(江戸時代の東海道)は、JRの国府津(こうづ)駅前を過ぎ、森戸川に架かる親木(おやき)橋を渡ると海岸線に沿って小田原へと向かう。

この親木橋から右に折れJR東海道本線をくぐると、富士見橋際からまっすぐ西に三・五キロほど巡礼街道が延びている。

板東三十三観音の第五番札所として知られる飯泉(いいずみ)観音(古義真言宗勝福寺)の門前に通じているため、古くから巡礼街道と呼び慣わされているのであるが、この巡礼街道は古代条里制の遺構でもあり、街道の南北を中心に足柄平野には広く条里型地割を確認することできる。

また、律令時代の官道(東海道)は駿河国横走(よこばしり)駅(静岡県御殿場市付近)から足柄峠を越えて相模国に入り、坂本駅(神奈川県南足柄市関本)から小総(おぶ)駅(小田原市国府津付近)に達していたといわれ、巡礼街道が古代官道の名残である可能性も指摘されている。

ところで、巡礼街道の北側には千代台地にかけて弥生時代の遺跡が多数分布している。

中でも、中里(なかざと)遺跡からは弥生中期前半のものと推定される四六基の方形周溝墓(しゅうこうぼ)が検出されており、さらに近年、東日本では最古に属する弥生時代中期中葉(紀元前二世紀頃)の大規模な住居址(じゅうきょし)群が発見された。 足柄平野の開発は弥生時代に、この辺りから進展したことがわかる。

なお、中里の集落跡から出土した土器の中に多数の瀬戸内東部地方の土器が混じっていたことから、海上ルートを利用した遠隔地間の物資・人的交流も推測されている。 さて、酒匂川以東では、巡礼街道と川辺 号線との間をJR東海道本線が並行して走っており、鴨宮(かものみや)駅を過ぎた辺りで東海道本線に東海道新幹線が合流する。鴨宮駅は新幹線の発祥の地でもある。 |

図4 中里遺跡の方形周溝墓

|

一九六四(昭和三十九)年の新幹線開業に先立ち、鴨宮~綾瀬間に約一二キロのモデル線が施設され、一九六二年六月から試運転を開始していたことによる。

新幹線の車窓からは見えないのであるが、東海道本線と東海道新幹線の合流する地点に「新幹線発祥の地」を記念するプレートが設置されている。

酒匂(さかわ)

鎌倉時代も半ば以降になると、東海道のメインルートとして箱根越えを利用する旅人も増え、足柄古道と箱根道の両方が利用される関係から、両道の分岐点として酒匂川河口の酒匂駅が交通上の要地として繁栄した。

実際、酒匂宿は鎌倉将軍が二所(にしょ、箱根権現・伊豆山権現)参詣の宿泊地として利用しており、将軍御所として浜部御所が置かれていたという。

飛鳥井雅有(あすかいまさあり)の建治元(一二七五)年の紀行文『都の別れ』によれば、酒匂宿には遊女もおり、飲食の相手のみならず、公家を相手に音楽や連歌に興じたと書かれている。

江戸時代の東海道で、酒匂川は大井川・安倍川同様に架橋や舟渡しが禁止されていた。

このため川会所が置かれ、川の東では酒匂村、西では網一色村・山王原村の村民が川越し人足をつとめなければならなかった。

とはいうものの、それも春~秋の間のことで、十月上旬から三月上旬までの冬季の渇水期には、中洲を挟んで東西二つの土橋を架けることになっていた。 |

図5 幕末の酒匂川川越し人足

|

また、将軍の上洛や朝鮮通信使が東海道を行き来する際には酒匂川に船橋を架ける決まりで、この船橋に利用する船は伊豆方面の漁村が負担することになっていた。

ただし、船を酒匂川まで移動するのは大変な手間であったから、実際には小田原城下の漁師町(千度小路・古新宿町)が肩代わりして務めるのを常とした。

図7 幕末の小田原宿

小田原

小田原が地名として確実な史料に登場してくるのは十四世紀初頭のことで、宿として賑わいを見せるのは国府津宿や酒匂宿よりもあとである。

弘安二(一二七九)年十月、鎌倉に下る途中、箱根の難所を越えた阿仏尼(あぶつに)は夕暮れ近く小田原付近を通ったが、「海人(あま、漁師)の家のみ」しかなかったので、酒匂まで足を延ばして宿泊したと『十六夜日記』に記している。

箱根越えの湯坂道が東海道の本道になるに伴い、十三世紀末頃に小田原宿も成立したと考えられている。

そして、十五世紀末、宿北西の八幡山に大森氏が小田原城を築くが、まだ城と城下(町・宿)とは一体化しておらず、のち小田原北条氏が・覇権を拡大するに従い、その本拠地として戦国都市小田原が発展することになる。

特に、戦国時代末期、大外郭(総構)の構築により、城下町を城内に取込み、その完成を見る。 |

図6 小田原周辺図 |

大外郭は総延長九キロにも及ぶ大土居と空堀で、小田原合戦においても最後まで耐え忍びえたものである。

江戸時代になると、そのまま大外郭内に「小田原府内」と呼ばれる城下町小田原が展開する。

小田原城は、「公儀(こうぎ、将軍)」のものである本丸御殿と城主邸宅兼藩庁である二の丸御屋形とが併存し、城下町は東海道を中心に侍屋敷地、および町人町(通り町九町・脇町一〇町)に町割された。

城下へ入る町口は四つあり、東海道に沿って、東の山王口、西の板橋口、そして、城下から北へ分岐する甲州道の井細田(いさいだ)口、南へ分岐する熱海道の早川口があった。

幕府の公用人や参勤交代の大名のために本陣(四軒)と脇本陣(四軒)が合計八軒あり、その数は東海道中で随一であった。

旅籠屋(はたごや)も通り町に八〇軒ほど営業していた。

また、町家の多くは板屋根を割竹で押さえる独特の小田原葺という屋根で、大地震にたびたび見舞われたためか瓦葺は少なかったという。

火の粉をもらいやすく江戸では敬遠された板葺屋根が小田原ではひと味違った町場の風情を醸し出していた。

小田原北条氏時代よりの由緒を持つ欄干橋町の薬商外郎(ういろう)の店舗は八棟造りで、江戸時代から城下一番の観光スポットであった。

お菓子の「ういろう」も、今でこそ名古屋の名産と思われているが、小田原が元祖である。また、筋違橋町の美濃屋で売られた「いかの塩辛・鰹のたたき・シソ巻梅干」は、旅人の土産としてばかりではなく、江戸での贈答品としても珍重がられた。

図8 石垣山一夜城跡井戸曲輪 |

図9 稲葉家の墓所(紹太寺) |

入生田(いりゅうだ)

国道一号線は小田原から早川沿いに箱根を目指す。

早川越しに南に、小田原合戦の時、豊臣秀吉が築城した石垣山一夜城跡を見ながら、風祭・入生田と旧道をたどって見よう。

ドライブインや土産物店、はたまた神奈川県立生命の星・地球博物館を配する国道とは違って、落ち着いたたたずまいが続いている。

旧道沿い、箱根登山鉄道風祭駅の反対側に国立療養所箱根病院がある。

もとの傷痍(しょうい)軍人箱根療養所で、その前身は、一九三六(昭和十一)年に開設した大窪傷兵院である。

箱根湯本より温泉を引き、戦時中より現在まで、全国でも数少ない爪皮莎面棚傷忠肖の療鑰・リハビリテーション施設として利用されている。

入生田駅の手前、山手側に黄檗(おうばく)宗紹太寺(しょうたいじ)への参道が見えてくる。

紹太寺は、もと小田原城下の山角(やまかく)町にあったものを、寛文九(一六六九)年、鉄牛道機(てつぎゅうどうき)の要請を受けて、小田原藩主であり時の幕府老中でもあった稲葉正則が移転させた寺院で、背後の牛臥(うしぶせ)山の山腹に一大伽藍(がらん)が展開していた。

長い石段を登りつめると、ミカン畑となっている伽藍跡の奥に稲葉家の墓地が残っており、稲葉正則の墓碑、および稲葉正勝・春日局(かすがのつぼね)らの供養塔が並んでいる。

当時、隠元(いんげん)和尚が宇治に臨済正宗(黄檗宗)の本山万福寺を開いてまだ間もなく、万福寺二世木庵和尚の一番弟子である鉄牛は、この紹太寺を橋頭堡として東日本へ黄檗禅の布教を行っていった。

のち、元禄四(一六九一)年三月、オランダ商館長付き医官として江戸参府途中のケンペルが『日本誌』の中で、紹太寺の山門脇にあった噴水鉢に注目している。

『翁草』によれば、この銅でできた蓮の形をした手水(ちょうず)鉢は河村瑞賢が寄進したものであったという。

なお、大坂を中心とする近世的物流機構の生みの親といわれる瑞賢と稲葉正則との関係は、瑞賢が「車力(しゃりき)十右衛門」と称していた材木商時代からのものであった。

図10 早雲寺

湯本

戊辰箱根戦争時に幕府残党の遊撃隊と小田原藩兵が戦った山崎の合戦跡を過ぎると箱根七湯の一つ、湯本の温泉街が目に入ってくる。

江戸時代の東海道は湯本の手前、三枚橋で早川を渡り、支流須雲(すくも)川沿いに谷間をのぼっていくことになる。

その旧道沿いの右手に小田原北条氏の菩提寺、臨済宗早雲寺がある。 |

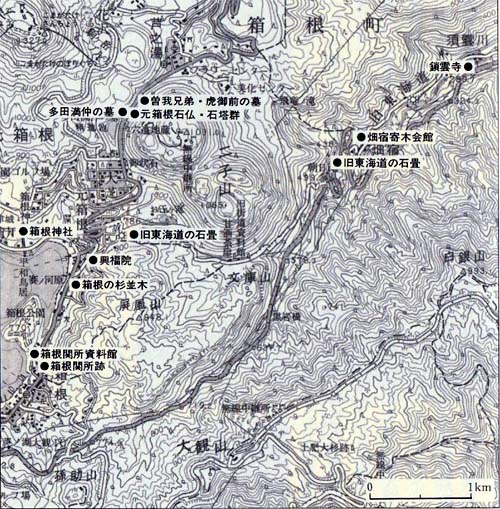

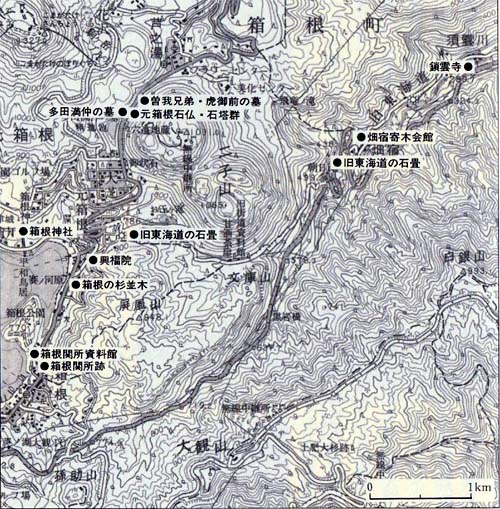

図11 箱根周辺図 左端に芦ノ湖がみえる。その上が葉米神社 |

もちろん寺号は伊勢宗瑞の法名にちなむことはいうまでもない。

宗瑞の遺言により、大永元(一五二一)年に以天宗清(いてんそうせい)を開山に迎え創建された禅刹(ぜんさつ)とされるが、すでに、それ以前から庵が結ばれていたと考えられている。

本堂の襖絵や、北条幻庵作と伝える本堂裏の枯山水(かれさんすい)に往時の禅宗文化を垣間見ることができる。

連歌師飯尾宗祗(そうぎ)が旅の途中、湯本で死去したのも故なきことではない。

なお、中世の湯坂道は湯本から浅間山・鷹巣山と尾根伝いに、駒ヶ岳と二子山との間にある芦ノ湯へ出る山岳コースだった。

現在の県道は、ほぽ旧東海道に沿って走っており、ところどころ脇道として江戸時代のままに石畳が残されている。

途中、間の宿である畑宿をはさんで女転ばし坂・猿滑り坂など急な坂道が続く。

当時のままに残る甘酒茶屋を過ぎると、右手にお玉ヶ池がある。

もとは薺池(なずながいけ)と呼ばれていたが、元禄十五(一七〇二)年、関所破りの罪で伊豆国大瀬村(静岡県南伊豆町)出身の少女お玉がこの池の手前、笈ノ平で死刑となったため、後そう呼ばれるようになったという。

図12 元箱根の五輪塔 |

図13 箱根神社 |

さて、旧道と国道一号線とは芦ノ湖畔の元箱根で合流するが、芦ノ湯と元箱根の間の精進池近くの国道沿いに、国指定史跡・重要文化財の元箱根石仏・石塔群がある。

その内の曽我兄弟・虎御前(兄十郎の恋人)の墓とされてきた五輪塔は、銘文から地蔵講を信仰する人々によって永仁三(一二九五)年に造立されたことが判明し、地蔵講を示す日本最古の五輪塔といわれている。

そのほか、永仁元年銘のある二十五菩薩の磨崖仏群や、多田満仲(源満仲)の墓と伝えられ関東地方で最も古いとされる宝篋印塔(ほうとういんとう)、さらに、高さ三・二メートルの六道地蔵などがある。

これらの石仏・石塔は、湯本正眼寺の木造地蔵菩薩立像の胎内から康元元(一二五六)年銘の印仏が発見されていることと併せて、箱根山中の地蔵信仰の歴史の古さを物語っている。

箱根

元箱根より、関所とは反対方向に足を向けると、湖畔沿いの杉木立の中に箱根神社がある。

奈良時代の民間僧万巻上人が、天平宝字元(七五七)年、箱根山に入って箱根三所権現を祀ったことに始まるといわれ、源頼朝以降、関東の武家政権は守護神として特に崇敬してきた。

それは、治承四(一一八〇)年の石橋山の合戦で敗れた頼朝が箱根権現の別当行実(ぎょうじつ)の弟永実(えいじつ)にかくまってもらったことに由来する。 |

図14 幕末の箱根杉並木

|

しかし将軍だけではない。当時、たとえば重要なことを誓約する起請文の末尾には、違反した場合、日本国中の神々、「別して伊豆・箱根両所権現、および三島大明神」の神罰をこうむっても構わないと特記するのが決まりであった。

引返して国道一号線を行くと、東海道中唯一の杉並木の先に江戸時代、箱根関所があった。

東海道中では新居(今切)の関所と共に最も重要な関所で、小田原藩の藩士が番士として通関業務を任されていた。

なかでも、江戸方面から上方(かみがた)方面へ通り抜ける女性の取締まりが厳しく、身分を問わず、幕府留守居の発行する女手形の所持が義務づけられており、手形に記載された内容と少しでも違うと、髪の中から着物の下まで人見女が調べることになっていた。

人見女は下級役人である定番人や百姓の妻が勤めることになっていたため、武家の女性は身分の違う人見女に調べられることを嫌ったという。

関所を越えると、かっての箱根宿である。

元和四(一六一八)年、小田原宿と三島宿から住人を五〇軒ずつ引っ越しさせて成立し、宿内も小田原町と三島町に二分され、それぞれ小田原藩と三島代官(のち韮山代官)が支配した。

本陣六軒、脇本陣一軒、それに旅籠屋が三〇数軒あった。

東海道の各宿駅には継立てのための伝馬・人足を常時一〇〇疋・一〇〇人ずつ配備することになっていたが、箱根宿は山開地にあったため、人足は無賃の御用物継立てしか務めなかった。

大名の参勤交代などでは、馬は箱根宿で継立てたが、人足は小田原・三島両宿の者が三島・小田原まで通しで継立てなければならなかった。

また、近隣村より助郷人馬を徴発することが困難であったため、箱根宿には助郷村も設定されていなかった。

2 三島宿と黄瀬川 top

箱根石道

元和二(一六一六)年、幕府は箱根越えを東海道の本道とする決定をした。

当時は、箱根竹といわれる笹が一面に広がっていて、ここを切分けて道としていた。

これ以前にも何度か、箱根越えは行われていた。

初めて箱根越えが記録として現れるのは、延暦二十一(八〇二)年五月十九日である。

天応元(七八一)年以来、延暦十九年、二十一年一月八日と富士山の噴火が続き、五月十九日、ついに足柄路を廃止して、箱根路を開いたと記録されている。

しかし、翌二十二年五月八日には足柄路が復旧し、また、足柄路が使われるようになった(『日本略記』『続日本紀』『日本後紀』『富士山記』)。

東海道の箱根越えの標高差は、標高二四メートルの三島宿と八四五メートルの箱根峠まで八二二メートルである。

ここを箱根の西坂という。

約一一キロの距離を登りきるのは、「箱根八里は馬でも越すが……」とはいうものの「天下の険」と謳われた大変な難所であった。

アメリカの日本領事であったハリスは一九五七(安政四)年十一月二十六日に箱根越えを行った。

「これからは日本の大道路である東海道だ。

その幅三〇乃至(ないし)四〇呎(フィート)あって、非常に見事な絲杉、松、樟(くす)などの荳樹が両端にある。

……ほどなく我々は箱根の横嶺を登りはじめた。

山道には平たい石が敷かれている」(ハリス著、坂下精一訳『日本滞在記』)と、箱根の様子を日記に書き留めている。

山道の平たい石は箱根の石畳のことである。

箱根越えが本道となってから後、寛永元(一六二四)年に朝鮮通信便が箱根を越えた。

その紀行文『東搓録』に「峠の道は険しく、富士山と相対しており、天外の群峰は眼前にあった。

細竹は山に満ち満ちており、喬木は天に交わり、日本の大きな峠である。

……竹を切って雪をおおっていたので乾いた土を踏むようであった。……その道に敷いた細竹は皆矢を作るものであり」、滑らないようにと急ごしらえで雪の上に細竹を敷いたのである。寛文元(一六六一)年、浅井了意は『東海道名所記』に西坂を下る様子を

「雨ふりには馬も人もすべりて、しりもちをつく、よこなげにする、手足も泥にまぶれになりてはふゝくだる」

と表現し、関東ロームの滑りやすい道の様子を描いている。

この滑りやすい道を少しでも安全に通行できるようにするため、細竹を敷いて管理した。

この細竹を敷く役が奥伊豆の村々に重い負担としてかかっていた。

延宝八(一六八〇)年、相模・伊豆の境から西ヘー四〇〇両余の大金を投じて石道普請を行った。

奥伊豆の村々は、石道に代わった後も普請費用として一〇〇両を一〇年間負担することになった。

これを原資として伊豆一国に対して強制貸付の運用を行い、その後の小破普請に当てることとなった(橋本敬之「箱根石道の整備と管理」)。

一月七日には「お田打ち」神事、八月十六日に例祭が行われる。 夏は、三島の街がシャギリの音に包まれる。

三嶋大社は大山指命(おおやまつみのみこと)・事代主命(ことしろぬしのみこと)を祭る伊豆一宮で、伊豆地方から駿東郡を中心に広く関東・東海地方にかけて信仰を集めている。

弘安五(一二八二)年、踊り念仏で知られる一遍(いっぺん)上人がここで念仏を勧めている様子が『一遍聖絵(ひじりえ)』に描かれている。

三嶋大社は古くは三嶋明神といい、文禄三(一五九四)年徳川家康から三三〇石の朱印地を与えられ、慶長九(一六〇四)年の二〇〇石の加増により、合わせて五三〇石の神領朱印地をもつこととなった。

一月七日の「お田打ち」の創始については、平安時代に起源を求めるものもあり、鎌倉時代の田楽ともいわれ、室町時代のものが時代をへて今の形になったものともいわれる。

江戸時代には盛んに演じられ、三嶋大社に伝えられる翁面には寛永元(一六二四)年の作を示す銘がある。

明治維新後一時中断したが、一八八〇(明治十三)年復活した。

舞台中央に田所を想定し、白仮面に肩衣・大口袴の「穂長」と黒仮面の「福太郎」の両役を中心に演じられ、これが長い時代の変遷をへて今日のように能狂言形式に定着した。

近世の三島宿は、箱根越えをするための待機所として、また、箱根を越えた安息所として賑わい、東西の文化の交流の場となった。

宿には二一町あり、天保十四(一八四三)年の「東海道宿村大概帳」によると、家数一〇二五軒、人数四〇八四人で、本陣二軒、脇本陣三軒、旅籠七四軒を数えた。明治二十二年、東海道本線が開通し、御殿場を経由して沼津駅を通過するコースをとったため、三島の街は人の往来がさびれてしまった。

一九三四(昭和九)年、丹那トンネルの開通と共に三島新駅の開業、さらに昭和四十四年、新幹線三島駅の設置により、三島の街は往時の活気を取戻すことができた。

現在は、郊外にまで市街地が拡張され、三島に新しいふるさとを求める人たちもある。

三嶋大社の例祭にあわせて行われるシャギリは川原ヶ谷の人たちによって保存され、今は、若い力が大きな祭を支えている。

シャギリは、三島囃子ともいい、天文年間(一五三二~五四)に、大場(だいば)に居住していた三嶋明神の舞々役である幸若(こうわか)与惣太夫(よさだゆう)が創曲したといわれている。

そのため、当時は幸若舞を演じるための囃子として演奏されたものと思われる。

天正十一(一五八三)年、三嶋明神に奉仕する三島周辺の川原ヶ谷・谷田・大場・梅名・柿田の各村へ御囃子の演奏を古来のように勤めるよう促す証文が出された。

享保九(一七二四)年、並河誠所による仰止館(ぎょうしかん)が三島宿に開かれた。

彼の『五畿内志』に刺激された門人の安久村郷士秋山文蔵は、寛政六(一七九四)年、『豆州志稿』を編集することを思い立った。

韮山代官江川氏を通じて幕府に願い出、その結果、許可を受けて寛政十二年に完成を見た。

三島の街は溶岩台地の上に乗っているので、「富士の白雪、三島に注ぐ」と農兵節にも謡われたようにいたるところから富士山の湧水が流れ出している。

楽寿園内にある小浜池もこの湧水源の一つである。現在は水量が非常に少なく、往時の面影が薄れてきているが、三島・駿東の田地を潤すための用水は、ここから引かれた。

一本は小浜用水として三島市街南部を潤し、一本は千貫樋として駿東地域へ流していた。 |

図19 千貫樋

|

黄瀬川(きせがわ)まで

慶長六(一六○四)年正月、三島宿をはじめとして沼津宿などに、朱印状をもって通行する時は宿で伝馬をするよう命じた伝馬朱印状と、その定書が発せられた。

東海道の整備は、箱根宿の開設と共にさらに進んだが、箱根越えが本道に指定される以前も三島宿は三嶋明神の門前町として、また、街道の宿としても機能を持っていた。

矢倉沢往還は三島宿を通って北へ向かい、足柄峠を越えて小田原へ抜けていた。

三島宿から西に向う東海道は、箱根越えが本道に決定する前後に整備されたものだろう。

現在の清水町域を通過する近世の東海道は、中世までに広がっていたと思われる条里を完全に無視して街道が横切っている。

それ以前の三島と間の宿であったといわれる黄瀬川宿の間の街道は、神社の位置などから、条里に沿った経路と考えられる。

元和・慶長以後、東海道が整備され、新宿(しんしゅく)・伏見・八幡(やはた)・長沢の四ヵ村の人家を慶長年間に移転したといわれる。

これらの村を通過して黄瀬川を渡る。これら四ヵ村はそれぞれ、街道の整備を掃除丁場として任された。

これらの村は街道に面していたので、生活面の様々な活動があった。

伏見村には鯛荷宿があり、伊豆西浦・内浦の魚を江戸日本橋の魚河岸である小田原町まで、馬を使って東海道を付け通しで運ぶ仲買であった。

途中箱根関所を通過しなければならない。

朝の市場に間に合わせるため、関所が開く暁(あけ)六ツ(午前六時)に一番で通過できるように持ち、子安村(横浜市)へ深夜の九ツ(午前〇時)に着いて、日本橋まで荷物を送り届けるという芸当をしていたのである(『清水町史』Ⅵ)。

現在の清水町域の旧東海道沿いに、コンクリート製の千貫樋がある。

近世には街道の名所で、木材や石材を使った千貫樋が風景画に登場する。

三島楽寿園内の小浜池を源として、駿東郡清水町域の約一〇〇〇石の田地を潤していた。

設置は、今川氏真・北条氏政の頃といわれているがわからない。

名称についても、千貫の田地を潤したとか、千貫の費用で樋を掛けたとかいわれてはいるか、不明である。

この地域は恒常的に用水が不足していた。

寛文十一(一六七一)年箱根湖水から隧道を掘り箱根用水(深良(ふから)用水とも)を完成させて、黄瀬川の用水などと合わせて潤沢に用水を利用できるようになった。

用水不足で悩む徳倉地区へ千貫樋の尻水を利用しようと、享保年間には狩野川に掛樋を掛けたが、洪水で流されてしまった。

幕末には、狩野川に埋樋を敷設しサイフォンの原理で引水を試み、多くの費用を費やしたがこれもうまく行かなかったようである。

東海道に沿った八幡神社は、源頼朝・義経兄弟が対面した場所といわれている。

ここは三嶋大社同様街道を通行する様々な人が集まる場所で、近世には諸家通行の安全祈祷を行っていた。

この八幡神社に寛政十一(一七九九)年の大祭の日に奉納された狂歌の額が掲げられている。全部で七〇首が納められ、全体的には八幡神社を祝すものである。

なかには庵館亭安住が詠んだ「年貢さへ出せはこはいものなしと見ゆる田つくの里やすみよき」など、八幡の地の住みよさと、社会批判を交えた狂歌らしきさの入ったものもある。

図21 柿田川の石橋

東海道を南に外れると東洋一といわれる柿田の湧水地がある。ここを源として柿田川が南流し狩野川に合流する。

ここに寛文十一年に建設された石橋が今も残る。

地元では眼鏡橋といっている。橋といっても、水量が増加すると冠水して橋の上を川が流れる。

伊豆は徳倉をはじめ各地に石材の産地があり、徳倉の石工もこれを作るのに活躍した。

さらに西進すると、御殿場方面から南流する黄瀬川の岸に着く。狩野川に合流するが、ここを通過する東海道は、長さ四四間(約三〇メートル)、幅三間の黄瀬川橋を渡る。

最初に建設された時期はわからないが、慶安四(一六五一)年の記録には「木瀬川橋守」のため柿田村などが玉石夫の役を免除されていたことが書かれている。 |

図20 柿田の湧水地 |

この頃建設されかものと思われる。

なお近世では、この橋は木橋や土橋として建設され街道を管轄する代官が管理していた。

3 沼津から原へ top

黄瀬川宿と日吉廃寺

清水町の長沢から黄瀬川橋大西へ渡ると沼津市の木瀬川である。

古代から中世にかけてここに宿駅が置かれ黄瀬川宿と呼ばれた。

特に鎌倉時代には足柄路と箱根路の分岐点として栄え、『海道記』や『東関紀行』など多くの紀行文に登場する。

源頼朝が韮山で山木兼隆を討って挙兵したのは治承四(一一八〇)年八月十七日のことであるが、この日は三嶋大社の祭礼であった。

『吾妻鏡』によれば山木の郎従たちは三嶋大社に参詣したのち黄瀬川宿に行き、そこで酒宴に興じている間に兼隆が頼朝勢に殺害されたという。

黄瀬川宿には旅宿が軒を並べ周辺の武士たちにとっては歓楽の場所となっていたのである。

近世に入ると黄瀬川宿は廃駅となり中世のような賑わいはなくなったが、黄瀬川橋のたもとに位置する東海道の要地であることに変りはなかった。

天保九(一八三八)年の「本瀬川村明細書上帳」には、街道脇に茶屋四軒と人足立場があって大名諸家が小休したこと、黄瀬川には板橋がかけられていたが出水によってしばしば流失し、仮橋ができるまで川越しで越立てたことなどが記されている。

下石田に入ってすぐのところに沼津藩の領域を示す「従是(これより)西沼津領」と書かれた傍示石が立っている。

このあたり東海道は狩野川の流れ仁平行しているが、日吉には狩野川の対岸上香貫(かみかぬき)に渡る黒瀬の渡しがあった。

江戸時代の狩野川には橋はなく渡し場が各所にあったが、黒瀬の渡しもその一つで沼津と香貫や伊豆韮山方面を結ぶ交通路として盛んに利用された。

東海道の往還から北へ一キロほど上ったところに日吉廃寺跡がある。

廃寺は白鳳期の瓦を出土し、礎石の残る塔の跡は薬師寺皇塔と規模を同じくするほどの大寺院であった。

古代におけるこの地方の政治的・文化的中心がこのあたりにあったのではないかと想像させる。

日吉の続きは沼津三枚橋町であるが、ここには日吉神社(山王社)や蓮光寺がある。

中世にはこのあたりが車返と呼ばれた。

『海道記』には「車返という所」を過ぎて黄瀬川の宿に泊まったとあるが、車返が黄瀬川宿と同様の宿駅であったかどうかは分からない。

『東関紀行』には「車返という里あり」とみえて作者はここに泊まっているが、その宿は漁師の家らしく寝床は狭くて異臭が鼻をつき、護送される罪人の宿もこんなものであったろうと書いている。

車返より黄瀬川宿の方が規模も大きく箱根路へ掛かるため馬や人足も整っていたようである。

しかし車返の里が西へ拡大していき、やがて沼津宿へ発展していくのである。

三枚橋と沼津宿

かっての車返の里である三枚橋を西へ進んで狢(むじな)川の小さな橋を渡ってゆるやかな坂を上り切ったところに、近世初期には二枚梹城があり、後期にはほぼ同じところに沼津城があった。

三枚橋城は駿東郡一帯で北条氏と激しく争っていた武田氏が、沼津進出の拠点として築いたのが初めとされる。

築城年代は諸説あるが、天正七(一五七九)年説が有力である。

武田氏が三枚橋城を築いた意図の一つに塩を確保することがあったといわれるが、当時沼津には妙覚寺を本所とする塩座があって北条氏の統制の下に活動していたことがわかっている。

武田氏滅亡後、三枚橋城は徳川氏の手に移って慶長六(一六〇一)年大久保忠佐(ただすけ)が城主となった。

しかし忠佐が死ぬと嗣子がいないことを理由に慶長十九(一六一四)年三枚橋城は廃城となる。

戦国の争乱に一定の役割を果たした三枚橋城も徳川家康の国内統一が進むにつれて存在意義が失われたのである。

軍事的役割を消失した沼津は以後東海道の宿駅の一つとして発展していくことになる。

三枚橋城破却後の城地は荒蕪地に変じて外側から田畑になったり町屋も建てられていったが、中心部は荒地のまま一五二年を経過した。

安永六(一七七七)年、水野出羽守忠友は二万石の大名となって沼津に城地を拝領し、三枚橋城の跡に新たな沼津城を築城した。

戦闘用に築かれた三枚橋城に比べ、沼津城は三分の一位の規模の小さな城であり天守閣もなかった。

こうして成立した水野氏の沼津藩は、以後慶応四(一八六八)年上総国菊間に転封されるまで八代九二年間続いた。

初代忠友は田沼意次(おきつぐ)と深い関係を結んで老中となり、二代忠成は将軍家斉(いえなり)に取り入って老中首座として幕政に大きな権勢を振るい石高石五万石まで加増された。

幕末に七代藩主忠誠が老中になるが第二次長州征討に出陣して陣中で病死した。

水野氏が菊間に転封になったあとに旧幕臣である駿府藩士たちが多数沼津に移り住んだ。

その数は二〇〇〇余といわれるが、彼らの中の阿部潜(せん)や江原素六(そろく)らが中心となって設立したのが沼津兵学校である(沼津兵学校についてはⅢ章-一-3)。

一八九四(明治二十七)年旧徳川家臣によって建てられた沼津兵学校の碑が、旧城跡である城岡神社の境内に今も残されている。

近世の沼津宿は東海道の他の宿と同じく、慶長六(一六〇一)年に幕府から「御伝馬の定」が下されて成立した。

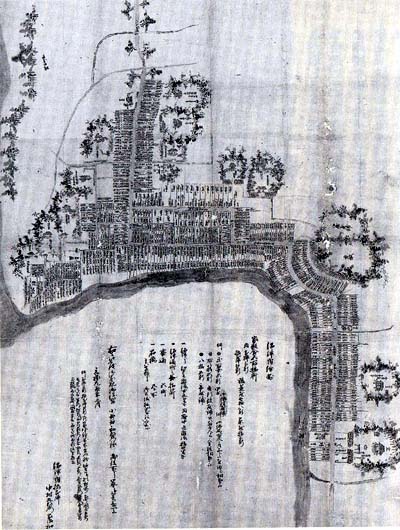

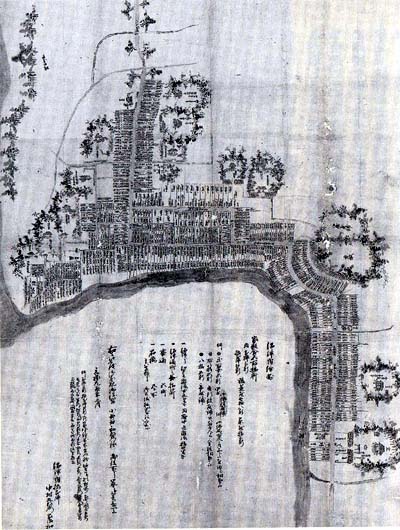

元禄元(一六八八)年に作られた「沼津宿絵図」は、ほぼ完成した沼津宿の姿を描き出している。

それによれば宿内の町並みの長さ一四町、家数五一〇軒(うち本陣二・脇本陣四・旅籠七八・茶屋一三)である。

元禄元年は三枚橋城が廃城になって七四年が経過しており、沼津が宿場町として本格的に発展しつつあった時期である。

三枚橋城の跡は「古城」と記されている。

沼津宿は原宿のように街道が町内を一直線に通るのではなく、東の三枚橋町から入っだ東海道は上土(あげつち)町で城の外週に並行して大きく弧を描いて曲り、東西に走っていた道がそこから南北に変わる。

さらに進むと東西の通横町、南北の本町、再び東西の浅間町と街道は階段状に進んで宿の西の端出口町に至る。

狩野川が沼津の中心部で大きく湾曲して河口に向かうため街道や町並みに変化をもたらしているのである。

元禄から一五〇年余り経った天保十四(一八四三)年に書かれた「東海道宿村大概帳」によれば、沼津宿内の家数は一、二三四軒(うち本陣三・脇本陣一・旅籠五五)、人別は五、三四六人となっている。

水野氏の沼津藩が成立し城下町と宿場町を兼ねることになって六〇年余りへた天保期の沼津は、元禄元年にくらべ家数は倍以上に増えているが旅籠はかなり減っている。

沼津宿三町のうち本町は宿の中心で本陣・問屋場・旅籠・茶屋などが軒を並べ、上土町は商家が多く、三枚橋町は問屋や倉庫が多かった。

沼津という地名が文献の上に最初に現れるのは『吾妻鏡』の承元二(一二〇八)年の条である。

「神宮寺造営の材木、伊豆国狩野山の奥より沼津の海に出す」と記されている。

鎌倉時代の沼津は狩野川の奥地の物資を集積する港であった。 |

図26 元禄沼津宿絵図

|

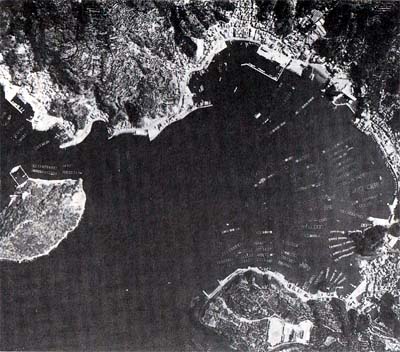

伊豆半島内部の荘園の年貢や公事が狩野川を下って河口港の沼津に集められ、大船に積み替えられて京都や奈良・鎌倉に送られたのであろう。

江戸時代になると沼津港は沼津湊と呼ばれてさらに発展する。

沼津湊は狩野川河口近くの下河原近辺から約二キロ上流の三枚橋までの河岸全域が、特に施設もないまま港としての役割を果たす特殊な港であった。

河岸には商家の土蔵や倉庫部軒を並べ、船から積卸した物資を保管・集散する場所となった。

大船は水深のある江浦に沖待ちして艀(はしけ)が河岸と大船の間を往復した。

江戸後期には沼津藩の御用物資が狩野川の舟運によって運ばれたが、その河岸は御用河岸と呼ばれた。 |

図27 沼津港

|

松長陣屋と原宿

沼津の町を出て千本松原を左手に見ながら西へ進むと、東開門・西開門をへて大諏訪・小諏訪・松長と村々が続いている。

東開門には『平家物語』にゆかりの平維盛(これもり)の遺子六代が処刑された地というところに六代松碑が建てられている。

松長には江戸時代松長陣屋が置かれていた。相模国小田原藩の分家である大久保教寛が元禄頃ここに陣屋を構へ松長藩を形成した。

その後相模国愛甲郡荻野山中に本拠を移して荻野山中藩を名乗るが、伊豆や駿河に支配地が散在していたのでその支配のため引続き松長陣屋を維持して幕末に至った。

現在、陣屋の遺構は残っていない。近くの蓮窓(れんそう)寺の山門は陣屋の裏門を移したものであったが、今はそれも解体されて新しい山門にかわっている。

松長を過ぎると今沢をへて原に至る。浮島沼のほとりの湿原を浮島ヶ原といい、略されて原と呼ぶようになったという。

原の町から北を見ると今は水田や宅地となっているが、往時は一面に沼や湿原が広がっていたであろう。 沼の向こうには愛鷹(あしたか)の山々が連なり、背後に富士山が聳え立ちその姿を沼に映している。

この明媚な風光は古来旅人の心を動かし、浮島ヶ原・愛鷹山・千本松原などは多くの歌に詠まれ紀行文にも書かれてきた。

中世の原は原中宿の名で文献に登場するが、宿場としての機能がどれほど整っていたか疑わしい。 |

図28 六代松碑

|

近世に入り徳川家康によって東海道の一宿駅に指定されたのを期に宿場町としての体裁を整えたが、宿駅の機能が整備されるのは享保以後のことである。

東の沼津ヘ一里半、西の吉原へは三里余の位置にあり、東西に一直線に延びた宿往還の長さは二四町余あった。

宿内は大塚町・東町・西町の三町からなり、天保年間の家数は三九八軒(うち本陣一・脇本陣一・旅龍二五)であった。

原宿の生んだ著名な文化人に白隠(はくいん)がある。

臨済宗中興の祖といわれる名僧であると共に禅宗画の大家でもあった。

白隠は貞享二(一六八五)年原宿の豪農長沢氏の三男として生まれ、一五歳で原宿の松蔭寺住特に上り受戒得度した。 全国を行脚して修行を重ね三二歳のとき帰郷して松蔭寺の住持となった。 |

図29 松蔭寺山門

|

以後八四歳で死ぬまでここを拠点として活動し禅宗の刷新に尽くした。

白隠は臨済禅の真骨頂を体得し、これを大衆化して普及することに傾倒したのであるが、同時に釈迦・達磨・祖師などの禅宗画を数多く画いた。

白隠の禅画は禅の境地をありのままに画面にあらわして一般庶民にも禅を理解できるように絵で法を説いたものといわれる。

原宿から東海道を西へ進むと一本松新田・助兵衛新田(現、桃里)・植田新田など新田と名のつく地名が並んでいる。

江戸時代初期原宿から吉原宿へかけては沼沢地が続いて集落もなく、往来の旅行者にとっては難儀で危険な地帯であった。

そこで幕府は交通の安全をはがるため新田を開発して集落をつくることを奨励した。 こうした幕府の政策に応じて遠江国から移住した大橋五郎左衛門・鈴木助兵衛・植田三十郎らによってこれらの新田が開かれた。

この地域は用水がないため畑地が多く水田は天水である。

また海抜が低くて大雨による滞水や暴風による潮入り被害を受けやすく、開拓農民にとってはきわめて過酷な環境であった。

植田新田から少し西に行った昭和放水路脇に増田平四郎の像が立っている。

平四郎は幕末に原宿で生まれたが、浮島沼干拓の目的で放水路の開鑿を企て、苦難の末、明治二(一八六九)年掘割の工事が完成した。

けれどもその年の土用の高波により一瞬にして掘割は破壊されてしまったという。 |

図30 増田平四郎像

|

三 天城越え top

三島-下田

東海道三島宿にある三嶋大社の鳥居前からまっすぐ南下し、下田まで一九里(約七五キロ)の行程をもつ脇往還を「下田往還」という。

現在は「下田街道」の名称で親しまれている。

狩野川台風以降、三島市内や韮山町冷条から大仁・修善寺町内にかけてはバイパスができ、それまでの下田街道は「旧道」といわれるようになった。

現在では、伊豆中央道という新しいバイパスもでき、変貌を遂げている。

この旧道も近世を通じてずっと同じ経路だったわけではなく、明治以後に開通した場所もあり、近世の内に道筋が変った場所もある。

いま、往時をしのばせてくれる場所を探すことは困難である。

伊豆の中央を通って南伊豆へ向かう道は、中世以来天城越えをするルートより、宇久須峠を越える道加利用されていた。

慶長十二(一六○七)年二月二十二日の大久保長安覚書によれば、鉱山監視のため伊豆一国へ目付を派遣すると共に下田往還や往還から伊東へのルート整備を指示している(『韮山町史』第十一巻)。

この時の指示が天城越えルートの整備と思われ、これ以降に現在知られている下田往還のルートが開かれたといえよう。

下田には江戸へ入る荷物を改める番所があり、風待港としても利用されていた。

享保期(一七一六~三五)以降になると、江戸への下り荷物が増加し始めた。

下田番所では江戸以東の安房・上総・下総・常陸などからの荷物の改めができないので、享保六(一七二一)年正月、下田の番所を廃止し、浦賀に移転した。

下田において世襲的に荷物の検閲に当たってきた六三戸は浦賀でも同じ改めをすることを許されたので、下田との二重生活をするようになった(スクットラー著・金井圓ぼか訳『下田物語』)。

こうして、下田は浦賀奉行の管轄となった。

元禄十一(一六九八)年、伊豆の天領の多くが旗本に知行渡しされたため、江戸と伊豆を往復する役人が増加した。

天城越えは地元の村人が利用する道となり、浦賀奉行や旗本などが通行する道となった。

江戸と下田を役人が通行する場合、ほとんどの場合六日を要していた。 |

図31 継立村の定助・差村

|

一日目 江戸出立-川崎泊 二日目 程ヶ谷休-藤沢泊 三日目 大磯休-小田原泊

四日目 箱根休-三島泊 五日目 大仁(おおひと)休-湯ヶ島泊 六日目 梨本(なしもと)休-下田着

これは一例であるが、早朝の出立でも途中の休泊場所が入れ替わる程度であった。

三島から下田は二日、多くて三日をかけていた。

しかし、勘定奉行川路聖謨(としあきら)の家来の通行では、「一日目 三島休-本立野泊、二日目 梨本休-下田着」と一日半の移動であった。

下田往還の休泊用の宿は、大仁(大仁町)・湯ヶ島(天城湯ヶ島町)・梨本(河津町)の利用が多かった。

これらの場所は近世を通じて同じように継立てていたのではなく、それぞれ変遷がある。

その他継立てや宿となった村をあげると、三島側から大場中島(三島市)、原木・四日町(いずれも韮山町)、本立野(修善寺町)、茅原野(ちはらの)・箕作(みつくり)・岡方(いずれも下田市)などである。

宝永年間(一七〇四~一〇)までの継立ては三島~(二里)~北条四日町~(三里)~立野~(三里)~湯ヶ島~(六里)~梨本~(二里)~茅原野~(三里)~下田と湯ヶ島~梨本間を除いて、ほとんどが二~三里の間隔の継立てである。

その後、正徳二(一七一二)年、北条四日町の継立てが原木継立てに変り、三島からの距離が二里となった。

さらに、宝歴十(一六六〇)年までに大仁継立てが始まり、原木と大仁の間も二里が確保されるようになった。

幕末ではあるが、それぞれの継立村の定助・差村(東海道では加助に相当すると考えられる。後述)を表1・図31に示した。

嘉永六(一八五三)年六月、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーは軍艦四隻を率い、アメリカ大統領フィルモアの国書を携え浦賀へ迫り、開港を要求した。

これに対し、幕府は回答を明年に延ばす一方、品川台場の築造、大船の建造などの策を図った。

嘉永七年(=安政元年)三月、幕府はペリーと日米和親条約(神奈川条約)を結び、下田・箱館の二港を開くこととなった。

同年三月再び下田奉行を設置、五月に日米和親条約付録協定(下田条約)を調印した。

またさらに、イギリス・オランダ・ロシアにも下田を開港し、下田は外交の要としてにわかに脚光を浴び、下田往還の通行量も増加した。 たとえば、湯ヶ島村の継立てをみると、安政元年は上下合わせて二〇九件、二年には二〇八件であった(湯ヶ島「足立家文書」)。

安政三(一八五六)年八月五日、アメリカ総領事ハリスは下田に着任し、玉泉寺を領事館とした。

ハリスは日米修好通商条約の締結交渉のため、安政四年十月六日、江戸へ向けて下田を出発した。

当初、伊豆東海岸を通行する予定であったが、天城越え通行が選ばれた。

総勢二五〇人の大団体で、運搬人をはじめ駕籠かきなどにいたるまで合衆国の紋章を家紋の代わりにつけさせ、ハリスとお供のヒュースケンは駕籠に乗る苦痛を避けて、乗馬で通行した。

ハリスの交渉は成功し、安政五年六月、日米修好通商条約および貿易章程が締結され、下田の外国人への開港場は閉鎖された。

近世の下田往還は、三島から狩野川の支流である大場川に沿ってまっすぐ田方平野を南下し、八ヶ橋(鉈(じゃ)が橋)からは北流する狩野川の右岸を川に沿うように南へ向かう。 |

図32 玉泉寺

|

途中、大場川に架かる大場橋、柿沢川に架かる八ヶ橋を渡る。

その後、狩野川右岸に沿って大仁にいたり、ここを船で狩野川を渡る。

そして今度は狩野川を左に見て南下し、谷文晃(ぶんちょう)「狩野川源流」図となる嵯峨沢橋(天城湯ヶ島町)まで着く。

ここで初めて狩野川の架橋を見る。

狩野川は天城山の材木を筏に組んで流したり、本立野(ほんたちの)や瓜生野(うりゅうの、いずれも修善寺町)から沼津河岸へ川船を利用した荷物の運搬が行われたりした。

現代の災害対策では堤防を嵩上げし、水流をなるべくまっすぐにして早く水を海へ流す工法を取っている。

当時は、水運のためにも水位を下げ、また、水流を緩やかに保つための出しといわれる突起を幾重にも川の中に出していた。

橋脚が多い橋を架けると洪水で橋が流され、出しを破損してしまう恐れがある。

水運のためもあり、狩野川には橋を架けていなかった。

しかし、往還途中にある大場橋・八ヶ橋は支流にかかる石橋で、架橋は伊豆一国の国役普請の対象であった。

現在の伊豆長岡町域など、川を挟んだ地域への交流・荷物の運搬は当然、渡し船である。

このための渡しが狩野川の各地にあった。

46()

明治以後、この渡しのあった場所近辺にほとんど橋が架けられ、近代化の波の中で陸上輸送が主体となってくると、道路拡幅・道筋の変更が余儀なくされた。

狩野川の源流といわれた嵯峨沢橋を渡りそこから再び右岸を南下する。

ここから狩野川は本谷川と呼ばれる。

しばらく南下すると下田往還最大の難所天城越えが始まり、湯ヶ島から梨本まで六里(約二四キロ)を越える。

この間は湯ヶ島あるいは梨本が継立てることになる。湯ヶ島村では市山・門野原の二ヵ村が定肋村であった。

梨本村は大鍋・小鍋・湯ヶ野・筏場・矢野の五ヵ村が定肋村であった。

図33 天城山 |

図34 天城トンネル |

文化十(一八二一)年、梨本村側から天城越えの通路変更開発願いが出され文政二(一八一九)年に新道付替え工事が完了した。

それ以前にもたびたび変更があり、天城越えは駕籠に乗るのも苦痛なほど大変な難所で、また、水害で道がなくなることもままあった。

通路変更開発願いは天城峠以南の村々から何度も要求された。

これら村々にとっては天城峠を越えることは東海道へ出るためにも、また、荷物の運搬のためにも大きな課題であったのだろう。

一九〇五(明治三十八)年、ついに前代の願いが叶い、天城峠にトンネルが完成した。

三島~下田がこれ以後、ずっと近くなった。

伊豆半島横断の道

伊豆半島を縦断する下田往還を概観したので、横断する道についても述べなければならない。

継立て場である原木は下田往還の三島~大仁間の継立てのほか、西浦継ぎとして三津(沼津市内浦)まで、熱海村行継ぎとして平井(函南町)まで、東浦継ぎとして南条(韮山町)までの継立ても行った。

西浦は鯛・鮪をはじめとする漁業の盛んな地域である。

江戸っ子の食卓を賑わしたものに江戸浅草で捕った鯛がある。

この鯛が江戸湾で漁獲できなかった時、西浦の鯛で我慢すると言っていたそうだが(『嬉遊笑覧』)、西浦の鯛は江戸城へ御菜御用として運ばれた。

また、韮山の多田家は活鯛御用を一手に引受けていた。活鯛なので、すばやく運搬しなければならない。

また、紀州からやってきた網代(熱海市)の御木半右衛門は、貞享年間(一六八四~八七)江戸へ魚を運送する業務を手に入れた。

足の早い押送船で飯島(現、鎌倉市)まで輸送し、ここで陸揚げして、三浦半島の付根を横切る。 |

図35 内浦

|

そして、野島(現、横浜市金沢区)から再び船に積みかえて江戸へ送り込むという方法であった。

西浦や内浦から網代までは、伊豆北部中央にある箱根山系から南に延びる田中山を越えたのである。

この運搬についての記録は文政元(一八一八)年のものから残っているが、御水半右衛門のところへの輸送開始時期から行われていたと思われる。

さて、この田中山越え輸送は日中の日が差す時間帯を避け、なおかつ、暑い時期を避けて行われた。

田中山は幕府の御林に指定されていたので、防火に十分な注意を払わなければいけない。

残された防火の定書をみると、十二月一日から二月末日までの期限を切って運搬の馬士に申し渡しをしている。

冬季が運送の主体であったと考えられる。この輸送の中心的な担い手が馬士で、仁田(につた、函南町)・原木(韮山町)・南江間・北江間(伊豆長岡町)などの者である。

馬士による田中山越えによって、網代から江戸へ鯛などの魚が送り込まれていたが、史料的にかなり古い時期から、魚を東海道を馬で付け通しで江戸へ運び込む方法も採られていた。

内浦などから伏見(清水町)にある鯛荷宿を仲買として、運搬する方法であった。

江戸と三島を結ぶ道

東海道は箱根越えが元和二(一六一六)年以降本道と決定し、江戸から三島へ通じる道は、小田原~箱根~三島というルートとして確立した。

しかし、古来からこれ以外の通行路も多くあった。

小田原から出発すると、根府川・矢倉沢・仙石原・川村・谷ヶ村に関所が置かれていた(『神奈川県史』資料編九、三五五頁)。

小田原から東海道と分かれ、根府川(ねぶかわ)の関所を通り、熱海に入って来る道がある。

この道を根府川通と呼んでいる。江戸から熱海への湯治客が利用した道であるが、熱海を過ぎて日金山(ひがねさん)に至る。 日金山は、死者の霊魂が日金山に集まるという日金地蔵信仰が北伊豆・東駿地方に古くからあり、ここに通じる道が三島・箱根方面からも開けていた。

その一本として、日金山へ函南町方面から通じる道があり、根府川から日金山を通って軽井沢・平井と抜け大場で下田往還と合流する往還道までを根府川通と呼んだ。

伊豆は天城連山を中央に控え持ち、山が海岸線に迫っているという地形状の難点が多い。

これが交通の障害となっていた。

現在でも多くの交通路問題を抱えているが、近世において、北伊豆と南伊豆、内陸と沿岸部という違った文化を作り上げる条件ともなっていた。

四 海の路 top

黒潮と廻船

伊豆から黒潮を越えて八丈島に移り住んだ縄文人がいたのであるから、黒潮を利用する航法などは当時より存在したと考えられる。

幕藩体制下に東廻り航路・西廻り航路が整備され、物資輸送面に大きく貢献するようになるが、黒潮は西廻りに便利であった。

天下の台所大坂には西廻りで、また若狭湾より琵琶湖をへて物資が集まった。

大坂より一〇〇万の消費都市江戸への航路を南海路、物資を運搬する船を菱垣(ひがき)廻船・樽(たる)廻船といった。

菱垣廻船は堺商人が元和五(一六一九)年、木綿・油・綿・酢・酒などを送り出したのに始まり、樽廻船は正保年間(一六四四~四八)酒をおくったことに始まるという。

廻船は、大坂より兵庫に向かい、南下する潮にのって紀伊半島をまわり志州鳥羽に至る。鳥羽より伊豆までは七五里、順風なら一日の行程である。

しかし、その間の遠州灘から御前崎は最大の難所であった。

また、伊豆半島最南端の石廊崎(いろうさき、長津呂)も奇岩・暗礁が多い。

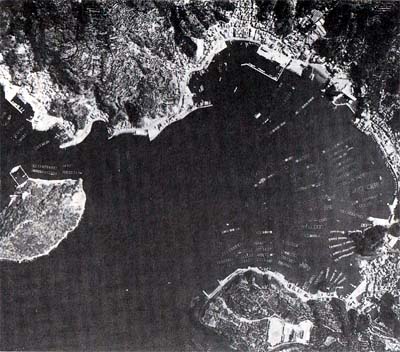

下田は石廊崎をまわった東側にあり、ここに入り、風をみて浦賀に向かう。

そして、浦賀奉行の検閲をうけて江戸に入るのである。

東廻りの船が江戸に向かう場合もいったんは下田に入らねばならない。

房総半島の先端野島崎から洲崎をまわれば浦賀は目前であるが、潮流が逆で船足が進まず、危険だからである。

野島崎沖から流れに乗って下田に入り、下田から浦賀に向かう方がはるかに短時間で安全である。

しかし、風向きや潮の流れでなかなか下田に入れず、難船することも多かったため寛政十一(一七九九)年幕府は大島の波浮(はぶ)湊を開いて避難港とした。

下田は江戸の「海の玄関口」といえよう。 |

図36 石廊崎(大塚荷渓筆『豆州名勝図巻』)

|

黒潮異変と難船

黒潮は、沖縄方面より紀伊半島へ向かい、三宅島~八丈島の間を通り房総半島先端を通過していく。

通常ほぼ一定した位置を流れているが、遠州灘沖に大冷水塊が発生すると大きく南に迂回する。

このとき黒潮は紀伊半島南端から鳥島の北(八丈島と小笠原諸島の中間、北緯三〇度)まで押し下げられ、そこより房総半島へ向かっていく。

これを黒潮異変という。冷水塊は気温を低下させ、異常気象を発生させ、漁獲量や魚種にも大きな影響をあたえる。

天保十二(一八四一)年一月土佐沖で遭難したジョン万次郎は黒潮に乗せられ、紀州に近づき、南へ運ばれ、その南限ではじき出され鳥島に漂着している。

万次郎は鳥島で古い遭難者の痕跡を発見しているので同様の遭難は頻発したと考えられる。

文政八(一六二五)年大坂本町柏屋勘兵衛菱垣船の遭難の軌跡も鳥島までは同じである。

船頭一、揖取一、水主(かこ)一一の乗組みで文政七年十一月二十八日兵庫出帆、二十九日夜新宮沖にて天候急変、南に吹き流される。

翌日朝までは熊野の山頂が見えたがまもなく見えなくなり、十二月二日までに三〇〇里ほど(一二〇〇キロ、鳥島北方)流された。

この間、食料から積荷の半分以上を刎(は)ね捨て、帆柱を切り倒したが艢(とも=船尾)より浸水が始まった。

同夜西風に変り、翌年一月六日までに六〇〇里東に流された。この間飲み水がつき、二名が死去。

そのまま漂流すること三ヵ月余、四月十日朝鯨漁の黒船に遭遇、黒船は西北への帰航を指示したが、自力航行できる状態ではなく、黒船による日本近海までの送還となった。

五月四目常陸沖で鰹漁の船を発見、乗り移って、翌日平潟浦に入った。

救助された者・救助した者ともに同年の無二念(むにねん)打払令による厳しい詮議がまっていた。

数奇な漂流である。冷水塊による異常気象は沿岸部においても難船を発生させる。

浜名湖の今切沖合も難所だが、御前崎沖合では西風と北東風(ならい)の交差する「迫合」(せらい、汐せり合)となり、迫合のつくり出す巨大な三角波は一撃で船を沈めた。

また「いなさ風」(西南風)に吹き上げられて坐礁する例も多い。

今切・福田などの沿岸の港に避難できない船は伊豆西海岸の田子・子浦などに逃げこむことになる。

西海岸の避難港

西海岸の各港が重要な避難港であるが、妻良(めら、南伊豆町)から南端の石廊崎~手石~吉佐美(きさみ)~下田は避難港でもあるが岩礁の多い危険地帯である。

下田から浦賀には直航するが、気象条件の悪い時や夜間は川奈沖まで北上してから向かう。

川奈を過ぎると穏やかな伊東港・宇佐美港・綱代港へ入ることができる。

しかし、西海岸と川奈以南の東海岸は天城山から吹き出す「出シ」風によって船を寄せることができない場合も多く、楽観できる航路ではない。

このように川奈崎は石廊崎と同様南海路の重要目安で明堂(灯合)が設置されていた。

明堂は木造、行灯は布張の外障子と紙張の内障子からなる。

外障子は年に二度、内障子は月に二度張り替える。

外障子は年に五反、内障子は一度に紙二五枚を使う。

油は一夜三合、灯心は一ヵ月二〇把を消費した。

嘉永五(一八五二)年は閏月があって一三ヵ月・三八四日、幕府は両明堂の経費一九両余を支出した。

伊豆は航路であるばかりでなく、地元にも多くの廻船が存在し、廻米をはじめ物資の輸送と文化の波及に貢献した。

『伊豆鑑』(「清水町史」別編一)は延宝五(一六七七)年の成立とみられるが、かなりの数の廻船が記録されている。

西海岸を北からみると、三津(二)・古宇(二)・江梨(二六)・戸田(三三)・土肥(五)・小下田(一)・宇久須(一三)・安良里(一)・田子(四)・仁科浜(四)・仁科一色(五)・江奈(四)・松崎(七)・石部(七)・岩地(一)。

南伊豆下田周辺はなく、東海岸を南からあがると、新町(七)・谷津(一)・浜(四)・田中(二)・嶺(五)・見高(四)・縄地(三)稲取(六)・川奈(中三・小八)である。

廻船の船頭は荷主に対し、不正なく誠意をもって輸送することを熊野誓紙で誓う。

遭難すると、まず積荷への浪がかりをふせぎ、次に乗組員の食料を投棄し、帆柱を切り倒し、最後に積荷を投棄する。

万策つきると、元結(髷)を切って自らが信ずる神から熊野権現、さらに日本中の神々に祈るのである。

そして僚願といい、命の代償として寄進と信仰を日頃信ずる神に誓約する。

無事助かった場合には僚願をはたすと共に、霊願あらたかを喜び、難船の様子と神の救済を描いた絵馬を奉納する。

この神は日頃信仰する神と熊野権現の双方を描く場合と両者を合体させた場合がある。

沼津市大瀬神社蔵の海難絵馬のように絵師に依頼する場合は雲に乗る神の姿まで描かれているが、土肥町米崎神社蔵のように多くの者は自ら描くので雲には御幣(ごへい)のみが描かれている。

船上に祈る姿と雲と風により助けに向かう神、稚拙な故に海に生きる者の厳しさがうかがえる。

絵馬と共に元結が奉納される例もあるという。

このように真摯な船頭が一般的であろうが、命をかけるゆえに法に対抗する者も多い。

これが難船不正で、船が地元と結託して行う場合は虚偽の事故を装い、積荷を横流しする。

また難船の場合、拾得物は見分をうけた上でその浦に六ヵ月立札をし、落主が判明した場合は現金にして浮荷物は二〇分の一・沈み荷物は一〇分の一が与えられる。

判明しない場合は拾得者の所有となる。

しかし、地元はこれを無視し、争って隠匿し、横流しする。 |

図37 大瀬神社の海難絵馬

|

陸路不便の孤立した村方にとって難船ほど美味しい収入はない。積荷は勿論、帆柱・船具まですべて収益となる。

難船と浦役人

これを取締まるのが浦役人である。

浦役人は天城の出物分一取立て吟味のため設置されたが、享保五(一七二〇)年運上請負となって以後難船吟味・廻船入津の管理にあたった。

しかし、陸の孤島といわれる浦々であるから、抜け荷・難船不正など浦役人を頂点に組織的に行えば、三島代官などに尻尾をつかまれることはない。

享保以後三島には手代さえ常駐せず、代官は江戸にいて報告や訴状を受取る程度であった。

そのため、享保六年妻良村の浦役人八木仁太夫の抜荷を代官河原清兵衛は断罪できなかった。

また、宝暦元(一七五一)年の江梨村漁場出入りでは偽の墨付を採用し、宝暦七年には難船の取込みからおこった下田・柿崎争論を吟味することすらできなかった。

失態が重なって三島代官は廃止され、韮山代官が強固に復活した。

韮山代官江川氏は、寛政五年大坂淡路屋利右衛門船の難船に関わる八木仁太夫の積荷不正を糾弾し、組織を壊滅させると共に仁太夫を処刑した。

これによって三名いた油役人は下田町片岡氏・漆桐西脇氏となった。

江川氏は難船不正の摘発に努めたが、すべてを明らかにすることはできなかった。

それでも土肥の岩場に数年隠匿した小間物の売却が発覚したことがある。

理由は買付業者が利益のあがったことを漏らしたことによる。これらは手代の隠密捜査によるものである。

手代望月鴻助は、下田周辺の廻米船沈没の際の濡米隠匿を捜査したが、正規の調査に出張する手代とは別に闇米の買付業者に扮装している。

利用できそうな者に酒などを飲ませ、世話を依頼するのである。

沈没といっても木造船であるから、船が分解しても漂流している。すでに乗組員は脱出しているので証拠は残らない。

下田の者が荒波をおかして船に漕ぎより米を取出すが、時化(しけ、嵐)がひどくついに引上げる。

これをみた隣村の吉佐美・田牛(とうじ)の船が近寄り、船の残骸に飛び移って取出す。

その濡米を乾燥させていたがいずこかに隠し、村人は口を閉ざす。

虚々実々の駆引きである。

文久二(一八六二)年大島の漁船が剣菱・寿海・入船・菊・鯛・日本橋・男山・泉川・猿若など酒一〇六樽を拾いあげた。

これは、江戸へ下る酒三三〇〇樽の一部で中木浦沖で難破したものである。

大島沖を酒樽が浮いて流れていく様は危険をものともしない盛んな流通を象徴している。

しかし、灘の生一本三一九四樽は何とも惜しまれる。

top

****************************************

|