|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 伊豆・箱根の歴史(前半)

一 古代・中世の伊豆・箱根 top

1 神々の国伊豆

原始時代の伊豆・箱根

伊豆・箱根に人々が住み始めたのは約三万年前の旧石器時代といわれる。

旧石器時代の遺跡は静岡県下で約三〇〇ほど俯認されているが、遺跡の偏在性が強く、愛鷹(あしたか)山麓(四七ヵ所)、箱根西麓(六九ヵ所)、磐田原台地(六○ヵ所)に集中している。

このうち愛鷹山麓の休場(やすみば)遺跡(沼津市)では石で囲った炉が多数発見され、土手上遺跡(同市)からは拳(こぶし)程度の石を三〇個ほど集めた礫群が発見されているが、特に後者の礫群は日本最古のものとして注目されている。

また当時使用された石器に付着した動物の脂肪酸の分析から捕獲動物の検討も進んでおり、清水柳北遺跡(同市)の調査報告ではニホンジカやゴンドウクジラが捕獲された可能性が高いという。

ゴンドウクジラが捕獲されていたとすれば、旧石器時代人も積極的に海上活動を行っていたことになる。

旧石器時代の海上交通を考えるうえで示唆を与えるものに愛鷹山麓・箱根西麓から出土する黒曜石がある。

すなわちその原産地として長野県産(霧ヶ峰原石群)・栃木県産(高原山原石群)と共に伊豆七島神津島産のものが多数発見されているのである。

後述するように伊豆半島と伊豆諸島は古代東方海上交通の要衝であったが、神津島産黒曜石は半島と島々の交流が旧石器時代にまで遡及できることを示している。

次の縄文時代(約二万二〇〇〇年前~約二五〇〇年前)に入っても、愛鷹山麓・箱根西麓に遺跡が多い。

遺跡数は草創期から早期にかけて増加したのち減少し、中期になると再度増加するが、その後は再度減少に転じ後期・晩期と減少の一途をたどる。

中期が全盛期であり、八ヶ岳山麓(山梨県)で発達した中期文化と類似した性格(土器・住居の形態・土偶など)をもつ。

また神津島産黒曜石の使用も盛んで、伊豆半島南半分ではほぼ全部を占め、さらに県西部浜名湖畔まで広がりをみせている。

特徴ある集落遺跡としては大塚遺跡(修善寺町)をあげることができる。

伊豆最大の後期集落遺跡であり、狩野川の河岸段丘に位置する。

一九基の住居址が発掘され、うち一二基は敷石住居となっており、さらに集石土坑と呼ばれる墓六一基も発見された。

縄文時代の山間集落の好例とされる。また特異な埋葬施設として上白岩遺跡(中伊豆町)の環状列石がある。

北日本に多く分布し上白岩遺跡はその南限と考えられている。

稲作農耕と金属器の使用を特色とする弥生文化はまず北九州に成立し、海上ルートによって伊勢湾沿岸まで一気に広がった。 県下ではもっとも古い時期のひとつと考えられる姫宮遺跡(河津町)は小河川流域の狭い平野にある集落遺跡であるが、海上ルー卜による弥生文化伝播の一例にあげられる。

弥生時代の県域は土器型式などにより遠州西部、遠州東・中部、駿河西部、駿河東部・伊豆の四地域圈に分けられ、それぞれの地域性をもって後期まで続いた。

遺跡としては水田址や多数の木器を出土した山木遺跡(韮山町)、高地性集落である八兵衛洞(はちべえほら)・植出(うえだし)遺跡(ともに沼津市)などが注目される。 |

図39 山木遺跡の水田遺構

|

ヤマト王権と伊豆

三世紀の末から四世紀初頭にかけて県下でも古墳が発生する。

その多くは前方後円墳・前方後方墳と呼ばれる首長墓で、畿内ヤマト王権と密接な関係があるといわれる。

ところが伊豆の場合こうした型式の古墳はみられず、築造年代も多田大塚古墳群(韮山町)の五世紀後半を遡るものは確認されていない。

隣接する珠流河(するが)国(富士・駿東地域)では四世紀末から五世紀の初頭には全長一〇〇メートルを超す前方後方墳浅間古墳(富士市)が築造されているから、好対照といえる。

おそらく伊豆地域にはこうした古墳を築造でき、ヤマト王権と密接な関係をもった首長がいなかったのであろう。 |

図40 多田大塚古墳群

|

この点は国造(くにのみやっこ)制からも窺うことができ、天武天皇九(六八〇)年に伊豆国が珠流河国から分置されるまで伊豆地域は珠流河(するが)国造の支配下にあったといわれる(仁藤敦史「伊豆国造と伊豆国の成立」『古代国家と東国社会』)。

国造クラスの首長墓は珠流河国にあったのである。

しかしこのことは伊豆がヤマト王権にとって重要な地域ではなかったことを意味するものではない。

すなわちヤマト王権の東方海上交通の要衝として重要な意味をもっていたのである。

『日本書紀』応神天皇五年十月条にみられる巨船「枯野」(かれの)伝説は伝説とはいえ伊豆国が造船・航海術に優れた海洋国だったことを示している(『静岡県史』通史編1)。

伊豆にはまたヤマト王権の経済基盤ともいえる名代・子代などの部が設定されていた。

伊豆の場合、金刺舎人部(かねさしのとねりべ)や檜前(ひのくま)舎人部など王宮に仕える官号舎人が多いのが特徴的である。

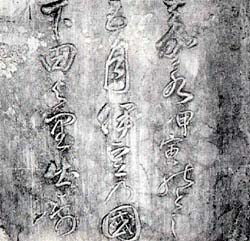

こうした傾向は七世紀になっても認められ、北江間横穴群(伊豆長岡町)のうち大北横穴群二四号墳から出土した石櫃に刻まれた「若舎人」は、七世紀末の朝廷に舎人として出仕した人物を指すといわれる(原秀三郎「静岡県伊豆長岡町大北横穴出土石框の若舎人銘について」『静岡県史研究』二)。

奈良・平安期の伊豆

『扶桑略記』などによれば天武天皇九(六八〇)年七月に駿河国の二郡を分けて伊豆国を置いたという。

ついで大宝元(七〇一)年の大宝令により田方・那賀・加茂三郡からなる伊豆国が成立する。

なお伊豆諸島は賀茂郡に属している。

国府は三嶋大社の西方、国分寺があるあたりと考えられているが、考古学的には確認されていない。

また奈良時代の史料としては天平十一(七三九)年の「伊豆国正税帳」が残存している。

一方貢進物としては鰹(かつお)や鰹の煮汁(調味料として利用)が朝廷へ送られているが、鰹漁とその加工の拠点は伊豆大島にあったといわれる。

富士山噴火ほど有名ではないが、伊豆諸島の噴火も多かった。

「火山の国」「湯の国」ともよばれる伊豆は現在でも火山活動が盛んであるが、奈良・平安期にも活発な活動が認められる。

天武天皇十三(六八四)年には「白鳳の南海地震」がおきて「伊豆島」の西北が約一キロ隆起し、慶雲元(七〇四)年には伊豆大島が噴火した。

さらに承和五(八三八)年には上津島(神津島)が噴火、伊豆・駿河など一六ヵ国に火山灰が降った(『静岡県史』通史編1)。

こうした火山活動に対して朝廷は伊豆諸島にある神社に次々と神階を授与し沈静化を図っている。

格の高い神社が比較的伊豆に多い理由のひとつとして、こうした自然環境をあげることができる。

古代の伊豆はまた「流人の国」でもあった。伊豆が安房など四ヵ国と共に遠流の地に指定されたのは神亀元(七二四)年であるが、記録によれば天武天皇四(六七五)年にその初見が認められる。

奈良時代には藤原広嗣の乱(七四〇)、塩焼王事件(七四二)、橘(たちばな)奈良麻呂の乱(七五七)、恵美押勝(えみのおしかつ)の乱(七六四)など中央政界を揺るがした事件の関係者が次々と流され、平安時代には承和の変(八四二)の中心人物橘逸勢(はやなり)、応天門の変(八六六)の中心人物伴善男(とものよしお)など実力者が流されている(橘逸勢は流される途中遠江で死去)。

このように政争に敗れた者が多く流されているのが特徴的ともいえる。

そしてよく知られているように永暦元(一一六○)年には源頼朝が韮山へ流されたのである。

神々の国伊豆

延長五(九二七)年に撰進された『延喜式』の巻九・十(いわゆる「神名帳」)には全国から選ばれた三一三二社が記されており、式内社(しきないしゃ)と呼ばれる。

これらの神社にはいずれも朝廷や国司から幣帛(へいはく)が与えられ、官幣大社三〇四、同小社四三三、国幣大社一八八、同小社二二〇二に分類された。

そしてさらに官幣大社三〇四社のうち二五八社には特に霊験あらたかな神社として「名神」=明神の称号を与えられたのである。

こうして全国の神社は名神大社-大社-地方の小社-神名帳に見えない無格社にランク付けされることになったのであるが、伊豆は式内社が多いことで有名である。たとえば 県下を例にとると、遠江の場合六二社(大社一、小社六一)、駿河の場合二二社(大社一、小社二一)に対し伊豆は九二社(大社五、小社八七)と大きく異なっているのである。

その理由は種々考えられようが、前述したように奈良・平安期の伊豆は火山活動が盛んであり、それを鎮めるため神階を授与したことと無関係ではあるまい。

このように伊豆は「神々の国」ともいえるのであるが、その頂点にたつのが三島神社(三嶋大社)である。

三島神は元々海上交通の守護神であり、元は賀茂郡大社郷(下田市白浜)にあった。

現在地に移ったのは十一世紀中頃以降といわれる。

三島神社はすでに五世紀ごろには文献に現れ、「神名帳」では明神・大社の称号をうけると共に月嘗(つきなめ)祭・新嘗(にいなめ)祭といった国家的祭祀において朝廷より幣帛をうける遠・駿・豆三国では唯一の神社だった。

大同元(八〇六)年には食封(じきふ)一三戸が与えられ、貞観十(八六八)年には従三位に叙されている。

平安末期以降武家が台頭するとその信仰の対象ともなって現在に至っている。

なお現在は三嶋大社と呼ばれるが、江戸時代までは三島明神の呼称が一般的だった。

2 源頼朝の挙兵 top

伊豆の頼朝

伊豆に残る源頼朝にかかわる資料は、三嶋大社の治承四(一一八〇)年三薗・川原谷寄進状など三点、走湯山(伊豆山権現)の治承六年灯油料船寄進状など二点・同七年の北条政子寄進副状とみられる一点だけである。

そして、基本資料となるものが『吾妻鏡』で、はなはだ心もとない。

また、頼朝とかかわりのあった伊豆・相模の豪族を示すものは『尊卑(そんぴ)分脈』のみである。

系図そのものが信用できないものであることに加え『尊卑分脈』は南北朝期に成立したもので、古代豪族の大家族が正確に伝えられたものとは思われない。

さらに鎌倉中後期以降成立する『平家物語』『源平盛衰記』『曽我物語』などがあたかも史実であるかのごとく伝承されている。

これに伴って伊豆に残された頼朝由緒の伝承は真実のように行事とまでなっている。伊豆における頼朝と挙兵の模様はほとんど文学の世界である。

『曽我物語』にいう伊東祐親(すけちか)の娘八重姫と頼朝との間に千鶴丸が誕生したが、祐親は平家を慮って千鶴丸を殺害し、頼朝を追ったという話。

これには後日談がつく。八重姫は頼朝を慕い北条館をたずねたところ政子との婚儀成立を知って悲観し、狩野川の淵(韮山町中条真珠院南)に身を投じたともいい、伊東への帰路山中(女塚、大仁町田中山)で自殺したともいう。

いかにも成功者の周辺に後日生ずる悲恋物語である。そのほか頼朝・義経の再会にまつわる対面石(清水町黄瀬川)、流人頼朝に餅を与え、恩賞として一寺の創建を得たという餅売媼の話(韮山町原本成願寺)などがある。

さらには、頼朝の乗馬摺墨の蹄跡があるという岩(清水町伏見)、三島明神参詣の途次休憩中居眠りをしたことを由来とする開眠神社(三島市)、大社参詣の途次大蛇が橋となり頼朝を渡したという蛇ヶ橋(函南町新田)などがある。

蛇ヶ橋は近世の国役普請では「八ヶ橋」と文書にあり、いつ成立した話かも疑わしい。

蛭ヶ小島

遠流の地伊豆国の「蛭島」に源頼朝が流罪となったのは永暦元(一一六○)年一四歳の時である。

『吾妻鏡』にその地名がみえる蛭島とは伊豆のどこにあったのか。

当時、狩野川は田方平野を氾濫原とし、東方の山裾を流れていた。

その中洲に姪島の名がある。島は一つではなく、南から和田島・蛭ヶ小島・蛭ヶ中島・蛭ヶ大島・五ツ島があった。

島にそって自然堤防の土手があり、松が生えていたことを示す松並の地名がある。どこに頼朝の居所があったのかは不明であるが、五ッ島一帯は樹木が繁茂して「兵衛の森」といい、西側の蛭ヶ大島と共に居所の伝承がある。

では現在なぜ蛭ヶ小島を配流の地とするのか。

寛政二(一七九〇)年秋山文蔵(富南)の『豆州志稿』編纂に伴い、後援者江川英毅(坦庵の父)は配流の地を確定し、「姪島碑彰」を建てるための土地を求めた。

ところが、思うところに土地がえられず、蛭ヶ小島の地を求めて宿願を果たした。これが由来である。

蛭島の東に隣接する近世の村は土手和田(どてわだ)村といい土手村と和田島が合併したものである。

その東側の平山を韮山(のちの韮山城)というが、韮と蒜(ひる、蛭は転字)は同族であり、野蒜のとれる地という意味であろう。

現在狩野川の流路とは二キロほどもはなれているため、中洲という点と、姪島の位置そのものを疑問視する声もかってよりあった。

しかし、狩野川台風(一九五八〈昭和三十三〉年)の際、千歳橋(韮山町南条)の上流で堤防を決壊させた水まっすぐに韮山・蛭島方面に向かい、そこより平山にそって北に流れたのである。

すなわち、土手とは自然堤防であり、その後背湿地にできた水田址が山木遺跡である。

これらの事実により、蛭島の位置と狩野川の中洲であったことは信じてよい。

目代平兼隆

頼朝の配流当時伊豆は源頼政の知行国であったが、治承四(一一八〇)年以後平時忠の知行国となり、目代平兼隆が派遣され、蛭島にほど近い山木館をかまえていた。

このため通称を山木判官という。山木館の位置は、『吾妻鏡』の攻撃の記述から乗念寺西方の丘(韮山町山木)で、正面は兼隆建立という香山寺方向へ向かっていたと考えられる。

頼朝への監視は当初だけのことであり、まもなく伊東氏など伊豆の豪族を歴訪するようになった。

伊豆には強大な豪族がいるわけでもなく、まして平氏にさからう者もいなかった。

多少、頼朝に接近したとしても危惧する必要はなかった。

しかし、一四歳から三四歳まで伊豆ですごすうちに状況は変化していった。

京都における平氏一門と後白河上皇を中心とする公家勢力の反目が激しくなり、鹿ヶ谷の陰謀からついに治承四年源頼政が以仁王(もちひとおう)を奉じて反旗を翻すにいたった。

以仁王の平氏討伐の令旨は全国の源氏へと飛んだ。

頼朝自身も二〇年を伊豆ですごすうちに心境に変化をきたした。

文覚(もんがく)上人の叱咤も理由の一つであろうが、衰えが目立つ平氏が自分を殺害するだろうという予測から挙兵を決心せざるをえなくなったのである。

頼朝の攻撃目標は平兼隆であり、基盤としての伊豆の確保が挙兵後の第一段階であった。

頼朝方の顔ぶれ

頼朝に従う者は妻政子の父北条時政・工藤茂光・天野遠景(とおかげ)・宇佐美助茂・加藤景廉(かげかど)など伊豆の武士を中心とし、土肥実平・岡崎義実・佐々木兄弟など相模の武士がこれに加わった。

頼朝に随身もしくは援助した人物には乳母(めのと)の甥三善康信や乳母比企尼(ひきのあま)、また源頼義・義家以来の家人意識から心をよせた三浦義澄(よしずね)・千葉胤頼(たねより)などもいた。

しかし、もと近江の武士で平治の乱に参加して敗れ相模にのがれていた佐々木氏、大和国で対立勢力に追われ頼朝に祗候しか土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)、流罪となった文覚などもいる。

また、伊勢の武士であった加藤景員(かげかず)と光員(みつかず)・景廉父子は平氏の従者伊藤氏と争って追われ、景員が工藤茂光の婿に迎えられたものである。

さらに所領問題から伊東祐親と対立して参加した宇佐美助茂をはじめ「一所懸命」のため挙兵成功にかけた武士がほとんどであろう。

中でも北条時政は家督ではなく、政子の縁から参戦したのであり、挙兵にはもっとも大きく賭けた人物といえる。

このような状況では挙兵に応じた武士が三〇~四〇騎という少数であったことは当然である。

『吾妻鏡』は以仁王の令旨が四月二十七日に頼朝にもたらされたことから始まる。

実際の挙兵は八月十七日で三ヵ月以上も後であり、令旨をうけた源氏追討の情報も京都の三善康信からもたらされている。

急がねばならない決起が遅れたのは、武士が招集に応じなかったためであろう。

走湯山の覚淵を招いて覚悟を披瀝したのも、切羽つまったあらわれであろう。

このような行動は当然察知され、駿河の長田入道より平氏に注進が届く。

平兼隆が対策を講じなかったのはその必要を認めるぼどの力が結集されていなかったからであろう。 |

|

山木館奇襲

寡兵をもって目的を達するには、策を用いた奇襲以外にない。

おりから三島明神の祭礼に山木館の武士が交替で参詣し、二夜続けて半減する機会を逃すことはできない。

これにより八月十七日深夜、北条氏の館を出発し、北上し、東に転じ牛鍬大路より兼隆の家人堤信遠の館を討ち、南下して山木館を攻撃した。

兵力不足から苦戦となったことはたった一人の護衛加藤景廉に父義朝の薙刀を与え、応援にかけつけさせた状況からもうかがえる。

ようやく平兼隆を討ち取った頼朝は八月十九日には、伊豆の全拠点に兼隆支配を否定する命令を発っしたとみられ、その一つが『吾妻鏡』が記載する南伊豆の伊勢神宮領の蒲屋御厠(かばやのみくりや、下田市田牛から南伊豆町湊・青市一帯という)に対する指令という。

これは兼隆の親戚の史大夫(したいふ)知親の支配を否定し、東国全体の荘園・公領は以仁王の令旨によって頼朝の支配下にあること明らかである、と宣言したものである。 同じく『吾妻鏡』は十九日走湯山に対して情勢安定次第伊豆・相模に各一ヵ所の所領を与えることを宣言した。

この書状は現在に伝わっている。

同様に同日三島明神の神主宮盛方に田方郡御薗・川原谷の二郷の支配を命じた下文も現存する。

伊豆から鎌倉へ

かくして、頼朝は第一段階の目標を達成したが、頼朝討伐の動きは活発化する。

寡兵の頼朝軍は急ぎ三浦氏と合流せねば、鎮圧を待つのみである。

八月二十日にはわずか四六人の武士を従えて箱根をこえ、東国平定の第二段階へとうつっていく。

しかし、石橋山の合戦では三浦氏と合流できないまま、大庭景親三〇〇〇、伊東祐親三〇〇余に挟撃されて敗れ、真鶴岬より土肥実平のみを供として房総に脱出をはかる。

途中海上で三浦氏と合流し、房総半島をめぐり鎌倉に入る。周知のところである。

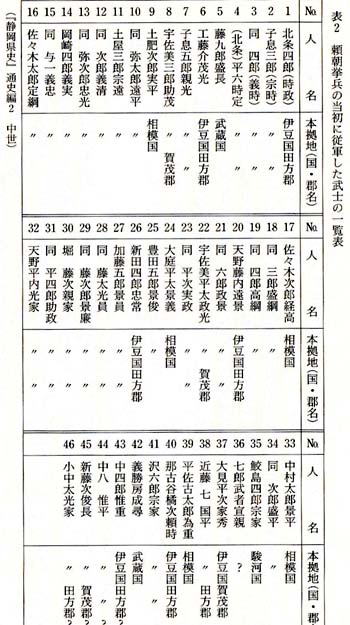

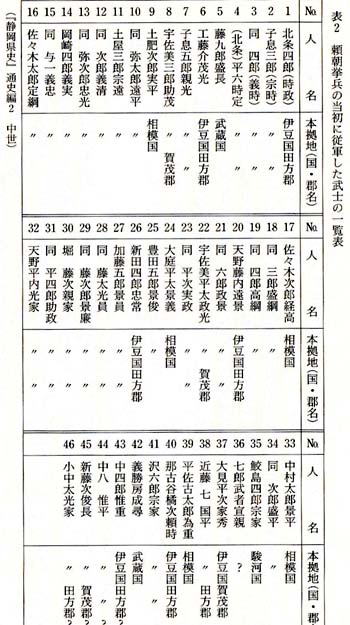

「頼朝挙兵の当初に従軍した武士の一覧表」(『静岡県史』通史編2中世・表1-1)によれば、四六名の創業の功臣は伊豆の出身が多く、中でも田方郡が多い。

北条時政父子・工藤茂光・新田四郎など一八名で田方郡とみられる者を含めると二一名となる。

賀茂郡は宇佐美氏を除けば大見氏(中伊豆町)のみで田方郡と共に現在の狩野川水系の出身である。

ついで相模が土肥実平以下一六名、駿河では鮫島宗家、遠方の武蔵からは比企尼の女婿安達盛長のみである。

これ以前頼朝は相模・武蔵の武士の応招に期待し、盛長を使者として源氏と縁故ある者の招集に働いた。

しかし、歴代源氏嫡流の乳母をつとめた山内首藤氏の経俊、義朝家人であった波多野義常などまで応じず、逆に石橋山で頼朝に弓を射る始末であった。

義より利害による関東武士の中で安達盛長は異色にみえる。

幕府成立以後、安達氏の信任あつく、関東御家人の代表となる端緒がこの参陣にみえている。

3 関東管領と堀越御所 top

南北朝時代の伊豆

室町幕府は京都に置かれたため、関東にはその出先機関として鎌倉府が置かれたその成立は観応三(一三五二)年に足利尊氏が弟直義(ただよし)を毒殺した後、四男基氏(もとうじ)を鎌倉に止めその支配にあたらせたことに始まるといわれる。

そして執事(補佐官)として畠山国清と南宗継(むねつぐ)が任命された。

以後基氏は鎌倉公方(くぼう)・鎌倉御所・関東公方などと呼ばれ、畠山・南は関東執事(のち関東管領)と呼ばれることになる。

このうち伊豆に関わりの深い人物が畠山国清で、伊豆・武蔵の守護も兼任した。

畠山氏といえば三管領に数えられる名門で、国清もこれ以前和泉・河内・紀伊などの守護を歴任した実力者である。

南朝に対しては強硬派で、延文五(正平十五〈一三六〇〉)年には幕府の執事細川清氏と連合して南朝の拠点河内に攻め込んでいる。

しかし南朝追討に失敗したため国清に従った関東武士の間には彼に対する不満が募り、また鎌倉公方足利基氏との関係も悪化して鎌倉執事を罷免されてしまった。

鎌倉を追われか国清か逃亡した先が伊豆で、金山城(大仁町)にたてこもったといわれる。

一三六一年のことである。

しかし基氏の征討をつけ翌年には降伏、京都に逃亡したがまもなく死去した。

関東管領上杉氏

国清没落後、伊豆を支配したのが上杉氏である。上杉氏は元々公家で、親王将軍宗尊(むねたか)親王について鎌倉へ下向し武士化した。

室町初期には上杉憲房が足利尊氏の伯父に当たることもあって尊氏に協力し、元弘三(正慶二〈二三三〉)年には尊氏から奈古谷(なごや)郷(韮山町)の地頭職を与えられている。

ついでその子憲顕(のりあき)は伊豆・上野の守護となり、貞治二(正平十八〈一三六三〉)年には関東管領に任命された。

以後、上杉氏がその職を世襲することになる。

憲顕のころ上杉氏は四家に分かれており、鎌倉の居住地をとって扇谷上杉・犬懸(いぬかけ)上杉・山内上杉・詫間(たくま)上杉と呼ばれていた。

このうち憲顕の家系が山内上杉氏でもっとも有力であり、関東管領のほか伊豆・武蔵・上野の守護もつとめていた。

なお十五世紀後半になると扇谷上杉氏が台頭して山内上杉氏と対立、この対立が北条早雲の伊豆進出を招くことになる。

応永三(一三九六)年の室町幕府管領施行状では伊豆半島内一〇ヵ所に所領を持ち、さらに大島など伊豆諸島のうち六島にも所領があった。

ところで上杉氏の場合関東管領であるから、守護といっても守護国に常駐することはなく、国の中心地に守護所を置いて守護代などに支配させていたと考えられる。

ここで問題になるのが守護所の場所であるが、一般的には国府、すなわち伊豆の場合三島に置かれていたものと漠然と考えられてきた。

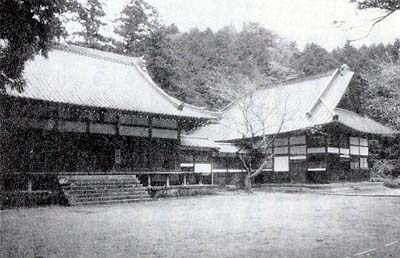

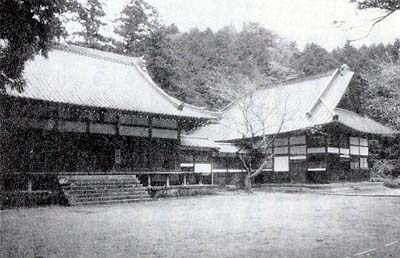

しかし最近の研究では憲顕が開基となった国清寺(韮山町)にあったのではないかといわれている(田辺久子「国清寺と上杉氏」『静岡県史研究』五)。

後述するように上杉禅秀の乱で禅秀方が国清寺の足利持氏方を攻撃した際、国清寺には「高矢倉」があったとする記録もあるので(『鎌倉大草紙』)、国清寺は単なる寺院ではなく軍事的施設も持っていたと考えられる。 |

図41 国清寺

|

上杉禅秀の乱と永享の乱

応永十六(一四○九)年、弱冠一二歳の足利持氏が鎌倉公方に就任した。

そしてその二年後、上杉氏憲(法名は禅秀、犬懸上杉氏)が関東管領となる。

しかし両者の折り合いは悪く、持氏は応永二十二年には禅秀を罷免し山内上杉氏の憲基を関東管領に任命した。

こうして禅秀と持氏の関係は一触即発状態となり、二十三年十月禅秀はついに蜂起した。

これが上杉禅秀の乱である。

この騒乱は関東の守護クラスの武士が禅宗方についてこともあって大規模なものとなり、憲基もその立場から持氏側に立って戦った。

当初は禅秀方が優勢で持氏は鎌倉を追われて駿河へ逃れた。

この間伊豆では禅秀方により憲基の拠点国清寺が攻撃されている。

しかし伊豆国人の多くは持氏側に立ったようである。

こうした中で幕府は駿河守護今川氏・越後守護上杉氏に持氏の保護を命じ、持氏側の反攻が始まった。

今川軍に護られた持氏は翌年正月には鎌倉へ戻り、これ以前禅秀が自害したため乱は収束した。

このようにして禅秀の乱は持氏方の勝利に終ったが、この事件は山内上杉氏にとっても重要な意味をもっていた。

すなわち応永二十四(一四一七)年以降鎌倉公方が持っていた関東分国内の欠所処分権が上杉氏守護国の上野・伊豆に限り上杉氏に付与されたのである。

この結果、両国に対する上杉氏の支配権は一層強化されることになった。

応永三十五年、五代将軍義量(よしかず)の死後政務に復帰していた四代将軍義持(よしもち)が死去すると、持氏は次期将軍に強い意志を示した。

しかし結果は義持の兄弟からくじ引きで六代将軍が決定されることになった。

これが義教(よしのり)である。

これに対し持氏は機会あるごとに義教に対立する姿勢を示し、義教も持氏を牽制するため永享四(一四三二)年には富士遊覧を行った。

こうした中で憲基の養子で関東管領となっていた上杉憲実は幕府と持氏の間にたって両者の融和に尽力したが、これが逆に持氏の不満を増長させることになった。

そしてついに永享十年、憲実は上野国へ去り持氏と完全に対立することになったのである。

一方、幕府は憲実を支持して今川範忠・一色義貫らの援軍を派遣、追いつめられた持氏は翌年鎌倉で自害した。

これが永享の乱である。

憲実はこの後出家して国清寺に入り、その菩提を弔うため蔵春院(大仁町)を建立したといわれる。

堀越公方と堀越御所

永享の乱・結城合戦をへて上杉憲実は、東国の秩序を再建するためには自分やその子孫は政治から退き持氏の遺児を鎌倉公方にすべきであると主張した。

こうした中で鎌倉公方に就任したのが足利成氏(しげうじ)である。

しかし憲実の家臣はこれに反発、長尾氏を中心に憲実の子憲忠を擁立し関東管領にすえたのである。

持氏の子が鎌倉公方であり、持氏を死に追いやった憲実の子が関東管領では両者の関係がうまくいくはずもなかった。

こうした中で享徳三(一四五四)年憲忠が成氏によって謀殺されると、鎌倉公方方と関東管領方は正面から激突することになった。

この関東の争乱は約三〇年続いたが、これを享徳の乱という。

翌年成氏は拠点を下総国の古河城(古河市)に移したが、これ以後を古河公方といい、その勢力は安房・上総・下総・常陸・下野に及んだ。

一方、幕府は成氏の勢力を押さえるため義教の次男で八代将軍義政の兄弟にあたる政知(まさとも)を鎌倉へ下向させようとした。

長禄元(一四五七)年も末の頃である。

そして翌年四月に政知は京都を離れ、六月までには伊豆へ入った。

しかし同時に行われるはずであった幕府方の成氏総攻撃は失敗し、関東管領上杉氏の動向もはっきりしないこともあって鎌倉へは入らずそのまま伊豆に止まった。

政知は初め国清寺にいたが敵方に放火されたため狩野川東岸の堀越に移り屋敷を構えた(堀越御所)。

このため堀越公方(韮山町)と呼ばれる。

堀越御所址は韮山町四日町にあり「伝堀越御所跡」として国史跡に指定されている。

一九八二(昭和五十七)年以降一六次に及ぶ発掘調査が行われ、様々な点が明らかになった。

この中でまず注目されたのが堀越御所に先行する鎌倉時代の北条氏館址と思われる遺跡の確認であり、堀越御所が北条氏館址につくられたことが明らかになった。

次に御所内部の施設として全長一二〇メートルに及ぶ苑池をはじめ多くの堀・溝・掘建柱建築が発見され、優雅な邸宅であったことが確認された。

さらに瀬戸・美濃などの国産陶器や中国明代の青磁など陶磁器も多数出土した。

発掘範囲がまだ一部のため御所の全容は明らかではないが、御所の規模は東西約二一八メートル、南北約一二八~三二七メートルと推定されている(『韮山町史』第十巻)。

しかし単なる邸宅とは考えにくく、おそらくは狩野川を利用した軍事的施設としての側面も有していたものと推察される。

堀越公方は一応幕府が認めた公方であったが、関東武士との結びつきは薄く、公方府の役人も幕府からの出向者がほとんどだった。

その勢力範囲も伊豆・相模に止まり、上杉氏守護国の武蔵・上野に間接的な影響力をもつ程度であった。

4 北条早雲伊豆から相模へ top

若かった早雲

これまでの通説では、伊勢の素浪人の伊勢新九郎長氏(のちの北条早雲)は、妹北川殿が側室として嫁いだ今川家の家督相続争いに介入したのをきっかけに駿河に進出し、直後、韮山を本拠として伊豆を平定した。

そして、明応四(一四九五)年九月、箱根山中での鹿狩りにことよせ、夜陰に乗じ、箱根湯本より牛の角に松明をつけて大軍勢を装い、小田原城を急襲し、ついに大森藤頼から小田原城を奪取した。

そののち小田原城を拠点に東征をつづけ、一代で伊豆・相模両国域を手中に収めた下克上を地でゆく戦国大名とみなされ、永正十六(一五一九)年、八八歳の時、韮山で没したとされている。

しかし、現在では、こうした通説のほとんどすべてについて歴史的事実と異なることが判明してきている。 |

図42 北条早雲画像

|

最新の研究成果が盛り込まれた『小田原市史』通史編〈原始古代中世〉などを参考に、新しい早雲像を描写してみよう。

まず、若き日の早雲は伊勢新九郎盛時と称し、室町幕府の政所執事を務める伊勢氏の一族で、備中国荏原(えばら)地方(岡山県井原市)を領する伊勢盛定の次男として将軍足利義尚(よしひさ)の申次衆を務めている。

伊勢の出身でもなければ、素浪人でもく、下克上を地でゆくというのも、いい過ぎである。

のち伊勢早雲庵と名乗り、出家してからは入道名として早雲庵宗瑞と名乗ったが、長氏と名乗ったことはなく、北条姓の使用も二代目氏綱以降のことである。

当然、教科書や歴史辞典でも用いられている北条早雲という呼称は、のちの人々が、小田原北条氏の始祖としてさかのぼって使用している俗称にすぎない。

八八歳という享年も、江戸中期以降に成立した系図一軍記類によるもので、疑問視されている。

つまり、北川殿が早雲の姉であった点や、京都で申次衆を務める前、北川殿の夫今川義忠(よしさだ)生存中に駿河に下向し、なおかつ文明八(一四七六)年義忠没後、今川家の家督相続をめぐる争いの調停という大役を担ったとする点に整合性の見られないことによる。

また、晩年の早雲を描いたとされる画像(箱根町早雲寺蔵)に見える精悍な眼差しやしっかり伸びた背筋からも、高齢を偲ぶことはできない。

新仮説では、子年生まれという所伝から、康正二(一四五六)年頃を生年としており、旧来より二〇歳以上も若い早雲像が提示されている。

駿河への進出

今川氏との関係は、早雲の父盛定か、伊勢本宗家である政所執事伊勢貞親(さだちか)と今川義忠との間の取次を担当していたことに由来する。

応仁初年には北川殿が今川義忠の正室として輿入れし、最初は女子、続いて文明三(一四七一)年に嫡男竜王丸(のちの氏親)を生んだ。

同八年に義忠が戦没し、今川家内部では家督争いが生じるが、長享元(一四八七)年まで、早雲は申次衆として活動しており、また、間を縫って建仁寺・大徳寺などで禅の修行をしているくらいで、駿河に下向していた気配は感じられない。

その間、竜王丸に対峙していた小鹿範満(おしかのりみつ、義忠従弟)は、幼い竜王丸の後見人として今川氏の実権を握り、竜王丸成人後も実権を明け渡そうとせず、あまつさえ堀越公方を巻き込み、関東全域を巻き込んだ争乱に発展しつつあった。

それがために北川殿・竜王丸母子は中央で活躍する早雲を頼っだのではなかろうか。

長享元年、範満が死去し今川氏の内乱は終結するが、それこそが早雲の駿河下向=今川氏援護の成果であったという。

そして直後に早雲は、今川氏所領の東の押さえとして駿河国下方荘(富士市)と興国寺城(沼津市)を拝領したと考えられる。

なお、この段階での早雲は、まだ京都とのつながりを持ってはいるが、今川氏の一城主・武将にすぎない。

伊豆の平定

当時、関東では山内・扇谷両上杉家の間で派遣をめぐって争いが続いており、また、伊豆一国の政権と化していた堀越公方足利政知(足利義政弟)はその勢力拡大の機を探っていた。

一方、中央では将軍足利義尚の後継者をめぐって、秘密裏に管領細川政元が足利政知の次男清晃(のちの義澄)を後継者にするべく動き始めていた。

なお、清晃は幼いころ今川家にかくまわれていたという。

延徳三(一四九一)年に足利政知が死去すると、政知の長男茶々丸が清晃の母円満院と異母弟潤童子丸らを殺害し実力で堀越公方の座につくが、伊豆は内乱状態に突入することになる。

この年、京都にあった早雲も駿河に取って返しているが、これまでいわれてきたように、この時、すぐに伊豆へ進攻したのではなかったようである。

さて、明応二(一四九三)年四月、細川政元らは京都でクーデターを起こし、清晃を将軍足利義澄として擁立した。

世にいう「明応の政変」である。

そして、新説では、義澄・政元らの命令を受けて、今川氏親と早雲は茶々丸、および山内上杉氏を討つべく伊豆へ進撃を開始したという。

ただし、今川氏にとってみれば、相模・伊豆・三河・甲斐といった全方位で抗争を展開しており、早雲の活躍も目立つが、伊豆だけを相手にしていたわけでもないし、すぐに伊豆を平定しえたわけでもない。

茶々丸の抵抗が続き明応四年二月でも、まだ天城峠付近で両者は激しく戦っている。

早雲は伊豆地方の土豪勢力を味方に付けながら、茶々丸勢力を徐々に伊豆半島南部へ押し込んでいった。

たまらず茶々丸は国外に逃れ、山内上杉氏・武田氏らと連携して伊豆奪回をねらって武蔵・甲斐と転戦することになる。

さっそく早雲は拠点を韮山に移すが、伊豆地方では茶々丸の残党勢力が抵抗し続けており、同六年頃まで戦乱状況にあった。

その間、早雲は相模・武蔵・甲斐と討って出ているが、それは茶々丸追討だけを目的とした単純な軍事行動ではない。

今川氏親を中心とする対山内上杉顕定戦であり、対武田信繩(のぶつな)戦という性格が強かった。

明応七(一四九八)年八月、早雲は南伊豆の深根城(下田市)に戻っていた茶々丸を自害に追い込み、ようやく堀越公方足利氏を滅亡に追いやった。

それと共に、伊豆国を手中におさめ、戦国大名の仲間入りを果たすことになる。

また、同年、伊豆地方を大地震が襲い、大破した修禅寺・伊豆山権現・三島明神などを早雲は再建している。

それは、まさに伊豆国主としての行動であった。

小田原への侵攻

その当時、小田原を本拠としていた大森氏は、元々駿河国駿東郡より箱根・足柄地方へ進出した勢力で、相模を舞台とした両上杉氏間の抗争では、長享二(一四八八)年以降、扇谷上杉方に与(くみ)していた。

このため、茶々丸が頼った山内上杉氏とは敵対関係にあり、大森氏と今川氏・早雲との間には利害対立はなかったことになる。

すなわち、明応四(一四九五)年九月段階で、ともに手を取合うことはあっても、拠点小田原城を奪取する相手であったとは考えにくい。

事実、明応五年七月に山内上杉顕定が小田原城と思われる「要害」を攻め落とし、「西郡(相模国西部)」の力関係を「一変」させた際に、その要害には大森式部少輔(定頼か)・扇谷上杉朝昌(ともまさ)・三浦義同(よしあつ、道寸)や早雲の弟弥次郎ら、扇谷上杉方の武士たちが揃って楯籠もっていたという。

つまり、明応四年九月とする所伝は援軍派遣という形の小田原進出であった可能性を残すが、奪取という形での進攻ではなかったことになる。

弥次郎らの小田原退去後、時期は不明であるが、大森式部大輔(少輔と同一人物)や三浦道寸らは山内上杉側に寝返っている。

早雲の小田原奪取とこの大森氏らの寝返りとが連動した関係にあったと推定できるが、それがいつのことかはわからない。

ただし、明応七(一四九八)年、茶々丸が自害するまで早雲も弥次郎も伊豆地方で戦闘を繰返しているので、小田原方面へ積極的に進出していった可能性は低い。

一方、文亀元(一五〇一)年三月、早雲は伊豆山権現の社領であった上千葉(かみちよ、小田原市)を収公し、替地として田牛(とうじ)村(下田市)を宛行(あてが)っているので、それ以前に西郡へ進出していた可能性が高い。

となれば、その間となるのだが、それも、あくまで推測の域を出ない。 |

図43 伊豆山神社

|

本拠地小田原

小田原地方を勢力下においても、早雲は生前中、本拠地を韮山から動かさなかった。

というより、永正五(一五〇八)年頃までは今川氏の大将として甲斐・遠江・三河・相模・武蔵と転戦しなければならなかったからである。

しかし、永正三年には小田原周辺で貫高(かんだか)検地を実施しており、家臣に引入れた小田原衆を中心に相模で鎖国経営の基盤を固めていた点は見逃せない。

ちなみに、この検地は戦国大名の中ではもっとも早い検地とされている。

同九年に鎌倉まで制圧した早雲は、同十三(一五一六)年七月、敵対していた三浦道寸(どうすん)の籠もる三崎城(三浦市)を攻略し、三浦氏を滅ぼすと共に、相模全域を その支配下に組入れた。

その余勢をかって、早雲は上総の茂原まで進攻するが、同十五年には家督を嫡男氏綱(うじつな)に譲っている。

そして、この年、氏綱は「禄寿応穏」(ろくじゅおうおん)と彫られた虎の朱印を伊勢(北条)氏の権力の象徴として使用し始める。

おそらく、早雲の指示があったのであろう、この朱印の使用は代々受け継がれていく。

翌十六(一五一九)年八月に早雲が韮山で没すると、修禅寺で荼毘(だび)に付され、遺言によって箱根湯本の早雲寺に葬られた。

この年、氏綱は拠点を伊豆韮山から相模小田原へ引き移すのであるが、同年四月、早雲の末子菊寿丸(宗哲=そうてつ)への所領譲与の注文を見ると、箱根権現領であった「小田原やしき」が直轄地(氏綱領)となり替地が与えられている。

つまり、早雲が存生中に、小田原への本拠地移転が準備されていたのである。

伊豆・相模の二国を領することになった戦国大名早雲は、ようやく駿河今川氏の引力から解き放たれ、子孫へ関東制覇の夢を託し、小田原の本拠地化を薦めたのであろう。

そして、氏綱は領内の検地や、三島明神・寒川神社・箱根権現など有力寺社の再建を押し進め、一段落ついた大永三(一五二三)年、鎌倉幕府の執権北条氏にちなんで北条に改姓し、「相州太主(相模国主)」たる地位の正当性を主張した。

この時点で、名実ともに戦国大名小田原北条氏が成立したことになる。

二 諸地域社会の形成近世地域民衆の生業と社会

top

1 天領と藩領

(1) 伊豆支配の変遷

代官の支配

天正十八(一五九〇)年北条氏政・氏直が豊臣秀吉に敗れて、伊豆一帯は繰返し中世から近世に移行する。

この先陣を切って伊豆に入ってくるのが内藤信成である。徳川家康の命により同年一万石をもって韮山城主となった。

信成は家康の異母弟といわれ、主たる合戦に参加し家康の信任あつい武将であった。

信成は慶長六(一六〇一)年には駿府転封を命ぜられるので、韮山在城はわずか一〇年余にすぎない。

しかし、文禄四(一五九五)年から慶長四年にかけては検地を実施し、石盛を引下げ、諸役を免除し、戦後の復興に具体策をも示している。

領地は韮山城まわりのわずかに十数ヵ村にすぎず、幕藩体制成立以前であるからこれを藩とよぶには問題もあるが、間違いなく伊豆のかなめであり、同時期に実施された代官頭彦坂元正の伊豆総検地(文禄三年・慶長三年)と共に徳川の治世を確立したものである。

天保五(一八三四)年で伊豆は八万四一七一石余、二九一ヵ村である。

近世初期においては内藤氏領以外は徳川氏の直轄支配にあり、他には三島社領の沢地・社家(しゃけ)・壱町田(いっちょうだ)・幸原(こうばら)・河原ヶ谷新田、箱根社領の沢地、伊豆山権現領の伊豆山などがわずかにあったにすぎない。

この大部分の直轄地は代官頭伊奈忠次らの指揮のもとに多数の代官が支配した。

代官の数は全く不明で年貢請負のために短期間勤めたものまで含めればかなりの人数であったと考えられる。

慶長元年代官となった江川氏の支配地がわずかに四八〇九石余・一三ヵ村前後であることからも想像できる。

ただし、代官頭にかわって小代官を束ねるようになるのが三島代官である。

初代は井出正次で成立は天正末から文禄初め(一五九〇年代初頭)という。

この初期代官は寛永十(一六三四)年には小林重吉(三島)・今宮惣左衛門・下田与四右衛門・江川太郎左衛門・市川喜三郎・竹村弥太郎の五名となり、寛永十九年には三島の伊奈兵蔵と韮山の江川英利の二人となる。

元禄期になると江川氏も伊豆の支配地を増加させ、相模にも支配地を拡大し、本格的な代官として定着してくる。

代官支配以外の直轄地では元和二(一六一六)年から元禄四(一六九一)年下田奉行設置に伴って下田ほか数ヵ村が下田奉行支配村となった。

韮山代官江川氏

近世中期においては江川英勝が天保八(一七二三)年手代の不正から罷免されたが、その子英彰(ひであきら)が寛延三(一七五〇)年常陸・下総代官に復帰、宝暦五(一七五五)年下野・陸奥支配に替った。

この間伊豆は三島代官のみとなった。

三島代官は関東代官であり、支配地は駿河・伊豆・相模・武蔵・甲斐などに散在した。

富士郡松岡陣屋・都留郡谷村陣屋・荒川分一番所などを江戸役所から遠隔操作した。

三島の陣屋もその一つで、代官が常駐するものではない。

しかも、享保改革以後の代官は手代・地役人を減員せねば利得が出ないので、連絡のつきやすい三島などは留守居手代もおかれなかった。

そのため訴訟などは江戸で受けるが、現地の状況にくらいため審理も不可能で困難なものは勘定奉行に投げ上げることとなる。

寛延二(一七四九)年三島代官となった山本平八郎は君沢郡江梨村訴訟を誤り、下田・柿崎争論でも失態を演じた。

このため、江川英彰と山本平八郎の任地を交替させ、江川英彰に韮山復帰を命じた。

すなわち三島代官の任務を江川氏が韮山で執行する。

これが後期韮山代官で、宝暦八年より英征(ひでまさ)-英毅(ひでたけ)-英龍(ひでたつ、坦庵)-英敏―英武と続き明治維新となる。

強力な韮山代官のイメージは後期のものであるが、伊豆の支配地はわずかに四九ヵ村(天保九年)で、駿河・伊豆・相模・武蔵・甲斐の中では多摩郡の比重が高い。

伊豆では元禄地方直(じかたなお)し以後の御領・私領を超越した支配性が特徴である。

これを補完するために安永六(一七七七)年譜代の水野忠友を沼津に転封させ、伊豆・駿東の抑えとしたのである。

大名の支配

大名領としては、寛文三(一六六三)年小田原藩(稲葉氏)が賀茂郡東海岸(熱海~伊東市)に所領をもった。

寛永十年の駿河国駿東郡への所領拡大に続くものである。

しかし、稲葉氏の転封に伴い東海岸支配村は江川氏に移管されるが、宝永年間に復活した網代などと御領のままであった熱海村などにわかれる。

さらに宝永四(一七〇七)年の富士山の噴火は大量の降砂を相模・駿河の小田原藩領におよぼし、埋没地は六万五〇〇〇石余となった。

足柄・駿東郡は上知(あげち)となり、藩主大久保忠増(ただます)は美濃・三河・伊豆・播磨に替地をあたえられた。

上知分のうち弟大久保教寛(のりひろ)の分知分六〇〇〇石は伊豆国君沢・田方郡にあたえられた。 |

|

教寛は宝永三年駿東・富士郡に五〇〇〇石を加増されていたので、駿東郡松永(松長、沼津市)に陣屋をかまえた。

その後伊豆一八ヵ村については古奈陣屋(伊豆長岡町)がおかれている。

教寛は享保八年に相模国において五〇〇〇石加増され、天明三(一七八三)年教題のとき愛甲郡中荻野(厚木市)に城をきずいたためこれを荻野山中藩という。

松永・古奈は出張陣屋となった。

沼津藩は安永六年に新設された藩であるから、元禄地方直しで大幅に御領の減少した駿東郡と伊豆からさらに二万石をけずって成立した。

その後四度の加増をうけ五万石となったが、どこを引き渡すか検討するのも代官の仕事で、御領に残した村は交通・命令伝達の要地など支配上必要な村方である。

このほか伊豆の大名領としては、高崎藩が宝永四年から君沢・田方に、棚倉藩が享保十三(一七二八)年から君沢・田方に二〇ヵ村(重須陣屋)、掛川藩が享保十三~四年賀茂・田方に、館林藩が享保十三年賀茂・那賀から延享三(一七四六)年に君沢・田方に支配地を拡大、関宿藩が天明四年に田方・賀茂に支配地を持つなど転変がはげしい。

このうち幕末まで存続したのは小田原・沼津・掛川・荻野山中藩領である。

近世伊豆支配における最大の変化は元禄地方直しである。

旗本の禄米を知行地に変換し、しかも領主性を排除させるためという分散知行は田方郡仁田・間宮村などに旗本領主のみで八給などという状態をつくりだした。

貢租は収納しても治安・治水などを行いえない旗本領主がこれらを代官に依存するのは自然の成行きで、江川氏が貸付金制度を充実させると飢饉救済まで代官の系列下に入ることとなる。

幕末には貢租収納まで江川氏に委託する旗本も出現した。

元禄地方直し以後の伊豆は領地加削の草刈り場、勘定所の帳尻合せの場となったのである。

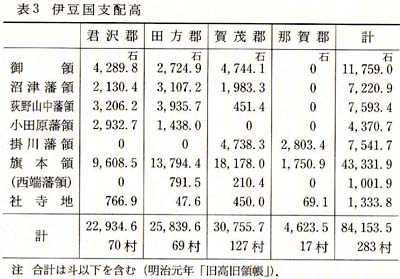

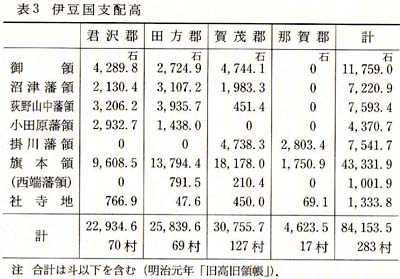

表の石高別総計のみでもその状態を知ることができる。

なお表3の西端藩とは維新時に新政府側で大名と認められた旗本本多氏である。

(2) 徳川家康の初期検地・徴税 top

伊奈忠次の天正十八年検地

天正十八(一五九〇)年八月一日、徳川家康は駿河・遠江・三河・甲斐・南信の旧領五ヵ国を離れ、関東に転封され、江戸を根拠地とした。

伊豆は家康の支配地となり、韮山に内藤信成一万石、下田に戸田忠次五〇〇〇石、石川家成か隠居領として梅縄(梅名)五〇〇〇石がそれぞれ遣わされた。

すでに小田原戦役中、伊奈忠次は後北条氏から奪った土地に、次々に荒れ地の開発や退転百姓の還住などを命ずる郷中定言を出していたが、家康は支配地の農村や農民と土地生産力把握を目的に、順次検地を実施していく。

その検地施行年表は表のようであるが、関東転封の天正十八年に実施されるのは武蔵・下総・伊豆の三国である。

このうち最も旱い検地は武蔵国多東郡常久郷(東京都府中市)で九月十五日から十九日にかけて施行され、検地帳が残存するという(『府中市史』)。

『新編武蔵風土記稿』には他にも天正十八年検地が実施された記録はあるが、検地帳が残存せず、不明である。

下総では辛島郡四鳥村で九月に施行された検地帳が存在する(和泉清司『徳川幕府成立過程の基礎的研究』)。

従って現在のところ両国とも一冊ずつの検地帳が確認されているに過ぎないが、伊豆国では後述するように、一国総検地のようであった。

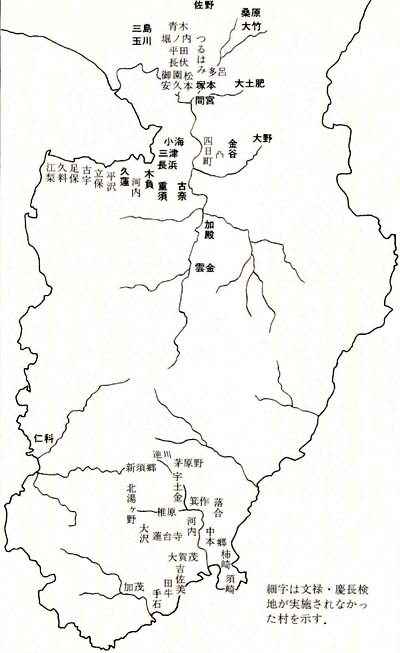

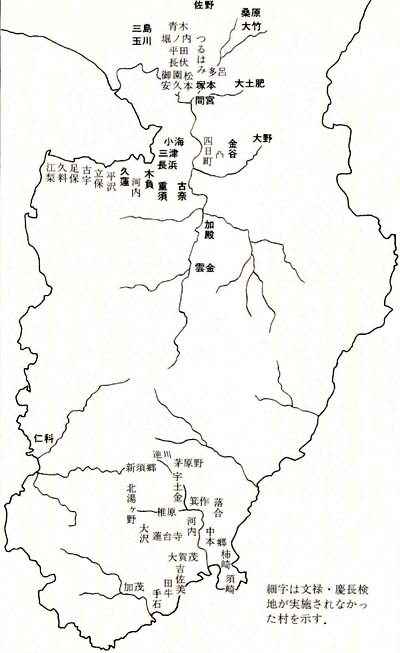

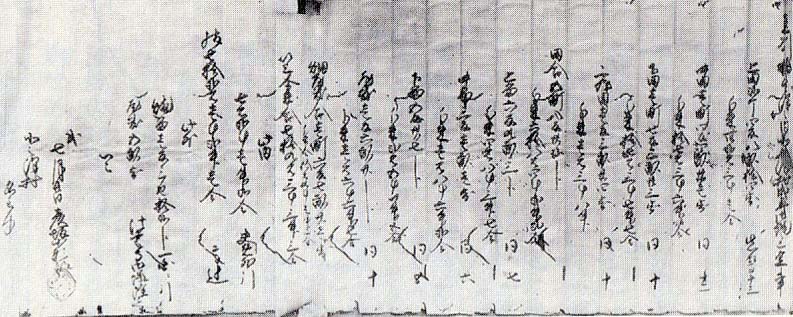

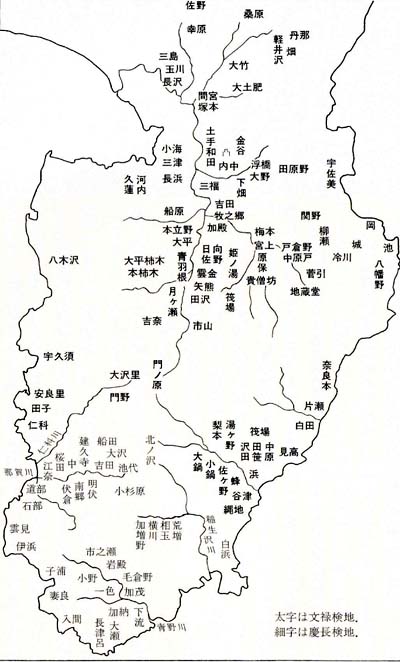

伊豆の天正検地は、伊奈忠次が検地総奉行となって行ったが、その実施村落を示しだのが、図44である。

図44では後の文禄・慶長検地を実施したか否かも区別してある。

この図44から多くの村落で実施され、一国総検地のようであったことが知れる。

特に、北の狩野川下流域、内浦・西浦、南の稲生沢川流域に集中していくことがわかろう。

集中地域と先にみた伊豆への家臣団配置とを関連させると、韮山内藤領、梅縄石川領、下田戸田領の地域であったと推定される。

ちなみに稲生沢(いのうざわ)川流域で天正検地を行った村々の合計石高は約四八〇〇石で、地域的にみて戸田領に入れるべき立野・高馬(たこうま)村を合計すれば、ほぼ五〇〇〇石となる。 |

図44 伊豆の天正検地実施村落図

|

この推定が正しければ、天正検地は伊豆一国総検地であったが、天正検地を施行し、後の文禄・慶長検地が実施されなかった村々は、五〇〇〇石以上の上級家臣の領地と推定されるのである(ただし、内藤氏はその後、文禄四年から領内検地を実施する)。

天正検地は十月十二日の玉川郷(三島市玉川)を手始めに、およそ四人から六人程度の検地役人のグループをつくって順次検地を行い、十二月九日の本郷村宇内まで、半島を北から南に向かって実施している(高橋廣明「伊豆における近世初期徳川検地に関する研究ノート」『田文協』五号)。

伊豆の天正検地は、近世的な村を単位として実施され、村高も米によって把握する石高を採用したか、あるいはする契機となったものと考えられる。

総奉行の忠次をはじめ配下の検地役人は転封前の旧領五ヵ国の検地を担当したり、転封後の関東各地の検地にもかかわったり、中には代官にまで出世したものもあった。

検地帳記載事項のうち、田畑等級以上・中・下の三等級の村と下々を加えた四等級の村がみられる。

面積表示では、畝は用いられず、旧制の大・半・小が使用され、一反=三〇〇歩の換算である。

また、伊豆の検地帳には「当不作」「永不作」など不作記載が多いことは以前から指摘されるが、南伊豆では半分程度、北伊豆にあっては大部分不作という村も少なくない。

名請人記載では、分付記載の多さと分付種類の多さも目立つと共に主作記載も広範に確認される。

検地で用いられた間掉(けんさお)については、六尺五寸掉が用いられ(松崎町石田文書)、玉川・松本郷の検地帳には大豆などの作付け内容が記されてあるものもみられる。

伊豆の天正検地は、間掉や大半小制など旧制を採用した面もみられたが、石高制や反=三〇〇制の採用、何よりもこの検地帳が幕末まで使用された村方も少なくないことを考えると、かなり厳密に施行された検地であったことがわかる。

|

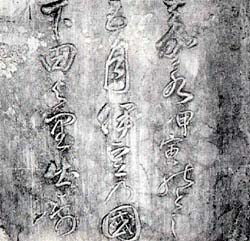

図46 検地目録(下田市北ノ沢)

|

彦坂小刑部の文禄・慶長検地

天正十八年検地の後、徳川氏は多くの国々で検地を行っていることは表から確認されるが、それぞれの国でいかなる範囲で実施されているかについての詳細は不明である。

伊豆国の場合、次の検地は文禄三(一五九四)年、慶長三(一五九八)年検地が施行されている(例外として初島は文禄四年検地)。

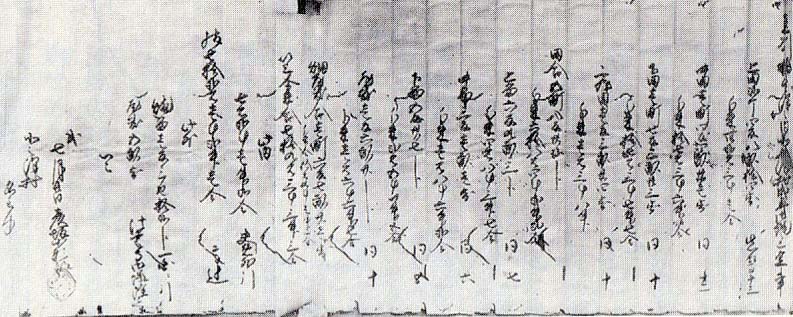

それら両検地を実施した村落を図示(図45)したが、両検地を重複して受けた村落は一村もみられない。

従って文禄・慶長両検地合わせて一国総検地であったことが知れる。

しかも先にみた稲生沢川流域の戸田氏領、韮山周辺の内藤領、梅繩の石川領は含まれておらず、上級家臣の領地を除く一国総検地であった。

文禄検地は、北伊豆から南伊豆にかけて施行されるが、稲生沢川、青野川・那賀川などの流域、つまり伊豆南部は除かれ、その残された地域を慶長検地で補う形をとっている。

残存検地帳からみると、文禄検地は、七月六日の伊豆佐野村から始まり、十月二十八日の本柿木村まで行われ、天正検地同様五、六名程度の検地役人のグループを構成して順次施行されている。

最初に北伊豆において一緒に施行し、その後地域を別れて施行している。

数グループがひとつの村を実施することも珍しくはない。

慶長検地は、施行月日から見るかぎり同じ地域から始まったわけではなく、青野川、稲生沢川、那賀・岩科川流域の三ヵ所から同時に始まっている。

検地役人は、総奉行の彦坂小刑部(こぎょうぶ)以外詳細は不明である。

検地帳記載事項については、田畑等級は基本的に上・中・下の三段階に統一されてはいるものの、村によっては「不作田(畑)」が下田(下畑)の石盛で村高に結ばれ、慶長検地では検地帳が残存するすべての村で「不作田(畑)」が存在する。 また、文禄検地では村高の枠外であった「山畑」が、慶長検地ではその面積の三分一が石盛五で村高に結ばれている。

面積表示では、これまでの大・半・小の表記がなくなり、代って畝が用いられている。 |

図45 文禄・慶長検地実施村落図

|

天正検地帳で目立った不作記載、作・主作記載は、部分的に見られる程度であり、その種類も誰々作記載がほとんどである。

間棹は天正検地より短くなって、文禄検地では六尺二分掉が用いられたとの記録がある(松崎町石田文書)が、慶長検地でも同じ掉が使われたものと推定される。

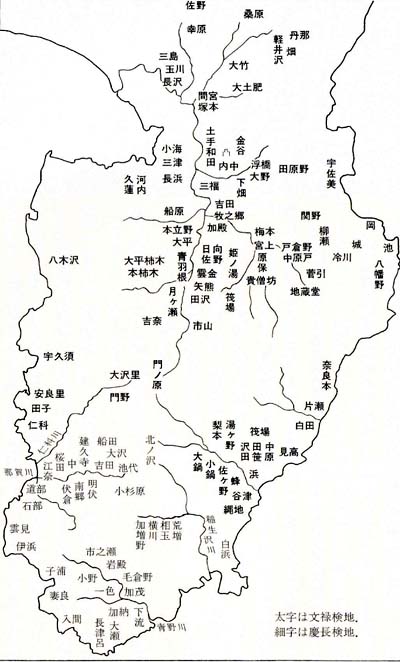

伊豆の天正や文禄・慶長の検地帳には石高記載は見られないことがひとつの特徴でもあるが、文禄・慶長検地の場合、田畑等級ごとの面積・石盛・分米・村高などを記した、検地目録と称している史料が現存する。

この検地目録は、天正十九年、武蔵国でつくられたのを最初とするが、伊豆のそれは「夫免他引(ふめんほかび)き」等が記されることが特徴であるといわれる(地方史研究所『伊豆南西海岸』)。

現在、文禄の目録が五点、慶長のものが一四点が確認される。発給年月日は文禄が十二月二十日、慶長が七月二十日と統一されている。

目録すべてに「夫免外引」の条があり、分米合計から一割を減じた石高が村高となり、年貢その他の賦課基準となっていることである。

そしてその方法は、寛永八(一六三一)年まで続くといわれる(関根省治『近世初期幕領支配の研究』)。

この「夫免外引」を天正十七年に出された家康の「七ヵ条定書」にある陣夫役徴収に対する見返りとする見解もある(高橋廣明「伊豆の初期検地と夫役」『歴史手帖』第二一巻四号)。

このように彦坂の文禄・慶長検地は、大・半・小制などがなくなり、名実ともに近世検地の範疇に入る検地であったと評価できよう。

内藤信成の領内検地

前述のように、韮山に一万石で配置された内藤氏は、天正検地で確定された村をもって充てられたものと推定される。

韮山に赴いた内藤氏は、まず領内農民や農村の安定を考え、天正十九年一月付で荒地の石盛引下げや諸役の免除を認めた郷中達書を各領村に発給する。

その理由は、「相豆乱」つまり小田原戦役によって荒廃した村落の立直しであった。

現在二点のみの残存であるが、領内全域に出されたものと推定される。

その後、内藤氏は領内に検地を実施していく。残存検地帳からするならば、文禄四年より始まり、以下順次実施し、慶長四年まで行われている。

検地役人は栗田新七らを基本としており、すべての検地に携かったと推定される。

検地帳記載事項では、分付記載が「誰々給誰々」と給付記載となっているのが特徴である。

この特徴は写本を除き全筆に及び、その給付主には名字や武士的名前が多く見られる。

あわせて内藤検地にも検地目録が出される。

彦坂のものと比べてはなはだ簡略であり、夫免などの記載も見られない。

近世初期の年貢

近世初期の伊豆の大部分は、三島代官を中心とした天領支配であった。

しかし、徳川幕府創設時の支配については不明な点が多い。

天領でも小代官の存在があり、どのような支配がなされたのか、年貢の収納状況はどうであったかなどは、ほとんどわからない。

伊豆国で最も古い年貢割付状は文禄四(一五九五)年の代官頭彦坂元正発給によるもので、現在、牧之郷・瓜生野(修善寺町)・小海(沼津市)・大沢里(西伊豆町)のものが残っている。

これは、純粋に年貢を割付たものではなく、年貢収納の基本となる年貢目録であると考えられる(関根省治『近世初期幕領の研究』)。

文禄四年、韮山城に入城した内藤信成も中村(韮山町)に年貢のもととなる村高を繩打目録として文禄五年に残し、さらに、慶長三(一五九八)年には中村に対して「色取検見高覚」として村高を畠石と田方を上毛・中毛・下毛の三段階に分けている(『韮山町史』第五巻上)。

実際にどのように割付けたものか、割付状そのものが残されていないのでわからない。

その後、しばらくの期間、年貢割付状が途絶えるが、韮山代官江川氏のものが残されている。

元和二(一六一六)年に、本高に対して年貢を懸ける厘取法といわれる年貢割付状が中村に発給され、本高五一〇石余に対して七割の三五七石余が年貢として納入された。

元和五年に中村に対して発給されたものは、本毛・検見之毛・検見毛不作と三種類の段階に区分し、検見玉不作に対しては年貢を取らないという一種の色取検見が行われた。

寛永元(一六二四)年には「川成」などで引か生じた分を村高から引いた残りに対して六割六分の年貢率を懸けているので(『韮山町史』第五巻上)、韮山代官江川氏は、災害か稲の不作があった場合に色取検見を行っていたと思われる。

代官市川の年貢

そうした中で、元和六(一六二○)年から寛永九(一六三二)年まで天野村(伊豆長岡町)などを支配した代官市川喜三郎の年貢割付状は、支配した村に比較的多く残されている。

市川は土肥(用方郡土肥町)に陣屋を構え西浦・内浦(沼津市)周辺、大仁(おおひと、大仁町)周辺、湯ヶ島などを支配していた。

共通しているのはどの年貢割付状もひじょうに短く、年貢高を書き上げたものである(『伊豆長岡町史』中巻)。

湯ヶ島村の割付状を例にとると、田畑屋敷とも合わせた村高一九六石余から永荒分(えいあれぶん)三九石余を引いて年貢高一三五石を納入するように請求している簡単なものである。

これが厘取法(りんとりほう)で行われていたとすると、年貢率は八割五分七厘余と非常に高率になること、また割り切れない数字のため、この簡単な割付状を発給する基礎資料を代官頭彦坂元正が牧之郷などに発給した年貢目録が湯ヶ島村にもあり、これを元にして年貢を割付た可能性が高い(湯ヶ島村も文禄三年に彦坂が検地を行っている)。

湯ヶ島村の年貢割付状は寛永三年のものから五年ものまでの村高は二一六石余である。それまで一九石余を夫免引(ぶめんびき)にしていたものを高に組入れ年貢を懸けるとしている。

すなわち、元和六年からの割付状に記載された村高は夫免高を引いた残りを記載してあったことになり、湯ヶ島村では近世初頭から寛永五年まで夫免引がされていたことになる。

夫免とは村高の一一分の一を人夫役として引いたものである。

伊豆のすべての村ではないが引かれていた。

代官市川は寛永十年に八木二郎右衛門重朋に交替する。

八木は一年間の支配であるが、天野村では、代官が替っても市川の支配した時代に年貢納入諸経費、普請費用の引分を受取っていないと八木に訴えた。

結果は不明であるが、基本的に代官は年貢を請け負っていたため、後任の八木に訴えても天野村の要求したものは戻っでこなかったと思われる。

三島代官の年貢

三島代官が三島役所にいつから在勤していたかはわからないが、井出正次(まさつぐ)をもって三島代官のはじめと考えられている。

井出正次は東伊豆一帯をはじめとして、慶長十年前後に検地を実施している。

これは、三島代官としての任務で行ったものと思われる。

しかし井出の年貢割付状は残されてはいない。三島代官の割付状としては寛永三年のものが伊豆各地に残されている。

それまでは、彦坂の行った検地に従った年貢目録によって年貢が毎年定額で納められていたとも考えられるが、今後の検討課題である。

三島代官は寛永三年から小林時喬が就任している。

小林の年貢割付状は田畑とも上中下の三段階に分け、屋敷と合わせて、七種類の地目ごとに、一反につきいくらの年貢を取るかという反取法を採用している。

寛永十年市川を引き継いだ八木も三島代官発給の年貢割付状と同形式の割付状を発給している。

八木は一年で任期を終了し、この支配地は三島代官の支配へと取込まれる。

年貢の形態、一年の任期からいって、市川の支配地を上知し、一時預かりして三島代官へ引継いだものと思われる。

寛永十六年からの割付状には最初に村高記載があり、その後に各地目別に面積、引き、年貢を懸ける面積、一反当たりの年貢高、年貢高を書いて各村に発給している。

これ以後、伊豆国天領の内の三島代官支配の年貢割付状における形式が整ったことになる。

年貢納入の手続き

年貢は領主から名主を通して村に割当てられた。

名主はこれを村の構成員全員に見せ、小割帳を作成して、個人から年貢を集める。

年貢は村の名主の家の庭に積まれたり、年貢蔵(郷蔵)に納めらたりする。

この時、年貢の受取り手形を名主が発給する場合がある。災害や病人があって年貢を全員分集められなかったりすると、年貢請負といって名主が責任を取らなければならない。

貞享五(一六八八)年、「長岡村未進米(みしんまい)金勘定指引(さしひき)目録」(長岡、渡辺昭九郎家文書)が作成された。

当時の三島代官は五味豊法であったが、この「目録」は二代前の三島代官伊奈忠易に宛てて提出したものである。

これによると、長岡村の伊奈が支配していた時に収めなければならない年貢米三〇五俵余の内二一○俵余が未納、金二三両一分のところ一一両二分か未納となっていることを報告している。

伊奈忠易はすでに三島を離れていたが、長岡村は代官伊奈への納入を義務付けさせられていた。

組織で動いている現代社会なら、三島代官に就任した五味へ年貢を納入すべきところである。

しかし、年貢収納が代官個入の責任に帰されていたので伊奈へ納めることになったのである。

このため、年貢未進米金を負った代官が多く存在することとなった。

元禄十一(一六九八)年に伊豆の天領の多くが旗本領となる際調査したものによると、伊奈忠易に対して狩野組一組二八ヵ村で米約二九七八俵・金約一六二二両の来進があったことが明らかになった。

また、ここに登場した五味には元禄八年の調べで、同じく狩野組で約二五七両の未進をもっていたことがわかった(橋本敬之「伊豆における『元禄地方直し』と所領支配」『日本歴史』)。

伊奈は三島代官在任十六年、五味は七年であり、その差はあるが、個人に責任を帰していることがわかる。

伊豆一国の調査結果が判明すればさらに膨大な負米金となろう。

これは、村の年貢未進として片付けられることではなく、代官が年貢を請負っていたので、代官の未進ということにもなる。

これが、代官制度の欠点ともなり、年貢引負にも発展して、罷免という結果を招くことにもなる。

米の収穫量に左右される石高制度の弱点でもあった。

年貢は石高制度の基本であるので、より実態にあった年貢の収集をしなければならない。

伊豆国では、ほとんど全期間を通じて反取法が採用されていた。

これは、それぞれの地目ごとに細かく年貢高を出し合計するもので、厳密な収納方法である。

(3) 天保の飢顫にみる韮山代官貸付金

top

江川氏の金融

天領への貸付金に枯渇した幕府は、文化十三(一八一六)年関東代官を通じて個々に行っていた貸付を馬喰町御用屋敷に統一した。

しかし、一割~一割三分の馬喰町御用屋敷貸付金も往々にして返済できず、代官は従来通り、自らやりくりできる金融を持たねば支配地を維持できなかった。

幕府も、代官個々が地方の豪農・豪商より拠出金を求め、この運用による維持を奨励した。目的は難村救済・殖産興業にある。

韮山代官江川氏の貸付金は東海道川々普請御用につき、普請担当村の財政補助のため創設したのが始まりである。

現在文化十年の「富士川付相続金」が確認されているが、矢作(やはぎ)川・天竜川・大井川・安倍川・富士川・酒匂(さかわ)川などすべてに設立されたと考えられる。

相続金とは馬喰町での運用によって利子を生み出させ、その利子を必要経費にあて、もしくは別途借入金の利子に充当するものである。

このシステムを天保の飢饉救済よりみてみよう。

天保八(一八三七)年の江川氏の支配高は七万八五八九石余、武蔵国二万八七二八石・相模国一万七一六六石・伊豆国一万七七一石・駿河国二万一一四〇石。このうち伊豆・駿河の夫食救済が明らかになる。

救済対象となった村方は次の通りである。

| |

支配村数 |

支配高(石) |

夫食救済村 |

伊豆国君沢郡

田方郡

賀茂郡 |

一〇

一四

二五 |

四一九九

二五四五

四〇二五 |

七(三島宿・土肥ほか一・山中新田ほか三)

六(湯ヶ島ほか一・中・土手和田・軽井沢ほか一)

二一(松崎ほか八・下田ほか八・梨本ほか二) |

|

計 |

四九 |

一〇七七一余 |

三四(八五七二石余) |

駿河国駿東郡

富士郡

庵原郡

|

一八

三〇

二九

|

五三八八

八一七七

七五七四

|

一六(大諏訪ほか七・本瀬川・柿田・助兵衛新田ほか二・原宿ほか一・徳倉)

一七(江尾ほか二・精進川ほか九・東柏原新田ほか三)

二五(東山寺ほか四・由比宿・興津宿・中宿町高橋ほか二・岩淵ほか一・高橋新田) |

|

計 |

七七 |

二一一四〇 |

五八(一四三一四石余) |

伊豆の七〇%、駿河の七五%が急夫食を願い出た。

この村方の総人口は四万九五四六人、江川氏はうち二万九八五五人を飢人と査定し、幕府に米二三二八石、代金六二五〇両の貸付けを願った。

これに対し幕府は、米一二三一石、代金二九七五両を許可した。

全国的飢饉に対して、幕府も精一杯であろう。

これを君沢郡瓜生野村(高二二一石、二七〇人、六四戸、修善寺町)でみると、まず天保七年年貢を置米として村方が預かり、夫食に充当、翌年代金納することとなった。

翌八年二月「飢人数書上帳」と「夫食拝借願」を韮山役所に提出。韮山役所は飢人数二〇八人を一八七人と査定し、麦の収穫まで男一日米二合・女は一合、夫食代金を貸付けた。

返済方法は、天保九年より三ヶ年猶予の後、天保十二年より二五ヶ年賦である。

これが韮山代官貸付金である。

もっとも飢える時期は「人の二月、馬の四月」という。求ず救済しておいて、幕府との交渉に入る。

幕府は六〇日分の請求を三〇日として許可した。

韮山代官貸付金と幕府の貸付分の関係はどうなるのか。

幕府の貸付は金蔵より支出されるが、江川氏はこれを直接馬喰町御用屋敷にまわす。

金蔵の貸与は無利息・五ヶ年である。

江戸・馬喰町の利率は一割~一割三分、元金一〇両なら一五~六両にはなる。

五年後、元金一〇両を金蔵に返済し、利息五~六両はそのまま運用をつづけ、韮山代官貸付金の返済と利息にあてるのである。

猶予期間をふくめ二八年もの長期であるから、瓜生野村は韮山代官貸付金に長期・無利息どころか、元金以下の返済ですむものと考えられる。

瓜生野村はさらに置米の代金納などを解決するために天保八年六月韮山代官貸付金より七五両を借用・運用している。

このように、一時の救済で困窮した村が立直れるはずがなく、二重・三重の保障が必要であった。

富士郡の広沼廻新田は平常でさえ不定地とされ、高掛三役を免除される村方であった。

元々広沼の菰(こも)・葦などを売り、鰻(うなぎ)をとって街道筋でカバ焼きとして売るという地域である。

もっとも、天保の飢饉では箱根坂道の山中新田ほかの茶屋稼ぎの村方・富士川渡船場など、通行人の倹約のため飢饉となっている。

現金収入のなくなった街道筋の困窮は深刻で、広沼廻の植田新田などは幕府の大食金と種籾代金の双方の貸付に出現する。

同じく中柏原新田などは幕府の夫食金では不足で、文化年間に提出した米価差出金より貸与を願って許された。

これは米価高騰対策のための拠出米を換金したものか、代金納しか非常用のものと思われる。

中柏原新田には一九両が貸与されたが、この運用は複雑でまず村の有力者七名が一九両を出し合って夫食を買って急をしのぐ。

江川氏は一九両を武蔵・相模・伊豆・駿河の支配下に貸付け、元利三八両になった天保十五年に七名に一九両を渡し、一九両を米価差出金に戻した。

こうすれば、村方も自助努力は必要であるが救済の道は立ち、米価差出金も後年に生きる。

このように韮山代官貸付金という名称はなく、様々な名称と拠出者によって形成されている。

江川氏管理の金融の総称と考えればよい。

この韮山代官貸付金は、難村救済・殖産興業のため低利・長期で貸付られるものであるが、しだいに公的色彩が強くなると返済に怠慢な村方に入牢を命じた例もある。

地方文書では「韮山御台所貸付金」「金谷〇〇講」などから、江川氏屋敷内の神社の名を冠した講・無尽もある。

これらは、韮山代官貸付金の返済などにつまった場合の救済手段や、韮山代官貸付金より手軽な金融として利用されていたものとみられる。

貸付金の背景

江川氏がこれら金融を維持するためには、天領・私領を二元で資金を拠出できる有力農民層を掌握する必要があった。

英毅の頃、豪農層を集め、江川氏の系譜などの勉強会をもち、特種な結合を深めていった。

これは寛政期の『豆州志稿』編纂過程より始まり、英龍の代になると自らカリスマ性を創出するまでにいたった。

この結合は英龍のため積極的に情報を収集し、目となり、手となった。彼らは、英龍の殖産興業をうけいれ、蓄積した資本を韮山代官貸付金に提出した。

英龍は、低利であっても確実に利益となる、運用は世のため人のためにいきると説いた。

従って、打毀しを行う方も悪いが、打毀される側も悪い、とも言った。

天保八年の大磯宿打毀しの際、打毀された米穀商川崎屋孫右衛門を韮山で半年あまり説諭したが、理解した孫右衛門は以後熱心な英龍の信奉者となった。

米価が高騰したとき、自らの才覚で米をたくわえていた者が代官の指定値で放出することは抵抗があって当然である。

たとえ勘定奉行の触れが出ていたとしてもみすみす損をする指示に従うはずがないのである。

英龍は天保八年、保有米を申告させ、指定値での放出を報告している。

実際、旗本領よりの保有米報告にも「ご沙汰次第、相当の相場にて差し出す分」が計上されている。

伊豆は大仁相場、駿河は沼津相場で夫食米を金銭換算して幕府に貸付けを願うのであるが、幕府は江戸相場で換算して夫食金とする。

幕府は天保八年一月の江戸相場一両に四斗一升で換算するが、大仁相場は三斗六升五合、沼津相場は三斗四升であった。

すなわち、男一日二合・女一合を幾日分として夫食金が出ても、現地では必要量にならない。

英龍は幕府の夫食金で米を購入させるわけではないが、米価を冷やすため米を放出させ、大仁を三斗九升五合、沼津を三斗七升としている。

金融を生かすための施策である。

貸付金のその後

韮山代官の統治にこの貸付金制度は不可欠のものである。

なぜ江川氏が成功したかは世襲代官で支配村がほぼ固定していたからといえよう。

これに対し、数年で任地を転々とする代官では信用を獲得する時間がない。

同じ関東代官の大熊善太郎の夫食金はこげつき、嘉永五年武蔵国足立郡が立て直しのため江川氏の支配に入った。

しかし、すべてが順調ではなかった。それは、馬喰町の貸付け先である旗本領などが五ヵ年の夫食金を返納できず、馬喰町が破綻し、天保十四年半高棄損を実施したことである。

半高棄損は借り方の村を救済したが、韮山代官貸付金には大きな打撃となった。

弘化三(一八四六)年から従来どおりの利息に戻ったものと、そうでなかったものがある。

長期にわたって維持してきた種々の相続金に影響を与えたことは間違いなく、天領経営に大きくひびいたことは間違いない。

ともあれ、豪農層の拠出金はやがて御国恩金と称して、品川台場・反射炉などの国家的事業にもあてられていった。

農兵も拠出金一万両余によって成立したが、幕府は訓練用の雷管・火薬・弾丸の費用も支出しなかった。

幕末、傭兵の農兵には暴徒化するものもあったが、江川氏配下の農兵は治安維持のために働き、明治五(一八七二)年まで新政府の費用弁償ないまま独自の組織として存続した。

このように旧幕府時代の韮山代官貸付金は明治後も存続し、伊豆では伊豆国生産会社にひきつがれ、生糸などの殖産興業に運用された。

やがて、これが伊豆銀行となり、太平洋戦争中の一県一行令によって静岡銀行に吸収されて現在にいたっている。

2 箱根用水と井組の村々 top

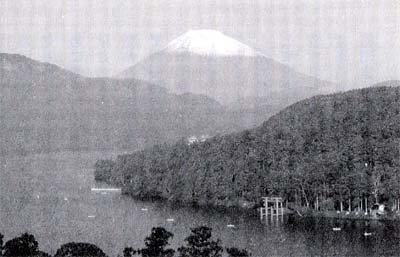

用水の計画

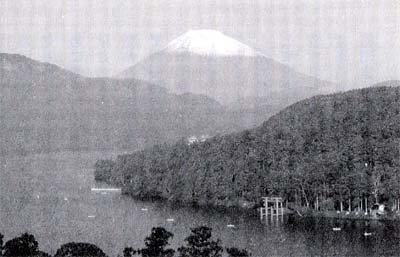

今から三三〇年ほど前の寛文年間、箱根の外輪山を掘り抜き芦ノ湖の水を静岡県側に落とす大工事が行われた。

流入した湖水は駿東地域を南下する黄瀬川(きせがわ)に合流し、さらに多くの堰によって分水されて当地域の耕地を潤したのである。

この用水が箱根用水であり、深良(ふから)用水ともよばれる。

現在でもこれを利用している地域では芦湖水利組合をつくり、その維持・管理を行っている。

このように箱根用水は決して過去のものではなく、現在も大きな恩恵を与えているのであるが、ここでは用水が開削されてから十八世紀頃までの用水をめぐる人々の動きについてみてみよう。 |

図47 芦ノ湖

|

用水開削の始点は寛文三(一六六三)年に友野与右衛門ら三人の町人が箱根神社に宛てた立願状に求められる。

ここでは工事成功の暁には二〇〇石の新田を寄進するとしている。

しかしこの段階での計画は頓挫し、友野らが再度計画を策定したのが寛文六年である。

この年、友野らは開発対象地域の領主であった小田原藩九谷府(当地域の代官は沼津代官)に開発手形を提出した。

このうち小田原藩宛のものをみると、開発可能な新田を七〇〇〇石とし、新田の一五分の一を友野らに無年貢地として与えるとしている。

また鍬下年季(くわしたねんき、無年貢の期間)を七年とし、畑成田(はたなりた、用水によって畑地が水田化したもの)や日損田(ひそんだ)が解消された場合には上穀米(用水料)を友野らが徴収することを認めている。

一方、沼津代官宛のものは新田規模を一〇〇〇石とし、無年貢地や上穀米徴収を認めないかわり鍬下年季は一五年と長くなっている。

このような条件で友野らは投下した資金の回収と利益を図ったのである。

しかしこのもくろみは甘く、結局、自己資金でまかなうとした工事費も不足して幕府から多額の借金をせざるをえず、自分たちで行うとした用水の維持・管理も行われなくなってしまうのである。

ところでこうした開発に関わった中心人物は元締と呼ばれたが、立願状にみられる友野以外の元締は六年の手形では消え、逆に三名の元締(長浜半兵衛・尼崎加右衛門・浅井次郎兵衛)が加わっている。

この三名はいずれも江戸町人である。ただしこの四名が元締のすべてではなく、少なくともこれ以外に二名(須崎源右衛門・橋本山友)を確認できる。

用水開削の元締としては友野が有名であるが、それ以外にも複数いたことを注意しておきたい。

また一般に友野らの計画の前提として深良村(裾野市)名主大庭源之丞の手引きがあったとされているが、詳しいことはわからない。

ただ寛文六年に友野らが源之丞にあてた史料に、源之丞を発起人とよび、その手引きでこの計画をしたとの文言がみられるから(『裾野市史』第六巻)、無関係だったとはいえない。

いずれにしても元締の目的は利潤の追求にあり、この地域の村々も水不足で苦しんでいたから、この事業は領主・元締・村の利害が一致した中で遂行されたものとして理解することができよう。

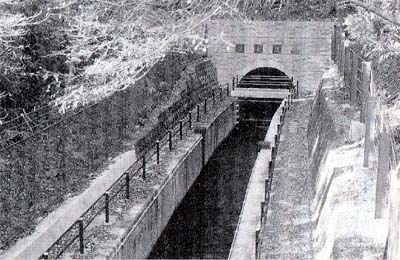

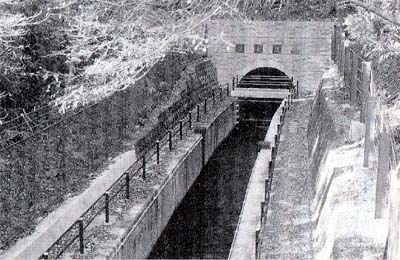

図48 箱根用水の水門 |

図49 箱根用水の隧道 |

用水の開削

箱根用水の中心となる隧道(トンネル)工事は寛文六年の七月下旬から始まった。

工事は取水口の芦ノ湖側と用水出口の深良村側から同時に行われたと考えられる。

ところでこの工事の中心となっだのが近在の農民であることは当然であるが、専門の鉱夫がいたことも見逃せない。

すなわち「かねほり(金掘)」と呼ばれた甚左衛門という人物がおり、隧道工事にあたって他所より来住し、工事終了後は御宿村(裾野市)に定住して水門番となっているのが確認できるのである。

おそらく甚左衛門以外にも多数の金掘(鉱夫)がいたはずで、その多くは用水完成後新たな仕事先を求めて移動していったものと思われる。

工事は鑿(のみ)で掘り拔くという気の遠くなる作業を繰返しながら、昼夜を分かたず行われた。

しかし予定より大分遅れ、竣工したのは寛文十(一六七〇)年である。

隧道の全長は一二八〇・三メートル、平均勾配二五〇分の一、取水口と出口の標高差は九・三メートルで、疎水隧道としては理想的なものである。

また隧道の結合点は取水口から五二〇メートルのところで、一メートルほどの落差がある。隧道内部はほぼ一・八メートル四方で、随所に「息抜き穴」と呼ばれる縦坑もある。

工事費用ははっきりしないが、「湯山安右衛門口記」には九七〇〇両要したとある。別の史料では幕府より六〇〇〇両拝借し、うち四〇〇〇両は上穀米で返済するとしている。

隧道工事が予定よりかなり長引いているので、元締の資金は底をついていたことだろう。

当時の小田原藩主稲葉正則は老中で下総国椿新田開発に幕府の公金を投入した人物であるから、元締たちの公金拝借は比較的スムーズにいったのかもしれない。

隧道完成後、湖水を効率的に配分するために、新たな水路の開削や堰の設置が行われた。

このうちもっとも大規模だったのが新川と呼ばれる新水路で、寛文十一年に小田原藩が延べ三四三四人の領民を動員し一九日間で開削された。

一般に箱根用水は隧道部分のみ指してよばれる場合が多いが、新川も含めた用水として理解すべきである。

新川の完成と多数の堰により湖水が広い耕地を潤し、多数の畑や田を生み出したのである。

元締の管理から井組の管理へ

用水は完成したものの元締の資金回収は思うように進まず、手形にはなかった幕領からも上穀米を取らなければならないほどだった。

当然用水の維持・管理もなおざりになり、農民たちとの対立も次第に激しくなった。

これに加えて用水管理が不十分になると、湖水が水下の村々まで届かず、上流域と下流域の村々の間にも対立が生まれた。

こうした中で元禄二(一六八九)年管理権が元締から幕府に接収され、新たに小田原藩領・沼津代官領の村々から一名ずつの支配人が任命されたのである。

そしてこれと前後して用水懸りの村々は井組を結成、上郷・中郷・下郷とよばれるグループをつくって用水の維持・管理を行うようになった。

井組は時期により多少の違いがあるが宝永四(一七〇七)年以降は二九ヵ村、明治三(一八七〇)年以降は二八ヵ村となった。

これが現在の芦湖水利組合の前身である。この間、元文二(一七三七)年には支配替えにより用水は小田原藩と九人の旗本の管理下におかれたが、実質上は井組が運営した。

このように用水の恩恵を受けた村々は井組と呼ばれる共同組織をつくったのであるが、地域的矛盾もありその内部で大きな水論も何度かおこっている。

代表的なものとしては、新川決壊による災害復旧の負担均等化を求めて深良村が他の井組二八ヵ村を訴えた宝永四年の水論、新堰の設置をめぐって下郷五ヵ村が上・中郷のうち一〇ヵ村を訴えた同五年の水論、黄瀬川の地水と湖水の区別をめぐって争われた安永五(一七七六)年の水論などがあげられる。

特に安永五年の水論の裁許では、従来の支配人を解任し新規に各郷より二名ずつ計六名の新水配人を設置して、分水にあたっては支配人の指示に従うこと、堰の保全費・浚渫費・支配人の給米などは井組各村の高割にすることなどが決定された。

そしてこれ以後は井組全体を巻き込むような大きな水論はおきなくなり、用水運営はこの裁許を現実化していく過程の中で安定していった。

近代になり、一八九六(明治二十九)年には神奈川県仙石原村村長などとの間に湖水使用をめぐる逆川(さかがわ)訴訟がおこった。

しかし大審院まで争われたこの裁判は井組側の勝訴となり、井組の用水使用権が法的に確定したのである。

このように先人の長期にわたる努力によって維持・管理されてきた箱根用水は、現在も駿東地域の主要な農業用水として利用されている。

3 稲取・白浜の天草 top

江戸時代以前の天草

テングサは、古くは凝る藻として「コルモハ」といわれ、大凝菜(オオコルモハ)や凝海藻(コルモハ)の漢字があてられている。

コゴルモハの製品をココロフトと呼び、「心太」の漢字があてられた。

ココロフトがココロテイに変り、江戸期にはトコロテンとなった。大凝菜が珊瑚の花に似ることから石花菜と書かれるようになり、トコロテンの元草の意味からテングサと読まれるようになっていった。

天草の記録は、和銅三(七一〇)年つくられた平城京の都の市に魚屋や豆腐屋などと共に、「海藻店」や「心太店」がみられ、トコロテンが販売されていたことが知れる。

特に寺院の法会の食材に登場することから、寺院でトコロテンが盛んに作られたのであろう。

室町初期の著作といわれる『庭訓(ていきん)往来』には点心や御斎汁(おんときのしる)の中に、べっ羮(かん)や猪羮(いかん)、豆腐羮などの羮(あつもの)と名付けられた食品が多くみられる。

これは獣肉や魚肉などを葛や豆を使って煮凝りとするものであったが、しだいに凝らせる材料として天草が用いられていったという(宮下章『海藻』)。

室町から江戸初期にかけての海藻産地については、寛永十五(一六三八)年に書かれた『毛吹草』によって一覧できるが、石花菜の産地は紀州のみであり、伊豆の天草は一般的にはいまだトコロテンに利用されていない。

寒天の登場と摂津(せっつ)

江戸時代初めの正保とも明暦とも万治とも、あるいは元禄年間ともいわれ、諸説紛々する寒天製造の開始年代であるが、次のような物語では一致する。

薩摩藩主島津氏が参勤交代の途中、山城国伏見御駕籠町の美濃屋に宿泊した。

同家ではその夜トコロテンを饗応し、その余りを屋外に放置した。

トコロテンは夜中に凍結し、朝見つけた時には陽光に溶けて乾物になりかかっていた。

主人は驚き、さらに工夫を加え凍結脱水法を考案した。

黄檗(おうばく)宗の隠元(いんげん)禅師がそれを寒天と命名したという。

偶然に見つかった寒天製造法であるので、その時期が曖昧となるのもうなずけよう。

羮(あつもの)料理に最適ということで精進料理をよく作る上方で急速に人気を得、『和漢三才図会』(正徳二〈一七二一〉年)には、天草の産地として宇和島・鎌倉・佐賀関・伊豆・熊野があげられ、伊豆の天草もしだいに料理にも使われるようになっていった。

寒天の市場がほとんどが上方であり、また対明貿易への中継港として、大坂に近くて水利の便の良い摂津が寒天産地として登場する。

特に大坂天満の乾物問屋大根屋小兵衛は問屋制家内工業の手法で寒天生産における摂津の地位を飛躍的に高めた。

摂津の寒天製造家たちは増大する同業者を制限して利益を独占すべく、文化十(一八一三)年尼崎又右衛門をして輸出用寒天製造仲間の結成に成功する。

しかし国内寒天需要の増大から、尼崎家は文政三(一八二〇)年から一切の原藻・寒天売買の支配権を得ることになる。

その統制から逃れるかたちで新たに丹波が寒天製造に乗出し、丹波寒天と結ぶルートで紀州藩では天保十四(一八四三)年から紀州産天草の藩営専売が行われるし、宇和島藩・鳥羽藩・前田藩など天草産出藩でも、幕末には藩専売制をしいていった。

御蔵物といわれた藩専売品を背景とする丹波寒天と納屋物で勝負する摂津との競合が見られる。

元来、練羊羹などの菓子類に利用されていた寒天であったが、しだいに料理・糊料・醸造・印刷などにも利用され、その需要は拡大の一途をたどった。

従って、天保末年には信州、嘉永初年には相模と幕末には東国にも寒天製造地が見られるほどになり、寒天市場の全国化がなされるのである。

伊豆白浜における天草(てんぐさ)の商品化

伊豆半島の天草は、海岸の東西を問わずいずれの浦でも採藻されたようであるが、資料の点で白浜村を中心として見ていく。

白浜では早くも慶長三(一五九八)年の記録に見えるという(『静岡県社会文化史』)が、別には延宝年間藤井某が、紀伊から石付きの天草を持ち帰り、海中に投じたものが繁殖したものであるとも言う(『寒天の歴史地理学研究』)。

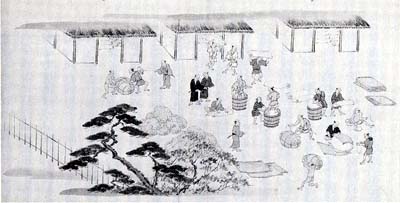

同書によれば、稲取のものは白浜、あるいは神津島から移したとも記される。 いずれにせよ、江戸初期の天草は少量がトコロテン製造にまわり、大部分は田畑の肥やしに利用されていたのであろう。 |

図50 伊豆稲取村天草取より出荷迄絵巻(広実画)

|

というのも、海岸の村々では、田畑肥料に使用する刈敷山が少なく、海藻が肥料に利用されていたのである。

白浜村において天草運上が現れるのは延宝ごろからであり、その額もわずかであった。

しかし、しだいにその額は上昇し、宝暦頃には永九貫五〇〇文となっている。

伊豆の天草漁が本格化するのは天明年間ごろであるうと思われる。

天明五(一七八五)年、前述の大根屋小兵衛は、伊豆の船宿小松屋仁兵衛が伊豆の天草を売り捌いたことを思い出し、下田港に赴き、下田の商人綿屋吉兵衛(以下、綿吉と略称)と交渉し、伊豆の天草を大坂へ廻漕することに成功した(『寒天の歴史地理学研究』)。

大根屋の独占となったわけではなかろうが、この頃から伊豆の天草が寒天市場へと組込まれていったのである。

肥料か寒天か

大坂商人たちは地元商人と結ぶ形で利益のでる天草を手に入れていったが、村としては肥料に使用できなくなり、村と商人たちとの網引きが続く。

文化六(一八〇九)年の古文書によると、白浜では以前から綿吉と大坂屋藤兵衛の二人が、天草の処分権一切を握り、その利益の一部を運上金として領主(韮山代官所)に納めていた。

村は肥料としての利用ができないと村請を領主に要求し、二人の商人を下請負とする代わりに村請負に成功した。

下請負の条件として年季八年間のうち、最初の四年間は年間一四両ずつを村に支払い、後の四年間は二六両ずつ下付するという取り決めであった(佐々木十一文書)。

領主への運上金額の記載はないが、以前と同様に上納されたと推定される。

沼津藩水野氏の支配

文政五(一八二二)年、白浜村や稲取村の海面支配は幕府直轄領から沼津藩となるが、寒天市場の発展を背景に天草の利益に着目した沼津藩は、天草支配強化のため天草の採取権を入札で決めることとした。

同年の入札金額は二九五両余であり、そのうち二割を村への肥料補償という形をとったのである。

多額の運土金を藩に支払った商人は、天草一本たりとも村民の自由にはさせなくなった。

「是までと違い、大金の御請負いに相成り候故、所天草取り立て厳しく、肥やしに取り除き候儀、難渋仕り候」(同家文書)と村民の嘆きが書かれる。

沼津藩は運上金の二割、この年五九両余の補償金を下付したが、四四両余が肥料購入に充てられ、残りの一四両余は不時の災害のための積立に使われた。

年々増大する天草採取量にたいして、その利益は村人にはなく、領主や商人に握られてしまうのである。

紀州藩の伊豆進出

天保九(一八三八)年紀州藩は白浜・稲取の天草取得に乗り出してくる。

というのも、専売で買い占める紀州産に加えて伊豆の天草を押さえると共に、紀州産と伊豆の天草を合わせて製造した寒天は質が高いという理由からであった。

その尖兵の中心として活躍したのが戸田の勝呂弥三兵衛であった。

御三家紀州の力を背景に彼らは、沼津藩の役人とも裏で通じながら、巧妙に落札していった。

紀州藩が乗り出す以前の請負人は、しばしは登場する下田の綿吉で、その運上金は白浜村一八〇両余、稲取村が五二五両であったが、天保九年の紀州藩役人の落札価格はそれぞれ、三五一両・一三八〇両と二倍に跳ね上がっているのである。

しかも請負い年季は五年から三年に短縮されており、いかに紀州藩が落札に執念を燃やしたかが理解できよう(安澤みね「『紀州国産』伊豆天草の流通構造」『商品流通の史的研究』所収)。

紀州藩は、両村での天草買付会所を綿屋吉兵衛使用のものを三五両で借り受けるなど、この後、綿吉は両村天草の請負いから締出され、生産者と直接関係を持たない藩権力と特権商人たちが遠隔地交易を媒介にした天草請負いが続くのである。

明治になり、水野氏は沼津から上州菊間に移るが、両村の天草採取権は手放さず、村民の手に戻るのは明治四(一八七二)年の廃藩置県をまたねばならなかった。

他の村々

藩権力が乗出した産出量の多い稲取・白浜村は例外として、そのほかの村々の天草も商人の請負運上の形をとっていた。

白田村では天保三年南江間村(現、伊豆長岡町)の津田兵部が領主である小田原藩に運上金の減額を願い出ている。

しかし津田の下で実際に請負っていたのは江戸の虎屋弥三郎(現、羊羹の虎屋)であり、兵部に六〇両の運上金を支払っている。

また、天保十年の須崎村の天草請負いに関して下田の綿吉と御園村(現、三島市)の七郎左衛門とで争いが見られる(津田文書)。

同じ須崎村の天保十三年の天草請負見積によると天保改革により四割引下げの命によって、二五〇両の天草・干鮑(ほしあわび)・栄螺(さざえ)の運上金を払うと一七両余、干鮑と合計しても四〇両余の利益しか生み出していない。

万延元(一八六〇)年の古文書によれば、下田の綿吉が新しい寒天製造地となった信州へ天草を運んでいる。

その運送ルートは、下田から駿州小須まで船ではこび、小須から岩本村まで陸路、そこから富士川の舟運にて鰍沢を経由して諏訪までである。

小須・岩本・鰍沢・諏訪にはそれぞれの商人が介在し、確立されたルートが想定される。

こうして伊豆の天草は寒天市場の拡大を背景に地元商人のみならず、江戸・大坂商人や紀州藩などによって取引きされ、寒天市場を大きく左右したのであった。

4 天城の山村社会 top

幕府の御林

天城山は伊豆半島の中央に横たわる連山である。

天城山という固定した山はなく、連山の総称である。

この連山の面積四万一〇〇〇町歩(約四万一〇〇〇ヘクタール)余が幕府の御林に指定されていた。

近世初めの管理については史料的な制約もあり不明である。

しかし、明暦三(一六五七)年の江戸の振り袖大火のあと、江戸復興に際して、万治三(一六六〇)年には、槻(つき)一万六〇〇〇本や樅(もみ)・栂(つが)が伐り出された。

また、寛文六(一六六六)年には三島市川原ヶ谷にある新町橋建設に狩野山の槻材が使われ、用材利用として管理されていた。

慶長年間に湯ヶ島村金山の採掘が始まると全国から人々が雲霞(うんか)のように集まってきた。

金山の隆盛期は非常に短く、その後、何度か再掘を試みるが一時期ほどではなかった。

金掘師たちは、金の採掘が終ってしまうとこの地を去った者もいたが、残った者もあった。

残った者の多くは杣(そば、樵=きこり)となったり、新田の開発に力を注いだりした。

そのため、湯ヶ島村では、近世前期に多くの新田が開発された。

また、村高二一六石では養えないほど多くの人口がある。

延享元(一七四四)年の調査で家数二〇五軒・人別八四二人(男四五一人・女三九一人)である。

農村地帯にある村高二五一石の山木村(現、韮山町)は元文三(一七三八)年の調査では家数七八軒・人別三〇七人であった。

湯ヶ島村の人口の多さが比較できよう。田畑の少ない山村でこのような多くの人口を養うためには山に生活の糧を求める以外に方法はない。

近世前期の天城山の管理についてまだわからない点が多い。当時の天城山の管理範囲もまだわかっていない。

天城山と狩野山の関係の異同についてもいわれている。

後北条氏が大河神左衛門尉宛に天文十九(一五五〇)年狩野山の檜(ひのき)奉行に任命、弘治二(一五五六)年に朱印状を与えて杉・檜の保護を行った史料がある。

これから、狩野山と天城山が同じ山であるとし、天城山の森林保護の禁制木の最初であるとする説がある。

しかし、この史料は、近世に雲金村(現、天城湯ヶ島町)と大見郷との間にある竹田山を巡る争いの証拠資料として使われたものであるから、必ずしも、のちの天城山を指しているとは限らない。

ちなみに、竹田山は天城連山に続くものではあるが、後述する御林守が管理する天城山の範囲とは異なり、その北側に位置している。

前述の狩野山における杉・檜の保護が天城山最初の森林保護の禁制本といえるかはいずれにしろ、天城山では御用木確保のため、禁制木として伐採禁止樹木を指定してきた。

近世初期では槻(つき)・松・杉・檜・栢(かや)の五種類が指定されていた。

明暦二(一六五二)年頃には楠が加わり、延宝七(一六七九)年には栂(つが)・樅(もみ)の小木の伐採が禁止された。

天和三(一六七九)年夏には樫が加わり七禁制木となった。

宝暦七(一七五七)年に栂(つが)・樅(もみ)が加わり九禁制木となって保護され、この政策は幕末まで続いた。

天城山の御用木管理は、当初は勘定方が直接行い、後、御林(おばやし)奉行の設置と共にこの管理下に置かれたものと思われる。

そのため、伊豆の御林のほとんどを管理していた三島代官の職掌には入らず、宝暦九(一七五九)年、三島代官役所が韮山代官役所へ統合した後もそのまま継続された。

明和二(一七六五)年に天城山の管理は、御林奉行から韮山代官である江川太郎左衛門に移管されたが、それでも御林内での管理に関する法的権限を持たず、重要事項はすべて江戸の勘定奉行の指示を仰いでいた。

御林守の設置

元禄十一(一六九八)年、地方直し政策の一環として伊豆の多くの村が私領となった。

このため大見目・河津目・狩野口(湯ヶ島口)・仁科口の四口に御林を分けそれぞれに、御林守をおいて管理した。

御林守にはそれぞれ給米三石五斗と一人扶持が与えられた。

また、四口にある五四ヵ村を御林地付村に指定し、下草を刈ったり、禁制木以外の木を伐採し、それで炭を焼いたりする権利を与えて、これら村々にも管理に当たらせた。

四口の地付村はそれまでも慣行に従って天城山に入る権利を持っていることを主張してきたが、この時再確認された。

元禄十一年ともなると、近世の経済活動がかなり活発化し、この時期に天城山から出物として出荷される商品のピークを迎えることになった。

天城山の管理は御用木を供出するという目的があるため、乱開発を押さえる意味も含め、それまでの慣行に従った御林の管理を強化することとなったのである。

商品の搬送

伊豆の沿岸には良港となる浦が多い。

これら浦々の生業は漁業だが、浦にある湊は天城山を中心とした商品生産の積出港の役目も果たしていた。

そこから積出すには、分一番所という運上物取扱い役所に手数料として分一金を支払わなければならなかった。

生産者値段の一〇分の一である。

たとえば、天城山狩野口や犬見口の一部から出された商品は、狩野川を川下げして沼津へ運び出し、ここから、戸田の船に乗せ江戸まで搬送した。

この場合、川下げするために通過する最初の場所は瓜生野(現、修善寺町)である。

そこで、狩野口などの商品は瓜生野分一番所に分一金を納めた。

狩野川中流の御薗(三島市)にも分一番所があった。ここでは田中山などからの出物を改め、瓜生野で改めた商品はそのまま通過した。

元禄年間にはこのような分一茶所が手石(ていし)・宇久須(うぐす)・稲取・妻良(めら)・八木沢・仁科(にしな)・三津(みと)・松崎・土肥(とい)の一一ヵ所に置かれていた。

狩野口などから出荷され瓜生野分一番所を通過した天和三(一六八三)年の出物は、大きく薪・細工物・材木・炭・その他に分類できる。

細工物では、樫材を利用したものを中心に鍬柄・杵・桜の車芯木(しんき)・鉄砲台・六尺棒・鍬へら・槍柄・まな板・伽(かせ)巻などである。

炭は鍛冶炭・堅炭、その他として干し椎茸・から竹・なよ竹がある。

天和三年一月から六月までの七ヵ月間(閏月が一ヵ月入る)に、これらの商品総計二五四両余分が通過した。

商品を生産者が直接江戸まで運搬することは不可能である。

木宿(きじゅく)と呼ばれる仲介業者がその役目を果たした。

天和三年の瓜生野分一番所に集荷した木宿は、瓜生野に二名、熊坂に一名、本立野口一名がいたことがわかっている。

他の分一番所通過荷物示す史料は未発見だが、山からの出物の値段は伊豆一国で統一されていたようで、その値段表が各地で発見されている。

このように分一番所を設けて通過荷物の運上金を取っていたのは、伊豆ばかりではない。

天竜川にある鹿島分一番所は上流からの榑木(くれき)に運上を掛けていたし、御殿場・裾野地方でも紙の原料である三椏(みつまた)を、紙漉(す)きを行っていた修善寺まで搬送するたびに、水窪(裾野市)分一茶所に運止金を納めていた。

その他、椀や薪などの生産物の搬送に対しても分一金を掛けていた。

天城山では山の恵みを受け、数多くの商品を生産してきた。

時代は下がるが、文化年間には檜綱(ひのきづな)・抹香(まっこう)・モチ・藤蔓(ふじづる)や薬草である縮砂(すくさ)・甘茶なども生産していた。

また、文化五(一八〇八)年には沼津の長浜・多比で樟脳を生産するため、湯ヶ島村から楠を二〇本川下げするなど、多種多様な商品が生産されていたことが記録されている。

しかし、元禄期が生産のほとんどピークだったようで、恵まれた天城の資源も徐々に枯渇し始めた。それを打開するための方法として、天城山内でのワサビ・椎茸の栽培と、炭を焼く新しい技術の導入があった。

椎茸(しいたけ)とワサビ

炭や椎茸は、天和三年すでに商品として売り出されていた。

当時は椎茸は自然に成育しているものを探して商品化していたもので、元禄年間にはあまり取れなくなってきていたようだ。

偶然ではあろうがこの頃、湯ヶ島村西平に住む者がシデの木に鉈目(なため)を入れ、椎茸が発生することを見つけた。

これが契機となって、伊豆では、シデを捜し椎茸を栽培する方法が採られるようになった。

しかし、シデの木は自然木なので、伊豆だけでは多くを望めない。

そのため、宝暦年間(一六五〇年代)頃からから、湯ヶ島村山崎某や門野原村の石渡清助は椎茸栽培の指導と称して、遠州や甲州、遠くは水戸にまで椎茸栽培の出稼ぎに出かけた。干す技術も発達し江戸へ「伊豆の椎茸」として売り出すようになった。

天城山狩野口の御林守であった、板垣勘四郎は貞享二(一六五五)年に生まれた。

彼も椎茸師として、各地を回っていたが、駿河国有東木(うとうぎ、現、静岡市)に入ったとき、その場所で栽培されているワサビを見た。

天城山の御林守をしていたので、天城山中にもワサビが自然に育っていることを承知していた。

さっそく伊豆に帰ってワサビの栽培を手掛けることになる。

享和年間(一八〇一~○四)に御林内岩尾・滑沢に幕府の許可を得て試植したことの記録が残されている。

言い伝えによると延享元(一七四四)年に有東木から勘四郎が苗を持ち帰って植えたともいわれている。

しかし、これにはあまり信憑性がない。享和二年の湯ヶ島村年貢割付状に「山葵運上」が記されている。

この年、初めて幕府に運上金を納めて試作を始めたと考えられる。

ワサビ栽培は成功し、文化九(一八一二)年には山葵沢の検地帳ともいえる「天城山狩野口山葵植附場所御見分案内図面」を韮山代官役所に提出、五年には「山葵家数改帳」が作成され、一七五軒の栽培農家が記録されている。

大見口では文化四年、大見口八ヵ村の御林内における沢の拝借願い、許可によって始まり、伊豆各地にワサビ栽培が広がっていった。

湯ヶ島村では天保九(一八三八)年から弘化四(一八四七)年の記録をみると、金六〇〇~七〇〇両と比較的安定した収入を得ている。

天城炭

炭は、宝暦年間に紀州尾鷲(おわせ、現、三重県)から来た市兵衛という者が新しい技術を伝えたとされる。

また『喜遊笑覧』には安永のころ、「伊豆天城山で初めて炭を焼く、同国仁科一色村文野右衛門と云もの、運上金を差出し此事を営む」とある。

その後、『松屋筆記』に「今、江戸にて所用の炭は、伊豆の天城炭を上品とす、これ堅炭にて、石竈を築て焼炭也」と書かれている。

紀州では備長炭を焼く技術が元禄ころ開発されたといわれ、これが伊豆に堅炭を焼く技術として伝えられたものと思われる。

天和三年の天城山出物にも堅炭があったが、大量に良い品質を保って焼く技術が導入されると、伊豆の天城炭として江戸でもてはやされた。

天城炭は幕府直営で生産され、運上金を出して請負となった。

弘化四(一八四七)年の一年間の生産高は正炭一〇万俵・代金四七六一両余、粉炭一万五〇〇〇俵・代金五五五両余、運上金三一二両となっていた(浅井潤子「御林山における幕府林業政策」『日本歴史』三五一号)。

天城炭は江戸で高級品として名声を得るに至ったため、大量に生産されるようになったが、御林内の原料で生産されたので、請負を巡ってもたびたび争いが起った。

また、幕府から江戸へ炭を輸送するよう要請があると、松崎・仁科・宇久須・和田などの湊から江戸へ運ばれた。

大口の狩野口の炭もすぐに焼きだされ、分一番所のある瓜生野までは運ばれた。

しかし、ここから三津浜まで運搬する馬が不足し、荷物が滞留する事態が何度かあった。

幕府は、天城山御林地付村々には炭を焼く権利を与え、御林を管理させる一方で、杉や檜の苗木を植え付けさせた。

これを御礼杉といい、宝暦年問ごろから始まった。近世の天城山は江戸に近いため、江戸地廻り経済の商品生産地として位置付けられていた。

5 江戸の城と町をつくった伊豆石

top

図51 江戸城へ伐り出された伊豆石 |

図52 下田の石伐り丁場跡 |

伊豆石の地位

伊豆の国は火山でなりたっている。従って温泉も涌くし、地震も多い。

明媚な風光も多種多様な魚介類や海藻類も関係があるだろう。

そして石も例外ではない。伊豆に産するから伊豆石というが、その建築用材について『増置三州志稿』は次のように記している。

建築石〔増〕各郡山村ヨリ切出ダス本州物産の最タリ

○現今出ス処ハ本郷(式根山上)上賀茂、下賀茂等ヲ最トシ江間、墹(また)之上、戸沢、井出、八木沢、寺家、上多賀、新井、富戸(ふと)、沢田、大沢、岡方、柿崎、吉佐美、一條、加納、二條、岩毆、下小野、菅引(すげひき)、中原戸等之ニ次グ(〔増〕目下ナホ長岡、足保(あしほ)、戸田、伊豆山、見高、谷津、繩地、須原、横川、箕作、中、下流、雲見、安良里、田子、其他諸村ヨリ出ダス)

質ニ硬軟精粗アリ色亦数種アリ岡方ノ星谷山ヨリ出ヅルハ其質堅シ故ニ伊豆御影卜称ス大沢ヨリ出ヅル亦佳ナリ 〔増〕明治二十年沢田ヨリ皇居建築御用石材ヲ出ダス |

まさに伊豆各所から伐り出され、一八八〇(明治十三年)七月十日の「函右日報」にも「豆州にて産物の最たる物は石類なり」と書かれるにいたる。

実際は同九年の伊豆における産物の金額順位では第六位であった(『明治初期静岡県資料』)。

江戸城の石垣石 天正十八(一五九〇)年八月一日、旧領五ヵ国から関東へ転封した徳川家康は、江戸城の修築と江戸の町づくりに着手した。

しかし、関東ローム圈である江戸には適当な石材が見当たらず、遠く摂津の御影(みかげ)石などと共に、近くの伊豆や相模・安房なとがら築城石を大名普請によって採石させることにした。

慶長九(一六○四)年六月、家康は太田道灌によって築かれた江戸城の増修築工事を各大名に命じた。

西国の大名は船にて石材を運ばせ、主として東国の大名には上州中瀬から陸上にて栗石を運ばせたという。

『徳川実紀』によれば、西国大名は一〇万石につき一〇〇人持ちの石一一二〇個を課せられ、その費用として幕府は金一九二枚を二七家に賜った。

御石役を命ぜられた西国大名たちは、江戸に近く、しかも良質の安山(あんざん)岩や玄武(げんぶ)岩が豊富に産する相模国真鶴半島から伊豆東海岸の稲取あたりの海岸から採石した。

一〇〇人持ちの石二個を積んだ九端帆の石船が江戸と伊豆とを月に二往復しなければならず、その船数は三〇〇〇艘を数えたという(『当代記』)。

採石場となった伊豆東海岸は、大名ごとに区分けされ、出しの良い海岸近くからしだいに奥に入ってて採石した。

家臣や人夫ら数百人を派遣し、土佐藩では幕命に従って一〇〇石積み以上の船三四艘(慶長一九年)、三五艘(寛永六年)を伊豆に向かわせ、下田に詰めた向井将監・石川正次・今村正長の指揮に入れた(『山内家資料』)。

大名の中には現地の土豪と結んで採石・運漕にあたるものもいた。

網代の石丁場を与えられた加藤清正は、地元の岡本氏に石船下積みの割木斡旋を依頼している。

岡本氏は元和期にも江戸城本丸・天守台御用に際し、青石・白石を回漕しているし、寛永八(一六三一)年には幕臣小林重定に青がんぎ石を送っている(『熱海市史』)。

伊豆西海岸でも石丁場は存在した。西浦からも江戸城修築に送られたし、内浦の石は駿河湾の対岸駿府城や久能山東照宮の修築にも使われている。

西浦では尾張家六ヵ所、水戸家一ヵ所、阿波松平家二ヵ所の丁場があり、江戸期を通じて幕府のみならず、自藩の用途にも採石した(高木浅雄「重寺村の石切文書」『沼津歴史民俗資料館紀要』五号)。

戸田の勝呂家は古くから紀州徳川家との関係が深く、天草買上げでも紀州の会兵として活躍するが、それは戸田に紀州藩の石丁場が設定された時以来の縁といわれる。

紀州藩石丁場設定の時期は定かではないが、すでに延宝八(一六九〇)年には三三〇本が隅石・隅脇枡形築石として送られている。

そのほか、安永六(一七七七)年の沼津城築造には土肥村屋形の石が送られているし、天保十三(一八四二)年には文恭院(家斉)霊前の石灯龍二〇〇基のための石一六〇〇本が戸田・井田村から伐り出された。

伊豆石を使った江戸の町づくり

城郭建設に欠くことのできなかった伊豆石であったが、また江戸の町づくりにも利用された。

万治三(一六六〇)年十月、伊豆堅石一万一六三〇本が江戸の下水道用として送られている(瓜生野/大城文書)し、江戸町民の水である玉川上水にも使われた。

寛政十(一七九八)年八月、安良里村源助らが、玉川上水麹町通り二五ヵ所の新規石枡用として伊豆堅石を請け負った。

その石は土肥・戸田・鵜島(下田)・須崎から伐り出され、御普請方御上水係宛て船積みするものであった。

安山岩を主体とした堅石と共に、凝灰岩や砂岩などの軟らかい石もまた伊豆石としてよく使われた。

青石は見た目のきれいさから土蔵や石垣に使用され、また建物の土台石としても使われるが、水にぬれると緑色が際立つことから、浴場に適していた。

江戸への積み出しは堅石より遅れて、下田辺りでは寛政期ごろからであった。

堅石とちがい細工しやすく、運搬も楽であることから安価で庶民によく利用された。

吉佐美村特産の白石は寛政ごろより採石され、火に強いことから竈(かまど)によく利用されたとされる(石山調/区有文書)。

また、下田付近の凝灰岩や砂岩は、角石にして伐り出され盛んに江戸へ送られたことは、無数に残る石切り丁場跡が物語っている。

石伐り公害反対闘争

このように伊豆石への需要が高まるにつれ、しだいに採石場は山ひとつ削られるほど伐り出されることも稀ではなかった。

そしてそれが住民の生活を脅かす懸念をもたれるようになるのも当然である。

文化三(一八〇六)年四月、江戸の伊豆屋四郎左衛門(実は小稲出身の初代式守伊之肋の隠居名)が下田浦賀屋を仲間として、鵜島御林内の四ヵ所の出石・転石について二年間の伐り出しを韮山代官所に願い出たことから争論は始まった。

上納冥加金は二年間で一〇両(後に引下げ)というものである。

代官所では、差し障りがあるかどうか下田町に問い合わせた。

町では防風林である、根付き魚が逃げ漁業に影響がある、磯際に廻船繋ぎの穴がありこれがなくなる、昔から御用木切り出しや石伐り出しは認めずに田畑同様大切にしてきた、石面が出ているだけの石も出石として伐り出す恐れがあるなどの反対理由を上申すると共に、実地見分を要求した。

翌五月四日代官所浦方役人立会のもと、双方が出張って見分したが、その後の上申書で町は、指定の個所には出石・転石は見当たらない、採石をすると石切り屑が畑に落ちて畑がつぶれる、その屑が海に流れて漁業に差し支えるなど四ヵ所それぞれについて故障を述べている。

それを受取った伊豆屋は、四ヵ所に明確に縄を張って見分するよう要求し、再度見分がなされたようである。

その後に出された伊豆屋側の言い分は、畑への屑の落下は防止柵を作る、往来の差し障りにならないよう柵を作る、石工撃焼小屋は御林内には建てないなどと述べている。

再び町は縄張り場所に苗木を移植する予定である、御林が荒れると近村へも風が強く当たる、石採り屑は漁業に故障となる、縄張り場所は最初の場所とは違う、堅焼小屋は遠くにあると経費がかさむ故、結局御林近くに建てられるだろうと再反論した。

双方吟味が進み、町は上納冥加金八両(二年分)を支払うから採石を中止してほしいとまで譲歩する。

結局伊豆屋の仲間下田浦賀屋の親戚か町年寄を勤めており、これ以上紛糾すると事が大きくなると浦賀屋が察し、仲間を抜けることで願いは取下げとなり、一件は落着した。こうして鵜島御林は守られ、城山公園として昔日の面影を今に残しているのである。

幕末開港と伊豆石

幕末、異国船の接近により韮山代官の海防献策によって、品川お台場が建設されるが、これにも伊豆石が使われる。手石村阿弥陀山に残る石碑には品川台場四番・七番砲台に上賀茂などの石が使われたことが刻まれている。

お台場建造石は広く伊豆東海岸から集めたようで、江戸帰りの空船を徴発して行うこともあったという。

また、同じ江川代官の命により建造された反射炉にも竈石として梨本村のものが使われている。

日本を開国させたペリーが日本を離れる記念として下田産の伊豆石が贈られた。

ワシントン記念塔にはめ込まれたこの石には「嘉永甲寅のとし五月伊豆之国下田より出す」と刻まれ、下田鵜島恵比寿崎から採石されたものと言われる。

日米友好の裏にも伊豆石が介在しているのである。 |

図53 ワシントン記念塔にある下田の石

|

慶応二(一八六六)年幕府が結んだ改税約書にもとづいて建設された神子元灯台は、英人ブランドンの設計によるが、その主材料は下田の鵜島恵比寿崎から採石した石であった。

それらの石の接合には梨本産の石灰石も使用されている。明治三(一八七〇)年の竣工であるが、現存する日本最古の洋式灯台である。

明治の世を迎え、伊豆石はその採石量を飛躍的に増加させていった。

工部寮・横須賀造船所・富津砲台・裁判所・万世橋税務署・新橋駅・横浜外国人居留地道路・京都国立博物館など資料的裏付けがあるもの以外にも浅草仲見世の敷石、成田山新勝寺の上台石、印刷局・農商務省・参謀本部など伝えられるものは多い。

さらにその何倍もが民間に使われたであろう。

一八七七(明治十)年頃伊豆石の中で最高級とされる沢田石が皇居造営に使用された頃が最盛期であった。

鉄道開通による大谷石の流通、セメント・ブロックなど建築用材の変化などによってしだいに産出量が減じていった。

top

****************************************

|