|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 伊豆・箱根の歴史(後半)

6 愛鷹牧の牧士と農民

top

図54 愛鷹山全景 |

図55 愛鷹明神(下社) |

古代・中世の山麓

愛鷹山(あしたかやま)は富士山の東南東にあって、富士・沼津・裾野の各市と駿東郡長泉町にまたがる洪積世の複合火山である。 東と南の山麓は、麓から二〜三キロほどゆるやかな傾斜をつくって幾筋もの谷川が流れ、谷と谷との間がながらかな丘を形造っている。

この愛鷹山麓東南のゆるやかな丘陵は早くから人々の生活の舞台となった。

先土器時代や縄文時代などの遺跡がこれまでに合わせて数百ヵ所発掘されている。

また六・七世紀には前方後円墳や円墳・群集墳などの古墳加山麓の各地に築造された。

『延喜式』(えんぎしき)によれば十世紀初頭の古代駿河には、岡野牧(おかのまき)と蘇弥奈(そびな)牧という二つの牧が置かれていた。

岡野は沼津市の岡宮、蘇弥奈は富士市の比奈の地名に継承されたとも言われ、いずれも愛鷹山の南麓にあったものと推定されている。

二つの牧は官牧であったが、中世になると私領である荘園に転化していき大岡牧や大岡荘になったと思われる。

牧の荘園化と共に山麓の牧の施設や機能はなくなるが、牧の馬はその後も野生化して生きつづけた。

愛鷹明神の神主奥津氏は山麓に棲息する野馬が源頼朝によって奉納された神馬に由来するとしてこれを保護した。

戦国時代になると、奥津氏は今川氏や武田氏から神領・神馬の安堵(あんど)を受けている。

近世の山麓と村

愛鷹山麓の末端が浮島沼に接するあたりを根方(ねがた)と呼び、ここを根方街道が東西に通っている。

近世の愛鷹山麓には根方街道に沿って数十の村々が東西に並んでいた。

いずれの村も山麓の一部を開墾して畑や水田とし、愛鷹山中から流れ出る水を用水とした。

数ヵ村あるいは数十ヵ村が組合をつくり、薪や株刈場として山麓に入会地をもっていた。

このように根方の村々にとって愛鷹山麓は生活に欠かせない水や食料・燃料・肥料などを供給する場であった。

とりわけ入会地は山麓の最も広い面積を占め、農業生産と切離せない関係にあったのである。

牧と牧士

江戸幕府が愛鷹山麓に生き続ける野馬に目をつけ、最初にここに牧を設置しようとしたのは享保期のことであったが、この時は愛鷹明神の神主奥津氏や地元の村々の反対もあって実現しなかった。

それから六〇年余り経った寛政八(一七九六)年に岩本石見守正倫が幕府の野馬掛に就任すると、再び愛鷹山麓に牧の設置を企て、同年十一月自ら現地に乗り込み奥津氏や農民の反対を退けて牧の開設を宣言した。

岩本はこの時愛鷹山頂に登り、「いや高さあしたか山に登りつつ神と君との道をあふがん」という一首を愛鷹明神に奉納したが、山頂にはこの歌を刻んだ碑が今も残っている。

この年の十二月から土手の築造など牧の施設の建設が行われた。

そして寛政九年三月はじめての捕馬が実施され、愛鷹牧は発足した。

愛鷹牧は愛鷹三牧とも呼ばれ、尾上牧・元野牧・霞野牧という三つの牧からなる。

もっとも後に尾上新牧が増設されて四牧となった。それぞれの牧には捕込(とつこめ)と呼ばれる馬を追い込んで捕獲する土塁が造られた。

またこの捕込に向かって馬を追い込むための追込土手も築かれた。

これらの施設の工事には愛鷹山麓の村々から農民たちが人足として動員された。

現地で農民たちを指揮して牧の普請に当たっだのが牧士である。

牧士は牧に近い山麓の村の有力な農民から採用され、人数は十数名であったが幕府から扶持をもらって世襲によりその職を継いだ。

牧士の仕事は捕込・追込土手などの普請や修理、牧用地の維持管理、馬の飼養と管理など多方面にわたった。

中でも馬の飼養・管理は最も重要で、牧を巡視して馬の頭数や生育状態を調査し幕府の野馬方役所に報告した。

馬の害敵である狼や山犬を退治するため各所に落とし穴が掘られ、鉄砲も用いられた。

地元農民や猟師にも協力させるため狼は一匹金二分、山犬は銀二匁で買上げた。

このほか母馬に死別した子馬を牧士が自宅で飼育することもあった。

こうした手厚い保護により、寛政九(一七九七)年の開設時に二〇〇頭足らずであった愛鷹牧の野馬は、天保期には一〇〇〇頭を越すまでに増加した。

捕馬と農民

牧では毎年一回捕馬が行われた。

その年三歳になった牡(めす)馬と、前年の洩馬(もれうま、捕獲できなかった馬)を捕らえる牧の年中行事である。

捕馬は九月から十一月の農閑期に、尾上・元野・霞野の順に一日置きに実施された。

広大な牧で馬を捕獲するためには馬を追い立てて捕込に誘導する大勢の勢子(せこ)が必要であった。

安政三(一八五六)年の例では駿東・富士両郡二二六ヵ村の農民、五八四四人が勢子として動員されている。

捕込に追い込まれた馬は、捕手たちによつて三牧それぞれ異なる焼印を押されたのち原宿まで牽かれて行った。

捕馬の様子は江戸から出張してきた野馬方の役人が見分していたが、近隣の農民や町人たちも多数見物に集まった。

娯楽の少ない当時の民衆にとって捕馬はお祭りのような催しであり、見物人や勢子を相手に酒食を販売する商人もあったという。

払馬

捕獲した馬を一般民衆に払い下げることを払馬といった。

原宿には廠舎や馬場などを備えた払込という施設があり、捕獲した馬はここに集められた。

野馬方の役人が江戸に送る馬を数頭選んで残りの馬は競売にかけられた。

払馬の数は毎年四〇頭から六〇頭位であるが、最も多い天保五(一八三四)年には一〇四頭が競売されている。

買い主は地元駿東郡の住民が圧倒的に多いが、富士郡や伊豆国君沢郡・田方郡の住民もあり、中には遠く相模国から買いに来た者もいた。

払馬の代金は牧上らの給金や諸経費を差し引いたうえ野馬方役所に上納されたが、それは幕府の財政からすれば大した額ではなかったと思われる。

当時、馬は農耕馬としての需要も多く、また原宿や沼津宿など宿場の運輸手段としての役割も高かった。

愛鷹牧経営の目的はこうした地元の需要に応えて馬を供給するという要素が強かったとみることができる。

盗伐禁止令

愛鷹山麓に三〇〇〇町歩以上にわたって広がる愛鷹牧の広大な用地は、地元の農民たちが長年にわたり入会地として利用してきた土地でもあった。

従って、ここに牧が設置されたことによる幕府と農民との利害の対立は避けられなかった。

特に文化十三(一八一六)年野馬方役所が出した盗伐禁止令は山麓の村々に大きな打撃を与えた。

翌年従来通りに入会権は認められたものの、山火事を防止するために炭焼きを制限したり、馬が穴に脚を突っ込んで怪我をするのを防止するために芋掘や採石を禁止するなど、入会地の利用に様々な制約が加えられた。

そのため農民による盗伐事件が相次いで起こるなど小さなトラブルは絶えなかった。

愛鷹山山論

弘化元(一八四四)年から事水四(一八五一)年にかけ山麓の東組二四ヵ村と西組二一ヵ村の間で争われた愛鷹山山論は、牧の用地を舞台にして起った最も大きな紛争である。

この山論は幕府の評定所まで持ち込まれたが、入会地の境界が愛鷹牧の境界と一致するかしないかということが論点になっており、争いの底流に愛鷹牧の存在があった。

入会権の確立していた土地の上に牧が設置されたため境界をめぐって混乱が生じ、西組が新たに牧の境界を入会地の境界と主張したことから争いとなったのである。

結果は現地を丹念に見分した評定所の裁定によって西組の主張は退けられ、従来通りの境界が認められた。

維新後愛鷹牧は静岡藩が引継いで経営をつづけたが、廃藩後の一八七三〜七四(明治六〜七)年には廃止されて八〇年近い牧の歴史に幕を閉じた。

7 湯治場(とうじば)熱海と箱根七湯 top

湯治の起源

伊豆・箱根の温泉を求めて訪れる観光客の数は、現在、全国で数ある温泉地の中でも屈指である。

それら伊豆・箱根温泉の起源を探るのも容易ではないが、そもそも温泉の発見や周辺住民の温泉利用と、温泉が湯治場として世に知れ渡り、他地方から湯治客が来訪するようになることとは峻別して考えなければならない。

そうした湯治場としての歴史から振返ってみよう。

まず、箱根では湯本・芦ノ湯・底倉(そこくら)の温泉について、遅くとも鎌倉時代までに湯治場として広く認知されていたことがいくつかの記録から判明している(岩崎宗純「箱根七湯」)。

たとえば、確実な史料によるものとしては、鎌倉後期のものと推定される金沢貞将(さだまさ)が称名寺二世劔阿(けんあ)に宛てた書状に、「そもそも持病療養のため湯本に下向つかまり候」と見え、鎌倉の武将が箱根越大湯坂道の起点である湯本に湯治しに来ていたことをうかがわせる。

また、時代は下り、南北朝期と考えられる沙門祐賢(しゃもんゆうがん)が称名寺の良達房(りょう・たつぼう)に送った書状によれば、知己の関了房は瘡(かさ)を治すため芦ノ湯と思われる「箱根湯に三七湯治」していたという。

この史料は、三七日(みなぬか、二一日間)という、七日=一廻りという湯治習慣がすでに一般的であったことを物語っている。

ちなみにこうした慣習は、湯治に来て二、三日目で湯あたりを起こし交感神経と副交感神経のバランスがくずれるが、七日目頃になるとこのバランスが回復することに由来している。

中世に湯治場として知られていた点は「走り湯」とも呼ばれた熱海温泉についても同じである(『熱海歴史年表』)。

たとえば、日蓮の高弟日興が弟子日保に宛てた弘安七(二八四)年十月の手紙では、翌年あたたかくなったら熱海に湯治して、それから師の墓前に詣でることをすすめている。

さらに、応安七(一三七四)年二月には、鎌倉公方に招かれ鎌倉の報恩寺にあった臨済僧義堂周信が湯治のため約一ヵ月間熱海に滞在している。

この時、熱海湯治中の五山僧九峰信虔(きゅほうしんけん)や中巌(ちゅうがん)円月と詠んだ詩によれば、源泉から湯を筧(かけい)で各宿舎まで分け流しており、また、広済庵という浴場を備えた接待所もあり、宿泊客たちの交流の場となっていたことが読みとれる。

大名の湯治

伊豆地方には、熱海温泉のほかに修善寺(しゅぜんじ)温泉(修善寺町)や古奈(こな)温泉(伊豆長岡町)・伊東温泉(伊東市)など歴史のある温泉が多い。

徳川家康の側室お万の方が湯治しながら善名寺に参詣し、慶長七(一六〇二)年、頼宣(よりのぶ、紀州藩祖)を生んだことから子宝の湯と喧伝される吉奈(よしな)温泉(天城湯ヶ島町)もある。

そうした中でも、江戸時代、大名・旗本ら武家の湯治で一番にぎわったのが熱海温泉であった。

天正十八(一五九〇)年九月、秀吉の小田原攻めに同行していた千利休・古田織部も入湯している。

徳川家康も慶長二年と同九年と二度、湯治のため熱海を訪れている。

慶長九年三月のときには、江戸から京都に上る途中、義直・頼宣の二人の子供を連れて七日間湯治している。

また寛永元(一六二四)年十月頃、三代将軍徳川家光の熱海湯治が計画され御殿も造営されたが、この時の湯治は実現しなかった。

熱海では江戸時代初頭に、口径縦一寸・横二寸の筧で大湯(おおゆ)から引き湯できる湯株を二七軒に制限したといわれ、大名が宿泊できる本陣に指定された今井半太夫・渡辺彦左衛門の両家を中心に、二七軒の湯戸が大湯の維持・管理、および湯持ち行事の責任を持つことになっていた。

今井家の記録を見ると、江戸期を通じて切れ目なく大名の湯治のあったことがわかる。

また、「稲葉日記」(京都市淀稲葉神社蔵)を見ると、小田原簇主の稲葉正則は小田原に帰城中、親類の武家が湯治していると聞くとかならず熱海へ見舞いに訪れている。

また、幕閣大名や御三家の当主たちが熱海湯治の際には道橋の掃除や食料の差し入れはもちろんのこと、途中の土肥(どい、湯河原町)に小田原藩士を詰めおくこともあった。

これらは所領内に良質の温泉を持つ小田原藩にとって、かっこうの接待であったといえる。

そうした点は箱根の温泉の場合も同じで、寛文九(一六六九)年五月、御用絵師狩野探幽(たんゆう)の一行五〇人が塔之沢に湯治した際にも、三廻りでも四廻りでも湯治中は小田原から米・塩・味噌・薪を届けさぜるよう、正則みずから小田原の家老に指示を与えるほどであった。

汲(く)み湯

将軍への献上湯のことを「汲み湯」と称し、箱根・熱海の温泉からの運搬は御用として小田原瀋や管轄幕府代官が担当することになっていた。

慶長九(一六○四)年、熱海に寄ってから上洛した徳川家康は吉川広家が病臥していると聞き、熱海の湯五桶を伏見に取り寄せたという。

これが汲み湯の嚆矢とされるが、正確にいえば、将軍秀忠との二元政治において実権を握っていた大御所家康の命令によるものであった。

また、細川家に残る記録によれば、秀忠と家光との二元政治中の寛永七(一六三〇)年、腫れ物に悩まされていた大御所秀忠が熱海(のち底倉へ変更)への湯治を計画し、五月に「霍乱」(かくらん)したため湯治は中止したが、翌六月芦ノ湯から「汲み湯」を取寄せ浴したところ気色が改善したという。

これもやはり大御所の事例であるが、箱根地方からの汲み湯の最初の事例である。

「稲葉日記」によると、正保元(一六四四)年以降、箱根、特に木賀湯から三代将軍家光への献上湯が本格化する。

湯は湯樽二〇樽ほどに詰め封印され、領内より徴発された人足により朝一番に小田原宿の問屋場まで運ばれる。

そこから江戸までは湯樽を馬の背に積んで陸送した。

馬をひく中間のほか、小田原藩士が御湯櫞奉行(宰領)として搬送の責任をもった。

これを一〇日間、あるいは二〇日、三〇日間、毎日連続して運ぶのが汲み湯であった。

その後、寛文二(一六六二)年には熱海の湯を将軍家綱に、元禄〜宝永年間には木賀・塔之沢の湯を将軍綱吉あるいは綱吉の母桂昌院に、享保年間には熱海の湯を将軍吉宗に、さらに天明年間には同じく熱海の湯を将軍家治に献上した記録がある。

なお熱海からの汲み湯は当初陸送であったが、享保十三(一七二八)年からは押送り船による海上輸送に切替えられた。

|

図57 木賀温泉(『七湯の枝折』)

|

箱根七湯と一夜湯治

なにも湯治にやって来るのは大名たちばかりではない。

たとえば、沢庵宗彭(たくあんそうほう)が寛文三(一六六三)年に著した「伊豆巡湯譚」には、伊豆地方の温泉の風景が描かれている。

また、天和元(一六八一)年には『豆州熱海絵図』が発行されており、元禄十三(一七〇〇)年には塔之沢の湯宿主福住十左衛門が『塔之沢温泉根元記』を発行している。

こうした紀行文・温泉案内が流布すると、温泉それぞれの効能が宣伝され、江戸の町民をはじめ一般庶民もこぞって箱根・伊豆を目指すことになる。

武家だって同じである。

健康を害した江戸詰の小田原藩の藩士やその家族が箱根湯治を申し出るとすぐさま許可になった。

ところで、熱海は根府(ねぶ)川の関所を越えなければならない。

それに対して箱根の温泉はすべて箱根関所の手前に位置した。 このため、通行手形を必要としない箱根の温泉は、特に江戸庶民の人気を獲得した。

湯本・塔之沢・堂ヶ島・宮ノ下・底倉・木賀・芦ノ湯からなる箱根七湯は、湯の効能もそれぞれ異なり、様々な病気に対応できたことも庶民に親しまれるようになった理由の一つであろう。 |

図56 豆州熱海絵図

|

さらに江戸中期になり伊勢講・富士講・大山講など、信仰にもとづく集団旅行が盛んになると、こうした旅行客は東海道から一つ脇道にそれた箱根七湯へ宿をとるようになる。

本来の療養目的の湯治は三廻(二一日)ほど滞在するのが一般的であったが、彼らは旅の途中、湯宿に一泊するだけである。

こうした一夜湯治が増えると、新たな対立を引き起こすことになった。

文化二(一八〇五)年、客足を奪われた小田原・箱根両宿の旅籠屋たちが湯本村などを相手取り、湯宿の一夜湯治中止を幕府道中奉行へ訴え出たのである(「箱根温泉史」)。

結果は相手側(湯本村)の言い分が聞き入れられ、逆に一夜湯治は公認されることになってしまう。

困った小田原宿では宿泊客確保策として飯盛女の設置を願い出た。

一夜湯治問題があったためか、それまで何度願い出ても許可のおりなかった飯盛女の営業が今度はあっさり認められることになった。

皮肉なものである。

8 廻船の寄港地下田 top

下田船改め番所の設置

慶長八(一六〇三)年、関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、陸上と共に海上の管備にも意を注ぐ。

元和二(一六一六)年五月、幕府は今村彦兵衛重長をして一〇〇〇石を加増させると共に下田御番に任じた。

重長は陣屋設置と共に同心五〇人をかかえで「浦固め」を命ぜられた。

江戸から泉州堺までの間に公儀大船を配備する計画は家康の時代から存在し、慶長年中大久保長安が、下田に水関を設けて船改めを行ったとの記述もある(『下田の栞』)が、詳細は不明である。 |

図58 明治初年の下田

|

秀忠の代になって下田が選ばれるが、その理由は「伊豆下田之儀は海上大手之由」であり、近隣の縄地村から金銀が産出することから「万事之通便宜し」(『浦賀奉行所関係史料』第三集)からであった。

当初、下田御番と呼称されていたが、天和三(一六八三)年頃より下田奉行と呼ばれ、老中の支配下に置かれた。

後に高一〇〇〇石、役料一〇〇〇俵、芙蓉間詰となり、その職掌は海岸防御であり、非常時には「海岸御要害御固め」として江戸湾防衛の拠点となるものであった。

平時には廻船改めを行い、箱根に対する海の関所としての機能を果たすことにあった。

その職は「重職と云うにはあらぬ共、奉行の勝手には能事あり、諸大名衆領地より舟を江戸へ廻さるゝ人、音物(貢歟)せられざるは無之、諸国の売船当浦へ入に付舟主の進物あり、所の町人共も貢物せり、又浦人の海藻、干肴、鰹節やうの物奉るも少からず、今浦賀へ替りで増事は侍る共、減ずる事あるべがらざる」(「下田奉行起請文」『日本財政経済史料』第四巻)ものであり、なかなか実入りが多かったことがわかる。

奉行の下に与力・同心が置かれたが、最初は同心五〇人のみであった。

しかし、諸廻船の通航量の増大に伴い、寛文四(一六六四)年に与力一六騎が配属された。

その内訳は吟味掛三名・同見習一名・地方掛二名・同見習一名、他は廻船改めの監督にあたる。

五〇人の同心は、一名空席で四九人であり、同心組頭五名・同見習一名・定廻役一名・地方掛三名・広間役書役兼帯六名と残りの平同心であった(渡辺和敏「享保改革と浦賀奉行」『三浦古文化』第二一号)。

奉行所は、はじめ須崎に須崎仮御茶所が建設されるが、その地は字バンドコロヤシキとして現在も残っている。

しかし、「諸廻船出入に度々破船」(『通航一覧』)という事態の中で、元和九(一六二三)年下田大浦に移転した。 |

図59 舟改番所がおかれた大浦

|

海辺御要害御固め

大浦に移転した御番所は、大浦山の一本松に八幡神社にあった釣り鐘をかけ、相州三崎まで見通せる稲取遠見(御番所から海陸五里)と遠州灘三〇里を見渡せる長津呂遠見(御番所から陸路五異海路三里余)からの不審船発見の狼煙を須崎の遠見番所で見つけ、須崎茶所の采を上げることを下田港口南側の狼煙崎から確認し、さらに采上げによって下田御番所の鍾楼に知らせる仕組みになっていた。

御番所前にははじめ武之浜、そして柿崎さらに大浦に移転してきた船蔵があり、そこには追御船や御召船などが格納されていた。

将軍の上洛・日光社参、あるいは島原の乱などの非常時には厨子を乗船させ、飾り立てて御番所前に停泊させ置いた。

のみならず、下田町内の木戸一〇ヵ所を閉めたり、町内見回りも行われた。

船蔵の追船などに乗船したり、遠見や遠見置所、鐘楼などへの詰役、更には町内木戸番や見回りなどの仕事は下田町民のみではまかなえず、伊豆東浦八ヵ村(柿崎・須崎・外浦・白浜・縄地・河津・見高・稲取)、西浦九ヵ村(吉佐美・田牛・手石’下流・大瀬・長津呂・入間・妻良・子浦)から舸子(かこ)役として徴発充当し、その数はゆうに数百人を数えるほどであった。

廻船改め

日常的に行われた廻船改めについては、当初「往来の諸廻船乗り通り候えば、右船(追船)乗出し、女・童・手負い・胡散成るもの乗らざるやの御改めの上、通し候」(『下田年中行事』)と不審人物の詮索と追船二艘の出動程度のものであった。

ところが元和五年に菱垣廻船がはじまるなど、しだいに江戸と上方を結ぶ府海路の盛況によって、軍事的役割に加えて経済的役割をも持たざるを得なくなっていった。

寛文六(一六六六)年には武具類に加えて「米・大豆二十俵迄は問屋手形、五十俵余は裏判にて通し申すべく候」(『徳川禁令考』)とあるように、入り鉄砲=下り鉄砲その他の武具類の検閲と共に、一定以上の米や大豆の上り荷には切手=手形を必要とさせ、その検分も行ったのである。

江戸の市民の必需品である米や大豆の流失を統制する目的で検分がなされたのであるが、従来これらの船改めは三浦半島に設置された走水・三崎番所にでも行われていた。

上りの船は三崎番所が、下りは走水番所が検閲を行い、両番所一対のものであった。

ところが元禄九(一六九八)年にいたり両番所は廃止され、その機能はすべて下田番所が行うことになったのである。

廻船改めの方法は、いかなる廻船であっても、通行許可証である手形を所持しない場合やその手形の記載事項の人員や積荷が実際と相違ないかを改めるものであった。

手形がない場合や不備の時は、滞船させて調べたり、手形を江戸に送って書き直させたりもした。

場所がら、伊豆七島への流入船も多く、これは厳重を極めた。

ところで、日常の船改めは、御番所役人が検閲するわけであるが、年々増加の一途をたどる上下廻船に対応して御番所附下田問屋が組織され、彼らに請け負わせるようになっていく。

元々これら下田問屋は、寛永期以降御茶所同心の中から「段々年罷寄り、隠居仕るに就て、小身ものの義なるを以て、諸国廻船の改めを請け負い渡世する」(『下田年中行事』)者が任命されたのであった。

「隠居問屋役儀相定事」(『浦賀奉行所関係史料』第三集)によれば、御番所同心や遠見番、追船の水主などの不足時には召集されるなどとの規定もあり、同心の予備役的存在であった。

この下田問屋は増加する廻船と事業内容の増大から、次第に数を増していった。

寛永年間には二八人であったが、順次増加し、最終的には六三人で落ち着いた。

風待ちの港

元来天然の良港としての下田は、風まかせの帆前船にとって格好の風待ち港であった。

というのも、「伊豆の下田を朝山まけば、晩ににや志州の鳥羽の浦」と唄われたように、江戸から上方に向かう上りの廻船は、下田から遠州灘を突っ切って鳥羽の港まで直行したため、よほどの順風が吹くのを待って出港した。

また、東北地方から江戸へ入る東回り航路の船も、房総半島を直接回らず、一旦伊豆東海岸の港に入った上で江戸へ向かった。

一本檣の横帆一枚では、好天気であっても順風でなければ出航できなかったのである。

また西南諸国の江戸への下り廻船は、必ず下田に入津して御番所の荷改めを受けなければならず、下田港は諸国廻船でにぎわった。

「出船入り船三千艘」「伊豆の下田に長居はおよし、縞の財布が空になる」と唄われたのは下田が風待ちでにぎわっていたころである。

下田は、御茶所のほかに韮山御役所の新田御役所、仙台藩の殼宿、諸国廻船の船乗りたちを宿泊させる船宿などが建ち並び、船乗り相手の色町もでき、家数一〇〇〇、人数五〇〇〇人を数えるまでになった。

入津の廻船より水主一人あたり銀一匁八分を徴収し、漁船も、本業を忘れて大浦御番所への曳船賃銭稼ぎに奔走する者もあった。

寛文四(一六六四)年には、御番所への山越えの不便さを解消すべく、入津廻船より帆一反につき銀一匁を徴収し、諸大名の手船から水主を普請人足として大浦切り通しを開削している。

御番所の浦賀移転

江戸の平和な時代が続き軍事的緊張が遠のくにつれて、高まる経済の発展から、下田御番所も経済的機能が拡大する。 従来の上り荷に加えて江戸御城米の検閲も義務付けられ、さらに酒荷改めも行うようになった。

元禄四(一六九一)年には地方・町方と支配が二分され、享保四、五年には幕府役人の見分があいつぎ、ついには享保五(一七二〇)年御番所の浦賀移転が申し渡される。

当日までそのことを知る町民はおらず、卒然となされた移転に驚くが、表向きは

「湊口よろしからざるに付、風波の節乗り入れ難く、或は船破損におよび、その上乗り落としの船も多く、旁諸廻船の者共難儀仕り候」というものであった。

理論的には享保改革の一環として、江戸への物資流入統制を確実にするための移転であった(前掲 渡辺論文)。

御番所移転後の下田は、浦方が浦賀番所、地方が三島代官所支配となり、浦賀奉行所浦方御役所が置かれ、同心二人で主に海難処理にあたった。

下田廻船問屋は願い出て、交代ながら浦賀勤めとなったものの、下田の衰微は如何ともしがたい状況であった。

年間一万両も入っだ財政も漁業のみの二三〇〇両に激減し、二〇〇艘を数えた漁船も六〇艘となり、享保十二年には飢人二〇〇〇人を数え、夫食を受ける有様であった。

町民は幾度となく御蚕所再置を願うが聞き届けられず、宝暦一一(一七六一)年には韮山代官所に呼びつけられ、町役人の眼の前で嘆願書が焼き捨てられる事態も起こっている。

その後下田は、風待ち港や漁業を主な生業として生き続けることになるが、再び歴史の表舞台に登場するのは、ペリー来航による下田開港であった。

9 伊豆七島の生活 top

図60 大島三原山 |

図61 八丈島と八丈小島 |

本土との結びつき

現在、東京都下の伊豆七島であるが、その名が示すように古代以来伊豆の国に付属してきた。

平城京址より発掘された天平十八(七四六)年の木簡には「伊豆国賀茂郡三嶋郷」より調の「麁堅魚(あらかつお)拾壱斤」の記事がある。

三島郷とは大島に所在した、あるいは伊豆諸島全体をさしているともいう。

後者であるとすると、律令時代にはすでに適確な掌握がなされていたことになる。

それは、伊豆諸島が大島を中心とした利島・新島・式根島・神津島、三宅島と御蔵島、八丈島と小島・青ヶ島の三群に明確に分かれるからである。

耕地が少なく、調の鰹が島の漁撈文化を窺わせる。

このように、島と本土との結びつきは古く、御蔵島・八丈島に縄文時代の遺跡が発見されていることからもわかる。

当然文化伝播は伊豆半島からなされ、冬季の強風にもかかわらず集落は伊豆に近い西海岸に形成された。

伊豆と島々の結びつきを縱とすると、黒潮の流れは横の結びつきである。黒潮は、御蔵島と八丈島の間を流れ、黒瀬川と呼ばれてきた。

黒潮は、漂流あるいは意図的な渡航で島々に南方の文化を運んできた。『玉葉』『古今著聞集』に承安元(一一七二)年伊豆国興島(大島?)に鬼が漂着し、鬼は脇の下上り火を発して作物を焼いたという。

日本人が筒型火薬兵器に接したもっとも古い例である。

また、カヌーの北限が八丈島であることも興味深い。

八丈島からは晴天ならば伊勢・志摩の山々が見え、黒潮に乗りながら十分に対地航法が可能である。

南北朝期には北畠親房(ちかふさ)が海上軍勢を移動させようとしたように、航法は確立していたといえよう。

鎮西八郎こと源為朝が九州水軍によって琉球王となった話の真偽はともかく、可能性のあるロマンである。

|

古文書に描かれた七島

伊豆七島に残る最古の文書は天正十八(一五九〇)年四月発給の豊臣秀吉の禁制である。

従って、文書による島社会の解明は近世以降とならざるをえない。幕末期の各島の戸口・概況をみてみよう。

大島は戸数五一八・人口二二〇〇余、活火山三原山によってたびたび被害を受けてきた。

利島は海岸が屹立し、天水にのみたよる厳しい島方である。

天水をとるに木に繩をはり滴をあつめ、また海水を赤土で漉(こ)して飲用水とするなど独特の方法を用い、嫁入りには甕・桶などが珍重された。

新島は戸数三六〇、人数三四〇・人口二〇〇〇余、砂浜が広く、漁業のさかんな島方で、漁法・操船のたくみなことでも知られる。

式根島は新島持ちで明治になって新島島民が移住した。神津島は戸数一一〇・人口九〇〇余、鰹節の生産がさかんであった。

三宅島は戸数二七〇・人口一六五〇余、漁船のほか廻船を所有し、神着などの良港によって栄えた。

真水の湧く池が二つあり安定した島であったが、火山活動が激しく、神着は明治の噴火で埋没し、一九八三(昭和五十八)年の噴火で池は涸れた。

御蔵島は三宅島支配下にあり、かつお高(オオミズナギドリ)を主要蛋白源とするほど厳しい島方である。

しかし、山上に池・湿原があり、竹樋で用水とする利点がある。

八丈島は戸数一〇〇〇・人口六〇〇〇余、七島中最大で唯一水田のある島方である。

小島・青ヶ島は八丈島に付属する。黒潮を越えた八丈島は植生などで、北の二群とは大きく異なっている。

七島の支配

七島の支配は近世まで不明確で鎌倉期は全く資料がない。室町末期には伊豆国守護上杉氏の被官奥山氏・長戸路(ながとろ)氏の支配下にあり、菊地氏が代官として派遣されていた。

北条早雲が伊豆を奪うと、永正十二(一五一五)年には北条氏の支配下となり、天正十八(一五九〇)年徳川家康の関東入部によって徳川氏支配となった。

支配はほぼ伊豆支配代官(三島)に属したが、房総代官などに移ることもあった。

江川氏支配は明和五(一七六八)年から寛政七(一七九五)年までと天保十一(一八四〇)年から明治までの二度である。

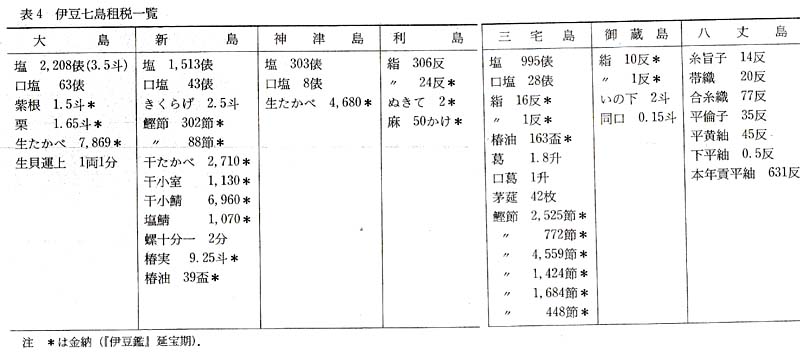

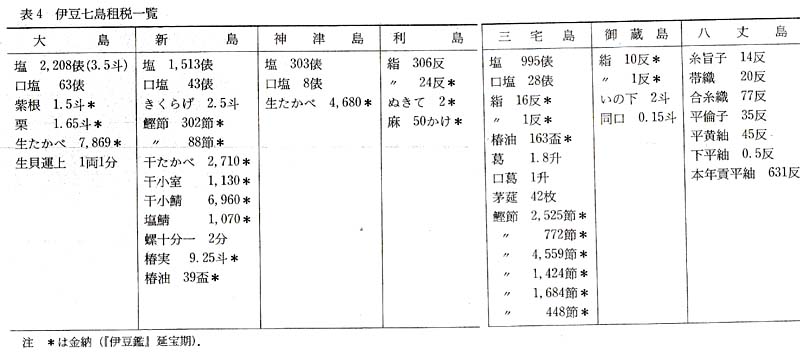

初期の租税は表4にしめしたが、しだいに金納となり、現物納は黄紬(きつむぎ)のみとなった。

代官の支配手当は口紬三八反であり、江川氏支配の明和五年より寛政七年までの年平均二八両二分であった。

ところが、支配必要経費は年一一○両でこの二八ヵ年で二二四〇両が江川氏の負債となった。

これを重視した幕府は支配を出羽・常陸代官三河口太忠(たちゅう)にうつし、翌年支配経費捻出を目的に島方経済掌握のため伊豆七島島方所を設立したとみられる。

この背景には紬をはじめ換金産業がさかんとなり江戸商人との独占的取引があったからである。

以後、七島の売買は島方・商人双方の反対を受けながら会所を通じて行われた。

島の産物は租税対象以外では、黄楊木(ツゲ)・薪・魚粕・椎茸・植木類・梟木・油粕・クサヤなどである。

これらを島の廻船で江戸に運び、高価な黄楊木の代金などで食料を購入した。

流刑の地

幕府は島方に高を設定しなかったが、これは田畑がとぼしかったことと行刑地としての負担を強いたことによろう。

奈良時代に役小角(えんのおずめ)が大島に、源為朝が大島に、関ヶ原の合戦ののち宇喜多秀家が八丈島に流されたことは有名である。

近世初期には、三宅島に日蓮宗不授不施派の僧侶や狩野派の絵師英(えし・はなぶき)一蝶が流罪となったことも知られる。

しかし、大量に送りこまれる流人の島抜けも懸念され、後期には大島などは行刑地の対象外となった。

この代償として幕府は、食料援助をしていた。

『伊豆鑑』(延宝期)によれば、隔年に大島に二四六俵、新島へ二八〇俵、三宅島へ二五俵など五ヵ所計八三九俵余が輸送されている。

八丈島には別に隔年四五〇俵ほどが渡された。幕末の三宅島では戸別に二升五合ずつ支給されているが、戸別負担の村賄に充当されている。

従って、これは御囲穀として島方の賄いにあてられたとみられる。

流人の増加は食料自給率の低い島の生活を圧迫し、飢饉のたびに幕府に夫食米(ふじきまい)を要求した。 |

図62 宇喜多秀家の墓

|

明和三〜四(一七六六〜六七)年八丈島では七三三人の餓死者を出し、生存者四〇〇人という惨状を呈した。

このように実際に困窮するのであるが、島方も手代の廻島がめったにない支配の緩慢を存分に利用していた。

江川氏は、殖産興業のため竜眼樹(りゅうがんじゅ)・染草・唐種肉桂(にっけい)・甘蔗(かんしょ)などをとりよせては栽培を奨励、鯨漁の定着も試みた。

しかし、漁撈文化の島方は不漁をきたすなどと称し、新規事業に積極的ではなかった。

享保の改革の財政緊縮策は島方救済へも波及し、食料自給がより強く求められた。

代官江川英征は天明元〜三年普請役佐藤玄六郎・江川氏手代吉川儀右衛門を派遣、大島・三宅・神津・利島・御蔵に新畑一二一町五反四畝七歩を開発した。

この時期、八丈島の耕地も大幅に増加しており、八丈島は独立した企画で実施されたとみられる。

この時、耕作方法をふくめ島方に適した農業指導もなされた。火山性の狭い島々で、この一二二町歩耕地増は驚異的である。

弘化三(一八四六)年江川英龍は廻島の結果を詳細に報告したが、その中では蛆のわいた魚醤、新島の婦人労働の過酷さ、八求島の神湊・八重根湊の自普請など実情を認めたうえで訓戒・行賞を実施している。

中でも八丈島には旱魃に強い土佐のサツマ芋種の試作を命じ、紬の品質低下を叱責している。

新島には要望する桐苗を用意し、鰹節・干物の安値に対し鮮魚の江戸出荷の利益を勧めている。

一方、幕府に対しては、八丈島二七七・新島一九八・三宅島二七五の流人は食料難と外国船渡来の節の治安に影響することを理由に廃止を建白している。

明治元(一八六八)年、七島は一万石で韮山県管轄となり、流人は赦免された。

その後足柄県、静岡県をへて一八七八(明治十一)年東京都に移管されたが、この背景には近世中期以降の支配が江戸から行われたことと、小笠原島管理かあったものと考えられる。

10 富士山宝永噴火と安政の津波

top

宝永の砂降り

須山村(裾野市)の記録によれば、富士山周辺では宝永四(一七〇七)年十月三日から、日に何度かの地震が続いていた。

そして、十一月二十二日からさらに激烈な地震となり、翌二十三日の午前一〇時頃、とうとう大音響と共に富士山は八四四年ぶりに噴火した。

すぐに空は噴煙で真っ黒に染まり、「茶釜・大天目(茶碗)」ほどの「火石(火山弾)」が車軸のごとくパラパラと降り出した。

落ちて割れた火石からは火炎が飛び出し、積み置いた萱に火がついては大変と、村人は筵(むしろ)・笊(ざる)をかぶって消して回ったという。

噴煙は偏西風にのって東へとたなびいた。小船村(小田原市)の名主も、障子を揺るがす地響きをともなった「鳴り物(噴火音)」の後に雷鳴がしきりに鳴り渡ったかと思うと、黒石混じりの軽石が霰のように降り始めたと書き記している。

この「鳴り物」・雷・砂降りは十二月八日まで一五日間、間断なく続き、日中でも砂煙により闇夜同然で提灯や行灯が必要であった。

降砂の被害は、御厨領と呼ばれた駿河国駿東郡の北半分にあたる中筋・坂下筋・北筋が一番甚大で、一〜三メートルもの火山灰の堆積が見られた。

中でも、登山口でもあった須走村(小山町)では、道者宿七五軒のうち三七軒が焼け、残る二八軒も砂に埋まったり、押しつぶされたりで壊滅状態であった。

浅間神社の鳥居も半分以上埋まり、神社拝殿も屋根がかすかに顔を出している程度であった。

東接する相模国西部でも降砂の堆積が三〇〜八〇センチあり、江戸でさえ五センチほど積もった。

新井白石の『折たく柴の記』によれば、江戸の庶民も喉を痛め咳に悩まされたという。

しかし、距離は近くても駿東郡南部では一〇センチほどであり、箱根山以南にはほとんど降らなかった。

もちろん、降砂地域の直接的な人的被害のみならず、麦作を中心とする農作物の被害は被災地の食料を急速に枯渇させ、火山灰は人々から飲み水さえも奪った。

救済訴願

ところで、御厨領と相模国西部は当時ともに小田原藩大久保家領であった。

そして、徳川綱吉政権下、藩主大久保忠増は幕府老中職にあり、幕政を主導する幕閣の一員であった。

降砂が収まってから、小田原藩でも被災状況の把握に乗り出した。

十二月十九、二十日ごろ、領内村から一斉に「石砂見分帳」が提出されている。

村ごとに、田畑に降り積もった砂の除去方法と除去に必要な人足数(労働力)を書き上げたものである。

たとえば、一尺二寸(約四六センチ)平均の降砂のあった関本村(南足柄市)は、人足総数を二三万一七七人と計上している。

途方もない数値である。

自力復旧を指示され不安感をつのらせた相模国の小田原藩領一〇四ヵ村の農民は、十二月二十六日、牛島村(開成町)に寄り合い、翌二十七日には、江戸へ戻る小田原藩の役人柳田九左衛門に救済を求める願書を提出した。

年が改まっても小田原藩の具体的な救済措置が講じられなかったため、一〇四ヵ村は正月三日に中之名村(開成町)に再び寄り合い、当面の食料支給を求め「大公儀(幕府)」へ出訴することにした。

一〇四ヵ村の代表は幕府へ取り次いでくれるよう江戸藩邸へ二度の出訴を実行に移し、二十二日になって、ようやく藩側から御救い米二万俵(実際には一万俵支給で、残りは年貢未納分に充当)支給の約束を取付けた。

すでに噴火から二ヵ月が過ぎていた。

こうした小田原藩の救済の遅延は、当面の救済は自前で実施するにしても、根本的な復旧作業は幕府に頼るしかなく、そうした幕閣内での駆け引きも含めて時間を要していたことによるものであろう。

幕府も独自に調査をおこない、復旧作業のため、閏正月、小田原藩領五万六三八四石余の上知を決定し、幕府領村と入れ替えた。

これは小田原藩領一一万三一二九石余のうち、駿河国駿東郡の所領一万二三一七石余全部と相模国の領地の八七%に相当する。

同じく駿東郡に所領を有していた松永藩(大久保家分家)の所領六〇〇〇石も伊豆に村替えとなった。

また同月二参府は全国に国役金(村高一〇〇石につき二両)を課し、さらに岡山藩など五藩に対して御手伝い普請として酒匂川を中心とする川浚いを命じた。

さっそく、酒匂村(小田原市)に幕府代官伊奈忠順の会所が置かれ、救済・復旧作業が開始された。

小船村の名主も、「不二(富士)近き私領御領(四両五両)へ砂降りて弐領(ニ両)へ出す国々の金」と期待した国役金であったが、幕臣向山誠斎の「蠧余一得」(とよいっとく)によれば、集められた国役金四八万両余のうち被災地の救済に充てられたのはわずか六万数千両といわれ、過半は元禄パズルではじけた幕府の財政補填に回されたらしい。

酒匂川の氾濫

宝永五年六月に御手伝い普請も完了したが、本当の災害はそれからであった。

六月二十二日の大雨でいっきに大量の火山灰が酒匂川に流れ込み、河底のあがった酒匂川は斑目(まだらめ)村(南足柄市)の大口堤を突き破り、流路を西へ大きく変え、暴れ川と化した。

ようやく晨民たちが避難したところ、七月二日に再び洪水となり、足柄平野西部で新川筋となった村方の農民は他村での小屋掛け生活の継続を余儀なくされた。

宝永六年に二度目の御手伝い普請が行われたが、翌正徳元(一七一一)年七月二十九日に三度目の増水が被災地を襲い、それも元の木阿弥と化した。

享保元(一七一六)年には、酒匂川東部の村々と御厠領の一部が小田原藩領に戻ってくるが、酒匂川西部の村々は小田原藩預かり地という宙ぶらりんのまま、その後も洪水との闘いを続けていかなければならなかった。

そのうちに将軍も代わり、八代将軍吉宗の時代となって、享保十一年、酒匂川筋の復旧工事は関東地方御用も担当していた町奉行大岡忠相の管轄となり、その配下の田中丘隅(きゅうぐ)の手にゆだねられることになった。

翌十二年、大口堤の閉切り工事と新たな文命(ぶんめい)堤が完成し、ようやく川筋が旧流路が戻り、田畑の再開発が進展する。

しかし皮肉なもので、今度は小田原藩領に戻っていた酒匂川東岸の村々が毎年のように洪水の被害をこうむり、我慢しきれず享保十六年、被災村は大岡忠相の役所に願書を提出した。

結果、東岸も再び幕府領に編入され、酒匂川両岸ともに幕府代官蓑(みの)笠之助による復興・再開発事業が展開されることになる。

ちなみに、噴火から四〇年経った延享四(一七四七)年になって、幕府領となっていた大部分一〇三ヵ村・二万八四四石余が小田原藩領に戻ってくる。

富士山の噴火の後遺症がひとまず瘋えるまでに、これだけの時間を要したのであるが、これとて復興がなったというより、大岡忠相の地方御用解任など幕府側の政局変動の余波と見なしたほうがよさそうである。 |

図63 文命堤碑(東)

|

安政の津波

嘉永七(=安政元)年十一月四日、東海地方を中心に大きな地震が発生した。

震源地は遠州灘の御前崎沖で、マグユチュード八・四と推定される。安政二年に江戸を中心に大きな被害があった地震を安政の大地震といっているので、これは「安政の東海大地震」と呼ばれている。

内陸部では家屋の倒壊、火災が発生し、沿岸部においては大津波に襲われた。

この地震によって三島宿は、一〇七八軒の内、問屋場を含め九八六軒が潰れ、さらに火災により四五軒が焼失した。

また、下田港には、折しもプチャーチンの率いるロシア船ディアナ号が停泊中であった。

ディアナ号にも大きな被害が出た。

ディアナ号の士官が時計を持っていて、九時四五分から一分間の揺れを感じ、一〇時に最初のうねりが入ってきたとされる(TBSブリタニカ)。

津波は前後九回、三時間ほど継続し、二〇分間ごとに襲ってきた。

下田では全戸数八五六戸の内、全壊流失八二一戸、半壊三〇戸、四戸は無事。

三九〇七人の人別のうち一二二人、さらに下男・下女・旅人・近郷の者を加えると、五〜六〇〇人の溺死者があったと想定される。

湾内は家屋や船の破片、屍体や家具類など無数の雑多な物体で覆われ、あたかも海岸線の延長のような観があったといわれている。

また、翌五日には安政南海地震が発生し、津波の被害がもっとも大きかっだのは下田と大坂だったといわれている(戸田村『ヘダ号の建造』)。

津波による下田港の水位は一三メートル持上がったとされているが、『豆州下田湊津波地震断』によると最大六メートルとなっている。

被害の広がり

伊豆で津波に襲われたのは下田港ばかりではない。

下田から西伊豆にかけての各浦々でも津波の様子を記録に残している。

南伊豆町の青野川へは河口の湊地区から津波が上流へ押し上っていった。

津波は朝五ツ半時から昼八ツ時まで九回くらい押し上ったというから、ディアナ号の士官の観察と同じである。

最初の津波は遠見ヶ原と呼ばれる付近まで津波がやってきた。

湊地区の対岸は手石と呼ばれる良好な港であった。

この時、ここに繋留されていたと思われる伝馬船一艘や五百石船の帆柱が押し上げられてきた。

また、二番手は南伊豆町の役場のある下賀茂都殿付近まで押し上ったという。

現在の青野川は直線的な流路に河川改修をしてあるが、当時はかなり蛇行していたものと思われる。

河口から下賀茂まで直線距離で約三・五キロ、当時の川に沿ってみると五キロほどはあっだろう。

もし、現在のような川を直線的にする河川改修を行っていたなら、津波はさらに上流まで押し上がり、引くときの勢いにも相当な力が加わり大きな被害となっていたものと思われる。

土肥町の旧土肥村の中央を流れる山川でも津波が押し上ったといわれている。

この津波の到達した最後のところを波尻といい、波尻地蔵を建て、その場所を後世に伝えようとしたといわれている。 津波は川を上ったばかりではなく、沿岸地域に大きな被害を出した。

記録は下田・南伊豆・土肥ばかりではなく、松崎・西伊豆・賀茂・戸田の各町村、沼津市西浦・内浦地区の浦々に残る。 これら浦では、この被害を受けてのち、石垣を築いて津波に備えたところもあった。

下田でディアナ号は船底が大破する被害にあったので、戸田港で修復を行い、その指揮を江川太郎左衛門英龍がとることとなった。 |

図64 波尻地蔵

|

十一月二十六日(新暦十二月二十六日)に下田を出帆したディアナ号は、真冬の波浪に悩まされ、ついに富士川河口付近まで流されて座礁してしまった。

これにより、新しい船を建造することとなり、初めて日本で建造された洋式帆船戸田号が誕生した(詳細は、Ⅲ章−一−1)。

三 近代の伊豆・箱根 top

1 開国以前の伊豆の海防

北からの脅威

江戸幕府が寛政三(一七九一)年に出した異国船取締令の対象は九州から日本海地域にかけて出現する漂流船であり、まず漂流民を介抱し、必要があれば諸外国との公式な窓口である長崎へ送ることを指示していた。

伊豆地方でも、宝暦四(一七五四)年六月、前年八丈島に漂着した南京船(中国船)の乗組員七一名が下田に送られ、しばし滞在し、体力を回復したのち長崎に護送されている(『静岡県史』通史4)。

しかし、寛政四年九月、ロシア船が大黒屋幸太夫を送還するため蝦夷地を訪れ、ラクスマンが通商を要求すると、寛政改革中の老中松平定信も江戸湾海防の必要性を認識し出す。

翌五年三〜四月には、定信みずから相模国・伊豆国の海岸を巡察に出向いた。

幕府より海防報告書の提出を命じられていた小田原藩では、寛政四年十二月、異国船漂着の際の「海辺手配(出兵)」について心得ておくべきことがあるかどうか沼津藩へ確認をとっている。

ただし、まだ伊豆地域での危機意識に現実感は全くなかった。

文化三(一八〇六)年以降、ロシア人がカラフトやエトロフで略奪行為を行うようになると、幕府は北方警衛のため蝦夷地を直轄地化し、東北諸藩に蝦夷地警備を命じた。そして翌四年にはロシア船打ち払い令を発し、「不埒」(ふらち)な「おろしや船」は見付けしだいに打ち払うよう命じた。つまり、幕府は穏便な対応から強硬策へと方針を一八〇度転換したのである。

文化四、五年と二度に渡り、幕府鉄砲方井上正治らが海岸を見分し、江戸湾口に当たる房総側の州崎(すのさき、館山市)・百首(ひゃくしゅ、富津市)、三浦半島側の城ヶ島(三浦市)・平根山・観音崎(共に横須賀市)、それと下田に台場が設置されることになる。

これは幕府が具体的に江戸湾海防へ着手したことを意味するが、下田湾口の州佐里(すさり)崎に予定されていた台場建設は実行に移されなかった。

同七年には、会津藩と白河藩が江戸湾防備担当を命じられた。

家門・準家門大名の兵力によってロシア船の恐怖から江戸を守るうというのである。

伊豆・相模・駿河三国の幕府領を管轄する韮山代官江川英毅は、文化八年八月、幕府勘定所に伺いを立てた。

ロシア船を打ち払えといったって「大筒(大砲)」も「人数(軍隊)」も無い。

いざという時には、伊豆の最寄りの大名である小田原藩・沼津藩・荻野山中藩と連携をとって行動したいのですが、どうですかと(江川文庫蔵「異国船一件」)。

返答はなく、ロシアとの和睦が成立したため、北からの脅威もしだいに薄れていった。

西からの接近

文化十四(一八一七)年九月二十八日、房総沖に出現したイギリス船が伊豆大島方面へ向けて移動した。

江戸湾周辺の各所で、初めて異国船出現に対応した軍事行動が展開することになる。

幕府は韮山代官江川英毅と大島の支配を担当する代官杉庄兵衛に下田表への出張を命じた。

英毅は、十月五日、部下の侍や足軽など三〇人を引連れ下田街道を南下した。

浦賀奉行配下の下田湊詰役人と共同で下田沖に船を出して探索したり、湊に入津する商船から情報を求めたりしたが、新たな異国船情報は得られなかった。

なおこの時、会津藩は走水(横須賀市)から藩士一四、五人を乗せた早船を仕立てて英毅よりも先に下田に出向いていた。

会津藩が警衛範囲である相模国(三浦半島)を越えて出兵したのは、ひとえに伊豆国の海防体制が曖昧であったからである。

小田原藩もはじめて海防のため出兵したが、領分境である土肥筋(湯河原町)までで、領外への兵力派遣については非常に慎重であった(『小田原市史』通史編〈近世〉)。

ちなみに、小田原藩の出兵人数には村筒(郷足軽)が含まれていた。

村筒(むらづつ)を農兵と見なせば、小田原藩は最初の海防出兵から農兵を組み込んだ陣営であったことになる。

その後も、オランダに代わってアジアでの覇権を握ろうとしていたイギリスが日本近海にたびたび出没した。

文政元(一八一八)年五月、イギリス商船が浦賀(横須賀市)までやって来て貿易を要求した時には、伊豆地方では韮山代官手代を下田まで派遣して万が一の事態に備えている。

この時、大島から川奈(伊東市)へ第一報が届けられた際に、江川配下の役人は江戸の島方役所へ注進すると共に、小田原・沼津・掛川の三藩にもいち早く情報を伝えている。 |

図65 文化14年小田原藩の門川・真鶴岬固め図

|

韮山代官にとってみれば、最寄りの大名との連携の道を探っていたのであろう。

一方、財政難の会津藩が警衛担当を忌避したため、文政三年、相模国警衛は浦賀奉行が中心となり、非常時に川越藩・小田原藩が援兵を派遣する新体制となった。

同五年、イギリス捕鯨船サラセン号が薪水・食料を求めて浦賀に来航したのち、同六年には房総側も白河藩の警衛担当が解かれ、竹ヶ岡代官に佐倉・久留里の両藩が援兵する新体制へと替わる。

新体制は機動性のある幕閣譜代大名の軍役(援兵)に期待する体制であり、常備兵力は縮小されたとはいえ、警衛体制が著しく縮小したという評価はあたらないであろう。

この非常時援兵システムはあくまで江戸湾海防を念頭において構築されており、依然として伊豆地方の海防は棚上げのままであった。

こうした中で、文政八年、「イギリスに限らず、南蛮西洋」の船は見つけしだい「二念(にねん)無く」打ち払えという無二念(むにねん)打払令に変るのであるが、皮肉なことに、イギリスが貿易進出の矛先を中国へと変更したため日本近海へのイギリス船の出没は急減した。

江川英龍の海防構想

英毅の跡を継いで韮山代官となった江川英龍は、天保七(一八三六)年、シーボルト事件に関係して永尋(ながたずね、指名手配)中であった蘭学者幡崎鼎(はたさきかなえ)のもとを頻繁に訪れ、諸外国についての詳細な知識を入手した。

世は天保飢饉で、翌八年二月には大場平八郎の乱が起きるのであるが、その前月、英龍はロシアのポーランド侵攻に伴う奥蝦夷地防御の必要性と伊豆国の防御策についての建議書を勘定所に提出した。

ナポレオンのような戦略家に伊豆が江戸の喉元に位置することを知られて占領されては一大事であり、江戸湾口で打ち払おうとしても西洋諸国の技術力の前に今のままでは太刀打ちできないと進言した(『韮山町史』通史編Ⅱ)。

この建議書がすぐさま取上げられたわけではないが、同年六月にアメリカ商船モリソン号が浦賀に来航し、実際に有無をもいわさず打ち払ったことで思わぬ展開を見せることになる。

翌年幕府はオランダ風説書によってモリソン号が日本人漂流民の送還と通商の打診のために来航したことを知る。

世界情勢を知る知識者たちは幕府のモリソン号に対する強硬な対応を批判した。

また、幕府内部でも保守的な対外政策に固執する目付鳥居忠耀(ただあきら、耀蔵)らと、諸外国に対する認識力から現実的な海防を説く代官江川らとの間の確執が強まった。

そうした確執が「蛮社の獄」を引き起こすことになる。

天保十年正〜四月、鳥居・江川らはモリソン号事件後の海岸見分のため相模・伊豆・安房・上総の沿岸を巡視し、それぞれが答申書を提出した。

鳥居の構想は走水奉行の設置と幕兵主体の現援兵システム維持を主張するものであった。

それに対して四月に英龍が提出した復命書では、十分策として、

①譜代大名(一〇万石以上)の相模・安房・上総三国への国替えと、

②富津側小三塚への新台場設置を主張し、そのほか中間策・手軽策を付記したものであった。

さらに翌五月、再び伊豆国の海防を建言し、少ない手勢を補うための農兵設置許可を申請した。

下田奉行の設置

天保十一(一八四〇)年、オランダ・中国船からの情報としてアヘン戦争の勃発と清の敗北が伝えられると、幕府も海防策に本腰を入れざるをえなくなってくる。

まず、元長崎町年寄の高島秋帆を幕臣に召し抱え、彼の修得している西洋式(高島流)砲術について旗本下曽根金三郎と江川英龍へのみ伝授を許し、幕府が秋帆から買上げた大砲は英龍に貸与された。

英龍は高島流砲術の相伝(教授)を許され、洋式軍備の第一人者たる地位を獲得した。

その直後の天保十三年七月、幕府は無二念打ち払い令を撤廃し、文化四年ロシア船打ち払い令以前の穏便な対応を諸大名に命じた。

そして、翌七月、川越藩に相模国(三浦半島)、忍(おし)藩に上総・安房国の警衛担当を命じ、十二月には羽田(はねだ)・下田両奉行の再設置を決定した。

なお、この段階では最寄り譜代藩の非常時援兵システムがまだ残されており、江戸湾口に浦賀・羽田の二奉行と川越・忍の準家門大名を配置し、さらに援兵システムも機能させるという体制であった。しかし、幕府の天保改革に連動してこの新体制も変貌していく。

天保十四年以降、浦賀奉行から下田奉行に転任した小笠原長穀(よりむね)により下田表の海防体制にも手が加えられることになる。

まず、四月の将軍家慶(いえよし)の日光社参に間に合わせて州佐里崎と狼煙(のろし)崎に仮台場が設けられ、鵜島(うしま)に番所が置かれた。

また、浦賀より下田丸、三崎(三浦市)より千里丸を下田へ廻し配備したが、小笠原の希望した人数の足軽・水主(かこ=船乗り)は整わなかった。

兵粮米は小田原城の城詰米を韮山代官の手配で下田まで運ぶ手筈になったが、肝心の近国大名の援兵を中枢部に打診しても、勘定吟味役の答えは「沼津藩と掛川藩ではどうだろう」という頼りないものであったし、何より下田番所の経常費割り当てが少なかった。

同年閏九月、水野忠邦(ただくに)の失脚により天保改革が頓挫し、相前後して小田原藩の非常時江戸湾口援兵も解除された。

また同じ頃、伊豆半島東岸に飛び地を有していた沼津藩は川奈村(伊東市)石取崎・富戸村(同)大鶴崎・稲取村(東擺見町)勝山・白浜村(下田市)板子崎の四ヵ所に台場を建設し、独自に海防体制を整えていた。

非常時下田援兵システム

弘化元(一八四四)年正月、勘定奉行より下田・羽田両奉行の廃止が建議された。

江川配下の鉄砲方与力・同心を下田に配置し、非常の際には小田原藩に援兵を出させればよい、というのである。

下田・羽田両奉行の再設置に伴いさらに三万両余の出費が予想され、それがよほど痛かったらしい。

五月に両奉行の廃止が決まり、同時に佐倉藩の非常時房総援兵が解除され、九月には小田原藩に非常時下田援兵、佐倉・久留里両藩に非常時九十九里援兵が命じられた。

すなわち、この段階でようやく伊豆と九十九里が江戸湾の広域防衛構想の中に位置づけられることになったのである。

弘化二年になると、韮山代官と小田原藩との間で非常時援兵の際の指令系統・大砲配備・兵糧米・人馬継ぎ立て・船舶徴発など、具体的な内容について幕府の指示を仰ぎながら協議がなされた。

同年七月、老中阿部正弘らが海防掛に就任すると、翌八月、江川英龍は下田表援兵に沼津藩も加えるよう海防上申書を提出したが、これもすぐに実現しなかったようである。

弘化三年閠五月、アメリカのビッドル艦隊が下田沖を通過し浦賀へ来航した際に、沼津藩は伊豆東岸の四台場に兵力を派遣したが下田表まで出兵していない。

小田原藩は領内の小田原浦・真鶴岬・大磯照ヶ崎のほか、はじめて下田まで援兵を派遣し、かつ、幕府からの要請で浦賀にも派兵した。

房総の諸藩も江戸湾口への援兵を命じられており、本来、江戸湾口の援兵を免除されたはずの最寄り譜代藩が再度召集されたことになる。

はかなくも一奉行・二藩での江戸湾口警衛の不十分さを露呈する結果となった。

翌弘化四年、幕府は彦根藩を相模国、会津藩士房総警備にそれぞれ追加し、江戸湾口の防衛担当を一奉行・四藩に増強すると共に、江戸湾口に台場を増設した。

下田への三藩援兵

嘉永元(一八四八)年に入ると、浦賀奉行の要請により幕府も西洋式銃の配備やハンドモルチール砲の試作、あるいは西洋型船(蒼隼(そうじゅん)丸)の建造に着手するが、まだまだ遅々としていた。

翌嘉永二年閏四月七日、下田沖に現れたイギリスの測量船マリナー号は伊豆半島をかすめて東行し、浦賀周辺を測量すると、十二日再び下田に引返して湾内を測量し、さらに上陸して食料等を略奪した。

すぐさま韮山より小田原・沼津両藩に掛川藩を加え七三藩に出兵要請がなされ、十三日夜には江川英龍自身が手勢五〇人余を引き連れ網代(あじろ、熱海市)より船で下田に急行した。

浦賀からも奉行配下の与力・同心らとオランダ通詞(つうじ、通訳)が派遣されたし、相前後して領分固めのため伊豆半島の台場・飛び他領に出兵していた沼津・掛川両藩の兵力も下田に到着した。

ただし、大筒を携行し伊豆半島東岸を陸行してきた小田原藩兵が到着するのは三日遅れの十六日のことであった。

この時の小田原藩の兵力総数は二九一人(人足も含めると総勢七〇〇人余)で、沼津藩八六人・掛川藩五四人と比べると一段と多い。

下田表援兵の主体が小田原藩にあったことは一目瞭然であったが、あまりにも時間を要した点を英龍は気にしていた。

また、小田原藩が番船を用意していなかった点も両者間の連携不備を露呈した。

直後の五月、英龍は幕府首脳陣に韮山代官管轄村からの農兵採用を再度建白したが、採り上げられなかった。

続いて七月には軍船建造などを建白するが、これも採用とならなかった。

この頃、阿部政権内部では異国船打ち払い令の復活を真剣に議論しており、具体的な軍備増強を指向する江川や浦賀奉行らの意見はなかなか通らない状況にあった。

幕府・諸藩の所持する大砲が増えるにつれて砲術訓練も盛んになり、台場も徐々に増えていくが、英龍に対して農兵の編成が許可されるのはペリー来航直前の嘉永六(一八五三)年五月のことであり、新たな脅威への対応に追われ農兵どころではなかった。

六月三日、「惣鉄張り」で「車仕掛け、煙出し」の蒸気船二隻を含む四艘で浦賀沖に出現したペリー艦隊は、五日には富津〜観音崎ラインを越えて小柴・金沢沖(横浜市)まで侵入してきた。 こうしていとも簡単に江戸湾奥まで入り込まれて、ようやく幕府は防衛体制の立て直し(内海防衛強化)に看手することになる。

西洋式造船所も品川台場も、江川に対する反射炉築造の許可もその後であった。

2 明治維新と韮山県・足柄県

top

幕末の伊豆

伊豆を中心とした地域の明治維新が述べられる機会は少なく、官軍東征に伴う旧幕軍の箱根における抵抗・小田原藩の帰順など江戸開城にいたる伏線として語られるにすぎない。

しかし、民間に目を転じると、三島周辺でも慶応三(一八六七)年十月中旬から十一月にかけて「お札降り」が発生し、裸参り・揃いの衣装による三嶋大社への参詣が昼夜の別なく続いた。

これは田方郡田代村・大仁村にも波及し、北伊豆全体の風潮となった。

翌年には三嶋大社の神主矢田部氏を中心に伊吹隊、田方郡の神主槙大和を中心とした玉鉾(たまぼこ)隊が組織されるなど、東海地方の維新の類型となっている。

これより先、慶応元年には三島宿では米屋に対する打毀しが発生している。

代官江川氏の支配も幕府権力の衰退に伴ってお膝元の三島に時代の影響があらわれた。

伊豆・駿河は天領・旗本領・大名領の混在地であるが、江川氏には軍事力と豪農層の経済組織がある。

これを背景に、どのような形で維新を迎え、韮山県・足柄県が成立していくのか。

この経過を、足柄県令となる柏木忠俊よりみてみよう。

柏木忠俊

柏木忠俊は文政七(一八二四)年江川氏の元締千代柏木平太夫の三男として生まれた。

江川英龍により天保八年一四歳にして書役見習に抜擢され、一八歳にして公事方手代に進んだ。

少年ながら公事取り捌きは適確で、周囲の軽侮はたちまち畏敬にかわったという。

まもなく江戸詰めとなり、英龍の秘書として諸方との折衝にあたったため名は広く知れわたった。

学問・英知の人とという印象が強いが、嘉永二年(一八四九)には関東・東海を広域的に荒らしまわった無宿幸次郎一味を雷管銃で鎮圧・捕縛するなど、胆力もあわせ持っていた。 安政二(一八五五)年英龍が没し、英敏が一六歳にして襲職すると献身これを補佐した。

しかし、英敏は文久二(一八六二)年二三歳で没し、後継者問題がおこると忠俊は松岡正平らの榊原鏡次郎(英龍の女婿)擁立をおさえて庶子の英武を立てた。 |

図66 柏木忠俊 |

図67 江川英武 |

英武は九歳にして代官・鉄砲方兼帯となったため、公務はすべて忠俊に掛かることとなった。

農兵制度の創設

江川氏は安政二年幕府より芝新銭座に八二ー七坪の敷地をあたえられ、芝新銭座大小砲習練場を設立した。

幕臣・諸藩士四〇〇〇名に洋式調練を施したが、施設は自前であった。

忠俊は支配地より一万一六〇〇両の献金を集め、二五〇〇両余を残して金蔵に預けた。

この残金と新献金一万六七両を基礎に創設をはかったのが農兵制度である。

文久元(一八六五)年十月英敏の名で提出された「農兵御取建に付申上候書付」はまさしく治安維持軍であり、慶応元年より発足する。忠俊は基金を馬喰町御用屋敷貸付金で運用、利子をもって武器・弾薬・用具・食料などの経費にあてる予定で、訓練用の弾薬の支給と任務期間における農兵の名字帯刀を願い出た。

これに対し、幕府は二五〇〇両の召し上げ、訓練用弾薬の自弁と名字の不許可を言い渡した。 これに驚いた武蔵国田無村下田半兵衛のミニェー銃二〇挺・三島宿山口佐左衛門の同一五挺など、献納があいついだ。

このように、農兵は代官管理の独立軍であり、経済的には人民軍の形態となった。

このため、韮山県・足柄県でも機能していくこととなる。この経世済民の才は忠俊抜擢の動きとなり、慶応三年の幕政改革ではまず勘定格昇進の沙汰となった。

しかし、忠俊は固辞する。受ければさらなる昇進となり、江川氏を離れねばならなくなるからであった。

江川氏の上洛

慶応四年になると、京都町奉行配下の調練塾小に派遣されている江川氏手代より、続々と恭順の使者が上洛しているので御家も早く、と通報してきた。

慶応四年二月、忠俊と岡田直臣(斎藤弥九郎の女婿)は英武を擁して東海道鎮撫総督府桑名にむかった。

すると、支配地の石高帳・人別帳・地図を持参して池鯉府(ちりゅうふ)に出頭を命ぜられた。

二十一日ここで参謀となっていた門人木梨精一郎に面会、木戸孝允(たかよし)・広沢真臣(さねおみ)らがいるので安心して上洛されたい、と助力を申し出た。

安心した忠俊は武蔵・相模の支配地書類を用意するため帰国し、英武・岡田はそのまま上洛した。

忠俊不在の芝新銭座の江戸屋敷は抗戦派の巣窟で海軍に出ている松岡磐吉・岩島千吉、陸軍奉行に昇進した大鳥圭介(芝新銭座の蘭学教授)が中心であった。

大鳥は陸軍をまとめ、小田原藩と提携して箱根を防御線とする策をもって、小田原に向かった。

小田原藩は韮山が同調するならばと提案したため、喜んだ大鳥は兄事する忠俊説得のため韮山へ急行したが、一日ちがいで忠俊らは桑名に出発していた。

落胆した大鳥は江戸に帰り、土方歳三らと宇都宮城攻略に出ることとなる。

忠俊は江戸屋敷の抗戦派をおさえ、勘定所と領地替についての協議に入った。

勘定奉行木村喜毅は駿府移転を前に沼津藩転封をはじめ大名領・旗本領上知を指示し、四月十四日正式に江川氏の離脱を承認した。

五〇余名の郡代・代官の中で、この手続きを行っだのは江川氏のみで、忠俊の信義である。

桑名におもむく時すでに駿府代官は逐電していた。

この混乱期に支配地処理にあたった木村喜毅も立派であるが忠俊もまた立派である。

帰国の許可

再度上洛した忠俊は英武と共に招集された郡代・代官への指示をうけた。

しかし、他の代官がすべて任地に帰る事を許されても英武主従には武器供出問題が残っていた。

大砲・小銃・弾薬の不足する新政府は全面引渡しを迫った。

忠俊は治安維持を理由に木戸孝允を説き、斎藤弥九郎も書状をもって木戸に周旋を依頼したので、了解した木戸は新政府部内を説いて落着させた。

しかし、新政府部内には江川を帰国させることは源頼朝を流罪にしたのと同様で危険であるとの意見が根強く、その後も帰国の許可はおりなかった。

その理由は、慶応元年将軍家茂上洛の際、農兵調練を上覧したことにあった。

五月二十三日原宿において三小隊、二十四日富士川河原で六大隊の調練を実施した。

これは土地の者・旅人の目を奪った。特に富士川では日本初の大部隊が離合集散する散兵調練で、西国雄藩の密偵がこれを過大報告しかことが判明した。

原因がわかると忠俊は木戸に再度のとりなしを依頼すると共に、上洛していた佐賀藩士本島藤太夫にも協力を依頼した。

かって反射炉の技術供与において鍋島直正と英龍の間の使者となり、自らも英龍の門人となった本島は建議書を提出し、江川氏に二心なきことを説き積極的に関係者の間をまわった。

本島の奔走によってようやく帰国の許可がおりた。

しかし、許可は忠俊の新政府奉職を条件としたため、幼少の主君補佐を理由に固辞したところその忠貞を岩倉具視が理解し、関東の安定に努力せよとの内意によって帰国することとなった。

箱根の戦争

慶応四(一八六八)年閏四月二十一日京都出発、二十三日石薬師宿に到着したところ、手代木村十一郎が来て報告するには、三島宿の官軍と香貫の霊山寺に屯集する賊軍が一触即発の状態、という。

賊軍とは熱海・日金をへて韮山に入り、食料・木砲などの補充をうけて沼津の南に出た林昌之介・人見勝太郎・伊庭八郎の一隊で官軍の側背を衝こうとしていた。

この時、両軍ともに韮山が輸入した米国製スペンサー銃・シャープス銃数百挺の貸与を迫った。

前者は初の金属薬莢連発銃、後者はバッファロー銃といい強力・長射程の薬莢式単発銃である。

薩長のミニェー銃とは比較にならない。

留守をあずかる三科鎮太郎は、どちらに貸与しても一方から攻撃をうけることになり、「当家にそのような銃は存在しない」と答え、両銃と弾薬を山中に隠匿した。

韮山の状況が判明したので一行は道を急いだが、二十八日より梅雨となり、五月二日金谷宿に到着したが大井川を渡ることができない。

堤防決壊の危機となった農民が江川氏ありと聞き、群集して処置を願った。

このため岡田直臣を派遣したところ、堤防上の大樹が決壊の原因となることを見抜き、農民をはげまして伐採させ、ようやく堤防を保つことを得たという。

五月二十四日ようやく金谷を出発。道中、箱根方面に砲声が遠雷のこどくひびく夜間は火勢が空に映えるのを見たという者にあった。

その夜古庄(ふるしょう)村(静岡市)に泊し、二十五日出発すると詳報が次々と入った。

沼津・三島の危険をさけるため清水より海路をとることとしたが風浪はげしく船中二泊し、二十六日夕刻出帆、深夜零時に三津(沼津市)に到着した。

三津には長沢房五郎が出迎え、賊軍は箱根でいったん勝ったものの敗れ、熱海から網代に出て旧幕府軍艦で今夜安房にむけて出帆予定という。

英武・忠俊主従が不在であったため、韮山を中心とした戦争とならなかったことを喜びあった。

しかし、小田原にあった豆相軍監安永又吉は銃の隠匿を強硬にせめたてた。

忠俊は小田原におもむき安永に面会し、新式銃の操法未熟のため事故にいたった例をあげ、貸与しなかった理由とした。 そして、時間ができた現在、教示方を派遣するので十分操法を学び活用されたい、と述べた。

安永は納得し、即座に問罪使派遣を中止し、逆に相模・武蔵鎮撫の手段など周旋を依頼した。

韮山県の誕生

旧幕府離脱の四月の時点では、大名領・旗本領すべて上知した伊豆一円支配と相模・武蔵の旧支配地が江川氏の管轄となり、韮山県を構成する予定であった。

しかし、この元禄地方直し以来の抜本的改革も順調には進まず、六月二十九日駿河を静岡藩に引渡し、暫定的な韮山県が発足した。

知事は江川英武であるが、幼少のためまもなく権知事となった。

伊豆国には小田原藩・沼津(菊間)藩領と混乱期に大名として確立した本多氏の西端藩領が残り、また徳川氏を離脱し朝廷の臣下として生活を守った旗本領が朝臣(ちょうしん)領の名で残った。

朝臣領は松下嘉兵衛以下一二氏九二七〇石余である。多給村などは整理されたが、藩領・朝臣領・韮山県領の相給の形が残った例も見られる。

その後、同年中に相模を神奈川県に移管し、武蔵を増地して伊豆・武蔵一七万石の韮山県が確立していくのである。

県庁職員は東京詰二三名、韮山詰一五名である。

江戸時代からみると増員されているが、支配地が倍以上に増加していることからみると増加ともいえない。

武蔵と伊豆諸島は東京役所、伊豆は韮山役所であり、治安維持は農兵によって行われた。

柏木忠俊は韮山県の方向性の見えた八月十四日上洛を命ぜられ、会計官として働き、権判事として九月十八日東幸の手配全般をまかされた。

そのため、品川から大津までの宿駅管理の通達は韮山県庁(芝新銭座)から発令された。

箱根関所での休憩のおり明治天皇退屈の様子を見てとった忠俊は、湖上の鴨を撃つことを提案し、長沢房五郎に命じた。天皇が注視するなか、銃声一発見事に命中させた。

自信あってのことながら、警備に出ていた江川英武は「本当に緊張した」と後年まで語った。

さらに、大磯では近距離・遠距離の標的射撃を披露し、地曳網をひかせたので天皇は大いに喜んだ。

東京につくとそのまま会計官として勤務し、十月には鉱山司取締兼勤を命ぜられた。

十二月持病の喘息が悪化し、辞表を提出、受理され、会計官権判事のまま韮山県出張という処置となった。

ようやく韮山に戻ったのもつかの間、翌明治二(一八六九)年二月一日江川英武の参内に随行すると、韮山県判事・関八州物産取建御用掛兼任、民部省出仕もあわせ命ぜられた。

これらの手順をつけ、七月十九日大参事として韮山県に復帰することができた。

これに伴い英龍以来の功臣松岡正平が韮山を去った。英武擁立の時、榊原派の山田熊蔵・市川来吉らは旗本となり江川氏を離れた。

松岡が残ったのは忠俊が先輩として立てたからであるが、長男の千吉は五稜郭で戦死し、盤龍艦長として奮戦した次男磐吉は東京で獄中死した。

忠俊が上席となった時点で老残の松岡は去ったのである。

足柄県から神奈川・静岡県へ

明治四(一八七一)年十一月十四日、廃藩置県による統廃合の中で韮山県は解体され、伊豆・相模をもって足柄県が構成された。

県庁は小田原であるが、伊豆は韮山を支庁とした。

江川英武は岩倉大使一行と共にアメリカ留学に旅立った。

柏木忠俊は参事であったが、県令が任命されなかったため事実上の県令であった。

入組み支配がすべて解消した足柄県は地域的にみても理想的な構成であった。

一八七四(明治七)年忠俊が県令に進むと江川氏の代官支配仕法はここで完成の域に達したと考えられる。

入会地の地元への定着、貢租において足柄県政は歓迎された。

これは忠俊、ひいては背後にある江川氏のカリスマ性の高揚でもある。

しかし、明治政府としてみると廃藩置県による旧体制廃止の目的は江川氏が大名でないゆえに達成できない。

そこで、忠俊の最大の擁護者である木戸孝允の政治的影響力の衰えた一八七六年三月十八日、伊豆を静岡県に、相模を神奈川県に編入し、足柄県は解体された。

発令後、伊豆・相模において大規模な足柄県復活一揆がおこったことからも高かった信頼性がわかる。

その後柏木忠俊は、代官時代の貸付金を管理する伊豆国生産会社や生糸生産会社をおこし、殖産興業を指導すると共に新田開発などを援助した。 そして一八七八(明治十一)年十一月六日三島において明治天皇に拝謁したのち持病が悪化し、二十九日に没した(五五歳)。

徳川慶喜は忠俊を「劉備(りゅうび)亡き後の孔明(こうめい)」と評したが、行政官として江戸時代の仕法を明治維新につないだ功績も評価に値する。

3 御用邸と高官別荘地

箱根離宮

天皇中心の近代国家を建設するに際して、明治天皇は全国を行幸すると共に、皇族の保養および来日した賓客を歓待する目的で各地に離宮・御用邸を設けた。

特に伊豆・箱根地方に集中している。

豊かな自然環境がそうさせたのであろうが、東海道線の敷設がさらに拍車をかけたようだ。

一八七六(明治九)年、東京医学校(現、東京大学医学部)の教師として招かれたドイツ人医学者ヘルツは大涌谷(箱根町)の酸性泉に興味を持ち、しばしば箱根を訪れ、一八八二年頃には、とうとう木賀湯に自分の別荘をこしらえてしまった。 |

図68 箱根離宮

|

そして温泉保養地の開発を説いていた彼の進言により一八八七(明治二十)年芦ノ湖畔の塔ヶ島に箱根離宮が完成する。

病弱であった当時九歳の皇太子明宮(はるのみや、大正天皇)の夏期避暑施設として、三年の歳月をかけて二階建て洋館と平屋の和風離宮が造られたのであった。

設計は藤本寿吉、施工は元小田原藩御抱え大工の棟梁香川高行である。離宮から見た芦ノ湖越えの富士山という光景は、なかなか得難いビューポイントでもある。

ちなみに、ヘルツが内務省に提出した「皇国の模範となるべき一大温泉場設立意見書」を受けて、宮内省が一八八九年から数回に分け大涌谷から姥子にかけての土地を買上げることになるが、残念ながら箱根における温泉療養所計画は実現までには至っていない。

箱根離宮は明宮だけの避暑地であったわけではない。

むしろ、諸外国から訪れた王族・高官らの来客をもてなす皇室のプライベートな社交場として、その役目を果たした。

のち関東大震災で損傷を受けるが、その後も利用され、一九三〇(昭和五)年の豆相地震によって白亜の洋館が崩壊し、利用は途絶えることになる。

跡地は一九四五年に神奈川県に下げ渡され、現在は恩賜箱根公園として一般に開放されている。

熱海御用邸

江戸時代大名の湯治場として賑わった熱海は、明治十年代になっでも政財界の要人や文化人たちの避寒地として愛好されていた。

一八八一(明治十四)年の政変を前に、正月十三日、参議の大隈重信が熱海の富土屋に伊藤博文・黒田清隆を訪ね、井土馨も加え憲法問題や民権運動への対処について会談したといわれている。

さらに三十日には、山県有朋を加えた五人が古屋に顔を揃え北海道開拓について話し合ったという。

ところで熱海では、翌一八八二年八月、横浜での倉庫業により資産を形成した樋口忠助によって本格的な洋風ホテルとして樋口ホテル(気象万千楼)が開業する。 さらに、一八八五年二月には、右大臣岩倉具視のお声掛かりで、大湯の隣に宮内省直轄の噏滊館(きゅうきかん)が開設する。

これは今でいう温泉療養センターにあたり、大湯の蒸気を利用して胸部疾患などを治療する施設であった。

そして、江戸時代の御殿地の跡を岩崎弥太郎より提供されていた宮内省は、同所に明宮の避寒地として御用邸を建設した。 和風の熱海御用邸は一八八八(明治二十一)年十二月に竣工し、さっそく翌一八八九年から毎年正〜三月に明宮が滞在することになった。

当時、明宮の養育担当は、かって熱海でリュウマチを治したことのある元陸軍中将曽我祐準(そがすけのり)で、彼は小田原から明宮を抱いて人力車で熱海までやってきたという。

小田原〜真鶴〜熱海間にはすでに小型蒸気船が運行していたが、まだ陸路での通行が主体であった。

たとえば、一八八六年に熱海を訪れる坪内逍遙は、朝七時に新橋から汽車に乗り、神奈川から小田原まで乗合馬車を利用し、小田原からは人力車に乗って、その日の夜に熱海に蓿いたと記録している。

ところで、一八八九年正月一日、全国に先駆けて東京〜熱海間に公衆電話が開通する。

受話器は噏滊館(きゅうきかん)内に設けられたが、同館が宮内省の施設であったことを考えれば、この長距離電話の開設と熱海御用邸の開設とは不可分の関係にあったといえよう。

また、同年七月には、御殿場廻りの東海道線が、新橋から神戸まで全線開通し、同じ頃横浜の実業家大倉喜八郎は熱海〜小田原間の人車鉄道敷設を神奈川県庁に請願している(開業は一八九六年)。

これに先立ち、一八八八年には国府津〜小田原〜箱根湯本間に馬車鉄道が開通しており、東京から熱海までの交通路が急速に整えられつつあった。

その後、熱海御用邸は皇孫迪宮(みちのみや、昭和天皇)らの避寒地として利用され、震災後の一九三一(昭和六)年熱海町に払い下げられることになる。 |

図69 明治30年代の人車鉄道

|

沼津御用邸

駿河湾の内浦に面した楊原(やなぎはら)村島郷(とうごう)の御料林周辺には、御用邸設置以前に政府要人の別荘が設けられていた。

たとえば、徳倉山の西側には、一八八五(明治十八)年内閣発足と共に初代陸軍大臣となった大山巌の別荘があり、青い松原の間に白い砂浜が左右に展開する静浦には海軍大臣西郷従道邸・枢密院議長大木喬任邸・元海軍卿川村純義邸があった。

なお大山・西郷・川村家はそれぞれ姻戚関係にあり、ともに薩摩藩出身であった。

その内の川村邸に東接する形で、一八九三(明治二十六)年七月に東宮別殿として沼津御用邸が竣工する。

その名の通り、皇太子明宮や昭憲皇太后の長期滞在を目的としたリゾート施設であった。静岡御用邸を天皇・皇后が西日本へ行幸する際に休憩所として利用したのと対照的である。

沼津御用邸の石垣には江ノ浦の石を用い、また、用材の一部にはわざわざ深川の木場から取寄せた材木を使用したという。

その直後、沼津駅には一般客用とは別に行幸・行啓用の乗降口が設けられることになった。

一八九五年、御用邸には新御殿・侍医局・臣下詰所などが増築され、また、一九〇〇年には車寄・洋館・玉突所などが増設された。

この時、新御殿の裏側に沼津垣が取付けられたとされる。一九〇三年には赤坂離宮の東宮大夫官舎を東付属邸として移築した。

この東付属邸には教室や実験室があり、大正時代には滞在中の皇太子(昭和天皇)の学問所として利用されることになる。

さらに、一九〇五年には隣接する川村邸を買取り、西付属邸とした。これは、迪宮(昭和天皇)や淳宮(あつのみや、秩父宮)の養育主任でもあった川村純義が前年死去したため、遺族が宮内省へ売却したことによる。

一九六九(昭和四十四)年、御用邸は沼津市に無償貸与され、御用邸記念公園となる。

宮ノ下御用邸

明治天皇は皇后(美子)と共に、明治六年の夏、避暑のため箱根宮ノ下の奈良屋に宿泊した。

まず、八月四日小田原の元本陣清水正恭宅に泊まり、翌五日塔之沢の福住で休息したのち、天皇は乗馬で、皇后は駕籠で宮ノ下に到着する。

両陛下は二十八日まで奈良屋に滞在し、その間、芦ノ湖や大涌谷を遊覧した。

その後も行啓のたびに奈良屋を利用した皇后は宮ノ下に御用邸を欲していたが、それが実現するのは箱根離宮よりも後の一八九五(明治二十八)年であった。

すでに宮ノ下には、一八七八年、福沢諭吉の勧めで山口仙之助が西洋式の富士屋ホテルを開業しており、奈良屋も一八八三年の火災で焼失したのち三階建てのフランス風洋館を新築していた。大隈重信は、この奈良屋の洋館を定宿にしていたという。

おそらく宮ノ下御用邸の一番の売り物は温泉であり、加えて外国からの賓客にも通用するホテルに隣接していた点であったと思われる。

御用邸の敷地面積も建物の規模も当時の御用邸の中では下位に位置したが、皇太子時代の明宮(大正天皇)や迪宮(昭和天皇)がよく利用した。

一九一四(大正三)年、箱根観光の足として貸自動車会社まで設立していた富士屋ホテルが、さらに一流ホテルを目指して、一九一七年、仙石原にホテル専用のゴルフ場を開設する。

イギリス人コルチェスターの設計に上るものである。

その年、夏休みで宮ノ下御用邸に滞在中の迪宮からゴルフの「運動」をしたいという要望が出され、まだ七ホールまでしか造成されていないゴルフ場に迪宮は毎週練習のため通ったといわれる。

のち宮ノ下御用邸は、一九三四(昭和九)年高松宮別邸となり、戦後、一九四六年近接する富士屋ホテルに払い下げられた。

小田原御用邸

小田原もまた、その温暖な気候と海・山の幸に恵まれていたこともあってリゾート旅館が繁盛し、政財界人たちがこぞって別荘を設けていた。

たとえば、荒久海岸に初代文部大臣森有礼(ありのり)が別荘を構えていたし、すでに幸田口に別荘をもっていた伊藤博文は、一八九〇(明治二十三)年、目の前に相模灘の広がる御幸の浜に新たに洋風二階建ての滄浪閣(そうろうかく)を建てた。

伊藤は、この滄浪閣に穂積陳重(のぶしげ)らを呼んで民法を起草させたといわれる。

また、一九〇七年、七〇歳で現役を退いた山県有朋は板橋に古希庵(こきあん)を設け、一九二二(大正十)年に没するまで庭いじりをしながら「小田原の大御所」として政界に影響力を持ち続けた。

一方、廃城後の小田原城跡地は足柄県庁、陸軍省、大久保家、小田原町と所有者を代え、一八九九(明治三十二)年、四町一反余が御用邸用地として宮内省に二万五〇〇〇円で買上げられ、一九〇一年、元の二の丸跡に御用邸が完成する。

きっかけは、明宮(大正天皇)の妹にあたる常宮(竹田宮妃)と周宮(北白川宮妃)にあったようである。

二人は、一八九三年正月二十日、伊藤博文より滄浪閣に招かれ三月十七日まで滞在した。

その間、啓蒙学校の落成式に出席したり、御幸の浜で地引き網漁を見物したり、楽しい日々を過ごしたという。

一八九六年にも滄浪閣の隣にあったリゾート旅館鴎盟(おうめい)館に避寒し、すっかり小田原が気に入り、直後に御用邸建設の話が進展することになる。

一九〇一年に御用邸が竣工するやいなや早速、二人は小田原を訪れ、それ以降毎年、それぞれが結婚するまで小田原御用邸が避寒地となった。

小田原の人々も、親しみを込めて二人を「ツルさん・カメさん」と呼んだりもした。

また、皇太子・天皇時代を通じて、大正天皇も箱根・伊豆に保養する際、小田原御用邸に立ち寄ることを常とした。

さらに、一九〇六(明治三十九)年には、天神山に洋風の閑院宮邸が竣工し、小田原は別荘地としての全盛期を迎える。

しかし、一九〇二年九月二十八日の大海嘯(大津波)で、治浪閣をはじめ海岸沿いの住居・リゾート旅館が軒並み破壊・流失した。

遅ればせながら、一九〇五年、海岸に防波堤が築かれたが、今度は一九二三(大正十二)年九月一日の関東大震災で、震源に近かった小田原町全体が壊滅的な被害を被ることになる。

もちろん、御用邸も大破した。小田原城跡の石垣もことごとく崩れ、現在も本丸周りにそのまま残っている。

近代化の波に乗って、小田原・箱根地方に建設された洋館も残念ながらほとんどが倒壊・焼失した。

小田原御用邸敷地は、一九二九(昭和四)年小田原町に売却され、のち第二尋常高等小学枚(城内小学校)・小田原高等女学校(県立城内高校)・町立図書館などの文教施設が移転してくることになる。

4 近代の観光と文化人 top

熱海来遊の人々

伊豆半島の東の基部に位置する熱海は日本でも有数の温泉観光都市である。

豊富な温泉と温暖な気候、そのうえ海と山の美しい自然環境に恵まれている。

加えて首都に近いこともあって明治以来政府要人や財界人をはじめ多数の人々が保養や湯治に訪れた。

近代文学とのかかわりも深く、多くの文人が来遊しそれぞれ多彩な活動をしている。

江戸時代以来、陸の孤島として一種の桃源郷を形作ってきた熱海が、一躍時代の脚光を浴びるようになったのは西南戦争の後である。

難局を乗切り政権の確立に自信を得た維新政府の高官たちが、首都に近い熱海の風光と温泉にひかれて休養と社交のために次々と来遊した。

大久保利通・大山巌・黒田清隆など薩摩出身の政治家・軍人が目立つが、彼らは西南戦争の余勢を熱海に持ち込み、よく騷ぎよく遊んだという。

一八八一(明治十四)年には伊藤博文・黒田清隆・大隈重信らが、富土屋旅館でいわゆる熱海会談を行ったことは有名である。

この会談では自由民権運動への対処と国会の開設について話し合われたが、三人の意見は一致せずその直後に大隈が政府から追放された。

いわゆる「明治十四年の政変」である。この頃から明治十六、七年頃にかけては熱海の黄金時代で、政府高官のほか岩崎弥太郎・渋沢栄一・安田善次郎などの政商たちが訪れて豪遊し、そのほか当代の名士たちが多数来遊した。

しかし明治十年代の熱海は単に維新の元勲や政商たちだけの遊楽地であったわけではない。

彼らが豪遊しているかたわら、まだ文人として世に出る前の青年たちがこの地を訪れはじめていた。

坪内逍遥(しょうよう)が熱海を初めて訪れたのは一八七九(明治十二)年のことで、まだ大学二年の学生であった。

その後、毎冬訪れるようになり、一九一一(明治四十四)年には荒宿に小さな別荘を建てた。

この頃シェークスピアの翻訳に取り掛かっていたが、この別荘で大いに仕事がはかどったようである。

一九二〇(大正九)年山の手の水口村に新居を建てて引越すが、ここは庭前に立つ二本の柿の樹にちなんで双柿舎(そうししゃ)と名づけられた。

逍遥は一九三五(昭和十)年この双柿舎で亡くなるが、熱海の生活に溶け込んで終生親身になって熱海のことを考え、助言や苦言を惜しまなかったという。 |

図70 双柿舎

|

逍遥のほかにも文人たちの熱海来訪は明治期を通じて絶えることがなかったが、特に尾崎紅葉・高山樗牛の二人はそれぞれ熱海を背景とする作品を発表して、熱海の名とその自然の美しさをを人々に強く印象付けた。

尾崎紅葉が熱海に来たのは一八八九(明治二十二)年大学一年の時である。

一八九七(明治三十)年一月から読売新聞などに断続的に連載され九『金色夜叉』は、その内容と艶麗な筆致によって当時の婦女子を魅了し、熱狂的な反響を引起した。

それ以来「貫一・お宮」は「熱海の海岸」と結びついて、あたかも実在する人物のように人々の心に生き続け、さらに一九一六(大正五)年には宮島郁芳作詩・後藤紫雲作曲の「金色夜叉」の歌が作られた。

「熱海の海岸散歩する」で始まるこの歌謡は散歩という言葉の持つ新しい感覚もうけて多くの人に愛唱され、熱海の海岸と貫一・お宮の名を全国に流布することとなった。

一八九七(明治三十)年、高山樗牛が『わが袖の記』という美文調の紀行随想を『中央公論』に発表した。

この本の読者層は紅葉に比べるとそれほど広いものではなかったが、樗牛は評論家としてその名文により学生や知識人を中心に多くの読者をもっていた。

熱海の自然が鮮明に描写された『わが袖の記』は、同じ熱海の風光を描いても紅葉とは自ずから異なる感動を与えた。

樗牛がはじめて熱海を訪れたのは一八九五(明治二十八)年で彼もまた大学卒業直前の学生であり、『わが袖の記』はこの時の思い出を素材として書かれたものである。

保養地沼津と政治家・文人

沼津は古くは三枚橋城などの城下町であり、さらには東海道の宿場町として栄え、近代になっては静岡県東部の政治・経済・文化の中心地として発展してきた。

千本浜から牛臥・三津へと長くつづく海岸線や愛鷹山・富士山・駿河湾の美しい眺望など、山海の自然と温暖な気候に恵まれた沼津は明治以来多くの政財界人・文人が保養に訪れ、近代文学とのかかわりも深い。

狩野川河口の牛臥・島郷から江浦へかけての静浦海岸は、気候が温暖で風光が優れているうえに、一八八九(明治二十二)年東海道鉄道が開通して京浜方面との交通の便がよくなると、政治家や軍人・華族など海辺に別荘を建てるものが多かった。

中でも大山巌や西郷従道の別荘は有名で、今も「西郷島」と呼ばれる島がある。 一八九三(明治二十六)年には島郷の松林の中に御用邸が造営され、当時の皇太子をはじめ皇室一族がしばしば訪れたが、これは結果として保養地沼津の名を広めることになった。

沼津の名が全国に知られるようになるもう一つの背景に、東京・大阪の歌舞伎が「伊賀越道中双六」の「沼津の段」をしばしば上演したことがある。

伊賀越道中双六は「忠臣蔵」「曽我兄弟」と共に歌舞伎における三大仇討ちとして広く知られている。

全一〇段から成り一八八九(明治二十二)年以来中村鴈治郎によって上演されてきたが、中でも「沼津の段」は好評で、「伊賀越え」といえば「沼津の段」だけを独立して上演するのが普通のようになった。 |

図71 静浦海岸より西郷島(瓜島)を望む

|

名優中村鴈治郎の演ずる「沼津の段」の宣伝力は大きく、都会の人々に沼津来遊の思いを大いにかき立てることとなった。

後に大蔵大臣になる渋沢敬三は学生時代の明治未から大正七・八年頃までの一〇年ほど、毎夏静浦へ来て一ヵ月位滞在したという。

渋沢がその内浦で発掘し、蒐集整理して一九三七(昭和十二)年に刊行したのが『豆州内浦漁民史料』である。

この史料は内浦長浜の津元である大川四郎左衛門家伝来の古文書で、戦国時代から明治に至る四〇〇余年間の漁村の生活の発展を示す基礎史料である。

この書は日本の社会経済史の研究に大きく貢献し、その結果、「豆州内浦」の名は広く内外の研究者に知られるに至った。

渋沢敬三は周知のように明治期の政商として日本資本主義の発展に大きくかかわった渋沢栄一の孫である。 |

図72 渋沢敬三

|

沼津の名勝の一つに千本松原がある。

浮島ヶ原と共に古来多くの旅人の心をとらえ、歌にも詠まれてきた。

近代において千本松原を最も愛して歌にも詠み、松原の保存に努めたのが歌人若山牧水である。

旅と自然の風光を愛する牧水は各地を遍歴したのち、一九二〇(大正九)年沼津に移住し、一九二五年には千本松原に新居を建てて引越した。

ところが一九二六(昭和元)年静岡県が千本松原の一部を伐採処分しようと計画したので、沼津市民の間に反対運動か起こった。

牧水は反対運動の先頭に立ち、各種の新聞紙上に千本松原擁護の文章を寄せ、千本松原が如何に名勝であるかを説いてそれが伐採されることを嘆いた。 |

図73 千本松原

|

牧水らの反対もあって伐採は中止されたが、牧水の作歌と松原擁護の運動は大正期の青年たちの心に千本松原の名を強く植え付けた。

芹沢光治良(こうじろう)は一九〇二(明治三十五)年沼津に生まれた。

生家は狩野川河口の漁村である我入道(がにゅうどう)の津元(網元)であったが、三歳のとき父親が天理教に入信し家族を連れて村を出たため、祖父母と共に残された光治良は苦難の少年時代を送ることになった。

村人に白眼視されながらも漁師にならず中学校に進み、窮乏と虚弱な体力に苦しみつつ一高・東大を経て農商務省に入っだ。

しかし農政に対する考えの違いから退官して渡仏したが、現地で結核に倒れて闘病生活を余儀なくされ、そこでの作家たちとの交友から文学への道に入っていった。

大河小説『人間の運命』の第一・二巻には、光治良の分身である森次郎の生い立ちから一高に合格するまでの沼津での生活や、多感な少年の姿が余すところなく描かれている。

水の町三島と文学

伊豆の玄関口に当たる三島は、三嶋大社が地域の住民の信仰を集め、富士山の伏流水が豊富に湧出し、また東海道の宿場町としての面影を色濃く残している。

このように歴史と自然に恵まれた落着きのある町であるが、温泉らしい温泉がないこともあって多くの観光客は三島を通過して伊豆の奥地へ向かう。

そのためここを訪れ滞在した文人たちも熱海や沼津ほどには多くない。

太宰治は一九三三(昭和八)年、三島広小路で酒屋を営む坂部武郎を訪れて一夏を過ごし、滞在中に題材を得て『喧嘩次郎兵衛』や『満願』などの作品を書いた。

それらの作品には三嶋大社の祭典や豊かな湧水のある水の町の様子、古い宿場町の様相などが巧みに描かれている。

小出正吾は一八九七(明治三十)年三島の商家に生まれ、終生三島に住んで数多くの童話を書いた。

『白い雀』が出世作であるが、美しい山々と緑豊かなふるさとなど、三島での幼少年期の思い出から湧き出るメルヘン(おとぎばなし)が正吾の童話の源泉である。

評論家で詩人の大岡信は三島の出身である。

三島の自然や歴史、とりわけ小浜池や柿田(かきだ)川など「地下から奔騰する湧水群」は、この詩人を育むのに切っても切れないものであった。

「三島という町の風土が、ぼくの場合は決定的に現在の仕事まで影響している」と自身書いている。

信の父大岡博は窪田空穂(うつぼ)門下の歌人であり、信は『折々のうた』の中で父の歌をいくつか取上げて解説している。

修善寺温泉と文人たち

修善寺は中伊豆地方を代表する古い温泉町である。

名刹修禅寺の門前町として発達し、鎌倉時代には源頼朝の弟範頼と二代将軍頼家が非業の死を遂げる歴史の舞台ともなった。

天城・達磨山系に連なる山々や狩野川とその支流の桂川など、豊かな自然にも恵まれている。

温泉と自然と歴史という観光地としての条件を備えた修善寺には、明治以来多くの人々が保養や観光に訪れている。

特に一八九九(明治三十二)年、豆相鉄道(現、伊豆箱根鉄道)が三島停車場(現、下上狩駅)〜大仁間に開通して以後、ここを訪れ滞在した文人は多く、この地で書かれた名作も数多くある。

一九〇八(明治四十一)年修善寺を訪れた岡本綺堂(きどう)が修禅寺に伝わる頼家の面を見て着想を得、名作『修禅寺物語』を書いたことは有名である。 |

図74 修禅寺

|

この戯曲は二代目市川左団次により明治座で上演され好評を博した。

修善寺梅林には主人公夜叉王の独白の一節を刻んだ詞碑が建てられている。

『修善寺日記』などで知られるように、夏目漱石と修善寺との関係は極めて深い。

一九一〇(明治四十三)年八月六日胃病を治療するために訪れた修善寺で、漱石はひどい吐血を繰り返して一時は危篤状態にまでなった。

いわゆる修善寺大患である。医師をはじめ家族・門下生たちがかけつけ大騒ぎとなったが、数日して危機を脱し、一ヵ月ほどすると容体が回復した。

小康を得た漱石に詩情がよみがえり、このあと俳句や漢詩の創作に執念を燃やして多数の詩句を作り『修善寺日記』に記している。

修善寺での大患は、漱石にとって自らの生き方や思想にも大きな変革と転機をもたらすものとなった。

大正から昭和にかけて、人道主義作家として自然や人生を見つめた作品を数多く書いた吉田絃二郎(こうじろう)は毎年のように修善寺に来遊して滞在し、各地を巡りそれぞれの地を題材とした作品を書いている。

芥川龍之介も一九二五(大正十四)年四月から五月にかけて修善寺に滞在し、『温泉だより』という小説と多数の書簡を残している。 また一九四四(昭和十九)年、結核療養のため修善寺に滞在した島木健作は、この地の桂川を舞台に名作『赤蛙』を書いた。

開港の歴史と下田の文学

伊豆半島の南端に位置する下田は、江戸時代回船の風待港と幕末開港の歴史で知られる下田港を中心として発達してきた町である。 屈曲した海岸線は絶壁や奇岩が美しい景観を成し、豊富な温泉と開港の歴史にかかわる史跡も多く観光資源に恵まれている。

明治以来観光に訪れる人は増えていったが、交通の便には恵まれなかった。

それ故一九六一(昭和三十六)年の伊豆急行の開通は第二の黒船とも言われ、下田を観光地として大きく変貌させることになった。

文学とのかかわりも深く多くの文人が訪れている。

川端康成の『伊豆の踊り子』では下田が主人公の別離の舞台となっている。

中島敦は一九二七(昭和二)年この地を訪れ『下田の女』という小説を書いた。

また三島由紀夫にも『月澹荘綺譚』(げったんそうきたん)という下田を舞台とした短編小説がある。

しかし下田の文学を特徴づけるテーマは何と言っても幕末開港の裏面を題材とした史話であり、中でも唐人お吉の物語である。

村松春水は一九二五(大正十四)年『実説唐人お吉』を書いて、悲劇的な運命を背負った薄幸の美女としてお吉を描いた。

一九二八(昭和三)年には十一谷義三郎が『唐人お吉』を発表し、さらに続編『時の敗者』などで酒に浸り窮乏の生活に陥っていくお吉を描いている。

そのほか小説では井上友一郎、戯曲でも山本有三や真山青果など、お吉を扱った文学は数多く残されている。

5 近・現代の交通網の再編 top

東海道鉄道の開通

新橋〜横浜間に日本最初の鉄道が開通したのは明治五(一八七二)年九月のことである。

富国強兵・殖産興業政策を推進するためには幹線鉄道の建設が急務であると考えた明治政府は、一八七七(明治十)年東京〜京都間を結ぶ鉄道を中山道経由で建設する準備に入った。

しかし中山道の測量を行ったところ山岳地帯の難工事が予想され工事費も巨額になることが判明したので、一八八六(明治十九)年、中山道案を廃し新たに東海道に鉄道を建設することを決定した。

こうして同年一一月横浜〜酒匂間から建設工事に着手したが、東海道鉄道建設に立ちはだかる最大の難関は箱根山であった。

神奈川と静岡の県境は国府津〜沼津間に箱根トンネルを掘るか、または国府津〜山北〜御殿場〜沼津のルートをとるかの二案があったが、当時の土木技術ではトンネルの掘削が困難なことから結局、御殿場ルートに決定した。

また佐野(現、裾野)〜沼津間は三島を経由せず、約二キロ西方の下土狩を通って沼津に直行するルートがとられた。当時の三島は宿場町として賑っており、鉄道の建設によって通過客は多くなっても町に立寄る客は減少して、町の発展は妨げられると考えて鉄道建設に消極的な空気が強かったといわれる。

静岡県下で最初に鉄道が敷設されたのは一八八七(明治二十)年三月に試運転された蛇松線(のちの沼津港線)である。

蛇松線は東海道鉄道の建設資材を輸送することを目的とした路線であり、沼津港から沼津停車場に通ずる貨物専用線として敷設された。 鉄道建設資材は横浜港や清水港から海路で輸送されて沼津港に陸揚げされ、蛇松線で建設現場まで輸送したのである。

東海道鉄道開通後は沼津港線として存続したが、一九七四(昭和四十九)年に廃線となった。

一八八九(明治二十二)年七月に東海道鉄道の新橋〜神戸間が全通した。

当時の時刻表によれば新橋〜神戸間は下り二〇時間五分、上り二〇時間一〇分で、表定速度は毎時三〇・二キロであった。

また新橋〜沼津間は四時間五分を要した。

鉄道の開通によって旧東海道箱根越えの貨客は全く跡を絶ち、三島町の旅籠には泊まる客もなく町はすっかりさびれてしまったという。

町民有志の再三にわたる請願の結果、裾野〜沼津間の下土狩に三島停車場が開設されたのは一八九八(明治三十一)年のことである。

一八九五(明治二十八)年、官設鉄道線路名称が制定されて東海道鉄道は東海道線と改称した。

御殿場廻りの東海道線は勾配が急なうえ、山間地を走るため雨が降れば線路が崩れるなど自然災害も多発した。

また日露戦争後、重工業の発達に伴う貨物輸送量の増大に対応する必要もあって、御殿場廻りに代わる別のルートの建設が求められた。

その結果、国府津から小田原〜湯河原〜熱海を経て丹那トンネルを抜け、三島から沼津に至るルートを新設することになった。

小田原から沼津に抜けるためには多くのトンネルを掘らなければならないが、この地域は地質が悪く掘削に困難が伴うなど技術的に多くの問題があった。 約五年かけ一九二五(大正十四)年に国府津〜熱海間(熱海線)が開通した。 |

図75 丹那トンネル入口(熱海側)

|

丹那トンネルが開通して国府津〜沼津間四八・九キロが熱海経由で結ばれたのは一九三四(昭和九)年十二月のことである。 丹那トンネルの工事には六七人の犠牲者と一六年の歳月を要した。

この開通により熱海線は東海道線に編入されて函南・三島両駅も同時に開業し、御殿場経由の旧東海道線は御殿場線と改称した。

豆相鉄道と軽便鉄道

明治中頃の熱海には東京から政財界人をはじめ文人墨客など著名人が四季を問わず湯治に訪れていたが、小田原から人力車に揺られて五時間ほどかかり、地元も温泉客も鉄道の敷設を切望していた。

一八八九(明治二十二)年、甲州出身の実業家雨宮敬次郎が小田原〜熱海間に人車鉄道の開設を申請して許可された。

人車鉄道とは主として道路を利用して軌道を敷設し、一台八人の客を乗せた車両を人間が二人で押していく鉄道である。

軌道を走るので人力車に比べて振動も少なく労賃は安いので経費がかからない。

こうして一八九六(明治二十九)年小田原〜熱海間か開通した。

当時毎冬熱海を訪れていた坪内逍遥は人車鉄道について、「まるでウオーター・シュートのように疾走する危険きわまる車である」と記したという。

その頃熱海の旅館の主人などで人車鉄道で墜落負傷しない者は珍しかったというから坂道での事故はかなり多かったと思われる。

旅客はあまり伸びず、経営は苦しかったようである。

豆相入車鉄道が開業して六、七年たったころ、動力を人から蒸気機関に切替えようという計画が持ちあがった。

雨宮は新たに熱海鉄道株式会社を設立して工事にかかり、一九〇八(明治四十一)年八月小田原〜熱海間に軽便鉄道が営業を開始した。

この間、会社は大日本軌道株式会社に合併してその小田原支社となった。

この軽便鉄道は小田原〜熱海関を約二時間半で走り、一日七往復した。

人車鉄道より時間は短縮されたが、運賃は高く乗心地が悪いうえ煤煙も不快であるということから当初はあまり評判がよくなかったようである。

しかしその後、スピードアップや便数の増加もあって乗客数は増加していき、一九三五(大正十四)年熱海線が開通するまで営業をつづけた。

伊豆箱根鉄道と駿豆電気鉄道

一八九三(明治二十六)年に設立された豆相鉄道株式会社は東海道鉄道沼津停車場を起点とし、三島〜南条(現、伊豆長岡)を経て大仁(おおひと)に至る軽便鉄道を敷設する計画を発表した。

当時、東海道鉄道に対して下土狩に三島停車場を設置するよう陳情を繰返していた三島町は、この鉄道計画を聞くと直ちに豆相鉄道に対し、鉄道の起点を沼津ではなく下土狩に変更するように陳情した。

三島町有志が鉄道用地を無償で提供することになり、下土狩を起点とすることが決定した。

一八九九(明治三十二)年七月三島停車場(現、下土狩駅)〜大仁間一七・一キロが開通した。

静岡県下で最初の民営鉄道であるが、運賃は三島停車場〜大仁間が一六銭で他の物価と比較すると高い乗物であり、庶民は安い乗合馬車の方を多く利用したという。

一九〇七(明治四十)年、豆相鉄道は名称を伊豆鉄道と改称した。

静岡県下初の電灯会社である駿豆電気株式会社は、自社の電力を動力として鉄道事業に乗出すことを決定し、一九〇五(明治三十八)年沼津停車場と三島広小路を結ぶ軌道線に着工して翌年十一月に開通した。

架線電圧六〇〇ボルトのシングルトロリー式で全線四五キロを四〇分で運転した。

静岡県では最初の電車であり、全国でも九番目であった。

大正時代はバスとの競合もなかったので軌道線の黄金時代であった。

昭和初年頃には広小路〜沼津間を二四分で走り、市民の足として大いに利用された。

一九一七(大正六)年、伊豆鉄道と駿豆電気鉄道の両営業権を譲り受けて新たに駿豆鉄道株式会社が発足した。

駿豆鉄道は全線の電化に取組み、一九一九(大正八)年には電化工事が完成し、大仁〜修善寺間の延長路線も一九二四年に開通した。

一九三四(昭和九)年、丹那トンネルが開通すると広小路と東海道線三島駅を結ぶ線路を新設し、広小路〜下土狩開を廃止した。 沼津上二島問の軌道線は戦後昭和三十年代に入るとバス路線との競争が激化し、一九六三(昭和三十八)年に廃線となった。 一方の三島〜修善寺線は戦後国鉄の湘南電車「いでゆ」「いこい」などが東京から直通で乗入れて多くの観光客を運んだ。

一九六一年には伊豆箱根地方の観光を重視して社名を伊豆箱根鉄道株式会社と改めた。

一九六九(昭和四十四)年、東海道新幹線三島駅が開業すると、中伊豆観光の玄関である三島駅に降立つ観光客は一段と多くなり、伊豆箱根鉄道を利用する乗客も増加していった。

国鉄伊東線と伊豆急行

国鉄伊東線は一九三八(昭和十三)年に開通した。

宇佐美トンネルの工事では東海道線の丹那トンネルと同様の断層破砕帯に当たり難工事であった。

伊東線の沿線は富士箱根伊豆国立公園のほぼ中央に位置して豊かな海と山の景勝に恵まれ、来の宮・網代(あじろ)・伊東などの温泉郷をひかえ、首都圏にも近いわが国有数の観光地である。起点の熱海では東海道本線と接続し、東京から直通列車の運転も開始されて東京方面からの観光客の受入れに大きく貢献した。

一九五六(昭和三十一)年二月、東京急行電鉄は伊東〜下田間地方鉄道敷設の免許を運輸大臣に申請した。

下田に最初に鉄道誘致運動が起こったのは一八八九(明治二二)年東海道鉄道開通の頃であり、その後も誘致運動は展開されたが経済不況や戦争などで実現しないまま六七年の歳月が経っていた。

下田市をはじめ沿線の市町村は鉄道建設を「第二の黒船到来」と位置付けて、今度こそ実現をと積極的に誘致運動を展開した。

曲折はあったが一九五九(昭和三十四)年建設が免許されて翌年着工し、一九六一年十二月伊東〜下田間四五・七キロ全線が開通して営業が開始された。

単線で所要時間一時間四分、一日二〇往復のうち熱海直通が三本あり、東京直通の準急「いず号」も国鉄の車両が乗入れて一往復運転された。

道路の拡張と新設

明治政府が東海道各県に命じて各駅伝馬所を廃止すると共に助郷も解除したのは明治四(一八七一)年十二月であった。

一八七六(明治九)年六月には新たに国道・県道および里道を定めた。

東海道鉄道の開通した一八八九(明治二十二)年頃の記録によれば道路の状態は江戸時代とほとんど変らなかったようであり、そのうえ東海道では箱根越えが、まだ下田街道では天城越えが車の通行ができなかった。

自動車の発達していない当時は、道路は主要な交通手段となった鉄道の補助手段として発達していった。

たとえば三嶋大社脇から北上村を通って佐野(現、裾野)へ向かう道路が改修されたのは、三島方面から東海道鉄道の佐野駅(現、裾野駅)に連絡するための鉄道馬車道を設ける必要があったからである。

三島をはじめ下田街道沿いの村々から東海道鉄道を利用する者は、下りは沼津駅から上りは佐野駅から乗降した。

また一八九八(明治三十一)年三島停車場(現、下土狩駅)が開設されると、三島広小路から下土狩に至る道路が新設された。 他方、旧来の街道も馬車や軌道線(たとえば駿豆電気鉄道など)のような交通機関の発達に即して整備拡張されていったのである。

下田街道は一九〇三(明治二十六)年に天城隧道が完成して新道が開通し、伊東から中伊豆方面への道路も一九〇六年に冷川峠を越える県道が完成して馬車の通行が可能となった。

しかし箱根越えだけは車が通れず全く時代に取残された観があった。

当時箱根を越えて旅をする人はほとんど無く、わずかに湯治を目的とする人が行き来していたが、その場合も交通便利な国府津から入るのが普通であった。

国府津からは箱根行の電車があり一時間で湯本に着いた。

箱根に現在の東海道が完成して自動車の通行が可能となっだのはようやく一九三二(大正十二)年のことであった。

一九三〇(昭和五)年の北伊豆地震を契機として特に市街地部分の国道一号線(東海道)・三島下田線(下田街道)などの拡幅工事が行われた。

国道一号線は箱根開通によって当時いよいよ発達してきた自動車交通に熏要な役割を果たし、下田街道はバス交通によって奥伊豆や西伊豆海岸地方を結んだ。

自動車の発達とバス路線

三島に初めて自動車が現われたのは一九〇八(明治四十一)年のことであったという。

また沼津における自動車保有台数は一九一六(大正五)年に二台、一九二六(昭和元)年に六〇台(乗用車四四・貨物車一六)であったが、一九三五(昭和十)年には一七〇台を越えている。

このように自動車は大正と共に登場して第一次大戦後著しく発達したのであるが、多くの住民が自動車の恩恵に浴するようになるのは、バス交通の発達してくる大正中期以降のことであった。

伊豆半島のバス交通を担ったのは東海自動車であった。

東海自動車の前身である伊東自動車株式会社が一九一七(大正六)年に設立されて伊東〜大仁間と伊東〜宇佐美間を運行した。 一九一八年には東海自動車と改称し、その後数回の合併を経て、昭和初年には伊豆半島北部全域で乗合自動車の営業をするに至った。

一九二八(昭和三)年には乗合馬車組合を買収して馬車に対するバスの優位を確立し、一九三一年下田自動車を合併して伊豆半島のバス路線を完全に掌握することとなった。

東海自動車のほか富士箱根自動車(現、箱根登山バス)・駿豆鉄道(現、伊豆箱根バス)・富士山麓鉄道(現、富士急行バス)など各社のバスが、昭和初期から沼津や三島を起点として運行を始めた。

バス網の発展は富士・箱根・伊豆の観光地を沼津や三島はもちろん、東京・横浜方面とも結ぶことになった。

観光地だけでなく、鉄道や海上交通の及ばない地域との間に経済・商業・文化の面での関係を深めていった。

top

****************************************

|