|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅲ章 地域史の発見

一 伊豆・箱根地域の文化事業 top

1 反射炉と戸田造船

台場の建設

嘉永六(一八五三)年六月、ペリー来航により勘定吟味役格海防掛に抜擢された江川英龍の任務はペリー再来の際の応接、一戦に備えての準備であった。

一年後の再来に対する準備は緊急を要し、六月から七月にかけて、海上砲台設置場所選定のため武・相・房・総の海岸見分が行われた。

これをふまえて、七月十四日若年寄本多忠徳・勘定奉行松平近直・同川路聖謨(としあきら)そして江川英龍の最終見分が実施された。

英龍の腹案は、防御は海軍創設、海上砲台ならば浦賀水道にあり、見分複命書はこの点を力説している。 浦賀水道に対し、江戸湾を内海といい、内海への砲台設置は補助機能にすぎなかった。

しかし、海軍創設は一朝にはならず、浦賀水道の暗礁(のちの第一~三海堡)は満潮時には水没し、潮流はげしく即座の成功はおぼつかない。 |

図77 川路聖謨

|

ペリーの一年後再来にそなえ、江戸市街地を守るための砲台は一年以内に完成せねばならない。

老中方は、その一点にしぼっての指示を下した。その結果、品川から深川にかけて一一基の砲台を築くこととなった。これを内海台場という。

一番~三番台場は八月二十一日起工、翌安政元(一八五四)年四月竣工。

五番・六番・御殿山下台場は安政元年一月起工、十一月竣工した。

四番は七分、七番は三分ほどで中止、八~一一番は全く着手されずに終った。

工事中止の理由は財政難、条約締結により外交的危機が去った、という点にあろう。

きっかけは京都の大火にある。

安政元年四月六日、後院北殿より出火、紫宸殿・清涼殿以下諸殿焼失、火災は市中一九〇町にもおよび、公家邸宅・諸藩邸・寺社五四〇〇余戸が灰燼となった。

五月四日老中阿部正弘は、御所造営を理由に台場築造を中止し、完成部分と設備充実をはかることを指令した。

この結果、台場は品川よりにのみ完成し、俗称「品川台場」が定着した。

台場の突貫工事にともなって備砲製作も進行させねばならない。

この場合問題となるのは、材質を青銅とするか、鉄とするかである。

青銅による砲製作は容易で急速に数をそろえることができる。

しかし、要塞砲に要する銅・錫(すず)の量は莫大で、経費も想像を絶するものとなる。

この点、鉄は安価で資材としても豊富である。

しかし、鉄の要塞砲を製造するには反射炉を完成させねばならない。

佐賀で完成しているとはいえ量産は疑問である。

また、幕営反射炉の鉄製砲が青銅砲の軟度を持てるのか、すなわち巨弾を発射できるのかも疑問である。

ここに急速問に合い兼ねる鉄製砲をすてて、青銅砲を採用することとなり、嘉永六(一八五三)年八月湯島製鉋所(現、東京ドームの地)が設立された。

英龍はこの現場指揮を高島秋帆・斎藤弥九郎にゆだね、門人友平(ともひら)栄(壬生藩)・前田藤九郎(福山藩)・星野覚兵衛(陸奥泉藩)・岩倉鉄三郎(川越藩)を起用して、製砲を担当させた。なお、台場には一瀬大蔵(会津藩)が起用されている。

反射炉築造

かくして、大砲は順調に製造され始めた。

幕府も総力をあげて銅・錫を砲にむけたが、十分ではなく、関東筋寺院の梵鐘を供出させるにいたった。

それでもなお足りず、銅・錫の相場も高騰する一方であった。

ついに、全台場備砲を青銅砲とすることは予算・資材両面から不可能であることが露呈した。

同年十一月末である。

ついに老中方も英龍の主張をいれて反射炉による鉄製砲に切替えざるをえなくなった。

十二月十三日英龍に反射炉築造の命が下り、英龍の指示は十六日韮山に届いた。

待機していた八田兵助・山田熊蔵は十八日早朝、建設予定地賀茂郡本郷村(下田市)に向けて出発した。

反射炉研究は弘化末年よりオランダ人ヒュゲェニンの『ライク王立大砲鋳造所における鋳造法』の翻訳から始まった。

韮山では嘉永二年の矢田部郷言訳「和蘭製鉄製炉法」、石井脩三の「和蘭製鉄論」となった。

原書は難解で、伊東玄朴にゆだねる部分も多かった。

玄朴は佐賀藩医であったが、おりしも佐賀藩は長崎港警備の任から伊王島・神の島に台場築造を計画しており、藩主鍋島直正は江戸城で英龍に対面を求めた。

そして嘉永元年三月二十四日三島宿本陣で両者は懇談し、英龍は技術供与を約束し、反射炉における共同開発が始まった。

直正はしばしば本島藤太夫を英龍のもとに派遣して指導を乞い、英龍は鋳工長谷川刑部を佐賀に派遣して青銅砲の製作にあたらせた。

この共同事業は幕府より一〇万両を借用して開発にあたった佐賀藩が嘉永三年に韮山に先んじて成功するが、韮山では模型から始まって一〇分の一炉、さらに三分の一炉を製作して実験を繰返しており、本格的反射炉に進む機運は高まっていた。

従って、嘉永六年七月海岸防御の複命書と同時に反射炉建造を建議したのである。

場所は内海台場に輸送しやすいことと、一八〇〇度の高熱に耐えうる耐火煉瓦用の粘土が天城南麓の梨本村から発見されていたことから下田に近い本郷村が選ばれたのである。

下田から韮山

基礎工事がすみ、炬の積石にかかろうとしていた安政元(一八五四)年三月三日神奈川条約が締結され、翌日アメリカ艦隊は下田に入港した。

物見高いアメリカ兵は二十七日反射炉建築現場に現れた。この結果、機密保持のため建築現場を田方郡中村(韮山町、現在位置)に移さざるをえなくなった。

同年八月英龍は二度ほど視察し、半分の東南炉は十月に完成したが、大砲の完成を聞かないまま翌年一月に没した。

その後、安政元年十一月の地震の亀裂が翌二年七月の台風で発見されるなど、佐賀藩技師の来援をあおがねばならない事態となった。

同四年二月杉谷雍助・田代孫三郎らがいたり、同五年三月一八ポンド砲の試射の成功を確認して帰国した。

世界唯一の現存反射炉

反射炉(溶融炉)は高炉(溶鉱炉)が未発達の段階で出現した大砲をつくるための補助機能である。

従って、高炉の機能が向上すれば消滅する運命にあった。

水戸の反射炉に供給する銑鉄を生産するためにつくられたのが釜石高炉であるが、その後釜石は発展し、水戸反射炉は消滅した。

わかりやすい例である。

反射炉は連双四基すなわち四つの炉が同時に溶融機能し、同時に溶鉄が一つの鋳型に同温度で入らねば大口径砲(要塞砲)は砲身破裂などする不完全なものとなる。

従って、製造される大砲に占める完成砲の割合は低い。

これを解消するには反射炉の数をふやし、ロスをものともしない製産量とせねばならない。それができない場合、反射炉で青銅砲を作製するのもやむをえない。

駐退機出現以後のクルップにおいても青銅の砲身を持つ要塞砲が製造されているし、北清事変頃の主力火砲である帝国陸軍の三〇年式野砲・山砲の砲身も青銅である。

つまり、砲身を鉄製にする問題を解決する前に反射炉は消滅した。

この事情は欧米とて同じで、反射炉の性質を考えると成功したといってよい。

近代化は鉄によってなったのであり釜石に受継がれたようにその記念碑として世界唯一の現存反射炉の価値は高い。

ディアナ号の沈没

江川英龍は、ペリー来航直後から海軍創設を力説し、蒸気船製造を企画して用地を幕府に願った。

蒸気機関・洋式造船は英龍の渇望するところであった。

薩摩の肥後七之助・益満新右衛門などのスタッフを集めて企画を推進するうちに安政元(一八五四)年十一月三日の大地震が発生し、開港場下田は大津波に襲われた。

英龍は救済のため十八日下田を視察したが、その際、川路聖謨のすすめで捐傷した口シア軍艦ディアナ号を視察した。

二十八日帰府の途についたが小田原宿で川路の用状が到来、ロシア船修復の指揮を依頼してきた。

これより先ディアナ号艦長レソースキーらは修復地を視察、君沢郡戸田(へた)村(現、田方郡戸田村)を選定した。 |

図78 ディアナ号模型

|

西伊豆きっての名港である。

英露関係の緊張から修復をあせるロシア側は十一月二十六日、戸田にむけて出港した。

しかし、この日は太陽暦の一月十五日にあたり、西伊豆特有の西の強風が吹き荒れる季節である。

ディアナ号は風と潮流に翻弄され戸田に入ることができず、富士川河口まで流されて坐礁した。

漁船による離洲も激浪にはばまれて成功せず、ついに沈没した。

ヘダ号をつくる

英龍は戸田に向かう途中の十一月二十九日、箱根山中でロシア船坐礁の急報を受け、現地に急行し、救済に尽力した。

プチャーチンは英龍に、本国より迎船を呼び寄せるための連絡船を戸田で造る案を要求したと考えられる。

英龍は大型蒸気船建造を学習する絶好機であるから、これを提案した可能性もある。

海にこりたプチャーチンは、英龍の勧める海路戸田への移動を拒否し、陸路を主張した。 |

図80 ヘダ号模型 図79 プチャーチン

|

経費もかかり、道も不十分な海岸線の山越案は英龍を辟易させた。

日本での孤立を恐怖するプチャーチンは連絡船案を強硬主張し、十二月五日には下田へ行き、川路にこれを承認させた。

さらに、戸田村に出張していた普請役が和式造船を主張し、ゆずらなかったため英龍は韮山にもどった。

これを知った川路は驚き、十二月四日腹心の中村為弥を戸田に急派し、普請方を叱責させると共に英龍の再出張を懇請した。

英龍は六旦戸田におもむき指示万端をすませ、十一日韮山に帰着した。

この結果、一〇〇トンのスクーナーを建造することとなった。

村内の大工棟梁七人を世話掛とし、周辺各地から船大工・人足が集められ、ヒョートリュフーナの設計のもとに近代造船の第一歩がふみだされた。

このスクーナーは安政二(一八五五)年三月、三一〇〇両余をかけて竣工し、ヘダ号と名付けられた。

船長は八一尺一寸、幅二三尺、吃水九尺五寸、二本マストであった。

三月十八日プチャーチン以下四七人はヘダ号で、残の大半はアメリカ商船をチャーターして帰国した。

ロシア政府は軍艦オリヅッツ号に曳航させたヘダ号に五二門の大砲をつんで返還し、感謝の意を表した。

「此魯国ノ一大不幸ヤ我幸トナリ」(勝海舟『海軍歴史』)というように、新技術はただちに活用された。

幕府は江川英敏に安政二年五月三艘、さらに八月三艘の建造を命じた。

これらは十月ころには完成し十一月三日江川氏に引渡された。

船長八一尺余(一三・五間)のヘダ号に対し、一二間余とやや小さい。

これらは十二月十七日江川氏の手で品川沖に廻航され、砲撃演習を実施したのち各台場担当の藩に引き渡された。

このタイプを君沢形御船というが、江川氏管轄となっていたヘダ号ものちに編入された。

これに続き、安政三年韮山形御船六艘が建造され、台場に配備されたが、君沢形のほぽ半分の船形である。

蒸気軍艦建造の夢

この経過にみるように、英龍は一〇〇トンのスクーナーに決定した時点から台場用砲艦に転用することを考えていた。

幕府もこれをいれて君沢形・韮山形六艘の建造を命じたのである。

反射炉と尸田造船は一見かかわりのないもののように感ずるが、英龍の任務が内海台場御用であったことからもわかるように台場との関連事業と理解すべきである。

ペリー来航直後より英龍のめざした蒸気軍艦の建造は、その一〇年後の文久三(一八六三)年千代田形一五八トンの進水によって果たされる。

船体は春山弁蔵・小野友五郎、機関は肥田浜五郎が担当した。

戸田造船より輩出した鈴木長吉(河津)は船体に、上田寅吉(戸田)は機関の技師として参加している。

英龍の遺志は、その息のかかった者たちによって達成されたのである。

なお、「君沢形」は君沢郡から命名されたが、「呑みさわがた」と訓で通した方が語感がきれいであり、当時「くんたくがた」と称したかも疑問である。

現在はきみさわがたが定着している。

2 韮山塾 top

砲術の伝授

江川英龍が高島秋帆より免許皆伝を許されたのが天保十二(一八四一)年七月十日。

しかし、徳丸原演練以前に柏木忠俊・斎藤弥九郎以下九名が高島秋帆に入門させていたこと、秋帆につき砲術伝授を受くべき幕命が下ったのが七月九日で翌日形式のみで免許皆伝が許されたことを考えると、英龍はすでに洋式砲術の素養があり、家臣に調練をほどこしていたと考えられる。

これは、江川氏の家臣一二~三歳のものを教育する機関によってなされていた。

これは韮山塾ではなく、手代養成の機関でもあり、明治後もこれを基礎に教員養成所となり、最終的に韮山高校となったものである。

江川英龍が佐久間象山の入門を許可したのが天保十三年九月七日である。これが門人第一号である。

以後門弟四〇〇〇といわれるが、芝新銭座大小砲習練場における番方の洋式軍備への編成がえの政策のなかでの門人が圧倒的に多い。

すなわち、没後の門人であり、在世中の門人は三〇一名である。

しかし、門人以上に江川氏に出入りしていた木戸孝允などはふくまれず、名目上の阿部正弘などをふくんでいる。

また、資料的に弘化期の門人は明らかでなく、実態はなお不明な点が多い。

現代の観念では近世の教育機関に法人的名称を求めがちであるが、近世の師弟関係はあくまで個人対個人である。

名称があったとしても建造物や部屋を意味する場合が多い。

江川英龍の場合も師弟関係はあくまで個人関係であり、江戸出府中の稽古日も定められている。

すなわち、韮山塾は英龍が韮山に在る期問、寄宿して修業する諸藩士が便宜上名付けたものでしかない。

しかし、韮山塾と江戸の学習・教授には大きな差異があった。

韮山では江戸で行いえない大小砲の実弾射撃が自在であった点である。

英龍は「高島流砲術唯一直伝者」という政治的立場を活用し、天保十三年には幕府が買上げた高島秋帆使用の大砲四門を借用し、剣付小銃を買入れ、実戦を想定した教授を行った。

江戸で砲術教授の看板をあげる師範の中には小銃すら撃ったことのない人物が多かった時代であるから韮山塾が注目されたのである。

また、蘭書を翻訳してはホーウッイスル(忽砲=こつぼう)・カノーン・モルチール(臼砲)などを鋳造、破裂弾・榴弾・榴散弾・焼夷弾・徹甲弾を製造し、実験をくりかえした。

英龍は座右銘「実用専務」の指導をつらぬき、皆伝に際してはあらゆる技術を教授した。

友平栄(壬生藩)が免許皆伝を藩主に報告した文に、

「先生が雛形も試していない技術書も頂戴している。

自らも努力するが、不明のときは韮山行を御許可願いたい。

また、韮山での技術開発は日進月歩で皆伝に甘んじることはできない。

新型の大砲試射などにはぜひとも参加したい」とある。 |

倹約一心身鍛練の場

韮山塾は天保十三(一八四二)年十月に始まり、十一月には長道平(おき・どうへい、佐倉藩)の試案により最初の塾法が制定された。

塾法は日課、武器の取扱い、塾生活全般に及んでいるが、なかでも倹約と勉励は特にきびしかった。

入塾時の土産・振舞いなどは厳禁、人民の膏によって学問をする者が無駄な時間を過ごすことも厳禁、もちろん禁酒であった。

寒中袷一枚、一汁一菜という英龍の猛烈な節倹を塾中も励行せねばならなかった。

しかし、江川家の年中行事の振舞い、狩野川や日野浦への釣行には酒を用意するなど、師弟の交歓には留意した。

韮山塾の重要な課題に狩(山猟)がある。

鹿・猪を敵と想定し、布陣(立つ間)を定め、包囲し、追い出し、撃ちとめる。

それぞれの任務を完璧にこなされば、野生のものゆえ逃走を許す場合もある。 塾法にも

「鹿狩等にて心胆を練ることから、歩兵の射撃・薬の調合・大砲射撃・布陣の法に至る迄」

「狩のとき着替え・弁当を身につけ、険しい山中を走り廻っても命中率が落ちるような柔弱であってはならない」

「狩小屋では菰・筵以外の敷物無用」などとある。

心身錬磨・修業の基礎であった。狩が特に多かった嘉永元(一八四八)年には、のべ日数一三九日にも及んでいる。

狩は、天城山・江梨山・箱根・富士山御林などである。 |

図81 韮山塾生狩図

|

佐賀藩主鍋島直正(なおまさ)の命によって江梨山の狩に同行した本島藤太夫の「山猟記」(「松乃落葉」『幕末軍事技術の軌跡』)は、塾生活、江川氏家臣団の様子から往返の記事まで克明である。

英龍は塾生と共に狩小屋で僅かな食事をし、夜は炉辺で主客なく歓談し、上着を掛けるだけで土聞の筵に臥したという。

すべてに率先垂範、狩は猛烈をきわめた。

佐久間象山が三日分の握飯三個を一日で食べおわり、「それでは戦に勝てぬ」といわれ、江戸に逃げ帰ったという伝説を生んだ。

塾の生活

入門の束脩(そくしゅう)に規定はないが、多くは金一分である。

資格は、技術上の習得を示す免許(幕内立入)と学術上の修了を示す皆伝である。

英龍がこれを重視していたかは疑問であるが、成果のあがった者に資格をあたえることは塾生のはげみであり、藩費留学にたいする考慮でもあろう。

免許・皆伝後の研鑚こそ重要と強調する英龍にこたえて、その後も帰塾する者が多かった。

経費はすべて実費で、大砲の演習など数人で実施する場合は弾丸・火薬・資材を頭割りして、世話係りの家臣に納めた。

塾の生活を知る絶好の資料は「松乃落葉」と「韮山塾日記」である。「松乃落葉」が短期間の記録であるのに対して、塾日記は継続している。

しかし、塾日記の現存するものは嘉永元~七年の七冊(修善寺町小川近氏蔵)で天保~弘化期のものが存在しない点は惜しい。

それでも、在塾の人数は一三~二名程度である。

存生中の門人三〇一名のうち韮山塾で起居したものは少なく、塾日記と補助資料により現在確認できるのは六〇名ほどである。

様々な門弟たち

嘉永五(一八五二)年九月、足立郡廻村の英龍が南畑村(埼玉県)に立ち寄った。

その時、門人肥田波門(川越藩)は死病の床にあり、これを聞いた。同藩の相弟子岩倉鉄三郎にたすけられて英龍の旅宿を訪ねた肥田波門は、涙ながらに君師の恩に報いることの浅かった無念を述べ、養嗣子金之助の入門を願った。

英龍は

「千往年韮山に来り、砲術を学び、山野駆馳して猪鹿を斃せし、其豪気の気に引替で何ぞ衰弱甚しき、縦(たと)ひ身に病あるも常に神を安じ、体を養はば痊癒(ぜんゆ)の期遠きにあらざるべし。

悲歎、徒(いたずら)に其心身を労する勿(なか)れ、令嗣教育の事は及ばずと雖(いえど)も当に力を竭すべし、以て意をなす勿れ」

となぐさめた。

同席した柏木忠俊・望月大象は、その情景に感動し、後年まで語った。二ヵ月後肥田波門は没し、英龍は金之助を韮山に招き懇切に教育をほどこした。

韮山塾に起居した門人は少くないが、それ故に師弟の絆は深かった。

渡辺崋山に師礼をつくし、高島秋帆を救解して師恩に報いた英龍は、自らの門人との間にも師弟の情愛を築いた。

安政二(一八五五)年九月幕府は番方の洋式軍備化を企図し、徒士(かち)組・小十人(こじゅうにん)組などを江川氏に入門させた。

この教育を行ったのが、江川氏の芝新銭座大小砲習練場(浜松町駅付近、八二ー七坪)である。

安政二年正月十六日すでに英龍は没しており、江川氏のみの人員では手がまわりかねた。

勘定奉行松平近直は韮山塾で修業した諸藩士を組織してこれにあてた。

門人たちは、後進三六〇〇名の教育に韮山の精神を継承した。

この中より育った旗本にも人物は多いが、むしろ黒田清隆・大山巌・井上馨ら薩長と長岡・庄内・会津など奥羽越の藩士が、友平栄・岩倉鉄三郎などから机を並べて講義を受けたことの方が興味深い。

韮山塾の教育は諸藩に散り、また新しい日本をつくる力となって流れていった、といえる。

3 沼津兵学校 top

兵学校の設置

慶応四(一八六八)年四月、官軍に江戸城を明け渡した徳川氏は七〇万石の一大名として駿府に移ることとなった。

これより先、旧幕府の目付であった阿部邦之助は洋式軍制による陸軍士官の養成機関を設置するように求める建議書を起草していた。

一方、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に帰った江原鋳三郎(素六)も阿部の意見に共鳴し、二人で建議書を提出した。

そうこうするうちに徳川家の新領地が駿遠地方と決定したので、阿部らは新領地内の沼津に兵学校を設立することを上申して了承された。

兵学校の所在地を駿府ではなく沼津としたのは、藩重役の中に兵学校設立に反対する者があり、その干渉を避けるには藩庁から離れた沼津が適当であったこと、また新政府から徳川藩の軍備充実であると警戒される恐れがあり、やはり駿府を離れたほうが穏当であることなどが理由であった。

慶応四年七月、阿部らは「陸軍解兵御仕方書」を制定した。これは旧幕府陸軍の兵士を駿河に土着させることを定めた規則であると共に、沼津兵学校の設置方針を示したものである。

これによると兵士らは村落で農商業に従事する一方、学術が教授されて優秀なものは兵学校への進学や役職への就任の道が開かれるというものであった。 |

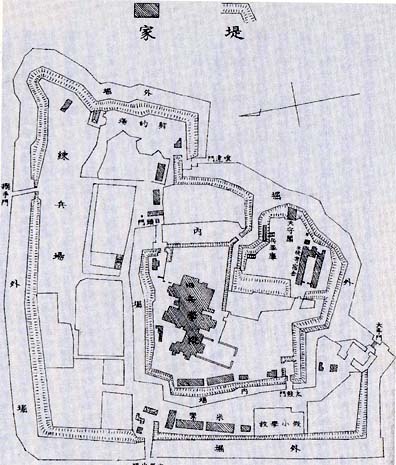

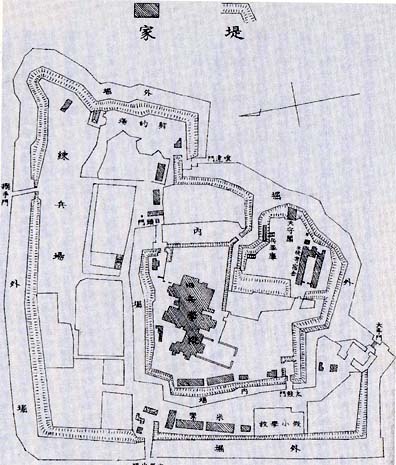

図82 沼津旧城及旧兵学校図

(『同方会誌J 38号より』)

|

この規則書を基本として兵学校開校の準備に入り、陸軍総括であった服部綾雄を兵学校の最高責任者とし、阿部は陸軍重立取扱となって学校設立を推進した。

校長に当たる学校頭取には新知識の第一人者である西周助(周=あまね)に交渉して快諾を得、同年十月沼津に入った西は「徳川家兵学校掟書」を起草した。

十一月下旬には各教授方が任命され、校舎は沼津城二の丸の城主の居館をそのまま使用することとなった。

教育の内容

西頭取の起草した「徳川家兵学校提書」は八四ヵ条からなり、教育内容・学校運営、教授の職務などあらゆる規定を列記した沼津兵学校の規則書である。

以下この詫書を通して沼津兵学校の学校組織と教育内容がどのようなものであったかをみてみよう。

兵学校への入学資格は一四歳から一八歳までの徳川氏家臣の子弟で、付属の小学校を修業して第一試に合格し、陸軍医師頭収により身体全健を証明された者である。

兵学校は資業生と本業生の二段階に分かれ、修業年限は前者が四年、後者が三年である。

資業生修業後第二試に合格した者が本業生に進むことができる。

本業生修業後第三試に合格した者を得業生といい、陸軍士官に欠員が生じた場合順次士官に採用される。

入学の際生徒には歩兵科・砲兵科・築造抖のいずれかを志願させるが、将来軍人になる意思のない者でも員外生という資格で四年間在籍し、資業生と共に洋学・数学などを学ぶことが認められる。

ただし資業生・本業生には毎月四両の手当てが支給されるのに対し、員外生からは授業料として銀一五匁を徴収する。

教授陣は一等・二等・三等の三段階に分かれ、一等教授方は将校三科(歩兵・砲兵・築造)のうち一科に精通し、かつ数学を兼ねる者が任命される。

二等・三等教授方は資業生の授業の一科に精通し、その科の難易などにより二等と三等に分けられ、試験により上級の教授方に進むことができる。

当時、徳川藩は解兵直後で組織的な軍隊がなかったので、有事の際は一時的に兵学校の教授方が指揮官となり、生徒を兵士として軍隊を編成することとしこれを学校隊と称したが、掟書にはこのことも規定されている。

資業生の学ぶ学科は書史講論(地理・歴史など)・外国語(英語・仏語のうち一科)・数学(代数・幾何から実地測量などまで)・器械学・図画・乗馬・銃砲打方・操練などである。

外国語の中には会話・文典のほか、万国地理・窮理・天文・万国史・経済史などがあり、これらの学科を外国語で講読したと思われる。

本業生の学科は歩兵・砲兵・築造の三科に分かれ、その中の各自が選択した専門の一科を履修する。

戦法・砲術・築造など実戦に即した科目が中心であるが、砲兵科・築造科では微分・積分などの高等の数学も課している。

本業生は三年のうち最後の一年は野外で実地研究する。

以上のように兵学校の教育目的は陸軍士官の養成であるが、いわゆる軍事訓練中心の士官学校とは異なり、教育内容に数学・地理・歴史・語学といった幅広い知識の習得を含んでいたことは注目される。

体操と洋算を教授する学校は全国でも最初であったという。

兵学校の終局

沼津兵学校は明治元(一八六八)年十二月二十日に開校した。

翌明治二年一月から授業が始まったが、この時の生徒数は第一期生の五名であった。

生徒は第一期から第九期まで募集され、延べ二二〇名前後の生徒が採用された。

学校の存続機関が短かったので、いずれも資業生までで終り本業生への進学者はなかった。

教授には旧幕府の長崎海軍伝習所で学んだり、蕃書調所や開成所で教えたり、欧米に留学した経験をもつなど、洋学や外国事情に精通した当時の一流知識人が多かった。

軍事教育機関としての性格上理数系の比重が重く、資業生の学力も英仏語や数学のレベルが高かったことが知られている。

生徒たちの気風には明治政府に対する反逆心と新時代のエリートとしての自負心とが同居していたという。

沼津兵学校における教育で注目すべきは、すでに述べたように陸軍士官志望者以外の者にも員外生という資格で門戸を開いていたことである。

本来員外生も静岡藩士の子弟を対象としたものであったが、後に他藩から留学する生徒を受入れるようになると全て員外生として入学を許可された。

「他藩員外生」は福井藩が十数名で最も多く、他に徳島藩・鳥羽藩・佐倉藩・会津藩などからも入学し、総計二十数名であった。

沼津兵学校の影響は帰国した員外生たちによって各藩に及んだとみることができる。

他藩からは留学生の受入れだけでなく教官の派遣も依頼された。これに応じて薩摩藩・徳島藩・和歌山藩などへ合わせて十数名の教官が派遣された。

彼らは「御貸人」と称されて招かれた藩の教育改革に力を貸したが、この御貸人の存在は沼津兵学校の教授陣が豊富であったことを物語っている。

なお、創立当初兵学校の校名は「徳川兵学校」と称したが、明治二(一八六九)年八月から所在地名を冠することになり「沼津兵学校」と改称された。

明治三年に入り「沼津学校」と呼ぶ者が多くなったが、これは兵学校の名が明治政府を刺激することを恐れたためと思われる。

明治二年七月、兵部(ひょうぶ)省が設置されて大村益次郎が兵部大輔(たゆう)となるが、同年八月大村は自ら沼津を訪れて兵学校を視察した。

これは学校内に少ながらぬ波紋を投げかけたが、同年秋になり兵学校教授に対し明治政府から出仕命令が相次いで出され、教授たちが兵学校を辞めて上京していった。

同三(一八七〇)年九月西頭取に対しても出仕の命があり、上京して兵部省の学制取調御用掛となった。

生徒の間にも動揺が広がり、教授の辞任に対して反対集会を開く者や、兵学校の将来に見切りをつけ自ら退校する者も続出した。

こうしたなか明治四年九月、政府は沼津兵学校を兵部省の管轄に移すことを通達し、名称も「沼津出張兵学寮」と改称された。

翌明治五年五月、沼津出張兵学寮は陸軍兵学寮教導団に編入されることになって残存する生徒六四名は東京に移り、ここに沼律兵学校はわずか三年余りで幕を閉じたのである。

4 伊豆の文学 top

国学と俳諧

近世の伊豆の文学では、紀行文や地誌の編集と国学・俳諧を中心とした文化活動が挙げられる。

温泉湯治を兼ねた文人が熱海で執筆、また、熱海をはじめとする伊豆を巡る紀行文が数多く書かれている。

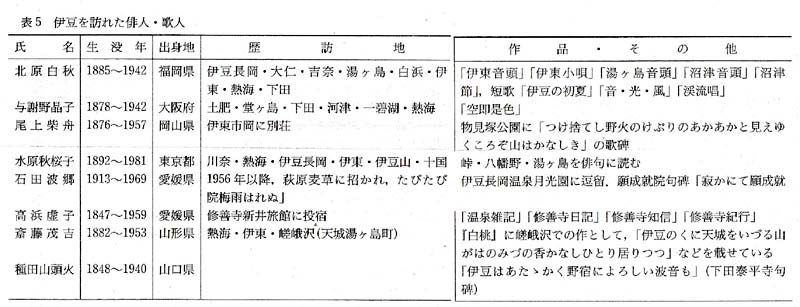

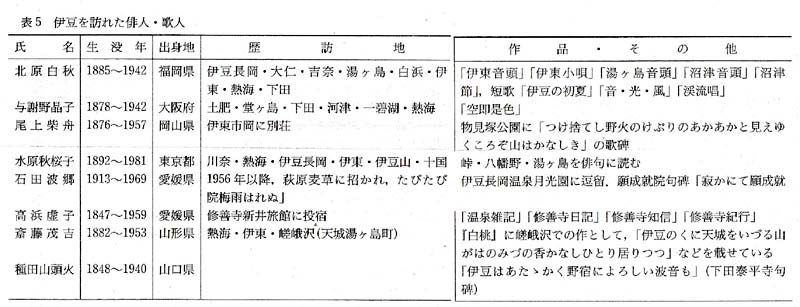

これを表5に示した。地誌での特筆は『豆州志稿』の編集が挙げられる。

享保十(一七二四)年、三島宿に山城国出身で伊藤仁斎門下の儒学者である並河五一(誠所)が仰止(ぎょうし)館を開いた。

ここへ安久村(三島市)の郷士秋山富南(文蔵、一七二三~一八〇八)が入門した。

秋山は寛政六(一七九四)年韮山代官に願い出、幕府の許可を得て寛政十二年『豆州志稿』一三巻を完成させた。

これを増補した『増訂豆州志稿』を、田方郡小坂村(伊豆長岡町)の豪農である萩原正平(一八三一~九一)がその子正夫と共に出版。

萩原正平は文久三(一八六三)年平田篤胤(あつたね)没後の門人で、平田銕胤(てつたね)に師事した。

伊豆の国学運動の中心となったのは竹村茂雄である。竹村茂雄(一七六九~一八四四)は、君沢郡熊坂の豪農で通称平右衛門といい、庵号は穂向屋といった。

寛政八年本居宣長に入門し、自らも後進を指導、伊豆・駿河を中心に門人が二〇〇人余いた。

文政八年(一八二五)に宣長の著作『直日霊』(なおびのみたま)を刊行し、国学の普及を図った。

伊豆国学の祖といわれ、著書には『憐農民詞』『道守之標』『穂向屋集』『万葉集類語』などがある。

門人の一人で、賀茂郡和田村(伊東市)に生まれた浜野建雄(一七九〇~一八五九)は、嘉永年間『伊東誌』を著述した。

また、飯田守年(一八一五~九六)は、月ヶ瀬村(天城湯ヶ島町)から牧之郷村(修善寺町)飯田家に養子に入り、幕末には名主を勤めるなどの素封家であるが、竹村に国学や和歌を学び、「歌も作れ、田も作れ」をモットーに家業を怠らなかった。

さらに日野村(沼津市)の素封家である足立春島(一七八一~一八五六)は、文政七(一八二四)年本居宣長の養子大平に入門、竹村と親交を結び、歌会活動を行った。

一方、平田門に入門しての国学運動も盛んであった。

前述の萩原をはじめ富士萬(一八三八~一九〇五)もその一人である。

君沢郡三津村(沼津市)に生まれ、初め羽田清助と称し旗木津出家の割元を勤めていた。

元治元(一八六四)年平田篤胤没後の門人。平田銕胤に師事した。祖父・父とも竹村茂雄の門人で、明治二年富士本宮浅間神社の別当の株を譲り受け、この別当に養子に入り富士萬と改名した。

晩年は長瀬村(伊豆長岡町)に隠棲した。

農村の娯楽の一つに俳諧があった。正徳五(一七一五)年に原木(韮山町)の荒木神社に奉納された俳額は檀林俳句として芭蕉以前の価値がある。

近世後期になるとさらに民衆文化として農村に浸透した。

沼津宿仲町に生まれた種玉庵連山(一八〇九~六八)は、宗匠としてその名を広く知られ、東海道を往来する俳人たちは必ず連山の門を叩き、「箱根の関所のあるごとく沼津に俳諧の関所あり」といわれた。

墓は沼津市幸町永明寺にあり、俳関の額は門人の滝の本連水(裾野市佐野、勝俣氏)に譲与された。

伊豆では、沼津の俳諧師官鼠(かんそ、六花庵という庵号をもち、服部嵐雪四世を称していた)の形成する俳諧サークルに属していたものが多く、戸田の勝呂弥惣兵衛は野馬堂という庵号で俳諧を嗜んでいた。

このように、伊豆各地の豪農たちは競って俳諧を詠み、発句や連句を印刷した。

また、作歌活動も盛んで、熊坂(修善寺町)の豪農菊池安兵衛武教の長女菊池袖子(一七八五~一八三八)は加藤千蔭の門下となって和歌の添削を受け、のち村田春海や本居大平にも師事し、『菊園集』『続菊園集』『遺穂集』などを著した。

|

近代の文学

江戸後期の俳諧・作歌活動は近代に受継がれた。

萩原麦草(一八九四~一九六五)は田方郡川西村小坂出身の俳人で、一九一八(大正七)年、大仁に古見豆人(ずにん)らと「狩野川句会」を創設した。

また一九四二(昭和十七)年以来石田波郷と親交を結んでいた。

平井(函南町)出身の梶尾嘉十郎(一八六七~一九四七)は一九三六年に函南村長に就任した政治家であるが、一九二六年コスモス句会を創設した。

田方郡田中村吉田(大仁町)出身、居住の穂積忠(一九〇一~五四)は、韮山中学(韮山高校)二年のとき北原白秋門下に加わり作歌に励んだ。

卒業後、枡口信夫に師事し歌集「雪祭」は第一回の「多摩賞」と「大日本歌人協会賞」を獲得した。

これら俳人や歌人が生まれた背景には、伊豆の風土を好んだ著名な人達との親交が欠かせない。

穂積に強い影響を与えた北原白秋(一八八五~一九四二)は、福岡県出身であるが、伊豆との関わりが非常に深い。

一九三〇(昭和五)年十月「伊東音頭」「伊東小唄」を作成、ほかに「湯ヶ島音頭」や「沼津音頭」「沼津節」を完成させた。

また、天城・下田を巡遊し、短歌「伊豆の初夏」「音・光・風」「渓流唱」を発表した。

愛媛県出身の石田波郷(一九一三~六九)は萩原麦草と親しく、一九五六年以降、麦草の招きの応じてしばしば伊豆長岡を訪れ、温泉旅館月光園に投じた。

館主高野巴女は波郷門であり麦草の『壁』の同人である。

韮山町願成就院(がんじょうじゅいん)に波郷の句碑「寂かにて願成就院梅雨はれぬ」が建てられている。

|

近代の文学者には、伊豆出身者がいる一方、太宰治が三津安田旅館で『斜陽』を執筆したことはあまりに有名であるが、風光明媚な伊豆を訪れ、また病気療養中に文学作品などを残した作家も多い。

湯川(伊東市)出身の木下杢(もく)太郎(一八八五~一九四五)は、本名太田正雄といい、医学者となって東京大学医学部の教授などを歴任したが、北原白秋・吉井勇らと「パンの会」を興し、一九〇九(明治四十二)年には森鴎外(おうがい)を中心とした『スバル』創刊に加わった。

一九一一年『スバル』に戯曲「和泉屋染物店」を発表、詩や小説・随筆評論と健筆を振るった。

三島市出身の小出正吾(一八九七~一九九〇)は坪田譲治の影響を受け、児童文学に傾倒し『風船虫』『かっぱ橋』『のろまなローラ」などの数多くの童話を著した。

一九六六(昭和四十一)年から六年間日本児童文学者協会会長も努めた。

土肥町出身の石原吉郎(一九一五~七七)は一九六四年詩集『サンチョパンサの帰郷』でH氏賞、一九七三年エッセイ集『望郷と海』で歴程賞を受賞、一九七五年日本現代詩人会会長を努めた。後藤江村(一八九七~一九七八)は天城湯ヶ島町吉奈に生まれ児童文学を執筆、関東大震災以後伊豆に戻り『山峡少年記』を著した。

鈴木白羊子(一九〇一~六二)賀茂郡稲梓(いなずさ、下田市)出身の詩人で、白樺派に傾倒し一九二六年(昭和元年)詩誌『太陽花』を創刊した。

中伊豆町出身の高杉一郎(本名小川五郎、一九〇八年まれ)は小説家であり英米文学者で、一九五〇年『極光のかげに』がベストセラーとなったほか児童文学の翻訳の仕事もある。

下狩野村(修善寺町)出身の若林つや(一九〇五年生まれ)は東伊豆で訓導をしながら『女人芸術』などに投稿、執筆活動を続けた。

伊豆以外の出身者で、伊豆を訪れ文学作品などを多数残している。代表的な作家は川端康成で、その他、伊豆を訪れた作家を表6にまとめた。

参照してもらいたい。

また、井上靖は伊豆を代表する文学者であるが、別項を掲げた。

このように、伊豆には多くの文学者が来訪している。

そして、熱海には今でも多くの文学者が居を構えている。

二 伊豆・箱根地域の文化人 top

1 江川坦庵

ふくらむ負債

江川氏の柤は姓を宇野といい、酒造の技術をもって伊豆に入ってきたが時期は明確ではない。

拠点は韮山城の南の中~内中(うちなか)~金谷へかけての一帯と考えられる。

狩野川の支流、江川(枝川)の内側を「江中」もしくは「中」、さらに内側を「内中」という。

この『豆州志稿』の記述は信じてもよい。

確認できる時期としては後北条氏のもとで名酒「江川」を生産し、上杉謙信・織田信長などへの贈答品となっている。

重要文化財江川邸は当時の建物である。

また、製薬もいとなみ、江戸初期にかけて宇野もしくは江川の名で全国に酒・薬の販路を開き、支族を発展させていった。

後北条氏につかえ武士になる者もあったが、本業は酒造・薬である。しかし、天正十八(一五九〇)年の小田原征伐に際しては鎧を着ないわけにはいかなかった。

この中から頭角をあらわし、徳川家康に接近して本領安堵のうえ酒造を続行したのが江川英長である。

江川英長は慶長元(一五九六)年五〇〇〇石の代官となり、物成一〇分の一を支給された。

しかし、従来の家政を維持できず、二代将軍秀忠に願って三〇〇〇俵の借米と献上酒「江川」の酒造米として年貢流用を認められた。

お万の方(養珠院)を家康の側室としたのが英長であり、その子頼宣(よりのぶ)はお江(ごう)の方(秀忠夫人、淀君の妹)の懇望により秀忠の養子となっていた時期がある。

この縁故を背景に借米・借金は拡大し、英政(ひでまさ)~英利(ひでとし)~英暉(ひでてる)と代を重ねた。

さすがに英暉のころにはいきづまり、元禄六(一六九三)年酒造をやめ、武蔵・相模・伊豆の代官に転身した。これまでの借用は子々孫々を苦しめるに十分であった。

英琿の子英勝はついに代官を罷免され、借金・米の返済の法途をたてるため韮山に逼足(ひっそく)した。

その子英彰は寛延三(一七五〇)年常陸・下総の代官となり、陸奥・下野に転じ、宝暦八(一七五八)年待望の韮山復帰を命ぜられて没した。

これを英征がついだが、借財は増加こそすれ、減ることはなかった。

あきらめた英征は芸術に傾いた。

寛政四(一七九二)年英征の子英毅(ひでたけ)がついだ。

英毅は立て直しのため、必死に努力したが、事態は好転しなかった。

請負制度の代官は余剰金をださねば利得はなく、赤字となっても幕府は補填せず、代官の負債となる。

島方を求配地にもち、行き届いた支配を行おうとする英毅は先祖の負債を返済するどころか新規の負債に苦しんだ。

これを解決したのが豪農・豪商拠出による文政期に本格化する貸付金制度である。

「忍」の教え

坦庵江川太郎左衛門英龍は享和元(一八〇一)年五月十三日、英毅の次男として韮山屋敷に生まれた。

享和三年には一〇〇〇両の借金のため忠臣望月鴻助(こうすけ)が切腹している。

借金のためあたら忠臣を切腹させねばならない状況の中で成長した。

江川氏の公的引負金が九七〇〇両に達する文政四(一八二一)年兄英虎が病死し、嫡子となった。

公的引負金だけは豪農・豪商拠出の貸付金で急速に危機を脱していくが、まだ先祖の借金米はほとんど減っていない。

しかし、文政六年には裏門を新築するなど家中は弛緩していく。

この雰囲気を英龍は許すことができなかった。

才気煥発、腕も弁も立つ英龍は議論しても論破するまで引き下がらない性格であった。

母久子は英龍の性格を憂え、臨終の枕元で「忍」の文字を書いて与え、釈尊遺教「忍ノ徳タルハ持戒苦行モ及ブ能ワザル所ナリ」を引いて諭した。

時に天保元(一八三〇)年英龍満二九歳。

翌年、江戸屋敷では筆頭手代柏木平太夫の長男林之助(忠俊の異母兄)が乱心し、自らの子息鎌吉八歳をはじめ男女八人を斬殺、四人に重傷を負わせ、自殺するという事件が発生した。

死者の中には望月鴻助の遺子鵠助もふくまれていたが、鵠助が妻帯していなかったため望月家は絶家した。

英龍が「忍」字と釈尊遺教を大書したのは母の三周忌天保四年のことである。

この事件に衝撃をうけた英龍は、先祖負債の完済・家政立直しを含め、深く心に期するところがあったものであろう。

陽明学の祖「九淵」を字とする英龍が、懐中に「忍」字を守り札のごとく秘し、「敬慎第一」を座右銘とするようになる。

英龍の大転換点である。

学芸・武道に励む

英龍は、剣を岡田十松、絵を谷文晃・大国士豊、書を市河米庵、詩を大窪詩仏、経書を頼杏坪(きょうへい)、測量術を間宮林蔵に学んだという。

剣は文政元年(一八一九) 一八歳、神道無念流岡田十松吉利に入門。

荒稽古と門弟数の多いことで知られる江戸有数の道場撃剣館(げきけんかん)であるが、同三年には免許皆伝を許され、四天王と称された。

直接稽古をつけてくれたのは齊藤弥九郎で、刎頸(ふんけい)の友となった。

絵画は大国士豊に学んだというべきであるが、谷文晃に手ほどきをうけたこともある。

文晃が寛政四年松平定信の海岸巡検に随行したのは有名であるが、この時は韮山屋敷に逗留した可能性は少ない。

文晃が韮山屋敷に逗留したのは文化末年ころであり、「公余探勝図」を完成させるためであったかも知れない。

この時、少年の英龍に手本を書き与え、書写を命じた。

英龍は「文晃筆」と書いて提出したため、文晃は驚き、真意をたずねたら、「模写ではなく、生きた絵を習いたい」と答えたという。

文晃は「生きた絵を書くには基礎を学ばねばならない」ことを諭したという。 |

図83 江川英龍沢庵画像

|

これは後年英龍自身が戒めのため柏木忠俊らに語ったことであるが、もって英龍の性質を知るべしである。

頼杏坪が経書の師となったのは江戸逗留中の杏坪が江川英毅に兄事した縁による。

杏坪は三次(みよし)奉行(広島県三次市)を命ぜられ、江戸を発つに際し、役人としての心構えを示す書を依頼した。

英毅は「運甓」(うんぺき)と書して贈った。運甓とは汗して労働し心身を鍛えることをいう。

杏坪は三次の居間を運甓居と名づけ、精進した。杏坪は三次で兄春水の子山陽を養育したが、運甓の精神を理解せず出奔して連れ戻され、『日本外史』を著した。

これが評価をえると、京都に出て奔放に生活した。

運甓を体現したのは英龍であり、共に杏坪に学びながら好対照である。

英龍が師事した人物は英毅の交友による面が多いが、間宮林蔵との関係も同じである。

英毅は伊能忠敬と交わり、天文測地を研究したが、忠敬没後は林蔵と交わった。

英龍は林蔵に対して師礼を崩さず、代官となって以後も出府の度にカステラや国産の山葵(わさび)を土産に訪問を欠かさなかった。

天保十三(一八四二)年、佐久間象山は林蔵への面会をのぞみ、川路聖謨(としあきら)に仲介を依頼した。

川路は自分より江川の方がよい、とこれを英龍に頼んだ。英龍の依頼だが林蔵は面会を拒否した。

象山は八月五日英龍を訪問し、入門を願ったが、この席で林蔵へ面会ならざる旨を伝えた。

象山はものともせず、その足で林蔵を訪問したところ、江川殿がわざわざ頼みにお出でくだされたことでもあるからと、象山に面会した。

象山も陽明学祖陸九淵(象山)から号をとったことは明白で英龍と理想とする方向は同じであったはずである。

しかし、このことからは信義という点で象山と英龍の生き方の大きな相違を生じている。

広い交友関係

渡辺崋山(かざん)と英龍の間には斎藤弥九郎・川路聖謨(としあきら)・立原杏所(きょうしょ)など共通の知人は多く、象山の流儀でいけば、交友を結ぶに手間はいらなかった。

しかし、川路聖謨を仲介に立て、自ら下座をとり、「一字教わっても師は師なり」と送迎も丁寧であった。

この態度に崋山はたちまちに胸襟を開いた。

これは崋山初対面後書簡によく表れている。

佐賀藩主鍋島直正(なおまさ)との交流も身分をこえて厚く、遇するに丁寧な佐賀藩の態度に最初から胸襟を開きあったのである。

家内から家臣への配慮、家臣の家庭内への配慮、韮山塾における塾生との信頼関係、英龍の生き方には常に人を大切にするところに筋が通っているようである。

代官となると休憩する周辺の名主が挨拶に出る。

名主との挨拶から人となりを見極め、また病欠者がいると自ら見舞い状を送る。

御領・私領をこえた名主の掌握は、広域な支配地を少数の手代で管理することを可能にしたのである。

坦庵(たくあん)の手腕

英龍は文政七(一八二四)年代官見習となり、天保六(一八三五)年英毅の死により代官を襲職、家例により太郎左衛門を襲名した。

翌年の郡内騒動には積極的に対処し、行動力を評価されると共に代官属吏の弊風改革を度々建議し、注目された。

また伊豆国防御策や世界情勢の建議は、天保十年の鳥居耀蔵(とりいようぞう)との海岸見分となり、蛮社の獄(ばんしゃのごく)を派生する。

天保十二年には高島秋帆を支援して徳丸原演練を成功させ、幕命による唯一直伝者の地位を得た。

老中水野忠邦が洋式砲術採用に踏み切ると、この地位は鉄砲方となり、与力五騎・同心五〇人のモデル軍の創設にむかう。

しかし、並行して高島秋帆は逮捕される。

そしてまもなく天保の改革そのものが崩壊する。

加わった老中阿部正弘は、英龍の鉄砲方を解任し、秋帆を断罪・投獄した。

波乱あったにせよ水野政権であってこそ秋帆救解の機会はあったが、阿部の反動政権では英龍は冷遇され、その機会も遠のいた。

英龍も憤懣を詩に託し、研究と門人の養成のみの忍の時代を送る。

しかし、嘉永二(一八四九)年イギリス軍艦マリナー号が来航、下田での退帆交渉を命ぜられる。

これを見事に成功させたことから英龍に対する評価は復活し、英龍は農兵論を中心とした防備策をあいついで建議する。

そして、同五年盟友川路聖謨が勘定奉行に栄進する。

川路は英龍を昇進させようとするが、英龍はこれを断り、秋帆釈放の嘆願書の取次ぎを依頼した。

しかし、川路は英龍と気持ちは同じであるが、同僚の誤解が甚だしく、逆効果となる恐れがあると、答えた。

同僚とは阿部政権の懐刀勘定奉行松平近直である。近直は剛直一途、英龍を誤解していた。

しかし、翌六年ペリー来航と共に勘定吟味役格・海防掛となった英龍に対面した近直は、剛直ゆえに英龍に感激した。

以後、熱心な英龍崇拝者となり、阿部正弘以下英龍の門弟となるありさまであった。

英龍はこの好機に秋帆の釈放と帰朝まもない土佐の万次郎登用を願出て八月六日に許された。

一〇年一〇ヵ月余の幽囚の結果、秋帆五五歳、英龍五二歳、ともに初老となっていた。

江川氏預りながら英龍は即座に秋帆の手代登用を願出て、湯島製砲所の指揮を委ねるなど師が世に出る道を開こうとした。

英龍没後、秋帆は温情にこたえて英龍の子英敏・英武を補佐しながら慶応二(一八六六)年六九歳をもって没した。

中浜万次郎もまた終生江川氏転居と共に近くに居を移して臣下の礼をつくした、という。

負債の解消

時代をになう立場となった英龍は繁忙のあまり、安政二(一八五五)年正月十六日江戸の蘭方医総動員もむなしく世を去った。

悲嘆にくれた松平近直は自分の不明から英龍の起用をはばんだと嘆き、子英敏と親交を結んで泉下の霊に謝するのみと、英敏を後見した。

そして、英龍の悲願であった番方の洋式化のため芝新銭座大小砲習練場を設立、英龍育成の江川氏若干家臣を教示方に抜擢し、長崎海軍伝習に派遣した。

そして阿部正弘が没し、勘定奉行を退くにあたって「英龍の生前の性質・功労抜群」を理由に先祖負債を免除した。

かくして、英龍の徳と努力によって歴代江川氏を苦しめた負債は消えた。

韮山に帰る英龍の遺骸を支配下農民は涙で見送ったという。

最後まで人を大切にした英龍を示す逸話である。

2 地域が生み出した二宮尊徳

top

希望の根元

二宮金次郎こと尊徳(そんとく)は、天明七(一七八七)年、相模国足柄上郡栢山(かやま)村(小田原市)に生まれた。

酒匂川の洪水や父母の死去により、金次郎一六歳の時に一家は離散するが、彼の努力と能力により一家は再興される。

のち、小田原藩大久保家の分家旗本宇津家の知行地である桜町領(栃木県二宮町・真岡(もおか)市)の農村復興を成し遂げ、それをきっかけに経世家として大成する。

その実践運動は報徳運動と呼ばれ、幕末から明治にかけて荒廃農村や新開地での精神的支柱として受入れられると共に、尊徳は修身の国定教科書の中で理想的・模範的な人物として取上げられた。

ここでは、彼を生み出した当時の地域的な特色、あるいは慣行についていくつか取上げてみたい。

まず、質地(しつち)請け戻し慣行である。 |

図84 二宮尊徳画像

|

一般的に質地を含め質物は契約期間(年期)を過ぎれば質流れして債権者の所有に帰する。

田畑の永代売買を禁止されていた農民たちにとってみれば、借金の担保としての田畑質入れは最後の手段である。

質地をそのまま耕作(質地小作)していても、年期内に債務を弁済できなければ質地も流れるのが普通で、小作人から立ち直ることが困難となる。

また、反対に質地地主として巨大な資本を蓄えるものも出現してくる。

これとは違い、農民が所持する田畑を質入れして年期が過ぎても、有り合わせ証文があって借金を返済すれば、先祖より相伝の名田はいつでも取戻せるというのが質地請け戻し慣行であり、足柄地方のルールであった。

おそらく富士山噴火後の酒匂川の氾濫がそのようなルールのできた大きな要因と考えられる。

また、当地方の農民にとって田畑の耕作以外に現金獲得の場がいくつかあったことも遠因しているであろう。

馬を持つものは東海道で駄賃稼ぎができたし、馬がなくても小田原城下や江戸で奉公人勤めをすることは比較的容易であった。

質地請け戻し慣行は、たとえ田畑を手放しても、すぐに借金が返せなくても、いつかきっと取戻せるという希望を生み出すことになる。

事実、足柄地方では大規模な質地地主は見られないし、富農も土地集積に資本を投下するのではなく、酒造や質屋を経営するものが多い。

「積小為大(小さなことを積み重ねて大きな目標を達成する)」という尊徳の説いた考えも、希望の根拠があったればこそである。

学問の基礎

母が亡くなった享和二(一八〇二)年、残された長男の金次郎は同じ栢山村の伯父万兵衛に、弟二人は母方の実家曽我別所村(小田原市)川久保家にそれぞれ預けられた。

そして、昼間は万兵衛の家業を手伝い、夜は手習いに励んだ。

しかし、灯油がもったいないと万兵衛から叱られた金次郎は、友達から分けてもらった菜種を仙了(せんりょう)川近くの砂埋まり地に蒔き、翌年五月の休み日に収穫して自ら夜学用の灯油を手にしたという。

文化元(一八〇四)年、一八歳になった金次郎は栢山村の名主岡部善右衛門家に住込み奉公に出た。

翌二年には同じく名主の二宮七左衛門家に移っている。

こうした奉公勤めで入手した賃金と、残っていた田地を小作に出して得た収入をもって、金次郎は他人の手に渡っていた田地を徐々に請け戻していくことになる。

なお、奉公勤めは単に労働力を提供するだけではなく、商家の丁稚奉公や武家の女中奉公に見られるように躾(しつけ)や教養を身につける貴重な場でもあった。

金次郎は文化八~十二年に小田原藩家老の服部十郎兵衛家に若党として住込み奉公をしている。

同家での主要な役目は三人の男子を漢学師範宇野慎助宅(孤嶺館)まで送り迎えすることであり、帰宅後の復習の相手であった。

この宇野家は代々、江戸の林家に学び藩儒を勤める家柄である。

庭先からではあるが、そうした碩学の授業を金次郎はじっくり学ぶ機会を与えられたことになる。

これを「独学」と評するのは一面的であろう。

奉公中に金次郎は、服部家の台所方使用人を集め「五常講」(ごじょうこう)を創設した。

これは台所で使用する薪の節約や、夜なべでなった縄を売って手に入れた金銭を積立て、さらにこの資金を貸付け運用するもので、「五常」も仁(じん)義(ぎ)礼(れい)智(ち)信(しん)の五徳目に由来している。

資金の調達・運用と儒学の徳目とを結びつけたところに先見の明がある。

のち妻をもらい自作農をしていたところ、服部家の家政再建を懇願され、それから金次郎の「財政建直し」請負い人人生か始まるのである。

不公平のルール

江戸時代は何でも石高に一元化されていたように思えるが、高割の公平性をあえて無視する役負担方法もまた一つのルールとして存在していた。

その代表が「徳(銭)役」である。

公平性にこだわらず、持てる者・出せる者がより多く負担し、出せない者は少なく、あるいは負担を免除するという負担方渋である。

金次郎も、様々な場面で目にしていた。

たとえば、小田原宿での伝馬役負担は間口割ではなく徳役負担であったし、無尽講(むじんこう)などの庶民金融でも、富裕者がより多くの掛け金員数)を負担していいことになっていた。

天保飢饉後、金次郎の指導で小田原藩領村に対して救急仕法として夫食(ぶじき)金・報徳(ほうとく)金が貸付けられた。

雑穀の貯えの有無により領民を極難・中難・無難の三クラスに区分して貸付けられたが、返済に際して金次郎は極難の者より中難の者、中難の者より無難の者がより多く返済するよう義務づけた。極限状況から農村が立直るために富裕者の余裕を最大限に利用したのである。

こうしたルールの延長線上に、「分度」(ぶんど)「推譲」(すいじょう)という報徳の精神も登場してくるのではなかろうか。

つまり、一年間の生活に必要な収支を定め(分度)、分度を超えた余財はたとえわずかであっても世のために譲る(推譲)という考え方である。

それは階層分解の進んだ農村構造に対する処方箋の一つであった。

褒賞と報徳

文政元(一八一八)年、小田原藩主大久保忠真(ただざね)は京都所司代から幕府老中に昇進した。

参府途中の十一月十五目の早朝、忠真は領内の酒匂川河原に村役人たちを呼び出して領民への心得六ヵ条を読み聞かせると共に、領内の孝行人や奇特人七二名を表彰した。

そのなかの「耕作出精奇特人」に三二歳の金次郎も名を連ねていた。

忠真の告諭(心得)は藩政改革の決意を示したものでもあり、感銘した金次郎はその内容を書き留め、のち筆写して知人に配っている。 そしてこの表彰が金次郎の人生を大きく変えることになる。

当時、大久保家の分家、旗本宇津(うつ)家は知行地の桜町領村が荒廃しきっており、財政破綻で本家に泣きついてきていた。

最近の研究によれば、小田原藩では、文政三(一八二〇)年から桜町領村の内情を探索する一方、翌四年数度に渡り、小田原藩領内で「御褒詞(ごほうし)下され候奇特人」六、七人を桜町へ出張させ現地を見分させたという。 |

図85 大久保忠真・酒匂河原表彰図

|

つまり、酒匂河原で表彰された耕作出精者の中から数名を選び、桜町復興の手だてを探らせたわけである。

かくて金次郎の答申が取上げられ、文政五年、忠真より復興事業を命じられることになる。

金次郎は栢山(かやま)村の田畑を売り払い、妻子と共に桜町陣屋に移り住み、一〇年間の仕法に取りかかった。

用排水路の整備をはじめ社会資本の充実をはかって荒れ地を起こし返し、あわせて報徳金で農民の借財を返済させ、質地を請け戻すよう指導した。

その際、金次郎は勤勉に働く農民に褒美を与える一方、怠けている者を厳しく注意した。

また、農民の相互入札によって優良農民を選出しては表彰して金銭・農具等の褒美を与えた。

かっての自分がそうであったように、褒賞制度を利用して農民たちの労働意欲を高めたのである。

仕法は五年間延長され、凶作年での被害も最小限に抑えられ、順調に復興を遂げた。

天保二(一八三一)年正月金次郎は、忠真が東照宮修復御用で日光へ赴く途中の宿泊地結城へ出頭し桜町仕法の経過を報告した。

その時忠真は金次郎の仕事を『論語』に見える「以徳報徳」そのものだと誉めた。

すなわち、すべての者がもっている徳(長所)を引出し役立てることが、その徳に報いることだという意味である。

これ以降、金次郎は自分の仕事を「報徳」と表現することになる。

3 平井平次郎 top

生い立ちと人となり

安永四(一七七五)年賀茂郡中村(現、下田市中)の田中家に誕生した。

幼い頃から一人で地面に文字を書いて遊び、学問を好む少年時代を過ごしたといわれ、これを見込んで六歳の時、下田町の商人平井家が養子としてもらい受けた。

ところが、平井家に女子が誕生したので、これとめあわせて分家させ、元来、学問好きであったことから養父平井平右衛門は、彼を下田町会所に勤めさせた。

平井翁は無類の筆まめであったにもかかわらず、自身のこととなるとほとんど記録を残さず、そのため誕生年月日さえわからない。

のちにまとめられる『下田年中行事』執筆の歳から推算されているのが現状である。

下田は、伊豆で唯一ともいうべき町方で、その町政は、庄屋(享保期以後は名主)・長人(享保期以後は年寄)・町頭(一八の町の頭)・組頭(五人組頭)・漁船頭・商人頭・書役・問屋年寄などによって構成される町会所によって運営されていた。

書役については、諸事の記録のみならず、金銭を扱ったり、公印を預がったり、訴訟公事にも関係する要職であった。

平次郎は、謹厳実直な性格から事務に堪能で、まさに書役にうってつけの人物であった。

文政四(一八二一)年十二月、四七歳にして書役兼帯で年寄見習に就任し、天保四(一八三二)年十二月には、五九歳にして年寄嘉兵衛の跡役として年寄役を仰せつかる。

しかも書役兼帯であった。同十二年、書役を松本林右衛門に譲り、年寄役専任となる。

同十四年正月、六九歳にして年寄役を退くが、四〇年の長さにわたって町役人として勤務し、町政の生き字引となり、人は彼を「下田文庫翁」と呼んだ。

翁自らの心掛けとして「碁、将棋、双六等は、一字一文の足しにならず、公事訴訟わさばく用にもたたず、諸用の間を欠き、至って費えなるものに候、更に棄つべし、唯、読書の事のみに心を置き、徒(いたずら)に日を費し申す間敷事(まじくこと)」と記し、娯楽が少ない時代にあっても碁・将棋の類に手を出さず、無駄な時間を費やすことのないよう留意した。深夜まで薄暗い行灯(あんどん)の火を頼りに書物にいそしむ翁の姿が目に浮かぶ。

そして、自分が書役をまっとう出来たのは、「予、実に鋭き事能はず、所謂鈍きの本意は知らざれども、予は真の愚鈍にして、唯、父母を養ふ事を本とし、遠く出です、下田の諸用を預り来り候」と謙遜を込めて、ただただ父母の養いを本分と考えて下田に生きてきたことと述べる。 |

図86 平井平次郎画像

|

町役人としての平次郎

「まめたちたる」性格から有能な町吏であったことは疑い得ないが、ただ規則に従って忠実に、几帳面に淡々と事務をこなす循吏(とんり)ではなかった。

見識を持ちながらも、ときとして策をめぐらす剛胆さも持っていた。

『下田年中行事』は、蒐集した史料を丹念にそして忠実に書き写しているのであるが、翁の考えや行動が、そして感情さえ垣間見られる個所もある。

そんな逸話を見るところから、翁の生きた人生の一端を紹介することにしよう。

「書役平次郎大いに骨折り候事」と翁自ら記し、大変な思いをした「大竹一手販売事件」が起ったのは天保五(一八三四)年のことであった。

近隣の箕作(みつくり)村の五郎左衛門は、大竹(孟宗竹か)を一手に買取り、下田あたりに置場を設けて独占販売しようと、冥加永(みょうがえい)を支払って五年間の営業免許申請を韮山代官所に願い出た。

その理由は、稲生沢(いのうさわ)組の村人たちが大竹を販売して来たが、問屋がないため一日中歩いて販売しなければならず、耕作にも差し障り、下田への運送賃にもならないというものであった。

代官所の故障の有無についての問いあわせに町は、「一手に請負人出で候ては、往々町方難儀」とその独占販売に反対した。

ところが、近在二四ヵ村け異存なしとの返答故、五郎左衛門と下田町年寄平次郎は韮山への呼び出しとなった。

代官所では飯田恵七郎掛りであったが、「ひとり下田町のみが反対するのはけしからん」と申し、双方の和談を勧告した。

平次郎は町が冥加永を支払っても従前通りを願った。

役人は「五郎左衛門は終日売り歩くと耕作にも差し支えると申したのであり、さらに双方相談せよ」とあくまでも妥協を命じた。

翌日、再度役所での対決にあたり平次郎は、追願書にて

「稲生沢組二三ヵ村のうち大竹販売は四ヵ村のみであり、他の一九ヵ村はなりゆきで印形したまでです。

五郎左衛門が終日売買が難儀ならば、町内五、六ヵ所にて販売すればどうでしょう。

冥加金は町で負担しますので従前通りにお願いします」と主張した。

役人飯田は、「冥加金は故なく上納すべきではない。請負高が価格に上乗せされ、竹の価格が上がるとは憶測に過ぎない」とした。

さらに「下田町のみの反対故、許可したらどうするか」との役人の問に、平次郎は「何度でも願い上げる」と返答した。

即座に「それでは御役所を疑うものだ」ご叱責された。

平次郎は「以前在方の者が果物の一手買入販売を願ってきましたが、町で留置いてありますが、これらの願いが出たらどう処置しますか」と強く出た。

ちょっと驚いた役人は「その場合は村々へ差し障りの有無を聞き、故障が多ければ差し止める。

その場にならないと判断できない」と筋論で逃げた。

すかさず平次郎は、「許可願いは小さな四ヵ村のこと、多人数の下田町のことをお考え下さい」と押した。

役人は、「それは御役所に理屈を申し上げることだ。以前申したように、田畑とか御林に差し障るなどの理由が無ければ筋が立たない」と申し、この日は終了した。

帰りがけに五郎左衛門の郷宿(ごうしゅく)に立ち寄り、 「下田町は何度でも願いを出す。貴殿も多分の費用がかかる。取下げた方が良いのではないか」と脅しめいた言葉を投げて帰った。

翌日、五郎左衛門が願い下げをしたことを知るが、別件で代官所に行くと、役人飯田が、昨日の果物の件を叱責した。

平次郎は「申し訳ありません。五郎左衛門はそのことを知りながら一手販売を申請したので、つい理屈を申しました」ととぼけ、不調法を誤って一件相済となった。

このやりとりは、飢饉(ききん)による窮民を背景に独占の弊害を説く平次郎と、内容が理解できず、ただ筋論で解決を図ろうとする韮山代官所役人との対決であった。

代官所役人を向こうに回しての論陣のはり方は、平次郎が単なる能吏だけでなかったことを物語っていよう。

その記述の最後に「果物の話は強引で、お役人のお叱りはもっともなことだ」とした上で「少ク平次郎意地アリテ也」と本音を吐露している(巻之六十六)。

もうひとつは天保八(一八三七)年に発生した「助郷免除事件」である。

十月、突然東海道蒲原宿助郷の先触れが町に届く。異例のことで、下田町は昔から浦方御用が多いとの理由によって免除願いを陳情するが、聞き届けられなかった。

十二月になって道中奉行は蒲原宿の助郷を南伊豆村々へ申し渡したが、各村は渋々承服せざるを得なかった。

反対した下田町も孤立感を深め、結局請印してしまった。

いったん承服したものの心残りの町村は江戸へ赴き、道中奉行に助郷免除の嘆願書を提出するが、取上げられなかった。

下田町名主は、単身道中奉行への龍訴(かごそ)まで敢行するが、懇に諭されるだけであった。

その帰路、浦賀奉行所へ立ち寄り嘆願し、韮山代官を動かすべき示唆を得る。

翌年二月、年寄平次郎は名主に代わって韮山代官所に御免願いを提出するが、いったん押印したものを翻すことは不可能といわれるだけであった。

そこで一度は引き下がったが、急ぎ嘆願書を書き換え、再び代官の善処を御願いした。

その内容は、事情を知った下田の町民の反対運動が高まり、町役人への突き上げも烈しい。

これでは町政に差し障りが出るのでご配慮をお願いしたいというものであった。

しかし、この妙案も功を奏さず、願いは下げ戻された。それでも平次郎は諦めなかった。

今度は浦賀奉行所に嘆願攻勢をかけるが、遂にその目論見は成功しなかった。

平次郎はよほど悔しかったのであろう、巻の八十四・八十五を「助郷之巻」と名付け、ことの一部始終を詳述し、助郷免除願いは時期を逸することが無きようの留意と共に、のちの町役人の参考とするよう結んでいる。

加えて八十五巻末尾に「左に白紙を緘入置き候間、願立の後始末を記し置き申すべく事也」と二三枚の白紙を綴ってある。

『下田年中行事』の編纂

翁は下田に関する旧記が津波や大火によって消失したことを憂い残存する書き物を捜し出し写し取って書残した。

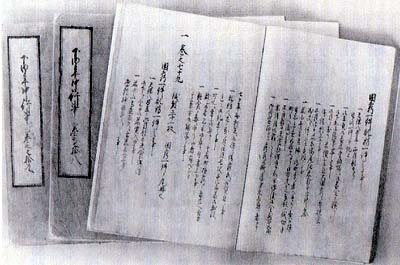

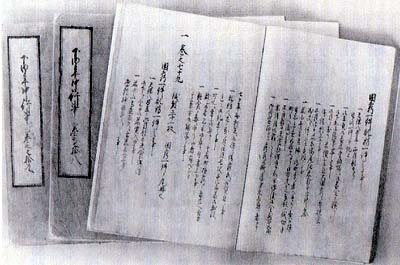

これが八七巻にまとめられた『下田年中行事』である。

編纂の途上、天保十三(一八四二)年十月、御備場(おそなえば)等海岸防備見分の目的で訪れた勘定吟味役川村清兵衛、吟味御改役中村為弥・松平隼人らに編纂された一部六冊をお目にかけたところ、「御用弁にも相成り候段、厚き御言葉を戴き、其の上、平次郎へ御目録下し置かれ候」(巻之拾)と目録を戴いたことが知れる。

天保十四年正月には年寄役を退き、町役人としての四〇余年にわたる町役人人生に終止符を打つが、その八ヵ月後には序文も整い『下田年中行事』は完成した。

「当町ノ旧記ヲ失ワントスルコトヲ憂テ作レルノミ(中略)此記多ハ御用向ニ事ナレバ御用弁ノ助トモナルベク」(凡例)目的でつくられた。 |

図87 『下田年中行事』

|

その凡例の最後には、再考して筆を入れたい所が多々あるが、病のためできない。

「謬(あやま)レル所ハ後ノ人ヨロシク改正ヲ加エ玉フベシ」と謙虚に書かれている。

『下田年中行事』の構成については、その序文で町の年間行事と、それに伴う必要町政事務がまず書かれる。

これこそ『下田年中行事』の書名が付された所以であろう。

次に古今の事跡に及び、「旧記を閲(しら)べ、口碑を探り、鄙言(ひげん)、児戯(じぎ)と雖も古今の風俗を見るに足る有らば、必ず取って以て之を録し、巨細遺すなし」と膨大な文書・記録を遺す。

大著の完成から一ヵ月して、翁は六九歳の天寿を全うするが、まさに生涯をかけた大事業であった。

翁の五〇回忌にあたる一八九三(明治二十六)年、町有志は翁を顕彰すると共に、石碑を造り八幡神社に建立した。

その時まで町は、翁の忌日に回向料を供えて、その功績を銛んだと伝えられる。

4 井上 靖(やすし) top

湯ヶ島の井上家

将軍親閲の「村々様子大概帳」の各村末尾には新規負担を恐れて「困窮の村」と記す。

「大困窮」・「賑ある村」・「大概の村」の表記もある。

伊豆で「賑ある村」は下田町・熱海村で例外といえる。

一般的に豊かな村は「大概の村」で、網代・長津呂・見高・手石・大瀬・松崎という海岸線、市山・湯ヶ島という山間部の村がこれにあたる。

いずれも現金収入のある村方である。市山・湯ヶ島は林業を中心に天城炭を生産し、山葵・椎茸を栽培していた。

温暖な伊豆でも市山・湯ヶ島を中心とする現天城湯ヶ島町域は特に豊かな地といえよう。

それは家柄にもおよび、親戚関係が錯綜する土地柄ともなっていた。

この状況は近代も同じで、その環境の中に井上靖(一九〇七~九一)は成長した。

井上家の祖は明和期(十七世紀後半)に四国から流れて来た医者で、湯ヶ島に定住した。医者として名をあげたのは六代目の井上潔(きよし)であった。

潔は松本良順の弟子で掛川藩医から足柄県韮山医局長、三島の私立養和医院初代院長を歴任した。

潔のもとには足立長造(市山)に嫁ぎ、長造の出奔により長男文太郎と弟妹を連れて出戻っていた妹の須賀がいた。

須賀は文太郎らを残して西開門(沼津市)に再婚していった。

潔は菊間藩五十川忍の妹飛呂と結婚したが実子がなく、文太郎の才を見込んで後継者とすべく教育を受けさせた。

文太郎は伊豆学校(韮山高校)から一高・東大へと進み小金井良精のもとで解剖学をおさめ、ドイツ留学をへて一九〇四(明治三十七)年京都大学医学部教授となった。

一九二六(大正十五)年退官後も研究をつづける一方、大阪高等医学専門学校の初代校長をつとめ後進の育成にもつくした。

井上潔の期待にこたえた文太郎であるが、足立家の家督であることは変わりなく、潔は一八七六(明治九)年姉まきと浅田太三郎(湯ヶ島)の次男文治を嗣子として迎えた。

文治は医者とならず商人となって娘八重(靖の母)をもうけた。

この間、潔は飛呂を湯ヶ島の実家に帰し、家政一切と文太郎・文治らの養育にあたらせた。

一方、潔は三島の芸者かのを落籍し、一八八〇年養和医院を辞めた際湯ヶ島に連れ帰った。

かのは受付から看護婦までつとめ、湯ヶ島における潔の医療を助けた。

潔はかのを養女として入籍後分家させ、本家の傍らに家を建て、医療に従事し、八重をかのの養女として親子縁組をさせた。

さらに潔は一八九六年石渡隼雄(はやお、門野原)をかのの養子にむかえた。

隼雄が井上氏の家督となるため、当時岡山医専教授であった足立文太郎は隼雄をひきとり、中学から金沢医専を卒業させ、潔の恩に報いた。

生い立ち

隼雄は一九〇三(明治三十六)年三月金沢医専卒業と同時に八重と結婚し、陸軍軍医とし

て旭川に赴任した。かくして一九〇七年五月六日井上靖が誕生したのである。

転任の多い軍医のため、一九一二年五歳の時、靖は湯ヶ島に戻され、かのに託された。

かのは分家の裏手の土蔵に居住しており、靖は戸籍上の祖母と共にこの土蔵で多感な少年期を過ごすことになる。

この当時のことは自伝的小説「しろばんば」(一九六〇~六二)に詳しく、「あすなろ物語」(一九五四刊)や「夏草冬濤」からもうかがえる。

一九二〇(大正九)年一月、かのが死亡したため靖は父の任地浜松に行き浜松一中(浜松北高)に入学したが、一九二二年父が台北に赴任したため父方の伯母の嫁ぎ先間宮家(三島)に下宿し、沼津中学(沼津東高)に転校した。

そして、一九二七(昭和二)年四月医学を修める目的で金沢の四高理科に入学した。

これは、父の金沢転勤があったためである。

靖は四高入学後初めて足立文太郎と対面した。

文太郎は井上家の家業を継ぐことへの期待と、学業精励を促したことであろう。

靖もまた、一応は精進を約束したであろう。

しかし、靖は土蔵での小学校時代、その才能とは別に克苦精励する精神は育たず、むしろ長ずるにおよび退嬰的方向へと進んだ。

その原因は、薄暗い土蔵で文字通り老婆心をもって養育されたこと、金銭に不自由のない名家であったことによろう。

さらに天城山に囲まれたこの地域では旧家のほとんどが親類関係にあり、そのしがらみも複雑であった。

また、変化のない土地柄ゆえ近隣から親類縁者まで相互の中傷も多かった。

井上家に対する周囲の目は芸者あがりの妾かのに集中し、その視線の中で成長する靖に少ながらざる影響を残した。

母八重は教育熱心で常に成績を気にし、湯ヶ島小学校校長で伯父の石渡盛雄は父がわりに厳格な指導をした。

しかしながら、湯ヶ島と町との学力の差は大きく、靖は成績は一番であったにもかかわらず、劣等感が強く、長ずるまで続いた。

浜松一中に首席で入学し、沼津中学に転校した二年生でも成績は上位であった。

しかし、三年ころより文学にかたむき成績はさがった。靖自身、「狩野川の堤防で寝てばかりいた」といい、「隠遁癖の血が流れていた」という。

四高に進んでも同様で、勉学から逃れるように柔道に埋没した。しかし、その柔道部も三年時に退部、ますます方向を見失った。

もはや医者になるという気持はなく、九大法文学部に入学したが興味なく、二年を終えた段階で上京、駒込の植木屋に下宿して自由に暮らした。

一九三二(昭和七)年九大を退学、京大哲学科に入学し美学を専攻するがほとんど登校せず、卒業試験を放棄して延長した結果一九三六年の卒業時には二九歳になっていた。

この屈折した成長期が後年小説家として大成する土台となったという。

文学の世界へ

この間の一九三一年父隼雄は陸軍少将にまで栄進しながら、突然退職し、湯ヶ島に帰り、医業を捨てた。

靖が医学を断念した直後である。

母八重は靖の転向に失望し、そのふがいなさを嘆いた。

父は靖を許していたといい隠遁癖の血というが靖の医学放棄と無関係とはいいがたい。

文太郎は変らず慈愛の目をそそいでいたため靖は足立家に入りぴたり、長女ふみと一九三五年十一月に結婚した。

ここにようやく卒業し、一九三六年八月には『流転』の入選をきっかけに毎日新聞に入社、『サンデー毎日』編集部に勤務することとなった。 かくして記者生活に入ったが、その文系志向の契機は沼津中学の友人藤井寿雄にあった。

藤井は、三重吉・北原白秋の「赤い鳥」に感化され、文学ブルーフを組織し、靖に文学への興味を抱かせた。

靖は四高時代に詩作を試み、『日本海詩人』に処女作を発表した。 |

図88 井上 靖

|

大学時代にも『焔』の同人となり、哲学科時代には友人と『聖餐』を発行し、戯曲「明治の月」を『新劇壇』に発表、『サンデー毎日』には三度名を変えて投稿し、三度当選した。

一九三七(昭和十二)年応召して北支に駐屯したが、翌年四月病気除隊。

帰国後、学芸部の宗教欄から美術欄を担当、この間の経典研究・美術調査は靖の視野をひろげた。

これは後年の作品に影響すると共に少年時代の虚無的・非社交的性格から脱皮し、初めて熱中できるものを発見しつつある時代といえよう。

戦後の一九四七~四八年には「闘牛」と「猟銃」を雑誌『人間』に寄稿するが選外佳作であった。

しかし、佐藤春夫の紹介で『文学界』(一九四九年)に発表されるや、芥川賞を受賞するにいたった。

以後の活躍はいうまでもなく、一九七六年文化勲章受賞、文化功労者にも推された。

靖は終生足立文太郎を尊慕し、一九四四(昭和十九)年の文化勲章にもれた時も淡々としていた姿にうたれ、「比良(ひら)のシャクナゲ」を著した。

「雷雨」「頭蓋のある部屋」なども文太郎をモデルとしている。

靖を語るには文太郎を欠かすことはできない。一九七一年「足立文太郎博士顕賞碑」(湯ヶ島小学校)の碑文を選し、一九八六年には遺品を整理し、文太郎の遺著『日本人動脈系統の研究』『日本人静脈系統の研究』『日本人体質の研究』を靖みずからの手で韮山高校に寄贈している。

5 近世文人のネットワーク top

並河誠所(なみかわせいしょ)とその門人たち

平賀源内といえば奇人としてあるいはまた江戸時代屈指の碩学として有名であるが、彼の著書のひとつに宝暦十三(一七六三)年に刊行された『物類品隲』(ぶつるいひんしつ)という博物書がある。

これはこの頃から盛んになった本草学の発表会である物産会に展示された出品物を挿図・解説を付して紹介したものであるが、そのひとつに芒硝(ぼうしょう、硫酸ナトリウム)の項がある。

普通であれば解説文のみということになるが、なぜか源内はこの項目のみ、その発見譚を記しているのである。

すなわち彼はそこでまず伊豆国の農民鎮惣七(しずめそうひち)が江戸神田の源内宅を訪れ、伊豆に芒硝があることを源内に教示したことを述べる。

ついで惣七の本草学に関する知識が豊富な点を不思議に思い、誰に学んだのかを尋ねる。

これに対し惣七は三島の並河誠所(なみかわせいしょ)に学んだと答えたのである。

そして本草学を学んだきっかけを、「農民は飢えないために耕作するのであるが、凶作に見舞われることもある。

そこで農民は本草学の知識を身につけ飢饉に備えよ」と誠所が諭したと述べる。

そしてこれを源内が賞賛し、わざわざ記述したのである。

鎮惣七は田方郡四日町村(韮山町)の豪農であるが、このように遅くとも十八世紀後半には伊豆においても実学を教授する学者がおり、これを学んで源内を驚嘆させる学識をもった農民が生まれていたのである。

では並河誠所とはどのような人物だったのであろうか。

誠所は寛文八(一六六八)年山城国に生まれ、京都に出で伊藤仁斎(じんさい)などに学び儒学を修めた。

壮年期には江戸に出て掛川藩・川越藩の儒官となって藩主に教授し、のち享保九(一七二四)年に三島へ赴き私塾仰止館で教育を行った。

現在その墓碑が三島市本覚寺にあるが、そこには伊豆・東駿河(富士・駿東郡)の門人四三人が記されている。

ただここに鎮惣七の名は見えないから、墓碑に刻まれた門人は一部ということになる。 誠所は儒学はもとより実学にも通じ、また『五畿内志』など地誌の編纂も行った。 次にその門人たちであるが、墓碑に刻まれた四三人をみると三島宿の朝日・世古・樋口、沼津宿の川合・間宮といった宿駅の問屋・本陣クラスや村役人クラスが多い。

宿村の代表者であると共に幕藩権力の末端に位置する人々である。

読み書き算用能力はもちろんのこと、宿村における指導的な役割をはたすためにも学問は必須だったのである。

また門人たちの横のつながりを見てみると、三島宿朝日家・駿東郡下土狩村(長泉町)有賀家・同郡本宿村(同町)高田家・伊豆国君沢郡安久村(三島市)秋山家など姻戚関係になっているものも多い(瀬川裕市郎「白隠(はくいん)断叢」『白隠とその時代』)。 |

図89 並河誠所の墓 図89 並河誠所の墓

|

誠所の門人として知己になったというよりは、こうした社会的地位が近似した人々がある程度まとまって門人になったと考えてよかろう。

誠所の門人で地方文人として活躍した人達は多数いるが、特に地誌編纂で多大な業績をあげたのが秋山富南(ふなん)であり、韮山代官の支援をうけながら寛政十二(一八〇〇)年に『豆州志稿』を完成した。

白隠(はくいん)とその在家居士たち

東海道原宿の白隠といえば、富士山と共に「駿河国に過ぎたるもの」と呼ばれるほど高名な禅僧である。

江戸時代臨済宗中興の祖と呼ばれる彼の思想については宗教史の面から多数の研究成果が著されているが、ここでは地方文人の指導者としての白隠についてみてみよう。

白隠は貞享二(一六八五)年原宿の町屋長沢家に出生、一五歳で出家した。

その後全国行脚を繰返し、その範囲も東は常陸・上野、北は越後、西は伊予・備中に及んでいる。

享保二(一七一七)年に原宿松蔭寺の住持となり、明和五(一七六八)年に八四歳で没した。

宗教者としての活動は前半期が行脚、後半期が松蔭寺を中心とした布教と大別できる。

白隠に帰依した人々は大名クラスの支配者から貧民まで多数いたが、武士・豪農といっか識字層には法語で諭す一方、仮名程度しか読めない者には仮名書きの説法書を頒布した。 彼は徳川家康の治世を仁政と評価する一方、当時増加しつつあった百姓一揆の原因を領主や中間層の苛政と非難する。

また民衆には徹底した因果応報を説く一方、同門の僧侶に対しても現実回避的坐禅や権力に迎合する姿勢を厳しく非難した。 白隠の教えは幕藩制に矛盾するものではなかったが、より厳しい生き方を諸人に求め、自らも実践したといえる。 |

図90 白隠画像

|

こうした中で駿東・伊豆の豪農たちも少なからず白隠に帰依していった。

白隠の門徒は鵠林居士(こくりんこじ)と呼ばれたが、彼らは在家の居士として白隠の布教を支えたのである。

そしてこのような豪農の中には前述した並河誠所の門人だった者も少なくなかった(高橋敏『民衆と豪農』)。

たとえば下土狩村の有賀衛信(えいしん)は誠所の墓碑にその名がみえるが、同家には白隠が没する前年に有賀家へ贈られた白隠揮毫の「大雄庵」の扁額(へんがく)が残されている。

また秋山富南が撰した伯父秋山古鑑(こかん)の寛延三(一七五〇)年の墓誌には、古鑑が生前白隠に深く帰依していたことが記されており、古鑑の父も「大光古岸居士」の法号を白隠から与えられるなど深い親交があった。

家ぐるみの交流があったのである。

このように十八世紀後半の東駿河・伊豆の地方文人の動向をみると、並河誠所そしてその死後は白隠の影響が大きかったことがわかる。

そして両者によって培われた文化的土壌は十九世紀になると国学・洋学の受容といった一層の進展をみせるようになるのである。

十八世紀の地方文化

一般に民衆が担い手となった地方文化が本格的展開をみせるのは十九世紀前半の文化・文政期といわれる。

東駿河・伊豆においてもこうした傾向は看取できるが、ここで見落としてならないのはその萌芽が十八世紀に認められるという点である。

そしてこの時期豪農たちが地方文人化していく背景には、幕藩制の変質があったことを忘れてはなるまい。

領主と貧農の中間に位置した彼らは、その地位の保全を図るためにも積極的に文化の受容に努めたのである。

また婚姻関係を通じての豪農間の横の連携が、文化受容の平面的拡大に寄与したことも重要である。

最後に地方文化の代表ともいえる俳諧について若干触れておこう。

十八世紀後半東駿河・伊豆の俳諧宗匠として中心的役割を果たしたのが沼津の六花庵官鼠(りっかあんかんそ)で、芭蕉の門人服部嵐雪の四世を称した。

俳諧愛好者は武士から農民・町人まで広範囲に及び、安永十(一七八一)年の「春興蝶」(しゅんきょうちょう)には農民・町人と共に韮山代官の句も載せられている(『韮山町史』第十一巻)。

身分を超えた文化的集合といえよう。

また韮山町の荒木神社には正徳五(一七一五)年の俳額があり、句の内容は諧謔性豊かなものであるという(同書)。

十八世紀初めにも俳諧を嗜む農民が多数いたことは注目すべきで、地方文化の成立を考えるうえで貴重な資料である。

三 伊豆・箱根地域の歴史と日本史

top

従来、伊豆は静岡県というごく諮意的に編成された行政単位の東部として位置づけられ、伊豆を中心に歴史を概観するという試みがなされたことはなかった。

この軛(くびき)を脱して、伊豆を中心に歴史を概観すると、沼津という駿河の一部、小田原を中心とした相模をあわせながめることはごく自然のこととなる。

その中間に箱根が存在し、箱根山麓の意味合いから地域設定したものである。

地形を中心に現代から近代・近世をながめることは問題はない。

しかし、中世以前を想い描くには近世の条件を除去せねばならない。

なぜなら、幕藩体制確立と共に現在の生活環境がほぼ整ったからである。

町と農村、町と町をつなぐ街道、その街道にそって鉄道が整備されている。

近世に入ると田方平野には欠指堤(かきざしつづみ)、駿東郡には芦ノ湖をひいた深良(ふから)用水などがあり、従来水田となりえなかった地を水田とした。

欠指堤用水が成立するのは元和六(一六二〇)年、証拠資料はないが伊奈熊蔵などの指示によるものであろう。

欠指堤の完成に伴い、狩野(かの)川は一本となり、旧流路一帯は水田に変った。これで中世との景観を大きく変化させた。

伊豆・箱根地域は古代以前においてどのような地形・景観であったのか。

愛鷹(あしたか)山南麓の平野部は海であり、その海は田方平野全域を入江としていた。

ただ天城山と北をつなぐ箱根連山があったにすぎない。

駿河から相模への交通は海路であった。

日本武尊(やまとたけるのみこと)も駿河平定ののち海路東国へむかっている。

このような状況では、旧石器時代の休場(やすみば)遺跡・大仁(おおひと)町仲道A遺跡、縄文時代の上白岩遺跡、弥生時代の山木遺跡が存在したとしても伊豆・箱根地域の特性を持つものではなく、東海地域程度の範囲でとらえるべきものであろう。

伊豆は国として成立したのち駿河国と合併するが、天武天皇九(六八〇)年には田方・賀茂二郡をもって分離する。

正式な発祥はこの頃であろう。

賀茂の由来が渡来人でないとしても文化は西より船できたことを示している。

三島神社が白浜から現在地に移ったこともその証拠である。

つまり伊豆は賀茂郡のみ、ないしは那賀郡と二郡部中心であった。

田方郡が出現してきたことは入江が後退し、水田が増加してきたことを想像させる。

入江の南端は大仁橋付近で、貝塚も発見されている。

また、堆積物により地味が肥えており、近世に入っても石盛(こくもり)は高く、現大仁町役場(田京=たきょう)付近が伊豆の最高である。

肥沃な大仁に国府がおかれたことは当然であるが、のちに三島に移転する背景には田方郡一帯の急速な開発が考えられる。

これは駿東郡においても同様で愛鷹山麓からしだいに開発は南に及んだ。

愛鷹山麓から陸路の箱根越えもしくは北(乙女峠)を迂回するルートが開かれ、三島が拠点となったからである。

また、延喜年間には伊豆は賀茂・那賀(なか)・田方の三郡である。

君沢郡が狩野川から大場川をつなぐ西側に成立するのは江戸時代である。

大仁より急激に落差のなくなる狩野川は現在でも伊豆の境界をこえ駿河に入ったあたり(清水町)でさらに流速が減退する。

沼津河口より舟運が発達する所以である。

一方、駿河湾でも千本浜の洲がのびてしだいに広沼(富士郡)から浮島沼(駿東郡)一帯を内海としていった。

東海道が根方街道(愛鷹山麓)から海岸線に移るのはいつ頃であるのか。

また、船渡していた洲の切れ口がふさがって完全な陸路となるのはいつ頃なのか。

これを示す資料はないが、海岸線の東海道が成立してはじめて現在の景観概念が固まるのである。

それは室町時代のことかと考えるが、それ以前の伊豆は海路による東国の入口であった。

延喜年間(九〇一~二三)二万一〇〇〇人ほどとされている伊豆と都との結びつきは、平城京址の木簡から天平十八(七四六)年賀茂郡三島郷(大島)の鰹(かつお)、那賀郡仁科(西伊豆町)の鰹、天平勝宝七(七五五)年正倉院御物(ぎょぶつ)の田方郡依馬(えま)郷(伊豆長岡町江間)の「緋狹」など調(ちょう)の品が献納されていることから、支配管理がうかがえる。

なかでも原材料そのものではなく茜(あかね)によって染め上げ正倉院御物となりうる加工品も生産されたところが興味深い。

天城の銘本による片舷五丁櫓の快速船「五ッ手船」も朝廷に歓迎されたという。

こうした産業の発達は水田地帯とは異なり急速な富を形成し、『延喜式』の式内社九二座という形となって現れた。

内訳は賀茂郡四六座、田方郡二四座、那賀郡二二座となる。

駿河国全部で二二座であるから、その特異性は明らかである。

なかでも三島神社は、国家的祭祗の月嘗祭・新嘗祭に際して幣帛をうける。

この社格は遠・駿・豆一七六座の式内社のうち唯一のものである。

その後、修験道の発展に伴い、走湯(そうとう)権現(熱海市伊豆山)や箱根権現が信仰をあつめ、『梁塵秘抄』にも名が書き留められている。

箱根は湖水を中心に外輪山の矢倉岳・神山・駒ヶ岳を対象とする箱根修験道となり、隣接する日金山と共に霊験所として知られた。

修験道がさかんであったことは北伊豆が秘境であった証拠で、三島を管理すれば陸路伊豆を出ることは困難であった。

神亀元(七二四)年伊豆が遠流国に指定されたのはこの理由にもよろう。

以後、承和の変の橘逸勢(たちばなのはやなり、途中遠江で死亡)、応天門の変の伴善男(とものよしお)、安和の変の僧連茂(れんも)、保元の乱の源為朝(ためとも)、平治の乱の源頼朝など重要人物が流罪となった。

僧侶では役小角(えんのおづね)・文覚(もんがく)などがいる。

このような伊豆がいちゃく日本史の舞台となるのは、源頼朝の挙兵からである。

奥州藤原氏討伐に伴う願成就院(韮山町)、二代将軍頼家の修善寺幽閉など、鎌倉初期の話題を残した。

さして強大な武士団でもなかった北条氏は執権として実験をにぎり、一門を全国に守護として派遣した。

また、伊東氏も祐清(すけきよ)の子祐光(すけみつ)は頼朝より伊東庄を安堵され、近世には備中岡田藩主となり、祐経(すけつね)の子孫も近世には日向妖肥(おび)藩主となる。

伊豆より全国へ影響を及ぼした時代である。

南北朝期には三島神社や走湯(そうとう)山などが両陣営の工作により活動したが、大きな動きはない。

その後、古河公方(こがくぼう)足利成氏(しげうじ)討伐のため派遣された足利政知(まさとも)が堀越御所を願成就院北に設立すると再び争乱の舞台となり、明応二(一四九三)年伊勢新九郎(北条早雲)の伊豆進出を迎える。

この時、政知の子義澄(よしずみ)は京都におり難を逃れ、のち十一代将軍となり義昭までをつないだ。

伊勢新九郎(北条早雲)が韮山城を拠点に小田原進出を果たし、氏綱(うじつな)・氏康(うじやす)父子の代に関東を制覇する。

韮山城は創業の地として、また箱根越えを牽制する重要な城となった。

天正十八(一五九〇)年の小田原攻めにおいて、山中城は力攻めに落城、韮山城は数日の激戦ののち籠城し、小田原本城と共に開城するにいたった。 同年、徳川家康の関東入部と共に伊豆は徳川氏領となる。

同時に韮山に内藤信成(のぶしげ)が入城するが、わずか一〇年余にして駿河に転封する。 関東入部と共に伊豆の近世が始まり、検地・新田開発が促進され、大久保長安(ながやす)のもとに瓜生野(うりゅうの)・繩地・持越・土肥(とい)などの金山が開発され、産出量の減少した佐渡などにかわり、幕府財政を支えた。 |

図91 韮山城址

|

その反面小田原藩領などの大名領に始まる直轄地の分封は元禄十一(一六九八)年の地方直(じかたなお)しにより決定的となった。

五給~八給など多給村も多く、雑然とした求配形態となった。

大名のいない伊豆は代官の支配が緩慢となり、宝暦八(一七五八)年三島代官を廃して韮山の江川氏一手支配とした。

江川氏は公的引負金に苦しむが、江川英毅(ひでたけ)の文化期にはほぼ解決し、その子英龍(ひでたつ、坦庵)の時代には貸付金を中心とした仕法を軌道にのせた。

英龍は、蛮社の獄において渡辺崋山や高野長英を失い、高島秋帆の疑獄において秋帆を長期間入獄させるなど、苦難を負いながら西洋の学術技芸を幕政に反映させようとした。

ペリー来航後はジョン万次郎を抜擢し、海防・外交に働き、品川台場・反射炉・戸田造船などに足跡を残した。

彼の韮山塾は全国諸藩より門人を集め、韮山に文化ありの気概を示した。

明治維新に際して伊豆は、全大名領・旗本領を上知して韮山県に編入する予定であったが、小田原藩領・菊間藩領などが残り、朝廷に移籍した旗本領も残ることとなった。

韮山県は慶応四(一八六八)年伊豆・相模・武蔵の旧代官支配地をもって暫定的に成立し、翌明治二年には伊豆・武蔵一七万石をもって確立した。

しかし、廃藩置県の再統合により相模・伊豆をもって足柄県が編成された。

この足柄県も一八七六(明治九)年には解体され、伊豆・相模は静岡県・神奈川県に編入されて現在の形となった。

足柄県廃止は寝耳に水の発令で、復活運動は相模でも伊豆でも活発であり、伊豆では大場周辺に旧名主層を中心とする決起があり、元県令柏木忠俊が病身をおして説得にかけつけるほどであった。

一八八六(明治十九)年提出の「足柄県再興建白書」(『神奈川県史』資料諞十一)は相模より元老院議長大木喬任(たかとう)にあてたものである。

ここには、伊豆四郡と相模六郡をもって一県とするは小ではあるが住民の益、国家の幸と力説されている。

柏木忠俊は韮山代官仕法を足柄県で実践して歓迎されたのであり、「旧足柄県令柏木忠俊にたいする小田原住民の惜別の辞」(前出、同)も心底より惜しんだものである。

足柄県は住民負担が少なかったたのであろう。

先に韮山県と静岡藩との間には租税格差が生じている。

駿・豆の境川は小さな川であり、両岸の村方は旗本支配が多く、用水も境川によった。

明治になって格差が生じ、駿河側は是正を静岡藩に願い出ている。

足柄県廃止は、明治政府・神奈川県の利害関係から生じた政策で京浜経済圏の拡大のため、などと説明されている。

しかし、背景には高まる柏木を中心とする韮山礼讃を押さえる目的があったと考えられる。

廃藩置県は幕藩割拠体制打破にあるが、江川氏を幕末に「韮山藩」などと記した地方文書もあり、金融を主体とした独立性は農兵にも表れている。

この大名でない江川氏の割拠性打破は明治政府の初期課題であった。

そこで当主の江川英武を廃藩置県後官費留学生としてアメリカに派遣し、その間に足柄県廃止によって解決したといえる。

英武は一八七九(明治十二)年帰国、内務省から大蔵省に出仕したが一八八六年辞職して韮山に帰った。

旧門人など政府関係者は三四歳での引退を惜しみ説得したが、頑として聞き入れなかった。

「足柄県再興建白書」には伊豆だけでも韮山を行政の中心とすべきことが述べられている。

これは「足柄県・静岡県韮山出張所日誌」(『伊豆長岡町史』別編一『津田家古文書』)にも韮山支庁存続願として記されているが、一八七六年五月八日静岡県の今井信郎より存続を伝えられた際に韮山旧官員をあまり尊敬しすぎないようにと指示があった。

ここにも上の意向が感じられる。

伊豆国は天慶二(九三九)年の平将門(まさかど)の勢力の東端に入り、鎌倉幕府成立によってますます相模との繋がりを強めた。

室町時代関東は相模以東の東海道六ヵ国に上野・下野を加えた八ヵ国と定義されたが、関東管領は伊豆・甲斐を加えている。

さらに後北条氏により関東所属は確固たるものとなる。

徳川の所領となると、伊豆は完全に関東の範疇に入る。支配代官は関東代官であり、駿河・伊豆の境川は代官支配においても関東・関西の境界となったのである。

こうして見れば、足柄県成立は自然の成行きである。 これを分割した場合相模の神奈川県編入は問題なしとしても、伊豆を静岡県に併合することに歴史的必然性は皆無である。

現在もって駿河・遠江と伊豆は文化圏・経済圏の相違を実感させる。

top

****************************************

|

図89 並河誠所の墓

図89 並河誠所の墓