|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(~中世 近世~) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 芸備の歴史(~中世)

一 地域社会の自立をめざして top

広島県は、西の九州北部の文化、東の吉備や近畿地方の文化、北の出雲など日本海側の文化がそれぞれ接する地域であり、また瀬戸内海を介して四国伊予とのつながりも深い。

それは文化にとどまらず政治諸勢力がせめぎあう地域という面もあった。

西と東の対比は、しばしば安芸(あき)と備後(びんご)とで語られ、北と南の対比は、日本海に注ぐ江の川水系と、瀬戸内海に注ぐ太田川や沼田(にた)川・芦田川水系とで論じられることが多い。

そしてそれぞれに地域に根付いた暮らしがあった。

このような特徴は、元々別個の国であった安芸と備後の両地域を、後にあわせて広島藩、広島県にしたからということでもあるが、異なる傾向をもつ地域をどういう事情で一つに統合することになったのかは興味深いことである。

ここでは弥生時代から江戸時代初めまでという長い時期が対象であり、従って個々の歴史事象についてはほんの一端を垣間見るにとどまらざるをえないが、海外とのつながりも含めてその地域的特徴の現れと、列島を統合する大きな動きの織りなす姿としてとらえることができればと思う。

1 様々な古墳から――出雲と吉備と筑紫のあいだ top

図50 矢谷古墳の現状

古墳時代前夜

中国自動車道三次インターチェンジの近く、三次市東酒屋(ひがしさけや)町の工業団地の中に奇妙な形の墳墓が復元整備されている。 |

図51 矢谷古墳出土の器台と壺 |

昔の糸巻き(方形で四隅に角がでている)を二つくっつけたような平面形で全長一八・五メートルをはかり、墳丘の周りには貼り石や列石をめぐらす。

国史跡に指定された時の名称は「矢谷(やだに)古墳」であるが、弥生時代の末頃に築かれたものらしい。

この頃芸備北部には、このような方形台状の墓域四隅に角状の突出部がつく墳墓(四隅突出型墳丘墓)が盛んに造られており、これが出雲から日本海側、北陸地域にも点々と広がっていた。

ところで近くの県立歴史民俗資料館(みよし風土記の丘)を訪ねると、ここから出土したという高さ一メートルもある円筒形の器台(きだい)と壺のセットが出迎えてくれる。

この独特の特殊器台・特殊壺は、備中南部(岡山県)で生まれたものであり、それがこの備後地域にも浸透し、さらに出雲地域にも運び込まれているという。

また近畿地方の大和にも影響を与え、続く古墳時代円筒埴輪の原型と目されているものである。

矢谷墳丘墓の埋葬施設からは山陰系の鼓形器台も見つかっており、古墳時代幕開けの前夜、出雲から吉備、そして大和を結ぶ政治勢力のつながりをうかがわせよう(広島県立歴史民俗資料館『古墳誕生の謎をさぐる』)。

このような政治勢力の成長と連合は、日本列島に展開した弥生文化の一定の到達点を示す。

芸備地域では、その中でもすでに弥生中期後半には地域的な特徴が現れていた。

弥生土器の様相から見ると、安芸南部では九州や長門・周防(すほう、山口県)の影響、備後南部では近畿や吉備(岡山県)の影響が強く、芸備の南部では伊予との交流も確かめられる。

さらに日本海側(島根県)と連絡する芸備北部では、三次盆地を中心に独特の塩町式土器が展開した。

先の矢谷墳丘墓もそのような地域集団の成立とさらなる交流のうえに築かれたものであろう。

やがてさらに大きな政治勢力連合の時代、古墳時代を迎える。

古墳時代の幕開け

西条盆地のほぼ中央に位置する三ツ城古墳(全長約九二メートル)は、安芸地域最大の前方後円墳である。

東広島市立中央図書館の前からはその全貌を見渡すことができる。

発掘調査に基づいて築造時の姿に復元整備されており、葺石が墳丘を覆って石の山のようである。

今では周辺がコンクリートの建造物に囲まれ、何か現代的モニュメントをさえ思わせるが、築かれた当時は、おそらく緑なす自然のなか、人工的な造営物であることを強く印象づけるものであったろう。

ちなみに樹立さわている埴輪は、樹脂製のほか東広島郷土史研究会の方々が焼成されたものもある。 |

図52 整備直後の三ツ城古墳

|

ところでこれまで弥生時代の墳墓については「墳丘墓」と記してきた。

これは「古墳」とは区別する意味で用いられている。

弥生時代の墳丘墓も大きな墳丘をもち、特定の人物・集団のための墳墓であるが、なお地域ごとの個性が強い。

対して次の段階にはこれら各地の弥生墳丘墓の特色を取込みながらも、全く新しい形式の前方後円墳が近畿地方の大和に現れ、列島各地に点々と拡大する。

墳丘の定形化と巨大化、葺石や埴輪の存在、埋葬施設や副葬品の特徴など、まるで統一規格によったかのようである。

この前方後円墳の成立をもって古墳時代への移行とし、大和をはじめ各地の豪族たちの政治的連合の形成を想定する。

その時期は三世紀中頃からとされるが、近年では三世紀初頭からとする意見もある。

右の三ツ城古墳は古墳時代中期、五世紀の築造であり、独特の埋葬施設を持つなど前期の前方後円墳とはすでに様相を異にするけれども、前方後円墳の姿を身近に知ることのできるよい事例である。

弥生時代を通じて成長してきた地域の政治勢力も、例えば前方後円墳を頂点とする墳形や墳丘の大小によってそれが一つの序列に変換されて表現される、そのような社会段階に到達したのである。

続いて芸備各地の古墳の様相から備後・安芸両国の成立事情をみてみよう(脇坂光彦・小都隆『探訪・広島の古墳』、葛原克人・古瀬谺秀『吉備の古墳』下)。

備後の古墳から

備後南部の前期古墳には石鎚(いしづち)山古墳群(福山市加茂町)や三角縁神獣鏡を出土したと伝える潮崎(しおざき)山古墳(同新市町)、推定長六三メートルとされる前方後円墳の尾ノ上古墳(同加茂町)などがある。

この芦田川下流域は弥生時代に大きな集落がいくつも形成されていたところである。

一方備後北部には、備中に流れ出る高梁(たかなし)川上流に庄原(しょうばら)市東城町大迫山一号古墳や神石高原町辰の口古墳がある。

いずれも前方後円墳で後者は全長七七メートルと比較的大型、典型的な竪穴式石室を残している。

大きな生産基盤のない地域であり、被葬者の性格には本来の吉備勢力(備前・備中)の西北辺、出雲との交通の要衝をおさえる政治的役割が強調される(「東城町史」第五巻Ⅱ-四-2)。 |

図53 調査中の辰の口古墳

|

吉備の中心地ではすでに浦間(うらま)茶臼山古墳(全長一四〇メートル)・中山茶臼山古墳(同二一〇メートル)など初期の前方後円墳が築かれていたと思われ、以後も中期の造山(つくりやま)古墳(全長三五〇メートル、全国四位)・作山(つくりやま)古墳(全長二八五メートル)にかけて継起的に巨大前方後円墳が築かれる。

対して備後南部に前・中期の巨大古墳が見えないのは吉備の中に包摂されていたと見るべきか、むしろ大和の勢力によって吉備中枢部を牽制する役割を担わされた地域という見方もなされている。

中期になると松永湾沿岸に黒崎山古墳(前方後円墳・消滅、尾道市高須町)や松本古墳(円墳、福山市神村町)など海上交通や塩生産に関わったと思われる勢力の存在、さらに庄原市周辺に中小の前方後円墳が作られ、また三次市周辺地域に糸井大塚古墳(全長六五メートル)に見られるような帆立貝形の比較的大きな古墳が集中して作られる。

浄楽寺・七ツ塚古墳群など小型古墳が群集するあり方と共に、地域ごとの特徴を示している。

しかし後期には再び備後南部に全長七三メートルの二子塚古墳(前方後円墳、福山市駅家町)を初めとして一○メートルを越える横穴式石室をもつ古墳が作られ、さらに猪(い)の子一号古墳(同加茂町)などきわめて畿内色の強い精美な終末期の古墳が築かれている。

この芦田川下流域の拠点性は明らかである。

備後北部にも全長一三メートルの横穴式石室を持つやや山陰系の特徴を示す唐櫃(からびつ)古墳(明賀(みょうが)古墳、前方後円墳、庄原市川西町)が築かれる。

その頃吉備の中枢部ではかってほどの勢いはなく、後の備前・備中・美作・備後への分立の途が開かれつつあったと見ることができよう。

成立後の備後国は、日本海側へ流れる江の川水系と、瀬戸内側へ流れる芦田川水系の二つの地域を中心とするが、高梁川水系の成羽(なりわ)川上流地域を備中ではなく備後に加えている。

このことは、吉備(きび)勢力の分断や備後国成立の事情を示す手がかりになるかもしれない。

ちなみに、明治二九年に成羽川水系を岡山県に編入するべきとの提案が帝国議会になされている。

直接には上流の鉄穴(かんな)流し(砂鉄採取)に対して下流からこれを規制しようという意図からのようであるが、はるか後世に至っても上流域を広島県とすることに不満の人々がいたのである。

安芸の古墳から 太田川下流域では、その東岸に西願寺山遺跡など弥生時代の墳墓群が形成されているが、それを継承して小型の前方後円墳と見られる弘住(ひろずみ)一号古墳、中小田(なかおだ)一号古墳(広島市安佐北区口田南)などが築かれ、後者からは三角縁神獣鏡が発見されている。

一方、西岸でも宇那木山(うなぎやま)二号古墳(安佐南区緑井)が初期の前方後円墳として注目されている。

これらは太田川と後の山陽道が交差する地点に位置しており、かっての海陸の接点に政治勢力の成長を見ることができる。

同じく広島湾に注ぐ瀬野川流域でも、三谷遺跡や成岡遺跡で北部九州あるいは朝鮮半島に連なる鉄器が発見されるなど、海上交通との関わりで成長した勢力の存在が想定できる。

やがて中期になると、先にもみた三ッ城古墳(東広島市)が西条盆地に築かれる。

芸備地域最大の前方後円墳で、安芸地域の総力を結集したものであろう。

この頃西条盆地への東の入口である沼田川下流域にも径四五メートルの兜山古墳(三原市沼田東町)が築かれている。

しかし後期になると三ッ城古墳を継承するものが見えず、むしろ沼田川下流域に芸備地域最大級の横穴式石室をもつ梅木平古墳(三原市本郷町)や、播磨龍山石製の石棺を納めた古墳が現れ、畿内色の強さという意味では備後南部と類似した様相を示す。

太田川下流域では、湯釜古墳晏佐北区口田所)に古式の横穴式石室がいち早く導入されるなど、なお西方とのつながりがうかがわれるが、やがて少し上流の可部古墳群に集約されるのに対して、安芸区船越町の新宮古墳や海田町の畝観音免古墳群など、東岸ではより沿岸部に拠点が築かれている。

西岸の動向は不明であるが、太田川下流域が西の佐伯郡と東の安芸郡に分割される前提の動きともみることができよう。

成立後の安芸国は、日本海側へ流れる江の川水系の可愛(えの)川流域を含み、瀬戸内側へ流れる沼田川水系および太田川水系の二つの地域を中心とする。

可愛川流域はその後も備後三次地域との関係が深く、また沼川川下流城こそが安芸の玄関口のようでもある。

強い求心力を持たない、そのような特徴を示している。

しかし、やがて太田川下流域に政治の中心が置かれることになる。

2 律令国家の成立と地域の諸相 top

古墳文化隆盛の背後にはもちろん人々の生産への営みがあったのであるが、その発展は社会内部に複雑な利害対立関係を生み出し、利害を調整し秩序づけるための国家形成が必然となる。

また東アジアをめぐる鉄など諸物資の流通や、戦争も含めた国際関係のあり方もそれに大きな影響を及ぼした。

中国を中心とした国際関係では、中国皇帝が周辺諸国の王を改めて承認し、それが諸国内での王と諸豪族との秩序形成にまで及ぶという冊封(さくほう)体制が行われている。

倭国における古墳の大小や墳形による政治秩序の表現も実はこれを背景にしたものであるという。

しかし隋(ずい)・唐(とう)王朝の時代になると、中国皇帝による倭国王(天皇)の冊封を避け、中国の国家体制そのものを移入しつつ独自の国家、国際秩序の形成をも目指したようである。

地域を国・郡(大宝令以前は評)に分割し、戸籍を作成して里(のち郷)ごとに人々を組織し、租・調・庸など統一的な租税制度を実施、有力な豪族たちは官吏として王権に結集する。

そのような本格的な国家が七世紀後半から八世紀初頭にかけて形成された律令国家であり、大宝元年(七〇一)の大宝律令の成立をもって一応の画期とすることができる。

その頃にはあれほど盛んに築かれていた古墳は姿を消していく。

備後(びんご)国と安芸(あき)国

さて、備後国は天武朝末年までには成立し(当初はおそらく吉備道後国(きびのみちのしりのくに)などと呼ばれていた)、八世紀初めになって葦田(あした)郡から甲奴(こうの)郡が(品治(ほんち)郡とも連動)、安那(あな)郡から深津(ふかつ)郡が、そして沼隈(ぬまくま)郡もおそらく御調(みつき)郡から分置されて一四の郡となった。

一方、安芸国は八郡であった。安芸でも備後同様の再編が行われたかもしれない。

表1は、澤田吾一氏による奈良時代推計良民人口のうち山陽道諸国の部分である。

近年この数値は賎民人口を含めても二割程度多めでむしろ平安前期の数値に近いとされているが(鎌田元一 「日本古代の人口」『律令公民制の研究』)、それを割り引いても備後の方が安芸より人口を集中させた地域があり、耕地にも恵まれていたらしい。 |

|

例えば深津郡の分置は、後の『日本霊異記』に見える深津の市に見られるような備後南部の経済的成長を示していると思われ、また『先代旧事(くじ)本紀』国造本紀(こくぞうほんぎ)にみえる吉備品治国造や吉備穴国造勢力の国郡制統治下への最終的な再編を意味しているのであろう。

備後国府の位置は、国分寺との関連で福山市神辺(かんなべ)町域から府中市域への移転が説かれたが、発掘調査の結果、奈良時代から府中市元町付近に置かれていた可能性が高まっている。

備後内陸部への入口となり、山陽道が束西に貫通し、また芦田川を通じて海にも連絡するまさに東西南北の交点である。

安芸国府の位置も、国分寺が設けられた東広島市西条から平安時代前期頃に安芸郡府中町への移転が考えられているが、奈良時代から府中町に置かれていた可能性も残る。

やはり山陽道が海に接する要地であるが、より都に近い東の沼田川下流域ではなく、西の太田川下流城に置かれたことは、安芸の国柄を考える上でも留意するべきことである。

|

|

|

図54 寺町廃寺(左)と水切り瓦(右) |

初期の寺院と国分寺

ところで、各地の豪族たちは律令制への移行期においても郡(評)の役人に任じられるなど、その性格を変えつつなお一定の地位にあった。

彼らが古墳にかわって造営したのが仏教寺院である。

松下正司氏らによって明らかにされてきたように、そこで使用された軒瓦(のきがわら)の文様などには、なお地域ごとに特徴がある。

備後北部では、『日本霊異記』の説話で有名な三谷寺と見られる三次市寺町廃寺を中心に、軒丸瓦(のきまるがわら)の下部に突起をもつ独特の「水切り瓦」が七世紀中頃から八世紀にかけて持続的に用いられている(広島県立歴史民俗資料館『ひろしまの古代寺院寺町廃寺と水切り瓦』)。

対して備後南部では、府中市の伝吉田寺跡や福山市神辺町の小山池廃寺など、それぞれ川原寺系や法隆寺系・藤原宮系など、都と関わりの深い文様の瓦が入り拡大している。

安芸では、沼田川下流域の三原市本郷町に七世紀前半の毘沙門山下遺跡、続いて七世紀中頃には近くの横見廃寺に山田寺系しかも檜隈(ひのくま)寺や呉原寺と同じ型で作成された「火炎文」の軒丸瓦が用いられ、安芸の造船集団との関係が推測されている。

これはさらに安芸高田市吉田町の明官地廃寺にももたらされた。

一方、太田川下流域では安佐南区山本の伝光見寺跡など全く異なる様式の瓦が用いられた。

また安芸は備後に比べて寺院数も少ない。先に後期古墳の様相をみたが、それに続いて寺院に用いられた瓦の様相や寺院数などにおいてもほぼそれに重なる地域別の特徴が観察でき、興味深いことである(妹尾周三「広島の古瓦」『考古学から見た地域文化』)。

以上はいわゆる飛鳥・白鳳期の状況であるが、奈良時代になると天平十三(七四一)年、聖武天皇により諸国に国分寺・国分尼寺の造営が命じられた。

ここで、備後と安芸の国分寺を訪ねてみよう。

備後の国分寺は福山市神辺町下御領にあり、岡山県井原市に向かう国道の北方山際に位置する。

現在の国分寺の南方、地表からは観察できないが参道の東に塔、西に金堂など伽藍中枢部が眠っているという(松下正司「備後」『新修国分寺の研究』七)。

西側には江戸時代の砂留めで有名な天井川、堂々川がありその関係で寺域の確認には困難な面もあるらしい。

尼寺の所在は明らかでないが西隣の小山池廃寺の転用を考える説もある。

国分寺では重圏文や平城宮系の瓦が用いられており、備後南部の寺院のほか駅家(うまや)など公的機関に用いられたものとも類似する。

安芸の国分寺は東広島市に位置する。 JR西条駅から酒蔵が続く表通りを抜けて線路を北にくぐると、国分寺の門前に着く。 仁王門の北、現在の本堂がかっての金堂の位置で、西側には今も礎石の並ぶ塔跡がある。

尼寺の所在は判然としない。やはり重圏文や平城宮系の瓦が用いられ、在来の寺院のような地域的特徴は薄れている。 ここでは史跡整備事業の一環として発掘調査が進められ、寺域の東方で近年多量の木簡や墨書土器が発見された。 |

図55 安芸国分寺塔跡(上)と出土木簡(左)

|

現存長さ 55.3cm

|

その結果、安芸では天平勝宝二(七五〇)年頃にすでに安居や斎会など後の国分寺恆例の行事が行われ、国内諸郡からそのための物資が集められていたことが判明した。

また、国ごとに置かれた僧尼の指導者で、国分寺造営にも関与する国師がその執務所を国分寺に移しており、その建物跡と推測される遺構も見つかっている。

国分寺の造営には郡司など地域の有力者の協力が必要であり造営はなかなか進まなかったと見られていたが、安芸ではそれが比較的順調に進められたのかもしれない(東広島市教育文化振興事業団『史跡安芸国分寺跡発掘調査報告書Ⅳ・Ⅴ』)。 |

都に運ばれた地域の諸産物

さて、行政制度や税制の整備と共に様々な物資が都に運ばれていった。

かっての諸制度をよく伝えている『延喜式』という書物がある。

これに規定された主な品目を見ると、調・庸などでは、備後の鉄・鍬・塩・米・絹、安芸の絹・生糸・塩などがあり木綿は備後にも見えるが安芸の特産とされる。

さらに安芸の絹製品は織り手が組織され高級品化が目指されたらしい。

塩が共通するのは当然として、端的にいえば備後の鉄や米に対して安芸の絹という対比になろう。

山陽道諸国のうち庸に米を指定されていないのは安芸だけである。

弘仁一〇年に「安芸国は土地境薄にしてその田は下々、百姓農作するに未だ盈儲(えいちょ)有らず」(『類聚(るいじゅう)国史』)と評されており、やはり耕地に恵まれなかった。

もっとも瀬戸内沿海諸国はその輸送の便から庸米とは別に年料春米や年料租春米など白米の京進を担うことになっており、安芸も例外ではない。

これらの荷物は差出者を記した木製の荷札(木簡)を付けて都に送られた。

実際に藤原京や平城京で発掘された荷札木簡(にふだもつかん)を見ると、備後国の場合、安那・品治・葦田・世羅(せら)・神石(かめし)・御調などの諸郡から庸米あるいは白米が、また三上・沼隈郡から調の鉄・鍬が送られている。

一方、安芸国からは安芸郡の調の塩や賀茂郡の白米が見えるが木簡の出土点数そのものは少ない。

繊維製品の場合一般に差出者などを直接製品に記入したので安芸国が絹製品を調の主力としていたならばこれは当然かもしれない。

いずれにせよこれまで述べてきた備後と安芸の国勢の違いはこのようなところにも現れている。

山陽の陸路と海路

次にこれら諸物資をはじめ様々な人々が往来した陸路・海路の様相はどうであろうか。

元々山陽道とは播磨から長門までの八ヵ国をさす語であるが、別に京と太宰府を結ぶ交通路の意味でも用いられた。

一定の間隔で駅(駅家=うまや)が置かれて往来する官人が休泊し、乗継ぐ馬や人夫も準備された。

山陽道は唯一の大路で各駅馬(えきば)二〇疋を備える。

大同元(八〇六)年の史料によると、備後・安芸・周防・長門の駅館は外国の客人に備えて従来は「瓦葺き白壁」であったという。

他の山陽道諸国の駅家も瓦葺きであったらしい。

『延喜式』では備後国に三駅、安芸国に一三駅とするが、備後にはかって五駅あったという。

比較的遺構等が明らかにされているのは備後の父石(ちいし)遺跡(府中市、推定葦田駅)や安芸の下岡田遺跡(府中町、推定安芸駅)である。

安芸国は山陽道諸国の中で最も駅数が多く、しかもほとんど山中を通行する。

承和五(八三八)年に「山路険阻にして送迎の繁多なること、まことに他国に倍す」と安芸国司が政府に訴えているように、長年にわたって人々の負担となった。

江戸時代になっても西国往還の負担は大きく、駅所に指定された村では郡全体の支援を受けるなど苦心している。

現在のJR山陽本線でも瀬野~八本松間は急勾配で、上り貨物列車は時に広島から補助機関車をつないで登るほどである。

米などの重量物は古くから海路を利用していたと考えるべきであろう。

天平八(七三六)年に新羅に派遣された使節団は『万葉集』に多くの歌を残しているが、それによると備後国御調郡長井浦(三原市糸崎)、風早(かざはや)浦(東広島市安芸津町)、安芸国長門島(呉市倉橋町)などを経て周防国麻里布(まりふ)浦(山口県岩国市)に進んでいる。

火を灯して夜の漁をする人々だけでなく、夜間に航行する船の存在も知ることができる。

内海には塩を焼く人々の姿もあった。

弥生時代以来の燃料消費の結果、おそらく難波から備讚瀬戸にかけて海近くの森林は伐採され松林も多くなっていたと思われる。

難波(なにわ)から遠く離れているにもかかわらず、安芸国にはしばしば遣唐使船などの建造が命じられているが、外洋に出るような大型船の建造にはそれなりの巨木が必要である。

安芸は備後に比べれば開発は遅れている。

むしろ造船技術者を移住させてでも造船の国として位置づけられたのではないか。

呉から音戸瀬戸を渡って南、倉橋島本浦の桂が浜には復元された遣唐使船を展示する長門島造船歴史館がある。

万葉の歌碑が松林に建ち、静かな湾内を見下ろしている。

先の遣新羅便が安芸長門島で詠んだ歌によれば、真夏なのに清らかな水が豊かに流れて滝もあり、蝉が競うように鳴き特にひぐらしも聞いている。 |

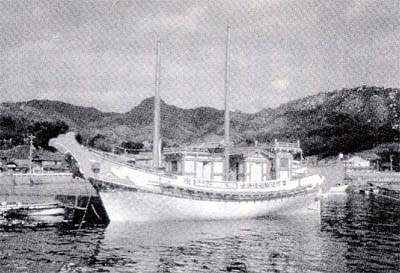

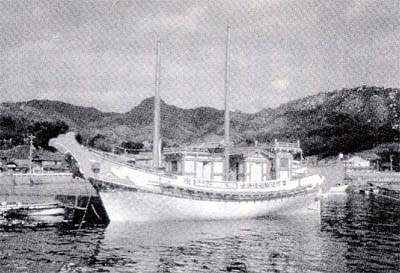

図56 復元遣唐使船

|

小松原の存在はすでに人の手が入っていることを示唆するが、なお「神さびわたる」と深閑とした趣であったらしい。

後の耕して天に至る景観とは全く異なっている。平安時代になっても安芸の榑(くれ、皮付きの材木)は備後の鉄とならび賞されたが(『新猿楽記』)、実際に永承三(一〇四八)年に安芸守に任じられた中原師遠は毎年の収入が「米万石・大筏二艘・樽一〇万寸・雑穀八千石」(『大外記師遠記』)であったと伝え、材木類が多く記されている。

もっともこののち鎌倉時代に東大寺再建の用材が求められたのは周防国佐波(さば)川上流であり、さらに江戸時代後期に倉橋島の造船に用いられたのは日向(ひゅうが)国飫肥藩(おびはん)の杉であった。

豊富な木材の供給源はしだいに西へ西へと移っていく。

瀬戸内海に面しか地域で見ると、安芸国は備後国に比べて山々が海に迫り平野には恵まれない。

都との連絡はもとより、陰陽を結ぶ交通においても備後に分がある。

備後の内陸部には三次を中心に広い盆地が開け早くから鉄生産にも従事していた。

一方、安芸はむしろ西方とのつながりが強いかもしれない。

安芸の国府が、結局は太田川下流域の安芸郡の地に置かれたこともそのような観点から考えるべきであろう。

この国は、都から見れば備後の背後に隠れ、周防・長門と共に遠国の地であった。

しかし中世にはまた違う世界が展開しはじめる。

3 「中国」の出現畿内近国と九州のあいだ top

厳島神社

宮島口からの連絡船に乗ると、島に近づくにつれて朱色の大鳥居や社殿がその美しい姿を見せる。

穏やかな瀬戸内海とはいえ、海上にこのような寝殿造り風の社殿を展開させた発想、その実行力にはやはり驚きを禁じ得ない。

しかしここ十数年の間にこれまでになかったような度々の高潮や台風被害を受けている。

人間活動が原因で引き起こされた環境変化の現れとすれば、現代社会への警鐘でもある。

これを未来に伝えようとするとき、そこに思いを致さざるをえないであろう。 世界遺産への登録はそのような意味でも大きな意義がある。 |

図57 厳島神社社頭

|

厳島の神は、弘仁二(八一一)年七月、同じ佐伯郡の速谷(はやたち)神と共に名神(みょうじん)に列し、かつ神祇官(しんぎかん)から月次(つきなみ)・新嘗(にいなみ)の幣帛(へいはく)を頒(わか)たれることになった。

十世紀の『延喜式』ではともに名神・大社、ただ官幣を受けるのは速谷の神だけとする。

その後おそらく海上交通の重要性の高まりもあってしだいに厳島の神格が上昇し、平安時代末には逆に安芸国の一宮と称されるようになる。

畿外の神々で官幣を受ける例はそれほど多くなく、都にも知られた存在であった。

やがて平清盛の信仰するところとなり、神主佐伯景弘の奔走もあって立派な社殿が築かれる。

清盛の厳島信仰にはもちろん何らかの宗教体験があったものと思われるが、その背景には中国宋との貿易を意識しつつ瀬戸内海の交通を掌握するなど、西方への深い関心があったのであろう。

厳島神社には安芸国内各地に財源が設定されていた。

一つは、国衙(公)領のうち所当官物・雑公事などの納入を免除して神社御供料等にあてる不輸免田で、正治元(一一九九)年申請では六三町三反に及ぶ。

少し降った鎌倉中期の「安芸国衙領注進状」では少なくとも一〇〇町歩を越す。

もう一つは、雑公事納入だけが免除されそれを社家衆の収入にあてかと思われる応輸田別結解があり、嘉禎四(一二三八)年頃佐西(させい)郡だけで四八町四反あった。

このほか、山県郡の壬生荘、安芸郡の安摩莊など荘園その他の所領も数多く見られる。

これらは国の安泰を祈る役割から認められたもので他の諸国一宮とも共通するが、厳島神社の場合はそれにとどまらない面があった。

清盛が政治的地位を高めるなかで後白河法皇や高倉上皇の参詣を迎え、娘中宮徳子の皇子(安徳天皇)出産祈願など、天皇および外戚一族を守護する神としての性格を強めているのである。清盛が意図した二十二社への加入はかなわず、清盛一門は安徳天皇と共に間もなく滅ぶけれども、修理・造営への国家的援助は続けられる。

鎌倉時代、建永二(一二〇七)年の焼亡では安芸国そのものを造営料に八年後に再建を果たしている。

貞応二(一二三二)年の焼亡では再建に時間を要したが、やはり安芸国を神社に付して造営料にあて、承久の乱後佐伯氏に代わって神主職にあった藤原親実を安芸守護にも任じ、朝・幕、荘・公の総力を挙げて仁治二(一二四一)年に遷宮を果たしている。

現在の社殿は、基本的にこの時の規模を継承するものと見られている(松岡久人『安芸厳島社』、『宮島町史』特論編・建築)。

神主家はこののち様々な圧力を受けながらも佐西郡を一円的に支配する荘園領主、また桜尾城(廿日市市)に依拠して神領衆を組織した国人領主(こくじんりょうしゅ)という性格を示すようになる。

さて、律令国家の中央集権的な支配・収集の体制はすでに九世紀中頃から方向転換を始め、王朝国家体制へ移行し、この十二世紀は土地制度の面からみれば荘園・公領制の段階に入っていた。

もっとも、荘園といえども地方の領主が私領を寄進しただけで成立するわけではなく、貴族や寺社が勝手に大土地所有を展開できるものでもない。

一定の国家的意義を有する場合に認められるものである。

一方公領(国衙領)も、その内実は国衙に結果した在庁官人や郡(ぐん)・郷司(ごうじ)たちが私の所領を確保する体制であり、厳島神社御供料にあてた先の不輸免田(ふゆめんでん)なども彼らの協力なくして確保は覚束(おぼつ)ない。

在地に根ざした領主層が実力で成長して行く時代はすでに始まっていたが、従来の枠組みが改変されながらなお命脈を保ち続けていた。

その中で、鎌倉幕府の成立と守護・地頭の設置が行われるが、特に承久の乱後、安芸守護に武田氏、厳島神主に藤原氏、備後守護に長井氏が任じられ、また新補地頭(しんぽじとう)として東国武士が地頭職を確保しており、こののち南北朝期にかけて多くの東国武士が移住し領主層の顔ぶれが大きく変化していくことになる。

一方、民衆の世界でも新たな展開があり、芦田川河口の草戸千軒町遺跡(福山市)の調査は全国的にも注目される成果である(本書Ⅲ章-一)。

「中国」の出現

ところで、現在いうところの中国地方という地域区分はいつ頃どのような事情で現れたものであろうか。

律令制下では、国を基本単位として京・畿内とそこから放射状に伸びる七道、また都からの距離で近・中・遠にも区別されるという中央集権的な地域区分が行われていた。

九州(西海道)は太宰府管内として早くから一つのブロックでもあったが、中四国は山陰道・山陽道・南海道という京から延びる別々のベルトの束にすぎず、中国という把握は元来なかったものである。

その始まりは、網野善彦氏によればどうやら南北朝時代のようである(「『中国』という地域名」『南北朝遺文』月報2)。

鎌倉幕府が滅んで建武の新政となるが、足利尊氏が反旗を翻して北朝を立て、暦応元(一三三八)年には征夷大将軍に就任する。

尊氏は弟の直義(ただよし)と統治にあたったが、尊氏側近の高師直(こうのもろなお)らと直義が対立、そんななか貞和五(正平四、一三四九)年四月、直義のはからいで直冬(尊氏の子、直義養子)が備後鞆(福山市鞆町)に下る。

長門探題かと噂した者もいたが、実際は鞆を拠点に備後・備中・安芸・周防・長門・出雲・因幡・伯耆の八ヵ国を統治し、評定衆・奉行人も引き連れて「中国人将軍」「中国探題」などと称された。

間もなく尊氏によって直冬は九州に逐われるが逆に勢力を増大させ、これに南朝方との対抗・連合が加わって全国的に三つどもえの複雑な抗争となる。

「中国」の呼称が史料上にしばしば現れるのはこの頃からで、足利政権の畿内近国から見て、南朝方優勢の九州との中間に位置する意味で「中国」と称されたらしい。 |

図58 鞆安国寺

|

関東や九州など、守護といえども自立性が強く、あるいは南朝優勢であったりするブロックには、すでに鎌倉府や鎮西(九州)探題などが設けられていた。

直冬の「中国探題」は短期間であったが中国地域にも類似の事情を想起させるものである。

皮肉なことに、こののち直冬をはじめ大内弘世(ひろよ)・山名時氏らが南朝方と結んで中国地域で反幕府活動を強めるが、延文元(一三五六)年には細川頼之(よりゆき)が中国管領に任じられ、貞治二(一三六三)年には彼らを幕府方に転じさせている。

南北朝内乱の合従連衡のめまぐるしさは、国人と呼ばれる地域の領主層の動向が基底にあった。

所領の確保をめぐっで、一族・兄弟間での争いが広汎に存在し、それぞれが盟主を求めていたからである。

芸備地域に地頭職を得ていた東国武士では、小早川氏(沼田・都宇竹原荘)や吉川氏(大朝本荘)、山内首藤氏(地毘荘)らは鎌倉時代に、毛利氏(吉田荘)や熊谷氏(三人荘)は南北朝期に本拠を移してきた。

そのほか阿曽沼(あそぬま)氏(世能荒山荘)・平賀氏(安芸町村)・平賀氏(高屋保)・金子氏(温品(ぬきしな)村)・香川氏(八木村)・天野氏(志芳(しわ)荘)・児玉氏(竹仁村)なども東国出身の武士である。

彼らが本拠を移してきた原因には、そもそもの所領不足や政変で本領を失うなどの事情があり、文字通り一所懸命の努力を行っていた。

周防大内氏、出雲尼子氏の芸備進出

南北朝合体を果たした足利義満は将軍権力の確立に努め、有力守護の山名氏清を討ち、応永六(一三九九)年には大内広世の子、義弘を堺に滅ぼした。

さらに義満は山名氏に芸備など周辺の守護職を与え、弟盛見を攻撃させた。

この時、小早川氏・吉川氏ら有力国人が幕府に従ったのに対して、毛利氏・平賀氏らの国人は一揆契約を結んで抵抗を試みている。

以後、国人一揆は地域の政治秩序形成の重要な手法として機能することになる。

大内氏は、安芸の鏡山城(東広島市)を拠点に東西条(とうざいじょう)を押さえ、中小の国人層に所領分与するなどこれを味方にし、朝鮮や明との貿易を展開していたこともあって厳島神主家をはじめ沿岸・島嶼の海上勢力も従えていた。

対して守護の山名氏は地域に拠点をもたず、銀山(かなやま)城(広島市安佐南区)に拠る分郡守護武田氏が、吉川・毛利・剔出小早川氏らと共に幕府方の最前線に位置した。また備後では尾道を拠点とした守護山名氏・幕府方の影響力が強く、安芸地域は大内方と幕府方の境目となっている。

応仁・文明の乱の前哨戦は、安芸では武田氏(東軍細川勝元)と大内氏(西軍山名持豊)の対抗の形で十五世紀中頃には始まっていた。

大きな対立がないかに見えた備後国も、守護山名是豊が父持豊に反して東軍につくなど備南と備北に二分される。

もっともこの大乱は結果的には芸備に対する大内氏の影響力がより強まる形でひとまずは終った。

永正五(一五〇八)年、大内義興(よしおき)は、廃されて身を寄せてきていた前将軍義植(よしたね)を擁し上洛、復位させ、その実力を天下に示している。

一方、出雲の尼子氏は出雲・隠岐の守護代として富田月山城(島根県安来市広瀬町)に拠り国人層を組織していた。

尼子経久は文明十六(一四八四)年幕府から公役を怠ったとして富田城を追放されたが、やがて実力で奪還(だっかん)し、自立性の強かった三沢氏や塩冶氏などを支配下におさめていく。

以後急速に版図を拡大し、隠岐(おき)・石見(いわみ)などにとどまらず安芸・備後にも及ぼうとした。

一方、大内氏の勢力は九州豊前・筑前・肥前と周防・長門・石見から安芸に及んでおり、芸備の地は再び二大勢力が衝突する境目となった。

分郡守護武田氏も含め多くの国人衆が困難な選択を迫られることとなるが、その中で台頭してきたのが毛利元就であった。

4 毛利元就の「調略」――自立をめざして

top

毛利氏は、鎌倉幕府政所別当大江広元の子季光(すえみつ)が所領相模国毛利荘から苗字としたのを初めとする。

宝治合戦で季光一家は滅ぶが越後にいた子の経光(つねみつ)は許され、さらにその子時親(ときちか)の一流が安芸吉田荘に移住してきた。

元就の父弘元、兄興元の時代には安芸でも有力な国人に成長していたが、興元が早く亡くなり、その子幸松丸も早世したため家督を継ぐことになる。

大永三(一五三二)年二七歳のことであった。

尼子(あまこ)氏の南下

その頃安芸では、尼子方に武田氏・吉川氏さらに厳島神主友田氏がつき、大内氏の勢力は危機に瀕していた。

大永三年の尼子勢による鏡山城攻撃では毛利氏も従軍し、安芸はほとんど尼子方一色となった。

大内義興は直ちに反攻して神主友田氏を降したが、同五年に元就が大内方に転じ、その国人衆への働きかけもあってようやく東西条を回復する。

元就は備後でも和智(わち)氏を大内方に斡旋している。

元就が再度大内方に転じたのは、毛利氏の宿老坂広秀・渡辺勝らによる異母弟相合元綱(あいおうもとつな)擁立事件の黒幕に尼子経久がいたからという。

享禄二(一五二九)年には安芸から石見にかけて広大な所領を擁していた有力国人の高橋氏が尼子方につき、元就はこれを攻撃してその遺領を入手した。

名実ともに安芸国人衆の筆頭となったのである。

その後も周辺の国人領主への働きかけを行い、近くは宍戸氏や熊谷氏との友好関係を形成、遠くは備後宮(みや)氏の亀寿山(かめじゅさん)城(福山市新市町)や多賀山氏の蔀山(しとみやま)城(庄原市高野町)を攻略している。

図59 甲山城 |

図60 甲山城中腹の円通寺 |

尼子氏はやがて積極策に転じ、天文五(一五三六)年には甲山城(庄原市)の山内氏を屈服させ、天文九年には晴久が大軍を率いて郡山(こおりやま)城(安芸高田市)を包囲する。

この危機に大内勢も救援軍を送り、翌年正月尼子氏は敗走した。

尼子氏に呼応して立ち上がった厳島神主友田氏や銀山城の武田氏はここに滅亡する。

尼子方についていた安芸の吉川氏をはじめ、備後の三吉氏・山内氏・多賀山氏・宮氏さらに出雲・石見の多くの困人衆も大内方に転じた。

しかしこのあと天文十二年、逆に大内義隆も尼子攻めに失敗、元就も這々の体で帰国する。

吉川氏や奥出雲・備後の国人衆は再び尼子方に転じた。

それでも大内・毛利方は安芸を維持し、神辺城(福山市神辺町)攻略など備後の回復を図った。

この間、元就はその子降元に家督を譲り、降景を小早川氏、元春を吉川氏の養子に入れ、天文十九年には兄興元死去以後四〇年の間、その横暴を我慢してきたという家臣井上元兼一族を殺害している。

この時、毛利家中二三八人が元就の命に従うことを誓い、毛利家中の秩序が確立した。

厳島合戦

一方、大内氏内部では義隆と重臣陶隆房(すえたかふさ)の対立が激化、陶勢が挙兵して天文二十年九月義隆父子は殺害される。

毛利氏も承知のことであったらしく、安芸国内の槌山城(東広島市)や銀山城さらには鳥籠山(とこのやま)城(広島市安芸区)の阿曽沼氏などの義隆方勢力を攻めている。

天文二十二年には尼子晴久が備後に進入してきたがこれを撃退し、山内氏・多賀山氏らが毛利氏に降った。

これによって芸備地域における毛利氏の地位は確実なものとなる。

それと表裏をなすように天文二十三年三月、隆元主導で陶晴賢(隆房)に背く決断をする。

いよいよ大内氏の後ろ盾に決別して自立への道を歩み出すのである。

まずは陶氏の東上に備えるべく、矢野の野間氏や蒲刈島・倉橋島の多賀谷氏など広島湾周辺の陶方海上勢力を殲滅、兵力に乏しい毛利方は厳島に宮の城を築いて陶勢の上陸・攻撃をさそった。

それにのった陶晴賢に対し、毛利氏は川の内衆や小早川警固衆(けごしゅう)、さらに村上衆を動員して嵐の夜厳島に本隊を強行上陸させ、混乱の中一気に勝利を収めた。

毛利氏が周防・長門に攻め込んで大内義長を討ち取るのは弘治二(一五五七)年、ここに長門・周防・石見・安芸・備後の五ヵ国をその支配下においたのである。

毛利両川体制

この段階で元就は隆元に改めて隠居を申し出る。有名な三本の矢の話の元になったという「三子教訓状」はこの後まもなく作成され、いわゆる毛利両川(りょうせん)体制が築かれた(河合正治『安芸毛利一族』)。

吉川氏は山陰地方など内陸部を、小早川氏は内海地方の経営を分担してゆく。

もちろん元就はなお隆元を後見することになるし、永禄六(一五六三)年に隆元が早世したのちも引き続き輝元の後見を続けざるをえなかった。

元就は将軍義輝の和談などもうまく利用しながら永禄五年には石見銀山(島根県大出市)を奪取、長い籠城戦の末、同九年に富田城を落とす。

一方大友氏については、永禄十二年に総力をあげて攻勢をかけるが、かえって背後を脅かされ退却、その後始末をどうやら済ませた元亀二(一五七一)年六月、元就は七五歳の生涯を閉じている。 |

図61 毛利元就

|

毛利氏の自立は、守護の代理人としてではなく、国人一揆に見られるような在地領主連合による地域秩序の形成、公権力形成の運動上にあり、しかもその対等関係を主従関係に移し替えて家臣化していくという道のりであった。そのためもあってか、元就には武勇の人ではなく調略・謀略の人というイメージが強い。

のちの禍根を絶つとか勝利を確実にするとか、ここぞという時には過酷な判断も下している。

政治課題に対して客観的、冷静に対処する能力があり、目的が明確であったようにも思える。

そのためにかえって国人層の信頼を得ることになったのかもしれない。

毛利氏の版図と中国の成立

毛利氏が最もその版図を拡大したのは天正六(一五七八)年頃で、荒木村重の内応によって播磨から摂津石山本願寺(大阪市)に及ぶ勢いであった。

もっとも、これは長続きせず、豊臣政権との交渉を続けた結果、天正十三年には安芸・備後をはじめ長門・周防・石見・出雲・隠岐の七国と備中高梁川以西・伯耆西三郡を毛利領とすることで決着した(一一二万石、このほか隆景には伊予が与えられた)。

また、居城を内陸の吉田郡山城から太田川河口の広島城(広島市中区)に移し、瀬戸内海に直結する城下町建設に取り組んだ。

豊臣政世下の版図は現在の中国地方にほぼ該当し、「中国」の語が毛利氏領国をさして用いられるようにもなっている。

そして、その政治中枢としての広島が建設されたのである。

かって南北朝期に初めて「中国」の名が現れ、畿内近国(室町幕府)と九州(南朝)の中間の意とされたが、防長には独立性の強い大内氏がいて中国地方は境目の地域であった。

対して今や毛利氏の領国として、また石見銀山も押さえて海外との交易を含めた経済圏としても、中国は有意のブロックとなったのである(岸田裕之「統合へ向かう西国地域」『戦国の地域国家』〈日本の時代史12〉)。

このように、いったんは毛利氏の自立、中国地域の自立が果たされ、一つの「国家」の様相を呈し、また毛利氏もそれを自覚していたのであるが、まもなく毛利氏は豊臣政権下に組み込まれ、関ヶ原の戦いののち家康の計略で防長二国に押し込められてしまう。

毛利氏の自立も地域民衆の成長に対する領主層の政治的対応を原動力としており、その意味ではより強力に鍛えられた統一権力のもとに統合されるのは必然であったかもしれない(秋山仲隆『戦国人名毛利氏の研究』)。

結局、「中国」の名は天下の中心としての中国の意義を有することなく、独自の国際社会との結びつきを断たれて列島内における一地方の意味合いにまずは治まるのである。

しかし、そのことは必ずしもその地で暮らす人々の不幸を意味するわけではない。

太閤検地によって国土の隅々まで把握され、直接耕作者を基盤とした公権力の樹立という方向で長い戦乱の時代が収束されようとしている。

直接耕作者が耕作権を保証され年貢納入義務を負うわけで、公権力がより深く人々の暮らしに浸透すると共に、民衆の地位も一定度の高まりを見せる近世社会への移行であった。

秀吉流の対外膨張の野望が再生しない限り、内向きの窮屈さの中でも人々の生が評価される社会の可能性が開かれる。

5 外様と譜代「西」への備え

top

慶長五(一六○○)年十月、関ヶ原戦後の処理として毛利氏が防長に移され、福島正則が完成直後の広島城に入る。

この時、西軍についたため取り潰されたり領地を削られた大名が九一家・六四〇万石を数えたという。

家康はこれらの領地を再配分することでその地位を高めていった。

まずは直轄領を増やし、次に古くからの徳川家臣を大名に取り立てる。いわゆる譜代大名である。

これら譜代大名と徳川分家など一門の大名を江戸から京・大坂までの間に集中的に配置して戦略的な備えとする。

その地に配置されていた外様大名は多少の加増でより遠隔の地に配置換えとなった。

例えば、右の福島正則はかっての秀吉家臣で、本来徳川方への備えとして尾張清須城(二四万石)を領したが、関ヶ原では最初から東軍に属して戦功を上げた。

その正則を加増して広島に移し(安芸・備後五〇万石)、清須には家康の四男松平忠吉を入れている。

福島正則の芸備入国

芸備に移った福島正則は広島城を改修して居城としたが、備後では在来の神辺城のほか、瀬戸内有数の港町鞆(とも)に新たに鞆城を築き、内陸には五品嶽城(庄原市東城町)と尾関山城(三次市)を築く。

安芸では在来の三原城のほか沿海の小方(おがた)に亀居城(大竹市)を築き、国境守備の体制を整えた。

福島正則は、黒田長政と共に吉川広家と連絡して関ヶ原合戦後の毛利鎖国安堵に尽力し、結果的には家康の計略に荷担した者でもある。

その黒田長政は豊前から筑前に移されて福岡城に入り(五〇万石)、防長の毛利氏を福島氏と東西から挟打配置となった。

特に吉川広家は防長東堺の岩国を領したからまさに福島氏とは隣り合わせという皮肉である。 |

図62 福島正則

|

黒田氏や福島氏は家康に反抗するつもりはなかったから、外様中の外様である毛利氏を、外様の両氏が見守るというかたちになる。

しかし幕府は福島正則に対する警戒心も解いてはいなかった。

元和五(一六一九)年六月、広島城の無断修築を問われて津軽への転封が命じられ、最終的には信州川中島に移される。

福島正則の時代は短かったけれども、領主層を総入替えしたのちの慶長六(一六〇一)年検地は重要である。

初めて太閤検地の原則に則って領国内一斉に実施し、後に連なる村方を成立させたもので芸備両国の総石高は約五〇万石となった。

芸備ではこの検地によって近世社会への移行が確かなものになったといっても過言ではない(土井作治『幕藩制国家の展開』)。

また陸上交通・海上交通の整備を行い、海駅三之瀬(呉市下蒲刈町)には「福島雁木(がんぎ)」と伝える港湾施設を残している。

浅野氏・水野氏の入国

福島氏のあと、水野勝成が備後七郡に備中小田郡の一部を加え万一〇万石を、浅野長晟(ながあきら)が安芸と備後八郡をあわせだ四二万六千石をそれぞれ与えられて入国する。

すでに一国一城令によって広島城以外は廃されていたので、水野氏は芦田川河口に新たに福山城(福山市)を築いて城下町建設に乗り出す。

水野氏は、尾張の出身で豊臣政権下に大名に取り立てられたが、その後家康に従いまた親類でもあった。

大和郡山(六万石)から移され「西国の鎮衛」(『寛政重修諸家譜』)などと称される。

中国・四国・九州に配置された最初の譜代大名であり、文字通り西の外様衆への備えと思われる。

浅野氏も尾張の出身で、やはり秀吉に検地などの行政手腕を買われて大名に取り立てられた。

紀伊(三七万七〇〇〇石)から「中国之要(かなめ)」(『芸藩輯要』)として移されたという。

そのあと紀伊には徳川頼宣(よりのぶ)が入り御三家の一つとなった。

浅野氏は外様であるがやはり家康と姻戚関係があり、公式には松平を名乗る家とされた。

毛利など生え抜きの領主が移され、鉢植えの藩主が移植されるなかで、幕藩体制は強固なものとなっていく。

振り返ってみれば、南北朝期に畿内と九州の中間の意味で「中国」の語が現れ、やがて毛利氏鎖国としての「中国」さらにその中枢としての広島が成立する。

次の福島氏時代には、安芸・備後両国を単位として近世社会としての基盤がすえられこれを浅野氏が継承したが、福山には水野氏以来譜代藩が続くという構図が形成された。

これらが後の広島県に続くわけであるが最初に述べたように広島県域は東西南北異なる文化的要素をもち続けてきた。

しかしそれが政治的に統合されてきた経緯を見ると、地域社会内部からの動きをふまえたものであることも、一応は納得できそうである。

また、この近世初頭のあり方はかって防長に大内氏がいて畿内近国の幕府方と対抗した最初の「中国」地域の構図に見えなくもなく、実際、幕末には対外貿易を含めて国際関係を背景に萩藩が台頭する。

広島藩の微妙な立場もすでに予定されていたのであろうか。

二 諸地域社会の形成近世地域民衆の生業と社会

top

1 西回り航路の港町と物流の拠占

広島湾頭の町と市

百姓が農民を意味しないことは周知の事実であろう。

もちろん百姓の中では農民が最も多いが、漁師・物売り・職人・樵・運輸業者、あるいは日用・雑業に従事する人々など様々な生業の者がいた。

広島湾頭に形成された町や市にも百姓とされた多くの人々が居住していたが、彼らの大半は漁師であったり物流に関わる商人であったり、農耕を生業としない人々であった。

そうした人々が多く集まった、宮島町をはじめとする湾頭のおもな町や市を挙げてみよう。

宮島町は厳島社の門前町と内海交通の要衝として中世末以来繁栄してきた。

『芸藩通志』によれば、「島内に田はなく、家では機織もしないけれども、住民の衣食は乏しくない。 |

図63 宮島町弥山より瀬戸内海を望む

|

春夏秋に市を立てると、あらゆる物資が集り、各種の芝居小屋でごったがえす。

上方の役者も来島し、その賑やかなさまは他国の神社の及ぶところではない。

また諸国の遊客の往来は年中絶えることはない。

そのため住民の生計が成り立ち、その風俗も田舎臭くはない」と、その繁栄の様子が述べられている。

なかでも宮島市と呼ばれた三月十日から四月八日までの春市、六月十日から七月七日までの夏市、九月十日から九月晦日までの秋市の期間は集客で混雑したが、特に夏市が最もにぎわった。

宮島町の人口は近世を通じて三五〇○人前後であったから、来島者の分も含めて年間四〇〇〇石(六〇〇トン)以上の米が消費されていたことは間違いない。

宮島町の対岸には小方(おがた)・地御前(じごぜん)・廿日市といった町場があり、そして広島城下に向かって五日市・草津の町が位置していた。

これらのほかにも黒川・玖波(くば)・宮内串戸・平良(へら)・井口(いのくち)なども挙げねばならない。

さらに城下周辺から南へと沿岸部に目を向けると、大河(おおこう)・淵崎・府中市・海田市・矢野・呉(くれ)・瀬戸(音戸)など、要所要所に町場が形成されていた。

市立てと「人寄せ」

こうした町場は地域的な物流の拠点として機能していた。

たとえば呉町を例にとると、「米穀・薪・綿・木綿・網・扱苧(こぎそ)・干鰯、そのほか荒物・小間物、すべて在中(地元農村)相用い候品物を交易(取引)」しており、また呉町では毎月市が立ち、それで呉町の住民の「渡世」が成立っていたので、地元農村では呉町のことを呉市(くれいち)と呼んだという。

ところでこうした町や市については地元農村部の物流の拠点という位置づけをしたが、不景気が続くと市立てを藩に願い出て、地元の顧客だけではなく他郡や他国の顧客を引き寄せる努力がしばしば行われた。

呉町では十八世紀前半の享保年間に、春秋二度の市立てを藩に申請して四、五年ほど許可されている。

市の内容は「干鰯(ほしか)入札并(ならび)に人形廻し芝居等」の興行であった。

干鰯入札とは干鰯を競りで入札するものではなく、干鰯に名を借りた富籤(とみくじ)であった。

富籤は今風にいえば宝くじである。

呉町は明和三(一七六六)年にも市立てを願い出たが、許可が下りたかどうかは不明である。

享保十一(一七二六)年、下蒲刈(しもかまかり)島の三之瀬町でも一五日間の市立てを願い出ているが、市の内容は通常の「売買市」と芝居小屋二軒の興行、そして「入札落し」つまり富籤興行であった。

元文五(一七四〇)年、富籤は藩によって風俗匡正(きょうせい)の趣旨から禁じられたが、人寄せ・銀寄せには有効な手段であった。

廿日市では宝暦五(一七五五)年から明和三年までの一二年間、材木入札・干鰯入札の名目で富籤が許可された。

これは焼失した地御前神社の再建のためで例外的な措置であった。

市立てと富籤といえば、近世初頭から宮島市部全国的にも有名であったが、富籤は元文五年の禁止令で宮島でも中止されていた。

しかし安永三(一七七四)年、宮島町年寄が町の不況を理由に富籤興行の再開を願い出て許可された。

こののち御手洗や尾道でも富籤が許可される場合があった。

こうした町で市立てが行われると、大勢の人が集まるだけの環境が瀬戸内海地域に存在したこと、また富籤を支える取次者のネットワークも形成されていたといわざるをえない(森下徹『近世瀬戸内海地域の労働社会』)。

竹原下市(しもいち)

物流の拠点となった町場や湊は、音戸(おんど)の瀬戸を通って東側の沿岸をみても阿賀(あが)町をはじめとして広村の長浜、川尻・三津などが挙げられるが、賀茂郡の中では塩田の町竹原下市(たけはらしもいち)が塩や米穀の積出港として発展した。

下市の港は正保四(一六四三)年に完成した大新開の東側につくられた本川堀と、大新開沖合いの横島山の突端が港として利用された。

近世を通じて芸備地方沿岸部の廻船は、大半は二、三反から五、六反帆の小船であったが、こうした港には一〇反帆(およそ一〇〇石積み)以上の中型船や五〇〇石積みの大型船もみられた。

元禄七(一六九四)年、下市を船籍とする船で一〇〇石積みはわずか一艘であったが、元禄十五年には一六反帆二艘、一七反帆二艘とほぼ四〇〇石前後の大型船が出現した。

そして翌十六年には、下市で分限者(金持ち)の一、二位を争った米屋五郎三郎と三原屋武右衛門が、それぞれ二一反帆一〇〇〇石積みの廻船建造を願い出た。

正徳三(一七一二)年に米屋半三郎の二二反帆の廻船が竹原塩を越中まで廻送しているから、願い出が許可されたことがわかる。

この船は北国へ塩を運んで売却し、帰りには北国米を買入れたり、また現地で依頼されて米を「登り荷」として大坂まで運送したりした。

しかしこうした千石船はしばしば遭難したため、その後は一二反帆前後(二〇〇~三〇〇石積み)が廻船の主力となり、春夏には塩を積んで下関へ、秋冬には藩の蔵米を積んで大坂へ行ったが、普段は古鉄・綿実・樵木などを大坂へ運んだり、薪や松葉を積みに日向と伊予へ船を廻したりした。

十八世紀初頭の町方・浜方(塩田労働者)と隣接する大石浦を合わせて年間八〇〇〇石の米穀が食糧として必要であったが、これらの多くは北国船(北前船)によって運ばれてきた。

忠海(ただのうみ)港

忠海もその発展を竹原と競い合った。

寛文三(一六六三)年、三次(みよし)藩が蔵米(くらまい)移出港として船入堀を築調し、蔵屋敷・船蔵が設置されてその発展が約束されたが、すでに元和三(一六一七)年八月十三日に朝鮮通信使船が停泊しているから、天然の良港として忠海は知られていた。

その前の慶長十二二六〇七)年の通信使の記録にも(塩屋柿原か)・但海(忠海)・三原等の前を過ぎる」とあるから間違いないであろう。

十八世紀初頭には潮留め工事がなされ塩浜もでき民家も増えた。

ときには市が立ち、芝居小屋や傾城(けいせい)屋(遊女屋)もみられた。

遊女屋の詳細はわからないが、芸備地方では鞆有磯(ともありそ)町・宮島新町と共に幕府公許の遊郭(ゆうかく)とされているので、忠海の遊郭もそれ相応の規模であったと思われる。

享保五(一七二〇)年、三次藩が広島藩領に還付された後も、西廻り航路の諸廻船の寄港地として繁栄した。

宝暦十四(一七六四)年に忠海に上陸した朝鮮通信使正使の趙済谷は、「石垣が横に広がり、民家が軒を並べ、あたかも郡庁の所在地のようである。人工の堀浦は数町(数百メートル)にわたり、商船が集まり停泊している。

ある区画には海水を引いて塩田とし塩釜が並び、生業の盛んな都会であることが知られる」と記している。

また十九世紀初頭の「国郡志下調べ書出し帳」によれば、

「当所は概ね三原・竹原より沖手の方に位置し、諸廻船の通路筋にあたり廻船による交易が大変便利な所柄なので、諸物品の取引が容易であり、このため奥筋や島方から売買にやって来るので、年間を通じて人出が多い。

このような港での取引の恩恵を受けて渡世する者は多く、あるいは中背・小船持ち、そのほか町人・百姓・浮過(うきすぎ)等に至るまで臨時の小銭を儲け、または塩鰯・荒物類俵の仕立などの働きも多くある。

常に北国・九州・四国・中国・摂州・泉州等の廻船が潮待ちのため繋留し、何によらず交易便利の地であり、特に干鰯・塩鰯・米雑穀、そのほか竹木・肥灰など交易の品は多い」

と、ますます繁栄している様子がうかがえる。

尾道

尾道は瀬戸内海地域の西廻り航路の寄港地として下関・兵庫と並ぶ最大の港町であると共に、中世以来の伝統的な港町でもあった。

享和元(一八〇一)年四月に尾道を通った尾張の商人吉田重房の旅行記『筑紫紀行』の一節を引いてみよう。

午の刻頃に尾の道に着く。鞆より五里程。此所もなお備後の域ながら、安芸の殿の領地たり。

北東は山にて南は入海の湊なり。町家五六千軒あり。

町通り家居の様なんど、上方に替る事なし。商家は万(よろず)の問屋おおし。

肴の市、野菜の市たつ。穀物・干鰯・綿実・塩などつめる船ども、諸国より夥しく輻輳す。

寺は皆山の手にたかく聳えてあまたみゆ。北西の方を三丁程のぼれば、仙光寺という寺あり。

此の庭に高さ三四間ばかりなる玉のごとく瑩徹たる石あり。これによりて玉のうらともいう。

或人の万葉集に、ぬば玉の夜はあけぬらしたまの浦にあさりする田鶴なきわたるなり、とあるも此の玉の浦事なるべしといえり。

さればいとふるき名所なり。さて東南のかたの町端に、築出しの新地あり。此の内皆酒屋町にて、芸子女郎なんどあり。

津の目の兵庫よりここまでの間に第一の大湊なり。魚物・青物を女の売りありくこと鞆におなじ。

午の刻すぎに風潮なおりぬるによりて船出す。 |

著者の吉田寓居はほんの一刻しか尾道に滞在していないが、近世後期の尾道の様相をよく伝えているように思われる。

万問屋が多いという記述があるように、米穀をはじめとする様々な物品の取引が行われたが、特に「肴の市」とあるように尾道の商業の中枢は海産物の中継取引にあった。

なかでも師走は六日を「初日」とし二十三日を「鍵止め市」(終市日)とする鮒市が有名であった。

海市といっても数の子や田作り・昆布などの他の海産物の取引も平生以上に行われたから、尾道全体が活気あふれる都市と化した。

鰤(ぶり)は五島・平戸方面、丹波・丹後から、そして富山湾の「越中鰤」(えっちゅうぶり)も送られてきた。

仕入れには遠くは京阪・四国・九州各地の商人がやって来て集中的に取引がなされた。

幕末期には一日平均五万尾であったという。

また「築出しの新地」にもふれているが、これはもちろん埋立地である。

尾道では十七世紀末に荒神堂(こうじんどう)浜と薬師堂西浜が築き出され、十八世紀中葉には薬師堂東浜が完成した。

ここで米市が立つようになったので米場(こめば)新地と呼ばれた。

同じ頃に米場新地の東側に、南北一四間、東西五六間の沙寄場(さきば)新地が築き出された。

ここは『筑紫紀行』でも「酒屋町」と表現されているように、娼家(しょうか)を含む歓楽街であった。

幕末の慶応四年の「ええじゃないか」のさい、御札が集中的に降ったのはこの地域であった。

元来、尾道の遊郭は山の手の長江町柳小路(傾城小路)にあった。

おそらく戦国末期から近世初頭にかけての尾道港の海岸線は長江町の辺に深く入り組んでおり、船着場の近くのもっとも繁盛した地点に遊女町が設定されていたものと思われる。

その後埋立てが進行していくと、天寧寺下の才の前という小路に移転され、ついで土堂町西の渡し場の女郎屋町、そして沙寄場新地へと移転している。

常に港湾の便利な場所に移転しているわけであるが、これによっても尾道港の拡張がよくうかがえるであろう(長沼賢海『尾道郷土史論』)。

鞆(とも)の浦

鞆も尾道と同様に中世以来の著名な港町で、足利尊氏や足利義昭ゆかりの地でもある。

しかし慶長年間に鞆城が造営され、鞆城破却後も跡地が藩主屋敷があったから、当初は城下町的色彩も帯びていたのである。

ここではまず朝鮮通信使の鞆町に関する記述を紹介しよう。

慶長十二(一六〇七)年には「民家は櫛の歯のごとく建ち並び、見物の男女が水際に満ち溢れている。岸の上に新しく石垣を組み、防備の砦にするようであるが、未だ完成していない」(慶七松『海槎録』)と活気あふれる雰囲気を簡潔に描写している。

元和三(一六一七)年の使節は、「浦辺の民家はたいそうにぎやかで、赤間関よりもすぐれていた」(呉允謙『東極上日録』)と記録し、寛永元(一六二四)年には「民家が稠密し、瓦葺の家が過半を占めている」(妻弘重『東桂録』)、 |

図64 備後柄津(『山水奇観』山陽奇勝より)

|

あるいは寛永十三(一六三六)年の記録では「この浦の人家は千余戸で、赤間関に比べてはるかに繁華である」(任絖『丙子日本日記』)とか、あるいは寛永二十年の「鞆の浦は多くの人家がある一都会で、肩をこすりあうようにして多くの人が道を行き交っている」(趙龍州『東極録』)とあるように、十七世紀前半ですでに近世港町として繁栄していたことがうかがえる。

次に元禄五(一六九二)年、江戸参府の帰路に鞆に立ち寄ったドイツ人医師ケンペルの観察を紹介すると、「そこには日本で見た民家としてはまず上等な部類の、美しい住居や倉庫が長い列をなして建ち並んでいた」と、港内の道越町や西町の豪商たちの店や蔵の美しさを称賛している。

先に尾道で引用した吉田重房の紀行文もここでみておきたい。

吉田も人家が千軒余りもあり「大湊」であると評価している。

「本町」(通りに面した町家)は商家が多く賑っており、そこで取扱っている「名物とするは、世に備前焼という陶器、または保命酒(ほうめいしゅ)、畳表(たたみおもて)、七島莚(むしろ)、綿など」であった。

備前焼は備前伊部焼で保命酒の徳利(とっくり)に利用された。

そして鍛冶屋が居住・操業する鍛冶屋町があり、「魚の店」という町(小路)もあり、殊に鞆は鮮魚が多いと驚いている。

また婦人たちが二尺ばかりの平桶に魚と野菜を入れて「呼ばわりつつ売り」歩くさまを珍しいと感想を述べている。

鞆の寺社参拝を終えた吉田は「それより町屋を過ぎて浜辺のかたにゆけば、裏町とて青楼・酒家の町あり」と有磯町を見学した。

家々の門口で下女が旅客の袖をとって客引をしているさまも記されている。

2 「備後表」をつくる村々 top

名産「備後表」の確立

いうまでもなく畳は藁(わら)でつくった床のうえに藺草(いぐさ)を織った表をつけたものである。

沼隈郡の山南地方では、戦国時代から藺草が栽培され表が織られていた。

天正十三(一五八五)年に本願寺から畳表の調達依頼があり、中山南の光照寺は本願寺へ三〇〇枚、本願寺坊官下間氏へ五〇枚を贈っているから、すでに備後地方の特産としての名声を博していたのであろう。

また慶長年間に入るころ、下山南の菅野十良左衛門(長谷川新右衛門)が中指表(中継表)という織法を発案した。

従来の引通表では、短い藺の繊維は棄てられ長藺のみで織られていたが、中継ぎの技法によって短蘭の活用をはかるもので、しかもいっそう上質の表を織ることができるようになったのである。

慶長七(一六○二)年、福島正則の重臣間島美作はこのことを知ると、十良左衛門に郷士身分を与え、中指表を普及させ生産の増大をはからせた。

また正則はこのとき上品三一〇〇枚を家康に献上したところ、格別の称賛を博したので、以後も毎年献上が続けられることとなった。

良質の表を確保するため、福島氏は藺草栽培農家へ貸与される藤草銀や、製織農家への藺糸銀といった無利子の貸与を行い、また十良左衛門のほかに友野治良左衛門(内常石村)・土居九兵衛(草深村)・桑田九良右衛門(中山南村)を改役に命じ、献上用畳表の鑑別にあたらせた。

彼らは表の種類を二四種とし、それぞれのタテ・ヨコの寸法を決め、不良品選別の基準二五ヵ条を決定するなど、製品の規格を整え、品質の向上をはかった。

福島氏改易ののち福山に入った水野氏も福島氏の保護政策を継承すると共に、藺草や色土(染土)の他領持ち出し、製織職人の他領への引越しを禁ずるなど、技術が他所に流失しないよう統制を加えた。

こうして幕府献上表の名声もあって、品質的に優れた備後表は全国的に商品価値あるものとなった。

なお民間で備後表と呼ばれたのは沼隈半島のものだけではなく広島藩領備後国御調郡でも生産されたものも含まれた。

藺草(いぐさ)の栽培と表(おもて)の生産

沼隈郡での藺草は半島の中央部(山間部)が主産地であった。

元禄十(一六九七)年に刊行された『農業全書』に、この地域の栽培方法が収録されている。

これによれば、苗は十月上旬から十二月になる頃までに植付け、四月までに「凡(およ)そ十遍ばかり糞を入れる」と、多肥栽培であることを強調する。

その後も藤草と呼ばれた山草を堆肥状にしたものを大量に投入した。

糞を併用する場合もあり、またのちには干鰯も使用されるようになった。

この肥料が少ないと藺草の色が悪くなるという。

藺草の刈取りは六月土用(どよう)入りの晴天を見計らって行われた。

同時に田の隅に穴を掘って白色の染土を溶かしておく。

刈取った藺草をこの穴の中に入れ浸し、空地にひろげて二日間ほど乾燥させる。

雨が降らないうちに短期間で行うので重労働であった。

藺草の作付面積の実態について知ることはできないが、十八世紀半ばのデータによると、沼隈郡で作付している二四ヵ村で計五三町余であり、田面積八一〇町余のわずか六・五%にすぎない。

この数値で藺草の生産高を推定すると約二万二一七〇束、畳表の生産量は一二万枚~一八万枚となる。

ところが百年前の十七世紀半ばには年間四四万枚余の畳表が売却されたことが知られる。

慶安元(一六四八)年の機数が約一六〇〇台とされているから、機一台につき年間二七五枚の製造となる。

一日に一~二枚織ることができたというから藺草さえあれば、年間四〇万枚以上の生産は決して不可能ではない。

またこれをもって十八世紀になって産額が減少・停滞したという評価はどうであろうか。

もちろん十七世紀には他の諸郡でも藺草の栽培が行われ、十八世紀になると沼隈郡に栽培が限定されたことは事実であるが、十八世紀も四〇万枚以上の産額があったと考える方が自然ではあるまいか。

これを整合的に理解するには、沼隈郡の藺草作付面積が実際には検地帳の面積の二倍以上もあったと考えざるをえない。

沼隈郡に藺草の作付が限定されたということは、沼隈郡での藺草栽培が庄屋の報告とは違って稲作同様に手広く栽培されていたということであろう。

そしてさらに十八世紀半ばの機数も百年前と同様に一六〇〇台とされるが、このほかにも「数千の機数」があったという。

つまり福山藩は畳表の全体を把握しようとしていたのではなく、次に述べる献上表と御用表の確保を目的とした統制であった。

献上表と御用表

さて先に福島正則が上質の畳表を幕府に献上し恒例となったことを指摘したが、水野氏もこれを踏襲し、極上の数奇屋表・書院表などを毎年献上した。

これを献上表という。

また御用表とは幕府が水野氏から買上げる畳表で、これは水野氏が福山入封に際して禄高不足のうち一四八八石を機役高として石高加算したが、この分を幕府が毎年御用表として買上げることによって水野氏の禄高を保証したものであった。

元和八(一六二二)年に幕府が畳表九〇〇〇畳分を買上げたことが知られるが、買上げ枚数は一定しておらず年によって変動していたようである。

幕府は十七世紀半ばに備後表座を設け、江戸・大坂・堺町人の請負制とした。

その後水野氏が改易になると備中笠岡代官所の取扱いとなり、福山に阿部氏が入部すると、代官所は藩の郡奉行を通して現地の表見役(山南の桑田家など)の協力をえて御用表を買付けた。

年平均二万七〇〇〇枚程度であった。

十八世紀後半になると再び江戸町人の請負制となったが、十八世紀末には福山藩自身が請負うこととなり、現地と幕府の買上げ値段の差額を直接に収入とすることができるようになった。

商用表

商用表は民間で売買される畳表のことをいい、その産額は前二者に比べて圧倒的に多かった。

藩にとって畳表は国産第一の品であったから、品質面において領外で信用を保持するために規格の統一など規制を加えた。

そして十七世紀末には、商用表はすべて城下神島(かしま)町に集荷されることとなり、そこで畳表改め役の検査を受けなければ売買は許可されないこととした。

しかし城下町にわざわざ運送するのは城下に遠い地区では不便であったため、十八世紀半ばにはすでに現地で改めを受け運上銀を納めることが可能となっていた。

十九世紀に入ると沼隈郡の機数は三〇〇〇台をこえたが、この数値も正確なものではなく実際にはもっと多くの機数があったと推測される。

この頃には都市部だけではなく農村でも畳の需要が増大した。

本多利明が『西薇事情』において「大利を得る事比類まれなる国産なり」と述べているように、当地の藺草・畳表産業が莫大な利益をもたらしたのであった。

3 塩の町竹原 top

塩田の開発

瀬戸内海地域は古くから製塩業が盛んであり、自然浜や揚浜(あげはま)とよばれた小規模なものが島嶼・沿岸部に数多く存在していた。

十七世紀初めに播州赤穂で生産性の高い入浜(いりはま)塩田が開発されると、その後各地に伝播していき、瀬戸内海地域の製塩量は急速に伸びていった。

芸備地方ではじめて入浜塩田が開発されたのは竹原である。

正保三(一六四六)年、下市の眼前の入海に大新開が開発された。

この工事は代官鈴木四郎右衛門の指褌下のもと藩営事業として行われ、約七五町歩の新開地が完成し、もっぱら畑地として民間に払下げられた。

ところが沖口の方は地が低く、かつ潮気が強かったため耕作できず放置されていた。

ちょうどその頃、竹原に薪を仕入れに来ていた赤穂の者がこれを見て、赤穂の事情を説明して塩田にすることを勧めたのであった。

地元村役人はこれを代官鈴木四郎右衛門に進言すると、鈴木は赤穂から技術者を招き試作させたところ、良質の塩をつくることに成功した。

そこで慶安三(一六五〇)年、早速沖口沿いに塩浜三一軒を築造した(慶安古浜)。

これが予想以上の利益を上げたので、下市の豪商はもちろん広島城下の商人まで塩浜経営を希望する者が多く、承応元(一六五二)年に藩は資金を出して大新開の中に新たに新浜六七軒を増築させた。

こうして十七世紀半ばに成立した竹原塩田の面積は六一町弱で、塩浜軒数は当初の九八軒から八七軒に減少していた。

この減少は塩浜を分割統合(分け浜という)して一軒当たりの塩田面積を拡張したからであった。

経営の合理化のためには分け浜が必要であったようであり、十八世紀前半に七二軒、十八世紀後半には五三軒、明治初年には四四軒となっていったように分け浜が進行した。

一軒前の平均面積は一町六反余にまで拡大した。

塩田の経営と塩の販売

瀬戸内海地域における十七世紀の製塩量は増加の一途をたどり十七世紀末から十八世紀初頭にはその頂点に達した。

たとえば入浜塩田成立当初の竹原塩田の経営状況をみると、米屋(吉井家)所有の六反弱の塩浜で利益は約九〇〇目であった。

これは米にして約二〇石となるから、六反で二〇石の利益は魅力あるものといわざるをえない。

しかし十八世紀前半の享保十九(一七三四)年頃になると、利益は米にして約七石にしかすぎなかった。

これは燃料費と浜子給銀(労賃)の高騰と瀬戸内海各地で塩田が開発されて塩の供給が過剰となったことに原因があった。

十八世紀に入ってまもなく「塩田景気」は不況に転じていった。

藩から拝借銀の融資を受けたり、年雇いの浜子を月切りや日雇いにかえたり、半軒ずつ製塩を行ったりと合理化に努めたが、それには限界があった。

宝暦九(一七五九)年、瀬戸田浜の浜主の発案で、十月から翌年一月まで四ヵ月間休業する休浜協定が安芸・備後両国の同業者間で成立した。

これによって塩値段の下落を防ごうとしたのである。

明和九(一七七二)年頃には三田尻浜の田中藤六の主導で、防長、芸備に伊予が参加して五ヵ国の休浜協定となり、十九世紀になって播磨・阿波、遅れて備前・備中が参加し「十州同盟」がようやく成立し、明治七(一八七四)年まで続いた。

ところで竹原塩は生産者が直接販売することはなく、すべて藩の監督下におかれた問屋が行った。

問屋は大鋏問屋と小鋏問屋があったが、米屋・小田屋・阿波屋の三軒の大鋏問屋が竹原塩の大部分を取り扱った。

また浜師(生産者)と問屋との間に仲買が介在し、問屋の注文に応じて鋏数を浜師に割付け、売塩を調達したのである。

こうして竹原の塩は江戸をはじめ全国に流通した。

竹原と周辺農村

休浜などの企業努力によって、江戸時代を通じて竹原の塩業は衰退をまぬがれたが、その経営はけっして楽なものではなかった。

塩田経営費の約半分は薪代、つまり燃料費であった。

これらの大半は周辺農村から供給され、しかもこれらの村々では塩田の燃料を確保するため他国他所売りを禁止されていた。

さらに浜子の多くも近くの農村出身であったので、竹原塩田と周辺地域は深い関係にあったといえる。

享保十九(一七三四)年の試算によれば、塩浜一軒の年間薪代は銀四貫目である。

七二軒で二八八貫目の薪を購入したことになる。

ちなみに浜子の賃銀や飯米、そのほか俵・繩・菰(こも)など計算すると銀三〇〇貫目となり薪代と合わせて銀五八八貫目もの大金が周辺の農村に支払われたことになるという(渡辺則文「近世在郷町に関する二、三の問題」『広島大学文学部紀要』一三号)。

このように竹原における塩田の開発は、下野・東野・新庄・南方・西野村などの周辺農村に経済的恩恵を与えた。

逆に周辺農村の燃料や俵などの供給がなければ竹原塩田も成立しなかったのである。

この関係を当時の人は「相合(あいあい)稼ぎの義理」と認識していた。

しかし塩浜の不況が長引くと浜子の賃銀を引き下げたり、十九世紀になって安い石炭焚きが導入されたりすると、「相合稼ぎ」の論理はもろくも崩れる。

竹原で燃料が石炭に切り換わったのは文化初年であった。

これに対し周辺農村は、これまで竹原塩田のためにつくしてきたのに石炭焚きにするとはどういうことかと、反対運動を展開したのであった。

周辺農村八ヵ村は竹原塩浜に対して補償を要求し、結局文化三(一八〇六)年から毎年銀七貫九二〇目ずつを受取ることで折合いがついた。

塩浜にとってはこの銀額は負担であったことはいうまでもない。

天保十一(一八四〇)年、塩浜側は一時金三六貫目を村方に支払って補償を打ち切ったのであった。

浜子騒動

塩田経営費の三分の一は浜子への給銀が占めていた。

十八世紀の半ばにさしかかる頃、何回も不況のしわよせとして浜子の給銀引下げが実施された。

浜子頭である大工の給銀を事例にすると、延享元(一七四四)年に二七七匁であったが、同四年に二七二匁、寛延三(一七五〇)年に二六五匁、宝暦三(一七五三)年に二六〇匁、同七年に二五〇匁と下げられたのである。

宝暦九年十二月、浜主たちの大寄合がもたれ、浜子の要求もあり給銀を五匁ほど上げようという決議がなされた。

これより前の十一月二十日、一部の浜子たちは成井川の土手で集会を開き、五匁や一〇匁の賃上げでは奉公できないとし、延享元年の水準に戻してもらうこととした。

従って浜主たちの決議は受入れがたいものであり、十二月十五日から十七日にかけて浜子たちは騷いだが、結局は塩浜役人たちに取り鎮められた。

文政十(一八二七)年に再び浜子の騷動が起きた。

この騒動の背景には、この年から片地場持ちという塩浜の経営方法が採用されたことがあった。

片地場持ちというのは塩田を二つに分けて一日おきに作業する方法で、浜子の数を減らすことができたが、その分浜子にとっては労働強化となった。

八月下旬に三回集会を持ったはなえ(下層の浜子)たちは九月一日朝を期して荷物をまとめ出身地へ引揚げることとした。

ただし浜主が二〇日分の給銀を余分に出せば仕事に応じるというのである。

この計画を知った浜主たちは塩浜役人に連絡し、首謀者三人を召捕ったのである。

九月一日から取調べが始まったが、だれも白状しなかったので、藩の役人に取調べを委ねたのであった。

その結果首謀者三人は郡追放、二五人の者が入牢となった。

松永塩田

福山藩の主導下に開発された松永塩田もみておこう。

松永新涯は、新涯奉行として福山藩各地の新涯を築いた本庄重政によって、寛文二(一六六二)年に開発された。

工事そのものは万治三(一六六〇)年から始められ、まず堤を築いて塩場を開き、街をつくって商人を招き、寛文七年には塩田開発工事を完成し、幕府の許可をえて松永と命名した。

塩田面積は水野時代の地詰では三九町六反余であったが、元禄十三(一七〇〇)年に行われた検地では五六町四反余であった。

これは塩田が増加したのではなく、水野時代の地詰が実際の面積よりもかなり狹く丈量されていたからである。

松永塩田は赤穂系の技術で開発されたようであるが、実際の塩田経営にあたっては経験豊富な竹原塩田の浜主たちが多数参加した。

彼らによって製塩技術の指導が行われたのではなかろうか。

塩業労働者や製塩用具なども竹原から移入されており、竹原塩田の影響を受けて成立していったのである。

4 「家船」の世界と出稼ぎ漁師

top

能地浦と二窓浦

豊田郡能地(のうじ)は紀州から移住してきた漁民の末裔であるという伝承が残されている。

この能地浦は近世初頭から家船(えぶね)の形態をとって発展した。

家船とは漁師(多くは夫婦)が船を住処として、瀬戸内海地域はもとより遠く日本海や朝鮮近海まで出漁して、正月・盆・氏神の祭礼などの時だけ帰港するという習俗の船のことである。

天保四(一八三二)年、能地の善行寺の檀家についてみると、浜居住の者六四六人、家船で生活する者は二〇五三人に及んだという。

彼らの漁法はデブリ網という小網を用い、魚を求めて内海を移動し、獲っだ魚を桶に入れて行く先々で売って歩いた。

こうした販売が可能であったのは、長年にわたって築きあげられた現地顧客との信頼関係があるのであろう。

また能地浦の漁業は瀬戸内海各地に移住・分村するという形をとって発展した。

分村はすでに慶長十(一六〇五)年に豊後臼杵の津留に行われていることがわかるが、その後も瀬戸内海の一〇〇ヵ所以上の広い範囲にわたって移住している。

忠海(ただのうみ)の二窓(ふたまど)浦も能地からの分村である。

ただしここには御調(みつぎ)郡吉和(よしわ)村から来た漁民も居住しており、居住地によって東方と西方と呼ばれた。

東方は能地系の漁民で、西方が吉和系である。東方は家船に乗って遠方へ出漁し、盆・正月に帰ってきたが、西方は近海で漁を行い二、三日ごとに帰港した。

呉町と三之瀬町の漁民

能地のようないわば一大基地をはじめとして、芸備地方の沿岸・島嶼部にはきら星のごとく一〇〇軒前後の漁業集落が形成されていった。

呉町もそのような集落の一つである。

ただし呉町に居住する漁師は十九世紀初頭には二〇〇軒をこえていた。

呉町の漁師は家船ではなく近海での漁であり、活魚は草津・城下・大河などに水揚していた。夏から冬にかけては鰯漁の最盛期であった。

主に煎雑喉(いりこ)と干鰯(ほしか)に仕立て、毎月六回市を立て売捌いた。

近在の商人はもちろん大坂や播州、備前・備中辺りからも仕入に来ていたという。

下蒲刈島の三之瀬は海駅として栄えたが、西瀬戸内海の一本釣を中心とした漁港でもあった。

十九世紀初頭には一〇〇軒をこえる漁師がいたが、その大半は漁船に乗込み予州や長州辺に出かけ、正月・三月・七月・九月・十一月と年五回帰るだけであった。

彼らは個々に行動するのではなく、由宇(ゆう)組・津和地(わじ)組・情(なさけ)組・二神(ふたがみ)組・奴和(ぬわ)組などと呼ばれているので、集団で移動し稼業していたものと思われる。

ところでこの呉町から阿賀・広・仁方・三之瀬一帯が全国でも有数の製網地帯であったことは意外と知られていない。

これは山県郡から産出される豊富な扱苧(こぎさ)を原料としたものであり、寛政十二(一八〇〇)年の「賀茂郡広村諸品帖」に「摂州・紀州・播州辺、其の外四国・九州漁師稼ぎへ鰯(いわし)網用に相成り候網にて、百姓・浮過の妻子すき出し、商人共へ少々ずつ売り申し候、商人共買い集め、右所々へ売りに参り申し候」と、西日本各地に売り込んでいたことがわかる。

対馬・五島への出稼ぎ

十九世紀に入ると安芸郡向洋の漁民は対馬へ出稼ぎに行くようになった。

初めのうちはぶり漁を行っていたが、のちにイカ釣に変った。

イカはぶりの餌として釣っていたが、これをスルメにして売ると有利だとわかったからである。

対馬には夫婦と役に立つようになった子供たちが出かけてイカ釣に従事し、現地に納屋を持ってスルメを製造した。

このスルメを買い集めて下関の問屋に卸すのが向洋のイカツミ船であった。

対馬へ出かけた漁師は、郷里で正月を迎えるために十二月に向洋に帰ってきた。

三挺立ての船で、風が凪(な)いだときは櫓を漕いで戻ってきたという。

これより早く十七世紀末頃より、鞆と田島の漁民は肥前五島の捕鯨業に出稼ぎに赴いていた。

当初は鯨組の網大工として働きに行ったが、彼らは船を上手に漕ぎ、しかも網も巧みにさばくことができたので、次第に操船者として重要な役割を担うようになり、最大の捕鯨基地五島有川(ごとうありかわ)ではなくてはならぬ存在となっていった。

5 広島酒の始まり top

三原の酒

明治時代になって灘や伏見と並んで広島酒として賞された広島酒の伝統は、備後の三原・尾道酒にその起源があるといってよいのではないだろうか。

三原の酒はすでに戦国末期より知られていた。元和四(一六一八)年に鞆に寄港した平戸のイギリス商館長のリチャード・コックスは、鞆から三原へ小船を出し、上等酒の諸白(もろはく)一四樽を購入させている。

また江戸に逗留中の福島正則に対し、三原町人川口屋助一郎が息子久左衛門を遣わして二個の大樽を見舞いとして届けさせた。

正則は早速樽の口を開き「賞玩申し候」で、「一段と此れ以前よりはすぐれ候かとおぼえ申し候」と、品質の向上をほめたたえている。

コックスが諸白酒を購入していることからも、すでに三原では従来のアルコール度数の低い濁り酒ではなく、現代の酒に近い諸白(清酒)の製造がなされていた。

こうした三原酒の草分けは菊屋三郎右衛門という人で、播州から三原へ移住してきて酒造を開始したが、広島開府後は広島に移った。

その後三原では西市の川口屋助一郎と東市の角屋宗右衛門が、三原酒造界の両巨頭として存在した。

そして十七世紀半ばまでは両家の酒が「御前酒」として広島藩主に献上されており、藩主が参勤交代で三原を通るときは両家の酒が献上された。

また三原浅野氏が毎春日光の門主に献上した酒も両家の酒であった。

十七世紀中葉に編纂された『芸備国郡志』に、「三原城下酒を醸す者多し、総じて三原酒と号す」とあり、十八世紀初頭の『和漢三才図会』では「醗醇(しょじゅん)の名を得」と、奈良・伊丹の銘酒と並び賞されている。

その後、角屋宗右衛門本家は衰えて酒造から手を引いたが、十九世紀初頭の西市では菊の水・若みどり(川口屋助一郎)、千重・初桜(川口屋源右衛門)、青柳・浅緑(川口屋禎三郎)、白芙蓉・千代流(川口屋次左衛門)、玉の井・天諸白(大原屋宗十郎)といった銘柄を持った五軒が営業していた。

一方、東市では亀の齢(角屋十左衛門)、園紅梅(山科屋東左衛門)、八重霞(出羽屋仲右衛門)、千代のかげ(出羽屋源左衛門)、千束の秋(栗田屋太郎兵衛)、こもり水(山科屋作兵衛)の六軒であった。

尾道の酒

尾道の戦国末期から近世初頭にかけての酒造の様子はわからないが、尾道を代表する豪商であった笠岡屋や泉屋一族などが酒造に関係していたことが知られる。

そしてその頃のことを述べたと思われる『芸備国郡志』によると、「酒を醸すは三原と相同じうし、其の酒味醇厚(じゅんこう)、久しく経て捐ぜざる故、古(いにしえ)より大明(だいみん)・朝鮮・東京(トンキン=ベトナム)・カンボジア・ルソン・琉球往来の倭船必ず斯処(ここ)へ繋(つな)ぎ、以て酒を求め樽を満たし、船中の用を充たす」と記載されているので、三原同様かなり品質の良い酒が醸造されていたのではないだろうか。

これは笠岡屋・泉屋ともに畿内出身の牢人であったことと無関係ではないであろう。

十八世紀末の尾道の酒屋は一〇軒であった。

その銘柄をみると、幾世の淵・白玉・玉椿・水引(天満屋)、名山・若みどり・大水引(泉屋)、霞の浦・亀百代・はつ桜(住水・霞の袖・玉の井・音羽(南灰屋)、常磐井・玉の浦・若水引(福岡屋)・菊水・千代の二葉・喜代水(栗原屋)・菊の千歳・岩井の水・匂ひの淵(新金色)・幾千代・富の小川・はつ春(入作金屋)・初音・蓬莱酒・水引(鰯屋)・岩松(西灰屋)のようである。

広島城下の酒

広島城下町の酒造は慶長二(一五九七)年に三原から移住してきた菊屋(三原屋と改称)が指導的な役割を果たした。

三原屋三郎右衛門は広島に移ってからも品質に改良を加え、のちに広島に入部してきた浅野氏が将軍に毎年献上する酒も、三原の川口屋・角屋に替って担当することになり、その酒造米として毎年米一三五石を支給されている。

こうして三原屋は「大舗を開き、其の酒倉の大なること他州に在る所非ず。

これに依り屋裏(おくうら)富み栄え、家を起し名を揚ぐ」(『芸備国郡志』)と、大いに栄えたのであった。

ところで三之瀬に宿泊した朝鮮通信使は三之瀬における接待馳走を賞賛しているが、寛永十三(一六三六)年の副使金東溟(キンドンミョン)は、「他の品物で心に叶ったものをあげれば酒である。日本の美味い酒はみなこの国から出るという」(『海槎録』)と、広島の酒を絶賛した。

同じく従事官黄漫浪(ファンマンラン)も「安芸州の酒の味は日本第一という」(『東槎録』)と記している。

三之瀬で出された酒が三原の酒か広島の三原屋の酒かは分らない。

寛永二十年の通信使一行が賞賛したのは「忍冬(にんどう)の美酒鎌刈(かまがり)に出づ」と詩に詠まれた忍冬酒であった。

これは『芸備国郡志』に、三原凰が「忍冬酒・藝萬酒・覆盆酒諸品を醸す」と記されているから、三原屋産の忍冬酒であった。

これらは果実を発酵させたもので葡萄酒と果実酒を合せたようなものであったと思われる。

広島城下ではその後酒造家が増え、十七世紀後半には九六軒となり、酒造家数・醸造石高ともに三原・尾道を凌ぐようになった。

しかし広島の銘酒は三原・尾道・広島だけには限らなかった。これらの都市の醸造方法が郡部にもしだいに伝わった。

たとえば竹原も優れた品質の酒が生産され「安芸の小灘」と称されるようになった。

また明治になって三浦仙三郎を世に送り出し、すぐれた杜氏(とうじ)を輩出した三津や、西条四日市など郡部各地で品質の良い酒がつくられるようになっていった。

鞆の保命酒(ほうめいしゅ)

清酒ではないが、福山藩の名産とうたわれたものに鞆の保命酒がある。

これを創始したのは大坂から移住してきた中村吉兵衛であり、大坂で医者をしていた亡父の相伝に基づいて、万治二(一六五九)年春にその醸造に成功し、藩の許可をえて販売に踏み切った。

この酒は餅米と焼酎を原料とし、それに数種類の薬種と砂糖を加えた薬酒である。

販売が順調に伸びると、中村家は屋号をこの酒にちなんで保命酒屋と改称し、藩主に保命酒をはじめ献上して、他の酒屋とは異なる格別の待遇を受けた。

保命酒屋は、保命酒のほかに梅酒・忍冬酒・菊酒・不老酒という薬酒もつくっており、また味醂(みりん)酒・練(ねり)酒・本直(ほんちょく)酒・上焼酎・焼酎もつくっていた。

うち五種の薬酒は藩より醸造権とその一手販売を認められていたのである。

鞆第一の酒造家大坂屋が荒木酒という薬酒を売り出そうとしたとき、保命酒屋は藩に訴えてこれを止めさせ、さらに藩は翌宝永七(一七一〇)年に保命酒屋以外の酒屋が薬酒を製造することを禁じた。

こうして保命酒屋の薬酒製造独占が保障されたのであった。

なお同家の菊酒(味醂の一種)も京坂地方に知られていった。

菊酒は元来、加賀や奈良で盛んにつくられていたが、鞆におされて衰退し、京坂地方では保命酒屋の菊酒が独占する有様であったという。

十九世紀に入ると、保命酒は「公儀御献上御用名酒」とされ、幕府の買い上げも始まり、また諸国に銘酒取次所をも設け販路を拡大すると共にますます名声を高めていった。

幕末期にはオランダ人や琉球人までも鞆に寄港するたびに保命酒を買付けた。

いろは丸の件で鞆の枡屋に滞在した坂本竜馬も保命酒を味わったのであろうか。

6 川舟と城下町 top

太田川と広島

芸備地方の主要な河川は山県・佐伯郡から発して広島城下に流れ出る太田川と、その支流で高田郡を流れ深川(ふかわ)で合流する三篠(みさき)川、可愛(えの)川・馬洗(ばせん)川・西城川が三次城下で合流して石見国に流れる江(ごう)の川、賀茂郡を源として豊田郡を貫流し三原城下に通ずる沼田(ぬた)川、そして世羅郡から発して福山城下に注ぐ芦田(あしだ)川があげられる。

慶長年間、福島正則が三篠川での年貢米輸送を拡張するため、角倉了以(すみのくらりょうい)に検分を依頼して開削を計画したように、内陸部における物資輸送の大動脈をめざして河川の開発が進められた。

福島氏の三篠川開削は実現に至らなかったが、浅野氏の代になって寛永年間に上深川から狩留家(かるが)・三田(みた)、さらに上流の秋山村まで舟路を開いた。

本流の太田川も同じ頃、藩の依頼を受けた城下の長三郎なる者が種々の「工夫」を行い、約五〇キロ上流の加計(かけ)村までの川舟運航を可能にした。

上流域の加計村近辺を船籍とする川舟が運航するのは承応三(一六五四)年からであったが、寛文九(一六六九)年には三七艘となり、舟持ちたちは同業者仲間を結成した。

これ以後藩は太田川水系で稼業する舟持ちたちの要請に応じて、船株仲間を公認して保護を加えた。

こうして特に上流域から荷出しされた薪炭は城下町の燃料を安定的に支えることになった。

十八世紀初頭の川舟数は上流域(山県郡)に五四艘、支流の水内川に二五艘、三篠川で高田郡三田から上流に五四艘、太田川中流域の可部近辺諸村と三篠川出口の深川近辺に二一五艘、古市より下流域に一〇〇艘余、そして城下に九〇艘という数であった。

ちなみに下流域や城下の川舟は城下の肥料(人糞)を運ぶ「肥舟」としての役割も持っていた。

またいったん上流から航行してきた舟は、船頭たちが綱で引いて川を遡(さかのぼ)っていった。

また太田川では山県郡の豊富な材木を搬出するため筏下(くだ)しが行われた。

筏(いかだ)は六〇本から一〇〇本前後の丸太を組んで城下まで運航するが、上流には急流や岩場も多く、川舟以上に熟練を要した。

加計村には六〇の筏株があったと伝えられる。

また中筒賀村では松原浜(轟浜)・田之尻(たのしり)浜・向光石(むこうみついし)浜で筏が組まれ、幕末期には推定で三〇人前後の筏師がいた。

この筏下しはトラック運送に取って代わられる一九三九、四〇(昭和十四、五)年頃まで続いた。

沼田川と三原

沼田川の川舟通船の始まりについてはよくわかっていないが、遅くとも十八世紀に入る頃より豊田郡船木村や本郷村と三原の間に川舟が往来していたと思われる。

『芸藩通志』によれば、船木(七艘)、荻路(おぎろ)・沼田下(各三艘)、本郷・納所(各二艘)、木市・七宝(各一艘)の下流域七ヵ村に計一九艘があった。

102()

うち納所(のうそ)村の二艘は一五石積みであり、七宝(しっぽう)村の一艘は八石積みの大きさであった。

十八世紀後半になって沼田川上流域の豊田郡奥筋諸村が二度にわたって川舟通船を願い出たが、賀茂郡の竹原下市・白市・四日市が連合して反対したため実現には至らなかった。

これは沼田川上流域がそれまで竹原・白市流通圏に属していたからで、これを認めると本郷・三原流通圏にとられてしまい、特に竹原にとっては死活にかかわる問題であったからである。

しかし天保十二(一八四一)年になって、賀茂郡側の反対を押切ってようやく沼田川水運は上流域にまで達し、本郷・三原経済圏とつながったのであった。

そして竹原の町役人たちが心配したように、その後竹原下市や白市が衰微することとなった大きな要因の一つとされている。

江の川と三次

三次支藩が成立して間もない頃、三次の山県屋兄弟が可愛川で川舟を運行させたことが可愛川水運の初めとされている。

その後、明暦元(一六五五)年前後、三次藩直営の川舟一五艘が新造され、三次と吉田の間を運航することとなった。

また西城川では恵蘇郡川北村・三日市村庄屋らの願いによって川掘りが行われ、万治三(一六六〇)年に三次と恵蘇郡門田村間の通船が実現した。

近世後期になると、江津と三次を結ぶ江の川水運が注目されるようになった。

文化元(一八〇四)年、三次郡割庄屋平蔵は江の川水運の開発計画を藩に上申した。

それによると、従来三次から広島を経て大坂に運んでいる蔵米は、三次から江津へ出しそこから大坂へ積米とした方が運賃が安くつくこと、江津近辺で売払っでも高く売れること、また雲石両国の蝋・扱苧などの商品を三次へ積登せさせれば、三次はもとより吉田・可部・広島の商売繁盛にもなるというものであった。

しかしこの計画は石見と三次の中継駅の一つであった布野駅の強硬な反対によって頓挫した。

既得権を持つ民間団体の反対によって、合理的な経済政策が実現しないことがしばしばみられたことは江戸時代も現在も変わるところはないのである。

芦田川と福山

元和五(一六一九)年に入部した水野氏は福山築城をはじめ、新涯造成・芦田川の護岸工事など大規模な土木工事に着手した。

寛永年間には城下近郊の本庄村から中津原村を経て神辺に至る船路開削が計画されたようであるが、芦田川が天井川に近い様相であったため実現には至らなかったようである。

その後も芦田川の舟運は自然的条件もあってはかばかしくなかったようであり、そのためか関連史料も少ない。

しかし文化六(一八〇九)年に府中市と城下・鞆を結ぶ高瀬舟の通船が福山藩によって許可されている。

このとき藩は、実綿・繰綿・煙草・鍛冶炭・畳表・干鰯といった国産や移入物資の積荷に関して遵守すべき事柄を通達しているが、何艘の高瀬舟が運航したのかなど分らない。

ただ明治七年頃になって江木鰐水(えぎがくすい)があらためて「福山府中間運河開鑿(かいさく)論」を提唱していることから推測すると、福山・府中間の水運はそれほど盛んでなかったと思われる。

7 山に生きる top

備北の製鉄

中国山地は鉄の一大生産地として、明治前期まで農機具・刀剣・碇(いかり)など日本の鉄製品原料を供給してきた。

鉄は「鉄穴(かんな)流し」「たたら」「鍛冶」という三工程を経てつくりあげられる。

鉄穴流しは原料となる砂鉄を採取する作業であり、その砂鉄を銑鉄にするのがたたら吹き製鉄で、鍛冶屋が銑鉄を鍛えて長割鉄などの規格品にして出荷していた。

備後地方は古代より鉄の生産地として有名で、たたら吹きも早くから行われ、生産量においても近世初期までは安芸よりも備後の方が圧倒的に多かった。

鉄穴流しも近世を通じて行われ、延宝七(一六七九)年において奴可郡には二六六か所の鉄穴口数があった。

これらの鉄穴で採取された砂鉄は備北の鉄師(鉄山経営者)が買い求めたり、他郡他国のたたら所へも販売されたりしたようである。

元和五(一六一九)年、芸備の領主となった浅野氏の領知高の中には、三次・恵蘇・奴可・三上四郡の産出鉄約一万三三〇〇貫目に対する鉄山役高九四八石余が含まれていた。

水野氏の沼隈郡の機役高と同様、備後四郡における製鉄業が特殊な産業として認識されていたことがわかる。

このうち三次・恵蘇両郡は寛永九(一六三二)年から三次支藩の支配下となり、支藩は製鉄業を保護すると共に製品の買占めをはかった。

その後正徳二(一七一二)年には鑪(たたら)五ヵ所、鍛冶(かじ)一五ヵ所を藩営とし、支藩断絶後も本藩が引き継いだ。

一方、奴可・三上両郡(三上郡の比重は少なく、大半は奴可郡の産鉄であった)では民間のたたら・鍛冶屋が操業しており、尾道・鞆などを経由して盛んに大坂へ出荷されたが、十八世紀初めに大坂鉄問屋に多額の借金をしていたことが発覚し、広島藩は借金の肩代わりをすると共に奴可郡の鉄山稼業を禁止した。

しかし農民からの強い要望もあって復活することとしたが、藩営の鑪・鍛冶屋を設置しまた民間の鑪も許可したので、藩営と民営の鑪・鍛冶屋が併存した。

芸北のたたら製鉄

安芸地方の製鉄は山県郡が中心であったが、近世初期までの産鉄量は備北地方に比べると微々たるものであった。

しかし寛永五(一六二八)年、太田川水系での鉄穴(かんな)流しを禁止していることや、近年山県郡で相当早い時期と思われる鉄滓(てつくず)や遺跡が確認されているから、備北同様砂鉄採取と製鉄が行われていたと思われる。

元禄九(一六九六)年、広島藩は城下の元安川河畔に鉄座を設置して、藩内の産鉄をすべてここで買い上げて大坂へ積み登せることとした(座鉄制)。

これに対し山県郡の鉄師たちは、鉄価下落もあって座鉄制廃止の請願をくり返した。

そこで藩は大坂商人への借銀四〇〇貫目を調達するならばという条件を持ち出したのである。

当時の有力鉄師であった穴村の権右衛門や加計村の佐々木八右衛門らが大坂へ赴き奔走した結果、幾多の条件を提示して銀を融資してくれる大坂商人を獲得し、藩の借銀四〇〇貫目を肩代わりしたのであった。

こうして正徳元(一七一一)年から山県郡の産鉄のみ鉄座の統制外に置かれることとなった。

そして有力鉄師たちはすかさず鉄株制を願い出て、鎗二軒、割鉄鍛冶屋二五軒、釘地鍛冶屋五軒とすることとし、新規の経営出願者を締め出したのである。

ところで備後では藩営鉄山が数多く操業されたのに対し、山県郡ではこのように民営の鎗・鍛冶屋操業が中心であった。

しかし十八世紀半ばには戸河内村の平見谷で藩営の鎗・鍛冶屋が操業され、十九世紀に入ると大塚村・溝口村で藩営の鎗・鍛冶屋が操業され、嘉永六(一八五三)年には加計村佐々木家の鉄山も藩営とされたのであった。

加計・隅屋の発展

加計村の隅屋佐々木八右衛門家は、寛永年間には長割鍛冶屋を経営する土豪であったが、貞享四(一六八七)年に戸河内(とごううち)村横川にあった藩営の鑓(たたら)一ヵ所、鍛冶屋二軒を譲り受け、さらに元禄九(一六九六)年に大朝村七兵衛から戸河内村松原の鍛冶屋二軒を買い受けて、その基礎を築いた。

十八世紀前半の山県郡の主要な鉄山地帯であった戸河内村での操業状態をみると、隅屋が鑪一軒・割鉄鍛冶屋二軒・釘地鍛冶屋一軒、都志見村七郎左衛門・長兵衛(香川家)が鑢一軒・釘地鍛冶屋一軒、穴村の清八と津浪村文助かそれぞれ割鉄鍛冶屋二軒を有していた。

この中で隅屋示大鉄師に成長していくことになるが、それは鉄価格の上昇を背景に、石州での鑓経営や下関などへの販売も拡大していったところの経営戦略によるところが大きい。

こうして十九世紀に入る頃には莫大な家督財産を形成した。文政二(一八一九)年の「国郡志御用に付下調べ書出帳」には、鑪二ヵ所、鍛冶屋一一軒、酒造場四ヵ所、広島出店一軒、大阪出店一軒、大坂通船二艘、川船一八艘、土蔵三一六ヵ所、借家竃四八九竃、家憧二一○三人、牛四八匹、馬四八七匹と書き上げられている。

借家は賃貸を目的とした一般の借家ではなく、鑢と鍛冶屋の労働者と隅屋の「山林舟方等働きの者の住宅」であった。

彼らが「家僮」(下男下女)であり、隅屋は二一○三人も抱えていたのである。

天保年間には鑪四ヵ所、鍛冶屋九軒で中国地方最大の鉄師となった。しかし天保から弘化年間の生産量増大を最後に急速に規模を縮小していった。

これは諸物価の騰貴によって生産費がかさんだためであり、その後も江戸・神奈川などへの販路開拓を試みるものの経営は好転せず、ついに嘉永六(一八五三)年その経営は藩に移管するに至った。

山内(さんない)労働者

鑪(たたら)・鍛冶屋の作業場とその関連施設、および専業労働者とその家族が住む小屋・長屋が建ち並んだ区域は山内と呼ばれ、その周囲は矢来で囲まれていたという。

鎗・鍛冶屋は周囲の山の木を一〇~二〇年ほどで伐りつくして別の山へ移動するとなると、当然ながらそれと共に山内も移動したのである。

鑢の労働者には全体の作業の指揮にあたる村下、村下の補佐役で炭の吟味をする炭坂(すみざか)、天秤鞴(ふいご)を踏む番子、小鉄洗いなどがいた。

また鍛冶屋には鍛冶の作業工程全般を指揮する大工がおり、そのもとに左下(さげ)・手子(てご)・吹差(ふきさし)・炭伐(すみきり)が働いていた。

そして山内全体を統括した事務所が勘場(かんば)で、支配人のもとに手代と見習いの昧噌摺りが事務にあたった。

隅屋の場合、鑢と鍛冶屋が合わせて操業されている山内人数は三〇〇人をこえ、鍛冶屋一軒だけの山内は六〇~七〇人程度が居住していたようである。

彼らは日々の生活費や食糧は勘場で借用し、その借米・借銀と彼らの賃銀は盆と歳末に決済された。

労働者の中には近くの村や他の山内から期限を切って雇用された者もいたが、多くは代々山内に住んで労働に従事する譜代の者たちであった。

隅屋の山内の掟によると、「山内の者無用に出山仕る間敷く、地下の衆を山内へ引き込み申さず事」とあるように、山内では近辺の農民との交流は制限されていた。

山の豊かさ

こうした中国山地における製鉄業の盛行は、原料となった砂鉄が容易に手に入るという条件もさながら、燃料である木炭が豊富に供給されたこともあげなければならない。

山県郡戸河内村の松原や横川郷は常に隅屋の鎗・鍛冶屋を誘致しようとしていた。

誘致することによって山手銀(山の使用料)のみならず、鉄荷の運搬稼ぎや木炭の供給によって、村人の収入の機会が増えるからである。

山村は農村の生活に比べて貧しい印象を受けるが、それは一面的な見方にすぎない。

隅屋が本拠をおく山県郡太田地方は深い山を持ち、芸備地方でも一、二を争う林業地帯であった。

その山林がもたらす富は、田畑が生みだす生産額をはるかに凌駕(おうが)していた。

この地方の山は栗やブナをはじめ良質の樹木が生い茂っており、藩は毎年御用材木・御用炭・御用薪と称して買上げて、濫伐(らんばつ)を防ぐなどこの地の林業の保護に尽力した。

top

****************************************

|