|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(~中世 近世~) Ⅲ章 付録

Ⅲ章 地域史の発見

一 中世瀬戸内の港町と生活文化 top

1 よみがえる瀬戸内屈指の港町尾道と鞆

中世の瀬戸内と民衆

従来、日本の中世社会は農業を中心とする自給自足を原則とした社会であったと考えられてきた。

しかし近年の中世史・中世考古学の目覚ましい発展によって、日常の必需品は広範な地域からもたらされたもので、予想を遥かに超えたものであることが明らかになってきた。

また、中世には多くの都市が生まれ、瀬戸内海沿岸を中心とした西国では大小様々な港町が栄え、中世後期の室町時代は「職人の世紀」とも称されるほどに、名もない多くの職人・商人が活躍していた。

当時わが国最大の港町であった兵庫に次ぐ瀬戸内有数の港町として栄えた尾道・鞆と、長年にわたる発掘調査によって町の様相が明らかになった草戸千軒町遺跡を例に、中世の瀬戸内の都市とそこで暮らした民衆の生活文化の一端を垣間見ることにする。

尾道の成立と発展

尾道が瀬戸内を代表する港町の一つとして発展するきっかけとなったのは、平安時代末期の嘉応元(一一六九)年備後国大田荘(おおたしょう、現広島県世羅(せら)町を中心に一部三次市甲奴町にまたがる荘園)の倉敷地(荘園からの年貢物等を荘園領主へ輸送する途上、それらを一時保管するために設けられた倉庫の敷地)として認められたことによる。

その後大田荘が高野山に寄進されたのに伴って、尾道も高野山の領地に組込まれることになった。

これ以後尾道は中部瀬戸内地域を代表する港町として様々な物資や人々の流通・交流の舞台として重要な役割を担うことになる。

鎌倉時代の尾道

鎌倉時代における尾道の経済的な繁栄から見ることにしよう。十三世紀紀半ばには近隣の集散地的な様相を呈していたと思われ、備後国地毘荘(じびのしょう、現広島県庄原市)・因島荘(現広島県尾道市)や伊予国弓削島(ゆげしま)荘(現愛媛県上島町)などの年貢米・塩やそのほかの産物が尾道に運ばれ、さらに輸送したり売却していた。

文永七(一二七〇)年に地頭(じとう)・代沙弥(だいしゃみ)常蓮と阿闍梨(あじゃり)行誉・寺家年預(じけねんよ)浄任が連署して出した「大田庄内桑原方所務(しょむ)和与(わよ)状」(『高野山文書』)には元来徴収権のない地頭が入港する船舶から津料を徴収していたことがみえている。

鎌倉時代における尾道の繁栄を象徴する人物が和泉法眼淵信(えんしん)である。

弘安~正安年間(一二七八~一三〇二年)に高野山の預所(あずかりどころ)として活躍した淵信は尾道を拠点として活発な商業活動を展開していたようで、正安二(一三〇○)年の「大田庄大田方本郷寺町庄官百姓等言上状」(『高野山文書』)などによれば、尾道に年貢を運ぶ際、和市(わし、中世の市場で物資を交易する際に基準とした銭貨の換算比率、相場のこと)の法を行い、期日に遅れたと称して年貢米を運び返したり、尾道で売却したりしている。

さらに伊予国新居荘(現愛媛県新居浜市)や長門国伊佐荘(現山口県美祢市)など他荘の年貢の取立てや運送を請け負い、自国・他国の荘園に銭貨を貸し付けており、活動範囲は瀬戸内海一円におよび、その勢いは一国の守護も及ばない有様であったといわれている。

鎌倉時代の荘官が荘園領主の支配下で活動するだけでなく、交通の要所を活動拠点として商業・金融活動に多角的に関与していたことがわかる。

淵信(えんしん)とならんでこの時期の尾道の発展に関わった人物に光阿弥陀仏(こうあみだぶつ)と道蓮(どうれん)・道性(どうしょう)夫妻がいる。

教化(きょうけ)のため九州に下向する途中尾道に立ち寄った叡尊(えいそん)の弟子定証(ていしょう)を助けて浄土(じょうど)寺を再興した問丸(といまる、中世に渡船・船宿や荘園年貢・商品の逓送・保管・販売などに従事した業者)と考えられている。

鎌倉時代末期になると、備後国守護と預所の双方がそれぞれ「西国名誉の海賊」と呼ばれる悪党と結託して、尾道浦の権益を独占しようとして争っている。

元応元(一三一九)年十二月には、守護長井貞重は大田荘の預所がかくまっている名誉の悪党を追捕するという名目で守護代ら軍兵を尾道浦に乱入させるという事件が起きている。

翌年八月日付けの「金剛峯寺衆徒等解状」(『金剛峯寺文書』)によれば、守護代らは様々な悪行をほしいままにし、仏閣・社殿数ヵ所と政所および民屋一千余宇を焼き払い、預所の代官などを殺害しているというものであった。

そして寺家は尾道浦が「船津依得其便、民煙(みんえん)富裕」の地であるから、守護貞重はかねてから手中に収めようとしてしきりに入部を計画してきたと推量している。

そして元来狼藉を鎮めるための守護が名誉の海賊に扶持を与えるばかりでなく、賄賂を取っており、貞重の悪行を停止せよという院宣が出たにもかかわらず、あろうことか奉行は貞重に一味をなし、本奉行人も加担しているので、守護以下を断罪してほしいと要求している。

南北朝時代の尾道

南北朝時代になると、軍事的にも重要性を増し、足利尊氏をはじめ多くの武将が立ち寄っている。

建徳二・応安四(一三七一)年には九州探題今川丁俊(りょうしゅん)がしばらくの間、滞在している。

北朝側の武将として九州の軍事的安定を目的としていた了俊が尾道に滞在したことは、この地が西国一帯の軍事情報を得やすく、態勢を整える上で有利であったことを物語っている。

了俊の作といわれる『道ゆさぶり』には、「ふもとにそひて家々所せくならひつつ、あみほすほどの庭だにすくなし、西よりひんがしに入うみとをく見えて、朝夕しほのみちひもいとはやりかなり、……遥なるみちのく、つくし路のふねもおほくたゆたゐたるに……」と描写され、尾道の賑いが知られる。

康応元(一三八九)年三月将軍足利義満は厳島神社の参詣を名目に大船団を率いて瀬戸内海を西下したが、帰途備後国守護山名時義(ときよし)の子時熈(ときひろ)の請いに応じ、正平二十二・貞治六(一三六七)年春屋妙葩(しんおくみょうば)を開山として創建された天寧(てんねい)寺に宿泊したことが『鹿苑院殿厳島詣記』にみえる。

のち平水二十七(一四二〇)年李氏朝鮮の回礼使として来朝した宋希瑁(ソンヒギョン)は往復両路とも「小尾途津」に立ち寄り、天寧寺・浄土寺・宝土寺などに参詣したことが『老松堂日本行録』に記されているが、天寧寺について、山麓の寺域は静寂であるが、寺の門前は津頭に臨んでいて人居が稠密で門前の賈客(こかく)が賑やかに騷いでいることを詩に詠んでいる。 |

図80 孔雀餓金経箱(重文、浄土寺蔵)

|

室町時代の尾道

室町時代には守護山名氏の勢力が備後国内に伸張し、尾道もその支配下に入った。

山名氏は大田荘の年貢を請け負っていたが、輸送に当たっては目代の船や守護直属の国料船が利用されたのはごくわずかで、もっぱら民間の商用船が利用されていた。

永享十一(一四三九)年から文安四(一四四七)年までの大田荘の年貢輸送状況を記した「備後大田荘年貢引付」(『金剛峯寺文書』)には、年貢物を運んだ船の船頭または船持の名前が記されている船四八艘がみえるが、このうち四〇艘が尾道内の堂崎(どうざき)・土堂(つちどう)・御所崎(ごしょざき)船籍で、たとえば祐宗という人物は土堂浦所属の船のほかに堂崎浦所属の船も持っており、しかも藤五や三郎四郎が所有していた船を買収し彼らを船頭として従事させるなど、船持の中に数艘の船を一手に集積している者がいることは注目される。

この時期の尾道における商船の利用状況を具体的に示しているのが文安二(一四四五)年正月から翌文安三年正月までの『兵庫北関入船納帳』である。

これによると、尾道船籍の船は六一艘確認できるが、積荷として最も多いのが芸予諸島産の「備後」と呼ばれる塩で、五三艘の船で九四一〇石を輸送している。

このほかの商品としては米・豆・胡麻(ごま)・鰯(いわし)・材木などと共に特産物の金(砂鉄)の存在が知られる。

このうち金は中国山地で生産され集積されたもので、集積地は尾道のほかに瀬戸田(せとだ)・郡(こおり)であった。

注目されるのは塩と金を同じ船で運んでいる例が多く見られ、塩の道と鉄の道が瀬戸内海で交差していたことがうかがえる。

莚(むしろ)はのちに備後表として優れた品質を確立することになる商品である。

尾道は国内だけでなく、日明・日朝貿易の基地としても重きをなしていた。

たとえば永享四(一四三二)年に兵庫を出発し、翌年入明した遣明船は途中尾道で但馬・美作・備中・備前四ヵ国の赤銅を積み込んでおり(『戊子入明記』)、宝徳三(一四五一)年の遣明船も途中尾道に二〇日間停泊している(『允旅人唐記』)。

また、朝鮮の申叔舟が文明三(一四七一)年に著した『海東諸国記』には上関(かみのせき)と兵庫関の中間に「尾路関」があり、芸備地方の沿岸部には「海賊大将軍」と名乗って朝鮮と貿易を行っていた者のいたことが記されている。

寺の町

ところで尾道は「寺の町」ともいわれる。

行基の開基と伝えられ院政期に勅願寺として隆盛を極めた西国寺や、聖徳太子の開基と伝えられ、先述のように民衆によって再興された浄土寺など現在でも二四を数える寺院があるが、往時には八一ヵ寺あったといわれている。

鎌倉時代末期までにはいわゆる鎌倉信仏教や旧仏教の西大寺流律宗も伝わっていたものと思われる。また、院政期に盛んだった熊野信仰も広まっていたようである。

中世に権現堂とも称された千光寺は、備後地方の檀那(だんな)の大半を掌握し、熊野詣の先達をつとめており、尾道が地域経済のみならず、地域文化の中心的役割を担っていたことがうかがえる。

ちなみに享徳二(一四五三)年には熊野に出かけた尾道の住人土屋弾正政宗と尾道千光寺空真が那智山廊の坊で十貫文借用し、帰途立ち寄った堺から割符(さいふ)で送金しているが、当時すでに尾道・堺・那智の間で取引があったことがわかる。

尾道の発掘調査

現在の尾道市街地の地下に、中世から近世にかけての港町が埋もれていることが近年の発掘調査によって次第に明らかにされつつある。

先述のように、港町尾道については多くの史料が残されており、文献史料による解明が行われてきたが、遺跡については全く不明であった。

一九七四(昭和四十九)年に市街地繁華街で火災があり、ビルの建替え工事が始まると地下から中世の井戸や遺物が発見され、中世の港町が現市街地の地下に良好な状態で埋もれていることが明らかになった。

翌一九七五(昭和五〇)年に銀行の建替え工事に先立って草戸千軒町遺跡調査研究所が協力して事前調査を実施したところ十四世紀から現代まで連綿と続く生活の場であったことが明らかになった。

遺物には完形品の備前焼の壺や元時代の白磁碗(図81)をはじめ、多種多様なものがみられた。

とりわけ白磁碗は外面の口縁部に唐草文(からくさもん)、下半に蓮華(れんげ)文を巡(めぐ)らし、内面の中位には唐草文帯、下部に双鳥(そうちょう)文を浮き彫り風に配したもので、わが国での出土例が少なく、しかも質の高い優品であったことから、繁栄していた尾道の当時の様相を垣間見ることができた。

この調査をきっかけに尾道市教育委員会などによって実施された市街地の発掘調査の大部分は個人住宅や商店の増改築に伴う小規模な調査で、中世の港町の全体像を把握するまでには及んでいない。 |

図81 尾道遺跡出土白磁印花双鳥文碗

|

しかしこれまでの発掘調査の結果、現在の防地口付近が早い段階で開発され、そののちに長江口や海岸方面へと開発が進んだことや、町の拡大と共に山を崩して土砂を海に運び、平地を嵩上げしながら海も埋め立て、緩やかな傾斜地を少しずつ広げていったことが推測できるようになっている。

これまでに発見された遺構には、道路や敷地を区画する柵・石列・溝、海や川の護岸となる石列・しがらみ、礎石や掘立の建物跡、石組み・木組みの井戸、埋甕(うめがめ)遺構、土坑(どこう)、水琴窟(すいきんくつ)、供養塚などがあり、遺物には、土器・陶磁器・古銭・青銅鏡などのほか、「乃米まんところより」と記された木簡、大般若経(だいはんなきょう)を転読した御札、疫病除けの呪符のように注目されるものが多い。

鞆の繁栄

鞆は瀬戸内海のほぼ中央に位置し、瀬戸内海の潮流が東西に分かれる場所にあたっており、古代・中世には潮待ちの港として重要な位置を占めていた。

鞆の名は古くは『万葉集』に見ることができるが、中世の史料にも散見している。

まず鎌倉時代の社会経済の動向をみると、宿屋や遊女屋が軒を連ね、地方の武士や民衆が集って繁栄していたことがうかがえる。

嘉元元(一三〇三)年に厳島に参詣するため船で瀬戸内海を下向し、鞆浦に寄港した久我(中院)大納言雅忠の女二条は、賑っている旅宿を眺め、現在は陸繋島となっているが、当時は港の先端の離れ小島であった大可島で年老いた遊女が仏門に入っで庵をならべているところへ行き、彼女らと語り合うが、その尼の一人は遊女の長者で多くの傾城を抱えていると語ったと『問はずがたり』に書きとめている。

鞆および尾道の遊女は広く世間に知られていたようで、延元元・建武三(一三二六)年に九州から攻め上った足利尊氏勢を摂津の和田岬で迎え撃った新田義貞方の本間孫四郎が遠矢を射掛けるにあたって、「さだめて鞆・尾道の傾城ども、多く召し具され候らん」と呼びかけたことが『太平記』にみえている。

また、多くの船舶が寄港する港では、地方では手に入らない物資を調達することができたとみえ、嘉元二(一三〇四)年備後国双三(ふたみ)郡和知(わち、現広島県三次市)の豪族広沢和智氏が、惣領で鎌倉に住んでいる広沢与三入道を迎えるにあたって新調した襖に絵を描くための絵の具を鞆で買い求めたことが『問はずがたり』に記されている。

宗教活動も盛んであったようで、弁天島には文永八(一二七一)年六月一五日銘の九重(もとは十一重といわれる)石層塔が建立されている。

鞆を代表する安国寺はもと金宝寺といい、文永十(一二七三)年心地覚心(しんちかくしん、法燈国師)を開山として創建された禅宗寺院である。

その仏殿に安置する阿弥陀如来像を造立するために寄付を募っていたことが木造阿弥陀如来立像の胎内から短刀・横笛・経巻など多くの納入品と共に発見された『善光寺如来造立勧進帳』によれば、大檀那(おおだんな)の平頼影(よりかげ)一族だけでなく、何十文・何一〇〇文というわずかな喜捨を集めてできたものであることがわかる。

なかには「ふねにて」と注記しかものもあって、鞆浦に寄港した船の船頭や乗客にまで勧進に歩いていたことがうかがわれ、銭の代わりに布が喜捨されていることも興味深い。

さらに延慶四(一三一一)年に鞆の右衛門尉平為重(ためしげ)が大般若経を備前国西大寺に施入している。

西大寺のあった金岡東荘は大和国西大寺の末寺(まつじ)額安寺の所領となっており、鞆にも西大寺流律宗が伝播していたことが知られる。

鎌倉時代初期に備後地方に伝わった熊野信仰も盛んだったようで、嘉暦四(一三一九)年先達大進公祐尊に率いられた鞆津の檀那が熊野詣を行っている。

南北朝の内乱時には戦略上の拠点としても重要性を増し、様々な勢力による争奪の対象となっている。

室町時代になると一層の繁栄を遂げていたようで、先述の「備後大田庄年貢引付」(『金剛峯寺文書』)には、鞆の船持である太郎右衛門や太郎次郎・太郎三郎が尾道船籍の船を買取っていたことがみえており、運送業者の存在が確認される。

また、『兵庫北関入船納帳』によれば、「備後」塩や米・大麦・小麦・豆・塩鯛・小鰯・赤鰯・莚を積んだ鞆船籍の船が一七回兵庫北関に入港している。

さらに『海東諸国記』には、守護山名氏の配下である友(鞆)津代官藤原朝臣光吉が使者を朝鮮に遣わしており、朝鮮との交易が行われていたことがわかる。

鞆の発掘調査

現在の鞆の町並みは、江戸時代に整備された姿をよくとどめており、雁木・常夜灯・波止といった港湾施設と共に、極めて貴重な歴史的景観を醸し出している。

中世の鞆の町並みの全体像は明らかではないが、小規模な発掘調査が実施された結果、現在の町の下に、縄文時代以降の土層が重なり合っていることが確認されており、鞆城跡の東側から南側を取り巻くように、中世の町が拡がっていたことが想定されている。 |

図82 鞆遺跡出土青磁皿・椀,白磁皿・椀

|

次に尾道や鞆の調査を行うきっかけにもなった草戸千軒町遺跡について見ることにしよう。

2

川底に埋もれた中世の町・草戸千軒top

遺跡の発見と発掘調査の歩み

「川底に埋もれた中世の町跡」として知られる草戸千軒町遺跡は、福山市西部を流れる芦田川の河川敷に存在している。

江戸時代の初めに洪水で滅亡したと伝えられる以外、記録がほとんど残されていないこの町跡は、一九二六(大正十五)年に始まった河川改修工事中に発見された。

その際多くの石塔・古銭・陶磁器などが出土したことから、遺跡の存在が人々に知られるようになり、郷土史家による研究が進められ、江戸時代の地誌に見える「草戸千軒」と呼ばれる町で、鎌倉時代から室町時代にかけて存続したとされたが、この時には発掘調査が実施されず、遺跡は再び川底に埋もれてしまった。

この遺跡が再び日の目を見ることになっだのは一九六一(昭和三十六)年のことである。

初の学術調査が福山市教育委員会によって実施され、広島県教育委員会・広島大学が加わった一九六五(昭和四十)年の第三次発掘調査では遺跡の西側、芦田川右岸の愛宕山山麓にある常福寺(現在の明王院)に向いた石敷道路と側溝・鍛冶遺構など町並みの一角が発見され、遺跡の重要性が広く認識されることになった。

その後、芦田川の一級河川昇格や河口堰建設に伴って遺跡の保存問題が議論されることになった。

広島県では専従の調査組織を設置し、一九七三(昭和四十八)年から遺跡のある中州全域の大規模な発掘調査が一九九四(平成六)年まで継続して行われた。

掘り出された中世の町

三〇余年に及ぶ発掘調査によって、文献史料を中心とするそれまでの中世史研究が明らかにしえなかった中世民衆生活の実像を描き出すことが可能となった。

そしてこの集落は十三世紀中頃(鎌倉時代)、芦田川河口に形成された三角州の西端に成立し、次第に町としての体裁を整え、十六世紀初頭(戦国時代)に衰退するまで栄えていたことが明らかになった。

ところで当時福山湾は今よりずっと奥深く湾入しており、集落の北側には備中から尾道方面へ抜ける街道(旧山陽道)が通り、この陸路と瀬戸内海の海上交通、さらに芦田川の河川交通が交差する、交通の要衝にこの集落は位置していた。

遺構がまとまった状態でみられるようになるのは鎌倉時代後期になってからである。

常福寺に近い中州中央部の西側で建物跡・井戸・溝・池・墓などが確認されている。

この地域の東側では溝が南北に平行して走っており、町の広がりと共に居住地を区切る溝が順次東へ作られていった様子がわかる。

ところで不安定な河口の三角州に集落が成立したのはなぜだろう。

集落の西側、福山市瀬戸町および周辺一帯は、平安時代後期以降長和荘の荘域であった。

長和荘は、鳥羽上皇の皇后であった美福門院(びふくもんいん)が御願寺として建立した歓喜光院(かんきこういん)に永治元(一五一一)年藤原惟方(これかた)が寄進した荘園で、のち八条院に伝領されている。

鎌倉時代後期のものと考えられる長和荘の領家安居院悲田院と地頭長井氏との間で交わされた所務和与状は、荘園内の検断や百姓が逃亡・死亡したり罪に問われたりした場合の跡地について両者で取決めたものである。

注目されるのは、和与状の中の「山河海邊」である。

この山・河・海については地頭の管理地とされ、年貢や課役は義務づけられていたが、長和荘内に河・海が含まれていると記されていることから、この集落も荘域内にあったと考えられる。

長和荘の年貢積出し港あるいは荘内市場として成立したものと思われ、芦田川から瀬戸内海を活動範囲とする海民の根拠地でもあった。

そして交通の利便性から、次第に長和荘だけでなく、次第に芦田川下流域や福山湾岸の荘園村落とつながりをもつようになり、この地域における物資の集散地として発展していったようである。

十四世紀(鎌倉時代末期から南北朝時代)には中州全域で建物跡や井戸・溝が確認でき、町が大きく拡張し、急速に発展していった様子がうかがえる。

遺跡の北半部は、大規模な水路が町の中心に延び、この水路と溝に囲まれた内側は柵によって方形の屋敷割が施されており、寺院や問(とい)・土倉(どそう)といった流通や金融に関与した富豪の居住区と想定されている。

その周囲には南北に走る道路に面して、開口の狭い短冊形の町割がみられる。

塗師(ぬし)・鍛冶など様々な職人や商人の居住区となっていたようである。

この時期には海と町をつなぐ堀割も整備され、活発な経済活動が展開されていたようである。

町のすぐ西にある常福寺の現存する堂塔もこの頃に建立されたものである。

ちなみに本堂は内陣大虹梁(だいこうりょう)蟇股(かえるまた)の墨書から元応三(一三二一)年、五重塔は貞和四(一三四八)年の建立で、このうち五重塔は沙門頼秀が一文勧進の小資を募って建立されたことが伏鉢(ふくばち)の陰刻銘から知られ、この町に居住していた民衆との関わりがうかがえる。 |

図83 草戸千軒町遺跡模型

(広島県立歴史博物館内展示)

|

ところでこの町が繁栄していた当時の文献史料はほとんど残っていないが、わずかな記録に残された古地名によると、この町一帯は鎌倉時代末期から南北朝時代には「草津」(『時衆過去帳』・『萩藩閥閲録』)・「草出」(『西大寺諸国末寺帳』)・「草井地」(『木半記』)と呼ばれており、港町として発展していたことがうかがえる。

十五世紀(室町時代)になると、町は大きく様変りする。

多量の砂がたまって水路は機能を停止し、北部では新たな町の整備が行われ、柵の作り方もこれまでとは異なった強固なものとなる。

中心区画東側の水路も終着点付近では石組みの護岸が作られ、船着場として整備されている。

中心区画では引続き流通活動が展開されているが、その南側および水路の南側では短冊形の町並みが姿を消している。

一五世紀末期から一六世紀初頭の戦国時代には、石敷道路に沿って北部の中心区画が東西一一〇メートル、南北一五〇メートルの堅固な柵で囲まれ、その内部はさらに柵で細分され、道路に面した所では門が取り付けられる。

一方、遺跡の南端部には幅一〇~一六メートル、一辺一〇〇メートルもの堀を巡らせた大規模な屋敷が出現する。

天目茶碗・聞香札・鉄鏃・鎧の一部などが発見されており、かなりの権力と知識をもっと領主の居館であったと考えられている。

なお、この頃にはこの町一帯は「草出津」(『熊野那智大社文書』〈汐崎稜威主文書〉)とか「草土」(『三浦家文書』)と呼ばれているが、これから間もなくしてこの町は居館ともども姿を消すことになる。

土砂の堆積により次第に海が埋立てられて港としての機能が低下したため、あるいは何らかの政治的な意思が働いたために急激に衰退していったものと思われる。

以上述べたように、草戸千軒では東西・南北道路に沿って大小の方形区画が作られ、区画内に家々が立ち並んでいたようで、町が計画的に作られてきたことがうかがえる。

町を改変するに当たっては、池などそれまでの大規模な遺構を埋立てていたことがわかっている。

なお、溝の護岸に墓石が使用されている例もみられた。

遺物が語る生活文化

草戸千軒からは、食器・食膳具・調理具・貯蔵具・化粧道具・履物・照明具・暖房具・文房具・遊戯具など日常の様々な生活用具をはじめ、農具・漁具・工具などの生産用具、陶磁器・銭貨・木簡などの交易資料、塔婆・位牌・呪符・形代などの信仰・呪術資料といった多岐にわたるおびただしい量の遺物が出土している。

特筆されるのは木製品で、遺跡が長期間河川敷に埋もれていたこともあって、保存状態が良好なものが多い。

出土遺物からは中世民衆の生々しい息吹が伝わってくると同時に、絵巻物さながらの中世民衆の生活文化の実態を知ることができる。

草戸千軒町遺跡から出土した様々な遺物は平成元年に開館した広島県立歴史博物館に保存・展示されている(図83~86)。

ここでは紙面の都合もあり全体像を紹介することはできないが筆者が興味のあることについて若干述べてみたいと思う。

中世の食生活

まず食生活の面では、動植物遺体や木簡に記された物品名から、古代に比べ食品の種類が増加していたことがうかがえた。 近郊からもたらされた米・麦・豆などの農産物を中心に、沿岸部で獲れた魚介類や「くるめ「黒海也」と呼ばれる海藻などがある。

草土千軒町遺跡から出土した動物遺体の鑑定に当たられた松井章氏は、草土千軒の人々の魚類に関する嗜好(しこう)の特徴として、海の幸を豊富に口にできる地の利にもかかわらず、鯉(こい)・鰻(うなぎ)・鯰(なまず)などの淡水魚を好んでいたとされ、近世に見られた淡水魚を珍重する考えが中世にもあったのではないかと述べられている。 |

図84 草戸千軒町遺跡出土調理具

|

また、調理法についても、真鯛の場合背鰭(せびれ)や椎骨(ついこつ)の棘(とげ)などに焼け穴痕跡が少ないことから、軽く焼いて食べたか、生食・煮物にしたことが多かったと考えられ、当時の人々は頭も無駄にせず、出刃包丁(でばぼうちょう)様の刃物で頭部を縦に真っ二つにした後にぶつ切りにして食べていたことが真鯛の頭骨に残された包丁痕からわかるとされ、鱧(はも)の場合も頭骨に釘を刺した痕跡のあるものもあることから、魚体をまな板に固定するために用いられる目釘がすでに使われており、骨切りも行われていたと興味深い見解を示されている。

塩鮭(いおざけ)・塩鱒(しおます)やババゴロシと呼ばれる大型メロンのように瀬戸内海水運によって遠隔地からこの地まで遲ばれてきたものもあって興味深い。

また、犬・牛・馬など刃物で解体した痕跡のある動物の骨が多く出土しており、盛んに肉食が行われていたことがわかる。

動物の中でも盛んに食べられていたのは犬で、後頭部を鈍器で殴って致命傷を与えたものや、四肢骨を火であぶったり、鋭い刃物で関節部を切断したり、長時間煮て表面が柔らかく多孔質になっているものもみられた。

大人や子供が楽しんだ遊びには雙六(すごろく)や毬打・羽根突き・独楽(こま)回しなど様々なものがあった。

遊びの中でも特に注目されるのは茶寄合(飮茶勝負)や聞香(もんこう)が行われており、これに用いた木札が発見されていることである。

この遊びはいずれも草戸千軒に居住していた有徳人が行ったものと思われ、風流な遊びが都だけでなく、草戸千軒のような地方都市でも行われていたことは、地方でも都の新しい文化を受容するだけの経済的な環境が整ってきていたことを物語っているといえよう。

ちなみに聞香札と考えられる木札には参会者の名乗りとして『源氏物語』の巻名が記されており、草戸千軒の文化水準の高さが偲ばれる。

生産と商業

次に生業の面では、農業・漁業・手工業など各種の生産用具が発見されている。

このうち職人では番匠(ばんじょう)・鍛冶・塗師(ぬし)・足駄づくり・かわらけづくり・槍物師などが活躍していた。

番匠に関わるものとしては、出土例が少なく珍しい木の葉形鋸や・鑿・手斧など様々な大工道具や木舞・鼻繰のついた板材の切れ端などが出土しており、草戸千軒が番匠の活躍の場であったことがうかがえる。

砥石や踊の羽口など鍛冶に用いる工具や鍛冶の炉跡もあり、小鍛冶が行われ、農具が供給されていたものと思われる。

なお、草戸千軒には「法華一乗」と呼ばれる刀工がいたと伝えられ、実際遺跡からも短刀や責金具が出土している。

塗師の道具には漆(うるし)を採集する時に用いた竹筒、漆をかき混ぜた鉢、へら・刷毛などがある。椀・皿・蓋・托など漆器も多数出土している。

これらの中には生産地からこの地に運ばれてきたものもあったと思われるが、甕などの補修に漆が用いられていることからも草土千軒でもある程度の生産は行われていたことが想定され、いずれにしても中世には漆器が日常の食器として広く普及していたこともわかってきた。

商人の活躍も目覚ましいものがあった。

この地域における貨幣経済・商品流通の実態をうかがうことのできるものに銭貨や陶磁器・木簡がある。

中国から輸入された銭貨は発掘調査で二万一一六四枚、昭和初期の河川改修時におよそ二万九五〇〇枚、全体として約五万六〇〇枚に上る。

北宋銭が大半を占める。銭貨の多くは単体で出土しているが、一括埋納銭も二例発見されている。

一例目は中心区画の南にある方形短冊区画から発見された。亀山焼の甕に一万二五九一枚が納められていた。

銭の大半は藁紐(わらひも)に通して帯緡(さしせん)状態にしたもので、一帯は九七枚が最も多かった。

二例目は中心区画の現代溝から発見されたものである。

錆で固まっており正確な枚数は数えられないが、およそ五〇〇〇枚あると思われる。

出土した場所は現代の溝であるが、埋まってから位置はほとんど動いていないと思われる。

塊(かたまり)の表面に薦(こも)あるいは莚(むしろ)で包んだと思われる藁の痕跡が残っており、さらに藁繩で数ヵ所縛った跡が認められた。 |

図85 草戸千軒町遺跡出土貨幣

|

これはさらに木箱に入れていたのであろう。銭は緡銭状態になっていた。

出土した焼き物の大部分は現在の岡山県備前市で生産された備前焼、岡山県倉敷市で生産された亀山焼、兵庫県明石市から神戸市にかけての地域で生産された東播系須恵器、愛知県知多半島一帯で生産された常滑(とこなめ)焼、愛知県瀬戸市一帯で生産された瀬戸焼などの国内産である。

主な用途は食膳・調理・貯蔵用の容器である。

それぞれの産地からは、各用途の製品が平均してもたらされたわけではなく、器種ごとに使い分けられている。

たとえば町が成立した十三世紀中頃から一四世紀初頭には備前・常滑の壷・甕類と東播系播り鉢が群を抜いており、常滑・備前の握り鉢や東播系の甕がわずかであったが、十四世紀前半から中頃にかけての時期になると備前の播り鉢・壺・甕が増加してくるように、その組合わせも時代によって変化している。

国産陶器に比べ量は圧倒的に少ないが日宋・日明・日朝貿易でもたらされた中国陶磁や高麗青磁もあり、わずか二例であるがはるばるベトナムからもたらされた磁器も確認されている。

なお、石製品の中にも遠隔地からもたらされたものがあることがわかってきた。

長崎県西彼杵半島一帯で生産された滑石(かっせき)製の石鍋や京都産・伊予産など各地の砥石が発見されている。

つぎに草戸千軒町遺跡の性格を知る上で貴重な木簡をみよう。

木簡の大半は売買・取引あるいは物資の調達・移動に際しての書き手自身の覚えと考えられるもので、米・麦・油などの農産物名・数量・人名・草戸千軒の近郊ないし芦田川流域の荘園村落の地名のほか、「売る」「賈う」「卸す」「流す」「和市」など商取引を示す言葉や期日などが記されている。

町が成立した十三世紀中頃当初から農産物などの集散に関わっていたことが木簡から読み取れる。

十四世紀前半には塗師が金銭の取引に関与していたこともわかっている。

木簡から見るかぎり、物資の集散や金銭の取引に関わる活動がより活発になるのが十四世紀中頃である。

近郊地域を対象に、主に農産物を取扱うと共に金銭の貸付けを行い、住民の年貢・租税などの収納に関与し、その運営に携わっていたものの存在が推測されている。

なお、木簡の記載内容から食品加工や醸造にも関わっていたようである。

十五世紀に比定される池からは木簡を再利用した際の削屑が二八〇〇点程発見されている。

物品や金銭に関するものであったと考えられ、木簡を集積して帳簿類を作成し、その後で不要になった墨書面を削り廃棄したものと想定することもできる。

十五世紀後半の木簡は、これまでの木簡が板材の上端の左右に切込を入れたり、一端を尖らせていたのと異なり、角材の上部に穿孔されたものである。

断片的な語句がならび、仮名で走り書きされている。

木簡の書き手自身が覚えとして使用したと考えられる。

削り込まれて薄くなったものが相当数あり、繰り返し使用されたことがわかる。

上部の孔は、整理して帳簿を作成するために紐を通して綴っていたことを物語っている。

物品には米・籾・大麦などの農産物を中心に、醸造品・海産物などがあり、容量・金額を物品名と併記しているものもあるが、単に数字のみを記しているものも多い。

行為では貸付を示す「がし」の記載が目立っている。

なお、この時期の木簡には、形態・記載内容とも先述のメモ的な木簡と異なるものがあり、注目される。

荷札と考えられるもので、このうちの一点は「こい(小井ヵ)」からの正税として串柿五把を「くさいち」の今倉殿に送ったことが記され、別の一点には同じく草戸千軒に居住している「いつミ」殿へ送った公事の綿に付けられていたことがうかがえる。

ところで草戸千軒町遺跡から発見された木簡の多くは走り書きで、墨痕も薄いため判読できないものも多いが、内容のわかるものもある(図86)。 |

|

たとえば神社仏閣に供える油一合(「合」は容量ではなく、桶など蓋付きの容器を示す)を近くの木之庄(きのしょう)から買ったり、一〇〇文に対して五文の利子で四〇〇文を貸し付け、途中で利子を倍にして、一〇〇文につき元利計一一〇文を回収したり、期限を限って九貫一八〇文を貸し付け、やがて清算したりしていたことが知られる。

葬制と信仰

発掘調査で墓はおよそ四〇基確認されている。中心区画の内部とその周辺に最も多く分布している。

墓には土葬墓と火葬墓とがあり、墓の形態には土盛りをした方形の土壇の周囲に積み石を設けた石積墳墓と、周囲を石列で方形に区画し内部に砂利や角礫を敷きつめた集石墓の二種類がある。

出土した人骨には頭蓋骨・大腿骨・椎骨・上腕骨などがあり、墓以外の池や溝などからの出土が圧倒的に多い。

しかも人骨はこれらの遺構内に放り込まれたような状態のものが多く、なかには刺し傷や切り傷の痕跡が認められるものや、犬の歯形がついたものもあって、墓に葬られなかった遺体が町の周辺に無造作に置かれた、まさに絵巻物さながらの光景がうかがえる。

このほかの信仰資料には墓に伴っていた木製や石製の塔婆(とうば)のほか柿経(こけらきょう)・位牌(いはい)・御札・仏具や、観音信仰に伴う懸仏(かけぼとけ)などがある。

このうち木製の板塔婆には初七日の不動明王を祈念して故人の菩提を弔ったものや、故人の追善供養のため一三回忌に当たる明応二(一四九三)年に造立したものなどがある。

地蔵菩薩銘の塔婆は数本出土しており、地蔵信仰の拡がりをうかがうことができる。

興味深いのは「南無六道能化地蔵大菩薩」と記された板塔婆で、仏の慈悲によって六道輪廻に終止符を打ち、死者が成仏できるという考えに基づいて作られたものと思われる。

室町時代末期から江戸時代初期に現在の形に編纂されたといわれる真言宗中院流『引導作法全集』下巻には葬所の入口に立てたことが見えており、出土した塔婆の文字が浮かび上がっているところからその可能性も考えられる。

御札には大般若経転読札と修正会(しゅうしょうえ)札とがある。

発見された修正会札には明応四(一四九五)年の銘と共に「正三ヶ日」と記されており、修正会が三日間にわたって行われ、修正会終了時に廃棄したものと考えられる。

修正会は大掛かりな行事のため費用もかかるといわれており、草戸千軒に居住した有徳人(うとくじん)層が関わっていたことが考えられる。

なお室町時代後半の居館からは仏像の衣の断片が出土しており、館内には主(あるじ)が信仰する持仏堂があったものと推定されている。

呪術資料には呪符や人形をはじめとする形代などがあり、疫病・盗難・火災などわが身に降りかかってくる災いを除去し福を招く「まじない」が日常生活の隅々まで深く浸透していたことがうかがえる。

中世瀬戸内の流通ネットワーク

中世の瀬戸内海地域には、瀬戸内海航路を経由した遠隔地流通の中継点として栄えた尾道や鞆など文献史料にもしばしば登場する港町と、草戸千軒のように芦田川流域から福山湾岸の地域的な流通拠点として推移した文献史料にも現れない小さな港町の両方が存在しており、草戸千軒のような小さな港町も鞆・尾道など主要な港町と密接に結ばれ、瀬戸内海における流通ネットワークの一翼を担っていたものと思われる。

二 「いかに生きるか」を考えて竹原町人の学問受容

top

1 闇斎(あんさい)学と吉井正伴――近世前期の学問

竹原の文化

経済的な発展は人間の文化的な生活を豊かにする。はたしてそうだろうか。

安芸国賀茂郡竹原下市(現竹原市)の江戸時代の町人文化の問題を考えてみる時、この命題の虚実に思い至ることが多い。

竹原下市(しもいち)は、一七世紀中頃の塩田の開発による経済的発展によって塩田地主を中心とする上層町人によるいわゆる町人文化が花開いた土地として知られている。

町人文化といえば和歌や俳諧を楽しむというのが一般的であるが、残された蔵書などから推測すると、池坊の立花、謡曲などは早くから受容されている。

趣味や娯楽など生活を豊かにするものである。しかし竹原の町人文化を特色づけるのは闇斎(あんさい)学の受容である。

近世において、学問といえば中国の孔子にはじまる政治・道徳の学である儒学であるといってよい。

しかし、学問をすることの意味は、時代・身分・階層によって多様であった。

竹原の学問が儒教のうち闇斎学を受容する契機となったのは竹原の氏神である磯宮の神官・唐崎定信が延宝年間に上京して山崎闇斎に師事したことにある。

以後唐崎氏歴代は闇斎学を熱烈に信奉し、町人に教えただけでなく、唐崎彦明のように闇斎門の三宅尚斎に学び、専門の学者として伊勢長島藩儒になったものもいる。

また、彦明の甥にあたる常陸介(赤斎)は谷川士清に学び、地元では熱烈な尊皇家として知られている。

唐崎定信にはじまる竹原町人の闇斎学受容の系譜をたどると図87のようになる。 |

図87 竹原の闇斎学の系譜

|

闇斎学の受容

闇斎学といっても朱子学を中心とした佐藤直方・三宅尚斎らの系譜に学んでいるのは町人の中でも専門的に学んでいるものが多い。

ほとんどの町人は京都で梨木桂斎・玉木葦斎(たまきいさい)など垂加神道(すいかしんとう)系の学者に神儒学を学んでいる。

闇斎晩年の弟子植田艮背(ごんばい)は享保年間に広島藩儒に招かれ、以後子孫も代々藩儒となって安芸の文教に大きな影響を与えたが、これも神道系である。

それまでは町人が学問をするといえば京都まで出かけるか、あるいは文通によって教えを受けたが、艮背が広島に来てからは学問をすることも比較的たやすくなった。

さらに注目されるのは、町人たちが集まって講義を行っていることである。

闇斎学派は講釈の記録をたんねんに筆記することが知られているが、竹原にも吉井豊庸や当聰の講義記録が残されている。

豊庸の講義記録のうち年代が記されているものをあげると表3のようになる。

闇斎学派は学ぶテキストを「孝経」(こうきょう)「小学」(しょうがく)「近思録(きんしろく)」「白鹿洞学規」や四書(大学・中庸(ちゅうよう)・論語・孟子)でよいとしたので、基本的にはその中から選ばれているが、垂加神道のテキストとしては「日本書紀神代巻」が取上げられている。

一例をあげると、伊勢長島藩儒であった唐崎彦明か享保二十(一七三五)年に帰郷した折に『中庸章句』の講義をした記録が「中庸章句聴書」として残されている。

最初に『中庸』の経書の中での位置づけがなされて、本文の逐条解釈が行なわれている。

講義内容は専門的であるが分かりやすいものである。

一日に『中庸』の一章のうち五節ぐらいを講釈しているが、その中に次のような説明がある。

○ 知ハモトヨリ君ニ忠ヲバスルモノ、親ニハ孝行スルモノト云コトヲシッテヲルガ知――。

○ 学文卜云モノガナクテハナラヌ也。人欲ニカツシヤフヲシルガ学文也。

これは日常生活の中で生きていく知恵を講義の中で学び確認するものであったといえる。

講釈が終わると質疑応答が行なわれるという形で一日が修了する。このような教訓的な言辞を入れた分かりやすい講釈があったので、学問を専門にしない町人層であっても受容しやすいものだった。

このような学習会は一八世紀の中頃まで行なわれていた。

学問受容の特質

ここで吉井正伴(通称田坂屋太左衛門)という人物をとりあげて町人の学問受容の性格をみてみよう。

正伴は浜主(塩田地主)で質屋・酒屋を兼業する典型的な富裕町人で、塩浜庄屋であり町年寄であった。

彼は最初玉木葦斎に学びその没後は松岡仲良に学んだ。

竹原町人の学統はこれが一番多い。

正伴は延享四(一七四七)年「筒鈴斎蔵」(筒鈴斎はその号)という箴言を書き伊勢の谷川士清に送った。

士清はこれに「読筒鈴斎蔵」という一文をつけて四年後に送り返してくれた。

正伴は次のように言っている。

心ヲ潔静ニ養イ、身ヲ幾微(きび)ニ敬ム。業ヲ務メテ懈(おこた)リ無ク、燕居(えんきょ)惟(た)ダ慎ム。

君上ヲ尊崇シ、群下ヲ愛育ス。

所謂(いわゆる)、居敬窮理(きょけいきゅうり)卜ハ、亦クマサニ之ヲ作(な)スペシ。(もと漢文) |

闇斎学で最も重んじた居敬・窮理はこのように人間の心身から日常生活さらには社会生活までの一貫した実践を説いている。

正伴がこのような認識を持つにいだったのはなぜだろうか。

彼は壮年のとき『小学』を読み、その中の「身は父母の遺体」と書かれたところに注目し、さらに楽正子春の遺事を聞いてからは、剃り捨てた頭髪・口髭(くちひげ)はもとより、切った手足の爪もすべて蓄え、死んだら棺の中へ入れるようにいつも言っていた。

死後それが二箱もあったという。

これは身体は自分のものではなく「父母の遺体」であるという儒教の教えの実践であった。

また、葬祭は神儒の法にならって家に仏壇を置かず年回・法事のさいは、旦那寺の僧が仏像を持参していたという。

いくら儒教が仏教を排斥したからといって、厳しい檀家制度の当時にあっては、仏教の行事を無視するわけにもいかず、家に仏壇を置かないことが正伴としてはギリギリのところであったろう。

このように儒教を信奉することが現実とは矛盾する局面もあったのである。

町人ハ学問して道理之大辻ハしらねバならぬもの也。

階級格式なき者なれば、分上を忘レ、奢(おごり)ニ長じ、身上を失ひ、家を亡す也。

もふけ喰の者なれバ、欲ニひかされ、僥倖を願ひ、相場ニかかり、過分の思ひ商を致し、冨・大一・奕博、不正の筋ニもかかり、首の落るも知らぬハ町人なり。

道理之弁へある者ハここに陥らず。 |

正伴は「遺事雅言」の中でこのように述べている。町人は学問をして道理の大要は知っておかなければならない、と彼は断言している。

その理由は、町人は武士や農民と異なり、階級や格式のないものだという。

それゆえに欲望のおもむくままに行動し、家産を失い、家を滅亡させる危険性が常にある。

また、犯罪などの不正行為にも陥りやすい。

道理のわきまえがあればその危険性を未然に防ぐことができるとする。

これは幕藩制国家における町人の社会的位置をよく自覚しているといえる。

武士や農民とくらべて比較的自由な存在であるから、自己規制の必要があり、何らかの規範が求められているのである。

それを学問に求めようとしたのが竹原の町人たちであった。

当時学問といえば儒学のことであったが、それが神儒学である必然性はないように思われる。

しかし、闇斎学派は人間の欲望の制御を大きな課題としているので、その点では町人にふさわしいものであった。

いまひとつ学問の社会性とでもいうべき側面をあげておこう。

正伴は町役人を篤実・勤勉に務めたから郷里竹原の風俗を良くしたというものである。

他の町役人をはじめ、一郷の子弟に学問をすすめたので、猥褻(わいせつ)な音楽・雑芸にふけったり、僧侶などの誘惑に迷うこともなく、当時「道理之筋合」をわきまえた者が多かったのはみなその教化のおかけであったと後世まで評価されたのである。

文政初年、広島藩が『芸藩通志』を編纂するにあたって竹原下市から提出した下調べ書き出し帳はその後増補されて「竹原志料」として現存しているが、その「風俗」の項に次のような記述がある。

この町には昔から学問を心がける者がいた。

広島へ出、あるいは上方へ遊学して師を選んで学問をし、豊かな者の中には道理の筋道を知った者も出て、その影響が自然と郷里に及んで、幼い頃から手習いや読書・算術などに携わせる雰囲気が生まれた。

(中略)この町の貧しいものが他所へ奉公に出ると、竹原出身者ということで、どこでも望まれた。

博打はもとより勝負事は流行せず、他所では若い者で浄瑠璃・芝居・物まね・相撲・やくざの真似をする者が多いが、この町ではそのような風はなかった。

しかし時勢が移り行くに従って、昔の風を失っていくように思われる。 |

これは町役人の意識である。学問をして道理の分かった者が出ると、町の人もそれにならい、気風がよくなるということである。学問をするのは町役人を務めるような富裕な町人であるが、下の者もそれにならっていく。このことは町の秩序を維持する役目をもつ町役人と、その学問との関係をよく物語っている。これはすべての町人に学問をさせるということではない。学問をするのは町の支配的な上層町人だけでよいのである。学問をする目的は、学問の発展をめざすのではなく、道理を学び、それを実生活に生かし、さらには共同体社会の秩序を維持するということなのであった。これが竹原町人の学問観であった。

2 頼春水(しゅんすい)と杏坪(きょうへい)――近世後期の学問と性格

top

頼氏の出自

一八世紀の中頃を境として、竹原の上層町人の文化活動は衰退に向かう。

これ以後の町人は一部をのぞいて積極的に学問に取組むということはなく、かっての町人学者の家も多く没落していった。

そのきっかけとなったのは竹原の最大の産業である塩業の不振であった。

瀬戸内各地に多くの塩田が造られ、生産過剰となっだのが原因であった。

宝暦九(一七五八)の竹原塩田における浜子の賃上げ闘争は、竹原にとってだけでなく封建社会にとっても画期的な事件であった。

そのような状況の中で、広島藩に仕えた頼春水(らいしゅんすい)・杏坪(きょうへい)兄弟のような学問を専業とする全国的にも著名な学者が出た。

『日本外史』で知られる頼(らい)山陽(一七八〇~一八三二)を生んだ頼氏は、元々学者の一族ではなかった。

もとは小早川家の家臣であったと伝えているが、江戸時代になって庶民の暮らしをするようになった。

その頃から、先祖が人を殺(あや)めたりしたことについての反省にたって、学問をすることによっていわば先祖の罪滅ぼしをせよ、という教えが代々伝わっていたという。

罪滅ぼしと学問とがなぜ結びつくのかはさておき、「子供の中で優れたものが出たら学問をさせよ」という言い伝えが具体的な課題として家の人に意識されるようになるのは、十八世紀初めの享保年間(一八一六~二五)頃でないかと思われる。

図91 頼春水 |

図92 竹原春風館 |

頼春水の学問

山陽の父、春水(一七四六~一八一六)は紺屋の長男として生まれた。

頼氏の中で初めて学者になることを志して儒学を学び、しかも朱子学が正学であって他の学問は異学であるという、のちのいわゆる寛政異学の禁につながる非常にはっきりとした信念をもって朱子学を学んだ。

春水は明和三(一七六六)年、家族や郷里の期待をになって大坂により、折衷(せっちゅう)学者片山北海(ほっかい)に師事し詩の結社である混沌社(こんとんしゃ)に入った。

同門には尾藤二洲(一七四七~一八一三)がいて、彼は春水の勧めで朱子学に転向した。

さらに安永末年に、京学(仁斎学)にあきたらず大坂に来た古賀精里(こがせいり)を加え、のちの幕府の「寛政異学の禁」につながる強固な「同志」的結合を結んだのである。

この当時の学界は、荻生徂徠(おぎゅうそらい、一六六六~一七二八)の唱えた詩文を中心とする古文辞学(こぶんじがく)が主流であり、同じく徂徠がもっとも重視したいわゆる経世済民(経済)の学はそれほど発展していない。

春水・二洲は、そこで学問は何のためにするか真剣に考えていく。

そして、自分が学んだことと実践とが乖離(かいり)しているのはほんとうの学問ではないという確信に到達し、儒教の道徳秩序を重んじる側面と現実の政治や社会的な活動に役立つという側面が密接に結びついていなければならないと強く意識するようになった。

荻生徂徠は道徳的なことの重要性はむしろ軽視し、経世済民を重視する傾向が強い。それではいけない、正しい学問による正しい政治という形で、もう一度、道徳と政治を結びつけていこう、と春水たちは主張するようになった。

ここに竹原における人間の生き方と密接に結びついた、町人による学問のあり方の伝統が引継がれている。

学問の有用性と広島藩学問所

思想や学問は、当時の身分制社会の中でどのような階層がどのような思想を受入れたかを考えなければ、構造的に理解はできない。

先に述べた吉井正伴は十七世紀の終りから十八世紀前半の人で、春水は半世紀ほどのちの人である。

正伴時代と春水時代では大きく社会がちがっていた。

春水の時代には学問を専業として行うような状況が出現し、俳諧などの文芸や学問が職業として成立つようになっていた。

春水たちは、儒教の基本ともいえる、本来学問は自分のためにするものであって、人のためにするものではない、と議論をしているが、孝行・質素倹約・正直・勤勉といった道徳的な徳目を実践するのは、自分のためと同時に、家のため、社会・地域のためという考えを持っていた。

儒教の基本は変らないが、春水の時代には、当時の乱れた社会秩序を立直すために学問の力を用いる、あるいは実際に政治をになう武士のための知識として学問を利用するという形で、学問の社会的な効用が非常に強調されるようになってきた。

これは学問の社会的「有用性」として注目されるのである。

春水は天明元(一七八一)年、広島藩に登用され、翌年には藩の学問所が開校した。

当時の藩主浅野重晟(しげあきら)は「大名の学問は、字義も格別に入用これなく、何流と申にも及ばず、大は天下国家を治候基(おさめそうろうもとい)にて、今日々々自身の行状迄に及び候へば事足候もの」(頼春水『江戸詰ひかへ』)という柔軟な考えを持っていたので、学派の対立があることはわかっていたが、あまり重視しなかった。

従来からの闇斎学のほか、春水の朱子学、古学・折衷学派の学者を登用して、混淆(こんこう)教授を行おうとした。

教育における朱子学

しかしながら、藩校教育を行っていくには、学則や学規を作らねばならない。

学派の対立がある当時にあって、一つの学館で朱子学や古学を並行して教授することは問題があった。

「学制」制定の段階から学派間で対立したが、一番系統立ったカリキュラムを持っていたのが朱子学であった。

朱子学では、『小学』『孝経』は初等教育の段階で、それから「四書」すなわち『大学』『中庸』『論語』『孟子』の順で暗記させてから、その順序で講釈を行う。

このように朱子学派は学ぶ順序の方針をもっていた。

また、朱子学が重んじた『大学』は、個人的学問・修養による人間完成から家を斉え国家を治めるまで一貫して教育し、道徳と政治を重視した内容の経典である。

これに対して徂徠学では、『大学』は『礼記』の一部をもとに朱子がつくったものとして重要視せず切り捨てていた。

このような学派の対立があっても、決断をするのは学開所の創設にあたった奉行である。

広島藩は最終的に天明五(一七八五)年、藩学を朱子学に統一する。

もっとも古学派には別に邸を与え教授させている。

幕府の寛政異学の禁より五年早く、学開所の教育を朱子学に限定したのである。

春水も、朱子学が正学であって、他の学問は異学であるとしている。

学開所の教育を考えた場合、朱子学がもっともよさわしいという確信をもっていたのである。

なお、春水は江戸詰めであることが多かったが、その間に服部栗斎(りっさい)・細井平洲・岡田寒泉(かんせん)・渋井太室・柴野栗山ら江戸在住の学者や、江戸詰の儒者である和田省斎(岡山藩)・箕浦江南(土佐藩)・赤崎海門(薩摩藩)・菱川秦嶺(佐倉藩)・倉成龍渚示津藩)・辛島塩井(熊本藩)・樺島石梁(久留米藩)らと頻繁に交際しており、人脈の広さは驚嘆するものがある。

頼杏坪(らいきょうへい)の学問と実践

頼杏坪(一七五六~一八三四)は春水のあと、天明五(一七八五)年、広島藩の藩儒に登用された。

のちに自身の希望もあって郡代官となり、学問の政治的実践を試みている。

杏坪の政治論とその実践を見ると、朱子学は現実的には有効に対応できないものであった。

「遊民を糾(ただ)し、貪吏(どんり)をしりぞけ、農を勧め、賦(ふ)を薄く」するという伝統的な儒教的政治理念は、現実との矛盾にしばしばつきあたり、顕著な実績を上げることができなかった。

例えば藩から政策の諮問があった時、「古来の文献には見え申さず」などという。それではすまないから、「均しければ貧しきことなし」という古語を引用して、究極的には検地をやり直し、土地保有を平均化するような政策を主張するが、実際にはできないものであった。 |

図93 頼杏坪

|

藩専売制についても、「民と利を争うのは支配者としてあるまじき態度」だと、藩が一方的に農民から収奪する専売制はやめるべきだと主張している。

当時の藩は年貢増徴ができなくなり、様々な殖産興業政策を展開し、特産物を藩専売の形で独占して大坂に販売し利益をあげていく時代になっていた。

広島藩では藩札を乱発して殖産興業政策路線をとっている。そのため幕末の広島藩はすさまじいインフレ状態になっていった。

春水は、学者は教育を主としておればよいのであって、政治の実務については発言すべきではない、という割り切った立場であったが、杏坪は郡代官の職にあったので、農村の疲弊を痛感し、農民を豊かにすることが大事だという立場に立ち、農本主義的な政策を主張している。しかし、広島藩は殖産興業路線を突っ走り、杏坪はたびたび建白書を提出するが、藩からは無視されつづけたのである。

このような対立は、十八世紀終末からから十九世紀初めにかけて全国的なものであり、それは当時の学派の争いと無関係ではなかったのである。

三 「学種」をそだてる――菅茶山と廉塾

top

民間学者と私塾

芸備における文化活動は、「『いかに生きるか』を考えて」で竹原下市を中心に述べた通り、近世前期に上層町人を主体として活発に繰り広げられたが、経済的基盤である塩業の不振と共に衰退に向かった。

十八世紀以降の近世後期になると、広島藩・福山藩の儒学者の多くは家塾を開くことを許され士庶の教育にあたっているが、民間学者の私塾も各地に設立され、地方文化の普及に大きな役割を果たした。

広島藩・福山藩は、民間にすぐれた学者があらわれると城中に招き書を講じさせ、藩の儒学者に採用するようになった。

それは民間学者の学問的水準が武士をもしのぐようになり、藩内の各地に学問的雰囲気が形成されつつあったことを示している。

ここでは菅茶山(かんちゃやま、一七四八~一八二七)が開設した廉塾(れんじゅく)を中心に、その変遷を見てみよう。

この廉塾は九州日田の広瀬淡窓が設立した威宜園(かんぎえん)と共に近世後期を代表する私塾であった。

菅茶山(かんちゃやま)

菅茶山は、寛延元(一七四八)年、備後国神辺に農業と酒造業を営む富家の菅波久助の子として生まれた。

久助は樗平(ちょへい)という俳号をもち俳句をよくする父と、医学・漢籍に通じ和歌・狂歌にすぐれた伯父高橋慎庵(しんあん)に感化され学問を志すようになった。

茶山は、病弱を理由に家業を継がず医者を志し、明和三(一七六六)年一九歳のとき京都に上り和田東郭(とうかく)に師事した。

儒学ははじめ市川某に荻生徂徠(やぎゅうそらい)が提唱した経典の解釈を主とする古文辞学(こぶんじがく)を学んだが、のちにその非を悟って那波魯(なわろ)堂に入り儒学の正統ともいえる朱子学を修めた。

その同門としては備中国鴨方出身で柴野栗山(りつざん)に勧告して、朱子学以外の講学を禁じる「寛政異学の禁」をなさしめた西山拙斎(せっさい)がいる。 |

図94 菅茶山

|

茶山は、明和三年から安永九(一七八〇)年までの一五年間に六度遊学し、京都の魯堂に学びながら聖護院の仮住まいで西山珍斎・中山子幹・佐々木良斎らと共に講会を開いている。

また、最後の遊学に際しては大坂に足をとどめ中井竹山・尾藤二洲らと交わり、頼春水・葛子(かつし)琴・篠崎三島ら詩社混沌社の学者・文人かちとも交遊した。

特に当時詩名が有名であった子琴に大きな影響を受け、大坂で青山社という私塾を営んでいた安芸国竹原出身の頼春水とは詩文の交わりを結んでいる。

天明元(一七八一)年頃、家業を弟の恥庵(ちあん)に譲り、黄葉夕陽(こうようゆうよう)村舎という私塾を開設し村の子供たちに教育を始めた。

これが廉塾(れんじゅく)の前身である。

茶山の教育思想

茶山は、確固たる教育理念の持ち主であった。

十八世紀中期以降の小商品生産の展開に伴う経済変動は農民層の分解をもたらし、少数の地主富農層と大量の小作貧農層を生み出していった。

茶山は江戸開府以来、平和な二〇〇年間に生産活動から遊離し、生き方を見失った「遊民」の増加は、がってのキリスト教のような人心を惑わす宗教が人々の心に入りこむ危険性があると認識していた。

また、武芸を教授する人は国々に満ちているのに、文は日々枯々になっているので、自分がわずかでも文の衰微を食いとめるのは「わが大日本国へ露計(つゆばかり)の忠にてはこれなく候や」(寛政八年「郷塾取立に関する書簡」)と自負している。

彼は、社会秩序の維持のためには教育・教化によることが何より重要であると考えていた。

茶山の若いころの神辺は「悪風俗」の土地で、茶山自身も二〇歳ごろまで博奕(ばくち)や富籤(とみくじ)、酒色にふけり悪行をしていたという。

それがふとしたきっかけて俳諧に接し、和歌・詩などの読書に親しむようになり、学問を志すようになったという。

このように学問的雰囲気をつくることによって農村の風俗教化ができることを体験しており、それを実践した。

その影響で学問に関心を寄せる人が増え、今では博奕を打つ者もいなくなったという。

茶山は、これを「学種」(がくしゅ)という言葉で表現しているのである。

「種」は暗夜の一点の火で、一郷一国を照らすことはできなくとも、いくつもの提灯にはなるだろう。

「学種」とは彼自身であり、蒔く学問の「種」は塾の弟子たちのことをも示している。

このように種を一粒でも増やしていけば、将来各地で芽を出し、花を咲かせ、新たな学問の実を結ぶことであろうと、いっている。

廉塾の経営

福山藩は武士教育の重要性を認識し、たびたび茶山に藩儒として登用すると伝え、扶持米を与えた。

しかし、彼は正式の儒員になることを固辞し神辺の地にあって生涯民衆教育に専心した。

教育の公共性を認識していた茶山は、塾の永続をはかるために寛政八(一七九六)年、黄葉夕陽村舎と塾経営のための田地(塾田)を藩に献上し郷塾として認められた。

この時から神辺学問所または廉塾とも称されるようになった。

茶山は、廉塾の私物化を避け永続をはかるために経営に心をくばっている。

塾の経営は塾生が納める授業料にあたる束修(そくしゅう)、藩から支給される扶持米と塾田からの利米(小作料)が充てられた。

塾田は、彼自身が福山藩の備荒(びこう)貯蓄のための創設に関与した義倉(ぎそう)から支給される儒学料を、すべて蓄えて田地を漸次購入して増やしていった。

塾田は茶山没後の事水五(一八五二)年には一七一石余に達している。

塾田の管理は村役人や一族の有力者が学問所世話人となって担当し、その利米で教師の生活費、講師の招聘費・書籍購入費・貧書生扶助費・修繕費を賄った。

廉塾・塾田を藩に献上してからは束修はとらず、塾生を付属の寮(槐寮)に起居させ、塾生の所持金はすべて塾主(茶山)が預かり、必要に応じて飯料・書物代・髪結賃などの生活費を支出した。

茶山は「塾は芝居と違ひはやらず候ても宜しく候」という。

塾生の日常生活や塾・寮の運営方法を規定した「廉塾規約」には、塾生に対しては父兄の期待に応え、学問に専念できる身の幸いを常に心にとどめて励行べきこと、茶山もできるかぎりの努力をするから塾生もそれに応えて勉学してほしいと述べ、

「主人(撃主)仕(し)かたあしき事心づかれ候はば一一(いちいち)仰せ下さるべく候。

朝に道をきき、夕に死すとも可也と見へ候へば、老人とて御遠慮これあるべからず候」

と、塾主に対する遠慮のない批判を求めていることが注目される。

学問という共通の目的に努力する師弟間の自由な雰囲気をうかがうことができよう。

茶山は教師に対しても厳しい要求をしている。

塾の管理運営の方針を記した遺書ともいうべき『菅太中存寄書』(かんたちゅうぞんよりがき)は、不行跡な行いをする塾主は退去すべきであるとし、それは茶山自身でも後継者でも同じだとしている。

彼の期待する教師は「丁寧律義之人」である。

「才子など申候人、色々の作略これあり候人、立身望の人、自慢らしき人、山を心がけ候人」は適任者ではない。

親友頼春水の子山陽は、茶山の後継者として廉塾にきたのは文化六(一八〇九)年のことであった。

しかし、山陽は塾で様々な不行跡をして茶山を困らせ、結局一年余りの滞在で京都に行ってしまう。

茶山も一目おく学力をもった山陽は、茶山の教育方針にもっとも反する人物であった。

茶山の塾はしだいに有名になり、備後地域はもとより、中国・四国・九州・近畿さらには奥羽地域からも学生が遊学してきた。

文化八年から文政七(一八二四)年まで一四ヵ年の塾生が判明しているが、その出自は武士から医者・僧侶こ索農商の師弟など三三〇余人にのぽっている。

また、茶山の名声は全国に広まり山陽道を往来する文人墨客が雲集している。

文化三(一八〇六)年、福山藩医伊沢蘭軒が長崎への遊学の途中に黄葉夕陽村舎を訪れ、その日記に、 |

図95 頼山陽

|

茶山の廬駅(ろえき)に面して柴門あり。門に入て数歩流渠(りゅうきょ)あり。

圯橋(いきょう)を架て柳樹茂密(もみつ)その上を蔽ふ。

茅屋(ぼうや)瀟灑夕陽黄葉村舎の横額あり。

堂上より望むときは駅を隔て黄葉山園中に来るがごとし。

園を渉って屋後の堤上に到れば茶臼山より西連山翠色淡濃村園寺観すべて一図画なり。

堤下川あり。茶山春川釣魚の図に題する詩を天下の韻士(いんし)にもとむ。

即(すなわち)此川なり。

屋傍に池あり。荷花(かくか)盛に開く。渠を隔て塾あり。

槐寮(かくりょう)といふ。学生十数人案(あん)に対して書を読む。 |

と、その実況を記している。

学問が人間を自由にする

寛政から化政期(一八〇四~二九)にかけて、茶山はわが国第一等の詩人と称された。

その詩集『黄葉夕陽村舎詩』は当時のベストセラーであった。

茶山は旅行以外で神辺の地を離れることがなく、自然や農村生活を愛し、詩作に耽り、子弟の教育に専念した。

しかし、京都や江戸へ旅したときには、多くの学者・文人墨客たちと交わり、その土地の珍しい文物に関心をよせた。

白羽織を愛用して村夫子然とし、諸国の逸話・奇談を聞くことを楽しみとする茶山を慕って廉塾を訪ねる学者・文人は多かった。

茶山が大切にしたアイヌの日用品やヨーロッパの絵画なとがら、彼の視野がいかに広かったかをうかがうことができる。

茶山の思想的立場は、地主豪農層に立脚したものではあったが、支配者には伝統的な仁政を要求し、村落内における小作・貧農層との矛盾・対立関係は道徳的な教化思想によって少しでも緩和していこうとするものであった。

また、地主富農層の子弟に学問の必要性を主張したのも、武士による学問の独占を打ち破り、文化の底辺を拡大しようとしたからであった。

茶山自身は、封建社会にあっても、自らが普遍的と認識する学問が人間を自由にすることを、ある程度確信することのできた幸せな生涯を過ごしたということができよう。

茶山は、このように廉塾の経営と発展に尽力し、文政十(一八二七)年神辺で八〇年の生涯を閉じた。

茶山没後、廉塾は甥の子である菅三(かんぞう、号は自牧斎)が継ぎ、明治維新期まで存続した。

この廉塾のほか、十八世紀後半から十九世紀にかけての郷塾(私塾)は、竹原下市の竹原書院、尾道の培根堂、備後府中の楽群館・古府郷黌などが知られており、いずれも「学種」の養成をめざしたのである。

四 真宗門徒地帯からおこった新政反対一揆

top

講中総代は大忙し

江戸時代も終りに近い文久元(一八六一)年二月十日の夜のことである。

中国山地を横断して瀬戸内海沿いの広島と日本海に面した浜田を結ぶ石州街道に沿って点々と所在する市町の一つ、安芸国山県郡有田村十日市の住人武一郎は、隣家から聞こえるただならない騒動の音に、「まただ。もういい加減にしてほしいものだ。」と思いながらも急いで駆けつけた。

騒動の見当はついている。

隣家新七家は前々から夫婦の折り合いが悪かったが、一昨年、新七の父丈吉が死に、夫婦どちらにも親がいなくなると夫婦喧嘩も半ば公然としたものになっていた。

とりわけ、昨年七月に新七の妻みわの密通が顕れてから後は、新七は病的にまでみわの行き先を気にするようになり、みわはそんな新七をなおさらうるさがり、夫婦の間は冷え切っていた。

どうせまた夫婦喧曄にちがいない。

新七家に入ると酸っぱいにおいが鼻をついた。

案の定夫婦で派手に喧嘩をしていたが、みわの足元がふらついている。

みわは泥酔しており、においは吐き散らした酒や飯のせいだとわかった武一郎は、さすがに顔をしかめたが、そのままにはしておけないので駆けつけてきた近所の者と一緒に、夫婦を引き離したり、散らかったものを片づけたりし始めた。

明日になり、みわの酔いがさめ、新七も少しは落ち着いたら、双方から話を聞くことにしよう。

また、仲裁のためにあちこちと走りまわり、そのたびに愚痴を聞かされる、労多くして益少ない作業に忙殺されることになるのだろう。

それにしても、講中総代になってからこのかた、当人にとっては大問題だが、まわりから見ればはた迷惑な、この手のもめごとにばかりかかわってきているような気がする。

……いつもは人の愚痴ばかり聞かされる武一郎自身も、誰かに愚痴を聞いてもらいたい気分になってきたようである(千代田町史編さん室収集史料による)。

有田村十日市講中

「講中」(こうじゅう)とは浄土真宗の信仰集団である。

そのとりまとめ役を「講中総代(そうだい)」という。

武一郎は有田村十日市講中の三人いる講中総代の一人である。

安芸国は浄土真宗、それも西本願寺(お西)の勢力が圧倒的に強く、有田村は法華(ほっけ)宗一戸を除くぼぼ一〇〇%がお西の門徒である(宗門改帳による)。

近隣の村をみても、浄土真宗以外の宗旨の檀家はまずいない。

このため本来は信仰集団である講中が、社会生活上のいろんな場面において基礎的な近隣集団として機能していた。

いきおい、講中総代の仕事も「宗意之掟(おきて)」とは直接の関係が少なそうな、日常生活の細々とした問題の処理に関することが大きな比重を占めるようになる。

夫婦喧嘩の仲裁は、本来は講中総代の仕事ではないが、夫婦喧嘩のあげく講中の務め合いを十分には果たせないようになると講中総代としてもほうっておくわけにはいかなくなる。

有田村の様子をやや詳しくみてみたい。

有田村は畝一三九町余、石一一四九石余の村で、この村高は江戸時代を通じてほとんどかわっていない。

文政二(一八一九)年の調査によると二一五戸、九三九人。

このあたりでは大きな村である。

山間にあるが山はそう高くなく、江の川上流域の盆地にひろがる「耕作を重(おも)と仕(つかまつ)」る村である。

村は地理的条件により八つの組に分けられ、各組に年行事・社倉十人組頭各一名がいた。年行事は組内をまとめる役で、後に述べる「月行事」との対比上こう呼ばれる。

社倉十人組頭は村ごとに救荒用に備蓄している社倉米の管理・運用にあたる役である。

組の内部はさらに五軒を単位とした五人組に編成され、それぞれ五人組頭がいた。

これだけ見れば実に整然とした組織であったかのように思えるが、ことはそう簡単ではない。

複雑な村の支配機構

広島藩は地方知行制をとっており、高百石以上の藩士にはそれぞれ知行地(ちぎょうち、給地)があてがわれていた。

知行取(ちぎょうとり、給人)とよばれる。

理念上では、給人は給地に対する支配権を持ち、年貢も独自に徴収することができた。

ところが実際にそんなことをすると藩内に小さな藩が給人の数ほど成立したと同じ状態になり、藩主の支配が及びにくくなる。

このため家老給地以外の給地は細分化し、藩内に分散して支給された。

村の側からみると一村に何人もの給主が存在することになる。

しかも念の入ったことには、村では複数の給人の給地をさらに細かく分け、籖をひいて村内に分散させている。

特定の給人の給地が村の中の一ヵ所に固まらないよう、あるいは給人が特定の百姓と強いつながりを持たないようにするための処置である。

各村には給人に対して年貢納入に責任を持つ、給庄屋(給組頭)が給人の数ほど存在し(村全体の庄屋、あるいは他の給人の給庄屋との兼帯は可熊)、給庄屋(給組頭)にひきいられた年貢納入のための組は給組とよばれた。

このように複雑な地方知行制をとったが、にもかかわらず給人と給地とのつながりには強いものがあった。

毎年正月には給庄屋が年礼に広島城下の給主宅に行き、村の秋祭りでは「御給主様御武運長久」が祈られた。

当然ながら給主はしかるべく祭礼費用を負担している。

村は、台風などの災害の節は、藩へ災害状況を報告すると同時に、給主へも同様の報告をし、給主からは状況に応じて対策がとられた。

限定つきながら領主と領民の関係がみられたのである。

ところが、個々の百姓は複数の給組に属している。

そのうえ、各村には藩の直轄地(蔵入地)や給地にする予定であるが現在無主の土地(明知=あけち)などもある。

貢租納入の手続きは煩雑を極めた。この時代、年貢の納入は支配制度の根幹にある。

いきおい、村の支配のありかたも複雑にならざるを得ない。とりわけ、基本単位である村と家とを結ぶ中間の機構がわかりにくかった。

武一郎は、後年に村役人の数を削減するよう広島藩に建言している(「武一郎国政向口演書」『千代田町史』近世資料編 下)。

外の郡のことはよくわからないが、私の住んでいる所では「御給所」が村の半分以上を占め、年貢を取立てるための「給役」が大村で七~八名、小村でも四~五名いる。

外に「長百姓」が右に準じて十人、あるいは五~七名、社倉十人組頭が同じく十人、あるいは七~八名、五人組頭が大村で八十~九十名、小村でも二十~三十人石いて、役付きの者が惣立合となると百人を越すことになる。

これに要する費用も膨大であるし、急な知らせが出ても、役付きの者の数が多すぎてかえって早く届かないということがたびたびあった。

これでは不都合なので、これ以後は村高、または家数に応じて村役人を決めることにし、火急の回達は惣庄屋から組頭へ直に達し、諸願筋も組頭から筆頭庄屋(惣庄屋)へ直に取次ぐことにしたらいい。 |

講中定書

このように複雑で、かつ、あまり機能的でない村の組織を補完する役割を果たしたのが講中である。

有田村には八つの組があったが、組は同時に講中でもあり、その取りまとめ役である講中総代の職務はなかなか重いものがあった。 有田村の戸数を八で割ると、各講中は二〇~三〇軒の家々で構成されていたことになる。 |

図96 「門徒宗御取越図」(備後国福山領風俗問状答)

|

「講中」についてもう少し詳しく知るため、講中の「定メ書」をみてみたい(「有田村政国組講中定メ書之一札」『千代田町史』近世資料編 下)。

講中によってはずいぶんと詳細な取決めを文書で残しているものもあるが、この講中の取決めはいたってシンプルである。

一 毎月の寄り合いに欠席しないこと

一 御国法を堅く守ること

一 葬式や普請の時には相互に協力すること

一 講中の「定法」に背き、いくらたしなめても聞き入れない者は講中が所属する寺の許可を得た上で「除会」すること。

一 講中成員の家族・親族の葬式の場合、どの範囲まで香典を出すかについて再度確認する(詳細省略)。

講中は毎月一回当番の家で寄り合いを持つ。

この当番を「月行事」と言い、担当した一ヵ月間講中の世話をする。

講中全員が集まって講中の所属する寺(地下寺もしくは惣講寺という)の住職の法話を聞く「お寄り」は、つぎの月行事に当番を引き継ぐ場でもあった。

講中の役割の第一は葬式・普請などをはじめとした相互扶助にあり、火事で焼け出された家、病人などがでて田植えや稲刈りができない家、そのほか当人の努力だけではどうしようもないと考えられる事態に至った時、まず頼るべきは講中とされた。

講中はまた、成文化しているか否かをとわず、近所付合いをする上での様々な申し合わせ事項を定めていた。

講中の「定法」である。この「定法」に背いたものは講中からはずされる「講はね」という制裁処置をうける場合があった。

水利組織も、入会山も、その他ほとんどの社会組織は多くの場合、講中を基礎単位としてなりたっていたから、「講はね」にあうと実質上村での生活はできない。

よほど強情な者でないかぎり、しかるべき人に間にたってもらい、講中に詫びをいれて復帰することになる。

毎月の寄り合いで決められたことが、すなわち講中の「定法」であるので、寄り合い(「お寄り」「講寄り」「お茶講」などと呼ばれる)に欠席するものなどまずいない。

講中は強い規制力を持った集団であった。

生活に根付く浄土真宗

毎月のお寄りは講中の所属する寺院住職を招いて全員で読経、住職の法話の後、宗教上・世俗上両面にわたる話し合いをする――というのが定例である。

お寄りで宗教的トレーニングを積むので人々の浄土真宗に対する理解は驚くほど深い。

安芸国は江戸時代中期以降、真宗の学僧を多数輩出したことで有名であるが、その中には寺院出身(浄土真宗は肉食妻帯を認め寺院は世襲制である)でない者が数多く含まれる。

文化年間に「三業惑乱」とよばれる本願寺派最大の教義上の争論が決着するが、その一方の中心人物である大瀛(だいえい)は安芸国山県郡中筒賀村百姓(生家は医師)の出身であった。

講中が、実際の発言力には大小はあるものの建前としては全員平等を守り、当番制の「月行事」と全員の合議により選出される講中総代によって運営されているのは、浄土真宗の「御同行」の考えかたに基づいているからである。

講中成員は実際にも「同行」と呼ばれ、講中は「同行講」とも表記された。

こうして「家に神棚を置かず、病て祈祷せず、毎歳祖師の忌、十一月廿二日より廿八日まで素食し、漁撈をせず」(『芸藩通志』)という強固な浄土真宗信仰地帯が形成されていったのである。

浄土真宗は「御本山の掟、御公儀の御法度にそむかぬように」大瀛「かたみの文」)という、いわゆる「真俗二諦」(しんぞくにたい)の宗風をもち、藩の政策に積極的に協力した。

広島藩は民衆教化のため寛政三年(一七九一)に「孝順父母」以下六段からなる「教訓道しるべ」を刊行し各村に配布したが、この周知徹底にあたっては講中も大きな役割を果たしている。

写真は有田村隣村の壬生村市講中に「御上様ヨリ御下附」された「教訓道しるべ」を収めた箱である(その後会計書類を納める箱に転用され、現在も使用されている)。 |

図97 「教訓道しるべ」をおさめた箱

|

「妙好人伝」

浄土真宗の信者に大きな影響を与えた書物に「妙好人伝」(みょうこうじんでん)がある。

浄土真宗の篤信者(とくしんしゃ)の伝記を集めて編纂されたこの書物は、繰返し開版され、また法話の材料として広く紹介され、真宗門徒の人々に理想的門徒淮を具体的に示した。

しかしながら、真宗門徒にとって年間最大の宗教行事である法恩講に参るのを手次寺住職が二晩続けて忘れ、三晩目にようやく参ったのを

「私は仕合もので三晩まで御恩を喜ばせて貰いました」と言い、あるいは鹿が踏み荒らした稲を一穂ずつ拾い上げる作業をしていて

「御仏の我を地獄より引上給うも彼(か)の如(ごと)くと思いて、称名を喜び喜び刈れば拾い上げるも苦にならず」

「貴き事に逢ひぬと云(いい)て喜」んだ壬生村五助(『妙好人伝』三編)が、壬生村有数の富農であった伊関屋の奉公人であったことを考えあわせると(五助の墓は伊関屋の宅地跡にある。また、別に壬生教得寺境内に顕彰碑が建てられている)、浄土真宗の篤信者であると同時に、逆らうことをせず、ひたすら忍従して仕事に励む「忠僕」でもあった五助の姿がうかんでくる。

浄土真宗の信者には、王法を遵守し、幕藩制秩序を所与(しょよ)の前提として従うことが求められたのである。

「武一騒動」をおこした真宗門徒

この、浄土真宗地帯の中心部からおきた大規模な新政反対一揆が武一騒動である。

「武一騒動」の名は首謀者として梟首(きゅうしゅ)の刑に処せられた山県郡有田村百姓武一郎からきている。

本稿で紹介してきた武一郎である。騒動の経過を簡単に紹介しておくと、明治四(一八七一)年七月十四日廃藩置県が行われ、旧広島藩は広島県となり、明治二年の版籍奉還以後知藩事とされていた旧広島藩主浅野長勲(ながこと)は罷免されて東京移住を命じられた。

長勲はこのときすでに東京に滞在中であったが、長勲の家族および前藩主浅野長訓(ながみち)の出発が八月四日と布達されると、上京を阻止するため旧藩内各地から多人数が広島城下に集まり始めた。

八月四日、出発しようとした長訓一行は詰めがけた山県・佐伯郡の人々のため進むことができず、出発は延期となった。

翌日以後も農民たちは退去せず、不穏な状況が続いたため、広島県庁は役人を県内各地に派遣して説諭にあたらせることとした。

八月九日、山県郡壬生村で説諭にあたっていた県官に対し、壬生村の久助が太政官(明治政府)の政体には信服できないと批判し、ほかの者もそれに同調し、ついに竹槍を突き出すに至った。

県官三名はその場をかろうじて脱出したが、以後激しい打ちこわしに発展し、以後約二ヵ月間、旧広島藩領全域にわたって暴動がおこった。

「武一騒動」の名は、八月十一日に出された嘆願書の起草者が山県郡有田村武一郎とされ、一連の騒動の指導者と目されたことによる。

騒動の直接のきっかけは旧藩主の「御名残を惜し」み、上京を引き止めることにあったが、より本質的には明治新政府の政策に対する不安と反発、さらには「太政官ハ異人が政事ヲ取扱処」であり「庄屋等ハ太政官ノ手先」であって、桐の箱に納められた「耶蘇宗ノ秘仏」を「山県郡割庄屋共ハ現在隠シ居ル」(いずれも騒動のさなかに言われていた流言。『明治初年農民騒擾録』)という強い対外的危機意識があった。

両者は表裏一体であり、「新政反対」=「藩主引止め」から、さらには「(本来あるべき理想の)封建秩序への復帰(もしくは建設)」をも指向する方向性を持っていた。

封建制秩序を所与の前提として生活してきた真宗門徒にとって、「魔法のでこ(人形)」を「追々相弘メ」ようとする太政官は(騒動の経過を書きとどめた庄屋の記録。『千代田町史』近世資料編 下)、聖・俗ともに許しがたい存在に見え、強く反発したのであろう。

武一郎の思想

武一郎は安政二(一八五五)年に三十一才で講中総代になっている。

講中の取りまとめ役である講中総代には「長老」とでもいうべき年長者がつく例が多く、三十代になったばかりの講中総代は異例とまでは言えないものの、かなり若い講中総代であることは間違いない。

講中の人々にとって頼りになる存在であったのであろう。

なお、有田村十日市は、名前のとおり石州街道に沿って点々とある市町のひとつであり、幕末になって牛馬市を開設しているが、武一郎が講中総代になった年から「市中総代」として武一郎の名がみえるようになる。講中総代と同時に牛馬市の世話役を兼ねていたものと思える。

武一郎が組頭などの村役人についていたことは確認できない。村の中での位置づけは上層とまではいい難いであろう。

当時の資料を検討してみると、学識があり、なにより世話好きだが、少し自己顕示欲が強い武一郎の姿が浮かび上ってくる。

武一郎自身は心学道話と孝義伝(「芸備孝義伝」。広島藩が刊行した孝子節婦の伝記)を重要視しているが(「武一郎国政向口演書」『千代田町史』近世資料編下)、思想の根幹には幼い時から繰返し聞かされてきた浄土真宗の教えがあったものと思われる。

武一が起草したとされる「芸備御藩内百姓共不残」として出された嘆願書の一節には「身ヲ粉ニシテ骨ヲ碎キテモ可謝(しゃすべき)ハ御国恩卜常々奉存候」とある(『芸藩志』百十五。『日本庶民生活資料集成』第一三巻所収)。

この文言が、真宗門徒にはあまりに有名な宗祖親鸞(しんらん)の和讃(わさん)、「恩徳讃」を典拠としたものであることは明らかであろう。

和讃はつぎのとおりである。

如来(にょらい)大悲の恩徳は身を粉にしても報ずべし 師主知識の恩徳も骨を砕さても謝すべし

五

「名アル役人卜教員ニナルナカレ」――窪田次郎の活動

top

御一新への対応

明治維新は幕府・諸藩による政治を圧政と認識する多くの人々、特に知識人に希望を与え、「文明開化」のスローガンの浸透と共に様々な活動の場を求めていくことになった。

その一人に備中国安那郡粟根村の窪田次郎(一八三五~一九〇二)がいる。

窪田家は粟根村の村役人を勤める家であったが、父の亮貞は医学を志し、最初は近隣の医師に漢方の教えを受け、文政九(一八二六)年から一ヵ年あまり長崎に遊学し、楢崎栄哲およびシーボルトに西洋医術を、さらに藤林泰介に舎密学(化学)・植物学を学び、天保五(一八三五)年帰郷して開業した。

次郎はその二男で、はじめ福山藩の江木鰐水(えぎがんすい)や備中国の山成弘斎に漢学を学び、大坂に遊学して緒方郁蔵(いくぞう)さらには赤沢寛輔・村上代三郎らから西洋医術を修得し、文久二(一八六二)年父が衰老し、郷里に医師がいないということで帰郷、開業した。 福山藩は明治二(一八六九)年、医洋医術を講義し治療も行なう医学校兼医院を設立するが、次郎は翌年二等教授兼医院薬局司に任命される。

しかし次郎は能力が不足しているとして三ヵ月足らずで辞職している。

彼としては辺境の「窮民之病苦」を救いたいという強い意志があったのである。 |

図98 窪田次郎

|

|

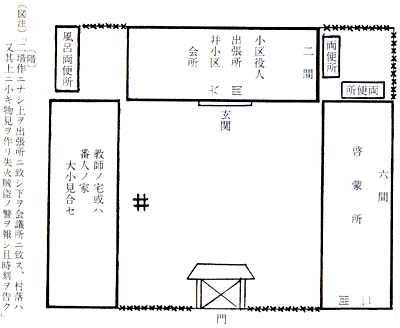

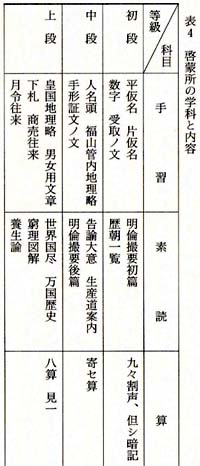

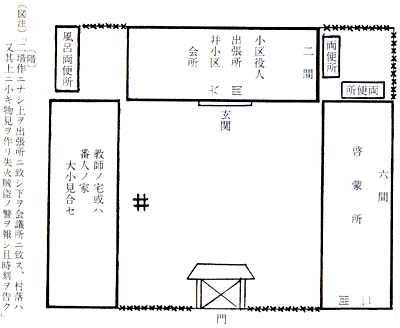

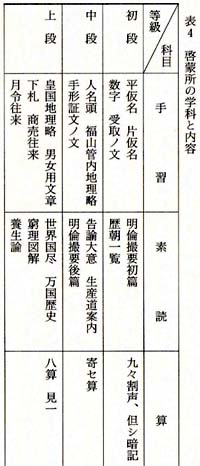

図99 啓蒙所および集会所の計画図

啓蒙所(けいもうしょ)の設立

明治三(一八七〇)年福山藩は藩校誠之館(せいしかん)の学制改革を行なった。

従来の漢学は、普通学科(小学校・中学校)に改め、英学・仏学の二専門科と数学・習字の二科を置き、普通学科の科目は、修身・国体・地理・窮理・経済・歴史・数・書の八科目で、七歳から小学校に入れ、成業ののち中学校に進ませるという課程を定めた。 |

|

これは四民平等の普通教育実施をめざしたもので、女子のためにも城下の二ヵ所に女学校を設けた。

しかし管下全域にこの普通学を普及させるのは財政的にも無理なことであった。

そこで誠之館に代って普通学を管内一般に普及させるため、啓蒙所の設立をめざして行動を起こしたのが窪田次郎であった。

彼が命名した啓蒙所は、文字通り旧藩時代に愚民の状態におかれていた一般民衆の蒙(もう)を教育の力によって啓(ひら)き、時代に即応した人材を育成しようとした教育施設であった。

彼の啓蒙所構想は、その運営の財政措置として設立しようとした啓蒙社について記した「啓蒙社大意」にくわしい。啓蒙所の資金源である啓蒙社は、一ヵ所につき一ヵ年の費用を五石と見積り、管内一六〇ヵ村で総額八〇〇石を有志者より米銀で出資させることとした。

そのため、「此に志有る人々は、或は古衣一枚を売り、或は寝酒一勺(しゃく)を減じ、或は肴(さかな)一卜切れを始末し、又は蒟蒻(こんにゃく)一枚割木一本を日々余分に働き」、それぞれの立場でお互いに努力しようではないかとの呼びかけが管内に行なわれた(「啓蒙社大意」)。

窪田は「士農工商貧富を分かず、男女七歳以上十歳に至る迄尽(ことごと)く此ノ啓蒙所に入れ、容儀(ようぎ)を習ハせ、文字算数を教へ、其才智を実地に培養せバ、人々皇化御藩政の有り難きことを知り、上に飛龍(ひりゅう)あれバ下に見龍(けんりゅう)ながる可らず、其中(そのうち)必ず国家有用の材も之(こ)れ有(あ)る可(べ)し、各其器量の御鑑定(ごかんてい)も行き届き、朝に英俊満ち、野に遺材なく、賢者位に在り、能者職に在り、又何(な)んぞ外侮(がいぶ)を患(うれ)へんや」と、すべての児童に平等に教育を授けることによって能力評価をし、適材適所の体制をとろうとしたのである。

彼は礼儀作法をわきまえた者に教えをほどこし、「日に新に月に正しき」政治を実施すれば、「数十年の後は、人の父兄たる者又(また)不幸無頼の子弟を持ず、人々其(その)才分を尽し其区域に安(やす)じ、政教一致各其(おのおの)方向の極を立て、吾皇国五大洲中の一大楽土となること疑ひ有る可(べか)らず」と断言している。

その後啓薗所周旋方が選ばれ、その主導で資金集めと啓蒙所設立がなされた。周旋方は町村役人・豪農商層であった。

彼らに配布された「啓薗所大意并規則」によると、啓蒙所には七歳から一〇歳までの男女児童を無月謝で入れること、規則の第一は「子供ニ教フルコトハ言行一致ヲ以テ第一トスル事」とし、表4のように初中上の三段に分けて手習・素読・算の三科目の学科内容を定め、各段は考試(試験)をへて登ることとされている。

これは誠之館の普通学の小学校課程とほぼ同様の内容であった。

修身書である『明倫撮要』(めいりんさつよう)、地理書である『福山管内地理略』は福山藩が独自に編集・出版したものである。

啓蒙所は貧富の別なく就学することを最大の眼目としていたので、書物や算盤などが用意できない者へは誠之館から貸与された。

明治四(一八七一)年二月六日、最初の啓蒙所が深津村長尾寺に開校した。

啓蒙所は一年後には管内町村数の半分近くの七〇ヵ所に設置され、通学生二七五六人となり、同年十一月深津県設置後は備中地域にも普及した。

明治五年八月の学制頒布当時小田県と改称されていた県内には八三ヵ所、通学生五〇九五人、貯蓄金合計三万四四六三円余となっていた。

十月には、小田県権令(ごんれい)矢野光儀は啓蒙所を小学校と見なす旨の告諭を出したが、窪田次郎はこれに批判的であったという。

その理由は学制の小学校はあまりに理想にすぎたこと、特に修身を重視しないことへの不満があったからである。

民会の議会構想

窪田は一八七三(明治六)年粟根村に博文会と名付けた「通俗集会」を開催し、毎月五の付く日に小学校で薄暮から十一時まで講話を行なった。

文化の及ばない山谷荒村の現状を少しでも改善しようと意図したものであった。

粟根村でこのようなことが可能であったのは庄屋(戸長)の藤井平太ら窪田の思想に賛同する村民がいたからであり、村のことを評議するための代議人は選挙で選ぶことを、明治四年には実施するなどの先駆的な取組みをしていたからである。

このような村民の結束をもとに、代議人(名代人)で会議を開き、その意見をまとめて上にあげていくという方法は、おりからの自由民権運動の高まりと連動するところがあったが、窪田は明治五年にはいわゆる民撰議院設立構想とでもいうべき「下議員結構ノ議案」を作成している。

これは小区会・大区会・県会・天朝下議院を設けて、それぞれに代議人・議員を選出し、各議会でそれぞれの議題を討議し、あい連環して小は村落の問題から国政の重要問題まで議論・解決していこうとするものであった。

窪田は特に小区会を人材陶冶のための政教一致の場にするとして、啓蒙所に隣接して役所と会議所を設けることを構想している。

布告や会議での決議は役所玄関に掲示し、生徒に暗記させて父母に報告させ、布告などで理解しがたいものは直接教師に質問するようにすれば「空学ノ弊(へい)」をまぬがれることにもなろうというのである。

当時小田県では県庁のある笠岡に議事所を設け、各郡の戸長総代(後の区長)を民衆の名代人である下議員職にあたるものとしたが、これは県庁役人の諮問機関にすぎず、実質の審議は行なわれなかった。

窪田の議会構想はその点画期的なものであった。

一八七四年、地方官会議の開催に先立って、管下の民衆の意見を集約するための公選議員による議院開設要求が窪田らによってなされた。

これが認められると、小田県では「国憲民法細大ヲ択(えら)バズ。租税賦課等ノ件ニ至ル迄、施政上ノ便不便、民間ノ利害得失」(「区会概則」)を小区会で議し、それを大区会さらに県会へと民意を集約する会議が行なわれている。

この小田県の公選民会は一回かぎりの臨時議院で、民意を尊重した政体構想や租税協議権の主張など注目すべき要求も、県会にはほとんど反映されなかった。

庄田らは立憲政体の樹立による自由と民権の確立に望みを託し、学習結社蛙鳴群(あめいふん)を作り、討議の結果を新聞に投書して識者の評論を乞うとした。

窪田の演説は新聞に掲載されたが、讒謗律(ざんぼうりつ)・新聞紙条例に抵触する危険性を考慮して活動は停止された。

地租改正反対運動の挫折

小田県では一八七五年から地租改正に着手し、土地丈量はその年のうちに終了し、続いて収穫・等級の調査に取りかかっていた十二月、小田県は廃県となって岡山県に合併された。

岡山県令(けんれい)高崎五六は「鬼県令」と称された人物で、旧小田県についても各区長を集めて田畑宅地の目的額を示した。

この目的額は高額なもので、それが郡→村→土地一筆の等級に反映されることになる。

窪田次郎ら粟根村の農民は「農民費用平均会計表」を作成し、地租改正議場に提出した。

これは村民の一戸当たりの年間費用見込みを作成し、一戸当たりの五ヵ年平均の収穫を算出し、その差額ではとても生計を維持できないことを具体的に示したものであった。

窪田は現状では日本の政論は「禁農」(きんのう)にあるようで、農業以外の途を探るほかはないのかと痛烈に改租案を批判した。

窪田らは一定の「民富」を確保し、その上で国家の富強をはかろうとする立場から、目的額の配賦に反対したのであるが、「若シ尚抗拒致サバ村方エ引取錦(にしき)ノ御旗(みはた)ヲ相待(あいま)ツ可(べ)シ」という県官の威嚇によってやむなく受諾せざるを得なかった。

民会に続くこの地租改正への反対運動が挫折したのち、窪田は政治的発言を断ち、本来の医療・衛生活動に尽力することになる。

次郎の医療活動

政治的発言を断った窪田次郎は、医療・衛生の活動に専念する。

窪田は「人間万件ノ事務悉皆(しっかい)衛生ノ一源ヨリ流出」するという思想を持ち(「明治十三年備中国明命社備後国相愛社へ新年ヲ賀スル書」窪田家文書)、先述のように明治三年、福山藩の医学校兼医院の二等教授兼医院薬局司として招かれたが三ヵ月たらずで辞し、辺境の「窮民之病苦」を救うために尽力した。

一八七三(明治六)年、窪田は小田県から管内医師取締を命ぜられ、以後様々な医療・衛生に関する建言を出している。

その中には、「県内医薬取扱候者一同へ医書研究ノ御教令願」「田舎医術調所兼診判所建立大意」など管内の医師の実力の向上をはかろうとしたものが多い。

「今般有禄無禄ノ貧富ヲ問ハズ、坐飽奔饑ノ労逸ヲ論ゼズ、一身右研業ノ入費トシテ毎医毎年二円余ヲ出シ以テ田舎医術調所ヲ設ケ、臨床(りんしょう)講義ノ軌範(きはん)ニ傚(なら)ヒ診判所ヲ兼ネ、当分之ヲ県庁ノ下ニ置キ管内ノ医流ヲ総括シ、又毎大区ニ支局ヲ設ケ簡易ノ医書を講究シ、巡教師ヲ以刀之ヲ試(こころ)ミ、取締ヲ以元之ヲ督シ、各庸医人ヲ殺ノ律ヲ免カレ、聊(いささか)カ開化ノ時ニ対シテ国家隆盛ノ一助ヲ成サンド欲ス」というわけで、彼の認識では「吾小田県ノ如キハ、医流ノ者八百人ニシテ一人其職ニ任ジ、其給ヲ与へ、其等位ヲ附シ、其功労ノ賞酬ス可キ者少シ」という状況であった。小田県は一八七三(明治六)年八月、医事教育奨励の告諭を発し、医学校設立の機運をもりあげ、翌七四年六月窪田を病院兼医学校創立周旋方に任命して事にあたらせたが、設立までに至らなかった。

なお、一八七四年当時小田県内の医師は五〇七人で、漢方医三四五人、洋方医一六二人であった。

窪田の医療に関する考え方は、次郎独自と思われる「衛生」思想とでもいうべきものである。

「衛生」とは文字通り「生ヲ衛(まも)ル」ということで、人間が天から与えられた生命を十全な形で生き、まっとうする、ということである。

医師であるから病の治療はするが、窪田の希(ねが)いは、病まないようにすること、病まないような社会をつくることにあった。

そのために医師として、病を生み出す様々な要因を除こうとした。

現代の表現をすれば、「衛生」とは健康で文化的な生存を、歴史の発展段階に応じたその時代時代の文明世界の中でまっとうする、ということになろう。

人それぞれが、そのような自覚をもって生きることが「万物の霊(霊長)」(儒教の考え方)たる人間の責務であり、それが理想世界の形成に寄与することになるのである。

このように「未ダ病マザル前ニ療スル」ことこそ衛生の最大目標とする窪田は、一八七六年末よりは衛生普及活動に専念し、活動の場を岡山県の備中地方に移し、郡医師会・私立衛生会の組織化に力をそそいだ。

片山病

窪田の医者としての活動には一八七三年わが国にバセドー氏病(甲状腺異状による疾患)患者の存在することを発見したこと、および片山病(片山病の命名者は窪田であるという)の原因究明に活躍したことなどがあげられる(「窪田和寛履歴」)。

ところで、ここにいう片山病は、別名日本住血吸虫病と称され、宮入貝(みやいりがい)を中間宿主とする寄生虫セルカリアが血液中に寄生することによって発病する風土病である。

その感染範囲は深安郡川北・川南・千田・湯田・中津原などの諸村を中心とする地域に広がり、すでに『福山志料』も「田を植うる者偶(たまたま)少瘡を生ず」と記して、その存在を指摘していた。

「片山記」(弘化四年著、明治元年補)の著者沼隈郡山手村の医師藤井好直(一八一五~九五)は、西洋医学の導入によりる病因・治療法の究明に期待していたが、窪田も広く一般の注意を喚起すると共に、県に働きかけて、一八八二(明治十五)年片山病調査委員会をつくらせた。この委員会は、鼓玄俊や県衛生課委員後藤静夫、県医学校伊沢富次郎、岡山病院医師らによって構成され、三ヵ年にわたって調査を行なった。

一八八四年にはさらに東京医科大学べルツや岡山病院長らも解剖や薬物対症による調査を実施したが、結局原因は解明できず、以後二〇年にわたって諸説紛々たる状態が続くのである(「郡制二十五年」、「山陽新報」大正七年八月)。

次郎の教訓

次郎には、五男三女の八人の子があったが、一九〇一(明治三十四)年二月、次郎の嗣子で第三高等学校医学生であった勤(三男)が病死した。

その弔問(ちょうもん)に東京からやって来た婿の三宅碩夫(長女類の夫、類はすでに没している)に後日次郎が送った手紙が残っている。

この手紙の中で、次郎は勤の発病から死に至る経過を述べ、過ぎ去ったことは追わないとして残る子供たちの将来を考えている。

ここでの次郎の残務は、残る四人の子供の自立ということだけであった。

それは翌一九〇二(明治三十五)年の冬(数え年で六八歳)に実現し、さらに二年の齢を得ることができれば、七〇歳の春に死に、そのときはじめて「独立独行自由自主ノ身トナル」と手紙に認めているのである。

そして臨終の際には、病体または死体を本籍地である粟根に送り、その際は菩提寺である妙永寺で引受けてほしいと、弔問に来た妙永寺の和尚に頼んだという。

死後にはじめて「独立独行自由自主」の身となるとは、天地・国・祖先・家族・朋友・生業などから「解脱」することであった。

次郎は死の近いことを予想し、子供に関することを除けば、この世での務めはほぼ果たした、としているのである。

そして最終的には、祖先伝来の粟根の家屋敷と墓所の永続が心に残るのであった。

そこで一首。

| さもあらばあれ野の露に消る身と 悟る袖だにしぼる春雨 |

と、詠んでいるが、まだ死ぬわけではない、「扨又(さてまた)拙老将来営業ノ目途ハ卜問ヘバ」として、

| よしあしに乗りて浮世ハ渡るとも 筏(いかだ)に乗りて海に浮かバず |

と。けっして世俗には流されないぞ、という次郎の老いの一徹をみるようである。

「人ノ勧誘アルモ名アル役人等又ハ教員等ニ為ルベカラズ」

勤の死によって嗣子となった保(四男)は、一九〇二(明治三十五)年一月に亡くなった。

さすがに次郎の気力もうせたのであろう、岡山市上西川町の寓居で病の床に伏すこととなった。

死を覚悟した次郎は、定(五男)に「己修処世ノ訓言」を残したわけであるが、その一部が「二月二日午後二時ノ垂教(すいきょう)」として記録されている。

次郎には負債もあったが、岡山の土地家屋と自分が蒐集した書画骨董を売却すれば、負債は返去でき、さらに三人の子供の学資や結婚資金もまかなえるとしている。

しかし粟根の不動産と書画骨董の売却は禁じた。

そこに、次郎の「家」意識をはっきりうかがうことができる。

さらに定にたいしては様々の処世訓を述べている。

その一つが「人ノ勧誘アルモ名アル役人等又ハ教員等ニ為ルベカラズ」であった。

明治維新以来の窪田次郎の様々な活動の中で、彼が得た最大の教訓――もちろん次郎もそれを貫いたわけである――がこの言葉に集約されていると思う。

「名アル役人」や「人ヲ教ル」地位の代表者というべき「教員」の偽善者ぶりを次郎はいやというほど見てきたわけであるから……。

もっとも粟根で役場の雇となって一日二、三〇銭の小遣いを得るぐらいはよい、このくらいの小遣いを得れば「家計」を立てるだけの資産は残すことができたと思う、けっしてまとまった金を儲けようと思うな、一厘でも儲畜するという気持ちを忘れるな、そのほか、相場に手を出すな、四〇歳をこえて借財するな、頼母子(たのもし)に手を出すな、早起きにつとめ、間食はするななど日常生活上の教訓まで残している。

次郎はさらに遺言によって親族の山成軒一郎を参謀長に、粟根でもっとも世話になった井伏民左衛門を参謀に頼み、後事を託したのである。

窪田次郎が最後に気がかりであったのは、国家でもない、社会でもない、郷里粟根でもない、「家」と家族の事ではなかったか。

もちろん遺言で国家や社会や地域のことを案ずる人はいないだろうが。

理想社会の到来を将来に期待するとしても「解脱」に望んで頼れるのは真に心を許した友人と家族なのではなかろうか。

top

****************************************

|