|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(一と二 三と四) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 相模の歴史(三と四)

三

地域社会の形成――近世地域民衆の生業と社会 top

1 近世の鎌倉

図43 長谷寺

鎌倉の村々

江戸時代、鎌倉市域には三二の村々が存在した。

そのうち、鎌倉時代以来「鎌倉」と呼ばれてきた地域に属する村は、山之内・扇ヶ谷(おおぎがや)・雪下(ゆきのした)・西御門(にしみかど)・二階堂・浄妙寺・十二所(じゅうにそ)・小町(こまち)・大町・乱橋(みだればし)・材木座・極楽寺・坂之下・長谷の一四ヵ村である。 |

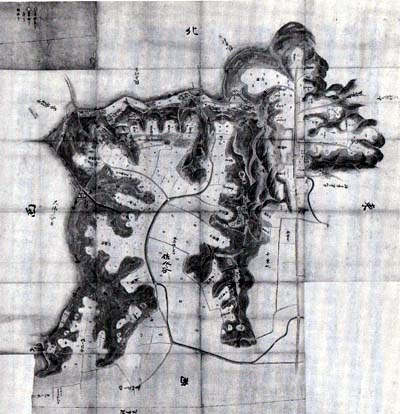

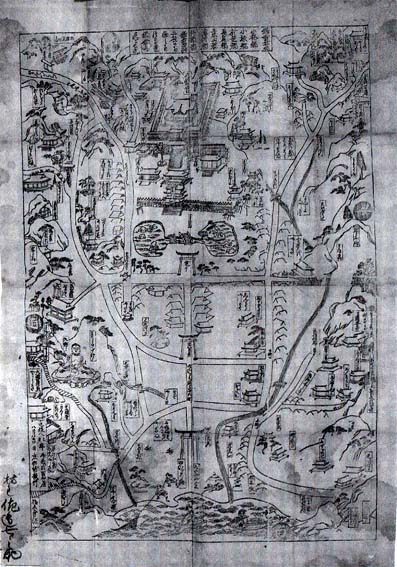

図42 扇ヶ谷村絵図 |

他の一八ヵ村は、その周辺部に位置する村々で、今泉・岩瀬・岡本・植木・城廻(しろめぐり)・関谷・津・常盤(ときわ)・笛田・手広(てびろ)・梶原・上町屋・寺分(てらぶん)・山崎・大船・台・腰越・小袋谷の諸村である。

前記「鎌倉」の村々は、天領の坂之下村をのぞくと、村全体または村の一部が鶴岡八幡宮・円覚寺・建長寺・東慶寺・光明寺・英勝寺・長谷寺などの寺社領であった。

一方周辺一八ヵ村の方は、旗本領が圧倒的に多かった。

寺社の経営

天正十八(一五九〇)年に関東に入国した徳川家康は、翌十九年、鎌倉に検地を実施し、諸寺社の所領を安堵した。

この後徳川氏は、たびたび鶴岡八幡宮の造営を行い、また英勝寺・光明寺・東慶寺などへ新たに寺領を寄進しているが、これらの保護は、徳川氏と特別なかがありをもつ一部の寺社に限られるものであった。

徳川氏は、中でも源氏の氏神である鶴岡八幡宮を手厚く保護し、鎌倉一四ヵ村に対し八幡宮の社役(境内の清掃・祭礼の手伝いなどの労役)を課したりもした。

所領を持つ寺社は大体規模が大きく、また格式が高いため何かと支出も多く、村々の年貢や有志の喜捨(きしゃ)だけでは経営が困難であった。

そこで寺社は、経営に必要な財源の不足を補うために、江戸で出開帳を行ったり、寄進された祠堂金(しどうきん)を近隣の村々や農民たちへ貸付たりすることが、しだいに多くなった。

特に祠堂金の貸付は、鎌倉の著名な寺社が軒並み行っていた。

村役人の連署さえあれば、農民たちも比較的容易に貸付を受けられ、その点便利ではあったが、逆に返済金の取立ては、大変厳しかった。

幕末期の例であるが、水戸藩の庇護を受けた英勝寺では、同藩から出向して寺の経営に参与した藩士たちが、村々を廻り厳しく返済金の督促や取立てにあたった。

住民の生業

鎌倉時代以来、東国の中心都市として発展してきた鎌倉も、戦国時代の頃にはすっかり衰退し、小田原北条氏が鎌倉を抑えた時、商工業者の多くを小田原に移したこともあって、江戸時代の頃はほぼ農村化しており、住民の多くは農業を生業としていた。

相模湾に面した材木座・坂之下・腰越の三ヵ村は、片瀬・江の島両村(藤沢市)と合わせて「鎌倉五ヶ浦」に数えられた漁村で延宝七(一六七九)年以来、江戸本材木町新肴場(しんさかなば)の付浦(つけうら)となった。

地引き網漁(鰯(いわし)漁)のほか、鰹(かつお)漁・鮪(まぐろ)漁・鮑(あわび)漁などが盛んに行われていた。

一方、鎌倉に残留した仏師(ぶつし)や刀工(とうこう)・宮大工(みやだいく)などの職人たちは、鶴岡八幡宮周辺の地域を中心に活躍した。

仏師は、鎌倉時代以来の伝統をひく三橋・後藤家ら二〇家ほどが、扇ヶ谷などに工房を設けて活躍した。

鎌倉の復興に伴い、鎌倉の仏師や刀工のもとには、寺院・大名などからの注文がしだいに多くなった。

鎌倉の伝統工芸を代表する鎌倉彫は、元々鎌倉仏師たちによって、鎌倉時代以来、仏具にほどこされる技法として創始、伝承されてきたものである。

それが、江戸時代の頃になると、茶道道具の小香合(しょうこうごう)や、硯(すずり)台などに応用され、それらの品物が「鎌倉彫」として珍重されるようになったのである。

江戸時代になると、鎌倉の寺社は徐々に復興に向かい、古都遊覧や寺社参詣で鎌倉を訪れる人が多くなった。

寛永十(一六三二)年には、著名な禅僧沢庵宗彭(たくあんそうほう、一五七三〜一六四五)が五山を中心に寺社参詣をして『鎌倉順礼記』を記し、延宝二(一六七四)年には、徳川光圀(みつくに、一六二八〜一七〇〇)が水戸家と縁のある英勝寺を宿所として鎌倉・金沢・江の島を巡見し『鎌倉日記』を著した。

寺社参詣が盛んになると、雪下や小町を中心に商家や旅籠屋が多くでき、門前町が形成された。

『鎌倉絵図』『鎌倉名所記』など鎌倉案内の類も、この雪下・小町を中心として刊行・販売されるようになった。

鎌倉大仏や長谷寺がある長谷村では、農間余業(よぎょう)として参詣客相手の旅宿を営む農家が多くあった。 |

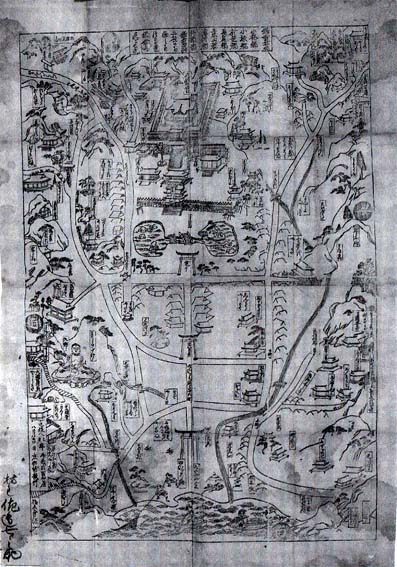

図44 鎌倉絵図

(元禄8年、鶴岡八幡宮を中心とした案内図)

|

継立場雪下の繁忙

鶴岡八幡宮の門前町である雪下村は、村内を若宮大路・小町大路・横大路・六浦(むつら)道・浦賀道などが通り、交通上の要衝伴っていた。

そのため当地には継立場が設けられ戸塚宿・藤沢宿・小坪村(逗子市)・町屋村(横浜市)・江の島へ人馬継立を行っていた。

中でも、雪下を中心として金沢八景・鎌倉・江の島を結ぶルートは、江戸近傍屈指の遊覧コースとして知られ、参勤交代の大名や勅使として下向した公家たちも、多くこのコースを遊覧した。

また、毎年日光東照宮の大祭に朝廷から派遣される日光例幣使(れいへいし)の場合、帰路の旅程にこのルートを組入れることを慣例化している。

雪下村継立場の人馬継立は、通常または大名家の通行時には雪下村以下、前述の「鎌倉十四ヵ村」が定助郷村として勤めたが、特に通行量が増す公家の通行の場合には、同じく定助郷村である三浦郡一七ヵ村が、これに加えられた。

時には、さらに三浦郡の加助郷一九ヵ村が加えられることもあった。

戸塚宿で東海道と分岐し、雪下・小坪村をへて三浦半島方面に進む道が浦賀道である。

江戸湾防備の中心的役割を担う浦賀奉行所へ通じるこの道は脇往還ではあるが幕府にとって非常に重要な道であった。

浦賀道は、特にペリーが浦賀に来航した嘉永六(一八五三)年の頃から、幕府関係者や江戸湾防備に携わる海防諸藩の藩士たちの往来が頻繁となり、このため、雪下村など各継立場の助郷村々の負担は年々増大していった。

また慶応元(一八六五)年には、幕府が横須賀製鉄所の建設工事を開始し、浦賀道の通行量はさらに増加した。

増大する助郷負担の軽減を求めて、鎌倉・三浦両郡の助郷村々はたびたび歎願運動を起こし、時には、その要求を実現させている。

一方周辺部の一八ヵ村は、東海道に近い地理的関係で、戸塚宿または藤沢宿の助郷役を課せられた。

元禄七(一六九四)年には、東よりの岩瀬・大船・今泉の三ヵ村が戸塚宿、それより西よりの八ヵ村が藤沢宿の助郷村に属したが、享保十(一七二五)年には、残り七ヵ村のうち岡本村が戸塚宿助郷村に、他の六ヵ村が藤沢宿の方に加えられた。

東海道は、異国船の来航・将軍上洛・長州征討・官軍東征など、大きな出来事が相ついだ幕末維新期に交通量が激増し、このため各宿場は繁忙に追われ、村々の助郷負担も年々増大し、助郷軽減運動が頻発した。

海防と村々

寛政年間(十八世紀末)の頃から、外国船が日本近海に来航するようになり、幕府は江戸周辺の湾岸防備に意を注ぐようになった。

そうして、房総・三浦両半島の沿岸各所に台場が設置され、海防諸藩が浦賀奉行所と共に江戸湾岸の防備にあたった。

また、相模湾に面した腰越村八王子山に遠見番所が、極楽寺村の稲村ヶ畸に台場が設けられた。

なお、三浦半島近海には、文化十四(一八一七)年にイギリス商船が浦賀沖へ来航したのが初めで、翌文政元年・同五年とつづけて同国の商船・捕鯨船がそれぞれ野比沖・浦賀港に来航した。

弘化三(一八四六)年には、デンマークの測量船ガラテア号が鎌倉沖に来航し、江戸への入港を求めている。

幕府は海防を命じた藩に、その担当地域と周辺の村々を「分領」(所領の一部との振替地)または「預(あずかり)所」(所領以外の預(あずかり)地)として与え支配させた。

三浦半島の海防を最初に担当したのは、文化八(一八一一)年からの会津藩であるが、その分領に鎌倉市域では大船・岩瀬・今泉の三ヵ村が属した。

その後三浦半島の海防は、川越・小田原・彦根・萩・熊本・佐倉・松本の諸藩に引き継がれていくが、その開に海防藩の分領・預所に属する市域の村はしだいに増加した。

弘化四〜嘉永六(一八四七〜五三)年、三浦半島の江戸湾側を川越藩、相模湾側を彦根藩が担当したが、川越藩分領に今泉村など五ヵ村、彦根藩預所に笛田村など一七ヵ村が属した。

海防藩の分領・預所の村々は藩に年貢を納めるほか、台場へ人馬を差し出し、種々の夫役を勤めた。

また、非常時における焚き出しや薪炭の供出などの義務を負った。

村々は、大体が助郷役を勤めており、預所に属することで夫役負担が二重三重に増大した。

嘉永元(一八四八)年六月には、戸塚宿または藤沢宿の助郷村である川越藩分領の鎌倉郡一四ヵ村が、海防関係の「御用」が多忙であることを理由に助郷の免除を歎願し、一〇年間の休役を許されている。

神仏分離と鎌倉の寺社

王政復古と祭政一致を標榜する維新政府は、まず神仏分離を強力に推進した。

神仏分離は、寺社が多い鎌倉に多大な影響をもたらした。

中でも神仏混淆の鶴岡八幡宮は、その影響が最も大きかった。

まず同社の神事に携わってきた十二坊の供憎が復飾して神官となったが特に廃仏毀釈による境内の変貌が著しかった。

明治三(一八七〇)年五月、薬師堂(神宮寺)・大塔・護摩堂・経蔵など多数の堂宇が十余日間で撤去され、仏像その他の文化財が多数散逸した。

また、市域の多くの寺院・仏堂が「無檀・無住」を理由に廃寺とされ、土地を没収された。明治六年の時点で、神奈川県第十六大区に属する鎌倉市域の一九ヵ村で、三四ヵ寺が廃寺とされた。

それらの中には、阿弥陀堂・薬師堂・地蔵堂など、人々が日常生活の中で慣れ親しんできた仏堂が多く含まれている。

このほか、雪下村大倉耕地の法華堂が廃されて、その跡に白旗神社が祀られ、また岡本村の神明寺が廃寺となり神明社に替った。

以上とは対照的な出来事として、明治二年七月、新政府によって二階堂村に鎌倉宮が創建された。

当時、王政復古と関連づけて建武新政や南北朝動乱期の功労者・殉難者を祀る神社の創建が各地で進められたが、それらの中でも、護良(もりよし)新王を祀る鎌倉宮は、楠木正成を祀る兵庫の湊川神社と共に特に知られている。

鎌倉宮の造営は、同年二月、営繕司の管轄下で、鎌倉の大工を総動員し、その上さらに近隣諸村の大工職を徴集して開始され、同年四月には早くも社殿が竣工した。

工事期間わずか四八日という、急ピッチな造営であった。

神仏分離は、鎌倉の明治維新を象徴するとも言えそうな大きな出来事であった。

二 浦賀 top

二つの顔をもつ浦賀

浦賀は、江戸湾(東京湾)からさらに細長く湾入した入江の浦賀湾を挟んで、最初は浦賀村として一村をなしていたが、元禄五(一六九二)年、湾を境に東浦賀村と西浦賀村とに分村した。

中世以来浦賀は、三浦半島屈指の良港として知られ、戦国時代には、小田原北条氏が浦賀城(東浦賀の明神山一帯)を安房の里見氏に対する水軍の重要拠点とし、また近世初期には、幕府代官頭(かしら)長谷川長綱(一五四二〜一六〇四)が西浦賀の愛宕山に陣屋を置いて三浦半島地域の支配にあたるなど、歴史上重要な役割を果たしてきた。

しかし、浦賀が港町として本格的な発展を遂げるのは江戸時代、それも幕府が下田の船番所(ふなばんしょ)を当地に移した中期以降のことである。

一般に、浦賀というと、ペリー艦隊の来航地、咸臨丸(かんりんまる)の太平洋横断航海のおりの出港地などとして知られるが、本来浦賀は軍事上の要地という側面と、各地の廻船が寄港する商業の町という側面を併せもって発展した、いわば二つの顔をもつ港町である。

海の関所

享保五(一七二〇)年、幕府は江戸へ出入りする船舶を取締る船番所を伊豆下田から浦賀に移すと共に、浦賀奉行所を設置した。

同年の『豆相(ずそう)海浜浦々図』(神奈川県立図書館所蔵)によると、浦賀湊は湊口横幅平均二町余り・奥行二〇町余り・深さ五丈余り、廻船八〇〇〜一〇〇〇艘ほどが停泊できるとしている。

江戸からほどほどの距離にあって、多くの船の停泊が可能で、しかもそれらを掌握しやすいなどの立地・地形条件が、当地への船番所移設に結び付いたのである。

船番所は、江戸湾を航行する船舶(漁船や漁荷の運搬船は除く)の積荷と乗船人を検査・検閲する、いわば海の関所としての役割をもっていた。 |

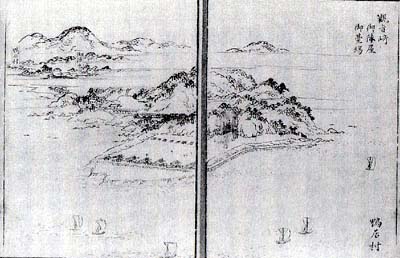

図45 東浦賀

(『相中留恩記略』、浦賀商業の発展はこの地から)

|

西浦賀村に設けられた船番所には、常時交代で二名の与力と六名の同心が勤務していたが、実際の船改めには、番所の指揮のもと下田六三軒・東浦賀二〇軒・西浦賀二二軒の廻船問屋(三方問屋)があたった。

番所内には、この三つの廻船問屋の会所が設けられた。

浦賀の廻船問屋は、荷物の輸送を請負う一般の廻船問屋とは異なり、入港した廻船の船改めを請負い、一定の問料(手数料)を徴収することを許された特殊な問屋であった。

下田問屋は、下田番所以来の既得権を持ち、番所の移設に伴い、浦賀に移住してきた人たちである。

東・西浦賀の廻船問屋は、ほとんどが干鰯(ほしか)問屋か水揚商人(後述)との兼業であった。

同村字川間(あざかわま)に設置された奉行所は、番所を管轄して船改めを行うことを本務としたが、周辺の幕領の民政にもあたった。

その後、海防が浦賀奉行所の重要な任務として加わり、それと共に奉行所の人員も増加した。

当初は奉行一名・与力一○名・同心五〇名で構成されていたが、文化二(一八〇五)年に奉行が二人制となり、ついで文政四(一八二一)年、与力四人・同心三三人の増員が行われた(『新編相模国風土記稿』)。

外国船の来航と浦賀奉行所

嘉永六(一八五三)年のペリー艦隊の来航以前にも、イギリス商船ブラザーズ号(文政元年)・同国捕鯨船サラセン号(同五年)・アメリカ商船モリソン号(天保八年)・同国捕鯨船マーカトル号(弘化二年)・同国東インド艦隊指令長官ビッドル率いる軍艦二隻(同三年)などが、食料・飲料水・燃料の補給や通商を求めて、浦賀港や周辺海域に来航している。

浦賀奉行は、これら外国船の来航のたびごとに会津・小田原・白河・川越・忍(おし)藩など、江戸湾岸の海防を担当する海防諸藩を指揮して対応にあたった。

食料や飲料水などの補給のみを許可し、極力穏便な姿勢を示して退去させるというのが、その基本であった。

前記のうち、天保八(一八三七)年のモリソン号来航のときだけは、例外的に強硬措置が取られた。

この時対応にあたった浦賀奉行太田資統(すけのり)は、文政八(一八二五)年の異国船打払令に従って、西浦賀の平根山台場と鴨居村観音崎台場から同船を砲撃して退去させた。

同船は、この後鹿児島に向かい、乗船していた日本人漂流民を上陸させようとしたが、ここでも砲撃を受け、そのまま退去した。

この事件については、渡辺崋山(わたなべかざん)・高野長英(たかのちょうえい)らが幕府の強硬措置を強く批判し、このことから、やがて「蛮社(ばんしゃ)の獄」(天保十年)が起こる。

弘化三(一八四六)年のビッドル来航の時には、三浦・房総両半島の湾岸防備にあたる海防藩と沿岸諸藩の藩士と共に、多数の領民が人足や水夫として動員された。

また地元の漁船や浦賀に寄港中の廻船多数が、浦賀奉行所と海防藩に徴用され、海上警備や海陸の諸連絡、米艦への補給物資の運送などに従事した。

この時の状況を会所の役人が記録した、同年の『異国船渡来日記』(西浦賀・常福寺所蔵)によると、船を徴用された廻船問屋の居住地は、近くは江戸神田・佐久間町・茅場(かやば)町、相模小田原・真鶴、伊豆網代・下田、遠くは陸奥八戸、摂津兵庫・西宮・神戸・大阪淡路町、若狭小浜、安芸木谷浦、阿波中嶋など多方面におよんでいる。

浦賀商人の活躍

船番所が設置された、享保期頃までの浦賀の人々の主たる生業は漁業であったが、東浦賀では、元禄期(十七世紀末)以前から干鰯(ほしか)問屋を中心とする商業の発展が見られる。

延宝二(一六七四)年、浦賀村は江戸本材木町新肴場の付浦に指定され、漁獲物はすべて新肴場へ出荷することを義務づけられた。

漁民たちは、船年貢のほか、御菜肴(おさいざかな)、御年頭塩肴、鮑(ほたて)・栄螺(さざえ)運上などを租税として幕府に納めていた。

浦賀が商業の町として発展する基礎を築いたのは、浦賀湾東岸に地盤を置く干鰯問屋たちで、天正年間(十六世紀末)の頃、この地にはすでに一五戸の干鰯問屋が成立していたと言われる(『新編相模国風土記稿』)。

彼らは、対岸の上総・下総・安房三ヵ国で生産される干鰯の仲買を一手に引受け、関西方面の綿作地帯などに出荷していた。

しかし東浦賀の干鰯問屋の全盛期は、運上金二〇〇両で問屋株を確保した元禄五(一六九二)年頃までであった。

同十年頃から、江戸の商人が干鰯の仲買に参入するようになって、浦賀の干鰯問屋の元へ送られる干鰯の量はしだいに減少し、元禄五年当時三〇軒を数えた問屋が、安政四(一八五七)年には、半数に近い一七軒へと激減している。

浦賀に番所ができ諸国の廻船が集まるようになると、商業の中心は番所のある西浦賀に移った。

番所とのかかわりで、まず廻船問屋が成立し、ついで水揚商人と呼ばれる新興の商人が出現して、浦賀は港町として隆盛期に向かう。江戸に出入りする諸国の廻船は、船改めのため必然的に浦賀に寄港するが、寄港のついでに浦賀の商人と取引きをする廻船がしだいに増えてきた。

途中浦賀で水揚げされる荷物は、東・西浦賀の「一番組水揚商人」(三四軒)が独占的に取扱った。

こうして浦賀には、米・大豆・塩・酒など各種卸問屋の倉庫が立ち並び、米は主として三浦半島や南関東、大豆・麦は主として東海・近畿方面、塩は主として関東・東北方面、というように各地に出荷された。

江戸湾岸巡見の途次浦賀を訪れたある旅行者(相馬某)は、その隆盛の様子を

「家屋瓦葺・板屋根作りにて、町並みの様子鉄砲洲辺(江戸の隅田川河口西岸)の川岸町に替る事無し。廻船問屋・大商人数多有り」

「諸国の廻船出入は昼夜の差別なく引きもきらず、積入・水上片時も絶間なし」

「町人男女風俗、江戸に同じ」(金沢文庫所蔵の嘉永七年『海岸略記』〈写本〉より。原本は東京大学史料編纂所所蔵の『海岸紀行』)などと書き記している。

しかし港町浦賀のこの繁栄も、維新期を迎え奉行所と番所が廃止されると、一転して衰退へと向かうのである。

浦賀ゆかりの人々

嘉永六年六月のペリーの来航で、浦賀は一気に日本史の表舞台に躍り出た。こ

のとき吉田松陰(一八三〇〜五九)と佐久間象山(一八一一〜六四)が東浦賀で相会し、大勢の見物人に混じって米艦隊の様子を視察した。

この経験は、その後の二人の考え方や行動に大きな影響を与えた。

勝海舟(一八二三〜九九)は、浦賀と最も深いかかわりをもった人物の一人である。

万延元(一八六〇)年、遣米使節(米艦に乗船)の随行艦咸臨丸の艦長として浦賀を出航し、わが国最初の太平洋横断航海をなし遂げた。 その後文久二(一八六二)年に軍艦奉行並、ついで軍艦奉行に就任し、軍艦の建造や修復の検分などのため、たびたび浦賀を訪れている。

浦賀奉行所与力であった中島三郎助(一八二一〜六九)は、浦賀の人々から最も敬愛されてきた人物である。

三郎助は、ペリー艦隊の浦賀来航のおり、浦賀奉行の指示で旗艦サスケハナ号に赴き最初の折衝にあたったぼどの実力者である。

このペリーの来航で洋式軍艦の必要性を痛感した幕府が、嘉永六(一八五三)年九月、東浦賀村大ヶ谷に開設した浦賀造船所で、翌安政元年、国産第一号の洋式軍艦鳳凰丸(ほうおうまる)が竣工するが、その建造主任を務めたのが、この三郎助である。

三郎助は、漢学や俳句にも優れた素養を持ち、俳諧などを通して浦賀の住民たちと親交を結び、地域文化の発展に寄与した。

戊辰戦争で榎本武揚の旧幕府軍に加わり、明治二(一八六九)年、函館五稜郭で二人の子と共に戦死した。

商業の繁栄を背景として、寛政期(十八世紀末)の頃から幕末にかけて、浦賀では俳句・短歌を中心とする地域文化が発展を見た。

俳句では、天保期から幕末期にかけて、福井貞斉・長島雪操(隣村八幡久里浜村の名士)・中島木鶏(三郎助)・石黒由岐雄らが浦賀俳壇の中心となって活躍し、江戸の句会にも積極的に進出した。

天保十(一八三九)年の江戸の俳誌『おそさくら』には、貞斉・木鶏・雪操ら浦賀とその周辺を合わせて二九名・一四二句が掲載されている。 |

図46 中島三郎助墓

(東浦賀町・東林寺)

|

一方歌壇の中心となったのは、下田問屋年寄役を勤めた西野前知で、幕末から明治二十年代までの間、浦賀を中心として三浦半島の歌壇で指導的役割を果たした。

この前知も、中島三郎助と親交を結んだ。

時代が少々さかのぼるが、著名な儒学者中根東里(なかねとおり、一六九四〜一七六五)も、浦賀にゆかりのある人である。

東里は荻生徂徠(やぎゅうそらい)・室鳩巣(むろきゅうそう)に学んだが、それらの教えにあきたらず、後に陽明学に転じた。

晩年の宝暦十二(一七六二)年、東里は浦賀奉行所与力合原氏に嫁していた姉を頼り浦賀に移住し、この地で門人たちに通信教育を行ったといわれる。

3 相模野の村々 top

|

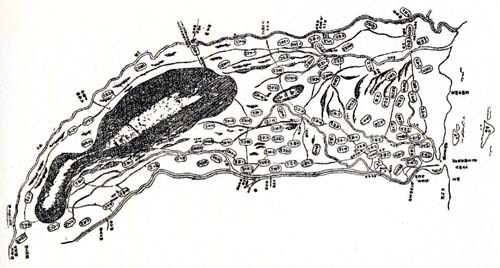

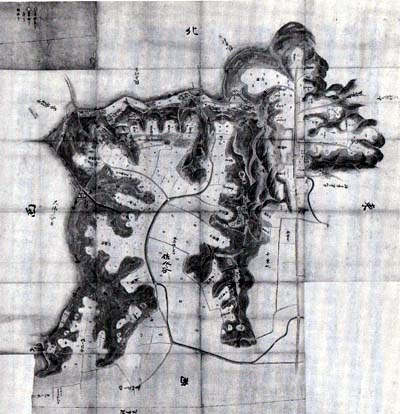

図47 天保年間高座郡の図

(『新編相模国風土記稿』)

広大な相模野

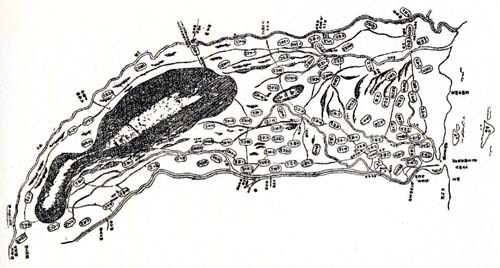

『新編相模国風土記稿』(以下『風土記稿』と省略)に、正保・元禄・天保年間の三期の郡単位の絵図が収録されている。

これらの絵図のうち、天保五(一八三四)年高座郡絵図には他郡には見られない特徴ある記載がある。

高座郡は西端を相模川、東端を武蔵国との国境をなす境川にはさまれ、南端が相模灘に面した南北に連なる郡であるが、その北端から郡の中心に至る間にやや変形した瓢箪に見まがう地域か黒く塗り潰されている。

これが「相模野」でその面積約二〇〇〇町歩、南端の一部に矢倉沢道がかすめている。 以下『風土記稿』などによってその概要を紹介しておこう。

相模野の名称は、相模国で最大の曠野であるところから称せられ、その規模は高座郡の中ほどから北端におよび、東西一里半(五・八キロ)、常北五里余り(一九・五キロ余り)で、現在の相模原市・座間市・海老名市・大和市と綾瀬市に至る広大な入会原野である。

相模野が歴史上に見られる上限は戦国時代の元亀三(一五七二)年で、当麻村無量光寺文書に「溝原、淵辺原、矢部原、田名野」とある(『相模原市史』第五巻)。

近世の村々は相模野の周辺に位置し相模野を入会株場とし、入会地はその村名をつけている。 |

|

相模野の入会の全容が確認できるのは次に掲げた元禄十二(一六九九)年「相模野周辺三十六ヵ村入会絵図」が最初で、入会の状況を表1にまとめた。

これに見られるように、九沢(くざわ)野や広(ひろ)野の九ヵ村入会という広範な共同利用がある。

広野の場合、相模川左岸で相模野台地下の畑作から水田へ移る、いわば立地条件を同じくする村々の結合である。

入会村々で留意したいことの一つに、行政単位である郡、そして国を越えての入会についてである。

特に西方の境川縁の木曽野は、地元の渕野辺(ふちのべ)村のほかに、武蔵国多摩郡木曽村・根岸村の三ヵ村入会となっている。 |

図48 元禄12年相模野周辺三十六ヵ村入会絵図

|

境川ははじめ高座(たかくら)川と称し、文禄三(一五九四)年から境川となり、文字通り相模・武蔵国境の川となった。

境川という自然条件による明確な境界は行政上の線引きであるが、一方住民にとっては、従来からの生活慣行の継承によって、境川を越えた相模野に木曽野が存在した。

野の名称も木曽野であるから、その利用権限も木曽村が強かったことを意味している。

相模野をめぐって 相模国最大の草原相模野へ入会った村々は、農業経営上の刈敷(かりしき)を始め、牛馬の飼料や燃料、屋根葺(ふ)きとして萱(かや)や雑草を採取したが、相模野には独自の特産として柴胡(さいこ)があった。

柴胡は解熱作用のある薬草の一種である。

冬期になると、村々では女姓や子供による柴胡堀りが行われ、生活の一助としていた。

天保二(一八三一)年九月二十二日、下鶴間村(大和市)から相模野の南端、鶴関野のなかを通る矢倉沢道を歩いた渡辺崋山は、その日記『首相日記』に「鶴間原に出つ。この原、縦十三里、横一里、柴湖多し。よって柴胡の原ともいふ」と記している。

この柴胡も今は絶滅し、一部愛好者の手によって育てられている。

相模野は、周辺村々にとって生活上に絶対的な存在であった。

それだけに、入会をめぐる争論は多発した。

最も早い争いとしては、正保四(一六四七)年座間村(座間市)と下鶴間村(相模原市)中和田との間に発生した、座間野(広野、四〇〇町)と鶴関野の境論である。

最終的には二年後の慶安二(一六四九)年、幕府評定所の裁許で下鶴間村に有利な処理で終った。

下鶴間村の訴状によると、座間村は名主長右衛門があし毛の馬に乗り、近郷から一〇〇〇人もの加勢を頼み、貝を吹き、まといや幟を立て、刀・鎗をもって争論場へ押しよせた。

これに対して中和田側も、鵜野森やまた境川を越えた武蔵国金森村(町田市)の応援をうけた。

この訴状がどこまで事実を伝えているかはさておくとしても、境論が多くの村々をまきこみ、しかも激烈であったことを伝えている。

この座間野対鶴間野という野境論のほかに、一つの野へ入会う村々相互で、利用やその目的をめぐってしばしば争論が発生している。

元禄十二(一八九九)年三月、座間野入会九ヵ村のうち、野元の座間村・入谷村と札下村の新戸村・饑部村との冬草刈禁止をめぐる訴訟に幕府評定所の裁許が下された。

裁決の一つに、今後入会地の利用は野元村の指図に任すとの一項があり、野元村と札下村との入会権の差が慣習として続いていたことと、その公的な保証がなされた。

村と村をめぐる争論に加えて、一村内において、農民相互の間で村社会の階層性による利用をめぐる争論も少なくなく、享保十五(一七三〇)年四月、座間野に属す栗原村は一村入会地利用の平等性を意図し、総百姓の間で間取りによって一定面積の地割りが行われた。

相模野の開発

相模野に対する周辺諸村の積極的なもう一つの対応は開発である。

『風土記稿』で「今も年々開墾の挙止まず」と伝えている。

入会秣場の開発には古くから是非論がある。秣場の開発による、刈敷給地の減少をめぐっての全国に共通した論議である。

現在のところ、相模野の大規模な開発を伝えるのは、寛文来年江戸の商人相模屋助右衛門の町人請負新田である上矢部新田(相模原市)が最初で、十七世紀後半の貞享元(一六八四)年、代官成瀬重頼の検地によって助右衛門組一四六町余り(高三〇六石余り)と、本村組四七町余り(高九五石余り)の計一九三町余り(高四〇一石余り)が打ち出された。

この助右衛門組とは相模屋助右衛門の請負地、また本村組は野元の上矢部村の開発地をいう。

開発地の地目をみると、全一九三町余りのうちほぼ九〇パーセントが萱野・芝野であり、畑・屋敷は下畑を中心とした約一〇パーセントに過ぎない。

特に本村組の場合は九八八−セントまでが萱野・芝野であるところから、これは助右衛門の開発による秣場の減少を憂廱してのことといえよう。

検地帳によると、名請人は助右衛門組六一名・本村組三五名で、従来の入会共有地が個人別に分割されたことになる。

なお助右衛門組には境川を越えた武蔵国小山村(東京都町田市)農民三一名がみられるが、この開発者の傾向は相模野のうち境川沿いの野地開発の特徴で、この後さらに顕著に展開する。

上矢部新田の地域は、図47の相模野の中で東西の最も狭くくびれたところで、このくびれは上矢新田の開発によって減少した野地であり、現在のJR横浜線矢部駅を中心とした南北にあたり、北部の一部は一九三八(昭和十三)年以来陸軍の、また戦後は米軍施設として現在に至っている。

上矢部新田の開発を始めとして、相模野開発は境川沿いの原野が中心となり、相模川縁の原野には特にあげるほどの開発は行われなかった。

この後の主要な開発の例に木曽野の例がある。木曽野については前述したように、相武国境境川を越えた、武蔵国木曽村・根岸村(町田市)と地元の渕野辺村の三ヵ村入会である。

木曽野は元禄十二二六九九)年八月、木曽村の出願によって開発が始り、牢水四(一七〇七)年幕府によって検地が実施された。

その結果によると、木曽村分二一九町一反あまり(高三〇一石二斗あまり)・名請人二二四名、渕野辺村分三五町七反余り(高七八石三斗余り)・名請人六四名、合計一七四町一反余り(高三七九石あまり)・名請人三八八名と確定した。

地元渕野辺村よりも、従来の野元としての武蔵国木曽村の開発が中心であり、当初この人々は境川を越える通勤耕作であったが二早保十九(一七三四)年から入植が行われ、同二十一年大沼弁天を勧請し鎮守とした。

大沼新田開発を契機として木曽野開発はさらに進み、享保八年溝境新田一〇九町、その後渕野辺新田なども開かれたが、これらの開発は、木曽村を中心として根岸村・渕野辺村の入会三ヵ村によって行われた。

清兵衛新田開発

近世を通し、相模野最大の開発は天保十二(一八四一)年に始まった。

小山村(相模原市)名主原清兵衛が相模野最北端で、九ヵ村人会になる九沢野三〇〇町歩の開発願を幕府に提出した。

この開発には秣場存続のため他の諸村が反対したが、幕府代官江川英龍(ひでたつ)の斡旋により、三〇〇町歩のうち一〇〇町歩を秣場として残し、二〇〇町歩の開発となった。

同十二年開発はほぼ終り、安政三(一八五六)年検地が行われた。

これによると開発面積二〇五町七反で、このうち六三町一反が清兵衛分となっている。

清兵衛新田は、近世中期以後相模国内における最大の新田開発である。

相模野周辺村々による開発はこの時点で一応終ったが、この後は幕府による開発指示が積極的となった。

清兵衛新田検地の三年後、安政六(一八五九)年四月幕府による相模野見分が行われ、座関野五ヵ村・溝野三ヵ村に国益・村益のためとして、茶・楮(こうぞ)・漆(うるし)・櫨(はぜ)などの新開植付が命じられたが村々はこれを拒否した。

ついで翌万延元年三月再度の見分により、前記八ヵ村と上・下鶴間村(大和市・相模原市)・座間村・入谷村(座間市)を加えた一二ヵ村に新開命令が出され、溝野三ヵ村(上・下溝・田名村)だけが六分を株野で残し四分の新開負請に止まった。

この後文久三(一八六三)年、前記村々に鵜野森村(うのもり、相模原市)を含めた一三ヵ村に対し、それぞれが属す野を対象として合計五二一町歩におよぶ広大な開発を請け負わすこととなったが、一部の開墾が行われたにすぎず、さらに慶応二(一八六六)年九沢野一〇〇町歩・木曽野三〇町歩開墾が勘定奉行小栗忠順(ただまさ)から申し渡された。

しかしこれも村側の諸状況によっていずれも開発は実現ぜずに終った。

以上でも分かるように、ごく幕末に至って幕府は相模野開発を積極的に進めようとしたが、最終的には挫折した。

幕府にとって、相模野が殖産政策上重要であったたことが分かる。

近現代の相模野

明治政府成立後も、相模野は政府にとって関心の的であった。鶴間野二五九町歩、また一八七三(明治六)年には、神奈川県内開拓八七〇町歩候補のうち相模野は八〇〇町歩を占めていたが、しかし新開は行われず、明治三年〜二十一年にかけて、個人による四町歩以下の小規模開発として橋本・篠原(しのはら)・中和田・下溝・谷口・中村新開が造成された。

政府から開発の目で見られてきた相模野は、一九三七(昭和十二)年を契機に大きく変貌した。

旧陸軍軍事施設の設立とそれによる軍都化である。

これより前、一八八二(明治十五)年、相模野の一角下溝村芝野に陸軍測量部の一等三角点(相模野基点)が設置されたが、これは日本の三角測量の発祥である。

一八八七年には津久井郡を基点とし、相模野を斜めに横断する横浜水道が完成した。

この後一九〇八(明治四十一)年、横浜鉄道(現横浜線)が相模野を縦断して、一九二七年相模野を横断した小田原急行鉄道(現小田急鉄道)が敷設され、一九二九年大野駅から江ノ島線が分岐した。

各鉄道で現在の相模原市・座間市全体と、大和市の一部の駅はいずれも居村から離れて相模野に置かれた。

一九三六(昭和十一)年六月、座間村(旧座間村・座間入谷村・新田宿村・四ッ谷村・栗原村=現座間市)・新磯村(旧新戸村・磯部村=現相模原市。以下同)・麻溝村(旧下溝村・当麻村)・大野村(旧上鶴間村・鵜野森村・渕野辺村・上矢部村・矢部新田村)に対して、陸軍から陸軍士官学校と練兵場用地の買収要望が村々へ計られた。 この翌一九三七(昭和十二)年七月日中戦争が始り、この年から相模野には陸軍を中心とする軍事施設が急激に設置された。

以下それをあげると、

①一九三七(昭和十二)年陸軍士官学校(現座間市・相模原市)−一五〇町歩、

②一九三八年臨時東京第三陸軍病院(現相模原市。以下同)−三六町歩、

③同年相模陸軍造兵敝−一一七町歩、

④同年陸軍兵器学校−八四町歩、

⑤三九年電信第一連隊―二九町歩、

⑥同年陸軍通信学校―五〇町歩、

⑦四〇年相模原陸軍病院−一九町歩、

⑧四一年海軍航空基地・海軍高座工敝(現綾瀬市・大和市)、

⑨四三年陸軍機甲整備学校(相模原市)−一六町歩である。

以上の諸施設の設立に伴って関連諸会社も転入し、日本の軍備増強がここに展開した。 |

図49 米軍厚木飛行場周辺地図

|

ここにあげた軍事施設はいずれも相模野を中心として設立され、相模野は軍都と化した。

太平洋戦争の敗戦により軍事施設はすべて米軍に接収され、かっての軍都は基地の町とも称された。

二〇〇二年現在、なお末返還の米軍施設がある。

試みに国土地理院五万分の一の地図で座間をみて頂きたい。

このほぼ中央に広大な面積を占める米軍の厚木飛行場がある。ここは前述の一九四一年設置の海軍航空基地で、そしてさらにさかのぼると、かって渡辺崋山が言った柴胡(さいこ)の原である。

4 丹沢山麓の村と人々 top

相州丹沢山地

丹沢山地は相模国で最大の山地である。この山地の概要を見るため図50をあげた。

この位置は、東は山麓が相模国を縦断する相模川右岸の平坦部に広がり、西は駿河国(静岡県)・甲斐国(山梨県)に接し、南は大部分が大住(おおすみ)郡の平坦地、南西部が酒匂(さかわ)川で箱根山地に対峙し、北は相模川を境に関東山地に接している。

相模国の名山で、庶民信仰で著名な大山(おおやま、雨降山・阿夫利山)は山地の南部に所在する。

山地がかかる範域は津久井郡全体を始めとして、愛甲郡・大住郡・足柄上郡におよび、現在の行政区分では津久井郡全域と、愛甲郡愛川町・清川村・厚木市・伊勢原市・秦野市・足柄上郡松田町・山北町などで、この旧村は一七三ヵ村からなっている。

この広大な山地全体にはいくつかの共通した性格がある。 幕府の御林山の存在と山岳信仰の展開である。

天正十八(一五九〇)年徳川家康は関東入国の時、丹沢山中三増山古戦場(後述)を遠望し、北条氏衰退の一因を山林保護を怠ったためと言った伝えがあり、丹沢一帯を直轄林として統治し、寛永元(一六二四)年御林に設定した。

その範域は広大で数字上では明らかでなく、ごく一般的には小田原領から津久井領までといわれ、漠然と、しかし丹沢山地全体を示している。 |

図50 丹沢山地概要図

|

この管理は大住郡中原代官所(平塚市)が管掌し、御林守の村々が定められた。

延宝三(一六七五)年に例をみると、山地の南端に属す大住郡菩提村・横野村・寺山村(秦野市、中部山地の愛甲郡宮ヶ瀬村・煤ヶ谷村(清川村)の五ヵ村で、この村々は一ヵ月五人ずつの人足を出し御林を巡視した。

これにより扶持米給与のほかに、助郷役などが免除された。

山岳信仰は全国的に著名な大山阿夫利神社を中心として、山中・山麓に山岳信仰にかかわる寺社や集落が存在し、大山詣を始めいくつかの遺風が今にも伝わっている。

丹沢山地については地形による分け方とは別に、地域区分として東丹沢・西丹沢・表(南)丹沢・裏(北)丹沢の四区分があるが、ここでは山地村々の立地やまた歴史性を考慮し、丹沢山地を北部・中部・南部白二区分とし、それぞれの地域の様相を追ってみよう。

なおこの三区分のうち、南部山裾の村々が既述されている矢倉沢道のうち厚木から大山へ至る諸村である。

北部山地

丹沢山地最北部で、相模国津久井県(津久井郡)全二九ヵ村である。

古い数字ではあるが、昭和二十年代郡全体で山林の占める割合は七八パーセント、また耕地率はわずかハパーセントで、これからして前近代の様相の一端はうかがわれよう。

こうした地域ではあるが、しかし先人の確かな足跡は認められる。

山中の人々の生活をさかのぼってみると、たとえば三ヶ木(みかげ)遺跡出土の土器は南関東でも縄文初期の代表例として三ヶ木式土器と称され、また相模川右岸に位置する繩文中・後期の敷石住居はこの地域における集落集中を伝え、土器の形式や文様は中部地方山岳地帯の影響があり、その交流がうかがわれ、この川尻住居跡は国の史跡に指定されている。 |

図51 川尻遺跡

|

中世、特に戦国時代に至ると、この山地は西端を甲斐国と接するところから、北条氏と武田氏との接点として重要な、そしてこの地域独自な性格をもってくる。

当時一七ヵ村けほぼ中央を横断する相模川を境とし、『北条氏所領役帳』によるとその北部六ヵ村が「日向之村」、南部一一ヵ村が「日陰之村」とされ、また「田一向これなく、いずれも山畠ばかりなり」ともいわれ、さらに北条氏・武田氏との領国拡大化の過程にあって『妙法寺記』では「交戦にいとまあらず」とも伝えている。

村に居住する武士たちは「津久井衆」として北条氏軍団に把握されているが、その反面甲斐国に接する名倉村など五ヵ村は「敵知行半所務」として武田氏権力の介在があり、北条氏領国中異例な立場に置かれていた。

戦国の動乱が終り、村々のほとんどが徳川氏の蔵入地となり、村方の名主の多くは津久井衆やその一類で、新たな村社会の中で家格と伝統を維持した。

相州の中でこの地域だけが中世から続いて永高制が採用され、十七世紀半ばの寛文年間まで続いた。

また郡名もなく津久井領が続き、元禄四(一六九一)年津久井県が正規の行政単位となり、明治三(一八七〇)年に至ってはじめて津久井郡となった。

相州には、行政面からみてこうした例外ともいえる地域がこの山中に存在した。

村人の生活はおのずと山に依存した。

村々の明細帳によると農間渡世は山稼ぎが主体で、材木・板・小割木・炭焼き・柏木皮と漆生産などの林産製品と、さらに養蚕と紬の織出しが村々で行われている。

木材の伐出しは公用としては戦国期にあり、また江戸の明暦大火に際しては大量の木材が相模川で川下げされている。

炭は御用炭に徴集される以外に、たとえば青山村名主平本家は商品として一ヵ年に一〇万俵の炭を取引している。

また漆はすべての村々で産出し、近世前期から小物成(物産・用益に課せられる年貢)として取られているが、元禄年間(一六八八〜一七〇三)その全生産量は七一桶あまり、金に換産して三八八両余りとなる。

この漆は上質で、後年パリで行われた博覧会に選ばれて出品している。

領内物資の輸送には、領内最北部の四ヵ村を横断する甲州道中で、桑都といわれた武蔵国八王子宿(八王子市)と領内を二分する相模川の舟運、領内東端を走る久保沢道による八王子宿へとの三通りがあるが、後の二者が中心となっている。

相模川による舟運は中世以後続き、河口の大住郡須賀村(平塚市)・高座郡柳島村(茅ヶ崎市)から海上で江戸へ送られ、相模川の上り舟では塩を中心とする生活必儒品が送られた。

こうした流通を統制するため寛文四(一六六四)年頃から領内太井村に荒川番所が設けられ、五分一運上が課せられた。

一方久保沢道には寛永初年上川尻村久保沢市・下川尻村原宿に六斎市(ろくさいいち)が開設し、中世以来栄えた近接する高座郡当麻村(相模原市)六斎市をしのいで、八王子宿との関係で幕末まで山中・山麓を結ぶ流通経済の要点として大きな役割りを果たした。

中部山地

前記津久井郡の南で、大山阿夫利(あふり)神社との中間に位置する。

現愛甲郡半原村と清川村で旧八ヵ村にすぎないが、この地域は丹沢山地の中心地で、全面積の九〇パーセントは山地である。

現在丹沢大山国定公園に属し、一九九八(平成十)年総貯水量一億九三〇〇平方メートルの宮ヶ瀬ダムが建設され、旧宮ヶ瀬村が水底に没した。

この地域は平安末期から存在した毛利荘の最北部に属し、鎌倉幕府成立後は大江広元が領した。

このうち宮ヶ瀬村は永仁二(一二九四)年当時足利貞氏(尊氏の父)の所領で、以後足利氏に相伝された。

戦国時代の永禄十二(一五六九)年、この地域を中心として山地東端は合戦に巻きこまれた。

北条氏を小田原に攻めた武田信玄は帰途を相模川に沿って北上し、北条氏がこれを追った。

山麓から山地へ入り三増(みます)村(愛川町)で両軍三万の軍隊が交戦したが、武田氏の背後にいた津久井衆が挟撃しなかったため北条氏は惨敗し、武田氏は北部山地の津久井を縦断し帰国した。

戦国の合戦史上著名な三増合戦であるが、この時武田氏が帰国した道は今でも信玄道といわれている。

近世前期には山地ならではの事件がみられる。慶安四(一六五一)年七月由井正雪の乱が発生した。

この残党逮捕など治安維持のため、前期北部山中に甲州街道の裏関所として鼠坂(ねんざか)の関と青野原村関所が設けられた。 七月残党の一味芝原又左衛門ら四名が煤(すす)ヶ谷村で捕らえられた。 |

図52 信玄道

|

この賞として中原代官所から村へ米三〇〇俵を与えられ、さらに余業の一つである狩猟に使う鉄砲四二挺の使用が許可された。

この地域には戦国以来良材の産出と炭焼きがある。

木材の場合、煤ヶ谷村では天正七(一五七九)年以来小田原城の用材として伐出され、近世前期でもたとえば慶長十五(一六一○)年九月徳川家康の下向に際し、中原代官の命によって九〇本の伐出しをしている。

一方の炭は「すすがき炭」と称され、元亀二(一五七一)年以来小田原城での使用炭として焼き出され、近世では余業の中心となっている。

これとは別に、角田村・田代村・三増村(以上愛川町)で生産される炭は、天正十八(一五九〇)年以来、江戸城御用茶御炭として三ヵ村で毎年四〇〇俵の炭を上納し、これにより村々は慶長年間以来伝馬役を免除された。

三ヵ村の炭焼山を共に御炭山と称している。

このほかに村々に共通する余業の一つに、養蚕と山絹の織り出しがある。

特に半原村(愛川町)で織り出される絹は良品で、相模国内で最上品とされて半原絹と称され、明治期に至って半原撚糸(ねんし)といわれ、特色ある地場産業に発展した。

この地域の人々にとって、生活上重要なこととして山岳信仰がある。

八菅(はすげ)村(愛川町)の八菅山上にある八菅神社は八菅信仰の拠点である。

熊野権現を中心とし通常八菅七社権現といわれ、別当は修験派光勝寺である。

中世の応永二(一三九五)年に再興勧進帳があるように、その所在は古く天文二十一(一五五二)年、聖護院門跡道増(どうぞう)の入峯(いりみね)は著名である。

近世では八菅修験として一山組織ができており、峯入修業では八菅山を起点に大山に至る七宿三〇ヵ所を巡るが、この修行は明治年間まで続いた。

中部山地の山裾の村のうち愛甲郡荻野村(厚木市)があるが、戦国時代小田原北条氏治下で六斎市が開設され、山地物流の一拠点てあったが、近世に至り当村南部でほど近い厚木村の発展によって市場は途絶した。 |

図53 八菅神社

|

南部山地

丹沢山地第三峰の塔ノ岳以南の地域で、現厚木市東部から伊勢原市・秦野市北部と、さらに足柄上郡松田町・山北町を含む広範な地域である。

この地域は、かって糟屋荘・波多野荘・松田郷・河村郷に属したところで、前記北部・中部山地に比して歴史は古い。

たとえば糟屋荘の範域には『和名抄』に見られる大住郡一五郷のうち四郷が、また『延喜式』大住郡四座のうち阿夫利(あぶり)神社・比々多(ひびた)神社と高部屋(たかへや)神社はいずれも山地から山裾に位置している。

阿夫利神社は大山講で著名な大山阿夫利神社、比々多神社は相州三の宮、高部屋神社は糟屋荘の総鎮守である。

かの太田道朧が暗殺されたのは糟屋荘の中心といえる上粕屋村で、その墓碑が村の洞昌院に伝わる。 |

図54 高部屋神社

|

秦野市域は波多野荘(郷)の範域で、『和名抄』では余綾郡七郷の一つとして幡野郷、また中世では『吾妻鏡』治承四(一一八〇)年からみられ、相州武士団で知られた波多野氏の本領である。

山中の最西方に位置する足柄上郡の村々は、松田惣領村を中心とする松田郷一〇ヵ村(松田町)と、これに西接し川村岸を中心とする河村郷一四ヵ村(山北町)で、このうち河村郷北西部の村々は丹沢山中全体でも特に深山に位置し、ここには丹沢湖が造成され、一九八八(昭和五十三)年三保ダムが建設された。

松田郷は前記波多野荘波多野氏の保有で、治承四(一一八〇)年七月、波多野義常は源頼朝の挙兵の際、平氏側に与したため一時没収されて大庭景義に預けられ、その後義常遺児有常(ありつね)に与えられた。

以後有常は松田を姓とし、ここに松田党が形成された。

松田惣領村・同庶子村の地名は、松田氏一族の所領分知による地名といえよう。

この後松田氏は続き、小田原北条氏治下ではその重臣に列し、『北条氏所領役帳』によると当主康隆は、松田庶子分に居館をもち河村郷などをその領地としている。

河村郷も松田郷と同様な推移をたどった。平安末期から波多野氏が領し、治承四年源頼朝の挙兵に際し、領主河村義秀が平氏に属したため河村郷は没収されたが、大庭景義のとりなしによって建久元(一一九〇)年義秀に返付され、川村山北にある河村城を拠点とし、戦国期には小田原北条氏に属した。

近世に至り、旧糟屋荘全域と波多野荘の五ヵ村以外は旗本領主体とした幕領に、またこれ以外の波多野荘村々と、さらに松田郷・河村郷諸村は、いずれも小田原藩大久保氏の藩領となり幕末まで続いた。

川村の地域には元和〜寛永年間(一六一五〜四四)にかけ、駿河国(静岡県)に接する川村・谷ヶ両関所が設けられ、箱根関所の裏関所として、丹沢山地や駿河国への警備や、またこの地域の北方山地を始め、流通物資に対して十分一運上がここで徴集された。

山麓には、山裾を伝うように矢倉沢道が東西に走っている。

山地・山麓の生産物は、この道によって相州で有数の在方商業地である、伊勢原村(伊勢原市)や愛甲郡厚木村(厚木市)へ輸送される。

この地域の物産をみると、前述した北〜中部山地に顕著であった山地特有の木材の伐出しや、また炭焼きについては特に記すほどではない。

戦国期の小田原、近世の幕府への御用材・御用炭は北〜中部山地に限られ、小田原藩への御用炭にしても近世後期に散見する程度である。

しかしこの山地にはそれなりの物産や生産がある。

秦野盆地と称される山地南部と、その山麓の村々に生産される煙草、山地東端から伐出す石材がある。

煙草は通常秦野煙草と言われ、現在でもその生産は続いている。

生産の始まった時期は定かでないが、寺山村(秦野市)ではすでに寛文六(一六六六)年に年貢として小田原藩へ上納しており、この後宝永四(一七〇七)年富士山噴火の砂降り後、その土質が煙草栽培に適したことによって生産は増大し、全国的にも著名な物産となった。

煙草は松田庶子村にもみられ、松田煙草といわれている。

石材は山中東端の愛甲郡七沢村(厚木市)と、南接する大住郡日向村(伊勢原市)を中心に伐出される。

享保年間(一七一六〜三六)頃から、信濃国(長野県)高遠(たかとお)地方の石工の出稼ぎによる切出しと、石塔・石仏などの加工が行われ、やがてこれらの職人は七沢・日向村に定住した。

ここから産出した石材を七沢石と称し、神奈川県内には現在でも七沢石を加工した多くの石造物が現存し、加工業者も続いている。

秦野地域には、中世からと伝えられる波多野大根があった。

『風土記稿』の記事で紹介すると「波多野庄中に産するを佳品とせり」とあり、近世中期にはなくなり、たとえば東田原村(秦野市)で地頭に献上している例をみる程度である。

このほか特定の村の物産としては、日向村産出の山椒は「最佳品」で日向山椒と称されて、大山御師による札配りのときの添物として広く知られている。

ところで、この山地は山岳信仰のいわば原点ともいえる地域で、大山阿夫利神社・大山寺の大山信仰、日向村日向(ひなた)薬師・浄発願寺の日向信仰がある。

大山は相模川・箱根などと共にいわば相州の象徴で、現在県内の諸学校の校歌の歌詞に大山・阿夫利山を取入れている例が多くみられる。

天平勝宝七(七五五)年の雨降山大山寺の開基に始り、一時の衰退はあったが鎌倉および江戸幕府の庇護をうけ、近世では修験の山から庶民の信仰へと移り、その集団である大山講は関東中心に近国にも結成され、参詣の道は犬山道として今もその名称が人々の生活の中に継承されている。

相模の近世では、すべての道は大山へ、と言ってもあながち極言ではない。

日向村日向薬師はかの行基の開基と伝えられ、前述した中部山地八菅(はすげ)修験のように日向修験と称され、峯入修行が行われた。

近世では薬師信仰による薬師参詣が広まり、現在でも薬師参りとして続いている。 |

図55 日向(ひなた)薬師

|

5 三浦半島海防 top

三浦半島

相模国で三方を海に囲まれた唯一の地域、これが三浦郡=三浦半島である。東西一二キロ・南北約三〇キロと細長く、相模国南東端に位置して相模湾と東京湾を分けている。

中世においては鎌倉幕府最大の御家人三浦氏の本拠として、また海上交通の要衝でもあり、戦国時代には小田原北条氏の水軍の中心地となっている。

近世に至り江戸に幕府が設置されたため、政治・軍事上、そして特に海上から江戸への航路として重要な立場となった。

まず開幕前、天正十八(一五九〇)年半島の先端三崎村(三浦市)を水軍の拠点とし、船手奉行として向井政綱・小浜景隆・千賀孫兵衛・間宮高則を常駐させて海防にあたらせた。

その後軍事上の江戸防衛の意味が後退して向井氏のみが常駐し、増大した廻船往来査検のため三崎御番(のち三崎番所)を命じた。

寛永九(一六三二)年、半島の東側江戸湾に面した走水村(横須賀市)に走水番所が設けられ、これにより江戸へ向かう廻船は走水番所で、上方への廻船は三崎番所でそれぞれ船改めが実施された。

元禄九(一六九六)年両番所は廃止され、伊豆(静岡県)の下田番所で廻船改めが行われたが、下田港の立地条件に加えて、東北や北関東から江戸への廻船による物資流通のため、享保五(一七二〇)年下田番所は廃止され、廻船改番所は旧走水番所に接した浦賀村(横須賀市)に移された。

浦賀には廻船一〇〇〇艘が停泊でき、江戸を中心とするすべての廻船がここに着船した。

番所は浦賀奉行が管掌し、海関として武器から積み荷の検査や、乗員の人別改めなども行った。

毎月三〇〇〜四〇〇艘が出入し、干鰯(ほしか)問屋を中心に多くの問屋が集住し、文化九(一八二一)年に成った『三浦古尋録』は「港中の危檣ハ屋ヲ貫ク如ク、岸ニ山ノ如荷ヲ重積、日々市ヲナス繁営の地也」と伝えている。

三浦半島の生業については、『風土記稿』が最も要を得た伝えをしている。

その一端に、農業の劣勢を伝えながら「農業の外蚕桑および漁猟を専らとして、生産の資とするにより民戸すこぶる富饒なり」と伝えている。

特に漁業は三方を海に囲まれているために発展し、海産物は鰯・鮪・鯛・飛肴・鰹・鯵・鯖・鰕・蛸・海鼠・鮑・栄螺・葦鹿・はんだから・ひじき・若布・荒布・搗布・海薀と多種多様で、その種類は国内随一である。

漁獲物は江戸日本橋の新肴場成立により、浦賀・横須賀村など八ヵ村がその付浦に、また浦郷村など九ヵ村が江戸四組問屋の仕入浦となり、生産・流通が一体化した。

近世後期に至り、三浦半島は鎖国下の日本の中で対外交渉の、そして海防の拠点として大きく変貌するに至った。

周知の嘉永六(一八五三)年、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーの浦賀来航であるが、次にここに至るまでの状況を追ってみよう。

諸藩と海防

幕府が海防を政治課題と認識し始めだのは寛政四(一七九二)年、ロシア使節ラクスマンの蝦夷地来航と江戸入港希望が契機といわれ、老中松平定信は江戸湾一帯の無防備を痛感し、諸大名には鎖国の海防強化を達した。

翌五年三月、定信は武蔵・相模・伊豆・房総の海岸巡視などを行ったが、七月老中辞職によって江戸湾海岸の防備計画は挫折した。

当時三浦郡は一二四ヵ村で、このうち三三ヵ村が武蔵国川越藩(埼玉県)松平朝矩(とものり)領であったが、幕府は川越藩に対して異国船来航非常時に際し出兵を命じており、三浦半島における大名の海防はこれが最初である。

この処置はいわば暫定的であり、海防のための半島への大名配置は、文化七(一八一〇)年二月陸奥国会津藩(福島県)松平容衆(かたひろ)に浦賀から安房・上総(以上千葉県)の海防を命じ、同八年六月会津藩は相模国海防と決定し、浦賀奉行預地や旗本領などを除き川越藩領を上知し八八ヵ村を会津藩領とした。

これにより三浦半島〜房総半島の江戸湾警備が初めて実現した。

次に三浦半島海防に従事した大名とその年次をまとめた。

会津藩の場合

藩領のうち、三万石を三浦半島を中心に相模国鎌倉郡・武蔵国久良岐郡(横浜市)に領知替えされ、半島の東端で江戸への航行要地である観音崎(横須賀市)に陣屋を、また観音崎と西浦賀の平根山に台場(砲台場)を築き、さらに大砲稽古を毎月十五日、舟打(船舶の漕行練習)を二十日に行うとし、所領村々へは異国船漂流心得方条目を下し、さらには浦賀に接した鴨居村(横須賀市)に藩校の養生館を開講した。

この年の秋、藩は鴨居村と半島南端三崎村(三浦市)に陣屋を創設、前記二台場に加えて、幕府が築造した最南端の城ヶ島台場をも受け持ち、これらに駐兵五〇〇人を配置するなどして海防にあたった。 文化十四(一八一七)年九月イギリス船が浦賀沖へ来航したが、これが半島への異国船初来航で、翌文政元年五月、所領の野比村(横須賀市)沖ヘイギリス船ブラザーズ号が来航し貿易を要求した。 |

図56 観音崎台場(『相中留恩記略』)

|

浦賀奉行の拒絶により帰帆したが、この時会津藩は二一四艘の船と水主(かこ)一二〇〇人を徴発しているが、その反面では、平根山台場ではイギリス船を見落としたという一幕もあった。

文政三(一八二〇)年十二月、会津藩松平氏は半島の海防を免ぜられ、台場や陣屋・遠見番所の設備金一万両が幕府から支払われた。

これに代わって小田原藩大久保忠真・川越藩(埼玉県)松平斉典が海防を命じられ、半島や鎌倉郡内のうち小田原藩に五五〇〇石、川越藩に一万五〇〇〇石の替地が与えられた。

当時両藩が提出した海防詰人数は藩士から郷人足を含め、小田原藩三九七人、川越藩三四九人である。

海防担当の両藩にとって、最初に遭遇した大きな事件は、文政五年四月二十九日のイギリス捕鯨船サラセン号の来航である。サラセン号は安房国(千葉県)から浦賀港へ来航し、薪水・食料の補給を求めた。

これに対して浦賀奉行は海防藩に出兵を命じ、浦賀港正面に川越藩が警備船を、小田原藩は浦賀港西先端の平根山台場下海上を、また房総の海防を担当していた白河藩(福島県)松平氏も浦賀港東方明神山下の海上警備にあたり、三藩の警備船がサラセン号を取り囲んだ。

この時の船数一二二艘、動員人数は二一五〇人と伝えられる。

こうした異常ともいえる警備の下で幕府は薪水と食料を与え、五月八日サラセン号は退帆し、翌九日警備は解かれた。

サラセン号退船後、小田原藩・川越藩の間で派兵対応について合議が行われ、また川越藩ではサラセン号警備に関係した、水主以下人足らに至る千数百人に褒賞や手当金を支給し、異国船警備方の細目修正をしたり、さらに翌六年二月には、地元領民から提示された御用船の軽快な押送(おしおくり)船への変更を実施し、同三月には横須賀村で大砲の試射を実施している。

この後三浦半島へ外国船の来航はないが、七年五月イギリス船の常陸国(茨城県)大津浜への船員の上陸や、七月イギリス船の薩摩国(鹿児島県)宝島における家畜の略奪が行われ、鹿児島藩はこれを打ち払った。

その翌八年二月十八日、幕府は外国船打払令、別にいう無二念(むにねん)打払令を布達した。

無二念打払令下の天保八(一八三七)年六月二十八日、アメリカ商船モリソン号が日本の漂流民七名の送還と通商のため浦賀沖に来航した。

浦賀奉行太田資統(すけのぶ)は、同船が浦賀前方の海、鹿島(かしま)沖へ接近したとき、平山台場と観音崎台場から砲撃した。

このためモリソン号は、浦賀の南西野比村沖合に停泊した。

翌二十九日未明、再び砲撃が行われたためモリソン号は退帆した。

同船の来航時、川越藩は走水村に出兵したが、浦賀奉行の命によって平根山への移動と、番船による同船砲撃をすることになった。

しかし支度に手間取ったため出兵したのは退帆後であったり、小田原藩もまた家士が一一艘の漁船で浦賀に向かったが、これも到着は同船退去後の七月一口夜であった。

このように、モリソン号への砲撃は浦賀奉行の指示で行われたが、史上で江戸湾へ近接した外国船砲撃の唯一の事例である。

そして台場や船からの砲撃の効果はさしてなく、浦賀奉行や小田原藩・川越藩との連携のまずさなどを露呈した。

さらにまた、渡辺崋山や高野長英らによる、幕政としての無二念打払いの批判が出るに至った。

この事件後、目付鳥居忠耀・代官江川英龍らによる江戸湾防備の巡察と防備改革案の提出、老中土井利位(としつら)・幸田幸貫(ゆきつら)の海防掛就任などがあり、天保十三(一八四二)年七月、幕府は無二念打払令を撤回し、文化三(一八〇六)年薪水給与令に復し、翌八月には浦賀奉行中心の防備体制をやめて、相模国海防を川越藩、房総を忍藩(埼玉県)へと変更した。

無二念打払令撤回後、最初に浦賀へ来航したのは、弘化二(一八四五)年三月アメリカ捕鯨船マーカトル号で、日本の漂流民二二名の送還と薪水補給を求め、幕府はこれを請け入れた。

翌三年三月、幕府は打払令の復活を海防掛筒井政憲らに諮問し、さらに四月二十八日、幕府は川越藩に外国船の江戸湾侵入絶対阻止を命ずるなど、打払いへの復帰がみられるようになったおり、閏五月二十七日、アメリカ東印度司令長官ビッドルの軍艦二隻が浦賀に入港した。

これがアメリカ政府による最初の遣日使節であり、大統領国書を提出し通商を要求したが、幕府はこれを拒絶し、六月七日ビッドルは浦賀を退去した。

ビッドルの来航にあたり、幕府は川越藩主松平斉典と、房総警備の忍藩松平忠国にみずからの出陣を命じ、これに三浦半島側へ小田原藩大久保氏と武蔵国六浦藩(横浜市)米倉昌寿を、また房総へは飯野藩・勝山藩・館山藩を加勢させた。

このうち川越藩の動員は家士一〇〇〇人以上、船舶四七〇〇余り、領民は五万を超え、加勢の六浦藩は家臣・足軽など一九八人・水主六〇人・鉄砲二八挺・船一八艘で、数による物々しさがみられよう。

ビッドル事件によって海防の弱体が論ぜられ、翌弘化四年二月、幕府は彦根藩(滋賀県)井伊氏を三浦側に、会津藩(福島県)松平氏を房総側に配して四藩による警備体制とし、翌三月半島側警備を鎌倉〜野比=相模湾側を彦根藩の、その以北=浦賀中心に江戸湾側を川越藩の担当とした。

この後千駄ヶ崎・猿島に砲台を築造、観音崎砲台の改築などが行われ、嘉永二(一八四九)年閏四月、イギリス軍艦マリナー号来航と江戸湾の測量などを経過し、海防に有力な手だてが実行されぬまま、嘉永六年二月アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーの来航、別にいう黒船来航となる。 |

図57 猿島台場(『相中留恩記略』)

|

海防と領民

文化十三(一八一六)年、会津藩領である三浦郡・鎌倉郡諸村は、藩主松平容衆(かたひろ)の上洛にあたり金二〇〇〇両の上納を命じられ、一括上納は不可能で二ヵ年に分納した。

三年後の文政二(一八一九)年、容衆息女と将軍徳川家斉(いえなり)との婚儀のため、全費用六万両のうち六〇〇〇両の上納を相州領へ賦課し、さらに年貢米三七〇俵の増収を申し渡した。

また文政十年八月には将軍家斉息子斉省(なりまさ)の川越藩松平氏への入婿に相州領から金五三〇両を献金している。

こうしたいわば臨時の負担の他に川越藩では天保三(一八三二)年十一月、相州領に日掛縄積立金の上納を命じている。

これは領内村々に、一軒に一日一房の縄を編ませ、三ヵ年間の全量の代金納化で、これは藩財政やまた異国船来航非常備金で、天保三年十二月の満期時には三八〇〇両余りとなり、このうち一〇〇〇両を上納するなど、従来には見られなかった経済上の負担はより増えている。

しかし領民の最も大きな負担としては、海防のための夫役である。

海防担当諸藩が国許の所領に代わって、三浦半島を中心に藩領を代知されることは、異国船来航に際して必要とする夫役の徴発のためである。

文化九(一八一二)年六月、会津藩による異国船渡来による領民の動員(一五〜六五歳)は陣屋と台場警備のため村々が「早速駈着け、一ノ駈着け、二ノ駈着け」などに分けられる。

このほかに船舶は五大力船四艘(水主一〇人)・押送船三〇艘(水主二四〇人)・用弁船一五艘(水主七五人)、計四九艘・水主三一五人となるが、前述のように文政五年サラセン号来航の時、船舶一二二艘・人夫二一五〇人が動員されており、海防三浦半島領民の負担は増大した。

四 近代の相模 top

1 明治維新と神奈川

戊辰戦争の勃発

慶応三(一八六七)年十月、最後の将軍徳川慶喜(よしのぶ)が朝廷に政権を返上し、二六五年にわたった幕府による支配は終りを告げた。

その後、十二月九日には天皇が王政復古の宣言を行い、その夜に開かれた御前会議で将軍慶喜に辞官・納地を求めることが決定された。

もちろん、京都で行われた政治の大変革を一般の人々が知っていたわけではなかったが、神奈川の人々は、翌年正月、鳥羽・伏見での「幕府軍」の敗走を聞き、ひとつの時代が終ったことを実感することになった。

「幕府軍」敗走の情報は、様々なルートで伝えられたが、そのルートのひとつに東海道があった。

この道は、首都である江戸と京都を結ぶ「一級国道」であり、幕末、この道を舞台に様々な事件が発生した。

人々は、東海道を舞台として繰り広げられる事件を眺めることによって、時代が変っていくことを知り、そのクライマックスの一場面として敗走する「幕府軍」についての情報を聞くことになったのである。

幕末の政局の変動は、きわめて激しい。十四代将軍徳川家茂(いえもち)が、朝廷と「攘夷」についての協議をするため京都に向ったのは、文久三(一八六三)年二月のことで、総勢三〇〇〇人を超える行列が威風堂々と東海道を通ってから幕府が倒壊するまで五年に満たない。

また、長州藩を「征伐」するため、将軍家茂が再度東海道を西に向かったのは、慶応元(一八六五)年五月のことで、この時から二年数ヵ月後に幕府は政権を返上した。

神奈川の人々が、どれほど正確に政局の変動を知っていたのかは分からない。

しかし、鳥羽・伏見での戦争勃発を記録した古文書の中には、「幕府軍」が勝ったと間違った情報を記したものもあり、政局は人々の予想をはるかに超える速度で動いたようである。

|

|

|

図58 幕府軍(『徳川家茂長防行軍図』) |

残された絵巻

藤沢市の旧家堀内家には、東海道を通行する「軍隊」を描いた二巻の絵巻がある。

この絵巻は、幕末期に藤沢宿に住んでいた「少年画家」堀内郁之助の手になるもので、一巻には「長州征伐」に向かう「幕府軍」が、もう一巻には江戸に向かう「新政府軍」が描かれている。 どちらの絵巻も彩色のものであり、東海道を通行する「軍隊」の緊張感が伝わってくる。 作者である郁之助は、藤沢宿大久保町の名主の家に嘉永七(一八五四)年に生まれ、幼い頃から絵を学んだと伝えられる。 |

図59 新政府軍『東征軍東下図』)

|

彼が「軍隊」を描いた理由は分からないが、この絵巻が眼前を通行する「軍隊」の様子を写実的に描いたものであることは間違いない。

「軍隊」の通行は、神奈川の人々にとって、支配者が誰であるのかを強烈に意識させるものであり、この絵巻は、そうした情景を現在の我々に教えてくれる。

「幕府軍」を描いた絵巻には、西洋式の装備をした歩兵隊らしき部隊が見られ、日の丸を先頭に、太鼓を鳴らしながら行進する兵士が描かれている。

一方、「新政府軍」を描いた絵巻には、「菊の御紋章」を先頭に進軍する諸藩の武士などが描かれている。

二つの絵巻を眺めていると、わずか数年で政権が移り変わったことに思いをはせないわけにはいかない。

こうした思いは、当時の人々も同様であったに違いない。

もちろん、政権の交代によって、一般の人々の暮らしがただちに変わるわけではないが、これ以後、日本は「近代国家」へと変貌を遂げることになり、相模の人々も、その体制の中にしだいに組み込まれることになった。

進軍する「新政府軍」

鳥羽・伏見で戊辰戦争が始まったのは慶応四(一八六八)年正月三日のことで、これ以後、戦局は急激に拡大した。

二月九日には有栖川宮熾仁(たるひと)親王が東征大総督に任命され、二月十三日には新政府軍の先発隊が名古屋まで着陣している。

その後、二月十八日には、駿府から品川までの軍事物資の輸送手段を確保せよとの命令が沿道諸藩と代官に出されている。

こうして進軍は本格化し、三月下旬までに「新政府軍」が続々と現在の神奈川県域に到着した。

箱根を越えて最初の宿場である小田原宿には、三月二十六日に東海道鎮撫総督橋本実梁(さねやな)が着陣し、四月十一日には有栖川宮も到着した。

また、海路を利用して、三月二十六日、横浜に海軍先鋒大原浚完(としさだ)が上陸、その後、陸路、品川宿へ出立した。

こうして、四月十一日には「新政府軍」が江戸城に入り、幕府の拠点であった江戸城は「新政府軍」の管轄に置かれることになった。

一方、相模・武蔵においても、幕府支配の拠点であった奉行所が「新政府軍」に接収された。

まず、開港場横浜とその周辺地域では、この地域を支配した神奈川奉行所が四月二十日に「新政府軍」の管轄下に置かれた。 また、現在の横須賀市浦賀町に置かれていた浦賀奉行所が閏四月十一日に「新政府軍」に接収された。 |

図60 東海道を進む鳳輦

(ル・モンド・イリュストレ1869年2月20日号)

|

さらに、諸藩については、小田原藩が一時期、「新政府軍」と対立したものの、五月下旬に対立が解消し、各藩では新政府に恭順の意を表明した。

ところで、神奈川県という名称が生まれたのは、政権の委譲が完了した直後のことであった。

四月下旬に神奈川奉行所の事務を引き継いだ神奈川裁判所は、六月十七日に神奈川府と改称し、さらに、九月二十一日に神奈川県と名称を変えた。

また、この頃から管轄区域も拡大し、神奈川県は横浜を起点に一〇里(約四〇キロ)四方の地域を支配する役所となった。

もっとも、この段階では、諸藩が支配する村々もかなりの数に達し、支配のあり方は錯綜した状態にあったが、ともあれ、この地域では慶応四(一八六八)年に近代に向けて新しい行政組織が動き出そうとしていた。

古記録が語る神奈川の明治維新

神奈川県は、旧家に所蔵された古記録の所在確認が全国的にみても進んだ地域といわれている。

そのため、我々が、こうした古記録を手にする機会も多く、古記録を題材に明治維新という時代、神奈川県域で何が起きていたのかを具体的に知ることができる。

もちろん政権の交代は、一般の人々が関与できる問題ではなく、神奈川の人々が維新の主人公になることはなかったが、戦争の勃発は人々に様々な影響を与えたようである。

たとえば、横浜開港資料館には武蔵国橘樹郡生麦村(現在、横浜市鶴見区)の名主関口東右衛門の記した慶応四(一八六八)年の日記があり、正月二十六日の記述から、神奈川奉行所が農民の中から新規に足軽を雇ったことが分かる。

この足軽は「銃隊」に編制されることになっており、戦乱が関東に広がりつつある段階で、農民が「兵士」として戦争に参加させられる可能性があったことを伝えている。

また、政権交代に伴う治安の悪化も深刻で、相模国高座郡小園村(現在、綾瀬市)に住んでいた金子重兵衛の日記には、慶応四(一八六八)年二月から三月にかけて、県央部で「押込み」(強盗)などの凶悪犯罪が多発したことが記されている。

また、この日記は、犯罪者がしだいに増長し、最近では槍や鉄砲を持って、毎夜四、五ヵ所で事件が発生していると記している。

さらに、物価が著しく上昇したことも、この時代の特徴のひとつで、米・雑穀・酒・醤油・灯油など、様々な日用品の価格が急騰した。

物価上昇は、これらの品物が軍事物資として使われたことに加え、政情不安によって人々が買い占めなどを行ったためであった。

いつの世も戦乱と不安定な政情は、人々の生活に大きな影響を与えるが、物価の安定や治安の回復など、新政府に期待するものは大きかったといえる。

「近代化」の中で このように、維新の動乱は、人々を不安に陥れたが、政権が安定するのに伴い、「近代化」政策を推し進める新政府のもと、人々の暮らしもしだいに「近代化」した。

たとえば、交通手段ひとつをとっても、明治初年に人力車・馬車・蒸気船・汽車の利用が一般化し、人々の生活空間は急激に拡大した。

これらの交通手段は東海道沿いの地域で主に整備され、たちまちのうちに気軽に利用できる交通機関となった。

鉄道沿線の住民の中には、汽車を利用して日帰りで東京に遊びに出掛ける者も現れたし、横浜から小田原まで馬車が開通したことにより、汽車と馬車を利用すれば、みずから歩くことなく県東部から県西部まで行けるようになった。

また鉄道の駅には多くの人力車が客待ちをするようになり、街道や市街地を走る人力車は物珍しいものではなくなった。

一方、農村の様相も一変し、特に県東部の地域では新しい産業が勃興した。元々、この地域には開港場があったため、「国際化」が進んでいたが、明治時代に入ると、その傾向は一層強まった。

たとえば、幕末に横浜近郊農村で実験的に作られていたキャベツ・トマト・アスパラガスなどの西洋野菜は、明治時代に入ると東海道沿いの農村で広く栽培されるようになった。

また、この地域では乳牛や豚を飼育したり、輸出用の茶を栽培する者も現れた。

さらに、東海道沿いの地域では、荷物運搬会社である「陸運会社」に雇われ「賃労働者」として働く者や、人力車・馬車を購入し旅客運送業を始める者も出現した。

もちろん、こうした変化が起ったのは、都市化の進んだ地域とその周辺に限られていたし、多くの農民は、明治時代になっても江戸時代と変ることがない重税に苦しめられていた。

しかし、農民たちの中から自由な経済活動を通じて、より豊かな暮らしを期待するようになった人々が現れたことは大きな変化であった。

そして、こうした変化はしだいに県全域に、やがて全国へと広まっていくことになる。

明治維新が終って 明治維新が、いつ終ったのか、確かな定説があるわけではないが、一般的には西南戦争が勃発した一八七七(明治十)年頃までを明治維新の時期と呼ぶことが多い。

では、神奈川県での「維新の変革」は、どのように進んだのだろうか。

政府が、藩を廃止することに着手しだのは、明治二(一八六九)年のことで、この年の六月、政府は諸藩に対し、版籍(はんせき、領地と領民)を朝廷に奉還(ほうかん)することを命じた。

この結果、神奈川県域でも、小田原藩・荻野山中藩・六浦藩が版籍を奉還し、形の上ではすべての土地と人民が朝廷のものとなった。

また、明治四(一八七一)年七月には廃藩置県(はいはんちけん)が実施され、県内の藩は県に改称された。

また、この時、各県には中央から知事・県令(けんれい)が派遣され、地方行政は彼ら官僚によって担われることになった。

その後、各県の統廃合が進められ、同年十一月には小田原県が荻野山中県を合併・吸収し、足柄県と改称された。

また、韮山(にらやま)県は廃藩置県を契機に廃止され、韮山県が管轄していた伊豆国が足柄県に含まれることになった。

一方、県東部でも、十一月に六浦県が廃止され、神奈川県に吸収された。

こうして、現在の神奈川県域には、東部地域を管轄する神奈川県と、西部地域を管轄する足柄県という二つの大きな県が誕生した。

さらに、一八七六(明治九)年には、足柄県が廃止となり、足柄県が従来管轄していた伊豆国は静岡県に、相模国は神奈川県に吸収された。

この結果、現在の神奈川県の原型が完成した。

なお、この段階の神奈川県は多摩三郡を含んでおり、当時の神奈川県は現在の県域よりも広い。

最終的に神奈川県が現在の形になるのは、一八九三年に多摩三郡が東京府に移管されてからである。

このように、行政組織の変遷を眺めるだけでも、この間の変化はきわめて激しい。

はたして人々がこうした急激な「変革」をどのように眺めていたのかを知ることは容易なことではない。

しかし、「変革」が進行なかで、それぞれの人生も、また同様に変わらざるを得なかったことは間違いない。

たとえば横浜市神奈川区の旧家鈴木家にはある旗本が一八八〇(明治一三)年に記した一通の手紙が残されている。

この旗本は、かって鈴木家が名主をつとめる村を支配していた人物で、手紙は生活の困窮を訴えるものであった。

新政府が徳川家を静岡に移封(いふう)することを決定したのは、慶応四(一八六八)年五月のことで、この時、中央政府たる幕府は完全に崩壊し、多くの幕臣が職を失った。

手紙の書き手である旗本も、住み慣れた江戸を離れることを余儀なくされ、各地を転々とすることになった。

手紙によれば、一八八〇年、この旗本は東京に戻っていたようで、東京での暮らしぶりを克明に記している。

手紙には、売却できるものは売り払い、米もほとんどないこと、妻は糸をくる内職をしているが家計の助けになるほどの収入にはならないことなどが綿々と書かれている。

また、口減らしのため、妻を奉公に出し、自分は鈴木家が経営する油屋の番人になりたいとある。

旗本の手紙には、新政府に受け入れられなかった旧幕臣の姿、古い意識からなかなか抜け出せなかった士族の苦悩をみることができる。

さらに、幕府という巨大な組織が崩壊した時、そこに属していた個人の無力さを考えないわけにはいかない。

この旗本が手紙を書いた年、最後の将軍徳川慶喜は、明治政府から正二位に復することを達せられた。

旧主君の名誉回復を知ったときに、彼の胸中を去来したものはなんであったろうか。

維新の中で、様々な人生が、繰り広げられたようである。

2 ヨコスカ top

図61 横須賀駅 |

図62 横須賀港一覧絵図 |

幕府の造船所建設

JR横須賀線に乗って、横須賀駅に下車する。

この駅は一八八九(明治二十三)年に開業したが、現在の駅舎は一九一四(大正三)年に建設されたものである。

かって、この駅は、軍都横須賀の玄関として賑わい、多くの軍人たちが横須賀駅を利用した。

また、駅舎の左手には港が広がり、現在でも多くの海上自衛隊の護衛艦や潜水艦、アメリカ軍艦が繋留されている。

こうした光景は、この町が海軍の拠点として発展し、その伝統が脈々と続いていることを教えてくれる。

横須賀が全国に知られるようになったのは、幕府が、元治元(一八六四)年に、横須賀に造船所を建設することを決定してからのことであった。

当時、幕府は海軍力を増強するため、西洋式の軍艦を持つことを必要としていた。

しかし、日本人は西洋式軍艦の造船技術は持っておらず、軍事力を増強するためには西洋諸国から軍艦を購入するしかなかった。

こうした事態を憂慮した幕府は、親日的な政策を取るフランスの協力で、横須賀に造船所を作ることを決定し、横須賀は日本を代表する軍港となることを宿命づけられた。

横須賀が、造船所の建設地として選ばれたのは、この地がフランスの軍港ツーロン港に地形が似ていたからといわれ、造船所建設地はJR横須賀駅の対岸の海岸を埋立てた場所に決定した。

また、建設に際しては、フランス政府の命令を受けたフランス人技師が多数来日し、工事は彼らの指導で行われた。

工事が開始されたのは、慶応元(一八六五)年で、翌年には、造船所の「首長」をつとめたフランス人技師ヴェルニーが横須賀に来着、これ以後、敷地の造成やフランス人宿舎の建設が急速に進められた。

また、同年中に横須賀ではじめて二艘の小蒸気船が建造され、慶応三年には第一船渠の開削工事も開始された。

こうして、造船所建設は着々と進められたが、幕府の命運を賭けた一大事業も、軍事力増強にはほとんど役立つことはなかった。

しかし、その事業は明治政府に引き継がれ、軍艦建造は明治政府のもとで行われていくことになった。

造船所を舞台にして 幕末・明治初年の日本にあって、横須賀は国際化・近代化の実験場であった。

そもそも、造船所の建設そのものが、日本の近代化を推し進めるものであったが、そこで繰り広げられる日本人とフランス人との交流は、日本人の国際化に大きな役割を果たした。

たとえば、この時期に、横須賀には二〇人を超えるフランス人技師が住んでいたが、彼らは、日本人との交流を通じて、様々な西欧文化を日本に伝えた。

たとえば、幕末から明治初年にかけて、造船所の建設に従事した堤磯右衛門の子孫の家には、そうした交流を伝える資料が多く残されている。

その中に造船所建設当時に作成された図面があり、西洋風の建物の柱や西洋式トイレの設計図面がある。

おそらく、フランス人は図面を示し、日本人の大工に、こうしたものを作成させたと考えられる。

また、彼は、一八七三(明治六)年に、日本で最初の石鹸製造の企業化に成功するが、彼が石鹸の効用を知ったのは横須賀であった。

さらに、彼の日記には、慶応四(一八六八)年に、造船所の構内で、フランス人と日本人とが合同で祭りを開いたことが記され、その際、「日本人とフランス人が打ち混じって楽しんだ」とある。

当時、横須賀では、造船所の職員・工員、さらには建設労働者も含めれば数千人の日本人が働いていたと考えられる。

はたして、彼らが、フランス人との交流を通じて、何を見たのが簡単には答えられないが、こうした交流を通じて、一般の人々にも西洋社会が身近なものになっていったと思われる。

日本の軍事化か進む中で日本の近代を特徴づける言葉に「軍国化」がある。

そして、横須賀の近代の歴史は、日本の「軍国化」の歩みと軌を一にしていた。

一九一七(大正六)年に刊行された『横須賀研究』の中で、著者綾部虎治郎は、「始めて横須賀停車場に降りた人が、第一に驚くのは水兵の多きことである。 |

図63 堤磯右衛門

|

第二には夕方になると、青服の職工が、隊列をなして、工廠(こうしょう、軍の工場)から帰る時の状況である。

要するに、当市は水兵と職工の力で発展しているのである」と述べたが、この言葉は、横須賀が軍艦をはじめとする兵器の生産と軍隊の存在によって発展してきたことを示している。

横須賀で最初の国産軍艦「清輝」が進水したのは、一八七五(明治八)年のことで、これをきっかけに日本の造船技術は着々と水準が上がり、横須賀では毎年のように新造艦の進水が相ついた。

また、一八八〇年代後半以降になると、その技術はきわめて高いものとなり、造船所では日本人の手によって鋼鉄軍艦が建造されるようになった。

さらに、日清戦争から日露戦争にかけての時期にも多くの軍艦が建造されたほか、戦時期には艦船を修理するため、工員は徹夜の作業に追いまくられた。

造船所が、横須賀海軍造兵廠と名称を変えたのは、一八九七(明治三十)年で、その後、一九〇三年には横須賀海軍工廠と改められた。

この頃から工員の数も急増し、大正初年には一万人以上の人が工廠で働くようになり、工廠は横須賀を支える一大産業に成長した。

一方、造船所が活況を見せるのと時期を同じくして、横須賀には海軍の諸施設が続々と設置された。

特に、一八八四(明治十七)年に横須賀に鎮守府(日本近海の防衛を担当した海軍の官庁、横須賀鎮守府は東日本を所轄し、配属された艦船部隊を統率した)が設置されると、この港は東日本の防衛の拠点として一層重要な位置を占めるようになった。

また、その他の海軍施設では、機関・砲術・水雷(大量の火薬を水中で爆発させる武器)などの技術者を養成する学校や海軍病院などが相ついで置かれた。

軍都の光と影

海軍工廠の拡張と軍施設の増加に伴い、横須賀はしだいに大きな都市へと発展した。

一九〇七(明治四十)年、横須賀町は豊島町と合併し、新たに横須賀市が発足したが、市制発足時の人口は六万二〇〇〇人以上に達した。

その後も人口は増えつづけ、一九二五(大正十四)年には、横須賀市は九万人以上の人口を抱える神奈川県第二の都市になった。

これに伴い都市基盤の整備も進み、横須賀と各地を結ぶトンネルの開削、水道や屎尿(しにょう)処理施設の整備、高等女学校や中学校の設置などが積極的に行われた。

また、軍が敷設を強く要望していた横須賀線も一八八九(明治二十二)年に開通し、横須賀は東京や横浜からわずかの時間で来られる便利な場所へと変貌した。

さらに、交通手段の整備は工廠への通勤を楽なものにし、大正期には横須賀に隣接する地域の町村の住民たちも続々と横須賀で働くようになった。

また、満州事変後になると、軍都の拡大が求められるようになり、横須賀は周辺の町村を合併しながら市域を拡張した。

こうした発展は、海軍工廠と軍の存在を前提にしており、現代の感覚では手放しに喜べるわけではない。

また、この町が、アジアへの侵略拠点であったことも間違いない。

しかし、ともあれ日清戦後から昭和十年代初頭までの時代に、横須賀は近代都市としての基盤を作り上げ、神奈川県を代表する都市になったのである。

横須賀の軍事施設は、造船所の建設以来、地域の人々の暮らしに様々な影響を与えてきた。

そして、現在、この町には多くのアメリカ軍や自衛隊の施設が点在している。

横須賀の海軍施設が、進駐軍に接収されたのは一九四五(昭和二十)年八月三十日で、この日を境に日本海軍の歴史は幕を降ろした。

この前後から、日本の軍人・軍属や徴用されていた工員は続々と帰郷し、横須賀の人口は、わずかの間に十数万人も減少した。

しかし、その後、横須賀は進駐軍の活動拠点の一つとなり、一九五一(昭和二十六)年に日米安保条約が結ばれた以降は、多くの軍事施設がアメリカ軍の基地となった。

また、翌年には海上自衛隊の前身である海上警備隊が発足し、これら自衛隊の施設も多くみられるようになった。

さらに、現在では、航空自衛隊や防衛大学校の施設も置かれ、この町には、戦前以来の軍都の伝統が続いているかのように感じられる。

軍事施設の存在は、地域住民にとって、必ずしも歓迎すべきものではない。

戦後の歴史を眺めてみても、アメリカ艦船が核兵器を横須賀に持ち込んだとの疑惑は大きな社会問題となり、原子力潜水艦の寄港は市民の中に強い反対運動を引き起こした。

現在、横須賀市は、可能なかぎりのアメリカ軍基地の返還と自衛隊施設の移転などを求めているが、幕末以来の歴史を持つ軍都は、二十一世紀にどのような変貌を遂げるのだろうか。

3 関東大震災 top

関東大地震の発生

一九二三(大正十二)年九月一日午前十一時五十八分、相模湾北西部を震源とするマグニチュード七・九の大地震が発生した。

人体に感じる揺れは、北は函館から西は広島にまでおよんだ。

南関東の大地震としては、安政大地震(一八五五年)の発生後、六八年目のことであった。

この地震により、神奈川・東京などの広い範囲で震度Ⅵの烈震を記録しているが、家屋の倒壊率からみて、相模湾沿岸および足柄平野・相模平野一帯の沖積低地では、現在の震度階級にすると震度Ⅶ(倒壊率三○パーセント以上)に達している地域も多かったことが分かる。 |

図64 焼け落ちる県庁と税関

|

中でも、震源に近い小田原周辺および平塚・茅ヶ崎・寒川・厚木などの沖積低地では、倒壊率が実に七〇〜九〇パーセントに達した地域さえある。

地震は、激しい上下動に続いて水平動が起こり、最大振幅は約一二センチ、周期一・五秒に達し、東京・中央気象台の地震計の針が吹き飛んでしまうほどであった。

この揺れにより、人は立っていることもできないほどで、転がってしまうのを防ぐために何かにつかまるのも精一杯であったという。

この地震により、小田原付近から房総半島南端に至る海岸部で最大二メートル隆起した一方で、丹沢山地北西部では一メートルの沈降が観測されている。

この結果、地形に変化を生じた地域も少なくなく、茅ヶ崎の相模川河口付近では、海岸近くの低湿地が一メートル以上も隆起し、これに伴って二〜三町歩(約二〜三ヘククール)の土地が耕地化されたり、水田の中に埋もれていた相模川橋の旧橋脚が地上に姿を現すなどしている(『茅ヶ崎市史』四)。

根府(ねぶ)川では、山津波(土石流)が発生して集落が押し潰され(『神奈川県震災誌』)、また、秦野では小川がせき止められて震生湖(しんせいこ)の誕生を見ている(『秦野市史』通史三)。

海岸部には津波が押し寄せ、その高さは九〜一〇メートルに達した(『藤沢市史』『鎌倉市史』近代通史編)という。

関東大地震の被害

関東大地震は、東京・神奈川・静岡・千葉・埼玉・山梨・茨城の一府六県にわたり、大きな被害をもたらした。

総被害戸数は約七〇万戸におよび、うち約四五万戸が全焼、約二五万戸が全半壊となっている。

これによる総被災者は約三四〇万人、死者・行方不明者は約一四万人に達する(『震災予防謳査会報告』)という空前の大災害となった。

被害家屋の多くは火災により焼失したものであるが、死者も大半は地震そのものに起因するものではなく、二次的な火災による焼死であった。

中でも、横浜市の被害は最も甚大で、実数では東京市を下回るものの、被害世帯の割合は九五パーセント(約九万五〇〇〇戸)と、東京市の七三パーセントを上回っている(『横浜市史』第五巻下)。

地震の発生が正午直前で、昼食の炊事をしていた家が多く、東京や横浜などの市街地では火災が相ついで発生した。

県内では、横浜・川崎のほかに、鎌倉・横須賀・小田原・秦野・厚木・真鶴などの各市町でも大火が発生している。

火災は同時に多数発生したつえ、地震により水道設備が破壊されたことから、都市部での火災被害は甚大であった。

中でも横浜市では、被害世帯の六二パーセント(約六万二〇〇〇戸)は焼失によるものであった(『神奈川県の歴史』)。

県内で被害が最も多かったのは、震源に近い足柄下郡で、倒壊・半壊被害を中心に被害戸数は実に九九・二パーセントに達し、足柄上郡も九八・五パーセントであった。

そのほか、高座郡で九一・二パーセント、中郡で八七・五パーセントにおよび、神奈川県全体では東京都の四七パーセントをはるかに上回る八六・五パーセントが被災した(『神奈川県の歴史』)。

県内の死者・行方不明者は約三万三〇〇〇人、負傷者約五万六〇〇〇人、全焼約六万九〇〇〇戸、全半壊約一一万五〇〇〇戸、総被災者は約一三五万人に達した(『震災予防調査会報告』)。

各地被災の状況

最も多く死者が出だのは、火災によるものであるが、建物の倒壊による圧死、津波・山津波により、命を落としたものも少なくなかった。

また、県下の山間地域や丘陵地帯では、大小の崖崩れや道路・鉄道の破損が多数発生し、交通・通信網は寸断され、人々の不安を増幅させた。

海岸部では津波により、江ノ島の桟橋を通行していた約五〇名が犠牲となった(『藤沢市史』第六巻)のを始め、多数の犠牲者が出た。急崖地では山津波が発生し、熱海線の根府川(ねぶかわ)駅では一〇〇名以上の死者・行方不明者が出た(『神奈川の鉄道』)。

古都鎌倉の被害も大きく、鶴岡八幡宮楼門および拝殿・極楽寺・高徳院・建長寺・円覚寺・浄智寺などが倒壊し、高徳院の大仏も二メートルほど移動するありさまであった(『鎌倉震災誌』)。

物資と旅客の輸送に欠かせない鉄道にも甚大な被害が生じ、中でも東海道本線の大船−駿河(現駿河小山)間を始め、当時、東海道本線の支線であった熱海線の国府津−真鶴間、横須賀線の大船−横須賀間については、復旧までに長い時間が費やされた。

最も早く全線が復旧したのは横浜線であったが、それでも震災からおよそ一ヵ月後の九月二十八日であった。

相模川河口に架かる東海道本線の馬入川橋梁は、崩壊による復旧工事が竣成したのは、一年近く後の翌年八月十五日、海岸の崖地を走る熱海線の全線開通は、一年半後の一九二五(大正十四)年三月十二日であった(『神奈川の鉄道』)。

産業面では、京浜地域で工場の倒壊・火災、交通の寸断などにより、工業生産に大きな打撃を生じた。

相模平野や足柄平野では、河川や用水路が破損したうえ、出穂期の稲の根を地震で切られてしまったため米の不作を招いた。

養蚕の盛んな相模原台地では、夏蚕・秋蚕の飼育が困難となったうえ、交通の寸断で畑作物の出荷にも支障を来たし、特に甘藷は大きな打撃を受けた。

また、海岸部の隆起は、漁場に変化をもたらす結果となり、漁業にも損害を与えた(『神奈川県震災誌』)。

このように地震は、県内各地に大きな被害を残していった。

震災に伴う流言

人的被害は、直接的災害によるものばかりではなかった。震災の社会的混乱のなか、流言により被害を被る人々も発生した。

震災発生の九月一日夕刻頃から、横浜・川崎・東京など各地で「朝鮮人暴動」を始めとする、社会主義者の襲来、一時釈放の囚人の襲来、さらには富士山の大爆発といった流言が発生した。

これにより、東京・神奈川・埼玉の府県下においては、金承学の調査(姜徳相『関東大震災』)によれば、六四〇〇人を超える在日韓国・朝鮮人が殺害された。

その中で神奈川県下の殺害者は最も多く、四〇〇〇人を超えた。

当時、東京周辺に在住していた在日韓国・朝鮮人は二万人弱と言われることから、実に三人に一人が殺害されたという計算になる。

また「保護収容」された在日韓国・朝鮮人も多く、神奈川県下で約二〇〇〇人、関東一円では一万人を超えたとされる(石出法太「関東大地震と朝鮮人虐殺」『郷土神奈川の歴史』)。

震災という社会的危機的状況の中で、人々の社会的不安を一層募らせた流言は、通信混乱の状態のなか、人の口をへて猛スピードで街道を駆け抜け、各地に広まり、このような悲惨な結果を招くこととなった。

この流言の一つは、横浜市寿警察署管内で発生し、一日午後七時ごろ「鮮人約二百名来襲し放火・強姦、井水に投毒」との浮説(「現代史資料六」大空社)が流れた。

流言は驚異的な早さで広まり、翌日正午頃までには、横浜・東京の全市域に広がっていった。

横浜から三〇メートル近く離れている相原村(現相模原市)に住む相沢菊太郎のもとにも、二日にこの情報は届いており、この日の日記に「原町田方面へ鮮人の暴徒数百名乱入の報あり」との記述がある(『相沢日記』)。

政府では、二日東京市および隣接五郡に、そして三日東京府・神奈川県に、さらに四日、埼玉県・千葉県に戒厳令を発布し、都市部に陸軍連隊を派遣した。

また、各地では、在郷軍人や青年団員を中心とした自警団が結成され、警戒体制が取られた。

組織された自警団は、神奈川県下で約六〇〇、関東全域では三六〇〇に達し、こうした戒厳令のもとで、軍や自警団などの手により「朝鮮人虐殺」が行われたのであった。

二日には「中国人暴動」の流言も発生し、在日中国人もこれに巻き込まれた。

震災は、「流言の道」をも誕生させたのであった。

震災復興と都市計画

関東大震災による物的被害額については、様々な算定がされているが、東京市統計課の推計で一府六県で五五億円余り、大蔵省の調査では一〇一億円余り、日銀の調査では四五億円余り(『横浜市史』第五巻下)と言われる。

東京は震災により壊滅的な打撃を受けため、遷都論も浮上したが、九月十二日「帝都復興に関する詔勅(しょうちょく)」が出され、横浜市を含めた帝都復興事業に着手することとなった。

当時の内務大臣(前東京市長)後藤新平は、三五億円にのぽる理想的な復興予算案を作成したが、計画の縮小・削減が繰返され、最終的に五億円余りで復興が進められることとなった(『横浜市史』第五巻下)。

当初計画から見るとかなり縮小された形ではあるが、この復興事業により震災以前にくらべ東京・横浜の都市基盤は格段に整備された。 |

図65 工事中の山下公園

|

この事業で、横浜市では、一〇四万坪(約三四三ヘクタール)の土地区画整理を施行し、道路や公園の整備が進められ、わが国において最初の本格的な都市計画事業となった。

予定の復興事業は、震災後わずか六年で完成し、震災前にくらべ遥かに近代的な都市を造り上げることができたのであった(『神奈川県都市政策史料』)。

山下公園は、この時、焼土や瓦礫の埋め立て処理の結果として生まれたもので、二万二〇〇〇坪(約七・三ヘクタール)の面積を有する、わが国最初の臨海公園として一九三〇(昭和五)年三月に開園した。

また、市内にある五二の橋と三一の小学校が鉄筋コンクリート化された。

復興が進んだ一九二七年六月には大横浜建設記念式が開かれ、さらに一九三五年には、山下公園を会場に横浜大博覧会が開催されるに至り、震災復興は、近代都市を誕生させると共に新たな文化をもたらす道をも切り開いたと言えよう。

4 士官学校 top

士官学校の移転計画

一九二三(大正十二)年の関東大震災により、東京府牛込区市ヶ谷台にあった陸軍士官学校も被災し、逐次、建物は鉄筋コンクリート化か進められていた。

一九三六(昭和十一)年頃、ほぼ建て替えを終えたが、生徒数が増加したことと演習場の確保が難しくなったことから、同時期、移転計画が立てられることとなった。

移転の条件は、行幸に便利であり、富士山が眺められ、物資が十分であり、予算(二七五万円)と移転期限(一九三七年四月)が合致する場所ということであった。

その候補地は、八王子東方(東京都)、入間川南方(埼玉県)、御殿場付近(静岡県)、そして原町田西方(神奈川県)など六ヵ所あった(『保存版「陸軍士官学校」』秋元書房)。

中でも、八王子東方と原町田西方が移転有力地とされたが、地価の安さと地主交渉が少人数で済むなどの点から、富士山こそ眺められなったが、「相模川の清流に臨み、大山の秀峰を仰ぎ、風光明媚にして環境純朴、かつ小田原急行電車にて東京より一時間行程にありて教育その他の利便多く」(青木一枝「陸軍士官学校の状況」『偕行社記事』七五九号)、学校の敷地として最適ということで、最終的に原町田西方の座間・相模原地域に移転が決定された。

土地の買収交渉は、一九三六(昭和十一)年六月に始り、同年十月に着工、翌年九月には第一期工事を完成し、生徒を受入れるという突貫工事ぶりであった。

落成式は、移転翌年の三月に行われている。座間に士官学校が移転した一九三七年は、慮溝橋(ろこうきょう)事件(七月)に端を発し、まさに日中戦争へと突入した年であった。

戦争への道と共に、相模原は軍都化の道を歩むことになるのである。

士官学校の移転

陸軍士官学校は、明治元(一八六八)年に京都に設けられた兵学校に、その歴史をさかのぼることができる。

陸軍士官学校条例が一八七四(明治七)年に制定され、陸軍の兵科将校を養成する学校として、士官学校は東京の市ヶ谷台に設置された。

その後、一八八七(明治二十)年に幼年学校が独立すると共に、陸軍各兵科現役士官候補充条例の制定により、一八八九年に第一期の士官候補生が入校している。

軍備の拡張に伴い、一九三七(昭和十二)年に士官学校本科は士官学校として神奈川県座間へ移転することとなり、予科のみが予科士官学校として市ヶ谷台に残ることとなった。

翌一九三八年には、埼玉県豊岡にあった士官学校分校が航空士官学校として独立し、さらに四一年には予科士官学校も埼玉県朝霞(あさか)に移転した。 |

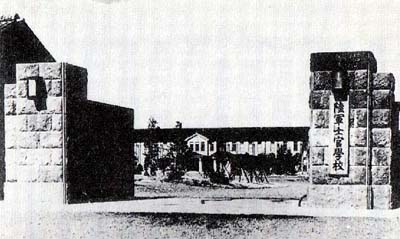

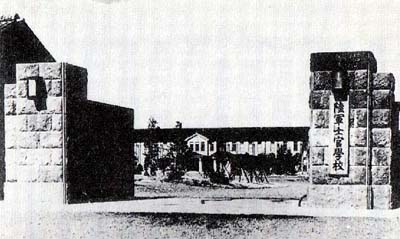

図66 陸軍士官学校正門

|

また一九三八(昭和十三)年には予備士官学校が全国に七校(仙台、前橋、豊橋第一・第二、久留米第一・第二、熊本)設けられた。

陸軍士官学校の卒業生は、一九四五(昭和二十)年の敗戦までに五八期、計三万六九〇〇名におよび、日本陸軍の根幹を担った(『保存版「陸軍士官学校」』)。

座間に最初に移ったのは五〇期生約一三〇〇人で、九月三十日午前、小田急線特別電車で「士官学校前駅」(現「相武台前駅」)に到着した。

小田急では、士官学校の移転に先立ち、最寄りの座間駅を六月一日、士官学校前駅に駅名変更したのであった。

駅から正門までの約一キロの道程もこの時整備され、その両側で四五〇〇人におよぶ地元の人々が彼らを出迎えた。

当日、道路には歓迎アーチが飾られ、花火も打上げられたという。

移転二年後の生徒数は三五〇〇名に達し、教職員を合わせると四四〇〇名に上った(『小田急五十年史』)。

敷地も数次にわたる買収の末、最終的には付属の練兵場を含め九〇〇ヘクタールを超える広大な施設となった。

桑畑が軍事施設に

士官学校が移転した、相模原台地北部に位置する座間・相模原地域は、明瞭な三段の河岸段丘が発達していることで知られる。

最上段の相模原面は、二〇メートル以上におよぶ厚い火山灰層に覆われ、水利に恵まれないことから、開拓が進んだのは主に江戸時代以降であった。

戦前まで一帯は、畑と雑木林ばかりが広がっていて、水田に乏しいことから、養蚕が主な生業として栄えた。

軍部では、前年から現地調査を進めていたようであるが(小俣国栄「陸軍士官学校の移転とその周辺」『座間むかしむかし』第四集)、地元に用地買収の話が最初に伝えられたのは、一九三六(昭和十一)年六月二十七日のことであった。

陸軍第一師団経理部からの電話で、当時の座間・新磯(あらいそ)・大野・麻溝(あさみぞ)の四ヵ村の村長は座間村役場に招集され、座間・新磯両村に士官学校用地二〇万坪(約六六ヘクタール)、新磯・麻溝両村に練兵場用地五七〇町歩(約五六五ヘクタール)を買収したいという意向が突然に伝えられた。

この申し出に対する各村の対応は異なり、買収面積の多くない座間・大野両村は前向きで、座間村はむしろ士官学校の進出は村の発展につながるとして大歓迎であった。

しかし、耕地の大半を失うことになる新磯・麻溝両村にとって問題は深刻で、反対の意向が示された。

その後、数日間隔で村長・地主らと用地交渉は進められ、「超非常時局の際ではあり、国防上の施設故多数失業者を出すのもやむを得まい」と涙を飲んで、地主らは七月十五日に売却の内諾をしている(『相模原市史』第四巻)。

しかし、移転を歓迎した座間村でさえも、士官学校移転予定地は「座間では一等地といわれた土地で、大部分桑畑であった」(小俣国栄「陸軍士官学校の移転とその周辺」)場所であり、養蚕を主業とする村人にとっては、まさに死活問題であった。

耕作地の喪失に伴う失業問題に不安を募らせる新磯村では、「村民大会」を開催し軍部と紛糾したが、「村民がどうしても不服ならば、軍としては法の発動によってでも実行する」との強硬な態度が示されている。

その後も、新磯村では、買収区域の設定にあたっては紛糾し、十月には、学童の同盟休校、村会議員七名の辞任、村長の引責辞任へと展開した(『相模原市史』第四巻)。

こうしたなか、十月二十六日に起工式は執り行われ、突貫工事が始まった。

士官学校の移転は、「超非常時局」の名の下での地元村民の多大な犠牲の上に成り立ったものであった。

行幸道路の整備

士官学校移転三ヵ月後の十二月二十日、第五〇回卒業式が挙行され、昭和天皇が行幸することとなった。

この行幸の際に整備された、横浜線原町田駅から陸軍士官学校正門に至る約七キロの道路(府県道厚木調布線)は行幸道路と呼ばれている。 天皇の行幸にあたり、東京から中央線八王子経由で横浜線町田駅に向かい、士官学校まで自動車というルートが取られた。

横浜から座間まで新線を敷設するという鉄道省案もあったという(水津満「相武台−陸軍士官学校始末記−」『かながわ風土記』八〜一〇号)が、時間的に無理かあったため、約二ヵ月の突貫工事で、この区間の道路整備が行われた。

その後も、卒業式にあたり行幸があったかため、道路は県下青年団員ら延べ八五〇〇名余りの勤労奉仕によって整備された(行幸道路「奉仕記念碑」)。 |

図67 行幸道路改修「奉仕記念碑」

|

天皇の士官学校への行幸は、地域青年の手による行幸道路の整備によって支えられたのであった。

そして、この地は行幸のおりに、『古事記』の日本武尊東征の条に見える「武士を相る」の意から「相武台」と命名された(「相武台」記念碑)。

天皇の行幸を記念して、座間村は翌年の紀元節(二月十一日)に予定していた町制を、この日に繰り上げて施行した(水津満「相武台−陸軍士官学校始水記−」)。

その後、相武台の名称は駅名にも使用され、一九四一(昭和十六)年一月一日、小田急線の士官学校前駅は防諜上の理由もあり相武台前駅に改称された。

また、相模線(当時、相模鉄道)の座間新戸(しんど)駅も、士官学校移転と共に陸軍士官学校前と名称変更されたが、その後、やはり防諜上の理由もあって相武台下駅に改称されている。

敗戦後、士官学校は米軍に接収され、キャンプ座間として現在に至っている。

士官学校の建設は、敗戦後、基地の町への道程ももたらしたと言えよう。

軍都整備

士官学校の建設を皮切りに、東京からほど近い相模原地域には、次々と陸軍諸施設が建設され、畑作農村は軍都へと変貌を始めた。

主要なものだけでも、士官学校以後、一九三八(昭和十三)年に臨時東京第三陸軍病院・相模陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)・陸軍兵器学校の三施設が、翌三九年に電信第一連隊・陸軍通信学校、さらに翌四〇年に相模原陸軍病院、そして四三年に陸軍機甲整備学校と、七つの陸軍施設が建設された。

最終的に、相模原地域の一五パーセント余りの土地が陸軍に買収され、陸軍の一大拠点と化した。

軍事施設の進出に対応して、地元町村には都市計画法が順次適用され、座間村の一九三七年十月適用を手始めに、三九年までに関連八ヵ町村すべてに適用された。

相模原北部に建設された相模陸軍造兵廠を中心とする約一六〇〇ヘクタールの地区では、この時期、土地区画整理が施行されるに至り、人口一○万人を想定した「軍都」の建設が進められた。

結果として、軍事施設の集中と軍都の建設により、関連八ヵ村け合併することとなり、太平洋戦争に突入する一九四一年の天長節(四月二十九日)を期して相模原町が誕生した。

軍都相模原の建設は、当時の内務省が手掛けていた新興工業都市の一つとして進められた。

この事業は、全国二三の地区で進められたが、その中で相模原の土地区画整理は最も大規模で、戦中最大のニュータウン計画であった。

街路の幅員(ふくいん)は、南北幹線が実に破格の四〇メートル、その他もすべて六メートル以上とし公園緑地も総地積の三パーセント以上を確保するなど、この先進的な都市計画は今日でも通用するものであった(『相模原軍都計画と地域変化』)。

第二次大戦に翻弄されながら誕生した町、相模原は、敗戦後、陸軍施設の多くが接収されて米軍基地となり、基地の町となった。

しかし、その一方で、軍都計画により整備された都市基盤をペースに、高度経済成長期以降、東京のベッドタウンとして急速に都市化が進展し、全国にも類をみない人口急増をみた。

結果として、士官学校の建設は、相模原に軍都化への道をもたらし、戦後は、都市化への道をもたらしたのであった。

5 リゾート湘南の誕生 top

変貌する湘南

湘南は、神奈川県南部地域を指し示す地名である。

しかし、その範囲については必ずしも定説があるわけではない。

また、湘南の語源についても、相模の南部を意味する「相南」に由来するとか、中国湖南省の川である湘水の南方一帯の景勝地と相模湾沿岸地域の風景が似ていることにちなんだともいかれている。

その名称は、遅くとも江戸時代には使用されており、寛文元(一六六一)年に創設された俳諧道場鴫立庵(しぎたつあん、大磯町)の江戸時代初頭の標石に「湘南」の文字をみることができる。

また、江戸時代後期に編纂された『新編相模国風土記稿』の芸文部には「湘南」の言葉を含む漢詩が収録されている。

このように相模湾沿岸地域は古くから湘南と呼ばれてきたが、湘南という言葉が全国的に有名になったのは明治時代中期になってからのことであった。

そもそも、この地域には鎌倉・江ノ島といった江戸時代以来の観光地があり、相模湾に沿って江戸時代の一級国道である東海道が東西に通っていた。

そのため、多くの旅人が湘南の地を訪れ、風光明媚な景観を楽しんだといわれている。

しかし、鎌倉や江ノ島などの観光地、東海道沿いの名所・旧跡をのぞけば、湘南にはごく普通の漁村や農村が広がっていた。

こうした状況を一変させたのが明治時代中期以降の別荘地・保養地の開発であり、温暖な気候と美しい風景を求めて多くの人々が湘南に移り住むことになった。

こうして湘南に別荘を持つことは人々の憧れとなり、学者・作家・政治家など、当時の各界を代表する人々が湘南の各地に別荘を建てた。

また、「湘南文化人」なる言葉も生まれ、湘南に住むことがステータス・シンボルにもなっていった。

さらに、この地に住んだ作家たちが、湘南を舞台にした作品を発表するようになると、湘南という地名は全国に知られるようになった。

徳富蘆花(ろか)と湘南

湘南を舞台に執筆活動を行った文学者の一人に徳富蘆花がいる。

彼は、一八九七(明治三十)年から逗子に住み、逗子を舞台に小説や随筆を発表した。

代表作である『不如帰』(ほととぎす)は口ングセラーとなり、長く国民に読まれ続けた。

また、一九〇〇(明治三十三)年に刊行された随筆集『自然と人生』に収録された「湘南雑筆」も話題となり、湘南の地名をたちまちのうちに全国的なものにした。

「湘南雑筆」には、逗子(ずし)での暮らした正月から暮れまで月日を追って記され、人々は蘆花の文章から湘南のイメージを膨らませていくことになった。

紙数の関係ですべてを紹介できないが、秋の逗子について記した部分を眺めてみたい。

山路行けば、薄苅萱の吾衣にかかれるも、あわれなり。山も秋やや深うなりぬ。

何の樹殊に落ち初めしと云ふにあらねど、林漸く疎に、山骨やや寒く、葉声次第に乾き、樹々日々透明ならむとするを覚ゆ。

黙然として歩めば、小鳥の石を落せしか、栗の実の自らはじけて落ちしか、ころころがさと一声木の間に物の落つる音して、あとはこっそり静になりぬ。 |

「湘南雑筆」が刊行された当時、日本の社会は急激に変化していた。

日清戦争に勝利した日本は国際社会での発言力を強め、経済の面では工業化を強力に推進した。

また、人々の暮らしも西洋化し、東京では近代的な建物が多く見られるようになった。

こうした時代にあって、人々は湘南の豊かな自然に安らぎを求めたのかもしれない。

蘆花自身が意識する、しないにかかわらず、その作品は二十世紀を迎え次々に失われていく日本の原風景を記録しているかのように感じられる。

鉄道の開通と海水浴場の開設

湘南に別荘を持った有名人は数多い。『藤沢市史』や『茅ヶ崎市史』によれば、明治二十年代初頭に別荘が建ちはじめ、一八九六(明治二十九)年には初代の内閣総理大臣をつとめた伊藤博文や歌舞伎の名優市川団十郎が大磯町や茅ヶ崎市の海岸部に別荘を所有している。

その後、政財界人の別荘建設は一層進み、実業家では三菱の創始者岩崎弥太郎、浅野財閥を築いた浅野総一郎、三井物産の初代社長益田孝、横浜の貿易商である茂木惣兵衛・小野光景などが別荘を持った。

華族では旧薩摩藩主島津家、旧佐賀藩主鍋島家、旧徳島藩主蜂須賀家など、政治家では山県有朋や原敬なども別荘所有者であった。

このように、湘南では多くの有名人が別荘を持ったが、一般の人々が別荘を持つことは容易なことではなかった。

しかし、相つぐ鉄道の開通は、しだいに庶民にも湘南を身近なものにしていった。

その始りは一八八七(明治二十)年の東海道線横浜・国府津間の開通で、ついで一八八九年には横須賀線が開通した。

さらに、一九〇二年には江之島電気鉄道が藤沢と片瀬間に開通した。こうして、湘南のどこの地域にでも東京から数時間あれば行けるようになり、より多くの人々が湘南での休暇を楽しむようになった。

特に、鉄道の開通後、湘南の各地に海水浴場が開設されたことにより、この地は関東有数の保養地となり、海岸部での観光開発が急速に進められた。

『風俗画報』から

湘南が著名な保養地だったためか、この地を紹介した案内誌も多い。

そうした雑誌の一つに『風俗画報』がある。

この雑誌は一八八九(明治二十二)年に刊行が始まったが、一八九八年八月号が特集として湘南を取上げている。

記事の内容は具体的であり、この記事から一〇〇年前の湘南の様子を知ることができる。

記者は実際に湘南を訪れ、記事は新橋から汽車に乗るところから始まっている。

最初に降り立ったのは藤沢駅で、三等車で三二銭の汽車賃だった。

記者は、ここから人力車を雇い、江ノ島の対岸に位置する川口村の片瀬に向かっている。

さらに、桟橋を渡り、江ノ島に入ることになる。

江ノ島では、島内の神社や旧跡をめぐり、いくつかの旅館を訪ねている。

実際に宿泊したのは、恵比寿楼と呼ばれる旅館で、彼は部屋から見た眺望を

「遠く鋸山を望み、三浦・三崎・逗子の浜辺は薄墨もて描かれつ、稲村が崎・七里ヶ浜、さては小動(こゆるぎ)・腰越(こしごえ)の磯間近く立ち、龍口寺は伽藍の屋根を見せる」

と記している。さらに、

「群青の上に胡粉もて画きしやうなる帆の影は幾つともなく波に浮びて包むや朝霧の絶え間に島山の見え隠れするも心ゆく限なれ、我等が今朝の馳走なるべし」

とあり、相模湾の豊かな自然と美しい景観が人々の人気を集めたようである。

また、記事は海水浴場についても触れ、鵠沼(くげぬま)海岸や逗子海岸で遊ぶ男女の姿を記している。 |

図68 『風俗画報』1898年8月号

|

さらに、逗子では湘南を代表する茶店「日蔭の茶屋」で名産を賞味したようで、鮮魚を肴に美酒に酔いしれたとある。

当時、こうした観光案内誌が飛ぶように売れたといわれているが、記事を読んでいると、湘南が保養地として高い評価を得ていたことを知ることができる。

昭和の湘南

昭和を迎え、湘南は再び大きな発展をとげた。

そのきっかけは、昭和初年に小田原急行鉄道の江ノ島線と湘南電気鉄道(現在の京浜急行電鉄)の逗子線が相ついで開通したことであった。

先に開通しだのは江ノ島線で、一九二九(昭和四)年四月に新宿と片瀬江ノ島間で一日一六往復の運転が行われるようになった。

また、翌年には逗子線が開通し、横浜の黄金(こがね)町から湘南逗子までの営業が開始された。

これにより、湘南は東京・横浜方面との連絡が一層便利になり、より多くの人々が湘南を訪れるようになった。

また、一九三一年には、神奈川県が湘南海岸道路(現在の国道一三四号)の建設に着手し、一九三六年、川口村(現在、藤沢市)から大磯町にかけての海岸部を貫通する道路が完成した。

当時、湘南の町村では恐慌の影響によって多くの失業者が生み出されていたが、道路の建設は、失業者を救済する事業として行われた。

また、地元では道路建設によって、観光地だけでなく住宅地としても開発が促進されるであろうとの期待が高まっていった。

さらにこの頃、逗子から大磯にかけての町村に県営水道が敷設され、この地域の住宅地化か進むことになった。

こうして湘南は日本を代表する保擽地・住宅地となり、高度成長期以降は「東洋のマイアミ」とも称せられるようになった。

しかし、現在では周辺地域の一層の都市化や交通量の激増などによって、湘南はがっての美しい景観を失いつつある。

また、海水浴場の水質の悪化が話題になることも珍しくはない。

蘆花が賞賛した湘南の自然を、どのように次の世代に伝えていくのか、残された課題は多い。

6 高度成長の下で top

変貌する社会のしくみ

一九五〇年代中頃から七〇年代初頭にかけて、日本の経済は著しく成長し、日本はアメリカ合衆国につぐ世界第二位の「経済大国」になっていった。

経済成長を支えたのは工業の発展で、この間、全国各地に工業地帯が作られた。

神奈川県においても多摩川河口から根岸湾にかけての臨海部一帯に巨大な工業地帯が整備され、県中央部の農村地帯(現在の相模原市や海老名市一帯)にも工業地帯が作られた。

こうして県内の工業生産額は急増し、一九五五(昭和三十)年を一〇〇とする工業生産指数は一〇年後に六二六にまで達することになった。

また、この間の人口の増加も著しく、神奈川県の人口は一九五六年に三〇〇万人を突破し、一九七三年には六〇〇万人を超えた。

人口増加の最も大きな原因は京浜工業地帯で働く労働者の増加であり、この地域には全国から若年労働者が流入した。

さらに、六〇年代に入ると、東京へ通勤できる地域の住宅地化か進み、これが人口の増加を一層促進した。

こうした産業構造の変化や人口の増加は、この地域の人々の暮らしを急変させた。

神奈川県では、一九五〇年代中頃から工業化を背景に豊かな消費生活が生み出され、県民の平均所得は急増した。

暮らしの中には、様々な電化製品が入り込み、人々はより一層の経済成長を望んだ。

しかし、その一方で、無秩序な住宅開発による環境破壊や交通事情の悪化、工業地帯での公害の発生、都市廃棄物の急増などの問題が続々と発生した。

さらに、農業・漁業に従事する人口は激減し、こうした産業の衰退が問題になっていった。

土地と水を求めて

神奈川県は、戦前から臨海部の埋立てによる工業地帯造成の歴史を持っている。

また、一九五〇年に勃発した朝鮮戦争を画期として、工業地帯では「特需ブーム」が引起こされ、神奈川県では戦後の経済復興を臨界部の工業生産力の発展によって行っていった。

さらに、高度成長の時代を迎えると、工業発展への期待はより大きなものとなり、県当局では国の開発計画に基づき数次にわたる工業化推進計画が作成された。

計画によれば、神奈川県の最も大きな課題は工業用地の造成と工業用水の確保であり、これ以後、臨海部の埋立てと水資源の開発が次々と行われた。

しかし、こうした開発には多くの犠牲を伴い、臨海部では漁民たちが漁業権を失い、ダムの造成では村がダム湖に水没した。 |

図69 京浜工業地帯

|

また、開発に対する反対運動も激烈であり、県や各自治体はその対応に苦慮することになった。

高度成長の時代は、すでに歴史となりつつあるが、開発と発展の中で、何が行われたのかを記憶しておく必要があろう。

埋立については、横浜市の根岸湾埋立事業が最も大きな問題になった。

この計画は、一九五六年に発表され、この年の十二月には横浜市会が満場一致で埋立に賛成した。

計画では、埋立によって工業地帯を造成すると同時に、国電(現在のJR根岸線)を桜木町駅から大船駅まで延長し、この線路を貨物輸送にも利用することになっていた。

これに対し、埋立予定地に漁業権を持つ屏風浦・根岸湾・本牧の三つの漁業協同組合は「埋立絶対反対総決起大会」を開催した。

この時の決議文は「我々漁業者のみが、かかる工業地帯造成の犠牲とならざるを得ないのか」と述べ、市当局の工業重視の方針を強く批判している。

しかし、漁民をのぞく市民の埋立賛成の大合唱はしだいに高まり、漁民たちは翌年、「漁民の理解がない形での埋立は強行しない」という制限付きではあったが、埋立に賛成することになった。

埋立の是非については簡単には答えられないが、我々は豊かな海や自然と密接に結びついた暮らしを失ったことは間違いない。

失われた故郷

根岸湾埋立事業が推進され始めた頃、県北部の城山町・津久井町・相模湖町ではダム建設をめぐって、住民と県とが激しく対立していた。

このダムは城山ダムと呼ばれ、相模川の上流部を堰き止め人造湖を作ることを目的に建設された。

また、人造湖に貯めた水は京浜工業地帯への工業用水や県下の人口増加に伴う水道需要を賄うことになっていた。

さらに、貯められた水は発電にも活用され、増えつづける電力需要にも利用されることになった。

この計画を神奈川県会が承認したのは一九五八年のことであったが、この直後から湖底に沈むことが予定されている集落を中心に激しい反対運動が起こった。

そもそも、この地域は高度成長の恩恵を受けることが少なく、神奈川県にあっては都市化の遅れた地域であった。

にもかかわらず、県当局は、増大する工場と都市住民へ水と電力を供給するため、都市から遠く離れた山村住民の暮らしを破壊することを選択した。

また、水不足に苦しむ横浜市・川崎市・横須賀市は、ダムの完成に大きな期待を寄せた。

しかし、住民との交渉は難航し、最後まで反対し続けた集落との補償契約が終了したのは一九六二年のことであった。

その後、ダム工事が進められ、一九六四年には人造湖への貯水も開始された。

こうして津久井(つくい)湖と呼ばれる人造湖が完成したが、湖底には八つの集落が没し、二八〇世帯・一四〇〇人以上の人たちが故郷を失った。

一方、ダムの完成により都会への給水も開始され、城山ダム付近と下流の寒川町付近から一日一〇〇トン以上の水が各地へ送られることになった。

また、津久井湖完成後は渓谷がなくなり直線的な道路が作られたため、地元では交通手段が大変便利になった。

この結果、津久井湖周辺は観光地としても開発され、現在ではベッドタウンとしても注目を浴びつつある。

ダムの完成は、地元の人を含め、神奈川県に住む人々に多くの恵みをもたらしたといえる。

しかし、ダム建設のために故郷を失った人々のことを考えると、手放しで喜ぶわけにはいかない。

公共の利益と個人の生活のどちらを優先すべきなのか、経済発展の地域格差をいかにして埋めていくのか、旧来の共同体や自然環境を開発からどのように守っていくのか、ダム建設の過程で提示された問題は現在でも大きな課題になっている。

伸びる鉄道と道路

高度成長という時代は、各地で開発の嵐が吹き荒れると同時に新しい交通手段が

続々と登場した時代でもあった。その始りは、先に述べた根岸湾岸を走る国電(根岸線)の開通であり、この線路は、一九六四(昭和三十九)年に桜木町−磯子間の営業を開始し、一九七三年には大船まで全通した。

また、同年中に東海道新幹線も完成し、新横浜駅と小田原駅の二つの駅が設けられた。

さらに、既存の路線の複線化も進められ、南部線では一九六六年に立川までの全線が複線化された。

また、横浜線でも同様の工事が進み、一九七八年に複線化工事が完成した。

私鉄では、東京急行が、一九六六年に溝の口から長津田まで路線を伸ばし(田園都市線)、この線は翌々年につくし野まで延長された。

さらに、京浜急行は、一九六六年に三浦海岸まで路線を伸ばした(久里浜線)。

こうした路線の開通は県内の交通事情と土地利用状況を一変させた。

新路線の沿線では鉄道会社による住宅地開発が行われ、各地に巨大な団地群が出現した。

団地に住む人々は「団地族」と呼ばれ、彼らの中から新しい都会的なライフスタイルが生み出されていった。

一方、鉄道建設と同時に道路網の整備も急ピッチで進められた。

主な道路としては、京浜第二国道が一九五五年に、第三京浜道路が一九六五年に開設された。

また一九六八年には東名高速道路(東京−厚木間)と中央自動車道(八王子−相模湖間)が開通し、高速道路の利用が進んだ。

これに伴い、マイカーも増加し、交通事故や排気ガスによる大気汚染が問題になった。

こうした問題は現在も解決されず、負の遺産として次の世代に引き継ぐことになる。

このように、県下の様相は高度成長期に大きく変貌した。

神奈川県は、全国でも有数の都市化や工業化が進んだ地域であり、高度成長期に市街地化か進んだ地域ではかっての景観が全く残っていない。

また、そこに住む人々も高度成長期以降に他所から移住した人か、その子供ばかりである。

失われたものを取戻すことは容易ではないが、神奈川県を新たな「故郷」とする子供たちのために、高度成長の「功罪」を検討する時期にきているのかもしれない。

top

****************************************

|