|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 付録

Ⅰ章 中山道と岐阜街道を歩く

一 濃尾の地理と風土 top

木曾三川と輪中

濃尾(のうび)は古代以来の美濃(みの)国と尾張(おわり)国との二国を合せた地域であるが、日本の中央部の太平洋側に位置して濃尾平野が両国に跨がっており、また歴史的に見ると近世初頭には織田信長の所領があり全国統一に向けての足掛りの地域であったことなどから、「濃尾」と一体的に捉えられることが多い。

しかし両地域やそれぞれの地域内には地理・風土に固有の特徴があり、両者を一括して論じることは危険でもある。

そこでここでは、「濃尾」地域のなかでもとくに注目される木曾三川と輪中(わじゅう)の地域、すなわち美濃平野部をとりあげることにする。

木曾三川とは木曾(きそ)・長良(ながら)・揖斐(いび)川であって、源流は長野県木曾郡の鉢盛山、岐阜県の位山(くらいやま)分水嶺山脈中の見当山、美濃越前山地の北西端高倉峠附近とそれぞれ遠く離れているが、平野部に出てからは相互に網の目のように結ばれており、河口に近くなるほど接近している。

また三川は木曾・長良・揖斐の順に地形が低くなっているために、木曾川の水害は主に他の二川に甚大な影響を与えた。宝暦治水で有名な薩摩藩による分流工事は、河口部で木曾川と長良川を分離させようというものであった。

輪中はこうした三川の連鎖的な水害への対応として形成されたもので、連続した輪中堤は景観的に有名であるが、その輪中堤内の強固な地域共同体も輪中と呼ばれ、他地域とは異なる特徴を有する地域社会を形成して今日に至っている。

尾張藩と美濃の小藩

こうした木曾三川と輪中という特徴ある地形と地域社会を確定させた一因が、近世前期の木曾川左岸に築かれた「御囲い堤」であるとする説がある。

つまり尾張藩の経済的・軍事的理由から木曾川の尾張側を堅固にしたために、木曾川水害のほとんどが美濃側の二川におよび、輪中の形成を促進したというのである。

「御囲い堤」の築堤には疑問も出されているが、尾張国は親藩である尾張藩の一国支配であり、美濃は小領主が多く、平野部はとくに諸領主が錯綜しており強力な政治権力がなかったことが「御囲い堤」を形成させたという点は、濃尾の近世の政治的特徴をあるていど言い当てている。

美濃平野部には西濃に本拠を持つ大垣(おおがき)藩以外は、尾張藩の支藩高須(たかす)藩も含めて小領主が錯綜している。

このことと、中世末にはこの地域の三川沿岸の多くの川湊が楽市場であって、周辺の小市場の中心であると共に領主に対して一定の自立性を保っていたことと関係があるように思われる。近世になって楽市的性格が失われた後にも、川湊や北方(きたかた)、羽島(はじま)などの在町は周辺の米や諸物資の集散地として機能し、岐阜や加納(かのう)・大垣などの都市に完全に包摂されることはなく相対的に独自性を保っていた。

こうした地理的・経済的特徴に加えて先述した小領主の錯綜が、美濃平野部は地元からみても「まとまりがない」と評される特質を生んで今日に至っていると考えられる。

美濃最大の大名は一二万石余を所持する尾張藩であったが所領はまとまっておらず、現在の中津川・恵那・美濃加茂・美濃・岐阜・羽島市域など美濃の政治的・軍事的要衝に散在しており、また木曾と木曾川・長良川、揖斐川の要衝である濃州三湊を支配・管理していた。

これらのことから尾張藩は美濃に対しては一つの藩というよりは幕府の代行者的存在であったと考えられる。

しかし他方で尾張藩は享保期には城下町名古屋を核とする藩域経済の発展を背景にして信州から東海地域の広域市場の中心となり、また藩としての独自性を強めていった。

こうしたことが、名古屋に直結する下街道の発展や伊那谷を中心とする中馬街道の展開を促して、反対に美濃の中山道から信州木曾路の経済的発展を困難にさせていったといっても過言ではないのである。

東西の接点 また濃尾平野とくに美濃平野は、畿内竺西国と関東や東国との結接地であったことも見逃すことはできない。

古代に東国への入口と位置付けられたこと、応仁の乱を遁れて多くの京都貴族が美濃にやってきたこと、関ヶ原の戦いが西国と東困の勢力の衝突でもあったことなど、歴史的にもまた現在でも様々な点からこの地域は西と東が交錯する地域である。

この点を「特徴がない」地域だとみる否定的な評価もあるが、これを肯定的にとらえることで、大垣藩が輩出した人材の多彩さや、幕末の同藩の藩政改革を主導した小原鉄心の交際の広さ、一見無性格に見える藩政改革の特徴を理解することができるのである。

また尾張藩が東海・信州地域などの諸領主を「勤王誘引」して成功したことが、維新政府軍の京都から江戸への進軍を可能にしたということも、濃尾地域が東西の接点であったということと深く関係しているといえる。

以上にみたように、本巻との関係で「濃尾」の地理的・風土的特徴として重要な点け、東西と接点である点と、美濃平野の独自性、名古屋と東濃・信州の南部方面との結びつきの強さということができる。

二 中山道と岐阜街道を歩く top

1 中山道

美濃の中山道

中山道は美濃国内は約三二里(約一二八キロ)で、国内を東西に一線で区切ったように走っており、大井~御嵩宿(みたけしゅく)間は十曲峠・大湫(おおくて)十三峠・うとう峠など木曾路に劣らぬ嶮岨な山中の道であり、鵜沼(うぬま)以西の美濃平野部に入るとおおむね輪中地域の北限を通る平坦な道である。

また宿場は、江戸の板橋宿から近江国草津宿で東海道に合流するまでの六七宿(次)のうち、美濃国には木曾路との境目である落合宿から西端の今須(います)宿まで一六宿があり、平均して二里ごとに設置されていた。

美濃の中山道がそれまでの東山道に代って幹線道路となっだのは十七世紀後半だと考えられるが、中山道の伝馬制度の始リは慶長七(一六○二)年とされている。

この年に御嵩宿に徳川家康から伝馬掟の朱印状が、ついで岐阜町と木曾代官山村道祐にも同様の朱印状が発せられている。

この家康の中山道整備策と、関ヶ原の戦い直後に東山道に近い岐阜城が破却され、中山道を扼(やく)する位置に加納(かのう)城が築かれたことは密接に関連していると考えられる。

ところで、御嵩宿に残る慶長七年の伝馬掟朱印状には「御朱印(ごしゅいん)これなくして人馬押立者(おしたてるもの)あらハ、其郷中出(そのごうちゅうで)合打ころすべし」という文言があり、前年の東海道の宿々に出された朱印状にはない文言として注目されている。

これは中山道の治安の悪さに対する非常措置だとの指摘もあるが、それよりも地域社会の「自治」的性格が強く、家康はそれに依存して街道整備を進めようとしたものだと考えておきたい。

なお御嵩宿に出されたものとほぼ同文の朱印状が岐阜町にも出されていることから、岐阜-加納、またそれから笠松-一宮-清洲-名古屋―熱田へと延びる岐阜街道にも伝馬制度が設けられた可能性があり、この段階では中山道だけが重視されたというわけではないようである。

中山道が幹線道路として確立していくのは十七世紀中頃と考えてよい。

万治元(一六五八)年に岐阜出入り荷物の継立問屋(岐阜問屋)と中山道問屋とを兼ねていた熊田氏が、中山道問屋を松波氏に譲っており、その理由として中山道の頻繁な往来による兼務の困難さをあげている。

つまりこの頃、どちらかの問屋に専念しなければ業務を裁けないほどに中山道の通行が頻繁になったということであり、これはとりもなおさず中山道が主要道路として確立したことの表れと考えられる。

さてこの中山道と交差ないし起点とする主な道は、加納宿で交わる岐阜街道、垂井(たるい)宿を起点として大垣-墨俣(すのまた)-起(おこし、現一宮市)-萩原(同)-稲葉(現稲沢市)-清洲-名古屋-熱田宿に通じる美濃路、関ヶ原宿から伊勢桑名に至る伊勢東・西街道、同じく関ヶ原宿から近江木之本宿で北国街道に繋がる北国街道(北国脇往還ともいう)があった。

また槙ヶ根(まきがね)峠(現恵那市)の追分から釜戸-神箆一日市場(こうのひといちば、現瑞浪市)-浅野-高山-土岐口(現土岐市)-生田-多治見-池田屋町-内津(うつつ、現春日井市)-大曽根-名古屋に至る約一五里(六〇キロ)の下街道は、信州木曾方面との諸物資の往来、伊勢参宮・善光寺詣などですでに寛永期から栄え、それに対して北側に位置する中山道の通行は減少して宿の衰微を招き、近世を通じて両者の対立・抗争は続いたのであった。

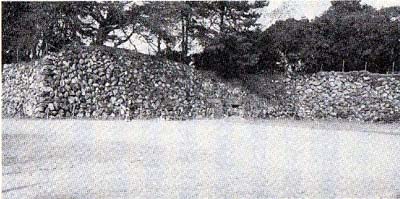

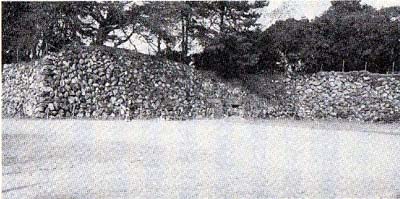

図2 落合宿本陣跡

図4 白木番所跡 |

図3 覚明神社

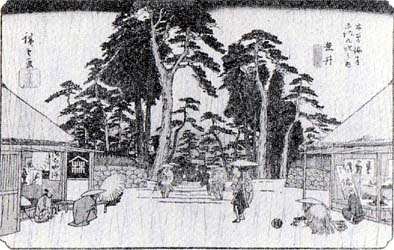

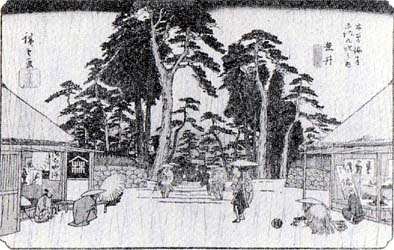

図5 中津川宿(『木曾街道六拾九次』より) |

中津川宿へ

中山道を信濃から美濃に入り、難所の一つに数えられた「落合の石畳」のある十曲峠を越えれば美濃最東の落合宿であり、旧本陣(井口家)は今も残る。

ここから西へは「猶(なお)所々坂あれども既に深山の中を出て瞼難なくして」「爰(ここ)に出れば先ツ我が家に帰り着たる心地」(岐蘇路(きそじ)安見図絵)したという。

中津川宿への途中には覚明(かくめい)神社があるが、天明五(一七八五)年に御獄(おんたけ)に軽潔斎(かるけっさい)で登れるようにして信者を集めて御獄講を組織した尾張生まれの覚明が祀られている。

それから尾張藩の白木(しろき)を取締った白木番所跡や無数の石碑群を通り過ぎて中津川宿に至る。

中津川宿は木曾・伊那方面や宿の東で分岐する飛騨(南北)街道から南飛騨方面に通じる要衝の地である。

「ここは豊饒(ほうじょう)なる処にて商家多く町並屋作りよし」。

そして「穀物・塩・味噌・溜(たまり)・酒・小間物・呉服物・古手・木綿・紙類等のほか、桧笠(ひのきがさ)、篠(しの)にて箱類をひさぐ、また三・八に市立て苗木領の諸村より莚(むしろ)・紙・楮(こうぞ)・木綿の類を持出ると云、総体この地の商物は苗木領へ専(もっぱ)ら売りつかわす也、旅籠屋三十戸ほどあ」ったという(『濃陽志略』)。

この宿の問屋兼酒屋の同家は島崎藤村の『夜明け前』に出てくる平田門人蜂谷香蔵の実家で間秀矩(はざまひでのり)であり、この地の平田国学普及の中心的役割を果した。

木曾路の贄川(にえかわ)宿の平田学門人は、間家などの中津川の平田学門人から伝播している。

『夜明け前』からも木曾路の馬籠(まごめ)宿と落合や中津川との交流の深さが知られる。

落合の稲葉屋の子勝重は鈴木弘道で、酒造業から蚕種業を、また村長を勤めたりした人物であり、中津川では先の蜂谷の他に小野三郎兵衛は庄屋の肥田九郎兵衛、浅見業蔵(ごうぞう)は本陣の市岡殷政(いんせい)であった。

なお本陣裏にある郷蔵(ごおぐら)は桝形と共に当時の遺構である。

大井宿へ

中津川から西へ八キロ、途中秋葉神社(静岡県)への分かれ道(秋葉道)で、間の宿の役割を担っていた茶屋本陣篠原家を過ぎて大井宿に至る。

ここから岩村から上村、明智方面の中馬街道への道が通じ、次の大湫宿への途中で名古屋方面に至る下街道が分岐するという交通の要衝であり、旅籠屋が四一軒(天保十四年現在、なお『濃州徇行記』には五〇軒とある)を数えるという中山道屈指の繁栄した宿場であった。

宿内は六ヵ所で屈曲しているという鍵形の多い町であり、本陣表門は反屋根の瓦葺で江戸初期の様式を今に伝え、城郭様式の長屋門は移築されているが現存している。

『濃州徇行記』には宿の様子をつぎのように記している。 |

図6 大井宿本陣跡表門

|

「此宿は皆板屋にて町幅も広くすべて旅籠やかかりよし、又農商を兼たる者など多くありて、近村より色々調へ物に来り、相応に商ひも繁昌せり、又此宿信州辺より牛荷物も多く通り、往還別してにぎはし、此牛荷物且伊勢神宮へ参詣の者此さきにて下街道へわかるる也」。

また木曾に送られた「大井米」は、近郷から集められた年貢米であった。

幕末期に和宮(かずのみや)下向に際して、不当な助郷負担を怒って野井村百姓代熊崎新三郎が岩村藩役人に切りかかるという事件がおこり、明治元年には大井宿の佐藤清臣が赤報隊に加わって信州に向かっている。

御嵩(みたけ)宿へ

大井宿から次の大湫(おおくて)宿に至る途中には大小一三の峠、すなわち十三峠の起伏のある難所があり、一里塚が三ヵ所、立場(たてば)が三つ設けられていた。

また西行坂の上には西行の歌碑と五輪の石塔がある。

また中間近くにある「佐倉宗五郎大明神」の碑は、元禄頃に幕府に直訴して処刑された竹折村の庄屋を祀ったもので、佐倉宗五郎に似ていることからこの名がついたといわれる。

また大久後立場跡を過ぎた坂の石畳は一九七〇年に発見されたもので、約八〇メートル残されている。

大湫(大久手)宿は三町一四間の小宿ながら旅籠屋が三〇軒を数え(天保六年)、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の『木曾街道膝栗毛(ひざくりげ)』に喜多さんがいのしし穴に落ちた舞台となった宿である。

しかし下街道の発展にともなって次第に「さみしく」なっていった。

大湫宿から美濃の中山道で最も標高の高い琵琶峠を越え、約六〇〇メートルにおよぶ石畳(これも一九七〇年発見)を通って細久手宿に至る。

この宿は「無高なれば第一往来の助力を以て渡世す、此地山上にありて至て地高く平絎なり、何れの村上りも皆登り方也、冬春は寒威甚しく夏は蚊をらず町並み五町ほど」(『濃陽志略』)とあるように、海抜五〇〇メートルの高地にある豊かとはいえない宿であった。

半原操(あやつり)人形浄瑠璃は、十八世紀初めにこの宿に近い半原を訪れた淡路の人形使いから、この地の三輪源兵衛が習ったのが始まりとされる。

現在人形の頭八〇、衣装五〇が残されている。

つぎの御嵩宿手前の謡坂(うとうざか)には後世に整備されたものだが石畳があり、中山道から北に繋がる道路沿いには隠れキリシタンの遺物と考えられる十字が刻まれた石物など数十点が発見された。 |

図7「佐倉宗五郎大明神」の碑

|

御嵩宿は、江戸幕府による中山道伝馬制度の開始を示す布達が残されていることと、伝教大師の創建と伝えられ薬師如来をはじめ国指定文化財の仏像が多数安置されている東濃屈指の願興寺(別名可児(かに=蟹)薬師、天台宗で寺領一〇〇石)の門前町としても知られている。

宿場の面影はかぎ形の道・用心井戸・旅籠屋海老屋の上段の間などに見ることができる。

幕末期に水戸浪士武田耕雲斎一行がこの宿に泊って兼山村から軍用金を徴収し、本陣の野呂家は明治に入って学区取締りや郡書記、県会議員として活躍した。

近代に入って御嵩には裁判所や旧制中学校が設けられるなど東濃の行政・文化の中心となり、また昭和二十年頃をピークとして亜炭採掘が活況を呈したが三十年代後半から廃坑となり、その陥没による被害が今日まで続いている。

太田宿へ

御嵩宿から鬼岩(現鬼岩公園)に住む関の太郎の打たれた首を祀り、首より上の病に効くといわれる鬼首塚を過ぎて伏見宿に入る。

この北方に位置する木曾川に新村湊跡があり、中山道で運ばれた諸荷物や人がこの湊から犬山・笠松・桑名などに向かった。

この上流には兼山湊(兼山町)、黒瀬湊(八百津町)があり、さらに上流の錦織(八百津町)は木曾材をここで筏に組んで流下させる基地で綱場(つなば)があった。

伏見宿を過ぎて木曾川の湊今渡(いまわたり)で木曾川を渡ると太田宿である。

「今渡の渡し場跡」には石畳が残っているが、この渡しは「碓氷峠」「木曾のかけはし」と共に三大難所のひとつといわれた。 |

図8 太田宿の旧家

|

なお名古屋へはここから分岐して木曾川左岸を下り善師野(ぜんじの、犬山市)をへて名古屋城下町へ向かった。

さて対岸の太田宿は郡上(ぐじょう)・飛騨方面への分岐点でもあり、尾張藩の川並(かわなみ)番所や京濃の領地支配のための太田代官所も置かれる(天明二年)など、交通や政治・経済の要衝であった。

ちなみに坪内逍遥(しょうよう)はこの代官所役宅生まれである。

太田宿の本陣は門だけであるが脇本陣は現存しており、国の重要文化財指定のうだつが目を引く。

なお将軍献上の干柿として有名な蜂屋柿は「太田より一里北」の蜂屋産であるが、「此辺の村々より柿を持て蜂屋へ出るをけづりてつり柿とす、美濃のつるし柿は此辺より出る、蜂屋柿と云」とあるように、この辺りはつるし柿の特産地であった。

なお日本アルプスをはじめとする山々を紹介し、またこの辺りから木曾川下流を「日本ライン」と命名した親ともいえる志賀重昂(しげたか)の碑と、槍ヶ岳初登山した番隆上人の墓と碑がこの太田の祐泉寺にある。

図9 犬山城 |

図10 村国神社 |

鵜沼宿へ

太田宿から川湊があった問の宿の勝山(坂祝町)を通り、推古天皇が勧請したと伝えられる岩屋観音、うとう峠の一里塚(片方だけ現存)を過ぎると鵜沼宿に着く。

木曾川の対岸には尾張藩筆頭家老成瀬氏の居城犬山城と城下町がある。

宿場町の中央に大安寺川から取入れた用水が流れているが、大安寺川の上流には、美濃守護土岐氏が創建してかっては大伽藍が並び、苧(あ)ヶ瀬池の竜女の伝説が伝わる大安寺がある。

この宿から中山道を西行した北方には鎌倉幕府の元で功績があった梶原一族の流転など数々の伝承がある苧ヶ瀬池や、古代壬申の乱で大海(おおあま)皇子を助けて功績があった村国男依(おより)を祀り、境内には国の重要文化財指定の村芝居の舞台をもつ村国神社がある。

加納宿へ

鵜沼からつぎの加納宿までは四里(一六キロ)余もあり(中山道宿間は平均二里)、途中にかっては各務野(かがみの)と呼ばれる原であったところ(現在自衛隊の航空基地)を通る。

加納宿は岐阜・名古屋・伊勢路への分岐点であり、美濃の宿場で唯一の城下町でもある。 宿の南に位置する加納城附近は、かって室町時代に美濃の守護土岐氏や守護代の斎藤氏の居城があり多くの公家や文人が集まり栄えか所であったが灰燼(かいじん)に帰した。

加納城は関ヶ原の戦い直後に家康が岐阜城を廃して築いた城で、家康の娘亀姫の夫奥平信昌(のぶまさ)を封じた(一〇万石)。 |

図11 加納城

|

城の大手門が中山道に面していることなどから、中山道を抑えるために築城されたものと推定される。

加納藩はその後たびたび城主が入替わったが、十八世紀中頃以降は永井氏(三万二〇〇〇石)が幕末まで続いた。

城址は現在は石垣と老松、濠の一部が残されているだけである。

寛永九(一六三二)年からはじまったとされるお茶壺は中山道も通った。

寛文五(一六六五)年に加納宿の久運寺が本陣に指定されたのを、時の住職玉葉和尚が断ったために加納城主から退院を命じられるという事件が起こった。

茶といえば加納に茶所という所がある。

江戸の大相撲でならした関取鏡岩浜之助の二代目が、天保十二(一八四一)年に父の供養をしたのを契機に茶所を設けて旅人に茶を振舞う一方で、自己の木像を「ぶたれ坊」と名付けて置き、通行人に棒で打ってもらって自分の罪を消そうと願った。

これが評判になり、中山道や伊勢路を通行する者は茶所によって茶の摂待を受けながら「ぶたれ坊」を打ったという。

現在は関取鏡岩と伊勢路の道しるべがある。

なお加納町は藩士の内職などによる和傘が特産であって、幕末期には江戸に一〇万本以上、その他畿内など各地に出荷された。

現在も伝統産業として守られ、生産されている。

河渡宿へ

加納宿を過ぎて長良川(ながらがわ)堤に向かう中山道を進み、東・西鏡嶋(かがしま)村境から右に入る道(巡見道ともいう)を行くと、現在も維持されている「御紅(おべに)の渡し」がある。

この渡しのそばには鏡嶋湊があって、近世には長良川を遡ってきた舟荷物(尾張藩御用荷などは除く)はこの湊より上流には遡上できないことになっていた。

こうした特権を許可し湊町の設置を奨励し九天正二十(一五九二)年の岐阜城主織田秀信の掟(おきて)書があり、これから当時鏡嶋湊町は楽市であったことが窺える。

また鏡嶋村には弘法大師ゆかりの寺で、国の重要文化財指定の仏像がある乙津寺(おつしんじ)、通称鏡嶋弘法の名で知らねる名刹があり、今でも縁日には多くの信者で賑わっている。

産物は「村中に大根多く作り、干大根にいたし売いたし、御年貢上納仕候」「往還並木松に、古来より干大根かけ干来り申候」とあるように、干大根が特産品であった。

今でも島大根としてその名を知られている。

また鏡嶋を含む岐阜一帯は、近世から近代に岐阜縮緬(ちりめん)や棒縮緬と呼ばれた縮緬の産地であって、丹後・長浜と共に日本三大縮緬生産地のひとつに数えられた。

さて、中山道は「御紅の渡し」より下流の「河渡(ごうど)の渡し」を渡って長良川左岸の河渡宿に至る。

この渡しは宿持ちで通常は二艘で運営され、御用掛通行に際しては周辺村々から舟が集められた。

長良川はこの辺りでは河渡川、下流は墨俣(すのまた)川ともいわれた。

河渡宿を出て天王川に架かる天王橋を渡るが、この川はこれより南部一帯を潤す主要な用水である席田(むしろだ)用水の一部である。

垂井(たるい)宿へ

河渡宿から平坦地を西行して、養老年中に勅願寺(ちょくがんじ)として建てられたという美江寺(みえじ、信長により本尊美江寺観音は岐阜に移される)に由来する美江寺宿を過ぎると「北半里に真桑(まくわ)村」がある。

「此の地より瓜の多く出る所なり、真桑瓜といふ、其の瓜は黄色にて青筋有り、小瓜なり、只一種なり、昔より毎年瓜の時江戸へ献上す」(「岐蘇路(きそじ)記」)とあるように、真桑瓜は室町時代から幕府や貴族に暑気払いの食べ物として珍重された特産品であり、近世には将軍にも献上(後には瓜ではなく種が献上)された。

美江寺宿から赤坂宿に向かう途中で揖斐川に突き当たる。 |

図12 垂井宿(『木曾街道六拾九次』より)

|

この渡船場が呂久(ろく)の渡しで、天正八(一五八〇)年に織田信忠が、鏡嶋湊と同様に楽市的な町建てや桑名からの通船などについての提書を出している。

この辺では揖斐川を呂久川とも称したが、この手前に小簾紅園(おずこうえん)という公園がある。

ここは文久元(一六八一)年に和宮が渡船した際に、馬淵孫左衛門の庭の紅葉をみて「落ちてゆく身としりながらもみじばの、人なつかしくこがれこそすれ」と詠んだその馬淵孫左衛門家の跡である。

赤坂宿の南には家康が高須藩主徳永氏らに命じて慶長九(一六○四)年に作らせた休泊施設で、後の宿場の本陣の始リといわれる御茶屋のひとつである「御茶屋屋敷」がある。

この御茶屋屋敷は岐阜城の一部を移築し、本丸・二の丸、隅櫓(すみやぐら)まで備えたものであったといわれるが、現在では周囲の濠と土塁が残されているだけである。

また屋敷跡には数千本のぼたんが植えられ東海一のぼたん園といわれている。

また赤坂宿の北の金生山の山頂には役の行者が開いたとの伝説がある明星輪寺があり、この山からは蝋石(ろうせき)・矢根石・寒水石・花紋石などの名石が産して、赤坂宿で土産物として販売された。

それが基礎になって今日では東洋一を誇る大理石工業がある。

浄瑠璃など「小栗判官」に登場する照手姫(てるてひめ)の伝説が伝わり、また東山道の駅があった青墓村、美濃国分寺(現在は国史跡)があった青野村(附近を青野が原という)を通って垂井宿にいたる。

美濃路への分岐点

垂井宿に入る直前の継手橋の手前の追分が、美濃路への分岐点である。

美濃路には現在も五〇本ほどの松並木が残っているが、城下町でもあった大垣宿から揖斐川を佐渡の渡しで渡って墨俣宿に、ついで墨俣の渡しで長良川を渡って小熊の渡しから現在の羽島市をへて、起の渡しで木曾川を渡って尾張国に入る。

そして起宿-萩原宿-稲葉宿を過ぎて岐阜街道と合流して清洲宿、名古屋城下町をへて東海道の熱田宿に至るおよそ五七キロの街道である。

鎌倉時代以降は京都と東国とを結ぶ重要な交通路であり、関ヶ原の戦いで勝利した家康が通ったことから吉例街道とも呼ばれた。

垂井の追分にあった石の道標は今は垂井の民家に移されているが、そこには「右みのじ」「左きそち」と記されており、この道標は東(江戸方面)に向かって建てられていたことがわかる。

垂井宿は、寛政十二(一八〇〇)年で人口一二三九人、旅籠屋四五軒、天保十四(一八四二)年には人口一一七九人、旅籠屋二七軒を数えるこの地域では繁華な宿であった。

本陣の栗田家には今も葵の紋入りの羽織りが残されている。

この羽織りを着て大名を迎える場合は土下座する必要がなかったといわれる。

また旅籠屋亀丸屋は、浪花講の定宿でありサービスが行き届いた宿として繁盛し、一九六一年には前田青部がスケッチした宿として知られている。

浪花講は人々が安心して旅ができるようにと、大坂の松屋という商人が作った宿屋組合で、加盟宿は浪花講定宿の看板を掲げて宿泊者に様々なサービスを提供したのであった。

垂井宿の中ほどに石の大鳥居があり、その奥の南宮山の麓に美濃国の一宮である南宮神社がある。

垂井はこの南宮神社の門前町である。神社への途中に垂井の名の由来となった「垂井の泉」が、欅の大木の根元からこんこんと湧き出ている(県史跡)。

南宮神社は関ヶ原の戦いで焼失したが、寛永二十(一六四三)年に三代将軍家光によって再建された。

社領は四〇五石、旧国幣社で、現在本殿など一五棟が国の重要文化財に、また古くから伝わる翔鼓(しょうこ)の踊りや脱下(ぬけさげ)の舞などが国の重要無形民俗文化財に指定されている。

慶応四(一八六八)年の神仏判然令にもとずく廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で南宮神社の別当寺であった真禅院は廃寺されそうになったが現在の宮代(みやしろ)に移り、一九八五(昭和六十)年に南宮神社は南宮大社と社号を改めた。

同社は金山彦神を祀り全国の金山神社の総本山とされ、現在も鍬や鎌などの奉納物が少なくない。

関ヶ原宿へ

垂井宿を出ると垂井一里塚がある。

九メートル四方、高さ五メートルの塚で中山道一里塚で国の史跡はここと志村一里塚(東京都板橋区)だけである。

一里塚を過ぎて野上村に至るが、壬申の乱の時に大海(おおあま)皇子が野上の行宮に在ったというがその場所は未定。

『更級日記』には野上で遊女(あそびめ)が出てきて一夜、歌をうたったとあり、謡曲の「班女」(はんじょ)は野上の長者のもとにいた遊女花子の物語である。

さらに進むと左に関ヶ原の戦いで家康が最初に布陣した桃配(ももくばり)山がある。

垂井一里塚からこの辺までは所々に松並木があり旧中山道の面影を今に伝えている。

関ヶ原宿は北国街道と伊勢街道の分岐点でもあり、天保十四(一八四三)年に人口一三八九人を数え、旅籠屋は三三軒でありそのうち一二軒は大旅籠屋であった。

これは美濃一六宿中最高である。

宿に入って南に分れる道が伊勢街道で、濃州三湊(栗笠・鳥江・舟附)に至り、そこから桑名や名古屋に向かう航路があった。 |

図13 垂井一里塚

|

宿の北側の丸山には黒田長政や竹中重門の陣跡があり、開戦合図の烽火(のろし)をあげたところから烽火台といわれる。

また北国街道を進めば関ヶ原の戦いの戦死者を祀った東首塚、西首塚がありさらに進むと徳川家康最後の陣地がある。

またその奥の笹尾山の麓に島津義弘や石田三成らの陣地があった。

中山道に戻って西行すれば不破(ふわ)の関跡に出る。

愛発(あらち、越前)・鈴鹿(伊勢)と共に三関といわれた関であるが、平安初期には廃止された。

この関跡附近に赤座直保・小川祐忠・朽木元綱・脇坂安治ら西軍の寝返り組が布陣していた。

なお左手の松尾山には小早川秀秋が布陣していた。関跡から進むと藤古(ふじこ)川に出るが、関の藤川と呼ばれて歌枕として知られた所である。

ここは古代の壬申の乱で大海皇子と大友皇子の軍が戦い、自害した大友皇子の首が最後に葬られた地との言い伝えがある。

その先には壬申の乱の戦いで流された血で黒くなったという黒血川があり、この北山村の西端には常盤御前の墓と伝えられる五輪塔、北の山麓には大谷刑部吉継の墓がある。

さらに西に向うと今須宿に至るが、美濃と近江との境の宿であり、天保十四年には人口一七八四人、旅籠屋一三軒という宿であった。

今須宿を出て西に向かうと車返しの坂になり、峠を登った所の集落中にある小溝が両国の国境である。

両国の者が国境を隔てて寝物語もできる所として知られたところである。

またこの辺を、美濃と近江の山とを左右に見比べて行くということから、「たけくらべ」といった。

一条兼良の「右ひだりみて過ぎ行けばあふみぢの二つの山ぞたけくらべする」という一首がある。

2 岐阜街道と美濃路 top

美濃と尾張を結ぶ道

古代の行政区画(五畿七道)では、美濃国は東山道、尾張国は東海道に所属する。

中央と地方を結ぶ官道としての東山道は美濃から信濃へ通じ、東海道は伊勢から尾張・三河につながるため、両道が交わることはなかった。

しかし国家の威信の元で造られた官道はしだいに衰退し、奈良から京都への遷都も影響して、美濃と尾張を結ぶ道、つまり東山道と東海道をつなぐルートが主要道になっていく。

承和二(八三五)年に太政官は、墨俣(すのまた)川の渡船を増やすことなどを命じた。

愛知・岐阜の県境である木曾川の流れは現在では笠松付近で湾曲して西から南に向きを変えるが、この頃にはそのまま西流して墨俣付近で長良川と合流していた。

各務原(かがみはら)市から南西流して岐阜市最南端付近で長良川に注ぐ境川が、かっての木曾川本流河道と推定されている。

墨俣の渡しはこの時期の濃尾の境に位置していた。十二世紀末から整備された鎌倉と京都を結ぶ街道(鎌倉街道)も、やはり美濃・尾張を経由するものであった。

十一世紀の菅原孝標女(『更級日記』)、十三世紀の阿仏尼(『うたたね』『十六夜日記』)、十四世紀の歌人宗久(『都のつと』)をはじめ、源頼朝や鎌倉幕府四代将軍藤原頼経、室町幕府六代将軍足利義教など、美濃-尾張ルートをたどった旅の記録はいくつも残されている。

木曾川が現在の流路になったのは天正十四(一五八六)年の大洪水後で、本流が南下した結果、尾張国葉栗郡・中島郡・海西郡が分割され、それぞれの一部が美濃国に編入された。

この大変動と、十七世紀初頭の名古屋遷府をへて、美濃路・岐阜街道のルートはほぼ定まることとなる。 |

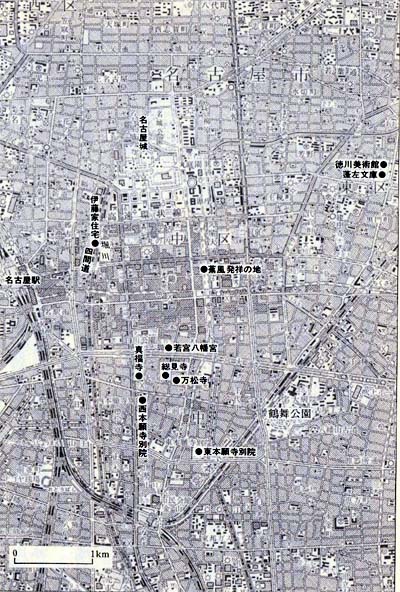

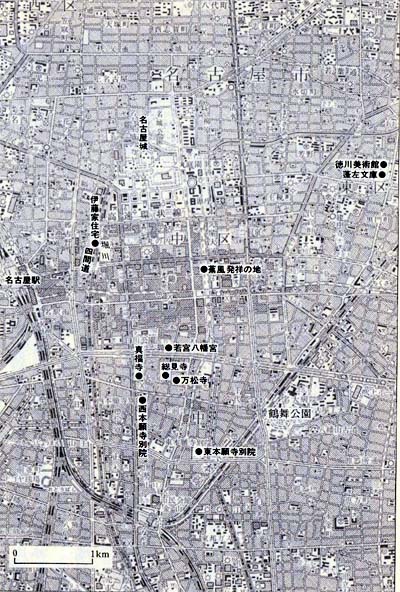

図14 岐阜周辺図

名古屋は岐阜の南、関ヶ原は岐阜の西になるので、京都からの

東国行きは名古屋を通らず、このまま山道の中山道に進んだ。

|

美濃路と岐阜街道の成立

美濃路は、垂井宿追分で中山道を離れて、大垣・墨俣・起(おこし、尾西市)・萩原(一宮市)・稲葉(稲沢市)・清洲・名古屋の各宿をへて、宮(熱田)宿で東海道に合流する約五八キロの街道である。

道中の宿場は大垣以外すべて尾張藩領であった。

海路や山道のない安定した街道であることから利用者は多く、江戸時代初期の将軍の上洛、朝鮮通信使、十八世紀以降の琉球使節もこの道を通っている。

天正十八(一五九〇)年、清洲城にあって尾張を領した織田信雄(のぶかつ)は、井口(稲沢市)から河室(こうむろ、一宮市)まで幅五間(約一〇メートル)の道を築くよう命じた。

小田原攻めに豊臣秀吉とその本隊が通過するためで、これが後の美濃路の原型となる。

この時に清洲を核として形成されたルートが、名古屋遷府に伴い再編成されて江戸時代の美濃路ができあがった。

中山道と同じく五〇人五〇匹の人馬を備える、幕府の道中奉行支配下の幹線道路であった(実際にはこの半数の人馬でよいこととされていた)。

岐阜街道は、地域によって名古屋街道・笠松道・熱田街道など様々な名で呼ばれるが、ここでは岐阜街道の名で統一して記述する。

岐阜から加納・笠松・一宮をへて四ツ家追分に至る約二六キロの道のりで、四ツ家からは美濃路と合流して清洲宿に向かう。

この街道の成立には、岐阜が政治都市として重要性を増した織田信長の在城時代が考えられるが、この頃のルートは明らかではない。

木曾川の河道変動後の天正十八年、織田信雄は先述の幅五間の大道に接続する幅三間の支線造築を命じ、その一部が現在の稲沢市域における岐阜街道ともいかれている(稲沢市教育委員会『稲沢の街道I-鎌倉街道と岐阜街道-』)。

十七世紀初頭に尾張藩政を担当した平岩親吉は、「岐阜より北方筋一之宮へ直道」の工事を命じている。

これはおそらく家康の指示によるものであろう。岐阜街道の原型はこの頃に整備されたと考えられる。

岐阜町が尾張藩領に組み込まれると、岐阜街道は尾張藩政上にも重要な意味をもつこととなった。

岐阜町は、東に山を控え、北・西は水路と長良川に沿った土居、南は堀と土居で囲まれていた。

かって信長居館があった場所は今の岐阜公園内で、居館へ続く巨石を配した通路が発掘・復元されている。

公園の北には、尾張藩が長良川を下る材木や舟荷を管理して役銀を徴収した長良川役所があった。

ここから西の川沿い地域は岐阜町付属の湊町として栄えた。今も古い家並みが残され、格子戸や黒塀が落ち着いたたたずまいを見せている。

公園の西は城下町時代の武家屋敷地区で、廃城後は空き地となり古屋敷と呼ばれた。

ここには、将軍家への献上鮎脂などを調製する御脂(おすし)所(御鮪屋)があった。

岐阜町を治める尾張藩の役所(岐阜奉行所)が置かれたのは、米屋町の東であった。

奉行所の向かいには尾張藩主のための本陣があったが、ともに今では形跡をとどめていない。

岐阜街道はこの間を通って南下していく。

図18 イ尹奈波神社

図19 橿森神社前の榎 |

図20「右ぎふ道 左中山道」の道標

図21「鏡」と刻んだ円形の碑 |

中世には美濃国三宮と称した伊奈波(いなば)神社の参道を横断し、今は暗渠(あんきょ)となった岐阜町南の堀を越えると、信長のころの楽市場と想定される場所にさしかかる。

すぐ東の橿森(かしもり)神社前の榎(えのき)が、かって楽市場に生えていた榎の名残と考えられている。

さらに南下して現在の元町・幸ノ町を抜け、東海道本線の高架をくぐると加納北広江町に至る。

ここはもう加納宿(岐阜市)の中である。

「右ぎふ道左中山道」の道標が立つ所で岐阜街道は中山道に合流し、新町・柳町・荒町と中山道を進む。

江戸時代には、加納をへて岐阜に出入りする諸荷物の継ぎ立て(中継輸送)を特権的に行った熊田家が新町にあり、岐阜問屋と呼ばれた。

岐阜町から出発した鮎鮨を受取って笠松宿へ継ぎ送るのも、熊田家の仕事であった。

荒町の東、八幡町茶所(ちゃじょ)で中山道と分かれて岐阜街道は南に曲がる。

茶所の名は十九世紀中頃に元関取の鏡岩が通行人に茶をふるまったことに由来し、「鏡」と刻んだ円形の碑が今もこの分岐点に残されている。

街道はここから八丁畷と呼ばれた自然堤防上を南下して笠松宿に向かう。

東に流れるのはかっての木曾川本流河道、境川である。流路変更以前は、この付近は古木曾川と荒田川にはさまれた水運の要衝であった。

十五世紀には美濃守護土岐氏の居館である革手城があり、その南の茜部(あかなべ)は古代から中世にかけて東大寺領茜部荘が置かれた地域である。

革手城周辺には戦乱を避けた京都の公家たちが来住し、足利義視(よしみ)・義材(よしき、のちの室町幕府一〇代将軍)父子も一時茜部に移り住んだ。

革手城の北には、土岐氏の氏寺正法寺、守護代斎藤氏の居館加納城があった。

この加納城は江戸時代の加納城の本丸付近にあたる。

現在ではこの地域はすっかり市街地化しており、革手城や正法寺の旧地も明らかではない。

図23 笠松の渡船場の石畳 |

図24「右いせ道 左なごや道すぐ京道」

の道標 |

図25「左なごや道 右つしま起道」の道標 |

笠松宿から木曾川を渡る

街道は県道岐阜稲沢線(旧国道22号)と一時合流するがすぐに東にそれ、笠松問屋を務めた高島家などの古い家並みを抜けて木曾川の渡船場に至る。

笠松村(羽島郡笠松町)は天正の木曾川大洪水後にできた村で、もとは笠町という名であったという。

慶安三(一六五〇)年の洪水の復旧工事のために美濃国奉行の休憩所が笠町に置かれ、寛文二(一六六二)年にそこが美濃代官の陣屋となった。

この時に笠町の名も笠松と改められたと伝える。陣屋は街道の東に位置し、美濃国内の幕府直轄領の治政を司る郡代(代官)の役所であると共に、その配下にあって治水を管理する堤方役所も設けられていた。 |

図22 高島家

|

慶応四(一八六八)年設置の笠松県、明治四(一八七一)年設置の岐阜県はいずれも陣屋を県庁舎に当てたが、明治六年に県庁舎は岐阜町に隣接する今泉村(岐阜市)へ移された。

陣屋の建物は売却されたため、跡地には痕跡は全く残っていない。

笠松に往来人馬問屋が設けられたのは元和三(一六一七)年で、鮎鮨・真桑瓜の輸送を遅滞なく行うためであったという。

当初は二軒の問屋が務めたが、享和四(一八〇四)年からは笠松村当番庄屋が兼ねることとなった。

岐阜街道の木曾川渡船は、この笠松と対岸の宝江(愛知県一宮市北方町)を結んでいた。

笠松の渡船場は今も石畳が残され、その脇には天保四(一八三二)年に高島久右衛門が建てた「右いせ道 左なごや道 すぐ京道」の道標がある(現在立っているのは複製)。

川を渡れば名古屋へ、渡らずに南へ行けば伊勢に出るという意味である。

渡船・船頭はともに尾張藩が管轄していた。

渡しは慶長五年ごろにはこれより上流の円城寺村(笠松町)と北方村(一宮市)を結ぶルートが主であった(のちの尾張藩主が岐阜を訪れる時にも、ここで木曾川を渡った)。

主ルートはその後、関ヶ原合戦の時の功績により下流の三ツ屋(笠松町)-里小牧(葉栗郡木曾川町)間に変更されたが、笠松に問屋が設けられてから再度変更されたと考えられている。

円城寺村と北方村には尾張藩の川並奉行が置かれ、木曾川を通る舟荷や材木を取締まった。

対岸の宝江には渡船場の雰囲気は全くないが、堤防下に文政十二(一八二九)年建立の「左なごや道 右つしま起道」と刻んだ道標が立っている。

街道は堤防を下りて東南方向へ向かい、東海道本線を渡ってから南に転じる。

ここから北へは、木曾川堤防下にあった北方陣屋に至る「御陣屋道」が伸びていた。

これは尾張藩が圸方支配のために領内要所に設けた陣屋の一つで、天明元(一七八一)年から明治四年まで続いた。

現在は遺構は全くなく、東海道本線木曾川鉄橋の西南たもとの碑がその場所を示している。

山内一豊が生まれた黒田城の跡地(木曾川町黒田宇古城)、真宗大谷派の善龍寺の東を通る。

このあたりは中世の鎌倉街道の黒田宿であり、ここから先の岐阜街道は鎌倉街道とたびたび交わりながら進んで行く。

善龍寺は十三世紀に親鸞(しんらん)に帰依(きえ)して本瀬草庵を建てた「河野九門徒」の一つで、十六世紀に現地に移ったと伝える。

河野は今の笠松町から川島町にかけての一帯を指したと思われる地名で、ここに建てられた木瀬草庵にゆかりをもつ河野門徒の寺々は、現在は岐阜市・各務原(かがみはら)市から一宮市にかけての木曾川流域に広がっている。

道はさらに南進し、一宮市今伊勢町馬寄で県道名古屋一宮線に合流したのち東に分かれ、宿の置かれた一宮村(一宮市)に入っていく。

|

図27 下津

一宮宿から四ツ家追分へ

一宮村は村高約四〇〇〇石の大村で、そのうち約一九〇〇石が伝馬役を務めるべき役高とされた。

笠松宿へ二里、清洲宿へ三里の距離にあり、二五人二五匹の輸送用人馬を備えることと定められていた。

村内の真清田(ますみだ)神社は仁寿元(八五一)年に官社に列せられ、十二世紀初めには尾張一宮としての地位を確立している。 |

図26 真清田神社

|

一宮村は真清田神社の門前町、岐阜街道の宿場町であると共に、近郷の物資の集散地としても栄えた。

享保十二(一七二七)年に市を立てることが許可され、神社門前から今の本町通を中心に開かれた「三八市」は昭和に至るまで大変なにぎわいを見せた。

天保十三(一三四二)年の記録では、扱う商品がわかる店舗だけでも常設・仮設を合わせて四七一軒にのぼる。

食品・日用雑貨と共に、糸・綿・木綿など綿業関係の品を扱う店が多いのが特徴であった。

十八世紀末頃から一宮・起の周辺は縞木綿の有数の産地となり、「機織りさ」と呼ばれる女子奉公人が主に西美濃地方から働きにきた。

明治以降は毛織物が綿織物に替わり、日本の毛織物産業の中心地となる。

県道を離れた街道は真清田神社西を過ぎてから東に曲がり、神社門前から南に進路を変えて本町通を抜ける。

現在の本町はアーケ-ド付きの大商店街で、戦災による焦土から復興したこのあたりはかっての宿場の面影は全くといっていいほどない。

地蔵寺を過ぎてから東に曲がった道は、一里塚跡碑をへてふたたび県道名古屋一宮線に合流し、すぐに西に分かれる。そこから南進したところに、宝暦十二(一七六二)年建立の一対の石柱があった。

これは妙興寺への道しるべで、現在は県道多加木(たかき)北交差点に移されている。

臨済宗の古刹、妙興寺はこの西にある。貞和四(一二四八)年開創で、足利将軍家の祈願所、後光厳天皇の勅願寺となり、江戸時代には尾張藩から二〇〇石の寺領を寄せられていた。

今も境内は鬱蒼とした森に包まれ、創建以来の建造物である勅使門をはじめとする伽藍が並んでいる。

がっての街道はノこの石柱の南で大江川を渡った。

そこには筋違橋が架けられていたが、今はこの部分は廃道となっている。

名神高速道路をくぐって稲沢市に入り、赤池一里塚址をへて下津の町にさしかかる。

ここは鎌倉街道の宿であり、十五世紀には尾張守護斯波(しば)氏の役所である守護所が置かれていた。

この付近では鎌倉街道はがっての青木川の自然堤防を利用して、岐阜街道の東を通っていたと考えられている。

しかし新しく岐阜街道が開かれると鎌倉街道はさびれ、集落も岐阜街道沿いへ移転して半農半商の細長い町並みを形成した。

現在では人通りも商店も少なくなっているが、往事の雰囲気を伝えている。

道は家並みの間を南進し、やがて東海道本線を右に見ながら少し蛇行しつつ、四ッ家追分(稲沢市井之口町)に向かう。

図29 長光寺(六角堂)

清洲宿から名古屋へ

美濃路と岐阜街道の分岐点である四ツ家追分には休み茶屋があり、うどんが名物であった。 中屋源左衛門の店が有名で、文化八(一八一一)年に測量のため通った伊能忠敬もここで昼食を取っている。

文政二(一八一九)年に追分に建てられた「右ぎふ并(ならびに)浅井道 左京都道并大垣道」の道標は、今は近くの長光寺参道入口に移されている。

長光寺は六角堂と通称され、境内には十六世紀初期建立の六角堂形式の地蔵堂が建つ。 |

図28「右ぎふ并浅井道 左京都道并大垣道」

の道標 |

美濃路をはさんで長光寺の東には、北方陣屋と同じ時期に清洲陣屋が設置された。

南東方向に進む街道は総見院を過ぎて南に転じ、清洲宿(西春日井郡清洲町)に入っていく。

ここには十五世紀中頃に城が築かれ、尾張南部を水配した守護代(清洲方守護代)が居城とした。

弘治元(一五五五)年に織田信長がそれを攻め落として本拠として以後、清洲城は尾張の中心地となった。

本能寺の変後の清洲会議はここで行われ関ヶ原合戦の時には東軍武将の会合地ともなったが、慶長末から元和初年にかけて(一六一五年前後)行われた名古屋への町ぐるみの移転「清洲越」で城は廃され、城下町も一宿場町となってしまった。

街道は清洲城故地である公園を東に見ながら南下して本陣正門の遺構を過ぎ、清涼寺前で東に向きを変えて五条橋を渡る。

須ヶ口の一里塚跡を過ぎ、天明七(一七八七)年開削の新川を渡って、尾張藩刑場跡(西春日井郡新川町土器野新田)の前を通る。

鎌倉街道の宿で伊勢からの道との合流点であった萱津(かやつ、海部郡甚目寺町)は、この少し西に当たる。

十三世紀に萱津の富者が一遍を援助した話が『一遍聖絵』に描かれ、十四世紀中頃の様子を示すと思われる「富田荘絵図」には、両側に家並みが連なる街道が描かれている。

美濃路は東に進んで庄内川にさしかかる。川の西岸の下小田井(西春日井郡西枇杷島町)には、名古屋築城のころに市が開設された。

城下町名古屋の台所を預かる青物市場として発展し、第二次世界大戦後に名古屋市に問屋が移転するまで活況を呈していた。

庄内川にかかる枇杷島(びわじま)橋を渡る。

かっての橋は現在よりも少し上流で中島をはさむ大小二つの橋から成っており、橋上からの眺めは絶景だったという。

図31 五条橋から中橋にかけての古い町並み

名古屋城下の美濃路

名古屋市内に入った道は東方向に直進し、名古屋城に突き当たる手前で南に曲がる。

この曲がり角近くには、尾張藩の役所などで便う紙を漉(す)く御紙漉所があった。

街道はこのあたりが最も名古屋城に近くなるが、ビルが立ち並んだ現在では道から城を垣間見ることも難しい。

名古屋城は清洲城に替わるものとして慶長十五(一六一〇)年に着工され、家康九男の義直が最初の城主となった。

熱田台地の北西端に位置し、台地の西縁を熱田まで掘削された堀川は伊勢湾と城下を結ぶ物資輸送の動脈であった。

城は本丸・二の丸・西の丸・深井丸・三の丸よりなり、本丸にそびえる大天守は総高五五・六メートルにおよぶ。

城下には武家・町人・寺社が計画的に配置され、清洲にいた家臣団はもとより、町民や寺社、橋までがそっくり移転させられた。 |

図30 名古屋周辺図 |

一九四五(昭和二〇)年の空襲で名古屋市街は焼け野原となり城も被災したが、一九五九年に金鯱(きんしゃち)の輝く大天守などが鉄筋コンクリート造りで復元されている。

藩校明倫堂の先駆けとなった幅下(はばした)学問所跡のそばを過ぎ、美濃路は堀川沿いを南下する。

堀川に架かる五条橋から中橋にかけての地域は、戦災を免れて古い町並みが比較的よく保存されている。

ここは清洲越の商人の町として生まれ、堀川の水運を利用して米穀・酒・塩などを扱う商家が軒を連ねた。

今でも川の両側には川から続く石畳や階段があちこちに残され、美濃路沿いに建つ伊藤家の住宅と土蔵が富裕な町家の様式を伝えている。

美濃路の一本西の「四間道」(しけみち)にも石垣上に続く土蔵や屋根神などが見られ、この一帯は一九八六(昭和六十一)年に名古屋市の町並み保存地区に指定された。

なお、名古屋城下における正式な美濃路は五条橋の西までであり、これより南の熱田渡しまでは名古屋街道と呼ぶともいう(愛知県教育委員会『愛知県歴史の道調査報告書Ⅳ-美濃街道・岐阜街道-』)。

街道は伝馬橋で堀川を渡り、伝馬町筋を東へ進む。ここから先は街道の雰囲気をとどめる場所はなく、町名も変更されているが、わずかに道路の名に旧町名を見ることができる。

伝馬町筋と本町通の交差点南西角にはかって会所(問屋場)があり、その向かいに高札場(こうさつば)があったため「札の辻」と呼ばれた。

熱田から清洲まで三里半の道のりの中間に位置する名古屋城下町は自然に宿駅の役割を果たすようになったが、本陣・脇本陣などもない特殊な形態であった。

当初は道中奉行の支配からもはずされていたが、寛文三(一六六三)年に尾張藩の願いにより支配下に入った。

往還御用五〇匹、地廻り御用五〇匹、計一〇〇匹の伝馬が定められ、伝馬町など四町で勤めていた。

「札の辻」で街道は南に折れて本町通を下る。

三の丸の南に接するこの地域は、東西一一列、南北九列のブロックに区分された「碁盤割」と呼ばれる町家地区で、現在も繊維問屋や銀行などが集まる名古屋の中心地である。

城の大手先から南北に走る本町通はその中軸に当たり、丸栄百貨店の前身である十一屋、呉服商で岐阜縮緬も扱った水口屋などが軒を並べた。

貞享元(一六八四)年に松尾芭蕉を名古屋で迎えたのは、この碁盤割に居を構える豊かな町人を中心としたブルーフで、この時に巻かれた連句は蕉風の出発点とされる。

碁盤割の南辺に当たる広小路は万治三(一六六〇)年の大火後に火除け地として道幅を広げた場で、見せ物や夜店、出茶屋などが集まる庶民の遊興地であった。

若宮八幡社から南は、総見寺・万松寺などの禅宗寺院を主に、真言宗の真福寺(宝生院)や七寺、東西本願寺掛所などの大伽藍が建ち並ぶ。

この地域は南寺町と呼ばれ、多くの参詣人を集めた。中でも真福寺周辺は、芝居や馬の曲乗り・籠細工などの見せ物が興行される盛り場であった。

真福寺は慶長十七(一六一二)年に大須村(岐阜県羽島市)から現在地に移転された。大須観音の名で親しまれると共に、全国有数の古典籍を蔵する大須文庫でも知られている。

南寺町一帯は戦災で灰燼に帰し、戦後復興の中で一部の寺は他へ移転したが大部分は旧地に再建された。

大須観音前の商店街は今も活気があり、一九六五(昭和四十)年開館の演芸場や、大道芸の上演など、江戸時代の盛り場の雰囲気を伝えている。 |

図32 真福寺

|

美濃路は愛知産業大学工業高校の西で国道19号に合流する。

ここはかって橘町大木戸のあった場所で、木戸から内が名古屋城下であった。

木戸内南端の橘町は寛文四(一六六四)年に開かれた町で、芝居興行が許されており、特に享保十五(一七三〇)年に七代藩主となった徳川宗春の時代には繁栄を誇った。

その宗春をモデルにした歌舞伎「傾城夫恋(けいせいつまこい)桜」もここで上演されている。

宗春の失脚で一時衰退するが、十九世紀初頭に復興し明治まで続いた。

城下を出るとすぐ熱田の町に入る。

熱田(宮)宿は東海道随一の宿場町で、十九世紀半ばの人口は一万人を越え、旅籠屋数は東海道で最大であった。

美濃路は、七里の渡し(宮宿と桑名宿を結ぶ海路)を避けて桑名宿へ続く佐屋路の道標(熱田区新尾頭)、如来教(にょらいきょう)本山の青大悲寺、断夫山古墳などをへて熱田神宮の南端で国道を離れ、伝馬町で東海道と合流した。

合流点の三叉路にあった源太夫社は今はなく、ほうろく地蔵尊の小さな祠が建ち、付近には二基の道標が残されている。

これまでたどってきた、岐阜街道・美濃路を経由して岐阜から熱田へ続く道筋の概略はのち国道22号となるが、一九六九年から新しい22号(名岐バイパス)が開かれたため、旧22号として県道になった。

またJR東海道本線もほぼこの道筋に沿っている。

top

****************************************

|