|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 付録

Ⅳ章 濃尾文化の個性

一 濃尾の特徴と交流 top

東西のはざま

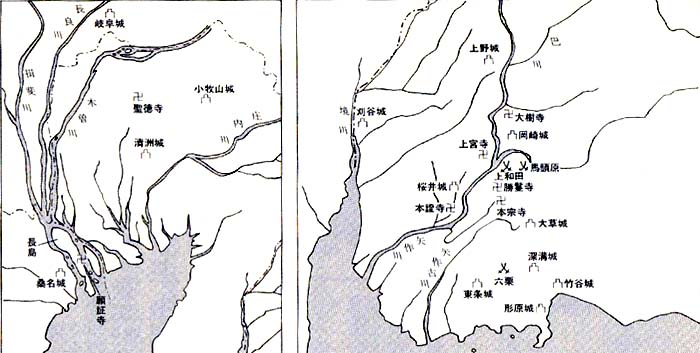

木曾北部に発して阿木(あぎ)川・飛騨(ひだ)川などを合わせながら流れる木曾川、美濃(みの)中部を縦断する長良(ながら)川、岐阜と福井の県境に源をもち美濃西部を流下する揖斐(いび)川、この木曾三川は美濃南西部から互いに寄り添うようにして伊勢湾に注ぐ。

これらの川々を生み出す山地、木曾三川が形成した肥沃な濃尾平野、そして伊勢湾という、山野河海に恵まれた地域が美濃・尾張である。

江戸時代には美濃を中山道、尾張を東海道が横断し美濃路・岐阜街道・善光寺街道などが二つの幹線道路をつないだ。

美濃・尾張は、木曾三川とその支流、二大幹線とそのバイパスで結び合わされた地域であった。

材木や米などの産物は川を通して運ばれ、伊勢湾から海路を送り出された。

川を利用した交通は速やかで、寛政六(一七九四)年に現在の岐阜市北部にあたる三輪村から伊勢・熊野参詣にでかけた記録では、朝舟に乗って桑名に七ッ過ぎ(午後四時頃)に到着している。

また各務原(かがみはら)市付近では、第二次世界大戦前頃まで歩いて木曾川を渡って愛知県と行き来していたという(清田善樹「濃・尾国境の川」)。

河川で繋がれたこの地域の交通は、今日想像するよりもずっと密なものであった。

濃尾地域は、東西文化の結節点とよく言われる。言語・風俗の面で東と西の境界とされ、関ヶ原合戦に代表されるようにしばしば東西勢力のぶつかり合う地となった。

名古屋城もまた、西の豊臣氏勢力に対抗するために築かれた、東の徳川氏の前線拠点であった。

江戸と京都・大坂という三都の間に位置する濃尾地域には、東西の文化や情報がかなり速やかにもたらされた。

享和一六一八〇二)年に名古屋を訪れた曲亭馬琴は紀行文『羇旅漫録』(きりょまんろく)に「名古屋は男女の風俗、もっぱら大坂をまなぶなり……人気の活達なるは江戸にならふなり。吝嗇(りんしょう)は京をまなべり。故に江戸の戯作狂文も名古屋まではよく通ずるなり」と記し、名古屋を三都の風俗の混合と捉えて親近感を感じている。

しかし、三都から名古屋に対する影響は見ながらも、名古屋独自の風俗を見出してはいない。

こうした馬琴の見方は、現在でも払拭されたとは言えないだろう。

それに対して、名古屋を中心とした地域の「中京」、近年岐阜県などによく用いられる「日本の真ん中」という表現は、東京と京阪の間にあって独自性をアピールしようとするものであろう。

本書第Ⅱ章第二節「濃尾における尾張藩」で述べたように、天下普請によって築かれた名古屋城に家康の九男が封じられたこと、尾張藩領が尾張一国だけでなく美濃・三河・信濃などを含めた広域からなり、なかんずく美濃では大垣藩や加納藩を超える最大の領主であったことは、濃尾の政治経済・文化を考えるうえで大きな意味をもつ。

美濃における河川の要港と中山道宿駅の大半を領した尾張藩は、美濃の物資流通に避けて通れない存在であった。

同時にそれは、尾張藩にとっても美濃の諸地域との交渉を不可欠にしたといえる。

名古屋が経済都市として発展し確立したのは十八世紀初期、六代藩主継友(つぐとも)から七代藩主宗春(むねはる)の時代であったが、この頃には尾張・美濃における在郷市を次々と許している。

名古屋を経済的拠点として発展させ支えていくためには、その後背地としての濃尾の経済的発展が必要だったのである。

こうして名古屋を中心に形成された広域の政治経済・文化圏を「尾張藩社会」と規定し、三都と結びつきながらも独白の地域性をもって展開するその構造の研究が近年進められている。

城下町名古屋と濃尾の文化交流

名古屋は、十八世紀中期以降には七万人を超える人口を擁した。

ここで生まれた特徴ある文化は「名古屋学」とも呼ばれる。

様々な分野で多数の人たちが交流しあうなかで生まれた「群才の学」と表現されるが、その中核をなすのは実証的古代研究(本章第二節)や客観的記録文化であろう。

名古屋では筆まめな藩士たちが、学問・宗教から事件・祭礼・芸能など多彩な分野にわたり膨大な記録を残した。

一〇〇〇巻におよぶといわれる随筆『塩尻』を残した天野信景、「元禄御畳奉行の日記」として有名になった『鸚鵡籠(おうむろう)中記』の朝日重章、遠近法による彩色画入りで風俗を記録した高力猿猴庵(こうりきえんこうあん)らがよく知られている。

また蘭学・国学・本草学などの学問、舞踊・茶道・音曲などの芸能も、東西から名古屋にもたらされると共に新しい展開を見せた。

重要なのは名古屋の人々がこれらの新文化を座して待ったのではなく積極的な誘致や情報収集を行ったことである。

そして、こうした文化の展開と足並みをそろえて出版も盛んとなり、十八世紀末からは京都本屋仲間の支配を脱して独自に出版ができるようになった(岸雅裕『尾張の書林と出版』)。

名古屋城下町は、行政上はもちろん、奉公や商売、学問、娯楽・芸能など様々な目的をもつ人々を周辺地域から迎え入れ、また送り出した。

上有知(こうづち)代官から名古屋勤めに転じた藩士との関係を梃子にして特権商人に上昇した武井家(松田憲治「美濃国武儀郡長瀬村豪農武井家と尾張藩社会」)、代官と地元知識人との交流から開設された北方村の学校「牛刀館」(『新編一宮市史 本文編 上』)などは、名古屋から地方町村へ赴いた藩士との行政上の結びつきが新しい展開をもたらした例である。

また学問分野では、たとえば名古屋で漢学塾を開きのち刈谷(かりや)藩藩校教授となった秦峨眉(はたがび)、名古屋最初の蘭方医の野村立栄、名古屋最初の本居宣長門人となった国学者の田中道麿などは、いずれも美濃出身である。

こうした交流を背景に、名古屋で育まれた都市文化は周辺地域に広かっていく。

名古屋で本格的な芝居興行が始まっだのは十七世紀半ばであるが、この芝居文化が美濃に伝わった例はすでに天和三(一六八三)年の土岐郡大島村(現在は瑞浪市)で確認できる。

恵那(えな)郡飯沼村(現在は中津川市)では、庄屋藤四郎が名古屋を初め各地で芝居や浄瑠璃を見物し、それがプロの一座を村に招いての興行、さらに自分たちが演じる地芝居へと展開していった。

京濃地方の農村歌舞伎の流行には、名古屋の芸能文化との繋がりの深さがあった(『岐阜県教育史 通史編 古代・中世・近世』)。

また、祭礼に引き出される山車も、からくり人形を乗せる名古屋タイプが、美濃にも広がっている(本章第三節一・二)。

しかし、濃尾の文化は名古屋という核をもちながらも、その枠内にとどまるわけではない。

西濃地方の蘭学・本草学は、名古屋のグループとの交流を通して発展するが、同時に江戸・京都・大坂などとの関係なくしては語れない。

国学に関しても、名古屋を含む尾張と西濃では宣長門が主流で篤胤(あつたね)門人はほとんど見られないが、美濃には江戸・伊那から平田派国学が伝わり、京濃を中心に篤胤門人が数多く現れた。

また心学についても、京都・大坂から伝わった中・西濃、江戸から伝播した京濃で講舎が設立されているが、尾張・名古屋ではあまり展開していない(石川謙『石門心学史の研究』)。

先に少し述べた美濃における祭礼山車も、琵琶湖周辺の系統である子供歌舞伎の乗る山車が西部に、名古屋系のからくり山車が中部に、両者の混在系が大垣・竹鼻・高田などに残っている(伊東久之「稚児山車の芸能とその役割」)。

岐阜町の伊奈波神社の祭礼も、かっては混在型であった。

このように濃尾の文化は、東西の文化が交錯するなかで、城下町名古屋を核としたゆるやかな紐帯で結ばれたものといえるだろう。

二 町と村の文化人 top

1 名古屋の文人

名古屋の学者たち

新興の城下町名古屋に名古屋生まれの学者・文化人が誕生するのは、十七世紀の末である。

上方に元禄文化が開花していた頃、名古屋城下には、「文会」と呼ばれる学者・文化人グループの研究同好会が誕生していた。

中国の古典や日本の有職故実の研究会で、学問の情報はもちろん、時事情報の交換の場でもあった。

参加者の身分は、儒学者や神職のほかは、中級以上の尾張藩上たちである。

この中心にいたのが、天野信景(一六六一~一七三三)、吉見幸和(一六七三~一七六一)ら当時の名古屋を代表する学者であり、「元禄御畳奉行の日記」として知られる『鸚鵡籠(おうむろう)中記』の著者朝日重章(一六七五~一七一八)もメンバーの一人であった。

四五〇石取りの尾張藩士でもあった天野信景は、博学で知られた考証学者で、数百巻とも千巻ともいわれる膨大な随筆『塩尻』を残し、この後に続く名古屋の学問研究に様々な影響与えた。

尾張東照宮の神官吉見幸和は、京都遊学をへて、当代随一の神道家と評された大物である。

のちに、独自の神道研究で、儒学神道を革新し、多くの門人の育成や膨大な蔵書と共に、名古屋における古代学の飛躍的発展を用意した。

二〇〇石取りの尾張藩士であった朝日重章は、学者というより当時の教養人の一人であり、天野信景や吉見幸和は、重章にとって学問上では師にあたる。

酒好きでグルメ、文武の道をたしなむかたわら、表向き当時の武士には禁じられていた人形浄瑠璃や芝居見物に足繁く通う重章の姿は、上方や江戸の都市文化が流入しはじめた元禄期名古屋の文化人のひとつの形を代表していたとも言えよう。

「文会」に代表されるような学術研究の広がりは、十八世紀の半ば以降、名古屋における多彩な学者・文化人の輩出と、江戸や上方をもリードする学問研究の潮流を誕生させた。

幕府においては吉宗が享保の改革を断行していた享保・元文期、名古屋は、吉宗の緊縮政策に対抗して経済振興策を敢行した七代藩主宗春(むねはる)によって、急激な都市文化の流入を経験する。

宗春の失脚の後、八代宗勝(むねかつ)、九代宗睦(むねちか)は藩財政再建のため緊縮政策を第一に宗春の放漫政治の一新、財政の立て直しに努める一方で、領内の地誌や藩士の系譜集をはじめとする編纂事業を次々と計画、実行した。

こうした藩の政策は、藩士教育の充実などと共に、名古屋の学界を活性化させ、名古屋における学術文化の隆盛期を現出させた。

二〇〇石取りの尾張藩士であった稲葉通邦(一七四四~一八〇一)は、武術師範を勤め、武具の考証でも一派をなしたほどであるが、律令と古典研究にも多くの業績をあげると共に、藩の編さん事業にも多方面にわたってかかわった。

通邦は、八歳から父について武芸を修めたのをはじめ、天文・書・謡・画・医学・算術・針・礼法・紅毛流金蒼(蘭方外科)・本草学を学んだという。

明和八(一七七一)年頃、二八歳前後の通邦が参加していた研究会は、律令五、有職故実一、六国史子中国古典六、国語学一、本草学三など一八に及んでいた。

当時は、名古屋における古代史研究の最盛期である。

通邦も含め古代史、古典研究には、多くの向学の士が集まっていた。

一方、当時名古屋の学界の中心にあったのは、漢学から本草学に至るまで博学をもって知られた松平君山(くんざん、一六九七~一七八三)であった。

通邦は、のちに華々しい成果をあげる尾張本草学の先駆けともいわれる君山に本草学を学んでいる。

若き日の通邦は、藩撰地誌『張州府志』編さんの命を受けていた君山に従って、尾張国内の現地踏査を行い、のちには、『張州府志』をはじめとする尾張藩領の地誌の補訂作業を命じられ、宗勝・宗睦二代にわたる藩撰事業にかかわった。

四〇代の通邦は、本居宣長に入門する。

当時すでに名古屋には、宣長の門人が数多く存在し、その一人尾張藩の重臣横井千秋は、宣長の著書『古事記伝』出版に尽力し、宣長の尾張藩招聘運動を展開した。 |

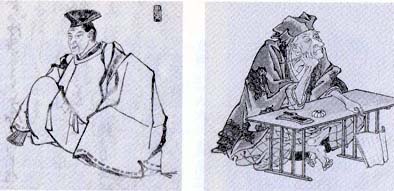

図65 松平君山

(『医家先哲肖像集』より) |

図66 横井也有 |

この招聘は成功せず、宣長は、紀州藩に仕えることとなるが、通邦が入門した寛政期、名古屋の国学の発展を担う人材が次々と宣長の門人となり、国学は、その受容層を確実に拡大していった。

通邦らの時代の後には、律令や古代史の研究会の盛況にかわって、国学の研究会や歌会が、国学者とその門人を中心に各所で行われる時代を迎えたのである。

文芸の世界

芭蕉が名古屋を訪れたのは、貞享元(一六八四)年である。

当時、芭蕉を迎えたのは、碁盤割(ごばんわり)に住む富裕な町人層であった。

それからほぼ半世紀、近世俳文を代表する作品「鶉衣」(うずらごろも)を著した横井也有(やゆう、一七〇二~八三)が登場する。

也有は、中世以来の尾張の名族のひとつである横井家に生まれ、尾張藩の用人、番頭、寺社奉行などの要職を務め、五三歳で隠居後は、名古屋近郊に庵を結んで隠棲し、文芸活動に専念した。

也有は、俳文のほか漢詩文、俳諧、和歌、狂歌など幅広い文芸活動を行ったが、洗練された巧妙な辞句と軽妙自在さを生み出した背景に確固たる上級武士としての和漢の教養によって醸成された個性と才能があった。

也有は、名古屋が急激な都市文化の流入を経験する時期をはさんで一八世紀の前半から後半にかけて創作活動を行ったが、俳画の世界で、也有との共作を数多く遺しているのが内藤東甫(とうほ、一七二七~八八)である。

東甫もまた、五〇〇石取りの尾張藩士に生まれ、御小納戸(おこなんど)役などを勤めるかたわら、俳諧、和歌、詩文、狂歌、絵画など多彩な文芸活動を行った。

特に絵は、趣味の域を超え、尾張を中心に多くの作品を遺している。なかでも最大の著作は、絵と記録で綴った尾張の地誌であり、博物誌でもある『張州雑志』で、現代のグラビア雑誌に通ずる娯楽性は、甥にあたる高力種信の記録絵本に受け継がれた。

也有ら、当時の文芸活動の担い手たちは、一様に俳諧、和歌、詩文、狂歌、書、絵画をたしなみ、これをもって交流を楽しんでいた。

安永九(一七八〇)年十月極楽寺に集まった文化人グループの会合の記録「春興楽事」によれば、内藤東甫のほか尾張南画の創始者となる丹羽嘉言(よしのぶ)と西村清狂(せいきょう)、八代藩主宗勝の招きにより尾張藩医となり、文芸活動でも多方面に活躍した浅井図南(となん)らが一同に会し、寛政七(一七九五)年七月、大須七寺で開催された書画の研究頒布会「蓬瀛勝会」(ほうえいしょうかい)には、神谷天遊(永楽屋伝右衛門)、内田蘭渚(らんしょ、駒屋源兵衛)、中村緑泉(佐野屋清左衛門)、下里伝芳(鳴海・酒造等)、大館信庸(のぶやす、海東郡木田村・豪農・高門は弟)、山川墨湖(ぼっこ、丸屋弥兵衛)らの画家や文化人のパトロン的存在であった名古屋とその周辺の豪農・豪商に加え、大河内存真(ぞんしん)門下の町医である小林香雪や、国奉行や国用人など藩の要職にあった人見機邑らが参集している。

黄表紙や洒落本など戯作の世界で、名古屋の作者の作品が登場するのは十九世紀以降である。名古屋作者の作品は稿本の形で貸本屋「大惣」の貸本として読者に提供された。その中心となったのは、町医神谷剛甫こと椒芽田楽と彫工つたや愕兵衛こと石橋庵真酔であった。彼らの多くが、戯作だけでなくその挿絵なども手がけたが、戯作の挿絵には、江戸勤番中に歌麿と北斎に師事した尾張藩士牧墨僊(まきぼくせん)や名古屋城の襖絵を手がけた張月樵(ちょうげっしょう)などの画家たちもかかわっていた。

十八世紀末から十九世紀に大坂、江戸を中心に最盛期を迎えた狂歌では、染め物商近江屋伝兵衛こと芦辺田鶴丸、清洲越しの商人花井知囲通称唐木屋市右衛門こと篠野玉涌親子のぼか、市橋助左右衛門こと雪麿、石川林七郎こと幽亭桃吉、寺沢九左衛門こと松寿園有文らの尾張藩士たちが宗匠として活躍し、名古屋の狂歌壇は活況を呈した。狂歌壇の中心を担ったのは、狂歌師と共に戯作者や画家、版元や貸本屋であり、彼らの交流をとおして名古屋の文芸世界が展開していた。緑陰軒鶴人を名乗った貸本屋「大惣」の主人、文屋古文こと書肆永楽屋泉四郎、万巻堂旧巴こと版元菱屋の主人など、貸本屋や本屋は、狂歌や戯作の同好として交流しつつ、文芸プロデューサーの役割を果たしたのである。

文化交流都市名古屋

内藤東甫の甥にあたる高力種信(猿猴庵・一七五六~一八三一)は、独特の挿絵入り絵本によって、祭礼・見せ物・開帳・名所案内など当時の名古屋の人々の関心事をタイムリーに活写した作品を数多く制作し、その絵本は、貸本屋大惣の貸本となって読者の目を楽しませた。

この跡をついで記録絵本の制作に従事したのは、『尾張名所図会』の編者・画者でもある画家で尾張藩士の小田切春江(一八一〇~八八)や香道・狂歌・俳諧など諸芸にも通じた戯作者、兼画家である陪臣小寺玉晁(ぎょくちょう、一八〇〇~七八)であった。

天保年間から幕末にかけての世情が不安定な時期には、学問の知識から幅広い雑学、時事情報まで多様な分野で膨大な雑纂、記録が制作された。

深田正詔(まさつぐ)は、交友関係のある学者や弟子だちと共に、天保元年から学問的知識や時事情報を持ち寄って交換する「天保会」を主催した。

そこには、名古屋で最初の人体解剖を手がけた藩医石黒済庵、狂歌や戯作をたしなみ、大田市畝や柳亭種彦らと親交のあった尾張藩士石井垂穗、『尾張志』『尾張名所図会』の編さん者尾張藩士岡田啓、津島神社の神官氷室長翁、博学で知られた尾張藩士神谷三園などが情報提供者として参加していた。

さらに二〇年ほど遅れて、嘉永年間のはじめごろから神谷三園が主催した「同好会」は、岡山啓、小田切春江、小寺玉晁のほか、明倫堂の教授を勤め、三〇年以上にわたり多様な分野におよぶ膨大な記録『感興漫筆』『諸家雑談』を記録した漢学者細野要斉、枇杷島の青物問屋の主人で『尾張名所図会』の編者であり後援者であった野口道直、尾張藩重臣の家臣で、幕末の海外情報などの膨大な記録『青窓紀聞』を残した水野正信、尾張藩士で画家、動植鉱物を研究し昆虫や植物の図譜を残した吉田高憲など漢学者から戯作者や博物学者まで多彩なメンバーが多彩な雑学的情報をもちよる情報交換の場であった。

幕末に向けて名古屋に誕生した学者・文化人サークルは、幅広い層を取込みながら、学術情報よりは時事情報の交換を主目的とする傾向が強かった。

名古屋の学者や文化人の多くは、研究や同好の会を構成してグループで学術文化活動を行っていた。

時代が下るにつれその数は増し、彼らは、ひとつの分野やグループに属するのではなくいくつもの会に属して交流し、それが学問や文化の発展を即す結果となった。

名古屋は多様なグループの学術文化活動と交流を可能にする学術文化都市であった。

それは、当時の名古屋が尾張藩という強力な後ろ盾を背景に江戸や上方の最新の学術文化情報を最速で受容できる立地と条件を有し、供給の側にも受容の側にもなりうる多くの武士階級をかかえる尾張藩の城下町であったことに起因している。

2 尾張と美濃の俳諧

濃尾における俳諧の流れ

江戸時代には、連歌から派生した俳諧が文学ジャンルとして独立し全盛期を迎えた。

俳諧には、五七五の長句と七七の短句を交互に詠み連ねる形式の連句、その最初の句が独立した発句(俳句)などが含まれるが、狭義には連句のみを指す。

尾張の熱田神宮には、年代が明らかなものでは寛永八(一六三一)年を最初とした俳諧資料が残されている。

多くは熱田近在の住人による作品であるが、美濃の関や竹ヶ鼻からの参加もあった。

同じ頃には京都の松永貞徳が俳諧の式目を定め、京・大坂などでは俳諧撰集が盛んに刊行されるようになる。

そこには尾張・美濃の作者も多数含まれ、慶安五(一六五二)年の『尾陽発句帳』、寛文四(一六六四)年の『阿波手集』など尾張の俳書も出版された。

また、鳴海の有力者であった下里知足や、大垣船町の船問屋を勤めた谷本因は新風の受容に積極的で、新しく興った軽妙洒脱な句風の西山宗因・井原西鶴らの指導を受けている。

こうした下地のうえに芭蕉の来訪を迎えたのである。

芭蕉が新進の俳諧師として初めて美濃・尾張を訪問したのは貞享元(一六八四)年で、すでに木因や知足とは旧知の間柄であった。

芭蕉は大垣から本因の案内で桑名に行き、続いて熱田・鳴海・名古屋を訪れた。

この時に名古屋で巻かれた連句が蕉風開眼とされる『冬の日』である。

一座したのは名古屋城下町に住む富裕な商人である野水・杜国(とこく)や医師の荷兮(かけい)らで、本因が彼らに芭蕉を紹介したと考えられている。

こののち芭蕉はたびたび濃尾を訪れたが、尾張では鳴海・熱田・名古屋、美濃では大垣・岐阜が行動の中心地で、岐阜訪問は荷兮と岐阜町の呉服商である落梧(らくご)の繋がりによるものであった。

荷兮らは『冬の日』に続けて『春の日』(貞章二年)、『曠野』(元禄二〈一六八九〉年序)を出版し、いずれも俳諧七部集に数えられている。

芭蕉晩年に門人となり「軽み」を継承した平明な句風を特徴としたのが、各務支考(かがみしこう)と沢露川(さわろせん)である。

支考(一六六五~一七三一)は美濃国山県郡北野村(現在は岐阜市)に生まれた巴蕉没後は伊勢山田と故郷を拠点として活動し、晩年には完全に生地に居を移した。

北陸・中国・九州などに行脚を重ね、旅先で夜話と呼ぶ講話を行うと共に、芭蕉追善行事にも力を入れた。

露川(一六六一~一七四三)は伊賀出身で名古屋商人の養子となり、やはり諸国行脚を活動の柱とした。

芭蕉没後の尾張俳壇は、露川と、支考の影響下にありながらも独自の門戸を張る太田巴静(はじょう)・武藤巴雀(はじゃく)・伊藤木児(もくじ)らが蕉風普及の中心となった。 |

図67 松尾芭蕉

|

十八世紀後半からは、芭蕉の詩精神を重んじた脱俗的・浪漫的な作風を目指す俳諧革新運動が興る。

巴雀・自尼父子に俳諧を学んだ名古屋の久村(加藤)暁台(きょうだい)はこの運動の中心人物の一人となり各地を行脚して門葉を拡大し、没後その流れは井上士朗へと引き継がれた。

しかし十九世紀初期からは士朗の弟子たちは月次句合(つきなみくあわせ)の点者宗匠へと転換していく。

これはまず募句チラシを配布し、応募してきた句(一定の応募料が必要)に評点を加えるもので、優秀者には景品が与えられ、高点をえた句は小冊子に印刷された。 |

図69 久村(加藤)暁台 図68 各務支考

|

そこには、尾張各地を中心に三河・美濃・伊勢など近国からの投句も数多く掲載されている(服部徳次郎「名古屋近郊における庶民の俳諧活動」)。

こうした興行が成立しえた背景には俳諧を享受する人々の増加があった。

そして、作者が宗匠から離れた場で句作して応募するという月次句合形式の普及は、俳諧の大衆化、娯楽化を一層進めることとなる。

一方、美濃においては支考の弟子たちが美濃派(獅子門)と呼ばれる一大結社を作り上げる。

一門全体を束ねる宗匠は道統と呼ばれ、芭蕉を一世、支考を二世と数えて継承された。

美濃派は、美濃俳壇の大勢を握ると共に、その影響力は尾張も含めて東北から九州の広い範囲に及んだ。

俳諧革新運動の発端には美濃派と江戸俳人との結びつきがあることが指摘されている(楠元六川『佐久間柳居』)。

しかし、革新運動の影響で美濃派の句風そのものが大きく変化した様子はなく、尾張・三河を中心に全国に及んだ暁台門人も、美濃派の勢力圏とは重ならない地域が多い。

尾張の宗匠が興行した月次句合には美濃からも多くの応募が見られ、月次句合の選者をつとめる美濃派俳人もいた(徳島県立文書館『酒井家文書総合調査報告書』)が、江戸時代の道統による募句チラシは現在のところ見あたらない。

美濃派の普及と地域結社の成立

美濃派(獅子門)の流れは今も続いており、古式の俳諧作法を伝える全国的に珍しい文芸結社である。

実質的な初代である支考は、普段の話し言葉で生活の中のさりげない感情を表現する「俗談平話」(ぞくだんへいわ)を徹底し、視覚的イメージの向こうに余情が感じられる句、大胆な虚構意識をもって発想した中に作者の実情が重なる句を理想とした。

ただし「俗談平話」とはいっても、日常用語の中でも雅趣あるものを選んで文芸性を高めようとしている。

生活に根ざした題材や言葉で詠む平明な美濃派の句風は、道統たちのたび重なる行脚を通して全国に普及していく。

その受容圈は、武士・僧侶などのインテリや有力商人だけでなく、農村部へと広がっていった。

安八郡楡俣村(現在の岐阜県安八郡輪之内町)の庄屋であった西松家の日記からは、十九世紀中頃に西松一族が周辺地域の同好者としばしば俳諧の会をもっていたことがわかる。

芭蕉忌はもちろん、道統を招いたり遠隔地の俳人を迎えたりして数名から二〇名足らずが集まり、連句を巻き、定められた題で発句を詠んで切磋琢磨した(成松佐恵子『庄屋日記にみる江戸の世相と暮らし』)。

そのメンバーは、判明するところでは楡俣村周辺の庄屋や僧侶たちであった。

美濃派俳諧の盛んな地域では、「連」「社」と呼ぶ結社が作られた。

「連」にくらべて「社」の方が特定の人物を中心とした結束性の強い集まりだったようである。

こうしたブルーフの結成は美濃派俳諧以外でも認められるが、美濃派においては、メンバーによる連句・発句を載せた「歳旦」という印刷物を各結社が年頭に発行したのが特徴である。

天保七(一八三六)年に池田連が出版した歳旦は、六ノ井村(現在の岐阜県揖斐郡池田町)を中心に半径約六キロの地域の村から参加者があった。

領主も郡も異なる村で構成されたこのまとまりは、生活圏と重なるものと考えられるだろう。歳旦にはおおむね獅子門道統からの句が寄せられるのが例である。

こうして、各地域では毎年、メンバーの結束と道統との繋がりを確認することになる。

美濃派の結社がまとまりを保持した理由としては、美濃派俳諧が連句を重視したことがあげられる。

連句は座の文芸とも言われるように、複数の人が同座して一定の句数を詠み継いで一巻の作品を完成させる。

句を付けるには、限られた字数の前句の内容を深く読み取るために心を寄り添わせる必要がある。

連句は、複数の人が緊張関係を保ちつつ共感し合うなかで句作する文芸といえるだろう。

そこからは仲間同士の連帯感が生まれてくる。

また、美濃派俳諧は農村部に広がりながらも上層農民を主な享受層としており、一般農民への拡大は近世には確認できない。

これは一つには、前述した連句という文芸の性格からもたらされるものだろう。

共感性を高めるには生活や教養などの共通基盤がある方が望ましい。

また村落内階層秩序も美濃派俳諧の大衆化に制限をかけたであろうし、上層農民は村を超えて姻戚関係で結ばれていることが多かったのも俳諧の伝播に影響しただろう。

しかしそれだけでなく、俳諧に対するこの時期の捉え方も上層農民の俳諧受容の背景にあった。

河内国大ケ塚村(現在の大阪府南河内郡河南町)の庄屋であった河内屋可正(かしょう)は十七世紀末に、俳諧とは「邪路ヲシリゾケ、正道ニ趣ケン為ノ教へ」と記し、身を修め家を治める、村落秩序維持に資するものと捉えていた(中子裕子「元禄期村落社会における前句付文化」)。

可正の俳諧観は特殊なものではなく、たとえば支考は俳諧を治国斉家の一助となるものと位置づけており(田中佩刀「俳人各務支考論」)、美濃派俳人には社会教化運動である心学のリーダーだった者が何人もいた(堀切実「美濃派俳論史と心学」)。

このような美濃派俳諧は、村落指導層が嗜むにふさわしいものと考えられたであろう。同時に、景品を設けた月次句合の遊戯性とは一線を画し続けることとなった。

美濃派俳諧では一門の道統が特定の地に居を据えるのでなく、代が替わると新道統の活動地へと中心が移った。

庵を継ぐのではなく拠点が移動するのである。道統の指導力や組織力、文学的力量が美濃派の結束と発展に大きく影響したことは言うまでもない。

しかし、広汎に成立した結社のネットワークがあったからこそ、道統の住まいがどこであっても下支えすることができたといえる。

そしてその地域結社の活動の中から、新たな道統も生まれてくるのである。

3 美濃の豪農――『降符怪話』の世界――

top

松井八澄

慶応三(一八六七)年七月から翌年にかけて、「お札降り」「ええじゃないか」と呼ばれる騒動が各地に起った。

伊勢神宮などのお札が降ったことをきっかけに酒食や祭りを催し、群集乱舞にも至るもので、三河に始まって東海・近畿などへ波及していく。

美濃では慶応三年九月からお札降りが見られ、十月末には方県郡洞村(現在は岐阜市)にも愛宕神と伊勢大御神のお札が降った。

この幕末の騒然とした状況の中で、洞村の松井八澄は『降符怪話』(こうふかいわ)を書き始めた。

松井八澄は文政七(一八二四)年に洞村に生まれた。

美濃には「洞」の付く地名が多いが、これは三方を山に囲まれ、一方に開けた地形を指す。

洞村は東西二組に分かれ、旗本の戸田氏・曾我氏の知行地となっていた。

八澄の家は戸田氏領(東組)の庄屋で、西組庄屋の松井家はその本家に当たる。

両松井家は、水不足を解消するために旗本の代官らと相談して大小二つの溜め池を造成した名望家であった。

八澄も幕末には秀助の名で庄屋を務め、退役後の明治初頭に八澄と改名した。

明治九(一八七六)年頃には、拡充学校の取締兼会計を務め、地域の教育にも貢献している。

八澄は、本居大平・同春庭の門人で歌人・国学者である桑名の富樫広蔭に入門し、漢籍国学に通じると共に和歌にすぐれていた(『美濃国稲葉郡志』)。

慶応四(一八六八)年に高富藩領で起った一揆を物語風に記した『更衣』も書き遺している。

『降符怪話』

お札降りの騒ぎについて八澄は、天狗・狐の仕業かと述べる。

混沌期に新時代への期待をこめた人々のエネルギーは、八澄には理解できないものであった。

そしてこのショックから八澄は「あやしきこと」の記録を始め、その表題も降符、つまりお札降りから付けたのであった。

『降符怪話』は慶応三年から一八九七(明治三〇)年まで一四八冊に及び、八澄自身の見聞だけでなく、新聞雑誌や書物からの珍談奇聞・古事の引用も多い(『岐阜市史 史料諞 近代二』に抄録)。

執筆の理由について八澄は、見慣れたり聞き慣れたりしない事は小さな怪事でも驚かされるが慣れたことは大きな怪事でも異と感じないのが人の常であるから、めったにない怪事を書き留めておいて再びそのような事があったときに驚き騷がないようにするためと述べている。

こうした八澄の情報源となったのは、その交友関係であった。

特に、本家の松井敬卿が近隣に住む同年配の人々と語らって始めた同庚会(どうこうかい、のちに也閑(やかん)会)という集まりが豊富な情報をもたらした。

これは「世間のことをはなれて楽しく遊ぶ」目的のサロンで、会員が順番に会主となって定期的に開催されている。

席上では和歌を中心に、囲碁・書画・詩文などを楽しみ、四方山話をして散会した。

会の構成員の多くは庄屋・戸長・県会議員などを務めた名望家であった(『岐阜市史 史料編 近代二』解説)。

近世の村役人層は俳諧・謡曲・囲碁などを嗜む地域文人でもあったが、それは生業の余力で行うもので、家業や地域行政を安定させる潤滑油としての役割を期待される面が強く、一芸のプロを目指すものではなかった(青木美智男「地域文化の生成」)。

そのような意識で文芸を身につけた豪農たちが集う同庚会は、俗世を離れた高踏的なサロンにはならなかった。

和歌を中心にした集まりとはいっても、会はしばしば戸長制や地租改正、県会や自由民権運動などについての論議に流れるのである。

『降符怪話』の目的

『降符怪話』には八澄の考えが随所に表れている。

そこに通底しているのは、自国を胯る国学的思想と共に、農作物の豊凶を心配し、下層農民の暮らしに心を巡らす村落指導者層、豪農としての意識である。

また、明治政府や新聞に対する批判的舌鋒がしだいに弱まる傾向や、村政を退いた者として政治や時勢から一歩離れて客観的に書き留めようとする態度も読みとることができる。

この膨大な『降符怪話』について八澄自身は「人にみすべきものにもあらず」と述べるが、明治初期の政治批判を記す時には夢物語などに仮託しており、明らかに見られることを意識している。

また「今より後の人は実しからず思はむかとて」「今の人後の世にも心得ぬべきことども」などの言葉からは、直接の子孫だけでなく、もっと広範囲の読者を想定していたと考えられる。

「後世に伝へんとする事は、かりそめの物にも深く注意してものすべ」きと考えていた八澄にとって、『降符怪話』は個人的な興味や好事の書ではなく、「あやしく」変動する世の出来事を自身の目で選んで、現在および将来の人々の教訓かつ知的財産として残そうとしたものといえるであろう。

三 尾張藩と濃尾 top

1 尾張のからくりと山車

からくりと時計

愛知県犬山市に、からくり展示館(文化史料館別館)がある。

そこでは、からくり人形師である九代目玉屋庄兵衛の工房か再現されている。

また、名古屋市をはじめ愛知県各地には、からくり人形時計塔が立ち、市民の目を楽しませている。

ここ濃尾地域は、江戸時代に生まれたロボット「からくり人形」の宝庫と呼ばれるほど、多くのからくり人形が作られた土地であり、現在までその伝統が引き継がれている(千田靖子『からくり人形の宝庫』)。

一般にからくり人形を世に広めたのは、寛文一六(一六六二)年に大坂道頓堀で旗揚げ興行した竹田からくり芝居(初代竹田近江)であるといわれている(高梨生馬『からくり人形の文化誌』)。

その後、このからくり芝居の影響を受け、名古屋でも糸・ゼンマイ・歯車によるからくり仕掛けに関心が集まった。

なぜ、名古屋で機械技術が注目されたのかといえば、日本で一番最初に機械時計を製作した津田助左衛門家(尾張藩御時計師・鍛冶職頭)の技術がからくり人形に影響をおよぼしていたこと、そして津田家に象徴されるように名古屋は先進技術に関心を持つ新興都市だったからといえよう。

そして、祭礼の山車に様々な動きをするからくり人形を乗せた「山車からくり」、からくり人形を神へ奉納する舞台化した山車を、多く登場させていったのである。 |

図70 東海地方の主なからくり山車祭り

(『尾張の山車からくり人形』所収の図を改変)

|

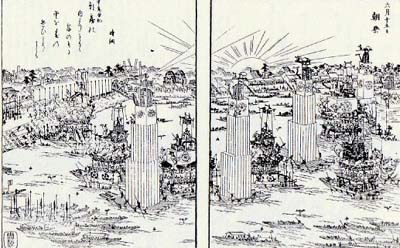

津島天王祭りの大山からくり

濃尾地域における山車からくりの先駆的存在として、津島天王祭りに登場した大山(古形山車)が挙げられる(鬼頭秀明「津泉天王祭りの山車風流」『愛知県史民俗報告書4津島・尾張西部』)。

その祭礼を行う津島天王社(津島神社)は、夏に流行する疫病退散を祈願する牛頭(ごづ)天王信仰の一拠点で、西の祇園、東の津島と呼ばれるほど、信仰圈は東日本一帯に広がっている。

津島吉王朝祭りでは、能人形を置いた車楽(だんじり)船が有名であるが、明治四年まではそれに大山という大型(高さ二〇メートル程)の山車船も付いた。

その大山には、置き人形ではなく、からくりの仕掛けを備えたものが乗った。 |

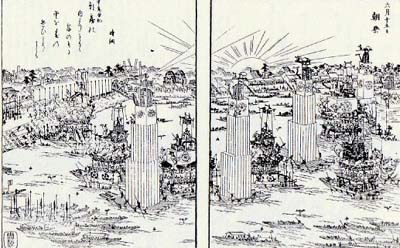

図71 津島天王朝祭り図(『尾張名所図絵』より)

|

そして、江戸時代以前十六世紀の大山でも、魚釣りや鞠蹴など素朴な動きがあったと考えられている。

この大山に乗せる人形の伝統が、後に山車からくりを生む素地になったといわれている。

なお、津島以外の大山をみると、熱田天王祭りにも登場していたが、明治末期に廃車となった。

岐阜県の大矢田神社(美濃市)・願興(がんこう)寺(御嵩(にたけ)町)・南宮大社(垂井(たるい)町)で現役の大山を見ることができる。

名古屋城下の山車からくり

名古屋城下における山車からくりの最初は、元和六(一六二○)年の東照宮祭で登場した橋弁慶車であった(『新修名古屋市史』三・四、『尾張の山車とからくり人形』)。

その後、ほぼ五〇年間に、全山車九輌にからくりが飾られた。

当時は、まだ京都・大坂の名だたる人形師の手によるものであった。

しかし、今まで露天の山車形式であったものが、万治元(一六五八)年作の猩々(しょうじょう)車・湯取車からは、名古屋型と呼ばれる唐破風(からはふ)屋根の付く二層型山車形式に変化していった。

この山車形式は、津島天王祭礼の車楽船の影響を受けており、京都の人形山と江戸の囃子屋台の中間形態を示している。

尾張系山車の出発点といえる名古屋型山車という地域独自の文化を出すことになった(宇野通「中京地方の山車」『まつり』五一)。

その他、江戸時代初期の山車からくりに、若宮八幡宮祭礼のものもある。

延宝期に船車・福禄寿(ふくろくじゅ)車が製作された。

江戸時代中期には、将軍徳川吉宗の「享保の改革」に対抗して、名古屋では尾張藩七代藩主徳川宗春が祭礼を奨励した。

享保十七(一七三二)年には東照宮祭の道成寺車が二福神車に、翌年には梵天車が林和靖(りんなせい)車に変り、山車上のからくり人形が新調される動きがあった。

そして、この林和靖車を製作したのが、京都から名古屋に引っ越してきた初代玉屋庄兵衛であった。

その後、名古屋の人形師「尾陽木偶師」(びようでくし)たちが、活躍していくこととなる。

その活躍のピークが、江戸時代後期といえよう。天明~寛政期に鬼頭二三、天明期に竹田藤吉は、文化・文政期に隅田仁兵衛、幕末期に五代目玉屋庄兵衛らが活躍し、逆立ち人形・乱杭渡り人形・太鼓たたき人形・肩車人形などを製作した。 |

図72 名古屋東照宮祭図(『尾張名所図絵』より)

|

そして、名古屋城下の人形師たちの手で作られたからくりは、城下から濃尾各地へと広がっていった。

この時期、名古屋城下の祭礼で目立った動向を示したのが、三の丸天王社(現在の那古野神社)祭礼である。

文政期に、車楽の献灯車として見舞車と称した名古屋型山車一六輌が製作され、その技を競い出した。

また、城下の山車からくり全体をみると、人形の修復作業も進み、山車の装飾が華美化していった。

幕の下絵には山本梅逸・森高雅・岸竹堂・狩野常信ら一流の絵師が、彫刻には瀬川治助らの彫師(ほりし)があたり、塗りや錺りは名古屋仏壇で磨かれた職人業が光っている。

このように山車からくりは江戸時代の名古屋の総合芸術作品となっていったのである。

しかし、残念なことに、社会の変化や戦災による消失などで現在まで山車からくりが現地に残されているのは若宮八幡宮の福禄寿車一輌のみになってしまい、東照宮祭礼湯取車・三の丸天王祭見舞車・若宮八幡宮祭車数輌が各地に点在して残っている程度である。

高山祭りの山車からくり

名古屋城下以外の山車からくりで特徴的なものを紹介すると、犬山祭りには三層の犬山型山車一三輌が揃い、知多半島に分布する知多型山車は素木の諏訪立川流の彫刻で飾られる。

また、知立(ちりゅう)・知多では山車上でからくりと三人遣い(文楽)という二種類の人形芝居を演じる珍しいケースが残る。

しかしながら、山車からくりの中で一番知名度の高い祭礼は、「動く陽明門」と呼ばれた飛騨高山の祭礼であろう。

高山祭りは、春の日枝(ひえ)神社祭礼(山王祭り)と秋の八幡神社祭礼の二回で構成されており、春祭りでは一二輌、秋祭りでは一一輌の尾張系山車が揃う。

現在の山車(屋台)は、文化・文政期から幕末期にかけて製作されたものという。

しかしながら、知名度のわりにからくり人形が乗った山車は少なく、春祭りでは三輌、秋祭りでは一輌のみである。

ここ高山の山車は、単に名古屋だけでなく、江戸・京からの影響を色濃く受けており、飛騨匠(ひだのたくみ)の谷口与鹿(よろく)の彫刻が飾っているところが地域的特色といえる。

現在でも、ここ濃尾地域では二〇〇台を越える山車からくりが保存され、現役として活躍しており、全国の山車からくりの九割を占めている。

2 濃尾の芝居と花火 top

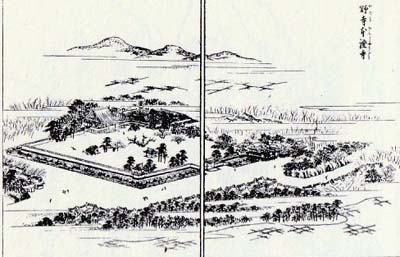

村芝居舞台の宝庫

村芝居舞台の全国的な調査報告の結果(角田一郎編『農村舞台の総合的研究』)によると、二〇〇〇棟以上の舞台(廃絶も含む)のうちで、岐阜県は一八四棟、愛知県は一八三棟と多く、東濃・奥三河・南信の地域が、集中分布地域と見られている。

国指定重要有形民俗文化財の各務原市の村国座(むらくにざ)をはじめ、特に各務ヶ原(かがみがはら)から鵜沼(うぬま)にかけての中山道一帯は近世末~近代に建てられた舞台群所在地である。

村国座は庄屋長瀬八左衛門が慶応一六(一八六六)年に企画し、一八八二年に柿(こけら)落としされた劇場型舞台であるが、その他の多くは舞台部分に屋根が付いた「岐阜型拝殿型舞台」という神社建築の転用である。 |

図73 村国座

|

これらの舞台では、村民が演じる地芝居の奉納(ほうのう)歌舞伎が主流であるが、江戸時代には奉納芸能として請芝居・買芝居といいプロの芝居一座を呼んで興行していた。

土岐郡釜戸郷(瑞浪市)では、貞享四(一六八七)年に尾州吉沢十三郎一座の興行記録がある。

このように、尾張名古屋から街道を伝播してきた芝居文化の波があった。

芸どころ名古屋の芝居

ここでは、東濃の地芝居に影響を与えたといわれる名古屋の芝居を概観してみたい。 尾張の芝居の始りは、出雲の阿国歌舞伎踊り、女かぶき、若衆かぶきと続く。

特に、明暦三(一六五七)年に熱田亀井道場で行われた若衆かぶき「海道くだり」は大好評であった。

また、元禄七~八(一六四九~五〇)年には大坂の竹本義太夫が来演し、御器所村の人形浄瑠璃興行は大盛況であった。 しかし、名古屋の芸能文化にとって画期的な時期となっだのが、尾張藩七代藩主徳川宗春治世の享保期後半~元文期である。

享保の改革の緊縮政策とは逆の規制緩和政策をとり、享保十五年には一年に一回であった芝居興行が、同十七年には一一七回を数えるほど急増している(木石学編『規制緩和に挑んだ名君徳川宗春の生涯』)。

芝居の興行は、寺社の境内や遊廓の中が多く、小屋の総数は五七座にも及んだといわれる。

特に橘町裏・大須・清寿院・若宮八幡宮・袋町黄金薬師などは常設小屋として劇場の機能をととのえ、江戸・上方から俳優が来演した(関山和夫『名古屋芸能史』、尾崎久弥『名古屋芸能史』)。 そのほか、地役者の集団もあった。江戸万歳の流れを汲む尾張和泉屋座は、栄国寺裏の小屋に集団で居住し、元禄~享保期の彼岸を中心に大須で興行した(『尾陽戯場事始』)。

さて、飛騨国益田郡上呂(現、萩原町)の久津八幡宮の祭礼地芝居について、元禄~享保期中にあたる宝永三年~正徳五年にかけての村芝居上演では古い記録が残っている。

そして、この地芝居は尾張和泉屋座の巡業活動の影響を受けていると指摘されている(守屋毅『村芝居』)。 |

図74 名古屋若宮芝居の歌舞伎口上書

|

しかし宗春失脚の前後から、芝居上演・小屋への規制が強まり、日本で一番芝居が栄えていた土地は衰退をしていった。

名古屋の芝居の復活

名古屋の芝居に活気が戻るのは、約六〇年後の文化・文政期(一八〇四~三〇)である。

享和元(一八〇一)年の橘(たちばな)町・若宮の芝居小屋が再建されたのを皮切りに、名古屋五芝居(橘町裏・大須・清寿院・若宮八幡宮・稲荷)が出揃い活性化した。

なお大須芝居の座本・名代を務めた和泉屋・相模屋は、先述した地芝居一座であり、プロデューサーとして名優を呼んで興行を行う活躍をした。

その名優たちの代表的来演を一部紹介すると、文化九年には片岡仁左衛門(稲荷)、文政元年には尾上菊五郎・岩井粂三郎矢須)、文政二年には市川団蔵(橘町)、文政三年には松本幸四郎・岩井半四郎(橘町)、文政四年には坂東三津五郎(橘町)、文政八年と文政一〇年には中村芝翫(しかん)という具合である。

天保期には、天保の改革の影響で、三都の芝居ほど規制が燉しくなかった名古屋に、江戸・上方から役者が集まって芝居興行が行われ、名古屋芝居のピーク時を迎えた。

天保十一年版「諸国芝居繁栄数望」という見立番付では、東方で江戸三座(中村・市村・森田)に続き、名古屋の橘町・清寿院・若宮八幡の三座が記されている。

安政元(一八五四)年には、市川団十郎親子共演も行われた。

このような芝居興行が隆盛していた状況をみると、名古屋周辺の人たちは、名古屋に芝居見物に出かけ、質の高い芝居文化を鑑賞することができ、そのことによって村芝居の向上にも影響を与えたと思われる。

また、幕末から明治にかけて、名古屋独自の舞踊西川流や音曲都々逸(どどいつ)を生んだ背景になったともいえよう。

尾三(尾張・三河)と西濃の花火

神事祭礼において娯楽性を高めたものに、芝居と共に花火がある。

花火といえば、江戸両国花火の源ともいわれている三河花火が有名である。

『三河煙火史』によると、その始りは永禄三(一五五八)年の吉田(豊橋)天王祭の手筒といわれ、西三河では岡崎を中心に稲留流煙火があった。

寛政~嘉永期には桜井神社(現、安城市)祭礼で打揚げ花火が行われた。

そして文化期(一八〇四~一八)には、岡崎天王祭(菅生(すごう)祭)で打揚げ花火が盛んになり、文政期(一八一八三〇)には、川を火の渦と化した金魚花火も登場した。

さらに明治四年には、研せんと呼ばれた刀のとぎ師が錦魚煙火という水中煙火を改良している。

また稲留流は、西三河の地で熊野流・一光流・最明流など諸派を生み、各地の祭礼で花火興行をする基盤を作り出していった。 |

図75 現在の岡崎花火

|

荻野流が広がっていた尾張ではあるが、西三河ほど花火が各地村々の祭礼に頻繁に取入れられていた訳ではなかった。 祭礼の娯楽的要素に、馬の塔(飾り馬)・棒の手が浸透していたため、花火の普及速度を緩めたといえるのではないだろうか。

唯一、宝暦期(一七五一~六四)にはじまったといわれる清洲天王祭の花火は、大がかりで有名であった。

打揚げ(大筒)や仕掛け花火(立物)が行われた(半田実「猿猴庵から見た清須花火」『愛知県史研究』)。

このように尾三の花火は、大きく捉えると尾張の津島天王社と同じ牛頭(ごず)天王信仰の祭礼を核として広がっていったのである。

そして、このような尾張・三河の花火文化か美濃に伝わり、西濃では農作業のかたはらに花火を製作する農民が現われ、祭礼では花火師として活躍した。

揖斐郡池田町下東野では、天保四(一八三三)年の花火筒の記録があり、今でもからくり人形と仕掛花火が合体した「からくり花火」が行われている。

また岐阜市手力雄(てじからお)神社の火祭りでは、神輿に花火が付いており、神輿と若衆が火の滝の中に巻き込まれるという勇壮な祭礼が伝わっている。

3 名古屋の古代学・本草学 top

古代学

名古屋の古代学の頂点を示すのは、河村秀穎(ひでかい)・秀根(ひでね)・益根(ますね)らによる『日本書紀』研究であり、最大の成果が『書紀集解』である。

『日本書紀』の出典を明らかにした近世における古代研究として、本居宣長の『古事記』研究と並ぶ最も高い水準の研究成果であり、「紀典学」と彼ら自身が呼んだ学問は、朝廷の編纂した正式な歴史書と公文書などの確かな資料によって、客観的に古代をとらえようとする文献学的合理性をもった実証的な学問であった。

河村家は、五〇〇石取りの尾張藩士である。

秀穎・秀根の父秀世の代からの吉見幸和の門人で、兄弟も幸和に学んだ。

長男秀穎は、出仕して町奉行・書物奉行などを勤め、次男秀根は、七代藩主宗春に小姓として使え、宗春失脚後は、隠棲中の宗春の奥番・御小納戸などを勤めた。

秀根が本格的に『書紀集解』の執筆に着手するのは、宗春死去後、閑職についてからであり、仕官はせず、父秀根を師とすると共に岡田新川に儒学を学んで町儒者の道を歩んだ秀根の次男益根によって、『書紀集解』は完成し、天明五(一七八五)年刊行の運びとなったのである。

名古屋がこうした近世を代表する古代研究を生んだ淵源を、初代藩主義直(よしなお)の書物収集と編纂事業に求めることが出来る。

駿府に隠居した晩年の家康の元で少年期を送った義直は、家康の学問好きの性格を受け継ぎ、書物の収集に熱心で、藩主となってからも家康から譲り受けた駿河御譲本を基礎として中国の古典のほか神道書や我国の古代史の書物を含む和漢の優れた書物を積極的に収集して、尾張藩御文庫を創設し、その基礎を築いた。

また、編纂事業を指導して全国の神社の由来を調査した『神祇宝典』、六国史をもとに歴代天皇の事蹟を編纂した『類聚日本紀』などを編纂した。

この編纂事業の中核を担った堀杏庵(一五八五~一六四二)は、林羅山(はやしらざん)と並ぶ藤原惺窩(せいか)門下の秀英として知られた学者で、広島の

浅野家の儒臣であったものを、義直の強い要望により招聘され、義直の文教政策を補佐すると共に、弟子たちと共に編さん事業を中心となって進めた。

義直の書物収集や編纂事業は、近世初頭の儒学をもって治国治世の方針とする風潮のなかで、神道および天皇の歴史を儒学理論に基づき学問的に位置づけようとする儒学神道の流れの中で展開したものであった。

伊勢出身の吉見幸勝(一六一五~七六)は、初代藩主義直に仕え、以後代々吉見家は、名古屋東照宮の神官を勤めたが、『類聚日本紀』の編さんにもかかわり、義直の命によって伊勢や京都で古書・古記録の書写にあたったという。

幸勝は書物収集に熱心で、吉見家は蔵書家の家としても知られる。

この蔵書と学問を受け継いだ幸勝の孫にあたるのが、吉見幸和(一六七三~一七六一)である。

河村秀穎・秀根をはじめとする多くの門人を育て、名古屋における古代学隆盛の礎を築いた幸和は、全国にその名を知られた神道家で、神道の教典、「神道五部書」が偽書であることを論証した。

神道を「天皇の道」とした幸和の学問の中心は、「国史官牒」(朝廷の編纂した正式な歴史書と公文書)によって事実を論証することであった。 |

図76 堀杏庵

|

秀穎・秀根等は、幸和の実証主義と「国史官牒」中心の考え方を受け継ぎ、天皇による正史『六国史』の注釈にとりくんだのである(『新修名古屋市史』第四巻三章五節)。

十八世紀後半、尾張藩は八代・九代藩主による藩政改革が行われ、学術振興策がとられるなかで、当時の名古屋には、幸和の学問を受け継ぐ古代史や律令の研究会が数多く生まれ、河村家の学問を頂点とする多彩な成果が生まれた。

この改革政策の一環として、義直の編さん書の校訂作業が行われ、河村秀根や稲葉通邦など幸和門下の古代研究ブループの学者たちがかかわり、新たな学問的成果をも生んでいる。

名古屋における古代学の隆盛は、初代藩主以来の学問の蓄積と藩主・藩士ともに蔵書家の伝統に支えられて開花したものである。

本草学(ほんぞうがく)

十九世紀前半、江戸時代も末期にさしかかった文化・文政年間、名古屋の本草学は、飛躍的な発展を示す。

この発展を担ったのが、本草学の研究会「嘗百社」(しょうひゃくしゃ)で、毎月の例会での議論のほか、薬品会・本草会を開いて、動植物や鉱物の標本を一般に公開していた。

長い間本草学の中心が京都と江戸に限られていた当時にあっては、その飛躍的発展はきわめて特異な現象であった。

また、大名、旗本が中心となった江戸や豪商たちの関心を集めた大坂、漢方医による本草学塾が我が国の本草学をリードした京都などと異なり、名古屋の本草学の担い手は、ほとんど例外なく尾張藩士または、藩医であった。

藩士と本草学の関わりは、彼らが職務上、藩の薬園経営や産物調査にかかわったからであった。

尾張藩は、すでに初代藩主義直の時代に薬園を開設しており、十七世紀の末には、薬園奉行や薬園方などを勤める尾張藩士の存在が知られている。

江戸中期以降、薬園を管理する御薬園御用がおかれ、水谷豊文等代表的本草家の多くがこの職に就いている。

また彼らは元文五(一七四〇)年、幕府が諸藩に命じた産物調査をはじめ尾張藩領の産物調査に携わる機会も多かった。

名古屋の本草学の黎明期にその発展の基礎を築いたのは、漢学者として十八世紀半ばの名古屋学界の中心にあった松平君山(くんざん、一六九七~一七八三)である。

藩命により領内の地誌編さんを主導した君山は、弟子だちと共に尾張国内の現地踏査を行ったが、産物調査にも関心を寄せ、珍しい植物は自邸内に移植して観察したという。

幕府による産物調査のために作成されたと推定される「尾張産物志」を残し、東谷御林(瀬戸市)での人参栽培にもかかわっていた。

安永五(一七七六)年、八〇歳の君山は、自らの見聞をもって『本草綱目(こうもく)』の誤りを正そうとした『本草正譌(せいか)』を著す。

これは、出版と同時に反響を起こし、本書に対する反論、反論のさらなる反論も出版されるなど尾張本草学の存在を学界に示すこととなった。

多くの弟子を育て、その中には、「花卉園(かきえん)随筆」を著した横井時敏、大河内存信(ぞんしん、初代)水谷覚夢(豊文の父)等がおり、尾張本草学発展の基礎が、十八世紀名古屋における学問の隆盛期に醸成されたのである。

「嘗百社」を主催し、名古屋の本草学を飛躍的に発展させた水谷豊文(一七七九~一八三三)は、二〇〇石取りの尾張藩士に生まれ、本草学を町医浅野春道に学び、京都の小野蘭山にも入門した。

蘭学は、長崎で学んだ名古屋初の蘭方医野村立栄と長崎の阿蘭陀(おらんだ)通詞の家に生まれ、諸国を変転の後に名古屋で蘭学塾を開業した吉雄常三に学んだ。

文化二(一八〇五)年には、薬園御用となり、藩内各地の採薬調査を行い『濃州採薬記』『本曾採薬記』『南紀採薬記』などが作成された。

豊文は、多くの著作を残したが、四〇〇〇種におよぶ日本の動植物、鉱物をいろは順に集成し、和名と漢名を対比させて出典などを注記して出版された『物品識名』『物品識名拾遺』は、後々までも本草学者の必携書となった。

文政九年江戸参府の途上にあったシーボルトは、熱田の宿舎で大河内存真と伊藤圭介を伴った水谷豊文に面会し、豊文が持参した植物図譜の正確さとリンネの名称による同定と分類が成されていたことに驚嘆している。

醸成されていた名古屋の本草学の土壌は、恵まれた環境と役職にあった水谷豊文を得て、飛躍的な発展をとげていたのである。

豊文は多くの弟子を育てたが、豊文と共にシーボルトに面会した伊藤圭介は、シーボルトの勧めに従って長崎留学を果たし、半年間シーボルトの元で学んだ。

帰郷後の圭介がシーボルトから贈られたツンベルグ著『フロラ・ヤポニカ』を和名と漢名に訳して、注を加えた『泰西本草名疏』は、リンネの植物分類法を日本産の植物に適用した最初の書物でありヨーロッパの植物分類学を系統的に移入した最初の書物として日本の植物学誕生の第一歩を示す記念碑的書物となった。

名古屋の本草学は、シーボルトと出会うことによって、近代的な博物学へと発展をとげたのである。

名古屋における本草学の隆盛は、隣国美濃にも及んでいる。

美濃の蘭学の創始者にあたる大垣藩医江馬蘭斎の孫にあたる江馬活堂(一八〇六~九一)は、一七歳で豊文に入門、大名にもおよぶ広い交友関係と家塾に蓄積された西洋本草書から得た本草知識をもって師豊文の著作『物品識名』の図説化を目指した『草木図説』を遺した。

また、本草学から脱皮した近代科学的植物図説として我が国本草博物学のひとつの到達点とされる『草木図説』は、大垣の蘭方医飯沼慾斎(よくさい、一七八三~一八六五)が、写失記録した三〇〇〇種の植物について西洋の本草書と比較し、『植学啓源』『牽西本草名疏』の命名訳字に従って編纂したものである。

伊藤圭介との交流が慾斎の本草学に影響を与えたことはもちろん、印葉図の活用など植物の写生方においても「嘗百社」の影響を受けていたことが知られている。 |

図78 飯沼慾斎 図77 江馬蘭斎 |

| (『医家先哲削象集』より) |

伊藤圭介以降、植物分類学の面で充分な成果を上げることが出来なかった名古屋の本草学の成果を受継ぎ発展させたのは、隣国美濃の本草家たちであった玉野懦夫・遠藤正治「尾張の本草学の歴史」日本の生物2)。

4 西濃の蘭学と東濃・木曾の国学

top

江馬蘭斎と好蘭堂

寛政六(一七九四)年閏十一月十一日、大槻玄沢は江戸京橋水谷町の家塾で、長崎出島の風習をまねた太陽暦の元旦を祝う賀宴(新元会)を開いた。

玄沢は『解体新書』訳述者として著名な杉田玄白・前野良沢に学び、この時期の蘭学者の中心人物であった。

ここに集まったメンバーの中に、美濃大垣の藩医である江馬蘭斎の姿があった。

江馬蘭斎(一七四七~一八三八)は漢方医学を学んだのち、四六歳の寛政四年から、江戸勤務の機会に玄白・良沢について蘭学を学んだ。

新元会への参加はこの江戸滞在中にあたる。

寛政七年に帰郷した蘭斎は蘭方医として開業し、蘭学塾「好蘭堂」を開く。

この塾は美濃における蘭学普及の拠点となると共に、広い地域から入門者を迎えている。 |

図79 大槻玄沢

|

蘭斎以前にも美濃から蘭学を学ぶ者はすでにあり、高須藩医の子の野村立栄は長崎でオランダ通詞の吉雄耕牛からオランダ語と蘭方医学を学んで天明三(一七八三)年に名古屋で開業し、名古屋最初の蘭方医となった。

蘭斎と同じ頃に、やはり大垣藩医であった江沢養樹は江戸詰め医師として勤務するかたわら、宇田川玄随に蘭学を学んでいる。

しかし美濃に根を下ろして蘭学を広めたのは蘭斎が最初であり、寛政七年という開塾は全国的にも早い時期に属する。

江馬塾は美濃随一の蘭学塾として、蘭斎の養嗣子松斎(一七七九~一八二〇)、松斎長男の活堂(一八〇六~九一)らに受け継がれ、明治中期まで約九〇年間続いた。

門人録によるとその間に三三二人の入門者があり、オランダ語や医学を学んでいる。

その出身地は美濃を中心に二五ヵ国にわたるが、美濃では西部に偏り、全国的にも中部以西がほとんどである。

入門者の大多数は農民や町人で、入門時期は天保十一(一八四○)年から慶応期に多かった(『岐阜県教育史 通史編 古代・中世・近世』)。

この増加の背景の一つには、種痘技術の普及が挙げられるだろう。

海外からもたらされた牛痘法によって、従来は患者の隔離や祈祷しか手立てのなかった天然痘が安全に防げるようになる。

この普及は主に蘭方医の努力によるものであり、蘭方医学の優位さを印象づけた。

蘭学の展開と本草学

江馬塾からは各地に蘭方医が巣立ち、また江馬塾に触発されて美濃国の外に出て蘭学を学ぶ者も増えていく。

大垣の町医であった飯沼慾斎(よくさい、一七八二~一八六五)は蘭斎の門人から蘭書の手ほどきを受けたのち、江戸の宇田川榛斎(しんさい、玄随の養子)の塾で蘭学を学んで帰郷し、江馬家と並び称される蘭方医となった。

この榛斎の養子榕庵は先述の江沢養樹の長男、榕庵の養子興斎は慾斎の三男である。

榛斎に学んで江戸の三大蘭方医に数えられた坪井信道は美濃出身であり、その門下には緒方洪庵や川本幸民らの俊才が出た。

こうして美濃の蘭学の人脈は全国に広がり、江馬家は江戸・京都・大坂・名古屋など各地と美濃をつなぐ拠点となった。

江馬家に届いた書簡を見ると、各地の蘭学者や蘭方医たちと原書の貸し借り、著述のやり取りや薬剤・植物などの情報交換をしており、その交際範囲の広さと密度に驚かされる。

そして江馬塾周辺には、地域で活動する蘭方医たちが互いに刺激し合う環境が形成された。

嘉永元(一八四八)年に不破郡岩手村(現在の岐阜県垂井町)の神田柳溪は臨床経験に基づいた医学書『蘭学実験』を出版したが、これは在地での活動と交流の成果といえよう(遠藤正治「美濃における蘭学展開の性格」)。

彼ら在地の蘭方医たちが直面した問題の一つに、医薬の入手があった。

海外からの直接入手は難しく、国産代用品を探さなくてはならなかったが、薬効に差異がある植物の変種を見極めるためにも本草学が発達する。

美濃における本草研究を推進したのは江馬活堂であった。

活堂は名古屋の水谷豊文、京都の山本亡羊に入門して本草学を学び、名古屋の伊藤圭介と交際して研究を進めた。

水谷豊文は前述の野村立栄に蘭学を、京都の小野蘭山に本草学を学び、門人の圭介らと名古屋に本草研究会「寳百社」(しょうひゃくしゃ)を結成していた。

飯沼慾斎も蘭山門人であり、活堂や圭介、亡羊らと交流を重ねながら、弘化元(一八四四)年頃からこれまでにない植物図譜の執筆を始める。

自ら栽培・観察した植物を自身で精密に写生し、リンネの分類法に準拠して分類配列した図譜は『草木図説』と名付けられ、そのうちの草部二〇巻が亡羊・圭介の序文を添えて、安政三(一八五六)年から文久二(一八六二)年にかけて出版された。

この書は、医学的な有用性を超えた、わが国最初の科学的植物図譜として高く評価されている(遠藤正治『小野蘭山と洋学』)。

国学のひろがり

古代の文献をもとに、儒教や仏教が伝わる以前の日本独自の思考を、日本人の基本の道(古道)として明らかにしようとするのが国学である。

歌学革新から起ったその流れは契沖(けいちゅう)から荷田春満(かだのあずままろ)・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤へと続き、江戸時代末には宗教的性格を強め、尊王攘夷運動の一翼を担うようになる。

美濃では大垣藩士の中に、賀茂真淵の門人であり歌人であった江戸の加藤枝直(えなお)に和歌を学ぶ者が一七七〇~八〇年代に確認できる(『新修大垣市史 通史編一』)。

同じ頃には、伊勢松坂の本居宣長への入門者が、やはり大垣を中心とする西濃から現れた。 |

図80 平田篤胤

|

その最初は安永九(一七八〇)年、多芸郡榛木村(現在の岐阜県養老町)出身の田中道麿であるが、道麿はこの時には名古屋で国学の塾を開いており、尾張最初の宣長門人ともなる。

こののち尾張の宣長門人たちは『古事記伝』の出版や国語学研究などをすすめ、尾張の国学は藩政改革や藩主擁立などの藩論と結びつきながら展開していく(『新修名古屋市史第四巻』)。

美濃在住者からの最初の宣長門人は天明六(一七八六)年に入門した大垣町材木商の大矢重門である。

重門は宣長のもとで和歌を研究し、帰郷にあたって与えられた『美濃の家苞(いえづと)』(家苞は家に持ち帰る土産のこと)を寛政六(一七九四)年に出版した。

重問にはじまる美濃からの宣長門人は寛政七年までに一四人を数えるが、いずれも大垣を中心とした西濃地域の人々であった。

この地域からは、宣長後継者である春庭や大平への入門者も多い。

平田篤胤は宣長の著作に学んだが、その思想は宣長とはかなり変化を見せている。

篤胤の古典研究は実証的というよりも篤胤自身の観念が先行したものであり、また生活倫理としての「真の道」や死後の霊魂の行方についても説いた。

その思想は、政治的・社会的に緊張した時代の動きの中で生き方を模索する農民や町人・神官・武士らに受入れられていった。

篤胤門人は生前・没後を含めて全国で四〇〇〇人を超える。

そのうち美濃の門人は、篤胤生前には大垣藩の種村季挙のみであったが、没後門人は嘉永四(一八五一)年を最初に四〇〇名近くにおよび、信濃に次ぐ平田学の有力な地盤となった。

門人の分布には地域的偏在がみられる。集中するのは中津川宿・苗木藩・久々利・加納藩・高須藩で、なかでも東濃地方の中津川宿・苗木藩に多かった。

その流入ルートを平田家門入帳に載る紹介者などからたどると、大きく二つにまとめることができる。

第一は、江戸で平田家に入門した藩士を介して国元で広がったと思われるもので、加納藩・苗木藩がこれにあたる。

第二は中津川宿・久々利・高須藩にみられる、信州伊那の平田門を仲介とした流れである。

伊那は篤胤門人が全国でも最も多く輩出した地域であった。

中津川と伊那は地理的にも近く、伊那谷飯田の国学派歌人、福住清風に和歌を学ぶ者も多かった(兼清正徳「市岡殷政と信濃歌人群」)。

久々利(現在は岐阜県可児市)に屋敷をもつ千村家は尾張藩家臣であると同時に伊那郡などの幕領を預かり、高須藩は三万石の所領のうち半分を伊那郡にもっていた。

平田門グループの地域的特色

美濃からの最初の没後門人は加納藩士の国井清鏡で、嘉永四(一八五一)年五月に入門している。

その子清廉(きよかど)も慶応元(一八六五)年に門人となり、彼らの紹介で加納周辺(岐阜町を含む)の篤胤門人は一九名を数えるが、うち一三名が加納藩士であった。

国井父子は、慶応四年に若年寄の要職にあった藩主を説得して勤王へ転換させると共に、東山道鎮撫(ちんぶ)総督一行との折衝の先頭に立った。

この時には他の平田門藩士も行動を共にしている(『加納町史 上巻』)。

高須では文久三(一八六三)年を最初に一八名の入門者がいるが、やはりその大半は藩士であり、中津川の間秀矩(はざまひでのり)らと共に京都で活動している。

加納藩・高須藩では、藩士以外の階層や他地域へはほとんど展開を見せていない。

また久々利の平村家では九代当主の仲雄が木居春庭門人となっている(『可児町史 通史編』)が、平田門には元治元(一八六四)年の平村仲清が最初である。

これ以後、千村家の家臣や、知行地である久々利村・比衣村に入門者は広がった。

苗木藩では、藩士および領内農村部からの篤胤門人が約一八〇名という多数にのぼり、うち七割近くが明治三・四年の入門である。

最初の門人は嘉永五年入門の藩士、青山景通で、江戸詰めのおりに入門したといわれる。

景通は藩内での門人拡大に大きな役割を果たすと共に、東山道鎮撫総督府や尾張藩との交渉に携わり、維新期の苗木藩政の表舞台で活躍した。

藩主遠山友禄は職制を改革して篤胤門人を重用し、自らも門人となる。

明治二年落成の藩校(日新館)でも国学が教育の柱にすえられた。

苗木藩士に門人が急増するのは慶応四年からで、特に明治三年以後に多いが、これはこうした藩政の動きと連動したものである。

また、葬送を仏式でなく神式で行う神葬祭は、明治元年の青山景通の願い出を最初にして領内村々にも広がり、同三年には領内全域に神葬祭への改宗が命じられた。

同時に廃寺・廃仏も進められ、全国でも類がない徹底した廃仏毀釈(はいぶつきしゃ)が行われた。

苗木藩領からの平田家入門者が明治三年以降に地域の拡大と激増を見せるのは、こうした藩の施策に加えて、同族庄屋などで結びついた地域性と、柏本村(現在は岐阜県東白川村)の八幡社神主であった安江正朝の積極的な勧誘活動によるものである。

苗木城南東にある中津川宿は、尾張藩家臣で木曾代官である山村氏の知行地となっていた。

ここに最初に平田派国学をもたらしたのは医師の馬島靖庵(まじませいあん)である。

靖庵は苗木藩医の水野家に生まれ、名古屋近郊の馬島村(現在は愛知県大治町)の明眼院で眼科医の修業をして馬島姓を名乗るが、この時に名古屋周辺の国学者と交流を持った(岸野俊彦『幕藩制社会における国学』)。

靖庵は中津川で開業したのち、養子に業を譲って信濃国伊那郡伴野(現在は長野県豊丘村)に移る。

ここでの交流が靖庵を平田家に導き、安政六(一八五九)年十月七日に入門した。

同月二十日目靖庵は、義弟であり中津川宿で酒造業・米商などを営む間秀矩を平田家に紹介している。

秀矩は宿本陣の市岡殷政(しげまさ)、中津川村庄屋の肥田通光を平田家に誘い、こうして中津川では宿村役人や商人・地主・医師と彼らの家族、合わせて三五名が入門するに至る。

秀矩や殷政らは幕末の緊張した情勢のなかで、伊那や苗木藩・高須藩を初めとする各地の国学の同志らと交流しながら、国政改革を展望した政治活動に参加していった(水垣清『開半兵衛秀矩とその業績』)。

秀矩らはまた馬籠宿・贄川(にえかわ)宿などの木曾谷、美濃の落合・御嵩(みたけ)・伏見・太田・鵜沼の各宿、さらに岩村へと篤胤門人を広げた。

木曾最北から美濃中部までの広範囲にわたるか、その大半は中山道宿駅である。御嵩宿は、本陣の養子に秀矩実弟が入ったことが機縁と思われる。

伏見・太田宿からは、宿駅制度に関わって京都に呼び出された者が、同席していた秀矩の紹介で入門しており、街道業務という共通の仕事を媒介に波及していった可能性があるだろう。

また中津川と木曾は共に山村氏を支配者としていただく地域でもあった。

馬龍宿の島崎重寛と秀矩・殷政・靖庵の交流は、彼らをモデルとした島崎藤村の『夜明け前』に描かれている。

5 幕末期の尾張藩と濃尾 top

幕末の尾張藩

日本列島の中心に位置する濃尾の地では、古代以来、政権の行方を決定する戦いが繰り広げられてきた。

徳川家康は、ここを西国への前進基地として重視し、尾張一国を求配する強力な親藩、尾張藩を置いて、美濃をも含めた事実上の公権の代行者としての役割を負わせた。

二五〇年後、明治維新の行方を決定づけた戊辰戦争において、両軍の勝敗を左右する立場にあった尾張藩は、藩論を勤王倒幕にまとめ官軍勝利に大きな役割を果たした。

幕末の複雑な政局において、尾張藩の舵取りを担っだのは一四代藩主慶勝(よしかつ、一八二四~八三)である。

慶勝は、分家美濃高須松平家一〇代義建(よしたつ)の次男に生まれ、嘉永二(一八四九)年、尾張徳川家を相続した。

慶勝の祖父にあたる九代義和(よしより)は、養子で水戸治保(はるもり)の次男、母は、水戸治紀(はるとし)の娘規姫、水戸斉昭(なりあき)は、叔父にあたる。

血縁としては水戸家と近い関係にあった。

また一五代尾張藩主となった茂徳(もりなが)、幕末の政局で重要な役割をはたす会津藩主松平容保(かたもり)と桑名藩主松平定敬(さだあき)は、いずれも義建の男子であり、慶勝の実弟にあたる。

天保十年、一〇代斉朝(なりとも)、一一代斉温(なりはる)と、二代にわたって幕府の意向を反映した養子が続いた尾張藩では、斉温の病死により、幕府が即日に斉温の兄にあたる斉荘(なりたか)を藩主に立てたことから、藩内から猛反発がおきた。

この時、藩内反対派が藩主として期待していたのが幼少より英明を謳われていた秀之助こと後の慶勝(よしかつ)であった。

尾張藩の独自性を主張する番方の一団は、この時「金鉄党」を組織し、明倫堂の学者や在野の国学信奉者を加え、のちには尊王攘夷派・公武合体派を形成し、佐幕派との間で藩論を二分した。

慶勝は、藩内から多大な期待をもって迎えられた藩主であったが、藩主着任後の藩内では、根強い二派の対立が存在する中で反対派が藩の中枢を握っており、慶勝が改革を実行に移したのは、藩主となって二年後であった。

慶勝は、九代藩主宗睦(むねちか)の改革を手本として藩政改革を断行していった。

財政改革や人事刷新、軍政改革に着手する一方、嘉永六(一八五三)年、ペリー来航に際しては幕府宛対外政策建白書を提出するなど幕府内での発言力を強化しつつあったが、安政五(一八五八)年、朝廷の意向を無視した幕府の日米修好通商条約調印に対し、水戸斉昭(なりあき)、松平慶永(よしなが)などと共に井伊直弼(いいなおすけ)を詰問したことから、隠居、幽閉を命ぜられた。

藩主の座を実弟茂徳(もちなが)に譲っていったんは政治の世界から退いたが、万延元(一八六〇)年幽閉を解かれると、一六代藩主となった幼少の実子義宜(よしのり)の後見として、元治元(一八六四)年第一次長州征伐総督、慶応三(一八六七)年、薩摩、安芸、土佐、越前と共に、王政復古クーデターに参加、議定職就任をへて、翌年の勤王倒幕への藩論統一に至ったのである。

勤王誘引活動

勤王誘引とは、戊辰戦争期、朝廷側に与した有力大名が、周辺の大名・旗本などの諸領主に対して朝廷への忠誠をもとめた活動をさし、諸領主側は、勤王を誓う証書を提出し、これが、朝廷に送付された。

公武合体運動が破局をむかえ、戊辰戦争に突入した正月、京都にあった尾張藩主慶勝は、朝廷より東海の地で幕府軍の西上から京都を防衛するため、帰国して藩論の統一と近隣諸藩への勤王誘引を行うべき命を請け、急遽帰国すると、家老渡辺在綱はじめ藩内の佐幕派・反対派一四名を斬罪、粛正を行った。

青松葉事件と呼ばれるこの粛正劇についての史実は不明な点が多いが、勤王倒幕の道を選択した尾張藩にとって、藩論の統一が急務であり、ついで瞬く間に周辺の諸領主に対する勤王誘引活動が開始されたのである。

尾張藩の勤王誘引活動は、慶勝が朝廷の命令を奉じて使者を伊勢・三河・遠江・駿河・美濃・信濃さらに上野(こうずけ)にも送り、諸藩・旗本を勧誘し重役を名古屋に送るよう求めた。

遠江の吉田藩や三河の岡崎藩などは尾張藩の求めに応じてさらに周辺諸藩への誘引活動を行い、四三の藩や寺社を含む諸領主四四七人から勤王証書が提出されて、二月から七月まで数度にわたって朝廷に送られた。

証書の内容からは、名古屋に重臣を常駐させることと共に、どのような事態に対しても尾張藩の指示の上で行動することが強調され、尾張藩の指揮下への編入がことさら重視された。

幕藩制が解体し、幕府に代わる新たな政権が誕生しようとする過渡的な状況の中で、尾張藩は、勤王誘引活動によって藩領の防衛と共にその勢力下にあった濃尾に加え、さらなる周辺諸国をも取り込んでその朋主の地位を確保しようとしていたのである(筧敏生「一八六八年――尾張藩の勤王誘引活動」歴史の理論と教育90)。

四 宗教と民衆運動 top

1 三業惑乱と大原騒動

図81 本證寺(『二十四輩順拝図会1より』) |

図82 本證寺の堀と山門 |

濃飛・尾三の真宗地域

濃尾を含む東海地方は全国でも有数な真宗地域として知られている。

十五世紀後半、本願寺八世蓮如の布教によって、西三河の上宮寺如光が蓮如(れんにょ)の弟子になって布教活動をしたことを皮切りに、本證寺(ほんしょうじ)・勝鬘寺(しょうまんじ)も本願寺派に転派し、本願寺派三河三ヵ寺と呼ばれ、一家衆(法王一門一家の意味)木宗寺(上呂坊・鷲塚坊)と共に三河真宗の拠点、さらには濃尾平野一帯にかけての有力寺院となった。

特に、上宮寺は伊勢射和や大和吉野地域など広域に門徒を雍した(青木醫「蓮如以降の三河教団再考」『東海仏教』四三)。

また同時期に、奥美濃から飛騨にかけては、白川善俊門徒が広がっていった。

その真宗本願寺派は、農民層を中心に普及した。そして、十六世紀初頭には、木曾三川河口の長島に願証寺(現在跡地は長良川底)が建立され、濃尾門徒の合力で維持された。そして、蓮如の子蓮淳(れんじゅ)が寺主に迎えられた(『真宗史概説』)。

十六世紀半ばには、濃尾平野北部でも布教活動が活発になった。

その拠点は、西三河における親鷺の柳堂(妙源寺説、勝蓮寺説)説法で帰依した先祖をもち羽栗郡本庄郷木瀬に草庵を建てた河野九門徒と、木瀬道場復興で帰依した美濃九門徙であった(『岐阜県史』、細川道夫「近世の美濃門徒」『岐阜工業高専紀要』六)。

その門徒の寺々は、岐阜県の羽島市・岐阜市・各務原(かがみはら)市から愛知県一宮(いちのみや)市にかけての木曾川流域に広がっている。

このように真宗が浸透した地域では、多くの民衆運動に真宗門徒や寺院が関わっている。

|

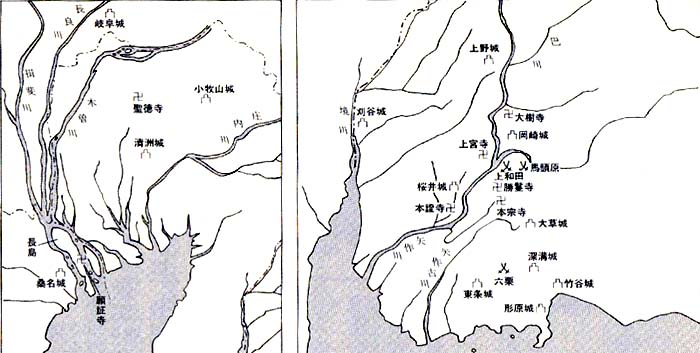

図83 一向一揆関係地図

|

濃尾三(美濃・尾張・三河)の一向一揆

戦国時代には、一向門徒(浄土真宗の信徒)と戦国大名が争う一向一揆が全国各地で起こる。

ここでは、濃尾三で起った一向一揆を概観してみよう。

天文六(一五三七)年、美濃国守護土岐頼芸(よりなり)が多芸(たぎ、養老)郡土豪高木氏と組んだ十日講門徒を攻めた。

一般に多芸一揆と呼ばれるが、一揆後は本願寺の仲介で友好関係を保つことになる。

のちに守護土岐氏を滅ぼして美濃領国化を進めた斉藤道三も、門徒の保護政策を行い、一揆の防止に努めた政策をとった。

永禄六(一五六三)年、桶狭間(おけはざま)の戦いで今川氏から開放された徳川家康は、三河での領国支配を進めたが、それに反対して三河三ヵ寺を中心にして三河一向一揆が起った。

しかし、門徒の中には家康の家臣もいたため、教団内部の統一が取れずに、翌七年に一揆側が敗北をした。

関係した寺院は、天正十三(一五八五)年まで三河から追放された。

織田信長の一向宗攻めは全国規模で行われた。元亀元(一五七〇)年、本願寺派の拠点である大坂石山本願寺の寺地退去命令を発端に、信長と本願寺は全面衝突をむかえた。

本願寺十一代門主顕如(けんにょ)の徼(げき)に応じ、濃尾の門徒は長島願証寺を拠点として蜂起した。

信長は、元亀二年に第一回目の攻撃をしかけるが、信長の弟が戦死したりして大敗北を期す。

天正元(一五七三)年の第二回目の攻撃でも、信長側は苦戦をするものの、一揆と結んだ北伊勢の小領主らを平定する。

翌二年に第三回目の攻撃が行われ、一揆勢を水陸から包囲し、長島城などに籠城させた。

兵糧攻めで飢死にした者も多く、長島落城をもって一揆は鎮圧された。

その後も、石山本願寺は信長から圧迫され苦境に立たされており、美濃・飛騨門徒の合力を求めた。

大垣の浄専寺が大垣寄合所となり、地方における門徒の惣的団結の場となっていた。

しかし天正八年には顕如と新門主教如ともに信長と和議を結び、本願寺を明け渡し一一年にわたる石山合戦は終った。

信長没後の、文禄二(一五九三)年には本願寺門主の教如(きょうにょ)が豊臣秀吉の命により退隠させられ、弟の准如(じゅんにょ)が新門主になった。

その後、教如派と准如派の対立を招き、江戸幕府公開のもと元和五(一六一九)年に教如派を東本願寺(大谷派)、准如派を西本願寺(本願寺派)と称することになった。

この本願寺の東西分派によって、末寺門徒も東西に分かれることになったが、ここ濃尾三地域では東本願寺に属した真宗寺院が圧倒的に多い。

そこで次に、この地域を構成した門徒たちが、江戸時代の百姓一揆などの民衆運動にどのように関わっていったのかを、時期を追いながらみていきたい。

飛騨門徒と石徹白(いとしろ)騒動

飛騨における本願寺教団は、白川善俊門徒の流れを汲む、高山の大谷派照蓮寺(しょうれんじ)を中心として発展した。

元禄十六(一七〇三)年には、掛所輪番制(りんばんせい)をとり、本山直属の高山御坊照蓮寺となった。

元禄五年以降の飛騨一円は、天領で幕府代官支配下に置かれていたが、白川郷(岐阜県大野郡白川村)には照蓮寺領があった。

その照蓮寺が多少なりとも関連した百姓一揆に、石徹白騒動と大原騒動がある。

白山信仰の拠点である白山中居神社領石徹白(いとしろ)村(岐阜県郡上郡山鳥町)では、宝暦期に神社神事を司る神頭職の主導権をめぐって、京都白川神道派の神頭(ことう)杉本左近と吉田家庇護下の神主上村豊前(ぶぜん)が争った。

その争論の発端は、照蓮寺内安祥坊恵俊(あんしょうぼうけいしゅん)が石徹白村にあった配下の道場(威徳寺)を、改築して本山掛所にしようとしたことに対する神社側の反発による。

それは、本山東本願寺への上納金も争点の一つに挙がっていたことを意味する。

そして、関係僧侶は追放され、高山に逃げた。その後、神社側であった神頭派と神主派の争いが表面化した。

そして、公家や郡上(ぐじょう)藩寺社奉行らの権力を背景にした神主派が有利に事を進めた。

神頭派村民には威徳寺の檀家門徒もいたため、本山東本願寺へも訴願を重ねて抵抗した。

神頭派は幕府寺社奉行にも訴えたが効果はなく、宝暦五(一七五五)年に郡上藩から神頭派八九軒四九〇人に対し追放闕所(けっしょ)処分が下された。

そのため、厳寒期に家財を没収された神頭派村民は、照蓮寺領白川郷にもなだれ込み、多くの死傷者を出したといわれている。

さらに、これらのことを不服とした神頭派社人九七軒は、幕府老中への箱訴(はこそ)二回に及んだ。

しかし、竹内式部の宝暦事件を境に白川家は態度を変えて神頭派への協力を打切ったため、宝暦八年の幕府裁定により神頭派は全面的な負けに追い込まれた。

飛騨門徒と大原騒動

近世の飛騨といえば、高山陣屋代官大原彦四郎・亀五郎父子時の一八年間に起きた百姓一揆「大原騒動」が有名である。

大きく三つの事件にまとめると(『図説大原騒動』)、第一は明和騒動で、明和八(一七七一)年に御用材の伐り出し中止に加え、米が高騰したことで農民たちが高山国分寺で集会を開き、高山の商人宅を打ちこわした。

第二は安永騒動で、安永二(一七七三)年の検地が契機になり、各地の寄合から始り、大垣越訴(おつそ)、江戸への呼び出し、老中への駕籠訴(かごそ)、尾張藩への箱訴、高山町への津留(つどめ)、宮村一之宮(水無神社)の大集会、高山陣屋への強訴(ごうそ)、郡上藩など出兵となり、多くの犠牲者を出して一揆側が敗れた。

第三は天明騒動で、天明八(一七八八)年に郡代(ぐんだい)役所の不正を暴いた事件である。 |

図84 高山陣屋

|

その大原騒動と飛騨門徒との関係は、安永騒動前後に起った門徒内での法論であり、農民の反抗的な思想・言動の根源を真宗教義にあると幕府が疑い介入した。

多くの問題を包含する大原騒動ではあるが、ここでは宗教社会史の視点から大原騒動を眺めてみたい。

吉城(よしき)郡古川町に西本願寺派円光寺があり、飛騨において中世末以来東本願寺派照蓮寺と対立関係にあった越中八尾の聞名寺(もんみょうじ)の末寺であった。

その円光寺住職の浄超(じょうちょう)は、宗学研究において業績を残した先代浄明の思想に感化されて教化活動をした。

そして、その信奉者は檀家を超えて、広がっていった。

しかし、この浄明の思想に関して、地元の僧侶間では賛否両論が飛びかった。

この思想に影響を受けていた檀家の「隠し寄り」と呼ぶ講が、宗門騒動の発端となった。

その講は、同志だけが集会して法談する形態であったため、秘密結社的側面も持っていた。

安永元年、この「隠し寄り」講の是非を問う目的で、反対派の真宗寺(古川町)が推進して飛騨の西本願寺派寺院が集会を開くことになった。

しかし、当事者の浄超は出席を拒否し続けた。

そこで、本山西本願寺の裁断を仰ぐことになる。越中善巧(ぜんぎょう)寺僧鎔(そうよう)を判者とし、飛騨一円西本願寺派寺院の法論集会が本光寺で開かれ、円光寺派四ヵ寺の唱える法義は不正と判断され、浄超に終身蟄居などの裁断が下された。

東本願寺派門徒内でも円光寺派の信奉者がいたため、本山東本願寺は高山御坊に六ヵ条の触れを発し、法中一統の取締りを命じた。

浄慶寺など九ヵ寺が不正義活動とされて、尋問された(『高山別院史』)。

幕府は、この宗門騒動の結末をみて、安永三年まで円光寺派信奉者の町民・晨民たちを、大原安永騒動の扇動者にみたて、厳しい弾圧をした。

また益田郡落合村(小坂町)の聞名寺支坊に対しても圧力を加えた。

つまり、この宗門騒動の背景には、地域権力と結びついて発展した東本願寺派照蓮寺と、拮抗関係にあった西本願寺派聞名寺の確執が横たわっていたと思われる。

美濃門徒と三業惑乱(さんごうわくらん)

三業惑乱という法論は、真宗西本願寺派における三大宗論の一つで、真宗最大の異安心(いあんじん、正統でない宗義)事件といわれている。

明和元(一七六四)年に、越前の平乗寺功存(こうぞん)が『願生帰命弁』を著し、身口意の三業を揃えて弥陀(みだ)に祈願請求(しょうきゅう)すると、往生浄土がかなえられると説いた思想が発端である。

当初、その思想は西本願寺派学林(がくりん、本山直属の末寺僧侶修学機関)で賛同され、能化職(のうげしょく、学林学頭職)を継承した。

美濃では、天明元(一七八一)年の『興復記』をはじめ、安八郡草道村(大垣市)西円寺宝厳とその門下僧曇蔵は、功存の思想に反論した。

しかし、絵像・木像までも排斥したことで、本山から処罰されるという異解事件が起きている(『岐阜県真宗史』)。

また、天明五年には、美濃国内で雲晴寺が使僧として廻村し、三業新義の自督安心を説いた。

その思想に帰依した門徒は、自督講を作って広がった。

天明六年に本山西本願寺は、その思想は功存の三業帰命説とは違い異説であるとした。

そして、天明八年には尾張藩寺社奉行と西本願寺派名古屋別院が、門徒の取締りと岐阜御坊留守居役を詮議した。

さて、このように三業帰命説が流布すると、批判・反論(弥陀へは祈願請求ではなく仏恩報謝であるという考え)が出てきた。

そして、学林派(三業派・新義派・三業安心派)と在野派(聞信派・古義派・正義派)に東本願寺派僧侶も加わった対立となった(『真宗史料集成』一〇)。

寛政九(一七九六)年に、浄教寺智洞が能化職を継ぎ、蓮如三百回忌法要の演説で三業帰命説を提唱したため、両派の対立はますます顕著になった。 |

図85 岐阜御坊

|

芸備地方をはじめ全国各地で三業反対派寺院の集会が持たれ、本山内部でも両派に分かれて対立した。

享和元(一八〇一)年に、美濃大垣藩では、藩領の不満門徒を抑えるため、本山に三業反対派縁覚寺霊潭(れいたん)らを送った。

また同年大垣藩寺社奉行より幕府寺社奉行へ、三業帰命説の正邪を伺い出た。

しかし、翌二年には本山へ訴願をした霊潭は投獄され、門徒騒動の要因を作った。

そして、本山から岐阜御坊・黒野御坊に使憎が派遣されたが、三業派僧侶の説得工作と解釈され、反対派門徒数千人が二回におよび蜂起に及んだ。

この騒動によって、幕府は本山西本願寺に警告を発したため、学林は紛糾し、翌三年には諸国門徒が本山に乱入する騒動にまで進行。公家・幕府の介入で紛争を抑え、文化三(一八〇六)年の幕府判決で三業派が負け、一般にいう三業惑乱は落着する。

しかし、幕府裁断後も両派の確執は、各地で続く。

同年美濃では、三業反対派の越中妙宗寺が本山使僧で入国したことにより、三業派拠点であった岐阜御坊(岐阜別院)に一五〇〇人程結集する事件が起っている(『本派本願寺岐阜別院史』)。

また、武儀(むぎ)郡洞戸(ほらど)村善証寺など三業派寺院が尾張藩寺社奉行に愁訴している。

以上の大原騒動と三業惑乱に直接関係したのは、ともに西本願寺派門徒であり、この地域で圧倒的優勢を誇っていた東本願寺派門徒ではなかった。

教線で圧迫されていた門徒たちの心情が、民衆運動を誘発する遠因になっていたのではないだろうか。

尾三(尾張・三河)の門徒と本山献木疑念騒動

美濃・飛騨で真宗門徒が関わる百姓一揆をみたが、尾張・三河では、そのような動きとは別な動向がみえる。

それは、江戸時代後期に本山東本願寺の再建献金をめぐり、寺院・門徒同士が起こす争論である。

天明八(一七八八)年に、本山東本願寺が焼失する。

この本山再建と平行して、尾張では文化二(一八〇五)年~文政六年に、名古屋御坊(東別院)の再建が行われた。

このような状況下の文政四~五(一八二一~二)年に、尾張門徒から取り集めた金一〇万両が、本山再建の借財返済に使用されず、下間ら本山坊官(本山庶務を司る重役)が着服したという風聞が流れ、門徒が騷気立つという事件が起った(「金鱗九十九之塵」『名古屋叢書』六~八、『名古屋別院史』)。

さらに、文政六年の本山焼失による門徒懇志の金銀・材木をめぐり、事件が大規模化する。

事の発端は、天保元(一八三〇)年にはじまる。

名古屋御坊における親鷺五百五十回遠忌法要執行の企画が練られ、それに際して世話方同行が、御坊輪番(りんばん)泉坊・取締方肝煎(きもいり)や諸講に快諾を得ないまま名古屋御坊の修復工事を着手させた。

それに反対する門徒たちが何回も本山へ出訴し、また賛成派門徒たちも本山へ出訴するという状況になった。

そこに天保三年の材木疑惑が重なる。尾張門徒は名古屋古渡に木場屋敷を設け本山再建用の寄進材木を溜めていた。

しかし、寄進材木が売木になっていたり、上納金受取書の印に贋(にせ)であることが露見し、下間ら本山坊官が横領したという疑念が広がった。

そして、尾張門徒を二派に分けた争論へと発展していった。

尾張藩をも巻き込み、藩評定所において、寺社奉行・勘定奉行・町奉行の立合の上、世話方同行方(賛成派)に有利な裁決が下された。

それらを不服とした反対派門徒数万人が御獄宿に集まり、江戸参向を終えて中山道を通ってきた門主達如一向に、名古屋御坊への立寄拒否を直談判した。

御獄宿は賛成・反対両派の門徒でもめ、ついには尾張藩寺社奉行・勘定奉行の出役を招いた。

結局、賛成派諸講に先導されて、門主の名古屋御坊立寄が実現した(蒲池勢至『真宗と民俗信仰』)。

争論は一時棚上げされた状況となり、夥しい群衆で、賑ったという。

その後、反対派二〇〇〇人ほどは西本願寺派へ転派願を出し、さらに、天保七年には本山重役下間をはじめ尾張の寺院・門徒、美濃の門徒を含む人たちを相手方に取り、尾張の寺院・門徒の反対派惣代たちが幕府に愁訴した。

そして、天保九年に幕府寺社奉行の裁許で、本山重役の下間が蟄居(ちっきょ)処分となり、反対派の勝利となる。

天保十四年には、今まで騒動の火種となり延び延びとなっていた親鸞遠忌法要が、ようやく執行された。

また天保七年に西三河の足助(あすけ)を中心にして起った加茂(かも)一揆にも、この東本願寺派の争論は影響を与えた。

打ちこわしにあった茅原(ちはら)村(豊田市)の甚兵衛家は、三河国の世話人として多くの献金を扱い、私的に使用したと流言されたのである。

さらに、その他の打ちこわしでも仏具や法具への破壊が目立つ。

しかし、反対に一揆鎮圧時に際して、力石(ちからいし)村(豊田市)の東本願寺派如意(にょい)寺が岡崎藩兵の宿泊陣屋として活用されたりもしている。

三河門徒の本山再建献金の取り集め機関となっていた暮戸(くれど)会所(岡崎市)でも、世話方が追放されるという事件(暮戸会所争論)が発生している(『愛知県史資料編18西三河』)。

その後の西三河では、安政三年~慶応四(一八五六~六八)年に、三河三ヵ寺と「組」(そ)という地縁的末寺組織等との間で、九条兼実(くじょうかねざね)六百五十回忌法要の三部経施経の冥加金徴収が発端となり、大規模な本末争論(触下寺院の本山直末要求等)が展開した(遠山佳治「大浜騒動の社会的背景」『幕末維新の文化』)。

両派の檀家(だんか)門徒も参加し蜂起も辞さない覚悟で、幕府寺社奉行への訴願運動が行われた。

文久元年の親鸞六百回忌に際しても、この争論は収拾がつかず、明治四年の大浜騒動に影響を及ぼしていく(『本證寺文書諸事記』)。

このように、尾張・三河では東本願寺派寺院・門徒が内部対立を起こしたことにより、民衆運動が左右されていたことがわかる。

2 御嶽(おんたけ)講と善光寺講

top

覚明と御嶽山・恵那山

御嶽山(おんたけさん)は長野・岐阜県境に位置し、標高三〇六七メートルの山である。

江戸の民衆が富士山を眺めたように、名古屋城下から眺めることができ、「木曾の御嶽山」として親しまれた霊山であった。

鎌倉時代以前に、国峯の一つとして修験道の地方道場として開かれ、室町時代中期以降には道者たちが集団的に登拝するようになった(生駒勘七『御嶽の信仰と登山の歴史』)。

登拝をする道者(修験者)は、神主武居氏・滝氏が規定した一〇〇日間か七五日間の精進(しょうじん)などを終えなければならなかった。

かなり細かな諸作法によって縛られていたのである(西海賢二『木曾御獄本教五十年のあゆみ』)。 |

図86 御嶽山(小坂町より)

|

その御獄登拝を改革し、御獄信仰を広く普及させた第一人者が江戸時代中期の覚明(かくめい)であった。

丹羽仁右衛門(のちの覚明)は、享保四(一七一九)年に尾張国春日井郡牛山村(春日井市)で生まれた(河村慶康『覚明霊神御一代記、御獄と共に』)。

八歳の時、同郡土器野新田(新川町)へ養子に出されるが、やがて養父母はともに死去する。

延享二(一七四四)年に結婚をするものの、隣の阿弥陀堂住職殺害事件に濡れ衣をかけられる。

のちに無罪放免になるが、離縁となり枇杷島村(名古屋市)の曹洞宗清音寺に入寺をする。

宝暦二(一七五二)年に修行に旅立ち、谷汲山(たにくみざん)華厳寺、比叡山延暦寺、高野山、四国八十八ヵ所などを廻った。

宝暦七年の庄内川大水害の折りには、一旦尾張に帰国し、黒体龍王社を祀った。

再度修行の旅を続け、明和三(一七六四)年に七回目の四国八十八ヵ所霊場巡拝中の三十八番札所金則福寺(高知県)で白河権現(御獄劍祀伝承にある神霊)の神託を受け、覚明と号して木曾御嶽山の一般信者(在俗信者)開山を発起する。

まず明和四年四月、中津川の東南にそびえる標高二一九一メートルで、天照大神(あまてらすおおみかみ)・日本武尊(やまとたけるのみこと)の伝承が伝わる恵那山(えなさん)に登る。

山頂で一七日間の断食参籠をし、恵那山を開山した。

なお、ほぼ同時期の明和九年に、尾張藩書物奉行で儒者松平君山は御嶽山神主武居民部の要請を受けて、諸縁起を整理して「木曾総社御獄大権現縁起」を作っている。

このように御嶽山の一般信者開山直前に御嶽山自身ですでに御獄信仰に対する見直しが進んでいたことがわかる。

さて恵那山開山を終えた覚明は、御嶽山の一般信者開山のため、木曾谷・裏木曾(美濃・飛騨側)周辺村民への布教活動を行った。

そして安永元(一七七二)年に、信濃国木曾郡黒沢村(三岳町)庄屋原家に開山協力を要請したが、断られ失敗に終る。

その後も、御嶽山周辺の村民へ布教活動を続けながら、登山道などの調査をする。

そして、一般信者でも登りやすい尾根づたいの道、飛騨国益田郡落合村(小坂町)側から登る道を見出した。

さらに信濃国西野村・黒沢村側からの登山をも試みた。天明二(一七八二)年に御嶽山神主武居若狭守、尾張藩木曾福島代官山村氏に軽精進登拝を願い出るが断られ、一人で登山道(黒沢口登山道)の改修に取り掛かる。

神主武居家が尾張藩寺社奉行に訴えたこともあり、二回にわたり福島番所などへ入牢(にゅうろう)させられた。

しかし、黒沢村庄屋原家などの支援を得て出獄でき、登山道の改修を進め、天明六年に黒沢口登山道は完成した。

しかし、この大偉業を成し遂げた覚明は、翌七年に死去し、九合目に埋葬された。

覚明派の御嶽講

覚明入滅(にゅうめつ)四年後の寛政三(一七九一)年、福島宿問屋・年寄と隣村九ヵ村庄屋は神主武居家に、軽精進の登拝を許可できるように訴え、登山者の増加を図る。

神主武居家は尾張藩寺社奉行に裁許を委ね、翌四年には武居家の特権を守る条件付きで許可が降りた。

これで、木曾御嶽山は正式に一般信者に解放され、登山できる霊山となった。

同年、黒沢口登山道の改修で恩恵を受けなかっと王滝村は、江戸の修験者普寛(ふかん)を援助して王滝口登山道を開いた。

その普寛は江戸を中心に信者を広げて講社を結成したため、木曾衙獄信仰は全国に広まっていった(小澤徳忍『木曾御嶽山の木食聖者開闢普寛』、『木曾おんたけと御獄神社』)。

木曾から濃尾地域にかけて覚明に対する信仰は残っていたものの、覚明派の人たちは江戸のように講社を結成するような積極的な動きには発展していかなかった。

天保期に、木曾福島の児野嘉左衛門(義倶)が覚明派の講を中興させた。

そして、木曾・伊那谷から名古屋を含む濃尾地域へ、覚明派の衙獄講は広がっていった。

尾張国春日井郡の誕生講・福寿講、知多郡の開運講・宝栄講、美濃国武儀(むぎ)郡に日の出講(講祖は尾張国丹羽郡上野村出身の覚成)などが結成された。

また、江戸普寛の流れを汲む儀覚(ぎかく)は熱田を中心に信者を集め宮丸講を結成した。

さらに、文久二(一八六二)年には尾張藩主徳川茂徳(もちなが)は鳥居を寄進しており、藩権力からも御嶽山は保護されていた。

このように幕末には、名古屋を中心に濃尾地域に御獄信仰の講が次々と結成され、その信仰は各階層に浸透していき、中山道を通って御獄登拝が行われた。

善光寺信仰の普及

江戸時代における名古屋城下の人々が中山道を東に向って信仰の旅に出かけた先は、木曾御嶽山だけではなかった。

信濃国善光寺も、濃尾地域の人にとっては重要な信仰の拠点であった。

善光寺信仰は、死者の霊魂の鎮魂(ちんこん)に必要な手判・印文(善光寺上人の手形や朱印)、血脈を頒布することで、中世以前から庶民に浸透した信仰であったといわれる(五来重『善光寺まいり』)。

そして、その頒布する中継地として、全国各地に新善光寺(元善光寺)が建立された。

この濃尾地域でも、中世以来新善光寺の建立がみられる。

室町時代初期の「善光寺縁起」では、本田善光(よしみつ)が難波から旧中山道を通って信濃に如来を運ぶ様子が描かれているが、その旧中山道沿いに新善光寺が建っていった。

美濃赤坂(大垣市)の昼飯(ひるい)善光寺、尾張黒田宿(葉栗(はぐり)郡木曾川町)の善光寺、祖父江(そぶえ)善光寺、萱津(かやづ)宿の甚目寺(じもくじ)善光堂であり、信仰の拠点となった。

そして近世初期には信濃善光寺如来の四十八度巡礼の地方版が、この地域でも創設された。

なお美濃の関市の新善光寺は、宝暦四(一七五四)年に庄屋新屋家が一族の菩提を弔うために建立した、江戸時代の新しい新善光寺である。

名古屋の善光寺如来開帳

江戸時代中期以降の名古屋城下の人が、善光寺信仰に一番親しんだのが、善光寺如来の出開帳(でかいちょう)であった。

しかし、その開帳された善光寺如来は、江戸・大坂とは違い信州善光寺から来た仏像ではなかった。

それは、下野(しもつけ)国高田(栃木県)の真宗高田派専修寺本尊の善光寺如来(天拝一光三尊仏)であった。

なぜ真宗寺院に善光寺如来が本尊になっているのかといえば、親鷲(しんらん)が善光寺如来の夢告により一光三尊の分身仏を高田に迎えたという伝承による。

つまり、高田専修寺も新善光寺の一つであった。

その高田専修寺を開基した真仏(しんぶつ)の後継者顕智(けんち)が開いたのが、伊勢三日市(鈴鹿市)の如来堂太子堂(如来寺太子寺)という新善光寺であった。

そして伊勢には、このような真宗と善光寺信仰が融合した信仰基盤が広がったため、高田専修寺は拠点を伊勢国一身田(いっしんでん、三重県津市)に移し、真宗高田派の本山専修寺としたのである。

のちに高田専修寺は、本山の伊勢一身田専修寺へ周期的に訪れることになった。

そのため、その往復路にあたる名古屋城下では宝暦六(一七五六)年・安永六(一七七七)年・寛政五(一七九三)年・文化六(一八〇九)年・文政九(一八二九)年という具合に一五~二〇年間隔で本尊開帳が開かれた。

名古屋での開帳は、すべて専修寺掛所の信行院(真宗高田派愛知別院)で開催された。

門前には菓子屋・見せ物屋が並び、多くの人々を集めた。

名古屋城下の開帳の中でも、安定した人出を保っていた人気のある開帳であった。

また、天保十四(一八四三)年には尾張藩付家老竹腰家家臣豊田利忠が「善光寺道名所図会」を著している。

そして、開帳・図会などで煽られた多くの人々が、肉親の死者の鎮魂(四十七日忌明け前に参拝すると死者の霊魂に会えるという伝え)のためにと善光寺参りに出かけた。

各地で善光寺参りで便われる道を「善光寺道」「善光寺街道」と呼んでいた。

名古屋城下からは下街道が善光寺道にあたる。大曾根口から内津(うちつ、春日井市)を通り、土岐・釜戸(かまど)をへて中山道の大井宿に至る道であった。

西三河の善光寺道中記をみても、岡崎辺から挙母(ころも、豊田市)をへて、土岐に抜けて中山道に至っている。

このように善光寺参りのルートは、中山道(木曾路)を通っており、物資流通の飯田街道(中馬街道)の利用ではなかった。

3 お鍬祭りとお札降り top

天和・元禄・寛保期のお鍬祭り

この濃尾地域は、伊勢にも近く、伊勢信仰が浸透した地域といえる。 江戸時代において、伊勢信仰がもとになった流行神として鍬(くわ)神がある。

鍬神とは、伊勢神宮の山で自然にできた鍬型の榊(さかき)に由来し、当時農業神として信仰を集めていた伊勢神宮外宮(げくう)の分身とも考えられていた。

また鍬神信仰の拠点は、伊勢神宮別宮の伊雑宮(いぞうのみや、三重県志摩郡磯部町)でもあった。

そして伊勢御師(おし、伊勢神宮の御祈り師)や参宮者の手によって運ばれた、鍬型の木が村継ぎで廻村され、それを御神体として祭り、豊作を祝い、または豊作を祈願した。

そのお鍬祭りは、壬戊(みずのえいぬ)・丁亥(ひのとい)という二つの干支(えと)の流れがあり、それぞれぼぼ六〇年周期で行われ、周期的に流行した祭礼である。 |

図87 鍬神

|

そしてお鍬祭りの流行は、寛永八(一六三一)年の武蔵国中山道沿いのお鍬踊りを初例とし、江戸時代では一一回ほど確認されているが、そのほとんどが尾張・三河・美濃・飛騨の地域で行われた。

以下、伊勢信仰に関連する事象を折り込みながら、このお鍬祭りの流行を時期を追ってみていきたい。

この地域におけるお鍬祭りの初見は、天和二(一六八二)年壬戊十一月である。

その経路は、益田(ました)郡下呂(げろ)町・金山町で流行し、そして郡上(ぐじょう)郡和良(わら)村を経由して郡上八幡の城下町に入り、武儀郡へ行くというものである。

多色の幟(のぼり)が二〇〇本も立ったという(『白鳥町史』)。

同年十二月には、西三河幡豆(はず)郡の平坂湊に上陸した鍬神が、在郷町の土呂(とろ、岡崎市)で祭られた(藤井寿一 「近世三河における『お鍬祭り』について」『岡崎地方史研究会研究紀要』十四、『新編岡崎市史 近世』)。

周囲村々の民衆が集まって太鼓・笛を鳴らし、紅白の木綿で飾った。

そして、外宮から勧請されて御鍬太神宮が創建された。

なお、鍬神は北上し、挙母城下(豊田市)まで伝播したといわれる。

なお二年後の貞享二年にも、遠州秋葉山の三尺坊が、尾張・三河をお鍬祭りと同じく村継ぎで巡行しており(遠山佳治「東三河の秋葉山常夜燈からみた秋葉信仰」『愛知学泉大学研究論集』二六)、その関連性が指摘される。

次のお鍬祭りの流行は、宝永四(一七〇七)年丁亥の四年前に当たる元禄十六(一七〇三)年秋であった。

尾張藩領の恵那郡神野村(関市)より鍬神が祭り出て、木曾から上州高崎(群馬県)まで伝わり、幟数一〇〇本で人々の目を驚かせたとある(「張州年中行事鈔」『名古屋叢書三編』八、「鸚鵡籠中記」『名古屋叢書続編』九~十二)。

その鍬神の出は、尾張の天王社といわれたが、確かな証拠はない。

尾張藩では鍬神信仰やお鍬祭りを禁止し、御鍬社の調査をしている(『板取村史』、『池田町史』)。

次の流行は寛保二(一七四二)年壬戌正月~二月で、まず武儀郡板取村、益田郡下呂町と東濃において、その流行をみることができる。

京濃の経路は、恵那郡蛭川(ひるかわ)村から高山村(恵那郡福岡町)を通り、巡輿行列は二手に分かれる。

一つは付知村・田瀬村・川上村へ、もう一つは苗木城下(中津川市)に入り、坂下村まで行った。

各村では獅子舞や子供役者の小踊を添え、苗木巡輿の人足は二〇〇〇人ほどに膨れ上った(『川上村史』)。

このように、お鍬祭りが人数を集めて、かつ華美になっていく傾向かあったため、幕府は飛騨代官を通じ、祭礼の禁令を発した。

そして、尾張藩領信濃国木曾の田立村では、坂下からのお鍬祭りの巡行を断っている(『中津川市史』)。

そのため、お鍬祭りは美濃国内で終結し、信濃国までは伝播しなかった。

しかし、奥三河からのルートでは信濃へお鍬祭りが伝播している。

鍬神は浪合(なみあい)関所を避けて、根羽村から売木(うるぎ)村を通り新野(にいの)村(阿南町)へ抜け、飯田へ向かっている(『阿南町誌』)。

なお、この鍬神は、名古屋から来た外宮系芸能集団が伝えたという伝承があるが、名古屋周辺での流行は確認されていない。

西三河では吉良(きら)辺から鍬神が出て、四月には加茂郡伊保(いぼ)村周辺(豊田市)を巡行している。

また東三河では八名(やな)川石巻村(豊橋市)で、お鍬踊りが行われている。

つまり、奥三河経由で信濃に入っだ鍬神は、三河から北上してきたか、京濃から迂回してきた可能性が高いといえる。

明和期のお鍬祭り

お鍬祭りが飛躍的に浸透し、形態が変化したのが、明和四(一七六七)年丁亥(ひのとい)春~夏である。

そして、特に尾張・三河で大流行を引き起こした。不漁続きであった知多では、伊勢から鍬神を請けて祀った。

そして、明和三年十月に尾張藩領知多郡は、鰯の豊漁をむかえる。

鍬神の効力により、干鰯が多く作られ、翌年の五穀豊饒は間違いなしと考えられたのである。

まず、西三河から流行が起ったと思われる。明和四年二月、鍬神は岩津村(岡崎市)の若一(にゃくいち)王子社内に輿入れし、その氏子(うじこ)圏九ヵ村を村継ぎで廻った。

また岡崎城下では、三月・閏三月・四月と各町で祭礼が続いた。 |

図88 明和お鍬祭りの図(『猿猴庵随蜆図会』より)

|

藁細工の大型造り物(十関余の船、八間の鯉など)や道化踊りが行われた。

四月には京三河の吉田城下(豊橋市)で流行し、四~五月にかけては奥三河の北設楽(しがら)郡東栄町の各村を巡行している。

そして、三河全域の各村では、この流行によって御鍬社が勧請された。のちにええじゃないか発祥地とされる渥美郡牟呂(むろ)村(豊橋市)でも、三月に神主と村民が志摩の伊雑宮(いざのみや)まで行って御紋箱を請け、牟呂八幡宮境内に御鍬社を創建している。

また、北設楽郡の鍬神も、伊雑宮から送られて来たといわれ、明和期における三河の流行は、伊雑宮との関連性が強い。

尾張では春から夏にかけて流行し、鍬神を白木の輿に乗せ、籠・幟のほかに造り物を出したり、仮装して練り物に仕立てたりして、風流をつくして村中の畦道を廻った。

見物の群衆は増え、今まで以上に華美・派手になった。

特に名古屋城下に隣接していた古渡村では、遊女の仮装で、太夫の道中行列を披露した(国立国会図書館蔵「猿猴庵随観図会」)。

熱田の町々では、様々な見立細工などの造り物で、人気を集めた。町方の屋根より高い粟穂の大型造形物を地車に乗せて引き廻したり、熱田神宮大薬師前では鍬・鎌などの農具と藁を使って作った五月兜が飾られた。

三河・尾張の各地で

「豊年じゃ、豊年じゃ、お鍬様の豊年じゃ、三百年の豊年じゃ」

「今年や世が能て、なるほ(穂)がさいて、ますます(桝々)は捨ており、み(箕)ではかれ」 |

という囃子(はやし)唄が流行った。

このように、お鍬祭りが岡崎城下など町場で流行したことで、大型造形物や練り物を生んだ。

さらに、この祭礼が名古屋城下に接近したことで、その傾向はさらに進み、村の参加型祭りでありながら、見せる祭り(都市型祭礼)へと変貌していった。

そして、この方鍬祭りの造り物・練り行列など祭礼の形態は、四年前の宝暦十三年に名古屋城下に流行した梵天祭りから、大きな影響を受けていると思われる(遠山佳治「宝暦期梵天祭りの造形活動からみた民衆意識」『名古屋女子大紀要』四七)。

同時期、美濃では岩村藩領で幟・造り物で色取りして流行した。

このお鍬祭りに影響され、植木が信仰の対象となり、飯沼村(中津川市)では植木祭りとして年中行事に組み込まれていった(『中津川市史』)。

また、西濃での流行もあり、尾張祖父江(そぶえ)辺より伝播したといわれる(西垣晴次『神々と民衆運動』)。

そして大垣藩領各村でも、三河同様に伊雑宮からの御鍬社が勧請されている。

なお、この明和期のお鍬祭りが流行した二年後に、伊勢神宮では第五〇回目の式年遷宮(せんぐう)をむかえ、さらに二年後の明和八年には全国規楔でのおかげ参り(二〇七万人参宮)が発生し、遠江(とうとうみ)ではお鍬祭りが流行した。

また、岡崎藩領各村々で伊勢神宮から請けてきた扇を村継ぎで廻す祭礼「お田扇祭り」も、ほぼ同時期に始まったといわれる(『岡崎市史』)。

享和期のお鍬祭り

明和四年のお鍬祭りが尾張・三河で盛んに行われたのに対し、享和二(一八〇二)年壬戌(みずのえいぬ)のお鍬祭りは美濃・飛騨で流行した。

長良川上流の郡上郡苅安村(美並村)が、鍬神を請待した(『白鳥町史』)。

そして郡上藩領内では、二月に巡行希望村の申出の触れが出た。

郡上八幡を通り北上した鍬神は、現在の郡上郡大和町・白鳥町・高鷲村の各村を廻り、三月には白山信仰の拠点長滝白山神社に到着した。

そこでは、周辺五ヵ村共同で祭りを行い、幟・笠鉾(かさほこ)の他に天狗・猿田彦・鬼などの面、大黒天・禰宜(ねぎ)の造り物が登場した。 |

図89 お田扇祭り

|

また、三月に入ってから、郡上八幡の町方ではお鍬祭りが行われた。

各町で鯛・馬・俵・大黒天など大型の造り物を作り、それを車で牽いた。

造り物は四八台にものぼったが、郡上藩の触れで造り物の材料は藁と紙のみであった。

郡上八幡でのお鍬祭りは、明和期名古屋で流行したお鍬祭りの影響を色濃く受けていると思われ、都市型祭礼に変貌していった。 同月には、飛騨高山でも行われている。

東濃でも二~三月に流行した。

鍬神の巡行経路は飛騨川支流の赤川沿いの切井村(加茂郡白川町)から恵那郡蛭川村と福地村(加茂郡八百津町)に分かれ、蛭川で苗木行きと黒川村(加茂郡白川町)に分かれる。

その行列は一〇〇〇人ほどといわれ、神輿・幟二〇~三〇本の他に、松・ブナ・檜・榊・つつじ・南天などの樹木株約一〇〇荷、造り物(木綿で作った猿、張りぼての大型金時像)とある(『蛭川村史』)。

福岡村での祭礼中には、豪商宅の打ちこわしも行われた。

苗木周辺に来た鍬神は中津川に進み、そこから各地に分かれて巡行した。

順行にあたる村々では、人や動物の造り物と植木の神輿・幟を作り、会所を設けて待ったという。

東野村(恵那市)・阿木村辺を廻った鍬神は飯沼村(中津川市)に落ち着き、御鍬社を作っている。

また中津川から木曾川に沿って北上した鍬神は、寛保二年同様に坂下村でとどまって、尾張藩領信濃国には入っていない。

このように、造り物が出て、多人数の行列になったため、巡行に当たった村や庄屋では接待費がかさんだという。

同年五月、苗木藩では領内の伊勢御師廻村禁止の触れを出している。

|

図90 文政お鍬祭りの図

(『御鍬祭略図』東洋文庫より)

|

図91 文政おかげ参りの図

(『画誌卯之花笠』より)

|

文政期のお鍬祭りとお札降り

文政十(一八二七)年丁亥は、尾張・三河で大流行をした明和四年から六〇年目にあたる。

しかし、三河では刈谷で行われたぐらいで、広域的な流行をみなかった。

それに対して名古屋城下周辺地域を中心に、外宮御師が運んだ鍬神をもとに尾張では再び大流行になった(『新修名古屋市史』四)。

六月頃に稲沢宿辺から始り、九~十月には名古屋城下周辺・熱田に広がった。

東枇杷島(びわじま)村・日置(ひおき)村・押切(おしきり)村・古渡(ふるわたり)村・前津(まえづ)村など城下に隣接した町続きの村が、このお鍬祭りの主体となった。

明和期のお鍬祭り同様に各町で大型造形物・練り物行列を仕立ての都市型祭礼であったが、明和期以上に華美な傾向に走った。

そのほんの一例を示すと、古渡村では同一の禰宜衣装三〇〇人の大仮装行列「鹿島踊り」、長さ五間の大根を鼠に仮装した村民が引く練り物が出ている(山本祐子『絵画にみる御鍬祭・御蔭参り『ええじゃないか』『日本史研究』三〇六、遠山佳治「文政期御鍬祭りの造形活動からみた民衆意識」『日本の風と俗』)。

この祭礼には、伊藤呉服店(松坂屋)や大丸屋などの呉服店が、特別な商戦を展開して衣装や造り物の材料の注文を受けていた。

尾張藩は、華美な傾向に走ったお鍬祭りが農村に浸透することを嫌い、西枇杷島村・上小田井村・広井村・御器所村など名古屋城下周辺村々での祭礼を差し止めた。

しかし、十~十一月には熱田の町で、お鍬祭りが華やかに行われ、名古屋城下の一〇を集めた。

さらに十二月には名古屋城下で人形・手ぬぐい・菓子(豊年餅・おくわ糖)などお鍬祭り関連商品が販売されて流行った。

美濃では、十二月に本巣郡高屋村(北方町)でお亀踊りなどでむかえた(『岐阜県史 史料編近世八』)。

翌文政十一年一月まで流行を続け、可児郡伏見宿の祭礼では約八〇〇〇人の見物者を集めたという。

また郡上八幡の町での祭礼も、享和二年の流行よりも派手に行われたという。

このお鍬祭りが流行した年の二年後に、伊勢神宮では第五三回目の式年遷宮をむかえ、さらに翌文政十三年には全国規模のおかげ参り(約四八六万人参宮)が発生している。

このように、丁亥の流れである明和期と文政期では、数年の内にお鍬祭り~式年遷宮~おかげ参りと連続して行われており、その関連性も指摘される。

おかげ参りは、尾張・美濃・三河の人々も伊勢参宮をしたが、名古屋・岡崎城下などの町では、参宮者への施行が盛んに行われた。

接待所の設置や接待車・籠も登場した。

また参宮の一行は、華やかな標具を持っていたので、「伊勢参り、皆一組の標具立てて、名古屋の町に飾りけるかな」と詠まれ、祭礼のような賑いであった(「絵本卯濃花賀沙」『大惣本稀書集成』)。

そして、同年閏三月~七月に岡崎・名古屋城下などで、伊勢神宮のお札などが降った。

のちのええじゃないかの降札現象との連続性が指摘されている。

また、仮装などを伴ったおかげ祭りが岡崎城下から宝飯(ほい)郡形原(かたのはら)村(蒲郡市)へと流行している。

なお、天保三(一八三二)年五月には、尾張で津島天王社へのおかげ参りも行われている。

安政・文久期のお鍬祭り

お鍬祭りの壬戌の流れでいえば、文久二(一八六二)年であるが、三年前の安政六年にもお鍬祭りの流行をみることができる。

安政六年二月では、恵那郡付知町や加茂郡七宗(ひちそう)町で鍬神が巡行した。

また同月には郡上八幡の町人が伊勢参宮で鍬神を運び、三月にかけて町々で祭礼が続いた。

縄細工・杉葉細工の造り物があり、一万二〇〇〇人を超える見物人が出た(『郡上八幡史』)。

さらに、この鍬神は北上し、長滝白山神社に到着している。先の享和期の流行以上の行列が行われたという。

また三月には木曾川流域での広がりもみせ、美濃側では羽島郡佐波(さば)村(柳津町)の祭礼では花火があがり、尾張側では尾張藩北方代官の許可を得て、中島郡苅安賀村(一宮市)では各町で造り物が出た。

さらに六月には、西濃の揖斐(いび)郡八幡村(池田町)で流行をむかえている。

このお鍬祭りの流行の二年前、安政四年には西三河の碧海(へっかい)郡下合歓木村で御鍬勧請百年祭が行われた。

これは、慶応二~三年に流行する御鍬勧請百年祭の走りであると考えられ、六〇年周期から百周年という発想への転換がみられる。

さて、郡上八幡周辺で大流行した安政六年の三年後文久二年四月、再び郡上八幡周辺でお鍬祭りが大流行した。

同年三月に白山の長滝寺が請けた鍬神が発端となり、白山神社などで祭礼が行われた。

しかし、この鍬神は巡行しなかったため、周辺の高鷲(たかす)八ヵ村間で争論が発生する。

郡上藩の仲介で、鍬神の巡行は行われたが、郡上藩のお鍬祭りの姿勢は厳しくなった。

また、信濃国境東濃の坂下町・川上村でも流行したものの、寛保期の流行にくらべ、祭礼の規模はかなり小じんまりとなっていった。

慶応期のお鍬百年祭とええじゃないか

慶応二~三年に、三河でお鍬祭りが流行した。

しかし、その祭礼は壬戌・丁亥という干支の系譜上ではなく、明和四年からの御鍬勧請百年祭であった。

慶応二年二月、西三河の額田(ぬかた)郡岩津村(岡崎市)に鎮座していた若一(じゃくいち)王子社内御鍬社の勧請百年を祝して、祭礼が行われた。

翌三年六月には、碧海(へっかい)郡下中島村(岡崎市)付近で、御鍬勧請百年祭が起こり「豊年御鍬祭り」とも称して、巡行するようになった。

六月下旬には幡豆(はず)郡吉良(きら)辺から伝播した鍬神は東三河に入り、宝飯(ほい)郡西郡(にしごおり)村(蒲郡市)や東海道御油宿(豊川市)へ行く。

七月には設楽郡新城まで広がる。

このような御鍬勧請百年祭の最中に、お札降り(ええじゃないか)が発生する。

慶応三年七月十四日、吉田宿西南部の農村である渥美郡牟呂村(豊橋市)に外宮の札が降った。

翌日には伊雑宮(いざわのみや)・内宮の札が降り、牟呂八幡宮では文政十三年おかげ参りのお札降り神事を行った。

さらに牟呂村ではおかげ参りでも行った三枚三日正月(三日間の祭礼)の臨時祭礼を行い、御鍬勧請百年祭とした(渡辺和敏『ええじゃないか』、田村貞雄『ええじゃないか始まる』)。

このように、祭礼が巡行しつつ連続開催され長期化することにより、ええじゃないかの特質を生み出していった。

しかし、御鍬勧請百年祭が、すべてお札降りに収斂されていった訳ではなく、十月までは両祭は並行して展開していった。

次に、お札降りの経路についてみると、七月の発生後、吉田宿周辺から藤川宿、八月には岡崎・名古屋城下や遠江新居(あらい)宿、九月には岐阜など美濃でも発生した。

九~十月には、中山道を北上して中津川周辺でも大賑いとなる。

そして、お鍬祭りの流行とは異なり、信濃国木曾路へ流行は伝播していった。

このように、東西広域に広がっていったええじゃないかは全国的に展開をする訳ではあるが、ここでは濃尾地域の特徴を挙げておこう。

降札の種類は多種多様ではあるが、尾張・三河では伊勢神宮と遠州秋葉山の札が圧倒的に多い。

なお、この地域は火伏(ひぶ)せの信仰として秋葉信仰が浸透しており、慶応三年八~十月には秋葉山おかげ参りも行われた。

札祭の形態も多種多様で、西三河の碧海郡桑子(くわご)・新堀(にいぼり)村では踊りが主体となり、名古屋城下では馬の塔(飾り馬)や商人が忤った造り物が出て、美濃武儀郡上有知(こうづち)村(美奈也ではお鍬祭り同様に各町の造り物で賑っている⊇四木俊輔『ええじゃないか』)。

尾張藩では九月に降札届けの触れを出し、岡崎藩でも札祭の高揚を抑えるようにしている。

このように藩権力に抑圧されつつも、その権力枠を越えて広がり、民衆は「世直し」への期待感を表現した。

そして、表面上は乱舞した地域もあったが、整然と統制のきいた祭礼であったといえる。

そして、ええじゃないかは、お鍬祭りという流行祭礼の延長上で行われて発展した民衆運動であったといえよう。

さて近代に入っても、一八八七~八八(明治二十~二十一)年、一九四七(昭和二十二)年には祭礼規模は縮小されたものの、この濃尾地域ではお鍬祭りは流行している。

そして現在でもお鍬祭りは、西三河の額田郡下山村羽布・東加茂郡足助町小町・同郡同町綾渡、東三河の北設楽郡設楽町帚平、長野県下伊那郡阿南町日吉などで、恒常的な祭礼として残っている(『あいちの祭り行事』)。

4 幕末維新期の廃仏毀釈 top

苗木藩の明治維新

岐阜県加茂郡東白川村は、明治初期の廃仏段釈で村域内の寺院はすべて廃寺に追い込まれ、今もって復活されていない。

寺なしの地方自治体として、全国的にみても大変珍しい所である。

その廃仏段釈政策を推進したのが、苗木城(中津川市)を居城として、恵那・加茂郡の山間地に一万石余の領地を持つ小藩の苗木藩であった。

幕末期には、その苗木藩主遠山友禄(ともよし)は若年寄という幕府の要職にあった。

しかし、明治維新を境に、小藩である苗木藩は生き残りをかけて、明治新政府の方針に沿った藩政改革を積極的に展開していった。

ここでは、様々な改革の中で、青山直道の大参事登用を契機とする平田派国学の導入、それに関連する神葬改宗と廃仏段釈について触れることにしたい。

伊那・木曾方面の平田派国学の浸透に影響を受けながら、この地域も幕末から平田派国学に入門する者が増加した。

青山直道の父景通(稲吉)は嘉永五(一八五二)年に平田門に入門し、白川家や福羽美静・宇田栗園などと交友関係を結んだ。 |

図92 苗木城跡

|

そして、明治維新に及んで、下級藩士でありながら苗木藩の政治問題で重責を担う立場に着いた。

さらに、新政府の神祇官権判事として登用されることになった(後藤時男『苗木藩政史研究』)。

明治二年には藩知事の遠山友禄も、平田派門人になっている。

このような藩政への平田派国学の導入や青山直道の大参事登用は、青山景通の影響が大きかったといえよう。

苗木藩の神葬改宗と廃仏段釈

明治元年より、平田派門人藩士の神葬改宗が相次ぎ、明治三年には藩知事遠山家も神葬改宗を行った。

そして同年八月には、苗木藩は領内全民の神葬改宗伺書を新政府弁事役所に提出し、聴許された。

また同年八月に苗木藩は、領内の辻堂をこわし、仏壇・位牌(いはい)・仏像・経典・石仏・石塔・名号碑・仏具類を埋めたり、焼き捨てることを命じた。

さらに、領内寺院に対しては、廃寺と住職の還俗(げんぞく)帰農を触れた。

そして、還俗した僧侶については名字帯刀(たいとう)と里正上席(りせいじょうせき)の特権が与えられた。

しかし、この神葬改宗や廃仏毀釈が、領内ですぐに実行に移された訳ではなかった。

藩知事遠山家菩提寺であった臨済宗雲林寺(うんりんじ)住職浅野剛宗(ごうじゅう)は、この還俗政策に反発した。

結局、隣村で元幕領であった下野村法界寺へ、仏像・仏具類と共に退去した。

ある程度の石仏類は、臨川寺(白川町)など他領の寺院などへ難を逃れて移された。

また、先祖代々の位牌についても、越原(おっぱら)村庄屋越原家では破棄せずに隠し持ち続けていたり、名倉村庄屋野尻家では尾張藩領田代山寺村洞雲(どううん)寺に預けたりしている。

さらに、領内の真宗門徒は、隣村で他領の法談に出席している。

このように領内では、民衆の困惑をともないながらも、神葬改宗と廃仏毀釈が進められた。

そして、領内にあった臨済宗雲林寺末の一五ヵ寺は、すべて廃寺となった。

明治三年には遠山藩知事が、翌四年には神事掛・大監察が巡村して、神葬改宗や廃仏毀釈の徹底を図った。

東白川村に残る「四つ割の南阿弥陀仏碑」は、その徹底さを物語る証拠となっている。

民衆の反対騒動を引き起こさずに、廃仏毀釈が浸透したのは、領民の多くが禅宗門徒であったからといわれる(『新修東白川村誌』)。

なお他領にあっても、苗木領内に檀家を持っていた寺院は、檀家の神葬改宗や農民の改宗誘引などにより大きな打撃を被っている。

また尾張藩領の洞雲寺では、苗木藩領民によって境内の石仏などが荒らされる事件が起きている。

尾張藩領久田見村の真宗東本願寺派(大谷派)法誓寺は、本山に苗木藩領内の状況を報告し、その政策の中止を求めている。

明治四年には、苗木県は岐阜県に併合されて、徹底的な宗教政策を展開した苗木藩政は終止符を打つが、全国でも珍しい神葬地域として現在まで続いている。

三河門徒と大浜騒動

苗木藩にくらべ、あまり廃仏毀釈政策が浸透していなかったにもかかわらず、民衆の反対運動にまで発展したのが西三河であった。

その騒動は、大浜騒動(鷲塚騒動)と呼ばれ、大浜(碧南(へきなん)市)を中心に碧海郡各村に点在した領地を持っていた菊間藩領が舞台となった(『史料大浜騒動』、北西弘『三河大浜事件の研究』)。

菊間藩とは、明治元年に旧将軍家を継いだ徳川家達(いえさと)を藩主として静岡藩が成立された余波を受け、駿河沼津藩が三河の飛地を保有したまま上総(かずさ)国菊間(千葉県市原市)に転封した小藩である。

その菊間藩飛地支配の大浜陣屋に赴任した少参事服部純は、様々な新政策を打ち出していった。 |

図93 大浜騒動の図(『殉教絵詞』より)

|

その中で、宗教政策に関連したものを拾うと、日拝天拝の神前祝詞文(のりと)読みの強制、檀家小数寺院の合併の企画、大浜村の時宗称名寺や棚尾村の東本願寺派光輪寺による教諭使の巡回指導、大浜村の東本願寺派西方寺で開校した新民序(願間藩郷村学校の筆頭的存在)、神社の調査などがあげられる。

明治四年三月、菊間藩の宗教政策を西三河全体の問題と捉えた東本願寺派寺院は、暮戸(くれど)会所(岡崎市)で会合を持った。

三河護法会(キリスト教対策の研究会)の代表役であった小川村(安城市)蓮泉寺の石川台嶺、高取村(高浜市)専修坊の星川法沢を筆頭に、急進派寺院は菊問藩と談判することを決意し、大浜陣屋へ向かう。

それを聞いた周辺の門徒農民が駆け付け、一〇〇〇名ほどへと膨れあがる。

鷲塚村(碧南市)の庄屋片山家で、藩役人と僧侶代表との談判が行われていた時、大勢集まった農民が「ヤソ退治」と称して暴動化する。

そして庄屋宅を打ちこわし、藩役人を殺害した。

一揆勢は大浜村に進んだが、岡崎藩兵など近隣諸藩兵によって鎮圧された。

この大浜騒動参加農民は、菊間藩領民よりも岡崎藩・静岡藩・刈谷(かりや)藩領・西端(にしばた)藩民で占めていた。

つまり、苗木藩領の廃仏毀釈問題が藩領内で完結した場合と異なり、複雑に錯綜した領地関係の西三河では菊間藩領内の問題が全西三河にもおよぶ問題として認識されたのである。

また騒動の遠因として、前年秋に三河を襲った大型台風被害の影響も考えられる。

さらに、幕末から東本願寺派寺院・門徒の内部対立、つまり本末争論が続いており、その影響も及んでいると思われる(遠山佳治「大浜騒動の社会的背景」『明治維新の文化』、『本證寺文書諸事記』)。

なお、この騒動で罰せられた城ヶ入村(安城市)城泉寺の川那辺義道は、自由民権運動へも参画していく。大浜騒動の精神は、脈々と引き継がれていったのである。

|

徳川家由緒寺社と熱田神宮の神仏分離

この地域にかぎらず、新政府が進めた一連の神仏分離政策によって大きな変化を強いられたのが、第一に徳川家を檀那とした寺社、第二に修験宗(山伏)・普化(ふけ)宗(虚無僧=こむそう)など神仏混淆(こんこう)的要素の強い宗派、第三に大規模な神社であったといえる。以下、この地域の事例に則して説明していきたい。

尾張・三河にかけては、徳川家(松平家)発祥地、また尾張徳川家の関係で、徳川家ゆかりの寺社が全国的にみても、大変多く存在する地域である。

そのため、幕府から朱印地を、尾張藩から黒印地を拝領して運営をしていた寺院が多い。

つまり、明治維新を境に大檀那を失い、この特権が、逆にマイナス要因となって寺社にのし掛かってきたのである。

松平家菩提寺の浄土宗大樹寺(岡崎市)では、鎮守社や将軍家霊屋が取壊された。

それらの建物売却費で経済的危機を乗り越えようとしたが、寺院運営がままならず、塔頭寺院(大寺内にある小院)は相次いで廃寺に追い込まれた(『新編岡崎市史 近世』)。 |

図94 大樹寺 |

松平氏の氏神伊賀八幡宮(岡崎市)では、境内の本地仏薬師如来像の撤去、鐘堂の売却を行った。

尾張徳川家菩提寺の浄土宗建中寺(名古屋市)では、藩主の霊屋が取り壊され、宝物類が散逸した。

名古屋城三の丸大王社(那古野神社)の別当寺院(神社付属の寺)であった真言宗安養寺(天王坊)と塔頭寺院、名古屋米照宮の別当寺院であった天台宗尊寿院(神宮寺)は廃寺となり、城内の将軍家霊屋もすべて取り壊された(『新修名古屋市史』四)。

このように、幕府・藩権力によって守られてきた寺社は、大きな変化を強いられたのである。

次に、尾張で修験宗当山・本山両派の触頭を勤めていた中心的存在の寺院、大須の清寿院が廃寺となった。

名古屋の芝居を支えた寺院としても、有名であった。

また、富士権現・飯綱権現の別当寺院でもあり、山岳修験の都市での拡がりを支えていた存在ともいえる。

その他、夏夜の開帳で有名な広小路の柳薬師、岡崎藩祈願所であった栄久寺も、廃寺に追い込まれた。

明治五年に政府は修験宗を廃止し、当山派は真言宗に、本山派は天台宗に属することとなった。

最後に熱田神宮であるが、一番大きな変化は境内に位置していた真言宗神宮寺一山「大薬師」の廃寺である。

仏像・仏具類は長久寺に移された。また、神宮北隣に位置していた熱田座主(ざす)・権座主(社僧)の天台宗如法院・持福院も廃寺となった。

仏像・仏具類ば密蔵院(眷日井市)に移された。その他境内にあった経巻・仏具・仏書類は焼き払われたという。

そして、明治四年に熱田神宮は官幣(かんへい)大社と制定された。

さらに、一八九三(明治二十六)年には本殿(正殿)が、国費によって建立された。

旧社殿の土用殿は尾張造という独特な形式であっかが、新本殿は伊勢神宮と同じ神明造で建てられたのである。

このように、明治初期に熱田神宮とその周辺は、神道一色に模様替えをさせられ、近代日本の宗教政策の中に位置付けられていったのである。

五 濃尾地域の歴史と日本史 top

美濃平野部の網の目の道

本書は濃尾地域を対象としてはいるか、名古屋・岐阜と中山道との関係を重視して、美濃は平野部、尾張は西部が叙述の中心となっている。

また尾張と美濃とは古代より木曾川によって隔てられ、それぞれにかなり異なる特徴があって「濃尾」と一括することには慎重を要する。

さて美濃は、古代は壬申の乱における大海(おおあま)皇子と村国男依、中世には室町幕府と土岐氏、応仁の乱を遁れた公家の来岐など、京都の政治変動と深く関わりのある地域であった。また岐阜城は信長の、関ヶ原は家康の全国統一の出発点となっており、美濃は新たな統一政権の誕生とも密接な関係があった。

この時期までは、美濃が畿内に接する東国への出入口と位置づけられており、美濃の平野部の北端を東西に走っていた東山道・中山道が大きな役割を果していた。

しかし中世末以降に木曾三川の氾濫地域の新田開発が進んだこと、舟運の発展や領主の材木需要の高まりによる三川の運材が発展するのに伴って、美濃平野部がひとつの地域として形成されるようになった。

そして木曾三川は南北の物流を媒介する川、特に美濃・飛騨・信州木曾の山林の木材を伊勢湾方面に流下させる川の道として大きな役割を果すようになっていった。

さらに近世に入って尾張藩が設置され、城下町名古屋を中心に東海地域、さらに信州を含む広域市場が形成されると、美濃はそれに包摂されて、美濃と名古屋とを結ぶ道の重要性が高まった。

また美濃平野部内部は、三川が相互に網の目のようにつながっており、それぞれの河川の沿線にはいくつもの川湊や在町が存在していた。

それらはそれぞれ周りに小さな市場圈を形成して一定の自立性を保っており、それらを結ぶ道が網の目のように走っていた。

こうして美濃平野部においては、相対的に東山道や中山道の果す役割は低下していき、三川や平野部内部の複雑な交通・流通網が重要な役割を果すようになっていったのであった。

美濃ノサシタフレ

美濃平野部は先述したように中世末以来、輪中という特徴ある景観と共同体で代表されるひとつの地域として形成されたが、その共同体について概観してみよう。

『岐阜県史稿』は幕末維新期の美濃の民俗について、美濃の農夫はすべて「帯刀スルコトヲ好」み、それを「美濃ノサシタフレ」という、『新撰美濃誌』の記事を紹介している。

帯刀を好むというのは剣道などが盛んだということではなく、頭(かしら)百姓への憧れやそれになろうとする者が多かったということなのである。

頭百姓とは美濃平野部に多い特権百姓のことで、先祖が兵農分離以前の地侍か村の開発者という由緒をもち、長屋門・庇・白票などの家作、裃着用などの服装、村役人を独占、苗字を名乗るなどの特権を「村掟」で定めて一般村民に君臨していた者である。

しかし頭百姓の特権は村限りのものではなく、広く美濃の「国法」であると意識された広域的な制度であった。

この背景には、輪中内の村連合などの広域的な地域共同体の存在がある。

ところで頭百姓のような特権農民は、特権の内容や呼称に違いはあるが全国的に存在したのであって美濃地域固有のものではない。

しかし十八世紀以来一般村民の頭百姓への「身上がり」要求をめぐる村方騒動が多発したこと、それにもかかわらず明治初期まで頭百姓が根強く存続したという点は美濃の特徴ということができる。

頭百姓は当初の地域開発に従事した者の一族(一統)を本筋とし、それに加えて、更なる開発や初期の農村荒廃への対処などのために招き入れた百姓に同苗を与えて一族に加えるか、他姓を許可して同格の頭百姓として処遇された者達であった。

つまり頭百姓は非血縁者を加えた擬制的血縁集団なのであるが、彼等の多くは「家来」百姓を従属させており、頭百姓のいる村落は武士的原理で編成されていたのである。

輪中堤の建設など大規模な治水工事を伴う新田開発の主な担い手が土豪的農民の一族(一統)であったことと、地縁的な近世村落の形成がこうした頭百姓を生み出したものと考えられる。

また頭百姓は近世初期から擬制的血縁集団であったために、一般農民(脇百姓)の頭百姓編入(身上がり)要求を阻止ないし抑制する論理が打出せなかった。

こうして一般村民の頭百姓への編入によって頭百姓の特権は拡散していったが、頭百姓それ自体は明治期まで存続したのである。

維新政府による戸長制度の新設以降、頭百姓という名称や特権は次第に姿を消していったが、頭百姓の一統結合は今日もなお存続している。

幕府代理の尾張藩

慶長十三(一六〇八)年に尾張藩が創設され、美濃に所領を与えられたのは同十七年である。

以後同年・元和元(一六一五)年・同五年と三回にわたる加増によって、美濃の所領は一二万七〇三石九斗一升となった。

これらは元々家康が腹心の大久保長安に支配させた蔵入地であって、そこには現在の中津川・恵那・美濃加茂・美濃・岐阜・羽島市域が含まれており、美濃の軍事的・経済的要衝地を尾張藩が支配することになったのである。

また美濃の国奉行であった大久保長安の跡をついだ美濃国総奉行岡田善政が、元和五年に岐阜が尾張藩領に編入されたのに伴って岐阜陣屋を本拠の可児郡姫郷に移したということは、尾張藩が美濃国総奉行的役割を担うことになったことを意味したと考えられる。

尾張藩の木曾山と木曾川支配も同藩の幕府代理的性格を表わしていた。

木曾山が尾張藩領となっても「御直領同時」という意識があったといわれ、その代官山村氏も尾張藩家臣であると共に木曾福島関所を預る幕臣という二つの性格を合せ持っていた。

長良川の鵜飼が今日まで古式を維持して存続している大きな理由のひとつに、尾張藩による手厚い保護があったことをあげなければならない。

将軍家に献上する鮎鮨を製造するために、尾張藩は鵜飼から鮎脂製造に至るまで様々な保護や支援を行った。

それは献上鮎や優雅な鵜飼を有していることが尾張藩の格を高めることになったからでもある。

また鮎鮨を東海道上を優先的に運搬するための老中奉書は、尾張藩と幕府の一体性を世に示すことになったと考えられる。

特に宝暦二(一七五二)年に出された長良川の本川とそれに連なる諸川では鵜飼を最優先すべしとの老中の達しは、尾張藩と幕府が共同で鵜飼を保護し、同時に長良川水系を支配することを宣言したものとみてよい。

尾張藩と幕府

しかし尾張藩と幕府との間に矛盾や対立が生じた場合は、別の事態が展開した。

元禄期に幕府が木曾山の返還を求めたが尾張藩がそれを拒否したといううわさがあり、享保期には将軍吉宗の享保改革に反するような藩政を尾張藩主宗春が行い、最終的に宗春が隠居謹慎を命じられるという事件が起った。

これには、御三家をも将軍のもとに服属させようという五代将軍綱吉から始まった将軍権力の強化方針に対する尾張藩主吉通・継友・宗春らの抵抗という、幕藩権力の編成をめぐる両者の対立が底流にあったと考えられる。

また吉宗の将軍就任にあたっては、継友が将軍の候補に上ったこともあるという吉宗と尾張藩との確執も影響しているかも知れない。

しかしいずれにしてもこの問題が、尾張藩の藩政や後述する交通問題に少なからぬ影響を与えたということを無視することはできない。

享保八・九年頃から始まる尾張藩の木曾地域における享保改革や名古屋城下町の常設芝居小屋の許可を初めとする景気刺激策などの展開には、それぞれに実施させる事情があったにせよ幕府との対立が大きく影響していたことは事実である。

木曾地域は、一方では有用樹の減少という「尽山」化か進行し、他方では木曾路を中心とする経済発展が見られるようになったことで、従来の用材確保を最優先した木曾政策の見直しが迫られていたのである。

また享保期は名古屋城下町が拡大すると共に東海地域の経済の中心都市として成長していき、名古屋を基盤とする芝居座の成立や、江戸や大坂の芝居の移入ではなく名古屋初演の演目が行われるようになるなど、名古屋が東海地域の政治的・経済的・文化的中心としての地歩を固めつつあった。

尾張藩の享保改革がこうした状況への対処であったことは否定できない。

しかし木曾の改革の目玉といってよい木曾代官山村氏の権限剥奪と名古屋藩庁による木曾の直支配の強化は、木曾の幕領化を阻止するための措置であり、明らかに幕府に対抗するという意志表示でもあったのである。

その証拠に元文四(一七三九)年には、山村氏の権限や地位が「向後先規に復し返し下され」、藩の直轄支配の拠点として設置された福島上の段の役所が上松に移転されたが、この年に宗春が幕府から隠退謹慎を命じられ、尾張藩は宗勝を藩主として幕府との関係改善を図っているのである。

つまり尾張藩の木曾の享保改革は幕府との対抗を念頭にして実施されたので、関係改善に伴って旧に復されたのである。

下街道や中馬街道と尾張藩

このような尾張藩の諸政策のうち、幕府との関係に規定・影響されて実施されたと考えられるものが少なくない。

中山道大井宿から分れる下街道が、度重なる中山道宿々の訴訟に敗けながらも発展を遂げていったのも、下街道を必要とする名古屋商人などを後押しした尾張藩が取締に消極的であったことが大きく影響していると考えられる。

また信州を主な活動基盤とする中馬の展開が木曾から美濃にかけての中山道宿々を衰微させるとして、中山道の宿々が度々幕府に訴訟したが、明和元(一七六四)年の幕府裁許で中馬慣行が制度化されてから中馬は発展の一途をたどり、中山道美濃・木曾宿の民間荷物の取扱量は減少していった。

幕府が設定した中山道宿に民間の中馬が勝訴し得たのは、当該地域の商品流通の展開による中馬への需要の高まりが背後にあったからであるが、木曾路にも中馬にも深い利害を持つ尾張藩の姿勢と、幕府と尾張藩との関係が、この中馬訴訟に大きな影響を与えたと思われる。

このように尾張藩の藩政をはじめ濃尾の政治・経済などの動向には、尾張藩と幕府との関係ひいては幕藩権力の在り方が直接・間接を問わず大きな影響を与えたのであった。

top

****************************************

|