|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 付録

Ⅱ章 濃尾の歴史

一 美濃と尾張 top

1 濃尾の黎明

政治勢力と古墳

揖斐・長良・木曾の三川が流れるこの地域は、古代のヤマト王権の時代から、東国と畿内を結ぶ要地であり、様々な歴史上の事件の舞台となった。

律令制下の官道である東海道・東山道は、それぞれ伊勢から尾張、近江から美濃と通じており、たんに交通路の上からだけでなく、政治・文化の動きからも注目される地域であった。

古く遡って、弥生時代末期から古墳時代前期を中心とする遺跡である、奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡においては、東海で製作された土器が多く出土しており、早くから東海と畿内の政権中枢との交渉があったことが窺われる。

また、濃尾平野において誕生したとされるS字甕(かめ)が東日本に広く分布していることからして、この地域から東国への影響が大きかったことも想定されている。

これらを踏まえて邪馬台国(やまたいこく)畿内説の立場からは、『魏志倭人伝』に見られる、女王卑弥呼(ひみこ)に敵対した狗奴(やな)国の所在地が、濃尾平野を中心とする伊勢湾周辺であるとの見解も示されている(加藤安信「伊勢湾地域の弥生時代後期社会」梅村喬編『伊勢湾と古代の東海』所収、一九九六年、名著出版)。

倭人伝所載の国々の比定には諸説あり、簡単に決められないが、列島の三~四世紀において、東海地域に相当な規模の政治勢力があったことは認められよう。

濃尾地域の古墳文化は、四世紀代後半には顕著な動きとなり、特に前期古墳は、西美濃の大垣から岐阜・各務原(かがみはら)、そして木曾川を渡って犬山方面に多く見られる。

中でも注目されるのが、墳丘長一五〇メートルと美濃地域最大の規模を有する昼飯(ひるい)大塚古墳の存在である。

三段築成の前方後円墳であるこの古墳は、畿内ヤマトの政権との密接な関わりのもとに、四世紀後葉に築造されたと理解されており、濃尾平野でも揖斐川流域の政治的重要性を示唆するものとされている(中井正幸「前期古墳から中期古墳へ」八賀晉編『美濃・飛騨の古墳とその社会』所収、二〇〇一年、同成社)。 ところが、五世紀後半になると、大型古墳は名古屋台地に多く見られるようになる。

東海地域最大の前方後円墳である断夫山(だんぷやま)古墳(墳丘長二五○メートル、後円部径八〇メートル、前方部幅二一〇メートル)が熱田の地に築かれるのは、およそ六世紀前葉と推定されている。

断夫山古墳の近くには熱田神宮が鎮座し、周知の通り、『古事記』『日本書紀』にはヤマトタケルとミヤズ媛の伝承が語られている。 |

図34 熱田神宮

|

尾張と美濃の国造

このように、六世紀頃には東海の政治勢力は尾張南部を中心として推移していくが、そこで浮かび上がるのが古代の雄族、尾張氏である。

六世紀前半に在位したとされる安閑(あんかん)・宣化(せんか)両天皇の母は、尾張連(むらじ)草香(くさか)の娘、目子媛(めのこひめ)とされ、継体天皇の妃であった。

従って、およそ五世紀末から六世紀にかけて、この地域は畿内の政権と密接な関係を有していたと考えられる。

尾張における五世紀以来の須恵器(すえき)生産なども、東海の政治勢力の大きさと結びつけて捉えられよう。

尾張氏の存在はその後の律令制下においても顕著であって、尾張国内のいくつかの郡の郡司(ぐんじ)に任用されていたことが知られる。

尾張氏は古くから熱田社を祭り、交通の要衝である尾張沿岸部を本拠として、東海各地に勢力を波及させつつあったと考えられている(新井喜久夫「古代の尾張と尾張氏」網野善彦ほか編『継体大王と尾張の目子媛』所収、一九九四年、小学館)。

これに対して美濃の場合は、『古事記』『日本書紀』に尾張氏に匹敵するような氏族は登場しない。

景行天皇の系譜に関連するところはあるものの、それほど大きな存在感のある氏族は見られず、おそらく中小の氏族がそれぞれ畿内ヤマトの政権、あるいは尾張氏などと多様な関係を結びつつ、七世紀の変動の時期を迎えたのであろう。

『先代旧事本紀』(国造本紀)に見られる国造(くにのみやっこ)の分布にしても、尾張は尾張国造のみであるのに対して、美濃には額田(ぬかた)・三野前・三野後の三国造が想定されるなど、美濃においては氏族が分立していた様相を窺うことができる。

交通の要衝

さて、『古事記』『日本書紀』から、美濃と尾張の交通を示唆するのが、ヤマトタケルの物語である。『古事記』によれば、タケルは伊勢から尾張をへて東国に向かい、帰途は信濃から尾張に至る。

『日本書紀』でも、帰路は信濃から美濃をへて尾張という行程である。とすれば、後世の東海・東山のルートとは別に、尾張から東美濃をへて信濃に至るルートが存在していたことを考えてよいであろう。

と共に、タケルが尾張から伊吹山に出かけ、そこから伊勢に向かったように、養老山麓を通過して伊勢・美濃を行き来するルートも古くから活発であったと思われる。

東海地域は、このように畿内と東国を結ぶ要衝であると共に、木曾三川と伊勢湾岸を利用した海上交通、また美濃・尾張・伊勢という南北の交通路も早くから開けていたと想像される。

2 不破の関と尾張の国府 top

壬申の乱と不破の関

七世紀後半は、律令国家形成の上で重要な時期であるが、東海地域に大きな影響をおよぼしたのは何といっても壬申(じんしん)の乱である。

天智天皇の死後、吉野にあった海人(おおあま)皇子は大友皇子を中心とする近江大津宮と対立を深め、六七二年六月、大海人皇子がわずかな部下と共に吉野を脱出することからこの争乱は始まる。

皇子は自らの領地に相当する湯沐(ゆのむら)が西美濃にあったことから、鈴鹿・桑名をへて北上し、不破(ふわ)の地に至ってそこで味方を集め、近江に攻め込んだのである。 この時、大海人皇子側の兵力を構成したのは、皇子の舎人(とねり)を出した美濃の氏族が中心であったと見られる。 |

図35 不破の関跡

|

鈴鹿・不破という、交通路の要衝を押さえることによって、東方への連絡を自軍に有利に導き、直接には東海を基盤として、近江朝廷と対決したのであった。

その結果は大海人皇子の圧倒的な勝利に終り、ここに律令国家形成の画期としての天武政権が誕生することになる。天武朝において、国・郡(評)・里(五十戸)という地方行政区画も広く見られるにいたり、ほぼこの頃に「官道」も成立したと思われる。

そして、鈴鹿・愛発(あらち)とならんで不破に関が設けられることになった。いわゆる「三関」である。

律令制下において、主要な交通路に関が設けられていたことは、例えば『出雲国風土記』にも見られるところであるが、東海・東山・北陸の三道に設けられたこれら三つの関は特別な意味を有していた。

それは、養老軍防令(置関条)に、

| 凡(およ)そ関置きで守固すべくは、並びに置きて兵士を配し分番して上下せよ、それ三関には鼓吸(こすい)・軍器設け、国司分当して守固せよ、配せん所の兵士の数は別式に依(よ)れ、 |

と見られるとおりである。

すなわちこの三関は、国司の一員が防備を相当するとされており、具体的に言えば、不破・鈴鹿・愛発の三関の機能は、それぞれ美濃・伊勢・越前三国の国衙(こくが)がその責任を負う体制となったのである。

不破の関の役割

これら三関のうち、現在までにその遺構が見出されているのは、不破の関のみである。

一九七四(昭和四十九)年から五次にわたって行われた調査において、八世紀代の不破の関の形状が、ある程度明らかになった。

それは、藤古川に面した急峻な斜面を西に控え、東・北・南の三方を土塁で囲み、その中央に、役所かと推定される掘立て柱の建物がいくつか並ぶという状況である。

東山道に面して、美濃側に関の中枢施設を設けていたものと思われる。

それは、美濃がいわゆる関国であり、国家の非常事態に備えて、国司が関の守固を担当していたからであろう。

この関は、都の争乱を東方に波及させないための、軍事的な役割も有していた。

それは、天平宝宇八(七六四)年の恵美押勝(えみのおしかつ)の乱において、孝謙上皇側か愛発関をいち早く手中に収めることによって、押勝の動きを押さえた事実から明らかである。

従って不破の関も、たんに通行人の査問という日常的な業務だけでなく、争乱等の非常事態に対応するという側面で機能を果たしていた。

天皇、上皇の崩御にあたってこれら三関の固守が行われ、三関が延暦八(七八九)年に廃止された後にも、儀礼上の「固関」が残るのは、このような国家的な意味から理解できよう。

関の廃止

さて、三関が廃止されたのは、非常に備えるという目的がもう現実のものでなくなり、関があることによって、かえって往来に支障を来すとの理由からであったが、その後、仁寿三(八五三)年に美濃国は、

関を停するの後、往来を制せず、これに由りて東海道諸国の牧宰(ぼくさい)、五位已上(いじょう)、意に任せて道を枉(ま)げる(下略)

と、東海道諸国の国司が本来通過すべき伊勢経由のルートを使わず、不破を越える東山道ルートで都を往復していると述べている(『類聚三代格』)。

なぜこのような道筋が用いられたかというと、都が平安京に移ったため、鈴鹿峠を越えるよりも、近江から美濃に出て、尾張に下った方が便利であったことと、伊勢と尾張の境を流れる木曾三川が、陸上交通を阻害していたという事実があったからであろう。

そのため、美濃と尾張を結ぶ交通が活発になる。

承和二(八三五)年六月に、尾張・美濃国堺の「墨俣河」(すのまたかわ、木曾川か)の渡船が増やされ、その両岸に布施屋(ふせや)が設けられたのも(『類聚三代格』)、このような背景があったためと思われる。

尾張国府

そこで注目したいのは尾張国府の位置である。尾張国府の所在は確実にはわかっておらず、いくつかの比定説が出されているが、現在の稲沢市内に想定する見解が有力である。

ところがこの場所は、馬津駅(津島市あるいは海部郡佐織町付近か)から草津(かやつ)の渡しをへて新溝(にいみぞ)駅(名古屋市西区あるいは中区内に比定)に至る東海道のルートから離れて位置している。

国府は官道に沿って置かれるのがふさわしいにもかかわらず、なぜかその所在地は北方の美濃国よりにあったようである。

このことは、尾張氏の本拠地であった尾張南部を牽制する位置に、中央と直結する国衙を設けたとも受取れるが、一方では、右に述べたような、東山道ルートとの関連を前提とした位置づけとも考えられよう。

このように、尾張は東海道の要衝でありながら、東西の参河(みかわ)・伊勢だけでなく、美濃との交通も活発であり、そこには河川を利用した利便が図られていた。

その際には、しばしば衝突もあったようである。

貞観八(八六六)年に惹起した広野河事件がそうである。

この事件は、尾張国が広野河(木曾川のことか)の河道変更工事を行ったことに対して、美濃国の各務(かがみ)郡司らが歩騎七百余を率いて来襲し、工事を妨害して尾張の役夫らを殺傷したとするものであるが、ここに示唆されるように、尾張と美濃の境界に位置した河川をめぐっては、治水・利水また水上交通の支配権といった問題も含め、両国間に長い歴史を通じて様々な軋轢(あつれき)を引き起こしたのである。

3 綿と糸(絹)の荘園

top

富田荘と安食荘

尾張には伊勢神宮の御薗(みその)・御厨(みくりや)や熱田社領と共に、摂関家領を中心とした多くの荘園が形成されていった。

なかでも尾張の富田荘は、鎌倉市の円覚寺に荘園の絵図が伝わっており、その所在地が現在の名古屋市中川区富田町を中心に、庄内川流域から海部郡蟹江町付近までであったことが知られる。

富田荘の成立は寛治年間(一〇八七~九四)と考えられており、摂関家領であって、のちには近衛家の所領として伝えられていくことになる。

富田荘は、尾張南部の伊勢湾に沿うところにあったが、庄内川河口のデルタ地帯に水田を開発していた。

このあたりでは、庄内川や海を利用しての水運が活発に行われていたと想像される。

尾張においては、十二世紀はじめころまでに一楊御厨・伊福部御厨などの伊勢神宮領、また中島郡の長岡荘などの摂関家領が次々に成立する。

国衙のあった現在の稲沢市周辺は、国衙領(公領)の色彩が強く、中央貴族、大寺社の荘園は、当初、庄内川・木曾川流域や、その河口部に展開していたようである。

十二世紀半ば以降になると、各地に多くの荘園が見られるようになる。 |

図36 富田荘絵図(円覚寺)

|

その中で、比較的豊富な史料が残されているのが、醍醐寺領安食荘である。

現在の名古屋市北部から春日井市にかけてをその領域とした安食荘は、早く九世紀後半に醍醐寺に施入されていたらしいが、一旦は公領とされたのち、康治二(一一四三)年にいたって、改めて醍醐寺領として認められたという経緯を有する。

この荘園の復元を試みた研究によると(須磨千穎「安食荘」『講座日本荘園史五』所収、吉川弘文館、一九九〇年)、庄内川流域にあたるこの地域では、自然堤防上に畠があり、その中に百姓の家が点在し、低湿地には水田が開かれていた。

そしてこの畠は桑畑が主であったようである。

絹と綿

尾張では荘園からの年貢として、絹や糸(生糸)あるいは綿(真綿)が差し出されることが少なくなく、また領主側もそれを求めていた。

絹や糸を年貢とするのは尾張に限られたことではないが、富田荘や安食荘の場合に見られるように、大河川の自然堤防上には桑畑がつくられ、養蚕が盛んに行われていた(『新修名古屋市史』第一巻、七一一頁、一九九七年)。

このように、絹が特産であったのは美濃でも同じである。美濃の場合は、美濃の「長絹」「広統」として奈良時代からその名が知られており、『延喜式』(主計上)には、美濃国の差し出すべき調として、多種の須恵器のほか、白絹一〇疋・緑帛二〇疋・広統一〇疋・帛三〇〇疋・長絹一〇〇疋・絲二二絢が挙げられている。

のちに『新猿米記』にも、美濃国の特産として「八丈」(絹一疋の長さをいったものであろう)とされる。

ちなみに『延喜式』(主計上)には、尾張国の調として、両面(錦の一種で文様を織りたしたもの)、いくつかの種類の羅(ら、上質の薄い絹織物)・綾(あや、単色で模様の入った絹織物)、緋色や緑色の絲などが挙げられており、やはり高級絹織物の産地と見なされていたことがわかる。

「尾張八丈」「美濃八丈」という上物の絹を指す名称は、このような古代以来の盛んな養蚕からもたらされていた。

茜部(あかかべ)荘と大井荘

美濃の荘園は、古代以来の東大寺領茜部荘(現在の岐阜市内に比定)、同じく大井荘(現在の大垣市内に比定)などが著名であり、共に戦国時代まで存続した。

このうち茜部荘は、もと厚見荘と称され、「尾張河」沿いにあったが、この尾張河は美濃と尾張の国境であり、木曾川に相当する。

ただしその流路は現在の木曾川とは異なり、今の境川にあたるとされる。

現在でも茜部の地名が残るように、その領域はほぼ岐阜市の南部にあたる。

大井荘は、旧安八(あんぱち)郡に属し、現在の大垣市街地をその領域としていたと見られ、濃尾平野のほぽ西北端といってよいところにあった。

十六世紀前半頃までは、揖斐川の流路が今よりも西側にあり、現在の杭瀬(くいぜ)川をその河道としていたらしい。

大井荘はもとの揖斐川の左岸に展開した荘園ということになる。

とすれば、これらの荘園も尾張の場合と同様に、いずれも大河川の自然堤防を畠として利用していたと見られよう。

実際にこれらの荘園では古代以来、「八丈」が年貢として納められており、茜部荘の絹は東大寺の学侶一〇〇人の衣服料に充てるとされ、大井荘の年貢も、本来は東大寺の法華会と華厳会の費用に充てられていた。

いずれも絹年貢であったが、美濃においては鎌倉時代ごろまで荘園公領を通じて、絹を年貢とするのが一般的であったようである。

このように、古代中世の濃尾平野においては、稲作と共に養蚕がさかんであって、そこで織り上げられた様々な絹製品は、中央の貴族や寺社の間で大いにもてはやされたのである。

4 信長の「天下布武」と関ヶ原の戦い

top

図37 織田信長 |

図38 復元岐阜城 |

図39「天下布武」の印 |

城下町岐阜と関ケ原の戦い

永禄十(一五六七)年、織田信長は斎藤龍興(たつおき)を破って岐阜城に入り、美濃の支配者となった。

そしてここで彼は美濃国だけでなく全国を統一する意志をひろく世間に示した。

それは井の口を岐阜と改称し、「天下布武」(てんかふぶ)の印を用い始めたことに表わされたが、すでに岐阜入城の二年前に麒麟(きりん)の花押(かおう、サイン)を用いた時から全国統一の願望を抱いていたといわれる。

岐阜入城と共に信長は、すでに斎藤道三(どうさん)の頃には城下町的性格を帯びつつあったと考えられる岐阜町のさらなる整備拡充を進めた。

「中島了以(りょうい)記文」や、永禄十二年に来岐した宣教師ルイス・フロイスの『日本史』、山科言継(ときつぐ)の『言継卿記』によって、岐阜町は人口は「八千ないし一万」で、「塩を積んだ多くの馬や反物(たんもの)その他の品物を携えた商人たちが諸国から集ま」る繁栄した都市であり、宣教師や公家が来訪する国際的・文化的都市という様相を帯びていったことがうかがえる。

しかし信長の岐阜在城はわずか九年で、天正四(一五七六)年には安土(あづち)城に移った。

その後の岐阜城主はめまぐるしく替り、統一的・系統的な岐阜町建設は行われなかったようであるが、美濃国の政治的・経済的中心都市として発展をとげていったことは確かであろう。

なお、信長の発した楽市令で有名な加納の楽市場は岐阜町の南方にあり、その他の楽市も岐阜町の周辺に存在していたと推測される。

こうした岐阜城と岐阜町の運命を大きく変えたのは関ヶ原の戦いであった。 古代以来西国と東国、また畿内と東国の境界であった関ヶ原で、東軍と西軍とによる「天下分け目」の戦いが行われたことには何か頷けるものがあるが、それはともかく戦後美濃地域の領主は大幅に配置換えされた。

戦後の領主の配置の大きな特徴は、中山道沿いに家康の信任厚い大名や有力旗本が封じられたことであり、家康の中山道支配の重要性を示したものと考えられる。

岐阜城が破却されて中山道に接する地に加納城が築かれ、奥平信昌が据えられたのもその一環の象徴的な措置であった。

これによって岐阜町も城下町ではなくなったが、美濃国奉行大久保長安(ながやす)や筆頭代官岡田将監(しょうかん)などの役所が置かれ、幕府の美濃国支配の拠点となった。 |

図40 関ヶ原古戦場跡

|

しかし元和五(一六一九)年に尾張藩領に編入されてから、岐阜町は尾張藩領内の一都市以上ではなくなり、美濃国の政治的拠点の都市という性格は失われた。

中世末の革手城の繁栄

それでは戦後に建設された加納城と城下町加納が、岐阜の代りに美濃国の中心的存在になったかといえば必ずしもそうとはいえなかった。

確かに当初は一〇万石で尾張藩を別とすれば大垣藩とならぶ美濃国最大の大名であり、家康の女婿奥平氏が城主であったということを考えれば、加納が再び重視さるようになったといってよい。

再びというのは、加納城が築かれた地には、かって十四世紀中頃か十五世紀には美濃国の守護土岐氏の居城革手(かわて)城が築かれて、美濃国の政治的・経済的中心であったからである。

また応仁の乱では土岐氏は西軍として活躍し、美濃では守護代の斎藤妙春が革手城の北の加納城(後の加納城の本丸附近)を拠点として勢力を広げていた。

そして戦乱を遁れて多くの文化人や、相国寺のお抱え大工やまんじゅう屋などの職人などが革手・加納城に集まり、加納の地は一大文化的拠点ともなったのである。

一四七三(文明五)年に一条兼良が革手城を訪れているが、その際には不破-垂井-青野ヶ原-赤坂-杭瀬川-長良川(江口の渡し)-鏡嶋の長寧院、というルートをとって、江口から舟で長良川を遡って芥見(あくみ)に行き、戻ると江口で鵜飼(うかい)見物をしている。

そしてここから加納の正法寺に赴くという後の中山道に近いルートを辿っており、後の岐阜町は一顫だにされていないのである。

ところが一四九五年(明応四)年の正法寺合戦・船田合戦によって革手城下は灰燼に帰し、十六世紀初めに土岐政房は居城を革手から福光(鷺山)に移した可能性があり、また稲葉山城が築かれて守護代の斎藤氏が居住した。

これによって美濃の政治的中心地が加納から後の岐阜に替ったのである。

おそらく長良川の舟運が大きく発展していき、川湊に北接する井の口が物資輸送の要地となっていったためではないだろうか。

しかし関ヶ原の戦いを契機に、加納は再び重視されるようになった。

ところが寛永九(一六三二)年に入部した大久保氏は五万石、同十六年入部の戸田氏は七万石、正徳元(一七一一)年入部の安藤氏は六万五〇〇〇石と変化して、宝暦六(一七五六)年に入部して明治まで続いた永井氏は、美濃国内では二万三〇〇〇石(計三万二〇〇〇石)と縮小しており、加納藩は次第に重要視されなくなっていったと考えられる。

また城下町であり中山道宿でもあった加納町も、北に近接する岐阜町の商業や金融などを吸収ないし対抗して発展することは不可能であった。

信長の城下町建設を基盤として展開した岐阜町の経済力は、近世に入っても美濃平野部では突出していたのである。

しかし美濃の平野鄙にはこの地域の中核的な政治的・経済的都市は存在せず、岐阜町をはじめ大垣・加納の両城下町、木曾三川の川湊、在町などは、それぞれ周辺に市場圈を形成しながら並立していた。

二 地域社会の形成近世民衆の生業と社会

top

1 濃尾における尾張藩

関ヶ原合戦後の尾張と美濃

関ヶ原合戦後、徳川家康は、政権の体制をかためるにあたって、濃尾の地を西国への前進基地として重視し、尾張においては、強固な親藩による一国支配を進め、美濃においては、大名・旗本領を含めた美濃一国の統治を国奉行に託すこととした。

豊臣政権下の尾張は、豊臣氏と豊臣系の大名、家臣団の領有下に置かれていたが、関ヶ原の戦いの後、豊臣系の大名たちは、尾張から一掃され、清洲城には、家康の四男松平忠吉(一五八〇~一六○七)が、武蔵忍城から移り、忠吉の家老として小笠原吉次、富永忠兼がそれぞれ大山城と黒田城(葉栗郡木曾川町)に入って補佐し、家康の配下にあった海西・中島両郡の一部と知多郡を併せ徳川氏一門による尾張一国の統治が始まった。

一方、美濃においては、関ヶ原合戦以前は徳川氏の支配がおよんでおらず、豊臣系大名の天下であった。 |

図42 大久保長安 図41 松平忠吉

|

家康は、尾張同様豊臣氏および豊臣系大名の領地を一掃して、徳川家譜代の家臣を入部させ、加納・大垣をはじめとする親藩・譜代藩が置かれると共に、織田信長以来の多くの在地領主や幕臣が旗本として配置された。

さらに、美濃の政治・経済・軍事上の拠点をおさえた五万石余の幕府直轄地の形成が巧みに行われ、のちに美濃先鋒衆と呼ばれる一〇家足らずの藩領と七十余の旗本領に幕府直轄地が複雑に交錯する美濃国の領地配置の基礎が築かれた。 家康は、大久保長安を美濃国奉行とし、巧みな幕府直轄領の編成を進め、大名・旗本領を含む美濃一国の統治を生かせた。

大久保長安は、家康の腹心で、その支配領域は、関東をはじめ、甲斐、信濃、美濃、越後、佐渡、さらに伊豆、大和、近江、石見にもおよび、新田開発や鉱山開発さらに木曾山の開発に手腕を発揮し、東海道・中山道の交通制度の確立にもあたった人物である。

中山道については、慶長六・七(一六〇一・二)年には、駄賃や渡船賃を定めた伝馬掟が出され、宿駅制が整えられた。

慶長十八(一六一三)年、長安没後は、筆頭代官であった岡田将監善同(よしあつ)が国奉行の職を継いだ。

家康と尾張藩

一方、家康の期待を担って尾張を統治した忠吉は、慶長十二年三月、江戸への参勤の帰途、二八歳で死亡し、継嗣がなく絶家となったため、家康の第九男である義直(よしなお)が、甲府から清洲に転封となった。

当時六歳の義直は、弟たちと共に駿府に隠居した家康の元にあり、実際の政務は守役の平岩親吉(一五四二~一六一一)が犬山城にあって行った。

当時は、将軍秀忠の幕府と駿府の大御所家康の駿府政権による二元政治の時代にあたり、家康の元にあった幼少の義直を配することによって、尾張は、駿府政権の直轄地としての性格を持つこととなったのである。 |

図43 平岩親吉

|

家康は、清洲から名古屋への遷府を計画し、慶長十五年、名古屋城の築城に着手した。

築城に先立って、慶長十三年、家康は木曾川左岸に大堤防を造らせて名古屋城外郭の第一線を固め、元和元(一六一五)年の木曾山の尾張藩付属を頂点として、尾張から美濃国をへて、信州木曾にいたる要衝を尾張藩領内に組み込むことによって古代以来政権の行方を決定づけてきた日本の中心に徳川家一門の強固な直轄地を築いたのである。

尾張藩は、尾張一国のほかに、美濃・三河・信濃・近江・摂津にも領地を持ち、表高は六一万九五〇○石余におよんだ。

美濃国内では、慶長十七年から元和元年、同五年と加増され、総高一二万七〇〇〇石余におよぶ最大の領地をもつ大名となったが、その領地は、藩としてまとまりのある配置ではなく美濃国内に散在し、政治・経済・軍事上の要地として幕府直轄領とされた村々が尾張藩領に組み込まれることによって形成されたものであった。

尾張藩の美濃統治

元和元年、大坂冬の陣の帰途名古屋に立ち寄った家康は、義直の正室として安芸の浅野家から迎えた春姫の化粧料という名目で、豊富な木材資源を有する木曾山を無高のまま尾張藩領とした。

これに伴って木曾川河口尾張国熱田の白鳥まで木曾材を流下させる木曾川・飛騨川流域の村々のうち美濃国内二〇五ヵ村四万八〇〇〇石余が尾張藩領となり、筏流しの拠点で、材木改も行われた木曾川沿いの錦織と飛騨川沿いの金山、木曾飛騨両河川の合流点で中山道の宿場でもあった太田、筏の乗換え点にあたる犬山、円城寺(おんじょうじ)など木曾川水運の要衝が尾張藩の領有となり、木曾川の水運は完全に尾張藩の管理下に置かれることとなった。

木曾川にかぎらず、長良川における岐阜・長良・上有知(こうづち)、揖斐(いび)川における濃州三湊(舟付・栗笠・良江)をはじめとする要衝が同じく尾張藩領となり、尾張藩は木曾三川流域の水運を支配し、商品流通の主要拠点を掌握した。

さらに、美濃国内の中山道と美濃路一八宿中一一宿が尾張藩領であり、木曾三川流域と共に現在の中津川・恵那・美濃加茂・関・羽島・岐阜市域とその周辺の軍事・交通の要衝を幕府に変って掌握したのである。

重要な幕府直轄領の尾張藩領化が進行するのと合い前後して美濃の国奉行の職は、岡田将監をもって消滅し、尾張藩が、国奉行にかわって大名・旗本領を含む美濃一国を統治する役割を担うこととなったのである。

広域政治経済圏の形成

尾張藩の政治的位置づけは、家康の死後駿府政権の消滅によって変化し、家光・綱吉・吉宗などによる将軍権力強化策の中で紀州・水戸両家と共に御三家の一郭として将軍を頂点とした幕藩体制の中に組み込まれていくこととなるが、尾張美濃における事実上の公権の代行者としての役割は、その権威と大藩の財力・組織力を背景として近世を通して様々な面で発揮された。

幕領から尾張藩領となった美濃国内の要衝には尾張藩の番所や御殿など藩の諸機関が配置されたが、村々の地方支配は、名古屋の国奉行所におかれた蔵入地を支配する代官と給地を支配する尾州・濃州両郡奉行によって行われた。

尾張藩の所領は、給地が四分の三を占め、時代と共にその規模は小規模細分化する傾向にあったが、所領に占める割合に大きな変化はなかった。

尾張においては、戦国期以来の在地武士が給人として配置された知多郡をのぞいて、一村に藩の蔵入地と数人の給入地が複雑に錯綜して配置される例が多かった。

一方、美濃においては、一村の給人数は一人がほとんどで、多くの給人地が錯綜する例は少なく、成瀬(尾張国丹羽郡犬山三万石)・竹腰(安八郡今尾三万石)の両家年寄、戦国期以来美濃に勢力を有した石河家(中島郡駒塚一万石)や毛利家(中島郡八神三〇〇〇石、さらに木曾衆山村(信濃国木曾福島一万石)・平村(可児郡久々利一万石)両家など美濃国内または隣接地に在所を持つ大身の給地が大半を占めていた。

こうした給人配置も、地方支配の名古屋集中を可能にする一要因であった。

藩は、十八世紀末、天明から寛政にかけての藩政改革の中で、それまで名古屋の国奉行のもとに集中していた地方支配機構を改変して所付代官制を導入、領内各地に一一の代官所を設置して、代官の現地派遣を実施した。

美濃国については、佐屋川沿いの鵜多須代官所(愛知県海西郡八開村)、木曾川河畔の北方代官所(愛知県一宮市)、木曾川河畔中山道大田宿(岐阜県美濃加茂市)の大田代官所、長良川左岸、美濃舟運の要衝にあった上有知代官所(岐阜県美濃市)など尾張から美濃にいたる要衝の地に配置された代官が給地・蔵入りをあわせて支配した。

代官や手代は勘定奉行の配下から登用され、数年にわたり代官所間を移動したが、千代の中には、在地から登用されるものも多かった。

また代官所には、近隣村落の村役人や豪農が出入りし、彼らの多くが、村落閧の争論の際には代官所の意を受けて調停役を務めた。

幕領・藩領が錯綜する美濃国内で領主の異なる領民同士の争いに尾張藩領がかかわる場合、尾張藩の代官所は、当事者としてより調停者としての役割を果たす例が散見される。

調停役を務める村役人や豪農らの間には、尾張藩領と対等に張合うことのむずかしさと共に、尾張藩の地方支配機構の判断に任せることによって適切な解決が行われるという認識があったようだ。

ちなみに、幕府の代官所は、調停より公訴を指導する傾向が強く、その調停力については、村落の側からの期待も薄かった。

美濃国内に配置された尾張藩の地方支配機構は、その組織力によって在地との結びつきを強めながら幕府に代わる影響力を美濃国全域に浸透させていったといえよう。

一方、商品の生産や流通においても、水運・陸運の拠点を支配した尾張藩の影響力は、美濃国全域におよび、事実上「尾張藩御蔵物」の生産や流通にかかわったのは、尾張藩領の村々だけではなかった。

また、尾張藩は、幕府の流通統制に対しても、御三家の特権を駆使して「尾張藩御蔵物」を保護する政策に出ることもあった。

尾張・美濃の商工業者は、尾張藩との結びつきや尾張藩領との取引を重視し、尾張・美濃・木曾におよぶ広域経済圏が尾張藩の影響下に形成、発展したのである。

木曾三川の治水奉行として、幕府の笠松郡代と共に、治水の工事監督や村落間の調停にあたった旗本交代寄合高木家は、尾張藩の上級家臣数家と何代にもわたって婚姻関係を結んでいる。

同家は、美濃国石津郡時・多良郷の在地領主でもあったが、領内の村と尾張藩領の村との争論が発生した際には、高木家から尾張藩に調停を依頼すると共に、縁戚関係を通しで尾張藩の上層部にも働きかけ、その際には、同家が尾張藩にとって家臣同様の家であることを強調している。

領主間、村落間の利害関係がぶつかり合う木曾三川地域を知り尽くした高木家の対応には、尾張・美濃における尾張藩の強大な権力・組織力とその影響の強さが如実に示されているといえるのではなかろうか。

尾張藩は、尾張一国を支配すると共に、美濃国においては、政治・経済・軍事上の拠点支配からその影響力を全域に浸透させ、尾張・美濃さらに木曾におよぶ政治・経済圏を形成したのである。

2 岐阜縮緬と縞木綿 top

美濃薄絹と岐阜縮緬(ちりめん)

美濃の絹織物の歴史は古く、すでに平安時代の『新猿楽記』には「美濃八丈」の名称がみえる。

練りを加えぬ生絹で織られた紗(しゃ)に似たものであるうというが、薄絹は近世初頭の岐阜町の名産品としても京都その他に送られていた(『岐阜県史 通史編 近世下』)。

岐阜町は、室町幕府の重臣であった土岐氏以来の伝統から京都との結びつきが強く、早くから刀剣や絹織物などの高級手工業者が存在して上方との取引が盛んであった。

また西濃の山間部や安八(あんぱち)郡の村々では、早くから本高(ほんだか)に桑木が組入れられるほどに養蚕が普及していた(『岐阜市史 通史編近世』)。

京都との密接な関係や養蚕地帯の存在が美濃の薄絹を支えていたわけだが、これは、享保年間(一七一六~三五)から盛んになる岐阜町とその周辺の縮緬生産を普及させる条件にもなった。

「岐阜縮緬」の名称で全国に知られた岐阜の縮緬生産は、享保十五年の大火で焼け出された西陣の職人が当地に縮緬技法を伝えたことに始まるといわれている。

最初に織り出したのは葉栗郡島村(現、羽島市)の嘉兵衛であるとも本巣郡万場村の後藤嘉右衛門であるともいうが、寛延年間(一七四八~五〇)に岐阜町上笹土居町の九助が西陣の職人から伝えられた紋縮緬を織り出すようになると、岐阜町から周辺の村々へと縮緬の生産が普及していった。

この時期、高機(たかばた)の導入によってそれまでの平織から模様を織り込んだ紋織が可能になり、また織元のもとに多数の出機が組織される問屋制が形成されていった。

さらに、西陣で評判を高めた「曾代糸」などの美濃の良質な生糸の存在も、この時期の岐阜縮緬の成長を支えたものと思われる。

明和元(一七六四)年には、岐阜町で四〇〇〇疋、在方で六〇〇〇疋が生産されるまでに成長した岐阜縮緬は、天明八(一七八八)年の『絹布重宝記』では、京・浜(長浜)・唐・上州・丹後と共に銘柄品のひとつにあげられるほどに名産化している。

その品質は「絹至って器用なり」と評されているが、「紋付には京にて湯火し、青味を付べし、染つき浜縮緬よりすこしはこれある方なり」とあるように、紋付や染色などの加工は西陣で行われていた。

撚りの強い横糸を織り込んで冷水と温水で縮ませた縮緬は、帯地や羽織地などに使用される高級衣料であり、高度な加工技術を必要としていた。

このため岐阜縮緬はおもに京都に出荷され、その流通は京都の仲買人によって支配されていた。

尾州御蔵縮緬の成立

岐阜縮緬が始まった十八世紀前半は、全国的な商品経済の発展で絹織物の需要が高まった時期である。

西陣の技術を導入した丹後や近江長浜などでも縮緬の生産が始まり、京都に流入する地方絹織物の増加は西陣の織屋経営を圧迫するようになっていた。

延享元(一七四四)年、京都町奉行所は地方産絹織物の京都移入の制限を命じ、宝暦九(一七五九)年には京都問屋以外の地絹の直買いを禁止した。

京都に荷受け問屋をもたない岐阜縮緬の打撃は大きく、明和元年に再び地絹直買禁止が厳命されると、翌年には岐阜縮緬の生産量は宝暦年間の半分に落ち込んだという。

これに対して岐阜町の織屋たちは、岐阜縮緬を尾張藩の蔵物にすることで京都市場を確保しようとした。

浜縮緬が、宝暦九年に彦根藩「御年貢御蔵縮緬」として年間一万疋の京都への出荷を認められた例に習おうとしたのである。

明和六年、尾張藩は織屋惣代小熊村(現、羽島市)吉三郎らの出願を受けて岐阜縮緬を蔵物とする方針を決定し、安永三(一七七四)年には尾州御蔵縮緬の京都出荷が認められた。

吉三郎のもとに集荷された京都積縮緬は、岐阜町会所で改印と「尾州」と記した絵符を受取り、京都の売会所で仲買人に販売されることになった。

売会所は尾張藩錦小路役所とされたが、当初は尾張藩御用呉服師茶屋新四郎家の手代である宮城嘉右衛門の自宅が充てられた。

この嘉右衛門は、御蔵縮緬の出荷をめぐる京都町奉行所との交渉で積極的な役割を果たしたといわれている。

茶屋家の京店は、「京都茶屋役所」などと呼ばれて尾張藩の京屋敷としての機能を果たしており、尾州御蔵縮緬の実現にも重要な役割を果たしたものと想定されている(後藤真一 「京阪地域と尾張藩」)。

明和七年には六〇〇〇疋にまで落ち込んだ岐阜縮緬の京登せ量は、寛政十二(一八〇〇)年には一万一〇〇〇疋余にまで回復し、天保期間(一八三〇~四三)には三万疋余へと増加した。

また文政六(一八三二)年には、京都市場の不況への対策として無地縮緬の江戸積みを目論んでもいる。

尾州御蔵縮緬の広がり

岐阜縮緬は、尾張藩の蔵物にすることで京都市場の確保に成功したが、「尾州御蔵物」は全国に通用するブランド銘柄であった。

絹織物を手広く扱っていた名古屋の呉服商水口屋は、寛政十一年に関東向けの絹織物に「尾州産物」の改印を願っているが、これは改印の有無が売れ行きを大きく左右するからであった。

特に京都市場では絹織物に「尾州御蔵物」の改印を必要としていたために、尾張藩領以外の絹織物も尾州蔵物として出荷されていった。

岐阜縮緬の織元は寛政十一年には岐阜町に二一軒、加納領に一五軒、竹ヶ鼻(現、羽島市)周辺に一一軒が確認できる。

このうち加納領と竹ヶ鼻周辺の織元は、尾張藩・加納藩・旗本中川氏・笠松代官所の各領分に分散しながらも相互に協定を結び、御蔵縮緬仕法の成功で主導権を握った岐阜町の織元に対抗して、尾州御蔵縮緬の有力産地を形成していた。

岐阜縮緬の産地に隣接する濃州羽菜郡川島地方(現、川島町)も、十九世紀初頭には縮緬をはじめとする絹織物の生産を始めている。

享和年間(一八〇一~三)に始まったとされる川島絹は、曾代糸を使用することで名古屋で評判をとり、文化三(一八〇六)年頃には岐阜縮緬とは別に尾州蔵物として京都市場への進出に成功した(平塚正雄「濃飛史譚」)。

濃尾国境沿いに位置する川島地方もまた、一部に尾張藩領を含むものの大半は旗本坪内氏領である。

川島絹の産地は、幕末には木曾川両岸の濃州羽栗・各務両郡と尾州果栗郡西部にまで広がっていく。

嘉永六(一八五三)年には一一軒の織元が組織した永寿講のもとに数百軒の下機屋があったといい、一八九二(明治二十五)年の羽栗・各務両郡には織元一八軒、下機屋三八八軒があったという。

このような川島絹の成長は、産地に隣接する尾州葉栗・丹羽両郡の養蚕地帯に支えられていた。

両郡の繭生産量は、幕末には三~四万貫あったと推計されており、その多くが美濃に出荷されて川島絹として織上げられたのである(杉本精宏「尾張藩領の養蚕地帯と絹織物」)。

濃尾の綿作と綿織物

岐阜縮緬と共に全国によく知られた木曾川流域の織物は縞木綿である。

「美濃縞」「尾張縞」の名称で各地に出荷された縞木綿は、大蔵永常が『広益国産考』で「尾州より織出し諸国へ売出すこと数百万反とも云うべし」と、その盛況を記している。

東海地方は早くから綿作地帯として知られていた。

戦国時代の三河木綿をはじめ、十七世紀前半の名産を記した『毛吹草』には、尾張・美濃・伊勢が「木わた」の産地として挙げられている。

温暖小雨で砂地を好む綿の栽培は、矢作川や木曾川の中下流地域で特に発達し、明治初年の国別実綿生産額では三河国が第二位、尾張国が第四位に位置している(岩崎公弥『近世東海綿作地域の研究』)。

綿作の発達に支えられた東海地方の綿織物業は、十九世紀には多彩な綿織物産地を形成していた。

三河や尾張の白木綿は江戸に送られ、前者は上総(かずさ)や安房(あわ)の漁師着に、「名古屋白」と称された後者は着物の裏地や小紋絞地に使われた。

伊勢で発達した晒(さらし)木綿の技術は天明年間(一七八一~八八)には知多半島に伝えられ、文政年間(一八一八~二九)からは「伊勢晒」にかわって「知多晒」が江戸で好評を博し、手拭や下帯(したおび)として使用された(『知多市誌 本文編』)。

また、東海道沿いの有松村(現、名古屋市)では寛永年間(一六二四~四三)から絞り染めが本格的に始まり、東海道を通る大名や伊勢参りの庶民たちの土産として珍重された。

さらに明和年間(一七六四~七一)に西濃で始まり文化文政年間(一八〇四~二九)からは尾西が主産地となった縞(しま)木綿は、桟留(さんとめ)縞から菅大臣縞さらに結城縞へと新しい製法を相次いで導入し、京大坂や江戸の住民たちの外出着などとして使用された。

桟留縞と結城縞

濃尾の鎬木綿の生産もまた、縮緬と同様に京都から伝えられた技術によって始まっている。

明和年間に桟留縞の技術が西陣から伝えられ、天明八年には京都大火で焼け出された菅大臣神社周辺の機業家が来住して菅大臣縞(寛大寺縞)の生産が始まった(『尾西織物史』)。

桟留縞は、近世初頭にインドのサントメ島から輸入された最高級の綿織物である。

極細の撚糸を使用した地合が緻密で光沢のある唐桟(舶来品)に対して、濃尾の桟留縞は密度が粗く唐桟の面影は失われていたようだが、庶民向けに開発された新製品とみることもできる。

天保期まで濃尾縞木綿の主製品の地位にあった桟留縞は、現存する縞帳によれば、色調は紺地に赤みがかっだ筋糸を配した比較的明るいものが多く、縞柄の大半は縦縞である。文政期に濃尾の桟留縞を扱っていた金沢藩の特権商人一丸甚六は、当地の桟留編は二〇年来の諸国流行の品で金沢領内での販売量も莫大であり、尾張の産出額は銀四〇〇〇貫目にのぼっていると記している。

なお、地糸に布海苔(ふのり)を使用して手触りをよくした菅大臣縞や、尾州海部郡で織出されていた佐織縞は、太糸を使用して粗く織り上げて厚みがあり、野良着などの実用品に使用されている。

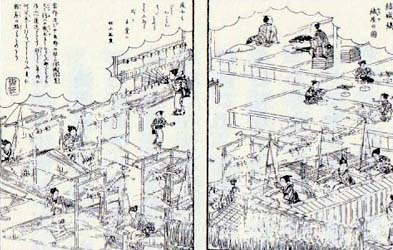

天保期以後、桟留縞にかわって濃尾の縞木綿の主製品となる結城縞は、化政期に織法が関東から伝えられたという伝承が各地に残っており、『尾張名所図会』の「結城縞機屋の図」に描かれた高機は関東の絹機と同型である。

細口の手紡ぎ糸に絹糸を混ぜる絹綿交織の結城縞は、桟留縞よりも高度な技術を必要とする高級衣料であり、値段も桟留縞の一・五倍から二倍であったという。

外出着などに使用された結城縞は、千筋(せんすじ)・三筋(みすじ)立・刷毛目(はけめ)立などの比較的細かい縦縞が多く地色は濃紺や黒紺が基調であった(『尾西市史通史編下巻』)。 |

図64 「結城縞機屋の図」(『尾張名所図会』より)

|

濃尾で桟留縞の生産が始まる十八世紀後半は庶民衣料が多様化していく時期にあたり、結城縞が主力となる十九世紀中頃になると、江戸では一〇年サイクルで衣服の流行が移り変るようになる(田村均「流行のなかの農民衣料」)。

『守貞護稿』は、幕末の略服(りゃくふく)や褻服(けふく)は「三都男女とも縞物を用よ」と記し、「近年、江戸は男女とも紺地流行」し、縞柄は「細密の物を専用す」と、そのファッションを伝えている。

濃尾の縞木綿は、流行の動向に機敏に対応しながら発展し、庶民の衣料生活を支える役割を果たしていたのである。

66()

美濃縞と尾張縞

桟留縞の主産地は、当初は加納(現、岐阜市)・笠松・竹ヶ鼻などであり、岐阜縮緬の生産地帯と重なっている。

これは、明和年間に縮緬の京都積み制限が強化されたことや、御蔵縮緬仕法の成功で岐阜町商人の支配体制が強化されたことをきらい、縮緬から桟留縞に転換する織元が増えたためだろうと推測されている(『岐阜市史 通史編近世』)。

寛政三年の桑原輪中(現、羽島市)村々からの願書では、縮緬と桟留縞の主産地であった笠松付近には三百余の機屋があって、二〇〇〇人ほどの奉公人を抱えていたという。

主産地の名前を付けて「美濃縞」と呼ばれた濃尾の縞木綿は、化政期には木曾川対岸の尾張国中島郡に主産地が移り、「尾張縞」の名称で呼ばれるようになる。

弘化・嘉永年間(一八四四~五三)頃の縞木綿の生産量は、桟留縞と結城縞をあわせて六〇万反にのぼったというが

(『尾西織物史』)、天保十五年の「結城桟留縞為替金調帳」には、中島郡を中心に鵜多須代官所管内四二ヵ村の織屋三六八軒が記載され、その織機総数は一四二九桁にのぼっている。

このうち四分の三ほどが結城機であり、結城縞の主産地は中島郡北部の小信中島村(現、尾西市)と起(おこし)村(同市)、そして同郡南部の山崎村(現、祖父江町)である。

織機一桁で年間一三〇反を生産することができたというが、慶応三(一八六七)年の起村の結城縞生産量は二万反以上であったという(林英夫『近世農村工業史の基礎過程』)。

起村の織屋奉公人は、文化七年の五二人から文政十一年の一三八人へと急増し、増減を繰返しながらも安政五(一八五八)年には二二六人にまで増加している。

その出身地の多くは羽島郡や安八郡に集中しており、かっては縞木綿の主産地であった西濃輪中地帯は、幕末には尾西織物地帯の奉公人供給地へとその役割を変化させていた。

尾張藩の流通統制と産地商人

濃尾の桟留縞が「諸国流行の品」となった文化年間、尾張藩は縞木綿の流通機構の整備に着手した。

文化四年、桟留縞の織屋株制度を設けて織機からの運上金の徴集を開始し、翌年にかけて名古屋商人など六人の桟留縞問屋と竹ヶ鼻村の二人の桟留縞仲買人を指定し、これとは別に三人の桟留縞江戸積問屋も任命した。

一方、美濃の買継問屋たちもこの時期には組織化を進め、文化十二年には江戸の白子組木綿問屋一四軒との間で江戸積荷物の流通機構を固定化した。

化政・天保期の縞木綿の流通には、北陸商人や上方商人も積極的に参入している。

北陸商人たちは、越前の丸岡や三国、越中福野などの綛(かせ)糸(縞木綿の原糸)を売込むと共に、地元問屋から縞木綿を買付け、岐阜町に進出した京都商人たちは、買継問屋として大規模な江戸積みを行った。

天保十五年、尾張藩は正金確保のために結城縞と桟留縞の織機一桁につき毎年七両の為替金の徴集に踏切った。

同年暮れには織元の反対で撤回されたが、尾張藩の厳しい統制策は領内の縞木綿生産に大きな影響を与えている。

同年の鵜多須(うたす)代官所管内四二ヵ村の織機の約三割は休機として計上され、起村ではこれ以後他領への出機が増加していった。

これに対して、尾張藩領に隣接する美濃の縞木綿産地ではその生産量分急増した。

加納藩領は、嘉永・安政期に縞木綿生産の最盛期を迎えている。

安政六年の縞木綿生産量は重複を含むものの一一万四〇〇〇反にのぼり、また加納御園町の買継問屋紙屋利七は、安政四年に八万七二〇〇反を江戸に出荷している。

すでに弘化三年には、加納御園町に紀伊国日高産の綛(かせ)糸を取引きする「紀州御産物売捌所」が開設されており、加納藩領に隣接する岩城平藩領切通村(岐阜市)にも、嘉永二年に肥後糸捌所が置かれている。

美濃の縞木綿生産は、在郷商人たちの台頭によって再び活況期を迎えており、それは嘉永四年に結成された桟留縞江戸積問屋仲間新旧二六軒(尾張組一二軒、美濃組一四軒)の所在地からもうかがうことができる。

尾張組の新旧問屋の大半が名古屋であるのに対して、美濃組の新組問屋の多くは、竹ヶ鼻・北方・今須(現、関ヶ原町)・笠松・加納などの生産地帯に広く分布しているからである。

結城桟留縞買継職惣代の伊藤次郎左衛門たち名古屋商人四人は、天保十三年に提出した尾張藩宛ての請書で、この時期の他領の縞木綿生産の盛況と「御国産に擬え」た出荷の実情、そして尾張藩による厳しい流通統制が行われた場合の他領買継問屋による買付量の増加への危惧を訴えている(『近世農村工業史の基礎過程』)。

尾張藩による支配が強化されていく幕末期には、小領主による支配が交錯する西濃地方は、縞木綿や縮緬などを生産する上で有利な条件を備えていた。

領主からの強力な流通支配を回避しつつ、全国に通用する尾州蔵物というブランド銘を利用できたからである。

3 美濃紙と曾代糸 top

和紙と生糸

楮(こうぞ)・雁皮(がんぴ)などの樹皮繊維を細かくつぶして粘剤と共に漉(す)き舟に入れ、小手にのせた簀(す)に薄く均等に汲上げ、水気を切ってから干す。

美濃はこうして作る手漉き和紙の産地として今も知られているが、その特徴は楮を主原料とすること、漉くときに縦ゆりだけでなく横ゆりも加えることである(久米康生『美濃紙の伝統』)。

蚕(かいこ)の繭(まゆ)からとる生糸は、古くは春から夏にかけての春蚕が中心であった。

餌である桑の新芽と足並みをそろえて育つ春蚕は、虫も丈夫で良質の糸をとることができる。

中世には夏にふ化する種類の蚕を育てる夏蚕が現れ、十七世紀末には秋蚕も一部で行われるようになった(上田市立博物館『郷土の産業 養蚕・製糸』)。

美濃では、十八世紀初期には春蚕・夏蚕の飼育が行われている。

紙漉きと製糸には、いずれも良質の水が豊富に必要である。

水質と水量は紙製品の質と種類を規定するとさえいわれ(笠井文保「昔の紙郷 今の紙郷」)、糸をとる時に繭を浸す湯の水質が糸の良否を左右する。

江戸時代中期の美濃では、製紙・製糸共に武儀郡が重用な位置を占めることになるが、その理由の一つにはこの地域の水の良質さがあげられるだろう。

美濃紙の種類と産地

現在わかる最古の美濃紙は大宝二(七〇二)年御野(美濃)国戸籍の紙で、同じ時の他地域の戸籍用紙にくらべて、纎維が入念に処理され簣の糸目が細かい良質のものという(寿岳文章『日本の紙』)。

美濃国は製紙の先進地として、平安時代には中央の官営製紙工房と密接なつながりを持っていた(『岐阜県史 通史編 古代』)。

十四世紀以後には、公家の日記などに美濃紙が贈答品としてしばしば登場する。

中には単に「美濃」と記して紙を指す場合もあるほど、美濃は紙の産地として知られていた。

武儀郡大矢田(現在の美濃市)には十五世紀中期には紙を扱う月六度の市が開かれている。

中世の美濃では、森下紙・薄紙・典具帖・雑紙など、すでに多種類の紙が生産されていた。

近世に入ると、紙の種類はさらに多様化する。

十八世紀の『万金産業袋』『美濃明細記』『新撰紙鑑』などには、多くの美濃産紙が載っている。

主なものをあげると、記録印刷用の直紙(なおし)、障子(しょうじ)紙、透かし入りの紋障子、傘・合羽(かっぱ)などに使う厚手の森下紙、表装の裏張りなどに用いる極薄の典具帖(てんぐじょう)、鼻紙の極上品である小菊(こぎく)紙、元結(もとゆい)などに使った丈長(たけなが)紙、扇地紙(おうぎじがみ)などである。

中でも大直(おおなおし)紙は「美濃紙随一」とされる代表的な品で、また小菊紙は産地の筆頭にあげられ、障子紙も美濃産が最高とされた。

江戸時代初期の美濃の紙業地は、慶長十八(一六一三)年「美濃一国郷帳」付載の「濃州一国小物成之覚」や正保二(一六四五)年の「美濃国郷帳」から知ることができる。

そこに記された、紙舟役という税を納める村は、根尾(ねお)川・武儀(むぎ)川・板取(いたどり)川の三河川に沿った谷地域に集中し、少し離れて武儀郡東部と可児郡に点在する。しかし紙漉き村は次第に増え、江戸時代後半には、揖斐川・根尾川・武儀川・板取川それぞれに沿う四地区を中心に、郡上郡から恵那郡まで散在していた(森義一 『岐阜県手漉紙沿革史』、久米康生「近世の美濃紙と飛騨紙」)。 |

図45 美濃紙・曾代糸関係地図

|

なかでも最も密集していたのが武儀郡(美濃中部)の武儀川・板取川沿いの地域で、そのほとんどは尾張藩領であった。

武芸谷と牧谷

武儀川流域の谷を武芸(むげ)谷、板取川(牧川)下流域の谷を牧谷(まきだに)と通称する。

牧谷地区は、現在も美濃手漉き和紙の伝統が残る唯一の地域でもある。

この両地域で製紙が発展した理由としては、原料の楮が豊富であったこと、両河川が水質・水量に優れていること、耕地が少なくて農耕だけでは生活できず農間余業が必要であったこと、水運による搬出の便などが考えられる。

同じ製紙地帯とはいっても、その製品の種類にはかなり違いがあった。

十八世紀末の『濃州徇行記』からその種類をみると、牧谷筋は障子紙・小菊紙を中心に、半紙・板張紙・直紙・紋障子紙などを漉いている。

一方の武芸谷筋は、板張紙・丈長紙・障子紙を主に、森下紙・典具帖・直紙・扇地紙などである。

半紙は帳簿類に多用された大衆紙で、近世の紙市場の最大の商品であった。

板張紙も帳簿に用いたが、一八八〇(明治十三)年の『美濃紙抄製図説』が楮の外皮で作ると述べ、『濃州徇行記』に「貧民がもっぱら漉く」としているように、下級品であった。

全体としては、牧谷の方が市場の動向に敏感で高級品を中心としていたといえよう。

『濃州徇行記』からは産額も判明するが、牧谷筋は約一万九〇〇〇両、武芸谷筋はその約半分である。

正保二年の紙舟役高は武芸谷筋が牧谷筋の倍であったが、この間に両谷の勢力関係が逆転したといえる。

幕府・尾張藩の御用紙

江戸幕府は日本各地から最高級の紙を納めさせているが、美濃紙もその一つであった。

将軍家と美濃紙のつながりは、慶長五(一六〇〇)年の関ヶ原合戦の前に、家康が采配(さいはい)紙を御手洗村(牧谷)の彦左衛門らに漉かせ、勝利をおさめたことに端を発する。

同十六年に御用紙の代米(だいまい)額が定められ、その翌年には彦左衛門は街道業務などの諸役を免許された。

これ以後、障子紙・直紙・御書包み紙・鼻紙などが牧谷・武芸谷の六ヵ村から年々幕府御納戸へと買上げられ、それを漉く者は「御漉屋」と称して全員が諸役免許であったらしい。

その量は膨大なもので、たとえば万治二(一六五九)年には一万五五〇〇帖(一帖は四八枚)であった。

他にも、山城国宇治の茶師から幕府へ納める茶の袋紙(宇治御茶袋紙)を大矢田村の与次兵衛が毎年漉いている。

これらの御用紙は、改役(あらためやく)である山県郡三輪村(現在は岐阜市)の後藤儀太夫のもとで改めを受けてから、笠松陣屋に搬入されて江戸に運ばれた。

生産者からの御用紙直接調達は、元文元(一七三六)年に宇治御茶袋紙以外を請負人から納入させるシステムに切替えられる。

この理由は明らかではないが、紙流通における商人の台頭を背景に、経費節減をねらったのではないかと思われる。

御漉屋は御用停止に特に抵抗を示さなかったが、それは「相応に身代取り廻し」ていたからだという。

しかし、御用停止と共に諸役免許の特権もなくなり暮らしが苦しくなった御漉屋は、寛政元(一七八九)年から復活運動を開始する。

価格を安くすることを申し出、江戸での歎願も行ったようだが、その願いは聞き届けられなかった。

一方、請負人となった大桑村(現在の山県市)の五郎兵衛らは、椿値段の高騰や紙価格引き下げ命令、輸送中の事故などに耐えて紙の納入を続けていた。

しかし天保十四(一八四三)年に幕府は御用紙を江戸の御用達紙商人から買い上げることとし、地元美濃での請負制も停止された。

嘉永五(一八五三)年分から再び半分だけを五郎兵衛らが請負うようになるが、それもわずか二年間のことであった。

ただし新規の御用紙や江戸で不足した分については、直接美濃に注文がなされている。

牧谷・武芸谷の紙漉き村のほとんどを領する尾張藩の御用紙は、どのようにして調達されただろうか。

実は尾張藩の役所などで使用する紙は、名古屋市下に御紙漉所を設けて漉かせていた(現在の名古屋市西区)。

これは美浜大矢川村から川中八郎兵衛が移住して始まっており、美濃紙の技術を移植したものといえる。

だが寛文十一(一六七一)年に八郎兵衛は多額の御用紙代前金を返納せずに出奔してしまい、保証人の一人であった辰巳市右衛門が八郎兵衛の親から秘伝の漉き方を習ってあとを引受けることになった。

辰巳家では手代六人を抱えて、采配紙・黒印紙をはじめ、役所で使用する奉書紙・杉原紙・半紙などを漉き、御用が多いときには美濃から職人を呼び寄せた。

しかし注文は次第に減り、辰巳家は十八世紀中頃にその理由を町方入札で御用紙が調達されるようになったからと述べている。

尾張藩御用紙は辰巳家や町方入札による以外に、清洲越し以来の古い名古屋町人で四代目に御納戸御用紙御用を命じられた菱屋太兵衛、紙類御用達として安永七(一七七八)年に扶持を受けた岐阜町の出口佐左衛門、十九世紀前半に尾張藩藩札用紙を受注した武儀郡長瀬村・上有知(こうずち)村(共に現在は美濃市)の武井助右衛門・梅田屋清兵衛、幕末に「御用紙達惣代」を名乗る武儀郡徳永村(山県市)の藤田右膳などの存在が知られる。

尾張藩の御用紙は御紙漉所での直接調達から、城下や在郷の紙商人を通じて入手する方向へと転換したと考えられる。

分業体制と紙商人の台頭

紙の原料のうち、粘剤(トロロアオイ)は紙漉き村で栽培していた。

楮は江戸時代には紙漉き村の栽培分ではとても足らず、広い地域から集められた。

『濃州徇行記』の上有知村の条には

「毎月三八の日並六斎市(ろくさいいち)あり。

穀物、糸、綿、木綿、楮、紙出(しで、紙の切れ端)類を初一切の諸色を商へり。

此処より楮、反古(ほご)、紙出を多く牧谷、洞戸(ほらど)あたりへ送る也。

されば楮問屋は十三戸ほどあり」 |

と、製紙原料の集散地であったことが記されている(反古・紙出はいずれも漉き返して紙の原料とする)。

上有知村は近世初期には城下町として栄え、のち尾張藩の代官所も置かれた政治・経済の中心地で、長良川沿いに築かれた上有知湊は河川流通の要衝であった。

同書からは、楮(こうぞ)を栽培して売出す村が美濃中部から東部にかけて広く存在すること、信濃や西国筋からも入荷することがわかる(丹羽弘・船戸政一 『紙生産と地主制の形成』)。

楮はこれらの栽培地から仲買人の手をへて、上有知・岐阜・関などの問屋に集荷され、紙漉き村へ送られた。

明治五(一八七三)年の「岐阜県下造紙之説」には東北から四国・中国地方におよぶ地域の楮を移入すると述べている。

紙を漉く者は、楮問屋あるいは原料商を兼ねた紙問屋から楮や生活費を前借りして製品で精算することが多く、問屋はこうして集めた紙を売りさばいた。

上有知・岐阜・関などの大きな紙商人だけでなく、各地に小規模の在郷商人もいたが、中でも群を拔いた存在は大矢田村の小森彦三郎であった。

小森家は十七世紀末には江戸・京・大坂・名古屋との紙商売を始めたといい、十八世紀初めには江戸支店を設けるほどであった。 |

図46 楮(こうぞ)の寒ざらし

|

十八世紀末には年五〇〇〇両前後の紙を買入れている(『美濃市史 通史編上巻』)。

寛政四(一七九二)年に名古屋城下で扱う美濃紙は六万両(うち七割を他地域に転売)と見積もられているが、彦三郎の経営がいかに大きかったかを知ることができよう。

先に述べた長瀬村の武井助右衛門も、御用紙を通して巨利を得た大商人であった。

揖斐川・根尾川沿いの紙漉き地帯を領地とした大垣藩は、指定商人に買い占めさせて運上を徴収する留買などの制度を十七世紀末から実施しているが、牧谷・武芸谷を額した尾張排ではそのような統制策は幕末までみることができない。

紙舟役は江戸時代初期の額がほぼ固定されており、楮の植付け奨励などを除いては紙生産そのものへの積極的な施策はほとんど行われなかった。

しかし尾張藩と美濃の紙商人との結びつきは、次第に強まっている。

前述の岐阜町の出口佐左衛門はその一例だが、小森彦三郎も享和三(一八〇三)年に御勝手御用達に任命された(林董一 『名古屋商人史』)。

財政難にあえぐ尾張藩が、藩札の信用保証のために地方の富家十家を新たに任じたうちの一人であった。

また武井助右衛門もたびたび調達金を献じている(松田憲治「美濃国武儀郡長瀬打首辰武井家と尾張藩社会」)。

紙を扱う大商人は、こうして尾張藩中枢と結ぶ特権商人となっていった。

なお、当時の紙漉きは十月から四月ぐらいまでの農閑期の作業であった。

夏季にはトロロアオイの効力が弱まるので、良質の紙を漉くためにも冬季の「寒漉き」が必要とされた。

美濃では紙を漉くのは主に女性で、男性は楮の下ごしらえや製品輸送などに従事した。

天明三(一七八三)年の長瀬村の様子などから、漉き舟は一家に一艘という小規模生産であったことがわかる。

紙漉きの手間賃は紙の種類により異なるが、およそ製品代の二割前後であった。

漉き舟に一旦紙料を入れると、手を休めずに漉き続けなければならない。

一艘しか漉き舟がなくとも漉き手は確保しなければならず、そのために採られたのが養女制度である。

奉公人を雇うよりも、養女として幼いころから育てあげて紙を漉かせる方が「怜悧」(れいり)であったという。

美濃の蚕糸と曾代糸

古代律令制度のもとでは各地の産物が中央政府に貢納(こうのう)された。

美濃国の貢納品のうち、「美濃絁」(みのあしぎぬ)は優れた品質ゆえに外交使節への賜与品や天皇御服料として用いられ、糸も「上糸」にランクされている(『岐阜県史 通史編 古代』)。

中世にも美濃からの年貢には絹・生糸・真綿が多くみられた(『古代美濃絁とその後』)。

江戸時代に入ると、京の機業地では十七世紀初期から美濃産の糸を使っており(伊藤智夫『ものと人間の文化史 絹I』)、正保二(一六四五)年出版の『毛吹草』にも美濃名産として糸・絹があげられている。

同じ正保二年の「美濃国郷帳」には桑木高を年貢として納める村が一一五ヵ村あり、これが養蚕地と考えられる。

この時には養蚕地は美濃西部に多いが、時代と共に拡大していき、江戸時代中・後期には中部の武儀郡が美濃を代表する蚕糸地帯となっている。

美濃産の良質の糸は「曾代(そだい)糸」と呼ばれたが、曾代は武儀郡の村名である(現在は美濃市)。

曾代糸の名は、曾代村の者が工夫して曳き始めた糸が特に優れていたことから付けられた。のちには周辺地域で産する良質の糸も曾代糸と総称しており、一種のブランド名となっている。

最初の曾代糸の曳き手は「孫八の寡婦」とも「森長兵衛」ともいうが、後者の説をあげる文化三(一八〇六)年の「美濃国国産品々書上」にはその始まりを七代前としており、およそ十七世紀後半に当たるだろう。

曾代糸の良質さとは、太さのムラや節がない均一性にあり、そのために精選した繭を用いたという。

生糸をめぐる流通

曾代村は郡上街道沿いで、舟運要地の上有知村と隣接する交通の便のよい地にある。

『濃州徇行記』の曾代村の条では、頭百姓の平三郎・平九郎という二人の糸商人が、近村だけでなく郡上・飛騨・越前あたりからも糸を買い集めて京都・名古屋・岐阜へ売ること、村内の養蚕収入は五〇両ほどだが商人は三六〇〇両ほども扱うこと、京都へはまず長良川を舟で上有知湊から神戸村(河渡村のことであろう)まで運び、そこから中山道をへて近江に送ることを記している。

岐阜や尾張で曾代糸をつかって織った布は、曽代絹と呼ばれた。

武儀郡内の尾張藩領では四〇ヵ村が養蚕(ようさん)・製糸を行い、曾代・上有知・岐阜などに売出した(『濃州徇行記』)。

桑は各村で栽培されていたが、不足分は他から買入れている。

そのための桑市(くわいち)が立つほどで、同郡内では上有知の桑市の取引が盛んであった。

繭(まゆ)として売出す村も多く、曾代村では買った繭から糸を曳く方が多かった。

尾張北部の木曾川沿岸地域からも繭や糸が美濃へ送られ、蚕の卵(蚕種)は主に信濃国上田地方の商人が訪れて販売した。

生糸をめぐっては、繭・桑・蚕種と多層にわたる流通体制ができあかっていた。

曾代糸を生み出す武儀郡はまた製紙の中心地でもあったが、製紙と蚕糸は郡内で大きく二つのグループを形成していた。

すなわち、長良川を境として紙漉き村はすべて西部に集中し、一方の蚕糸は東部を主体として一部が紙漉き地帯にもおよんでいる。

東部は楮の供給地でもあった(前掲『紙生産と地主制の形成』)。

上有知は紙や楮だけでなく糸の集散地でもあり、武井助右衛門も紙商人として成功したのちは生糸売買に着手し、開港後は江戸商人を通して外国貿易に参入している。

尾張藩の紙・生糸統制

安政六(一八五九)年の開港以後、大量の生糸がヨーロッパなどへ輸出され、生糸生産も激増した。

幕府は慶応二(一八六六)年に、幕領・大名領・寺社領などすべてにわたって改め印のない生糸の取引を禁じ、改め手数料として一定の口糸の徴収を命じた。美濃国では幕領や旗本知行所は笠松陣屋が管轄し、大名領は各領主に改め印を貸与して管理させた。

しかし尾張藩は、領内からの産出生糸は多くはなく、しかも蚕糸村からは桑木高として糸年貢を取り立てているという理由で、口糸の免除を申し立てた。

それに対して老中は、桑木高を納める村は免除、それ以外は幕府の方針どおりと伝えたが、尾張藩は桑木高を納める村以外に生糸は産しないと返答している。

結局、尾張藩では慶応三年五月から改め印を貸与され、印料として生糸一〇貫匁につき銀四五匁を取立てることにした。

この賦課率は幕府の定める口糸代の一割から二割に過ぎなかったと考えられ(杉本精宏「尾張藩領の養蚕地帯と絹織物」)、これでは尾張藩領外の糸が紛れ込む可能性があると笠松陣屋は心配している。

尾張藩では、改め印のない糸が領外から流通した場合は国産と同様に計らえと通達しており、当初から領外の糸が流入することを想定していたようである。

尾張藩は、美濃の製紙・蚕糸の主要地帯を支配下に置いていたが、前述のように製紙業への専売化や統制は行ってこなかった。

蚕糸についても、在郷糸商人から運上銀や荷役銀を取り立てていた(『兼山町史』)が、徹底したものではなかった。

しかし幕末には、逼迫する藩財政の建て直しのため、美濃紙・生糸も藩の統制対象となる。

天保十三(一八四二)年には国産会所を設立して領内産物の江戸への積み送りを命じた(他領からの江戸積みは禁止)が、これと関わって紙などの他領への販売が禁じられており、また安政六年から始まる外国貿易に尾張藩は瀬戸物・木曾の材木・美濃紙などを交易品として参画した(『新修名古屋市史 第四巻』)。

文久三(一八六三)年にも物価高騰を押さえるために塩・紙・生糸などの有用品の他領への販売を禁正している。

慶応二年の幕府の生糸改めに対する尾張藩の対応も、このような一連の政策の中に位置づけることができるだろう。

開港から始まる生糸輸出ブームの中で、桑の値段も高騰した。江戸時代の桑栽培は、山野や路傍、他の作物との混植を中心としていた。

しかし幕末には桑を田方に植える者が多く現れ、その禁止が尾張藩から命じられている。

この桑増産の動きの中で、楮に替えて桑を栽培する村が増えていった。明治五年の「岐阜県下造紙之説」における広範囲の楮供給地は、美濃国内における楮栽培から桑栽培への交代の結果であったと考えられる。

|

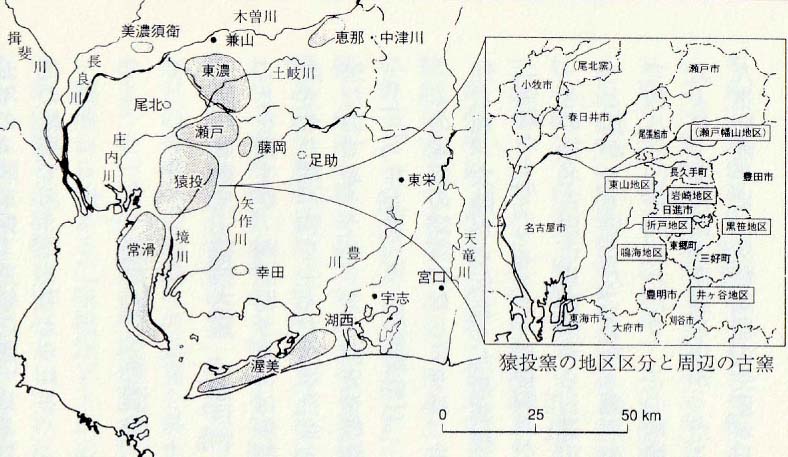

図47 東海地方の中世窯分布図(〈財〉瀬戸市埋蔵文化センター『東海の中世窯』を改変)

|

4 瀬戸物と美濃焼 top

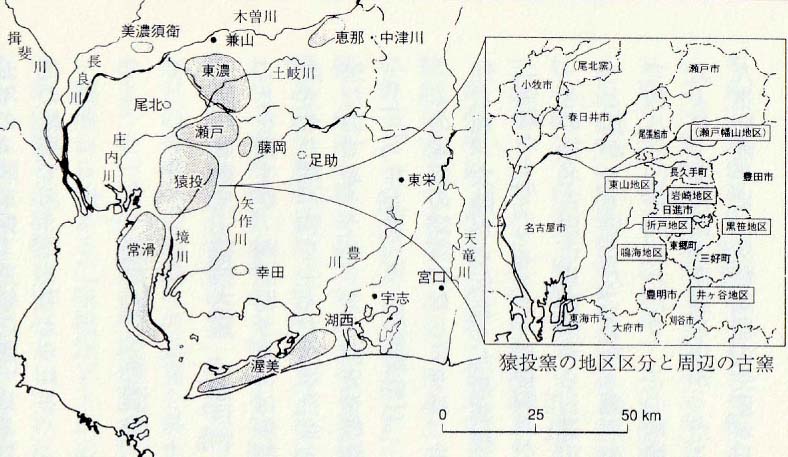

瀬戸窯前史――猿投(さなげ)古窯

「瀬戸物」(せともの)とは、本来愛知県瀬戸市を中心とした地域で産出される陶磁器(とうじき)のことを指すが、陶磁器さらには焼物の総称としても使用されている。

それほどまでに、日本列島上を風靡させた瀬戸物を生んだ地域社会とは、いかなる風土の上に成立っており、窯業の歴史を積み重ねて来たのであろうか。

まず前史を概観してから、近世社会の説明に入っていきたい(『瀬戸市史陶磁史篇、一~五』、井上喜久男『尾張陶磁』)。

この地域の窯業のはじまりは、古墳時代五世紀半ばまで遡る。名古屋市東山丘陵で須恵器(すえき)生産の窯が作られ、大陸から伝わった最新技術を東国でいち早く取入れて生産を行つた地区といわれている(『遺跡からのメッセージ 発掘調査が語る愛知の歴史』)。

その後名古屋市東南部から日進(にっしん)市・東郷(とうごう)町・豊明(とよあけ)市・三好(みよし)町・豊田(とよた)市・刈谷(かりや)市など東南方面の西三河へと拡がっていった。また、瀬戸市から岐阜県多治見(たじみ)市へと北東方面へも広がっていった。

十三世紀まで約八〇〇年間にわたり、この地域は日本有数の窯業地として栄えた。古窯数は一〇〇〇ヵ所以上にもおよび、猿投山西南麓に広かったことから、通称「猿投古窯」(さなげこよう)と呼ばれている。

猿投古窯の技術は高く、九世紀前半には灰釉(かいゆう)陶器の生産が日本列島上ではじめて行われた。

また緑釉(りょくゆう)陶器も生産され、日本唯一の施釉(せゆう)陶器生産地と評せられた。

なぜ、尾張東部から西三河にかけての丘陵地に窯業地域が発展したのか、その理由を列挙すると、花崗岩を原材料とする良質の粘土包含層が大量にあったこと、燃料となる自然林(クヌギ・コナラなど)が豊富で身近にあったこと、水に恵まれていたこと、なだらかな丘陵地で登り窯を築造しやすかっとことなどがあげられる(『愛知県の歴史』)。

奈良時代には、平城京に多くの猿投古窯製品が貢納品として運ばれ、平安時代に入ると猿投古窯の製品は輸入陶磁器に次ぐ高級品とみなされて、官司・貴族の受注を仰ぐほどになっていた。

中世陶器の一大生産地

平安時代末から鎌倉時代にかけて、猿投古窯では釉薬の使用をやめて、碗(山茶碗)・皿・鉢・壺・甕など日常容器に生産対象を変えるという変化が生じた。

日宋貿易による中国陶磁器の輸入、貴族の勢力衰退によって貴族の国産高級陶器の需要が低下した反面、各地の武士や庶民の陶器需要が高まっていくという社会的背景がある。

そして、この変化は、猿投古窯の週辺地に新たなる窯業地を生み出すこととなった。

それが、中世陶器生産を支えた常滑(とこなめ)窯、渥美(あつみ)窯そして瀬戸窯である。

この新たな動きは、十二世紀はじめに知多半島(常滑窯)と渥美半島(渥美窯)の丘陵地での陶器生産に始まる。

十二世紀半ばには三河国司藤原顕長が渥美窯操業に関与し、十二世紀末には東大寺大仏殿再建の瓦を伊勢神宮伊良湖(いらこ)御厨(みくりや)内の窯で大量に作成している。

同じ十二世紀末、常滑窯では瓦陶兼業窯が現われ、平安京の仁和寺・法金剛院、鳥羽離宮などの瓦生産をしていた。

常滑・渥美の窯業は院政期から鎌倉初期の造寺造仏事業に関連して発展していったことがわかる。

そして、両窯では日用雑器のほかに経筒(きょうづつ)外容器・三筋壺(さんさんこ)など宗教的意味合いの強い陶器も生産され、競合するライバル関係であった。

また、同じ十二世紀末、猿投古窯の瀬戸窯で「古瀬戸」と呼ばれる中世唯一の本格的な施釉(廊形)陶器の生産が始まった。

施釉技法の復活である。

さらに、その新興の瀬戸窯では積極的に中国陶磁器を模倣し、宗教的色彩の濃い陶器(四耳壺(しじこ)・瓶子(へいし)・水瓶(すいびょう)など)を作るようになった。この瀬戸窯の出現により、常滑・渥美窯では宗教的特殊容器の生産が減少し、日常的容器に限定されることとなる。

このような社会状況の変化により、十三世紀に入ると、常滑窯では大型の壺・甕を生産することで活路を見いだした。

しかし、大型陶器の製作に適さなかった粘土質の渥美窯は、碗・皿のみの生産に縮小し、ついに十三世紀末には以前約四○○ヵ所の窯が分布して繁栄していた渥美窯は廃絶してしまう。

それに対して、常滑窯では十三世紀に半島全域へ陶器生産を広げ、その絶頂期を迎えた。

古窯数は一〇〇〇ヵ所以上にもおよび、その製品は廻船によって全国各地に運ばれて使用された。

陶都瀬戸と藤四郎伝説

瀬戸では、陶柤藤四郎伝説が生きている。

十三世紀前半、京都の久我大納言(だいなごん)通親に仕えていた加藤四郎左衛門景正という陶工が、道元に随行して末に渡り、中国天目山の製陶技術を伝えた。

そして、習得した技術を生かすために日本中の粘土を訪れ、ついに瀬戸の地に辿り着き、仁治三(一二四二)年に瀬戸の祖母懐(そぼかい)で陶器生産をはじめたという話である。

その場で焼かれた永正九(一五一二)年銘の黒釉四耳壺(しじこ)が伝わっている(『庄内川流域の生活と環境』)。

この伝説以前の十二世紀より瀬戸窯では施釉陶器の生産が始まっているので、伝説の真偽性には疑問があるものの、瀬戸が中国陶磁技術の影響を受けていたことを物語っている。

瀬戸窯は、瀬戸市を中心に約五〇〇ヵ所の窯が知られ、そのうち約二〇〇ヵ所の窯で施釉陶器が生産されていた。

窯の型式は、常滑・渥美窯同様で分焔柱をもつ地下式窖窯(あながま、穴窯)である。

なお鎌倉時代における瀬戸窯の発展には、尾張守護に北条氏が勤めており、尾張国御家人が北条得宗家被官になる動きがあり、この地域が得宗領化していることから、北条得宗家や鎌倉幕府が大いに関与していることが指摘されている。

また、鎌倉五山を中心とした禅宗寺院では、中国陶磁器写しの瀬戸窯陶器の需要が高かった。

藤四郎伝説に曹洞宗開祖道元が関わっているのも、このような社会的背景があった。

十四世紀に入ると、中国の青磁を真似た広口壺・花瓶・香炉などの国産が始まり、さらに鉄釉の使用にも成功し、天目茶碗・茶入れなど茶陶の生産も開始された。

室町時代でも、室町幕府の関与を受けていたと推測されている。

また明の海禁政策で中国陶磁器の流入が減少したこと、都市の町衆などによる茶の湯の流行など、瀬戸窯生産を拡大させる社会的要因がみえる。また高級陶器だけではなく、皿・鉢など台所用具の生産も盛んになる。

このような瀬戸窯製品は、日本全国約二〇〇〇ヵ所の遺跡から出土しており、鎌倉~室町時代には日本列島上にその名を響かせた。

瀬戸山離散と桃山陶器

十五世紀に入ると、瀬戸の陶工たちは相次いで東濃へ移動しはじめ、十六世紀後半には移動が加速して、十六世紀末には瀬戸窯数は激減した。

この現象は「瀬戸山離散」と呼ばれ、一般に瀬戸丘陵地の粘土・燃料が不足したこと、瀬戸より美濃の方が緻密な胎土であったことが原因ともいわれている。

また、十六世紀には清洲から岐阜に拠点を移した織田信長の保護(大窯誘致)や影響を受け、中山道に近く流通面で便利な美濃地域へと積極的に拡散していったとも考えられている(『近世の瀬戸』)。

そして、美濃窯製品は瀬戸物として流通しているため、「瀬戸山離散」ではなく瀬戸焼の発展期としてとらえられる。

なお、瀬戸陶祖加藤景正の子孫景光を美濃焼祖と呼び、天正二(一五七四)年に久尻(くじり、土岐市)で築窯したのが美濃焼発祥といわれている(『美濃焼の歴史と現況』)。

さて、瀬戸から東濃に生産の拠点が移ったこと以上に、ここ濃尾地域では窖窯(あながま)から大窯生産への転換に大きな意味があった(伊藤嘉章「瀬戸・美濃における大窯生産」『岐阜市歴史博物館紀要』二)。

中世までの施釉陶器類から茶陶(天目茶碗など)と全面施釉の高級供膳具を抜き出して量産化するという変化が起った。

そして中国製天目茶碗の代替品として普及した瀬戸窯天目ではあったが、十六世紀後半になると、中国陶磁器模倣の皿が量産される反面、和物としてきわめて日本的な茶陶の生産も始まる。

黄色釉の碗から発展した「黄(き)瀬戸」、楽焼(らくや)きの黒茶碗や鉄釉(てつゆう)の手法を駆使した「瀬戸黒」、中国の白磁を模倣して灰志野から長石釉へと進展した「志野」などがある。

また岐阜県本巣(もとす)郡出身の古田織部は、独特の意匠を生み出し、土岐周辺の窯で焼成したという。

なお織部の意匠を真似た織部焼が、京・博多・堺・大坂の商入たちの企画で、京の絵師と美濃の陶工の合体作として、江戸時代初期の慶長期まで生産された。

このように、東濃では桃山陶器の生産を生み出して発展をしたが、きわめて強力なライバルとして、地上式で大型の連房式登窯(大窯を連結させた構造)をもつ唐津窯の出現に合う。

この競合に負けていく瀬戸・美濃地域では、量産されていた皿生産が打撃を受け、大窯生産の危機を迎える。

しかし、生産の主体を長石粕など中国陶磁器の代替品としての高級施釉陶器に切替えることにより、その危機をどうにか回避することができた。

瀬戸の竃屋召喚

慶長十五(一六一○)年、名古屋城築城で尾張初代藩主義直が清洲より名古屋に入部した。

同年、徳川家康の命により、代官石黒善十郎が瀬戸村庄屋に陶祖藤四郎の子孫の行方を尋ね、さらに国奉行原田右衛門・寺西藤左衛門の尽力もあり美濃水上村(瑞浪市)から瀬戸の下品野村に加藤新右衛門・三右衛門、美濃郷ノ木村(土岐市)から瀬戸の赤津村に加藤利右衛門(のち唐三郎)・仁兵衛の召喚を行った。

このように陶工(竃屋集団)が瀬戸に呼び戻され、窯業経営の特権が権力から認められ、陶器生産が再開したのである。

そして、新興都市名古屋の多様な陶器需要に応える供給を担ったといえる。

このように瀬戸への竃屋召喚は権力側の意向が反映されてはいるか、美濃窯の停滞状況を考えると、陶工側にも救いの道であったことがわかる。

そして、加藤新右衛門・三右衛門両家と加藤利右衛門・仁兵衛両家は竃頭として竃屋集団を統括していた。

寛永期には、赤津村両家は御竃屋として尾張藩御用竃屋となり、江戸時代を通じて名古屋城内御深井丸(おふけまる)、尾張藩江戸下屋敷、知多横須賀御殿の各竃での作陶業務に携わった。

しかしながら、江戸時代前期の瀬戸窯業は全国市場の中では台頭できず、不況に陥っていた。

そして、経営を休業したり、農業を主体にする者がいた。

このような状況下で、尾張藩は拝借米などの保護策を施したため、藩側の統制力は強まり、双房式登窯の全面的展開と竃屋集団の再編成(営業独占)が進んだ。

なお東濃地域では、寛永期の多治見をはじめ十七世紀半ばには土岐川(庄内川)南の各村に窯業が広がった。

そこでは、瀬戸窯同様に由緒にもとづいた竃屋集団が形成されており、大富竃(多治見村・笠原村・久尻村・土岐口村)・定林寺竃(下石村)・駄知(だち)竃に分かれていた。

そして連房式登窯が定着してからは美濃青磁と呼ばれる御深釉陶器が生産されるようになり、生活雑器の生産に比重を置いていった。

瀬戸の染付磁器と蔵元制度

瀬戸窯では、十九世紀初頭に、画期的変化が起こる。

それは、磁祖加藤民吉による本格的磁器である染付焼(絵付け)の開始である。

そして、一般にはその加藤民吉の業績を高く評価する傾向があり、その前の時期(特に十八世紀後半)は、九州の有田(ありた、伊万里)などの肥前焼陶磁器に圧倒され、明和~安永期には水害・凶作など社会的不安の続いた時期にあたり、瀬戸窯は危機的状況にあったといわれている。

しかしながら、近世初期から中期にかけて、竃屋分家の創出や職人・下人の増加により竃屋総人口は瀬戸村を中心に増大していた。

宝暦期(一七五一~六三)には、村方百姓が新規に竃屋営業に参入することに対して、特権的な竃屋集団は結束を固めている。それが、尾張藩の竃屋統制に通じる。

また、享和元(一八〇一)年には瀬戸村で磁器が開発され、瀬戸村竃屋一六軒で磁器生産に従事しており、急速な磁器の普及があった。

つまり、民吉登場以前は、瀬戸窯(特に竃屋集団)にとって安定した時期といえ(『近世の瀬戸』)、民吉を呼ぶ素地を作っていた時期であったといえる。 |

図48 加藤民吉

(『をはりの花』より)

|

加藤民吉は、瀬戸村庄屋で染付焼窯元取締役加藤唐左衛門の協力を得て、文化元(一八〇四)年に九州に旅立ち、肥後国天草・肥前国佐々村(長崎県)で丸窯染付焼(南京焼)の修業を積み、文化四年に帰国した。

そして紺青呉須(ごす)薬(酸化コバルト)を発案し、瀬戸流の染付焼を完成させた。

原材料の磁鉱石は猿投山の千倉(ちくら)石が使用され、瀬戸村周辺の村々の水車で粉砕した。

また釉薬融剤の杵灰(いす)は、美濃明智から仕入れていた。

このように民吉が導入した肥前系技術は、瀬戸磁器の成長に拍車をかけることになった。

また、熱田奉行津金文左衛門は、資金提供をして染付焼を支援した。

文政五(一八二一)年の瀬戸村竃屋一五二軒のうち染付焼八六軒、本業焼(従来からの陶器、磁器を模倣した陶器「半陶半磁器」)六六軒となり、染付焼が瀬戸窯を牽引した。

このような瀬戸の発展には、単に生産技術の改革だけではなく、流通構造の変革も大きな要因として考えられている。

それは、尾張藩・関係商人・竃屋という三者の利害関係が合致した上で、積極的に導入された蔵元制度であった。

当時、良質の瀬戸陶磁器は、名古屋の問屋を通じて江戸・大坂へ運ばれていた。

しかし、荷代金の踏み倒しが横行し、瀬戸の竃屋も名古屋の問屋も手を焼いていた。

そして、生産・流通過程を完全に尾張藩の統制下に置くことにより、その藩権威をもとに江戸・大坂の関係商人から確実に集金をしようとした。

そのため竃屋集団をまとめる目的で竃屋取締役として、関係三ヵ村ごとに本業焼取締役・染付焼取締役が一~二名置かれた。

また、文化元年には窯元取締役が創出され、各三ヵ村に御蔵会所が建てられた。文政九年には、大規模な瀬戸村会所が建てられた。

そこでは、御倉物を売り捌いたり、尾張藩が用意した原材料を保管した。

蔵元には名古屋の商家三軒が指定され、江戸・大坂・京の陶器卸売り商人から支配人が選定され、各地の売買を取り仕切った。

この蔵元制度は、当初は竃屋集団の経営を守る目的で始まったが、尾張藩の生産流通統制に完全に組込まれ、また荷代金や原料費により蔵元・尾張藩から前貸し支配をされる立場になった。

しかし、この新流通構造によって、民衆の日常雑器としての陶磁器需要に応え、江戸を中心とした東日本で瀬戸陶磁器「瀬戸物」が群を拔いて多く出回った。

なお瀬戸物の流通は、尾張藩蔵元を経由するルートだけではなかった。

御蔵会所が下物と認定した二~三級品は、瀬戸物仲買株を持った農民が名古屋周辺で民衆相手に行商をした。

このような生産・流通の変化により、十九世紀前半(文政期~天保期)が、瀬戸の竃屋数のピークを迎えた。

美濃焼と尾張藩

美濃窯では、瀬戸にくらべやや早い時期に尾張藩統制下に置かれるようになる。

それは、寛政六(一七九四)年に瀬戸と美濃で竃株争いが起こり、同八年に瀬戸三ヵ村が美濃窯差し止めの訴えをしたことが直接の契機といわれる。

そして、幕府領や岩村藩領・旗本知行所など領主が錯綜していた美濃窯地域において、十九世紀初頭の享和期には尾張藩の蔵元制度が導入され、御蔵物「尾州国産」として名古屋の指定された商家加美濃焼を独占して扱うようになった。

瀬戸窯では染付焼生産から蔵元制度導入という流れであったが、美濃窯では逆で蔵元制度導入後に染付焼生産が始まった。

文化元年に大坂商人西川屋茂平が有田磁器を運んだこと、瀬戸の染付焼生産が刺激になり、文化五年頃から美濃でも磁器生産が行われて進展した。

そして、文政期には在方仲買商が尾張藩流通に対して「抜売り」を行うようになり、天保期に入ると在方仲買商は江戸および諸国に公然と販路を広げつつ、生産者の竃屋を把握するようになる。

そして、尾張藩からの自立を図るため、多治見村庄屋で仲買商の竃惣代二代目西浦円治らが尽力して、天保六(一八三五)年には多治見に美濃焼取締所を設立し、江戸でも水揚げ会所を設置し、幕領における蔵元制度を立ち上げようとして幕府に陳情した。

このような状況下、瀬戸と美濃の仲も微妙な関係であったといえよう。

天保元年に、瀬戸窯下品野村の竃屋が先祖が残した美濃水上村の竃株を譲り受けたことが、大きな功績として讃えられている。

しかし、江戸の問屋や名古屋の蔵元商人の強い反対にも遭い、幕府笠松代官野田斧吉を巻き込んだ幕府出願の運動も成功はしなかった。

そして多治見・高山・久尻など幕領村々は尾張藩に働きかけて、多治見村に焼物売捌取締所を設置してもらうことになる。

そのため自立を推進していた西浦円治は一転し、弘化元(一八四四)年には尾張藩国産蔵元兼取締役に任命された。

西浦家では、取得した竃株を竃屋に貸したり(安藤勝昭「近世後期における窯業の展開」『岐阜史学』七四・七五)、磁器原料の支那呉須や燃料を仕入れて竃屋に前貸しをしていた。

尾張藩にとっても、このような西浦家を排除することはできず、統制下に組み込んでいったものと思われる。

このことで、西浦円治は美濃焼一手独占を推進した形となり、特権商人としての地位を獲得した。

しかし、明治二年の土岐郡騒動では西浦家が打ちこわしの対象になり、さらに明治三~四年の竃屋身分(竃株)の廃止、尾張藩の蔵元制度の崩壊、輸出用食器類の生産などにより、瀬戸・美濃の陶磁器業は近代産業(殖産興業)として新たなる展開にせまられていくことになる。

そして、現在でも名古屋を含め濃尾地域では、ノリタケ・ナルミなど洋食器産業も開花し、日本有数の窯業地域としての地位を保っている。

5 鵜飼と献上 top

図50 鵜飼(『I木曾街道六拾九次』)

木曾三川の伝統漁

淡水魚の宝庫であった木曾三川流域では、古くから様々な漁法が行われてきた。 |

図49 長良川の鵜飼 |

明治中期の調査をもとにしたと思われる『美濃飛騨両国漁具及使用法』には、六五種の漁法が図入りで掲載されている。

大網・投網・四つ手網など諸種の網、割竹を筒状に編んだ筌(うえ、ウゲ、モジなどともいう)、釣竿・籠(かご)・竹筒など、多様な漁具が使われ、なかには流れをせきとめる大規模な簗(やな)やソジもある。

いずれも、水の量や流れに合わせ、魚の習性や産卵場・休息場を熟知した上で、漁具を効果的に使っている。

しかしこれらの伝統漁法には、環境の変化や後継者難なとがら現在では見られなくなったものも多い。

また、漁法は受け継がれていても、縄がワイヤーに、篝火が照明灯になるなど、用具は時代に合わせて変化している(『山の生活 川の生活文化展』、和田吉弘『木曾三川の伝統漁』)。

現在も続く木曾三川の伝統漁というとまず鵜飼が思いうかぶが、鮎漁としては他にも、錘(おもり)で川底に網を定着させて行う夜川網(やかわあみ)、舟から半円形に網を流す中猟網(ちゅうろうあみ)があげられる。

これらはいずれも夜間の漁で、竿で川底を突いたり舟ばたを叩いたりする音や照明灯の光で、鮎を驚かせて浮き上がらせ、捕獲するものである。

また、遡上するサツキマスが流れのよどみに身を休めようとする習性を利用したスバ網や、黒い布を付けた竿でオイカワなどの小魚を四つ手網に追い込むボウチョウも、代表的な伝統漁といえよう。

鵜飼は現在では日本全国で一三ヵ所にしか見られないが、かっては各地で行われていた。

夜よりも昼間が主流であり、鵜の使い方も、手縄を付けない放ち鵜や、魚をおどすために鵜を用いる逐(お)い鵜など、河川の条件により多様であった。

長良川の鵜飼は古くから、夜間に篝火(かがりび)をともした舟に乗っだ鵜匠が、手縄を付けた一二羽の鵜を使って魚を捕らえさせる形態をとってきた。

急流の中で多数の鵜を扱う緊迫感、明暗と音の交錯がうみだす幽玄な雰囲気のゆえに、室町時代以来、公家や武家、文人が長良川で鵜飼を鑑賞している。

また鵜飼で捕った鮎は瞬間死するために風味がよいとされるが、江戸時代にはこの鮎を使った鮨が将軍家に献上され、鵜飼と鮎鮨を一体とした保護体制が作り上げられた。

ここではまず鵜飼についてみていきたい「片野温『長良川の鵜飼』、『ぎふ 長良川の鵜飼』、『岐阜市史 通史編 原始・古代・中世』、『同 近世』)。

鵜飼の保護と役鮎

元和元(一六一五)年、大坂夏の陣の勝利の帰途、徳川家康・秀忠は岐阜に逗留して鵜飼を見物した。

その四年後の元和五年、家康の九男義直は、岐阜町を含む約五万石を美濃国内で与えられ、それと共に長良川の鵜飼もその規制下に入ることとなった(鵜飼が正式に尾張藩に所属するのは寛文五年=一六六五ともいう)。

鵜匠の居住地は、長良三郷(岐阜町の対岸)と小瀬(現在の関市)で、いずれも尾張藩領である。

人数や舟数は時代によって変っており、特に十七世紀には変動が多いが、一七〇〇年頃には長良は一四人一四艘、小瀬に七人七艘であった。

しかし長良の鵜匠は享保十四(一七二九)年からは七人七艘、小瀬の鵜匠も十八世紀後半以降は五人五艘となり、幕末に至っている(現在は、長良六人、小瀬三人)。

長良・小瀬の鵜匠の所持地分として、合わせて三〇〇石余に対しては、諸役免許、つまり普請や街道業務などへの負担が免除された。

鵜匠の中から長良に二人、小瀬に一人任じられた鵜匠頭には、扶持代金が与えられた。

十八世紀初期に洪水により長良川の川筋が変化したといい、それ以後にみられる鮎漁獲量減少と鵜匠の困窮という事態に対してはお救金が下賜され、十九世紀初頭には給米・鵜の餌代・新鵜買入代・舟乗給などの支給が始まる。

鵜匠頭に苗字帯刀を許すなど、身分上の格式も認められている。

このような経済的・身分的特権以外に、尾張国知多郡での鵜の捕獲と美濃までの輸送など、鵜飼用の鵜の確保にも尾張藩は優遇措置を講じた。

また休漁期に鵜匠は鵜の餌を求めて美濃はもとより伊勢など各地を回ったが、その際には尾張藩の御用であることを示す絵符を交付された。

漁を行う上でも、大きな特権が与えられた。

元禄元(一六八八)年に、鵜舟が堰を壊すことを危惧した小屋名村農民と、長良鵜匠とが対立し、鵜匠が江戸評定所に訴えでるという事件が起こった。

堰を破損しないために鵜舟を持って越えよと一旦は定められたものの、再燃した争論の結果、「鵜舟は御鮨御用であるから、堰が崩れようとも破れようとも構わずに通るように」と、鵜匠にとって完全に有利な裁許となる。

宝暦二(一七五二)年には長良川水系の川々において、鵜飼漁の妨げになるような新規の簗(やな)やソジ・瑕留・網漁など一切が幕府から禁止され、鵜飼漁を最優先させることが命じられた。

材木輸送や用水などの河川利用にあたっても、鵜飼への配慮がなされている。

こうした保護に対して、鵜匠は一定数の鮎(役鮎)上納を義務付けられていた。

長良鵜匠は、五月五日から九月九日までの期間、一ヵ月に七夜を免除して、舟一艘につき毎晩大鮎七・小鮎三〇であり、のち半分が代銀納にかえられた。

小瀬鵜匠は鵜飼漁で二〇四六、他に網漁などの役鮎もあった。

役鮎として納めた残りの鮎は下鮎とよび、魚問屋などへの販売が許された。

長良鵜匠の役鮎数は毎夜一艘につき大小合わせて三七、のち半数が銀納となってからの生鮎は一四ほどである。

もちろん不漁のときもあり、また形や大きさが厳選されたであろうが、一夜の漁獲から考えると決して過大な量ではない。

十八世紀中期以降に慢性化する役鮎不足は、必ずしもすべて実情ではなく、利益が大きい販売行為の方に鵜匠の目が向けられた結果である可能性も考えられる。

鵜匠からの役鮎は、将軍家に献上する鮎鮨などに加工された。

先述した元禄期の裁許の「鵜舟は御鮨御用」という理由付けにみられるように、幕府や尾張藩の様々な保護は献上鮎鮨確保のためであった。

長良川の鵜飼が今日全国的に有名であるのは、この目的のために、領主から行き届いた管理と保護を受け、古い様式を残し続けることができだからこそといえよう。

献上鮎鮨の製造と輸送

江戸時代には、諸大名などから将軍家や朝廷などに、領内の特産品を中心とした様々な品が献上された。

美濃国産の有名な献上品には、岐阜の鮎鮨、蜂屋柿、真桑瓜をあげることができる。

これらはいずれも、献上の始まりが将軍家との直接の結びつきに求められ、その生産のために諸役免許などの特権が認められた品であった。

鮎鮨は、前述したように長良・小瀬の鵜匠の役鮎を素材として製造された。

これは現代の鮨とは異なり、塩魚を飯と共に発酵させた熟鮨で、元来は魚の保存方法である。

すでに十世紀の『延喜式』に美濃国の貢進品として鮎節があげられ、室町時代には守護や守護代らから京の有力者にたびたび贈られている。

元和元(一六一五)年の家康父子の岐阜来訪時には、鮎鮨が食膳に供されて賞美されたという。

これが、幕末まで続く献上鮎鮨制度の始まりであった。

この製造と江戸輸送には、特別の体制がとられていた(白水正「御船所と鮎鮨献上」)。

鮎鮨は岐阜町東材木町にあった御鮨所で製造され、そこを預かる河崎喜右衛門家は御鮎屋(のち御鮨元と改称)と称した。

同家は元和元年から鮎鮨御用を命じられたと伝える。同五年に岐阜町が尾張藩領となると、御鮨所も尾張藩の管轄となった。

明暦二(一六五六)年に火災の心配を理由に岐阜町に隣接した古屋敷村に移転し、その敷地は年貢などを免除された。

当初は喜右衛門家だけであったが、寛文八(一六六八)年に河崎善太郎家が相役に取立てられて以後、幕末まで二家で務めることとなる。

御船元は尾張藩から扶持米を受けると共に、藩主への御目見などの格式も認められた。

また手伝いの者への給金や鮎・塩・米などの素材はもとより、運送資材なども藩から支給され、岐阜から加納までの鮎鮨輸送の人足は岐阜町の負担であった。

鵜飼で捕獲された鮎は、御鮨元と尾張藩役人が立ち会って選別され、御鮨所に運ばれて水洗いして塩漬けされる。

それを一度塩出しした上でエラなどを切り、冷ました飯を鮎の腹に詰めて鮨桶に並べ、そのすき間に水洗いした飯を詰める。

これを繰返し行い、最後に笹と編んだワラを置いて蓋をし、桶全体を竹と藤で堅く縛った。

桶に漬けこむ作業中は一同無言であり、特に直接鮎に触れる御鮨元は身を清浄に保つよう心がけた。

こうして漬けこまれた鮎鮨は、道中五日間の予定で江戸に運ばれたが、この運送中が鮨の熟成期間となる。

食膳に上せられる時に食べごろとなるよう、塩漬け時間や塩・米の量などを季節に合わせて配慮している。

御鮨所を出た鮎鮨は、加納-笠松-一宮-清洲-名古屋-熱田と岐阜街道・美濃路を経由し、熱田からは東海道をへて、昼夜兼行で江戸に届けられた。

輸送にあたっては、各宿場での優先的扱いを保証するために老中の奉書が発給された。

鮎鮨の桶は錠付きの箱に入れ、その鍵、封をした老中証文本紙、その写、御鮨元の添え状、各宿場で到着時刻を記入する帳面の五点を納めた白木の箱と共に送られた。

その厳重さが思いやられる。

元和元年から七年までは直接江戸城御台所に届けたが、同八年からは尾張藩の市ヶ谷屋敷に運びこまれ、尾張徳川家から将軍家に献上される形式になった。

それでは献上鮎鮨は、どれくらいの数量だったのだろうか。

鮎鮨は直径一尺余の杉桶に漬け込まれた。

一七桶を一荷としたようだが、桶数は必ずしも一定ではなかったらしい。

元和元年には三荷ずつ一年に二四度であった。

その後たびたび変化し、十八世紀初期には五荷ずつ二〇度であったが、享保七(一七三一)年に二荷ずつ一〇度と激減する。

同十年以降は三荷ずつ一〇度で安定し、幕末まで変ることはなかった。

ただし、御鮨所で製造するのは、献上鮎鮎だけではない。

尾張藩が将軍家をはじめ紀州・水戸の両家や老中、大奥の老女たち、諸大名、公家などに贈る進物としての鮎他・粕漬鮎・塩鮎・うるか・焼干鮎など、おびただしい数量にのぼる。

これらの品の江戸輸送は献上鮎他とは異なり、尾張藩営の七里飛脚などで東海道を輸送したり、あるいは馬で中山道を運ばれた。

こうした鵜匠制度と献上鮎鮨を一体とした保護体制は、文久二(一八六二)年の献上鮎鮨停止を皮切りに大きく崩れていった。

その中で、慶応四(一八六八)年九月に鵜匠から有栖川宮家に鮎糀(こうじ)漬を調進したが、これが現在の宮内庁式部職という鵜匠の肩書きへとつながっていくことになる。

蜂屋柿と真桑瓜

蜂屋柿は渋柿の一種で、実が大きく果肉がしまって種が少ない、干し柿に最適の品種である。

現在も高級干し柿としてその名を知られているが、江戸時代には蜂屋村(現在の美濃加茂市蜂屋町)から生柿で、あるいは干し柿(枝柿と呼ばれた)に加工されて将軍家へ献上された(『美濃加茂市史 通史編』、秋元浩一 『千年の歴史の味、堂上蜂屋柿』)。

室町時代に瑞林寺の僧が足利将軍家に献上したのが権力者との結びつきの始まりと伝え、豊臣秀吉にも献上されて、蜂屋村は諸役を免許されたという。

徳川家康へは慶長五(一六〇〇)年の関ヶ原の合戦の際に墨俣で献上し、以後毎年納めるよう命じられ、諸役免許も認められた。

蜂屋村は岐阜町と同じく元和五年に尾張藩領に編入され、蜂屋柿も尾張藩からの献上の形式となる。

蜂屋柿の献上は無代ではなく、種類と品質別に代米が定められていた。

その額はたびたび引下げられるが、元和七年には「無類美濃柿」五斗(一〇〇個につき。以下同じ)に始まる美濃柿(九月から十月に献上されており、熟柿と思われる)三ランク、「無類枝柿」 一石からの枝柿四ランク、「皮柿(これは生柿として江戸に運ばれ、尾張藩の市ヶ谷屋敷で甘干に加工された。加工のためには蜂屋村の農民が毎年二人出向いた)」五斗、「甘干」五斗であった。

このうち将軍家への献上品は「無類美濃柿」「皮柿」「無類枝柿」であり、それ以外は尾張藩の贈答品などにあてられた。

なお甘干とは十八世紀初期の百科事典『和漢三才図会』によると、火力で干した表面が黒い干し柿のことである。

それに対して枝柿は天日で干したもので、表面に糖分がにじみ出て白い粉をよく。

尾張藩御用を含む上納柿の量は、寛文年間(一六六一~七三)には年一〇万前後であったが、その後は減少していく。正徳元(一七一一)年には献上分五五〇〇を含めて総数三万余、十八世紀後半には八〇〇〇前後であった。

最も上納数が多かった寛文年間に、柿の御用を務めるための御柿庄屋が上・中・下蜂屋村に一人ずつ、村方庄屋とは別に置かれた。

補佐役である「御柿見」も各村に設置されたが、上納数の減少により享保十一(一七二六)年に御柿庄屋の兼務に改められている。

これらの蜂屋柿は、蜂屋村人足によって、太田宿(現在の美濃加茂市)・土田宿(同可児市)を通り、名古屋に届けられた。

名古屋からは東海道を経由して江戸に運ばれたと思われる。なお蜂屋村では、品質の確保や追加注文に備えて、上納数の何倍もの干し柿を作っていた。

この余剰分(「屑柿」と称した)や、上納用以外の串柿などは商品として売りさばかれ、農民の貨幣収入の道を広げた。

鮎鮨・蜂屋柿は美濃国内の尾張藩領の産物であるが、真桑瓜は幕領(のちに大垣藩預り所)の上・下真桑村(現在は岐阜県本巣市)で作られた。

その昔、朝廷に献上して賞美されたことから、真桑瓜の名で呼ばれるようになったという(『真桑瓜史談』)。

一九六〇年代ごろまでは夏の果物として親しまれたが、今では露地メロンに押されて、その姿はほとんど見かけなくなってしまった。

天正三(一五七五)年に織田信長が「名所の瓜」として真桑瓜を朝廷に進上しており、この頃すでに名物であったことがわかる。

慶長年間に徳川家康に献上し、暑気を払う良薬として喜ばれ、以後毎年献上するようになると共に、「清味」の印を与えられ、両真桑村の諸役免許・瓜栽培の地一町歩の年貢免除の特権を認められた。

献上の真桑瓜にはその「清味」印を押し、輸送にあたっては老中の奉書が発給され、優先的に宿継ぎされた。

そのルートは、真桑村を出て、河渡宿-加納宿と中山道を行き、そこからは鮎鮨と同じく岐阜街道・美濃路・東海道を経由して江戸に運ばれた。

各宿場で到着刻限を帳面に記入したのも鮎鮨と同じである。

瓜そのものの献上は、元禄四(一六九一)年に一且停止され、宝永六(一七〇九)年に復活したものの、享保七(一七二二)年に停止されて以後は復することはなかった。

瓜献上停止期には、諸役免許の特権も村高(むらだか)の半分のみに減らされている。

しかし瓜種は継続して献上され、武蔵国府中の瓜田で栽培された。

また真桑瓜は名産品として一般にも売られており、その売上金は宝暦十(一七六〇)年の上真桑村では八、九両ほどにのぼっている。

6 頭分制 top

美濃の頭分制

木曾・長良・揖斐三川の扇状地から山間部にいたる南・西美濃地域を中心に、江戸時代の美濃国の村方には、美濃の国法とさえいかれた頭分制(かしらぶんせい)と呼ばれる制度が存在した。

一村内には、同じように年貢を負担する本百姓でも苗字を有する頭(かしら)百姓とその頭百姓に従う脇(わき)百姓があり、同じ苗字を持つ者が党(統・衆)をなし、同族集団的な関係を成立させていた。

頭百姓は、一様にかっての侍身分、村の開発地主、太閤検地など初期検地の際の案内人や縄請人の由緒を有するなど初期有力農民の系譜を引くとされ、村役人などの村方の要職を独占した。

脇百姓には、村政に参加する資格が認められず、入会地や用水の利用も頭百姓に従属することによって可能となるなど経済的にも不利な立場におかれると共に、冠婚葬祭時の裃の着用や籠の使用、住居における白壁や長屋門、庇(ひさし)の設置など生活全般にわたって頭百姓との区別を明確化する規制が定められ、これを犯したものには村の制裁が科せられた。

全国的にも、町や村には、年貢の徴収や共有地の利用、衣食住や冠婚葬祭に関わる規定など住民の生活全般を規定する自治的規範の制定や生活規制の明文化を目的とした村法や町法が存在した。

美濃の諸村においても、十七世紀後半以降「村法」「郷例」「村規矩(きく)」「村格」などと称する村法が村々に成立したが、その大半が、自村の頭分制を明文化することを目的としたものであった。

頭分制が村法化される時期は、全国的にも百姓が広く村の運営に関わる時期にあたる。村を運営していく上では、本百姓である脇百姓を村の構成員として認めていかねばならず、その過程には、頭百姓と脇百姓の対立も発生したものと考えられる。

頭百姓は、頭分制を村法として脇百姓に承認させることによって、旧来の特権を維持し、同時に農村の秩序維持を重視する領主にも頭分制を承認させることに成功したのである。

頭分制は、村法として明文化されることによって、のちに「美濃の国法」とさえ称される制度として定着したのである。

村ごとに掟、法として定められ、定着した頭分制の内容は村ごとに異なり、様々な形態を示すものであった。

頭分を名乗る家の姓が、十姓を超える村もあれば、一姓で独占している村もあった。

一村内の頭分を名乗る姓にもその由緒等によって上下の格に差があり、村内の上下関係が複雑な構造をなしている例もあった。

また、十八世紀半ばに成立した新田村の場合などでは、頭分制は存在するものの冠婚葬祭の規制のみで、核心ともいうべき普請にかかわる規制がない場合も存在した。

中山道の宿場のひとつとして繁栄した本巣郡美江寺村(岐阜県巣南町)では、他村からの移住者が多く、村法が忘れられていくことを危惧し、元文二(一六六二)年村法を集大成して「村法定書帳」を作成した。

これには、他村と同様に普請や籠使用の規制がある一方で、裃の使用についての規制は定められていなかった。

それは、上級公家の子女が宿場を通行した際に裃着用者が不足したため村中に着用を許可して以来、新参の移住者に対しても規制が無くなったためであったという。

宿役人や村役人は、家格に関係なく人物本位で選出し、特に宿役人は、頭百姓・脇百姓の別なく選出しなければ、宿の運営が出来ないとしている。

さらに、天保期の規定では、衣類や履物について頭百姓に対する特例は存在していない。

新規参入者の増加や宿場機能の重視によって頭分制についての規制がゆるめられていった例のひとつといえよう。

村の法である以上、村の成立事情によっても頭分の由緒に様々な例が存在し、村々の生業の別や経済的な発展の度合いによって、頭分制の変質の内容も異なったのである。

村方騒動と身上がり

村法として明文化された頭分制に対して、違反者が続出し、村方騒動として顕在化する例が多数起きるのが、十八世紀後半、宝暦明和期以降である。

富裕化した脇百姓の中から無断で白壁や庇を設置したり、婚礼や葬儀に裃を着用するものが増加し、これらを単に村法違反として抑えることができなくなったのである。

土地の集積や商工業による富の集積によって経済力を蓄えた脇百姓層には、「頭分次座」「新頭」などとよばれる頭分と脇百姓の間に位置する新たな地位が設定され、頭百姓の配下に留まりながらも、頭百姓が有した特権の一部が与えられた。

このように脇百姓が新たな地位に上昇し、頭百姓層に近づくことを「身あがり」と称し、この時には頭百姓への祝金の納付と村方への献金が条件となる例も多かった。

こうした「身あがり」に対し、脇百姓に味方する頭百姓層が存在する一方で、反対する脇百姓層があるなど、頭百姓、脇百姓双方の内部に分裂が生じ始めたのもこの頃であった。

富裕化した脇百姓の出現と共に頭百姓の中にも没落するものが現れ、家格の上下とは無関係に経済的格差が進行しつつあった。

頭百姓層は、脇百姓の「身あがり」を認めることによって、有力な脇百姓を自分たちの側に引き寄せ、弱体化した頭百姓層を補強することによって、村法=頭分制の維持に成功したのであり、領主層にとっても村落の秩序維持を目的にこれを認め推進する立場をとったのである。

十九世紀に入ると、こうした傾向はさらに進行し、「身あがり」の増加と共に頭分制をめぐる村方騒動も頻発した。

この頃には、「身上がり」を認める代償として領主が多額の献金を課す事例も表われた。

大垣藩は、慶応三(一八六七)年、持高二〇石以上の脇百姓で二〇〇両の献金者には頭分を、持高にかかわらず一〇〇両・五〇両の献金者には、瓦庇や高塀などの設置を許可するとし、祝金として頭百姓に納めた残りは、藩政改革に際して藩が計画した救民救済機関の開設資金にあてられた。

頭分制は、矛盾が顕在化するたびに脇百姓の頭百姓化を行い頭百姓層の再編を繰返すことによって、百姓身分が消滅する明治維新まで制度として維持された。

この制度が美濃に成立した理由については、現在、明確な結論を示すことはできないが、幕藩制成立期の領主支配の問題にかかわるものであることは確かであろう。

少なくとも、制度として定着する過程で領主層は、農村の秩序維持に村内の有力百姓の影響力を利用するためには頭分制の維持が有効と判断したのであり、その背景には、藩領と旗本領に幕府直轄地が複雑に交錯する美濃国の領地配置とその支配構造が大きく影響していたものと考えられる。

小藩・小領主分立による領主権力の弱さだけでなく、大藩といえども強力な地方(じかた)支配を浸透させにくい状況が、村の秩序維持を有力農民に依存せざるを得ない状況を発生させたものと考えられる。

なお、制度としての頭分制は明治維新と共に消滅したが、家格としての頭分は明治以後も、地域の名望家として存続し、その影響力は簡単に衰えることはなかった。

尾張の頭分制

一方、美濃国と境を接する尾張国にも、「頭百姓」をはじめ「頭分」「頭立候(かしらだちそうろう)者」「頭立候百姓」など美濃国の頭百姓と同様の呼称をもつ百姓が存在した。

その性格は、村内で指導的立場にある有力上層農民で、村政にかかわる諸決定に村役人と共に加わる立場にあったが、村役人に相当するものではなかった。

尾張国のほとんどの村に頭百姓は存在し、頭百姓であるかどうかは、村によって決められ、衣類の着用規制など生活上の一部に、その特権が認められていた。

ただし、美濃国の頭分制のように冠婚葬祭・祭礼・家作を中心とした毅然たる特権の付与や「身上がり」による頭百姓層の強化、再編成などを、村の掟として定め、頭百姓がもつ家格や特権を明治維新まで強固に維持するという事例は見られない。

尾張にも近世の初期から頭百姓は存在し、侍身分や、村の開発地主などの由緒をもつなどその発生に共通点を見出すことができるが、海東郡勝幡(しょばた)村(愛知県佐織町)のように、文久元(一八六一)年になって初めて頭百姓を設け、その持高を一五石以上のものとした例も存在する。

天保十四(一八四二)年、尾張藩による触書は、小高持ちのものが頭百姓であることは、不都合であり改めるようにと指示している。

また、同七年、天保飢饉の際には、藩は頭百姓に対し村民の食料助成を命じ、同九年、名古屋城西の丸普請の際には、村ごとに割当てた献金の内、不足分の補填を指示した。

さらに小牧陣屋再興の際には、丹羽郡浮野村(愛知県一宮市)の頭百姓たちが「御手伝金」を献納した例もある(横地清「近世尾張の頭百姓について」郷土文化47-1)。

頭百姓の再編成に藩が介在する場合でも、美濃国のように頭百姓の古くからの由緒や家格の維持を前提として経済力をもった脇百姓層を村落の秩序維持の側に取込もうとするのではない。

むしろ没落した頭百姓を排除し、経済力に裏打ちされた有力農民を頭百姓として位置付け、一部の特権を認めることによって村落の秩序維持を計ろうとしており、さらには、その経済力を利用した藩政への財政援助も期待しているのである。

尾張・美濃両国の頭百姓は、発生および本来の性格や役割はほぼ同様のものであったと考えられる。

しかし、美濃においては、各村落の秩序維持を目的に「頭分制」として制度化、定着したのに対し、尾張におけるいわゆる「頭分制」の制度化は現在のところ確認されていない。

時代の変化に応じて美濃では、頭百姓が持っていた由緒・家格・特権を強化する方向で「頭分制」が再編され、明治維新まで制度として維持された。

一方尾張では、頭百姓と呼ばれる存在は、近世を通じてほぼ全域で存在したが、頭百姓が本来持っていた由緒・家格・特権は希薄化し、尾張藩の地方支配の一翼を担う存在として再編されたのである。

江戸時代の尾張国の村々については、史料の所在の確認や調査研究が美濃国の村々ほどに進んでおらず、現在の時点で両国を同等に論じ結論を導くことは難しい。

しかし、両国の頭百姓かたどった道筋の違いが両国の支配体制の違いに由来するものであることに違いはあるまい。

7 輪中(わじゅう) top

輪中とは

尾張・美濃・伊勢の三国が境を接する濃尾平野を、木曾・長良(ながら)・揖斐(いび)の木曾三川は南北に流下している。

この三川の中・下流域には、近世以降、海や川で囲まれた地域を、水害から守るため、周囲に堤防を掛け回した「輪中」と呼ばれる村々の地域共同体が、葡萄(ぶどう)の房に実る果実のように、流下する河川に連なり連続して形成された。

三川流域の海や川に囲まれた地域でも、水害の被害を受けない高所には、近世以前から人が住み農耕を営んでいたことがわかっている。

耕地の開発がさかんとなった近世初頭には、堤防の建設が行われたが、当時は四方を囲うのではなく、北面にあたる、上流方面だけに築堤が行われていた。

江戸幕府成立後の耕地開発推進政策は、下流域三角州の新田開発と高所地に留まらない周辺低地への開発におよんだ。

海や川に囲まれた三川流域で、新規開発地域を水害から守るためには、村々と耕地の周囲に堤防を掛け回し、囲む必要があり、「輪中」とよばれる周囲を堤防で囲まれた村々の地域共同体が次々と発生したのである。

四周を川で囲まれた村々を連続した堤防(懸回(かけまわし)堤)で囲むには、高く堅固な堤防を建設する技術と共に、この堤防や圦(いり)の維持につとめる努力が重要な意味を持っていた。

特に堤や圦の存続維持は、為政者による施策だけで可能なものではなく、輪中内の村方による水防共同体としての協力、努力によってはじめて存続維持が可能となるものであり、輪中の形成自体、村落共同体が発展した段階で初めて可能となるものであった。

下流域における新田開発と輪中の形成は、北部上流方面における水の流れの鈍化と河床への土砂の堆積、水位の上昇を発生させた。

これに対処しようと堅牢な連続した堤防を懸け回した輪中が形成され、この現象は年代を追うごとに北部上流部へと波及したのである。

村方を水害から守るために発達した「輪中」であり、村々を水から守る目的で築かれた堤であったが、輪中内に水が進入することを防ぐ一方で、排除された水は、隣接する輪中に押し寄せて水害を発生させることもあった。

輪中の形成によって、住民の生活が守られ、生産力が向上する一方で、水害の助長にも、生産力の低下にも繋がる可能性も持っていた。

木曾三川流域の治水・利水問題には、輪中同士の裏腹の利害関係が複雑に交錯し、利水・治水を巡る村落間、輪中間、さらに輪中組合間の水を巡る争いは、絶え間なく発生し続けることとなったのである。

農業とくらし

木曾三川下流域、美濃南部輪中地帯では、耕地拡大を目指して近世初期に盛んに新田開発が行われた。

高須(たかす)輪中(岐阜県海洋町・平田町)南部の堤防外側の野方は、十七世紀前半に本阿弥新田(現)をはじめとしていくつかの新田開発が行われ、十八世紀初頭には、残されていた満中池(まんちゅういけ)も開発されて万寿新田となり、輪中の尻明き部分(輪中の下流部南側などで一部堤が切れている部分)が締切られて、南部新田地帯を含んで大高須輪中堤が連続して輪中の周囲に築き廻された。

多くの場合、こうして新田開発された部分は、洪水時の水の逃げ場所となる遊水地の役割を果たしていた。

また、堅牢な堤防で囲い込んだことにより、川の流路が狭くなり、内定化したため、河床を上昇させて水害を頻発させる結果となり、新田地のみならず輪中全体が連年の水害による水没や土砂入りなどによる年貢不能地を数多く抱えた地域となってしまう事例が各所で発生した。

高須輪中の南部にあたる本阿弥輪中はこの典型に属し、本阿弥(ほんあみ)新田(岐阜県海津町)や帆引(ほびき)新田(同)は、近世中期以降村高に対する年貢納高が、最高でも一割強、多くの場合がそれ以下の年貢しか納めることができない状態に陥ったのである(丸山幸太郎『幕藩制解体過程の農村』)。

懸廻(かけまわし)堤の完成によって、河川の流路が堤の外に限定されると、河川の運搬する土砂は、河床に堆積するほかはなく、輪中内の敷地よりも相対的に河床の方が高くなって水位が上昇し、洪水時には堤の決壊が起こりやすくなり、水害を増加させる結果となった。

これに対し、輪中の住民は、少しでも高い土地に屋敷をかまえようとし、屋敷を高くするために盛り土をし、さらには、石垣を築く場合もあり、豪農の家などでは、防御をかねて周囲を堀で囲むことも行われた。

また、生活物資の備蓄と洪水の際の避難所を兼ねて、母屋よりも高く水田面から四から八メートルも高く盛り土をして築いた土地の上に「水屋」を建設した。

こうした屋敷や施設を持つことができたのは、小地主以上の階層で、「水屋」(みずや)を持たない人々のためには、村が村内の高台に「助命壇」(じょめいだん)と呼ばれる避難場所を所有する場合もあった。

足近輪中の江頭(えがしら)村(岐阜県羽島市)には、一七軒、一一七人が共有する助命壇があり、盛り土された寺や神社が助命壇の機能を果たす場合もあった。 |

図51 水屋

|

河床の上昇は、輪中内の悪水の排除をも困難にした。輪中内の土地が相対的に低下したことにより悪水が停滞し、水稲は、本腐れを起こして生産力が低下し、凶作が恒常化する傾向を示したのである。

高須輪中南部では、霖雨になると深さ一メートル程度の湛水のために田植えさえもできず、村民は他村へ出稼ぎに出て農地が荒廃した。

これに対し、地主らにより提唱された「堀田」(堀上げ田ともよばれる)の方法が、江戸時代中期にはじまり、明治にかけて普及拡大した。

耕地の二分の一から三分の一程度を掘にして、その土を残りの水田に積上げて高い水田をつくり、悪水の害をまぬがれようとしたもので、掘りあげたあとに「掘潰れ」と呼ばれる短冊形の池沼が出現し、昭和四十年代頃までの輪中地帯には堀田と堀潰れが交互に幾何学模様を描く独特な景観が残されていた。

地主制の進展

西美濃の北部山間部から南部輪中地帯には頭分制が広く存在したが、西濃中央部の中山道から北部に頭・脇百姓の対立問題が集中して発生しているのに対し、南部輪中地帯では、対立問題が発生した例がすくない。

南部輪中地帯の村落では、ごく少数の地主と多数の小作人という場合が多く、地主が小領主のように村民を支配していたといわれる。

頻発する水害に大多数の村民が疲弊し、経済力・政治力を持つことは難しく、水害の度に、地主の援助を受け続けなければならなかった。

地主と村民の間に主従関係的な意識が強く、対立にいたらなかったとされる。

小領主のように農民を支配していた地主は、旧土豪の系譜を有したり、近世初頭からの開発地主であったりといったものが大半で、近世を通じて有力百姓として村を支配し続けた。

近世初期においては、家内に下人(げにん)下女(げじょ)を抱えて手作り経営を行い、十八世紀半ば頃までは、作物の商品化によって莫大な利益を得るものもあったようだ。

次第に手作り経営を縮小し、十八世紀末には土地集積を強化して小作による地主経営へと転換し、明治期の寄生地主経営に発展していく例が多い。

村内では、手作り経営の縮小と併行して、かって存在した自作農が零細化と土地集積を進める地主に両極分解し、有力百姓による一村一地主傾向に拍車をかける結果となったのである。

治水

四方を海や河川に囲まれた輪中にとって、その存亡を左右したのが治水であり、治水をめぐる政策であった。

輪中の成立、発展は、治水技術の発達に支えられたものであったが、輪中の発達が、治水政策や治水技術・方法に影響を与えることにもなった。

近世初期、豊臣政権をはじめとする統一政権の誕生によって、河川流域を統一的に管理・支配する仕組みが成立し、河川全域を対象とした治水政策がとられるようになった。

木曾三川においては十六世紀末から十七世紀初頭にかけて頻発した災害に対して、連年にわたり治水工事が行われた。

木曾川をはじめ諸河川に護岸工事が行われ、長距離にわたる連続堤の建設によって、十七世紀半ばまでに、河道の固定化が進められたのである。

この時木曾川左岸、尾張国側に築かれた護岸堤防が、美濃側にくらべ三尺高く築かれたという巷説を生んだ「御囲い堤」(おかこいつつみ)である。

さらに、木曾三川下流域で新田開発が進んだのもこの頃であり、多くの輪中が成立することとなった。

河道の固定化と新田開発は、水害の増加をももたらした。十七世紀末、下流域で水害が頻発し、元禄十二(一六九九)年、高須・本阿弥・福束(ふくつか)三輪中七二ヵ村の惣百姓によって幕府評定所に訴願が持ち込まれた。

彼らの主張は、三輪中の連年におよぶ水害の原因は、揖斐川下流域の桑名・長島両藩が近年に行った新田開発と新設した護岸工事による流水の停滞によるというものであった。

これを契機として宝永二(一七〇五)年にかけて三川中下流域の諸河川に大規模に行われたのが、「取払普請」(とりはらいぶしん)つまり河道整理工事であった。

川の水をなるべく早く流下させるために、その障害物を取除いて、河道の直線化をはかろうとしたもので、全域にわたる流水障害箇所の調査が行われ、障害物として、猿尾(さるお)や枠・籠などの護岸施設、草場、新田、民家までもが対象となり、その除去が各村々に通知された。

三川中流域全域にわたって行われたこの河道整理工事は、近世における木曾三川治水工事中最大のものであり、これ以降、春秋二度の巡視が定例化し、河道の形状の変更、新規の施設などに対する河川監視、管理体制が確立した。

木曾三川の分流政策

河道整理工事の効果は、一時的にはみられたものの、根本的な解決には至らなかった。

木曾三川の治水問題の根元は、三川が下流域で合流していることにあった。

揖斐川と長良川は、中須川・中村川・大榑(おおくれ)川で、木曾川と長良川は、逆川で結ばれており、中島郡小薮村(岐阜県羽島市)付近で長良川と合流した木曾川は、さらに流下して桑名郡油島新田付近(岐阜県海津町・三重県長島町)で揖斐川をも合流し、長島輪中の北端で再び分流し、流下して伊勢湾に注いでいた。

木曾三川の河床は揖斐川がもっとも低く、長良川・木曾川の順に高かった。

これによって、通常でも木曾川から長良川へ、長良川から揖斐川へ水が流れ長良川・揖斐川の水位をあげていた。

このため雨が降ると長良・揖斐の両河川の水が逆流し、洪水の原因となったのである。

さらに通常雨は西から降り始めるため、洪水の際は、揖斐川・長良川・木曾川の順に水があふれ出すが、揖斐川は、長良川の洪水によって水嵩を増し、加えて一番流域が長く水量が多い木曾川の洪水によってさらに水位が上がるため、木曾川の洪水が治まるまで揖斐川・長良川共に簡単には水が引かず、洪水の被害を増大させることとなっていた。

これに護岸堤防の整備による河道の固定化や新田開発が拍車をかけたのと共に、上流における山林の濫伐は、土砂の流出を急激に増加させ、河床を上昇させた。

特に尾張藩による木曾山の開発によって最大の流域をもち水量も多い木曾川では、上流から土砂が流下し、河道があがって揖斐川との高低差をさらに大きくする結果となった。

このような自然条件と人為的条件によって頻発する洪水に対して、河道整理工事は、対処療法にしかすぎず、その効果を持続することはできなかったのである。

木曾三川流域の洪水の原因に根本的に対処するために、幕府が、木曾三川の治水政策の基本に、三川分流計画をおいたのは、十八世紀半ばである。

この方針にもとづいた本格的な工事が計画されたのが、多くの被害者を出したことで知られ、御手伝普請として薩摩藩によって行われた宝暦治水である。

宝暦四年から五年に懸けて行われた工事によって、木曾川と揖斐川が合流する油島新田付近、揖斐川と長良川を結ぶ大榑川、木曾川と長良川を結ぶ逆川に堰(せき)や堤を築くことによって三川の分流工事が行われた。

宝暦治水以降、木曾三川の治水政策は、三川分流を基本方針として展開するが、宝暦治水の段階では、三川分流工事の核となった油島の締切堤(岐阜県海津町・三重県長島町)は、完全に締切られておらず、宝暦五年三月に完成した大榑川の洗堰(あらいぜき、岐阜県輪之内町)は、同年五月の大洪水でその効力を失うなど、洗堰を水害から守ることさえ容易ではなかった。

宝暦治水の段階では、不完全さや脆弱さを有していた油島の締切堤と大榑川の洗堰は、場所の移動や工法の変更などこれに対応した村々による自普請を繰返すことによって堅牢な堰や堤が構築されていった。

両所においては、こうした修復、補強、洲浚(すざら)いなどによる堤や堰の維持管理を目的に関係諸村による組合がつくられ、こうした組合諸村の一三〇年間におよぶ努力によって、分流政策の目的を達成することができる油島の締切堤と大柳川の洗堰が、形作られていったのである(中部建設協会編『木曾川~その流域と河川技術』)。

一方、強固に構築された油島の締切堤と大榑川の洗堰は、新たな争いを発生させる原因ともなった。

強固に構築された堰や堤によって上流部分では、川の流れが緩慢となり、土砂の河床への堆積を増進させ、洪水の原因となるとして、上流諸村による大榑川の洗堰の排除や油島の締切堤の構造変革を要求する訴えが起こされたのである。

分流政策は、合流することによって起こる被害の緩和には役だったが、土砂を含んだ水を速やかに河口まで流下させることについては、堅牢に築かれた堤や堰が障害物の働きをすることになったのである。

こうした上流村方の訴えは、幕府による木曾三川分流政策に変更をせまるものであったが、幕府の方針に変わりはなく、三川全域にわたる耕地の保護と開発および河道の維持を目的とする幕府の治水政策とされた三川分流政策は、江戸時代を通して変ることなく堅持され、明治の本曾三川河川改修工事へと引継がれていったのである。

幕府の治水政策

木曾三川の流域は、強力な親藩が一国を支配する尾張国、少数の藩領と旗本領、幕領、これに尾張藩領が複雑に交錯する美濃・伊勢国にまたがってひろがっている。

江戸幕府は、全国的に河川流域を統一的に管理・支配する仕組みを成立させたが、木曾三川流域を幕府の河川管理政策の元に管理・支配するには、現地に独自の組織を置く必要があり、これが、笠松郡代と旗本交代寄合高木三家に課せられた役割であった。

笠松郡代は、十七世紀前半、その前身にあたる当時の国奉行岡田将監が治水工事の普請奉行を務めて以来、美濃国における幕領の統治・経営と共に、木曾三川の河川管理を担当した。

江戸から派遣された郡代の中には、勘定吟味役在任のまま郡代に赴任し、三川分流案を最初に計画したとされる井沢弥惣兵衛をはじめ、宝永年間の河道整理工事を担当した辻六郎左衛門や、宝暦治水を担当した青木次郎九郎など治水行政に業績を残すものもあったが、すべてが美濃の実情に精通して、河川管理行政を実行することは不可能であった。

連年にわたり行われる治水工事においては、実際に工事の指揮をとる現地の実情を知り抜いた人材や組織が必要で、治水工事や河川管理の実務を担当する役割として堤方(つつみかた)役人が笠松郡代の配下に所属、配置された。

彼らは元々は、輪中地域の有力者で、地元の治水に熟知した治水巧者が、在地のまま堤方役を務めたのが始まりとされ、世襲化して享保年間には笠松に移住して、役所に常勤するようになり、当初一〇名前後であったものが明和四(一七六七)年には、一二名の定員となった。

横井・森川・宇野氏などが知られ、笠松郡代のもとで、木曾三川治水を支えた実務担当および技術者の集団であった(中部建設協会繼『木曾三川流域誌』)。

一方、高木三家は、十七世紀前半の治水工事以来、普請奉行を務め、十七世紀の半ばごろまでは、用水争論の現地見分役や調停役なども務めたが、宝永二(一七〇五)年以降、春秋二度の巡視をはじめとする河道管理のための川通掛、水行奉行として、木曾三川治水において笠松郡代とならぶ権限と役割を担った。

西・東・北の三家からなる高木家は、美濃国上石津(かみいしづ)郡時(どき)・多良郷(たらごう、岐阜県上石津町)に領地をもつ旗本ではあったが、在地して三家交代で参勤交代を行う大名並みの格式を有する交代寄合であった。

元々伊勢から美濃を基盤とする土豪の出身で、現地の水利慣行にも熟知していたと推定され、木曾三川流域とは直接利害関係をもたない地域に領地を持ち、大名格を有する在地の旗本という立場も、現地の自然条件・人間関係に精通して幕府の治水政策を実行する指揮・監督者としては適任であった。

木曾三川治水の最大の課題である水位の上昇と水勢の鈍化に根本的な解決が図られたのは、一八八七(明治二〇)年から始まった木曾三川河川改修工事であった。

この工事も三川分流を基本方針として行われたが、河川の耕地化や耕地の河川化を伴う大幅な河道変更を行うことによって、完全な三川の分離と河川の蛇行をさけて水を直線的に流下させようとしたものであった。

幕府は、幕領・藩領・旗本領などが複雑に交錯した木曾三川流域で、統一的な河川管理政策を実行するために、笠松郡代に堤方役を置き、高木三家に川通奉行を務めさせたが、領有関係と深く関わる大規模な河道変更を伴う三川分流政策を打ち出すことができなかったところに幕府の統一政権としての限界が存在した。

その政権と政策の限界に由来する諸矛盾の反映が、輪中間の争論をはじめとする近世における木曾三川流域の水をめぐる諸問題だったのである。

8 中馬と街道 top

名古屋城下の賑わい

慶長十五(一六一○)年に造営が始まった名古屋城は、徳川義直が入城した元和二(一六一六)年頃にはほぼ完成した。

この頃には「清洲越」(きよすごし)とよばれた清洲からの城下町移転も一段落して、名古屋台地上に全国屈指の城下町が誕生した。

東西交通の要衝に位置した名古屋は、名古屋街道を南下して宮宿で東海道につながり、名古屋築城時に開削された堀川によって熱田湊に通じていた。

また北方の中山道とは、大曾枡口から北東に延びる下街道(善光寺街道)、志水目から北に向かう木曾街道、枇杷島(びわじま)口から北西に続く美濃街道、そして美濃街道から清洲の北で分かれて北上する岐阜街道によって結ばれていた。

さらに名古屋南東の平針村からは、矢作(やはぎ)川の手前で東海道に合流する岡崎街道と、足助(あすけ)をへて根羽で伊那(いな)街道につながる飯田街道が分岐していた。

この飯田街道は、信州の民間輸送組織である中馬(ちゅうま)が往来する主要な街道のひとつであった。

名古屋の市街地は、その後の経済的成長を反映して堀川沿いや街道沿いに町並みが拡がっていった。

享保十三(一七二八)年には、堀川西岸や城下南郊そして大曾根村や枇杷島村などが「町続き」として町奉行の管理下に入った。

名古屋の町方人口は承応三(一七五四)年から享保十一(一七二六)年までは五万五〇〇〇人前後で推移し、寛延三(一七五〇)年以降は七万人台へと増加している。

十八世紀前半は名古屋の経済的発展の大きな画期であった。

享保十五年に尾張藩主となった徳川宗春(むねはる)は、将軍吉宗による倹約・緊縮政治を批判して名古屋城下で芝居・祭礼・遊郭などを奨励し、また新興商人の進出を促した。

六〇ほどもあったという芝居小屋では、大坂の岩井半四郎(三代目)など当代一流の歌舞伎役者が興行し、饅頭(まんじゅう)屋・温鈍(うどん)屋・茶屋などが軒を並べた本町通りでは、江戸の幾世(いくよ)餅や伊勢の赤福(あかふく)餅が人気を集めたという(『新修名古屋市史 第三巻』)。

伊勢の旦那衆が「名古屋の繁華に興(京)がさめた」と評したという(『青窓護筆』)名古屋の賑わいは、新興の商人たちによっても支えられていた。

幕末の尾張藩筆頭格御用達商人となる内海(うつみ)屋が名古屋に進出し、同じく伊藤屋が呉服太物小売りに転じたのは享保末年から元文初年のことであり、京都の大丸屋や近江八幡の松前屋が地元呉服商の反対にもかかわらず名古屋に進出した時期もこの頃である。

在郷の成長と名古屋

十八世紀前半は、尾張藩領の濃尾両国に次々と市が開設された時期でもある。

尾張国では享保三(一七一八)年の五軒屋新田(現、豊明市)の市に始まり寛保三(一七四四)年の古知野(現、江南市)の市まで、開設年代が明らかなものだけでも一四の市が開かれ(『地方古義』)、美濃国でも今尾(いまお、現、平田町)の市が正徳二(一二八九)年に再興されたのち、兼山、大矢田(現、美濃市)、太田(現、美濃加茂市)、栗笠(現、養老町)の市が享保十年代に次々と再興・新設された(『岐阜県史 通史編近世下』)。

濃尾地方の経済的中心地としての名古屋の位置は、このような市の開設ラッシュに示される地域の商品生産の発展に支えられてもいた。

天明三(一七八三)年に尾張藩士が著した『手きね』は、町人に「近年は百姓衆が半分「商ひをして、農の片手間におらかまねせらるる」と農村での商品経済の進展を語らせ、「今の在郷の風俗、むかしの名古屋より「能ふなりました」と、木綿合羽の流行や菅笠をやめて青紙張の日傘をさす女性の姿を描いている。

また、元結屋・伽羅油屋・菓子屋などの増加や、しっぼく料理の登場など、名古屋城下の生活文化の向上を描き、金銀仕立ての櫛・こうがい・簪(かんざし)などで飾り立てる女性たちを「かぶき役者の風」と嘆いてもいる。

名古屋の荷物問屋が提出した一年間の取扱商品の見積書をまとめたと思われる寛政四(一七九二)年の「本府出納諸物ノ概量」(『円陵随筆』)によれば、他国からの入荷額は呉服・太物と生鯖(いさば)・干鰯(ほしか)の各一四万両を筆頭に、一七品目で六四万三〇〇〇両である。

このうち生鯖・干鰯の七割、藍玉(あいだま)・染草(三万両)の八割は領内で消費されたという。

前者は干鰯を大量に投入する綿作の普及を前提とし、後者は尾州縞・美濃縞などの縞木綿生産地の隆盛を物語るものであろう。

一方、城下・領分からの出荷額は、米・木綿・綿・太物・材木・酒・酢を除いて一七品目で二九万六〇〇〇両である。

このうちで大半が他領に出荷された美濃紙(六万両)、瀬戸物(二万両)、木曾塗物・櫛類(一万五〇〇〇両)、元結(一万三〇〇〇両)などは、それぞれ牧谷(武儀郡)・瀬戸・木曾・名古屋など領内の特産物生産の活況を示している。

下小田井の青物市

美濃街道の玄関口にあたる枇杷島(びわじま)には、名古屋草創期以来つづいていた下小田井の青物市があり、宝暦六(一七五六)年には四〇軒の問屋があったという。

問屋の店先で毎日取引きされたおもな品物は、「青物」(大根・ネギなど)、「土物」(ゴボウ・にんじんなど)、「赤物」(果物)であり、文政年間(一八一八~二九)には下小田井市場を中心にして、それぞれ半径一〇キロ以内、一五キロ以内、一五キロ以遠の生産地帯が形成されていた。

尾張名産として名高い大根は、方領大根・宮重大根・春福大根などの産地に細分化され、切干し大根も産地によって名称が異なっていた(『西枇杷島町史』)。

文化元(一八〇四)年から一〇年間の下小田井市場の集荷圏は、東は武蔵、西は丹波(たんば)・摂津(せっつ)から四国の讃岐・阿波、北は越中までの二二ヵ国におよび、紀伊・遠江(とうとうみ)からのみかんや信濃からの玉子は大量に入荷して、この時期の名古屋城下や周辺住民の食生活を支えていた。

信濃の玉子はおもに松本や洗馬(現、塩尻市)の中馬によって運び込まれた。

彼らは戻り荷には美濃の干し大根を仕入れているが、その美濃の大垣や笠松には信濃の玉子が大量に送られている。

下小田井市場は、名古屋城下に蔬菜類を供給しただけでなく美濃と信濃を結ぶ商品流通の結節点でもあったのである。

信州問屋

東西交通の要衝にあった名古屋は、東国と西国を結ぶ商品流通のターミナルとしての役割を果たしていた。

信濃からの物資をおもに取扱っていた信州問屋は、天明三(一七八三)年には名古屋城下に六軒あった。

そのひとつ塩屋甚八郎が扱っていた品物は、「信州・三州・東美濃産」の白木・紙・麻布・立石柿・勝栗・薬種・煙草・蕨粉(わらびこ)・干物・果物と飛州産小白木であり、「諸国登り下り諸荷物」の取次や牛馬宿も行っていた。

慶応元(一八六五)年の信州問屋四軒の取扱量は合計で三万両余であり、西国紙を含む紙類(一万一〇〇〇両余)、信州・関東・西国産の麻・布類(九〇〇〇両余)、薬種(三五〇〇両余)が多い。

信州問屋に入荷した信濃の産物はおもに西国筋へ送られ、一方、松本・飯田などに送られた下り荷物は、京大坂や阿波・近江の商人から送られてきた西国紙、蝋(ろう)、鉄、宇治茶、江州茶、阿州藍、京都呉服・小間物などであった(林淳一 「信州問屋と尾張藩社会」)。

中馬と尾州岡船

濃尾地方と信濃との商品流通は、中馬や尾州岡船と呼ばれた信濃の民間輸送組織によって支えられていた。

舟運の発展が不十分な山国信濃では、一人で四、五頭の馬や牛を追い、委託された商人荷物を送り先まで付け通して運ぶ専業の民間輸送組織が発達した。

この方法は、宿場の問屋場での荷物の積み替えを必要としないために荷傷みが少なく、また輸送期間が短縮できることから荷主から歓迎されて信濃全域に普及した。

伊那地方の農間余業から発展した中馬慣行は、荷物の継立てを主張する宿場との争論を繰返しながら、明和元年の幕府裁許によって最終的に確立した。

この時公認された中馬稼ぎの村は、信濃中南部を中心にして六七九ヵ村に及び、馬数は一万八七六八匹に達している。

その活動範囲は、西は名古屋・岡崎・吉田(現、豊橋市)、東は高崎・江戸、北は越後高田(現、上越市)にまでおよび、今渡(現、可児市)・倉賀野(現、高崎市)・鰍沢(かじかざわ)などの舟運の拠点とも接していた。

宝暦末年の調査によれば、名古屋に運ばれた中馬荷物は一年間で松本からは七六二五駄余、飯田からは二五九八駄であり、その八割はおもに松本北部で生産される生坂煙草であった。

一方、松本への戻り荷物は七三一八駄余で濃尾の特産である綿荷が五〇〇〇駄を占め、飯田への戻り荷は六六六一駄であった(古島敏雄『信州中馬の研究』)。

木曾谷の急峻な山道は坂道に強い牛背による輸送を発達させた。

中馬と同様に一組五頭で目的地まで荷物を付け通す木曾の牛稼ぎは、十七世紀前半には木曾北部の奈川村(現、南安曇郡安曇村)で始まり、十八世紀後半には「木曾の千疋牛」と幕府役人が称したほどに発達した。

十九世紀前半には、奈川村で八三組、宮越村(現、日義村)枝郷の神谷・砂ヶ瀬・徳音寺領で六四組の牛稼ぎが活動し、前者は名古屋から倉賀野や江戸四谷(よつや)さらに越後高田までを活動範囲とし、後者は名古屋や今渡から伊那や松本までを往来した(『木曾・楢川村誌三』)。

この他にも木曾南部の馬籠(まごめ)村(現、山口村)峠集落や三留野村(現、南木曾町)十二兼でも牛稼ぎは盛んであった。

木曾の牛稼ぎは「尾州岡船」と称して中馬とは別に活動し、尾張藩発行の鑑札は松本の牛稼ぎや奈川村に来る佐渡の牛追いが借用するほど、街道の通行では勢威があったという(小穴芳実「牛稼村の展開過程」)。

中馬街道と中山道

宝暦末年に名古屋・松本間を運ばれた中馬荷物一万四九四三駄余は、その八割が伊那街道を通過し、中山道を通過した荷物はわずかに二割にすぎなかった。

中馬の多くが公用荷物の継ぎ送りを優先する中山道を避けて伊那街道を利用したためだが、この傾向は明和元(一七六四)年の裁許によってさらに強まった。

中山道を通る名古屋行き中馬荷物は送り荷八品と戻り荷四〇品に限られ、米穀以外は一駄四文の口銭(こうせん)を馬継場で支払うことになったが、伊那街道の場合は、飯田以南では荷数・駄数共に無制限となったからである。 |

図52 中馬(『木曾街道六拾九次』より)

|

木曾十一宿のひとつ須原宿(現、大桑村)の長右衛門らは、天明二(一七八二)年の尾張藩への訴状で木曾路を通る松本中馬が先年の五分の一ほどに激減していると訴えている(『木曾・楢川村誌三』)。

名古屋に向かう中馬のメインルートは飯田街道であったが、これ以外にも多くの中馬道があった。

下伊那の平谷村や根羽村から東美濃に入り、上(かみ)村(現、上矢作町)、明智村、水上(みずかみ)村(現、瑞浪市)、柿野(かきの)村(現、土岐市)などをへて尾張の品野村(現、瀬戸市)から大曾根口に達する明智街道もそのひとつであり、大井宿(現、恵那市)の西で中山道から分かれ内津(うつつ)峠を越えて大曾根(おおそね)口に達する下街道や、その南を通り池田(現、多治見市)で下街道に合流する佐々良木(ささらぎ)街道は、中馬だけでなく尾州岡船も多く利用した。

また、上村から岩村城下を通り小里村(現、瑞浪市)、大萱村(現、可児市)から今渡に達する岩村街道は、美濃に向かう中馬道として重要なルートであった。

木曾街道と下街道

寛政年間(一七八九~一八〇〇)に編纂された『濃州徇行記』は、大井宿の様子を「此の宿までは信州辺より牛荷物も多く通り、往還別してにぎわし。此の牛荷物且(か)つ伊勢神宮へ参詣の者、此の先にて下街道へわかるる也」と記している。

土岐川(庄内川)に沿って西南西にほぼ一直線に名古屋に向かう下街道は、起伏の激しい中山道を西に進み伏見宿から木曾街道に入って南下するルートよりも四里ほど短く、また比較的なだらかな道筋であった。

このため下街道は天正年間(一五七三~九一)には人馬の往来が盛んであったといい、西濃の濃州三湊からの揖斐川水運と下街道を結ぶルートは、中山道開通以前の京と信州を結ぶ商人荷物の輸送路でもあったという(『瑞浪市史 歴史編』)。

下街道との競合によって継立荷物が減少する中山道と木曾街道の宿場町は、寛永元(一六二四)年以来たびたび下街道の荷物輸送禁止を尾張藩に訴えている。

官道の維持を優先する尾張藩は、元禄二(一六八九)年には中馬だけでなく手馬による荷物輸送も全面禁止し、寛政八年にも同様の禁令を出しているが、その後も下街道の荷物輸送は続いた。

寛政七年に下街道の高山宿(現、春日井市)を通過した商人荷物は、中津川方面への下り荷物が一八二〇駄、松本や中津川からの上り荷物が一六〇〇駄であり(『春日井市史』)、天保年間(一八三〇~四二)頃までは、木曾に送られる塩の多くは下街道を通ったという(『岐阜県史 史料編近世七』)。

下街道の高山・坂下(現、春日井市)・勝川(同市)三宿の庄屋は、明治二(一八六九)年の名古屋藩への建白書で、下街道筋の坂下村など五ヵ村に「市馬」と唱える輸送組織があり、勝川や釜戸(かまど、現、瑞浪市)の駄賃稼ぎと共に名古屋・木曾間の商人荷物の継ぎ立てを行っていたと述べている(『多治見市史 通史編上』)。

新興馬稼ぎと地場産業の発達

信州問屋は、天保十三年に三州馬稼ぎの中心であった稲橋村(現、稲武町)と武節町村(同町)からの問い合わせに対して、中馬同様に名古屋までの駄賃稼ぎを行っている者たちとして、「木曾海道宮越宿外八ヵ村」「濃州水上村外七ヵ村」「三州明川村外十四ヵ村」をあげている(「信州問屋と尾張藩社会」)。

元和八(一六二二)年にはすでに飯田城下での活動か確認できる三州馬稼ぎは、文化年間(一八〇四~一七)には信州中馬を脅かす存在にまで成長し、荷物輸送をめぐって中馬との紛争がつづいていた。

文政三年の幕府評定所(ひょうじょうしょ)の判決によって名古屋荷物や岡崎荷物の馬稼ぎを差し止められた武節郷村々は、その回復を求めて訴訟を繰返し、天保十三年に勝訴して馬稼ぎを再開した。

一方、武節郷と共に飯田街道筋の馬稼ぎの拠点であった明川(あすがわ)村など足助(あすけ)町周辺は、文政三年裁許時の訴訟に不参加だったことからこの間も馬稼ぎを続けており、天保期以後も順調に発展している(『稲武町史 通史編』)。

明智街道沿いの濃州馬稼ぎや尾州馬稼ぎの活動も盛んであった。

明治初年の恵那(えな)郡二五ヵ村には馬六九四匹、牛八九匹が飼われており、上村の馬士が信州荷物を明知村まで運び、水上村の牛方が名古屋荷物を柿野まで運んで、互いに荷物を積み替えたという。

弘化三(一八四六)年に起きた新旧の濃州馬稼ぎの争論では、訴訟方の古馬士一四三人がこれまで通り岩村城下や信濃への名古屋荷物の輸送を行い、炭や塩の輸送は古馬士と一〇〇人に限定された新馬士とが区別なく行うことで決着した(『明智町誌』)。

明智街道の荷物輸送には尾州馬稼ぎも進出し、明和期ころから荷物の付け通しをめぐって濃州馬稼ぎとの間で争論を繰返している(『山岡町史 史料編上巻』)。

また文政九年には、瀬戸とその周辺の「市馬」仲間とそれ以外の「駄賃馬」仲間が結成され、両者の争いは前者が品野村を拠点に名古屋・美濃間の輸送を行い、後者が瀬戸の焼物や炭の輸送を行うことで決着した(『近世の瀬戸』)。

この文政九年は、名古屋からの塩荷物の輸送をめぐる争論で、信州中馬が信濃行き荷物(丸俵一駄ニ俵付)を運び、尾州馬稼ぎが美濃行き荷物(角俵一駄四俵付)を運ぶことで決着した年でもある(「信州問屋と尾張藩社会」)。

十九世紀前半は、各地の民間輸送機関が成長して中馬との激しい競合が屐開した時期であったが、その背景には各地の地場産業の発展があった。

十八世紀後半、飯次や重箱などの生活什器を主製品とする木曾漆器は、その堅牢さと安価さによって全国に知られるようになり、また藪原宿(現、木祖村)などで製造された梳き櫛も「おろく櫛」の名称で全国に普及した。

十九世紀前半には東北や関東から名古屋さらに京・大坂にまでこれら木工製品の販路は拡大したが、西国への輸送はおもに尾州岡船によって行われた。

木曾川の川湊である今渡や犬山に送られ、そこから桑名まで下り大坂へと送られたのである(『木曾・楢川村誌三』)。

下街道筋で製造された美濃焼は、天保六年に多治見に美濃焼物取締所が置かれるまでは名古屋商人の手によって堀川湊から船積みすることが多かったといい(『多治見市史 通史編上』)、おもに下街道筋の馬稼ぎによって名古屋まで運ばれている。

また、下街道の内津村(現、春日井市)は、寛政頃には「内津茶」として知られた煎茶の産地であり、この時期の寅年の売上高六五〇両二分(五六五〇斤余)の約八割は、松本・諏訪・飯田と江戸や名古屋に出荷されている(『春日井市史』)。

名古屋を避ける商人荷物

生坂(いくさか)煙草と共に中馬の主力荷物であった下伊那の清内路(せいないじ)煙草は、日当たりのよさから江戸で「御女郎衆煙草」の評判をとり、岐阜や京・大坂・福井方面にも大量に出荷されていた。

寛政年間には岐阜小熊村の白木屋与右衛門が清内路煙草を一手に扱うようになり、天保年間にはさらに吉屋宇兵衛が荷問屋を始めている。

文化十一年、清内路煙草や立石柿の中山道宿継ぎを求められた飯田の荷問屋は、中馬の往来自由を主張する中で、これまで名古屋を経由して岐阜や大垣などに送られていた煙草荷物は、「近来、名古屋米札通用始め候時節より、商人共不引き合いにて、名古屋売りの荷物甚(はなは)だ無少相成(すくなくあいな)り候故、岐阜・大垣などへの取次荷物は断り申し候。それ故、岩村問屋引き合いにて岐阜行きの分、今渡まで継ぎ送り候様成り行き候」と述べている(『清内路村誌 上巻』)。

藩債償還にあてるために幕府の許可を得て寛政四年から発行された尾張藩の米切干は、制限枠をはるかに上回って発行され、嘉永二(一八四九)年に回収が完了するまでに総額で九五万両余りに達していた。

正金不足から米切手の価値は次第に低下し、天保期にはその整理回収に必要な正金の確保が藩財政の最大の課題になっていた。

他領への支払いは米切手によるものとされていたことから、清内路煙草のように混乱する名古屋市場を嫌って直接岐阜や大垣に送られる荷物もあったのである。

9 木曾三川の運材と舟運 top

木曾川の運材と白鳥貯木場

近世初頭に始まった全国的な築城や城下町建設は、空前の木材需要を生み出し、良質な檜に恵まれ運材に便利な木曾川が流れる木曾山には用材需要が集中した。

このため木曾川は、木材輸送の大動脈として各地の建築ブームを支えることになった。

木曾川の運材は、十四世紀には美濃白河山などで採材された伊勢神宮遷宮用材の川下げが始まり、応永二十九(一四二二)年には錦織湊(現、八百津町)を通過する木材に分一運上が賦課されていることから、すでに室町時代には盛んに行われていたと考えられる。

その後、慶長五(一六〇〇)年に徳川家康が木曾山を蔵入地とし、同十一年から江戸城・駿府城・名古屋城の造営が相次いで始まると、木曾山からの採材が急増して木曾川の運材は最盛期を迎えた。

名古屋城の天守用材だけでも檜・欅(けやき)・椹(さわら)・杉・松など三万七九七四本の木曾材か使用され、江戸城・駿府城用材として木曾代官山村甚兵衛が伐り出した榑木(くれき、板材)は四四六万六千余梃、土居は四万四千余駄に達している。

輪切りにした檜や椹を蜜柑割りした軽短材の榑木や土居は、薄板に剥いで屋根板や建具・壁・天井板として使用されたが、特に屋根板材としての声価が高かった榑木は大量に生産されて各地に運ばれた(所三男『近世林業史の研究』『名古屋城史』)。

当初は夏と冬の年二回行われていた木曾川の運材は、木曾山の尽山化か目立つようになる寛文年間(一六六一~七二)頃からは、増水による流木の危険性を避けて冬季に限られるようになった。

採材地域も川沿いから運材に不便な奥山に移り、いわゆる木曾式運材法が発達した。

伐採した材木は、造材してから桟手(さで)や修羅(しゅら)などを利用して渓流まで運搬し、さらに堰などに貯えた水を利用して木曾川本流まで運び出した。

木曾川を一本ずつ管流(くだなが)しされた木材は、錦織綱場(つなま)でいったん留められたうえで筏に組み、下流の犬山や円城寺(現、笠松町)で筏を連結しながら桑名や熱田の白鳥貯木場まで運んだ。

木曾材に次ぐ評価を得ていた飛騨の木材も、益田川水系の南方山材は飛騨川(益田川)を下り、下原(現、金山町)の中綱場で木改めを受けたうえで下麻生綱場(現、川辺町)で筏に組み、太田(現、美濃加茂市)付近で木曾川に合流して桑名や白鳥に運ばれた。 |

図53 鴨桴の図(『木曾式伐木運材図絵』より)

|

木曾山の乱伐のピークが過ぎた貞享四(一六八七)年からの一一年間だけでも、犬山湊か扱った筏の総数は二〇万六千余乗(一乗五〇~五五本)にのぼっている。

木曾山の採材量は、尾張藩による享保林政改革で大幅に削減されるが、採伐適期の立木だけを択伐する育成林業が効果をあげるようになると、安永八(一七七九)年には二五万本程度にまで用材生産は回復した。

飛騨南方山の採材量は、幕府領になった元禄五(一六九二)年からは木曾山のそれを上回ったともいうが、尽山化か目立つようになった享保十一(一七二六)年からは元伐の中止を繰返しながら幕末まで採材は続いた(『近世林業史の研究』)。

名古屋城竜之口から城下町の西を南流して熱田湊に至る堀川は、名古屋築城と同時に開削されて物資輸送の大動脈の役割を果たすようになるが、河口付近の白鳥には築城用材保管のためにいくつかの大池が掘られていたと伝えられており、これが白鳥貯木場の発祥とされている。

尾張藩営の白鳥貯木場は、幕末には材木の最大収容量が三〇万石(一石=一〇立方尺)に達したといい、元和元(一六一五)年に尾張藩領となった木曾山・裏木曾山・七宗山などから伐り出された材木の一大集積地となった。

寛文四年には、堀川を遡った古渡にも名古屋の材木町三町(元材木町・上材木町・下材木町)が支配する木場が形成され、さらに中洲に置かれた幕府材木置場は飛騨南方山材の中継基地となった。

万治元(一六五八)年からの四年間に尾張藩営の貯木場に集積された材木総数は、小物の割材を含めて二七五万八千余数(木曾材二一二万六十余数、裏木曾・三浦山材四一万六千余数、七宗山材など一万九千余数など)に達している。

白鳥材木役所による売上総額は一三万六四四五両余にのぼり、木材全体の七五%が藩用材や幕府注文材などを除いた商人への払下材であった(『近世林業史の研究』)。

材木町三町に住む名古屋の有力材木問屋は、享保期からは次第に払下材を独占するようになって名古屋材木市場発展の担い手となるが、すでに元禄期には材木輸送のための廻船を直接仕立てている。

この時期の尾州材の大坂廻送は摂津の伝法廻船が行っていたようだが、元禄十三年の伝法船一〇四艘のうち七十余艘は、川方屋(かわかたや)善右衛門・神戸(かんど)分左衛門・中村七兵衛の三軒が仕立てている。

寛文九年に元材木町で材木問屋を開業した神戸分左衛門は、犬山の神戸本家と共に木曾山の商人元締仕出しを手がけて経営を拡大した特権商人であり、元禄期には江戸・大坂・名古屋を商圏とする名古屋きっての材木商に成長していた。

また上材木町の川方屋善右衛門も神戸家と同様の有力材木商であった(曲田浩和「元禄・享保期の尾張積大坂行材木輸送と熱田船問屋」)。

長良川の舟木と揖斐川の段木

木曾川を下る木材の中には多くの薪材も含まれていた。

錦織湊の役銀規定を記した「国秘緑」(寛文五年)によれば、民商材などに賦課する十分一筏役銀や綱役銀(筏一乗銀一匁)と共に、薪や段木(つだ=丸太のまま伐り出された薪)に賦課する綱役銀(一〇〇本銀一匁)があったという。

木曾山の材木仕出を請け負っていた岐阜の豪商中島両以は、寛文六年に木曾妻籠山(現、南木曾町)から伐り出した御用薪一万坪を錦織で引き渡して以来、尾張藩の御用薪仕出しを一手に引き受けている。

寛文十一年には「薪払底にて上下難儀」中の名古屋まで薪を輸送し、翌年からは他領山から買い付けた薪を筏に組んで毎年名古屋に輸送するようになる(『近世林業史の研究』)。

木曾川の運材は発展期の名古屋城下の燃料確保にも大きな役割をはたしていたといえるが、長良川や揖斐川も同様の役割をはたしていた。

長良川中流の中河原湊(現、岐阜市)には、岐阜に入城した織田信長が天正年間(一五七三~九一)に免許した舟木座(薪座)があったと伝えられ、上流から運ばれてくる薪炭売買の特権を認められて当初は五〇〇〇把の千抱木(薪=まき)を上納していたという(『岐阜市史 通史編近世』)。

揖斐川や支流の根尾川では段木が川下げされ、北山方面からの筏や舟荷物を改めた「伊尾川六分一番所」は、承応元(一六五二)年につだ筏一〇四乗と一本ずつ管流しされた薪つだ木一五五間、そして臼つだ木一〇〇木から六分一役を徴収している(丸山幸太郎『幕藩制解体過程の農村』)。

根尾谷村々を支配した大垣藩は、寛永十五(一六三八)年から「御年貢段木二千間」を賦課するようになり、東板屋(現、根尾村)と長島(同村)の大土場から根尾川を川下げされた段木は、六里村(現、大野町)で陸揚げされて大垣城下に運ばれた。

段木一間とは、経三寸以上、長さ二尺五寸程の丸太を縦横五尺四方に積んだものである。

段木の川下げは明治まで続き、明治四(一八七一)年に根尾筋触元らが大垣藩役所に提出した「根尾段木見込書覚」は、山元から伐り出す段木を六〇〇〇間として、失木・沈木を差し引いた四八〇〇間のうち「御藩中様」払分を三〇〇〇間、大垣市中売払分を一八〇〇間と見込んでいる(『大野町史 史料編』)。

中河原湊の舟木座は、「御他領嶋田村辺え薪船追々買揚ケ、岐阜地へ売弘メ」るようになったために次第に衰退し、一二人いた薪炭問屋は享保十八年には二人にまで減少した(『岐阜市史 通史編近世』)。

岐阜町や周辺地域の薪炭需要に応じて新たな供給ルートが形成されたのである。

長良川を下る薪船も増加し、元文元(一七三六)年盆後からの一年間に中河原の長良川役所が改めた一六二一艘の木舟(長さ六間以上)の二〇%と、同二年に改めた一〇六三般の灰舟(はいぶね、本舟の半役)の四五%が、薪炭を主な荷物としていた。

さらに、灰舟が長良川舟運の主力になっていた天明五(一七八五)年盆前には、二六三五艘の灰舟のうちで六八%までが薪を船荷物にするようになっている(『幕藩制解体過程の農村』)。

木曾川の終航地黒瀬湊(現、八百津町)でも薪炭の出荷量は膨大で、寛政十一(一七九九)年の荷船三一八九艘のうち約三分の一は鍛冶炭と煽炭をおもな船荷物にしていた。 『尾張徇行記』は、黒瀬湊から出荷される薪炭類や材木白木類は、苗木領周辺から仕入れて名古屋・笠松・桑名あたりに送られると記し、対岸の錦織湊からも近村から仕入れた薪炭を名古屋・津島・起(現、尾西市)・桑名あたりに出荷していると述べている(伊佐治昭二「近世木曾川水運に関する一考察」)。

木曾川舟運の拠点であり尾張縞の集散地でもあった起村など三ヵ村の薪商人は、文政八(一八三五)年に「近年、御他領向より薪類船積ニて入込、猥(みだり)ニ小売等仕(つかまつ)」ると述べて他領からの薪商人の進出を尾張藩に訴え、起五ヵ村の庄屋は、天保十五(一八四四)年に木曾三川流域の他領から正金で薪炭や材木類の仕入れができるように尾張藩に願い出ている(林斜子『尾張藩水上交通史の研究』)。

木曾三川の薪炭輸送は、流域住民たちの燃料覬要の高まりに応じて一層活発になり、木曾三川流域がひとつの薪炭流通圈を形成するようになっていたのである。

木曾三川の川湊

木曾三川の川湊は、運材や戦国大名の領国経営の拠点を中心にして、十六世紀後半には各地に成立していた。

木曾川舟運の終航地は、十六世紀に斉藤氏や森氏が開発した兼山湊から寛永年間(一六二四~四三)には上流の黒瀬湊に移り、支流の飛騨川の終航地は下麻生湊であった。

長良川の舟運は、鏡島湊(現、岐阜市)が下流からの終航地として舟荷の陸揚げと駄送の特権を認められ、岐阜町の外港として発展した。

また上流では、筏の中継地であった立花湊(現、美濃市)や金森長近が慶長五年に開発した上有知湊が船荷物の集積地として発展した。

揖斐川舟運は、北山方面から川下げされた材木や段木を筏に組んだ北方村(現、揖斐川町)森前土場が早くから舟運の拠点となると共に、上方送りの木曾材を陸揚げした烏江湊(現、養老町)などの濃州三湊は、牧田(現、上石津町)から関ヶ原をへて米原に至る九里半街道と接続して、東国と上方や北陸を結ぶ舟運の要地として栄えた。

年貢米の輸送と堀川・水門川

大量輸送が可能な舟運は重要な年貢米の輸送手段である。

木曾三川流域でも、尾張藩領村々から川下げられた年貢米は堀川中流の広井の官倉に納められ、美濃の幕領村々から川下げられた年貢米は桑名湊に送られている。

鳥羽小浜湊の幕末の記録によれば、美濃の幕領村々の年貢米を積み込んだ御城米船はすべて桑名湊から出港しており、年貢米に付き添った「上乗り」の所在地は百余ヵ村にのぼり、木曾三川の流域全体におよんでいる(『四日市市史 第一七巻』)。

十七世紀初頭に開削された堀川は、木曾三川の舟運とも結びついて物資輸送の大動脈に成長している。

中流に架かる納屋橋の東には蔵米を収納する蔵屋敷が並び、上流にかけての両岸には肥料・塩・味噌・薪炭・材木・米などの問屋が集住して物流センターを形成した。

元禄十三年の名古屋大火の前後には堀川西岸の四間道界隈に土蔵が建ち並ぶようになり、天保十四年に成立した『尾張志』は、堀川を「諸国の商船、米穀・薪炭・竹木・器財・魚菜の類・諸雑物を運漕するに此川を出入し、府下第一の用川也」と評している。

大垣城下を南流して揖斐川に合流する水門川の舟運も、杭瀬川から城下に通じる水路が開削された元和六年頃から次第に発展した。

舟運の拠点となった舳町湊には寛永十三年には一〇〇軒を越える町並みが形成され、揖斐川水運の中心的な役割を果たすようになった(高牧實「近世における揖斐・長良・木曾川の舟運について」)。

特産物を運ぶ木曾三川の川船

木曾三川の舟運は、濃尾各地で特産物の生産が盛んになり多くの市部開設された元禄・享保期にめざましい発展を遂げている。

元禄三年に犬山湊の川番所が改めた木曾川を下る荷船総数は一万艘であり、犬山からの荷船の行き先は、元禄五年の運賃定めでは木曾川の川湊を中心に二八湊が確認できる。

万治元(一六五八)年の運賃定めには、笠松・津島・桑名・熱田・名古屋・横曾根(現、大垣市)・大垣・栗ケ崎(栗笠か)・烏江の九湊しか記載されていないことからも、元禄期の木曾川舟運の盛行を知ることができよう(『犬山市史 史料編五』)。

木曾三川のおもな川湊を領有してその河川流通を掌握していた尾張藩は、元禄・享保期に商人荷物の統制をめざして船役銀の賦課基準を整備している。

黒瀬湊では元禄七年から商人荷物に役銀が賦課されるようになったといい、また長良川役所は、元禄三年から今尾(現、平田町)・大垣近在・墨俣近在への筏役銀を新設し、米や人を乗せた舟にも役銀を賦課した。

さらに享保二十年には川原石への役銀が始まり、松葉や杉葉の役銀も半役から本役に切替えられている(「近世木曾川水運に関する一考察」『岐阜市史 通史編近世』)。

元文二年盆前に長良川役所が改めた本舟八六四艘のおもな船荷物は、酒と薪に次いで茶と紙が上位を占めている。

これは武儀郡や加茂郡で生産された美濃茶や美濃紙が、長良川上流の上有知湊から各地に積み出されているからである。

生産地の中では比較的日本海側に近いという地理的条件に恵まれ七美濃茶は、早くから越後や奥州各地に送られており、天和年間(一六八一~八三)頃の美濃茶の販売が確認できる盛岡では、宝暦年間(一七五一~六三)頃には美濃茶ばかりが飲まれていたという。

出荷量が増加した美濃茶の輸送ルートは、飛騨を経由して越中湊から東北に向かう経路から、大量輸送に便利な木曾三川を利用して越前敦賀湊を経由する経路へと次第に切替えられていった。

飛騨西街道を通り上有知湊に集荷された美濃茶は、長良川を下って揖斐川に入り、濃州三湊で陸揚げされて九里半街道から北国街道や琵琶湖をへて敦賀湊に至り、ここから日本海沿岸を北上して新潟・秋田・青森・野辺地などに送られた。

北国行き茶荷物を扱っていた尾張藩領の茶商人一六人は、文化年間(一八〇四~一七)の尾張藩への嘆願書で茶荷物の取扱量を惣高一万駄と記している(青木秀樹「近世・近代初期における美濃茶の生産と流通について」)。

なお、京都や北陸からの需要が高かった曾代糸も、長良川を下り河渡上場示、岐今里で陸揚げされて中山道を米原まで駄送されたという(『濃州徇行記』)。

特産物輸送の多様化と新興川湊

十九世紀に入り特産物の輸送方法が多様化すると、木曾三川の舟運の担い手として新たな川湊が台頭した。

中山道の太田の渡しに隣接する木曾川左岸の野市場(のいちば)湊(現、可児市)は、東は大富(現、土岐市)・小里(現、瑞浪市)から岩村をへて中馬街道(明智街道)と結び、南は土岐街道をへて下街道の多治見周辺に通じている。

野市場湊の舟運は対岸の川合村(現、美濃加茂市)と小山村(同市)の川船が担当したというが、前者の川船は寛保元(一七四一)年の一五艘から寛政期の二九艘へと倍増し、一八七四(明治七)年には上川筋(笠松より上流)最大の九三艘に達している。

後者もまた、寛政期の二五艘前後から明治初年の八四艘へと激増している(『美濃加茂市史 通史編』)。

野市場湊の取扱荷物量の急増は、岩村問屋経由で岐阜・大垣方面に送られる中馬荷物の増加や、土岐街道を通る美濃焼や中山道を通る木曾物(木曾漆器)の輪送量の増加によってもたらされた。

化政期(一八〇四~一八二九)に磁器生産を始めた美濃焼が販路を拡大し、木曾漆器も大坂問屋との取引を活発化して、新たな輸送ルートを必要としていたからである。

野市場湊の城米問屋伊兵衛は、文化四年に桐・竹・炭・雑木諸品と木曾産物檜類・白木・塗物類の船積みを錦織役所から許可され、同業の清三郎と丈助はおもに瀬戸物と煙草荷物を船積みしていた(『美濃加茂市史 通史編』)。

このうち天保十三年に清三郎が扱った美濃焼は、多治見村など四ヵ村から出荷された陶器二〇〇〇駄、磁器一五〇〇駄である。

荷物の送り先は、桑名湊(江戸行き一二〇〇駄・大坂行き七五〇駄)、大垣湊(同所行き九五〇駄・越前近江行き一〇〇駄)、笠松湊(岐阜行き二〇〇駄)であり、この他に関行き三〇〇駄が駄送されている(『岐阜県史 史料編近世九』)。

木曾川舟運による木曾漆器の積下げは、犬山湊でも盛んに行われていた。

神戸弥兵衛は、文化九年に犬山湊から船積みされる木曾産曲物・指物類の役銀取立を尾張藩から許可され、犬山商人犬飼藤九郎は、文政七(一八二四)年に木曾漆器の産地奈良井村と大坂問屋との間で結ばれた漆器の独占取引を斡旋している。

この契約では、木曾漆器は一括して犬飼藤九郎のもとに送られ、犬山湊から桑名まで積下げて大坂に廻送されることになっている(『犬山市史 史料編五』『木曾・楢川村誌三』)。

化政期の犬山湊は、大坂や木曾にまでおよぶ犬山商人の経済的実力を背景にして、木曾川舟運に占める地位を上昇させていたことをうかがわせる。

大垣湊と濃州三湊は、十九世紀に入っても揖斐川舟運の有力拠点であった。

烏江湊の船問屋吹原家の積銭勘定帳によれば、嘉永元年(一八四八)からの三年間余に大垣湊と三湊の船問屋が扱った荷物総数は一万四九一七駄であり、前者の取扱量は五六%、後者のそれは四四%であった。

しかし、両者の取扱荷物の九九・一%は下り荷物で占められており、揖斐川舟運を利用した上り荷物の多くは、三湊より下流の多芸郡根古地湊(現、養老町)や大里湊(現、南濃町)で陸揚げされるようになっていたらしい。

伊勢路や東海道の陸路を利用して京都に送られていた鰻(うなぎ)荷物の輸送量は、化政期からは運賃の安い九里半廻しが飛躍的に増加している。

尾張の下之一色(しものいっしき)村(現、名古屋市)・平島新田(一宮市)・津島村(津島市)・蟹江(かにえ)新田(蟹江町)・鎌島新田(弥富町)や遠江の入江村(湖西市)の鰻荷問屋から送られたこれら鰻荷は、根古地湊に陸揚げされ、牧田街道の西を北上して牧田宿に至る新ルートで運ばれるようになっていたのである(西脇 康「近世後期濃尾平野における陸運・水運と伊勢湾海運」)。

top

****************************************

|