|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 付録

Ⅱ章 摂河泉地域の形成

一 摂河泉の黎明 top

1 黎明期の摂河泉

陸から海、そして再び陸

摂河泉とは摂津・河内・和泉という三つの旧国を合わせた地域の総称で、おおよそ西は大阪湾、北は三田盆地、東は生駒山地、南は和泉山脈によって囲まれた範囲を指す。

実は、この地域の地形は時代によって変貌を遂げた。

最初の足跡が認められる後期旧石器時代、すなわち二万数千年前はヴルム氷期の後半にあたり、気温は現在より七~八度低かった。

そのため海水面は大きく後退し、大阪湾を含む瀬戸内海は完全に陸化していた。

海岸線は室戸岬と潮岬を結んだところにあり、JR大阪駅にしても海抜一〇〇メートルを越える丘陵上に位置していたのである。

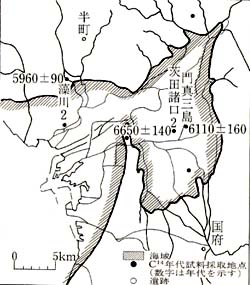

一万八〇〇〇年前、ヴルム氷期最寒冷期がすぎると、温暖化に伴い海水面は上昇を始めた。最も暖かくなった七〇〇〇~六〇〇〇年前の縄文時代前期には、高槻市域から生駒山西麓をへて八尾市域周辺までが海に沈んだ。

瀬戸内海との間には、南北方向にのびる上町台地が半島のように延びることとなった。

ちょうど、大阪城や通天閣などがあるあたりである。

この時、現在の中河内地域は湾の中にあったのである。

最高海面期の後、海水面は再び低下を始めた。

そして、縄文時代から弥生時代へと移り変わる三〇〇〇~二〇〇〇年前には上町台地の北側に砂州が延び、海水が入りにくい状態となり、湾は潟になった。

その後も砂州は北に延び続け、弥生時代後期から古墳時代前期、すなわち一~四世紀頃には海水の進入が絶たれ、とうとう湖となった。

それから、その湖には淀川や旧大和川が運ぶ土砂が堆積し、やがて中河内地域は陸化し河内平野が形成されたのである(梶山彦太郎・市原実『大阪平野の発達史』)。

このように大きく変化する地形環境の中で、摂河泉地域の黎明期に生きた人々は歴史を刻んできた。その姿の一部を、以下でみていくことにしよう。

図30 二上山遠景 |

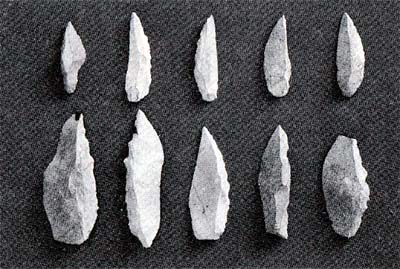

図31 ナイフ形石器 |

旧石器時代の

石器製作工場発見

旧石器時代の人々にとって、絶滅したナウマン象をはじめ大小様々な動物は重要な食糧資源だった。

そのうち、主に小動物を捕獲するために用いられたのが国府型ナイフ形石器と呼ばれる槍先だ。

素材には大阪府と奈良県の境にそびえる二上山で産出されるサヌカイトという安山岩が選ばれた。

二上山の麓にはこの時代の遺跡が六〇あまり確認され、製品だけでなく原石やそれができあがるまでの製作途上の失敗品、製作時にできる石の屑が多数見つかっている。

産地周辺でナイフ形石器が製作されていたことを物語る。 |

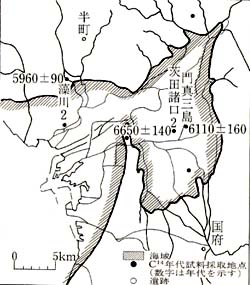

図29 河内潟

(今から7000~6000年前の河内平野。

梶山彦太郎・市原実成図を一部改変)

|

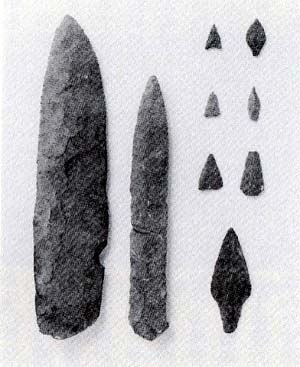

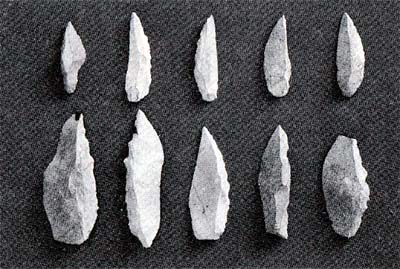

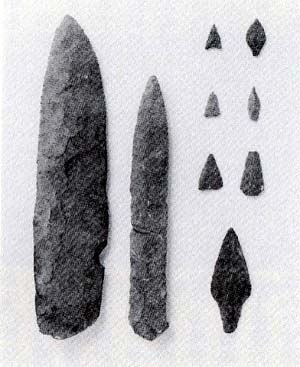

図32 畿内式打製尖頭器(左2点)と

打製石鏃(右7点)

|

そんな中、二上山から西へ五キロほど離れたところで石器製作跡が発見された。

大阪府羽曳野(はびきの)市の翠鳥園(すいちょうえん)遺跡だ。およそ二万年前のこの遺跡では、一辺一一〇~二一〇メートルの範囲に径二メートル程度の石器集中地点が五五ヵ所ほど発掘された。

明確な遺構の検出がほとんど期待できない旧石器時代の遺跡において、人々の暮らしを復元する唯一の手がかりとなる石器が当時の状態のままで、かつ広い範囲で検出したのは奇跡と言っていい。

しかも出土した石器は二万八〇〇〇点を越え、原産地を除くと一つの旧石器時代の遺跡からの数としては最大である。

その規模から当初は交易のためとの見方かあったが、五人程度の一つか少数の集団による自己消費のための生産跡という見解も出されている(高橋章司「翠鳥園遺跡の技術と構造」『翠鳥園遺跡発掘調査報告書』)。

いずれにしても翠鳥園遺跡の発掘は、旧石器時代の石器生産の姿を鮮明仁浮かび上がらせたという点で、きわめて貴重な成果をもたらしたのである。

二上山産サヌカイト製打製石器の生産と流通

二上山産サヌカイト製の打製石器は縄文時代にも使用され、弥生時代においても、打製石鏃(せきぞく)、畿内式打製大頭器と呼ばれる剣または槍先、打製石錐、万能ナイフであるスクレイパーなどは重要な武器であり生活道具であった。

これらには石鏃や石錐(せきすい)のような長さ五センチ以下の小型品と、畿内式打製尖頭器のように長さ一〇メートルを越える大型品がある。

小型品は各集団がサヌカイトの素材を入手し製作を行った。

ところが畿内式打製尖頭器の場合は、大阪府の藤井寺市と柏原市に所在する国府遺跡・船橋遺跡など南河内における特定の集団で生産が行われた。

これらは二上山から五キロ程度の距離にある。大型でしかも精巧な畿内式打製尖頭器は、大型素材が容易に入手できる集団により製作されたのだった。

そして、これらの遺跡で生産された製品が大阪湾岸とその周辺の遺跡を中心として広範囲に流通したのである。

弥生時代中期、摂河泉地域には大小様々な集落の存在を確認している。

そのうち、数万平方メートルに及ぶ大規模で、長期間にわたって営まれた遺跡は拠点集落と呼ばれ、数キロ程度ごとに点在する。

摂津地域では兵庫県の田能遺跡・加茂遺跡、大阪府の安満遺跡・東奈良遺跡、河内地域では大阪府亀井遺跡、和泉地域では大阪府池上曽根遺跡などがそうであり、国府遺跡・船橋遺跡もこれに含まれる。

これらが大規榠な集落を長期にわたり継続することができたのは、水田稲作を安定して営むことができたという理由だけではない。

特産物とでも呼べるモノの生産、あるいは流通と関わっていたことも大きな要因であった。

東奈良遺跡では銅鐸生産、亀井遺跡でも青銅器生産、国府遺跡や船橋遺跡では畿内式打製尖頭器および、小型の打製石器の素材の生産が行われ、それを他の集団に供給していた。

石包丁の素材である結晶片岩の原産地から三〇キロも離れた池上曽根遺跡の場合、石包丁の製品あるいは半製品流通の中継地としての役割を担った。

弥生時代中期の拠点集落は、生活必需物資である石器や木製品、あるいは鉄器や青銅器などの流通を媒介とし、様々なモノや情報を得ていた。

弥生時代中期には、このような流通網が摂河泉地域だけでなく大和・山城地域や播磨地域やその周辺にも及び、一つの地域圈を形成していたのであった。

2 金属器使用の始まりと社会の変化

top

鉄器の普及

弥生時代を特徴づけるものに金属器がある。まず、鉄器について。

摂河泉地域でもっともさかのぼるのは、弥生時代中期中葉以前の大阪府鬼虎川遺跡で出土した鉄ノミである。

種類や量が増えてくるのは紀元前一世紀の弥生時代中期後半で、たとえば三田盆地の兵庫県奈カリ与(なかりよ)遺跡や有鼻遺跡から、多数の石器と共に、鉄剣・鉄鏃・板状鉄斧・ヤリカンナなどを確認している。

続いて、弥生時代後期初頭に始まる大規模な高地性環濠集落、大阪府古曽部(こそべ)・芝谷遺跡では鉄鏃や大型の板状鉄斧、ヤリカンナなど一七点を検出している。

後期になると、鉄器の出土量が増える一方で、中期までの遺跡であれば多数出土していた石器が少なくなっている点が指摘できる。

弥生時代後期には、中期末まで営まれていた拠点集落の多くが解体あるいは縮小し、かわりに古曽部・芝谷遺跡のように丘陵上に大規模な集落が出現した。

こうした変化については様々な要因が複合的にからみあっていたと考えられるが、私は鉄器の普及が、大きく関わっていたと考えている。

当時、鉄素材および鉄器は大陸に求めざるを得ず、それらを恒常的に獲得するためには、石器を入手するために構築してきた流通ネットワークとは異なる広域な流通ネットワークが必要であった。

鉄器の出土量は基本的に西高東低で、弥生時代後期でも畿内地域の鉄器が北部九州地域のそれより質量ともに劣っていたことは否めない。

そうした格差はあったにせよ、列島の各地域では、旧来のシステムすなわち石器を軸とした流通のシステムから鉄器を輻とした流通のシステムへ移行した。 |

図33 古曽部・芝谷遺跡

|

摂河泉地域も、そうした変化の中に組みこまれ、利器は鉄器を主体とするようになったのである。

弥生時代後期に形成された広域の流通網としては、日本海ルートと瀬戸内海ルートが想定できる。

後者をとれば、摂河泉地域は終着点であり、より東の地域への起点にあたる。

当地域は鉄器をはじめとする大陸系の文物を受容する結節点として、大きな意味をもつことになったのである。

桜ヶ丘銅鐸が語ること

次は、近畿地方を代表する青銅器、銅鐸についてである。

銅鐸は農耕祭祀を執行する際に欠かせない祭器で、弥生時代に創出され、四七〇点あまりが出土している。

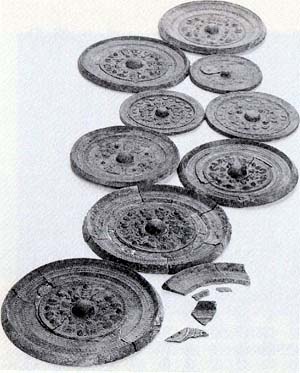

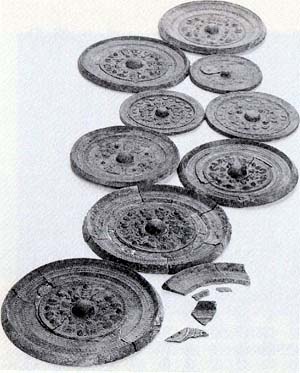

兵庫県の東南部、六甲山南麓の桜ケ丘では銅鐸一四個か銅戈(どうか)七点と共に発見されたが、これらは二つのことを教えてくれる。

桜ヶ丘銅鐸の特徴の一つは、精巧な絵画銅鐸を含む点である。

四号・五号鐸の画題は動物・人物・高床倉庫などである。

動物はトリーシカーイノシシーヘビーカエルーカメなどで、人物はシカを取り押さえようとしているところ、脱穀しているところ、争いの仲裁をしているところなどが表現された。

各々の意味について詳細に触れる余裕はないが、令体としては水田稲作の豊作を願う神話の世界が描かれた(春成秀爾「烏・鹿・人」『弥生の神々』)。 |

図34 桜ヶ丘銅鐸(右・5号鐸、左・5号鐸拓本)

|

そんな中、私か注目しているのは動物である。

トリは穀霊をもたらす象徴、シカは稲が根をおろす土地の象徴として弥生時代に神聖視されるようになったが、その他のイノシシやヘビなどは、時期や地域を問わなければ縄文時代にも描かれ、形作られた。

イノシシは多産であり、ヘビは脱皮すると共に強力な生命力をもつ。

縄文時代の人々は、これらを集団の維持・再生の象徴として神聖視した。

そうした動物が銅鐸に描かれたのである。

つまり、銅鐸絵画には縄文時代以来、人々が基層の部分において神聖祝した動物も描かれたことになり、銅鐸には稲の豊穣と共に集団の維持・再生への願いが込められていたと推測されるのである(禰宜田佳男「絵画による伝達」『文字と古代日本』五)。

では、一四個もの銅鐸はなぜ埋められたのだろう。これについては、通常は土中に保管し祭りの際に取出されていたところ、祭りが行われなくなったため、埋められたままになったという考え方や(佐原真「銅鐸文化圏」『世界文化史大系』一〇)、通常は地上に保管しており、共同体にとっての非常時に邪悪なものや敵の侵入を防ぐため、侵入口で行われた祭祀に伴い埋納されたという意見がある(春成秀爾「銅鐸祭祀の終焉」『歴史公論』八-四)。

また、桜ヶ丘の上うに多数の銅鐸が埋められたことについては、地域社会の統合に際してそれぞれが銅鐸を持寄って集めたとの解釈もある(小林行雄『古墳の話』)。

桜ヶ丘銅鐸の埋納時期は、弥生時代中期末から後期初頭頃とみなされる。

46()

この時期は、先ほど述べたように社会の大きな転換期にあたることから、共同体の存亡に関わる大きな有事の際、その危機的状況を回避するための最終手段として銅鐸が埋納されたという意見もある(寺沢薫「銅鐸埋納論」『古代文化』四四-五・六)。

様々な見解が出されているなか、私が興味深いと考えているのは、そうした転換期に中期社会の象徴として用いられてきた銅鐸、いわゆる聞く銅鐸であるが、それが不要になったから埋納されたというものである(福永伸哉「銅鐸から銅鏡へ」『古代国家はこうして生まれた』)。

石器を軸とした社会関係は二万年以上続いたとも言えるわけだが、そうした関係が終焉を迎えようとした時に桜ヶ丘銅鐸は埋納された。

社会の枠組みが大きく変ろうとした時、首長にとっては、これまで執行してきた農耕祭祀では立ち行かなくなり、縄文時代以来の世界観が込められていた銅鐸とは異なる象徴が必要になったのではないだろうか。

弥生時代後期、摂河泉地域を含む畿内地域の首長層は、新たな世界観を創出し、新たな祭器、新たな祭祀をつくりだした。

聞く銅鐸は存在する意味を失い、埋納されたのである。

図36 出現期古墳の分布

古墳登場

やがて列島の各地では前方後円墳が築かれるようになる。

年代には諸説あるが、三世紀後半には遅くとも出現していた。 |

図35 西求女塚古墳出土三角縁神獣鏡 |

兵庫県西求女塚(にしもとめづか)古墳は全長一〇〇メートルの前方後方墳である。

前方後円墳が卓越する摂河泉地域にあって珍しい墳形であるが、出土土器に山陰系のものを含むことと無関係ではないだろう。

一五九六年の慶長伏見地震により崩壊した竪穴式石槨(せっかく)からは、卑弥呼(ひみこ)の鏡とも呼ばれている三角縁神獣鏡七点をはじめ豊富な副葬品が出土した。

この古墳の特徴は海岸近くに作られていた点である。

埋立てが進んだため、今でこそ海岸線まで五○○メートルほどの距離であるが、築造当時は一〇〇メートル前後のところに立地していた。

実は、このほかの出現期古墳も瀬戸内海沿岸から九州島東岸にかけて点在している。

初期大和政権は、大陸からの鉄をはじめとする文物や先進的な情報を安定的に得るために、物流の大動脈である瀬戸内海の沿岸部で勢力を誇っていた首長とは連携を図る必要があった。

それが古墳の分布にも反映しているのである。

そうしたモノや情報などが瀬戸内海をへてこの地域までくると、大和方面へ行くルートは淀川経由と大和川経由の二つがある。

大阪府の弁天山古墳群や玉手山古墳群は、それぞれのルート上に立地する古墳群である。

近年、淀川流域で新たに古墳が発見された。大阪府闘鶏山(つげやま)古墳である。

全長八六・四メートルの前方後円墳だが、この古墳が特に注目を集めたのは未盗掘だという点である。

埋葬施設は二つ。中心主体では三角縁神獣鏡をはじめとする各種副葬品だけでなく人骨が遺存しており、もう一つの主体部では割竹形木棺の小口板が確認されている。

未盗掘の古墳は例がないわけではないものの、人骨や木棺まで残っていることはきわめて珍しく非常に重要である。

これらの古墳の被葬者も、初期大和政権と深く関わりをもっ九人物であったと考えられるのである。

3 大王墓の築造 top

図37 百舌鳥古墳群

右奥が仁徳陵古墳、左手前が履中陵古墳 |

図38 古市古墳群

中央付近が応神陵古墳 |

百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群

四世紀末になると巨大古墳が河内と和泉の地域に出現した。百舌鳥・古市古墳群だ。

古市古墳群は大和川と石川の合流点の西側段丘上に立地し、全長四一五メートルの応神陵古墳(誉田(こんだ)山古墳)を筆頭に全長二〇〇メートルを越える大型前方後円墳六基から径一〇数メートルの円墳まで大小一〇〇基ほどの古墳からなる。

一方、百舌鳥古墳群は和泉地域北部の大阪湾岸に張り出した洪積台地上に所在し、全長四八六メートルとわが国最大の前方後円墳である仁徳(にんとく)陵古墳(大仙古墳)や履中(りちゅう)陵古墳を中心に、やはり九〇基を越える古墳からなる。

こうした巨大古墳が五世紀の河内・和泉の地に出現した背景には大きく二つの意見がある。

一つは、大和を根拠地として政治中枢とこれを支える地方の有力首長の同盟が、河内に拠点をもつ政権中枢とそれを支える別の地方有力首長の同盟により政治的イニシアチブを奪われたとする考えであり(都出比呂志『古代国家の胎動』)、もう一つは大王権の中枢は大和を動かず、中国南朝や朝鮮半島諸国との外交関係、河内平野の開発の進展に伴い墓域だけを移動させたとする考えである(近藤義郎『前方後円墳の時代』)。

巨大古墳が河内・和泉に出現したことは、この地域のみならず列島の歴史を語る上で非常に大きな出来事である。

今後も両説は拮抗した形で対峙することであろう。

ここでは、河内・和泉の地域が大陸文化受容の門戸としての役割を果たしたからこそ、政治的にも経済的にも、さらには外交的にも押さえておく必要があり、巨大古墳がこの地に出現したことを指摘しておきたい。

前方後円墳から方墳へ

その後も、摂河泉地域には有力者の墓が築かれた。

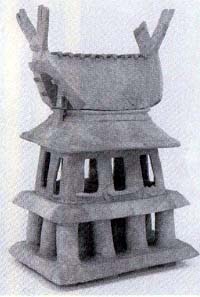

大阪府高槻市の今城塚(いましろづか)古墳は全長一九〇メートルで、二重の濠を含めると三五〇メートルに達する前方後円墳である。

六世紀前半頃の築造だが、この時期では最大規模であり、継体(けいたい)天皇陵とみてよかろう。

近年の発掘調査で二重の濠の間の堤から、家・盾・鶏・水鳥・巫女などの形象(けいしょう)埴輪が多数出土し、とりわけ高さ一七〇センチの家形埴輪は最大規模のものとして特筆される。 |

図40 今城塚古墳出

上家形埴輪 |

図39 今城塚古墳全景 |

埋葬施設は確認されていないが、三種類の石棺の破片が見つかった。

その一つには熊本県で産出される馬門石(まかどいし)が用いられ、石棺が遠路はるばる運ばれてきたことも明らかとなった。

天皇陵に比定されると発掘はもちろん、立入りも許されない。

今城塚古墳は、謎だらけの天皇陵の実態を知ることができる唯一の古墳と言ってよい。

天皇陵としての古墳の構造、天皇の死に際して行われた葬送儀礼のあり方などの解明が待たれる。

図41 推古陵古墳 |

図42 聖徳太子墓 |

六世紀後半に入ると前方後円墳は築造されなくなり、七世紀には有力者の墓に方墳が採用された。

南河内の磯長谷(しながだに)と呼ばれる地域には、用明(ようめい)・推古(すいこ)・孝徳(こうとく)天皇や聖徳太子の墓とされる古墳がある。

個々の被葬者の比定に検討を要するものはあるが、皇族および、それと関わりの深かった人物の墓であることは間違いない。

また、シシヨツカ古墳やアカハダ古墳など大型方墳の存在も明らかとなった。

七世紀にこの地で多くの有力古墳が営まれたのは、政治の中心である飛鳥と港湾施設である難波津を繋ぐルートとして重要な意味をもつようになった竹内街道沿いにあったからである。

ここまで、旧石器時代から古墳時代にかけての摂河泉地域における歴史をごく簡単だが振返ってきた。

こう見てくると、弥生時代後期は大きな画期だった。それ以降、摂河泉地域は先進的な大陸文化を受容する門戸としての役割を担うことになったからである。

二 古代国家と地域社会 top

1 古代大阪湾岸の国郡と氏族

古代の国郡

古代の大阪湾岸には摂津・河内・和泉という三つの国が置かれていた。

摂津国は、現在の大阪府の大阪市域とその北方の高槻市・摂津市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・池田市・豊能郡の地域、および西方の兵庫県の尼崎市・伊丹市・宝塚市・川西市・西宮市・芦屋市・神戸市・三田市の地域を含んでいた。

そしてその中には、島上・島下・豊島(てしま)・能勢・西成・百済・住吉・河辺(かわべ)・武庫・菟原(うはら)・有馬・八部(やたべ)などの諸郡が置かれていた。

河内国は、現在の大阪府東部の富田林市・河内長野市・羽曳野市・藤井寺市・八尾市・松原市・柏原市・東大阪市・守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・四條畷市・交野(かたの)市一帯に設置されていた。

この国には、交野・茨田(まんだ)・讚良(きさら)・河内・若江・渋川・高安・大県(おおがた)・志紀・安宿(あすかべ)・古市・丹比(たじひ)・石川・錦部(にしごり)などの郡が設置されていた。

和泉国は、現在の大阪府南部の泉大津市・和泉市・高石市・堺市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市の地域にかけて設置されており、その中には、大鳥・和泉・日根の三郡があった。 |

図43 古代大阪湾岸の国(『大阪府史』2より)

|

渡来系氏族の居住

先進地域であった大阪湾岸地域には、古来より、大伴・物部・中臣(なかとみ)・弓削・土師(はじ)などの有力氏族をはじめ、阿閇臣(あえのおみ)・膳(かしわで)臣・道守(みちもり)臣・坂本臣・雀部(きざきべ)臣などの多くの氏族が本拠地をもっていた。

そして、これらの氏族たち以外に、渡来系の氏族が多く居住していたことが、古代における大阪湾岸地域の特色のひとつである。

たとえば、河内国に関しては、四世紀末ころの応神朝に百済から渡来した王仁(わに)博士の子孫といわれる西文氏(かわちのふみうじ)の本拠地が同国古市郡にあり、この氏族からさらに栗栖首(くるすのおびと)・武生宿禰(たけおのすくね)・桜野首・古志連などの氏族が分岐した。

また、六世紀半ばころの欽明(きんめい)朝に百済より渡来した王辰爾(おうしんに)を祖とする船(ふな)・津(つ)・白猪(しらい)の諸氏の本拠地も古市郡・丹比(たじひ)郡にあったといわれている。

この他にも、安宿郡の田辺史、茨田郡の応神朝に百済から渡来した弓月君(ゆづきのきみ)を祖とする秦造(はたのみやっこ)などをはじめとする多くの渡来系氏族が居住していた。

摂津国の難波地域にも、難波忌寸(いみき)・日下部忌寸・吉士(きし)・三宅忌寸・秦忌寸などの渡来系氏族が多い。

この地域には「百済郡」が設置されているが、これは七世紀中葉の百済滅亡に伴って渡来してきた百済王氏をはじめとする竹志史・広井造・一難・調などの百済系渡来氏族が多数定着していたことによる。

摂津国地域については、この他、北部の豊島郡一帯に秦氏が多く居住していたと考えられる。

和泉国でも、大鳥郡に古志連・蜂田薬師・百済公、和泉郡に信太首・取石造、日根郡に上村主・近義首・日根造などの渡来系氏族が居住していた。

2 難波津と難波宮・難波京 top

古代の大阪湾岸地域において、政治・経済などの中心として最も重要な位置を占めていたのは、現在の大阪市中央区・東成区・天王寺区の一部にあたる「ナニワ(難波)」と呼ばれる地域であった。

国家的港津としての難波津

瀬戸内海の東端に位置し、水陸交通の要衝であった難波地域の発展において、港津は重要な役割を演じていた。

そこでまず、この地域を代表する港津であり、国家的港津として機能していた難波津の展開に関してみてみよう。

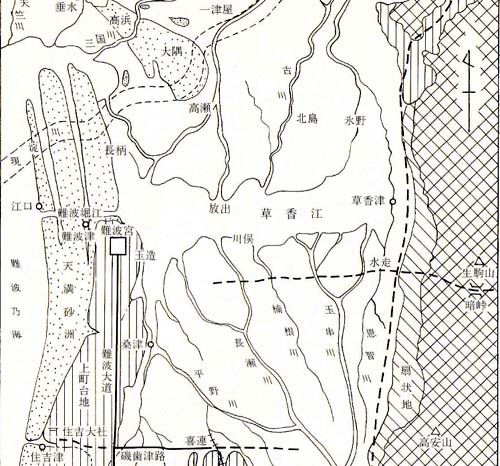

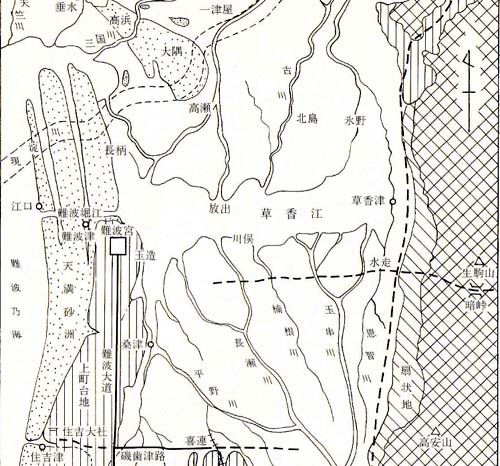

国家的港津としての難波津が発展する大きなきっかけは、五世紀代と推測される、大阪湾とその内陸に入り込んだ河内潟(図29)をつなぐ「難波堀江」の開削にあると考えられている。

一九八七(昭和六十二)年、大阪市中央区法円坂の大阪市中央体育館区域の発掘調査中に、五世紀代の巨大倉庫群の遺構が発見された。

現在、この倉庫群は五世紀の王権が交通の要衝である難波に設置したものであり、『古事記』『日本書紀』にみえる難波地域の開発伝承と密接な関係をもっていると推測されている。 |

図44 古代の大阪と難波宮

(『日本の時代史3 倭国から日本へ』より)

|

また、それらの史書にみえる難波地域に関する記録によれば、この港は、国内交通における要衝として機能しただけでなく、隋(ずい)・唐(とう)・高句麗(こうくり)・百済(くだら)などの外国使節の来日の際にもしばしば利用されており、国際的にも重要な港であった。

難波津の所在地をめぐっては、これまで二つの有力な説が対立している。

一つ目の説は、この港の位置を現在の大阪市中央区三津寺付近に比定する説である。

この説においては、砂堆(さたい)・汀線(ていせん)などの検討に基づきつつ、「三津」という地名を「難波御津」(なにわのみつ)につながる地名と推測している。

二つ目の説は、この港の所在地を現在の大阪市中央区高麗橋付近に比定している。

この説では、古く砂浜であったと考えられる三津寺付近は、国家的使節団などを乗せた大型の船の停泊地として不適当であり、上述の「難波堀江」に近い高麗橋付近が適当であると推測している。

これら二つの説は、それぞれそれなりに説得力をもつが、現在のところ難波津の所在地を確定するだけの文献・考古データは蓄積されておらず、その比定地は不明とするしかない。

このように国家的な重要港津であった難波津には、すくなくとも六世紀頃には、朝廷によって屯倉(みやけ)が設定されていた。

そして、その屯倉を中心に、外交の施設である「難波館」「大郡」などをはじめとする多くの朝廷の出先機関がしだいに設置・整備されていった。

また、諸豪族にとっても、難波津は、西日本各地に領有する土地や人民を統制し、そこからの貢納物を確実に収取するために重要な港津であった。

そのためこの港には、蘇我(そが)氏・物部(もののべ)氏などをはじめとする多くの豪族たちが、倉庫をもった「宅」を置いていた。

いわゆる「大化改新」の一環としての難波遷都も、このような素地のうえに行われたものであった。

難波宮

大阪湾と河内平野の間を南北に走る上町台地の北端、現在の大阪市中央区法円坂町一帯に難波宮遺跡がある。

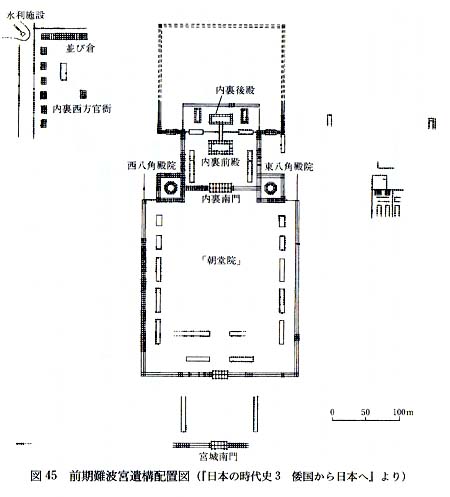

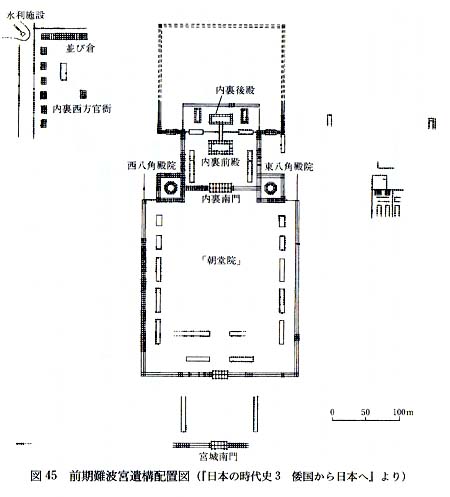

一九五四(昭和二十九)年以降、発掘調査が継続され、ここに二つの時期の大規模な宮殿遺構が体認されており、古い時期の遺構が「前期難波宮」、新しい時期の遺構が「後期難波宮」と仮称されている。

「前期難波宮」の遺構にはほぽ全面に火災痕があることから、これが『日本書紀』の朱鳥元(六八六)年条に火災記録のみえる宮であることは確実である。

この宮の造営時期をめぐっでは、従来、大化元(六四五)年の難波遷都ののち、孝徳天皇によって造営された「難波長柄豊碕宮」とする説と、天武十二(六八四)年に、天武天皇のいわゆる複都制の詔によって難波が副都とされたときに造営された宮殿であるとする説が出されていた。

しかし、近年の文献研究の深まりや発掘調査の進展から、その遺構が孝徳朝のものであるとする説がいっそう有力になってきた。

特に、一九九九(平成十一)年に内裏北西部の遺構から発見された、「戊申年」という年号を記した木簡が六四八年のものと判定されたことから、この可能性はきわぬで高まったといえよう。

「前期難波宮」の建物は、すべて掘立柱の形式が採用されており、瓦も使用されていない。 |

図45 前期難波宮遺構配置図

(『日本の時代史3 倭国から日本へ』より)

|

また、宮殿の全体構造としては、基本的には推古天皇の小墾田(おはりだ)宮などの従来の宮殿構造を継承していると考えられるが、前殿区域と後殿区域にわかれた内裏、内裏幽門の左右への八角楼殿の配置、大規模な朝堂院、広大な朝庭と多数(一四~一六棟)の朝堂、附属する大規模倉庫群などの点で、従来の諸宮殿とは一線を画する規模・構造をもっている。

このことから、「前期難波宮」は、旧来の宮殿の形態が、大陸の影響を受けつつ、中国的な都城(とじょう)の形態に近づきつつある過程を示す遺構として重視されている。

そして、これは同時に、旧来の「トモ」や「べ」の制度に基づく支配体制から新しい強力な中央集権体制への移行過程でもあったと考えられる。

この「前期難波宮」の遺構を孝徳天皇の「難波長柄豊碕宮」とする説によれば、この宮は孝徳天皇の死去と飛島(あすか)遷都ののちも存続した。

そして、先述のように、天武朝になると、いわゆる副都制の詔による副都として修理・整備されたが、朱島元(六八六)年の火災で消失してしまった。

発掘調査による知見からすれば、こののち「後期難波宮」が造営されるまでの四〇年間、この宮は火災を受けたままに放置されていたと考えられる。

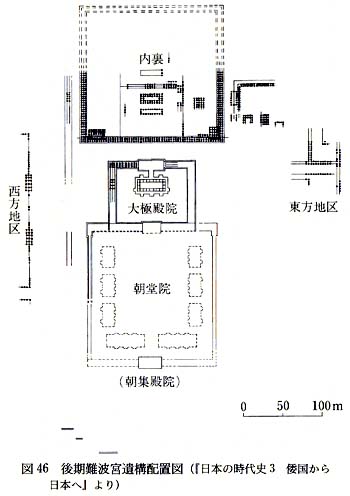

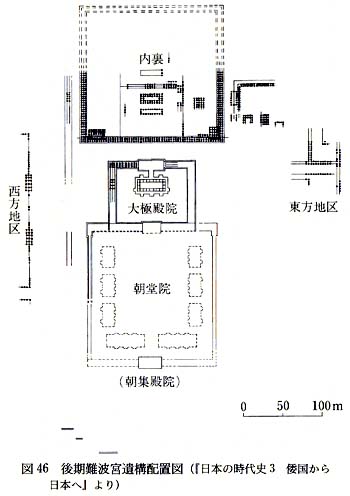

「後期難波宮」の遺構は、上述の「前期難波宮」遺構の上層に位置すること、主要な建物に奈良時代の瓦が使用されていること、殿舎の形態や配置が平城宮にきわめて似ていることなどから、八世紀前半に聖武(しょうむ)天皇によって復興された難波宮と推定されている。

難波宮を副都とする天武天皇の構想を受継いだと考えられる聖武天皇は、火災によって消失したままになっている宮の復興を決めた。

そして、神亀三(七二六)年、藤原宇合(うまかい)を知造難波宮事に任命し、その再興事業を開始した。

この事業は、天平四(七三二)年頃に一段落を迎えたようである。

「後期難波宮」では、内裏の建物には依然として掘立柱方式がとられているが、それ以外の大極殿院・朝堂院などの主要な建物は礎石建で、瓦も使用された大陸式の建築である。

この内裏や大極殿院の形態は、平城宮第二次地区の遺構と近似している。

ただ、この宮では内裏正殿(大安殿)の前面に大安殿前殿が置かれており、この点は、内裏正殿の前面が前庭として開かれている平城京・平安京とは異なる独自の構造をもっている。

また、朝堂院に関しても、平城宮・平安宮の一二堂形式とは異なる八堂型式が採用されており、この形式はのちの長岡宮と同じである。

全体的にみて、各殿舎の規模・形態は平城宮をひとまわり小規模化したり簡略化したものと考えられる。 |

図46 後期難波宮遺構配置図

(『日本の時代史3 倭国から日本へ』より)

|

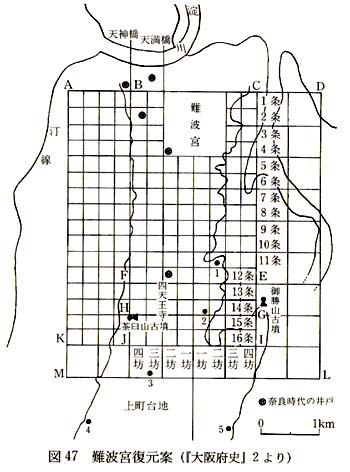

難波京

難波宮にかかかる重要な問題として、難波京の存否の問題がある。

前期難波宮の時期に難波宮が成立していたかどうかについては、議論がわかれている。

しかし、その京域の中心となる上町台地の複雑な地形などを考えれば、条坊制地割をもつ京域を設定することはかなり困難な事業であり、その宮の時代である孝徳朝の段階では、京域は設定されていなかったとする説が強い。

そしてその後、難波を副都とする構想をもった天武天皇の段階になって初めて、京のプランが提示されたのではないかと考えられている。

ただし、この段階で条坊制地割が施されたかどうかについても賛否両論があり、はっきりしていない。

全面的な難波京域の完成は、さらにのちの、後期難波宮の聖武朝であると推測されているが、難波「京」そのものの造営に関する官司や記事がみえないなどの問題点があり、この時期においても条坊制に基づく京域の存在に疑問をいだく意見もある。

このように問題点の多い難波京に関しては、いくつかの復元試案が提示されているが、いまだ考古学的な裏づけがとぼしく、京域の詳細は不明である。 |

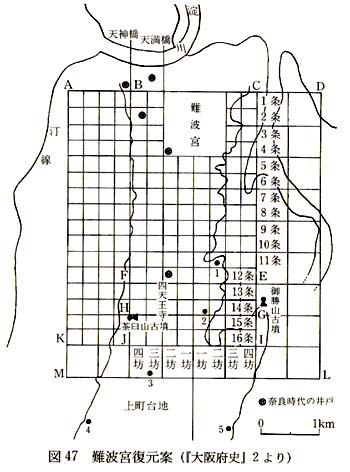

図47 難波宮復元案(『大阪府史』2より)

|

難波市

『続日本紀』や『日本霊異記』によると、難波には、多くの市人や各地からの行商人で賑わう「難波市」という交易場があったことがわかる。

この市はおそらく、難波宮が設定された際に国家によって設立された官設市と考えられ、正確な位置は不明であるが、平城京などのパターンと同様に、難波宮の南方の京内にあったものと推測される。

難波市は基本的には難波宮・難波京の官司・官人の公務や生活のために設けられ、摂津職(せっつしき)の直轄であったと考えられる。

しかしもちろん、その市は官司・官人のためばかりではなく、一般の人々の生活物資の交易場としても機能し、しだいに大阪平野一帯の流通網の結節点のひとつとなっていったようである。

このような官設の市をも有した難波には、瀬戸内海の海上交通を利用して大宰府(だざいふ)や西海道・山陽道・南海道諸国から中央政府に納められる大量の米(庸米・年料舂米)や綿(貢綿・調綿)などの物資が集まってきた。

また、これらの公的物資以外にも、民間物資としての米・綿・雑穀などや、各地の封戸(ふこ)・荘園から中央の寺社・貴族のもとに進上される物資が大量に難波にもたらされた。

特に後者の寺社・貴族への進上物資に関しては、それらの物資を陸揚げして保管するために、彼ら諸権門の手によって多くの「荘」が難波に設置されていた。

そしてもちろん、これらの大量の物資の移動の背後には、「官人」「百姓」「商旅」「商人」などと史料にみえる多くの人々の往来があったのである。

難波宮の終焉

桓武(かんむ)天皇による長岡遷都の動きは、延暦三(七八四)年五月頃から具体化しはじめる。

桓武天皇は、首都平城京から長岡京に遷都し、同時に副都難波京を廃止することにより、従来の二つの都を一本化しようとしたと考えられる。

このような桓武天皇の構想に基づいて、延暦十二年、それまで難波京とそれを含む摂津国全体を管轄していた摂津職という機構が廃止され、その他の諸国と同様の摂津国が置かれた。

これにより、摂津国を管轄する長官の官位相当も降格し、行政機構も縮小された。

また、長岡京への遷都に伴い、官人やその家族が新たな都に移動したため、難波地域の人口も大きく減少したと推測される。

発掘調査の結果、長岡宮と、さらにその後の平安宮の遺跡から出土する瓦が、難波宮から搬出されて再利用されたものであることが判明した。

そしてさらに、後期難波宮の内裏・大極殿院・朝堂院の諸建物と長岡宮におけるそれらとが、規模や配置の点で酷似することも明らかになった。

これらのことから、長岡京遷都に際して、従来『続日本紀』の記録から知られていた平城宮の諸殿舎の移築だけでなく、難波宮の諸殿舎も同様に移築されていたことが実証された。

ここに、孝徳朝以来の難波宮は、終焉を迎えた。

現在、市民による遺跡保存運動の結果、大阪市中心部に約九万平方メートルの難波宮遺構が史跡公園として保存されている。

また、二〇〇一 平成十三年には、その北側に大阪歴史博物館が開館し、難波宮遺構に関する発掘・研究の成果が展示されている。

3 古代大阪地域の仏教と行基

top

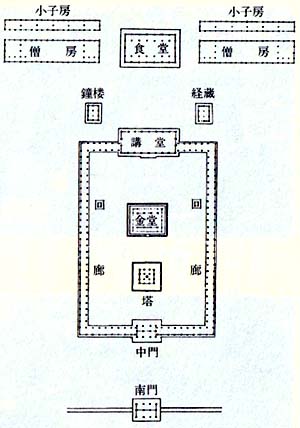

それらのうちでも、現在、大阪市天王寺区にある四天王寺は、これまで火災・地震・台風・戦乱などによる被害をたびたび受けてきたが、そのたびに諸堂塔は同一場所に再建されてきた。

この寺は、聖徳太子の発願によって建立されたという伝承をもち、長年にわたる発掘調査の結果、『日本書紀』推古天皇元(五九三)年条の創肆記事はそのまま信じ難いものの、創建は七世紀初頭にさかのぼり、その当初から中門・塔・金堂が一直線にならぶ「四天王寺式」と呼ばれる独特な伽藍配置をとっていたことが確認された。

こののち、四天王寺は、孝徳朝の難波遷都に伴って回廊・南大門・東大門などが整備され、さらに天武朝に講堂が建立されて中心伽藍が完成した。

図51 行基像 |

図52 家原 |

行基の活動

このような仏教的土壌のうえに、八世紀になると、日本の仏教史に大きな足跡を残す行基(ぎょうき)がこの地域に登場する。 行基は、天智七(六六八)年、河内国が鳥郡蜂田(はちた)郷(現在の大阪府堺市)に生まれた。

父は高志才智(こしのさいち)、母は蜂田古爾比売(こにひめ)といい、父方・母方ともに渡来系の氏族である。

天武十一(六八二)年、十五歳で出家し、法相宗を学び、飛鳥寺の道昭を師としたともいわれている。

こののち、法興寺・薬師寺で修業を積むが、まもなく寺を出て生駒山中にこもって修業を始める。

持統五(六九一)年、大和国葛上(かずらぎのかみ)郡高宮寺で受戒(じゅかい)し、さらに修業を続けるが、三階教の経典における山林修業の否定に衝撃を受け、山を下りた。

この山林修業ののち、民衆を救済するための宗教運動を企図し、大和国で民間伝道を開始する。

慶雲元(七〇四)年には、生家を家原寺(えばらでら、現在の堺市家原寺町)とし、布教の拠点とした。 しかし、このような行基による民間への仏教の布教は、鎮護国家のための宗教という性格が強い当時の仏教界にあって、寺院外での布教を禁じた僧尼令違反として政府から禁圧された。

にもかかわらず、行基の布教は多くの民衆の支持を受け、和泉・河内・山背(やましろ)・摂津の各地で伝道を続けていく一方で、弟子の僧や俗人を組織して各地で寺院・灌漑用池・橋・溝・堀・船泊・布施屋などを造営する土木・社会事業を推しすすめていった。

このような行基の活動は、民間での仏教信仰の発展や地域の豪族たちの墾田開発の進展などの状況とも合致し、天平三(七三一)年には、行基に従う信者の一部の出家を許可するなど、政府の態度にも変化があらわれた。

そして、天平十五年、聖武天皇が盧遮那(るしゃな)大仏(奈良の大仏)の造営を開始すると、行基はその事業に協力を求められ、天平十七年には大僧正に補任された。

こののち行基は、天平二十一年、平城京右京の菅原寺で八二歳の生涯を閉じた。

彼の墓は、奈良県生駒市の竹林寺にある。行基が没してから約五〇〇年後の嘉禎元(二三五)年、この墓から彼の遺骨を納めて墓誌を刻んだ金銅製円筒形の容器が発掘された。 その残片は現在、奈良国立博物館に保存されている。 |

図53 行基遺骨容器残欠

|

4 平安期の大阪湾岸地域 top

河尻の発展

延暦三(七八四)年、桓武天皇は平城京から長岡京への遷都を強行し、さらに同十三年には平安京へと都を移した。

このような遷都構想の一環として、延暦四年、三国川と淀川との直結工事が行われた。

この工事の結果、現大阪市東淀川区南江口で淀川本流と分岐し、同市西淀川区と兵庫県尼崎市との間で大阪湾に注ぐ流路が形成された。

この水路はもと「三国川」と呼ばれていたが、中世末~江戸初期ころにはその河口の港「神崎の渡」の名にちなんで「神崎川」という呼称が定着し、この呼称が現在まで続いている。

この水路は、瀬戸内海-河尻-三国川-淀川という水上交通路を発達させ、そのルートは従来の瀬戸内海-難波津-淀川というメイン・ルートにとってかわり、それ以後の水上交通の幹線路となった。 |

図54 三国川の開削

|

この三国川を通る水上交通路においては、淀川本流との分岐点にある江口や、河口部の河尻にある蟹島(かしま、現淀川区)・神崎(猪名(いな)川合流点)・長洲(尼崎市長洲付近)・大物(尼崎市大物町付近)などの港津が発達した。

特に河尻一帯の港津は、瀬戸内海航路の発着点となり、西国と都とを結ぶ結節点として重要な役割を果たした。

西国から都に向かう人々(官人・夫役人など)や物資(官物、荘園の年貢・公事物など)は、この河尻に着くと、そこで川船に積替えられて淀川を遡航し、都に入っていった。

また、このような人や物資の動きとは逆に、都から西国へ赴任する官人だちなどは淀川を川船で下り、ここで海船に乗換えて西をめざした。

以上のような瀬戸内海航路の発着点であった河尻には、多数の川船や海船が集まり、沿岸には多くの庄家・別荘・津屋(問屋)が建ち、水夫・人足・官人・商人・遊女などの多彩な人々で賑わっていた。

この港津は、検非違使(けびいし)庁と摂津国衙(こくが)という公的権力の支配・管理下にあり、現地の実務は刀禰という下級役人が取りしきっていたと考えられる。

このようにいくつかの要津が発達した河尻の中でも、特に神崎は往来する旅人を相手とする遊女の集まるところとして有名であった。

十一世紀後半~十二世紀初の有力官人で学者としても著名な大江匡房(まさふさ)は、淀川下流域の遊女たちを描いた散文『遊女記』において、神崎を「天下第一の楽地」と呼んでいる(『朝野群載』巻三)。

また、河尻の要津のひとつであった大物は、文治元(一一八五)年、兄源頼朝と対立して都を追われた源義経が、この浜から船で逃走を企てたことでもよく知られているが、ここで近年行われた発掘調査では、平安末~鎌倉前期の遺物が大量に出土した。

それらの遺物からは、かっての三の港津の繁栄をかいまみることができる。

その遺物の中で特に注目されるのは、「丁綱」という墨書のある中国製白磁碗である。

この墨書は、中国人の姓である「丁」と貿易船の積荷のグループを示す「綱」を意味し、その中国人あるいはそのブループの関係する荷物であることを記していると考えられる。

このような墨書のある中国製陶磁は、従来、平安・鎌倉期の中心的対中国貿易港であった博多において大量に発見されているが、それ以外の地域からはほとんど出土していない。

大物遺跡から発見されたこの墨書を持つ中国製陶磁片は、文献史料からはほとんど実態のうかがえなかった、輸入港である博多から大消費地である都までの輸入品の国内流通ルートを具体的に物語るものであり、大物が博多などともつながった瀬戸内海航路の要衝であったことを証明する貴重な遺物である。 |

図55 「丁綱」墨書陶磁器

|

平氏と福原京

十二世紀後半になると、平清盛を中心とする平氏一門が急速に政界の中枢に進出してきた。

このような平氏の動きに対しては、旧来の有力貴族かちからの反発も他く、当初強力に清盛をバックアップしていた後白河上皇とも次第に対立を深めていった。

平清盛は、仁安三(一二六八)年前後に、摂津国の福原(神戸市兵庫区一帯)に「福原山荘」と呼ばれる別荘を築造し、同年二月の出家以後はこの山荘に居住したが、彼はこの山荘に移ってからも中央政界に強大な影響力を及ぼしつづけた。

そのような状況の中で、安元三(一一七七)年には、後白河法皇の近臣の間でひそかに計画されていた反平氏の謀略が密告され、藤原成親(なりちか)や俊寛(しゅんかん)らの関係者が逮捕・処罰されるという、いわゆる「鹿ヶ谷事件」が起った。

そしてさらに、治承三(一一七九)年には、清盛が軍勢を入京させ、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉するという「治承のクーデター」が勃発した。

このクーデター以後、中央政界において平清盛とその一門の権力はさらに強化され、清盛の娘徳子(建礼門院)と高倉天皇の間に生まれた安徳天皇が即位するなど、その権力は頂点に達した。

しかし、このような平清盛とその一門の強大な権力にも、しだいに影がさしはじめる。

治承四年五月、後白河法皇の皇子以仁王(もちひとおう)が源頼政と結んで平氏追討の令旨を発し、反平氏の兵を挙げた。

この挙兵は結局、彼らの敗死で幕を閉じたが、この平氏打倒の令旨をきっかけとして、伊豆の源頼朝や信濃の源義仲などによる反平氏の動きが広がっていった。

こうした反平氏の動向の高まりの中で、清盛は同年六月に、安徳天皇・高倉上皇・後白河法皇らの福原行幸をはかり、事実上の福原遷都を強行した。

この遷都の背景には、延暦寺(えんりゃくじ)・園城寺(おんじょうじ)・興福寺(こうふくじ)などの反平氏的有力寺院勢力から少しでも遠ざかるうとする思惑や、瀬戸内海交通を媒介として平氏の重要な勢力基盤となっていた西国地域との連絡の便を確保し、平氏政権をさらに確固としたものにしようとする意図などがあったと推測される。

こうして、福原に隣接する和田(輪田)の地において新京の建設が着手されたが、海と山に挟まれた狭い地域であったために、左京は条里が足りず、右京も区画がとれないという状況であった。

このように新京建設が難航するなかで、貴族層の不満や延暦寺の平安京還都要求が噴き出し、東国では源頼朝が兵を挙げ、さらに病を得た高倉上皇が還都を強く要望するなど、還都の動きはにわかに活発化した。

平氏一門の中でも、平宗盛が還都を主張し、父清盛と激論を行うなどの動きがみられた。

結局、同年十一月、高倉上皇や安徳天皇らは京都に還幸し、ここに事実上福原遷都は失敗に終った。 |

図56 福原京復元図(足利健亮成図、一部改変)

|

大輪田泊と日宋貿易

現在の神戸港一帯は、平安時代には「大輪田泊」と呼ばれていた。

この港は河尻から船で西へほぼ一日の行程にあり、魚住(うおずみ、明石市)・韓(から、姫路市福泊)・俚生(むろう、御津町室津)などと並んで、当時の瀬戸内海東部における重要な港津の一つであった。

このように重要な港津であった大輪田泊は、平安時代において、中央政府や摂津国によって管理され、しばしば修築の手が加えられている。

そして、承安三(一一七三)年には、平清盛によって「兵庫嶋」が築造され、大規模な整備が行われた。

この時の清盛の修築事業は、一切経(いっさいきょう)を書いた石を海中に沈めて難工事を完成したという「経ヶ嶋」(きょうがしま)の伝承として、『平家物語』などに伝えられている。

さらに清盛は、治承四(一一八〇)年二月に、太政官(だじょうかん)に申請して国家による修築を行おうとしたが、この直後の五月に起った以仁王(もちひとおう)の挙兵に始まる源平内乱のために、この計画はほとんど実行されなかったと考えられる。

このように平清盛が大輪田泊を重視した理由としては、従来、瀬戸内海航路や大宰府、および日宋貿易を掌握するための拠点の建設を意図していたとする説が有力である。

しかし、この清盛による大輪田泊重視の要因として挙げられている、平氏政権と日宋貿易の関係をめぐっては、現在の通説的理解にいささかの疑問がある。

平氏政権と日宋貿易の関係についての現在の通説的な理解は、ほぼつぎのようなものであろう。

すなわち、平清盛を中心とする平氏政権は、それまでの伝統的な朝廷の対外方針を転換し、積極的・開国的な対外政策をとった。

そして、その一環として、日宋貿易もおおいに振興され、その貿易からの収入は、多くの荘園・知行国からの収入と並んで平氏政権の重要な財政基盤となった、という図式である。

このような通説において、清盛による積極的対外政策や貿易振興・統制策の具体例として指摘されているものに、大輪田泊の修築とそこへの宋船の入港、およびその港津での彼と後白河上皇・高倉上皇らとの宋人引見、という事実がある。

しかし、これらの事実をただちに、平氏政権内部に確固たる独自な対外構想が存在していたことの証明材料としたり、その積極的な貿易支配と結びつけて理解してよいのか、いまだ充分な証明が行われているとは言い難い。

また、日宋貿易からの利益が荘園・知行国と並んで平氏政権の重要な経済基盤となっていた明証として、『平家物語』の

「日本秋津島は、纔(わずか)に六十六箇国、平家知行の国卅(きんじゅう)余箇国、既に半国に超えたり。

其外庄園・田畠いくらといよ数を知らず。綺羅(きら)充満して、堂上花の如し。軒騎(けんき)群集して、門前市をなす。

揚州の金(こがね)・刑州の珠・呉郡の綾・菊江の錦、七珍万宝一(ひとつ)として闕(かけ)たる事なし」

という一節がしばしば引用される。

しかし、当時日本にもたらされた唐物の優品は、当然、強大な権力を誇った平氏一門のもとに最も集中したであろうから、この文章は単に、知行国・荘園からの莫大な収入の結果、平氏一門が唐物の大口消費者となっていたことを示す文章にすぎず、その政権が貿易から莫大な収入をあげていたことを確証する材料とは考え難い。

そもそも、政権の財政基盤となるような収入を貿易からあげるとすれば、宋朝の市舶制度のような徹底した貿易管理に基づく輸入税の徴収・専売制の整備や、鎌倉・室町期の寺社造営料唐船・遣明船のような自らが仕立てた貿易船の派遣などが必要と考えられるが、現存する諸史料の中に、平氏政権がそのような貿易政策を実施していた明証は見出せない。

さらにいえば、平氏政権期の大輪田泊に、少数の宋商船が入港していたことは事実であるが、それはあくまでも平氏政権の絶頂期のごく一時的な状況であり、この時期の大輪田泊における貿易の意義や量を、日宋貿易史全体の中で過大に評価すべきではない。

管見の限り、平氏政権滅亡後に福原に入港した宋商船の記録がみられない点からすれば、その港津は結局、従来の貿易センターであった博多にとってかわるほど貿易港として成熟することなく、急速に貿易港としての地位を失ったことを物語っているのではなかろうか。

十二世紀~十三世紀において、宋人の大海商の貿易拠点が一貫して博多にあり、彼らが「博多綱首」と呼ばれたことなとがら考えても、やはり福原は国際交易港としてのハブポート博多から一時的に国内に延びたスポークの一本にすぎなかったといえよう。

このように、平氏政権と日宋貿易の関係についての通説には、多くの疑問点がある。

そのような理解と深くかかわる大輪田泊の歴史的な位置・役割についても、今後、厳密に再検討していく必要があろう。

平安後期の難波地域の港津

上述のように河尻か繁栄していた十一世紀頃の史料に、難波地域における重要港津として渡辺津が登場する。

この港は窪津(くぼのつ)とも呼ばれ、現在の天満橋と天神橋の中間の大川南岸あたりにあったと考えられる。

八世紀末の三国川の開削以後、西海道・山陽道・南海道地域から瀬戸内海を経由して大阪湾岸にやってくる船のすべてが、三国川河口の河尻をへていたわけではない。

旧来の難波津ほどの比重はないものの、特に南海道からの船にはこの渡辺津をへるものも多く、また京都と難波を結ぶ河川航行の港としても利用されており、渡辺津には多くの中央権門の倉庫(荘)が設置されていた。

このように、平安期の大阪湾岸地域の海上交通において、難波地域を経由するルートも依然として命脈を保っていたのである。

十一世紀末~十二世紀の院政期になると、貴族たちの四天王寺・住吉・高野山・熊野などへの参詣が盛んになり、渡辺津は四天王寺の外港、熊野街道の起点などとして整備されていった。

また十一世紀末以降、渡辺党と呼ばれる武士団がこの港を根拠地とし、河内から摂津にまたがる広大な皇室領である大江御厨(みくりや)の惣官職などを帯びながら、河内・摂津~瀬戸内海地域の水上交通に活躍した。

三 中世――地域社会の自立 top

1 首都経済圏と港湾都市

淀川流域の港湾都市

近畿は京都・奈良など荘園領主が居住する都市を抱えている。

また、高野山・比叡山も巨大な荘園領主であった。

都市では、国家的な行事・法要が執り行われ、全国の荘園から輸送される様々な物資がそれを支えた。

また、平安時代から続く熊野詣、高野詣も相変らずさかんであり、上皇・天皇・公家の参詣は、鎌倉時代までがピークであるが、庶民の参詣は衰えることはなかった。

水上交通では淀川水系が平安時代に続き重要な役割を果たした。

特に、大阪市東淀川区南江口町で淀川から分岐し、西淀川区と兵庫県尼崎市との間を流れ、大阪湾に注ぐ神崎川、中世では三国川と呼ばれ、周辺には重要な港湾都市があった。

文安二(一四四五)年『兵庫北関入船納帳』には、兵庫北関(神戸市)を通過した瀬戸内海を航行する船の積荷や船籍などが書かれている。

それによれば、一年間を航行した船の数は一九三七艘で、その内、摂津国の船籍は四五六艘にのぼる。

これは全体の約二三%にあたり、最も多い。港別の船の数を挙げると、地下(兵庫、神戸市)二九四、尼崎 九四、杭瀬(尼崎市)四一、別所(渡辺、大阪市)八、堺五、梶島(蟹島・加島、大阪市)四、須磨 一、西宮 一、今郷 一となる。

これをみると、兵庫・尼崎・杭瀬・梶島など三国川の港町が重要な港湾機能を果たしていかことがかかる。

そのほか、大阪府下では淀川河口の渡辺と摂津和泉国境の堺が注目される(林屋辰三郎編『基庫北関入船銷帳』)。

渡辺津

渡辺津は、九品津、窪津などとも呼ばれ、淀川河口に位置し、淀川交通と瀬戸内海交通の要衝として重要な役割を果たした。

また、ここは大江渡とも呼ばれ、大江御厨の一部をなした。

大江御厨とは、大和川が中河内で北流してつくられた湖一体と淀川河口までを含む地域を呼んだもので、中河内を航行する船の出口にも当たっていた。

渡辺とは現在の天満橋、八軒家付近とされるが、発掘調査からみると豊臣期より前の遺構は確認されず、人が住めるような場所ではないとされる。

遺物などからみて渡辺は天神橋よりも更に西側にあったと推定する(松尾信裕「豊臣期大坂城下町の成立と展開」『ヒストリア』 一九三号、大津研一 「中世大坂の道と津」『大阪市立博物館研究紀要』三三冊)。

中世でさかんになった熊野参詣の街道、熊野街道は、渡辺が出発点に位置付けられた。

ここには、熊野九十九王子社の第一王子である窪津王子社が設けられた。

この道は高野山参詣にも活用され、四天王寺もこのすぐ南にあり、重要な街道が南北に走っていた。

さて、前述した『兵庫北関入船納帳』に「別所」と呼ばれた渡辺には、渡辺別所と呼ばれる施設があった。

これは、建久八(一一九七)年に東大寺大勧進(だいかんじん)俊乗房(しゅんじょうぼう)重源が設けたもので、のち地名として活用されたのであろう。

重源が東大寺大勧進になった経緯は、源平合戦による東大寺焼失に始まる。

治承四(一一八〇)年源頼政に始まる源氏の蜂起に対し、同年十二月、平重衡(しげひら)が東大寺焼き討ちをし、諸伽藍、大仏殿が焼失した。

この時、平清盛全盛期で東大寺復興の動きはなかったが、養和元(一一八一)年閏二月平清盛が没し、後白河法皇が院政を再開したことから、復興の機運が生まれ、八月、重源が大勧進職に任じられたのである。

渡辺別所が史料上に現れるのは、重源が弟子の含阿弥陀仏定範(じょうはん)に所領・所職を譲った文書からである。 |

図57 重源像

|

これには、重源が東大寺再興のために設けた渡辺の別所の施設が書かれている。

まず、「渡辺別所并木屋敷地」が挙げられ、その敷地には、方三間の瓦葺の浄土堂があり、丈六皆金色の阿弥陀三尊像や仏舎利(ぶっしゃり)などが安置され、鐘仮屋・倉・湯屋などの施設があったことが書かれている。

興福寺大乗院尋尊(じんそん)が描いたという明応二(一四九三)年の河内御陣図(『大阪府史』)には、渡辺の北東に接して「浄土堂」と注記がされており、熊野街道沿いに浄土堂があったとみられる。

重源は、ここ渡辺別所にある本屋敷で周防国から運ばれた材木を保管し、あるいは大仏殿造営に使う備前国で焼かれた瓦を陸揚げした(田中文英『院政とその時代 王権・武士・寺院』)。

これらの物資は淀川を上がり、巨椋(おぐら)池から木津川をへて木津で陸揚げされ、奈良に運ばれたのである。

また、渡辺を特色づけるものに、渡辺党という武士団の存在がある。

彼らは、平氏政権との関わりも深く、また、源氏の挙兵時には、これに参加する武士がいた。

たとえば、源頼政の挙兵のとき、渡辺競(きおう)は、一族と共に宇治川の合戦で壮絶な最後を遂げている(『平家物語』)。

京都神護寺を再興し、源頼朝に挙兵を促したとする文覚(ぶんかく)も渡辺党遠藤氏の一族であるという。

文覚は、承安三(一一七三)年、後白河法皇の法住寺御所を訪ね、神護寺に荘園を寄進することを求めたことから逮捕され、伊豆に流された。

頼朝との出会いはこれが契機となったのであろう。

さて、渡辺は交通の要衝であることから、合戦の重要な場面で登場する。たとえば、『平家物語』では、源義経が屋島にいる平氏を攻めるため、渡辺で船揃いしていることが書かれている。

ここでは梶原景時と義経が船合戦について軍議で対立し、義経は嵐の中をわずか五艘で出航する。

『太平記』では、元弘二(一三三二)年四月、楠木正成が赤坂城陥落からしばらく姿を見せていなかったが、突然紀伊の湯浅氏を攻め、五月には住吉・天王寺から渡辺橋の南まで陣したことが書かれている。

ここで正成は鎌倉幕府の軍勢と渡辺橋付近で戦い、大勝利したとされる。

渡辺橋は淀川に掛かる橋であった。

淀川と鵜殿関

京都の物資が行き交う摂河泉では、多くの関所が設けられ、関銭(せきせん)が徴収された。

ここでは淀川の関所のひとつ鵜殿関(うどのせき)から関の機能をみてみたい。

鵜殿関は、現在の高槻市前島にあった。この関は淀川対岸の楠葉関とセットであった。

応永十三(一四〇六)年四月十七日付泰信書状には、新関停廃に関して鵜殿(陸地)と楠葉(川上)の両関については元のように存続が認められている。

鵜殿関は、奈良の春日社が領主として経営されていたが、十四世紀末から多武峰(とうのみね)寺が支配していた時期があった。

談山(だんざん)神社には鵜殿関支配の具体侫を示す文安二(一四四五)年八月から翌年七月までの一年間の『銭納日記』が残されている。

中世の関所がどのような収支であったかを知る稀有な情報である。

『銭納日記』は、一日ごとに納入された銭の額が書かれ、月末に一ヵ月間の集計が挙げられ、収入状況がわかる。

また、『仕日記』には、どこに支出したかが書かれている。

まず、収入についてみると、関銭の徴収は、京都へ上る船に対してかけられたもので、一年間の総合計は、二三四貫九六三文である。

この年の米価について東寺領播磨国矢野荘の公田枡では一石につき八〇七文、東寺の下向枡だと一貫七五文となる。

矢野荘公田枡で換算すると、二九一石余、東寺下向枡だと二一八石余の収入があったことになる。

一年で最も収入があっだのは、八月から十二月までで、船舶物資の往来が激しかったことがわかる。

また、船の行き来が途絶えるのは、大晦日から正月六日までで、このほか、五月から六月の農繁期や梅雨時の長雨はあまり船は航行していない。

支出は、関所を維持するために多く支出された。

まず、鵜殿荘の近辺の荘園領主烏丸家とその代官への支出や摂津守護細川勝元とその内衆らへの贈答や饗応費用。

近隣国人らへの交際費、周辺惣村の神事・祭祀への支出。

さらに関所を管理する常住衆の生活費、常住衆が下宿している鵜殿の村人(宿主)への支出など多岐にわたる。

このほか、大雨による堤防補強など、周辺の国人が協力した事業に関するふるまい酒など臨時の出費もあった。

また、武装用の矢の購入。関所番船の補充など備品費用も要った。

こうして差し引いた利益は、全体の三八%に当たり、その中で、目代である多武峰寺の収入は、三一貫五〇〇文で、給主・公文・下部の給分と、次年度繰越金が九〇貫文ほどあった(『高槻市史』第一巻、宇佐見隆之『日本中世の流通と商業』)。

関銭を徴収しても関の維持や周辺勢力との有効な関係を継続するため、多額費用が必要であったことがわかる。

さらに関は交通の障害のようにみられるが、堤防修復に関与するなど地域社会にとっても必要な機能の一部をもっていたことが知られるのである。

2 戦国の争乱と摂河泉武士の動向

top

「誉田屋形」と和泉・摂津国人一揆

戦国時代は、地域社会が本格的に自立していく時代である。

自立のありかたは、地域ごとに多様であるが、幕府・公家・大寺院などがある畿内では、多くの要素が加味されながら展開した。

摂河泉地域が独自の動きをみせたのは、文明九(一四七七)年の応仁・文明の乱の終結後のことである。

文明九年九月、応仁の乱で西軍の武将の中心として戦っていた畠山義就(よしなり)が河内に下国した。

義就の進軍はすさまじく、次々に東軍畠山政長(まさなが)の拠点を落とし、河内を手中に入れた。

この時、義就は堺まで進軍し、河内以外の地域にも勢力を張った。

さらに義就の下国を見届けたかのように、摂津や南山城を押さえていた大内政弘や西軍の諸将は、それぞれ本国に下国し、一一年間続いた応仁・文明の乱は事実上終ったのである。

この守護の下国は、幕府の守護統制であった在京原則が解体したことを物語るもので、従来の政治体制の大幅な変化を示すものであった。

さらに、経済的にも全国から京都に集まっていた武士が本国に帰ったことで、京都を中心とした経済圏は、大きく縮小したことになる(早島大祐「中世後期社会の展開と首都」『日本史研究』四八七号)。

一方、下国した畠山義就は、文明十一年秋には誉田山(こんだやま)古墳(応神天皇陵)の周辺に「誉田屋形」を建設し、幕府支配の及ばない支配体制づくりを始めていく。

義就の「誉出屋形」建設は、畿内で唯一の在国守護の拠点であり、京都とは別の政治拠点が畿内で出現したことを意味した。

これに応じるかのように、義就が下国した文明九(一四七七)年には、和泉国で国人と呼ばれる武士たちが国人一揆を起こし、兵粮米(ひょうろうまい)の徴収や荘園押領などを行った。

この一揆の性格については、国人一揆と百姓の土一揆の複合と考え、「惣国」一揆とする考え方もある(『泉大津市史』第一巻)。

また、摂津では、文明十一年閏九月に摂津国人衆が一揆して荘園領主の支配を排除する行動に出た。

義就の河内下国から河内・和泉・摂津の国人は、反荘園領主・反幕府闘争へと向かったのである。

この時期すでに堺は会合衆が自治を行っており、京都経済圏の縮小に替わって堺が重要な都市として浮上したが、義就は堺などの都市と連携を取ることで新しい地域社会形成に向けて動き出していたのである。

義就の河内下国は、摂河泉の国人たちの自立を促し、京都を中心とした社会秩序からの離脱を目指したのであった。

これら摂河泉の動向に対して、幕府は手をこまねいていたわけではない。

文明十四年には、将軍足利義政の宿老畠山政長と細川政元が畠山義就追討のために出陣した。

六月、細川政元は吹田に、畠山政長は茨木に陣した。

これは、後述するように、摂津国人一揆の中心であった吹田・茨木氏の本拠をいち早く押さえる行為であった。

この後、細川政元はすぐに畠山義就に音信し、七月中旬には義就が押領していた摂津欠郡と河内一七ヵ所との交換が決められ、両者は和睦した。

細川政元にとっては、摂津が回復されれば、これ以上の河内攻めをする必然性がなかったのである。

和睦が調い、義就の代官が摂津国堺北荘から退くのを見届けると、細川政元は、茨木氏・吹田氏に腹を切らせ、決着を図ったのである。

摂津国人一揆はここに壊滅した。

一方、畠山政長は将軍足利義政に引続き義就追討を命じる御内書を得て、和泉国堺南荘に進入し、畠山義就内衆誉田氏と合戦している。

文明十六年には和泉守護細川基経・細川元有が和泉を奪還するのに成功し、和泉国人一揆も解体した。

しかし、翌年には畠山義就は摂津住吉や和泉出兵をしており、堺会合衆はこれを支持している。

和泉地域はこの後も不安定な要因を抱えていくことになるが、国人勢力が結集して新しい権力を生む動きは一旦停滞したのである。

河内・和泉の百姓蜂起

延徳二(一四九〇)年十二月、摂河泉の国人に影響を及ぼした畠山義就が河内誉田で病没した。

次の家督は義就の次子、畠山基家であった。

義就死後、足利義尚(よしひさ、義政の子)の後継である足利義材(よしき)が河内親征をするという噂が飛び交い、さらに敵対しているはずの細川政元と畠山基家のそれぞれの使者が京都伏見で密会するなど、情勢は流動的であった。

延徳四年四月には河内一国の百姓等が八〇箇条の不法を訴える事件が起きる。

基家はこれに対抗して訴えた百姓を国払いとすると共に、足軽停止を命じている。

足軽停止とは百姓の武装禁止令と考えてよいだろう。この動きは、和泉国にも波及した。

彼らは、河内国の百姓と同心したといい、具体的なスローガンは「私段銭(したんせん)停止」であった。

この時期、守護による段銭賦課(ふか)権はだんだん拡散化傾向をみせ、守護の内衆も段銭を賦課するようになっていた。

和泉国の百姓がこのような動きをするのは、河内・和泉地域の支配関係が相変わらず畠山義就と息子基家の支配下にあったためで、義就の死が各階層に動揺させると共に、代替わりの徳政を求めて起した行動とみてよいだろう。

これらの事件は、明応元(一四九二)年九月に誉田で「地下人廿一人」を処刑することで決着したが、一国の百姓と守護との闘争は、後の天文の畿内一向一揆に繋がる事件として記憶すべきであろう。

3 「大坂」の出現と周辺地域

top

蓮如と摂津・河内の民衆

応仁の乱後の地域社会の変動を示すもう一つの出来事は本願寺蓮如の動向であろう。

蓮如は、文明八(一四七六)年八月、北陸の吉崎から河内国出口(でぐち)に居を定めた。

この時期、蓮如は出口で報恩講を行い、近江国堅田の法住も参加していることが知られる。 このことからみると、河内・摂津など周辺の門徒も出口に参集したと考えられる。

近江国近松には、順如・実如が居り、報恩講を行っていたことから、門徒がそれぞれの意思で報恩講に参加している実態がわかる。

これは、畿内にふたつの本願寺権力があったことを示し、本願寺分裂の危機を内包していたという(神田千里「蓮如の生涯」『民衆の導師 蓮如』)。

蓮如は文明十年には山城国山科に本願寺を再建することを決め文明十二年完成した。 |

図58 蓮如像

|

この時、河内門徒は、山科本願寺の建設につかう吉野の木材の手配を行っており、蓮如と河内門徒の深い結びつきをうかがうことができる。

また、明応六(一四九七)年には上町台地上に大坂御坊を建設し、蓮如の隠居所とした。

ここには蓮如の妻蓮能尼(れんのうに)と幼い子供達も住んだ。蓮如は、この山科時代から大坂時代の間も河内出口・摂津富田にたびたび宿泊している。

河内・摂津の民衆と蓮如のつながりは、この時に大変深いものになったと推側される。

さて、明応八年二月、死期を悟った蓮如は、大坂から山科本願寺へ向かい、翌月二十五日に没した。

なぜ、蓮如は山科を永眠の場所に選んだかは明確にできないが、ひとつの見方としては、後述するように、大坂御坊には摂津・河内の坊主・門徒が上番しており、山科本願寺と別の組織を持っでいた。

蓮如は、無用な混乱を避けるため、山科に向かっだのではないだろうか。

大坂御坊と河内・摂津の本願寺門徒

明応二年、将軍足利義材(よしき)は、畠山政長を中心とする幕府軍と共に河内誉田を取り囲んだ。

将軍の居所は現在の大阪市平野区の正覚寺である。

ここから平野川沿いに東に向かうと畠山義就の息子基家のいる誉田がある。

ところが、京都では将軍の行動と全く違う動きがみられた。

足利義政夫人の日野富子や細川政元らが義材と将軍後継を争った香厳院清晃を将軍とするクーデターを起したのである。

この後、細川政元らは、河内に在陣していた将軍足利義材を幽閉し、畠山政長は戦死した。これを明応の政変と呼んでいる。

一方、将軍に攻められていた畠山基家は、細川政元らと同盟し、幕府に復帰した。

この事件は、在京守護権力が細川氏によって独占される事態を生んだ重大な出来事であった。

この後、畿内の不安定要因となったのは、前将軍足利義材が幽閉先の京都竜安寺から脱出して、畠山政長の領国であった越中に赴き、独自の活動をはじめたことである。

さらに、畠山政長の息子尚順(ひさのぶ)は、紀伊にあって頻りに和泉・河内に進攻していた。

永正元(一五〇四)年十二月、突然、畠山尚順と畠山基家遺児義英が同盟し、幕府と対立する事態となる。

これに慌てた細川政元は、河内・摂津の本願寺の坊主・門徒を陣立てさせ、両畠山氏を攻めるよう本願寺実如に依頼したのである。

実如はこの申し出を断ったが政元は執拗に出兵を求め、実如はついにこれを承諾した。

この背景には、細川政元と内衆間の対立が関係していた。

永正二年九月、細川政元内衆香西元長(こうざいもとなが)が独断で山城国の荘園に対し税を半分徴収する「半済」を課し、武力で山城地域を屈服させようとしていた。

これは主人細川政元が丹波に行っていた留守を突いた行動であった。

細川氏内部も幕府の寺社本所領保護政策から離脱する動きがあったことがわかる。 |

図59 実如像

|

細川政元は、幕府を維持すると共に、家臣の大名化の動きを牽制する必要もあったのである。

丹波から戻った政元は山科本願寺に入り、荘園押領を進める香西の動きを封じ、山科攻めを回避させたのであった。

実如が河内攻めを受入れたのは、このような事情があってのことであろう。

実如は、河内・摂津の坊主・門徒に対し、出兵を命じた。

これらのやりとりは、使者と文書によっての交渉であった。

つまり、河内・摂津坊主・門徒には、交渉する場所を持っていたのである。

その場所とは、大坂御坊と考えるのが妥当だろう。

大坂御坊は、淀川・大和川流域の本願寺坊主・門徒の結集する場所であった。

彼らは、蓮如の妻蓮能尼と息子実賢(じっけん)を中心に連帯していたのである。

これは、大坂御坊での蓮如と摂河の門徒の上番の延長であろう。

摂河の坊主・門徒は、実如の出兵要請を拒否した。史料には、兵具を持たないことや開山親鴬以来このような出兵要請は前例がないことを挙げて拒否したとある。

しかし、前述した河内・和泉での足軽停止でもわかるように、百姓が武装していることは明白で、実如の依頼を拒否したのは政治的判断であったと考えられる。

近年、八尾(やお)の慈願寺(じがんじ)でこの時期の畠山義英内衆が河内坊主の中心人物である慈願寺法悟に助成を頼む文書が発見された(小谷利明『畿内戦国期守護と地域社会』)。

慈願寺はこの時期、久宝寺の中にあり、その隣には西証寺があった。

この寺には蓮能尼の息子で実賢の次弟実順(じつじゅん)がいた。

蓮能尼は、能登畠山氏の一族の出身であることから、両畠山氏は大坂御坊の力を頼ったものとみられる。

摂河坊主・門徒に出兵を拒否された実如は加賀門徒に河内攻めを命じ、永正三(一五〇六)年正月、細川政元の家臣赤沢朝経と共に河内攻めを行った。

攻撃を受けた両畠山はあっけなく没落した。

慈願寺文書には、この後も慈願寺が畠山氏を支援している文書があり、摂津・河内の坊主・門徒は、戦争には参加しなかったと思われるが、側面で畠山氏を支持したと考えられる。

この後、摂河の坊主・門徒は、実如を廃し、大坂御坊実賢を擁立し、実賢を本願寺住職とすることを決める。

この実賢擁立事件は、いつの出来事であるか明確ではないが、永正四年六月に香西元長らが細川政元を暗殺しており、これに乗じた畠山氏が再び河内を回復した時期以降と考えられる。

事件は、実賢自身が応じなかったことで末遂に終わり、ごく少ない関係者だけが処分され、蓮能尼・実賢・実順親子も大坂や久宝寺を去った。

しかし、この事件に関わった多くの坊主・門徒の地位に変化は生じなかったのである。

これらの事件は、河内錯乱・大坂一乱と呼ばれている。

実如による大坂掌握

河内錯乱・大坂一乱は、蓮能尼親子の大坂追放だけで問題が終ったわけではなかった。

本願寺にとってより重要な課題は、分裂した摂津・河内の坊主・門徒をあらためでどう掌握すべきかであった。

大坂を出た蓮能尼親子は、三年間「牢々分」であったが、「和与」(わよ)がなり、教団に復帰できた。

蓮能尼親子は、山科本願寺の南殿に入寺した。これは、実如の近くに彼女らを置いておきたかったのであろう。

永正十五(一五一八)年蓮能尼が往生すると、翌年には実賢は近江堅田の坊へ出された。

それから三年後(大永二〈一五二二〉年か)には、実如は大坂御坊を教恩院と名づけ、みずからの隠居所としたのである。

河内錯乱・大坂一乱が起きてすでに、十数年の歳月が経過していた。

この間、実如は、蓮能尼を注意深く見続けると共に、摂津・河内の坊主・門徒に対し、懐柔を図っていたとみられる。

河内の坊主のリーダーで蓮能尼の息子実順を預かっていた河内久宝寺の慈願寺法悟は、この時期に大和と摂津淀川河口付近に自身の末寺を獲得し、大和川の上流と下流に拠点を築いている。

これらはすべて実如による寺号免許によっている。

実如は、おそらく摂津・河内の坊主・門徒の諸種の要求を認めることで彼らを掌握しようとしたのであろう。

河内・和泉の山岳地帯の動向

河内錯乱・大坂一乱は、河内・摂津の平野部の動きであった。 これと連動する河内・和泉の山岳地帯の動向を次にみたい。

河内国観心寺(かんしんじ)は、南河内の山間部にある。

この寺院は、在地領主出身の僧である学衆を中心に運営されていた一山寺院であった。

この下には百姓出身の禅衆(ぜんしゅう)と呼ばれる僧集団がいたが、彼らの地位は学衆(がくしゅう)に比べ低かった。

禅衆は、室町時代はじめから山伏道を禁じられ、再三学衆に対し山伏道に入らないことを誓わされていた。

百姓たちは、経済的に利益のあがる大峯(おおみね)・葛城(かつらぎ)修験の先達(せんだつ)をすることを求めており、彼らの子弟である禅衆がそれに従事することを望んでいた。 |

図60 観心寺

|

しかし、観心寺学衆は、寺法を背くとして禁じたのである。

ところが、永正二年二月ごろから、禅衆は畠山尚順守護代遊佐順盛(ゆざのぶもり)によって山伏道許可の裁許を得て、学衆と対立した。

畠山氏は伝統的には学衆方による山伏禁制を代々認めてきたが、突如禅衆方の立場になったのである。

そして、永正三年春、両者によって「寺家悉く破壊」という事態に陥ったのである。

このタイミングはすでにみた河内錯乱・大坂一乱と全く同じ時期であり、偶然とはいえない。

さらに観心寺の西にあたる和泉国神於寺(こうのじ)でも、寺の財宝である法螺貝など寺宝が「今度一乱」で失われたとする永正三年閇十一月の文書が残されている。

神於寺は、根来寺(ねごろじ)と共に畠山尚順の軍事力を構成する寺院で、彼らは行人方(禅衆と同じ)を中心とする集団であった。

このことから、観心寺禅衆は、学衆から宗教的にも経済的にも自立するため、畠山氏の軍勢催促を受入れたものとみられる。

河内・摂津の淀川・大和川に展開する本願寺門徒も、河内・和泉に展開する葛城・大峯修験と関わろうとする禅衆も、上級の宗教権力に逆らってまで、自立した存在になることを目指したことがわかる。

摂津・河内門徒は、畠山義英方と、河内・和泉の一山寺院は畠山尚順方と交渉することで自立の道を模索したのである。

4 都市自治の展開 top

大坂本願寺と大坂寺内町

十六世紀に入ると、民衆が寺院の権威を募りながら、自ら都市建設に参加する時代に入る。

十五世紀末に成立した大坂御坊も、摂河の民衆の結集場所であったことはすでにみたが、十六世紀に入ると寺内町(じないまち)の輪郭が明確になってくる。

大坂寺内町の様子をみる前に、まず十六世紀の政治過程を確認しておきたい。

天文元(一五三二)年六月十五日、一向一揆が河内飯盛城を攻めていた畠山義宣(よしのぶ、義堯)を滅ぼした。

二十日には、堺南荘の三好元長も同じく滅ぼしている。

『細川両家記』には、畠山義宣を滅ぼした一向一揆の人数を三万人、同じく三好元長のときを摂河泉一〇万人とする。

この一揆は、細川晴元の内衆の対立に、一向一揆を利用しようとしたもので、細川晴元が証如(しょうにょ)に依頼し、証如は山科本願寺から大坂御坊に出向き、一揆を起こすよう命じたのである。

前述した河内錯乱での細川政元と実如との関係に似た事件といえよう。

この時、摂河泉の一向一揆勢力は、証如の求めに応じて挙兵したのである。

ここで注目されるのは、摂河泉の一向一揆を起こすには、本願寺宗主が大坂御坊に行って号令しなければならなかったことである。

これらは、十五世紀段階の大坂御坊と摂河の坊主・門徒の関係が継続していたことをうかがわせる。

その後、一揆は幕府・守護と対立しはじめ、ついに比叡山延暦寺と六角高頼(ろっかくたかより)によって、山科本願寺は焼かれるに至るのである。 |

図61 証如像

|

証如は、本願寺を大坂に決め、ここに住んだ。従来は、これを石山本願寺と呼んだが、この呼称は、大坂から本願寺が移転した江戸時代以降に呼び始めたもので、戦国時代の呼び方は「大坂」であった。

従って現在は「大坂本願寺」と呼んでいる(吉井克信「戦国・中近世移行期における大坂本願寺の呼称」『ヒストリア』 一五三号)。

証如が住み始めた大坂の町は、すでに「寺内六町」と呼ばれる町があり、さらにいくつかの小町があった。

ここに住む人々は、「町人」「寺内町人」「六町衆」「町衆」などと呼ばれ、屋号を持った商人や塗師や仏具師などの職人がみられ、さらには守護の被官たちの借家などもみられた。

町には、番屋や櫓(やぐら)、橋、塀、釘貫(くぎぬき、城戸=きど)などの防御施設があり、寺内町の周囲には土塁がめぐっでいた。

この時期、寺内町は幕府・守護と戦争をしていた時代であり、本寺を守ると共に住民自身の命を守る種々の施設が必要であったのである。

どれだけの民家があったかは不明としかいえないが、史料によっては九〇〇軒あるいは、二〇〇〇軒とするものがある。

人口でいえば、数千人といったところであろうか。

寺内町には、本願寺が買得した土地や他の領主の土地など錯綜した支配権利関係が存在していた。

本願寺は、他の領主の土地については、毎年定額の銭を払うことで、法的に寺内町を支配することを承認された。

本願寺は、領主として住民に関する裁判を行っている。証如は、裁許にあたって坊主などに先例などを聞いているので、証如が大坂に来るまでは、大坂坊主衆がこの権利の一部を持っていたものと思われる。

また、本願寺は、幕府・守護と交渉し、寺内町での警察権や守護が課す税の免除や徳政令などの債権破棄の適用を除外される特権、広域の流通網の確保によって、住民たちが有利に商売をすることができるようにした(仁木宏『空間・公・共同体 中世都市から近世都市へ』)。

そのかわりに住人は、本願寺が主催する行事への出銭や労働奉仕、町の祭礼や行事の負担、警護や普請など多様な役を果たしていたのである(水蘚真「大坂寺内町の日々-『天文日記』から」『国立歴史民俗博物館研究報告』三九号)。

図62 久宝寺村御堂顕証寺(『河内名所図絵』) |

図63 富田林の町並み |

大坂本願寺と周辺寺内町

畿内一向一揆の復興の中で、摂津河内地域の拠点として本願寺が問題にしたのは、河内出口と久宝寺、摂津富田であった。

これらの地域は、「御坊」とよばれ、摂河地域の復興のシンボルとなった。

これらの中で、久宝寺については、天文二十一(一五五二)年段階であるが、久宝寺住民を「寺内衆」とよんでいる。

この呼び方が大坂寺内町の住民を指す呼び方のひとつであることから、久宝寺も寺内町と呼ぶべき要件が成立していたものとみられる(小谷利明「久宝寺・八尾地域における都市形成」『ヒストリア』 一八六号)。

このほか、新たに寺地を獲得し、新規に町がつくられはじめた新興寺内町の動きも注目される。

その代表的なものが富田林(とんだばやし)である。

富田林は、興正寺証秀(しょうしゅう)によって建設された興正寺別院を中核にできた寺内町であった。

永禄三(一一五六〇)年に興正寺は、畠山高政内衆松本帯刀左衛門尉久との金銭交渉によって寺地を獲得した(小谷利明『畿内戦国期守護と地域社会』)。

その後、河内守護畠山高政と幕府中枢を支配していた三好長慶(みよしながよし)が対立し、これに乗じて富田林は、「富田林道場」「興正寺末寺富田林」の名前で、畠山・三好双方から「大坂並」の寺内特権を得ている。

大坂本願寺が勝取ってきた特権が徐々に近隣の寺内町まで適用されはじめたのである。

国際貿易港、堺の誕生

摂津国堺北荘と和泉国堺南荘からなる堺は、住吉神社の別宮開口(あぐち)神社を惣鎮守(そうちんじゅ)として発展してきた。 住吉神は漁業に携わる海部族を祭る神であることから、漁業を営む人々の集落が形成されたと考えられる(豊田武『堺』)。

鎌倉時代後期には全国の鋳物師を統括する河内鋳物師が堺を拠点にして「廻船荷付」を行い、すでに堺が重要な港の機能を持っていたことが知られる。 室町期には、大内義弘が和泉守護として堺に守護所を置いた。

義弘は、足利義満に逆らい、応永の乱(一三九九年)で、戦死するが、その場所は堺であった。この戦いで、堺の民家一万戸が焼けたという。

この数字は、『応永記』という戦記ものの記述であることから、すぐには信用できないが、この時期すでに堺の町は都市としての体裁を持っていたと考えられる。

発掘調査でも、明確な遺構がみつかるのは十四世紀中ごろである。

堺の構造は、南北に堺の町を通る熊野街道に対し、東西に交わる長尾街道を境界として、北が摂津国堺北荘、南が和泉国堺南荘であった。

町は、熊野街道を中心とした町割りで、この街道を中心に町が発展したことがわかっている(績伸一郎「中世都市堺-都市空間とその構造-」『中世都市史研究』)。

堺が飛躍したのは、応仁の乱で西軍に組した大内政弘の兵庫港の占拠と瀬戸内海航路の把握である。

これによって、東軍の港として堺が注目された。

文明六(一四七四)年には堺商人湯川宣阿(せんあ)らが公式に琉球渡航を命じられ、文明八年には湯川らによって遣明船が出航した。

後の海外貿易の礎を築いた。 堺の自治は会合衆と呼ばれる集団によって運営されていた。

堺海会寺(かいえじ)の僧季弘大叔(きこうだいしゅく)の日記『蔗軒日録』は、応仁の乱後の堺の様子が書かれている。

それによれば、「会合十人」などの記載がみられ、会合衆は一〇名からなる組織であったことが知られる。 |

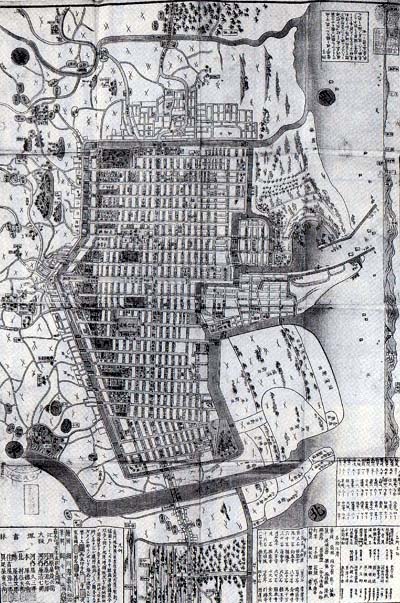

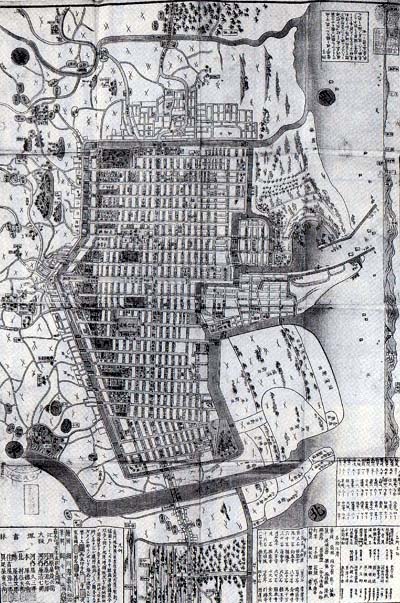

図64 堺絵図(嘉永4年刊)

|

同日録には、三宅・湯川・池長・和泉屋・野遠屋・富那宇屋などが、会合衆で構成員であったことがわかる。

近年では、この会合衆とは別に十六世紀には新興貿易商である天王寺屋・今井氏など納屋衆(なやしゅう)と呼ばれる集団があり、経済的実権が会合衆から納屋衆へ移ったとする(吉田豊「まちと港の2000年」『博多と堺』堺市博物館図録)。

これら変化は、鉄砲の伝来に伴う軍事物資調達の担い手の変化に求めることができるという(吉田豊「遺跡より見た堺の概観」『堺衆-茶の湯を創った人々-』堺市博物館図録)。

『耶蘇会士(やそかいし)日本通信』の永禄五(一五六二)年のパードレ、ガスパル・ビレラの書簡には、戦国末期の堺の町の様子が詳しく書かれている。

それには、

「日本全国当堺の町より安全なる所なく、他の諸国に於て動乱あるも、此町には嘗(かつ)て無く、敗者も勝者も、此町に来住すれば皆平和に生活し、諸人相和し、他人に害を加ふる者なり。

市街に於ては嘗て紛争起ることなく、敵味方の差別なく皆大いなる愛情と礼儀を以て対応せり」

とあり、戦国の世の中で、堺の町が平和な空間であったことが書かれている。また、

「市街には悉く門ありて番人を附し、紛擾あれば直に之を閉づることも一の理由なるべし。

紛擾を起す時は犯人其他悉く捕へて処罰す。然れども互に敵視する者町壁外に出づれば、仮令一投石の距離を超えざるも遭遇する時は互に殺傷せんとす。

町は甚だ堅固にして、西方は海を以て、又他の側は深き堀を以て囲まれ、常に水充満せり」

として、市街には門と番人がおり、西側は海、それ以外を堀で囲んだ空間であったことが示されている。

平野(ひらの)の登場

平野は、平安時代杭全荘(くまたのしょう)と呼ばれる摂関家領荘園であった。

鎌倉時代末期になると、この別名に平野庄が使われ始める。

このころから、摂関家頷内部に大徳寺領が成立している。

都市平野(ひらの)がいつ成立したかは、全くわかっていない。

明応二(一四九三)年まで、この地域の拠点は、平野川を越えた隣村正覚寺であった。

ここは南北朝内乱期に正覚寺が創建され、これが安国寺となった。

畠山義就は、ここを守護所のひとつとし、誉田・住吉・堺の中間に位置する場所として重要な機能を持った。

しかし前述した明応の政変に伴う合戦で、正覚寺は滅亡し、以後、平野が正覚寺にかわる都市機能を持つようになったとみられる。

具体的に平野自治の姿がわかるのは、永正十(一五一三)年の杭全神社棟札に長衆三四人、烏帽子着衆(若衆)二九名とみえる史料からであろう。

ここに自治的な組織があったことがわかるのである。

また、弘治三(一五五七)年には、平野荘の一七名が三好氏代官を忌避し、連判した文書がある。

さらに、平野が自治都市として認識できるのは、永禄十一(一五六八)年九月に織田信長が足利義昭を伴って上洛した直後である。

信長は、翌月大坂本願寺・大和法隆寺・堺南北荘に矢銭を懸けたが、この時、本願寺・法隆寺は、矢銭を提出し、堺はこれに従わなかった。

これについて「堺会合等」と署名した文書が「平野庄年寄御衆中」宛てに、共同で信長にあたることを提案した文書が知られている。

平野は、堺と連携するような都市となっていたのである。

この後、信長による堺攻めが行われたが、それ以前堺の婦女子は平野に避難している。

平野は、平野枡と呼ばれる地域枡があったことが知られ、中河内経済の要の位置にあったと思われる。

これらと堺・大坂などの流通圈の連携によって平野は中世都市として登場してきたものとみられる。

top

****************************************

|