|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 付録

Ⅳ章 地域文化の交流と創出

一 「芸」と学びと生活

1 河内屋可正の「芸」と教養

地域文化と在郷町

地域文化の交流と創出を考えていこうとする時、特に上方においては在郷町に視点を置いてみていくことが有効であろう。

在郷町とは、農村で作り出された商品作物や、農民が必要とする商品を取扱うところとして農村地帯に形成された町場である。

在郷町は商品を生み出す都市と、その商品の元となる作物を作り出す農村を結びつける機能を持っていた。

在郷町に対する研究の関心は、都市と農村を分離することで成立っている幕藩制の経済制度が、在郷町が成立することでどのように変容していくのかという点にあった。

特に畿内の在郷町は他の地域に比べてはやくから発展したが、大坂が全国の商品を取引する市場となっていくこととどのように関係し、どのような生産と流通の仕組みを作り出していたかということも注目されてきた。

しかし、そこに住む人々にとっては経済上の機能がすべてではなく、そこは生活を営む場でもあった。

特に在郷町は都市と農村の経済を結ぶ役割を担っていたことにより、都市の文化を受容摂取する起点であり、また農村の文化と豊かに結びついた場でもあり、文化が新たに融合して形成されるところであったといえる。

文化といえば都市文化のみが取上げられがちだが、庶民の文化を考える場合には農村の文化にも目を向ける必要がある。

大坂周辺の在郷町 特に大坂周辺には成立事情はそれぞれ異なるが、多くの在郷町が早くから成立した。

池田・伊丹・富田(とんだ)・吹田・茨木・枚方・守口・八尾・久宝寺・平野・柏原・国分・古市・大ヶ塚(だいがづか)・富田林・貝塚・泉佐野などである。

地域も広く全体を概観することは困難であり、また概観するよりも一定の地域についてより深く文化の諸様相をみる方がわかりやすい。

それでまず大阪南部に位置する大ヶ塚・富田林を中心に見ていこう。

大坂の南北に長く広がる河内国を縦断して、京都から紀州高野山を結心東高野街道が通っている。

その南部、石川の流れと平行して通る地域に富田林、大ヶ塚の在郷町があった。

両者とも十六世紀後半に寺内町(じないちょう)として建設されたところで、その後近世に入って町場として発展した。

大ヶ塚は南北五町で構成され、すでに慶長年間には毎日市が開かれていた。

貝原益軒はその『南遊紀行』に「民屋五百廿軒」と記しているが、元禄十六(一七〇三)年には戸数三八〇軒、人口一四一五人であった。

『河内屋可正旧記』

その大ヶ塚で酒屋・油屋を営み、かたわら田畑を多く所持した河内屋五兵衛可正(壺井五兵衛、一六三六〜一七一三)が元禄期に書き残した記録に『河内屋可正旧記』がある。

『可正日記』はその可正がこの地域で生活してきた間、見聞きし経験してきた様々な事象を教戒の意をこめて地域の人々や子孫に向けて書残した記録で、元禄期庶民の生活と意識について豊かな知見を与えてくれる。

寛文期(一六六一〜七二)頃からこの地域に煎茶やそば切りが普及し始めたこと、

煙草もかっては「長命草講」という講を作って月に一、二度のみあい、時には「目をまわして絶死する事」もあったが、「この頃は五歳七歳まで用いるやう」になってきたこと、

なかでも飲酒の増加は著しく、「ひた呑みに呑み」て家をつぶす者、酒のために女房を「ほしごろし」にして自身は生埋めにされてしまった者の事など、元禄期に顕著になってきた生活風俗上の変化も興味深く語られている。

そのような変化をこの地へもたらしたものはやはり在郷町としての経済活動であった。

この地域は近隣の富田林と共に必ずしも大坂の問屋組織に組込まれずに、独自に江戸、長崎、熊野、北国方面などと直接の遠隔地取引を行っていた地域であった。

しかし可正は当時のこの地にはふさわしくないものと見るようになっていた。

「ことに遠国他国の商ひ、なおもって当地に不相応也」とのべ、「北国おもての商ひ」や「長崎うらの商売」を多くの人々が行ったが、結局大損し首尾あしくやめざるを得なかった。

それらを見てきた可正は遠隔地商業を否定すると共に、住人が商業活動に中心をおこうとするあり方にも反対した。

投資リスクが大きく、家の破綻を招きかねないからである。

可正は「当地に住むものは商ひばかりにても、その家はとヽとのひがたからん、また耕作のみにてもさかふる事さのみあらじ」といい、「商売と耕作とを車の両輪の如くにすべし」(巻一二)というのである。

「だとへば拾貫目ほどの進退ならば、五貫目は田畑にすべし、壱貫目は箱に入れ置くべし、残り四貫目にて商ひすべし」(巻一六)とといている。

このような経営バランスに身をおくことを在郷町における家産の維持安定の原則とした可正は、だからといって文化的諸活動を否定するわけではない。

むしろ経営と文化的諸活動の関係について注目される意見を述べている。

可正の「芸」

『可正旧記』の一節に「芸能を仕習ふべき事」というのがある。その最初に可正はこう述べている。

「進退の事をわすれず思ふ者は、いとま有るとき、慰(なぐさみ)に芸能をするとも、心得の有るべき事なり、我が身の上、若(もし)やの衰へをすくふべき芸能を仕習ふべき事なり」と。

ここでいう「進退」とは身代すなわち家業家産の維持運営というほどの意味である。

つまり家業の維持に心くだくほどの者は、自分の生活と身心の衰えを救うような「芸」を習えというのである。

それでは彼がすすめようとする「芸」とはどのようなものであろうか。

「手かく事(字を書くこと)、男の第一の芸也」と可正はいう。

いくら立派に見える人でも、「無筆悪筆なれば見おとさ」れる。

手紙のやりとり、帳簿や日記すべて字を書くことが基礎だという。

「進退のよき者もあしき者も、渡世の暇(いとま)あらば随分手習(てならい)すべし」と、これが可正のまず第一に強調する「芸」であった。

おそらくそのことは、字を書くことが「芸」とよばれるほど、まだ人々に共有の技術となっていないことを反映していよう。

この手習いとならんで可正が強調するのは、「算用」である。「算用」は商人にだけ有用なのではない。

「士農工商とも知らでかなはざる物」である。

これを知らないものは、「心の落着きなりがたく」「所帯方(がた)にうとかるべし」という。

「算用」によって得られる「心の落着」とは、生活や経営を収支計算によって計画化することで得られる心の安定である。

在郷町大ヶ塚に住む者たちにとってふさわしい経営のあり方を「商ひと耕作を車の両輪の如く」に営むことにあると可正はみていたが、そのような経営において、「手を書くこと」と「算用」とは、何よりも必須の「芸」とされねばならなかった。

可正の用いる「芸」という言葉には、生活の実現に必要な諸技術というほどの意味がこもっている。

しかし、それらの「芸」を身につけても、なお「進退という物は定めがたき物」だと可正はいう。

可正の経験によれば、「たとひまつたう(誠実に)家業をつとめ、万(よろづ)につゝしみ深く世をわたる者にでも」

「一度は栄へ、一度はおとろふる」とみざるをえないものであった。

彼は『旧記』の中で、地域住民の没落盛衰のありさまをこまかに記しているが、彼が見聞きしたうちでも、「悪敷(あしく)成行者」(二一人)が「宜敷(よろしき)者」(五人)よりはるかに多かったのである。

「芸」の必要性

そういう在郷町商農という不安定きわまりない「進退」の営みに身をおきながら、可正はなおかつ「芸」の必要性を強調する。

いやむしろそうであるからこそがえって強調されねばならなかったともいえる。

それでは彼は、「手習い」「算用」という基礎のうえに、さらにどのような「芸」を身につけるべきだとしたのか。

その「芸」選択の前提には、まず次のような意識があったことに注意しておかなければならない。

世は太平也。身は百姓也。武芸をなせば心自から勇がちになりで、事をこのむ気生ずる物也。

惣て益なし。習ふことなかれ(巻六) |

世は平和な時代であるという意識、そしてその中で「百姓」であるという身分意識が「芸」選択の基準として示されている。

しかしそれは単に消極的な意味あいでの分限意識ではない。

「身は百姓也」という強い自己限定は、逆に限定する内容についての強い自信を語っているともいえる。

元禄期在郷町の経済変動を経験しながら、「百姓」身分として生きてきたこと、そして生きつづけねばならないことへの自信と意志とをひそめているとみられるのである。

たとえば「自害者」というものについて、可正は次のように述べる。

「一命を捨ると云う事は成がたき物ぞかし。

武家の衆中・上臈(じょうろう、高級女官)の儀はいざしらず。

爰元(ここもと)の賤敷(いやしき)輩は、恥辱を思ひ貧苦を愁て死する者一人も有べからじ」(巻六)と。

可正は「自害」を絶対的に否定し、「狂乱」と言いきる。しかしなぜ、「爰元の賤敷輩」において特にそういわなければならないのか。

可正はつづけて武士の「忠死」ということに関連して次のようにいう。

武士の家には主君の為に一命を捨る、是を忠死と云へり。

士卒(家来)の為に命をなげうつ。是を仁死といへり。

義を重んじて一命をかろんずる事、武士の至極とする所也。(中略)

況(いわんや)爰元(ここもと)の賤下々(いやしきしもじょも)、仁も忠も義と云も、其名もしらぬ者共、狂乱にあらずば争(いかで)か死せん。

自害したる者共を、かりにもほむる事なかれ、手を打てあざけるにはしかじ(巻六) |

「死」というものに何らかの価値をおき、そこに一つの救いを見出そうとする武士的意識に対し、それには無知無縁であるべきはずの庶民の中で、それをまねるかのような「自害」の形をとったものを「手を打てあざけるにはしかじ」と、つよく突き放すのである。

「自害」の理由が「恥辱」や「貧苦」であればなおさらのこと、なぜそれが「賤しき下々」にとって死の理由になろうか、というのである。

「恥辱」や「貧苦」はむしろ我々の生活そのものであって、それをことさら意識するところに、「分限」をこえた思い上がりと甘えをみているともいえよう。

自害者への同情を自己抑制し「狂乱者」と言い切るその姿勢は、庶民の生活には没落盛衰が不定であり、しかしだからこそまた転化上昇の可能性もあるのであって、武士のごとく「恥辱」や「貧苦」をことさら意識することなく、そのようなものとして生活を現実にしつづける以外ありえず、そのこと自体に価値をおこうとするのである。

可正が武士的なものへの憧れをもたなかったというのではない。

彼は一五、六歳のころ武芸を習おうとした。しかし彼はそれを断念したのである。

状況を認識して自分を限定する厳しさと、その限定された枠において自分を生かそうとするあり方の中に可正の「芸」への接近のしかたがあった。

2 能の盛行と地域の生活

可正と能謡(のううたい)

それでは「百姓」としてのそういうバランス感覚を最もよく充実しうる「芸」とは何であったのか。

彼においてまずそれは能謡なのであった。なぜ能謡なのだろうか。

能謡曲は古典文学を豊かにふまえ、伝統的な言葉や知識を錦織のようにつづった詞章をもち、その謡と仕舞は同時に身体的訓練の意味をもちうるものであった。

しかし可正にとっては、そういうものとしてあるだけではなかった。

可正はあるとき人から、あなたという人は分別顔して人々を教え諭そうとするにもかかわらず、なぜ能を好み金銀を費やすのかと、とがめられたことがある(「可正能に数寄(すき)し事」)。

彼はそれに対し「一言返答成り難し、皆我あやまりなるべし」としながらも、能をすることの五つの徳について述べている。

一は先祖代々愛好した芸で、それをつづけるのも孝の一つで断絶させるのは無念であること、

二は、能によって、「稚(おさな)き時の行儀自(おのずか)ら能(よ)くなる事」、

三は、能は元々古代中国で孔子が音楽を正しくしたことに基いており、「昔の楽、今の能」であって、つまるところ「悪を恐れ善に進むの業(わざ)」であること、

四は、能には確かに費用がいるが、好きな芸に集中することで、かえって他の驕りをやめ、始末がよくなること、

五は、能はいつでもやめることができ、しかもその「徳」は生きつづけること、以上の五つである。

いささか自分の好む芸を正当化するためのこじつけと思える部分もある。

それは可正自身がやむにやまれぬほど能が好きであったことを語るものであるが、同時に、自己限定の枠内で教養文化志向をもっとも充足することができ、しかも生活と遊離しない「芸」として能を考えていたことを語る。

「芸は身を助くる」

さらに可正においては、能はそういう自己満足にとどまる芸とだけみられていたのではなかった。

可正は「謡は上下押なべてならふべし」と、誰もが習得すべき価値あるものとしてすすめる。

それは習うだけのものではない。

「寝ながらも、行ながらも、家業をなしながらも、昼夜を分たず、うたふ」ものと、「芸」という意識をこえて、生活そのものと一体となったあり方を求めようとする。「芸」とは、生活の遂行に必要な諸技術を意味した。

「芸は身を助くると古人の云れたりしは尤(もっとも)也」と可正がいうように、能芸は「進退」の不安定さを支えるものとしてみられるのである。すなわち

菟(と)に角進退と云(いう)物は定がたき物也。

其の時、手を書き、謡にも習ひ置たる者は、手習の師匠となりて、肴(さかな)謡(うたい)の小謡にても教へなんどすれば、何所(どこ)にても、五、三人程の渡世は、成やすき物ぞかし。

町人商家の奉公をするとても、手を書、算用を達者にすれば、給銀も取やすく、其の上にて四書(大学・中庸・論語・孟子)のそよみ(素読)にてもする程の者は、主人もあしく思はず。

次第しだいに目を懸(かけ)て、後には昔の進退におとらぬ世を渡る例も有也 |

と、可正は「進退」を失いながらも、謡を習得して字や語句を知っていたことで、現実に手習師匠となり、無事に渡世しているものたちの例をいくつかあげている。

たとえば、次のようである。

春日屋久左衛門 「万(よろづ)不仕合(ふしあい)にて、進退次第方々悪く成(なり)、後には散々(さんざん)の躰(てい)に衰へ、何共成り兼候ゆえ、手習子供を取り、人々に謡を教へなんどして、渡世のよすがとせり」

内堀太郎右衛門 「病人の子供多きゆえ、進退衰へて身をしりぞく、謡を大かたにうたひし故に、謡の弟子を取りで渡世のよすがとせり」

内堀小右衛門 「小右衛門同断、今に手習の師匠と成で渡世する」(以上、巻四) |

可正における「芸」意識は、一方で、庶民の自己限定の枠内において、文化的充実を求め、伝統的教養を最も効果的に修得しうる「芸」として能を選ばせていると共に、他方、それは家産維持の不安定さにかかわって、渡世の業にも転化しうる「身をたすくる芸」として能を習得させていたのである。

おそらくこの地における能謡曲の盛行は、在郷町商業の発展に伴う文化的欲求を当初の背景としながらも、しだいに身分と生活の間にあって緊張を含んだ「芸」として歴史的展開をみたものと考えられる。

可正が 「当地に住し者共、昔より今に至るまで、或は拍子方(ひょうしかた)、或は地謡、ツレ・ワキ・大夫ツレ、面々にたしなまざるはなし。 別して謡は衆人是をはげめり」

と記すように、地域住民の間に広く受容展開されるものとなったのも、一部の上層階層の自己満足ではなく、このような意識を前提にしていたからであるといえよう。

能の興行

そういう住人たちを基盤にして能興行や謡の会が多くもたれた。

可正らは大ヶ塚御堂害念寺)や自宅を中心に、富田林・誉田八幡・八尾・久宝寺・堺・大坂・淀など、しばしばその周辺都市に出向いて能役者と共に演じた。

元々この地の能は、鼻声のため「鼻金剛」とよばれた金剛太夫右京という人によって始められたので、金剛流が主流であった。

その後、可正は孫の小三郎をシテ(主役)の能役者として育てようとして、自分の養子とし、南都の能役者榊原二郎太夫や酒殿権右衛門の指導をうけさせた。

そして小三郎は金剛流家元より翁伝授をうけ、役者として活動するまでに至る。

ただし、可正自身はその父にならって福王流を学び、つねにワキ(相手)をつとめた。

その可正たちの能芸は、大坂新地や淀藩主の前でも演じて拝領品をもらっているように、一農村の旦那芸というようなものではなく、一流に伍してゆけるだけの技量を有するものだった。

可正らにとって能は単なる遊びではなく、在郷町の生活者としての厳しい意識に媒介された「芸」であった。

しかもこれは庶民の能受容のあり方としていわれる高文化ではない。

まさに能そのものを演ずることに中心があったことは大変注目されることである。

その意味で能は大ヶ塚と河内屋という地域と家の持続と発展を象徴する芸となっていったのである。

在郷町富田林と杉山家『万留帳』

ところで『可正旧記』の能関係記事の中には、大ヶ塚以外に、杉山八右衛門をはじめとする富田林の能愛好者の存在がみられる。

富田林は大ヶ塚とは一里も隔てぬ在郷町であった。

富田林もそのはじめは、永禄元(一五五八)年頃、当時の領主安見美作守(みまかさのかみ)より京興正寺(こうしょうじ)証秀上人が銭一〇〇貫文で買いとった荒芝地に新たに建設された寺内町であった。

南北二丁四五間、東西三丁あまりという狭い範囲に、周囲に土居をめぐらし、町割は碁盤目状に立町七筋、横町六筋で構成され、中央に興正寺別院(御坊)が位置するという典型的な寺内町の構造を示していた。

当初から町場的性格をもち、文禄・慶長期から多くの商職人の存在がみられ、寛永二十一(一六四四)年には職種一六、商職人軒数一一八軒を数える。 |

図91 杉山家

|

寛文期ころから経済活動は上り活発になったようで、寛文八(一六六八)年には五一職種、一四九の商職軒数がみられ、元禄六年にも三五種、一二五軒が数えられる。

職種のなかではぬのや・もめんや・たるや・米や・かぢやなど、木綿・酒造に関係する業者が多く、なかには、紀州・江洲・江戸・長崎・越前・信州などへの遠隔地取引を行う者もいた。

このような町場であったため、村の扱いをうけはしたが、屋敷地ばかりで田地はなく、狭い町内に家屋・人口が密集したところであった。

元禄十六(一七〇三)年には、戸数二五二軒、人口一七一一人であった。

この富田林にも「地謡(じうたい)は富田林衆十人ばかり」と『可正旧記』に記されるように、元禄期には一定の能愛好者がいた。

この地の能とその愛好者の内容をみるために、富田林の酒造家兼地主であった杉山家の記録『万留帳』(よろづとめちょう)をみてみよう。

『万留帳』は元禄期から宝暦期の約五〇年間にわたって、家政・家業・村政を中心に、家族の体重調べから会所(かいしょ)算用・所司代(しょしだい)更迭・西国米値段などにいたるまで、まさにその表題どおり、様々な覚書が書きつがれているものであるが、その中に能謡曲を中心とした文化芸能記事が散見する。

その関係記事は宝永六(一七〇九)年から寛保三(一七四二)年までの間みることができ、そのほとんどは能興行記事であるが、なかに『太平記』『難波戦記』の講釈師藤三周なるものがきたこと、『甲陽軍鑑』(こうようぐんかん)の買入れ、揚弓(ようきゅ)場の設備をつくって弓矢を買入れたこと、また富田林村会所で座敷浄瑠璃(じょうるり)興行が行われたことなど、断片的ではあるが、その他の芸能についてもふれている。

能興行記事は計二一回記されており、富田林においても御坊や杉山家を中心にしばしば興行がもたれ、また大坂・堺・南都・古市・当麻などへも出向いており、多くの交流をもっていたことが知られる。

やはり南都との交流が深かったようで酒殿権右衛門という能役者がしばしば来訪して、富田村衆に稽古をつけたり興行を催している。

また薩摩藩の抱(かか)え役者中西長右衛門とも関係をもっていたようでその来訪もみえる。

能仲間と商業仲間

さてこの富田林における能愛好者はどのような人々だったのだろうか。

『万留帳』の関係記事にはその参加者が細かく記載されている。

それらをみていくと、富田林在住者とみられる人々は約七〇名である。

そしてそこには家名を同じくするものが多くみえる。

同一家名に属する者には分家・別家を含むであろうが、いま一応、同族に属する者としてみてみると、九家の者だけで計四三名を数え、七〇名のうち約六割が、これら九家の者によって占められているのである。

すなわちこれらの家々が富田林の能愛好者の中心をなしていたとみられる。

それではこれはどのような人々であったのだろうか。

まず注目されるのは、これらのうち、河村・杉山・倉内・竹田・仲村・万保(まんぽ)の六家は、享保七(一七二二)年正月、酒の販売協定を行うために結ばれた酒造仲間である「恵美須講」(えびすこう)六家に属する家であることである。

すなわちその六家とは杉山四郎右衛門・倉内(布屋)甚左衛門・竹田(竹屋)八兵衛・河村・(布屋)助左衛門・仲村(佐渡屋)甚右衛門・万保(水分(すいぶん)屋)六郎兵衛である。

この恵美須講は、元禄期の酒造運上銀(うんじょうぎん)賦課および酒造制限令が、宝永六年、将軍綱吉の死と共に運上銀が廃止され、制限も緩和されて、酒造業が拡大してきたのに対応して結成されたものであった。

すなわち酒の販路協定を行い、その違反者の制裁規定を定めるものであった。

このうち杉山家と倉内家はいわゆる「富田林開基(かいき)八人衆」といわれる家であり、村役人層に属する家でもあった。

また仲村家(佐渡屋)はそれまで何を業としていたのかははっきりしないが、正徳五(一七一五)年に初めて酒造業に着手し、その後、近世後期には、河内最大の酒造家へと急速に発展してゆく家である。

恵美須講以外の家では、黒山屋(田守家)三郎兵衛は代々の木綿商であり、貞亨期にはすでに江州地方へ取引に出向いている。

そして宝永元(一七〇四)年の大和川つけかえによって新たに開かれた綿作地帯と、それによる木綿業の拡大に対応して、宝永七年、富田林木綿問屋仲間三軒が設置されたときの一人であった。

その他に水田家は明細帳その他から代々富田林の医師として続いた家であることが知られ、同時に村の知識文化人としての立場にあったものと思われる。

このように富田林の能謡の展開は、杉山家の能関係記事が宝永六年からみられるように、酒造業の統制緩和による営業拡大と、宝永七年の木綿問屋結成にみられる木綿業の新たな進展を背景とし、経済的上昇に文化的充足を加える意義をもって、上層の人々を中心些受容されていったのであろう。

そしてその能謡の仲回が同時に酒造家仲間、木綿屋仲間であったように、「芸」を通して商業仲間の結束を強化する意義をもちえたと思われる。

この宝永末年以降における富田林の熊謡曲の盛行は、その前段階の可正の記述に比べて、同じく渡世の業に関連しながらも、渡世の業そのものに転化しうるものとして目的価値をもつものから、渡世仲間の結束維持をはかる手段的な価値へと、微妙ながらその変質を感じさせるものがある。

そこには都市町人にみられるようなつきあい芸、仲間芸への転化が感じられるのである。

そして商業と芸能に共通する仲間の形成は、芸の特定階層への定着・固定化の可能性を含んでいよう。

3 前句付俳諧の創始と普及

可正と寛文期俳諧

大ヶ塚や富田林の人々が愛好した「芸」は熊詣曲だけではなかった。

南河内地域において能謡とならんで最もさかんであった「芸」は、俳諧であった。

この地の俳諧のことについても『河内屋可正旧記』の中の「可正俳諧の事」にまずよらねばならない。

その記述によれば、可正が俳諧を始めたのは慶安のはじめ(一六四八年頃)年貢収納のためにやってきた代官の手代衆に習って面白いと思ったのがきっかけだった。

それが南河内地域における俳諧の始りとなったという。

それから彼は、壺井村唯正や柏原村の三田浄久などと一緒に、大坂天満の空存(くうぞん)、堺の成之(しげゆき)などにも対面し、さらに談林派俳諧の指導者で井原西鶴らの師でもあった西山宗因はじめ、梶山保友、玖也などとも、会席で句を練りあい、なお奥義をきわめたいと思って、京都の安原貞室の門弟とまでなった。

太子村の重次、春日村の定久、山田村の正勝、そして大ヶ塚の正慶、可高、可之、一夢などは、みな可正がすすめて俳諧に誘い入れた。 そのほかには延宝年間(一六七三〜八〇)までは、俳諧する者は一人もなかったという。

彼が都市の宗匠たちに学びながら、周辺農村の人々を俳諧の道に入れていたころ、『貝殻集』という堺の長谷寺秀政という人が編集した発句集が出版された。

寛文七(一六六七)年の自序がある。それは堺を中心に京・大坂・河内・大和などの俳人の発句二二一八句を集めたものである。

今その入集者の地域分布を示せば表の6・7のようである。和泉(堺)を筆頭に大坂・河内・大和・山城と続く。

堺は、当然ながら成之の一九六句をはじめとしてずぬけて多い。

大坂では玖也・保友、京では野々口立圃(ののぐちちゅうほ)・松江重頼(しげより)など有名宗匠(そうしょう)が名を連ねる。

大和は在郷町今井(いまい)が中心で、三七人のうち三四人を占めている。

さて河内であるが、大ヶ塚は河内全体の入集者の四分の一、句数では実に五割以上を占めている。

河内における地域分布を、大ヶ塚については、入集者名と句数を、その他の村々については入集者数と句数のみを表示する。 |

|

みられるように可正が七三句とこの地域だけでなく、河内全体においてリーダー的な位置を占めている。

大ヶ塚の連衆(俳諧の会に列席する仲間)には可正が記していた人々も多くみえ、可正が導き入れたという記述も納得される。

大ヶ塚はこの時期の河内俳諧ではまさに拠点的性格を示しており、他の村々はまだ散在的であるといえる。

ここにみられる可正の句を少しあげておこう。

松や竹や其外(そのほか)何や門の春

我かたによると鳴也(なくなり)猫の妻

発句にも切字(きれじ)はゆるせ花の枝

坂を下る輪のごとく也夏の月

世中は夢の精霊(しょうりょう)歳暮哉(せいぼかな) |

集中に「河内大ヶ塚可正宿所にて」と詞書の添えられるものがあり、可正は自宅に大坂・堺・平野なとがら俳人を招いて座を結ぶこともあった。

寛文十二(一六七二)年にも可正は「新宅座敷にて俳諧会」を催しており、小山村の日暮重興が客として招かれ、「世々ふらん今日やざしきの初時雨」とよんでいる(『河内屋年代記』)。

可正はこの寛文期にはまだ三〇歳代であったが、すでに知られた俳人ともなっていた。

そして大ヶ塚は、可正を中心として、河内における先駆的な俳諧仲間を形成していた。

それに比べ、他の地域はまだ個人的愛好者が散在するにとどまっている様子がうかがわれる。

前句付俳諧の展開

次の延宝年間(一六七三〜八〇)における河内を中心とした俳諧愛好者については、可正の俳友の一人であり、柏原村の肥料商兼川船の株主でもあった三田浄久の『河内鑑名所記』(延宝七年、一六七九刊)に載せられた寄句者たちにうかがうことができる。

その巻末に、句を寄せた人々二六〇人の住所一覧が載せられているが、そのうち、河内の人は一一七人と最も多く、ついで大和・大坂・堺の人々でほとんどが占められている。

そこには西鶴の五句なども含まれ、当時の大坂を中心とした俳諧作者たちを大体うかがうことができる。

撰集の性格が異なるとしても、河内における広汎な浸透普及を示しているだろう。

なかで石川郡内の分布は、中村(二人)・神山村(一人)・寛弘寺村(二人)・大ヶ塚村(三人)・上太子(かみのたいし)村(一人)・春日村(二人)・山田村(一一人)以上計二二人である。

この分布は石川郡のうち、ほぼ東部にふくまれ、石川支流東条川周辺地域と、大和と河内を結ぶ交通路竹内街道沿いの村々であることがわかる。

また石川郡の北、古市郡内の俳諧者たちの分布も壺井村・駒ヶ谷村・大黒村・誉田村・古市村など石川沿い周辺の村々である。

このことは俳諧の普及路も、河川や街道という人的交流と商品流通路の上に展開していったものであることを示す。

ところでこの浄久は西鶴によって「無類の俳諧好、老のたのしみ是ひとつ」とした人といわれているが(『西鶴名残の友』巻二)、同時に彼は、河内一円の前句付俳諧の取次や清書を行っており、大坂の俳諧点者(俳諧の優劣を評点する師匠)と河州農村の俳諧愛好者の間を結ぶ媒介者ともなっていた。

前句付とは、点者が出題した七・七の短句に対し、五・七・五の長句を付けて、その付合の優劣を楽しみ競い合う(点取)俳諧である。 |

|

当初は俳諧の付合(つけあい)修練の入門的意味あいで始められたものが、しだいに独立し遊芸化して雑俳として展開されていくのである。

それはまた、俳諧の付合が、これまで同席合評を原則としていたのを、前句付俳諧は点者と作者との間を仲介する第三者(取次・清書所)を登場させ、作者たちが同席しなくてもよい方法をつくりだした。

都市在住の点者と距離的にへだてられ、また農商の業に暇をえにくい、地域庶民層に俳諧の付合を遊芸文化として普及させ、またそれを彼ら自身の獲得した新文芸として展開させていくうえで大きな意味をもつものであった。

しかも、この前句付俳諧は『俳諧高天鶯』の元禄九(一六九六)年の序によれば、元々万治年間(一六五八〜六〇)に河州小山村(志紀郡)の日暮重興の創案になり、泉州堺の池島成之を点者として始められたのが最初であった。

それがしだいに京・大坂・江戸その他の諸国におよび、元禄期の盛況をもたらし庶民の文芸として展開されてゆくのである。

庶民の文芸

大和御所の平野良弘編の『俳諧高天鴬』(元禄九年刊)は、このような状況に棹さすものとして、大和・河内の各清書所で行われた前句付清書本から勝句(すぐれた句)を五句〜一〇句ほど書き抜き、総計四千余句から千五百余句を選んで清書所ごとに編み、前句付の盛行を宣伝しようとしたものであった。

そこに示された清貴所は大和国で計二六ヵ所を数え、なかでも御所・今井は一〇回以上登場する。

それに比し他地域では河内七三所(国分三回、山田一四回、八尾一回、久宝寺二回、佐太四回、古市二回、瓜破(うりわり)一回)であり、他は伏見と摂州平野郷である。

河内ではやはり大和との交通路竹内街道沿いの山田村を清書所とするものが多く選ばれている。

なお清書所は、その周辺村々数ヵ村にわたって前句を取次しており、その清書所のネットワークは大和南部全域に張り巡らされていたようである。

点者には京の如泉・似船・言水など一三人、難波の点者には小西来山、一時軒惟中、北条団水、水田西吟など談林系の人々が一七名みえる。

当時の代表的な都市の宗匠が前句を出題し、点評を行っている。

前句付俳諧は、彼らにとって点料収入として生活を支えるものとなっていたのである。

つまり俳諧の盛行の半ばは、このような農村地域の人々によって支えられていたといってもよい。

元禄十六(一七〇三)年、やはり前句付俳諧の勝句集『俳諧日本国』が刊行された。

これは八尾の秋月堂清倍という人が、『俳言高天鴬』が大和中心であったのに対抗して、河内を中心とする前句付俳諧の盛行を宣揚し、勝句として選ばれて入集した入々の名が「日本国へ鳴りはためかん事を」を願って出されたものである。

数千句集めた句の中から約三分の一ほどを勝句として清方所ごとに編集している。

河内が中心であり、清貴所は河内だけで三五ヵ所を数え、計一六七五句みえる。

八尾周辺の中河内が多いが、道明寺村や誉田村、西浦村、三宅村など南河内の村々もみえる。

点者は京都の俳諧師もみられるが、河内はほとんどが浪花点者によっている。

小西来山・中村一礼・北条団水・斯波園女(しばそのめ)・水田西吟など一四名がみえる。

この前句付俳諧は、天和・貞享期には流行し、南河内地域にもその愛好者はかなりいたようである。

三田浄久は大坂の点者と河州作者たちの間の媒介者としてあったが、彼はさらに小地域の媒介者に向けて点者の出した前句を送付し、それへの付句を在村愛好者たちから募集し、最終的に浄久のもとへ回収して清書を行い、その清書本を点者へ送って加評点付をつけ、それをさらに今度は、付句作者たちに送付回覧して、各自の付句がどのような評価をうけたかを確認させるのである。

その評と点をみることが、投句者たちにとって、最も興味関心をひく楽しみとなったのである。

およそその頃の付句一句についての投句料は銭一〇文ほどであったらしい。

この投句料は、俳諧を愛好するものなら、それほど富裕でなくとも、投句が可能であったにちがいない。

また一人で何句をも投句できた。

庶民の文芸への憧れを微妙にくすぐるこの俳諧は、作句それ自体の楽しさと簡易さ、そしてその評価への期待感を通して人々の間に急速に広まっていった。

数寄者気質と一句付

では、元禄期における石川郡俳諧の様相はどのようであったのか。『河内屋可正旧記』には、新堂村、富田林村などには、天和(一六八一〜八三)、貞享(一六八四〜八七)頃から俳諧が広がりはじめ、そして

「此頃(元禄六年・一六九三頃)は一句付と云事(いうこと)国々にはやりし故(ゆえ)、郡中不残(のこらず)はやりもて来て、女子童べ山賎(きこりなど山中に住む人々)の類(たぐい)迄もてあそぶやうに成たり」と記す。

これはまさに一句付という最も簡単な前句付が元禄期、石川地方において非常な盛行をみていることを語るものである。

俳諧として有していた四季・恋・雜といった部立てによる六句付や、言葉遣いの煩雑な規則を排し、誰もが自由に前句に対して一句を付けるというよみ方が盛行している様子を示している。

「女子童べ山賎の類迄もてあそぶ」というのは、一部の数寄者層による前句付俳諧から、広汎な庶民による俳諧の雑俳化へという大きな変化を語っていよう。

可正のように雅文芸として俳諧を意識してきたものにとっては、かえってこのような形の俳諧の盛行は、苦々しい思いでみざるをえなかった。

可正は一句付俳諧の点者などをさして

「不学無才、唯生れつきの口のきゝたるばかりにして、世を渡るよすがにせんとて点者」になった者といい、

「我慢を先として正道を忘れ、銭に心を寄で邪路に落人たり」と非難した。

その地域の者にも「一句付なんどになずむ事、かたく無用」といいつけ、可正みずからも、しばらく「俳諧の遊び業」をやめたほどであった。

しかし、庶民にとっては、言葉の遊芸性を身につけることで、生活への多様な視角をもち、事物への新鮮な対応を可能にする方法ともなっだのではなかろうか。

『俳諧仕合丸』

それでは当時、実際にこの地域でどのような人々が、どのような句をよんでいたのであろうか。

元禄十(一六九七)年、園女(芭蕉門下)の点になる『なつころも』と題する前句付清書本が知られている。

前句は「しるもしらぬも知るもしらぬも」と「げにおもしろき所なりけり」の二題で、それぞれにつき二四句、二七句の付句応募があった。

その付句者の最も多くを占めるのは富田林で、ついで八尾・三日市・新堂・上田という主として町場地域である。 そこにみられる付句はたとえば前者に対しては、

梶原に似せる役者ハ悪(にく)まれて 富田林 梅子

乗合は諸国の人の雑喉寝(ざこね)にて 同

また後者に対しては |

図92 「仕合丸」 |

|

春の末花喰まぜて茶漬食 富田林 定之

見物して死なば桜へ魂帰れ 同 祀金

というような、かなり風雅を意識した句なのである。

これは一句付ではあるけれども、この元禄十年頃には、これら町場地域では、少数の数寄者層が雑俳化へ向かう庶民層に押されながらも、熱心に俳諧活動を行っていたことを示していよう。 |

しかし、可正の記述からは、この時期の雑俳的な一句付清書本が数多く見いたされてしかるべきである。

が、まだようやく一本を見出した段階である。

それは『仕合丸』(しあわせまる)と貼題簽(はりだいせん)のある清書本で、享保五(一七二二)年十一月のものである。

内容は、前句付が五題出題に対し、計二三六句の付句がみられ、冠付は二題に対し四八の付句であり、計二八四句の付句集である。

点者は「水落(みずおち)陋夫柳陪(ろうふりりゅうばい)」と署名する。

すなわち享保期の堺を中心に活躍した奥田柳陪(りゅうこく)である。

柳陪によって評を加えられた付句は計二八四句みられ、さらにそのうち秀句とみられるものについて一から二八位まで順位を付している。

また通常、清書本によくみられるように、評価を示す各種の点印が押されている。

ただ残念なことにこの清書本の取次が誰であったかはわからない。

注目されることは順位を付された秀句二八句について、作者の俳号とその居住村が記されていることである。

それを村別にし、さきの『河内鑑名所記』での登載の有無をみると表9のようである。

俳号と村名のみで、通称名が知られないのは残念であるが、これによれば秀句吟詠者の分布は石川郡東部を中心に一二ヵ村にわたっており、なかでも北大伴村の七人という数字は注目される。

それについで神山・平尾・森屋・大ヶ塚・白木・北野田と続く。

大ヶ塚・富田林を別とすればほとんどが農山村に属する村々である。

表9にみるように延宝七(一六七九)年の『河内鑑名所記』に記載のなかった村が九村も、この享保五(一七二二)年の時点では新たに見いだされる。

元禄期をはさむ約四〇年の間に、可正が記したような急速な一句付の盛行をみたことを反映しているだろう。

これは秀句者のみの村数であって、付句に投句した人々はもっと広汎におよぶ可能性もある。

しかしおそらく、この『仕合丸』は先の『貝殻集』や『河内鑑名所記』とは異なり、一地域に浸透してきた一句付俳諧を、互いに顔を見知りあっているほど親密な関係の人々が小規模に、しかし熱心に催した一産物ではなかったかと思う。

そして同じ一句付でありながら、元禄十年の『なつころも』が風雅を保持しようとする限られた町場の人々によるきわめて少数の付句集であっだのに対し、『仕合丸』はその投句の数の多さにおいて、すでに異質な性格を示していよう。

『仕合丸』の句

それでは、ここにみられる句はどのような句だろうか。一位を与えられた句は次の句である。

(前句、歳か楽しや楽しや楽しや) 大ヶ塚

米船(こめふね)か須磨の浦にて年を取(とる) 水内

おそらくこれは、新たに収納された西国米(九州地方の米)を大坂へ運んでくる船が、ちょうど名所須磨のあたりで新年を迎えたというめでたい情景をよんだものである。

これに付した柳佶の評は「年取船の仕合丸心の詠、私欲のおほはれは望月も闇く、偖々性を損ひ」と記されている。

後段はどのような意味で付した評なのかわかりにくいが、この清書本の題名『仕合丸』というのが、この句によって付けられた題名であるということがわかる。

従ってこれは「シアイ」ではなく「シアハセ」丸と読むべきであろう。

(同前)

戸障子のいの字で親の戎顔 評「八歳而入小学門」(八歳にして小学の門に入る)

これは八歳くらいになったわが子が手習いに行って覚えた「い」の字を障子に書いてみせたのを親がよろこぶ情景をよんだものである。

(同前)

悪ささへ見事日記は付るけな 評「牛の角もじゆがみもじ」

これも、おそらくいたずらざかりの子どもが意外にも日記をつけているのをなかば感心している親のつぶやきにも似た句であろう。

その他、任意にあげれば、

(前句、世の中に句のない人も有ル物か)

夜ルは酒屋を鼻で尋る

色深い息子は医者の手におへず

瓢箪で膝を撫たる浮世酒

富箱を振れば我が名も飛揚(とびあが)ル 評「欲につれて心もひょっとくと」

雅味に力点をおいた句も多くみられるが、どちらかといえば、卑近な日常生活の機微によれた滑稽味ある句が多数を占めている。

さきほどの可正の句や『なつころも』の句とはかなり趣の違いが感じられよう。

そこには、ことさら風雅を意識することなく、誰もが自分の周囲に発見しうる素材情景をよみ、そこに新たなおかしみ、おもしろみを発見しようとする姿がある。

それは確かに俳諧の俗化ではあろう。

しかし、それは単調にすぎがちな村の人々の生活に、新たなる楽しみとなり、生活を生き生きとしたものとして、日常を再発見してゆくという意味を持ちえたのではないだろうか。

一句付を契機とする俳諧の庶民化・雑俳化とはこのような状況のことである。

雑俳の普及

俳諧が字を知り、言葉を知るための有効な手段であり、教養文化への志向をも満たすものであったこと、そして「謡は俳諧の源氏」(田宮仲宣『愚雑俎』)といわれるように謡曲とも密接な関連のあったことも、俳諧の普及に一定の役割を果たしたにちがいない。

また身分生活をそのまま示す通称名ではなく、俳号という文化的平等呼称で交流しあうことも大きな魅力であっただろう。

しかし、より大きな理由は、生活事象に対する感覚や意識を、地域の同好者と共に、日々活性化してゆく喜びや楽しさがあったからではないだろうか。

これらのことは、断定はできないにしても、能謡の享受者や数寄者層よりも、もっと幅広い地域や階層の人々の参加をよびおこしたとみられる。

それらが在郷町にほぼ限定されつつあっだのに対し、雑俳は農村部への普及浸透がかなりみられるのである。

今後の清書本の発掘に待たねばならないが、このような俳諧小グループがこの地域ではいくつかつくられ、交流しあいながら活動していたのではなかろうか。

そこには在郷町の謡曲文化、数寄者文化に対し、周辺農村部の雑俳文化ともいえる文化の地域的・階層的な分化を予想させるものがある。

二 学芸拠点としての大坂とその交流

1 学問を求める町人たち 含翠堂と懐徳堂の設立

石田梅岩

「人の外に道なく、道の外に人なし。人をもって人の道を行う、なんの知りがたく行いがたきことかこれあらん」(『童子問』)と述べたのは伊藤仁斎である。

元禄期京都の町衆であった仁斎は、『論語』を熟読し、町人社会の人々が織りなす共同的規範性をふまえて、人と道を語りだした。

道は「人倫日用当行の路」(『語孟字義』)とされ、町人社会は儒教的実践の場としてみられることとなる。

高度に観念的とみなされがちであった儒教(朱子学)が、この仁斎学によって「日用卑近」の中に真実を見出す学としてとらえなおされた。

儒教が町人庶民のものとなるうえで、このことは大きな意味をもつ。

享保期に入ると、武士財政難を背景とした商業抑圧政策、士農工商の序列意識の進行と相まって、商人・商行為を劣視する見方が台頭する。

そのことは町人社会の人々に家業の維持と、商人・商行為それ自体の意義づけを課題として迫ってくるものとなった。

そのような課題を担って登場した人に石田梅岩がいる。

梅岩は京都の商家奉公人であったが独学し、儒教を中心に神道・仏教をも取入れながら、のちに心学と呼ばれる庶民思想を形成した。

梅岩は、人間の本質は天から付与された「心」にあるとし、それを究め知ることの必要性を説いた。

しかしそれは観念的なものではなく、具体的な形としての職分の遂行を通して「心」の実現があるという。

勤勉、正直、倹約などの徳目も、自己実現のための努力内容を示したものであり、それを通して、天と人の結び付をもった自信に満ちた行為が可能だとしたのである。

そうして、商人の道も「天の一助なり」、「何ぞ士農工の道に替ることあらんや」、「商人の売買するは天下の相(たすけ)なり」(『都鄙(とひ)問答』)と述べ、商人が職分を通して天と一体化した己の実現を求めようとするかぎり、その活動は普遍的正当性をもつとした。 |

図93 石田梅岩像

|

梅岩が職分の遂行と道徳的実践を通して町人の意義付けを行おうとしたのに対し、学問を中心においたのは平野含翠堂(がんすいどう)と大坂懐徳堂(かいとくどう)であった。

含翠堂

元禄期、大坂根生の唯一の儒者であった五井持軒(ごいじけん、一六四一〜一七二一)は、筑前福岡の学者貝原益軒にあてた書簡の中で次のように述べている。

この地、儒学尊信の人あまた出来申し候。

お編みなされ作御書籍数々印板に御座候を人々見申し、尊信称美はなはだしく候。

その中、五、六人ことのほか信従に候ゆえ、御手跡を申しうけたしと申され候。 |

大坂に儒学を尊信する人々がようやく現れてきて、その人々は貝原益軒が著した書物の愛読者で、特にそのうち五、六人は心服しており、益軒自筆の書き物をいただければと願っているというのである。

ここには益軒本を介して大坂の庶民層における儒学への貽動か鮮やかに示されているが、実はその中心を担ったのは平野(ひらの)の人々であった。

持軒は書簡の尚々書(追伸)で次のように記している。

平野と申すところ御座候。その地に儒学尊敬の人数輩これあり候。珍しきことと存じ候。

皆々知人になり申し候。その内、三上如幽と申す人、ことのほかすぐれたる人と見え申し候。 |

このような動きが大坂市中ではなく平野から、しかも複数の人々による動きとして形成されてきたこと、その人々と知り合えたことを喜びと期待をもって益軒に語っている。

平野郷は綿の集散加工地として発展した大坂近郊の人口一万を擁する大きな町場であったが、高率年貢の上、元禄期頃から、綿の生産加工が各地で進展する中で、しだいにその経済的地位にかげりが生じつつあった。

平野郷の運営は坂上田村麻呂の子孫と称する七名家が惣年寄となって行われていたが、経済的不安とそれに伴う地域社会の動揺はその人々にも危機感をめばえさせていた。

その中で最も自覚的な動きを示しだのが、三上如幽の養子として泉州貝塚からきた土橋友直であった。

元禄期に友直は京に遊学して歌学のほか、仁斎に入門し、また陽明学の三輪執斎に学んだ。

平野に帰った友直は地域社会のあり様を一人一人の精神的自覚を通して立て直そうとした。

平野には中世末以来の連歌を中心とした文化的伝統があったが、友直はそこへ儒学を中心とした講習会活動を定着させようとしたのである。

困難を伴いながらも、享保二(一七一七)年に至って恒久的な講舎をもつことになった。

それが三宅石庵によって命名された含翠堂(がんすいどう)である。

含翠堂は地域の有志が自発的に資金を出しあって自分たち自身で運営した教育的施設である。

それは領主によって設立され、保護をうけた藩校や郷校とも、また特定の学者が自分の学問を教えるため自宅を教場とした私塾とも異質である。

興立生員とよばれた一定の同志が定期的に資金積立を行い、それを預金してその利息を恒常支出にあてるという運営方法をとった。

このような教育施設としての性格や運営方法は懐徳堂の直接の前提となる。

含翠堂の活動

講義は友直を中心に同志が交代で行ったが、しばしば外来講師が招請された。

五井持軒・三宅石庵・三輪執斎、そして享保十二・十八年には京の古義堂を継いだ伊藤東涯の来講があった。

それぞれ学問的には異なる人々であったが、含翠堂では特定の学問内容への関心というより、それらの人々の学問的人格的実現を通して、共通のあり方を求めようとしたのであろう。

しかしその間、享保十二年には土橋友直が、そして同付五年には三宅石庵が没した。

含翠堂の支えともなっていたこの二人を失ったことは、学生たちに方向を見失わせる事態を招いた。

ちょうど来坂した三輪執斎に人々は方途を示してくれるように訴えた。 |

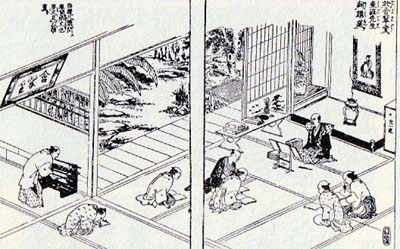

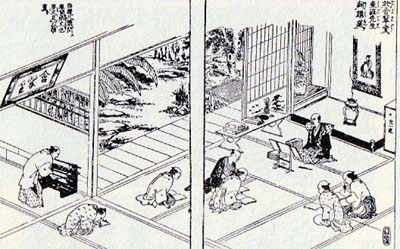

図94 伊藤東涯含翠堂講義図(『摂津名所図会』)

|

執斎は道を求めるのに一定の法はないとしながらも、次のように具体的なあり方を説いた。

| 「但(ただ)願くは諸君こゝに顧み思ひ、富み貴きは貧しく賤しさをくたり慈しみ、貧しく賤しきは富み貴さを親しみ載き、才ある者は拙き者を教へ、愚かなる者は賢さに倣ひ、相共に進ては公の賦役を重んじ、退いては父兄に事へ妻孥(つまこ)を育くまば、その説く所異なる所ありとも、共に尭舜(中国古代の聖人)の徒たるへし」(「含翠堂記」)と。 |

階層分化の進んだ地域社会の中では、相互扶助的な生活一体感を培うことが重要であり、各自の人間的成熟もその遂行を通して実現されるということであろう。

享保十七年の大飢饉は平野にも大きな被害を与えた。

これに際し、含翠堂は別に積み立てていた救恤(きゅうじゅく)資金を拠出して地域社会の救済にあたった。

一般的な教説ではなく、具体的な行動を通して地域の学校としての姿勢を示したのである。

このことは含翠堂を地域全体の人々にその存在意義を認識せしめる効果をもたらした。

これを機に従来の七名家を中心とした基盤が、郷全体に広がるものとなった。

同志による掛銀制から、より広い支持基盤に立つ自由寄付銀制へと移行することとなる。

こうして含翠堂は以後変転しながらも明治五(一八七二)年の学制開始に至るまで活動を持続したのである。

しかも、このような動きは含翠堂のみではなかった。

伊藤東涯が享保十八(一七三三)年に来坂した時、八尾の人々からも招かれて講義を行った。

それを機に八尾にも環山楼(東涯の命名)とよばれる講習の場が形成され、在郷町周辺の人々の学芸意欲を引出すものとなったことも忘れてはならないだろう。

そのような動きの中で懐徳堂の設立もあったのである。

懐徳堂

懐徳堂は、享保九年、大坂の有力町人たちによって出資設立された学問所である。

商人たちは、営利のためでも地位獲得のためでもなく、人間と世界を広く深く認識することによって自身の生活を充実させ社会的に定位するための学問として、儒教を求めたのである。

このことは、何のために学問するかという問いかけへの、中国とも西洋とも異なる独自な応答としても注目される。

同時に、ここに日本の生涯学習社会の歴史的基盤がある。

初代学主の石庵は京都出身であるが、一時香川・丸亀に居住し、一七〇〇年頃来坂した。

儒学者として知られながら、一方で俳諧をたしなみ、売薬も行い、謡もよくした。つまり町人たちの生活文化に通じた人であったらしい。

あるとき、門下の者が、「義理」と「人情」を両立させがたいのはどうすればよいかと質問してきた。

石庵は、「義理と人情とはつかへ無之者(これなきもの)にて候」と答えている。

義理と人情は決して対立する概念ではない。

相手に対して、その時、その場で自分には何かできるかを考えることが肝要だと説く。

たとえば泥酔者に対し、義理の立場から「いけない」と論理を振りかぎしても意味がない。

それより、その場で精一杯介抱してやることが大切ではないのか、とわかりやすく人のあり様を示している。

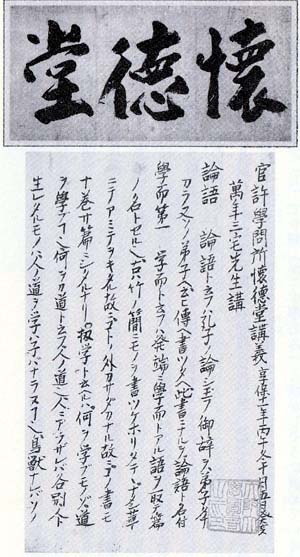

享保十一年、懐徳堂に幕府から拝領地が与えられ、官許の地位を得ることとなる。

開講講義で石庵は「今日は今日の己れが身一ぱいの悦びたのしみ不慍(ふうん、怒らず平静なこと)あり、それが今日一ぱいの君子なり、明日は又明日なり」と語った。

今日を力一杯生きることが大切であり、それが明日につながるという。

固定観念に縛られずに、その時その場での対応に価値を置く石庵の融通無碍(ゆうづうむげ)なスタンスに対し、一部からは「ぬえ学問」と評されもした。

しかし、町人にとってみれば、やれ朱子学だの陽明学だのの区分はどうでもいいことであろう。

学問を専門的立場から解き放って、町人たち自身の学としてとらえなおそうとしたのだ。それを石庵は「天下の公学」とよんだ。 |

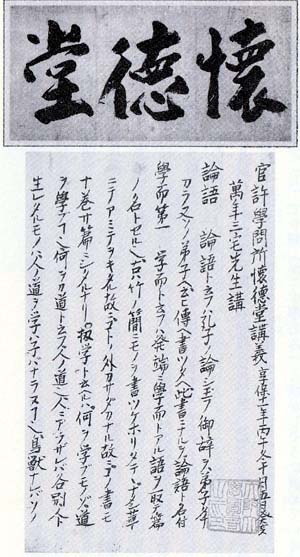

図95 三宅石庵筆「懐徳堂」の額と

記念講義記録

享保11(1726)年10月5日、官許学問所としての

懐徳堂の出発を飾った記念講義記録

「論孟首章講義」の冒頭

|

『雨月物語』で有名な上田秋成は堂島の油商の息子だったが、きわめて辛辣で悪口の巧い人だった。

それでも、『胆大小心録』で「万年先生(石庵)の時はさして学問をさすではなしに、息子を先あづけて、よい事を少(し)でも聞(か)す事のみ」と懐かしそうに褒めている。

実際、学生は水汲み、風呂沸かし、掃き掃除、行灯や煙草盆掃除が義務づけられていたという。

テキストを踏まえながら、それをそのまま観念的に押しつけるのではなく、具体的、リアルに生活レベルで教え込む。

そのような門人たちとの応答を通して町人の心をしっかりとつかみ、道をつけた。

その時、その場での人と事物に対する精一杯の対応。これが懐徳堂の基調を形成した。

懐徳堂は以後、学問的深化と社会的地位において一定の変容をしながら発展する。

そして四代目学主、中井竹山の時、大きく進展した。

竹山は自身が「懐徳堂そのもの」といってよいほど一体化して発展させた。その努力は公的学問所としての地位確保に向かった。

敷地は幕府からの拝領地であり、町人として負担すべき公役・町役も免除されていたが、さらに推しすすめて公的地位を明確にしたいと努力した。

「官学化」したかったのである。

真の学問的自由獲得へ

傍からみれば幕府に擦り寄り、阿(おもね)る行為だ。秋成はその点を揶揄(やゆ)した。

竹山の意図はどこにあったのだろう。

竹山は数々の招聘をすべて断るぼどの大学者だった。

もちろん自分のためではない。

彼は懐徳堂を幕府の手厚い保護下におくことによって、学生たちの自由な思考、のびやかな発言を守ろうとした。

外を固め特権化することによって、ようやくそれが可能となると判断したのだ。

日本は中国と違い、科挙(かきょ)制度のような官吏登用試験がない。

いかに学問があっても社会的地位には結びつかない。

ならば、せめて学の力、文章の力を通じて社会に働きかける。それこそが民間学者の使命である。

「ここなら何を考え、何を語っても許される」という空間が必要だったのだ。

学問を守り、幕府を利用する、という危ない綱渡りを竹山は行おうとした。

事実、松平定信が「寛政の改革」にあたり、大坂城に竹山を招き諮問している。

竹山の『草茅危言』(そうぼうきげん)はそれに答えた意見書であるが、その中で、

「民間にて儒者という名目の立ざること怪しけれ。(中略)民間にある学者を主とする也」と述べている。

「民間にある者こそ真の学者なのだ。その力量が懐徳堂にある」と主張している。民間からする公的世界の再編成である。

懐徳堂は実際に九州、四国など各地の民間学者たちを結びつけるネットワークの中心となった。

竹山の弟、履軒(りけん)は懐徳堂とは別に水哉館(すいさんかん)という塾を営み、豊後の哲学者、三浦梅園や天文家、麻田剛立(ごうりゅう)らとも交流し、儒学の新たな解釈を推し進めた。

石庵が生活レベルで示したその時その場での人と事物への的確な対応という主題を、履軒は学問レベルで基礎づけたといえる。

同時に履軒は「華胥国」(かしょうこく)という現実に対置する夢の世界を仮構し、そこから現実を批判した。

『華胥国物語』は理想社会を描いた「夢」の著述であり、『越俎弄筆』(えっそろうひつ)に見られる人体解剖の図示と解説や、天体図、地球図は現実がいかに未知の世界に支えられているかを探求しようとしたものだ。

しかも、履軒は大坂市中の借家を転々とする民間学者としてそれを成し遂げたのである。

木村兼葭堂

このような懐徳堂の展開に加え、大坂が学芸交流の拠点となっていく上で、大きな役割を果たした人間がいる。

木村蓑葭堂である。

兼葭堂は(元文元〈一七三六〉年〜享和二〈一八〇二〉年)、江戸中・後期の博物学者で、詩文・書画・篆刻(てんこく)をよくし、また奇物収集家にして大蔵書家であった。

大坂北堀江の酒造家で、通称は坪井屋吉右衛門と称したが、屋敷の古井戸からでた葭(あし)の根にちなんで、その書斎を兼葭堂と名づけた。

兼葭堂は青年時、本草学(動物・植物・鉱物などにつき有用性の観点から研究する学)を京の小野蘭山に、詩文を片山北海に、画を柳沢洪園・池大雅に学ぶなど、十八世紀なかば上方に新たに形成された学芸百般を身につけた。

兼葭堂とはその本草学を中心とした博物標本と蔵書の収蔵の場であった。

それは一見、富にまかせた奇物珍書の収集家とみられることを避けられなかったが、しかしみずからは |

図96 木村兼葭堂像

|

「世人余が実ヲ知ラズ、豪家ノ徒ニ比ス、余分本意ニアラズ」といい、

「奇ヲ愛スルニ非ズ、専ラ考索ノ用トス」(自伝)と語ってやまなかった。

兼葭堂が多様な学芸を身につけることで果たしえた役割の一つは、分散していた各々の学と人とを結びつけて交流の拠点を形成したことである。

たとえば兼葭堂会という詩文会は各地からの来坂学者と大坂の町人学者を結びつけ、詩文運動の結社混沌社(こんとんしゃ)を形成する母胎となったことである。

一方、収集の場として知られるようになった兼葭堂には全国からの来訪者が踵(きびす)を接して訪れている。

『兼葭堂日記』はその訪問来客記録といってよく、兼葭堂が学芸のネットワークの要であり、互いを媒介する交流拠点になっていたことを如実に示している。

しかも有名無名、年齢・身分を問わずに接し、その接触を通して多くの人々が自らの学芸関心を高めるきっかけとしていったことも注目される。

このように兼葭堂は多忙な活動の中に身をおきながら、生活と学芸の時間割を定めるなど、家業を落とすことなく、学芸との両立を厳しく維持しようとした。

その存在は市井の人々の学芸への志を励まし支えるシンボルともなった。

そして何よりその学は、物そのものへの愛着にあふれ、個を切り捨てるような体系性を排し、個物・個別性を尊重する精神で貫かれていたことである。

個への愛着と収集という「無邪気」ともいえる学芸関心の初心を保ちつづけ、知ることの楽しさを生きがいとした人であった。

2 混沌社と学芸社会の成立

混沌社

混沌社の成立は明和二(一七六五)年九月である。混沌社という命名は田中鳴門によるもので、新気運の胚胎を含意するものという。

同月十六日に初会が催されたが、そのときのメンバーは次のようであった。

片山 北海(四三・儒)

清 玄道(不 明)

葛 子琴(二七・医)

富山 維章(不明)

岡 公翼(二九・医) |

福原 丹安(五七・医)

佐々木魯庵(三一・医)

吉田 謙斎(二二・士)

平沢 旭山(三三・儒)

岡田 南山(二四・士) |

田中 鳴門(四四・商)

福原 承明(三三・医)

阪東 道斎(五〇・商)

本村費葭堂(三〇・商)

カッコ内は参加時の年齢と職業 |

これに十月の会から参加した篠崎三島(二九・商)を加えると、発足時のメンバーは一五名であった。

当初、社では、この毎月既望(十六日)の午後に開かれる会を甲会と称し、毎月二十六日午後に開かれる北海の門下生を中心とした会は乙会と称された。

会集は盟主片山北海の営む孤雲楼(平野町淀屋橋北横町に移居)で行われた。

北海は他郷出身者ではあったが、学力年齢が長じていただけでなく、その飾り気のない恬淡(てんたん)な人柄で、心ひかれる魅力的な人間だったことが(『在津(ざいしん)紀事』)、自然と彼を盟主にいただかせたのであろう。

翌明和三年には、鳥山郲岳(すうがく)門下をつれて参加し、同年三月には安芸(広島竹原)から再度来坂した頼春水(らいしゅんすい、二一・商)が加わり、さらに河内一津(ひとつ)屋(現松原市)の儒医北山橘(きつ)庵が参加することとなる。

以後、橘庵宅は混沌社友の別荘の趣をもつようになり、毎年初夏、訪れるのが習わしであったという。

こういう参加をえて、混沌社は自らの活動に自信と活気をもち、活動の隆盛をみることとなるのである。

頼春水は当時最年少の社員として加わったが、彼においてこの混沌社時代は、最もみずみずしく清新の気にあふれた時代であった(春水の在坂は明和三〈一七六六〉年二一歳のときから天明元〈一七八一〉年三六歳までの一六年間にわたる)。

春水が晩年になって、この時代の交流を回想して綴ったものが『在津紀事』であり、混沌社の人々を最も生き生きとよく伝えるものである。

それによると混沌社での定例詩会のあり方は次のようであった。

定例詩会

社では詩題を分ち、それに対して各々韻を探って各人各様のしかたで詩想を練るのであったが、その共通の方法は、

「詩成るや、几(き)上一紙を取りてこれに書す。別に稿を立てず。蓋(けだし)腹稿すでに熟すればなり。

故に書するに臨んで躊躇(ちゅうちょ)あることなし。故紙狼藉(ろうぜき)あることなし」というものであった。

この方法は盟主片山北海の方法であり、混沌社の同人は、巧拙(こうせつ)を論ぜず、皆これにならったという。

それは中途半端な気持ちで下書きを何度も書き替えて改稿することを許さず、精神の集中をぎりぎりまで求め、心決したなら、一気阿成に書き下すという厳しい方法であった。

しかしそれは決して固苦しい静寂心の中で行われるのではなく、会には酒饌豊かに出され、時には歓談をも交えながら、柔軟な雰川気の中で韻を探り詩を賦すのであった。互いに束縛しあうのでなく、各人ができるだけ自由な気持ちで自分自身の詩想に集中することが必要だったからである。

書き終われば社友たちは小詩短文といえども必ず互いにみせあって訂正を請い、最後に北海について定論を求めた。

その北海自身も、自作の詩文は必ず社友に意見を求め、春水のような年少者に対しても区別しなかったという。

ここには年齢・階層をこえて、詩文の研鑚を通して人々の共生の場が実現していた。

互いに必ずみせあうということの中にひとりよがりを戒める厳しさと、互いを啓発しあう効果を含ませ、そして何よりも巧拙を論ぜず各人の自由な創作が尊重されていた。

ここでは各人を一定の考え方や、塾や教育機関にみられるような師匠の風に従わせようとすることもなく、各人の創作そのものが互いに響きあって、会全体が動いてゆくという形をとっていた。

それは詩文を中心としながらも、彼ら青年の学芸への関心と熱意によって維持された一つの運動体であった。

混沌社は決して固く組織化されたものではなく、学芸を通しての人と人との交流が自然と一つの連繋をなすという形での自由なつながりであり、交流することで互いに刺激しあい、それらがよりあわさって精神的動きを醸すような、まさに「混沌」とした運動体なのであった。

頼春水と葛子琴

頼春水は最も若き学徒として、また従来の門下系列からも比較的自由な立場にいて、各人間の交流を活発に周旋した。

彼が最も親しく行き来した社友の一人は葛子琴(かつしきん)であった。

子琴は詩作において牽引者的役割を果たした人で、その詩は京の六如(りくにょ)などと共に宋詩風の開拓者として高く評価されている(富士川英郎『江戸後期の詩人たち』、中村真一郎『頼山陽とその時代』)。

その交流はたとえば次のようであった。

夏夜炎蒸して寐(いね)られざれば、夜半月に乗じて起き、行きて子琴を訪う。

子琴もいまだ寐ず。余が蛩音を聞けば即ち欣びて迎え、楼を開きで小酌す。

まさに帰らんとするや、子琴必ず送りて玉江橋に到り、また共に橋欄に倚りて、聯吟(れんぎん)して別る、と。 |

心鬱積(うっせき)して無性に誰かと話したいとき、時と所をかまわず、友を呼び出すというのは当時も今も変わらない青年期の特権である。

彼らはこのようにしばしば夜の大川の流れを見ながら語りあい、詩を詠じあったのであろう。

春水は江戸堀北一丁目に春水南軒と称する塾を営んだが、そこは各人をみえない糸で結びあわせる接点として、また運動の潮が引いては押し寄せる場として感じられたにちがいない。

その南軒を次のように詠じている。

南軒 吾が愛する所

夏日 薫風に倚(よ)り

坐して 長流の水を見れば

吾が心 渺(びょう、限りなくひろがってゆくさま)として窮(きわま)らず |

大坂学芸文化の基盤

混沌社に参加した人々は、年齢・出身地・出身塾・出身階層・現職それぞれにおいて多様な人々から成っていた。

当時の職業においても、儒業・医業・商業・武士とそれぞれ六〜七人ずつ存在し、職分階層をこえた集まりであったことは歴然としている。

中に元商家や農家でありながら、破産あるいは自分の意志で儒者として新たに立身しつつあるものが四〜五名いる。

しかし最も注目されることは、ここに集まった人々は大坂人も多いけれども、純粋にそういえる人は意外に少なく、それ以上に近畿北陸以西の各地方からこの当時来坂して活動した人が多いことである。

つまり混沌社は大坂に成立し、大坂に学芸文化の基盤を培ったのであるが、それを担った人々は大坂以外の出身の人が多いのである。

それは単に大坂が商品流通と同じく、人的交流も活発だったということだけではないだろう。

そこには、懐徳堂をのぞけば学問的蓄積もまだ浅く、伝統的な学派勢力も形成されていない大坂が、かえって新たな学芸意識をもつ人々にとってはひきつけられるものがあり、より自由に新しい運動を展開しうる好条件を備えているとみられたのではないだろうか。

混沌社はまさにそういう条件のもとに成立したのであり、この点にその一特質があるといえる。

混沌社はこうして大坂に学芸文化人社会というものを成立させると共に、西日本全体に学芸を媒介とするネットワークを形成する上で、大きな意義をもつものとなった。

三 在村知識人の形成と交流

1 遊学者と地域社会

遊学者

元禄〜享保期、俳諧や能・謡を中心としていた地域庶民の文化は、都市における学芸文化の展開にどのようにゆり動かされたのであろうか。

河内という、一万石の小藩を二、三含むとはいえ、ほぼ全域が身分的には農民で占められている地域において、学芸がどのように浸透してくるだろうか。

手がかりとして河内からの都市への遊学者をみてみると、現在門人簿の残されている塾だけで計一六七人確認することができる。

年代的には十七世紀末の京古義堂(こぎどう)への入門から始まっているが、増加してくるのは十八世紀半ば以降であり、医塾入門者が多い。

特に山脇家や吉益(よします)家などの古医方(こいほう)家への入門が多く、なかでも紀州春林軒・中之島合水堂・の華岡(はなおか)家へは合わせて二三名という最多を示している。 |

|

西村允蔵

ところで農民が学問や医家を志すことは家や地域にとってどのようなことを意味したのだろうか。

石川郡北大伴村の西村允蔵(いんぞう)・周助という二人の兄弟のことを素描してみたい。

在郷町富田林と大ヶ塚のほぼ中間にあたる辺に北大伴村がある。

北大伴村は村高五八〇石余の天領の村であり、十八世紀後半には村の田畑の半分近くは稲作以外の商品作物が作られ、なかでも木綿が三五%以上を占める村であった(天明四〈一七八四〉年「諸作植付帳」。以下ことわらないかぎり西村家文書による)。

宝暦七(一七五七)年の宗門改帳によると、当時の村の人口は四六八人、戸数は一二六戸であった。

ところで、その宗門帳に右Aのような一家族が記載されている。

母と二人の兄弟を中心とした母子家族である。

母きちは二〇歳で嫁し、二人の男子を生んだが、その後まもなく夫を亡くしたのである。

その筆頭に記される栄五郎がのちの允蔵である。

その家の持高は一一・一六五石であり、富裕とはいえないが、階層分解の進んだこの村では上層に属し、村で一〇位ぐらいのところにある。 |

A 宝暦七年の西村家

|

B 二七年後の西村家

|

さてこの家族はその後どう変ったか。

二七年も後になるが、持高記載のみられる天明四(一七八四)年の宗門帳をみるとBのようである。

妙意がなくなり、下女が雇われているほかに、一見、大した変化はないようである。栄五郎・竹之助兄弟はそれぞれ成入後、允蔵・周助という名に改められた。持高も一一石から一五石へと増えている。

そして三人の母子を中心とした家族であることは変っていない。しかし、変っていないということはかえって特異ではなかろうか。

母きちはおそらく気丈貞潔な人で再婚もせず、苦労して二人の男子を育て上げたのである。

そしてこの兄弟はすでに三〇歳半ばであるが妻や子の記載がない。

当時二人とも妻帯していないのである。

さて特に注意されるのは、兄と弟の記載順が入れ替わって、弟周助が戸主となっていることである。

つまり、いつかの時点で、兄允蔵は弟へ家督を譲り、自身は「厄介」(戸主の傍系親族で被扶養者)の位置に退いているのである。

これはこの間に兄允蔵において何か一身上の変化があったことを想定させる。このような家族構成における変化あるいは無変化はなぜ生じたのであろうか。

その回の消息を語る史料はほとんど残されていないが、ただ一つ、允蔵の手になる明和五(一七六八)年九月から同七年にかけての日記がある(『日札』)。

「(九月)十二日、今日昼より南半右衛門ニ而毛見帳(けみちょう、作物の出来柄を調べて書き上げたもの)仕立」

「(同)十三日、昼、南半右衛門ニ而毛見帳仕立終。初霜。昼七ツ時大ケつか大念寺往生」

と、この年二一歳の允蔵は、その冒頭から若き村役人の姿を示して現れてくる。 |

図97 西村允蔵『日札』

(西村家文書)

|

この家は代々村役人の家柄であったようだが、允蔵も早くから見習い始めたようで、以後の日記もほとんど連日、村に関する記事で埋められている。

ただし、たまに次のような特異な記事が散見する。たとえば明和六年七月五日。

五日 寅刻(午前四時ころ)より佐兵衛と大坂へ行く。四ツ時前(午前一〇時ころ)心斎橋泉屋へ参る。

寿世保元七匁五分、本草備要五匁六分、尺牘奇賞七匁弐分、代銀二〇匁五分。

とみえる。農民の買う書物としてはかなり高価である。

その他にも『尺牘活套』(せきときかっとう)『古文(真宝)評林』などを購入している。

これらの書物は実用的性格のものもあるが、どちらかといえば漢文素養を高めるための書である。こういう志向を允蔵はもちつつあったのである。

隣村南大伴村の円照寺で行われていた素読や講釈にも出席したらしく、明和六年七月「廿日、午時(正午ごろ)より円照寺において孟子御読」「廿一日告子(『孟子』の一篇)上篇御読」などという記事もみえる。

允蔵は二〇歳代前半にすでに強い知的欲求をもつようになっていたのである。

そして書籍を貸借したり筆写しあったりする好学的なグループがすでにこの地域に形成されていたように思われる。

允蔵の家には江戸期の本が多く残されているが、その中に皆川洪園の著が数点存在する。

洪園の著は高度難解で知られる。そのような書を学んだ農民がいたとは一つの驚きであった。

その皆川漠園の門人簿(「有斐斎受業門人帖」)をみると、右端のCの記載に出会うことができた。

明和九年(=安丞元〈一七七二〉年)、允蔵は洪園塾へ入門したのである。

皆川漠園(一七三四〜一八〇七)は、京都の儒学者で、漢語の字義の精緻な解明を通して、「物」の意味を新たにとらえ直そうとして、「問物学」とよばれる独自な学問思想を築いた人である。

その門人簿には一二三人の門人がのるが、実数三千余人と称されるほど当時名高い大儒であった。

しかもその門人は全国を網羅しており、その門からはのち著名になった人物を多く輩出した。

この塾は一定の学力素養を積んだものの行く高度な内容のものである。

河内の一農民である允蔵はこの塾へ入門したのである。

しかも門人簿の二九五番目という比較的早い時期であり、また農民の入門はきわめてまれであった。

允蔵は何を目的で漠園塾に入門したのか。儒学者になるためかというと実はそうではない。 |

図98 西村允蔵筆写

「中庸筆受」皆川洪園口授

|

C 允蔵は

洪園塾へ入門

|

允蔵の家には允蔵の京遊中の写本がいくつか残されている。

その中に、山脇塾や賀川塾で写したと記す奥書をもつものがある。

山脇塾は当時でいえば山脇東門の医学塾である。

はたして山脇家門人帳をみると、明和九年七月朔日入門として明記されている。 |

この山脇塾では、その先代山脇東洋が宝暦四年に日本ではじめて公に刑死死体を解剖して人体の内部観察を行い、従来の観念的医学を排して、観察経験に基づく実証的医学を主唱していた著名な医塾であった。

また賀川塾も近世産科学において一画期をなした医塾であった。

すなわち允蔵は医家を志したのである。そのために漠園塾で儒学を学ぼうとしたのであった。

当時の医学は儒学の知識を不可欠の前提としていたからである。

河内の一農民がこのような当時一流の塾に入門しようとするには、並々ならぬ決意がこめられていたとみなければならない。

この決意は一方で、農民として家をついでゆくことを捨てることでもあった。

このことは允蔵自身にとってだけでなく、家にとって母にとって大問題であったはずである。

しかし母は、允蔵の資質を察してそれを許したのであろう。

そしてその際、家督は弟周助に移譲されたと思われる。

允蔵は三〜四年間の京都遊学を終え、郷里南河内へ帰った。

允蔵はこうして農民から医家へ変身し、地域における医療活動に従事するようになる。

それは京都に起こったばかりの新しい実証的医学をこの地域へもたらすことにもなったであろう。

はじめの宗門改帳記載の変化の背後には、このような兄允蔵の変貌が隠されていたのである。

西村周助

さて一方、家督を譲られた弟周助はどうであったか。

周助は母を支えて兄允蔵の分をも働かねばならなかったわけである。

実は允蔵が遊学し医家になりつつあったころ、この村は村入用(むらいりよう)をめぐって混乱を続けており、一〇年ほどの間に庄屋一〇人ばかりも交替するというまことに不安定な村政が続いていたのであった。

そこへ追打ちをかけるように天明の飢饉に直面し、米価騰貴によって村民の生活は切迫したものとなっていた。

周助はちょうどそういう最中、天明三年に三四歳の若さで庄屋に推されたのである。

周助は村の立直しを図るため、今までの伝統的生活習慣を改めて、新しい独自の方法をとった。

まず周助は、上層農民に働きかけ、これからさき五〜七ヵ年間の年忌仏事などの費用を、先に済ませたことにして積立てさせ、それを困窮者へ施すよう取計らい、同時に村内の冠婚葬祭などの振舞を制限し、その制限した分を出銀して村入用に加えることで、困窮者の負担を軽くしようとした。

これらの費用こそは、村の伝統的生活で最も出費のかさむものであったからである。

また周助は困窮者たちの借銀について銀工と利下げ交渉を行い、あるいは自分で低利の借銀をし、それを無利息で貸し与えて、高利の借銀を返済させるというような犠牲的努力をも行ったのである。

このように目前の窮状を救うと共に、生産増強による生活安定のために、特に用水と肥料の安定確保に意を用いた。

旱魃のさい、当時の村々ではすぐ雨乞神事を行うのが常であった。

村民たちが周助に当村でも行いたいと申し出たのに対し、周肋は「成るべくたけ人力を尽くし、力に及ばざる節、神仏へ祈申さず候ては天命に叶い申さず候」と答えたという。

一見、当然のことのようであるが、自然を人力をこえたものとみなし、呪術的な依存に陥りやすい当時の村民に対し、それをできるだけ人間的努力の問題におきなおそうとしたのである。

このような周助の働きは、単に庄屋としての献身的努力というだけではなく、村民に対して生活意識の変革を迫るものが含まれていたといえる。

このような周助の努力によって村は立ち直ることができた。

周助の退役希望にもかかわらず、村民たちは彼を庄屋に推しつづけた。

享和元(一八〇一)年、この周助の功績は幕府老中の耳に達した。

審議の上、周助は表彰されることとなった。

銀一〇枚を与えられると共に、その身一代の帯刀御免および永代苗字を名のることが許されるという光栄に浴するのである(内閣文庫『続編孝義録料』)。

これは庶民表彰としては、最高クラスの褒賞内容であった。周助五二歳のときである。

ただし、兄允蔵はこの周助の影ですでに亡くなっていたらしい。同村の学友三島政敬は「西村氏の身まかりて」と題して「濁にもしまぬはちすの花なればうき世の中もはやく過にき 政敬」(西村家蔵短冊)と追悼歌を残している。

允蔵と周助と、この二人の兄弟は陰陽あい異なる道を歩んだが、それぞれ医業と村落指導において地域の生活文化に、伝統的な生活意識から自由な、合理的で進取な精神の息吹きを注ぎこもうとしたのではないだろうか。

2 竹島浩庵と華岡流医学の普及

竹島家の人々

次にもう一例、河内の医家として広汎な活動を示した竹島浩庵(こうあん)と、その息子二人が華岡家に入門し、華岡医学を普及させた竹島家の動向についてみておきたい。

医家としての竹島家の祖は竹島憲庵(名重成、号憲庵、称藤馬)であるが、憲庵は享保元(一七一六)年京の古医方の主唱者後藤艮山(こんざん)に入門して医学を身につけ、また大坂の学問所懐徳堂の設立期の門人でもあった。

竹島家の初代憲庵がこのように医学と儒学において、従来の閉鎖的で観念的な学問のあり方を批判し、庶民へ開放された新たな学問潮流に加わる人であったということは注目しておくべきであろう。

憲庵は大坂で活動したが(一七四二年没、六七歳、生玉、齢延寺)、後を継いだのはその弟子であった竹島復庵である。

この復庵は、宝暦四(一七五四)年河内国丹北郡川辺村へ移住する。

平野(ひらの)から河内へ向かう古市街道の、大和川を渡る手前の地で、往来繁多なところであった。

何らかの事情があったものと思われるが、都市の医家から在村での医療普及を志向したのである。

復庵はその居を「慎独堂」(しんどくどう)と名づけて医療活動を行い、また周辺の人々に医学教育を行った。

「産前あたため薬」「産後血おさめ薬」のチラシや「解毒膏」の効能書きなどが見られる。

この復庵もまた当然ながら後藤艮山を仰ぐ古医方の信奉者であった。

「五運六気説」を批判した文章の中で、医学における「運気」の論は「暦家の余波、陰陽家の贅言(ぜいげん)」で治病に関して無益と断じ、古医方の古典『傷寒論』や艮山の医説を称揚し、「正語を選んでこれを試みる」親試実験主義を主張している。

天明五(一七八五)年、七〇歳の祝賀の記録『慎独堂寿詩集』には京の江村北海をはじめ近くの医家文人北山橘庵らの寿詩と共に一〇名ほどの弟子たちの詩も収められている。川辺で医家として自立すると共に地域の学芸興隆に資するところがあった。

この復庵は晩年、富田林に居を移した。

長男浩庵の妻が富田林の名家倉内氏であり、そこが在郷町として発展していたからであろう。

浩庵は医学を父復庵に学ぶほか誰についたかははっきりしないが、青年時には大坂混沌社の頼春水や尾藤二洲にも師事した。

ただし「師」とか「先生」と敬称しているのは京の江村北海と清田龍川の二人だけである。

浩庵はこの地で活発な医療活動を行っており、富田林の杉山家の主治医的な位置を占めるにいたっている。

同時にその活動は医療ばかりでなく、学芸交流において特に著しく、残される浩庵の詩集『集義斎詩(しゅうぎさいし)稿』には北山橘庵(松原一津屋)、上田友謙(道明寺)、柘植中務(柏原国分)、篠原疳亮(平野貪翠堂)、平田竹軒(野村、白鴎吟社)、桑野喜庵(大田)など在村の学芸家たちとの豊かな交流がうかがわれ、浩庵は在村学芸ネットワークの一中心であった。

寛政五(一七九三)年正月、父復庵が没した。浩庵はその葬儀を儒教式で執り行った。

位牌も儒教祭祀における神主が用いられた。これは周囲からは異様ともみられる思い切った行為であった。

浩庵は医業を新たに継ぐものとしての自覚を儒教に求めたのである。

それは儒教を教養や道徳としてではなく、祖先祭祀をとおして祖先と自己の生命の連続性を願う宗教として捉えなおし、医家としての新たな家の始りを憲庵に置き、自らをその連続性の中に位置づけることを意味した。

医家としての自分と家の歴史を一体のものとして捉えなおそうとしたのである。

これは医家=儒家であることの独自で先鋭な表明でもあった。

隼人と真人

浩庵は享和二(一八〇二)年、紀州へ旅し、華岡青洲(はなおかせいしゅう)と出会った。

青洲塾のちの春林軒は紀州国那賀郡名手平山という紀ノ川沿いの今でも辺鄙なところにあった。

青洲もやはり在村医家のひとりであった。

青洲はまだこの時麻酔薬による外科手術を完成するには至っていなかったが、浩庵は青洲の新たな医療への志に心動かされたようである。

帰国後直ちに長男隼人(はやと、一八歳)を青洲に入門させた。そうしてその後再び川辺に戻り居を定める。

隼人の春林軒在塾は九年にわたったという。

青洲が麻酔手術に成功するのは文化元(一八〇四)年であり、その名が知られ、門人が増えてくるのもそれ以降である。 |

図99 華岡青洲像

|

従って隼人が入門したころは青洲苦心の時期であり、門人も年に一人か二人という時期であった。

隼人はその間、青洲が麻酔薬を試み、乳がん摘出をはじめとする麻酔手術に成功していく過程に現場で接したのである。

隼人はそこで多くを学んだ。

「丸散膏方考」「外科正宗筆記」「乳癌発揮」「青洲先生治験録」等、「青洲口授」とされる筆記本が多く残されている。

塾を終えるにあたって青洲公書いて与えたと見られる書がいくつかあるが、その中に「守鵠館」と題したものがある。

すなわち隼人は川辺に帰り、竹島鳳庵と名乗って医院「守静館」を営むことになるのである。

一方、一二歳年少の弟真人は文化十三(一八一六)年、華岡家の大坂分塾として青洲の弟華岡良平(鹿城)が中之島に開いていた合水堂(ごうすいどう)へ入門した。

そしてその修業後は川辺には帰らず、交野郡野村(現枚方市)に医業を開き、倉内樟庵と名乗って、医院「折肱(せっこう)堂」を営むことになる。

こうして二人は河内の南北に分かれながら、ともに華岡流医学を普及することになるのである。

「守静館」の薬袋には「華岡製」と刷られ、「折肱堂」の瓦当(がとう)には「花」の一字が刻されており、「華岡さん」と呼ばれることさえあったという。

竹島家の役割

父浩庵は文化十四年、医業を息子たちに譲った後、諸国漫遊に出立した。

淡路島から四国に渡り、阿波・讃岐そして備前・備中・備後・安芸、さらに播州から丹後方面へと回っている。

各地の諸学者を訪ね、詩や書画を揮毫(きごう)してもらうと共に、地方の学者たちが見出した「奇方」の調査を行っている。

「奇方」とは伝統的な薬の処方に対して、新たに経験的に見出された効果ある薬方をいう。

その記録が『漫遊采芳(さいほう)帖』であり『漫遊奇方録』である。

浩庵には都市の名家や書物的知識に依頼せず、現地に赴き、その人に会い、そこから新たな知を得ようとする姿勢が顕著である。

それはおのずと「奇方」と「奇士」を見出すということになった。

青洲のように都市の医家を越えるような地方医家たちの医療努力が実感されていたからであろう。

竹島家ではその後、凰庵の子文平が医業を継ぐべく一五歳で大坂合水堂に入門して華岡医学を学び、かたわら春日寛平から内科を、賀川秀哲から産科を学んだ。

そうして安政五(一八五八)年、父の後をついで開業し、明治に入ってからは堺県医学校に入って西洋医学を修得し、種痘免許医師として河内中南部における種痘普及に尽力した。

こうして憲庵から始まった医家としての竹島家は、後藤艮山という経験主義的医学の流れを汲み、在村医家を志向し、地域的移動を行いながら地域学芸の交流を作り出すと共に、地方の医家や「奇方」に目を向け、華岡青洲の医学を摂取するに及んで定着した医療活動を展開するにいたった。

特に地域の華岡家入門者の多くが竹島家を媒介として入門した点でも、その果たした役割は大きい。

3 在村知識人の結合

北山橘庵(きつあん)

さて医家たちの多くは単に医療技術者として存在するだけでなく、儒と医を中心とする教養人でもあった。

中にはむしろ儒者としての意識をもちながら、医としての家業の維持や地域の医療条件に要請されて、医としての存在形態をとる者も多かった。

その意味でも、このような医家の存在は医療だけではなく、学芸教育条件としても重要な意義を帯びていた。

ところでこれらの医家は、独自な医療を通して特定の地域社会と関わりながらも、個々に分散していたわけではない。

医療や学芸の面においても一定の結び付をもって活動していた。

その基本的な形態は結社であった。あるいは何々会と称する定期的及び不定期の集まりであった。

そしてその会合の場として各自の自宅の一部を「−堂」、「−亭」、「−館」と称するような学芸サロンとして開放し、学芸交流の場としていったのである。

そのような意味で河内の農村地域に学芸の新たな息吹が流れこんでくるのは十八世紀後半である。

とくにその中南部の農村において学芸普及の起点となったのは、丹北郡一津屋の医家文人北山橘庵(一七三一〜九一)の存在である。

橘庵は明和二(一七六五)年に結成された大坂の学芸結社混沌詩社の重要な一員であった。

橘庵は『橘庵詩鈔』(寛政元年、一七八九刊)その他によれば明和三年頃すでに混沌社の人々と会しており、明和四・五年からは混沌社の人々が夏を中心に避暑を兼ねて橘庵宅(観頤堂=かんいどう)を訪問するようになっていた。

観頤堂は混沌社にとって河内支部のような観をもつこととなる。

さらにそこへ京の江村北海や龍草蘆(たつそうろ)も加わり、さかんな詩文活動が展開された。

このことは混沌社の活動の地域的広がりをみる上で重要だが、当該地域からみれば、これは、単に都市学芸の流入ということだけではなく、この地域で学芸への志向を抱きながら、機会の得られなかった者たちに刺激を与え、彼らを橘庵の下へ引き寄せていくこととなった。

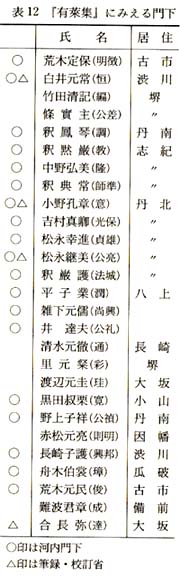

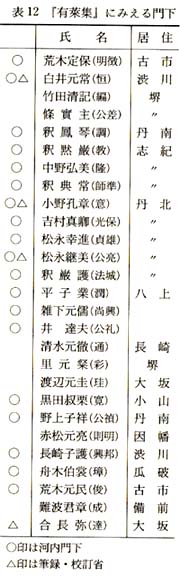

『有莱(ゆうらい)集』(安永九〈一七八〇〉年)は橘庵の五〇歳を祝って諸家の寄せた寿詩を門人たちが編集して刊行されたものである。

混沌社の人々を中心に合わせて八六名からの寿詩がみえ、その内「門生」として載るのは表12の二七名であるが、その大半は河内の門下であることが知られる。

活動の場をもたなかった在村の学芸家たちが、橘庵の下に結集して一定のグループを形成するに至ったことが、うかがわれるのである。

荒木明徴の序文には「田間に僻在」しながらも、「餘力学文」に志す者多いとのべる。

頼春水の『在津紀事』にも「元章(橘庵)の徒弟日に盛にして、家道年に隆なり」と記されている。 |

|

|

|

図100 河内南部結社・サロン分布図

(図中の番号は左の表13番号)

|

学芸結社とサロン

重要なことは、このような場が形成されたことをきっかけに、互いに地域における同志の存在を見出し、そこに学芸を媒介とする新たな地域的結び付が形成されていったことである。

すなわち在村結社の形成である。

あるいは結社とまでいえなくとも、各人の宅が同志の寄り集まる場として「−亭」や「−楼」というようなサロン名をもって表わされるようになる。

これは、人々が介して学芸を語り、詩文を作り合う場として意識的に形成されてきたものといえる。

十八世紀後半から十九世紀前半にかけて、河内の中南部の農村にどのような結社やサロンが形成されていたのか。

先述したように、富田林を中心に活発な学芸活動を行った医家文人竹島浩庵(一七五四〜一八二六)の詩文稿『集義斎詩稿』にみられる場を一資料として図表化しておきたい(二三九・二四〇頁参照)。

これは浩庵が交流した人と場であり、しかも残される詩文稿はその一部でしかない。

実際にはもっと多くの場が形成されていたと思われる。

しかしこれだけでもこの地域に相当なサロンや結社が存在したことがうかがわれよう。

なおここには挙げていないが、周辺二〇あまりの寺院がやはり集会の場になっていた。

この詩文稿にみえる人々は河内中南部の人々だけで六〇人前後にのぼっている。

今、その一人ひとりについてはふれえないが、これらの人々は決して個別分散していたわけではなく、互いに頻繁に往き来しながら、学芸交流を行っていたのであり、この地域一帯にこういう結社やサロンを核とした在村文化人たちの結び付が形成されていたのである。

その有様は、いわば在村文化人社会の成立ともいえよう。

4 白鴎吟社の結成

平田竹軒と白鴎吟社

さて、在村の学芸結社・サロンの中で最も代表的なものとみなされるのは丹南郡野村の平田竹軒(明和二〈一七六五〉年〜文政三〈一八二〇〉年、名履信・字子順・通称周次)が中心となって結成された白鴎吟社である。

白鴎吟社は「我が南河文運の盛、この時を以て最となす」『松尾香章『河内名流伝』明治二十七年刊)と評されている。

しかしすでにこの明治中期には「惜しいかな、事蹟伝わらず」と記される状況であった。

従ってまことに断片的なことしか知ることができないのであるが、地域学芸の展開にとって重要な位置を占めると考えられる。

竹軒の家は医家であった。竹島浩庵の父復庵の七〇歳を祝って諸家が寄せ万寿詩集『慎独堂寿詞』(天明五〈一七八五〉年)に野村の「履信」という竹軒と同名同村の人が寿詩を寄せ、復庵を「先生」と称している。

これが竹軒その人であれば青年時に竹島復庵に医学を学んだということになる。この『慎独堂寿詞』には北山橘庵・江村北海のような名の知られた人の賀詩もみえるが、他に復庵を「先生」とよんでいるものが一〇名みえ、その中には舟木伯裳(はくしょう)や桑野喜庵など地域の学芸を担うべき人々もみえる。

竹軒も早くからそういう学芸の交遊をもっていた可能性は高い。

竹軒はしかしのち京に遊学したらしい。竹島浩庵の詩稿に「平田周治の平安にゆくを送る」と題した七律があり、その中で「笈(きゅう)を負いて師を尋ぬ」とある。

それが誰であるかは知られない。

竹島浩庵はまた、平田竹軒を詩会の席に連れて行ったりした。

「中秋、諸子と同じくして、田中胤隆宅に集まり、月を賞す。席上、平田子順に贈る」と題する七律がある。

その中で「騷客」(詩人のこと)が風光をめでながら、酒を酌み交わし、ときに「劇談」に陥ったりするなかで、何人かの者は詩を賦したが、中かでも竹軒のよんだ「荘扁」に心動かされたという。

竹軒はおそらく詩に志すところがあったのであろう。

竹軒は浩庵より一一歳年下で、交友の広い浩庵に従って、地域に登場してきたいろいろな学芸家たちの集まる場に参加していたのである。

浩庵は江村北海や北山橘庵などともすでに交流をもち、またその活動性をもって河内の在村学芸家たちの結び付を媒介する役割を果たしていた。

竹軒にとって先輩は浩庵に限らなかっただろうが、浩庵はその重要な一人であったとはいえるだろう。

白鴎吟社の結成

白鴎吟社はそういう中で、周辺地域の学芸人たちを結集し、地域内部から文運をおこしていこうとするものであった。

その結成がいつのことであったかははっきりしないが、地域学芸の最初の結集者北山橘庵の死(寛政三〈一七九一〉年)ののち、その分散をとどめ、地域自生の運動として再結集しようとしたものと考えられる。

おそらく寛政・文化期のことであろう。

「月毎ニその邸に会集する両次」(稿本『河内人物志』明治前年成)といわれており、竹軒宅に月二回集まったようである。

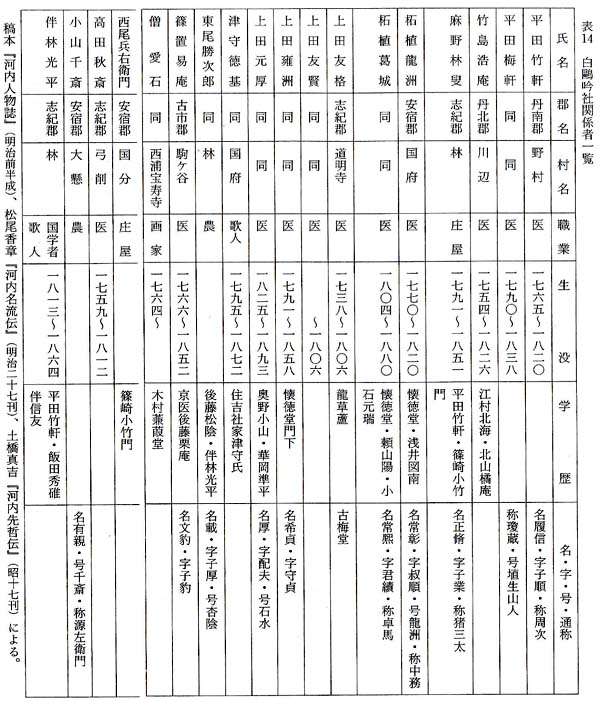

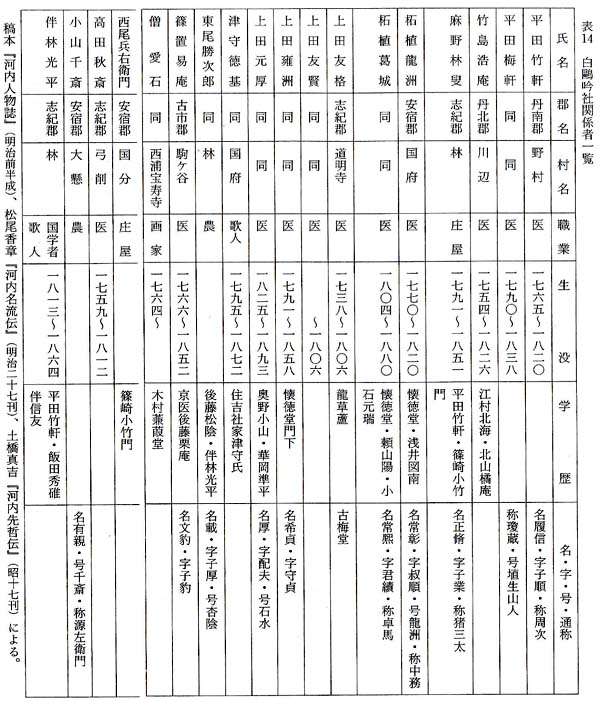

ここに集まったのはどういう人々であったのだろうか。今、伝えられているのは次のような人々である(表14参照)。

さて、先述したようにこの白鴎吟社についての史料は散逸しており、今、その運営の実態を知ることができない。

そこでこの社に関係した二、三の人を通して結社の性格をうかがうことにしよう。

|

|

画僧愛石(あいせき)

この白鴎吟社に関係した人で、やや特異な位置を占めた人に西浦の宝寿寺に来往した画僧愛石がいる。

愛石は温雅でのびやかな池大雅(いけのたいが)風の南画をよくした人で、その作品は現在も美術館の展示や旧家蔵幅中にも見出されることがある。

文化四(一八〇七)年の『浪華画人組合三幅対』に「大雅二世」として掲出されるのをはじめとして、文政六(一八二三)年の『続浪華郷友録』『浪華金襴集』や文政七年の『新刻浪華人物誌』などに登載されており、当時は相当に名の知られた画家であった。

しかしその伝記については、ほとんど不明である。出身についても紀州とするのが一般だが、京都説もあるいつころ西浦宝寿寺に来住したのかについても確証はない。

「大雅二世」とされるが画を誰に学んだのかも実のところはっきりしない。

池大雅は安永五(一七七六)年に歿しているので、化政期を中心に活躍した愛石とは年齢のずれが大きく直接の師弟関係を想定することはできない。

なお『河内人物誌』は紀州出身とし、画を野呂介石に学んだとする。

しかし、一八〇〇年前後の大坂には池大雅門下の福原五岳や木村蒹葭堂など、その画系に連なる画家たちがいた。

彼らの影響をうけた可能性が考えられる。特に愛石の「箕面瀧図」は画面構成や「箕山瀑布」の字体が大雅や蒹葭堂の同名の作品に酷似していて、愛石の属した画系をうかがわせるという。

これに関係して注目されるのは、『蒹葭堂日記』の寛政八(一七九六)年から享和元(一八〇一)年にかけて「愛石」および「松井愛石」という名がしばしば見出されることである。

しかし、それが果たして画僧愛石その人であるのかどうかが問題であろう。

「愛石」はこの間、二六回も蒹葭堂を訪問しており、非常に親密な関係にある人であった。

その内、享和元年十一月十一日の記事は特に注目される。すなわち「三人、河州野村平田周二・古市江見将監、愛石同伴、駒谷篠置易庵四人来」という記事である。

「平田周二」は平田竹軒、「江見将監」は古市の医師、その二人を「愛石」が伴い、さらに駒ヶ谷の医家篠置易庵(ささおきえきあん)が加わり、四人来訪したという記事である。

この「愛石」はその同伴者との関係からみて、西浦宝寿寺の画僧愛石であることは間違いない。

この記事の上欄には「愛石、河州医生三人同伴」と頭書されており、蒹葭堂にとって愛石はすでに親しい人であることがその書き方で示されている。

なお「松井愛石」については確証が得られないが、二〇回の訪問回数がみえ、さらにその期間が「愛石」と全く重なっている点、同一人である可能性は高い。

ともあれ、愛石は寛政八年から享和元年まで六年間にわたり、蒹葭堂と親密な交流をもっていた人であることが確かめられるのである。

おそらく愛石はこの期間に蒹葭堂を通して池大雅を学びとり、さらに自らの雨風を確立していったのではないだろうか。

白鴎吟社と愛石

白鴎吟社との関係で注意されることは、愛石はこの享和元年の時点で、すでに平田竹軒・江見将監・篠置昜庵らと親しかったということである。

そして彼らがこのように同伴して蒹葭堂を訪問していることは、この年にはすでに白鴎吟社は成立していたか、あるいはその母胎となる結び付が形成されていたことを示している。

愛石もすでにこの時、西浦に来住していたのである。

愛石の名がこの年以降、『蒹葭堂日記』にみえないのは、おそらくこの年、西浦に来住するようになったことと、蒹葭堂がその翌年、享和二年に歿したからである。

愛石は来住するや、直ちにその地域の学芸愛好者たちと交流を持つようになり、彼らを蒹葭堂という博物学者にして画家、奇物収集家にして大蔵書家、当時全国で最も著名な町人学者に引き合わせるという役割をも果たした。

白鴎吟社という新たな学芸結社を形成しつつある竹軒たちにとって、これは大きな励ましとなるものであった。

愛石はこうして白鴎吟社に加わる河内の詩人画家として文化・文政期には広く知られるようになり、彼に画を学ぶものも多かった。

高田秋斎(表14)・篠置易庵(後述)・大谷品嵩(法善寺村、安政二年歿、六五歳)・中村四端(豊浦村庄屋、歌人、また俳号耒耜、弘化三年歿、九五歳)・服部仏蓮(渋川郡植松村、松林寺住職、明治六年歿、六〇歳)、吉村撫松(丹北郡泉村館林藩領大庄屋、一七九九〜一八六九)らは愛石に画を学んだという。

なお、この愛石は生年も不明とされていたが、竹島浩庵の別の詩稿の文化十(一八一三)年の詩の中に、「寿愛石禅師五旬誕辰」と題する詩がある。

すなわち愛石は明和元(一七六四)年生まれであったことが知られる。

しかし愛石はその死去に関しても一つの謎を残している。

というのも「後、大坂ニ出テ某寺ニ住シ、大塩後素卜友トシ善シ、天保元年、事ニ坐シ、疑ヲ蒙リ、獄ニ投ゼラレテ病テ寂ス」(稿本『河内人物誌』)と伝えられているからである。

『河内名流伝』もこの内容を「天保初年」と変ただけでそのまま漢文体で記している。

文政七年の『続浪華郷友録』には愛石の住所はまだ西浦宝寿寺となっているので、再度の大坂在住はそれより後のことであったかと思われる。

大塩平八郎と交友関係をもったということは、同時代の知識人同士としてありえたかもしれない。

しかし「天保元年(一八三〇)」の「事」とは何であろうか。大塩の乱は天保八年である。

あるいはそれを誤って記したものだろうか。しかし大塩の乱の関係者として捕縛あるいは取調べをうけた八七九人の中には見出すことができない。

それではやはり「天保元年」の別の事件なのであろうか。

「獄ニ投ゼラレテ病テ寂ス」というのは気になることではあるが、今は不明とするはかない。

他所から来て、白鴎吟社の人々を引き立て、自らも画家として活躍しながら、何らかの悲運に見舞われて没した愛石という人は、その行動と存在が他の人々と比べて独自であり、気概を潜めた文人精神の持ち主であったように思われる。

白鴎吟社にとっては、在村の学芸家たちが、単に仲間の寄り集まりとしてではなく、同志としての自覚的結び付をもった結社を形成してゆくためには愛石のような外から刺激を与える媒介者が必要であったともいえよう。

愛石はそういう触媒的役割を担っだのではないだろうか。

篠置易庵(ささおきえきあん)

愛石が装西堂の所へ同伴した一人に篠置易庵がいた。

易庵は駒ヶ谷の医者の家の生まれである(明和五〈一七六八〉年生)。四歳のとき父を失い、母の手で育てられた。

母は易庵を育てるのに「資産アレトモコレナキガ如クニ粧ヒ、自ラ手製ノ綿服ヲ着シ」「自ラ犁鋤ヲ手ニシテ出テ、田畝ヲ耕ス」というような人であったらしい。

易庵一四、五歳の時、京坂に遊学したいといったが、母は「先人タダ一子、我、汝ノ遠遊ヲ欲セズ」といって許さなかったという。

のち易庵は大和の長谷寺の僧の下に「遊学」したいと申し出て、今度は許されたが、駒ヶ谷からは約七里の距離があり、途中、竹内峠を越えねばならない。

易庵は早朝に起き、家事を勤めて、昼食が終わると軽装して書を懐にし、長谷寺まで行き、一宿して聴講・読書を行い、翌日昼に出立して家に帰るという苦難の通学を五年続けたという。

そうして二一歳になって母を親族に託し、京の医家後藤栗庵に従学すること三年、ようやく業成って、帰郷し、医家として立つことを得たという(稿本『河内人物誌』)。

このように伝えられる易庵は勤勉で孝行な村医者の子弟という趣が強い。

確かにそうであったにちがいない。またそうであることを前提に自鴎吟社に加わる人でもあっだろう。

吟社は家事や家業を放擲(ほうてき)して詩文に遊ぶ場であったのではない。

あの町人学者装置堂も二九歳の時、装西堂会という結社の運営に関わって「家事は固より廃せざる所、上は父祖を奉じ、下は子孫に遺す」(『草堂課条』)とのべ、学芸によって家業を陷さないことを堅く決心するところがあった。

兼蔑堂が、来訪した平田竹軒や篠置易庵らにそのようなことを語ったということもありえよう。

白鴎吟社のあった野村の隣村、郡戸村の庄屋小池家の「遺書」には「第一曲礼(きょくらい)、第二手習、第三学文、此三芸は人倫の通術、士農工商ともに一も闕(かく)べからず」とのべられ、特に「学文」は「我道」の「本」を自覚し、「今日何故渡世するといふ事をしらしむ」ものと位置づけられていた。

学芸を中心に形成された結社も自らの生活、そしてそれと共に成り立つ地域の人々の生活と切離されては存立の意義を失うであろう。

篠置易庵は「貧家ニ病ム者アルヲ聞ク、其遠近ヲ問ハズ、直ニ行キテ之ヲ訪ヒ、薬ヲ与ヘテ帰ル、又貧生苦学スルモノ有ヲ聞ケバ、喜ンデ資ヲ紿シ、又蔵書ヲ貸与シ以テ其業ヲ励マシム」という人であった。

「其業ヲ励マシム」るような力を引出すこと、それは「何故渡世する」という問いとも結びついたものであろう。

おそらく自鴎吟社の活動はそのような問題と関わりながら展開し、そのことによって深く広い波及をもたらしたものと思われる。

伴林光平(ともばやしみつひら)

平田兄弟や篠置易庵はじめこの地域の人々と深い関わりをもって前半生をすごした人に伴林光平(文化十〈一八一三〉年〜元治元〈一八六四〉年)がいる。

光平は国学者・幕末歌人として、そして何よりも天誅組に参謀兼記録方として参加し、捕えられて京都獄中で斬死に処せられた人として知られる。

実はその光平にとって白鴎吟社は学問活動の母胎でもあったのである。

光平は志紀郡林村尊光摩の次男として生れたが、六歳の時から丹南郡野村の西願寺に一〇年間養われた。

その間、最初に学んだ師が同村の平田竹軒であった。

一六歳の時、西本願寺の学寮に入って僧侶として修練を積むが、天保八年、二五歳のときいったん郷里河内に戻る。

その時、その才を惜み、再び京に遊学するように勧めたのが、やはり平田氏であったという。

土橋真吉『伴林光平』は平田竹軒とするが、竹軒はこの年すでに歿しているので、おそらくその後を継いだ弟梅軒であろう。

その京遊であらためて学ぼうとしたのは仏教より儒学であった。

ちょうどその頃、駒ヶ谷の篠置昜庵が京に遊学しており、そのもとに赴かしめたという。

光平は易庵を介して川上儀左衛門(号東山)という古賀精里(こがせいり)・頼山陽(らいさんよう)門下の学者について貧窮の中、苦学する。仏教から儒学に新たな方向を見出そうとしたらしい。

そしてそれが天保八年という大塩の乱の起こった年であったことは単なる偶然ではないかもしれない。

儒学を学ぶこと一年余り、その後は伊丹の中村良臣、因幡の飯田秀雄、和歌山の加納諸平から国学および和歌の指導をうけ、さらに天保十一(一八四○)年には江戸へ下り、国学者伴(ばん)信友に師事した。

天保十二年光平が河内に帰郷して居とした所は、自身の学び育った所、すなわち野村の西願寺であったらしい。

弘化元(一八四四)年頃の日記に「野村に帰宿す」と散見する。

ただし近隣の向野に別宅があったようで「向野別業に帰る」とか「向野別業に書榻を移す」というような記事も多い。

そうしてこの間、歌人・国学者として活動しながら、一方では「古市真蓮寺に会す」とか「道明寺植田氏詩会」とか「国分村柘(植)氏詩会」とか白鴎吟社の流れをくむ地域の学芸家たちと詩文の交流をも持続していた。

その中には「終日白鴎会、別業に於て修行」(弘化二年二月二十日)というような注意すべき記事もみえる。

平田兄弟はこの時すでに歿していたが、なお地域では活発な学芸交流が行われ、光平自身も、少年期の師平田兄弟の志をついで、「白鴎」の名を冠した講習会を向野の別業でもっていたのである。

そしてこの間に『河内国上古水土考』をはじめとする堅実な考証的著述も著された。

光平といえば、国学者・歌人そして天誅組参加者としての面のみが語られがちだが、このように、白鴎吟社の学芸の流れを一つの母胎としていたこともその学芸形成の条件として注意されるべきであろう。

逆にいえば白鴎吟社の作り出した学芸の流れは幕末期においてなお命脈を保ち、ある「志」を形成するものとして一つの展開を示したともいえよう。

そしてさらに、それはもう一つの新たな形態をもった運動へと展開しつつあった。

5 柘植葛城と立教館と

柘植龍洲と葛城

さて、この白鴎吟社と関わりを持ちながら新たな展開を示した人に安宿部(あすかべ)郡国分の医家柘植(つげ)龍洲(りゅうしゅう)・葛城(かつらぎ)父子がいた。

国分村は大和川沿いに位置し、古来より大坂・堺から大和へ至る街道の要所であると共に大和川水運の一中心でもあり、剣先船も大坂についで三五艘を認可されていた商品流通の中継地であった。幕末期の人口は約二五〇〇人ほどを数え、かなり大きな在郷町であった。

柘植龍洲(明和七〈一七七〇〉年〜文政三〈一八二〇〉年)は儒学を大坂懐徳堂の中井竹山に、医学を浅井図南に学んだ人で、在郷町国分において医館先天堂を営む一方、高安郡恩智に折肱館を、大坂和泉町に鳳鳴館という分館をも営み、寛政十一年には大和高取藩の侍医ともなり、地域の学芸活動をリードした人であった。

この龍洲の子が柘植葛城である。やはり大坂懐徳堂の中井碩果(せきか)に学び、その後文政二年から京の頼山陽に学んだ。

山陽塾では長期にわたって相当親密に教えをうけたことが断片的に残される山陽批正の草稿や店義筆記類からうかがわれる。

葛城は山陽塾で研鑚を積んだのち、文政十年、山陽の親友でもある京の医家小石元瑞(げんずい)に入門した。

小石元瑞は上方に蘭学をもたらした小石元俊の子、医塾究理堂(きゅうりどう)を開いて、医療の傍ら医学教育に携わっていた。

究理堂文庫には葛城の編集になる『究理堂備用製薬帳秘』が残されている。

また元瑞口授の『究理堂備用方府記聞』には、父柘植龍洲の『温泉論』を高く評価して、「予ガ門人ノ製薬帳秘ヲ輯メシ卓馬(葛城)ノ父」と語られ、元瑞自身も温泉論を著わしつつあり「後日卓馬ニ校正サスル積り」とものべている。

究理堂においても葛城は信頼される門下であった。

なおその間も頼山陽との関係は持続しており、山陽は葛城が河内へ帰るに際して長編の送詩を詠んでおり、さらに婚姻の媒をもしようとした書簡が残される。

葛城は懐徳堂そして頼山陽と小石元瑞という、おそらく当時最高の学者に学んだ。

しかし、葛城は郷里国分の医業を継がねばならなかった。

文政十三年、二六歳の時、国分へ帰り、今度は地域活動に力を傾注することとなる。

しかしその際、彼に寂しい思いをさせたのは河内に学友が少ないことであった。

帰郷当時の文章に「埜村梅軒に与うる書」という文がある。

その中で葛城は河内文運に思いをはせて次のようにいっている。

「昔、享保・寛政の間、碩儒ならび起ち、文学日に盛ん、握籌の人(博奕打)もまた書を夾み、冊を懐にして有徳の門に走る、しかるに我が河内や、僅々その餘声を蒙るのみ」(原漢文)と、河内の学芸文化的基盤の薄弱さを痛嘆する。

博学高才の先生がいると聞き、訪ねてその出身を問えばみな他国である。

「いまだかって河内に某先生あるを聞かざるなり、邦人(河内の人々)これを渇望す」と。

ところが、今春(文政十三年春)帰省して一友人から詩文数篇を見せられた。

読んだところ「詞気卓絶、意趣凡ならず」三読したという。

その作者こそ白鴎吟社の平田梅軒その人であった。

まだ面謁こそしていないが、その人となりを髣髴することができたという。

しかも友人の話では梅軒は「才情秀逸」であるだけでなく、「慨然として常に吾邦(河内)学声の振るわざるを嘆ず」という人だという。

葛城はこれを聞き、

「僕、これを聞くに及んで、大いに喜び、覚えず、手をうって曰く、これ吾れ待つところの人なり、この人ありてこの機に会す」と喜び、

「河内文化開けず、独りかくの如き者あり、あに天、この一邦を遺れんや。以て公(梅軒)の手を待ちてこれを興さんと欲するなり」と、共に河内に新たな文化を興そうとよびかけたのである。

葛城は国分において医業に携わると共に、業余、村中の子弟に儒学を教え始めたところ、入門者が続々と集まったという。

しかも教育活動に志をもつものは彼だけではなかった。

西尾家(屋号米屋)の人々は、すでに白鴎吟社、そして篠崎小竹の梅花社に加わる人であった。

そしてさきの書簡がきっかけとなったのであろう、白鴎吟社は国分に近い志紀郡国府(こう)の潮音禅寺でも月例会が催されることとなる。

白鴎吟社は丹南郡野村のほかに柘植葛城らを中心とする新たな拠点をもつようになるのである。

さらに国分では、独自の活動の場を確保すべく、早くも文政十三年十二月末、古市村江見氏の茶亭を金五両で買取って移築し、学芸活動の拠点を得ようとした。

この梅軒の中心となったのは葛城と両西尾家の人々であった。

その梅軒の相手が古市の江見氏、すなわち白鴎吟社に関わり、蓑葭堂にも会いに行った医家江見氏であることは、この新たな動きが白鴎吟社の発展的継承であることを語っていよう。

平田竹軒はすでに歿し、梅軒もすでに高齢であった。

すなわち白鴎吟社は柘植葛城を中心とする新たな教育活動へと受継がれていったのである。

立教館の形成

大塩の乱ののち、天保十二(一八四一)年、社会的危機感の深まりと生徒の増加に伴う新たな教行的対応を意図して学舎が新築された。

それが立教館である。

立教館は柘植葛城を中心に「立教館社中」とよばれた地域の有志によって出資運営され、他の干渉からは自由に形成されたものである。

「社中」に連なった人々は葛城の外は、西尾兵右衛門・同伊右衛門・竹腰権之助・堅山新七・乾専助・園田忠助・東野哲二郎という人々であった。

多くは国分の村役人層である。しかし先にふれた西尾家の外、東野哲二郎のように懐徳堂で学んだ人もいる。

龍洲・葛城父子もそうであったが、懐徳堂の教育運営方法が立教館の設立においてもモデルとされたのであろう。

のちに慶応四年二月作成の「国学所立教館規則書」はモデルプランであり必ずしも現実の教育内容を示しているとはいえないが、それによれば、八歳で入学し、一三歳で読業を修了し、一五歳でほぼ四書に通じ、二〇歳で六経を講じ、二五歳に至れば経子諸子百家に遍(あまね)く通ずるようになるのが学習課程の理想とされている。

立教館は儒学教育を基本に「治世之才」を育成しようとする意図をもつ学校であった。

しかし立教館はしだいに隆盛に向かうと共に学館が大破し、一端中絶のやむなきに至る。

この時の再興は社中自身の力ではなしえなかった。嘉永年間に入って時の代官設楽(したら)八三郎の助力を得て再興されることとなる。

この設楽氏もまた懐徳堂の並河寒泉の教えをうけた人であることは興味深い。

立教館は再興されてのち、講習は間断なく行われるようになり、生徒も増加して講舎の狭隘化を招くにいたった。

文久三(一八六三)年再び新造計画が出され、そのための寄付が募られた。

その結果、金銀のほか材木・手伝人足など計四七件の寄付がなされている。

金銀の寄付のほとんどは立教館社中によるものであるが、国分村を中心に近隣七ヵ村から材木等の寄付がなされ、村中各町から二〇人〜一五四人までの計七件の手伝人足の申出があり、立教館が地域に根づいた教育施設となっていたことをうかがわせる。

なお、同時期の願書一通には「普請(ふしん)金は学校手近の村々、尚又白鴎社中、和州近界村々それぞれ有志輩へ頼母子(たのもし)あい企て、右にてあい賄い候事」という一条がみえ、立教館が村々有志のほか、「白鴎社中」を支持母胎としていたことが、この期においても確かめられる。

学芸運動の継承

維新後、村では立教館を新政府の行う教育機関の一つとして認められるように嘆願し、はじめは「国学所立教館」となることを願い出たが、明治四年、学制発布に先立って小学校として取立てられるよう願い出、堺県に「献納」されてのち、明治七年からは「二十五番小学」(国分小学校)として新たな出発をすることになる。

生徒数は国分村二五八人をはじめ一〇ヵ村から計二二一名であった。

立教館は、はじめ柘植葛城を中心として、白鴎吟社を発展的に継承し、村内有志が結んで行われた儒学講習グループであったが、天保期の社会情勢の中で新たに学館建設を行い、自主的運営によって積極的な地域住民に対する教育運動を展開しようとした。

しかしおそらく経営難により衰退を招き、嘉永期、代官設楽氏の援助による再興をへながらも、なお地域住民の支持をえて、自主的教育施設としての性格を維持しつつ近代的施設への移行を果たそうとしたものであったといえよう。

こうして、十八世紀後半に形成された学芸結社の水脈は、その形態を変えながらも、広がりをもって、その水流を維持し、地域文化の底流として近代にも受け継がれたのである。

地域における教育の近代化は、単に上から押しつけられたものとしてではなく、このような十八世紀以来の地域の学芸運動の継承発展として築かれていった面をもつのである。

top

****************************************

|