|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 付録

Ⅲ章 大都市圈の形成

一 近世――天下の台所と地域社会

top

1 大坂の町と町人

図66 豊臣秀吉像

秀吉の大坂築城

本願寺教団が織田政権と対決したことにより、大坂(石山)本願寺寺内町(じないまち)は二年にわたる織田軍の包囲攻撃をうけた。

そしてついに天正八(一五八〇)年四月に法主(ほっす)顕如(けんにょ)が和睦に応じて退去し、徹底抗戦を主張した教如(きょうにょ)も同年八月に退去して、俗にいう石山合戦は終ったが、教如退去の際に寺中に火災が生じて寺内町は灰燼に帰した。 |

図67 大坂城天守閣(『大坂夏の陣図屏風』) |

天正十年本能寺の変で織田信長がたおれたあと、山崎の合戦、さらに同十一年に賤(しず)ヶ岳の合戦に勝利して織田政権の継承者としての立場を確保した羽柴秀吉は、同年九月一日から本願寺寺内町の跡地に大坂城の築造に着手した。

石材の搬送はそれ以前から開始されており、天守閣の土台は同年十一月には完成している(『柴田退治記』)。

工事は服属する諸大名や武将を動員して大規模に行われ、人足は当初二~三万人、のちには六~七万人から一〇万人に及んだとされる。

天正十二年八月にはすでに主要な殿館ができて秀吉が正式に入城し、翌十三年春には本丸が完成した。

秀吉は天正十三年関白となり翌十四年には太政大臣となって豊臣姓をうけた。

また同年には第二期の築城が開始され同十六年に二の丸が完成した。さらに第三期として文禄三(一五九四)年から惣構えが構築され総面積四二〇万平方キロの広大な城域が出現した。

その後も第四期として秀吉が没する慶長三(一五九八)年には二の丸の外側の民家一万七〇〇〇戸を立ち退かせて惣構えとの中間に三の丸の築城が開始され、秀吉没後の慶長四年にようやく完成された(渡辺武「秀吉の大坂築城」『新修大阪市史』三)。

首都大坂と大坂時代

秀吉は大坂首都構想を持ち、京都から大坂に朝廷を移す考えがあったとされる(内田九州男「豊臣秀吉の大坂建設」『みがえる中世』二)。

それに先立って京都五山(ごさん)の天満(てんま)移転を企図したが果たせず、天満には本願寺に寺地を与え寺内町を建設させた。

本丸が完成した天正十三(一五八五)年七月に秀吉は関白に就任し、天下人として全国の大名に惣無事令(そうぶじれい)を発令して国家の統治権者であることを宣言した。

大坂は政権所在地として事実上の首都となったのである。

秀吉は天正十四年には大坂城二の丸の建設と並行して、京都に関白の居館としての聚楽第(じゅらくだい)を築造し、諸大名やその妻子に在京を命じた。

そこで豊臣政権においても首都は京都であったという主張もあるが(横田冬彦「豊臣政権と首都」『豊臣秀吉と京都』)、聚楽第は天正十九年に関白秀次に明け渡され、文禄四(一五九五)年の秀次事件ののちは破却され跡形もなくなってしまう。

大坂が統一権力としての太閤政権の所在地であったことは事実であり、織豊政権期は安土桃山時代と称するよりも安土大坂時代と称するべきであるという指摘もある(脇田修『大坂時代と秀吉』)。

最も首都の概念規定を論ずるよりも、ここでは豊臣政権の拠点が伝統都市京都と新たに建設した大坂の二元構成をとっていたことに注目するべきであろう。

京都と大坂を結ぶ淀川の河川交通と淀川堤に沿った京街道が整備され、人や物資の往来も盛んとなり、軍事的、政治的、経済的に重要な交通路となったのである。

国家構想として大陸侵攻までを視野に入れていた豊臣政権にとっては、瀬戸内海交通の起点に位置し、貿易都市の堺や兵庫を近くにひかえる大坂に、政権の拠点となる大都市を建設することに意味があったのである。

秀吉は天正十九年には伏見城の築城を開始した。

それ以前の天正十七年には淀(よど)城を改修して京都と大坂を結ぶ交通の要衝を押さえる軍事拠点としていたが、文禄三年には淀城を破却して主要な建築物を伏見城に移築した。

この城は秀吉の隠居城とされているが、朝廷のもつ伝統的権威と一体化することに成功した豊臣政権が、水陸交通の要衝であり、かつ京都に近接した地点に新たな軍事的・経済的拠点を設けたのである。

文禄五年には毛利輝元らに命じて淀川の左右両岸に全長一万五二八一間(約二七・七キロ)の堤防を築かせた。

これは文禄堤と称されたが、淀川の治水工事であると同時に、淀川左岸の堤は伏見と大坂を結ぶ幹線道路でもあった。

巨大城下町大坂の建設

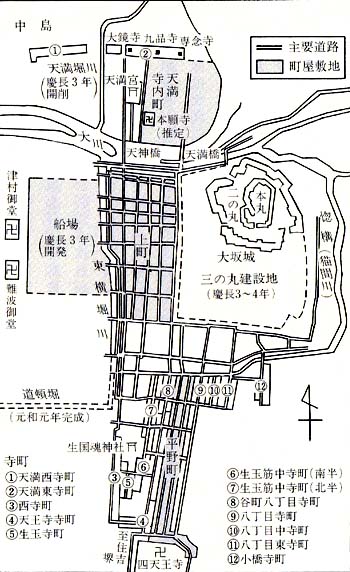

豊臣政権期の城下町は上町(うえまち)台地上に南北方向に形成されていた。

大坂城三の丸から上町台地南端の四天王寺まで、やや南西方向に傾斜した上町筋、谷町筋にそって北平野町、南平野町が作られ、自治都市として栄えていた平野郷から町人を移住させた。

また三の丸の西側には東横堀川までの間に上町があり、ここに城下町の中心的な町家が形成されていた。

慶長三年には東横堀川から西の低湿地に船場が形成されたが、「大坂」の呼称は上町台地の上に限定され、船場とは区別されていた。

さらに上町台地の北、大川の対岸に位置する天満には天正十三年から本願寺に寺地を与えて寺内町をつくらせた。

同寺は同十九年に京都に移転するが、形成された町屋は存続し、そこには大坂(石山)本願寺寺内町の系譜をひく商工業者が集まって城下町の経済機能の一翼を担う役割を果たした。

天満の地域は天満橋、天神橋によって城下と結ばれ、上町、平野町とあわせて全体として南北に細長い城下町が形成されたのである。

慶長三(一五九八)年からは西に向かって城下町が拡張されて船場が建設され、下水道も備えた計画的な町並みが出現した。

近世都市大坂の原型はここに成立した。

近年の発掘調査によって豊臣政権期の町屋遺構が検出され、魚の名前や「いせもめん」と記された木の荷札(木簡)が出土しており、江戸時代には大店(おおだな)が建ち並ぶ船場の中心地がこの時期には、魚商人や木綿商人が集まる市場や商業地域であったことが確認されている。

慶長五年には惣構えの外郭をなす西横堀川が開削され、さらに西側に下船場の町並みが形成されて、阿波や土佐の商人が集住する阿波座、土佐座が設けられ、材木や藍玉などの集散地となった。

また玉造に細川・宇喜多・蜂須賀・前田・浅野・片桐・鍋島・島津など、津村に亀井、備前鵤に石田・徳川、竜造寺町に竜造寺、安国寺坂に安国寺、高麗橋北東隅に宇喜多左京、久太郎町に堀、順慶町に筒井、木津・今宮に毛利・伊達、中之島に藤堂、天満に黒田・織田など諸大名の屋敷が城下に設けられた。 |

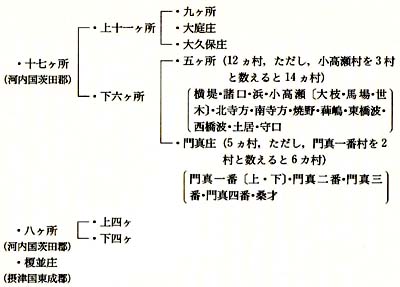

図68 城下町大坂の復元図

(内田九州男成図。 朝尾直弘

『大系日本の歴史8天下統一』 〈小学館、1988年〉より)

|

諸大名は築城に動員されたため多くの物資と人足を大坂に送り込んだが、それだけではなく領内よりも高価格で販売するために蔵屋敷を設けて年貢米や領内の産物を大坂に輸送した(脇田修『近世封建制の経済構造』)。

海上交通、河川交通、街道交通が大坂に集中し、物資と人口の集中する天下の台所の原型がここに成立したのである。

「つゆとおち つゆときえにし わかみかな なにわのことはゆめのまたゆめ」の辞世の歌を残して秀吉が慶長三年八月に没し、徳川家康が同五年の関ヶ原の合戦で勝利して政権を掌握したのち、大坂城は豊臣秀頼の居城にすぎない存在になったが、都市としての大坂の経済的な機能は維持され、次の時代のさらなる発展をまつことになった。

徳川幕府による大坂城再建と市街地の整備

慶長二十(一六一五)年五月、大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡した際、大坂城はもちろん城下町も大部分は灰燼に帰した。

同年七月には元和と改元され、武家諸法度(はっと)、禁中並(ならびに)公家諸法度、諸宗諸本山法度が定められるなど江戸幕府による支配体制がほぼ確立した。

大坂については徳川家康の外孫にあたる松平(奥平)忠明が入部し、天満(てんま)川崎に屋敷を構えて元和五(一六一九)年までの間に市街地の復興に当たった。

まず戦乱を避けて離散していた東天満、船場(せんば)、西船場の町人を還住させて焼け跡の整備と町屋の再建を命じた。

さらに旧三の丸を開放して市街地を拡大し、伏見の城下町から八〇町余をまるごと大坂に移住させた。

伏見から移転してきた町の中にはその後の市街地開発で新地に移転したり町名変更があり、宝暦三(一七五三)年の「初発言上候帳面写」では六四町が確認できる。 |

図69 大坂城の石垣(幕末)

|

また元和元年十一月には道頓堀、同三年には江戸堀と京町堀が開削され西船場の市街地化か進んだ。

豊臣時代には南北方向を基本線としていた大坂の町並みがこの時期以降、東西方向を基本線とする町並みに変っていったのである。

元和五年七月、戦災の復興と市街地の整備が一段落し、松平忠明が大和郡山に転封されたあと、大坂は幕府直轄地となった。

その一方で伏見城が廃城となり伏見城代であった内藤信正が大坂城代として着任し、同時に東西の大坂町奉行も配置された。

元和六年正月から幕府は将軍の城として大坂城の再建に着手した。

これは豊臣時代の遺構に盛り土して完全に埋めつくし、新たに大規模な普請と作事を行ったもので、今日私たちが見ることのできる壮大な大阪城の石垣や櫓・門などの遺構はこの時期のものである。

築城の縄張りは藤堂高虎が担当し、名代奉行井上正就(まさなり)のもとで伊勢の藤堂家を東限、加賀・越中・能登の前田家を北限として近畿・西国の大名六四家を動員した天下普請が行われた。

工事の第一期は元和六年から九年まで北の外曲輪(そとくるわ)、二の丸の西・北・東の石垣、天守の石垣、第二期は寛永元(一六二四)年から同三年まで本丸と山里曲輪、第三期が寛永五・六年で二の丸南面の石垣と、あしかけ一〇年におよび、投入された費用は全工程で銀一〇万貫以上、米に換算して四三四万石に相当すると推計されている(脇田修『日本近世都市史の研究』)。

この大規模な築城工事のために膨大な石材・木材など建築資材と労働人口が畿内・西国から流入することにより、大坂の都市機能は急速に回復したと推定される。

また大坂への物資輸送体制が確立し、全国経済の中央市場となる基盤整備ができあがったのである。

大坂の町政と自治

寛永六年にできあがった大坂城は豊臣時代をしのぐ壮麗な規模で、将軍の城として徳川幕府による畿内・西国の軍事的・政治的支配の拠点となった。

三代将軍家光は寛永十一年の上洛に際して大坂城に入城し、大坂三郷の地子銀(じしぎん)を免除した。

幕末期に一四代将軍家茂(いえもち)、一五代将軍慶喜(よしのぶ)が大坂城に入るまで将軍が大坂に来ることはなかったが、五~六万石の譜代大名が大坂城代に任じられ、旗本からなる一二組の大番衆と一~二万石の大名が定番、加番として在城した。

町方の支配を行う東西の町奉行は一〇〇〇石から三〇〇〇石の旗本が任じられた。

彼らは短くて二~三年、長くて一四、五年で交代するが、町奉行所に勤務する与力・同心は東西それぞれ三〇騎・五〇人で大坂に常住し、ほとんどが世襲した。

大坂の町政の最高責任者は大坂城代で、大坂町奉行はその管轄下で町政に当ったが、日常的な行政や裁判では町人社会の慣習に精通した与力や同心たちの果たす役割が大きかった。

元禄時代の俳諧師、小西来山の句と伝えられる「お奉行の名さえ覚えず歳くれぬ」はそのあたりの機微を窺わせている。

大坂の都市人口は次に述べるように最盛期で四〇万人を越えた。

このような大都市が、東西の町奉行所あわせて一六○人しかいない与力・同心で秩序が維持できたのは惣会所、町会所で行っていた町人の自治が整っていたからである。

町奉行支配下の地子免許を受けた大坂の都市域は行政的には北組、南組、天満組に分割され、大坂三郷と称された。

宝暦六(一七五六)年の段階で船場を中心とする北組は二六三町、島之内と西船場を中心とする南組は二七〇町、天満を中心とする天満組は一〇九町で構成され、それぞれに惣会所があった。

惣会所には惣年寄、惣代、手代、物書、会所守がいて町奉行所から委託された行政実務や訴訟の内済、取次ぎを行っていた。

惣年寄は北組一〇人、南組六人、天満組五人で、若干の変動はあるものの大坂の開発に関わった有ヵ町人の家柄でほぼ世襲された。

また各町には町会所が置かれ、町会所には町年寄、町代、物書、会所守がいて水帳絵図、宗旨巻、人別帳を保管し、家屋敷売買や住民の移動の管理など日常的な行政実務を行っていた。

町は家持町人により共同体的に運営された。町政にかかる経費は家持町人が均等に負担し、収支決済を含め重要事項は町の寄合で協議、決定された。

また惣会所の費用も各町々に均等に割りかけられた。

また町の運営に関して町式目がつくられるなど徹底した自治組織ができあかっていたのである。

大坂の人口増加

大坂の町方人口は寛永十一(一六三四)年には四〇万四九二九人であったが(「年代著聞集」『大阪編年史』五)、寛文五(一六六五)年には二六万八七六〇人に減少した(『吹塵録』)。

寛永十一年の人口は大坂城が完成してまもなく、市街地の拡大開発はまだ継続されており、同八年に大坂が糸割符貿易に加わるなど都市発展のピークを迎えていたためとみることができる。

その後、全国的にも築城ブームが終り、その反動として農村が疲弊し寛永の大飢饉が起こるなどして経済的な停滞期が続いた結果、寛文期には大坂の都市人口も減少したのであろう。

ところがその一方で寛文・延宝期(一六六一~八一)には西廻り航路が開発されて北国・西国と大坂間の商品輸送が安定的に行われるようになり、また江戸・大坂間は菱垣(ひがき)廻船に加えて樽(たる)廻船の就航が開始されるなど商品経済発展の基盤が整った。

寛文元年には十人両替が成立し大名貸しや大坂に入荷する商品と販売代銀の回収との時間差を資金的に保証する金融組織が確立し、三所綿市問屋など様々な商業組織が形成され大坂の経済機能が急速に高まった。

さらに元禄期には安治川が開削され、それまでの伝法口と木津川口に加えて安治川口が港湾として整備されることによって大坂が全国的な商品流通の中心都市となった。

その結果、大坂の都市人口も増加しはじめ、元禄五(一六九二)年には三四万五五二四人、享保六(一七二一)年には三八万二八六六人、明和二(一七六五)年には四二万三四五三人に達した。

その後は天保期の後半から三五万人を下回るが、それまではほぼ三八万人前後の人口が維持された。

これは江戸の約一〇〇万人(うち町方五〇万人)、京都の約四〇万人に次ぐ巨大な人口で、最大の城下町金沢の六万人と比べても突出しており、江戸、京都、大坂が三都と呼ばれることは人口の上でも適切であった。

同時代のロンドンやパリが六~七〇万人であったことと比べると、世界的にも巨大な都市であったということができる。

大坂の経済機能

近世後期の儒者、広瀬旭荘(きょくそう)は「天下の貨、七分は浪華(なにわ)にあり、浪華の貨、七分は船中にあり」(『九桂草堂随筆』)として、大坂には全国各地の貨物の七割が集中し、さらにそのうち七割が海上輸送の積荷であることを指摘している。

七割というのは比喩であろうが、大坂が「天下の台所」と称されるのはこのように全国経済の中央市場であったことによる。

それは十七世紀を通じて整備された海上交通、河川交通、陸上交通によって大坂が全国各地と結び付いていたことを意味している。

大坂に集中する貨物のうちで最も重要なものは米である。

大川(淀川)の末流、堂島(どうじま)川と土佐堀川に囲まれる中之島の周辺には諸大名の蔵屋敷が集中し、その数は元禄期(一六八八~一七〇四)で九五、天保年間(一八三〇~四四)には一二五に達した。

そこに送り込まれる年貢米(蔵米)は正徳四(一七一四)年の大坂移出人品の調査では一一二万三〇七〇石余、雑穀七万二八九五石余であった。

そのほか同年には納屋米(商人米)が二八万石余あり、合計一四〇万石を越える米が毎年のように大坂に入荷していたのである。

この米は堂島の米市場で米仲買を通じて買い取られ、大坂市中で消費されるのみならず、周辺の諸都市諸地域、さらには全国各地へ転売された。 |

図70 中之島(『摂津名所図会』)

|

堂島米市場では投機的な帳合米取引が行われ、当初はそれを禁じていた幕府も享保の改革で米値段の安定を計る手段として公認した。

その結果、堂島の米相場は全国の米価の基準となり、大坂は「諸色直段、相場の元方」とされた。

ちなみに蔵屋敷は大きいもので三〇〇〇坪を越す広さがあった。

たとえば佐賀藩大坂蔵屋敷は三五五二坪余の敷地の中に参勤途上の藩主が滞在するための御屋形、蔵屋敷役人の執務のための役所、蔵元奉行、勘定奉行など在坂家臣の居住空間である武家長屋、中間・小者や運搬労務にあたる仲仕の長屋のほか、二五棟の米蔵、藩専売品である伊万里焼を扱う陶器方役所があった。

また敷地内に船溜まりが設けられ、大川筋から直接川船で年貢米や専売晶を搬入できるようになっていた。

蔵屋敷は蔵米・蔵物の保管・販売だけではなく、国元の商人と大坂の商人や大坂町奉行所との仲介を行うなど、大坂がもつ全国各地との結びつきを象徴する存在であった(塚田孝『近世の都市社会史』)。

大坂には北国・西国・東国から多くの廻船が入港したが、舶載された諸荷物は伝法口、木津川口と安治川口で上荷船、茶船に積替えられ、市中の堀川を通じて各所で荷揚げされた。

上荷船と茶船は元禄十一(一六九八)年の段階でそれぞれ二三九二艘と一三二一艘が幕府の公認を得て営業していた(「諸川船要用留」)。

市中には曾根崎川、堂島川、土佐堀川、江戸堀、京町堀、海部堀、阿波堀、立売堀、長堀、堀江川、道頓堀が東西に、西横堀と東横堀が南北に流れて運河網を形成していた。

大坂が水の都とされる所以であり、また大江戸八百八町に対比して浪花八百八橋と呼ばれるのもそのためである。

最も橋の数は天保十三(一八四二)年で一五八橋にすぎないが、それでも多いことは確かである。

諸国から廻船で運ばれた諸商品は、安治川口周辺を中心に市中に散在する国問屋・船宿にいったん、荷揚げされた。

それらは商品を預かって保管し、各商品別の専門業者に売りさばいて代金を国元の荷主に送金し、売り方、買い方から口銭や蔵敷料をとる荷受問屋であった。

備前国問屋や豊後国船宿など国別の名称をもつ荷受問屋は安永六(一七七七)年版『難波丸綱目』には国問屋兼船宿一二一六軒、船宿のみの者三二一軒が収録されている。

また国別では北陸、山陰、山陽、南海、西海を中心に四七ヵ国に及んでいる。

これらの国々が日常的に大坂に結びついて物資が流通していたのである。

全国各地から大坂に流入する商品は荷受問屋や仕入問屋、あるいは仲買を通じて市中で販売されたり、諸国からの注文に応じて大坂から諸国に転売された。

そのため様々な商業取引組織部整備され、大坂は商業都市として発達した。

このような商業活動が円滑に行われるためには金融機能の役割も重要である。

寛文十(一六七〇)年に成立した十人両替はその中枢をなすものである。

そのほか『難波丸綱目』には本両替三六〇軒、南両替一二〇軒、銭両替六〇〇軒が収録されている。

両替商は単に金・銀・銭の三貨を両替するだけではなく、大名貸し・商人貸しなどの貸付け業務や為替取組みや為替送金を行うなど、今日の銀行と同様の金融機関としての役割を果たした。

少なくとも十八世紀には信用経済の段階に到達しており、大坂は江戸や諸国の城下町を結ぶ金融ネットワークの中心的な機能も果たしていたのである。

大坂に諸国から流入する商品と大坂から諸国に出荷する商品の調査記録としてよく引用されるのが正徳四年(一七一四)の大坂町奉行所による市場調査である。

それによると同年の大坂への入荷品は一一九種、銀高二八万六五六一貫余であり、諸国への出荷品は九五種銀高九万五七九九貫余であった。

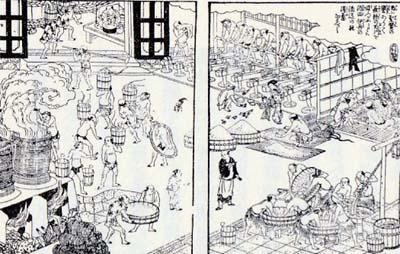

その品目を検討すると入荷品には諸国の産物そのものかせいぜい一次加工品がほとんどであるのに対し、出荷品はほとんどが加工品であった。

そのことから大坂は加工業のさかんな工業都市としての性格も有していたとされる(脇田修『近世大坂の経済と文化』)。

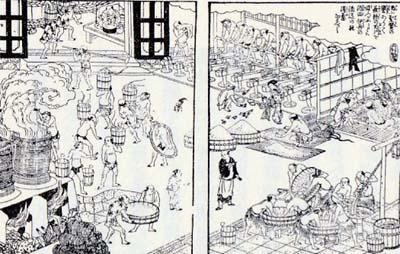

その最も象徴的な産業が銅精錬業である。長堀に面した鰻谷(うなぎだに)町には住友吉左衛門家を筆頭に一二軒の銅吹(どうふき)屋が集中し、諸国から送られてくる粗銅を精辣し、純度九九%以上の精銅にして長崎貿易の主要輸出品として出荷していた。

その規模は最盛期の元禄期には年間九〇〇万斤を越す、世界最大級の生産高に達し、オランダを通じてヨーロッパでも消費されていたのである。

また大坂の後背地となる摂津・河内・和泉の農村では木綿や菜種などの商品作物栽培が盛んであり、商業的農業や農村加工業が発達した。

これも大坂の中央市場機能を前提としており、摂河泉の地域全体が大坂を通じて全国市場と結びついていたことによる。

2 諸河川の整備 top

十七世紀の治水問題

万治三(一六六〇)年三月、老中から水野忠貞・五味豊直(ごみとよなお)・中坊時祐(なかぼうときすけ)に宛てて、山城・大和・伊賀三ヵ国の山々における木の根の掘取りの禁止と植林の励行を、関係地域の諸領主に触れるようにとの指示が出された。

水野・五味は、のちの京都町奉行につながる上方郡代で、上方八ヵ国(五畿内と近江・丹波・播磨)に対して、役賦課権や裁判権など、広範な権限を掌握していた。

中坊は、奈良および大和国に求配権をおよぼしていた奈良奉行である。

このような指示が出されたのは、山城・大和・伊賀の山々では、木の根の掘取りが原因で、洪水時に淀川・大和川に土砂が流出し、川床が埋まりつつあったからである。

当時、木の株は木材や燃料として商品価値があり、さかんに掘り出されていたようである(塚本学「諸国山川掟について」『人文科学論集』一三)。

また、山々では新たに田畑が開発され、これも土砂流出の一因となっていた。

寛文六(一六六六)年と貞享元(一六八四)年の幕府の法令では、草木の根の掘取り禁止と共に、新規田畑開発の制限をも行っている(「御当家令条」『御触書寛保集成』)。

川床に土砂が堆積すると川床が上昇し、増水時に河川が氾濫したり、堤防が決壊したりしやすくなる。

十七世紀中期、淀川・大和川水系の諸河川は、治水上、大きな問題を抱えていたのである。

寛文期の川筋普請

寛文五(一六六五)年から同十一年にかけ、幕府中央から派遣された役人によって、木津川・宇治川・淀川・大和川などの畿内の大河川の見分(けんぶん)や普請(ふしん)が行われた(村田路人『近世広域支配の研究』)。

役人の派遣は、寛文五・六・七・九年の四度にわたったが、その中心的な目的は、土砂流出防止策が正しく講じられているかどうかを確認することと、淀川筋の川浚(かわざらえ)であった。

山々から河川に土砂が流れ込まぬようにし、川床に堆積した土砂を取除くことによって、水害の危険性を少なくしようとしたのである。

最も、淀川筋の川浚は、単に治水上の観点からのみ実施されたのではなかった。

土砂の堆積は、船の往来にも支障をきたしており、舟運を円滑にするという目的もあった。

当時、淀川筋には、過書船・淀船、大和川・石川筋には剣先船・国分船、大坂市中の淀川筋(大川という)や諸堀(内川という)には上荷船・茶船などの川船が行き来していた。

淀川筋の川浚は、寛文九年から同十一年にかけて行われ、その費用は四国・西国(九州)・中国の大名が負担した。

西日本の諸大名が、参勤交代に淀川筋を利用しているというのがその理由であった。

この時の淀川の川浚に関しては、興味深いエピソードがある。 大川の浚渫中、黄金が掘り出されたのである。 |

図71 当時は大川と呼ばれた淀川

|

寛文十一年四月二十二日、天神橋付近を浚えていたとき、日雇い人夫が大判一枚を掘り出した。

その後も金の発見があいつぎ、結局大判一五枚、流し金九枚、延べ金大小二枚が発見された。

流し金とは、竹流し金のことで、割竹のような形の鋳型に金を流し込んで作ったものである。

大坂町奉行石丸定次は、幕府中央から派遣され川浚普請の奉行をしていた永井右衛門と相談の上、垣をめぐらして与力・同心に番をさせた。

このうち、大判一枚と流し金一枚を両替屋たちに鑑定させたところ、大坂の陣(一六一四・一五年)の際のものということであった。

石丸は、大判一枚、流し金一枚、延べ金二枚を江戸に送り、老中に見せている。

河村瑞賢(ずいけん)らの川筋整備事業

貞享元(一六八四)年から同四年にかけ、河村瑞賢が中心となって、大がかりな畿内川筋整備事業が実施された。

その内容は、

①淀川とその上流の宇治川、淀川に合流する本津川・大和川の、それぞれの水行をよくするための改修、

②淀川下流の堂島川・曾根崎川の浚渫、

③淀川・中津川の水量均分、

④淀川最下流の安治川の開削、

⑤大坂の諸堀(内川)の川岸の改修、

⑥大坂川口での新田開発、などであった(『大阪市史』一)。

①では、川中の外島を取り除いたり、川筋の田畑を切り広げるなどの措置を講じ、

⑤では、川岸を石で階段状につくって(これを岸岐(がんぎ)という)、住民の上り下りの便を図ると共に、増水時の治水対策とした。また、

③は、当時淀川の水が、淀川・中津川の分岐点で中津川の方に多く流れ、淀川下流(大川)の水が減少していたことに対する措置であった。

④は、九条島を掘り割って新たな流路をつくり、大川の水をまっすぐ海に注がせようとしたものである。

新しくできた川は、当初新川といわれたが、のち安治川と命名された。

土砂留制度の発足

貞享期の瑞賢らの川筋整備事業の開始と、ほぼ時を同じくして、畿内近国の土砂留制度が発足した。

貞享元年八月、畿内近国に本拠がある一一名の大名に、それぞれ担当区域を割りあて、区域内で土砂留を行わせるようにしたのである(『御触書寛保集成』)。

土砂留を義務づけられた大名は、年に二・三度、家来を淀川・大和川上流の山々に派遣して、新畑の開発行為に目を光らせることになった。

畿内近国の土砂留は、京都町奉行の管轄のもとに置かれたが、幕府は、瑞賢らの工事によって、畿内の大河川、とくに淀川の流れをスムーズにすると共に、土砂留を制度化することで、山方の土砂の淀川・大和川筋への流入を防ごうとしたのである。

その意味では、貞享期の諸事業は基本的には、寛文期の治水策を踏襲するものであったといってよいだろう。

大坂優先の治水策

だが、貞享期の治水策には、寛文期のそれと大きく異なる点があった。

それは、大坂の経済的機能を充実させるための治水という観点が強く出ていることである。

さきの②③⑤は、大坂市中の舟運機能を向上させようとしたものであるし、①は諸国大船の淀川河口への入津を意図したものでもあった。

寛文期においても、入津・舟運対策として、淀川下流の川浚が行われており、大坂の経済的機能という観点が視野の外にあったわけではないが、貞享期ほどそれは明確に意識されていなかった。

この後、瑞賢は元禄十一(一六九八)年から翌年にかけ、第二期工事を実施する。

宇治川・淀川・神崎川・中津川・木津川・大和川筋の外島の掘割りや、大坂の堀江川の開削、淀川最下流の木津川河口の月正島の掘割りなどがその内容である(「川筋御用覚書」『大阪市史』五)。

宝永元(一七〇四)年には、石川と合流したあと、河内国志紀郡船橋村から北上していた大和川を、同所から真っすぐ西へ、つまり堺の方向に付替えた(6「村落連合の進展と国訴」参照)。

ここに、畿内の大河川の大がかりな整備事業は、ほぼ完了したといってよい。

川奉行の設置

瑞賢らによる貞享期の第一期工事が終了した貞享四(一六八七)年、大坂町奉行所内に川奉行が設置された(「川筋御用覚書」)。

これは大坂町奉行所の与力四名が任じられたもので、配下に同奉行所の同心八名が付せられた。

彼らによって構成された役所は、川方役所とよばれた。

川奉行設置の目的は、工事によって整備された淀川・大和川・木津川筋の水の流れを滞らせないことであった。

大がかりな工事によって川筋は整備されたが、それを維持するためには、このような河川行政を専管する役所を設けて、日常的に川筋を管理する必要がある。

川奉行は、都市部すなわち大坂にあっては川浚を、農村部にあっては、水の流れを妨げるものを除去するなどの川筋管理を行った。

また、元禄二(一六八九)年からは、摂津・河内両国の土砂留も管轄するようになった。

ところで、川奉行設置以前の摂津・河内の川筋管理は、堤奉行によって行われていた。

これは、大坂に役所をもつ幕府代官、すなわち大坂代官のうちの二名が兼任するもので、国役(くにやく)普請(注)の指揮・監督のほか、中小河川や溜池の普侍所の見分、樋普請の許可、川中の仕置きなどの川筋管理を行っていた。

(注=摂津・河内両国に、一〇〇石あたり五人または八人の人足を課して犬河川の堤防修復を行うもの。

享保七〈一七二二〉年以降は、国役銀の賦課となる。3「摂河泉の支配と大坂町奉行」参照)

川奉行の設置により、川中仕置きの部分では両者の職務が重なることになったが、その後享保期頃(一七二〇年代~三〇年代)になると、堤奉行の職務は国役普請の指揮・監督と堤防管理にほぼ限定されるようになり、川中仕置きは、もっぱら川奉行が行うようになる。

こうして摂津・河内両国の河川支配は、堤奉行と川奉行の両者によって担われることになるのである(村田路入『近世広域支配の研究』)。

3 摂河泉の支配と大坂町奉行

top

摂河泉地域の所領構成

大坂周辺地域である摂津・河内・和泉の三ヵ国は、特徴的な所領構成をとっていた。

幕領・大名領・旗本領・寺社領・公家領など、様々な種類の領主の所領が入組んでいたうえに、領主の交代も比較的頻繁であった。

一例を示すと、享保二十(一七三五)年段階の摂津国豊嶋郡箕輪(みのわ)村(竹局四四五石余)は、大名青木一都(かずくに)、同土岐頼棯(ときよりとし)、同阿部正喬(まさたか)の三名によって分割支配されており(これを相給という)、隣接する同郡走井村(村高三九一石余り)も、大名保科正寿と旗本畠山義躬、同船越景貞の相給村であった(「摂津国石高調」『関西学院史学』三)。

このうち、土岐氏・阿部氏が箕輪村を領するようになったのは、それぞれ享保十五年、元禄七(一六九四)年のことである(『新訂寛政重修諸家譜』五、一〇)。

このような所領構成の特徴的な性格は、薩摩藩領であった薩摩・大隅両国のように、江戸時代を通じて領主交代もなく、広大で一円的な所領が広かっていた地域と比較すれば、よりはっきりする。

摂河泉地域のような所領構成をとる地域を、薩摩藩領のような領国地域に対置させて、「非領国地域」ということが多い。

最も、非鎖国的な特徴は、摂河泉三ヵ国だけにかぎらず、多かれ少なかれ畿内近国(摂河泉と山城・大和・播磨・近江・丹波の計八ヵ国)全体にうかがえるものである。

また、全国的に見れば、関東や東北の一部も非領国地域といってよい。

広域的な支配の存在

このように、摂河泉地域は特徴的な所領構成をとっていたのであるが、もちろん、それぞれの領主は、年貢収納をはじめとする様々な支配を行っていた。

しかし、所領が入組んでいると、個々の領主では手に負えない部分も、当然生じることになった。

たとえば、領国地域であれば、領国内を流れる大河川の堤防修復は、その領主が行ったが、堤防を抱える村々の領主が多数におよんだ非領国地域では、それぞれの領主では対応できなかった。

また、用水や山野の利用などをめぐって村同士が争った場合、それぞれの村の領主は同じとはかぎらなかったから、個々の領主を超える裁判主体が必要となった。

非領国地域では、このような問題が存在したため、幕府、具体的には大坂町奉行所や京都町奉行所などの幕府の広域支配機関、またはそれに準ずる機関が、個々の領主の支配を超える広域的な支配を担うことになった。

その内容は多岐にわたるが、各種の支配に応じて、それぞれの担当機関が決まっていた。

たとえば、摂津・河内の大河川の堤防修復は、幕府機関である堤奉行が指揮・監督にあたったし(2「諸河川の整備」参照)、享保七(一七二二)年以降、その費用の割りかけは、摂津・河内・和泉三ヵ国については、あとで述べるように大坂町奉行が行った。

また、畿内近国八ヵ国で生じた水論や山論、境論などは、京都町奉行が裁判を行っていた(ただし、摂河泉播四ヵ国については、享保七年以降は、大坂町奉行が担当するようになる)。

ここでは、享保七年以降、大坂町奉行が摂河泉三ヵ国(あるいは摂河泉播四ヵ国)に対して行っていた広域的な求配の内容についてみることにするが、その前に、まず大坂町奉行および大坂町奉行所の概要を示しておこう。

|

|

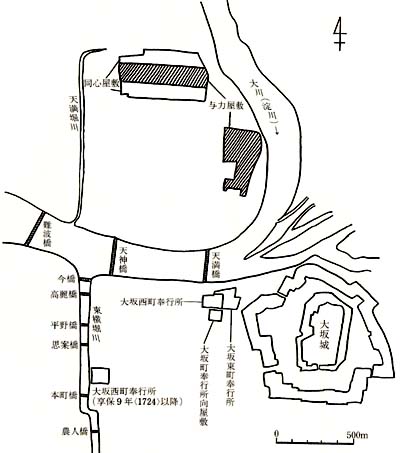

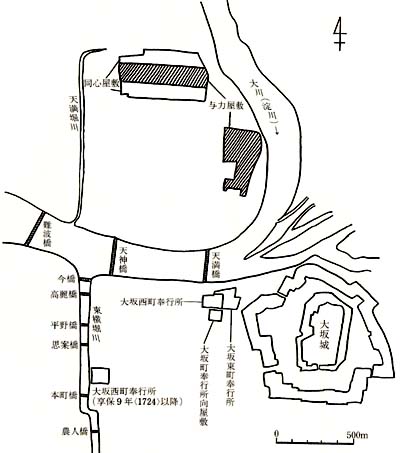

図72 大坂町奉行所と与力・同心屋敷

|

大坂町奉行所の成立と組織

大坂町奉行は定員二名で、東西一名ずついた。成立は元和五(一六一九)年八月である。

前月には、元和元年の大坂落城後、大坂城にあって大坂およびその周辺を領有していた松平忠明が大和国郡山に転封(てんぽう)となり、大坂が幕府の直轄地となっている。

つまり、大坂町奉行は、大坂の幕府直轄化に伴って設置された職なのである。

東西の大坂町奉行所は、享保九年まで、大坂城京橋口門外(現在の京阪電車および地下鉄谷町線天満橋駅近く)に、隣合う形で屋敷を構えていた。

ただし、西町奉行所は当初、東横堀川農人橋口門内に置かれていたと伝えられている(「大坂濫觴書(らんしょうがき)一件」)。

享保九年、大坂を襲った大火(妙知焼)で両町奉行所が焼失し、東町奉行所は元のところに再建されたが、西町奉行所は東横堀川東岸の内本町橋詰町北側に移転した(図72)。

大坂町奉行は、知行高一〇〇〇石から三〇〇〇石までの旗本が任ぜられることが多かった。

町奉行の下には与力と同心がおり、慶安元(一六四八)年以降、東西それぞれ与力三〇騎・同心五〇人に固定された(「与力由緒書」)。

与力・同心の屋敷は天満にあり、町奉行所に出勤するには、淀川下流である大川を渡らねばならなかった。

町奉行所には、東西ともに寺社役・地方役・川役などというように、いくつかの役があった。

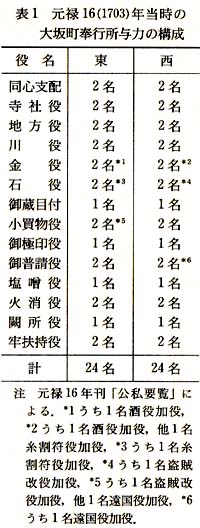

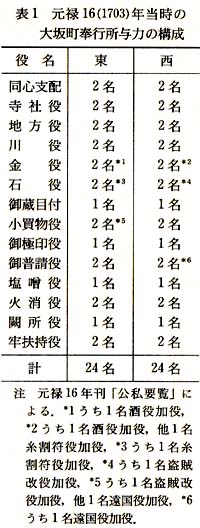

元禄十六(一七〇三)年に刊行された「公私要覧」(『大阪市史史料第一五輯 大坂町奉行管内要覧』)という、大坂行政要覧的な小冊子によれば、当時一四種の本役と四種の加役があった(表1、左上)。

本役には、役ごとに東西それぞれ一~二名の与力が配属された。

元禄十六年段階では、東西各二四名の与力が本役に配属され、それぞれ四名が加役を兼任していた。

触(ふれ)の伝達

大坂町奉行所による広域的な支配の一つとして、摂津・河内・和泉・播磨四ヵ国に対する触の伝達がある。

摂津国住吉郡平野郷町の享保十五(一七三〇)年の「覚帳」(平野郷町杭全(くまた)神社所蔵)によると、この年、大坂町奉行所から同村(平野郷町は七ヵ町四ヵ村からなる複合村であるが、行政的には一村であった)にもたらされた触は、一〇通であった。 その内訳は、表2のとおりである。

このうち◆印をつけたものは、幕府中央で出され、大坂町奉行所を経由して村々にもたらされたものである。

すなわち、幕府の全国法令は、大坂町奉行の手によって摂河泉播村々に触れられたのである。

幕府全国法令の一般的な伝達ルートは、幕府中央→大名・旗本などの各領主→それぞれの領主の所領村々というものであったから、摂河泉播の村方には同内容の触が相前後してもたらされることになった。

◆印を付していない三通は、大坂町奉行独自の触である。六月八日付の二通は、一緒にもたらされた。

三通とも、国役(くにやく)普請に関するものである。

国役普請については、あとで触れるとして、ここでは、以上の触がどのようにして村方に伝達されたのかについてみておこう。

②は、正月付の幕府中央の触(全国法令)を掲げたあと、「右の通り諸国へ通達これ有るに付き触れ知らせ候、庄屋・年寄・寺社家承り届け候段判形(はんぎょう)致し、郡切村次(ぐんきりむらつぎ)順々相廻し、触れ留まりより大坂番所へ持参すべきもの也」と記している。

触の宛名は「摂州住吉郡村々庄屋・年寄・寺社家」である。 |

|

すなわち、触は郡切(ぐんきり)に、つまり郡を単位に回達方式で村から村へと廻されたのである。

この伝達方式は、②以外の触についても同様であった。

摂津国には郡が一二あったので、大坂町奉行所としては、同国に関しては触を一二通用意すればよかったことになる。

住吉郡にもたらされた触は、郡内三三ヵ村に順次廻され、最後にそれを手にした村が同奉行所に戻した。

②に関していえば、二月十六日に第一村である住吉村に渡され、村から村へと回達されたあと、二十二日に平野郷町に達し、最終村かまたは最終村から数えて二番目の村である桑津村に、同日中に渡された。

奉行所には、おそらく二十二日か二十三日に戻されたと考えられる。

三三ヵ村は、もちろん同一の領主を戴いていたわけではなく、領主は様々であった。

領主の別を超えて、同一内容の触が、摂河泉播四ヵ国の村々に、郡ごとに一斉に伝達され、数日の間に全村が同一内容の触を手にしたことになる。

みごとな広域支配の実現というべきであろう。

国役銀の賦課

表2の④⑤⑥は、国役普請に関する触(ふれ)である。

ここでいう国役普請とは、五畿内の大河川に対してとられていた普請方式で、享保七(一七二二)年に始まるものである(村田路人『近世広域支配の研究』)。

五畿内の大河川とは、淀川・中津川・神崎川・大和川・石川・宇治川・本津川・桂川のことで、一年間の総普請費用の一〇分の一を幕府が負担し、残りは五畿内村々に石高一〇〇石につき銀何匁何分何厘という形で、平均的に割りかけられた。

この割賦銀を国役銀(くにやくぎん)という。

大坂町奉行はまず、四月十五日付の触(④)で、各村に対し村高の書き上げを命じ、国役銀の算定根拠となる村高の把握を行ったうえで、六月八日に一〇〇石あたり三四匁六分五厘の割で国役銀の納入を命じた(⑥)。

同時に、寺社領の村の国役銀納入についての指示も行っている(⑤)。

国役普請は毎年実施され、国役銀の賦課も毎年行われた。国役銀の賦課は、大坂町奉行が摂津・河内・和泉の三ヵ国を担当し、山城・大和の両国は京都町奉行が担当した。

以上、大坂町奉行の広域的な支配の例として、郡ごとの触の伝達と、国役銀の賦課について紹介したが、これら以外にも川筋の管理や、享保七年以降における摂津・河内・和泉・播磨四ヵ国の水論・山論・境論等の裁判などがあった。

大坂町奉行所といえば、幕府直轄都市である大坂だけを支配していたと思われがちであるが、周辺農村にも領主の別を超えて、様々な支配を及ぼしていたのである。

4 大坂周辺諸都市と商品生産・流通

top

三都につぐ幕府直轄都市、堺の発展

全国経済の中央市場大坂の後背地である摂津・河内・和泉の地域には中世・戦国期以来、城下町、寺内町、港町など多くの都市が発展していた。

それら諸都市は近世以降も独自の経済機能を持って、大坂の衛星都市群として発展した。

その中でも最大規模の都市は摂津と和泉の国境に位置する堺である。

戦国時代に自治都市、国際貿易都市として発展した堺は慶長二十(一六一五)年大坂夏の陣に際して戦火に巻込まれ、全市街が焼失したが、徳川幕府は長谷川藤広を堺奉行に任じて復興を命じた。

その結果、整然とした町割りの新市街が形成され、北・東・南を環濠(土居川)で囲まれ、西側は大阪湾に面して港をもつ大規模な港湾都市として復活した。

近年の発掘成果によって中世の市街地よりも面積が広く、街路の方向軸も異なっていて、大坂と同様に徳川幕府の直轄都市として新規に建設された近世都市であることが明らかとなった。

元禄八(一六九五)年の『手鑑』によれば人口六万三七〇六人で、三都を別格とすれば城下町金沢と同じくらいの大都市であった。

元禄八年の『手鑑』には町数四四四ヵ町を数えることができるが、それは町名の数であって、行政単位としての町数は一七八ヵ町であった。

行政的には大小路(だいしょうじ)を境に北本郷・北端郷、南本郷・南端郷の四ブロックに分かれ四辻(よつじ)と称したが、元禄六年に再編成されて北組一〇二町、南組七六町の南北二組制となった。

北組、南組には惣会所が置かれ、それぞれ六名(のち五名)と五名の惣年寄が月番で勤務し、その元で惣代と職事が雇われて実務にあたった。

また各町には町会所が置かれ年寄、月行事が勤務し、町代が雇われて実務にあたるという自治体制が敷かれていた。

その上に幕府の直轄都市として堺奉行所が置かれ、一〇〇〇~三〇〇〇石の旗本が堺奉行に任じられた。

堺奉行は元禄九年に一時廃止され堺は大坂町奉行の管轄下に置かれたが、同十五年には堺奉行が復活した。

いわゆる鎖国体制が成立し、貿易が長崎一港に限定されたあとも、堺は国際貿易都市としての機能を有していた。

生糸貿易について慶長九(一六○四)年からはじまった糸割符制度で堺は長崎、京都の一〇〇丸よりも多い二一〇丸の題糸配分をうけており、寛永八(一六三一)年から十年にかけての改定で江戸、大坂が加わって五ヵ所糸割符となったのちも堺の優位は変らなかった。

長崎に入港するオランダ船、中国船がもたらす生糸を始めとする様々な輸入品は五ヵ所の商人によって買付けられ糸荷廻船で堺に輸送された。

堺では高級絹織物業や、輸入品を原料とする丹、朱、丁子油(ちょうじあぶら)などの製造業や薬種業が盛んとなった。

やがて輸入生糸の減少に伴い糸割符制度は衰退し、元禄十年の長崎会所の成立によって廃止された。

その後も堺の貿易関連産業は続いたが、その繁栄の中心は大坂に移った。

絹織物業が衰退する一方で、木綿織物や絞油業など堺の後背地となる和泉、河内農村の綿作、菜種作と結びついた産業が発達した。

また伝統産業として戦国時代以来、鉄砲鍛冶が有名であり、幕府や諸大名の注文を受けていたが、明暦三(一六五八)年には年間四五三五挺あった生産高は近世中期以降には三〇〇挺代に減少した。

代わって庶民需要の包丁鍛冶が盛んとなり、特に葉煙草を刻むための煙草包丁が堺の特産品として知られるようになった。

そのほか年間三〇万石ほどの納屋(なや)米が流入しており、関連して酒造業も発達した。

摂津国平野と河内国の在郷町

摂津国住吉郡の平野は戦国時代の環濠城塞都市で、織田信長が畿内に進出した際には堺と同盟して対抗する構えをみせた。

元亀元(一五七〇)年十月の織田信長朱印状(末吉文書)に「料所平野庄中」と記されているように信長は平野を直轄地として代官蜂屋頼隆に支配させたが、徳政令(とくせいれい)除外を認めるなど都市として扱った。

また天正六(一五七八)年には年寄衆一一人が連判して蜂屋の下代平井四郎兵衛の排斥を求めており(土橋文書)有力町人の自治も存続していた。

豊臣秀吉は平野を蔵入地とし、大坂築城と城下町建設に際しては平野の商人に大坂への移住を命じため都市としての経済力は一時低下した。

その後、秀吉室(本妻)北政所(きたのまんどころ、高台院)領となり、徳川時代には高台院領の時期をへて幕府領、譜代大名領となった。

文禄三(一九九四)年の検地では四八〇五石余に高付され、法制的には農村とされたが、実態は環濠と土居に囲まれた東西四四〇間、南北五五〇間の街区を形成し、本郷七ヵ町と枝郷四ヵ村を含めて平野郷町と称される都市であった。

人口も宝永三(一七〇六)年には竃(かま)数二六六五、人数一万六〇七人の規模であった。

町政は本郷各町に町会所が置かれ二~三人の年寄と町代・下役が、散郷各村には村年寄と下役がいて、平野郷町全体は野堂町に置かれた総会所が統括した。

総会所には総年寄五人がいて、その下に庄屋二人、惣代一人、使役三人、傍使役三人、牢守役一人、水守役二人が置かれた。

坂上(さかのうえ)田村麻呂の子孫とされる坂上家は平野郷町の象徴的存在として平野殿と称されたが、町政はその同族とされる泥堂(則光)・野堂(采吉)・森(成安)・三上(利則)・土橋(利国)・辻葩(安国)・西村(安奈)の七名家が総年寄をつとめた。

のち末吉、土橋、辻葩、三上の四氏が七名家とされた。

近世初期には末吉勘兵衛が朱印船貿易で活躍するなど堺のような国際都市的性格を有し、遠隔地商業も盛んであったが、鎖国体制成立後は綿作、采種作など商業的農業や商品生産の発達した摂津・河内農村の中心都市として、酒造業、絞油業や綿繰などの加工業や実綿・繰綿・木綿の集散地として繁栄した。

そのほか薬種業も盛んで安永八(一七七九)年には摂河在方薬種屋合薬屋仲間の平野組が成立している。

平野から八尾(やお)街道を東に進むとすぐに河内国に入る。

八尾街道に沿って八尾寺内村、久宝寺(きゅうほうじ)村に通じる。

八尾も寺内村として法制的には村であるが、慶長十一(一六〇六)年に久宝寺寺内町の顕証寺(けんしょうじ)下代安井氏と対立した森本七郎兵衛らが慈願寺(じがんじ)と共に長瀬川対岸の荒蕪地を開発して建設した寺内町である。

翌年には東本願寺初代教如(きょうにょ)が徳川家康から四町四方の寺地を寄進されて大信寺(だいしんじ)御坊を建立し、整然とした八町からなる寺内町が成立し、慈願寺が法務を委ねられた。元禄三(一六九〇)年の家数五六三、人数二〇五一人で、河内木綿の集散地として栄えた。

久宝寺(きゅうほうじ)はそれより古く、蓮如(れんにょ)が建てた西証寺がのちに顕証寺となり、天文十(一五四一)年に四町四方の寺内町が建設された。

近世には一九七三石余(「河内国一国村高控帳」)に高付けされ久宝寺村となったが、実態は西本願寺派顕証寺の寺内町で久宝寺木綿として知られる河内木綿の集散地となっていた。

八尾街道と交差する東高野(こうや)街道を南下して大和川を越えて石川沿いの流域にはいると西岸段丘上に富田林(とんだばやし)がある。

また石川の東側の流域の奥には大ヶ塚(だいがづか)があり、いずれも戦国期末に成立した寺内町であった。

富田林は永禄三(一五六〇)年、中野・新堂・毛入谷(けびだに)・山中田(やまちゅうだ)の有力農民八人が出資して荒蕪地を守護代から購入し、興正寺(こうしょうじ)証秀を招いて建設した寺内町で近世には九六石に高付けされた村となったが、寛永二十一(一六四四)年の「富田林村万改帳」(杉山文書)によれば家数二八九、人数一二二二人おり、在郷町として繁栄した。

酒造業、絞油業が盛んで木綿の集散地でもあった。

そのほかにも河内平野の街道・河川交通の要衝にある村々には在郷町に準じた町場が発達し、商品生産・商品流通の拠点となっていたのである。

摂津の港湾都市

摂津国においては大坂から西に向かって中国街道沿いに尼崎、西宮、兵庫の各都市があり、それぞれ港湾都市として大坂の経済的機能を補完し、近世後期には大坂の市場的地位を脅かす水準にまで発達した。

尼崎は中世・戦国期には尼崎城や大物城が築かれ、付近には法華宗本興寺や浄土真宗塚口御坊の寺内町も営まれていた。

幕藩体制の成立後、元和三(一六一七)年に戸田氏鉄が五万石で入部すると、中世以来の旧城を破却して、四層の天守と十一の櫓を持つ本格的な近世城郭を築いた。

城下町は辰巳町・風呂辻町・市庭町・別所町と川を隔てた大物町の五町からなり、城内西屋敷の北部には寺町も形成された。

藩主は寛永十二(一六三五)年に戸田氏から青山氏に交代し、正徳元(一七一一)年からは桜井松平氏が四万石で入部して廃藩置県まで続いた。

宝永八(一七一一)年の「尼崎藩家数人数等総寄目録」によれば城下町の家数二五六八軒、人口一万六三九一人であった。

また天明八(一七八八)年の「御巡見様御通行御用之留帳」によれば船数一四九二艘で、漁業と廻船業が盛んであった。

城下には魚市場が開かれ瀬戸内全域から生魚が持ち込まれ、大坂や京都へ転売されていた。

また漁民は関東出漁を行うなどその活動は広域にわたっていた。そのほか酒造業、材木問屋、実綿問屋、繰綿屋など商工業が盛んであった。

西宮は、漁民や廻船業者に信仰された西宮(夷)神社の門前町、京都から通じる西国街道と大坂から通じる中国街道の合流点に位置する宿場町、瀬戸内航路の港町という三つの要素をもつ都市として発達した。

元和三(一六一七)年から尼崎藩領となり西宮陣屋が設けられた。

明和六(一七六九)年の上知(あげち)で幕領となってからは大坂町奉行所の管轄下に置かれ、陣屋は西宮勤番所と改められた。

市街の中心は西宮神社表大門(赤門)の東に門前町として形成された本町筋で、山陽道の宿駅として本陣・人馬継問屋も置かれていた。

本町筋からは海浜に向けて南北に町場が広がり、行政的には本町筋の一筋南にある浜脇(はまわき)町・浦之(うらの)町以北を「町方」、以南を「浜方」と呼んで区別されていた。 |

図73 西宮神社の門前町(『摂津名所図会』)

|

元治元(一八六四)年の人口は「町方」が二〇二二人、「浜方」が四〇〇三人で「浜方」の方が賑わっていた。

また酒造業も盛んで宮水の発見が清酒の品質を高め、江戸積の樽廻船が発達した。

綿作・菜種作など商品生産の発達した西摂農村に供給する肥料の干鰯(ほしか)や農村で産出される菜種・綿の集散地としても賑わった。

幕末期には長州征伐の幕府軍の通行や海岸防備のための砲台の建設などで混乱するなかで慶応二(一八六六)年に大規模な打毀しが起こり大坂まで波及した。

古代以来の港湾都市、兵庫は天正八(一五八〇)年池田恒興(つねおき、信輝)が兵庫城を築いたが廃城となり、元和三(一六一七)年に尼崎藩領となってから城跡に陣屋が置かれ、明和六(一七六九)年の上知で幕領となってからは大坂町奉行所の勤番所が置かれた。

市街地は岡方・北浜・南浜に行政区分され、地子方三方と呼ばれた。

それぞれに惣会所があって名主が出勤し、各町の年寄・町代を指揮して自治を行っていた。

享保年間には町数四四(岡方二七、北浜一一、南浜六)、総人口一万九七六六人の大都市であった。

西国・北国・江戸行きの船舶寄港地として繁栄し、また大坂廻送荷物の瀬取りを行う兵庫船が大坂との間で就航していた。

商工業も盛んで諸荷物問屋・穀物仲買・干鰯仲買の三仲間を中心に多数の株仲間が成立し、大坂の諸仲間の権益を脅かすまでに成長していた。

近世中期以降は瑕夷地交易が盛んとなり、北前船で諸産物が運ばれた。

豪商、北風荘右衛門家は多数の北前船を保有し、兵庫津一二浜の倉庫群を支配し、幕末期には箱館産物会所の責任者にもなっている。

山陽道の宿駅として岡方には宿本陣・脇本陣が並び、また南浜に集中する浜本陣は参勤交代に瀬戸内の海路を利用する西国大名が宿泊・休息のために指定したものであるが、同時にそれら諸藩の国産品を取扱う荷受問屋も兼ねていた。

摂津の在郷町、小城下町

商品経済の発達した摂河泉では内陸部においても交通の要衝に在郷町が発展した。

それらのほとんどが戦国時代の城下町や寺内町であった。

摂津国の中心に位置する伊丹は戦国時代に伊丹親興の居城として「両細川家記」にしばしば登場する。

天正二(一五七四)年に織田信長から摂津一国の仕置きを命じられた荒木村重(むらしげ)が入城して有岡城と改名し、天守、本丸、二の丸などの武家地と街道に沿っだ町屋敷地の全体を土塁と堀で囲繞して、大規模な惣構えの城郭を築いた。

村重が信長に叛旗を翻して織田軍の猛攻にあい落城したあと街道沿いの町場が存続し、近世を通じて在郷町として繁栄した。

文禄年間(一五九二~九六)には一五町であった町数は旧武家地をも市街化して享保年間(一七一六~三六)には二七町まで増加し、天保期には人口約一万人を数える大都市となった。

寛文元年(一六六一)に伊丹郷町の主要部分が近衛家領となり、その保護のもとで近衛府所を拠点に惣宿老制による町人自治が発達した。

経済的には商品生産の発達した西摂地方を後背地とし、西国街道と中国街道を結ぶ街道や猪名川舟運もあって諸産業や商業が発達した。

とりわけ酒造業は大消費都市江戸への輸送体制を確立して急速に発展し、伊丹諸白(いたみもろはく)は高級清酒の代名詞となった。

また京都・大坂との文化的な交流もあり、上島鬼貫(おにつら)に代表される伊丹風俳諧など酒造家の財力を背景に文化活動も盛んであった。

北摂の五月山(さつきやま)南麓に位置する池田も戦国時代には池田氏の城下町であった。

池田氏は織田信長に攻められて衰退し、池田氏の家臣であった荒木村重が信長に取立てられて伊丹に有岡城を築いたことにより廃城となった。 |

図74 伊丹・池田の酒造(『摂津名所図会』)

|

近世には行政的に村として検地を受け、石高一六六七石余の池田村が成立したが、実態は内部に二一の町があって伊丹と同様に在郷町として発展した。

元禄十年の池田村絵図によれば家数一五七一軒二五〇〇〇人程度の人口であったと推定される。

そのうち商家は二三八軒、職人七二軒であった。北摂の山間部から大阪平野にでる中間地点にあって渓口商人集落としての性格が強いが、能勢街道、西国街道、猪名川舟運の交わる交通の要衝にあって、伊丹と同様に京都、大坂と繋がり、酒造業も盛んであった。

また北摂の山地で産出する炭の集散地であり、池田炭のブランドで江戸や京都、大坂でももてはやされた。

伊丹と同様に文人の来往も盛んで、近世中期の絵師、松村月渓が酒造家に滞在して創作活動を行ったが、その画号「呉春」は池田の古称「呉羽の里」に由来している。

摂津の東部の淀川右岸には高槻の城下町があった。

キリシタン大名高山右近によって天正元(一五七三)年頃から本格的な築城と城下町の建設が行われ、セミナリオが設立されるなど畿内最大のキリスト教布教地となった。

しかし、天正十三年高山右近が播磨国明石に移封され、慶長十九(一六一四)年にはマニラに追放されるなど、キリシタン迫害によって城下町の様相も変化したことが推測される。

同二十年の大坂夏の陣のあと内藤信正が四万石で入部し、その後は土岐定義、松平家信(いずれも二万石)、岡部立勝(五万二〇〇〇石)、松平康信(三万六〇〇〇石)と城主が変遷したのち慶安二(一六四九)年水井直清が入部して以降、明治廃藩まで永井氏の支配が続いた。

城地は高槻六口と呼ばれる京口、前島口、大塚口、芥川口、富田口、大坂口があり、京口からは八丁松原をへて安満新町で西国街道に通じ、前島口からは東天川村・前島村をへて淀川対岸の京街道に通じ、大塚口からは大塚村で淀川を渡って枚方村に至る枚方街道、芥川口からは芥川道、富田口からは吹田村から茨木に通じる富田街道、大坂口からは芥川左岸を通って淀川沿いに大坂街道が通じていた。

このように大坂と京都の中間地点を押さえる要衝ではあったが、政治的・軍事的な役割が大きく、城下町の商工業の規模はそれほど大きくなかった。

町場人口は高槻村として把握されており、町場の家数は慶応三(一八六七)年で三二九軒にすぎなかった。

むしろ商工業は近くに位置する在郷町、富田(とんだ)の方が規模は大きかった。

富田は蓮如が開いた一向宗道場(教行寺)の寺内町として発展し、文禄三(一五九四)年検地を受けて富田村となったが、町場の家数は四五六軒で高槻城下よりも規模が大きく、近世以降も方二・五町の街区に加え西富田町、西垣内町のように農村部にも市街地が拡大し、さらに隣接して普門寺、木照寺の大寺があり、その周辺にも町家が広がり、天明七(一七八七)年の明細帳では家数五一〇軒、人口二二ー七人を数えた。

おもな産業は酒造業であり、富田酒の名で知られた。

摂津の北西部、播磨と丹波の国境に位置する三田盆地には三田藩の陣屋町があった。

盆地を北西から南東にかけて貫流する武庫川右岸の河岸段丘上に戦国時代、赤松有馬氏が車瀬城を築いた。

天正年中に荒木村重の同族、荒木平太夫が修築して三田城と称し、荒木氏没落後は山崎堅家、有馬則頼と城主が変遷したが、福知山城主有馬豊氏の支配下にあった時、元和の一国一城令で破却された。

寛永十(一六三三)年に水軍で名高い九鬼久隆(くきひさたか)が志摩国鳥羽城から入部し、有馬郡内に三万石、丹波国氷上(ひかみ)郡内に六〇〇〇石あわせて三万六〇〇〇石の領主として明治の廃藩置県まで続いた。

九鬼氏は三田城の跡地に陣屋を構築したが、陣屋(御屋敷)は東西約七二間、南北約三〇間で内堀と上手が囲繞し、周囲に空堀で囲まれた二の丸、上級家臣屋敷、足軽町を配置した城郭に準じた規模であった。

陣屋のある段丘下には陣屋町が形成され、小城下町の様相を呈していた。

武庫川右岸にはそれぞれ東西に組分けされた本町・北町・南町と湯山町、足軽町、同川左岸の桶屋町・新町をあわせて三田十丁町と称された。

三田盆地のほぼ中央に位置して、南東方向は西宮、伊丹、池田に通じ、東に向いては京都、北西は播磨、丹波に通じる街道があつまり、武庫川の舟運ともあわせて地域経済の中心となっていた。そのため北摂地域の米の集散地にもなり、享保十九(一七三四)年には大坂に準じて米相場が開かれた。

また両替十人衆など有ヵ町人が藩の御用商人として活躍し、三田藩の藩札発行も請け負った。

酒造業も盛んで摂泉一二郷のうち北在郷に属して江戸積銘醸地の一つであり、また三田青磁も名産品として知られ、摂津から丹波に通じる丹波道(三田街道)街道沿いの宿場町としても賑わった。

和泉国の港町

、小城下町 和泉国も河内国と同様に木綿作、菜種作などの商品作物栽培が盛んで、それに対応して木綿織や絞油業など農村加工業も発達した。

それらの商品流通の中心都市としては堺の役割が大きかったが、それを補完するように大阪湾岸を南下する紀州街道に沿って、岸和田、貝塚、佐野などの小都市が発展した。

それらの都市は廻船業の拠点となる港湾都市でもあった。

また大阪湾に面した地域では漁業が盛んで、和泉国九ヵ浦と称される岸和田、春木、津田、脇浜、鶴原、佐野、嘉祥寺(かしょうじ)、岡田、樽井は漁港として栄え、かつ廻船業にも参入していた。

岸和田は戦国時代から城郭があったが、豊臣政権期に中村一氏、小出秀政が在城した。

小出秀政は文禄四(一五九五)年に三万石を知行して本格的な築城を行い、慶長二(一五九七)年には天守閣も造った。

同九年に秀政が没すると長男、吉政が跡をつぎ、徳川幕府から堺奉行所と共同しての和泉国支配を任された。

同十年吉政の没後、長男吉英が播磨出石から岸和田城主に移り、出石(いずし)領を含め五万石を領したが、元和五(一六一九)年には出石城に戻った。

代わって松平(松井)康重が五万石で入部し近世の岸和田藩領が成立した。

寛永十七(一六四〇)年に岡部宣勝が六万石で入部し、以後は岡部氏の時代が廃藩置県まで続く。

この元和・寛永期に城郭が拡張され、城下町も整備された。城下町数は木町、堺町、南町、魚屋町、北町の五町で町家数は四七七軒であったが、寛文八(一六六八)年には新屋敷と並松町が拡張された。

また浜方として中町、石垣筋、裏町、船水工町、紙屋浜、中ノ場、西大手下、北大手下、中北浜、法印町があり浜町と総称される漁師町であった。

浜方の家数と人口は文久三(一八六三)年の六八八軒、二七一八人で泉州漁業の中心地でもあり、干鰐、飯章魚、鰯、ひしこ、海雲などが名産品として藩から将軍に献上されている。

岸和田城に隣接する岸城神社は代々藩主の保護を受けたが、元禄十六年(一七〇三)藩主岡部長泰が京都の伏見稲荷を勧請したことを契機に開始されたという地車祭は近世後期にかけて次第に盛大になり、今日も「岸和田のだんじり祭り」として有名である。

貝塚は戦国時代の寺内町として発展し、天正十一 二五八三年から十三年まで本願寺が置かれたこともあって町場の形成が進んだ。

慶長五(一六〇〇)年関ヶ原の合戦後、卜半斎了珍(ぼくはんさいりょうちん)が徳川家康から朱印状を与えられ、同十二年には本願寺門跡准如(じゅんにょ)から願泉寺の寺号を受けて貝塚寺内の領主的な地位を得た。

寺内町は紀州街道に平行して市街地が形成され、願泉寺のある中之町を中心に、近木之町、北之町、西之町、南之町の五ヵ町があった。

延享三(一七四六)年の「万記録」卜半家文書)によると家数一五〇〇軒余、人口六、七〇〇〇人と岸和田城下よりも規模が大きく、酒屋、木綿屋、古手屋、油屋、材木屋、干鰯屋、米屋、肴屋、小間物屋、薬屋、鎧屋、古道具屋、質屋、両替屋や干鰯・木柴・米・魚・塩・青物・綿の問屋のほか、櫛挽、鍛冶屋などの手工業者も多くいて南泉州の経済的な中心地となっていた。

そのほか江戸・北国・西国への廻船や渡海船、猟船を有する港湾都市でもあり、また旅籠屋もあって紀州街道沿いの宿場としての機能も有していた。

佐野浦は豊臣政権の朝鮮出兵に際して漁民が水主として編成されたことを契機として対馬での漁業権を認められ、佐野網方として大阪湾沿岸のみならず、遠く対馬、五島列島でも活躍した。

近世を通じて岸和田藩領で三六一四石余の村高を持つ大村であったが、実態は漁船二三〇艘、三〇〇石積み以上の廻船八八艘を擁する、規模の大きい漁業都市、港湾都市であった。

井原西鶴の『日本永代蔵』にも登場する唐金家や飯野家といった郷商が出現し、岸和田藩、紀州藩をはじめ多くの大名に貸付けを行っていた。

廻船、漁船を建造する船大工も多く、「佐野造」と呼ばれる独特な漁船を供給した。

また泉州農村の木綿栽培、菜種栽培、甘蔗栽培に対応して木綿商人や製油業者、製糖業者も多く、そのほか特産品に鬢鏡(びんきょう)があり鋳物業、鍛治業など商工業が盛んであった。

5 宿場町と周辺農村 top

東海道守口宿

江戸時代、諸街道には公用の旅客や荷物・通信を継ぎ送るための宿が設定され、常時一定数の人馬を備えることが義務づけられていた。

宿では街道の両側に家が立ち並び、宿場町が形成された。

宿を抱える村は、行政的には村であったが、公用人馬を提供する宿役を負わされており、商工業に携わる者も多かったため、周辺の一般村とは異質の存在であった。

ここでは、宿を抱えていた村と周辺村々がどのように地域社会を形成していたのかについて、東海道(京街道)守口宿とその周辺村々を例に見ていきたい。

近世の東海道というとき、その道筋については二通りの理解がある。

江戸から大津を過ぎたあたりまでは共通するが、そのあとが異なる。

一つは京に至るルート、今一つは、伏見方面へ分かれ、伏見・淀・枚方・守口の各宿を経て大坂にいたるルートである。

後者のルートのうち、伏見-大坂間の道筋は、ふつう京街道とよばれる。

京街道は、文禄五(一五九六)年に、豊臣秀吉が西国・東国の諸大名を動員して築かせた淀川左岸堤防(文禄堤)を多く利用している。

ここで取上げようとする河内国茨田(まんだ)郡守口宿の宿場町は、同郡大庭七番村で淀川堤防を下りて南下した京街道が、再び堤防に上がるあたりに位置する。

守口宿は、元和二(一六一六)年に東海道の宿に指定されたといわれ、同七年十二月には、幕府から守口村に対して、「守口村伝馬ならびに次(継)飛脚日夜油断なく公儀相勤め申すにつき、諸役御免成され候、(略)」との証文(旧守口村吉田家文書)が発せられ、宿役負担の代償として諸役が免除されている。

その後、寛永十(一六三三)年には、継飛脚御用米として毎年一四石五斗二升八合が支給されるようになり、元禄六(一六九三)年には、町屋敷五〇〇〇坪分、石高にして二〇石が年貢課税対象から除かれると共に(守口村の村高は四二九石四斗九升五合)、問屋給米(といやきゅうまい)として三石五斗が支給されることとなった(『守口市史 史料諞』)。

この頃を境に、守口村は公的には守口町と称するようになるが、実際には守口村の呼称は廃されたわけではなく、両者は併用された。

|

図75 淀川下流左岸地域の構成

淀川下流左岸地域の性格

守口村を含む淀川下流左岸地域は、きわめて低湿の地であり、東部の生駒山脈から流れてくる内水(ないすい)や、他地域の悪水(田地を灌漑したあと、不要となって排出される水)が滞留しやすかった。

そのため、この地域は古くから囲堤(かこいつつみ)を築いて内水・悪水の流入を防ぎ、集落や田畑を守った。

もちろん、自地域の悪水排除にもつとめた。囲堤に囲まれた地域、すなわち輪中(わじゅう)地域は、内水・悪水排除という共通の利害にもとづいて形成された地域結合体である。

この地域結合体は、さらにいくつか結びついて、より大きな地域結合体を形成していた。 |

図76 河内国茨田郡五ヶ所および周辺図

(門真市編『目で見る門真の歴史』〈1983年〉表紙絵図写真

および『守口市史』本文編三〈1966年〉付図をもとに作成。

村田路人『近世広域支配の研究』よ り)

|

この大きな地域結合体は、何ヶ所あるいは何ヶ庄などとよばれた。

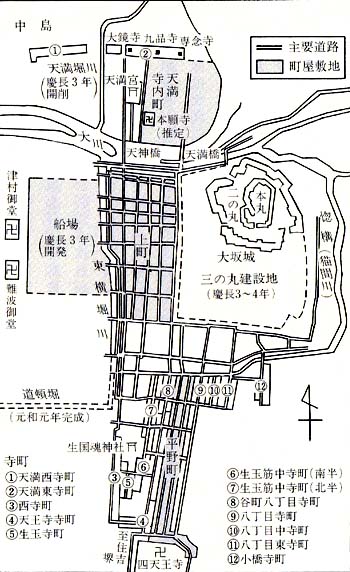

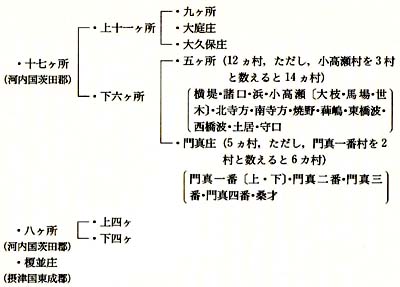

江戸時代における、これら地域結合体相互の関係は、図75のようである。

また、この地域の地図を、図76として掲げておいた。

図75に示されているように、守口村は、周辺の一一ヵ村(小高瀬村を三村と数えれば一三ヵ村となる)と共に、五ヶ所という地域結合体を形成していた。

この五ヶ所は、五ヶ村からなる門真(かどま)庄と共に、下六ヶ所というまとまりを形成し、さらに下六ヶ所は上十一ヶ所と共に十七ヶ所というまとまりを形成していた。

上十一ヶ所は、九ヶ所と大庭庄および大久保庄からなる。

何ヶ所とか何ヶ庄という名称は、「所」「庄」という輪中地域を基礎単位とする地域結合体として、なかば地名化したものであるが、その呼称の根拠はきわめて単純でわかりやすいものとなっている。

水利問題と治水問題

五ヶ所や、それを含む、より大きな地域結合体は、それぞれ共通の利害に基づいて水利問題や治水問題に対処しなければならなかった(以下、村田路人『近世広域支配の研究』参照)。

十七ヶ所の各地域から集められた悪水は、今福村にある五ヶ所その他各地域結合体ごとの樋を伏せ越して鯰江(なまずえ)川に流れ込んでいた(図76)。

今福村樋に限らず、樋は一定の年数をへると老朽化し、伏替(ふせかえ)普請の必要が生じる。

この場合、五ヶ所の樋の普請は、樋を共同で利用している五ヶ所二一ヵ村全体にかかわるものであった。

一方、鯰江川は、大量の悪水の流入に伴って土砂が堆積することを避けることができなかった。

そのため、時々川没を行う必要があったが、鯰江川に悪水を落としている地域は五ヶ所だけにとどまるものではなく、より広範囲の地域におよんだ。

従って、川浚普請も淀川下流左岸地域全体がかかかるべきものと考えられていた。

その他、洪水により淀川左岸堤防が決壊し、当該地域が水浸しとなった際には、さらに下流にある野田村の堤防を故意に切って、滞留した水を再び淀川に戻すということが行われた。

これを「態(わざ)と切り」というが、「態と切り」によって水が引いたあと、堤防を復旧しなければならなかった。

この時の普請も、当該地域全体がかかわった。

守口村と周辺村々との争い

五ヶ所は、悪水排除という共通の利害によって結ばれた三一ヵ村(一四ヵ村)の村々連合=水利組合である。

この水利組合の中に、宿役を負担し、諸役を免除された守口村加存在した。

そのことが、組合内に対立を生むことになる。以下、具体的に見ていこう(以下、吉田家文書による)。

貞亨元(一六八四)年、鯰江川の土砂堆積が問題になり、川没の必要が生じた。

同年六月頃、十七ヶ所と八ヶ所は、堤奉行今井七郎兵衛に対して川浚普請を願い、許可された。

堤奉行は、摂津・河内の諸河川の管理にあたるもので、大坂代官(大坂に役所をもつ幕府代官)のうち二名が兼任していた(2「諸河川の整備」参照)。

鯰江川は、ちょうど水量の少ないころで、機を逸してはならないと判断した今井は、早めに普請に取り掛からせることにし、七月四日から川没が開始された。

鯰江川浚普請は、本来十七ヶ所・八ヶ所・榎並(えなみ)庄(全体で石高四万七〇〇〇石)が費用や人足を負担すべきものであった。

このうち榎並庄(石高一万四八〇〇石)は、以前から費用・人足ともに出してこなかった。

その理由は詳らかではないが、これは十七ヶ所・八ヶ所ともに容認するところであったようである。

榎並庄を除く地域の負担割合は、十七ヶ所のうち上十一ヶ所二十七ヶ所のうち下六ヶ所一、八ヶ所二というきまりであった。

守口村は、下六ヶ所を構成する五ヶ所のうちの一村であったから、下六ヶ所村方は、守口村は当然費用・人足を出すべきと考えたが、同村は、かたくなにこれを拒否した。

やむなく下六ヶ所村々は、八月十四日に、守口村を支配していた代官豊嶋権之丞に対し、守口村に人足代と割高銀を出すよう仰せ付けていただきたいとの書面をしたためて訴えた。

人足代となっているのは、普請が八月四日に終ってしまっていたからである。

両者の主張の論理

守口村が費用・人足の負担を拒否する根拠は、宿役負担の代償として諸役が免除されていることにあった。

しかし、下六ヶ所村々は、豊鵤に提出した訴状の中で、「御公儀様役儀は御赦免にても御座あるべくそうらえども、鯰江川の儀は自分の田地水落としの儀に御座候ところ」と述べ、公儀(幕府)からかかる役は免除されていても、鯰江川の川浚普請は自分の田地の悪水排除にかかわるものであり、負担拒否の根拠にはなりえないとの立場であった。

ここでは、公儀の役である宿役の負担の代償として免除された諸役の中に、地域全体の利害にかかわって発生した負担義務が入るかどうかが問題になっているのである。

この争論では、結局守口村の主張が認められたが、三年後の貞享四(一六八七)年にも、同様の争いが起こっている。

これは、今福村にあった五ヶ所悪水樋の伏替普請の費用・人足の負担をめぐるものであった。

前年の冬に新樋が完成し、翌四年正月から伏替普請に取り掛かったが、守口村は他の五ヶ所村々二一ヵ村)の催促にもかかわらず費用・人足を出さなかった。

今福村樋普請にしても鯰江川浚普請にしても、これまで費用や人足を出した例がないこと、宿役を負担していることを根拠に拒否をしたのであるが、この時の争論も、守口村の勝利に終っている。

「地域の論理」の自覚

宿を抱える守口村と、周辺地域の村々との聞に発生した争論の例を二つ見た。

この例による限り、守口村がわがままを押し通したような印象を与えるが、宿のある村が、今福村樋普請や鯰江川浚普請のような、いわば「地域の役」というべきものを負担しないのは一般的であったようである。

たとえば近江国甲賀郡の東海道水口宿では、公儀の役と共に、「津出し・川除郷村割」も免除されていた(『水口町史』下巻)。

幕府も、宿に滞りなく宿役を遂行させるため、できるだけ「地域の役」を負担させないようにした。守口村代官が地域の村々の訴えを斥けたのは、そのためである。

とはいえ、地域の村々が、十七世紀末の段階にいたってようやく、受益地域は例外なく負担地域であるべきという「地域の論理」を前面に押し出してきたことは、注目に値する。

それまでも今福村の樋普請や鯰江川没普請は行われていたはずであるが、地域の村々が守口村の負担免除を問題にした形跡はないのである。

地域の村々は、「地域の論理」を改めて自覚しはじめたということであろう。

十七世紀末の新たな動きは、宿と周辺村々との関係を改めて問い直そうとするものだったのである。

6 村落連合の進展と国訴 top

組合村

近世においては、村は多くの場合、他の村々と組合村を形成していた。

前項5「宿場町と周辺農村」で見た河内国茨田郡の五ヶ所は、水利言の場合は悪水排除)を契機として結ばれた一二ヵ村(数え方によっては一四ヵ村)からなる組合村である。

結合の契機は水利だけではない。入会地の利用や祭祀なども結合の契機となった。

河内国河内郡出雲井村にあり、河内国一の宮であった枚岡(ひらおか)神社の神事や社殿の維持は、氏子である同郡の一一ヵ村によって行われていた。

すなわち、この一一ヵ村は、同神社の祭祀を契機とする組合村であった(『枚岡市史』四)。 |

図77 枚岡神社

|

これらの組合村は、それぞれの村の領主が誰であるということとは無関係に形成されたものであった。

支配を契機とする組合村

もちろん、同じ領主や代官の支配下にある村々も、共通の領主や代官を戴いているということによって結ばれていた。

領主や代官は、支配地の村々に対し、個々の村を直接的に支配するだけでなく、村々のまとまりをも支配の単位としたからである。

たとえば、十八世紀初期に若年寄を勤めた下野国鳥山藩主稲垣重富は、宝永元(一七〇四)年、上方所領として河内国大県・志紀・安宿部・丹北の四郡のうちに五〇〇〇石を加増されるが、この所領は、犬県郡の村々と志紀・安宿部・丹北三郡の村々の二つのブロックに分けて支配された。

志紀・安宿部・丹北三郡の所領は七ヵ村、石高合計は三六五一石余で、享保元(一七一六)年と同六(一七二一)年の「支配割賦帳」(志紀郡太田村柏原家文書)が残されている。

これは、役人の回村に要した費用など、七ヵ村の支配にかかわって生じた諸経費を合計し、各村に割当てるために作成されたものである。

享保六年分の諸経費の合計額は銀一貫三〇七匁六分六厘で、石高一石あたりの銀額は三分五厘八毛であった。

諸経費の中には、触(ふれ)の回達にかかわるものもある。

大坂にある稲垣氏役所(烏山藩蔵屋敷)から村方にもたらされる触は、各村に直接渡されるのではなく、七ヵ村に回達方式で伝達された。

触は、最後に受取った村から役所に戻されることになっていたが、それでは最終村が不利となる。

そこで七ヵ村では、この不平等を解消するために、最終村が役所に触を戻す際の人足賃の一部を七ヵ村入用に計上し、七ヵ村全体の負担としている。

「支配割賦帳」の作成と各村への割付けは、各村の代表者の協議によって行われたはずであり、ここに支配を契機とする組合村の姿を見ることができる。

訴願運動における村々連合

このような組合村は、ある程度の継続性をもっていた。

水利慣行も祭祀も、毎年繰返されるものであり、七ヵ村に対する稲垣氏の支配も毎年のものであったからである。

もちろん、新たな用水路や溜池ができれば、水利組合から離脱する村も出てこよう。

支配を契機に結ばれた村方も、領主や代官が交代し、支配地であった村々が再編成されると、それまでの結びつきは解消した。

事実、稲垣氏は享保十(一七二五)年に志摩国鳥羽に転封となって上方所領が消滅し、七ヵ村がそれぞれ新しい領主を戴くことになると、ここにまた新たな領主ごとの組合村が生じることになった。

このように、組合村をとりまく条件の変化によって、組合村の内実も変化したが、組合村は、多かれ少なかれ継続性をもっていたといえる。

それに対して、一過性のきっかけによって、その場限りで結びついている村々結合もあった。

訴願運動の際に結成される村々連合がそれに該当する。大和川付替運動を例にとって見てみよう。

大和川付替をめぐる訴願運動

大和川は、その名のごとく大和国に源を発する川である。

元々は、河内国志紀郡船橋村(現藤井寺市)で南から流れてくる石川を合わせたあと、北方向に流れ、大坂城の北側で淀川と合流していた。

宝永元(一七〇四)年、付替工事が行われ、船橋村から真っすぐ西へ、すなわち堺方向へと流れが変更された。

これは、大和川の水害に悩まされてきた中河内村方の、長年にわたる粘り強い付替推進運動が実を結んだものである。

一方、付替によって土地を奪われることになる村々や、付替に伴う水利体系の変更により、農業生産に大きな影響をこうむることになる村々は、連合して反対運動に取組んだ。

寞文十一(一六七一)年に幕府役人が川筋予定地に目印の杭を打ったところ、新川筋村々は大騒ぎとなった。

そのため、翌年二月、幕府から付替は行わないとの方針が示され、杭は抜かれた。

ところが、四年後の延宝四(一六七六)年三月に、再び幕府の役人が川筋予定地の見分に訪れた。

危機感を深めた船橋村以下の、新川筋に位置する二九ヵ村(河内国志紀郡、同丹北郡、摂津国住吉郡)は、ただちに一一ヵ条の訴状をしたため、「御奉行様」(大坂町奉行か)に提出している(『八尾市史』史料編、『松原市史』五)。

その後、天和三(一六八三)年四月、若年寄稲葉正休らが摂津・河内の川筋の見分に赴いたおりにも、新川筋の二七ヵ村け、巡見役人に五ヵ条の訴状を提出している『八尾市史』史料編)。

この天和三年の見分は、翌貞享元(一六八四)年から同四年まで実施された、安治川開削をはじめとする河村瑞賢らの畿内川筋整備事業につながるものである。

見分の結果、幕府は、淀川下流の修治を第一とする考えに傾いたようで、その段階では、とりあえず大和川付替計画は放棄された。

ところが、元禄十六(一七〇二)年に、前述の若年寄稲垣重富や勘定奉行荻原重秀らの幕府要人、また摂津・河内の河川支配を担当していた堤奉行が川筋予定地を見分したことで、新川筋村々はまたもや不安を募らせた、村々は、五月に三二ヵ村連名で付替反対の訴状を作成し、稲垣や荻原に提出した。

翌元禄十七年(宝永元年)正月には、代表の一〇名が訴訟のため、江戸に向けて出発している。

出発にあたっては、江戸では当地で決めたとおりに訴えることや、道中および江戸滞在中の倹約などを誓った起請文を作成している(『八尾市史』史料編、『松原市史』五)。

結果的には、この直後に付替が正式決定し、二月から工事が始まるのであるが、付替の噂が立つたびに、三〇ヵ村近い新川筋村々が連合して訴訟を繰返していることは、評価されてよい。

説明は省略したが、これは付替推進派村々についてもいえることである。

摂津・河内では、十七世紀段階から広域的な村々連合が、必要に応じて組織されていたのである。

郡中議定

必要があればただちに多数の村々が連合してともに行動するという経験は、その後の郡中議定や国訴につながっていく。

郡中議定とは、郡中寄合、すなわち一郡内の村方の代表者による会合で制定され、成文化された取決めのことである(代表者たちの協議体をいう場合もある)。

河内国古市郡を例にとってみると、安永二(一七七三)年から天保六(一八三五)年までの六〇年あまりの間に、一四回にわたって、郡中寄合などにより郡中全村の意思統一が行われたことが判明している(藪田貫「国訴と百姓一揆の研究」)。

古市郡は、一五ヵ村から成る郡で、もちろん各村の領主は同一ではない。

郡中での取決めの内容は、肥料値段や油値段の引下げ願い、綿延売買会所の廃止願い、奉公人賃金規制、倹約申し合わせなど、多様である。

たとえば、天明二(一七八二)年十月の郡中申合わせは、天明の大飢饉への対応として行われたもので、翌年から三ヵ年の間守ることとされた。

歳暮・年玉の廃止、神仏への供え餅以外の祝い餅を搗くことの禁止などを取決めた倹約関係の「覚」と、奉公人に関する諸規定である「定」を作成している(『羽曳野市史』五)。

「定」では、男女日雇賃は、それぞれこれまでよりも銀一分ずつ下げ、下男・下女の給銀も二割減とすることなどを定めている。

倹約にせよ、奉公人規制にせよ、一村だけで取決めても十分な効果は望めない。

そこで、郡という一定の地域的ひろがりの中で、意思統一が図られたのである。

国訴

また、天明八年二月二十七日、古市郡古市村は、同郡の村々に廻状を回し、三月一日に同村の扇屋利右衛門宅に参会するよう呼びかけている(『羽曳野市史』五)。

これは、摂津・河内の村々が大坂町奉行所に対して、干鰯・油粕などの肥料代の値下げ訴願を行うため、三月四日に各郡の代表が大坂で会合を開く予定になっていたことに応じたものである。

結局、この年、摂津・河内両国の二二郡合計八三六ヵ村が大坂町奉行所に訴願を行い、同奉行所は値下げを命じる触(ふれ)を両国に流している。

このような、国レベルにまで広がりをみせた訴願運動を国訴というが、肥料代値下げという共通の目的のもと、八〇〇ヵ村を超える村々が連合したことになる。

古市郡における一四回の意思統一のうち、八回が国訴のためのものであったことからわかるように(薮田前掲書)、この時期、国訴は頻繁に繰返されている。

文政六(一八二三)年の綿・菜種をめぐる国訴は、摂津・河内の一〇〇七ヵ村を組織したものであった。

二 近代 新たな交通体系と地域社会

top

1 行政制度の変遷

府県の変遷

明治新政府は、旧来の藩による分権的な地方支配体制を解体して、中央集権的な統治体制への転換を図るため、新たな地方行政区画の設定に着手する。

とはいえ、摂河泉地域には、旧幕府直轄領のほかに、多くの藩領・御三家領・旗本領・宮家領・公家領・寺社領などが複雑に入り組んでいたため、その整理が進められて近代的で合理的な行政区画へと編成されるまでには、かなりの年月を要した。

以下では、明治初頭における行政区画の変遷を見てゆき、摂河泉が現在の大阪府および兵庫県の一部を構成するようになるまでの経緯をあとづけていきたい。

明治新政府が定めた当初の地方行政区画においては、いわゆる府・藩・県三治制がとられ、政府が新たに設置した府や県と、旧来から存続する藩とが並存していた。

明治二(一八六九)年六月の版籍奉還(はんせきほうかん)においても、旧藩主が知藩事(ちはんじ)の職名を与えられて政府の地方官に位置づけ直されただけで、藩はそのまま存続した。

摂津の高槻藩・麻田藩・尼崎藩・三田藩、河内の丹南(たんなん)藩・狭山藩、和泉の岸和田藩・伯太(はかた)藩・三上(みかみ)藩(吉見藩)などがそれである。

ただし、いずれの藩も財政難に苦しんでおり、このうち狭山藩は、同年十二月にみずから廃藩を願い出て堺県に編入された。

次に、大阪市街地と堺市街地は新政府の直轄領とされ、それぞれを統括するために、慶応四(一八六八)年五月二日には大阪府が、同年六月二十二日には堺県が設置されていた。

開港場とされた西摂の兵庫にも同年五月二十三日に兵庫県が置かれていた(第一次兵庫県)。

さらに、翌明治二年一月二十日には、主として郡部の旧天領などを管轄するために摂津県(まもなく豊崎県と改称)と河内県が置かれた。

しかし、同年八月二日には豊崎県は廃止されてその管地は兵庫県に組入れられ、河内県も廃止されて堺県に吸収された。

ただし、大阪市街地に接する東成・西成・住吉三郡のみは、まもなく兵庫県管地を離れて大阪府に編入となる。

こうした地方行政区画緇成の模索が続く中で、明治四(一八七一)年七月十四日の廃藩置県の断行を迎える。

廃藩置県は、知藩事をすべて廃官として東京移住を命じ、江戸時代以来続いてきた旧藩主による領地支配を否定し去った点で、中央集権化を一挙におし進める画期的な政策であった。

これによって、旧来の藩は県と改称され、摂河泉には新たに高槻県・麻田県・尼崎県・三田県・岸和田県・伯太県・吉見県・丹南県が誕生する。

ただし、単なる政府の行政区画にすぎなくなったこれらの小県は、すぐに整理統合が進められていくこととなる。

まず、同年十一月二十日には、高槻県・麻田県は大阪府へ統合され、同時に尼崎県・三田県は兵庫県へ統合された(第二次兵庫県)。

また、同月二十二日には岸和田・伯太・吉見・丹南各県が堺県に組込まれた。

このほか、しばらく兵庫県管地とされていた摂津の島上・島下・豊島・能勢の四郡は大阪府に移管され、ここにおいて、目まぐるしく実施された行政区画の統廃合は一段落することになった。

あらためて整理しておくと、大阪府は大阪市街地と摂津東部の七郡(西成・東成・住吉・島上・島下・豊島・能勢)を、堺県は河内・和泉の全郡を管轄下におさめ、摂津西部五郡(川辺・有馬・武庫・菟原・八部)は兵庫県の管轄となったわけである。

とはいえ、県の統廃合をめぐる変転は、もうしばらく続くことになる。

一八七六(明治九)年四月には奈良県が廃止され、堺県に統合されたのであるが、その堺県もまた、一八八一(明治十四)年二月には大阪府へ統合された。

従って、旧奈良県の人々による奈良県再置運動が奏功して、一八八七(明治二十)年十一月に再び奈良県が置かれるようになるまでは、大阪府は、今の府域と奈良県を併せた広い地域を管轄していたことになる。

他方、西摂五郡からなる兵庫県(第二次兵庫県)が、旧来の播磨・但馬・丹波二郡・淡路にまたがる広大な地域を統合し、現在の兵庫県域が姿を現したのは、一八七六(明治九)年八月のことであった(第三次兵庫県)。

郡の統合

次に、府県のもとにおける郡や市町村の区画の変遷についても見ておくことにする。

郡という行政区画上の呼称は、明治政府が明治五(一八七二)年から採用した大区小区制の時期にはいったん姿を消すが、一八七八(明治十一)年七月に公布され、翌年施行された郡区町村編制法で復活した。

その後、一八九〇(明治二十三)年五月には府県制と同時に郡制が公布され、郡には府県と町村の中間に位置する自治体としての性格が付与された。

その郡制は、大阪府・兵庫県ともに一八九六(明治二十九)年に施行されることになり、それに前後して表3のような郡の統合が行われた。

旧河内国では小さな郡が多数存在していたが、これによって北河内・中河内・南河内の三郡に整理された。

なお、のちの一九二一(大正十)年には郡制の廃止が決定され、一九二六(大正十五)年には郡長や郡役所も廃止になって、郡は自治団体としての性格をなくし、単なる行政区画となって現在に至っている。 |

|

市制の施行と市域

これとは別に、近代の摂河泉において顕著となってくるのは、市部の区域の拡張であった。

一八八九(明治二十二)年四月一日に施行された市制によって、全国には三九の市が誕生したが、このとき、大阪府下では大阪市と堺市が、兵庫県下では神戸市が市制施行した。

このうち大阪市は、東京市・京都市と共に市制特例が適用されてしまい、市長・助役・収入役は置かれずに府知事以下の府吏員がその職務を代行することとなった。

こうした変則的な形は、一八九八年九月末に市制特例が撤廃されるまで続くことになる。

同年十月一日から大阪市は普通市制に移行し、ようやく独自の市長を置くことができるようになり、初代市長として田村太兵衛が就任した。

それと前後する時期から、都市化の進展にあわせて、市域の拡張が行われるようになる。

市制施行時の大阪市は、おおむね江戸時代に大坂三郷と呼ばれた区域を包含するにすぎなかったのであるが、一八九七年四月には第一次市域拡張が行われ、西成郡と東成郡のうち二八ヵ町村の一部または全部が編入された。

これによって、大阪市の面積は一五平方キロから五五平方キロと三倍半に拡大し、人口も約五割増加して七五万八〇〇〇人となった。

大阪市域は大阪湾に面することになり、これ以後、市による大阪築港などの社会基盤整備事業が進められていく。

大阪・堺・神戸以外では、旧城下町から工業都市への転換が著しかった尼崎町が、一九一六(大正五)年になって市制を施行したほか、同じく城下町から紡績を中心とした工業都市としての性格を強めつつあっ左岸和田町が、一九二二年に市となった。

これに続いて戦前期には、西宮市(一九二五年)、豊中市(一九三六年)、布施市(一九三七年、現在の東大阪市の一部)、池田市(一九三九年)、吹田市(一九四〇年)、芦屋市(同)、伊丹市(同)、泉大津市(一九四二年)、高槻市(一九四三年)、貝塚市(同)などの衛星都市が次々と誕生している。

2 産業構造の転換 top

農業構造の転換

江戸時代から摂河泉は、米作や麦作のほかに、綿と菜種を中心とした商品作物の栽培が盛んな地域として知られていたが、この特質は、多少の地域差を伴いつつ、明治前期においても引継がれていく。

以下、主として『大阪百年史』によりつつ、明治期の農業構造について見ていく。

摂河泉のうち、摂津地方は米作が中心で、綿や菜種の作付面積の割合はさほど高くはない。

大阪市街地に隣接する東成・西成・往吉三郡では蔬菜(そさい)栽培も盛んであった。

それに対し、大阪府中部地方においては綿作が盛んであった。

一八八三年における各郡の総耕地に占める綿作地の割合を見ると、住吉郡の四九・五%が最高で、以下、旧河内国のうちの渋川郡(四七・二%)、若江郡(四四・二%)など中河内地方を中心に展開している。

菜種作は南河内地方から和泉地方にかけてさかんであり、丹北(たんぼく)・八上(やかみ)・安宿部(あすかべ)・志紀の河所四郡では、総耕地に対する菜種作付地の比率が五割を超えている。

とりわけ丹北郡では七〇・五%を記録する。 これに、丹南・石川・錦部・古市の河南各郡や、和泉地方の南・日根野(ひのね)両郡などが、三~四割の比率で続いている。

しかし、明治中期に廉価なインド綿などが大量に輸入されるようになると、河内地方の綿花栽培は壊滅的な打撃を受けた。

その状況は、一八八三年を一〇〇とした指数で作付面積の推移を示した表4が明確に物語る。

まず綿作地は、一八九〇年代に入ると急速に減少し、明治末期の一九一〇年にはほぼ壊滅状態に陥っていたことがわかる。

菜種作もまた、綿作ほどにはドラスティックではないにしても、急速に衰退していることが読み取れる。

その原因は、石油ランプや電灯が普及するにつれて、菜種油による行燈(あんどん)の利用が急減していった点に求められる。 |

|

こうして、明治中期以降における近代日本の産業・貿易構造の転換や生活スタイルの変化に直接連動して、摂河泉の農業構造は、綿・菜種にかわって米麦といった主穀生産や蔬菜・果実などの都市近郊農業を中心とするように、大きな変化をこうむったのである。

そうした農業構造上の変化に加え、明治後期から大正期以降には、農地が工場用地に転用される傾向が見られるようになる。

摂河泉における農業生産自体がウェイトを下げていき、工業化の時代を迎えつつあったのである。

明治初期の官営工場

明治初頭の日本における工場制度の導入は、殖産興業を国是として掲げる明治政府による官営事業の主導という形で進められていくが、こうした方針のもと、摂河泉地域にもいくつかの官営工場が設置されていく。 まず、明治三(一八七〇)年二月には兵部省に造兵司がおかれ、四月には大阪城青屋口の仮事務所で事務が開始された。

銃砲や弾薬を製造・修理するための軍直轄の工場である。一八七九年十月には大阪砲兵工廠と改称された。

その後、日清・日露戦争などを契機に設備の大拡張が行われ、東京砲兵工廠と並んで、日本陸軍を支える武器工場として、第二次大戦での敗戦の時点まで操業し続けることとなる。

大川をはさんで大阪城の対岸にあたる天満川崎の地には、明治四(一八七一)年二月十五日に造幣寮が開業した。

大蔵省直属の貨幣鋳造工場で、イギリスの技術を導入して統一的な貨幣の製造を開始した。

洋式建築の工場群、そびえたつ煙突、構内のガス灯など、いずれも当時の人々の目を驚かすものばかりで、大阪の文明開化の象徴と言える。

その後、一八七七年一月に造幣局と改称し、現在に至るまで、この地において日本の貨幣の製造を一手に引受けている。

また、堺には薩摩藩によって明治三(一八七〇)年に設立された堺紡績所があり、明治五(一八七二)年七月には政府に買上げられて官営工場となった。

このほか、兵庫の地では、同じく明治五年に金沢藩の製鉄所を買収して官営造船所を開設している。

この官営兵庫造船所は、後に政商の川崎正蔵に払い下げられ、川崎造船所(現・川重)へと発展していく基盤となる。 |

図78 川崎正蔵

|

明治中期の企業勃興

こうした官営事業主導時代をへて、ようやく一八八〇年代には、全国的に民間企業の勃興の動きが見られるようになってくる。

それを牽引する役割を果たしたのが、摂河泉地域に展開した紡績業であった。

摂河泉が綿作地帯であったことから、小規模な紡績所はそれ以前から散在していたが、一八八二年に設立認可を受け、翌年七月に西成郡三軒家村に大規模工場を稼動させた大阪紡績会社の出現は、日本資本主義史上においても、画期的なものであった。

三階建てで煉瓦造りの工場に、蒸気力を動力とするミュール紡績機一万五〇〇錘をそなえており、当時としては破格の規模を誇っていた。

石油ランプによる深夜業を実施し、二四時間操業が行われた。

夜間の照明は、すぐに電灯が利用されるようになる。

これを皮切りに、一八八〇年代後半には、天満紡績会社・平野紡績会社・金巾(かねきん)製織会社・摂津紡績会社・泉州紡績会社・岸和田紡績会社・尼崎紡績会社など、摂河泉の各所に大規模な紡績工場が続々と設立されていく。

これらの工場における原料は、大量に輸入され始めたインド産の綿花が使用されるようになったため、国内の綿作は壊滅的な打撃を受けたことは前述したとおりである。

摂河泉における農業と工業の構造的変化が、この地域内での要因によってもたらされたのではなく、アジア市場という外在的要因との関係で規定されるという特質が、早くも明治中期には顕著になってくるのである。

そして、これらの工場で生産される綿糸が、まもなく朝鮮・中国などのアジア市場に大量に輸出されるようになる。

その販路という点からも、摂河泉の産業構造は、アジア市場との密接な関連を伴って定着していったと言える。

しかし他方では、後進資本主義国日本が国際市場に打って出ることのできるほどの安価な製品価格は、これらの紡績工場で昼夜にわたって働く女子労働者が、肉体磨耗的とも表現される過酷な労働条件で酷使されていたことによってはじめて実現しえたという側面も忘れてはならないであろう。

そうした中で、一八八九年には、天満紡績会社の女工三〇〇名が賃上げなどを求めてストライキを起こしているが、これは、日本における労働争議の先がけとして記録に残る出来事であった。

紡績業以外で明治中期における特徴的な工業として知られるのは、マッチ製造であった。

『大阪百年史』には、一八九一年における大阪府下の職工数二〇〇人以上の工業会社二八社が挙げられているが、このうちの実に九社がマッチ製造業であった。

マッチは、明治初期に興った新たな産業であるが、その後急速に生産額を伸ばし、明治期日本の輸出産業の一つとなっていく。

明治後期には、主要生産地が、大阪よりも神戸を中心とした兵庫県へと移っていき、たとえば一九一二年の統計によれば、全国製造量の六五・四%を兵庫県が占めるに至っていた。

これに大阪府を加えると、この二府県だけで、全国の八五%のマッチを生産していたのである(『兵庫県百年史』)。

3 交通網の発展 top

鉄道の登場

明治期には、海や河川を利用した水上交通にかわって、鉄道が大量輸送機関として登場し、産業構造や庶民の生活に大きな変化をもたらした。

明治政府は、明治五(一八七二)年に東京(新橋)-横浜間に初めて鉄道を開通させたのに続いて、大阪と神戸の間を鉄道で結ぶ計画に着手した。

いずれの場合も、大都市と貿易港との接続が目的である。

この結果、一八七四(明治七)年五月十一日に大阪-神戸間の鉄道が開通した。

さらに、一八七七年二月には大阪-京都間も開業した。

この官設鉄道は、のちに東海道本線として全国的幹線網の一部を構成することになる。

次に、明治中期に摂河泉地方において顕著になってくるのは、大阪市とその周辺部を結ぶことを目的とした鉄道網の形成の動きであり、その中心は私鉄であった。

そうした動きの先がけとなっだのは、大阪(難波)と堺を結ぶことを目的に、一八八四年六月に創立された阪堺鉄道である。

同社は、翌年十二月には難波-大和川間で営業を開始し、一八八八年五月には堺まで開通させている。

その営業成績が良好で、株式配当も高配当を記録したことから、全国的に私鉄熱を巻き起こす牽引車の役割を果たすこととなった。

日清戦争を間にはさむ明治二十年代は、好景気にわいた期間が多く、全国的に企業勃興期を迎えるが、その中心は前述した紡績業と、ここで述べる鉄道業であった。

この時期には、大阪と近隣府県を結ぶ様々な私設鉄道が計画されてくる。

まず、奈良との間には、大阪の湊町を起点とする大阪鉄道が計画され、一八八九年には柏原まで、一八九二年には奈良まで開通した(現在のJR関西本線の一部)。

また、一八九三年には片町を起点にして四條畷(しじょうなわて)まで結ぶ計画の浪速鉄道も出願され、一八九五年八月に開通した(現在のJR片町線の一部)。

ただし、浪速鉄道は一八九七年に関西鉄道会社に合併され、さらに大阪鉄道も一九〇〇年には関西鉄道に合併される。

大阪-和歌山間には、一八八九年頃から私鉄計画が持ち上がり、複数の計画が競合する事態も生じたが、一八九三年十一月には紀摂鉄道会社として設立認可が申請されてきた。

一八九五年には南海鉄道と改称して翌年に免許を受け、既設の阪堺鉄道と合併して、一八九九年には難波-和歌山間を完成させた。

現在の南海電鉄本線である。

さらには、大阪の汐見橋(しおみばし)を起点として高野山まで結び、参詣客を輸送することを目的とした高野鉄道も一八九六年に設立された。

同社はのちに高野登山鉄道・大阪高野鉄道などと改称し、一九二二年には南海鉄道に合併されて、今の南海高野線となっている。

北部に目を向けると、大阪から三田(さんだ)・福知山を経由して日本海側の舞鶴を結ぶ阪鶴鉄道が一八九三年八月に出願されたが、神崎(尼崎)-福知山の区間に限って認可を受けた。

同社では、一八九九年には福知山まで開通させ(現在のJR福知山線)、神崎-大阪間は官設鉄道に乗入れることによって、大阪から福知山までの直通運転を開始した。

また、官設鉄道東海道線の西端である神戸から、さらに西をめざす鉄道は、山陽鉄道として出願され、一八八八年に認可を受けて起工した(現在のJR山陽本線)。

山陽鉄道は、同年末には姫路まで開通させていたが、下関までの全線を完成させるのは一九〇一年のことであった。

近郊鉄道の発達

これらの鉄道会社の多くは、日露戦後の一九〇六年に公布された鉄道国有法によって買収されて国鉄線となり、日本の鉄道に占める私鉄線の比率は一挙に低下した。

しかし、やがて明治末期から方正期にかけて、大阪市とその近郊を結ぶことを目的に、再び多くの私鉄が敷設される傾向が顕著となる。

その先がけは、日本で最初の都市間連絡電鉄として一九〇五年に大阪の出入橋(翌年梅田まで延長)と神戸三宮間で営業を開始した阪神電気鉄道である。

ついで、一九〇七年には箕面有馬電気軌道が創立され、一九一〇年には大阪(梅田)と宝塚および箕面を結ぶ区間の営業運転を開始した。

現在の阪急電鉄の前身である。また、京阪電気鉄道が一九〇六年に設立され、一九一〇年に大阪(天満橋)と京都の五条の間を開通させた。

さらに、大阪電気軌道が生駒山をトンネルでくりぬいて大阪(上本町)と奈良を結ぶ計画をたで、難工事のすえ、一九一四年に開業にこぎつけた。

現在の近鉄奈良線である。

以上のように、大阪市を中心に放射状に伸びるいわゆる五大私鉄は、南海を別にすれば、いずれもが日露戦後期に姿を現すのである。

図79 外国人の邸宅(旧)トーマス邸

図81 神戸市遠景 |

図80 明治初期の神戸海岸通り

|

神戸港の発展

日本を代表する貿易港である神戸港の歴史は、安政五(一八五八)年に結ばれた日米修好通商条約において、兵庫が開港場のひとつに指定されたことに始まる。

この条約では、大坂の開市も決められた。

しかし、兵庫開港や大坂開市は、両地が京都に近いこともあって、朝廷からの勅許がなかなか得られず、ようやく慶応三年十二月七日(一八六八年一月一日)にそれが果たされることとなった。

ただし、古来の港町として知られた兵庫には外国人居留地を設ける余地が乏しく、かわってその東隣の寒村であった神戸村が開港場に指定された。

以後は、この神戸の地に、運上所・倉庫・波止場の建設や居留地の造成が進められ、開港の日を迎えることになった。

その後、河川の土砂が港内に堆積すると港湾の機能低下を招くため、それまでは神戸港湾地に流れ込んでいた旧生田川を、現在のように東側に付替える工事に明治四(一八七一)年に着手した。

この工事を請負った加納宗七の名は、現在も加納町という地名に残っている。

旧湊川もまた大きく西側へ付替える工事が一八九七年に着工され、一九〇一年には完成して現在の新湊川となっている。

神戸港における輸出入額の推移を一〇年ごとに示すと、表5のとおりとなる。

明治前期における神戸港からの輸出品としては、茶が中心を占め、米・マッチなどがこれに続く。

しかし、神戸港の特徴は、輸入超過である点で、一八九八年や一九〇八年の数値に示されるとおり、輸入額が輸出額の二倍を超える時期もあった。

この頃の輸入品の中心は、摂河泉各地に発展しはじめた紡績業の原料である綿花であった。

さらに、その後の第一次世界大戦(一九一四~一八年)の期間は、好景気を受けて、貿易額が激増していることもわかるが、逆に不況が続いた一九二〇年代には、頭打ちとなっている。

とはいえ、こうした貿易額の急増に諸設備が追いつかず、貨物に被害が及ぶ場合が多かった。

こうしたことから、日露戦後期には、日本の国力増進という国家的見地と、都市神戸の発展という地方的利益の双方から、港湾設備の改善が課題として認識されるようになった。

その結果、全国的な港湾整備計画が初めて示された一九〇七年において、第一種重要港湾五港が選定された際にも、神戸港は、横浜・門司・下関・敦賀と共に、これに含まれていた。

同時に、大蔵省主導のもとに第一期修築工事が始められ、くしの歯状に四つの突堤が構築され、荷揚場・上屋・起重機が整備されるなど、設備拡充が図られていく。

大阪市による築港

以上のように、国主導で神戸港の整備が進められ、発展していくのを間近に見て、危機感を募らせていくのが大阪市であった。

大阪の港は遠浅のうえ、河口に土砂が堆積しやすく、大型船が着岸できないという悪条件のもとにあった。

このため、一八九六年には大阪市会が築港工事費の支出を可決し、大阪市が第一次市域拡張を果たした翌一八九七年から、さっそく大阪築港工事に着手した。

大阪築港の特色は、市の事業として実施されたことであり、総額二二四九万円余のうち、国庫補助はわずかに四六八万円で、市は一七〇三万円余の築港公債の起債にふみきった。

当時の市の年間予算が一四〇万円であるから、その一二倍以上もの借金で事業をおこすという思い切った計画であった。

最初は八ヵ年間で竣工する予定で、一九〇三年からは大桟橋の一般開放が始まった。

しかし、以後も工事は延々と継続され、途中一九一四~一五年には市の財政難から中断したこともあったが、とりあえず一九二九年には第一次工事を完了した。

以上のような築港事業の開始と継続により、大阪港は輸出入取扱高において神戸港九月を並べるほどに発展する。

そして、神戸港が遠洋航路の拠点として発展していく一方、大阪港は、対中国貿易などアジア市場とのかかわりの中で、自らの位置を確立していく。

4 都市化の進展と社会問題 top

工業生産の伸張

大正期に入ってまもなく迎えた第一次世界大戦の期間(一九一四~一八年)は、戦争に巻き込まれたヨーロッパ諸国がアジア市場から後退したのを受けて、日本の経済進出が盛んとなり、国内は空前の好景気を迎えた。

まず、一時停滞していた紡績・織布・メリヤスなどの繊維工業や雑貨工業が、アジア市場への輸出激増で息を吹返し、飛躍的に生産を伸ばした。

機械工業や金属工業も、輸入がとだえて国内製品に依存しなければならなくなったため、続々と新しい工場が建てられ、生産を伸ばしていった。

同じく医薬品・染料・塗料などの化学工業も、輸入品の途絶によって国内生産が活気づき、武田長兵衛・田辺百兵衛・塩野義三郎ら大阪の薬類商が巨利を得て、総合医薬品メーカーとして発展していく基礎を築いた。

世界的な船舶不足の影響で、本津川・尻無川沿岸や阪神問の沿岸部には多数の造船所がつくられ、操業を始めた。 |

図82 田辺五兵衛 図83 塩野義三郎 |

図84 内田信也 |

こうして世界大戦の前と後とでは、大阪府の工業生産額は四・一倍に増加し、一九一五年と一九年を比較すれば、工場数は二〇四六から二九六九に、職工数は一三万人余から二一万人余へと急増していた(『大阪府の百年』)。

神戸港の貿易額も飛躍的な伸びを示し、神戸を拠点に海運業を営む勝田銀次郎・内田信也・山下亀三郎らは巨万の富を築いて船成金などと呼ばれた。

同じく神戸において砂糖や樟脳(しょうのう)を商っていた鈴木商店も、この時期には巨利を得て総合商社となり、一時は三井物産をも凌駕(りょうが)する取引高を誇るようになった。

市域の拡大と都市間題

こうした経済成長を支えた多数の工場や労働者住宅の増加は、飽和状態に近かっと既存の市街地よりも、比較的地価が安かった都市周辺部分において顕著であった。

大阪市にそくして言えば、一九一四年から一九一九年の五年間で市域の人口増加率は一一・二%であったのに対し、隣接する西成郡では五〇・三%、東成郡では四三・六%と急増していたのである。

行政上の区画を越えて市街地化していったこれら隣接町村に対しても、統一的な行政主体のもとで、道路・上下水道・都市計画などの基盤整備事業や社会事業・教育行政などを進める必要性が指摘されるようになってきた結果、大阪市では、一九二五年四月に西成・東成郡に属する四四ヵ町村すべてを編入するという大規模な合併が行われた。

一八九七年を第一次とすれば、今回は第二次の市域拡張であり、これによって面積は五八平方/から一八一平方ブヘと三倍もの拡大をみた。

第一次拡張前の市域(ほぼ江戸時代の市街地)に比べれば、実に一二倍近い増加となる。

人口も二一一万四八〇四人となり、この時点で東京市を抜いて全国一の大都市となった。

大阪市が「大大阪」と呼ばれるようになり、全国の都市行政の先進的位置にあることを自他共に認めるようになるのは、この第二次市域拡張の頃からである。

こうした急速な都市化の進展は、住宅難や公害問題・交通問題など、様々な都市問題を生み出した。

貸家の建設が人口の社会増に追いつかない結果、たとえば最も住宅難が深刻化した一九一九年の場合、大阪市の空家率は〇・一五%という驚くべき数値を示した。

また、工場から吐き出される煤煙や廃液が、大阪市の空気や水を汚染し、煤煙問題・水質汚濁問題や、騒音・地盤沈下など、第二次大戦後にまで持ち越されることになる公害問題がいっせいに発生しはしめるのも、この時期のことであった。

米騒動の発生

第一次世界大戦中の好景気は物価の急騰をもたらし、とりわけ下層大衆の消費生活を圧迫していたが、一九一八年八月二目にロシア革命への干渉戦争(シベリア出兵)が発表されると、米価の騰貴(とうき)がいっそう激しくなった。

この結果、大都市部を中心に、米の供出や米価引下げを求める不穏な状勢がただよい、ついに空前の大騒動の勃発となる。

この米騒動は、富山県魚津の女性たちが七月二十二日に米移出の拒否の動きを示したことを皮切りに、全国の都市化した地域に燎原(りょうげん)の火のごとく波及したのであるが、とりわけ大阪・神戸をはじめとする摂河泉地域において激しく起こった。

大阪では、八月九日・十目に西成郡今宮町において、米屋が閉店したことに怒った住民らが騒擾を起したことが先がけとなる。

十一日も物情駭然たる雰囲気であったのに加え、同夜に国民党が主催する米価調節大阪市民大会が天王寺公会堂で開かれた際、この聴衆の中からも騒動に加わる者が多数あらわれ、今宮町から天王寺一帯の米屋が襲撃を受けた。

翌十二日には、白昼から不穏な空気が流れ、大阪南部や隣接町村だけではなく、大阪市内の各所でも騒動が発生した。

この日に市内で騒動があったのは、東区六一町、西区五二町、南区七四町、北区七六町にわたると記録されている。

神戸市においても、十日・十一目には湊川公園などで多数の群集が米価値下げを求めて息巻くなど、不穏な状勢にあったが、ついに十二日夜には、焼き打ちが始まった。

群集は、米価高騰で不当な利益を得ているとして怨嗟(えんさ)の対象となっていた鈴木商店を襲い、社屋は全焼した。

このほか、神戸新聞社・貸家管理業者・鈴木商店系列の企業なども襲われている。

こうした騒動のひろがりに対して、もはや警察力だけでは秩序を回復することが困難と見た大阪府と兵庫県の知事は、軍隊の出動を要請した。

大阪では、第四師団が要請を受けて、十二日夜から十七日までの間、九八四四人の兵を出動させて、鎮圧と警戒にあたらせている。

神戸市には十三日昼に姫路の歩兵第三十九連隊の一個大隊が派出され、同日夜の米商襲撃事件において群集ともみあった際には、死傷者を出している。

騒動は十三日・十四日にも続いたが、十五日頃になると、軍隊や警察による鎮圧活動のほか、騒擾に関する新聞記事の掲載が禁止されたことや、在郷軍人会・青年団などによる自衛策もとられるようになったことから、ようやく終息に向かっていく。

大阪・神戸の騒動がピークに達していた十二日から十四日にかけては、堺市・尼崎市・岸和田町などでも米屋襲撃事件が起き、軍隊が出動している所もある。

十五日以降には、都市部では沈静化に向かうが、農村地域にもひろがる気配が見られ、東成郡南百済村・喜連村・長居村、中河内郡枚岡南柯、泉北郡南王子村・中百舌鳥(もず)村・西百舌鳥村、有馬郡道場村・有馬村などで、地主宅や村長宅が焼き打ちされるといった事件が起きている。

社会事業の展開

米騒動は、都市下層民衆の生活不満が一挙に爆発し、政界や行政当局を震撼させた大事件であった。

それだけに、騒動後は、都市部を中心に様々な社会事業の実施や地域秩序の再編成が模索されることになる。

大阪市では、大戦末期に問題となった庶民の食料品や日用雑貨類を適正な価格で円滑に供給するため、公設市場の開設が進められた。

このほか、簡易食堂・職業紹介所・共同宿泊所・市営住宅・公設浴場・託児所など、中下層の住民の日常生活に関わる諸施設が、市営社会事業としていっせいに設置されていく。

同様に神戸市でも、騒動後に労働者の集住地域を中心に公設市場が開設されたほか、市に救済課を設置して、社会政策や救済事業に取組む体制をスタートさせている。

このほか、居住地域内の生活困窮者の状況をたえず把握し、適宜救済措置を施すための地域ぐるみの組織体系が張りめぐらされていく。

米騒動直後の一九一八年十月七日に公布された大阪府方面委員規程によって誕生した方面委員制度がそれである。

これは、主として小学校通学区ごとに地域有力者や篤志家を方面委員に任命し、住民の生活状態調査、生活困窮者の保護・指導、保護医療などの救済事業を行うもので、民主委員制度の前身である。

当初は、大阪市内周辺部や西成・柬成両郡のように、「急激な発達を見た工業地区などで、住民が密集し雑居して無秩序無統制な地域」を選んで設置された。

米騒動もこうした地域を中心に発生し、行政当局者からは大阪市の「火薬庫」などと見なされていたのである。

やがてこの制度は、府下の多くの市町村に施行されるようになるほか、全国の府県にも普及していき、一九二八年にはこの種の制度をみない府県はない状態になったと言われる(『大阪府民生委員制度四十年史』)。

郊外の住宅地開発

明治末から大正期にかけては、居住環境の悪化が進む大阪市内を去り、郊外に移り住もうとする勤労者のために、新興住宅地開発が始められる。

戦後高度経済成員期に顕著となるベッドタウン構想のはしりと言えるが、そこには電鉄会社の思惑もからまっていた。

その先がけとしてよく知られるのが、阪急電鉄の生みの親である小林一三(いちぞう)の経営戦略である(津金澤聴廣『宝塚戦略』)。

阪急の前身である箕面有馬電気軌道は、当初は梅田と有馬温泉および箕面(みのう)を結ぶ計画で一九〇七年に設立され、一九一〇年には途中の宝塚までの区間で暫定的に営業を開始した。

しかし、その沿線には田畑が広がるばかりで、めぼしい産業や集客施設に欠け、経営の前途が危ぶまれていた。

そこで、同社の専務取締役に就任した小林一三は、営業運転を開始する以前から、沿線に住宅地を開発し、市内への通勤客を創出するという戦略を編み出した。

こうして最初に開発されたのが、池田室町住宅である。 |

図85 小林一三

|

これは、約三万坪の宅地を、碁盤の目のように整然と区切り、平均一〇〇坪の宅地に建坪二〇~三〇坪で二階建ての住宅が二〇〇戸建築され、売り出されたものである。

その宣伝パンフレットである『如何なる土地を選ぶべきか、如何なる家屋に住むべきか』には、煤煙の都を去り、郊外の澄んだ空気のもとで田園生活を謳歌することを促す文言がちりばめられていた。

購入にあたっては、ローンを利用することもできるようになっていた。

これに続けて、同様の手法で、箕面(みのう)桜井住宅や豊中(とよなか)服部住宅なども売り出された。

さらに阪急では、一九二〇年には今の神戸線を開通させていたが、この沿線にも宅地開発が進められた。

苦楽園(くらくえん)・岡本・甲東園(こうとうえん)などの開発地は、いずれも高級住宅地となり、いわゆる阪神間モダユズム発祥の一象徴となっていく。

これと前後して、各電鉄会社でも、沿線に住宅地を造成して売り出すことをさかんに行うようになる。

阪神電気鉄道も沿線の西宮・鳴尾・御影(みかげ)などに宅地を造成し、住宅建設を進めていた。

ほかでは、たとえば兵庫電気軌道(現山陽電鉄)沿線の武庫郡須磨町の場合、明治初年頃は戸数二〇〇程度の寒村だったが、大正期には別荘が続々と建てられるようになる。

こうして神戸市の住宅地と化していった須磨町は、一九二〇年四月に神戸市に合併されている。

娯楽施設と消費生活

電鉄会社による経営戦略は、郊外住宅に住んで電車通勤するという現在のサラリーマンのごく普通の通勤風景を生み出したばかりでなく、余暇生活や消費生活のあり方においても、現在に直接通じるスタイルを編み出した。

そうした戦略においても、先にあげた小林一三は、様々な才覚を発揮した経営者であった。

箕面(みのう)有馬電気軌道の終点となった宝塚は、当時は寒村にすぎなかったが、小林は、ここに集客力のある娯楽施設を設けることを構想した。

一九一一年には、温水プールや娯楽場を備えた宝塚新温泉を開業し、健全な家族の娯楽を提供することをめざした。

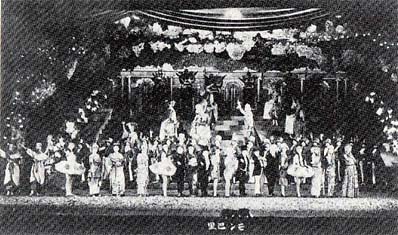

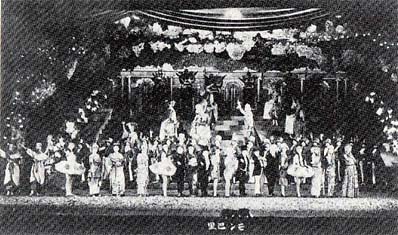

一九一四年には、プールを劇場に改造し、少女歌劇を始めた。今に続く宝塚歌劇の始まりである。 |

図86 宝塚少女歌劇

|

これに対抗して阪堺電気軌道も、一九一二年に沿線の堺大浜(おおはま)に類似の施設を設ける。

「塩湯」と呼ばれて有名になるその温泉施設にも、家族湯・貸間・食堂・遊戯場などが備えられ、後の一九二四年には少女歌劇が始められる点までそっくりである。

このあたりの浜寺(はまでら)公園は、古来から白砂青松の美で有名な景勝地であったが、電車が開通してからは、一九〇六年に海水浴場が開設されるなど、大阪南部のレクリエーションの場として親しまれるようになる。

当時は東洋一の海水浴場と称され、ひと夏に一〇〇万人もの海水浴客が訪れたとも言われる。

阪神電気鉄道沿線の娯楽施設としては、香櫨園(こうろえん)が有名であった。

ここは、大阪商人の香野蔵治と櫨山(はぜやま)慶次郎がその所有地に庭園・運動施設・ホテル・メリーゴーランドなどを配して遊園施設としていたもので(香櫨園という名称は、両者の氏名からとったもの)、一九一〇年からは阪神電鉄も博物館や動物園の経営などに乗出し、一時は阪神間の娯楽施設として大いににぎわった所である。

ところで、箕面有馬電気軌道の沿線の豊中には、同社が経営するグラウンドがあった。

新聞売上部数の増大を図る戦略を模索していた大阪朝日新聞社は、中等学校野球の全国大会を豊中グラウンドで開催するという企画を立て、これを実現させる(有山輝雄『甲子園野球と日本人』)。

こうして、一九一五年八月に第一回の全国中等学校野球大会が行われた。

今に続く夏の高校野球全国大会の始まりであった。

ただしこの大会は、観客収容力の関係から、一九一七年の第三回からは、阪神電気鉄道沿線の鳴尾球場に移った。

阪神電鉄では、武庫川支流の改修工事によって廃川地となった土地に、さらに収容力の大きい新しい球場を一九二四年に新設した。

その年の干支(えと)である甲子(きのえね)をとって甲子園と名づけられたこの球場で、同年の第十回中等学校野球大会が行われたのが甲子園野球の始まりである。

小林一三の経営戦略は、さらに箕面有馬電気軌道の始発駅である梅田においても発揮された。

乗降客が集中するターミナルに百貨店を経営しようとする発想である。

それまでの百貨店は、三越のように市街地の中にあるものの、交通の便は必ずしもよくなかったのである。

こうして、一九二〇年には梅田に新築した五階建てのビルの一階部分に白木屋を入居させて営業を始め、まもなく直営マーケットを開業、さらに一九二九年には地上八階、地下二階のビルを新築して、本格的な阪急百貨店へと発展させた。

こうした手法も、他の私鉄会社に次々と取入れられていく。

南海電鉄では一九三二年に難波ターミナルに高島屋を開業し、翌年には阪神電鉄の三宮にそごうが、また、一九三六年には大軌(現近鉄)の上本町(うえほんまち)にも百貨店が開業するなど、ターミナルデパートという形式は、都市住民の消費生活の中にすっかり定着していくのである。

在日朝鮮人の増加

日本資本主義の中心地としての地位を固めた「東洋のマンチェスター」大阪は、以上述べてきたようなモダン都市としての顔を一面では見せ始めたが、他方では、そうした工業生産を底辺で支える労働者が膨大にいたことも見落としてはならない。

それ以前からも、大阪には、奄美や沖縄出身の人たちが居住して、不安定な条件のもとで過酷な労働に従事していたが、一九二〇年代以降に顕著になってくるのは、日本による植民地化によって土地を失い、働き口を求めて日本にやってくる朝鮮の人たちの渡航である。

道府県別の在日朝鮮人数を調べた場合、この時期から一貫して大阪府がトップを占める。

たとえば一九三五年を例にとれば、大阪府には二〇万二三一一人の朝鮮人がおり、これは全国の三二%を占める。

次いで、東京府・愛知県がともに五万人台で続き、兵庫県は四万六五八九人で第四位にある(西成田豊『在日朝鮮人の「世界」と「帝国」困家』)。

大阪に多数の朝鮮人が来住するようになったのは、ちょうどこの時期に資本主義生産の中心地として急速に成長して労働力需要が高まっていたという一般的要因のほかに、一九二三年に朝鮮最南端の済州(チェジュ)島と大阪との間に定期航路が開設されたことが大きい。

尼崎汽船が就航させた「君が代丸」がそれである。従って、大阪における朝鮮人の中ではとりわけ済州島出身者の比率が高い。

一九三四年において、在日の済州島出身者のうち七六%が大阪府に住んでおり、在阪朝鮮人の二二%はそれら済州島出身者で占められるという(杉原達『越境する民』)。

当初は成年男子が単身で来住する出稼ぎ型渡航が主であったが、しだいに女性の比率も高まってくる。

これは、家族連れで来往する挙家離村型渡航が増えたことや、岸和田紡績をはじめとする泉州の紡績工場などが、朝鮮からの女性労働者を多数雇い入れるようになったことによるものである。

その多くは、土木事業や港湾・工場などでの雑役夫として従事し、雇用形態も日雇が多く、不安定であった。

職工として勤める者の職種は、ガラス工・鉄工・染色工・鍍金工など労働が厳しいわりには賃金の低い部門が多かった。

従って、その居住地域は、ちょうどこの一九二〇年代に化学・金属・機械器具工業などの中小零細工場が次々と建てられていった大阪市東部が中心となる。

とりわけ、猪飼野(いかいの)を含む東成区では、一九三〇年時点では区人口に占める朝鮮人の割合が七%ほどだったのが、以後急速に増加し、一九四一年では二五%を占めるに至っていた。

また、同年の大阪市在住朝鮮人三〇亙五八〇六人のうち、東成区には九万二四四四人が在住し、その比率は三〇・二%に達することからも、集中度が明確になろう。

このほかでは、東淀川区・西淀川区・旭区・此花区・西成区などの工場地帯で割合が高くなっている(杉原前掲書)。

泉州の紡績地帯では女性の割合が高かった。一九二八年の調査によると、岸和田市の朝鮮人人口一四七八人のうち八四・八%にあたる二一五三人が女性であり、同様に泉南郡でも七六・三%が女性であった。

言うまでもなくこれは、紡績工場に多数の朝鮮人女工が雇われるようになったからである。

しかし彼女らは、過酷で低賃金という労働条件に加え、寄宿舎における拘束の厳しい生活を余儀なくされていた。

このため、寄宿舎からの逃亡があとをたたなかったばかりでなく、一九三〇年五月には岸和田紡績において朝鮮人女工らがストライキに突入するという出来事もあった(金賛汀『朝鮮人女工のうた』)。

神戸市においても、市内在住朝鮮人数は、一九三〇年の一万一九二一人から一九四二年の三万三四〇七人へと急増している。

一九二九年の調査によると、四六%の者は林田区(現長田区)に在住し、葺合(ふきあい)区が二八%でこれに次いでいる。

いずれも神戸市の工業地帯である。就業者の職種では、ゴム・造船所・鉄工所などの職工や、港湾の人夫・仲仕(なかし)といった力役労働者が多数を占めている(『新修神戸市史』歴史編Ⅳ)。

5 戦時体制と空襲 top

戦時体制期の諸相

一九三一年九月十八日の柳条湖(りゅじょうこ)事件をきっかけに満州事変が始まると、マスコミのキャンペーンもあって、国内では献金や義援活動に向けた動きが一挙に盛り上った。

戦火は翌年一月には上海にも飛び火した。これ以後、一九四五年八月に至るまでの十五年近くにわたって、途中断絶はあったものの、日本は対外戦争を繰り返し、国内はそれを支えるための銃後体制が構築されていく。

そうした状況下での諸相については、三つのトピックを通して点描していくことにする。

満州事変や上海事変の勃発がもたらした国内における国防熱の中で、戦地への部隊動員の窓口となった犬阪港の周辺では、女性たちの支援活動が目を引いた。

一九三二年三月頃に、港区市岡(いちおか)の婦人会員ら数十名が、カッポウ着にタスキ姿で街頭に立ち、国防献金を集める運動を始めていたのである。

さらには、戦地からの部隊の凱旋や、遺骨の帰還、傷病兵の送還、それと交代で派出される部隊の見送りなどに際しても、その通過地点となる大阪において、兵士の世話をする活動を続けた。

これが国防婦人会のはじまりであった。こうした女性たちの活動は軍部の着目するところとなり、翌年には大阪市内で一五万人、翌々年には全国で一〇〇万人を組織する団体へと急成長していく(藤井忠悛『国防婦人会』)。

最終的には一〇〇〇万人近くを組織化したと言われる大日本国防婦人会の起源は、以上のように、戦地への兵員派出拠点である大阪港周辺に求められるのである。

一九三二年の五・一五事件以降、政治の舞台で軍部の圧力が増大するようになると、大正デモクラシー期には肩身の狭い思いをさせられていた軍服姿の軍人などは、我が物顔で街中を闊歩するようになり始めた。

そうした風潮の中で、一九三三年に大阪市内で起き、中央政界をも巻き込む大問題になっていっだのが、いわゆる「ゴーストップ事件」である。

これは、同年六月十七日の日中に、天神橋筋六丁目の交差点で、赤信号を無視して渡ろうとした第四師団第八連隊所属の一等兵が、曾根崎署交通係の巡査に注意されたため、なぐりあいとなり、双方が負傷した事件である。

第四師団側では、これが一兵士対一巡査の争闘などではなく、「皇軍」の威信に関わる問題であるとして強硬な態度を示したが、大阪府警察部長は陳謝の必要なしとして突っぱねたため、事態は深刻化していった。

第四師団長と府知事の会見も決裂し、それぞれの上官である陸軍大臣と内務大臣との対立にまでエスカレートしてしまった。

五ヵ月ほどもめ続けた後、十一月には急転直下の解決をみるが、和解条件は明らかにはされなかった。

戦時色が強まる風潮の中で、軍部の台頭と横暴を印象づけることになった事件であった。

一九三九年三月一日午後二時四十五分、枚方町禁野火薬庫の倉庫に保存してあった砲弾が突如爆発し、約四時間にわたって二九回の爆発が起きた。

火災は近くの小学校や民家も巻き込み、死者九五名、重軽傷者三五二名、全焼八二七戸を記録する大惨事となった。

罹災者の避難先には大阪市内の小学校まで使われ、周辺市町村からは炊き出しや毛布配給などの敖援活動か行われた。

しかし、これだけの大事故であっても、陸軍当局は損害をきわめて過少にしか発表せず、新聞などで正確な報道をすることも許さなかった。

一九三七年七月に始求った日中全面戦争が長期化し、戦時体制がいっそう強化されていく中で、陸軍にとっての不祥事は、国民の前には開示されるすべもなかったのである。

空襲被害

大阪市や阪神間には、軍事拠点や重要な軍需工場が多く点在し、また日本の工業生産の中心であるだけに、太平洋戦争末期のアメリカ軍による本土空襲においては、京浜地方と共に徹底的な空爆の対象となり、激甚とも言える打撃をこうむった。

日本側に不利な戦局の中で、一九四四年七月にサイパン島が陥落すると、日本全土は超大型爆撃機B29の爆撃圏内に入ることになり、同年末頃から主要都市への空爆が開始されるようになった。同年十二月十九日の中河内郡三宅村(現松原市)と瓜破(うりわり)村(現大阪市)への爆弾投下が摂河泉地域への来襲の先がけとなった。

一九四五年に入ると、一月十九日に明石市の川崎航空機明石工場とその周辺が爆撃されたのを皮切りに、順次阪神間の軍需工場などへの大規模な襲撃が続けられる。

二月四日には、川崎・三菱造船所を擁する神戸市林田区・兵庫区・湊東(そうとう)区が空襲対象となり、二六人が死亡し、被災者は五八〇〇人に達したとされる。

三月には十三日深夜から翌十四日未明にかけて、第一次大阪大空襲が行われた。

この時は、総計二七四機のB29が雨あられのように焼夷弾(しょういだん)を投下し、市街地はたちまち火の海と化した。 |

図87 空襲被害(大阪市)

|

あちこちで燃えさかる炎のために、暗黒の街は白昼のように明るく浮かび上がったという。

この時は、浪速区・西成区・港区・西区などを中心に、約二一平方キロが被災し、被災者数は五〇万人を超え、三九八七人もの死者を記録した。

十七日には神戸市にも大空襲があり、多数のB29が無差別絨毯爆撃を行い、神戸市西半分が壊滅的打撃をこうむった。

この三月には硫黄島が玉砕し、上り本土に近い地点に米空軍基地が設けられたことから、戦闘機や中型爆撃機による空襲も始まったほか、B29は大編隊を組んでより稠密な空爆を行うことが可能となり、空襲被害の規模や範囲はさらに拡大することになった。

五月十一日には川西航空機甲南製作所をはじめとする神戸市東部の御影(みかげ)地区が襲撃され、芦屋市・西宮市も初めて空襲を受けた。

六月一日の第二次大阪大空襲は昼間爆撃で、淀川左岸と大阪湾沿岸が照準とされた。

この時は、B29以外にも、硫黄島基地を発進した戦闘機も空襲に参加し、機銃掃射を加えたという。

八・二平方キロが被災し、三一一二人が死亡している。

さらに六月五日には、みたび神戸市に大空襲が加えられた。

この時は、三〇〇〇トンの焼夷弾が投下され、神戸市東部や武庫郡・有馬郡および西宮市一帯が被災した。

ここまでのたび重なる空襲で、神戸市は、山手東部の一部と垂水(たるみ)地区を除いて一面焼野原と化し、壊滅状態に陥った。

その後、米軍の襲撃対象は、まだ罹災していない地域を残す大阪市に向けられた。

そして、六月七日、同十五日、同二十六日、七月十目、同二十四日にあいついで大阪大空襲が敢行された。

このうち、七月十日の第六次大空襲は、主として堺市が狙われたものである。

この時期には、全国的にも襲撃目標が中小都市へと拡大される傾向にあり、堺市は大阪市に隣接する工業都市で、大阪の軍需工場の労働者に住宅を供給していることなどから、襲撃対象にされるようになったのである。

この結果、堺市全域で五万四八九二人が罹災し、一三七〇人が死亡したと記録される。この日は、貝塚市も空襲され、三三八四人の罹災者を出している。

こうしたあいつぐ都市空襲による人的・物的損傷は壊滅的なものであり、もはや日本に抵抗しうる余力は全くないことが明らかであったにもかかわらず、政治指導者らはポツダム宣言受諾の条件をめぐって論議がまとまらず、いたずらに日時を費やした。

御前会議における天皇の決断により、ようやく日本の降伏が決定したのは、八月十四日のことであった。

ところが、ちょうどこの日には、大阪陸軍造兵廠を主たる目標とする第八次大阪大空襲が行われていた。

B29一四五機を中心とする編隊が、あわせて七〇七トン近い爆弾を投下し、大阪陸軍造兵廠は壊滅した。

この時、すぐ近くを走る城東線(現大阪環状線)の京橋駅も巻き添えとなって空爆を受け、二百数十人の乗客が一瞬にして犠牲となった。

終戦の決断が今少し早ければ、失われずにすんだ犠牲者であった。

6 戦後の展開 top

焦土から高度成長へ

日本の敗戦後に戦地から帰還した兵士が大阪駅に降り立つと、かなたに難波(なんば)の高島屋の建物が見えたという。

あたり一面の焼け野原で、大阪駅からミナミが見渡せたのである。

同様に激しい空襲を受けた神戸市も、市街地の六割が戦災を受け、家屋の六四%が焼失した。

こうした焦土の中で、人々の生活を支えたのが闇市(やみいち)であった。

早くも敗戦の年の九月頃には、大阪駅前や阿倍野(あべの)・鶴橋など各所にあらわれた。

神戸市では、三宮高架下から神戸駅東まで約二キロにおよぶ日本一の長い闇市が出現した。

これ以後の日本経済は、一九五〇年六月に始まった朝鮮戦争がもたらす特需景気によって復興の足がかりを得た。

鉄鋼業・機械工業・化学工業などの大規模工場がフル稼働するようになり、生産額は飛躍的に増加した。

一九五〇年代半ば以降にも、神武景気などと呼ばれた長期的好況の中で、「もはや戦後ではない」と言われるまでに回復した日本経済は、一九六〇年代に入ると、高度経済成長の時代を迎えた。

こうした経済成長と開発ラッシュの頂点で迎えたのが、千里丘陵を切り開いて会場とし、一九七〇年の三月十五日から九月十三日までの一八三日間にわたって開催された万国博覧会である。

「人類の進歩と調和」をテーマに、動く歩道や前衛的な映像など、最新のテクノロジーを駆使して作り出されたこの近未来空間には、予想をはるかに超える六四〇〇万人以上もの入場者を記録した。

会場周辺のみならず、関連事業として整備された新御堂筋・阪神高速道路などの道路建設や、地下鉄御堂筋線の延伸をはじめとする鉄道建設などの経済的波及効果は大きなものがあった。 |

図88 万博記念公園

|

開発と環境

しかし、高度経済成長や開発主導型経済がもたらしたのは、バラ色の側面ばかりではない。

戦前から生起していた大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・地盤沈下などの公害が、経済成長と共に深刻化したのである。

巨大工場群の煙突が林立するうえに、四本の幹線道路を通る自動車の排気ガスによって苦しめられた西淀川区などでは、反公害住民運動が起され、長期にわたった訴訟活動が行われた。

このほか、郊外のニュータウンが開発されて人口が急増する一方で、都市中心部から人口が流出していくいわゆるドーナツ化現象も進行し、通勤地獄の深刻化など新たな都市問題が発生して、人々の生活にゆとりをなくしていった。

開発優先の都市基盤整備のもろさを一挙に顕わに示すことになったのが、一九九五(平成七)年一月十七日午前五時四十六分に突如おそった阪神・淡路大震災である。

淡路島北部を震源地とし、神戸市や阪神間の広い地域で震度七を記録した。

六四〇〇人を超える死者と二四万九〇〇〇棟もの家屋倒壊に見舞われたこの地震では、古い木造家屋の被害が大きく、そこに住む高齢者の犠牲が多いことが目立った。

また、高速道路や新幹線・鉄道などの交通機関が寸断され、港湾機能が壊滅的な打撃を受けたぼか、水道・ガス・電気などのいわゆるライフラインの被災が大きく、長期にわたって市民生活が不便をこうむった。

また、平成パブルの崩壊後も、景気対策のかけ声のもとに、各地で大規模な公共土木事業が継続されている。

神戸市が神戸港沖を埋め立てて造成したポートアイランドのさらに沖合いに、現在も第二期工事が進められ、神戸空港が建設された。

この結果、わずかな距離の間に、伊丹空港・関西国際空港・神戸空港の三つが併存することになる。

開発主導で進められてきた日本の経済成長を象徴するような事態が、大阪湾をはさむ摂河泉のこの狭い地域に現出することになったのである。 |

図89 関西国際空港

|

top

****************************************

|