|

****************************************

Ⅰ章 Ⅱ章(其一 其二 其三 其四) 付録 拡大地図

Ⅱ章 アイヌの交通路(其四)

二 西蝦夷地のアイヌ道を歩く

top

4 日本海を歩く

(1) ハママシケからテシオヘ

|

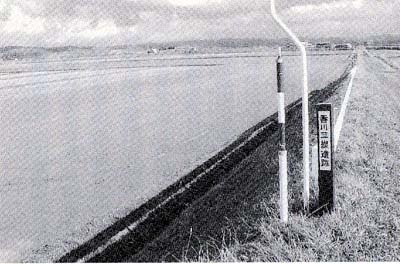

図73 浜益川河口

ハママシケ(浜益毛)

厚田(あつた)からゴキビルの山道をこえて毘沙別(びしゃべつ)川を下ると目の前に日本海が広がる。

海岸線に沿ってゴロタ石浜を北上すると海岸は砂浜に変り、浜益川に沿って突然平野が広がる。

浜益(はまます)村に着く。

浜益は元浜益毛(ガママシケ)と呼ばれており、さらに遡るとただ単に増毛ハマシケ)と呼ばれ、宝丞二(一七〇六)年に松前藩により増毛場所が置かれていた。

この地は金田一京助によりアイヌのユカラ(英雄詞曲)の発祥地といわれている。

主人公ポイヤウンペが少年時代をすごし、ここから幾多の戦いへ赴き、最後には凱旋し、この地で平和な生活にはいるというシナリオである。

彼が育ったシヌクプカの山城およびその下を流れていたトミサンペチ川という地名は現在残ってはいないが候補がいくつかあげられる。

シヌタプカは「川の湾曲した内側に沃野がある上」という意味で、トミサンペチは「宝がそこを下る川、あるいは戦いが下る川、あるいは光が流れ下る川」という意味であるという。 |

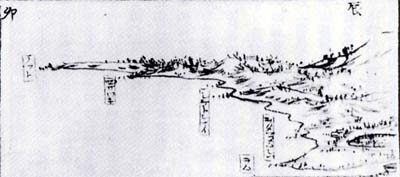

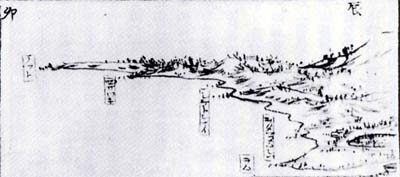

図72 ハママシケからテシオヘ

図74 浜益富士(黄金山)

|

シヌタプカについては候補地が四ある。

一、黄金山(こがねやま) 標高七四〇メートルのコニーデ式の美しい山で浜益富士と呼ばれている。

アイヌ語名はビンネ・タイオルシベと呼ばれ「木原にそびえる雄山」という意味である。

二、擂鉢山(すりばちやま) アイヌ語名マッネ・タイオルシベと呼ばれ「木原にそびえる雌山」という意味で、黄金山と夫婦山と言われている。

三、愛冠岬 毘沙別川の河口から厚田よりの岬の断崖上で、アイカプとは「(矢の)届かない所」

を意味する。ユカラにもでてくる地名で戦いの際、上と下から矢を放ったがお互いにあたらなかっ たため名付けられたという。

四、アイカップより北側の浜益よりの海岸段丘上。

以上四つの説がある。

また、トミサンベチ川についても三つの候補があげられている。

一、黄金山と擂鉢山に沿って流れる浜益川。

二、愛冠岬近くを流れる毘沙別川。アイヌ語名ピ・サン・ペツで 「小石の流れ下ろ川」であり、急流のためこの名があるという。

三、河口近くで浜益川に合流する黄金川。アイヌ語名オクコツ・ペ ツで「砂地の川」である。

アイヌの人たちはユカラの主人公ポイヤウンペの強さを強調するためにシメクプカを美しく気高い黄金山に、トミサンペチを急流の毘沙別川に当てようとする人が多いという。

このようにユカラ発祥の地である浜益には多くの人たちが住んでいたことが考えられる。

ただし、この地のアイヌの人たちが歴史上に現れてくるのは寛文九(一六六九)年のシャクシャインの戦いからである。

この時東西瑕夷地で多くの商船が襲われ、和人が殺害されたが、西蝦夷地では一四三人が殺害された。

うちマシケでは二三人の和人が殺害されている。

当時のマシケは現在の浜益および増毛を合わせたものであり、石狩の総大将ハウカセの領分であった。

シャクシャインの戦いの後、松前藩は宝永三(一七〇六)年に増毛場所を設けた。

その区域はアイカップから北は留萌との境までで、現在の浜益村と増毛町を合わせた区域であった。

そして、浜益川の河畔にコタンを作り生活していたアイヌの人たちをへロカルウシ(浜益)の高台に移転した。

ハママシケのアイヌの人たちは運上屋の労働力として使役されるようになった。

ちなみに、天明六(一七八六)年のハママシケのアイヌ戸数は三八軒、人口二〇〇人とある。

その後、松前藩は天明五年にマシケ場所を二つに分け、雄冬岬より北をマシケ場所、南をハママシケ場所とした。

安政二(一八五五)年幕府は松前藩より東西蝦夷地を召し上げて再直轄し、仙台藩・南部藩・津軽藩・秋田藩・松前藩に分割警備させることとした。

しかし、ロシアの脅威が一層強くなったことから安政六年さらに庄内・会津の二藩を加え分領支配させることとなった。

浜益は庄内藩領となり、元陣屋が置かれた。

陣屋の跡地は国の史跡として保存整備されている。

図75 荘内藩ハママシケ陣屋跡 |

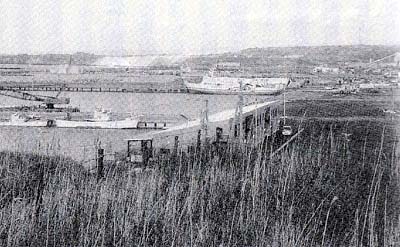

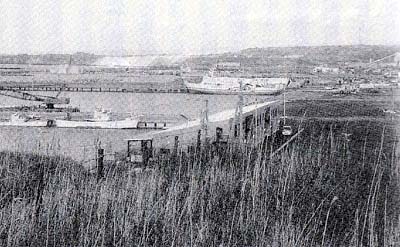

図76 増毛湾 |

増毛山道

浜益と増毛の間には増毛山塊が日本海に急峻な崖となって落ちており、陸上の交通は困難であった。

特に雄冬と増毛の間は一九八三(昭和五十八)年に国道二三一号線が開通するまで船による交通手段しかなかった。

江戸幕府は安政二(一八五五)年に蝦夷地を五藩に分割経営させた際、国防上陸路開削の必要性を感じ、安政三年から黒松内山道、雷電越えで岩内、余市への陸路を開削し、翌年厚田から浜益への濃昼(ゴキビル)山道、送毛(オクリゲ)山道、および浜益増毛間の増毛山道の調査を命じた。

工事に当たり出稼ぎ漁夫の孫三郎、与助、ハママシケ総乙名ショウガタ、脇乙名シカノスケ、平蝦夷カワサシ、マシケ総乙名トンケシロらが人夫指揮監督となり、ハママシケ、マシケ場所請負人伊達林右衛門の一三一一両の負担で延長九里半のマシケ山道が竣工している。

しかし、明治以降この山道はほとんど使われることなく廃道となり、国道二三一号線の開通まで陸路は遮断されたままであった。

増毛山塊のために陸路をたたれていた西海岸はここから陸路で北上できるようになる。

現在は国道二三一号線の別苅(べつかり)トンネルをでると、ここからは陸路での交通が可能であった。

別苅の集落から海岸沿いに北上し暑寒別(しょかんべつ)の川を渡ると増毛町に出る。

マシケ(増毛)

本名はホロトマリ(大きな入江)であったが、増毛場所がハママシケ場所とマシケ場所に分かれる時にマシケ場所となり、この地名がこの辺の総称となった。

天明六(一七八六)年近藤重蔵の見分書「西蝦夷地分間」にはマシケのアイヌ戸数一三〇軒、人口は二六〇人とあり、西蝦夷地でも大きなコタンのあったところである。

マシケは天然の良港を持ち、弁財船の船懸りのよい所であったため、明治三十年代まで大和船が多く行き来していた。

幕府は文化四(一八〇七)年松前藩より全蝦夷地を取上げ、奥羽諸藩に蝦夷地警備を命じた。

このとき宗谷で越年した津軽藩兵は極寒と栄養失調のため多くの犠牲を出した。

このため、幕府は文化五年急遽会津藩に出兵を命じ津軽藩と交代させた。

文化七年以降は増毛に津軽勤番越年陣屋が置かれ、比較的温暖な増毛で越年させることとした。

再度松前藩復領時代をへて安政六年からは秋田藩の領地となり陣屋が置かれた。

その経過は総合交流施設元陣屋の展示に詳しい。

信砂(のぶしゃ)越え山道

この山道は文化三(一八〇六)年に幕府の遠山、村垣の蝦夷地調査の時、内陸との交通路の必要性が提案され、翌文化四年留萌支配人の山田屋文右衛門がアイヌの人たちを使って、舎熊(しゃぐま)・彦部(ひこべ)より信砂川筋を遡り雨竜(うりゅう)にいたる二五里の山道を切り開いた。

その翌年には会津藩兵がこの山道を通って石狩川筋に出て帰藩している。

その後これを利用する者はなかったので荒れ果てたままであったが、安政三(一八五六)年に松浦武四郎が雨竜からこの山道を通り留萌へ出ている。

小平市街の北を天塩山地に源を発する小平蘂(おびらしべ)川が流れている。

河口から二キロくらい川上の高砂遺跡で、擦文時代の大集落跡が発掘調査されたのは一九八〇、八一年のことであった。

発掘された住居跡一七三軒はすべて擦文時代のもので、アイヌの人たちが住む以前にここに大きな村があったことが判明した。

この発掘により出土したものは小平町埋蔵文化財資料館に展示されている。

小平市街の北はずれのインカルシと呼ばれている岬の下のトンネルを抜けると、砂浜の海岸線が延々と続く。

途中いくつかの川を渡り鬼鹿(おにしか)に着く。

文化四年にはここに四四名のアイヌが住んでおり、この辺では大きなコタンであった。

また、ここには間口一○間、奥行四間の大きな番屋がおかれ、旅人の休泊所としても使われていた。

古丹別

鬼鹿をさらに北上すると力昼(りきびる)から上平(うえひら)をすぎると古丹別(こたんべつ)川に出る。

この川上にも擦文時代の集落の跡が発掘調査されている。

香川6遺跡および香川三線遺跡は小平町の高砂(たかさご)遺跡に相当する時代の遺跡で竪穴住居跡加古丹別川を挟んで合計八八軒発見されている。

出土品は苫前(とままえ)町埋蔵文化財資料館に展示保存されている。

また、この古丹別川の川尻には万延元年この地を支配した庄内藩の脇陣屋が置かれた。

後の開拓使大判官松本十郎も戸田惣十郎という名でこの陣屋に滞在したことがある。 |

図80 香川三線遺跡

|

トママエ(苫前)

古丹別川の川尻を北にかわすと苫前に出る。

文化四(一八〇七)年の田草川伝次郎『西蝦夷地日記』によるとトママイアイヌの人口は八八人であったという。

しかし、松浦武四郎の『東西蝦夷場所境取調書上』によるとトママイのアイヌは一度死に絶えて天塩川の上流から移住した人たちであったという。

トママイのアイヌが死に絶えた理由は和人のもたらした疫病の流行であった。

安永八(一七七九)年に西蝦夷地苫前まで疱瘡(ほうそう)が流行し多くのものが病死したとある。

このためこれらの場所では運上屋の労働力が不足し、当時場所請負人であった栖原(すはら)家が同じ請負であった天塩から労働力を補充したことは十分に考えられる。

ちなみに『夷諺俗話』(いげんぞくわ)によると寛政四(一七九二)年天売島(てうりとう)の沖で二四人が時化(しけ)で遭難し死亡したが、二四人の内二三人は天塩の山住のアイヌで、強制的に労働力として狩出された者たちであったという。

ハボロ(羽幌)

苫前をすぎ山を二つ越すと羽幌に出る。

ここは砂金が採取されたところで、元禄三(一六九〇)年に羽幌の海浜で砂金が発見され、松前藩は藩吏と鉱夫数十人を派遣して採取させたが、翌々年にアイヌが和人を殺害したという虚説により福山に逃げ帰ったと記録にある。

そして虚説を吐いたウムシテというアイヌを牢屋に入れたとある。

しかし、その事実はなく、翌年から砂金採取を再開したが思うような採掘ができず切り上げた。

寛文のシャクシャインの蜂起から約二〇年しかたっておらず、大事件に発展することをおそれた松前藩の対応が面白い。

羽幌から初山別(しょさんべつ)、遠別(えんべつ)をすぎて天塩にいたる道はいくつかの難所はあるが陸上を通行できる。

テシオ(天塩)

穏やかな丘陵地帯をすぎ、砂浜海岸を行くと蝦夷地第二の長流天塩川に突き当たる。

それより北は広漠たるサロベツ原野が広がっている。

ここのアイヌたちは元和四(一六一八)年蝦夷地に来たイエズス会の神父アンジェリスによれば、松前まで出向いて交易をしていた。

彼らが交易に持参するもので特筆すべきものに中国製の緞子(どんす)があると述べている。

このように天塩のアイヌは樺太との交易を通じて大陸からの製品を手に入れ、それを松前に持っていって日本製品を手に入れるという交易を行っていたようである。

そのため、シャクシャインの戦いのとき石狩・余市・天塩・宗谷のアイヌは中立を通した。 |

図81 羽幌

図82 天塩川河口

|

『津軽一統志』によると、天塩河口のコタンにいたアイヌは家二〇軒あり、トミウヘフインという首長に率いられていた。

時代は下るが『西蝦夷地日記』によれば、天塩アイヌの人口二〇九人で天塩川の上流域まで散在していたという。

この地はアイヌ文化以前、天塩川の河口に天塩川口基線遺跡、サロベツ川の流域の砂丘上に音類(おとんるい)遺跡など大規模な擦文時代の集落跡が残されている。

(2) 鰊漁場とアイヌ top

自家用の鰊(にしん)漁

北海道の先住民であるアイヌが、鰊を漁獲していたことはほぼ間違いのない事実である。

アイヌ語で鰊のことは「ヘロキ」または「エロキ」というが、この鰊漁に関連した地名が北海道各地に残っていることからも類推できる。

西蝦夷地泊(とまり)村のヘロカルウシ、浜益村のヘロクカルシなどがあり、アイヌ語で「ヘロキ(鰊)カラウシ(いつも獲るところ)」という意味である。

また、留萌にはアットマリという地名があり、「アツ(群集する)トマリ(入江)という意味で鰊が群来(くき)た入江である。

魚を干す竿のことを「クマ」というが、道南の熊石町は「クマ(魚を干す竿)・ウシ(いつもあるところ)」であり、増毛町の舎熊(しゃくま)は「イ(魚)・サッケ(乾かす)・クマ(棚または竿)」である。

北海道西海岸のアイヌは、鰊のことを「カムイ・チェプ(神の魚)」と呼んで一般にカムイチェブと呼ばれる鮭と同等の取扱をしている。

これは西海岸のアイヌにとって、鰊が重要な食料としての位置づけがあったことを示すものと考えられる。

ただ、その漁法はタモ網ですくい捕る単純な漁法であった。

また、製品としての鰊ではなく、自家食料としての域をでていなかったものと考えられる。

参考であるが樺太アイヌの鯨漁について知里真志保(ちりましほ)が報告している。

それによればヘロホキ・ニセ・タシリ(鰊・掬(すく)う・網)という袋網(タモ網)で群来した鰊を船の上に掬い上げるという漁法で鯨を獲ったという。

水揚げした鰊は二本に割き二〇本位を一繋ぎにして家の横の魚干し竿(ヘロホキ・クマ)に掛けて干す。

できた干し鰊は冬の犬の食料とした。カラフトは鱒が豊富に獲れるため鰊は主食にはなっていなかった。

魚卵は抜き取って乾燥して数の子として冬の食糧の一つとする。

このように自家用にするためには本来の掬い網による鰊漁獲だけで十分であったと考えられる。

場所請負制と鰊漁

しかし、江戸時代に入ると松前藩によって商場知行制(あきないばちこうせい)がしかれ、続いて商人による場所請負制が鰕夷地に浸透し、請負商人が利益を生むための余剰生産物を生産しなければならなくなると、各場所のアイヌたちは場所請負人の労働力として使役されるようになる。

鰊漁でいえば、鰊〆粕(しめかす)の需要の増加である。

つまり、本州における有機肥料としての鰊〆粕の需要が江戸時代後期以降増してくるのである。

それは本州における新田開発が頭打ちとなり、反当たりの収穫量の確保が求められたこと、商品作物の栽培の欲求があったからである。

それが鰊漁獲量の増加につながっていった。これには大きな投資が必要であり、この投資の回収のためにさらなる生産力増加が期待されたのである。

このようななかで、アイヌたちの扱いがしだいにひどくなってくる。

特に扱いのひどかっだのは奥蝦夷地と呼ばれた松前から遠く離れた地域であった。

場所請負制の下でのアイヌの一年間の仕事を天塩場所の年中行事からみてみよう。

一、二月は鰊漁に使う薪材木類の伐採、樺皮の採取。二月中旬に鰊漁のため三〇人ほど焼尻島へ派遣する。

これが終る五月から六月中旬までは天塩の鱒漁、七月中旬まで苫前の昆布漁、その後は天塩での鮭漁と続く。

十月以降は漁はないが、また薪材などの伐採があり、天塩川上流のアイヌたちは狩猟に従事することとなっていた。

このように天塩川筋のアイヌは天塩、苫前(とままえ)、天売(てうり)・焼尻(やきじり)の三場所にわたって労働力として使役され、自分の冬場の食料の確保もできない状況があった。

また、上流のアイヌたちは働き手の男を運上屋に連れていかれ、何年も帰郷させずに働かせられたため、老人や子供・病人は難儀することが多々あった。

これは松浦武四郎に代表される幕末の探検家たちの著作などに記されている。この状況はアイヌ人口の減少としてあらわれ幕末まで続いた。

このため請負人たちは和人漁夫の労働力も導入し生産力を上げようとし、和人漁夫の蝦夷地奥地場所への出稼ぎを許可させた。

この結果、天保十四(一八四〇)年以降多くの和人が入り込み、アイヌとのトラブルも多くなっていった。

明治時代になって場所請負制度の廃止などで若干は改善されたが、新たな土地所有制や近代資本主義の導入により、アイヌをまた別の試練へと向かわせることとなった。

(3) テシオ川筋をたどる top

テシオアイヌと和人

天塩川は、北海道北部の内陸部を北流し、日本海に注ぐ道内第二の長流である。

上流は石狩川水系に接し、東に北見山地、西は天塩山地に挟まれる細長い流域形状を持つ。

よって東のオホーツク海、西の日本海、南の石狩川の三方向へのアイヌの交通路がある、内陸交通の回廊であった。

ここを領域としたテシオアイヌの成立は不明であるが、史料より遡れるのは十七世紀以降である。

『津軽一統志』には、家は二〇軒あり、『西蝦夷地日誌』文化四(一八〇七)年では二二九名のアイヌの人数が記される。

この数をみるかぎり、流域規模からすれば大きな集団とはいえない。

河口の天塩は、その地理的位置から日本海岸を、北上と南下する陸路と海上交通の中断点であった。

またテシオアイヌは、山丹交易の一部を担ったともいわれる。

先史時代より河口は、夏から秋にかけての魚撈に便利であった。

一方、秋に遡上する鮭漁と冬が中心の陸獣狩猟は内陸の川筋で行われ、和人進出以前までは、河口と内陸の季節的移動が天塩川本流で行われていた。

テシオ場所は慶長年間に設けられたとされ、天明以降(一七八一~)の場所請負人は、代々栖原屋(すはらや)となる。

この場所の特産は鮭、鱒、数の子であったが、川筋から集められたアイヌは、三月の鰊漁から十月近くの鮭漁が終るまで使役された。

また、苫前の昆布、天売・焼尻の海鼠(なまこ)漁にまで出稼ぎをさせられ、この労働と和人との接触は、アイヌの本来の生活形態を突き崩した。

十八世紀の中頃には、河口のテシオ(天塩町)ではアイヌの家のほか、和人が詰める運上屋や蔵・馬屋なども並んでいた。

南北に細長い町の市街地の北のはずれに、この頃テシオ場所に来往した出稼ぎ和人たちが建立した弁天堂が由来の厳島(いつくしま)神社が、海からの風を受けてたたずむ。

コタンとチャシ

最下流の天塩川には、河口から約一〇キロの所で、北のサロベツ湿原のなかを南流してきたサロベツ川が注ぐ。

幌延町をすぎると、下流域特有の大きな蛇行をくり返し、遠景には低く丸みをおびた周氷河(しゅうひょうが)地形の山並みが続く。

中川町に入ると、東側に周囲の山稜に比べ尖った山容をもつパンケ山とペンケ山が並ぶ。

昔は連なっていた犬きな山であったが、大津波で中央が切れ海に押出され、それが日本海に浮かぶ利尻島になったとのアイヌの伝説のある山である(更科源蔵『アイヌ伝説集』)。

中川町の市街地をすぎ、安平志内(あべしない)川の合流点は佐久である。

アイヌ語のサクコタン(夏の村)が由来で、おもに夏の鱒漁などに利用されたのであろう。

佐久のように本流と大支流の合流点は、古くよりコタンがあったといわれる。

一八九八(明治三十一)年に河川視察でこの地を訪れた近藤虎五郎はこの地で、アイヌの家族と三棟の熊檻(くまおり)を写真に収めている(「天塩川沿岸のアイヌ」『太陽』第四巻二二号)。

この合流点を南から望む丘陵上には、アイヌの砦といわれ、祭祀の場でもあったチャシが築かれている。

チャチは天塩川筋では一〇ヵ所ほど確認されているが、オフイチャシと呼ばれる佐久のそれは、上部に三面の平坦部を作り出し、全長が約八〇メートルの川筋最大のものである。

図83 天塩川河口近くにある松浦武四郎の銅像と碑 |

図84 「北海道命名之地」の木標(音威子府村) |

ふたつの命名の地

中川町佐久から音威子府(おといねっぷ)村音威子府間の天塩川は、南北に連なる天塩山地を横断する形で西流する。

そのため山が川岸まで迫り、川は瀬と淵を繰返す急流となり、アイヌは通過時には常に供え物をした難所でもあった。

安政四(一八五七)年に天塩川を探査した松浦武四郎は、ここでアイヌ文化にふれる体験をしている。

松浦の『天之穂日誌』『天塩日誌』によるとチェトイという食用土をあえた料理でもてなされたり、熊送りも目のあたりにしている。

また川筋のアイヌが自らのことを「カイ」と呼ぶならわしについて、カイとは「この国に生まれた者」の意で、アイヌの人たちの古い呼び方であると、土地の古老に教えられている。

のちの明治二(一八六九)年に明治政府より蝦夷地にかわる新名称の検討を命じられた松浦は、この時の体験をもとにした「北加伊道」も含めて六案を捉示した。

北海道の名称はその音読みを採用したものである。

道名発案の地である事から「北海道命名之地」の木標が、地元の有志により音威子府村筬島(おさしま)の国道四〇号側の川岸に建てられている。

音威子府村からは、北東側の北見山地を源とする川を遡ると、オホーツク海へ注ぐ幌別川上流に達する交通路がある。

咲来(さつくる)の集落はその一つのサクル(夏の路)の川がある所である。

中流の美深(びふか)町に入ると下流ほどではないが、何ヵ所かの蛇行部がある。

恩根内(おんねない)と紋穂内(もんぼない)もその一つで、現在では河道が切替えられているが、紋穂内では川床から岩盤が横切るようにせり出ていた。

この個所にはテシ(梁)の地名が残され、松浦も「大岩両方より出来り、テッシの形ちに成たり、むかし鬼神が作りしと云り。

此川の惣名テッシホは此処より起りし名と言へり」(『天之穂日誌』)と記している。

天塩川の由来はテシオペツ(梁多い川)といわれており、中流には紋穂内の例を最大級に恩根内など他に数ヵ所のテシが見られる。

紋穂内のテシは温泉保養地の敷地内にあり、かっての地形は埋立てられ、それを模したものが「天塩川地名由来の地」として昔日を忍ぶことができる。

美深から東に望むことができる函岳(一一二九・三メートル)は、なだらかな山容には似合わない大津波の伝説がある。

アイヌの人たちは舟に家宝を入れた函(箱)をのせて漂流し、わずかに頂がでていた函岳に舟をつけた。

その時の函が頂上の函状の大岩となって残り、その名もシュポペロシキ(宝函がそこに立っている)となったという(前掲『アイヌ伝説集』)。

現在は頂上まで道路が通じ、地名由来の岩上には気象観測用のレーダーが設置され、まさに大洪水に備えている。

図85 天塩川地名由来の地 |

図86 智東の「金比羅大権現」石碑 |

内陸の要地ナヨロ(名寄)

名寄市智恵文(ちえぶん)の畑作地帯をぬけると、智東(ちとう)と呼ばれる両岸に山が迫る所がある。

川は流路の幅が狭まることと、水中に没した大岩のため大きな瀬が連続して続く。

スーポロ(激端(げきたん)の所)ともカムイコタン(神の住む所)とも呼ばれ、丸木舟の操舵に熟達したアイヌにとっても天塩川随一の難所であった。

和人も「智束の滝」と称し、開拓開始以来、川舟の遭難が頻発したため、一九一〇(明治四十三)年に安全通行祈願の「金比羅(こんぴら)大権現」の石碑を建立した。

しかし願いもかなわず、翌年には鉄道建設資材の運搬舟が転覆し、一五名もの犠牲者をだした。

現在は河川改修で穏やかとなった川岸に碑だけがたたずむ。

天塩川と名寄川が合流する名寄は、内陸のアイヌの拠点といえる地域であった。

特に、北見山地が源の名寄川は、天塩川の大支流では唯一、コタンが多く立地していた。

川には鮭が産卵するのに不可欠の湧水地点が多く、北に位置するピヤシリ山系の山の恵みと共に、その生活を支えていた。

テシオアイヌ唯一の伝承者といえる北風磯吉も、この川筋で生まれた。

彼は、日露戦争に出征して伝令として活躍し、アイヌの勇者として金鵄勲章(きんしくんしょう)を受けたのみならず、のちにはアイヌ語、民族文化の調査に協力している。

明治五(一八七二)年には、開拓使の役人の佐藤正克が内陸部開拓のための調査を行った。

名寄市中名寄七線の名寄川右岸には、彼の事蹟を示す木標がある。

記録の「闢幽(へきゆう)日記」によると、越冬食糧用にと事前に送ったイモが腐っており、近辺に住むアイヌの人に教えられ、助けられながら当地では和人初の越年を果している。

天塩川と名寄川の合流点である名寄市内淵には、一八九九(明治三十二)年に公布された「北海道旧土人保護法」により、ほぼ同時にアイヌ給与地が設定された。

天塩川左岸の洪水常襲地ながら、川筋のアイヌが集められ、おもに農業に従事し、小規模ながらアイヌ系住民の多い集落をなしていた。

しかし一九五二(昭和二十七)年、給与地を含めた一帯が保安隊(現・自衛隊)の駐屯地の敷地とされ、今ではその面影をとどめていない。 |

図87 北風磯吉

|

重要なイシカリ(石狩)との交通路

風連町(ふうれんちょう)に入ると天塩川は西側の山に沿って流下する。

松浦武四郎は川舟の中から、口に四本のヒゲをもち、大きなウロコのある大きな魚影を何度も目撃した。

春に大河川の中流に遡上し、夏に産卵し幼魚は秋になり海に下りるチョウザメである。

明治期の地質調査時の見聞を記した横山荘次郎の『天塩紀行概略』(一八八九年)には、棒掉の先にマレックとよぶ鈎銛(かぎもり)をつけて行うアイヌの珍しいチョウザメ漁が記されている。

天塩川が原始河川のままであった明治期までは目撃例もあったが、今では幻の魚である。

松浦は風連町付近までが遡上の限界と記している。

天塩川は士別市の北で剣淵(けんぶち)川と分かれ、本流は北見山地の最高峰である天塩岳(一五五七・六メートル)に達する。

士別市上士別付近が、テシオアイヌの人たちの恒常的なコタンがあった最上流である。

本流路は南の支流に分け入ると石狩川へ通じ、東側の支流に入ると北見山地を越え、渚滑(しょこつ)川をへてオホーツク海岸にいたる交通路がある。

剣淵川は泥炭地の中を流れる静かな川であるが、石狩川へ越える重要な川でもあった。

川の最上流の二本の支流は、夏の路であるサクルークシュケネプチ川と、冬の路のマタルークシュケネプチ川に分かれて、石狩川の支流の比布(びっぷ)川へ通じる。

現在、塩狩峠となっている国道四〇号は、このうち東側の冬の路を踏襲している。

この交通路は、アイヌの人のみならず、蝦夷地の内陸開発にむけた開拓の道でもあった。

寛政十二(一八〇〇)年頃より、この道を利用したと思われる和人の探査が「蝦夷巡覧単記」『蝦夷日記』などの記録に現われはじめる。

その詳細が判明するのは、文化四(一八〇七)年の近藤重蔵の探査記録の「天塩川川筋図」によってである。

近藤は、天塩川本流のブカナン川(士別市上士別付近)から南の支流に入り、低い山を西に乗り越して剣淵川の中流にでて上流へとたどり、塩狩峠をへて石狩川上流の比布川に達したと考えられる。

近藤は、作成した蝦夷地の地図で「夷人の通路」を参考に、道路開削の道筋案を示している。

約五〇年後に天塩川を探査した松浦も、「テシオ上川え浜より新道切開方見込書」(一八五九年)などで「山を越るや……の源え下る」と、アイヌに教わった二〇ヵ所以上の交通路を記している。

がってのテシオとイシカリの両アイヌの重要な交通路は、明治三十年代からは道路と鉄道にとってかわられた。

そして一世紀をへた二〇〇〇年には、新たな高速道路が開通し、鉄道には特急列車が走ることとなった。

(4) リイシリ 離島の交通路 top

リイシリ(利尻)-高い・島、

レフンシリ(礼文)-沖にある・島

日本列島北の北海道のさらに北端に位置する利尻・礼文島は、古くから「リイシリ」「レフンシリ」と呼ばれていた。

「リイシリ」は「リーシリ 高い・島」、「レフンシリ」は「レプン・シリ 沖にある・島」を意味する。

二つの島の呼び名は、サハリン島や北海道本島と利尻・礼文島の人や物の交易、あるいはサハリンからの南下や北海道西海岸の北上における航海のランドマークとしての地理的意味が込められていたと思われる。 |

図88 「レフンシリ嶌略図」

|

松前城下交易の様子が、元和年間(一六一五~二四)松前に潜入したイエズス会宣教師ジェロニモ・デ・アンジェリスとディオゴ・カルワ・リュの報告書から知ることができる。

それには「蝦夷国の西の方に向う一部である天塩国からも松前へ蝦夷人の船がまいりますが、それらの船は種々の物と共に中国品のようなドンキの幾反をも将来します」と書かれてあり(H・チースリク編『北方探検記』)、天塩アイヌが七〇日余りを費やして藩主に献上するいわゆる山丹錦、蝦夷錦である中国製絹織物を持参していたのである。

中国製絹織物がサハリン(樺太)から宗谷海峡を越えて天塩のアイヌに渡ったとするならば、この流通に宗谷・利尻・礼文アイヌも深く関わっていたのかもしれない。

北海道アイヌと樺太アイヌとの流通によってもたらされた中国産品などはいわゆる「山丹交易品」である。

「山丹交易」とはアムール川下流域に居住する人々と樺太アイヌ、そして北海道アイヌとの交易活動である。

近世の商場知行制、場所請負制によって北海道北部に漁場が開拓されていった。

その状況の中で鰊(にしん)や昆布など豊富な海産物を産出する利尻・礼文島への海の道は次のようであった。

寛政九(一七九七)年松前藩士高橋壮四郎などによって編まれた『松前地並東西蝦夷地明細記』には「ヲチノトマリ」(鴛泊=おしどまり)から「ソウヤ領ハツカヱヘヨリ渡り至テ近シ船路十里余」とある。

幕府目付遠山金四郎景晋(かげみち)にしたがって文化三(一八〇六)年に西海岸を北上して宗谷まで到達した東寗元槇(とうねいげんしん)の手による『東海参譚』に、蝦夷属島である利尻・礼文島が次のように記述されている。

リイシリ 周廻廿一里半、岳の高さ五里余り、島といへ共一州の大きさ也。既に壱岐の国は周廻一七里余也。

此島に夷人多く栖(すむ)といふとも、此山岳には神霊有て、たゝりを成すとて、登る事なし。

海上相隔る事五、六里、ヲフイニシャより海上七里、尤(もっとも)前面也。ヲフイニシャよりソウヤまでは沙浜二十里余。

レブンシリはヲフイニシャより十三里余酉戌にあたり足れども、一躰平島にして、高山更になく、因茲(これによりて)海上の里数よりは遠く身ゆる所也。

此島も周廻廿四里余、爰(ここ)にも夷人多く住めり。 |

オフイニシャは現在の豊富町字稚咲内(わかさかない)よりほんのわずか北の地点である。

松浦武四郎は『西蝦夷日誌』巻之七で「ヲフイシャニ小沢昔し此所の木立有りしが、自火にて焼で仕舞たる由にて号(なずけ)ると」と記録している。

また、利尻から抜海(ばっかい)までは六里半、宗谷まで一四里としている。

安政二(一八五五)年蝦夷地警備のために動員された秋田藩勘定方が描いた「リイシリ嶌略図」には運上屋の置かれていた利尻島本泊から北海道本島までは「ノッシャフ江寅向(とらむき)十里」、「ソウヤ同向十五里」、「ハツカイ江辰向七里」、礼文島までは「レフンシリテシカリシュマ亥子(いね)向三里余」と記載されている。

利尻島と北海道本島との海の道は利尻島と対峙する稚内市の抜海、豊富町の稚咲内と宗谷場所の運上屋が置かれた宗谷からであった。

北海道アイヌと樺太アイヌとの交易は宗谷海峡を渡る。利尻・礼文島アイヌは島を取囲む海を乗り越していく。

北の海の道は人や物が行き来する交易路であった。

そこで海に浮かびそそり立つように見える利尻島は航海のランドマークであったのだろう。

図89 利尻島航空写真

めざされたリイシリ

北の海の道において利尻島の中央にそびえ立つ利尻山(標高一七二一メートル)はいろいろな形でめざされていた。 |

図90「リイシリ嶌略図」 |

寛文十(一六七〇)年、シャクシャインの戦い終結後の様子を探るために西蝦夷地に僣入した津軽藩士は戦い後の相談のために忍路に集まっていた宗谷・利尻・天塩・余市の長たちのことを次のように記している。

与市の大将四人、手塩の大将一人、るいしんの大将弐人、そうやの大将弐人、大将計都合九人、与市え十日前に寄合仕(つかまつり)罷(まかり)有候。

(中略)大将九人此方の船へ見へ申候得は、衣装は名も不知(しらざる)北高麗織の色々唐草織付申候を着し候。 |

九人のアイヌの長たちが纏っていた衣服は華麗な「北高麗織」であった。

津軽藩士が「北高麗織」と書き表したのは、黒竜江、間宮海峡、樺太をへて宗谷に渡来する中国製絹織物、つまり蝦夷錦であった。

利尻アイヌの長が着ていた衣類が蝦夷錦であることは、中国製織物か黒竜江、間宮海峡、樺太をへて利尻島にも渡来していたことを示す。

そしてシャクシャインの戦い後の処理に忍路に出向いていたということは、北海道西海岸北部域と松前藩との交易がすでに行われていたものと思われる。

北からは中国製織物の蝦夷錦、南からは松前藩との交易による物品が利尻島に渡来していたことから、人や物の交易による海の道が開かれていたことがわかる。

元禄九(一六九六)年五月、朝鮮王朝下級官吏李志恒(イチハン)ら八人の朝鮮人が利尻島に漂着した。

その一人である李志恒は『漂舟録』として日記を残した。

『漂舟録』(池内敏「李志恒『漂舟録』について」『鳥取大学教養部紀要』第二八号)からみると、四月十三日に釜山を出発した船は慶尚道北端にあたる寧海に着き、さらに北上しようとして出船したところ強い風にあおられて漂流した。

五月十二日に「前方に泰山のようなものが初めて見えたが、上が白く下が黒かった。

それはまだ微かにみえるだけであったが、船中の人々はみな喜んだ。

少しずつ近づいてゆき詳しく見ると、山が青い天にそびえ立ち、山の上に積もった雪が白く見えた」ところに漂着した。

そこに住んでいた人たちは「木皮で編んだ黄色い布地の長い服を着て、あるいは熊皮・狐皮・貂皮でつくった皮服を着ていた。

彼らの頭髪はほぼ一寸ばかりで、髭はみな結んでおり、長さはあるいは一尺、あるいは一把であった。

耳には大きな銀環を下げ、からだには黒い毛を生やしていた。

目尻のところはみな白く、男女ともにはきもの(靴と靴下)をはかなかった。

容貌は男女ともに同様で、ただ女は髭がないので女だとわかるだけのことだった。

六十歳ほどの老人が、前に青い巾着を下げていたので、請うて(巾着を)解いてみると、その人の髭は大変に長かった。

あまり長いのに困って巾着を作り、その中に髭を収めているとのことだった。

その髭を手にとって見ると、一把半であった」。

泰山とは高い山を意味する。朝鮮人が漂着した泰山とは利尻山であるといえる。

前方に初めて見えた泰山をめざして漂着したが、そこで出会った人たちは和人ではなくアイヌの人たちであった。

ただ、アイヌの人たちが着ていた熊皮・貂皮や耳に下げていた大きな銀環は、泰山=利尻島に生息、製造できる物ではないので、海の道を経て利尻島に持ち運ばれてきた物であるといえる。

ここにも交易の海の道があることがわかる。

嘉永元(一八四八)年七月、一人の異国人ラナルド・マクドナルドは利尻島をめざした。

北方一〇町ばかりの遠方に、私はもう一つの島を認めた。

その島は、頂上に雪をかぶった山が、ちょうど島の中央にそそり立っているようにみえた。

雪は頂から少し下までかかっていた。それは古い雪だった。 |

現在のアメリカ合衆国オレゴン州アストリアに生まれた実業家で青年時代に世界を放浪し、ハワイから捕鯨船マンハッタン号に乗り込んだ。

捕鯨漁が終ってから単身ボートに乗り込み、遭難を自演して利尻島に上陸し鎖国の日本に入国した。

最初に渡島したのは焼尻島であったが、そこで誰とも出会えなかったので、約七〇キロほど北に見える利尻島をめざした。

利尻島に近づくとボートを漕いで人々が近づいてきた。マクドナルドに「額手の礼をしはじめ、腕をつき出し、掌をこすり、腰をかがめ、長いあごひげをなでさす」った(マクドナルド『日本回想記』)。

単身ボートに乗込んで漂流を装っているマクドナルドに近づいた長いあごひげをなでさすっだのはアイヌの人々であった。

鎖国の日本に入国するために焼尻島に渡ったものの、そこで日本との接点がなかったことから、はるか北にそびえ立つ利尻島をめざしてマクドナルドは北上してきた。

鎖国の日本密入国において利尻はめざされた島であった。

海道伝説

利尻伝説には沼より抜け出た伝説と、サハリンの山との夫婦伝説などがある。

松浦武四郎の『西蝦夷日誌』巻之七にはリイシリが抜け出た伝説が記されている。

天塩町にあって現在は干拓されているサラキシ沼は「沼長(ながさ)廿余丁幅七丁其深サしれ難しと。

土人の言に、此処(このところ)よりリイシリの山は一夜に抜出たりと云り。霊有とて上人此沼を崇信す」。

稚内市の抜海から南稚内に通じる道にあった沼は「峠エナヲトウゲに至るや神沼周り八丁リイシリの島は是より抜出たりと云て、土人至て尊信して、エナヲを指て通る也」と記されていた。 |

天塩町のサラキシ沼、稚内市の神沼はアイヌの人々が霊があるとしてイナウを立てて崇拝していた沼で、そこからリイシリが抜け出たということは、それら地域のアイヌの人々にとってそこから見えるリイシリも信仰の対象となっていたのであろう。

寛政十(一七九八)年、西蝦夷地を松前から宗谷まで巡回した武藤勘蔵の日記である『蝦夷日記』に、最上徳内の利尻山登山が記されている。

レイシリといふ嶋あり。周囲五、六里。此嶋むかしより絶頂迄至りたるものなし。

先年最上徳内巡行の時、蝦夷人のとゞむるをもきかず半腹まで登りしに、俄に大雨そゝぐが如く、山崩震動強く、流石の徳内も恐れて下山す。

其後だれにても山頂へ登りたるものなしといふ。 |

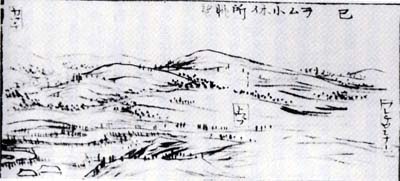

松浦武四郎の『東西蝦夷場所境取調書上』には、

リイシリ島は周廻拾五里にして中央は嶮岨絶壁、高山迄は四里余可有之由。麓、海岸は四方岩石重ニ、四合目迄も木立有之(これあり)、夫より上は樹木類一切無之(これなし)、岩石の間に青く見へ候は一面ビャクシン之由。

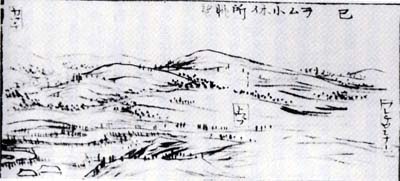

是迄(これまで)和人は勿論土人並五、六合目より上江登候者無之(これなき)趣(おもむき)、先年間宮林蔵(まみやりんぞう)廻捕之砌(かいほのみぎり)、字ヲラウシナイと申すヲタより凡(およそ)七合目迄登り候処、上は絶壁にて難登立戻り候由。 |

と、間宮林蔵の利尻山登山が記されている。

最上徳内、間宮林蔵の利尻山登山以外に誰も登る者がいなかったのは、アイヌの人々が利尻山を信仰していたので登ることができなかったということなのであろう。

文化五年、カラフト島奥地山靼地(さんたんち)境見聞の命を受け、間宮林蔵と共に宗谷を出てカラフトの西海岸を調査した松田伝十郎の『北夷談』には「トンナエ」を船で出て「トマリポー」という漁小屋、夷家四戸ある所に達した。

一、此処より半日路も奥の方に大山あり。此山を夷言(えぞことば)にトウキタイウツシリといふ。

右の山をリイシリ山(此リイシル山は西地一番の大山なり山の図左の如し)の女山と昔しより夷人ども申伝へしよし。

当嶋中に鮑貝(あわびかい)なし。然るに此山中に鮑の貝殻ばかりあると云。

山のかたち次のごとし。

一、シラヌシを去てトマリポーに至り道法(みちのり)凡(およそ)五十里余。

リイシリ山は西地第一の高山にして四時ともに雪多経ず。

トウキクイウツシリ山は北蝦夷奥地第一の高山にして岩山なり。釼山(けんざん)のごとし。

此トウキタイウツシリと前のリイシリ山と古来より陰陽の山と云伝ふ。 |

同じような記録は『松田伝十郎・間宮林蔵両人カラフト見聞申上書全』にも書かれている。

一、プラウ子トマリより一日路程行、丑(うし)に当り大山有之(これあり)。

蝦夷言にトウキクイウツシリと申山をリイシリ山の女山と蝦夷人昔より伝言の由。カラフト島に蛇無之(へびこれなく)候処、此山に斗(ばか)り蛇がら有之由(あるのよし)、蝦夷人申伝候由。尤リイシリ山上り小山に候得共(そうらえども)、山の形相以申(もってもうし)候。 |

いずれにも書かれている「トウキクイウツシリ」とは、かってサハリンが日本領土だった時代、真岡郡蘭泊村にあった女子山であることが「樺太古跡譚(六十)其六六 伝説のメノコ山」(『樺太日日新聞』大正五年二月二十七日)からわかる。

宗谷海峡を挟んで対峙するサハリンと北海道において古くからアイヌの人たちに語られていた大山として目立つトウキタイウツシリとリイシリが女山と男山として山の高さの違いから区分けされていたということは、海の道のランドマークであったことが十分に考えられる。

ということは、サハリンと北海道の西海岸はアイヌの人々が行き来する海の道であったといえる。

それはトウキタイウツシリとリイシリが到達点ではなく、航海中のランドマークであったとも考えられる。

北の海の道に浮かぶ利尻・礼文島は海の道のランドマークであると共に、北海道本島を行き来する中での眺望の島でもあった。

安政四年六月から九月まで蝦夷地を見聞してまとめられた『協和私役』には次のように書かれている。

ハツカイに至り宿す。テシオより十三里。前に二島あり。

一をリイシリ島と云高山あり。山麓直ちに海に入る。

周回十六里。高さ三、四里。姿態あり甚富士に似たり。実に海中の仙山なり。山下魚漁甚多し。

緋魚昆布出づ。夷戸九軒、人口三十七人、ソウヤの属島なり。

ソウヤより十八里、此よりは六里と云。其一をレフンシリと云。山低く地やゝ広し。

リイシリの右に見ゆ。夷家十戸、人口二十八人、二島共に此地の眺(ながめ)に入る。 |

利尻・礼文島は北の海の道を行き来するアイヌの人々にとってランドマークであり、目的地に到達するまでに利尻が視野に入ることで正確な航海であることを実感し、北海道西海岸の各地のトマリを行き来するときもテシオやバッカイにいたれば、そこから利尻・礼文島を眺望することによって、ソウヤまでの道程を確認し旅の心の安らぎを感じさせてくれる島であったのだろう。

(5) 今に残る西蝦夷地の景観 top

図91 旧留萌佐賀家漁場 |

図92 佐賀家漁場の番屋 |

佐賀家漁場

一九九九(平成十一)年三月十六日夜から十七日未明にかけて四五年ぶりに留萌(るもい)の浜に鰊(にしん)が押し寄せた。

群来と呼ばれる現象である。

これは産卵のために海岸近くの浅瀬に鰊が押し寄せ、雌が海藻に産みつけた魚卵に雄が精子をふりかけて海水が白濁する現象である。

現在国指定史跡「旧留萌佐賀家漁場」の前浜約三〇〇メートルにわたってこの現象が見られたのである。

この佐賀家漁場は留萌に場所請負人である栖原家の許しを得て最初に鰊漁をはしめた出稼ぎ漁民の一人、礼受(れうけ)佐賀平之丞によって弘化元(一八四四)年に現在地に鰊漁場が開かれた。

天保十一(一八四〇)年にハママシケ(浜益=はまます)以北の鰊出稼ぎが許可された四年後のことであった。

佐賀家は弘化元(一八四四)年から一九五七(昭和三十二)年まで、一一四年間にわたり礼受のこの漁場で鰊漁を営んできたことになる。

そして、鰊漁の終了後も漁場の形態をそのままに残し、番屋をはじめ各付属建物、鰊漁労具などを保存してきた。

ここに西蝦夷地の鰊漁最盛期の鰊漁場の景観が残されている。

佐賀家漁場は昔時からある国道二三一号線の拡幅を除けばほとんどその姿を変えずに残されてきたといってよい。

現在、北海道内にはこれほど往時の鰊漁場景観をそのまま残しているものはない。

図93 佐賀家漁場の鱇漁労具 |

図94 佐賀家漁場のトタ倉 |

番屋と倉庫群

海岸に隣接する敷地には、ヤン衆と呼ばれる労働者の居住空間と経営者の居住空間を合わせもった「番屋」がある。

番屋は築年月日は不明であるが、佐賀家が一九四〇(昭和十五)年に法務局に提出した書類の写しには築約八〇年と書かれており、逆算すると万延元(一八六〇)年頃に建築されたものと考えられる。

外観内装は何度かの改築により原形をとどめてはいないが、柱組などは建築時の面影を伝えるものであり、建築史上からいっても貴重なものである。

外観よりうける印象以上に内部の柱・梁などは現在入手し難い重厚な資材が使用されており、鰊番屋建築の特徴の一端を伝えている。

また、創建時の部屋割り等も調査により判明している。

また、「トタ倉(製品保管倉)」「船倉」「網倉」「廊下」等のそれぞれの用途に応じて工夫された倉庫群が残されている。

通称トタ倉は一九〇三(明治三十六)年に建築された建物で、用途は、〆粕などの製品を収納した倉である。

トタ倉の名称は創建時から、建物の側面を総トタン張りにしたことからこう呼ばれた。

北海道北西部では珍しい瓦葺の屋根で、軒瓦にはすべて因(カクダイ)の屋号が入っている。

一四間×五間の建坪七〇坪で、一部山側が二階構造になっており、定置網の綱・浮子(うき)の類が収納されている。

昔から二階部分け綱・浮子等の保管場所であった。

山側の船倉には枠船二隻、起こし船一隻、磯船二隻が収納されている。

網倉は建坪三間×五間の一五坪で二階構造になっており、一階には鰊定置網の数ヵ統分の網や枠網が収蔵されている。

二階には明治二十年代以降の文書資料が保管されており、佐賀家の鰊漁場経営の実態を具体的に知ることができる貴重な史料である。

廊下は漁獲した鰊を生のまま、加工作業に入る前に一時的に保管する場所である。

現在残っている廊下は、以前は船頭倉といっていた。

建坪一〇間×五間の五〇坪あったらしいが、現在は山側に幅を一間拡げて建坪六〇坪になっている。

この増毛よりにすぐに本来の廊下があり、四間×九間の建坪三六坪であった。現在では解屋されてない。

現在の廊下の柱には一八八四(明治十七)年の墨書があるものがある。

現在は大型の枠船二隻、中型同一隻、磯船三隻が収納されている。

その他に漁業信仰の対象である「稲荷社」、昔あった倉としては、その他に肴倉と網倉が並んで建っていたことがわかる。

また、沢を挟んで、留萌側の山側には四番から六番の倉があり、番屋の山側には莚(むしろ)倉と七番倉があった。

また、現在でも浜の廊下の山側に鰊粕を炊いた竈(かまど)の跡が二基残っており、船揚げ場の浜には桟橋を築いた杭が整然と並んでいる。

また、番屋とトタ倉と船倉に囲まれた広場は鰊粕の干場になっていたことがわかる。身欠き鰊の納屋は七番倉と番屋の間にあったらしい。

このように往時の倉の位置および漁場の敷地内の用途割も判別できる。このような漁場遺構は往時の西蝦夷地鰊漁最盛期の姿を残している。

このような理由から一九九七(平成七)年三月十一日付了国指定史跡「旧留萌佐賀家漁場」として漁場全体が指定された。

また、佐賀家漁場には鰊漁場で使用された漁労用具三七四六点が国指定重要有形民俗文化財「留萌の鰊漁労(旧佐賀家漁場)用具」として一九九五年十二月二十六日に指定を受けた。

5 樺太への道 ソウヤ top

(1) バッカイからシルシヘ

国道と道道

バッカイ(拔海)・ノッシャム(野寒布)・ソウヤ(宗谷)・シルシ。

これらは現在の稚内市域である。まず、現在の道路からみていく。

留萌から国道二三二号線を北上すると、この道路は天塩で直角に東に曲かってさらに北に曲かって幌延(ほろのべ)の手前で、旭川からの国道四〇号線と合流して稚内へと向かう。

天塩で国道二三二号線に乗らずにそのまま進むと、道道一〇六号線(通称稚内天塩線)と名を変て海岸沿いに北上する道路となる。

道道一〇六号線は抜海岬をへて、稚内市坂の下から坂を登りながら東北へ向かい、南稚内へと下り、緑一丁目付近で市内へと入る。

坂の下から北上する道路は、道(どう)道二五四号線と名を変えてノシャップ岬を廻って稚内市内へ入る。

道道一〇六号線は、東は日本海、西はサロベツ原野に挟まれるように海沿いに作られている。

海上には利尻・礼文の島影をのぞみながらという実に風光明媚の地を走っている。

サロベツの海岸段丘には数多くの湖沼群があり、多くの遺跡が今も眠っている。

この沿線が利尻・礼文・サロベツ国立公園である。

国道四〇号線は、潮見五丁目(ウェンディ)付近で、市内を西北に進み、稚内駅付近で終点となる。

潮見五丁目付近からは国道四〇号線と分かれた国道二三八号線(通称宗谷国道、途中興部から オホーツク国道)となり、宗谷岬を廻って、網走に至る。

現行の道路について饒舌すぎたが、実は、この国道と道(どう)道はアイヌの人々が利用し、シャモが通った道筋と一致しているのである。

では少しくアイヌ文化時代の道路状況についてみてみることにしよう。

バッカイ(抜海)

テシオ(天塩)から現在の道道一〇六号線沿いに北上する。 まず、テシオからは砂浜または砂浜の草原が主たる道筋である。

砂浜は引潮で砂が締まって固くなって歩きやすくなる場合と、逆にやわらかくて歩きにくくなる場合とがある。

テシオを出るとすぐにシャクルという夏の道がある。

これは内陸サルフツ方面への道である。これを過ぎるとやはりサルフツヘの道、パンケル(下の道の意)、ヘンケル(上の道の意)、ルーチシ(峠の意)がある。

海岸筋をなおも北上するとワッカシャクナイ(現在の豊富町稚咲内=水無き川の意)に出る。

このあたりから利尻山(利尻富士)がその秀麗な姿を見せるようになる。 |

図95 稚咲内からの利尻富士

|

過ぎてしばし行けばエキコマナイに出る。

この川がテシオ場所とソウヤ場所の境界となる。

永田方正はユクオマナイ(鹿沢)が原名だという。

ついでオネトマナイ(川尻に流木ある川の意)。

ここは地名どおり砂浜で寄り木が多い所であり、現在でもそれを確認できる。

このあたりからは普段でも砂浜が固く歩きやすくなってくる。

ユクル(夕来(ゆうくる)=鹿の道の意)、ユウチ(勇知=蛇が多く居る所の意)を越え砂浜から丘の上の道へ出てバッカイへといたる。

バッカイは小岬で入江となっており、利尻島への渡航地でもあった。

窪田子蔵はここの様を「我南総富津の岬の如し」といい(『協和私役』安政三年)、伊能忠敬の中図などには岬として描かれる。

バッカイ(稚内市抜海)はまた小さなコタンでもあった。

バッカイはその地にある大きな岩(バッカイは背負うという意)、その名のとおり子供を負ぶったような岩、パッカイ・シュマ(子を背負う岩の意)に由来する。

このあたりから稚内半島の背をなす低山が続いていく。

バッカイをすぎるとクトネペツで、冬はこの川沿いを上流に行くとサルフツヘの近道(マタル=冬道の意)となるという。

なおも海岸の砂浜を行くと、ルエラニ(道がそこで下る所の意)である。

坂の下という日本語訳がぴったりの坂道で、この道はノサップ岬を越えずにクサンルヘ行く近道となる。

現在はこの頂きに展望台が設けられており、自動車だとすぐにとおりぬけられるが、昔は九十九折のきつい坂道であった。

ノッシャム

その坂を登ると、ルーチン(峠、松浦武四郎はまたイナウ峠ともいう)で、ここにカムイトウ(神の沼、現竜神沼)という小さな沼がある(伊能図では海岸に描かれている)。

これは利尻山にいます神の霊水なのだという伝説と利尻山がここから抜け出たという伝説がある。

ルーチンを越えて現在の稚内市街のほうに進む。さきの窪田子蔵は「是より路を作らば斯くは急なるまじ」という。

小川(クサンル川)に沿っておりたところがクサンル(われ浜のほうへ下る道の意)で現在の緑一丁目付近となる。

川は北上して宗谷湾へ注ぐが、この一帯がクサンル浜で、ここでノサップからの道と合する。

ルエラニからルーチシを越えずに海岸沿いに北上すると、マクルナイ(又留内=冬道の沢の意)で文字通り堅雪の季節に稚内半島を横断できる道筋となる。

足元の悪い小石浜をさらに行くと、チカフカルウシ(近布=鳥が巣を作るところの意)、シュマトマリ(岩澗)、ルエサントマリ(道がそこで下る所にある澗)をへてノサップ岬へ出る。

ノサップ岬は漢字では野寒布岬などと書かれ、『元禄郷帳』などにもあらわれる古い地名であるが、根室の納沙布岬としばしば混同される。

いずれもノツシャム、ノツサブ、ノシャップ、ノサップなどと仮名表記される。

文字表記は異なるが、アイヌ語の意味は根室も宗谷も同じで、ノッサム(岬の側)のことである。

この岬からの利尻・礼文島の眺望は美しい。

『蝦夷巡覧筆記』によれば「此所平山崎、山近ク、木ナシ、浜ナシ、大ゴロク道、難所」とあり、ここより「四町バカリノ野道アリ、波高ク海岸通行成難キ時、此野通行ナリ」という。ここには現在自衛隊の基地があるが、戦後すぐアメリカ進駐軍の基地がおかれた。

ノサップを過ぎ砂浜沿いに行くといくつかの小川がある。

シュルコマナイ(トリカブトがある川の意)、トペンナイ(甘い川の意)と続くが、このうちトペンナイは、上流に沼があって、名の通り良質の飲料水が得られることから、古くから近辺にコタンが営まれていたし、明治二十年代頃からは市民の水源として利用され、一九二二(大正十一)年には貯水池が作られている。

ついでヤムフッカナイの小川に来る。

稚内の地名の元となったこの小川は「冷たい水の川」の意味で、宗谷湾に面した稚内半島では最も冷たい水が流れている。

コタンの民や市民たちはこの沢の水で魚などを洗ったり、飲用にしたという。

これらの沢の水源となる半島の脊梁の山には、現在、稚内公園が作られ、博物館機能を有する北方記念館や氷雪の門などの記念碑があり、観光ポイントであると共に市民憩いの場伴っている。

ソウヤ(宗谷)

ヤムワッカナイを過ぎてしばし砂浜伝いに行くと、途中、ポロチャシナイ、ここに弁天チャシがあったが早くに破壊された。

そしてクサンル浜に出る。ここでルーチンからの道と出会う。

エノシコマナイ(頭が中央にある川)、ウェンナイ(悪い川)から岡道を通ってコイトイ(声問(こえとい)=波が切る所)に着く。

浜沿いに行けばウェンノッ(悪い岬)がある。現在の声問岬である。

コイトイ川があり、川の両岸にコタンがあった。ここからは浜は小砂利となる。

コイトイ川の上流には卜(沼)がありシュプント(ウグイ沼)とも呼ばれる。

この地域最大の沼で、大沼と呼ばれ、現在は白鳥の飛来地としても知られている。

砂浜をさらに行くとマスホロ(増幌=マシ・ウポポで鴎の踊りの意)、ここは川の幅が広く、深い。

上流には堅雪のときにソウヤのオホーツク岸トマリナイヘ出る近道があるという。

リヤコタン(冬を越す村)、ウェントマリ(悪い泊)などを通ってソウヤに入る。

ウェントマリは『津軽一統志』に「有縁(うえん)泊りと言澗有」とあるそれで、もとはパラキナイ(パラキオナイ=ダニ多い沢)ともいった。

ここにソウヤ運上屋がおかれソウヤと改められた。

ソウヤはソウヤ岬のやや手前、サンナイの沖合いにあるソウヤ石(地名解は諸説あるがソ・ヤ=磯岩の岸が妥当か)に由来する。

ソウヤはソウヤ場所の運上屋元で、ソウヤ場所の中心であり、かつ、この近辺最大のコタンでもある。

ソウヤを過ぎるとソウヤ岬(ノテト=岬)で、こことノシャップ岬とで一大湾を形成する。

現在の宗谷岬は稚内最大の観光地で、日本最北端の碑など数多くの記念碑が林立しているほか、宗谷岬灯台、日露戦争当時の海軍望楼などがある。

この地からは海上はるか樺太を望むことができる。

宗谷岬を東にまわるとオンコロマナイをへてシルシ(シリ・シュツ=山の根元、現在の大岬)にいたる。

ここが当初は樺太への渡航地であった。

さらにチシヤ(立岩の岸)、トマリナイ(泊川)、サルフッ(猿払)、トンペッ(浜頓別)、エサシ(枝幸)へと続く。

サルフッやトンペッ、エサシなどはオホーツク岸の一大コタンであった。

現在の猿払村、浜頓別町、江差町域である。

(2) ソウヤの世界 top

ソウヤ場所とソウヤ(宗谷)

ソウヤ場所は天塩境エキコマナイからシャリ境トコロまでの長大な海岸線を有する場所であるが、シャクシャインの戦いの頃には商場が開かれており、以後明治二(一八六九)年の場所廃止まで続いた。

当初は松前藩主の直轄場所であった。場所請負制下では村山伝兵衛、飛騨屋久兵衛らの請負人の名がある。

寛政十(一七九八)年頃にはモンベツ(紋別)に番屋が設けられ、モンベツ場所などと呼ばれていた。

モンベツとの境はエサシのオチシベとされた。

運上屋元のツウヤであるが、ここは「西蝦夷地の止りにてカラフトヘ海上三十里余もありて至て繁昌の地」(武藤勘蔵『蝦夷日記』寛政十年)とあるように大きなコタンでもあった。

安政三(一八五六)年の松浦武四郎の記録によれば、運上屋(会所)一棟があり、勤番所、武器蔵、備米蔵、備品蔵、大工小屋、鍛冶蔵などのほか、煎海鼠製造蔵があり、板蔵が一六棟、茅蔵が四棟。

このほか、雇蝦夷小屋が一棟、旅行者のための通行屋が二棟あり(武藤勘蔵によれば三棟)、弁天社があった。

また、同年には護国寺が設置されている。

場所内のアイヌ戸口は文政五(一八二二)年調で一四九軒、七一九人、安政三年調で一二八軒、五八五人におよぶ(武藤勘蔵によれば一二八戸、五七三人)。

運上屋元には一九軒、九〇人のアイヌ戸口があった。

詰合の日本人は勤番下役元締が一人のほか、下役、同心、医師がそれぞれ一人であった。

また安政三年時、南部藩の出張陣屋がおかれていた。

産物は文化四(一八〇七)年では鯡(にしん)、煎海鼠、塩鱒(しおます)、鱒〆粕、魚油、鮭塩引などの海産物のほかアットウシ(靭皮衣または靭皮布)を一〇〇〇枚ほど産したという。

ソウヤアイヌ長髯翁チョウケン

ウスのサカナニシパについては、別にのべてあるが、アイヌのおさたちには豪勇をもって知られたものが少なくない。

彼らが活躍した十七世紀から十八世紀にかけての時期をかって「諸豪勇の時代(ウエペケレの時代)」などと区分して用いたことがある。

ウエペケレというアイヌの口碑の主人公としても謳われることがあるためかかる言い方をしたのであるが、もちろん世に通行しているわけではない。

諸豪勇たちには有名なシャクシャインやオニビシをはじめ、ツキノエやションコアイヌなどという人々をあげることができる。

彼らはいずれもアイヌとして誇りを強くもち、アイヌとしてシャモと対等に渡り合うことができる人々であった。

『東遊記』(平秩東作、天明三年)には彼らのことを「男つきよく、髭うるわしく、弁舌よきもの」と説明しているが、アイヌの人々のいう「シレトク(美貌)」「ラメトク(豪勇)」「パウェトク(雄弁)」の三徳を兼ね備えたものがおさの条件であるとする意識と一致している。 |

図96 宗谷アイヌ長髯翁チョウケン

|

この豪勇の一人に、ソウヤのチョウケンがいる。

チョウケンは美髯(びぜん)を誇り、さきの『東遊記』にも「ツウヤのチョウケンといふ者は髭うるわしく、その長さ七間有りしもの七、八茎もありし、其外も五問ほどはありしといよ、奇相なり、領主えも二、三茎を献じたり、今に持伝へ給ふといよ、寿は百歳近くまでいきたり、今にチャウケンが像とて絵にかき、上に賛など題したる掛物あり」と記されている。

チョウケンはこの髭を大事にしており、いつも胸から下げた袋にいれていたという。

掛物はともかく、チョウケンの画像は『蠢動(しゅんどう)変態』などに収められている。

これにより、往時の豪勇たちのあり様を知ることができる。

宗谷アイヌは一九六一(昭和三十六)年柏木ベン媼の死をもって、その伝承は絶えた。

北門の鎖鑰と望郷のさむらいたち

文化三(一八〇六)年のいわゆる露寇(ろこう)事件ののち、江戸幕府は西蝦夷地を上地(あげち)し、津軽藩にソウヤ警備を命じている。

この時ソウヤには松前奉行所吟味役鈴木甚内のほか深山宇平太、松田仁三郎らが詰合い、津軽藩兵は二三〇人であった。

そしてこの年はじめてソウヤに馬が配備された。

この時はじめて馬をみたアイヌの人々の驚きは大変なもので、「アナ恐シノ獣ヤ」とか「老夷ドモ感泣シ、長命ハスベキモノヨ」など語っていたと山崎半蔵は伝えている。

津軽藩士の居小屋はソウヤのパラキオナイに置かれた。

この二〇〇人におよぶ津軽藩士の敵は実はロシア兵ではなく、水腫(すいしゅ)病(今いう壊血病)であった。

冬季、極寒の越冬は大変きびしく、とりわけ越冬用の野菜の準備が十分でなかった津軽藩士たちは、野菜不足が引き起こした水腫病に悩み、文化五年正月段階で罹病していないのは二人だけであったという記録が残されている。

シャリでも一〇〇人の津軽藩士のうち七〇人余が死亡したという。

安政二(一八五五)年、江戸幕府は再度蝦夷地を上地した。

この時、ソウヤの警衛を命じられたのは秋田藩士であった。

秋田藩は元陣屋をマシケに置き、ソウヤおよびカラフトのシラヌシとクシュンコクンに出張陣屋を置いた。

この時の詰合は、箱館奉行所支配調役下役だった梨本弥五郎であった。

弥五郎は開明の幕吏であった。当時、西蝦夷地にわたる人たちにはある種の迷信があり、積丹半島の突端、神威(かむい)岬を越える船に女性が乗っていたらその船は転覆するというものであった。

彼とその配下は夫人を伴って果敢にソウヤに赴任したのである。

国産初のストーヴ製作者景蔵とコーヒーの使用

弥五郎はまた、越冬の便をはかるためにストーヴ(オランプ語でクワヘヒル〈カッペール〉という)の使用を画策した。

当初は箱館で製作しソウヤに送り届ける予定であったが、届かなかったので、ソウヤに帰俗アイヌ(日本風に姿かたち、名を改めたアイヌ。改俗アイヌともいう)であった景蔵という鍛冶をよくするものがあり、彼と相談の上でその製作にあたらせた。

完成した第一号の国産ストーブは、出産を間近に控えていた、部下の大塚良助の妻のために使われたという。

良助の妻は男の子を生んだが日ならずして死亡している。

かかる悲劇を伴ってはいるか、景蔵という優れた技術の持ち主はもっと知られてよい。

これをテーマとして原田康子は『風の砦』(新潮社、一九七一年)という名編を書き上げている。

この時期のソウヤではまた、毛布とコーヒー(和蘭豆)を全国に先駆けて用いており、弥五郎の報告書にはコーヒーの淹(い)れ方が詳細に記されている。

もっともコーヒーは嗜好品としてではなく、あくまでも水腫病予防のためであった。

現在の宗谷公園には「コーヒー発祥の地」の碑が建立されている。

6 オホーツクを歩く top

(1) サルプトからシレトコヘ

砂浜と海跡湖

宗谷から斜里までオホーツク海に面した北海岸道路は、現在国道二三八号(稚内~網走)、二四四号(網走~斜里)、三三四号(斜里~宇登路~羅臼)が走る。

ほとんど古いアイヌの道と併行している。

この地域の海はサハリン東部から寒流が南下し、南千島をぬけて親潮と合流する。

冬は流氷となり、サケ、マス、タラ、タラバガニなどの漁場となる。

北見山地の北側から流れ出る諸川は、ほぽ並行してオホーツク海に注ぎ、単調な砂浜に点々と海跡湖(ラグーン)を造っている。

これら諸川の主な川は、かって氷雪の頃に川伝いに北見山地を越え、天塩川や石狩川流域、また十勝川へ通じるアイヌの道で、それらのほとんどが現在は国道となっている。 |

図97 サルプトからシントコへ

|

アイヌの人々は交通に、状況に応じて舟を利用、もしくは砂浜や、ふみ分け道を通って行き来した。

所々に岬があり、なかでも難所が三ヵ所、杖苫内(稚内市)、斜内(しゃない、頓別町)、能取(のとろ、網走市)があった。

貞享二(一六八五)年宗谷に松前藩の交易所が開かれた。

しかし北海岸地域は松前から遠く、和人が入りこむのはおそく、元文四(一七三九)年頃、干鮭、干鱈、皮類、石焼鯨、魚油などをアイヌは持参し、衣類、煙草、食糧などと交換するが、それ以前の様子はよくわかっていない。

サルプト(猿払=さるふつ)

「葭原の・川口」の意。

サルのつく川が多く、沼を形成、チライベツの川名もあり河川にチライ(魚名、イトウ)が多かった。

砂丘上には縄文時代からオホーツク文化の時代までの遺跡がある。

干潮の時は「砂浜堅(かたく)行キ易シ」だったようだ(「谷口青山沿岸図」)。

寛政十(一七九八)年夏、幕吏三橋藤右衛門が宗谷浜でアイヌー七〇人を集めて開いた酒宴にはサルプトのトンハライの名がみえる(武藤『蝦夷日記』)。

同年アイヌ家五戸。サルプトを少し南へ行くとケウニに至る(松浦図ではモケウニとヲン子(ね)ケウニがある)。

『蝦夷地名考井里程記』に「夷語ケウウニの略語、死骸を埋めたる所と訳す。

昔時(せきじ)蝦夷共(ども)氷海の開ケし頃水豹(あざらし)猟に沖合に出し処(ところ)大風に仕化(しけ)ニ相成、溺死せしもの夥数(おびただしきかず)、北海岸に寄りし死骸を爰(ここ)に埋しより字になすといよ」とある。

これは『夷言(いげん)俗話』にある、猟で三〇〇人ほどが死んだ話と関係があるのだろうか。

現在は「モケウニ沼」に地名が残る。

トンベツ(頓別)

「ト・ウン・ペツ 湖の(に入る)川」の意。

トンペツ川は七四キロの大きい川。

大きい湖クッチャロ湖があり、現在でも白鳥の大群が春・秋と羽を休める。古くからアイヌ住居があり、つんへつ、つうへち(郷帳など)の地名が出てくる。

寛政十(一七九八)年の宗谷での酒宴にシリメキシュの名がみえる。

砂浜や林の中の道を行きショナイ(浜頓別町斜内)につく。夷家は当時八、九軒ある。 |

図98 トンベツ(頓別)(『廻浦日記』より)

|

この先のカムイエト(神威岬あるいは北見神威岬)は崖をよじ登り、草にすがって浜に下り、中腹では一歩過ると落る危険のある所(『蝦夷道中記』)であったが、寛政四年山道が切開かれ馬も通れるようになった。

後に崖下海岸をまわる道ができ、浜頓別駅と北見枝幸駅を結ぶ鉄道が走り(興浜(こうでん)北線、一九三六~八五年、約三〇キロ)、崖下の高台に灯高四九メートルの北見神威灯台が建ち(一九六二年)、現在は岩山の下を北オホーツクトンネル一二〇〇メートル余が通る。

海岸をまわっでいた国道約二キロは夏のみ通行でき、晴れた日は、サハリンや、知床半島が望めるという。

エサシ(枝幸)

「エ・サ・ウシ・イ 頭が・浜に・ついている・処 海岸に出ている崎」の意。道南にも同地名、地形がある。

エサシの北方にあるメナシトマリ(目梨泊、枝幸町内)は、東風が強い時に避難する泊だが、弁財船の掛り澗はエサシまでなかった。

メナシトマリにはオホーツク文化期の大集落地が、エサシには擦文文化期の大集落址(ホロナイポ遺跡・ウェンディ遺跡)がある。

寛政十年夷家一二軒、エサシが番屋元となってからは労働のための夷家増加、安政四(一八五七)年は三一軒、一二一人が住松。昔はポロベツ(幌別川)やトクシベツ(徳志別川)沿いにテシオ川筋へ越えることがあったようだ(『廻浦日記』)。

海岸は砂浜、鉄を含む砂が多く一部小石原もあり、オウムヘ続く。

|

|

|

図99 オウム(雄武)小休所の眺望(『廻浦日記』より) |

オウム(雄武)

「オーム 川尻・塞がる」の意。オウム北方にポロナイ(幌内川)がある。

長さ四五キロの大川で、堅雪の時は四日でナヨロ(名寄)へ至り、昔は縁組までしたという(『廻浦日記』)。

この川筋にはアイヌの家も点在した。オトイ子(ね)ツフ(音稲府川)もオウム(雄武川)川筋も昔は堅雪の時にテシオ川筋へ越えたという(『廻浦日記』)。

オウム近辺の海岸も縄文時代からチャシの時代まで遺跡が多く、古くから豊かな地であったことが知れる。

サワキ(雄武町沢木)には松前藩が寛政二(一七九〇)年に設けた烽火台の跡が残る。

北方警備のためにサルフツ、ヘラヱウシナエ、サフキ、ユウペツ、シャリなどに烽火台は作られたが使われることなく幕府が廃止し、早船、早馬にかえた。

サワキの海に突出した岩場ノテトは、現在日の出岬と呼ばれる。

ここからはモンベツ(紋別)、オコッペ(興部)、オウム(雄武)、エサシ(枝幸)などが望める。

サフキ近辺も遺跡が多く、代々人々が住んだ地域だった。 |

図100 日の出岬

|

モンベツ(紋別)

「モ・ペツ 静なる川」の意味(『北海道の地名』)。

少し北方のショコツにオン子(ね)ノトロという低い岬(現在弁天岬という)があり、弁財船の掛澗だった。

オコッペ、ショコツ(渚滑)も昔は戸数の多いコタンだった。

寛政十二(一八〇〇)年四月オコッペとショコツのアイヌ八人が舟二艘でアザラシ猟に出かけ難風で漂流、沖合で一艘に乗移り十二、三日流れ、そのうち五日半は氷海だったが山をみかけ(国後島のルルイ岳かチャチャ岳か)、レバウシ(国後島西北側のシペトロの北方)にたどりつき、当地の小使(役蝦夷の名)の世話になり、泊会所へ帰郷を願出た遭難事件があった(『近藤重蔵蝦夷地関係史料一』)。

ショコツ川の長さ八三キロ、イシカリ川への山道は秋春の内に往来、夏は草木が繁り通れなかった(『蝦夷地名考井里程記』)。

堅雪の時は七日路でテシオ川筋のナヨロ(名寄)へ行けた。

現在は国道二七三号線が紋別市と上川町を結んでいる。

ショコツは川筋にもアイヌが住み、浜にはかっては五十余軒、サルル(沙留)にも二十余軒のアイヌ住居があった(『廻浦日記』)。

他と同様遺跡の多い地域でオムサロ遺跡には二〇〇を超える竪穴またアイヌ墓地なども判明、アイヌ伝説も多い。

モンペツもかっては三〇軒のアイヌ家があったが(「谷口青山沿岸図」)、安政年代には三軒に激減した。

モンペツからユウベツ(湧別)への浜の道は鉄を含む砂道である。五月からは原生花園の中を歩いて行くことになる。

ユウペツ(湧別)

「ユウを湯、ユウベツを川の内に温泉がある川」(『蝦夷地名考井里程記』)とする意と「ユベ・オツ 蝶鮫(ちょうざめ)・多い」(『駅名の起源』)とがある。

川筋にはムリイ(丸瀬布=まるせっぷ)や白滝に温泉がある。

『蝦夷商賈(しょうこ)聞書』のテシオの項に

| 「出物干鮭、熊皮、鹿皮、脇指之鮫、此サメの名蝦夷共ユウベツサメと言沢山、此所江ユウベツト申所之蝦夷共年々鮫油、鯨油、鯨ノ石焼卜申ヲ積来り商仕(あきないつかまつり)候、船「八九百石ノ舟ニ而(て)参ル」 |

とあり、テシオヘ持参したユウベツサメとは蝶鮫を言ったと思われ、後者の地名解もうなずけるものがある。

ユウベツは『北海随筆』に「蝦夷にて夷の多きは此ユウベツを第一とするよし」とあるように古くからアイヌの多い所とみられている。

ユウベツ地方をさしていると思われるが、『廻浦日記』に夷家は「此持分むかしは百余軒ありし由、今はわずかに三十軒」とある。

八五キロの長いユウベツ沿いに山ユウペツと浜に住む浜ユウペツの二つの勢力があった。

寛政二年場所請負人の進出で山ユウベツの一族は文化十(一八一〇)年に上川(かみかわ)へ逃避し、キムクシベツ(当麻町)を本拠として、さらに旭川に移住してユウベツ文化の一部が伝承されていたことが秋葉實の長年の研究で判明している(「二つの領域だったユウペツ」『松浦武四郎研究会会誌』第十三号)。

ユウベツ川を舟で一里余上り、山を越えイシカリ川川上へ、またテシオ川へも通じた。シャリアイヌとユウベツアイヌが戦ったという話もある。

湧別川沿いの道は国道二四二号から同三三三号へ、丸瀬布町、白滝町を通り上川町へ続く。

ユウペツからトコロ(常呂)への道は、トウ(サロマ湖)と海の間の砂浜道で、大風の後は沼の口が閉って歩いて行けるが、雪解け洪雨等で湖水の増水時は危いので砂掲(スコップ状のもの)で掘って水を海へ流す。

砂道は歩けなくなり、馬は平太船で、人は刳木(くりき)舟で、遥に湖中に舟を出して越えたという。

トコロ(常呂)

「トウゴロ 山崎の在るといふ事。此処崎山なる故(ゆえ)此名有る由」(『蝦夷地名考井里程記』)。

「山崎は常呂川の東岸の長尾根のことであっだろう」(「北海道の地名」)と考えられている。

川筋にも昔はアイヌ住家が点在した。浜より舟で二日上り、二日歩き、右の方の山へ入ると石狩川源へ出、左へ行けば五日位で十勝川源へ出、またムウカより四日で石狩岳の麓へも出た者があるようで、石狩、十勝、常呂川の源はかなえの足のように三方に対立していると思われた(『廻浦日記』)。

現在常呂川沿いの道は北見市で国道三九号線にぶつかり、上川、旭川に至る。海岸沿いの高さ七、八メートルの砂丘に縄文時代(常呂遺跡)からオホーツク文化期までアイヌのチャシ(トコロチャシ遺跡)など、また大陸系のものを出土する遺跡等が多い。

内耳(ないじ)土鍋、熊送り場、鍛冶(かじ)遺構などアイヌ関係の遺跡(ライトコロ川口遺跡)、遺物などもあり、トコロチャシはシャリアイヌとの戦いに使用した伝承がある。

『夷言俗話』にサルル、ヱノベツ、トウベツ、トコロのアイヌ約三〇〇人が、海上一面が氷山のようになり氷の上に氷豹(アザラシ)がいる時に猟に出て暴風に会い一人残らず死んだという事件が記されている。

氷豹猟りは、船に食糧、薪水などを用意し、氷上に船を引揚げ丸小屋をかけて仮住居にし、氷豹を見ると矢やヤスで取るやり方で猟をしている。

シャリ(斜里)

「サル 葦の生えた湿原」(『斜里町史』)。

網走と斜里をあわせて江戸時代に斜里領と言った。

能取湖の東に難所のノトロの岬がある。四〇メートルの高さの崖が続き海辺は歩けない。

舟の利用が楽な方法であるが、海の荒れ九時は使えない。

高さ二〇〇メートルの丘陵は深い林でとど、桂(かつら)、柏などの茂るなかを行き、タン子(ね)シラリという浜へ降りて海岸の砂浜道へ続いた。

一九一七(大正六)年に石油ランプの灯台ができた。

根室のノサップ岬と稚内の宗谷岬の灯台の間で初めてできた灯台だった。

現在は無線制御となり、灯台近くには牧場が広がる。

アバシリ、シャリは古くから多くのコタンがあり、その先祖のものとみられるチャシ、物送り場などがある。

|

図101 最寄貝塚人骨出土状況

|

|

網走川河口左岸の最寄(もよろ)貝塚は縄文時代からアイヌ時代までの遺跡で、海岸漁猟民族のオホーツク文化期のもの、大陸とかかわりのある錫(すず)、銀、青銅製品などが出土している。

アバシリとシャリの間に濤沸湖(とうふつこ)があり、その東南に注ぐ川に、浦士別(うらすべつ)川と浦士別の地名がある。

かってあったウラヤシベツというコタン(表4)は、ある時期のシャリ、アバシリ地方に住んだアイヌ勢力とみられている。

『蝦夷商賈聞書』に「ウラヤシヘツよりツコロ(常呂)迄之蝦夷共珍敷(めずらしき)物積来ル」とある。

『松前随商録』大メナシの項目の所に「此地蝦夷商船通路の限り也……小名ウラヤシペツと言あり」と書かれ、シレトコのメナシ地方(東蝦夷地)と背中あわせで西蝦夷地に入るウラヤシペツが未知の大メナシに入っでいる。

寛政元(一七八九)年クナシリ・メナシの蜂起ではマウタラケとチョウサマという首長が蜂起したアイヌの逃亡を防ぐ協力をしている。

享和元(一八〇一)年秦檍麿(はたあわきまろ)が両者にシャリの辺では元服の礼の形がすこし残っていることを聞いている(『蝦夷嶋奇観』)。

ウラヤシペツコタンはシャリ、アバシリ近辺の中心で「シャリアバシリ最寄の蝦夷を最初此所にて交易を開くと云ふ」(『蝦夷地名考并里程記』)所であった。

寛政二年場所請負で番屋が次々と置かれ、番屋の都合でアイヌは移動させられた。

寛政十二(一八〇〇)年から享和元年の間にウラヤシペツコタンの人々は移動したとみられる。

古い本来のアイヌ生活が色濃く残っていたとみられるシャリ、アバシリ地方は入りこんだ和人の無理な要求で急激に変化した。

一例をとれば、寛政十二年国後島のイトカラアイノほか六名から、シャリへ「蝦夷舟并厚子」を調えに行きたい旨、願が出された。

国後島泊の運上屋では、国後へ稼ぎに行きたい者あれば相諭し同道するようにいい、添觸(そえぶれ)をクナシリから西蝦夷地シャリまでの番屋運上屋の詰合あてに出している(『近藤重蔵瑕夷地関係史料一』)。

シャリのどこまで買いに行ったかは不明。松浦武四郎をメナシ側からシントコ岬へ案内したネモロアイメ三名をシントコ岬から帰すときに運上屋では「ネモロは楡皮衣(厚子)の不自由(アツシ払底)なるが故其を一枚づつシャリ着の上後使にて定右衛門に託し遣す」(『戊午東西蝦夷山川地理取調日誌』)としているからシャリでは厚子はまだ豊富であったものか。

それが国後の厚子に関して『廻浦日記』には、「シャリ、アハシリ両場所にて夷人共(が)アツシを織て持行、是を運上屋また番屋にて易(かえ)る時は玄米をふきカモカモ(一升二合位)に一杯にてかゆるよし。

其アツシをクナシリヘ廻し置て此方(このほう)のアイヌ共島にてアツシを無心する時は、正銭六百文づつの勘定になるとかや。

其故(それゆえ)此地方より島元アツシを持行んとせば着用の外は必持行事を禁じ置とかや」とある。

アイヌに対する横暴のほんの一例である。

場所請負制の弊害によるアイヌ民族の危機を松浦武四郎はその数多い著作の中に訴え続けた。

シャリ、アバシリから他地方への道はニクリハケからアカン湖西岸を通りクシロのショロやオタノシケに出る道、もとは薪取に通う道であったのを利用したニナヱルサンからマシウの東方を通りシベツ川沿いにシベッヘ、また途中からニシペツ(西別川上流虹別)、クシロ川へ出る道があった。

享和二(一八〇二)年シャリ地方大不漁の時、シペッヘ助けを求めたのはこの道のようである。

また文化二(一八〇五)年、天然痘がはやり五百余人が東蝦夷地へ避難したのもこの道であろうか(知床半島シャリ側から半島越えの道については、本書Ⅱ-一-3-(1)「ビロウからシレトコヘ」の項参照)。

|

図102 知床岬(羅臼側より、松浦武四郎『知床日誌』より)

右端にエトロフ嶋が見える

|

シレトコ(知床)

「シリ・エトコ 地の・突出部。岬」(『北海道の地名』)二〇~三〇メートルの海食段丘、草原が広がる。

シャリ側はコケモモ、ガンコウランなどが多く、ラウス側は丈の高い草が多い。

干潮の時は海岸を岬へまわり崖を登れる所がある。草原台地の奥に知床灯台が建つ。

享和元(一八〇一)年蝦夷地取締御用掛石川左近将監が巡回の時、知床岬での根室場所と斜里場所の境をキナウシ(羅臼町赤岩)に定め境杭を建てた。

寛政十一年に岬寄りのイソヤに改めたという(『斜里町史』)。

シレトココタンは啓吉湾にあったということを斜里博物館や秋葉實らが確かめている。

コタンの人々は岬の草原を横切りキナウシまで歩き、氷豹、海獲猟をし、またサシルイ(羅臼町の海岸町)へ鮭漁に行ったようだ(『戊午東西蝦夷山川地理取調日誌』)。

シントコに通行屋一棟四×八間が安政四(一八五七)年におかれ、秋田家の勤番が夏中詰めた。

アイヌ家は三軒あり、小使はカラリケ、しかし番屋へ雇われ一一人中四人が残るのみであった。

『津軽一統志』では「狄(えぞ)百人程、大将不知(しらず)」であったというが、三軒もいつのまにか消えた。

(2) メナシの豪勇たち top

最後の豪勇

メナシアイヌが松前へ行きラッコ皮を献上したのは元和年間(一六一五~二四)だった。

松前藩は交易の場をクスリ(釧路)、アッケシ(厚岸)、キイタップ(霧多布)と広げた。

クナシリ(国後)、エトロフ(択捉)アイヌが初めて松前への貢物を持参したのは享保十六(一七三一)年とされる(『福山秘府』など)。

その約二〇年後の宝暦四(一七五四)年には交易船は国後島まで行くようになった。

アッケシ以東のアイヌは「所々ヱソヲ背(そむき)、其故(それゆえ)人間(和人のこと)ニモ折々背、悪キヱソノ心息(こころいき)也、近年御手船不遣(つかわさざ)レ今ニ人間方ヨリ油断不致(いたさざる)所也」(『蝦夷商賈聞書』)というクスリ(釧路)地方の様子と大差なかったと思われる。

アッケシ以東の豪勇は、シクフ(シュクフ)と『夷酋(いしゅう)列像』『同付録』に載る一二名があげられようか。

シクフはノッシャム(現根室市納沙布岬)の乙名(おとな)で、宝暦八(一七五八)年その子のカスンテとアイヌ二~三〇〇〇人を率いて宗谷アイヌと戦い六十余人を殺害し、二百余人を傷つけたといわれる。

原因は、宗谷に遣した部下の変死による。

翌年シクフは部下三七〇人を率いて厚岸へ行き、湊覚之進に前年の非をあやまった(『北海道史』)。

シクフが攻めたときの人数からみるとシクフがまとめた連合体であっだろうか。

その三年後の宝暦十一年に遭難した伊勢国今市村の船が色丹島に着き、乗員九人はアッケシへの途中ノサップに送られ、船頭父子は二里ほど離れた地で首長らしき人物に会っているが、シクフではなかっだろうか。

『東遊記』に「ノッシャムにツキノヱといふ者豪強なり、シュクフと言者手下なり、先年赤人(あかひと)渡りて石火矢を放しけるを怒て、赤人三人を殺害したりし者なり、シュクフ、ツキノヱともに家富み勢つよき者なりと言」とある。

家富みという言葉から、北方での軽物などの狩猟品、交易品を松前藩と交易したと連想される。

シクフはアッケシの出のようであり、その子のカスンテの身内は、シャモコタン(根室市豊里)、ホロモシリ(根室市幌茂尻)へ移動している(加賀家文書等)。

安永三(一七七四)年飛騨屋がアッケシ、キイタップ、クナシリ、エトモ場所を請負い、寛政元(一七八九)年、クナシリ・メナシアイヌの蜂起がおこる。三場所のエカシたちの働きで早期に解決された。

出兵の松前軍が帰還するとき、シモチ、チキリアシカイ、イコリカヤニ、イニンカリなどアイヌ四三人がお目見得に松前に赴く。

松前では藩が用意した蝦夷錦を着て凱旋の行列に加わった。

三場所の首長ツキノイ、イコトイ、ションコは取締りのために残り、翌年出かけたとみなされている。

翌二年秋『夷酋列像』(蠣崎波響筆)、『同付録』(松前広長筆)が成った。

蜂起(クナシリ、メナシを略す)を鎮める功があったとされる一二名は和人側からは「御味方蝦夷」とも言われたが……。

アイヌ社会が崩されていく中で道東の最後の豪勇といえる。

|

図104 ネムロ・クナシリのコタン

|

|

ツキノイ

アッケシの出、国後島トウフツ(東沸)の乙名。

国後の脇乙名であったが騒動後、惣乙名となる。

身長六尺余、眉目秀麗(びもくしゅうれい)、力があり、択捉、北千島ヘ一族と漁猟、交易に出、カムサッカ(カムチャッカ)地方にも勇名を知られていたという。

安永三(一七七四)年から飛騨屋の国後への交易船を防害する。

同七年ロシア人をノッカマップへ案内してくる。

トウフツの他に、在所はチプカルペツ、シマ、イソヤとする書(『渡島筆記』等)もあり、トウフツ湖中心に勢力があったものか。

トウフツに彼のチャシがあるといわれるが、トウフツ川口近くの左岸丘陵端のチャシのことか。

トウフツ湖に注ぐアンノロ川(戦前にふ化場あり)近くにもチャシがある。

ツキノイにはポンマチ(正妻以外の妻)が一八人いたとされる。

寛政十(一七九八)年には末子のイコリカヤニが国後の惣乙名になっているので、寛政年間に七〇歳代で亡くなったと思われる。

アイヌの相続は成人し結婚すれば別に家を持ち、二子、三子も同じで父が死ぬと家にいる子が後を継ぐ(『渡島筆記』)。

図103(右上)をみるとうなずけるものがある。

イコリカヤニ

国後島トショロの乙名(木村『蝦夷日記』)、後、惣乙名となる。勇猛で敵なく敬服され、弓は特に優れ北島第一とされている。

チキリアシカイ

一二名中ただ一人の女性。厚岸イコトイの母。後にツキノイのポンマチ。

騒動の頃はニシコマツケと北島へ出かけ、国後島へ戻って異変を知り和人二人を助ける。

択捉に戻り、ツキノイに騒動を知らせ相議する。

その働きはツキノイ、ションコ、イコトイと同等にみられた。

イコトイ

厚岸の惣乙名、宝暦十(一七六〇)年頃の生まれ、文化二(一八〇五)年隠居(国泰寺文書)。

常に長矛を持ち、英気勝れた人物とされている。

蜂起時は部下と択捉に居り、蜂起を聞いてツキノエらとはかり、蜂起した者たちが北から異国へ逃げるのを防ぐために、弓に優れたアイヌ数十人をウルップ、択捉島に配備した。

さらに蜂起に加わった者たちを集め、ツキノイ、ションコらと調べている。

妻は択捉のシャルシヤム(地名)の乙名の娘で、この家にはロシア人が滞在していたこともあり、イコトイも面識があった。

彼はシベツ方面へ出かけるなど行動範囲は広い。天明五、六年の幕府瑕夷地調査には好意的で、最上徳内らをウルップに案内している。

蜂起後はいらだったように暴行が多く、殺人や厚岸、択捉アイヌを従わせ、宝物を取上げなどし、寛政七~十年までウルップ、択捉、国後へ逃げていた(『近藤重蔵蝦夷地関係史料一』)。

その行動の一例は大正時代まで伝説的に残っていた(『択捉島沿革誌』)。

寛政十一(一七九九)年夏、巡検の松平忠明に厚岸で会っている。

ニシコマツケ

厚岸バラサン首長。弓をよくし、威名は東部に知られていた。

弁才あり、蜂起した者たちの話を聞き、疑惑をといた。

イニンカリ

厚岸小使。蜂起を聞き、アイヌを集め攻撃の用意をしたがノチクサに諌められ、松前軍と共にノッカマップへ行き、隠されていた兵器を探り出した。

寛政八(一七九六)年択捉の海で遭難して死去。

同元年にお目見得で会った松前道広は、これを聞いて二百二夜の供養をしたという(『夷酋列像附録』の再付)。

シモチ

厚岸小使、「准酋長」。幼より射術に勝れ、智あり雄弁でアイヌを服従させ情報を手に入れた。

ホロヤ、ノチクサと共に国後アイヌを説得、ノッカマップへ連れてくる。

蜂起後のお目見得では先頭に立ち、脇乙名に任じられた。

父はトンキシマ、子供は小使の太郎、択捉にポンマチあり。

ションコ

飛騨屋が請負の天明時は、キイタップ乙名と場所名がつけられている。

寛政元年はノッカマップに居住、総乙名。威あり智恵深く弓に優れ、いつも弓を離さず、狙うものは百発百中という。

常に貧しい人々を救うので敬われていた。行動範囲も広く、ウルップ、択捉、国後、宗谷に及ぶ。

蜂起後チウルイ(標津町忠類)で助けられた和人を介抱して厚岸へ送らせている。

ヌサホロらとメナシアイヌを説得、ノッカマップへ伴う。

蜂起後ノッカマップコタンはネモロ(根室市根室別川付近)へ移動。

出自は不明。故事にくわしい。

ホロヤ

ベッカイ(別海町西別川河口)の乙名、ションコの兄。蜂起後シモチ、ノチクサと共に国後アイヌの説得にあたる。

従弟、ポンマチのいるイチャニ(標津町伊茶仁)で東蝦夷地の幕府直轄時代(一八〇二~二一)に亡くなる。

ノチクサ

シャモコタン(根室市豊里)の乙名、天明にはキイタップ小使。蜂起後、ホロヤ、シモチと国後アイヌの説得に行っている。

息子シトリキンは蜂起後のお目見得に加わっている。

マウタラケとチョウサマ

二人ともウラヤシペツ(広義には斜里郡と網走郡の範囲)の乙名。

蜂起の時に、蜂起した者たちが西北方面へ逃亡しないよう強猛なアイヌ三〇〇人を間道に配置した。

間道というのは標津から裏摩周を通り斜里に出る道や知床半島を横切り斜里へ出る何本かのアイヌの道のことであろう。

両者については蜂起後に松前へ行ったかどうか、またその他の詳しいことは不明である。

蜂起後死罪となった三七名の中にツキノイの長男がいる。アイヌ社会内部で裁くことはできなかった。

蜂起の鎮静に努力した首長らの思いは何であったか。国後、厚岸、根諸(ねもろ)三場所の惣乙名ツキノイ、イコトイ、ションコは行動範囲が広く、ロシア人との交易もあり、松前藩との交易、場所に働く和人をも知っており、アイヌ社会の先を見通していた上での賢い行動であったものか。

寛政十一(一七九九)年、イコトイは六、七艘、イコリカヤニ(ツキノイの後を継いで惣乙名になってる)は八艘、ネモロアイヌ(誰か不明)は三艘で択捉から戻っている。い

軽物等の猟であろうか。享和二(一八〇二)年、厚岸、根諸(根室)、国後アイヌは、ウルップ島への渡航を禁じられた。

翌年択捉アイヌも渡航禁止となった。

国後の一部、根室半島から別海の地域のコタンはほぼ厚岸アイヌの系統であり、標津以北のコタンは国後アイヌや標津川川上や西別川川上からの釧路アイヌとかかわりがあるようだ。

(3) 松浦武四郎のみたアイヌ世界 top

武四郎の生立ち

松浦武四郎(文化十五〈一八一八〉~明治二十一〈一八八八〉年)は、一般的に「北海道の名付親」「探検家」として知られている。

蝦夷地関係の著作はぼう大であり、横山健堂、吉田武三、高倉新一郎、秋葉實、その他大勢の人々が多方面から研究している。

松浦武四郎が蝦夷地(北海道)へはじめて渡ったのは弘化二(一八四五)年二八歳の時で以来安政五(一八五八)年までの間に六回踏査している。

蝦夷地の探検には彼の二八歳までの生活体験が大きく影響しているといえよう。

松浦武四郎は、伊勢国一志郡須川村(現三雲町小野江)の郷士(ごうし)松浦圭介・登宇の末子四男に生まれる。

家は伊勢参りの街道沿いで雲出川(雲津川)を南へ渡る宿場だった。

父は本居宣長の門下生、仏門にも帰依し俳諧を好んだ人物という。

武四郎の幼名は竹四郎、諱(いみな)は弘、通称武四郎、号は多気志楼、北海道人など多数。

父の話を聞き、ともに伊勢参りをし、神宮へ往来する人をみて育った。

武四郎幼年期の文政年間は伊勢のおかげ参りで特ににぎわったようだ。

文政十三(一八三〇)年から四年間津藩の儒学者平松楽斎に学ぶ。

天保四(一八三二)年江戸へ出るが一ヵ月で戻る。篆刻(てんこく、印を彫る技術)を身につけていた。

帰り道に中山道をあちこちに寄り旅行、探検家の一端をのぞかせる。

翌年一七歳、父から一両もらい旅に出、一〇年間日本各地をまわる。

篆刻が身を助けた。天保九(一八三八)年長崎で疫病にかかるが周囲の人々からの介抱で死地を脱す。

同年三月江戸で出家、「文桂」と称する。天保十(一八三九)年から三年間平戸で宝曲寺や千光寺の住職をし、唐・天竺へ渡ることを夢みていたが実現しなかった。

平戸は松浦藩が治めていた。

武四郎が行く約四〇年前の三十四代藩主松浦静山(一七六〇~一八四一)は、松前道広と親しく、『夷酋列像』を借りて模写させたり、蝦夷地図等も蔵した。

平戸は古くからオランダはじめ外国人が出入りし北方へも関心があった土地である。

松浦武四郎という旅人が三年も平戸に留まっだのはなぜか、唐・天竺への夢の実現のためか、松浦姓への関心か。

土地柄から何か影響をうけただろうか。

天保十四(一八四三)年、長崎で津川文作なる人物から北方へ外国の手がのびつつあることを聞き、北方へ関心を寄せ、北方関係の書物『奉使日本紀行』『北搓聞略』など多数を二ヵ月間読んだという。

弘化元(一八四四)年故郷へ戻り、父母の法要をし北方への旅に出る時、伊勢神宮へ参るため還俗している。

東北を旅するが蝦夷地へ渡れたのは翌弘化二(一八四五)年四月だった。

すでに旅行、登山になれた健脚であり、質素な生活のできる信仰家であり、古い物に興味をもち、篆刻、詩画をよくする文人であった。

さらに各地で多くの人々に会い人情にふれ、好奇心旺盛な性格は観察力に優れたルポライターのものであった。

民間人としての探検

第一回、弘化二年四月江差へ。西は瀬棚まで、東は商人加賀孫兵衛手代ということで太平洋岸を日高、十勝、根室、知床を探検、十月箱館へ。

水戸に寄り江戸へ戻る。

第二回、弘化三年一月江戸出発、江差へ。松前藩医の従僕として日本海沿いに宗谷、北蝦夷地(樺太)のマーヌイまで。

帰途宗谷からオホーツク海岸を知床岬までアイヌの案内で行き、斜里から船で礼文、利尻へ。石狩から勇払越えをして江差へ戻る。

第三回、嘉永二(一八四九)年二月江戸をたち、松前から場所請負人柏屋の長者丸に便乗、色丹島、国後島、択捉島を巡る。蝦夷地全域をほぼみたことになる。

第一~三回の旅行・探検は民間人の立場で行き、『蝦夷日誌』(初航一二巻、再航一五巻、三航一五巻)として嘉永三(一八五〇)年にまとめ、水戸徳川斉昭に献上し、蝦夷地図を幕府へ献上した。当時ロシアとの国境が問題になり、安政二(一八五五)年幕府は蝦夷地を上知(上地)、武四郎の知識が評価されて箱館奉行御雇となる。

役人としての踏査

第四回、安政三(一八五六)年西北蝦夷地受取のために巡回する箱館奉行支配組頭向山源太夫について三月箱館より日本海を北上、石狩川を遡り、雨竜(うりゅう)、樺太、宗谷、斜里、釧路、十勝、日高、胆振(いぶり)をまわり十月箱館着。病気になり、辞世を詠む。

第五回、安政四年、病気のため樺太行免除願を出す。四月蝦夷地山川地理取調を命ぜられ、八月まで、黒松内、寿都(すっつ)、岩内、石狩川、雨竜(うりゅう)川、増毛、留萌、天塩川上流、支笏(しこつ)湖、有珠(うす)、洞爺(とうや)、長万部(おしゃまんべ)を通り箱館へ戻る。

第六回、安政五年正月昨年に続き箱館から長万部、喜茂別(きもべつ)、中山峠、札幌、美唄(びばい)、石狩川上流、十勝、阿寒越え、網走、斜里、摩周、屈斜路湖、釧路、根室、オホーツク海を北上、宗谷、増毛、銭箱、幌泉(ほろいずみ)、襟裳(えりも)岬、日高路、噴火湾をめぐり八月箱館、十一月江戸へ。

第四~六回の踏査は役人として旅し、安政三年の記録は翌年春までに『廻浦日記』三〇巻に、安政四年の踏査は、『丁巳(ていし)東西蝦夷山川地理取調日誌』二四巻、翌安政五年の調査は『戊午(ぼご)東西蝦夷山川地理取調日誌』六一巻の報文日誌と『東西蝦夷山川地理取調図』が成る。

御用雇をやめた後も書き続け、廻浦、丁已、戊午日誌一一六巻をあわせ簡略化し、普及版として紀行二四巻を慶応元(一八六五)年までに出す。

普及版というのは後方羊蹄、石狩、天塩、夕張、十勝、久摺(くすり)、納沙布(のさっぷ)、知床の各日誌、東蝦夷日誌、西蝦夷日誌、その他渡島(おしま)日誌などまた多くの地図を著す。

明治二(一八六九)年開拓判官に任ぜらる。蝦夷地国郡設置案を作成。武四郎のこの原案に基づき、明治二年八月北海道一一ヵ国八六郡の境界がきめられた。

同三年辞職、著作や旅行を続け、一八八八(明治二十一)年七一歳で、死去。 |

図105『廻浦日記』

|

差別への批判

松浦武四郎はアイヌの案内で海岸、山、川を歩いた。

それまでの探検者にはなかった調査を行った。

アイヌと共に野宿をし、食事をし、川筋を奥までたどり、山道を歩いた。

アイヌを対等の人間として対した。

松浦武四郎が踏査した時期の蝦夷地は、松前藩の商場(あきないば)知行制(ちぎょうせい)から場所請負制に移り、アイヌの人々のほとんどが場所経営者の支配下にあり、本来の狩猟を主とした生活から大きく変化し、番人にひどい扱いで使役される立場になっていた。

武四郎の旅は、はじめは北方を憂い国を愛しての旅であったが、番人らのアイヌに対するひどい扱いにすぐ気がつくようになる。

アイヌ語がわかり、接することが多くなるたびにアイヌの純真な性質に、不自由な生活の中にあっても和人の及ばないやさしい心、美質をみ、伝統の文化にひかれていったようだ。

アイヌの人口は、秋葉實によると文政四~安政二年の三十余年間に二一%減少した(「ポンマチについて」『戊午日誌中』)。

斜里、網走地方はさらに激減している所もある。

コタンの働ける者は漁場へ連れて行かれ、国後、宗谷へ行った場合、何年も帰れず、娘、人妻は漁場で働く和人の妾にされ、漁場での報酬はきわめて安く、生活困難、栄養不足で若死した。

松浦武四郎の怒りは場所請負制、為政者へ向けられ厳しく批判する。

蝦夷山川地理取調は、アイヌ民族の戸籍調査も加わった。

家族の働き先、番人の子供であることなどまで記す。武四郎の内陸探検は安政四年にはじまったが、その成果の取調図は、アイヌ語地名がびっしり入った河川が描かれ、海岸は会所、運上屋、番所、泊の記号がつけられ、道路、アイヌ住居地も丹念に記されている。

アイヌ語地名は、狩漁、植物採集、生産活動(舟や厚子関係等)、峠越え、地形などアイヌ生活の智恵を示している。

クスリ領からアカンを越えてアバシリ領モコトヘ出る道の調査では、道案内のアイヌ八人に旅中規則を八項目設けている。

「犬は二疋に限り弓箭(きゅうせん)は銘々所持、途中空く毒箭(どくせん)を費すべからず」

「食物を見候はば先立(さきだち)の者半数是を追ひ……」

「何処にても孤独極老(ごくろう)病人等有之時は必ず我に申聞すべし」などというのがある。

途中鹿二頭を獲っている。サヲロルベシベ(狩勝峠)越えの時は狐を獲り食べている。

また発火法を知る。

武四郎の笠が破れていたので、老アイヌが笠を差出し、アイヌは雨が降っても笠を用いぬ風俗と思っていたのが、働かされていて暇なく蓑笠を作れずにいたと改めて知った。

また北蝦夷地でみた異形の土鍋と同形のものが祭ってあるのを見る。描写の絵を見ると内耳鍋で、鉄か土製品か不明だが、古いアイヌの使用品である。

古物に対する関心は『銀雲余興』上下(一八七八、八二年刊)にまとめられた。

武四郎は、山や湖へ赴く時、神への祝詞(のりと)を捧げる。

後方羊蹄社、ヒンネシリ社、サッポロ峰、阿寒や久須利湖の神への祝詞などは『儘心餘赤』(じんしんよせき)に収めている。同書には、幕吏として箱館奉行に出した報告、建言、アイヌ擁護や新道見込など三年間分の一九九通が収められている。

蝦夷地、アイヌについて多くの人に理解してもらうために風土、風俗、文化を絵中心に易しく描いた『蝦夷漫画』(安政六年)を著した。

北蝦夷地、択捉をも含む。『蝦夷嶋奇観』『蝦夷生計図説』などからの写しが多い。

ヒューマニスト武四郎

松浦武四郎がヒューマニストであることを最もよく示しているのが『近世蝦夷人物誌』であることは、多くの人が記述している。

実在の場所で、実在した人物について、三編九九話を記したものである。

作意があると見るむきもあるが、話の人物、場所など詳しく語り、和人の圧力、搾取、アイヌ女性への暴力非道、残された者の困難や不遇者、もちろん徳行者もいれ、武四郎の倫理観がわかるが、「その当時の蝦夷人物誌であると同時に、霧深、北辺の地に行われていた日本人の、無残きわまる罪悪史であるともいうことができる」(更科源蔵『アイヌ人物誌』)と表現されるものである。

安政四(一八五七)年出版願いは却下、一九一二(明治四十五)年になってやっと活字になった。

同書の最後に役人がアイヌを食べるという夢を見たという形で諷刺している。

開拓使をはやくにやめたことも窺える。

明治二年の「蝦夷地国郡設置案」の道名の原案に「北加伊道」をいれている。

加伊はアイヌ語でこの国に生まれた者(『天塩日誌』)の意という。

加伊は海となり「北海道」となった。

松浦武四郎はアイヌを友とし対等に接し、アイヌを理解し、常に好意的であった。

開拓使へ出した辞表にまで施政についての意見をのべている。

松浦武四郎の膨大な記録も当時のすべてではないことは当然であるが、現代の人が諸記録でいかに多くのことを学べるか、まだ入口にいる思いがする。

秋葉實が松浦武四郎について語る時、「明日の御開拓より今日のアイノの人命を!」を言われる。

まさに松浦武四郎はアイヌ民族・文化の絶えることを憂いた人物であった。

(4) ウイルタ・ニブヒの人々 top

ウイルタ・ニブヒ

北海道の北、サハリン(樺太)にはかって大きな民族集団として南からアイヌ、ウイルタ、ニブヒの民族が居住していた。

サハリンアイヌは北海道から渡った人たちであり、言語もアイヌ語樺太方言を用いており、風俗習慣も北海道アイヌと類似点の多い民族である。

それに対してウイルタ、ニブヒの人たちは大陸から渡った人たちであり、言語も風俗習慣も大きく異なっていた。

ウイルタとはツングース系の民族で、主な居住地域はサハリン北部である。

その生活はトナカイ遊牧を主とし、漁労、狩猟で生活していた。

また、ニブヒは、北部サハリンとアムール川河口地域に居住する民族である。

その生活は、漁労を中心としていた。サハリンには、その外にも大陸から渡ってきた民族も居住していた。

彼らは日本領(北緯五〇度以南)時代(一九〇五~四五年)には、日本国籍であった。

その居住地(強制的に定住させた)として知られるのが、敷香の北の「オクスの杜」である。

アイヌ文化への影響

アイヌとウイルタ、ニブヒの人々は、その生活空間が明確に分離していたわけではない。

そのため互いに婚姻関係もあり、生活習慣などもお互いに影響しあっていた。

江戸時代に、北海道からサハリンを経由した大陸との交易は山丹交易として知られる。

それらによって大陸からは「蝦夷錦」(清朝の官服)やガラス玉が、北海道からは毛皮が主な商品として交易が行われていた。

その山丹交易の担い手であったのが、ウイルタやニブヒの人たちである。間宮林蔵や松田伝十郎らが、サハリン探検を行った時代のことである。

しかし、サハリンアイヌは、終戦によって北海道に移り住むことになり、多くは着の身着のままの移住であった。

そのため、自らの伝統的な生活用具などを失ってしまった。

伝統的な民具なども日本国内ではわずかしか残っていなかったため、サハリンアイヌの物質文化については戦前の研究でしか覗い知ることができなかった。

しかし、ソビエト連邦の崩壊によって、ロシア国内に収蔵されている資料の存在が明らかになるにつれ、多くのサハリンアイヌの物質文化資料(いわゆる民具)が残っていることが明らかになった。

さらにウイルタやニブヒの資料についてもロシア国内に所蔵されていることが明らかになった。

こうした資料は、これまであまり明確になっていないサハリンアイヌの生活の解明につながるもので、特にウイルタやニブヒ人たちの文化が、同じ自然環境の中で暮らす民族として、アイヌの文化に大きな影響を持っていたと考えられる。

top

****************************************

|