|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(其一 其二 其三 其四) 付録 拡大地図

Ⅱ章 アイヌの交通路(其一)

一 東蝦夷地の道を歩く top

1 山越内を越えて――噴火湾を歩く

(1) ヤマコシナイからエトモヘ

ヤマコシナイ(山越内)

国道五号線を落部(おとしべ)方向から野田追(のだおい)橋を渡り、しばらく行くと国道に面した海側に神社が建っている。

松浦武四郎(まつうらたけしろう)が蝦夷地に入る時にいつも道中の安全を祈ったといわれる稲荷神社である。

神社をすぎるとすぐに国道五号線を横断している境(さかい)川がある。

川の道脇には「これより蝦夷地」と表示された標柱が建っている。

この地が蝦夷地と和人地(松前地)の境で、川を渡った所がヤマコシナイである。

この地は、もとは野田追場所の由井とユウラップ場所のヤマコシナイとの単なる場所境の地であったが、寛政十二(一八〇〇)年に江戸幕府が小安(おやす)・戸井(とい)・尻岸内(しりきしない)・尾札部(おさつぺ)・茅部(かやべ)・野田追の箱館六ヵ場所に多くの和人が居住するようになったことから、箱館六ヵ場所の和人の居住を認め、これらの地を「村並」として村政をひき、和人の出入りが自由にできる和人地として扱うことにしたのである。

これによって、これまで蝦夷地であった箱館六ヵ場所が和人の住む地となり、場所境であった境川は蝦夷地境としての重要な要地となったのである。

境川を越えるとヤマコシナイである。ヤマコシナイは、ヤムクシナイ、ヤモクシナイ、漢字表記の山越内などと表され、語源はアイヌ語で『東蝦夷日誌』には「本名ヤムウシ内にて、栗多沢の義。其地今のサカヤ川也」と本来河川名であったことが記載されている。

川を越えしばらく行くと国道脇に、「山越内関所跡」の碑と夜泣石がある。

山越内関門跡である。 |

図14 ヤマコシナイからエトモヘ

|

関門跡には、江戸時代の建物をイメージした和風外観をした山越中央会館の建物と、江戸時代に使用されていた思われる井戸の復原がある。

幕府は、箱館六ヵ場所を村並として、山越内の境川まで和人の往来や定住を自由にしたのであるが、いぜんとして蝦夷地への出入りについては一定の制限を設けていた。

このため、蝦夷地と和人地の境となった山越内の地に、それまで亀田(函館市)にあった関を享和元(一八〇一)年に移して、蝦夷地へ出入りする通行人の人別改めを行うと共に、地域住民の保護、不穏な武器の移動の取締りや通行税の取立てを行っていた。 |

「山越内関所跡」の碑

|

安政三(一八五六)年記載の『廻浦日記』には、関門のところに会所一棟・勤番所・武器蔵・備米(そなえごめ)蔵・板蔵・鍛冶蔵・馬小屋などが建並んでいたことが記載されており、一九八九(平成元)年に八雲町教育委員会が実施した遺構確認調査でも、建物跡の一部や鍛冶を行うときに使用した鞴(ふいご)の羽口(はぐち)が発見されている。

関門は、安政年間(一八五四~六〇)の幕府の積極的な蝦夷地開拓政策による蝦夷地開拓のための障害となる諸制度の見直しによって、文久元(一八六一)年六月に撤廃され、「華夷(かい)の境」自由な瑕夷地への往来ができるようになった。

ユウラップ・黒岩

山越内関門跡をすぎるといよいよ瑕夷地である。

オクツナイ川、ポンオクツナイ川をすぎて、さらに海岸線沿いの道を行くと八雲平野に出て、ユウラップ川にいたる。

ユウラップである。ユウラップは現八雲町市街地の内浦町一区とユウラップ川の両岸で、漢字表記では結楽府、遊楽部等と表され、アイヌ語の温泉の下る川という意味のユーラプ・ベツによるといわれるが、支流がたくさん集まって流れる川という意味のイウラプペツによるという説もある。

ユウラップ川河口の右岸にはアイ・ヌコタンがあって、昭和初期まで観光用地図にもアイヌコタンという表記がされていた。

安政四(一八五七)年の『蝦夷実地検考録』では、アイヌ住人が二四軒一〇八人と記載され、比較的大きな集落が営まれていた。

この集落のアイヌ住人については、『東蝦夷日誌』に、「この所の土人皆トシペツ(利別)より移りし者也」との記載がある。

また『廻浦日記』には「落部茅部辺痘瘡(とうそう)流行の由にて此処へ多く引移り来居る事也」との記載や、地元アイヌの家にも国縫(くんぬい)より移り住んできたという伝承もあることから、元々この地に住んでいた人たちではなく利別など各地から移り住み、一〇〇人規模のユウラップコタンが形成されたのだと考えられる。

ユウラップ川は、箱館より室蘭に到る本道の中で、最も大きな川の一つで、特に河口部は現在では改修がなされ狭くなっているが、当時は広く、イトウなども生息していた。

文化六(一八〇九)年の『東蝦夷地山越内場所村鑑帳(かがみちょう)』に「大川あれ共馬渡し船あれば人馬とも往来よし」と記載されているように、歩行することはできず、人も馬も渡し船で渡った。

ユウラップ川をすぎ、さらに砂浜を進むと、山崎に出る。

ここより平野部に終りをつげ、道は海側に張出した丘と海との間を進み、シラリカ川をすぎると、砂浜に岩が小山のようにそそり立つ黒岩に着く。

黒岩はクンネシュマといわれ、菅江真澄の『蝦夷廼天布利』に「昔トイマコタン(遠い国)のアイヌたちが軍勢をまとめて舟でここのコタン(集落)に夜討ちをかけて来て、いよいよ岸に近寄ってきて上陸しようとすると、目の前に沢山のアイヌがたむろしているのにびっくりして、我先にと舟を漕いで逃げさったので、コタンは何の被害も受けることがなかった」とある。

トイマコタンの人々が見たのは、実はルクチの黒岩の姿だったので、アイヌコタンを守ってくれた石神として崇拝し、ここに木幣(イナウという)をあげて礼拝したとされる岩である。

今日でも岩の上に小さな神社があり、祭られている。

黒岩をすぎ、ルコツ川をすぎると、寛文九(一六六九)年に今のシブチャリ(静内)のシャクシャインと松前藩の軍勢が戦った古戦場跡である国縫川に到達し、さらに進むとオシャマンベに出る。

オシャマンベ(長万部)

オシャマンベはオシャマンベ川とオシャマンベ川河口域をさし、現在の長万部町の一部である。

長万部町は虻田町を経由し、室蘭市へいたる太平洋岸沿いの国道三七号線と黒松内町を経由して倶知安町を通り日本海側の小樽市へ抜ける国道五号線、同じく黒松内町から日本海側の寿都町へ抜ける道道九号線の分岐点の町である。

町名の長万部はよく知られた名で、その語源については『蝦夷日誌』に、「オシャマンベはアイヌ語の比目魚のことで、古来より雪消えの節に比目魚の形に残る処有るよりこの名が付いた」と述べられている。

オシャマンベは漢字では小砂万辺、忍山部などとも書いた。

オシャマンベはユウラップ場所(のちのヤムクシナイ場所)の一部で、『東蝦夷地各場所大概書』によれば会所一ヵ所・下宿所二ヵ所、板蔵・柾板葺(まさいたぶき)物置・茅葺秋味(かやぶきあきあじ)番屋・同厩舎(きゅうしゃ)各一ヵ所、稲荷社一社があり、安政四年には三六軒、一五七人のアイヌが住んでいた。

『蝦夷日誌』にイシカリ(石狩)役人は半分は川上を越えユウフツへ出、半分はオタスツよりこの処へ出ると記載があるように、ヤムクシナイからエトモヘの東蝦夷地の本道から西蝦夷地へ抜ける道があった。

オシャマンベ川を渡り、海岸に沿って砂浜を進むと、シズカリに出る。

シズカリからは船でレブングヘ行く航路とシズカリ峠を越えて、レブングから海岸に出て、海岸沿いに進み、アブタ・ウスヘ行く陸道がある。

ウス(有珠)

アブタをすぎ、海岸線をさらに行くとウスに到達する。ウスはアイヌ語の入江を意味するウス・オロが語源であるという説と、山が臼に似ているとする説や、入江の中が臼に似ているので臼になったという説があり、有珠のはかに臼・宇須・字寿とも書いた。

有珠地区は有珠町・向有珠町・南有珠町・東有珠町からなるが、海岸に面している有珠町、向有珠町、南有珠町地区は縄文時代から擦文時代にかけての古い遺跡が多く所在し、なかでも国指定史跡有珠善光寺前の島に所在する続縄文時代の有珠モシリ遺跡はアイヌ民族のイクパスイ(酒を神に捧ぐヘラ)を想像させるようなクマの彫刻の有るスプーンなどが出土した著名な遺跡(出土品は重要文化財)である。

また、文化年間の『東蝦夷地各場所様子大概書(たいがいがき)』にアイヌ住人七八軒、三二八人、『東蝦夷日誌』に文政改、一〇三軒、四一七人、安政改、九三軒、四六九人との記載があるように、古くから多くのアイヌの大が住んでいた所で、アイヌ文化の遺跡も多く所在しているほか、三基のチャンも所在している。

チャシは、有珠湾沿いの北から南にかけて一直線上に並び、北側はチャシコツで旧地名マクンコタンといわれた地にあり、現在は削平されその面影はないが、『河野常吉ノート』によれば、「高さ百尺余の丘陵にして四方に傾斜し東南麓は里道に近く北東側は最も急険にしてその下に沼及び湿地あり」と紹介されている。

中間はポロチャシで、台地南端付近に二段の壕をめぐらしている。

現状は整地され元の形状が残念ながら失われてしまっている。

最も南側のチャシはポンチャシで、伊達市海洋センター敷地の隣接地に位置している。

標高一四メートルの平坦な台地上にお椀を伏せたようなチャシ跡で、よく見ると二段の壕がめぐっており、お供え餅のような形をしている。

有珠湾をすぎて海岸沿いにアルトリを越え、長流川を渡ると、気門別川沿いに伊達市街地を見渡せる作局四回いの高台がある。

この高台の海側先端には館山チャシが所在している。 |

図16 ポンチャシ(伊達市海洋センター敷地隣)

|

館山チャシは、長さ一〇〇メートル、幅一〇メートルの壕が北西と南に弧状に二重にめぐらされた、日高のシベチャリ(静内)にあるシャクシャインのチャシをしのぐ、道内でも有数の大きさのチャシである。

館山チャシ跡をすぎ、気門別川、門別川を渡り、さらに行くとエトモに達する。

(2) クンヌイの古戦場 top

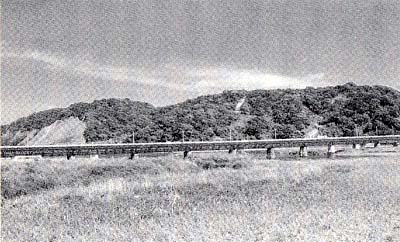

国縫川

長万部町国縫(くんぬい)を流れる二級河川である国縫川は、シャクシャインと松前藩が相対し戦った古戦場跡である。

国縫川の国縫は、アイヌ語のクンネが語源で、黒いまたは暗いという意味で、古くはくんぬいと仮名表記もあるがクンヌイとのカタカナ表記が一般的である。

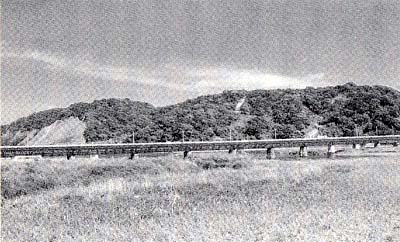

現在の国縫川は、河口部両岸に堤防が築かれ水路のように直線的に改修されて、国縫の市街地が川の左岸までおよんでいる。

大日本帝国陸地測量部発行の}九一七(大正六)年測図によれば、国縫川はJR北海道函館線の山側で、三日月状に屈曲し、内浦湾に注いでいる。 |

図17 国縫川と国縫市街地

|

その後、地理調査所発行の一九一七年測図で一九四五(昭和二十)年部分修正図では、国縫川はまっすぐ海に注がないで、国道五号線を横断した後に、南側にまがり、砂浜を一キロほど流れて噴火湾に注いでいる。

このように山間を抜け平野部にでた国縫川は激しく変化しており、戦場となった当時の国縫川付近はどのような状況であったのか、残念ながら知るよしもない。

また、古戦場跡を表すものもまた、今のところ何も残っていない。

シャクシャインと松前藩の戦いの記録については、戦場となった地元長万部町町役場に保存されている『沿革誌』と『長万部町史』によれば、『長万部民報』に五八回にわたって掲載されていると述べられている。

しかし、残念ながら、『沿革誌』は一八九〇(明治二十三)年に任命された長万部戸長川上十郎が記載した物であり、『長万部民報』については所在不明とのことで内容について確認することができなかったが、小倉範三郎が一九四六(昭和二十一)年から発行したものである。

おそらくこれらの資料は、『津軽一統志』の松前において蝦夷蜂起の記載や、松前藩士中島家に残された「蝦夷蜂起」や『蝦夷談筆記』、八左衛門が幕府に報告した文書を中心に記録した「渋舎利(しぶちゃり)蝦夷蜂起ニ付出陣書」などの史料をもとに書かれたものであろうと推測される。

長万部町に残るこれらの資料は、シャクシャイン最後の地となった地元として、古くからこの戦いに強い関心をよせていた結果であろう。

シャクシャインの蜂起

ここでは、前記資料を中心にしてシャクシャインの蜂起について紹介してみることにする。

松前藩の処置に日頃より不満を募らせていた東蝦夷地シブチャリ(今の静内)の総乙名(そうおとな)シャクシャインは、長年に渡ってシブチャリ川を挟んで勢力を争っていた波恵(はえ、門別)の乙名(おとな)オニビシと争いを起していた。

争いが拡大し、他地域に波及するのをおそれた松前藩は、ことあるごとに仲裁を行い、シャクシャイン、オニビシ双方ともそのつど和解を承諾したが、シャクシャインは本心で和解を受入れたわけではなく、シャクシャインの婿となって松前藩にかわって諸国通商の利益を自由にしようとする越後の庄太夫と謀反を企てていた。

寛文八(一六六八)年にシャクシャインはついにオニビシを倒し、その仇を討とうとしたオニビシの姉(沙流のウトマサの妻)をも討ちはたした。

寛文九(一六六九)年四月、沙流(さる)のウトマサは松前に出向き、武器・食料の援助を求めたが、松前藩はこの援助を断り、ウトマサを松前に留めて、沙流及び染退(しぶちゃり)に人をさし向け、仲裁を行わせた。

その後、ウトマサを帰らせたが病で旅の途中で亡くなる。

シャクシャインは波恵の蝦夷に「ウトマサが松前に毒殺されたのだから、松前を討ってウトマサの仇に報いなければいけない」と根も葉もない噂を流すと共に、西蝦夷地にチメンハ、東蝦夷地にウェンシルシという使者を遣わし「松前の処置は年をおって不法をきわめており、当年蝦夷地に来る商船の荷物である米、たばこに毒を入れ、総ての蝦夷を殺そうと企てている」などと噂を流させた。

樺太島、ラッコ島の夷人と共に蝦夷地にいる鷹待(たかまち)、東西蝦夷地にくる船頭、水主(かこ)を殺し、国縫にいる金掘を殺して、米・味噌を奪って兵糧にし、松前に攻めのぼってシャモ(和人)を一掃して難を逃れよう。

従わない者はシャモより先にうち殺して松前に攻めのぼると強要し蜂起をすすめた。

各地で不満を抱いていた蝦夷はこれに同調して一斉に蜂起し、六月各地で和人を殺害し、略奪を行った。

東西蝦夷地で奪われた商船一九隻、東蝦夷地で殺害された和人は一五三人(うち松前の者三七人)、西蝦夷地で殺害された和人は一五〇人(うち松前の者三八人)で、そのほとんどが鷹持・船子で、侍は東蝦夷地の三人である。

この東蝦夷地の蝦夷蜂起の知らせは、白老(しらおい)の蝦夷より六月二十一日に松前に伝えられ、西蝦夷地の蝦夷蜂起は七月五日に松前に伝えられた。

松前藩は六月二十三日に、利別への砂金掘の要所であったクンヌイに士卒を少し派遣し、これを守らせると共に、クンヌイより味方の蝦夷を派遣し、様子を探らせ、幕府に報告した。

幕府は、松前藩主が当時幼少であったため、幕府直臣の松前八左衛門泰広を派遣し総指揮をとらせた。

七月二十五日には蜂起した蝦夷軍がエトモ(室蘭市)まで攻めのぼってきたとの知らせが松前にとどいたので、二十六日に兵を率いて蠣崎蔵人(かきざきくらんど)広林が国縫に向い、八月一日にクンヌイに到着した。

アイヌ軍はその数二千余りの大軍となって、クンヌイまで攻めのぽり、七月二十八日の夜より砦に火をかけようと毎夜押寄せ、八月三日まで続いた。

この間、八月一日にクンヌイに到着した兵は、天気が悪く出陣できなかったが、四日には三隊に別れて攻撃を行い、モンベツのアイヌを討ち、オシャマンベまで進み野営した。アイヌは山中に隠れ、弓矢を射掛けたが、松前軍は鉄砲で応戦した。

五日シズカリ(虻田町礼文華と長万部境)にいたり、クンヌイヘ戻る途中に有珠のアイヌ九人を生捕り、六人を鉄砲で討ち果たし国縫にもどった。

アイヌは兵糧も少なく、その上、鉄砲で数度打ち負かされ、味方も大勢を失い退却をした。

松前軍はシャクシャインを追い、九月四日にクンヌイを船で出発し、内浦湾にそってピポク(新冠町)まで進み、ピポクにてシャクシャインに降伏を促し、和議の成立を祝して酒を振舞い、シャクシャインほか一三名を殺し、染退のシャクシャインの砦を攻め滅ぼした。

クンヌイの戦い

ここで再びクンヌイでの戦いについて見てみることにする。

『津軽一統志』の記載によると、八月四日に松前軍は三隊に別れて、オシャマンペ(長万部)へ進軍したところ、モンペツ(紋別)にメナシクルアイヌが小屋がけをして、三〇〇人ほどのアイヌがおり、これを打ち負かし、小屋をすべて焼き、オシャマンベに進軍したとある。

モンベツはアイヌ語のモペツが語源で、静かな川という意味である。

のちに紋別とも表記され、クンヌイ川より六キロほどオシャマンベよりにある紋別川付近で、現在の長万部町平里にあたる。

この記述は、モンベツにクンヌイ攻めのアイヌが陣らしきものを構えていた可能性を示しているとも考えられる。

安政四(一八五七)年に箱館奉行堀利煕(としひろ)の東西蝦夷地、北蝦夷地巡検に随行した玉蟲(たまむし)左太夫誼茂(よししげ)のその時のことを著した『入北記』に

「サテ此(この)モンペツト云フ処(ところ)ヨリ左ニ当り古館(こたて)ノ如キモノ見ヘケリ。

土人ニ問ヒシニ誰アリテ知ルモノナシ。僕其所ニ至り遂一探索セザレバ、遠見ニテハ土手ヶ間敷(どてがましき)築キ立テ其外ノ形勢真ニ城塁ノ如シ。

疑クハ古昔(こせき)蝦夷戦争ノ時ニテモ築タルナラナント独察ヲゾイクシケル」と、モンペツに館と思われる建物があった可能性を示唆しており、モンベツにシャクシャインと松前軍の戦いの遺跡が発見されないまま眠っているのかもしれない。

もう一つ、クンヌイ川とモンベツ川の中間にあるワルイ川河口のオシャマンベよりの砂丘に所在している花岡遺跡についてである。

花岡遺跡は一九五九(昭和三十四)年に札幌医科大学によって三体の人骨が調査されたアイヌ墳墓の遺跡である。

『蝦夷談筆記』に、アイヌは国縫川で相対して戦い、鉄砲に撃たれ倒れた者の死骸を引取り隠したとの記載や、『東蝦夷日誌』にも、討たれた死骸を松前軍の目にかけないようによく隠したとの記載がある。

このことから長万部町の先史時代を記載した石川徹は、花岡遺跡はシャクシャインの戦いの場であったところであり、血に染められた戦死者の墓という推定もありうるとして、シャクシャイン蜂起の古戦場との関係がある可能性を『長万部町史』に述べている。

ただ、花岡遺跡の近くのモンベツに『津軽一統志』では「くんぬいより一里川有狄(えぞ)おとなマシマ家五軒」、『廻浦日記』に「蝦夷家拾壱軒」などと村が存在していたことが記載されており、この村の墓地とも考えられるが、石川徹が述べているように古戦場の可能性も残されている。

今後、これらの調査が行われたなら、クンヌイの古戦場跡の一部を垣間見ることができるかもしれない。

(3) レブンゲ越えと西瑕夷地への道

top

レブンゲ(礼文華)越え

噴火湾に沿ったヤマコシナイ(山越内)からオシャマンベ(長万部)までの道は、平坦な海岸の砂浜を行く比較的穏やかな道であるが、オシャマンベをすぎ、シズカリ(静狩)からアブタ(虻田)にかけての道は、それまでの平坦な海浜の道とはうって変って、九折(つづらおり)の厳しい峠越えの道である。

現在の道、国道五号線は旧長万部川河口付近より西側に曲り、黒松内から倶知安町、余市町、小樽市へと抜ける。

長万部から虻田へ抜ける道は、旧長万部河口から国道三六号線となり、静狩峠、礼文華(れぶんげ)峠を越え虻田町に抜けるが、急勾配の坂とカーブが多く現在でも難所である。

オシャマンベからのレブング越えの道は、オシャマンベ川を渡り、海岸沿いの砂丘の道を内浦湾に沿って北に向い静狩川に出る。

海沿いの平坦な砂丘の道は突如として終り、鋭い険しい崖がたちはだかる。

シズカリである。

シズカリはアイヌ名でシリトウカリ、山の手前という意味で、道はここからそそり立つ岬を舟で回り、レブングに渡る海上の道と、険しい峠越えの陸の道に分かれる。

寛政十一(一七九九)年にこの陸の道を通った遠山金四郎景晋(かげちか)は、シズカリ峠について、灌木(かんぼく)が繁っていて登る道も分らない、樹木の間から青空を見ると井戸の中から空を見ているようだと、鬱蒼とした険しい密林の山道で困難な山越えであることを述べている。

松浦武四郎もまた『蝦夷日誌』に「小休所より柵にはいり、九折の足がかかるだけの岩角の道である。

馬は放してやり、人は皆、木の根にとりすがって登る。

この日は、馬一頭分の荷物を二頭に分けて、多くは船で送った。

二丁程の難所をすぎると道も少し良くなり、暗いほど樹木の茂った道を五、六丁行くと少し良くなるが、熊笹が雪に押されて地に伏しているその上を踏んで行くのはいかにもあやうげで、夏だというのに道もぬかるんでいて何ともいいようのない所を一里ほど登り静狩峠についた」と峠への道の大変さを述べている。

静狩川沿いから九折の山道を上り静狩峠を越え、平坦な道を四〇〇~五〇〇メートル行くとライバに出る。

ライバはアイヌ語でライパ、川の流れが死んでいるという意味である。

ここより朱太(しゅぶと)川の支流来馬(らいば)川を下り、朱太川に出て下ると西蝦夷地寿都(すっつ)へ抜けることができる。

ライバからは上り下りする山道を四回ほど行くとポロナイ峠に出る。

さらに山道を進みレブング川に出る。

国道三六号線は山間部を引続き通り虻田に達するが、当時の道は、国道三六号線から別れる道道六〇九号線に沿って、レブング川を下り海岸に出て、岩磯沿いの海岸を大岸に向かう。 |

図18 シズカリ(静狩)峠の遠望

|

岩磯沿いの道を進み、与謝野鉄寛・晶子、伊藤整、斎藤茂吉の文学碑公園をすぎると、茶津(ちゃつ)岬が海にせりだし、三方絶壁に囲まれ磯道は途絶えてしまう。

ここより坂道を登りチャシナイ峠を越えて再び海岸に出て、砂浜の道を行くと大岸に出る。

チャシナイ峠から茶津岬の先端を見ると堀によってくぎられたチャシ跡がある。

一九七一年に発見されたカムイチャシ遺跡である。

松浦武四郎の『東蝦夷日誌』に「チャシナイ(山岬)上に昔の酋長の城跡有」と記されている。

チャシは一般的にアイヌの「砦」「城」と呼ばれるが、元々は「靼」「柵囲い」を意味するアイヌ語で、河川・海・湖沼を望む丘陵や段丘などの先端部に構築される。

カムイチャシは一方が尾根につづき、三方が海に囲まれた絶壁で、見るからに要害の地である。

尾根側には岩盤を掘り込んで構築した長さ一六メートル、幅五メートル、深さ二メートルの壕があり、壕から岬先端部までは三七メートルある。 |

図19 カムイチャシ遺跡

|

壕の内縁には土塁と推測される盛土が認められる。

『豊浦町史』には「土塁の上に握り拳二倍ほどの数多くの礫が並んでいる。

礫は土塁の葺石であるがつぶて石などに使うために一個所に集めたものか今後の調査に託したい」と、土塁上に礫がたくさんあったことが記載されている。

大岸からは、絶壁の海岸が続くので、小鉾岸(おふけし)川を渡り山道に入り、峠をこえて豊浦に出る。

豊浦からまた山道に入り、ポロナイ川を通り、海岸に出て海沿いの道を進みフレナイに達する。

このレブング越えについては、『入北記』に「今日ノ山道東地第一ノ難道にて西地雷電山道ニモ適スベシ」と述べられているように、蝦夷地における難所中の難所の道であった。

この道路開削については、寛政十一(一七九九)年に松前藩が幕府の内命によって着手したが、同年八月にこの地が上地(あげち)されたので完成しなかった。

翌十二(一八〇〇)年に幕吏小林卯十郎(うじゅろう)によって改修が行われたが、往来にはなおも困難を要した。

享和三(一八〇三)年にこの地の警備にあたっていた津軽藩が幕府に願い出て、調査を行い、文化元(一八〇四)年~文化三(一八〇六)年にかけて開削が行われた。

開削区間の山道は一六キロにもおよび、道幅は一メートルほどであった。

西蝦夷地への道

ヤマコシナイからエトモにいたる噴火湾沿いの本道より西蝦夷地に抜ける道には、ユウラップ・クンヌイ・シズカリ・レブングから抜ける小規模なまたはアイヌだけが通る道や、オシャマンベからスッツに抜ける黒松内道のように誰でも越すことのできる道が存在する。

ユウラップの道は、ユウラップ川を遡り支流のトワルペツ川上流をへて、ルクシペツ川を通り山越して、利別(としべつ)に出る道で、利別のアイヌが利用した道である。

さらに、シラリカ川から、冬の間だけ利別に抜けるために利用されるアイヌの道があったとされる。

クンヌイからは、国縫川にそって遡り、ピリカベツに出て、セクナイヘ抜ける道が存在していた。

この道は、「金掘」「金山」「砂金場」などと呼ばれていたピリカベツ川、チュウシベツ川、利別川の三河川の合流点(現ピリカダム)付近での砂金採掘を行うために利用された砂金掘の道で、利用されていたのは寛永年間頃からシャクシャインの蜂起した寛文年間頃までである。

国縫から砂金掘り場までクンヌイ川沿いの道は馬も通ることができ、砂金掘場からセタナイまでは、船が利用されていた。

黒松内越え

最も利用された西蝦夷地への道は、長万部を起点として黒松内を通り、西蝦夷地寿都に貫ける黒松内越えである。

現有道路では長万部から蕨岱(わらびたい)間の国道五号線と黒松内をへて寿都にいたる道道一九号寿都黒松内線かこれにあたる。

オシャマンベ川に沿って黒松内を通り歌棄(うたすつ)へ抜ける西蝦夷地への道、黒松内越えについては、『蝦夷商賈聞書(しょうこききがき)』に「此ヲシャマンベと申所西海スッツと申所へ越道有」との記載が見える。 |

図20 黒松内川と朱太川が合流している黒松内市街

|

黒松内越えの起点は、旧長万部川河口で、道は川に沿っで遡り、支流オバルペツ川を越えてオシャマンベ川を川沿いに遡る。

オバルペツ川右岸の段丘、現在飯山神社のある段丘先端に国史跡東蝦夷地南部陣屋跡オシャマンベ陣屋跡が所在している。

陣屋跡は、安政二(一八五五)年に幕府による蝦夷地の再上知によって、再度蝦夷地警備を任された南部藩が、静狩よりユウラップまでの警備を目的として構築したが、安政四(一八五七)年八月には廃止されている。

現在高さ一・八メートル、一辺の長さ約七五メートルの「コ」の字形の土塁と堀が残っている。

一九八四年に長万部町教育委員会のオシャマンベ陣屋跡の調査では、「コ」の字の開いた部分に壕と門跡とが見つかっており、本来陣屋の土塁は「コ」の字ではなく入口部を残し、四角く土塁が構築されていたことが確認されている。

土塁内の建物については、南部藩蝦夷地経営図の「東蝦夷地ヲシャマンベ陣屋建家之図」に記載があるが、この時の調査では建物跡は発見されず、内部に実際に建物があったかどうか明らかではない。

この陣屋の下を川に沿って遡ると、長万部川は知来(ちらい)川と二股(ふたまた)川に別れる。

道は西側から知来川に流れ込む二股川を越えて知来川沿いに進むと、知来川に西側から流れ込む支流トマムナイ川との合流点に出る。

知来川の源流はここより東側オシャマンベ岳から流れてくる。この辺は蕨岱という。

道はこの合流点の中間の谷沿いを進み、ヤマコシナイ・アブタの境エナオ峠を越えると、黒松内川に出る。川に沿って下ると、東側に歌才(うたさい)ブナ自生北限地が広がるウタサイがある。

しばらく行くと黒松内川は朱太川に合流する。黒松内である。

『東蝦夷日誌』によれば、旅宿があり、春の出稼ぎが往来する時には毎夜五〇〇~六〇〇人が泊まると記載されているように、舂先には出稼ぎ人が多く往来する。

黒松内川が合流する朱太川は、東蝦夷地のレブング越えの来馬川が源流で、レブングからライバに出て、川を下ってくると、この黒松内に出る。

道は米太川に沿って川を下り、やがて寿都湾に出る。

ここから湾沿いに東側に進行と歌棄、小樽へ行くことができる。

黒松内越えの道は、安政三年以前は道らしき道がなく、春の漁のために漁夫などが積雪を踏んで通行するだけの道であったが、安政三年に箱館の福次郎、千代田村名主才太郎の二人が共同で長万部黒松内間六里余りの開削を願出て開き、黒松内より歌棄にいたる四里は、歌棄の請負人桝屋栄五郎の父定右衛門が出願し、開削して完成させた道である。

黒松内をへてスッツにいたる道は、このほかに、シズカリ川を川沿いに遡り、山を越えて幌加朱太川の上流に出て、幌加朱太川を下り、朱太川をへて黒松内にいたり、黒松内からスッツに抜ける道や、レブングのアイヌが漁場に行くために往来したレブングからレブング川を遡リレブング峠を越えて、ライバに出て、ライバ川を下り朱太川に出て、黒松内をへてスッツにいたる道なども存在した。

(4) チャランケ岩とサカナニシパ

top

サカナ

東蝦夷地はアブタコタンにサカナという豪胆勇猛を謳われた一人のおさがいた。 このおさはアイヌの人々に伝承される口承文芸ウエペケレ(昔話)の主人公として名高い。

金田一京助は「サカナは有珠山の山焼け(噴火)の年にピタカアイヌなる者をだまし討ちにし、その死骸を投げ捨てたためにピクカアイヌの怨霊が魔人をともなってアブタコタンへ攻め寄せてきた。

サカナはこれをオイナカムイと共に討ち果たした」という伝承を紹介している。 この有珠の山焼けの年を知ることによりサカナが活躍した時期を推定することができる。

金田一は「有珠の焼山が山焼けして大層な人死にしたことが二度あった。

その二度目の方は、今の老母の祖母たちがよく知ってる時代で……これは文政の年次にあたる。

……有珠の山焼けがその前にもあった。これは寛文の噴火である」とつづける。

有珠山の噴火は明治以前には、嘉永六(一八五三)年三月中旬、文政五(一八二二)年閏正月十九日、明和五(一七六八)年十二月十二日、寛文三(一六六三)年七月十四日の四回ある。 文政の噴火の前は明和だから、これによって考えるとサカナは明和の頃、すなわち十八世紀半ばの人物であろうと。 |

図21 金田一京助

|

イウォロをめぐる論争

松浦武四郎は安政四(一八五七)年頃に以下のような伝承を採録している。

すなわち、

ウス場所ヲサルヘツ川すじアブタ領之事、ヲサルヘツ川すじなるソウヘツといへるは、アブタ沼(洞爺湖)より落るものにして幅十間斗、相応の川也、

然れ共、其川ウス場所に有はウス領なること、今言べくもあらざりしか、宝暦年間、アブタ惣乙名サカナ〈カムイサムシ曽祖父也〉も東西両所之名を得し豪強の者なりしか、其存命の時とかや、アブタ場所の士人鹿を逐て山に行く、此滝の上に至り遂に落で死せし也、

サカナ其を聞、ウス場所江来り、其方の場所にかかる滝が有故に我土人死したり、依而我土人の償をすべしと云に、ウスの乙名大に驚き、落て死したるは其方の土人の過也、

此方の場所までも鹿を逐はずばよろしかるべきに、我領分まで逐来るこれ我(其)方の過ち、我領分に来りし其場所の價を出すべしと申せしかば、其時、サカナの云るは、チコエキフ〈喰物也〉を見て追ふは蝦夷の風也、

譬へ他の領分なりとも誰領分共遠慮する事はなし、それを他の領まで来りしと云は悪さよし、償いを出せとはそれこそ人間風也、

依而其方、人間風を云し償を出すべしとて、其時の議論に勝、終に此処を半分アブタ領に耿しよしに而、今にウラヱ(簗)をアブタよりも懸る也、 |

とある。松浦武四郎のこの記事は重要な要素を多く含んでいる。

まとめてみると、

①アブタのアイヌがウス領内の滝から転落死しかこと、

②サカナがウスの乙名にウス領に滝があるからアブタのアイヌが死んだのだとチャランケ(論争)におよびアシンペ(償い)を要求した、

③ウスの乙名が逆に領分を侵犯したアシンペを要求、

④サカナはチコイキプ(獲物)を逐うのはアイヌプリ(アイヌの習慣)であり、領分を侵犯したからといってアシンペを要求するのはシャモプリ(和人の習慣。ここでは人間風といっている)であり、

⑤アイヌなのにシャモプリに則るのは不当であるとして、サカナがチャランケに勝利し、ソウペツ川での漁業権を得たのである。

これはイウォロをめぐっての論争である。

サカナはチコイキプを逐って「臂へ他の領分なりとも淮領分共瀘慮する聨はなし」というのはアイヌプリであって、これを拒否するのはシャモプリであると明確に述べている。

イウォロというものの定義を考え直す好資料である。

そして松浦武四郎はサカナを宝暦のころの人と述べている。

菅江真澄は寛政三(一七九一)年のとき「アブタのサカナとて近きコタンにならびなき家財珍宝もちありしが、近き年物故してあらぬ」といい、その家に入ってサカナが在りし日に持ち伝えたる様々の宝をみたと記している。

サカナの活動の時期が推定されよう。

口承文芸が史料となりうるかどうか、アイヌ研究の分野ではウエペケレには史料性があるという方向性が定まりつつある。

これなどもそれを補完する材料の一つである。

ところで、アブタとウスの境界にウコソンコウシという地点があり、そこにチャランケシュマ(チャランケ岩)という一対の岩がある。 ちょうど、長老たちが論争に及んでいる姿を彷彿させる。

もちろんサカナ伝説とは関わりはないけれども、サカナニシパもこの岩のように堂々たる姿勢でチャランケに臨んだのではなかろうか。 |

図22 チャランケ岩

|

(5) 善光寺と円空仏とオットセイ

top

善光寺

ウス(有珠)場所には蝦夷三官寺の一つ大臼山道場院善光寺がある。

浄土宗関東触頭(ふれがしら)江戸芝増上寺の末寺として幕府により建立されたのは文化元(一八〇四)年であるが、善光寺はそれ以前から「如来堂」としての歴史を持つ。

他の蝦夷三官寺とはそこが異なる点であり、また同寺の特色の一つともなっている。

まずその前史から見てみよう。

善光寺という名称は、その本尊である「善光寺如来」に由来する。

確認される最も古い記録は、正保三(一六四六)年の奥書を持つ『新羅之記録』にある、慶長十八(一六一三)年五月一日に松前藩主慶広(よしひろ)がウスにあった「善光寺如来之御堂之旧跡」を夢のお告げに従い再建した、とする記事である。

近世を通じてウスの如来堂は、西蝦夷地オオタ(太田)の権現窟と共に、巡礼地として多くの参籠者を集めてきた。如来堂を訪れた巡礼者のなかには、仏師として知られる美濃の円空(寛文六〈一六六六〉年七月)や甲斐の木喰行道(こくじきぎょうどう)(安永七〈一七七八〉年閏七月十日)、あるいは菅江真澄(すがえますみ)(寛啓三(一七九一)年六月十日)などが含まれる。

如来堂の本尊は、当初「善光寺如来御影」という絵像であったのが、のちに円空仏を臼の上に安置し善光寺仏と見立てたものに変化したようである(須藤隆仙『日本仏教の北限』)。

蝦夷島における円空仏は、現在三六体が確認されており(江差フォトクラブ編『写真集 北海道の円空仏』)、その大部分は「江差在」と称された和人地日本海側に集中している。

たびたび海に流されたため、波に削られ輪郭のはっきりしないものも多い。

五来重は仏を海に流す習俗に触れ、蝦夷島における円空作仏の背景には、「流れ灌頂」という宗教的儀礼の需要があったとされる。

死者のために仏を海に流すことと、流れ寄った仏を拾い上げてそれを豊漁の神体とするという習俗のために円空は作仏を依頼された、というのだ(五来重宗教民俗集成2『作仏聖-円空と木喰』)。

和人地の円空仏は堂庵の奥深くに鎮座する本尊ではなく、漁業と密接に関連して成立していた死者への供養と豊漁に関する信仰を一身に引受けて岸と海とを往復することを期待される存在だったといえよう。

これらの円空仏の多くは、今なお手篤く祀られている。

一方蝦夷地の円空仏のなかには、こうした宗教的需要のために彫られたものではないものがある。

背銘に「~のだけ(嶽)ごんけん(権現)」とあるものがそれであり、これらは円空の志願により奉納地が指定されたものと捉えられる。

菅江真澄によると寛政四(一七九二)年には、如来堂に二体の円空仏があったほか、その傍らの小祠に

①「内浦の嶽に必百年の後あらはれ給ふ」、

②「のほりへつゆのこんけん」、

③「しりへつのたけこんけん」と彫られたそれがあったといい、またレブング(礼文華)場所ケボロオイの岩屋観音には、

④「うすおくのいん小嶋」、

⑤「いわうのたけこんけん」、

⑥「くすりのたけこんけん」、

⑦「たろまゑのたけこんけん」と刻まれていたという(菅江真澄『蝦夷廼天布利(のてぶり)』)。

真澄は岩屋観音にもう一体判読不能の銘を持つ円空仏があったとするが、樺太探検で知られる松田伝十郎は寛政十一年に、⑧「ゆうはりたけこんけん」と読んでいる。伝十郎は④⑥~⑧を「この仏も時節到来して世に出しと奉行へ届置て、其仏の背にほり付ある山々へ送りて安置」させる措置を取っている(松田伝十郎『北夷談』)。

④が一九七七(昭和五十二)年まで洞爺湖中の島観音堂にあり、⑥が釧路市米町厳島神社に現存し、⑦が苫小牧市錦岡樽前神社に現存するのは、そのためであるという。

寛文六(一六六六)年になされた円空の志願は、一三三年後の寛政十一年に伝十郎によりかなえられた形になる。

このほか、「うちうらのたけ」(森町字(あざ)砂原四丁目・内浦神社)、「いそやのたけ」「らいねんのやま」(寿都町字磯谷町島古丹・海神社)、「いうらつふみたらしのたけ」(八雲町山越・諏訪神社)とそれぞれ記された円空仏が現存しているが、いずれも円空の山岳に対する思いを反映した作仏であると考えられよう。

蝦夷三官寺

円空仏を祀る善光寺如来堂は、檀家を持ち住僧をともなう正式な近世寺院ではなかった。

しかし伝十郎によると「南部、津軽辺より臼善光寺参りとて参詣人おり」という状況であり、参詣人や「ひじりの僧」のための鍋釜を備えた宿泊施設まで建てられていたという。

浄土京江戸芝増上寺末大臼山道場院善光寺は、こうした参詣施設を再編して建立されたものと捉えられよう。

ここで、蝦夷三官寺の概要につき、『休明光記』によって述べてみたい。

蝦夷三官寺と称されるのは、善光寺のほかにシャマニ(様似)等樹院(とうじゅいん)・アッケシ(厚岸)国泰寺(こくたいじ)である。

この三寺院はいずれも、幕府により建立された。

その背景には、ロシアの南下を受けて行われた蝦夷地の幕領化政策がある。

当時ロシアの脅威は千島列島方面に大きかったので、幕府は当初、千島に直接連動する東蝦夷地を上知した。

そして、各地に幕吏の詰所を設置し、行政・警衛の指揮に当たらせた。

さらに、ロシア正教の南下に備えるため、また本州方面からのみだりな宗教流入を統制するため、公認寺院の設置を計画した。

当時新規寺院の建立は禁止されていたので、これは例外措置であった。享和二(一八〇二)年のことである。

初代住職が三寺院に入院したのは、翌々年のことであった。

住職は江戸城白書院帝鑑之間で将軍に拝謁した後に蝦夷地へ向け出発することになっていた。

これをもって蝦夷三官寺を「十万石格」と位置づける見解もあるが、これは江戸城中における寺社住職・神主の対将軍拝礼格式の体系のなかで解釈されるべき問題であろう。

蝦夷地には表向き定住和人が存在しないことになっていたため、本州の寺院と同様な檀家からの収入を経済基盤にすることはできない。

幕府は寺院維持のために扶持を与えた。また「持場」を定めて滞在和人への葬祭・祈祷行為の独占を保証した。

この制は幕末まで継続した。善光寺の持場は東蝦夷地ヤマコシナイ(山越内)場所からシラオイ(白老)場所までである。

アイヌの人々と善光寺との関係は、三官寺運営の基本方針のなかに、寺院の建立は蝦夷地滞留和人死亡時の「取置」と「邪宗門糺(ただし)」のためであり、アイヌの葬送儀礼の変更を強いるものではなく、アイヌ風のそれは「其儘勝手次第」にさせるように、との規定があることから、構造的な改宗の意図をもって臨んだわけではないことが確認される。

ただし、住職らによる直接的な「教化」は妨げられてはおらず、またウス場所周辺の死亡者を把握する役割を期待されていたこともまた確認されるのである。

たとえば、三世弁瑞はアイヌ語に訳した法話を鉦を打ち鳴らしながら語り歩き、アイヌから「ネンプチ・カモイ」と称されたと伝えられ、実際彼の作になる「念仏上人子引歌(ネンホチカモイ・ボボウンニシヶイナ)」の版木が残されている(『新稿伊達町史』上巻)。

しかしながら、こうした活動は、たとえば新大陸におけるキリスト教改宗とは異なり、アイヌの人々の風俗・宗教を根底から覆すような結果をもたらしたわけではなく、仏教とアイヌの信仰とはいわば併存する形で近代を迎えることになるのである。

現在善光寺境内は「史跡善光寺跡」として国の指定を受けている。

その本堂には文化二(一八〇五)年以来の棟札が残り、数度の修復をへつつも、江戸時代の姿を今に伝えている(『史跡善光寺跡修理報告書』)。

また所蔵の古文書類(重要文化財)は、近世・近代の蝦夷三官寺の動静を知る上で、貴重なものである。

境内の有珠郷土館では、この地域のアイヌ民族資料を含む様々な資史料に触れることができる。

アイヌの生業としてのオットセイ猟

さて、善光寺の持場である内浦湾(噴火湾)沿岸のアイヌの人々の近世における生業活動には一つの特徴があった。

徳川将軍家への献上品であるオットセイ(膃肭臍)猟を行っている点である。

佐々木利和の研究「噴火湾Ainuのおっとせい猟について-江戸時代におけるAinuの海獣猟-」(『民族学研究』四四-四)によってその様子をうかがってみよう。

氏によればその範囲は東蝦夷地ヤマコシナイ(山越内)・アブタ(虻田)・ウス・エトモ(絵柄)の四場所および箱館六ヵ場所のうち野田追・落部・茅部の各村である。

小船で海上に眠るオットセイにそっと近づきハナレと呼ばれる回転式離頭銛で仕留めるのには熟練が要求され、猟に従事する者はレバ・アイヌと尊称されたという。

水揚げされたオットセイは、内臓を取出し塩を詰めた上で会所を通して松前あるいは箱館へ回漕され、松前藩主または箱館奉行により江戸の将軍家に送られた。

ウココムと称する本体、タケリと称する牡の性器、ならびにカンカンと称する内臓の一部(百尋)を薬用に供するためである。

また牝も塩漬にして献上されたようである(福嶋屋文書「産物并調進抜書」)。

献上されるオットセイは、藩や奉行所により厳重な取扱いがなされた。

試みに「産物并(ならびに)調進抜書」により、幕末のある年に箱館から江戸に送られた牝オットセイの扱われ方を具体的に見てみよう。

十一月二十七日、「牝膃肭臍(おっとせい)」二羽を、五稜郭内にあった箱館奉行所表御居間で、箱館奉行が自ら検分した。

その席には産物掛の組頭・調役らも同席した。オットセイは箱に「塩詰」のうえ西ノ内紙による「目張」をし、奉行が直々に「御貘判」をしたうえで「御封印」を行った。

箱は「琉球二重包」とし、即刻当番の下役を通じて江戸に差し立てられた。

箱の規格は、「拾六分板」を用いた深さ八寸・横一尺一寸五分・縦三尺三寸のものであり、蓋にはカギが掛けられていた。使用した塩は四斗入一俵である。

このように、奉行所のトップ自ら厳封をして差し立てられるのは、将軍家への献上品だったからに他ならない。

時代は遡るが、十九世紀初頭の箱館奉行羽太正養は、松前藩が「寒塩膃肭臍」を「例年献上」していたこと、奉行所が幕府御膳番からオットセイ二匹を「捕獲次第塩漬」にて送るように、またタケリもあれば送るように、と依頼されていることを報告している(『休明光記』)。

つまり、蝦夷地を沙汰するものにとって、「例年」のオットセイ献上は必ず幕府へ「調進」しなければならない役儀として位置づけられていたといえよう。

こうしたオットセイの「調進」を、内浦湾岸のアイヌの人々は、江戸時代を通じてその熟達した技で担っていたのである。

(6) 菅江真澄のきた頃 top

真澄の日記

旅行者として有名な菅江真澄が瑕夷地に来たのは天明八(一七八八)年の夏七月で、松前を拠点に寛政四(一七九二)年十月まで滞在した。 その間の日記は、

①『蝦夷喧辞辨』『えみしのさえぎ』寛政元年四月二十日松前発~太田山参詣~江差~六月三十日松前着

②『ひろめかり』貪政元年秋松前発~恵山~箱館~十一月十八日松前着(現存下巻のみ)

③『蝦夷廼天布利』貪政三年五月松前発~有珠山登山~六月十一日アブタ滞在(現存上巻のみ)

④『智誌座濃胆岨』『ちしまのいそ』貪政四年正月~五月十九日在松前の四種類が残されている。 いわゆる瑕夷地は上記③であるが、そのほかの日記にもアイヌの人々の様子が描写されている。 |

図26 菅江真澄

|

アイヌの人々の描写

①では海岸沿いの道のうち、メノコシワシリという難所で「メノコシとは蝦夷の女をいへれど、メノコといふがまほにこそあらめ、ワシリとはアイヌ辞にや和人こと葉にや、いづこにても海辺なるいとさかしくいたりがたき岩つらをつたふをいよ」と地名解を記している。

また②ではキコナイ(木古内)から上ノ国への道のあることを述べ、「あら山中の通ひ路あれど、羆(ひぐま)のあらぶるをおそれで、人あまたならねば行ことかたき山路なれど、むつき、きさらぎ斗雪よりかたよれるころは、しくまも穴にかゞまり、いたるにみちもよけん」と道路の様子を記し、かつ蝦夷地同様に堅雪のころの山越えの利便さについても語っている。

③では戸井の浦から蝦夷舟に乗って鹿部まで行っており、この時期、和人地にもアイヌが居住していたことを物語っている。

鳥崎のあたりの浜辺を行くほどに「小川のへだの白沙の上に三乗のヰナヲさしたり、そのゆへをとへば、こゝにアヰノらが神酒宴(カムイノミ)してけるあととなん」などをみている。

また、ユウラップという「いと大なる、深さ、ばかりもしらぬ」川の渡しについて触れ、「さゝやかにうすき舟をトツバネチイツプといひて、柳の一葉の散り浮たるやうなるに掉さし寄て独りのみのれとていくたびにもわたせり」という。

菅江真澄はこの旅の中で、様々なアイヌの人々と出会い、覚えはじめのアイヌ語で会話をし、地名・伝説・風俗などアイヌ文化の諸相を書き記している。

その文章は蝦夷地分確実にアイヌモシリテイヌの国、人間の国)であった当時をきわめて印象深く今日に伝えているのである。

2 外浦の道 top

(1) シラオイからエリモヘ

気候に恵まれた地域

北海道に居住するアイヌ人口を正確にとらえることはできないが、道南の噴火湾から襟裳岬までの太平洋沿岸の胆振(いぶり)から日高にかけての地域は、夏は涼しく冬は暖かく、積雪も北海道とは思えないほど少なく、気候に恵まれた地域で、昔からアイヌの人々が多く住む地域である。

この海岸線では沿岸流が東から西へと流れており、そのため河口の西側には砂丘列が形成されている。

かってのコタンの多くは、河口近くの平地や、この砂丘列の高台にあったものと思われるが、現在では海岸浸食が進み、当時の海岸線や砂丘列もよほど注意しなければ、気がつかないほどに変化してしまっている。

かって、この海岸を徒歩で、海岸を丸木舟(板綴舟)で行き来したアイヌが見た風景はもう見ることができない。

この地域は、十七世紀の『津軽一統志』(『新北海道史』第七巻史料一)に現在に続く多くの地名が記録されている。 |

図27 シラオイからエリモヘ

|

「しきう、しらおい、たろまい、こゑつい、まこない、いふつ、あつまへつ、松川、さる、もんへつ、けのまい、あつへつ、ひぼく、しふちやり、もんへつ、ふしへつ、三ツ石、けりま、浦町(川)、むくち、ほろへつ」などは自治体名や河川の名として現在も残る。

外浦のアイヌ

苫小牧から日高の海岸線沿いに東進し、襟裳岬を回り、十勝をへて釧路、根室へ至るこの路は十八世紀末に江戸幕府が蝦夷地を直轄にした際に、根室、国後(くなしり)島、択捉(えとろふ)島への勤務を命じられた多くの幕吏が通った道でもある。

蝦夷地を直轄とした幕府は、文化五(一八〇八)~八(一八一一)年にかけて、東蝦夷の各地の地理、産物、状況などを調査し記録した。

その『東蝦夷地各場所様子大概書』(『新北海道史』第七巻史料一)により、この時期の各場所の様子と共に、当時のアイヌの生活の一端も知ることができる。

当時の胆振から日高には、白老(しらおい)(アヨロ、メツフ、シキウ、シラオイ、シャダイ)、勇武津(勇払)、佐留(沙流=さる)、新勝府(新冠=にいかっぷ)、シズナイ(静内)、三ツ石(三石)、浦川(浦河)、シャマニ(様似=さまに)、ホロイズミ(襟裳)の場所があり、約一〇〇〇軒、四五〇〇人のアイヌが暮らしており、なかでも勇払や沙流には一〇〇〇人以上のアイヌが居住していた。

また、この報告では各場所の産物についても記録している。

ほぼどの場所でも、共通の産物としてサケ、タラ、昆布、今ではあまり見られない鮊(かすべ)や煎海鼠(いりこ)などの海産物のほか、希少であるが熊皮や熊胆は、共通で産物として記録されている。

また、当時のアイヌは、漁場で働くほか、自らの食料の確保の様子として、粟、稗、黍などの穀物を畑で作り、ウバユリ、ギョウジャニンニクなどの野草も採取し食料としている。

その他、丸木舟を多数所有していることが記録されている。

漁場の船はどの場所でも数隻しか所有されていないので、おそらく漁場の漁にもアイヌの丸木舟が使用されていたのであろう。

各場所では、秋から冬の女子の作業としてアットウシを織っていた。

シラオイ(白老)

ほぼ現在の白老町がシラオイ場所の範囲である。

白老には西からアイロ(アヨロ、五軒一六人)、メツフ(ネップ、五軒三一人)、シキウ(敷生、三三軒一四一人)、シラオイ(白老、三〇軒一三人)、シャディ(社台、九軒四八人)のコタンがあり、約三五〇人のアイヌが暮らしていた。

なかでもシキウ、シラオイの二ヵ所はともに三〇戸を超え、一〇〇以上の人の居住する大きなコタンであった。

各コタンは、ほぼ海岸に沿って河口に近い場所で、内陸にはなかった。

生活の主体は漁業で、産物として塩鮭・干鱈(ほしたら)・干鮊・鯡(にしん)・昆布・煎海鼠・椎茸・熊皮・肝、などが上げられている。

しかし、この時期のアイロ、メツフ、シラオイなどは鱈・鮊が不漁で自らの賄い分しか獲れていない。

昆布や鯡漁は、絵鞆(えとも)やイタンキ浜(ともに現在の室蘭市)などの近くに稼ぎに出かけて行う者もいた。

代表的な産物である鮭のほか、シャディ(社台)では沖で鮫(さめ)の類(カジキマグロか)もとっていた。

その他、畑で粟・稗・大豆なども作っていた。

丸木舟はシラオイ場所八二軒で三〇艘と、三軒に一艘の割であった(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

ムカワ(鵡川)

シラオイからムカワにかけての海岸は、砂浜や湿地が続く、平坦な道である。

別々川、有珠川、苫小牧川、勇払川など何れも徒歩で渡れる小河川である。

ユウフツ場所の一つである、鵡川川筋に沿って下流の、ほぼ現在の鵡川町の範囲を下ムカワ、上流の現在の穂別町の範囲を上ムカワという。

十九世紀初頭には七ヵ所のコタン名が記録されている。

内陸のコタンが多く、記録も少なくアイヌの生活をうかがい知ることの難しい場所である(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

明治四(一八七一)年静内町に集団入植した岩根精一は、晩年に回顧録を書き残す。

その中で一八七七年の冬に、鵡川から勇払の間で見た光景を、次のように書き残している。

……幾多の土人男女列をなし来る。

何れも皆背上幾多の鮭魚を負い来る。

背上鴉群(からすむらが)りてこれを食ふも、彼れ等毫も意に介せず、只鴉食ふに任せて帰路を急ぐものの如し。 |

と、海岸や河口の近くで秋に獲った鮭を、ガラスに襲われながら、内陸に運ぶアイヌの人々の様子を記録している。

おそらく、このようにコタンの鮭を運ぶ風景は、江戸時代以前から続いていたものであろう(岩根精一 『北海道移住回顧録』)。

サル

ほぼ現在の門別町、平取町がサル場所の範囲である。 会所はサルフト(現在の門別町富川)にあった。

ユウフツ(勇払)、ムカフ(鵡川)からはほぽ、海岸線を通行する。

沙流川に沿ってサルフト(門別町富川)から上流に一五のコタンに二三六軒、一〇一三人の人たちが生活している。

特にヒラカ(平賀)、ニナ(荷菜)は二五戸、サルフトでも一五戸、その他のコタンでも数ヵ所を除いて一〇戸ほどで、コタンを形作っていた。

しかし、他の場所と異なり、海岸には、ほとんどコタンがなかった。

そのため、特産物として、熊胆、熊皮、鷲羽、椎茸、島鼠(りす)、厚司、シナ縄など、山での漁や採取で作られるものが特徴的に記録されている。

また、鮭や昆布は他の場所へ漁に出かけて得ていた。この場所でもアイヌの所有する丸木舟が記録されたが、一五〇艘と飛びぬけて多く、川に沿って形成されたコタン間の交通手段としてはもとより、他の場所への稼ぎにも用いたものであろう。

また、門別川筋にも二つのコタンで一七軒が、厚別川筋でも二つのコタンで一六軒があった。

ニイカップ

現在の新冠町がニイカップ場所の範囲である。会所は高江にあった。『津軽一統志』には「ヒポク」と記される。

十九世紀初頭、一〇のコタンに七一軒、三三九人が暮らしていた。

会所のあった河口近くの二つのコタン(一五軒)のほか、新冠川に沿って小さなコタンが点在していた。

丸木舟も六〇艘と、ほぼ一軒に一艘あった(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

図28 元静内の浜

(海岸に北前船のバラストとして積まれた石が沈んでいる) |

図29 静内の布辻(プシ)川河口

(幕末に漁場が開かれた。河口は普段ふさがっている) |

シブチャリ

現在の静内町がシブチャリ場所の範囲である。

会所は、はじめ元静内に置かれ、その後東静内に移され、明治までシブチャリ場所の中心となっていた。

十九世紀初頭、静内川(旧ジブチャリ川)に沿って一八のコタンが記録されている。

コタンは会所のあったモンベツ(東静内)の一一軒の他は、ほぼ一〇軒以下である。

海岸に面したコタンの家数は四〇軒ほどで、多くは静内川の川筋にあった。 川に沿って数キロおきに五~七軒のコタンが点在していた。

現在の静内の中心地である静内川河口付近にはわずかの家があったにすぎない。

場所全体では二三一軒、五五四人が暮らしている。

丸木舟も七〇艘と、ほぼ二軒に一艘あった(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

幕末には新たな漁場の開設により、布辻川河口に新たなコタンが作られ、静内川上流の人たちが移り住み、シュムンクルの人たちとメナシュンクルの人たちが混住した。

幕末までに人口は増加し、慶応元(一八六五)年には、一五六軒、一一〇四人になる(「シツナイ場所惣土人人別家数名前書上」)。 |

図30 元静内の沢

(シュツナイ・犬祖伝説の沢)

|

|

図31 三石の見舞(ケリマイ)海岸

(『津軽一統志』に津軽藩士の上陸地点とある)

ミツイシ

現在の三石町がミツイシ場所の範囲である。

会所は現在の三石市街付近にあった。

十九世紀初頭では一〇のコタンに六〇軒、二七一人が暮らしている。

三石川、鳧舞(けりまい)川に沿って、海岸に近い範囲で暮らしていた。 丸木舟も四三艘と家数に比して多い(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

ミツイシ場所では、その後、安政年間に人口が増加するが、一八七三(明治六)年には、また減少する。

幕末にかけて大きくアイヌ人口が増加するシブチャリ場所とは対照的な動きである。 |

図32 浦河井寒台(イカンタイ)の海岸

(岬をまわると浦河市街。良質コンプの産地)

図33 様似冬島

|

ウラカワ

現在の浦河町がウラカワ場所の範囲である。

一三のコタンに六五軒、三七四人が暮らしている。

浦河川、幌別川に沿ってコタンがあり、丸木舟も四一艘あった。サル場所からの出稼ぎもある。

シャマニ場所との境は、アイヌ同士の争いがあったため、文化六(一八〇九)年にウトマンペツ(現、鵜苫=うとま)を境界とした(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

シャマニ

現在の様似町がシャマニ場所の範囲である。

蝦夷三官寺の一つ等澍院(とうじゅいん)が造られた場所である。

ウラカワを過ぎて襟裳岬に向かうと、日高の山が海岸に迫り、大きな川もなくなり平地は少なくなる。

コタンも少なくなり、シャマニ場所では四つのコタンに二六軒、一三九人がいた。

丸木舟は二〇艘とほぼ一軒に一艘ある。ニイカップ場所からの出稼ぎもある(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

シャマニからエリモにかけては断崖の険しい海岸が続く。

蝦夷地を直轄とした幕府は、北方警備を主に、函館から根室までの沿岸道路の整備を行い、シャマニでは冬島から幌満(ほろまん)にかけては山道を切り開いたが、海の穏やかな日には海岸が通行できたため、明治以降は会所の廃止と共に荒廃する。

また、シャマニ会所の建物自体は、明治以降各地の会所が廃止され、払い下げなどで転用され、取り壊され無くなったなかにあって、昭和三十年代まで現存した。

ホロイズミ

現在のえりも町がホロイズミ場所の範囲である。文化七(一八一〇)年には、四五軒、一七七人がいた(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

時代によりコタンの変動が激しく、幕末には二七軒、一〇六人と減少し、消滅するコタンもあった(『入北記』)。

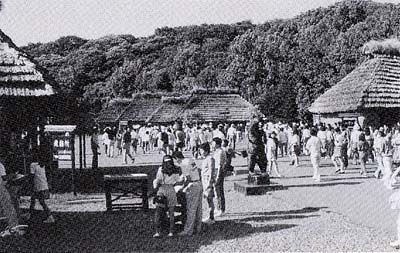

(2) アイヌ民族博物館への道 top

|

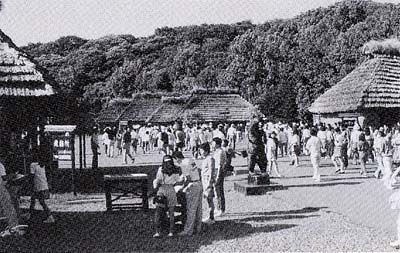

図34 アイヌ民族博物館

|

図35 アイヌ民族博物館の園内

|

アイヌ民族博物館

北海道の南部、太平洋岸に面した白老という町に、財団法人アイヌ民族博物館(以下、「博物館」と略記する)がある。

アイヌの文化を伝承・保存し、一般に公開している博物館で、「ポロトコタン」の通称で知られている。

一九七六年の設立以来の入館者は約一五六〇万人(二〇〇四年現在)を数えており、国民の約一〇人に一人がここを訪れたことになる。 北海道内の同様の施設の入館者数から見てはるかに群を抜いている。

こうした入館者数の獲得の大きな要因として、博物館が北海道観光に組み込まれ、本州からの団体旅行者の多くが訪れるということがあげられる。

北海道観光を構成しているのは「大自然」と「北の味覚」であるが、「アイヌ」あるいは「アイヌ文化」もまたその一角を担っている。

博物館は、その「観光」的側面を一方に持ち、もう一方ではアイヌ文化を伝承・保存し、調査・研究するという二面性を有している。

ここでは、博物館かたどってきた道を振り返りつつ、「観光」と民族文化との関わりについて概観してみる。

白老とアイヌ

白老は江戸時代から東西交通路の要所であり、安政三(一八五六)年には北辺警備のために仙台藩の元陣屋が置かれている。

江戸時代の記録のいくつかを見ると、アイヌの戸数は平均して八〇軒前後、人口は四〇〇人前後となっている(この数字は、白老の他、近隣のアヨロ、シキウ、シャクイの三地域の戸数・人口が含まれている)。

明治に入っての記録を見ると、明治二(一八六九)年には、四一戸二五五人、一八七七(明治十)年には一三五戸四八四人とある(大蔵省『開拓使事業報告』第一編、一八八五年)。

これらの人たちの多くは、昭和の初期にいたるまで、伝統家屋である茅葺きのチセで生活していた。

観光地――「白老コタン」の成立

一八九二(明治二十五)年に室蘭から岩見沢までの鉄道が開通し、白老にも停留所が設けられると、本州からの旅行者が白老に立ち寄るようになる。

アイヌおよび彼らの集落を見物するためである。

白老のアイヌの集落が本州に広く知られるようになったきっかけは判然としないが、一八八一年、明治天皇が来道した際に白老に立ち寄り、伝統舞踊と模擬的な熊祭(記録には、「熊の仔四頭を引き出して、アイヌが翻弄することを見せた」〈志賀兼治『白老』一九二三年〉とある)を見物したことが大いに影響しているものと思われる。

大正時代になると、本州からの来訪者が観光客として増加するようになり、それと共に、それまでの集落は市街の一角に集中し、観光地としての「白老コタン」が形成される。

そこでは、衣紋掛や手拭い掛、盆、茶托などといった木製品などを販売する土産店が軒を連ね、物品販売の傍ら、年輩のアイヌの男性がアイヌの文化を物語るという光景が見られるようになった。

彼らは自性ともに「酋長」と称し、観光客の相手と共に、「アイヌ」および「アイヌ文化」研究のために訪れた研究者の相手となった。

こうした人たちに、野村エカシトク、熊坂シクッピレ、宮本エカシマトク、貝沢ウェサナシらが、研究者には、金田一京助、河野広道、児玉作左衛門、更科源蔵らがいた。

また、一九二六(大正十五)年十月、東京で開催された汎太平洋学術会議に出席するため来日した海外の研究者一二名が白老を訪れ、ジョン・バチェラーの案内で「白老コタン」を見学したのをはじめとして、一九五三(昭和二十八)年に札幌で開催された日本人類学会・日本民族学協会連合大会に出席した研究者二四名が同じくコタンを見学している。

こうした本州からの観光客、研究者たちの目は「アイヌの文化」よりも「アイヌ」自身に向けられ、観光客は好奇の対象として、研究者は研究材料として、アイヌを見た。そこに人間性が欠如していたことはいうまでもない。

森竹竹市の声

アイヌコタンのこうした状況と相まって、白老のアイヌをはじめとして北海道内各地のアイヌが本州各地で伝統舞踊を踊ったり、模擬的な熊祭を行っている。

それらの多くは和人が「見世物」として興行したもので、文化の紹介ではない。

また、戦前、盛んに開催された博覧会においても、アイヌに伝統舞踊を踊らせたり、模擬的な熊祭を行わせ、さらには、伝統衣服を身につけさせるなどして会場に置き、今もなお古い時代の生活そのままであるかのように見せようとしている。

ここには、やはり文化の紹介はなく、「見世物」としての「アイヌ」「アイヌ文化」が存在するだけであった。

一九三四年、静内駅に勤務していた森竹竹市は、室蘭に入港する連合艦隊の兵士に、白老アイヌを招いて、踊りと熊祭を見せろとの新聞報道に接し、「見世物扱いを中止せよ」と題した一文を「小樽新聞」に寄せている『アイヌ民族 近代の記録』)。

本州での興行、博覧会や権力者への文化の提供といった「見世物」的な扱いは形を変え、「観光」の名に隠れて、現在に及んでいる。

アイヌコタンの活況――ポロト湖畔への移設

一九六〇年代から北海道観光は活況を呈するようになり、「白老コタン」にも多くの観光客が訪れるようになる。

一九六四年には、約五六万人が訪れたとある(『新白老町史』下)。

こうした状況は、周辺地域に様々な影響をあたえると共に、コタン自体も運営上、悪条件が蓄積していた。

そこで、白老町は、コタンの移設を検討し、北海道大学名誉教授であった高倉新一郎、犬飼哲夫、今田敬一の三者への観光事業に対する共同診断の依頼、関係機関による協議などをへて、一九六五年三月、白老観光コンサルタント株式会社を設立させ、同年五月、コタンをポロト湖畔に移設した。

移設後の運営は白老観光コンサルタント株式会社が行ったが、施設は復元家屋チセ数棟とそれに付属した施設があるだけで、そこにいたる道の両側には土産店が軒を連ねていた。

当時、「白老コタン」には一二〇戸、五〇軒の土産店があったが、そのすべてが移転したわけではない。

また、移設問題に関わり、町長浅利義市が刺傷するという事件が起きている。

コタンを取巻く環境が複雑なものであったことがうかがえる。

観光と文化伝承

「白老コタン」がポロト湖畔に移されてから一一年後の一九七六年九月、同じくポロト湖畔に「財団法人白老民族文化伝承保存財団」が設立された。

同財団は、白老観光コンサルタント株式会社が行ってきた事業を継続させると共に、アイヌ文化の伝承・保存を図ることを事業の目的とした。

「設立趣意書」には、「白老地方のアイヌの文化的所産を収集し、広く一般に公開を行いつつ、後世に伝承を図ることを目的事業として」とあり、初年度の事業として、「アイヌの生活用具等の収集、複製及び保存」「アイヌの言語、民俗芸能等の無形文化に関する記録資料の作成保存」「チセ、アイヌの生活用具、民俗芸能等の公開」「アイヌの民俗芸能、工芸技術に関する調査研究及び講習会の開催」「白老町立白老民俗資料館の管理運営」が掲げられている。

設立当初、建物は前述の復元家屋チセが数棟と付属施設、および白老町立の民俗資料館があるだけで、入場者には従前どおり伝統舞踊の公開とアイヌ文化についての解説が行われており、「観光色」の強いものであったが、一方では古老・伝承者を招へいして、文化伝承・保存、調査・研究が開始された。

なお、施設の名称は「ポロトコタン」が継続して使われ、それは、現在も通称として使われている。

常設展示施設「アイヌ民族博物館」開館

財団設立以後、アイヌの生活用具などの常設展示施設、および調査・研究施設建設を構想していたが、一九八一年に具体化させ、一九八四年、常設展示施設「アイヌ民族博物館」を開館させた(併せて、法人名を「財団法人アイヌ民族博物館」と改称する)。

アイヌ自らが運営する博物館が誕生したのである。

これは、自分たちの文化を自分たちで紹介しようとする、近年の世界各国の先住民の動きのさきがけをなすものである。

新体制は、学芸部門と伝承部門の充実にあった。

学芸部門では、専門的にアイヌ文化の調査・研究を行い、その成果を伝承部門に反映させた。

施設自体はやはり以前のままであり、「観光施設」としての様相を維持していたが、新たに「野外博物館」という性格を持たせ、「学習の場」としての施設づくりに着手したのである。

博物館の現状――文化を伝承する

博物館は、伝統舞踊の公開、復元した伝統家屋チセや生活用具などの展示公開を行っているが、これらの事業実施と併せて、「文化の伝承」も行っている。

特に、各種儀礼を復興させ、博物館の事業としてそれらの儀礼を実施し、伝承・保存を図っていることは、他に類を見ない大きな特徴となっている。

また、日常業務として、アットウシ(樹皮衣)やルウンペ(本綿衣)などの伝統衣服、チタラペ(花ゴザ)、エムシアツ(刀掛け)などといった、アイヌがかって用いていた生活用具を復元・製作しているが、その過程において、製作技術を伝承させ、保存を図っている。

儀礼の復興・伝承 神方と共生してきたアイヌには様々な儀礼があるが、明治以降の同化政策のもとで、あるものは禁止され、あるものは自然消滅㈹に実施されなくなったりして久しいものがある。

こうした状況をふ圭えて、博物館では、古老・文化伝承者を指導者として迎え、あるいは記録をもとにして、儀礼を復興させ、その伝承・保存を図っている。

そうした古老・伝承者に、栃木政吉、日川善次郎、野本亀雄、織田ステノ、其浦(虎尾)ハル、川上まつ子らがいた。

復興・実施している儀礼には、イオマンテ(クマの霊送り)、イワタデ(物神の霊送り)、シンメラッパ(祖先供養)、チプサンケ(舟降ろしの儀礼)、チセノミ(新しくチセを建てたときの儀礼)などがあるが、なかでもイオマンテは最大規模のもので、職員が中心となって実施されるが、北海道各地からアイヌが参集し、儀礼に加わる。

基本的には非公開としているが、儀礼実施の際に居合わせた入館者には公開している。

ちなみに、イオマンテは、一九七七年から一〇回実施しており、一九八九年と一九九〇年の実施に当たっては、詳細な記録がとられ、『イヨマンテ――熊の霊送り――報告書』(一九九〇年、同報告書Ⅱは一九九一年)が刊行されている。

また、シンヌラッパはイオマンテなどの大きな儀礼に付随して実施されるが、博物館では毎年八月に日を決めて、単独で実施し、儀礼の恒常化を図っている。

こうした儀礼の実施には、当初、経験のある古老の指導があったが、近年においては、儀礼の全過程において職員のみで実施されるようになり、文化伝承が確実なものとなっている。

「観光」を利用

財団法人アイヌ民族博物館がアイヌ文化の伝承・保存や調査・研究、さらには国の内外を問わず多くの人々にアイヌ文化を紹介するために果たしている役割は大きい。

しかしこれまでアイヌ文化は一方通行的に「見られる」ものであり、そこには部分としてのアイヌ文化しか存在しなかった。

「観光」はこの部分しか見ていない。すなわち、「観光」を主動させてきたのは「見る側」であり、アイヌではなかった。

博物館はこの立場を逆転させ、「見られる側」が「観光」を主動するという機能を有している。

「観光」を否定するのではなく、「観光」を有効利用することが必要なのである。

(3) イシカリへの道 top

雄大な自然

北海道の中央部に大きく広がる石狩低地帯は、地形的に北海道を南北に分断している。

現在の支笏湖を作った約三万年前の大噴火は、それまで太平洋に注いでいた石狩川を堰きとめ、日本海へと流れ込む川となり、元の流路は小河川や沼となって残った。

その流路は、幕末には松浦武四郎も太平洋側から日本海へ抜けるさいには船を用いたほどの水量があったが、現在では多くは埋めたてられるなどして農地となった。

ウトナイ湖から流れ出た美々(びび)川は、流れ出た直後に樽前山の麓から流れ出る勇払川と合流し、さらに太平洋に注ぐ直前に勇払原野の東側を流れてきた安平(あびら)川と合流する。

このあたりは、いかにも北海道の雄大な自然を満喫できる風景が広がり、右手に太平洋、左手には沼が点在する葦原の勇払原野が広がる。

海岸の旧国道に沿って東へ向かうと、右手には勇払市街地が広がる。

ユウフツは『津軽一統志』にも現れる、古くからの場所である。

勇払から勇払川を舟でさかのぼり、ウトナイ湖、美々川をへて、陸路で千歳に入り、さらに舟で千歳川をへて石狩川に達するルートを「ユウフツ越」あるいは「シコツ越」と称し、東西蝦夷地を結ぶ重要な道であった。

このルートはほぼ三泊四日の行程である。幕末には馬で行き来できるようになった。

この勇払から千歳にかけては、樽前山の噴火の火山灰に何度も覆われている。

近世でも、十七世紀のシャクシャインの戦いの原因の一つに上げられる寛文七(一六六七)年の大噴火(樽前b火山灰)や、元文四(一七三九)年の大噴火(柎前a火山灰)がある。

ユウフツ場所

現在の苫小牧市、厚真(あつま)町、早来(はやきた)町、鵡川(むかわ)町、千歳市、恵庭市などが、当時から幕末まで続くユウフツ場所の範囲である。

勇払は、シコツ十六場所の一つであったが、寛政十一(一七九九)年からユウフツ場所となった。

十九世紀初頭のユウフツ場所には、アヅマ、ムカワ(鵡川)、オサツ(長都)、イサリ(漁)、トマコマイ(苫小牧)、ムイサリ(茂漁)、中アツマ(厚真)、タルマイ(樽前)、下アツマ(厚真)、などのコタンを合わせて、約三〇〇戸、一二〇〇人を超える人が居住している。

海岸に人家は少なく、コタンは海岸から三、四里から一〇里ほど内陸にあった。

また、当時は樽前山の噴火の影響で粟、稗、大豆、小豆などの畑の作物も少なく、海の漁も少なく、千歳川の鮭漁を食料の主なものとしていた。

また、オオウバユリ、ギョウジャニンニクなどをも食料にしていた(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

図36 八王子千人同心の墓 |

図37 勇武津資料館 |

和人の進出が早い地域で、寛政十二(一八〇〇)年、八王子千人同心千人頭原半左衛門一行が、この地の警護と開拓に入植するが、成果なく文化元(一八〇四)年までに廃止された。

その時この地で亡くなった人たちの墓も残る(勇武津資料館)。

勇払会所跡から旧国道の橋で安平川を渡ると、すぐ右手に広がる海浜に幕末の遺跡である弁天貝塚がある。

一九八六(昭和六十一)年から一九八九年の三ヵ年にわたり調査が行われ、幕末から明治初年にかけて形成された貝塚からは、本州から持ち込まれた陶磁器やガラスに混じり、獣骨の加工品などアイヌ文化のともなう遺物が多数出土している。

現在まで幕末期の遺跡の発見例は少なく、また、会所に関係する遺跡の調査例がないなかで、その調査は会所の実態を知る上で貴重な報告となっている(『弁天貝塚』Ⅰ~Ⅲ、苫小牧市教育委員会)。

また、一九六六年には、沼ノ端で埋没した丸本舟がまとまって発掘されている(苫小牧市博物館蔵)。

ユウフツ(勇払)越え

ウトナイ湖からやや遡ると、周囲の風景は湿地から徐々に木々が増え小さな沢が目につく。

千歳市と苫小牧市の境を流れる美沢(みさわ)川では、新千歳空港の拡張工事によって美々8遺跡が発見された。

一九八九(平成元)年からの調査で、樽前a火山灰(元文四〈一七三九〉年)下から発見された、轍の残る道、建物などはユウフツ越えの止宿跡とされた。

水没した集落からは木製品を主体とする当時の生活用具が多数見つかった。

なかでも、高床式倉庫の梯子、銛先、カンジキや、メカジキの姿を彫り込んだ櫂など、花矢、繊維製品など遺物の多くは現在知られるアイヌ文化に直接つながるものであった。

また、本州からの移入品である漆椀、曲物、下駄なども数多く見つかり、当時のアイヌ社会に多くの本州製品が持ち込まれていたことがわかった。

これらの遺物から、この遺跡はアイヌのコタンとしてばかりでなく、本州との交易の拠点として、さらに内陸との物資の集散地としての機能も持っていたことが窺われる。

弘化三(一八四六)年にこの地を訪れた松浦武四郎は、次のように記している。

ミミブト 小休所有。従ビビ弐里半と云う。此処蘆葦(ろい)の中計(なかばかり)にして異なることなし。

此処へ上陸して昼飯す。

ユウフツ上り此処へ迎二番人壱人来る。則(すなわち)昼飯もユウフツより持来り居る也。

此処番屋壱軒、夷人小屋弐軒有。何れも蘆ふき也。並びに長屋有り。

此処ユウバリ、シコツ岳の二ツ前ニ見ゆ。其外目二さわるもの少なし。

只茫々たる蘆葦原にして何もなし。此処より乗船して五六丁にして沼に出る(『蝦夷日誌』二編)。 |

ユウフツ越えのルートは、苫小牧市と千歳市の境を流れる美沢川付近から千歳市内にかけては陸路となるが、千歳市内からは、かってはシコツ川と呼ばれた千歳川をへて、恵庭市の東側を抜け江別市に至りイシカリ川と合流する。

松浦武四郎の六〇年前の天明六(一七八六)年にこの地を北から南へと下った幕吏佐藤玄六郎は次のように記録している。

| ……シコツ川に至り、僅かの陸路を隔てユウフツ川に移り、南に向ひ行程四十里に不足して東海の浜に出づ(『蝦夷拾遺』)。 |

このルートを重視した幕府は文化年間に千歳、美々間を整備し馬で行き来できるようにした。

美々8遺跡で発見の轍(わだち)の跡はこの時のものである。

多くの遺跡

このユウフツ越えのルートにあたる千歳市から恵庭市にかけての地域では、近年多くのアイヌの遺跡が発見されている。

千歳市内のオサツ2遺跡では家(チセ)と共に野生植物の種子のほかに、粟、稗、黍、稲、豆、麻などの栽培種の種子も多数発見され、農耕の可能性が指摘されている。

ユカンボシC2遺跡でも樽前a火山灰(元文四年)の下から、コタン跡と共に、アイヌによる馬の飼育、鍛冶の痕跡が発見されている。

末広遺跡では和人との混住を示す墓なども見つかり、この地域の十八~十九世紀のアイヌ社会の様相を示す発掘資料が多数見つかっている。

ユカンボシC15遺跡やウサクマイN遺跡などでも、アイヌの遺跡が発見されている。

ユウフツ越えのルート上にあった美々8遺跡や、ルートに近接してあったと考えられるこれらの遺跡は、ユウフツ場所と密接な関係のあるコタンと思われる。

これらの遺跡からの出土遺物は、擦文時代からアイヌ文化期へと移り変り、さらに明治以降の民族学の調査で知られるアイヌ文化、特に物質文化についての歴史的変遷を知る上では、現在最も貴重な資料となっている。

(4) シャクシャインの戦いと犬祖伝説

top

シズナイ(静内)

苫小牧から襟裳岬までのほぼ中間に位置するのが静内町である。

ここは寛文九(一六六九)年に起きた松前藩とアイヌの大きな戦いとして知られるシャクシャインの戦いの中心となった場所である。

その戦いの原因はシベチャリ(染退)川(一九三〇年に静内川と改称)の漁猟権をめぐるアイヌ同士の戦いが、対松前藩への戦いへと発展したとされている。

戦いは首領とされるシャクシャイン以下を謀殺することで松前藩の勝利に終る。

この戦いをきっかけに、松前藩は渡島半島の一部から支配地を大きく拡大し、北海道の西半分を支配下に収めることになる。

この戦いをもっとも詳しく記録したものとして知られる『津軽一統志』(『新北海道史』第七巻史料一)は、当時のアイヌ社会を詳しく記録したものとされている。

シャクシャインは、実像を詳しくは伝えられていない人物であり、現在、シャクシャインの本拠地とされるシベチャリのチャシのある真歌の丘に立つ「シャクシャイン像」は、シャクシャインの戦い三〇〇年を記念して作製されたもので、その姿は作者の創作である。 |

図38 シャクシャイン像(シペチャリ)

|

戦いの原因とアイヌ社会

静内は、アイヌ文化の地域差の接点となっていた所として知られている。

東蝦夷地を二分するアイヌの大きな集団であるメナスンクル(menus-un-kur

東の人々)とスムンクル(sum-un-kur 西の人々)の接点であり、シャクシャインの戦いの原因となった争いも、この集団の対立であった。

静内川下流にはシャクシャインを長とするメナシウンクルの人たちが多く居住し、上流には、波恵(はえ、門別町厚賀付近)の首長といわれるオニビシを長とするスムンクルの人たちが多く居住していた。

また、現在でも、シャクシャインの戦いの当時と同じように下流にはメナシウンクルの人たちが、上流にはスムンクルの人たちが多く住んでいる。

このような地域であるため、静内に住むアイヌたちは近年まで、自らが属する集団がメナシであるかスムであるかを日頃から意識していた。

ただ、日常では木製の墓標の形や葬具のちがい以外でこの集団を見分けることはできない。

また、その墓標も現在では改修されて墓石となり、ほとんど見ることができなくなり、葬具も使われなくなったため、集団の区別は意識されなくなっている。

|

図39 ホイナシリのチャシ(静内)

(手前が壕、奥がチャシ本体。平らに整地されている)

シャクシャインのテャシ(砦)

静内の市街地を抜けて静内川を渡ると、左手に静内川に沿って河口まで延びる台地が見える。 この台地上には古くから二ヵ所のチャシの存在が知られている。

チャシとはアイヌ語で「砦」あるいは「柵」などを意味する言葉で、一般的には空壕で仕切られた区画を持つアイヌの遺跡である。

台地の先端、海岸に最も近い部分(国道の直上)に位置するのが、ホイナシリのチャシ(別名、入船のチャシ)である。

海抜六〇メートル、本体は約一八〇〇平方メートル(ほぼ六〇メートル×三〇メートル)の大型のチャシである。 |

図40 ホイナシリのチャシから樽前山を望む

(晴れた日には、遠く道南の駒ヶ浜や恵山岬を望むことができる)

図41 シベチャリのチャシ(左の山)とホイナシリのチャシ

(右の平たい山)

|

この上からは晴れた日には、遠くに 台地の先端を二本の短い壕で区切って作られている。

樽前山や羊蹄山や駒ヶ岳などまで望める眺望のよい場所である。

ホイナシリのチャシの上流約五〇〇メートルにはシベチャリのチャシ(別名、不動坂のチャシ)と呼ばれるチャシがある。

海抜八〇メートル、本体は約三〇〇〇平方メートル(ほぽ五〇メートル×六〇メートル)とホイナシリのチャシよりさらに一回り大型のチャシである。

このチャシも台地の先端が一本の壕で区切り作られている。

このチャシに立つと、ホイナシリのチャシと異なり、その眺望は海岸線を意識したものではなく、オニビシの勢力範囲となる静内川上流や対岸を意識して作られたようで、静内川の沢に沿っての見晴らしが開けている。

シペチャリのチャシは何度か部分的に調査が行われており、鉄器や骨角器、陶磁器などが出土している。

また、どの調査においても、シャクシャインの戦いの直前に噴火した有珠山降下火山灰(寛文三〈一六六三〉年)を掘り込んだ柱穴が検出されるなど、『津軽一統志』の記述を裏づける結果が得られている。

これらのチャシは長年の耕作や公園化によって、さらに川に面する崖は年々崩落するなど、原型は多少崩れつつある。

『津軽一統志』によれば、シャクシャインは戦いに備えて新たに二つのチャシを作ったとされる。

その一つはシベチャリのチャシに比定されている。

さらに近年、このチャシの上流約四・五キロの雑木林の中に小型のチャシが発見されている。

シャクシャインがオニビシ(スムンクル)側についた和人の砂金掘の居館を見張るためのチャシがあったとされており、それに比定されるものであろう。

その砂金掘の館までは直線で約二キロほどである。

オニビシのチャシ

シャクシャインの戦いの、一方の長であるオニビシの構築と考えられているチャシは二ヵ所知られている。

一ヵ所は静内川の上流約一三キロほどのところにあるもので、墓地として整備されたため壕は埋まってしまっている。

しかし、注意してみると墓地への道路を整備した際の段面から大きな壕が確認できる。

壕の底部には有珠山降下火山灰が薄く積もり、このチャシが噴火直前の時期に作られたことがわかる。

もう一ヵ所は、オニビシの本拠地と言われる波恵(門別町)の厚別川上流にあるアッペツのチャシである。

このチャシは通常は近づくことができない山中にある。

日高地方の多数あるチャシのなかでも、ホイナシリ、シベチャリ、アッペツの三つのチャシは飛びぬけて大規模であり、いかにも大きな戦いの主役たちのものであった印象が強い。

静内川の流域にはこの他にも五ヵ所のチャシが発見されており、アッペツのチャシと合わせて一九九七(平成九)年に国指定の史跡となっている。

犬祖伝説

寛政十(一七九八)年、幕吏、秦穏麿(はたあわきまろ、村上嶋之允)は、サルモンベツの上流のアイヌであるヤイバルから、古の物語として犬祖伝説を記している。

その著『蝦夷嶋奇観』には、「女神窟居図」が描かれ、南方の神の国から一人の女神がシツナイの海岸に種々の宝物(黄金、白銀、水晶、珠玉、行器(ほかい)耳盥(みみだらい)、乱筥(みだればこ)、銚子、玉盃などいわゆるアイヌの宝物とされるもの)を持ち漂着し、この女神と、女神を助けに現れた一匹の雄犬との間にできた子供が、この嶋に住む人たちであると記されている。

この伝説の「シツナイの海岸」に比定されるのが元静内である。

静内市街を約一〇キロほど西へ向かうと、東静内をへて元静内にいたる。元静内は静内会所が最初に置かれた地で、シズナイという地名はこの沢の名から始まる地名である。、

この地の伝説を江戸時代に上原熊次郎が「シツナイ。シュツネなり。シュツナイの略語なるべし。シュツは宵祖母の事、ナイは沢の事にて昔時神の婦人此沢に居住せしゆえ和名になすという。蝦夷の先祖此婦人なりという」と書いており、この話が当時伝わっていたことを記録している。

また、この近所に生まれ育った葛野辰次郎(一九一〇~二〇〇二)や織田ステノ(一九〇一~九三)もこの物語を伝え聞いており、秦折麿以来約二〇〇年間この地に伝わったことが知られる物語である。しかし、この沢には伝説に出てくるような岩窟は見当たらない。

この海岸付近にはかって北前船(この辺りで弁財船と呼ぶ)が本州でバラストとして積み込み、集荷の際に捨てた石が、昆布の付かない石として海底に多数あった。

(5) 等澍院 top

アイヌとの関係

シャマニ(様似)場所には等澍院がある。

ウス善光寺・アッケシ国泰寺と共に「蝦夷三官寺」と称される、蝦夷地最古の公認寺院の一つである。

創建は文化元(一八〇四)年。他の蝦夷三官寺同様、幕府による設置・経営で、正式には帰嚮山厚沢寺等渮院と号した。

本山は天台宗関東触頭江戸上野寛永寺であり、近世にあってはその命により住僧・役僧が派遣された。様似町立郷土館には彼らが書き継いだ日鑑(にっかん)が十数冊残されており、地元の研究者により貴重な文化遺産として翻刻作業が進められた。

二〇〇五年には他の蝦夷三官寺文書と共に、国の重要文化財に指定された。

様似町本町一番地に現存する護摩堂は文化八年の建造で、町指定文化財として保存されている。

『北海道の近世社寺建築』によると、護摩堂の建築の特徴は次のようなものである。 |

図42 等澍院(とうじゅいん)

|

身舎は正面二・五間、側面二・五間として土台の土に建ち、屋根は方形、壁は大壁、押縁下見張りでいたって簡素なものである。

向拝軒桁を受け、一軒垂木がかかっている。

内部は板張りで、天井は折り上げ掉縁天井、奥に壇がある。

壇の上の梁は特殊な文様が彫り刻まれており、この慎ましい建築の中で特徴的なものとなっている。 |

等澍院にはこのほか本堂・庫裏・客殿があったと伝えられているが、現存しない。

今に残る宗教施設としてはほかに、文化三年に初代住職秀暁(しゅうぎょう)により百人浜(ひゃくにんはま)に建てられた一石二子塔がある。

こうした施設群を拠点に、等澍院は「持場」として定められた西はユウフツ(勇払)場所から東はホロイズミ(幌泉)場所までの間の葬祭・祈祷を一手に引受け、近代に及んだのである。

この持場内には維新まで寺院が皆無だったため、この地域の和人たちにとって、公に仏教的祈祷・葬祭を執行し得る唯一の存在であった等澍院の存在は大きかったといえよう。

アイヌの人々と等澍院との関係は、他の蝦夷三官寺と同様、改宗の意思をもって臨むといった構造的なものではなく、住職や役僧の個人的意図の範囲でなされた直接的なものであった。

等澍院の特色

他の蝦夷三官寺と比較した等渮院の特色を探すとするならば、箱館に徳川家康を祀った東照宮を勧請(かんじょう)し、その別当寺院となった点を挙げなければなるまい。

慶応元(一八六五)年二月のことである。

元々シャマニの等渮院には市照大権現の神体が勧請されており、それを市照宮のなかった箱館に奉行所へ願い出た上でさらに勧請する形での造営であった。

現在、函館市照宮は函館市桔梗にあるが、当初勧請されたのは箱館北郊の上山村である。

上山村は、東照宮勧請を契機に「神山」(かみやま)と改称された。

等澍院東照宮別当執事の記録である「祭神記」(『神道大系』所収)によると、神山の東照宮は「蝦夷日光トモ称スベキ大社」であったという。

境内には奉行所勤務の幕吏寄進の大鳥居をはじめ、奉行衆や場所請負人らから寄進された施設が威容を誇り、例祭日(四月と九月の十九日)は休日とされ、奉行以下役々をはじめ箱館や近郷の人々の参詣で賑わいを見せ、「車人形」がだされ、露店が立ち並ぶ光景が見られた。

神山への市照宮造営は、等渮院にとっては別当寺院として箱館市中に休泊所の設置を許されているように、箱館進出の足がかりを得られたというメリットがあった。

蝦夷地第二次幕領期に展開した開拓政策に則して蝦夷三官寺がみせる対応は、善光寺が末寺建立構想、国泰寺が持場維持構想であったのに対し、等渮院は市照宮造営という箱館進出構想であったといえよう。

くわえて神山への東照宮造営は箱館奉行所の意向にも合致するものであり、奉行所と密接な関係を構築することにも成功したとみてよかろう。

実際最後の箱館在勤の箱館奉行杉浦誠の日記『杉浦梅譚(ばいたん)箱館奉行日記』によると、杉浦の亡娘の供養や漢詩の贈答を含め、奉行と「等澍院」(住職は箱館にいたと考えられる)とは公私ともにしばしば接触しており、それは新政府へ五稜郭を引渡した後にも継続し、杉浦の箱館出立の五日前、慶応四年五月二十九日にまで及んでいる。

神山東照宮はその後箱館戦争により新政府軍の攻撃を受け灰燼に帰す。

一方、シャマニの等渮院に院代として留守居していた寂照坊(じゃくしょうぼう)は新政府側に属してクスリ(釧路)場所方面に遁れたが、旧幕府軍に摘発されビロウ(広尾)場所モヨロ(茂寄)で自殺を遂げたと伝えられる(『様似町史』)。

新旧の政治体制の狭間に翻弄されざるを得なかった「官寺」の特質が生んだ“悲劇”といえようか。

(6) 近藤重蔵と難瞼の開削 top

ビタタヌンケからルペシベツ

襟裳岬をまわる国道三三六号線は、浦河町を過ぎ、様似町付近より日高山脈が海岸に迫り、道路は海岸の断崖に沿って走る。

その景色は美しく、日高側は「襟裳国道」、十勝側は「黄金道路」の別名で知られている。 しかし、現在でもこの道は絶壁が海に迫る海岸を通る箇所が多く、高波、暴風雨雪や崖崩れなどで、しばしば通行止めとなる交通の難所である。

なかでも、えりも町のビクタヌンケから広尾町のルペシベツ間は、断崖が海に迫る日高の海岸線の中でも特に急峻な場所で、古くから難所として知られていた。

寛政十(一七九八)年、近藤重蔵、木村謙次(下野源助)らはクナシリ、エトロフ島からの帰路、十月二十四日から十一月一日までの一〇日間ビロウ会所に滞在する。

その間に、会所の番人やアイヌの人たちと絶壁が迫る危険な海岸線の道にかわる山道を開いた。 |

図44 近藤重蔵像

|

図43 襟裳国道(日高の海岸線)

|

十月二十六日に下見をし、翌二十七日には、まさかり二丁、なた一丁、鎌、唐鍬、予備のわらじなどをもち、ルベシベツからルーチシの峠を越えビククヌンケまで開削した。

この間約三里であった。川を何度もわたり、山に分け入り、熊笹を切りながらの作業であった。

二十八日には、切り開いた道を戻り、二十九日にはビロウに戻った。

その様子を木村謙次は『蝦夷日記』に記した。

アイヌの生活

この記録のなかには、山道の開削の様子はもちろん重要な部分であるが、当時のアイヌの生活を知る上で興味深いことが書き残されている。

持参した道具に「まさかり二疋なた一丁鎌其外通用之鎌とう鍬」とあり、「まさかり(鉞)」「なた(鉈)」「かま(鎌)」「とう鍬(唐鍬)」と四種類の道具が記録されている。

このうち「まさかり」「なた」「かま」はアイヌの用いる道具として「まさかりmucar」「なたtasiro」「かまjyoipe」というアイヌ語名称もあり、古くからアイヌ社会にも持ち込まれていた道具と考えられる。

しかし、木を切る道具として「のこ(鋸)」があるが、このなかには含まれていない。

また、鋸はアイヌ語名称のない道具であり、なぜかアイヌの民具としては出てこないものである。

「とう鍬(唐桑)は、アイヌの民具としては畑の開墾用に持ち込まれたものであろう。

当時、すでに農耕がこの地に及んでいることの証となるものであろう。

また、アイヌの食料についてはアザラシの肉などを持参していることを記している。

記述には「水狗」「水豹」とかかれており、「水狗」はオットセイのことであり、「水豹」はアザラシのことである。

それらをアイヌが食料として所持していた。

さらに「乞食雑炊方米を水沢山ニ炊味噌并(ならびに)水豹肉ヲ入て煮」と、米の粥に、味噌で味付けするという食べ方が記録されている。

この食べ方がアイヌ本来の調理法であるかどうかは、確認することができない。

ただ、穀物を粥にして食べることはアイヌの料理としては一般的に知られている調理法であり、そこにイクラや木の実などを加えて料理することも知られている。

アイヌは鹿肉を常備して食料とするが、粥に入れて食べる方法は知られていない。

また、サハリンなどでは、アザラシやオットセイの油は通常の食料としているが、北海道内では噴火湾のオットセイ猟を除けば、日高沿岸のアイヌの聞取り記録などにも、アザラシなどの海獣類を狩猟の対象とすることは記されていない。

日高から十勝にかけての産物にも、これらは稀として記されており、当時のアイヌの食料についても貴重な記録となっている。

襟裳岬の周辺はアザラシなどの海獣の観察スポットとして知られているところである。

アザラシが近海や、人の寄り付けない岩場などで休む光景は昔からのものと思われる。

この道は、その後に通行した人たちの紀行文にも登場するが、明治以後、海岸線の道路にトンネルが作られるなどし、徐々に使われなくなった。

現在、この急峻な部分はトンネルとなっており、かつて山道が開削された危険な箇所は、トンネルにより知らないうちに通り過ぎてしまう場所となった。

top

****************************************

|