|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(其一 其二 其三 其四) 付録 拡大地図

Ⅱ章 アイヌの交通路(其二)

一 東蝦夷地の道を歩く top 3 太平洋を歩く

(1) ビロウからシントコへ

ビロウ(広尾)

襟裳岬を東へ越え(道道襟裳公園線)、伝説の多い百人浜をすぎると、庶野(しょや)で国道三三六号(黄金道路)に続く。

北上して広尾にいたる。

絶壁岩石続きの海岸で、蔓で崖を登り降りし、干潮時に岩を飛ぶなど危険な道で、そのはずれがビロウ(広尾)。

ここからクスリ川(釧路川)まではあらかた砂浜海岸の道であった。

ビロウは「蔭(山の)」などいくつかの解釈のあるアイヌ語地名。よい港だった。

寛文期(一六六一~七三)に松前藩士の商場知行地として運上屋がおかれ、アイヌとの交易で年に一度船がきた。

古くは「とまり」と呼ばれたらしい(『元禄郷帳』『和漢三才図会』)。

ビロウヘは海岸、十勝川、歴舟川流域のコタンから産物を持参した。

コタンは川筋の方が多く、のちに十勝場所と呼ばれた。

寛永二十(一六四三)年オランダ船が十勝川の川口近くに停泊、訪れたアイヌはタンバコという言葉を使っており、すでに交易で煙草は知っていた(『一六四三年 アイヌ社会探訪記』)。

|

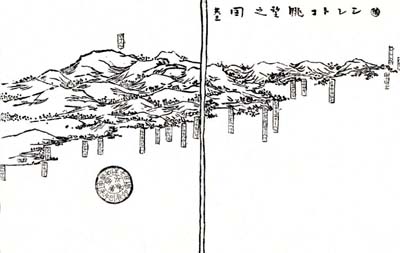

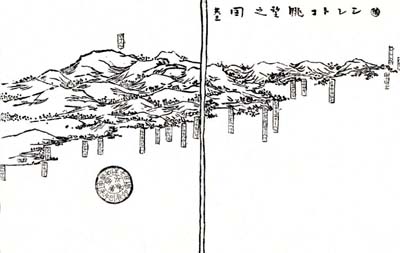

図45 ビロウからシレトコヘ

|

|

|

アイヌは持参した品々(表2参照)を、酒・米・煙草・衣類などと交換した。

代金をもらうのは後のことである。

寛政十一(一七九九)年近藤重蔵らは択捉(えとろふ)島からの帰りに、ビロウでアイヌ六八人を雇い、アイヌのマクル(冬の道)であったルベシペツからビタクヌンケ間の山道を開削し、馬も通れるようにした。

ルブソペツ山道といわれた。開削の顛末を木村謙次が記した『東蝦新道記』は、広尾の十勝神社に蔵されている。

商場知行は請負人の経営にまかせるようになり、産業は強化され、コタンの調査がなされた。

文化五(一八〇八)年には、山住みのアイヌは春は鱈(たら)、鮊(かすべ)釣、布海苔、夏は昆布、秋は鰤(ぶり)漁と海岸へかりだされ、冬は山へ帰っている。

同年のビロウなど海岸のコタンは六、山は三四ヵ所で、浜はトマクシテ、山はコトカアイノと惣乙名が二人いる(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

アイヌは漁業のほかに番屋の手伝い、継立舟渡しなど仕事が増えた。

トカチ場所は人口が多い方だったので幌泉場所などへもまわされた。

産物の猟、各地への移動に多くのアイヌの道があり、ヘルプネ川(歴舟川)沿いの道はイシカリ(石狩)への道であった。

松浦武四郎は、アイヌから話を聞き、この道を開削すればオトフケ(音更)の方から鹿皮・熊皮・橸・樺などを馬で下げられ、便利であると献言している(『信心餘赤』所収の「トカチ領ヘルフネナイより山道にてヲホツナイ川上ヘルフサツナイ辺え罷(まかり)越候見込」)。

十勝川は川口近くで東西二流に分れ、西の川が大津川、東の川が十勝川で間に大きな洲ができている。

昔は両川口を舟で渡るが、流木が水底にささり、その上に舟が上ると破損転覆することがあるというアイヌの話が『蝦夷の島踏』に書かれている。

大津川は右岸に、十勝川は左岸に、川上へ行くアイヌの道があった。

シラヌカまでは砂浜道、荒波、濃霧の時は衣服をぬらすので困難な道であった。

途中パンクル(カラスの意、音別町)には昔アイヌが漁に出た時に霧が深くなり方角がわからなくなった時に、カラスの鳴き声がして陸に戻れたという話が伝わる(『蝦夷地名考並びに里程記』)。

シラヌカ(白糠)

「潮が岩を越える処の意味。砂浜続きの中に岩礁があるのでついた名か」(『北海道の地名』)。

寛文期(一六六一~七三)松前藩士の商場になり、幕府直轄(享和二〈一八〇二〉年)時にクスリ領に入る。

寛政十二(一八〇〇)年白糠に八王子千人同心千人頭の原半左衛門が手付五〇人と移住した。

文化元(一八〇四)年に退いたが斜里山道の開削に従事している。

白糠を流れる茶路川には、川沿いに足寄(アショロ)へ行く道があった。

水源にルウクシチャロ、分水嶺を越えるとイナウシの地名があり、道筋の想像がつく。

庶路(しょろ)川に沿う国道三九二号線は途中までその道筋であったようだ。

十勝川支流の利別川筋の足寄川と陸別川は釧路領に入っていた。

鹿皮等を運ぶ道ではなかったか。

茶路川は足寄アイヌの浜へ下る時の大切な川でチャロ(その口)川と呼ばれたようだ(『北海道の地名』)。

また、庶路川からは舌辛川へでて阿寒川沿いに阿寒湖の西側を通って網走川に沿って北海岸へ出て、斜里や網走へ行く道があった。

途中アイヌ家もある道だった。この道を通りクシロアイヌはアバシリ近くまで住んでいた。

クスリ(釧路)

地名解釈は多々あり本来の意味は不明。

各地への道があることから「越ゆる道」とも考えられる(『蝦夷地名考井里程記』)。

シャクシャインの妹婿はクスリの乙名コタンユルカ。蜂起には参加していない。

オンペツ、シラヌカのアイヌが交易船の商人や鷹侍を殺害しているし、争いの後一味がクスリヘ引込む話もあったが実現しなかった。

釧路川左岸のモシリヤチャシはトミカラアイノが築いたもの。

別のチャシでもネモロ、アッケシ、トカチアイヌと、また一族がシラリウトル(ビフルトロ湖)でジャリ、ネモロアイヌと戦ったという。

広尾近くの豊似川右岸のメノコチャシは北見アイヌと、白糠の刺牛チャシは厚岸アイヌと戦った等他地域との争い伝承がある。

原因は宝物にあるようだが、その通った道にも興味がある。

クスリは松前藩主直営の交易の場で、元文から天明期の初め(十八世紀半ば~後半)にかけては、干鮭・干鱈・鮫(さめ)油・熊皮・鷲(わし)羽・牡蠣・塩鶴や蝶鮫皮・鯨・アサリ・アツシ・アザラシ皮・同腹子・鹿皮・鮫などをアイヌは持参した(『蝦夷商賈(しょうこ)聞書』『松前随商録』)。

文化六年にはさらに鯡白子、数子(かずのこ)・昆布・椎茸が、安政期には蛸(たこ)・雑魚・蒲莚(がまむしろ)・シシャモ・チカ粕(かす)などが増えている(『東蝦夷地各場所様子大概書』『東蝦夷日誌』)。

軽物(鷲尾・皮類)は、西別川上流、標津川上流(ケネカ川等)で狩りをした。

そこは釧路川を遡り標茶(しべちゃ)から標津(しべつ)、途中から斜里(しゃり)へ行く道筋にあたり、釧路と斜里・標津・根室を結ぶ道でもあった。

鮭の豊富な川には鷲もよく来た。

安政三(一八五六)年クスリ庄屋メンカクシの訴えでネモロアイヌとニシベツ川の漁業権の騷動かおこっている(加賀家文書「大宝恵」「黒白正調答」)。

クスリからアッケシまでの海路、舟はいつでも利用できるものでなく、海岸を通ったが崖が多く浜は干潮時に波をさけて歩き、番屋ができると番屋をつなぐ道ができたようだ。

厚岸湾の尻羽(しりつば)岬から少し入った所にセンポウシ(仙鳳趾)があり、ここから舟で対岸のヌサウシにある会所へ行く方法と、湾のふちを歩いてタンタカから対岸のノテトヘ舟で渡る道があった。

この舟渡りは形をかえたが一九七二(昭和四十七)年厚岸大橋ができるまで続いた。

タンクカの手前のルチンからは、堅雪の時に今の釧路町のアトイカ、コンブムイヘのアイヌの道があった。

アッケシ(厚岸)

地名解釈は、おひょう、楡(ニレ)の皮をはぐ、いつもする所(『北海道の地名』)。

松前から順風で海上昼夜四日程、海路二〇〇里、八月頃急いで歩くと二〇日、普通では二五日(『津軽一統志』)の所。

寛永二十(一六四二)年オランダ船が厚岸湾に入った。松前の交易船の事などの記録(『一六四三年 アイヌ社会探訪記』)がある。

エトロフアイヌに助けられた遭難者はアッケシから松前船に乗せてもらい、昼夜五日で下北半島の大畑へ、三厩をへて松前に着いた(『エトロフ島漂着記』)。

アッケシには松前藩直営の運上屋がおかれた。寛永期(一六二四~四四)と考えられている。

ネモロ・クナシリのアイヌからも天然の物中心の品々が持ちこまれた。

種類はクスリと同じである。軽物や鮭を取るためにフーレン川を利用する道があった。

アッケシ湖からベカンペウシ川へ入り、途中で陸路に変り、フーレン湖のアツウシペツ(厚別)へ出る。

船でチホイヘ渡ればニシペツ川口にいたる。

また舟でフーレン湖をでてネムロヘ行けた。この山道の途中にはアイヌの鮭漁の小屋があった。

アンネベツ(姉別川水源)からは南海岸のアシリコタン(浜中)に、またコクンコアンペツ(別当賀川支流)と南海岸のフレシュマ(根室市フレシマ)を結ぶ道があった。

途中ベトカ川筋の上を越える。べ卜力川は鷲や鮭をとる川で、上流には鷲を捕えるために作るアン(小屋)のつく地名がある。

フーシン川やベトカ川はアッケシ(厚岸)とネモロ(根室)アイヌの漁猟場であった。

文政八(一八二五)年厚岸アイヌが漁業権のことで詰合に訴えた。

ニシベツ川騒動と同様に古くに川を買取った、記憶にない等の応酬でもめて裁きは藩にもちこまれた。

ネモロから買取ったのは証拠不十分、従来の網を使うなど六つの条件で事件は落着したが、背後に軽物猟産物を多く取得するための場所請負人の利益の問題があると高倉新一郎はみている(「アイヌ漁猟権について」『アイヌ研究』)。

寛政十一(一七九九)年幕府はノコベリベツからアツウシペツヘの山道に手を入れ通行屋をノコベリベツとアンネペツに建てた。

九年後には新しい建物ができ、夜具や膳椀は三、四十人分用意された。

ネモロヘ往返する役人や武士たちのためにである。

それから六〇年後(安政年間)の記録では猟のためのアイヌ家は使われなくなっていた。

明治・大正と開拓が進むと道の一部は道路になったがほとんど畑地、草地に変ってしまい、古道はわからなくなった。

元禄十四(一七〇一)年、松前藩は初めてキイタップ(浜中町霧多布)に船を遣り、商場を置いた。

アイヌから買う品物はクスリ、アッケシと同じで、売る品物は数が増え、値段は高かった。

『和漢三才図会』にアッケシとノサップの間に世不久良(せふくら)犬ヵ国(セフクラアイヌの国、首長名か)があり、キイタップのようにも思われる。

十八世紀の中頃、東蝦夷地のアイヌは剛強で松前の令をないがしろにする。

キイクップ、アッケシ、クスリのあたりは、取扱いの難しい所(『北海随筆』)だった。

宝暦四(一七五四)年、商船がノサップ岬を通過できるようになるとクナシリに運上屋が置かれた。

この頃からかノサップでも交易が行われたようだが寛政元年まではキイタップ場所名が使われた(飛騨屋文書)。

色丹島、択捉島へ行く舟はノサップを足場にしたようだ。

ネモロ(根室)

「樹木の多い」の意味が一般的だが異なる解釈が多くある。

狭義では根室港のある湾付近をさすが、根室地方をもネモロといった。

ノサップ(納沙布岬近辺)にコタンがあったことは古くから知られている(『津軽一統志』など)。

正徳二(一七一二)年択捉島に漂着した大隅国(鹿児島県)の一四名がアイヌにアッケシへ送られる途中、このコタンでラッコ皮の盗みが原因の争いを見ている。

宝暦八(一七五八)年は乙名シクフがアイヌを率いて宗谷アイヌと争った。

「ノッシャムにツキノエという者豪強なり、シュクフと言う者手下なり」(『東遊記』)などとあり、国後、厚岸とのかかわりが考えられる。

交易所がキイタップであった時代に、油取りを調べに来た八兵衛は欲を出してシャモコタン(サンコタン)に小屋をかけたが、アイヌと争いになってノッカマップへ移ったという(木村謙次『蝦夷日記』『東行漫筆』)。

ノッカマップはネモロアイヌの交易の場となる。

後年の『協和私役』に「根モロの立械」といって辰牌舟(しんぱいぶね)に十余人が立ちながら械を操り、力強く気壮で舟はすこぶるはやく、「他所絶て無き所」と記され海上交通の一端を見る。

国後・目梨の事件では「のっしやふ長人カクリ、チウコンテ」の名がある。

『蝦夷嶋奇観』のなかにションコから聞いた話が四件あるが、彼はノッカマップまたはネモロの首長で、事件後ネモロヘのコタンの移動は数年かかっているようだ。

交易品はアッケシ、キイタップでのものとほぼ同じで鶴なども少しは出荷したようだ(『東行漫筆』)。

軽物や鮭漁の豊富なフーレン川・ベトカ川やニシベツ川ではクスリやアッケシアイヌと漁業権の事件がおこっている。

文化五(一八〇八)年頃は、ネモロからクナシリ島へは一八里の渡海だが、「多くは海岸通ノツケ乗廻し、同所より渡海四里余也」(『根諸場所様子大概書』)、ニシベツからは一〇里程だった。

安政六(一八五九)年にネモロから函館へお目見得にでた通詞加賀伝蔵、惣年寄陣平等一行六名は風連湖畔の厚別まで舟で行ったが、厚岸へ頼んでいた馬が借りられず難儀だったようだ(加賀家文書)。

メナシ(目梨)

一般に「東」をさすといわれている。詳しい研究は山田秀三がされている。

東蝦夷地の中でもビロウからネモロにかけてシメナシといい(『蝦夷地名考並びに里程記』)、ビロウからクナシリあたりまで、舟の部分や家屋等にビロウ西方と異なるものがあったらしい(『蝦夷生計図説』)。

『新羅之記録』や『アンジェリスの第一蝦夷報告』にメナシのアイヌがラッコの皮等を松前へ持参したとあるが、この時のメナシの具体的な地域は不明である。

文化六年頃はエリモからアッケシまでが中メナシ、その奥にあるネモロを大メナシといい(『東行漫筆』)、安政年間にはコイトイ(野付半島の基部近く)からシントコまでがメナシとなり、メナシ七ヶ番屋という言葉が使われた(『知床日誌』)。

明治に入ってからは目梨郡と郡名にメナシが残っている。

国後・目梨事件の時にチシネ(標津町忠類の少し南)からも一七名が参加、うち、センヌ、ケウトモヒシケ、シルワが処刑された。

飛騨屋文書『キイタップ来春請取荷物之分』には同所の住人が未年(安永四か天明七年)に四一名がアタツ(干鮭)六〇九束、油三樽と反厚子二三枚を出した記録がある。「西別にて受取」と書いてある部分もあり、チシネから西別へは氷海でない時は野付半島のコイトイで舟をおり、砂上では舟を引いてチプルー(茶志骨)から舟で野付湾を西別まで行ったと思われる。

この舟引きは野付への役人の往来にも利用された。

チシネからは内耳鉄鍋も出土しており、古くからコタンがあったと思われるが、国後・目梨事件後、移動したのか消えた。

事件後のアイヌ社会の変化の一端がみられる。

シレトコ(知床)

知床半島南側羅臼町は相泊まで立派な道路があるが近年のことで、石浜海岸や崖上を歩く道であり、相泊から岬までは舟が交通手段である。

歩くには現在でも危険な所が多い。

モイレウシ(岬より約一二キロ南より)はなぜか天明五(一七八五)年には知られていた(『蝦夷拾遺』)。

同所は大岩に囲まれた入江で小川もあり、よいトマリである。戦前にラウスから岬近くに手漕ぎ舟で漁に行くのには日数もかかり、ここで宿泊したという。

知床岬の海は羅臼と斜里側では様相を異にすることが多い。 |

図46 知床(『三航蝦夷日誌』上より)

|

羅臼側と斜里を結ぶ、つまり知床半島を横切るアイヌの道を岬からあげるとルシヤ-ルシヤ、ラウシ-祖父岳とオンネ岳の間-イワオヘツ、ルクシヘツ-ポロベツ、ウェンヘツ-オンネヘツ、チウルイ-オンネヘツがあり、ルシヤは両側とも上流にマタル(冬の道)とサクル(夏の道)とがあるが、他は冬の堅雪の時の道であった。

ルシヤのサクルは、戦前に赤ん坊を背負った女の人が通ったという話があるようだ。

チウルイ越えは一九八五年に標津川、ケネカ川沿いに斜里へ続く山道に代って整備され、現在はさらに改良されて国道二四四号線が通っている。

(2) トカチ川をさかのぼる top

十勝川と道

十勝川は大雪山系トムラウシに源を発し、一五六キロの長さと約九〇〇〇平方キロの流域面積を持つ北海道有数の大河川で、佐幌(さほろ)川や音更(おとふけ)川・札内(さつない)川・利別(としべつ)川など多くの支流を持ち、太平洋に注ぐ。明治以降の本格的な開拓がはじまる前には、この十勝川流域や歴舟(ペルプネ)川などの河川に沿ってアイヌの人たちが暮らすコタン(集落)が分布し、そこで独自の文化が築き上げられてきた。

松浦武四郎による安政年間の記録によると、当時の十勝には七八のコタンに約二九〇戸、一三四〇人ほどの人々が暮らしていた。

この十勝川とその支流は、人々に食糧や水など自然の恵みをもたらしてその生活を支えると共に丸木舟を使ったコタン間の交通路としても重要な役割を果たしていた。 |

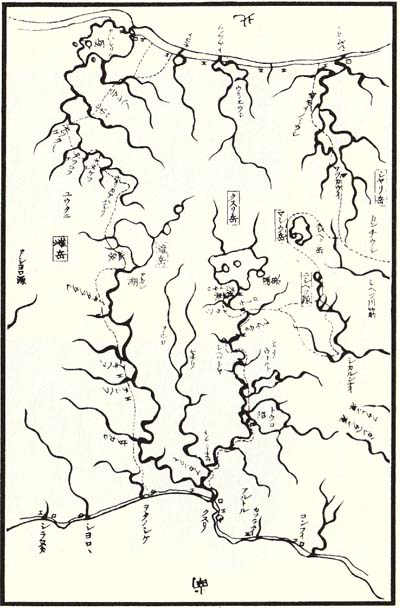

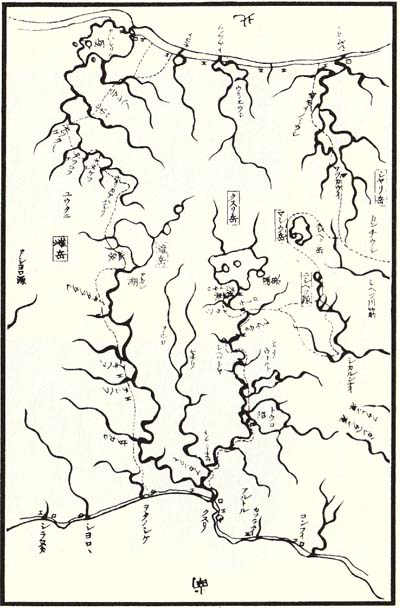

図47 十勝川

|

この丸木舟による川の交通は、明治初期の道路や鉄道が未整備な時期において、海岸線に栄えた広尾や大津から帯広などの内陸部へ開拓者を運ぶための唯一ともいえる方法であった。

この川の源流域は釧路・北見・日高・石狩などと接し、そこは山越之道によって各地方と繋がっていた。

それゆえ、十勝は東西、および南北の道が交差する交通の要所であった。

このため、他地域のアイヌとの戦い、あるいはイッカトウミと呼ばれる十勝の外からくる夜盗の話などが素材となった伝承もみられる。

たとえば、帯広市西十五条北二丁目のチョマトー沼には、ここで十勝アイヌと日高や北見のアイヌが戦ったという伝承があり、現在でも北海道ウタリ協会帯広支部が中心となって慰霊祭が営まれている。

また、豊頃(とよころ)町の旅来(たびこらい)チャンには、十勝と日高のアイヌが戦った伝承が残されている。

この河川沿いにはチャンの遺構も数多く分布し、北海道内で確認されている約五三〇ヵ所のうち、十勝には浦幌(うらほろ)のオタフンペチャシ、芽室(めむろ)のシュプサラチャシ、陸別のユクェピラチャシなど約八〇ヵ所が分布している。

十勝アイヌの姿

寛永二十(一六四三)年、十勝沖に停泊したオランダ船カストリカム号の司令官フリースの日誌のなかに、少年一人を連れた男性二人の十勝アイヌと遭遇し、彼らがアットウシ(靱皮衣=じんびい)らしき服と毛皮衣を着て耳飾りをし、弓矢と小刀を携えていたことが記録されている。

この記述が十勝アイヌの姿を具体的に表した最初のものといわれている。

その後、寛政年間には、勇払(ゆうふつ)の八王子千人同心、皆川周太夫が幕命により十勝川筋を調査し、享和年間には近藤重蔵が『十勝川流域絵図』を製作するなど、しだいに十勝川筋のコタンの様子が明らかになってくる。

さらに文化五(一八〇八)年の『戸勝場所大概書』には、

「男は春は鱈(たら)、鮊(かすべ)を釣り、布海苔(ふのり)を取り、夏は昆布を取り、秋は鰤漁を致し、冬の稼方なし。戸勝山え帰りて越年致す。

女はアツシ(オヒョウニレなどの木の内皮繊維を織って作った布、あるいはそれで作った着物)を織り、産物出し、キナ蓙(ござ、ガマなどで織ったござ)、スダレ抔(など)も場所遣い用程は編み出す」

と当時の十勝アイヌの様子が記述されている。

また、村上貞助によって文政六(一八二三)年に完成した『蝦夷生計図説』には、家の形態やイタオマチプと呼ばれる外洋舟の形態が十勝の広尾を境に東と西では異なると説明されており、蝦夷地における東西のアイヌ文化圏の境界が広尾あたりにもあったことが推測される。

十勝アイヌの明治から現代

明治に入って開拓が急速に進むなか、十勝ではシカやサケの捕獲が禁止され、アイヌの人たちは伝統的な生活を送ることが困難になっていった。

このためアイヌの人たちに対する勧農政策がとられ、一八八五(明治十八)年には帯広や音更、幕別(まくべつ)、芽室など十勝川と利別川沿いの一二ヵ所に近郊のアイヌの人たちを集め、集団開墾による営農指導が行われたが、ほとんどがうまくいかなかった。

そして、その後も農耕民への強制化と教育による同化の徹底がはがられていくことになる。

しかし、このような同化政策の中でも、伏根弘三や吉田菊太郎などアイヌ民族自立への運動や文化の復興に努力した人々も多くみられた。

一九二七(昭和二)年にはアイヌ民族の生活や文化の向上を目的とした十勝旭明社が結成され、生活の改善や教育などの活動が行われた。

なお、この組織はやがて現在の北海道ウタリ協会へと発展していくことになる。

また、吉田はアイヌ文化の伝承、保存のためにアイヌ民具を収集し、一九五九(昭和三十四)年に幕別町の国道三八号線沿いに博物館施設である「蝦夷文化考古館」を建設した。

帯広では一九六四(昭和三十九)年に「帯広カムイトウウポポ保存会」が結成され、アイヌ民族の伝統的な舞踊や歌謡を後世に伝承していくための活動が始まった。

このような先人たちの努力を受けて、十勝では現在、このような保存会の活動をはじめ、上士幌町や幕別町などにおいてもアイヌ文化の伝承や保存活動が活発に行われている。

(3)クスリ川とシャリ越え・シペツ越え

top

内陸の道

太古より広大な森林に覆われていた北海道。

その内陸におけるアイヌの人々の通行には、生活の糧を得る場所であり、自由に往来することのできる河川・沢・渓谷、そしてけもの道などを基にした道路、というよりは通路といった方が適切であろう細々と続く踏み分け道が利用されていた。

享和元(一八〇一)年、アイヌの人々が通行のために利用していたシャリ越え(他にも旧斜里山道、札鶴越えともいう)の道を、蝦夷地御用掛であった松平忠明の通行があったため、当時白糠在住の屯田である原半左衛門率いる八王子千人同心が、標茶から斜里までの道を開削した。

これは当時蝦夷地を直轄していた幕府が北辺警備の強化、そして東西蝦夷地開発のための連絡路として、その必要性を痛感してのものであった。

クスリ川とシャリ(斜里)越え

屈斜路湖を源として、鬱蒼たる原生林、釧路湿原、そして釧路市街を貫き、太平洋にいたる釧路川は、かってはその河口から上流一七里のシペチャ(標茶)までの通行は

舟行であった。

というのも現在の塘路湖(とうろこ)付近から標茶(しべちゃ)までの道は存在したが、その道中が非常に難儀であったこと、さらに塘路より下流のセチリ川(雪裡川)からクスリ会所までの陸路がなかったことが理由である。

当時釧路川の支流であったセチリ川や、その上流にコタンがあったアカン(阿寒)川には、その川を利用した通行路があったようで、生活のため、狩猟のために使われていたと思われる。

またシペチャから上流にはテシカガ(弟子屈)を通ってクスリ湖(屈斜路湖)まで行く道もあった。

安政五(一八五八)年にこの道を通行した松浦武四郎はテシカガで舟を使い対岸に渡り、西の岸をクスリ湖まで歩いている。

さらにコエホククツチャルという所で再度舟にて川を渡り、その後クスリ湖を舟で周覧し、帰途にはメモロという場所まで舟を使用している。

シャリまでの経路は、標茶から西別川上流のニシヘツ(標茶町虹別)をすぎ、そして標津川の支流であるケネカ川上流部のホンケネタイヘと続き、根室領で水を得ることのできる最後の場所であり小休所のあったケネワッカオイ、さらにアイヌの人々が必ずイナウを立てて神に祈りを捧げたという記録が残るヲタウニなどをへて、ネモロ・シャリ領の境で「峠」の意味を持つルチシを越える。

このルチシは現在の清里峠から東へ八〇〇メートルほど離れた所にあるが、現在は一メートルを越す深い笹に覆われているため道跡は定かではない。

一八八一(明治十四)年、ここを通ったトーマス・W・ブラキストンは、その頂上に多数のイナウがあったことを記録している。 その後、沢筋に沿って下り、斜里川水源で止宿所のあったワッカオイに達する。 |

図48 ルチシ付近

|

ここには和人がくると山の霊のしわざにより、かならず天候がくずれるという言い伝えがあった。

さらに斜里川を下ると、「旦那がそこで倒れた所」を意味するニシパコシキルウシ(幕府か、どこかの侍がぬかるみにはまって転んだ所という)を通り、止宿所のあったカムイノミウシビラという、「いつもそこで神に祈りを捧げる崖」の意味を持つ場所をへて、トンタペックシから舟行で河口の斜里へ行く行程であった。

のちに海沿いにあるニナエルサンという場所から陸路も使用されるようになったが、ひどいぬかるみの連続のため大変難儀な道であったという。

さらに春秋ごとには出水によって破損も多かったため、一八七五(明治八)年には藤野伊兵衛(屋号は柏屋、店印は又十)によってシユコヲイからカムイノミウシピラまでの道が開かれた。

さらにこの道中にはチプランケウシという、「いつも舟を降ろす所」を意味する場所がある。

これもこのあたりの道がいかに悪路であったかを示すものであろう。

クスリからシャリまでの道のほか、もう一つシャリ越えと呼ばれる道がある。

文化七(一八一〇)年、やはりアイヌの人々の踏分け道で、前述のクスリ~シャリ間の道と接続していた道が改修された。

この道は標津を発した後に海岸から内陸へ向かい、標津川、ケネカ川沿いに続くもので、斜里・根室・釧路の三場所に跨る道である。

道中の道普請や小休所、止宿所の整備、さらには接待にかかる食料の運搬などについては、各場所の請負人がこれにあたっており、工事についてはアイヌの人々を使役した。

道普請に関しては、かって釧路アイヌの勢力が強かったため、自分たちの持場をなるべく狭くしようとして、釧路と斜里の国境をヲタウニからケネフッカオイまで(二〇町ほど)動かしたという記録などが残されている。

小休所については、少人数の通行は普段設けてあったものでことたりたが、数十名という大人数の通行には仮小屋・厠(かわや)・御茶小屋・荷物置き場などを設置する場合もあった。

また、食事については、根室場所の通辞(アイヌ語の通訳)であった加賀伝蔵が安政六(一八五九)年に記した「土人御目見附添扞喜多野様井上様竹内様御取扱日記」にその詳細を見ることができる。

改修前の出来事としては、享和二(一八〇二)年にジャリ・ソウヤ場所が飢饉に襲われた際、二〇〇人を超えるアイヌがネムロ場所へ越境して逃げ込んできたという記録があるが、その際にはこの道が便われたことが推測される。

シャリまでの経路は、会所のあるシベツを発ってから海岸沿いに南方向へ歩き、ホニオイといわれた場所から現在の国道二七二号線よりは少し標津川寄りを内陸に向かい、小休所であったトエヒラ、チナナをすぎる。

このあたりは歩きにくい湿地帯であったため、そうした場所には巨大な木を伐って道に数百間敷き、川の上には大木の橋を架けていたという。

また、この付近で虻・蛟などといった吸血昆虫に悩まされたという記録も多く見られる。

その後タヲリマフという現在の中標津町市街地付近を通り、安政年間以前までは舟で来ることができたというポンリウルヘいたる。

そして止宿所もあり、道中の内陸部では最も記録が多く残されているチライワタラ(標津川とポン俣落(またおち)川の合流地点の対岸付近)をすぎ、その後標津川とケネカ川の合流地点(同町計根別付近)であるケネカブト付近で川を渡り、ケネカ川沿いに北上するものである。

さらに進んだ同町上標津付近にあるヲコフトルでは、安政三年にここを通った松浦武四郎が、「斜里山や ましう嵐の 吹かへて稲の穂浪の はやたてよかし」と一里塚に書残している。

標津~斜里への道中には最低二本の枝道があったようで、一つはケネカブトからポンケネカをへて虹別へ進む道。

もう一つはケネカ川筋の上流で同町養老牛(ようろううし)付近のカンチウシから東方のモアン山、さらにその横を流れるモアン川沿いから中標津町の養老牛温泉への道である。 |

図49 チライワタラ(『北海道歴検図根室州』より)

|

この温泉は、虹別にあったシュワンコタンから、毎年春になると湯治のため二〇人くらいが交代で訪れていたという。

この温泉には俗に表温泉・裏温泉という二ヵ所の温泉があるが、表温泉にはかって三〇〇個以上の羆(ひぐま)の頭骨が重なり合った古いヌサ場があり、さらに裏温泉にも比較的新しいものであったが、多数の羆の頭骨があったという。

この両温泉のある養老牛温泉自体が三〇〇年以上前からアイヌの人々に利用されていたということであるが、最も古いと思われる記録として、天保三(一八三二)年の今井信名(のぶかた)による「東西蝦夷地大河之図」中にその記述を見ることができる。

また、シャリ越えの道中には、その近隣にいくつもの伝説を残す神秘の湖、摩周湖がある。

ここは松浦武四郎が安政五年に湖近くの枯沢であるホンケネカイトコを遡り、摩周湖の外縁を反時計周りにほぼ一周している。

さらに一行は、同行のアイヌによれば末登頂であるというカムイヌプリ(摩周岳)に登った後、湖の岸に降りヨウロシを通り、ホロという洞窟で宿泊している。

このホロにはイナウが立ててあったということであるので、この場所への通行路があった可能性も考えられる。

翌日、武四郎一行は西別岳をへて、その後西別川に沿って下って行くわけであるが、この西別岳には地獄の入口があるという伝説が残されている。

図50 摩周湖 |

図51 コテトク(清里峠付近)の人工的な坂 |

シペツ(標津)越え

シペツ川筋にあった道は内陸の数少ない通路として、文化年間から大いに利用されてきたが、その道中はひどい悪路の上に距離も長く、また十一月から翌年の五月までは積雪のため通行できなかった。

さらに「(明治五年)六月斜里山道より釧路国境迄十一里十八町道路大破により、藤野伊兵衛自費毎年二百人を以て修理に従事す」(『北海道道路誌』)という記録にもあるように毎年修理が必要な道であったこと、松浦武四郎や松本十郎から提出された新道開削についての意見書などもあったことから、アイヌの人々が冬期間の通行に使用していた、標津町伊茶仁から忠類川に沿って留辺斯(ルベス。もとはルペシッペ)を通り、ルチンを越え、平取を通り斜里にいたるシベツ越え(他にも新斜里山道、越川山道、忠類越えともいう)の道が一八八五(明治十八)年に開削された。

このことにより標津から斜里を結ぶ道はシャリ越えからシベツ越えにとって替えられたため、標津川沿いから裏摩周を通る道は廃止されることになったが、その後全く便われなくなったわけではなく、根室内陸の開拓者たちにとっては数少ない重要な道路の一つとして、その後数十年間は使われていた。

しかし開拓が進むことにより、新しい道路が造られるようになると、標津川沿いのシャリ越道はしだいに人々の記憶からも消えていくことになった。

現在はわずかな踏分け道の一部や、人工的な坂跡などがひっそりと残るのみとなっている。

(4) アバシリ越え・ニシベツ騒動 top

アバシリ(網走)越え

阿寒川の西方約一〇キロの所に庶路(しょろ)川がある。

かってこの川口から北海岸の網走方面へ通ずるアイヌ道があった。

文化四(一八〇七)年シラヌカ詰大塚惣太郎やシラヌカ小使シフリキチらによって調べられ、同年に新道四六里の開削に着手、支配人や多くのアイヌの働きで同七年に完成した。

当時、南下してきたロシア船への国防の問題と馬の輸送のためだった。

そのコースは『蝦夷地名考並びに里程記』によると、

| シラヌカ出立、チプタナイ泊、ヲタチプヲマフ休、シタカラブト泊、ナイケプ休、ヲフイチセナイ泊、チンルナイ休、ヲヌン子イ泊、シュルクマペツ休、アバシリヲン子ナイ泊、ユダユ休、カムイションブイ泊、トヲベツ休、ヲン子ナイ泊、イクシナコツ休、シマンペツ泊、ドイツコタン休、トフブツ泊、フレトイ泊、シャリ泊ビフヌカよりシャリ会所迄、行程凡六十里程ある由、文化四卯年八月、西地人馬継立のため、小荷駄馬引越させ候砌、通路いたす。 |

とあり、シャリまでの宿泊所一一と休所八、出立地シラヌカを含め計二〇の地名をあげている。

庶路川のはじめの支流を東北へ進み、舌辛川が阿寒川に注ぐあたりから阿寒川に沿って上り、雄阿寒岳と雌阿寒岳の間を通り、阿寒湖の西方をまわって網走川の上流に出て川に沿って下り、網走湖近くで右折して海岸ニクリハケにでるコース(右モコト、シャリ方面、左アバシリ)で、『東行漫筆』には一〇の地名とその開の距離(あわせると約四六里)、八泊とも丸小屋があり、所々にアイヌ家が三、四軒あることが記されている。

馬は牧士小山新蔵や小使チャコら一二人で引いてアバシリ越えをしたという。馬の数は三四疋から数疋まで記録によって異なる。

また『往古夷人之話聴伝控』では、逆に西蝦夷地から東蝦夷地へ運んだことになっている。 |

図52 『久摺日誌』の地図

|

厚岸調役の菊地惣内はニマンヘツ(女満別)にクスリアイヌが住んでいたのでそこをクスリとシャリの境とし、ニマンヘツからオンネナイの間でとった熊はシャリへ、アハシリフトよりでとった熊はクスリヘと決めたという。

この新道はアイヌ、和人ともによく利用したというが、松前藩領になったとき差止められた。

再び幕府領になった時に改めて入口に高札が建てられたが、道は荒れていたという。

安政五(一八五八)年松浦武四郎は同心小田井蔵太や小使チャロコトツカと地理を知るアイヌら一二名で山越えし、詳しい記録を残した。

「シャリ越新道一里杭(くい)箇所覚」には計三四の地名、うち泊りはシラヌカを含めて八ヵ所。

出立してから二〇〇を越えるアイヌ語地名を記録している。道によくつけられるルウチシ、ヌサウシ(カモイノミウシ)、ワワウシ(浅瀬を歩いて渡る)、ルペシベなどの地名がよく出てくる。

途中オンネルペシベからはリクンベツ(陸別)への道があり、網走川筋に入ってからチマキナウシビラで倒れた樺の大木の根に木幣(イナウ)と内耳鍋(土鍋か)が祭ってあるのを見て説明を聞きもらいうける(『東部安加武留(あかんる)宇智之誌 壱、弐、参』)。

『燼心肺赤』にはこの内耳鍋を村垣淡路守へ奉る書や、「阿閑の神を祭る書」、「アカン越をしてアバシリ領モコトウに出たる書」がある。

「クスリ領ショロロより北海岸アバシリ之新道再興見込申上書」は箱館奉行所に出した意見書であるが、網走川筋藻琴までの間は倒木さえ除けばすぐ馬が通れ、わずかの費用で再開できるという意見が書かれている。

この山道は、釧路から美幌町までは国道二四〇号線(まりも国道)に類似していると考えられる。

ニシペツ騒動

摩周湖から噴き出る水を水源にもつニシベツ川は豊漁川で、ネモロ領に入っていたが、川上はクスリアイヌの狩漁場になっており、コタンもあった。

ここでいうニシベツとは西別川の上流で川口の西別(右岸、左岸は別海)ではない。

現在の標茶町虹別地域である。十九世紀のはじめごろはクスリアイヌの冬の食料の鮭をとり、干鮭にする所であった。

乙名はサケリイラ(『東蝦夷地各場所様子大概書』)。

ケネカ川(標津川支流)の方にもクスリアイヌのコタンがあり、シベチャから道がついていた。

クスリからニシベツまで約二三里。クスリから舟でくると登り五日、下り二日という距離であった。

『東行漫筆』の出荷物に「大鳥二把、クスリ川上、ニシヘツ、ホンケネ、シヘチャ。鷲尾、母衣四五千把。……蝶鮫ニシヘツ、シヘツチャ十枚二十枚位。……アツシ、ニシヘツ辺クスリ川上より千枚」とある。また干鮭、わしの羽の買入に「シベチャ元番屋壱ケ所、ニシベツ、わしの羽買入番屋とも壱ケ所、ケネ川、右同断、壱ケ所」と産出は多かった。

安政三(一八五六)年十二月ニシペツ川の漁業権のことでクスリとネモロ両アイヌの間に騒動がおこった。

クスリ庄屋晴一郎(メンカクシ)とイラトカとムンケケの名でアッケシ詰合に訴え出た。

通詞は三右衛門。訴えの内容は、クスリアイヌはネモロアイヌと話合い、往古からニシペツ川へ飯料鮭・鱒や鷲、熊取りに行き家族を養ってきたが、ネモロアイヌよりたびたびものいいがついて困り、その後は三品の取高の半分はネモロアイヌヘ渡してきた。

さらに全部取られるようになり、柤父たちが頼んだが承知せず、番人が入りこむようになって川口へ網をはったり、流し網を用いるので、上る魚が減って食料にも困った。

ネモロ側は聞いてくれず、漁業権を買取っていたのに不都合だというのであった。

売買のあった証拠に宝物の提出者と種類、宝物を渡したネモロアイヌの名前をあげた。

宝物というのは銀細工のイカヨフ(矢筒)・タンネフ(太刀)・イムシ(短刀)など約一四〇品。

同年十二月第一回の対談ではネモロ側はトミクワや仁助たちで、知らないの一点ばりだった。

翌四年三月再び会合したが、談判のあったことはわからず、記録もなかったが、クスリ側があげた宝物のうち太刀鞘一、銀盃六がネモロ側にあったこと(由来は聞いていなかったが)や、クスリのメンカクシがチャランケブル(談判・弁論のじょうずな人)であったことが幸いしたのかクスリ側の主張が通り和談となり、熟談書を出し訴訟は落着した。

両境はホンケネカよりシカルンナイと取きめられた。クスリ側のいう宝物に関係した人物に不審な部分もあり、ネモロ側の仁助(ペッカイ乙名)の言い分は筋が通り、最後まで反対したが意見は通じなかった(加賀家文書「大宝恵」「黒白正調答」)。

ネモロの支配人は網の事で不正があり、役人を偽った点もあり、さらにアイヌ取扱いについての不始末が種々判明し、支配人、通詞は謹慎を命じられている(高倉新一郎『アイヌ研究』)。

高倉は「これをフクシン・ベトカの争論と比較すると甚だ似た事件であってその結果も同じく、その旧慣に従って川上のアイヌの漁業権を尊重することに終ったが、表面的にアイヌのチャランケを生かした幕吏の裁決は表面上これを否定しても巧にその内容を生かした松前藩の裁決に較べて甚だ不手際に終ったのである。

結果において得たところは、川上の鮭漁を阻害するために禁止されていた留網の禁止を強行したにすぎなかった」と述べている『アイヌ研究』)。

(5) アイヌの蜂起と国泰寺 top

クナシリ・メナシの戦い

アッケシ(厚岸)場所は、寛政元(一七八九)年に勃発したアイヌと松前藩との最後の武力紛争であるクナシリ・メナシ(国後・目梨)の戦いの一方の当事者であり、蠣崎波響の名筆『夷酋列像』にも描かれた惣乙名イコトイの本拠地として知られた地域である。

イコトイはクナシリ惣乙名ツキノエの甥であり、ツキノエがそうであったように、千島列島までをその活動範囲とし、北東にはエトロフ(択捉)・ウルップ(得撫)方面にてロシアと交易や紛争を伴う接触をし、アッケシの湊(トマリ)には和人の弁財船を迎え交易を行った。

従ってアッケシはこの地域の「アイヌの道」の中心点の一つとして、少なくとも十八世紀末には和人側にも認識されていたのである。

クナシリ・メナシの戦いにイコトイが関与したのは、同地域が彼の活動範囲に含まれていたことによる。

『松前町史』、根室シンポジウム実行委員会編『三十七本のイナウ』、岩崎奈緒子『日本近世のアイヌ社会』などによれば、戦いの経緯はこうである。

クナシリ場所とキイタップ(霧多布)場所を請負っていた飛騨屋の現地差配人である支配人や番人・稼方らが、アイヌを鱒漁やそれに伴う〆粕生産に動員させるべく「非道」な振舞いを働き、死者まで出したにもかかわらず、賠償を拒否した。 |

図53 イコトイ(『夷酋列像』より)

|

これに対し寛政元年五月、クナシリのアイヌは和人二二人を殺害し、ついでそれに呼応した対岸のキイタップ場所メナシ地方のアイヌは和人四九人を殺害した。

こうした武力行便は、ツキノエやイコトイ、根室半島北岸のノッカマップ惣乙名ションコといった惣乙名層の関知するところではなかった。

エトロフ島方面へ毛皮生産に赴いていたツキノエとイコトイは報せを受けるや急遽帰郷し、ションコも加え、以後松前藩側との交渉により事態を収拾する方向で手を打っていく。

ツキノエらが、ノッカマップに出張ってきた松前藩の番頭(ばんがしら)新井田孫三郎らに恭順の意を示す「手印」を差し出してきたのに対し、新井田らは殺害に関係したアイヌの引渡しを要求した。

ツキノエらの招集に応じ、すでにノッカマップ場所に赴いていた関係地域のアイヌ三一四人は新井田らの取調べを受け、一三〇人が「徒党之者」と断じられ、うち三七人が直接の加害者として入牢となった。

三七人は、取調べの翌日、その全員が斬首に処された。

新井田らは松前に兵を引き上げた。

ツキノエやイコトイらは「御味方」として賞されこそすれ、その地位は揺るぎなかった。

藩優位の政治構造を保証するアイヌ社会内部の秩序は、蝦夷地の直接統治を旨としない松前氏にとって、否定し得るものではなかったといえよう。

枠の中での政治的自立の余地は残されていたのが、この時期この地域のアイヌ社会である。

蜂起終結後踏査に入った近藤重蔵ら幕府役人は、幕府の権威を相対化する言動をとり、周囲のアイヌを威圧する行動をなすイコトイの風聞や振るまいに接して「悪逆之乙名」「悪党蝦夷」「東蝦夷国ノ城主アッケシ太郎」などといい敬遠しているが、直接断罪に及ぶことはなかった。

戦いの影響と国泰寺の建立

クナシリ・メナシの戦いは、幕府に大きな衝撃を与えた。

後背にロシアの影を勘繰ったのである。

老中松平定信らは戦後処理としで、近藤重蔵らによる踏査報告を受け、クナシリ・キイタッブ・ノッカマップ・アッケシを含む東蝦夷地全域を寛政十一年に、次いで蝦夷島全域を文化四年にそれぞれ松前氏から上知し、箱館に奉行を置いて直轄した。 箱館奉行は対蝦夷地政策の一環として寺院の建立を計画し実現させた。

いわゆる「蝦夷三官寺」がそれである。

そのうちの一つ国泰寺はアッケシに置かれた。

現在の厚岸町南部、厚岸大橋を渡ったバラサン岬の西側、湾月(わんげつ)町一丁目がその所在地である。

創建は文化元(一八〇四)年。正式には景運山国泰寺と号した禅寺である。

本山は臨済宗関東僧録司江戸芝金地院。代々の住僧・役僧はその依頼を受け鎌倉五山が選任した。

国泰寺には彼らが書き継いだ、建立時から維新期にいたる膨大な日鑑(寺務日誌)が残されており、貴重な文化遺産として国の重要文化財に指定されている。 |

図54 国泰寺

|

また厚岸町教育研究所や『新厚岸町史』により翻刻もなされている。境内は国指定史跡「国泰寺跡」として一九七三年に指定を受けており、天保六(一八三五)年建造の地蔵尊、同十四年建造の仏舎利(ぶっしゃり)塔、歴代住職の墓石群が近世の姿を伝えているが、本堂その他の建造物は近代以降の建立である(『史跡国泰寺跡』)。

国泰寺はビロウ(広尾)場所からエトロフ場所までを「持場」とされた。

和人への葬送・祈祷の執行のため持場内を「巡行」することを定められたのは、他の蝦夷三官寺同様である。

アイヌ社会との関わりも、他の三官寺同様、強制的な改宗の意図をもって臨んだのではなく、個別の対応に終始したようである。

たとえば、参詣を勧める文書に「各々厄除けとして」とあるのはそうした方針を反映している。

一方で法要などを願ってくるアイヌを退けないのも幕府の方針通りであり、たとえば天保五年三月二十三日、ペツカイ(別海)のアイヌ女性が病死した際、遺族か国泰寺に「法名並回向」(ほうみょうならびにえこう)を依頼してきた例が知られる(『日鑑記 国泰寺とその周辺』)。

仏教儀礼が、目に見える形で蝦夷地に持ち込まれ、ゆるやかに根付いていく気配を見せ始めたのが、この時代である。

クナシリ・メナシの戦いから三一年後、国泰寺建立から一六年後の文政三(一八二〇)年二月二十二日、国泰寺の日鑑には「廿二日晴『イコトイ病死』という記述が見える(「三世日記 坤」)。

イコトイの逝去はこれで確認できるのであるが、そこには法名を含め何ら付帯記事がともなわない。

おそらくこの記事は時事を記したものであり、寺院が法要を営んだ記録ではあるまい。

これは同時に、イコトイとその周辺が、その葬送に際し、和人の持ち込んだ宗教儀礼を受容しなかったことを示していると捉えられる。

その選択自体は特異なものではなかったし、また咎められる筋のものでもなかった。

ただ、そこに思い入れを込めて解釈することが許されるならば、その行動を幕府役人により「悪党」と断じられたイコトイにふさわしい選択であったといえるのかもしれない。

(6) 千島アイヌ 千島への道と来航者たち

top

千島列島

千島列島は、北海道とカムチャツカ半島の間に約一〇〇〇キロにわたって弧状に続く大小二十余の島々からなる。

かってこの島々に住んでいた民族に、千島アイヌと呼ばれる人々がいた。

千島アイヌとは、一八八四(明治十七)年、北千島からシコタン(色丹)島に強制移住させられた九七名の人々をさし、彼らは北千島アイヌ、グリル人、シコタンアイヌとも呼ばれていた。 |

図56 鳥居龍蔵

|

千島列島にアイヌの人々が住んでいたことは、江戸時代から知られていたが、民族学的に蝦夷地(エトロフ〈択捉〉島やクナシリ〈国後〉島のアイヌは蝦夷アイヌに含まれる)のアイヌと区別して千島アイヌとしたのは、鳥居龍蔵(りゅうぞう)である。

鳥居は一八九九(明治三十二)年に、シコタン島と北千島で調査を実施し、その成果を『千島アイヌ』(一九〇三年)と仏文「考古学民族学研究・千島アイヌ」(『東京帝国大学理科大学紀要』第四二冊第一編、一九一九年)に著した。

千島列島を最初に世界地図に記したのは、オランダのフリースである。

フリースは寛永二十(一六四三)年に、ウルップ島に上陸し、さらにエトロフ島に接近したが、濃霧のため上陸できなかった。 彼はウルップ島をコンパニースランド、エトロフ島をスターテン・エイランドと名づけた。

この時ウルップ島をアメリカ大陸の一部とみなし、クナシリ島は蝦夷地やカラフト(樺太)と地続きと見なしていた(秋月俊幸『日本北辺の探検と地図の歴史』)。 |

図55 千島列島図

|

千島列島には、先史時代から居住者がいたことは考古学の成果が明らかにしているが、千島アイヌと呼ばれる人々の活動が明らかになるのは、十八世紀以降である。

ロシアの南下

ロシア人が最上の毛皮であるラッコ皮を求めて、カムチャツカ半島から千島列島北端に達しだのは十八世紀初頭である。

一七一一年にロシア人コズイレフスキーが千島列島北端のシュムシュ島に上陸し、千島アイヌが南方の島々と交易しているのを確認した。千島アイヌは、千島列島の中ほどに位置するウルップ島にラッコ猟に出かけ、ウルップ島には南千島のクナシリ島やエトロフ島のアイヌも猟に来ていた。

そこでは交易が盛んに行われていて、千島列島づたいに交易ルートができていた。

一方、第二次ベーリング探検隊の別動隊としてシュパンペルグが元文四(一七三九)年にシコタン島、歯舞諸島付近に達したが、濃霧で正確な地図を作製することはできなかった(秋月前掲書)。

さらに、ロシア人は、千島アイヌから毛皮税を取立て、徐々に千島列島を南下し、ついに安永七(一七七八)年には、クナシリ島の有力アイヌであるツキノエの案内で、蝦夷地のノッカマップ(根室市豊里)に渡来し、松前藩士に交易を求めた。

こうした蝦夷地周辺でのロシア人の動きを松前藩は幕府に知らせてはいなかったが、仙台藩士工藤平助がこれらを警告した『赤蝦夷風説考』を幕府に提出した。

これを受けた老中田沼意次(おきつぐ)は、蝦夷地周辺でのロシア人の動き、アイヌの様子、蝦夷地の産物などを調べるため、天明五(一七八五)年に、初めての蝦夷地調査隊を派遣し、普請役佐藤玄六郎らがウルップ島まで初めて踏査した。

日本の北進

この後、寛政元(一七八九)年に、クナシリ島とメナシ地方(標津町・羅臼町付近)のアイヌの蜂起があり、寛政四年には、ロシアの第一回遣日使節ラクスマン一行がネモロ(根室市)に来航するなど、東蝦夷地から千島列島にかけて緊張状態が続き、寛政十年には、幕府は大規模な蝦夷地調査隊を派遣した。この時、幕府支配勘定近藤重蔵がエトロフ島まで詳細な調査を実施し、エトロフ島の経営に着手した。重蔵はラショフ島出身でエトロフ島に投下(帰化)してきたイチャンケムシ家族から千島列島のアイヌの様子を聞き取っている(近藤重蔵『辺要分界図考』)。

イチャンケムシによれば、ウルップ島には定住のアイヌはおらず、入会地となっている。シムシル島は三〇年ほど前からロシア風俗となり、エトロフ島以南のアイヌはシムシル島より北のアイヌを「チュプカアイヌ」と呼んで区別している。彼らはシムシル島・ウシシル島・ラショワ島・エハイト島(現在のどの島か不明)・シャンコタン島・オンネコタン島・パラムシル島・シュムシュ島に住んでいるという。

この「チュプカアイヌ」こそ、千島アイヌと呼ばれる人々である。

こうして、千島列島の北はロシア人が徐々にに南下し、千島アイヌを支配下に置き、南は日本の幕府や場所請負商人が支配していき、列島を自由に往来していたアイヌたちの生産・交易活動がロシアと日本に依拠せざるをえない状況となっていた。 |

図57 ラクスマン

|

千島の分断

寛政十一(一七九九)年、東蝦夷地が幕府の直轄となり、千島列島のエトロフ島以南が幕府の支配下に入ると、享和三(一八〇三)年に幕府は、クナシリ島やエトロフ島のアイヌがウルップ島に行くことを禁止した。

同時にウルップ島以北のアイヌがウルップ島を越えて南下することも禁じた。

そのため南と北のアイヌの交易が遮断されることとなった。

この結果、日本側からの物資が途絶えたウルップ島以北の千島アイヌの人たちの生活に打撃を与えた。

その後文化二(一八〇五)年と文化七年の二度にわたり、ラショワ島アイヌがエトロフ島に渡来した。

彼らは日本側に拘束され取り調べられたが、渡来目的は交易の可能性を確かめるためであった。

この後の千島アイヌの様子は、日本人漂流民の見聞記録に出てくるが、たとえば文化九年にハルムコタン島に漂着した薩摩永寿丸の乗組員は、同島で千島アイヌに助けられ、オンネコタン島、パラムシル島、シュムシュ島にアイヌの人々が住んでいることを報告し、オンネコタン島ではアイヌが日本製の鉄鍋を使っていたが、最近入手できなくて困っているという話を伝えている(木崎良平編『永寿丸魯西亜漂流紀』)。

エトロフ島までの幕府の支配によって、千島アイヌは、クナシリ島やエトロフ島のアイヌだちとは分断され、ロシア化されて千島アイヌという民族的集団になっていった。

以後、明治にいたるまでの間の千島アイヌについては不明な点が多いが、永住的な居住地(コタン・バ)としてシュムシュ島、パラムシル島、ラショワ島があり、また一時的な漁場(オンルフスシ)として、オンネコクン島、ハルムコタン島、シャンコタン島、マッフ島、ウシシル島に季節ごとに狩猟漁労に出かけていたようである。

子供を含む十数人の家族集団が、小さな舟に乗り、一年以上も千島の島々を転々と移動することが普通の生活であった。

安政元年十二月(一八五五年一月)の日露和親条約によって千島列島のエトロフ島とウルップ島の間が日露の国境となり、千島列島のアイヌは分断されたままであり、北のアイヌたちの風俗はロシア化されていた。

ところが一八七五(明治八)年に樺太千島交換条約が成立し、ウルップ島以北からシュムシュ島までが日本領土となった。

この島々に住んでいた千島アイヌの人々は、国籍を日本とするか、あるいはこの地から去り、ロシア人となるかの選択を迫られたが、大部分の人たちは日本国籍を選んだ。

シコタン(色丹)島への強制移住

一八八四(明治十七)年になると、日本政府は参事院議官安場保和・根室県令湯地定基などをシュムシュ島に派遣すると、九十余名の千島アイヌがちょうどシュムシュ島にいた。

日本政府は、殼北の国境近くに彼らを置いておくより、南に移住させた方が、管理が行き届き「撫育」に好都合と判断し、九七名の千島アイヌを船に乗せ、半ば強制的に北海道に近いシコタン島へ移住させた。

日本政府は、それまで狩猟漁労で生活していた千島アイヌに、シコタン島では農耕と牧畜を行わせようとした。

ところが一年もたたないうちに二〇名近くが病気などで死亡してしまった。

強制的な移住と環境・気候の激変、生業形態と衣食住の大転換などが病気を誘発した。

その後も北海道庁が生活物資や農機具、家畜などを彼らに与えたが、なかなか農耕や牧畜は根付かなく、死亡する者も増えるばかりであった。

シコタン島に移されてから、彼らの北千島への望郷の気持ちが募り、以前のように海獣などを捕って生活したいという希望が認められ、一八九七(明治三十)年から、北千島への出猟が認められた。

最初の年は三家族一七人が軍艦武蔵に便乗しパラムシル島にわたり、同地で一年間猟を行った。

その結果はラッコ二頭、オットセイ一頭、熊二頭、トドとアザラシは数知れず、狐一四〇匹、鮭・鱒は八〇〇尾も捕れ、病人は誰もいなく全員無事であった。

この出猟は毎年のように実施されたが、徐々に猟が不振となり一九〇九年を最後に取止めとなってしまった。

その後、シコタン島には、捕鯨会社などが進出し和人が増えてくると、千島アイヌの人々は、海藻採集などを主たる生業として細々と暮らすことが多くなった。

一九二三(大正十二)年の調査では千島アイヌは四九名となって、千島アイヌは減少してしまった(浅野正『色丹土人に関する調査』)。

一九四五(昭和二十)年、第二次世界大戦が終了すると、千島列島および歯舞諸島にソ連軍が侵攻し、千島アイヌを含めて日本側居住者は、すべて強制的に日本本土に移された。

以後、彼らは北海道などあちこちに分散するが、最後の千島アイヌといわれた人も一九七〇年代前半に死亡してしまい、千島アイヌはほぼ姿を消してしまうという重い歴史だけが残った。

top

****************************************

|