|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(其一 其二 其三 其四) 付録 拡大地図

Ⅰ章 蝦夷地とアイヌ

一 アイヌ社会の歴史

top

1 コタンとチセ

「アイヌ史」

アイヌ社会の歴史は、シャモ(和人の義。以下本書では両方ともに用いる)の社会と異なって、自らが記した依拠すべき文献資料というものをもたないし、数ある口承文芸についても歴史性があると考えられるものでも、充分な検討をへていない。

従って、その内容に絶対年代を付与するなどということは現段階ではできない。

当面なすべきことは、アイヌ文化がアイヌ文化として語られる十七世紀から十九世紀半ばまでの民族誌・文化誌等の正確な記述である。

これはシャモの側の偏見と差別感にあふれている史資料を使用する関係上、アイヌ社会やアイヌ文化に精通した上で、史資料の吟味を行わなければならない。

日本北方史の中の「アイヌ史」ではアイヌの歴史を記述したことにならないという意識が必要である。

コタンとは

さて、アイヌ社会の歴史は、コタンという社会組織抜きでは考えることができない。

コタンというのは村落、集落を意味することばであるが、その集落規模とかかわりなく用いられている。

すなわち、家一軒の集落もコタンであるが、東京のように大規模集落もコタンである。

また、永続的な居住地も、季節的なあるいは政治的な仮の居住地も同じくコタンである。

いうまでもないことであるが、コタンの最小単位は家である。

家は家おさと主婦そして子供たちから構成されるのが通常の場合である。

コタンの最初期はこうしか家が血縁的に数軒規模集まったものと推定されている。シネウタラ(同族)である。

血縁集落からしだいに地縁的な広がりをもって比較的規模の大きな集落が形成されるようになる。

その立地はサケ・マスなどが上る川で、それが海に入るところで後背に山を持つところが選択された。

また、同じ川筋の中・上流にもコタンが営まれることもあった。

漁猟がしやすく、山菜・木の実が採れ、簡単な農耕が可能な土地である。

しかし、コタンの大部分は海辺の河口にあって、内陸にはイシカリ(石狩)川、テシオ(天塩)川、トカチ(十勝)川の大河川と中小河川では沙流川流域などいくつかの河川筋に存在していたにすぎない。

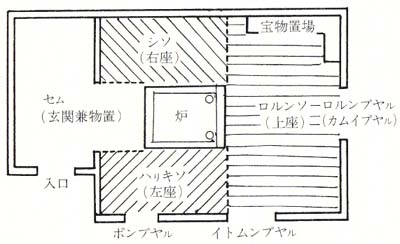

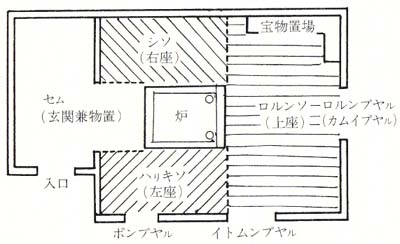

コタンでは、川の上流方向に神聖な神窓を設け、その反対方向に入口の小屋を付設した一間造りの家(チセ)が並ぶ。チセの周辺には祭壇のほか高床式のクマ檻と倉庫、そして男女の厠などが付属していた。

従ってコタンでは同一方向をむいたチセが並ぶこととなる。

チセ

チセは茅や笹などで屋根と側壁を葺いた掘立て柱式の簡単な構造で、中央に囲炉裏を作る。

この囲炉裏に家族や客が座る位置が厳しく決められている。 囲炉裏の上座側には火の神(アペフチ)のイナウが安置され、様々な宗教儀礼の場となる。

神窓と上座のあいだ、神窓を背にして右手方向には宝壇が設けられ、その一隅に家の神(チセコロカムイ)のイナウが安置されている。

寝室というのはとくになく、宝壇の下手に夫婦の寝所が設けられるが、子供など家族は囲炉裏の周りで寝ることになる。 年頃の娘のためには別に寝室を設けることもあるという。

チセに住む人々(家族と場合によっては召使も)の生活は家おさ(チセコクル)と主婦(カッケマッ)を中心に営まれる。 |

図3 チセ構造図

(「アイヌ民族博物館監修『アイヌ文化の基礎知識』

草風館、1993年より)

|

コタンはこうしたチセの集合体であり、一コタンはおおむね七~一〇戸程度の規模で、二〇戸を越えるものは稀であったという。

コタンはまたそのおさであるコタンコロクルを中心に営まれる。

コタンコロクルはコタン全体の統括者であると同時に、宗教儀礼の中心人物であり、他のコタンに対しては渉外行為を担当する。

この辺の事情を『蝦夷談筆記』は「いにしへより惣大将と申は無之、村方に名主の如く頭立候物有之、支配仕候」と述べる。

イウォロ

コタンにはまた、その成員が優先して漁猟権をもつイウォロがある。

イウォロは冬ごもりするクマの穴、サケの産卵場(イチャン、ほり)、オットセイの猟場などがその対象となり、よそのコタンの成員がイウォロを無視して狩猟した場合は、本来のイウォロの権利者が、侵入者に対して謝罪を要求し、賠償品(チクナイ、アシンペ)を求めることとなる。

前述したように、河川筋にコタンを営むことは、川が重要な交通路であり、飲料水が簡単に得られること、サケ、マスなどの魚が豊富であり、そして沃土が得られるため食用植物の採集がたやすく、畑も作りやすいという利点があった。

川をさかのぼり分水嶺を越えてよそのコタンを訪れたり、猟場に通ったりという行為が可能となる。

海辺のコタンも同様で、舟の利用による海上交通が容易である。

実際、かなりの遠隔地に同一血族のコタンが存在することもあった。

アイヌの人々にとって、血縁を同じくすることは、シネエカシイキリ(同一祖系)といい、特別の関係にあった。

こうした生活を営む原初的なコタンを、とくに自然コタンなどの名称で呼ぶことがある。

おおむね、場所請負制が確立する前後まではこの形態のコタンが主流をなしていたと推測される。

2 アイヌと場所請負制 top

場所請負制

十八世紀から十九世紀のアイヌ社会、アイヌ文化を強く規制したものに場所請負制がある。

場所請負制は米のとれない蝦夷地独特の制度である。蝦夷地のただひとつの大名である松前藩は家臣への知行として、対アイヌ交易権を与えた。

知行主が交易権を行使する地域を商場(あきないば)もしくは場所と呼んだ。

当初は知行主が直接場所に赴いてアイヌの人々と交易をした(商場知行制という)が、のちに場所での交易を、運上金を上納させて商人にゆだねるようになる。

商人は、場所での大量の漁(猟)獲物をうるための経営権をもち、労働者としてアイヌの人々を使役する。これが場所請負制である。

『北海随筆』には「此数百里の土地御領主の蔵入(くらいり)の外は不残(のこらず)家臣の知行に割渡て尺地も余地なし、蝦夷一村の酋長ありて松前の令を受で漁猟を事とし、南部、津軽、出羽、近江の商人は近蝦夷の其村々を請負、松前にて運上を納めて蝦夷を支配して漁猟をなさしめ、其得物を他国え廻して業とす……此運上金則武家の知行収納物なり、夫ゆへ知行取は多くあれども石積の知行はなし」とみえる。

請負人である商人は、自分が経営する場所の中心地に運上家をおき、主要な地に番家(ばんや)をおいた。

そして、時には請負人が自ら、支配人として赴くことがあったが、運上家には、支配・通詞(つうじ)・帳役(ちょうやく)・番人・雇などをおいて、アイヌの人々を使役する体制をつくった。

役蝦夷

運上家は場所内の船懸りのよい入江にあり、アイヌの人々を集めやすい所におかれた。

その場合、新たな地が選ばれることもあったが、多くは既存のコタンがおる場所が選定されている。

しかし、既存のコタンだけでは労働力を充分に確保できないため、場所内のコタンから運上家のある所に、シャモによる強制力を伴ってコタンが新たに作られる。

これを運上家元コタンといい、番家のあるところのコタンを番家元コタンという。

運上家元や番家元のコタンは、集落規模が自然コタンに比べてきわめて大きくなり、数十戸規模のコタンが出現するようになる。

場所内のみならず、他場所などからも労働力としてアイヌの人々が集められたため、コタンの性格も大きく変り、コタン内の統括や対シャモ交渉など、従来のコタンコロクルでは対応できなくなる。

同時に、シャモの側も、自らの意向を正確に伝達することのできるアイヌ側の強力な指導者を必要とするようになる。

こうして、一族の長とは別の存在がおさとなる。これが役蝦夷(役土人ともいった)である。

役蝦夷には場所全体を統括する惣乙名(そうおとな)、それを補佐する惣小使(そうこづかい)、数コタンのおさである脇乙名(わきおとな)、その補佐の脇小使(わきこづかい)があり、そして、かってのコタンコロクルが名誉職として任じられた土産取(みやげとり)があり、役蝦夷以外の人々は平蝦夷(平土人ともいった)とされた。

役蝦夷制度が確立することによって、シャモのアイヌ支配は完成するのである。

二 コタンとアイヌの交通路 top

1 アイヌの人々とその文化

アイヌの道

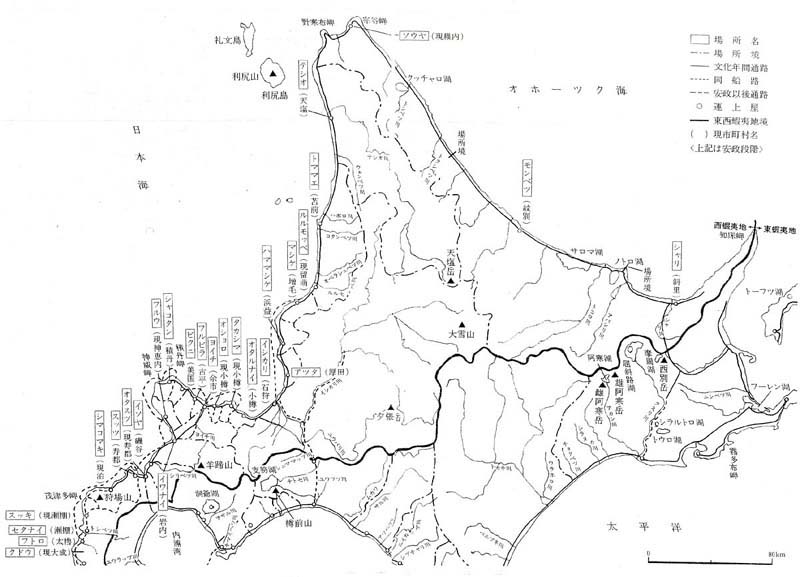

北海道の地図で記載されている地名をみてみると、市町村名にも多数使われる「……ベツ(別)」「……ナイ(内)」などの地名が目に付く。

そのほかにもカタカナ表記された地名が数多くあり、その中のひとつに「ル」のつく地名が多数ある。

アイヌ語で「ル ru」とは「道」のことをいう。

昭和三十年代初頭に北海道の各地で語彙を収集して編纂された『アイヌ語方言辞典』で「道」を引くやくも ほろべつ おびひろ びほろ あさひかわ なよろ そうやと、八雲、幌別、沙流(さる)、帯広、美幌、旭川、名寄、宗谷の各地域で「ru」と記されている。

幌別とは現在の登別のことであり、宗谷は稚内での記録である。

さらに、サハリンでは「ruuu」、千島では「toiru」という単語が記録されている。

「道」という意味では、ほぽ全道的に「ル(ru)」という言葉が使われていることがわかる。

また、知里真志保(ちりましほ)はその著書の中で、

ru,-we【H】/-ye【H】/-he【K】る(る-)①足跡;跡;道。

「足跡」が「道」の意になっているのは、道はもと踏み分け道から発達したことを示すのであろう。

②便所。③頭髪(『地名アイヌ語小辞典』)。

と「足跡」と「道」が同じ語であることにしている。

また、知里と親しく、ともに地名調査をしたこともある山田秀三は、その著書で私見であると断り「〔山田私見〕現実の地名から見ると、足跡もなにもない、ただ通って行く筋の処でもルで呼んだ。

渓流の中でも、藪を押し分けて通る処でもルなのである。

(中略)つまり通って行く筋なのであるが、煩雑になるので本稿では便宜上、道とか通路で訳した」として、現在のような道でなくても、道としたことを示している(「アイヌ語の内陸交通路地名」)。

つまり、アイヌ語が日常的に使用されていた時代、「ル」とは人間や獣が踏みつけて、自然にできたものであったことを推測している。

実際にこれまでに千歳市の美々(びび)8遺跡や平取町の二風谷(にぶたに)遺跡で発掘された道の跡は踏み分け道程度の狭いものである。

ちなみに「ル」の付く地名の代表的なものとして「ルペシベ」がある。

全道各地にあり網走管内では「留辺蘂」という町名にもある。

その他に「ル」のつく地名として、「ルオマナイ」「ルオナイ」「ルクシナイ」「ルペシナイ」「ルーチシ」など多くの「ル」で始まる地名が多数上げられる。

さらに、「マクル」「サクル」「モルペシペ」と「ル」が語尾や途中につく地名も多数ある。

これらの地名の特徴は海岸線ではなく、内陸にあることである。

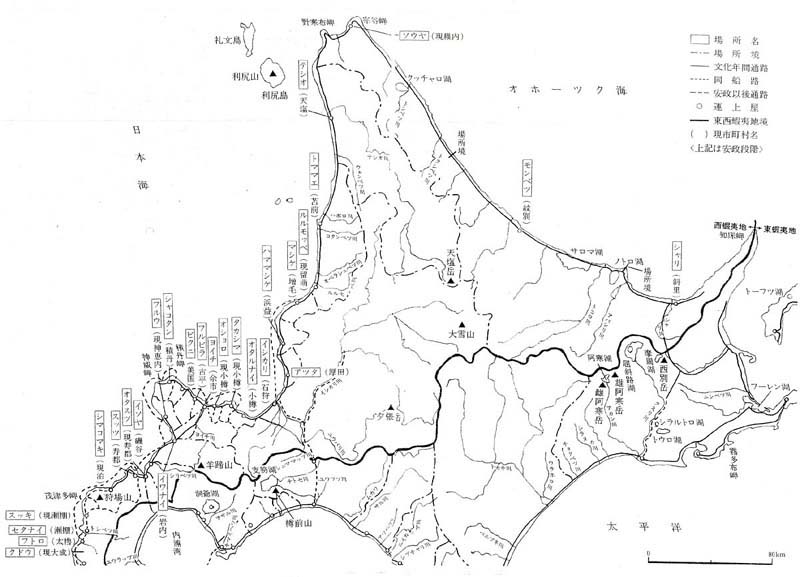

山田秀三「ルベシベ」

アイヌ語地名研究の第一人者であった山田秀三は、「ル(ru 通路)」を「アイヌ時代の社会文化を研究する上では見逃してはならない地名なのである」として、実際に北海道の各地の「ル」地名を調査して歩き、残されたアイヌ地名からアイヌ時代の交通路の特徴を導き出している。

そのなかで「ルベシベ」については次のように書いている。

ルペシペ(ru-pesh-pe 道が・それに沿って下る・もの〔沢〕)語尾の-pe(前語の語尾が子音の時は -p)は、動詞、形容詞について名詞の形をつくる接尾辞で、物、者、奴、処のような意味になる。

地名では、ナイやペツをつける代わりにそれをつけて呼ぶことが多い。

同じ川の名でも、どっちででも呼ぶことが間々ある。

(中略)そのルペシペのルは、だいたいは峠道である。だが語尾の

-peは処とも読める。

そんな関係か、ルペシペは、「峠道」の意に用いられるようになった。 |

さらに、その説明のなかでは、明治時代に北海道内のアイヌ語地名を集成した永田方正(『北海道蝦夷語地名解』)は

-pe

を理解していなかったことを指摘し、知里真志保の『地名アイヌ語小辞典』の訳にも、

〔知里・小辞典〕(前略)「山を越えて向う側の土地へ降りて行く路のある川」と書かれていた。

他の執筆でも同様の訳なのであった。どうも変である。

普通の地名の形では、ル(道)がペシ(それに沿って下る)している沢(川)は、目の前にある

-pe(沢、川)なので、向う側の斜面にペシしているのだとは読めない。

(中略)知里さんは、峠道という一般の解が頭にあって、こんな難しい訳のつけ方をされたのだろうか。

どうもそう思えるのであるが、(後略) |

と疑問を呈している。

つまり、山田の研究以前には、ルベシベは「峠道」と訳されるのが一般的であったが、「峠道」とすると、険しいところを上り下りするイメージになる。

ところが、山田は、道内の数多くのルペシベを見て歩き、実際のルベシベは「山の低くなった処、或は最短距離の処で明らかに山越えに都合のよい地点ばかりなのであった」とし、さらに、

ルベシベ等の地名で、道内各地の多くの山越えの道を見て来た。

そういった道筋を現在の五万分図に印して見ると、どれもうまい通路である。

沢を登り、山の鞍部を越え、向う側の沢へ下るのであるが、目的地に向って、一番近い道筋が選ばれていた。

その沢の入口から鞍部が見える処は殆どない。

測量図もない昔にどうしてそれが分かったのかと思ったことが屡々(しばしば)だったが、考えて見ると、当時のアイヌは狩猟民だった。

山歩きに慣れていて、山に詳しかっだのだから当たり前のことだったのだろうか。

山の鞍部にとりつく辺りなど、急斜面のものもあったが、平気でそこを上下したらしい。

当時の人は強壮で、崖があればよじ登り、藪の処は押し分けて通った。

それでそこがル(通路)なのであった(「アイヌ語の内陸交通路地名」)。 |

と述べている。

かってのルベシベも現在では名前を変えてしまっているところが多い。

北海道の観光名所のひとつにもなっている「中山峠」などもルペシベのひとつである。

また、地図を注意して見てみると、大きな川の流域には必ずと言っていいほど、ルペシベがある。

そこには、山田の記すとおり、川から川への比較的なだらかな沢伝いに山越えのできる道がある。

筆者も、かってアイヌの人から狩猟を習った人に、山歩きに慣れたアイヌの人のスピードは尋常のものでなく、一緒に山で猟をしていると、自分が持ち場の斜面をやっと登りきっだ時には、すでに相手は山を一回りして獲物を探して反対側から現れたことがあるというくらいのスピードに違いがあったという、話を聞いたことがある。

冬道・夏道

「マタル」「サクル」とは直訳すると「冬・道」「夏・道」のことである。

つまり現在のような道がなかったアイヌの時代にあっては、人の通れるところが道であるので、冬は通れても、夏には通れなくなる道があった。

また、その逆もあった。

マタルは冬・道と訳されるが、積雪の季節に使う道のことである。

とくに二月から三月の春先の堅雪の上は歩きやすい。

夏はぬかるみで歩くことのできない湿地や、渡ることのできない川は雪の下で氷りつき、最短距離で目的地まで歩ける道となった。

この時期は、アイヌにとってはちょうど穴熊猟の時期であり、狩の行き帰りに無くてはならない道であった。

サクルは夏の道で、多くは川に沿って沢筋を登り下りした道である。

夏は、背より高い熊笹を掻き分けて斜面を登るような道であっだのかもしれない。

あるいは、鹿などの通路となる、いわゆる獣道と重なっていたかもしれない道である。

ともにアイヌの生活に密着し現在のような道の形をなしていないものであっても、道としての機能は十分に持っていた。

地名の重要性

狩猟民であるアイヌにとっての道とは、熊や鹿を狩り、また川の魚を獲るため、山を越え遠くの地まで行き来するものである。

自らの土地では入手しがたい狩用の毒などを求めて、遠くの地まで出かけることもあった。

そのため、人の住まないような山の中まで、地名が残った。

そのほか、当然、別の地に住む親戚、知人を訪ねることもあったであろうし、一家をあげての移住の通路となった場合もあろう。

アイヌが北海道内、あるいはサハリン・千島まで含めて、自由に行き来し物資や文化の交流を行っていた畤代の検証のためにも、アイヌが道として意識した証拠として、現在に残るアイヌの道を示す地名は重要であり、今後も大事にされなければならない。

2 交通路の復元とアイヌ語地名

top

アイヌの人々は、シャモと深く関わる前に血縁・地縁を主としたコタンを形成していたが、となりのコタンまでの距離は海辺では二〇町くらいから二里くらいはあった。

しかも海岸ということもあって、きちんと整備された道路というのはなく、引き潮のときの固く締まった砂浜や、波をさけて険阻を通るのが通常であった。

内陸へは川筋の踏み分け道程度のものであった。

最上徳内(もがみとくない)はこの辺のことを「蝦夷地中、造り道は無き事也、得手勝手に通り自然と出来たる道路なり、蝦夷土人は風儀にて跣(はだし)なれば、適(たま)にある道なりは狭く僅五、六寸の幅也、海縁故、多分砂浜を道とす」(『蝦夷国風俗人情之沙汰』凡例)と、往時の蝦夷地の道路事情を的確に述べている。

以下、アイヌの交通路についてみてみよう。 |

図4 最上徳内

|

海岸の交通路

海岸線はアイヌの人々にとって重要な交通路であった。とくに干潮時の砂浜は平坦で歩きやすい道となった。

陸路、人力による荷役を除けば、アイヌの人々の主たる交通運搬手段は舟であった。

とりわけ日本海岸は険阻な海岸線に加えて早くからニシン漁のためシャモが入りこんだこともあって海岸筋にはトマリtomari(泊)やマma(澗)といった、日本語の船の碇泊場に由来する地名やアイヌ語のモイmoy(浦、入江、ムイともなる)が顕著に残る。

これはオホーツク海岸や太平洋岸とは大きな違いをみせている。

たとえばロクンデウトマリというのが西瑕夷地スッツ場所にある。

この地名はシャモ地にある上磯(かみいそ)の六条澗(ま)、同じく茅部(かやべ)の掛澗(かかりま)などの原名でもある。

ロクンデウは弁財船のことをいい、トマリは泊、すなわち入江のことをいう。

弁財船が入る入江である。これはまたベンザイトマリ、ペンザイマなどともいい、日本語に由来する地名であることがわかる。

積丹(しゃこたん)半島は現在も陸路の難所がいくつもあり、たとえば陸行すると「バラウタ 澗有之……山越て虎杖(いたどり)の林に入、人丈よりも稍高し、五、六町にして海岸に出、大石多くして歩行し難し、夫より原或は山に入り、谷川有、ながれ甚だ急也、しかも水中岩石多く欹ち、白波漲り立……目眩、足酸」くような状況を呈している(東寗元稹(とうねいげんしん)『東海参譚』文化二年)。

チクシペツまでの間である。

チクシベツはさらにすごい状態で「本枝葛藤によらざれは転々岩石をまろはすが如」(『東海参譚』)くだという。

この地域が本来海上交通の場であることがわかるが、松浦武四郎の『廻浦日記』で海上交通に関する地名を、シャコクン運上屋から順に、とりあえずビクニまでおってみると、トマリ川、ホロムイ、レフンコトマリイトコ、ホロブイイトコ、メンヒロトマリ、ニンヒルトマリ、シュマムイ、カシトマリ、ヒリカトマリ、ホロムイ、アヌシヤントマリ、フンヘモエ、レフントマリ、シュントマリ、メナシトマリ、ニヲモエ、ラウネトマリ、ヲロウェントマリ、クシュコロヲエトマリ、セモエウシトマリ、ヘンサイトマリとなる。シャコクンは実にトマリの集中地域といえそうであるが、先述のようにおおむね日本海岸に広く分布する傾向をみせている。 |

図5 松浦武四郎

|

川筋の交通路

アイヌの人々が内陸へ行き来するのは、おおむね川筋を利用する。

狩猟や採集を目的とした交通路であるからもちろん整備された道路などはない。

踏み分け道で川筋を遡り、山の鞍部を越えて山の向こう側にでる。

山越えの道であるが、これをル ru

といっている。前節でみたとおり、ルは「足跡、跡、道。

足跡が道の意になっているのは、道はもと踏分け道から発達したことを示す」(知里真志保『地名アイヌ語小辞典』)というが、山田秀三は「現実の地名から見ると、足跡も何もない、ただ通って行く筋の処でもルで呼んだ。

渓流の中でも藪を押し分けて通る処でもルなのである」(「アイヌ語の内陸交通路地名」)とする。

従ってこのル地名をたどるとアイヌの古道の復元が可能となる。

山田の研究によってル地名の主な例をみてみよう。

サクル sak-ru=夏・道。夏、樹木が繁茂しているときに通る道。

マタル mata-ru=冬・道。積雪の時の道。山の鞍部に最短で行き来ができる。

後の鉄道や街道はマクルの筋によっていることが多いという。

ルエラニ ru-e-ran-i=道・そこで・下る・処→坂。

ルエサニ ru-e-san-i=道・そこで・浜に出る・処→坂。

ルペシペ ru-pes-pe=道が・それに沿って下る・もの。

などがある。

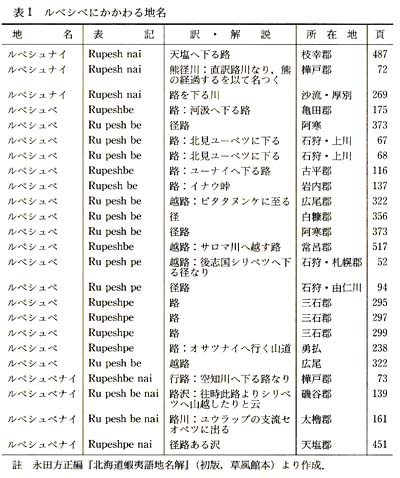

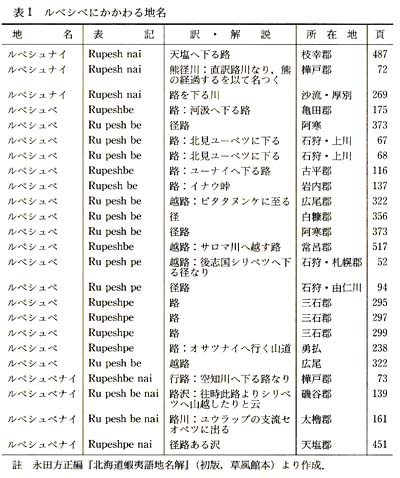

永田方正(ながたほうせい)はこれらの地名を各地で採集している。

『北海道蝦夷語地名解』(初版、草風館本)からルペシペにかかわるものをいくつか表示してみる(表1)。

アイヌ語の表記もルペシベであったり、ルペシペでおっとりと、様々であるが、これはアイヌ語の特性のひとつであるバ行音とハ行音、タ行音とダ行音、カ行音とガ行音とが区別がないという理由による。

訳も様々であるがこれは永田の方法でもある。 |

|

ルペシペ、ルペシペナイなどは山田がいうように、ある地点から別の地点へ越える道であり、下る路であることが永田の資料からもわかる。

これを地形図上に落としていけばアイヌ時代の古道が復元できるのである。

内陸の道は徒歩だけではない。海と同様、川も重要な舟の道であるから、舟の道はもちろん川筋にもある。

チプトゥラシペツ cip-tursa-pet=舟・遡る・川

チプル cip-ru=舟・路

チブネハツタラ cip-ne hattar=舟・淵などがそれであるが、このほかにも

チプクウシナイcip-ta-us-nay=舟材を取る沢などのように、生産に関わる地名もまた広く分布する。

このほか、「フプカルシ 椴松(とどまつ)を伐る処」や「アッカルシ オヒョウ皮を取る処」などは、生活のために例年同じ作業を繰返す場所であり、従って、その地へ行くための道もおのずとできあがっているわけである。

しかし、生活のためのそれは道路という類のものではない。

海を渡る

西蝦夷地にかぎらず、アイヌの人々は舟を多用している。

川舟のほか海では漁労用のものが主であるが、もちろん、輸送や交易などにも用いられている。

とりわけ、シャモの館主やのちの松前藩主などとの謁見礼(ウイマム)に赴くときは、ウイマムチプという美しく儀装した大型船を用いている。

これは丸木舟に舷側板を縄で綴(と)じた縄綴じ舟(イクオマチブ)というものであるが、外洋を比較的長時間航海ができた。

十七世紀には東蝦夷地メナシ(今の根室地方の一部)のアイヌが南部下北へ交易に来たなどの記録が残っている。

アッケシのイコトイがクナシリ島やウルップ島で活躍し、北上した背景にはこのイタオマチプが存在していたと考えられる。

しかし、場所請負制の盛期にはこの種の舟は使われなくなった。

三 和人地とアイヌ top

1 シャモの進出とアイヌの蜂起

蝦夷島の戦国時代

中世の北海道は、シャモによって松前以東の陬川(むかわ、鵡川)から西の與依地(よいち、余市)にかけて人々が居住している地域とされ、狄之嶋(えぞのしま)すなわち夷嶋(えぞのしま)と呼ばれた。

文治五(一一八九)年、 源頼朝の藤原泰衡(やすひろ)討滅による奥州平定によって糠部(ぬかのぶ)、津軽より逃避してきた藤原氏の残党、および嘉吉三(一四四三)年、下国(しもくに)の安東盛季(もりすえ)が南部氏に敗れ多くの従者と夷嶋に渡海、居住するにいたり、その末裔が渡党(わたりとう)だという(『新羅之記録』)。

そして、蝦夷管領安藤氏を引き継いだとされる「日之本(ひのもと)将軍」安東氏は、本拠地を津軽十三湊(とさみなと)からアイヌの先住地である夷嶋の南部に移しながら「夷族襲来」防備を名目に夷嶋の下之国、松前、上之国に三守護職を設け、夷嶋中世社会における蝦夷管領、三守護職、館主とする階級的支配体制を構築することとなる。

シャモの夷嶋進出によるアイヌとシャモの複雑に混住する北の戦国時代の始りである。

北海道、渡島(おしま)半島南端に位置する函館市のはるか下北半島を望む標高一七~二五メートル程の海岸段丘に志苔館(しのりたけ)跡はある。

『新羅之記録』に登場するいわゆる道南十二館の一つとされる志苔館館主小林太郎左衛門尉(じょう)良景もまた、祖父次郎重弘の代からの渡党の一人とされる(『蝦夷実地検考録』)。

志苔館は、十四世紀末頃に構築、長禄元年、永正九年の二度のアイヌの蜂起による陥落をへて、十六世紀初頭廃絶されるまで築造、使用されたという(函館市教育委員会『史跡志苔館発掘調査報告書』)。

また館の築造にいたれば、小林氏は、十四世紀末にあたる重弘の代に対アイヌ政策の前進基地をもくろむ津軽十三湊の蝦夷管領安藤氏の指揮、支持のもとに築造し、昆布交易を中心に相当の財を築いたという(佐々木馨『函館市史』銭亀沢編「第三節 志苔館とその周辺からみる中世世界」)。 |

図6 史跡志苔館跡

|

当時の宇須岸(うすけし、函館)は、交易港として栄え、海路をわたる人々の往来とともに、陶磁器・漆器・木器・金属器・米・銭など衣食住にかかわる多くの生活用品が本州からもたらされ、そして海産物が夷嶋から運ばれた。

この頃の宇須岸の様子を『新羅之記録』は次のようにしるしている。

「宇須岸全盛の時、毎年三回充(ずつ)若州より商船来り、此所の問屋家々を渚汀(しょてい)に掛造りと為して住む」。

全盛をむかえていた宇須岸は、日本海航路に乗って若狭より商人が産物を携えて往来していることがわかる。

南北朝期に成ったとされる『庭訓往来』には、「宇賀ノ昆布」「夷ノ鮭」が夷嶋の特産物として登場し日本海航路をへて、畿内に運ばれていたことがしるされている。

また、函館市称名寺境内にある碑文「貞治六年丁末二月日 且那道阿 慈父悲母 同尼公」を刻むいわゆる「貞治の碑」や「奉寄進夷嶋脇沢山神御寶前施主平氏盛阿弥(もりあみ)敬白 永享十一年三月日」の銘が陰刻された函館市根崎八幡宮将来の「鰐口」などは、十四世紀中葉から十五世紀中葉にかけるシャモの夷嶋進出を今に伝える数少ない事象である。

志苔館の語るもの

そして、一九六八(昭和四十三)年、史跡志苔館跡を眼上に仰ぐ国道二七八号線沿いから、十四世紀末葉製造の石川産珠洲(すず)焼、福井産越前焼の三個の大甕(おおがめ)に詰まったおよそ四〇万枚という国内最大量の孔明(あなあ)き銭が発見された。

いわゆる「志海苔(しのり)古銭」(重要文化財)である。

出土銭は、北宋銭が九割を占めるなかで、四誅(よんしゅ)半両(前漢、紀元前一七五年初鋳)を最古銭とし、皇朝十二銭のうち八種を含んで最新銭洪武通宝(一三六八年初鋳)までの九三種を数える。

出土銭にかかる諸説は、志苔館館主小林氏の軍資金や昆布交易に関わる備蓄、蓄財等々におよぶが、近年、中世社会における「埋納」概念の存在が示されている。 |

図7 志海苔古銭

|

それは、埋納される銭そのものが「世俗の世界から離れた異界のもの」(網野善彦『日本の歴史00 「日本」とは何か』)で、埋納行為が作事や普請に伴う地鎮行為、都市的領域や城館などの境界祭祀、開発に伴う呪術行為などを意味するといわれ(葛飾区郷土と天文の博物館『埋められた渡来銭』)、蝦夷管領安藤氏と小林氏の商業的財力によって志苔館を中心とする領域および交易の港湾基地安泰・繁栄を祈る地鎮供養とするものである(佐々木馨『函館市史』銭亀沢編「第三節 志苔館とその周辺からみる中世世界」)。

夷嶋中世社会への「埋納」概念の導入とその役割が重要視され特定していたとすれば、小林氏の領域に関わる地鎮供養および境界祭紀という大規模な埋納行為が推察される。

少なくとも本来コシャマインらの勢力領域およびイウォロであった地域が、砂鉄、昆布の供給地であった宇賀(現函館市住吉町から戸井地域にいたる海岸一帯)と拮抗する地理的状況を鑑みれば、埋納行為そのものがコシャマインと小林氏間に重大なあつれきを生じさせアイヌの蜂起の一因になったことは否めない。

はたして、長禄元(一四五七)年五月十四日、志濃里(しのり)の鍛冶屋村でのマキリ刺殺事件に端を発した夷嶋東部コシャマインの蜂起により、館主小林太郎左衛門尉良景の志苔館は陥落した。

2 コシャマインの蜂起 top

コシャマイン

正保二(一六四五)年に成る新羅(しんら)大明神の氏子武田氏の子孫松前家の家譜を記したとされる松前藩最古の史書『新羅之記録』がある。

康正二(一四五六)年春、数百軒の家が建ち並んでいる志濃里の鍛冶屋村で「オツカイ」が鍛冶打ちにマキリの製作をたのんだができあがりのマキリの善悪評価をめぐって口論となり、鍛冶打ちが「オツカイ」を製作したマキリで刺し殺してしまった。

これが原因となって「夷狄」(いてき)が一斉に蜂起し、康正二年夏から大永五(一五二五)年春にわたり東西数十日の範囲にある村里を襲撃してシャモを殺害し、生き残ったシャモは、松前と天河(上之国)に移り住んだとある。

長禄元(一四五七)年五月十四日のアイヌの蜂起は、シャモ方十二館の内、志濃里(館主、小林太郎左衛門尉良景)、箱館(館主、河野加賀守政通)を皮切りに、中野(館主、佐藤三郎左衛門尉季則)、脇本(館主、南条治部少季継)、穏内(おんない、館主、蒋上甲斐守季直)、覃部(およべ、館主、今泉刑部少季友)、大館(守護、下国山城守定季、相原周防守政胤)、禰保田(ねぼた、館主、近藤四郎右衛門尉季常)、原口(岡辺六郎左衛門尉季澄)、比石(館主、畠山の末孫厚谷右近将監重政)の一〇館を相次いで攻め落としていったが、茂別(ちべつ、下之国守護、茂別八郎式部太輔家政)、花沢(館主、麒綺修理大夫季繁)の二館が守られた。

その結果、上之国守護補佐で惣大将の武田信広朝臣は、首長コシャマイン父子二人を射殺し、侑多利(うたり)をことごとく敗北にいたらしめたという。

世に語り継がれる中世夷嶋最大のアイヌの蜂起「コシャマインの蜂起」とその結末である。

夷嶋の縮図ともいえる夷嶋南域情勢でのマキリの善悪価に端を発する志濃里鍛冶屋村の一件は、それまでアイヌとシャモの間にはだかっていた勢力領域を含む力関係の不均衡と懐疑を一気に噴出させ、夷嶋の中世社会から近世社会への移行期にかかる歴史的大事件となったのである。

蜂起の原因

ここに、コシャマイン蜂起の直接の原因を鉄をめぐる抗争とみる解釈がある(佐々木馨『函館市史』銭亀沢編「第三節 士心苔館とその周辺からみる中世世界」)。

北方域における鉄文化の様相は、おおむね本州からの移入により続縄文時代、擦文(さつもん)時代(八~十三世紀頃)をへて中世へと変容を遂げていくなかで、とりわけ擦文期における内耳(ないじ)土器から内耳鉄鍋への移行期、鎌倉期以降の武器、武具の需要期にいたっては、鉄器の存在は不可欠なものとなっていった。

中世に入って鉄の需要が本格化するとアイヌ社会にも、独自の伝統文化にマキリ、マレクをはじめとする鉄器が登場し、鉄が重要な役割を果たすこととなる。

このような状況のなかで、志苔館館主小林氏の領域とコシャマインらの東部領域が複雜に接し絡む宇賀一帯は、「宇賀ノ昆布」で名高い昆布生産地に加え砂鉄の生産、供給に関わる地理的環境を有しながら、志濃里に数百軒にのぼる鍛冶屋村が存在していたのである。

館の陥落と編し討ちによるおよそ一〇〇年におよんだ凄惨なアイヌとシャモの攻防は、天文年間にあたる季広の代にいたって、夷嶋安泰の名のもとにアイヌとの和睦を果たし、勢田内のハシタインを上之国天河郡内に西夷嶋の尹、志利内のチコモクインを東夷嶋の尹とした。

これにより、蠣崎氏による本州からの商船入府課税徴収の一部が毎年「夷役」として両尹にあてがわれ、アイヌによる交易活動の潜在的主権は認められることとなるが、アイヌ独自による本州商人との直接的自由交易の実現はかなわなかった(海保嶺夫『史料と語る北海道の歴史 中世・近世篇』)。

ここに、コシャマインの蜂起以来の夷嶋アイヌモシリへの道は、蠣崎氏の和睦という名のアイヌ従属の目論見により閉ざされることとなった。

|

図8 『蝦夷国風図絵』

|

3 松前城下の交易と場所請負

top

ウイマム

「日本国の北方殆んど北極の直下に蕃人の大なる国あり。彼らの中にゲワの国の大なる町アキクと称する日本の地に来り、交易をなす者多し」。

永禄八(一五六五)年の「ルイスーフロイス書簡」の一節である。

十六世紀中頃、夷嶋のアイヌが、津軽海峡を渡り東北地方秋田まで交易にやってきているという。

交易は、アイヌ語でウイマムと称し、本来アイヌ自らの交易、通商活動をさし、交易船としてウイマムチプの呼称が残されている。

十七世紀初頭の記録によると、アイヌは一年のうち気候の穏やかな七月、八月に津軽海峡を越えて魚皮や獣皮などの交易品を携えて本州に渡り、木綿などの必需品を求めることを常としていた(「ビスカイノ金銀島探検報告」一六一一年)。

また、この頃の蝦夷地におけるアイヌの交易状況を紹介すると、当時、およそ五〇〇世帯が居住する松前城下が唯一蝦夷地における交易の場とされ、多くのアイヌが交易にやってきた。

アイヌは銀や砂金と引き替えにシャモより米・木綿衣・食器などを求め、鉄・鉛は本州商人から入手していた(「ジョン・セーリスの報告」一六一三年)。

このことは、それ以後のアイヌの本州での交易活動記録の消滅に加え、松前城下建設、整備にみる和人地機能の統制強化を裏付けるものであった(海保嶺夫『史料と語る北海道の歴史 中世・近世篇』)。

寛文期に入ると、松前藩は、アイヌによる蝦夷地から松前(和人地)への出仕を「御法度」(ごはっと)として禁止し、アイヌの交易範囲を蝦夷地に限定するにいたり、松前藩以外のシャモからの隔離によって蝦夷地独占と収奪の道を拓いていくことになる(『津軽一統志』巻第十)。

そして、松前城下の交易は、本来のアイヌとシャモの対等する交易形態を違え、藩制に松前藩主導による片交易という交易形態を確立しながら交易そのものを朝貢儀礼化していったのである。

松前城下へのアイヌ謁見の様相は、本来のアイヌのウイマム行為から変容した松前藩による御目見得行為として、一七五〇年代の松前住人小玉貞良筆『蝦夷国風図絵』などに観てとることができる。

場所請負とアイヌ

幕府の松前藩対アイヌ交易独占の許可に象徴される商場知行制の時代をへて、享保・元文年間(一七一六年から四〇年頃)場所請負制期をむかえる。

商場知行制から場所請負制への移行は、漁場経営における管理・経営権にかかわる武士、役人から商人階層への委譲を示すものであるが、アイヌ社会にとっては、自らの交易自衛から漁場における労働力の供給源として使役されるにいたり、幕藩制による和人社会の社会的構造に組込まれながら、アイヌ社会そのものが分断された最大の要因を含む蝦夷地特有の制度となった。

蝦夷地の幕藩制確立途上にあったアイヌ社会では、シュムクルとメナシクルという地域的勢力の争いが勃発し、やがてその争いは対松前藩に向けられていった。

いわゆる寛文九年から十二年にかけて繰り広げられた「シャクシャインの蜂起」である。

シベチャリ川の漁業権をめぐる争いに端を発するとされるが、その背景には、寛文三(一六六三)、七(一六六七)年と相つぐ有珠山、樽前山大爆発の自然災害によるアイヌ社会の大打撃がイウオロに絡む漁業権などと結びついた直接的起因として存在したともいわれる(徳井由美「近世の北海道を襲った火山噴火」『火山灰考古学』)。

シャクシャインの敗北は、松前藩の北狄(ほくてき)の押さえとしてアイヌの居住地域に象徴されるアイヌ社会とシャモ社会の分断を生み、幕藩体制下において蝦夷地が対外的「異域」として捉えられ、アイヌ社会とその文化を大きく変容させていくことなる。

このような鰕夷地における歴史的大事件をきっかけに、「異域」とみなされた鰕夷地は、アイヌ社会を組み込んだ交易の場から幕藩体制下における商品生産と労働力の供給の場へと変容していった。

ここに、場所請負制の確立をみるのである。

場所請負制の確立は、交易地とする「商場」から課税に基ずく商人の請負場「運上場所」に名称を替え、南部・津軽・出羽(でわ)をはじめ近江商人を中心とする関西系商人の蝦夷地進出を可能にし、日本海航路に弁財船を走らせ大坂市場と結んだ。

当時、本州では、綿花および菜の花の栽培が盛んに行われ、その生産性を高めるためにイワシ・ニシンなどの蝦夷地の豊かな漁業資源を農業用肥料である〆粕(しめかす)として商品化していったのである。

それは、紛れもなく蝦夷地での〆粕製造などをはかるなかでアイヌを貴重な労働力として使役した場所請負制下の蝦夷地支配を象徴するものであった。

四 東蝦夷地・西蝦夷地・北蝦夷地

top

口(くち)蝦夷と奥(おく)蝦夷

口蝦夷は、近蝦夷もしくは端蝦夷ともいい、おおむね東は襟裳(えりも)岬、西海岸は神威(かむい)岬までが境でその先を奥蝦夷と称した。

『北海随筆』には「蝦夷地広大なり、松前城下より西方はソウヤ迄三百六十里、東方はキイタップ迄四百里といふ、陸続なれ共(ども)高山たちきりて道路はなく、海上の里数なれば極たる里数共いいかかし」とあり、「此東西両所迄は松前より商舳行て交易して、是より奥へは船かよはず、地つづきて蝦夷人も住居せる村々有、此船かよわざる所凡百五十里といよ、是を奥蝦夷ともいふとなり」とつづける。

これによれば、キイタップ(現在の厚岸郡浜中町霧多布)から東とソウヤ(現在の稚内市宗谷)以南のいわゆるメナシ地方とオホーツク海岸が相当することとなる。

この地域からは、シャモに強く抵抗したクナシリ(国後)・アッケシ(厚岸)のおさイコトイなどが輩出している。

奥蝦夷はまた樺太をさしてもいう。

|

図10 東蝦夷地の場所(太平洋側)

|

東蝦夷地の場所と境界

松前からみて東側にあたる地方を東蝦夷地と呼んだ。現在の北海道の南岸、津軽海峡から、噴火湾(内浦)を通り、エトモ(現室蘭)、シズナイ(静内)、ウラカワ(浦河)、襟裳岬をへて、ビロウ(広尾)、クスリ(釧路)、アッケシ(厚岸)、ネモロ(根室)からノツケ(野付)を通ってシントコ(知床)岬に至る海岸線を中心とした地域である。

噴火湾岸のヤマコシナイ(ユウラップ、現八雲)、アフタ(虻田)、ウス(有珠)と、外浦のエトモ(絵鞆)、モロラン(室蘭)、ポロベツ(幌別)、シラオイ(山老)、ユウフツ(勇払)、サル(現門別)、ニイカップ(新冠)、シズナイ(静内)、ミツイシ(三石)、ウラカワ(浦河)、シャマニ (様似)、ホロイズミ(幌泉)。

そして、太平洋のトカチ(十勝)、クスリ(釧路)、アッケシ(厚岸)、ネモロ(根室)、クナシリ(国後)、エトロフ(択捉)などの場所があった。

東蝦夷地はレブンゲ(礼文華)やトモチクシ(現広尾)といった難所を有してはいるか、比較的海岸部が平坦なこともあって、陸路が多く利用された。文化年間にはアフタとウスに牧が設けられ、駄送用の馬が飼育されている。

|

図11 西蝦夷地の場所(日本海・オホーチク海側)

|

西蝦夷地の場所と境界

松前からみて西側にあたる地方を西蝦夷地という。

現在の北海道の北部、日本海沿岸とオホーツク沿岸が相当する。

シャコクン(積丹)やオフユ(雄冬)の難所をへてソウヤ(宗谷)岬を通り、シレトコ(知床)岬に達する地域である。

クドウ(現大成)、フトロ(太櫓)、セタナイ(瀬棚)、スツキ(現瀬棚)、シマコマキ(現泊)、スッツ(寿都)、オクスツ(現寿都)、イソヤ(磯谷)、イフナイ(岩内)、フルウ(現神恵内)、シャコタン(積丹)、ビク(美国)、フルビラ(古平)、ヨイチ(余市)、オショロ(忍路)、タカシマ(高島)、オクルナイ(小樽)、イシカリ(石狩)、アツタ(厚田)、ハママシケ(浜益)、マシケ(増毛)、ルルモッペ(現留萌)、テシオ(天塩)、ソウヤ(宗谷)、モンペツ(紋別)、シャリ(斜里)の各場所がある。

西蝦夷地は、ニシン漁の関係もあって、早い時期からシャモが奥まで入り、そしてアイヌの人々の苛斂誅求(かれんちょうきゅう)をきわめた地域でもあった。

場所での労働力として各地のアイヌの人々が徴発され、そのために文化破壊や人的消耗も少なくなく、今日に伝わるアイヌ文化は、一部の物質文化以外は全く見ることができない。

北蝦夷地と異俗の民 カラフトに渡るにはソウヤから海路シラメシに至る。ここはソウヤから海上一八里という。

カラフトは『元禄郷帳』ではつっつしやむ(ビフヌシか)」ほか二一ヵ所、『天保郷帳』ではシラヌシなど五〇ヵ所におよぶコタン名が「蝦夷人居所之分」として記されている。

カラフトは文化六(一八〇九)年江戸幕府により「北蝦夷地」と呼称するよう布達される。

文化年間にはシラヌシやクシュンコタンに運上屋がおかれていた。

文化三年秋にはロシア船がカラフトのアニマ湾に来航しクシュンコクンに上陸して運上屋などを襲い、放火など乱暴狼藉をはたらき番人を拉致するなどの事件を起こしている(文化露寇(ろこう)事件)。

これに伴い、翌四年、江戸幕府はクシュンコタンに津軽藩兵を派遣し警備に当たらせた。

カラフトにはアイヌのほか、アイヌとは文化習慣を異にする、スメレンクル(現在はニブフともいう)やウイルタなどの民族が住んでいた。

また、黒竜江下流域地方に住んでいる山靼(さんたん)人(ウリチといわれる)がアイヌと交易のためにシラヌシに来て、様々な品物の物々交換を行う。

これを山靼交易といい、アイヌを通じて日本にも清朝の竜紋衣(りゅうもんい)などがもたらされ、これを山靼錦として珍重した。

また、逆に黒竜江下流域地方の諸民族にも日本の漆器などがもたらされており、これも山靼交易の結果である。

図9 蝦夷鹿の群(知床付近)

|

図12 樺太への道

|

top

****************************************

|