|

****************************************

Index 驕る平家の巻 異変の巻 白旗の巻 西海の巻

驕(おご)る平家の巻

1 舞い姫 top

祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょじょうむぎょう)のひびきあり、沙羅双樹(しゃらそうじゅ)の花のいろ、盛者必衰(せいじゃひっすい)の理(ことわり)をあらわす。

驕(おご)れるもの久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛(たけ)き人もついにはほろびぬ。

ひとえに風のまえの塵(ちり)に同じ……。

こうして平家一門の盛衰を、悲しいまで美しくえがいた物語の絵巻が、つぎつぎにくりひろげられてゆきます。

さて、きょうこのごろの京わらべたちのとりざたは、近ごろ太政入道平清盛の屋敷へ召しかかえられた舞い姫妓王(ぎおう)の、しあわせな身のうえについてでありました。

なにしろ相手は、とぶ鳥をおとすほどの勢いをふるう清盛です。

『平家の一門でなければ人でない。』といわれた平家一族のなかでも、ことに重い地位にある総大将の清盛が、かずおおい舞い姫のなかから、「これこそ。」とえらびだし、美々しくかまえた屋敷へ引きとって、この世の花とばかりたいせつにもてなすのでしたから、世の人々が妓王(ぎおう)の幸福をうらやんだのもむりがありません。

「あなめでたの妓王御前(ぎおうごぜん)のさいわいや。」

一人がいえば、また一人が、

「ほんとうにうらやましいこと。同じ舞い姫の身となるなら、どうかしてあのような身分になりたいものですわ。」

と、心のそこからためいきをつくありさまです。

またべつの一人は、

「きっと名前がいいからですわ。わたしもあの人にあやかるように、妓の字をもらいましょう。」

と、妓一、あるいは妓福などと名をかえてよろこんでいるのでした。

ところでその妓王には、年とった母と、いくらも年のちがわない妹が一人ありました。

清盛はこの母親と妹のために、りっぱな家をたてて住まわせていましたが、姉のうわさが高ければ、しぜん妹ももてはやされるどうりで、同じ舞い姫である妹も、

「あれこそ妓王の妹の妓女(ぎにょ)よ。なるほど姉に似て舞も上手、姿も美しい。」

と、そちらからもこちらからも、舞の望みてがあらわれて、目がまわるほどのいそがしさでした。

おかけで一家は、なに不自由のない気らくなくらしぶりでした。

ただこのうえの願いは、どうぞ清盛公のお命が長いように、そしてご寵愛かいつまでもおとろえないようにとだけ祈るばかりでした。

でも幸福な月日というものは、そういつまでもつづくものではありません。

妓王が清盛の屋敷にむかえられ、一家があたらしくたてられた家へ引っ越したのに、まだきのうのことのように思っていたのに、早くもそれから三年の月日がながれさりました。

ちょうどそのころ、京の町は、あたらしくあらわれた美しい舞い姫のうわさで、もちきっていました。

それはついさきごろ、加賀(かが)の国(今の石川県)からきたばかりの十六になる舞い姫で、顔かたたちが美しいばかりでなく、歌も舞も、これにおよぶものはよもあるまいというとりざたでした。

美しくて技能のすぐれたちのにあつまる人気というものは、昔らいまも変わりがありません。

舞い姫の名は仏(ほとけ)御前といいましたが、その仏御前に、たちまちのうちに舞い姫たちのスターにのしあかってしまったのです。

それを見ておさまらないのは、まえから妓王、妓女の二人をひいきにする人たちでした。

田舎出の仏御前などが、京じゅうの人気をさらっているのを見たりきいたりすると、くやしくてたまりません。

「妓王にせよ妓女にせよ、世にない舞の上手じゃ。

どうして、田舎ものの仏御前ごときにひけをとろうぞ。

ことに妓王はいまをときめく清盛公に召しかかえられた果報もの。

くやしくば仏とやらも、清盛公のまえで、ひとさし舞うて見せるがよい。

たったいちどで、みごと赤はじをかいてひきさがるばかりじゃろう。」

こんなことをいいふらして、ひそかにりゅういんをさげています。

ところがこのことが、そのまま仏御前の耳にはいったからたまりません。

勝ち気な仏御前は、たちまちかっとなっていきりたちました。

「ええ、くやしい。そのようにいうならば、わたしもいつか、おりをみて、ぜひ清盛さまのまえで舞をおめにかけましょう。」

ひとつは田舎ものの強気もてつだって、仏御前はいちずにそう思いつめたのでした。

が、さて機会をまつといっても、ふつうの人だちとはちがい、太政入道平清盛公ともあるものが、つまらぬ町の舞い姫などに、おいそれと舞を所望してくるわけもありません。

五十一才で出家入道したといっても、あいかわらず政治むきのことでいそがしい清盛は、夜になってお客もうけの席に出ると、毎日見なれている妓王の舞を見て満足するばかりでした。

仏御前は足ずりして無念がりましたが、どうにもなりません。

「このうえは清盛さまのお屋敷へ推参して、舞をおめにかけましょう。

出すぎものとかとがめをうけるかもしれぬけれど、ぜひもない。」

仏御前はきっと心にきめたのでした。

ある日のことです。

まえからこの日を期して清盛のまえへ出ようと覚悟していた仏御前は、つねにもましてあでやかな化粧をほどこし、身にきらびやかな衣装をまとって、臆する色もなく清盛の屋敷のまえに立ちました。

「お願いのものでございます。」

鈴をふるようなすずしい仏御前の声に、とりつぎに出た若侍は、ただ相手の美しい姿にみとれるばかり、すぐには返事のことばも出ないありさまです。

仏御前は紅をつけた唇に、にっこりほほえみをうかべて、

「とつぜんまいりまして、申しわけございません。

ぜひ舞の一手を清盛さまにおめにかけたくておしてまいったもの、どうぞよろしくおとりつぎくださいまし。

名は仏と申しまする。」

よどみなくいいたてます。

とりつぎはやっとおちついたようすで、

「おお、そのほうが音にきく仏御前であったか。いや、聞くにもましたあでやかさ。

その儀なれば、しばらくここで待つがよい。

ご主人さまはどういわれるかわからぬが、とにかくとりついで進ぜよう。」

こういったまま、仏御前のほうをふりかえりがちに、奥へひっこんでいきます。

それはまるで、妖女(ようじょ)のようにとつぜんあらわれた仏御前が、いつのまにかまた消えてなくなりはしないかと、危ぶんでいるかのようでした。

しかしこちらは、それどころではありません。

気強くここまでおしかけてきたちのの、そこはなんといってもまだ十六の乙女の身ですから、清盛公がどういうかと思えば、気がさでなく、胸をとどろかせながら、とりつぎの使者が引きかえすのをまつのでした。

小さな胸は、どきんどきんと、音がしてなるようでした。

と、そこへさっきの侍が、足音もたてず引きかえしてきました。

見れば眉間にむずかしい八の字を上せ、にがりきった顔をしています。

仏御前は、思わずはっと胸をつかれ、目をよそへそらしました。

侍はしばらくのおいた、そのような仏御前の姿をみつめたまま、いいだすのをためらうようすでしたが、やがて思いきったように。

「いや、まことに気のどく千万、せっかくのお願いながら、清盛公は聞きとどけにならぬとおおせらるる。

それどころか、きついお怒りようじゃ。

こちらのお召しあってこそまいるべきものが、あつかましくもおしかけてまいったのはふとどきなふるまい、すぐ追いかえせとのおことばじゃ。

なんとかとりなして進ぜたいが、どうにもならぬ。

ここは胸をさすって、いったん引きさがり、またのおりをまつがよい。」

いいのこしたまま、こんどぱ未練げもなく、さっさと奥へ引きかえしていきます。

見送る仏御前のつぶらなひとみは、みるみる涙でいっぱいになりました。

「ああ、やっばりむだ足だったのか。こうと知ったら、くるのではなかったちのを……」

力なくつぶやくと、やっとあきらめたように、ゆっくり身をかえして門を出ようとしました。

2 移りごころ top

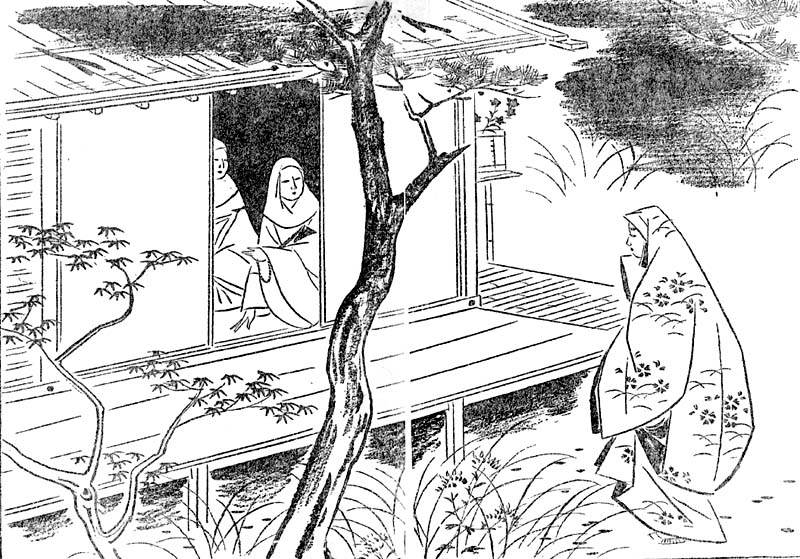

ちょうどそのとき、奥の一間では、まだ気むずかしげな顔をしてだまっている清盛のまえに、一人のあでやかな女性がすわり、なだめるように話しかけていました。

「お怒りはごもっともと存じますが、なんといってもとるにたらぬ遊びもののことでございます。

ご前で舞をまう晴れがましさにあこがれて、ついふらふらとまいったちのでございましょう。

すげなく追いかえされては、さぞかなしんでいることと思われます。

どうかよびもどしてやってくださいませ。」

秀でた眉、すずしいひとみには、見る人をうっとりさせるような愛嬌(あいきょう)がこもっていますが、どこか思いつめたようすには、りんとした気品がそうて見えます。

これこそ世に名高い妓王御前が、ささけどからのことを耳にはさみ、仏御前のためにとりなしをしようとて、清盛の七は近くまかり出た姿でした。

清盛はにがりきったまま、あいかわらずだまって相手のことばに耳かたかけています。

妓王御前はながらことばをつづけて、

「たとえ舞をごらんにならないまでも、せめてお会いにだけなってはいかがでしょう。お情けでございます。」

こうして美しい妓王御前からたのまれてみると、さすがの清盛も、いつまでも強情をけるわけにいかなくなりました。

「よし、よし。そちがそのようにまでいうなら、よんでまいれ。対面してつかねそう。」

「ありがとうございます。」

妓王御前は、ほっとして座を立ちます。

このことはすぐ、仏御前の耳までとどけられました。

もうだめだとあきらめて、足どりも重く門の外まで出かかっていた仏御前が、この知らせをきいたときのうれしさは、どんなだったでしょう。

たちまち胸のはればれする思いに、身もかるがると、玄関さきへ引きかえしてきました。

そこにはすでに大ぜいの家来たちが集まって、名高い舞い姫の姿を見ようと、ひしめきあっています。

自信をとりもどした仏御前は、臆せず人々の間をとおりぬけ、客間のほうへ案内されてゆきました。

清盛は仏御前の姿をひとめ見ると、あまりの美しさに思わず『ほう』と感嘆の声をあげましたが、すぐきげんのいいにこにこ顔になって、

「仏(ほとけ)とやら、よくぞまいった。

さようは対面いたすまいと考えたが、ここにいる妓王があまりすすめるままに、よびもどすことにしたのじゃ。

まず、今様(いまよう)歌のひとつも歌うてみよ。」

と、まるでさっきの怒りは忘れたような、ありかたい言葉でした。

仏御前はただ夢に夢みるここちでした。

あたりのきらびやかさ、なみいる人々の晴れがましさに、白い頬を桃いるに上気させながら、

「はい。」

と、立ちあがると、ためらわず声をととのえ、得意のひとふしを歌いすましました。

君をはじめて見るときは

千代も経ぬべし姫小松

御前の池の亀岡に

鶴こそ群れいて遊ぶめれ

小鳥のような声をころばせて、これを三どまで歌いかえします。

清盛公に会った自分を姫小松にたぐえ、平家のみ世のめでたさをたたえたこの歌は、いたく清盛のこころをうごかしたようでした。

なみいる侍、女房たちまで、やんや、やんやの大かっさいです。

そのうち清盛は、きゅうに思いついたようすで、

「さてさて、思うにましたよい声じゃ。そのぶんでは、舞の手もさぞみごとであろう。

ひとさし舞うてみよ。これ、だれかおる。鼓(つづみ)うちをよべ。」

と、足もとから火がついたようなさいそくぶりでした。

「かしこまりました。」

一人が心得て引きさがると、入れちがいに一人の鼓うちがあらわれ、清盛のまえに平伏しました。

待つまもなく、広問いっぱいにひびきわたる鼓の音。

それにつれて、仏御前は足拍子もかるく、さす手、引く手もあざやかに、いまはやりのはなやかな舞をまいはじめました。

もとより心に羂しただけあって、芸にくるいはありません。

一座のものは、ただシーツとして、見とれるばかりでした。

鼓の音が、ハタとやみました。

仏御前はしずかに舞いおさめ、座の中央にぴたりとすわって、上座にむかい平伏します。

たちまちわれるようなかっさいの声がおこりました。

なかでも清盛はたいそうなごきげんで、そば近く仏御前をまねき、あらたまったようにいい出しました。

「これ仏、きょうの舞、みごとであった。

さっそくじゃが、そちらさようからは妓王とともにこの屋敷にとどまり、存分に舞を競うことにいたせ。

客の興(きょう)もひとしおであろう。」

「まあ、何ごとかと思えば、とんでもない。」

仏御前は、きっとたって、

「もとよりわたくしは推参のもの、ご前にて舞をおめにかければ、それで心もはれるのでございます。

ことにきょうは、もう帰ろうとするところを、お情けぷかい妓王さまのおとりなして、ようやくご前へとおることができました。

そのわたくしが、なんて妓王御前とならんで、お屋敷にとどまることなどできましょう。

どうぞおゆるしくださいまし。」

「いや、ならぬ。いったん申しわたした以上は、心をかえる清盛ではない。

もし妓王がいるゆえ心ぐるしいとあらば、きょうよりはそちこそ当家の舞い姫じゃ。妓王にはひまとらせよう。」

「えっ、妓王御前におひまを!」

仏ははっと胸をうたれ、おそるおそる妓王御前のほうを見あげました。

早くも清盛の心をさっしたのでしょう。

美しい妓王御前の頬に、ぴくぴくとけいれんがはしりました。

三年もの長いあいだ同じ屋敷にすみ、清盛がどんな人かということは、知りすぎるほど知っている妓王です。

清盛はこうといいだした以上、ぜったいあとへは引かぬ一徹ものなのでした。

思いがけぬなりゆきに、一座のものがかたずをのんでひかえるひまに、かさねて清盛の声がひびきました。

「妓王、いまそちの聞くとおりじゃ。そちの母には、家があたえてある。

きょうからは、そちも母の家でくらすがよい。」

つめたいことばをのこしたまま、すっと座を立ちました。

3 若尼 top

妓王は泣くにもなけぬ身になりました。なんという運命のいたずらでしょう。

きのうまでは清盛の寵愛を身にうけていた舞い姫として、世にときめいていたのに、その清盛のたった一言で、屋敷を追われて出ていかなければなりません。

そんな妓王御前を、世間の人はどんなにつめたい目でながめることでしょう。

しかもそうなったのは、門前ぱらいをくわされた仏御前を気のどくに思うあまり、ついさし出口をしたがらのことでした。

そう思えば、もともと身からでたさびというもので、だれをうらむよしもありません。

むしろ仏御前が幸福になるのを、ともどもによろこんでやるのがほんとうだと、すなおな妓王御前はけなげにも思いかえし、涙ながらに荷物をまとめて清盛の屋敷をあとにするのでした。

さて母の家へはいって、なつかしい母や妹の顔を見ても、さきだつものは涙ばかり、いったい何ごとがあったのかと問われても、はっきりした返事はできません。

お屋敷からついてきた召使のものが、仏御前のことをかわって話してやるしまつでした。

こうしてお屋敷を出てからは、一家のお手当ても出ないことになりました。

これからは妓女がはたらいてくるお金で、ほそぼそとしたくらしをたてるよりほかありませんでした。

かなしみのなかに年がくれ、さびしい一家にも春がめぐってきました。

ちょうどそのころです。

めずらしくも清盛のもとから、妓王に使者がたちました。

もうなんのゆかりもないとあきらめていた清盛公から、いったい何ごとをいってよこしたちのかと、胸とどろかせながら使者に会ってみると、それはまるで思いもかけない残酷なことをいってよこしたちのでした。

「いかに妓王、その後はいかがくらしているぞ。たまには屋敷へまいるかよい。

ことにさきごろより、仏御前が心もうかず、なんとやらふさいでいるもよう。

さっそくまいって歌をうたい、舞など舞ってなぐさめてやるがよい。」

使者は清盛のことばを、そのままつたえるのでした。

聞くより妓圧御前の顔は、さっと青ざめました。

人もあるうに、自分の地位をうばった仏御前を、歌をうたってなぐさめよとは!

さすがおとなしい妓王御前も、きりきりと眉を逆立てましたが、ようやく無念をこらえて使者を帰すと、部屋へもどって泣きくずれました。

清盛公からのおまねきときいて、母はよろこんですすめましたが、妓王御前はかすかに頭をふって答えました。

「わたしはもうかくごをきめました。

おことわりすれば命をめされるか、都を追い出されるか、どちらかでしょう。

でもわたしはもはや、この世になんの望みもない身です。

殺されるなら死にましょう。追われるなら去りましょう。」

「おまえはまた、なんという悲しいことをいうの。」

母はみるみる顔をくもらせて、

「まさかそれくらいのことで、命をとるとまでは仰せあるまいけれど、都のそとへいくとなれば年とったこの母はどうなりますの。

どうかわたしに、そんなつらい目をみせないようにしておくれ。これ、お願いです。

いそいでお屋敷へうかがって、清盛さまの御意にそむかないようにしておくれ。」

たった一人の母から、そのように口説かれると、妓王御前はそれでもいやとはいえなくなりました。

「それでは。」

と、ようやく心をひるがえし、重い心をいだいて清盛の屋敷へむかうのでした。

妓王が通された広問には、どうでしょう、正面に清盛と仏御前がすわり、両がわにおもだった家臣、女房どもが、ずらりといならんでいます。

妓王御前はここで、仏御前のために、どうでもこうでも歌をうたわなければならないことになりました。

いつかは妓王御前のまえで、仏御前がうたいましたが、きょうにその仏御前のまえで妓王御前がうたうめぐりあわせになったのです。

大ぜいの人々も、さすがあわれをもよおしたのでしょう。

そっとよそのほうへ目をそらす人たちもあります。

そのうち妓王御前は、こみあげる涙をおさえ、かなしくうたいだしました。

仏も昔は凡夫(ぼんぷ)なり

われらもついには仏なり

いずれも仏性(うっしょう)具(ぐ)せる身を

隔(へだ)つるのみこそ悲しけれ

くりかえしくりかえしうたいました。

しらべのかなしさ、声のあわれさに、だれしも涙をもよおさぬ人とてありません。

強情な清盛も、さすがに気のどくと思ったのでしょう。

やおら立ちあがりながら、猫なで声でいいました。

「ウム、よくうたった。このうえはそちの舞も見たいが、きょうは用事で出なければならぬゆえこのつぎにいたそう。

これからも、いつも屋敷へまいり、うたい舞うて仏をなぐさめるようにいたせ。」

いろいろごほうびなども出ましたけれど、妓王御前はすこしもうれしいとは思いませんでした。

ただ、だまっておしいただき、そのまま歯をくいしばって、家路をいそぎました。

清盛にはああいわれましたが、もう二度とお屋敷へゆく気はしません。

といって、このまま家でくらしていれば、またきょうと同じように使者がきて、大ぜいのまえで恥をかくうきめをみることになるでしょう。

「ああ、どうしたらいいだろう。」

それから二、三日の間、妓王御前は一人あれこれと思い悩みました。

生きてこんなはずかしい思いをするくらいなら、いっそ淵(ふち)へ身を投げて死のうかとさえ思いました。

でも年とった母や、かわいい妹がどんなに嘆くかと思えば、それもできません。

思いまどったあげく、とうとう思いきった決心をつけました。

それは身に墨染めの衣をまとって、尼になることでした。

まだ二十一という若さで、この世をのがれ、ひたすら仏さまにお仕えしようというのです。

この決心をつげたとき、妹の妓女(ぎにょう)はにっこり笑って、

「このごろのおねえさまの気持ち、あれこれと察して、わたしも泣いておりました。

もしおねえさまが死ぬとでもおっしゃるのなら、わたしもともに死ぬかくごでした。

おねえさまの恥はわたしの恥、わたしもよろこんで尼になりましょう。」

この時彼女はまだ十九才、花ならばつぼみの身です。

姉妹が尼になるときいて、母もだまってはいませんでした。

「それならばわたしも……」

と、みどりの黒髪をぶっつり切り、ともどもに墨染めの衣を身にまといます。

母とてまだ四十五の、さかりの年でした。

4 仏御前のおとずれ top

かくて春すぎ夏たけぬ。秋のはつ風ふきぬれば、星合(ほしあい)の空をながめつつ、あまのとわたる梶(かじ)の葉(は)に、思うこと書くころなれや……。

暑いと思っていた夏も、いつかすぎました。

ここは都のはずれ嵯峨野(さがの)の奥、三人の尼が住む草の庵(いおり)にふきわたる風の音にも、しのびよる秋のけはいが感じられます。

あのことがあって以来、妓王も妓女も、また母も、すっぱりとこの世の望みをたちました。

山の端(は)にかかる夕日を見ても、西方浄土というのはあちらにあるのであろう。

いつかはそこに生まれおうて、この世の苦しみからのがれたいものと、あけくれ念仏のほか余念もないありさまでした。

わがままな清盛とても、尼になって世をのがれたものまで、追いかけてくることはできません。

また二人の評判をきき知るおおくの人たちも、尼になったときいては、もう永久に姉妹のあで姿は見ることができなくなったと、かなしくあきらめるよりはかないのでした。

でも若い姉妹の尼姿は、どんなにか匂(にお)やかなものだったでしょう。

日にいちどは、二人とも野に出て桔梗(ききょう)をつみ、山百合(やまゆり)を切り、あか桶に入れて帰ります。

それは林になく小鳥や、野をゆく鹿や兎のほかには見るものとてありませんでしたけれど、まるで絵にかいたように美しく、清らかな姿でした。

たまに立ちよる杣人(そまびと)や百姓たちは、聞きもしないのに都のことをあれこれとつたえてくれます。

それによると仏御前はあいかわらず清盛の屋敷にいるけれど、どうしたことか、このごろまるで元気がないということです。

「気持ちもわかくはなやかなあのおかたが、どうしてそんなに元気をなくしているのでしょう。

どこかおからだでも悪いのかいとしら。」

妓王はかるく答えるだけで、べつに心をうごかされるようすもありません。

またある杣人(そまびと)の話によれば、このごろ都には六波羅(ろくはら)どのの“かぶろ”といって、年のころなら十五、六の少年たちが、朝夕あちこちうろつきまわり、もし平家一門の悪口をいうものがあれば遠慮なく密告し、重い罪におとすということです。

その少年たちは頭を“かぶろ”(おかっぱ)に切り、赤い直垂(ひたたれ)をきているので、ちょっとでもその姿が見えるとみんなおじけをふるって口をつぐむという噂でした。

「だからあなたがたも、うっかりしたことはいえませんよ。」

杣人はしんせつな注意をして立ちさっていきます。

でもいまの妓王には、仏御前のことといい、赤い直垂の“かぶろ”のことといい、なんだか遠い、自分たちに縁のない世のこととしか思えないのでした。

嵯峨野(さがの)の秋は、一日一日とふかくなってゆきます。

|

ある夜のことでした。

もう夜の食事もおわり、仏さまのお勤めもおわって、三人の尼たちが寝じたくにかかろうとしでいたとき、裏のほうにあたって、誰やらことことと戸をたたく音がきこえました。

三人はだまって、傚と顔を見合わせました。

昼はおとずれるもののまれな庵(いおり)に、こんなにおそく、いったいだれがたずねてきたのでしょう。

「もしや盗人が……」

妓女が身をすくめれば、母は手をふって、

「尼の庵と知って、盗人がきもしますまい。これはきっと修行のじゃまをしようとて、魔ものがやってきたちのでしょう。」

と身をふるわせます。

けれど妓王は、二人の顔を見ながら、はっきりした口調でいいました。

「盗人にせよ魔ものにせよ、はいろうと思えばたやすく戸をおしゃぶってはいるでしょう。

恐れていないで、こちらから戸をあけてゃりましょう。

お念仏さえとなえていれば、仏さまのお慈悲(じひ)がかかるでしょうから……」

すぐ立って、しずかに竹の編み戸をあけます。

と、かすかな燈火のひかりにてらされて、しょんぼりとそこにたたずんでいるのは、思いもかけぬ仏御前の姿でした。

「まあ!」

妓王は思わず二、三歩うしろに身を引きました。母や妹も、おどろいてそばへかけよりました。

仏御前は上りばなに腰をおろし、

「おおどろきになるのも、もっともでございます。

でもひととおり、わたくしの申しあげることをきいてくださいませ。」

とふし目がちに物語るのでした。

「あれからというもの、わたくしにはたのしい日とて、一日もありませんでした。

ただ目にうかぶのは、おやさしい妓王さまのおもかげばかり。

その妓王さまが尼になられたときいては、いても立ってもいたたまれぬ思いで目をすごしておりました。

清盛さまのおそばにいるかぎり、妓王さまがお受けになったかなしみは、そのままわたくしにもめぐってくるものでしょう。

どうかわたくしも、尼にさせてください。

わたくしもつくづく、この世のはかなさを思い知ったのでございます。」

片袖に涙をおさえながら、頭にかけた衣をはらえば、これもいつかみどりの黒髪をぷっつり切り、尼姿に身をかえているのでした。

見まもる三人も、仏御前のかたい決心に心をうたれ、つとそばににじりよって手をとりあいながら、たがいに涙をしぼるばかりです。

ややあって、妓王がいいました。

「それほどまでのお気持ちとも知らず、一時はわたくしもあなたを恨んだこともありました。

でももう、みんな迷いの夢だったのですねえ。

わたくしたち追われものとはちがって、はなやかにくらしておいでのあなたが、尼になるうとまで思いつめるとは、よくよくのことだったのでしょう。

こよいからは四人一緒に、仏さまにお仕(つか)えすることにいたしましょう。」

「ああ、それをうかがって、やっと気もはればれといたしました。

どうぞまことの妹と思(おぼ)しめして、おみちびきくださいまし。」

世にない舞の名手とうたわれながら、まだ十七の若さで、仏御前もこの世をいとい、仏の道にいそしむ身となりました。

――嵯峨の秋は、この口からいよいよふかまったかのようです。

若く美しい尼たちのことは、都の人の口にのぼり、やがて清盛の耳にもとどきました。

でも清盛はもう、何ごとがあったやら、気にもとめぬおももちでした。

舞い姫の歌も、舞も、いまの清盛にはもののかずではありませんでした。

もっとたいせつな政治むきの仕事のことで、からだがいくつあってもたりないほどいそがしかったからです。

「ふうむ。みんな尼になったか。そのほうが似あうじゃろう。」

仏御前や妓王御前のうわさが出たとき、清盛は興(きょう)もなさそうにつぶやくだけでした。

5 鹿ヶ谷(ししがだに)

top

清盛が妓王御前や仏御前のことを、きれいさっぱりと忘れてしまったのも、じつはむりのない話でした。

清盛の心のなかは天下国家のこと――それも平家一門の浮沈に関するような重大事でいっぱいになり、ほかのことは考えるひまがなくなっていたからです。

平家の栄華はいま絶頂にたっしていましたが、それだけにまたそのわがままぶりを憎み、一門のものに恨みをいだくものがすくなくおりませんでした。

さかんな夏のあとには、おとろえの秋がくる――このことはさけられない自然の理法ですから栄華の絶頂にある平家一門のうえに、早くもさびしい秋風がふきはじめたと、見る人ぱ見ていたかもしれません。

とにかく清盛は、不平のともがらをとりしまったり、一門の権力をいやがうえにもひろげようと、朝廷のことにまで口をはさんだりすることで、毎日をいそがしくおくっていました。

ちょうどそのころ、京の東山(ひがしやま)鹿ヶ谷(ししがだに)というところにある山荘に、毎夜のように五人、十人の人があつまり、何かしきりに相談をしあうようすでした。

この山荘の主人は、法勝寺の寺務(じむ)をとりあつかっている峻寛僧都(しゅんかんそうず)で、山荘は三井寺(みいでら)につづく要害の地にありました。

もとより奥まったところにある山荘ですから、ふだんは人一人通りません。

きびしいスパイの目も、ここまではとどかないわけです。

それを幸いと、いつも大ぜいの人たちがあつまる例でしたが、こんやはとくに後白河(ごしらかわ)法皇もおいでになって、いよいよたいせつな相談にはいろうとするところでした。

席にはさきほどから酒さかなが出され、ちょっと見たところは、ふつうの酒もりとも見えましたが、さてたいせつな相談がもち出されると、一座のものはさっと緊張しました。

たいせつな相談――それはわがままきわまる平家を、一挙に倒そうという秘密のくわだてだったのです。

一座のなかには、右大将の位を平宗盛(むねもり)にさきどりされて、不満をおさえぎれない大納言(だいなごん)成親(なりちか)がいます。

その子成経(なりつね)の顔も見えます。

平判官(たいらのほうがん)康頼(やすより)、主人の俊寛僧都(しゅんかんそうず)などのほか、いならぷものはすべて平家に恨みをもつ者ばかりでした。

「平家を倒す。」

このことばが、電光のように一同の胸をつらぬいたとき、一人が手をあげて制しました。

「シッ。何をいわるる。壁に耳ありじゃ。いつ平家のものの耳にきこえるかわかりませぬぞ。」

そのことばがきこえたかきこえないうちに、成親の顔いろがさっとかわりました。

そのようすを、気どられまいとしてでしょう。

つきのしゅんかん、成親(なりちか)はその場に棒立ちになりましたが、あいにく衣の袖が酒徳利にひっかかり、ころりと倒してしまいました。

とたんに成親はにっこり笑って

「おお、へいじが倒れたわい。」

と、つぶやきました。

一座はどっと笑いくずれます。へいじはつまり酒を入れる瓶子(へいじ)を、平氏(へいし)にかけていったちのでした。

平判官康頼まですっかりうかれて、

「いや、あまり瓶子がおおいので、たべ酔いました。」

と冗談をとばせば、すかさず俊寛僧都、

「ではその瓶子をば、いかがいたそう。」

つづいて西光法師(さいこうほうし)という乱暴ものが、

「なに、首をもぐばかりでござるよ。」

と、倒れた瓶子の首を、ぽんと折りとってしまいました。

みんなはまるで、憎い清盛の首でもとったように、わっ、わっと大さわぎです。

と、この時はるか末座にすわって、またたきもせずそのさわぎを見つめていた一人の侍がありました。

これは多田蔵人(ただのくらんど)行綱(ゆきつな)といって、成親(なりちか)もこよなく頼みにしている侍でした。

成親はいつか行綱をめし、白布五十反をあたえながら、こういったことがあります。

「このたびは、そなたを一方の大将に頼みたく思う。

もし計りごとが成就すれば、ほうびは願いのままじゃ。

これはさしあだっての引き出物、弓袋にでもするがよい。」

とてあたえた白布五十反は、弓袋にもせず、そのまましまってあります。

日がたつにしたがって、行綱の心には、不安な気持ちが巣くってきていました。

大将としておだてられるのは、わるい気もしませんでしたが、あたりを見まわすと、武士らしい武士は自分一人、あとは戦場のかけひきも知らぬお公卿(くげ)さんばかりです。

なかには西光法師のような荒法師もいましたが、戦となれば、それでは不足でした。

いくら悪口をいわれても、清盛は歴戦の勇者です。

この顔ぶれで戦いに勝てるかどうか?

相談の回数をかさねるにつれ、行綱の心にはいつか不安の雲がひろがってゆきました。

いま、こうしてたいせつな評定(ひょうじょう)の席にすわっていると、みんなは瓶子(へいじ)の首をとったくらいで、大さわぎをしています。

だれかがさっきいっかように、いつどんなスパイがしのびこんでいないともかぎりません。

大事のうえにも大事をとり、音ひとつたてぬように心がけなければならないものが、このさわぎはなにごとかと苦々しげにひかえているのでした。

「ああ、こんなことでは、いつか計りごとが平家がたにもれずにはいない。もしそうなったら、自分たちはどうなるか。」

行綱の心には、捕えられて首を打たれるさまが、まざまざと見えるようでした。

行綱は思わず、ぴくりとからだをふるわせました。

自分や、家族のもの、多くの家来たちの身を安全にするには、どうすればよいか。

それからそれへと考えると、行綱の耳には、みんなが何を話しあっているかもきこえてこないようでした。

――それから何日かたった、ある日のことです。行綱は何か考えることがあったのでしょう。

急にいつかの白布五十反をとりだすと、いくつにも裁ち切り、何枚もの直垂(ひたたれ)、かたびらなどに縫わせました。

そしてそれを一枚ずつ、家来たちにくばってしまったのです。

成親(なりちか)が弓袋にせよとよこした白布(しらぬの)は、こうして家の子、郎党(ろうとう)どもへの引き出物にかわってしまいました。

気にかかっていた白布がなくなると、行綱はようやくほっとしたように吐息をつきながら、なおもゆくさきざきのことをふかく思いめぐらすようすでした。

6 裏ぎり top

ある暗い夜ふけのこと――。

清盛が住む西八条の屋敷の門を、忍びやかにたたく音がきこえました。

「いまごろ、何ものか?」

ふしぎに思った門番が、窓からのぞいてみると、闇(やみ)にまぎれて見なれぬ侍(さむらい)がたたずんでいます。

「この夜ふけに、何用あってまいったぞ。」

門番のことばに、侍は声をひそめて答えました。

「じつは清盛公に会って、じきじきに申しあげたいことがあってまかりこした。

天下の一犬事、よろしくおとりつぎ願いたい。」

「なに、天下の一大事だと? して、そのほうの名は何といわるる?」

「行綱がまいったとおつたえくだされ。」

「しからば。」

行綱の名をきいて、やっと安心したのでしょう。

門番はすぐ奥へはいって、この旨(むね)をとりつぎました。

清盛は眉をひそめました。

「はて、天下の一大事とはよういならぬこと。さっそく行綱を中門の廊(ろう)まで通せ。

そこにて見参(けんざん)いたそう。」

そこでさっそく、清盛は寝殿を出て、中門の廊下へむかいます。

モこには早くも、行綱(ゆきつな)がかしこまっていました。

清盛はそばへにじりよって、

「行綱か。とつぜん何用でまいった?」

と、顔をのぞきこみました。

行綱はあたりに人のないのをたしかめてから、おもむろに語りだしました。

「人目をはばかり、夜にまぎれて参上いたしました。

さて君には、法皇(ほうおう)に仕(つか)うるものどもが兵具をととのえ、軍兵をもよおされましたことを、なんとおぼしめされますか?」

「ははは。」

清盛はかるく笑って、

「あのことか。あれは法皇が山法師(やまほうし)を攻めらるるおもむきと、承知しているわ。」

「いやいや、まったくもってそのようなことではございません。

ご当家を倒そうとのくわだて、用心なされるがよろしゅうございまする。」

「ふうむ。」

清盛はしばらくうなっていましたが、やがてうすら笑いをうかべて、

「もしやそのようなこともあるうかと、気をくばっていたところじゃ。

一味のものはだれだれか、いうてみよ。」

「まず執事(しつじ)の別当成親郷(べっとうなりちかきょう)、嫡子(ちゃくし)成経(なりつね)、また康頼、俊寛、西光のともがらが、かくかくしかじかのふるまいにおよんでおりまする。」

「それは一大事、こりゃそのままにはすておけぬわい。」

清盛もさすがにあわてたようすで、にわかにうしろへ引きかえそうとします。

それを見ると、行綱もきゅうにそわそわしだして、

「それだけ申しあげれば、わたくしの用はすみました。いざ、これにておいとま申しまする。」

と、座を立つが早いか、あたふた外門のほうへ引きかえしてゆきます。

しかし清盛はもう行綱のことなど、頭にありません。くらい庭のほうにむかい、大声でわめきちらしました。

「こりゃ、だれかおる。いそぎまいりあわせよ。」

この声に大ぜいの侍たちが、清盛のそば近く駆けよるけはいです。

行綱はせっかく大事を注進にきながら、そのようすを見るときゅうに臆病風にさそわれ、人質にでもとられては一大事とばかり、いちもくさんに逃げだして、たちまちくらやみに姿をけしてしまいました。

こちらは清盛です。

侍どもがあつまると、そのまん中につっ立ちあがり、たてつづけにわめきました。

「当家を傾けようとする悪人ばら、一味をくんで大事におよばんとしておるよし、ただいま行綱の訴えによって承知した。

察するところ、謀反の奴ばらは、この京じゅうにみちみちていると見ゆる。

いそぎ一門の人々にふれをまわし、軍兵をかりあつめるようにいたせ。」

この一言で、屋敷のなかは上を下への大さわぎになりました。

たちまちの間に、

「お家の大事。」

とばかり、一門のものどもが、大ぜいの侍を引きつれてむれあつまってきました。

まず清盛の二男で、右大将をつとめる宗盛(むねもり)がかけつけます。

つづいて三男知盛(とももり)、頭中将(とうのちゅうじょう)重衡(しげひら)以下ぞくぞくと顔をそろえ、清盛の屋敷はその夜のうちに、六、七千騎の軍兵でひしひしととりかためられました。

驕る平家を倒そうとした成親たちのはかりごとは、行綱の裏切りによって、早くも清盛の耳にはいり、水ももらさぬ固めの陣がしかれてしまったわけです。

明ければ六月の一日――。京の町は、まだしっとりと暁(あかつき)のつゆにしめっていました。

そのなかをただ一騎、馬に鞭うって法皇の御所へいそぐ武者があります。これは清盛の命をうけ、法皇のもとへこんどのことをたしかめにゆく使者でした。

使者は御所へつくと、さっそく係りの役人をよんで、昨夜のさわぎを知らせました。

役人はそれをきくや、たちまち顔いろをかえました。

一味のなかに、法皇もくわわっておいでになるという話をきき、これはよういならぬこととさとったからです。

すぐこのことを法皇のお耳に入れましたが、法皇は、

「困ったことだ。」

ともの思いにしずまれるばかりで、なんのご返事もありません。

しばらく待ってもご返事はなく、使者はあきらめて御所を引きさがりました。

清盛はそのもようをきいてハタとひざをうち、

「うむ。ご返事がないというのは、やはりこのことをご承知になっている証拠だ。

行綱のいったことに、うそはなかったわい。それ、いそぎ謀反(むほん)のともがらを引っ捕えろ。」

と、成親以下のものを捕縛(ほばく)するよう命じました。

待ちかまえていた侍たちは、いさみたって四方へ馳せむかいます。

まず、このたびの謀反の大将である成親のところへ使者がたって、おだやかに申し入れました。

「清盛公より、じきじき会って相談したいことがあるとの仰せゆえ、すぐおいで願いたい。」

これをきいて、成親はふかく考えるいとまもなく、

「はて、なんの相談か? きっと法皇が比叡山を攻められるといううわさをきいて、この成親に仲裁役でもたのもうというのであろう。」

と、しごくかんたんに承知の返事をし、いそいで清盛の屋敷へむかいました。

清盛のこんたんを察することができなかっだのが、成親の運のつきです。

計略にかかったとも知らず、武装もせずに出かけていった成親は、屋敷へはいると同時に、うむをいわさず引っくくられ、奥まった部屋に押しこめられてしまいました。

大将がこのありさまですから、ほかの面々もつぎつぎに捕縛されてしまいます。

「まさか……」

と安心していたのが、大失敗のもとでした。

俊寛僧都(しゅんかんそうず)、蓮浄入道(れんじょうにゅうどう)などをはじめとし、康頼(やすより)、基兼(もとかね)そのほか、重(おも)だった人々は一人ももれなく、捕吏(ほり)の手にからめとられました。

なかにたった一人、一味の豪のものとうたわれた西光法師(さいこうほうし)だけは、さすがなわをかけるのにひと苦労しました。

西光はことが露見したと知るや、まっさきに法皇の御所へ駆けつけようとしました。

が、道にはすでに清盛の手下の兵が、ひしひしとつめかけています。

西光はたちまち兵どもの重囲におちいりました。

でも西光はくっしません。

「急用あって御所へまいるものを、引きとめてなんとするぞ。」

大声あげて、しかりつけました。

兵どもはあざ笑い、

「何をたわけたことを申す。憎い入道め。それかかれ。」

号令一下、おりかさなるように西光をとりかこみ、必死のいきおいであばれまわるのを、胴あげにしてやっとのことで縛りあげることができました。

まもなく清盛の屋敷の庭さきへ引きすえられると、清盛はみずから縁さきへ姿をあらわし、さも憎さげに西光の顔をにらみつけました。

「こやつ、憎い謀反人め。

いで目(め)にもの見せてくれよう。」

大声にわめきながら庭におり、履物をはいたまま、いきなり西光の顔を踏みつけふみつけ、なおも怒りの叫び声をあげるのでした。

しかし西光とて、世にきこえた豪傑(ごうけつ)です。

清盛が怒ればいがるほど、頬に不敵な笑いをうかべて、

「あははは、そんなに西光が憎いか。

そもそも汝は、もといやしき素姓のものにて、汝の父は宮中の交わりさえかなわなかったことを、もう忘れたのか。

このなりあがりものめが。」

と、悪口のありったけをならべたてましたから、清盛は頭から湯気(ゆげ)をたてて立腹し、

「おのれ、口の横にさけたる曲者(くせもの)。よし、その儀なれば、首うつのはしばらく待て。

よくよく責め折檻(せっかん)して、子細を白状させ、そのうえにて首はねよ。」

と、厳重に申しわたして奥へ引きあげました。

ここに西光は、見るもむざんな拷問(ごうもん)にかけられたうえ、とうとう口を引きさかれて死んでしまいました。 |

|

7 父と子 top

その間にも、一間のなかにとじこめられた成親は、あれを思いこれを思って、すっかり気をめいらせています。

さすがのんきな彼も、やっと大事がもれたことに気づいたのでしょう。

これからさき、いったいどうなることかという心配で、歯のねも合わぬありさまです。

いったいどこから秘密がもれたのだろう?

いろいろ考えてみてもわかりません。

計りごとがやぶれた以上、命をとりあげられるにきまっています。

このまま罪人にされて、むざむざ命をおとすのかと思うと、成親は目のまえがまっくらになったような気がしました。

と、そのとき、へだての障子がするりとひらき、じっとのぞきこんだのは、一人の偉丈夫(いじょうぶ)でした。

うつむいて考えこんでいた成親は、はっとして顔をあげました。

清盛の命をうけ、さだめし屈強の侍が命をとりにきたちのと思ったのに、顔をあげてみれば、意外にも相手は清盛の長男にあたる重盛(しげもり)でした。

成親は思わずおどろきの叫びをあげて、

「おお、重盛どの、どうぞ助けてください。」

両手をうしろにくくられたまま、ひざでにじりよるようにしながら、

「どうしてこんなめにあうのか、さっぱり合点がゆきませぬ。

いっそや平治の乱のときも、重盛どののお力ぞえで、からくも命が助かりました。

このたびもぜひ、おとりなしくだされ。これ、このとおりです。」

と、はては額を畳にこすりつけてたのむのでした。

この成親と重盛とは、したしい親類どうしになっていました。

それに重盛は、父の清盛とちがい、もともとあわれみの心ふかく、また思慮にたけた人物でしたから、こんどのことをきいてもすこしもさわがず、なんとか父の心をやわらげようとて、屋敷へ来あわせたところでした。

そのような重盛ですから、成親の頼みをきくと、すぐおだやかにうなずいて、

「よくわかりました。しかしながら、父の清盛とて、よもお命まで乞(こ)いうけようとは申しますまい。

またわたくしも、かならずお命が助かるようになだめるつもりですから、どうぞ心配なさらないようにしてください。」

「ああ、よくいってくださった。それでわたしも安心できるというもの。

こんど命が助かれば、僧となってこの世の交わりを断つかくごです。

清盛どのにも、さようおつたえくだされ。」

「承知しました。」

重盛はこころよく引きうけて、その場を立ちさります。

いったん引きうけたからは、重盛はけっして人の頼みを無にする人ではありませんでした。

すぐその足で、父の清盛をたずねました。

「どうか父上、わたくしの申しあげることをきいてください。」

そうまえおきして、じゅんじゅんと世のため、人のためにと説きあかし、

「それに、申しあげたいのは、大納言成親のことですが、どうか命をめすことだけは、思いとどまって下さい。

法皇のご寵愛もただならぬかたですから、命をめされることは、世のきこえもよくありませぬ――

刑のうたがわしきをかろんじ、功のうたがわしきを重んぜよと申しますが、人を罪におとして、その報いのあることは、昔からいろいろ例もあること、父祖のおかした善悪は、かならず子孫にあとを引くものです。

当家の栄華も、のこるくまもないありさまですが、なおも末ながく栄えをみるようにとねがえばこそ、いいにくいことを口にするしだい。

どうぞ成親の命を、お助けください。」

こうしてたのまれてみると、清盛も自分のわがままばかりいっていられなくなりました。

朝廷で重んぜられる成親の命をうばえば、世の評判をおとすもとだと考えついたのでしょう。

しばらく考えあぐむようすでしたが、ようやく決心がついたらしく、

「しからば頼みにまかせ、命がけは助けよう。そのかわり、流罪におこなえ。」

しぶしぶながら、そのような宣告をくだし、奥へ姿をけしてゆきました。

成親の命は、重盛のいさめによって、どうやらつなぎとめることができました。

しかし、成親が清盛の手に捕えられたときいて、さわぎだしたのは留守をまもるその家族のものたちです。

こんどは清盛の兵が、家族たちの命までとりにくるだろう、とうろたえさわぎ、さっそく一台の車にのって、北山の雲林院というお寺をさして避難するありさまでした。

どうやらお寺について奥の開にひそみ、討手の手をのがれたようにほっとした家族のものたちは、さて誰もかれも、胸のなかはおだやかでありません。

すでに成親の命はないものと思えば、妻や子は生きた心地もありませんでした。

きのうまではなやかにくらしていただけに、父の亡きあとのたよりなさを思って、みんな衣の袖をぬらすばかりでした。

気がかりなのは、父のことばかりではありません。

長男の成経が、あいにく昨夜から法皇の御所にあがったきり帰ってこないので、これもどうなつたかと心配のたねでした。

ちょうどそのころ、成経は事変をきいていそぎ御所をさがり、舅(しゅうと)にあたる平教盛(のりもり)の屋敷へいきついたところでした。

この成経は、清盛の弟である教盛の娘を妻にしていたので、さっそくこんごの身のふりかたを相談にいったわけです。

会ってみると、教盛はひどく心配顔でしたが、なんといってもかわいい婿(むこ)のことですから、さっそく額をつきあわせ、ひそひそ声で相談にのってやりました。

「聞くところでは、兄清盛も、きついお怒りのもよう。

さきほどから当家へも再三使いが立って、おんみの姿が見えたら、さっそく屋敷へよこすようにということじゃ。

いっそのこと、一緒にいって、わびをいうのがいちばんではないか。」

と、うちしずむ成経の気を引きたてるようにいうのは、教盛です。

謀反人のむすこを婿にしたばかりに、とんでもない苦労をしなければならないわけですが、そこは年の功をへているだけに、いやな顔など、けぶりにも見せません。

成経はかしこまって、額の汗をぬぐいながら、

「わたくしにはよい知恵もうかびませぬ。どうぞよいようにおとりはからいください。」

と、頭をさげるばかりです。

「とにかく清盛に会ってみれば、よいくふうも出よう。では、出かけるとしようか。」

こうして二人は、それぞれの思いを胸にひそめながら、清盛のもとへいそぐことになりました。

が、いよいよ屋敷へついてみると、清盛の怒りは、教盛が想像したより、ずっときついものでした。

こうなっては、たとえ相手が一門の親戚だからといって、ようしゃする清盛ではありません。

教盛だけはさっそく部屋へとおされましたが、成経は門のなかへも入れてくれません。

それどころか、門をまもる侍がひしと成経をとりかこみ、いまにもなわでもかけそうなけわしい空気でした。

頼みに思う教盛の姿は、もう奥にはいって見えません。

あたりにむらがるのは、すごい目でこちらをにらみつける、清盛の手下のものばかりです。

父広親がどうなったかも、いまの成経にぱいっこうわかりません。

母や弟妹たち、はては自分の運命がどうなるか――

考えれば考えるほど、心細さがこみあげてきて、成経はただ落ちつかない目を、教盛が消えていったあたりにそそぐばかりでした。

いっぽう教盛は、勝手知った兄の屋敷ですから、ずんずん奥へはいって清盛に面会を申しこみましたが、よっぽどごきげんがよくないとみえ、どうしても『うん』といってくれません。

しかたなくおともの家来をよび、ことづてを頼みました。

「とんでもないものと縁をむすんだばかりに、この教盛もいたく心を苦しめております。

が、成経もわたしの手もとにありますかぎり、けっしてまちがったことはさせぬかくごですから、どうかしばらく、命をおあずけねがえないでしょうか。」

この申しいでにたいして、清盛はにべもない返事をつたえてよこしました。

「もしこのたびの計りごとが成就していたなら、よもおん身とてやすらかにはしていられなかったであろう。

成経は謀反人のむすこ、どうあっても許すわけにはいかぬ。」

これをきいて、教盛は情けない顔をしたまま、しばらく考えていましたが、やがてまた家来のものをつつじ、つぎのような決心をつげました。

「そうまでおっしゃるなら、教盛もあきらめましょう。

しかしこの教盛まで信用なさらないというなら、わたしとてこの世に生きてゆくかいもありません。

いさぎよく出家入道して、亡き人の後世をとむらうばかりです。」

さすがこの決心をきいては、清盛もあわてたのでしょう。

教盛といえば、たいせつないっぽうの大将ですから、ここで坊さんになられてしまってはたまりません。

さっそく家来のものに、返事をつたえました。

「いやいや、それまで決心するにはおよばぬ。

その儀ならば、しばらく成経はおん身にあずけることにいたそう。」

そんなわけで、成経はからくも命を助かり、教盛の手もとにあずけられる身となりました。

門のそばで、侍どもにとりかこまれていた成経は、やがてこの知らせをきくと、ほっとしたおももちで、教盛の尽力に感謝しました。

でも父成親だけは、どうしても捕われの身をゆるされぬときいて、またあたらしい涙にくれるのでした。

8 重盛のいさめ top

このようにして、一味のものはつぎつぎに捕えられてゆきました。

一味がいなくなれば、何も心配はなさそうなのに、それでも清盛の心はおだやかでありませんでした。

それはなぜかといえば、こんどのことに、法皇が関係しておられたからでした。

法皇がさきにたって、平家をたおす計画にくわわっているようでは、清盛の立つせはありません。

清盛はあれこれ考えたあげく、これぱもう非常手段にうったえるよりほかないと、よこしまな心をいだくようになりました。

非常の手段――それは考えてもおそれおおいことでした。

つまり、法皇を鳥羽の離宮(りきゅう)へおしこめるか、清盛の屋敷へおまねきして、しばらく人と会わせないようにするという考えでしたが、それはおもてむきのことで、内々は九州へでもお流ししようという、とんでもない計画だったのです。

ところが、それと知って、顔いろをかえておどろいたのは子の重盛でした。

もとより重盛は忠義のこころあつい人でしたから、法皇をおしこめるなどという計画をきいては、だまっているわけがありません。

彼はさきほど、成親の命乞いをして帰ったばかりのところでしたが、その知らせをきくや、

「それこそ一大事。」

とばかり、たちまちまた清盛の屋敷へとってかえしました。

でも重盛のよそおいは、さきほどといっこうかわりがありません。

ふだん朝廷へあがるときの姿のまま、頭には烏帽子(えぼし)、身に直衣(のうし)、それに大きな紋を織った指貫(さしぬき)という袴をはいて、さやさやとなる絹ずれの音もゆかしく、清盛の居間をさしてすすんでゆきました。

遠くから、その姿を見た清盛は、思わず、

「これはしたり!」

と、うろたえました。

清盛もほかの大将たち、役人どもと同じように、ものものしい鎧(よろい)などきこみ、いかにもいかめしげにひかえていたところへ、子の重盛のほうは、礼服着用で、悠然(ゆうぜん)としてあらわれたのですから、バツがわるくなったのもむりがありません。

すっかりあわてて、そばにあった上っぱりをきこみました。

清盛はそれで鎧をかくした気でしたが、よく見れば、上っぱりの襟がひろがり、かくそうとしでも、鎧の金具がぴかぴかひかるしまつでした。

重盛はそれには目もくれず、ぴたり座につきましたが、感きわまって、しばらくはものもいいだせません。

父と子の間に、気づまりな空気がながれました。

|

やがて清盛は、それにたえかねたちのか、やおら重い口をひらきました。

「さきほどそちは、成親の助命を願いにまいったが、あの成親がことは、もののかずでもないわ。

つらつら思うに、すべては法皇のお胸のなかより出たこと。

それゆえ思いきって、鳥羽の離宮か、この屋敷へうつしまいらせようとかくごしたところじゃ。」

それと聞くより、さしうつむいたままの重盛の目から、あつい涙がはらはらとこぼれました。

しばらくものもいわず泣いていましたが、ようやく涙をはらって、

「ああ、なんと情けないことをおおせられることでしょう。

そこまで決心されるようでは、当家の運命も、もうおわりかと思われます。

おそれながら、そのお姿は父上のご身分にふさわしいものとは思われませぬ。

ことに父上は出家されたかた、それが鎧をつけるとぱ何ごとでしょう。」

「うむ、これか……」

清盛はまたもや、あわてて上っぱりの襟をひきつくろいましたが、鎧の金具は、いっこうかくれません。

「えい、見つかったうえは、やむをえんわい。」

こうつぶやいたまま、笑いにまぎらせています。

重盛はなおも声をはげまして、

「世に四恩(しおん)あり、そのうち天子の恩を、もっとも重いものといたします。

その重恩(じゅうおん)にそむいて、人の道が立ちましょうか。

いささかのことにうろたえさわぎ、いま法皇を傾けたてまつらんとすること、神罰のほども恐ろしく存じます。

すでに成親の卿(きょう)を召しとらえたうえは、何を恐れることがありましょう。」

こうして重盛は、道理をつくし、じゅんじゅんと臣(しん)たるの道をときすすみましたが、語るうちに情にせまられ、またもせきあげる涙にくれるのでした。

――かなしさがな、君のおんために奉公の忠をいたさんとすれば、迷廬八万(めいろはちまん)の嶺(いただき)よりもなお高き父の恩、たちまちに忘れんとす。

いたましさがな、不孝の暃をのがれんとすれば、君のおんためにはすでに不忠の逆臣ともなりぬべし。

進退これきわまれり。是非いかにもわきまえがたし………。

父にむかって、人の道をとかねばならぬかなしさ。

重盛の胸のうちは、もう引きちぎられるように痛みました。

「もし父上が、ぜひお心をかえられぬとおおせあるなら、いたしかたもありませぬ。

この重盛の首をうち、そのうえでどのようにもなさってください。」

いいおわって、直衣の袖もしぼるばかり、さめざめと泣く姿を見ては、なみいる一門の人、侍たちまで、だれ一人としてもらい泣きせぬものはありません。

さっきまでにやにや笑いをうかべていた清盛も、いつかまじめ顔にかえっていました。

なんといっても、いちばん頼みに思うのは、長男の重盛です。

その重盛に反対されたあげく、死ぬとまでいいだされては、強情な清盛もハタとゆきづまらずにいられないのでした。

いったいなんと答えたちのかと考えるようすでしたが、やがて力なげに、

「何をたわけだことを申す。そちの命をうばってなんとするぞ。

父はただ、法皇が悪党どもの手にかかって、つまらぬめにお会いになりはしないかと、ただそれだけ気にかけただけなのだ。」

「それでは父上、大それたことは思いとまってくださいますか。」

「念をおすにおよばぬ。もう何も手だしはしないから、安心してさがるがよい。」

「ありがとうございます。それではI」

重盛はやっと安心して家へもどると、さっそく配下の軍兵どもをかりあつめました。

急をきいて、軍兵どもはわれもわれもと、重盛の屋敷にあつまります。

そのなかには、さっきまで清盛の屋敷を守っていたちのも、大ぜいまじっていました。

これはもとより重盛の計略で、いったん事がおこせば、けっしてだまってはいないという、一種の示威(しさ)運動だったのです。

思ったより早く、しかも大ぜいの侍たちがあつまってくれたのを見ると、重盛は満足そうにうなずき、すぐ解散の命令を下しました。

「今後もこのように、何かあるときはかならず馳せさんじてくれるように。」

という重盛のことばに、侍たちは声をそろえて、

「おおせまでもございませぬ。」

と、たのもしく答えながら、ちってゆきました。

9 流されぴと top

さきに捕えられた成親をはじめ、蓮浄入道(れんじょうにゅうどう)、資行(すけゆき)そのほか、それぞれの刑がきまり、つぎつぎに都を追われて、見も知らぬ遠国へながされることになりました。

みんな家族に会うこともゆるされず、ただ屈強の侍どもに固められて、泣くなく遠い旅路にのぼります。

成親がながされたのは、備前(びぜん)の国(今の岡山県)児島(こじま)という、荒れはてた一孤島でした。

一明ければ船おしいだして下りたもうに、道すがらただ涙にのみむせびて、ながろうべしともおぼえねども、さすが露の命にさえやらず。跡の白波へだつれば、都はしだいに遠ざかり、日数ようようかさぬれば、遠国はすでに近づきぬ。

備前の児島に漕ぎよせて、民の家のあさましげなる柴の庵に入れたてまつる。島のならい、うしろは山、まえは海、磯の松風、浪の音、いずれもあわれつきせず………

どちらをむいても、いままで見たこともないさびしいけしきで、都にいる妻子の運命を思うにつけ、成親の心はいたむばかりでした。

さて、成親にもましてあわれをとどめたのぱ、舅の教盛の手もとにあずけられた成経の身のなりゆきです。

いったん命をあずけるとはいったちのの、清盛はただそのまま、ほうっておくわけもありませんでした。

「これも流してしまえ。」

とばかり、俊寛僧都、康頼と一緒に、薩摩潟鬼界(きかい)ヶ島(わが国南西の洋中にある諸島の古いよび名で、昔罪をおかした者が討されたところ)というおそろしいところへ流されることになりました。

この命令をきいたときの、三人のおどろきようはどうだったでしょう。

その島は年に何回か、硫黄をとりにゆく船がかようばかりの、さびしく荒れたはなれ小島でした。

都からは何日も何日も、不自由な旅路をかさねなければ、ゆきつくことができません。

そんなところへ流されては、もう一生涯、二どと都に帰れるかどうかもわからないのでした。

おそらく罪のゆるしが出るまえに、そんなさびしいはなれ島で、死んでしまうだるうと、成経は早くも覚悟をきめていました。

成経にはことし三つになる、かわいい男の子がありました。

そこでいよいよ鬼界ヶ島へ流されるときまったとき、その子をよんで、涙ながらにいいふくめました。

「そなたが七才になったときは、朝廷へ仕えさせようとたのしんでいたのに、それらいまはむなしい願いとなった。

もし成人のあかつきには、法師となり、父が後世をとむらうようにいたせ。」

そんなことをいわれても、わずか三つの子に、何もわかるどうりはありませんが、成経が語りおわると、さもわかったというように、にっこり笑ってうなずきます。

これを見ては成経も、母も、なみいる人々も、すべて衣の袖をしぼるほど泣きいるのでした。

その間に、いよいよ出発の日がせまりました。

遠い旅です。

しかもふつうの旅とちがって、罪人として遠流されるのです。三人のものは、

「これが都の見おさめ。」

と思えば、歩きだす元気もないほどでした。

それからいく日も泊まりをかさね、三人は護衛の侍もろとも、やっと鬼界ヶ島へとたどりつきました。

ゆきついてみれば、ここはかねて想像したより、もっともっとすさまじく荒れた島でした。

――島のなかには高き山あり。とこしなえに火(ひ)燃(も)え、硫黄というものみちみてり。

かるがゆえにこそ硫黄(いおう)ヶ島とは名づけたれ。雷(いかづち)つねになりあがりなりさがり、麓(ふもと)には雨しげし………。

このような島にとじこめられて、三人の罪人たちは、希望のない月日を送らなければならない身になりました。

こうして平家打倒という、大きないんぼうは、これに加わった人々がすべて殺され、または流されて、いちおう幕をとじることになりました。

流された人々の間には、もちろんなんの連絡とてありません。

おたがいがその後どうなったか、知りたくとも知るすべはないのでした。

ただ都に残された家族のもとへは、流された父や夫が、その後どうなったかというたよりが、風のまにまにきこえてくるだけです。

それによれば、いったん備前児島(びぜんこじま)に流された成親は、その後、有木(ありき)の別所という山寺へうつされましたが、ついに人手にかかり、非業の最期をとげたということです。

なんでもそのとき、はじめは酒に毒を入れて殺そうとしましたが、うまくいかなかったので、崖の下にとがっと金具をおき、崖からつきおとして殺してしまったといううわさでした。

なんともいいようもない無残な最期で、きく人はだれしもゾッとするばかりでしたが、なかでも成親の妻の嘆きは、見るもあわれなほどでした。

「ああ、清盛公も、なんというむごいことをされるのであろう。

もう一度なんとかして、夫の姿を見たいと思っていたが、もう何もかもおわりになってしまった。

こうなっては、わたしもおあとを追って死にましょう。」

いったんはこうまで心をきめましたが、幼い子たちのことを思えばさすがそれもできかね、尼に姿をかえて菩提院(ぼだいいん)という寺へこもることになりました。

幼い若君、姫君も、ともども寺にはいり、ひたすら父成親の後世をとむらいます。

このようにして、月日は水のようにながれさり、すべてのことはただ夢のようにすぎてゆきました。

10 鬼界ヶ島 top

鬼界ヶ島の流されびと――俊寛、康頼、成経の三人は、のせてきた船が帰ってしまうと、すっかりぼんやりしてしまいましたが、そのうち気をとりなおし、やっとあすからのくらしむきのことを相談しあいました。

松かげに、雨風をふせぐだけの小屋がひとつ、そのなかに、当分の食料などがおさめてあります。

これは成経の男教盛からの贈り物で、これからも船のたよりがあるたびに、つけとどけするという約束でした。

でも、いままでは何もかも召使たちにしてもらっていた三人は、食事のしたくひとつするのも容曷なことではありません。

どうやら当番をきめ、慣れない島のくらしをたててゆくことになりました。

さびしい孤島のあけくれ――それはどんなに、三人の胸を痛ませたことでしょう。

きこえるものとては、単調な波の音、松をふく風の音、磯になく鳥の声ばかり。

74

ときおりは色の黒い島の土人が。魚などさげて通りかかりますが、流されびとの姿を見ても、あとのおしかりを恐れて近づこうとしません。

たいくつなまいにちが、夢のようにすぎてゆきます。

そのうち成経と康顋は、ふと思いたって、島のなかの景色のよいところをえらび、そこをかりに那智(なち)の御山と名づけて、熊野まいりのまねごとをすることにしました。

二人はもともと、紀州にある熊野権現(くまのごんげん)の信者だったので、こうして流されびとになると、一日も早く都へ帰れるようにお祈りしようというわけでした。

ところが、坊さんの俊寛だけが、それに反対です。

いいかげんなところを、那智の御山などとよび、夢中になって参詣(さんけい)したりするのが、片腹いたく思えたのでしょう。

「パカな奴らだ。」

と、せせら笑って、仲間にはいりません。

でも成経と康頼は、一緒うけんめいでした。

「ご坊がまいられないなら、わたしどもがかわりにお祈りいたそう。」

そういって、雨の日も風の日も、熊野詣でをやめません。

ある晩のことでした。

成経、康頼の二人は、権現のお堂にこもり、徹夜のお祈りをささけていました。

夜がふけるにつれて、あたりはしーんとしずまりかえり、二人のささげる祝詞(のりと)の声が、ものすごいばかりあたりに反響します。

やがて二人とも疲れて、すこしとろとろとしたときでした。

夢ともうつつともなく、二人の目にぱっと明るい海岸のようすがうつしだされてきました。

どうどうという、波の音もきこえてきます。

目もはなたず沖のほうをながめていると、そのとき沖合いから、白い帆をかけた舟が一艘、矢のように岸べをさして走りよってきました。

近づくのをまってよく見れば、舟のなかには紅(くれない)の袴をつけた女官(にょかん)たちが、二、三十人ものっているようです。

舟がなぎさにつくと同時に、その女官たちはいっせいに舟から下りたち、白い砂浜にせいぞろいして歌いだしました。

よろずの仏の願(がん)よりも

千手(せんじゅ)のちかいぞたのもしき

枯れたる草木もたちまちに

花咲き実なるとこそ聞け

歌う声のあいまには、さわやかになるつづみの音もまじります。

「ああ、ありかたい。祈ったかいあって、帰国の日も近いのであろうか。」

二人はなぎさにひざまずいたまま、歌姫たちにむかって礼拝しました。

と、そのとき歌姫も舟も、かき消すように見えなくなり、二人はハッとして目をさましました。

あたりには暁(あかつき)のひかりがしらじらとさしこみ、そまつなお堂の内部を、明るくてらしだしています。

「ああ、夢であったか。」

二人は、顔と顔を見あわせました。

話しあってみると、二人とも同じ夢をみていたのでした。

「これはただごとではない。那智の権現が、都へ帰るゆるしが出ることを、さとされたちのにちがいない。」

二人は固くそう信じ、小屋に帰ると、さっそく俊寛にも夢のおつげを知らせましたが、こちらはあいかわらずせせら笑うばかりで、権現のごりやくなど信じようとしません。

「あははは。いまごろおゆるしが出るほどなら、あのとき島ながしの罪にもおとされずにすんだであろう。

憎いはあの清盛入道、それがしはもはや神仏を信ずる気になどならぬ。ただ天を呪い、人をうらむばかりじゃ。」

と、はては恐ろしい顔で、あたりをにらみすえるばかりでした。

二人ともおぞけをふるって、

「いや、それほどにまでいわれるならば…………」

と、それからは俊寛とは、なるべくものをいわないようにして暮らしています。

のけものにされた俊寛はひがみにひがみ、だんだん気ちがいじみたことを、いったりしたりするようになりました。

11 夢の白帆 top

ちょうどそのころ、清盛の娘で高倉天皇のお后(きさき)になっている建礼門院(けんれいもんいん)が、近くお産をされるというので、平家一門のものは大さわぎのさいちゅうでした。

もし皇子でも生まれれば、平家一門と朝廷の関係がいっそう親しくなり、そのいきおいもいよいよ高まることになります。

また平家のものでなくても天皇のお世継ぎ(跡とり)ができるということは、とにかく大事件にちがいありませんから、みんな首を長くしてお産の日をまっています。

ところがこの時代のならわしで、お産とか病気とかいうことになると、さまざまのたたりをするものやもののけなどいうものがあらわれ、さんざんに人を苦しめます。

お后という高い位にある建礼門院も、やはりたたりをのがれることはできず、お産近くなるにつれてお悩みは日に夜に重くなるいっぽうでした。

めてたくご出産の日をまちわびる人々は、

「これはただごとでない。」

とおどろきあわて、尊い坊さんたちをあつめてお祈りをしてみますが、さていっこうききめがありません。

お后の病気はだんだんひどくなり、日夜苦痛をうったえるばかりとなりました。

そこでこんどは、巫子(みこ)を招き、たたりをする生(い)き霊(りょう)や死霊(しりょう)などをよびだしてみることにしました。

巫子が熱心に祈っているうちに、たたりをするものが巫子のからだにのりうつり、それぞれの素姓を語る――

これは現代でも、地方によってよく行なわれることで、昔はたしかなこととして信じられていたことです。

さて、こうして巫子が祈るうちに、さまざまな生き霊や死霊があらわれてきました。

だいいちにあらわれたのは、讃岐の国へ流された崇徳(すとく)上皇の御霊(ごりょう)です。

つぎには宇治の悪左府(あくさふ)とよばれる左大臣頼長の霊、つぎにはさきごろ惨殺された成親の霊、西光法師の霊。

そのつぎには、鬼界ヶ昌に流されている成経、康頼、俊寛の生き霊などいうものが、ぞくぞくとあらわれて、平家一門へのうらみをのべたてるのでした。

こうなってはなんとも気味のわるいことですから、それらの霊をなぐさめるくふうをしなければなりません。

そこでさっそく、つぎつぎに死霊をなぐさめる祭りがおこなわれましたが、最後に、鬼界ヶ島の流され人たちは、どうしたらよかろうかという相談になりました。

この時前へすすみ出て、まっさきに意見をのべたのは、成経(なりつね)の舅にあたる教盛(のりもり)です。

教盛はかわいい婿のために、そののちもおりがあれば、許しを願い出ようと心をくだいていましたから、よい機会とばかりいいだしました。

「お祈りもけっこうですが、それよりまず、罪人の大赦(たいしゃ)をおこなわれることかだいいち。

そのなかでも、鬼界ヶ島の流人を召しかえされるほど、神仏の心にかなうことはありますまい。」

「ふむ、それももっともだ。」

と、いつも強情な清盛も、たいせつなせとぎわですから、一も二もなく賛成して、さっそく許し文を書いてあたえることになりました。

願いかなった教盛は、天にものぼる心地でした。

さっそく許し文をひらいてみると、なかには成経、康頼の名は見えましたが、どこをさがしても俊寛の名は見えません。

「俊寛僧都は、いかがなりましょう?」

と、たずねると、清盛はきゅうに不きげんになり、

「あいつはずいぷんとめんどうをみてやった男なのに、自分の家を謀反のよりあい場所にしたやつじゃ。とても許すわけにはいかぬ。」

そのまま、ぷいと立って奥へいってしまいました。

「しかたがない。俊寛僧都のことは、またこのつぎにおゆるしをねがうことにしよう。」

教盛は重盛と話しあって、とにかくゆるしのでた成経、康頼のために、さっそくむかえの船を出すしたくにかかりました。

かわいそうに、こんなわけで、俊寛一人は、こんどの大赦からもれるはめになりました。

鬼界ヶ島は、きょうもさびしく明けました。

三人のものは、遠い都で、どんな相談がおこなわれたとも知らず、きょうもそまつな朝食をすませると、成経、康頼の二人ぱ、権現さまの参詣に出かけてゆきました。

俊寛一人は、あと見送りながらブツブツと、こごとをいっています。

「バカなやつらだ。無情な清盛が、どんなに祈ったところで、罪をゆるしてなどくれるものか。

ああ、憎いのは平家のやつばら。おれは死んでも死にきれないぞ。」

やぶれ衣の袖をかきあげながら、しばらく慨嘆(がいたん)していましたが、やがて思いたったように、ふらふら海岸のほうへ出かけてゆきました。

そこは沖からよせる波が、岩にあたって白くくだけ、カモメやカラスが舞うばかりのさびしいながめでしたが、砂浜に寝ころがって日向(ひなた)ぼっこをしていると、やがて平家討伐の軍がどこからか起こってくれるにちがいないというような、はかない夢を追うこともできるのでした。

そのときになれば、大手をふって都へ帰り、また重い職につくこともできるでしょう。

遠くかすむ沖をながめながら、俊寛の空想はさいげんもなくひろがってゆくのでした。

と、そのときです。

遠くからこちらをさしてくる、白帆のかげが見えてきました。

「おお、船だ。」

俊寛の顔には、みるみるよろこびの色がうかびました。

いつも硫黄買いの船が島によるたびに、都のたよりとともに、流人にあてだ食料や衣類などをとどけてくれます。

きょうもその船がよってくれるのかと思えば、俊寛も心がうきうきして、いっさんに船がつくあたりをさして駆けてゆくのでした。

いってみると、船から下りる人たちはいつも見る商人たちとちがい、いかめしい侍すがたのものばかりです。

「おやつ。これは何ごとか。」

と、目を見はっておどろくうちに、侍たちは俊寛のすがたをみとめ、ぐるりとまわりをとりまきました。

「やあやあ、流人(るにん)の康頼入道、また丹波少将成経どのはいずれにおいでか。」

俊寛は侍たちが何しにきたのかと、ふしぎに思いながら、

「さて二人のもののゆくえをたずねるおん身らは、そも何用あってこの島へまいられたぞ。」

「ほかでもない。」

侍たちは何気なく答えました。

「このたび中宮御産(ちゅうぐうごさん)につき大赦(たいしゃ)がおこなわれ、流人の罪をゆるして都へつれ帰れとの命により、まかりこしたのだ。」

「ほほう、われらの罪をゆるされるとか。」

俊寛は思わず、うなり声をあげました。

まるで、思いもかけぬことでした。

あの二人が、ゆるしをねがおうとて権現参りをしていたのは、では、むだに終わらなかったのだろうか。

それはともかく、さっき役人たちは二人の名だけよんで、俊寛の名をたずねようとしなかったのはいったいどうしたことだろう。

きっとうっかりして、自分の名を忘れていたにちがいない。ゆるし状を見れば、すぐわかることだ――。

そう思いながら俊寛は、かたちをあらためで問いかけました。

「二人のものは、所用あって他所へまいり、いまここにおりませぬ。

しかしわれらことも同罪の俊寛、ねがわくは許し文を拝見できないでしょうか。」

「ふむ、そのほうが俊寛どのか。許し文はここにある。見るがよい。」

役人の一人は、気がるに承知して、清盛直筆の許し文をさしだしました。

俊寛はわななく手にそれをうけとり、くりかえし読んでいましたが、みるみるからだがブルブルふるえたしました。

許し文には成経、康頼の名は書いてありましたが、なんど読みかえしてみても、そのなかに俊寛の名を見出すことはできませんでした。

ふるえていた俊寛の手から、はらりと許し文が落ちました。

あまりといえば、あまりのことに、どういっていいかもわかりません。

三人は同じ罪、しかも流された場所も同じ、この鬼界ヶ島です。

その三人のうち二人だけゆるされて、自分一人がゆるされないとは!

俊寛は泣くにも泣けない気持ちでした。

やがて山から帰った成経、康顋も、船がついたと知って、いそいで駆けつけてきました。

へいぜいから、俊寛の不信心をこころよく思わなかった二人も、いまこうして俊寛一人が帰国をゆるされないと聞いては、思わず役人の袖にすがって、

「どうぞ、三人一緒に帰国できるよう、とくべつのおはからいを願います。」

と、血をはく思いて訴えるのでした。

しかし役人たちも、清盛の命令できたからは、ゆるしの出ないものまでつれ帰ることはできません。

あわれとは思いましたが、

「このたびはしかたがないゆえ、またつきのたよりを待つように。」

と、つめたく答えただけです。

俊寛の齟念さ、嘆きかたはひととおりではありませんでした。

三人一緒なればこそ、いままで強いこともいっていましたが、自分一人島にとり残されるとなっては、もう意地も我慢もきえてしまいます。

「都までつれていくことができないなら、せめて九州までつれていってくだされ。

この島に一人残されるくらいなら、死んだほうがましです。」

と、身もだえしながらねがってみましたが、役人たちはてんで相手にしそうにもありません。

成経はしきりと気のどくがり、

「いや、まことにごもっともな願いです。

われらとて、そなた一人のこして立ちさるのは、いかにも心ぐるしいが、まずこのたびはあきらめるよりほかはなさそうだ。

そのうちわれらが都にのぼり、そなたのゆるしをねがってさしあげるから、気をおとさず、よい日よりを待たれるがよい。」

と、ねんごろにいいなぐさめるのでした。

でも俊寛の身にとっては、そんななぐさめが何になるでしょう。

まるでだだっ子のように、足ずりしてくやしがりながら、両眼からはぽろぽろ涙をながし、なおもつれていってくれるように頼みましたが、もうみんなそっぽをむくばかりで、なんの返事もしてくれません。

そのうち時刻がうつって、船のほうから荒くれた船頭の声がきこえてきました。

「おうい、船が出るぞう。」

役人どもは成経、康頼の二人をつれて、ぞろぞろ船へのぼってゆきます。

後を追おうとした悛寛は、波うちぎわでひきとめられてしまいました。

そのうち船は、船頭たちの手でひと押し、ふたおし、たちまち波にのってなぎさをはなれてゆきます。

「よいさ、えいさ。」

やがて櫓をこぐ、船頭たちのかけ声がきこえてきました。

するすると、帆柱にかかげられる白帆。

「待ってくれえ。乗せてくれえ。」

叫びながら、俊寛は海のなかまで走り入りましたが、とたんによせくる波に足をさらわれ、どうと尻もちついて、したたか潮水をのみこみました。

やっとのことでなぎさにはい上り、とある岩のうえによじのぼって見れば、頼みの船は、早くも沖あいさして走り去ってゆきます。

「おうい、待ってくれい。」

俊寛の声は、もう波音にまぎれてきこえません。

どどどど、ざぶうん――

寄せてはかえす波の音ばかりが、あわれな俊寛のよび声にこたえるようでした。

沖あいはるか、鳥のようにうかぶ白い帆。

それもいつか、かき消すように見えなくなってしまいました。

「ああ。」

ぼうぼうと髭ののびた俊寛の両頬には、かなしみとも、怒りともつかぬ涙がながれました。

都へ帰るのぞみは、いまこそはっきりと断たれてしまったのです。

12 旅ごろも top

きようは鬼界ヶ島の流され人が、罪をゆるされて都へ帰ってくるというので、もの見高い京の人々は、ひとめ行列を見ようものと、往来にひしめきあっていました。

「鬼界ヶ烏とは、どんなところだろう。

さぞかし鬼も住もうに、よう取って食われもしなかったものじゃ。」

一人がそういって身ぶるいすれば、べつの一人はしたり顔で、

「なんでも那智の権現さまのごりやくで、身につつがもなかったということじゃ。

その証拠に、成経さまが島で流した卒塔婆(そとば)が一本、安芸(あき)の巌島(いつくじま)まで流れついたそうでの。」

「それは、まあ、ありかたい話じゃ。」

「これで亡くなった成親さまも草葉のかげでやっと安堵(あんど)されたことであろう。

成経さまは、都へ帰られる途中、有木(ありき)の別所とかやにたずねいって、父成親さまの亡くなった跡を弔(とむら)われたということじゃが、なまじ生(い)きてもどった身が、つらかったかもしれぬわ。」

などと、行列がくるのを待ちながら、ガヤガヤと知ったかぶりのうわさ話がたえません。

ちょうどそのとき、成経たちをのせた車は、周囲を警護の役人にまもられながら、しずしずとまえを通りかかりました。

道に群れあう人々は、

「おお、あれが成経さま。康頼さまも一緒にのっておいでじゃ。」

と、声高に話しあっています。

康頼はこの時、べつの車が迎えにきていましたが、いまさら成経とわかれるのが名ごりおしく、せめて七条河原あたりまで一緒にといって、成経の車に同車していたのでした。

二人とも長い年月の島ぐらしで、顔もやつれ、昔のおもかげはありません。

「おいたわしいことじゃ。」

と、人々がささやくうちに、どこからきたのか、まだ十五、六才と思われる一人の少年が目を皿のようにしながら、人々をかきわけて前へ出ると、成経たちの車にそって走りながら、おろおろ声で問いかけました。

「もうし、わたしの主人の俊寛さまは、どこにおいでなのでしょう。どうして、この車には、乗っておられないのですか。」

警護の役人は、それをきくと、しかりつけるように、

「俊寛僧都は、罪重くて、このたびのご赦免よりもれたのじゃ。えい。じゃまするな、どけ、どけ。」

少年が茫然(ぼうぜん)としてたたずむひまに、みるみる車は遠ざかって行きます。

あとを見おくる少年の目は、涙でいっぱいになり、はては肩でしゃくりあげながら、再びどことも知れず姿をけしてゆきました。

この少年は、名を有王(ありおう)といい、俊寛僧都がまだ都にいたころ、かわいがって使っていた少年従者だったのです。

けなげな有王はその恩を忘れず、きょうしも鬼界ヶ島から流人が帰ると聞いて、出むかえにきたのでした。

でも俊寛一人は、のけものにされたので、きょうの一行のなかに姿が見えるどうりもありません。

かわいそうに、主人思いの有三は、どんなにがっかりしたことでしょう。

それに悛寛だけは、いつ罪がゆるされるかわからないと聞き、すっかり気落ちして、生きてゆく元気も出ないほどでした。

よろけるような足どりで家へ帰った有王は、それからしばらくの間、外へも出ないで考えこんでいましたが、とうとうある日、大決心をして家をあとにしました。

大決心――それは年のいかない少年にとって、身にあまるほどの大任でした。

有王は両親にもつげず、ひそかに島へ渡って、なつかしいご主人に会う決心をつけたのです。

このころは国々に人買いや、追い剥ぎなどがはびこって安心して旅のできない時代でした。

有王はそのような恐ろしいめにも会わず、無事に島へわたれるでしょうか。

九州までいくのだって、容易なことではありません。

遠い前途を思えば、有王の胸も暗くくもるばかりでした。

でも、どうあっても主人に会いたいという一念から、ぜひ島までたどりつきたいという決心をかためたのでした。

こうして悲壮な決心をした有王は、しゅびよく家をぬけでるとまず奈良へむかいました。

そこには俊寛の娘がたった一人、叔母さんの家に身をよせていたので、有王は娘に会い、俊寛へのことづてを聞こうと思ったのでした。

娘は有王の決心をきくと、はじめて父にたよりができるというので、夢かとばかりよろこびました。

さっそく紙と筆をとりだし、おぼつかなくも筆を走らせます。

「それではこの手紙を、父上までとどけてくださいね。どうか無事で島にゆきつけるよう、祈っていますよ。」

娘は叔母ともども、そういってけなげな有王を送りだすのでした。

さてこれからは、雲や霞(かすみ)のたちこめた遠い九州路をさして、心ぼそい一人旅をつづけなければなりません。

でも有王はけんめいでした。

なつかしい主人に会い、娘からたのまれた手紙をわたすことができると思えば、かよわい足にも力がはいります。

かねてから支那の商船が、四月か五月には薩摩潟を出発して鬼界ヶ島へ寄るときいていたので有王はひたすら道をいそぎ、やっと薩摩潟にたどりつきました。

運よく船にもまにあって、やれうれしやとよろこんだのもつかのま、有王は港の荒くれ男にとっつかまり、すっかり着物をはがれてしまいました。

それでも有王の元気は、くじけません。

さいわい、俊寛へのたいせつな手紙は、頭のもとゆいのなかに結(ゆ)いこんであったので、荒くれ男の手にもわたらず、ようやく船にのりこむことができました。

おりから風も順風でした。

白帆にさわやかな追い風をうけながら、船はすべるように港を出てゆきます。

めざすは音にきく見界ヶ島――。それからいく日かたって、いよいよ島についてみると、それはまた、なんという荒れはてた、ものさびしい眺めだったでしょう。

こんなひどいところに、何年もの間、ご主人がとじこめられているのかと思うと、有王の胸ははりさけんばかりでした。

それにしてもご主人は、いったいどこに住んでおいでやら。

船を下りた有王は、ゆき会う人ごとに梭寛のゆくえをたずねますが、だれ一人ハッキリ答えてくれるものもありません。

「さあ、そんな人たちがいたことはいたが、みんな都へ帰ったようすだよ。」

聞きなれぬ言葉で、そんな返事をするものがいます。

またなかには、

「なんでも三人のうちで、一人だけのこっていたが、それもいまはどこへ失(う)せたやら、さっぱり姿を見かけんわい。」

と、答えるものもありました。

有王は心のなかで、それこそご主人の俊寛さまにちがいないと思いましたが、さてどこへいけばめぐりあえるものやら、なんとも心もとないしまつでした。

――おぼつかなさに、はるかにわけ入り、峰によじ谷にくだれども、白雲あとをうずめて、ゆき来のみちもさだかならず。

青嵐(せいらん)夢をやぶっては、そのおもかげも見えざりけり。

山にてはついにたずねもあわず、海のほとりについてたずぬるに、砂頭に印をきざむかもめ、沖の白州にすだく浜千鳥のほかは、あと問うものもなかりけり……。

こうしてむなしく俊寛のゆくえをたすねながら、きょうも有王は海岸へ出て、足にまかせてさまよい歩いていました。

そのときでした。

砂にたわむれる波をよけながら、身にぼろをまとい、まるで虫けらのようにやせこけた一人の男が、そろそろと近づいてくるのに出会いました。

頬骨のつきでた顔は黒くすすけ、頭にはぼうぼうと髪がさかだち、見るもおそろしいすがたです。

片手にさげているのは、まだ潮水がたれているあらめです。

もういっぽうの手にあるのは、拾うたのかもらったのか、都では見たこともないような一匹の魚でした。

あるく元気もないのか、ふらり、ふらりと近よってくる相手に、有王は大声あげてよびかけました。

「もうし、ちょっとおたずねしたいのですが……」

相手の男は、ぎょっとしたように立ちどまり、どんよりした目を見はりながら、

「なんのご用じゃ。」

「ほかでもありませぬ。わたくしは法勝寺の住職俊寛僧都をたずねようとて、都よりまいったもの。

そのゆくえがわからかくて、難渋いたしております。もしご存知でしたら、おしえてくださいませ。」

「なに、俊寛僧都じゃと? して、そういうそなたは……」

叫びながら、相手はよろけるように有王のそばへ近づき、つくづくと顔を見ていましたが、

「や、そなたは有王――」

叫ぶまもなく、たちまち、

「うーん。」

と、うなって気絶してしまいました。

いわずと知れた、これこそたずねる主人俊寛の、なれのはてだったのです。

それと気づいて、有王はあわてて、相手を抱きおこしました。

「もうし、ご主人さま。気をたしかにもってくださいませ。

お姫さまから、おことづけの文(ふみ)も、こうしてたいせつにもってまいりました。」

有王はもとゆいから取出した手紙を、おまじないのように、俊寛の顔のうえでふりまわしました。

有王の一念がつうじたのでしょうか。

やがて息をふさがえした俊寛は、ようやく砂のうえにすわりなおし、有王の姿を見あげ、見おろしました。

「はてわしは、何やら夢でも見ているような心地じゃ。

この孤島で、そなたの姿を見ようとは、まるで思いもかけなかったわい。」

俊寛のことばに、有王は涙をこぼしながら、

「ああ、お気がつきましたが。けっしてこれは、夢ではございませぬ。

せっかくこうしてお会いできたのに、もしものことがあったらどうしましょう……

都でおわかれしてからは、ご主人さまにひとめ会いたくて……」

と、きょうまでのことを、かいつまんで話します。

俊寛はいちいちうなずきながら、ふかいためいきとともに答えました。

「それはどの苦労をして、この俊寛をたずねてくれるとは、はてさてそなたは忠義ものじゃ。

どれ、娘の文とやら、さっそくながら見せてくれぬか。」

「はいはい、これにございます。どうぞごらんくださいませ。」

さし出す娘の手紙を、俊寛はおののく手にひろげました。 |

|

そこにはくわしく家庭のありさまがしたためられ、母も死に、弟も死んだことを知らせたのち、つぎのような悲しい言葉でむすばれてありました。

あわれ高きも賤(いや)しきも女の身ほどいいがいなきことは候(そうら)わず。

男の身にても候わば、渡らせたまう島へも、などかたずねまいらで候(そうろ)うべき。

この童(わらわ)をお供にて、いそぎ都へかえらせたまえ。

よみながら、俊寛の頬には悲しい泣き笑いがうかびました。

さらさらと手紙をまきかえしながら、

「有王よ。娘ががんぜないことをいうてよこしたわい。

そなたを供に、都へのぼれと申しておる。

この俊寛の心のままになることなら、どうしていままでむなしく苦労しようぞ。

娘もことしはもはや十二になろうに、これほどのことがわからいでは、さきが思いやられるわい。」

俊寛はこういって、娘の身を思いやるように、さめざめと泣きいるのでした。

さて、いつまでそうしてもいられず、俊寛はやがて有王をともない、いつも起きふしている小屋へとさそいました。

小屋といっても、松かげに竹をたてて柱とし、葦(あし)や松で屋根をふいただけのおそまつなもので雨風も満足にはふせげそうもない掘っ建て小屋でした。

これが俊寛僧都ともうたわれた人の住まいかと、有王の顔はくもりました。

それと見て、俊寛はさびしい微笑をうかべながら、

「有王よ。何もおどろくことはない。こうなるのもみな人間の運命じゃ。

妻も死に、世つぎもたえたと聞いたいまとなっては、もはやこの世にのこす思いもない。

都へ帰るのぞみもなくなったわい。

わしの死ぬところは、この小屋しかないことが、はっきりわかった。

もう、わしのこと、かまうでないぞ。」

俊寛はかってのうらみや怒りなどは、すっかり忘れはて、何もかもあきらめきったようすで、しずかに語りつづけます。

その日から、俊寛はみずから食をたちました。

有王がいろいろ口にあいそうなものをつくってあげても、一箸(ひとはし)も口をつけようとしません。

ただ正座して阿弥陀如来(あみだにょらい)の名号(みょうごう)をとなえながら、ひたすらこの松かげに往生(おうじょう)をとげる願いのほか、何ものもないありさまでした。

すでに有王に出会ったときから、生きている身とも見えなかったほど、おとろえきったからだです。

食をたって、どうして生きのびることができるでしょう。

有王の必死の願いもむなしく、それから何日もたたないうちに、俊寛はとうとうあの世に旅立ってしまいました。

このような人里はなれた孤島では、もちろん人をよんで葬むることもできません。

よんどころなく、有王は泣くなく松の葉、蘆(あし)の枝などをあつめ、俊寛のなきがらを一片のけむりとし、その白骨を拾いあつめて、またもや千里の旅にのぼることとなりました。

奈良には俊寛の娘が、有王の帰りをまちわびています。

俊寛の無事なありさまをつたえるかわりに、白骨をみやげに帰らなければならぬ有王の胸は、泣いてもなききれぬほどでした。

こうしていまや、平家討伐の相談にあずかった人々も、つぎつぎに死にたえ、あの大事件も、ようやく人の口にのぼらないようになってゆきました。

成親もうらみをのんで死にました。

西光法師も殺されました。

俊寛も絶海の孤島に、みずから食をたって死にました。

ゆるされて都へ帰った成経は、再び法皇に仕える身となりましたが、康頼にすっかり浮き世にのぞみをたち、僧になって亡くなった人々の菩提(ぼだい)を弔っています。

使いをはたして帰った有王も、俊寛の遺骨を高野山へおさめると、まもなく僧となって諸国をめぐることになりました。

でも平家一門だけは、そんなことにかかわりなく、あいかわらず勢いさかんのありさまです。

しかし、しかし、それもいつまでつづく栄華(えいが)だったでしょうか?

top

****************************************

|