|

****************************************

Index 驕る平家の巻 異変の巻 白旗の巻 西海の巻

西海の巻

1 春いずこ top

九州へ逃げた平家は、いつか地方の平家と一緒になり、勢力を取戻していましたが、そののち、謀反をおこすものがあって、九州からさらに四国へうつるようになりました。

ちょうど都で義仲がいばっていたころ、平家は讃岐(さぬき、今の香川県)の八島(今の屋島)を根城に、山陽、南海を切りしたがえ、あなどりがたい勢力をはっていました。

寿永三年の春を、平家はこの八島でむかえました。

しかし見るかげもない浦里のことですから、春正月といっても、もちろん昔のように華やかな儀式をあげるわけにいきません。

ちゃんと天皇までおつれしているのに、なんの節会(せちえ)もおこなわれず、ものたりないさびしい春をおくるのでした。

――青陽の春もきたり、浦ふく風もやわらかに、日かげものどかになりゆけど、ただ平家の人々は、いつも氷にとじこめられたる心地して、寒苦鳥(かんくちょう)にことならず。

東岸、西岸のやなぎ遅速(ちそく)をまじえ、南枝北枝の梅、開落すでにことにして、花のあした、月の夜、詩歌管絃(しいかかんげん)、鞠(まり)、小弓、扇合(おうぎあわせ)、絵合、草づくし、虫づくし、さまざま興ありしことども思い出で、語りつづけて、長き日をくらしかねたまうぞ哀れなる……。

それでも平家の人々は、いつの日か、また都へのぼり、はなやかな日にめぐりあうときがくるだろうという夢をすてませんでした。

ここは九州にくらべれば、都にに近く、おりにふれて、都のことも耳にはいります。

そのたびにみんな身をふるわせるほど、都恋しい思いにくれるのでした。

春の日も 一日一日とすぎてゆきました。

平家はきょねんの暮から、八島(やしま)を出ては、摂津(せっつ)の国(兵庫県)におしわたり、一ノ谷に城郭をつくっていましたが、いまではもう、だれが攻めても落ちないほどの堅城になっていました。

平家はここに、十万にあまる兵力をあつめました。

都ではすでに義仲が死に、範頼(よりのり)、義経がかわって法皇をお守りしていたころです。

都と一ノ谷の間には、くらい戦雲がたなびき、どうにもひと荒れこなくてはすまないありさまとなっていました。

このようすを察した範頼、義経の二人は、さっそく法皇におめどおりを願い、平家追討のために、西国へおもむきたいむねを申しあげました。

法皇はこころよくおゆるしになり、なお、安全に三種の神器を都へおかえしするよう、とくにお頼みになります。

身にあまる栄誉と、ありかたくおうけした二人は、さっそく追討(ついとう)のしたくにとりかかりました。

正月はすぎ、世はいつしか二月にうつっていました。

2 一ノ谷の戦い top

追討の軍は、例によってふたてにわかれ、一方の大将は範頼、これに幕僚として、四、五人がつき 侍大将には梶原平三(かじはらへいざ)景時(かげとき)、その子の源太景季(げんたかげすえ)などがすえられました。

もう一方の大将は源九郎義経、これも四、五人の幕僚のほか、侍大将のなかには佐々木四郎高綱、熊谷次郎直実、その子小次郎直家、武蔵坊弁慶などという、一騎当千の名がずらりならんでいます。

範頼の軍は総勢五万余騎、義経勢は一万余騎、それぞれ道をかえて一ノ谷へと進軍しました。

丹波路をすすんだ義経勢は、途中三草(みくさ)の山のあたりで敵をやぶり、早くも一の谷ノ近くへせまりました。

ここで一万騎をふたてにわけ、土肥次郎(どいのじろう)実平(さねひら)という侍大将に七千余騎をあずけて大手へまわし、自分は三千余騎をもって鵯越(ひよどりごえ)を目ざしました。

ここは一ノ谷の背後にあたり、見はるかすほど高い絶壁にさえぎられて、攻めることなど思いもよらないような難所でした。

その鵯越にむかうと聞いて、あきれたのは部下の兵たちです。

「うちの大将は、ちと頭がへんになったのじゃないか。敵とたたこうて死ぬなら、まだしもだがそんな難所をこえそこねて、谷へ落ちて死にでもしたら、それこそ浮かぶ瀬もないわい。」

みんなブウブウ不平をならします。

義経はそれをおさえ、

「心配するな。この義経が、よいようにしてみせる。」

と、なおも山路をおしすすもうとしました。

あたりにはいくかかえもある巨木がしんしんとそびえ、ふかい下草(しもぐさ)が生(お)いからまって、道らしいみちも見えません。

どこをどうすすんでよいものか、しばらく義経も迷うありさまでした。

この時まえへ進み出だのに、十七、八とみえる一人の若武者です。

その若武者は、かしこそうな瞳をくるくるさせながら、

「申しあげます。わたくしの父は、しばしば山中にたたかったことがあるので、その時の経験を物語ってくれましたが、なんでもこのようなとき、老いたる馬をさきに立てれば、かならず道のあるところに出ると聞きました。

こころみに、そうしてみてはいかがかと存じます。」

それを聞くと、義経はきげんよく笑って、

「おお、よくいってくれた。吹雪で道がわからなくなっても、老いたる馬はみちを知るという。すぐ馬を追え。」

ここで白葦毛(しろあしげ)の老馬を一頭えらんで、さきに立て、見知らぬ山から山へと進むことになりました。

ちょうど二月はじめのことです。

山かげにはのこりの雪が白くかがやき、木から木へ、鶯(うぐいす)がキョキョッ、キョキョッとないてわたります。

襟(えり)をふく山風は寒いのに、将兵どもは、汗みずくになりながら、山をこえ、谷をわたってすすみました。

ゆけども、ゆけども道らしいみちにあいません。

兵(つわもの)どもは、またプスブスいい出しました。

「知らぬ山中でぐずぐずしているうちに、戦いはすんでしすうだろう。

これでは功名手柄をたてたくとち、たてようがないわい。」

その声がきこえたのて、義経はかぶりをふってなだめました。

「一ノ谷がおちれば、それが第一の功名じゃ。奇襲をおこなわなければ、あの要害はけっしておちぬぞ。」

義経の心中にぱ、何かふかく思いさだめたことがあるようでした。

そこへ、いそぎ足に近づいたのぱ、義経が手足と頼む武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)でした。

大地もひびくほど、重そうな大長刀(おおなぎなた)をのっし、のっしと突きながらやってきましたが、見れば弁慶(べんけい)のあとから、しわくちゃ爺さんが一人くっついてきます。

義経はふしぎそうに、

「あれは、だれじゃ。」

と、爺さんのほうを指さしました。弁慶はかしこまって、

「あれはこの山の猟師でございます。ついそこでゆきあいましたゆえ、お役にたつと考え、つれてきました。」

「猟師ならば、よく案内を知っておろう。」

義経は猟師にむかって、くわしく道すじをたすねながら、

「これよりわれらは、一ノ谷へ軍兵をおとす覚悟だが、きさまひとつ案内してくれぬか。」

「いえいえ、めっそうもない。あの鵯越(ひよどりごえ)をおとすなどは、夢のような話でございます。」

猟師はあわてて手をふりました。

「十五丈、三十丈とある岩ばな、山崖などを、どうして下りることができましょう。

まして馬にのっておとすなどは、無分別と申すもの、おやめになったほうがりこうです。」

「ではたずねるが、鹿は通らぬか。」

「はい、鹿ならば、ときおり通うのを、見たことがあります。」

「ふむ。鹿のかようところを、馬が通えぬということはなかろう。ぜがひでも、おとさねばならぬ。

これ、きさま案内をいたせ。」

「いえ、わたしは年寄りの身で、お役に立とうとは思えませぬ。どうぞ、ごかんべんを……」

猟師はひらに辞退しますので、義経はちょっと考えていましたが、やがて思いついたように、

「では、きさまに子はないか。」

「はい、十八になる男の子が一人ありますが……」

「それはちょうどよい。その子をつれてまいれ、案内させよう。」

そこで猟師は家へ引返し、すぐに息子をつれてきました。

山のなかでそだっただけに、見るからにたくましい少年です。

義経はよろこんで、名をききました。

「鷲尾熊王(わしおのくまおう)。」

と、答えます。

「しからばこれより、鷲尾三郎義久と名のれ、士分(しぶん)にとりたててつかねそう。」

義経は熊王のもとどりを上げさせ、手ずからりっぱな大小まであたえました。

猟師の父は、見ちがえるほどりっぱになったわが子の姿を、ただ目をしばたたきながら見まもるばかりでした。

よい案内者をえたので義経の一行は、それからほどなく、一ノ谷の要害にのぞむ鵯越(ひよどりごえ)の難所にさしかかりました。

きてみれば、なるほどここはものすごい断崖絶壁が切りたち、とても乗馬の将士(しょうし)が下りられそうなところではありません。

|

みんな下のほうをのぞきながら、恐ろしそうにおじけをふるうばかりです。

義経は木のまから、はるか眼下に見える平家の城をにらんでいましたが、この時すでに、範頼(のりより)、土肥(どい)の軍は戦端をひらいたとみえ、大手(おおて)のかたにあたって、さかんにもみあうようすが見えました。

もう、ぐずぐずしているときではありません。さっそく、

「いざ、落とせ。」

の号令をかけようとしたときでした。

どこからとび出したか、鹿が三頭ほど崖ばなに立ったかと思うと、いならぶ軍馬に恐れをなしたとみえ、トットットッと、急な坂道を落ちるように下って見えなくなってしまいました。

「やあ、鹿が下りたぞ。」

これを見た将士の胸に、いいようのない感動が流れます。

義経はその好機を、はずしませんでした。

「今度は、馬をおとせ。」

と、命じました。

よりすぐった馬が四、五頭、鞍をつけただけのままで崖ばながら追いおとされました。

たちまちガラガラとおちる小石のあいまに、黄色い砂けむりがパッとたちます。

ずるずるずる――馬はすべるように駆け下りてゆきましたが、とたんに一頭の馬が足をとられ鞠のようにころげおちてしまいました。

「あっ、しくじったぞ。」

将兵がかたずをのむひまに、それでものこりの馬は、みごと難所をこえ、城の中へかけこんだようすです。

「見よ。あれを手本にせよ。」

義経は大声でさけびました。

「注意さえすれば、何ごともかく下りられるはず。さあ、すぐおとせ。」

ことばもおわらぬうちに、義経はまっさきかけて、崖を下りはじめました。

目もくらむ絶壁です、

一歩あやまれに、たちまち崖下へたたきつけられてしまうでしょう。

でも、いまはもう、死を思うひまもありません。

三十騎ほどの将兵が、すぐ義経のあとを追ってくだりはじめました。

つづいて三千余騎の全軍が、ぞくぞく木の間から姿をあらわし、あとへあとへとよせ下ります。

義経がたの一隊は、すでに崖の中腹にある、平たい壇のところまで下りました。

そこまでは小石まじりの砂坂でしたが、あとは切りたった大岩石で、そのうえにぱ青い苔がはえ、どこに足のかけようもない危うさでした。

「いよいよ運のつかただ。」

一隊の将兵は、思わず観念の目をとじました。

ここまで下っては、のぼろうにものぼれるわけもありません。

死を覚悟して、駆け下りるだけです。

この時一人が、大声あげて、はげましの言葉をかけました。

「われらが国では、鳥をとるため、朝夕このようなところを駆けあるくわ。いざわれにつづけ。」

いいおわるや、手綱さばきもたくみに、しずしずと下りはじめました。

「それ、おくれるな。」

たがいにぱげましあいながら、みんな目をつぶってあとにつづきました。

たえずカラカラと落ちる小石。もうもうとあがる砂けむり。

ぐっとふんばった鐙(あぶみ)が、まえのものの鎧兜(よろいかぶと)にさわるほどそり身になり、馬に力をつけながらしのび足にすべり落ちました。

そのうち、先頭の一騎が地上に下り立ち、

「わあっ。」

と鬨(とき)の声をあげます。

成功!

まさに奇跡でした。

全軍ただ一騎の故障もなく、ぶじに崖下へ下りたつことができたのでした。

「わっ、わあっ。」

よるこびにふるえる鬨の声は、山にひびき谷につたわり、まるで何万という大軍がおしよせたようでした。

さっき義経が山の上から見たとおり、大手にはもうだいぶ前から、源氏勢が攻めよせ、平家がたは苦戦のようすでした。

しかし平家もさるものです。十万の兵力をたくわえているうえに、天然の要害にこもっていることとて、よういに敵を近づけません。

そのため源氏勢も、ほとほと攻めあぐむありさまでした。

このままでは、とても一気に城をおとすわけにいきません。なんとかうまい計略はないものだろうか――と、そう考えていたときでした。

うらてにあたって、

「わあっ。」

という鬨の声があがるとともに、平家の陣はたちまち大混乱におちいり、そこここに逃げまどう姿が見られました。

「何ごとか。」

とあやしむうちに、城中からはすでに火のてがあがり、たちまちあたりの建物にもえひろがるようです。

「それ、この機をにがすな。」

大手の源氏勢は、なだれをうって城内に攻めこみました。

バチバチバチ――城郭はすさまじい音をたててもえおちます。

もうもうとあがる黒けむり。その間を、蛇の舌のようにチロチロとはい出る炎。

「ただいま鵯越より、義経公の一隊が攻めいり、そのため城中は、このさわぎとのことです。」

いちはやく伝令がとび、大手の範頼に知らせました。

「うむ。よくやった。もはやわが軍、大勝利じゃ。」

範頼はにっこり笑って、油断なくあとの命令をくだします。

「敵は浦づたいに、海中へにげのびるもようじゃ。一人も討ちもらすな。」

「かしこまりました。」

伝令はすぐ立ちさります。

範頼がいうとおり、すでに平家勢は総くずれのありさまでした。

われもわれもと、城につづく海岸づたいに、海をめざしてにげのびました。

そこにはまえから、大船小船がまちかまえていて、にげゆく将兵を助けようとしているのでした。

ジャーン、ジャーンとなる鐘の音。

ボーッとふくほら貝の声。

えんえんともえさかる火勢。

一ノ谷はいまや地獄図さながらの光景でした。

切り倒された将兵の血は、川となって流れます。

“むくろ”は山となり、源氏勢の進むのをさまたげるほどでした。

しかも討ちもらされた平家勢は、城を見すてて海へはいり、軍船にとりついては、沖へ漕ぎさろうとするのでした。

しかし船のかずは、もとよりかぎりがあります。

重い鎧兜(よろいかぶと)をつけた軍兵どもが、あとさき見ずにのりこむので、たちまちブクプクとしずむ船もありました。

いっぽうでは、うしろからくる軍兵をのせまいとして、長刀や太刀をふるい、ふなばたにとりつく腕を切りはらっている姿も見えます。

あっぶ、あっぷと、波にただよう手負いの武者。

しぶきをあげて泳ぎまわる馬のむれ。

その間に、重くかしいだ軍船が、一艘、二艘と、沖あいはるかこぎだします。

城はいつか、完全にやけおちました。

源氏の兵どもは、なおものこる平家勢を相手に、はげしい攻撃をくわえていました。

3 花匂う top

もうそのへんにいるのは、名もない雑兵(ざっぺい)ばらで、名のある侍たちは落ちのびたということがわかるや、源氏勢はわれさきにと、海のほうへおしよせました。

岡部六弥太(おかべのろくやた)という侍が、ふとむこうを見ると、百人ほどの部下にかこまれ、黒糸緘(くろいとおどし)の鎧をつけた武者が、落ちつきはらって馬をすすませるのが目にはいりました。

だれかはわかりませんが、いずれ一方の大将とおぼしいいでたちでした。

六弥太(ろくやた)はこおどりしてよろこび、これぞ屈強(くっきょう)の相手とばかり、二、三人の手下と一緒にとび出していきました。

近づきながら、大声あげて、

「そこに落ちゆくは、さだめてよき大将と見まいらせる。敵にうしろをみせるは卑怯であろう。

いざ、かえさせたまえ。」

相手の武者は、この時ちょっとふりかえりながら、

『われは味方のものぞ。あやまちするな。』

いいすてたまま、馬をいそがせます。六弥太はあざ笑って、

「何をいわるる。見れば歯に鉄漿(かね)をつけているもよう。

平家の公達(きんだち)でなくて、だれが鉄漿(かね)などっけるものぞ。」

馬上ながら、両手をのばし、いきなりむんずと組みつきました。

百騎ばかりの侍も、あるいはさきをいそぎ、あるいは遠まきにするばかりで、手出しをしません。

六弥太、ここぞと力をこめてわたりあいましたが、相手もさるもの、組みつく手をふりはらい、あべこべに六弥太の首に手をかけ、ぐいっと引きしぼりました。

おそろしいほどの大力です。

「ううむ。」

六弥太はうなりました。

手足をジタバタもがくだけで、しだいに気がとかくなります。

相手は六弥太を十分しめつけると、すばやく腰刀を引きぬき、

「えい。」

と刺しとおしました。

さいしょの二太刀は、つるりと鎧をすべり、なかへ通りません。つづく一太刀はグサと内兜に突き入りましたが、これもかすり傷ですみました。

相手の力がゆるむのをみすまし、六弥太は、

「おおっ。」

とさけんで、首をねじむけました。

ちょうどおりよく、あとを追ってきた六弥太の部下が、横合いから、

「やっ。」

とばかりふりおろした太刀のもと、相手の武者は右の腕をつけ根から切りおとされ、

「無念ッ。」

と、のけぞりました。

六弥太いさんでつけいるところを、

「待て、しばし。」

のこる左手で六弥太の襟首つかむや、大音にさけびながら一間もむこうへはねとばしました。

とたんに武者はくるりとむきをかえ、西方にむかい、左手をあげて、

「光明遍照(こうみょうへんじょう)十方世界(じゅっぽうせかい)、念仏衆生(ねんぶつしゅうじょう)摂取不捨(せっしゅふしゃ)。」

声高らかに十念(じゅうねん)をとなえるうちに、あとへまわっだ六弥太の刀にかかり、首はぽろりとまえへおちました。

あぶないところを、六弥太は命びろいしました。

それにしても、名のりをあげないので、敵がだれであるかわかりません。

ふと気づけば、箙(えびら)に白く、一本の文がむすびつけてあります。

いそいでとりはずして見ると、筆あとも美しく、つぎの歌がしるしてありました。

行きくれて木の下かげを宿とせば

花や今宵の主ならまし 忠度(ただのり)

六弥太はよんで、はっと胸うたれました。

すんでのことに、こっちの命があぶなかったのもどうり、この武者こそ、平家がたにその人ありときこえた薩摩守忠度だったのです。

都を落ちるとき、わざわざ引さかえしてまで、藤原俊成卿をおとずれ、自作の歌一巻をあずけてさった風雅の武士。薩摩守忠度は、さすが死にのぞんでも、日ごろのたしなみを忘れませんでした。

九州に落ち、四国をめぐるうちには、さぞ歌にしめされたように、花の下かげにかり寢の夢をにむすんだこともおおかったのでしょう。

六弥太ははげしいたたかいの場にいることも忘れ、しばし忠度の筆のあとに見入りました。

「ああ、平家の公達は、風雅なことよ。」

あとになって、六弥太の口からそのときのことを聞いた源氏の将兵は、一人として忠度の最期をおしまぬものはありませんでした。

ここに義経勢の侍大将、熊谷次郎直実(なおざね)は、これも敵の大将をもとめて、馬を海岸ぞいにすすませていました。

沖には平家の軍船が何燮もうかび、赤旗をなびかせながら、どこともしれず漕ぎさってゆきます。

みぎわに近い舳には、何人もの落ち武者がとりつき、ごったがえしのまっさいちゅうでした。

と、直実の目に、いましも海中めがけてザンブと馬をのり入れる一人の武者の姿がうつりました。

見るもまばゆいほど、みごとないでたちです。

萌黄匂(もえぎにおい)の鎧、鍬形つけた兜、黄金づくりの太刀、滋藤の弓、連銭葦毛(れんぜんあしげ)の馬には金でかざった鞍をおいて、ゆったりとのりなしています。

敵ながら、あっぱれな武者ぶりと、直実(なおざね)はさっそく馬をいそがせながら、よびかけました。

「やあやあ、なんとて敵にうしろを見せたまうぞ。いそぎかえさせたまえ。」

きこえたとみえ、敵はきっと直実のほうを振り返りました。

と思うまもなく、馬の首を岸にむけ、水しぶきをあげて汀(なぎさ)におどりあがりました。

すばやく近づいた直実は、ものもいわず相手に組みつきました。

とたんに、ハッとしました。

相手はひどくよわよわしく、女とまごうしなやかさです。

が、ぐずぐずしているひまはありません。

組みついたとたん、二騎はもみあったまま、どうと砂浜に落ちました。

いきなり膝で相手をおさえ、腰刀に手をやりながら、片方の手で、ぐっと相手の兜をおしあげてみました。

白い頬、丹花(たんか)の唇(くちびる)、その間からのぞくのは、黒くそめた歯でした。

なんと相手は、十六、七にしかならぬ少年武者だったのです。

「これはなんとしたこと。」

直実(なおざね)は気合いぬけがして、すぐ敵の首から手をはなしました。 |

|

わが子、小次郎直家(こじろうたおいえ)の姿が、ぼうっと目のまえにうかんだからです。

年のころも、からだつきも小次郎そっくり、しかも少年は平家の公達(きんだち)にふさわしく、頬にうす化粧さえほどこしているようすです。

直実は少年のかたわらにうずくまりながら、やさしくたずねました。

「おん身のような年若のものと、わたりあったところで、せんもない。お助けするゆえ、名だけ名のりたまえ。」

しかし若武者は、すこしも悪びれたようすめなく、

「まず、そなたの名から名のられよ。」

「それがしことは武蔵の国の住人、熊谷次郎直実。手荒なことをいたし、後悔いたす。」

「なんの、これが戦いのつねじゃ。早く首うて。名は名のらずとも、首うって持ってゆけばだれぞかかるものもあろう。」

「おん身一人うったところで、熊谷の武功がますわけでもない。

それがしにもおん身ほどの子がある。

けさがた薄傷を負うのを見ただけでも、せつなうござった。

おん身がうたれたときけば父母も、さぞ嘆きかなしまれることであろう。いざ、助けまいらせん。」

相手を見すてて、その場を立ちさろうとしたときでした。

ザッザッザッザ……

砂をけ立てて近づくは、味方の武者たちです。

直実は、とっさに思いなおしました。

彼らが近づけば、どうせ相手は助がらぬ命です。

いっそ名もない侍の手にかけさせるよりは、自分の手で――と思いさだめた直実は、再び若武者のまえに近づきました。

「あれ見たまえ。助けまいらせる覚悟であったが、こうなってはそれもかなわぬ。

同じことなら、直実が手にかけ、のちのちの供養も、ねんごろにいとなみ申そう。」

花ならば蕾(つぼみ)の身を、わが手にかけると思えば、哀れさもひとしおまさり、直実は日焼けした頬にパラパラと涙をこぼしました。

「もはや、何も申さず、早く首うて。」

若武者は、リンとしていいはなちました。

直実の太刀が、きらり宙にきらめくや、少年の首はたちまちまえへ落ちました。

さっととぶ血潮(ちしお)。

少年のむくろは、がっくり砂に倒れふしました。

――哀れ弓矢とる身ほど、くやしかりけることはなし。

武芸の家に生まれずば、何しにただいま、かかる憂きめをば見るべき。なさけのうも討ちたてまつったるものかな……。

と、しばしは袖を顔におしあて、さめざめと泣いていましたが、さて首をつつもうと、鎧ひたたれをといて見ますと、錦のふくろにつつまれて出てきたのは、一管(かん)の笛でした。

こうして肌身はなさず持っているところを見れば、よほど貴い笛なのであるうと、首と一緒にとりそえ、陣へ引返して、大将軍のお目にかけました。

さきほど少年武者がいったとおり、一座のなかには、はたして少年の顔を知っているものがいました。

これこそ平経盛(たいらのつねもり)の末子、無官の大夫敦盛(たゆうあつもり)の身のはてということがわかりました。

敦盛の祖父忠盛は、きこえる笛の名手で、朝廷からこの名笛をいただきましたが、それが父より孫につたわり、いま敦盛の肌ちかく守られていたのでした。

このようにして、平家がたの名のある大将も、次々にうたれてゆきました。

一ノ谷で死んだ主な人たちだけでも、まず三位通盛(さんみみちもり)をはじめとし、弟業盛(なりもり)、薩摩守忠度(ただのり)、敦盛(あつもり)そのほかをあわせ、十本の指をかぞえてもたりないほどでした。

討ちもらされた人たちは、主上をはじめ、すべて船にのってどことも知らず漕ぎさりました。

あるいは紀伊方面へ、あるいは芦屋の沖へ、あるいは須磨、明石へ、あるいは淡路の瀬戸へと波のまにまに、風のまにまにただよい流れてゆきました。

磯にはただ無心の千鳥が、チチッ、チチッとなきかわすばかりでした。

4 都のおもかげ top

何隻かの船は、もといた讃岐の八島へふきながされましたが、そのなかにはかの維盛ものっていました。

維盛はまえに都を落ちるとき、美しい奥方や、六代御前というかわいい息子などと、悲しいわかれをつげてきた人で、その後も一日として、都に残した家族のことを思わぬ日とてありません。

今度一ノ谷の戦いに破れ、八島に退くにつけても、心にかかるのは家族の身のうえばかり、なんとかして生きている姿を、ひとめなり見せたいものと、日夜こころをいためていました。

わかれるとき、鎧の草摺(くさずり)にとりすがって泣いた六代御前や姫君の顔が、はっきり思いだされます。

「父上、一緒につれていって。」

とさけんだ、いたいけな声も、まだ耳のそこにこびりついてはなれません。

平家の運命がこうなっては、生きていてもせんないこと、いっそ自害してはてようと思いつめたこともありましたが、子供たちの面影(おもかげ)がうかぶたびに、もう一度会ってからのことと思いかえし、いままで生きのびてきたのです。

平家の落ち武者たちは、いずれまたひとかたまりになって、再度の旗あげをするときがくるかもしれませんが、その仲間にくわわるより、いっそ坊さんになって、死んだ人たちの菩提をとむらいたい。

また、家族のものに会いにも行きたい――というのが維盛のひそかな願いでした。

でもみんなを見すてて、自分一人八島をさるには、そうとうの勇気がいります。維盛は胸にあつい願いをいただきながら、一目一日とむなしい日をおくっていました。

寿永(じゅえい)三年三月十二日――。

きょうしも、一ノ谷で討たれた平家の侍の首が、都にさらされるというので、都の人たちは大さわぎのありさまでした。

ここは小倉山(おぐらやま)に近い大覚寺(だいかくじ)の一室です。

一人の美しい夫人が、二人の子を相手に物語りをしているところへ、あわただしく駆けこんできたのは、一人の若者でした。

若者は、しばし息のはずみをおさえてから、ようやく両手をついて口をひらきました。

「検非違使(けびいし)の役人仲頼(なかより)以下のもの、六条河原にて平家のものの首をうけとり、やがて獄門(ごくもん)にかけましたゆえ、もれなくしらべてまいりましたが、維盛(これもり)さまのお首は見あたりませぬ。

人の話では生きて八島においでじゃということですが……」

「それはまあ、ご苦労なことでした。お首のなかにもれたときけば、ひょっとして生きておいでかもしれませぬ。

どうかごぶじでいてくださればよいが……」

美しい目をふせながら、あとの言葉は一人ごとのようにきえてしまいました。。

若者はほっと吐息をつき、重い足どりで部屋を出ようとしました。

美しい夫人は、無心にあそぶ二人の子に目をそそぎながら、世にもかなしそうに、両袖をかきあわせました。

この夫人こそ、いうまでもなく維盛の奥方、二人の子は六代御前と妹の姫君でした。

そしてさっきの若者は、まえから維盛につかえる少年武者で、名を斎藤五(さいとうご)といい、弟の斎藤六と一緒に、まめまめしくるす家族のめんどうをみていたのでした。

それから何日かたったある日のことです。

とつぜんの使いが、八島の維盛から、奥方にあてた手紙をもってあらわれました。

とる手おそしとひらいて見れば、そこにはなつかしい夫の手で、つぎのようなたよりがしたためてありました。

都には敵のものがみち、さぞ身のおきどころもなく困っていることと思う。

子供たちのことも、一目として忘れることはないが、こちらへ迎えるてだてもない。

またこのようなひどいところへつれてきて、病気でもされてはと思えば、それもできかねる。

いつ会えるか、心もとないことながら、とにかく気づよくくらしていてくれるように。

またべつの一通には、子たちにあてて、

みんなどうして遊んでいますか。母上によくつかえて、悪さをしないようにしなければなりません。

父は元気ですから、そのうち迎えにゆきましょう。

と、しいてのんきそうな言葉がつづってありました。

使いのものは、さっそく返事をもって八島へもどるというので、奥方は文机(ふづくえ)にむかい、悲しい思いを筆にたくしました。

幼い子たちも、母をまねて、筆をとりあげました。

でも、どう書いていいかわからないので、あどけない目をみはって、

「お母上、どう書けばよいのでしょう。」

と、たずねます。

奥方はやさしくほほえんで、

「なんでも、思っているとおり書けばいいのですよ。」

「では、すぐお迎えにきてくださるように、お願いしましょう。」

兄妹は、さびしそうにうなずきあいながら、たどたどしい文字をつづりはじめました。

この手紙は、すぐ使いのものがもって、八島の維盛のもとへとどけました。

久しぶりで知る奥方と子の消息!

その返事を手にしたとき、維盛の胸は、よるこびとも悲しみともつかぬ、あやしい気持ちでいっぱいになりました。

「ああ、妻も子も苦労しながら、生きているとみえる。どうあっても、家族と会えるまでは死ねない。」

心のそこから、維盛はさけぶのでした。

5 滝口入道(たきぐちにゅうどう)

top

都をさること遠いここ高野山(こうやさん)は、けさもむれ鳴く鳥の声にあけました。

この山は弘法大師のひらいた霊場といわれ、みどりの木立ちのなかに、美しい伽藍(がらん)がそそりたっています。

――高野山は帝城(ていじょう)をさって二百里、郷里をはなれて無人声(むにんじょう)、青嵐(せいらん)梢(こずえ)を鳴らしては、夕日のかげ

しずかなり。八葉(はちょう)の峰、八つの谷、まことに心もすみぬべし……。

そのようなしずかな山みちを、いま一人の僧が下りてきました。

朝の勤行をすまして、部屋にかえるところでしょうか。

長い眉のもとに、慈悲ぶかいひとみがすみ、やせた頬には、安心しきったような色がうかんでいます。

これはこの山に住む、滝口入道という僧でした。

滝口入道はもと平重盛につかえる侍でしたが、ふとしたことから浮き世をのがれ、嵯峨(さが)の往生院(おうじょういん)というお寺にはいって修行をはじめました。

その後また思いたつことがあって、高野の清浄心院(しょうじょうしんいん)にうつり、ますます行ないすましているところでした。

年はまだ三十になるかならずですが、はげしい修行のためか、鶴のようにやせ、徳の高い老僧かと見まごう姿でした。

山みちを下りながら、ふと見ると、むこうから見たことがあるような人がやってきます。

その人は、あたりにふさわしくない武家姿で、三人ほど伴の男をつれていました。

両方のあいだが近くなり、おたがいの顔が見わけられるほどになったとき、滝口入道は思わず、

「おお。」

と、ひくくつぶやきました。

相手の人も立ちどまりながら、やはり、

「おお。」

と、ひと声さけんだまま、じっとこちらをみつめるきりでした。

ややあって滝口入道は、さっきまでのおだやかな表情にかえりながら、

「こんなところでお会いするとは、まるで夢のようです。

八島においでと聞いていましたが、よく出てこられましたな。」

さもなつかしそうに、ことばをかけました。

相手もほっとしたようすで、

「ここまでくるには、容易ならぬ苦労をいたしました。都の空恋しくおして出てきたわけです。

苦しい身のうえお察しください。」

「いろいろご苦労のほど、お察しいたします。ここでは話もできません。さあ、こちらへおいでください。」

滝口入道は、侍たちの一行を、自分の庵室へ案内してゆきました。

思いもかけぬ訪問客――この侍こそ、八島から出てきた維盛(これもり)その人でした。

そして三人のお伴というのは、以前からつかえる重景(しげかげ)、石童丸(いしどうまる)という二人の従者と、武里(たけざと)という下仕(しもづか)えの者だったのです。

庵室(あんしつ)へ通ると、維盛は涙ながらに、一ノ谷以来の悲惨なありさまを物語りました。

「わたしがみんなを見すてて、八島を出たいと思うようすが、顔に出たと見え、その後は宗盛(むねもり)どのはじめ、わたしが頼朝に通じでもするように、疑いの隕で見るようになりました。

それも心苦しく、これも悲しく、一日としてやすらかな日心ありませんでした。」

滝口入道は、気のどくそうにうなずいて、

「この世にあるかぎり、悲しみはつきないものです。それにつけても、後生(ごしょう)の安心を願うことこそ大切でしょう。」

「本当にさようで……おめにかかったうえは、すぐにでも出家いたし、そのうえで身のふりかたをつけたいと思います。」

こういってさしうつむく維盛は、都にいたときとちかって、頬も海風にやけ、やせおとろえてまるで別人としか見えません。

平家栄華のあと――滝口入道の胸には、ただこの世の無常のさまが、はっきりと思いうかぶばかりでした。

あくればつぎの日。

維盛は滝口入道の手によって、願いどおりもとどりを切り、出家することになりました。

かわりはてた主人の姿を見て、重景、石童丸の二人も「ぜひに……」とたのみ、ともどもに頭をそって墨染めの衣をまといます。

武里は維盛の身のなりゆきを見とどけてから、八島へ帰って、くわしい報告をする役目をいいつかりました。

維盛はこれから熊野に参詣し、さらに紀州の海辺へ出たいというので、

「では、ご一緒に。」

と、滝口入道も一行を送って出ることになりました。 |

|

6 維盛の入水(にゅうすい)

top

途中、源氏の兵どもに見とがめられるようなこともなく、一行はぶじに熊野詣(くまのもうで)でをすませました。

維盛の顔には、ようやくほっとした色がうかびました。

「ああ、滝口どののおかげて、やっと心のくもりもとれたような気がいたします。」

墨染めの衣の袖をかきあげながら、維盛はあつく礼をのべました。

すでに維盛の心はきまっていました。

僧になり、熊野詣でをすましたら、この世に思いのこすことはありません。

味方をすてて、八島をさった罪をきよめるためにも、残された道はただひとつ――いさぎよくこの世をさることだけでした。

なまじっか妻子に会えば、この世の“ほだし”が増すばかりでしょう。会わずに死のう――。

この決心は、滝口入道にもわかりすぎるほどわかっていました。

そこで一行は、浜の宮という社(やしろ)のあるところから、小さな舟で沖あいはるか漕ぎいでました。

沖にはひとつの島がありました。

舟をこの島によせ、維盛一人あがって、一本の木をけずり、最後の名を書きとどめました。

――三位(さんみ)の中将維盛、法名浄円(じょうえん)、年二十七歳、寿永三年三月二十八日、那智(なち)の沖にて入水……

これで、なすべきことはすべておわりました。

いまは心しずかに念仏して、海に身を投げるばかりです。

再び維盛をのせた舟は、なおも沖へとこぎだしました。

ほどよいあたりをえらんで、舟をとめます。

かすみわたる海面を見やりながら、維盛は西にむかって手を合わせました。

維盛の声につづいて、重景、石童丸、武里、滝口入道と、みんな声をそろえて最後の経をよみあげます。

しずかな波のうねりが、ふなばたによせて、かすかになっていました。

維盛の読経(どきょう)がふとやみました。

苦しそうな顔を、滝口入道のほうへふりむけて、

「ああ、この期におよんでも、妄執(もうしゅう)がたえぬというのは。どうしたことでしょう。

都に残した妻子のおもかげがちらついて、心がしずまりませぬ。もつまじきものは、妻子です。」

と、ふなばたによりすがって、泣き入ります。

滝口入道も、目をしばたたきながら、

「妻子の縁は、今生ばかりでなく、来世にもつながるといいますから、思いきれぬというのも、もっともです。

しかし生死のおきてだけは、だれしも逃れえぬもの。諸仏の見るところでは、夫も妻もなく、子もありませぬ。

法にかえり、仏にかえる身はみなひとつです。

出家の功徳によって、妻子の罪もきえるとおぼしめし、ともに浄土に生まれあわせることを願うのが、大切でしょう。」

こんこんと、仏のみちを説きさとしました。

維盛もようやく涙をはらって、

「そうでした。一門のもの、多くは死んだなかに、妻子の恩愛(おんあい)にひかれて大事を忘れては、出家したかいもありません。いざ――」

と、立ちあがるや、

「南無阿弥陀仏。」(なむあみだぶつ)

の声もろとも、たちまち泡だつ海へと姿をけしました。

哀れ都の妻子に、いま一度ぶじな姿を見せるときもなく、維盛はまださかりの年をみずからの手でたち切ってしまいました。

つづいて重景、石童丸の二人も、主人のあとを追って海にしずみました。

いままで櫓をあやつっていた武里も、これを見てあとを追おうとするのを、滝口入道は大声あげてとめました。

「おん身には、主人からいいつかった大切な用があるのに、いま死んでどうするのか。

早く八島にもどり、このことをつげて、維盛どのはけっして平家にそむいたのではないことを、説ききかせよ。」

こう理づめにされて、武里はかえすことばもありません。

ただうなだれたまま、三人がきえた海のおもてを、じっと見まもるばかりでした。

やが了卅ぱ、もとの海岸へこぎもどりました。

ここで滝口入道と武里は袂(たもと)をわかち、滝口入道は再び高野山へ、武里は一人八島へ旅だつことになりました。

それにしても、のちになって、このことを伝え聞いた奥方や六代御前のかなしみは、どんなだったでしょうか。

7 扇(おうぎ)の的(まと)

top

かの武里は、足をはやめて八島へかえり、くわしいことを報告したので、大将宗盛(むねもり)の疑いも、やっととけました。

宗盛ばかりではありません。

維盛が八島を見すてたことについては、みんなおもしろくない気持ちをもっていたのです。

いわずかたらずのうちに、

「維盛どのは、きっと源氏がたに、内通しようと思っているにちがいない。」

と、そう思っていましたから、維盛が都へも帰らず、僧となって入水したと聞いては、その思いつめた心を哀れまずにいられないのでした。

「おしい侍をなくした。」

宗盛をはじめ、みんなふかく悲しみ、さかんな追悼会をいとなむことになりました。

その間にも月日はうつって、世は元暦(げんれき)二年の春となります。

この正月には、義経が法皇におめどおりし、あらためて平家追討の院宣(いんぜん)をうけたということも風のたよりにきこえていました。

八島では、いまにも義経の軍が攻めよせるように、みんなびくびくしています。

ことに女たちはすっかりおびえて、今度攻められたら最後とばかり、よるとさわると、戦いのうわさをするほかには、何も手につきません。

二月のなかばごろ、いよいよそのうわさも本当らしくなってきました。

義経は摂津の国に船をあつめ、四国攻めにそなえて、船の修理をいそがせているということでした。

平家がたも、ついに一戦を覚悟しなければならなくなりました。

この時摂津にあった義経の陣では、遠征をまえにひかえ最後の会議がひらかれていました。

いったい東国の軍勢は、陸戦はつよくても、海戦は得意でありません。

さっきから、いろいろ議論が出ましたが、そこへ膝をすすませたのは侍大将の梶原景時(かじはらかげとき)でした。

景時(かげとき)は景季(かげすえ)の父で、頼朝としたしい老将です。

「今度の船いくさには、船に逆櫓(さかろ)をたてるのがいちばんじゃと心得る。」

梶原のその言葉を、上座で聞いていた義経は、ふしぎそうに、

「ふむ。その逆櫓(さかろ)というのは、どうするのだ。」

「されば、逆櫓というのは、船のあとさきに櫓(ろ)をつけ、進退を自由にさせるしくみのものでござる。

馬ならば進むも退くも自由になるが、船はそういきません。逆櫓(さかろ)をたて、万一にそなえることこそ大切でしょう。」

「これはまた、縁起でもないことをいわれる。」

義経はたちまち顔いろをかえ、梶原につめよりました。

「いくさというものは、一歩も引くまいと思ってかかっても、やむをえず、引くことがおおいもの。

しかるにはじめから退くことを覚悟で軍を進めるというパカなことがあろうか。

よしよし、殿がたはどうともされるがよい。義経の船は、ただの櫓ですすもう。」

すると今度は、梶原のほうがまっ赤になり、

「このたびの戦いは、味方に不利な海戦と思えばこそ、梶原も心配いたしおるのに、パカよばわりは片腹いたい。

そもそも名将と申すは、進むべきに進み、退くべきに退くものをいう。

ただ進むをしか知らぬのは、いのしし武者としかいえますまい。」

「いのしし、“かの”ししのことは知らぬ。ただ敵に討ちかかり、うち勝つだけが、義経ののぞみじゃ。」

義経の一言で、さすがの梶原もぴたり口をつぐみました。

おしておして、勝ちぬく――それが義経の戦法であることは、よく知っています。

しかし不馴れな海戦で、その戦法がうまくいくかどうかと心配したればこそ、逆櫓(さかろ)の計略をたてたのですが、卑怯といわれては、たてつくこともできません。

梶原がだまってうつむくのをしおに、義経は会議をうちきりました。

義経の陣は、きゅうにいそがしくなりました。

いざ、出撃です。

まず船に兵糧をつみこみました。つづいて馬や武具をつみ入れます。

が、いよいよ出帆となったとき、今度は水夫たちが文句をいいだしました。

風が荒いから、しばらくまったほうがいいというのです。

おりから風は、都合のいい追い風でした。

しかし雲ゆき心あやしい暴風ぎみで、沖はどんなに波が高いかわからないのでした。

ところが義経は、豕夫たちの言葉を耳にすると、かんかんになって怒りだしました。

「きさまたちは水夫のくせに、波風がこわいのか。

ことにむかい風ならともかく、順風というのに船を出ししぶるとは何ごとだ。

いよいよ出さぬというなら、義経もかくごいたす。

いくさの血祭りに、そのほうどものそっ首をたたきおとすから、そう思え。」

義経ににらみつけられて、水夫たちはふるえあがりました。

「えい、ここで殺されるくらいなら、いっそ沖へこぎ出せ。」

というわけで、さっそく船にのりくみ、出帆のしたくにかかりました。

この時、ふと気がつけば、義経にしたがって出陣しようとする船は、たった五艇で、あとの船は知らん鰥をしています。

義経はすぐ、

「ははア、梶原の威勢におそれをなしたのだな。」

と、気づきました。

が、義経はいっこうにひるまず、たった五艘で突進するかくごをつけました。

荒れくるう大波のなかを、船はいよいよ漕ぎだしました。

沖へ出るほど、雲はまっ黒にたれさがり、波は大山がくずれるようにおちかかって、みんな生きた心地もありません。

船はギーギーなり、いまにもばらばらにとびちりそうです。

このなかに、義経はへさきにむんずと坐り、大声で従者をはげました。

「敵は大風に油断しているぞ。このすきにのりこめっ……」

ピューピューふく風にさえぎられ、声は中途でふきちぎられます。

ザプリ、ザブリ、ドブーン。

波に送られて、船は矢のように走ります。

もう最後と思ったことが、なんべんあったかわかりませんが、そのうち幸運にも船はぶじ、阿波(あわ)の沖へとふきよせられました。

人々はやっと息をふさがえし、さっそく上陸のしたくにかかりました。

平家がたはおどろきました。

おそろしい大風の一夜をおくって、やれやれと沖を見やれば、なんと魔法の船のように、白旗をなびかした軍船が目の前によせてきたのです。

一戦もまじえないうちから、平家がたは、

「さあ、たいへん。」

と、腰をぬかしてしまいました。

上陸するや、破竹のいきおいですすむ義経勢に敵しかね、平家勢は次々に塞(とりで)をぬかれ、八島の城へと引きさがりました。

勝ちにのった義経勢は、時をうつさず八島の城にせまりました。

が、なんといっても小勢です。

それを多く見せかけるために、いろいろ苦労しました。

五、六騎ずつ、白旗をなびかせて、ぐるぐる回ったり、一度に、わっ、と鬨の声をあげたりして、さも大軍らしく見せかけるのでした、

そのうち義経勢は、あたりかまわず民家に火をかけたので、そこからもここからも紅蓮(ぐれん)の炎がもえあがりました。

「敲は大軍だぞ。」

というさけびとともに、平家勢はたちまち大混乱におちいり、あわてて船で逃げだしました。

そのひまに一隊は城中へなだれこみ、あちこち火をつけてまわります。

このころになると、しりぞいた平家勢も、ようやく敵は小勢とさとり、引き返して決戦をいどみました。

でもいったんくずれた軍勢は、なかなか立ちなおれるものではありません。

たちまち小勢の義経勢にやぶられ、名のある侍が、次々に倒れました。

義経勢も、おしい侍を、いく人か死なせました。

夕暮れになるのをまって、両軍ともさっと左右に引きわけました。

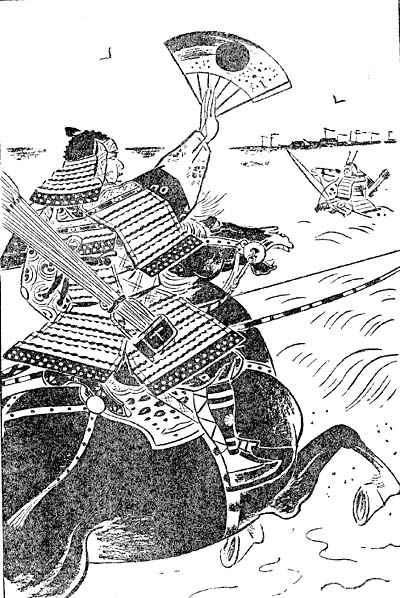

ちょうどその時でした。

沖にある平家の船のなかから、するすると一隻の小舟が漕ぎ出し、ほどよいあたりでぴたりととまりました。

海岸に陣どっていた義経勢のものは、何ごとかといぶかって、小手をかざしながら舟のほうを見やります。

いましも夕日は西の海にかかり、空には五彩(ごさい)の雲、海には金波銀波(きんばぎんば)がかがやいています。

しずかにゆれる小舟のうえに、なよやかに立ちあがったのは、美しい一人の官女でした。年のころは十六、七にもなるでしょうか。

五つ重ねの衣に、紅の袴をはき、長い竿のさきに紅の扇をさしかけ、手をあげてさし招いています。

義経もそれをみとめ、ふしぎそうにたずねました。

「あれはいったい、何ごとか。――どうせよというのだ。」

おそばの侍が、かしこまって、

「あの扇を射よという、なぞでございましょう。」

「なるほど、味方の弓勢をためそうというのだな。……だれか、射るものはないか。」

「はい。」

しばらく考えていましたが、やっと思いついたらしく、

「那須与一(なすのよいち)という侍がおります。

小男ながら、弓がじょうずで、空とぶ鳥も、三羽に二羽はかならず射おとすほどです。」

「よし。では与一をよべ。」

そこで、さっそく与一は、義経のまえへよび出されました。

与一この時は二十才ばかり、萌黄緘(もえぎおどし)の鎧をつけ、背に矢を負い、小脇に滋籐(しげとう)の弓をはさんで義経のまえに平伏しました。

義経はきげんよく、

「そなたは弓の名人ときく。あの扇を射て、敵にひとあわふかせてやれ。」

「せっかくの仰せながら……」

与一はかしこまって、

「わたくしにはうまく射当てられるとも思えませぬ。どうか、もっとじょうずな侍に射させてください。」

「意気地のないことを申すな。」

義経はたちまち怒りの色をうかべ、

「大将が射よというのに、いやということがあるか。命令を聞かぬものは、さっさと鎌倉へ帰っでもらおう。」

「はい。では、かならず当てるとはいいかねますが、こころみに射てみましょう。」

「早くやれ。」

与一はためらいながら、お受けすると、みごとな馬にまたがり、しずしずとみぎわにのり入れました。

おりもおり、ちょうど北風がまきおこって、舟ははげしくゆれ、竿のさきの扇も、くるくるうごきまわります。

陸には義経勢、海には平家勢、いずれもかたずをのんで見まもるなかに、やがて与一に矢ごろをばかり、きりきりと弓を引きしぼりました。

「南無八幡大菩薩。ねがわくはあの扇のまん中射させたまえ。

もし射そんずるときは、自害して果てなければなりませぬ。

ぜひともこの矢、はずさせたもうな。」

心のなかに祈るうち、どうやら風にしずまり、扇もうごかなくなったようです。

「よし、いまこそ。」

ひょうと弦をはなちました。

小男ながら、手にもつ弓は強弓です。

ヒューン!

矢は浦いっぱいに高なりしてとびました。

ハッと息をのむ瞬問、みごと命中。

扇は要(かなめ)ぎわを射ぬかれ、ひらひらと空にまうかと見るうちに、ひとゆれ、ふたゆれして、さっと海へちりました。

「わあっ。」

たちまちあがる歓呼(かんこ)の声です。

――みな紅(くれない)の扇の、夕日のかがやくに、白波のうえにただよい、浮きぬ沈みぬゆられけるが、沖には平家、船をたたいて感じたり。

陸には源氏、箙(えびら)をたたいてどよめきけり……。

そのうちを与一は、ほこる色もなくみぎわへとってかえしました。

歓呼の声が、もう一度与一をつつみました。

夕日はもう海にしずみ、官女をのせた舟の姿は、いつか見えませんでした。

8 西海のきわみ top

義経勢は阿波の国へ上陸してから、三日三晩のあいだ、夜もねないで奮戦しました。

その間、このへんにいる源氏勢が、次々にくわわってきたので、義経勢はますます勢いをましました。

平家はさんざんにうちやぶられ、四国をすてて、またも西の海へとのがれてゆきます。

もちろん平家がたにも、悪七兵衛(はくしちびょうえ)景清(かげきよ)とか、能登守(のとのかみ)教経(のりつね)などという、一騎当千の荒武者があら

われ、一時は義経の命があぶないことさえありましたが、総くずれとなっては、一人二人の

力では、どうにも防ぎきれないのでした。

義経はにげる敵を追って、周防(すおう)の国(今の山口県)へわたり、ここで範頼(のりより)の軍と一緒になりました。

臆病かぜにふかれた梶原の軍は、ひと足おくれて八島へつきましたが、この時敵はすでに逃げさったあとで、梶原はすっかり男を下げてしまいました。

とにかく攻めるとなると、義経の足の早いこと、敵も味方もあっとおどろくばかりです。

ときは元暦(げんりゃく)二年三月二十四日――。

源氏勢は平家を壇ノ浦(だんのうら)に追いつめ、いよいよここで最後の一戦をいどむことになりました。

平家の軍は流れ流れて、ここ西海のはてに陣をはり、ぎゃくに源氏を倒そうと、手ぐすねひいて待ちかまえました。

ところが、いよいよ今日は大合戦というまぎわになって、またもや義経と梶原の間に、

いいあらそいがおこりました。

ことのおこりは、例によって梶原のひとことからでした。

梶原はこの日、なんとかして先陣の功をえたいものとあせるあまり、義経にむかって、

「どうかきょうの先陣を、この景時にゆずっていただきたい。」

と、申し出たのでした。

義経は一言のもとにはねつけました。

「この義経がいるからは、先陣はこちらだ。」

と言い返したのが、ぐっと梶原の癪(しゃく)にさわったのでしょう。

「あはは、ご冗談を――。殿は大将軍にてまします。なんで先陣に立つ必要がござろう。」

「けっして冗談ではない。大将軍というのは鎌倉の頼朝公のことで、おん身も義経も同じ義朝(よりとも)公の侍じゃ。

まず先陣は、義経がうけたまわろう。」

「…………」

梶原は再び、義経から恥をかかされ、横をむきながら、つぶやきました。

「この殿は、生まれつき大将のうつわを持っていないのだ。」

その言葉が、ちらと義経の耳にはいったからたまりません。

「何と申す。」

たちまち刀の柄に手をかけながら、

「この義経は、大将のうつわでないと。そんなことをいうそのもとは、日本一の大たわけじゃ。」

「おお、よくいわれた。刀に手をかけだのは、梶原を切る気か。梶原には頼朝公という主人がおる。

その主人をおいて、切らるるものなら切ってみよ。」

梶原はさっと身をひるがえし、これも刀の柄に手をかけながら、義経をにらみつけました。

「まず、まず。」

この時、おおぜいの声がかかって、ふたりは両方へ引きわけられました。

「さようは大切な合戦というのに、仲間あらそいとは、何ごとでござる。まあ、まあ、お引きください。」

老巧な三浦介義澄(よしずみ)、土肥次郎実平(さねひら)などという侍になだめられ、義経も梶原もようやく怒りをしずめました。

「もしもこんなことが、兄頼朝の耳にはいったら、困ったことになる。」

と義経は思いかえして、心をやわらげましたが、梶原のほうは、なかなか怒りがとけないようすでした。

「このことは、いつか頼朝公に申しあげてくれよう。」

執念ぶかい梶原は、ひそかにそう決心したのでした。

そしてその決心は、月日がたち、義経がもう忘れたころになってから実行にうつされました。

梶原の一言によって、義経は思いもかけぬ罪におとされ、ついに頼朝に憎まれる身となりますが、それはのちの話です。

とにかく席がしずまったので、源氏勢はいよいよしたくをととのえ、平家と陣をあわすことになりました。

まず両軍とも、天地にとどろくほどの鬨の声(ときのこえ)をあげます。

声がしずまるころ、こちら平家の陣では、豪勇知盛(とももり)が船のうえに姿をあらわし、大音声をはりあげてさけびました。

「きょうこそは最後の戦いとこころえ、みなみな心をひとつにして敵にあたれ。“もののふ”は名こそ大切ぞ。

ゆめゆめ東国の者にひけをとろか。」

「おうっ。」

軍兵たちは、いっせいに声をあげました。

つづいてあらわれたのは、これも豪傑、悪七兵衛(あくしちびょうえ)景清でした。

「東国の武者というは、馬でこそよく働くが、船いくさはいっこうへたじゃ。かたっぱしからうちとって、海に漬けてやれ。」

「わあっ。」

と、また歓声があがります。

この時知盛は、何を思ったか、総大将宗盛のまえへ、ずいとすすみました。

「何用じゃ。」

「おそれながら、申しあげます。」

知盛は声をはげまして。

「わたくしの見るところでは、阿波(あわ)の民部重能(みんぶしげよし)に、ふしんなところが見えます。

どうにも心がわりしたもよう。味方を裏切るかくごと見ました。いまのうち切りすてるのが、おためかと存じます。」

思いがけぬ忠言に、宗盛はすこし考えるようすでしたが、すぐ心をきめたらしく、

「いやいや、戦いのまえになって、事をおこすのはおもしろくない。

せっかく重能も忠勤をはげんでいるのに、首をきるなど、思いもよらぬ。」

いいしりぞけられて、知盛は無念そうに、重能(しげよし)のいるほうをにらみつけました。

重能が何か重大なことをもくろんでいることは、ちゃんと知っていました。

さっき激励の言葉をのべたときにも、重能ひとりは、知らぬ顔をして、よそをむいていたことも、見るともなく見ています。

「いまのうち切っておかなければ、あとでとんでもないことになるぞ。」

と思いながら、しかし許しが出ないかぎり、同士討ちもできません。

知盛は胸をさすって、ようやく宗盛のまえをさがって行くのでした。

平家の陣は、ここできゅうにうごきだしました。

千余艘の船を三つにわけ、まず五百余艘が前進して、さんざんに矢を射ます。

つづいて二陣がすすみました。

三陣もうごき出します。

おりから潮(しお)は源氏勢にむかって流れ、平家勢は潮にのって、自由自在にかけめぐることができました。

源氏勢も三千余艘の船をうごかし、負けじと射返しますが、海戦になれた平家にはかないません。

右から左へ、左から右へと、自由にうごく平家勢におされ、タジタジのていと見えました。

タンタンタン、タンタンタン。

平家勢はここをせんどと、攻め鼓(つづみ)をうちならしながら、せまってきます。

しばらくの間は、さすが源氏の白旗も、勢いなく見わたされました。

この時ひとり、馬にのってすすみ出だのは、源氏がたにそのひとありと知られる、和田義盛(わだのよしもり)という弓の達人でした。

義盛は鐙(あぶみ)に足をふんばり、のけぞるほどになって強弓をはなちました。

篠(しの)すすきとふりしく矢に、面前の敵は、ハタハタと射たおされました。

義盛は声をはげまし、

「やあ、敵のやっばら、それがしの射たその矢を、射返してみよ。」

と、よばはりました。

義盛ほどの強弓でなくては、とてもここまで射返すことはできません。

ところが平家のうちにも、義盛に負けぬ弓の達人がいたとみえ、義盛の矢はさっそく射かえされ、そばにいた侍が、たちまち射殺されてしまいました。

「うぬ。やったな。」

義盛はいきりたち、今度は馬を小舟にかえると、敵前ちかくこぎだして、引きつぎ引きつぎ射たてました。

このため勝ちにのった平家勢も、義盛ひとりをあしらいかねるありさまです。

残念と思ったか、とつぜん敵船から、高嶋りして一本の矢がとんできたかと思うと、義経がのっている船に、グサッとつきささりました。

「その矢を射返してみよ。」

という声がきこえます。

矢をぬかせてみると、それには漆で、矢を射た人の名が書きつけてありました。

義経はあたりを見まわし、

「味方には、その矢を射返すほどの者はいないか。」

と聞きました。

そばにひかえたものが、心得て、

「これはどの弓を射るものは、浅利与一どののほかには、いますまい。」

と答えます。

すぐ与一がよばれました。

与一は矢を見ると、バカにしたような顔をして、

「これは矢竹(やたけ)が弱うございますから、いっそわたくしの矢を射返しましょう。」

そういってとり出しだのは、それより三、四寸も長い矢でした。

与一は船のへさきに足ふんばり、矢声(やごえ)とともに弦をはなちました。

すごいうなりをあげて、矢は遠く平家の陣中へとび、みごとひとりの侍を射倒しました。

これを合い図に、またも源平全軍の間には、はげしい矢あわせがはじまり、しばらくはどちらが勝つとも、負けるとも、わからないような混戦となりました。

ところがこの時、ふしぎなことがおこりました。

源平たがいに、おもてもふらず戦うところへ、波をけたててすすんできたのは、一隊の“いるか”です。

いるかの群れは、さかんにとんぼがえりをうちながら源氏のほうにすすんできましたが、ふと途中でむきをかえ、今度は平家がたにむかってすすみ出しました。

これを見て、

「しめた。」

と、手をうったのは源氏勢です。

「あっ、いけない。」

と、うろたえたのは平家勢でした。

潮にのって泳いできた“いるか”は、いま潮の流れがかわったのを知って、きゅうに方角をかえたのです。

「この機をはずすな。」

源氏勢はにわかに勇みたち、みだれた陣形をたてなおします。

今度はぎゃくに、潮の流れにのるのですから、船も自由にうごきます。

みるみる平家勢は、せまい瀬戸口へおしながされていきました。

この時でした。

平家にとっては、もうどうにもならない、最後のさいがふられました。

に知盛(とももり)があやしいとにらんだ重能(しげのり)が、はたして平家に反旗(はんき)をひるがえしたのです。

この重能の内通により、源氏がたではたちまち、敵の計略を知ることができました。

それによると、平家は大将たちを兵船にのせ、美々しくよそおった唐船(とうせん)は、雑兵(ぞうひょう)ばらをのせているというのでした。

|

これを知った源氏勢は、唐船には目もくれず、大将がのっている兵船をとりかこみました。

平家はすでに、喉もとへとどめの一刀を、つきつけられたようなかっこうになってしまいました。

すいすいと漕ぎよせる源氏の船から、軍兵どもがぞくぞく平家の船にのりうつり、刀をふるってあばれまわりました。

平家の船という船、すべてこの世ならぬ地獄のさまとかわりはてました。

もはや最後とさとったのでしょう。

知盛はいそいで天皇をお乗せしている船にのりうつりました。

「さあ、いよいよ最後の時がきました。みんな覚悟をきめ、見苦しいものなどないように、かたづけてください。」

知盛は女官たちにいいながら、手ずからそのあたりを掃除してまわりました。

知盛の言葉を聞くや、いつも天皇をお守りしている二位の尼は、さまざまな宝物(ほうぶつ)を身につけて天皇をお抱きして、舷(ふなべり)に立ちました。

「いざ主上のおともをして、あの世へ旅だちましょう。同じ思いのかたは、あとからつづいてください。」

この時お抱きした安徳天皇は、お年わずかに八才で、尼のいうこともよくはわからず、無邪気に目をみはって、

「これ尼よ。これからいずこへゆくのか。」

と、おたずねになりました。

二位の瓲はパラパラと涙をこぼし、

「十善の君とうたわれながら、ご運がつさては、どうすることもできませぬ。

波の底にも都がございますゆえ、これより尼がおつれいたします。さあ、お手をあわせて、念仏なさいませ。」

さまざまにいいなぐさめられ、天皇はもみじのような小さい手を合わせ、

「南無阿弥陀仏。」

と、おとなえになりました。

尼は心を鬼に、天皇を抱いたまま、千尋(ちひろ)の海へと身を投げました。

乗りあわせた人々も、これにおくれまいと、次々に海へはいります。

天皇ご入水の報が知れわたるや、ほかの船の人たちもわれもわれもと腹かき切り、あるいは海にはいって死にました。

中にもすさまじかったのは教盛(のりもり)、経盛(つねもり)の兄弟で、たがいに手をとり、背に錨(いかり)を負って海へとびこみました。

大将の宗盛(むねもり)も、おくれて海にはいりましたが、この人は水泳が達者なので死にきれません。

うかうかしているうちに、源氏の者に引きあげられ、生き恥をさらすことになりました。

それらの人のなかにあって、能登守教経(のりつね)だけは、いまや大奮闘のまっさいちゅうでした。

はじめは弓矢をとって、さんざんに敵を射殺し、矢がなくなると、白柄の大長刀を手に、当たるをさいわいなぎ倒しました。

船から船へとびうつり、のりうつり、大長刀(おおなぎなた)を水車のようにふりまわして敵をなやますうち、ふと敵将義経の姿をみとめました。

「よき敵ござんなれ。」

さけぶやいなや教経(のりつね)は、飛鳥(ひちょう)のごとく、義経めがけて切りかけました。

さすがの義経も、豪勇教経にはかなわないと思ったのか、長刀(なぎなた)小脇に、ひらりとばかり、二丈も遠くはなれた船にとびうつりました。

「うぬ、逃げたか。」

くやしそうに歯がみした教経は、たちまち長刀も太刀も海の中へ投げこみ、鎧兜もかなぐりすてて、ざんばら髪のまま大手をひろげ、

「われを生け捕りにして、恩賞をうけるものはないか。」

とさけびましたが、だれひとりそばに近づくものもありません。

手ぬるしと見たか、安芸(あき)太郎、次郎という兄弟とその郎党が、太刀さきそろえて切ってかかりました。

教経(のりつね)ちっともさわがず、まっさきに郎党を海にけおとし、つづいて太郎、次郎をむんずと両脇にかかえこみました。

「死出の山(しでのやま)の供にいたしてくれん。」

わめくとともに、ざんぶとばかり海の中へとびこんでしまいました。

遠くから、教経の奮戦ぶりを見ていた知盛は、さも心地よさそうににっこと笑い、

「あっぱれ能登どののはたらざぶりかな。いでわれらもいそぎあとを追い申そう。」

こういって乳母子(めのとご)にあたる伊賀家長(いがのいえなが)という侍をめし、ともに鎧を二つもつけて、海へ身をしずめました。

知盛につかえる侍は、主人におくれまいと、あらそって海へとびこみます。

林のように立ちならんでいた赤旗も、あるいは倒れ、あるいはさけて、ぱや一本も見えなくなりました。

切りさかれた赤旗が、いくつもいくつも、潮にのってただよっています。

その赤旗(あかはた)を追うように、いまはのり手のいなくなった船が、ゆくえもさだめず、海面をさまよいながれるのでした。

源平たがいに、運命をかけた大海戦は、こうして平家がたの惨敗におわりました。

「おうっ、おっ。」

勝った源氏の陣から、海をどよもすような勝鬨(かちどき)があがりました。

紅葉(もみじ)のように、海にちらばる赤旗。

しかもその海は、主上をはじめ、多くの尊い人命をのんだことなど知らぬげに、ただ、ざざあん、ざざあんと、いつもとかわらない潮(しお)の音を伝えるばかりでした。

驕(おご)る平家は、かくして亡びました。

美しく悲しい物語の絵巻は、ここに巻をとじます。

もう一度、ここで最初のプロローグ(序文)にかえりましょう。

――祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょぎょうむじょう)のひびきあり、沙羅双樹(しゃらそうじゅ)の花の色、盛者必衰(せいじゃひっすい)の理(ことわり)をあらわす。

驕(おご)れるもの久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛(たけ)き人もついにはほろびぬ。

ひとえに風のまえの塵(ちり)に同じ……。

top

****************************************

|