|

****************************************

Index 驕る平家の巻 異変の巻 白旗の巻 西海の巻

異変の巻

1 秋風にちる top

このころ、京の町々におそろしいつむじ風か吹きおこって、かず知れぬほど家々を倒したばかりでなく、多くの人や、家畜どもを傷つけたことがありました。

風は五月十二日のちょうど昼頃からふきはじめ、京極から西南の間にかけてふきまくり、たちまち門や屋根をふき飛ばしたかと思うと、ドドドドと地軸もくだけるほどのすさまじい音がおこり、天地の間はたちまちまっくらになってしまいました。

ヒューとふきぬける風の音。

大空たかく舞いあがった家具、屋根、店の看板などが、木の葉のようにとびちります。

重傷を負ってうめく声。

風にまきあげられたまま、ゆくえも知れずとばされるもの。

一瞬の間に京じゅうが地獄もかくやと思われるばかり、おそろしいありさまになってしまいました。

風はまもなくしずまり、命の無事だったものは、ほっとひと息つきましたが、さあそのあとの流言が大変です。

これはただごとでない。きっと何か大事変のおこる前兆にちがいない。

口さがない京わらべたちは、よるとさわるとヒソヒソ声でうわさをしあいます。

大ぜいの人の心がうごけば、またどんなことになるかわかりません。

とにかくみんなの心をしずまらせるために、占いをたててみなければならないと、さっそく神祇官(しんぎかん)、陰陽師(おんみょうじ)など、占いを専門にする役人がよばれました。

ところがあいにく、占いのおもてには、善いしるしが出ませんでした。

それどころか、大変不吉な卦(け)が出ました。

天下に大事がおこり、戦いのたえまもないことになろう。

神祇官、陰陽師ともに、そんな縁起でもない占いをたてたのです。

こんなことが世間に知れては、それこそ大騒ぎになりますから、平家のものも占いのことは知らぬ顔をして、ただ厳重に悪いうわさをたてるものを、取締まるようにしています。

が、たった一人、心から世のなりゆきを心配している大臣に、重盛(しげもり)がいました。

重盛はもともと心のやさしい人ですから、今度また多くの人が死んだり、家財を失ったりしたことを見るにつけ、その心配ぶりは、はたの見る目もいたましいほどでした。

つむじ風といい占いの卦(け)といい、平和第一の重盛には、おもしろくないことだらけです。

せめてそのような、占いが出たのを機会に、父清盛のわがままがなおれば何よりと思うのに、清盛はあいかわらず乱暴なことをいったりしたりするばかりでした。

重盛はほとほと弱りきって、

「ああ、平家の運も、もはやこれまでなのではあるまいか。」

おりにふれ、そんなためいきが出ます。

いくらいさめてみても、清盛はきき入れそうもありません。

とうとう重盛は決心して、熊野のお社(やしろ)に参詣しました。

夜もすがらお社にこもり、しずかにしずかに、心のうちのことを願い上げるのでした。

「つらつら父のようすを見ますのに、とてもわたくしどものいさめなどで心がなおるとも思えませぬ。

なまじわたくしどもが生(い)きているからこそ、父も心おごって、悪い事ばかりたくらむのかと思われます。

この上は重盛の命をちぢめ、いささかなりと父の心を改めさせたい願い、なにとぞ神の冥助(みょうじょ)を祈りあげます。」

祈る重盛の胸のうちには、朝廷を安んじ、世の中をやすらかにしたい願いのほかは、何もありませんでした。

まごころささげて一夜をすごすうち、つい眠くなって、とろとろしました。

ちょうどそのとき、重盛の胸のうちから、何かあかるい火のかたまりのようなものがとび出たかと思うと、たちまち虚空に消えうせました。

重盛につきそう侍たちは、その火を見てハッとしました。

「はて、怪しい火だ。」

とは思いましたが、なんのしらせともわかりません。

うっかり人にいえることでもありませんから、みんなだまって、重盛とともにお社から引き下がりました。

それからいく日もたたないうちに、はたして重盛は、重い病の床につく身となりました。

あの夜の怪しい光りものは、神が重盛の願いを聞き届け、命をめされるまえぶれとして人の目にうつったものでしょうか。

とにかく重盛は、いまこそ命をめされるときがきたとさとって、それからは薬ものまず、医者にもかかりません。

病気退散の祈祷(きとう)をすすめるものがあっても、がんとしてききいれません。

ひたすら病室にこもり、一日も早く命をめされるようにと祈るばかりでした。

このようすを知った父清盛は、おどろきました。

なんといっても、重盛こそ、一門の頼みの柱です。

その重盛にもしものことがあっては一大事とばかり、さっそく懇意の名医をつれてかけつけました。

「聞けば病がはかばかしくないというのに、医者にもかがらずにいるとか、命をそまつにするのも、ほどほどにいたせ。

ここにともなったのは、さきごろ支那よりまいった名医じゃ。よくみてもらうがよい。」

清盛は一緒うけんめいにすすめましたが、覚悟をきめた重盛は、がんとして聞きいれません。

「せっかくながら、もはや神仏にも見すてられ、死をまつだけの身、医者にかかる気はありませぬ。

ことに異国の医者にかかったとあっては、お国の恥ですから。」

そんな理屈をいいたして、どうしても脈をとらせようとしません。

清盛もムッとしましたが、これほどまでに決心がかたくてはどうにもならないと思い、あきらめて引きあげてゆきました。

かくて六月はすぎ、七月も末になりました。

七月ともなれば、むかしの暦でいえばもう秋です。

日中はまだ暑くても、朝夕は虫の声がしげく、空の色も、めっきり秋らしくなるころです。

重盛は、この世に生きているのも、もうわずかとさとったのでしょう。出家して僧になり、法名を浄蓮(じょうれん)とよぶことになりました。

こえて八月一日のことです。

世にその徳をしたわれた重盛は、この日、眠るような大往生をとげました。年といっても、まだ四十三才の、さかりの年です。

秋風とともに、病葉がちるように命をおえた重盛。

清盛のわがままぶりにくらべ、みかどには忠義の志あつく、思いやりの心ふかい人だっただけに、重盛の死を聞いて、嘆き悲しまぬ者とてありません。

老い右若さも、会う人ごとに、

「あのおかたが亡くなられては、平家のさきざきも思いやられる。

あとは清盛さまの乱暴がつのるばかりだろう。惜しいかたを、亡くしてしもうた。」

と、声をひそめて語りあいます。

が、じつはだれにもまして、重盛の死をかなしんだのは、父の清盛でした。

生きているうちは、なんとなくけむったい長男でしたが、それだけにまた、杖とも柱ともたのんでいた重盛にさきだたれ、さすが強情な清盛もすっかり気落ちのていでした。

とうぶんの間は、だれに会う元気もなく、ただ一間にこもって、念仏三昧(ねんぶつざんまい)の日をおくっていました。

それがそのままつづけば、平家も安泰(あんたい)、世開もおだやかにすんだことでしょう。

でも清盛は、もともとが疑いぶかく、感情のげきしやすい生まれつきでしたから、とてもそんな殊勝(ししょう)な心がけが、長つづきするわけもありません。

しずかな日がつづくと見えたのもつかのま、いつか化けの皮がはがれる時がやってきました。

2 亡きあと top

長男にさきだたれた清盛の胸には、さまざまな思いが雲のようにゆききしました。

いまさら重盛がかしこく、やさしい子であったことが思いだされます。

そのようた子を失った父の嘆きは、やがてまた、自分の手にかかって死んだ、多くの人々の親や妻があじわったものにちがいないと、他人の悲しみを思いやることもできました。

でも、気のたけだけしい清盛のことです。

そんなしみじみした気持ちは、ほんのしばらくの間だけで、すぐまたわがままな気持ちが、わきあがってきます。

「わしがこんなにかなしんでいるのに、だれも同情してくれるものはいない。

ことに法皇はお嘆きのようすもなく、まだ四十九日もたたぬというのに、男山八幡宮(おとこやまはちまんぐう)へ行幸(ぎょうこう)され、お遊びにふけっておられる。

考えれば、うらめしいことじゃ。」

仏前にすわる清盛の口から、そんなつぷやきがもれました。

「そればかりでない。重盛が亡くなると、すぐさま越前の国をとりあげられたのは、どういうわけだろう。」

考えこむ清盛の顔には、憎しみの色が、はっきりとうかがました。

「それに法皇は鹿ヶ谷のことで懲(こ)りもせず、またこの清盛をなきものにしようと、何やらくわだでているということじゃ。

はて、なんとしたらよかろうぞ。」

そこまで考えたとき、清盛の目は怪しくひかり、しばらく庭の一点をじっとみつめていましたが、やがて、

「そうじゃ。」

と、うちうなずくと、すっと立って表のほうへ出ていきました。

清盛はそのとき、何を決心したのでしょう。

それから何日もたたないころ、とつぜん朝廷の役人たちが、そろって官職から追放されるという大事件がおこり、都じゅうをアッといわせました。

まず関白基房(もとふさ)、太政大臣師長(もろなが)をはじめとし、四十三人にのぼる高官たちが、清盛のさしがねで辞職させられたばかりか、基房(もとふさ)は九州へ、師長は尾張の国へ、そのほかそれぞれ都を追われて、知らぬ山里へ流されました。

これだけでも、人々をおどろかせるのに十分だったのに、清盛の乱暴は、まだそれではやみません。

つづいて法皇の御所を軍兵がとりかこみ、いまにも火をかけようという騒ぎがもちあがりました。

御所の人たちが、あわてふためいて逃げまどうなかに、法皇は天をあおいで嘆息し、

「はや世も末じゃ。さだめし遠い国に流そうとするのであろう。」

と、早くも覚悟をきめておられましたが、そのうち一台の車が門にとまり、いやおうなく法皇をおのせすると、鳥羽の離宮へとむりやりにお移ししてしまいました。

重盛がまだ生きていたときには、反対されてできなかったことを、重盛の亡(な)い今となって、大手をふって決行したわけです。

離宮のぐるりは警護の兵がとりまき、もう出るにも出られません。

しかもそこには、お伴のものとて一人もなく、心細く思っておられるおりから、混雑にまぎれてはいりこんだ役人が一人、こっそり法皇のまえへすすみ出ました。

法皇はそのような役人を相手にでどうなるかわからぬさきざきのことを、かなしくも語りあうよりほかないのでした。

法皇が鳥羽(とば)におしこめられたと聞いて、天皇のご心配も、なみたいていではありません。

ひそかに手紙をさしあげて、その後のようすをおたずねになりましたが、法皇のもとからは、

「しばらく我慢して、ようすを見るだけだ。」

と、すっかりあきらめごったようなご返事があるばかりでした。

しかし清盛はそののち、べつになんの手出しをするふうもなく、いつかその年の冬も、半ばすぎるほどになりました。

――庭には雪ふりつもれども、あと踏みつくる人もなく、池には氷(つらら)とじかさねて、むれいし鳥も見えざりけり。

大寺の鐘の声、遺愛寺(いあいじ)の聞(きき)を驚かし、西山の雪の色、香炉峰(こうろほう)ののぞみをもよおす……。

このようなさびしいあけくれのうちに、世に治承(じしょう)四年の春となりました。

この春、天皇は位を皇太子にゆずり、あらたに幼い安徳(あんとく)天皇が位をつがれました。

これも清盛のさしがねによることで、世間の人たちは、いまさら清盛の気ままにあきれながらうわべだけは平家一門の栄えをよろこび祝っています。

新帝には清盛が外祖父にあたり、ここでいよいよ、平家の勢いがさかんになったわけでした。

しかし、おごる平家のわがままが、そのままいつまでつづくものでしょうか。

重盛にさきだたれてこのかた、ことに神経質になった清盛の耳には、いろいろ悪いうわさがつたわり、せっかく天皇の外祖父におさまりながら、心はすこしも落ちつかないようすでした。

「いつまた謀反のやからが、よくないことをおっぱじめるかわからない。」

このごろ清盛の頭には、そういった不安が、くものようにうずまいていたのです。

3 源三位(げんさんみ)頼政(よりまさ)

top

ここに源三位頼政といって、年はもう七十五の老人ですが、豪勇ならびない武士が、朝廷におつかえしていました。

先祖はあの有名な源顫光で、れっきとした源氏のながれをくんでいますが、保元、平治の乱にあたって、天皇がたに味方したため、ずっと一族とわかれて内裏(だいり)づとめをしていたわけです。

たびたび功をたてたのに、いっこう重くもちいられることもなく、年とってから、やっと内裏にあがることをゆるされたようなありさまでした。

でも天下に鳴る源氏のながれをくむこととて、文弱な平家の人たちにくらべると、意気といい度胸といい、かくだんの相違で、もはや隠居したいまになっても、若いときの元気をうしないません。

この頼政が、まだ兵庫頭(ひょうごのかみ)という、ひくい役についていたころの話です。

ときのみかど近衛(このえ)天皇は、どうしたことか、わけのわがらぬ病気にかかり、夜になるとかならず熱を出して、ひどくお苦しみになるのでした。

よくしらべると、天皇がお苦しみになるのは、まい晩きまってあけがたの二時ごろ、なんでも御殿のうえにひとかたまりの黒雲が立つとともに、ひどく熱が出ておなやみになるということでした。

いったい何もののしわざかと、腕っぷしのつよい侍どもが、怪(あや)しの正体を見きわめようとしましたが、なかなか見届けられませんでした。

その間にも、天皇のご病気は、ますますひどくなるばかりです。

このうえは源平二家の侍のなかから、豪勇のきこえ高いものをえらび出し、怪物を退治してもらうよりほかないということになり、白羽の矢の立つだのが頼政でした。

「そんな怪物を相手にして、もしや、やりそこねて、武士の名おれになっては……」

と、一度に辞退しましたが、勅命とあっては、たっておことわりもできません。

「それでは。」

と、こころよくお引きうけすると、猪早太という家来を一人召しつれ、くらい御所の庭に出て怪物ござんなれと待ちかまえました。

この日、頼政のいでたちは、表裏おなじ色の狩衣に、手には滋籐(しげとう)の弓、山馬の尾をはいた鋒矢(とがりや)二本をとりそえてもち、真っ暗闇の中に足ふんばり、御殿の屋根のあたりをにらんでいました。

そのうち時刻がうつって、午前二時ちかくなると、御殿のなかからは、例によって天皇のお苦しみになる声が、

「うーむ、うーむ。」

と、かすかにもれきこえてきます。

「それきたぞ。」

ひとみをこらして見つめているうち、はたして屋根のうえには、怪しの黒雲がすうっとたなびき、頼政は思わず、えりもとに水をかけられたように、ぞっと寒気だちました。

ここで気おくれしては、こちらの負けと、腹に力をいれ、ぐっと黒雲のほうをにらみかえしました。

と、何やら雲の中に、えたいの知れぬもののかたちが、ひらひらと舞っているようすです。

「こやつ、くせもの。」

とたんに弓に矢をつがえた頼政は、心の中に八幡大菩薩の名をとなえながら、きりきりと弦を引きしぼり、ひょうとばかり射はなちました。

うなりをたてて、矢はとびます。

まさしく手ごたえ。

「おおっ。」

頼政の口をもれる矢(や)叫びに、そばにひかえた猪早太(いのはやた)は、ころげるように駆けだしました。

ど、どーっと、すごい音をたてて、真黒なかたまりが庭に落ちる。と同時に、屋根の黒雲は早くもきりきりと消えさります。

すばやく走りよった猪早太は、まっ黒なかたまりめがけてとびかかるや、腰の小刀引きぬき、柄も通れと突きさしました。

「ええい、ええい。」

つづけざまに九刀も突きさせば、さすがの怪物も、あえなくその場に息を引きとったようです。

「燈(あかり)を、燈(あかり)を――」

とよぶ早太の声に、ドヤドヤと足音がいりみだれて、松明をともした侍たちが駆け上りました。

こわごわ怪物のほうへさしだして見ると、血だらけになって倒れていたのは、これはまた見たこともない化け物!

一同は、 「わっ。」と叫んで、うしろへとびすさりました。

なんと頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎にそっくりといった気味の悪い化け物が、のどをピクピクさせながら、鵺(ぬえ)という鳥に似た声でうなっていたのでした。 |

|

この化け物は、さっそくなわでくくりあとのたたりをおそれて、海へ流してしまいました。

これで天皇のご病気は、ぴたりとなおってしまいました。

頼政の評判はいっぺんに高くなりました。

天皇からは当座のごほうびに、獅子王(ししおう)と名づけられる、みごとな御剣(みつるぎ)をたまわりました。

またそれからは何かあるたびに、頼政をよんでお頼みになるというありさまです。

そんな前例があるため、そののち二条天皇のときにも、宮中で鵺(ぬえ)退治をしたことがありました。

鵺(ぬえ)というのはフクロウの一種で、ふしぎな鳴き声をたて、それをきけば不吉なことがおこるといって恐れられていた怪物です。

こうして若いときから、武勇にひいでた頼政は、そののち平家のおごりたかぶるようすを見るにつけ、いつも残念でたまりませんでした。

でも、うっかりしたことがいえる世の中ではなく、じっと胸をさすって、平家のわがままを見すごしていたのでした。

ところが、あいにくなことに、頼政の心をひどくかきみだすような事件がもちあがりました。

頼政のむすこは仲綱(なかつな)といいましたが、この仲綱は天下にふたつとない『木の下』と名づける名馬をもっていました。

仲綱は『木の下』がだいの自慢で、何かにつけて、

「わが『木の下』におよぶ馬はあるまい。」

と、自慢たらたらのていでした。

これを聞いたのが、平家の二男宗盛(むねもり)です。

亡くなった重盛にくらべ、どこか一本たりない宗盛は、さあ『木の下』がほしくてたまりせん。

なんとかしてまきあげる工夫はないものかと思案しましたが、これぞという口実もうかびません。

こうなれば平家の威勢をかさにきて、けんぺいづくでとりあげるよりほかないと決心しました。

そこでさっそく使いをやり、名馬『木の下』をゆずってもらいたいと申し出ました。

平家の威勢をもってすれば、仲綱もなきねいりするにちがいないと思ったからこそ、こんなずうずうしいことをいいおくったわけです。

ところが仲綱もさるもの、かるくあしらって、使者を追いはらいました。

「ただいま『木の下』は病気で、田舎へやってあります。いずれ帰ってから、ご返事しましょう。」

これをきいて、宗盛は、

「病気ではしかたがない。」

と、あきらめましたが、家来の中によく事情を知っているものがあって、

「そんなことは、大うそだ。」

と、いい出しました。

「その馬は、おとといもきのうちいたし、げんに今朝がた、仲綱がのっているのを見かけましたぞ。」

「それにまちがいないか?」

宗盛はいっぱい食わされた腹だちまぎれ、目を血ばしらせて聞きかえします。

「はい、たしかにこの目で見てまいりました。」

「よし、その儀ならば……」

と宗盛はカンカンになりました。

この日からまい日、いや一日のうちに五ども、六ども、

「馬をゆずってくれ。」

という使者をたてました。

いま使いが帰ったかと思うと、すぐつぎの使者がやってくるというありさまで、仲綱もすっかり閉口してしまいました。

困りきったあげく、父の頼政に相談すると、さすがこちらは老人のことですから、事を荒だてないようにと、くれぐれも注意してやりました。

「それほどはしがる馬なら、さっさとやってしまうがいい。たかが馬のことで、いざこざなどおこすな。」

つよくたしなめられ、仲綱はスゴスゴ引き下がりました。

「惜しい馬だが、しかたがない。ゆずることにしよう。」

と、しぶしぶ『木の下』を引き出し、宗盛の屋敷へ届けます。

宗盛がたでは、凱歌をあげました。

「ざまをみろ。どうせよこすなら、もっと早くよこせばいいのに。」

家来のものまで、そんなことをいって、仲綱のもの惜しみをののしりました。

宗盛も家来たちの言葉にそそのかされ、ついふらふらといたずら気(け)が出たのでしょう。

せっかくゆずってもらった馬に、焼きごてで『仲綱』という名をやきつけました。

これからは、なんにつけても『仲綱』の名が出ます。

お客でもあると、わざわざ大声で、

「それ『仲綱』を引け。『仲綱』に鞍おけ。のれ。はておそい。打て。」

たてつづけに『仲綱』の名がとびだすしまつでした。

このことが、仲綱の耳にはいりましたから、そのくやしぶりようといったらありません。

「ちえっ、いまいましい。人をあなどるにもほどがある。いまに見よ。」

歯小みしながら、さっそく頼政のもとまで、このことを申し送りました。

頼政は万事おだやかにすむようにと、せっかくむすこをなだめて馬を贈らせたのに、意外な結果となり、さすがにムカムカと腹だてました。

「へいぜいから清盛のわがままさえあるのに、宗盛までそれを見ならおうというのか。あまりのしわざである。」

老いの目をしばたたきながら、じっと無念さをこらえるようすでした。

4 日かげの人 top

頼政は何日も考えぬいたあげく、やっとある決心をつけたようです。

それはべつに子の愛にひかれたというのではなく、そうするのがただしいと信じたからなのでした。

ある夜のこと、頼政はだれにもつげず、三条高倉にお住まいになる以仁王(もちひとおう)をおたずねしました。

以仁王は後白河法皇の第二の皇子で、ふつう高倉宮(たかくらのみや)とよばれるおかたです。

この宮は平家の世にいれられず、せっかくありあまる才をいだきながら、天皇の位にもつかれず、三条の高倉にひっそりとくらしておいでなのでした。

ことし治承四年は、おん年三十才、いろいろと世のなりゆきについても、もの思いのおおいお年ごろでした。

こよいも廊(ろう)ちかく立ち出で、美しく咲いた花をながめながら、しきりに和歌をお考えになっているところへ、頼政がおとずれたという知らせがありました。

宮はすぐ頼政を近くよびよせ、ご対面になりました。

しばらくは、あたりさわりのない世間ばなしをしていましたが、やがてあたりに人のないのをみすまし、頼政は声をひそめていい出しました。

それはさすがの高倉宮も、一度に全身の血がこおりつくほど、思いがけない内緒話なのでした。

頼政は必死のおももちで、語りつづけました。

――君は天照大神四十八世の正統、神武天皇より七十八代にあたらせたもう。

しかれば太子にも立ち、位にもつかせたもうべかりし人の、三十まで宮にてわたらせたもう御事(おんこと)をば、お心憂(う)しとはおぼしめされ候わずや。

はやはやご謀反おこさせたまいて、平家を滅ぼし、法皇のいつとなく鳥羽殿におしこめられてわたらせたもうおん憤りをも、やすめまいらせ、君(きみ)も位(くらい)につかせたもうべし。

これひとえに、ご孝行のおん至(いた)りにて候(そうら)わんずれ。

もしおぼしめし立たせたまいて、令旨(りょうじ)を下されたもう者ならば、よろこびをなして馳(は)せまいらんずる源氏どもこそ、国々に多く候え…………。

こうして頼政がかぞえあげた源氏の侍とは、ちょっと聞いただけでは、おぼえきれないほど、大ぜいの人たちでした。

まず手ぢかが京都に住む源氏勢からはじまり、ひいては伊豆の国(今の静岡県)に流されている頼朝(よりとも)の名も出ました。

木曽の冠者(かんじゃ)義仲(よしなか)の名も出ました。

頼朝の弟、九郎冠者義経(よしつね)の名もあげられました。

そのほかぞくぞくと、平家に恨みをいだきながら、日かげの花のように、世に認められずにいる源氏の侍の名が、頼政の口をついて出てきます。

これらはいずれも、おりあらば源氏の武勇を、もう一度世にあらわしたいと、手ぐすねひいで待っている、豪勇の侍ばかりだったのです。

聞いているうちに、いったん顔色をかえた宮の頬のあたりに、今度は美しい血の色がぱっともえあがりました。

が、ひとこともものはおおせられず、じっと頼政のいうことをきいておられます。

ひととおり、源氏のめんめんの名をかぞえあげた頼政は、そこでかたちをあらため、

「申しあげたものどもは、いずれも六孫王(ろくそんおう)の末(すえ)、多田満仲(ただみつなか)の子孫にあたるものです。

朝敵を平らげることにおいては、平家におとりもなかったのに、いまはまるで、平家の家来のような情けないありさまになってしまいました。

それでも内心では、平家のわがままを憎み、なんとかして朝廷の威(い)を取り戻したいものと願っております。

もし宮がお立ちになって、令旨(りょうじ)をお下(くだ)しになれば、国々にある源氏のものども、たちどころに馳(は)せつけるでございましょう。」

いいおわって、じっと宮のお顔を見あげました。

しかし宮は、頬を美しく紅潮させたまま、やはりだまってすわられたきりです。

しばらくたって、

「そのことは、よく考えてみたい。」

と、仰せられたまま、すっとお立ちになりました。

「はっ。」

頼政は平伏したまま、うしろ姿を見おくっています。

それから、いく日かたちました。

その間、高倉宮はじっと一間にこもり、そのことをふかく考えつづけておりました。

それはもちろん、平家討伐の大事をあげたものかどうかということでしたが、なかなか考えがきまりません。

うっかり手だしをして、このまえの成親や成経のような失敗をしたら、とんでもないことになります。

きょうも御殿にこもり、しきりにもの思いにふけっておられるところへ、一人のお客がありました。

これは少納言維長(これなが)といい、人相を見るのがじょうずなところから、相(そう)少納言というあだ名をもらっているほどの人でした。

その相少納言は、ごぶさたのおわびや、時候のあいさつなどしてから、しばらく宮の対顔をうかがっていましたが、

「ふうむ。」

と、いかにも感にたえたようにうなると、たちまちその場にひれふし、

「おそれおおいことでございます。」

と、うめくような声でいいました。

宮はにっこり笑いながら、しずかにおたずねになりました。

「きゅうに何を考えついたのだ?」

「はい、争えぬものでございます。宮にはたびたびおめにかかっておりますが、ついぞおがむおりのなかった瑞相(ずいそう)、――お顔にはっきりと、位(くらい)につかせたもうおん相があらわれておるのでございます。」

維長(これなが)は、なおもうやうやしく、

「どうぞお身ご大切にあそばし、長く天下のことをお心にかけられるよう、ひとえに祈りあげます。」

いかにもありがたそうにいい残して、帰っていきました。

宮はふしぎに思いました。

べつにたのんだわけでもないのに、偶然来あわせた相少納言から、天子になる相があらわれているといわれたのです。

もし天が挙兵をすすめているとすれば、あるいはそのようなふしぎをあらわすかもしれない。

顔に瑞相があらわれるというのは、すなわち天のすすめなのであろう。

迷っていた宮も、ここではっきり、頼政のすすめにしたがおうと決心されるまでになりました。

宮の御殿のなかは、きゅうにざわつきはじめました。

使者をえらんで、令旨を東国にある源氏のもとへとつたえます。

この使いは近江の国(今の滋賀県)から、美濃(今の岐阜県)、尾張(今の愛知県)などに住む源氏勢に令旨をふれながら、初夏の風がある五月なかばには、伊豆の頼朝のところまで、このことを告げ知らせました。

5 獅子ふんじん top

はかりごとはすべて秘密のうちに、うまくはこばれているようでした。

宮のお考えをきいた頼政も、着々と戦いの準備をととのえていました。

旗あげは何月何日ということも、はっきり予定が立ちました。

いまはその日をまつばかりです。

ところが、なんという運のわるさでしょう。

どこからどう伝わったものやら、さっぱりわからないのですが、熊野の別当(べっとう)湛増(たんぞう)という者が、ふと今度のはかりごとを聞きこみました。

湛増は平家がたのもので つねづね平家に恩がえしをしたいものと思っていたところですからこうと聞いて、だまっているわけがありません。

たちまち手勢千余人をひきいて、新宮というあたりにひそむ源氏勢を攻撃するいっぽう、さっそく急を福原の清盛まで注進してきました。

果然、戦いの火ぷたは、ぎゃくに平家がたからしかけられてきたのです。

スワとばかりに立ちあがった新宮の源氏勢は、さんざんに湛増の手勢と戦い、みごとこれを追いちらしてしまいました。

が、いっぽう急をきいて、おどろいたのは清盛です。

「ふむ。何かこそこそやっていると思っていたが、さてはそういうわけであったか。

しからば時をうつさず、宮を土佐の畑(土佐国の郡名)へうつしてしまえ。」

大変なけんまくで下知すると、さっそく例によって鎧冑(よろいかぶと)のしたくにかかりました。

今度はとめだてする重盛がいないので、清盛も大っぴらというわけです。

さて、こちらは高倉の以仁王(もちひとおう)、はかりごとがもれたということはつゆ知らず、おりから縁に出て五月十五夜の月をながめておいでになるところへ、バタバタという足音がしずけさをやぶりました。

何ものかとふり返って見ると、頼政からの急使です。

宮は渡される手紙を、いそぎ読みくだしました。

「思わぬあたりから、はかりごとはすでに敵にもれたようすです。

ただちに御所を出て、三井寺におこもりください。頼政も、すぐおあとを追いますから……」

宮はほっと吐息をつきながら、あたりを見まわしました。

すぐそばに、たくましい一人の武士がひかえています。

長谷部の信連(のぶつら)といって、豪胆無比(ごうたんむひ)の侍でした。

「おお、信連。」

宮はお苦しげに、

「はや、はかりごとはもれたぞ。これより三井寺にこもろうと思うが、途中にはさぞ敵がまっておろう。いかがいたせばよかろう。」

このとき信連はにっこり笑って、

「ご心配におよびませぬ。婦人の姿に身をやつし、お落ちになるがよかろうと存じまする。」

と、かいがいしく市女笠(いちめがさ)、女の衣などとりよせ、宮を女の姿にかえました。

もとから美しいお生まれつきのうえ、旻をたれ、女のかたちにかえれば、だれが見ても男とは思われぬあでやかさです。

宮はその姿のまま、二人ほどのお伴をつれ、三井寺さして落ちのびてゆきました。

ゆくうちに、大きな溝に出あいました。

はて、どうしたものかと迷うところへ、通りかかったのは平家がたの侍たちです。

宮ははっとしましたが、いまさら引っ返すこともできません。

とっさに溝をとびこえ、そのまま足をはやめて北へ北へとおいそぎになります。

侍たちはおどろきました。

「やあ、あの女の行儀の悪いことはどうじゃ。」

「もう一度、こちらへとぶところを見たいの。あははは。」

もとよりそれが高倉宮とは気づかず、高笑いして遠ざかってゆきます。 |

|

宮を無事にお逃がししたあと、一人御所にのこったのは、豪勇信連(のぶつら)でした。

信連は部屋部屋をまわり、とりみだしたところなどないように注意していますと、ふと宮のお部屋に、大切な忘れものがあるのに気づきました。

それは小枝の笛と名づけられる名笛で、もとは支那から朝廷におくられたのを、宮が笛の名手であるところから、ゆずりうけて家宝にしていたものでした。

こんなことになるとは知らず、こよいも笛をふきすさび、そのままここにお忘れになったものなのでしょう。

主のない笛の姿を、じっとみつめている信連の目に、あつい涙がこみあげました。

「宮はまだ、遠くへはおいでになるまい。そうじゃ。これをお届けしなくては。」

思いつくより、さっそく笛を腰にさし、脱兎(だっと)のいきおいで宮のあとを追いかけました。

さいわい敵にも出会わず、北をさしていそぐ宮に追いつくことができたので、信連は土にひざをつきながら、名笛小枝の笛をさしだしました。

「お忘れものでございます。」

「おお、届けてくれたか。」

宮は大変なおよろこびようで、さっそく笛をうけとりながら、

「かたじけないぞ。さいぜんより、思いだして残念に思うていたところだ。

しかし、そちらここまで追うてきたのをさいわい、一緒に立ちのかぬか。」

「いえ、わたくしは、もう一度御所にもどり、敵にひとあわふかせてから、おあとをしたいます。

宮はどうぞ、ひと足おさきに。」

信連はけなげに答えたまま、またいっさんばしりに、御所をさしてとってかえしました。

御所にはいると同時に、信連は表門生畏門右、すっかりあけはなちました。

さあ、どこからでも攻めてこいという意気ごみです。

手ばやくうす青い狩衣の下に、鎧の下につける腹巻というものをしめ、衛府(えふ)の役人が佩(は)く太刀(たち)をおびました。

ふつう衛府の太刀というものは、かざりどうようの細いものが多いのですが、信連はへいぜいから、万一のために、うわべは細くても切れ味のいい中身をしこんでおいたので、じゅうぶん敵と戦えるはずでした。

こうして待つほどもなく、

「うあー」

というときの声がひびきわたり、ひしひしと討手の軍兵が攻め入ってきました。

まっさきに馬でのり入れたのは、寄せ手の大将とおぼしく、大音(だいおん)あげて、

「宮のご謀反は、すでにあらわれたぞ。これより宮を土佐へおうつしするため、お迎えにまいった。

さあ、ただちに宮をお出しもうせ。」

「だまれっ。」

信連はすっくと立ちあがり、これも負けないほどの大声でどなりかえしました。

「御所に乱入し、何を高声にさわぐぞ。宮はご参詣(さんけい)に出られ、ただいまお留守だわ。」

「うそをいうな。それならただちに、こちらの手ておさがし申す。」

「はてさて、無礼なやつもあるもの。馬にのってご門のなかへのり入るのみならず、かってにさがしまわるとは何ごと。

長谷部の信連あるからは、一歩も上にはあげぬから、さよう心得ろ。」

「何をちょこざいな。それ、かかれ。」

号令もろとも、十四、五人の侍が、いっさんに信連めがけてとびかかりました。

かねて覚悟の信連は、すらり長剣引きぬくや、

「虫けらども。近よってけがするな。」

と、臆(おく)せず敵勢に切っていり、

「えい、おう。」

と、四角八面に切ってまわります。

手練(しゅれん)の太刀風に敵しかね、たちまち三、四人がバッタバッタと切りたてられました。

「それ手ごわいぞ。」

一人が叫ぶのを合い図に、最初の一団は、手負いを残してさっととびちりました。

おりから雲間をもる月光が、御所のらんかんに片足かけた信連の姿を、くっきりとうきたたせてみせます。

狩衣はすでに裂け、全身に返り血をあびた姿は、ものすごいばかりでした。

でも敵は目にあまる大群――。

いちど散ったかと思うと、またも新手が十人ほど、とりかこむようにしてせまってきました。

チャリーン、と剣をあわす。

「えいっ。」

「やっ。」

と、二、三合(ごう)切りあわせるうちに、

「ううむ。」

と、うなって倒れる敵。

もとより信連は、案内知った御所のなかです。

そこの柱、こちらのものかげなどを利用して、むらがる敵ぜいを、つぎからつぎへ、なで切りにしてまわります。

しかしそのうち、ようやく疲れが出てきました。

剣の刃はギザギザにこぼれ、つづいてきっさきからポッキリ折れてしまいました。

「いまはこれまで。」

信連はパッと敵からおどりのき、暗いものかげにひそむと、鞘巻(さやまき)とって腹を切るうとしましたが、無念やさっきからの乱闘で、鞘巻はどこにおちたか、腰にありません。

すばやく庭へとぴかり、門をぬけ出ようとするところへ、長刀をもった一人の敵に出会いました。

敵はえたりと、長刀をふりまわして切ってかかります。

「おっ。」

と叫んで、長刀をのりこえ、うまく敵の手もとへつけ入るうとしたとたん、

「あっ。」

苦しい一声とともに、信連はそこに倒れてしまいました。長刀の刃が、ぶっつり信連の股を切ったのです。

倒れたところへおそいかかった敵兵たちのために、たちまち信連のからだぱがんじからめにされてしまいました。

からめとった信連は、すぐさま六波羅(ろくはら)にある清盛の屋敷に引いてゆき、あとの軍兵どもは、御所のなかをすみからすみまでさがしましたが、もとより高倉宮がおいでになるわけもありません。

「これではしかたがない。引きあげろ。」

あきらめた敵兵は、死人やけが人を引っかつぎ、あけがた近くなって本陣へ引きあげました。

六波羅では、宗盛が調べ役にあたり、信連を手ひどく責めたてました。

げれど、何を問われても、信連はいっさい無言でした。

宮のゆくえをきかれようが、一味のものの名をきかれようが、ただ相手をあざ笑うだけで、いっさい答えません。

宗盛はかんしゃくだまを破裂させました。

「えい、これほどせっかんしても、何も申さぬとならば、もはやこれまで。首を切れ。」

「はっ。」

と答えて、首切り役人がうしろへまわったときでした。

「待て。」

と声をかけてすすみ出たのは、しさいを見ていた清盛でした。

「人のいうところでは、この信連は、千人に一人の豪のものということじゃ。

それほどまでの侍が、いったん口をつぐんだいじょう、いかにしたとて白状はいたすまい。

考えれば、殊勝な侍である。命はたすけ、遠国に流すがよかろう。」

この一言で、信連はすでに殺される命をたすかり、伯耆(ほうき)の国(今の鳥取県)へ流されることになりました。

しかし、助かってうれしいと思う信連でもありません。

宮の運命を気づかい、頼政の成功を祈りながら、一人遠い伯耆の国へと流されてゆくのでした。

6 橋合戦(はしがっせん)

top

頼政ははかりごとがもれたことを、宮にお知らせすると、自分もすぐ、三井寺さしておちのびるしたくにかかりました。

一夜あげて、十六日の朝のことです。

頼政につづくものは、長男仲綱、二男兼綱をはじめとし、その数三百余騎、甲冑(かっちゅう)姿も勇ましく、家に火をかけて焼きはらい、砂煙をあげて三井寺へといそぎました。

ところがこの一行にもれた侍に、渡辺競(わたなべのきおう)という勇士がいました。

競(きおう)は胸中ふかく、何か考えるところがあったのでしょう。

わざとゆっくりしたくしているひまに、あたりに味方のものは、だれもいなくなってしまいました。

さっき放った火が、もう屋敷の軒さきから、チョロチョロ赤い炎と、黒い煙をふきだしています。

競はわざと用ありげに、表門のほうへまわってゆきました。

と、すでにそこには討手の兵がむらがりあつまって、競の姿を見るや、バラパラとまわりをとりかこみました。

「これ、どこへゆく?」

「いや、どこへもゆきはせぬ。」

討手のものにむかって、競(きおう)はしごく平然と答えます。

兵どもはいぶかしそうに、

「見ればたった一人のようだが、どうしてここにのこったのか?」

「わしは何も知らんのじゃ。知らんうちに、わし一人ほって、逃げてしもうたのじゃ。」

「あほうな男じゃ。しからば手出しはすまいな。」

「何の手出しをいたそう。もはやこうなれば、そのほうどもの思うようにするがよい。」

「よしよし。神妙なやつじゃ。」

こういって、兵どもは競になわをかけ、例によって宗盛のもとへつれていきました。

宗盛がきいてみると、まったく事情を知らずに、あとへ取り残されたらようです。

宗盛はたちまち覬に同情し、なんとか味方につけたいものと思いたちました。

「これ、競(きおう)よ。」

宗盛はいかにも恩きせがましい調子でよびかけ、

「どうだ。降参して、味方につかぬか。それとも朝敵について、頼政とともに身をほろぼす覚悟か?」

これを聞いて、競ははらはらと涙をこぼしました。

「いかで朝敵となったものに、味方いたしましょう。どうぞこれより殿中にてお使いくだされい。」

「よし。さらばわれらに奉公せよ。わるくはいたさん。」

ここに渡辺覬は、霸をとかれて自由の身となり、平家の侍としてはたらくことになりました。

何しろ気がきいているうえに、武芸の達人ときているので、宗盛も大よろこび、

「よい侍をひろったわい。」

と、思わぬもうけものをした気でいます。

さて、その日もくれて、あたりぱ暗くなってきました。

何思ったか、競は宗盛のまえへすすみ出で、かしこまっていいだしました。

「もはや暮れがたとなり、さぞや夜討ちのしたくにかかられることと存じます。

敵は三井寺にこもったとあれば、三井寺法師なども一味にくわわっておりましょうが、どれほどのこともありますまい。

さいわい敵の顔もよく知っていますから、これより駆けまいって、選(え)り討ちに討ってのけましょう。」

ここで言葉をきり、さてとあらたまって、

「それについては、馬を一頭いただけませんか。わたくしは乗用の馬までぬすまれてしまいましたので……」

宗盛はうなずいて、

「もっともの願いじゃ。しからば、秘蔵の馬をつかわすから、よい働きをいたせ。」

こういって厩(うまや)から引き出させたのは『南鐐』(なんりょう)と名づける名馬で、宗盛が命から二番目にしている大切な馬でした。

夜にはいるとともに、競(きおう)はただ一騎『南鐐』にうちまたがり、三井寺にはせむかいます。

こちらは、三井寺にこもった頼政の軍勢たち、よるとさわると、宗盛に捕えられた競のうわさをしています。

「けしがらぬ男。敵に降参しおったそうじゃ。」

とののしるもの、

「いや、あの男のことだから、何か考えることがあってのことにちがいない。」

と同情するもの、わいわいいいあっています。

そこへ闇をついて、一騎かけつけたのはうわさの主、競でした。

競は門のそとから大音あげ、

「やあやあ、渡辺競、ただいま馳せまいった。門をひらかれい。」

「それ、もどった。」

というわけで、一同はさっそく門をあけ、競をむかえいれます。

競は『南鐐』を引っぱって、すぐ仲綱のまえにすすみ出ました。

この仲綱こそ、宗盛に愛馬『木の下』を強奪され、悲憤の涙をのんだ人です。

競はかがり火のほうに『南鐐』の姿をむけながら、いかにもゆかいそうにいいました。

「これをごらんください。宗盛の愛馬『南鐐』です。はかりごとをもって、うまくぬすみだしました。

おみやげにさし上げますから、よろしいようになさいませ。」

これを聞いて、仲綱は手をたたいてよろこびました。

「やったな。競。しからば憎い宗盛めに、思うぞんぶん仕返しをしてくれよう。」

さっそく焼きごてで『南鐐』の腰にべったり『宗盛』とやきつけさせ、おまけにたてがみとしっぽを切って、平家の陣へ追いたてました。

『南鐐』はいちもくさんに平家の陣へかけこむと、仲間の馬といきおいよくかみあいをはじめました。

「ややっ、あの騒ぎはなんじや。」

「南鐐がけんかしているぞ。」

みんなおどろいて厩(うまや)へいってみると、競がのっていったはずの『南鐐』が、ほかの馬とかみあっているばかりで、どこをさがしても競の姿はありません。

そのうえ、よく見れば『南鐐』の腰に、はっきり『宗盛』の焼き印がおされているしまつです。

さっそくこのことを宗盛まで届けると、宗盛は歯ぎしりしてくやしがりました。

「チェッ。なまじ競の首を切らなかったばかりに、うまうまとはかられたわ。

憎い競め、さっそく三井寺におしよせ、きゃつを生けどりにせよ。

鋸(のこぎり)で首切ってくれん。」

宗盛は目をむいて、どなりたてました。

『木の下』の仕返しをうけたのが、よっぽどしゃくにさわったのでしょう。

ドシン、ドシン――

二度も三度も、足をあげて床をけとばしました。

平家勢が、こんな騒ぎをしているのをよそ目に、三井寺では、いそぎ戦いの準備をととのえていました。

堀の水をみたし、橋を引き、門をかためました。

つぎには頼政を中心に、三井寺の僧兵たちもくわわって、これからの策戦(さくせん)会議がひらかれます。

夜討ちをしかけて、敵を討てというもの、退いて守れというもの、あれこれ議論が出て、なかなか“らち”があきません。

議論しているうちに、夜があけてしまいました。

宮はそっと頼政をものかげによび、ご相談になりました。

「この調子では、この寺にこもっているのは、心ぼそい。いっそ奈良までおちのび、興福寺をたよろうと思うが、どうであろう。」

「それがよろしゅうございましょう。」

さっそく頼政が承知してくれたので、ここに一行は三井寺を出て、奈良へむかうことになりました。

馴れない馬にのって、都をあとにする宮の胸には、きのうからのさわぎが、ただ夢のように思い出されました。

昨夜の睡眠不足がたたって、そのうち矢もたてもたまらないほど、眠くなってきました。

これではいけないと、元気を出そうとすればするほど、頭がしびれるように眠くなってきます。

ついウトウトしたとたんに、宮は鞍つぽにいたたまれず、ドドーッと落馬してしまいました。

「やあ、大変。」

おそばのものにつきそわれて、宮は顔をあからめながら、馬にのりました。

しばらくいくうちに、またこっくり、こっくり――。

「あぶない。」

と、だれか声をかけるまもなく、

また落馬してしまいました。

「宮は大変お疲れのようす。これでは無事に奈良までいけるかどうかわからぬ。

さいわい平等院が近いから、あそこへはいってご休息ねがおう。」

頼政の言葉にしたがい、一行は宇治の平等院に入り、しばらく休むことにしました。

この間にも、宮が奈良に落ちのびたと聞いた平家のめんめんは、なだれをうってあとを追ってきました。

ところが途中で、宮は平等院にはいったという知らせがはいりました。

「それっ。」

たちまち平家がたは、馬の首をたてなおし、平等院めがけて攻めよせていきました。

かねて追手のかかることをおそれた頼政は、宇治橋の橋板を三間(約五・四メートル)ほど引きはなしておきました。

なだれをうってかめよせた平家がたは、その数二万八千余騎、どっとわめいて橋のたもとにつめよせました。

見れば橋の真中に、大きな穴があき、わたろうにもわたれません。

先陣のものは声をからして、

「橋を引いたぞ。おすな、おすな。」

と注意しましたが、ぞくぞくおしよせる後陣におされていたたまれません。みるみる二百余騎ほど、ドブン、ドプンと川のなかへ押しおとされてしまいました。

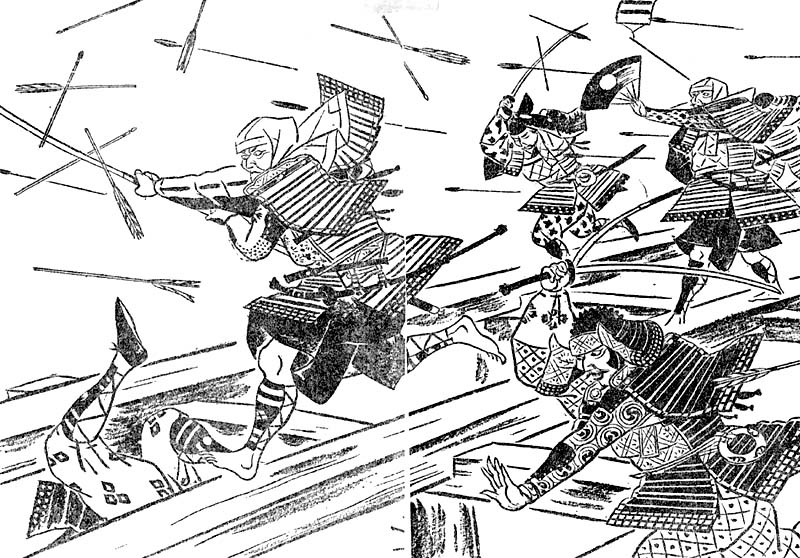

敵きたるの知らせに、勇みだったのは頼政の陣です。

頼政をはじめとし、いずれも弓の達人たちが、塀ぎわにずらりとならび、強弓を引きしぼって矢つぎばやに射(い)たてました。

平家がたもむこう岸にたちならび、矢を射かけてきます。

しばらくはただ、すさまじい矢あわせのありさまとなりました。

|

そのうち源氏がたから、一人の勇士が、長刀をふるって橋のうえにとすすみ出ました。

敵の矢はこの勇士をめがけて、雨のようにピュンピュンとんできます。

「あっ、やられるぞ。」

味方のものは、手に汗をにぎりました。

が、勇士はちっとも恐れず、上の矢はかいくぐり、下の矢はとびこえ、向こう矢はハッシとばかり切りおとす――まるで曲芸のような早わざで矢をさけながら、敵陣めざしてすすんでいくのでした。

これを見て、じっとしていられなくなったか、つづいて第二の勇士が橋のうえにすすみ出ました。

これは手に大弓を引きしぼり、目にもとまらぬ早さで矢を射たてました。

まるで弓の速射砲です。

あっというまに、ねらわれた敵は十二人が射殺され、十一人が負傷して倒れました。

えびらにのこる矢はたった一本――ここで勇士はがらりと弓を投げすて、かわりに長刀をとりあげると、まるでリスどうぜんの身がるさで、細い橋げたをわたりはじめました。

これらみごとな曲芸です。

これにつづくは第三の勇士、あとを追って橋げたのなかばまですすみましたが、めちゃくちゃに暴れまわる第二の勇士がじゃまで、まえへ出られません。

「ごめんくだされ。」

叫ぶやいなや『えい』というかけ声もろとも、第二の勇士の兜の“しころ”に手をかけ、ひらり、前へとびこえました。

まるで、飛鳥(ひちょう)の早わざでした。

敵も味方も、三人までつづいた勇士たちのめざましい働きぶりに見とれ、しばし矢を射るのも忘れているほどでした。

が、そのうちわれにかえったように、まず頼政の軍勢たち、われさきにと橋げたを渡りつぎ、敵をさんざんにうち悩ませました。

これを見た平家の大将は、

「これはいかぬ。」

と考えなおしました。

全軍、ただちに川を渡って進撃せよの命令を下しました。

これはいわば、いまの敵前渡河ともいうべきもので、たいへんな冒険です。

おりから宇治川は五月雨にふくれあがり、濁った水がドクドクと音たてて流れるありさまで、一歩あやまれば、全滅のうきめにあわなければなりません。

が、平家の軍勢にも、弱いものばかりそろっていたわけではありません。

命令が下るとともに、

「かしこまりました。」

とばかり、まっさきかけて馬をのり入れた若大将があります。

東国の住人、足利又太郎忠綱という、まだ十七才にしかならぬ少年で、手勢をしたがえ、まっ

しぐらに川をおしわたります。

これにはげまされ、功名手柄を争うめんめん、それぞれ馬にむちうって、ざんぶとばかり宇治の川波に馬をおどらせ、

「えい、えい。」

の、かけ声ものすごく、百騎、二百騎とむこう岸さして攻めよせました。

さしもに急な宇治川のながれも、あまりに多い人馬にせかれ、しばしは水もしずまるありさまです。

源氏勢も、だまって見すごすわけもなく、矢を射かける、岸にたどりついたところを、切りつける。

さんざんに敝を悩ませましたが、なんといっても敵は多勢です。

しだいしだいに敵は川を渡りおえ、破竹のいきおいで、平等院の境内へなだれこんできました。

いまはすでに乱戦です。

剣と剣のうちあう音。

きぬをさくようなかけ声。

「ううむ。」

と苦しげなうめき声。

たちまちあたりは、地獄の姿にかわってしまいました。

頼政はもう最期と覚悟したのでしょう。

いそぎ、宮を裏門からお逃がせすると、しずかに一室にたてこもり、短剣を引きぬきました。

せっかく平家討伐の志をたてながら、武運つたなく、中途で倒れてゆかなければなりません。

七十才をこえて、この悲運にあった頼政の胸には、無念の思いがこみあげました。

埋木の花咲くこともながりしに

みのなるはてぞ悲しかりける

これが頼政の辞世(じせい)の歌でした。

この悲しい歌をとなえおえるとともに、腹かき切って、むなしくあの世に旅だっていったのです。

宮はその間に、ただ三十騎ほどの侍にまもられながら、奈良をさして落ちのびてゆきました。

が、すばやくそれをかぎつけた平家の軍勢は、

「それっ、逃がすな。」

と、まっしぐらに宮のあとを追いました。

ちょうど光明山というお寺のそばで、とうとう宮の一行は、追手のものに追いつかれてしまいました。

パラパラと、矢がぶりそそぎます。

と、見るまに、むざんやその一本が、宮の脇腹につきささりました。

宮は声もたてず、そのまま馬から落ちて、あえない最期をとげられます。

それと知って、おつきの侍たちは、

「いまはこうよ。」

と引っかえし、阿修羅(あしゅら)のように暴れまわりましたが、それもいつか一騎うたれ、二騎うたれて、一人残らず死んでしまいました。

頼政はすでに自害し、その子仲綱も、あとを追って切腹しました。

かの宗盛が

「生けどりとして、鋸で首切れ。」

と命じた渡辺競も、生けどりになるまえに、りっぱに自害してはてました。

こうしてせっかくのくわだても、すべて水泡に帰し、源氏再興の願いはむなしくなりました。

都の名刹(めいさつ)とうたわれた三井寺は、今度のことで清盛の怒りをかい、きれいに焼きはらわれてしまいました。

それらのさわぎを聞くにつけ、誰しも平家の暴逆に、眉をひそめぬものはありません。

――かかる天下のみだれ、国土のさわぎ、ただごとともおぼえず、平家の世の末になりぬる前表(ぜんぴょう)やらむとぞ、人もうしける……。

これが人々の、いつわらない気持ちだったのです。

7 古き都に来てみれぱ top

いつか六月がきて、都は夏のひといろにそめかえられました。

ちょうどそのころ、清盛は何を思ったか、きゅうに都を京都から福原(ふくはら、今の神戸市付近)へ移すことにきめ、そのことを都じゅうにふれ出しました。

さあ京都の人たちが、おどろいたのおどろかないのではありません。

せっかくおだやかにくらしているのに、家業をやめて、知らぬ福原などへ移らなければならないのです。

まず天皇、法皇からして御所をおうつしになり、京都はそのまま捨ておかれると聞いては、みんな一緒に引き移らないわけにいきません。

泣くなく家財を整理し、家をこわして筏にくみ、賀茂川、桂川などのながれにうかべて、福原へとはこび下るのでした。

清盛がこんな思いきったことをくわだてたというのは、ひとえに東国の源氏が恐ろしいからにちがいない。

もし攻めてこられたばあい、京都ではふせぎにくい。

そこであわてて福原へうつることにしたのだ。

というようなうわさが、みんなの間にとりかわされました。

いずれにせよ、清盛の気分ひとつで、ふるくからあるりっぱな都をすて、何もととのわぬ福原などへ追われゆく人こそあわれです。

だれのしわざかわかりませんが、御所の柱に歌がかきつけられました。

咲きいづる花の都をふりすてて

風ふくはらのすえぞあやうき

とてもまともには、平家の悪口も口にできないところから、こうしたざれ歌て、せめてもの不平をもらしたものでした。

福原では、かりの御所として、清盛の弟、頼盛の山荘があてられました。

ところが屋敷をさしあげたかわりに、頼盛は正三位のくらいにつきました。

法皇はいったん鳥羽の離宮から、お出ししていましたが、今度は福原に板小屋をつくり、そのなかへおしこめてしまいました。

子供たちの目にも、それが異様にうつったのでしょう。

これを『牢の御所』とよび、こわがって近よらないありさまでした。

このようなごたごたさわぎの中に、福原では道つくり、家つくりの土木工事がはじまり、人々は目のまわるせわしさです。

暑い夏は、いつかすぎ、秋もなかばになりました。

仲秋明月(ちゅうしゅうめいげつ)の夜も、ほど近いころです。

あたらしい都の、あたらしい家にうつった人々には、とくに秋のあわれが身にしむのでしょう。

風流な人たちは、せめて秋の月なりと賞(めで)でようと、須磨(すま)、明石、あるいは淡路島などへ出かけてゆきます。

徳大寺(とくだいじ)実定卿(じっていきょう)といわれる人もその一人で、思いたつとたまらなくなり、いまはもう荒れはてた京の町へとのぼっていきました。

ここには近衛河原というあたりに、実定卿の妹にあたる皇太后(こうたいごう)さまの御所がありました。

実定卿は、まずその御所をめざしたのでした。

いってみると、ここしばらくの間に、御所のあたりは情けないほど荒れはてています。

塀のきわ、門のまえにはぼうぼうと草が生え、そのへんになく虫の声ばかり、ひとしおのあわれをそえているありさまでした。

実定卿はお伴のものをよんで、門をたたかせました。

「いまじぶん、どなたさまですか?」

「これは徳大寺実定卿、福原よりおのぼりになったところです。」

お伴のものの声に、門のうちはきゅうにさわがしくなりました。

すぐ東の小門がひらかれ、実定卿はしずかに庭さきへ案内されました。

皇太后さまとは、じつに久しぶりのご対面です。

年はめされてもお美しい皇太后さまは、いま月にむかって、琵琶を楽しんでおられたとみえ、片すみにその琵琶が、あかるく照らしだされて見えます。

皇太后さまは、つぶやくように、

「とつぜんのおいでで、夢のような気がいたします。」

といわれたきり、あとのお言葉もありません。

やがて御所につかえる侍従などもきあわせ、しばらくはすぎ去った日のことや、さきざきのことなど、しめやかな物語に、夜もふけました。

実定卿は、ふと思いたって、即興の今様歌をおうたいになりました。

ふるき都を来てみれば

浅茅(あさじ)が原とぞ荒れにける

月の光はくまなくて

秋風のみぞ身にはしむ |

|

悲しい、引き入れられるような調子で、これを三度までくりかえしうたわれました。

皇太后さまをはじめ、なみいる侍従たちも、思わず袖で目をおおいました。

人住まぬ京の秋。

それはまるで腸にしみるほど、さびしく荒れはてたながめでした。

実定卿は、胸いっぱいにそのあわれさをくみとりながら、つぎの日の朝はやく、おしいわかれをつげて福原へ帰られるのでした。

top

****************************************

|