|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

秀衡と牛若丸1

1 月見坂の天狗たち top

|

樹齢300~400年といわれるスギの老木がつづく月見坂

|

大天狗から平泉の歴史を聞く木の葉天狗たち

|

『なんとまあ、無残なことよ。見ろや、この一面の焼け野原を………。

無残というよりも、ただただ、あわれではないか、』

関山中尊寺参道の月見坂に、幾十となく立ちならんでいるスギ木立、ていていと空をつくようにそびえ立っているそのこずえというこずえに、木の葉天狗どもが思い思いのかっこうで、ひときわ目だつ大天狗をかこみ、しきりとささやきあっていました。

文治五年(一一八九)八月なかばの月の夜ふけのことでした。 |

昨日まで、藤原四代の全盛をほこったここ北方の王城の地、平泉は、一山(いちざん)の堂塔伽藍(どうとうがらん)のうち、中尊寺鐘楼(しょうろう)と金色堂のほか、わずかの堂塔(どうとう)を残すだけで、柳の御所をはじめ、伽羅(きゃら)の御所、南大門、武家屋敷、大路(おうじ)小路(こうじ)なども戦いの火が総なめにして、見るかぎりの焼け野原にしてしまいました。

その火は征討軍の源頼朝勢が焼いたのではなくて、いくじなくやぶれた藤原四代の主泰衡(やすひら)が、みずからの手で火を放ってにげたのですから、よほど心ないしわざというよりほかに言葉はありません。

それが、二十一夜のおそい月の光にぬれて、あやしげに、しずまりかえっております。

『泰衡どのは、げいのないことを、しでかしたもんじゃ。

藤原代々のおん館(やかた)も、四代めのこけさまのおかげで、もろくもついえさってしまわれた。

そればかりか、十万の民くさも、家を焼かれ田畑をあらされ………むごいことよのう。』

大天狗は、ふかい大きなためいきをひとつ、ほうともらしました。

『それにしても初代の清衡(きよひら)さま、先々代の基衡(もとひら)さま、先代の秀衡(ひでひら)さま、そろいもそろって、王者のご風格をもたれた方々であられたに………。

今日はその夢物語、とっくりと聞かせてあげよう。』

『へえ、四代もまえからのお話となると、大天狗さま、百何十年もまえからのお話ということになりましょう。』

『そうじゃ。』

『こりゃおどろいた。大天狗さまはそんなに長生きをされてござるのか。』

『百の年はおろか。わしは齢知らずの長生き天狗じゃあ。』

『はあ。』

『なら、えらくおもしろいお話でござりましょう。』

木の葉天狗たちは目をくりくりさせて、ひとひざも、ふたひざも、のりだしました。

『さて、平泉藤原代々さまのお話を語るについてはまず、そのまた前の、前九年の役のあらましから、聞かせずばなるまい。

話は少々長くなるが、みんな、らくにして聞いたがいいぞ。」

『はあい、はい、おおせのまえからもう、えらく、無作法なかっこうを、しておりまする。』 |

空には満月が輝いていました

|

なるほど木の葉天狗どもは、めいめい思い思いの形で、ねそべったり、ひざこぞうをだいたり、足をのばしたり、えらくぎょうぎのわるい、ざまをしております。

たぷんだれもが、スギの大木のてっぺんにとまっているので、うっかりすると、下までストンと落ちかねないのです。

現に一人が、いましがたずっこけかけて、あやうく太枝にしがみつき、

『うはあ。助けてけれ。』と、頭をかかえこんだばかりです。

月はいよいよ光をましてきました。

2 安倍一門の最期 top

① 前九年の役

『まず前九年の役だが、これはときの鎮守府(ちんじゅふ)将軍と、奥六郡の司(つかさ)、安倍頼時(あべのよりとき)どのとの間に起ったいざこざからだった。』と、大天狗はかたりだしました。

『この戦い、永承六年(一〇五一)からはじまって、康平五年(一〇六二)九月までの前後十一年間もつづいた戦じゃった。

その間に、和平がむすばれて、二年あまりの中やすみがあったので、実際に戦われたのは九年もの、長い間にわたったということになる。それゆえ、この戦いを前九年の役(えき)というのだ。」

『へえ、九年もなあ。何とまあ、気のながい………。』

戦いのはじまったときの鎮守府将軍は藤原登任(のりとう)。

このひと、あんがいの戦べたで、てもなく安倍の軍勢にやぶれて京に逃げ帰り、かわりに源頼義(よりよし)がえらばれて、その子義家(よしいえ)とともに、追討の軍をおこしています。

この時安倍頼時(よりとき)、貞任(さだとう)ら親子はあたらしくきた源頼義将軍に忠誠をちかって一時両軍はほこを治め、平和な世の中になるかに見えましたが、天喜四年(一〇五六)の十二月、ちょっとしたもつれから、再びはげしい戦いとなって、長い間、負けたり勝ったり、なかなか戦のけじめがつきませんでした。

この戦いで、その翌年の九月には安倍の総大将頼時が、流れ矢にあたって、鳥海(とんのみ)の柵(いまの岩手県胆沢(いさわ)郡金ヶ崎町)で、戦死しております。

ここでいう柵(さく)というのは砦(とりで)と館(たて)を一緒にしたようなもので、これがのちの城に発達していきます。

鎮守府方は、この時をのがしてはと、攻めに攻めたてましたが、安倍方は父の死をむだにするなと、貞任(さだとう)、宗任(むねとう)ら、八人の兄弟が、心をあわせてふせぎ戦いましたので、ときには鎮守府方のほうが、旗色がわるくなることが、たびたびありました。

なにしろ源頼義、義家父子は戦の神さまとまでいかれた、ほまれ高い武将、その軍勢と、がっちり四つに組んで、一歩もひけをとらぬ戦いぶりを見せたのですから、貞任兄弟の強さもわかりましょう。

「ひきつれてきた軍勢ばかりではどうにもならぬ。

これは出羽の国(山形、秋田県)からの、助けを借りなくては――。」 |

前九年・後三年の役で戦われた柵(さく)の跡

|

かねがね頼義は出羽の豪族、清原武則(きよはらのたけのり)に、援軍をもとめておりました。

はじめはなかなか動いてくれませんでしたが、康平五年(一〇六二)の七月になって、武則がようやく召しにこたえ、一万余騎をひきいて参陣しましたので、この時から、戦のようすは、にわかに変ってきました。

八月十七日、安倍の第四子、僧良照(そうりょうしょう)のたてこもる小松の柵への攻撃で、戦いの火ぶたがきられました。

この戦いには貞任のつぎの弟宗任も、八百騎をひきいてはせ参じ、柵のうちそとで、はげしい戦が、くりひろげられました。

どちらも負けられない、はじめての一戦です。

その結果は双方とも、ともびきという形になりました。

『宗任、良照(りょうしょう)の兄弟は自分たちの手で小松の柵に火をかけ、衣川(ころもがわ)にひきあげたがの、鎮守府方は、いきなり出羽(でわ)の大軍をみかたにかかえこむことになったので、今度は兵をやしのう兵糧に、こまりはてるという騒ぎになった。

そこで前線からはるかに遠い仲村(いまの花泉町中村)あたりまで兵三千を送って、たんぽのイネや作物をかりとらせ、一時しのぎをするというしまつじゃ。

その間、戦いは一時やすみ――という、いやはや、おかしげな戦ぶりになったげな。』

大天狗はしかめっつらをして、首をかくかくふりました。 |

|

さて、敵の食糧不足は、安倍一門にとって、またとないよいおりでした。

「敵は腹へらしと見たぞ。この機をのがさず、早々に追いおとせや。」

戦じょうずの貞任は、なんでそれを見のがしましょう。

みずから八千騎をひきい、総勢一万三千余騎をもって、衣川の柵をうちたちました。

一方、頼義将軍は、前線に放っておいた物見から、その知らせをうけると、

「これは、おもしろし。」と、にっこりしました。

「出羽(武則)どの、安倍勢は、砦によってこそ強いが、野戦には弱い。

それも自分から柵を出て、野戦をいどんでくるとは、身のほど知らずというもの。

この戦い、もはや我らが勝ちときまったぞ。」

「おおせのとおりです。いざ、むかえ討って、はなばなしい野戦をくりひろげましょう。」

ただちに陣ぶれが出されました。

将軍は阿久利川(いまの磐井川)をわたっておしよせてきた安倍勢の前面に、川ぞいにずらっと陣をたてならべました。

この陣、かまえは敵に切れぎれにされるおそれがありますが、相手をすばやくひっつつんで、ふくろの中のネズミにし、ほろぼしてしまう長所もあります。

戦いは康平五年九月五日の正午からはじまりました。

両軍あわせて二万をこえる軍勢が、戦のならわしの矢あわせもなく、ときの声とともに、いちどにどっと入り乱れての合戦となりました。

そのすさまじさといったら大変なもので、のちの世に頼山陽(らいさんよう)という人が書いた『日本外史』(一八二七年)には、この出あいを「天地もために、しばし鳴動(めいどう)せり」と、いっております。

そのはげしさ、すさまじさは、言葉につくされぬものだったに、ちがいありません。

鎮守府方は攻めに攻めたてましたが、安倍勢の層があつくて、一方をくずせば、またそのあとに新手が加わる――というふうで、攻めても討っても、もりかえしてきます。

これでは、ふくろのネズミどころか、鎮守府勢のほうが、ずたずたに切られてしまいそうです。

「これはいかぬ。義綱(よしつな)つづけ。」

源義家は弟の加茂次郎義綱をよび、弓の豪のものたち三百をよりすぐってしたがえ、ともども森の中にひそみました。

安倍勢の横あいから、ふいに矢の雨をふらせようというのです。

この方法はみごとに、ずにあたりました。

ふいに起った横からの矢鳴りに、貞任の勢は、たちまち乱れだしました。

「機はいまぞ。じゅうぶんひきっげて、矢を太刀にかえよ。」

こう号令をくだすと義家は先頭にたって、面もふらず敵中ふかく斬りこんでいきました。

「それっ。若殿を討たすなっ!」と、家の子たちはいっせいに、つき進みます。

その勢いにのまれて、貞任の軍勢は、たわいもなく斬りくずされました。

こうなると、ときの勢い、乱れ立つ安倍勢を、阿久利(あくり)川の岸まで追いつめて崖からけ落とし、追い散らし、さんざんためにあわせました。

貞任は、これほどまでみじめに負けた戦は、かってありませんでした。

やはり頼義が見ぬいたように、野戦には弱かったのです。

この戦いは牛の刻(正午)からはじまって、夜までつづき、四つ(午後十時)になって、やっとおさまりました。

貞任は石坂の柵にふみとどまって、軍の建直しをはかろうとしましたが、ここも清原武則勢の夜襲をうけて、もちこたえることができず、早々に衣川にひきあげました。

ときの勢いとは、こういうことをいうのでしょう。

九年の間、一歩もひけをとらずに戦ってきた安倍方が、この時からくずれはじめ、衣川、瀬原(せばら)、鳥海(とんのみ)と、一気に追いたてられて、いまは貞任の館のある厨川(くりやがわ)、嫗戸(うばと)の柵を残すのみとなりました。

② 厨川(くりやがわ)の戦い top

『この厨川、嫗戸(うばと)の柵の戦いほど、あわれ無残なものはなかった。

いま思い出しても身の毛がよだつわい。』

大天狗はかなしげに、かたりつづけました。

『安倍ご一門にとって、ここが最後のよりどころじゃった。力のかぎり、こんかぎりたたかった。』 |

源頼義、清原武則の軍は九月十四日、黒沢尻(北上市)の柵をおとすと、息つくひまもなく追い討ちをかけ、雫石(しずくいし)と北上の二つの川をはさんで、本陣をしきました。

これを厨川の館のやぐらからのぞみますと、見わたすかぎり前方一面が、全く人馬でうずまってしまったと、『日本外史』はしるしております。

貞任は、のこりすくなくなった兵数を見やぶられてはと、民家ののきばに、みのっていたユウガオの実を集めて、それに顔をかき、勾当(こうとう)人形というものをつくって、やぐらにならべさせ、大勢の者がこもっているように、見せかけました。

いまでも厨川の館あと近くには夕顔瀬橋(ゆうがおせばし)という名が残っております。

さらに、味方はまだまだ戦いに、ゆとりがあるぞ――といわんばかりに、美しく着かざった舞姫たちに、はやしもにぎにぎしく舞いをまわせ、鎮守府方に、見せびらかしました。

「ほう、貞任め、やりおるわい。」

頼義将軍は、これに対して、火ぜめの策をもちいました。

まず、近くの農家を幾百となくとりこわして、川を埋めつくし、それを柵にとどくほどに幾層にもつみかさねて、かやぶき屋根に火をかけました。 |

|

『百姓どもも、かわいそうになあ………。』

木の葉天狗が、目をしぼつかせました。

『そうよ。むごいものじゃ。

安倍どのじゃったら、ほかにてだても考えられようが、そこがそれ、将軍方はなにせ、京の都からつかわされたお人。

何よりもまずこの戦に勝つことが先というわけ。

戦のあと、民百姓が立ちなおれるかどうかは、またべつのことと思うも、むりからぬことといえようがの。

それにしても、安倍どのと同じように、この地に生まれ育った清原武則どのなどは、ひそかに心をいためておられたことじゃろうて、』

大天狗は、ふと、遠くを見やるような眼差しとなりました。 |

貞任方とて、もちろん手をつかねて、見ていたわけではありません。

雨あられと矢を射かけて、この作業をさまたげましたが、ついには川岸に近い嫗戸(うばと)の柵に火がもえうつり、ついで貞任の居館、厨川(くりやがわ)の柵もまた、猛火につつまれてしまいました。

頼義、武則の軍がどっとせめこむのと、火にまかれて、砦の兵が討って出たのと、ほとんど同時でした。

生きなから、地獄絵巻さながらの戦いが、くりひろげられました。

『火は火をよび、血は血をよび、全くの生き地獄じゃった。

その乱戦の中に、貞任さまとその参謀格の藤原経清どのは、とらわれてのち首斬られた。』

『おう、おう、おう、おいたわしや。』

『おいたわしとも、むごや………。』

木の葉天狗たちのなかに、どよめきが起こりました。なかには声あげて泣くものもありました。 |

乱戦のなかに安倍一門はついえはて、宗任ほかいくたりかが一時のがれましたが、そのおおかたも戦死したり首をはねられたり、といううき目を見ました。

宗任はのちに、義家に助けられて、京都から九州にうつされます。

この戦いで、わけて美しい死にかたをしたのは貞任の一子、千代童子(ちよどうし)の最期でした。

父のとむらい合戦にと、りりしく討って出ましたが、とらえられて、頼義の前にひきすえられました。

頼義はまだ十三歳の年若の千代童子をあわれに思い、ゆるそうとしましたが、

「父が最期をとげたいま、なにして生残るのぞみがありましょう。

あなたのお許しがあって命助かるとも、私はあくまでも父のあだとして、あなたをねらいます。

いさぎよく首うってください。」と、ききませんでした。

『藤原経清(ふじはらのつねきよ)さまも、首斬られたお人の一人だが、このお方は貞任さまの妹婿にあたるお人じゃった。

この奥方を有加一乃未倍(ありかいちのまえ)ともうしあげる、つまり貞任さまの妹君にあらせられる。

戦火をのがれて、当時七歳になる一子清衡童子をともなって、赤沢あたりにかくれひそんでおられたが、清原武則の手でとらえられ、

「貞任が妹ほどのものなら、世にたぐいない強い子を産んでくれよう。わが総領武貞が嫁にもろうたぞ。」

と、むりやり、めあわされてしもうた。

この清衡童子(きよひらどうし)こそ、のちに平泉藤原氏の祖となるお人なのじゃ。』

大天狗の話は、やっとここで、本すじにはいりました。

こうして奥六郡(胆沢、和賀(わが)、江刺、稗貫(ひえぬき)、紫波(しわ)、岩手)にさかえていた豪族、安倍一門は、この時をかぎりに、ほろびさってしまいました。

『いや、ほろび去ったげに見えるが、その実、ほろびてはおらなんだ。』

大天狗はここで大きく、天狗ゆすりをしました。

つまり、七つの清衡童子には母方の安倍氏と、父方の藤原氏、二つながらの血が、脈みゃくと流れていたのです。

3 清原氏「わが世の春」 top

① 連れっ子のたましい

このたび、清衡の義父になった清原武貞(きよはらのたけさだ)にはさきの奥方との間に、真衡(なおひら)というお子がありました。

この清原氏というのは清衡が育った藤原や安倍の家風とは、ことちがって、家をつぐ総領には絶対の権力があり、兄弟といえどもみな、家来なみに扱うしきたりになっていました。

ましてや母方の連れっ子清衡などはものの数ではありません。

前九年の戦いの終わったその翌年の康平六年(一〇六三)には、そのはたらきによって真衡の祖父の清原武則(たけのり)は、いままでの出羽の国ばかりか、鎮守府将軍に任じられて、安倍一門の領していた奥六郡まで、治めることになりました。

地方の豪族が鎮守府将軍になった例は、この武則がはじめてで、のちに藤原秀衡(平泉藤原氏三代めのあるじ)が任じられるだけ、あとにも先にも、この二人しかありません。

ですから清原氏の勢力といったら、日の出の勢いなのです。

孫の真衡(さねひら)もトラの威をかりるキツネで、清衡ばかりか、あとで生まれた家衡まで、家来なみに扱いました。

『こんなことが、あったげな、』

大天狗の話にも、いよいよ油がのってきました。 |

清衡(きよひら)十三、家衡(いえひら)五つのころのことです。

三人で馬ぜめ(馬を乗りこなす)をしていましたが、真衡(さねひら)は騎射(きしゃ=馬上からまとに弓を射るあそび)をやろうといいだしました。

この時真衡は十五の若君、わけても騎射がとくいでした。

清衡にはいくらか、騎射のこころえがありましたが、家衡はまだ五歳の童子、馬ぜめとて、清衡が一緒に乗ってやっているほどのものだったので、とてもその仲間に入れるのは、むりなのです。

「兄上、未熟ですが、そのお相手、清衡だけにご容赦願います。」

おだやかに、たのみこみました。

「ならん、ならん。家来というものは主人のいいつけどおりにやるものだ。幼いとて許しはせぬぞ。」

「家衡のぶんまで清衡、あいつとめますゆえ、許してやってください。

第一童子は馬に乗るのがやっと、とても弓ひくぼどの力がありませぬ。」 |

馬を乗り回す子供時代の清衡と家衡

|

「清衡は清衡。家衡は家衡。そなた家衡をあまやかすな。」

家衡は幼いが、きかぬ気の童子でした。

「兄じゃ。童子は一人で馬に乗りましょう。弓も射かけます。」

「兄じゃとは、言葉がすぎる。あるじさまといえ。こやつめ!」

「へえ、兄じゃでなぜいけませぬ。つまんなあい。」

清衡は、このやりとりを、小気味よく聞いていました。

家衡は父ちがいの弟ながら、ちっとも、真衡に負けていません。

「清衡はさっきから、何かいいたそうな顔をしているが、家衡に味方したいのであろう。」

真衡は、にくにくしげにいいました。どうやら今度は、こちらに飛び火しそうです。

それをがっしりとうけとめて、清衡は、

「そうといったら、どうなさいます。」はっきりと答えました。

「おのれ、宿なしの連れっ子めがっ! ええっ.われにさからう気なら、こうしてやるっ!」

真衡は無法にも、いきなり馬上からむちを鳴らしてきました。

「こころえてそうろう!」

とっさに清衡は、さっと馬首をめぐらせて、むちをさけました。

勢いあまった真衡は、バランスをうしなって、まっさかさまに馬上から、ころげ落ちました。

「わあい、兄じゃが落ちた。馬からずっこけた。」

家衡はうれしがって、くらの上で手をたたき、はやしたてました。

「これ、家衡、ひとのなんぎを見てわらうものではない。お助けまいらせねば――。」

「だ、だれが、連れっ子ずれなどに、助けてもろうてたまるか、近よるなっ!」

それを聞くと清衡は、いきなり馬上から真衡のえり首ひっつかんですくいあげ、

「お騒ぎあるな、お兄上! その悪たいぶり、連れっ子の清衡は、お父上(武貞=たけさだ)にお目にかけに、おつれもうす。」

この騒ぎで、騎射あそびなどは宙にすっとんでしまいました。

『このようにして、清衡さまは連れっ子のたましい、嫌というほど知らせてあげた、胆(きも)のすわったお方じゃったげな。』

大天狗はわがことのようにひじをはり、肩をいからせました。

② 白い怒り top

『前九年の役が終わってから二十年、波風立たぬおだやかなときが流れた。

いまは清原の世も、武則の孫、真衡(さねひら)の代になっていた。

これで何事もなければ、まことに無事泰平なご時世といえたろうに、それ、清原どののお家のしきたり、嫡子総領だけがお山の大将というやつが、わざわいしての、お家の乱れのもととなる。

ことの起こりは永保三年(一〇八三)八月、婚礼お祝い言上の席がきっかけで、いやはや、てんやわんや、えらい騒ぎがもちあがった。』

大天狗どの、肩衣はずして、口からあわをとばし、

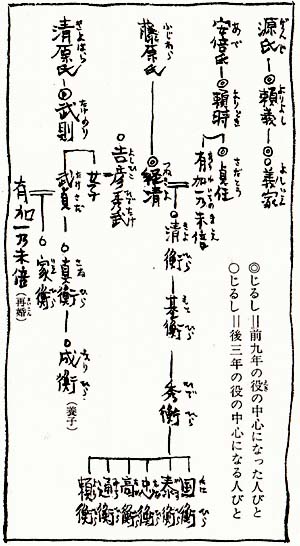

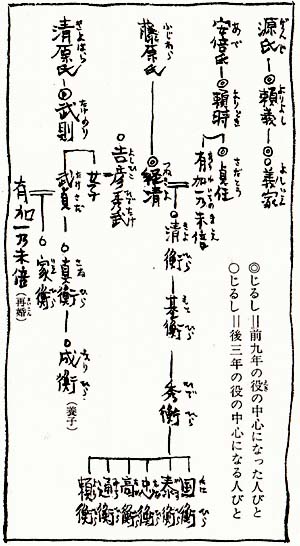

『いや、それには、家系などいろいろ知っておかねばなるまい。」と、空にむけて文字をかぎました。

おどろいたことに、夜空に文字が次々とうき出しました。

それは右のように読まれました。

『この系譜でもわかるように、清衡さまもこの争いにまきこまれることになる。

ときに清衡さま、おんとし二十八歳の秋のはじめでおじゃった。』 |

|

|

この婚礼というのは真衡の養子成衡(なりひら)と、常陸(ひたち)の国(茨城県)多気権守(たきごんのかみ)宗基(むねもと)の孫娘との縁組み祝いのことでした。

真衡には、清原家のあとをつぐ子がなかったので、海道小太郎(かいどうこたろう)成衡というものを養子に入れて、そだててきたのですが、この者、年ごろになりましたので、遠方から名だたる人の娘をむかえて、さかんな嫁とりとなったのです。

祝いの宴は幾日もつづきました。

一門はいうにおよばず、遠近からのお祝い言上の人々で、館(やかた)はにぎわいました。

出羽の国に、吉彦秀武(よしひこひでたけ)という清原一族の将がありました。

祖父武則の娘を妻にむかえた人で、真衡にとっては叔父にあたる侍大将ということになります。

かっての康平の戦いには三軍の陣頭にたって、手柄をたてたお人ですが、いまは年老いて、足腰もままならぬ身ながら、一門の総領どののおめでたと聞いては、秀武とてだまっているわけにはまいりません。

まがった腰も、しやっとひきのばし、出羽からはるばる、胆沢の真衡の館まで、おいおい言上にやってまいりました。

おりあしく、真衡はこの時、五条の君という奈良法師と、碁をかこんでいました。

秀武は家来の礼をとって、庭先にひざまずき、黄金をうず高くもった朱ぬりのおぼんを、目よりも高くささげて、お祝いの言葉をもうしあげました。

けれども、碁に夢中になっていた真衡は気かつかず、見むきもしませんでした。

家来の礼をとっている以上、主君からお声がかかるまでは、形をくずすわけにはまいりません。 |

真衡にお祝いの贈物を差し出す吉彦秀武

|

秀武は重いおぼんをささげているうちに、しだいと力つき、手がしびれ、うでもなえて、息ぐるしくなってきました。

「くちおしきは、真衡どののなされかた。

われとて一放の旗頭。血こそかよわねど叔父にもあたる身、はるばる出羽よりお祝い参上にまいったものを、かかるしうちをうけるとは、くやしともくやし………。

これほどにあなどられたるうえは早々に国おもてへたちもどって、このうらみ、はらさずにおこうか………。」

白い怒りが、むらむらとふきあげてきました。

かかげた黄金のぼんも、ハッシと庭石になげつけると、秀武は、

「ここの館のぬしには、あいそもこそもつきはてた。ものども、つづけっ!」

と、供のものたちひきまとめて、馬にひとむちあてると、出羽にひきあげてしまいました。

あとでこれを聞いた真衡は、自分のあやまちはどこへやら、

「にっくきは吉彦秀武(よしひこひでたけ)のおいぼれめっ!

われに刃向う下心ありと見たり、いそぎ兵をさしむけて討ちとれや。」

と、わがままいっぱい、すじちがいの陣ぶれをいたしました。

これが、世にいう後三年の役の、きっかけとなります。

③ 後三年の役 top

『えてして………』と、大天狗は、話をつづけました。

『えてして、争いのきっかけなどというものは、こんなとるにたりない行きちがいから、起こるものよ。

清原一門のなかで成人した清衡さまであってみれば、いやでもこの争いに、まきこまれずには、おられない。』 |

助けをもとめられて清衡は、気のどくな秀武の味方となり、弟の家衡ともども、真衡の無法に、まっこうからたちむかいました。

この戦いも、ながびきそうでした。

家衡などは、手はじめに行なった真衡の留守館の攻撃で、ぎゃくに、さんざんな負けをとり、

ここはみちのく、陸つづき

野山はあっても、海はない

海がないのに、家衡勢

しりに帆かけて、にげるとは

笑止千万、笑止、笑止………

などと、あざけられ、ひきさがったこともありましたが、戦のなかばで、秀武勢を出羽にせめていた総大将の真衡が、病にたおれ、まことにあっけなく戦いは終わりをつげました。

こうして二十幾年を平和にさかえた清原一門は、家衡を残すだけで、ほろび去るかにみえました。

この戦いの終わったあと、ときの鎖守府将軍源義家は、いままで真衡が領していた奥六郡を、清衡、家衡の二人に、公平にわけあたえてやりました。

これで清衡は胆沢(いさわ)、江刺(えさし)、和賀(わが)の南部三郡をいただいて藤原の家をおこすことになり、家衡はまた家衡で、稗貫(ひえぬき)、紫波(しわ)、岩手の北部三郡をうけついで、清原の家門をたてなおすことができました。

これでおさまればよかったのですが、北の三郡をあてられた家衡は、このわけかたに不平でなりません。

家衡はそのふんまんも、いままで戦いをともにしてきた義理の兄.清衡にぶっつけてきました。

ある夜ひそかに、刺客をはなって、清衡館を襲わせ、そのどさくさにまぎれて、清衡のいのちを、縮めようとくわだてました。

それこそ、寝耳に水です。

ふいの襲撃で、清衡だけはどうにかのがれ、裏の竹やぶに身をかくしてあやうく助かりましたが、館は焼かれ、妻も子も親しい者は、みなごろしのうきめを見ました。応徳三年(一〇八六)のことです。

『いや、まるで悪い夢を見たような、一瞬のことのなりゆきじゃった。

清衡さまのおなげきようといったらなかった。

おーお、 いま思うても胸がじいんといたみ、父(てて)ごこそちがえ、同じ母さまから出た弟に裏切られる――それが悲しゅうて、ならんかったのじゃ。』

大天狗は大げさに首をすくめ、さも情けないというふうにでがっくりと肩をおとしました。

『これほどの無法を、義家さまとて、お見のがしあろうはずはない。

ただちに家衡討伐の勢をさしむけられる。これと見る家衡はまた家衡で、

「かくなるうえは奥六郡(おくろくぐん)を、おのが手で勝ちとって見しょうず。」

と、出羽の国、金沢の柵にたてこもって、牙をむく。いや、てんやわんやの騒ぎとあいなった。』 |

これではっきりと、清原家衡は国府に刃むかう敵ということになりました。

この家衡勢は、なかなかに手ごわく、出羽は冬のさなかで、おりからの大雪と、きびしい寒さに加えて、家衡の叔父の武衡までが、出羽方につきましたので、国府方(鎮守府方)は苦しい戦いをつづけなければなりませんでした。

この金沢の柵での戦いは、前後二年にもおよびましたが、柵をとりかこんで、長い間兵糧ぜめにしましたので、ついに家衡、武衡は、刀おれ矢つきて、寛治元年(一〇八七)十一月十四日、やぶれ去りました。

金沢の柵に、最後の攻撃にかかるまえ、義家は兵たちに、

「みな仮屋を焼いて、よく体を暖めるのだ。

その暖まったところで、しゃにむに敵中に斬りこめや、もはや我らに、帰りつく仮屋はないと知れ。」

とはげました話は有名です。

こうして後三年の役は、終わりをつげ、清原一門はほろび去りました。

4 清衡、平泉に腰をすえる top

① 楽土の地、平泉

|

束稲山の頂から平泉を望む。今は田園地帯だが、かってはここに武家屋敷が立ち並んでいた。

|

後三年の役のあと藤原清衡はあらためて奥六郡を治めることをまかせられ、散位(さんみ)の位に任ぜられました。

「この世の春」がめぐってきたのです。

館は、日高見川(北上川)の流れの東、豊田(江刺市岩谷堂町)にさだめました。

散位といえば、安倍一門がさかえたころの役ほどではありませんが、ほぼ同格近くなったことを意味します。

「地下の貞任伯父上(おじうえ)、清衡は、いまこそ、この北の国々を――手に治めたいという、あなたのご意志をつがせてもらいます。けれど.戦はこりごりです。」

清衡はもうもう、争いごとは一切しまいと、心にきめました。

この奥羽の地に勢力をはっていた安倍氏、清原氏が次々とほろび去り、ようやく藤原一門の花が開こうとしているのです。

これ以上、一門のなかで争いごとを起こしたりして、またもや国府の軍勢に野山をふみあらされでもしようものなら、藤原の家もつぶれ、罪のない民人も、いっそうの苦しみをなめなければなりません。

もう、そんなおろかなことは、くりかえしたくないのです。

ここ北の国は寒さはきびしいとはいえ、みんなが心をあわせてはたらけば、野山のみのりもゆたかな土地なのです。

せっかく、都からつかわされた役人ではなく、この土地に根をはって生きてきた、自分たちに、政治をまかされたからには、ここを平和の楽土にして、いっそうさかえさせたい――、清衡の願いは、これだけでした。

それには、まず、京の都に、そむく心のないことをあらわさなければなりません。

そこで、ときの関白(かんぱく=総理大臣に相当する役)藤原師実(もろざね)に、立派な馬二頭を贈りました。

その頃のならわしとして、馬を贈ることは、主とあおいで仕えるという意味をもっていました。

清衡はまた、奥六郡を治めるには、豊田ではなにかと手ぜまで不便でしたので、安倍一族にゆかりふかい衣川の地つづき平泉に、館を移すことにしました。

嘉保元年(一〇九四)のことです。館(やかた)の名は、「柳の御所」。

清衡はこの地に、争いのない平和な、王城楽土をつくろうと、思いました。

いままでの前九年の役や後三年の役で、数知れないほどの敵味方の、うかばれないたましいが、このみちのくの地に、さまよっているはずです。

それをしずめるためにも、供養の寺をたてたいと念じました。

清衡はその手はじめに、南は白河の関(福島県白河市)から、北は外が浜(青森県陸奥湾)にかけて、道すじ一里(四キロ)ごとに塚を築きました。

その道しるべの塚には、おもてに金泥(きんでい)で阿弥陀(あみだ)さまのみ姿をえがいた笠卒塔婆(かさそとば)をたて、中央の地・平泉には多宝塔(やほうとう)をたてました。つ

まり、この金色の塔をたどってまいりますと、南北いずれからでも関山の月見坂をのぼることによって、平泉の多宝塔にたどりつくこと、かできる――というしくみです。

もともとここには、関山(かんざん)中尊寺というお寺が古くからありました。

嘉祥三年(八五〇)の昔、この地をおとずれた僧円仁(えんにん=のちの慈覚大師)が、京の比叡山によく似た山の姿に感じ入り、「上は天皇より、下は庶民にいたるまで、あまねく平等の功徳をうけるべき霊地………」として、一つの寺をたてました。

最初は、弘台寿院(こうだいじゅいん)とよびましたが、それからまもない貞観の年に、関山中尊寺という寺号をうけました。

清衡は名もそのままに、中尊寺を再建しようというのです。

まずはじめに、慈覚(じかく)大師をまつる開山堂をたてました。

『さてのう、清衡さまは中尊寺一山再建にあたって、比叡山延暦寺(滋賀県大津市)の聖(ひじり)、自在坊(じざいぼう)蓮光師にご相談なされた。

ところがじゃ、自在坊はこの相談をうけて、まゆつばものと思うた。

――みちのくの酋長どの、なにほどの信心ごころで、一山などと、大げさなことをいいよるか。まあまあ、話のたねのつもりで、まいってみょうか。

――くらいの気持ちで、やってきよった。ところがどうだ、山の姿の壮厳さ、美しさにどぎもをぬかれたばかりか、

――金に糸目はつけぬ。ご坊の思いのままに、おたのみもうす。

――といわれて、二度びっくり、 ところで、自在坊も負けてはおらぬ。

――そうさな、まず中尊寺を中心に一山(いちざん)をつくるには堂塔伽藍(がらん)四十あまり、禅坊(ぜんぼう=寺僧たちの住まい)三百あまりというところでござろうか

――と、ふっかけた。それを聞いても清衡さま、おどろきもせで、けろりとしてござる。

――そう、それで山々谷々に楽土(らくど)が出現つかまつるか、ならば、よしなに。

――ときた。自在坊蓮光、きもっ玉をふっとばされた。』

『それにしてもな、昨日まで、その堂塔伽藍、この地に光輝きござったのに、いまはむざんや焼け野原。』

『一切、空(くう)の焼け野原………。』

『すっからかんの、からっけつ!』

木の葉天狗たちは、てんでに言いたいことをいい、そのはては青いためいきをつくのでした。 |

② 黄金(こがね)花さく top

『だどもな、大天狗さま………。』

木の葉天狗の一人が、おじおじとうかがいをたてました。

『思い出してもりっぱな堂塔伽藍でしたに、あれだけの中尊寺一山をつくられるには、さぞかしずっぱりと、お金がかかったことだすべ。」

『そうともさ、おらたちが思っても気の遠くなるような、途方もない費用じゃったと聞く。

だかの、その心配なら無用じゃ。

清衡さまがうけついだ奥六郡の土地がらはそれこそ、やまぶき色のみちあふれる、黄金の山々ばかりであった。」

大天狗はまるで自分が黄金の山でもひきあてたかのように、ざらりざらざら、かき集めるかっこうをしてみせました。 |

そう、当時のみちのくの山々には黄金が夜泣きをするほど、砂金や鉱脈が、みちあふれていました。

みちのくに黄金が出ると伝えられたのは、相当に古く、奈良朝時代の天平の昔に、さかのぼります。

ときの帝(みかど)、聖武天皇(在位七二四~七四九年)は奈良に大仏造営の悲願をたてられました。

おん丈五丈三尺五寸(約一六・一五メートル)、今あおぎ見ても、途方もない大きさのみ仏で、その壮麗さは目を見張るばかりです。

それに使われた黄金は、一万一千九百四十六両二分といわれます。

いまの金の重さになおすと、一七〇キロ近くにもなりますから、国運をかけての大事業だったに、ちがいありません。

しかもその終わりに近く、全く手持ちの金を使いはたしてしまい、この大仏に光明をかがやかす金箔をぬることができなくなりました。

おりもおり、天平二十一年(七四九)、奇蹟が東方みちのくから起こりました。

陸奥(むつ)の国百済王(くだらおう)敬福(けいふく)という人が、小田の山からとれたという産金九百両(一二・六キロほど)を献上したのです。

その頃の日本には、七世紀のなかばすぎ、朝鮮半島で新羅(しらぎ)という国にほろぼされて百済(くだら)の国の人々が、たくさん逃げ込んできていました。

その人たちは日本人として認められ、帰化人(きかじん)とよばれて、彼らだけが集って部落をつくって住むことが許されました。

この帰化人たちは暖かくむかえてくれた日本に、中国からうけついでる高い文化を、いろいろと伝えてくれたのです。

みちのくの山から、黄金をさがしだせたのも、この人たちの力によるものでした。

天皇は大変よろこばれ、年号を天平(てんぴょう)から天平感宝(かんぽう)、さらに天平勝宝(しょうほう)にかえたとあります。

| すめろぎの御代(みよ)さかえんとあずまなる みちのく山にくがね(こがね)花さく |

有名な歌人、大伴家持(おおとものやかもち)がこのようなお祝いの歌をよみ、天皇に捧げたのも、この時です。

この歌は、『万葉集』におさめられています。

これが、みちのくで金がとれるということが、世に知られたはじまりでした。

黄金のおおかたは砂金でした。砂金はもっとも素朴な方法で採取できるのです。

いまでも東北の山川の砂を手にすくうと、砂金の細かいつぶを見つけることがあります。

鉱脈をさがしあててほるようになったのはもっとのちの世のことでした。黄金ばかりではありません。

みちのくの山々からはしろがね(銀)、あかがね(銅)、鉄も鉛も、金と名のつくものなら、なんでも産出しました。

その産金の中心が奥六郡。安倍氏が領し、清原氏が領し、いままた藤原清衡がうけついだのですから、財のゆたかだったことは、これでもわかりましょう。

自在坊蓮光に、「よしなに、おたのみもうす。」と、こともなげにいい切った自信のほども、うかがわれます。

すでに清衡は、平泉への道しるべ。笠卒塔婆に、金泥をぬったことはまえにもしるしました。

この道すじには当時一万余の村落があったといいます。

塔婆(しゃば)の数、それに使った金箔もおびただしいものだったに、ちがいありません。

蓮光(れんこう)は最初のあなどり心はどこへやら、清衡の人物の大きさに心をうたれて、さっそく、山岳寺院方式(山や谷をおりこんだ寺院のたてかた)の設計に、とりくみました。

清衡は中尊寺一山を、「天下太平の根本道場」にしたいと心がけていました。

そのむねの願い文をかき、設計図にそえて、ときの帝(みかど)、堀河天皇のおんもとまで、さし出しました。

天皇からはほどなく、さしゆるす――との勅命(ちょくめい)が、くだりました。

いよいよ晴れの起工となります。長治二年(一一〇五)二月十五日。

平泉に館をうつしてから、ちょうど十一年め、清衡五十歳の春でした。

③ 基衡童子(もとひらどうじ) top

北国の二月とはいっても、当時の暦は古い暦の太陰暦(たいいんれき)ですから、もうみずみずしい木の芽立ちが、はじまっていました。

平泉の山々、谷々にも、春の色がしだいと濃く動いています。

『その日、清衡さまは、和子(わこ)の基衡さまも、お供ないなされた。』

大天狗は、その日のことを思いおこすように、目をしばしばさせました。

『なんともおりっぱな。和子さまぶりでおじゃった。』 |

その基衡は父清衡が平泉にうつった翌々年、二度めにむかえた奥方との間に生まれた和子(わこ)でした。

目の中に入れてもいたくないほどのかわいがりようで、その基衡も、十歳の童子に育っていました。

「そなた、きょうの一日をなんと見る。」

「はい、お父上はここのお山に、この世の極楽とやらも、おつくりなされるのでしょう。」

「ああ、いまは多宝塔と開山堂しかたっておらぬが、これを中心として、やがて現世(この世)の楽土を現出しよう。」

「この世の楽土とおおせられますが、それは形だけの極楽の姿、中身はまだまだ、からなのでございましょう。」

「こいつ、なまいきなことをいう。」

清衡は苦っぽくわらいました。

「たしかに、そなたのいうとおりよの。人の和、心の流れがなくてはかなうまい。

父は争いのない、まことの泰平がほしい。やがてはこの地がそうなろう。

いや、きっとそうしてみせる。この父の願いも、そなたもうけついでくれるのだぞ。基衡!」

「はい。」

清衡はこういいながらも、子に教えられたような気がしました。 |

父清衡から昔の話を聞く十歳の基衡

|

遠い七つのころ、いまは亡い母とともに、戦のなかを逃げ回ったあの日の姿が、昨日のことのように思い出されました。

そのあと、とらえられて、出羽の清原一族の中ですごした苦しい幾歳月が、それに重なります。

「基衡よ。苦しみの月日は、父 一代で終わったのだ。

これからのそなたはみ仏の慈悲のなかで、すくすくのびてくれよ。」

こう祈らずには、おられませんでした。

童子の基衡には父の心の細かいひだまでは、もとよりわかるはずもありません。

自分がいままで、かけまわり、とびはぬた山々や谷々が、この一山つくりで、どのような変わりかたをするのか、それが不平でもあり、そらおそろしくもありました。

「ここに寺々がたちますと、山や谷もかわるでしょう。」

「そうさな、変わるには変わろうが、できるだけ元の姿のままのなかに、伽藍(がらん)がたてられるだろう。」

「草も木もこのままで、ですか、お父上………。」

それを聞いて基衡童子はうれしくなりました。

「では、いままでどおり基衡は山や谷をとびまわれるのですね。」

「そうよ。はっは、うかない顔をしていたようだが、それが心配だったのか、和子(わこ)。」

「はあい、はい。」

『いや、基衡童子さまって、こんなお子じゃった。

まるでおらたち天狗仲間と同じように、素足でとびまわるわ、木のぼりはされるわ、その遊び場がのうなっては、大事じゃもんな。

そんなところは里のわらべたちといっこうお変わりはない。

変わりがあるとすれば、父じゃ譲りのかしこさ大らかさとでもいおうか、キリンはさらに大きなキリン児をもたれた。』

大天狗は、わがことのように胸をはり、とくいの鼻をうごめかしました。

『ほうな。そして第三代め秀衡さまはそれよりも、もうひとまわりも、ふたまわりも大きな人物になられる――と、お師匠さまはいいたいのでしょう。』

と、木の葉天狗が、茶々を入れました。

『そのあとがいけないでよ。』

べつの一人が、しかめっつらをしました。

『さて四代め、ここに泰衡というボケナスさまがまかりでた。世はうまくいかんものだでよ。』

だれかが、その尻馬にのりました。

この大天狗や木の葉天狗たちの話はそれからのちの世のことを話しているのです。

そんなことにはかかわりなく、いまの清衡はその子基衡童子にすべてをかけ、楽土(らくど)建設の最初のつち音を、喜びと、満足のうちに聞くのでした。 |

top

**************************************** |