|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

秀衡と牛若丸2

5 清衡のねがい

① この世の楽土

② 落慶供養の日

③ やすらかな眠り

6 動の人、基衡

① 基衡の毛越寺造営

② 白馬のおとめ

③ “あまのじゃく”ごころ

④ 若殿秀衡と菊方

⑤ 白馬の客

⑥ 生けるがごとく

⑦ 一対一 |

7 秀衡の人となり

① 金売り吉次

② 秀衡と西行

8 源氏とのつながり

① 保元・平治の乱

② 流人公家 |

5 清衡のねがい top

① この世の楽土

『さて、清衡さまご悲願の大工事は、こうしてはじまった。』

大天狗は、肩衣(かたぎぬ)ひきあげて、首をふりふり、かたりつづけました。 |

京はいうにおよばず、諸国から名のある石工(いしく=石屋)、匠(たくみ=大工)、鍛冶、彫師、金工(きんこう)、細工師など、ぞくぞくとこの地にやってきました。これを見ると、近郊近在の人たちも、だまっておられません。

「お館(やかた)さまは、この世に極楽浄土をおつくりなさるとよう。」

「ならばおらたちも、せめて万分の一のご奉公、あいつとめましょうて………。」

「そうとも、おらがのうら山には庭づくりにかっこうな大石あるで、あれでもはこんで、寄進しようかいな。」

などと、人々はすすんで奉仕につきました。

工事は多宝塔を中心にはじめられます。まず両界堂がたてられ、嘉承二年(一一〇七)には、その南側に、高さ五丈(約一五・二メートル)の二階大堂ができあがりました。

この御堂の名は、大長寿院。堂内には高さ四丈(約一二・一メートル)のご本尊。

金色まばゆい阿弥陀仏が、まつられました。

奈良の大仏さまを、すこし小まわりにしたようなみ仏です。

これでもっても、藤原氏の財力のゆたかさがわかりましょう。

ついで天仁元年(一一○八)、荘麗な大金堂か完成しました。

この御堂が一山の中心となる、いわゆる根本中堂なのです。

さらに三重の塔が二基。

二階づくりの経蔵。

同じく鐘楼。

それをめぐって三つの大門が、三面におごそかにたてられました。

また金堂の前庭には、三重の池が清らかな水をたたえ、二十一間の反り橋や、十間(ま)の斜橋をわたして、堂と院とをむすびました。

池には竜の頭や、ウの鳥に似た首をきざんだ舟をうかべて、管弦のうたげをもよおしました。

すべてが京風な寺院づくりです。

この寺院づくりをしているうち清衡は、地上の楽土ばかりではなく、亡くなったあとの後生を願って、自分たち一族のなきがらを安置する“おくつきどころ”、金色堂の建立を思いたちました。

その善美をつくした建築の見事さは、一山中、いまにのこるただ一つのもので、みる人の目をうばわずにはおりません。

建立したころは、そのまばゆさが北上川の流れにうつって、川瀬をのぼる魚の群れも、およぎを止めたとさえ伝えています。また、のちの世に俳聖芭蕉がここをおとずれたとき、

と、よんでいます。ひかりかがやく黄金色のまぶしさに、五月雨さえも、ふり残したかに見えた――という意味です。

松尾芭蕉がこの地を訪れだのは元禄二年(一六八九)の五月十三日ですから、金色堂完成から五百六十余年もたっています。その長い風雪Oなかで、この句のようなまばゆさがそのままであったとは思われません。

芭蕉も『奥の細道』という紀行文のなかで、この時のありさまを、

「………光堂は三代のひつぎをおさめ、三尊の仏を安置してある。

七宝は散りうせて、珠のとびらも風にやぶれ、こがねの柱さえ、くちはてようとしている。

このままでは、やがてくずれはて、かなしいくさむらとなるところだが、いまは四面をあらたにかこみ、屋根もおおって、風雪にたえられるように手がほどこされている………。」といっています。

ですから「五月雨の………」の句は、すでに覆堂(おおいどう)にかくされてしまった光堂の、昔の姿をしのんで、こんなであったろうと、よんだものと思われます。

清衡はまた、堂内に安倍氏、清原氏で平(たいら)氏の三家の女性をまつる壇をもうけました。

安倍氏とは、清衡の母をしのんでのもの、清原氏とあるのは、館ともどもに焼かれた最初の妻、そして平氏は基衡を産んだ現在の妻ということになりましょう。 |

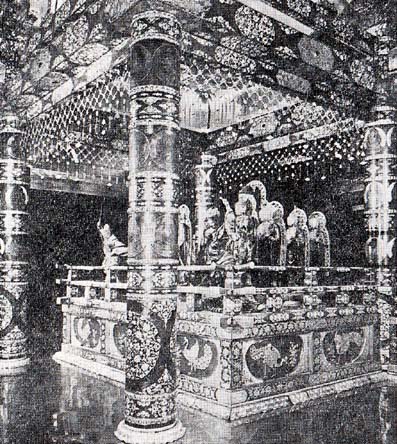

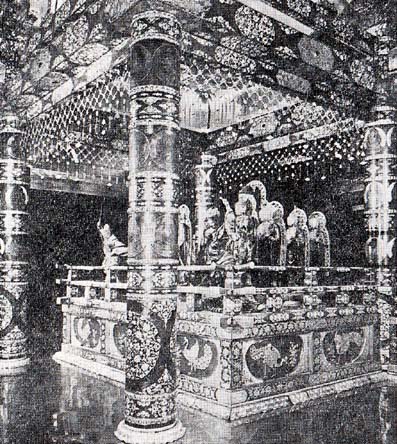

金色堂は、この覆堂(おおいどう)の中におさめられている

|

『さて、金色堂をさいごとして、一山の堂塔はできあがった。

こう口でいうと、まるでひょこひょこ伽藍があらわれたように聞えるが、どうしてどうして、これだけつくるのに、長治の昔から、大治のお年まで、二十一年かかった。

いまはお館清衡さまは七十一歳、つい先の日、童子であわれたはずの基衡さまは三十一歳、お子の秀衡さままで生まれて、その年.五つの童子におそだちなされておじやった。』

語る大天狗の衣に、木立をわたる夜の風が、すずやかにふきとおります。 |

② 落慶供養(らっけいくよう)の日 top

大治元年(一一二六)三月二十四日、いよいよ一山の完成を祝って、み仏に祈りをささげる落慶供養が、とりおこなわれる日となりました。

雲一つない、うららかな春、もうサクラの花は終わって、山も野も若葉のにおいにつつまれ、今日の日をお祝いする笛・太鼓の音が、里ざとから流れていました。

式場の大金堂の広庭には、早朝から僧坊の僧侶たち千五百が、色とりどりの衣をまとってひかえ、また一山の堂塔建立にしたがった名工、名匠たちが、晴れの装束をつけて、式のはじまるのをしずかに待ちうけました。

『大天狗さまはその盛儀をごらんになったのですか。』

木の葉天狗のなかのとんきょうなのが、こんな問いかけをしました。

『なんで見ずにおられようか。見たとも。見たとも………。だがの、スギのてっぺんからおがんだでは、いかにももったいなさすぎるでよ。ちょっくらべつのもんにばけて、式場にもぐりこんだ。』

『へえ。なんにばげられた。』

『修験者よ。これにばければ、おらも人なみの山伏姿になれる。』

『へえ、大天狗さまだけ、ずるい。』

『いやいや、おらばかりではないぞ。おまえらがじいたちの木っ葉どもも、一緒にもぐりこませた。

いやあ、そのときの清衡さまときたらの、散位(さんみ)のご装束で、えらく、ごりっぱじゃった。

それにお代つぎの基衡さま、五つになったばかりの孫の秀衡君(ひでひらぎみ)までが馬上ゆたかに、くつわをならべられた。』

大天狗はその日を思いうかべるように、うっとりとしました。 |

目もまばゆい、金色堂の内部

|

|

なにしろ、ときの帝、鳥羽天皇の勅使を、はるばる都からおむかえしての落慶供養というのですから、その晴れやかさは、くらべるものもないほどだったことでしょう。

清衡たち、親子孫の三人は柳の御所をいでたって、これからその勅使をお出むかえにまいろうというのです。

「われが総領と孫。三代そろって馬を進めるとは、この上ないよろこびぞ。うれしゅうて、めでとうて、ワハハ………。」

「じい、若もうれしい。」

すかさず秀衡童子が、声をはずませました。

「これ、若! おじいさまに失礼するでないぞ。」

「いや、すておけ。この一山のくわ入れのときは、そなたとて十歳にみたぬわらべではなかったか。

いまはそなた、齢(よわい)三十一をかぞえて、若の父になりよる。思えば二十一年の長い歳月であったな。」

「御意(ぎょい)、一山の栄えは一族の栄え、祝着(しゅうちゃく)にぞんじます。」

こうよろこびの言葉を言上しながらも基衡は、わが子秀衡童子の手綱なさばきに、満足していました。

じいの清衡散位(さんみ)にしても 同じ思いだったことでしょう。

三人は駒を進めて、勅使館におとめした勅使、中納言(ちゅなごん)藤原顕隆卿(あきたかきょう)を、御所車(ごしょぐるま)にお乗せすると、式場、大金堂にむかえ入れました。

この行列が式場に着くと同時に、鐘の音が一山にこだまして、いんいんと嗚りひびきます。

おごそかな読経の声とともに、落慶供養は盛大にはじめられました。

なにしろ導師といって、この法会の主席をつとめる僧としては、はるばる京の比叡山延暦寺から、えらいお坊さんをまねいています。

そればかりか、さきの帝、堀河天皇の弟君、ときの帝、鳥羽天皇の弟君といったとうとい方々をはじめ、都でもその名を知られた、えらい人たちがずらりと居ならぶというありさま。

清衡のよろこびは、いかばかりだったことでしょう。

み仏をほめたたえる読経と讃歌が一山にみちみち.この世ながらの楽土が、いまひらけようとしていました。

式の次第がすすみ、清衡はうやうやしく祭壇にすすみ出て、

「つつしみて、鎮護国家の大伽藍一区を建立(こんりゅう)して、供養したてまつる………。」

にはじまる願文を、ろうろうとよみあげました。

まず堂塔の建立からはじまり、二階鐘楼(しょうろう)のくだりにはいりますと、まだまだ鐘が、鳴りひびきました。

鐘のひびきにのって、清衡の声も、一山のすみずみまで、ひびきわたるかのようです。

『ええか、清衡さまはその願文で、前九年の役、後三年の役で戦場のつゆと消えたそうほうの霊を、いまこそみ仏の世界にみちびき、よみがえらせてくださいと、祈られたのじゃ、』

大天狗はまるで清衡になりかわったかのように、そのときの、むずかしい漢文調の願文を、おごそかな節をつけて、よみあげるのでした。

『へえ久大天狗さまはえらく学があるなあ。

ちんぷんかんぷんの願文だが、じっと聞いていると、わしたちにも、わかるような気がする.』

木の葉天狗たちは、いまそこに鐘の音を聞き、そしてその式次第を、まのあたり見ているような心地になりました。 |

③ やすらかな眠り top

大治元年(一二一六)、落慶供養は、このようにしてとどこおりなく終りました。

地上に、この世ながらの楽土をつくる念願をはたした清衡は、いままでにない心のやすらぎをおぼえました。

肩の荷をおろしたというか、そのほっとした気持ちが、かえって、体の隅々に老のかげをやどしました。

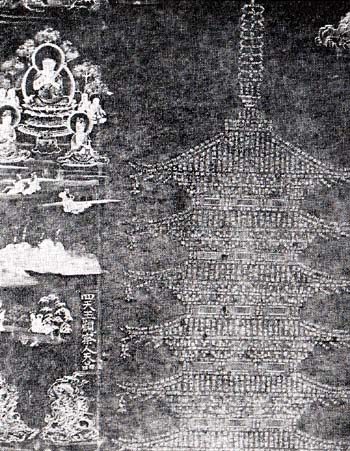

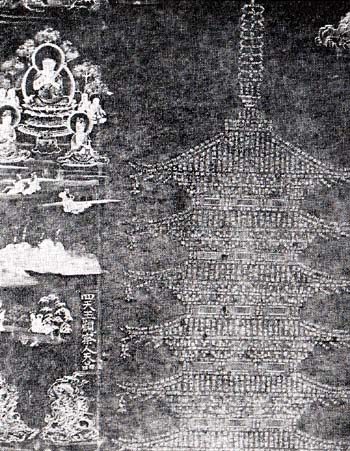

一つ一つの堂塔には、経文で描いた絵“まんだら”をかかげ、また経蔵には、清衡経とのちの世でいわれる一切経五千三百余巻を、北の方(奥方=妻)ともどもに写して、おさめました。

いまはもう、なに一つ心に残るものとてありません。

それからの二年間は、おだやかなときの流れのなかに、身をまかせました。

この日ごろ.清衡のところにはよく、孫の秀衡童子が、あそびにきます。

「オオ、オオ、きたか。」

待ちかねていたというように清衡は、にこやかになります。

まるで子どものように、孫をあいてに無心にあそぶのでした。

「のう、童子。そなた、見るたび大きゅうなるな。」

「七つですもの、おじいさまは七十三におなりでしょう。秀衡より、十倍もおとしは上ですね。」

「そう、十倍以上も上ということになるな。したが、じいとて、七つのときもあったわさ。」

「ふうん………。」

秀衡童子はなっとくがいかないというふうに、祖父の顔をのぞきこみました。いまの古木のように枯れたおじいのしわの多い面からはどうさがしてみても、七つの童子のおもかげなど、くみとることができません。

「それ、ほんとうでしょうか。

おじいさまに七つのときがあったなんて………。」 |

経文で描いた絵“まんだら”

|

「ワッハッハ、とても信じられぬ――というのか。」

清衡は笑いをとめて、心もちさびしい顔をしました。

「じいの七つのころはの。いやあなことばかり多かった………。」

「いやあなことって………。」

「ハッハ、これはよけいなことを、そなたに聞かせてしもうたな。遠い昔の、暗い話しはやめにしておこう。」

「いやです。聞かせてください。おじいさま………。」

「こいつ、強情な童(わっぱ)よな。ハッハ、そうむくれるな。………

そうな、そのころはこのような、おだやかな世の中ではなかった。

いくさの火がそちこちにもえての。その火に追いまくられて、母じゃとにげまどいおった。

あげくのはては父を厨川(くりやがわ)の戦場でうしない、母じゃともども敵方、清原一族にとらわれの身となった。

それからは、長いかなしい年月が、じいにもじいの母じゃにもつづいたげな。

じいがおとなになってのちも、いろいろと争いごとのるつぼにまきこまれ、つらい思いをしたが、やっとその中を切りぬけて、いまの平安を取戻した。………童子は争いごとがすきか。」

「そんなもの、私は知らない。知らないけれど、きらいです。」

「そうか。童子は争いごとなど知らずにそだった。いい星のもとで生まれたよな。

いや、知らぬほうがいい。このうえとも平安な日々のなかに。すくすくと若木のようにのびてくれ。

じいも争いごとはだいっきらいだ。ふく風、枝も鳴らさぬ世にそだつ童子は、しあわせものぞ。」

それは孫にいい聞かせているというよりも、自分に聞かせているような、言葉でした。

こんな孫とのあそびのなかにも、いまの清衡は、平安を見るのでした。

また、世つぎの基衡とも、おりにふれ、しずかな対話をもちました。

いまは秀衡の父である基衡も、齢三十三の分別ざかりです。

「わしの一山づくりはこれで終わったが、こんどは、そなたの番だ。

平泉を、いやこのみちのくを、この世の楽土とするには、長い歳月がかかろう。

そたたがわが心をうけつげばまた、幼い秀衡もそれにあやかるようになる。」

「お心のほど、一生わすれませぬ。」

「やってくれるか、うれしいぞ。さて、金色堂は、わしら一族の“おくつきどころ”。

それにしては、少々手ぜますぎるかもしれぬ。まあ、さしずめ、親子孫までのやすらぎの場所はできている。

いつおむかえがきてもわしは、心おきなく永世の眠りにつけるというものだ。」

つねにないその言葉は、いい残しともとれるものでした。

その年の七月、たしかにそれは、初代清衡の、さりげない遺言となりました。

大治三年(一一二八)七月十七日、その日は朝から、夏のさかりとも思えぬさわやかな朝あけでした。

清衡はいつものように朝の、み仏へのおつとめをすましたあと、

「すこし、ねむい。なんとのうねむくてかなわぬ。」

と、経づくえの前で、うつらうつらしはじめました。

「おやすみなされましては――。」というのに、

「いや、このままでいい。うしろによりかかるものをおいてくれ。わしは眠るぞ。」

そのまま、すやすやと眠ったかに見えましたが、みなが気がついたときは手をあわせたまま、しずかな往生をとげておりました。

まるで古木の枯れはてるような、やすらかさでした。

そのとき清衡七十三歳.基衡は六男三女の中の次男に生まれながら、父の遺命をうけて、二代め藤原氏をつぎます。

6 動の人、基衡 top

① 基衡の毛越寺(もうつじ)造営

清衡が静の人ならば、基衡はどちらかというと、動の人だったと思われます。

父の死後まもなく基衡は、出羽陸奥(でわむつ)の押領使(おうりょうし)という役目につきました。

京の公卿たちの領している荘園の、年貢のとり立てを代わりにするのも、役目の一つでした。

けれども、基衡は公卿たちのいいなりになってはいませんでした。

増税につぐ増税で、人々が苦しんでいるのを見ると、これ以上とりたてては民の暮らしがなりたちませんと反対し、どんなに公卿たちが基衡をせめても、一歩もゆずりませんでした。

そのため、ときの左大臣藤原頼長と、あやしい雲ゆきにまでなりかけましたが、根気よくがんばり、文書や使いをたてて、たがいに話しあいをつづけ、民百姓の負担を、いまよりふやさないという約束をとりつけて、ことなくおさめました。

基衡としては正しさを通すためには争いもやむをえないとまで心を決めていましたが、父清衡の残した教えにしたがって、おだやかに事を解決したのです。

基衡はまた、父のこころざしをついで、清衡のたてた中尊寺の堂塔にそれぞれみ仏を安置し、自分は毛越寺の建立にとりかかりました。

その規拱は中尊寺一山をしのぐほどの大きなものでした。

金堂円隆寺をはじめとして、その奥方(妻)が建立した観自在王院など、堂塔あわせて四十あまり、僧房五百、その本尊は当時ならびないといわれた仏師、雲慶にたのみました。

この時の贈物は金子百両、ワシのはね百、アザラシの皮六十余まい、絹千びき、“きょうのせばぬの”二千反、糠部(ぬかべ)の駿馬五十頭、白布三干反、“しのぶもじずり”干反とあります。

想像もつかないほどの贈物を積み、三年後にできあがったときには、さらに“すずしぎぬ”というものを船三艘で送っております。

それをうけた雲慶が、

「ほうほう、“すずしぎぬ”もいいが、練り絹も重宝なもの。」

と、なにげなくつぶやいたところ、これまた船三艘の練り絹を送ったとあります。

み仏の像一体にさえ、これはどの費用をおしまなかったとはその財力のはかり知れないものを感じます。

また平泉文化の花をさかせることに、いかに熱心であったかが、うかがわれます。

『さての、ここらで、二代めさま(基衡)の人物を語るにふさわしい、裏話をひとつ、ひろうしよう。』

月見坂の大天狗は、とくいの鼻をうごめかしました。

『話しはちょっくら、京へ飛ぶ。鞍馬の天狗からの直伝じゃ。』

と、もったいぶりました。 |

建立のとき、基衡はその正面にかかげる額にほりこむ書を、当時ことのほか字がじょうずといわれていた関白藤原忠通(ただみち)卿に、おねがいしました。

忠通はのちに法性寺(ほうしょうじ)殿を名のり、その書は法性寺流という一つの流派になるほどの人ですが、気やすくひきうけ、基衡に書きあたえました。

ところがそのあとが、いけません。

あるとき、宮中で歌あわせの会がもよおされたおり、奥州平泉の藤原一門の話がでました。

「平泉の基衡なるもの、初代清衡の時代より、こともあろうに藤原氏を名のるばかりか、京の都になぞらえて、さかんに、堂塔伽藍をつくるとか。」

「仏師雲慶を財力でまるめこみ、金堂の本尊仏をきざませたというが、同じ仏師でも俊明はえらい。

仏像にぬる金泥の砂金、あまたおくってきたのに、こんなたいそうの財宝、もらうすじあいがないと、見事つっ返したという。」

その話しを聞いていて、金堂の額の書をかいてあたえた関白忠通はなにか背すじがむずがゆく、その席に居たたまれなくなりました。 |

関白藤原忠通卿の額の書が掲げられている金堂円隆寺

|

宮中からもどってくるなり、さっそく菊方(きくかた)の舎人(となり)というものをよんで、

「あすといわず、きょう、平泉までゆけ。いって額の書を取戻してこい。」

と、地団太ふんで、がなりたてました。

これは舎人にとっても基衡にとっても、迷惑しごくな話しでした。

いったんひき受けて書いたものを、いまになってとり返してこい――では気まぐれもほどがあります。

どうみても命とりになりそうな使いでした。

ましてや相手は出羽陸奥の押領使の基衡ではただごとで、すむはずがありません。

「えらく無法なご主君をもったものよ。」

菊方の舎人は死をかくごで、みちのくへ旅だちました。

② 白馬のおとめ top

菊方の舎人は近江(滋賀県)の鏡の里に近い夏野の道で、白い馬に乗った巫女(みこ)ふうの娘と、道づれになりました。

この野原は、ぬすっとの群れの多いところと聞いていました。

おとめも、一人旅が心細かったのか、

「どこまで、おいででしょうか。」と、話しかけてきて、

「私はその昔、常陸の国(茨城県)に流された藤原季仲(すえなか)の娘、綾(あや)と申す者。生死のほども知らぬ父をたずねにまいります。」と、名のりました。

「ほう、では神人(かみびと)の太宰権帥(だざいのごんのそち)さまの………、お一人で、たずねまいらすのか。」

「はい、この神馬(しんめ)がみちびいてくれましょう。」

夏草のしげみに、ヨシキリがかしましく鳴きたてていました。その声がぴたりとやんで、夏野のそちこちに、ちらちらとものの動くけはいがしました。

菊方の舎人は耳をすませました。

「あやしい動きがあります。さて、どうしたものでしょう。」

「あの、野伏り(野盗)でも………。」

「たしかにそのようです。私にはかまわず、あなたは馬をいそがせられませ。

それがしの足は馬におくれをとりませぬ。」

「いえ。あなたもご一緒に………。この馬は名うての神馬でございます。」

菊方は足に自信がありました。もうそのときは、白馬の先にたって、かけだしていました。

けれど、馬と人では、そうながく息がつづくはずがありません。

そのうちにも。野盗たちの追ってくるひずめの音が、しだいとうしろにせまってきました。

それを見たおとめは、

「ごめんあそばせ………。お手を。」

みごとな身のこなしで、菊方の舎人を、馬上にすくいあげました。

「かたじけない………。」

そのまま二人を乗せた白馬は、宙をとんでぬすっとたちとの距離を、みるみる引き離していきました。

「お見事な手づなさばき、おかげで助かりました。それがしの名は菊方。みちのくへの旅をもつものです。」

このようなきっかけで、二人は道づれになりました。

道中がつづきます。 |

白馬の乙女に助けられた菊方の舎人

|

興津の宿(静岡県庵原郡興津町)で夕方、宿のうまやにつないでおいた神馬祁見えなくなりました。

宿の亭主はあわてふためいて、馬ぬすっとはこのへんでの鼻つまみ者。

人買いの杢(もく)というものにちがいないと、菊方につげました。

「このことは、つれのものにはいうてくれるな。」

と、口どめをしておいて、菊方ぼそっと宿からぬけだしました。

宿の亭主に聞いていた道順をたどっていくと、杢(もく)の家はじきわかりました。

うらには白い神馬(しんめ)がつないでありました。

「くると思っていたよ、馬さがしどの。買いもどしにきたか。それにしてもえらい鼻ききじやな。」

杢はずぶとい顔をしました。

「あの馬は神馬じゃでな。通力で居どころを教えてくれる。

おぬし、買いもどしにきたか――といったが、こちらは売ったおぼえはさらさらにない。

神馬のめんどうを見てくれたお礼にやってきた。

旅さきゆえ、礼心も充分とはいえないが、これでがまんしてくれ。手を出して重さをはかってみるがいい。」

さしだされた砂金の小ぶくろに、杢はキッネにつままれたような顔をしました。

「などと、話しのわかるようなことをいいおって、ばっさりくるのでは――。」

「ハッハ、馬をていねいにあずかってくれたお人に、なんで刃などむけよう。ではもらっていくぞ。杢どの………。」

こんなことがあったのです。綾女には、神馬がぬすまれかけた――などとは、ひとこともいいませんでした。

菊方の舎人にしては、鏡の里のお礼心のつもりなのです。

こうしてまた、旅がつづきます。

綾おとめとは古河(こが)の二筋道で、北と東に別れました。

③ “あまのじゃく”ごころ top

一人になった菊方の舎人の旅がつづきます。

白河には、はや秋風が立っていました。ここはみちのくへの関門なのです。

このみちのくヘー歩をふみ入れて、心に残ったのは、一里(約四キロ)ごとに塚があり、その上に、み仏のお姿を金泥で描いた卒塔婆(そとば)がたっていることでした。

これは平泉藤原氏の勢力圏内に入ったことをしめすものですが、菊方は、その意味を知りません。

日ぐれがたの道で、たきぎをせおった翁(じいや)と道づれになり、聞いてみましたところ、

「おぬし、これほどの名高いものを、知らぬかや。」と、やられました。

「さあ、西(京都)からきたものゆえ、何も知らぬ。」

「あ、そうか。」うなずいてみせ、翁はとくとくとかたりだしました。

「旅人なら、知らないでもしようがあるまい。

まず、聞かっしゃれ、これは絵卒塔婆(えそとば)というてな、ここからエソ地の見えるみちのくのはて、外が浜まで、つづいておじゃるそうな。

藤原初代の清衡さまのご発願で、その間一万余基をかぞえるとか。

そのまんなかの地、平泉に、関山中尊寺をおつくりになり、前九年、後三年の役に死んだ敵味方の霊を、おなぐさめなされた。」

この翁、なかなかの話しずきとみえて、とめどもなく、話しはつづきます。

「敵味方の霊をとむらうとはまあ、慈悲のふかいおかたよな。」

その話しのなかば、

「じい、どこまでゆく。」と、牛追いのわらべによびとめられました。

「じいの家の門口は、とうに過ぎたぞ。」いわれて翁は、はじめて気がつき、

「ほい、これはしもうた。」あいさつもそこそこに、よたよたと、かけもどっていきました。

「ワハハ、これはおかしい。」

「ほんとにおかしい。」

わらべと二人で、思いっきり笑いました。

だが思いっきり笑えない使命を思いおこし、菊方の舎人は夕ぐれの道に、立ちつくしてしまいました。

平泉への道は、この絵卒塔婆(えそとば)をたどっていきさえすれば、いやでもいきつくことがわかりますが、けれど、平泉が近づけば近づくほど、菊方の心は重くなりました。

思えば、たわけた話しでした。

ちょっとした殿上人の気まぐれが、こうして山河、幾百里の道を、むなしくたどらせているのです。

自分は、このようたたわけ主(あるじ)をもった身ゆえ、あきらめもしましょうが、この使いをうける先方の身になって考えると、とてもやりきれない気持ちでした。

自分だけのめんつにこだわって、人の心を傷つけるのを、なんとも思っておらぬ人が、わが主(あるじ)であり、国のまつりごとをとりしきる摂政関白であることが、なにか道理にあわぬ気がしました。

いっそ、こんないまいましい使い役など、ちりあくたのように捨ててしまったら、どんなにさばさばするだろう――こうも考えてみるのですが、それをさせないあまのじゃくなものが、菊方の心のすみにあることも、いなめませんでした。

「この使いの口上のべたとき、陸奥(むつ)の押領使(おうりょうし)、藤原基衡というお人、どんなお顔をなされるか……。)

これが菊方の舎人の、あまのじゃくごころでした。

④ 若殿秀衡と菊方 top

『いやあ、菊方の舎人どのには、えらく気のどくなことじゃった。』

大天狗は顔をしかめてみせました。

『おいでたのが、久安四年(一一四八)の秋も終り近く、初代清衡さまの二十一回忌が、その翌年の七月――とあっては、そうすらすらと、ことは運ばなんだわい。』 |

そうでした。平泉に着いてみますと、清衡の法事が、来年とりおこなわれますので、藤原一門は去る七月十七日から喪についている最中でした。

二十一回忌の法要に、一年にもおよぶ喪に服するというのは、いくら北方の王者でも、ちと大げさ過ぎるようですが、このたびはミイラになっている清衡の遺骸を親しく万民におがませるという行事をも、あわせかねていました。

これは清衡死後、十年ごとに棺をひらく、ならわしになっていたからです。

菊方の舎人は、ひとまず関内忠通からの手紙を、基衡のもとまでさしだしておいて、あたえられた宿舎に、おさまりました。

宿は南大門から武家屋敷に通じる迎賓館でした。

喪中とあれば、これから正式の使者として、基衡にお目にかかれるのは、喪あけのあとと思わねばなりません。

「とにかく、矢は弦をはなれた。ゆるゆる北方の王城の地を見物させていただこうか。」

菊方の舎人は肩の荷を半分がほどおろした気持ちで、秋ふかい平泉に、じっくりと腰をおろしました。

どうあせっても、あと八、九か月は、待たねばならないようです。

そのころの平泉は初代清衡の完成した中尊寺一山のほかに、基衡がつくった毛越寺をはじめとして、金堂円隆寺(えんりゅうじ)、嘉勝寺(かしょうじ)その他の堂塔がつぎつぎとたてられ、基衡の奥方がたてようとした観自在王院(かんじざいおういん)も完成に近づいていました。

この奥方は前九年の役に義家にとらわれて九州に流された安倍宗任(貞任の弟)の娘でした。

ここにも安倍の血すじは生きていたのです。

菊方は、ひまにまかせて、秋ふかい関山中尊寺(ちゅうそんじ)から毛越寺(もうつじ)と、おがんでまわりました。

この日、落成に近い金堂円隆寺に足をはこんで、額をよそながら目にとめておきました。

「さてもこれが、問題の額なのか………。」

なるほど、見事なできばえでした。

「たわけ関白どのの書も、こう額にきざんでみれば、なかなかのものに見ゆる。

これを取戻そうなどとは、とてもとても………。」 そらおそろしくさえ、なってきました。

うつうつと、たたずんでいますと、

「お客人………。」と、声がかかりました。

「たしか、関白忠通卿(ただみちきょう)のお使い人であられようが………。」

「はい、使者、菊方(きくかた)の舎人(とねり)と申します。」

「ほう、菊方どのか。われは基衡が嫡子、秀衡ともうす。見知りおかれい。」

その人は、二十七か八か、あっぱれ王者の風格をもった若殿でした。

さりげない平服姿ですが、あらそえない威をもっています。

「だいぶお待たせしているようですが、喪に服しおりますゆえ、おゆるしあれ。

まあ、ゆるゆると気長く、お待ちねがいたい。」

「たっといご身分のお人ともわきまえず、非礼の段、おゆるしください。」

「なんの、なんの………。」と、気さくにいい、

「お主にあえて、うれしい。京の話しなど聞かせていただければ、大変うれしいのだが……。

心をといてお話くださらんか。」と、笑顔を見せました。 |

平泉に着いてウロウロしていていた菊方の舎人は

秀衡から声をかけられた。

|

二人は寺内の壇かづらの芝生の上に腰をおろして、しきりと散るもみじの落ち葉をあびながら、心なごむ数々の話しを交しました。

この若殿は、一生懸命に京のことを知りたがっているようでした。

菊方の舎人もまた、知るかぎりのことを.申しのべました。

「京の文化には、たしかに誇るにたるべきものがありましょうが、殿上人のみだれは目にあまるものがございます。

私は好みません。

それにひきかえこの地には、唐(中国)の末期から宋の初期、またわが国の平安以後の文化に加えて、北方民族独特の文化が入りまじっているげに、お見うけします。

わけても金色堂の結構は――。」

「賞(ほ)めすぎはいけませぬ。おせじに聞こえる。

ハッハ、これは失礼………したがお主、おせじをいえるお人とは見えませんな。

まあ、来年の七月までいてくだされば、祖父のミイラの顔などごらんにいれましょう。」

「初代さまのおんミイラのことは、うわさに聞きおよびおりました。」

「われら北方の民には、昔からウフイという儀式があったと聞きます。

もっと古くは風の中に骨を散らす風葬ということも行ったとあります。

ウフイはその反対で、なきがらをミイラとして、永世その徳をしのぼうというのです。」

「いかにも北方の王者にふさわしいならわし、それを拝する日もわれももてるというのですか。」

「まあ、そのおつもりで、気ながくお待ちねがいたい。」

こんなふうに秀衡と、名もなき使者の舎人とはまじわりをふかくしていきました。

⑤ 白馬の客 top

その日、菊方が、宿舎に帰ってみたら、そこに思いがけない人が待っていました。

見なれた白馬が、宿の横につないであり、古河(こが)の里で別れた綾おとめが、夕闇のなかにひっそりと立ちつくしていました。

「びっくりなさいましたか。」

花のようにわらっています。

「ああ、どうしたというのです。」

「さあ……。」

まだ、おだやかな笑いを消しておりません。

「ここが、どうして………。」

「わかったかと、おっしゃりたいのでしょう。みちのくといえば、ここよりほかは――。」

「なるほど、ないといわれるか。

まあ、ここでは、話しもできぬ。へやにとおられませ。」

おちついたところで、話しをくわしく聞きました。

常陸(ひたち)に流されていた季仲卿(すえなかきょう)はとうに亡くなっていたというのです。

「それも九年も前のことだったといいます。

ほうむられていたお寺さまから、あずかってあった遺髪だげをいただいてまいりました。」

「おいたわしいことを………。で、これからどうなさる。」 |

宿に戻るとあの白馬の乙女が待っていた。

そして二人は夫婦になる。

|

「あなたさまの、お嫁にしていただきたい――とぞんじまして………。

いけないでしょうか。興津の宿であなたさまは私の神馬を、お取戻しくださいましたでしょう。」

「ほう、それを知っておいでだったのか。」

「はい。なにも申しませんでしたが、心からたよれるおかたと、ぞんじあげました。

どうぞおそばにおいてくださいまし。」

「こいつは弱った。わしは大事なお使者の役をもっている身。

その役目のものが、のんびりと女房づれだったなどとは聞いたこともない。」

「よろしいでしょう、かえって………。

さても胆のふとい男(お)の子よと、先さまはびっくりなさいましょう。」

綾おとめはさらりとしたもの。いっこう動じるけしきもなく、もうおしかけ女房のつもりなのです。

『いやあ、菊方どのも、これにはえらく弱られた。くすぐったそうな顔をなされた。

しょっぱい顔というのは、あんな顔をいうのじゃなかろうか。

旅のなかで、流人公卿の姫を嫁御(よめご)にとる。

まあ、それもええじゃろ、めでたいこっちゃ。」

どうも大天狗どの、ところどころに、しゃしゃり出てきて、茶々を入れます。 |

その翌日、菊方の舎人から、平泉どのに、

「わが妻、かねがね平泉の都ぶりをひと目見たいと願っておりましたが、このたび、あとよりやってまいりました。」

と、つげておきました。

つぎに秀衡君にお会いしたとき、さっそくからかわれました。

「じっくり腰をすえられるとなったら、女房とのをおよびなされたそうな。でも、えらく早手まわしでおざったな。」

「じつはわが女房、流人藤原季仲卿の娘、父を常陸にたずねていったそのあとを、こちらに足をむけさせていただきました次第です。

だがその父も、とうの昔にこの世を去っておったと申します。」

なかばの嘘と、なかばの真(まこと)をとりまぜて、その場をにごしました。

「ほう、季仲(すえなか)どののことはうわさに聞いている。その姫といわれるか。

わしも妻をめとるなら流人公卿(るにんくげ)の娘でももろうて、おぬしにあやかろうか。ワハハ………。」

などと笑いあいました。

こんなふうに、なおのこと両人は、日ごとにしたしさを増していきます。

しかし、使者の役目のことについては秀衡も問わず、菊方もいわず、ともにひとことも口にのぼらせることがありませんでした。

昨日は束稲(たばしね)の山にシカを聞き、今日は厳美(いつくし)の清流にあそび、達谷(たつこく)のいわやまで足をのばす――というように、平泉をとりまく名所をめぐりあるく、そんな幾日かが過ぎていきました。

そして長い冬ごもりとなります。

雪の中で年が暮れ、やがて再び春がこの地にもめぐってきました。明けて久安五年(一一四九)の春です。

⑥ 生けるがごとく top

束稲(たばしね)のサクラが終りますと、もう北国も初夏です。

この山は遠く安倍一族全盛のころ、大和(奈良県)の吉野の花になぞらえて植えたもので、万本のサクラをかぞえるといわれていました。

花のころは北上川の岸に照りはえ、えもいわれぬ美しさだったとあります。

この話から約九年ばかりあとに、西行法師がこの地を訪れて、

| ききもせずたわしね山のさくら花 吉野のほかにかかるべしとは |

と、よみたたえております。

このサクラが終われば、北の山野には力ッコウのなく季節。

やがて七月にはいると、二十一回忌明けの喪がとかれ、大法要がとりおこなわれました。

この日、菊方の舎人夫妻も、「ひそかにおがみなされませ。」という、おん世つぎ秀衡君の特別のはからいで、初代清衡公の御顔をおがませていただくことになりました。

けれど当主基衡からの正式な招きのない身で、秀衡の君にたよりすぎるのは、いかにも心ぐるしく思われましたので、二人は庶民のなかにまじって、見せていただくことにしました。

菊方と綾女は市女(いちめ)がさや風おれ烏帽子(えぼし)の庶民と共ども、山にのぼりました。

スギ木立のていていとそびえる月見坂をのぼりつめ、かよいなれた参道を群集にもまれながら、ようやくにして葬堂(金色堂=または光堂)の前に出ました。

ふだんの日のしずけさなどひとつもなく、まるで祭り日のような、にぎやかさでした。

「さても、秀衡の君(きみ)は、ひそかにとおおせられたが、これでは、おがめそうもないな。」

「ご法要は終わって、やがてひつぎを開く時刻でございましょう。」

二人は、あふれる人波をよけて、葬堂の裏側にまわり、とほうにくれて立ちつくしました。

「これほどのこみようとは思わなかった。藤原さまの徳政のほどが、しのばれる。

いまとなってはあとの祭りだが、秀衡君(ひでひらぎみ)のご好意にあまえたほうがよかったかな。」

「私はもう、くたくた。あきらめて戻りましょう。」

「おしいな。」

菊方はあきらめきれない顔をしました。でも、いたしかたがありません。

心をあとに残しながら、そこをはなれようとしたとき、うるわしい顔だちの年若い僧に声をかけられました。

「菊方の舎人さまご夫妻でござしましょうか。」

「いかにも菊方だが………。」 |

大法要で賑う大泉

|

「秀衡の君からのおおせをうけてまいりました。裏内陣からおいでなされませ、ご案内つかまつります。」

「ほう、やはりお心にかけていてくだされたか。かたじけない。」

そこは寺内の者のみの通路でした。苦もなく須弥壇(しゅみだん)のうしろに出ました。

「しずかに拝されませ、」

僧はささやくようにいい残して、さがりました。

内陣の須弥壇には本尊仏がおごそかにおわし、七宝を見事に散りばめた巻柱が、どっしりと四方をささえ、巻柱には、唐草にらでんの貝があしらってありました。

あまたの僧たちのかげから、そっと拝(はい)しまいらせました。

外棺(そとかん)はヒノキの白木づくり、内棺(うちかん)はウルシと金箔を内外にぬりこめた、いわゆる金棺(きんかん)です。

その中に白い練り絹につつまれたご遺体が、ミイラというよりも白蝋のようにつややかに、二十年の歳月を過ぎたとは思えない、生きているかのように水々しいお顔つきで、よこたわっておられました。

「ここな、うつけの使者、先代さまの玉体を逆縁ながら、拝したてまつる………。」

菊方は、こう心にいのりをささげ、このたびの使者のこと、たとえどうあろうとも、くいない――と、心にきめました。

⑦ 一 対(たい) 一 top

『あれはたしか、七月の二十日すぎじやった。

ご当主基衡さまから正式に、使者にお目にかかるとのお言葉が、菊方どのまで伝えられた。

それには喪に服していて、ながくおとどめおいた口上まで、ごていねいにそえてござったげな。』

大天狗は思いおこすかのように、ひとつひとつかみしめながら、木の葉天狗たちに、いい聞かせていました。

『さよう、あの日は、ぬけるようなかんかん照り、セミの声など、かまびすしかったな。』 |

会見の招きをうけますと、菊方の舎人は、さしまわしの輿をことわり、

「そなたの神馬をかりていくぞ。」

と、いつもとすこしも変わりない顔で、馬上の人となりました。

「お心やすらかに、いってまいらせませ、」

綾女は、複雑な気持ちで、夫を送り出しました。

草いきれの炎天のなか、木の間かくれにあるじを乗せた白い馬は遠くなっていきます。

「さてさて、たわけものの、たわけたお使い、ここらでどうやら、幕になりそうだな………。」

ひづめの下に道ばたの草が、カッカッとふみしだかれていきます。

会見は柳の御所の謁見の問で、基衡じきじきにお行われました。

嫡子(ちゃくし)秀衡をはじめ、一門の重臣たちのいならぶなか、菊方の舎人は御前ちかく、基衡とあい対しました。

いちおうの礼簔のあと、菊方の舎人は堂々と、その人とまともにむかいあいました。 |

白馬に乗って基衡に会見にゆく菊方の舎人

|

あごがはっていて、目のするどいのが、この人の気性のはげしさを、ものがたっています。

「お使いのおもむきは関白どののお文で、充分承知つかまつった。

それに加えるご使者の口上、なにかあられてか。」

「ご承知おきのことのほかはなにも………。」

「では、一つ二つ、こちらから、おろかしいことをたずねても、よろしいかな。」

「は、」

「なにゆえに、一度、贈りたまいしものを、使者まで立てて、取戻そうとなされるぞ。」

基衡のこいまゆが、ぴくりと動きました。きたな――と思いました。

「そのいきさつ、書面にはふれておりませなんだか………。」

「いさいは使者にとあった。」

ずるい忠通のやりそうなことでした。

肝心なところを、自分で申しひらきしないで、使者におしつけるとは――。

相手を傷つけぬ言葉は――と、菊方は心をめぐらしましたが、とっさには、でてきませんでした。

言葉につまりました。

「………。」

「これはご使者にとって、ちかごろ迷惑な問いであったかもしれぬ。ゆるされよ。」

基衡はうってかわったように、おだやかにいいました。

菊方の舎人はその間に、やっと心をたてなおしました。

「申しあげます。元々あの書は仁和寺をとおしてのご依頼だったとか、聞きおよびおります。

さればわが主(あるじ)忠通、平泉館に贈るよしも知らずに、ついたわむれに、ざれ書きいたせしもの。

そのざれ書きも、ところもあろうに金堂円隆寺の額にかけられると聞き、心なきことをしたものとあわてふためき………。」

嘘も方便といいます。ままよとばかり菊方の舎人は、ふてぶてしくのべたてました。

「なんと、ざれ書きとな………。」

「はい。」

「しかと、関白どの。そうもうされたか。」

「はい。しかと!」

もう菊方の舎人の腹はきまっておりました。凉やかに言葉をつぎます。

「それがしこの地に、半歳を過ぎる月日をおとどめおきくだされたあいだに、その結構を充分に拝させていただきました。

この世のものとも思えぬ、その見事さに、このようなざれ書きなど、かかげおく余地、ありとも思いませぬ。」

「ほめていただいて、かたじけない。しいてそのざれ書き、こなたに重ねておあたえねがいたいと申したら………。」

じわりと、きりこんできました。

「これは藤原二代の英主。おろかしきおおせと、世の人にわらわれましょう。」

はっきりと、いいきりました。

そのとき、相手の面上に、殺気がちらと走りました。

「斬られる!」

と思いましたが、その殺気は一瞬に消え去りました。

「落書よのう。ざれ書きなどは、われもいらぬ。いや。ごめんどうをかけた。」

キラキラと人を射る目のなかに、白い怒りが、ふきあげていました。

食いしばっても歯が、ガチガチと鳴っていました。

「わが、たわげあるじにひきくらべ………。」

舎人の目にも、じわりとなみだが浮きました。

二人の目は一瞬合って、しばらく、まばたき一つしませんでした。

やがて、

「ハッハ関白どのは、よいご家来をもたれた。基衡、こころよう、だまされおこうぞ。」

からからとうち笑いました。

会見はこれで終りました。

のちに基衡は

「ぬけぬけと、女房などをひきつれて、かほどの使いにきよるとは、かやつ、よほどのうつけ者か、われをおそれぬしたたか者………。」といい、

「でも、小気味よいやつだった。主(あるじ)もちでなかったら、とどめおきたいほどのもの……。」

と、もらされたといいます。

菊方の舎人は、たしかに書は返してもらいましたが、書は使いふるしたぬけがらで、それをきざんだ額は、堂々と円隆寺金堂にかかっていることを、知っていて知らぬふりをしてひきあげました。

それでよかったのです。

『どうじゃな、木の葉ども………。だまされたと知っていて返す基衡さまもえらいが、北方の王者の御前で、ぬけぬけと、うそをこいた菊方の舎人どのも、ずばぬけたお人………。』

大天狗は、わがことのように鼻をうごめかします。

『はいな。お師匠さまよ。それが腹芸というやつでござりましょう………。』

『して、舎人さまはそののち、どうなりました。』

木の葉たちの聞きたいのはそこでした。

『それは知らぬ。鞍馬の天狗どのからも、なんの知らせもこんわい。だが、胸のスカッとする話しじゃったろが――。』

『へえ、どうやら腹のほうまでスカッとし過ぎて、腹の虫が、ぐうつく鳴りだしてございます。』

わやわや、がやがや、月はだいぶ中天高くなったようです。 |

7 秀衡の人となり top

① 金売り吉次(きちじ)

それからまもないある秋の日中、平泉館の父と子が、ぐうぜん大泉が池のほとりで出会いました。

「お父上.あの節はよくだまされておやりになりましたな。」

秀衡はいたずらっぽく、父基衡に笑いかけました。

基衡は秀衡のことばの意味をくみとりかねたように、ちょっと言葉をとぎらせましたが、やがて、

「ワッハッッハ、あのことか。」と、大口あけて笑いとばし、

96

「菊方がことなら、あやつもひとすじなわでいくものではない。

知っていて知らんぷりをし、こちらに置きみやげまで残していきよった。」

目を落成近い円隆寺金堂の額のほうに、ちらりとむけました。

「ああ、あれですか。菊方という男、心にくいことをしよりますな。だが、私はあの男がすきでした。」

父と子の対話はそれだけで終りましたが、なにとはなく心なごむ思いがしました。

そしてそれっきりわすれかけたころ、菊方の舎人のほうから、丁重なお礼の手紙にそえて、

「近く京から、おかしげな上方商人をば、お目もじにそなえようとぞんじます。

この者、堂上から、京の巷の裏の裏まで、すべてにくわしき人物、まあ、ご座興のおつもりで、お目どおりいただきたく、決して失望おさせ申すこと、万々ござないとぞんじ、添状持たせてつかわしたてまつる。」

と、結んでありました。

「やりおるな。」

秀衡はにが笑いをしました。このこと、父基衡まで話しますと、

「きゃつ、京へぶじ舞いもどって、またまた人もなげなことをいうてきたか。

それもわしにではなく、そなたまでいうてくるところなど、小面(こづら)にくいぞ。」

にが虫かみっぶしたような顔をしましたが、

「いや、お父上には一目も二目もおいてのことなのでしょう。どうやら秀衡を組しやすしとみたのかもしれませぬ。」

と、いわれ、

「その言葉、なにやらむずがゆいぞ。」

と、基衡は肩をゆすりました。そして、

「とにかく、その京商人とやらがまいったら、そなたのすきなようにあしらうがよい。」

と、いってくれました。

|

菊方の舎人の添状を持った京商人、吉次に会う秀衡

|

その京商人というのが翌年の春三月、諸国の名産品などを七頭の馬にしこたま積んで、ひょこひょこやってきました。

「京三条に住まいまする三条吉次季春めにございます。菊方の舎人さまの添状を持って、まかりこしました。」

「ほうほう、菊方どのがおひきあわせの、おかしげな商人とはそなたのことか……。」

「おかしげなは、おそれいりますな。まあ、おかしげか、おかしげでないかは、あなたさままかせ……。」

カエルの顔に小便といいますが、しゃあしゃあしたものです。

「まず、聞こう。菊方の舎人どのは、いかがいたしおる。」

秀衡が、一番に口にしたことは、これでした。よほど心にかけていたのでしょう。

「はい、こちらからお持ち帰りになった書は、関白どののおん前で、あわれ“こけ”ごとのお使いはこれにて終りそうろうと、やぶりすてたとのことでございます。

そのあと、私は思うところあって、おひまをちょうだいつかまつる――と、半づとめ、さらりとやめてございます。」

「やめてからどうした。」

秀衡は、せきたてるように聞きました。

「平泉館では、おまえのような、おかしげな変り者をのぞんでおられる。

ゆけと、添状くだされたあと、ご夫妻ともに、京よりあとかたもかく、姿を消してございます。

生国は越後とか聞きましたゆえ、その生国か、それともそれがしなどより早く、このみちのくではないか――と思い、まいりましたが………。」

「そうか、越後の雪のかなたに、失せよったか。小気味よいやつ………。

おそらくそなただけをよこすようではあの者は現われまい………。」

秀衡はおしいという顔をしました。

「ところでそなた、ものものしく七頭の馬などひいてきたようだが、それをなんとしやる。」

「こは、おろかしきことを聞くものです。それがしはねっからの商人でございますゆえ、持ちきたったものを買うていただき、お国がらの砂金など、ごっそりいただいて帰ります。」

「いうたな、吉次。」

「はい、いいました。商売は品売り金買いですが、どう間違えましたが、世の人は金売り吉次などと申しております。」

「うむ、三条吉次季春(すえはる)などと、商人(あきんど)らしゅうもない名より、ずーんとそのほうが似合うぞ。

菊方の分身と思うて、見知りおく。」

これが、金売り吉次と、秀衡の出会いでした。

のちに秀衡にとってこの男はなくてはならない人物となります。

② 秀衡と西行 top

仁平二年(一一五二)、基衡は奥方を亡くしました。

なきがらは奥方が生前に建立した観自在王院(かんじざいおういん)の阿弥陀(あみだ)堂にほうむっていただきたいとの遺言でしたが、なぜかそれは実行されなかったようです。

妻の心をおしはかって基衡はその命日ごとに僧たちに、同じつくりの棺(ひつぎ)をかつがせ、観自在王院のまわりをめぐらせて、供養したということです。

この泣き祭りの行事は、いまにのこっています。

奥方を亡くしてからというもの、さすが豪気な基衡も、うつうつとしてたのしまず、完成に近づいている毛越寺(もうつじ)一山の見まわりも嫡子の秀衡にまかせ、読経三昧(どっきょうさんまい)にすごす日が多くなりました。

そして、それから五年あとの保元二年(一一五七)三月十九日、ついに亡くなりました。

基衡のなきがらは初代清衡の眠る葬堂金色堂に、おさめられました。

こうして三代の英主、秀衡の後目相続となります。この時秀衡。三十六歳。

おさなくて、祖父清衡がこの世の浄土を目のあたりにさせた中尊寺一山をみてそだち、父基衡からは強い意志を、さらにまた祖母、母から安倍一族の血をうけついだ秀衡は、生まれながら北方の王者の風格を身につけてきた人といえましょう。

そして二代めを継いだときはもっとも充実した壮年期にはいっていました。

金売り吉次という商人(あきんど)のベールをかぶったふところ刀が、京と平泉の間を年に幾度もゆききして、京都や天下の動きを、細大もらさず伝えてくれます。

秀衡があとをついだときは、世の中が大きくゆれ動きはじめていたころでした。

花鳥風月を友としてこの世の春をうたってきた摂政藤原氏のまつりごとはしだいとその影をうすくし、院政(天皇が位をゆずられたあと、上皇や法皇となっておこなう政治)が、それにかわっておりました。

そんなあわただしい世の中を知るや知らず、かの有名な西行法師が、ふらりと平泉にやってきました。秀衡が相続して一年のちの、保元三年(一一五八)のことです。

西行は、吉野の花がすきで、たびたび花の季節にその地を訪れています。

そのうち伊勢への旅をもったとき、長い雲水の旅がしたくなり、東へ東へと、心のままに道をとりました。

気がむけばゆく先々で庵(いおり)をむすび、またそれにあきれば、かなたに一年、こなたに半年ととどまったり、歩いたり、その間十余年の歳月をすごして、とうとう武蔵(東京都)から白河(福島県下)ヘ――そして、みちのく路へはいりました。平泉に足を入れたのは、まえにもしるしたとおり、保元三年の秋も末のことです。

秀衡も西行法師の名代吉次などからの報告で、かねがね聞き知っておりました。

「よくぞまいられた。」

百年のしたしい友に接するように、秀衡がむかえれば、西行もまた、

「北のよき人に会うこそ、何とうれしいこと、気ままに、おらせていただきます。」 |

花をめぐって全国を旅する西行法師が、このみちのくにもやってきた

|

と、うちとけて、わらじのひもをときました。

| 常よりも心ぼそくぞ思ほゆる 旅の空にて年の暮れぬる |

「年の暮れというものは、いつも心ぼそく思われるものだが、今年はまたひとしおわびしさが胸にしみるようだ。

はるばるとめぐってきた長い旅路の果てだものなあ。」といったところでしょうか。

さすがに冬どきの北国の空は旅の身には心細かったのでしょう。

平泉で年をこしたときの、西行の歌です。

この時は保元の乱のあとでした。おりにふれて秀衡晩天下のあわただしい動きにふれますと、

「私は旅の歌よみ坊主、風流以外なにもぞんじおりませぬ。」と、さもうとましげに、頭をふるのでした。

そのそっけなさがかえって、この二人を心の友として、むすびつけたのかもしれません。

年がくれて春がくれば、かの安倍頼時(よりとき)が植えたという束稲山(たばしねやま)のサクラがさきます。

西行はそれに、吉野のほかに――とよみ、また、

| 奥になお人見ぬ花の散らぬあれや たずね入りなむ山ほととぎす |

「みちのくに、まだ人知れぬところでさきほこっている花があるとか、さあ、山ほととぎすよ。

私と一緒に、たずねていこうではないか。」

と、奥のサクラに、歌心をかきたて、それより北の花をたずねて、さらに、

| むつのくの奥ゆかしくぞ思ほゆる 壺の碑文(いしぶみ) そとの浜風 |

とよんでいるところを見ますと、七戸(しちのへ)から野辺地(のへじ)、外が浜あたりまで足をのばしたものと思われます。

この「壺のいしぶみ」というのは当時の七戸石文(いしぶみ)村にあり、その昔、征夷(せいい)大将軍となってみちのくに打かった坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が、「日本中央」としるして建てたいしぶみです。

このあたりを「日本中央」といった田村麻呂将軍の雄図は、はてしなく広いものだったのかもしれません。

いまはこの地に、千曳(ちびき)明神がまつってあります。

| いたけもる おまみが時になりにけり えぞが千島を 煙こめたり |

外か浜からはるかにエゾが島(いまの北海道)をながめてうたったのでしょう。

こうした歌も西行は残しております。

きらびやかな平泉文化には、ふれることすくなく、たばしねの花に心をかよわせているところなど、西行法師の面目が、わかるような気がします。

西行は花をみたのち、平泉をあとにしましたが、それから二十五年後にも、再びこの地を訪れております。

8 源氏とのつながり top

① 保元・平治の乱

保元、平治の乱は草深いみちのく、ここ平泉にはなんのかかわりもない、西京での争いごとのように見えますが、のちにはやはり、かかわりのあるものになるのです。

いや、秀衡ほど、身はみちのくの奥にありながら、日本歴史の転換期に、大きな役割をつとめた人はないでしょう。

保元の乱が起こったのは、保元元年(一一五六)、まだ二代め基衡が在世中のことです。

この乱はいままでの貴族政治から、武家政治にかわるひとつのきっかけをつくる重要なものになり、その原因は二百年もの長い間、専制政治を布いてきた藤原氏と、宮廷の間にもつれが起こり、後白河天皇のひきいる源義朝、同じく頼政、平清盛の源平両勢が、崇徳(すとく)上皇の白河殿をおそったことからはじまります。

この時の上皇方は左大臣藤原頼長をはじめ 源為義(ためよし)、為朝(ためとも)父子、平忠正らで、はげしくふせぎ戦いましたが、ついにやぶれて、頼長は自殺、上皇は讃岐(さぬき=香川県)に流され、源為義、為朝父子も殺されました。

こんなわけで頼長がいままで領していた奥羽五か所にあった荘園も、後白河天皇がわに、召しあげられてしまいました。

この保元の乱では敵味方たがいに、源平の両族が入りまじっており、この乱からのち武家はいままで藤原一族の荘園の番人にすぎなかった地位から、しだいと院にも登用されて、政治にかかわりをもつようになりました。

このようにして武家の勢力が、日に月に強くなっていきました。

後白河天皇がわについた源義朝(よしとも)は、いくさには勝ちましたけれど、競争相手の平清盛は、なかなか先の見通しがよめる利口者なので、一つ一つ手をうたれて、しだいと源氏の勢力が、ふうじこめられていくのにあせり気味になりました。

たとえば、このたびの保元の乱の手柄も、法皇や院の実力者、小納言(しょうなごん)入道信西(にゅうどうしんぜい)に、うまくとりいった平清盛が、義朝よりよけいに恩賞にあずかるというふうです。 |

|

これには、さすがおっとりした義朝も、心おだやかでなくなりました。

「父祖から、ほまれ高い家門の源氏を、おとろえさせてはならぬ――。」

義朝のそのあせりと、いろいろな不平とがかさなりあって、ついに清盛をたおす決意をしました。

信西の競争相手の、中納言藤原信頼とその兄、民部少輔基通(のちに基成とあらためる)とかたりあい、清盛が熊野もうでに京をはなれたときをえらんで、クーデターを起こしました。

平治元年(一一五九)十二月九日のことです。これが平治の乱のはじまりとなります。

これよりさき、後白河天皇は、位を二条天皇にゆずって、上皇として院政をとりおこなっておられました。

信頼と義朝勢は上皇と天皇を皇居におしこめ、信西を討って、院の支配権をにぎりました。

こうしてクーデターは、いちおう成功したかに見えましたが、それもつかのま、さわぎを知って熊野路からいそぎとってかえした清盛は、一門を六波羅(ろくはら)にあつめて、決戦をいどみました。

この決戦のさなか、義朝方に不利なことが起こりました。

いままで味方と思っていた平経宗(つねむね)が、義朝のうらをかいて、天皇と上皇を皇居からおつれして清盛方に走り、そればかりか一族のなかの源頼政(よりまさ)までも清盛方へ寝返ったことです。

これでいくさのもようは義朝方に全く不利になりました。

錦の御旗をもたない源氏は朝敵となって、孤立してしまいました。

清盛はこの機をのがさず、その子重盛を総指揮とし、義朝勢に、いっせいにおそいかかりました。

信頼はほうほうのていでにげましたが、とらえられて処刑され、父義朝があやういと聞いてかけつけた嫡子の悪源太(あくげんた)義平のはたらきもむなしく、義朝方は負けいくさに終りました。

悪源太の悪は、強いという意味のほめ言葉で、義平はこの時十九歳の若武者、平重盛と、左近のサクラ、右近のタチバナをめぐって一騎討ちをした話しは有名です。

信頼処刑のあと、兄の民部少輔基通は、奥州に流されます。また義朝はにげのびて再び力を盛返そうとはかりましたが、それもならぬままに暗殺され、義平は自刃しはてました。

こうしていくさに勝った清盛は源氏を打ちのめし、平家全盛への基礎をきずきあげました。

② 流人公卿(るにんくげ) top

平治の乱にやぶれた首謀者の一人、民部少輔基通(基成)は罪を問われて奥州へ流されました。

その公卿の一族を、そのとちゅうで平泉へ案内したのが、あの金売り吉次でした。

なんとも吉次という男、すばしこくって、頭の回転の早い、人の真似のできないことを、平気でやってのける大胆さがあります。

「すこしおせっかいすぎましたでしょうか、お館(やかた)さま………。」

吉次はけろりとして、秀衡にひきあわせました。

「いや、そなたというやつ、秀衡の心の鏡のような男よの、ワハハ、よくぞおともないくれた。礼をいうぞ。」

一事が万事、目から鼻へぬけるような知恵のはたらきの持ちぬしです。

さすがの秀衡もあきれて、ワハハと笑いとばすしかありませんでした。

秀衡は基遍(もとみち)親子を、大切な客として、こころよくむかえ、高館(たかだて)に招き入れました。

これが機縁となって秀衡は、のちにその姫を妻にめとり、柳の御所を出て新しくつくった伽羅(がらん)の御所にうつり住むことになります。

秀衡がいつか、菊方の舎人(とねり)と、たわむれに、

「わしもおまえと同じように、流人公卿の娘でもむかえて、妻にするか………。」

といった言葉が、思いもよらず、まこととなって、実をむすんだことになります。

これを知ったら、菊方の舎人はどんな顔をするでしょうか。

しかも菊方が秀衡にひきあわせた金売り吉次が、これにからんでいるのですから、世の中は、まことにおもしろい仕組みになっているものと、いわねばなりません。

その菊方の舎人は吉次をつかわしたまま、どこに姿を消したやら、いまもってゆくえ知れずです。

秀衡は基通、名をあらためた基成から、保元、平治の乱のいきさつをはじめとして、院の内外のようすまで、ことくわしく知る機会をえました。

「ことに源氏の棟梁、源義朝どの亡きあと、幼い公達のゆくすえ、いかがなされたか、それが心にかかります。」

と、基成は、顔をくもらせるのでした。

義朝には男女あわせて十一人のお子がありました。

そのうち平治の戦いで、長男義平、次男の朝長は父義朝とともに、戦いや刑場のつゆと消え、三男頼朝は平家の捕われ人となっています。

また当時七つの今若、五つの乙若、生まれたばかりの牛若の三人は母の常磐御前(ときわごぜん)にともなわれて、にげまどうていると風の便りに聞いてはいましたが、そののちの定めのほどは、流人の身の基成には知るよしもありませんでした。

「あわれ、無残なことになっているのではと、そればっかりが気になって………。」

と、基成はためいきまじりに、語るのでした。

「幼い公達(きんだち)のう………。」

幼いもの――という言葉が、ふかく秀衡の心をゆさぶりました。

「それをお聞きもうすと、秀衡の心もいたみます。

この平泉藤原家は、祖父清衡の昔から、かっての鎮守府将軍であられた義家公のお力ぞえのもとに、今日の栄えをもたせていただいた家柄、このたびの源氏のおとろえは、秀衡にとっては、ひとごととは思えませぬ。」

と、なげくのでした。 |

義朝が死んで、今若、乙若、牛若を連れて逃げる常盤御前

|

といって、それをふせぐてだても、いまではおそいのです。

秀衡は元々、争いごとのきらいなお人でした。

小さな争いが、大きな戦火にひろがることは、前九年、後三年の役、そしていまにいたる、保元、平治の乱でも歴史が教えてくれています。

争いごとや、戦いのない平安な世の中にそだった秀衡はそれをもっともおそれ、にくみました。

この点、祖父の清衡によくにたところがあります。

この地に、この世ながらの楽土をつくる――祖父にはじまるこのこころざしをうけついで、かたくまもりつづけてきている秀衡でした。

どんなさそいがあっても、争いにはまきこまれまい――それを生涯まもりとおした人なのです。

その秀衡にしてからが源氏のおとろえ、わけても幼い公達(きんだち)のゆくすえにはさすがに心がさわぎました。

せめて義朝の遺児だものようすだけでも、ことくわしく知りたいと、思いました。

重宝なことに、金売り吉次が秀衡の手足、目となって、こまめに動いてくれます。

――ご三男、頼朝さまは、池の禅尼さまのお情けで救けられ、常磐のおん方は三人のお子ともどもとらわれ、今若君は醍醐寺入り、乙若君は八幡の宮、牛若君は、いまだ乳ばなれせぬゆえ母君のふところにそうろう。――

とか、知らせてくれるのでした。

「よく、ちょこまかと………、たすかるぞ、吉次………。」

「へいへ、そのかわり京に持ちかえる砂金をすっぱり売ってくだされませ、お館さま………。」

と、いったぐあいです。

その牛若丸も、七年の風雪のあと、いまは七歳、東光坊(とうこうぼう)阿闍梨(あじゃり)蓮忍(れんにん)のお弟子となって、遮那王(しゃなおう)と名のり、鞍馬寺入りをしていました。

top

**************************************** |