|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

秀衡と牛若丸3

9 われぱ、さむらい大将の子 top

① 鞍馬の牛若

『ここらでまたまた、わしの出番とまいろうか、』

大天狗は肩衣の袖を高々とまくりあげ、大きな鼻を、ひょこつかせました。

そろそろいねむりのでかけていた木の葉天狗たちも、お師匠のひと声で、ごそごそ頭をならべました。

『なにしろこれからの話は鞍馬の僧正が谷の天狗からの直づたえじゃでの。

万がひとつにも、間違いはない。

牛若丸さま、七歳の長寛三年(一一六五)二月の鞍馬入りから、承安四年(一一七四)三月三日、十六歳でのお山脱出までの九年間は伝説の霧のなかにかくれて、さだかでないと世のお人たちはいわれるが、伝説も一皮むけば歴史の裏側、れっきとこのお山でご成長なされた。』

我田引水(がでんいんすい)――僧正が谷の天狗になりかわってお師匠天狗は、やっきとなって、のべたてます。 |

さてこの牛若丸ですが、四つの齢までは母親常磐御前(ときわごぜん)の手もとで育ちましたが、平清盛のきびしい言いつけで、都のはずれの山科の里にあずけられ、七歳になると、兄たち今若(いまわか)、乙若(おとわか)と同じように、仏門に入ることになり、鞍馬山の東光坊のもとに送られました。

牛若はここで、熱心に学問にはげみましたが、お坊さんになる気はさらさらにありませんでした。

鞍馬寺には名のある家々の系図が、保存されてあります。

たまたま十歳の夏、土用の日に、諸家の系図の虫ぼしがおこなわれました。

牛若はそのとき、ふと見た源氏の系図に、目を輝かせました。

それには清和源氏の流れで、名のきこえた八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)や、義親(よしちか)、為義(ためよし)、義朝(よしとも)とつづき、その子十一人のなかに牛若丸の名までしるされてあるのに、気がついたからです。

「そうか。若はさむらい大将の子だったのか。」

はじめてそれを知ったのです。 |

鞍馬山に預けられた牛若丸は、お坊さんになる気はサラサラなく、

父と同じさむらい大将になることを夢見る。

|

「左馬頭(さまのかみ)源義朝(みなもとのよしとも)がお父上だったとは――。」

牛若はいままで、母からも、まわりのものからも父のことを聞いたことがありませんでした。

それが偶然にもいま、はっきりとわかったのです。系図によると牛若は男の兄弟での末っ子でした。

その源氏がいまは保元、平治の乱でほろび去り、平家全盛の世の中になっているのです。

牛若の心にめらめらと平家へのにくしみが、もえあがりました。

「よし。若が大きくなったら、きっと平家をほろぼしてやる。」

このときから牛若丸の決心は、かたまりました。

「だれが、出家などするものか。さむらい大将の子だもの、若はさむらい大将になるんだ。

それには、さむらい大将にふさわしい兵法や剣の修行をつまねば………。」

そうはいってもこの鞍馬のお山では、剣の道を教える人などありません。

「ならば、僧正が谷には天狗がすむという。その天狗におそわろう。」

と、いうことになりました。

『なにをごそごそ、もやもやいいくさる。ここらあたりから、伝説くさくなるといいたいのじゃろ。

だかの、僧正が谷の天狗どのが、たしかにいうたぞ。

牛若さまはりこうなだけではない。剣のすじもえろうよいお子での。おらが手にとってお教えしたと………。』

『へえ、それにしてはおらだのお師匠さまは剣術らしいもん、使ったのを見たことがない。』

『そうともさ。つい先の日までここ平泉はそれ。ふく風。枝も鳴らさぬ泰平無事の楽土だったげな。

なんで剣などいろう。それにひきかえ京の都あたりは血なまぐさい風がふきあれとった。

そこで僧正が谷の天狗とて、剣もこころえておかなければならんわけじゃろ。

もっとも牛若さまにお教えしたのは剣よりも、天狗飛び切りの術というやつだったというがの………。』

『へえ、天狗飛びきりの術………。』

『そんなのなら、おらだもおぼえておいて損がないよ。

お師匠さまだって、それならできるでしょうが、教えてけれや。』

またまた、わいわいがやがやがはじまりました。

『こら、やめんかい。おまえら、あまい顔をすれば、すぐつけあがる。

だかの、これはおらがの推量だが、もしかしたら、僧正が谷で牛若さまに手をとってお教えしたのは、天狗にばけたえらい剣術使いだったかもしれんわさ。

とにかく遮那王(しゃなおう=山での牛若丸の名)はここで充分、さむらい大将になる剣も、知恵も、身におつけなされた。』

月見坂の大天狗、しどろもどろながらここで、話に一段落を、つけました。 |

牛若丸の夜ごとの僧正が谷ゆきに気がつくと、お師匠さまの東光坊は、

「鞍馬は出家の修行をするとうといお山、棒ふり剣などならうとは、もってのほか………。」

と、牛若丸をしかりました。

それをお弟子の覚日坊が、まあまあとなだめ、

「しばらくのあいだ、若を覚日におあずけください。」

と、引取りました。

『これで、おさまるかどうか、いや遮那王はよけいに暴れまわることが、できるようになったというものじゃ、』

大天狗は、まるで自分が牛若にでもたったように、うでをふりたてました。

『お師匠さまあ、お師匠さまはなんで牛若丸などに、そう力こぶをおいれなさる。』

と、木の葉天狗の一人が、ふしぎそうにいいました。

『いやいや、これはわるかった。

この牛若さまはの、のちに義経さまと名のられて、ここ平泉にも、深いかかわりのあるお人になられる。』

と、大天狗はえりを正しました。

『ほう、牛若丸があの九郎判官義経さまかあ。義経さまなら知ってるどころか、同じみじゃあ。

ほい、とんだ失礼もうしあげました。』

木の葉天狗の一人はまっかになってごしごし頭をかきました。 |

|

僧正が谷で武芸にはげむ牛若丸

|

② 弁慶との出会い top

牛若丸の遮那王が、覚日坊(かくじつぼう)のもとにあって、日をくらすうち、母の常磐(ときわ)が恋しくてたまらなくなり、なんとしてもお会いしたいと思いました。

そこで月の清らかなある晩、女の姿に身をやつして、覚日坊のもとからこっそりぬけだしました。

母の常磐はなんのまえぶれもなく、ひそかにやってきた牛若に、夢かとばかりおどろきました。

またりっぱに成人した和子を見て、いまさらのように喜びの涙にくれました。

その牛若丸に、

「若のお父上は源氏のさむらい大将と知りました。」と、はっきりいわれ、また、

「大将の子はきっと大将になっ て、平家を討ちとります。」

と、口にされて、常磐は、いう言葉もありませんでした。

「あなたは、なんということを ………、かりそめにもいまは、口に してはいけないことばなのです。」

と、たしなめながらも、そのけなげさに、またしても涙になります。 |

京の母に会いにいった牛若。この帰りに弁慶に出会う。

|

「お母上、いいのです。お母上のいまの悲しいお身の上も、やがてはきっと、晴れやかなものになりましょう。」

常磐は長くとどめておきたい心をおし殺し、はようお山におもどりあって、出家の道をおさめなさい――といい聞かせましたが、もはや牛若の決心は変わりそうもありませんでした。

|

五条の橋での牛若丸と弁慶の一騎打ち

|

涙のなかに母とお別れして牛若は、月の五条の橋にさしかかりました。

ところがゆくての橋のどまんなかに、黒革おどしのよろいに、草ずり長くひいた大法師が、長いなぎなたつったてて、のっそりと立ちふさがっているようす。

「えらく、こうまんちきな法師だが、僧正が谷で習いおぼえた剣の道、ひとつここでためしてみようか………。」

と、思い立ちました。

とっさにこう考えをきめると、からかってみるのもおもしろいと、すれちがいざま、なぎなたの柄(え)を、ハッシとけり上げました。

「こ、これっ、そなた! 女姿なれど、小冠者と見た。なにして、悪さをするぞ!」

「悪さとは、これはおかし。人の往来する橋の上に、のっそりつっ立つ大法師こそ、じゃまにすぎよう。どくがよいぞ。」

声もさわやかに、いいきりました。

「こやつ、小冠者のくせして、なかなかなことをいいよる。われは西塔にそのものありと知られた武蔵坊弁慶!

千日の願いをかけて、ここに立つものぞ。

うわさにきく、奥州の秀衡は、よき馬千頭を、また肥前の国(ひぜん=熊本県)の松浦なるものは、よき弓千張りを集めおると聞く。

そこでわれは、よき太刀千振りを集める悲願をたて、こよいこそが千本めの刀狩りとあいなった。

そなたの太刀、細身ながら黄金づくりと見た。その太刀、われがもろうたぞ。」

と、大音声によばわりました。

「これはおかしや、世の中には途方もない望みを考える者があればあるもの。

弁慶とやら、われは鞍馬の遮那王(しゃなおう)、この太刀ほしいというなら、そなたの腕でとってみるがよい。」

「うっ、鞍馬の“しやなかにな”かは知らぬが、えらく口のへらぬ小冠者(こかんじゃ)よな。

われはもと、比叡の鬼若とまでいわれた悪たれあがり。いまに見ていよ、ほえづら昔てやろうぞ。」

どうも、昔の名乗り合いというもの、悪口ぞうげんのいいほうだい、それから刃あわせとなるのですから、のんびりしたものです。

さっと双方にわかれると、弁慶は大なぎなたをぶんぶんふりまわして、いざこい来たれ――というかまえ。 |

名乗りをあげる弁慶

|

それに対して遮那王は、白い“かつぎ”をはねのけると、高あしだのまま、むぞうさに身がまえました。

水もしたたるような若い冠者です。

「こいこい、大法師、なぎなたのかざぐるま、なかなかにおもしろいぞ。」

からかわれて弁慶、

「しゃっ!」

真赤になって、薙(な)いできました。

あわや遮那王、胴中からまっ二つと見えましたのに、一瞬ふわり、宙に浮くと、五条の橋のらんかんに、身もかるがると飛びのりました。しかも高あしだのままです。

「僧正が谷の天狗の直伝、よく見ておけや。」

牛若丸、あいも変わらぬ凉やかな声です。

「ややっ、まさしく天狗飛び切りの術よな、そなた小天狗の化身か………。」

「いうな、弁慶とやら………、われこそはまことは、源氏の曹司、牛若丸。

もっと手いたいめにあわしてやろうか。刀はまだあわせておらぬぞ、いかに!」

「なんとおおせある。ならば、亡き義朝公がわすれかたみの牛若君におわすか。

これはおそれいりました。どうぞ、ご家来のはしに、お加えください。」

「おそれいるだけでは許さぬ。そたかが、うばった九百九十九本の太刀、みなその持主に返したうえなら、家来にしてもつかわそう。さすればそなた、牛若丸が第一の家来といたすぞ。」

「うはあ、それがしが、第一の家来………。」

これが、『義経記(ぎけいき)』と、謡曲『橋弁慶(はしべんけい)』を一緒にまぜあわせて、二で割った物語です。

このほかにも牛若には堀河あたりにすむ鬼一法眼(きいちほうがん)という学者が大切にしている「六韜三略(りくとうさんりゃく)」なる兵法の書がどうしても読みたく、法眼の娘の力をかりてこっそりと筆写した話など、少年の日をいろどる伝説めいた話は、数多くあります。

③ 秀衡の秘策 top

嘉応二年(一一七〇)五月、秀衡は鎮守府(ちんじゅふ)将軍に任じられました。

三十六歳で三代め藤原氏をついでから十三年め、いまは四十九歳をむかえています。

この親任をえて北方の王者の風格に、一段とかがやきが増しました。

まえにもしるしましたように、地方の豪族で鎮守府将軍に任じられたのは、前九年の役で源頼義、義家父子を助けた出羽の清原武則のほか、例はありません。

いまその大任を秀衡が受けたのです。鎮守府将軍藤原朝臣(あそん)秀衡ということになります。

ついで、それから十一年後の養和元年(一一八一)には陸奥守に任じられております。

辺境の一族として、いままでかってなかったことでした。だが、これはのちの話。

ときは、ぱげしくゆれ動きつづけている時代でした。

秀衡はそのときの流れにすこしもおし流されることなく、いろいろなさそいかけもあったと思われますが、どっしりと腰をすえて動かなかったのです。

それにはみちのくという地の利もあったでしょうが、加えて父祖二代がきずいてくれたゆるぎない地盤と、浄土安楽の地をこの世にあらわす――という清衡以来の平和への願いが、時流に動かされぬ秀衡の人となりをかたちづくってきたものと思われます。

しかし、秀衡とて、人の子でした。源氏のゆくすえには、ふかく心をいためておりました。

とくに、鞍馬入りをさせられたという義朝のわすれがたみ牛若丸君のことが、心に残ってなりませんでした。

この鞍馬の遮那王(牛若)については、細大もらさず吉次から、知らせをうけていました。

その吉次が、ついいましがた、伽羅の御所にひょっこりと現れたというのです。

「きたか、すぐとおせ。」

二人は、ひとを遠ざけた庭のあずまやで、顔をつきあわせました。

吉次と会うときは、いつもこれで、鎮守府将軍の官位もなければ、北方の王者の格式も肩衣もさらりとはずして、主従のへだたりさえ、ここではない二人になっています。

池のはたのギンモクセイが、よいかおりをあたりいっぱいにただよわせておりました。

「鞍馬の遮那王、手におえぬおん曹司ときくが、どうしておる。」

「いや、箸にも棒にもかからぬお山の暴れ者、仏門修行などはうわのそらで、夜な夜な僧正が谷に通いおりまする。」

「なんでそんなに、悪たれる。」

「さればです。さむらい大将の子はさむらい大将になるんじゃと、谷の天狗どもを相手に、えい、やっ、とうに心をうばわれております。」

「で、いまはおいくつになられたぞ。」

「さあて、平治元年、か常磐さまのおふところにだかれてござったのですから、いまは承安の三年(一一七三)、たしか十五歳でございましょうな。」

「おん年十五におわすか………。」

秀衡はあらぬ方をながめるように、しばらくだまっていましたが、やがて大きな声で、

「三条吉次季春!」と、あらたまった呼び方をしました。

「ははっ! こりゃおどろいた。常日ごろにないお名ざし、吉次、どぎもをぬかれてございます。」

「なんの、そなたがきもっ玉、そんなちいそうあるはずがない、こりゃ吉次!」

「はっ、はい。」

「どうだろう、遮那王を手引きして、ここ平泉にお迎えもうすことはできぬか。」

「へ、おん曹司さまをお館のお手もとに………、こりゃ、おおぎょうなことでござりますな。」

「おおぎょうかどうか、そなた、そんなとぼけた顔をして、そなたも僧正が谷の天狗の一味であろうが、天狗とまではいかずとも、カラスか木っ葉のはしくれたろう。」

「ワハハ、これは見やぶられましたか。」

てもなく吉次は、かぶとをぬぎました。

「とすれば吉次、そなたの手引きもそうむずかしいはずがない。」

「と、お館さまは気やすくおっしゃいますが、せいてはことをしそんじるのたとえ………、

おん曹司の身のまわりには平家方の目が八方よりひかりおります。

いったんお山をぬけだせても、まっすぐこの地へ――とは、まいりませぬ。」

「うむ。」

「そこは要心が大切、平泉入りにはまず、一年がほどの歳月をおかし願いとうございます。」

「一年のう、ちとながいがのう。」

そのあと秀衡はゆっくりとうなずきました。

「よし、一年のあいだは待とう。吉次、しかとたのんだぞ。秀衡が一世一代の放れわざと知りゃれ。」

「はっ!」

ギンモクセイの香りは、一段とかぐわしく、あたりにただよいました。

10 牛若丸の鞍馬脱出 top

① 吉次の計画

秀衡からひそかに、遮那王(牛若丸)をつれてくるようにという命令をうけた金売り吉次は、その年を旅でくらし、京へとってかえしたのは明けて承安四年(一一七四)の春浅いころでした。

吉次は、遮那王とはいままでに何度も僧正が谷で会っていますし、平泉のこともおりにふれて、話聞かせてありました。

僧年が谷の貴船明神の境内が、いつも二人の出会いの場所なのです。

手筈は吉次の手のものによって、伝えられてありました。

会うなり遮那王は

「師の坊は近いうちに、若の髪をそるという、どうしたらいい。」

と、困った顔をしました。

「若のお心しだいでございましょう。どうあそばす、そんなことは自分でおきめなさることです。」

「つめたいな、そちは――。髪を切られるくらいなら、若はここをにげだす。

吉次よ、そなたがいつもいうていた平泉とやらに、われをつれていけ。」

どうやらこちらの思うところに、牛若のほうから心動かしてきているようです。 |

僧正が谷で吉次と会う牛若丸

|

わたりに舟とは思いましたが、吉次はなにくわぬ顔で、

「平泉におつれもうすのはよろしゅうございますが、まこと秀衡さまにお身を寄せられるご決心がありましょうか。」

と、念をおしました。

「みちのくでもどこでもよい。若はただ鞍馬から、お山から逃げ出したいだげだ。

仏門など気にくわぬ。はよう。どこぞへつれだしてくれ。」

「ご無体なことを………。それはなりませぬ。」

吉次はしかつめらしく首をふりました。

「若がご一生をまかせるにたると思うお人のもとでなければこの吉次、お供がいたしかねます。

たしかに秀衡さまはそれがしが知るお人のなかでも、たぐいまれなる王者であられます。

それに秀衡さまは、源氏に深い恩義も感じておられるお方。若のおいでを、心待ちにお待ちもうしてはおりますが、どこでもよいなどとおおせらるる若など、おつれもうすことがなりませぬ。

若のお心の底を、あらためてしかとうけたまわりとうございます。」

吉次にしてはめずらしく、はっきりといいきりました。そのあと、

「よくよくお考えのうえで、またの夜お会いのときに、お心のうちをおもらしくださいませ。」

と念をおして、その夜は別れました。

吉次はわざと三日も間をおいて、僧正が谷に出向きました。

待ちかねていたように遮那王は吉次をむかえました。

「悪かった、吉次! 若の生涯は秀衡どのにおまかせするぞ。われをじらさずに、一日もはよう………。」

と、さすが強情な牛若も、ふかく頭をさげました。

「ご決心がつきまして、まことにうれしゅうございます。」

と、吉次もにっこりしました。

「よろしくたのむぞ、吉次! 頼みついでにもう一つ、若につい先の日、一の家来ができた。

そのもの、供につれてまいって、よかろうが………。」

「ほう、一の家来とはまた………。そも、いかなるものにございましょうや。」

「ハッハ、知りたいか、西塔の荒法師、武蔵坊弁慶と名のる大男よ。

どうだ、いつかはさむらい大将になる若に、一の家来ぐらいあってもよかろうが………。」

「弁慶とおおせられましたか、こりゃまたやっかいな。

あやつ、西塔きっての暴れもの、いや、あやつ、小っこいときから鬼若といいましてな。

比叡のお山から追いだされた、箸にも棒にもかからぬやつにございます。」

「その箸にも棒にもかからか暴れもの、若がとっちめて一の家来にした。よく若とにているであろうが………。」

遮那王はえらく得意気です。

「そ、それはいけませぬ。弁慶を一の家来になされたはかまいませぬが、このたびのお山脱出は、ひと目につかねようなさるのが肝心、あのような大男、のそのそついてこられては、すぐ追っ手の目にふれてしまいます。」

「そうか、いかぬか。あやつ、ずばぬけて大きいからな。」

「はい、いずれ弁慶のことは、それがしまたの日に、かならずともないまいりますほどに、おこらえください。

くどくもうすようですが、このたびの脱出は秘かにことを運ばねばなりませぬ。

手筈をととのえるのに、両三日の日をおかしいただき、その間だけでも、天狗あそびなどおやめなされて、朝夕のおつとめをおこたらぬよう、よい和子(わこ)になられませ。」

かんでふくめるよういいおき、

「では、三月三日、モモの節句のくれどき、粟田口の十禅寺前で、お待ちもうします。」

と、たもとをわからました。

② 牛若丸、鞍馬をあとに top

|

鞍馬山をぬけだす牛若丸

|

承安四年(一一七四)三月三日夜、この夜は牛若丸が、鞍馬をはなれる日でした。

遮那王の名をかなぐりすてて、もとの牛若丸にかえったのですが、七歳のときから九ヵ年もくらしたお山も、いざ、あとにするとなると、さすかに、うしろ髪をひかれる思いがしました。

138

覚日坊のお寺をぬけだした牛若丸は、かねて吉次としめしあわせてあった粟田口にいそぎました。

牛若丸は気がつきませんでしたが、僧正が谷の天狗たち(じつは牛若を影ながらまもっている源氏ゆかりの人たち)が、木々のあいだ、谷、丘などの影から、ひそかにお見送りもうしあげていたのでした。

だれも声をかけるものもなく、音をたてるものもありませが、幾十という目が涙にくれながら、闇のなかにあったのです。

それらは闇にとけこんでいる天狗装束のものたちばかり、いわゆる僧正が谷の天狗たちです。

おりから細い三日月が、空にかかっていましたが、木の間にはとどかないほどのうすいひかりでしかありません。

牛若は声のない声、姿のない姿に送られて、粟田口にさしかかりました。まもなく十禅寺です。

山門の前まできますと、馬のいななきが聞こえ、

「若」と、声がかかりました。

吉次は二頭の駿馬をひいて、待ちうけていました。

「吉次か、首尾よう、ぬけてきた。」

「なによりでした。だが、まだまだここは京のうち、お気をつけられませ。

馬を用意いたしてまいりましたゆえ、はよ、お召しのほどを………。」 |

その夜は細い三日月だった

|

「待て、吉次! せめて京へのなごりに、横笛など、ひとふしふかせてくれぬか。」

この大事のときにまあ、横笛などを――と思いましたが、そのきもっ玉の太きに吉次は、内心びっくりしました。

「よろしいでしょう。心ゆくまでおふきなさりませ。」

こよい、京の巷は女の節句です。

家々ではモモの花をかざり、あわいぼんぼりのあかりの下で、白酒などくみかわしているはずでした。

風流な笛の音を、いぶかる人などあるはずもありません、

いつ和子(わこ)が、このような笛のじょうずになられたのか、よい音色でした。

吉次にうっとりと聞き入りました。

しずかに吹きおさめると、牛若は、

「もう、心おくところないぞ、いこう、吉次!」

と、馬の背に飛びのりました。吉次はそれにつづきます。

よいの京の巷をあとに、逢坂山を一気に飛ばし、大津をかけぬけて、鏡の宿にはいったのは真夜中に近いころでした。

宿に入ると、吉次が先発させておいた奥州ゆきの荷駄(にだ)が二十頭、長者屋敷の裏庭に、たむろしておりました。

ここの長者どのは、吉次が親しくしている人で、奥州への行き帰りには、いつも泊めてもらうところでした。

吉次とともにやってきた夜中の若い客の顔を、しみじみとながめていた長者どのは、なにを思ってか、はらはらと老いの目から涙を流しました。

「鏡の長者どの、どうなされた。」

吉次はあっけにとられて、聞くのに、

「いや、これはごめんなされ。私はいま、このおつれの和子さまを見て、悲しいことを思い出しました。 |

京へのなごりに、横笛を吹く牛若丸

|

さよう、いまから十幾年もまえのこと、源義朝さまの二番めのお子、朝長君にお目にかかったことがござります。

その朝長君も平治の乱にお亡くなりあそばされたと聞きますが、ここにおられる和子さま、あのお方にウリ二つといいたいほどの生きうつし………。」

いわれて牛若は、はっと胸をとどろかせました。

朝長はまさしく、母君こそちがえ、腹ちがいの兄君なのです。

「ワハハ、まいりましたな、鏡の長者どの。

お顔がにているも道理、このお方は義朝さまが末のおん曹司、牛若君におわす。

うちあけもせいで急におつれもうし、あなたに見やぶられるとはあな、おそろしや、おそろしや。」

と、吉次は頭をかきました。

「いやいや、吉次どのが先荷だけをよこしておいて、あとから、それも夜ふけに入るなど、ただごととは、思いませたんだ。ささ、若君をおん奥ヘ――。」

鏡の長者は、なにもかもこころえ顔、ていねいに牛若主従を、奥へとおしました。

さてその夜中、思いもかけないことが起こりました。

③ 深夜の客 top

|

鏡の里におしかけてきた五人組の強盗

|

鏡の長者の厚いもてなしをうけて、牛若主従が床についたのは夜もおそく、午前二時ごろでした。

夢も見ず、ぐっすりとねこみました。

ちょうどそのころ、屋敷のまわりに、あやしい影が、三つ、四つ、五つとうかんだのです。

この鏡の里は昔から、野盗の多いぶっそうな土地がらでした。

そういえばその昔、平泉に額を取戻す役目で下った菊方の舎人も、この宿近くで、野盗の群れにおそわれたことがありました。

ところで、この夜の長者屋敷のまわりに現れたのは出羽の国の由利太郎と、越後の国(新潟県)の藤沢入道という、いずれおとらぬ野盗の頭でした。

このものたち、となりあわせの国にすむよしみから、二人組んで日本国じゅうを荒し回ろうという、とんでもない念願を起こして、出羽から越後、関東をかすめて、東海道に足をむけ、いままた京に入るまえの鏡の宿までやってきたところだったのです。

音に聞こえた鏡の長者に目星をつけ、やってきてみますと、裏庭にたくましい二十二頭もの馬が、たむろしているではありませんか。

さい先よしと、二人はにんまりしました。

「入道、このおびただしい馬の数、さては客人があると見たぞ。長者の財宝と、客人のあり金そっくり、馬ぐるみ頂戴するとしようか。」

「よっしゃ、おもしろい。ぬかるな出羽の、いざおし入ろう。」

手下をいれて五人、どかどかとなだれこみました。

ぐっすり眠りにはいっていた寝入りばなでしたが、さすがは主従、追っ手が気になっていますから目ざとい。

牛若も吉次も、ぱっと飛び起きました。

さては追っ手――と、だがいに目顔でしらせあい、息をのんでようすをうかがいました。

ところが、どたんばたんという派手なおしこみようは、追っ手ともちがうようです。

「吉次、野盗と見たぞ、ならば、長者どのの難儀、このままには見すごせぬ。」

牛若丸はいそいで身じたくをととのえると、奥の間から飛びだしていきました。

その出会いがしら、どきどきした太刀ひっさげた由利太郎と、ばったり顔をあわせました。

「なんだ、女子か、女子などには用はない、どけ、どげ。」

ゆきすぎようとするのを牛若丸は、大手をひろげてさえぎりました。

「とおさぬぞ、うぬら名もなき野盗であろう。」

「ぬかしたな、こやつ、名もなきとは気にくわぬ。

おいらは出羽にそのものおりと知られた由利太郎なる大泥棒! またあいぼうは、越後の暴れん坊、藤沢入道。

じゃまだてすると小童とて、ようしゃはせぬ、刀のさびにしてくれるわ。」

いうだけいうと、だんびらふりかざして、ただまっ二つと切りおろしてきた――と見えましたが、ふりかぶったとたんに、勢いあまってきっさきに、天井のうら板にずぶりとつきさしてしまいました。

おしてもひいても、ぬけません。

体いっぱいが、すきだらけになったところを、牛若の太刀が、つかもとおれと、胴中から背にぬけるほど、見事にきまりました。

“あ、うん”の声も出さず、由利太郎はその場に転倒し、息絶えてしまいました。

吉次は――と見ますと、藤沢入道の大なぎなたにせめたてられ、いかにもあぶなそうです。

「吉次、ひるむなっ!」

いきなり牛若は入道の手もとに飛びこむと、大なぎなたの柄(え)を、まっ二つに切りすてました。

入道これは――と、たじろぐところを吉次の太刀が横なぎに走り、見事、その首をふっとばしてしまいました、 |

由利太郎なる大泥棒をやっつける牛若丸

藤沢入道の首をはねた吉次

|

このようにして、手下あわせて五人、一人ものこさず討ちとりました。

「長者どの、おけがなどなかったか。」

きかれても長者どのはあまりのことに気をのまれて、お礼の言葉さえ出ず、ただ目をぱちくりさせるばかり、

はやてのようにおそってきた野盗犬 これまた一瞬にしとめた牛若丸のはやわざには、お供をしてきた吉次さえ、そのあざやかさに、たまげはててしまいました。

もう夜明けも近かったので、そのまま早い朝飯にしてもらい、二十頭の荷馬を先に立てて、じゃぐぼく、景気のいい鈴の音をきかせながら、主従は長者屋敷を出立しました。

牛若主従の去ったあと、鏡の宿はずれに、こんな立札が残してありました。

「出羽の由利太郎、越後の藤沢入道ら、五人の鼠賊の首をここにさらしおくものである。

承安四年三月四日

鞍馬の小天狗ならびに、金売り商人一行、

もし小天狗の名など知りたくば、東光坊覚日坊にただされよ。」 |

なんとも大胆不敵、また鼠賊(そぞく)――ネズミのようなこそこそ泥棒などというところ、なかなか人をくった言い方です。

「若よ、これでは牛若丸、金売り吉次ここにあり――と、教えているようなものではありませんか。

いやだな、吉次はまだ、追っ手などにつかまりたくありませんに………。」

吉次はしかめっつらをしました。牛若はそれに、

「近江(滋賀県)をすぎれば、平家方の力もうすくなろう。そう苦虫かみつぶしたような顔をするな。」

こうなのです。

十禅寺前の別れの横ぶえといい、そして夕べのはたらき、いままたこの立札と、どこまで胆がふといのか、こりゃ大物をしょいこんでしまったわい――と、さすがの吉次も、うなるしかありませんでした。

なおこの野盗斬りの話は『義経記(ぎけいき)』によったものですが、異説では由利太郎(ゆりたろう)が土賊(どぞく)熊坂長範(くまさかちょうはん)となっているものもあります。(中村孝也著『源九郎義経』)

11 義経、秀衡のもとに top

① 牛若丸元服

気づかわれた追っ手もなく、その日の夕方には、美濃の国(岐阜県)の青墓(あおはか)にさしかかりました。

ここは昨夜の長者どのの話にも出た牛若丸の二番めの兄、朝長が亡くなったところなので、その墓をたずねました。

もう十幾年もまえのことですので、墓はこげむし、荒れに荒れておりました。

牛若はみずから、墓のまわりの雑草をぬき、野花を墓前にささげて、ふかく頭をたれました。

「お兄上、末の弟の牛若が平家討伐をこころざして、東国へ下る道すがらでございます。

おさびしいでしょうが、やがて牛若が旗上げしてもどるのを、草葉のかげからおまもりください。」

生きている人にものをいうように、ぬかづいて、そこからはなれました。

旅がつづきます。

一行は足を早めて三日のち、尾張の国の熱田の宮(名古屋市)につきました。

この宮居の宮司(神主)は父君義朝公の親類すじにあたるお人でしたので、おん曹司のおいでを、大変喜んでむかえてくれました。

ここに二、三日足をとめて休んでいましたが、牛若は宮司に、

「おりいっての頼みがある。」と、真剣な顔でいいたしました。

「おん曹司のお言葉なら、いかなるおんことでも………。」

うける宮司も。一瞬、緊張したおももちになりました。

「いやいや、それほどおおぎょうなことではない。」

牛若は相手の緊張をときほぐすように、語りだしました。

「このお社は伊勢の大社についで名だたる宮居ときく。

ところで、私の頼みというのはここで若の元服を取行いたい――ということじゃ。

若が奥州の秀衡どののもとに下るについては元服もせずお目にかかりとうない。」

「げにまこと………。それはよいお考えでございます。喜んでおかいぞえを、つかまつりましょう。

して元服の名づけ親は………。」

「ない。いや、そのようなものはいらぬ。若が、名づけ親になる。」

「若が、若の名づけ親に………、これはまた、途方もないお考えで………。」

「よいであろうが。」

「はあ、してその元服のおん名は。」

「考えてあるぞ。若は父君義朝公八人めの男の子ときく。それゆえ八郎を名のるのが順当であろうが、叔父君に鎮西八郎(ちんぜいはちろう)為朝(ためとも)なるお方がおいであそばす。 よって若は九郎の名をとり、お父上の一字をいただいて、義経と名のろうと思う。」 |

熱田の宮で元服して、牛若丸は源九郎義経となる。

|

「これは、めでたきおん名!」

吉次もまた、ともにその席につらなって、元服のかんむりを宮司にいただかせてもらい、首尾よく加冠(かかん)の式を終えました。

「これよりわれは源九郎義経を名のるぞ。皆々おぼえておけ。」

「は、とどこおりなく元服加冠の式を終えられ。おめでとうぞんじます。」

皆々といっても。式を取行ってくれた宮司と吉次だけ。しかしこのときから、もはや遮那王でも牛若丸でもなく、おりめ正しい元服名、源九郎義経の誕生となったのです。

こうして義経の一行は熱田をあとに東海道を下りに下って、旅をかさねます。

下総(千葉県)の深栖(ふかす)や、信夫(しのぶ=福島県)の荘司の家で、しばらく足をとどめたほかは途中なんのさわりもなく、奥州路を一気にのぼって、やがて陸中(岩手県)の栗原寺(くりはらじ)に入りました。

「さて、義経君には、しばらくここに足をおとどめいただいて、それがし、一足先に、ご註進に参じます。」

吉次は手の者を一人お供に残して、いそぎ平泉へ向かいました。

② 秀衡との対面 top

秀衡はこの日ごろ、体を悪くして、床にふせりがちになっていました。

生まれて五十三年、藤原三代の後目をついでからでも十七年になります。

思えばながい歳月でした。

たえずはりつめていた心のたがが、すこしばかりゆるんだのかもしれません、

父基衡がやり残した毛越寺はとっくに完成し、秀衡が造営している、宇治の平等院をお手本にしている無量光院(むりょうこういん)もしだいに完成に近づいています。

これを中心として、一族郎党の館がのきをならべ、観自在王院の南天門から、南北にかけて大路(おおじ)がつらぬき、これにまじわるたくさんの小路が、ごばんの目に走っています。

その間には倉町や高凰、車宿などがあちこちにあるのでした。

この大路小路は伽羅の御所からながめると、遠く北上川の岸べまでひろがっていて、あとはかすんでしまうほどでした。

たしかにここは、みちのく第一の街なのです。

安倍氏全盛の時代に植えた束稲山のサクラの老樹にことしは若木一万本を植えたしました。

「やがては古木にかわるに、若木の花が全山をうずめるであろう。」

秀衡は、大変満足でした。 |

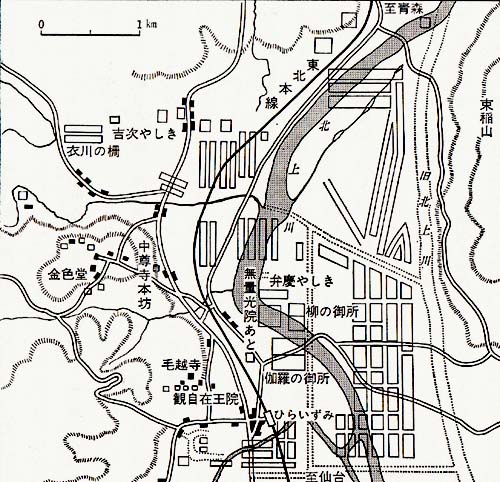

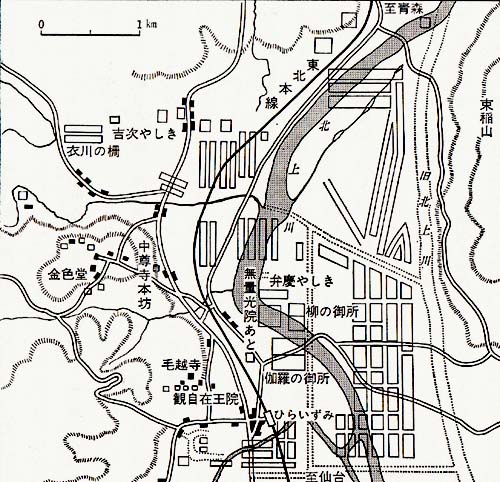

義経が訪れたみちのく第一の街、平泉の家並み。

当時の旧北上側はもっと東の束稲山の麓を流れていた。

|

「だが、こう体を弱くしてはならぬな、仕事はこれからぞ。

やがては義朝公がかすれがたみのおん曹司もこられようというに………。

それにしても金売りめ、一年ほど待てというたが、その一年も近いに、あのおかしげなやつめ、どこをうろうろしよる。」

たしかにことしも、ギンモクセイのかおりがただよう季節になっていました。

「吉次季春(きちじすえはる)、糸の切れた凧のようなやつよ。」

そんなことを心にうかべていたやさきに、“じゃがぼぐ”、ぎょうさんな鈴音が、御所の庭先近くに起こりました。

「うつ、あやつが馬どもの鈴………。」

顔をくずしたとたん、

「吉次季春(きちじすえはる)、ただいま、たちもどってそうろう………。」

いつものさわやかな声が、はや庭をまわって聞こえてきました。

だれかにお館さまは、おやすみになっておられる――と、たしなめられたらしく、

「ほい、これはしもうた。地声がすこし大きすぎましたか。」

ひょうきんな声が、秀衡の耳をくすぐります。

「よいよい、とおれ、金売り………。して、首尾のほどは――。」

「これはまたお館さま、ご大病でおやすみとうけたまわりましたが………。

吉次、おん枕元まで、参じてもよろしゅうございましょうか。」

「大病などと、ものものしくいうな。ところで、おぬし一人か。」

不平そうなおっしゃりかたです。

「これはまた、せつないお言葉。

源九邯義経君は、ひとまず栗原寺にご休息をお願いしておき、吉次、先をかけてまいりました。」

「そうか、おいでくだされたか。吉次、おん曹司のことを、いまなんとかいうたな。」

「はい、源九郎義経の君(きみ)………。」

「ほ、ならば牛若君、元服あそばしたのか。」

「げに………、尾張の熱田にて、おんみずからえらばれた名でございます。」

「それはそれはりっぱなお名よ。

これ、泰衡に忠衡、それぞれ百五十騎の手勢をひきいて、義経君をお迎えしてまいれ。」

と、命じました。

「かしこまってそうろう。」

泰衡は第二子ながらあとつぎ、忠衡は第三子です。

兄弟はくつわをならべて三百騎の手兵をひきい、栗原寺さしていそぎました。

秀衡はまた秀衡で、寝ているどころのさわぎではなくなりました。

「頭殿(こうのとの=義朝)の公達(きんだち)がお着きあそばされたとはなんとうれしいこと。

はやく、はやくわれを、かき起こせや。」

と床から起きいでて、烏帽子(えぼし)直垂(ひたたれ)に衣服をあらためて、お迎えしました。

「はるばるのおん入り、喜びにたえませぬ。ただただ胸せまるばかりでございます。

話はのちほど、ゆるゆるうけたまわりますほどに、なにとぞ、おくつろぎくださいますよう。」

それに答えて義経は

「このたびのお館が心づくし、義経感じ入りもうす。

こののちは源九郎義経、心身ともに、お身にまかせもうすゆえ、よしなに………。」

と、頭を下げました。

この出会いはのちに、ともどもほろび去る機縁となるのですが、秀衡も義経も知るよしはありませんでした。

③ 一つの対話 top

秀衡は義経に、父祖二代が住まいした「柳の御所」を館としてあたえました。

その近くの高館(たかだて)には藤原基成(もとなり)が、しずかな余生を送っておりました。

基成は義経の父の義朝とともに、平治の乱を起こした主謀者の一人ですが、罪を問われてみちのくに流され、秀衡の世話をうけて、この平泉に安住の地をみつけた人です。

のち、その姫を秀衡がめとったので、いまは秀衡の舅御(しゅうご)ということになります。

「頭殿(こうのとの=義朝)のおん曹司に、この地でお会いできるとは、うれしともうれし、これも亡き頭殿のお引き合せでござろうか。」

と、基成は大変喜んでくれました。

義経も父を知る人にめぐり会えて、天にものぼる心地がいたしました。

この人からいろいろ父の話をきくうち、未知の世界がしだいとひらけてくる思いがしました。

あるとき、つれづれの話のすえ、基成はさりげなく義経に問いかけました。

「ひとつ和子におたずねいたしますが、平家が憎うおじゃるか。」

「はい、憎い、憎い、憎くてしようがない。おろかしいことをきくものですな。」

「いや、おろかしいことではありませぬ。

ではまたききますが、ならば平家を倒したいお心でしょう。倒してどうなさる。」

「見事仇討って、源氏の世の中にいたします。」

「源氏の世の中とおおせですが、それで世の中はよくなりましょうか。」

「少なくともいまよりは――。それにしても、はよう仇が討ちたいのです。」

「やれ困った。では基成、すこしばかり長談義ばつかまつりましょう。

おききくださいますか。」

「はい。」

両者はきちんとかたちをあらためました。

「いまは衣の下によろいをつけているような平家の世の中。

藤原一門の悪政もながくつづいて悪幣を流しましたが、それを倒した平家にしてからが、またまた見よう見まねで、その悪政に輪をかけておざる。

これは源氏という競い相手がなくなったことに、その原因があります。

こわいものなし、めくらヘビ、ものにおじずの平家となりもうした。

それに加えて、後白河法皇さまの院政というしきたりが、毒気をまいていらっしゃる。

いまは源氏は地にひそむ世の中ですが、見てござれ、おん曹司のような野にかくれた源氏の方々が、立ち上がるときがきっとくる。きます。

だが、ここをようお心にとめておかれませ。

立ち上がる時がきても、平家の二の舞いはけっしてなさらぬことです。

自分の利益を思わず、平家を私心の仇などと思う心はさらりとすて、天下万民のためにのみ、おたちなさるのです。」

平家を源氏の仇という私心をすてよという。この老いた基成の言葉をきいているうちに、若い義経の心にも、まだ手さぐりながら、正しい道への方向が、ほのぼのとひらけていくような気がしました。

「いずれ和子は源氏一方の旗頭となられるお方、いくさにやぶれたじいのくりごととは思わず、心にとめておかれませ。」

しずかななかにも基成の言葉には、深い意味がふくまれておりました。 |

義経は藤原基成とよく話をしたが、

そこでいろいろ啓蒙されていった。 |

秋もいよいよ深い季節でした。話のなかに、シカの声をきいたと思いました。

「このあたり、シカがなくのでしょうか。」

義経は耳を傾けました。

「ああ、わんさとおります。ぎょうさんおって、野里の作物をあらしますげな。

川むこうの束稲(たばしね)のふもとなどは、お正月にしし追い行事というのがありましてな。

ほら貝をふき、ささら竹を鳴らしたたいて、追いまくりますそうな。

京あたりの風流も、ここでは群れジカが百姓衆のこわいもののひとつになっております。」

「都のみやびも、ここでは百姓の命とりとは。」

「さよう、でもここはいかにも平和な里、この老いの身には、ありがたい土地にございます。」

「義経は、この平和と見える土地にも、ときの流れのきびしさが、底にゆれるのを感じます。

いつかはこの義経も、さむらい大将として立つもの、庶民のなかにはいって、人の世の喜びや、悲しみを、この目でしかと、見とどけたく思います。」

「おーお、いかにものう、この機をのがしますな。

どんどん庶人のなかにはいって、いろいろなことを見ききなされ。

この地の栄えは、仏寺を建てて泰平をねがったそれよりも、民百姓に安心してくらせる世の中をもたせた初代から三代、わけても秀衡どののお偉さにありましょう。

ごろうじませ。この野のみのりのゆたかさ、人の和の美しさ、人の頭に立つものは、この心がけこそ大切です。

九郎どのはそれをなさるという、その若さが基成にはうらやましい。」

話のなかにまた、シカが鳴きました。

『へっへっへ………。』

と、おかしなところに、大天狗が口をさしだしました。

『基成さまはうまいことをおおせられる。そうですとも、そうですとも。

お館さまのお偉さは、万民の喜び悲しみも、ご自分の喜び、悲しみともお考えなされるばかりか、もしも百姓衆に難儀があれば、すぐお救いの手をさしのべてくださる。

はやい話がシカの害に困っていると見れば、先に立って山狩りもなされますし、年貢もゆるめてくださるといった具合じゃ。

かくいうおらたち天狗にまで、おなさけをかけてくださり、月見坂のスギ木立をすみかにおあたえくだされて、後生安楽にくらせるようにしていただいた。天下一のお人よ。』

『そうよ。天下一のお人よ。』と木の葉たちも、声をあわせました。 |

12 みちのくの暮らし top

① 須川のすそ野

義経は平泉の秀衡にまもられて、しだいとその環境にもなれてきました。

秀衡のお子たち、わけても第三子の忠衡とはうまがあうというのでしょうか。

年頃も同じくらいのせいもあって、どちらも気のおけない、あけっぴろげなつきあいがもてました。

そのうち、一の家来の武蔵坊弁慶が、まず主をしたってこの地にたずねてきたと思ったら、佐藤三郎継信、同じく弟の四郎忠信、常陸坊、伊勢三郎義盛などという家来も おいおいできて、義経のまわりは、しだいとにぎやかになってきました。

北は冬が早いもの、しんしんと雪のつもる日がつづいて、それが根雪となり、野も山も白一色にうずまります。

そのある早朝、忠衡が、

「おん曹司、タカの尾羽さがしなどにまいりませんか。」と、さそいにきました。

「タカの尾羽を、この雪のなかでさがせるのか。」

義経は、ふしぎそうに、たずねました。

「はい、雪の上こそ、新しい尾羽をみつけるによいときでございます。」

当時タカの尾羽(おば)は矢羽根(やぱね)のうちでも、きわめて数少なく、高貴なものともてはやされていました。

ですから献上物などに、その名が、つらねられてあります。

「このあたり、タカが多いのか。」

「はい、須川岳のふもとが、タカ場でございます。

もっとも、遠く北にさかのぼりますと、巌鷲(がんじゅ)の嶺(いまの岩手山)、さらに北ふかくはいって、“うそり”の山(恐山)などが、その群棲(ぐんせい)地といわれています。

今日は近くの須川に足をふみ入れて、一日のびやかに楽しみましょう。

父上の許しはうけてきましたし、それをきいて、一の家来の弁慶はじめ、みなが供にお加えくださるよう、わやわやいいたてました。

「そなたらのような荒武者どもが、どやどやついてこられては、獲物のほうがおそれをなして、出てこぬわ。」

「でもタカは、たけだけしい鳥でございましょうが、いい相手がきたと、わんわん出てまいりましょう。」

「たけだけしい鳥でも、その尾羽さがしでは女わらべらのあそびのようで、ちと心もとないな。」

「ところがです。おん曹司、タカの尾羽ひろいはつけたりで、白銀の山野を気ままにかけめぐる、それが本命でございます。」

「ハッハ、そういうあそびかたもあるか。よしきめた、このあらくれどもぐるみ、たのむぞ。」

はじめて経験する山野のあそびなので、義経はこのさそいを、喜んでうけました。

忠衡の手下の家来と、義経の荒武者どもあわせて十人、いよいよ馬に乗って、須川へかけて出発しました。

目的地須川(すかわ)へはいると、そのふもとのタカよびの余作(よさく)というものの一行を待ちうけていました。

「どうだ、余作、落ち尾羽などありそうか。」

「はい、いまは羽がわりの季節でござりますし、昨夜のうす雪で、今日はタカども、えささがしに野に群れ飛びましょう。

それにこの空の晴れよう、落とし尾羽の数も思いのほかとぞんじます。」

「いいのか、そんな大げさな太鼓ばんをおして………、 いいことずくめに、喜ばせておいて、一つもとれなんだでは、いい面の皮ぞ。」

「もし、万が一のその節は余作のタカよせに、おまかせください。」

「これにおわすは、源氏のおん曹司、義経の君、余作、はげめよ。」

「かしこまりましてございます。」 |

山野のあそびに出かけた義経一行

|

余作には源氏のおん曹司といわれても、ぴんときません。

でも、お館のご三男、忠衡さまがそういわれるのですから、近づきがたい、貴いお方なのだと思いました。

ところがこのお人、いざ野に出てみますと、余作のそばをはなれず、

「余作とやら、タカの尾羽さがしがなりわいか。」とか、

「その尾羽、日に幾本ほどひろえるな。」などと、しきりと話かけてきます。

そうなると余作も気やすだてに、

「へえな、そう馬で、おらがまわりをふみしだかれては、せっかくの尾羽が、ひづめの下になりますわい。」

と、つい、つっげんどんな言葉が出てしまいました。いってから、ほい、これはしまったと気がつきましたが、

「いや、わるかった。われも馬をおりて、ともどもさがそう。」

といわれ、なおのこと、おそれいってしまいました。

「これはとんだご無礼もうしあげました。ひらに、ごめんしてくださりませ。」

米つきバッタのように頭を下げるのに、

「なにをおそれいっておる、おっと、みつけたぞ、余作!」

ばらやぶのしげみにかかっていた羽根をみつけて、余作にしめすと、

「羽根は羽根でも、これは風切り羽、尾羽ではございませたんだ。」といわれ、

「尾羽さがしも、けっこう、むずかしいな。」

と、苦笑いしたりしました。そんなことがいまの義経には、かえってうれしいのです。

義経の庶民とのふれあいが、こんなふうなかたちではじまっていました。

その日の羽の数は余作の予言とはことちがって、あまり多くはありませんでしたが、終わり近くに余作がタカ寄せの笛をふいてタカをよびよせ、古い尾羽をぬいて、その数を増しました。

全く余作の手にかかると、山のみねに巣くうたけだけしい鳥が、赤ん坊のようにおとなしくなるのです。

これは大きなおどろきでした。

「いいのか、そんな大げさな太鼓判をおして………。

いいことずくめに、喜ばせておいて、一つもとれなんだでは、いい面の皮ぞ。」

「もし、万が一のその節は余作のタカよせに、おまかせください。」

「これにおわすは、源氏のおん曹司、義経の君、余作、はげめよ。」

「かしこまりましてございます。」

余作には源氏のおん曹司といわれても、ぴんときません。

でも、お館のご三男、忠衡さまが、そういわれるのですから、近づきがたい、貴いお方なのだと思いました。

ところがこのお人、いざ野に出てみますと、余作のそばをはなれず、

「余作とやら、タカの尾羽さがしがなりわいか。」とか、

「その尾羽、日に幾本ほどひろえるかな。」などと、しきりと話かけてきます。

そうなると余作も気やすだてに、

「へえな、そう馬で、おらがまわりをふみしだかれては、せっかくの尾羽が、ひづめの下になりますわい。」

と、つい、つっげんどんなことばが出てしまいました。いってから、ほい、これはしまったと気がつきましたが、

「いや、わるかった。われも馬をおりて、ともどもさがそう。」

といわれ、なおのこと、おそれいってしまいました。

「これはとんだご無礼もうしあげました。ひらに、ごめんしてくださりませ。」

米つきバッタのように頭を下げるのに、

「なにをおそれいっておる、おっと、みつけたぞ、余作!」

ばらやぶのしげみにかかっていた狎甘をみつけて、余作にしめすと、

「羽根は羽根で町 これは風切り羽、尾羽ではございませたんだ。」といわれ、

「尾羽さがしも、けっこう、むずかしいな。」と、苦笑いしたりしました。

そんなことがいまの義経には、かえってうれしいのです。

義経の庶民とのふれあいが、こんなふうなかたちではじまっていました。

その日の羽の数は余作の重言とはことちかって、あまり多くはありませんでしたが、終わり近くに余作がタカ寄せの笛をふいてタカをよびよせ、古い尾羽をぬいて、その数を増しました。

全く余作の手にかかると、山の峰に巣くうたけだけしい鳥が、赤ん坊のようにおとなしくなるのです。

これは大きなおどろきでした。

こうこうと空とぶ群れ、余作のこぶしにおりたタカのするどい目、その目を見ているうち、なにかふるいたちそうな、すがすがしさをおぼえました。

義経にとってこの日はひさしぶりで山野をかけめぐったばかりか、新しい経験にも出会い、みちたりた一日となりました。 |

与作にくっついて、

いろいろ勉強する義経

|

② 川西鬼剣舞(かさいおにけんばい) top

吉次は京都の三条ばかりか、ここ衣川にも、たいそうりっぱな屋敷をもっています。

こちらにとどまっているときは よく柳の御所にごきげんうかがいに出ますが、義経を衣川の屋敷にもさそってくれました。

「そなた、秀衡どのが金銀、根こそぎすいあげるつもりか。」

よくたわむれに義経は、こうからかいます。

「と、とんでもない、めっそうもないことをおっしやいますな。

やつがれの砂金買いなど、お館さまの黄金にくらべましたら、ほんの万分の一にもみたぬもの………。」

口ではこういっていますが、これまた吉次の財力はおそるべきものでした。

「おん曹司のお立ちになる時の、いくばくかのお足しにもと、この頃、せっせと貯めおります。」と、冗談めかし、

「世は動きますな。」と、いうのでした。

「さ、そう思うか。」

義経には吉次の世相診断が、いつも気になります。

こんな言い方をされると、思わず耳を傾けたくなるのでした。

「動きますな、しかしそれが表面にでるのは、まだ四、五年はかかりましょう。」

「おもしろそうな話だな、吉次! きかせてくれないか。おぬしがいうほどの動きがあるのか。」

「いえ、表面はまだまだ平家全盛ですが、地にひそんでいるか味方、源氏の人々も、そういつまでもじっと息をころしてばかりはいないでしょう。

おん曹司にしても、もう十七歳、お兄上の頼朝さまも伊豆に流されて、十七年めになります。」

「だれがまっさきにたつと思う。」

「いっせいに蜂起というのがいいのですが、まず伊豆の頼朝さまか、木曽(長野県)の義仲さま、それともおん曹司………。」 |

中尊寺から10キロほどの地にある厳美渓(げんびけい)。義経は時折、

馬を走らせてきては、ここの美しい景色を楽しんだという。

|

「いや、お兄上の動くまでは、義経、先をこさぬ。お兄上がたてば、われもはせ参じるぞ。」

「ほう、おん曹司は義理がたい。四、五年あとの夢ばなしはこれくらいにして、今日は中尊寺の開山祭り、いまのうち、この地の春でも、たんとお楽しみください。」

さんざん義経の心をゆさぶっておいて、吉次なかなか人が悪い。話題を今日の開山祭りにうつしました。

関山中尊寺の開山祭りは、毎年三月二十四日ににぎにぎしく取行われます。

これはかって大治元年(一二一六)の落慶供養の日を記念して、取行うもので、おりから陽気のいい春ですし、いわいさんざめく人出となるのでした。

またこのころは対岸の束稲が満山、サクラのさかりとなります。

祭りに花をそえて、人々の心はふくらむのでした。

義経は吉次と二人で、群集の中にまじりました。人々は皆、今日をかぎりの楽しみに酔いしれています。

ダーダー、ダースク、ダーダー

中尊寺境内から、いさましい太鼓のひびきがきこえてきました。

笛、てびらがねの音も、これにまじります。

「はや剣舞がはじまったと見えます。若君、いそぎましょう。」

境内は、見物の人垣でいっぱいでした。

頭にざいをいただき、いろいろな鬼の面をかぶって、おそろしげないでたちの武人たちが、太刀ふりかざして飛びかい、入れちがい、大地をけって、乱舞をくりひろげていました。

「ほう、めざましや、剣舞とはつるぎの舞のことか。」

「げに………、おどる武人は前九年、後三年の役にたおれた武人の亡霊になぞらえたものといわれています。

くわしくはぞんじませぬぬが、初代清衡公の夢まくらに立ったものの怪とか………。」

『ええ、まだるっこいな、吉次どんは――。』

声だけですが、どうやら月見坂の大天狗のようです。

『よっしやっ、おらがかわりに、義経さまにおきかせもうしあげよう。

おん曹司、おらの声きいて、きょろきょろあそばすな。

僧正が谷天狗のなかますじ、月見坂の天狗にござるよ、』

どうやら月見坂天狗、話のなかにまで飛びこんできたようです。

「おかしいぞ、吉次、そなた月見坂天狗といったか。」

「とんでもない、たにもいいませぬ。」

「どこかでたしかに、声がしたぞ。」

『へえへえ、しましたとも、しましたとも。だが、そんなせんさくなど、おやめなさりませ。

この鬼剣舞、川西念仏剣舞とももうしますが、そのはじまりは、初代のお館さまが豊田からここ柳の御所におうつりになってまもない夜、ご寝所のともしびが、風もないのにふっと消え、えらくむなぐるしくなったともうします。

その夢うつつのなかで初代さま、頭にクマザサやススキやコケの“ざい”をかぶったものの怪(け)どもが、ご寝所のまわりを縦横に飛びまわっておりましたげな。

さては、いかかる怨霊かと問いただすと、「永代の供養がほしい。」と、口々にさけび、消えうせたそうな。

それが動機となりましてな、初代さま、中尊寺一山の造営をおはじめになられたといいます………。」

「そうそう、そのものの怪の乱舞を、そのまま写しだのが、いまにのこる川西念仏剣舞(かさいねんぶつけんばい)ともうすげにございます。」

ちゃっかりしたもの、月見坂天狗にすっかり語らせておいて、最後のしめくくりだけ、自分でむすぶところなど、さすがは吉次らしいやりかたです。

ダーダー、ダーツク、ダー

大地をとどろかして乱舞する剣舞のいさましいさまを見ながら義経は、「いまに見よ、われが大地をげる日を」――と、心に誓うのでした。 |

鬼剣舞(おにけんばい)

|

|

top

**************************************** |