|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

一 希望

1 羽衣のうた top

宝徳元(一四四九)年、春。

京の都の南東を流れる日野川のほとり、日野の里は、いま、桜がまっさかりです。

都の貴族、日野家の荘園(平安から室町時代まで、貴族・社寺が諸国にもっていた私有地)が見渡すかぎりどこまでもつづいていました。

その田畑のなかに、竹林や杉の木立にかこまれてひっそりと建っている寺、法界寺(ほうかいじ)といいます。

法界寺は日野家の建てた寺です。

桜ふぶきがまいちる広い境内のすみから、ときおり鳴くうぐいすのさえずりにまじって、歌声がきこえてきます。

花ふぶきの下で、二人の少女が遊んでいました。

かわいそうな天女

羽をもがれた 小鳥のように

飛べなくなってしまった天女

かわいそうな天女

道にまよった 小猫のように

帰れなくなった天女 |

|

日野家の菩提寺の法界寺

|

鈴をふるわせるような高い、ほそい声があたりにひびきます。

うたっているのは、日野の里の領主、日野家の姫君、富子。

ことし、十歳をむかえました。色白のふっくらした顔つきのおおからな少女です。

濃いまゆ毛の下の黒目がちのひとみが空を見上げるたびに、肩のあたりで切りそろえたゆたかな髪が、さらさらと風にゆれています。

「おねえさまの声って、本物の猿楽の役者さんみたいだわ。

海岸で遊んでいた天女の大切な羽衣(天人が空を飛ぶために着る、鳥の羽でつくったという、うすくて軽い衣)がなくなってしまったんでしょ。 それからどうなるの。ねえ、きかせてちょうだい。」

妹の時子が、あまえた声でいいました。

猿楽とは、歌をうたいながら、舞をまう劇のこと。このごろ、京の町ばかりでなく、地方でも大流行です。

二人は、猿楽「羽衣」の話に夢中でした。時子にせがまれて、富子は語りかけます。

「これは、若者の漁師(魚や貝などをとって生活する人)、白竜と天女のお話なのよ。

ある日、松の木の枝にかけてあった羽衣があまりにも美しいので、漁師の白竜がおもわず手にとっていたのです。

ところが天女は、命と同じくらい大切な羽衣がなくなってしまったと思い、泣いてしまいます。

かわいそうな泣き声をきいて、白竜は羽衣をかえします。

『ありがとう。では、おれいにひとさし舞をまいましょう。』

こういって、天女はおどりはじめるのよ。さあ、時子も一緒におどりましょう。」

富子と時子は天女になったつもりで、手をふりかざし、前へうしろへ、ちょうのように身をひるがえします。

春です 風がふきます

花が散ります 天女が舞います

春です 波がよせます

月が光ります 天女が舞います

もうおわかれです

さようなら ありがとう さようなら |

踊っている二人の頭や体に、桜ふぶきがふりかかります。

「うあっ、羽衣だわ。桜ふぶきの羽衣。」

少女たちは身をくねらせて、くるくるとまわりながら、わらいころげました。

「一度でいいから、本物の猿楽を見てみたいわ。」

時子がうわずった声でいいます。 |

|

そのとき、突然、津波のようなとどろきがあたりにひびきわたり、少女たちのにぎやかな声は、あっというまにかき消されてしまいました。

がおう がおう がおう がおう

二人の目の前に、まっ黒い砂けむりが雲のようにおしよせました。

富子は時子の手をつかむと、すばやく木のかげにかくれました。

「一揆だ。また一揆が起きた。」

畑のなかをまっすぐにつきぬける街道を、侍たちを先頭に、髪をふりみだした大勢の農民たちが刀や鍬(くわ)や鎌(かま)、棒きれなどをふり上げ、口々にわめきながら走っていきます。

「こわい、おねえさま……。」

時子はふるえながら、富子にしがみつきました。

「いつものことよ。めずらしくもない。」

富子はさとすようにいうと、妹の肩をだきました。

富子がうまれる十年ほど前から、町や村で一揆がたびたび起こるようになり、地方にもひろがっていました。

一揆というのは、年貢(荘園領主や大名が農民に課した租税)や借金に困った人々がより集まって、年貢のきり下げや借金のぼうびき(帳消し)を、地主や幕府に要求することです。

「お寺にははいってこないのね。」

「きっと京の町にむかっていくのでしょう。」

大きな桜の木のかげからのぞいていた富子たちの前を、一揆の群れは土ぼこりをまいあげ、たちまち通りすぎてしまいました。

嵐のような一瞬がすぎると、やがてまた、あたりはもとのように静かになりました。

風がふいて、地面に落ちた花びらが、ふあふあと舞い上がります。

富子も時子も声をあげて、風に飛ぶ花びらを追いかけます。

「父上に桜ごはんを持っていきましょうよ。」

時子が着ている着物のたもとを、片方の手で持って、たいらにすると、その上に富子はせっせと花びらをひろっては、のせていきます。

少女たちはひさしぶりに、父、日野政光(まさみつ)にあいにきたのです。

政光は、法界寺の境内にある小さな館に、一人で住んでいました。

富子たちは母の実家にあずけられ、父親とわかれて暮していたのでした。

ヒヒーン!ヒヒーン!

馬のいななきとひづめの音がまぢかにひびきました。

びっくりして、二人がふりむくと、早馬がまっしぐらに寺の境内にとびこんできました。

馬からとびおりた武者は、あらあらしい息づかいのまま、ころがるように館にはいります。

富子はすっくと立ち上がりました。

「早馬がきたわ! 一体なにが起きたのかしら。」

富子は急に暗い気持ちにおそわれました。

日野家の苦しみは、早馬がきたときからはじまったのです。

小さいときから、何度も何度も、乳母(めのと=母親のかわりに赤ちゃんを育てる女)の常盤が口ぐせのようにいっていたのを思い出しました。

それは、まだ富子がうまれる前のことでした。

「ある日、突然早馬がきて、幕府の役人たちが父上に縄をかけて、どこかにつれていってしまったのです。

母上もまわりの者も、わけがわからず、ただおろおろするばかり。

三日め、父上はやっと帰ってこられたのですが、その日から家の外へは一歩も出られなくなりました。

はぶり(世間的な勢力。金力や権力)のよかった日野家は、この日をさかいにして、貴族としてのいっさいの生活を禁止されてしまいました。

いつも幕府の役人に見張られている、それは、きびしいものでした。

もちろん、家族もばらばらに暮さなければならなくなったのですよ。」

その早馬が、今日、また富子の目の前にあらわれたのです。

「一体どんな知らせがあったのかしら。父上や兄上の身に、なにか悪いことが起こらなければいいけれど……。」

富子は胸がドキドキします。心配でたまりません。富子の兄、勝光は十四歳年上。

いまでは幕府で蔵人(くろうど=機密の文書などをあつかう、天皇の側近の職)についていました。

富子は桜の花びらをにぎりしめたまま、たたずんでいました。

「姉上、いつまでもじっとしていないで、はやく桜ごはんを父上に持っていきましょう、ねっ。」

時子が、富子の着物のそでをひっぱりました。

2 父の言葉 top

その夜、富子と時子は夕食のあと、父によばれました。

「なんの御用かしら。」

富子に不安がかすめます。

「さあ、二人ともこちらにいらっしゃい。」

母がにこにこしながら、娘たちをまねきいれます。

富子は、びっくりしてしまいました。

今夜の母は、いままでの母とはまるでちがいます。

ずっと顔色がよく、急に若々しくなりました。声もはずんでいます。

父が夜ふけまでも書物を読む部屋に、あかりが、こうこうとともされています。

富子と時子がすわると、父は待ちきれないようすで、さっそくはなしはじめました。

「勝光から知らせがあった。昨日、八代将軍に、義政(よしまさ)どのが決まったという。

七代将軍であった義勝(よしかつ)どのの弟君さまじゃ。

勝光は新しいとのに、なんとしても、わが日野家がふたたび力がもてるように、はたらきかけるといっておる。

これで、わが日野家の閉門(謹慎を命じられて門を閉じて内にこもること)もとかれるじゃろう。」

「父上、本当ですか。それでは、私たちはもうみんなで一緒に暮せるのですね。」

富子は身をのりだしてたずねました。

「もちろんですとも。本当に、この日がくるのを待ちわびておりました。これからは家族が一緒に暮せるのよ。」

母の言葉に、父も大きくうなずきました。

せまい部屋のなかで、富子たちのわらい声がひびきます。

日野富子は永享十二(一四四〇)年、京都にうまれました。

父は、日野政光(まさみつ)、僧侶です。母の名は今小路苗子(いまこうじなえこ)。

二人とも朝廷につかえる貴族の家柄です。

富子の兄弟には、勝光(かつみち)、永俊(えいしゅん)という二人の兄と、妹の時子の三人がいました。

「父上はなぜたった一人で、この館にとじこもっていなければならなかったのですか。

私たちがうまれる前、父上に一体なにが起きたか、教えてください。」

富子はこれまで胸にたまっていた疑問を、せいいっぱいぶつけるようにいいました。

「富子ももう大きくなった。今夜はすっかり話をしよう。」

父は背中をのばし、またいつものきびしい顔つきで、はなしはじめました。

「いまから十五年ほど前の永享六(一四三四)年のことだ。

おまえの祖父の義資(よしすけ)の妹、日野重子(しげこ)は六代将軍義教(よしのり)どのにとついでいた。

その重子に、若君が誕生したときだった。

やっと世つぎがおうまれになったというので、公家(貴族)、武家、僧侶たちはこぞって重子(しげこ)の実家の日野義資(よしすけ)の家にお祝いにはせさんじた。

ところが、義教(よしのり)どのは自分のところへ一番にこないのはおかしいといって、日野家にいった者たちを一人残らず罰してしまった。義教どのは、それは気性のはげしいお方だったから……。」

父はため息をつきました。

「義教どののいかりをかった義資(よしすけ)どのは、ただ客をむかえただけの理由で、なんと所領(領地)を取上げられたうえに、閉門にされた。息子である私も閉門になった。 外ヘー歩も出ることが許されないのだ。

ところがその四か月後、義資は何者かによって殺されてしまったのだ。

私は父のかたきを討つのではないかと、うたがわれるのを恐れた。そこで頭をそり、僧侶になった。 それからずっと日野家にたいする閉門はつづき、子供たちにも、さびしい思いをさせてしまった。」

父はしんみりと声をおとしていいました。

「だから、私たちは母上の実家にあずけられたのですね。」

富子がたしかめるようにたずねます。

「そのとおりじゃ。だが、もう心配はいらぬ。」

父は肩から力をぬいていうと、言葉をつづけます。

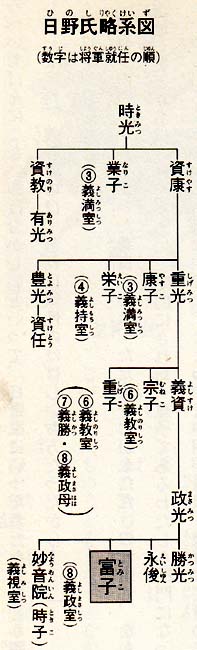

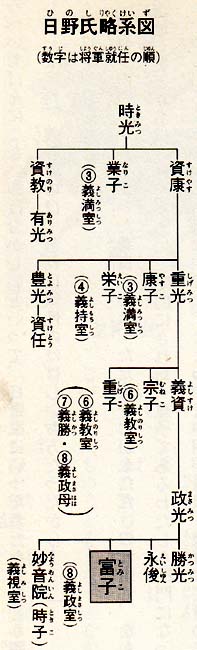

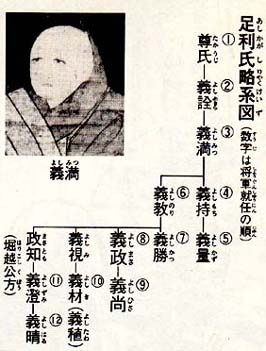

「ところで、そもそもわが日野家と足利家のむすびつきを話さなければならない。

これこそ、室町幕府の歴史でもあるのだよ。 日野家の者たちは、みな儒学(孔子を祖とする政治・道徳の教え)と文章を学び、朝廷につかえ、古くから大学頭に任ぜられていた公家の家柄、さかのぼれば、藤原家につながる。」

富子は自分のお爺さんの、そのまたお爺さんたちの事をうなずきながらきいています。 |

|

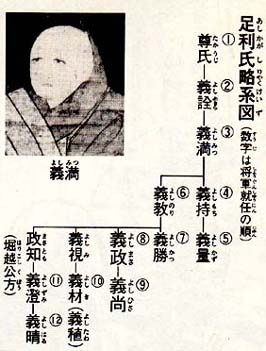

「いまから百十年ほど前、東国の武将、足利尊氏(あしかがたかうじ)が、長い合戦のすえ、京の都に攻めのぼってきた。

敵は御醍醐(ごだいご)天皇。だが新田義貞(にったよしさだ)ひきいる軍勢に、さんざんの負け戦だ。 そこで尊氏は、つぎの作戦を考えた。

後醍醐天皇とあらそっていた光厳上皇の院宣(いんぜん=上皇、法皇の命をうけて出す公文書)をもらおう。

なにがなんでも戦いに勝って、武家政権をうちたてようと、執念を燃やす尊氏(たかうじ)の頭にひらめいたのは、醍醐三宝院の僧正をつとめる日野賢俊(ひのけんしゅん)だった。

尊氏はさっそく賢俊僧正のもとへ手紙をとどけさせた。

院宣は賢俊の力ぞえで、すぐに発せられ、全国の味方の武将たちにとどけられた。

尊氏のもとに有力武将たちがつぎつぎとはせさんじ、尊氏軍はぐんぐんふくれあがった。 弟の直義(ただよし)の軍も一緒になった。 |

|

足利尊氏(あしかがたかうじ)

|

いったんは九州まで落ちのびていた尊氏は、再び京都へ攻めのぼり、後醍醐天皇のひきいる建武(けんぶ)政権をたおした。

尊氏はすぐに新しい幕府をひらいた。このときから、足利家と日野家はかたくむすびついたのだ。」

いつのまにか、時子はすやすやねむってしまいました。

でも、富子は目を大きく見開いて父の言葉にききいっています。

暦応元(一二三八)年、京都に武家の幕府をひらいた尊氏は、新しい幕府政治の建設にとりかかります。

武家(ぶけ)政権であった鎌倉幕府の政治のしくみをとりいれ、しっかりとした基礎をきずこうとしました。

三代将軍義満(よしみつ)のころになると、足利政権はおしもおされもせぬものとなります。

かつては天皇が政治をおこなっていた御所のすぐちかくに、義満は「花の御所」といわれる室町幕府をつくり、力をほこるようになったのでした。 |

「その後、三代義満(よしみつ)将軍、四代義持(よしもち)将軍、六代義教(よしのり)将軍に日野家の娘たちが花嫁となって、それぞれ嫁いでおるというわけじゃ。」

父は胸をはって、ほこらしげにいいました。

その夜、富子はふとんのなかにはいってからも、父の言葉を思い出しました。

「今日の早馬はよい知らせだったわ。

それに、なぜ私たちだけがこんなさびしい暮しをしなければならなかったのか、ようやくわかったわ。

いままで、かくれるようにしてきた私たち日野家は、もうおびえなくてもいいのね。

これからは、お日さまがいっぱいの楽しい暮しが、できるんだわ。」

富子が一番うれしかったのは、母に笑顔がもどったことでした。

「母上のわらった顔ってなんて美しいのでしょう。これもすべて、新しく将軍になられた義政どののおかけだわ。」

富子はまだ見たこともない、将軍義政に思いをはせました。

そしていつのまにか、ねむってしまいました。

つぎの日、朝はやく、日野政光は兄のところへ、でかけていきました。

母もいそがしそうに一日じゅう動きまわっています。

なにか新しいことがはじまりそうなようすです。でも、それが一体どんなことなのか、まだ富子にはわかりませんでした。

まもなく、父は法界寺の館から富子たちの住んでいる屋敷にうつってきました。

お正月には大勢のお客が集まってきました。三月のひなまつり。

母がたくさんの人形を、はじめて倉から出してきました。

「うあっ、うちにも、こんなにたくさんのお人形があったのね。」

富子も時子も目をまるくして、おおさわぎです。

誕生日のお祝いには、色とりどりのごちそうがならびました。

「今日は、お茶の会にいくのですよ。」

ある日、母が衣装箱をあけながら、にこにこしています。

「まあ、本当っ。」

二人はとびあかって、かん高い声をあげました。母と一緒に外出するのも、うまれてはじめてのこと。

うれしくて、ぞくぞくします。

この日は富子の大叔母にあたる、将軍義政の母、日野重子にまねかれていたのです。

富子たちは、輿(こし)に乗って重子の住む大きな屋敷にむかいました。

町は物売りの声や牛車のきしむ音、馬のひづめのひびきやいななきで、ごったがえしています。

なむあみだぶつ なむあみだぶつ

なむあみだぶつ なむあみだぶつ |

人ごみのなかをどこから集まってきたのか、何百人もの人々が念仏をとなえ、踊りながら、通りをねり歩いていきます。

「念仏踊りといってね、病気の神さまを追いはらうために、踊っているのですよ。

でも、そればかりじゃないの。

苦しいことや悲しいことをはねのけようと大勢集まって、こうしていつまでも踊っているのよ。

このごろ、京の町ではとてもはやっているのです。」

輿から身をのりだしている富子に、乳母(めのと)の常盤(ときわ)がはなしかけます。

ざんばら髪(ふりみだれた髪)の侍、腰にかまをさした農民、小袖(そでを小さく、そで下を丸くぬった、ふだんの着物)の着物を着た娘、ぼろをまとった老婆、あめ売りのあきんどや油売りのお爺さん。

おしろいをぬりたくった貴族たちまで一緒です。

みんな生き生きとした顔つきで、力いっぱい踊りつづけています。

そばで見ている富子にまで、その熱っぽさが伝わってくるようでした。

父の閉門がとけてから、日野家は急ににぎやかになりました。

そのなかて富子たちは、明るい元気な少女にそだっていきました。

3 花嫁 top

康正(こうしょう)元(一四五五)年、富子は十六歳になりました。

「富子を将軍の花嫁にぜひ、といわれてきました。」

兄、勝光が日野重子からの手紙を父にさしだしました。

勝光は義政が将軍についたころから、室町幕府のなかでずんずんと高い地位にのぼり、蔵人(くらうど)、参議(さんぎ)をへて、いまでは権中納言(ごんちゅうなごん)というおもだった役職につき、義政のそばにつかえていました。

「義政どのはまだお若いのに、おちついて、政治のむずかしい仕事をりっぱにこなしていらっしゃる、たのもしいお方だ。」

勝光はたびたび富子にいいました。

「私が将軍夫人だなんて、まさか、そんなこと考えられません。」

富子は、しりごみしました。それは、あまりにも自分とはかけはなれた、まぶしいほどの世界だったからです。

「いいえ、日野家の娘は、代々、将軍家にお嫁いりしてきたのですよ。」

母や乳母の常盤が何度もくりかえします。富子のまわりで、結婚の話が、どんどんすすめられていきました。

「心ぼそいけれど、兄上がいつもそばにいてくださるのですね。」

この年、八月二十七日。富子は純白の花嫁衣装に身をつつみ、輿に乗りました。

常盤をはじめ、大勢の家来や富子につきしたがう侍女たち、衣装をいれたいくつものつづら、鏡台やかざりだな、そのほかたくさんの道具の品々など、長い長い嫁いりの行列がつづきます。

むし暑い日です。美しい花模様がおりだされている花嫁衣装は、たちまち汗でぐっしょり。

でも、富子には気になりません。

「まだ、一度もお目にかかったことのない義政(よしまさ)どのって、一体どんなお方かしら……。

どうか、やさしいお人柄でありますように。」

八代将軍義政にむかって、一歩一歩近づいていく富子の胸は、緊張ではりさけそうでした。

富子の夫となる足利義政は、二十歳。正式の将軍になって六年になります。

義政が住んでいる室町御所は、三代将軍義満の建てた「花の御所」とはちがい、いまは小川邸にうつっていました。

この屋敷も、花の御所におとらないくらい、春に桜、夏にしょうぶ、秋に菊、冬にさざんかと、一年じゅう花がさきみだれていました。

富子もここでくらすことになるのです。

富子は輿のすきまから、外をのぞいてみました。

道の両側には、将軍の花嫁行列をひとめ見ようとたくさんの人々が集まっています。

「今日から私は将軍の妻。どんなことにも動じない、しっかりした嫁にならなければ……。」

富子は輿にゆられながら、六代将軍義教(よしのり)が殺された話を思い出しました。

嘉吉元(一四四一)年、六月二十四日。土用(立夏の前の十八日間)の入りとはいえ、雨がぶりつづき、つめたい風がふいていました。

この日、義教は家来の赤松満祐(みつすけ)の屋敷にまねかれていました。

事件はこのとき、起こったのです。

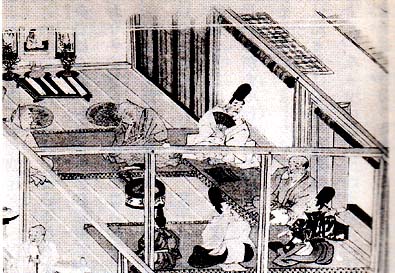

義教のかわいがっていた音阿弥が「鵜羽(うのは)」という猿楽能(さるがくのう)を演じている、その真っ最中に舞台のまわりに突然馬がとびだし、猛烈な勢いでかけまわったのです。

「こ、これはどうしたことかっ。」

どよめきが起こり、あたりはそうぜんとしました。

つぎの瞬間、将軍はじめ、幕府のえらい人々がならんでいるそのうしろのふすまがさっとひらかれ、よろいかぶとに身をつつみ、覆面をした武士が五、六人おどり出ました。

「いまだっ、いけっ!」

あっというまもなく、将軍義教(よしのり)めがけて太刀が振りおろされました。

義教は首からまっ赤な血をふき出し、その場にたおれてしまいました。 |

|

そばの侍たちも三、四人きられ、あたりは血の海にそまってしまいました。

将軍が自分の家来に殺される――だれもが信じられないことが起きたのです。人々はおどろきました。

しかし、義教は家来たちのほんのささやかな失敗も、けっしてゆるそうとしない、きびしすぎる将軍だったのです。

とりつぎの間違いをしたぐらいでも、その侍女をなぐりつけたうえ、髪を切り、尼にして寺にいれてしまったこともあったほどです。

赤松満祐(みつすけ)も、義教におびやかされていました。

義教は満祐の所領三か国を取上げ、義教のかわいがっている赤松貞村(さだむら)にあたえようとしていたのです。

こんなことをされてはたまりません。おこった満祐は、とうとう将軍暗殺を決行したのでした。

「六代将軍義教(よしのり)に、父上もひどいめにあったけれど、そのあとをついた七代将軍義勝(よしかつ)と八代将軍義政(よしまさ)に、私たち一家は救われたのです。義政どの、私は父上を救けてくださったあなたの花嫁になります。」

どんなことがあっても、新しい生活にたちむかっていこうと、富子はきりりと口をむすんで、思っていました。

やがて、御殿のように重々しい室町御所に到着しました。

富子は輿からおりたちました。長い着物の絹ずれの音に、気持ちがいっそうひきしまります。

たくさんの家来たちにかこまれて、将軍義政は奥の間にすわっていました。これから結婚式がはじまります。

この時代は、「一夫多妻」といって、一人の男が何人もの妻をもつことが、許されていました。

義政にも、すでに数人の妻がいましたが、富子は「正室」といって、第一夫人という身分です。

「富子、いまかいまかと首を長くして待っていましたよ。」

義政の母、日野重子が富子の緊張をほぐすように、やさしくかたりかけます。

幼いとき、お茶の会によはれ、たった一度だけ、あったことかがありました。

「美しい花嫁になられましたね。」

重子は富子の手をとって、しずしずと広間へ案内します。

その日から、富子の新しい暮しがはじまりました。

「はやく室町幕府のきまりをおぼえて、将軍夫人らしくふるまってくださいね。

一番大切なことは、人とのおつきあい。とくに、だれに何をおくるか、贈物のやりかたもむずかしいのよ。」

重子は、若い嫁にいろいろと知恵をさずけます。

将軍夫人としての仕事のほか、たくさんの家来たちの世話もありました。

「もう、新しい生活にはなれたかな。」

兄の勝光は心配そうな顔をして、富子の部屋を毎日たずねてきます。

重子や勝光が気をつかってくれるのはうれしいことでした。

でも、富子が一番待っていたのは、夫、義政の暖かい言葉です。 |

|

けれども、義政はちっとも富子のところへきてくれません。言葉をかわすことさえ、なかなかできません。

「もうすこし待ちましょう。なんといっても天下の将軍さまのこと、おいそがしいのですよ。」

乳母の常盤が、富子をなぐさめてくれます。

「このままで、私たちは仲良くやっていけるのかしら。」

富子は不安でたまりません。知らない人々が大勢いる御所のなかで、一人ぼっちでした。

「また、お今さまとご一緒なんですって……。」

しばらくすると、こんな声が毎日のように富子の耳にはいるようになりました。

義政のそばにいつもぴったりとはりついている

女性は、今参(いままいり)の局(つぼね)といって、義政の乳母(めのと)でした。

足利家の第一の家来、大館(おおだて)氏の娘です。

義政は、七代将軍義勝の弟です。二男のため、小さいときから、将軍の後継として育てられたわけではありません。

母の重子は、将来、将軍になる長男の義勝ばかりかわいがり、義政はほったらかしでした。

そんな義政の面倒をみたのが、乳母のお今だったのです。義政はなんでもお今に相談します。 |

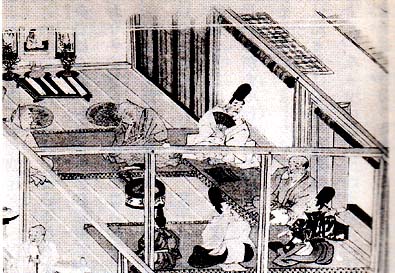

義政の木像

|

お今がそばにいてくれると、落着くのです。

朝起きてから夜寝るまで、着がえ、食事のせわと一日じゅうお今と一緒に、ずっと長い年月をすごしてきたのです。

「夕ごはんは、お今さまとお部屋ですませられました。」

「お今さまと、散歩にでかけられました。」

「お今さまと大事な話をしていますから、おあいできません。」

いつもこんなぐあいで、富子は自分の夫に、顔をあわせることすらできないのです。

「結婚したとはいえ、義政どのは、いつまでたっても遠い人です。」

じっとがまんしていた富子ですが、ある日、重子や常盤の前で、とうとう泣いてしまいました。

「本当に困ったものです。私も前々からあのお今には、腹をたてているのですよ。」 |

この頃の歌会のようす

|

重子は、目をつりあげ、はげしい口調でいいます。

それは四年前、有力な家臣の斯波家で後継問題が起きたときです。

お今が口を出しすぎ、あらそいの火だねをつくったことがありました。

まわりの家臣たちは、義政にしっかりしてほしいとねがったのですが、義政はお今の顔色ばかりうかがい、自分の考えをはっきりうちだすことができません。

政治の仕事をするのは義政のはずでした。

「乳母のお今が政治にまで口出しするのは、がまんできません。」

母の重子はかんかんにおこって、とうとう嵯峨野(さがの=京都市北西部)に身をかくしたこともありました。

三代将軍義満のなきあと、そのあとをついた義持、義教らは幕府を強力なものにするため、一生懸命運営してきました。

「義政にも見習ってほしいのじゃ。将軍にとって、なによりも大切なことは、家来たちの面倒をきちんとみることです。」

重子は、息子の義政が父、六代将軍義教のような運命をたどってしまうのではないかと心配でたまらないのです。

「私は、義政にりっぱな将軍になってもらいたいのです。そのためにはまだまだ勉強が必要です。

それなのに、あのお今が酒の相手ばかりしている。困ったものです。」

お今にたいして、母、重子のうらみは日ごとに深くなっていきました。

京の町のあちこちに、「三魔」と書かれた落書きがありました。

お今(いま)、有馬(ありま)持家、烏丸資任(からすまるすけとう)。みんな「ま」がつきます。

三人が将軍義政をさしおいて、政治に口を出してすき勝手に動かしていると、町の人々は非難していました。

将軍をたすける役目をする管領の細川勝元はじめ、幕府の重臣たちも、お今たちにはホトホト困りはてて、重子(しげこ)のところにかけこむこともめずらしくないほどでした。

top

**************************************** |