|

****************************************

Home 足利義満 応仁の乱 日野富子 蓮如と一向一揆 足利義昭

応仁の乱に生きる日野富子

(真鍋和子著 火の鳥伝記文庫89 講談社 1994年刊)

ここには室町幕府が崩壊していく様子が描かれています。

なお、信長によって室町幕府がなくなってしまうのは「最後の将軍足利義昭」を見てください。

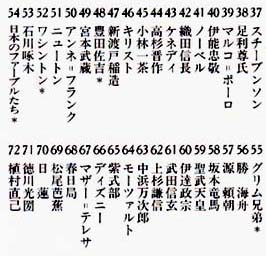

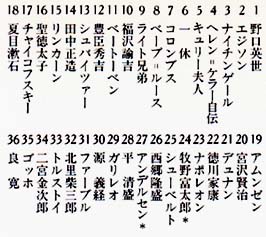

1 グラビア

2 この本を読むまえに

3 解説

4 日野富子年表

5 歴史人物事典(保永貞夫)

本文目次

一 希望

二 将軍の妻として

三 応仁の乱

四 戦いはつづく

|

足利八代将軍義政の夫人日野富子。

政治をおろそかにする義政にかわり、わが子を将軍につかせ、その権威を死守し、十一年もの長い応仁の乱の中でたくましく生きた女性の姿。

*著者紹介

真鍋和子(まなべかずこ)

1947年生まれ。図書館司書、中・高教員を経て、執筆活動をつづける。

「かまくらの尼将軍」「春日局」などの歴史物語、「ガンジー」「朝やけのランナー」などの人物評伝、また、沖縄戦に取材した「ぬちどぅたから」など作品多数。

おもにノンフィクションの分野に意欲を燃やしている。 |

|

2 この本を読むまえに top

いまから五百年ほど昔の室町時代、十一年もの長い戦乱がありました。

応仁の乱といいます。

京の都を中心にして、全国の守護大名たちが東軍と西軍にわかれ、あけてもくれても戦った日々。

このため、美しい都は、ただの焼け野原になってしまいました。

「将軍の後継をめぐって、将軍夫人が口を出したからだ。」

そのころ、幕府で絶大な力をふるっていたのは、八代将軍義政夫人、日野富子。

富子は戦の原因をつくったといわれ、米を買いしめ京の七つ口に関所をつくり、人々を困らせた「悪女」といわれました。

しかし、次々と起こる一揆や飢饉のなかで、なんとか平和な世の中にしようと、獅子奮迅の働きをもしていたのです。

激しくゆれ動く時代のまっただなかで、日野富子という女性は、一体なにを考え、どのように生きようとしたのでしょうか。

3 解説 日野富子の実像をもとめて 真鍋和子

top

① こけむした墓

初秋の京都は、紅葉をもとめておとずれた人々でにぎわっていました。

その雑踏をすりぬけるようにして、私は上京区天神筋にある華開院(けかいん)にむかいました。

静かな住宅街のなかに、秋のひざしが照り返す土塀にかこまれて、華開院はひっそりとしたたたずまいをみせています。

室町時代の最高権力者、八代将軍足利義政夫人、日野富子の墓って、一体どんなかしら、富子のにぎっていた権勢にふさわしく、さぞりっぱなものなんだろうと、私は胸をドキドキさせて寺の裏側にある墓地にはいりました。

さして広くない墓所。ところ狭しとさまざまな形の墓石がならんでいます。

そのひとつひとつを見ながら、しばらく探し回りましたが、どうも将軍夫人にふさわしい、それらしき墓は見当たりません。

もう一度、寺の人にたずねると、「こちらどす。」と墓地の壁ぎわの、いちばんすみに案内してくれました。

日野富子の墓、それは、小さな石が五つほど重ねてあるだけの、ほとんど見落としてしまいそうな、本当にささやかな墓碑でした。 |

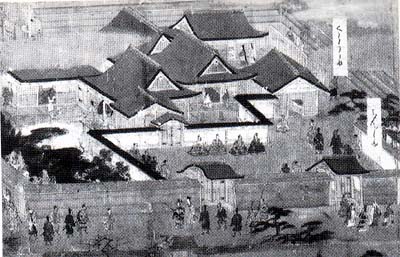

八代将軍足利義政と日野富子夫人

二人は一生、心が通じ合うことがなかった。

|

石と石の間には、こけがびっしりとはえて、時代の古さを感じさせます。

でも、あまりにも意外なほど、つましいひそやかなものでした。

日本史に登場する女性のなかでも、日野富子ほど悪名高い人は、ほかにいないでしょう。

人々がこまっているときに米を買い占め、ぼろもうけをした女、自分の家来たちに高利で金を貸した守銭奴、自分の子どもを将軍にするために戦争をひきおこし、政治にまで口を出すあつかましい女と、まさに金権腐敗の先頭をきった悪女の代表のような人です。

これは、富子の生きているころから、つい最近までも、ずっといわれつづけていたように思います。

しかし、こうした彼女の評価というのは、『大乗院寺社雑事記(ぞうじき)』など、当時のえらいお坊さんが書いた日記や記録などによるもので、その女性観は、

「女だてらに政治に口を出すなんて、とんでもないこと。だから戦争が起こるんだ。」、

「女は男のうしろでひかえているものだ。」

などという、女性に対する偏見とは、けっして無関係なものではありません。

② 富子の生きた時代

生前の富子のおもかげをやどすものが、たったひとつあります。それは、宝鏡寺に残されている富子の木像です。

宝鏡寺は、義政・富子夫妻の娘が出家していた尼寺。応仁の乱で西軍の大将だった、山名宗全の屋敷あとにほど近い、上京区寺之内にあるこの寺をたずねると、富子の木像は、奥の仏間に大切に安置されていました。

ややつり上がりぎみの、切れながの目。きりりとひきしまった口元とが印象的です。

義政がなくなったあと豊かな黒髪をそりおとし、尼となった富子の気品と知性が、五百年を経た今もなおただよっています。

全体は小歳けれど骨太のがっちりした体つきには、安定感と存在感にあふれています。

貴族の生まれのお姫さまとして育ったとは思えないほどのたくましさ。

富子という女性が、遊びくらしている特権階級の暮らしにどっぷりつかりこんでいないで、中世という時代に、めまぐるしく動き、踊る人々のエネルギーを、体じゅうで敏感に感じとって生きていたのだと、あらためて思わせるのです。 |

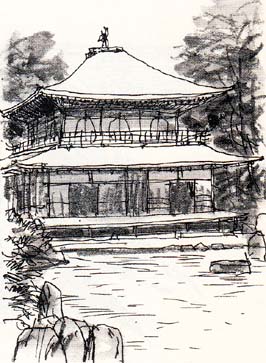

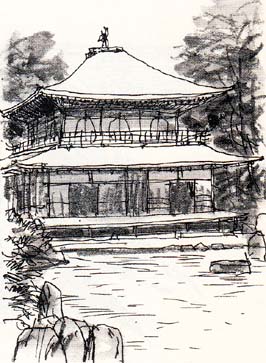

夫、足利義政(よしまさ)将軍が建てた銀閣寺

|

、息子の義尚(よしひさ)将軍が死に、

さらに夫が死んでからも、死ぬまで

室町幕府の再建に頑張った富子

|

応仁の乱のころ、幕府をささえる男たちが、めざすべき目標や、生きる希望を見うしない、昼も夜も大酒を飲み、あれはてた日々をおくっているなかで、富子はいちずに政治をきりもりし、「政道は御台(みだい=富子)の沙汰なり」とまでいわれました。

幕府の屋台骨がくずれそうな、大変な状況のなかで、ともかく、彼女は室町幕府をたおしてはならないと、がむしゃらに努力をしました。

高利貸や、米の買い占めなど、たしかに、あくどいやりかただったように思われますが、その政治家としての手腕とバイタリティーは、だれもがまねできるようなものではなく、大変、興味深いものがあります。

将軍の後継をめぐってはじまった応仁の乱のさなかでも、富子はわが子を将軍にしたいという目的を少しもひるがえすことなく、つらぬきとおします。

結局、富子は最初の目標のとおり、息子を将軍の座につけることができます。

しかし、長い戦争がおわってみると、幕府も将軍の座も、その土台から弱いものになっていました。

歴史の歯車は、大きくまわって、時代は戦国の世へとうつっていくのです。

それでも、富子は、幕府を守るために、ひたすら走りつづけなければなりませんでした。

東山山荘にこもり、風雅の世界にひたりきっていた義政が体を悪くして、ねこんでいるときいた富子は、義尚と一緒におみまいにいきます。

義政はじめ、そばでつかえる家来や侍女たち、全員にごうかなおみやげをわたす富子。

酒宴をもよおし、夫の世話をやきます。義尚の夫婦けんかをとりなし、若い嫁のごきげんもとりました。

こういう一面を見ると、「守銭奴」「悪女」のイメージとはほど遠い、こまやかな感性をもちあわせだ人がらもうかがえます。

文明九(一四七七)年、たなばたのころ、富子はこんな短歌をよみました。

| さびしかれと世をのがれこし柴の庵になを袖ぬらすゆうぐれの雨 |

夫、義政とは結局、心かようことはなかったけれど、息子は将軍になり、「天下の富はすべて富子のもとに集まる」とまでいわれ、幕府の権力を一手ににぎった富子でした。

しかし、その胸のなかは、なお冷たい夕ぐれの雨にぬれているようにさむざととして、孤独な思いをいだきつづけていたのでしょうか。

富子はエネルギーのかたまりのように、疲れることをしらず、いつも一生懸命に生きた女性でした。

しかし、どんなにがんばってみても、室町幕府の支配が歴史の歯車から取残されていき、新しい時代がすでにはじまっていたことを、富子は気がついていたのかもしれません。

日野富子を主題として書かれたものには、

『日野富子の人物像』脇田晴子著「歴史への招待1」日本放送出版協会刊、

『日野富子』吉村貞司著 中央公論社刊、

「日野富子 歴史上の人物像・人物評価の変遷」田端泰子著「歴史評論」 一九八九年五月号、

『応仁の乱と日野富子』小林千草著 中央公論社刊、

『日野富子の生涯』風巻絃一著 三笠晝房刊などがあります。

また、応仁の乱について平易に書かれたものとして、

『室町幕府と応仁の乱』笠原一男編

木耳社刊や『戦国武将の戦い《上》』原康史著 東京スポーツ新聞社刊などもあります。

本書を書くにあたり、これらのほか、たくさんの本を参考にさせていただきました。

4 日野富子の年表 top

| 年代 |

富子

年令 |

で き ご と |

世の中の動き |

|

1440(永享12)

1441(嘉吉1)

1443(3)

1449(宝徳1)

1454(享徳3)

1455(康正1)

1457(長録1)

1459(3)

1461(寛正2)

1463(4)

1464(5)

1465(6) |

2

4

10

15

16

18

20

22

24

25

26

|

京都にうまれる。父は日野政光、母は今小路

苗子。

嘉吉の乱が起こる。六代将軍義教が赤松満祐

に暗殺される。

義政が八歳で足利家をつぐ。

義政が将軍の座につく。

このころから管領の畠山家の家督あらそいが

はげしくなる。

富子が義政と結婚する。

京都の町に一揆が起こる。農民たちが、高利

貸の酒屋や土倉をつぎつぎとおそった。

富子が子どもを生むが、その子は死ぬ。今参の局が自害をする。

義政は、室町御所の建てなおしを命じ、完成

した「花の御所」に引っ越しをする。

京都の賀茂川が、餓死者の死体でうめつくさ

れる。

義政の生母、重子が死ぬ。

義政は、弟の義尋をたびたびたずねて、将軍職をついでほしいと頼む。

義尋は、義視と名をあらためる。

富子が義尚をうむ。富子は義尚の後見人に山名宗全を頼む。 |

1401:義満が肥富と僧祖阿を明に派遣する。

1402:このころ世阿弥が『風姿花伝(花伝書)』を表わす。

1404:義満、明の勘合符を得る。

1424:世阿弥が『花鏡』を表わす。

1428:山城の土一揆が起こる。

1434:明へ勘合貿易船をはじめて派遣する。

1446:能狂言が完成する。

1447:徳政の一揆が起こる。

1450:浅間山が噴火する。

1451:義政が北小路邸に学問所をつくる。

1454:享徳の大一揆が起こる。

1457:太田道灌が江戸城を築く。 |

|

1467(応仁1)

1468(2)

1469(文明1)

1473(5)

1474(6)

1476(8)

1477(9)

1480(12)

1481(13)

1482(14)

1483(15)

1487(長享1)

1489(延徳1)

1490(3)

1494(明応3)

1496(5) |

28

29

30

34

35

37

38

41

42

43

44

48

50

51

55

57 |

応仁の乱が起こる。東軍・西軍が京都で戦う。

義視が西軍について、義政と敵対する。

義尚が五歳で家督相続者に決まる。

山名宗全、細川勝元、伊勢貞親が死ぬ。

義尚が九歳で九代将軍となる。

東西両軍の武将が「花の御所」に集まり、和

平会議をひらく。

富子の兄、日野勝光が死ぬ。

このころ応仁の乱がほぼおわる。

一条兼良が、富子にだのまれて『文明一統記』

『樵談治要』を書く。義尚は一条兼良から勉強を教わる。富子も一緒に勉強する。

義尚は、十六歳で日野勝光のむすめと結婚

する。

一条兼良が死ぬ。

義政が東山山荘(銀閣寺)を建てる。

義政が東山山荘へうつる。

義尚が近江(滋賀県)へ六角氏を討つために

出陣する。

義尚は、酒の飲みすぎのために死ぬ。

義政が死ぬ。

義澄が将軍となる。

五月二十日、富子は小川邸で死ぬ。

六月十四日、盛大な葬儀がおこなわれた。 |

1488:加賀一向一揆が起こる。

|

5

歴史人物事典(保永貞夫)

① 足利義政(あしかがよしまさ) 一四三六~一四九〇年

top

室町幕府の第八代将軍として、東山(ひがしやま)文化をうんだ足利義政は、永享八(一四三六)年、第六代将軍足利義教(よしのり)の二男に生まれました。

六歳のとき、父義教が部下の反乱で殺され、さらに二年後、あとをついた兄義勝(よしかつ)が病死したので、宝徳元(一四四九)年、わずか八歳で将軍の座につきました。

このため義政は、いまでいう過保護児童にそだてられました。あれをやってはいけない、これもやってはいけないと、母やまわりの人のいうがままに、人形のように自分の意志をもたない、気力のとぼしい人間になりました。

二十歳で、十六歳の日野富子と結婚。

なにごとにも積極的な性格の富子は、義政に将軍としての決断力がなく、まわりの人に動かされているのを見ると、どんどんでしゃばって、政治に口出しするようになりました。

そんな富子にうんざりした義政は政務をおこたり、寺や庭園めぐりなど遊興(遊びたのしかこと)の道にのめりこんでいきました。

そのころ、全国的な大ききんが起こり、京都だけでも十万にちかい死人がでました。

義政は、出家していた弟の義尋を義視とあらためて、あとつぎにきめていましたが、富子は自分がうんだ義尚をあとつぎにしようとしました。

この問題を背景に、幕府の重臣畠山家の内輪もめから発展して、守護大名の細川勝元(ほそかわかつもと)、山名宗全(やまなそうぜん)との勢力あらそいがはげしくなり、舞台となった京都は、戦火で焼け野原となりました。

乱は地方へも広まり、苦しんだ農民は土一揆を起こし、義政は借金をぼうびきにする徳政令を十三回も出しました。

これを応仁の乱といいます。そのさなか義政は三十八歳で将軍職を引退しました。

その後、山名、細川もあいついで死に、応仁元(一四六七)年から十年におよんだ乱は、ようやくおわりをつげました。

ところが、義政がさっそくはじめたのは、東山に山荘をつくり、庭づくりに熱中することでした。

これが銀閣(慈照寺)です。

この時代、文学では宗祇(そうき)らの連歌(れんが)、美術では雪舟の水墨画、建築では書院づくりのほか茶道・生け花がうみだされ、東山文化がさかえました。

戦乱をよそに風流の生活をした義政は、延徳二二四九〇)年、五十五歳で死にました。

② 一休宗純(いっきゅうそうじゅん) 一三九四~一四八一年

top

とんち話の「一休さん」で人気のある室町時代の禅宗の僧一休宗純は、応永元(一三九四)年一月一日、京都で生まれ、父は後小松天皇、母は伊予局(いよのつぼね)といわれますが、たしかではありません。

六歳で京都の安国寺にはいり、周建(しゅうけん)という名をもらい、長老の像外(ぞうがい)和尚のもとで修行にはげみました。

この時代のさまざまなとんち話がつたえられていますが、これらはずっとのちの江戸時代はじめにつくられたものです。

しかし、周建がかしこく、ユーモアのある小坊主だったのはたしかでしょう。

それからは天竜寺(てんりゅうじ)、建仁寺(けんにんじ)、西金寺(さいこんじ)などにうつり、高僧のもとで禅の学問と修行をつづけながら漢文や漢詩を学び、二十歳で西金寺の謙翁(けんのう)和尚からすべてを教えたといわれ、宗純の名をもらいました。

だが、宗純の胸のなかには、人間とはなにか、人間はいかに生きるべきかという疑問が、たえずうずを巻いていました。

その悩みの解決をもとめて、石山観音(滋賀県)にこもりましたが、心身の平安をえられず、琵琶湖に身を投げようとしてすくわれました。

近くの堅田の祥瑞庵(いまの祥瑞寺)の門前にすわりこん、で、やっと入門をゆるされ、華叟老師(かそうろうし)についてきびしい修行をしました。

ある夜、琵琶湖の岸の舟の上で座禅を組んでいて、やみのなかにからすの声をきいて、さとりをひらき、一休の号をもらいました。

そのころの禅僧は、朝廷や室町幕府とむすびつき、ほんとうの宗教者の心を失っていました。

一休は、それに反発して、金集めのために発行した印可状をみな焼きすてました。

また、正月にぼろの僧衣を着、長い竹ざおの先にどくろをのせて、「このとおり、このとおり。ご用心、ご用心。」とよびながら、京の町を歩きまわりました。

また、旅芸人で盲目の森女(しんじょ)と一緒にくらすなど、奇抜な行いで世間をおどろかしました。

これらの奇行は、応仁の乱で苦しむ民衆にかわって、幕府の権力や出世欲にはしる僧への抵抗でした。

一休がめざしたのは、当り前のことを、当り前にすることでした。

文明十三(一四八一)年、京都薪村(まきむら)の酬恩庵(しゃおんあん)で八十八歳の生涯をとしました。

著書に漢詩集『狂雲集(きょううんしゅう)』があります。

③ 飯尾宗祇(いいおそうぎ) 一四ニー~一五〇二年

top

室町時代後期の連歌師飯尾宗祇は、応永二十八(一四二一)年、近江(滋賀県)の低い身分の家に生まれたというだけで、その生い立ちは全くわかっていません。

青年のころ、おじをたよって京都にいき、禅僧として修行するかたわら、高山宗砌(そうぜい)と心敬(しんけい)に連歌(れんが)を、一条兼良(かねら)と東常縁(とうのつねより)に和歌をまなびました。

また、『源氏物語』や『伊勢物語』などの古典鑑賞にもすぐれ、神道、中国の老子の教えにもはいり、自然斎と号しました。

連歌といってもなじみがうすいかもしれませんが、日本の詩歌の流れのなかで、大きな役割をはたしています。

古くは『古事記』『日本書紀』の歌謡にはじまり、鎌倉時代のすえからさかんになり、歌道の名門二条良基(よしもと)が連歌集『菟玖波(つくば)集』をあんでから、ますます流行しました。

しかし、それにつれて、その形式がみだれ、いやしい下品な遊びにおちていきました。

宗祇は、その連歌に高い芸術性をあたえ、新しい詩として完成させました。

また和歌では東常縁から古今伝授をうけ一条兼良、三条西実隆(さねたか)と並ぶ古典文学研究の第一人者になりました。

連歌のもっとも簡単な形式は、二人の人間の一人が、短歌の最初の三節、もう一人がおわりの二節をつけるものです。

たとえば松尾芭蕉の有名な「古池や蛙飛びこむ水の音」に、弟子の其角(きかく)が「蘆(あし)の若葉にかかる蜘(くも)の巣」とつけることによって、春のなかばの季節と、古池の静かなようすがうかびあがってくるというように。

このほか、連歌には一人でよみ通すもの、三人で合作するものなど、さまざまな規則がありますが、宗祇が長享二(一四八八)年に京都に近い水無瀬(みなせ)で、二人の弟子とよんだ百句の『水無瀬三吟百韻(みなせさんきんひゃくいん)』は、古今を通じての傑作といわれています。

いま俳句とよばれている詩は、この連歌の発句(第一句)が独立したもので、「世にふるもさらに宗祇のやどりかな」は、宗祇を先駆者としてあおいだ芭蕉の句です。

宗祇は西行・芭蕉とならぶ自然詩人で、全国を旅行し、その土地の豪族大名にむかえられて連歌会をもよおしました。

文亀二(一五〇二)年、箱根で死にました。著作に連歌論『吾妻問答(あずまもんどう)』、句集『萱草(わすれぐさ)』など。

top

**************************************** |