|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@�����`���@���m�̗��@����x�q�@�@�@�ƈ���Ꝅ�@�����`��

�������{�̍Ō�̏��R�E�����`���i���������悵�����j�̈ꐶ

�i�w�����`���x�}�g�펡���@��{���G�A���X���{�l���j6�@���y�Ё@1975�N���j

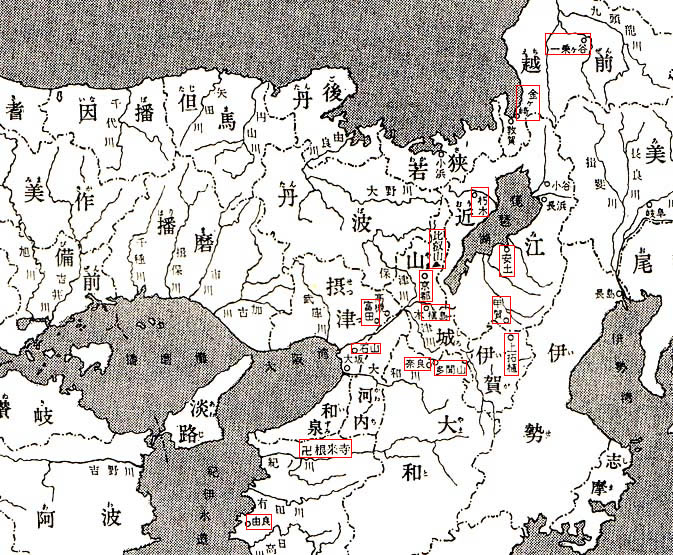

���̓s�𒆐S�Ƃ��������̊��A�Ԙg�͖{���ŏo�ė���n��

�T�v

�@���얋�{�͉ƍN�Ŏn��15�㑱���܂������A�c���i�悵�̂ԁj�̎��A�J���̑Ή��ւ̎����Ŗ����ېV�ƂȂ�|��܂����B�ƍN�͐퍑����ɐM���A�G�g�ɂ��d�����o������A����Ƃ����������悤�Ȏd�g�݂��l���܂����B�����

�@�P�A�]�˂ɏ��喼�̔˓@�����点�Q�Ό�㐧�x���s�����ƂŁA����Ƃւ̖d������������B

�@2�A��������ŊO���̐��͂̐N����h�~����B

�@���{�̎n��͌����������q���{��9�㑱���܂����B

�@���̌����s�ɑ��������̎������{���ł��܂����B

�@�����Ƃ͂����������͂������Ă��Ȃ������̂ŁA�S�߂̏��R�������܂������A����ł����Ƃ����얋�{�Ɠ���15�㑱���Ă��܂��B�@���̊ԁA���ŗ͂��������オ��̏��i�v�G�ɁA�Z��13�㏫�R�`�P���E����A�`�����ċւ����Ɏ���܂����B�K���ɂ������Ƃ��h�����u�̎x�������������オ��܂������A�v�G�����Ƃ����`�h�i�悵�ЂŁj��14�㏫�R�ɂ��Ă��܂��܂����B

�@�����������ŋ}���ɗ͂����Ă����M���̗͂ŁA�`����15�㏫�R�ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�������M���Ƌ`���Ƃ̒������܂��䂩���A�n���̗L�͑喼�̗͂Ɉˑ����ē�x�푈�����݂܂������A����������s�ɂ����܂����B

�@�����Ėї��Ƃ̐��b�ɂȂ闧��ɂȂ�܂������A�G�g�̓V���ƂȂ��Ă���o�Ƃ��Ď������{���p����A�F����ꠓ��ŗ]�����߂����܂����B

�����`���̈ꐶ

1�A12�㏫�R�̋`���̎��j�Ƃ��āA�S����̋ߍ]�����ؒJ�i���������Ɂj�Ő��܂��B

2�A�ޗNj���������@�ɗa������B

�@�@�o�c�Ɩ����A25�ŏZ�E�ɂȂ�B

3�A�Z��13�㏫�R�`�P���A���i�v�G�ɎE�����B

�@�@�`���͓ޗNj���������@�Ɋċ֏�ԂɂȂ�B

4�A�v�G�̉A�d�ŏ]�Z���i���Ƃ��j�̋`�h�i�悵�Ђ��j��14�㏫�R�ɂȂ�B

5�A�M���̎x����15�㏫�R�ɂȂ�B

6�A�M���ƕs�a�ɂȂ�A��x�푈�ɔs����B

7�A�G�g�̓V���ɂȂ��ďo�Ƃ��A�F���ŗ]�����߂����B

8�A60�ŕa���B |

|

�@�@�@�@�����`���ɂ��� top

�@�u���ĂΊ��R�A������Α��R�v�Ƃ������t������܂��B

�@�{���͂ǂ��炪�������A�ǂ��炪�Ԉ���Ă������A�킩��Ȃ��̂�����ǂ��A�v����ɏ��������̌������������Ƃ����āA���҂��˂ɐ��`�̈�����������Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�����ɂ���́A���̂��Ƃ�ᔻ�������Ƃ킴�ł�����܂��B

�@�������c�O�Ȃ���A�����͂ǂ����Ƃ����ƁA���̌��t�̂Ƃ��肾�Ƃ����v���Ȃ����Ⴊ�A���܂ł����Ȃ��炸�������Ă��܂��B

�@�s���ɂ����R�̈����������镉�������́A����ɂ������Ă����u�㐢�̗��j���ق��v�Ƃ��������������܂��B

�@���܂ł������s�s�ɂ��A���҂Ƃ��Ă������Ă��邪�A�{���͎����̂ق������������̂ł���A���̂��Ƃ͂̂��̐��ɂ����āA�����Əؖ������ɂ������Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��ł��B

�@����A���₵���Ɖ��݂��A�����������t�ɑ����Ă䂭�킯�ł��B

�@�����A������܂��ƂɎc�O�Ȃ���A�㐢�̗��j�����̊��҂ɂ������邩�Ƃ����ƁA�͂Ȃ͂����ڂ��܂���B

�@�㐢�̐l�Ԃ��A�ߋ��̂ł����Ƃ��݂�ڂ́A�������Č����ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�㐢�͌㐢�̓s���������ŁA�ߋ��ɂ������āA���Ԃ�ɂ����Ђ����Ȕ��f���������܂��B

�@�ߋ��̔s�҂̉��O���A�̂��̐��ɂȂ��Đ��炳���Ƃ����ۏ͂���܂���B

�@���ہA���������ɑ��R�̈����������A���݂��Ȃ����������������Â��Ă�����j��̐l���́A���т�����������Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����`���̐��U�ɂ��Ă��A���̂��Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���{�̗��j��̐l���Ƃ��āA���̎������{�̍Ō�̏��R�́A�����Ԃ�l�C���Ȃ��A�͂Ȃ͂��]�����悭����܂���B

�@���\�Ȓj�̂����ɁA�\�͂̂قǂ��킫�܂����A�V���������Ƒ傻�ꂽ��]���������A�A������܂�A����ł��Đٗ�Ȗd�����߂��点�A�D�c�M���̉��𗠐�A�������̉ʂĂɔ��H�i���ˁj�����͂炵�ĒǕ����ꂽ�����ҁ\�\�Ƃ����̂��A���Ԉ�ʂ̋`���ɂ������錩���ł����B

�@�퍑�����ɁA�D�c�M����L�b�G�g����l���ł���e���r�h���}�ȂǂɁA�T���Ƃ��ċ`�����o�ꂵ�Ă���̂��݂Ă��A���������C���[�W�̖��Â��肪�Ȃ���Ă��܂��B

�@���_����ɂ������悤�Ȑl���Ƃ��āA�������Ă���̂��������Ƃ�����܂��B

�@�������A���̂悤�ȋ`���ɂ������鈵�������A�܂��Ɂu���ĂΊ��R�\�\�v�̂��Ƃ킴���A���܂���������炸���Ă͂܂����ɂق��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�`���̐����Ă����퍑�����̗��j�́A����܂ő��A�D�c�M���ƖL�b�G�g�𒆐S�ɂ�����݂��Ă��܂����B

�@�M����G�g�̗��Q���ړx�ɂ��āA���̂ق��̓�����l���戵���Ă��܂����B

�@���̂悤�ɂ���A�M���Ƃ܂���������Η������`�����A�����Ƃ������Ŏ�蕿�̂Ȃ����݂ɂȂ��Ă��܂��̂����R�ł��傤�B

�@�����A����͂��܂�ɂ��A�Њ��������ł��B

�@������������M���ȊO�̐l�X�ɂ��A���ꂼ��̗��Q������A����������A�܂��咣���������͂��ł��B

�@����ɂ������Ă��ڂ��ނ��Ȃ���A�����ɗ��j���݂��Ƃ������Ƃ́A�����Ȃ��ł��傤�B

�@�Ȃ�قNj`���Ƃ����l�́A�M���ɂ���ׂ��Ƃ��A��ʂ��ˊo���A�������邵����������Ƃ͂������ł��B

�@�܂��A��������̂ق��̉p�Y�����Ɣ�r���Ă��A����قǑ�z�����l���Ƃ͂����܂���B

�@���̈Ӗ��ŁA�����ł��Ȃ���A�吭���Ƃł�����܂���ł����B���̎����́A�ے�ł��܂���B

�@�������A����ł��Ȃ��A�`���ɂ͋`���Ƃ��Ă̗��ꂪ����A�`���𒆐S�ɂ������Q�W�Ƃ��������̂����݂��܂����B

�@�����Ɏ��_�������āA���̎�����������Ă݂�A�ނ̖����ɂ��Ă��A�܂��ʂ̕]�����Ȃ���ē��R�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�l�Ԃ̔\�͂́A���Ƃ����d���̌��ʂ����ŁA�͂������̂ł͂���܂���B

�@��������Ƃ���܂łɁA�ǂ�ȉߒ������ǂ�A���̂Ȃ��œ��l���ǂ��w�͂��������A���킹�čl�����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���̂����A�����d�����s���l�Ԃ��A�ǂ�������������o���������Ƃ������Ƃ��A�d�v�ł��B

�@���Ƃ��A���łɃX�|�[�c���ɂ������A���ł����肾���鏀�������Ă���l�ԂƁA���ꂩ�璅�����悤�Ƃ��Ă���l�ԂƂ��A�����ɃX�^�[�g����ɂȂ�ׁA�u�p�ӁA�h���I�v������A�O�҂͂����삯�����܂����A��҂͂܂��������āA���ꂩ��삯�������ƂɂȂ�A���̏ꍇ�A�O�҂̂ق��������ɃS�[���E�C������ɂ��܂��Ă��܂��B

�@�������A������Ƃ����āA�O�҂����҂Ƃ��Ă�����Ă���Ƃ����]���͂������܂���B

�@�v����ɁA��������ꂽ�����̂��ƂŁA�ǂꂾ���̂��Ƃ��Ȃ��Ƃ��������A��Ԋ̐S�Ȃ��ƂȂ̂ł��B

�@�`���̏ꍇ�A�m���ɏ��R�ł����B����͗L���ȏ����ɂ݂��܂��B

�@�Ƃ��낪�A���̏��R�Ȃ鑶�݂́A�ނ̐��܂�邸���ƑO����A���͂����͂��Ȃ����̂ɂȂ�͂ĂĂ��܂����B

�@�ނ���L�͂Ȓn���喼�̂ق����A�V���Ƃ�̋����ւ̏����Ƃ��āA�����Ƃ߂��܂�Ă��܂����B

�@�`���́u���R�v�Ƃ������̂��ƂɁA���͑����̕s����������āA�퍑�̃��[�X�ɎQ�������̂ł��B

�@����ɂ�������炸�A�ނɂ͔ނȂ�̔e�C������A��S������A������ߊ�Ƃ���ڕW������܂����B

�@����ɂނ����ēw�͂������̌��ʂ́A�ނ̂����ꂽ�����ƂЂ�����ׂĂ݂�Ȃ�A�ނ���悭������Ƃ����ׂ��ł���A���̔\�͂Ǝ�r�����ʈȏ�̐����ɂ��������Ƃ������Ă���Ǝv���܂��B

�@�`���̍ő�̕s���́A�����̕��͂������Ȃ��������Ƃł��B

�@�͂����̂����������ɂ����āA����͒v���I�ł����B

�@������`���́A�m���ɂ���ĕ₨���Ƃ��܂����B

�@�܂葼�̑喼�̕��͂��A�����̖ړI�̂��߂Ɏg�����ƁA�͂��育�Ƃ��߂��点�܂����B

�@�Ƃ��낪�A����Ɏ���悭�����Ă����喼�́A������ċ��s���牓���n���ɂ��܂����B

�@���c�M���A�㐙���M�A�ї��P���A���Ë`�v�A�Ȃǂł��B����牓���̑喼�̗͂𗘗p���A�����g�߂ɂ���D�c�M���⏼�i�v�G�ȂǂƑR���悤�Ƃ����킯�ŁA����͂͂��߂����ύ���Ȃ��Ƃł����B

�@���̍���ɂ�������炸�A�`���̍��͐����������܂����B

�@�D�c�M��������肱���点�A�L���L�����������܂����B�������A���ǂ͎��s���܂����B

�@���̒��ڂ̌����́A�ނ�����Ƃ������������̕s���̎��ł����B

�@���c�M����㐙���M���A����������ƒ��������Ă�����A���̌v��͂��邢�͐������Ă�����������܂���B

�@����́A�`�����̐l�̗͂łǂ��ɂ��Ȃ�ʕs�^�ł����B

�@����������ƁA�D�c�M���̉^�������������Ƃɂ��Ȃ�܂��B

�@���j��̐l���̋Ɛт�������݂��Ƃ��A�{�l�̔\�͂��������^�ƕs�^���A�ǂ����Ă��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B

�@�Ƃ���ŁA�u���Ă͊��R�\�\�v�Ƃ������Ƃ킴�ɂ������A���`�o�Ȃǂ͕����Ă��㐢�̐l�X���瑸�h����Ă���ł͂Ȃ����A�Ƃ������_���ł邩������܂���B

�@�����A�`�o�͂��������ŁA�J�b�R�C�C�j����������A�̂��̐��̖��O�Ɉ������̂ł��B

�@����ɂ������A�m�d�ƍ�����Ƃ����l���́A�ǂ����Â���ۂ��������A��O�̐l�C�������߂܂���B

�@�`���͋`�o�Ƃ������āA��҂̃^�C�v�ɂ�������l���ł��B

�@�������A������l�Ԃ��A�J�b�R�C�C�E�m�ł���K�v�͂Ȃ��A�܂��A�����Ȃ�ׂ����̂ł�����܂���B

�@�l�Ԃɂ́A���ꂼ���������A���̌��ɂ��Ȃ��������̏ꏊ������͂��ł��B

�@�`�o�̂悤�Ȑl������l�C�����邱�Ƃ́A�㐢�̐l�Ԃ��s�҂Ɍ���������ł͂Ȃ��A���������̂���Ȃ�D�������̊���ŗ��j���݂邽�߂ŁA�܂�͂����ɕs�����ŁA�����Ђ����Ȍ����������Ă��Ȃ����Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@�ǂ��ٌ삵�Ă݂Ă��A�`��������ɏ��R�̎q�ɐ��܂ꂽ�Ƃ��������ŁA���͂��������ɁA�V���Ƃ�̋����ɂ����낤�Ƃ������Ǝ��ԁA�����ł͂Ȃ����A�Ƃ����ᔻ�����邩������܂���B

�@������������܂��A����Ȃ����������ᔻ�ł��B

�@���̓����ɂ����ẮA�L�͑喼���ӂ��ނقƂ�ǂ̓��{�l���A���R�͖��ڂ����ɂ���l�X�̏�ɂ�����̂ł���A���̏��R�ɂȂ�̂͑������̒N���łȂ���Ȃ�Ȃ��A�ƐM���Ă��܂����B

�@�`�����������エ���ꂾ�����̂ł͂���܂���B

�@�ނ���D�c�M���ЂƂ肪�A����ɂ�������O�������Ƃ����ׂ��ł��B

�@������ɂ��Ă��A�퍑�����̂悤�����A�����҂̗���ł݂邾���łȂ��A�����Ƃ��s�l�C�ȁA�ق�ڂ���䂭�҂̎��_������A�������Ă݂�K�v������Ǝv���܂��B

�@���ꂪ�A���̓`�L����ɑ����`�������ꂽ�A��ԑ傫�����R�Ȃ̂ł��B

�@�i���̖{�͈�㎵�ܔN�A�u�}�g�펡�`�L����S�W�v��16���Ƃ��Ċ��s���ꂽ���̂ł��B�j

�@�@�@�@�@1�@ �������{�̗��� top

�@�V���\���N�i��܋�Z�j�A�L�b�G�g�͂��ɁA�V���ꂵ�܂����B

�@�Ō�܂ŏG�g�ɂ��Ă����֓��̖k�������i�����܂��j�Ⓦ�k�̈ɒB���@�i���Ă܂��ނˁj�ȂǁA����ȑ喼�������A���܂��Ƃ��Ƃ��R��ɂ�����܂����B

�@���͂���{�̍����ŁA�G�g�ɂ�������ʂ��̂͂Ȃ��A�ނ́A�֔�������b�Ƃ����ō��̈ʂɂ��܂����B

�@�����āA����i���j�ɂ́A���匘�łȑ�����������A���s�ɂ́u�ڊy���i����炭�����j�v�Ƃ��������ȉ��~������A�����̑喼�����������ň������܂����B

�@��z���i���悤�����j�V�c���e�����u�ڊy��v�֍s�K�i���傤�����j�ɂȂ�A�G�g��V���l�Ƃ��Ă݂Ƃ߂܂����B

�@�G�g�́A���ӂ̐Ⓒ�ɂ���܂����B

�@���ɂ́A�C�O�ւ��̂��̓y���Ђ낰�悤�ƁA�o���̏����ɂ�����܂����B

�@����Ɠ�������A���s�̍x�O�̉F����̗���ɂ����܂ꂽꠓ��i�܂����܁j�Ƃ����y�n�ɁA�����₩�ȉ��~�����܂��āA��l�̘V�l����炵�Ă��܂����B

�@�����Ĕw���Ⴍ�A���������˂��w�̂��̘V�l�͖��O���A���R���x�i���傤����ǂ����イ�j�Ƃ����܂����B

�@�肠�������܂�тƁA�M�������Ƃ����ڂɓ��F�̂��邻�̊�́A�������Ĕ��ڂ��Ƃ͂����܂��A���̋����ӂ�܂��ɂ́A���ʂ̐l�Ԃɂ݂��ʏ�i��������܂����B

�@��������̂͂��A���̏��R���x�����A���܂͂ق�������{�̍Ō�̏��R�A�����`���̘V���̎p�ł���܂����B

�@ꠓ��͉F����̐����ƁA�����r�i�����炢���j�Ƃ����ΐ��Ƃɂ����܂ꂽ���ŁA�i�F�̂悢���ƂŒm���Ă��܂��B

�@�H�̍g�t�͓��ɗL���ŁA���s���₩����A�吨�̐l�������ɂ��܂��B

�@�t�߂ɂ́A�Ƃ��������̐̂̓������̉h�̂��Ƃ�`����A�F�������@�����߁A�����̎j�Ղ��̂����Ă��܂����B

�@���R���x���Ƒ����`���́A���̍x�O�̐Â��ȏꏊ�ŁA���Ȃ��琢�̂Đl�̂悤�Ȗ������������Ă��܂����B

�@�����Ƃ��A�V�l�Ƃ����Ă��A�@�{���̔N�߂́A�܂��\�O�Ȃ̂ł��B

�@�������A���N�̋�J�̂��߂��A�����Ƃӂ��Č�����̂ł����B

�@�����R�̂܂��ɂ́A�����̑����ƁA�킸���ȉƗ������邾���ł����B

�@�`���́A�ӂ���Ǐ��ɓ����������Ă��܂������A�Ƃ��ɋ��i���傤�j���킭�ƁA�����̉Ɛb�����������ĂɁA�a�̂�o��������āA�����������܂��B

�@�܂��A���[�͂��Ȃ炸�A���Ԃɂ�����A�������Ԃ�njo�i�ǂ��傤�j�ɂ��₵�܂����B

�@����́A����i�Ђ����j�̍Ŋ����Ƃ��Ă��������A�Z������߁A�ꑰ�̐l�X���Ƃނ炤���߂ł����B |

�F����߂Ȃ���g���ɂƂ���̐��U���v���N�����`��

|

�@�Ƃ�����A�߂��ɏZ�ލ�����ꠓ������i�܂����܂����݂j��������K��āA�`�����Ȃ����߂����܂̘b�����Ă䂫�܂��B

�@�����A������̂����ƁA�����������˂�l�͒N������܂���B

�@�������V�i���傭�����傤�Ă�j�̏G�g�ƁA���܂�ɂ��ΏƓI�ȁA�����R�̐g�̂����ł����B

�@�H�̂������A�`���́A�낳���ɂłāA�ߌ�̓����������тȂ���A�Â��ȂЂƂƂ����������Ă��܂����B

�@����ɂ���Z������́A�����ڂ̉��ɁA���ꂢ�ȋ����r�i�����炢���j�ƁA������Ƃ�܂���ʂ̍g�t�������낹�܂��B

�@�����̐l�X�̂��߂������A������̂ق�����A�������Ă��܂����B

�@�u���̒��������Ă����A�g�t���̐l�X�ł����낤���\�\�v

�@�����ċ`���́A���������������Ԃ��������A���s�ւ����Ă��Ȃ����Ƃ��A�ӂƎv���������̂ł��B

�@�u���N�̐�����ŁA�l�X�����������A��߂����ł��낤�B

�@���̂������܂����A���ĂƂ́A�����Ԃ�ς�����ɂ������Ȃ��v

�@�ނ͂��̂��ƁA�ߋ��̂��������������A�v�������܂����B

�@�`���͂��̐��U�ɁA�����Ԃ��Ȑl�ƁA�m�肠���܂����B�����āA���̂Ȃ��œ�l�����A�ǂ�قǂɂ���ł��A�Ȃ��ɂ��݂���Ȃ��Ǝv���Ă����A���肪���܂����B

�@����́A���i�v�G�ƁA�D�c�M���ł����B

�@���i�v�G�́A�`���̌Z�ƒ���A�ނ����ɋs�E���������A�`���̐����������A�������Ƃ����̂ł����B

�@�ޗǂ̋���������@�Ƃ������̏Z�E�Ƃ��āA���a�Ȑ��U�����Ă����`�����A��̂��܂��g�𓊂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂��A���̂��Ƃ������ł����B

�@�D�c�M���́A���̋`�������܂������A���p���邾�����p�����������A�{���z�i���j������Ă�悤�ɂق��肾�����j�ł����B

�@���Ȃ��Ƃ��`�����g�́A�����v������ł��܂����B

�@�Y������ʏ\���N�O�A�Ƃ������������ꠓ��i�܂����܁j�ŁA�`���͐M������A���ɂ�����͂�����悤�ȁA�Ђǂ��͂������߂��܂����B

�@�v���������тɁA�`���̂͂�킽�́A�ς����肩���肻���ł��B

�@�M���ɂ������镜�Q�������A�`���̌㔼���̖ڕW�ɂȂ�܂����B

�@�����A�`���͂Ƃ��Ƃ��A���̂�����̖ړI���A�����̎�łȂ��Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�u���q�`�i��ї��P�����A����������ƁA�������肵�Ă��āA���̊��҂ɂ������Ă���Ă���������\�\�B

�@��b�R�̑m����A�{�莛�̖�k�O�������A����������ƁA�撣���Ă���Ă�����\�\�B

�@����������A���̐l�����ς���Ă�����������Ȃ��B

�@����A�Ȃɂ����A���c�M���Ə㐙���M���A�ǂ�����A���߂Ă�����N�����A���������Ă���Ă�����A�M���߂��������Ԃ����Ƃ����ł͂Ȃ������ł��낤�Ɂ\�\�v

�@�`���͂���܂ŁA���x�ƂȂ��A�����������Ƃ��l���ẮA���O�̎v���ɁA���������ނ����܂����B

�@�v���ɁA���͂���܂ł̐l���́A��J�Ƌ��J�̘A���ł���A���s�Ƃ܂����̂��肩�����ł����B

�@�`���ɂƂ��āA�l���Ƃ́A��̉��������̂ł��傤���H

�@�������A���������`�����A���̑O�̔N�����肩��A���낻��l���������ς��Ă��܂����B

�@�u���傹��A���ׂẮA�V�^�ł������v

�@�����v���悤�ɂȂ����̂ł��B

�@�u�������R�Ƃ̖ŖS�́A����l�ŁA�ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������A�^���̂����炵�ނ�Ƃ��낾�����̂��B

�@���͂킽���Ȃ�ɁA�Ƃɂ����őP�̓w�͂��������肾�B���̂��Ƃ����́A���M�������Ă������Ƃ��ł���B

�@�����悤�ɏ��R�Ƃ����Ȃ���A�ߎS�ȍŊ����Ƃ���ꂽ�����A�Z��ɂ���ׂ��Ȃ�A���͌��݂̂��̋������A�ނ��늴�ӂ��Ă悢�̂ł͂���܂����v

�@���������ӂ��ɍl���͂��߂Ă���Ƃ������́A�v�G��M���ւ̓{����A�ӂ����Ƃ����炢�ł��܂����B

�@�v�G�����E���Ă���A���łɏ\�O�N�A�M�����{�\���̕ςɂ�����A�������N�̍Ό��������Ă��܂����B

�@���ꂾ���͐̂ƕς��ʉF����ɋ����i������j�r�B������Ƃ�܂��g�t�̐X�\�\�����֖ڂ��ނ��A���R���x�i���傤����ǂ����イ�j�́A�Ȃ������A��z�̎����������Ă��܂����c�c�B

�@���m�����{���Ђ炢�āA�������s���悤�ɂȂ����̂́A�������Ɏn���܂��B

�@�����A�����͎O��ɂ��Ăق�сA�k�������������ɂ���܂����B

�@���s�̍c����A���Ƃ̂��ꂩ���A���ڂ����̏��R�ɂ��āA���������͂��̉��̎����Ƃ�����ڂɂ��A���ۂ̐������A���ׂĂƂ肵����܂����B

�@���������������A���ɂ���т܂����B�����O��A�k�����ɂ킽�開�{�́A�{�������q�ɂ����ꂽ�Ƃ��납��A�u���q���{�v�Ƃ��Ă��܂��B

�@���̊��q���{���ق�ڂ������ƁA�u�����̒����v�Ƃ����āA���s�̒��삪�������s�����ꎞ��������܂��B

�@�������A����͂킸�����N�ł����A�����������V�������{���������܂����B

�@�������̖��{�́A���s�̎����Ƃ����Ƃ���ɖ{��������A�u�������{�v�Ƃ��܂��B

�@��������`���܂ŁA�\�ܑ�ɂ킽�鏫�R���ł܂����B�������A�퍑�̑����̂��Ȃ��ɁA�������{���ق�т܂����B

�@���̂��ƁA�D�c�M���A�L�b�G�g���A���ꂼ���ジ�A�V�����x�z���܂����B

�@���̂��ƂɁA����ƍN�������āA�]�˂ɖ��{���Ђ炫�܂����B

�@���ꂪ�u���얋�{�v�ŁA�ƍN����c��܂ŁA�\�ܐl�̏��R�������܂����B

�@���R�̐l�������݂�ƁA�������{�́A���얋�{�Ɠ����ŁA���q���{���������̂ł��B

�@�܂��A���ꂼ��̖��{�̎x�z�����N������������ƁA���q�S�l�\��N�A������S�O�\�ܔN�A�����S�Z�\�l�N�ƂȂ�A�������Ƃ������܂��B

�@�Ƃ��낪���ۂ̎��т���݂�Ȃ�A�������{�͂��̂ق��̖��{�Ƃ���ׂāA�͂Ȃ͂���̂ł���A����Ȃ����݂ł����B

�@���R�����炵�Ȃ��l���������A�܂��̉Ɨ���A�����̑喼�����̏��肵�����ŁA�ǂ������ꂽ��A�E���ꂽ��A���邢�͎������瓦����������A�e�n����Q������A���悻���R�炵���Ȃ����R���������łł܂����B

�@�Ȃ��A����Ȃ��肳�܂ɂȂ����̂��A�\�ܐl�̏��R�����̂�������Ƃ��A�ӂ肩�����Ă݂܂��傤�B

�@����E�����i���������j�@�@�������{���n�߂����������̐��i���A�ق��̖��{�̑n�n�҂Ƃ́A�����Ԃ����܂����B

�@�������́A���ӂ̂ǂ�ꂩ�炽���Ȃ����āA���Ƃ��A�����̓V������߂��܂����B

�@�k���������Ƃ͂Ƃ����ƁA�ɓ��̓c�ɂ̍����ɂ����܂���B

�@�D�c�M���͔����̂����ۂ��ȗ̎�̑��q�ł���A�L�b�G�g�ɂ������ẮA���X�ǂ��Ő��܂�A�ǂ��ʼn������Ă����̂��A�킩��ʂقǐg���̒Ⴂ�l�ł����B

�@����ƍN���A�O�͂̏����ȏ����ȍ����ɂ������A���N�̂��납��A�����Ԃ�Ђǂ���J�������˂܂����B

�@�N���ނ��A���������t���̂Ȃ�����A�����̗͂œw�͂��āA�͂��������Ă����l����ł��B

�@�����āA����ɂ݂�����̎��͂ŁA�ق��̑喼�������]���A�V�����x�z����悤�ɂȂ������̂ł����B

�@�Ƃ��낪�A�������������́A��O�Ƃ����܂��B

�@�ނ͂̂�т肵�������ŁA�푈���������Ă��傤���ł͂���܂���B

�@�݂�����擪�ɂ����A�V���ɍ��߂���悤�ȗE���ł͂Ȃ������̂ł����B

�@���q���{�́A���̖����A���낢��Ǝ������āA�����̑喼�═�m�����̎x���������܂����B

�@�܂��A�����̒����œo�ꂵ�����쐭�����A���Ƃ����̂킪�܂܂���Ђǂ��A���m�����̊��҂𗠐�܂����B

�@�����ő����̑喼���A�V�������{������Ȃ������ƁA����������܂����B

�@���̌��ʁA�����̎q���Ƃ������ƂŁA���m�Ƃ��ẲƂ��炪�ǂ��A�L���̒n�����L���Ă����������A����Α�\�ɂ���ꂽ�̂ł����B

�@�����łȂ������R�Ƃ������A������Ĉ��i���炢�j�ɂ������̂ł��B

�@�����͐��U�̂������A�푈�����т��т���Ă͕����A���E����������A�V����ɂȂ낤�Ƃ��Ĕ��̖т���������A����Ȃ��Ƃ��肭�肩�����܂����B |

�₩���������̎������{

|

�@����ł��ǂ��ɂ��A���R�炵���ӂ�܂����̂́A���`�i�����悵�j�Ƃ����킪���āA���ꂪ�������肵�Ă�������ł��B

�@���`�͑����Ƃ������āA�푈�ɂ������A�܂������I��r�������Ă��܂����B

�@�Z���l�̋��͂��A�������{�����肾���傫�ȗ͂ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪�A���R�ɂȂ��������́A�₪�Ē��`�ƒ����������Ă��܂��܂��B

�@����ɂ�ď����̑喼�������A�������x������h�ƒ��`���x������h�ɁA���܂����B

�@���̂������A���`�͓ŎE����܂����B

�@���̂Ƃ��̐푈�ł��A�����͓r���Ȃ�ǂ��A�s����ǂ�ꂽ��A�����̂ق����瓦����������A����Ȃ��Ƃ��肭�肩�����܂����B

�@���E�`�F�i�悵������j�@

�@�����̒��j�ŁA�q���̂Ƃ����炦�炭��J���A���x���E���ꂩ���Ȃ���A�㎀�Ɉꐶ��o�����݂܂����B

�@�����A��J���Ă��A�̑�ȕ����ɂ͂Ȃꂸ�A�����̂̂��́A�܂�ʐl�ԂɂȂ�܂����B

�@���݂̂ŁA�V��ł��肢�āA���`�Ƃ̑����ł́A����܂��Ȃ�ǂ��A�s�������Ȃ���Ȃ炸�A���ɂ́A�s�ې��Ȑ��������ƂŁA�����ɂ��Ă��܂��܂��B

�@�O��E�`���i�悵�݂j�@

�@�`�F�̒��j�ł��̂��Ƃ����܂����B

�@���̎���ɂȂ��āA�悤�₭�����݁A���s�i�k���j�Ƌg���i�쒩�j�ɕ��Ă���������A�ЂƂɂ܂Ƃ߂邱�Ƃɐ������܂����B

�@�`���͋��s�ɗ��h�ȉ��~������A��ɂ�������̉Ԃ�A���܂����B

�@���Ԃł͂��̉��~���A�u�Ԃ̌䏊�v�Ƃ�т܂����B�`�e�́A�V�c�̂܂˂��肵�āA���ӂɂȂ��Ă��܂����B

�@�ނ́A���������ґ�ɂӂ���A�L���ȋ��t�������ĂāA�����ʑ��ɂ��܂����B

�@�܂��A���������߁A�O���Ƃ̖f�Ղ�������ɍs���܂����B

�@�`�e�͎������{�̏\�ܐl�̏��R�̂����ŁA�ꐶ�̊ԁA�����Ă��邱�Ƃ̂ł����A������l�̏��R�������̂ł��B

�@�@�@�@�@2�@�����ȏ��R���� top

�@�l��E�`���i�悵�����j

�@�`�������ʂƓ����ɁA�����܂������Ƃɂ́A���ւ��߂�������܂����B

�@�`���͐��O�A���j�̋`���ɏ��R�̈ʂ��䂸���Ă��܂������A�B�������Ƃ����͕̂\�ނ��ŁA���ۂ̐����͎������s���܂����B

�@���̂��߁A�`���́A�������邱�Ƃ��ł����A�s���������Ă��܂����B

�@�`���ɂ́A�`�k�Ƃ����A��e�������̒킪����܂����B

�@�`���͔ӔN�A���̋`�k���₽��ɂ��킢����A�����Ђ������肵�܂����B�@���̂��߁A���Ԃł́A������`���͏��R����߂������A�`�k�����Ƃ������ƂɂȂ�ɂ������Ȃ��ƁA���킳���܂����B

�@�`���ɂƂ��ẮA���������������낭����܂���B�Ƃ��낪�A�`�����ˑR�}�����܂����B�@�`���͕��̎�����сA����Ŏ����̎v���ǂ���ɂł���ƁA���ꂩ��͕��e�Ɣ��̌��t����A���悤�ɂȂ�܂����B

�@���x�́A��̋`�k���A�s���������͂��߂܂����B�����āA���ɋ`�k�͌Z�ɂ�������d�����������܂����B�@�`���́A�ق��̑喼�����ɉ����𗊂݂��݁A����Ƃ̂��Ƃł��̔����������߁A�`�k�����܂��āA�S���ɂ���܂����B

�@�`�k�͂قǂȂ��A�����Ŏ���ł��܂��܂����B

�@�Z�̔z���̎҂ɎE���ꂽ�Ƃ��A���邢�͎��E�����Ƃ��A�����Ă��܂��B

�@����A�`���͑����ɏ��������̂́A�������萢�̒������ɂȂ�A���q�̋`�ʂɏ��R�̈ʂ��䂸��܂����B

�@�ܑ�E�`���i�悵�����j

�@�܂��\���ŁA���R�ɂȂ�܂����B

�@�������{�̏\�ܐl�̏��R�̂Ȃ��ŁA�����Ƃ������Ȓj�Ƃ����Ă��܂��B

�@�����͂��Ƃ��Ƃ��Ɨ��ɂ܂�������ŁA�����͒������������݁A���ꂫ���������������������A�O�\��Ŏ���ł��܂��܂����B

�@���̂��ƌܔN�̂������A���R�̂��Ȃ���Ԃ��Â��܂����B

�@���R�����Ȃ��Ă��A�ʂɒN���A����Ȃ������̂ł��B

�@���łɏ��R�Ƃ͖�����ŁA�����͉�����炸�A�d�b�������������Ƃ肵����K�����ł��������Ă��܂����B

�@�Z��E�`���i�悵�̂�j

�@����ł����{������ȏ�́A�����������R�������Ȃ��ƁA���D����邢�ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�X���łĂ��܂����B�@�����ɂ����`���i�悵�����j�ɂ́A����q�������܂���ł����̂ŁA�`���̒�̂�������A���̏��R�����Ă邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�`���ɂ́A�ܐl�̒킪���܂����B�`�k�i�悵���j�͂��łɍ������܂������A�܂��l�l�̂����Ă��܂��B

�@���̂Ȃ�����A���R������Ԃ̂ł����A���x�͎l�l�̂���ɂ��邩�ŁA�b���������܂Ƃ܂�܂���B

�@�Ƃ��Ƃ����������ɂ���āA�Z��ڂ����߂邱�ƂɂȂ�܂����B�����āA�`���������ɂ�����܂����B

�@�`���͋C���̂͂������l�ŁA

�@�u���͂��āA���蕨�ł͂Ȃ����B���͂��鏫�R�ɂȂ��Ă݂���v

�ƁA�咣���܂����B�����āA���R�ɂȂ��Ă���Ƃ������́A���̂��Ƃ����߂����ƁA�₽��ɋ�����͂��߂܂����B

�@�Ɨ���������Ƃł����߂ɂ��ނ��ƁA�������d�ɏ������܂��B�@���̂����ŁA���ꂭ�炢�����̍ߐl�����������R�́A�ق��ɂ��Ȃ��Ƃ����܂��B

�@�`���͂��̂悤�ɂ��āA�����̗͂̂��邱�Ƃ��֎���������ł����B�@�������A���ۂɂ͔ނ��܂��A�ق��̏d�b�����ɂ�����Ă����̂ł��B

�@�d�b�����́A���R�������ĂāA���������ɖڂ����ȑ�����A�������ς���������Ă䂫�܂����B

�@�����āA���̂������A�`����l���A��炸�Ǝv���āA�݂�Ȃ��炤��܂�܂����B

�@������̂��ƁA�`���͉Ɨ��̓@�ɏ��҂���܂����B

�@�����ŁA�����������������ɂȂ�A��������ǂ��C�����ɂȂ��āA����ς炢�܂����B

�@�������˂���āA�ˑR�A���̂�������A�����ȕ��m�������Ƃт����܂����B�@����ꏫ�R�́A���������ł˂��ӂ����A�����Ȃ��E����܂����B |

�������������߉Ɨ��Ɍ����A�E���ꂽ�`���i�悵�̂�j

|

�@����E�`���i�悵���j�@

�@�`���̒��j�ł����A���e�̕s���̎��ɂ��A���R�����܂����B

���̂Ƃ��܂����ł����B��������ł́A�����ł��܂���B�܂��A���܂���g�̂���v�ł͂���܂���ł����B

���O�����̏��R�̈ʂɂ��邱�Ɠ�N�ŁA���ɂ܂����B

�`���a�̂��߂��Ƃ������ƁA�n���痎�����̂��������Ƃ������ƁA�ӂ�����܂��B

�@����E�`���i�悵�܂��j�@

�@�`���̎��j�ŁA�`���̒�ɂȂ�܂��B�Z�Ɠ������A���ŏ��R�ɂȂ�܂����B

�@���l�̂̂��̔ނ́A�w���|�p�����D����A�����ꂽ�����l�ł����B

�@�u���R�����v�Ƃ��A�u��сv�Ƃ��u���сv�Ƃ��������Ƃ�������`�������肠�������J�҂ɂ���������܂���B

�@�܂���ʂɂ́A��t�������������Ƃł��m���Ă��܂��B

�@����ǂ��A�����ƂƂ��Ă݂�ƁA�S�����\�Ȑl���ł����B

�@�Ȃ̕x�q�Ƃ��������́A��ϋC�������A�`���͂ǂ��ɂ�����������܂���B

�@�����̐Ռp������ɂ��邩�Ƃ������Ƃ����A�ނ͎����ł��߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�`���ɂ͏��߁A�j�̎q������܂���ł����B

�@�����ŁA��̋`���i�悵�݁j���A���̏��R�ɂ��Ă邱�Ƃ����߂܂����B

�@�Ƃ��낪�A���̗��N�ɂȂ��āA�x�q�Ƃ̂������ɁA�j�̎q�����܂�܂����B

�@���ꂪ�`���i�悵�Ђ��j�ł��B�����Ȃ�ƁA�x�q�͉��Ƃ��Ăł��A�����̐��`�������R�ɂ������Ȃ�܂��B

�@�������A�`���̂ق��́A����ł́A�����������Ƃ����āA�䂸�낤�Ƃ��܂���B

�@���h�͂��ꂼ��A�L�͂ȑ喼�����𖡕��ɂ��A�Ƃ��Ƃ��푈���͂��߂܂����B

�@���ꂪ�u���m�̗��v�ł��B

�@�`���ɂ́A�ǂ����邱�Ƃ��ł����A���������A�܂��܂��@�ґ�ɂӂ��邱�ƂŁA�������͂炵�Ă��܂����B

�@���Ԃł́A�`�����u�ɓ��i�����ǂ��j���R�v�Ƃ�Ԃ悤�ɂȂ�܂����B

�@���E�`���i�悵�Ђ��j�@

�@���m�̗��́A�����̑喼�����̐��͑����ɁA���R�̐Ռp���߂���Η���������A�呛���ɂȂ������̂ł��B

�@�\�N�������閳�Ӗ��ȑ��������肩�������������A���̂܂ɂ��A������Ă��܂��܂����B

�@�`���́A���ׂĂ𓊂������Ă��܂��A�x�q�̔O�肪���Ȃ����`�������ڂ̏��R�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪�A���x�͏��R�̉ƒ�ŁA�`���ƕx�q�A�`���Ƌ`���A�x�q�Ƌ`���ƁA�v�w�Ɛe�q������݂���A�O�b�̑化�܂��n��܂����B

�@�`���́A�����������R�ɂȂ������̂́A���̂��肳�܂Ɍ��C�������A���x���Əo���Ă͎��͂̐l�X���肱���点�܂����B

�@��������Ă��āA�����̑喼�������A�܂��܂����R���o�J�ɂ���悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂��A���s�̋߂��ŁA�ߍ]���i���ꌧ�j�̍��X�؍����i�������j�Ƃ����喼���A���{�̖��߂������Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�`���͗������āA�݂�����R���������A��A���X�ؐ����ɂł����܂������A���X�؎������X�����āA���������ɂ炿�������܂���B

�@�����������܂��䂩���A�₯�����������`���́A�w���ő�������݂Â��A�Ƃ��Ƃ����ꂪ���ƂŎ���ł��܂��܂����B

�@�`���ɂ́A�q��������܂���ł����B

�@�����ŁA��������̏��R�ɂ��邩�A�܂����Ă��A��㒅�i�ЂƂ��Ⴍ�j�ł��B

�@�`���ƕx�q���A������߂����āA�܂��܂��化�܂��͂��߂܂����B

�@�`���̂ق��́A�ꑰ�̑������W���K���ł���A�Ǝ咣���܂����B

�@�Ƃ��낪�A�x�q�̂ق��́A�`���̉��ɂ����鑫���`�e���悢�A�Ƃ����Ă����܂���B

�@�`�e�Ƃ����̂́A�`���̎q���ł��B

�@�`���͂����ɕx�q�Ƃ��炻���āA�嗐�܂ň������������A����Εs��ՓV�i�ӂ������Ă�j�̑���ł��B

�@���̎q�����A���x�͕x�q�̂ق��������Ă���̂ł�����A�ւ�Ă��Șb�ł��B

�@�x�q�Ƃ��������́A���̎����̎��̋C���������ŁA�x���ŗ��i����߂�j�Ȃ��ƂC�ł���Ă��܂����B

�@�S�^�S�^���Ă��邤���ɁA�`���������ɂ������āA���ɂ܂����B���Ƃ͕x�q�̂����Ƃ���ɂȂ�܂����B

�@�\��E�`�e�i�悵���ˁj�@

�@�O���R�̏]��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���̐l�͈ꐶ�̂����ɁA�`���i�悵���ˁj�A�`���i�悵���ˁj�A�����ċ`�e�i�悵���ˁj�ƁA���x�����O�̎���ς��܂����B

�@�܂�A����ς���A�^���̂ق����ς��ɂ������Ȃ��ƁA���N���������̂ł��B

�@���������ӂ��ɁA���X�C���キ�āA����Ȃ����i�ł����B

�@���́A�x�q�͂����ɁA�ڂ������̂ł����B

�@���̒j�Ȃ�A�����̂����Ȃ�ɂȂ�ɂ������Ȃ��A�ƍl��������ł��B

�@�Ƃ��낪�A���̌v��͋����܂����B�`�e�̕��e�̋`���i�悵�݁j���A������������̂��A�Ə��o���Ă����̂ł��B

�@�u�`�e�͎��̑��q�ł���B����āA�������������̎w�����s���v

�@�`���͂����咣���āA�䂸��܂���B�܂����Ă��A���̓�l�̃��C�o���́A�Η������̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A�����������邤���ɁA�`��������ł��܂��܂����B

�@�x�q�͂܂����Ă��A�������Ђ�������ƂɂȂ�܂��B

�@�����A��������̂܁A���ɂ͕x�q�Ƌ`�e���A�����������Ă��܂��܂����B

�@�x�q�́A�d�b�̍א쐭���Ƃ͂���A���Ă͎��������R�ɂ������`�e���A�S���ւق��肱��ł��܂��܂����B

�@�\���E�`���i�悵���݁j�@

�@�`�e��S���֓������x�q�́A���̏��R�F�����������`���̉��̐����i���悠���j������т܂����B

�@�����܂ł��Ȃ��A���W�͂܂��ɁA�`�����\�㏫�R�ɂ��悤�Ƃ��A�x�q���Ҕ��������̑���ł��B

�@���̕x�\�������т́A�`�e�Ɛ��W���Ƃ肩����A�Ƃ����������̂ł��B

�@���̂ނ��Ⴍ����Ȏ咣���Ƃ���A�Ƃ��������W���A�\���ڂ̏��R�ɂȂ�܂����B

�@���̏��R���܂��A���O�����т��ѕς��܂����B���R�����̂ƈꏏ�ɁA������`���ɉ��߁A����ɐ��N�̂��ɂ́A�`���Ɩ��̂�悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪�ނ͐��܂�����\�Ȃ����ɁA�킪�܂܂Ȓj�ŁA�����疼�O�����ς��Ă݂Ă��A�����̂ق��͉��܂�܂���ł����B

�@�킪�܂܂Ƃ킪�܂܂��Ԃ����āA���̏��R���قǂȂ��A�x�q�ƌ��܂������ȉ_�s���ł����B

�@�Ƃ��낪�����Ȃ�O�ɁA�x�q�����ɂ܂����B�������̖ҏ����A���ɔN�߂ɂ͏��ĂȂ������̂ł��B

�@�����A���\�ȋ`���ɂ́A��l�ʼn������܂���B

�@�����ŁA�d�b�̍א쐭���i�܂����Ɓj���A�ē��邱�ƂɂȂ�܂����B

�@������ɂ��̂����A���x�͍א쐭�����A���������Ȃ�܂����B

�@�����́A���₵���ȏ@����M������ł��܂��A

�@�u���́A�V��̐��܂ꂩ���ł���B���������āA����ƂԂ��Ƃ��ł���̂��v

�Ƃ��������A���̂ɂƂ���ꂽ�悤�Ȗڂ����āA�����̂Ȃ����A�Ƃ�͂˂��肵�܂����B

�@��邱�ƂȂ����ƁA�����n�߂����߁A���x�͍א�Ƃ̂Ȃ��ŁA�����������Ȃ����肳�܂ƂȂ�܂����B

�@�ƂĂ����R�̊ēǂ���ł͂���܂���B

�@���̃h�T�N�T�̂��Ȃ��ɁA�O���R�̋`�e���A�S������Ԃ��ĒE�����܂����B

�@�`��́A������S���i����Ƃ��j�ɔ����āA

�@�u���Ƃ��đ叫�R�̈ʂ��A�Ƃ肩�����Ă�邼�I�v

�@�ƁA�����܂��������ł��B�ނ́A�����̑喼�ɁA�����𗊂݂܂����B

�@����ɂ������āA���h���i�R�����j�̑���`���i�悵�����j���A���͂�\���o�܂����B

�@������́A���̍��̓��{�ŁA��\�I�ȑ傫���喼�ł����B

�@������̑�R�ɂ܂���ꂽ�`�e�́A���s���߂����Đi�R���܂����B

�@���x�́A�`�����ǂ��������Ԃł����B�`���͑傠��ĂŁA�ߍ]���֓�����A�قǂȂ������ŁA�a�����܂����B

�@�\��E�`�e�i�ĔC�j

�@�`��͂̂��݂ǂ���A�Ăя��R�̈ʂ���߂��܂����B

�@�x�q�ɘS���ւ�����Ă���A���ɏ\�Z�N�Ԃ�̕Ԃ�炫�ł����B

�@����ȏ��R�́A�ǂ̖��{���݂Ă��A�ق��ɗႪ����܂���B

�@���̎��O��������܂��܂����A�ǂ������̐l�����A�����ƂƂ��Ă͔\�͂��Ȃ��A������J�ɂ�������炸�A���̓_�͂����ς�ς������܂���ł����B

�@�א쐭���i�܂����Ɓj�ɂ�����āA����`�������s�ɂ������A�����������R�������܂����B

�@�Ƃ��낪�A�����������邤���A�R�A�n���ŁA������Ɛ��͂肠���Ă�����q�o�v�i���܂��˂Ђ��j�Ƃ����������A�`���̗�����悢�@��Ƃ���A���������悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ̒m�点���Ƃǂ��܂����B

�@�`���͂��ǂ낢�āA�R�����Ђ����A�����̗̍��ւ�����A�Ƃ��������܂����B

�@�`�e�͂��܂��āA�Ђ��Ƃ߂܂������A�������`���ɂƂ��Ă��A�����̗̒n���������厖�ł����B

�@���R�́A�ی삵�Ă���邤���낾�Ă��Ȃ����Ă��܂��܂����B

�@����������������ƁA�א�ꑰ�̍א썂���i�������Ɂj�Ƃ����l�����A�����̂�肽���ق���������肾���A�`�e���Ȃ�������ɂ��܂����B

�@�`�e�ɂƂ��āA�܂����������낭�Ȃ������ł��B

�@�`�e�͂Ƃ��Ƃ�����ӁA�������玺���̉��~���Ƃт����A�䂭��������܂��܂����B

�@���ꂩ��ނ́A�������܂���āA������ɂ����ׂ��喼�̂��������A���߂��邫�܂����B

�@�������A���R�Ƃ��Ă��܂�ɗ���Ȃ����Ƃ�\�I���Ă��܂������̒j���A�����ǂ��̑喼���A�������悤�Ƃ͎v���܂���ł����B

�@���Ă̂͂��ꂽ�`�e�́A���H�i���ˁj�������炵���������A�W�H���ɂ킽��A�����ł��т����a�����܂����B

�@�ӔN�̔ނ��A���Ԃ̐l�X�́u�������i���܂��ڂ��j�v�Ƃ�т܂����B

�@�������ɂ��ꂽ���������R�A�Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�\���E�`���i�悵�͂�j���`���̕�

�@�א썂���͂����̏��R���������܂����B

�@�ߍ]���Ŏ��`���i�悵���݁j�ɁA�c���j�̎q������܂����B

�@���O���T���ۂƂ����A�����Ƌߍ]�ł������܂����B

�@�����́A���̋T���ۂ���Ă��āA���O���`���ƕς������A�V�������R�ɂ��܂����B

�@�͂��߂̂����́A���Ƃ������ɂ����܂����B�Ƃ��낪�܂����Ă��A�א�Ƃœ��ւ��߂��n��܂����B

�@����ɂ����݁A�א쎁�̉Ɨ������ɂ�����A���g���i�������j�ɗ̒n�����O�D���c�i�݂悵���傤�����j�Ƃ����l�����������ɂ���悤�ɂȂ�܂����B

�@�₪�Ē��c�́A�R���������A��A���s�i�o���܂����B

�@�א�Ƃɂ�����Ă����`���́A�����Ȃ�Ɛg�̊댯�������A�Ăыߍ]���ւ����̂т܂����B

�@�����Ĕނ��܂��A���̒n�ł��т����a�����܂����B

�@���̋`�����A�`���̕��e�ł����B

�@���̂悤�ɂȂ�ׂĂ݂�ƁA�������{�̂Ȃ��ŁA�����ɓ��ւ��߂������������A������������������ł��B

�@���R��Ƃ̌��܂ɂ��킦�āA�d�b�����̉Ƃł��A���������������肩������A���̂Ƃ�����ŁA���R�̒ǂ������ꂽ�Ⴊ�A���ɏ��Ȃ��Ȃ��̂ł��B

�@���R�Ƃ����ǂ��A�����ɂ����Ȑl�������������Ƃ��A�O��ڂ̋`�����̂����ƁA�K���Ȑl�������������l�́A��l������܂���B

�@�����̑喼�����́A���������������R�ɂƂ��Ă���낤�Ƃ́A�܂��l���Ă��܂���ł����B

�@���蕨�݂����ȏ��R���A�����Ƃ̂��ꂩ�ɂ�点�Ă����A�����͂��̉��ŁA���ۂ̌��͂����ɂ��낤�Ƃ��܂����B

�@�����炱���ア���{���A�|�ꂸ�ɂÂ����Ƃ��ł����̂ł��B

�@�\�ܑ�A��S�O�\�ܔN�Ƃ������̍Ό��́A�������ĒZ�����͂���܂���B

�@�������A�����Â����Ƃ͂����Ă��A�܂�Ő����ς炢�݂����ɁA���܂ɂ��Ђ����肩���肻���ŁA�Ђ����肩���炸�ɕ����Ă���悤�Ȋ����ł����B

�@�����������R�̉Ƃɐ��܂ꂽ�`�����A�����₩�Ȑl�����������͂��͂���܂���ł����B

�@�@�@�@�@3�@�g�ɂ��܂�댯 top

�@�\��㏫�R�̋`���ɂ́A�O�l�̒j�̎q������܂����B

�@���j���`���i�悵�ӂ��j�A���j���`���i�悵�����j�A�O�j�������i���イ�����j�Ƃ����܂����B

�@���s���̂����O�D���c�́A���ƈꏏ�ɋߍ]�֓����Ă����`�����A���s�ւ���ǂ��A�\�O��ڂ̏��R�ɂ��܂����B

�@�`���͖��O���A�`�P�Ɖ��߂܂����B

�@��l�̒킽���́A���ꂼ�ꎛ�ɗa�����Ă��܂����B

�@�`�������܂ꂽ�͓̂V���Z�N�i��O���j�\�ꌎ�O���ł����B�`���Ƃ����̂́A�̂��ɏ��R�ɂȂ��Ă���̖��O�ł��B

�@�c���Ƃ��A���Ƃ��Ă����̂��A�킩���Ă��܂���B

�@�ނ����܂ꂽ�͕̂��̋`�����A�ߍ]���̋��ؒJ�i���������Ɂj�Ƃ����ƂƂ�ɁA�B��Ă����Ƃ��̂��Ƃł��B

�@�������Ȃ�A���R�̎�l�Ƃ��āA�吨�̉Ɨ��ɂ���������A�ґ�Ȃ��炵���ł����ł��傤�B

�@���Q�̐g�̂����ł́A�ƂĂ������͂䂩���A���̑O���R�ɂƂ��āA���̎q��{�����Ƃ�������ł����B

�@�����ŁA���ɗa����ꂽ�̂ł��B

�@���܂ꂽ���̎�����A�g�p�̑����l���𑗂�˂Ȃ�Ȃ������߂ł����B

�@����̉Ƃ̎��j��O�j���A�L���Ȏ��@�ɂ��������A�₪�ďZ�E�ɂȂ邱�Ƃ́A�߂��炵������܂���B

�@�ł�����͕��ʂ͂₭�Ƃ��A�{�l���\�������Ă���ŁA�܂����m�Ƃ��ďC�s����̂ł����B

�@�Ƃ��낪�A�̂��̋`���͂킸���l�̂Ƃ��ɁA�����ޗǂ̋������i�����ӂ����j����@�Ƃ������ɗa�����܂����B

�@�{�l�ɂƂ��ẮA��������킩��܂���B

�@���̋`���͐������ꂵ���āA���̎��j���茳�ň�Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B

�@��̎��ۂ́A�����ƍ��͂Ȃ�āA�`�����\������ł������A��͂萶�܂�Ă܂��Ȃ��A���s�̎������i�낭���j�ɗa�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�������Ƃ́A���t���̂��Ƃł��B

�@�O�㏫�R�̋`���i�悵�݂j�����Ă����ŁA�����ƂƂ͂ӂ����W������܂����B

�@����������@�ɓ��R��������A�̂��̋`���́A�o�c�i���������j�Ɩ��̂��Ă��܂����B

�@�����Ԃꂽ�Ƃ͂����A���R�̑��q�Ƃ��Ȃ�ƁA���ɓ���܂ł̎�Â����A���X��ςł��B

�@���炩���߁A�`���Ƌ������ƂŁA���ւ̘b���������s���A���������̗����͂��Ă���̂ł����A���ꂾ���ł͂��݂܂���B

�@���̂��Ƃ��A�܂��`���̂��Ƃ���A�g�҂������߂����������֏o�ނ��܂��B�����āA

�@�u���R�l�̎�N���A�������֒�q����Ȃ��肽���Ƃ̂��ڎ����䂦�A��낵�������b�𗊂݂����v

�ƁA�����i�������傤�j���ׂ̂܂��B

�@�������ł́A����������āA�����������V�������W��A��c���Ђ炢��

�@�u���R�̂����݂��A����ł������������܂��v

�ƁA����܂������߂������܂��B

�@�����A�܂����ꂾ���ł͂��݂܂���B

�@�������́A��������̐̂���A���Ƃ̋߉q�ƂƐ[��������������܂����B

�@�����ŋ`���́A��������߉q�Ƃ̗{�q�ɂȂ�܂��B

�@�߉q�Ƃ́u�ߑ��v�Ƃ����`�����Ƃ��āA�������̐Ռp�ɂȂ�̂ł����B

�@�������邱�Ƃ��A�����̏㗬�K���̂�������ł����B

�@�����Ԃ�Ď��͂̂Ȃ��Ȃ������R�Ƃł����A�̂Ȃ���̊i�������́A���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@�l�̓����̒m��Ȃ��Ƃ���ŁA���͉^���͂��߂��Ă䂫�܂����B

�@���̐l���͏o���_���炵�āA�܂��̎҂̓s���������ŁA��������邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł��B

�@�o�c�͈���@�Ő������A���S���Ɠ����ɁA���̏��m�Ƃ��Ă̂��т����C�s�ɂ����܂����B

�@����̎q���䂦�A���͏Z�E�ɂȂ邱�Ƃ����܂��Ă��Ă��A�m�Ƃ��Ă̌o���́A���ׂĐg�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B����͂������āA�Ȃ܂₳�������Ƃł͂���܂���ł����B

�@�܂��A�L�����̒��̐��|���A�l�ɂ��������āA���ׂĂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�L���̂��������A�֏��̑|���A��̑��Ƃ�A�����t�W�߁c�c�A�ȂǂȂǁA�o�c�͂ق��̏��m�����Ƌ�ʂȂ��A�ꐶ�����ɂƂ߂܂����B

�@����ɁA�����݁A�܂�����A�������ԁA���C�����A�Ȃǂ��A���ׂď��m���������ŁA�s�����ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@�ق��̐l�������܂��Q�Ă��閾����������A�����N���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�~�̊������Ȃǂ͎葫����������ŁA�ɂ��Ɏv�킸���������Ȃ�܂��B

�@���������̂ق��ɁA�m�Ƃ��ĕK�v�Ȓm���\�\���o�����ڂ��A�w����܂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�o�c�͂����̏C�s�ɂ����āA�����̏Z�E�ɂӂ��킵����l�O�̑m�ցA�������Ă䂫�܂����B |

�ޗǂ̋������ɗa�����Ĉ�����`���i�o�c�����������j

|

�@�������ł͖��N�A���܂��čs����N���s���Ƃ������̂�����܂��B

�@�܂��A���������ɐV�N�̂��j��������A�������\����ɁA�������̏t���i�������j�_�Ђƍ����̍Ղ肪�s���܂��B

�@����@�s����i���傤�����j�B�ܓ��A�O�����i�������j�B�\�ܓ��A���ω��i�˂͂j�B

�@�O���O���A���̐ߋ��i�������j�B��\�������A�t�̔ފ��i�Ђ���j�B

�@�l�������A���߉��i���Ⴉ�j���܂̒a�����j���ԍՂ�A

�@�܌��ܓ��A�[���i���j�̐ߋ�B

�@���������A���[�i���Ȃ��j�Ղ�A�\�O������\�l���ɂ����āA᱗��~�i����ڂ�j�B

�@�㌎����A�d�z�i���傤�悤�j�̐ߋ�B��\�O���A�H�̔ފ݁B

�@�\���A���i�����j�͂炢�B

�@�ȏオ�A�����Ȃ��̂ł����B

�@�����̍���A�Ƃǂ�����Ȃ��s���̂��A�m���̑�ȂƂ߂ł����B

�@���̂悤�ɂ��āA�o�c�����R���Ă��炢�A��������\�]�N�̍Ό��������܂����B

�@�i�\�ܔN�i��ܘZ��j�A����@�̏Z�E���S���Ȃ�܂����B�\��ǂ���A�o�c��������āA�V�����Z�E�ƂȂ�܂����B

�@�N�͓�\�܍ł��B��R���Ђ����鍂�m�Ƃ��āA���łɂӂ��킵���ј\���A�g�ɂ��Ȃ��ς��߂Ă��܂����B

�@�������A���̂܂܂Ŕg�p�Ȃ������邩�ɂ݂����l���́A���ꂩ��O�N�̂̂��A�˔@��ς��Ă��܂����̂ł��B

�@�o�c���������ŁA�����i���イ�����j���������i�낭���j�ŁA���ꂼ��C�s�ɂ�������Ă��邠�������A�O�̑��E�ł́A���m�����̐��͂��߂��鑈�����A��ނ��ƂȂ��Â��Ă��܂����B

�@�Z��̌Z�ł�����\�O�㏫�R�̋`�P�́A����܂����R�Ƃ͖�����̖������������Ă��܂����B

�@���Ắu�Ԃ̌䏊�v�Ƃ�����ꂽ�����̉��~���A���܂͍r��͂ĂāA�������������ĉJ���肵�A�ǂ͂͂���A��q�͔j��A�����܊Ԃ��������݂ق������݂̂��߂Ȃ��肳�܂ƂȂ��Ă��܂����B

�@�낶�イ�G��������������A����������C�^�`���l������܂���Ă��܂��B

�@���̔p���̂Ȃ��ŁA�`�P�́A�킸���ȑ��߂̉Ɨ��ɂ����܂�A�܂�����炵�Ă��܂����B

�@�O�D���c���A���̋`�P���A�v���̂܂܂ɁA������Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���c�̉Ɨ��̈�l�A���i�v�G���A���̂����������ɐ��͂��̂��Ă��܂����B

�@�v�G�͌��X�g�����Ⴍ�A�ǂ��Ő��܂ꉽ�����Ă����̂��A�킩��Ȃ��j�ł����B

�@������ɁA�O�D�Ƃɂ����Ă���A�������ɓ��p���������߁A���ɑ�a���i�ޗnj��j�̑����R�i�������܁j�Ƃ����Ƃ���ɁA���h�ȏ�����܂��A�₪�Ă��̐��͂́A��l�̎O�D�Ƃ����̂��قǂɂȂ�܂����B

�@���c�̑��q�̋`���́A���C������ȐN�ł����B

�@�Ɨ��ɂ�����v�G�����肾���A��l���Ȃ�������ɂ��邱�ƂɁA���������ĂȂ�܂���B

�@�u���܂̂����ɁA�v�G�߂����܂��Ă��܂�Ȃ��ƁA��ςȂ��ƂɂȂ�v

�ƁA�s����������悤�ɂȂ�܂����B

�@�`���͖����ɁA�v�G�����̂͂��育�Ƃ��A�l���͂��߂܂����B�����A�v�G�ɂ���ʂ���͂���܂���B

�@�ނ͂����͂₭�A�`���̌v����@�m���܂����B

�@�u�����b�p�߂��A����炭�����^����������v

�@�v�G�́A�`���̑��߂̏������A�������܂����B�����āA�H���ɓł�����A�`�����E���܂����B

�@�Վ摧�q�Ɏ��Ȃ�āA���c�͌���������ȂقǁA�͂����Ƃ��܂����B���ꂢ�炢�Ƃ������́A�ނ͂܂�łӂʂ����悤�ɂȂ�A�܂��Ȃ��a�C�Ŏ���ł��܂��܂����B

�@���̂��ƁA�O�D�Ƃł́A�O�D�����i���傤���j�A�O�D���N�i�܂��₷�j�A��F���i����Ȃ�Ƃ��݂��j�̎O�l���A���k���ĕ������挈�߂邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���̎O�l���u�O�D�O�l�O�v�Ƃ�т܂��B

�@�������A���i�v�G�͂��łɁA���̎O�l�O�����A�����Ǝ��͂������킦�Ă��܂����B

�@���R�Ƃ̂��Ƃ��A�O�D�Ƃ̂��Ƃ��A�v�G�ɂ�������Ă͉����ł��܂���B

�@���ׂẮA�v�G�̎v���̂܂܂ɂȂ�܂����B

�@�ނ͎����̉��~�ւ��Y�J�Y�J���荞�݁A���ꂱ��Ƃ����ĂȎw�}�����܂����B

�@���R�̋`�P�́A�݂��߂ȕ�炵�����Ă�����̂́A�c���̋`����A���̋`���Ƃ������āA�E�C���m�b������l���ł����B

�@��������w����݁A�܂����p�̌m�Â���������܂���ł����B

�@���Ɍ����́A�ˌ��m�`�i���͂�ڂ��ł�j���t���ɁA�r���������܂����B

�@�����āA���͔ߊ�́A�����̓����A�����Ƃ��ɏ��R�Ƃ���ɂӂ��킵�����͂��A�����̎�Ɏ��߂����Ƃł����B

�@�O�D���c�̎����܁@���̂��߂̐�D�̋@��ƍl�����܂����B

�@���c�͑喼�ł�������A����Ȃ�ɗ�V���킫�܂��ł��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���i�v�G�͐���オ��҂ŁA����@�Ȃ������A���肿�炷���Ƃ���D���Ȓj�ł����B

�@���R�ɂ������āA���ɖ���疜�ȑԓx���Ƃ�A���̂��Ƃ��A�`�P�̓{����������Ă܂����B

�@�z�㍑�i�V�����j�̑喼�ł���㐙���M�́A���˂Ă���`�P�ɓ���Ă��܂����B

�@�����Ē��c��v�G���A���R���Ȃ�������ɂ��邳�܂��A��X�������Ƃ��Ǝv���Ă��܂����B

�@���s�֏o�Ă����@��ɁA���M�͐��X�݂̂₰���̂����������A�����̉��~��K��܂����B�����āA

�@�u���́A�����Ȃ�ꍇ�ł����R���܂̂��������������܂��B�ǂ����A���Ȃ�Ƃ��p�����\���t�����������v

�ƁA�����܂����B�z��A���Ă�����A���т��ю莆���悱���ẮA�`�P�����C�Â��Ă���܂����B

�@���c�����Ƃ��A�`�P�͖����ɁA���M�̂��ƂցA�g�҂�������܂����B

�@�u���悢��A���������S�������B���ẮA�R�����Ђ����āA�����ɂ��Ă��炢�����B�@���Ȃ��Ɨ͂����킹�āA����ȏ��i�v�G�ƁA�O�D�̎c�}�ǂ���ǂ��͂炢�A���R�̈Ќ���V���Ɏ��������Ɗ���Ă���v

�@�Ƃ��낪�A�v�G�̃X�p�C�̎҂��A�����Ǝ����̉��~�ɂ��͂��肱��ł����̂ł��B

�@���������v�G�́A���������O�D�O�l�O����яW�߂܂����B

�@�u�e�X�����A��厖�ł����邼�B�����̎�̎҂���̒m�点�ɂ��ƁA���R�́A�ӂƂǂ��Ȃ��Ƃ��A�������ł�����B

�@��炪�����b��������A����Ɛ������ł��Ȃ̂ɁA���̂��Ƃ�Y��āA�����̂������ȂǂƁA�S�����������͂Ȃ͂������ł͂Ȃ����v

�@�����܂��A���k���܂Ƃ܂�A

�u����ȋ`�P�́A�ގ����Ă��܂��I�v

�ƁA�������ƂɂȂ�܂����B

�@�i�\���N�i��ܘZ�܁j�܌��\����̖�A���i�v�G�ƎO�D�ܐl�O�͂ꂾ���āA���R�̂��Ƃ�K��܂����B

�@���ꂼ��̌R�����A���~�̎��͂��Ƃ肩���݂܂����B

�@�u���ɂ����k���������Ƃ������āA��ӂ��ɂ�������炸�A�܂��肱���܂����B

�@���R���܂ɁA���Ƃ���˂��������v

�@���̂��Ƃ����`�P�́A����

�@�u����͂��₵�����v

�ƁA�������܂����B�����ŁA��������������A

�@�u�p��������A�邪�����Ă��畷�����B����́A�����Q��䂦�A�������Ƃ͂ł��Ȃ��v

�ƁA�f���܂����B

�@�Ȃ�ƁA���i�E�O�D�̌R���͂����܂����߈ꉺ�A��������j��A���~�̂Ȃ��֍U�߂��݂܂����B

�@�`�P�̂킸���̉Ɨ������́A���ɂ��̂��邢�Ŗh���܂������A�����ɖ����łǂ��ɂ��Ȃ�܂���B

�@�`�P���A���܂͂���܂łƁA�������̌��i������j���Ƃ�悹�A�����̉̂������c���܂����B

�@���ꂩ��A���˂Ĉ������Ă����������ʂ��A�݂�����U�ߎ�̑O�ɂ����͂�����A�������������r���ӂ���āA������������G�����A�a��|���܂����B

�@����́A�����܂�������ł����B

�@�a���Ďa���Ďa��܂���A���C���i�������j�̂悤�ȕ���ɁA�������{�E�������R�Ƃɂ��A�܂�����قǂ̕����̒B�l�������̂��ƁA�݂�Ȑ���܂��܂����B

�@�����A���̋`�P���Ƃ��Ƃ����͂āA�v�킸���߂����Ƃ�����A����ő����͂���A���Ԃ��ɂ��낪����Ă��܂��܂����B�����āA

�@�u���O�I�I�v

�ƁA�����ԊԂ���������A���Ɠ��ł߂��Ⴍ����ɓ˂�������āA���܂݂�̂܂ܐ▽���܂����B

�@���̂��ƍU�ߎ�́A���~�ɉ����܂����B���̉Ύ��ŋ`�P�̕�e���߁A�����̏����������Ă����ɂ܂����B

�@�\�O�㏫�R���A���̂悤�ɂ��āA�Ɨ��̏O�̎�ɂ�����A��Ƃ̍Ŋ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�N�͂܂��O�\�ł����B

�@�v�G�͂��˂āA���̌�n���ɂ��Ă��A����˂��Ă��܂����B

�@�u���R�̒킽���������Â��Ă��܂�˂Ȃ�܂��B

�@�Ȃ܂��������Ă����ƁA�Z�̋w���Ƃ�ȂǂƁA���������ʂ��̂ł��Ȃ��v

�@�O�D�O�l�O���A����Ɉّ��͂���܂���B

�@�܂��߂��̎������ցA�v�G�̉Ɨ��̕��c�a��Ƃ����҂��A����Ă��܂����B

�@�u�Z��̌�g�ɁA��厖�������������܂����B���}�A�����ł��������v

�@���ۂ́A�������Ƃ��ǂ낫�A�����ɐg�d�x�����āA�O�l�̏]�҂�����A���������ł܂����B

�@��ʂ�̂Ȃ��A���т����ꏊ�ɂ������������Ƃ��A�ˑR�A���c�a��͓����ʂ��A

�@�u�����A���傤�������܂�I�v

�Ƃ����Ԃ�A���ۂɂ�����������܂����B

�@���ׂẮA�v�G�������v���������̂ł��B���ۂ́A�܂��\���ł����B

�@�u������l�A�ޗǂ̋������ɂ��A�Z�킪�����킢�v

�@�v�G�́A�o�c�������}�ɂ����Â������Ǝv���܂����B

�@�����A�������́A�߉q�Ƃ����߁A����Ƃ��W�̐[���A�R�����鎛�@�ł��B

�@�������o�c�́A�C�s�����������ۂƂ������A���łɏZ�E�ɂȂ��Ă��܂��B

�@��R�̎�ł���l���A�ނ�݂Ɏ�ɂ������Ƃ����ẮA�����ɋv�G�ł��A���Ƃ��Ɩʓ|�������肩�˂܂���B

�@�u�Ƃ肠�����A�o�c�߂������ʂ悤�ɁA���͂�����悤�B

�@���̂����ŁA�K���ȋ@��ɁA������������Ă��܂����Ƃ��v

�@�����l�����v�G�́A�����萨��ޗǂւ����ނ��܂����B

�@�@�@�@4�@�����̒E�o top

�@���a����������������@�́A���̓�����A�悤������ς��܂����B

�@�݂邩��ɕ��̂�邢�v�G�̉Ɨ����A���փY�J�Y�J�Ƃ����肱�݁A

�@�u��l�̖��߂ɂ��A�o�c�ǂ̂̂��g�������������肷��B�����ĂȐ^���́A�������������I�v

�ƁA�{��܂����B

�@�����āA���̗v���v�����A���͂�̕��������ł߂܂����B

�@�o�c�͂������āA���R�������A�ނ�̋��Ȃ��ɂ́A���̐l�X�Ƃ������Ƃ����ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�܂�Ŋċւ��ꂽ�̂Ƃ��Ȃ��ł��B

�@�o�c�͂����A������킩�����A�{���ɂ�����A���̉��������āA�njo�ɂ�������܂����B

�@���̖{���̂����O�ɂ��A�v�G�̉Ɨ��������A�撣���Ă��āA

�@�u�����ȖV���B���������A�@���̐��Ƃ���������B���n�n�n�n�c�c�v

�@�ȂǂƁA�������ɘb������A�����肵�Ă��܂����B

�@�ނ�̘b����A�o�c�́A�Z�̋`�P���E���ꂽ���ƁA��̎��ۂ��ǂ���瓯���^�������ǂ����炵�����Ƃ��A�m��܂����B

�@�������A�����m�����Ƃ��āA���܂̊o�c�ɂ́A�ǂ����邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�����̖��͂�߂��݂Ȃ���A�Z��̖������F�邱�Ƃ������A�Ȃ����邹�߂Ă��̋��{�ł����B

�@�����ĐS�̂Ȃ��ł́A

�@�u�����قǂȂ��A��l�̂��Ƃ�ǂ����ƂɂȂ�̂��v

�ƁA�o��������߂Ă��܂����B

�@�����������|�̂����ɁA�����������܂����B

�@�����A�o�c�̉^���͂܂����Ă��A���ꎩ�g�̂���Ȃ��Ƃ���ŁA�����n�߂��̂ł����B

�@�`�P���R�ɂ����Ă����Ɨ��ɁA�א쓡�F�Ƃ������m�����܂����B�܂��̖����A�א�H�ւƂ������܂��B

�@�ނɂ́A���i�v�G�̂������A�����������ĂȂ�܂���B

�@�u���Ƃ��Ă��A�v�G�߂�ގ����Ă�肽���B

�@����ɂ́A�o�c���܂����������āA�V�������R�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���R�݂�����A�Z�コ�܂̋w�����A�Ƃ������ƂɂȂ�A�����̑喼�������A�����Ɩ����ɂȂ�ł��낤�v

�@�����l�������F�́A���˂Đe�������Ԃ̈�F�����ɁA���̂��Ƃ����������܂����B

�@�������������Ɏ^�����āA

�@�u���̂��߂ɂ́A�܂����������ɁA�H��Ԃɂ�����Ă���o�c���܂��A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�ƁA�����܂����B

�@�܂��A��o���̏Z�E�ł���`�r�Ƃ����m���A�o�c�ɓ���āA���͂��邱�Ƃ���܂����B

�@������̍��A���i�v�G�́A�V�������R������ɂ��邩�ŁA����܂��O�D�O�l�O�ƁA���k���Ă��܂����B

�@�u���̎v���̂܂܂ɂȂ�悤�Ȓj���A���R�ɂ��悤�ł͂Ȃ����v

�@�ނ�̈ӌ��́A���̂��ƂŁA��v���܂����B

�@���āA�\��㏫�R�̋`���ɂ́A�`���i�悵�ȁj�Ƃ����킪���܂����B

�@���߁A�\�㏫�R�ł���`��̗{�q�ɂȂ�܂������A�ꂢ�ɂ���ĉƒ둈�c��������A���s�ɂ����Ȃ��Ȃ��āA���g���i�������j�����i�Ђ炵�܁j�Ƃ����Ƃ���ւ䂫�A�����ł��т������ɂ܂����B

�@���̋`�ۂɁA�`�h�i�悵�ЂŁj�Ƃ������q�����āA���̂Ƃ��A��\���ɂȂ��Ă��܂����B

�@�u���̋`�h���A���R�ɂ������ł͂Ȃ����v

�@�v�G�ƎO�D�O�l�O�̈ӌ��́A������v���܂����B

�@���̂��Ƃ�m���āA�א쓡�F�͋C���C�ł͂���܂���B

�@�u�`�h���܂����R�ɂȂ�����A�o�c���܂͂��悢������āA�ז��҂���������悤�B

�@�����Ȃ�����{���ɁA�������ԂȂ��Ȃ�B���͋}���悤���邼�v

�@���ɔ���i�ɂ��������Ă��A�o�c������������E�o�����悤�ƁA����������ӂ��܂����B

�@���̍��A�ēc�@���i��˂���������j�Ƃ�����҂��A�������ɏo���肵�Ă��܂����B

�@���ꂪ���X�A�E�C����l���ŁA���˂Ċo�c�Ƃ��e�����A���܂̐g�̂����ɓ���Ă��܂��B

�@���F�͂��̈�҂��A���Ԃɂ��킦�܂����B�����āA��������ƁA���������̈ӎu���A�`���Ă��炤���Ƃɂ����̂ł��B

�@�@���Ȃ�A���N�f�f�Ƃ������ڂŁA�o�c�ɋ߂Â����Ƃ��ł��܂����B

�@������A�o�c�̐g�̂�f�@�����@���́A�킴�Ɗ炢���ς��āA�����܂����B

�@�u����͑�ςł����B�������ł́A���C�Â��ɂȂ��Ă����ʂ�������܂��A�Ђǂ����N���Q���Ă����܂��B

�@�����A��������������ɁA�����݂ɂȂ�Ȃ�������܂���B

�@���ꂩ�玄���A���т��т��蓖�Ăɂ����������Ƃɂ��܂��v

�@���ꂩ��Ƃ������́A�@���͂��������������A�a����݂�Ƃ������ڂŁA�o�c�̕����ւ���Ă��܂����B

�@�����āA������A�߂��ɒN�����Ȃ����Ƃ��m���߂��ނ́A���Ɏv�������āA���F���炱�Ƃ������Ă���閧�����������܂����B

�@�u�o�c���܁A�悭���������������B

�@�Z�N�̋`�P���܂͎O�D�Ə��i�̘T�Ђ����{��ɂȂ�A�������R�Ƃ̐��͂��Ȃ��肽���ƁA����͂���͓w�͂�������܂����B

�@�Ƃ��낪�A���̂��Ƃ��t���݂������i�߂́A�O�D�O�l�O����������ŁA�`�P���܂��x�������ɂ��܂����B

�@�`�P���܂̂��Ŋ��́A�ߎS�̂���݂ł������܂����B

�@�����내�����œ|���ꂽ���̂��S�����v���܂��ƁA�����₲���O�ł������낤�ƁA���̂ӂ������C���������܂��B

�@�`�P���܂̂��̎��̂��̂��A�����ɂ������܂��B

�@���낤���ď������������̈�l���A�א쓡�F�ǂ̂̂Ƃ���ցA��������Ƃǂ��Ă��ꂽ�̂ł��v

�@�@���͂��������āA���F���炠���������A�`�o�̎��������o���܂����B

| �@�@�܌��J�i���݂���j�́@�I���܂��قƂƂ����@�@�@�킪����������@�_�̏�܂� |

�@���̐��ł͉��̖]�݂��Ƃ���ꂸ�A���O�̍Ŋ����Ƃ��˂Ȃ�Ȃ��������₵�����A�܂�ş��ݏo���Ă���悤�ȉ̂ł����B

�@����ɏ@���́A�����i���イ�����j�̎��ɂ��Ă��A���킵���b���܂����B

�@�u�������܂́A�{���ɁA���C�̂ǂ��ł������܂��B

�@���������m�Ȃ��A�v�G�̎g���̌��t���^�����Ȃ��炷�ɁA���ł����ɂȂ�܂����B

�@�O�l�̏]�҂��A�ꏏ�ɎE����܂����v

�@�o�c�̋��́A���ܓ{��ɂӂ邦�܂����B

�@�������i�낭���j�̏Z�E�ɂȂ邱�Ƃ�����ڕW�ɁA�Ђ�����C�s�ɂ͂���ł����\���̒�\�\����ɁA���̍߂��������̂ł��傤���B

���ׂẮA�v�G��̖�]�̋]���Ƃ��������܂���B

�@���������o�c�̊���A�����Ƃ݂߂āA�@���͈�i�Ɛ����Ђ��߁A��������i�ƔM�����߂āA�d��Ȍv���`���܂����B

�@�u�o�c���܁A���Ȃ����܂��A�����̌������Ђ��ɂȂ�A�������R�Ƃ̂���l�ł������܂��B

�@���R�̈ʂ𐳂������ׂ����l�́A���Ȃ����܂̂ق��ɁA��l�������܂���B

�@���łɁA�v�G�߂̖���́A���̈���@�ɂ������ł���܂��B

�@���̂܂܂�������ɍ��i���j���āA����҂���邨����ł������܂����B

�@�o�c���܁A�������Ȃ����܂��B���܂����A�������Ȃ����܂��B�א쓡�F�ǂ̂��A�����҂��Ă����܂��B

�@��F�����ǂ̂��A��o���̋`�r�i�������j���܂��A�����悤�ɁA�҂��Ă����܂��B

�@�o�c���܂��V�������R�ɂ���A�Z�N�̂���݂𐰂炷�ׂ��A�������ɂȂ�Ȃ�A�z��̏㐙���M���A�ߍ]�̘Z�p�����i���傤�Ă��j���A�������a�c�Ґ��i����܂��j���A�z�O�̒��q�`�i���A���̂ق������̑喼���A�������ɂ͂��Q����ɂ���������܂���B

�@�b��̕��c�M����A�����̐D�c�M���Ȃǂ��A���͂���ł���܂��傤�B

�@��������āA���i�v�G�ƎO�D�O�l�O���A�Z�N�ƒ�N�̋w���A���Ђ��Ђ��Ƃ肭�������܂��c�c�v

�@���̐��������A�o�c�̑̓��ɂ˂ނ��Ă��������̌����A�߂��߂������Ƃ�����ł��傤�B

�@�ނ͂������ɁA�����Ɛl�������Ȃ������Ƃ��A�^���ɍl���n�߂�悤�ɂȂ�܂����B

�u�o�c���܂��ǂ����A���̂��C���ɂȂ�ꂽ�悤�ł��B�����ЂƉ����ł����v

�@�@������m�炳�ꂽ���F�ⓡ���́A�����������ƁA���ŁA����ɂ��̌v����˂�͂��߂܂����B

�@�@���͂��ꂩ����A�f�@�Ƃ��������ŁA�����������т��іK��ẮA�閧�̘A���ɂ�����A�܂��o�c�ւ̐������Â��܂����B

�@���ɁA�o�c�͌��ӂ������߂܂����B

�@�`�P���E����ē��̂��A������\�����̖�̂��Ƃł��B

�@�o�c�̕a�C���A�@���̎蓖�̂��������đS�������Ƃ������ڂŁA�������ł́A�j���̉���s���Ă��܂����B

�@������ɂ��Ă��鏼�i�Ƃ̉Ɨ��������A����������܂����B

�@�ނ���܂��A�O�����Ƃ������ԁA���ɂ߂��܂܁A�ދ��������Ă��܂��B

�@�Ђ����Ԃ�̎��Ɋ��ŁA�͂߂��͂����Ă��܂��܂����B

�@�����āA�������ŁA���킢���������A�N���ނ��A���킢�Ȃ������Ԃ�Ă��܂����̂ł��B

�@���̎��ł����B�������̗��،˂������ƂЂ炫�܂����B

�@�����āA�����i������j�Ɋ������������l�̒j���A�p�������܂����B��l�͏@���A������l�͊o�c�ł��B

�@������̕��m�͂��Ƃ��A�������̑m�������̖ڂ��A���܂����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���ׂẮA�v��ǂ���ɁA�͂��т܂����B

�@�������Ċo�c�́A�l�̂Ƃ������\���̂��̓��܂ŁA�Z�݂Ȃꂽ���������A�i�v�Ɏ̂Ă��̂ł��B

�@�Â��铹���A��l�͂Ђ�����ɑ���܂����B

�@�Ă̖镗���A�قق��Ȃł܂��B��������A���ނ�ł́A���łɏH�̒����A�ɂ��₩�ɖ��͂��߂Ă��܂����B

�@�������A���܂͂���ɁA���������ނ���]�T������܂���B

�@���̖�̂����ɁA�t���R�������A�ɉꍑ�i�O�d���j��ѐA�i���݂��j���ʂ��āA�邪�����Ă���悤�₭�A�ߍ]���b��S�����i���Ԃ炢�j���ɂ���A�a�c�Ґ��̏�ɂ��ǂ���܂����B

�@�א쓡�F���A�킸���̎萨�������A��A�r���ő҂��Ă��܂����B

�@�������͎R�̂Ȃ����A�ЂƂ܂��g���Ђ��߂�ɂ͊��D�̏ꏊ�ł����B

�@�����āA�a�c�Ґ����A���łɓ��u�̈�l�Ƃ��āA���̌v��ɎQ�����Ă��܂����B

�@���̏�ɂ��āA�o�c�͂悤�₭���Ԃ�ɁA�g�̈��S���m���߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����ɁA����͔ނɂƂ��āA�V�����l���ւ̖�o�ł�����܂����B

�@���̐l���Ƃ́A�m�@�̐Â��Ȑ����Ɖ_�D�̂������̂���A���Ȃ܂������A�ҁX�����A�헐�̂��܂��ɐ����邱�Ƃł����B

�@�₪�āA��F�������A�������Ă��܂����B

�@�ꓯ�́A�o�c�̖����ƁA�v��̐������j�������ƁA���������A����̕��j�ɂ��āA���k���s���܂����B |

������̏��i�̉Ɨ�����������Ŗ��肱���Ă��邷���ɁA

��������E�o����`���i�o�c�j�Ƌ`���̎���̏@��

|

�@����������A�L�͂ȑ喼�������ɂ��킦�Ȃ������܂���B

�@�o�c�͂܂��A�����Ƃ�����ɂȂ肻���ȁA�㐙���M�ɂ��ĂāA�g�҂������邱�Ƃɂ��܂����B

�@�u���i�E�O�D��ɂ���āA�Z�̋`�P���E���ꂽ���Ƃ́A�܂��Ƃɖ��O�ł���B

�@�Z�͍Ō�܂ŁA�N�������Ȃ��𗊂�ɂ��Ă���ꂽ�B

�@���͌Z�̋w�����ׂ��A���܋ߍ]���a�c�ɐg���Ђ��߂Ă���B���Ȃ��̋��͂��A�S�������Ă���v

�@����ɁA�b��̕��c�M����A�����̐D�c�M����A�F���̓��ËM�v�ɂ����l�̎莆�𑗂�܂����B

�@���̍��A�o�c�̓��������Ƃ�m���āA���i�v�G�́A����Ăӂ��߂��܂����B

�@�u���̕��ǂ��́A��̉��̂��߂ɁA����������Ă����̂��I�v

�@���{�����ނ́A�������ɂ߂Ă����Ɨ��������A�͂���������t���܂������A�������A��̍Ղ�ł����B

�@�u���̂����́A����������A�`�h�����R�ɂ��Ȃ���Ȃ�ʂ킢�v

�@�v�G�́A�O�D�O�l�O�Ƃ͂����āA���̎��������������Ƃɂ��܂����B

�@����A����@�̏Z�E���A�铦�����Ă��܂����킯�ł�����A������������܂����B

�@�����Č��ǁA�߉q�Ƃ̎��̎q���̈�l���ނ����āA�o�c�̂��Ƃ������߂邱�Ƃɂ��܂����B

�@�a�c���̏�́A�R�̒��ɂ���܂��B�g���������ɂ͈��S�ł����A�V���ɍ��߂��邽�߂ɂ́A�ǂ��ɂ��s�ւł����B

�@���̔N�̏\�ꌎ�A�o�c�́A���F�E������ƂƂ��ɁA�����ߍ]���̖�F�S�ɂ���A��i�₶�܁j�Ƃ����Ƃ���ɂ���܂����B

�@����Ƃ��������̗̒n�ŁA�u������O�v�Ƃ���ꑰ���x�z���A�a�c���ƂƂ��ɁA�o�c�̖����ɂȂ邱�Ƃ���Ă��܂����B

�@���̖���̏�ŁA�o�c�́A�i�\��N�i��ܘZ�Z�j�̐������ނ����܂����B

�@�����āA���̔N�̓A�ނ͑m���̈ʂ����ĂāA�����ɕ��m�̐g���ƂȂ�A���O���A�u�����`�H�v�Ɖ��߂܂����B

�@�`�H�͂��ꂩ��A���s�̒���Ɏg�҂�������A�������シ��ƂƂ��ɁA�����������Ƃ̓���ɂȂ������Ƃ���܂����B

�@����ɁA���̋`���A�Z�̋`�P�����{���邽�߂̖@�v���A����ɂƂ�s�����Ƃɂ��܂����B

�@���łɁA�`��������ŏ\���N�B�`�P���E����Ă����N���A�����Ă��܂��B

�@�u������Z����A�ӂƂǂ��ȉƗ��ǂ��̂��߁A�߉^�̍Ŋ������Ƃ��ɂȂ����B

�@������A�����O�ł������낤�I�@����l�̂���݂��A����������āA���Ȃ炸���炵�Ă݂���B

�@�����āA����l�̂͂����Ȃ����������내�����A���������Ǝ������Ă݂���v

�@�`�H�́A�����S�ɂ������܂����B

�@����A���i�v�G��O�D�O�l�O���A����ɂ������āA���g�������Ă���`�h���A���̏��R�ɂ���䂦�A�����Ă��炢�����ƁA����܂�������ɉ^�����Ă��܂����B

�@�������āA��l�̏��R���҂���������h�̑喼�����̓������A�������ɍQ���������Ȃ��Ă䂫�܂����B

�@�����A���̌��ʁA�ǂ���̌��҂��A���̖]�݂��Ƃ��邱�Ƃ��e�Ղɂ��Ȃ��܂���B

�@����́A�ǂ���̑��̑喼�������A���ꂼ��̓����ŁA����܂��A���߂��Ƃ��������Ă�������ł��B

�@�`�h�̐w�c�ł́A���i�v�G�ƎO�D�O�l�O���A�����������Ă��܂��܂����B

�@�ނ�͋`�P���R��|�����Ƃœ����������̂́A���̂̂��A�v�G�̐��͂��苭���Ȃ��āA�O�l�O�̂ق��͂������낭����܂���B

�@���ɗ��҂͐�����A���ꂼ���ɂ������āA�L�͂ȑ喼�����𖡕��Ɉ�����܂����B

�@���̂������A�푈���n��܂����B

�@�O�D�O�l�O�̑��ɂ́A���䏇�c�A�����[�炪������A�v�G�̑��ɂ́A���R�����A�I�B�̍������i�˂��낶�j�̑m���Ȃǂ����āA���s�A�ے��i���������{�̖k���j�A�a���i�����݁����{�̓암�j�A��a�̏����ŁA���т��э��������Ђ낰�܂����B

�@���̂��߁A�ޗǂ̓��厛����ɂ܂�A�啧�a���S�Ă��Ă��܂��啧�̎Ă�������Ƃ�������������܂����B

�@���������̂������A�v�G�̑��������āA�O�D�O�l�O�̐��͂́A�ߋE�n������Ǖ�����邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���̑����̂��Ȃ��ɁA�����`�h�i�悵�ЂŁj�́A�\��ǂ��舢�g���i�������j���o�����A�ےÍ��x�c�i�Ƃ����{���Ύs�j�܂łłĂ��āA�����̕��厛�Ƃ����������A���̏h�ɂɂ����߂܂����B

�@���R�̐Ֆڑ������A���悢��}�����Ă��܂����B

�@�v�G�ƎO�l�O�������������Ă��邢�܂����A����̋`�H�ɂƂ��ẮA���s�֍U�߂����D�̋@��̂͂��ł����B

�@�Ƃ��낪�A������͂�����ŁA���X�v���ǂ���ɁA�v�悪�����݂܂���B

�@�ނ炪�����Ƃ����Ăɂ����㐙���M�́A�z�ォ��łĂ���Ȃ��̂ł����B

�@���傤�ǂ��̂Ƃ��A���M�́A���c�M���ƁA���c���̖k�����N�i�����₷�j��ɐ���Ă��邳�����イ�ł����B

�@���R�A���c�M���̂ق����A�`�H�̂�т����ɁA�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�`�H�́A�Ăї����֎g�҂�������A

�@�u����������A�����肵�āA���̎��Ƃɋ��͂��Ă��炢�����v

�ƁA�\����܂����B

�@�����A�㐙�ƕ��c�̐푈�́A�܂��܂�����̂����Ȍ���������݂����Ă��āA

�ǂ�����ȒP�ɕ����Ђ��킯�ɂ䂫�܂���B

�@���M����́A

�@�u���ׂĈ����̂́A���c�M���ł���܂��B�M���߂ɁA�킳����߂�悤�A�������������������B

�@�M��������ɏ]���Ȃ�A�����コ�܂̂��]�݂ɂ������Ƃ��ł��܂��v

�ƁA�Ԏ������܂����B

�@����A�M������ɁA

�@�u�㐙���M�����A�푈�̒��{�l�ł��B���M�߂���߂�Ƃ����Ȃ�A���͋��s�ցA�R���������ނ��܂��傤�v

�ƁA���Ă��܂����B

�@�ǂ���̑����A���肪�����̂��Ƃ����͂�A�����Ă��������ɁA�푈����߂悤�Ƃ��Ȃ��̂ł��B

�@�D�c�M�����܂��A���Z�i�݂́j�̍֓��`���i�悵���j�Ɛ푈���ŁA����܂��A�`�H�̂�т����ɉ����邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�`�H�́A�M���Ƌ`���̑o���֎g�҂����A����ɂ�������𖽂��܂������A�����������肵�Ȃ����Ƃ́A���M��M���̏ꍇ�Ɠ����ł����B

�@�`�H����������ɁA����������肩�����Ă��邤���ɁA�n���̋ߍ]�̂悤�����A���������Ȃ��Ă��܂����B

�@�Z�p�����i��������傤�Ă��j���A�O�D�O�l�O�ƁA�����ɓ��������̂ł��B

�@�������A������O�̂Ȃ��ɂ��A����Ɠ��ʂ�����̂�����܂����B

�@�O�D�O�l�O�̂ق��͑�����炸�A�`�h�����R�ɂ���ׂ������Â��Ă��܂��B

�@�ނ�ɂƂ��āA�`�H�͂���܂��̂ł����B�`�H�̐g�́A���ԂȂ��Ȃ�܂����B

�@�댯�������邽�߁A�א쓡�F���F�����́A�Ăы`�H���A���̓y�n����̂������Ƃɂ��܂����B

�@�Ƃ肠�����̍s����́A�ዷ���i���s�{�k���j�Ƃ��߂܂����B

�@�����ɂ́A�`�H�Ɛe�ʊW�ɂȂ�A���c�`���i�悵�Ƃ��j�̗̒n������������ł��B

�@��i�₵�܁j�ɂ��Ă���A�킸���\���������A�����Ă��܂���B

�@�@�@�@�@5�@���ӂ̓��X top

�@�i�\��N�i��ܘZ�Z�j����������A���łɏH���̐g�ɂ��ނ�G�߂ł����B

�@�`�H�A���F�A�����A�ق��Ɍ܁A�Z���̑��߂́A�����ȏM�ɂ̂��āA�[��̔��i���@�����ɂ킽��܂��B���������ɁA�����R�[�R�[�ƁA�����₢�Ă��܂����B

�@�`�H�͈�҂̎��ɁA���̋C�����������܂����B

�@�]���i�������j�ɗ���i�炭�͂��j���ā@�łɏD�i���ꂢ�j������

�@�ǏM�i�����イ�j���@�v���I�X�i�䂤�䂤�j

�@�V���i�Ă��j���܂��킪�����@�Ȃ����ނ��ۂ�

�@���͔����@���Ԑ��i�납�����j�̏H |

�@�����Ԃ�āA�����݂̌Ώ�ŁA���ꂢ�߂��ގ����B

�@���т����M�ɁA�����������B

�@�͂����ēV�́A���̎��̂��߂ɁA�K�����������Ă���邾�낤���B

�@���͂��������A���i�����j�̂�����A�H�̐��ʂ��Ƃ炵�Ă���B�\�\ |

�@�����Ƃ̓���Ƃ����Ȃ���A���̕��͂������ʐg�̂���ꂳ���A���̏��R�����Ɠ������A�`�H���܂��A�������v�����炳��邱�ƂɂȂ����̂ł��B

�@�`�H�ɂ́A�{���̕����Ƃ������̂��A��l�����Ȃ��̂ł��B

�@�Ƃɂ����A���̂ݒ��̂܂܂ŁA����������Ƃт����Ă��܂����B

�@�Z�̈�b�����邱�Ƃ͂��܂����A���X�킸���Ȑ��ɂ����܂���B�א쓡�F���F�������A����Ă��ǂ̉Ɨ����]���Ă��܂����A����ƂĂ������đ����Ȃ��A���̏o�̐����̏��i�v�G�ɑR�ł���킯������܂���B

�@���������āA�`�H���ړI���Ƃ��邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��A�ǂ����̋���ȑ喼���A�����Ɉ�����āA���̕��͂���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@�������A����͓����ɂ��̑喼�ɂ���āA�`�H�̂ق������p����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@��́A���ꂪ�����ŁA�������ȌR����݂��Ă����ł��傤���B

�@����ǂ������ɗ��p�����̂Ȃ�A���Ǖ���Z�Ɠ������ƂŁA�`�H�̐^�ӂɂ��ނ����ƂɂȂ�܂��B

�@�`�H�́A���̊댯���l���A

�@�u���͂����܂ł��A�喼�������������Ȃ��Ă݂���B

�@��ɁA�ނ�̈ӂ̂܂܂ɁA���p�����悤�ȏ��R�ɂ͂Ȃ�Ȃ����v

�ƁA�g���Ђ����߂܂����B

�@���̂��Ƃ��������邽�߂ɁA�`�H�̂����Ă��镐��Ƃ����A�����̓��]��������܂���B

�@�������ڂ�m�b�������ނ��A�喼�����̋���ȕ��͂ƁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����B

�@���āA�ዷ�ɂ��܂������A�������܂��A�ނ�ɂƂ��āA���Z�̒n�Ƃ͂Ȃ�܂���ł����B

�@���c�Ƃɓ��ւ��߂������āA�`�H�����𐢘b����ǂ���ł͂Ȃ���������ł��B

�@�ዷ�̂ƂȂ�́A�z�O���i���䌧�j�ŁA���q�`�i�̗̒n�ł����B���q���͗L�͂ȑ喼�̈�l�ł��B

�@�����ŋ`�H�́A�`�i�̂��ƂɁA�g�҂�������܂����B

�@�u���́A�Z�̋w�Ƃ��Ƃ��āA�����𐮂��Ă���B���Ђ��Ȃ��ɁA���͂��Ă��炢�����B

�@�Ƃ肠�����A���������z�O���Ɍ}������Ăق����v

�@�₪�āA�`�i����́A

�@�u�ǂ����A�����ł��������v

�Ƃ����A�Ԏ�������܂����B

�@�`�H�͊��ŁA�z�O���ɂ͂���܂����B��s�́A�`�i�̐��b�ŁA�։�̋������ɁA�Z�ނ��ƂƂȂ�܂����B

�@�`�H�ɂƂ��Ă��������A���������������ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�`�i�͔h��D���Ȑl���ŁA������~�����ɗ��h�ɂ����A�H�����ґ�Ȃ��̂�p�ӂ��܂����B

�@���������łĂ��炢�A�`�H�͂͂��߂āA�߂��܂ꂽ�����������邱�ƂɂȂ����̂ł��B

�@�����A�`�H�ɂƂ��āA���ꂾ���ł͖����ł��Ȃ��̂ł��B

�@���͖ړI�́A���s�ւ̂ڂ�A�Z�̂��Ƃ����ŁA�V�������R�ɂȂ邱�Ƃł��B

�@�����B������ɂ́A���q���̑�R�����������āA���i�v�G��������炰�Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�`�H�͂Ȃ�ǂ��A

�@�u����������A�R�����o�����Ă��炦�܂����B���s�֍U�߂��݁A�Z�̋w�������̂ł���v

�ƁA�`�i�ɗ��݂܂����B

�@�Ƃ��낪�A���̘b�ɂȂ�ƁA�`�i�͂��������A�ɂ�����܂���B

�@�u�������Ƃ��ł����A��炸�����ɂ́A�����Ƃ������̂��������܂��B�������炭�A���҂����������B

�@���Ȃ炸�����҂ɂ������Ƃ��A���������܂��v

�@���������ẮA�������O�Y�O�Y�Ɠ������ɂȂ�̂ł����B

�@�ǂ����`�i�ɂ́A���R���������ĂāA���s���������A�݂�����V���ɍ��߂�����͎҂ɂȂ낤�Ƃ����A��������S���Ȃ������̂ł����B

�@�ނ͂����A�����̗̍����܂���A���̂Ȃ��Ō��͂��ӂ邤���Ƃ��������A�l���Ă��܂���ł����B

�@�`�i�͂������ɁA�`�H��D�����Ă���܂��B

�@�ނ͂₪�āA�������ӂ���Z��ł���A������J�̏�ɁA�V�������h�ȕ����������炦�A������邩��`�H���ڂ��܂����B

�@�����āA���т��щ�������您������A�|�l�����ʼn̂�x����݂��Ă��ꂽ��A�T�[�r�X�ɂƂ߂܂����B

�@�������`�H�ɂƂ��āA������ґ�Ȗ����������邾���Ȃ�A�����킴�킴�댯���������A�������̒n�ʂ����Ă�K�v�ȂǂȂ������̂ł��B

�@�ނ͂��肩�����A�`�i�ɁA

�@�u���s�ցA�����䂫�����B���͂��Ă���B���ЁA���̂ށB�R����݂��Ă���v

�ƁA�����܂����B

�@�����A���̂���̘b�ƂȂ�ƁA�`�i�͂�������炸�A�����Ă���܂���B

�@�`�H�͂������ɁA������͂��߂܂����B

�@�₫���������C���ł́A���������̉�����A�ŋ����̂��x����A�S���y��������܂���B

�@�א쓡�F��A��F�����ɂƂ��Ă��A�������Ƃł��B�ނ��������݂ẮA�`�i�ɂ������A

�@�u����������A��l�̂��]�݂��A���Ȃ��Ă�������v

�ƁA�\����Ă��܂����B

�@�������A�`�i�͎�グ�܂���B������肩�A����Ƃ��������b���A������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����āA�s�����ȑԓx���A�I���ɂ݂��͂��߂܂����B

�@�i�\�\�N�́A����Ȃ��肳�܂̂܂܁B�����Ă䂫�܂����B

�@�`�H���A��������E�o�����̂��A�i�\���N�i��ܘZ�܁j�̉Ă̂��Ƃł����B

�@����N�̋�����A���i���킽���āA�ዷ���ւ䂫�A����ɂ��̏H�A�z�O���ւ���܂����B

�@���ꂩ���N���܂�Ƃ������́A�Ȃ��Ȃ����ׂ��Ȃ��A�C���C�����Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@�����āA�i�\�\��N���A�ނ����܂����B

�@���̔N�̓A�`�H�ɂƂ��āA�Ђǂ��Ռ��������鎖����������܂����B

�@�l������łĂ��āA�x�c�i�Ƃj�̕��厛�i�ӂ��j�ɂ��Ă������Ă��������`�h�ɁA���삪���Α叫�R�̈ʂ����������̂ł��B

�@�\�l�㏫�R�́A�`�h�ɂ��܂����̂ł����B

�@�`�H�͌����������A���F�ⓡ�����A����t���܂����B

�@�u����͈�̑S�́A�ǂ��������ƂȂ̂��I

�@�Z�̂��Ƃ����ׂ��g�͂ǂ�����ǂ��݂Ă��A���̎��������ĂȂ��͂����B

�@���́A���̕������̌��t��M�p���A�K���̎v���ŁA�����������Ƃɂ����B

�@��������A�����̑喼�������A�����ɂ������ɂ�������ƁA���̕������͂����Ă����ł͂Ȃ����B

�@�Ƃ��낪�A�ǂ����B���̂��肳�܂́I

�@���̂��߂ɁA���͂��Ă����喼�́A������l������Ȃ��B

�@�������̂͂Ăɂ܂�܂ƁA�`�h�ɕ@����������Ă��܂����B�������A�Ƃ������ł͂Ȃ����B

�@�g�̂قǂ��炸�̐������V�傪�A���R�̈ʂɂ�������A��S�Ƃǂ��̌��Ԃɂ̂����āA��邱�ƂȂ����ƁA�����̂��ǂ����Ƃ́A�p���炵���悢�Ƃ��낾�B

�@���Ԃ̐l�Ԃ́A�������Ă��悤���v

�@�`�H�Ƌ`�h�́A���Ƃ��ɂ�����܂��B

�@�������A�������ł��������`�H�ƁA�l���Ő��܂ꂽ�`�h�Ƃ́A�܂���������Ƃ�����܂���B

�@���e�̏�ȂNJ�����ꂸ�A���̂��n�ʂ����ǂ肵���z�߂��ƁA�����݂������킢�Ă��܂����B

�@�`�F�i�ӂ������j�A�������A���͑S���A�����v���ł��܂����B

�@�ނ�ɂƂ��Ă��A����́A�s������܂�Ȃ����̂ł��B

�@���ꂾ���ɓ�l�̗���́A�炢�Ƃ���ł����B

�@�����A�����m���Ă��m�炸���A���q�`�i�͑�����炸�A���������悤�Ƃ��܂���B

�@���̔N�̎l���A�`�H�͖��O�̎����A�u�`���v�Ɖ��߂܂����B

�@�H�Ƃ����G�߂́A�����ɂނ����Ă䂫�A���݂̂Ȍ͂�͂Ă�Ƃ��ł��B

�@�V�����l�����J��̂ɁA�ӂ��킵���Ȃ��悤�Ɋ������܂����B

�@�C������V���A���H���J�����Ƃ������ӂ��A����ɂ�莦��������ł����B

�@�u���q�`�i�A���̂ނɂ��炸�I�v

�@���ɋ`���͂��т�����炵�A���F�ⓡ���Ƒ��k�̂����A�Ăя㐙���M�̂��ƂցA�g�҂�������܂����B

�@�������x�Ȃ炸�A��x�A�O�x�ƁA���킵�܂����B

�@�Ƃ��낪�A������܂��A���҂͂���ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@���肩��A���M�̉Ɨ��̖{���ɒ��i�����Ȃ��j�Ƃ����������A���c�M���ɂ����̂�����A�d�����������Ă����̂ł��B

�@���M�́A���̓����ɂ����肫���Ă��āA�`���̗��݂ɉ����邱�ƂȂǁA����ł��Ȃ����肳�܂ł����B

�@�`���́A�Ȃ�ƍ��x�͒����̖ї����A�i��������ƂȂ�j�ɁA���������̂ނ��Ƃɂ��܂����B

�@�������A���܂��A�R�A�n���ɐ��͂��ӂ邤��q���i���܂����j�Ƃ̐킢�ɂ�������āA�R����݂��Ă͂���܂���ł����B

�@�`���ɂƂ��ẮA�������܂�Ȃ������ł����B

�@�Ƃ��낪�A�S���v���������ʂƂ��납��A�����Ђ炯�邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���傤�ǂ��̍��A��l�̐l�i���₵����ʕ������A�V�������q�ƂɁA�������������܂����B

�@���̖��O���A���q�\���q���G�Ƃ����܂��B

�@�u���͂��āA���Z�̗̎�̍֓������i�������j�ǂ̂ɁA�����Ă���܂����B

�@�����������ǂ͕̂����Ƃ��ė���Ȃ��A�ꍑ���x�z���邾���̔\�͂�����܂���B

�@���͌���������āA���Z���͂Ȃ�A��������������Ă������A���̒��q�ƂɁA�d�����邱�ƂɂȂ������̂ł��v

�@�ނ́A�����̐g�̏���A���̂悤�ɘb���܂����B

�@�א쓡�F�ƌ��G�Ƃ́A��ϋC�������āA�e�F�ɂȂ�܂����B���F�́A�a�̂����傤���ł��B

�@���G�͓��F����A�a�̂��Ȃ炤���ƂɂȂ�A��l�̂������́A�܂��܂��[�܂�܂����B

�@����Ƃ��A���F�́A�ӂƁA�{�S�����炵�܂����B

�@�u���́A�Ƃ����݂����������Ă��܂��āA����Ȃ��ł��܂��B

�@���łɂ����m���Ǝv���܂����A���̏�ɐg���悹�Ă����鑫���`�����܂́A�O���R�̒�N�ŁA���̏��R�ɂȂ�ׂ����l�ł��B

�@���́A�`�����܂����������āA�������R�Ƃ��ċ����邱�ƂɁA�����Ƃ��Ă̐l���������܂����B

�@�ޗǂ̋������ɂ���ꂽ�`�����܂��A�E�o�������̂́A���ł��B

�@�Ƃ��낪�A���̂��Ƃ́A���������A���܂��䂩�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@����ł͂܂�ŁA�`�����܂����܂����Ɠ����ł���A�������荢��͂ĂĂ���܂��v

�@���G�͂�����āA���炭�����ƍl������ł��܂������A�ˑR�A��������āA

�@�u�������A����Ȃ�A�܂��Ƃɂ悢�v�Ă��������܂����I�v

�@�ƁA�����܂����B

�@�u�ȂɁA�悢�v�Ăł��Ɓ\�\����͂܂��Ƃł����I�@���āA�ǂ̂悤�ȁ\�\���Ђ��ЁA�����������������v

�@���F�̐����A�����킸�����Ȃ�܂��B

�@���G�́A������V�b�Ɛ����Ă���A�b���o���܂����B

�@�u���Ȃ��������m�̂Ƃ���A����V���͖��̂��Ƃ��݂���A�ǂ��̒n���ł��A�푈�������܂���B

�@�قƂ�ǂ̑喼�́A�����̗̒n����邱�ƂƁA�ߗׂ̓y�n��D�����Ƃ����ŁA���ɂ��̋����ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ނ�ɂ́A�ق��̂��Ƃ́A�����l�����Ȃ���Ԃł��B

�@�̒n�����Ƃɂ��āA�͂��Ƌ��s�܂ŁA��R�����A��Ă̂ڂ낤�Ƃ����E�C����喼�ȂǁA�߂����ɂ���͂�������܂���B

�@�����A�����ɂ�������l�����A���������C�S�ɂ��ӂꂽ�喼�����邱�Ƃ��A���͕����Ă���܂��v

�@�u�{���ł����I�@���āA���̈�l�Ƃ́A��́A����ł��H�v

�@�u�����̐D�c�M���ł���v

�@���̂Ƃ���A���F�́A������Ȋ�����܂����B

�@�u�ȂɁA�D�c�M���ł��ƁA�\�\����A����͂��������A�ԈႢ�ł��傤�v

�@�u�Ȃ��ł����v

�@�u����ł��B���͌��G�ǂ̂ɂ�����܂ł��Ȃ��A�����ɐD�c�M���ւ����������߂����Ƃ�����̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A�M���͉��̂���̂Ƃ����āA�R���������܂���ł����v

�@�u����́A������̂��Ƃł����v

�@�u���悤�A���N�ł����B�コ�܂��A�ߍ]�̖�i�₵�܁j�ɂ���ꂽ�Ƃ��ł�������\�\�v

�@����������G�́A�������܂����B

�@�u���F�ǂ́A���S�z����܂���B���N�ƌ��݂Ƃł́A�M���ǂ̗̂��ꂪ�A�傫��������Ă���̂ł��B

�@���N�̐M���ǂ̂́A���Z�̍֓��Ƃƍ���̂��Ȃ��ŁA������Ȃ�ł����̎��ɂ́A�ނ�ł����ł��傤�B

�@�������A���܂͂������Ă��܂��B

�@�M���ǂ̂͂��łɁA���Z�������x�z���ɂ����߁A���ɐ��͂��̂���@������������Ă���Ƃ���ł��B

�@�܂��ɐ�D�̋@��Ƃ����ׂ��ł��B�M���ǂ̂������ƁA���Ȃ������̗��݂ɁA�����Ă����ł��傤�B

�@�`�����܂��炶�������A����ł݂��邱�Ƃł��B�A���ЁA�����Ȃ����v

�@������āA���F�̊�ɁA���C����݂�����܂����B

�@�u���G�ǂ́A���Ƃ��ǂ����Ƃ��A�����Ă��������āA���ӂ̌��t������܂���B

�@�����������̂��Ƃ��A�コ�܂ɐ\�グ�܂��v

�@�����A���G�́A�������ɏ��āA

�@�u�����A�����������ɂ͂���т܂���B���͂����Ȃ邱�Ƃ��A�����g�̂��߂ł�����̂ł�����c�c�v

�Ƃ����܂����B

�@�@�@�@�@�@6�@��������̏\�ܑ㏫�R�̍���

top

�@�u�͂āA���Ƃ����܂����H�@���Ȃ������g�̂��߂Ƃ́A�ǂ������Ӗ��ł����H�v

�@���F�́A�����˂܂����B���G�́A

�@�u����ł��\�\�v

�ƁA���������Ђ������ŁA���͂��߂܂����B

�@�u���͂���܂ŁA�{���Ɏ������M�����Ďd���邱�Ƃ̂ł���喼���A�������Â��Ă��܂����B

�@���̐l�̂��߂Ȃ�A�����̂ĂĂ��������Ȃ��ƁA�����v�����Ƃ̂ł����l���A�K���ɋ��߂܂����B

�@�֓������i�������j�ǂ̂́A�S�����߂ŁA���q�`�i�i�悵�����j�ǂ̂Ȃ�ƁA���͊��҂��A�z�O�܂ł����̂ł��B

�@�Ƃ��낪���ۂɎd���Ă݂āA����܂��A���҂͂���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@���낢�낤�킳�����������ɁA�D�c�M���ǂ̂����́A���̎��̊�]�ɂ҂�����̐l�̂悤�ł��B

�@�����Ŏ��́A���̋@����̂������A�`�����܂̎g�҂Ƃ����g���ŁA�M���ǂ̂ɂ����Ă݂����̂ł��B

�@�M���ǂ̂̐l�i���A���ۂɊm���߂Ă݂āA�����̌��f�������߂����ƁA����Ă���̂ł���v

�ƁA���ɖ{�S�����������܂����B

�@���F�̘b���������`���́A�����M���ɁA�莆�������܂����B

�@������������������G�́A�����ɉz�O������A�������ւ����ނ��܂����B

�@�M���͂��܂���Z�����A���S�Ȏx�z���ɂ����A�ɐV��������������Ă��܂����B

�@�M���̂��Ƃ���A�`���̂���z�O�ցA�ԓ��̎g�҂������̂́A���ꂩ��قǂȂ��̂��Ƃł��B

�@�u�����݂Ȃ��ꂽ���ƁA���]�݂ǂ���ɂ������܂��傤�B�Ƃ肠�����A�����ւ��������������B

�@���̂����ŁA�M���݂����炨�����A���s�ւ̂ڂ肽���Ǝv���܂��v

�@�`���ɂƂ��āA�܂��ɑ҂��ɑ҂����Ԏ��ł����B

�@�S���̑喼�̂����ŁA�M�����܂������ɁA�`���̊��҂ɂ������Ă���܂����B

�@�������͑S������Ȃ��ƂɁA���̐M�������A�S���̑喼�̂����ŁA�`���̉��l���A���͒N�����F�߂Ă��Ȃ������̂ł����B

�@���̍��A�ق��̑喼�����́A���Ƃ��Ƃ��A

�@�u���R�Ƃ́A�����Ƃ̎q�����Ȃ���̂��v

�ƁA�M���Ă��܂����B

�@�����ɂ����Ԃ�悤�Ƃ��A�����Ƃ��̂��������{�͂Ȃ����̂ƍl���A�����������݂����珫�R�ɂȂ邱�ƂȂǁA�v�����т����Ȃ������̂ł��B

�@�㐙���M���A���c�M�����A�ї����A���A���q�`�i���A���̓_�Ă͓����ł����B

�@������肩�A���R������قǂȂ�������ɂ������i�v�G�ł������A���̏��R�ɂ́A�����Ƃ̋`�h�������ł��܂����B

�@�@�Ƃ��낪�M�������́A�������Ă��܂����B

�@�u�������{���́A�������R���̂ƁA�o�J�o�J�����ɂ��قǂ�����B

�@���R�Ƃ́A���m�̂Ȃ��ŁA��ԋ����҂��Ȃ�ɂ��܂��Ă���̂��B

�@�����Ȃ��Ȃ����z�́A�������낤�ƁA�k�����낤�ƁA�������낤�ƁA���͂⏫�R�̎��i�͂Ȃ��Ȃ�B

�@����Ȗ��{�́A�Ԃ�Ă��܂������̂��v

�@�M���͂��������M�O�̎����傾�����̂ł��B�ނ́A�V���̌`�����݂܂킵�āA

�@�u�����͂��łɁA���܂�ɂ��キ�Ȃ肷���Ă���B���͂⏫�R�̎��i�ȂǁA������ۂ�����������̂��B

�@�O�̏��R�̒킾����Ƃ������R�ŁA���̏��R�ɂȂ肽���ȂǂƂ́A�������������͂Ȃ͂������킢�v

�ƁA�v���܂����B

�@�`���̗��݂ȂǁA�M���ɂƂ��Ă͐g�̂قǒm�炸�̂��킲�ƂƓ����ł��B

�@����ǂ������ɁA�M���͂����ꂽ�헪�Ƃł����B

�@�u���͂����v���Ă��Ă��A�ق��̑喼�ǂ��́A�����v���Ă��܂��B

�@�`�������R�ɂ��邱�Ƃ����������A�ƐM���Ă���z�������B

�@���������āA�����`���������A���������A���́A���̂�邱�Ƃɕ��傪�����Ȃ��Ȃ�B

�@��낵���A�`�������̂����A�Ă��Ă��Ă��ɗ��p���Ă�낤�B

�@���̂����ł�����A�����g�̎�ŁA�V�������{�������Ă��v

�@�M���͖����ɂ����l���āA�`���Ɏ�������ׂ̂��̂ł����B

�@����A�`���Ƃ����ǂ��A�������Ă���͂ǂ̂��l�D���ł͂���܂���B

�@����Z�����̐������܂��݂āA�ނ͔ނȂ�ɁA�喼�����̐M�p�ł��Ȃ����Ƃ��A�����ƌ������Ă��܂��B

�@����ɁA���������łĈȗ��̋�J����ŁA�V���̏�ɂ��āA�Ȃɂقǂ��̒m����g�ɂ��Ă��܂����B

�@�u��S�Ƃǂ����A�����ɐM���Ă͂Ȃ�ʁB

�@�����A���̂��˂Ă̔ߊ��B�����邽�߁A�喼�����𗘗p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̎�͂��߂��A�D�c�M���Ȃ̂��v

�@�ނ��܂��A�S�������Ɋ�����Ƃ��낪����܂����B

�@�������ċ`���ƐM���́A�\�ʂ��������ɑ���h�������A���S�ł͎����̖�]�̎����ɗ��p���Ă�낤�ƁA�����ނ��������ʂɂȂ�܂����B

�@�ǂ��炪���̂��ƂɁA�͂����Đ�������ł��傤���B

�@�����܂����m�b����ׂ��A�͂��܂邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�i�\�\��N�i��ܘZ���j�����\�O���A�`���͉z�O�������ƂɁA�ւނ����܂��B

�@���q�`�i�́A�ꑰ�������A��āA���₤�₵���������������܂����B�ނ́A���S�ŁA

�@�u�����A����ň��S���B����ɂłĂ����Ă��炦���킢�v�ƁA���ł��܂����B

�@�����͂����A���̂Ƃ��`�����M���𗊂�A�M���̌R�������s�ֈ����ꂽ���Ƃ��A���ꂩ��Z�N�̂̂��A���q�Ƃ̖ŖS���܂˂������ɂȂ����̂ł����B

�@�`���̈�s�͓r���ŋߍ]���ɔ��܂�A��䒷�����犽�҂���܂����B

�@�����ē������̓�\�ܓ��A���Ɋ֓������܂����B

�@�M���́A�ꑰ�ƉƗ��������Ђ��]���A���₤�₵����s���}���܂����B

�@���łɁA�������i����������j�Ƃ��������A�`���̏h�ɂɗp�ӂ���Ă��܂����B

�@�Ȃ�����������A�̈�t��ŁA�`���ƐM���̑Ζʂ��s���܂����B

�@�`���͎O�\��A�M���͎O�\�܍ł����B

�@�M���͋`��������ɂ���点�A���̑O�œ��������A�b���Ƃ��ė���Ƃ�܂����B�����Ƃ����̂Ȃ��ł́A

�@�u���ꂪ�A���͂̂قǂ��킫�܂����ɁA���R�ɂȂ肽�����Ă���Ƃ����j���B

�@�����������Ă̖݂݂����ȁA�u���u�������������ȁv

�ƁA�͂₭�����������Ă����̂ł��B |

�̈�t��ɋ`���i���ʁj���}���A���₤�₵�����A������M���i��O�j�B���ꂩ���l�̒m�b��ׂ��n�܂�B

|

�@���ꂩ����A�M���͂��Ⴍ���Ⴍ�ƁA���s�֏o�w����p�ӂ𐮂��܂����B

�@���̍��A���s�ł́A���i�v�G����������炸�撣���āA�O�D�O�l�O�Ƒ������蒇���肵������A�J�Ԃ��Ă��܂����B

�@���狞�s�܂ŁA���̓r���ɗ̒n�����܂��鍋�������̂����ɂ��A�M���ɔ�����҂����Ȃ�����܂���B

�@�`���������A���ΐ��͂������炵�Ă䂭���߂ɂ́A���������̕��͂��A�����Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@�������ċ㌎�����A�M���͋`���ƂƂ��ɁA�����O�����������R���Ђ����āA���o�����܂����B

�@���łɐM���́A���ꂾ���̑啺�͂�����������قǁA���͂������킦�Ă��܂����B

�@����͂܂��ƂɁA�Е����X����s�R�ł����B

�@�O�D�O�l�O�ɒʂ��Ă����A�ߍ]�̘Z�p�����i����������傤�Ă��j�́A�M���̏o�������܂����悤�Ƃ��܂������A�����܂���R����Ă��܂��܂����B

�@���̂ق��̍����������A���邢�͐킢�����ǂ�ō~�Q���A���邢�͐�킸���ē�������A�M���̌R���́A���Ȃ��疳�l�̖���䂭���Ƃ��A�㌎��\�Z���ɂ́A���s�ɓ������܂����B

�@�`���͐������i����݂��ł�j�ɁA�M���͓����i�Ƃ����j�ɁA���ꂼ��w�c�����܂��܂����B

�@�������H�Җ[�i����ӂ��j�Ƃ������Ƃ��A��������������\���ĖK��A�`���A�M���̈�s�����}����Ƃ����A���A���s���܂����B

�@�M���́A�S�R�ɂ������A

�@�u����A���ƏO�����߁A���Ƃ̐l�X�ɂ������Ă��A��������������͂��炢�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���D��\�s���s�����҂́A�������Ɏ��Y�ɏ�����v

�Ƃ������߂��܂����B

�@���s�̐l�X�́A�M���̌R���̋K���̂悢���ƂɁA�݂�Ȋ��S���܂����B

�@�O�D�O�l�O�͏��߁A���͂őR���悤�Ƃ��܂������A�S�����ɂȂ�܂���B

�@�ߋE�n����т́A�����܂��M���Ɏx�z����邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���������A�\�l�㏫�R�̋`�h���A�a�����܂����B

�@�����̈������ł����ł��āA����ꂵ�݂ʂ����������̎��ł����B

�@�Җ]�̏��R�ɂȂ������̂́A���̊��Ԃ͂������̔��������炸�ɂ����܂���B

�@�������x�c�i���Ύs�j�܂ł������̂́A���ꂩ�炠�Ƃ́A���i�v�G�ƎO�D�O�l�O�̓��ւ��߂̂��߁A���s�i�ނ��Ƃ��ł��܂���B

�@���s���{���̎������{�̏��R�ł���Ȃ���A�Ƃ��Ƃ����̒n���A������ӂނ��Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�\���\�����B����́A�`�����A���̐��Α叫�R�ɔC�����܂����B

�@��������̏\�ܑ㏫�R�̎����ł����B�`���̖����A���ɂ��Ȃ���ꂽ�̂ł��B

�@���i�v�G�̖�����̂���邽�߁A�ēc�@���ɂƂ��Ȃ��āA�����������Ƃɂ��Ă���A�O�N�ƎO�����������Ă��܂����B

�@�`���́A�{�����i�ق����j�Ƃ������ɁA�Z���������܂����B�����āA���������A�M�����܂˂��A

�@�u��������ׂāA�M���ǂ̂̂������ł��邼�B

�@����̂��邵�ɁA�M���ǂ̂��A�����R�ɂ��悤�B���ꂩ����A���ЁA���ɋ��͂��Ă��炢�����v

�ƁA�����܂����B�Ƃ��낪�A��������M���́A�j�����Ə��āA

�@�u���������ł����A���͓c�Ɏ҂̂��Ƃ䂦�A�����R�ȂǂƂ�������́A����Ƃ܂�܂��ʁB

�@����܂łǂ���ŁA���������ł��v

�ƁA�����܂����B

�@�܂�A�`���̂��������̍D�ӂ��A�f������̂ł��B�����āA���̂Ȃ��ł́A

�@�u���������R���A�o�J�o�J�����B����Ȗ��O��������Ă��A�ꕶ�̓��ɂ��Ȃ�ʂ킢�B

�@�`���͂�������āA����������肾�낤���A�ǂ������A�������܂ł��A�����Ȃ�ɂ͂Ȃ�B

�@���낻�뉴���g�̎�ŁA�V�������{������d���ɂƂ肩����Ƃ��悤�����v

�ƁA�l���Ă����̂ł����B

�@���ꂩ��قǂȂ��A���i�v�G���A�M���̂��ƂցA�~�Q��\���o�Ă��܂����B

�@�M���̑�R�ƁA���̓��X���邠�肳�܂��݂��ނ́A

�@�u����ł́A�ƂĂ��A�����ڂ��Ȃ��킢�v

�ƁA�v�����̂ł��B

�@���X�A�v�G�́A���ڂ̂Ȃ����ƂŒm��ꂽ�j�ł��B

�@������Ƃ킩�����푈�ȂǁA��ɂ��͂�������܂���B

�@����Ȃ��Ƃ����A�M���̋@�����Ƃ��āA���܂��`�ɂ�������ق������Ă���ƁA�����ƌv�Z�����̂ł����B

�@�`���́A���̂��Ƃ�m���A

�@�u�v�G�����A�킪�Z�ƒ���E���A���̐������˂�����Ɉ��l�ł���B����������ĂȂ���̂��I

�@���ɂ��Ă��A��������ʂ��B���R�̖��ɂ����āA���Y���Ă��܂��v

�ƁA�����т܂����B�Ƃ��낪�A�M���́A

�@�u�����A�����܂���ȁB�Z���E�����́A����ǂ������̂Ƃ����܂��̂́A�܂�l�̎���ɂ����܂��ʁB

�@���Ȃ����܂́A���܂�V���̏��R�Ƃł͂���܂��B

�@���R������̂́A���ׂĕ������A�@�����₯�̗���ōl���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��ʁB

�@�l�̂���݂ȂǁA�����ɂ��ĂȂ���\�\�v

�Ƃ������A���ǁA�v�G�̐����������܂����B

�@������肩�A��a��������܂łǂ���A�v�G�̗̒n�Ƃ��āA�F�߂邱�Ƃɂ��܂����B

�@�������邱�ƂŁA�M����

�@�u���i�v�G�Ƃ����z�́A�����̗��v�ɂ����Ȃ�Ȃ�A�ǂ����ւł�����Ԓj���B

�@���������z�ɂ́A���������z�Ƃ��Ă̎g����������B

�@���܂̂Ƃ���A�������Ă����āA�Ȃɂ��̂Ƃ��ɁA���p���Ă�낤�v

�ƁA�l�����̂ł����B

�@�����A�`���̖ڕW�̂ЂƂ́A���i�v�G���Ƃɂ���܂����B

�@���s�̎������A�������ŕ����Ă��炢�A�Z�ƒ�̋w���Ƃ邱�Ƃ��A�ނ͈������Ƃ��Y��Ă͂��܂���B

�@�Ƃ��낪�A���̐�D�̋@��������܁A�M���������W�Q�������ƂɂȂ�܂��B

�@�`���ƐM���̂������ɁA�ӌ��̑Η����ł͂��߂܂����B

�@�Ƃ������A���̂悤�ɂ��āA�`���ɂƂ��ĖY����ʉi�\�\��N�́A���Ă䂫�܂����B

�@�����āA������\��N�i��ܘZ��j�A����������������A�g�p��������܂����B

�@�@�@�@�@�@7�@�D�c�M���ƑΗ� top

�@�i�\�\��N�́A�`���ɂƂ��āA�O��̐��Α叫�R�̈ʂɂ��A�ŏ��̐V�N�ł����B

�@�߂ł������܂��A�ЂƂ����ł����B�{�����i�ق����j�ł́A�͂�₩�ɁA�V�t�̎����s���܂����B

�@�Ƃ��낪�A�j�����̋C�������߂��ʎl���A�͂₭���������������܂����B

�@�O�D�O�l�O�̎c�}���A���̋@��ɋ`���ׂ��ƁA�˔@�I�N���āA���悻�ꖜ�̌R�����A�ɂ킩�ɖ{�������͂����̂ł��B

�@�S���̕s�ӂ����ł����B�`���̑��ł́A�M���̔h���������l�ɂ���ʕ��͂��A�x��ɂ������Ă��邾���ł��B

�@�u��ς��B�ǂ����悤�v

�@�����̐l�X�����낽�������Ȃ��ŁA���q���G���m�b�҂̖{�̂����܂����B

�@���̎��A���łɌ��G�́A�M���ɂ����Ă��܂������A���˂Ă̊W������A�`���̌�q�����ɂȂ��Ă����̂ł��B

�@�u�݂Ȃ��������Ɂ\�\����ĂĂ��A�ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B

�@�������āA������̎�݂��A����������邾���ł����B���̂Ƃ���́A���ׂĎ��ɂ��܂������������v

�@���G�͂��ꂩ��A�{�����̖V����̈�l�ɁA�����Ǝ��������܂����B

�@���Ȃ������V����́A�O�D�̐w�n�ւł����Ă䂫�A�����̑叫�ɂނ����āA

�@�u���̖{�����͓��@�@�̎��ł��B�����ΎO�D�Ƃ́A�S�����c�ǂ̂����߁A���@�@�̐M�҂ł���ꂽ�����ȁB

�@�a���܂̐M�Ȃ��鎛�@��j�邱�Ƃ́A���m�ɂ���܂������Ƃł���A���̓��ɂ����ނ��̂ł͂���܂��B

�@���R�Ƃ͖����A���̖{�������ł��āA�����ꂩ�֗����䂩���Ƃ̂��ƁA����܂ł��炭�U�������܂����������B

�@���̌䖼�ɂ����āA���肢�������܂��v

�ƁA�����܂����B�叫�́A���Ȃ����āA

�@�u�Ȃ�قǁA����������������ɁA���̂Ƃ��肾�B

�@����ɋ`���́A���łɑ܂̑l���������Ƃ䂦�A������炢�U�����̂����Ƃ���ŁA�ǂ��Ƃ������Ƃ�����܂��B

�@���̐��̌������߂ɁA���悢���A���������y���܂��Ă�낤�����v

�ƁA��������A�U������������������܂����B

�@�L���l�������Ԃ�悤�ɁA�`������������ꂵ�߂�̂��������납�낤�A�Ƃ����Ӓn�����C�������������̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A���ꂱ���͌��G�̌v���ŁA���̖閧���ɁA�}�g���M���̂��ƂցA���Ԃ�m�点�܂����B

�@�M���͂������܁A�ߋE�n���ɂ�����Ă������u�̑喼�����ɁA���W���߂������܂����B

�@���ׂĂ͐M���炵���A����߂Đv���ɍs���A�邪�������Ƃ��ɂ͏[��������قǂ̌R����������Ă��܂����B

�@�M���͂��̑�R�������A��A�{�����i�ق����j�ɂ������܂����B

�@�̂�т肩�܂��Ă����O�D�̎c�}���A���x�͂���Ăӂ��߂��Ԃł��B

�@�ނ�͂����܂��ɂ��āA�M�����̂��߁A�ǂ����炳��Ă��܂��܂����B

�@�M���́A�j�����Ə��āA

�@�u�`�����R�ɂ́A�ނ���悢��ɂȂ����낤�B

�@����ł��̒j�́A�������Ȃ��Ă͂ǂ��ɂ��ł��ʂ��Ƃ��A�v���m�����ɂ������Ȃ��v

�ƁA�l�����̂ł����B

�@�Ƃ��낪�A�`���́A���������Ƃ��v���Ă��܂����B

�@�u���̂悤�Ȏ����������āA���R�̌��Ђɏ������悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�ʁB

�@�����A�����܂ł����R�ł��邱�Ƃ��A���߂Ă͂����肳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�ƁA�������Č��ӂ������߂��̂ł��B

�@���傤�ǂ��̍��A�����n���̖ї����A�́A�k��B�̑�F�@���i�������j�ƁA�C���͂���łɂ�݂����A��������肩�����Ă��܂����B

�@�`���́A���̗��҂Ɏg�҂����킵�A

�@�u�������ɐ푈����߂āA�a�r�i��ڂ��j����悤�ɂ���B

�@���̂����ŋ��͂��A�l�����U�߂āA�O�D�̖{���������炰��B�O�D�����A�V�������̌����ł���B

�@���̖��߂ɂ�������Ȃ��Ƃ��́A�O�D�̑����������邱�ƂƂȂ�A�s���Ƃ������ƂɂȂ邼�v

�ƁA���߂��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���҂̑����́A�����ȒP�ɂ́A�Ђ����܂���B

�@���܂��ɁA���̂��Ƃ�m�����M���́A

�@�u�Ȃ邱�Ƃ�A�`���͂܂��A������l�̖��߂ŁA�V������������Ȃǂƍl���Ă���̂��B

�@�g�̂قǒm�炸�߂��I

�@���̓V������ɁA�悯���Ȏ肾�������Ȃ��悤�A�����͈ꔭ�A�����Ă����˂Ȃ�܂��v

�ƁA�������Ă��܂��܂����B

�@�����ď\�l���A�M���́A�ˑR�{�����i�ق����j�Ɍ���A�`���̂܂��ɁA��������������܂����B

�@�u������A�Ƃ��Ƃ��������B

�@�V���a�ɂ��邽�߂ɂ́A�����ɏ����Ă���Ƃ���A���Ȃ��ɍs�����Ă��������˂Ȃ�܂��ʁv

�@���̏���ɂ́A�u�a���̂����āv�Ƒ肵�āA���R�̎��ׂ��S�����A�フ���ɂ킽���āA�������邳��Ă��܂��B

�@�����B���R�̂܂��Ɏd���鑤�߂́A����܂łƓ����ł悢�B

�@�����B���R�ƒ���ƂŁA�Ȃɂ��A������K�v������Ƃ��͂�����掟�����̌��Ƃ������A���Ȃ炸�������Ƃ����čs�����ƁB

�@��O���B���R�͈��A�ɂ���Ɨ������ƁA���Ȃ炸���܂����ꏊ�ł������ƁB

�@��l���B���R�̉Ɨ�������ւ������Ƃ��A�������炩���Ăɓ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�����j�����Ƃ��́A�@�Ɉᔽ�������̂Ƃ݂Ȃ��B

�@����B�����ɂ��āA���R��������������ɁA�ӌ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@��Z���B�M���̕�s���Ƃ߂�҂́A�����ɂ������āA�����Ȃ��ӌ����������Ƃ��ł���B�@

�@�掵���B���R���������s���̂́A����̓��ɂ����邱�ƂƂ���B

�@�攪���B���R�ƕ�s�̂������ɂ́A�Ƃ���̖�l�������A���Ȃ炸�����ʂ��āA�ӌ����������ƁB

�@�����B���@�̏Z�E��m�����t�Ȃǂ��A�݂���ɏ��R�̂Ƃ���ւ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B |

�@��ǂ����`���̊�ɁA�݂�݂�s���̐F������܂����B

�@�u�M���ǂ́B����͈�́A�����ł��邩�I

�@���낢��A�₩�܂������Ƃ��挈�߁A�܂�͎��̎��R�������A���Ȃ����Ď�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����v

�@�����M���͋`���̍R�c�ɂ������A���R����ԓx�ŁA

�@�u���Ȃ��̗��ꂩ��́A�����������ɂȂ邩������܂��ʂ��A���ׂēV�������߂�̂́A��������ł���܂��B

�@���R�݂�����A���̎�{�����߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����́A���̒����ɂق��Ȃ�܂��ʁv

�ƁA�ǂ�����C�z������܂���B

�@�����āA�Ȃ��������悤�Ƃ����`���ɂ������A�M���̓s�V�����ƁA

�@�u��낵���ł����B���ׂĂ͓V���̂��߂Ƃ������Ƃ��A���Y��Ȃ��B�ł́A����ɂā\�\�v

�ƁA�������Ƃ���������A�A���Ă����Ă��܂��܂����B

�@�����������ɂƂ��A���̂�����p���������Ă����`���̋��ɁA���������Ƃ͂������{�肪�킢�Ă��܂����B

�@�u���̂�A�M���߁I�@���̎����A�܂������蕨�ɂ���C���ȁB

�@�����Ȃ��ẮA�����Z��Ɠ������Ƃ��B�������́A��ɁA����Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����I�v

�@�ނ��܂��A�����Ɋ�����Ƃ��낪����܂����B�Ƃ��낪�A���炭����ƁA���x�́A�M���̂ق�����A

�@�u�{�����̉���̏h�ł́A���R�炵������܂��ʁB�����Ƃ��ɁA�ӂ��킵�����~��V�z�������܂��傤�v

�ƁA�����Ă��܂����B�����āA�܂����Ă��A�M���̂�邱�Ƃ͐v���ł����B

�@�M���́A���˂ėp�ӂ��Ă������v�}���A�`���ɂ݂��܂����B

�@����ɂ��ƁA�V�������~�͂܂��ɖx���߂��炵�A�������낪����A�{�@�͂܂�ŏ�̂悤�ɁA�傫�����h�Ȃ��̂ɂȂ�͂��ł����B

�@�u���������Ȃ��̂����A���̂Ƃ���ɂ�������A�����Ԃ�����������邱�Ƃ��낤�H�v

�@�`�������������ƁA�א쓡�F���A

�@�u�����A���悤�Ɏv���܂��B���ʂɂ݂����āA�l�A�ܔN��K�v�Ƃ���̂ł́A����܂��܂����v

�ƁA�����Â��������܂����B

�@�Ƃ��낪�A��������M���́A�ꂢ�̂��Ƃ��吺�ŏ��āA

�@�u�l�A�ܔN���ƁH�@������ނ�Ȃ���ȁB�ȂɁA���ƁA�ق�̂�����Ƃ���A�[���ł��킢�B

�@�R���{�����A���̐M���ɁA���܂�������v

�ƁA�����������܂����B

�@���ꂩ��A�M���́A�\�������܂�̑喼�ɁA�������ɂ�т����܂����B

�@�u���R�Ƃ����낤���l���A�悻�̎��ł̂�яZ�܂��Ƃ́A�V���̂����ĂɂȂ����Ƃ��B

�@���R�ɂӂ��킵�����~�̐V�z�ɋ��͂����v

�@�����܂��A�l��������l�����A�W�߂��܂����B��������ł̓ˊэH�����A���������n��܂����B |

���Z�܂��̋`���ɁA�M���͗��h�ȐV��������B

|

�@�M���́A�݂����猻��Ɍ���āA�w���w�����s���܂����B

�@���̌��ʁA���\���̂̂��ɂ́A�ǂ���̏��R�̐V�����A�ł��������Ă��܂����B

�@�M���̂˂炢�́A�ӂ��������̂ł��B�ЂƂ́A�`���ɂ�������T�[�r�X�ƂЂ������ɁA

�@�u���h�ȉ��~�������邩��A���̂Ȃ��ŁA�̂�т�Ƃ������Ȃ����B

�@�����Ɍ��Ȃǂ����Ȃ��ŁA������肭�낢�ł�������Ⴂ�v

�Ƃ����C�����������̂ł��B�����ЂƂ́A�`���ɂ������邨�ǂ��ŁA

�@�u���ʂȂ�A�l�A�ܔN�͂����肻���ȍH�����A���̐M���Ȃ�A���������Ƃ�����ƂŁA���Ƃ��邱�Ƃ��ł���B

�@���ꂾ�����͂�����̂ł����B

�@���������M���ɂ��Ă����ȂǂƁA�����Ȃ��Ƃ��l�����ɁA�����̂��Ƃ͂��ׂĂ��܂����Ȃ����v

�Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�M���Ƃ��ẮA���h�ȉ��~�ŋ`���ւ̋`�����͂����A���Ƃ͎����̎v���ǂ���A�V���̐��������ۂɍs�����ƍl���Ă��܂����B

�@�����A�`���́A���������M���̎v�f�ǂ���ɂ͂Ȃ�܂���B

�@���̐V�����Z�����A���{�̖{���̒��S�ɂ������ƁA���̖]�݂́A�������đ傫���ӂ����ł䂫�܂����B

�@���������A�`���̂��̋C�����A�������������Ԃ点�鎖����������܂����B

�@�V�@���������Ă܂��Ȃ��A���钩�̂��ƁA�Ɨ�����������Ă݂�ƁA�����܂��ɁA�n�}�O������A�Ȃ�ׂĂ���܂����B

�@�������L���炪���Ƃ��Ƃ��A�����Ă��܂��B���ꂪ��������Ƃ��A�킩��܂���B

�@�u��́A����͒N�̂������炾�낤�H�@���̂���ŁA����Ȃ��Ƃ��A������̂��낤���H�v

�@�`���̉Ɨ������́A�ӂ�������܂����B

�@���̂��Ƃ��A�M���̎��ɂ͂���܂����B�M���͂܂����A�������āA

�@�u��̊L���A������Ă����Ă���ƂȁA�A�n�n�n�c�c�B����͋�L�i�������j�A�܂���E�i�������j�������Ă���A�Ƃ����Ӗ����B

�@���E�Ƃ́A�����₯�̐����̂��Ƃł���B�`���ǂ̂ɂ́A���ꂪ�����Ă���B

�@���̂��Ƃ��A���ꂩ���A���炩�������̂ɂ������Ȃ��B

�@����͂�A���s�̒��l�͒��X�A�l�������킢�v

�Ƃ����A�������A�܂�ł��Ȃ������ȁA������Ă��܂����B

�@�������A���̂��Ƃ́A�`���ɂ��m��܂��B�`���́A���₵���ɁA�������肵�Ȃ���A

�@�u���̂�A���̂܂܂ɂ��Ă��ẮA���l�ɂ܂ŁA�o�J�ɂ���Ă��܂��B

�@�����Ȃ��ẮA���悢������āA�����Z��ƁA�������ƂɂȂ邾�낤�v

�ƁA���ɁA�M���̐��͂��������@���A�l����悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@8�@�`���A�����Ԃ����͂��� top

�@���̎��A�ɐ��̖k����i�Ƃ��̂�j���A�M���ɂ��ނ��܂����B

�@�M���́A������߂ɁA��U�֖߂�A����̏����𐮂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�M�������s�𗯎�ɂ������܂����A�`���ɂƂ��āA�D�@�����ł����B

�@���������A�ނ́u�a���̂����āv�����A�����̈ӎu�ǂ���ɁA�V���̐������s�����Ƃ��܂����B

�@�܂��A���˂Ė��̏㐙���M�ƕ��c�M���ɂ������A�����肷��悤�ɁA�����˂Ė��߂������܂����B

�@���̍��A���ꍑ�i���܂̐ΐ쌧�j�ł́A��y�^�@�̖�k�������W���Ď��������̐��{������A�܂�œƗ����̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@������u����Ꝅ�i���������������j�v�Ƃ�т܂��B

�@����Ɨ��̒��q�`�i�Ƃ��A�푈���n�߂܂����B

�@�`���͂��̒�����𖽂��A�^�@�̑��{�R�ł���{�莛�̌��@�i����ɂ�j�Ƃ����m�ɁA���̂��߂̓w�͂��w�����܂����B

�@�܂��A�������������炸�����Â����ɂ���A�ї����A�Ƒ�F�@�ق̑����ɂ��A�������߂������܂����B

�@�u�喼�����ɐ푈����߂����A�V���a�ɂ��ǂ��A�������������Ă邱�Ƃ����A���R�̂Ƃ߂ł���B

�@���͂�����A���h�ɂ���Ă݂��邼�v

�@�`���̌��ӂ́A�Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʂ��̂ł����B

�@�܂��A�������{�̑S�����̏��R�����������`���̂��߁A����ȍՂ���s���܂����B

�@�u���{�����̎�ŁA�Ăы`�����܂̐̂ɕԂ��Ă݂��邼�v

�@�`���݂͂�����ɐ����A���̐�������O�ɂ��߂����Ƃ����̂ł��B

�@�܌��ɂ́A�P��̉��̍Ղ�ŁA���n���s���܂��B�`���́A�Е����X����s������݁A����ɖ]�݂܂����B

�@�u���ɏ��R����v�Ƃ������Ƃ��A�l�X�ɐ�`����˂炢������܂����B

�@�₪�ďH�ɂȂ�A�k����i�Ƃ��̂�j���~���������M�����A���s�ɖ߂��Ă��܂����B

�@�����Ď��������Ȃ��Ԃ̋`���̍s����m��ƁA���̂܂܌R�����܂Ƃ߁A�A���Ă����Ă��܂��܂����B

�@���̒��ォ�狞�s�̒��ł́A�s���ȉ\���A�Ƃт����܂����B

�@�u�M�����܂Ə��R���܂��A���܂����������ȁA�M�����܂͊A��A�����Ƃ�������̌R�����̂��Ă���A���s�֍U�߂̂ڂ�Ƃ������Ƃ����v

�@�u����́A��ςȂ��Ƃ��B���s�͂܂��܂��A���m�̗��Ɠ����悤�ɂȂ�B

�@���R���܂͈�́A�ǂ��������Ȃ̂��낤�v

�@�u���Ƃ����Ă��A�M�����܂̂ق����A�����ɂ��܂��Ă���B

�@���R���܂͂ƂĂ����Ȃ������Ȃ�����A�������蓦�������Ƃ������Ƃ����v

�@�N�����M���̎��͂ɂ��т��A�����G�ɂ����ꍇ�ǂ�Ȃ߂ɂ��킳��邩�ƁA���ꂨ�̂̂��Ă��܂��B

�@������s���ɂ����āA���e���i�������܂��j�V�c�݂�����A�M���ɂ��ĂĎ莆�������܂����B

�@�u���Ȃ����A�ǂ̂悤�Ȃ���ŁA�ɂ킩�ɋA�������̂��A�킯�����Ă��炢�����B

�@���Ȃ�������܂łǂ���A����ɂ����Ă���邱�Ƃ��A����͖]��ł���v

�@���]������������āA�킴�킴�܂ŁA�悤�������ɂł����܂����B

�@�`���͂��̂Ȃ��ɂ����āA

�@�u�M�����Ƃ����A�A���������A�����Ăɂ��邪�悢�B

�@���Ƃ̐����́A�����ӔC�������āA�݂�����s���Ă݂���B

�@�M���Ȃǂ��Ȃ��Ƃ��A�V���͂Ȃ肽�Ƃ������Ƃ��A���̋@��ɂЂ낭���ԂɁA�`���m�炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�ƁA�ЂƂ茈�ӂ��A���炽�ɂ��܂����B

�@�s���̂����ɁA���̔N������āA�i�\�\�O�N�i���T���N�A����Z�j�������܂����B

�@���̓����������ꌎ��\�O���A�M���͋`���̂��ƂɁA�܃����̗v�������A�����Ă��܂����B

�@�����B����A�����֖��߂��������ꍇ�́A���Ȃ炸�M���ɑ��k���ꂽ�����A�M���̏����������邱�ƁB

�@�����B���łɏ��R���ƒf�ł��������߂́A���Ƃ��Ƃ������Ƃ��邱�ƁB

�@��O���B���R���喼�����ɁA�J���Ƃ��ė̒n����������ꍇ�A�M���̗̓y�̈ꕔ���A�킯�Ă���Ă��悢�B

�@��l���B�V���̐����́A�M���ɂ܂������B

�@�@�@�@�@�@�@���R�̈ӌ������Ƃ��M���̍l���ЂƂŁA�s���Ă��悢���Ƃɂ���B

�@����B����ɂ������ẮA���낻���Ȉ����������A�悭��d���邱�ƁB |

�@����͓����ɁA���삻�̂ق��ɂ�������A�M���̉ł�����܂����B

�@�u���̌܃������A�`�����̂��Ȃ�A�M���͍Ăы��s�ɂ̂ڂ�A�V���̂��߂ɂ����܂��B

�@�����Ȃ邩�ǂ����́A�`���̑ԓx�ЂƂł��܂�܂��v

�@�������āA�M���́A�`�������A�V���s���̌����Ȃ̂��ƁA���Ԃɂ��߂�����Ȃ̂ł��B

�@�`���ɂƂ��āA���Ƃ��A��ɋ����Ȃ����Ƃł����B

�@���̌܃����́A�`�����M���̋����Ȃ��ɐ������s���Ȃ��̂ɂ���ׁA�M���̂ق��͋`���ɒf��炸�Ƃ��A���ł�����Ă悢�Ƃ������Ƃ��A�v�����Ă�����̂ł��B

�@����ł͋`���́A�܂��ɖ�������Ƃ�����Z�Ɠ����A����҂̏��R�ɂ����킯�ł����B

�@�u�킪�����ɂ����Ă��A��������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�M���ɂ������A���̂悤�ɉ���I�v

�@�������̋`�����A�א쓡�F���F�������A�K���ɂȂ��߂܂����B

�@�u�コ�܂̂��S���́A���@���������܂��B�������A���܂͂����A���E�ς��������B

�@�����ő��������������̒����ɂ܂�����A�l�X�̐S�́A�܂��܂����R�Ƃ��痣��܂��B

�@����ɁA�c�O�Ȃ��炢�܂̏�Ԃł́A�ƂĂ��M���̕��͂ƁA���������ł��܂���B

�@�ЂƂ܂��A�M���̗v�����A���F�߂ɂȂ��Ă��������B

�@���̂悤�ɂ���ƁA�M���͂܂��܂��A�������邱�Ƃł��傤�B

�@�����A���������邱�Ƃ����A�ނ���コ�܂̂����߂��Ǝv���܂��B

�@�����̑喼�̂Ȃ��ɂ́A�M���̉��\����ʎ҂��A���łɏ��Ȃ�����܂���B

�@�M�������悢�摝������A�����̑喼�����̓{����A���_�ɂ������܂��傤�B

�@�����Ȃ����Ƃ������A�喼�����ɋ��͂����Ƃ߁A��������ɐM�������������Ƃ��ł��܂��B

�@���̎��܂ŁA���炭�A���h�_���������v

�@�����Ă݂�A�Ȃ�قǁA���̂Ƃ���ł����B

�@�M���̈��|�I�ȕ��͂ɂ������A�`���̑��ɂ́A�قƂ�ǂȂɂ��Ȃ��̂ł��B

�@����ɁA���F��͌����܂����B

�@�u����ɐM���́A�܃����̗v���̂Ȃ��ŁA�����喼�����ɂ������A���ڂȂ��U�����Ă��܂��B

�@��O���ŁA�喼�̂ق�����̒n���A�������]���ɂȂ��Ă��A����Ă��悢�Ƃ����Ă��܂��B

�@����ł́A����̂��߂ɁA�]���ǂ�������Ƃ����Ă��܂��B

�@���ۂɂ́A���̗~��ȐM�����A�����̓y�n�𑼐l�ɂ�邱�ƂȂǁA����͂�������܂���B

�@���ׂẮA�l�C�Ƃ�ɂ����܂���B

�@�������ނ͂����������ƂŁA�コ�܂����̗v�������f���ɂȂ�ʂ悤�A��������Ă���̂ł��B

�@�コ�܂����f���ɂȂ�����A������喼�������s���������A�コ�܂������݂���ɂ���������܂���B

�@�M���͂����ɁA�ڂ����Ă���̂ł��B

�@�ł�����A�ǂ������܂��炭�A���҂��ɂȂ��Ă��������B����������Ȃ炸�A�M���̓{���������܂��v

�@�m���ɂ��̂Ƃ���ŁA�l����l����قǁA�ɂ��炵���قǎ�̂��A�M���̂�肩���ł����B

�@�`�����A���ɁA

�@�u�킩�����B���̕������̂����Ƃ���ɂ��悤�v

�ƁA���킴��܂���ł����B

�@�`���́A�M�Ƃ�������Ƃ�悹�A�M���̗v�����̈�Ԗ����ɁA

�@�u�ȏ�̌��A���F����v

�Ə����A����ɏ������s���܂����B

�@���₵�܂��A���̖j�i�قفj���ʂ炵�܂����B

�@�����A�ނ̐M���ɂ�������R�ӎ��́A����ɂ���Ă��ڂނǂ��납�A�܂��܂��������R���オ�邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�u�M���́A����Ȃ镐�E�̒j�ł͂Ȃ��B����ȏ�ɁA������ׂ��m�b�҂ł�����B

�@�����A���͐�ɕ����Ȃ����B�c�O�Ȃ���A���ɂ͕��͂��Ȃ��B

�@�������A�m�b�ɂ����Ă͂������ĂЂ����Ƃ�ʁB

�@�������Ȃ炸�A�M���߂̎v����������������A���̎�ɁA�V���̎�������߂��Ă݂��邩��\�\�v

�@���̌��ӂ́A�ނ��닭���ł߂Ȃ����܂����B

�@�`���͂������āA���납�Ȓj�ł͂���܂���ł����B

�@�Ƃ��낪����Ȃ��ƂɁA���ꂪ�M���ɂ́A���f�������̂ł��B

�@�M���́A���܂⏫�R�Ȃǂ��A�S�����h���Ă��܂���B

�@�������A���̂ӂ邢�喼�������]�킹�铹��ɁA���{�𗘗p���悤�Ƃ��Ă��܂����B