|

****************************************

Home 足利義満 応仁の乱 日野富子 蓮如と一向一揆 足利義昭

足利義満

(永井路子著 人物日本の歴史8・将軍の京都 その1 小学館 昭和50年刊)

a グラビア

b 足利義満年表

1 花亭(かてい)のあるじ

2 南北朝統一

3 覇王(はおう)の座

4 北山造営

5 日本国王臣源義

6 その死、栄耀(えいよう)の終局

c 参考文献 |

足利義満は、当時定着しつつあった大名領国制の有能な統率者として、将軍の座に君臨した。

彼は山名・大内など有力な守護勢力を打倒し、さらに南北朝を合一して半世紀にわたる内乱を終らせた。

その義満を中心に、公家・武家両文化を融合した新文化が生まれた。

その文化は、義満が金閣を築いた北山山荘にちなんで、北山文化とよばれる。

また、当時一芸一能に秀でたものは、庶民出身でも義満の同朋衆に加えられ、北山文化の指導的担い手となった。

大和申楽から出た世阿弥もそのひとりで、義満の君寵にこたえて、能楽を大成した。 |

|

a グラビア

|

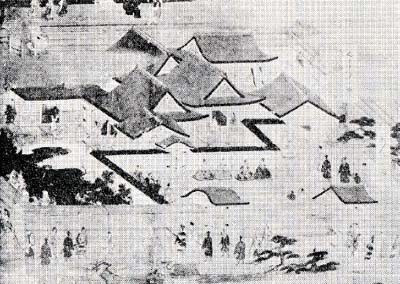

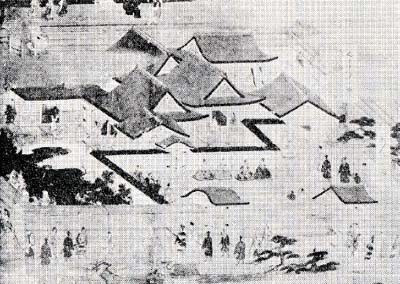

室町将軍邸 平唐門をつけた板屋根の築地をめぐらし、

中門前には警固の武士を配している。

現存する『洛中洛外図』の中で最古のものである。

町田家旧蔵。東京国立博物館蔵。重文。

|

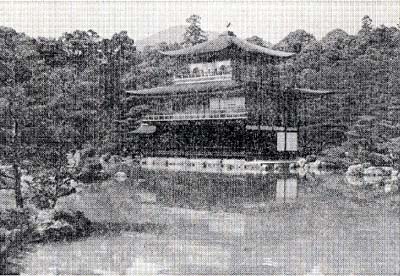

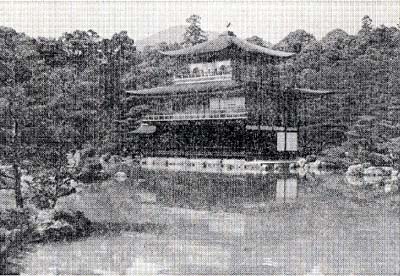

金閣 応永4年、足利義満が北山山荘に造営。

衣笠山を背景に、鏡湖池に臨んで建つ。京都市北区。

|

|

足利 義満画像

上部の賛は足利義持の筆。鹿苑寺蔵

|

春日若宮の薪能 世阿弥が喜阿弥の芸に感動したのは、この祭礼の時である。

『若宮祭礼絵巻』より。春日大社蔵

|

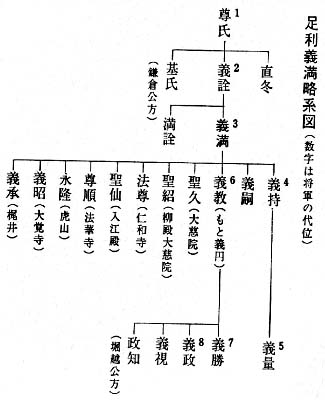

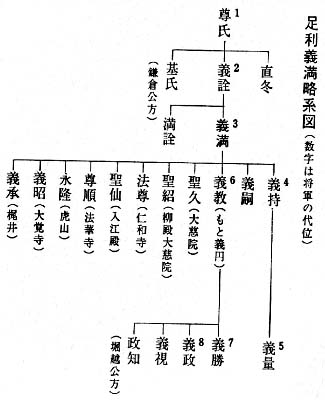

b 足利義満略年表

| 日本歴 |

西暦 |

年齢 |

記 事 |

|

正平13/延文3

正平21/貞治5

正平22/貞治6

正平23/応安1

天授4/永和4

天授5/康暦1

天授6/康暦1

弘和1/永徳1

元中8/明徳2

元中9/明徳3

応永1年

応永2年

応永4年

応永6年

応永8年

応永9年

応永11年

応永13年

応永15年 |

1358

1366

1367

1368

1378

1379

1380

1381

1391

1392

1394

1395

1397

1399

1401

1402

1404

1406

1408 |

1

9

10

11

21

22

23

24

34

35

37

38

40

42

44

45

47

49

51

|

二代将軍足利義詮の長男として誕生。母は紀良子(きのよしこ)。幼名春王。

後光厳(ごこうげん)天皇から義満(よしみつ)の名を賜わる。

父義詮の譲りをうけて家督を継ぐ。細川頼之(よりゆき)を管領にする。義詮没す。

元服する。征夷大将軍に任じられる。

居所を洛中室町の新邸に移す(花の御所)。ついで権大納言兼右大将となる。

細川頼之を下国させ、斯波義将(しばよしまさ)を管領にする。

従一位に叙される。

室町第に後円融(ごえんゆう)天皇の行幸を仰ぐ。内大臣となる。

明徳の乱に山名氏清を討伐。

南北朝の合一を達成。

征夷大将軍を子の義持に譲る。ついで太政大臣となる。

太政大臣を辞し、出家。法名は道有(どうゆう)。まもなく道義(どうぎ)に改める。

北山第に金閣造営。

大内義弘を、和泉国堺に討伐(応永の乱)。

明(みん)に使節を派遣し、日明間の国交を回復。

倭寇(わこう)を禁止。明より義満を日本国王と称する国書を受ける。

明より勘合符(かんごうふ)をうけ、勘合貿易を開始。

夫人康子(やすこ)を准母(じゅんぼ)とし、三后(太皇太后・皇太后・皇后)に准じる。

金閣に没す。没後太上法皇の尊号宣下(せんげ)の議が伝えられたが、

将軍義持、これを辞退。 |

1 花亭(かてい)のあるじ

top

夜中の逃走

|

足利義満 等持院蔵。 足利義詮 等持院蔵。

康安(こうあん)元年(一三六一)、十二月、冬の京都は、騒然たる空気に包まれていた。

南軍がやってくる! それもいますぐに……。

ときならぬ兵鼓の響きに、都は浮き足だった。

いわゆる南北朝の争乱はすでに峠を越し、吉野の山深く息をひそめて余命を保っているだけの南軍ではあったが、それでも時折ゲリラ的攻撃を繰り返し、勢いに乗じて京都まで進出してきたこともないではない。 |

|

しかも、今度の、すばやい進撃にはわけがあった。この直前、足利幕府内で内紛があり、幕府の執事(しつじ)である細川清氏(きようじ)が、その地位を追われ、事もあろうに南朝に降(くだ)ってしまったのだ。

清氏といえば、まず幕閣筆頭に位置する有力者である。

その兵力はばかにならない。勇将石塔頼房(いしどうよりふさ)もこれに同調している。

彼らと南朝の中心人物である楠木正儀(まさよし、正成(まさしげ)の子、正行(まさつら)の弟)が合体して、大挙京都へ押し寄せてきたのだ。

足利幕府側は防戦の態勢もととのわぬままに、二代将軍義詮(よしあきら)は、北朝の後光厳(ごこうごん)天皇とともに、あわてふためいて、近江(滋賀県)へ逃げた。

それと前後して、夜陰に乗じて、数名の人影が、建仁寺(けんにんじ)の大龍庵(だいりゅうじ)の戸をひそかに叩いた。

「お願い申すまするっ」

あたりを憚(はばか)りながら、切迫した声は呼びつづける。

まもなく、そっと押し開かれた戸の隙間から、転がりこんだその人数のなかに、たにやら黒っぽい塊を背負いこんだ姿が見られた。

一行を迎え入れたのは、住持蘭州良芳(らんしゅうりょうほう)である。

「この寺に入れられたうえは、お気づかいは無用じゃ、おのおの方、くつろぎめされよ」

目をあげて蘭州(らんしゅう)は、そのなかのひとりの背中にある黒い塊をみつめた。

「春王君をこれへ」

背中の蔽(おお)いの中がむくむくと動いて、目の大きい童子が、きょとんとした顔をのぞかせた。

あどけない表情で、なにがおこったのか、なんのために夜中ここまで連れてこられたのかも理解できずにあたりをながめている、この四歳の童子こそ、足利幕府でもっとも権勢を振るった足利義満(よしみつ)その人の幼き日の姿だったのである。

この蘭州の住持する大龍庵は、赤松(あかまつ)一族の菩提所(ぼだいしょ)だった。

赤松則祐(のりすけ)は、南北朝の戦乱時代を戦い抜いてきた武将のひとりで、義詮がもっともたのみとしている人間だ。

義詮は都落ちにあたって、最愛の愛児を彼の菩提寺の住持に託したのである。

一行は、この蘭州の黒衣の陰にかくれること五日、そこからさらに赤松の所領である播磨(兵庫県)に逃れ、その本拠、白旗(しろはた)城にはいった。

不意の敵襲、そして都落ち――。

四歳の少年の周辺には、まだ血なまぐさい南北朝の余燼(よじん)がくすぶりつづけている。

父とも別れて臣下の城を頼りに、みじめな逃避行をつづけなければならなかった、このいたいけな少年に、どうして世紀の王者としての将来を想像することができよう。

いや、想像できたとしても、そこには艱苦(かんく)に満ちた茨(いばら)の道を予想しなければならないはずだが、残念ながら事実は全く違っている。

彼はこの王者の座を、みずからの血はおろか汗さえも流さずに、ぬくぬくと手に入れるのだ。

この時の南軍の侵攻も、やがて父の義詮が追い払ってしまうし、以後は南軍も力尽き、再度の侵攻はついになかった。

また幕閣内の内訌(ないこう=うちわもめ)もないわけではなかったが、それとても彼の生涯を危うくするにはいたっていない。

つまり、尊氏(たかうじ)・義詮(よしあきら)の二代がさんざん危うい目にあいながら、どうにかこうにかつくりあげた足利幕府という権力の座に、彼はただ、楽々と座りこむ役を受け持ったのだ。苦労はみなまわりがしてくれた。

彼はただ、みんなにおんぶして、その座に運ばれたにすぎない。

そう思ってみるとき、彼が歴史にはじめて登場する康安元年の夜中の逃避行の図はなかなか象徴的である。

乱がおきると、まさしく彼は、臣下に抱えられて、危機を脱したのだから。

のちに乱が平定されて都に帰るとき、摂津(せっつ)の琵琶塚の所を通った。

ここは近くの海の水をひいてまわりに池をつくり、樹立(こだち)は奥深く、なかなかながめのいい所だった。

折しも月明が満潮の海を照らし、さらに興趣を添えているのを見て、子供心に、おおいに心を動かされた春王(はるおう)は家来たちに言った。

「お前たち、ここをかついで京都までもってゆけよ」

『翰林胡蘆集』(かんりんころしゅう)にある逸話である。

人々はみな少年の大言に驚いたというが、これは王者の座についた彼へのお追従(ついちょう)であって、子供ならだれしも考えそうな幼稚な思いつきだ。

むしろ、この逸話からは、彼がそんな、やくたいもないことを言っている間に、危機は早くも過ぎ去っていたという運のよさを読みとるべきではないだろうか。

十一歳の将軍

たしかに彼は好運児である。金持ちの坊ちゃんが、仕事は番頭にまかせて、ざくざくはいってくる金を、特に感謝の念ももたずに景気よく使っているような――彼の生涯はそんな感じである。

ろくに苦労もしないで幸福な生涯を送った人間の伝記ほど、つまらないものはないが、義満のそれは、まさしくこの部類に属する。

聞くも涙、語るも涙の成功談なら、いちおう人の興味を引きもしよう。

また、悪の限りを尽くしての、贅沢三昧(ぜいたくざんまい)というのならそれもおもしろいが、彼はそれほど善人でもなければ悪人でもないのだ。

それでも戦争前は、悪人らしい評価の種になるようなものがあって、彼をやっつける手がかりになったが、どうも、戦後はそのほうも見方が変わってきた。

賛沢のほうはかなりのスケールだが、言ってみれば、まあまあのお人柄である。

祖父の尊氏(たかうじ)のように、いいかげんでいてなかなか腹の底の知れない政治家でもなければ、大伯父直義(ただよし)のような理念先行の辣腕(らつわん)型ではさらにない。

その意味では、ごく平凡な人間というよりほかはないのだが、そのかわり、この義満という人間の生涯の軌跡は、ふしぎと当時の時代的な性格をそのまま象徴している。

たいした意識もしないで、ごく自然に振る舞うことによって、彼は、おのずと、この時代の歴史を描いている。

それが、平凡な人間である彼をこのシリーズに登場させざるをえない理由だと、私は思っている。

さて、播磨から帰った春王が、名を義満と改めるのは、貞治(じょうじ)五年(一三六六)、九歳の時のことである。

この時、父義詮は朝廷に名を乞い、義満・尊義(たかよし)の二案が示されたなかで、義満を選んだ。

そうきまると、後光厳は、わざわざこの字を書いて義詮に与えた。これも足利幕府はじまって以来のことである。

もっとも、この時は彼は元服していない。

ふつう名を改めるのは元服のときと思われているが、必ずしもそうではなかったらしく、正式に元服するのは二年後のことである。

義満と名を改めた少年には、すぐさま従五位下(じゅごいのげ)が与えられた。

これはつまり公家としての資格を獲得したことである。

が、政務はもっぱら父の手にゆだねられ、彼自身は祖母の家に住んで、賀茂(かも)へ遊びにゆくとか、天龍寺に参詣にゆくというような日を過ごしていた。

ところが、それから間もなく、父の健康がすぐれなくなった。

まだ三十八歳だった義詮としては、不本意な病臥(びょうが)であったろう。

幕閣内部をどうにかおさえ、長年の懸案である南朝との講和に手をつけはじめていた折だっただけに、数々の思いを残しながら、十歳の息子に後事を託して彼はこの世を去る。

これと入れ違いに、義満は正五位下・左馬頭(さまのかみ)に任じられる。

常識的にみれば、まことに心細い人生への出発である。が、父義詮は、彼にこのうえない補佐役を置いていってくれた。

さきに反旗をひるがえした細川清氏(きようじ)を討って、細川氏の実力者にのしあがった頼之(よりゆき)そのひとである。

応安と改元された年(一三六八)元服、その年の暮れに義満は征夷大将軍に任じられた。

名補佐細川頼之(よりゆき)

たった十一歳の将軍に、さしあたってはなにもできるはずはない。

乱世の余燼(よじん)さめやらぬその頃、ひとつまちがえば、また天下の大乱がおこりかねない情勢だったにもかかわらず、義満時代が、ごく順調なすべりだしをみせたのは、ひとえに補佐役頼之のおかげてある。

しかも、賢い頼之は、彼が足利幕府の支柱であることを誇らず、むしろつとめてそれをかくし、幼将軍義満の権威を高めようとした。

これはなかなかできることではない。まわりから、「足利幕府はあなたで保(も)っているようなものだ」などと言われれば、まんざらではないだろうし、自負心はおのずと行動に現われるものだ。

が、頼之はこれをじっとおさえた。のちのことだが、さしもの頼之も周囲の排斥(はいせき)をうけ、義満に追放されたことがある。

これについて、『塵塚(ちりづか)物語』にはこんな話がある。

ある月見の会の席上、頼之が義満のことを遠慮会釈もなく諌(いさ)めた。

義満もこれにはひどく腹を立てたので、ついに頼之は京を退いて出家した。 |

細川頼之 地蔵院蔵。

|

が、実は頼之は義満幼少のころから、天下の政治を代行していたため、日増しに威勢が加わり、将軍はあってもなきがごとき状態だったので、これを憂えて、義満とひそかに打ち合わせをして、わざと非礼な諫め方をして追放され、義満の威信を見せつけようとしたのである、と……。

あまり話がうまくできすぎていて、そのままには信じられない。

これは、頼之がいままでの家来のように追討されたりせず、のちにふたたび義満のもとに返り咲いたことから生まれた話かもしれないが、幼主をないがしろにはしなかったという点では、いくぶんかの真実も含んではいるだろう。

この插話(そうわ)から、従来は君臣の分をわきまえた逆徳的人間としての頼之像だけを浮かび上がらせていたが、少し座標をずらせれば別の見方もできはしないか。

頼之は名官僚であり、有能な組織者なのだ。

幕政を頼之なりだれなりの個性によって動かすのではなくて、ひとつの組織によって運営してゆき、それを将軍の権威によって行なう、という確実で長持ちのする方向を彼は選んだのである。

そうみれば、忠臣という言葉で割り切るより、いまひとつ冷静な時代の推進者としての彼の姿が、明確になるであろう。

そしてその組織にのって義満は大きくクローズ・アップされる。

個人の力倆(りきりょう)はさておき、時代が彼に「権威そのもの」であることを要求したのだ。

すでに独裁者の時代は過ぎていた。

尊氏や直義のように、よくも悪くもひとりの強烈な個性がおおぜいを引きずってゆく時代は終って、彼らが汗と血を流してかち取った幕府権力を、いかにそつなく持続運営するかというところに力点がおかれはじめていた。

そして、幕閣のあるじとして、さほどワンマンでもなく、さほど愚昧(ぐまい)でもない義満は、まさにうってつけの人間だったのである。

その意味では、彼は文字どおり時代を象徴する人間だったといえるであろう。

花の御所造営

政務のすべてを細川頼之にまかせていた義満が、初めて書類に花押(かおう=サイン)を据えたのは十五歳の時である。

これでいよいよ将軍として実務にたずさわるようになったわけだが、かといって、彼が辣腕をふるった気配はみえない。

それよりも、この間目立つのは官位の昇進である。

十六歳で参議(さんぎ)兼左中将・従四位下(じゅしいのげ)、十八歳で従三位(じゅさんみ)、二十一歳で権大納言(ごんないなごん)兼右大将、同年従二位を授けられた。

鎌倉幕府の三代将軍実朝(さねとも)は、しきりに官位を望んだが、この時の右大臣が単に名儀だけのものであるのに比べ、彼の場合は、ちゃんと公家交わりをしての昇進である。

しかも幕閣の組織のなかでは象徴の地位におさまりかえっている感じの彼が、公家に対するときは、むしろ傲岸(ごうがん)でわがままなのもおもしろい。

たとえば、この頃彼は室町に新邸を建てはじめたが、鴨(かも)川の水をひき、池を掘り、四季折々の花を植えた、華麗きわまるものであった。

もちろんこれまでも、尊氏・直義・義詮、それぞれに居邸を新築しているから、義満だけの贅沢とはいえないが、これだけの結構は父祖のよくなしえなかったことである。

そのはなやかさのゆえに、花の御所、あるいは花亭(かてい)とよばれ、以来これが室町御所の別名となった。

この花づくしの館(やかた)を建てるとき、彼は近衛(このえ)家の庭にある糸桜を所望して移植させた。

権大納言に任じられる直前のことだから、地位からみれば、五摂家(せっけ)の家の桜をもらいうけるなどということは、とうてい考えられないことなのだが、それを平気でやってのけたというのは、彼の気の強さというよりもむしろ、京都における足利家が、それができるほど実力を身につけていた、ということである。

いや、桜を引っこ抜いてくるだけではない。 |

足利将軍御所 中門に警固の武士が控えている。

『洛中洛外図』。東京国立博物館蔵。

|

この直後、権大納言・右大将に任じられたときなどは、参内(さんだい)の折には、近衛・二条、といった摂関(せっかん)の家から、牛飼いなどを狩り出して随行させている。

陰では、これにぶつぶつ文句を言った連中もあったらしいが、面と向かって、それをなじることはできなかった。

やがて室町殿(むろまちどの)が落成すると、彼は天皇を招いて大がかりな宴を催す。かつて彼の名字を書いてくれた後光厳(ごこうごん)は譲位し、その子、後円融(ごえんゆう)が位を継いでいた。

天皇の室町殿滞在は数日に及び、帰還にあたっては、彼の母や妻に気前よく位かばらまかれた。

もっとも義満自身は、それまでに従一位に叙せられていたから、その時の昇進はなかったが、この後で内大臣に任じられている。

尊氏はじめ足利家で内大臣に任じられた例はこれまでにはない。

その地位を、義満はいともやすやすと手に入れる。

以来、宮中の儀式の主催者になったり、笙(しょう)を巧みに吹いたり、義満の生活は公家的な色彩がしだいに濃くなり、二十五歳になったときは、さらに左大臣に任じられている。

三代目が公家になって出世する、というパターンは源実朝とそっくりだが、その意味は全く違う。

実朝の場合は、朝廷からのおめぐみによって与えられた称号である。彼にとっては名誉なことだったかもしれないが、いわば外国から与えられた勲章のようなものだ。

右大臣になったからといって、その下にいる大納言以下ににらみをきかせることは全くできなかった。

が、義満の場合は全く違う。彼が儀式の主催者になったといっても、ただの猿真似ではない。

全くの実力者として彼は公家社会に割り込み、まもなく公家の叙位・任官へも大きな発言力をもつようになる。

ときには義満ににらまれて出世をあきらめ、出家してしまったものもいるくらいなのだ。

公家社会はいまや完全に義満の下風に立つことになった。

これは鎌倉時代にはないことだ。

そもそも鎌倉を武家の世として、なにごとも武士の力で左右できたとみるのは大間違いで、いってみれば鎌倉は、武家と公家の併合時代である。

どちらかといえば、武家に主導権はあったが、お互い不可侵の治外法権をもちながら、適当に併存していたというのが実情で、鎌倉の御家人でない武士も、西国にはざらにいた。南北朝動乱のひとつのテーマは、この公家・寺社などの勢力の鎌倉武家社会への巻き返しである。

そしてその勢いはかなり強く、一時は建武中興(けんむのちゅうこう)という反革命さえも成功しかけたくらいだ。

以後の南北朝分裂も、この問題が尾をひいた形だといえるだろう。

ところが、それほどまでに強力だった寺社・公家社会が、義満の時代についに骨抜きになったのだ。

花の御所の完成、後円融帝の訪問は、いわば、その象徴的なできごとといえるかもしれない。

三代目の坊ちゃん将軍義満にしてみれば、はで好き、にぎやか好きの性格から、天皇を招いたにすぎないかもしれないが、それが、ちゃんと時勢にかなうタイムリーな企画であったというところが、いかにも彼らしいところであろう。

そして、このにぎやかずくめの宴の陰からは、来たるべき次のうねりがちらちら見えている。

南北朝統一という時のうねりが……。

2 南北朝統一 top

楠木正儀(くすのきまさのり)

南北朝統一は、実は父義詮(よしあきら)以来の宿題だった。

義詮の晩年、彼は佐々木道誉(ささきどうよ)を窓口にして南朝の帰還を呼びかけている。

相手になったのは、さきに京都へ侵入してきた楠木正儀である。

楠木一族といえば、南朝べったりで、そんな動きはあるはずがないように思われているが、正儀はなかなか現実的な男で、南朝側の代表として事にあたり、かなりいいところまでは進んだのだが、南朝惻の強引な要求がもとで、この話はついに成立しなかった。

この時は南朝でも意見の分裂があり、強硬派は正儀を裏切りもの呼ばわりしたので、この後ついに正儀は南朝に見切りをつけて北朝に降参する。

そんないきさつもあって、実は義満も将軍になりたてのころ、楠木正儀に対面しているのである。

ついでに正儀のことを書いておくと、南朝側の頑迷さに業を煮やした彼は、その後進んで北朝の手引きをし、後村上(ごむらやま)天皇のあとを継いで吉野にいた長慶(ちょうけい)天皇に攻撃をかけている。

もっとも彼は、のちに再度北朝と手を切って南朝方へ帰参したが、義満の手によって南北統一工作がはじめられたころは、残念ながらすでにこの世にはいなかった。

楠木(くすのき)氏の南朝裏切りなどということは、戦前の歴史には全く登場しないことだが、これは、当時の南朝の実態を示すなによりの証拠である。

たびたびの京都侵攻もむなしく、しだいに先細りになっていた南朝側は、ついに頼みにしていた楠木氏からも、いったん見切りをつけられるほど落ちぶれてしまったのだ。

楠木氏は河内(大阪府)を本拠とする土豪である。

戦後は彼らを下層からのしあがってきた、比較的自由な」「悪党」の階級に屈する集団とする見方が多いようだが、私にはどうもそう思われない。

彼らは河内の金剛寺・観心寺などを本所にいただく寺社領系の在地武士団であり、それゆえに、後醍醐の反革命にもっとも強く共鳴し、本所の命ずるままに、反幕勢力として戦い抜いた、とみるのが妥当ではないだろうか。

これは、南朝方が最後の拠点とたのんだのが、金剛寺・観心寺であることをみれば明らかだと思うのだが。

ところで、この頃楠木正儀(くすのきまさのり)は、父祖の地である河内の東条付近の領地さえ、北朝側に奪われてしまっていた。

その彼が北朝との和議に奔走したのも、実はこのことが原因らしい。

そして彼は北朝側に寝返ったとたん、見返りとして、旧領地を与えられているのである。

しかし、正儀のこの行動を、打算的と攻めるわけにはゆかない。彼だけでなく、当時の人々は、すべてこうした利害によって動いていたのだから。

そして所領関係が流動的であればあるほど、彼らは自分に有利な側につき、ライバルの所領をむしりとろうとする。

いままでの歴史書は全国の武士団が宮方、あるいは武家方に分かれて戦った、と書いたが、現実には、別に南朝、または足利氏に尽くそうためではなく、もっと身近なライバルを倒さんがために、ライバルと反対側について、その威を借りて相手を圧倒しようとしたにすぎない。

言ってみれば、彼らは南朝なり足利なりのために戦ったのではなく、彼ら自身のための戦いを戦ったのである。

が、波瀾(はらん)がおさまり、世の中が一定方向へ向かって統一されてゆくと、あえて異を立てて、別の勢力につく妙味は薄れてゆく。

南朝方を標榜(ひょうぼう)することはなんの利益ももたらさないとわかると、脱落者はしだいにふえてゆく、といった具合で、当時の南朝の天皇は、梯子をはずされたような形で、吉野の山中に取残されていたのである。

してみれば、尊氏・義詮の二代が努力して成功しなかった南北朝統一を義満がなし遂げたとしても、別に彼の力倆がすぐれていたことにはならない。

ちょうど熟れた柿の落ちる寸前に手をふれて苦もなくもぎとるように、彼は、ごく自然に、父祖の懸案を解決してしまうのである。

義満と北朝

では、義満は、北朝にとって忠臣だったのだろうか、というと、けっしてそうではない。

彼と北朝の天皇後円融との間には、きわめて不可解なる事件がおこっているのだ。

南北朝統一に先立つ永徳(えいとく)元年(一三八一)九月――例の室町殿行幸の行なわれた半年後のことだ。

後円融がひどく腹を立て、側近に仕える上臈(じょうろう)三条厳子(げんし)に「面会謝絶」を言い渡している。

これは厳子の父の公忠(きんただ)が、義満に頼みこんで、ある土地を自分のものにしようとしたことがわかったからだという。

元々京郡内の土地は、公家の沙汰によるものであるのに、武家である義満に頼んだことが筋違いだ、というのであるが、事件はこれだけではなさそうだ。

というのは、それからまもなく、譲位の問題がおこり、翌年の四月、後円融は、第一皇子幹仁(もとひと)に位を譲ってしまったのだ。

しかもこの幹仁の生母は、この時叱責(しっせき)をうけた三条厳子なのである。

してみると、三条公忠および厳子が義満に収り入ったのは、単に京内の土地を手に入れるためではなかったのではないか。

あるいは、義満に接近して、陰に陽に後円融の譲位と所生の幹仁の即位を運動していたのかもしれない。

そうだとすれば、後円融のなみはずれた激怒ぶりも納得がゆくのである。

ところで、事件はこれだけでは終わらない、次の永徳三年の二月には、譲位した後円融か上臈を刀の峰で打って怪我をさせるという珍事がもちあがった。

『後愚昧記』(ごぐまいき、三条公忠の日記)にはこうある。

「夜ニ入りテ門ヲ叩ク者アリ。相尋ヌルノ処、仙洞ヨリ局ノ下女走来ッテ言フ。上臈不慮ノ事アリ。珍事ナリ、血止マラズ」(中略、原文は漢文)

「子細ヲ相尋ヌルノ処、新院局ニ打入ラレ給ヒ、御剣フ抜キ、御剣ノ峰ヲ以テ上臈ヲ打タシメ給フ。仍テ血多ク出テ止マラズ、云々」

ともあれ、上皇が刃傷沙汰(にんじょうざた)をおこすなどは前代未聞である。

これを聞いた義満は、早速、局の所へ医師を差し向けている。厳子の周辺では実家の三条家の使いが、まず義満のもとへ飛んでゆくとか、かなりあわただしい動きをみせている。

事の真相はわからないが、義満ラインにつらなる厳子のことを、後円融が許せない気持でいることだけは確かである。

ところが、それを追いかけるようにして、後円融に仕える按察局(あぜちのつぼね)が突然出家して尼になった。

これも『後愚昧記』(ごぐまいき)にある話なのだが、後円融が日ごろ寵愛(ちょうあい)していた彼女が出家したのは、義満との密通を疑われたからだという。

これについては、早速、義満から上皇のもとに抗議の使者がやってきた。すると上皇は対面もせず、持仏堂にひきこもり、「これから腹を切る」と言い出すしまつ。

実はこの頃、義満が上皇を配流するという噂がしきりだったので、使いが来たと聞いて、てっきりそれだと思ってしまったらしいのだ。その後、上皇は御所を逃げだし、公家の家に身を寄せたりするが、結局義満が、「按察局との密通の事実はない」という誓書を書いたことによって、事は落着した。

事の真否はともかく、ここに登場する後円融からは、ひとり孤立し、ノイローゼ症状になっているようすがまざまざと読みとれていたましい。

さきに近衛家の桜を引っこ抜かせたと同様のやり方で、義満は後円融の側近の女性にも、遠慮会釈なく手を伸ばしていたのではあるまいか。

ついでに義満の妻妾(さいしょう)にふれておく。

正室は日野(ひの)家から嫁いできた業子(なりこ)、宮中で典侍(てんじ)の役をしていた女性で、六、七歳年上だった。

女子をひとり生んだが、すぐ亡くなり、以来子供はない。

その後業子の姪の康子(やすこ)が正室に準じる扱いをうけているが、彼女にも子供がない。

このほか晩年に寵愛をうけた傾城(けいせい)上がりの高橋殿(たかはしどの)、将軍義持(よしもち)と義教(よしのり)を生んだ北向殿(きたむかいどの、藤原慶子)、その妹量子(かずこ)、お気に入りの義嗣(よしつぐ)を生んだ春日局(かすがのつぼね)、そのほか数えあげれば十指に余る。

してみれば、按察局との情事は、ほんの気まぐれにすぎないものだったかもしれないが、単なる浮気のエピソードの背後から憔悴(しょうすい)した後円融院の顔をのぞかせるという意味で興味がある。

十年前の践祚(せんそ)のときと比べて、同年齢の二人の位置は全く逆転している感じである。

神器帰京

すでに義満は世紀の王者である。

ではその彼が、なぜ勢いの衰えた南朝や、自分の意のままに動かせる北朝のために、わざわざ和解の労をとったのか?

南朝の存在を恐れてのことではないことは明らかだし、これが北朝への忠義だてでないことも見当はつく。

ただし、後円融のあとを継いだ幹仁(もとひと)――後小松(ごこまつ)帝は、彼と親しい三条厳子(げんし)の所生だから、そのため一肌ぬごうという気はあったろう。

当時、天皇が最高権力者ではなく、その後に控える上皇なり法皇なりが、治天の君として最高の権限をもつことはひとつのしきたりだったが、後円融のていたらくをみれば、治天の君のイメージにはほど遠い。

これにかわって後小松を後見していたのは、ほかならぬ義満なのだ。

とすれば、彼が守りたてようとしている幼帝に、よりハクをつけるために懸案の解決に乗りだした、ということはうなずけないことはない。

それに、もうひとつ、現在とは違う当時の感覚も考えに入れる必要がある。

実力があれば形式を無視してもいい、というのは現代的発想だ。

当時は、権力は権威によって保証される必要があった。

権力者義満は、それ自身いかに強大であろうとも、その前で地団駄(じだんだ)を踏む思いを味わわされている後円融という「権威」をかつがねばならなかった。

この権威と権力がワンセットになり、お互いが寄生しあっている姿を知らなければ、中世の歴史を理解したことにはならない。

義満の公家社会の制覇を、官位の昇進とか、朝廷への干渉といった個人的な問題としてではなく、もう少し歴史学的な言い方をすれば、京中の警察権の掌握とか、税金徴収権の確立を含む、幕府の統制権の強化ということになろうが、それでありながら、なお、彼らには北朝という名目上の権威をかつぐことが必要だった。

そして、この権威と権力が癒着(ゆちゃく)しながら、支配権を形造るという形式は、その後も日本歴史のなかに、深くよどみながら生きつづけるのであるが……。

ところで、この「権威」はさらに、小さなシンボルによって保証されていた。

逆に言えばシンボルがなければ、全く権威とはみなされない、という風潮があった。

これをばかげたことだと思うのは、やはり現代的発想であって、シンボルへの執着を認めなければ、中世的心情を理解したことにはならない。

このシンボルというのは、すなわち三種の神器なのだが、この点、残念ながら北朝はいささか全きを欠いていた。神器を南朝にもってゆかれたままだったからだ。

中世の人間である義満にとって、これはやはりひとつの弱味だった。

南北朝動乱の当時、神器の奪い合いはたびたび行われ、偽物といわれるものも横行したが、この頃では、ともかく神器は南朝のが本物ということになっていたようだ。

つまり義満は、これを北朝の手許に迎え取りたかったのだ。

後亀山とかあるいはその皇子たちよりも、目的は神器そのものにあった、とみたほうが、この南北朝合併劇が理解しやすくなるのではないか。

具体的には、さまざまの交渉があったあと、明徳(めいとく)三年(一三九二)十月、南朝の後亀山(ごかめやま)天皇は、神器をたずさえて吉野を出た。

京都からは、大内義弘(おおうちよしひろ)が警固のために迎えに行き、閏(うるう)十月二日の夜入京し、嵯峨(さが)の大覚寺(だいかくじ)へ入った。

そして三日後には、北朝方の廷臣が迎えにきて、神器はうやうやしく後小松帝のいる土御門(つちみかど)東洞院(ひがしのとういん)の内裏(だいり)へ移されたのである。

もっとも、この処置について、南朝方は必ずしも満足ではなかったようだ。

京都帰還にあたり講和の条件は次のようなものだったらしい。

一、神器は譲位の儀式をもって授受される。

一、皇位は両統が交替で継ぐ。

一、諸国の国衙(こくが)領は大覚寺統の計(はから)いとする。

一、長講堂(ちょうこうどう)領は持明院(じみょういん)統の進止とする。 |

が、事実においては、南帝後亀山(ごかめやま)はついに内裏(だいり)へは迎え入れられなかったし、したがって正式の譲位の儀は全く行なわれなかった。

義満は目的とする神器だけを迎え入れただけで、第二項の両統迭立(りょうとうてつりつ)などは、はじめから行なう意志はなかったらしい。

その意味では、この時行なわれたのは、南朝帰還ではなくて、「神器帰還」だったのである。

もっともこの時、後亀山に従った廷臣は十数名、武士は楠木党二十数名だったというから、ほんのひとつまみの人数を、それでも平和裡に迎え入れたというだけで、大変な好遇だと義満は思っていたのかもしれない。

以来、後亀山は長い間、大覚寺に放っておかれた。

やっと義満が腰をあげて会いに行ったのは二年後、そしてその後、はじめて太上(だいじょう)天皇の称号が与えられた。

それも前天皇としてではなく「位には昇らないが、特に」という形で与えられたのだから、後亀山としては憤懣(ふんまん)やるかたない決定であった。

所領の領有についても、必ずしも満足するものとはいわれなかったようだ。

それでも義満の生前はまだよかったが、その子義持(よしもち)の代になると待遇はさらに悪化し、ついに後亀山は都を抜け出して吉野へ奔(はし)る。

もっとも、その後なだめられて都へ帰って死ぬが、とにかく、南朝方にとっては、対等合併とは程遠い結末であった。

ついでに南朝のその後にふれておくと、皇子の多くは僧侶にされたが、なかには都を抜け出して吉野に挙兵する皇子もあった。

また南朝方のゲリラが京都へ侵入して、神璽(しんじ)を奪い去る事件があり、神璽を取り返そうとして赤松一族が潜入し、彼らの手によって皇子が惨殺(ざんさつ)されるという後日譚(ごじつだん)もある。

3 覇王(はおう)の座

top

康暦(こうりやく)の政変

さきに、少年義満を管領として補佐した細川頼之(よりゆき)が途中で失脚したことにふれたが、少し後戻りして、その前後から彼が武家の統一者として歩んでいった足跡をたどっておこう。

一応、南北朝の動乱は終息期にはいってはいたものの、義満の青年時代は、まだ余燼(よじん)はかなりくすぶりつづけ、なにかの機会があれば、ぼっと炎をあげかねない状態だった。

頼之の失脚も、こうした情勢のなかでおこっている。

永和四年(一三七八)、興福寺の所領である大和(奈良県)で、十市(とおち)・越智(おち)などという土豪が蜂起した。

彼らはかつては南朝側についた連中でもあり、頼之は、興福寺の依頼をうけると、早速、土岐(とき)・斯波(しば)・一色(いっしき)・富樫(とがし)・赤松などの守護クラスの武将に出動を命じた。

ところが、彼らはおいそれと言うことを聞かなかった。

頼之の支配を快からず思っていた連中が、これを機に動き出したのだ。

頼之はこれに憤慨して引退しようとし、義満がこれをなだめるという一幕もあったが、結局義満は、斯波・土岐などの反細川側の要求に抗しきれず頼之を下野させる。

かわって管領(かんれい)の座についたのは、斯波義将(よしまさ)である。

いってみれば当時の政界は、斯波系・細川系に二分していたといってもいい。

そして義満は、この両勢力の上にのって、やっと平安を保っていたのである。

ただ彼にとって幸いだったのは、両者のどちらかが、ひどく強大にならなかったことだ。

ずばぬけた統率力があるわけでもない彼が、どうやら無事に将軍の座を保ちえたのは、多分にそのおかげてある。

さらにいえば、時代が動乱の拡大よりも秩序の回復を求めていたからともいえるかもしれない。

動乱期の暴れん坊大名である佐々木道誉(どうよ)をはじめ、山名時氏(ときうじ)・赤松則祐(のりすけ)らの戦中派も死んでしまったし、とことんまで相手をやっつけて息の根をとめるより、ある程度のところで妥協する道を選んでも、それが幕府を危うくすることにならなくなっていた。

たとえば細川頼之だが、いったん追放されて四国へ下ったが、のちにまた召し返し、彼の養子の頼元(よりもと)を管領とし、その後見役にすえている。

これらは義満の手綱さばきのあざやかさ、というより、時代がすでにそういうふうになっていたということであろう。

富士遊覧(ふじゆうらん)

義満がこうした余裕のある対し方のできた背景について、歴史学者は直属軍の増加をあげている。

たしかにこの頃、将軍直轄軍隊は質・量ともにおおいに強化された。

そしてそのことは、諸大名だけでなく幕府の関東出張所である鎌倉御所に対しても、にらみをきかせる強力武器となった。

元々鎌倉御所は、義詮の弟、基氏(もとうじ)が任じられたのがはじまりで、将軍とは血のつながりがもっとも深い存在である。

そしてそのことは、時がたつにつれて、彼らをして無二の協力者というよりも、恐るべきライバルへと変質させていった。

京都に動乱があるごとに、鎌倉は援軍をさしむけると称して上洛のけはいをみせた。

こういう油断ならない存在に威力を示すためか、彼は嘉慶(かきょう)二年(一三八八)富士遊覧と称して、駿河(するが、静岡県)へ下っている。

この前後に、彼は紀州(和歌山県)へ行ったり、奈良へ行ったり、厳島(いつくしま)へ参詣したり、越前(福井県)の気比(けひ)神社に詣(もう)でたりしているが、これは単なる遊覧の旅行ではなくて、政治的なデモンストレージョンなのだ。

室町に花の御所ができたとき、彼は天皇以下の公卿を新邸に招いたが、今度はそれにかわって、自分のほうから出向いたのだ。

いわばこの旅行は「動く室町御所」なのだ。これらの旅行は、その地の寺社勢力に威圧をかけながら、半面、友好を深めようという狙(ねら)いだった。

それとともに厳島旅行は、九州へ派遣し、かの地の統一に努力していた今川了俊(りょうしゅん、貞世=さだよ)をバック・アップするためであった。

この時義満は、あらかじめ了俊兄弟を呼び寄せ、彼を従えて瀬戸内海を兵船を連ねて西に向かっている。

この時は勢いに乗じて九州までおもむくはずだったが、海が荒れたので、中止したといういきさつもある。 |

厳島神社 足利義満は康応元年、、

厳島を訪れて九州方面に勢威を誇示した。

|

また、この途上で、いったん追放した細川頼之とも会っている。

これは頼之を都へ呼び戻す下工作でもあったようで、その旅行は、けっしてお遊びではなかったのである。

明徳(めいとく)の乱

万事幸運の波に乗り、太平ムードで押し通してきた義満が、一度だけ戦争に巻き込まれたのが明徳の乱である。

これは、明徳二年(一三九一)有力な守護、山名氏がおこした反乱で、人々に、またもや戦火再来とひやりとさせた事件だった。

山名氏は当時の最有力な大名の一人で、一族が十一か国の守護(しゅご)を兼任していた。

こういう強大な大名には、必ず内部分裂をおこさせ、その勢いを弱めようとするのが義満の方策である。

現にその少し前に、土岐一族に対しても守護職(しゅごしき)を兄弟に分割して与えて内訌(ないこう=内輪もめ)の種(たね)をまき、その手にのって合戦をおこしたところで、討伐の兵を送っている。

義満は山名氏に対しても、同じような手を使って内紛をおこさせた。

すなわち、山名一族のうち時義(ときよし)が死んだとき、生前幕府の命令に従わなかったという名目で、跡継ぎの時煕(ときひろ)・氏之(うじゆき)を、同族の氏清(うじきよ)・満幸(みつゆき)に討たせた。

その後、義満は氏清をやたらに信任したが、京都に潜入した時煕らが、ひそかに、赦免を願い出ると、急に態度をかえて、彼らを許すけはいを示した。

そして逆に、満幸の落度を言いたてて京都を追放してしまったのである。

満幸(みつゆき)は怒って氏清を誘って挙兵する。これが明徳の乱である。

氏清らは八幡(やわた)から天王寺に布陣し、さらに一隊は桂川を越えて京にはいる気配を示した。

ちょうど祖父の尊氏、父の義詮が戦塵にまみれて転戦した地に、また戦いの渦が巻きおこったのだ。

ちょうど暮れもおしつまった十二月の末、二十五日に義満は諸将を集めて作戦計画を練った。

やがて内野で猛烈な激戦が行なわれ、義満方百六十四人、山名方八百七十九人の戦死者を出した。

が、戦いのほうは思いのほかに早く決した。いったん山名方は三条坊門大宮・二条猪熊(いのくま)あたりまで進出したがそこで惨敗し、氏清は戦死した。

そして、その年の大晦日までに、ほぼ戦闘は終ってしまったのである。

この時義満も出陣はしたが、なにひとつ危ない目にもあっていない。

尊氏にしろ義詮にしろ、生涯の大半を戦陣で過ごしたにもかかわらず、義満はたった四、五日の戦争体験だったのである。

父祖たちがたびたび追いつめられ、ときには切腹さえしようとしたのとは、なんたる違いであろう。

将軍直轄の軍隊の強さもさることながら、より本質的には、時代の沈静化傾向が、覇王(はおう)の座にある彼を支えたというべきではないだろうか。

義満のとぎに、朝廷における五摂家(せっけ)・七清華(せいが)にならって、三管(さんかん)・四職(ししき)(待所の長官)が決まったという説がある。

はたしてそのとおりかどうかはわからないがともかく、この時代に幕府の役割が諸大名に行きわたり、行政機構も確立したことは確かであろう。

4 北山造営 top

天山道有(てんざんどうゆう)

山名氏の乱を鎮定する以前、すでに義満は准三后(じゅさんごう)の宣下(せんげ)をうけている。

ときに左大臣であったが、三后に准ずるという待遇は、摂関や帝の外祖の場合を除くと、単に左大臣でこの称号をうけるものは例がなかった。

まして、武家でここまで昇進したのは義満がはじめてである。

明徳三年(一三九二)に南北朝統一が実現すると、二年後の応永元年(一三九四)十二月、三十七歳の若さで義満は征夷(せいい)大将軍をやめる。

あとを継いだのは、長子義持(よしもち)――九歳の少年である。

自分の例にならって、わが子を幼いうちから権力の座にすわらせようとしたのか、それとも、年少の天皇の背後に治天の君たる上皇・法皇がいるように、彼もまた将軍家の上皇を気取ったのか。

が、のちの経過をみるならば、どうもそればかりではないようだ。

というのは、その直後、彼は太政大臣に任じられているからだ。

これも武家出身者としてははじめてのことで、将軍のまま太政大臣になった先例もないので、あらかじめ将軍職を辞したまでのことではないだろうか。

これは文字どおり公家社会の最高位で、これこそ、彼は公家社会をも完全に制覇したことを示す座標といっていいであろう。

さすがに公卿たちは、前例のないこの任官に難色を示したらしい。

桜をもってゆかれるとか、その家に招かれるという形で膝を屈していることは仕方がないとしても、太政大臣任官という形で、公式に後世にまでその名をとどめることには我慢がならなかったのだろう。

が、現実になんの力ももたない彼らは、結局それを認めざるをえなかったのである。

いやそれどころか、翌年の正月、踏歌(とうか)の節会(せちえ)のとき義満は、関白左大臣一条経嗣(つねつぐ)に謎をかけた。

「故二条良基(よしもと)が太政大臣として参内(さんだい)されたとき、私はその御裾(おんきょ)を持つ役をつとめたものだが……」

二条良基は義満が公家社会入りするにあたって、なにかとバック・アップした人物である。義満の庇護によって、左大臣にまで上ってきた経嗣としては、

「では、節会(せちえ)の折には私が御裾(おんきょ)を……」

と言わざるをえなかった。

かくて、当日、関白経嗣に御裾の役を奉仕させて、義満は参内を遂げる。

これほど彼の公家世界制覇の実態をまのあたり見せつけた事件もないであろう。

こうした儀式面だけでなく、実質的にも、彼が公家の任官叙位を思いのままに沙汰(さた)していたことはいうまでもない。

その直後、彼はまた豪勢な旅行に出る。石清水(いわしみず)八幡、伊勢神宮、奈良の春日神社、東大寺、興福寺……。

さらに若狭(わかさ、福井県)から丹後(たんご、京都府)へ行って天の橋立を見た。

そして帰京すると、もうまもなく、室町の館(やかた)で出家する。

ときに応永(おうえい)二年(一三九五)三十八歳のときのことである。

こうしてみて、はじめて、征夷大将軍辞任以後の動きは、このプログラムにそった、タイム・スケジュールによって行なわれたものであることが理解できる。

義満が出家したと聞くやいなや、公家や武家はさきを争って出家した。

なかには、年が若いのにあわてて出家して、かえって怒りをこうむったという粗忽者(そこつもの)もいた。

しかし義満の出家は、けっして浮世を離れるためのものではない。名前こそ天山道有(てんざんどうゆう)と改めたが、依然として政界を左右し、人事にも口を出している。

『足利義満』(「人物叢書(そうしょ)」)の著者臼井信義氏が、「それは世俗から絶縁するためではなく、むしろ世俗の束縛からぬきんでて自由な身となり、より強力に世俗を支配せんがためであった」と言っておられるのは、この実態を言いあてられた言葉だと思う。

その意味で彼のその後は、ちょうど譲位後の法皇と同じようなものであった。

そして義満法皇の仙洞御所(せんどうごしょ)にあたるのが、北山第(きたやまだい)――現在の金閣を含む山荘なのである。

北山第(きたやまだい)立柱

これまでふれずにきたが、彼の建築趣味はかなりなものだ。

祖父の尊氏は夢窓疎石(むそうそせき)にすすめられて嵐山に天龍寺(てんりゅうじ)をつくったが、それと同じように春屋妙葩(しゅんおくみょうは)・義堂周信(ぎどうしゅうしん)らにすすめられたのが相国(しょうこく)寺の建立(こんりゅう)である。

この時は、義満みずからも土を運び、公武の有力者がこれにならうという、文字どおり、国をあげての大寺建立であった。

この寺はその後火災にあったが、その時も義満は諸国に段銭(たんせん)を課して復興につとめ、その後有名な七重の大塔も建立している。

こうした寺づくりは、このほか各地で行なわれている。建築や庭園造営という、もっともお金のかかるお道楽は、いわば彼のお手のものだったのだ。

その彼が出家後に、これまでの最大の財力を傾けてつくったのが北山第なのだ。 |

金閣 北山文化の代表的遺構で、

その華麗な姿は鏡湖池に映える。京都市北区。

|

ここは古く鎌倉時代に権勢を誇った西薗寺公経(さいおんじきんつね)の別荘だった。

ここには、大きな池があり、薬師堂や地蔵堂や、そのほか多くの建物があったが、時代が移り、荒廃しつつあったのに、義満は目をつけた。

元々西園寺と彼はつながりがないわけではない。

彼の正妻、日野業子(ひのなりこ)の叔母にあたり、後光厳上皇に仕えて宮中で勢力のあった日野宣子(のぶこ)は、西園寺実俊(さねとし)の妻で、ここに隠栖(いんせい)していたらしい。

義満は時々彼女を訪れ、その林泉の美に心を動かして、ついに西園寺家には別に領地を与えて、ここに新邸をつくることを思いたったのである。

その遺構がこの間まで残っていた金閣だが、もちろん当時はそれだけでなく護摩(ごま)堂・殲法(せんぽう)堂・宸殿(しんでん)・天鏡閣、看聞亭(かんもんてい)などがあり、金閣はその頃は舎利殿(しゃりでん)とよばれていたらしい。

いま失われてしまった宸殿は、なかでも壮麗なもので川上に八龍を頂いたものだったという。

義満がこれらの建物のお手本にしたのは、洛西の西芳(さいほう)寺(苔寺=こけでら)の庭園と建物だったという。

この庭も夢窓疎石の構想によるものだが、北山のほうが、どことなくより王朝風の雰囲気が強いような感じがする。

衣笠(きぬがさ)山を背にしたこの庭園と林泉は、当時考えられるかぎりの賛(ぜい)を尽くしたもので、人々は西方浄土をまのあたり見る思いがしたらしい。

ここに招かれた管領(かんれい)斯波義将(しばよしまさ)は、

「西方極楽浄土とだってお取り替えになってはいけませんよ」と言ったという。

調子のよいお世辞には違いないが、それにしても義満の意図したところを間接にうかがうことのできるエピソードである。

なかでも注目すべきはやはり金閣である。池に臨むこの建物は三層からなり、初層は法水院とよばれ、西園寺邸時代の同名の法水院を模してつくられた阿弥陀(あみだ)堂である。

二層めは潮音閣(ちょうおんかく)とよばれる観音堂で、初層・二層は王朝の流れをくむ公家風の住宅だが、三層めの究竟頂(くきょうちょう)とよばれる部分はいささか性格が違う。

これは禅宗の建築様式で、明らかに鎌倉時代以降の、いわば武家文化の流れをくむものなのだ。

細部をよく見れば、初層・二層は王朝風の蔀戸(しとみど)、三層は唐戸(からど)・華頭窓(かとうまど)といったぐあいに、明らかに二つの違った手法が混在している。

黄金の世界

この建物すべてに漆を塗って金箔(きんぱく)を押したことから金閣とよばれたことは周知のとおりである。

その後の応仁の乱の戦火も免れて生きつづけてきた建物は、昭和二十五年放火によって焼失したが、幸い詳細な図面が残っていたので、創建当時と同規模で復元された。

再建当時は、金がいやにきらきらしているという非難もあったが、しかし義満御自慢の創建のころだって、成金趣味さながらにきらきらしていたのだから、案外再建によって、我々は義満のころの感じを味わえたことになる。

室町文化というと、なにかくすんだ、わび・さびといった美意識を連想しがちだが、それは錯覚であって、むしろ義満の本領は、きんきらきんの賛沢趣味を、臆面もなく押しつけたところにある。

その臆面のなさは、金箔押しとともに、さきにふれた寝殿造と禅宗建築を混在させた金閣の手法にも表われている。

それまでは見られなかった、奇妙な大胆きわまる着想は、とりもなおさず、武家の公家社会の制覇を意味する。

そしてそれをなしとげた象徴的人間としての彼が、金づくめの建物にすわっているのである。

しかもふたつの手法を混在させながら、金閣には、それほどの違和感がない。

これは多分、全体に金箔を押したことによって、今までとは異質のものとして、強烈に自己の存在を主張しているためではないかと思う。

その意味では、足利幕府は三代目にして、はじめて独自の文化を表現しえたといえようか。

してみれば、金閣は武家を統制し、公家を支配のなかに組みこんでいった義満が、文化的にも時代を制覇しえたことの記念碑というべきかもしれない。

ところで、この費用はどのくらいかかったのか。はっきりしたことはわからないが、また完成以前にすでに二十八万貫を費したとあるから、おそらく完成には百万貫を要したであろうと、臼井信義氏も書いておられる。

この費用は諸大名が負担した。もちろん幕府の直轄領もふえているが、諸大名がたびたびの割り当てをこなすためには、大名自身富強になっていなければならない。

またこのほか、幕府はなにかというと、土倉(どそう)・酒屋へ課税した。

すなわち、それまではごく非力だった非武士層が、しだいに根を張り、利益をひとり占めしてきたという事実がなければ、これも行ないえなかったはずである。

形から見れば、義満個人のお道楽である遊楽、寺社第宅(ていたく)の造営だが、それらが前代とは質的に違ってきた社会的な富の蓄積に支えられてのものだということを忘れてはならないだろう。

もちろん、豪奢なこの北山第で、彼はもっぱら宗教生活に明け暮れていたわけではない。

彼自身出家するにあたって、これをとどめた後小松天皇に、「政治向きの事については今後も同じようにやってゆくから」

と言っているとおり、この後も宮中ににらみをきかせているし、武家内部についても、九州鎮定に功のあった今川了俊(いまがわりょうしゅん)を召還したり、反乱を企てた大内義弘(おおうちよしひろ)を討ったりしている。

これがいわゆる応永の乱である。

とすれば、彼は出家以来、全く変わらない日々を送っていたわけだが、ただ違うところは、宗教行事が増加したことだろうか。

これを主宰する義満は、ちょうど院政期の法皇のような立場にあったらしく、事実この頃、周囲でも彼を太上(だいじょう)法皇としてながめていたと思われるふしもある。

猿楽(さるがく)のパトロン

金閣を輝かしいシンボルとしてつくりあげた義満だが、文学の分野などでは、それほどのめざましさはみられない。

彼自身は若いときから四書を読んだり、禅について学ぶことはあったようだが、それはまず一般的な教養、という域を出なかった。

当時流行した連歌はかなり好きだったようだが、それも傑作を生むほど文学的研鑚(けんさん)を積んだようにも思われない。

こういう権力者は、お金でなしえられる文化事業にはやたら肩入れするが、それ以外のことには方ほど熱心ではないらしいのである。

もっとも時代そのものが『源氏物語』を生み出したような文学的風土とは縁が遠かった。

文学がもっとお遊び化していて、連歌を巻いて楽しむというようなことに重点がおかれていた。

足利初期の動乱は、『太平記』という奇妙にエネルギッシュな作品を生んだが、すでに義満の少年時代に完結されていたと思われるから、藤原道長と『源氏物語』のような関係を考えるわけにはゆかないし、正直言って、執念深くこむずかしい『太平記』よりも、義満の個性はもっと気楽なものを求めていたと思われる。

そのことが笙(しょう)を吹くとか、猿楽(さるがく)を鑑賞するといった芸能方面への傾斜を強めていったのだろうか、これも、みんなで楽しむ、という時代の風潮によるものかもしれない。

そして猿楽を愛好し、新しい能の世界を生みださせていったという意味では、彼はなかなかの名パトロンでもあった。

当時、猿楽は庶民の芸能として、あまり高く評価されていなかった。内容も現在の能とは違って、もっと滑稽(こっけい)なものであり、いやしい見世物とされていたようだ。が、応安七年(一三七四)、十七歳のとき、新熊野(いまくまの)の勧進猿楽(かんじんさるがく)を見て以来、義満はこれにとりつかれた。

その時猿楽を演じた大和結崎座(ゆうざきざ)の観阿弥元次(かんなみもとつぐ)の子、藤若(ふじわか)が目を見張らせるほどの美少年だったことにもおおいに心を動かされたらしい。

当時の社会は同性愛はあたりまえのことだったから、さまで珍しいことではないが、この藤若を寵童(ちょうどう)とすることによって義満の猿楽熱はより高まったと思われる。

以来、彼はたびたび勧進猿楽を見に行き、諸大名に桟敷(さじき)を構えさせ、自分も親王・門跡らと見に行っている。

なかには、義堂周信(ぎどうしゅうしん)のように将軍ともあろうものが、そんなものを見るなんてと批難するものもいたが、これだけはやめられなかったらしい。

これまで見たとおり、義満は、むしろ貴族趣味で、いつも上層階級に顔を向け、それを凌駕(りょうが)することに満足感を覚えているようなところがあるのだが、猿楽だけは、当時いやしめられていたにもかかわらず、あえてこれを庇護している。

猿楽に関するかぎり、義満は民衆の方を向いていた、ということになるが、庶民芸能のパトロンというほど大げさなものではなく、思わず彼の地金が出たというほどのことなのだろう。

ただおもしろいのは、彼の愛した少年藤若(ふじわか)こそ、のちの世阿弥元清(ぜあみもときよ)であり、この世阿弥の手によって能は新生命を吹きこまれ、室町時代を代表する文化遺産となることである。

5 日本国王臣源義

top

対明(みん)交渉

義満の豪奢な生活を支えたのは、ひとつは国内の経済成長だが、それに匹敵するもうひとつの大きな柱は対明(みん)貿易である。

応安元年(一三六八)、ちょうど義満が十一歳になったとき、明(みん)の国が太祖朱元璋(しゅげんしょう)によって建国された。

その翌年、早くも太祖は日本へ使者を送って、建国を告げてきた。

といっても、少年将軍義満に知らせてきたのではない。

平安時代以来のしきたりによって博多へ使いを送ったのだ。

ところがその頃博多にいたのは南朝方の懐良(かねなが)親王だった。

使いの持ってきた手紙には建国を報じ入貢を促すとともに、日本の倭寇(わこう)の中国侵略をきびしく責め、これをやめさせなければ、日本を攻めるぞ、と半ばおどしにかけるような文句が書き連ねてあった。

懐良親王はこれに憤慨して使者の何人かを斬り、正使を送り返したが、明(みん)からはその翌年また使いが来た。

この時も懐良親王は使者を斬ろうとしたが、その後思い返し、翌年手紙を持たせ、贈物に添えて、倭寇(わこう)の捕えてきた中国人を送り返した。

南北朝動乱などという国内事情を知る由もない明側では、どうやら懐良(かねなが)親王を「日本困王」と考えたらしい。

その後も、この「国王」宛に使者が来たが、その頃は懐良は今川了俊との戦いに追われ、返事どころではなかったらしい。

ところでその後、しばらくして、義満も明(みん)に使いを送った。康暦(こうりゃく)二年(一三八〇)のことで、この時は「征夷将軍源義満」として手紙を送っている。が、明側では、国王でなければ相手にしない原則だったので、義満の手紙は全く無視されてしまった。

彼の対明交渉にこういう前奏曲があることはあまり注目されていないが、しかし、これはのちの交渉を考えるうえで興味ある手がかりを示している。

さて、義満が本格的に対明(みん)交渉をはじめるのは最晩年の、応永(おうえい)八年(一四〇一)、第一回の交渉からは二十年経っている。

この間に彼は位は太政大臣まで進み、これを辞して出家の身となっている。

前に手紙を握りつぶした明の太祖のほうが亡くなっているから、ここでこと新しく交渉を再開したのであろう。

してみれば、彼には元々対明交渉の意志はあったわけだが、きっかけになったのは、博多の商人肥富(こいずみ)というものが明へ出かけて帰り、交渉再開をすすめたことにあるといわれている。

そこで義満は、手紙を持たせ、同朋衆(どうほうしゅう)の祖阿を正使に、肥富を副使にして渡明させた。

この出発はいかにもお手軽で、「ものはためし」という感じがする。

彼はこの時、みずからは、「日本国准三后道義」と名のり、自分が実質的な国の支配者であることを説明し、金千両、馬十匹、武具・扇などを贈ったのであった。

それに対し、明(みん)からは正式の使いがやってきた。

義満は彼らを北山第に招いたが、この時、四脚門まで出迎え、使いは皇帝からの国書を頭上に捧げて進み、寝殿の前の高机の上に置いた。

すると義満は焼香し三拝してから、ひざまずいてこれを拝見した。

このばかていねいなやり方は、当時でもいささか批判の的になったようである。

国書には、「日本国王源道義よ、よく愛君の誠を尽して使をよこした。朕(ちん)はこれを嘉(よみ)し使をやり大統暦をわかち、正朔(せいさく)を奉ぜしめる」というようなことが書いてあった。

元々中国は、自分が中華(ちゅうか)で他は蕃国(ばんこく)と思っている。

そして、蕃国から朝貢してくると、これを属国と認め、そこの国王を認証して、中国の暦を与える。

明としてはこの習慣どおり、義満を「日本国王」と認め、暦を与えたのである。

が、この国書の内容についても、当時の公家のなかには批判があった。

わが国はこれまで、中国からこんなふうな属国扱いはうけていない、というのである。

が、そんなつぶやきはあまり義満の耳にははいらなかったらしい。

早速返事がつくられ、正使としては天龍寺の住持、堅中圭密(けんちゅうけいみつ)か選ばれた。

そしてその時の返事が、問題の「日本国王臣源義……」という文章ではじまるものである。

問題の国書

戦争前は、これが義満の不評の種となった。

金閣を建て栄耀(えいよう)を重ねたうえ、みずから「日本国王」と名のり、天皇の存在を無視したこと、これが第一の不忠である、と。

さらに国王である彼が、明に対して臣と称していることは不見識もはなはだしいと……。

「臣源義」については、たしかに当時にも批判があった。たとえば学僧、瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)は、

「臣の字はいけない。日本の官名を書き、その下に氏と諱(いみな)の間に、朝臣と入れるべきだ」、

つまりどこまでも日本風にやればいい、というのである。

が、この返事を書いた絶海中津(ぜっかいちゅうしん)も当時の五山(ござん)文学を代表する禅僧のひとりである。

圭密もたびたび明(みん)に行き、国情に通じている人物だし、彼らの国際常識として、中国からの国書には、こう書くべきだ、という

エチケットにそって書いたのではないか。

また瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)の批判も、いわば仲問同志のあらさがしと言えば言えないこともない。

しかも彼らは、「日本国王」については、なにひとつ疑いをもってはいない。

周鳳(しゅうほう)も、「王というのは彼の国から、わが将軍を王と認めたということだから、こちらも王と書くのもかまわない」と認めている。

みなそれぞれに、ケチをつけたりはしているけれど、「日本国王」についてはたいして異論はなかったのだ。

「天皇がいらっしゃるのに国王などと名のるとはけしがらん」

というのは、あとになってからの発想であって、それが強調されたのは、実は明治以後の天皇制国家の教育が徹底されてからなのである。

そしてこのことは言わず語らずのうちに、当時の義満および天皇の位置を物語っているともいえそうである。

これより少しあとだか、後小松(ごこまつ)天皇の生母通陽門院(つうようもんいん)厳子(げんし)が死ぬと、そのかわりに義満の妻の日野康子(ひのやすこ)が准母となっている。

彼女は義満と同じく准三后となり、北山院(きたやまいん)という院号宣下をうけて内裏(だいり)にはいった。

義満の妻が天皇の母がわりならば、義満は当然父がわりということになる。

そうなることに、周囲がなんの不思議もいだかなかったことを考えれば、「日本国王」があまり問題にならなかったこともうなずけようというものである。

「臣源義」のほうも、当時の最高の学識者たちの筆になるものだということはさきに書いたが、その背景を考えてみる必要がある。

当時は五山(ござん)文学の最盛期だった。

国文学ではなく、漢字・漢文の文学こそ最高のものと考えられていたわけで、いわば中国文化にどっぷりとつかっている時代である。

彼らが中国をあがめ、その風俗・習慣に一歩も違うまい、としたのは当然である。

我々が英文の手紙を書くとき、そのしきたりに従って書こうと努力すると同じく、彼らは忠実にその当時の中国の習慣に従ったのだ。

むしろ中国から、「礼にかなわず」と言って突き返されるようなことがあれば、それこそ名折れだ――と彼らは思ったのであろう。

外国崇拝と、外交官特有のエチケッ卜病からくる卑屈さは、現代におきかえてみれば、案外理解できるのではないか。

ともあれこうした文章の問題は末節である。では義満はこの国書の交換によってなにを得たか。

冊封(さくほう)のしるしとしての亀紐(きちゅう)の金印と勘合符(かんごうふ)百枚。

この割符を持ってゆくと正式の貿易と認められる。

一航海であげた利益は二十万貫といわれるから、名目はともあれ、莫大な利益を手に入れたことは確かである。

6 その死、栄耀(えいよう)の終局

top

幻の太上(だいじよう)天皇

義満が明使を引見した北山第に後小松天皇を迎えたのは、応永十五年(一四〇八)の三日のことだ。

その後一月ほど経って、義満は健康を害したらしい。

病名ははっきりしないが流行病とも咳(せき)の病ともいわれる。

四月下旬にはにわかに病勢が悪化し、五月五日、五十一歳でその生涯を終えた。

遺体は父祖の菩提寺、等持院(じとういん)に移され荼毘(だび)にふされ、公卿(くぎょう)・諸大名の列席のもとに大がかりな葬儀が行なわれた。

のちに遺骨はみずから建てた相国(しょうこく)寺鹿苑院(ろくおんいん)に移され、ここが塔所(たつしょ)となった。

この時、後小松(ごこまつ)天皇からは太上(だいじょう)法皇の尊号が贈られようとした。

後小松は幼少のときから義満の庇護(ひご)をうけているし、南北朝統一も義満の尽力なしには実現はむずかしかった。 |

鹿苑院跡 義満は絶海中津を初代院主として

相国寺内に造営した。京都市上京区。

|

つまり、義満のおかげで、後小松は、名実ともに正統の天皇になりえたのである。

さらに義満の室康子(やすこ)は天皇の准母でもある。

義満自体はすでに従一位太政大臣になっているから、その死に際して特に位を進めたくとも、もう与える位がない。

とすれば、これはどうしても父に准じる扱いをするよりほかはない、ということだったのであろう。

あるいは義満は生前、なんらかの形で後小松にこのことを約束させていたのかもしれない。

もちろんこれには公家仲間の強い反論があった。義満の生前は陰でこそこそ非難していた連中も、今度は声を大にして反対を唱えたであろう。

こういう時のなによりの武器は「先例」である。彼らは「先例なし」をふりかざして、極力これを押しとどめようとした。

ところが、この時、思いがけないところからもブレーキがかかった。

あとを継いだ彼の長子、義持(よしもち)が「過分のことだから」と辞退してしまったのである。

これにはさまざまの理由が考えられる。

強力なワンマンの死後、その反動のくるのを恐れた義持の周辺――主として管領(かんれい)斯波義将(しばよしまさ)らの意見に義持が従ったとも思えるが、いささかうがった見方をすれば、新将軍義持は必ずしも父に好意をいだいていなかった。

というのは、父義満は、生前彼より春日局(かすがのつぼね)の生んだ義嗣(よしつぐ)を偏愛していたからで、世間には義嗣が跡継ぎになるだろうという噂さえあったくらいだった。

義持としてはおもしろくないのは当然である。

もちろん父の生きている間は、公然と義嗣と争うこともなかったが、父の死の直前、内裏で大がかりな元服をすませた弟に対して警戒は怠らなかったであろう。

義満はワンマンらしく、家庭内での風波は全くおこしていない。

多くの妻妾はあったが、どこにでもみられるような嫉妬や競争はなかったようである。

しかもあんがい家庭的というのか、あちこちの旅行に、妻や側室、娘たちをぞろぞろ連れてゆく。

例の明使が来たときも、彼はお気に入りの娘喝食(かつしき)御所を連れて兵庫まで唐船見物にでかけている。

この喝食(かつしき)御所というは、義満の側室、寧福院(ねいふくいん)の生んだ娘である。

寧福院の本名や素姓はわからないが、おそらく地方の有力武士の出ではないかといわれている。

義満はこの寧福院の生んだ女の子をかわいがり、正室康子(やすこ)の猶子(ゆうし=養子)とし、崇賢門院(御円融(ごえんゆう)天皇の生母)の喝食とした。

最愛の娘を僧院に入れるのは、いま考えるとおかしいようだがこれは、彼女に崇賢門院の莫大な所領を受け継がせるためである。

長じてのち、彼女は正式に出家して聖久と称し、女院のあとを継いで尼寺大慈(だいじ)院主となっている。

このほか、義満は、義持と義嗣のほかの男児も女児も、ほとんど僧籍に入れている。

これはいずれも格式と経済的保障を与えるためであった。

そんなふうに、家庭内では波風を立てなかったワンマン義満だが、そのなかでじっとこらえつづけていた義持が、死後に早速しっぺ返しをしたのが尊号辞退だったとすれば、まことに皮肉な話である。

もっとも『相国(しょうこく)寺過去帳』には「鹿苑寺(ろくおんじ)太上法皇(だいじょうほうおう)」とあるくらいだから、後小松がその称号を贈ろうとしたということは、まんざら嘘ではないらしい。

尊号問題はともかく、義持が父の方針にやや批判的だったことは確かである。

彼はまもなく三条坊門に新邸をつくり、北山第からここに移り、北山第の建物は、しだいにとり壊された。

なかでも義母、北山院(康子)に対してはかなり冷たく、応永二十六年(一四一九)彼女が死んだときは国母の扱いは全くしなかった。

それまで康子の住んでいた北山第も次々に壊したり移築したりして、あとは、彼の法名にちなんで鹿苑(ろくおん)寺という寺になり、最後に舎利殿と護摩堂(ごまどう)など、二、三のものを残すのみとなった。

新将軍が新邸をつくることが当時のしきたりであったとはいえ、かくて、あまりにもすみやかに、義満栄耀のモニュメントはこの世から姿を消すのである。

明との交渉も打ち切られた。これは武家の間でも、義満の外交政策があまり支持されていなかったことによるのかもしれない。

義持は特にすぐれた跡継ぎではなかったが、義満がお訓子にのって広げすぎた大風呂敷をまとめるだけの力はあったようである。

それがたとえ、父に対する憎しみの所産であったにしても、政治の大枠からみて、そうはずれていなかったことだけは確かであろう。

残された遺産

さて、義満が一代の財力を傾けてつくった北山第はかき消えた。対明外交も行なわれなくなった。

世紀の王者は、それではなにも残さなかったのだろうか。

いや、そうではない。少年藤若(ふじわか)を愛し、そのために、ますます愛好を強めていった猿楽(さるがく)が、室町を代表する芸能として、長く日本の文化遺産として残ったではないか。

上流好みの彼としては珍しい、庶民芸能への傾倒が、彼の地金を現わしたものだとすれば、我々は現在も彼の素顔と接していることになる。

それがまた彼の寵童(ちょうどう)好みとないまぜになっているというのも、いかにも遊び好きで、楽しいことの好きだった彼らしい遺産である。

しかし、この遺産の重みを思うとき、源実朝(さねとも)、あるいは徳川家光(いえみつ)に比べて、案外拾いものの足利三代目ではなかったかという気もしないではない。

実朝の残したのは『金槐(きんかい)和歌集』一巻だった。家光にいたっては、なにも残していない。

とすれば、道端の雑芸にすぎなかった猿楽を拾いあげ、これに新しい生命を与え、中世芸能として後世に生残らせたことは、三代目としては、まずまずの出来というべきではないか。

c 参考図書

『大日本史料』(第七編一〜十)基本的な史料はほぼ、これに網羅されているので、ほかは省略する。

『日本の歴史』第九巻「南北朝の動乱」(中央公論社版)

『日本の歴史』第十三巻「室町幕府」(小学館版)

『図説日本の歴史』第七巻「武家の勝利」(集英社版)

臼井信義『足利義満』(人物叢書・吉川弘文館)

小川信『細川頼之』(人物叢書・吉川弘文館)

top

****************************************

|