|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

二 将軍の妻として

1 お今ののろい top

富子が義政と結婚して二年たちました。

長禄元(一四五七)年冬、京の町は一揆の嵐がふきあれていました。

馬借(ばしゃく=馬をつかって年貢の米やいろいろな物資を運ぶ運送業の馬方)や農民たちが、神社の境内や川原でかがり火をたき、ときの声をあげ、高利貸の酒屋や土倉(どそう=質屋)をつぎつぎとおそっていきます。

酒屋や土倉から借金をすると、またたくまに利息がふえていきました。だれも返せるあてなどありません。

困った人々はやむにやまれず、幕府に借金の棒引きを求めたり、高利貸や大金持ちをおそい、借金の証文に火をつけたり、値打ちのある品物をうばうのでした。

一揆は京の町ばかりでなく、河内(大阪府)、大和(奈良県)へと、野火のように広がっていきました。

「なんとか、手をうたなくてはなりません。」

「このままでは、幕府の信用はますますなくなってしまう。

公方(将軍義政)どののお考えをおききしたいのだが……。」

管領の細川勝元は頭をかかえました。

「借金の棒引きを要求して、町はおおさわぎですぞ。

徳政令(とくせいれい=借金や負債の取り消しを命じた法令)を幕府として出すべきかどうか、一日もはやく、幕府は決断すべきなのだが、いったい公方どのは、何をしておられるのじゃ。」

幕府の金庫番として、財政の仕事をしている政所の長官、伊勢貞親はおちつかないようすでした。

幕府のおもだった役職についている重臣たちが集まっていましたが、かんじんの将軍、義政の姿は見えません。

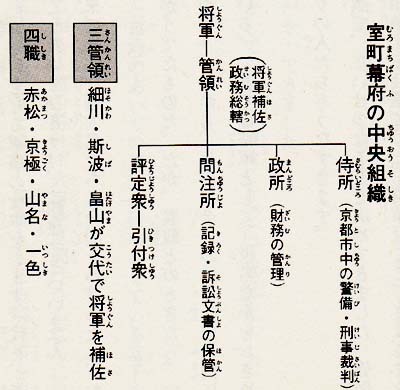

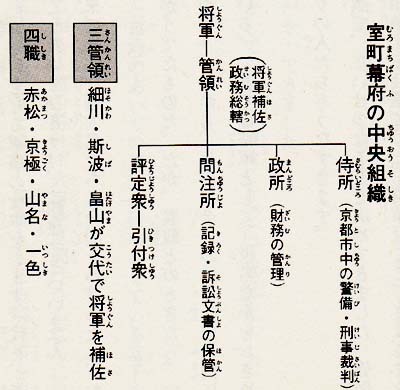

将軍の仕事を直接たすける役目は、管領(かんれい)。幕府では将軍のつぎに、強い権限をもっていました。

将軍の幼いときには、管領がかわりに仕事をするのです。

代々、畠山、細川、斯波の三家が交替で引受けていました。

門注所(まんちゅうしょ)というのは、侍たちのもめごとを解決するところで、いまの裁判所と同じです。

侍所(さむらいどころ)の仕事は将軍や幕府を守り、また町や村を守る軍事の仕事をします。

代々、赤松、京極、山名、一色の四家が、長官を交替で引受け、「四職」といいます。

将軍は、幕府を中心にして、将軍の家来である守護大名たちに全国をわけあたえ、おさめさせていました。

「義教どののころは、じつに手早い処置がうてたものだ。

だが、義政どのときたら、いちいちお今どのの意見を待っているしまつじゃ。

しかも、そのお今どのは自分の身内にばかりつごうのよい政治をやろうとしている。

これでは将軍として、世のなかを治めることはできん。」

勝元がはきすてるようにいうと、まわりの人たちもうなずきます。

幕府では、ずっと長い間、宿老会議で、大切なことを決めてきました。

管領(かんれい)はじめ、幕府の重臣たちが政治のことを相談する会議でした。

将軍はここでさまざまな言見をきき、最後に決定を下しました。

しかし「三魔」が幕府に幅をきかせるようになってから、宿老会議はまったく開かれなくなっていました。

「みなさま、おそろいですね。」

大御台とよばれている義政の母、重子がやってきました。

「とにかく、われわれ幕府をあずかる者として、公方(くぼう=義政)どのにご意見を……。」

細川勝元が重子に頭をさげました。

「大御台さま、なんとかなりませぬか。」

「伝奏」といって、内裏(だいり=天皇のすまい)と幕府のあいだの連絡の仕事をしている富子の兄、日野勝光が頼むようにいいます。

大変なときなのです。ますますひろがる一揆の群れ。火事や乱闘はひんぱんに起こり、死者がたくさんでていました。

将軍である公方とのに、幕府としての解決策を出してほしい、指図をしてほしいと家来たちは願っていたのです。 |

|

しかし、義政は、一揆がどこで、どのように起きているのかさえ知ろうともしません。

困った伊勢貞親たちは、とうとう有徳人(うとくじん)たちに相談することにしました。

有徳人というのは、大金持ちの人という意味です。

「正実どの、いかがなものだろうか。」

貞親によばれた正実というのは、お坊さんですが、幕府の税金を集める仕事をしていました。

しかも、幕府のとなりに巨大な倉をいくつもかまえた高利貸。

正実(しょうじつ)のような大金持ちが、じつは室町幕府の経済をにぎっていたのでした。

「ここまで一揆が大きくなっては、徳政令を出しておさえなければ、幕府があぶないですぞ。」

正実は伊勢貞親(さだちか)をギロリとにらむと、きっぱりいいました。

報告をうけた義政は、正実の意見にうなずきました。

お今も義政のとなりでうなずいています。

それからまもなく、幕府からすべての借金を棒引きにするという徳政令が出されました。

長禄元(一四五七)年の一揆はこのようにして、なんとかおさまったのでした。

富子はあいかわらず、義政からほとんど相手にされていませんでした。

「いつまでもお今がすべてをとりしきって、私は妻らしいことがなにひとつできません。

この結婚は失敗でした。これから私はどのように生きたらいいのか……。」

結婚して三年。でも、さびしい、つらい日々がつづきます。

「しかし、富子さまは、もう将軍の正室となられたのですよ。

御台とよばれる身分、どんなことがあってもわかれることはできないのです。

けっしてこの境遇に負けてはいけません。なんとしてもがんばってください。」

常盤も、富子と一緒に涙にくれています。

「富子どの、これ以上あなたが悲しい思いをしないように、公方(くぼう=義政)どのにもよくいいます。

もうすこし我慢をしてくださいね。」

重子も富子の背中をやさしくだいて、何度もくりかえしました。

そんなある日、富子は突然たおれてしまいました。二十歳になったばかりです。

「赤ちゃん!」

病気ではありませんでした。結婚して五年め、富子ははじめて妊娠したのです。

一番よろこんだのは重子でした。

「どうか元気な赤ちゃんをうんでおくれ。この足利幕府と日野家のためにぜひ男の子をうんでほしいのです。

世継をうめば、もうお今なんてちっともこわくありませんよ。」

富子のからだを心配して、重子は毎日やってきます。

「ぶじに赤ちゃんがうまれるように、これからお寺まいりにいってきますよ。」

重子と常盤はわずかなお供をつれただけで、いそいそとでかけます。

「立派な後継をうんでくれよ。」

義政もうれしそうに、富子を気づかいます。

「みんなが、赤ちゃんを心待ちにしているんだわ。」

富子の心に、やっと小さなあかりがともりました。出産の日が楽しみでなりません。

おなかが大きくなり、産み月が近づくと、富子は、赤ちゃんをうむための屋敷である産所にうつりました。

長禄三(一四五九)年正月九日、真夜中、義政のところに知らせがとびこみました。

「男! これはすごいぞっ。」

義政の声がうわずっています。

富子は、男の子を出産したのです。

待ちに待った後継です。

義政はまだ夜が明けていないというのに、馬に飛び乗り、産所にかけつけました。

「富子、でかしたぞっ。」

玄関で、義政は大声をはりあげました。

「とのっ!」

産室から、富子の兄、勝光があわてて飛び出してきました。

顔はまっ青で、全身がぶるぶるふるえています。

「……!」

義政はわけがわからず、その場にぼう立ちになってしまいました。

「王のような男の子でございましたが、おうまれになってすぐ、泣き声もあげないまま、おなくなりになりました。」

勝光はしぼり出すようにやっというと、義政の足もとにひれふしたまま、動けなくなってしまいました。

急な知らせをうけて、重子もあたふたとやってきました。

まわりの人々がとめるのもきかず、富子の産室にかけこみます。

「わあっ!」

さけび声がきこえたかと思うと、われるような泣き声がひびきわたりました。

富子はあまりのショックで、口もきけないありさまです。常盤がつきっきりで世話をします。

侍女たちにだきかかえられて産室を出てきた重子は、しばらくぼうぜんとしていましたが、突然しゃべりはじめました。

「お今のせいじゃ。お今がのろい殺したのじゃ。」

目をギラギラさせて、重子は同じことをくりかえします。

「そっ、そんなはずはない。お今はやさしい女だ。そんなひどいことは、けっしてしない。なにかの間違いだ。」

義政はとこまでもお今をかばいます。

しかし、つぎの日、勝光が一人の巫女を問注所につきだしました。

お今にたのまれて、半年回ものあいた、赤ん坊をのろい殺すようなお祈りをしていたというのです。

「なにっ、それは本当かっ。」

義政もやっとうまれた後継をのろい殺されたとあっては、たとえお今でも許しておくわけにはいきません。

すぐに琵琶湖にある沖島に流してしまおうとしました。

「そんなことではなまぬるい。私は許しませぬ。なぜ、首をはねぬのじゃ。」

つめよる重子。一歩もあとへひきません。

義政はこれまでお今のいいなりでした。しかし、いまでは母、重子の意見にいいなりになってしまいました。

お今は一夜のうちに、将軍の乳母(めのと)から、ただの罪人として、御所を出ていくことになりました。

真夜中、ひそかに二、三人のお供とともに琵琶湖へむかいます。

ところが、あとから義政のつかいが追いつき、死罪をいいわたしました。母、重子の家来たちも一緒です。

「首をはねられるぐらいなら、私も武士、大館氏のむすめじゃ。切腹いたそうう。」

お今はきぜんというと、帯の間にさしこんであった短刀をぬき、その場で自害してしまいました。

義政に愛され、飛ぶ鳥を落とす勢いだったお今の最期に、人々はおどろきました。

「女が自分から腹をかき切るのは、勇気のいることだ。

たしかに、お今は幕府で勝手なふるまいがあまりにも多すぎた。

そのため、世継をのろい殺した、などといわれてしまったのだろう。」

「なんでも、本当のところは大御台(おおみだい)さまが仕組んだらしいよ。」

「えっ、大御台さまが巫女に祈り殺させたのではないのかって。」

「まさか……。」

「いや、どうもそうらしいぞ。」

こんなうわさが、都じゅうにひろまりました。 |

|

2 母の死と義政 top

「お今はもうこの世にいない。いままでのように、すみっこで小さくなっていなくてもいいんだわ。」

赤ん坊をうしなった悲しみのなかから、富子は立ち上がろうとしていました。

長禄三(一四五九)年。

年のはじめから天候がおかしく、三月になっても、雨がぜんぜんふりませんでした。

田畑はひびわれ、川も池も水がひきあがってしまい、田植えの準備すらできません。

「太陽がふたつに見えるぞ。」

「おそろしや……天災地変の前ぶれじゃ。」

人々はかわききった日でりつづきのなかで、うらめしそうに空を見上げました。

ところが、九月にはいると、大暴風雨が町や村をおそい、京の町は大洪水にみまわれます。

道路が水であふれ、地方からの米やそのほかの食糧がとどかず、たくさんの人たちが、飢えで死んでしまいました。

つぎの年にはいっても、天候はますますおかしくなっていきます。

春から日でりがつづき、水不足のため、あちこちで水争いが起こりました。

五月になると、今度はうってかわって、くる日もくる日も大雨、です。

何か月も長雨はつづき、気温が上がらず、人々はま夏というのにま冬の着物を着こんでふるえています。

琵琶湖は水であふれ、稲はくさってしまいました。

山陽、山陰地方から、やせおとろえた人々が食べ物を求めて、都へと集まってきます。

しかし、食べる物はどこにもみあたりません。

京の町には伝染病が流行し、賀茂川はたくさんの死者でうずまってしまいました。

「お今のたたりじゃ。お今のたたりじゃ。」

大御台、重子は同じ言葉をくりかえし、とうとうおかしくなってしまいました。

重子の回復をねがう祈檮(きとう=神仏に祈ること)がつづけられます。

「なにもかも、長禄(ちょうろく)という年号が悪いのじゃ。

もっと縁起のよい、いいことがたくさん起こりそうな年号にかえよう。」

幕府の宿老たちは相談して、長禄から、寛正(かんせい)とあらためました。

しかし、そんなことで問題が解決するはずはありません。

寛正二(一四六一)年になると、飢餓は全国に広がっていきます。

願阿弥(がんあみ)という時衆(じしゅう=時宗の信者)の僧侶は、たまりかねて、六角堂という寺でかゆのたきだしを始めました。

骨と皮ばかりになった人々が行列をつくり、かゆをもらいます。

なかには、茶碗をだきしめたまま、涙を流しながら息たえる者もありました。

しかし、たった一人でやることには、かぎりがあります。願阿弥の財布は、たちまち底をついてしまいました。

願阿弥の仕事にたいして、うわさをきいた将軍義政は、ほんのわずかな寄付をしただけだったのです。

「しかたがない。ほかのことをいたそう。」

願阿弥は、道はたでゆきだおれになった人々を賀茂の川原に運び、念仏をとなえ、丁寧にとむらう(なき人の冥福を祈る)のでした。

「幕府は何をやっているのだ。

こんなにたくさんの人々が死んでいくというのに、将軍さまはとこで、何をしていなさるのじゃ。」

町の人々は、いかりの声をあげていました。

ところが、義政は、庭園や館づくりに夢中でした。

宝徳三(一四五一)年、諸国の大名たちに費用をわりあて、父、義教が建てた高倉邸を建てなおします。

長禄元(一四五七)年、万里小路(までのこうじ)邸におおがかりな庭園をつくります。

このとき、大名たちは、ひとつの石を四千人もかけて運びました。

ところが翌年、この庭ができあがると、なんと、二日後にはもうこわすように、義政は命令したのです。

長禄三(一四五九)年には、室町にある「花の御所」の建てなおしを命じます。

春のはじめに完成すると、それまで住んでいた屋敷から、引っ越しをしました。

花の御所は、賀茂川をせきとめてつくった大きな池と、いりくんだ形の広い庭園がどこまでもつづいていました。

義政はあれていた御所を、義満のころと同じように建てなおし、庭にはたくさんの花を植えました。

お今がいなくなり、三魔といわれた有馬、鳥丸(からすまる)らも幕府から追放されると、義政は将軍の仕事からますます遠ざかってしまいました。

「病気の母上のために、屋敷を建てよう。母上は西芳寺(さいほうじ)の庭を見たがっている。

だが西芳寺は女人禁制(女の人がはいることを禁止したこと)。それでは西芳寺と同じ庭をつくることにしよう。」

今度は、大御台のために、高倉邸の庭をつくろうというのです。

「善阿弥、ここに石を置いたらどうだろう。」

「この木は形が気にいらん。もっとほかのものを、守護大名たちに持ってこさせろ。」

「もう一度、西芳寺の庭をじっくり見たいものじゃ。すぐにまいる。用意せよ。」

庭づくりをまかされているのは、善阿弥です。

善阿弥は河原者とよばれる、村のなかで米をつくることも許されない、身分の低いうまれですが、庭づくりの力を認められて、義政のそばに、かげのようによりそい、つかえていたのです。 |

|

「公方(義政)どのが館や庭園をつくるたびに、われわれ守護大名は、莫大な費用と労役をさし出さなければならぬ。

そのうえ、めずらしい形の石や樹木をとどけよ、と命令される。 こう何度もつづくとたまったものではない。」

大名たちは、ぐちをこぼしあいました。

「なぜ、公方どのは、人々の苦しみを考えようとはしないのじゃ。家来たちのことを思わないのか。」

さすがに、見るにみかねた後花園(ごはなぞの)天皇は、詩を書いて義政におくりつけました。

生き残った人々はわらびをつんで、命をつないでいる。

どの家々も竹のとびらをしめきっている。

詩をたのしもうとしても、なんとつらい春、二月であることよ。

京にさきほこる花も、あふれる緑も、

いったいだれのためにさきしげっているのか。 |

帝(みかど=後花園天皇)からおしかりの詩をうけとった義政は、しばらく目をとしたまま、じっとしていました。

「善阿弥、すこし休みましょう。」

しかし、三日後には、もう西芳寺の庭園にでかけるのでした。

ぜいたくすぎるほど金をかけて、高倉邸はできあがりました。

ふすまや窓ひとつにしても、人々が何年も食べていけるほど高価なものでした。

庭園は西芳寺とうりふたつです。

重子は、池にうかべられた舟に乗り、水辺にさいたうす紅色の蓮の花を、うつろな目でながめていました。

寛正四(一四六三)年、重子は危篤におちいりました。高倉邸にうつって、まもなくのことでした。

「お今のたたりじゃ。お今のたたりじゃ。」

同じ言葉をくりかえしながら、重子はなくなりました。

乳母の常盤(ときわ)も大御台(おおみだい)のあとを追うようになくなってしまいました。

「二人とも、私にとって心のささえでした。よろこびも悲しみもともにわかちあってくださったのに……。」

お今がいなくなっても、夫、義政は富子にとって、やはり遠い人でした。

富子はこれまで以上にさびしい日々をおくらなければなりませんでした。

「猿楽能を見たい。」

母親の死から、まだいく日もすぎていないというのに、義政は、猿楽能を見物するもよおしを計画しました。

場所は糺河原(ただすがわら)。

賀茂(かも)川と高野(たかの)川が合流した川原の上に、三間(約五・四五メートル)四方の円形の舞台がもうけられ、そのまわりに見物する人々のための桟敷(道路などに面してつくった物見のための見物席)や、立ち見席がたくさんつくられました。

猿楽能というのは、遠く奈良時代までさかのぼることができます。

そのころ人気があった、歌と踊りでこっけいな物まねをする「散楽(さんがく)」、豊作をねがっておどった「田楽(でんがく)」、神への願いごとをこめて、猿の面をつけておどり、うたう「猿楽(さるがく)」。

どれもまつりや祝いごとのときにしたしまれていました。

やがて、これらの歌や踊りを専門に演じてくらしをたてる芸人たちがうまれました。

彼らは近畿地方一帯に猿楽の一座をたくさんつくります。

そのなかでも、とりわけ評判が高かったのは、観阿弥(かんなみ)、世阿弥(ぜあみ)親子。

とくに観阿弥は、それまでのいろいろな種類の歌や踊りをひとつにまとめあげ、物まねではない劇をつくりあげたのです。

応安七(一三七四)年、将軍義満の前で猿楽能を演じたことがきっかけになり、義満は観阿弥・世阿弥たちの芸を大切にそだてます。

その後の将軍たちも、さかんに猿楽能を鑑賞しました。

寛正五(一四六四)年四月五日。前の日までふっていた雨はすっかりあがり、晴れわたりました。

これから三日間、猿楽能が演じられるのです。

義政、富子夫妻、管領細川勝元はじめ、幕府の重臣、おもだった大名たちとその夫人たち、たくさんの貴族、武将たちがきらびやかに着かざって、舞台をかこみました。

その美しさといったら、まるで錦絵(多色刷りの浮世絵版画)のようです。

猿楽の役者たちも、一日めは黄色の衣装、二日めの四月七日には浅黄色の衣装、三日めの四月十日には豹(ひょう)のもようの衣装と、毎回とりかえる豪華なものでした。

大和に住む僧侶、尋尊もなんとかこの猿楽能を見たいと、糺河原ま、での牛車、茶の道具などをこまごまと準備しました。

とにかく、たくさんの金と人手がかかります。そこで、荘園に「御用銭」の税金をかけました。

ところが、ほとんどの荘園は大反対です。

結局、尋尊はあきらめるほかありませんでした。

この大がかりなもよおしは、義政のぜいたくな遊びでした。

その費用をつくるために、幕府は「御用銭」「桟敷銭」といって、まずしい人々から税金をとりたてたのでした。

つぎの年、義政はまたまた、ぜいたくな行事を計画しました。

大原野で花見をやろうというのです。この花見も、糺河原(ただすがわら)の猿楽能と同じくらいはなやかでした。

貴族や武将たちの乗っていく輿には金のかざりをほどこし、花見のうたげのごちそうには、金の箸がつかわれました。

義政は花見の宴でこんな連歌(和歌の上の旬と下の句をべつの人が連続してよみあうもの)の上の旬をよみました。

食べる物もろくになく、飢えて死ぬ人々が町にひしめき、一揆が毎年のように起きているというのに、将軍義政の目にも、心にも、そんな世のなかの姿はうつりませんでした。

なんと、天下泰平の夢のなかに生きていたのです。

「帝(みかど)でさえも、公方(くぼう=義政)さまのやりかたに顔をしかめていらっしゃる。」

義政のそばにいる富子も思いは複雑でした。

「これからの世のなかを動かすのは貴族ではない。

武士、それも天下で一番強い立場にある将軍なのだと思って、胸をときめかせてお嫁にきたはずでしたのに、これではがっかりしてしまいました。」

けれども、ぐちばかりこぼしてはいられません。

重子のなきあと、将軍夫人としての責任が、富子の両肩にずっしりと重くのしかかってきました。

3 世継誕生 top

「私は八歳のときに兄が死んだので将軍職をひきつがなければならなくなった。

だが、そろそろ自由になりたい。そこで……。」

寛正五(一四六四)年春、義政は弟、義尋(ぎじん)をたびたびたずねました。

糺河原(ただすがわら)の猿楽能のもよおしの準備で、管領の細川勝元はじめ、だれもがいそがしくしているころです。

将軍を引退して、義尋にあとをついでほしいと、義政はいうのです。

突然の兄の言葉に、義尋はとまどいました。

義政と義尋は母親がちがいました。母の身分が低かったので、義尋は幼いときから寺に修行に出され、僧侶となり、いまは、浄土寺門跡(もんせき)となっていたのでした。

「兄上、引退なんてとんでもありませんよ。まだまだお若いじゃありませんか。

本当の仕事ができるのはこれからですぞ。将軍という大役でおつかれなのでしょう。」

義尋はひさしぶりにあう兄に、したしみをこめていいました。

「いや、私の心は決まっておる。」

義政はおもいつめた顔つきです。

これはただごとではない。義尋も急に真剣になりました。

「しかし、こればかりは兄上一人のお考えでは決められません。

兄王は二十九歳。御台さまは二十五歳。まだまだいくらでも男のお子さまをもつことができるお年です。

私が将軍になったあと、お世継ができたら、私はいったいどうなるのですか。

それこそ争いの火だねになりますよ。」

義尋(ぎじん)は首を横にふり、義政の頼みを、がんとして受入れませんでした。

しかし、翌日も翌々日も義政は浄土寺におしかけます。

「いや、たとえ男がうまれても、おむつをしたまま寺に出し、僧侶にする。かならず約束いたす。」

義政は熱心にくりかえし、誓約書まで書きます。義尋はだんだん逃げられなくなってきました。

「どうも、兄上は本気のようだ……。」

義尋は考えこみました。

春、夏とすぎ、秋風がふきはじめるころになりました。

「御台さま、大変なことが!」

義政が、弟義尋を後継にしようとしていると、侍女の一人がうったえました。

御所のなかで知らないのは、富子と日野勝光ほかほんのひとにぎり。

内裏(だいり)の女房たちまでもが、この話でもちきりというのです。

「なんですって! 公方(義政)さまが後継を決められたというのですか。

私にひとことの相談もなく、勝手に決めるなんて、とんでもない。

この私が、だんじて許しません。」

富子の顔色は青ざめ、にぎりこぶしがふるえています。

はじめての出産のあと、富子は寛正四年、五年とつづけて出産しましたが、いずれも女の子でした。

まだ男の子はいません。

これまで、お今のことではずいぶんないがしろにされましたが、じっと我慢をしてきました。

けれども今度はそうはいきません。後継をだれにするか、世継の問題は天下の一大事なのです。

管領(かんりょう)の細川勝元、政所(まんどころ)の伊勢貞親(いせさだちか)や蔭涼軒主(いんりょうけんしゅ)、日野勝光らが血相をかえて、富子のも

とに集まりました。

「おそらく公方(義政)さまは、三代義満公のように、ご自分は将軍を引退して、自由な立場から大御所として政治にかかわりたいとのことではないでしょうか。」

「いや、もう、将軍の立場にあきあきしてしまわれたのかもしれませんな。」

「しかし、勝手に弟君に白羽の矢をたてられてもこまる。これは幕府全体の重大な問題ですぞ。」

「そのとおりじゃ……。」

しかし、義政はどんどん義尋と話しをすすめていきました。

寛正五(一四六四)年十一月二十五日、義尋(ぎじん)は寺を出ました。

そして、名を義視(よしみ)とあらためたのです。

富子の気持ちはおさまりません。

「こんな大切なことを、たった一人で、こそこそ決めてしまうなんて、あまりにもひどすぎます。

たとえ男の子がうまれても、僧侶にしてしまうたなんて……。」

富子は義政にたいするいかりでいっぱい、でした。

たしかに義政のやりかたは、将軍夫人としての富子を認めていないのも同然です。

「私が、世継をうみます。なんとしても、世継を……どうか、この願いをかなえておくれ……。」

富子は毎日、神仏に祈りました。わらにでもすがる思いでした。

寛正六(一四六五)年正月、富子の熱心な祈りが、神仏にとどいたのでしょうか。

その年の冬、なんと赤ん坊をさずかったのです。

「夢のようです。でも、これは本当なんだわ……。」

富子は、いとおしそうに、何度もおなかに手をやりました。

一方、同じ年の十一月二十日、秋の花のさきみだれる花の御所で、義視の元服(昔の男子の成人の儀式)の儀式がとりおこなわれ、将軍への第一歩がふみだされたのでした。

その三日後、十一月二十三日。

富子は出産しました。元気な男の子です。義政にとっても、はじめての男子。

知らせをうけた義政は、すぐに産所に走りました。

オギャー オギャー

耳をつんざくほどの力強い泣き声です。義政はおもわず顔をほころばせました。

富子のとなりで、赤ん坊は手足をバタバタさせて、ちっともじっとしていません。なかなかのやんちゃ坊やです。

「あなたこそが、本当の将軍の世継。義視(よしみ)なんかに天下をとられてたまるものですか。」

富子は、うまれたばかりの赤ん坊にはなしかけました。

「これからは、この子を私の生きがいにしていきます。

この子が立派な将軍になるよう、一生懸命そだてましょう。」

赤ん坊は、義尚(よしひさ)と名づけられました。

「じつにおめでたいことじゃ。だが、世継が二人とは、争いの火だねになると昔からいわれておる。

悪いことが起こらなければいいが……。」

幕府の政所でも、侍所でも武士たちが心配そうにささやきあっていました。

義尚はすくすくそたっていきました。

「馬や弓のけいこもさせましょうよ。大事なあととり息子ですから。」

富子は、義政にはなしかけます。もちろん、義政もわが子が、だんだんかわいくなりました。

しかし、弟はすでに将軍としての道を歩きはじめています。 義政の心は複雑ですが、もうどうすることもできませんでした。 |

|

4 富子のやりくり top

「普広院(ふこういん)さまの法事がせまりました。

しかし、幕府の財布はからっぽです。費用をどこからもってきたらいいものか……。」

普広院さまというのは、義政の父、六代将軍義教(よしのり)のことです。

二十五回忌の法事がすぐまぢかにせまっていました。

「おそらく三百貫文は必要ですぞ。」

幕府の重要なことを決める宿老会議の席でした。

幕府の経済をあずかる政所の長官、伊勢貞親や蔭涼軒主はじめ、日野勝光など、幕府の重臣たちはみな、頭をかかえこんでいます。

「法事の金もないとは、天下の将軍の家がらというのに……。」

富子は思わずつぶやいてしまいました。

大御台(おおみだい)とよばれた重子がなくなったあと、富子が宿老会議の中心になってきりもりしていました。

「このまま、では室町幕府は破産してしまう。なんとか収入をふやす対策をこうじなければなりませぬ。」

三代将軍義満のころまでは、御料所といわれる幕府の所領から、年貢はきちんと集められ、室町幕府の経済はしっかりしたものでした。

しかし、義政のころになると、御料所の役人が集めた年貢を幕府におさめなかったり、途中で盗まれたりもしました。

また、うちつづく異常な天候や一揆のため、作物ができなくなり、幕府は年貢を集めることができなくなっていました。

「ところで、公方(くぼう=義政)どのは、また新しいおすまいを計画中らしい。

しかも、唐物をどんどん買いこんで、金づかいのあらいこと、このうえなしじゃ。」

伊勢貞親が顔をしかめました。

唐物というのは、明(中国)との貿易で日本にはいってきた絵画をはじめ、皿、器、花びんなどの陶磁器、屏風、生糸などをいいます。

しばらく、みんなはおしだまったままでしたが、日野勝光が口火をきりました。

「それでは、唐物の掛け軸、花びんなど、いくつか売って法事の資金をつくるほかありませんな。」

重臣たちは、富子の顔色をうかがいます。

「そうですね。でも売るときは、気をつけてください。

将軍さまのお品が町なかに流れては、幕府の権威がなくなります。

なるべくめだたないよう、どこかの寺にでも売ってください。」

富子はため息をつきながら、言葉をつづけました。

なさけないことです。だれもが、心のなかでそう思いました。

しかし、いまやこれが幕府のありのままの姿でした。

義政は、いつも同朋衆(近衆ともいわれる)とよばれるたくさんのお供をひきつれていました。

そのなかには、千阿弥のように、「唐物奉行」とか「目きき」とかいわれる、明の陶磁器を専門に品定めをする人たち、庭づくりの名手として名高い善阿弥(ぜんあみ)、猿楽能を得意とする能阿弥(のうあみ)、相阿弥、連歌、いけ花、お茶などを得意とする者など、総勢四、五十人にもなっていました。

義政はつぎつぎと大きな屋敷や庭園をつくっていきます。

建物のなかには、かならず「会所」という部屋をもうけました。

会所の床の間に唐物の掛け軸をかけ、花をいけ、唐物の器をかざり、香をたきます。

お茶を味わい、菓子を食べ、公家や武士たちをまねいて、自由におしゃべりをするのがはやっていました。

ときには、ここで連歌や和歌の会がもよおされ、猿楽能もたびたび演じられていました。

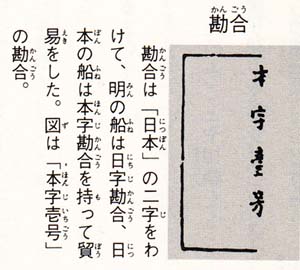

日本が明の国と貿易をするようになったのは、三代将軍義満のころからです。

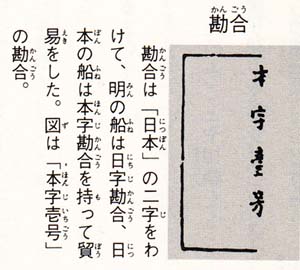

応永八(一四〇一)年、義満は明の僧祖阿(あそ)、博多の商人、肥富(こいつみ)らのつかいを送り、明からはその三年後に勘合符(かんごうふ=明が貿易を統制するために用いた割り符)が出されて以来、日本と明の間で貿易がさかんになりました。

しかし、四代将軍義持は父と同じような明とのつきあいをしませんでした。

明からのたびたびのさそいをことわってしまったのです。

六代将軍義教のころになると、貿易は再びはじめられ、永享四(一四三二)年に五艘の船団が明にむけて出発しました。

一号は公方船(将軍義政がしたてた船)、二号は相国寺船、三号は山名船、四号は細川・斯波・畠山・赤松・一色などの大名と三宝院・大乗院など寺のよりあい船、五号は三十三間堂御堂船という船団でした。

それぞれの船には馬、よろい、かぶと、刀などかつみこまれ、明の宜宗(きそう)に贈られました。 |

|

宜宗はおかえしに、白金、羅(ら)、紗(しゃ)、美しい絹布、へび皮、とら皮、ひょう皮などを将軍夫妻に贈りました。

貿易船で活躍したのは、博多や堺などで実際に品物を売り買いし、大きな金を動かしている商人たちでした。

将軍や大名たちは金で船をしたて、商人たちに商売をしてもらうのです。

幕府はこの取引に許可をあたえるだけでした。

外国との貿易からは、莫大な利益があがりました。このため、幕府にとって大事な収入源となっていったのです。

「これで、法事の費用はなんとかなりそうですね。」

富子はやっと笑顔を見せました。

「だが、このさき、なんとか収入の道を考えねばなるまい……。」

日野勝光のつぶやきに、伊勢貞親たちもうなずきます。

重子がなくなってからは、家来たちは富子のところへ、頼みごとや相談をもってくるようになりました。

富子はますます幕府の仕事に深くかかわるようになっていきます。

室町幕府の御料所は、全国で二百か所ほどです。

これらの領地からとどけられる年貢米によって、将軍の毎日の生活費、将軍をまもる奉公衆(ほうこうしゅう=御番衆ともいわれ、二千騎から三千騎)、同朋衆、随兵(親衛軍)などがやしなわれ、そのうえ、寺社まいりの費用、朝廷への贈物、交際費などにあてられました。

幕府は年貢が集まらなくなると、明との貿易をもっともっとさかんにして、金もうけを考えたり、関所に通行税をかけたりしました。

それでも困ってくると、有徳人といわれる大金持ちの商人にも税金をかけるようになりました。

富子の所領、近江の国(滋賀県)高島郡の舟木関からは、莫大な収入があがりました。

けれども、夫の義政は、金をつかうばかりです。

「私の力でなんとかやりくりして、ここをきりぬけなければいけないわ。

なんといっても、かわいいわが子が将軍になったときのためです。

幕府の経済がゆたかでなければ、よい政治はできませんよ。

もっとお金もうけをして、幕府をしっかりしたものにつくっていかなければ……。」

富子は貴族や武士たちに金を貸しはじめました。利子をとって大もうけします。

領地からの年貢米は高い値段で売りさばきます。

「富子は金もうけの才能がある。なかなかたいしたものだ。」

兄の勝光も舌をまきました。

「兄上、私にできることは、これよりほかに方法がありません。」

きっぱりといいきる富子の声には、これまでにない力がこもっていました。

「天下一の金持ちは、将軍さまではない。なんと、御台(みだい)さまじゃ。」

「天下の富はすべて、御台の富子どののもとに集まる。」

人々は目をまるくしていました。

top

**************************************** |