|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

|

昔は貧しい農家でもそれを継ぐのは長男で、

次男以下の男の子は、お寺にいって、

僧兵(寺の用心棒)になった。

大阪の石山本願寺は戦力の強い寺であったが、信長に攻め亡ぼされ、その跡地に秀吉が

大阪城を造った。

|

一 あらしの山道

|

|

1 消えた花嫁 top

暗闇の中で、杉の原生林がゴウゴウとうなりをあげていました。

大粒の雨が、よこなぐりにふきつけてきます。

政子は頭からかぶった布を、もう一度ふかくかぶりなおすと、小柄な体を雨にぶつけるように足をはやめました。

「すごい嵐になってしもうた。足をふみはずさぬよう、わしのそでにしっかりとつかまってくだされ。」

山伏姿に変装した土肥実平(どひさねひら)の声も、雨と風の音にかき消されそうです。

「追っ手はもう大丈夫でしょうか。」

風がうなるたびに、体をすくめていた政子は、まえをいく実平のたもとをきつくにぎりなおしました。

「う一む、近道をしたほうが安全じゃな。」

がっちりしたからだつきの実平(さねひら)は、政子(まさこ)をぐいぐいひっぱるように足をはやめました。

二人は、雑木林をかきわけながら、けわしい斜面をのぼりはじめました。

うすみず色の小そで、はかまの花嫁衣装を身につけた政子は、全身ぬれねずみ、いまにも息がきれてしまいそうです。

「あっ!」

足をすべらせて、政子は思わずさけび声をあげました。

どろまみれの足に、ぞうりの緒(お)がくいこんで、ピリピリいたみます。

指の間から、血がにじんでいます。

「女の足では、ちとむりだったかのう。なんせ夜の山道に、この嵐じゃて………。」

実平が心配そうにふりかえりました。

「伊豆山(いずさん)神社に、頼朝どのが待っておられる。

あそこまでにげれば、いくら山木だって手も足も出ませんわい。もうひとふんばりですぞ。」 |

|

ふりかかる雨の重みをはねかえすように、政子は大きくうなずきました。

ダッダッダッ

突然、うしろから足音が!

「追っ手だ! かくれろっ。」

実平は、政子のうでをつかむと、すばやく原生林のかげにとびこみました。

こわばった体を、太い木のみきにぴったりとよせて、政子は息をひそめます。

わきの下を、冷たいあせがスーッと流れました。

ザッザッザ――

闇の中で、風がさけんでいます。

「なんだ。風の音だったのか。」

実平のひくい声に、政子はほっと息をつきました。

「いまごろ、山木のやかたは大さわぎになっているでしょうね。

兼隆(かねたか)どのは、たいそうおこっておられるにちがいありません。」

政子が思いだしたようにつぶやきました。

「ワッハッハ、花嫁に逃げられた山木(やまき)の顔を見たいわい。」

実平はゆかいそうにわらいます。

「でも、父上はさぞかし、こまっておられるでしょう。」

政子は、きゅうに、父や弟たちのことが心配になってきました。

それもそのはず、政子はこともあろうに嫁入りの日、とつぎ先の山木兼隆(やまきかねたか)の屋敷をにげ出していたのです。

それも、花嫁衣装を身につけたまま………。

政子を、山木兼隆のところへ嫁入りさせようとしたのは、元々父の北条時政(ときまさ)でした。

京での三年間の大番役がおわって伊豆へ帰ってきた時政は、娘の政子が頼朝と結婚したいというので、びっくりしてしまいました。

頼朝は源氏の御曹子ですが、いまは平氏にやぶれ、この伊豆へ流されてきている身です。

「もし、こんなことが平氏にばれたら………。」

時政は、平氏ににらまれたら大変だと思って、おおいそぎで、平氏一門の山木兼隆と結婚させることにしたのです。

けれども政子は、どうしても嫌でした。第一、兼隆とはまだ一度もあったことがおりません。

それに、なんといっても頼朝がすきだったのです。

「山木のやかたを逃げ出して、頼朝どののところへいこう。」 |

|

夢中でそう決心して、政子は嵐のなかへとび出したのでした。

「政子どのも、女ながら気の強いおかたじゃのう。」

実平は感心するようにいいました。

「でも、やっぱり父上のことが気がかりです。」

「なあに、きっと頼朝どのがうまくとりはからってくれますわい。

殿は武土のかしらとしての風格をそなえたおかたじゃ。

山木なんて、なんのこわいことがありましょう。

――さあさあ、とにかくいまは、この嵐の山道を、ぶじにこえることですぞ。」

力づよくいうと、実平はまた歩きはじめました。

闇の中で、つたに足をからまれ、ころびそうになりながら、政子はふところにしのばせた頼朝からの手紙をにぎりしめました。

「伊豆山に来てください。

家来の土肥実平が、山伏に身を変えてむかえにいきますから、あとのことは心配しないように。」

みじかいことばのなかに、政子は頼朝の愛情とたのもしさを感じました。

――殿、待っていてください。かならず、殿のところへまいります。

秋もすっかりふかまって、もう冬になりかけていました。

この季節にはめずらしい夜の嵐は、ますますはげしく、政子と実平のゆく手におそいかかってきます。

昼間でも一日がかりのけわしい道、頼朝が待っている伊豆山神社は、まだまだ雨と風とやみのかなたです。

――私は、どんなことがあっても、かならず頼朝どののところへいこう。

あのかたは、いつもさびしそうな顔をしているけれど、心の中には、犬きな夢をひめておられる。

そのはてしない夢に、私はひかれてしまった。頼朝どのと二人で、その夢を実現したい。

体のしんまでこおるような冷たい雨に、歯をくいしばって歩きながら、政子は、むねの中で頼朝のことを思いました。

北条のやかたにつづく庭先で、はじめてあったときの頼朝の言葉を、政子はいまでもはっきりと思い出せます。

「いつの日か、かならず平氏をたおして、源氏の世の中をつくる。

本当の武士の世の中をつくる。それが私の夢なのだ。」

ながい流人生活で、すっかり身についてしまったさびしげなかげをただよわせながら、頼朝はしずかにいいました。

「私は、平清盛に殺された源義朝の子だ。

父上は天下の武士の総大将になろうとして、清盛とたたかって負けてしまった。

その時、私は十三歳になったばかりではじめての合戦だったが、源氏方は、さんざんにうちまかされてしまったのだ。」

頼朝は、遠くをみつめながら、一人ごとをいうように、ポツリポツリと話します。

「父上は、東国におちのびる途中、敵に殺され、二人の兄上も亡くなられた。

私だけが、平氏につかまえられて、この伊豆へ流されてきたのだ。もう十七年になる………。」

「十七年にも………。それでは、私がまだ三つか四つのときですわ。」

政子はびっくりしたように、黒くすんだひとみで頼朝を見上げました。

「そう、父上は東国へのがれるときに、私をまえにしておっしやった。」

頼朝は、にっこりうなずくと、ようやく政子に話しかける口ぶりになって、言葉をつづけました。

「百年ほどまえの奥州の戦乱のおり、ひいおじいさんの源頼義(よりよし)どのは、鎮守府(ちんじゅふ)将軍として乱をしずめられた。

その子の八幡太郎(はちまんらろう)義家(よしいえ)どのは、いくさじょうずのうえに部下思いで、まことの武土のかしら、棟梁とあがめられたおかただ。

遠くさかのぼれば清和(せいわ)天皇の血をひくこの清和源氏。武家の名門の家柄である源氏を絶やしてはならぬ。

いまは平氏に負けてしまったが、きっと立ちなおるのだ。

東国へいけば、頼義(よりよし)、義家(よしいえ)どのいらいの家来もいる。

東国武士たちこそ、源氏再興の力となるはずだ………と。

その時の父上の言葉が、いまでも私の耳の底に、はっきりと残っている。

父と兄の霊を弔らいながら、私は旗上げの日をじっと待っているのだ。」

頼朝は、ひとつひとつの言葉を、かみしめるようにいうと、澄み渡っている空を見上げました。

その一瞬、政子は、流人の目の中に、青い炎がもえあがるのを見たのでした。

「私は東国武士のむすめです!」

政子は思わずさけんでいました。

頼朝はほほえみながら、やさしく風にそよいでいるなぎの葉の小枝をおって、政子に手わたすと、同じ言葉をくりかえしました。

「東国武士の力こそ、新しい世の中をつくるものだ。」

この東国で、武士が大がかりな兵をあげ、貴族の政府に反抗したのは、もう二百年以上も昔の平将門(たいらのまさかど)だったと、政子は聞いたことがありました。

“東国は俺たちのものだ。いまは力の強いものが主君となる時勢。

朝廷の軍がせめてきたら、力でもって東国をまもりぬこう。”

こういって、将門は立ち上がったのでした。

将門は負けてしまいましたが、そのあとも、東国の武士たちはすこしずつ力をたくわえてきていました。

そして、その東国武士たちの棟梁(とうりょう)として勢力をふるったのが、源頼義や義家、そして義朝だったのです。

――武士の棟梁、源氏の血筋をひく頼朝どの。………その人がいま、私の目のまえにいる!

政子の心は、はげしくゆさぶられました。

――私は武士の娘だから、武士がどんな暮らしをして、なにをのぞんでいるか、よくわかっているつもり。

東国の武士は、絶対に、いつまでも貴族のいいなりになんかなっていない。きっと、立ち上がる時がくる。

――そうしたら、その時に、武士たちをひとつにまとめてひっぱっていけるのは、この頼朝どのしかいない。

源氏の血をひく、武家の棟梁の。

政子は、たかなるむねをおさえるように、やわらかな“なぎ”の葉を、そっと両手でつつみました。

「貴族になってしまった平氏をたおして、本当の武士の世の中をつくる。」

嵐の夜道を走る政子の耳元に、その時の頼朝の言葉が、力強くひびいてきました。

雨はいつのまにか、こやみになっています。頭上はるかに、杉の大木がザワザワ鳴っていました。

「ここまでくれば、山木の追っ手も、もうやってきませんわい。」

実平のあら嵐い息づかいが、あたりにひびきました。

政子は足をとめて、顔をあげました。

東の空が白くあかるんできました。杉の本立の間から、もやをついて海がかすんでいます。

はげしい波の音。――伊豆の海、東国の海です。

頼朝が待っている伊豆山神社は、もうすぐそこにあります。

政子は、朝もやの海にむかって、大きく息をすいこみました。

――嵐のなかへ、私はとび出してしまった。もうあとへはひけない。

これからさき、いったいどのような人生がまちうけているのでしょう。

不安と喜びのいりまじった、血のわきたつような思いをおさえながら、政子は伊豆山へむかって足をはやめました。

2 武士の娘 top

四方を低い山やまでかこまれた、あしのおいしげる平野のまん中を、大きな川が流れていました。

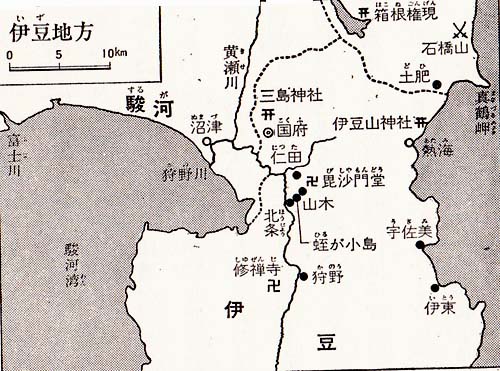

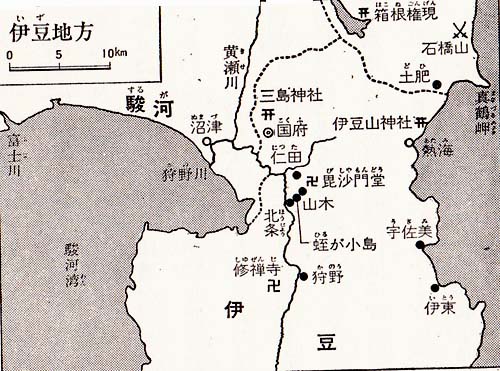

天城の山をくだり、伊豆半島を北上して、駿河湾にそそぎこむ狩野川(かのがわ)です。

すんだ水をたたえた川は、杉の原生林にかこまれた渓谷から、平地にでたところで、たくさんの中洲をつくっていました。

伊豆北条、いまの伊豆箱根鉄道の韮山(にらやま)近くに勢力をはる豪族、北条時政の長女として、政子が生まれたのは、保元二年(一一五七)のことでした。

政子はこの北条の村で、長いすそ野をひろげ、白いけむりをあげる富士の姿を見ながら成長したのです。

「京のみやこには、それはすばらしい御殿があるそうよ。

六条の加茂川(かもがわ)のほとりには、何百という白かべに朱ぬりの柱の立派な屋敷が立ちならんでいるんですって。

町には、おともをひきつれた公家さんたちの金銀でかざりたてた牛車。私、一度でいいからいってみたいわ。」

妹の直子(なおこ)が、遠い京のみやこにあこがれるように、声をうわずらせています。

それは三年あまりまえの春のはじめのこと、政子は妹とつれだって、狩野川の土手へ、つみくさにいきました。

むこう岸には、あしの原野がひろがっています。

「ああ、私はもう、こんなながめには、うんざりだわ。

ちょっと大雨がふれば、川があふれるし、晴れた日に風がふけば、土ぼこりがまいあがる。

そのうえ、お父さまのところへ出入りするさむらいたちといったら、みんな、泥と汗にまみれたように、真っ黒けで、あらっぽくて、なんとかして、みやこへいく手づるはないものかしら。」

直子は、とめどもなくしゃべりたてます。

――この子は色白で、すらりとしているから、みやこの女の人のように、きらびやかな衣装でかざりたてたら、よくにあうかもしれないわね、

妹のおしゃべりを聞きながら、政子は考えます。

――でも、私は………、と、政子は思うのです。確かに、みやこにも興味はあります。

けれども政子は、このあらけずりな伊豆の原野の眺めがすきなのです。

そして、そまつな身なりはしていても、そぼくでたくましい東国のさむらいたちに、親しみをおぼえるのです。

政子は妹とちがって小柄であさ黒く、きれ長の目じりがとても印象的、そのうえどちらかといえば口数が少ない娘です。

なかのよい姉妹でも、二人の性格や考えかたは、姿かたちのようにずいぶんちがっていました。

「私はべつにいきたいとも思わない。京の貴族のかたくるしい生活よりも、伊豆の自然のなかで暮らすほうが、ずっと私にあってるんだわ。

きらびやかなきものを着て、男のくせにおしろいをぬりたくった貴族よりも、弓矢をもって馬をのりまわす武士のほうがずっとすきよ。父上だって、けっしてよろこんで京にいかれるのではないと思うわ。」

政子は、ついこの間のことを思いだしました。それは、みやこから国司がやってきたときのことです。

父をはじめ、荘園(しょうえん)を管理している役人など、ふだんは大いばりの武士たちが、その時ばかりはいそいで馬をおり、地べたにひたいをこすりつけるようにしてひれふしたのです。

「大番役(おおばんやく)は、確かに武士として名誉なことかもしれないけれど、みやこへいけば、あの国司よりもえらい貴族がいっぱいいるんでしょう。

いつもその人たちのごきげんをとりながら、三年も暮らすなんて………。」

政子は足をとめて、道ばたにつんつんと頭をもたげているつくしをつみはじめました。

直子はだまって姉にならいました。

父の時政は、近く、大番役で京へいくことになっていて、いま北条の村はその準備でおおおらわなのです。

その頃、地方の武士たちは大番役といって三年交代で京へ上り、宮中の警備にあたることが義務づけられていました。

それは、武士にとって名誉なこととされていました。

けれども道中の費用から京での生活費と、なにからなにまで自分持ち、しかもたくさんの部下をひきつれていかねばなりません。

長いつとめをおえて故郷へ帰るころには、すっかりお金をつかいはたし、乞食の行列のようになることもめずらしくはありません。

つれていかれる部下たちも、みなそれぞれ土地を耕している農民でもあったのですから、三年もの間、働き手をとられた家族たちの苦労は大変でした。

|

|

けむりをはく富士の山肌が夕日をあびて赤くそまっています。

「そろそろ帰りましょう。」

政子は両手につくしをかかえて、妹をうながしました。

――その時、

「ヒヒーン!」

馬のいななきがして、男たちの言いあらそう声が聞こえてきました。

「宗時だわ!」

川の土手の下の開墾地で、弟の宗時(むねとき)が、馬にのった二、三人の男たちと言い争いをしています。

「見たところ、この百姓は、国衙領(こくがりょう)からにげてきたものらしいな。

国衙領の百姓が耕しているのだから、この土地は、当然国衙(こくが)のものになるはずだ!」

国衙領というのは、国の土地のことで、地方政治の役所である国府が支配していました。

国衙の役人は、権力をかさに着て、おどすような口ぶりでいいます。

でも、宗時もまけてはいません。

「冗談じゃない。私の父がちゃんと国府にねがいでて、許しをえて開墾している土地じゃ。税も免除になるはずだ。」

「うぬ、なまいきな! ここらの土地は、元々おおやけのものなのだぞ。」

「うそじゃ。元々あしのおいしげった荒地、耕されば、なんのみのりもない土地ではないか。

自分で耕した土地が、自分のものであってなにが不都合なのだ!」

役人のひきつれた従者二人、宗時の従者二人が馬にのったまま、腰の刀に手をかけてにらみあっています。

田んぼのあぜに一人の農民が木のくわを投げ出し、地べたにひたいをこすりつけるようにして、ふるえていました。

「よくおぼえておけ。お上のいうことをきかぬと、どんなことになるか。」

役人は、いまいましそうにいうと、もときた道を引返していきました。

「宗時もたくましい若者に成長していくわ。」

土手の下の木かげでようすをみていた政子は、だのもしそうにつぶやきました。

十四歳になった弟の宗時(むねとき)は、うでっぷしも強く、馬のたずなさばきもみごとで、早くから父と一緒に近くの山やまをかけめぐり狩りのうでもあげています。

頭がよくて、そのうえたくましい武士、北条のあととりとして、すこしも不足はありません。

宗時は姉たちが見ていたのに気づかず、つややかな黒い馬にむちをあてると、土けむりをあげて走りさりました。

百姓は、立ち上がるとくわをとって、また荒地を耕しはじめました。政子は百姓のそばへいきました。

「いまのさわぎはなんじや?」

政子の声におどろいてふりかえると、百姓はまた腰をかがめました。

つい二か月ほどまえ、この北条の領地へ、妻と子供二人をつれてにげこんできた百姓です。

「国守さまは、ただ税を取上げることばかり考えていなさる。

わしは、このうでで開いた土地をなくなく手放してにげてきたのです。」

役人のたちさったほうをにらみながら溜息をつくと、百姓はくわを力づよくふりあげました。

その夜――。

父、時政(ときまさ)は、子供たちをよび集めて話しかけました。

一家がこうして話合うのは、めずらしいことです。

政子たちの母は、もう数年まえに病気で死んでいました。

「三年もの長い間、土地をはなれるのはやはり心配じゃ。

先祖が苦労して開いた土地。いまでは、この地で一、二をあらそう武家となったものの、わしの留守に土地をかすめとろうとする国衙の役人や、ずるがしこい領主の手先がうようよおる。………。」

「父上、心配はいりませんよ。宗時はもう立派に一人まえのあととり、かならず父上の留守をまもれますよ。」

政子は夕方あったできごとを、すっかり父に話して聞かせました。

「なんだ。姉上、ごらんになっていたのですか。」

宗時は、はずかしそうに頭に手をやりました。

「ほお………。」

時政はたのもしそうに目を細めます。

「北条の家は、平将門の乱をしずめるのに手柄のあった平貞盛(さだもり)どのから血筋をひくもの。

その五代あとの祖父時家(ときいえ)どのが、伊豆介(いずのすけ)となられ、この北条に居をかまえ、草のおいしげる荒地を開墾して、ここまでになったのじゃ。

狩野川流域の土地はよう肥えておる。まだまだ、ひろい田畑がつくれるのじゃ。」

「そうそう、今日、国衙の役人がケチをつけていった川の土手の下――

あそこを百姓を集めて大がかりにひらくといいですよ。あそこは小さな堤防をつくれば、立派な田んぼになります。」

宗時の言葉に、時政はうなずいています。

「そうしたら、どこか力のある寄進さきをさがして、まもってもらおう。

国司はスキがあれば、新しく開いた土地をかすめとろうとするからな。

京へのぼった機会に、寄進さきをさがしてみるつもりじゃ。」

北条のやかたのうらがわの馬場で、犬が遠ぼえをあげていました。

寝ずの番の家人たちはあかりをつけて、ときどき、ひろい屋敷を見まわっています。

ところどころにともされたたいまつの明かりは、北条の村をすっぽりつつんだ闇の中にすいこまれています。

国が農民たちに土地をあたえ、そのかわりに税をとりたてる律令制度(りつりょうせいど)は、もう平安時代のはじめごろから、くずれはじめていました。

重い税にたえられず、にげだす農民がふえたのです。

そして一方では、にげてきた農民を自分の土地で働かせ、荒地を開墾して大きな力をたくわえる農民がでてきました。

力のある農民からは、そのうちに弓や刀をもつようになりはじめました。

中央から派遣されてきた国司が力づくで税をとるのをふせぐためです。

また、ほかの力のある農民たちとの土地争いのため、そして自分がつかっている農民たちの反抗をおさえるためです。

こうして、全国のあちこちで武士がおこってきました。

また、中央ではうだつのあがらなかった貴族たちが地方に住みつき、その地方の武士たちをまとめて、大きな勢力になってくることもありました。

けれども土地はみんな国のものだというたてまえでしたから、国司は勢力をかさに、せっかく武士たちがきりひらいた土地を取上げようとします。

力がついてきたといっても、まだまだ中央の政府をうごかしている貴族にはかないません。

武士たちは力のある貴族や神社、お寺などに土地を寄進して荘園にし、国司が自分の土地に口出しできないように、まもってもらうことにしたのです。

そのかわりに、貴族や寺社にたくさんの年貝をおさめたり、大番役についたりしなければならなかったのです。

「いずれにしても、武芸のうでだけは、しっかりみがいておくのだぞ、宗時。

武士は、うでがたたなかったらおしまいだからな。」

時政は、息子たちにいいきかせました。

「それはわかっております。」

宗時は、自信ありげにうなずきました。宗時の弟、義時も父の言葉を胸にたたみこむように、うなずいています。

まもなく時政は、京へのぼっていきました。

それから二年半。伊豆は、いま秋のまっさかりです。

「やあ。姉上!」

政子が妹と、栗拾いにでかけようとすると、門のまえで宗時に声をかけられました。

「あら、宗時、馬にのってどこへいくの?」

「蛭が小島(ひるがこじま)から帰ってきたところです。頼朝どののところへあそびにいっていたんです。」

宗時はそういうと馬からおりて、姉たちと一緒に歩きはじめました。

平氏につかまった源頼朝は、北条の村に近い蛭が小島で流人生活をおくっていました。

時政は、その頼朝のみはりを平氏から命じられていたのです。

しかし、流人といっても頼朝の生活は、一日じゅう監視されていたわけではありません。

近くにすむ武士たちと一緒に、伊豆の山で狩りをしたり、中洲で魚をつったり、かなり自由な毎日をおくっていました。

時政のやかたを訪れてきたこともあります。

父が京へいってしまってから、宗時は、一人でよく頼朝のところへ出かけていました。

でも政子はまだ、頼朝と口をきいたことがありません。

「父上はどうしておられるだろう………。」

政子や宗時の話は、いつも父のことです。

「そうね。公家の行列の警備にでもあたっておられるのかしら、大変なことだわ。」

政子は、忙しくたち働いている父を思いうかべました。

「ねえ、姉上。大番役で三年間も京へいくなんて、不都合なことだと思いませんか。」

宗時は、あらたまった口調で、政子にたずねました。

「私もそう思う。京の公家なんかのために、父上が苦労しておられるのかと思うと、とっても嫌な気持がするわ。」

「そうだ。武士は、なぜ公家なんかのために、こき使われなきゃたらないんだろうか。」

「土地を寄進して、まもってもらっている。そのかわりに、年貢をおさめたり、警備にあたったりするんだわ。

なんといっても私たちは田舎武士、京の貴族たちのまえでは、頭があがらないのよ。」

政子は口をとがらせました。

「だが、姉上、そういつまでも、わしらは、公家にこき使われてばかりはいられぬ。

いまの世の中は、公家のもの。

しかし、武士か本当の力を出せば、あんなおしろいをつけへ貴族どもは、もののかずではないと思うんだ。………

武士の世の中がつくれると思うんだ。武士が自分の力で自分の土地をまもる世の中が。」

「武士の世の中?」

政子は、あなのあくほど、弟の顔をみつめました。宗時の、日やけしたほおが、汗でひかっています。

「いま、みやこで政治の権力をにぎっている平氏は、確かに武家の棟梁。

しかし、平氏はだめじゃ。武家の棟梁のくせに京におって、官位のあがることばかり考えておる。」

「確かに、そのとおりね。」政子はうなずきました。

姉と弟の会話に、直子はつまらなそうに家に引返してしまいました。

そんなことになれっこの二人は、かまわず話をつづけます。

「だが、姉上、本当の武家の棟梁のもとで、武士の力を集めれば、武士の政府をつくることができると思うのじゃ。

そうすれば、国司から年貢をとられたり、貴族に頭をペコベコさげたりしなくてもすむ。」

「武士の政府………だけどね、宗時。武士はみなそれぞれに力をきそって対立してばかりいるのよ。

ひとつにまとまるのはむずかしいわ。」

宗時は、姉の言葉をよそに、自信ありげにこたえました。

「そこじゃ姉上、本当に武士の先頭にたてる強い大将がいればはいい。八幡太郎義家どののような。

義家どのはいくさの名人であられたが、そればかりでなく、部下のために厚い情けをもっておられたそうじゃ。

いくさのさなか、大雪のなかで、きずついた部下を自分でかいほうして息をふきかえさせたという。

諸国の百姓はみな、さきをあらそって義家とのに土地を寄進して、領地をまもってもらおうとしたそうじゃ。

朝廷では、義家どのに寄進するのを禁止したほどだったという。

そういう大将を先頭にたてて、武士の世の中をつくるんじゃ。」

「でも、そんな人がいるのかしら?」

目をかがやかせている弟を、からかうように政子がいいました。ところが、

「いる、ここだけの話ですよ。姉上、私はあの頼朝どのが、それをやるお方だと思う。

武士の先頭にたてるのは、義家どのの血をひく源氏の御曹司、頼朝どのしかいない。」

宗時はきっぱりといいました。

「でも、頼朝どのは、毎日お経ばかりよんでおられるって、宗時はいつかいっていたじゃありませんか。」

宗時の頼朝びいきをひやかすように、政子はいいました。

「いや、それは表面のこと、わしは、そうにらんでおります。頼朝どのは、きっとやる………。」

宗時はむきになって、姉のからかい半分の目を見かえしました。

その頼朝から、思いもかけず、政子のもとに恋文がとどいたのは、時政がそろそろ京から戻るという、治承元年(一一七七)のことでした。

政子は二十歳、頼朝はすでに三十歳になっていました。

頼朝はきっと、宗時の話で、政子を知ったのでしょう。

ある日の昼さがり、北条のやかたにつづく庭先で、はじめて頼朝にあったときから、政子は自分の生きる道をはっきりと心にきめました。

頼朝の「いつの日か、かならず平氏をたおして、源氏の世の中をつくる」という、大きな夢に、自分の一生もかけてみょうと思ったのです。

――この人と一緒に、武士の世の中をつくろう。宗時のいうように、――それは、すばらしいことだもの。

川面をわたってくる冷たい風が、かたい決心にひきしまる政子のほおを、こころよくなでていきました。

まもなく、父の時政が帰ってきました。

時政は、頼朝と政子がしたしくなっていることを知って、あわてました。

「平氏ににらまれたら、とんだことになる。」 二人をあきらめさせようと、いそいで山木兼隆との縁組みをきめたのですが―― |

|

政子の決心は、すこしもゆるぎませんでした。

そして、いよいよ嫁入りというその夜、政子は、山木のやかたから逃げ出したのでした。

3 ふたつの流れ top

年があけました。でも、山木のやかたでは、まだ政子のゆくえがわかりません。

「山木さまは、花嫁に逃げられたと。」

「いや、神かくしにあったのだそうな。」

「おそろしいこった。わしら百姓をさんざんこき使うからこんなことになるのだ。」

山木の領地のひろいたんぼで、百姓たちがくわをふるいながらひそひそ話をしています。

百姓たちの目のまえには、どっしりとした山木のやかたの門が、田んぼをおしつぶさんばかりになっています。

「殿、み、見つかりましたぞ!」

家来が大声をあげて、奥の板の間にかけこみました。

「なにっ。見つかった?」

兼隆は血ばしった目を、かっと見開きました。

「どこだ!」

「それが、伊豆山神社でございます。まずいことになりましたな。

あそこは、僧兵どもが大勢おって、うかつに手がだせませんぞ。」

山木のこめかみが、ピクリと動きました。

「すぐに兵を集めろ! 僧兵どもがなんだ。」

兼隆は、腹だたしそうに家来をどなりつけています。

その頃、寺院や神社は貴族とならんで、ひろい荘園をもっていましたが、荘園をまもるために僧兵を集めて、武術をならわせていました。

比叡山の延暦寺や、奈良の東大寺、興福寺などは、とりわけたくさんの僧兵をかかえているために、おそれられていました。

この伊豆山神社にも京の寺社ほどではありませんが、かなりの数の僧兵がいたのです。

山木はさっそく、二十人ばかりの家来を集め、伊豆山神社へむかわせました。

「かならず政子とのをつれてまいるのじゃ。僧兵どもが手むかったら、思いきりたたきのめしてやれ。」

ところがです。伊豆山にのぼろうとした山木勢は、さんざんなめにあって逃げ帰ってきました。

花嫁をうばいかえすどころか、山の頂上から大きな石が、雨のようにふってきて、神社につづく山道にさえ近づけなかったのです。

「うぬ、なまいきな坊主どもめ!」兼隆は、いまいましそうに歯ぎしりしました。

「殿。どうやら、うらで、蛭が小島の頼朝が糸をひいているようですぞ。

頼朝が、政子どのをそそのかしたのではないでしょうか。」

「なに、あの源氏の流人がか!」 兼隆の両手はわなわなふるえています。

「なまいきな。この俺にたてつこうというのだな。

源氏の生残りのくせに、こうなったら、どうしても政子を取戻さねば気がすまぬ。

父上の平信兼どのに頼んで、伊豆山の僧兵をとりしまるよう、伊豆国司にはたらきかけてもらおう。」

兼隆はさっそく、筆をとり、父に手紙を書きました。

その頃一人の若者が、山木のやかたの裏山をのぼっていました。宗時です。

「姉上は、いったいどこにおられるのだろう。きっと頼朝どのが知っておられるにちがいないと思うけれど………。」

右手にひろがる平地を見下ろしながら、宗時はつぶやきました。

政子が山木のやかたを逃げ出したあと、父の時政は大弱りでした。

なにしろ相手が平氏一門の平信兼(のぶかね)の息子とあっては、ただ頭をさげてあやまるしかないのです。

山道が急にけわしくなって、杉木立のなかから、かやぶきの小さなお堂の屋根が見えてきました。

「やあやあ、これはしばらくぶり、宗時どのではござらぬか。」

板戸をたたくと、なかからひびきわたるような太い声がかえってきました。

この毘沙門堂(びしゃもんどう)の主(ぬし)、文覚上人(もんがくしょうにん)です。

文覚は、元々は武士でしたが、出家してからは、真冬に滝にうたれてきびしい修行をかさね、人々から「荒法師(あらほうし)」とよばれていました。

お寺をたてなおすために寄付をもらおうと、後白河(ごしらかわ)法皇の御所にしのびこみ、乱暴をはたらいたため、この伊豆に流されていたのです。

「文覚どの、きょうはまたみやこのこと、天下の動きについて、話を聞かせていただこうと思ってやってきたのです。」

宗時がいうと、文覚はゆかいそうにわらいました。

「ワッハッハ、そなたもなかなか勉強ずきな若者じゃ。たのもしいのう、政子どのにそっくりだわ。」

「姉に?」

姉の名前がでてきたので、宗時は思わず文覚の顔をみつめました。

「ハハッハ、姉上のことでは、時政とのもたいそうおこまりのようじゃな。山木は、しつこい男じゃから。」

「はい、なにしろいまをときめく平氏一門ですから、この伊豆では一、二をあらそう父も、頭をかかえるばかりです。」

宗時がまゆをくもらせると、文覚は若者の顔をのぞきこむようにしていいました。

「平家がそんなにこわいかのう。………みやこで貴族ともにかこまれて、骨ぬきになってしまった平家どもが。」

「いや、私もまえから、平家はもう本当の武士の棟梁ではなくなってしまったと思っています。でも………。」

「でも、どうなのじゃ。」

文覚は、たたみかけるように、ききかえしました。

「平治の乱で源氏に勝ってからというもの、平清盛(きよもり)どのの勢いは、それは大変なものだと聞いております。

いまでは、太政(だじょう)大臣の地位にのぼり、娘の徳子どのを高倉(たかくら)天皇にとつがせて、高い位はみな平氏一族がしめています。

日本全国六十六か国のうちの半分以上の国司が、平氏一門だというではありませんか。

平氏でなければ人間ではないとまでいわれている世の中です。

私は平家がきらいだし、平家に不満をもっている武士もいっぱいいそうだけれど、ちょっとやそっとのことでは、とても倒れそうもないと思います。」

宗時がいうと、荒法師は待っていましたとばかりに、身をのりだしました。

「よいか、宗時どの。みやこでは去年の夏、重大な事件がおこったのじゃ。

後白河法皇の近臣の西光(さいこう)、藤原成親(なりちか)、僧俊寛(しゅんかん)、といった者たちが鹿が谷にある別荘に集って、平氏を倒すことをたくらんだのじゃ。

この計画は仲間のうらぎりで失敗し、清盛の耳に入ってしまい、西光たちは平氏の軍勢につかまって、首をはねられたり、島流しになったりしてな。

しかしみやこは大さわぎになった。

もう半年にもなるが、よるとさわると、このうわさでもちきりだということじゃ。」

「いよいよ平家に反対する人たちが、動きはじめたと考えていいのでしょうか。」

宗時は、思わずひざをのりだしました。

「そうじゃ。しかも、わしのにらんだところでは、このたくらみのかげで糸をひいていたのは後白河法皇に間違いない。

みやこの貴族たちの間では、清盛への不満が日安しに強くなっているのじゃ。」

「武土たちは、それ以上に不満をもっております。」

宗時はさけぶようにいいました。

「そうじゃ。平家は武士のためになることはなにもやらないばかりではない。

ぎゃくに、一族を国司(こくし)や目代(もくだい)にして、その権威をかさにきて武土たちの土地を取上げたり、おもい年貢をとりたてたりするしまつじゃ。

これでは反感をかうのもあたりまえだ。

京のみやこでも地方の田舎でも、もう平氏の勢いはおとろえはじめているのですぞ。おわかりかな、宗時どの。」

言葉をきると、文覚はするどい目で宗時を見下ろしました。

「平氏がだめだとすると、それにかわって武士の天下をつくるのは、だれであるか。

そなたにはもうおわかりのはずじゃ。宗時どの。いまが考えどきですぞ。」

文覚は声をひそめると、ニヤリとわらいました。

「いまが考えどきですって? それはどういうことです。」

「すぐにわかりますわい。ハッハッハ。」

宗時が毘沙門堂から戻ると、父の時政がしぶい顔で、手紙を読んでいました。

「こまったことになった………。」

宗時に、その手紙をわたしながら、時政はいいました。

「政子からじゃ。伊豆山におるということじゃ。頼朝どのと一緒になりたいといっておる。」

時政のひたいには、ふかいしわがきざまれています。

――なるほど、そうだったのか!

宗時は、ついさきほどの、文覚の言葉を思いだしました。

――文覚どのはみんなごぞんじなのだ。確かにいまは、北条にとって考えどきだ。

宗時は、自分にいいきかせるように、大きくうなずいてから、父のほうにふりかえって話はじめました。

「父上、確かに、平氏からあずかっている流人の頼朝どのと姉上が一緒になったのでは、父上の立場が苦しくなるのはわかります。

しかし、じつをいえば、私はこの話に、かならずしも反対ではありません。」

「どういうことじゃ。」宗時は口調をあらためました。

「頼朝どのは、けっしてただの流人(るにん)におわるおかたではないと思います。

私はまえからあのおかたを尊敬していました。頼朝どのは、犬きな夢をひめておられる………。」

宗時は、気持ちのたかぶりをおさえるかのように、ひと息いれて、言葉をつづけます。

「姉上もけっしてかるがるしい気持ちで、こんなことをなさったのではないと思います。

姉上は、ふかい決心のもとに、伊豆山へいかれたのでしょう。姉上はいっておられました。

いまの世の中には、二つの流れがある。それは、みやこの貴族と、東国の武士だと。

というのも平家は武士の棟梁でありながら、いまは貴族の仲間入りをしてしまった。

これでは本当の武士の棟梁とはいえない。これからは、東国の武士が立ち上がらなくてはいけないと………。」

時政の目をまっすぐみつめながら、宗時はなおも言葉をつづけます。

「父上、私は頼朝どのが、かならず武士の世の中をつくるために、立ち上がられるものと、にらんでおります。

姉上も、そういう頼朝どのに心をひかれたにちがいありません。それに………。」

といって、宗時は、さらに声をひそめながら、力づよくいいました。

「平家はもう、そんなにさきが長くないと思います。やがて、きっとほろびる時がきます。」

「それは、わしにもわかっておる。みやこでの三年間、じっとこの目で見てきた。」

「そうです。父上、山木だって、いまこそ平氏一門をかさにきて、いばっていますが、平氏が倒れれば、ひとたまりもありません。父上、ここが考えどころだと、私は思うのです。」

時政は、腕組みをして、宗時の言葉をじっと聞いていましたが、しばらくして、息子の顔に目をそそぐと、しずかに口を開きました。

「そなたも、すっかりおとなになったの。」

あかりがかすかにゆれて、そのたびに、板の間にのびた父と子の影が、ゆらゆらとなびきました。

「頼朝どのを谷こにしよう、政子ののぞみをかなえてやるのだ。」

時政は、そういうと、ゆっくり立ち上がりました。

4 旗あげ top

「なにをお祈りしていらっしゃるのですか。」

朝もくらいうちを、 いっしんに経をよんでいる頼朝に、政子は訊ねました。

「平氏が一日も早く倒れることを………。」

頼朝は表情もかえずに、おちついた声でこたえました。

政子ははっと息をのむ思いがしました。

結婚をゆるされた二人は、北条のやかたのとなりにつくられたかやぶきの小さな屋敷で暮らしていました。

やがて、かわいい女の子が生まれました。あかちゃんは、大姫と名づけられました。

庭つづきにあるお堂で、頼朝は毎日お経をよんで、心をしずめていました。

頼朝のもとへ出入りする武士が多くなり、北条のやかたはにぎやかになりました。

安達盛長(あだちもりなが)は、流人になってからも頼朝のめんどうをみていた乳母、比企(ひき)の尼の娘婿です。

佐々木定綱(さだつな)、経高(つねたか)、盛綱(もりつな)、高綱(たかつな)の四兄弟は、その昔、頼朝の父、義朝の家来だった佐々木秀義(ひでよし)の子供でした。

政子を伊豆山に案内した土肥実平は、伊豆の国土肥郷(どひごう)にひろい領地をもっている豪族です。 |

時政のやかたのそばに建てられた願成就院(がんじょうじゅいん)

|

このほか工藤茂光(もちみつ)、岡崎義実(よしざね)ら、この地方の若い武士たちが、毎日のように頼朝の屋敷にたずねてきました。

武士たちが集ると、話はかならず京のようすや、諸国の武士の動きのことになります。

最後には、文覚がいつも演説するような口調で、頼朝に兵をあげるようにすすめるのです。

けれども頼朝は、なかなかその話にのりません。

いぜんは、よく、平氏を倒す夢を政子にも話して聞かせたのに、この頃はちっとも口にしなくなりました。

その頼朝が、今朝ははっきりといったのです。「平氏が一日も早く倒れるように」祈っていると。

――殿の口数がいっそうすくなくなったのは、自分の立ち上がる日が近づいてきたのを感じとっているからかしら、

政子は体がひきしまるようでした。

――この東国に、武士の天下が、新しい時代が、きっとやってくるにちがいない。

頼朝どののもとに、その時は、すさまじい戦いがつづくのだわ。

政子は、やがてやってくる歴史の動きに耳をそばだてながら、経をよむ頼朝の後姿をみつめました。

政子のねがいが通じたのでしょうか。この日、つまり治承四年(一一八〇)四月二十七日の夕方のこと、かき色のころもに、長いつえをつき、せなかに笈という黒い箱をしょった一人の山伏が、北条の頼朝の屋敷にやってきました。

その山伏は、

「新宮十郎行家(ゆきいえ)じゃ。」

と名のると、案内も待たずに、あいかわらず対堂でお経をとなえている頼朝のうしろへ、ずかずかとすすんでしきました。

人のけはいに気がついてふりかえった頼朝は、

「叔父上………。」といったまま、声をつまらせました。

山伏姿でやってきたのは、頼朝の父義朝の弟にあたる源行家だったのです。

頼朝にとっては二十年ぶりに会う親族の人でした。思いがこみあげて、言葉につまるのも当然です。

「頼朝どの、人を遠ざけてくだされ。さっそくだが、二人だけで話がしたいのじゃ。」

行家は注意ぶかくあたりを見まわしました。

ながい旅のつかれもみぜず、甥の頼朝のまえにすわると、声をひそめていいました。

「じっとたえしのぶこと二十年、とうとう源氏の家をおこす時がやってきましたぞ。」

頼朝はだまったまま、叔父の口元に目をそそぎました。

「京は、いま平氏への不満でいっぱいじゃ。政治がとりにくくなった清盛は、去年の十一月、とうとう福原の別荘から兵をあげて京へのりこみ、後白河法皇を後鳥羽院におしこめてしまった。

そして平氏に反対する貴族たちをかたっぱしから追放してしまいましたぞ。

そればかりか今年にはいると、清盛は娘の徳子が生んだ三歳の安徳(あんとく)天皇をたてたうえ、みやこを福原にうつそうなどとするしまつ。

かってな清盛のふるまいに、反平氏の声がいっそうたかまっておりますぞ。」

頼朝は腕をくんだまま、じっと行家の言葉を聞いています。

行家はますます声をひそめて話をつづけました。 |

|

「そこで、ですぞ。そなたもごぞんじの源頼政(よりまさ)どの………もう今年七十七歳になられましたが、源氏でただ一人、三位(さんみ)という高い位をもらっているおかたじゃ。 その頼政どのが、後白河法皇の第二皇子、以仁王(もちひとおう)と相談して、ひそかに平氏を倒す計画をたてられたのじゃ。」

行家は言葉をきって、頼朝の顔をのぞきこみました。頼朝は、目をつむったまま、身動きひとつしません。

「以仁王は、園城寺(おんじょうじ)、延暦寺(えんりゃくじ)などの反平氏の勢力と手をむすんで兵をあげる予定です。

王はそれを合図に、諸国の源氏が、ただちに立ちむかるようにとの令旨(りょうじ)をくだされましたぞ。

この私が、その令旨をもってまいりました。」

行家はふところから、大切そうに巻物を取出すと、須弥壇(しゅみだん)のまえにすすみでて、経づくえの上にその巻物をおきました。

頼朝は、しずかに須弥壇に手をあわせると、うやうやしく令旨を取上げ、さっそくひもをといて、読みはじめました。

そこには、いまこそ立ち上がるときだという、挙兵のよびかけが、はげしい言葉で書きつらねられていました。

頼朝が読みおわるのを待ちかねたように、行家は言葉をつくして頼朝にせまりました。

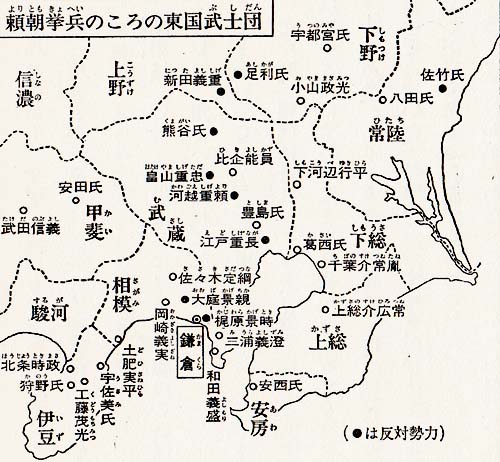

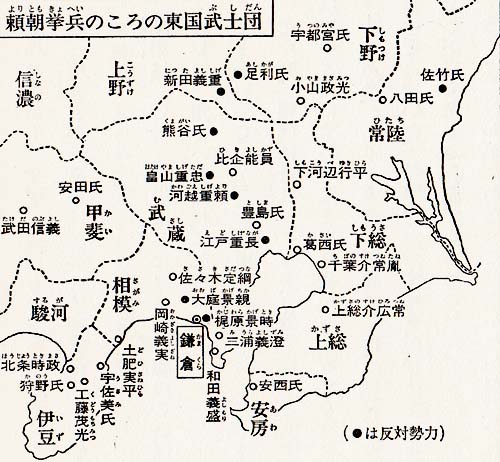

「東国には、そなたの立ち上がるのを待っている武士が、たくさんおりますぞ。」

行家は、信濃(長野県)の木曽義仲(きそよしなか)、甲斐(山梨県)の武田信義(のぶよし)など、源家の血筋をひく者をはじめ、常陸(茨城県)の佐竹正義(まさよし)、尾張(愛知県)の河辺重直(しげなお)など、平家をこころよく思っていない武士たち、すべてに声をかけてまわるつもりだといいます。

「そのためにも、まず義朝どののわすれ形見である、そたたが立ち上がられることが、一番じゃ。

頼政どのの旗あげが合図ですぞ。さっそく、準備にとりかかってくがされ。」

「………。」

頼朝は、じっと目をとじたまま、行家の言葉を聞いています。

「わしは、先をいそがねばならぬ。」

そう言い残して行家は、あたふたと立ちさっていきました。

その夜、頼朝は令旨のことを、政子に言葉すくなに語りました。

そして、自分は父義朝の位牌(いはい)のまえにすわったまま、夜がふけるまで動きませんでした。 |

|

――ああ、とうとうやってきました、頼朝どのの立ち上がる時が。

殿が二十年もの間待ちのぞんでいた、平家を倒す時が。

――いよいよ東国武士の立ち上がる時が。

――それは私が立ち上がるときでもあるのだわ。

政子は、胸がたかなって、なかなか寝つかれません。

――でも頼朝どのはいったいどうするつもりなのでしょう。

令旨がきたといっても、殿には領地もなければ、軍勢もわずかの家来だけ。

――父上に力になっていただくしかないのだわ。父上によく頼まなくては、なんといわれるかしら、父上は。

政子の胸は期待と不安でいっぱいになりました。

いつのまにか、一番どりがないて、空か白じらとあけはじめていました。

政子がたのんだこともあって、父の時政は、頼朝のあとおしをすることになり、挙兵の準備がはじまりました。

しかし、その一か月後の五月、以仁王は兵をあげたものの、あっけなく平家の軍勢にやぶれてしまいました。

以仁王が諸国の源氏に令旨をだしたことを知った清盛は、王をとらえようとしました。

王は園城寺(おんじょうじ)へのがれたものの、頼政とともに、はげしい戦いのすえ、敗死してしまったのです。

一方、頼朝は六月十九日、京にいる乳母、比企(ひき)の尼の妹の子、三善康信(みよしやすのぶ)から手紙を受取りました。

清盛は諸国の源氏をほろぼそうと計画しているから、奥州へにげるように、とのすすめです。

「こうなったら、戦うしかありませぬ。時政どの、いかがです。」

時政は、うでを組んで考えこみました。

「以仁王(もちひとおう)はやぶれたが、反平氏の気運はますます高まるばかりじゃ。

清盛は、ついにみやこを福原へうつしたという、機は熟しておる。」

「時政どの、そなただけが頼みですぞ。」

「いや、政子を嫁にやったときから、この日がくるのを、覚悟しておりましたぞ。

平家に不満をもつものは、東国にはいくらもおる。

もとはといえば、義家どのいらい東国は源氏ゆかりの地。

お父上、義朝どののご恩をうけた武士は、きっと、この日がくるのを待っていたはずじゃ。」

いよいよ頼朝は、安達盛長をつかわし、かっての義朝の家人たちを集めることになりました。

相模(神奈川県)の大庭景親(おおばかげちか)が清盛の命令で、頼朝を討つ準備をすすめていることがわかりました。

ぐずぐずしていると、逆にやられてしまいます。

「こうなったら、先手をうって攻めるしか手はありませんぞ。

相手の出鼻をくじき、平氏に不満をもつ武士たちが集るのを待つほかない。」

「そうじゃ。第一戦は、山木兼隆、平氏一門の家柄をかさにきて、いばりちらしておる。

伊豆の武士は、みな山木に反感をもっておるから、まず山木を血まつりにあげるべきじゃ。」

決行は、八月十七日夜明け前と、きまりました。

工藤茂光、土肥実平らの武士が一人ずつ頼朝の屋敷によばれ、計画をうちあけられました。

頼朝のまわりは、あわただしくなってきました。

「宗時、とうとうこの日がきました。あなたがいつかいっていた、本当の武士の世の中をつくる戦いが、いよいよはじまるのです。」

政子は、緊張したおももちで弓矢、太刀(たち)の手入れをしている弟にいいます。

「姉上、この日をむかえるのも、姉上が頼朝どののもとヘいかれたからこそです。

私は姉上の勇気のおかげて、この日をむかえられたと思っています。

今度のいくさは、北条家にとっても家運をかけた戦い。運を天にまかせて、力いっぱい戦うしかありません。」

宗時は目をかがやかせました。

北条の村は、戦いの準備にあけくれています。

――武士の世をつくる戦いがはじまる。たとえどんなことがあっても、私は大丈夫だわ。

頼朝の出陣よりひと足さきに、政子は大姫をつれて伊豆山神社へ身をよせました。

5 霧の海 top

|

「政子どの! やりましたぞ。山木の首を討ちとりましたぞ。」

伊豆山神社で気をもんでいた政子のもとへ、使いの土肥実平がかけこみました。

うれしさのあまり、政子は声をあげることもできません。

三日間の緊張がほぐれ、その場にへなへなとすわりこんでしまいました。

「予定がおくれて、昨夜、夜がふけてからおそいかかりました。」

実平は胸をはずませて報告します。

山木のやかたへは、十七日の夜明け前におそいかかるはずでした。

ところが、おりからの大水で、佐々木盛綱の軍勢の到着がおくれ、十七日の夜に決行がのばされたのです。

いつまでたっても知らせがこないので、政子は気が気ではありません。

十七日の夜は、とうとうまんじりともぜずに、朝をむかえたのでした。

「こちらの軍勢は、六十騎。お父上の北条どのを先頭に、三里の道のりをいっきに山木のやかたへかけつけました。

幸い昨夜は三島神社のまつり、山木の家人ともに、酒でものんでねていたとみえて、もう大あわて、ひとたまりもありませんでしたわい。」

実平は、ワッハッハと、豪傑笑いをふきあげました。

頼朝がたは、かねてから密偵をつかって、山木のやかたの中の見取り図をくわしく作っていました。

これにしたがって、山木のやかたにおしいった軍勢は、あわてて武器をとる山木がたをうちやぶり、兼隆の首を討ちとったのです。

「平家の権威をかさにきて、かしらの所領を横取りした山木めをたおしたときは、全く胸がすーっとしましたわい。」

実平はゆかいでしかたないといった口ぶりです。

政子は、もうじっとして、いられません。とぶようにして、山をおりました。

「勝てるとは思っていましたが、心配で生きた心地がしませんでした………。」

政子の言葉に、頼朝はだまってうなずきました。

――殿、一夜のうちにすっかり貫禄がつきましたね。もう、立派な武家の棟梁ですよ。

政子は頼朝にほほえみかけました。

満月のもとで、酒もりがはじまります。

[とにかく第一戦は勝てた。だが、まだまだ勝負はこれからじゃ。」

頼朝は、みんなの気持ちをひきしめるように一同を見まわしました。

「伊豆の伊東をはじめ、まわりに平氏がたの軍勢ばかり、駿河は、長年にわたり平氏の知行(ちぎょう)国だったところだし、相模には平氏から頼朝追討の命令をうけた大庭景親(おおばかげちか)が兵を集めているようじゃ。」

「ぐずぐずしてはいられないぞ。」

「大庭は三千騎をひきいて、出発したそうじゃよ。伊東祐親(いとうすけちか)も三百騎を集めておるといううわさじゃ。」

勝利の酒もりは、たちまち、つぎの戦いの作戦会議にかわりました。

平氏軍に追いつめられないまえに、たのみの大軍、三浦氏に合流しなければたりません。

頼朝軍は、八月二十日の夜がまだあけないうちに、土肥にむかって出発することになりました。

山木襲撃の成功をよるこびあったものの、政子はまた伊豆山へ身をかくすことになりました。

――今度こそ、山木襲撃とはくらべものにならない大勝負なのだわ。

敵にくらべて、味方の軍勢はあまりにも少ない。もしものことがあって、これが最後の別れになったとしたら………。

政子は、ふとわきあがってくる不安を、あわててうちけしました。

それでもなかなか伊豆山へ出発する気持ちになれません。

「政子、たのみがあるのだ。私は、この二十年間、一日もかかさず法華経(ほけきょう)をよんできた。

挙兵を決めてから、法華経を千ぺんよもうと決心した。

そうしてから平氏を討つために出陣しようと心にきめたのじゃ。

だが、あと二百ぺんほどが残っている。もう出かけなければならぬ。

伊豆山の法音尼(ほういんに)に、私にかわってよんでもらってほしいのだ。」

頼朝は、はりつめた声でいうと、政子に法華経の写経を手渡しました。

頼朝の軍勢は、山木襲撃の報を聞いてかけつけたちのをふくめて三百騎。

このなかにはもちろん、政子の父や弟の宗時(むねとき)二十歳、義時(よしとき)十八歳もはいっているのです。

――この大切なときに、私はなにをぐずぐずしているのだろう。

いまの私にできること、それは伊豆山で、殿の勝利を一生懸命お祈りすることなのだわ。

そう思った政子は、頼朝のきびしい顔をみつめながら、きっぱりといいました。

「勝利を信じております。」

政子は、手渡された法華経を胸にだいて、あけはじめた東の空に、高くひるがえる源氏の白旗をいつまでも見送りました。

伊豆山神社のそばの、般若院(はんにゃいん)というお堂に政子は身をよせていました。

ここは、政子のお経の先生、法音尼(ほういんに)の住むお堂です。

――法華経も、もうすっかりよみおわってしまったのに、なんの便りもこない。

――頼朝どのはどうなされたでしょう。父上、宗時、義時は無事かしら。

私の人生のすべてが、このいくさにかかっているんだわ。負けるはずはない。

でももし負けたら、殿の夢も私の夢も水の泡になってしまう。すべておしまいになってしまう。

山の中腹にあるお堂のまえには、太平洋の青い海がひろがっています。

チーチーチー

遠い波の音にまじって、海鳥のなき声がさわがしいくらいです。

「そなたの心は、いまみだれておいでじゃのう。」

法音尼は、政子の心の動きをよみとったかのように、やさしくいいました。

「心配でたまりません。敵がたの軍勢は、頼朝どのの軍勢の十倍以上なのですから。」

小さいときから北条のやかたに出入りしていた法音尼を、政子は、本当の母のようにしたっていました。

「政子どの、心をよわくしてはなりませぬ。

武将の妻というものは、このようなことで心を動かしてはなりませぬぞ。」

尼は、政子をさとすような口調でつづけました。

「あの嵐の夜に、頼朝どののもとへと、山道を走ったときの気持ちを大切になさい。

いまはただ、自分の道を信じることです。」

政子は、きれ長のすんだ目で尼を見上げて、にっこりとうなずきました。

「法音尼さま、頼朝どのの軍勢は、やはり絶対に負けないと思います。

少ない軍勢でも、武士の一人一人は、みな意気にもえていますもの。

山を開き、田畑をつくり、士に生きてきた東国武士は、いまこそ平氏をたおして、自分たちの土地を自分たちでまもろうという、たくましい者たちばかりですから………。」

「そのとおりですよ、政子どの。さあ、お経をよみつづけましょう。」

八月二十四日、待ちに待った使者がやってきました。右腕を矢で射られ、よろいは返り血をあびています。

「無念でございます。敵がたの大軍に味方の軍勢はさんざんにうらやぶられてしまいました。

二十三日の日ぐれとき、石橋山に陣をしいたものの、前方は大庭のひきいる三千騎、後方は伊東の三百騎、相模からかけつけた三浦義澄の軍勢は、おりわるくふりつづいた大雨で、酒匂(さかわ)川をわたれませぬ。

敵がたは、雨のまっただなか、夜討ちをかけてきました。

頼朝どのを先頭に、力いっぱい戦ったものの、多勢に無勢、総くずれになり、味方はちりぢりになってしまいました。」

息もつかずにしゃべると、きずついた使者は土に顔をこすりつけたまま、あげようともしません。

「――して、頼朝どのはいかがなされた!」

政子はさけびました。

「はっ、ゆくえがわかりませぬ。ぶじに逃げおおせられればよいのですが………。」

「父上や、宗時、義時はどうなされたのじゃ!」

「時政どのをはじめ、北条勢は、頼朝どのがにげるのを助けて大庭軍と戦いましたが、頼朝どのと、はなればなれになってしまいました。

やむなく、時政、義時どのと、宗時どののふたてにわかれました。しかし宗時どのは………。」

「宗時は、どうしたのじゃ。」

「宗時どのは土肥山をぬけだし、早河までのがれたところで、伊東祐親の軍勢にかこまれ、矢をひたいにうけ、馬から………。」

「えっ!」

政子はしばらく声も出ません。

――宗時が死んでしまった!

その時、政子の耳元でなにかがくだけるようなはげしい音がしました。

ガーン!

政子の頭から、血がすっとひいて、体は石のように動かなくなってしまいました。

――宗時! 頼朝どの………殿はどこかへにげのびることができただろうか。

父上や義時はどうなされただろうか。ああ、やっぱりだめだった。

三千騎と三百騎。運がよければ勝てると、このいくさにかけてみたけれど。

政子は、よろよろと立ち上がると、本堂にはいりました。

政子は、経文をそっと胸におしあてました。涙がどっとあふれてきます。

「宗時がこんなに早く死んでしまうなんて!」

『姉上、私は信じております。きっと武士の世の中がやってくることを。』

宗時のあさ黒いひきしまった顔が、政子の目のまえにうかんできました。

――頼朝どのをしたって、武士の世を夢みていた弟、いつも狩野川(かのがわ)の川原を馬でかけめぐっていたっけ。

――川が氾濫すると、たんぼが流されてしまうといって、家来たちのさきにたって動きまわっていた宗時、あなたはもう母上のところへいってしまったのね………。

――頼朝どの。父上、義時、どうかごぶじでいてください。宗時のぶんまで命をつないでいてください。

涙にむせびながら、政子はひたすら数珠(じゅず)をまさぐっていました。

しかし、頼朝のゆくえはなかなかわかりませんでした。政子は夜もねむれない日がつづきました。

八月二十八日、もう一人の使者がとびこみました。頼朝からの使いです。

「殿は、あやういところをぬけだされ、実平どのとともに、土肥郷へおちのびました。

ただちに真鶴(まなづる)岬から、小舟で安房(あわ=千葉県)へのがれることになりました。

かならず安房で再起するから、伊豆山で待っているようにとのお言葉でございます。

いちじは、敵がたの武士に追いつめられ、あやうくつかまるところでございましたが………。」

使いはそこまで一気にしゃべると初めて息をつきました。

「時政どの義時どのも、ひと足さきに、舟で安房へ出発されました。

しかし三浦一族は、本拠の衣笠城をせめられ、八十九歳の三浦義明どのは、最後まで城をまもって戦死されたそうです。

義明どのは、最後に、“自分は源氏代々の家人である。いまその再興のためのいくさにでることができて本望だ”といって討ち死にされたそうですぞ。

義明どのの子、義澄(よしずみ)どのは、三浦一族をひきいて、やはり安房(あわ)へわたられました。」

「安房ヘ!」

政子は、思わずさけんでしまいました。

「して、殿も真鶴岬から舟出されるのですね。

これから出発するのですね。」

政子はせきこみながら、念をおしました。

「はっ。しかし、殿は伊豆山で待つようにと………。」

もう使者の言葉は耳にはいりません。

「やっぱり生きておられた。

いま、岬に殿がいらっしゃるのだ。」

政子は法音尼がとめるのもきかず、いちもくさんに真鶴(まなづる)岬へかけつけました。 |

|

すでに、頼朝は舟出したあとでした。

海はこい霧がたちこめ、頼朝ののった小舟の姿はどこにも見えません。

黒ぐろとした大きな岩に、波がぶつかり、はげしい音をたてているばかりです。

きりのむこうに安房の国があります。

木の葉のような舟でそこへむかう頼朝に、どんな運命が待ちかまえているのでしょうか。

頼朝は、ふたたび立ち上がれるのでしょうか。

――頼朝どの、あなたに東国武士の未来がかかっているのです。私の夢も………。

政子は祈るような気持ちで、岬の岩の上に立ちつくしました。

top

**************************************** |