|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

|

四 京都に勝った

|

|

1 赤ちゃんを抱いた尼将軍

top

「火事だ! 火事だ!」

実朝(さねとも)が殺され、まだ人々の心もおちつかない二月十四日の真夜中のことです。

浜から山へふきあげるはげしい風のあおりをうけて、鎌倉じゅうの空が真赤にそまりました。

にげまどう人たちのさけび声が、夜の空気をつんざきます。

政子はハッと目をさましました。

ゴーといううなりが、闇にひびいています。きな臭いにおい………。

あわてて板戸をおけると、真赤な火の粉が飛びこんできました。

「尼御台(あまみだい)さま! 大変です。政所(まんどころ=役所)が燃えています。

「大切な書類をとりに、大江どのが火の中にとびこんでいわれました。」

政子は大いそぎで着がえると、実朝未亡人と一緒に鶴岡八幡宮へ避難しました。

実朝が死んでからというもの、政子のひたいにはしわがめっきりふえています。

六十をすぎていた政子には、実朝をうしなった悲しみがとてもこたえたようでした。

それなのに、休むひまもないほど、政子の身のうえには、心配ごとがふりかかってくるのです。

「書類はなんとか持ち出しました。しかし、火の気がないはずの政所から、どうして火事がおこったのだろう。

幕府の一番大切な場所じゃというのに。」

すでに七十二歳になり、髪がすっかり白くなっている大江広元(ひろもと)は息をきらせてやってきて、くやしそうにいいました。

そこへ、消火のさしずをしていた時房が戻りました。

「京がたの隠密が、この鎌倉にはいりこんでいるらしい。

夜中に政所のちかくをうろついていた、乞食姿の二人組を見かけた者がいるんです。

声をかけると、すばやい足で浜のほうへにげていったそうですが。」

「うーむ、将軍が亡くなったのを機会に、京がたが鎌倉を混乱させようとしているんだな。

いっときもはやく後継の将軍をきめねばならぬ。」

義時は腕をくみながら、まゆをくもらせました。

「私が京へいったとき、上皇の皇子の中から将軍の後継をきめてもらうよう、約束ができています。

さっそく京へ使いをやりましょう。」

幕府は、二階堂行光(いくみつ)を使いとして京へのぼらせました。

行光は、後鳥羽上皇の皇子の六条宮か冷泉宮のどちらかを、将軍として鎌倉へよこしてほしいという手紙をたずさえています。

行光がもって帰った上皇の返事は、望みをかなえるわけにはいかないという、断わりの手紙でした。

「なんですって! あの時はちゃんと約束したのに。」

「うーむ。」

みな頭をかかえこんでしまいました。

「京では、将軍がいなくなれば幕府が倒れるかもしれないと、心の中で喜んでいるのです。」

行光は京のようすを伝えました。

確かにそのとおりです。将軍かいなかったら幕府はつぶれてしまいます。

どうしたらいいものかと考えあぐねていると、突然、後鳥羽上皇からの使いがやってきました。

「将軍は大変お気のどくなことをしました。上皇にかわり、おくやみにまいりました。」

使者は政子のやかたをおとずれ、なぐさめの言葉をおくりました。けれども目的はべつのところにあったのです。

「ところで摂津(せっつ)の国の長江庄と倉橋庄は、上皇さまがかわいがっておられる亀菊(かめぎく)さまの荘園でございますが、ここの地頭がなかなかいうことをきかぬそうです。

上皇さまもたいそうお怒りになって、地頭を替えてもらいたいとのことでございます。」

あくる日、義時をたずねると、使いの者は本当の用件をきりだしました。

「うむ。それにはすぐ返事はできません。おってこちらから使いをさしあげます。」

さっそく義時(よしとき)、時房(ときふさ)、義時の息子の泰時(やすとき)、それに広元(ひろもと)が、政子のやかたに集りました。

「全くなんということでしょう。ひとの弱みにつけこむなんて!」

政子はくやしくてたまりません。

「いや京がたは本気で、幕府に攻撃をしかけようとしているのです。姉上、敵は思ったよりも手ごわいですぞ。」

「いまは、どのような態度にでたらいいのじゃろう。まず。将軍をきめぬことには、はじまりませぬぞ。

しかし、上皇の申しいれを断わったら、おそらく将軍はくださらぬじゃろうな。」

「でも幕府にとってなによりも大切なのは、御家人たちの所領を安堵してやることです。

理由もなく御家人の地頭職をやめさせることは絶対にしないというのが、頼朝どの以来の幕府の基本方針です。」

政子はきびしい口調でいしきりました。

[尼御前(あまごぜん)のいわれるとおり、ここは朝廷に弱みを見せてはなりませぬぞ。

この申しいれは、きっぱり断わりましょう。」

こうして、一千騎の武士をひきいて、時房が京へいくことになりました。

かって、後白河法皇が義経に頼朝追討の院宣をだしたとき、やはり一千騎をひきいて時政が京へのりこみ、ぎゃくに義経追討の命令と、守護・地頭をおくのを認めさせたことがあります。

しかし今度は後鳥羽上皇はなかなか強気でした。

時房がたのんでも、上皇の皇子を将軍にすることを、ついに許しません。

「時房からの連絡によると、上皇は皇子はだめだが、摂関家(せっかんけ)の子ならば許すといっているらしい。」

時房からの使いをうけて、政子のやかたでは、長いこと会議がつづきます。

「こうなったら、それでもしかたあるまい。」

「それでは左大臣九条道家どのの子息、三寅(みとら)どのはいかがであろうか。

三寅どのの祖母にあたる西園寺公経(きんつね)どのの夫人は、頼朝どのの妹君と一条能保(よしやす)どのとの間にできた方。

頼朝どのの血を受継いでおられることになる。」

「それはいい。だが、なんせ二歳の赤ん坊だというではないか。」

「それは心配にはおよばぬ。幕府をまとめるために、形だけ将軍の地位についていただけば、それでよいのじゃ。

ぐずぐずはしておれぬ。さっそく手をうちましょう。」

こうして、たった二歳の三寅(みとら)が、第四代将軍として鎌倉へやってくることになりました。

七月十九日、夏の暑い陽ざしの中を、釿将軍の行列が鎌倉へつきました。

「長い旅だというのに、三寅どのは、ただの一度も泣きませんでしたぞ。」

時房は、すやすやとねむっている三寅を取上げて、出むかえた政子の手に渡しました。

――今日からは、 私がこの子の母親がわわり。

政子が三寅の面倒をみながら、将軍にかわって政務を行うことになりました。

その時から人々は政子のことを「尼将軍」とよぶようになります。 |

夫の頼朝と四人の子供を亡くした北条政子

京都から来た赤ん坊の三寅の面倒をみる。

|

「さあ、いよいよこれからが、幕府と朝廷との真剣勝負ですぞ。朝廷がたはきっと攻撃をしかけてきます。

尼将軍どのにがんばってもらわなくてはなりませんぞ。」

病気で、ほとんど目の見えなくなった広元が、笑いながら、はげますようにいいます。

夏がさって、秋がやってきました。

九月二十二日、またまた火事がおこりました。鎌倉はじまって以来という大火です。

その災難おさまらないうちに、暮れもおしつまった十二月二十四日、今度は政子のやかたから火がでて、丸焼けになってしまいました。

政子は、長い間のつかれかでて寝込んでしまっていましたが、しかたなく三寅(みとら)のために建てた屋敷へいって、しばらく一緒に住むことになりました。

「警備の人数をぶやして、京がたの隠密を見つけたら、ただちにひっとらえよ。」

警戒を強めましたが、敵はなかなかたくみでした。

あくる年になると、火事はますます頻繁におこるようになりました。

「京では、上皇があちこちの神社や寺に命令して鎌倉幕府がほろびるよう、大がかりな祈りの式をはじめさせたそうじゃ。」

「いよいよ幕府を討つ準備をはじめたらしいですぞ。」

政子をはじめ、鎌倉の緊張は、いやがうえにも高まってきました。

京では………、

後鳥羽上皇がまえまえから、幕府をたたきつぶそうと、じっと機会をうかがっています。

上皇はひろい荘園をいくつももっていました。荘園からは、毎年たくさんの年貢がおくられてきます。

それをもとにして、上皇は贅沢な御所や、離宮を建て、大勢のお供をつれて、あちこちへ旅行をしました。

そんな上皇にとって、鎌倉幕府は大変、憎らしいものでした。

というのは、荘園からたっぷり年貢を取上げようとしても、現地の支配者である武士たちが幕府の御家人となり、地頭となって、荘園領主である上皇のいうことをなかなかきかなくなってしまったからです。 |

|

正面から反抗して年貢をおくってこなかったり、土地を自分のものにしてしまったりするものもあります。

武士たちのうしろに幕府かあるので、上皇も口出しできません。

それに、幕府ができるまでは、地方の武士たちは、土地をまもってもらうために、さきを争って中央の貴族や院(上皇)に領地を寄進してきたのに、いまではそんなことは大変すくなくなっていました。

貴族や院に寄進するよりは、幕府の御家人となって、土地を保証してもらうほうが、ずっと安全だからです。

とくに東国からは、上皇に荘園を寄進するものはさっぱりいなくなってしまいました。

「にくい幕府をほろぼして、支配権を取戻さねばならない。」

後鳥羽上皇の願いは、同時に、京の貴族たちすべての願いでもありました。

大きな貴族はみな、荘園をもっていたからです。

「幕府を倒すには、武力が必要だ。」

上皇は自分に反対する者を追い出して朝廷のなかをひとつにまとめると、これまで宮廷の警備にあたっていた北面の武士のほかに、新しく西面の武士をおいて軍備をととのえました。

こうして、幕府を倒す日にそなえていたのです。

実朝が殺されると、上皇は大喜びしました。いよいよ幕府を倒す時がきたと思ったのです。

隠密を派遣して鎌倉を混乱させる一方で、京では上皇を中心に、幕府を倒す計画が、秘かにすすめられていました。

2 昔をわすれるな top

「上皇が、上皇が兵を集めはじめました!」

承久三年(一二二一)五月十九日の昼すぎ、京からの使者が、息をきらせて鎌倉につきました。

京都守護伊賀光季の使いでした。

一大事です。知らせをうけ、義時、広元らが、政子のやかたへかけつけてきました。

そこへ、また京からのはや馬が、けたたましくとびこみました。

幕府としたしい公家西園寺公経の家来からの手紙をもってきたのです。

「後鳥羽上皇が兵をあげました。全国に、義時どのを討てという命令が出されました。

大変なことになりました。上皇は十四日、流鏑馬沙汰(やぶさめざた)といって、武士たちを集めたのです。

その数およそ一千七百騎。公経(きんつね)さまは、まっさきに捕まえられて、どこかへ連れ去られました。

翌十五日には、守護の伊賀どのがおそわれ、殺されました。京は、上皇方の兵であふれています。」

ついに、火ぶたはきられたのです。決戦の時がせまっています。京と鎌倉、貴族と武士の対決の時が………。

あえぎながらつづける使者の言葉に、政子は目をとじました。

胸のなかに重たいものが、ドッカリとはいりこんだようでした。

――とうとう、くるべきものがきた!

いつかは必ずやってくるにちがいなかったこの日が、思えばあの嵐の夜から、私はこの日をみつめて走りつづけてきたような気がする。

武士の政権………それが生きるも死ぬもこの一戦にかかっている。

このいくさに勝ってこそ、はじめて幕府はしっかりしたものになる。

頼朝どのの手がけた仕事が、はじめて本物になる。

政子は、自分の心の中に、熱いばげしいものが、むくむくと頭をもたげてくるのを感じました。

――うけて立つしかない。そのほかに、どんな道もありはしない……。

政子の心はもうきまっていました。

後家人たちには、はげしいショックでした。

「使いによると、守護の伊賀どのを除いて京にいる御家人たちは、おおかた上皇方についてしまったというではないか。

大江広元の息子、京都守護大江親広、義村の弟三浦胤義らですら。」

「いくさになれば、京がたの武士などひとひねりなのじゃが。」

「なにしろ、上皇の命令とあってはなあ。上皇は、院宣で幕府のなかが、二つにわれるのを待っているのじゃろう。」

「御家人たちのなかで、上皇方につくものがどれだけいるかが問題です。」

けっしてものごとにあわてたことにない義時も、さすかに心の不安をかくしきかないのか、政子にもわかります。

その時、三浦義村が、長い巻き紙をわしづかみにしてかけこんできました。

「胤義のやつ、バカなまねをしておる。わしを京がたにさそおうというのじゃ。使いは追い返してやったぞ!」

義時の顔に、ホッと安心の色が戻りました。

もしも義村が幕府にそむくことになれば、義時を中心とする幕府は、全く不利になってしまうからです。

「こうなったからは、どこまでも戦うしかありませぬか。」

「ごもっとも!」

みな、うなずきあいました。幕府主脳部の腹はきまりました。

あとは、ほかの御家人たちをどう説きふせるかです。

まもなく京から院宣(いんぜん)をたずさえてやってきていた押松という使者が捕まえられました。

この使者は、武田、千葉、小山、三浦などへあてた上皇の命令書をもっていました。

ニュースは、たちまち鎌倉じゅうにひろがり、御家人たちが続々政子のやかたへ集ってきました。

ことの重大さに、東国武土たちは、たがいの顔色をうかがいながら、だまりこくっています。

「なあに、弓をとれば、京がたの武士などたいしたことはないわい。日ごろのうでを見せてやれ。」

だれかがいうと、せきを切ったように、みなが口をひらきました。

「だが、相手は上皇さまじゃぞ。」

「木曽どのを討った時も、平氏を討った時も、それから義経とのを討った時も、わしらには院の宣旨があった。

宣旨というものは百人力のはたらきをするのだ。」

「いかにも、今度ばかりはそうはいかんような気がする。なにせ、朝敵ということになるのだからな。」

御家人たちは、いつもの元気がないばかりか、声もしだいに小さくなってしまいます。

――上皇にそむいて朝敵になるというので、みなしりごみしている。東国の強者(つわもの)たちが……。

その時、政子は思わず立ちあがっていました。

| 「みな、心をひとつにしてお聞きなさい。これが、これが私のいうべき最後の言葉です。」 |

御家人たちの視線が、いっせいに政子にそそがれました。

「みなさん。まさかおわすれでぱないでしょう。

昔、日本国じゅうの武士は、三年間の大番役で京へのぼらねばなりませんでした。

新しい弓矢をそろえ、晴れのよろいをつけて、一族をひきいて勇んで出発したけれど、三年たって自分の領地へ帰るときのありさまは、それはそれはあわれなものでした。

ぼろぼろにやぶれたよろいを着て、みのかさを首にかけ、はだしで自分の領地にたどりついたものです。

その間のこされた妻や子供の苦労は、どんなだったでしょう。」 |

御家人たちは、波をうったようにしずまりかえりました。

六十五歳の体の、どこからそれだけの力がわいてくるのか、政子の言葉はしずかに、しかし力強くひびき渡りました。

「みなさん、私たち東国武士の苦しみを救われたのは、一体だれだったのでしょうか。

亡き頼朝どのこそ、その人だったではありませんか。

殿が鎌倉に幕府をたてられてから、武士たちは京への宮づかえをする必要がなくなりました。

自分の所領はちゃんと保証されるようになりました。

手柄のあるものにはほうびがあたえられ、武士たちは楽しみがふえたではありませんか。

これもみな、幕府あればこそのこと、武士の政府である鎌倉幕府があったればこそのはなしです。

あなたがたはよもや、亡き頼朝どののご恩のふかさを忘れておいでではないでしょう。

武士のつくったはじめての政府を、絶対に青白い顔をした京の貴族たちに引渡してはなりません。

三代にわたる将軍の御墓は京がたの武士どもの馬のひづめにけちらさせることが、どうしてできましょうか。

万一、上皇の宣旨に従おうとする者がいましたら、いますぐ申しでてください。

どうしても京がたにつきたいなら、この私を殺してからにしてください。」 |

政子は言いおわると、ひとわたり皆を見まわしてから、しずかにすわりました。

やかたのひろい庭まで、いっぱいにうめつくした御家人たちのなかに、ざわめきがおこりました。

やがてその中の一人が、立ちあがってさけびました。 |

|

「尼将軍のいわれるとおりじゃ。

いまでこそ、わしらは鎌倉殿の御家人として、国にもどれば自分の所領のあるじでいられる。

じゃが、昔はどうじゃ。

国司のもとでへいこら頭をさげ、京にいる荘園領主からは年貢の催促がうるさくてこまったものじゃ。」

御家人たちは、口々にいいました。

「確かにそうだ。わしの父上は大番役で京へいっている間に、国司に土地をとられてしまった。

せっかくひろげた土地をとられてしまったと、一生うらみながら死んでいったものだ。

わしが鎌倉殿の御家人になってはじめて、もとの土地をようやく自分の所領に認めてもらえたんじゃ。」

「いまだってそうだぞ。幕府が、罪のないものの地頭職は取上げないという方針をたてておられるからこそ、たとえ上皇さまの命令でも、わしらの地頭職は安泰なのじゃ。

幕府がなくなってしまったら、わしらの生活はどうなる。昔のように苦労せにゃならないぞ。」

三浦義村も立ちあがりました。

「戦うしかあるまい、みなのもの。

上皇さまはほうびをやれば、わしが京がたにつくものと、たかをくくっておられるようじゃ。

だが、そんなたわけなわしではないわい。わしが京からの使者を追い返してやりましたぞ。」

三浦義村の力強い言葉に、御家人たちは、ワーッとわきたちました。

「さあ、いくさのしたくじゃ。幕府をまもるいくさじゃ。東国武士の力を、京のやつらに見せつけてやりましょうぞ。」

御家人たちは、幕府の命令でいつでも出陣できるよう、準備のためにやかたの庭から散(ち)っていきました。

夕方、政子のやかたにおもな御家人たちが集って、作戦会議がひらかれました。

「ただちに出撃して、京へ攻め上りましょう。」

三浦義村がきっぱりといいます。

「千七百騎の軍勢など、ひとひねりでござろう。」

「しかし三浦どのが今度の相手は、やはりなんといっても上皇ご自身でございますぞ。

こちらから攻め上るとなれば、兵士たちのなかにも、なかなかふんぎりのつかぬ者がでるでしょう。」

「将軍もまだ四歳になられたばかり、もうすこし、内部をかためる必要があろうかと思います。」

「やはり、足柄、箱根をかためて、迎え討つのがよいのではあるまいか。」

京がたの軍を迎え討つという慎重論が多数意見でした。

政子はだまって、会議のなりゆきをみまもっていました。

――頼朝どのだったら、この場合どのようになされたでしょう。

今度の戦いは、武士政権が生残れるかどうかをかけた戦いなのだ。

あとで後悔しないよう、充分に論議をつくさねばならない。

その時、大江広元がおちついて、力のこもった声で話しはじめました。

「ご意見はごもっとも。しかし手間どっていると、御家人たちの間にも、ぐらつきがおこってきますぞ。

私は相手が上皇さまであるからこそ、こちらはすばやい行動をとる必要があると考えるが、いかがであろうかな。

運を天にまかせて、京へ攻め上るべきだと思いますぞ。」

すでに広元は見えなくなった目で、集った人たちを見まわすように、言葉をつづけました。

「院宣などというものは、実際はつまらぬものじゃ。

義経どののときだって、はじめは頼朝どの追討の院宣をだしておきながら、義経どのがか破れると、今度は手のひらをかえすように、義経どの追討の宣旨をだされた。そのようなものでござる………。」

政子はうなずきました。

「大江どののおっしゃるとおりです。戦うべきときは、いっさいをすてて戦う、それによって運はひらけてくるのです。

頼朝どのが生きておられたら、ただちに出撃命令をだされたにちがいありません。義時、どう思いますか?」

政子の言葉に、うでぐみをした義時は、だまってうなずきました。幕府の方針は、出撃にきまりました。

ただちに、遠江、駿河、伊豆、甲斐、相模、武蔵、安房、上総、下総、常陸、信濃、上野、下野、陸奥、出羽(秋田県)の東国十五国の御家人たちのもとへ、大いそぎで出動しろという命令をたずさえた使者が送られました。

「総大将は泰時どのが東海道をまっすぐ西へ攻め上りなされ。

このほかに、東山道からと、北陸道から、三方から京をめざしてすすむのがよいでしょう。」

「軍勢が集るのを待って、いたずらに時を失うのはまずい。

とにかく泰時どのだけでもさきに出陣なされ、幕府が一歩もひかないという姿勢をしめせば、諸国の武士たちも続々集ってくるでしょうぞ。」

もともと公家の出身で、いくさのことは知らないはずの大江広元(おおえひろもと)と三善康信(みよしやすのぶ)が、てきぱきと重要な作戦をうちだしました。

二十二日夜あけとともに、泰時(やすとき)が第一陣として、鎌倉を出発しました。

したがうものは、泰時の息子の時氏(ときうじ)以下、わずか十八騎です。

「よいか泰時。一歩もあとへひいてはならぬぞ。最後の一人まで戦うのだ。

勝つまでは、再び足柄、箱根の山をこえてはならぬ。これは生きるか死ぬかの、最後の戦いじゃ。」

義時(よしとき)は、きびしく息子の泰時に言いわたしました。

尼将軍、政子が出撃命令をくだしました。

あかつきの空に、源氏の白旗がなびきます。

いさましく出陣する泰時のうしろ姿を見ながら、政子は、四十年前をありありと思いだしていました。

――あの日………頼朝どのが旗あげしたあの日と同じだ。

殿、いま私たちは、殿のご意志をついで出陣するのですよ。

3 はてしない道 top

その頃、諸国の御家人たちは、幕府からの出撃命令をうけていました。

どの御家人たちも、さっそく一族を集めて話しあいました。京がたにつくか、幕府方につくか。

「上皇さまに弓を行けるというのは、よくよく決心のいることだ………。」

その頃の武士たちにとって、やっぱりこれは大問題でした。

「じゃが、京がたについて、一体なんの利益があるというのじゃ。」

「上皇さまは、京にすむ荘園領主たちの代表みたいなものじゃ。もし幕府がなくなったとしたらどうなる。

つけあがって、年貢をおくってこいと、それはうるさくなるじゃろうよ。

年貢をだししぶれば、わしら地頭職をうばわれてしまう。土地争いでも、わしらがずっと不利になってしまうぞ。」

「幕府方について、京へせめのぼろう。手柄をたてれば、ほうびももらえる。

なによりもこの地方での地位を高められる。」

広元、善信が予言したように、御家人たちは続々と、幕府軍に合流しました。

泰時、時房を総大将とする東海道軍には後から出発した三浦義村、千葉胤綱(たねつな)も追いつき、その数は十万騎。

武田信光、小山朝長らの東山道軍は五万騎。

北条時氏、結城朝広らの北陸軍は四万騎。

大軍勢が、潮(うしお)のように京をめざしてすすみます。

「義時追討の宣旨さえだせば、武士どもはみな上皇方につくにきまっている。」

とたかをくくっていた後鳥羽上皇は大あわてです。

二万騎を美濃の国(岐阜県)と尾張の国(愛知県)の国ざかいの尾張川に派遣して、幕府軍と戦うことになりました。

六月五日の夕方。意気あがる幕府軍は、たやすく尾張川の上皇軍を破りました。

にげる上皇軍を追って、なおも京へ軍をすすめました。

|

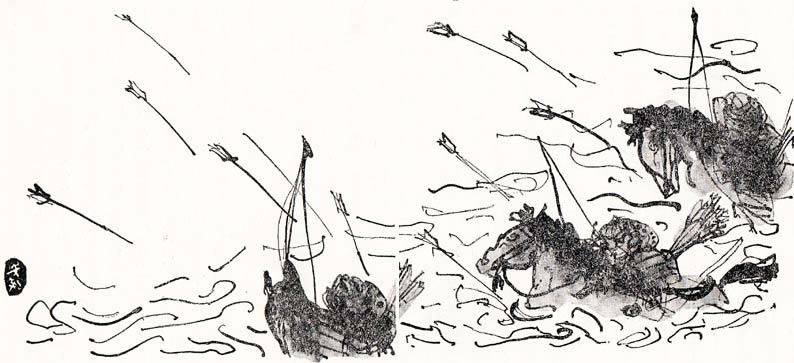

上皇軍は、宇治川で最後のまもりをかためました。

十三日、幕府ははげしい雨をついて、宇治川に陣をはります。

幕府軍と上皇軍、武家政権の軍勢と公家政権の軍勢は、宇治川をはさんでにらみあいになりました。

頼朝以来、いつかはおとずれるはずだった決戦の時が、とうとうやってきたのです。

あけて十四日、晴れ間を利用して、泰時は総攻撃の命令をだしました。

ゴウゴウとうずをまいて流れる宇治川へ、勇ましい坂東武者たちが、次々に馬を乗入れます。

むこう岸からは、上皇方の軍勢が、弓矢でねらいうちします。

矢をうけた馬は、川の流れにさらわれて、たくさんの死者をだしました。

けれども血気にはやる幕府軍は、ついに宇治川を渡りきりました。

そのまま勢いにまかせて、上皇軍をどんどんけちらします。

十五日、幕府軍は、敵軍をおいたて、あちこちの神社、寺に火をはなちながら、かちどきをあげて、京の町になだれこみました。

京の上皇、貴族たちは、ふるえおののき、東国からせめのぼった武者たちをむかえたのです。

「大勝利です。京がたは、わしらの軍勢にひとたまりもありませんでした。

上皇は、義時どの追討の命令を取消しましたぞ。」

六月二十三日、泰時からの使者が鎌倉にかけこんできました。勝利の知らせです。

緊張した日をおくっていた御家人たちの間から、いっせいに喜びの声がわきあがりました。

ふだんめったに表情をかえない義時も、さすがにうれしさをかくしきれません。

「いくさはもう、この義時、何もいうことはない………。」と声をふるわせています。

東国の留守をまもっていた御家人たちの顔と顔が、汗でひかり、たくましく笑っています。

――とうとう勝ちました。貴族たちに勝ちました。

頼朝どのがあなたが生きておられたら、どんな気持でこの日をむかえられたでしょうか。

宗時、ついに私たちはやりとげましたよ。

心の中で、政子は何度もくりかえしました。じっとしてはいられない気持で、政子はやかたの外に出ました。

道の両側の家々えは、 たびかさなる火事で焼けおちたままです。

その道を、御家人たちのはれやかな顔がすれちがいます。

――東国の武士は、どんな焼け野原からだって立ちあがる。けっして負けやしない。

自分たちの力で、自分たちの世の中をつくりあげるのだ。

真夏の強い陽ざしを肩にうけながら、政子は八幡宮から、浜辺への道を歩いていきました。

その足どりは、 体じゅうにあふれる喜びを、しずかにしずかに確かめるようにおちついていました。

この承久(じょうきゅう)の乱とよばれるいくさは、幕府と朝廷の争いに、はっきりとした結着をつけました。後鳥羽(ごとば)上皇は隠岐の島へ、順徳(じゅんとく)天皇は佐渡が島へ、土御門(つちみかど)上皇は土佐へ流されました。

朝廷方についた公家や武士の土地が千か所が取上げられ、手柄のあった御家人たちにほうびとしてあたえられました。

西国の地方にも、新しく地頭に任命された御家人が続々とのりこんでいきました。

武士たちは、ようやく、自分たちこそが新しい世の中の主八公であることをさとりました。

全国いたるところの荘園で、武士たちは、京の貴族や寺から派遣された管理人を追いだして自分の土地をひろげたり、催促されても年貢米を京へおくらなかったりするようになっていました。

それと同時に、農民を思うままに使って年貢をしぼりとる地頭があらわれ、武士と農民の争いもたくさんおきるようになってきました。

「本当の武士の世の中………。」

政子は何度この言葉をつぶやいたことでしょう。

貴族にかわって武士が世の中を動かす時代、武士が支配者として農民を支配する新しい時代が、とうとうやってきたのです。

政子が一生をかけて築きあげてきた武士の政権、鎌倉幕府も承久の乱のあと、ようやくしっかりしたものになりました。

執権北条義時(よしとき)の力はますます強くなり、形ばかりの将軍を上にいただいて、執権が実際の政治を行うという幕府政治の仕組もととのいました。

乱のあとも京には、泰時(やすとき)と義房(よしふさ)が残って、朝廷を見はり、西国の御家人の取り締まりにあたる六波羅探題(ろくはらたんだい)をつくりました。

元仁元年(一二二四)の六月、義時が六十二歳で急死しました。

このとき、義時の妻の伊賀の方が、娘婿の一条実雅(さねまさ)を将軍に、息子の政村(まさむら)を執権にしようとするたくらみがおこりました。

鎌倉はまたさわがしくなりかけました。

政子は、ただちに泰時を執権に命じると、その夜、ただ一人で三浦義村のやかたをたずねました。

義村は伊賀の方と手を結んでいるといううわさがあったからです。

「伊賀の方が、なにやら悪だくみをしているといううわさです。

でも、承久の乱のとき幕府がぶじだったのは、泰時の働きが大きかったからではありませんか。

私は鎌倉の棟梁となる器(うつわ)の者は、泰時しかいないと思っています。どうかこの尼に手をかしてください。

祖父の義明どのは、頼朝どの旗あげのときに八十九歳の命を捧げられました。

お父上の義澄どのも頼朝どのが大変信頼していた御家人です。私は義村どのを信じていますよ。」

さすがの義村も政子にそういわれてはさからえません。

伊賀の方のたくらみは失敗し、四十三歳の泰時があとをつぐことになりました。

泰時ならば、安心して幕府をまかせられます。

頼朝どのがつくりあげたこの鎌倉幕府をしっかりまもってくれるでしょう。

「尼御台も、よくがんばられましたな。」

やかたの広縁で政子と広元は、冬の陽ざしをあびながら、しずかに語り合っています。

二人とも頼朝の夢に一生をかけて、あらんかぎりの知恵と、力を出しあってきた仲です。

目をつぶれば今日までの、おのことこのことが、お互いの胸に、あざやかによみがえってきます。

「私が、頼朝どのの元へ走ったあの夜の嵐――あれは、私の一生のまえぶれだったのでしょうね。」

政子の言葉に、広元のほおには、おだやかな微笑みがうかびました。

「東国のはげしい風――この風に立ち上ってこそ、新しい力がわきおこるのです。」

広元のくちぶりには、 みやこの公家育ちとは思えない底力がありました。

「広元どのも、すっかりあずまびとらしくなりましたね。」

「それはそうでしょう。四十年以上も、東国の嵐のなかで暮らしたのですがらなあ。

尼御台(あまみだい)をはじめ、荒武者ともに、すっかりきたえあげられました、ハッハッハ。」

「まあ、私のせいになさるのですか。」

政子もつられて、笑い声をあげました。

ふと気がつくと、いつのまにきたのか、三寅(みとら)、いまは第四代将軍となった頼経(のりつね)が、尼将軍の明るい笑い声におどろいたように、政子を見上げていました。まだ七歳です。

――あなたも、泰時に、たくましく育てておもらいなさい。

政子は幼い将軍をあたたかいまたざしで見やるのでした。

top

**************************************** |