|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

太平記(その一)

1 後醍醐天皇 top

神武天皇からかぞえて、九十六代目にあたる、後醍醐天皇の御代に、北条高時という武家がいた。

この高時は、その頃、武家の総大将として、国をおさめていたが、かって気ままな、ふるまいをつくして、人民のくらしなぞ、少しも考えようとしなにいので、日本国じゅうは、大変みだれて、あらそいのたえまがなかった。

高時が政治をとりはじめてから、四十何年という長い間、明けても暮れても戦争がつづいて、たくさんの人々が殺され、のびのびと手足をさしのばして、安らかに過ごせる日は、一日もないというありさまであった。

ところで、ひと昔まえの鎌倉には、源頼朝という源氏の大将がいた。

この頼朝が、平家を壇の浦に追いほろぼしたとき、後白河院は喜びのあまり、かれを、日本全国、六十六か国の総大将に命じられた。

それからというもの、武家のいきおいは、日ましに強くなり、国々に、その家来をくり出して、武力でもって、税を取るたてたり、田畑をうばいとったりして、わがままな攷治をするようになった。

この頼朝将軍には、頼家・実朝という、二人の子供があり、この二人が、二代、三代の将軍をうけついだのであるが、三代目の実朝将軍をさいごに、源氏は、たった四十二年でほろびてしまった。

それからのちは、北条義時が、政治をとるようになった。

この義時は、頼朝将軍の妻・政子の弟にあたり、元々平家の一族であった。

源氏がほろびてしまっても、天下の政治は、武家の手をはなれず、義時のいさかいは、いよいよ強くなってくるので、後鳥羽院は、心配のあまり義時をほろぼして、武家の手から、政治を取りもどそうとお考えになった。 |

頼朝像(神護寺蔵)

|

こうして承久の乱(一二二一年の内乱)と呼ばれる戦いがはじまったが、この時、天皇方の軍隊は、義時のひきいる関東武士のために、ひとたまりもなく負げてしまい、戦いにやぶれた後鳥羽院は、遠い隠岐の国(おき、島根県)まで、お流されになった。

それからというもの、義時のいきおいは、ますますさかんになり、政治は、義時の子供の泰時から、時氏・経時などと、代々北条氏の手で、とりおこなわれるようになった。

けれども、その頃の武家の政治は、思いやりがあって、ちかごろの高時のように、人民の苦しみもかまわず、おごりたかぶったりするようなことはなかった。

京都には六波羅という役所をおいて、都をはじめ、西の国々をおさめさせ、また、九州には探題と呼ばれる役をおいて、九州地方の政治をさせたり、外国から攻めよせる敵を防がせたりもした。

このようにして、日本の国は、すみずみまで、北条氏におさえられてしまい、天皇のいきおいは、まるで、星の光が朝日に消されるように、おとろえていくのであった。

そこで、代々の天皇は、何とかして、昔のいきおいをとりかえそうとお考えになったが、あの、後鳥羽院の失敗にこりて、まだまだ、その時期ではないと、じっとがまんしてしらっしゃった。

|

後醍醐天皇像(大徳寺蔵)

ところが、後醍醐天皇の御代になって、いよいよ北条氏をほろぼす時がやってきた。

この天皇は、政治に熱心で、商売のじゃまになる関所の制度をとりやめたり、飢饉の時には、朝のお食事までやめて、うえた人々を救われたりするほど、情け深い方であった。

このように、人民のくらしを深くお考えになったので、その頃では、この天皇を、おしたいしないものはないくらいであった。 |

|

それにひきかえ、高時のほうは、人々がこまるのもかまわず、自分一人楽しみにふけり、ぜいたくのしほうだいなので、全国の人民は、ますます高時をにくんで、さんざんに悪口をいった。

このありさまを、御覧になった天皇は、いよいよ北条氏をほろぼすときがやってきたと、ひそかに北条征伐の決心をなさったのである。

天皇はまず、高時を安心させるために、北条氏と仲のよい、西園寺家から皇后をお迎えになった。

この皇后は、たいヘん美しい方であったが、元々北条氏の目をくらますためにお迎えになったのだから、天皇のお心はうちとけず、かえって別の方を愛されるようになった。

その人は、元々、身分のひくい、三位(さんみ)殿の局(つぼね)と呼ばれる人だったが、天皇は、花見や月見には、かならず、この三位殿の局と一緒にお出かけになり、この方に心をうつされてからは、国の政治をとることなど、まるでお忘れになるほどであった。

のちには、三位殿の局を、淮后(じゅごう)と呼ぶ、皇后と同じような、高い位におつけになったので、この方のとりなしひとつで、手柄もない人が、ほうびをもらったり、また、正しい人でも、淮后の気にいらないと罪におとされたりして、とかく朝廷の政治にも、不正なことが多くなった。

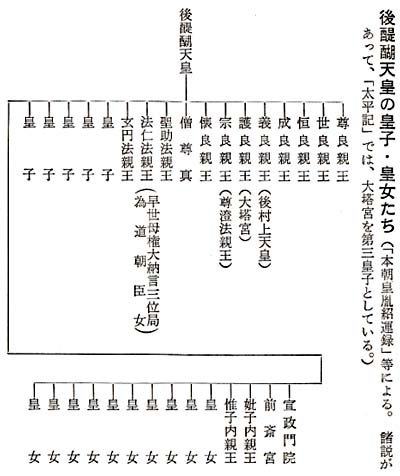

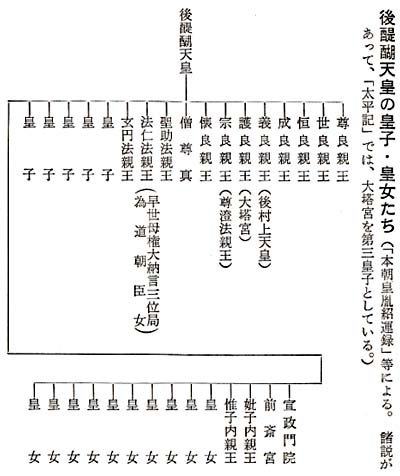

後醍醐天皇には、このほかたくさんのお妃があり、多くの皇子がおうまれになったが、天皇は中でも、第三皇子の大塔宮(だいとうのみや)に、何とかして御位(みくらい)をゆずりたいものだと、お考えになっていた。

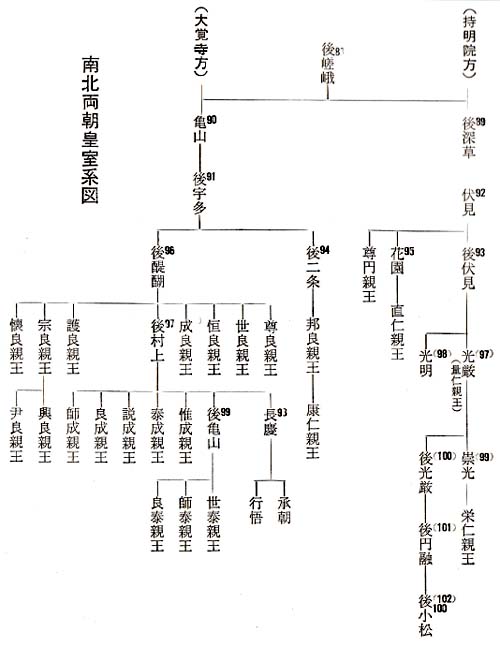

ところが、その頃の天皇家には、大覚寺方と持明院方という二つのお血筋があって、かわるがわる御位につかれるきまりになってして、天皇は、わが子であっても、心のままに位をゆずることも、おできにならなかった。

そこで、大覚寺方でいらっしゃる後醍醐天皇は、いやいやながら持明院方から、皇太子をおえらびになるほかはなかった。

このきまりも、元々、皇室の力を二つにわけ、その力をよわめようとして、北条氏が、むりゃりにおしつけたもので、天皇は、何事につけても、北条氏におさえつけられて、思うようになさることができなかったのである。

こうして大塔宮は、しかたなく出家して、比叡山にのぼられた。

その頃宮中では、お妃の御安産のために、円観(えんかん)・文観(ぶんかん)という、二人のえらい坊さんをまねいて、大がかりなお祈りを、とりおこなかれたが、ふしぎなことに、二年たっても三年たっても、いっこうに、お子さまのおうまれになる、ごようすはなかった。 |

|

|

山伏姿

|

無礼講の図

|

それもそのはず、お産のためのお祈りを、というのは名ばかりで、円観・文観のお祈りというのも、じつは、北条氏をほろぼすためのご祈祷であったのだ。

ところで、後醍醐天皇の北条征伐の、ご相談にのって、この計画をお助けしたのは、日野資朝(すけとも)・俊基(としもと)など、わずかばかりの人たちであるが、このわずかな仲間でさえ、北条氏の目がきびしく光っているので、その苦労は、なみたいていのことではなかった。

まず俊基は、山伏のすがたに変装して、こっそり都をぬけ出し、国々を歩きまわって、ようすをさぐったり、地方の武士に呼びかけたりして、合戦の準備を進めていた。

また、資朝は都にのこり、みかたにつきそうな武士たちの心をためすために、無礼講(ぶれいこう)という会に人々を集めた。

その集まりでは、すきとおる羽のような、美しい着物をきた、たくさんの少女たちにお酒をつがせ、思い思いに飲んだり、たべたり、歌ったり、おどったり、それはもう、人々がびっくりするほど、にぎやかな、さかもりをひらくのであるが、じつはこうして、北条氏を油断させたのだ。

資朝たちは、ひまさえあればこの会にことよせて、鎌倉方をたおす相談に余念がなかった。

このようにして、後醍醐天皇のご計画は、こっそりと進められていたのであったが、ここに、思いがけない事件がおこった。

2 頼員(よりかず)の密告

top

謀反の計画にくわわった武士の一人に、土岐頼員(ときよりかず)という武士がいた。

ところが、この頼員は、いよいよ計画が進んで、後醍醐天皇と北条氏とが、戦うようになると、自分は、きっと討死するだろうと思いかえした。

頼員は急に悲しくなって、ある日、それとなく、妻に別れをつげるのであった。

頼員のことばを聞いた妻は、おどろいて、

「なぜ、そんな悲しいことをおっしゃるのですか。これは、きっと、私が、おいやになったからでしょう。」

となげき悲しんだので、頼員は、しかたなしに、天皇のご命令をうけて、ねがえりの計画にくわわったことを、うちあけて、

「戦がはじまれば、討死するにきまっている。おまえとも、もうこれで、あえなくなるかと思うと悲しくて、だまっておれなくなった。

それとなく、別れをおしんできたのだが、とうとう、おまえにだけは、うちあけてしまった。

これは、たいした秘密だのだから、けっして人に言ってはならないよ。」

と、かたくかたく口どめするのであった。

頼員の妻は、これは、大変なことになったと、心配のあまり、その夜は、ろくろくわかりもしないで、なんとか、頼員の命を助ける方法はないものかと、そればかりを考えた。

この、頼員の妻は、六波羅の、斎藤利行(さいとうとしゆき)という役人の娘であった。

後醍醐天皇のご謀反が失敗したら、頼員が殺され、もしねがえりが成功して、北条氏がほろぼされたら、北条の役人である父の利行が殺される。

夫や父の命を助けたい一心で、頼員の妻は、つぎの朝早く、こっそりと利行の家に行き、ありのままを話してしまった。

それを聞いて、父の利行は大変おどろき、いそいで頼員を呼びつけると、つぎのように言った。

「いま、娘からふしぎなことを聞いた。これは、ほんとうのことだろうか。

いまの世に、このような謀反をくわだてるのは、石をだいて、淵の中にとびこむようなものだ。

これが、もし、ほかの人の口からもれたとしたら、わたしたち一族の者は、みな殺しにされるだろう。

いそいで六波羅へ行き、おまえが、天皇のご謀反の計画を密告したと申し立てようと思うが、どうか。」

こんな一大事の秘密さえ守れないような、気の弱い男のことである。

頼員は、これを聞くと、たちまち、ふるえあがってしまって、

「どうか、いのちの助かるように、おとりはからしください。

私は、ただ土岐頼貞や多治見二郎に、そそのかされただけなのです。」

と言ったので、利行は、夜の霞だあけなしうちに六波羅へ行き、ねがえりの計画をこまごまと申し立てた。

六波羅でもおどろいて、さっそく早馬を立てて、この事件を鎌倉の北条高時に知らせるいっぽう、摂津国(せっつ、大阪府)に合戦がおこったと、ふれまわって、京都近くの武士たちを、めし集めた。

これは、ねがえりした人たちを、油断させるための、はかりごとであった。

これを聞いた土岐頼貞も多治見二郎も、自分たちをとらえるはかりごとであるなどとは、少しも知らず、あすは、摂津国へ出陣しようと、その用意をして、それぞれの宿所で待っていた。

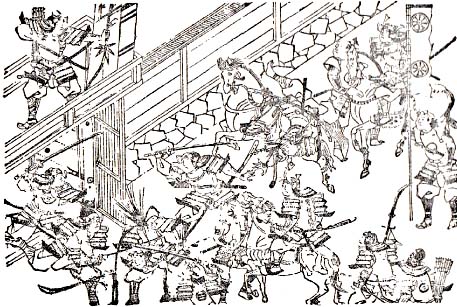

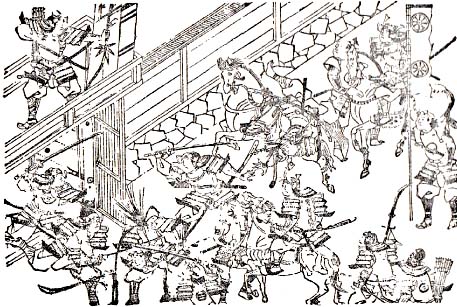

つぎの朝早く、討手の大将、小串範行(こぐしのりゆき)・山本時綱は、三千余騎を二組にわけ、土岐頼貞の宿所と、多治見二郎の宿所へ、どっとばかり、おしよせた。

大将の時綱は、さわぎにまぎれて、目ざす敵、頼貞をうちもらしてはならぬと思い、ただ一騎で土岐の宿所へ走って行き、門前で馬を乗りすて、小門(こもん)から内へつとはいって、中門(ちゅうもん)の方を見ると、番兵らしい男は、鎧・甲も太刀・刀も取りちらして、ぐっすりとねむっている。

時綱は、ことなくそこを通りすぎると、客殿のつぎの間の戸を引きあけた。

頼貞は、たったいま、おきたばかりのようすで、髪をなであげていたが、時綱をきっとふりかえり、心得たりと大声をあげ、太刀を取りあげると、障子をふみ破って客殿へとびだした。

天井がじゃまになるので、長い太刀を横ばらいに、ふりまわし、時綱めがけて、きりつけた。 |

時綱と頼貞の合戦の図

|

時綱は、すきがあれば、頼貞をいけどりにしたいものだと思って、わざと広庭へさそい出し、頼貞のはげしい太刀を、打ちはらってはしりぞき、打ち流してはとびのき、力をつくして戦い、うしろをきっと見ると、その時、二千余騎の味方の武士が、どっと、ときの声をあげた。

これを聞いて頼貞は、こうしていては、いけどりになると思って、もとの寝所へ走って行くと、腹を十文字にかききって、がばと倒れた。

頼貞の家来たちも、思い思いに討死して、にげるような、ひきょう者は一人もなかった。

多治見二郎も、小串範行の軍勢におそわれて、家来とともに討死してしまった。

こうして、四時間ばかりの合戦に、二百七十三人の死人や、けが人が出たのであった。

土岐・多治見が討たれてのち、後醍醐天皇のご謀反の責任者として、資朝・俊基の二人がとらえられ、ともども鎌倉へつれて行かれたが、北条方では、天皇のお怒りをおそれて、二人をすぐに、殺そうとはしなかった。

天皇は、大変ご心配なさって、高時の怒りをなだめようと、お手紙を書かれた。

天皇が臣下に、このような手紙を出されることは、めったにないことであった。

天皇のおとりなしで、俊基はゆるされて、都へ帰ることができたが、資朝だけは、とうとう、佐渡国(新潟県)へ島流しにされてしまった。 |

佐渡が島の外海府海岸

|

3 阿新(くまわか)のあだうち

top

後醍醐天皇は、最初の計画がやぶれたのち、元徳二年(一三二〇)の二月、東大寺・興福寺・比叡山などにお出かけになったが、それは再び、北条征伐のため、僧兵を味方につけようというお心からであった。

その頃比叡山に出家された、大塔宮(後醍醐天皇の第三皇子)は、お経を読行ことも忘れて、ただ武芸にばかり、はげんでおいでにたった。それというも、天皇と心をあわせて、北条氏を討ちたい一心からであった。

天皇のお寺まいりのことを聞いた高時は、大変おこって、

「この天皇がいらっしゃるかぎり、安心できないぞ。天皇を島流しにしろ。大塔宮を殺してしまえ。

天皇のおそば近くで、ご祈祷をした坊主たちを、ひっくくって、白状させろ。」

といきまいた。

まず、お妃のご安産のため、お祈りをした三人の僧がとらえられて、鎌倉に送られた。

なかでも文観房(もんかんぼう)は、火攻め水攻めにあった苦しさに、とうとう

「天皇のご命令で、ご祈祷をしました。」と白状した。

そのほか、忠円房という、おくびょうな坊さんがいて、北条氏に、おどかされると、天皇が僧たちを味方につけようと、お寺まいりをなさったこと、大塔宮のごようす、俊基のたくらみなど、何もかも、あるだけのことを全部、べらべらとしゃべった。

忠円房の白状のために、一度はゆるされて、都へかえっていた俊基も、再びとらえられてしまった。

|

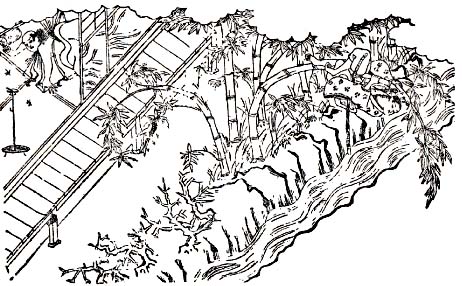

瀬田の長橋(石山寺縁起より)

|

二度罪をかさぬた者は、けっしてゆるさない、というきまりがあったので、俊基は今度こそ、生きて都へかえることもあるまいと心をきめ、都にのこした妻や子の身のうえをなげきながら、瀬田の長橋を渡り、熱田をすぎ、また天竜川をこえ、富士のすそ野牛足柄山をこえて、はるばると鎌倉まで送られた。

いっぽう、宮中では、後醍醐天皇のご謀反の計画が、あらわれたからには、北条氏が、そのままにしておくはずがない、すぐにも天皇を追い出すであろう、そうしたら御位はこっちのものだと、持明院方の人々は、首を長くして待っていた。

ところが天皇は、いっこうに御位をおゆすりになるようすもないので、待ちぎれなくなった持明院方は使いを鎌倉へ送り、

「後醍醐天皇は、近いうちに、戦を始めようとなさっています。あなたがたは、これを知らないのですか。

ほうっておけば、天下の一大事になりますぞ。」と言わせた。

高時も、「なるほど、そうだ。」と、考えて、おもだった家来たちを集め、どうしようかと相談するのであった。

その結果、天皇と大塔宮の島流し、俊基と資朝の死刑がきめられた。そこで、

「まず、去年から佐渡国へ流されている資朝をきってしまえ。」と佐渡国の役人・本間入道のもとへ命令が出された。

資朝(すけとも)の妻と子は、資朝がとらえられ佐渡へ流されてからは、仁和寺(にんなじ)のあたりに、かくれていたが、この知らせを聞いて、どんなに悲しんだことだろう。

資朝の子の阿新(くまわか)は、

「もう、こうなっては、自分のいのちなど、おしくない。佐渡へ行き、父上としっしょにきられて、冥途のおともをしよう。」

と決心して、そのことを母に話した。阿新は、このとき、やっと十三であった。

これを聞いた母け、おどろいて、

「まあ、佐渡というところは、荒海のかなだの、おそろしい島だというではありませんか。

おまえのような子供に、どうして行けましょう。

それに、わたしは、このうえ、おまえとまで別れては、もう生きながらえることもできません。」 |

仁和寺

|

と、泣く泣く、ひきとめたが、阿新(くまわか)の決心が、あまり固いので、とうとう、その出発をゆるしてしまった。

こうして、阿新は、たった一人の召使をつれて、心ぼそい旅をつづけ、やっとのおもいで、佐渡国についたが、たよりにする人もない二人は、本間入道の屋敷の前に、たたずんでにいると、一人の僧が、

「なにか、ご用ですか。」と声をかけた。

「私は、資朝の子供です。父上にあいたくて、都からやってきました。」

そう言ううちにも、阿新の目からは、涙がはらはらと流れた。この僧は、心のやさしい人であったから、阿新を追いかえすようなことはしなかった。

これを知った本間入道も、さすがにあわれと思い、いろいろと旅のつかれをいたわってやるのだった。

阿新は、

「はやく、父上にあわせてください。」と、なんどもたのんだが、本間入道は、そんな勝手なことをしたら、鎌倉のえらい人に、しかられるかもしれないと考えて、阿新のねがいを、まるで聞きとどけようとはしなかった。

父は牢にとじこめられ、子はまだおさなく、親子をあわせてやっても、なんのさしさわりもないのに、まことに、なさけをしらぬ本間入道であった。

五月二十九日、夕方のことである。本間入道の家来が、資朝を牢から出し、

「お行水をなさい。」と言ったので、資朝は、いよいよ、さいごのときがきたのだとさとって、

「ああ、なさけないことだ。私のさいごのようすを見ようと、はるばるたずねてきた、おさない子の顔さえ見ないで、殺されてしまうのか。」

資朝は、そう言ったきり、それからのちは、何事につけても、ひとことも言わなくなってしまった。

資朝は殺される日の朝まで、しおれたようすで、涙をおしぬぐっては、悲しみに沈んでいたが、きられる時がきたのをしると、すべてをあきらめて、しずかに死のうと心がけているようすであった。

その夜、資朝は、河原へひき出され、首をはねられた。

かたどおりの葬式ののち、一人の坊さんは資朝の骨をひろって、阿新にあたえた。

阿新は、これをひと目見て、

「とうとう、お目にかかることもできなかったのか。」と泣き悲しんだ。

阿新は召使のものに、父の骨を持たせて先に都へかえらせ、自分は病気だといつわって、そのまま本間のやしきに、いのこった。

阿新は昼はねむり、夜になると、ひそかに、へやをぬけ出して、入道の寝間などをねらい、すきがあれば入道父子を殺し、自分も切腹しようと決心していた。

ある夜、雨風が、はげしくふいで、番兵たちもねてしまったので、今だとばかり、本間の寝所をうかがうと、本間は、その夜にかぎって寝所をかえ、どこにいるのかわからない。

がっかりした阿新は、ふと、むこうのへやがあかるいのに気づいた。ひょっとしたら、入道の息子が、そこで、ねているかもしれないと思い、せめて、その息子なりと討ってうらみをはらしたいものだとのぞいてみると、目ざす息子のすがたさえ、そこにはなく、ただ資朝をきった本間三郎という家来が一人ねていた。

阿新は、がっかりしたが、まてよ、これも考えようによっては親のかたきだ、入道とおなじことだと気を取りなおし、走りよろうとしたが、灯があかあかと、ともっているので、さすがにためらって、はいることができない。

どうしようか、とまよっていると、たくさんのガが、灯をしたって、障子にからかっているのに気づいた。

天の助けとばかり、うれしさに目をかがやかせ、障子を、そおっとおけるとガはたちまちに、そのすきまからへやへとびこみ、灯を消してしまい、あたりは、まっくらになってしまった。

阿新はしずかにしのびこんで、三郎のまくらのあたりを手さぐると、太刀も刀もあって、三郎はぐっすりねむっている。

ゆうゆうと、刀をとって腰にさし、太刀をひきぬいて、三郎の胸もとにさしつけたが、ねむっている者を殺すのは、ひきょうなことだと考えて、まくらをはたとけり上げた。けられておどろく本間をきりつけて、とどめをさすと、阿新は、心しずかに、うらの竹原の中へかくれた。

三郎のさけび声におどろいて、番兵たちが、かけつけた。あかりをつけてみると、血のついた小さな足あとが見える。

「さては阿新のしわざだな。堀の水が深いので、門から外へは出られまい。さがし出して、討ち殺せ。」

と手に手に、たいまつをともし、木の下、草のかげまで、さがしまわった。

阿新は、竹原の中にかくれながら、もう、のがれようはない、人に殺されるよりも、自分で死のうと、決心したが、いやいや、せっかく親のかたきを討ったのだ、なんとかして都へかえり、天皇をお助けして、殺された父のこころざしをつぎたいものだ、逃げられるだけ逃げてみようと、気を取りなおした。

本間のやしきは、大きな堀でかこまれていて、こえようにもこえられない。

ぐずぐずしていると、つかまえられて、殺されてしまう。

よし、それならば、これを橋にして渡ってやるうと、堀のそばの竹にさらさらのぼると、竹はしなって、堀のむこうへなびきだし、阿新は、やすやすと堀をのりこえた。

こうして阿新は、危ない命を助かって、都へ帰りついたのであった。 |

堀の上をしなう竹にすがる阿新(くまわか)

|

4 楠正成(くすのきまさしげ)

top

後醍醐天皇の謀反の責任者として、資朝と俊基をきってしまった北条高時は、いよいよ天皇と大塔宮をとらえようと、大ぜいの家来を京都へむかわせた。

これを聞いた万里小路(までのこうじ)藤房卿(ふじふさきょう)は、大変おどろして、すぐさま天皇に、

「このまま京都にいらっしやっては、あぶのうございます。

どうぞ、高時の手の、とどかないところへおにげください。」

と、おすすめした。

しかし、安全なところへにげて行こうとなさっても、天皇の御所は北条方の武士たちに、ひしひしとかためられており、しのびでるすきまさえたかった。

そこで藤房(ふじふさ)は、女の乗り物に天皇をおかくしして、ちょうどお妃のおでかけのように、すだれの下から、美しい着物のすそを見せかけ、きびしい番兵の目をのがれて、天皇を、ひそかに笠置山(かさぎやま、京都府)へお連れするのであった。

その頃、比叡山では、大塔宮(だいとうのみや)が、大ぜいの山法師たちを味方につけて、どんどん戦いの準備を、おすすめになっていた。

これを知った六波羅方では、天皇方にいきおいのつかないうちに、大塔宮を討ちとろうと、大軍を比叡山におくったので、宮方と北条方との間に、最初の、はげしい戦しがはじまった。

比叡山の山法師たちは、よく戦ったのだが、北条方の武士に攻めたてられると、まもなく、ちりぢりにやぶれてしまい、大塔宮は、大和国(奈良県)の十津川(とつかわ)のほとりまでにげていかれた。 |

女房車(にょうごくるま 平治物語絵巻)

|

笠置寺の本堂にいらっしやる天皇のほうでも、味方をする武士は少なく、まことに心細いごようすであった。

ある夜、天皇は、このままではどうなることであろうかと、思案にくれて、ご心配なさっていたが、そのうち、いつとはなしに、おやすみになった。

すると、天皇のお夢に、二人の童子があらわれて、なみだを流しながら、

「かなしいことに、あなたさまには、日本国じゅう、どこにも安全な、かくれ場所はございません。

たった一つ、あの木のかげに、南むきの御座所がございます。どうぞ、しばらくの間、あそこでおやすみください。」

と言った。

天皇が、童子の指さすほうを、御覧になると、お庭に大きな木があって、なるほど、その木の下に、南行きの御座所があった。

天皇は夢からおさめになって、

「これはふしぎなことだ。木に南をかくと、楠という字になるが、楠とは、一体なんのことか。」

とお考えになり、つぎの朝、こころみに、

「このあたりに、楠という武士がいるか。」

と、おたずねになると、 |

右手が笠置山、左上は木津川

|

「河内国、金剛山(こんごうさん、大阪府と奈良県にまたがっている)の西に楠正成(くすのきまさしげ)という、たいそう強い武士がいます。」と、お答えするものがいた。そこで、

「さては、ゆうべの童子のおつげは、楠という武士に力をかれと、いうことだったのだな。」

とお気づきになり、さっそく、楠正成をお呼びになった。

正成は天皇のお召しだと聞いて、とるものもとりあえず、笠置山にかけつけたので、天皇は、たいそうお喜びになり、

「どうしたら、北条を討って、世の中を太平にできるか、おまえの考えを言ってみよ。」

と、おっしやった。正成はつつしんで、

「北条氏のらんぼうは、目にあまるものがあり、一日もはやく、ほろぼしてやりたいと思います。

そもそも、いくさには作戦と計略が大切でございます。

北条氏と武力だけで、戦っても、いまのところでは、勝ちめはありませんが、はかりごとをもって戦えば、きっと勝つにきまっています。

合戦には、時の運ということもございますから、たとえ、一度や二度、負けるようなことがありましても、正成が生きている間は、きっと、盛り返して御覧にいれますから、どうぞ、お心づよく思っていてくださいませ。」

と、たのもしくお答えして、河内国へかえって行った。

やがて、都の六波羅(ろくはら)からは、笠置山に大軍をおくり、山をぐるりととりまいて、ひしひしと攻めたてたが、天皇の軍もなかなか強く、そのうえ、河内国の赤坂山で、楠正成が兵をあげたというので、鎌倉の北条高時は、さっそく、何十万という軍勢を、応援にさしむけてきた。

しかし、鎌倉からの軍勢を待つまでもなく、ある嵐の夜、笠置の城には、ついに火がかけられてしまったので、天皇はじめ、おつきの人々は、命からがら、城をぬけたして、夜のあけないうちに、正成のいる赤坂城まで行きつこうと、道をいそがれることになった。

ところが、嵐は、しだいにはげしくなり、お供の人々も、ちりぢりにわかれてしまい、藤房と季房との、二人だけが残っていたが、とうとう、いつのまにか道をふみまよってしまった。

お出かけの時には、いつでも車に乗っていらっしやる天皇は、こんな山道を歩かれたこともなかったので、ひと足ごとに、おやすみになるありさまだし、そのうえ、敵の目をさけて、昼はものかげにかくれ、夜だけ、人どおりのない、さびしい野や山を歩かれたので、心はいそいでも、赤坂城まで行きつくことは、たやすいことではなかった。

そうして三日もたつうちに、おなかはすくし、全くつかれはてて、天皇も、藤房(ふじふさ)・季房(すえふさ)の兄弟も、もうひと足も歩けなくなってしまった。三人は、どうしようもなく、谷間の岩を枕にして、眠れぬ夜をあかすほかはなかった。

ふと、松のこずえに、さらさらと吹く風を、雨がふるのかと思われて、天皇が木かげにおはいりになると、つゆが、はらはらとしたたりおちて、お袖をぬらすのであった。

そこで天皇は、正成のいる金剛山をさして、笠置山を出てからというもの、日本じゅうにいるところさえなくなってしまい、松の木の下でさえ、わたしには、ゆっくり休ませてもくれない、という、悲しい思しをこめて、

| さして行く 笠置の山を 出でしより 天が下には かくれがもなし |

とお歌いになるのであった。これを聞いて、おともの藤房卿も、涙をおさえながら、

| いかにせん たのむかげとて 立ちよれば なお袖ぬらす 松の下露 |

と、お答えするのであった。

たのみにして、そばに立ちよった松、その松さえ、つゆをおとして、あなたのお袖をぬらすとは、まあ、どうしたらいいものやら、ひどい世の中になったものですというのが、藤房のなげきの歌であった。

このように、大変な苦労をなさって、にげていかれたかいもなく、天皇はとうとう、北条方の武士に見つけられ、とらえられてしまった。

都へつれもどされた天皇は、北条氏にせめられて、天皇の御位のしるしである三種の神器を、いやいやながら持明院の皇太子におゆずりになった。

いっぽう、はるばる鎌倉からやってきた三十万の大軍は、はやくも笠置の城が、攻めおとされたと聞いて、がっかりしたが、すぐさま気をとりなおし、正成のたてこもる、赤坂の城めがけておしよせた。

川をへだてて、赤坂の城を見ると、にわかごしらえらしく、しっかりした堀さえもない。

わずかに塀をひとえだけめぐらした、いかにも弱そうな、ちっぽけな城なのである。

いきおいこんでやってきたよせ手は、すっかり、拍子ぬけしてしまい、

「なんとあわれな城だろう。こんな城くらい手のひらにのせて役げとばしてみせるぞ。

なんとか、楠に、一日だけでも、がんばってもらしたいものだ。

そうしたら思いきり、手柄を立てて、ごほうびをもらうんだがな。」

とみんな、頭からばかにしてかかった。

ところが正成は、はかりごとの名人なので、まず、城の前の方に、弓のじょうずなものを二百人だけのこし、あとの三百人は、そとの山にかくしておいた。

そんなこととは知らない、よせ手の兵が、ただひとおしに攻めおとそうと、堀の近くまでおしよせると、城のなかから、急に、たくさんの矢がとんできて、油断しきっていたよせ手の兵を、ばたばたと、たちまち二千人も、倒してしまった。

これにおどろいて、はじめは、まるで、こばかにしてかかっていたよせ手も、

「これはちょっと手ごわいぞ。それでは、こちらも陣をとって、手わけして戦おう。」

と、すこしうしろにさがって、馬からおりると、鎧も甲もぬいで、ひとやすみするのであった。

山にかくれていた楠の一隊は、敵のようすを見てとると、三百余騎を二手にわけ、東西の山の木陰から、菊のしるし、菊の花に水をあしらった菊水の旗を、松風になびかせながら、しずかに馬を歩かせているかと見てしるうちに、たちまち、砂けむりをあげて、おそいかかってきた。

不意をつかれたよせ手が、敵か味方かとまよっているうちに、二手にわかれた楠の軍は、両方からどっと、ときの声をあげ、まるで雲かかすみかと思われたほど、ひしめいていた三十万の大軍の中を、東から西へ、南から北へ、思うままに走りぬけ、きりまわったので、よせ手はたちまち、ちりちりばらばらになってしまった。

その時、城の門がさっとひらかれ、城のなかの二百人が、弓をならべて討って出ると、よせ手にむかって、さんざんに矢をいかけてきた。

よせ手の大軍は、わずかな楠の軍のはたらきに、ただもう、おどろきさわぐばかりで、あるものは、つないだままの馬にまたがり、むちをうったり、あぶみでせめたりして、け仕掛けているし、あるものは、つるをはずした弓に、矢をつがえようとしたり、それはもう、大変な、あわてぶりであった。

あげくのはてには、ひとつの鎧に、二、三人の兵がとりつき、

「わしの鎧だ。」

「いやおれのだ。」と、ひっぱりあいの、喧嘩をするものもいる。

北条の大軍は、主人が討たれても、家来は、それを知らず、親がやられていても、子は、たすけようともせず、全く、めちゃめちゃになって、河原のほうへにげていった。

城から河原まで、五十町(五、六キロ)ほどの間には、馬や、鎧・甲が、足のふみばもないほど、なげちらされて、あたりの百姓たちぱ、思わぬひろいものをしたということだ。

|

赤坂城合戦

|

つぎの日、さんざんの失敗にこりた、よせ手は、今度こそは、やっつけてやるそと、勇気をふるって、また攻めよせた。

いったい、赤坂の城は、東のほうには山があるが、あとは平地つづきで、簡単な堀がひとつと、塀があるだけたので、どんなに強い兵がこもっていても、こんなそまつな城では、守れるはずがなしではないかと、よせ手は、またまた、ゆうゆうと、城のすぐそばまでやってきた。

ところが、城じゅうは、ひっそりとしずまりかえって、もの音もしない。

さては、また、きのうのように、うしろから、不意討ちをするのだろうかと、十万余騎を、うしろの山へやり、あとの二十万騎で攻めたてたが、やはり、城の中からは、一本の矢もとんでこない。

まるで城には人がいないようにしいんとしている。そこで、よせ手はいい気にたり、塀に手をかけて乗りこえようとした。

ところがこの塀は、二重になっていて、外の塀は、きっておとすような仕掛けになっていた。

よせ手が、塀に手をかけると同時に、城の兵は、塀のつりなわを、一度に切っておとしたので、とりついた干余人のよせ手は、みんな、おもい塀のしたじきになり、目ばかりぱちぱちさせているところへ、大きな木や石がおちてきて、またたくうちに、七百人という、たくさんの死人を出してしまった。

鎌倉軍は、この二日つづきの、まけいくさに、こりごりして、もういちど勇気を出して攻めてみようという者は、一人もなく、ただ城を、とおまきにして、四、五日ほどは考えこんでしまった。

そのうち、さすがに、

「四、五百人しかいない、こんなちっぽけな城を、鎌倉の大軍が、攻めあぐんだと、のちのちまで人にわらわれては、大変だぞ。

まえには、油断をしたから、ひどい目にあったのだ。今度は、やりかたをかえて攻めてみよう。」

と、言いだすものがあり、今度こそはと、よくよく注意して、そろそろと城に近づいていった。

今度は、塀のそばまできても、すぐ乗りこえようとはしたいで、昨日のような吊り塀で、またひどい目にあうかもしれないと、おそるおそる、熊手をさしだし、そろりそろりとひっぱってみるのだった。

塀が、いまにも、ひき破られそうになったとき、城のなかから、長い柄杓(ひしゃく)がつきだされ、よせ手の頭へ、にえたぎった湯が、ぶっかげられた。

よせ手は、びっくりぎょうてんして、熊手も楯もなげすてて、われさきにと、逃げ出してしまった。

正成は、このように、知恵をしぼって、よせ手をこまらせたので、さしもの三十万という大軍も、手だしのしようがなく、いまはもう、兵糧ぜめにして、こまらせるよりほかに方法はないと、それからのちは、戦をやめて、城を遠くのほうから、とりかこんでいるばかりであった。

正成は、元々、この赤坂城を、ほんのしばらく、もちこたえるつもりで、つくっていたので、たくわえなどもすくなく、二十日ばかりたつうちに、もう食料など、ほとんど、食べつくしてしまった。

そこで正成は、兵を集めて、

「城には、もう食料がなく、たすけにくる軍勢もない。

我々は、天下の兵にさきだって、手本になるうとしているのだから、死なねばならぬ時には、りっぱに死ぬ覚悟がある。

しかしながら、時と場合によっては、命をながらえて、敵をたおす、はかりごとをたてるのが、ほんとうの勇士である。

されば、ここでは、自害したように見せかけて、いったん、この城をのがれたい。正成が自害したということになれば、よせ手は、よろこんでひきあげるだろう。

そのときこそ、我々が、討って出る時だ。敵が、また攻めよせたら、再び山の中にかくれよう。

こうして、なんどでも、じらしてやれば、そのうち、敵はつかれきって、しまうだろう。

これこそ、味方をきずつけないで、大敵をほろぼす方法だと思うが、おのおのがたは、どう思うか。」

と、言った。家来たちは、

「そうです。」

「そのとおりです。」と、みんな、賛成した。

そこで、城の中に、おおきな穴を掘って、そのなかへ、ひろってきた敵の死体をいれ、たきぎをつんで、嵐の夜をまった。

ちょうどよいことに、はげしい嵐がやってきた。

そこで正成は、一人の兵を城にのこし、

「われらが、おちのびたのを見さだめて、火をつけろ。」

と、言いつけて、鎧・甲をぬぎすてて、身がるになると、三人、五人とかたまって、昼間の疲れで、ねむりこけた敵兵のまくらを、またぐようにして、しずしずとおちていった。

正成たちが二十町(二キロあまり)ばかり、おちのびたころ、きゅうに、城の中から火の手が、あがった。

よせ手は、それを見て、

「それ、城がおちたぞ。」と、かちどきをあげ、

「一人ものこさず、やっつけろ。」と、さわぎたてた。

火事がおさまってから、城の中を見ると、やけこげた死体が、たくさん出てきたので、てっきり、正成が、自害したものと思いこんで、

「ああ、あわれなことだ。とうとう正成も自害してしまった。敵ながら、あっぱれな大将であった。」

とほめないものはなかった。

5 高時の田楽あそび top

さきに、笠置の城が攻めおとされたとき、とりこになった人々は、それぞれ、死刑になったり、島流しになったりした。

そして、いよいよ後醍醐天皇は、隠岐国(おき、島根県)へおながされになることになった。

ものものしい武士たちにかこまれた天皇の行列が、都を出ようとするときには、

「天皇を島流しにするなんて、なんという、ふとどきなことでしょう。こんな悪いことをするようでは、北条の世も、ながくはあるまい。」

と、人々は、おそれげもなく、そんなことを言って、泣き悲しんだ。

天皇は、須磨(兵庫県)をすぎ、明石(兵庫県)を通り、淡路の島かげを、うしろに振り返って、たくさんの山や川をこえ、都を出てから十三日目に出雲国(いずも、島根県)の見尾(みお)というさびしし港におつきになった。

その頃、備前国(びぜん、岡山県)に、児島高徳(こじまたかのり)という武士がいた。

高徳(たかのり)は、後醍醐天皇が、隠岐(おき)へながされるという、うわさを聞いて、なんとかして、天皇をお助けしようと、備前(びぜん)と播磨(はりま、兵庫県)の国ざかいの船坂(ふなさか)山というところで、行列をお待ちしていた。

ところが、行列は、船坂山を通らず、べつの道をすすんでいたのだ。

それでは、衫坂(すぎさか)でお待ちしようと、高徳は家来をひきつれて、さきまわりをしたが、高徳たちが衫坂へついたときには、天皇は、もう院荘(いんのしょう、岡山県津山市)ヘいらっしやったあとだった。

院荘は、まもりがきびしいので、もう天皇をお助けするみちはない。

高徳は、歯がみをして、くやしかっかが、せめて、この心のうちだけでも、天皇にお知らせしたいと、天皇のお宿にしのびこみ、大きなサクラの木の幹をけずって、こっそり、

「天、勾践(こうせん)をむなしゅうするなかれ。時に范蠡(はんれい)なきにしもあらず。」

という中国ふうの詩を書きつけた。

それは、昔中国に、范蠡(はんれい)という武士がいて、主君である勾践(こうせん)王の危ない命を、すくったことがあり、高徳は、その話を思いだして、

「わが君よ、失望なさいますな、あなたをお助けする范蠡のような武士が、どこかにきっといます。」

という、自分の心もちを書いたものであった。

つぎの朝、武士たちは、サクラの木に書きつけられた字を見つけたが、中国の古い話を知らない武士たちには、その意味がわからなかった。

しかし、天皇は、これをごらんになって、その日は、特別、はればれした、笑顔をお見せになるのであった。

ところでこのとき都では、後醍醐天皇にかわって、持明院方の皇太子が、十九歳で、天皇の御位におつきになった。

さて鎌倉では、これで、ひと安心だというわけで、すっかり安心してしまい、毎日うつつをぬかして遊びくらしていた。

鎌倉方の大将の北条高時も、その頃都で、田楽(でんがく)というものが、はやっていると聞いて、田楽師を鎌倉までよびよせ、あけてもくれても田楽あそびで、ほかのことには、目もくれないというありさまであった。

高時は、すっかり夢中になって、おもだった大名たちに、田楽法師を一人ずつあずけたものだから、大名たちは、あらそって美しい衣装をつくり、自分のあずかった田楽法師を着かざらせた。

お客のまえで、ひとふし歌うたびに、高時にならって大名たちは、われもわれもと、自分の着物をぬいで、田楽法師になげてやるのだった。

このように、ぜいたくな遊び方をしたので、田楽につかうお金は、何千万という、まるで山ほどの費用であった。

ある夜、高時は酒によって、一人でおどっていた。全く、ぶかっこうなおどりようであったが、その時、どこからともなく、たくさんの田楽法師があらわれて、高時と一緒におもしろおかしく、舞い歌った。

しばらくして、突然、歌の調子がかわると、

「天王寺(てんのうじ)のや、妖霊星(ようれいぼし)を見ばや。」

と、はやしたてた。

その声が、あまりおもしろそうなので、侍女の一人が、そおっと、のでいてみると、田楽法師と思ったのは、人間ではなくて、くちばしのまがっだトビのようなのや、羽のはえたのや、どれもこれも大変なばけものばかりであった。

侍女は、おどろいて人をよんだ。その足音をきいた、ばけものたちは、かきけすようにきえてしまった。 |

田楽(でんがく)あそび

|

それでも高時は、よっぱらって、なにも知らないのか、ぐうぐうとねむりこけている。

そこらあたりを見ると、てんぐが集まっていたためか、とりや、けだものの足あとが、いっぱい残っていた。

しばらくして、高時に目をさましたが、ぼんやりしてしまって、さっき、おばけと一緒におどったり歌ったりしたことは、なにひとつ、おぼえていなかった。

その時、ある学者がこの話を聞いて、

「妖霊星というのは、天下のみだれの近いのをつげる星だ。

ばけものが、『天王寺のや妖霊星を見ばや。』と歌ったのは、きっと、天王寺のあたりから、戦がはじまるという、なぞであろう。」

と言ったが、はたして、この予言どおりの事件がおきたのだった。

しかし、北条高時は、こんなばけもののことなど、こわがりもせず、ますます、めずらしいものを、さがしもとめては、遊びふけるのであった。

あるとき、高時は、犬のかみあいを見て、それが、すっかり気にいったので、国々へおふれを出して、たくさんの犬を集めさせた。犬どもには、魚や肉をたらふく、ごちそうし、金や銀でかざり、おまけに、乗りものに乗せて歩かせた。

犬を乗せた乗りものが通ると、人々は、道にひざまずき、百姓は、仕事をやすんで、犬の乗りものをかついだ。

高時のいかりをおそれて、みんな、いやいやながら、こんなことをしたのだ。

だから、その頃は、立派な着物を着かざった人が、四千も五千も、うようよしていた。

高時は、月に十二度、犬あわせをしたが、どうどうたる大名や、家来たちが、かしこまって、たくさんの犬どもが、上になり、下になり、わんわん、きゃんきゃんと、かみあうさまを見ているのは、全く、ばかばかしさのかぎりであった。

6 熊野おち top

比叡山を逃れ出た大塔宮は、そののち、奈良の般若寺(はんにゃじ)というお寺にかくれていらっしゃったが、笠置の城がおち、後醍醐天皇が、とらえられたのをお聞きになって、たいそう心ぼそく思っていらっしやった。

そこへ、好専(こうせん)という僧が、どこから聞きだしたのか、五百人ばかりの兵をつれて、攻めよせてきた。

ちょうど大塔宮には、一人の家来も、おともしていなかったので、宮は、もう、これまでだと思い、切腹しようと、はだをおぬぎになったが、

「まてよ、切腹はいつでもできる。にげられるだけは、にげてみょう。」

とあたりを見まわされた。

ふと、ごらんになると、そこにはお経をいれる、唐櫃(からびつ)という足のついた大きな箱が三つあった。

二つの箱は、ふたをしたままであり、一つの箱のなかは、お経をはんぶんほど、取出してふたをしてない。

宮は、ふたをしてない箱のなかへ、もぐりこみ、お経をひきかぶって、心のなかでは、一生懸命に、おまじないを、となえていらっしやった。 |

般若寺楼門

|

そうして、もし、さがしだされたら、すぐにつきたてようと、氷のようにつめたく光る刀を、おなかにおしあて、じっと、そとのようすを、うかがっていらっしやった。

好専の手下は、仏壇のした、てんじょうの上まで、さがしまわったが、とうとう、

「あの箱があやしい。」

と、ふたのしてある二つの箱を、ひっくりかえして、お経を取出し、底のほうまで調べたが、大塔宮のお姿はなく、がっかりして、

「ふたをしてない箱は、調べるまでもあるまい。」

と、つぶやきながら、寺のそとへ出ていってしまった。

宮は、危ない命をたすかって、まるで、トラのしっぽを踏むような気持で、ひやひやしながら、しばらくは、そのままじっとして、おいでになったが、ふと、兵たちが、引き返して、もういちど、調べることがあるかもしれないと思って、今度は、さきほど、兵たちの調べた箱のほうへ、いれかわり、息をころしておいでになった。

はたして、

「ふたをしていない箱をしらべなかったのが、気にかかる。」

と兵たちは、引き返してきて、つし今しがたまで、宮のひそんでいらっしやった箱を調べた。

兵たちは、なかのお経を、全部取出したが、やはり、宮のお姿が見えないので、ひとりの兵が、

「大塔の宮は、おいでにならず、大唐(中国)のお経がおいでになったわい。」

と、しゃれをいったので、兵たちは、みな、どっとわらいだして、門の外へ出てしまった。

top

****************************************

|