|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

太平記(その四)

20 山伏の天狗物語 top

その頃都では、田楽(でんがく)遊びが、大はやりで、将軍の尊氏も、ひまさえあれば、田楽見物をしていた。

都のひとは、朝も晩も、田楽にうつつをぬかし、仕事などそっちのけにして、遊びふけるしまつであった。

北条氏も、高時の田楽遊びで、とうとう、ほろびてしまったのに、いままた田楽かはやりだしたのは、こまったものだと、心配する人もあった。

ところが、ちょうどその頃、日本じゅうをめぐりあるいて、仏の教えをひろめていた、一人の坊さんがいた。

この坊さんは、都の四条河原に橋がなくて、人々がこまっているのを見て、四条橋をつくろうと思いたった。

そこで、四条橋をつくる費用を、こしらえるために、四条河原に桟敷(さじき、見物席)をたてて、大がかりな田楽遊びをはじめたのである。

その頃有名な田楽の名人を、みんな集めて、年より組と若手組にわけ、お互いに、競争させるというので、都じゅうの大評判になった。

公家では、摂政関白や大臣、僧では梶井の宮さま、武家では将軍というように、その頃、一番身分の高い人たちが、みんな我も我もと、立派な見物席をつくって、田楽のはじまる日を、いまかいまかと待ちうけるのであった。 |

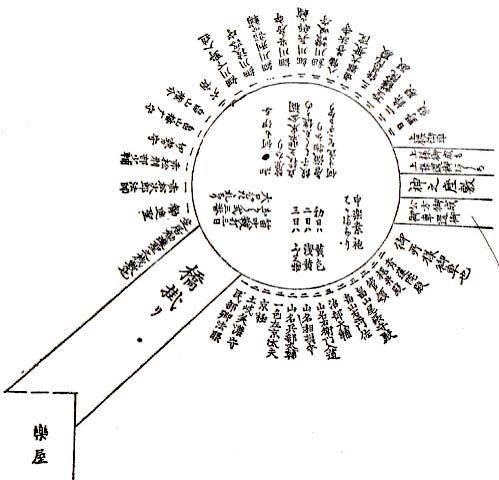

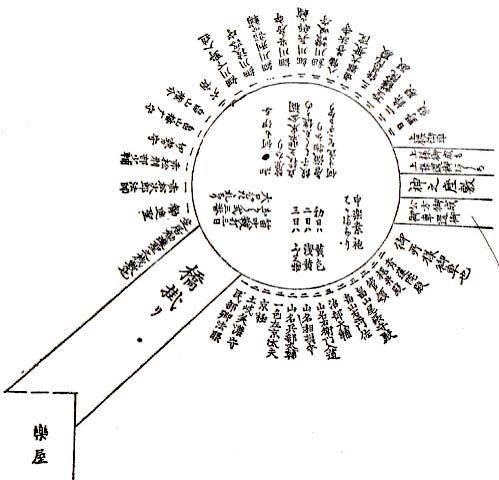

棧敷の古図

|

いよいよ、田楽のはじまる日になると、四条河原は、見物人の乗りすてた美しい車や馬で、ぎっしりとうずまり、まんまくは風にはたぱたとゆれ、心をとろかすようなよい匂いが、あたり一面にただよった。

田楽法師たちの楽屋には、しぼりぞめの、きれいな幕をたらし、そのうえを、ぴかぴかにひかる金襴(きんらん)のおおいが、きらきら、はたはたとひるがえるのは、まるで、真っ赤にきらめく炎のように、まばゆいばかりの美しさである。

舞台には、赤とみどりのもうせんを敷きつめ、かべにぱ、ヒョウやトラの皮をかけならべてあり、見物人は、そのみごとさに、たましいをうばわれ、ただもう、うっとりとゆめ見ごこちである。

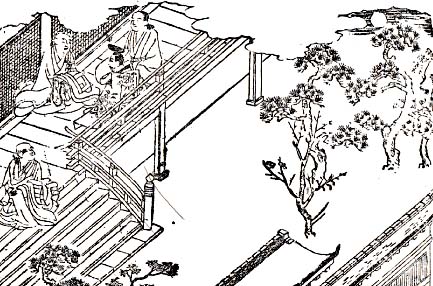

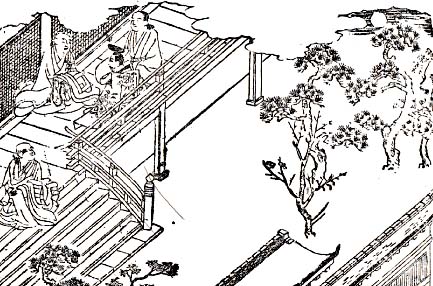

やがて、美しい音楽がおこってきたとおもうと、つづみとふえにはやされて、東の楽屋から金襴の、そろいの衣装をつけて、花のように美しい八人の子供が現れた。

これを見た見物人たちが、ほっとため息をつくうちに、今度は西の楽屋から、きよらかな八人の田楽法師が現れた。

薄化粧して、おはぐろをつけ、花や鳥をうき出した衣装をつけ、銀色にかがやく袴(はかま)をはき、音楽にあわせてひょうしをとりながら、きらめくように、舞台にもらわれるのであった。

鳴りもののほうも、天下の名人ばかり、集めているだけあって、まるで、天上の音楽のように、聞く人々の胸をうち、喜びにわれを忘れさせるのであった。

こうして、大ぜいの見物人が、ため息をついて見ているうちに、老人組と若手組の、田楽法師たちの競争はおわり、日吉神社の霊験あらたかた猿楽遊びがはじまった。

その時、楽屋から、八歳ばかりの子供が、サルのお面をつけて走りだし、舞台のそり橋をわたったかと見るまに、欄干にとびあがった。

左へまわり、右へまわり、ぴょんぴょんととびはぬるありさまは、人間わざとも思えず、日吉の神が、この子供にのりうつって、霊験あらたかな芸を見せてくださるのかと思われるほどである。 |

田楽法師(七十一冊職人歌合より)

|

見物人は、「あらおもしろや、たえがたや」と、わめきさけび、もう夢中になって、みんな座席から立ちあがったり、とびだしたりするしまつ、やんやと喝采するどよめきは、いつまでもなりやまないという、大変な騒ぎである。

ちょうどその時のことである。将軍の座席のあたりから、一人の美しい女のひとが現れた。

ところで、その女が、持った扇でもって、幕をあげたと見るまに、太い柱で、頑丈に組み立てられた桟敷が、ふいに傾いて、あれよあれよと、驚きさわぐうちに、大臣の桟敷(さじき)も、将軍の桟敷も、ぐわら、ぐわら、ぐわらっと、将棋だおしに倒れてしまった。

太い柱の下じきになって死ぬものは、数しれず、喝采と、よるこびの声はたちまち、おそろしいさけび声にかわった。

そのうえ、騒ぎにつけこんで、人の太刀や刀をぬすんでにげようとするものがあり、それを見つけて、切りつけるものもあり、腰の骨を折られたもの、手足を切られて血まみれになるもの、茶がまにぶっつかって、大やけどをするもの、たちまち地獄のような、恐ろしい騒ぎになってしまった。

田楽法師の一人が、鬼の面をかぶったまま、装束をぬすんでにげようとするやつを追いかけ、赤いむちをふりまわしている。

主人の女房をさらっていこうとするもの、それを追いかけて、切りあいをはじめる侍、お互いに立ちむかって、切ったりきられたり、あたり一面血だらけになって、とうとう、その日の田楽遊びは、めちゃめちゃになってしまった。

その時、見物ちゅうの梶井の宮さまも、腰をおられて、大けがをなさったというので、さっそくだれかが、四条河原に立札を立てて、

| くぎづけにしたる棧敷の倒るるは 梶井の宮の不覚なりけり |

と書きつけた。

これは、釘づけにした丈夫な座席が、倒れたのは、梶井の宮のゆだんからくる大失敗だと、からかった歌であったが、その時、二条関白も、見物なさったというので、

| 田楽の将棋倒しの棧敷には 王ばかりこそ登らざりけれ |

と立札に書きつける者も出てきた。

将棋倒しのなかには、王さまだけがいないで、ほかの者はみんないた。

つまり天皇をのぞいて、その頃身分のよい人々は、全部、この田楽遊びを見物していたが、だれもかれもみんな、びっくりかえってしまった。

いいきみだよ、と笑いとばした歌であった。

あまりにも、不思議なことなので、人々は、天狗のしわざにちがいないと、恐れおののいていたが、あるお堂の坊さんの話では、

「あれは、天狗が山伏にばけて、桟敷の柱をゆすったからだ。」ということであった。

天狗は、見物人が、おもしろかって、腹をよじって笑いころげ、

「おもしろや、たえがたや、われ死ぬるや、これ助けよ。」

(おもしろい。たまらぬ。死にそうだ。助けてくれ。)

と、わめきさけんでいるとき、この話をした坊さんにむかって、

「まるで気ちがいのようだね。ひとつ、ここらで、おどかしてやろう。」

と言って、桟敷の柱をゆさゆさ、ゆさっとゆすったところ、二百間にあまる大桟敷が、ぐわらぐわら、ぐわらっと、将棋倒しになったというのである。

見物人には、天狗の姿は見えないから、ただつむじ風が、吹きとはしたように見えたらしい。

この将棋倒しで、大変な人死(ひとじに)が出たが、つぎの日になると、朝から夜なかまで、大雨が降りそそいで、血まみれになった四条河原のけがれを、きれいにあらい流してしまったというのも、全く、不思議なことであった。

その頃、また、こんな、不思議な話もあった。

出羽国(でわ、山形・秋田県)の羽黒山に、雲景(うんけい)としう山伏がいた。

この山伏が都にのぼった時の話である。

雲景が、有名な天龍寺(てんりゅうじ)を見物するために、京都の西のはずれを歩いていると、年のころ六十ばかりの山伏に出あった。

年おいた山伏は、雲景にむかって、

「あなたは、どちらへいらっしやにいますか。」と、たずれるので、雲景が、

「天龍寺へまいります。」

と、答えると、年おいた山伏は、

「天龍寺もよいが、わしらの住む山へ、一度来てごらんなされ。」

と、さそっだので、雲景は山伏についていった。

雲景たちは、まもなく、愛宕(あたご、京都市)という山のいただきについた。 |

天龍寺

|

そこには、思いもかけず、金銀をちりばめた立派な寺があり、雲景が、あまりの尊さに、うやうやしく、おがんでいると、山伏は、雲景の袖をひいて、

「せっかく、ここまでおいでなされたのだから、いろしろめずらしいところを、お見せ申そう。」

と、雲景を本堂のうしろの建物に案内した。

そこには、立派な衣装に、金の笏(しゃく)をもった、位の高い公家らしい人や、衣に香をたきしめた立派な坊さんたちが、すわっていたので、雲景は、体を小さくして、山伏に、

「ここは、一体、どなたさまのお座敷ですか。」

と聞いた。すると山伏は、

「あそこに見える、金のトビは、崇徳院(すとくいん)でいらっしゃる。

そのそばにすわっている大男は、 源為朝(みなもとのためとも)です。

左の方にいらっしゃるのは代々の天皇で、後鳥羽院、後醍醐院などとおっしゃるかたでず。

このかたがたは、もとは尊い天皇でいらっしゃったが、いまでは、悪魔の大将です。

そのつぎにひかえているのは、玄坊(げんぼう)・真済(しんざい)などという、立派なお坊さんでしたが、今では大魔王になっています。

この人たちは、みんなここに集まって、世の中をみだそうと相談しているのです。」

と、答えた。

雲景は、おそろしさに、ぞっとしながら、それでもこわいものみたさに、体をかたくしてすわってしると、一人の老僧が、

「あなたは、どこから来たのですか。」と問いかけた。

雲景を案内してきた山伏が、雲景をひきあわせると、その老僧は、

「それでは、このごろ都でおきた事件は、なんでもごぞんじですね。どんなことがありましたか。」

と聞いた。雲景は、

「べつにかわったこともございまぜんが、この間、四条河原で田楽の桟敷がくずれて、たくさんの人が死にました。

大変不思議なことなので、人々は、天狗のしわざだろうといっております。

そのほかには、高師直(こうのもろなお)のために、尊氏(たかうじ)・直義(ただよし)ご兄弟の仲が悪くなったという噂です。

そのために、また、いくさのはじまるようなことがなければよいがと、都の人は心配しています。」

と答えると、その老僧は、しきりにうなずいていたが、やがて、

「そんなこともあるでしょうか。田楽の桟敷が、将棋倒しになったというのは、あながち天狗のせいばかりではありませんよ。

大体、大臣や宮さまや将軍などという身分の高い人が、いやしい町の者などと一緒に、田楽を見物なさるのが間違いで、神さまが、お怒りになったからなのです。」

と言う。それを聞いていた雲景は、

「不思議な話を聞くものだ。」

とおどろいて、このなんでも知っている老僧は、未来のことをいろいろ聞きたいと思った。

「それでは、将軍ご兄弟と、高師直との仲たがいですが、どちらが正しくて、また、どちらが勝つのでしょう。」

と雲景がたずなると、老僧は、

「直義と師直のけんかは、まもなくはじまり、大騒動になるでしょう。

しかし、どちらが正しいとも言えませんな。

大体、この人たちも、さすがに出世するまでは、自分が天下をとったら、よい政治をしようなどと考えたものですが、一旦出世して高い身分になると、まえに考えたことなど、全く忘れ、かってきままにふるまい、自分のわるいことなどは棚にあげて、みんな人が悪いように言いふらすのです。

こういうてあいを獅子身中(しししんちゅう)の虫というのです。

なにしろ、このごろの政治ときたら、すこしも人民のことを考えず、よくばりで、ただ人の財産をかすめとることばかり考えているので、いつまでも世の中が、おさまらないのです。

一体、頼朝公のときから、武士の世の中になっていますが、これも、だれのせいでもなく、前の世の約束というものでしょう。

天皇を島流しにした北条義時のことは、みんなが悪く申しますが、それでも、義時の子孫は、ずいぶんさかえました。

運命というものでしょう。

北条氏は、よい政治をおこない、身をつつしんだので、国はゆたかになり、人民のくらしは楽になって、大変さかえたが、それでも運がつきたというのか、北条高時は、後醍醐天皇にほろぼされてしまいました。

この北条氏の滅亡は、後醍醐天皇が強かったからではなく、ほろびる時がきていたのにすぎません。

勝ち負けは、さきの世からさだめられた運ですからね、このことはよくおぼえておきなさい。」

と語るのであった。そこで、雲景はかさねて、

「それではし北条高時をほろぼされた後醍醐天皇が、なぜ、あんなにはやく追いだされてしまわれたのでしょう。」

と聞いた。

「それには、それだけのわけがあるのです。後醍醐天皇は、よい政治をなさるおつもりではあったが、心から、人民をいたわり、かわいがるというお考えは、まるでなかったのです。神や仏をあがめていらっしやるようには見えましたが、そのじつ、おごりたかぶる気特ばかり強いかたでいらっしやった。だから運がつきて、消えかかった火のようになっていた北条高時を、ほろぼすことはできたが、すぐに足利尊氏に追いだされてしまわれたわけです。

176

一方、特明院方の天皇は、どうかというと、勢いさかんな足利氏に、まるで赤んぼうが、乳母(うば)をしたうようにたよって、まるで召使のようにおとなしくしていらっしゃるので、まあまあどうにかこうにか、ぶじにすごしていらっしゃるのです。

元々、天皇の運命というものは、平家が壇の浦にほろんだときに、もうおわってしまって、それからあとは、武家の世の中になってしまっているのです。

それというのも、因果という約束ごとで、人の力ではどうしようもないのです。

それを、ごぞんじなく、ただ欲にはしって、国をとろうとなさった後鳥羽院のご謀反は、失敗したばかりでなく、その時から公家の勢いは、全く地におちてしまったわけです。

後醍醐天皇のご謀反も、結局失敗でした。

そもそも、前の世の約束によって武家の世の中になっているのに、後醍醐天皇がそれにさからい、武家をほろぼそうとなさったので、かえって神や仏から見はなされてしまったのです。

天皇の勢いは全くつきてしまいました。天皇はほろび、武士たちはおごりたかぶって、全くむちゃくちゃな世の中ですから、師直(もろなお)・師泰(もろやす)や、尊氏(たかうじ)兄弟のゆくすえも、さてさて、どうなるものか、わかったことではありません。」

と言うのであった。

雲景は、さらに、

「それでは、そんなむちゃくちゃな世の中ですと、師直や師泰のわがままも、あんがいとおるかもしれませんわ。」

と聞いた。すると老僧は、

「いやいや、そんなことはありますまい。

とにかく、こんな世の中ですから、家来がまず、主人を倒してしまうでしょう。

けれども主人にそむくものは、かならず、罰をうけます。

将軍が天皇をばかにすると、今度は、そのまた家来の高師直たちが、将軍をばかにするようになります。

その勢いで、高師直は勝つでしょう。

そうなると、またその家来が師直を倒し、とうとう親子兄弟も、たがいにあらそうようになり、戦はなかなかおさまらないでしょう。」

と答えた。雲景は、すっかり感心してしまい、案内の山伏にむかって、

「あの方は、世のなりゆきを、鏡のようにうつしてみせてくれました。一体、なんという方ですか。」

と問うと、山伏は。

「あの方こそ、いま、世にもてはやされている、愛宕山(あたごやま)の太郎房(たろうぼう)さまですぞ。」

と答えた。

雲景がなおいろいろのことを聞こうとすると、にわかに激しい火がもえあがり、座敷にいならんでいた人々は火に包まれて、もだえ苦しみ、雲景もやっとの思いで、門のそとへ走り出した。

やれやれ助かったと、胸をなでおろしたとたんに、雲景は、大きなムクの木の下で、たっている自分に気づいた。

そこは、天皇の御殿のあとで、雲景は、あれはてた広い庭の中に、ぼんやりと立っていたのである。

あたりを見まわすと、日はもう、西の山の端(は)にかかり、人々が都にむかって、ぞろぞろと歩いていた。

雲景は、人々にくっつくようにして、やっと、自分の宿に帰ったのだが、よくよく考えてみると、さっきは、どうやら天狗の世界につれていかれたのらしい、いや、きっとそうにちがいないと思った。

そこで、これはこのまま、ほうっておいてはいけない、のちの世にも語りつたえ、いまの世のいましめにもしようと思い、自分が罰をうけるのもかえりみず、天狗から聞いた話を、こまごまと書きつけて、貞和五年(一三四九)六月三日と日づけをいれて、天皇にさしあげた。

全く、世にも、不思議な話があったものである。

21 師直(もろなお)・直義(ただよし)の最期 top

不思議な話、不気味なできごとばかりつづいて、さてはまた、世の中が乱れるのではあるましかと、人々は、恐れおののいてしたが、ちょうどその頃、足利直義は、兄の尊氏には内緒で、上杉・畠山などとしう、なかのよい家来たちと、よりより相談して、高師直を、だましうちにしようとしていた。

ある時直義は、なにくわぬ顔で、師直を自分の屋敷によびつけた。

師直はそんなたくらみがあろうとも知らず、家来を門のあたりで待たせておいて、たった一人、直義の客間にとおった。

客間のむこうには百人あまりの武土たちが、ものかげにかくれて、いつでも、飛びだせるようにしていたので、師直のいのちも、もうおわりかと思われたが、直義の家来の一人、粟飯原清胤(あいばらきよたね)というものが、にわかに心変りして、ちょっとあいさつをするようなふりを見せかけながら、きっと目くばせをして、師直に危険のせまっていることを知らせた。

師直もするどい男であったから、すぐさまさてはと気づいたが、そしらぬようすでちょっと座を立つようすをして、門の前から馬にとびのり、いっさんにわが家までにげかえってしまった。

こうして、師直は、あやうい命を助かったが、清胤は、その夜、ひそかに師直の家をおとずれて、直義の計画をことこまかく、話してきかせるのであった。

これを聞いた師直は、すぐさま、五、六万の家来に屋敷を守らせ、楠征伐に、河内国(大阪府)まで出かけていた、弟の師泰(もろやす)を呼びもどした。

師泰が大軍をひきいて、都へもどってきたと聞いて、直義は、師泰のきげんをとろうと思い、

「おまえの兄の師直は、ちっとも役にたたないから、政治をまかすことができない。

おまえが、兄にかわって、政治をおこなうように。」

と、使いのものに言わせたが、師泰は、

「おうせは、まことにありがたいことのようですが、心の中では私を兄からそむかせ、そののちに高(こう)の一族をみな殺しにしようと、考えてしらっしゃるのでしょう。

とにかく、お返事は、都につきましたうえで。」

と、きっぱり直義のさそいをはねつけ、鎧・甲に身をかためた三千人の家来をひきつれ、合戦のようないでたちで、わざと昼の明るいうちに都へ帰ってくるのだった。

そうしているうちにも、都じゅうの武土たちは、思い思いに、直義方と、師直方にはせ参じたので、馬の足音や鎧の金具の、がちゃがちゃなる音が、静かな都を、不気味にひびきわたるのであった。

この時、直義方についたのは、わずかに七千余騎、師直方についたのは、五万余騎という大軍であった。

尊氏将軍は、このありさまを見て、家来たちの気持が、いつのまにか自分たちからはなれ、師直についてしまっているのを知った。

そこで、尊氏は、直義に使いをおくって、

「一大事になりそうだから、すぐ、わしの屋敷にきてくれ。一緒に相談しようではないか。」

と、言わせたので、直義は、兵をひきつれて、将軍の屋敷へとびこんできた。

このあわてぶりを見て、家来たもの心は、ますますふらつき、五騎・十騎と逃げ出しては、師直の軍にくわわったので、将軍のもとにのこった兵は、わずか千騎にもたらなかった。

夜があけると、師直の軍は東の方から師泰の軍は西のほうから、尊氏の屋敷を十重・二十重にとりまいて、地をゆるがすようなときの声を、わあっとばかりあげるのであった。

尊氏が政治をはじめてから、世の中は、静かになって、去年は、楠正行の乱も、すぐさま退治され、これでいよいよ、おだやかな世の中がきたのかと、人々は、よろこびあっていた時も時、またまた戦争がはじまったのだから、どうしてこうも戦争ばかりあるのだろうと、なげかぬものはなかった。

ときの声をあげたものの、師直たちには、すぐに攻めこむつもりもなかったので、ようすを見て、時をすごしていた。

そのうち、屋敷のなかから、須賀(すが)壱岐守(いきのかみ)が、尊氏の使者となって現れた。尊氏は、

「代々、おまえの家は、足利家の家来として、主人によくつかえてきた家柄ではないか。

家来が主人にそむいては、世間の人がゆるさないぞ。

腹の立つことがあれば、しずかに申しひらきをしたらよかろう。

それとも、尊氏をほろぼして天下をとるつもりか。

それならば、尊氏にも覚悟があるぞ。」

と言わせた。 すると、師直は、

「そのようなことをお聞きするとは思いませんでした。

私はただ、直義殿が、上杉や畠山の告げ口を真にうけて、私たちの一族をほろぼそうとなさったから、私のおこないに間違いのないことを申しひらき、師直をおとしいれようとした悪いやつらをこらしめたいと思うばかりです。

どうか上杉と畠山を、罪人として私にひきわたしてください。」

と言うとき、師直の軍勢は、楯をならべて、いまにも進軍するように、わあわあと叫びたてた。

尊氏は、大変腹をたてて、

「どこの世界に、家来どもにおどされて、言いなりになる将軍があるか。

よしよし、こうなれば、いさぎよく討死にして、恥をすすごう。」

と言うなり、鎧を着はじめたので、それを見た家来たちは、甲(かぶと)のひもをしめながら、

「いよいよ、一大事になったぞ。」

と、きもをひやすのであった。その時直義は、責任を感じて、

「これは、元々師直が、私を憎んではじめたことですから、将軍がそのようなことに、かるがるしく命をかけられてはなりません。

上杉と畠山を、罰しさえすれば、きっと師直の怒りもとけるでしょう。」

と言った。そこで尊氏は、師直にむかい、

「今からのち、直義には、政治についての口出しを、いっさいさせない。上杉・畠山の二人は島流しにする。」

と約束したので、師直は、よろこんでかこみをとき、屋敷へひきあげていった。

その頃、尊氏は、もう政治から遠ざかっていて、直義が、かわりに政治をみていた。

そこで、この直義が、師直たちの怒りにあって、政治をとれなくなってしまうと、そのかわりに義詮(よしあきら)という尊氏の長男にあたる人が鎌倉から呼びもどされた。

このことがあってから後、日本の政治は、尊氏と直義とにかわって、足利義詮(よしあきら)と高師直の二人が、とりおこなうようになった。

そのご、直義は、人々とのつきあいも、たちきって、細川顕氏(あきうじ)の家にかくれ、ひっそりとくらしていたが、それでもなお、高師直が気をゆるさないで、暗殺をたくらんでいるという、うわさがあったので、さすがの直義も、とうとう、この世ののぞみをすてて、頭を丸めて出家してしまった。

邪魔者の直義・上杉・畠山を追いたしか高師直は、鎌倉からきた義詮をたすけて政治をはじめたが、年のわかい義詮にはなんの力もなく、すべて師直兄弟の思うままにされてしまった。

その頃、尊氏の子の足利直冬(ただふゆ、14節の足利家の系図を見てください。)が、師直に追われて、九州まで逃げてゆき、河尻幸俊(かわじりなおとし)のもとにひそんでした。

ところが、この地方に勢いのあった大宰少弐(だざいしょうに)頼尚(よりまさ)が、なんと思ったものか、この直冬を、養子にむかえた。

すると、九州の武士たちは、みな、直冬にしたがうようになった。

こうなると、日本の国は、師直方と、直冬方、そのうえにまた吉野の天皇方という三つの世界に分かれ、いつ大戦争がはじまるかもしれないような、不気味なありさまになった。

はたして、石見国(いわみ、島根県)の三角入道が、直冬の命令にしたがって、まっさきに兵をあげたので、高師泰は三角入道を討つために、すぐさま石見国へむかった。

師泰が、三角入道のこもった三隅城を攻めているあいだに、九州からは、足利直冬が兵をあげたという、いそぎの使いが都へ走った。

尊氏将軍は、この知らせを聞いて驚き、

「一体、だれを送ったらよいか。」

と、師直に相談するのであった。師直は、

「普通ならば私が行ってもよいのですが、直冬殿は、足利家のご一族でいらっしやるので、今度ばかりはどうしても、将軍ご自身がおでかけください。」

と、強くすすめてきかないので、尊氏もしかたなく、都には義詮をのこし、師直はじめ、八千余騎をひきつれて、まず、中国地方へといそいだ。

ところが、直冬たいじに出かける前に、師直が、直義を殺そうとしている、といううわさが流れてきた。おどろいた直義は、尊氏や師直が、西国へ出発する直前に、こっそり都を逃げ出してしまった。

直義は、高師直、師泰をはじめ、仁木・細川など、おもだった家来に、全部そむかれてしまい、たった一人で、都をさまよいでて、大和国(奈良県)の越智伊賀守(おちいがのかみ)をたよっていったが、このあたりは、吉野の天皇に味方をする者が多くて、いまさら、直義の味方につく者もいなかった。

直義は、しかたなく、吉野の天皇方につくほかはないと決心して、天皇に降参する手紙を送るのであった。

吉野の御所では、足利直義から、味方につきたいという手紙をうけとったが、さすがに、だれも信用しない。

なかでも洞院(とういん)左大将実世(さねよ)は、

「直義が、天皇をお助けしたいなどというのは、真っ赤な嘘だ。

直義の本心は、師直たちに都を追いだされたものだから、天皇のお名をかりて、都へ攻めこみたいというばかりだ。

天皇はじめ、私たちが、こんなに苦労をし、おちぶれてしまったのは、もとはといえば、直義のせいではないか。

いまこそ、直義をひっとらえて、うち首にしよう。」

と、はげしくおこった。

一方、二条関白は、このさい、直義を利用して、都へ帰るがよいと反対し、相談はなかなかまとまらなかったが、さいごに、北畠親房(たかふさ)が、

「直義の申しいれをうけたならば、直義は、きっと尊氏を討って、天皇を都へおつれするだろう。

その結果、再び、天皇の政治がぱじまった時に、今までの罪を罰しても、おそくはあるまい。」

と言っだので、みんななるほどと思い、天皇も、ご賛成なさるのであった。

このようにして、直義が、吉野の天皇方につくと、和田・楠をはじめ、あたりの天皇方の武将は、我も我もと、直義の軍にくわわった。

楠(くすのき)退治のために、河内国へとどまっていた畠山国清なども、直義の味方についてしまった。

直義が、吉野の天皇方について、都へ攻めのぼろうとしている、こんな知らせをうけた足利義詮(よしあきら)は、おどろいて、九州征伐にむかっている尊氏に使いをおくった。

尊氏は、もう岡山についていたが、この手紙を見ると、すぐさま、都へ引き返してきた。

直義は、尊氏がかえってこないうちに、都を攻めとろうと、八幡山に陣をとり、一方、仲間の桃井直常(もものいなおつね)は、比叡山の東坂本から、都をねらっていた。

ところがどうしたことか、都の兵たちは、まるで義詮につこうとはせず、いつのまにか、ぞろぞろと逃げ出して、のこったものは、わずか五百騎たらずになってしまった。

義詮は、こんなありさまでは、とても、直義・桃井の連合軍を防ぎようがないと考え、岡山からかえってくる尊氏の軍をあてにして、すぐさま都を逃げ出した。こんなわけで、桃井たちは、戦いもしないで、らくらくと都を占領してしまった。

義詮が、心ぼそく都をおち、桂川をこえて、物集女(もずめ)というところへ来たとき、むこうから、旗をおしたてた軍勢が、土煙りをたてて走ってくるのに出会った。

義詮たちは、直義の軍勢かもしれないと、びくびくしていると、それは、待ちこがれていた尊氏の軍勢だったので、知らぬ国へ出かけて、苦しんでいる子が、親にあったように、大よろこびするのであった。

尊氏と師直に、ただちに都へ攻めこんで、その日のうちに、桃井(もものい)を都から追いだしてしまった。

ところが、ひと夜明けてみると、二万人もいた尊氏の兵は、いつのまにか、桃井の方へにげてゆき、都に残っているものは、わずかしかいない。

尊氏は、

「わしは、よくよく家来に見はなされたとみえる。

こんなありさまでは、戦っても勝つ見込みはないから、しばらく都をしりぞいて、中国地方や東国の兵を集め、勢いを取り戻す日をまとう。」

と、だけいたので、おもだった大将たちも、

「それがよろしゅうございます。」

と言い、ともどもに、丹波(たんば、兵庫県)をさして、おちていった。

一方、三隅(みすみ)城を攻めていた高師泰は、兄・師直の手紙におどろいて、石見国(島根県)から、とってかえし、兵庫の書写山(しょしゃざん)のふもとに陣をかまえた尊氏・師直の軍にくわわった。

師泰の軍勢をくわえて、しきおいをもりかえした尊氏は、直義方の石堂(いしどう)右馬権頭(うまのごんのかみ)が、こもっている、光明寺の城を攻めたが、城のまもりは思いのほかかたくて、攻めおとすことができなかった。

そこで尊氏の軍は、とうとうこの城をとりのこしたまま、兵庫の湊川まですすんでいった。

須磨から西宮(兵庫県)へかけての海岸ぞいを、尊氏・師直の軍勢は進んだが、やがて直義方の軍勢にうちやぶれて、湊川の松岡城まで引き返してきた。

二万余騎という大軍が、どっとばかり、せまくて小さい松岡城に、我も我もと逃げ込んできたので、城のなかは、まるで動きがとれない。その時師直は、おもだった大将たちだけを城にいれると、ほかの兵たちは外へ追いだし、おまけに、城の門をしめきってしまった。

城の外へあふれた兵たちは、

「なんと、薄情な大将であろう。こんな大将のために、だれが討死するものか。」

と、つぶやさながら、破れたみのをきて、猟師のようなかっこうをしたり、鎧も刀もすてて、竹のかごをせおい、草かりの男にばけたりして、てんでに逃げていくのであった。

城の中では、尊氏はじめ、師直や師禀が、もうこれまでと覚悟をきめて、さいごの酒もりをはじめていた。

いならぶ家来も、みんな鎧をぬぎすて、袴だけつけて、尊氏が切腹したら、それを合図に腹をきろうと、かたずをのんで待ちかまえていた。

腰の刀に手をかけて、ひっそりとしずまりかえったその時、城の東の門を、どんどん叩くものかおる。

みんながおどろいて、

「だれか。」

と問うと、それは、昨夜陣をぬけ出して、直義にあってきた命鶴丸(みょうづるまる)という家来であった。

命鶴丸は、城を抜けだすと、すぐ直義にあい、仲なおりの約束を、とりまとめてきたのであった。

この知らせをえた一同は、その場で自害をとりやめたが、尊氏と直義とは兄弟のこと、兄の尊氏は安心であろう。

しかし師直や師泰は、去年、直義をひどい目にあわせているので、ただではゆるしてもらえないだろう。

そう思うと師直たちは、あわてて頭をそり、おめおめと出家して命ごいをするのであった。

最後の一戦をすすめて動かなかった、家来の薬師寺公義(やくしじきんよし)は、これを見て、涙をはらはらと流し、

「運のつきた人ほど、あさましいものはない。こんな主人と一緒に死ぬくらいなら、この世を捨ててしまったほうがよい。武士となって弓矢をとれば、こんなつらいことになり、弓矢をとらねば武士の仲間にはなれない。

いっそ、弓矢をすてて出家してしまうに、こしたことはない。」

という心をこめて、

| とればうしとらねば人の数ならず 捨(す)つべきものは弓矢なりけり |

と歌いながら、髪をきり、墨染の衣を着て、高野山へのぼってしまった。

やがて、尊氏たちは、行列をつくって都へかえった。

その行列のなかには、おちぶれはてたあの師直兄弟の、あわれな姿があった。

春雨がしとしととふっていた。何万という敵のあいだを、とおりぬけるのであるから、師直兄弟は、見つかっては大変だというので、ハスの葉をかさにして顔をかくしながら、尊氏将軍のそばにくっつくようにしていたが、まちかまえていた直義の家来たちは、どうしてこれを見のがすことがあろう。

二人は、将軍とのあいだに馬をのり入れられて、馬のひずめにどろ水をはねかけられ、行列からは、どんどんおくれてしまった。

こうして、あれほど、おごりたかぶって、威張りちらしていた師直・師泰の兄弟は、都へかえりつくこともできないうちに、とうとう首をはねられてしまった。 |

師直の最期

|

師直兄弟はあっけなく切られてしまったが、足利尊氏はぶじに都へかえり、尊氏・義詮・直義の三人は、仲直りのさかずきをくみかわした。

しかし、長い間の争いのあとである。 お互いに、心からうちとけることが、どうしてできよう。

その頃、不思議なうわさがたった。

それは、夜になるとどこからか、五百騎・三百騎の兵が現れて、都ちかくの山や野原で、勢ぞろしをするかとおもうと、いつのまにか消えてしまうというのであった。

あまり不思議なことなので、きっと天狗のしわざだろうと、いわれていたが、その物音をきいて、尊氏方の武士は、

「やあ、直義殿の軍勢がおしよせた。」と、きもをひやし、また直義方の武士は、

「それ、尊氏方の討手が来たぞ。」と、おびえ恐れた。

こんなわけで、尊氏と直義とは、おもてむき、仲直りをしたとはいっても、お互いに、敵どうしのように、憎んだり、恐れたりしていた。

二人のあらそいは、いつまでたってちきりがないので、とうとうおもだった大将たちも、しびれをきらして、それぞれの本国へひきあげていくしまつであった。

高師直兄弟がほろび、将軍兄弟もとにかく仲直りをしたので、これでやっと都の中もおだやかになるかと思われたのに、いつのまにかまたまた、戦争がはじまりそうな、あぶない状態になってしまった。

ある時、石堂入道と桃井直常の二人が、直義に、

「仁木(にき)・細川・土岐・佐々木などは、みな本国へかえってしまいました。

きっと、尊氏殿か義詮殿のご命令で、兵を集めにいったのでしょう。

また赤松則祐(そくいう)が、吉野方についたのも、吉野方の軍勢を集めて、再び義詮殿に味方しようという考えからとおもわれます。

このまま都にいらっしやっては、あぶのうございます。どうか、私たちと一緒に、北国へおいでください。」と、すすめた。

直義は、深く考えるようすもなく、

「さらば、北国へまいろう。」と、その夜のうちに、都を出発した。

その話があちらこちらに伝わると、都の武将たちは我も我もと直義にしたがったので、夜があけてみると都に残っているのは、公家や宮中の役人ばかりということになっていた。

直義は、越前国(福井県)敦賀(つるが)についたが、その軍勢は、もう六万騎あまりになっていた。

これを知った尊氏は、都に残っていた兵をかき集めて、直義を討ちに出かけたが、その軍勢は、なんと、わずか三百騎にすぎなかった。

しかし、近江国(滋賀県)までくると、佐々木道誉・秀綱・仁木義長(にきよしなが)たちが応援にかけつけたので、尊氏の軍勢は、ようやく一万余騎になった。

こうして、尊氏は鏡宿(かがみのしゅく)に、直義は八相山(はっそうやま)に陣をとり、両軍はにらみあっていた。

ところが、直義方の大将の一人、畠山国清は、直義にむかって、

「どうか、尊氏将軍と仲直りをしてください。」

と、しきりにすすめたが、直義が、それをはねつけたのにすっかり腹をたてて、自分の手下をひきつれると、さっさと尊氏方についてしまった。

畠山国清をみならって、直義方の兵は、つぎつぎに降参してしまっだので直義はしかたなく、鎌倉へ逃げていった。

そこで、尊氏は、義詮に都をまもらせると、自分だけ直義を追いかけて、鎌倉へむかった。

尊氏の軍と直義の軍は、駿河国(静岡県)薩埵山(さつたやま)で、再びにらみあったが、その時直義の軍勢は、めちゃめちゃに負けてしまい、直義は、伊豆の北条へにげこんだ。

しかし北条にも、尊氏の軍勢がせまってくると、直義は伊豆の御山(みやま)というところへおちのびて、ほっとひと息つき、ここでこのまま自害をしようか、それとも、もう一度逃げてみようかと、まよっているところに、尊氏から、再び、仲直りをしようと言って、むかえのものを、よこしてきた。

直義は、命をたすかりたい一心で、尊氏方に降参し、兄弟はそろって鎌倉へかえった。

尊氏は、仲直りをしようとは、いったものの、一人の家来さえいなくなった直義をとらえると、あれはてた屋敷におしこめてしまった。

番兵にとりかこまれた直義は、こんなありさまでは、生きながらえても、しかたがないと、しきりに嘆いていたが、それからまもなく、急に死んでしまった。

黄疸(おうだん)という病気で急死したのだと発表されたが、人々は、尊氏が、邪魔になる直義に毒をのませて殺したのだろうと、ひそひそ、ささやきあうのであった。

一方足利義詮(よしあきら)は、尊氏にはなれて、心ぼそく都を守ってしたが、もし、吉野の天皇方に、攻めこまれかならば、ひとたまりもあるまいと考えると、心配でたまらなくなり、とうとう吉野方に、仲直りを申しでてしまった。

吉野方では、前に直義のこともあって、義詮の言うことを、真にうけようとはしなかったが、結局、義詮にだまされたようすをして都へかえり、そうしたうえで、義詮を追い出そうと考えた。

天皇が足利氏と仲直りをなさって、都へお帰りになるというので、賀名生(あのう、奈良県)の御所は、にわかに活気づき、都にい残って、持明院の天皇におつかえしていた公家たちでさえ、のこのこと賀名生までやってくるありさまたった。

天皇は、行列もにぎやかに、賀名生をおたちになり、やがて八幡(やはた、京都府)におつきになった。

八幡には、北畠顕能(あきよし)をはじめ、たくさんの軍勢が集まって、合戦の用意をしているようすなので、足利義詮は使いをおくって、

「せっかく、なかなおりをいたしましたのに、また合戦をなさるおつもりですか。」

と聞かせた。すると天皇は、

「けっして、そんなことはない。」

と、おっしやったので、義詮は、そのおことばを、すっかり信用して、安心しきっていた。

ところが、あくる日の夜明けがた、天皇方の軍勢は、義詮方の不意をねらって、どっとばかり、都へなだれこみ、火をかけてしまったので、義詮たちぱ、あわてふためいて、近江国(滋賀県)まで逃げのびるのであった。

吉野の天皇方は、すぐさま都へはいろうとはせず、八幡にとどまっていたが、北畠顕能は、五百人の兵をつれて、都の持明院方の御所をとりまいた。

顕能(あきよし)は、驚きさわぐ特明院の天皇や、上皇・皇太子などを、二台の車にお乗せして、さきごろまで、吉野の天皇のいらっしやった賀名生の奥まで、おつれしてしまった。

吉野の天皇方が義詮を追いだし、また、足利氏がお助けしていた持明院方の天皇まで追いだしてしまったので、国々の吉野方は、にわかに勢いを取り戻し、なかでも新田義貞の子供たらはこの時とばかり、東国の兵、十万余騎を集めて、鎌倉にいる足利尊氏を攻めたてた。

しかし尊氏の運が強かったものか、新田の軍勢はまたたくまにやぶれ、鎌倉で足利氏が勝利をえると、近江国まで逃げていた義詮たちまで勇気をふるいおこして、まもなく、吉野の天皇のいらっしやる八幡城を攻めおとしてしまった。

吉野の天皇は、しかたなく、再び賀名生の御所へ逃げていらっしやった。

このようにして、都は再び足利氏のものになったが、こまったことに都には、天皇がいらっしゃらないのだった。

足利氏がお助けした持明院方は、吉野方のために賀名生へとらえられ、また吉野の天皇ご自身も、賀名生へ逃げていらっしゃった。

都には天皇のお血筋をひく方は、どなたも残っていらっしやらなかった。

足利義詮は天皇のお血筋の方を都じゅうさがしたあげく、やっとのことで持明院方の皇子で今年十五歳の宮を一人見つけだし、やっとのことで天皇の位におつけしたのであった。

この方を後光厳(ごこうごん)天皇と申しあげるが、皇位のしるしである三種の神器は、吉野の天皇がもっていらっしゃるので、この方は足利氏のために、形だけの天皇になられたのである。

神武(じんむ)天皇が、御位(みくらい)につかれてこのかた、三種の神器なしに天皇の位につかれるという例は、これまで一度もなかったので、

「こんな、へんてこなことは、聞いたことがない。」

と、人々は、あざけり笑うのであった。

後光厳天皇が位におつきになっても、吉野方と足利方とのあらそいはたえることがなく、たびかさなる合戦のために、都では、天皇の御所からはじめて、名高いお宮や立派なお寺も、ほとんど残らず焼けてしまった。

東山も西山も、都のまんなかの民家も焼け、寺々も残りすくなくなってしまったので、盜賊が町々を大手をふってあらしまわり、道を行き来するのも、あぶないような、不安な都になってしまった。 |

持明院(北朝)方系図

|

22 公家の身投げ top

この二十年あまり、たえまなくつづいた合戦は、公家たちの家屋敷を、すっかりほろぼしてしまっだので、都にたっているのは、およそ、武士たちの家ばかり、はなやかだった都の町々には、草がぼうぼうとおいしげり、そのあいだに、不気味な白骨が、ちらちらと見え隠れするありさまであった。

都が焼け野原になってしまうと、宮中におつかえして、これまではなやかにくらしていた公家や役人かちあ、大臣から女官にいたるまで、住む家さえなくなり、財産もうしなって、都をおちて片田舎に身をよせたが、それもできないで、とうとう大井川や桂川に身を投げて、悲しいさいごをとげる人さえ出るようになった。

また、田舎に落ちたものの、着るものも食べるものもなくなって、寒さのなかで飢死してしまう人々さえ、すくなくなかった。

そんなあわれな話が、さまざまに伝えられるなかで、とりわけあわれであったのは、ある公家のさいごのようすだった。

この人は、ある御所におつかえして、兵部少輔(ひょうぶのしょう)とよばれ、元々、ゆたかなくらしをしていたのだが、戦いがはげしくなると財産を全部うしない、一族や召使の者もちりぢりになり、残る者といったら妻と二人の子供だけになった。

都には身をよせるところもないし、元々身分のよい人であったから、道ばたにすわって乞食をすることもできなかった。

そこでこの人は、泣く泣く丹波(たんば、兵庫県)のほうへおちていったが、たよりにする人もなく、行く先とてもないありさまで、あてどもなくさまよい歩しているうちに、やがて、思出河(おもいでがわ)という川のほとりにやってきた。

都を出てからというもの、道におちているクリやカキをひろって、やっと命をつないできたので、妻や、おさない子供たちも、飢えと疲れで、もうひと足も歩けなくなり、川のほとりに、倒れふしてしまった。

あまりのことに、兵部少輔は、はずかしさもわすれて、ある物持ちらしい屋敷の前にたつと、まるで、乞食(こじき)のするように、

「なにか、食べものを、おめぐみください。」と、たのみこんだ。

すると、屋敷のなかから走りでた召使の侍たちが、

「乞食の真似なんかして、おまえは強盗の手さきだろう。それとも、吉野方のまわしものか。」

と言うなり、この人の手をとり、足をとってしばりあげ、

「強盗の手先か、それとも、吉野方の手先か、白状しろ。」

と、なぐったりけったりして、せめたてた。

川のほとりでは、妻と二人の子供たちが、食べものをさがしにいった兵部少輔の帰りを、今か今かとまちわびていた。

すると、道ゆく人が、

「まあ、なんとかわいそうなことだろう。

都からきたらしい、四十ばかりの男の人が、あやしいものだと思われて、あれ、あそこの家で、拷問(ごうもん)されているのですよ。

もうせめ殺されたかもしれない。かわいそうに。」

と話しあっている。

これを聞した妻と二人の子供は、驚きかなしみ、もう兵部少輔が死んだものだと思って、

「これからだれにたよって、生きてゆきましょう。おくれて、あの世で道を迷うよりは、すぐ父上のあとを追いましょう。」

と、お互いに手をとりながら、かわいそうに、思出河の深いふちに身を投げてしまった。

一方、兵部少輔は、四時間ばかりもせめられたが、元々身におぼえのないことなので、とうとう許された。

兵部は、こんなにひどい目にあいながらも、川のほとりで、おなかをすかして待っている、妻や子供のことを考えると、手ぶらで帰る気になれず、体の痛みをこらえて、また、べつの家にいって、食べ物をねだった。

こうして、やっとの思いで、わずかばかりの木の実などをもらい集め、子供たちの喜ぶ顔を見ようと、川のほとりに走ってかえると、杖やわらじだけが残されて、妻や子供の姿は見えない。

兵部少輔は気ちがいのようになって、あちらこちらとさがしまわっているうちに、岸辺に流れる三人の姿をみつけた。

おどろいて川からひきあげたが、もうその時には三人の体は冷たくたって、呼んでも呼んでも答えようとはしなかった。

兵部少輔はあまりのことに三人の体をだきかかえると、また深いふちに身をなげて、とうとう四人一緒に死んでしまった。

23 武家の世の中 top

このように、宮中につかえていた公家だものありさまは、まことにあわれのかぎりであったが、それにひきかえ、武家は日に日に栄えていくのだった。

武家は公家の土地をうばったり、寺や神社の財産をとりおさえて、みんなゆたかになって贅沢のかぎりをつくした。

たとえば都では、佐々木道誉をはじめとして、大名たちがより集まっては、はなやかなお茶の会をもよおしたりした。

すると、まず、ヒョウやトラの皮の立派な敷物のうえに、金欄(きんらん)どんすの着物をきた大名たちがいならび、たくさんのごちそうがならべたてられる。

ごちそうを食べおわると、酒をのんで、美しい着物や鎧・刀、沈(じん)とか麝香(じゃこう)のめずらしい香料、または沙金(さきん)などを、山のようにつみかさね、それを、お坊さんや芸人たちに、わけあたえて遊ぶのである。

だから、大名たち、お茶の会につかうお金は、何万という大金であった。

茶の会がすむと、ばくちをしてあそぶのであるが、大名たちが湯水のように使うお金は、けっして天から降ったり、地からわいたりしたものではなく、寺や神社の財産をかすめとったり、百姓たちから、むりやりに税金をうばいとったり、または、わいろをとったりして、ごっそりためたお金であった。

このように、武士のさかえるなかで、武士の総大将として尊敬されていた将軍・足利尊氏は病気のために倒れ、医者は薬のかずをつくし、僧はお祈りに心をくだしたが、とうとう五十四歳でなくなってしまった。

人ごとに、将軍という中心をうしなって、世の中はまた、どんなに乱れるであろうかと、なげき悲しむのであった。

尊氏が死んだのちには、足利義詮がかわって将軍になったが、今度は、鎌倉の足利基氏が義詮にそむくし、吉野方では、また、折をみて都へ攻めのぼろうと足利方のすきをねらっていたので、後醍醐天皇が、北条高時追討の戦をはじめられてこのかた、三十年の間、はてしなく続けられた戦争は、これから先もいつ終るのか、見当もつかないありさまであった。

その頃、吉野方につかえた、日野頼意(ひののらいい)という僧がいた。

ある時、願いごとをもって、吉野の山をおり、北野神社にお参りすることがあった。

秋もなかばをすぎ、スギのこずえを吹く風も、ものすごく、月は、もう西に傾いて、夜明けの近いことを思わせていた。

お社におこもりしていた頼意(らいい)は、お経の巻物を手にしながら、古い歌など口ずさんでいたが、ふと気づくと、月の光に三人の男の姿が照らしだされている。

一人は、頭をそって、出家のみなりをしてしるが、もとは、北条氏にでもつかえた武士らしく、東国なまりの六十歳ばかりの男である。

一人は、まずしげなようすながら、どことなく上品な、青い顔をした公家らしい男である。

もう一人はと見ると、気高いようすの、やせほそった法師であった。 |

北野の通夜

|

三人は、しばらく連歌をしてあそんでいたが、やがて、あれこれと、世の中のありさまを話しあうのだった。

まず、公家らしい男が、

「後醍醐(ごだいご)天皇が、いくさをおはじめになってからというもの、三十年間、世の中は乱れに乱れて、このままではいつおさまるか、わかったものではありません。どうして、こんなに戦争がつづくのでしょう。」

と言うと、東国なまりの男は、手にもった数珠(じゅず)を、さらさらとならしながら、遠慮したようすもなく、

「世の中がおさまらないのは、あたりまえですよ。

一体、政治をするものは、つねに民のことを考えなければなりません。

百姓をいじめ、人民を苦しめたなら、世の中はかならず乱れるものです。

武士も、はじめのうちは、よく人民のことを考え、身をつつしんで、正しい政治をしようと心がけたために、世の中もよくおさまり、北条氏は、八代まで天下をおさめることができたのです。

ところが今の武士は、どうでしょう。

礼儀をわきまえず欲が深く大酒をのみ、ばくちをしたり告げ口をして人をおとしいれたり、これでは世の中もうまくおさまりようがないわけです。

私は、もう、こんな武士たちに政治をまかしておいてはいけないと思います。

吉野の天皇は、長い間、ご苦労をなさっているので、人民の苦しみをよくごぞんじのはずですし、おつきの方々にも、立派な方がいらっしやるそうですから、この方こそ、世の中をおさめてゆく力をもっていらっしやるだろうと、たのもしく思われます。」

と言った。

すると、顔色のわるい公家らしい男は、ほほえみながら、

「どうしてどうして、ちっともたのもしくなんかありませんよ。 吉野方の政治も、武士の政治と、全く同じことです。

私は、つい先ごろまで、吉野の御所におつかえしていましたが、御所のありさまにあきれはて、出家しようと思って都にかえってきたのです。

吉野の天皇が、心から人民のことを考え、天皇におつかえする公家たちが、もっとしっかりしていて、天皇の悪いところを、なおしてさしあげたら、これほど憎まれ、人々にあいそをつかされている武士に、いつまでも政治をとられているはずがありません。

三十何年もの間、吉野の山で小さくなっていらっしゃるのは、結局のところ、天皇のお心がけが悪くて、人民から見はなされているからです。」

と、いらだたしげに、つまはじきして言うのであった。

物かげで、二人の話を聞いていた頼意(らいい)は、いかにもなるほどと思っていると、やがて、もう一人のやせほそった法師が語りはじめた。

「私の考えでは、このように戦争がつづくのは、武士が悪いのでもない、公家が悪いのでもない、ただただ因果(いんが)というものでございましょう。

因果というものは、さきの世からの約束ごとでござしますから、人の力では、どうにもならぬものでございます。

武士が、贅沢にくらし、公家が、うえ死するのも、もとはといえば、だれが悪いのでもない。みんな、さきの世からの約束ごとでありましょう。」

と、しずかに語りおえると、三人は、からからと声をたてて笑うのであった。

頼意(らいい)はそれを聞いて、このように乱れた世の中も、やがてはまたおさまることもあるだろうと、一筋の希望をのこして、帰ってゆくのであった。

24 大地震 top

その頃、ながいいくさに、田畑はあらされ、家はやかれ、親や子をうしなって、人民のくらしは、全くみじめなありさまであったが、なおそのうえに、大地震がおこったり、真夏に雪が降ったりして、人々の心をいっそう不安にしたのであった。

康安元年(一三六一)の六月十八日、大地は、はげしくゆれうごき、山はくずれて谷をうずめ、海は傾いて陸地となり、寺や社は倒れ傾いて、およそ四か月のあいだ、地震は、ゆりかえし、ゆりかえし、昼も夜も、大地をゆすぶりつづけ、たくさんの人や牛馬が、あるいは傷つき、あるいは倒れた。

なかでも、阿波(徳島県)の雪湊(ゆきのみなと)という海岸には、海の水が山のように盛り上がっておしよせ、あっというまに、町じゅう一千七百戸の家を残らずさらってしまった。

人も牛馬も、また犬やにわとりにいたるまで、町じゅうのものが、すっかり海の底にひきずりこまれてしまった。

またおなじ年の六月二十二日には、それまで、青く晴れわたっていた夏の空が、にわかにくらくなったかと思うと、雪が、ちらちらふりはじめ、真冬のような寒さになった。

人々は、おどろいて、冬の着物をきたり、火をたいたり、酒をのんだりして、体をあたためたが、人里はなれた山や野にいた、猟師や旅人のなかには、雪にうずもれて、そのままこごえ死ぬものもあった。

七月二十四日には、摂津国(大阪府)難波(なにわ)の海岸がみるみる干あがって、一時間ばかりの間に、沖あい数百町(一町が百十メートルぐらい)にわたって、海底が現れ、逃げ遅れた魚が、砂のうえでばたばたはねまわった。

そこで、あたりの漁夫は、あみやつり糸をなげすてて、われがちに魚をひろいはじめた。

ところが、はるかな沖にひいていた海は、この時、にわかに山のような大波になっておしよせ、魚をひろっていた数百人の漁夫は、みんな海にのみこまれ、誰一人として、生きて帰る者はなかった。

また阿波(あわ、徳島県)の鳴門でも、急に海の水がひき、そのあとに、高くそびえた岩が現れたが、見ると、その岩のうえに家ほどもある大きな太鼓がのっている。

その大太鼓の表には巴(ともえ)の絵がかいてあり、台には八つの龍がえがいてあった。

あまり不思議なことなので、人々は、それに近づこうともしなかったが、それでも三、四日たって、おそるおそる近よってみると、太鼓の胴は、二十かかえもありそうな大きな石で、表には水牛の皮がはってあり、銀の金具でとめてあった。

太鼓はあまり大きいので、ふつうの撥(ばち)でたたいても鳴らないたらうと、数百人の浦人(うらびと)たちは、大きな棒を持ち出して、大鐘をつくようにして太鼓をたたいてみた。

ところが太鼓は、雷のように、天にひびきわたり、大地をゆすって六時間ばかり鳴りつづけたという。

そのものすごいひびきに、山はくずれ、海の水は、龍巻になって空へまいあがり、数百人の浦人たちは、おそろしさに腰をぬかし、四方八方へ、はうようにして逃げ出した。

こんなことがあってからは、だれも太鼓に近づこうとするものはなかったが、そのうち、天にのぼったものか、海底にしずんだものか、大太鼓の姿は、いつのまにか消えうせ、海の水は、もとのように岩をかくしてしまった。

また八月二十四日には、ひときわ激しい大地震があり、まもなく大嵐がやってきた。

激しい雨風に、空はまっくらであったが、乱れとぶ黒雲をついて、二匹の龍がおどりでた。

やがてこの龍が、天王寺の本堂にあばれこんだかとみるまに、雲のなかに、ひゅっと矢のとぶ音がひびき、刀がぴかぴかと四方にひらめきわたった。

そのようすをみて、人々は、天王寺の宝物をとりにきた龍と、天王寺を守る四天王が戦っているのだろうと思った。

龍が、再び天に舞いのぼったとき、大地は、はげしくゆれ動いて、本堂はこっぱみじんにくだけ散ったが、不思議なことに四天王の木像だけは、もとのままの姿で残っていた。

都をはじめ田舎にいたるまで、寺や社が倒れたり、傾いたりして、熊野神社へお参りする往来の激しい道も、ずたずたにひきさかれた。

昔の本にも、こんなすさまじいありさまは書かれていないし、日本の国がはじまってからこのかた、聞いたこともない、不思議なことばかりであった。

こんな不吉な事件がつづいたので、このうえ世の中には、どんな恐ろしいできごとがおこるのだろうかと、おじけ恐れない人はなかった。

なかでも吉野の天皇方では、日本全国の寺々のうち、天王寺の本堂ほど、ひどくこわされたものはなく、また紀州(きしゅう、和歌山県)の山々ほど、ひどくひきさかれた土地もなかったので、これは吉野方にとって、悪い知らせであるにちがいないと思い、さまざまに厄よけのご祈祷をしたり、天王寺の本堂をつくりなおしたりするのであった。 |

四天王の一つ、広目天像

|

一方、都では、東寺(とうじ)の本堂が一尺二寸(三十六、七センチ)も南へ動き、そのうえ東寺のある僧は、このお寺を開いた弘法大師が、南の空へとんでいかれたという夢を見たりしたので、これは、神や仏が、南の吉野がたに味方をなさるうというお告げであろうと、今度は、都の持明院の天皇方が、寺でらの高僧たちを宮中にまねいて、大がかりなお祈りをはじめたが、こんなご祈祷はなんのききめもなくて、あの大地震はまるで戦争のさきぶれでもあったかのように、再び各地で合戦がはじまるのであった。

25 太平への願い top

正平七年(一三五二)のこと、吉野方にとじこめられていた光厳院(こうごういん)は、足利氏にたすけられて、賀名生(あのう)の奥から都へお帰りになったが、それからというものすっかりこの世をはかなんで、伏見の里で世の中をすてさった、静かな日々を、すごしておいでになった。

しかし伏見の里は、なお都の近くであり、公家たちが、ごきげんうかがいにくるのもわずらわしく、また、世の中のできごとを、あれこれ聞くにつけても、胸のふさがることばかりだったので、とうとう順覚(じゅんかく)という僧を、たった一人だけお供につれて、あてどのない旅におでかけになった。

その旅のとちゅう、摂津国(大阪府)難波浦(なにわのうら)をおとおりになったときのことである。

ほのぼのとあけそめる海岸の景色を、光厳院はつくづくと御覧になって、

| 誰待ちてみつの浜松かすむらむ わが日の本の春ならぬ世に |

と、悲しい歌をおつくりになるのであった。

昔からこの浜辺の松は、海をわたって帰る人の目じるしになり、なつかしい日本へ帰って来る人を待つかのように、海岸にならんでいたその姿を、歌にもよみこまれてきたのに、こんなにあれはてた日本に、だれが帰ってくるだろう。

今でもこの浜松は、春がすみの中に立ちならんでいるが、いったい、だれのかえりを待っているのであろうかと、戦いであれはてた日本の悲しさを、なげかれた歌であった。

院は涙ぐみながら、夕日が波にしずもうとする美しい浜辺の景色に見とれ、天皇という身分をすてて、出家しなかったらこんな美しい景色を心ゆくまで見ることもできなかったであるうと、心からおっしゃるのも、悲しい今日の姿であった。

光厳院は、また高野山へお参りしようと思いたって、難波の浦から住吉の里へおいでになった。 |

松林図屏風(びょうぶ)

|

あたりは、いくさに焼きはらわれて、焼け野原になってはいたが、それでも春先らしく、焼けあとのそこにもここにも、かすかに緑の草がめばえ、夕日は松原を赤くてらしだしていた。

光厳院は、なんと美しいながめであろうと、おつかれになったごようすもなく、いつまでも歩きつづけられるのであったが、昔は、柔らかな敷物しか踏まれたことのない院が、こうして、たった一人のお供をつれただけで、どろんこの道をお歩きになるのは、なんという、変りはてたことであろう。

院は、その夜のうちに、境浦(さかいのうら、大阪府)におつきになったが、夜だというのに、潮のひいた海岸には、海草をひろう海女たちの姿が見えた。

つげの小櫛をあたまにさした海女たちの姿が、アシのあいだに見え隠れするのをじっと御覧になっていた院は、

「税をおさめるために、人民がこれほど苦労しているとは知らず、心のままに贅沢をしてきたことだ。」

と、いまさらのように、あさましいわが身を、ふりかえられるのであった。

東のほうに、雲やかすみをまとって高くそびえる山があった。 道ばたで休んでいたきこりに、山の名をたずねると、

「これが、あの有名な金剛山(こんごうざん)ですよ。

楠正成が、ここに城をつくり、日本国中の何千万というさむらいが、討死したところです。」

と答えた。院は、これをお聞きになって、

「ああ、なんと恐ろしいことだろう。

この合戦も、もとはといえば、自分たちが、天皇の位を取りあったために起こったのだ。」

と、深く後悔なさるのであった。

光厳院は旅をかさねて、紀伊川(きのかわ、和歌山県)におつきになった。

川を渡るうとなさったが、橋の柱はぼろぼろになり、いかにもくずれおちそうなありさまなので、院の足はふるえ、とうとう橋のまんなかあたりで、たちすくんでしまい、もうひとあしもすすめなくなってしまわれた。 |

雪の金剛山遠望

|

すると、どこのだれか、名前はわからないが、このあたりで、さぞかし威張りちらしているのだろうと思われる武士が、七、八人、うしろからやってきたが、院が橋のうえで、立ちすくんでいらっしやるのを見て、

「なんだい、この坊主は、いやにびくびくしているじゃないか。

俺たちは、いそいでいるんだ。渡るならさっさと渡れ。

まごまごするなら、俺たちのあとから渡りゃいいんだ。」

と言って、乱暴にも、院をつきのけて、どかどかと先に渡ってしまった。

あらあらしい武士の力で、つきのけられたものだから、光厳院の体は、ひとたまりもなく、川のなかへざんぶりとおちてしまった。

お供の順覚は、これは大変だとばかり、着のみ着のままで川へとびこみ、院をお助けしたが、院の衣はびしょぬれで、しぼりようもなく、そのうえ岩のかどにあたったものか、おひざからは血がながれていた。

順覚は泣く泣く院を辻堂へおつれして、着物をきかえさせてさしあげたが、院も順覚もこんなに情けないことが、またとあろうかと、涙にむせんでしまうのであった。

そんな苦労をかさねたうえで、とうとう高野山にお参りした光厳院は、その帰り道、大覚寺方の天皇のいらっしゃる吉野の御所へお立ち寄りになった。

この三、四年前までは、持明院方は京都に、大覚寺方は吉野に、それぞれ北と南とにわかれて、ここかしこで合戦し、お互いに天皇の位をうばいあう、かたきどうしてあったが、いま光厳院が僧侶の姿で、はるばると、たずねていらっしゃった、そのかわりはてたお姿をみて、吉野の後村上天皇は、憎しみも怨みもわすれ、お二人はただもう手をとりあってお泣きになるばかりであった。

光厳院は、吉野の御所に、まる一日おとまりになり、後村上天皇とお二人で、さまざまな、お物語をなさったが、天皇は、その時、

「あなたの今のごようすぱ、まるで夢のように思われます。

いくら御出家なさったといっても、尊いお体であちらこちらさまようわれますのは、どういうご決心からでござしましょうか。 私には、うらやましく思われてなりません。」

とおっしゃると、光厳院は、しばらく涙にむせんでいらっしゃったが、やがて、

「私が天皇になってからというもの、世の中は乱れに乱れて、一日も安らかな日はなく、ある時は、近江(滋賀県)の番馬(ばんば)までにげていき、私の目のまえで、五百余人の兵が自害するのを見ました。

ある時は、この吉野の山にとじこめられて、悲しい思いをいたしました。

世の中というものは、これほどつらいところなのかと、はじめて思い知りましたので、都へかえってから、もう政治をとる気持など、すこしもありませんでしたが、武士たちが、むりやりに、私を天皇にしてしまいました。

にげ出すすきもないので、いつになったら、天皇をやめて自然を友として静かにくらすことができるだろうかと、心にかけてねがっていましたが、このたび、ようやく位をゆずることになり、とうとう、こんな自由な姿になれたのです。」

と、おっしやったので、後村上(ごむらかみ)天皇も、いならぶ公家たちも、みんな涙に行せび泣くのであった。

そのうち光厳院は、丹波国の山国(やまくに、京都府)というところにかくれて、ひっそりとおくらしになってしいたが、あくる年の七月七日、ふとしたご病気がもとて、ついにはかなくも、おかくれになった。

ところが、貞治(じょうじ)六年(一三六七)九月の終わりごろ、将軍尊氏がのぞみをかけていた足利義詮も病気になり、さまざまに手をつくしたかいもなく、これもまた十二月七日、二十八歳の若さで、とうとうなくなってしまった。

山のなかで、おかくれになった光厳院とはちがって、将軍であった義詮の葬式は、寺々の名僧を集めて、悲しみのうちにもおごそかに、またきらびやかにとりおこなわれるのであったが、尊氏が死に、直義も師直もほろび、新しい将軍さえ年若くてなくなったのに、義詮の子の義満は、まだ、たいそう幼なかったので、一体だれが日本の国をおさめるのだろうか、ああ、またあの苦しし戦争がはじまるのだろうかと、人々の心は痛むのであった。

ちょうどその頃、足利氏の家来で、細川頼之(よりゆき)という大将がいたが、この人は、西の国々をおさめて、実力もあり、人民に信頼されていたので、この人が、幼い足利義満を助けて政治をするならば、きっとうまくいくだろうと、人々は頼之の出馬をねがった。

はたして評判にたがわず、細川頼之は足利氏の一族にも重んじられ、また、国々の大名たちからも信頼された。 |

足利義満の像(鹿苑寺旧蔵)

|

だれが出てもおさまらなかった大名たちも、頼之の命令ならばよく従うようになったので、何十年といういつ終わるともしれなかった長い長い戦もやっと終わりをつげて、この時ようやく平和な世の中が、たちかえってきたのであった。

top

****************************************

|