|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

太平記(その三)

14 義貞の最期 top

楠正成が討たれたので、新田義貞は早馬をしたてて、すぐさま都へ知らせた。

この知らせをうけた都では、おどろきあわてたが、それでもまだ、義貞をたのみにして、この戦に負けようなどとは、おもいもかけなかった。

ところが、いよいよ大将軍の義貞が千騎にたらぬまでに、家来を討ちとられて、都をさして退却してくると、みんな顔色をかえてしまった。

こうして、後醍酬天皇は、またまた東坂本(滋賀県)へ、都からお逃げになるのであった。

天皇は、持明院方の後伏見院(ごふしみいん)や、花園院(はなぞのいん)・光厳院(こうごういん)などという皇族方(1節の南北朝の皇室系図を見てください。)を、おさそいになり、一緒ににげようとされたのであったが、この皇族たちは、それよりさきに、こっそり足利尊氏に手紙をやって、自分たちのなかまになるように、しめしあわせてあった。

そこで、持明院方の皇族たちは、後醍醐天皇が、いなくなりさえすれば、もう一度、天皇の位につけるかも知れなしと考えて、北白川のあたりで、わざとぐずぐずなさっていた。

そうしているうちにも、尊氏の軍勢は、どんどん都にはいってきた。

あちらこちらから、火の手があがりはじめると、お供の人たちは、

「これ以上ぐずぐずしてはいられない。」

と、いそいで東坂本へむかったが、この時、花園院だけは、とうとう尊氏のほうへ逃げていらっしやった。

尊氏は大変喜んで花園院をおむかえし、東寺の本堂を皇居として、逃げ遅れた公家たちを集め院におつかえさせた。

このようにして、持明院方の花園院を味方にひきいれたので、尊氏のほうにも、天皇があることになり、戦争をするにも、立派な理由ができたというので、人々は、

「やがてはこの方が、日本の政治をなさるであろう。」

と、もう、おせじを言ったりするのであった。

尊氏は、弟の直義とともに、東寺にこもって、合戦のよういをしていたが、東坂本では、比叡山の三千人の僧たちが、天皇を守り、そのうえ、北国からも、応援の軍勢が、やってくるというので、尊氏たちは、義貞が、勢いを取り戻さぬうちに攻めようと、五十万の大軍を東坂本へむけた。

しかし、この大軍は、後醍醐天皇方の必死の反撃にあって、たちまち、都へ退却してしまった。

にげる尊氏の軍を、義貞の軍が追い、その義貞の軍を、また尊氏の軍が追うというようなわけで、京都と東坂本とのあいだでは、追いつ追われつの、はげしい合戦が、たえまなくつづけられた。

そうしているうちに、義貞の軍は、元々小勢であったから、だんだんに弱ってしまい、兵糧もつき、北国からの応援は、足利方に道をはばまれて、どうすることもできなくなった。

このように、後醍醐天皇方が弱ってしまったのを見ると、尊氏は、こっそりと天皇に使いをやって、

「私が、戦を始めましたのは、全く不忠な心からではございません。

義貞たちが、天皇の名を利用して、私をほろぼそうといたしましたから、やむをえず、兵をあげたのでございます。

天皇に、そむく心はすこしもございませんから、どうぞ、都へお帰りになり、もう一度、政治をなさってください。

尊氏は、天皇のご政治を心からお助けしたします。」と申し入れた。

後醍醐天皇は、尊氏の言葉を、すっかり信用なさって、だれにもご相談なく、

「それでは、都へ帰ることにしよう。」と、おっしゃるのだった。

尊氏は、この、天皇の返事をうけとると、

「天皇なんてだましやすいものだ。」と、こおどりしてよろこび、国々の大将たちに、このことを知らせた。

天皇が、都へお帰りになるといううわさがひろまると、戦う力をなくしていた天皇方の兵たちは、まるで待っていたように東坂本をぬけ出してゆくのであった。

義貞は、天皇がこんなお約束をなさったことを、夢にも知らなかったので、これを知った家来たちが、使いを出して、

「大変です。天皇は、今から都へお帰りになります。」と、知らせても、

「何かの間違いだろう。」と、とりあうようすもなかった。

義貞の家来の堀口貞満(さだみつ)は、

「それでも、気にかかることがありますから、ちょっと見てまいりましょう。」

と馬にとびのると、あわただしく皇居へかけつけた。

すると、この時、行列のよういは、すっかりできあがって、天皇は、もうお乗物に乗っていらっしやった。

あまりのことに、貞満は、お乗物の車の柄(え)にとりすがり、

「これは、なんとしたことでござしますか。一体、義貞に、どんな罪がございましょうか。

さきには北条高時をほろぼし、今は、尊氏と必死に戦っております。

その間に命を落としたものは八千人にもあまり、義貞はこんな大きな犠牲をはらいながら、ひたすら天皇のために、戦ってきたのでございます。

今、足利方が日ましに強くなり、わが軍が苦戦していますのは、全く私たちの責任ではなく、天皇が人々から信用されなくなって、味方につくものが、だんだん無くなったからではありませんか。

どうしても義貞をすてて、尊氏のほうへ、おいでなさるのでしたら、義貞はじめ、一族五十余人の首をはね、胸をたちわってから、おでかけくださいませ。」

と、はげしい怒りに顔をこわばらせ、涙をながして、申しあげたので、さすがに天皇も、

「これは悪いことをした。」

と、お思いになるごようすで、お供の人々も、みな、はずかしそうに首をたれてしまうのであった。

しばらくして、義貞は、三千の兵をつれてやってきた。

義貞はじめ、家来たちは、天皇の、あまりにも、ひどいなさりように、みんな怒りの色をたたえていたが、それでも、礼儀正しく、天皇の前に立ちならんだ。

天皇は、いつもより、にこやかなごようすで、義貞と義助とを、おそば近くおめしになると、涙をうかべて、

「このたび都へ帰るのは、おまえたちの忠義をかるがるしく思うからではない。

ただ、このままでは、どうにもたらないので、いったん、尊氏と仲直りをして、尊氏を安心させ、時を待とうと思うのだ。

おまえたちは、ひとまず北国へおもむき、北国の軍勢を集めて、再び京へ攻めのぼれ。

ただ自分が、尊氏の方へゆけば、おまえたちは、天皇の敵になるので、これから、皇太子の尊良(たかなが)親王に、天皇の位をゆずろう。

おまえたちは、尊良親王を、新しい天皇に、いただいて、北国へくだるがよい。」

と、おっしやったので、さっきは、あんなにおこった貞満は、うなだれてしまい、武土たちも、鎧のうえに涙をおとして、泣き悲しむのであった。

あくる日、後醍醐天皇は、お乗物に乗って都へむかわれ、尊良親王は、たくましい馬にまたがり、義貞たちと一緒に、北国へむかってご出発になった。

ところが、天皇の行列が、都に近づくと、足利直義は、たちまち、天皇をとらえて、花山院にとじこめ、ついでに、お供の公家や武士たちをも、みんなひっとらえてしまった。

こんなことなら、義貞と一緒に北国へゆけばよかったと思ってみても、もうあとのまつりである。

一方、北国へむかった義貞たちも、くるしい、毎日をかさねていた。

十一月であったが、北国の寒さはきびしく、はげしい吹雪は、鎧(よろい)の袖をひるがえし、冑(かぶと)にふりそそぎ、まっこうから、顔にうちつけてきた。

兵士たちは、雪の山に、道をふみまよい、わずかに、木の下や岩のかげに身をちぢめて寒さをしのいだ。

どうにかして火を手にいれたものは、大事な弓矢を折って、たき火をするありさまであり、生残った戦友たちは、お互いにだきあって、体を暖めあうのであった。

薄着をしているものや、うえた馬たちはあちこちでこごえ死に、悲しいさけび声は野に山にみち、まるで地獄のようなありさまである。

なかでも、河野・土居・得能の三百騎は道にはぐれたところを、足利の軍勢におそわれ、戦おうとしても、馬はこごえて動かず、指は寒さにしびれて、弓をとることも、太刀をにぎることもできない。とうとう、みんな刀を土にさしこみ、そのうえに、体をおしあてて自害してしまうという、あわれな出来事さえあった。

このように、苦労をかさねながら、尊良(たかなが)親王と義貞たちは、越前国(福井県)金崎城(かねがさきじょう)についたが、弱りきったみかたを、助けるものはすくなかった。

尊氏は、すぐさま追いかけるように、大軍をおくって、金崎城を、十重、二十重にとりかこませただが、それでも義貞たちは、必死になって、城をささえた。

一方、花山院にとじこめられた後醍醐天皇は、ある夜こっそり逃げ出して、吉野へおいでになっだので、高野山の僧たちをはじめ、近くの国々の武士たちが、しだいにはせ集まって、天皇をお守りするのであった。

天皇が、尊氏のところから逃げ出して、吉野へいらっしやったという知らせは、金崎城の義貞たちを、大いにはげましたが、城にはもう食物がなく、大事な馬を殺してたべ、やっと命をつなぐようなありさまであった。

そこで、義貞と義助とは、城を義貞の長男の義顕にまかせ、応援の兵を集めようと、ひそかに杣山(そまやま、福井県)にむかった。 |

金崎城跡(かねがさきじょうし)

|

しかし、応援の軍が、まだこないうちに、金崎城は攻めおとされ、義顕は、尊良親王とともに切腹してしまい、尊良親王の王子・恆良(つねなが)親王も家来に助けられて、城のそとへお逃げになったが、まもなく足利方にさがしだされ、とり

こになってしまった。

金崎城を攻めおとした足利方の軍勢は、尊良(たかなが)親王や義顕(よしあき)の首をもち、恆良(つねなが)親王をおつれして、都へ引き上げていった。

この城がおちてからというものは、国々の後醍醐天皇方の軍勢は、全く力をおとし、次々に降参してしまったので、尊氏にそむくものは、日本国中どこにもいなくなった。

尊氏は、敵をたいらげてしまうと、持明院方の光厳院(こうごういん)を、もう一度、天皇の位におつけした。

この方はまえにも、後醍醐天皇が、北条高時に捕えられた時、高時の力で、天皇の位につかれた方であった。

しかし、後醍醐天皇が、隠岐国からお帰りになってからは、御位を後醍醐天皇におゆずりして、光厳院と申しあげていたが、今度は尊氏の力で、再び天皇の位におつきになったので、何も知らない田舎の人々が、

「光厳院ほどしあわせな方は、またとあるまい。一度も戦をなさらないで、将軍から天皇の位をいただかれたのだから。」

と、口々に、うわさをするのも、おかしかった。

やがて、この方を、光明(こうみょう)天皇と申しあげるようになったので、日本には吉野と京都に、お二人の天皇がいらっしやることになった。

一方、応援の兵を集めに、金崎城から杣山(そまやま)へむかった新田義貞と義助の兄弟は、生残りの兵を集め、しだいに勢いを盛り返してきたので、尊氏は足利高経(たかつね)を大将にして、再び大軍を越前国(えちぜん、福井県)へむかわせた。

しかし、義貞たちは、今度こそ、金崎城のかたきを討とうと、死にものぐるいで戦ったので、足利の軍勢は、退却してしまい、あたりの武士たちも、みんな義貞につくようになった。

この知らせにあせった尊氏は、金崎城からおつれして、牢におしこめてあった恆良(つねなが)親王に毒をのませて、殺してしまった。

義貞が、五、六万の兵をひきつれて、都へ攻めのぼってくるという知らせにはげまされて、いちじは全く、息をひそめてしまっていた後醍醐天皇方の軍勢は、また、あちらこちらで兵をあげるようになった。

奥州(東北地方)の天皇方、北畠顕家(あきいえ)は、ちょうど、この時、三万の兵をひきいて、都へむかっていたが、道々、味方につくものが多く、まもなく十万余騎の大軍になった。

顕家はまず、足利義詮(よしあきら)を攻めようと、鎌倉へむかった。

義詮は、その時、わずか十一歳であったが、よく、味方の軍勢をはげまして、必死にふせぎ戦った。

しかし、顕家の軍勢は、義詮の軍をけちらし、なおも兵を集め、六十万の大軍となって、大波のような勢いで、都へむかうのであった。

六十万の兵たちは、道々民家にあばれこんだり、お寺や神社をやきはらったりしたので、顕家の軍勢のとおったあとには、家の一軒、草の一本ものこらないほど、すさまじいありさまであった。

顕家は、越前にいる義貞の軍勢をはじめ、国々の軍勢を集め、十分、はかりごとをねってから、軍を進めればよかったのだが、ぐずぐずしていると、義貞に手ぶらをとられるかと思い、吉野へつくと、兵を休めもしないで、ただちに都へ攻めよせようとした。

これを知った尊氏は、桃井(もものい)兄弟を大将にして、顕家(あきいえ)の軍を攻めさせた。

顕家は、般若坂(はんにゃざか、奈良県)で、足利の軍をむかえ、はげしく戦ったが、北国からの長い旅で、つかれきっていた顕家の軍は、ひとたまりもなくけちらされ、おまけに大将の顕家も、あっけなく討死してしまった。

義貞は、越前(福井県)の黒丸(くろまる)城にたてこもる足利高経(たかつね)を攻めていたが、後醍醐天皇から、

「こちらの味方が、八幡(やはた)山(京都府)で苦戦しているから、すぐ攻めのぼれ。」

というお使いがあったので、黒丸城をそのままにして、都へむかって出発した。 |

足利氏系図

|

義貞は、まず兵糧をととのえるために越前(福井県)にとどまり、弟の義助に二万の兵をそえて、さきに八幡城へむかわせたが、義助の軍勢が、まだつかないうちに、八幡城はおちてしまい、義助は、力なく引き返していった。

義貞は、こうなったからには、まず越前の敵をたいらげてから、都へ攻めのぼろうと考え、再び、高経(たかつね)の城を攻めはじめた。

その頃高経は、足羽城(あすはのしろ、福井県)にこもり、高経に味方する平泉寺(へいせんじ)の僧たちは、藤島城(ふじしまじょう)にたてこもっていた。

義貞は、足羽城の正面に陣どっていたが、藤島城にむかった一隊が苦戦しているのをみて、気をいらだたせ、馬にのりかえ鎧をきかえると、わずか五十騎の兵を、ひきつれて、あぜ道づたいに、藤島へむかった。

ところが、ちょうどその時、里丸城からも、足利方の細川・鹿草(かぐさ)の大将たちが、三百人の兵をひきつれて、藤島城の応援にかけつけていた。

こうして義貞と細川たちとは、あぜ道の途中で、衝突してしまった。

細川の軍勢は、馬には乗らず、楯をもった者が多かったので、すぐさま、田の中に走りおりて、からだを楯でかくしながら、義貞たちにむかって、ばらばら矢をいかけた。

義貞の軍はみんな馬に乗っていたので、細いあぜ道では戦いにくく、その上、楯ももたず、弓をいる者もいなかった。

義貞の家来は、

「大将軍、どうぞおにげください。」と、すすめたが、義貞は、

「兵をすてて、自分ひとり助かるとは、もってのほかだ。」

と、言うなり、馬にむちをあて、敵のなかにおどりこもうとしたが、五本の矢を身にうけて、すっかり弱っていた馬は、もう力つきたものか、溝を跳び越すことさえできず、びょうぶをたおすように、泥のなかへ、ころがりおちてしまった。

義貞が、やっとのことで、おきなおろうとしたとき、どこからか白羽の矢がとんできて、眉間(みけん)のまんなかに、ずぶと立った。

急所のいたでに、義貞は、もうこれまでと覚悟をきめ、太刀を左手に持つと、泥のなかに首をかきおとし、ばったりと倒れてしまった。

越中国(えっちゅう、富山県)の重国(しげくに)というものが走りよって、義貞の首をさがし出し、刀のきっさきにつらぬき、鎧や刀までうばいとって、黒丸城へ走りかえった。

大将をうしなった新田の軍はちりぢりになり、義貞の首は、やがて都へおくられた。

足利方では、敵の総大将の首をとったというので、たしそう喜んで、義貞の首をかついで、都大路をねりあるき、獄門にかけて、見せものにした。

これを見て、泣き悲しむ人は、多かったが、なかでも、義貞の最愛の妻、勾当内侍(こうとうのないし)の悲しみは、うわさに聞くだけでも、あわれなことであった。

義貞が、北国へ出かけてからというもの、妻の勾当内侍は、都近くの今堅田(いまかただ)というところへかくれていた。

内侍(ないし)は、義貞の苦戦と聞いては心をいためていたが、一方ではそのかくれ家を、足利方にさがしだされはしないだろうかとおそれ、悲しくもまた心細い毎日をおくっていた。

義貞は、越前国(福井県)につくと、すぐにも内侍をよびむかえたいと思ったが、戦場に女をつれてきたと、人にうわさされるのがつらくて、ただ心のこもった千紙をやりとりしては、なぐさめるばかりであった。

しかし、三年ほどたつと、義貞のもとから、やっとむかえのものがやってきた。

内侍は、その使いを、まるで、にわかに夜あけが来たかのようによろこびむかえて、すぐさま、夫のもとへ旅だった。

日をかさねて、やがて内侍は杣山(そまやま、福井県)へついた。

ところが、義貞は杣山にはいなくて、もう足羽城(あすはのしろ)へ行ったという。

そこで内侍は、いっこくもはやく夫の顔をみたいと思って、そのまま、乗物を足羽(あすは)へむけさせた。

内侍が浅津(あそうづ)というところの橋にさしかかったとき、むこうから、義貞の家来・瓜生弾正(うりゅうぜんじょう)左衛門が百騎ばかりの兵をつれて、走ってきた。

瓜生は、勾当内侍を見ると、馬からとびおりて、乗物のまえにひれふし、

「いまさら、どちらへおでかけになります。新田殿は、ゆうべ足羽で、討死なさいました。」

と、言いおわりもしないうちに、涙をはらはらとながした。

これを聞いた内侍(ないし)のおどろきは、どんなであったろう。

しばらくは、口もきけず、涙さえでなくて、乗物のなかに、じっとふせてしたが、やがて、

「どうぞ、私を、その足羽(あすは)というところへつれていってくださいまし。

義貞さまのあとか追って、私も、あの世にまいります。」

と、みもだえて悲しんだ。

瓜生は、敵陣まじかのことでもあるので、こうしてはいられないと、勾当内侍を、むりに杣山へ連れ戻した。

義貞が、ついさきごろまで住んでいた居間には、ただ都へ帰りたい、都へ帰るのは、いつの日かと、そんなことばかり書きちらした色紙(しきし)が残されていて、内侍の悲しみを、いっそう深くするのであった。

内侍は、なつかしい義貞の思い出のこもるこの居間で、義貞のめいふくを祈ってくらしたいと思ったが、敵軍が、もうそこまでおしかけてきたというので、泣く泣く都にもどり、仁和寺のあたりにかくれすんだ。

ある日、なき義貞をしのびながら、内侍が、近くの陽明門のあたりにくると、人だかりがして、

「ああ、お気のどくなことだ。」などと言しあっているので、何事かとのぞいてみると、どうだろう、そこには、目をとじ、すっかり色のかわった首が、さらしものになっているのだ。

その首こそは、内侍が、はるばると越前国(福井県)まで出かけたのに、会うこともできなかった義貞のかわりはてた姿であった。

内侍は、その首をふた目とみることができず、かたわらの垣根のかげに泣きふしてしまった。

そのあわれなようすには、事情を知らない人までも、もらい泣きするのであった。

やがて日もくれてしまったが、そこからはなれようともせず、泣きしずんでいる内侍に、深く同情した一人の僧が、内侍をやさしくなぐさめて、自分の寺へ連れ帰った。

「あまりにおいたわしくて。」

と、その僧は、内侍を部屋にまねきいれたが、勾当内侍は、その夜すぐ、美しい髪をそりおとし、黒い衣に身をつつんでしまった。

この悲しみの涙にぬれた人は、嵯峨(さが)の奥の往生院(おうじょういん)のあたりにあった、そまつな柴(しば)の扉の中で朝夕、義貞のあとを弔いつづけるのであった。 |

往生院(おうじょういん)跡に建てられた祗王寺(ぎおうじ)

|

15 佐々木道誉(ささきどうよ)

top

後醍醐天皇方の総大将であった義貞が戦死してしまうと、もう、天皇の味方をして、足利氏を攻めようとするものは、どこにもいなくなった。

日本の政治は、しぜんに、足利氏の手で、おこなかれるようになり、世の中のありさまも、すっかりかわってしまった。

源頼朝や北条高時など、これまでにも、力のある武将の手で、政治が行われたことはあるが、頼朝や高時は鎌倉にいて、京都の天皇や公家たちを、とにかくうやまっていた。

元々、武士は、公家につかえる召使であったので、武士が実力をもち、政治をはじめるようになってからでも、公家たちは、これまで鎌倉の武士を東夷(とうい、東の国の野蕃人)と呼んで、軽蔑してきたのだった。

ところが、尊氏は、これまでの公家のしきたりなどには、すこしもかまわず、どしどし、新しいやりかたで、政治をとりはしめた。

それでも、しばらくのあいだは、光明天皇に、ご相談して、何事につけても、天皇のお許しをえていたのだが、やがて、公家たちの領地を取上げはじめたばかりか、しまいには、天皇御一族の土地まで取上げて、武士たちにわけてしまったので、天皇や公家たちは、ますます貧しくなって、その頃、宮中でのはなやかな行事も儀式も、ほとんどとりやめてしまうほかはなかった。

宮中は、すっかり、さびれてしまって、天皇におつかえする者がいないばかりか、位の高い公家たちでさえ、武士の役人にぺこぺこし、どうぞよろしくと、贈物をしたりするありさまである。

だから、武士たちは、納言とか宰相とかいって、昔なら、名前をきくだけでもふるえあかってしまうような、そんな宮中での高い位などでも、てんで、ばかにしてしまい、

「納言(なごん)・宰相(さいしょう)とは、一体なんのことなんだい。」

などと言い、宮中におつかえする役人たちが、昔ながらの、威張りかえったようすで道をとおると、

「あれみろ、長い袖をびらびらさせて、“まないた”烏帽子(えぼし)が、とおっていくよ。」

と、公家の口真似をしたり、指をさしたりして、さんざんにからかった。 |

折烏帽了 立烏帽子

|

このように力をえた武士たちは、公家たちをばかにしきったので、公家たちはすっかり小さくなって、武士の関東なまりを真似たり、武士のかぶる折烏帽子*(おりえぼし)をかぶったりして、武士らしくみえるように心をつくすのだったが、なんといっても動作はなよなよしているので、すっかり武士にばけきることもできず、武士でもない、公家でもない、とんでもない猿真似になって、いよいよもの笑いの種になるのだった。

* 折烏帽子は頭が平なのでまないた烏帽子ともよばれた。

武士のなかでも、とくに目立ったのは、佐々木道誉(どうよ)であった。

その頃の道誉は、大変出世して、ぜいたくなくらしをしていたが、ある日、鷹狩の帰り道、妙法院(みょうほういん)というお寺の前をとおりすぎたが、お庭に、美しい紅葉のあるのを見つけると、家来に言いつけて、ことわりもしないで、ひと枝折らせた。

ところが、この妙法院というのは、天台宗のお寺であったが、門主(もんしゅ)とよばれる皇族が、そのあるじをつとめておいでになったので、お寺といっても、天皇のいらっしやる御所(ごしょ)と同じように尊敬されていた。

道誉の家来が、紅葉の枝を引き折った時、妙法院の門主がこれを御覧になって、

「だれかいないか。あの、乱暴ものを追っぱらえ。」

と、おっしやったので、お寺のものが、庭にとびだしていって、

「御所の紅葉を折るとは、一体何者だ。」 |

佐々木道誉像(勝楽寺蔵)

|

僧兵(春日権現験記より)

|

と、しかりつけたが、何とも思っていない。おまけに、

「御所とは、一体なんのことだ。おかしなことをいうではないか。」

と、あざけって、とうとうあてつけがましく、また大枝をひき折った。

ちょうど、妙法院には、比叡山の僧兵たちが、たくさんきていたので、

「無礼(ぷれい)な“やつめ”、ようしゃはしないぞ。」

と、家来の折った紅葉の大枝をうばいとると、さんざんなぐりつけて、門のそとへほうり出した。

これをみた道誉は、真っ赤になって、おこりだし、

「どこの門主であろうと、この道誉の家来に、恥をかかすとは何事だ。」

と、三百余騎をひきつれて妙法院の御所におしいり、さんざん乱暴を働いたたうえ、とうよう、火をかけてしまった。

ちょうど、風のはげしい日だったので、火はたちまちもえひろがって、お経をよんでいらっしゃった門主は、はだしでお逃げになったが、お弟子の若い宮さまは、逃げ遅れて、うろうろしていらっしゃるところを、道誉の息子の秀綱に、とっつかまり、さんざんに、なぐられた。

夜中のことであったから、火の手や、ときのこえは、いっそうすさまじく、戦争がはじまったのかと、都にいた武士たちは、大騒ぎをしたのであったが、やがて、ことのようすがわかると、都の人々は、

「ほんとにまあ、なんともったいないことをするのでしょう。これじゃあ、比叡山の僧たちがだまっていますまい。」

と、ささやきあうのであった。

はたして、天台宗の本山である比叡山は、佐々木道誉と、その子秀綱とを死刑にしたいから、身がらをひきわたすようにと、天皇や尊氏のところへうったえてきた。

天皇は、もちろんのこと、公家たちは、道誉のふるまいをひどくにくんで、すぐにも殺してやりたいと思ったが、その頃、警察や裁判の仕事は、全部武士が行ってしたので、公家たちは、なんの力もなかった。

そこでしかたなく天皇は、尊氏に道誉親子を死刑にせよとご命令なさったが、尊氏も直義も道誉を大切な家来としてかわいがっていたので、天皇のご命令があっても知らぬ顔をしていた。

このありさまに、ますます腹をたてた比叡山の僧たちは、おみこしをかついで、都へなだれこもうと相談した。

さすがの尊氏たちも、僧たちのなだれこみが、大騒動をひきおこすのを心配して、道誉親子を島流しにすることにきめた。

そこで、さすがの道誉親子も、上総国(かずさ、千葉県)へ流されることになったが、その行列のようすは、とても、罪人のようではなかった。

道誉の家来たちは、おそろいのサルの皮の矢入れをさげ、サルの皮の胸あてをし、手に手にウグイスのかごをもって、お供に立ったが、三百人も馬に乗ってならんだところは、まるで、花見にでもでかけろような、はでな行列になってしまった。

島流しとは、名ばかりで、宿につくと、きれいな女の人をよび集めて、にぎやかな酒盛りをはじめ、まるで、遊びのための旅をしているようであった。

それを見た人々は、公家やお寺をこれほどばかにしても、罰はあたらないのだろうかと、密かに恐れをいだくのであった。

こんな事件がおこるほど、昔ながらの公家の勢力は、まるで、おとろえてしまい、東の国の野蛮人とよばれた武士の勢いが、日に日に強くなってゆくなかで、吉野にいらっしやった後醍醐天皇は、ふとしたご病気がもとで、とうとう勝利の日を見ることもなく、おなくなりになったのである。

後醍醐天皇のご遺言によって位におつきになった後村上天皇は、国々にかくれている味方の大将たちにむかって、

「今度こそ、ふるいたって、足利を討ちほろぼせ。」と、ご命令なさった。

ちょうど、その頃、義貞の弟の義助は、北国の兵を集めて、黒丸城を攻めおとし、義貞の仇をうったので、一時は、勢いを盛り返すかと思われたが、これも、あえなく病死してしまった。

そのうえ、全国の武士たちは、新しい武家政治をもとめて、足利に味方をしていたので、そんな命令があっても、吉野の天皇をお守りしようとする者は、もう、数えるほどしかいなかったのである。

16 大森彦七(おおもりひこしち)

top

その頃、伊予国(いよ、愛媛県)から、ふしぎな知らせが都へとどいた。楠正成の幽霊が出たというのである。

伊予国には、大森彦七という、大変力の強い、いさましい武士がいた。

この彦七は、さきの湊川の合戦のとき、楠の軍勢と戦い、正成たちを追いつめて、自害させた勇士である。

大手柄をたてた彦七は、たくさんの土地をもらい、ぜいたくにくらしていたが、ある時、大森の一族がそろって、猿楽(さるがく)の遊びをすることになった。

お寺の庭には、舞台がつくられ、その前には、楽しい猿楽を見ようというので、見物人が、いっぱいに集まっていた。

彦七(ひこしち)は、衣装を召使にもたせて、家を出かけたがその途中で、一人の女に出会った。 |

猿楽の古図

|

五つ重ね着

|

女は赤い袴に、五つ重ねの着物をきて、宮中におつかえする官女のようなみなりをして、山の端(は)の月にかすかに照らしだされながら、お供もつれず、たった一人たたずんでいた。

彦七は、このあたりの女のようではないが、猿楽を見にきたのだろうかと思って、しばらくようすを見てしると、女は、彦七にむかい、

「道案内をしてくれる人がいませんので、まことに困っております。」

と言った。いかにも、やさしく、こまりきったようすなので、彦七も、かわいそうになり、

「私が、ご案内いたしましょう。」と答えると、女は、にっこり、ほほえんで、

「うれしゅうございます。」と言いながら、ついてきた。

女は、いかにも、よわよわしく、でこぼこの山道を歩きにくそうにしているので、彦七は、きのどくに思って、

「どれ、あそこまで、おぶってさしあげましょう。」

と言って、背をむけると、女は、どうしましょうと遠慮しながら、それでも、うれしそうに、彦七の背におぶさってしまった。

女の体は、かるくて、そのうえ、ウメの花のような、いい匂いがするので、彦七は夢見るような気持で歩いていくのであったが、そのうち、山陰のほのぐらいところまでくると、女の体は、急に、石のように重くなった。

おどろいで、ふりむくと、花のように美しかった女の顔は、おそろしい女の鬼にかわっている。

目は、真っ赤にもえ、口は耳までさけ、ふりみだした髪の中から、五寸(十五センチ)ばかりの、うろこのついた角が、にょっきりとのぞいているではないか。

彦七はあわててこの鬼をほうり出そうとしたが、鬼はクマのような手で、彦七の髪をつかみ、空へまいあがろうとした。

しかし、大力の彦七は、鬼をねじふせると、

「ばけものか、いけどったぞ、みんな出てこい。」

と、大声にさけんだので、召使たちが、刀やなぎなたをもって、かけつけてきた。

しかし、その時にはもう、ばけものの姿は、かきけすように消えて、彦七は召使に助けおこされても、ただもうぼんやりと、気のぬけたようなありさまであった。

こんな事件があったので、その日の猿楽は、とりやめになってしまったが、せっかく練習したのに、このまま、やめてしまうのもおしいというので、また、あらためてよい日をえらび、猿楽をやりかえることになった。

その日は、べつにかわったこともなく、いっぱいの見物人の前で、彦七たちはめでたく舞いおどっていた。

すると、海の方に、からかさぐらいの大きさの、まるく、ぴかぴか光るものが、二、三百も、うかび出た。

海人(あま)のたく漁火(いざりび)かと思って見ていると、その光るものは、みるみる近づいてきた。

よく見ると、黒い雲の中に玉の與(こし)をかきつらね、鬼どもがそれを守り、そのうしろに鎧をきた武士からか百騎ばかりしたがっている。

見物人も、あまりのおそろしさに、しいんと静まりかえって、いきをのんだ。

すると、黒雲の中から、

「大森彦七殿に申しいれたいことがあって、楠正成がまいったぞ。」

と、われがねのような声でいうものがある。彦七は、

「さては、正成の幽霊だな。なんの用があって、きたのか。」

と、問いかえした。すると正成は、 |

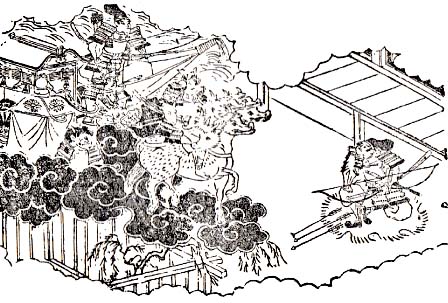

楠正成の幽霊

|

「わしは、後醍醐天皇のお使いでやってきた。

憎い尊氏をほろぼすために、おまえの、腰にさしている、その刀がほしいのだ。

どうしてもほしいのだ。さあ、すぐに、さしだせ。」

と、言いおわると、たちまち、すさまじい雷が、なりわたるのであった。

彦七は、こわがりもせず、刀の柄をにぎりしめて、

「さては、この間の女の鬼も、おまえのしわざだな。

ほしいものならなんでもやろうが、尊氏将軍をほろぼすためにこの刀がほしいというのなら、絶対にやることはならん。

大森彦七は、将軍の味方のものだ。

たとえ、体を、ずたずたにひきさかれようと、この刀だけは、やるわけにはまいらぬ。とっとと、かえりおろう。」

と、空をにらみつけた。

これを聞いた正成は、はげしく怒った声で、

「なんとでも言え、いつかはきっと取ってやるぞ。」

と、ののしると、黒雲とともに、はるか海の方へ、とんでいってしまった。

そのうち正成の幽霊は、後醍醐天皇や大塔宮、新田義貞の幽霊などと一緒にあらわれ、彦七の刀をねらいつづけた。

さすがの彦七も、あまりのおそろしさに、気ちがいのようになり、

「わしはばけものたちにとり殺されてもしかたがないが、この刀をうばわれてしまったら尊氏将軍のお命もあぶない。」

と、涙を流し、ぶるぶると震えだすのであった。

ところが、彦七の一族に禅宗の僧がいて、この話をきくと、心をこめて、大般若経(だいはんにゃきょう)という、ありがたいお経をよんだ。

このご祈祷がきいたのでもあろうか、正成の幽霊は、その夜から、あらわれなくなったばかりか、その頃、まだ生きていて、尊氏の軍勢を悩ましていた、新田義助(よしすけ)や、大館左馬助(おおだてさまのすけ)はじめ、土居(どい)・得能(とくのう)など、吉野の天皇に味方をしていた武将たちぱ、次々に死んでしまった。

そこで、大森彦七は、その刀をもって、都へのぼり、ありのままを将軍にお話しすると、直義(ただよし)は大変喜んで、その刀を宝のように大事にしたということである。

17 土岐頼遠(とき よりとう)

top

おなじころ、持明院上皇は、伏見院の法事をおこなうために、伏見殿へおでかけになった。

その帰り道のことである。

上皇の行列は、土岐頼遠など、乱暴ものの武土たちにゆきあったが、頼遠たちは上皇の行列に気づかず、馬に乗ったままゆきすぎようとした。

そこで上皇のお供の者は、ばらばらとかけつけて、

「なに者だ、無礼であろうぞ、馬からおりろ。」

と、ののしった。

これを聞いて、頼遠と一緒にいた二階堂行春(にかいどうゆきはる)は、どなたか高貴なお方の行列だな、と気づいて、すぐさま馬からおり、道ばたにかしこまった。

しかし頼遠は、なお馬に乗ったままで、

「この頃、この都で、頼遠ほどのものを、馬から引きおろす者はいないはずだ。

おれさまにむかって、馬からおりよというのは、どこのばかやろうだ。ひと矢ぶちこんでやろうか。」

と、あざわらった。 |

頼遠、院の行列に乱暴

|

そこで、上皇のお供の者たちは、

「こんなわからずやは見たことがない。おまえは、どうしてこんな無礼なふるまいをするのか。院のお行列であるぞよ。」

と声をからして、さけんだ。

頼遠は、お供の者の、あわてきったようすをみて、からかってやれ、とでも思ったものか、からからと大声で笑うと、

「なに、院というか、犬というか、犬ならば、射てやろう。」

と言うなり、三十余騎の家来に命じて、上皇のお車をまんなかに、ぐるぐると馬をはしらせ、まわりながら、ひゅっひゅっと矢をいかけた。

中納言公重(きんしげ)は、お車のうしろにしたがっていたが、

このありさまにおどろいて、

「お車を、走らせよ。」と命令したが、もうその時は、車の柄は折られ、牛飼いたちは逃げてしまっているので、どうしようもなかった。

お供の公家たちは、うろうろとにげまどうぽかりで、お車にあたる矢を防ごうとする者もない。

見る見るうちに、車のみすは、みんなやぶかれ、車輪もこわされて、お車は、道ばたに、ひっくりかえってしまった。

頼遠は、あばれほうだいにあばれて、さっさと引き上げていった。

お車の中では、持明院の上皇が、おそろしさに、気をうしなったような姿で、いらっしやったが、やがて、公重(きんしげ)がお前にまいると、

「公重か。」と、ひとことおっしやったきり、あとは、ただ涙にむせんでしまわれた。

公重も、くやし涙をおさえて、

「この頃の武士の乱暴ぶりは、あまりにひどうございます。

けれども、神さまが見ていらっしやるのですから、いつかは、きっとよくなりましょう。」

と、おなぐさめするばかりであった。

この頃、尊氏にかわって、直義(ただよし)が政治を行っていたが、頼遠の乱暴を聞くと大変腹をたて、

「憎いやつらだ、ひっつかまえて、車ざきにしてやる。」

と、言った。

そこで、頼遠や行春は、おどろいて、それぞれの本国へ逃げていったが、さすがの頼遠も、やがて、捕えられ、首をはねられてしまった。

この頼遠という武士は、たびたびの合戦に手柄をたで、直義(ただよし)にもかわいがられていたのだが、おごりたかぶって、天皇のご一族にまで乱暴を働いたたために、とうとう、身をほろぼすことになってしまった。

このような直義の処分を、ほめないものはなかったが、武士の世の中になってからというもの、人民のなかには、天皇とか、院とかいっても、なんのことか、わからないものが多くなって、頼遠が死刑になったという話をきくと、

「院のお通りに、馬からおりるくらいだったら、将軍のお通りにあったら、地べたに、はいつくばるのか。」

などと、悪口を言う者さえあった。

また、こんな、おかしなこともあった。

ある日、野遊びに出た二、三十人の武士たちが、紅葉を折って酒を暖め、にぎやかに酒もりをしたのも、たきのこした紅葉の枝を手に手にもって、がやがやと、帰り道についていた。

武士たちは、たくましい馬にのり、美しし狩の衣装をつけて、いかにも、いさましく、たのしげなようすであった。

ちょうどそこへ、公家の車がとおりかかった。

みすのやぶれから見ると、車の中の人は四十ばかりで、まゆをかき、おはぐろをつけた、いかにも身分ありげな公家であるが、車はぼろぼろで、それを引く牛も、やせこけている。

牛は、牛飼(うしかい)たちにたたかれても、もう歩く元気がないらしく、“のろくさ”と、たいぎそうに車をひいていた。

ところが、たくましい馬にまたがった武士たちのうち、主人らしい男は、この、みすぼらしい公家の車を見つけると、

「やあ、これこそは、れいの、院とかいう曲者にちがいがない。

頼遠ほどのものでも、こいつにてあったために、命をちぢめたんだ。

なにしろ、おそろしいやつだという。まして、わしらのようなものは、どんな目にあうかわかったものじゃあない。

さあ、みんな、馬からおりよう。」

と、言うと、武土たちは、一度にさっと馬からとぴおり、笠をぬぎ、頭を地につけて、かし困ってしまった。

車にのった公家は、これをみて、

「ああ、どうしよう、これは土岐頼遠の一族かもしれない。

院のお車でさえさんざんに射たような乱暴者だから、まして私のようなものには、何をするかわかったものじゃない。このまま車にのっては悪かろう。」

と考えて、あわてて、車からとびおりた。 |

笏(しゃく)をもった公卿(年中行事絵巻より)

|

ところが、車がよく止まらないうちに、とび出したものだから、車の軸に頭をぶっつけて、烏帽子はとばされ、髪も、ばらばらになってしまった。

武士の前に、うやうやしくひざまずいた公家は、片手で、髪をおさえ、片手で笏をにぎりしめ、

「いかに、いかに。」と言いながら、ぺこぺことおじぎをするのであった。

そのありさまが、あまりにおかしいので、道行く町の人たちは、みんな腹をかかえて、笑わぬ者がないというしまつであった。

18 楠正行(くすのき まさつら)

top

湊川(みなとがわ)の合戦で、楠正成(くすのきまさしげ)が討死してから、はやくも十三年の年月がたっていた。

十三年前、桜井の駅で父・正成とわかれた正行は、まもなく討死した父のかわりはてた首を受け取ったのであった。

幼い正行(まさつら)は、それをひと目見ると、悲しみのあまり、かたみの刀を手にもって、持仏堂に出かけると、そのばで切腹しようとした。

これを知った正行の母は、走りよって、

「父上が、おまえを、桜井の駅からおかえしになったのは、生き残りの兵を集めて、もう一度、戦をせよとのお心からではありませんか。

こんなにはやく、父上のお言いつけにそむくようでは、とても、天皇のお役にたっとも思われません。」

と、涙ながらに、きびしくしましめた。

それからというもの、正行は、近所の子供を集めて、毎日戦争ごっこをし、相手の子供の首を切るまねをして、

「これは、朝敵の首をとるところだぞ。」と、言ったり、竹馬にむちをあて、

「これは、尊氏を追いかけるところだ。」

とか言って、尊氏を討つことばかり考えて、大きくなった。

その正行も、今では、二十五歳の、立派な青年になっていた。

正行は、父・正成の十三年目の法事をすませると、もう、この世の中に、思い残すことはないと思い、五百騎の兵をつれて、ついに兵をあげた。

正行は、住吉や、天王寺(大阪市)あたりに討って出ては民家をやきはらったので、都ではまた戦争がはじまるのかと、大騒ぎをするのであった。

そこで尊氏は、

「わずかな楠の兵のために、都の近くをひっかきまわされては、武将の恥だ。さっさと、退治してこい。」

と、細川顕氏(あきうじ)を大将に、三千人の兵を河内国(大阪府)へさしむけた。

顕氏たちは、正行のたてこもる城から七里(二十八キロ)はなれた藤井寺へつくと、合戦は明日か、あさってのことだと考えて、鎧をぬぎ、馬からおりて、旅の疲れをやすめていた。

ところが、正行は、顕氏たちの油断を見すまして、七百騎の兵をひきい、どっとおしよせたので、顕氏たちぱ、おどろいて、ろくに戦いもしないで、都へ逃げ帰った。

藤井寺の合戦で、もののみごとに、敵の大軍を都に追いかえした軍は、勢いづいて、それからは、たびたび、このあたりへ攻めこむようになった。

そこで、尊氏は、今度は、山名守時、細川顕氏の二人を大将にして、六千余騎を、住吉・天王寺(大阪市)へおくった。

顕氏は、藤井寺での、みぐるしい負け戦を、一生の恥だと思っていたので、

「今度こそ、正行をやっつけて、この間の恥をそそごうぞ。」

と、家来たちをはげました。

けれども、正行は、再び足利の軍勢を都へおいはらってしまった。

この時、正行は、川に追いおとされて、おぼれかかった敵の兵を、五百人まで助けあげ、体を暖め、薬をあたえて、やさしく介抱させたので、立派な大将だとほめないものはなかった。

そうして正行に命を助けられた敵兵は、みんな正行の家来になってしまった。

一方、二度の戦いにやぶれた足利直義は、あつい湯に手をつっこんだようにあわててしまった。

こうなると、もう顕氏なんかにはまかせておけない。今度は高師直(こうのもろなお)・師泰(もろすけ)兄弟を大将に、六万余騎という大軍を、淀(よど)・八幡(やはた、どちらも京都府)を目ざしておくるのであった。

これを知った正行(まさつら)は、いよいよ決戦のときが来たと思い、弟の正時(まさとき)をはじめ、一族のものをひきつれて、吉野の天皇におめどおりした。

正行は、天皇の前にすすみ出て、

「このたび、大敵の高師直や師泰と戦うことになりました。

この合戦では、師直たちを討ち取るか、私どもが討たれるか、二つに一つでございます。

正行は、さいごのお別れにまいりました。」と、申しあげた。

天皇は、みすを高く引き上げさせて、正行を、近くおめしになると、

「たびたびの戦いに、よく勝ってくれた。おまえを力と頼んでいるぞ。

このたびの合戦は、大切な戦であるが、命をそまつにしないように。」

と、おっしやった。

正行は、ひくく頭をたれて、天皇のお言葉を、聞いていたが、心のなかでは、もう、お目にかかることはあるまいと、深く覚悟をきめているのであった。

その帰り道、正行と一族のもの百四十三人は、後醍醐天皇のお墓へおまいりして、苦戦におちいったときには、討死いたしますとちかい、如意輪堂(にょいりんどう)の壁板に、それぞれの名前をかきつらねた。

正行は、その横へ、 |

如意輪寺

|

| かえらじとかねて思えば梓弓(あずさゆみ) なき数にいる名をぞとどむる |

と書きそえるのであった。

それは、私たちは、もう生きて帰ることもないと、前から、覚悟をきめているので、これから討死しようとする勇土たちの名前を書き残しておきますという意味をこめた、正行はじめ百四十三人の決死の覚悟をよみこんだ歌であった。

こうして、すっかり心の用意をととのえると、正行たちは、いさんで敵陣へむかうのであった。

高師直・師泰の軍と正行の軍とは、四条縄手(しじょうなわて、大阪府)で衝突したが、今度はあまりの大軍にさすがの正行たちもどうすることもできず、家来はばたばた倒れて、正行自身も体中に矢をうけ、はりねずみのようになってしまった。

そこで、正行(まさつら)・正時(まさとき)の兄弟は、

「もうここまでだ、敵の手にかかるまいぞ。」

と、さしちがえて自害し、生残った三十二人の兵たちも、思い思いに切腹するのであった。

こうして、正行の軍がほろびてしまうと、吉野の天皇方は、まるで、火がきえたようにさびしくなってしまった。

19 師直(もろなお)・師泰(もろやす)の乱行

top

四条縄手の戦いで、楠正行をうちほろぼした高師直は、その勢いにのって吉野へおしかけ、天皇の御所に火をかけてしまった。

吉野の天皇は、しかたなく、もっと奥深い賀名生(あのう、奈良県五條市)という、不便なところまで逃げこんで、いっそうみじめなおくらしをなさるのであった。

師直兄弟は自分たちの力で大勝利をおさめたというので、いよいよ得意になり、ますます威張りちらすようになった。

元々、位のひくい武士などは、そまつな家に住むはずなのに、この師直は、都の一条今出川(いまでがわ)というところに、もと後醍醐天皇のお后が住んでいらっしやった古い御所を買いとって、美しい御殿をつくり、庭には国々から、めずらしい石や草木をとりよせて、日本国中の有名な景色を、いながら見わたせるようにこしらえたのである。

そのうえ、おちぶれて、くらしに困っている公家や皇族たちに、たくさんの贈物をして、その娘たちを自分の妻にして、何人もあちらこちらにかくしておいた。 |

賀名生(あのう、奈良県五條市)

|

娘たちのなかには、まえの関白・太政大臣の妹までもいて、この人は、一人の男の子をうんだ。

このようすを見て、人々は、太政大臣にまでなった人の妹が、身分もなく、礼儀もわきまえない、乱暴者の師直のような武士の妻になったりしたのでは、もう世の中もおしまいだ、となげくのであった。

けれども、師直(もろなお)のしたことは、たまたまやさしい方で、弟の師泰(もろやす)は、もっとひどい、狼藉のかぎりをつくした。

師泰は、東山の枝橋(えだはし)というところに別荘をつくろうと思い、

「ここの土地は誰のものか。」と聞くと、

「北野の長者・管宰相(かんのさいしょう)在登卿(ありのりきょう)の領地でございます。」

と、答えるものがあった。

師泰(もろやす)は、さっそく使いをおくって、この土地ををゆずってほしいと申し入れた。

すると、管宰相は、

「どうぞ、お使いになってください。けれどもそこは、ちょうど先祖代々の墓のある場所になっていますので、墓を移し変えるまで、しばらくの間、お待ちください。」

と返事をした。ところが、これを聞いた師泰は、

「土地を手ばなすのをおしんで、そんなことを、つべこべ言うのだろう、あいつの墓を、みんな、堀り捨ててしまえ。」

と命令して、五、六百人の人夫をおくり、山をくずし、木をきって、地ならしをはじめてしまった。

すると、墓石のしたから、ぼろぼろになった白骨がぞろぞろとでてきたので、そのようすを見て、あまりにむごいと思ったものか、掘り返された土のうえに、

| なき人のしるしの卒堵婆(そとば)掘りすてて はかなかりける家づくりかな |

という歌を書いて、つきしていったものがあった。

これは 死んだ人の墓じるしをほりかえして、むりやりに自分の家をつくっているが、そんな家は、きっと悪いむくいで、すぐほろんでしまうだろうよ、と師泰のひどいしうちを憎んで、誰かがからかったものと見える。

これを見た師泰は、どこのだれがしたことやら、わかりもしないのに、

「これは、管宰相がしたことにちがいない。いまいましいやつだ。なにか、言いがかりをつけて、あいつをさし殺せ。」

と大力の家来に申しつけて、とうとう、罪もなし管宰相を殺してしまった。

また、この別荘をつくっているとき、四条大納言隆蔭卿(たかかげきょう)の家来が、二人とおりかかったが、人夫たちが、あまりひどく、こきつかわれているのを見て、

「ああ、なんとかわいそうなことだ。

いくらしやしい人夫だって、これほどひどく、こきつかわなくても、よさそうなもんだ。」

と、悪口を言いながら、とおりすぎた。

これを聞いた師泰は大変おこって、

「おやすいごようだ。それほど人夫に同情するならやつらに仕事をさせてやれ。」

と、はるかむこうへとおりすぎていった、隆蔭卿の二人の家来をよびもどし、ぼろぼろの着物をさせ、暑い夏の日さかりに、土をほらせたり、石を運ばせたりして、一日じゅうこきつかった。

隆蔭卿(たかかげきょう)の家来のようすが、あまりなさけないので、みちゆく人々が、

「あれほど、はずかしい目にあうくらいだったら、死んだほうがよいくらいだ。」

と、言うほど、こきつかうのであった。

こんなことは、まだなまやさしいほうで、師泰は、寺や社の土地をかすめとったり、寺々の塔の上の九輪(くりん)のおかざりを盗んだり、おまけにそれをとかして、銅の湯わかしをこしらえ、お茶をわかすなど、全くお話にならない、したいほうだいの乱暴なふるまいを見せるのであった。

こんなことができたというのも、高師直(こうのもろなお)兄弟の勢いが、将軍をしのぐほど強くなってきたためで、その頃から、尊氏の弟の直義は、なんとかして、師直兄弟をほろぼしたいものだと、考えるようになった。 |

九輪

|

top

****************************************

|