|

****************************************

Home 源頼朝 北条政子 蒙古襲来 太平記 護良親王 楠木正成 足利尊氏

古典の名作・太平記

(永積安明著 日本の古典文学13 さ・え・ら書房 昭和50年刊)

|

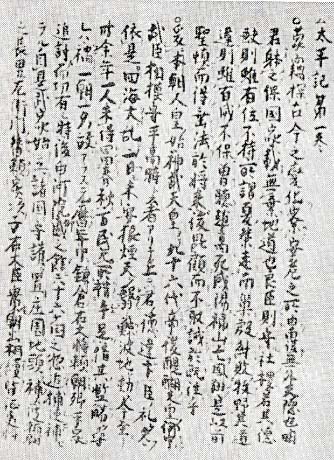

武者の誇りをつつむ赤糸おどしのよろいかぶと

(御嶽神社蔵の模造品/東京国立博物館蔵)

|

|

a はじめに top

「太平記」は、いまから、ほとんど六百年ほどまえに、小島法師という身分のひくいお坊さんによって、まとめられました。

「太平記」のとりあつかった事件は、南北朝の内乱といわれ、六十年以上もの、長い間、日本じゅうが、戦争につぐ戦争で、あけくれした時代のことです。

「太平記」は、この半世紀のなかでも、とりわけ大戦争のおこなわれた時期を中心に、およそ四十年あまりの事件を、書きつづけています。

四十年あまりといえば、いまのことにしてみれば、明治の末から昭和二十年頃までを一緒にして、その間にあった大事件を、あとからあとから書きついでいったということに こんな大きな物語ですから、これまで「太平記」を全部読みとおす人も少なく、ほんの一部分だけしか、知られないできました。

だから、みなさんが、これまで読んだり聞したりした「太平記」の物語も、おそらくそのなかの、ほんの一部分にすぎなかったと思います。

けれども、小島法師が、四十巻礼「太平記」を書きつづけたのは、けっして、むだなことを書いたのではありません。

彼は四十何年という長い年月にわたって、あとからあとから、おこってきた戦争、そのなかで生まれ死んでいった人々の生活を、あくまでねばりぐよく、見つめていきました。

そうして、日本じゅうをまきこみ、日本人の全体運命を、きめてしまったほどの、この時代のうつりかわりを、根気づよく書きつづけてきたのです。

だが私は、みなさんが、これから読もうとする「太平記」の物語を、できるだけ、小鳥法師の書いた「太平記」の原文にそって、その全体にわたって、見通すことのできるように、まとめてみました。

ひとつびとつの事件だけでなく、四十何年という歴史を、ひとつの流れのなかで見通すことができるように、そうして、あとからあとから新しい人間が生まれて、古い人間がほろびさっていく時代を、みなさんにも、読みとれるように、心がけました。

四十巻にわたる「太平記」を、そんな形で、まとめた読みものは、これまでなかったと思います。

そういう点では、この本は、これを少年・少女のみなさんにすすめてくださる先生がたにも、お父さん・お母さんがたにも、読んでいただきたいと思います。

日本の古典文学には、すばらしいものが、たくさんあるのですが、これまで、その一部分だけしか読まれなかったり、はじめから、何か、かたにはめたような読みかたが、おしつけられてきたために、その、本当のすばらしさが、つたわらないできました。

『日本の古典文学しシリーズ』もこのような日本古典文学の読みなおしをめざして、書かれてきたと思いますが、とりわけ「太平記」は、これまで、ずっと、間違った読みかたかされてきた物語です。

その間違いをうちやぶって、小島法師が書いてくれた物語の本当の姿にちかづくには、できるだけありのままの「太平記」を、もう一度、自分の眼で見つけていくほかはありません。

この「太平記」の物語は、おもしろいところも、そうでないところも、そのままじかに、本当の「太平記」が伝わっていくように、そうして半世紀にわたる戦いのあけくれのなかで、私たち祖先が、何をうちやぶり、また何をつくりだしてきたかが、小学上級生のみなさんでも、わかるように、まとめてあります。

それでは、みなさん、もくじにしたがって、「私たちの太半記」を、とにかく読み通してみましょう。

それがすんだら、さいごのまとめを、ゆっくり読んでみてください。

そうすれば、こんな大きな物語を、あくこともなく、せっせと書き進んでいった、小島法師の気持も、みなさんの心に、じかに伝わってくることでしょう。

永積安明(ながづみ やすあき)

なお、この本の中のさし絵は元禄版「太平記」から用いました。

b 解説――「太平記」のまとめ top

1 戦争の物語

なんという戦争の多い物語でしょう。

みなさんが、いま、読んできた物語は、「太平記」という名前をつけられています。

「太平」という言葉は、昔から、「天下太平」などといわれ、今の言葉でいえば、平和という意味ですから、「太平記」は「平和物語」と言いかえてもよいわけです。

ところが、この物語を読んでみると、あけてもくれても戦争ばかりで、まるで戦争物語です。

そうです。「太平記」は、「保元(ほうげん)・平治(へいじ)物語」や「平家物語」などと、一緒にして、普通、「軍記もの」とか「戦記文学」などとよばれてきました。

それでは、なぜ、そんな戦争の言葉かり書いたものに、平和のしるしの「太平」をとって、「太平記」などと名づけたのかという疑問が、すぐみなさんの頭にうかんでくると思いますが、それにこたえるためにはまず物語の全体を、もう一度しずかに振り返ってみることが必要です。

「太平記」の、最初の書きだしのところを、思いだしてみましょう。

この物語の一番初めには、後醍醐天皇のことが書いてありました。それと同時に、北条高時がでてきます。

この高時のことは、「高時の田楽あそび」のところにも、くわしく書いてあったように、田楽あそびにうつつをぬかしたり、日本じゅうから犬を集めて、月に十二回も犬のかみあいをさせ、おしまいには、犬を乗りものに乗せてあるかせ、人間はお犬さまの前に、ひざまずいておじぎをしなければならない、そんなばかげたことをやっています。

しかし鎌倉の武士たちは、元々そんなばかげたものではなかった。

「太平記」の最初の一章は、むしろすばらしかった鎌倉武士の歴史を振り返りながら、しかしこの高時のころになると、上に立つ武家がどんなにだらくしくさりはててしまったかということから、説きおこしているわけです。

ですから「太平記」は、初めから、武家の歴史にそって語り初めているということになります。

日本の武家が、京都の公家と違った、新しい政治をとり初めたのは、源頼朝の時代でした。

源氏の頼朝が、平家の一族を壇の浦(だんのうら、今の関門海峡)に追いおとし、鎌倉に武家だけの政権を、初めてうちたてた一一九二年(建久三)のころから、田楽あそびの高時がほろびてしまった、一三三三年(元弘三)までの間を、普通鎌倉時代とよんでいますが、この時代は、文学でも美術でも宗教でも、それまでとまるでちがった、なにかいきいきした気分にあふれています。

「平家物語」が、そうです。彫刻でも運慶や湛慶たちのつくった仏像、たとえば東大寺に残っている仁王さんの像などを見ると、ひと目で説明なしでもその力強いいきいきしたもりあがってくるような精神がわかります。

宗教家にも、親鸞(しんらん)や日蓮(にちれん)また道元などという、日本の宗教の最高のものが、この時代に生まれました。

ところで、この鎌倉時代の一二七四年(文永十一)と、一二八一年(弘安四)には、二回にわたって、蒙古(もうこ)から大軍がおしよせてきました。

つまり外国の軍隊が、初めて日本におしよせてきたこの時、京都の公家政治家たちは、あわてて会議をひらいたり、いろんな議論はしましたが、結局、「敵国降伏」のお祈りをすることになって、お寺やお宮で、朝から晩まで、ご祈祷をしただけでした。 |

東大寺金剛力士像

源平合戦で東大寺は燃えたので、

頼朝が東大寺を再建した。

|

|

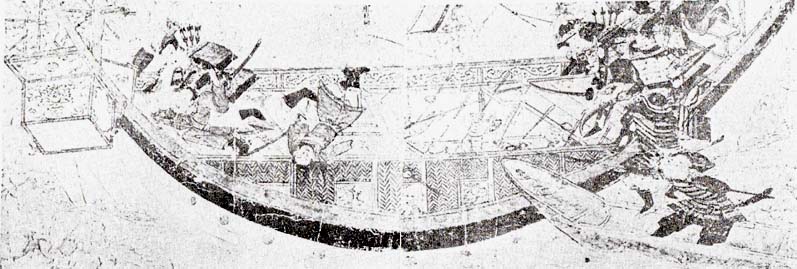

蒙古襲撃絵詞(えことば)部分

|

鎌倉では、ちょうど北条時宗が、政治の中心になっていましたが、すぐさま九州を初め西の国々の武士たちを集めて、この外敵に実力でもって、あたりました。

「太平記」よりも少しまえに、北畠親房(ちかふさ)のあらわした「神皇正統記」という書物は、元々、天皇を中心にした公家の政治をまもり、武家に反対する立場から書かれたものですが、そのなかでさえ、

「頼朝を初めとする鎭倉の武家政治家がいなかったら、日本国の人民は、どんなになったであろうか。」と、頼朝たちの仕事を、大変ほめています。

ところが、そういう、立派な政治をした武家のなかから、地位がかたまってしまうと、高時のような人間が出てきました。

すばらしかった鎌倉武士の世界も、もう、終わりになったしるしです。

春になると、古い枯葉をおしのけて、わかい青葉が、いっせいにもえ出るように、時代はたえずうつりかわり、次々と新しい人間が生まれてきます。

平安時代の終わりには、新しい人間として、頼朝たちに代表される鎌倉武士が出てきました。

鎌倉武士のつぎにくる新しい日本人は、いったいだれだったのでしょう。

「鎌倉時代」の新しい人間の理想は、「平家物語」のなかに、たとえば源義仲や義経のような姿で、いきいきとえがかれました。

「太平記」も「平家物語」にならって、鎌倉武士のあとつぎを、あとからあとからくりだして、新しい人間や、新しい世界をえがこうとしています。

しかし、「太平記」にえがかれている時代といえば、ほとんど半世紀の、五十年に近い長さにわたっています。

そうして、高時の時代から半世紀もたって、やっと足利義満という人物が出てきます。 |

北条時宗像

|

そうして五十年のなしくずしの戦争は、とにかくいちおうおさまって、作者のそうしてまた「太平記」の読者たちの願いでもあった「天下太平」つまり平和がやってくるのです。

この戦争は、長かっただけではありませんでした。

たとえば、尊氏が京都で敗けると、九州までにげてゆきます。

北畠顕家(あきいえ)は二回にわたって、東北地方から何十万という兵をひきつれて、都へかけのぼってきます。

尊氏もまた瀬戸内海をわたり、中国地方をのぼって、都へおしよせました。

つまり近畿地方は言うまでもなく、四国も北陸も関東から東北地方までもふくめて、全日本がこの戦いに巻き込まれたのです。

こんな大がかりな戦争は、日本人が経験した、初めての大事件でした。

歴史家たちは、これを南北朝の内乱と呼んでいますが、その長さといい幅といい、またその深さといい、どこから見てもこれほど大がかりな戦いは、それ以前にもそれ以後にもなかったそんな大事件が、「太平記」の材料になっているのです。

ところで高時のかわりに出てきた、最初の人は、「太平記」のなかでは、後醍醐天皇ということになります。

この後醍醐天皇は、初めは、人民のくらしむきのことを考えて、邪魔ものの関所をとりのぞいたり、ききんの時には、自分の食事をやめて、まずしし人を助けようとしたりします。

「太平記」は、そういう天皇をえがきながら、一方では、天皇がお后をえらんだとき、北条氏の目をくらますために、北条氏と仲のよい西園寺家の姫君をむかえ、しかし、本当の妻には、別の人をつれてきたりしたこと、また、天皇政治のためにつくした護良(もりなが)親王が、天皇の位をねらってしると言われると、すぐ親王をうかがって、捨ててしまったり、決断力がなくて、尊氏と新田義貞との板ばさみになり、どちらにも、いいようにしたため、どちらからもうらまれ、結局尊氏にとらえられてしまったことも、書きおとしていないのです。つまり、「太平記」は、まず新しい人間を求めて、後醍醐天皇を出してみますが、結局、天皇は、古い人間でしかなかったことを証明しているわけです。

2 楠正成(くすのきまさしげ)

top

ところで、みなさんが、この「太平記」を、読みとおして、いらばんおもしろかったところは、どこでしょうか。それはきっと、楠正成の出てくるところだろうと思います。

昔から「太平記」は、楠正成の物語として読まれてきましたし、私も、何回読んでみても、正成の出てくるところが、一番よく書けていると思います。

それでは、正成の出てきたところを、思いだしてみましょう。

正成は、ほかの人物とちがって、ちょっとふしぎな出かたをします。後醍醐天皇が、高時の軍に追われるようにして、笠置山ににげ、思案にくれながらうとうとと、ねむっているとき、大きな木があってその南に座席があいている、そんな夢を見ます。木の南とあるから楠(くすのき)だというわけで、楠正成が呼びだされるのです。

これは、楠正成が、天皇を助けてくれる第一の人だということを示しているのですが、同時に、楠という武士は、夢で紹介するよりはかない、無名の武士であったことを示しているのです。 |

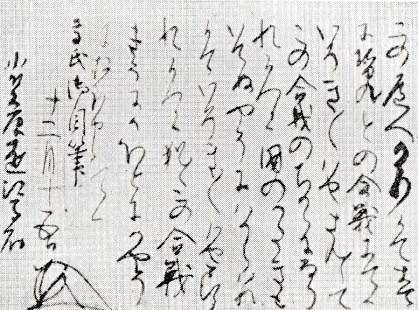

楠正成の書状

|

つまり北条氏とか足利氏とかいった代々つづいた、有名な武士の家がらの生まれではなく、系図もはっきりしないような、近畿地方の小さい武家であったということになります。

ところが、この小さなはずの楠が、「太平記」のなかでは一番大活躍し、昔からだれがよんでも、楠正成の出てくるところは、おもしろいといわれてきたのです。これは、ひとつには、「太平記」の作者が、正成に一番同感し、大変力をこめてえがいているからにちがいありません。

「太平記」の作者が、正成に同感したのには、わけがあるのですが、これは、のちに説明することにして、正成がどんなにえがかれていたかを、思いだしてみましょう。

楠正成は、初めて後醍醐天皇にあったとき、

「いくさには時の運というものがありますから、時に負けることがあっても、ご心配いりません。

正成が生きている間は、きっと盛り返してごらんにいれます。」

と、きっぱり、あいさつします。 |

楠、天王寺に出陣

|

河内国の小さい無名の武士のくせに、楠は何十万という敵の軍勢を前にして、こう言うのですから、よほどの自信があったということになります。

これは、楠が、高時の世になったいま、鎌倉武家は、もうおしまいだということを、ちゃんと見ぬいていたからです。

つまり彼は、日本の、その頃の時のいさかいを、見とおしていた。何千万の軍勢にまもられていても、高時のような政治をとっていれば、その軍勢は、ばらばらで、みかけたおしの張り子の虎のようなものだ、ということを知っていたからです。

正成はまた、天皇のまえで、戦いは作戦と計略が大切で、北条氏と今、力のおしっくらをしても、かなわないが、

「はかりごとをもって戦えば、きっと勝つにきまっています。」と言います。

はたして、赤坂城にたてこもったときでも、千早城(ちはやじょう)にたてこもった場合でも、ひとにぎりほどの兵士で、また、まるでほったて小屋のようなおそまつな城だけで、何十万という大軍を、ふりまわしてしまいます。

城の塀を、二重にこしらえて、とりついてきた敵を、塀と一緒におしたおしたり、兵糧攻めにされると、嵐の夜、城を焼きはらって、死んだ真似をしたりしました。

北条氏が、よろこんで油断をしていると、突然あらわれて、和泉や河内(大阪府)を、すっかり攻めとってしまいます。

この時、俵(たわら)のなかにはいって、敵の城に、はいりこみ、内と外から、湯浅の城を、一息に攻めとった正成の戦術は、木馬の中にもぐりこんで、敵の城にはいった、ギリシヤの物語のたかでのトロイの戦いの話にもおとらぬ、敵の思いもよらぬ計略であったし、びっくりした北条氏は、八十万というこれまで聞いたこともない大軍を、はるばる鎌倉からおくって、正成のまもっている小さい千早城を攻めます。

ここで、あの有名なわら人形の戦術がうまれ、長ばしごをかけて、のぼってくる敵兵を、手もとまでひきよせ、油をかけて焼きおとしたりする、まるで敵兵をからかっているような、楠の知恵を見せてくれるわけです。

こんな、小人数で、おそろしい大敵か、ひきうけた楠の戦法は、いまの言葉で言ってみれば、ゲリラ戦の戦いかただといっても、間違いではありません。

楠は、このゲリラ戦術でもって、北条の大軍を、手だまにとるように、なやましつづけたというわけです。

ところで、こんなすばらしい戦術が、あとからあとがら出てくるのは、どうしたわけでしょうか。

このわけを知るためには、楠正成のことを、もうすこし説明しなければなりません。

その頃日本の農村は、鎌倉方の武家と、京都方の公家との両方から、年貢(ねんぐ、今でいえば税金にあたります)をとられる。

つまり二重に税をとりたてられることさえあって、大変こまっていました。

近畿地方は、その頃、日本で一番生活も文化もすすんでいましたが、都に近いものですから、ほかの地方よりは、公家との結びつきも強いところでした。

楠は、河内か和泉つまり今の大阪府あたりに住んでいて、一方では、公家の土地とむすびつきながら、

その年貢のとりたてが、重くなると反対し、また、北条氏などが命令してきても、仲間をくんで、言うことを聞かなかったものと思われます。

彼らは、いつも武装していて、強し軍勢がくると、たちまち勝手のわかった野や山にかくれてしまい、油断を見すまして、突然攻撃に出てきます。

これこそ少数でもって大軍にあたるゲリラ戦術ですが、楠は、この、近畿地方で、いつも使ってきた方法でもって、北条氏をなやましたわけです。

こういう歴史上の事実があったうえに、都の人民たちは、「田楽(でんがく)あそび」にうつつをぬかすような高時の政治が、一目でもはやく、ほろびてしまえばよいと願っていました。

ですから、楠が、何十万という大軍を手だまにとるように、ひきずりまわしてみせると、人々は大喜びして、拍手喝采したわけです。

その頃戦争は、あけてもくれてもつづいて、人々は、一方ではにげまわりましたが、他方では、それを目の前に見る機会がいくらでもありました。

「太平記」の中には、よく「合戦を見物する」人民のことが、書いてあります。

がれらは、初めのうちは、遠くから見物しているのですが、どちらかが勝ち初めると、勝ったほうの軍にまぎれこんで、負けた武士を追いかけ、しまいには、鎧や刀から着物や荷物まで、すっかりうばいとってしまいます。

そんな火事泥棒のようなことをしない人でも、見物したときに出あった勇しい武士や、立派な働きをした将軍、または卑怯な武士の話を、得意になって話します。

楠はなかでも、胸のすくような戦いをして、にくい北条氏を、めちゃめちゃにやっつけたのですから、その勝利の話は尾ひれがついて、雪だるまをころがすように、大きくみごとに、ふくれあがってきます。

「太平記」をつくった人については、あとで申しますが、作者がだれであったにしろ、「太千記」を書くとき、都の人民たちのおいたに、大きな英雄となって語りつぎ、言いつがれてきたこんな楠正成の姿を、もし無視して書いたとすれば、そんなものを楠の物語だといっても、だれも承知しなくなっていたわけです。

つまり、楠正成が出てくると、「太平記」が、とてもおもしろくなるのには、楠正成という人物が、熈史上の事実として、北条氏というふるぼけて人民のじゃまになる武家とよく戦つてくれたということのうえに、楠の働きに拍手喝采した、都の名もない人民たちの、願いのなかから、理想的な人間の姿がつくられて、それが「太平記」の正成として、活躍しているからです。

「太平記」の作者は、こんな都の人たちの気持をくみあげて、楠正成の戦いぶりをえがいたのです。

つくえの前にすわって、一人で空想をはたらかせて作った物語などと違って、太乎記は何百人という人たちの力をかりて、楠の姿を得て書くことができたのです。

ですから、楠の戦いかたは、一人の人間では考えられないほど、思いもよらぬ働きをしますし、何となくたのしく明るい笑いをさそいます。

3 新しい人間 top

「太平記」の、ことに初めの方には、こういうゲリラ戦のような方法で戦う人が、たくさん出てきます。

たとえば、「阿新(くまわか)のあだうち」を思いだしてください。

この少年は、都から佐渡(さど)が島(新潟県)まで、はるばる出かけてゆき、父のかたきをうちますが、十三歳にしかならない少年が、たった一人で、敵のねている部屋に近づき、こっそりと障子をあげて、夏のガをみちびき入れ、ともしびを消したり、敵を討ってからにげだすときにも、大きな堀の上に、なびいている竹にするするとのぼって、その竹がまがって、むこう岸へとどくと、“ひょい”と堀をとびこえてしまったりします。

また、「熊野落ち」に見られる大塔宮の話も、同じことです。

この宮はたった一人でお寺にいる時、敵兵におそわれて、お経を入れる大きな箱の中にもぐりこんだことがありました。

ここのところは、おもしろしところですから、元の文章のままで読んでみましょう。

|

|

ひょっとして助かることがあるかもしれない、ひとつかくれてみようと、お思いかえしになって、み仏をおいてある御堂のほうを、ごらんになると、人が読みかけて、そのままになっている大般若(だいはんにゃ)という、尊いお経のはいった唐櫃(からひつ、足のついた中国ふうの箱)が三つあった。

ところが、そのうち二つの箱は、まだふたをあげてしなかったが、一つの箱だけは、お経を半分以上とりだして、ふたもしてなかった。

このふたのあいている箱の中へ、おからだをちぢめて、横におなりになり、その上に、お経をひきかぶって、心の中で姿をかくす呪文(じゅもん)を、唱えておいでになった。もしも、捜しだされたならば、すぐさま、突きたてようと、お思いになって、氷のようにつめたく光る刀をぬいて、御腹にさしあてて、敵兵が、

「ここに、いらっしゃるぞ。」と、言うであろう一言を、待っていらっしやる。 |

唐櫃(からひつ)

|

その御心(みこころ)のうちは、どんなにひやひやされたであろうか、それは全く想像以上のことであっただろう。

そのうちに、敵兵は、御堂(みどう)に、ばらばらと入りこんで、仏壇の下や、天井の上までものこりなく捜したが、とうとう捜しあてることができないので、

「こんな、なんでもないようなものが、あやしいのだ。あの大般若のお経が、はいっている箱をあけて見ろ。」

と言って、ふたをしてあった二つの箱をあけ、お経をとりだし、底をひっくりかえして見たけれども、おいでにならない。

ふたのあいている箱は、見るまでもないと思って、みんな、寺の中から出ていってしまった。

宮は、思いもかけず、命びろいなさって、まるで夢の中で道を歩いているような気持がし、なおも箱の中においでになったが、ひょっとしたら、また敵兵がかえってきて、ねんいりに捜すことがあるかもしれないとお考えになり、すぐさま、さきに敵兵の捜しまわした箱にいれかわって、かくれていらっしやった。

あんのじょう、敵兵たちは、また御堂まで、帰ってきて、

「さきほど、ふたのあした箱を、捜レでみなかったのが気になる。」

と言って、お経を全部ひっぱりだして見たが、“からから”と笑って、

「大般若の箱の中を、よくよく捜してみたら、大塔宮(だいとうのみや)は、おいでにならないで、大唐(だいとう)の玄奨三蔵(げんじょうさんぞう)が、おいでになった。」

と、しゃれをいっだので、敵兵たちは、みんな、どっと笑って、門の外へ出てしまった。――

(「大唐」は中国のこと、「玄奨三蔵」は、「西遊記」で同じみの中国の名高いお坊さん。この人が大般若経を中国語に訳した。

そこで箱の中から、大塔(だいとう)宮は出てこないで、発音は似ているが、まるで関係のない「大唐(だいとう)の名僧」の訳された大般若経が出ていらっしゃったと、しゃれたもの。)

十三歳の阿新(くまわか)も、櫃(ひつ)にかくれた大塔宮も、大胆で、敵の思いもよらぬ知恵を、はたらかせます。

楠正成が赤坂城や千早城で見せた戦いかたと、とてもよく似た、すばやい働きです。

こんなに大胆で勇気があり、そのうえ細心で知恵のある人間が、その頃ではもう時代おくれになった、古い形の鎌倉武士のおよびもつかない仕事を、し始めていたのです。

「太平記」は、近畿地方に、まず生まれ初めた、こんな新しい人間の働きを、たくみにとらえて、物語の主人公にしているのです。

そのなかでも、一番いきいきとえがかれたのが楠正成であったとすれば、みなさんが読んでおもしろかった楠こそ、鎌倉武家のつぎに出てきた、この時代の新しい人間、つまり英雄であったということになります。

4 公家の政治 top

ところが、こんなに拍手喝采された英雄であり、どんなに北条氏が、大軍をくり出してきても、まけなかった楠正成も、やがて足利尊氏にほろぼされてしまいます。

「湊川の合戦」が、正成の最後にあたる物語です。

新田義貞(にったよしさだ)や楠正成の軍に、追いまくられて、九州までにげていった足利尊氏が、やがて、勢いを盛り返して、九州・四国・中国をしたがえ、大軍をひきつれて、今の兵庫県まで攻めのぼってきます。

新田義貞は、尊氏(たかうじ)の大軍におされて、じりじりと退却してきました。

都ではあわてて、また楠正成を呼びだします。

その時正式は、

「いま、尊氏の大軍に、正面からあたっても、かならずまけますから、義貞の軍を都に呼びかえし、私は、故郷の河内国(かわち、大阪府)へかえりましょう。

そうすれば、尊氏はよろこんで都にはいります。

その時、私は、河内国から、尊氏の軍が、都へ食糧をはこぶのをさまたげます。

食糧がなくなったとき、私たちが、どっと出ていけば、たちまち勝つことができましょう。」

と申し出るのです。

ところがその時、坊門宰相(ぼうもんのさいそう)清忠という公家が出てきて、

「天皇の軍勢は、戦えば、かならず勝つ。おまえは、すぐ湊川に行って、義貞と二人で足利を討ってこい。」と言います。

戦争のことなどなにもしらないこの公家の、乱暴な言葉に後醍醐天皇を初め、都の公家たちはみんな賛成してしまうのでした。

正成は、このとき、「もうだめだ。」と決心します。

彼は子供の正行と別れをつげて、ただ死ぬために、兵庫の湊川へ進軍します。

このときの正成の気持は、昔から、「太平記」の読者たちに、大へん同情されてきました。

しかし歴史上の事実としては、ここにおもしろい話かあります。

それは、「太平記」と同じ、この事件を書いた、もうひとつの書物の話です。

この本は、「梅松論」(ばいしょうろん)といって、一三四九年(貞和五)ごろに書かれたものですが、文学としてよりは、歴史論といったほうがよい本です。

この書物を、「太平記」とくらべて読んでみると、大変おもしろいことが書いてあります。

そのなかで、正成が、こういうことを言ったと伝えています。

「尊氏や直義は、西の国々を討ちしたがえて、きっと攻めのぼってくるでしょうが、その時はとてもふせぎとめることはできまぜん。

天皇や位の高い人たちは、ほかのことでは、いい考えがおありでしょうが、戦争のことでは、この身分の低い正成の言うことに、間違いはございません。

きっと、すぐにお気づきにたりましょう。」

と、予言者のようなことを言っています。

また、「いそいで兵庫に行け。」と命令されたときでも、「太平記」には書いてありませんが、この「梅松論」という本によると、正成は兵庫県までくると、尼崎でひとやすみしますが、その時、都の天皇たちにむかって、さいごの手紙を出しているのです。

それには、 「ひと昔まえ、私が、赤坂城にたてこもりましたが、その時の私は、位もなく、名もない武士でした。

しかし、北条高時という、おごりたかぶって、人民にきらわれた人間を討つための戦いでしたから、いくらでも兵からか集まってきて、命をすてて戦ってくれました。

今度は私も、和泉・河内という二つの国の長官の役目をもらった大将として進軍するのです。

ところが、こうなったいま、兵を集めようとすると、親類や一族のなかまでさえ、嫌がってよりつきません。

まして、普通の人民が、どうして私の命令をきくでしょう。

これは、国じゅうの人民が、天皇の政治に反対しているからです。

こうなったうえは、私が生きていても、なんにもなりません。

まっさきに、討死するほかはないのです。」

こう言って正成は、湊川に出かけたのです。

正成が死ぬことは、もう戦うまえから、はっきり見えていたわけです。

正成は、田楽あそびにうつつをぬかす、北条高時をうちほろぼすという仕事のために、後醍醐天皇を助けました。

しかし、高時をほろぼしてからのちの天皇の政治は、すぐだめになってしまい、人民の生活のことは、考えようとはしない、その頃の公家たちの道具になってしまいました。

もはや人民から、全く見すてられてしまった、そんな政治をまもるために、正成ははたらかされるようになったわけです。

正成は、公家のなかまと手をきって、わかれてしまうか、そうでなければ、死ぬよりほかに、人民の拍手をうけることができないところまで、追いつめられてしまします。

そうして、正成は、このあとのほうの道をえらびました。

「太平記」の作者は、この正成に大変同情して、涙とともに、子供の正行と別れさせ、正成の覚悟のほどを、

後に思ひあはすれば、これを、正成が最後なりけりと、哀れなりし事どもなり。

(あとになって、思いあたるのだが、これが、正成のさいごの言葉であったのだと思うと、まことに、かわいそうなことであった。) |

「あわれなことであった。」と書いています。

けれども、「梅松諭」の文章によれば、このとき正成も、せいいっぱいの気持で、公家の政治のあやまりをついていたわけです。

また「太平記」の作者も、死なねばならなくなった正成の姿を、美しく立派な人としてえがくことで、都に集まっていた公家たちの政治が、こんな立派な人を、みすみす殺すほどだらくしきって、手のつけられないものであったことを、別のかたちで、さし示しているのです。

そうです。正成がなくなってしまうころから、「太平記」の世界は、がらりとかわってきます。

5 武家の世界 top

もはや、「太平記」のなかで、公家たちは、けっして主人公になることができず、全く武家の世界にかわってくるのです。

公家方の大将の、新田義貞も、武士としては、なかなか勇ましい人でしたが、北国で、苦しい戦しをつづけたすえに、何のかいもなくほろびてしまいます。

それからは、武家の世界といっても、足利方の武家が主人公になってくるわけです。

だからこの本でも「湊川の合戦」や「義貞の最期」あたりがすぎると、足利方の武家たちが活躍を始めることになります。

さて、このあたりから出てくる武家の代表は、佐々木道誉(ささきどうよ)だの、土岐頼遠(ときよりとう)だの、また高師直(こうのもろなお)兄弟のような大名たちです。

道誉は、足利尊氏の家来ですが、近江国(滋賀県)の大名で、大変な勢力がありました。

あの、妙法院の紅葉を折りとって、乱暴を働き、とうとう御所の焼きうちをするくらいですから、天皇でも宮さまでも、小ばかにしています。

尊氏も遠慮して、かれを罰することができず、形だけ島流しということになっても、まるで大名行列のように、たくさんの家来をひきつれて、わいわい騒ぎながら、出かけるくらいです。

それではここで、乱暴武士の代表として、土岐頼遠の話を、原文を入れながら読んでみましょう。

頼遠は、持明院の上皇(次の天皇に位をゆずられた方)に道であっても、平気な顔であいさつもしないので、上皇の家来から、「何者ぞ、狼藉なり。下り候へ。」(何者だ。無礼もの、馬からおりろ。)と、どなりつけられますが、その時、彼は、

「この都にて。頼遠(よりとう)などを下(おろ)すべき者は、おぼえぬものを、おりよといふは、いかなる馬鹿者ぞ。

一々に奴原(きやっぱら)、蟇目(ひきめ)負(おう)せてくれよ。」

(この都で、頼遠を馬から引きおろす者は、いないはずだが、「おりろ」というのは、どんなばかものか。

そいつらの一人に、ひきめの矢――矢のさきにあながあって、飛ぶとき大きな音がする――を、ぶちこん でくれい。) |

と、わめきたてますと、上皇の家来たちが、

「如何なる田舎人なれば、かやうに狼藉をば、ふるまふぞ。院の御幸にてあるぞ。」

(どんな田舎ものが、こんな乱暴をはたらくのか。上皇さまのおとおりだぞ。) |

と、しかりつけます。すると、頼遠は、これを聞いて、からからとわらいだし、

「なに、院といふか。犬といふか。犬ならば射て落さん。」

(「なんだ。『いん』というのか。『いぬ』というのか。『いぬ』ならば、射ころしてやろう。」――

発音が、似ているので、わざと「いぬ」といって、院つまり上皇を、ばかにしたもの。) |

こう言って、上皇の車を、追いまわし、さんざんに矢を射かけてしまいます。

そういえば、高師直と師泰の兄弟も、ずいぶんひどいことをしました。「師直・師泰の乱行」のところを、思いだしてください。

この人たちは、くさりきった公家の政治をはねのけるために、大いに働きました。

つまり、形ばかりのこった古い帽子のような都の貴族たちを、ぶっつぶすという点ではなかなか勇敢で、足利尊氏にたいしてもはねつけるだけの力をもっていました。

「太平記」の作者は、これらの人物をつれてきましたが、こんな乱暴者では、どうにもなりません。

結局、公家の政治を倒し、その政治をうけついだ人は、やはり足利尊氏であったということになります。

|

尊氏の書状

尊氏は、元々源氏の家がらでしたから、平家の北条氏が倒れたうえは、天下の政治をとりたいものと思っていたようです。

ところが新田義貞も、源氏の子孫でしたから、やはり、同じことを考えました。そこで、

二人の将軍は、ま正面から敵となります。義貞は勇ましい働きはしました。

しかし、彼は、戦争には強かったが、政治家ではありませんでした。

強いだけで、世の中の動きがわからない人でした。

これにひきかえ、尊氏は、なかなかの政治家でした。

つまり、その頃まっさきに立って、日本をうごかしていた武家の気持を、尊氏は実によくつかんでいました。

戦いにあけくれている武家たちは、たくさんの武士をやしなったり、戦争の費用をまかなったりする必要があります。

尊氏は、これらの武家の強い希望をいれて、公家の土地の半分をとりあげて、武家が自由にできるようにしてやりました。

尊氏が戦場に出ると、すぐ何万・何十万という軍勢が集まったのも、実は武家のためになるこういう仕事を、彼がどんどんやってくれたからです。

尊氏は、また中国との大がかりな貿易を初めています。彼は、政治家として、このように時勢の動きをよくつかまえただけでなく、人間としても新田義貞や後醍醐天皇などとくらべて、ずっと深みもあり人間らしさもあった人のようです。 |

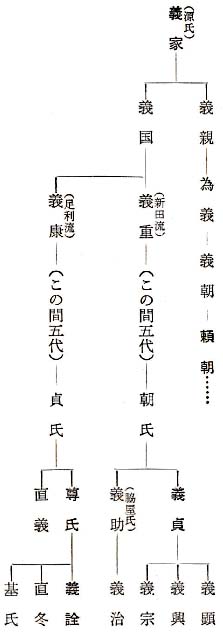

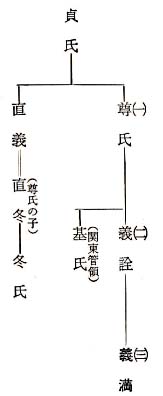

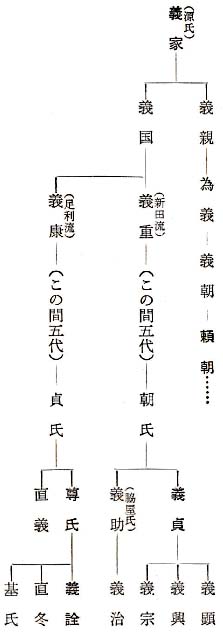

新田・足利両氏略系図

|

[太平記]のなかでも尊氏を特別尊敬して書かれています。

あの楠正成が湊川で戦死したあと、尊氏は、正成(まさしげ)の首を見て、

「ずっと仲良くしてきた正成だ。

気のどくなことだ。あとにのこった妻や子供たちは、さぞ、もう一度見たいとかもうであろう。」

と言って、河内国の正成の家族たちのところへとどけてやりました。

「情のほどこそ、ありがたけれ。」(尊氏のなさけぶかしことは、まことに、世にもめずらしいほどだ。)

と「太平記」の作者も、尊氏をほめているくらいです。

だから尊氏は戦いに勝っても、いばりちらすようなことは、しませんでした。

後醍醐天皇に対しても、彼は、できるだけ、あらそいをさけてきました。

しかし、武家の、のびてゆこうとする力は、いよいよ強く、尊氏の政治のしかたでも、追いつかないくらい、世の中は、どんどんかわっていきました。

こうして、乱暴ではあっても、とことんまで、古くて、やくにたたない公家政治を、おしたおしていった高師直(こうのもろなお)たちが、尊氏の地位をうばって、しばらくの間でしたが、武家に喜ばれる時がきたわけです。

そうなると、もう公家たちは、生きることさえできなくなります。「公家の身投げ」に見られたような、あわれなことになってしまいました。

何百年という長い間、上にたって政治をにぎり、ぜいたくなくらしをしてきた公家たちは、この五十年にわたる大きな戦争つづきのなかで、とうとう武家たちに席をゆずってしまったのです。

「太平記」は、こういう日本の歴史のうえで、あとにもさきにも、くらべもののないほど大きな変わり目を示した中世と呼ばれる時代を、鏡のように写しだした文学であったということになります。

6 「太平」の意味 top

ところで、このような「武家の世の中」になっても、まだ戦いは、終わりませんでした。

尊氏も師直も死んでしま卜、乱暴者の師泰や直義も、殺されてしまいます。

乱れに乱れた世の中に、人々はあきあさしてしまいます。

なんとかして平和がほしい。そんな人民の願いにささえられて、四国から出てきた大名の細川頼之(ほそかわよりゆき)が、尊氏の孫の、まだ幼い足利義満(あしかがよしみつ)を助けて、政治をとるところで、どうやら、しばらくの太平がおとずれます。

「太平記」の作者は、そこで、

「中夏(ちゅうか)無為(むい)の代(よ)になって、めでたかりし事どもなり。」

(国内が、平和な時代になって、まことにけっこうなことである。) |

と、四十巻の物語の、最後の言葉をのべて、筆をおいています。

初めに、こんな戦争ばかり書いた書物を、なぜ「太平記」なぞと名づけたのだろうか、とうたがってみましたが、ここまでくれば、みなさんにも、「太平記」の意味が、わがってきたのではないいでしょうか。

そうです。「太平記」の作者は、この、いつまでつづくかわからないほど、だらだらと長びいでやまない戦争時代になって、だれが平和の担い手になるかを、つぎからつぎへと追いかけてゆきました。

それは、作者だけでなく、その頃の人民の願いであったはずです。

高時をほろぼした後醍醐天皇も、人々の願いをかなえてくれず、義貞もだめでした。

尊氏さえ、平和をもちこたえることができず、師直や直義でぱ、ますますだめなことを知りました。

そうして、とうとうしまいに、大名の頼之(よりゆき)に助けられた義満(よしみつ)が出てきて、一息いれたところで、筆をおさめてしまいます。

歴史のうえからいえば、この頼之も、やがて失敗して出家し、四国にひきあげてしまいます。

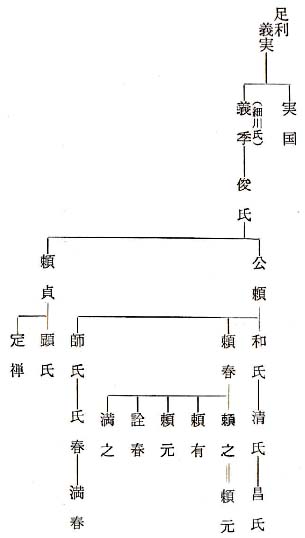

|

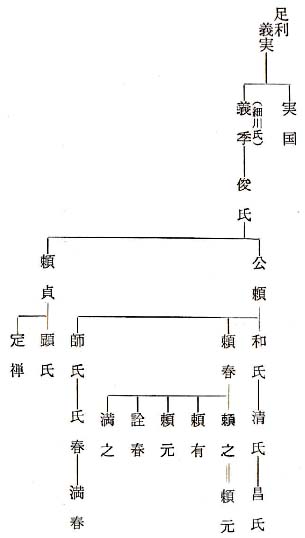

細川氏系図

|

しかし、頼之に助けられた義満が大きくなって、尊氏のあとつぎとして室町幕府をうちたて、どうやら大きな戦争だけはおさまってしまうのです。

ですから、「太平記」という、この書物の名は、作者が、人々の太平への願いをうけとめ、細川頼之の出てきたところで、やっと太平になった、めでたいことだ、と考えたために、つけられたと見て、さしつかえあるまいと思います。

しかし、ながながと書きつづってきた大戦争の結びとしては、「太平記」のおしまいは、いかにも、ものたりない、いわば尻きれとんぼの感じがします。

それは、歴史上の事実として、細川頼之が失敗し、すぐ平和が乱れ始めたことからいっても、本当の太平でなしところで、太平だとよろこんだことにもよりましょう。

けれども、もっとよく考えてみると、この時代の大名たちに、本当の平和を持ってきてもらおうとしても、それは、元々、むりな話であったからです。

作者は、その頃としては、大名よりほかに、太平をつくりだしてくれる人を、まだ見つけることができなかったために、結局大名たちを中心にえがきつづけました。

本当の解決にならない、しばらくの平和で、筆をおくよりほか、どうにもできなかったわけです。

こうして、「太平記」は、あの内乱の時代を、実にねばりづよく追いかけて、その姿を生き生きとえがきだすことができましたが、よくをいえば、まだおしまいになっていないところで、筆をおいてしまった。

そんなものたりなさも、ないとはいえないのです。 |

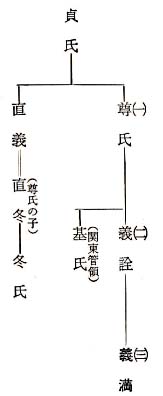

足利氏系図

|

7 小島法師(こじまほうし)

top

それでは、こんな「太平記」を、つくりあげた作者は、一体だれだったのでしょうか。

その頃、洞院公定(とういんきんさだ、この人は、左大臣にもなった学者で、「尊卑分脈」(そんびぶんみゃく)という、貴族たちのくわしい系図をあらわしています)というひとの書いた日記のなかに、小島法師というお坊さんが死んだこと、この小島法師こそ、その頃、有名な「太平記」の作者であり、いやしし身分の人であったが立派な作家であった、おしいことをしたものだという記事があります。

この記事は、応安七年(一三七四)の五月三日の日記ですから、「太平記」は、もうその頃には、人々にもてはやされていたこともわかります。

「太平記」は、大体、応安四年(一二七一)ごろにはできあがっていたものと思われますが、できあがるとまもなく、たくさんの人々に喜ばれたというわけです。

ところでこの洞院公定という人の日記には、この小島法師のことを「卑賤(ひせん)の器(うつわ)」つまり、いやしい身分の人だと書いています。

このことは、またこの日記が小島法師について、一方では、「名匠の聞え」があった(立派な作家としての評判があったという意味)と言っているのとあわせてみると、大変意味深いことです。

それはまず、この人々に喜ばれた大作品が、お坊さんのしかも大変身分の低い人の書いたものである、ということを示しているからです。

私は、さきほど「太平記」という物語は、一人の作者が、つくえの前にすわって筆をとる前に、この内乱を自分の目で見、耳で聞きながら生きぬいてきた、その頃の都やそのまわりの人々の口づたえた話があって、このような口づたえを作品のなかにくみ入れたために、一人の作者ではできないようなすばらしい空想の力をえたり、ひろい世界のことをとりあげたり、また人民の奥ふかい願いを、すくいあげることができたという意味のことを書きました。

ところで小島法師は、身分の低い坊さんであったために、その頃の公家たちなら、聞きすてたかもしれないような話、つまり身分の低い人たちが、この内乱に対して、持つづけてきた気持を、だれよりも十分に、うけとめることができたと思われます。

楠正成のような、どこの出身で、どんな家がらであるか、ほとんどわからなかったような、つまり低い身分の武士を「太平記」が、立派な英雄といってもよいくらいにえがくことができたのも、小島法師が同じように低い身分の人であったことに、大きな原因があります。

また、みなさんが、いま読んできたこの物語の中には、いくつものこっけいな和歌があったのを、おぼえているでしょう。

尊氏の軍が、おしよせてきたとき、それをおそれてにげだす兵をはげますため、天皇が、

「今度の合戦に手柄のあった者には、すぐさまほうびをとらすぞ。」と、役所の壁に書きつけたところ、すぐそのあとに、

| かくばかりたらさせ給ふ綸言(りんげん)の 汗のごとくになどながるらむ |

と書きつけ、「天皇の言葉など、汗のようにたらたら流れ出るばかりで、なんのたしにもならん」と、ひやかしたような、そんな和歌のことです。

こういう和歌は、落書とか落首とかいって、その頃の都の人々の気持を、ありのままにあらわして、だれかが壁や門に書きつけたり、立札を立てて書きつけたりした、一種のらくがきです。

「太平記」には、このほかたくさんの落書がありますが、それらはすべて、公家や武家たちの手きびしい批評であったり、彼らの失敗や弱点をとらえて、ちょうど漫画でも書くようにして、笑いとばすことになっています。

名もなし人々の公家や武家たちにたいするいきどおりや批評を、「太子記」がたくさん取入れているのも、やはりその作者が名もない人たちの気持を、よくわかってくれる小島法師のような人であったからです。

こうして、「太平記」は、貴族や武士たちだけでなく、その頃の都に住んでいた名もない人民に、大変喜ばれたのです。

洞院公定(とういんきんさだ)の日記も、「近日天下に翫(もてあそ)ぶ太平記」つまり、「ちかごろ世の中で、みんなに喜ばれている太平記」と書いて、「太平記」が、どんなに人気のある物語であったかを示しています。

8 広くしたしまれた「太平記」

top

それでは、こんなに喜ばれた「太平記」は、どういうかたちで、人々の間に広められたのでしょうか。

いまの小説などでしたら、この本のように活字を使い、たくさん印刷して、どっと広めることができますが、その頃は活字もなかったので、本をもとめる人は、人から借りだして読むか、それを一字一字うつすよりほかありませんでした。

そのうえ、その頃は、字が書けたり読めたりする人は、貴族たちを中心にした、ほんのひとにぎりの人たちだけで、日本じゅうの大部分の人は、とても書いたり読んだりはできなかったのです。

そんな時代に、名もない人々が、「太平記」をもてはやしたというのは、どういうわけでしょうか。

「太平記」の古写本(筆で書きうつした古い昔の本)のなかには、ところどころ、「二重」・「三重」とか、「読物あり」とかいった、しるしがつしていて、はやくから節をつけて読まれたことがわかっています。

室町時代の古い日記にも、「物語僧」とよばれた坊さんが、「太平記」を読んできかせたことが書いてあります。

「平家物語」が、琵琶法師(びわほうし)たちによって、調子をつけて語られたのと、多少ちがいますが、とにかく、坊さんが、「太平記」をよんできかせたことはたしかだし、それも、調子よくふしをつけて物語ったということがわかります。

そのために、いま残っている「太平記」も、大変調子にのった文章が、たくさんあります。

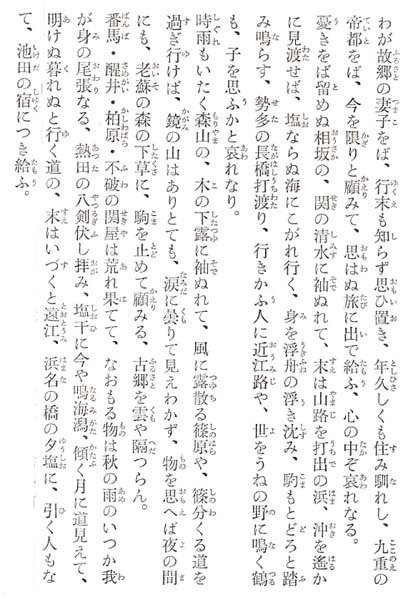

たとえば、北条氏にとらえられて、関東までつれていかれた、俊基(としもと)のことをしるしこところ(「阿新(くまわか)のあだうち」の一部)を、原文のままで、読んでみましょう。 |

太平記(西源院本)

|

|

この文章を、意味もわからないで読んでみても、何か大変調子よく感じるでしょう。

声を出してもう一度読みあげてみてください。

何か、歌でも歌っているような調子になってきます。

言葉の音数を、イ・ケ・ダ・ノ・シュ・ク・ニ、ツ・キ・タ・モ・ウ、というように、指おりかぞえてみると、初めから終わりまで、大部分が七つと五つの組み合わせになっているのを発見するでしょう。

そうです。これは、和歌の調子とよくにていて、七五調と呼ばれています。

和歌は、古くからある日本の詩です。したがって、人々の感じを、じかに歌いあげてきました。

人間が、高まった感情をあらわす時には、からだをうごかしたり、声をあげたりしますが、それを美しくあらわすために、日本の和歌は、七と五の音の組みあわせからでてくる調子を、つくりあげました。

この俊基(としもと)が、関東へつれていかれたことを書いたところは、昔から「東(あずま)くだり」と言われ、俊基が関東まで旅をしたその途中のいろいろな土地の名がたくさんおりこまれてしるので「道行文」(みちゆきぶん)とも言われた、有名な文章です。

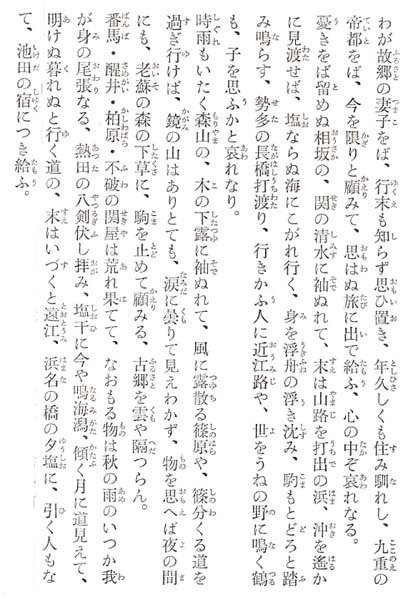

俊基(としもと)は、北条氏にとらえられ、妻や子と別れ別れになって、長い間住んでいたなつかしい都とも、今日かぎりひきさかれてしまいます。

逢坂の関を越え、関の清水ともわかれをつげ、涙にぬれながら、瀬田の長橋をふみ鳴らして、近江国(おうみ、滋賀県)にはいります。

都はしだいにとおざかって、振り返ってみると、雲のむこうにかくれてしまいます。

明けてもくれても、旅をつづけ、尾張国(おわり、愛知県)をすぎ、遠江(とうとうみ、静岡県)にはいって、夕暮れどき、お寺の鐘がさびしくなりひびくころ、ようやく池田(静岡県)というところにつきます。

都に別れをつけただけでなく、俊基は、やがて、北条氏のために殺されるのですから、普通の旅行と違って、途中で見るものは、みな涙の種になり、しだししだいにとおざかる都に、うしろ髪をひっぱられるような思いで、振り返り振り返り、進めたくない馬の足を東へむけていきます。

この俊基の、かなしみで胸のさけそうな気持を、この文章は、和歌のつくりだした七五調をつかって、たくみにもりあげているわけです。

同時に、この道行きの文章は、俊基が、東へ東へと馬を進めていることをを、その七・五のくりかえしの調子でもって、表しているのです。

「太平記」の文章のなかでも、この部分は、一番七五調の多いところですから、これだけで「太平記」の文章をいうことは、ただしくありませんが、これに似た文章は、たくさんあります。

これまであげてきた原文のいくつかを、よみかえしてごらんなさい。

七五調でなくても、漢語と仮名をおりまぜ、組みあわせて、普通の文章より、たしかに調子にのっているところがあります。

これは、さきほどのべたように、「太平記」が、物語僧たちに、調子をつけて読みながら伝えられたからです。

つまり、「太平記」は、身分のいやしいといわれた、小島法師という坊さんが、本で読んだり、自分で考えたりしたものだけでなく、都やその近くで、口から耳へかたり伝えられた話も、材料にしながらつくったのですが、そのできあがったものも、また坊さんたちによって、節をつけて読みひろめられたわけです。

口から耳へ、「太平記」の文学としての、大切な特徴は、こうした形でつくられ、また、こうした手つづきで、人々の間に、ひろまっていったということです。

だから、「平家物語」と同じように、「太平記」も、文字の読めない、名もない人々の間にも、ひろく深くはいっていくことができました。

洞院公定(とういんきみさだ)が、「ちかごろ、世の中の人々が、もてはやす太平記」と書いたのも、「太平記」を読んだ公家や武家たちだけでなく、これを耳からきいた文字を読むことも知らないような多くの人々のことを、ふくめているものと考えてよいと思います。

9 むすび top

「太平記」は、南北朝と呼ばれる時代、全日本という、広い範囲にわたって、五十年もの間、つぎからつぎへ戦争が起こって、いつ平和がくるのか、まるで見当もつかなかった時代を、材料にした物語です。

そうして、そんな時代のなかで、先頭に立って戦ったり、政治をとったり、とろうとしたりした人々のことを、次々とえがきました。

北条高時・後醍醐天皇から初めて、楠正成・大塔宮護良(もりなが)親王・足利尊氏・直義(ただよし)、高師直(こうのもろなお)・師泰(もろやす)、さては佐々木道誉(どうよ)や土岐頼遠(よりとお)などと、目まぐるしいほどに、人々はさかえ、また、ほろびていきます。

「太平記」は、これらの、上に立ち、あるいは先頭に立った人々を、ある時はほめ拍手をおくり、ある時は同情します。

しかしまた、一方では、かれらの失敗を笑いとばしたり、手いたく批評したりします。

どんなに身分が高く、えらそうな人物でも、太平をねがっている人民の心を、ふみにじるようなことをすると、たちまち、やっつけてしまいます。

こうして、次々に起こる戦いをえがきつづけ、とうとう足利義満(よしみつ)の時代まで進んできます。

そうして、室町幕府の政治が、とにかく日本の中心となって、武家政治が全国にゆきわたったとき、「太乎記」の作者は、「めでたしめでたし。」と筆をおいているわけです。

源頼朝(よりとも)を中心に鎌倉にうちたてられた、最初の武家政治は、ここまできて、古い公家政治に対して、完全な勝利をかちとります。

このように、「太平記」は、はっきりと、武家の勝利のしるしを示しています。

しかし、その武家に対しても、人々は、けっして満足していなかったこと、それは出てくる武家の取扱いかたや、武家に対するするどい批評によってもはや明らかです。

「太平記」は、作者の小島法師が、身がってな公家にも武家にも、けっして満足しないで、平和のくるのを、いまかいまかと待っていた、名もない人々の心を、うけとめていたために、戦争にあけくれて、あきあきするような内乱時代を材料にしながら、「近ごろ、世の中の人々がもてはやす」と言われたように、人々の心をひきつけるほどの、立派な文学作品となることができたのです。

「平家物語」とならんで、日本の戦争物語のなかで、とびぬけて、すばらしい作品と言われる「太平記」は、このようななりたちの古典文学でした。

みなさんも、きっと、いつかは、この「太平記」のすばらしさを、原文で読みあじわう日がくるとおもいますが、それまでここで、私が説明した「太平記」のなりたちや、その意味を知ったうえで、初めからもう一度、この本を読みかえし、自分の目と心とで、「太平記」が、何を物語るうとしているかを、静かにたしかめてみてください。

|

c 太平記年表 top |

・かっこ( )の中は北朝を示す。

・疑問符?はよくわからないしるし。 |

| 西暦 |

年号 |

天皇 |

将軍・執事 |

おもな事件 |

文学・その他 |

1192

1219

1221

1316

1324 |

建久3

承久1

承久3

正和5

正中1 |

後鳥羽

順徳

仲恭

花園

後醍醐 |

源 頼朝

源 実朝

守 邦王 |

源頼朝、鎌倉に幕府をひらき、将軍となる。

源実朝、公暁のために殺される。

承久の乱、後鳥羽院、隠岐島へ流される。

北条高時、執権となる。

後醍醐天皇の謀反やぶれ、日野資朝・俊基とらえられる。 |

これ以後、「新古今集」・「方丈記」・「金槐集」等が成立。

このころまでに「保元・平治物語」・「平家物語」成立か?

三九年、後鳥羽法皇死。

四一年、藤原定家死。

「玉葉和歌槊」成立。田楽の流行。このころダンテ「神曲」成立? |

1331

1332

1333

1334

1335 |

元弘1

(元徳3)

元弘2

(正慶1)

元弘3

(正慶2)

建武1

建武2

|

(光源) |

|

後醍醯天皇。笠置へ逃げる。

光厳天皇即位。

後醍醐天皇、隠岐へ流される。

日野資朝・俊基きられる。

大塔宮、吉野に兵をあげ、楠正成、千早城にこもる。

後醍醐天皇、隠岐から逃げ出し、船上山の名和長年の城へはいる。

足利高氏、六波羅を攻めおとす。

新田義貞、鎌倉を攻め、北条氏をほろぼす。

後醍醐天皇、京都へ帰る。

後醍醐天皇、内裏建設のため紙幣をつくる。

大塔宮、鎌倉へ流される。

北条時行の乱。

足利直義、大塔宮を殺す。

足利尊氏、後醍醐天皇にそむく。 |

このころ兼好法師の「徒然草」成立か?

京極為兼死。 |

1336

1337

1338

1339

1342

1347

1348

|

延元1

(建武3)

延元2

(建武4)

延元3

(暦応1)

延元4

(暦応1)

興国3

(康永1)

正平2

(貞和3)

正平3

(貞和4) |

(光明)

後村上

(崇光) |

高 師直

足利尊氏 |

足利尊氏、九州から攻めのぼり、楠正成は湊川で討死。

後醍醐天皇、吉野へ逃げる。

尊氏、光厳院とともに京都にはいる。

光明天皇即位。

高師泰、金崎城を攻める。

北畠顕家・新田義貞討死。

足利尊氏、将軍となり幕府をひらく。

後醍醐天皇死。

後村上天皇即位。

土岐頼遠死刑。

楠正行、兵をあげる。

正行、四条畷で討死。

高師直、吉野を攻め、後村上天皇は賀名生へ逃げる。

崇光天皇即位。 |

「神皇正統記」(北畠親房)以立。

足利直義、天竜寺船により元と貿易を始める。

風雅和歌集」完成。 |

1349

1350

1351

1352

1353

1358

1361

|

正平4

(貞和5)

正平5

(観応1)

正平6

(観応2)

正平7

(文和1)

正平8

(文和2)

正平13

(延文3)

正平16

(康安1) |

後光厳 |

足利義詮

細川清氏 |

四条河原の田楽。

足利直義と高師直があらそい直義は出家する。

足利義詮、鎌倉から京都へくる。

足利尊氏・高師直は、足利直冬を討つため九州へむかう。

足利直義、吉野方に降参する。

尊氏・直義は仲直りし、高師直・師泰は殺される。

直義、北国へ逃げ、尊氏追う。

尊氏、鎌倉で直義を毒殺する。

後光厳天皇即位。

足利尊氏、都へ帰る。

尊氏死。義詮将軍となる。

近畿に大地震。四天王寺金堂こわれる。 |

この年から和寇、さかんに中国・朝鮮の沿岸をあらす。

このころ兼好法師死?

ボッカチオ「デカメロン」

「新千載和歌集」成立。

|

|

1362

1364

1367

1368

1371

1374

|

正平17

(貞治1)

正平19

(貞治3)

正平22

(応安1)

正平23

(応安2)

建徳2

(応安4)

文中3

(応安7)

|

長慶

|

細川頼之

足利義満

|

光厳院、吉野に行き、後村上天皇と話しあう。

光厳院死。

足利義詮死。

足利義満、将軍となる。 |

このころ「太平記」成立か?

「太平記」の作者、小島法師死。ペトラルカ死。 |

top

****************************************

|