|

****************************************

Home 源頼朝 北条政子 蒙古襲来 太平記 護良親王 楠木正成 足利尊氏

護良親王・公武葛藤のはざまに散った皇子

(徳永真一郎著 歴史の群像8・信念その二 集英社 昭和59年刊)

護良親王略年譜(元号は上段が南朝、下段が北朝)

|

延慶元年

一三〇八

嘉暦元年

一三二六

嘉暦三年

一三二八

元徳二年

一三三〇

元弘元年

・正徳三年

一三三一

元弘二年

・正慶元年

一三三二

元弘三年

・正慶二年

一三三三

建武元年

一三三四

建武二

一三三五 |

後醍醐天皇の皇子として生まれる。

比叡山延暦寺の大僧都(だいそうず)に任ぜられ、尊雲(そんうん)法親王と称する。百十六世天台座主に補任され、三品に叙せられる。

後醍醐天皇、南都東大寺・興福寺及び叡山へ行幸。

元弘の変。比叡山を下り、笠置・奈良・十津川を転戦。還俗して護良と改名する。

後醍醐天皇、隠岐へ配流。親王、吉野を中心にゲリラ戦を続ける。

吉野城を築き、諸国の武士に令旨を送って決起をうながす。

吉野陥落、高野山へ入る。後醍醐天皇、隠岐を脱出。鎌倉幕府滅亡。征夷大将軍に任命され入京。

足利尊氏との対立激化し、挙兵の準備を進めるが、謀叛の罪を問われ、鎌倉に幽閉される。

中先代の乱起こる。足利直義により暗殺される(二十八歳)。 |

|

鎌倉幕府打倒の旗手として各地に転戦した護良(もりなが)親王は、

十津川(とつかわ)の谷間に仮御所を設け、反撃の機会を待った。

写真は十津川をせきとめてつくられた風屋ダム湖。

|

1 天台座主 top

大塔宮(おうとうのみや)護良(もりなが)親王は後醍醐(ごだいご)天皇の第一皇子で、その生誕は延慶元年(一三〇八)といわれているから、父後醍醐帝がまだ皇太子であった二十一歳のときの子である。

『増鏡』によると、後醍醐帝の第一皇子は尊良(たかなが)親王、第二皇子は世良(ときなが)親王で、護良(もりなが)親王は第三皇子ということになっている。

しかし『続史愚抄』(ぞくしぐしょう)によると、宮(大塔宮護良親王のことだが、以後、簡略するため宮の一字で通す)は、実は第一皇子なのだが、早くから仏門に入れられたため法親王ということで、俗親王の次に置かれたのだという。

尊良・世良両親王の没年からみても、宮が第一皇子であることは明らかである。

宮の生母は、後醍醐帝の祖父亀山上皇の側室であった民部卿三位局(大納言師親(もろちか)の娘)で、上皇の孫にあたる尊治(たかはる)親王(後醍醐)の愛を宿して宮を産んだという。

しかも、尊治親王の生母の准后(じゅごう)忠子(ただこ)を亀山上皇が引き取って側室としていた、というから、このころの“宮廷の大奥”は、「どうなっているの」と、いいたいほど複雑である。

とにかく宮は、十九歳の嘉暦元年(一三二六)九月、比叡山の梶井殿、すなわち梨本門跡となり、第百十三世の天台座主承覚(しょうかく)法親王によって入室し、第百十四世の座主承鎮(じょうちん)法親王によって受戒(じゅかい)し、第百九世の座主親源(しんげん)大僧正によって灌頂(かんじょう)を受け、大僧都に任ぜられて尊雲(そんうん)法親王と称するようになった。

そして嘉暦三年十二月、百十六世天台座主に補任され、三品(さんぽん)に叙せられた。 |

護良親王出陣図

|

座主というのは、もともと天台宗の教義について討論する席の座長という意味から出たものだが、比叡山延暦寺の場合は、三塔十六谷を三千の坊舎が埋める鎮護国家の一大道場たる一山を統率する、管長ともいうべき最高の地位にある人の職名である。

後醍醐帝が、事実上の第一皇子である宮を、なにゆえ、そのようなポストに送りこんだのか、といえば、後白河法皇をして

「鴨川の水と叡山の山法師ばかりは、おのれのままにならぬ」と嘆かせた。

叡山の経済力と武力を味方に抱きこんで、後日に備えよう、という深謀遠慮から出たものであった。

後醍醐天皇は、「お年ばえといい、からだのたくましさといい、まさに壮年のお盛りであった。

“藤原顔”という、あの瓜実顔(うりざねがお)ではあるが、鳳眼(ほうがん)するどく、濃いお眉、意志のつよげなお唇元、またひげ痕も青々と、皇系にはまれな男性的な風貌であった。

わけて手のなんとも大きなことだった。貴人にして力士のようなお手である。把握欲と闘志の象徴とでもいえるものか――。」(吉川英治『私本太平記』より)というような、歴代天皇の中でも珍しい、エネルギッシュな、行動的な人物であった。

寵妃二十八人、その中の十九人の女性から、十六人の皇子と十五人の皇女が生まれている、という記録からみても、人並すぐれた体格と古代の武人王をしのぼせる風格の持ち主であったことがわかる。

宮は、その十六人の皇子の中で、最も筋骨のたくましい天性勇武の質で、父後醍醐帝そっくりの頑丈な体躯と、溢れんばかりの闘志の持ち主であった。

天台座主として叡山にあっても、僧侶としての教学修行をよそに、日夜、武芸や武術の鍛練のみに専念していた。

たとえば、敵と打ち合うとき、太刀に通を入れて勝つ呪文、合戦のとき悪日かえって吉日となる呪文、敵に殺害されない呪文、四手(よんて)、三方払い、柄(つか)はらい、腰車、八方払い、葉返し、緋(ひ)カケ、霞(かすみ)ヌキ、竜虎、十死一生(じゅっしいっせい)など、叡山の僧兵に伝承する秘術についても、熱心に学んだ。

このため、僧兵たちから、

「いまだかつて、かかる不思議な門主(もんす)はおわしまさず」

と噂されたほどであった。

それは、宮自身、ご自分がなんのために叡山に置かれているかについて、確固たる自覚を持っておられたからである。 |

|

事実、大塔宮ほど、父後醍醐帝の討幕の信念と闘志を、おのれの信念と闘志とし、果敢に行動し、戦った人はなかったといってよい。

宮は後醍醐帝にとって、最も頼もしい皇子といわんよりも、最も信頼すべき力強い同志であった。

しかるに終局において、父帝に裏切られ、悲惨な最期をとげるのだから、その運命や哀れである。

何故、宮がそのような悲運をたどるに至ったかを語る前に、後醍醐帝が何故、すさまじいまでの討幕への信念と闘志を抱くようになったかについて語らねばならない。

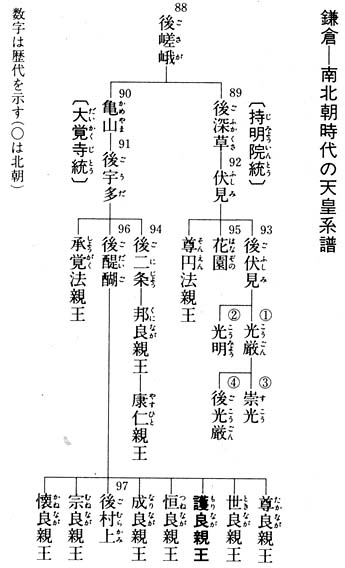

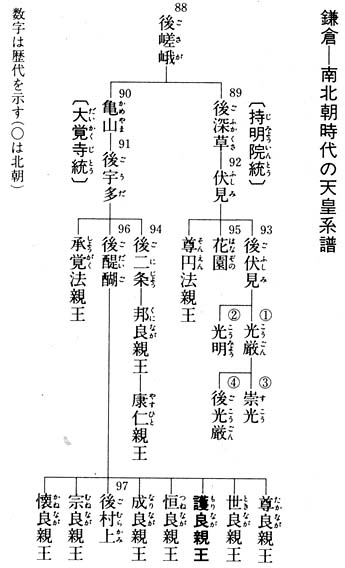

半世紀にわたる南北朝対立の動乱時代を招くような行動に出た、後醍醐帝の決起の原因を探求すると、おのずから皇位継承をめぐる両統迭立(てつりつ)の問題に逢着(ほうちゃく)する。

両統迭立の震源は、後醍醐天皇から八代前の後嵯峨(ごさが)上皇であった。

後嵯峨上皇は、ふたりの皇子のうち弟の亀山天皇を偏愛し、兄の後深草天皇の皇子をさしおいて、亀山天皇の皇子(のちの後宇多天皇)を皇太子に定めた。

おさまらない後深草天皇は幕府に力添えを頼んだ。

後鳥羽上皇が承久の乱を起こして敗れて以来、鎌倉幕府(北条政権)は勝者の権利をふりかざして京都の朝廷にことごとに干渉し、天皇の退位や即位ばかりでなく皇太子を立てるにも、幕府の了解なしにはできないほどの圧力を加えていた。

後深草天皇の依頼に執権北条時宗は得意顔で調停にのり出し、後深草系と亀山系の子孫が交互に皇位につくこと、すなわち両統迭立の取り決めをおこなった(保文(ぶんぽう)の和談)。

後深草系は持明院を御所にしていたので持明院統といい、亀山系は大覚寺を御所にしていたので大覚寺統といった。

大覚寺統の後醍醐天皇の場合、次の皇位は持明院統の後伏見天皇の皇子量仁(かずひと)親王が継ぐが順番になっていた。

しかるに前例を無視して、死後におくられるべき諡号(しごう=おくりな)を、生前にみずから後醍醐と定めるほどの天皇であったから、両統迭立の取り決めも無視して、自分の第一子(尊良)か第三子(大塔宮)に皇位を継がせたいと考え、どちらかを皇太子に立てたいと幕府に願い出た。

幕府はこれを拒否した。

それでなくても元寇(げんこう、文永・弘安の役、一二七四・一二八一)以来、北条幕府が大きな動揺を見せ始めていた。

それに乗じ、幕府を倒して延喜・天暦の“天皇親政時代”のむかしに返そうと考えた天皇は、すでに正中元年(一三二四)に討幕の密謀をめぐらせた。

密訴するものがあって、一味の公卿日野資朝(すけとも)・俊基(としもと)は捕らわれて鎌倉へ送られたが、天皇自身は知らぬ存ぜぬで押し通した。

そして懲りもせず、立太子を拒否されたのを機会に討幕への秘策を練りつづけた。

宮を叡山へ送りこんだのも、その秘策の一つで、すさまじいまでの討幕への執念だった。

宮は元徳元年(一三二九)二月、いったん天台座主を辞任、同年十二月再度座主(百十八世)に補任され、元徳二年四月に辞任されているので、百十六世座主時代と合わせて、座主としての在位は正味一年九ヵ月である。

二度目の辞任の直前の三月八日、後醍醐天皇は南都の東大寺と興福寺へ行幸した。

世良親王を従え、近衛大将以下三十六将の衛兵が警護した。

南都への行幸は高倉天皇の治承二年(一一七八)から久しくおこなわれなかったことであるから、両寺の衆徒や春日神人の感激はひととおりではなかった。

同月二十七日には叡山へ行幸した。

叡山行幸も順徳天皇以来すたれていたもので、南都と叡山への行幸をあいついで復活したところに、両者をあらかじめ味方にしておこうという後醍醐帝の意図を、明らかに読みとることができる。

天皇は叡山行幸に先立ち、洛中の富豪に千疋ずつの課役を命じ、それを供養の費にあてたので、山門の衆徒の喜びはひとしおだった。

天皇はまず二十六日、文武百官を従えて日吉神社へ臨幸、社壇で祭典をおこなったが、このとき天台座主尊雲法親王である宮が北の廊に座を占めた。

その夜は東坂本の大宮彼岸所にご宿泊、翌二十七日比叡山へ登られ、中堂を行在所としたのち、大講堂に入った。

ここで供養儀がとりおこなわれ、宮が座主として導師をつとめ、実弟である妙法院大僧都尊澄(そんちょう)法親王(のちの宗良(むねなが)親王)が願主をつとめた。 |

歴代天皇が行幸した比叡山延暦寺

|

後醍醐天皇の臨御のもとに、二人の皇子が叡山の僧正たちをひきいて壇に上り、呪文・願文を高らかに読みあげる光景は、大講堂を取り囲んで参列している僧兵たちを、いたく感激させたことである。

二十八日、天皇は前唐院で二人の皇子と対面、密議を交わしたのち、二十九日還御した。

天皇はさらに、この年十二月、尊澄法親王を第百二十世天台座主として叡山へ送りこんだ。

そして宮は叡山の大塔(おうとう)にちなんで大塔宮尊雲(そんうん)法親王を名乗り、弟の尊澄法親王とともに叡山に常住するようになった。

2 天皇御謀叛 top

後醍醐天皇の討幕の密謀を鎌倉幕府が探知し、太守と呼ばれている本家の惣領(そうりょ)北条高時と執権の北条守時(足利尊氏の妻登子(のりこ)の兄)とが相談のうえ、宮方の計画を未然に防いで、主謀者と関係者を一網打尽に召し捕れ、という命令が発せられたのは、天皇の叡山行幸の翌年の元弘元年(一三三一)五月に入ったばかりのことである。

天皇の討幕計画が世間に知れわたったとき、人々は「主上御謀叛」といったという。

謀叛とはもともと天皇にそむく行為をしたときに使われることばである。しかるに、天皇が幕府を打倒しようとしたことを、「主上御謀叛」と呼んだことは、当時の人たちの多くが、幕府あることを知って皇室のあることを知らなかったことを示す意味深長な表現といえる。

ともかく、このころは、天皇家を中心とする律令体制が、鎌倉幕府の開設以来、有名無実とみられるまでに崩壊し、幕府もまた北条政権の弱体化により末期的症状を露呈し、無権力時代に突入していたのである。

早打ちの馬が京都へ走って、六波羅両探題の北条越後守(えちごのかみ)仲時(北方)、北条左近将監(さこんしょうげん)時益(南方)に検挙の命令が伝えられた。

同月十一日、かねて関東呪詛の勅命をうけたと噂のあった法勝寺の円観上人、醍醐寺の文観僧正が捕縛されたのを手はじめに、京都の忠円(ちゅうえん)僧正・遊雅(ゆうが)法師、大和の知教(ちきょう)・教円(きょうえん)らが数珠つなぎになって六波羅の総門をくぐり、獄舎に投げこまれ、炭火の上を歩かされる拷問をうけた。

そして鎌倉へ送られた。

七年前の正中の変のとき捕らえられて鎌倉へ送られ、赦免になって京都へ帰っていた日野右少弁(うしょうべん)俊基が、再び捕らえられたのは七月十一日で、翌日、鎌倉へ送られた。

八月二十四日、叡山の大塔宮のもとへ、在京の同志二階堂下野守と長井遠江守が一通の密書を届けてきた。鎌倉から越後へ流罪になる忠円僧正が、出発に先立ってひそかにしたためたもので、

「幕府では三千の兵を上洛させ、天子の遠島と大塔宮の死罪をたくらんでおり、この書状をご覧になるときには、軍勢はすでに進発しておるはずでおざる」

という、容易ならざる報せであった。

宮は弟の尊澄法親王と謀り、

「叡山の山法師三千を勢ぞろいさせて警備を固め、主上をここに迎え、鎌倉と六波羅の軍勢をひきつけて戦いつつ、諸国の兵を募(つの)ろう」という手はずを決め、このことを連絡するため二条富小路の里内裏(さとだいり=仮御所)にいる父、後醍醐天皇のもとへ急使を走らせた。

その急使が、叡山を下って里内裏に着くのと前後して、源中納言北畠具行(ともゆき)が顔色を変えて洛中から、かけもどってきて、

「六波羅の広場や東大路に幕軍二千余が集まって、出動の準備をしております」

と報告した。

もはや一刻の猶予も許されぬ事態となった。

後醍醐天皇は、このようなこともあろうかと、かねてから覚悟していたので、

「みんな、あわてさわぐまいぞ」

と、みずから万事を指揮し、三種の神器を奉じ女官用の糸毛車に乗り、女房衣を頭からかぶり、

「これは中宮がお実家方にご病気見舞いに参られるところでおざる」

と、味方の衛士をも欺いて陽明門を出て、月もない夜の闇にまぎれて、一路叡山へ轅(ながえ)の先を向けて道を急いだ。

しかし、行く手にはすでに六波羅勢が粟田口(あわたぐち)・蹴上(けあげ)のあたりに柵をめぐらせて立ちふさがり、動座(どうざ)をさえぎろうとしている、との情報が飛んできた。

「さらば次の手を」

後醍醐天皇は、すぐに花山院師賢(もろかた)をそば近くへ呼び、御衣(ぎょい)と細身の剣を与えて、あくまでも天皇になりすまして、鞍馬越えで叡山に登るよう命令すると、みずからは馬に乗りかえ、中務卿(なかつかさきょう)尊良親王・万里小路(までのこうじ)藤房・同季房(すえふさ)・北畠具行・四条隆資(たかすえ)・千種忠顕(ちぐさただあき)などの供奉の者に

も、七大寺詣での青侍を装わせ、奈良街道を南下した。後醍醐ならではの大胆きわまる冒険に満ちた逃避行であった。

一方、大塔宮は父帝が必ず比叡山に臨幸すると信じ、尊澄法親王とともに山を下り、坂本のあたりで待っていたが、天皇の臨幸はついになく、「南都へ向かって落ちられた」と告げる者があっだので、やむなく山上へ引き返した。

まもなく天皇を装った花山院師賢が到着したので、とりあえずなにくわぬ顔で釈迦堂(しゃかどう)に迎え入れた。

六波羅(ろくはら)でも、最初のうちは後醍醐天皇が京都御所を脱出して叡山へ登ったものと思いこんでいた。とりあえず持明院統の後伏見・花園の二上皇と皇太子量仁親王を、保護のため六波羅の北の御殿へ迎え入れると、

「いざ後醍醐退治ぞ」

と勇みたち、近江源氏の六角時信を大将とする二千騎をもって叡山を攻めさせた。

天皇の臨幸を迎えたと信じこんでいる叡山では、一山をあげて勢いたち、総大将の大塔宮の指揮下に山門衆徒は小舟三百艘に分乗し坂本港から湖上を南下、唐崎に布陣する六角時信軍の背後に上陸して攻めたてたので、敵は総くずれとなって四散した。

ところが、比叡山上では釈迦堂にこもっている天皇を、より安全な東塔の円融坊のほうへ移し参らせようと、衆徒がうやうやしく御座所へ近寄って行った。

たまたま一陣の風が吹き来って御簾をめくり上げたので、中にいるのが後醍醐天皇ではなく、替え玉の花山院師賢だとわかってしまった。

「なんだ、偽天子だったのか」

失望と怒りの声は、たちまち三塔十六谷に伝わり、味方割れして同士討ちまで始まりそうな形勢になった。

これを知った大塔宮は尊澄法親王に向かい、

「かくなりては叡山にとどまってはおれまい。主上のおわす南都へ参ろう」

と声をかけ、師賢以下の公卿たちとともに叡山を離れ、二十九日の深夜、戸津(とづ)浜から小舟に乗って湖上を南下し、勢多(瀬田)川に出て唐橋に近い石山寺に入った。

そこには、後醍醐天皇が“南都は身を置くところにあらず”として笠置(かさぎ)寺に遷幸し、そこか行在所と定め、櫓をかまえ柵をめぐらして城塞化を急いでいるとの情報が待っていた。

「さらば笠置へ」

卯花縅(うのはなおどし)の鎧に鍬形の兜、大矢を負った大塔宮は、すずしの御衣の下に萌黄(もえぎ)の腹巻を着た尊澄法親王と肩を並べて石山寺の山門をくぐり、すぐ前の勢多(せた)川につないである舟に乗って宇治へ下り、木津川をさかのぼって笠置をめざした。 |

朝廷・貴族の信仰があつかった石山寺

|

3 笠置城攻防 top

幕府軍の第一陣が鎌倉を出発したのは、元弘元年九月五日のことである。

このとき、諸軍に与えられた執達状(しったつじょう)には、

「先帝叡山に遷幸、防ぎ申すべき旨(むね)の院宣(いんぜん)を下さる」

とあって、後醍醐天皇は京都御所を脱出した時点において、いち早く「先帝」の扱いをうけており、叡山にこもっているから討てという院宣を下しているのは、持明院統の花園上皇であった。

こうして持明院統は大覚寺統に対して、はっきりと宣戦を布告したわけである。

五十年間にわたる南北朝の対立抗争の始まりであった。

北条氏の一門である大仏貞直(おさらぎさだなお)・金沢貞冬(さだふゆ)指揮のもとに、関東の武将は大軍をひきいて、あいついで西へ向かった。

その武将のひとりに、このとき二十七歳の足利高氏(のちの尊氏)も加わっていた。

これに先立ち、笠置山は六波羅の命令で出動した畿内五ヵ国の兵七千六百、東海・伊勢五ヵ国の兵二万五千、山陰道八ヵ国の兵一万二千、山陽道八ヵ国の兵三万二千、合計七万六千余騎にかこまれつつあった。攻撃が開始されたのは九月三日卯の刻(午前六時)である。

城塞と化した笠置寺を守る後醍醐軍は、わずかに二千余騎。

前進陣地の木津川右岸の経塚(きょうづか)山には、大塔宮が五百の兵をひきいて守備し、総指揮は足助二郎重範(しげのり)、搦手(からめて)には柳生永珍(やぎゅうながよし)(宗矩(むねのり)・十兵衛父子の先祖)が五百の兵をひきいて守っていた。

後醍醐軍は、二十日余にわたって抗戦し、たびたび六波羅軍を悩ませた。

しかし関東からの幕府軍もあいついで到着して攻囲に加わるようになり、敵軍が四十倍にもふえてくると、防戦にも限度があった。

敵方の備中国の住人陶山藤三(すやまとうぞう)義高のひきいる一族五十余人が、九月二十七日の夜、笠置山の北壁をよじ登って城内に侵入し、各所に放火したことから、笠置城の運命もきわまった。

城内は異常な混乱におちいり、後醍醐天皇は生命の危険にさらされることになった。

それでも天皇は、けっして絶望はしなかった。

「ここを捨て、楠木の城にはいって再挙をはかろう。みなのもの案内せい」

天皇は尊澄法親王に手をとられ、燃え上がる本坊から歩跣(かちはだし)のまま脱出、河内の楠木正成(くすのきまさしげ)の館をたよってのがれた。 |

後醍醐天皇が遷幸した笠置寺の境内

|

慣れぬこととて道に迷い、三日三晩彷徨(ほうこう)のあげく、山城国有王山(ありおうざん)のふもとにたどりついたときには、天皇に供奉いるものは、万里小路藤房と同季房のふたりだけになっていた。

たまたま、そこへ通りかかった、近くの松井村の郷士深栖(みす)三郎らによって、天皇とふたりの供奉者は捕らえられ、古輿(ふるこし)に乗せられて大和の内山の永久寺へ送られた。

そこには尊良親王・尊澄法親王をはじめ、北畠具行らの公卿や宮方の武士たち六十一名も捕らわれていた。

ただひとり、経塚口を守っていた大塔宮だけは、笠置の残敵狩りの網の目をのがれたのか、六十一人の中に姿を見せなかった。

|

奈良坂沿いにある般若寺

コスモスが咲いている

|

|

4 十津川と吉野山 top

その頃、大塔宮は奈良の般若寺(はんにゃじ)に潜んでいた。

後醍醐天皇は宋学グループのほかに、醍醐寺の文観を通じて真言宗の諸寺院と、法勝寺の円観を通じて天台宗の諸寺院と深い接触をたもっていた。

般若寺は真言律宗の寺院である。 |

ここで息をひそめている大塔宮のもとに、父後醍醐帝が京都の六波羅へ護送され、三種の神器を持明院統へ手渡すように強請され、同統の量仁親王が践祚の式を挙げて光厳天皇を名乗ったこと、楠木正成が赤坂城にたてこもり数万の幕府軍をひきつけて防戦したが、十月二十一日、城を放棄して立ち退いたという情報が届いた。

歯ぎしりをして憤慨してみたが、追われている身では、どうしようもなかった。

ある日、側近の者がみんな出かけて、ひとりぼっちでいるところへ、興福寺一乗院の按察法眼(あぜちのほうがん)好専が、僧兵五百をひきいて般若寺へなだれこんできた。

宮は、「もはやこれまで」と一時は自害を決意したが、とっさの機転で部屋に並んでいる唐櫃(とうびつ)のうち、蓋の開いているほうに入り、経巻を頭からかぶって身を隠した。

僧兵たちは蓋をしてある唐櫃ばかりを開いて中をあらためたが、何もはいっていなかったので、仏壇や天井裏まで探したあげく引き揚げて行った。

宮は万一を案じて、さっきの蓋のしてあったほうの唐櫃の中に隠れなおした。

予想どおり僧兵たちは引き返してきて蓋のしていない唐櫃を探し、手に手に経巻をつかんで放り出し、

「大般若の唐櫃の中から大塔宮はおでましにならず大唐の玄奘三蔵どのがあらわれた」

と大笑いして引き揚げて行った。

あやうく虎口(ここう)をのがれた宮は、山伏姿に身を変えて、熊野へ落ちてゆくことになった。

お供は光林房玄尊(げんそん)・赤松律師則祐(のりすけ)・木寺(こでら)相模・岡本三河房(みかわぼう)・武蔵房・平賀三郎・村上義光・片岡八郎・矢田彦七の九人であった。

ちなみに河内の楠木正成も金剛(こんごう)山伏に属する優婆塞(うばそく)山伏であり、後醍醐天皇と文観、文観――観心寺の滝覚(ろうかく)坊――正成というふうにつながっており、大塔宮が山伏姿に身を変えたのも、このような関係を考えると、うなずけるものがある。

十一月下旬ごろ、宮の一行は紀伊国印南郡切目の王子社までたどりついたが、頼みにする熊野三山の僧兵が味方しそうにないとわかったので、承久の乱のとき宮方に加わったことのある十津川の郷士をたのむことにして、一七〇キロの山坂をこえて十三日目に大和吉野十津川の大塔村にたどりついた。

村の郷士戸野兵衛(とののひょうえ)の妻女に病魔退散の祈檮をたのまれたことから親しくなり、身分を明かした。

兵衛はおどろいて、谷瀬に黒木の御所をつくって一行を入れ、伴の左門に守護させ、叔父の竹原八郎入道に協力を求めた(黒木御所旧跡は、いま日本一の長さを誇る谷瀬のつり橋を渡り右ヘ一○○メートルのところにある)。

八郎入道は、わが居館に宮を迎え、守護を誓ったので、宮も安心して還俗し、尊雲の名を護良(もりなが)と改め、八郎入道の長女滋子(しげこ)を妃とした。

大塔宮(おおとうのみや)護良(もりなが)親王の誕生である。

入道は鹿瀬(ししがせ)・蕪坂(かぶらさか)・湯浅(ゆあさ)など吉野十八郷の者を、自分のあご一つで動かせると言上(ごんじょう)した。

後醍醐天皇は元弘二年三月七日、京都を発って隠岐島(おきのしま)へ配流され、尊良親王は土佐へ、尊澄法親王は讃岐へ、静尊法親王は但馬へ流謫(るたく)、公卿では平成輔(なりすけ)・日野資朝・同俊基・北畠具行が処刑、按察公敏(あぜちのきんとし)は下野(しもつけ)に、花山院師賢は下総(しもうさ)に、万里小路藤房は常陸(ひたち)に、その弟季房は下野に流された、という報も伝わってきた。 |

十津川村にある黒木御所跡

|

後醍醐の諸皇子のうち、護良親王一人だけ捕らわれずに、神出鬼没、軍事的にも政治的にも卓越した指導力を発揮するので、

「いとかしこき大将軍にておわすべし」

と、つき従う者も、ますます多くなっていた。北条幕府も手こずって、護良親王を殺せば近江麻生庄(荘)、楠木正成を殺せば丹後舟井庄を与えるという、懸賞つきの布告状を発したほどであった。

そんなことも知らぬげに、親王は八郎入道の居館を足がかりに、吉野に本拠をつくり、北条勢に対するゲリラ戦をつづけた。

吉野は楠木正成の本拠金剛山系をすぐ西にひかえ、北は京都をはるかに望み、南は熊野を背にし、東は大台ヶ原で伊勢とへだてた天然の要害の地である。

吉野山の桜花が咲くころ、吉報がもたらされた。赤坂城が落ちて自害したとばかり信じていた楠木正成が、四月三日、湯浅孫六入道の守る城を奪還して、ふたたび菊水の旗をなびかせたという。

「さすがは主上のご信任厚い楠木じゃ。われらも、彼に呼応して旗を揚げねばならぬ」

護良親王は、八郎入道の協力を求め、四方の山々に関所を設けて北条方にそなえながら、挙兵の準備をすすめた。

このころ、熊野三山の別当定遍(じょうべん)は、早くも親王が十津川にこもっていることを聞き、

「宮を討ちとった者には恩賞として伊勢の車間庄(くるまのしょう)を賜わると、鎌倉将軍からお達しがあった。

これに加えて、定遍からも六千貫(一貫は一文銭千枚)を三日以内に与える。

お供の者を討ちとった者には五百貫をその日のうちに与えるであろう」

という意味の高札を街道の辻に立てた。

この高札を見て、熊野一円の村民たちは大いに動揺し、親王の命をねらおうとする動きがでてきた。

「十津川の人たちに迷惑をかけてはならぬ」

親王は戸野や竹原の引きとめるのもきかず、ふたたび山伏姿で九人の家来を従えて、高野山へ向かった。

定遍の誘い出し戦術に、うまうまと引っかかったわけである。

小原まで行ったところで、北条方の玉置庄司(たまぎのしょうじ)の軍勢五、六百騎に囲まれ、危険におちいったところを、紀伊国の住人野長瀬六郎・七郎の兄弟が、三千余騎を従えて救援にかけつけてきて、敵を追い散らしてくれた。

それから一時槙野(まきの)城に入ったが、ここは狭くて不適当だというので、三千騎に守られて吉野山の愛染宝塔に移り、柵を設け濠を掘って吉野城をきずいて敵襲にそなえるとともに、諸国の武士に令旨を送って決起をうながした。

赤坂城を奪還した正成は、紀州の隅田庄(すだのしょう)を襲ってこれを制圧し、幕府勢を天見峠で撃破し、和泉・河内を手中におさめて摂津に進出し、四天王寺付近で激戦のあげく、逃げる敵軍を追って渡辺に集積してある糧米を分捕って赤坂城に引き揚げた。

護良親王と正成の挙兵は、六波羅はもちろん鎌倉幕府をもあわてさせた。

元弘三年正月、幕府は三十万の大軍(実際は三万?)を三つに分けて、吉野と河内へ向かって南下させた。

同月十六日、二階堂出羽入道(道薀=どううん)のひきいる六千余騎が、白旗・赤旗を深山颪(みやまおろし)になびかせて吉野城へ攻め寄せてきた。

吉野城は本陣の蔵王堂を中心に、左曾路より大千峰ヶ筋に出るせび坂から責ヶ辻(せめがつじ)・大橋・黒門・銅の鳥居・仁王門までを前方の関門とし、後方は仁天(にてん)門・韋駄天(いだてん)・勝手社までを郭内(かくない)とし、吉野川の急流に臨んだ堅城だった。

十八日早朝から合戦の火ぶたが切られ、七日間の激闘ののち、城兵三百余人、寄せ手千三百余人の戦死者を出した。

護良親王は赤地の錦の直垂(ひたたれ)に、緋縅(ひおどし)の鎧を透き間もなく着て、竜頭(たつがしら)の冑(かぶと)の緒をしめ、三尺五寸の小長刀(こなぎなた)を脇に挟み、味方の先頭に立って敵と真正面から渡り合う奮戦ぶりをみせた。 |

護良親王がたてこもった吉野の蔵王堂

|

やがて敵の一方の旗頭吉野の執行(しゅぎょう)岩菊丸に、城の後ろの金峰山(きんぷざん)から闇夜に乗じて僧兵三千人を従えて城内に忍び入り、夜明けとともに城のあちこちに火を放った。寄せ手はそれを合図に三方から攻めてきた。

城内は大混乱におちいった。

「もはや、これまでなり」

と覚悟を決めた親王は、蔵王堂の桜樹の下に幕を張らせ、別離の宴をひらいた。

親王の大鎧の袖には七本の矢が刺さり、頬と二の腕に傷を負い、血が赤くにじんでいた。

親王が敷皮の上に立ちながら、大盃を三たびかたむけると、木寺相模が四尺三寸の太刀の鋒に敵の首をさし貫いて、はやし声をあげながら舞い踊った。

やがて、大手の合戦も終わりに近づいたとみえ、敵味方の喚声が宴席まで聞こえてきた。

このとき、家来の一人、村上彦四郎義光が血刀をひっさげて駆けこんできて、

「大手の一の木戸攻め破られつる間に、二の木戸を支えて戦いつれど、この城にて功を立てんことかなうべからず。

ひとまず落ちさせたまうが上策と存ずる。恐れながら、この義光が宮の大鎧を着て身代りとなり申す。疾く落ちさせたまえ」

と願い出た。

親王は、その決意に涙しつつ、

「われも生きてあれば、そなたの後生を弔うべし。

ともに敵の手にかからば、冥途(めいど)までもともに手をたずさえて行かん」

と物の具と鎧直垂を脱ぎ替え、わずかな供をつれて城からぬけ出し、高野山をさして落ちて行った。

義光は、それを見送ると、二の木戸の高櫓にのぼり、寄せ手に向かって、

「われこそは後醍醐天皇の皇子一品兵部卿(いっぽんひょうぶきょう)護良なるぞ。

逆臣のためにほろぼされ、恨みを泉下に報ぜんがために、ただいま自害する。このありさまをよく見ておき、なんじらが武運たちまちに尽きて腹切るときの手本にせよ」

大声に叫んで、鎧を櫓の下に脱ぎ捨て腹一文字にかき切り、腸をつかんで敵に向かって投げつけ、刀をくわえてうつ伏せになってとびおりて息絶えた。

呼吸を止めて見ていた寄せ手は、ほんとうに親王が自害したと思い、いざお首を頂戴し恩賞にあずがらん、と先を争って櫓の下に集まった。

大塔宮の首を取ったと得意満面で上洛した二階堂出羽入道は、六波羅で首実検の結果、にせ首とわかり地だんだ踏んでくやしがったが後の祭りであった。

5 六波羅陥落 top

護良親王が高野山に入ったのは、閏(うるう)二月の初旬のことである。

高野山は、さきに親王の令旨が届いたとき、

「当山は僧兵を蓄えず、また合戦に一味することは僧俗のなすべきところにあらず」

と答えて、令旨を奉じなかったが、いざ親王の登山を迎えると、衆徒はみな、力をつくしてこれを庇護(ひご)した。

『高野春秋』によると、ここにも二階堂出羽入道が軍勢をひきいて押し寄せてきて、山内をくまなく捜索した。

衆徒たちは親王を大塔の天井の裏の梁間にかくまい、摩利支天(まりしてん)行法を修した。

捜索隊は大塔の中にも乱入してきたが、天井までは気がつかず、空しく引き揚げた。

「法力のしからしむか」と『高野春秋』(こうやしんじゅう)は述べている。

高野山では、親王のために北の院の山上に坊舎を建てて迎え入れ、御座所とした。

護良親王は、その坊舎にかくまわれている身でありながら、山岳戦に得意な山伏を使って河内・紀伊・大和の山地にゲリラ戦を展開し、赤坂城から同じ金剛山系の千早城に移って、奇策により幕府軍を悩ませている楠木正成のために、補給と兵力増援をつづけた。

このころになって、親王の発した令旨がようやく効力を発揮し、まず親王の九人の家来の一人、赤松律師則祐の父で播州佐用庄(ばんしゅうさよのしょう)の地頭(じとう)赤松円心(えんしん)入道則村(のりむら)が苔縄(こけなわ)山に城塞をかまえて兵を挙げ、三千騎を集めて摂津摩耶山にたてこもり、来襲した六波羅勢五千騎と戦ってこれを破り、敗走する敵を追って桂川を渡り、三月十二日、入洛一番乗りを果たした。

つづいて伊予国の豪族土居通増(どいみちます)・得能通綱(とくのうみちつな)、肥後の菊池武時(きくちたけとき)、肥前彼杵(ひぜんそのき)の江串(えぐし)三郎入道が、あいついで兵を挙げた。

こうした各地の挙兵に、おどろきあわてていた六波羅や鎌倉の幕府当局に、腰をぬかすほどの衝撃的な報(しら)せが届いた。

後醍醐天皇の隠岐島脱出である。

天平宝字八年(七六四)、淳仁(じゅんにん)天皇が淡路島に監禁されて以来、崇徳(すとく)上皇の讃岐、土御門(つちみかど)上皇の土佐、順徳(じゅんとく)上皇の佐渡島、後鳥羽(ごとば)上皇の隠岐島というふうに、天皇・上皇で流罪のうき目にあった場合は少なくないが、いずれも配所において万斛(ばんこく)の恨みを抱いて崩御(ほうぎょ)している。 |

楠木正成が奮戦した千早城跡

|

|

名和長年が後醍醐天皇を迎えた船上山

|

後醍醐天皇画像

|

しかるに後醍醐天皇は、在島一年足らずで機をうかがって、決死の脱島をやってのけたのであるから、その闘志の激しさは無類といってよい。

そして、閏二月二十八日、山陰の名和湊(なわみなと)に上陸するや、地元の豪族名和長年(なわながとし)に擁(よう)せられて舟上山(せんじょうさん)にたてこもり、諸国へ朝的追討の綸旨(りんし)を発せられたのである。

天皇に従って隠岐を脱出した千種忠顕(ちぐさただあき)が、総大将格の頭中将(とうのちゅうじょう)に任命され、一千余騎をひきいて船上山の行在所を発ち、京都に進入して六波羅を攻めたのは三月中旬だ(このときは失敗した)。

後醍醐天皇の隠岐脱出と船上山での挙兵、千種忠顕の六波羅攻撃−というあいつぐ京都からの報告に、大きな衝撃をうけた鎌倉幕府は、六波羅を応援するため足利高氏と名越高家に出陣を命じた。

この足利高氏が、護良親王の運命を大きく狂わせることになる。

足利氏は源義家の第三子義国の子義康を祖先とする、れっきとした源氏の子孫で、義康は足利庄を領して足利氏を称し、義康の兄義重は新田庄を領して新田氏を称した。

足利氏は本領の足利庄のほかに上総こ二河両国の守護になっており、陸奥(むつ)・上野(こおずけ)・山城・丹波・丹後・美作(みまさか)・筑前などの諸国に三十五ヵ所の所領をもち、鎌倉の大蔵谷に館をかまえ、毛並みからいえば北条氏をしのぐ、関東随一の武家の名門であった。

高氏は足利氏八代目の頭領で、鎌倉幕府の命令をうけ、三千騎を従えて京に上ったが、近江の鏡宿(かがみのしゅく)まできたとき、後醍醐天皇の発した北条氏討伐の綸旨を受け取った。

彼は、それを弟の直義(ただよし)に見せただけで、ふところにしまいこみ、なにくわぬ顔で行軍をつづけ、四月十六日、京都に入り、桂川の西に陣取った。

同月二十七日、名越高家が赤松軍と戦って戦死したと聞くと、ただちに陣を払い、丹波街道を西進して足利家の所領の桑田郡篠村(しのむら)に入って陣をかまえた。

高氏はここで北条氏打倒の兵を挙げ、篠村八幡宮に願文(がんぶん)と鏑矢(かぶらや)を捧げて戦勝を祈った。四月二十九日のことだ。

近国へ軍勢を催すと、源氏にゆかりの御大将の招きだというので、たちまち二万余騎が集まり、総勢二万三千にふくれあがっだ。

高氏の挙兵の目的は、平氏の子孫である北条氏を倒して、源氏の足利氏がこれに取って代わって武家政権を樹立することであった。

後醍醐天皇の親政の理想を助けて忠節をつくすつもりではなかった。

五月六日、彼は二万五千騎をひきいて老(おい)ノ坂をこえて京都へ突入した(後世、明智光秀が本能寺を襲撃したのと同じコースだ)。

七日朝、足利勢二万三千、赤松勢五千、千種勢三千が六波羅へ攻めかかった。

六波羅勢一万は、夕方まで戦ったが、敗色はおおうべくもなく、北の探題北条仲時、南の探題北条時益は、持明院統の光厳天皇・後伏見上皇を奉じ、夜陰にまぎれて鎌倉まで落ちのびることにしたが、時益は途中、野伏の手にかかって死に、仲時は近江番場宿で京極道誉(佐々木高氏)に前途を阻まれ、光厳天皇ら十九人の皇族や公卿、女官らを蓮華寺に移し、仲時以下一族四百三十二人が寺の庭前で集団自殺した。

一方、後醍醐天皇の綸旨にこたえて決起した足利高氏の同族新田義貞は、五月六日、上野国生品(いくしな)神社の社前で旗揚げし、集まってきた二万余騎をひきいて、小手指原(こてさしがわら)・分倍河原(ぶばいがわら)で北条軍を破り、二十二日、極楽寺坂をこえて鎌倉へ突入した。町の大半は黒煙に包まれて炎上し、北条高時は菩提寺の葛西ヶ谷の東勝寺で切腹した。

八百七十余人の家来が殉死した。 百四十一年にわたる鎌倉幕府は滅亡した。

後醍醐天皇は、同月十七日、光厳天皇を廃し、正慶の年号を改めて元弘に復し、光厳天皇の署名した詔書は無効であることを宣言した。 |

六波羅勢(北条方)が集団自決した蓮華寺にある宝塔群

|

正統な手続きによって即位した光厳天皇をあくまでも否認し、自分が天皇としてひきつづいて在位していることを宣告したわけである。

二十三日、船上山を下って還幸の途につき、三十日、兵庫の福厳寺に羞いたとき、鎌倉陥落を報じる新田義貞の急使を迎えた。

六月六日、京都に還幸し、二条富小路の里内裏に落ちついた後醍醐天皇は、その日に高氏に内昇殿をゆるし、鎮守府将軍に任じる旨を申し渡した。

討幕の勲功第一と認めたわけだ。高氏は軽く頭を下げると、白い頬に複雑な微笑を刻んで胸を張って退出した。

彼は打つべき手は、すでにぬけめなく打っていた。

六波羅が陥落するや、そのあとにただちに奉行所を設置して、みずから政務の執行者となり、京都の治安行政の指揮者となった。

彼はそこで、幕府のごとく、諸国からきた武士の着到を記録し、訴訟を受理し、地方武士に与える自分の軍令書を「御教書」(みぎょうしょ)と称し、各地から戦況報告書を提出させ、捕虜の処分を命令した。外から見れば、北条氏の政庁が足利氏の政庁に変わっだのにすぎなかった。

武士たちのあいだでは、北条幕府が倒れ、それに代わって足利幕府が誕生したのだというふうに認識していたし、高氏自身も武家の統率者のごとくふるまっていたのである。

彼の行動は、すべて幕府の再興を意識したものであった。

そのような高氏に対して、最もきびしい批判の目を向けているのが護良親王であった。 |

足利尊氏像

|

6 征夷大将軍と鎮守府将軍

top

護良親王は、父帝の後醍醐が一年ぶりに京都に還幸し、楠木正成や赤松円心入道らが兵庫に出迎えたのにも姿を見せず、大覚寺統の公卿たちが、しきりに尾を振って参内しているというのに親王だけは、奈良の西南の信貴山の毘沙門堂に陣をかまえたまま顔を見せようとしなかった。

「なにが不服なのであろうか」

数多い皇子の中で、最も頼りにしていた護良親王である。

隠岐を脱出して上洛できるようになったのも、護良が山に伏し野に寝て幕府軍に対してゲリラ戦をつづけてくれた功績によるところが大きかった。

こんどの還幸をまっ先に喜んで迎えてくれるのは護良だろうと期待していたし、会ったら最大級のねぎらいのことばをかけてやろうと楽しみにしていた。

それだけに、自分が京都へ帰っても、顔を見せぬばかりか、信貴山にこもって動こうともしない護良親王の態度が、後醍醐天皇には不可解であり不満でもあった。

つい、それを口に出したわけであるが、そばで聞いていた従三位局(じゅさんみのつぼね)阿野廉子(あがのれんし)は、

「大塔宮のお心は、わたくしには、ようわかっております」

といって、意味ありげな微笑を、ととのいすぎて冷たくさえ見える美しい顔に浮かべた。

「なんだ申してみい」

天皇は彼女のご機嫌をうかがうような目を向けてきいた。 |

護良親王が入洛前に陣をはった信貴山

|

隠岐へ配流されるに当たって、みずから進んでお供を願い出て、在島一年間、そばを離れず、なにくれとなく慰め励まし、めんどうをみてくれた彼女に、下世話(げせわ)にいえば頭の上がらなくなっている天皇であった。

「大塔宮には大望がおありなのです。それがかなえられずば、都にはおもどりになりますまい」

「大望とは何か」

「それは大塔宮のお口から、おんみずからお聞きなされませ」

廉子は、わざと意地悪な言い方をした。

「大望があるか、と聞くわけにもいくまい」

「大塔宮は天台座主をお辞めになって還俗されたお方でござります。

世の中が鎮まったからには、もとの尊雲法親王となり仏門に帰られるよう、すすめてごらんあそばせ。

どのようなご返事をなさるか」

廉子の答えに、なるほどと感心した後醍醐天皇は、さっそく右大弁宰相清忠を信貴山へやって、謾良親王にそれをいわせた。

親王のたくましげな顔に、たちまち憤怒と不満の色がみなぎった。

「なんと、この護良に、頭をまるめて、また坊主になれとの仰せというか。

老後はいざ知らず、せっかくたくわえたこの髪を剃り落とす気はない。

この護良が還俗して、仏手に干戈(かんか)を取ったのは、遊びではないのだぞ。

そもそも主上には、まろが二年があいだ、血みどろになって幕賊どもと戦ってきた苦労をお知りにならぬのではないか」

「けっして、さようなことはござりませぬ」

「主上のために忠節をつくして戦ったのは、まろの家来と楠木一族だけじゃ。

ほかの者は、どたん場で寝返りおって、火事場泥棒のような働きをしただけじゃ。

しかるに足利高氏ごときを信用して、鎮守府将軍になされるとは……」

「これは手きびしい」

「彼奴のやっておることを存じておるか。六波羅が落ちると、すぐに六波羅奉行とみずからとなえて、その跡に居座り、御教書などと布令(ふれ)出し越権もはなはだしい。

彼奴こそは、第二の北条高時じゃ。まろは叡慮(えいりょ)にたてついて、依怙地(いこじ)でここに留まっておるのではない。

世を思うためだ。ここまで剋(か)ちとってこられたご理想の具現の前途を深く憂えるからじゃ」

「では、いかにすれば宮さまは、京都へお帰りあそばすので……」

「まろを征夷大将軍に任じてくれるなら、京へ帰ってもよいぞ」

護良親王の当たるべがらざるけんまくに恐れをなした清忠は、ほうほうの体(てい)で京都へもどり、そのまま後醍醐天皇に報告した。

親王にしてみれば、在地豪族や社寺の武装集団の支持をうけて、戦陣を駆けめぐるうちに、武士の力の侮るべがらざることを実感していた。

征夷大将軍になりたいといったのは、みずから武士の力を統率して、天皇親政の枠の中に組みこみ、高氏の野望を押さえてかがらねば、と考えたからである。

しかし護良親王の気持ちは、父帝には通じなかった。

清忠の報告をきいた後醍醐天皇は、口写しのように、そのままを廉子に告げた。

「護良は僧籍にはもどらぬ。征夷大将軍にしてくれ、と申しておるそうな」

「やはり、わたしの思うてとおりでございましたな」

廉子は二十三歳の熟女の顔を、したりげにうなずかせてみせた。

「そなたが申した護良の大望とはこのことか」

「それは大望への足がかりにすぎますまい」

「征夷大将軍が足がかりなら、つぎは何を望んでおると申すのか。

躬(み)は足利を鎮守府将軍にしたので、護良は征夷大将軍を望むのだと思うておるが……」

「大塔宮は、ご自分のお子を皇太子にして、おんみずからは上皇として院政をなさりたいのでござります」

「愚かなことを。皇位につかぬものが上皇になれるはずがない。

また、皇太子でもない者が、いきなり帝位につけるものでもない。

ものには、すべて秩序というものがある」

「では、どなたを皇太子に……」

「それを躬の口からいわせずとも、そなたにはわかっておるであろう」

「恒良(つねなが)を……で、こざりますか」

廉子は、さすがに息を詰めたような表情になった。

天皇は富小路の御所に帰った日に、北条幕府によって擁立された皇太子康仁(やすひと)親王を廃するむねを宣言していたので、そのあとの皇太子はだれであろうとは、万人の注目するところであった。

「決死の覚悟で隠岐まで従うてくれたそなたの気持ちを、あだやおろそかには思うておらぬ。

そなたの産んだ子であれば恒良に決まっておるではないか」

「かたじけのうござります」

廉子は天皇の膝にすがりついて、上気した顔をその上に伏せた。

彼女は、十歳の恒良(つねなが)と八歳の成良(なりなが)、六歳の義良(のりなが)の三人の親王を産んでいた。

そのうちの最年長の恒良が次代の天皇を約束されたのである。彼女が感激するのも無理はなかった。

「そのかわり、護良の征夷大将軍はよいであろうな」

廉子は口で答えるかわりに、天皇の膝の上にのせていた頭をこっくりとうなずかせた。

「躬は足利高氏という男を警戒せねばならぬと思うておる。あれは武家を抑えることのできる男だ。

あの男を味方につけておけば、躬が武家を抑えることにもなる。

護良の申しておる第二の高時にならせぬために、高氏を鎮守府将軍にしたのだ。

護良を征夷大将軍にするのはよいが、足利がなんというか。

しかし、護良のこれまでの軍功を考えれば、彼の望むとおりにせぬわけにゆくまい」

廉子には、自分の思っていることを、何でも打ち明けるのが、隠岐以来の天皇の習慣になっていた。

廉子以外の者には口が固く、護良親王が高氏を誹謗したことについても天皇は、

「けっして他言しまいぞ」

と右大弁宰相清忠に口どめしておいたのだが、いうなといわれると、かえって口にしたくなるのが人情というもの。

「高氏は第二の北条高時だ」

といった護良親王のことばは、いつともなく宮中にひろがり、高氏の耳にも聞こえてきた。

「兄上、大塔宮に気をつけねばなりませんぞ」

弟の直義にいわれるまでもなく、高氏は深く心に期するところがあるごとく、大きくうなずいてみせた。

六月十二日、高氏を従五位上から従四位下に昇らせて左兵衛督(さきょうえのかみ)に任じ、直義を左馬頭に任じる発令があり、十三日に護良親王を征夷大将軍に任じ北条泰家(やすいえ)の食邑(しょくゆう)を与える発令があった。

征夷大将軍というのは、源頼朝(よりとも)以来、幕府の棟梁たる人に与えられていた称号で、天皇親政の第一歩において、武家政府の再興を連想させるような発令であった。

武家政治を否定するために戦ってきた後醍醐天皇としては、そのような称号を復活させたくはなかったのであるが、護良親王と高氏とのバランスをとり、恒良親王を皇太子にするためにも、そうせざるをえなかったのである。

しかし護良親王と高氏との摩擦を避け、天下の和平を願ってしたことは、結果からみると両者の対立を深めることになり、「天皇親政」の理想は、早くも、その出発点において、黒い影を投じることになった。

ともかく、護良親王は、そのような父帝の苦労を知るや知らずや、征夷大将軍に任じられたことに大よろこびで、赤地銷の直垂に緋縅の鎧という派手ないでたちで、白石毛という白馬にまたがり、赤松則祐の千余喘を先頭に、三千余喘の人馬を従え、十七日、信貴山を進発、二十三日、胸を張って、ゆうゆうと入洛した。

征夷大将軍を誇示するにたる豪勢きわまる行列で、都大路でこれを迎えた京童(きょうわらんべ)たちは、おどろきの目をみはった。

7 建武新政 top

二条の里内裏に落ちついた後醍醐天皇は、いよいよ宿願の髫淤胼が・天皇親政の新しい政治にのりだした。

手はじめは論功行賞で、まず恩賞方と記録所を設けた。

武家では足利高氏が最高で、武蔵・上総・常陸の守護職と伊勢の柳御厠ほか二十九ヵ所の地頭職と従三位・武蔵守を与えられ、天皇の尊治の一字をもらって尊氏と名乗った(これまでの高氏は北条高時の高の字をもらったもの)。

弟の直義は相模の弦間(つるま)郷ほか十四ヵ所の地頭職を与えられた。

「兄者、いとも満足そうな顔をしておざるの。行く末は関白太政大臣にでも出世するつもりか」

叙任のあった日、尊氏の胸中の秘密をなんでも知っている弟の直義が、冷やかし半分でいった。

「天気のよい日は、せいいっぱい日光に当たって草のように伸びることだ。

やがて雨の日ともなれば、日光は望めぬでな」

「さすがは兄者、うまいことをいう」

兄の本心がわかったような、わがらぬような目をして、あとは大きな口を開けて、わざとらしい高笑いをした。

いまこの段階で、尊氏は天皇のもつ権威を否定することは不利だと考えていた。

否定するよりも、むしろ天皇と協調することで、諸国の武士におのれの権威をみとめさせることができると計算していた。

ゆくゆくは護良親王に与えられた征夷大将軍を自分のものにして幕府を再興し、天皇を背後にいただくことによって諸国の武士に号令するほうが得策だと考えていた。

しかし、天皇親政を理想とし、それに命をかけた後醍醐が、幕府の再興などみとめるはずはなかった。

万事にぬけめのない直義は、すでにそのことに気づいており、彼の高笑いは、兄尊氏の甘さに対する嘲笑であった。

直義の予想しているとおり、幕府の存在についての後醍醐天皇と尊氏の考え方の相違が、どこどこまでも尾を引き、ついに南北朝の分裂という破局にまで発展してゆくことになる。

新田義貞は従四位上越後守と越後・播磨・上野の三国の守護職、楠木正成は河内・摂津両国の守護職(叙位はなし)、名和長年は因幡(いんば)・伯耆(ほうき)両国の守護職を与えられた。

右のほかは、武家に対する恩賞はきわめて薄く、京都二番乗りした赤松円心入道のごときは、むかしから保有していた佐用庄の地頭職を確認する意味の沙汰(さた)書を恩賞方からもらったにすぎなかった。

それに反し、公家に対する恩賞はきわめて厚く、ほろびた北条氏一族の領地や北条氏に味方した家の領地を、ことごとく天皇と皇族と公卿、それに白拍子(しらびょうし)や、蹴鞠(けまり)の上手な者、遊芸に巧みな昔、衛府の小役人、官女、僧侶にやってしまい、武士に与える土地は、日本六十余州のうち、錐(きり)を立てるほどの余地もなくなってしまった。

後醍醐天皇の親政の失敗は、このような所領問題と恩賞問題の処理のまずさによるところ大であった。

天皇の裁決が法や制度に優先したため、直接天皇に対する失望の声となった。

もともと昭和五十九年のこんにちまで、天皇制が連綿として千数百年にわたってつづいてきているのは、歴代の天皇の大半が、政治に直接の責任を負うという立場をとらなかったためといえる。

天皇親政などといって、天皇が政治の表面に出てきた場合は、ほとんどといっていいくらい、国内が混乱し、権力争いから戦争が起こっている。

後醍醐天皇の場合が、その典型的な例といえる。やはり天皇は雲の上の理想主義者にすぎず、それを実行するには、あまりにも世間知らずの独善者だったといえる。

元弘四年(一三三四)は正月二十九日、獣か元年と改められたが、同月三十日、糾示となった廉子の期待にこたえて、恒良親王が皇太子になった。

そして、新しい元号の年を迎えて、朝廷がまっ先におこなったことは、大内裏造営のための新しい貨幣づくりだった。

それは、戦火の傷跡いえぬ農村に、年貢の増徴、物価の上昇となってはねかえっていった。

この年八月、二条河原に混迷した世相を諷刺する長文の落書があらわれた。

建武中興(けんむのちゅうこう)と呼ばれた天皇親政による和平は、二年とはつづかなかった。

波乱は、征夷大将軍の護良親王と鎮守府将軍の足利尊氏との対立から起こることになった。

それは後醍醐天皇が最も案じ恐れていたものであった。

准后の廉子が、さきに天皇に奏上したように、護良親王がおとなしく再度仏門に入って、天台座主にでも返り咲いておれば、万事円満におさまるはずであった。

しかし父帝以上に熾烈な討幕の信念に燃えて行動してきた護良親王としては、それはできぬ相談であった。

そのことが、事態をより複雑にし、親王自身の墓穴を掘ることになった。

8 破局 top

三千騎の武士を従えて、胸を張って入京した護良親王であったが、彼の身のおくべき場所は、新政府のどこにもなかった。

征夷大将軍と兵部卿という肩書きはあるのだが、彼が命令を発して事をおこなわしめるようなものは、なにひとつなかった。

彼がしたいようなことは、みな鎮守府将軍の足利尊氏がおこなっていた。

征夷大将軍と鎮守府将軍が、狭い京都で両立し併存することは不可能であった。

苛だつ護良親王の胸に、さらに大きな打撃を与えたのは、准后廉子が産んだ皇子の、あいつぐ登用であった。

恒良親王の立太子につづいて、義良親王は北畠顕家に奉じられて賍尠の熈砂に下って鎮守府将軍になり、顕家は陸奥・出羽の二国を管領した。

成良親王は足利直義に奉じられて鎌倉に下り、上野太守(たいしゅ)に任じられ、直義は執権となった。

護良親王は、これらはすべて足利尊氏と准后廉子が腹をあわせて謀略をめぐらしたのだと解釈した。それを黙って見ている父帝後醍醐がうらめしかった。

折も折とて、新王が信貴山から連れてきた部下が、毎夜白河あたりをうろついて、辻斬りをやり、稚児や女子供で斬殺されるもの後を絶たずというので、尊氏は六波羅奉行として治安維持にあたっている自分に対する、親王の挑戦だとして、二十余人を捕らえて斬首し、粟田口の道ばたにさらしものにした。

憤懣やるかたなき護良親王は、後醍醐天皇の前に出て、尊氏に幕府再興の野心ありとして、

「いまのうちに尊氏を除かねば、ご親政の妨げとなりましょう」

と訴えた。このとき後醍醐天皇は答えた。

「躬(み)もそちらと同じ考えだ。尊氏が六波羅に居すわって奉行所をおいたと聞いたときから、彼は武家政治をつづける野心を抱いていると見抜いておった。

なれど、彼が武士のあいだで声望が高いので、わざと官位を高くして彼を油断させ、その虚を衝くつもりであった。

そちは、ひそかに兵を集め、誅伐の用意をせよ」

「かしこまりましてございます」

勇躍して退出した親王は、さっそく兵を集めるための令旨を諸国にばらまいた。

その令旨の二、三枚が尊氏の手に入った。

尊氏のほうも、護良親王が自分のことを第二の高時だと罵(ののし)っていると聞いたときから、なんとかして失脚させねばと考えていた。

自分を討つため兵を集めていると知っては、黙っておれない。

自分の腹を痛めた皇子を出世させたいと、あれこれ画策するのに協力することによって、すっかりわが手の中に丸めこんでしまった准后廉子のところへ行って、尊氏は、

「大塔宮は皇位をうばわんとて諸国の兵を召しておられます。証拠はここに歴然と……」

と言上し、護良親王が武士に与えた挙兵の令旨を見せた。

親王の挑戦を逆于にとったわけである(令旨といえば、親王がゲリラ活動をしているとき、協力者に自分の名で恩賞として与えた所領安堵の令旨が、後醍醐天皇とのあいだを不仲にした原因の一つとされている)。

「やはりわたくしが申し上げたとおりでござりましょう。いかがあそばします」

廉子は鬼の首をとったような顔をして令旨を見せて、尊氏から聞いたことを後醍醐天皇に告げ口した。

彼女のいうことなら、なんでもいやといえなくなっている天皇は、

「けしからぬは護良、流罪にいたそう」

あっさり承諾し、結城親光と名和長年を召し出し、なにごとかを耳打ちした。

それから二、三日たった十月二十二日、清涼殿で歌の会を開くからという天皇のお召しに、護良親王がうかつにも先駆ふたりと十余人の青侍を連れて参内し、ひとりで鈴の間の前にさしかかると、ものかげから屈強の侍十数人がとびだしてきて、

「ご諚(じょう=天皇の命令)でござる」

と叫んで、うむをいわせず親王を取り抑え、馬場殿(ばばどの)に押しこめてしまった。

尊氏に対しては万斛(ばんこく)の恨みこそあれ、父帝(ちちみかど)にたいしてはなんの警戒心ももっていなかったのだから、哀れである。罪状は、

「帝位をうばい奉らん企みのため、諸国へ令旨を発して兵を召した謀叛(むほん)の罪」であった。

親王の近臣三十余人が、罪に連坐(れんざ)して処刑された。

それを聞いた親王が、「元弘のはじめより、武家(幕府)を倒すために身をかくし、木の下、岩かげに身を伏せて戦い、やっと帰洛すれば、一生の楽しみの一日も終わらぬうちに、奸臣(かんしん)のため、かかるはずかしめに遭うとは……」

身をよじって、くやし涙にむせび、

「仰いで天に訴えんとすれば、日月不孝の子を照らさず、伏して地に哭(こく)せんとすれば山川無礼の臣を載(の)せず、父子義絶え乾坤(けんこん)共に棄(す)つ」 と獄中で悶々(もんもん)の情をしたためた父帝あての手紙を、食事を運んでくる女官に渡したが、伝奏は後難を恐れてにぎりつぶしてしまい、天皇の目に触れることはなかった。

翌月、傷心の親王は数百騎の兵に警護されて鎌倉に下り、執権の足利直義の手に渡された。

かねてから親王を目の敵にしていた直義は、二階堂ヶ谷の薬師堂の三方塗籠(ぬりごめ)の一室に押しこめてしまった。

(『梅松論』(ばいしょうろん)によると、土牢というのは誤りらしく、親王は南の方という女性にかしずかれて監禁生活をつづけた)。

「尊氏・直義兄弟より、主上がうらめしい」

護良親王は歯ぎしりして、聞こえよがしに言った。そもそも、このたび挙兵の令旨を下したのも、父帝と相談のうえしたことだ。

それを逆手にとられ、尊氏から廉子を通じて讒訴(ざんそ)すると、父帝はあっさりこれを承認して自分を捕縛(ほばく)し、直義の手に渡してしまったのである。

塗籠の密室の中で、親王が冷酷無残だと父帝をうらんだのも無理はない。

こうして建武新政に片腕ともたのむべき護良親王を、廉子に対する偏愛と、尊氏兄弟の謀略のため、後醍醐天皇は、みずからの手で葬る結果となった。

それは太閤秀吉が甥の関白秀次を自刃させて豊臣家の滅亡を早めたのとよく似ている。

尊氏が護良親王を武力を用いることなく没落させたことは、建武新政を崩壊に導く第一段階となった。

親王の幽囚八ヵ月後の建武二年七月、中先代(なかせんだい)の乱が起こった。

北条高時の遺児次郎時行(ときゆき)が信州諏訪の滋野(しげの)一党に擁せられて兵を挙げ、新政に不満をもつ武士たちが集まって五万の軍勢にふくれあがり、鎌倉をめざして進撃を開始した。

直義自身も鎌倉を出て井出沢(いでざわ)で戦って敗れ、三河国矢矧(やはぎ)の領地まで落ちて行かざるをえない羽目に追いこまれた。

「護良親王をあのまま放置しておけば、北条の手中におちいり、どのように利用されて禍根となるやらもしれぬ。いっそ、このどさくさに」と考えた直義は、家来の淵辺(ふちのべ)伊賀守義博(よしひろ)を招いて耳うちした。

淵辺は七名の部下をひきいて二階堂ヶ谷の薬師堂に引き返した。

護良親王は、昼なお暗い塗籠の密室に灯をともし読経の最中であったが、人の気配に、ふり返ると、淵辺がすでに抜刀したまま踏みこんできていた。

「なんじは、われを殺(あや)めに参ったな」

親王は立ち上がるなり、淵辺の刀をうばおうとつかみかかった。

いつもの親王なら、淵辺をねじ伏せて刀をうばいとるくらいの体力と腕力をもちあわせていた。

しかし悲しいかな、半年余の幽囚生活に身体ままならず、仰向けに倒され、胸の上に乗りかかられ、首を取られそうになった。

親王は、よっぽど無念だったのだろう。首をちぢめて刀の切っ先に喘みついた。

切っ先が一寸ばかり折れた。

淵辺(ふちのべ)は刀を投げすて、腰の脇差を抜いて胸を二度突き刺したのち、首をかき落とした。

首を抱いて外に出て、明るいところで見ると、噛み切った切っ先を口にくわえたまま、両眼をカッと開いて自分をにらみすえているではないか。

淵辺は恐ろしくなり、

「このようなお首を、主人にお見せしないほうがよい」

部下はいいわけがましいことをいって、かたわらの竹藪の中に投げこんで走り去った。

七月二十三日夕方のことである。

護良親王、ときに二十八歳。

下世話によくある、継母(廉子)の中傷によって、悲惨な最期をとげたわけだが、その責任の大半は実父である後醍醐天皇が負わねばならぬであろう。 |

護良親王を祀る鎌倉宮

|

尊氏が後醍醐天皇に対する服従の態度をかなぐり捨て、足利幕府樹立の姿勢をはっきり打ち出しだのは、護良親王弑逆(しいぎゃく)の報を聞いてからのことで、尊氏に京都へ攻めこまれ、天皇が吉野山へ遷幸するのは、その翌年のことであった。

top

**************************************** |