|

****************************************

Home 源頼朝 北条政子 蒙古襲来 太平記 護良親王 楠木正成 足利尊氏

楠木正成・転戦の日々の中の冥利

(笹沢左保著 歴史の群像3・決断その三 集英社 昭和59年刊)

|

楠木正成(くすのきまさしげ)略年譜

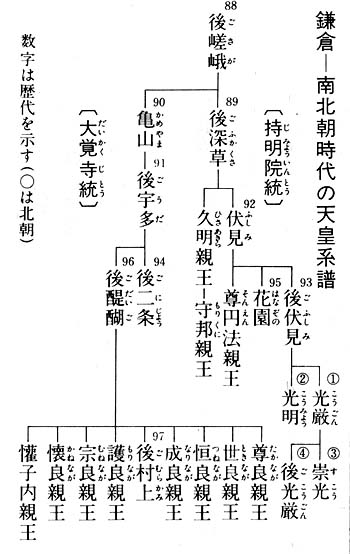

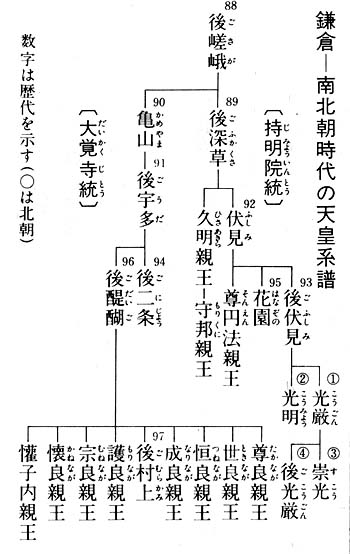

(元号は上段が南朝、下段が北朝)

|

文保二年

一三一八

元弘元年・元徳三年

一三三一

元弘二年・正慶元年

一三三二

元弘三年・正慶二年

一三三三

建武元年

一三三四

建武二年

一三三五

延元元年・建武三年

一三三六 |

後醍醐天皇即位。

幕府軍、鎌倉から西土。後醍醐の幕府討伐戦に参加のため、正成、河内赤坂城に挙兵し、奇計を用い迎撃するが落城。

後醍醐、隠岐に配流。大塔宮護良親王が吉野に、正成が赤坂を回復し千早城に挙兵。

赤坂落城。正成、千早城籠城戦。吉野山落ち護良、高野山へ逃れる。後醍醐、隠岐を脱出。足利尊氏(高氏)打倒北条の兵を挙げる。六波羅陥落。新田義貞、鎌倉を攻め、北条氏滅亡。後醍醐、京都に還幸。

公武一体の建武新政の発足。

中先代の乱起こる。護良、足利直義に殺される。 尊氏、鎌倉に北条時行を撃破。義貞、尊氏討伐に向かうが箱根竹の下の合戦に敗れ京へ敗走。

尊氏入京、義貞らの軍に敗れ九州に逃れる。尊氏・直義の大軍、京へ向かう。五月二十五日、湊川の戦いで正成敗死。 |

|

楠木正成が挙兵した赤坂城跡。

鎌倉幕府に攻められ、奇計を用いてよく反撃したが落城した。

|

1 武将軍師のニヒリズム

top

楠木正成(くすのきまさしげ)に通ずるものを感じさせる後年の武将に、浅井長政(あさいながまさ)と真田幸村(さなだゆきむら)の二人がいる。

特に真田幸村は軍略家として、楠木正成の影響を受けているといわれるが、生きざま、境遇、運命まで正成を真似ているみたいに思える。

真田幸村は秀頼(ひでより)に請われて、大坂方に与した。

幸村は秀吉から、恩らしきものを受けていない。豊臣家の臣でもなかった。

秀頼や淀君のために、命を投げ出すような義理はない。

それなのに幸村はあえて、劣勢とみられる大坂方の中心的存在となって、合戦に臨むのである。

幸村は、数少ない大坂方の実戦経験者であり、優秀な軍師であった。

徳川の大軍をいいように翻弄し、家康の心胆を寒がらしめている。

また幸村は、大胆な献策を試みている。攻撃なくして勝利なしと、幸村は大坂籠城(ろうじょう)に反対した。

宇治方面に出陣して、徳川軍を迎撃することを主張した。

あるいは、朝廷を大阪城に迎えれば西国大名は攻撃を見合わせるから、徳川だけとの戦いになると、幸村は思いきった策を考えてもいた。

しかし、幸村の策はすべて秀頼、淀君、それに大野治長(おおのはるなが)ども側近の反対にあい、実現することはなかった。

もし幸村にいっさいを任せていたら徳川方に勝ち、豊臣滅亡は避けられたかもしれない。 |

楠木正成(くすのきまさしげ)画像

|

だが、請われて大坂方に俄(にわか)に味方した幸村には、絶対的な命令権がなかった。

反対されれば、席を蹴って立つということもできない。

幸村は敗れるのを承知のうえで出陣し、善戦を重ねながら、死の訪れを待つのであった。

楠木正成も、後醍醐天皇に請われて挙兵する、いわゆる悪党と表現されているように、楠木正成は武家社会からはみ出した存在だった。

地方の豪族であって、主従関係も組織も無縁の一匹狼である。武家としての野心も、面目もない正成であった。

後醍醐天皇に味方する義理もなければ、朝廷からの恩恵も受けていなかった。

それなのに、頼むと助けを求められただけで正成は非力な後醍醐天皇に味方し、五年間の命ではあったが最後まで忠誠を尽くすのである。

建武中興(けんむのちゅうこう)となって正成は、検非違使(けびいし)、左衛門尉(さえもんのじょう)、河内(かわち)・摂津守(せっつのかみ)、従五位(じゅごい)下という身分に出世した。

だが、実戦の第一の功労者らしい強力な発言権を、正成は与えられなかった。

足利尊氏に勝てないと判断した正成は、大胆な献策を試みている。

「足利尊氏と和睦して、尊氏が目の敵とする新田義貞(にったよしさだ)を誅伐(ちょうばつ)する」

この正成の現実的な策は、朝廷の取り上げるところとはならなかった。

更(さら)に正成は後醍醐天皇から、兵庫へ赴(おもむ)き新田義貞に協力せよと命令があったとき、これに反対した。

「足利尊氏の大軍に、少数の官軍が勝てるはずはない。

新田義貞を呼び返し、後醍醐天皇は比叡山に行幸され、京都は尊氏の千にゆだねる。

そうしておいて、時機をばかり、尊氏を攻めたほうがいい」

正成はこのように、策を献じたのであった。 |

|

しかし、そうした策は朝廷の側近たちに一蹴(いちげ)され、正成は死を覚悟して、湊川(みなとがわ)へ出陣するのである。

こんなふうに、楠木正成と真田幸村には、多くの共通点が認められる。

正成も幸村も、根っからの軍師といえる。

それも後方にいて、机上の軍略や作戦を練るという軍師ではない。

合戦になればみずから先頭に立ち、太刀を振るって敵中に突入するという実戦の武将でもある軍師なのだ。

軍勢を手足のように動かして、奇襲と奇略をもって敵を苦しめる。

先頭に立てば、鬼神(きじん)も恐れるような武将ぶりを、発揮することになる。

正成も、幸村も常に、何十倍という大軍を敵に回している。

その大軍を少数の兵によって撃破することに、正成も幸村も武将として軍師としての冥利(めいり)を得ていたのではないか。

勝つことが、すべてではない。

いかに敵の大軍を苦しめて、会心の戦闘ぶりを示して、一時的にでも敗走せしめるかに、正成と幸村は生き甲斐(がい)を見出していたのではないだろうか。

勝てない戦いとわかっていても、いまこそ死に花を咲かすときと決断すれば、従容(しょうよう)として死地に赴く。

そういった武将軍師としてのニヒリズムが、正成と幸村には共通して感じられる。

弱者に味方して、敵の大軍を手玉に取ることに生き甲斐を見出し、最後には壮烈な死を遂げるというのが、武将軍師のニヒリズムであるような気がしてならない。

2 協力武将の影響

top

楠木正成と浅井長政の共通性は、ともにパートナーが愚将だったという悲運である。

浅井長政は、朝倉義景(あさくらよしかげ)という愚将と心中しなければならなかった。

浅井と朝倉は同盟関係にあり、織田信長が朝倉を攻めたことから、長政は板ばさみになった。

しかし、信長と、朝倉義景では、力の差がはっきりしている。

義景は戦うことを知らない武将であって、人物的にもおよそ頼りにならない。

そのくらいのことが、わからない長政ではなかった。

妻のお市(いち)の方(かた)は、信長の妹でもある。

信長が天下を取れば、長政も副将軍といった待遇を、受けることになるかもしれない。

信長も長政を、信頼している。あらゆる意味で、信長の味方でいたほうが、得策であった。

だが、浅井三代は朝倉の恩によって存立しているという父の久政(ひさまさ)の主張を、長政は斥けることができなかった。

やむなく長政は朝倉に味方して、信長に対し宣戦を布告するのである。

その結果が、浅井の滅亡であった。朝倉義景の愚将ぶりは、天下の失笑を買うほどだった。

頼りにならないだけではなく、義景は長政にとって重荷になるばかりであった。

義景のもとには勇将も少なくて、かっての越前勢の精鋭も弱体化していた。

姉川(あねがわ)の合戦にしても、浅井勢が信長の大軍を打ち破ったのに、朝倉勢が徳川勢の小部隊に敗れ、総崩れとなって逃げ出したために負けたのである。

その後も義景は、重い腰をなかなか上げようとしなかった。

合戦がいやで出陣を渋るのだ。

長政が援軍を求めても到着が遅れるし、義景みずからの出陣はない。

義景自身が出陣して来ても、雪の季節になるとか、一乗谷(いちじょうだに)が恋しいとかで、勝機も無視してさっさと越前へ帰ってしまう。

義景が絶好の勝機を逃したことでは、武田信玄(たけだしんげん)をも激怒させている。

結局、長政は義景と心中することになり、浅井は三代にして滅亡した。

楠木正成もまた、新田義貞という愚将を、パートナーにしなければならなかった。悲運である。

新田義貞は、鎌倉を攻め落としたことで、歴史にその名を残した。

だが、武将としての新田義貞は、一流ということにはならないだろう。

3 俊足の将、足利尊氏

top

新田義貞は、野心家であった。

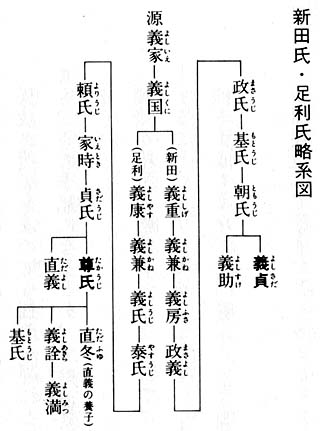

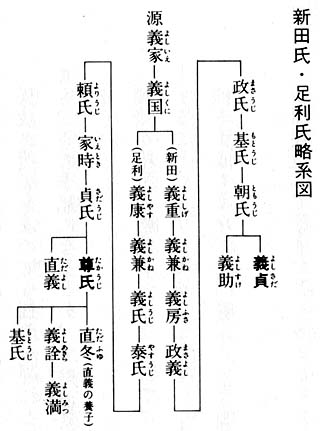

新田氏は、八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)の孫の義重(よししげ)から始まっている。

上野(こおずけ)国(群馬県)新田荘に土着した義重から、八代目が新田義貞であった。

源頼朝(よりとも)が挙兵したとき、義重はそれに応じなかった。

そのために新田氏は冷遇されて、源氏の一族でありながら、鎌倉幕府の重い地位にはつけなかった。

義重の弟に、義康(よしやす)がいる。

義康は下野(しもつけ)国(栃木県)の足利荘(あしかがしょう)に土着し、足利の祖となった。

義康は頼朝の伯母を妻として、長男の義兼の妻には北条政子の妹を迎えた。

当然、権力者と姻戚関係にあるということから、足利一族は鎌倉幕府に重用された。

その後も代々、足利氏は執権北条の娘たち、あるいは幕府の重臣の娘を妻としている。

そして、義康から八代目に、足利尊氏が生まれたのであった。

新田氏と足利氏は、対照的であった。

先祖は兄と弟であり、上野(こおずけ)の新田に下野(しもつけ)の足利というそう遠くないところに、一族が土着したのである。

それぞれの八代目が、義貞と尊氏だった。

足利氏は名族として幕府の信頼も厚く、武家社会での地位を知られていた。 |

|

それに対して新田氏は、注目を集めることにも縁遠く、浪人と変わらない。

その存在を、全く知られていないくらいだった。

一般的な認識によると、「義貞は足利尊氏の一族」だったという。まさに屈辱(くつじょく)である。

野心家の義貞は、何とかしたかった。

足利と肩を並べる地位につきたい、いや足利を見下すことができる権力を新田にもたらしたいと、義貞は尊氏にライバル意識を燃やし、野望の実現に焦(あせ)っていた。

名もない新田の勢威を一度に天下に示すためには、政権争いを利用することである。

朝廷と幕府の対立に、義貞は目をつけた。

後醍醐天皇に味方して、鎌倉幕府の執権北条を討てば、新しい時代の権力者となれるし、新田氏は天下にその名を広めることになる。

楠木正成が善戦を続ける千早(ちはや)城攻めに、新田義貞も加わっていた。

正成と義貞が敵同士として戦っていたわけだが、ここでも義貞の存在は目立っていない。

だが、チャンスが義貞を訪れた。全国的に、反北条の気運が高まっている。

千早城攻めの兵たちも戦意を喪失し、戦場を離脱する者まで出てくる。もはや幕軍、恐れるにたらずである。

北条を討てないことはないと、義貞は自信を持ち始めていた。

そんなときに義貞は、大塔宮(だいとうのみや)護良(もりなが)親王から令旨(りょうじ)を受けたのであった。

だが、名将の器ではない義貞には、決断力が欠けていた。

元弘三年(一三三三)の二月に、義貞は病気と称し戦線を離れ、上野国の新田に帰ったのだが、すぐには行動を起こさなかった。

以来、義貞は五月八日の挙兵までを、無為(むい)に過ごしている。

|

足利尊氏木像

|

足利尊氏が戦勝祈願した篠村(しのむら)八幡宮

|

これに対して、尊氏のほうは行動が素早かった。

元弘三年閏(うるう)二月の下旬に、後醍醐(ごだいご)天皇は隠岐(おき)を脱出して名和長年(なわながとし)に迎えられ、船上山(せんじょうざん)に行在所を定められた。 |

西国の武士たちは続々と、後醍醐天皇を擁護する反北条の姿勢を示した。

鎌倉幕府の北条高時は、尊氏らを大将とする軍勢を差し向けた。

尊氏が三千の兵を率いて、鎌倉を出発したのは三月二十七日であった。

このときすでに尊氏は、謀叛を決めていたのである。

四月二十七日、尊氏は丹波(たんば)国の篠村(しのむら)八幡宮で、打倒北条の兵を挙げた。

五月七日、尊氏は全軍で京都へ引き返し、六波羅(ろくはら=北条方)を攻めた。

尊氏の謀叛は、北条方に心理的動揺を与えた。

六波羅の兵は、逃げることしか考えなかった。

兵どもは四散し、京都駐留の幕軍は全滅した。

京都の幕府管理は解かれて、北条は危機に瀕した。

義貞が上野国新田で挙兵したのは、この翌日のことである。

またしても義貞は、尊氏に先を越された格好だった。

義貞の軍勢は、鎌倉を目ざした。

総大将は義貞だが、関東の武士たちが無数に集まって来たのは、義貞の名を慕ってのことではなかった。

尊氏の嫡子(ちゃくし)の千寿王(のちの義詮(よしあきら))が、加わっていたからである。

千寿王を盟主と仰いで、多くの武士が参戦する気を起こしたのだ。

それが足利氏の勢威であり、武家社会での人気というものであった。

千寿王がいなければ、義貞にはとても何万という大軍は集められない。

そのことは義貞も、屈辱感とともに認めたことだろう。

指揮官は義貞でも、大将軍は足利千寿王ということになる。

4 敗走の将、新田義貞

top

義貞は、武将としての価値を疑われるくらいに、戦いが下手だった。

義貞の短い生涯には、敗戦ばかりが目立っている。

そこに、楠木正成との大きな違いがある。

鎌倉を目ざした義貞の軍勢は、入間(いるま)川の戦いには勝ったが多摩川の分倍河原(ぶばいがわら)では逆襲を受けて後退する。

入間川まで押し戻されたが、援軍の到着でどうにか救われた。

鎌倉は大軍で包囲し、火を放って攻め入ったのだから、劣勢の北条方が敗れるのは当然だろう。

建武二年(一三三五)十二月に、義貞は尊氏と戦った。

駿河(するが)国では勝ったが、箱根竹の下の合戦では大敗を喫した。

義貞は京都まで、敗走を続けた。

京都で尊氏の軍勢を迎撃したときも、義貞勢は勝てなかった。

奥州から到着した北畠顕家(きたばたけあきいえ)の援軍の力を借りて、義貞はようやく迫撃に移った。

しかし、三条河原での合戦で有力な武将たちを失い、義貞勢は動きがとれなかった。

その後、北畠顕家の軍勢と連合して足利勢を連破し、尊氏を京都から追い払うことに成功した。

延元元年(一三三六)の二月、再び京都へはいろうとする足利勢を、義貞は摂津(せっつ)の豊島(としま)河原に撃破した。

義貞の輝かしい勝利といえるのは、この合戦のみということになる。

このときの敗戦によって尊氏は、九州へ逃(のが)れる気になったからである。

しかし、その直後に義貞は、取り返しのつかない失敗をするのであった。

二月十五日に京都に帰って来た義貞は、尊氏の追討を命じられている。

それにもかかわらず、義貞は行動を起こさなかった。

追い討ちは、急がなければならない。逃げる敵軍に追いすがり、叩き潰してトドメを剌す。

そのくらいのことは、武将の常識であった。

もし、このとき義貞が猛迫撃に移っていたら、間違いなく尊氏は討たれていただろう。

生き残ったとしても、当分は再起不能だったはずである。

ところが、義貞は追撃をしないで、尊氏を無事に逃がしたのだ。

赤松円心(あかまつえんしん)が白旗(しらはた)城で防備を固めて、尊氏は九州へ走り大軍を集め、反撃のための上洛の途につくことになるのであった。

『太平記』によると、義貞は天下一の美女との恋にわれを忘れ、別れが辛くて追討出発を延期していたのだという。

いかなる理由があるにせよ、追撃のための絶好のチャンスを逃したというのは、武将としての責任重大であった。

三月にはいって義貞は白旗城、三石(みついし)城などを攻めているが、もはや手遅れである。

九州で尊氏が少数の軍勢で、菊池武敏(きくちたけとし)の大軍を打ち破ったことから、勢力を回復したのも同じ三月だった。

四月になると足利の大軍が、尊氏は海路、弟の直義(ただよし)は陸路を進み、京都へ向かった。

大軍を集めて、部隊の再編成と反撃開始が実に早く、その点が尊氏の勝利、義貞の敗北を决定づけている。

義貞は白旗城などの囲みを解き、退きながら京都に援軍を求めた。

朝廷は正成に、救援を命じた。

だが、湊川(みなとがわ)での緒戦で早くも、義貞勢は少弐頼尚(しょうによりひさ)勢に敗れて敗走する。

そのために、正成の軍勢は孤立して、大軍の包囲網の中で絶体絶命の状態を迎えてしまう。

尊氏の義貞追撃は、激しかった。生田森(いくたのもり)でも敗れて、義貞はまたしても京都へ逃げ戻った。

後醍醐天皇は、比叡山へ移られた。

京都争奪戦が続けられて六月三十日、義貞は諸将とともに東寺(とうじ)で足利勢と激戦を展開する。

この合戦で名和長年は討ち死に、義貞も苦戦を強いられて比叡山に逃げ込んだ。

比叡山に籠もりっきりの囗が続き、尊氏も比叡山は攻めなかった。

十月十日に後醍醐天皇は尊氏の講和に応じて京都に還幸(かんこう)され、花山院(かざんいん)殿に軟禁ということになった。

これより前の八月二十八日に、義貞は決戦を挑み賀茂糺(かもただす)河原へ進撃したが、高師直(こうのもろなお)の反撃を受けて大敗した。

このままでは自滅の恐れありと、後醍醐天皇も尊氏の和睦申し入れに応じられたのだろう。

義貞は越前へ逃れたが追いつめられる一方であり、延元二年閏七月の二日に討ち死にすることになる。

このように、義貞には敗戦が多い。

武将の力量や能力よりも、野心が先行していたのかもしれない。

5 三つの野心と無心の将

top

義貞の敵は、尊氏であった。義貞の目的は、新田氏が足利氏を凌ぐことだった。

尊氏というライバルに勝つためには、どんなことでも利用しただろう。

尊氏が南朝に味方すれば、義貞は北朝に属しただろうという歴史家の言葉もある。

だが、義貞は最後まで、尊氏に勝つことができなかった。

そうした義貞が鎌倉を占領したことから、南朝の雄とされて、常に総大将の地位を確保していた。

その義貞への協力を余儀なくされたところに、楠木正成の悲運があるように思えてならない。

湊川の合戦にしても、正成がそれを避けようとしたことは正しい。

勝ち目がまるでない戦いは避けるというのも、軍略であり作戦なのである。

大軍を相手に戦うときは、ゲリラ戦に限るということを、正成は誰よりもよく知っていた。

それに正成は、最もゲリラ戦を得意としていた。ゲリラ戦は奇襲が主体であり、地の利を応用しての機動力がなければならなかった。

当時の合戦の常識というものを無視して、相手の盲点をつくような大胆で思いきった防備と攻撃が、ゲリラ戦を支えるのであった。

湊川は山あり谷ありの要害、あるいは険阻(けんそ)な地勢にはない。

ゲリラ戦が可能な場所ではないし、そのようなところで大軍とまともにぶつかったら、万にひとつも勝ち目がない。

そうとわかっていればこそ、正成は決死の覚悟で湊川へ出陣したのである。

正成の提案どおり京都を尊氏に明け渡して、戦いを後日に延引(えんいん)していたら、最後の勝敗はどうなったかわからない。

正成は義貞を誅(ちゅう)しても尊氏といったん和睦すべきだと、恐ろしいくらい思いきった献策をしているのだった。

後醍醐天皇の最後の勝利というものを考えて、そのためには義貞の死もやむを得ないと正成は断じていたのだろう。

つまり正成もまた、どうしてもいてくれなければ困るというほどは、武将としての義貞を評価していなかったのではないか。

義貞は、尊氏を敵としている。尊氏も、義貞を権力者にはしたくない。

そうしたライバル意識や私闘に近い気持ちを、正成は好まなかったのではないだろうか。

正成は敵を苦しめる軍師、合戦に勝つ武将としての日々に、生き甲斐を見出していたからである。

新田義貞が北条を裏切ったのは、足利以上になりたいという野望からであった。

その後、義貞は後醍醐天皇を裏切らなかった。

しかし、それは義貞の忠誠心とは、無関係だった。

後醍醐天皇の第一の忠臣でいなければ、足利以上の権力者にはなれない。

しかも、足利尊氏が南朝の敵として、存在する限りは、戦わなければならない。

尊氏は新田の滅亡と、義貞の死を大きな目標としている。

たとえ後醍醐天皇を裏切ったところで、義貞には行くところがない。

尊氏が義貞を許して、味方することなどあり得ないのだ。

義貞も尊氏の前に頭を垂れることは、死んでもできなかった。だから、戦うしかない。

尊氏を殺して足利を滅ぼさなければ、義貞が殺されて新田が滅ぶのである。

義貞は後醍醐天皇の忠臣でいるほかに、生き方がなかったといえる。

足利尊氏も北条に謀叛して、更に後醍醐天皇を裏切った。

それらもまた尊氏の野心によるものだが、義貞の野望よりはややスケールが大きい。

尊氏の野心は、天下取りであった。北条を滅ぼして、源氏の足利が幕府を取り戻すことだった。

それも個人的な野望だけではなく、武家社会が望んだことでもあった。

尊氏はいやでも武家政治の頂点に、自分を置かなければならなかった。

これに対して全く逆の理想、野心を抱くのが後醍醐天皇であった。 |

後醍醐天皇画像

|

天皇の野心は、武家政治を廃絶させることである。天皇を最高権力者とした全国統治の公家政治が、後醍醐天皇の理想だったのだ。

尊氏は武家政治を目ざし、後醍醐天皇は天皇統治の公家政治へ向けて進もうとする。

正反対の方向へ行こうとする両者が、同じ道を歩くはずはない。

6 親政と武家政権への葛藤

top

後醍醐天皇は船上山の行在所から京都に還幸されるとまず、足利尊氏を第一の功労者として認めた。

新田義貞は鎌倉を攻めて、北条を滅ぼしている。

楠木正成は千早城を守り抜いて、反北条の気運を盛り上げた。 足利尊氏は六波羅を攻めて、探題(たんだい)を死に至らしめた。

第一の功労者を決めるのは、かなり難しいみたいである。

だが、後醍醐天皇は迷わずして、尊氏を第一の功労者に選ばれた。 そのことに、異論を唱える者もいなかった。

幕軍の戦力を事実上、瓦解(がかい)させたのは尊氏の謀叛だった。

尊氏の謀叛は、全国の武士に影響を与えた。

鎌倉幕府への不満が爆発して、武士の多くが一気に反北条へ走った。

北条滅亡の決定的な口火となったのは、尊氏の謀叛と六波羅攻略だった。

鎌倉攻めには尊氏の嫡男が、盟主として加わっている。

そして足利氏は名家であり、身分も高かった。

武家社会における尊氏の勢威、信望、人気は大したものである。

いわば大物である尊氏の影響力も考慮して、第一の功労者とするのは当然だったのだ。

尊氏、二十九歳。

義貞、三十三歳。

正成、四十歳。

このときの三人の年齢は、こういうことになる。

尊氏は従三位(じゅさんみ)、鎮守府(ちんじゅふ)将軍に任じられた。

また天皇の諱(いみな)を賜って、高氏を尊氏と改めた。

義貞は従四位(じゅしい)上である。

正成は翌年になって、従五位下に叙せられている。

だが、尊氏はそのような出世を、少しも喜ばなかった。 |

|

尊氏が求めているのは、征夷大将軍(せいいだいしょうぐん)に任命されることだった。

足利将軍ということで武家政治の頂点に立ち、新しい幕府を開くのである。

これは何も、天皇に叛くことにはならない。

これまでの武家政治を尊氏が引き継ぐのであって、当然のことだと思っていたのだった。

しかし、後醍醐天皇は尊氏に、政権を渡さなかった。

尊氏は鎮守府将軍であり、征夷大将軍に任命されたのは護良(もりなが)親王であった。

尊氏は、天皇が武家政治を復活させまいとしていることに、ようやく気づいた。

北条を滅ぼしたのは、武家の武力だった。天皇は、武力を持たない。

それなのに、最大にして最強の武力を持つ尊氏を、危険視するようになった。

ならば武力で天下を取ろうと、尊氏の心は決まった。

一方、後醍醐天皇の建武中興(けんむのちゅうこう)の新政権は、まず論功行賞に失敗した。

武家は働きどおりに、報われなかったのだ。これは、武家の不満を招いた。

鎌倉幕府への不満よりも、ひどい不満となっては、もう武家を統率することができなかった。

武家は天皇の統治を望んで、戦ったわけではない。

北条に代わって、よりマシな幕府が出現することを願っているのだった。

当然、武家社会は尊氏に、新政権の樹立を期待することになる。

そのときを迎えて奮い立つ尊氏を警戒し、護良親王は兵を集めた。

尊氏を討とうとする護良親王の実力行使は、あえなく失敗に終わる。

尊氏は護良親王を捕らえて、鎌倉へ護送した。

護良親王は土牢に幽閉(ゆうへい)されて、短い生涯を終えられることになる。

これより八ヵ月後の建武二年七月、護良親王は尊氏の弟の直義(ただよし)の指示により、土牢内で殺されるのであった。

この建武二年の七月に、北条高時の子の時行(ときゆき)が北条氏再興を目ざして、鎌倉を攻めたのである。

いわゆる中先代(なかせんだい)の乱であった。

直義は時行を迎撃する際に、護良親王を殺すことを命じた。戦いには敗れて、直義は西へ逃げた。

北条時行は鎌倉を占領して、それから二十日間だけの支配者になるのだった。

尊氏にとっては、大軍を動かせるチャンスとなった。

北条時行討伐(とうばつ)の軍勢を動かすからと、尊氏は後醍醐天皇に征夷大将軍に任命してくれと請願する。

後醍醐天皇はそれを許さず、ついに尊氏は公然と叛旗を翻(ひるがえ)した。

天皇の命令を無視して、尊氏は勝手に征夷大将軍を自称し、鎌倉へ下ったのである。

武士は尊氏の軍事行動を喜び、そのあとを追ったという。

五百騎で出発した尊氏の軍勢は、駿河に到着したとき三万騎にも増えていたとされている。

八月二日に関東へ向かった尊氏は途中で直義と落ち合い、八月十八日には北条時行の主力を撃破して、十九日に鎌倉を奪回した。

そのまま尊氏は鎌倉に腰を落ち着けて、足利幕府の基礎作りに着手した。

天皇は尊氏を征夷大将軍に任命したり、従二位に叙したりして、ミゾを深めまいと努めながらも、京都に帰るように命令を下した。

尊氏はその命令に従わなかったうえに、義貞を討つことを天皇に請うた。

後醍醐天皇はついに、尊氏を敵と判断された。

逆賊となった尊氏を討つために、義貞の軍勢が鎌倉へ向かった。

しかし、義貞は箱根竹の下の合戦に大敗して、京都へ逃げ帰ることになるのである。

以後、尊氏の勝利に終わるまで、義貞との戦いが繰り返される。

湊川の合戦となるまで、正成は京都の守備に専念していた。

7 奇略縦横のゲリラ戦術

top

正成が後醍醐天皇に召し出されて、河内の赤坂(あかさか)城に挙兵したのは元弘元年のことであった。

湊川での討ち死にが、延元元年の五月だから、正成が歴史に登場するのは、わずかに五年たらずである。

それも、合戦に明け暮れる五年間だった。

正成が赤坂城を要塞化したのは、笠置(かさぎ)山より有利と見たからだろう。

笠置山は幕府の大軍に攻められて陥落、後醍醐天皇は赤坂へ逃れる途中で捕らえられた。

幕府の大軍は、赤坂城に迫った。

赤坂城は、上赤坂と下赤坂の二ヵ所に築かれていた。下赤坂のほうが本城とされた。

周囲が五百メートルしかない赤坂城は、城というより砦であった。

背後だけが、山になっている。その山に正成は、抜け穴を掘らせた。

城外のかなり遠くに出口があって、そこまで通り抜けするための穴だった。

正成は、水を汲みにいくのに利用する抜け穴と称していたが、別の用途を考えていたのである。 |

正成が奇襲戦法を駆使して敵を翻弄した、上赤坂城跡

|

脱出用の抜け穴だった。

初めから脱出用の抜け穴を掘っているとわかれば、兵は戦意も闘志も失うことになる。

それで水汲み用の抜け穴と偽ったのだが、正成は最初から兵を無事に脱出させることを、計画のうちに含めていたのだ。

出現したり消滅したりするのは、大規模なゲリラ戦であった。

大軍を相手に、短期決戦は望めない。

落城すなわち敗北といった単純な考え方を、正成は捨てていた。

城が落ちたら無傷で脱出して、また別の城に拠ればよかった。城を奪い返すことも、できるだろう。

正成はそのように、長期のゲリラ戦になることを、見越していたのに違いない。

正成は時間稼ぎがそれなりの効果を生むということも、予測できていたのではないだろうか。

何十年も孤立無援では、勝利に結びつかない。

だが、气二年でも幕府の大軍を食いとめていれば、必ずかをあげるのは北条である。大軍を派遣していれば、莫大な経費が浪費される。

兵糧の徴発も苦しくなるし、兵員や武器の補給も大変であった。武将の不満は膨脹し、兵士は戦いに倦む。

すでに幕府は、勢力も威信も失いかけている。幕府への不満は、強まる一方だった。

天皇に心を寄せる武将たちが、必ず蜂起することになるだろう。

それまでの時間稼ぎというのが、正成の作戦の基本になっていたのかもしれない。

正成は赤坂城の守りを固めているときに、すでに金剛山(こんごうざん)に千早城を築城することを、計画していたといわれる。

十月十五日に二万の敵軍が、赤坂城へ攻め寄せた。

このときから、正成の奇襲戦法が始まるのであった。

いまから考えると幼稚な奇襲みたいだが、当時としては敵の心理を読んだ巧みな作戦だったのだろう。

定石どおりということを、正成はやらなかった。

大軍は大軍なるがゆえに、当たり前な戦法しか用いることができない。

大軍は大軍なるがゆえに、兵が数を頼んで驕(おご)っている。

大軍は大軍なるがゆえに、小人数が守る小城ということで、見くびって油断することになる。

正成はこうして烏合(うごう)の衆であることの弱みをついて、奇襲作戦に役立てている。

正成は百五十騎ずつの二隊を城外へ出し、付近の林の中に潛伏さぜた。

城中に残ったのは、だったの二百人であった。

城門や木戸を締めきって、城中は森閑(しんかん)と静まり返っている。

定石どおり、敵兵は閧の声を上げた。

二万の軍勢の閧の声は山野に響き、雷のように秋の空を震わせた。

二百人の城兵は、それに応じなかった。

声も立てなければ、弓矢も使ってこないのである。

何か企んでいそうだが、小人数で守る小城だという安心感がある。

一気に揉(も)みつぶせとばかりに、配置も配備も抜きにして五、六百の敵兵が、いきなり櫓に接近した。

とたんに城兵が、頭上に出現する。

百人が射手であり、もう百人が石を投げ落とす役目であった。

近距離であり、的は眼下に集結している。矢も石も、必ず命中する。

敵兵は数百人の死傷者を出して、混乱のうちに退却した。

これではいけないと幕府軍は、本格的な城攻めを行なうために軍議を開いた。

その間、多くの将兵は休息する。

これがまた油断というもので、武具をはずす兵が少なくなかった。

そこへ南と北から、百五十騎ずつの軍勢が現われた。

城兵に城を出る余裕はないし、また城兵がのんびりと馬を進めてくるなど、絶対にあり得ないことだった。

その絶対にあり得ないことを、正成はやってのける。

それが、常識では考えられない奇襲となる。

幕府の兵たちは、味方だと決め込んでいた。

その味方がすぐ近くまでくると、一斉に馬を走らせた。菊水の旗印を押し立てて、突っ込んでくるのであった。

びっくり仰天した幕軍の兵は、武器も取らずに八方へ逃げ散った。 |

正成奉納の腹巻

|

正成の手の者三百騎は、敵軍の中を縦横に駆けめぐり、好きなように暴れ回った。

城中からも七十人ずつの射手が二隊も繰り出して来て矢頃を測り、さんざんに矢を射かけてくる。

幕軍の兵は、敗走した。

合図の太鼓が鳴って、全員が戦利品を持参で城中へ引き揚げる。

そうしたときの逃げ足の速いことが、またゲリラ部隊の特徴でもあった。

正成は、二重の塀という奇計も用いている。これなど、完全にトリックといえた。

正成は塀を二重に造り、外側の塀は見せかけのもので、縄で吊ってあるだけだった。

幕軍の兵一千が、この見せかけの塀に取りついたのである。

正成の合図で、縄が一度に切断される。

城の西と南北を囲む塀が次の瞬間、三百六十メートルにわたって倒壊した。

一千の兵のほとんどが負傷して、堀の中へ転落することになった。

そこへ大きな石や木、矢が雨のように降りそそぐ。

堀の中で七百人以上の兵が、死んだのであった。

塀はどうかと見ると、内側の塀が堅固に城を囲んでいる。幕軍の兵たちは、化かされたような気持ちだった。

正成の奇計に懲(こ)りた敵は、それに対して必ず策を練る。

では、どのような策を講じてくるかを読み取って、正成は次なる奇計を用意しておく。

そうでなければ、同じような奇計が、何度も通用するはずはない。

そのように敵の対策を見抜いて、それを打ち破る奇計を初めから用意しておくというところに、ゲリラ戦の天才ぶりがはっきりと認められる。

幕軍は、投石を恐れた。

それで兵たちに、撓め革の楯を持たせた。撓め革とは、水に浸けたうえに叩いて硬くした革である。

この撓(いた)め革の楯(たて)によって、投石を防ごうとしたのだ。

寄せ手は、またしても塀に取りついた。これは内側の塀だが当然、寄せ手は吊るし塀でないかを警戒する。

その点の対策として、寄せ手は綱つきの鉤(かぎ)を持参していた。

鉤を塀に引っかけて、大勢の兵が綱を引く。

そういうことを試みるに違いないと、正成は先刻承知である。

したがって内側の塀は、特に堅牢な造りにしてあった。塀は倒れそうにない。

吊るし塀ではないとわかり、寄せ手は安心して塀に接近する。

撓め革の楯を持っているので、投石も恐れなかった。

塀に沿って何千という寄せ手の兵が、揉み合い、ひしめき合っている。

とたんに城兵全員が、ひしゃくを持ち出して来た。

柄の長さが四メートルもある長柄のひしゃくが汲(く)んでいるのは、煮えたぎる熱湯であった。

城中には煮えたぎった熱湯が、いくらでも用意してある。

それを長柄のひしゃくに汲んでは、眼下の敵兵に浴びせかけるのだった。

いきなり熱湯の豪雨が降って来だのだから、寄せ手の兵は驚いた。

これなど、正成による前代未聞の奇計だろう。

撓(いた)め革の盾も、役立たずであった。投石ははね返せても、熱湯を防ぐことはできなかった。

熱湯は手にかかり、顔にはねる。鎧の内側へ流れ込んで、寄せ手の兵は瞬時も耐えられない。

鉤も楯も投げ捨てて、われ先に寄せ手の兵は逃げ散った。

8 擬装の落城と戦死

top

幕軍は、持久戦に持ち込んだ。搦手(からめて)の軍勢も到着し、赤坂城を三重に包囲した。

幕軍は最前線に堀を造り、櫓を築いた。攻撃は、差し控えた。

城に近づくと、何が起こるかわからない。意表をつく正成の奇計は魔術に等しく、どのようなことをするか予測できないから恐ろしい。

死傷者も、かなり増えている。赤坂城のような小城ひとつ抜けないことは、いまいましいが、幕軍が慎重になるのもやむを得なかった。

しかし、正成には持久戦に応じているつもりが、全くなかったのである。

持久戦となれば、楠木勢はこのうえなく不利だった。

押し潰されて全員討ち死にとなっては、正成の場合戦略的に無意味なのだ。

時間稼ぎをしなければならないし、城兵が残らず消えてしまうというのも、規模の大きいゲリラ戦術のひとつであった。

兵糧の欠乏を、待っている必要はなかった。

正成は当初の計画どおり、城兵全員の赤坂城脱出を敢行した。

赤坂落城ではなく、落城を偽装するのだった。

このときの正成が何よりも恐れたのは、兵力を消耗(しょうもう)することだったようである。

すでに多少なりとも死傷者が出ているし、奇襲が通じない戦いとなれば、更に城兵を失うことになる。 |

|

援軍を望めない楠木勢にとって、兵力こそ最も貴重であった。

それに正成は、手足となり得るゲリラ戦の熟練者を、ひとりだろうと死なせたくなかったのだ。

そのための赤坂城脱出だったのに違いない。

赤坂落城を装うついでに、正成は一計を案じた。

武士の面目など間題にしないで、あくまで今後の有利に重点を置く。

戦うことのみを考える武将正成は、敵をそして天下を欺(あざむ)くことにしたのであった。

再会を約し、一時的な別れを告げた家来たちに、正成は自分が討ち死にしたと世間に吹聴(ふいちょう)することを、命じたのである。

城兵は小人数に分散して、抜け穴伝いに城外へ逃れた。

正成は城中に穴を掘らせて、そこに討ち死にした二十人ほどの兵の死骸を入れて燃やした。

そのうえで、城に火を放った。

正成以下全員が無事に脱出したあと、炎上して赤坂城は落ちたのである。

十月二十一日のことで、幕軍が押し寄せてから六日後に、赤坂城はいちおう落城したのであった。

城中で多くの焼死体を見つけた幕軍の兵たちは、正成も討ち死にしたという推測を、いつの間にか事実として信じてしまった。

それに加えて、各地に散った赤坂城の城兵が、正成討ち死にの噂(うわさ)を撒(ま)き散らしだ。

その噂はたちまち世間に喧伝(けんでん)され、遠国まで広まった。

誰もが完全に、騙(だま)されたのであった。

正成の死を嘆く者、意気消沈する者、同情する者の声ばかりが聞けた。

敵ながらあっぱれな武将を死なせたと、幕軍の将までが正成の死を惜しむ始末だった。

官軍として挙兵しながら、正成が死んではもはやこれまでと、自殺してしまった武将さえいたという。

幕軍は湯浅孫六(ゆあさまごろく)入道定仏(にゅうどうじょうぶつ)を赤坂城の守将にして、引き揚げを開始したのであった。

9 よみがえつた奇計の軍師

top

それから五ヵ月後の元弘二年三月、後醍醐天皇は隠岐へ流された。

死んだはずの正成が再び出現したのは、その年の初冬である。

このときも正成は奇計を用いて、兵を食糧運搬の人夫と入れ替えて城中へ送り込んだと『太平記』にはあるが、当然そうした策略がなければ、あっという間に赤坂城を占拠することは難しい。

いずれにしても、正成の率いる五百騎は、一瞬にして赤坂城を奪回したのだった。

無血占拠だとすれば、やはり正成の奇襲が功を奏したのだろう。

城兵たちは、信じられない気持ちだったのに違いない。湯浅孫六も、腰を抜かさんばかりに驚いたことだろう。

正成の死は、すでに定説になっている。正成は死んだものと、信じて疑わなかった。

ところが、この世にいないはずの正成が、五百騎を引き連れて攻めて来たのだ。

湯浅孫六があっさり降参したのも、ひとつには驚愕(きょうがく)のためだったかもしれない。

湯浅党の多くが降服したために、赤坂城の兵員はかなり増えたわけである。

勢いを得た正成は、近隣の制圧に乗り出した。

吉野山に挙兵した大塔宮護良親王と連係しつつ、正成は河内、和泉(いずみ)、紀伊(きい)に敵軍を次々と撃破した。

一方で正成は、千早城の築城に取りかかっている。

正成と大塔宮の戦いぶりが、最も激しかった時期である。

河内と和泉の大半を制圧した正成は、摂津へ進出する。

正成が生きていたばかりか、河内や和泉の一帯に武力の猛威を振るっている。

しかも、摂津へ進出するとなれば、一大事であった。

六波羅南北の両探題は、援軍を摂津に派遣した。

五千騎の六波羅勢は、北上する楠木勢を迎え撃った。

天王寺(ねんのうじ)の合戦である。

両軍は、淀川の河口に近い渡辺橋で衝突する。元弘三年の正月であった。

川の南岸に、正成が少数の兵を率いて布陣する。

ここでも正成は、数を頼みとする大軍の弱点と、相手が少数の場合の驕りというものを利用している。

意外に少ない楠木勢を見くびって、六波羅勢は北岸から渡辺橋を渡っている。

矢を射かけ合う戦闘半ばで、正成は退却を命じた。楠木勢は、敗走する。

敵が逃げたとなれば、急追撃に移る。六波羅勢は誘われて、深追いをすることになる。

気がついたときには、楠木勢の伏兵によって包囲されていた。

退路を断たれてはならないと、五千の大軍が逃げ腰になる。

形勢逆転で今度は六波羅勢が、淀川へと敗走を始める。敵を背後にしての逃げるための渡河は、自滅を招く危険も強い。 |

大塔宮護良(おうとうのみやもりなが)

親王出陣図

|

水の中での行動は、不自由になるからであった。だが、そんなことは考えない。

渡辺橋は、人馬でいっぱいになる。川の中へ、落ちるしかない。

軍勢のほとんどは渡河を試みて、人馬もろとも溺(おぼ)れたり、下流へ押し流されたり、浅瀬を逃げ惑ったりであった。

それに矢を射かけて、太刀を振るう楠木勢の攻撃に、五千騎の六波羅勢は半数を失ったという。

六波羅は更に、救援部隊を差し向ける。しかし、援軍が到着したときには、もう楠木勢は姿を消していた。

援軍は天王寺一帯を占領したものの、日夜、正成のゲリラ部隊に悩まされて、ついに一戦も交えずに撤退したという。

10 忠誠心に燃えて

top

正成とその主力は、赤坂・千早の本拠地に帰還していた。

深追いはしない。不利な戦いは避ける。退くための機というものを重んじる。

正成軍略の大鉄則である。

幕府は、大塔宮護良親王と正成を討つべく、再び大軍を動員した。

鎌倉に集結した兵が三十万余騎、諸国の軍勢との合計で八十万騎とされている。

だが、多く見積もってもその一割、八万騎の大軍ということになるだろう。

八万の大軍は河内、大和、紀伊へ向かった。

幕府もこれ以上の大軍を、何度も動員することは不可能である。

幕府としては、護良親王と正成に対して決戦を挑んだのであった。

元弘三年二月十六日から、吉野山への攻撃が開始された。

同じ二月二十二日には、赤坂城が総攻撃を受けている。

守将の平野将監(ひらのしょうげん)以下が善戦し、赤坂城の攻防は凄(すさ)まじかった。

特に幕軍の死傷者は、夥(おびただ)しい数にのぼった。

二十八日の攻撃だけで、幕軍は一千八百余人の死傷者を出したという。

赤坂城の城兵は、幕軍に大打撃を与えたのだった。

だが、やがて水を断たれたことで、城兵は苦しくなった。

大手の櫓を二つまで焼かれて、平野将監もついに援軍のない戦いを諦(あきら)めた。

平野将監は三百人ほどの家来とともに降服して、間もなく赤坂城は落城した。

同じ日、吉野山も陥落して、護良親王は高野山(こうやさん)へ逃れた。

幕軍は高野山を探索したが、大塔宮護良親王を見つけ出すことはできなかった。

残るは、千早城のみとなった。

赤坂城を抜いた幕軍が、千早城の攻撃に移った。

吉野山を落とした軍勢も、千早城へ押し寄せた。

紀伊へ進んでいた軍勢も、千早城へ向かった。

幕府の全軍が、千早城攻めに加わったのである。

それを一手に引き受ける千早城には、正成の軍勢わずか一千余が立て籠もっているのだった。

天下の大軍を向こうに回し、何十分のIという兵力で、孤立無援の戦いを続けることになる。

ここであっさり敗れるようなことさえなければ、反北条の武士たちが必ず蜂起する。

天下が注目する千早城の攻防であり、その誰でも正成の敗北を予期している。

もちろん正成にも、悲壮感はあったことだろう。

だが、その半面やる気十分な正成に、なりきっていたのではないか。

天下の大軍であれば、相手にとって不足なし。それを孤軍奮闘して、手玉に取るのである。

武将として、これほどやり甲斐のある戦いはない。

ある意味では武将冥利に、あるいは軍師冥利(みょうり)に尽きるというものである。

正成もそのように、感じたのではないだろうか。

この千早城の攻防戦のときこそ、正成は最も精神的に充実していたのではないだろうか。

正成のような本物の武将は、そういうものだと思えてならない。

後醍醐天皇への忠誠心に、正成がいちばん燃えるのも、こういうときに違いなかった。

正成の忠義とは、政治とか行政とかの手腕ではなく、武将の本分を尽くすことにあっだからである。

11 難攻不落の千早城

top

千早城は、赤坂城の南に位置していた。

千早谷を見おろす金剛山の山中にあり、その天険を利した千早城は、難攻不落の要害の地であった。

ゲリラ戦を活用できる山城だし、谷底と断崖絶壁が大軍の総攻撃を阻んでいる。

大軍が一度に押してこられないとなれば、敵の数はあまり問題にならない。

敵の厭戦(えんせん)気分を誘うためにも、正成は最初から持久戦を覚悟していたことだろう。

その点も計算に入れて、正成は築城の場所を選定したはずである。

補給路も、確保されていたと思われる。千早城の背後は、金剛山であった。

ただ峻険なる金剛山だから、背後へ迂回(うかい)できないというのではない。

金剛山は金剛輪寺(こんごうりんじ)の支配下にあり、護良親王との連絡ルートにもなっていたのではないだろうか。

そうだとすれば、ゲリラ部隊の出没もあり得る。ここに千早城への糧道(りょうどう)があったとしても、幕軍がそれを遮断することは困難だった。

水にしても、そうである。赤坂城は飲み水が尽きたことで、落城を早めた。

幕軍は千早城攻めにおいても千早川の水源を断ち、そこに多くの兵を配置した。

しかし、千早城には湧き水を利用した用水が十分に備蓄されていて、何ら支障は来(きた)さなかった。

これもまた、正成の長期籠城のための準備というものだろう。 |

谷と絶壁が幕軍を悩ませた千早城跡

|

正成は逆に、水源へ水汲みに行くことを装った城兵を派遣し、幕軍の守備隊に損害を与えている。

千早城でも正成は、例によって大石や大木を投げ落とし、真上から矢を射かけるという戦術を何度か用いている。

不用意に押し寄せたり、誘われて城に接近したりする幕軍は、そのたびに多くの死傷者を出した。

断崖絶壁のうえから城兵は攻撃し、幕軍には深い谷底が待っていることから、赤坂城の場合より一段と効果的だったようである。

幕軍は深い谷底へ転落して、驚くほどの死傷者を出している。

いたずらに犠牲者を増やすことを恐れて、幕軍も持久戦の構えをとった。

小規模の戦闘は繰り返されても、幕軍が大きな動きを示すことはなかった。

幕軍は包囲しているだけで、攻撃を仕掛けない。楠木勢も、城から打って出るということはしない。

双方ともに、退屈な日々を過ごすことになる。

正成は刺激剤として、世に知られる「藁(わら)人形」の奇策を試みた。

三十ほどの藁人形を作り、甲胄(かっちゅう)をつけて武者に見せかけ、それらを城外山麓に並べたのである。

近くに二百の兵を配置し、夜明けを待って城中と城外から鬨の声を上げた。

当然、幕軍は楠木勢が城外へ、打って出たと判断する。

この機を逃すなと、多数の幕軍の兵が殺到した。

城外にいた二百の楠木勢は、遠矢を射かけながら後退し、城中へ引き揚げてしまう。

幕軍は、あとに残された藁人形の武者を目がけて、突進する。

するとまたしても、断崖のうえから大石や大木の雨が降ってくる。城中からは、落とし矢が無数に飛んでくる。

幕軍は数百の死者を残して、逃げ出さなければならなかった。

もう何事があっても、城には近づかないほうがいいと、幕軍はいっさいの戦いを中止した。

千早城攻めに手間どっていては、天下の情勢ますます不穏と、鎌倉幕府は早期攻略を厳命する。

やむなく幕軍は、谷に多くの梯子(はしご)を渡して、一気に城中へ攻め入る作戦を立てた。

だが、いつかはそういうこともあろうと、正成は読んでいた。

完成した梯子が谷に渡され、幕軍がそのうえを進んでくるのを待ち、城中からは一斉に松明(たいまつ)を投げつける。更に、油を注ぐ。

梯子はすべて炎上し、幕軍の兵多数が谷底へ落ちて死んだ。

幕軍はまた、山を崩すことも考えた。大勢の兵が三昼夜かかって、城の櫓の下を掘ったという。

ただ単に櫓を崩すことが目的だったのか、それともトンネルを掘って城中へ攻め入るつもりだったのかは、よくわからない。

いずれにしても城兵がそれを黙過(もっか)するはずはないし、敵前の大土木事業は不可能であった。

12 転戦五年、湊川に消ゆ

top

こうして千早城は陥落の兆しさえなく、五月まで持ちこたえたのである。正成の時間稼ぎは、成功したのだった。

隠岐を脱出した後醍醐天皇が、名和長年に迎えられて、船上山に行在所を定める。

その綸旨(りんし)を受けて、西国武士が次々に挙兵する。

俄然、官軍方が優勢になる。

五月七日には足利尊氏が幕府に叛き、六波羅を襲撃する。

その翌日に挙兵した新田義貞が鎌倉へ攻め入り、五月二十二日に北条は滅亡する。

千早城を包囲していた幕軍は、もはや軍隊ではなかった。

六波羅が陥落したことを知り、その二日後には千早城の囲みを解く。

戦うことをやめたというより、逃げ出さなければならなかったのだ。

幕軍が消えたあと、そこに千早城は健在であった。

事実上の勝利であり、正成には生涯最高の武勲ということになる。

天下の大軍を相手に、孤立無援の正成と、千早城という小城が勝ったのだった。

しかし、その後の正成には、悲運が付きまとう。

今度は足利尊氏を敵に回して、戦乱のときを迎える。

同時に正成は、新田義貞と組まなければならなかったのだ。

尊氏討伐に西へ東へと軍事行動を起こす義貞とともに、正成が合戦に臨むことはなかった。

正成の任務は、京都の守備であった。

京都とその周辺の戦いでは、義貞をはじめとする諸将と正成も行動をともにしている。

だが、そこに何度か勝利があったとしても、世間を驚嘆させるような正成の作戦は見られないのである。

正成一流の、正成独自の奇計、奇策、奇襲によるゲリラ戦術が、その本領を発揮できるような戦いではなかったからだろう。

尊氏が九州から大軍を率いて東上する、という最大の危機を迎えたときも、ゲリラ戦は通用しないと正成は判断したはずである。

単なる戦場で、大軍と激突するのでは、作戦も策略も奇襲もあったものではない。

絶対優勢な敵軍と策もなく戦えば、軍師の腕の振るいようもなく、圧倒され敗北する。

そう思えばこそ正成は、義貞を誅(ちゅう)し尊氏と和睦するよう献策したのである。

正成は、京都に尊氏を入れておいて自分は河内に下り、機会を捉えて反撃に移れば勝算ありと、後醍醐天皇に奏上(そうじょう)する。

だが、坊門清忠(ぼうもんきよたか)の反対に遭い、天皇も正成に湊川への出陣を命じた。 後醍醐天皇の命令には、服さなければならない。

この瞬間に、正成は死を決意する。進んで死地に赴くことも、またやむを得ない。 やるだけのことはやったと、正成には武将としての満足感がある。

万が一にも勝てない合戦と承知のうえで、君命に従い死ぬために湊川へ出陣する。 そうした正成にはやはり、戦うことに生き甲斐を見出す武将のニヒリズムが感じられる。

正成には、生きて帰るつもりがなかった。そこに、新田義貞との大きな違いがあった。 義貞は、生きて帰る気でいた。

生きていたいと思うから、戦況が不利になると、逃げることを考えた。

正成の軍勢七百は、湊川の西に布陣した。

義貞の軍勢一万は、和田岬に拠(よ)った。

この義貞の軍勢を脅かしたのは、現在の神戸に上陸した細川勢であった。

細川勢の狙いは、新田勢の背面に迂回して退路を断つことである。

そうと察しても、義貞が正成のようにこの合戦で死ぬつもりでいたならば、その場に踏み留まったことだろう。

現に正成は戦況のいかんにかかわらず、最後まで会下(えげ)山の布陣を動かそうとしなかった。

ところが、義貞は退路を断たれることを恐れて、軍勢を東に移動させた。

初めから逃げるつもりになっている。 |

死を決意した正成を描いた、桜井の別れ

|

このために、正成の陣地は完全に孤立して、足利直義の軍勢と細川勢に包囲されてしまう。

義貞に見捨てられた格好で、ここでもまた正成は孤軍奮闘する。

千早城のような城もなく、策の立てようもない。

ゲリラ戦どころか、大軍に包囲されての七百騎であった。

十六回にわたる合戦の末、正成は民家を借りて、一族郎党七十余人とともに自刃する。

正成は弟の正季(まさすえ)と七生報国(しちしょうほうこく)を誓い、笑顔で互いに刺し違えての最期だったという。

新田義貞は、京都へ逃げ帰った。

後醍醐天皇には、天皇親政の理想があった。

足利尊氏には、新しい幕府創設という目的があった。

新田義貞には、足利を凌(しの)ぐという野望があった。

大塔宮護良(もりなが)親王にも、秘めたる野心があったといわれている。

そのほかの多くの武士も、不満と野望によって変節している。

楠木正成だけに、それがないのである。

後醍醐天皇に忠誠を誓った武将、ということだけに徹している。

野望や野心はおろか、政治にも関与しない、権力の座も求めない、ただ戦うのみという武人であった。

それが、正成の五年間の姿である。

そういう意味では、楠木正成のように純粋な武将、本物の軍師に、悲運という言葉は当てはまらないかもしれない。

top

****************************************

|