|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

太平記(その二)

7 千早(ちはや)城

top

さて、こうして北条方が、すっかり油断をしていると、赤坂城で死んだはずの楠正成が、突然あらわれ、河内国(大阪府)をまもっていた湯浅孫六の城に押しかけてきた。

湯浅の城では、兵糧がなくなったものか、真夜中に、五・六百人の人夫を出して、城の中に、こっそり兵糧を、はこばせようとした。

楠(くすのき)は、いつのまにか、このことを聞きだし、人夫がとおる道の途中に、まちぶせして、敵の兵糧を全部、うばいとり、兵糧のはいっていた俵に、鎧・甲や弓・刀などを入れかえ、人夫に持たせると、二、三百人の兵士でまもらせながら、まるで湯浅の人夫と兵士のようなふりをして、城にかえらせ、別に楠の兵を出して、この人夫たちを追っかけるまねをさせるのであった。

城のなかでは、兵糧をとりに出かけた湯浅の人夫たちが、楠の兵たちに、追われていると見てとり、門をあげて、とびだして来たが、暗さは暗し、湯浅の人夫にばけた楠の兵士たちを、そっくり城の中に入れてしまった。

城の中にはいった、楠の兵たちは、しめたとばかり、俵のなかから、鎧や弓矢を取出して身をかためると、すぐさま、“わあっ”と、ときの声をあげるのであった。

城の外からも、これと同時に門をうちやぶって攻めこんだ。おどろいたのは、湯浅の軍、びっくりぎょうてん、ひとたまりもなく手をあげ、大将の湯浅をはじめ、城全体が、ころりと降参してしまった。

こうして、正成は、降参した湯浅の兵をあわせ、たちまち、和泉や河内国(どちらも大阪府)を攻めおとした。

そのうえ、熊野の大塔宮も、いきおいを盛り返し、吉野に城をきずかれたので、おどろきあわてた北条高時は、これまで聞いたこともない、八十万という大軍を、はるばる鎌倉から攻めのぼらせた。

吉野城の大塔宮も、この大軍には、どうすることもできず、とうとう力つきて、吉野の城もおちてしまったので、鎌倉と六波羅の兵は、いよいよ力をあわせて、正成のこもる手早城を攻めることになった。

なにしろ、百万という大軍なので、城の四方、二、三里(一里は四キロ)ほどの間は、ちょうど、相撲見物のように、よせ手の兵たちで、ぎっしりとうめつくされるほどである。

何百と、かぞえきれないほどの旗がなびき、ときの声が地をゆるがすような大軍に、とりかこまれながら、わずか千人にもたりない兵士をつれ、たよりにする味方もなしのに、ただ一人で城をまもっている正成の心こそ、世にも不敵なものであった。

この千早城の東西は、ふかい谷になっていて、南と北とは、けわしい山(金剛山)に続いている。

よじのぼることも、かけおりることもできないこの城は、外からは、攻めにくいように見えたが、なにしろ、まわりが一里にもたりない、ちっぽけな城なので、

「なに、たいしたことはあるまい。」

と、よせ手の兵はあなどって、攻めじたくもしないでわれがちに、城の門のあたりまで、てんでに楯をならべながら、のぼってきた。

城の兵は、すこしもさわがず、高いやぐらのうえから、大石を投げかけ投げかけ、楯の板をうちくだき、敵のひるむところへ、さんざんに矢をいかけた。

敵は、坂からころがりおち、おりかさなって、一日の戦いで、たちまち五、六千人も死んでしまった。

そこで、総大将の長崎四郎左衛門尉(さえもんのじょう)は、

「これから、自分かってに、戦をするものには、罰をあたえる。」

と、ふれさせたので、兵士たちは、しばらく戦をやめて、それぞれの場所に陣どり、頭をあつめて相談するのであった。

あの、赤坂城を攻めた時、大将をつとめた金沢右馬助(うまのすけ)というものが、

「赤坂城を攻めおとしたのは、全く兵土たちの力ではない。兵糧ぜめにしたから、おちたのだ。 この千早城を見ると、こんな山のうえの城に、水のたくわえかおるとも思えない。

きっと、谷川の水を、よなかにこっそりと、くみあげているのにちがいない。 されば、水をくまさぬようにしたら、いかな楠でも、たちまち、まいってしまうだろう。」

と言ったので、 |

千早城古図

|

「それもそうだ。」

と、名越(なごや)越前守(えちぜんのかみ)を大将にして、さっそく、三千人ばかりの兵士が、谷川のあたりに待ちうけた。

正成は、元々、勇気だけでなく、知恵のはたらきも、ならぶもののない、すぐれた大将であったから、千早城をつくるとき、水の大切なことをちゃんと心得て、泉のあるところに、城をきずいていた。

そのうえ、火事の時の用心に、たくさんの水そうをこしらえ、雨水を、一滴のこさず集める用意もしてあった。

だから、谷川の水をくむ必要など、すこしもなかったのだが、毎日、谷川にまちかまえている、よせ手の兵が、まちくたびれて、油断しているのを見て、

「ひとつ、おどかしてやれ。」と命令した。

そこで、弓のじょうずな二、三百人の兵が、夜にまぎれて、こっそりと城をぬけだし、谷川にいるよせ手にむかって、どっとばかりおしよせた。

敵の大将・名越越前守は、油断をしていたので、はかばかしく戦うこともできず、味方の陣へ逃げ帰った。

よせ手の大軍は、これをみて、くやしがったけれども、谷のむこうのできごとなので、すぐかけつけることもできず、まごまごしているあいだに、楠の兵は、名越のすてた旗や幕をひろい集めて、しずしずと城へかえっていった。

朝になると、城の正面に、三本傘の紋どころを書いた、旗と幕をぶらさげ、

「これは、名越(なごや)殿からいただいた旗ですが、ご紋がついているので、我々には、つかいようがない。

どうぞ、名越殿の御一族のかたがた、ここまで、とりにおいであれ。」

と、からかって、どっとわらった。

よせ手の大軍は、これを見て、

「なんとだらしのない名越殿だ。」と、くちぐちにくやしがった。

名越(なごや)の一族は、これを見て、

「名越一家のものどもは、一人のこらず討死して、この恥をそそげ。」

と、五千人の決死隊をひきつれて、討たれるものがあっても、ものともせず、死がいを乗りこえ、乗りこえして、城の真下の、崖のそばまでやってきた。

きりたった崖なので、心はあせっても、のぼることができず、名越の軍は、ただ、城をにらみつけて、いかりをおさえ、そこで、ひといきついていた。

このとき、突然、城のなかから、十本ばかりの大本が、なげおとされて、名越の兵は、たちまち四、五百人も、おしつぶされ、隊をみだしてにげようと、さわぐところを、今度は、弓をもって、つぎつぎとねらいうちされたので、五千人の名越の兵は、ほとんど討ちとられて、その日のいくさも、楠の大勝利であった。

よせ手の人々は、名越の失敗をみて、

「さきには旗をとられ、またまた、みな殺しにされて、これじゃあ、恥のうわぬりだ。」

と、かけぐちをいったが、名越の大失敗を見ると、もうだれも、すすんで城を攻めようとするものがなかった。

大将の長崎四郎左衛門尉(さえもんのじょう)は、

「この城を、力で攻めようとしても、死人や、けが人をだすばかりだ。兵糧ぜめにして、楠の、疲れるのを待とう。」

と、とうとう、戦をやめてしまった。そうなると、よせ手の兵たちは、退屈でたまらなくなり、京都から連歌師をよんで、来る日も来る日も連歌(れんが)や歌合(うたあわせ)、碁(ご)や、すごろくに、ひまをつぶし、大茶(おおちゃ)をのんで、夜あかしのたのしみに、ふけるのであった。

これには城の中の兵も、かえって悩まされてしまい、気のはらしようもなかったので、正成は、

「ようし、敵がその気なら、ひとつ、おもしろいことをして、ひとあわふかせてやろう。」

と、家来になにか、はかりごとをさずけた。 |

碁やすごろくをしてひまをつぶし、大茶をのんで夜をあかす

|

すると、家来たちは、さっそく、人間とおなじ大きさのわら人形をつくって、鎧・甲を着せた。

見たところ、まるで、さむらいとそっくりである。

夜中の暗いうちに、この人形を城のふもとにならべ、その前に楯をおいて、五百人ばかりの兵が、その間にかくれていたが、ほのぼのと、夜があけたとおもうと、わあっと、ときの声をあげた。

よせ手は、これをきいて、

「さあ大変だ、城の兵が討って出たぞ。」と、われさきにと攻めよせた。 |

わら人形との合戦

|

楠の兵は、計略どおりに、すこしばかりの矢をいかけると、人形だけをのこして、こっそり、城へかえっていった。

よせ手は、人形をほんとの兵だと思って、これをやっつけようと、むらがり集まった。

正成は、思いのまま敵をおびきよせておいて、用意の大石を四、五十も、一度にぱっと投げおとさせたので、またたくまに、何百人もの敵兵が、倒れてしまった。

戦がおわって、よく見ると、ひと足もひかない勇敢な兵だとばかり思ったのは、わら人形であり、人形を討とうとして、大石におしつぶされたものも、人形をおそれて、さきへ進めなかったものも、みんなの、ものわらいになった。

この人形事件があってから、敵はますますおそれて、だれも、戦をしようというものがなく、ただぼんやりと、城を見あげているばかりであったが、そのうちに、よせ手は、たいくつのあまり、仲間喧嘩まで、ひきおこすようになった。

あまり戦が、てまどるので、鎌倉から、いそぎの使いがとんできて、

「なにをぐずぐずしているのか。すぐにも城をおとしてしまえ。」

と、しかりつけた。

そこで、大将たちは、あわてて作戦をねった。ところが、いくら知恵をしぼってみても、城は、山のうえにあって、崖がけわしいので、のぼりつくことさえできない。

そこで、大将たちは、味方の陣から城へ、おおきな橋をかけようと考えついて、京都から大工を、五百人もよびよせ、百尺(三十メートル)以上もある長い橋をつくらせた。

橋ができあがると、それを堀の上にかけわたして、げんきな五千人ばかりの兵が、城をめがけて、われさきにとわたりだした。

さすがの千早城も、この橋かけの作戦で、とうとう、おちてしまうものと思われた。

ところが、正成は、いつのまに用意していたのか、たくさんのたいまつに火をつけ、橋の上にまるで、たきぎでも、つみあげるように投げつけると、水でっぽうで、どんどん油をはねかけたので、炎は、たちまち橋にもえつき、谷風は、ぱあっと火の手をあおった。

橋をわたりかけた兵たちは、おどろいて、うしろへさがろうとしたが、つづくうしろの兵たちは、火のついたことも知らないので、てんで、あとへ、ひきさがろうともしない。

橋のそとへとびだそうとしても、下は深い谷間で、岩がつきでているので、とぴおりようものなら、こっぱみじんだ。

どうしたらよかろうかと、あわてふためいているうちに、橋は、なかほどから折れてしまい、谷底へ地ひびきをたてて、おちたので、何千という兵士も、かさなりあって、谷底へおち、一人のこらずやけ死んでしまった。

こうして、よせ手の大軍が、正成の計略に、さんざんなやまされているあいだに、吉野の城をおちのびた大塔宮のご命令で、あちらこちらの野武士や百姓たちが、何千人となく集まってきて、山にかくれ、谷にひそんで、よせ手の食料はこびを、さまたげるのであった。

食べ物がなくなったよせ手は、武士も馬もへとへとになり、百騎二百騎と自分の国へ逃げ帰ろうとするところを、野武士たちが待ちかまえては、おそいかかった。

おおくの武士が殺されたが、それでも命だけ、たすかったものは、馬も鎧も甲もすて、着物をぱぎとられ、あるものは、みので体をかくし、あるものは、草の葉を腰にまいて、いのちからがら、にげてしった。

百万といわれた大軍が、わずかな楠の兵に追いたてられて、ちりぢりに逃げて行くようすは、なんとも、いいようのないほど、なさけない姿であった。

8 船上(ふなのうえ)山

top

千早城のいくさでは、楠正成が北条方を、さんざんにやっつけたので、後醍醐(ごだいご)天皇に、お味方するものが、急にふえてきた。

新田義貞(にったよしさだ)は、北条方の大将として、千早城を攻めていたが、義貞は、元々源氏の大将なので、平家の一族である北条氏を、こころよくは思っていなかった。そこで、こっそりと大塔宮に使いをおくって、宮のお味方をいたしたいと申しいれた。

大塔宮は、たいそうおよろこびにたり、さっそく、みかたにつくことを、おゆるしになった

ので、義貞は、病気だといつわって、家来たちをひきつれ、さっさと国へかえってしまった。

いっぽう、赤松円心(えんしん)という武士も、備前国(びぜん、岡山県)から攻めのぼって、兵庫の摩耶山(まやさん、兵庫県)に三千人でたてこもり、京都の六波羅をねらっていた。

また四国では土居(どい)・得能(とくのう)などという武士たちが旗あげして、もう日本じゅうが、北条氏にそむきはじめた。

このようすをみた隠岐国の役人、佐々木義綱(よしつな)は後醍醐天皇に、

「楠正成をはじめ、国々には、天皇のお味方が旗あげしており、北条氏のいきおいは、日ましに弱まっています。

どうぞ、この機会に、隠岐国から、おにげなさってください。義綱が、お助けいたします。」

とおすすめした。天皇のご返事は、

「それならば、おまえは、まず出雲国(いずも、島根県)へ行き、味方の者をひきつれて、おむかえにまいれ。」

と、いうことである。

これに力をえた義綱は、すぐさま出かけて出雲の塩谷判官(えんやはんがん)に相談したが、塩谷はどうしたことか、義綱をとじこめて、とうとう、隠岐へはかえさなかった。

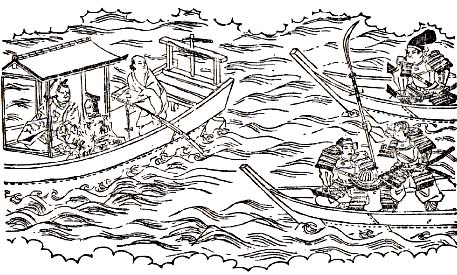

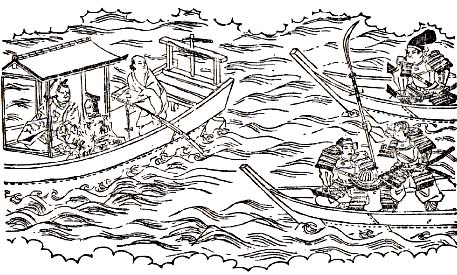

後醍醐天皇は、義綱の帰りがあまりおそいので、とうとうおもいきって、ある夜、忠顕(ただあき)一人をお供につれ、こっそりと、隠岐の御所をしのび出られた。

天皇は、伯耆国(ほうき、鳥取県)へもどる商人の船に乗せてもらったが、船頭は、ふつうの人とはおもわれない、そのごようすに気づいて、

「あなたさまのような、ご立派な方を、船にお乗せするのは、まことに、ありがたいことでございます。

どこの港にでも、ご命令どおり、お連れいたしましょう。」

と、手をつかえて、うやうやしく申しあげた。

そこで、忠顕も、これほどまでいわれて、天皇のお身分をかくすのも悪からうと思い、 |

後醍醐天皇隠岐を脱出

|

「なにをかくそう。このおん方こそば、後醍醐天皇でいらっしゃる。

去年から、この島にとじこめられていらっしゃったのを、この忠顕(ただあき)がお助けして、ここまでお連れしたのだ。

なんとかして、出雲(島根県)か伯耆(鳥取県)あたりの、安全な港に、船をつけてくれ。

天皇さまが、再び都へかえられたら、このほうびとして、おまえを、さむらいにとりたて、領地もあたえようぞ。」

と言ったので、船頭は、大変よろこんで、船の帆をいっぱいひろげて、飛ぶように走らせた。

ところが、二、三十里二〇〇キロも走ったとおもわれるころ、うしろから十そうばかりの船が、追いかけてきた。

それを見て船頭は、すぐさま、隠岐の役人が、天皇を追いかけてきたのだと気づき、

「しまった、こうしてはいられない。どうぞ、ここへおかくれください。」

と、天皇と忠顕を船ぞこにかくし、そのうえから、ほし魚の俵をならべ、水夫やかじとりは、その俵のうえにならんで、櫓(ろ)をおしはじめた。

そうしているうちに、一そうの船が追いついてきて、追手の武士どもが、ばらばらと天皇のお船にのりうつり、あちらこちらと、さがしまわったが、まさか、人々のふみつけている俵の下にかくれていらっしやろうとは気がつかなかった。

しまいには、この船には、乗っていらっしゃらないと、あきらめてしまい、船頭にむかって、

「あやしい船は通らなかったか。」

と、聞いた。

そこで船頭は、

「ゆうべ、十二時ごろでしたか、千波湊(ちぶりのみなと)を出た船に、都の身分の高い人らしく、冠(かんむり)をかぶった人と、立烏帽子(たちえぼし)をきた人が二人、つれだって乗っていらっしゃったのを見かけました。

その船は、もう五、六里も先を、走っているはずです。」

と、まことしやかに言ったので、追手の兵は、まんまとだまされ、

「それにちがいない、すぐ追っかけろ。」

と、船をいそがせた。

天皇のお船の人々が、やれやれ、これで安心だと思い、ふとうしろを見ると、一里(四キロ)ばかりむこうに、またしても、百そうばかりの船が、鳥のとぶようないきおいで、追っかけてくるのが見えた。

船頭は、これを見て、おおいそぎでにげようと思って、帆を高くあげたが、ちょうどその時、風がぱったりやんでしまい、船はすこしもすすまなくなった。

大あわてにあわてて、水夫たちがさわいでいると、天皇は船底から出ていらっしやって、肌につけた守袋から、とうとい仏の骨を一粒取出し、紙にのせて、海にうかべられた。

すると、この、とうといおくりものを受げて、海の神の龍神が、よろこんだのであろうか、にわかに風が出て、天皇のお船を、遠く東のほうにはこび、追手の船を、西にふきかえしてしまった。

このようにして、天皇は、危ないところを、やっとぬけ出され、伯耆国(鳥取県)名和湊(なわのみなと)におつきになった。

忠顕(ただあき)は、まず一人で船をおり、あたりの人に、

「このあたりの、強い大将はだれであるか。」

と、たずぬた。すると、

「それは、名和長年(なわながとし)です。

長年はそんなに有名な武士ではありませんが、家はゆたかで一族はおおく、なかなかしっかりした大将です。」

と、答えたので、忠顕は、なおも、長年について、よくよく聞きただしたうえ、やがて、お使いをたてて、

「後醍醐天皇が、隠岐国からにげていらっしゃって、今、この港においでになる。

天皇は、お前の武勇をお聞きになって、ぜひとも力をかりたいとおっしゃるが、天皇にお味方するか、どうか、すぐお返事申せ。」

と、言わせた。

名和長年は、ちようどその時、一族の者を集めて、酒もりをしていたが、これを聞いて、さすがに考えこみ、すぐには、ご返事できないようすだった。

すると、弟の長重(ながしげ)が、

「昔から、人の望みは、名誉と利益との二つであると申します。

私どもは、おそれおおくも、天皇から、おたのみをうけたのですから、天皇にお味方しましょう。

たとえ戦場で討死したとしても、これほど、名誉なことはありません。どうぞ兄上ご決心ください。」

と、いさましくはげましたので、居ならんだ一族二十人のものも、すべて、長重の意見に賛成した。

そこで、長重は、

「では、きっと追手の兵が攻めよせるだろうから、すぐに合戦のよういをしよう。

長重は、天皇をおむかえにゆく。おのおのがたは、すぐ出発して、船上(ふなのうえ)へゆけ。」

と言いすて、鎧をひとゆすりすると、そのまま走り出したので、一族五人の者も、いそいで身じたくし、長重と一緒に天皇をおむかえに走った。

きゅうなことで、お乗物などのしたくもできなかったので、長重は鎧のうえに、むしろをまいて、天皇を背おい、鳥のとぶようないきおいで、船上山へ走りあがった。

その間に、兄の長年は、

「思うことがあって、船上に兵糧を運びあげる。わが倉の米を、一荷(いっか)持ち運んだ者には銭五百をあたえる。」

とふれまわらせたので、あちこちから、五、六千の人々が集まって、一日のうちに、倉にありったけの米を、城の中へはこびこんでしまった。

兵糧をはこびこんでしまうと、長年は、たからものをみんな、人民・百姓にわけてやって、自分の家には火をつけ、百五十人ばかりの兵をつれて船上山にこもった。

長年の一族に名和七郎という者があり、この人は、計略のうまい人だったので、敵をおどすために、五百反ばかりの白い布をきって旗をこしらえ、松の葉をやき、そのくろいけむりで、近国の武士たちの家々の紋をそめ出した。

いろいろな紋のついた旗を、こちらの木の下、あちらの山のいただきと、あちらこちらに立てたので、たくさんの旗は、山風にふかれて、山のなかは、どんな大軍がいるかと見えるほどいさましい様子であった。

隠岐国の役人、佐々木清高(きよたか)と昌綱(まさつな)は、これを知って二千人ばかりの兵をひきつれ、船上山へ南と北から攻めよせた。

しかし、四、五百もの旗が、ひらひらとなびいているのを見ると、よせ手の兵は、

「さては近国の軍勢が、すっかり集まっているらしいぞ、これでは、うっかり攻められない。」

と思って、すっかりおじけづいてしまった。

それにひきかえ、城の兵は、百五十人ばかりのわずかな軍勢を、敵にきづかれまいと、木のかげにかくれふして、時々遠方から、矢を射かけたりしながら、時のたつのを待っているのであった。

こうして、名和七郎のはかりごとに、まんまとひっかかった、隠岐の軍勢は、はかばかかしく戦いもしないうちに、大将の一人の昌綱は、はやくも討死してしまい、いさましい名和の兵に、さんざん追いうちされて、もう一人の大将の清高ばかりは、危ない命を助かって、隠岐国まで逃げ帰ったが、今度は、島の人々が、清高をにくんで、おいはらったので、清高は、しかたなしに、波にまかせ、風に吹かれて、越前国(福井県)敦賀(つるが)まで逃げのびるしまつであった。

いっぽう、後醍醐天皇が、船上にいらっしやると聞いて、近くの武士はいうまでもなく、九州や四国の武士たちまでが、われもわれもと、はせ集まったので、船上山は、人でいっぱいになり、なお、山からあふれた武士たちで、山のふもとの二、三里(一里は四キロ)ほどは、ぎっしり、うずめつくされるというありさまであった。

9 六波羅攻め top

名和長年の勝利をきいて、国々の大将たちが、ぞくぞくと、天皇の味方に集まりはじめたことを知ると、都の六波羅では、あわてふためいて、まず、近くの敵からかたづけてしまおうと、兵庫の摩耶山(まやさん、神戸市)にたてこもって六波羅をからっていた、赤松円心を、退治することにし、五千余騎の兵を、摩耶の城へおくるのであった。

ところが、よせての軍勢は、たちまち赤松の軍勢にけちらされ、勝ちにのった赤松の軍勢は、

「このいきおいで、六波羅を一戦のうちに攻めおとしてやろう。」

と、にげる敵を追いうちにしながら、京の町へせまるのであった。

六波羅では、五千もの兵をおくったのだから、摩耶の城は、すぐにもおちるだろうと、安心しきっていたので、大変なあわてようであった。

鐘をならして、兵を集めようとしたけれども、おもだった軍勢は、須磨の城から追いたてられて、あちこちににげかくれていた。

集まった四、五百人の兵はと見れば、ふだんは、ふんぞりかえって、うまいものをたべては、遊んでいるような役人たちばかりだったので、そんなものが、ぶくぶく太った体を、やっと馬にのせられて、よたよた集まってみたところが、なんの役にもたつはずがなかった。

このように、六波羅が、まごまごしているあいだに、赤松の軍勢は、雪どけのために、水のあふれかえる桂川を、おそれげもなく、うちわたって、京の真近くまで攻めよせた。

こうなると、さすがの六波羅軍も、死にものぐるいで、守り戦ったので、赤松の軍は、山崎(京都府)のほうへしりぞいていった。

いったん、退却したものの、この戦いで、六波羅の軍が、思ったより弱いのを知った赤松の軍は、いきおいを盛り返しては、二度も三度も都を攻めたが、いつも、もうひとおしというところで負けてしまい、たくさんの兵が討死して、そのいきおいは、しだいしだしに弱っていった。

船上山の後醍醐天皇は、それをお聞きになって、千種忠顕(ちぐさただあき)を大将にして、応援の軍勢を都へむかわせられたが、それでもなお、六波羅はおちなかった。

このように、後醍醐天皇方は、楠正成の千早城のいくさののち、だんだんに、いきおいを盛り返してきたとはいうものの、まだまだ北条氏に味方をするものが多く、戦いは、どちらが勝つともしれぬありさまであった。

そこで六波羅は、いそぎの使いを、なんども鎌倉へおくり、危険のせまっていることを知らせたので、田楽にあそびにふけっていた高時も、これは大変だとおどろいて、大いそぎで、応援の軍勢を集めた。

その時の大将の一人、足利高氏(あしかがたかうじ)は病気でねていたが、高時はそんなことはかまわず、

「すぐさま、都へ攻めのぼれ。」

と、なんども、せきたてたので、高氏はすっかり腹をたててしまった。

この足利高氏も、さきの新田義貞と同じように、源氏の一族だったので、平家の一族である北条氏につかえることを、元々心よくは思っていなかった。

高氏は、高時のひどいやりかたに、もう、がまんがならず、

「よし、そんなむりを言うなら、わしは天皇の味方について、おまえをほろぼしてやるぞ。」

と、ひそかに決心したのであったが、高時をはじめだれも、それに気づくものはなかった。

高氏は、何くわぬ顔で、家来からか引きつれて、名越尾張守(なごやおわりのかみ)と一緒に、都へ攻めのぼった。

六波羅では、あとからあとから攻めよせる天皇の軍勢を、やっと防ぎとめているありさまだったので、足利・名越の軍勢を、こおどりして喜び迎え、もうこれで大丈夫だと、いさみあった。

しかし、高氏は、都へつくとすぐさま、こっそり船上に使いを走らせ、お味方につきたいと、天皇にお願いした。

後醍醐天皇は、大変およろこびになって、すぐさま高氏の願いを、お聞きとどけになった。

四月二十七日、八幡(やはた)・山崎(京都府)の合戦に、名越尾張守は、人がびっくりするほどの手柄をたてようと、まっさきにたって、戦ったが、その時足利高氏は、桂川の西のほとりで、酒盛をしながら、戦いを見物していた。 |

北条方の居城、六波羅攻め

|

やがて、尾張守が討死して、大将をうしなった名越の軍が、退却して行くのを見ると、高氏(たかうじ)は、

「さらば、山をこえよう。」と、山崎の戦場を見すてて、丹波の山道を西へつたいながら、篠村(しのむら、京都府)へと、引きあげていった。

高氏は、篠村に陣をとり、あたりの武士を味方につけたので、その軍勢は、いつのまにか二万三千余騎になった。

六波羅では、力とたのむ名越尾張守をうしない、また思いもよらぬ高氏にそむかれてしまったので、

「今度の合戦こそ、天下の一大事だ。もし、負けるようなことがあれば、光厳(こうげん)天皇をお連れして鎌倉にひきあげ、いきおいをもりかえそう。」

と、かくごをきめるのであった。

五月七日の朝早く、足利高氏は、いよいよ都を攻めようと、篠村を出発した。 |

篠村八幡(しのむらはちまん)

|

みちみち、高氏のいきおいにおそれた北条方の武士が、五人、十人と、降参したので、篠村を出るときには、二万人ばかりであった高氏の軍勢は、都にはいったときには、五万人あまりの大軍になっていた。

いっぽう、六波羅では、六万人の軍勢を三手にわけ、まず、一手の軍を、正面において、足利高氏の軍を防がせた。

また、一手を東寺の方へかけて、赤松円心の軍を防がせ、もう一手は、伏見(ふしみ、京都市伏見区)におくって千種忠顕(ちぐさただあき)の軍を防がせた。

午前十時、いっせいに、戦いの火ぶたがきられた。走りまわる馬のひずめで、土ぼこりが、もうもうとたちこめ、ときの声は、わあっと天地をゆるがした。

足利高氏が攻めこもうとした内野(うちの)のあたりは、陶山(すやま)・河野(こうの)という大将が、二万の兵をひきいて守っているので、高氏の軍も、すぐには攻めこめず、おたがいに、にらみあって、しばらくは、たがいに、矢をいかけるばかりであった。

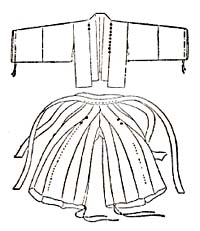

そのうち、高氏の軍のなかから、赤と黄の色どりの美しい鎧に、薄紫の“ほろ”をかけた武士が、ただ一騎、敵陣のまえにかけたして、

「これは足利殿の家来で設楽(しだら)五郎左衛門尉(ざえもんのじょう)ともうす者だ。

六波羅殿の家来のなかで、われと思わん人あらば、かけあって、腕前のほどを、ごらんぜよ。」

と、大声で、名のりをあげた。

長い太刀(たち)をふりあげて、馬のうえにどっかりとのった、その姿のいさましさに、敵も味方も戦いをやめ、かたずをのんで、見物していた。

すると、六波羅の軍のなかから、黒い色の鎧をきて、白栗毛(しろくりげ)の馬にのった老武者が、しずしずとあらわれ、 |

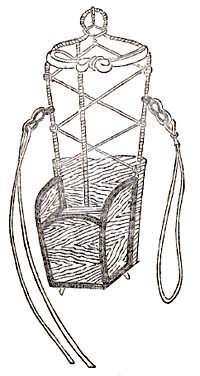

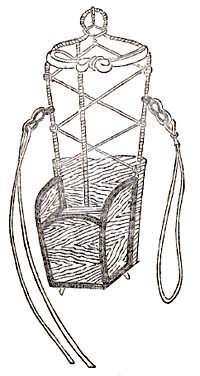

鎧にかける“ほろ”

|

「わが身はおろかなものであるが、ながらく奉行をつとめた家柄。

人は、さだめて、武士ともいえぬ筆とりだとあざけるであろう。

さりながら、われらの先祖は、利仁(としひと)将軍の一族で、代々武勇のはまれが高かった。

それがしは、その十七代の子孫で、斎藤玄基(げんき)というものだ。今日の合戦は、敵味方の一大事だ。

命をすてるのは、今だと思うぞ。いきのこる人があれば、それがしの戦いぶりを、子供たちにつたえてくれ。」

と、言いすてた。

二人は、たがいに馬をすすめ、鎧のそでとそでを引きちがえ、むずとくみあったまま、どうと馬からおちた。

設楽(しだら)の方が、強かったので、斎藤をくみふせると、すぐさま刀で首をかいた。

ところが、斎藤もなかなかすばやい男で、刀を下から上へつきあげて、設楽を三度もつきさした。

こうして、設楽と斉藤とは、二人とも強い武士であったから、息のたえるまで、組みあったうでを、はなそうとはせず、だきあったまま死んでいった。

これを、いくさのはじめとして、足利の軍と六波羅の軍は、追いつ追われつ、七、八度も、もみあったが、足利の方が大軍だったので、とうとう、六波羅の軍は退却をはじめた。

いっぽう、東寺(とうじ)へは、赤松円心(えんしん)の軍が攻めよせ、ここでも六波羅の軍は負けてしまい、北条方はみんな六波羅の城へにげこんでしまった。足利高氏、赤松円心、千種忠顕の三軍は、城をぐるりからとりまして、攻めたてたのだが、東のほうだけは、わざとあげておいた。

それは、にげみちをこしらえて、敵を死にものぐるいにさせないための、はかりごとであったのだ。

六波羅の軍は、このとき、まだ五万人ばかりも残っていたので、心をあわせて戦えば、なんとか、盛り返すこともできたのであろうが、北条氏の運が、もうつきてしまったのか、みんな、負け戦に、心がひるんでしまい、にげじたくにせいいっぱいで、まるで、戦う力をうしなっていた。

武士たちでさえ、そうなのだから、光厳天皇や上皇をはじめ、お妃方や、貴族たちは、いくさというものを、まだごらんになったことがないので、ときの声や、はげしい弓矢の音に、おそれおののいて、

「どうしよう、どうしよう。」

と、消えいるようなごようすなので、それを見るにつけても、六波羅軍は勇気をそがれ、夜になるのをまちかねて、われさきにとおちてゆくのであった。

こうして六波羅の城は、とうとう高氏(たかうじ)たちに攻めおとされてしまった。

10 稲村が崎 top

京都で、六波羅の軍が、さんざんにまけていた、ちょうどその頃、関東では、さきに大塔宮からお手紙をしただき、病気だといつわって、上野国(こうずけ、群馬県)へかえっていた新田義貞が、一族のものを集めて、ひそかに謀反の計画をたててした。

そんなこととは知らない北条高時は、再び、大軍を京都へおくろうと、兵を集めたり、兵糧(ひょうりょう)を集めたりしていた。

とくに、義貞(よしさだ)の領地の新田(にった)の荘には、ゆたかな百姓が多いというので、使いのものをやり、ぴしぴしと取り立てた。

これを見た新田義貞は大変おこって、使いの者をひっとらえ、その場で首をはねてしまった。

高時もまた、これを聞いて。

「ふとどきな奴だ。義貞と、弟の義助をすぐさま、討ってしまえ。」

と、命令した。

義貞は、さっそく、一族のものを集めて相談したが、意見はまちまちで、なかなかまとまらなかった。 |

鎌倉の稲村が崎

|

しばらく考えこんでいた、弟の義助(よしすけ)は、

「武士たるものの道は、死をおそれず、名誉を大切にすることであります。

はかばかしく戦いもしないうちに、討ちとられるようなことがあれば、それこそはずかしいことです。

おなじ討死をするなら、天皇におみかたして、運を天にまかせ、りっぱに朧おうではありませんか。

もし、我々に味方するものが多ければ、鎌倉を攻めおとし、もし、味方が少だければ、その時こそ、命をおしまず討死するまでです。」

と、言ったので、みんな、その意見に賛成するのであった。

ところが、新田の一族は、義助のことばに、いさみたって、旗あげしたものの、義貞の兵はといえば、百五十騎にすぎなかった。

そこでみんなは、こればかりの兵では、どうしようもないと心配していたが、義貞の旗あげをきいて越後(えちご、新潟県)・甲斐(かい、山梨県)・信濃(しなの、長野県)の源氏の一族たちが続々と集まり、その日のうちに五千余騎の大軍になった。

また、つぎの日には、上野(こうずけ、群馬県)・下野(しもつけ、栃木県)などの武士も集まって、その日のくれには、二十万七千余騎にもなっていた。

さすがに広い武蔵野も人馬でいっぱいになり、鳥は空をとぶことができず獣たちのは隠れるところがないほどだった。

新田義貞が、大軍をひきいて、鎌倉へむかっているうち、急をつげる知らせは、あとからあとがら、ひっきりなしに鎌倉にとどいたが、鎌倉では、

「たかが義貞ほどの武士だ。なにをさわぐことがある。

唐(とう、中国)や天竺(てんじく、インド)から攻めてきたのなら話は別だが、日本国中に鎌倉殿(高時のこと)をほろぼすことのできるようなものは、だれもいゃあしない。」

とあざけりわらった。しかし、考え深い人々に、

「これは、一大事だぞ。」と、心配するのであった。

とにかく、京都へ討手をのぼらせることは、さしおいて、まず、義貞をたいじすることになり、金沢貞将(さだまさ)を大将にして、五万の兵を下河辺(しもこうべ、埼玉県、昔の利根川流域地帯)へ、桜田貞国(さだくに)を大将にして、六万の兵を入間河(いるまがわ、埼玉県)へおくった。

承久(じょうきゅう)の乱(一二二一年)がしずまってから、太平のつづいた鎌倉では、このようなさわぎはめずらしいことなので、武士たちは、みんな、きらびやかに着かざって出陣した。その行列は鎧や甲、太刀や刀がきらきらと光って、大変みごとな見ものであった。

戦いは、まず入間河のほとりではじまった。

北条方では、義貞の軍勢が、思いもよらぬほど多かったので、おどろいてしまい、大将の桜田貞国は二、三日の戦いで、もう、退却しようとした。

そこで高時は、弟の慧性(えんしょう)入道を大将軍として、十万余騎の応接軍をおくった。

ちょうど、義貞の軍も、桜田との戦いで、つかれきってしたところなので、新手の大軍に、きりまくられ、大将の義貞も、やっとの思いで、逃げ出してしまった。

義貞はそこで、もう一度、勢いを、もりかえそうと考えたが、たくさんの家来をうしない、残った武士も馬も、へとへとにつかれきっていた。義貞ががっかりしているちょうどその時、三浦義勝(よしかつ)という武士が、応援にかけつけてきた。

義貞は、大変喜んで、さっそく、義勝に合戦の意見を聞いた。

義勝は、

「いま、日本の国ぜんたいが、後醍醐天皇方と北条方との、二つにわかれて戦っているのですから、勝ち負けは、なかなかきまらないでしょう。

どちらが勝つかは、運命にまかせるとして、すくない軍勢をひきいてでも、このたびの合戦では、ひと勝負がんばってみたいと思います。」

と、言うので、義貞はかさねて、

「いやいや。わが軍は、つかれきっている。この勢いで、勝ちほこった敵にあたるのは、どうであろうか。」

と、聞いた。義勝は、

「昨日、こっそりと、敵のようすをさぐらせますと、敵は、勝ち戦に気をよくして、すっかり油断してします。

明日は、元気のいい、私の家来をさきにたてて、戦ってみましょう。」

と、こたえたので、義貞は、義勝のいうことを、もっともだと思い、その日の戦いを義勝にまかせた。

三浦義勝は、夜あけとともに、こっそり敵陣にせまったっ油断しきった北条方では、味方の応援軍だと思って、誰一人として、おどろく者もなかった。

こうして、敵陣まじかにせまった三浦の軍のあとを追って、義貞は、十万余騎を三手にわけ、三方から敵を、おしつつむようにして、いっせいに、わあっとときの声をあげた。

ふいをおそわれた北条の軍は、

「馬はどこだ。」

「わしの物具がない。」

と、まごまごしているうちに、はげしくきりまくられ、討たれるものは、数しれず、これはかなわぬと、ばらばらになって、鎌倉へ逃げてゆくのであった。

おりもおり、京都から、六波羅の城がおち、大将たちは、全部自害したと、知らせてきた。

これを聞いて、鎌倉は、火が消えたように、しいんとしてしまい、高時の家来たちの泣き悲しむ声だけが、あちらこちらに聞こえるばかりであった。

勇ましい武士たちも、手足から力がぬけてしまったように、がっかりしていたが、やがて気をとりなおし、まず新田の軍をやっつけてから、都へ討手をさしむけようと、合戦の相談をはじめた。

それにひきかえ、新田の軍勢は、六波羅陥落の知らせに、よろこび勇んで、ますます、ふるいたった。

こうなると、関東の武士たちは、だれも、もう北条方に味方しようとはせず、どんどん義貞の軍にくわかったので、義貞の軍は、またたくまに、六十万、七千余騎という大軍になった。

義貞は、極楽寺の切通(きりどお)し、巨福呂坂(こふくろざか)、仮粧(けわい)坂の三方から、鎌倉をおしつつむようにして攻めたてた。

こうなると北条方は、袋の鼠(ねずみ)と同じであったが、さすがに恥を知る武士が多く、必死にふせぎ戦うのであった。

極楽寺の切通しから攻めこんだ新田方の大将、大館宗氏(おおだてむねうじ)が討死し、そのため片瀬(かたせ)、腰越(こしごえ)のあたりまで味方の兵が、ひき退いているのを知って、義貞は真夜なかというのに、二万余騎をひきい、みずから極楽寺坂へむかった。

しらじらとあけてゆくたかを、月の光にすかして敵の陣をみると、北は切通しまで、山が高く、道はけわしい。

敵はそこに門をつくり、楯をぎっしりと垣のようにならべ、数万の兵でもって、たてこもっている。

南は、稲村が崎、山と海とのあいだに、わずかな砂浜があるだけで、そのほかには攻めこむ道もない。

そのうえ敵は、波うちぎわまで、鹿の角のような木の枝をいっぱい、おしならべているし、沖のほうには、大きな船がならんで、横あいから、矢を射かけようと待ちかまえている。

このせまい砂浜をむりに通ろうとすると、山と海との両方からねらいうちされて、一人残らず殺されてしまうだろう。

そこで、義貞は馬をおりると、胄(かぶと)をぬが、海のうえをはるばると伏(ふ)しおがんで、海の龍神(りゅうじん)にむかい、

「天皇は、北条高時のために、都を追われ、西国でごくろうなさっています。

義貞は、高時を討って、天皇におつくししようと、ここまで攻めてまいりました。

どうぞ龍神よ、海の水をひいて、この海岸を、私どものために、もっとひろくしてください。」

と、心をこめてお祈りし、黄金づくりの太刀をささげて、海のなかへ投げこんだ。

すると龍神がその願いを、聞きとどけたのであろうか、その日の夜あけがた、海の水は、どんどんひいて、二十町(二キロぐらい)あまりが砂浜になたり、横から矢を射かけようと、待ちかまえていた船もはるか沖あいに流されてしまった。 |

太刀を海に投げる

|

義貞は、このようすを見て、

「龍神が、お助けくださったのだ。こんなめでたいことはあるまい。 今日うの戦いは、きっと勝いくさだぞ。

さあ、ものども進め。」

と、よろこびいさんで命令したので、六万余騎の兵は、はるかに干あがった稲村が崎の海岸を、真一文字に駆け抜けて、鎌倉の町になだれこんだ。

こうして、鎌倉では、敵みかた、いりまじって、はげしい戦いが、はじまったが、新田の勢いにおそれ、降参するものが、次々に出た。

さいごまでいさましく戦った、大仏貞直(おさらぎさだなお)・金沢貞将(さだまさ)・信忍(しんにん)入道・塩飽(しあく)入道なども、討死したり、自害したりして、いよいよ、北条氏の最期のときがきたのであった。

北条高時はじめ、北条氏の一族、おもだった家来たちは、東勝寺に集まって、お互いに別れのさかずきをくみかわし、やがて腹を切る人、みずから首をはねる人、思い思いに自害して果てた。

こうして、元弘三年(一三三三)五月二十一日、九代にわたって栄えた北条氏も、とうとう、滅びうせてしまった。 |

東勝寺のあと

|

11 建武(けんむ)の天皇政治

top

新田義貞のはたらきで、北条氏はついにたおれた。

都では、千種忠顕(ちぐさただあき)・足利高氏(たかうじ)・赤松円心(えんしん)たちが、すぐに、船上山(ふなのうえやま)の後醍醐天皇に、このことをお知らせしたので、天皇は、たくさんの武士たちに守られながら、船上山を、おたちになった。

天皇の行列が、兵庫(神戸市)におとまりになったとき、楠正成(くすのきまさしげ)が、七干余騎の兵をひきつれて、天皇にお目どおりした。

天皇は、お乗物のみすを、高くまきあげさせ、正成を、おそば近くおよびになって、

「きょうの勝利はひとえに、なんじの力によるものだ。うれしく思うぞ。」

と、心をこめておっしやったが、正成は、

「いえにいえ、これは、みんな天皇のお力によるものでございます。」

と、つつましくお答えするのであった。

天皇が、兵庫をおたちになるとき、正成は、行列のまっさきにたって、いさましく行進した。

後醍醐天皇は、めでたく都へお帰りになると、再び、御位(みくらい)におつきになった。

こうして源頼朝が鎌倉に幕府をひらいてから長い間、武士によって行われてきた政治は、やっと天皇の手にもどった。

戦がおわって国々は太平になり人々はこれで安心してくらせると喜びあうのだったが、その平和も長続きしなかった。

天皇の第三皇子大塔宮(だいとうのみや)と足利高氏(たかうじ)との仲違いが、新しい戦争のきっかけをつくったのである。

大塔宮は、世の中が平和になってからも、信貴山(しぎさん、奈良県)の毘沙門堂(びしゃもんどう)にこもって、しきりに兵をあつめ、また楯をつくらせたり矢じりをとがせたりして、戦争の用意をなさっていたので、後醍醐天皇は、お使いをやって、

「なんのために、戦の準備をしているのか。もう世の中も、しずかになったのだから、お前は坊さんらしく、お経の勉強をなさい。」

と、おつたえになった。すると、大塔宮は、

「世の中が、しずかになったのは、天皇のおめぐみと、私のはたらきの結果です。

ところが、足利高氏は、わずかな、はたらきしかしなにいくせに、しきりに、いばっています。

いま、高氏をたいじしなければ、きっと北条高時のように、自分かってな政治をするようになりましょう。

私は、それをおそれて、戦(いくさ)の準備をしているのです。 |

信貴山

|

つぎに、私はたしかに僧ではございますが、いま、世の中は、やっとおさまったばかりで、天皇に弓をひくものが、どこにかくれているかわかりません。

このような大事なときに、天皇の皇子たるものが、山にとじこもって、お経をよんでいるのと、将軍となって、世の中をおさめてゆくのと、日本の国にとって、どちらが大切なことでありましょうか。

よくよくお考えください。」

と、お答えになった。 天皇は。

「将軍になることはいいが、高氏を討つのは、もってのほかだ。」

と、お考えになり、大塔宮をなだめるために、征夷(せいい)将軍になさった。

これで大塔宮もご満足なさったものか、立派な将軍のみなりをなさって、たくさんの武士をしたがえながら、はなばなしい行列をつくり、都大路をねりあるいて、大威張りで、お帰りになったが、僧侶の身で、胄(かぶと)をつけての行列とは、また、ふしぎな見ものであった。

やがて、北条氏をほろぼすための、ご祈祷をして、島流しになってした文観(もんかん)・忠円(ちゅうえん)の二人の僧も都へ帰り、笠置(かさぎ)の城がおちたときに、ちりぢりになっていた公家たちは、ここかしこから呼びよせられて、はなやかな、昔の姿にもどるのであった。

こうして、後醍醐天皇の政治がはじまってからは、公家たちは、昔の地位を取り戻したが、武士たちはまた、奴隷のように追いつかわれることになった。

そこで、国々の武士は、天皇の政治をうらみ、どうにかして、もう一度、武士の手に政治を取り戻したいものだと、考えるようになった。

それもむりのないことで、たとえば、今度のしくさで、ほろびてしまった広い領地を、天皇のご一族や、宮中の官女や、僧たちが、全部とってしまい、北条征伐に、力をつくした武将たちには、少しも与えようとしなかったのだから。

こんなわけで、天皇の政治は、宮中の公家たちには、大変よろこばれたが、武士たちには、とても不満であった。

そのうえ、天皇は、ご自分の勢いの強さをしめすために、大きな御殿をつくろうとなさって、国々の武士たちから、たくさんの税金を取上げたりなさった。

御股をつくる費用は、それでも、まだ十分でなく、天皇は、とうとう、それまでに例のない、紙のお金を発行なさったりした。

ながい戦争がおわったばかりで、人民は、まだその日のくらしにも、困っていた。

そんな時に、大がかりな御殿をつくって、たくさんの税金をとりたてたばかりか、紙のお金をつくって、お金のねうちをさげたので、人々のくらしは、いっそう苦しくなるのだった。

ぜいたくをしたのは、天皇ばかりではなかった。

隠岐島までお供して、天皇のおそば近くおつかえした千種忠顕などは、そのほうびとして、たくさんの領地をもらい、毎日、さかんな酒もりをひらいたが、その酒もりには、一度に、なん万という金を使ったということだ。

そのうえ、酒もりがすむと、なん百騎という家来をひきつれ、自分は、ヒョウやトラの皮でつくった、ぜいたくな衣装をつけて、狩をして遊ぶのだった。

忠顕は、まだよいとしても、文観などが、坊さんのくせに、やたらに威張りたがり、宝物をかき集め、まずしい民のことなど考えようともしなかったのは、全くあきれはてたことであった。

文観の手下には、五、六百人のあばれ者がいて、京の町をのさばり、すぐ近くにある天皇の御殿まで出かけるのでも、何百人という家来が、文観の乗物をとりかこんで、大威張りでねりあるくというありさまである。

大塔宮も、おごりたかぶって、人々を苦しめたひとりであった。

大塔宮は、天皇にお願いして征夷将軍になると、全く気ままほうだいに、ぜいたくをしたばかりか、もっと自分のいせいをはるために、武芸にすぐれたものを、かたっぱしから、やといいれた。

ところが、そんな大塔宮の家来たちは、力だめしをするために、毎夜、京の町をうろついて、罪もない女や子供を、おもしろ半分にきり殺した。

一体、この大塔宮が、なぜ高氏をにくむようになったかというと、それは、六波羅ぜめの戦の時、大塔宮の家来が、高氏に、恥をかかされてからのことである。

宮の家来に、殿の法印(とののほういん)というものがいた。

この法印の手下が、戦のどさくさまぎれに、京の町の土蔵をやぶって、なかの宝物をぬすみ出しているのを、高氏が見つけた。

高氏は、法印の手下の首をきり、そのそばに、

「大塔宮の家来、殿の法印のそのまた家来が、昼強盗(ひるごうとう)をしたので、首をはねた。」

という、立札をたてて、さらしものにしたのだ。

大塔宮は、この時のことを深く根にもって、いつの日か、高氏を、やっつけてやろうと、兵をあつめ、機会をねらっていらっしやった。

足利高氏は大塔宮のお心を知ってこっそりと天皇に、

「大塔宮は、国々の兵を集め、天皇の御位を、おしとろうとなさっています。」

とうったえ、その証拠として、宮が国々へおつかわしになった手紙をお見せした。

その手紙には、近々、戦をするから、すぐ兵をおくるように、という意味のことが、書かれてあった。

宮は、高氏を討つつもりであったが、天皇はそこまでお考えになる余裕もなく、高氏の言葉を、そのまま信じてしまい、

「ふとどきなやつだ。宮を、すぐ島流しにせよ。」

と、大変、おいかりになった。

天皇からの、おむかえをうけて、大塔宮は、そんなこととはすこしも知らず、十人ばかりの家来をつれて、宮中へしらっしやった。

大塔宮はその場で捕えられると、申しひらきもゆるされず、牢屋にとじこめられた。

そうして、足利高氏の弟の直義(ただよし)にひきわたされて、何百という兵に守られながら鎌倉へおくられ、二階堂という谷あいにある、まっ暗い、土牢の中にいれられてしまった。 |

鎌倉の二階堂の土牢

|

一体、後醍醐天皇が、北条氏によって御位を追われながら、もう一度、御位におつきになれたのは、ほとんど、この大塔宮のおかげだといってもよいくらいだった。

この宮の手柄を考えれば、たとえ間違いがあったにしても、よくよく、いましめるほどにしておけばよいのに、みすみす、敵の手に渡してしまったというのは、天皇の勢力のおとろえるしるしであろうと、人々は話しあうのであった。

12 尊氏の寝返り top

世の中がおだやかになって、天皇の政治は、再びはじめられたが、それでも関東には、北条方の生残りもおおく、いつ、そむきだすか、わからないありさまだったので、後醍醐天皇は鎌倉に関東をおさめる役所をおき、第八皇子の懐良(かねなが)親王を、将軍になさった。

高氏の弟、足利直義(ただよし)は、この将軍をお助けして、関東の政治を行っていた。

たまたま京都では、北条高時の弟・泰家(やすいえ)が、西園寺公経(さいおんじきんつね)のたすけをかりて、寝返りをおこして失敗したので、北条氏をしたう武士たちは、いったん東国や北国へ逃げて、勢いを取り戻そうとしていた。

東国には、高時の二男の時行(ときゆき)がひそんでいたが、時行は名越時兼(なごやときかね)と一緒に、これらの武士たちを集めながら、およそ五万の軍勢で、鎌倉へ攻めよせた。

足利直義(ただよし)は、この大軍の勢いにおそれ、将軍の宮をおつれして鎌倉を逃げ出した。

ところが、直義は、逃げてゆくとちゅう、家来のひとりを呼びつけて、

「いったんは逃げてゆくが、美濃(みの、岐阜県)尾張(おわり、愛知県)あたりの武士を、集めさえすれば、時行などは、すぐほろぼせる。ただ、大塔宮のことが気がかりだ。

おまえは、ここから鎌倉へもどり、宮をさし殺してこい。」と命令した。

直義は、大塔宮が時行たちに助けられて、北条方の大将になられることをおそれたのだ。

直義の家来が土牢にきてみると、宮は、暗にい牢のなかで、ともし火をかかげて、お経をよんでいらっしゃった。

家来がきたのをごらんになると、

「おまえぱ、わしを殺しにきたのであろう。さあこい。」

と、おっしやって、家来の手から太刀をうばおうとなさったが、宮は、半年ばかりも土牢にいらっしやったので、足元がふらふらして、すぐつきたおされてしまった。

直義の家来は、宮の体を、おさえつけて、その場で首をはねた。

こうして直義は、鎌倉をすて都へむかったのであるが、この知らせがとどくと都では、すぐに兄の高氏を討伐にさしむけようとした。

高氏は、

「私を将軍にしてください。そして関東八か国の政治を、私にまかせてください。 この二つのことを、お許しくださらないならば、たとえ天皇のご命令であっても、私はけっして行きません。」

と、言った。 |

尊氏の花押(書きはん)

|

足利尊氏像(守屋孝蔵氏蔵)

|

天皇は、高氏のほかに、時行の乱をしずめるものはしない、とお考えになったので、高氏の願いを、二つともお許しになったばかりか、「尊治」(たかはる)という天皇のお名前かから、「尊」(たか)の一字をとって、高氏にかあたえになったので、この時から、高氏は名をかえて、尊氏(たかうじ)と呼ぶようになった。

そこで尊氏は、美濃(岐阜県)尾張(愛知県)三河(愛知県)の兵を集め、直義(ただよし)の軍勢をあわせて、五万余騎をひきつれて、鎌倉へむかった。

一方、北条時行は、名越時兼(なごやときかね)を大将にして、三万余騎馬攻めのぼらせたので、足利の軍と、北条の軍は、遠江(とおとうみ、静岡県)佐夜(さよ)のあたりで、衝突することになった。

北条の軍は、必死に戦ったけれども、五万の大軍にはかなわず、じりじりとおしもどされ、三万余騎の軍も七、次々にうしなわれて、しまいには三百余騎になったので、おもだった武将四十三人は、近くの御堂に走りこんで、自害してしまった。 |

自害した人々の死骸は、みんな顔の皮がはいであり、誰が誰やらわからないありさまだったので、大将の時行も、きっと、そのなかにいるにちがいないと思われた。

このように、北条氏はその生残りまでみんなほろびてしまったので、関東の武士たちはすべて足利氏にしたがうようになり、尊氏の勢いは、いよいよ、さかんになってきた。

時行の乱をたいらげた尊氏は、北条氏を攻めほろぼしたうえは、天皇との約束だというので、さっそく征夷将軍をなのり、関東八か国を、自分のものにしてしまい、それぞれの土地を、手柄のあった家来たちにわけてしまった。

ところが、そのなかには、新田義貞が、鎌倉攻めの手柄によって、天皇からいただいた領地までもはいっていたのだ。

義貞は、自分の領地を尊氏にとられたので、大変おこって、そのはらいせに、越後(えちご、新潟県)や上野(こうずけ、群馬県)などにちらばっている、足利一族の土地を取上げてしまった。

こんなことから、尊氏と義貞とは、大変仲がわるくなり、お互いに、にらみあっていたが、やがて、尊氏は、天皇のお許しをえて、義貞をほろぼしてやるうと思し、都に使いをおくった。

尊氏の手紙には、

「新田義貞は、遠く東国の地で、天皇のお目のとどかないのをよいことにして、わがままばかりしております。

義貞は、国の害になりますから、すぐ、ほろぼしたいと思しますので、どうぞお許しください。」

と、書かれてあった。

その、尊氏の手紙を追いかけろようにして、義貞の手紙がついた。

それには、尊氏・直義にたいするうらみが、こまごまとのべられてあった。

なかでも、直義が、大塔宮をひそかにきってしまったとしう知らせは、天皇をはじめ、宮中の公家たちをおどろかせた。

そのうえに、尊氏が、国々の軍勢に、よびかけた手紙まで発見されたので、

「尊氏の寝返りは、もう、うたがう余地のない、はっきりした事実だ。いそいで討手をさしむけよう。」

と、すぐさま、相談がまとまり、新田義貞は、足利征伐の総大将に任じられた。

義貞が、天皇の命令をうけて、大軍をひきつれ、鎌倉へ攻めよせてくるのを知った尊氏は、直義や、おもだった大将たちにむかって、

「私が将軍になれたのは、天皇のおかけなのだ。だから、私は、天皇の軍勢に弓をひくことはできない。」

と、全く手むかいする気持のないことを、うちあけた。

そうしているうちに、義貞の軍勢は、三河・遠江(愛知県・静岡県)まで近づいてきたので、上杉道欽(どうきん)、細川和氏(かずうじ)、佐々木道誉(どうよ)の三人は、直義のところへやってきて、

「尊氏将軍のおっしゃることは、よくわかりますが、いまのような天皇の政治では、実力もない公家たちばかりが威張り、武士はまるで召使のように、こきつかわれるばかりです。

国々の武士は、みんな、武士の政治をのぞんでいるのですから、私たちが戦えば、きっと味方につくと思います。

敵が鎌倉に近づいてしまったら、もう戦いようもありません。

尊氏将軍のお許しがなくても、どうかあなただけは、ご出陣ください。私たちがお供します。」

と、言ったので、直義はよろこんで、すぐさま、二十万七手騎をひきつれて、鎌倉を出発し、三河国(愛知県)の矢矧(やはぎ)川についた。

矢矧の川をはさんで、足利の軍と新田の軍は、東と西ににらみあい、すぐさま、はげしい戦がはじまった。

ところが足利の軍勢は、新田の勢いにひとたまりもなくおしきられ、たちまち鎌倉まで退却してしまった。

直義が尊氏に相談しようとして将軍の屋形へ行くと、尊氏は出家するつもりで建長寺へ出かけたあとだった。

直義はじめ、高(こう)・上杉などのおもだった家来たちは、将軍をうしなっては、もう、戦に勝つ見込みはないと、おどろきあわてていたが、ちょうどその時、上杉重能(しげよし)は、いいことを思いついた。

それは、

「出家して、僧になったとしても、尊氏をゆるしてはならない。草の根をわけてもさがしだし、きってしまえ。

尊氏をうったものには、ほうびをあたえる。」 |

建長寺

|

という、にせの手紙をこしらえ、それが天皇から、国々の武土におくらせたように見せかけるというたくらみである。

はたして尊氏は、その、偽手紙を見ると、

「こうなってはしかたがない。さらば、尊氏も、おのおのがたと一緒に戦い、義貞とさしちがえて死のう。」と、衣をぬぎすて、錦の直垂(ひたたれ)をきて、すぐさま、もとの将軍姿にかえってしまった。

尊氏が合戦の覚悟をきめたので、家来たちぱ、たちまちいさみたち、ちりぢりに逃げようとしていた兵も、義貞に降参しようとした者も、みんな戻ってきたので、尊氏の軍勢は、一日のうちに三十万騎になった。

しきおしを盛り返した足利の軍は、まず箱根・竹の下の合戦で、義貞の軍をさんざんにやぶったので、義貞は箱根を退いて、天龍川をこえ、尾張国(愛知県)まで、ざあっと、退却した。

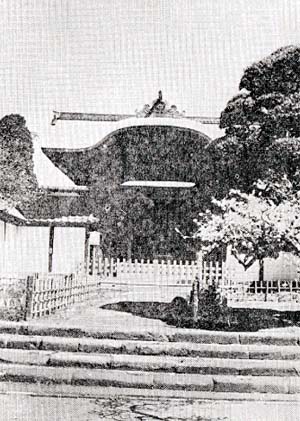

義貞が尊氏を攻めなやんでいるあいだに、足利の一族は四国や中国地方で、あとからあとから、兵をあげ、京都もあぶなくなってきたので、義貞は、鎌倉攻めをあきらめて、なすこともなく、都へ引き返した。 |

直垂(ひたたれ)

|

尊氏は、八万騎をひきつれて、尾張国につき、四国・中国の兵も、都をめがけて、ひしひしとせまってきた。

足利の勢いが強くなるにつれて、都にのこる天皇方の兵は、だんだん少なくなり、いつのまにか、わずか一万騎ばかりになっていた。

「今度の合戦に、手柄のあったものには、すぐさま、たくさんのほうびをとらすぞ。」

天皇は、負け戦の武士たちを、はげますために、こんなことを、役所の壁に書きつけさせたりなさった。

ところが、だれが、いたずらをしたのだろう。すぐさま書きつけのあとに、

| かくばかり たらさせ給ふ 綸言(りんげん)の 汗のごとくに などながるらむ |

という落書をするものがあった。

やたらにおだしになる綸言(りんげん、天皇のお言葉)は、まるで汗のようにたらたらと出るばかりで、なんのたしにもなりはしないという意味の、この落書は、天皇の役所のなかにまで、天皇の政治をばかにする人々が入りこんでいたことを示すものであった。

さて、総大将の義貞は、名和長年(なわながとし)を瀬田(せた)へ、楠正成を宇治へ、山崎へは弟の義助(よしすけ)をおくり、おしよせてくる足利(あしかが)の軍にあたらせたが、勢いにのった足利の軍は、宇治川をおし渡り、義貞の軍をやぶって、勢いこんで都へせまるのであった。

こうして負け戦になった天皇は、とうとう比叡山の麓・東坂本へお逃げになるのであった。

後醍醐天皇が、東坂本へいらっしやったので、新田義貞はじめ、おもだった大将たちは、みな、お供をしたのであるが、その時の天皇方の軍勢は、わずかに二万余騎になっていた。

天皇の軍といれかわりに、足利尊氏は、八十万騎の軍勢をひきいて、都へはいった。

これで、いよいよ、尊氏の世の中になるのかと思われたが、ちょうどその頃、東坂本へは、奥州(おうしゅう、東北地方)から北畠顕家(きたばたけあきいえ)が、五万の兵をひきつれて、はるばると、応援にきた。 |

比叡山延暦寺東塔

|

天皇をはじめ、天皇方の人々は、大変に喜んで、義貞はさっそく、応援軍の大将顕家と、足利攻めの相談をするのであった。

新しい応援軍に勇み立った天皇方は、まず三井寺にこもった足利の軍勢をうちやぶり、いっきょに都へ欸めこんだ。

尊氏はひとまず、丹波路(たんばじ、京都西北方の山地帯)へ逃げていったが、細川定禅(じょうぜん)の必死の戦いで、勢いを盛り返し、義貞たちは、再び東坂本までしりぞき、尊氏はまた、都へもどることができた。

天皇方は、遠くから攻めよせてきた顕家の軍に、十分休息をあたえたうえで、再び都へ攻めこんだ。

その勢いには、足利方も、またまた、逃げ出すほかはなかった。

その夜のことである。楠正成は、総大将の尊良(たかなが)親王に、

「今日の合戦で、足利方を都から追いちらしましたものの敵は大軍であり、尊氏はどこへ逃げたのか、わからないありさまです。 わずかな兵で、都をまもっていても、すぐさま、取り返されてしまいましょう。

いったん、東坂本まで引き上げ、馬の足を休めて、もう一度都に攻めこんだら、今度こそ、敵を遠くまで、追いはらうことができましょう。」

と、申しあげた。

尊良親王は、これを聞いて、なるほどと思われた。

そこで、天皇の軍は兵をまとめて、ひとまず東坂本まで、引き上げてしまった。

逃げ出してした足利の軍勢は、天皇方が、戦いもしないで引きあげてゆくのを、ふしぎに思いながら、また京都へかえってきた。

つぎの朝、京の町には、二、三十人の坊さんたちが、あちこちと死骸をさがしあるいていた。

足利の兵が、ふしぎに思って、

「おまえたちは、なにをしているのか。」

と、聞くと、坊さんたちぱ、悲しげに涙をながしながら、

「きのうの合戦に、新田義貞・北畠顕家・楠正成など、おもだった大将が七人まで討死なさいました。

それで死骸をさがしているのです。」

と答えた。そこで、尊氏たちは、

「それでわかった。大将たちが、みんな討死したので、天皇方は勝戦をしながら、ひきあげていったのだな。

大将たちの死骸をさがし、首をとってさらしものにしろ。」

と言って、敵味方の死体をさがしまわらせたが、それらしいものはなかった。

それも、そのはずで、これは、正成のはかりごとであったのだ。

足利方では、そんなことは知らないから、どうしても、義貞たちの首を、みせものにしたいと思うあまりに、顔つきの似た首をふたつ、木にかけならべ、

「新田義貞と楠正成の首なり。」と書いて、さらしものにしておいた。

すると、誰のいたずらか、その立札のそばに、

「これはにた首*1なり。まさしげ*2にも書けるそらごと(うそ)かな。」と書いて、足利方をからかったものがあった。

*1(新田(にった)の首と、よくにた首をかけている)

*2(正成(まさしげ)と、ほんとらしく、という意味をかけている)

正成は、味方の大将からか、みんな死んだように思わせて、足利方を油断させたうえで、その日の真夜中になると家来たちに、たくさんのたいまつをもたせて、小原(おはら)・鞍馬(くらま、京都の北郊)のほうへむかわせた。

これを見た足利方では、敵は、大将を討たれたので、都から逃げてゆくのだと思った。

そこで足利方は、鞍馬路へ三干余騎、瀬田ヘ一万余騎と、あちこちに兵をわけて、逃げてゆく天皇方の兵を待ちうけさせた。こうして、都にのこる足利の兵は、わずかばかりになってしまった。

その時をめがけて、義貞たちぱ、どっとばかり都へなだれこんだ。

ふいをつかれた足利方では、ぱかばかしく戦いもしないで、ちりぢりに逃げてゆくほかはなかった。

尊氏は、いったん丹波の篠村(しのむら、京都府)へおちのびたが、もう一度軍勢を集めようと、摂津国(せっつ、兵庫県)へ出かけた。

この時尊氏は、薬師丸(やくしまる)というものを呼びだし、

「このたび、都の戦いで、なんども負けつづけたのは、尊氏が後醍醐天皇の敵になっているからだ。そこで、もう一人の天皇をつくって、合戦を、天皇と天皇とのあらそいにしたいのだ。

おまえは、光厳(こうげん)天皇(持明院方の天皇)におつかえする日野中納言の一族だそうだから、これから都へもどり、中納言に相談してみてくれ。」

と、言っだので、薬師丸は、いそいで都へもどっていった。

尊氏が、摂津国(兵庫県)湊川(みなとがわ、神戸市)にいるのを知ると、ばらばらになった兵も、また、いつのまにか集まってきて、やがて二十万騎にたった。

その時京都からは、顕家(あきいえ)・義貞(よしさだ)が十万余騎をひきつれて、湊川へむかっておしよせてきた。

そこで尊氏は、弟の直義(ただよし)に十六万余騎をそえて、京都へむかわせた。

天皇方と足利方は豊島河原(としまがわら、大阪府の西部)で衝突し、はげしい戦がはじまったが、つぎの日の朝、沖のほうに五百そうばかりの船がやってきたかと思うと、そのうち二百そうは兵庫(神戸市)へ、三百そうは西宮(兵庫県西宮市)へこぎよせた。

兵庫によせた二百そうは、大伴(おおとも)・厚東(ことう)・大内介(おおうちのすけ)の船で、尊氏の味方に西宮へついた三百そうは、伊予(いよ、愛媛県)の土居(どい)・得能(とくのう)の船で、天皇方の味方におしよせたものであった。

ところが、足利方では、新手の応援軍に、戦をまかせようとし、また、厚東・大伴の軍は、あまり戦う気もなかったので、お互いにゆずりあって、はかばかしく、戦おうとする者がなかった。

それにひきかえ、天皇方では、この戦に負けてなるものかと、必死の気がまえであり、新手の土居・得能たちも、なんとか、手柄をたてようと、いさみたっていたので、勝負ははじめからわかっていたようなものだった。

はたして、足利方は、さんざんにきりまくられて、湊川まで、にげもどった。

こんなありさまでは、何度戦っても勝つ見込みはないと、尊氏も、ひどくやつれてみえた。そこで大伴は、

「このようなありさまでは、なんど合戦なさってもむだでしょう。

さいわい、船はたくさんありますから、いったん九州のほうへ、おしりぞきになってはいかがでしょう。

九州には、少弐(しょうに)筑紫入道(つくしのにゅうどう)などのお味方もおりますので、かならず勢いを盛り返すことができると思います。」

と、すすめたので、尊氏も、なるほどそうだと思い、大伴の船に乗った。

これを見て、兵たちは、

「やあ、将軍は、船でお逃げになるぞ。」と、わめきあい、とるものもとりあえず、船に乗ろうとさわぎたてた。

船は、わずか二百そうしかなかったので、二十万もの兵を乗せるわけにはいかない。

あわてた兵たちは、一そうの船に、二千人ばかりも乗るしまったので、船は、みるみるうちに沈んでしまった。

これを見た、あとの船は、そんなに乗りこまれたら、大変だと思って、ともづなをといて、大いそぎで沖へこぎだしてしまった。

それでも、乗りおくれた兵たちは、物の具や着ものをぬぎすて、はるか沖までおよいでゆき、船にとりつこうとしたので、船のうえのものは、そうはさせまいと、とりつく兵たちを、太刀やなぎなたで、きりはらったり、櫓(ろ)や櫂(かい)で、うちおとしたりした。

こうして、義貞の軍は、尊氏をおいおとし、よるこびいさんで、花の都へ帰るのであった。

13 湊川の合戦 top

兵庫・西宮(兵庫県)の戦いに、戦いはやぶれ遠く九州のはてまでおちのびていったので、東坂本にいらっしやった天皇は、ようやく都へお帰りになった。

一方尊氏は、わずか五百人ばかりの家来とともに、やっとのことで、筑前国(福岡県)の多多羅(たたら)浜に上陸することができた。

矢は、もう射つくして、一本ものこらず、馬や物の具は、船に乗るときすててしまったので、さすがの尊氏も、あすのいのちもわからぬほど、あわれなようすであった。

それでも、宗像(むねかた)大宮司・少弐(しょうに)入道などが、味方についたのをはじめとして、九州・四国中国地方の武土たちは、しだいに、尊氏の味方をするようになった。

この時、尊氏が、勢いをもりかえさないうちに、いっきょに攻めたなら、九州・四国の兵といっても、ひとたまりもなかったのだが、ちょうどその頃、義貞は天皇から尊氏を九州へ追いやったほうびとして、勾当内侍(べっとうないじ)という女の人を妻としていただいていた。

その人は、その頃日本一といわれるほど美しい人であったから、戦いに勝った義貞は、しばらくでも別れるのがつらくて、ぐずぐずしていたのだが、そのひまに、九州・四国・中国地方の武士たちは、みんな尊氏方についてしまったのであった。

そうしているうちに、北条攻めのときには、後醍醐天皇方についた赤松円心も、天皇からわずかな土地しかもらえなかったうらみで、いまは足利方についてしまい、播磨国(兵庫県)の白旗峰(しらはたがみね)に城をかまえ、せっせと戦の準備をしてした。

義貞は、尊氏を攻めるまえに、まず六万の兵をひきいて、赤松円心の城を、夜ひるなしに、五十日間にわたって攻めたてたが、白旗の城は、なかなかおちなかった。

新田の軍が苦戦しているあいだに、円心は三男の則祐律師(そくゆうりつし)を、筑紫にいる尊氏のもとへ使いにやって、

「我々は、都からの討手を必死憎いとめています。

天皇方は、大変、つかれていますから、この時をのがさず、あなたが攻めていらっしゃれば、かならず勝つでしょう。」

と、言わせた。

これを聞いた尊氏は、よろこびいさんで九州を出発し、とちゅう、安芸(あき、広島県)の宮島にたちよって、勝利のお祈りをするのであった。

ちょうどその時、持明院方の天皇の、後伏見院(ごふしみいん)から、

「新田義貞を討て。」という命令がとどいた。

これで、義貞が大覚寺方の後醍醐天皇を、いただいているのと同じように、尊氏は持明院方の天皇をいただくことになった。

尊氏は、大変喜んで、

「今日からは、もう朝敵(天皇の敵)ではない。これからの合戦には、かならず勝てるぞ。」

と、大いに、いさみたつのであった。

新田の軍は、白旗(しらはた)・三石(みついし)・菩提寺(ぼだいじ)などの城を攻めていたが、尊氏の大軍が攻めのぼってくるのを知って、兵庫の湊川まで退いた。

それは、三手にわかれていた兵を一つにまとめ、兵庫の港へつくはずの尊氏の船軍を、待ち構えるためだった。

義貞が、湊川までしりぞいたことをお聞きになった天皇は、大変あわてて、楠正成をお呼びよせになると、

「いそいで兵庫へゆき、義貞と力をあわせて戦え。」

と、ご命令なさった。正成は、かし困って、

「尊氏は、九州の兵をかきあつめて、攻めのぼってくるのでございますから、きっと、大変な軍勢でございましょう。

いま、戦いつかれた、わずかな軍勢で、敵の大軍にあたりましても、絶対に勝つ見込みはありません。 |

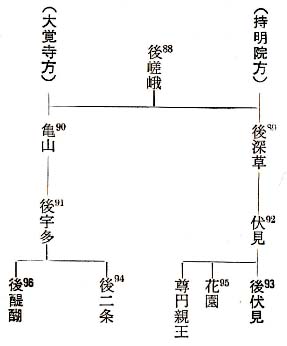

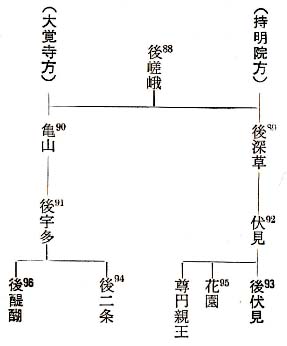

大覚寺方(南朝)と持明院方(北朝)の系図

|

ここは、義貞を都へ呼びかえしたが、よろしうございます。

天皇は、もう一度、比叡山へおにげください。

そうすれば、足利の軍勢は、よろこんで都へはいるでしょう。

私は河内国(大阪府)へ帰り、尊氏の軍が、都へ食糧をはこびいれるのをさまたげましょう。

食糧がなくなると、足利方は、しだいによわり、そのあいだに、味方の兵は数もふえ、元気を取り返しましょう。

その時をまって、いっきょに都を攻めたならば、ただの一戦で、足利をほろぼすことができます。

戦いというものは、一度や二度の負けいくさなど、問題になりません。

結局、さいごに勝つことこそ大切だと思います。よくよくお考えください。」

と、申しあげた。

すると、坊門宰相(ぼうもんのさいしょう)清忠という公家(くげ)が、

「正成の言うことは、もっともであるが、天皇が、一年のうちに二度も、都からお逃げになるというのでは、天皇のねうちがさがってしまう。

そもそもわずかな軍勢で、尊氏を九州まで追いおとしたのは、おまえたち武士の力だなどと考えては大間違いだぞ。

それは、みんな天皇のご運が強かったためだ。天皇の軍勢は、戦えばかならず勝つ。

これは、わかりかっていることだ。おまえは、すぐに湊川へゆき、足利をほろぼしてこい。」

と、言った。

そこで正成は、これは、正成に、討死せよとの命令である、もはや、これまでだと、覚悟をきめて、わずか五百騎の兵をつれ、兵庫(神戸市)をさしてくだるのであった。

正成は、心のなかで、いよいよ、これが最後の合戦だと思ったので、桜井の駅(大阪府)で、ひとやすみすると、その時まで、父につきしたがっていた、

わが子の正行(まさつら)を呼びよせて、

「獅子は子をうんで三日たつと、その子を深い谷底へ、けおとすという。

それでも、見込みのある子獅子だけは、はねかえって、自分の力で、谷をのぼってくるのだ。

おまえは、もう十一歳になるのだから、いまから、わしの言うことを、よく覚えておいてくれ。

今度の合戦では、生きて帰る見込みはなく、おまえの顔をみるのも、これが最後だと思う。

わしが討死したならば、かならず、足利の世の中になるだろう。

おまえは、自分の命をおしんで、けっして、足利に降参するようなことをしてはならないぞ。

一族のうち、ひとりでも生残っているあいだは、足利と戦え。おまえに、言い残すことは、これだけしかない。」

と、涙なからに言いきかせ、正行を河内国へ帰した。

正成は兵庫につくと、義貞は、正成を呼びよせて、

「天皇は、どのようにお考えになっていらっしやるか。」とたずねた。

正成は、かし困って、自分の考えと天皇や公家たちの考えをつたえた。

義貞は、それを悲しげに聞していたが、やがて、

「義貞の考えも、おまえとおなじことだ。

しかし、負け戦とわかっていても、戦わずして、しりぞけば、弱い大将だと、人々が笑うであろう。

去年、関東の戦いに負けて、都へ帰ったときには、どうして、逃げて帰ったかと、さんざんに、非難されたものだ。

今度こそ、勝ち負けは考えないで、あくまで戦うつもりである。」

と、つよい決心をのべたので、正成は、

「戦いのことは、武士がしちばんよく知っているのです。

なにも知らない公家たちが、とやかくいっても、お気になさらないほうが、よろしゅうございます。

敵味方の力をよく考えて、攻めるべきときには攻め、退くべきときは退いてこそ、本当の立派な大将だといえましょう。

そのうえ、鎌倉では北条高時をほろぼし、また、足利尊氏を九州まで追いやったのは、天皇のご運がよかったとはいうものの、実際には、総大将としての、あなたの作戦が正しかったからです。

戦を知らない公家たちが、なんと言おうと、武士である私たちには、あなたのお考えは、よくわかっております。

こんど、西国からここまで退いていらっしゃったのも、ちゃんと、戦の道にかなっているのです。」

と、心からなぐさめたので、きびしく、ひきしまっていた義貞の顔もやわらぎ、こころよく酒をくみあって、苦しい戦いを明日にひかえた二人の大将は、一晩じゅう、仲良く、かたりあうのであった。

さて、夜が明けてみると、尊氏方の船は、はやくも沖にせまっていた。

そのたくさんなことといったら、海上、十四、五里(一里は約四キロ)の間は、船でうずめつくされ、陸地になったかと思われるほどであった。

|

湊川合戦の地図

一方、尊氏方の陸軍は、須磨(すま)の上野(うえの)・鹿松岡(しかまつのおか)・鵯越(ひよどりごえ)に陣どって、その数は五十万騎、味方の船から、威勢よく太鼓を打ち鳴らし、ときの声をあげると、陸の五十万騎は、それにこたえて、わあっ、わわっと、三たび声をあげた。 |

えびら

|

そこで天皇方の五万騎も、楯をたたき、“えびら”をたたいで、どっとばかり、ときの声をあげるのであった。

敵味方のさけび声は、南は淡路、絵島崎、鳴門沖、西は播磨路、須磨、東は摂津国、生田森(いくたのもり)まで、とどろきわたった。

海と陸の両方から大軍をうけた天皇方は、はじめから苦戦であった。

神戸の浜から上陸しようとした船軍の一隊は、手薄な海岸をねらって、東へ進んだ。

義貞の兵・五万騎は、それを上陸させまいと、だんだん東へ移動していっだので、兵庫あたりは、すっかり手薄になってしまった。

そこへ、水軍の別の一隊が上陸して来たので、陸軍と戦っていた七百騎の楠の軍は、義貞の軍ときりはなされて、前と後から敵をうけることになった。

正成(まさしげ)は、弟の正季(まさすえ)にむかって、

「もはや、こうなっては、いたしかたない。いざ、まず前の敵を追いまくり、つづいて、後の敵と戦おうぞ。」

と、言ったので、正季は、

「私の考えも、そのとおりです。」

と賛成し、七百余騎をひきつれて、大軍の中へつっこんでいった。

キクの花に水をあしらった、楠の旗じるしを見つけた足利の兵は、いい敵が来たと喜んで、まわりからおしつつんで、討ちとろうとしたが、正成と正季とは東から西へ、南から北へと駆け抜け駆け抜け、あたるをさいわい敵をなぎたおした。

正成も正季も、なんとかして足利直義(ただよし)を討ちとりたいと思った。

そうして一度は、直義の馬が足をいためて、まごまごしているところを追いつめて もうすこしで討ちとるところであったが、直義の家来のために、おしくもへだてられてしまった。

直義が、苦戦をしているのをみて、尊氏は、

「新手(あらて)を入れかえて、楠(くすのき)をやっつけろ、直義(ただよし)を討たすな。」と、命令して、新しく六千の兵をむかわせた。

正成たちは、必死に戦ったが、さきには、直義の五十万騎と戦い、いままた新手の六千の兵と戦ったので、わずか七百騎の兵は、次々に討死して、のこるのは、たった七十三騎になってしまった。

正成は、都を出るときから、もうこれまでと覚悟をきめていたので、思うぞんぶん力のかぎり戦いつづけたが、味方の兵もいまは少なく、疲れきっているのを見ると、湊川の北のあたりの民家へ、引き上げてゆくのであった。

鎧をぬいでみると、正成は、十一もの刀傷をうけ、家来たちも、三か所、五か所、傷をうけていないものはなかった。

生残った家来たちは、二列にならんで、念仏を十ぺんほど唱えると、いさぎよく、そろって腹を切った。

正成は、弟の正季(まさすえ)にむかって、

「さいごに言うことはなしか。」

と、問うた。正季は、からからとわらって、

「七たび人間に生まれかわって朝敵を、ほろぼしたいと思します。」

と答えたので、正成は、大変うれしそうなようすで、

「わしもそう思う。さらば、生まれかわって思いをとげようぞ。」

と、約束して、お互いの刀で、さしちがえて死んだ。 、

楠を討ちとっだ尊氏と直義は、力をあわせて義貞を攻めた。

義貞は必死に戦ったけれども、五万の兵をほとんどうしなってしまい、わずか六千余騎の生き残りをひきつれて、すごすごと都へ退いていくのであった。 |

楠正成の墓

|

top

****************************************

|