|

****************************************

Index 一章 二章 三章 付録

一章 飛鳥の空

1 廐戸(うまやと)誕生

top

日本の統一国家は、大和の飛鳥、いまの奈良県高市郡明日香村を中心にした地域でうぶ声をあげた。

大まかにいって、最初、都はこのちかくにいとなまれ、国の制度づととのうにつれ、「藤原京」「平城京」「長岡京」と北にむかってうつり、やがて桓武天皇の時代に、京都に「平安京」がさだめられたのである。

もちろん、遷都は政変や、国家の代表者である天皇や為政者たちの考えなど、さまざまな理由があってのことだが、とにかく日本の国は大和におこり、都は時代を追うごとに北上して京都にいたった。

そして明治維新のあと、東京にうつるまでの千七十五年間、京都は王城の地としてさかえてきたのだ。 その京都から近鉄橿原(かしはら)線にのる。

電車はまっすぐ南にむかい、京都の町をではずれたころ、右手のとおくに長岡京がいとなまれた地域が見え、つぎには平城京(奈良)を左に見て、藤原京にちかい飛鳥の地に到着する。

私たちは文明の利器にのり、ちょうど時代をさかのぼったのである。

歴史年表をひらくと、縄文、弥生、古墳時代の順に書かれ、さらに飛鳥、白鳳(はくほう)、天平(てんぴょう)と続いている。

弥生から古墳時代は、日本の各地で力のある豪族たちが攻めあい、政治的には混乱した時代だった。

それが古墳時代の終りになり、大和に本拠をもつ強大な勢力によって混乱がおさめられ、統一国家の体裁をととのえてくる。

聖徳太子は日本のそうした揺籃期、この飛鳥で生まれたのであった。

だが飛鳥は、面積にして、約三キロメートル四方ほどの広さにすぎない。

ここに足をふみいれた人々は、飛鳥時代という大きな印象にくらべ、あまりに土地がせまいことにおどろかされるだろう。 |

平城宮跡の発掘現場

|

飛鳥のほぼ中央に、甘橿丘(あまがしのおか)がこんもりとそびえている。

南と東西を大小の山々にかこまれた飛鳥の里は、四季おだやかで、南の山々から水をあつめ、この地を北西にながれる飛鳥川を、甘橿丘にのぼってながめると、まるで箱庭のようであった。

敏達(びたつ)天皇三年(西暦五七四年)、飛鳥川の川底をさらえでいた人々は、作業の手をやすめ、たがいによろこばしげな声をかけあった。

「橘豊日(たちばなのとよひ)皇子(みこ)さまの妃(きさき)穴穂部間人(あなほべのまひと)皇女(ひめみこ)さまが、玉のような若皇子さまをおうみなされたそうだ。」というのであった。

「なんでもお生まれになったとき、お屋敷の中がパッとかがやいたそうじゃ。」

一人が“もっこ”をひろげたまま、まるで見てきたようにのべた。

飛鳥川は山がちかいだけに、大雨がふるとすぐ水かさがふえ、甘橿丘のあたりに土砂がたまり、川底があさくなるのである。

聖徳太子の誕生には、たくさんの伝説がつきまとっている。

生まれたとき、邸内に黄色の光がさしこんだというのはその一つで、お体からかぐわしい香りがただよったともいう。

また生まれて四か月で話ができ、二歳のとき、生母穴穂部間人皇女が女官にてつだわせ、仏前の花や水を取り返ていると、聖徳太子がヨチヨチと仏さまのまえにちかづき、小さな手をあわせ、「南無仏(なむぶつ)――」とはっきりとなえ、二度おがまれたという。

そのとき、両手の中から仏舎利(ぶっしゃり)が現れたとの話もつたわっている。

古くから、すぐれた人の誕生には、いろいろなふしぎが語られてきた。

太子誕生の話のなかで、もっとも印象よかいのは、元皿の夜、生母穴穂部間人皇女の夢に救世観音(ぐぜかんのん)が現れ、われに救世の願いがある、ゆえにそなたの腹をかりたい――といわれたことであろう。

母妃は自分はいやしい身だとかたく断った。

しかし救世観音は承知しない。

一筋の金色の光となり、妃の口から腹の中にはいり、やがてみごもったというのである。

「それはまことによい霊夢(れいむ)をみた。

からだを大切にして、み仏のお心にそわなければいけません。」

妃から夢のことをつげられた橘豊日皇子は、わかく美しい妃にいいきかせた。

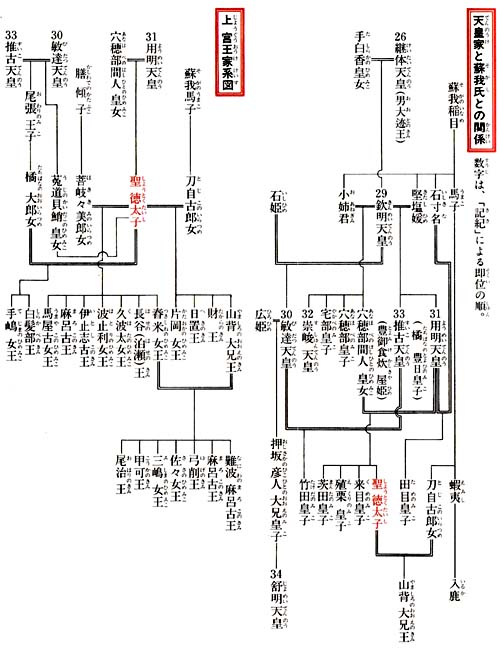

橘豊日皇子は、欽明(きんめい)天皇の第四子。

大臣(おおおみ)蘇我稲目(そがのいなめ)のむすめ堅塩媛(きたしひめ)を母として生まれた。

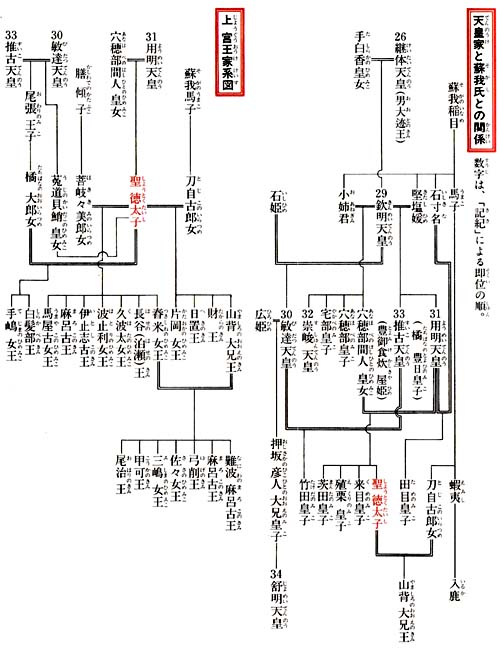

異母兄になる敏達天皇は、皇后広姫が、押坂彦人(おしさかのひこひと)大兄(おおえ)皇子と二人の皇女をうんで亡くなったあと、堅塩媛(かたしひめ)と父欽明天皇とのむすめ豊御食(とよみけ)炊屋姫(かしやひめ)を皇后(のちの推古天皇)としていた。

聖徳太子の母妃は、父の皇子と同じ欽明天皇の子、二人は異母兄妹になる。

太子の祖父欽明天皇には、五人の妃がいた。

蘇我稲目(そがのいなめ)は、むすめの堅塩媛のほか、彼女の妹小姉君(こあねぎみ)も天皇の妃にして、大王家と婚姻関係をふかくむすぶことで、一族の発展と繁栄をはかってきた。

蘇我氏が政治の舞台の下から上にのしあがり、ともに政治をとってきた物部(もののべ)氏をやがてほろぼし、天皇の存立までも支配したのは、大王家(おおきみけ)にむすめを次々に王妃として入れ、外戚(がいせき)氏族としての権威をうちたてたからだといえるだろう。 |

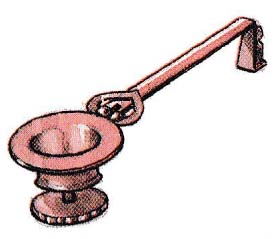

もっこ

なわやつるを、あみ状にあんで、

土などをはこぶ道具。

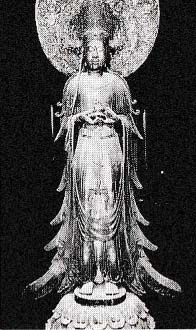

救世観音

観世音菩薩をたたえたよび名。

ことに日本では、聖徳太子は

救世観音がこの世にあらわれた

姿ただとされ、あつく尊敬された。

|

その頃、飛鳥の里に次々とやってきた渡来人たちを、支配下においた開明性や、進歩的な考え方、また国家の財政をまかされていたことなども、蘇我氏の権威を考えるとき無視できない。

だが、なにより大王家とのふかい婚姻関係と、さらに蘇我稲目のあと大臣の地位についた蘇我馬子の、すぐれた政治手腕があってのことであった。

蘇我稲目のむすめ堅塩媛は、欽明天皇との間に七男六女をもうけた。

妹の小姉君は四男一女をうみ、のちに非業に死ぬ泊瀬部(はつせべ)皇子や穴穂部(あなほべ)皇子などは、聖徳太子の母穴穂部間人皇女の同母弟であった。

なお、聖徳太子という名がもちいられたのは、太子が死んでから百二十九年後の天平勝宝三(七五一)年につくられた漢詩集『懐風藻』(かいふうそう)のまえがきが最初で、そのあとこの名前が一般に定着した。

この本ではわかりやすくするため、聖徳太子、または太子だけで統一する。

「それでお名はなんとつけられたのだろう。」

太子の誕生とふしぎをいいあっていた人々は、話題をすすめた。

「それそれ、そのことだ。」

「皇子の名はなんと申される。知っているならはやくきかせろ。」

一人が、とくいげな顔の男をうながした。

「廐戸皇子(うまやとのみこ)とご命名されたそうだ。」

「廐戸皇子と申されるのか。それはよいお名前じゃなあ。」

答えをききだした男は、大きくうなずいた。

廐戸は馬小屋のことで、馬は神々ののる聖なるのりものと考えられていた。

馬は朝鮮から伝えられたものだが、考古学のうえで、乗馬の風習がはっきり認められるのは、古墳時代の五世紀なかごろ以後である。

太子の死後、太安麻呂(おおのやすまろ)たちによってまとめられた『古事記』と『日本書紀』を、あわせて「記紀」(きき)という。

これらには、御馬皇子――の名前も見られる。

太子の名前について書いたついでに、太子にはほかに、どんな名前があったか紹介しよう。

太子は別名をたくさんもっていた。

豊聡耳(とよとみみ)皇子、八耳(やつみみ)皇子、上宮(かみつみや)王、聖(ひじり)王、法(のり)王、法主(のりのうじ)王、斑鳩(いかるが)太子、勝鬘(しょうまん)などが主なもので、聖徳太子も別名の一つである。

豊聡耳、八耳の名は、太子が八人、十人の人々が、同時に話す言葉をききわけられる皇子だという意味からつけられた。

聖や法をうえにおいた名前は、ともに太子が仏教をふかく信じて、仏教をさかんにしたことを、ほめたたえてつけられた。

法とは仏教のことをいう。

斑鳩太子の名は、のちに太子が斑鳩宮にすんだために、こうよばれたもので、勝鬘の名は、太子が「勝鬘経」というお経を、推古天皇や政府の高官たちに講説したことから名づけられた。

あとでくわしくのべるが、豊聡耳や八耳の名前は、太子がおこなった政治やその運営の方法を考えるとき、大きな意味をもってくる。

「廐戸皇子さまか。」

川底にあつまっだうちの一人が、口の中で小さくつぶやき、目を南にむけた。

むこうに小高い森が見えている。聖徳太子生誕の地に、太子がたてたといわれる橘尼寺(たちばなにじ)のあたりだった。

太子の父橘豊日(たちばなのとよひ)皇子、のちの用明(ようめい)天皇はここに宮をかまえてくらしていたともいう。

皇子は自分の二男の太子を、大変かわいがった。

『日本書紀』は、「父の天皇は太子を大変愛されて、太子の宮を南の上殿にもうけられた。

だからその名をたたえて上宮廐戸豊聡耳(かみつみやのうまやととよとみみ)太子という。」と書いている。

太子は青少年期をここですごし、推古天皇十三年(六〇五年)の十月、三十二歳で斑鳩に宮室をたててうつるまで、すんでいたというのだ。

|

磐余(いわれ)

香久山の北東、現在の奈良県桜丼市池之内あたり。

のち、若くして死んだ大津皇子の歌で、よく知られる。

ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を けふのみ見てや雲隠りなむ

だがべつに、太子は飛鳥の北東になる磐余(いわれ)にいとなまれていた父の磐余池辺(いわれのいけへ)双槻宮(なみつきのみや)で生まれ、その南にもうけられた上宮(かみつみや)で成長したという文献もある。

現在、桜井市大字上之宮地区に、「上之宮遺跡」があり、昭和六十二(一九八七)年六月十一日、まえから発掘調査をつづけていた同市教育委員会は、宮殿の一部とみられる遺構が見つかったと発表し、研究者や古代史にかかわる人々をおどろかせた。 |

|

ここは以前から、太子上宮の有力な候補地だった。

遺構が姿を見せた北方七百メートルのところには、用明天皇の磐余池辺双槻宮があったといういい伝えもあり、太子の青少年時代の生活環境が、すこしでもあきらかになるのではないかと、いま多くの人々から期待されている。

古代、磐余とよばれたこの地域は、飛鳥に大王家の中心がうつるまで、代々、たくさんの宮殿がいとなまれてきた。

いってみれば、古代の政治の中心地で、発掘された遺構のすぐ南には、四世紀なかごろの巨大円墳、メスリ山古墳のこんもりとした丘が見える。

また北東の桜井茶臼山古墳からは、古代の王権のシンボル、玉杖(ぎょくじょう)が発見された。

こうした状況のなかでは、太子は青少年期を磐余の上宮ですごしたと考えたくなる。

ここから飛鳥の中心部までは、約四キロメートル。

それほどとおくなく、馬でならすぐの距離だ。

太子がさっそうと馬をとばし、磐余の上道(山田道)を、飛鳥にむかってかけていく姿が想像される。

南にむけていた目を、磐余のほうにもどした男は、八釣山の山すその道を、こちらにむかってくるいくつかの騎馬姿をみとめ、小声でさあ働くのだとみんなをうながした。

騎馬の一人は、きらびやかな朝服(ちょうふく)を着ている。遠くからでも大臣の蘇我馬子だとわかった。

彼らの服装にくらべ、皇子誕生のうわさをしていた男たちは、楮(こう)で織った橡墨染(つるばみすみぞめ)の衣と褌(はかま)で、褌は仕事や歩きやすいように、ゆったりしたひざのあたりをひもでしばっていた。

二つの姿には、身分のちがいがはっきりあらわれていた。

あちこちに見える高床式や平地式の住宅も、庶民や下層の家人(げにん)には、縁どおいものだった。

彼らのような庶民は、地面を四、五十センチメートル掘りさげ、その竪穴のうえに草屋根をかぶせた竪穴式住居にすんでいたのである。

馬子を先頭にした騎馬の一団が、飛鳥川をわたり、甘橿丘のむこうにきえると、きゅうに日がかげり、うすら寒くなってきた。

とおくの山々のすそで煙がのぼっている。

女たちが竪穴の住居のすみにつくったかまどで火を焚き、夕食のしたくをしているのだ。

紅葉をおえた東の山が、そろそろ雪にいろどられる。

庶民には冬の寒さがこたえた。 |

かまど

土や石やレンガなどでつくり、

上に鍋や釜をのせ、

ものを煮たり、炊いたりする。

|

2 磐余(いわれ)と大王家(おおきみけ)のなりたち

top

山が新緑にかがやいている。

どこからともなく、うぐいすの声がきこえてきた。

聖徳太子の宮室にたてられた上宮のまわりは、おだやかなけしきにめぐまれ、部屋のとどこからでも野山が見えた。

「おや、うぐいすがないている。」

太子は袍(ほう、正装の上着)のすそをさばいて立ちあがり、高屋の窓から外をのぞいた。

袍の首もとは、づめえりで、両脇の下から足首まで、長いスリットがはいっている。

こしには、皮にうるしぬりをした細幅のベルトをしめ、髪はひさごばなどとよばれる前髪であった。

聖徳太子の姿をわりに正しくうつしているものとして、法隆寺に伝えられ、のちに皇室へ献上された「聖徳太子二王子画像」がある。

日本最古の肖像画で、推古天皇五年(五九七年)に来朝した百済(くだら)の王子阿佐(あさ)のまえに現れた太子の姿だと伝えられ、太子没後、五十年以上経つころの画像ではないかといわれている。

頭に圭冠(はしはこうぶり)をかぶり、中国から伝わった儀式の道具笏(しゃく)を両手でもち、直刀(ちょくとう)を腰におび、つま先のそりかえった烏皮履(くろかわのくつ)をはき、小さな八文字ひげとあごひげをはやした気品のあるお姿は、数年前まで一万円札の肖像画としてしたしまれてきた。 |

ひさごばな

ひさご(ひようたん)の形に、

ひたいのところで結んだ

古代の少年の髪形。

|

この肖像画の右は子供の山背大兄(やましろのおおえ)王、左は弟の殖栗(えくり)皇子だといわれている。

二人の王と中央にえがかれた太子の三像を、てきとうにまぜあわせれば、そのときそのときの太子の姿が考えられるだろう。

法隆寺にある釈迦(しゃか)三尊像は、太子の死後、太子の身長と同じ大きさでつくられた。脇仏をしたがえた中央の釈迦如来(しゃかによらい)像がそれで、生前の太子の顔を知っていた仏師止利(とり)がつくったとのいい伝えがあり、銘文に「太子等身像」ときざまれている。また法隆寺夢殿の救世観音像も、太子の等身の像といわれ、高さはやく百八十センチメートルあり、すらっとしている。

当時の人々とくらべれば、太子は背が高かった。子供のころから弓がしょうずたったともいい、うでの力もつよかったらしい。にげ足は人間わざとはおもえないとの伝説もある。

太子が生まれてから、すでに十年ちかくがすぎていた。

それまでに、太子の身辺におこった大きなできごとは、敏達天皇が即位して五年めに、蘇我馬子が天皇に、先帝欽明天皇と姉堅塩(きたし)媛との間に生まれた炊屋姫を、皇妃として送りこんだことや、敏達天皇六年(五七七年)十一月、百済から経論(けいりん)・律師(りっし)・禅師(ぜんし)・呪禁師(じゅごんし)のほか、造仏工(ぞうぶつこう)・造寺工(ぞうじこう)たちが、飛鳥にやってきたことなどであった。

渡来人たちは倭漢氏(やまとのあやうじ)といわれ、蘇我氏にあつく保護され、飛鳥南西部の檜隈(ひのくま)や南東部の祝戸(いわいど)・坂田原(さかたのはら)にすみ、地域の開発にあたっていた。

祝戸・坂田原の北で、冬野川と南淵川が合流して飛鳥川となる

高台に、蘇我馬子のひときわ立派な高床式の邸宅がたっている。

本子のすむ上宮(かみつみや、上之宮)は、馬子ほどではないが、それでも立派な東門をもち、邸内の東西には脇殿、中央に高楼と、うしろには日常生活をいとなむ宮室があった。

雨でもぬかるまないように、庭には川原石がしきつめられている。

いま太子がうぐいすの声をきき、窓からのぞいた東の外には、川(寺川)がながれ、鳥見山(とみやま)や多武峰(とうのみね)の山々も見え、古代信仰の山、三輪山(みわやま、三山とも奈良県桜井市)も一望できるのであった。

「皇子さま、いまさらうぐいすでもございません。いずれ鳥見山か多武峰のおくから、年寄りのうぐいすがまよいでてきたのでございましょう。

さあ、私の話はまだつづきます。お席におもどりなさいませ。」

外をのぞいていた太子に声をかけだのは、五十をはるかにすぎた老人であった。

太子は、ついさっきまで、この老人から、上宮がいとなまれている磐余の昔話や、それにかかかる太王家の歴史を、きかされていたのだ。

おさないころから、太子は母妃や女官たちに話をせがんだ。

五歳になったとき、自分から字をならいたいと言い出し、父豊日皇子に筆と墨をもらい、毎日、千字をめざして漢字を学んだという。

太子の聡明を語るこんな話は、子供の時代からおとなになるにつれてふえてくる。

三歳のとき、太子は父の宮室で両親とあそんでいたという。桃の花が美しくさききそっていた。

父の皇子が太子に、桃の花と松の葉のどちらがすきだとたずねた。

「はい、私はまつの葉がすきです。桃の花がさくのはほんの一時期、それにくらべまつの葉は、一年じゅう青々としております。」

道理のある答えであり、しっかりした考え方がうかがわれる。 |

三輪山

ふもとに大神神社があり、

神殿がなく、この山を神体とする。

大神(おおみわ)神社

|

人として正直なのも、太子のいいところであった。

太子四歳の正月、父の皇子が読書をしていた。庭先で皇子たちがさわいでいる。

何度もしずかにしなさいといったが、聞き入れない。

父の皇子がしかりつけようと、むちをもって姿を見せると、皇子たちはさっとにげちった。

ところが太子だけは、そこにいたうえ、父の皇子のまえにうなだれてひざまずいた。

「そなたは、どうしてにげないのか。」

「地にあなを掘ってもぐることも、天にはしごをかけてのぼることもできません。私はいさぎよく笞をうけるつもりです。」

伝書によっては、さわかしい遊びが、父の皇子の大切な木のえだをおったことにかわっている。

正直は、なによりすぐれた人間の美徳。あやまちをすぐさとるのは知性で、将来、大人物になる可能性がある。

百済から経論と僧尼が、日本の朝廷に献上されたとき、太子は大王に経論を見たいとせがんだ。

「子供が、なにをもうすやら。」

敏達天皇はわらいとばされた。

だが、太子はひるまなかった。

「昔、私は漢にいて、衡山(こうざん)にすみ、仏道を修行していました。

仏は諸善を行い、諸悪をするなと申されておられます。

だから私は、献上された仏教、菩薩論を見たいのでございます。」

――厩戸は、みょうなことをいう皇子だ。

敏達天皇は首をかしげ、そなたはいつ漢にいたのだとたずねた。

「はばかるところがあり、私の前身は申されません。」 |

|

これらの逸話が、聖徳太子をあがめる気持ちがつくりあげたものだとしても、仏教の隆盛をはかり、人間としてもすぐれた太子をしたう、たくさんの人々の心がこもっていることを考えれば、すべてを否定してしまうことはできないだろう。

毎日、上宮にうかがい、太子に磐余の昔話や大王家の歴史をきかせている老人は、こんな太子の成長をたのしみにしていた。

だから語部(かたりべ)の役をつとめながら、先生のつもりにもなる。

老人の名前は膳臣(かしわでのおみ)河鴈(かわかり)といった。

膳氏は大王や朝廷の食膳をまかされてきた古代からの豪族。本願地の地名ではなく、職業を姓名にした。

古い時代、食物をもるには木の葉をもちいた。

かたくあつい葉がもとめられ、かしわ餅を包むかしわの葉などが、おもにつかわれた。

これを堅し葉といい、天皇の食事をつかさどる人々を膳(かしわで)とよぶようになる。

『日本書紀』景行天皇五十三年(西暦一二三年)の条に、膳氏の氏祖が天皇の東国巡行にしたがい、上総(かずさ)の国淡水門(あわおみあとん)で白はまぐりをなますにて天皇にさしあげたとある。

膳氏の氏祖は磐鹿六鴈(いわかむつかり)といったが、以後、食膳奉仕の役を命じられ、膳(かしわで)と名乗るようになった。

それだけに、膳氏は天皇の宮ちかくにすみ、古代の政治の中心、磐余(いわよ)のちかくからはなれなかった。

いまも飛鳥の北のはし、香久山の北に、膳夫(かしわて)の地名がのこっており、ここにあった膳夫寺は膳氏の氏寺だといわれている。 |

|

膳氏は食膳の奉仕だけでなく、軍事や外交にもすぐれた人をだした。

膳臣斑鳩(いかるが)は、雄略天皇八年(四六四年)二月、新羅に攻めいった高麗軍と海をわたってたたかい、手柄をたてた。

膳臣巴提便(はすひ)は百済に使いをし、膳臣傾子(かたぶこ、膳臣賀柁夫)は越(こし)の国にでかけ、高麗からの使者をもてなしている。

膳臣傾子のむすめ菩岐々美(ほききみ)郎女(いらつめ)は、のちに聖徳太子の妃になり、太子と前後して死んだ。

死ぬまで一番仲がよかったと、すべての人々から認められている。

ここで読者の疑問をはらしておくが、欽明天皇何年とか、敏達天皇何年とか書くのは、そのころ日本にはまだ年号がきめられていなかったからだ。

年号がきめられたのは西暦六四五年、大化の改新によってであった。

また太子の青少年時代に、天皇という言葉はなく、天皇は大王(おおきみ)といわれていた。

天皇を「てんのう」とよむのは、奈良時代からで、それまでは「スメラミコト」、または「スメミマノミコト」とよんでいた。

いまもつづいている天皇の尊称は、推古天皇十六年(六〇八年)、太子が第三次遣隋使として小野妹子を隋におくったとき、隋への国書に「東の国の天皇がつつしんで西の国の皇帝にもうします。」と書いたのがはじめである。

膳臣河鴈(かわかり)は、すでにこれまで、自分のまえにすわった太子に、大王家と膳氏の関係や、自分の知っているたくさんのことをきかせてきた。 |

|

彼は膳臣傾子(かたぶこ)の異母弟で、十年まえ、多武峰(とうのみね)に現れた大猪とたたかい、一緒に谷底におちて右足をいためてから、橘豊日皇子にたのまれ、太子の教育係をしていたのであった。

太子の剣や弓、乗馬の先生でもあった。

「さてさて、うぐいすの声にじゃまをされましたが、この河鴈(かわかり)ははどこまでお話をもうしましたかな。」

「河鴈のじい、そなたの話は、ご祖父欽明さまのお父ぎみ、男大迹王(おおどのきみ、継体天皇)さまのところにきていた。」

太子は、すんだ目と声で河鴈をうながした。

「さようでございましたな。それでは皇子さま、話はもとに戻りますが、男大迫王さまが大倭の大王の位におつきなされましたのは、ワカタケル大王さま(雄略天皇)のあと、大王の座をめぐり、大王家(おおきみけ)に六代にわたって権力争いがつづき、大倭に皇位をつぐ資格のある人がいなかったからでございます。

小泊瀬稚(おはつせ)鷦鷯(わかさぎ)大王は暴君で、大倭(おおやまと)の豪族たちに人気がなく、お子もありませんでした。

そこで大連(おおむらじ)大伴金村(かなむら)たちが話しあったすえ、誉田別尊(ほむたわけのみこと)五世(応神天皇)の孫、そのころは男大迹命(おおどのみこと)と申され、越前の国三国におられた男大迹王(おおどのきみ)さまを、迎えることになったのでございます。

男大迹王さまは、すでに五十をすぎておられただけに、重臣たちがいくらたのんでも、すぐにはよい返事をいたされませんでした。

しかし二日二晩考えられたすえ、やっと金村たちのたのみにうなずかれました。」

男大迹王は応神天皇の血すじになる。

琵琶湖の湖上権をにぎり、ゆたかな近江や越前に勢力をもち、大陸の文化にもふれていた。

「それから男大迹王さまは、いかがかれたのです。」

太子は、ひといきついた河鴈にたずねた。

「ところが、王は三国をおたちになり、さかんな即位を予定してこの磐余にむかわれましたが、大倭の豪族や宮中に反対するものどもがあり、磐余につけなかったのでございます。

そこで継体天皇一年(五○七年)正月十二日、ひとまず樟葉宮(くずはのみや)におはいりになり、二月四日、そこで即位いたされました。

五月の十日、つぎに宮を山背(やましろ)の筒城(つつき)におうつしになり、ついで継体天皇十二年(五一八年)、弟国(おとくに、京都府乙訓郡)に宮をおうつしなさいました。」 |

三国

九頭竜川河口にある港町。

古くは沿岸航路の要港としてさかえた。

東尋坊(とぅじんぽう)・

滝谷寺(たきだんじ)で有名。

|

継体天皇は大和の磐余を目のまえにしながら、都をてんてんとうつし、磐余にはいるチャンスをねらっていた。

越前の三国をたってから二十年後、やっと磐余にはいり、「磐余玉穂宮」におちつき、人々のまえに、姿をあらわしたのである。

古代史のなかで、継体天皇は即位から死ぬまで、ベールにふがくつつまれたなぞの大王だ。

大王が八十二歳で死んだ継体天皇二十五年(西暦五三一年)、百済の史書『百済本記』には、この年、天皇とともに皇太子、皇子たちが亡くなったように書かれている。

継体天皇のあとをついだのは、皇子の安閑(あんかん)天皇。即位して二年で亡くなった。

つぎはもう一人の皇子が、宣化(せかん)天皇として即位したが、この人も四年で死んでいる。

そのあとに、安閑・宣化天皇の異母弟である欽明(きんめい)天皇が即位した。

これらをふくめ、「記紀」がまとめられたころ、継体天皇の晩年や、身辺の事情がわからなくなっていたのではないかと思われる。

『百済本記』のふしぎな記述や、二天皇のはやい死などから、王権内に争いがあったらしいことがわかる。

安閑・宣化の二天皇は、尾張氏を母として生まれた。欽明の母は手白香(たしろか)皇女、仁賢天皇の皇女で、天皇家の強い血すじである。

男大迩王は、大和王統を伝えるため、大王にむかえられながら、さらに強い血すじをたもつため、手白香皇女を妻にむかえた。

それらの一部を、膳臣河鴈は言葉をつくして語った。

「いろいろきかされても、私にはよくわからぬ。

そなたの話にはどこか遠慮が感じられる。要点をはっきりきかせてもらいたい。」

太子は、いくらかいらだたしげにいった。

「はい、かしこまりました。

はっきりもうしますなら、王統を伝えるために、男大迹王さまを三国(みくに)からかつぎだしてきた大伴金村さまたちは、いざとなって、古くから大和に根をはってきた豪族たちの反対をうけたのでございます。

昔この大和には、三輪山をまつる三輪王権とでもいう勢力がありました。

そのあと王権は、大和と河内の連合となり、何度かの争いのすえ、やっと一つの王権にまとまったのでございます。

ところが雄略天皇さまが亡くなられたあと、その統一にひびがはいり、男大迹王さまの磐余入りを機会に、また河内と大和の勢力が、争うことになったのでございます。

大伴金村さまは、河内と和泉を本拠地にする豪族。

ここで大連物部(おおむらじもののべ)さまの悪口になりますが、男大迹王さまの大和入りにもっとも反対したのは、物部氏でございました。」

物部氏は、饒速日命(にぎはやいのみこと)を祖先としている。

神武天皇の大和平定では、鐃速日命は、さいごまで平定に反対した長髄彦(ながすねひこ)を裏切って殺し、天皇に降参した。

そのあと忠誠をちかい、履中(りちゅう)天皇のとき、物部伊莒弗(いこふつ)が大連に出世した。

大連(おおむらじ)と大臣(おおおみ)は朝廷の最高位になる。天皇をたすけて政治にあたる職であった。

物部氏は三輪山をあがめまつる役目をし、軍事・警察の任にもたずさわり、雄略天皇のころ、大和から河内にうつり、河内の国渋川郡(大阪府八尾市)に本拠をおいていた。武士の言葉は、軍事をまかされたこの物部が語源だという。

「なるほど、それですこしずつわかってきました。」

なにが理解できたのか、太子は一人うなずいた。

大臣の蘇我氏と大連の物部氏、馬子と守屋の仲が、いまもうまくいっていないのをおもいうかべたのだろう。

「男大迹王さまは、河内・山背・弟国を転々とされましたが、その間に、河内や山背にすむ渡来人(とらいじん)、新漢人(いまきのあやひと)たちと強くむすびついていた蘇我稲目(そがのいなめ)さまをうしろだてにされ、大伴金村さまが任那(みまな)の問題をこじらせ政治の舞台からしりぞかれたあと、やっと磐余にはいられたのでございます。

王の血筋を伝えることからいえば、安閑・宣化のお二方は、男大迹王さまの庶子、欽明天皇さまがご嫡男でございます。

稲目さまは、蘇我氏の発展のためには、欽明天皇さまにむすびつかなければならないと考えられたのでしょう。

皇子さまのお血すじにもなる稲目さまは、それはおそろしいほど先の見えるおかただっだときいております。」

河鴈は、稲目のことをはっきりいった。

こうした動きのなかで、これまで政治の表舞台にあらわれてこなかった蘇我氏は、一族の運命をかけて、欽明天皇を積極的にたて、その手柄を認められ、大臣の地位についたのであった。

近年、考古学の研究は、古墳やそのばかの発掘によって、権力争いのうつりかわりをあきらかにしている。

蘇我氏は孝元(こうげん)天皇の子孫であるといい、『古事記』などによれば、武内宿禰が祖先だという。

だが、『蘇我石川両氏系図』や『公卿補任』によれば、満智(まち)・韓子(からこ)・高麗(こま)・稲目(いなめ)――と家系はつづき、蘇我氏の祖先は、雄略天皇のころ、天皇の庇護をもとめて百済からきた木満致(きまち、満智)であった。

蘇我稲目の開明性と進歩性は、東アジア全体を見ているところからきていた。

それにしても、磐余はふしぎなところだ。

第一代の天皇神武天皇のおくり名は神日本磐全彦(かむやまといわれひこ)という。

磐余とそのちかくには、天皇家のとおい祖先たちが、代々、宮をもうけてきた。

本当にあったかどうかわからない宮もある

が、崇神(すじん)天皇の磯城瑞籬宮(しきのみずがきのみや)にはじまり、神功(じんぐう)皇后の磐余若桜宮、雄略(ゆうりゃく)天皇の泊瀬(はっせ)朝倉宮、継体天皇の磐余玉穂宮、用明天皇の池辺双槻宮(なみつきのみや)など、たくさんの宮がもうけられた。

このことから考えれば、王統をつぐものにとって、ここは大切な〈聖地〉と思われていたらしい。

磐余に宮をかまえるものが、大和をおさめる絶対者であるとの見方もできるだろう。

近年、埼玉県の稲荷山古墳から鉄剣が出土した。それには百十五文字の銘文が彫られており、「獲加多支鹵(ワカタケル)大王」が、「斯鬼宮」(しきのみや、磯城宮)にすんでいたことがはっきりした。

ワカタケルは、『宋書』に伝えられる倭(わ)の五王

*1 の一人、武(ぶ)である。

倭王武(わおうぶ)は西暦四七八年、「封国は遍遠(へんえん)にして外に藩と作る。

昔自(よ)り祖禰(そでい)、躬(みずか)ら甲冑を擐(つらぬ)き、山川を跋渉(ばっしょう)して寧処(ねいしょ)に遑(いとま)あらず」

の言葉ではじまる有名な上表文を宋にさしだしている。

熊本県の江田船山古墳から出土した鉄剣の銘文「獲(ワ)口口口鹵(ル)大王」も同じと考えられ、雄略天皇は東国と九州の豪族にそれぞれ銘文をきざんだ鉄剣を、支配したしるしにあたえ、『宋書』の上表文が正しいことがわかってきた。

聖徳太子の体には、蘇我氏とこのワカタケル大王の血がながれている。

膳臣河鴈が太子に、大王家の歴史を機会のあるごとに語ってきかせるのは、大王家の一人としての自覚をもたせるためでもあった。

いつの日にか、自分の話が太子にやくだつだろう。

のち河鴈は死んで知らなかったが、彼の話は太子が『天皇記』*2(すめらみこのふみ)や『国記』*3(くにつふみ)などの歴史書をまとめるのに生きてくるのである。

*1 倭の五王 中国の史書である『宋書』には、南朝の宋(そう)と、讃(さん)・珍(ちん)・濟(せい)・興(こう)・武(ぷ)の五人の王が交渉したことをつたえている。この五人は、順に仁徳(にんとく)・反正(はんぜい)・允恭(いんぎょう)・安康(あんこう)・雄略(ゆうりゃく)の各天皇だとおもわれる。

*2 『天皇記』

日本最古の史書。内容は不明だが、歴代天皇の系図・事績などをしるしたものであろう。

*3 『国記』

建国の由来など、日本の国全体の歴史をしるしたものらしい。

|

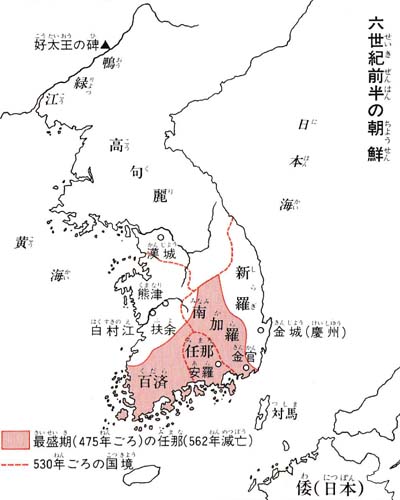

韓国にある百済時化の石仏

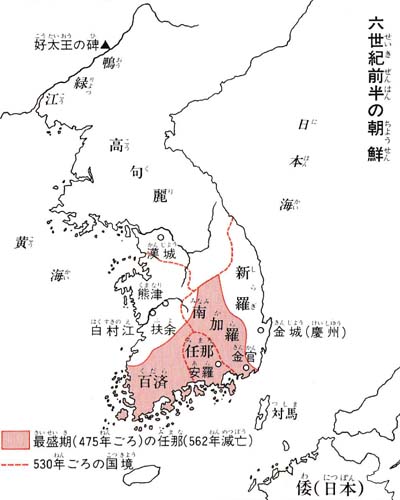

これまで時々、百済・新羅、また任那などと書いてきたが、はじめの二つは、高句麗をくわえた朝鮮の三国時代の国の名である。任那は朝鮮の南部、洛東江(らくとうこう)ぞいにあった小国群をまとめていい、『三国史記』

* では加羅(から)と書かれている。

日本は、古いころから朝鮮や中国とふかいつながりをもってきた。

*『三国史記』全五十巻。高麗の金富軾(きんふしょく)の撰になる朝鮮最古の歴史書。一一四五年成立。新羅・百済・高句麗三国の事跡をしるしたもの。 |

|

この任那に、そのころ倭(やまと)とよばれていた日本は、「倭宰」(やまとのみこともち、任那日本府)という権益をまもる機関をおいていた。

三国時代は、朝鮮も争いの時代だった。

加羅(から)の小国群をめぐって、新羅と百済が争いをつづけ、日本は権益をまもるため百済をたすけた。

倭宰がいつごろできて、どういうしくみだったかわからないが、そこから日本にみつぎものがとどけられていたのだ。

そのころ日本に鉄はなく、加羅(から)からでる鉄やさまざまな文物がみつぎものの中身だった。

ところが西暦五六二年、加羅は新羅に征服されてしまう。

『日本書紀』は敏達天皇のときと崇峻天皇のとき、任那復興の詔(みことのり)がだされたと書いている。

加羅の小国群は新羅にほろぼされたが、詔は新羅に対して、以前のとおり倭宰の権益を主張し、みつぎものを要求するためだった。

任那の復興は、日本の代々の大王たちの強い願いであり、聖徳太子も任那の復興には関心をもっていた。

日本に仏教を伝えてきた百済の聖明王*(せいめいおう)は、太子が生まれる二十年まえ、新羅とのいくさで死んだときいている。

* 聖明王 百済第二十五代の王。在位五二三〜五五四年。日本との交流に熱心で、仏教公伝に大きな役割をはたす。

新羅との戦いで、王子をたすけようと出陣、奇襲にあい、戦死。この経過は『日本書紀』にくわしい。

「さて皇子さま、きょうはこれくらいにして、いまから鳥見山に狩りにいかれませぬか。」

「私を狩りにつれていってくれるのか。」

「はい、それも皇子さまをきたえるためでございます。」

「それはうれしい。」

だが太子の顔は、口ほどにうれしそうではなかった。

大王家の歴史をきき、人とはこうまで争わなければならないのかと、考えこんでいたからである。

3 仏教伝来 top

表のほうから人のざわめきがきこえてくる。馬のいななきにつづき、べつの馬が鼻をふるわす音もとどいてきた。

机にむかい、朝から日課の文字を書いていた聖徳太子は、筆をもったまま、物音に耳をすました。

だれかが部屋にちかづいてくる。

板戸のむこうから、すぐ声がかけられた。

「皇子さま、膳 臣河鴈さまがおむかえにこられました。おでかけの時間でございます。」

うやうやしく声をかけてきたのは、上宮(かみつみや)につかえる家人(けにん)の一人であった。

「なにっ、河鴈がもうきたのか。」

太子は筆をおいて立ちあがった。

今日は河鴈を供にして、大臣蘇我馬子が昨年の夏から大野丘の北にたてている仏塔をおがみにいくことになっていたのだ。

敏達天皇十四年(五八五年)、太子は十二歳になっていた。

仏塔の柱の上には、司馬達等(しぱたっと)が献上した仏舎利をおさめる。

馬子は昨年、百済に使いをした鹿深臣(かぶかのおみ)がもちかえった石の弥勒仏(みろくぶつ)をもらい、飛鳥の豊浦槻曲(とゆらつきくま)の屋敷に、小さな仏堂をたて、うやまっていた。

仏塔をたてるのは、それにつぐ公然と仏教を受入れる宣言であった。

大野丘は甘橿丘の一部である。この甘橿丘の北の一帯、向原や槻曲は、古くから飛鳥をひらいてきた蘇我稲目、馬子の父子が、とくに大事な場所としたところで、蘇我稲目は小墾田(おはりだ)に屋敷をかまえた。

彼が欽明天皇三十年(五六九年)に六十五歳で死に、馬子が父についで大臣になったころ、蘇我の一族たちは、甘橿丘ちかくにわかれ、和田・田中・岸田・久米(くめ)・高向(たかむく)の氏族となり、大きな勢力となっていた。

「おむかえにまいりました。」

太子が牛皮のベルトに金装の太刀をつるし、烏皮履(くろかわのくつ)をはいて表門にあらわれると、河鴈が馬のくつわをつかんで頭を下げた。

彼のそばに、河鴈の異母兄膳臣傾子(かたぶこ)が立っていた。

「傾子、そなたも私の供をするのか。」

「はい、昨日、豊日皇子さまの宮に参上いたしましたおり、今日皇子さまが大臣さまの仏塔を見にまいられますと申し上げたところ、そなたも供をいたせと命じられたのでございます。」

外では背中にやなぐいをおびた十人はどの手勢が、馬の手綱をにぎり、ひかえていた。

「それはにぎやかでいい。大臣もよろこばれるだろう。

いっそ菩岐々美(ほききみ)郎女(いらつめ)もつれてくればよかったのに。」

太子はくったくなくいった。

菩岐々美郎女は、傾子の長女。太子といくつも歳がちがわない。おさないころ河鴈につれられ、傾子の屋敷にいくたび、一緒にあそんでいた。

「おそれおおいことを申されてはなりません。

きょうは遊びや狩りにいくのとちがいますぞ。」

河鴈がたしなめたが、二人ともまんざらでもない顔つきだった。

太子には、四人の妃があったという。その四人がいつ太子にとついだのかはわからないが、はやいと考えられる順に、妃の名前と出身を書いてみる。 |

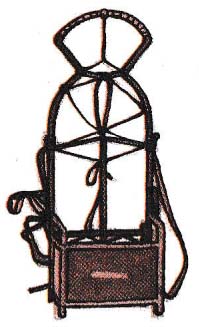

やなぐい

矢をいれてせおう武具。えびらに

似ているが、それより簡単なもの。

|

太子が最初に結婚したと考えられる刀自古(とじこ)郎女は、蘇我馬子のむすめ。山背大兄(やましろのおおえ)王、財(たから)王・日置(へき)王・片岡(かたおか)女王をうんでいる。

馬子が太子の聡明さをみこみ、大王家と強くむすびつくため一緒にさせたのだ。

つぎは菟道貝鮹(うじのかいだこ)皇女。彼女は敏達天皇と豊御食炊屋姫(かしきやひめ)皇后(推古天皇)の長女。

『上宮聖徳法王帝説』『上宮記』に太子の妃としては名前が書かれていないが、はやく死んだか、子供がなかったため、記録からもれたのだろうといわれている。

三人めが傾子の長女菩岐々美(ほききみ)郎女である。彼女は太子が二十五歳のときとついた。

太子のもっとも愛した女性で、三男四女をうんでいる。

四人めは敏達天皇と豊御食炊屋姫(とよみけかしきやひめ)皇后の孫の橘大郎女。

彼女は尾張王子のむすめで、太子との間に白髪部(しらかべ)王、手嶋皇女の二人をもうけている。

太子の子供は、ぜんぶで十三人になる。もっとも系図によっては、太子と菩坡々美郎女との間に、さらに三枝(さえぐさ)王の名を記しているものもあるが、これは三王をまとめていったとみるべきだろう。

「では大野丘にむかいます。」

膳臣傾子が、河鴈から馬の手綱をうけとった太子にいい、手勢たちに合図した。

一行は磐余の上宮をあとにして、甘橿丘にむかう。

途中は小がけして、いまの時間にして三十分ほどで、飛鳥の入り囗にさしかかった。

前方に甘橿丘が見え、丘の左のほうに塔がそびえていた。その仏塔が三重か五重かわからないが、短い期間にたてられたところから、小さな塔だと思われる。

だが、おだやかな風景のなかに、五輪をそなえた仏塔が、天にむかってそびえている姿は、はじめて見るものの心を圧倒した。

おそれさえ感じさせた。

「あれが大臣馬子が、百済の造寺工たちにたてさせた仏塔なのか――。」

馬上の太子は、だれにともなくつふやか、とおくの仏塔に目をとめ、顔を輝かせた。

むねのなかに、なにか大きなものがひろがってくる。

これまで見てきたのとはちがう、べつな世界が、いきなり展開した感じだった。

「太子さまは、あれをどのように思われますか。」

河鴈が、馬を上せてきて、たずねた。

「いま私のむねは、ありがたいものを見て感動にふるえている。

これまで私は、父や母がひそかにおがんでいる金銅像を見たこともあり、そなたも知っているように、仏が説かれる法(のり)について、すこしは考えてきた。

しかしそれが一体どうありがたいものなのか、私はいま一つのかたち、目に見えるもので現れたここちがする。

仏法には、人はどのように生きるべきかの道がしめされている。」

太子は仏塔に目をとめたまま、こたえた。

心がはずんでいる。 |

|

蘇我稲目、馬子が、二代にわたってこの国にもたらそうとしている異国の教えのうしろにある“文化”というものにも、ふれた思いだった。

「さあ、もっとちかくでおがもうぞ。」

太子は、一気に甘橿丘をめざした。

飛鳥は、国中平野のもっとも南のせまい地域である。

ここがどうして国の発祥の地になったのか、意見はいろいろにあるが、おおざっぱにいえば、仏教文化の進歩性を理解する蘇我氏が、ここを開発して、国家発祥のもとをつくったことと、うしろに山をひかえ、軍事的に適した地形で、甘橿丘が物見にふさわしいことなどが、まず理由にあげられる。

太子が馬をはしらせる飛鳥の野山は、磐余や海石榴市(つばいち)など、三輪山祭祀圈のにぎやかさにくらべれば、まだまだおくれた地域であった。

飛鳥は、「明日香」とも書く。どちらの表現が古いか新しいか、それをきめる手がかりはない。

歴史の資料では、飛鳥が多くつかわれ、『万葉集』などには、明日香が多くつかわれていることから考えると、明日香は万葉歌人たちの文学的な表現だろう。

傾子の家人が、さきがけして蘇我馬子に知らせたのか、太子は馬子にでむかえられ、かれの案内で九分どおり工事をおえた仏塔をおがんだ。

仏塔には朱がぬられ、金色のまぶしい仏像が、一層(一階)にまつられていた。八年まえに百済から

わたってきた造仏工や造寺工たちが、馬子の保護のもとで、ごっこつつくっていたのだと、馬子に説明された。

「さあ、あとはわが屋敷においでになり、ごゆっくりしてくださいませ。おひきあわせしたいものもおりますので。」

馬子にすすめられて、太子はたいらな丘の尾根をたどり、甘橿丘の北のはしにきた。

前方に香久山や耳成山が見える。そのむこうに、大和の国中が、春の日をあびてひかっていた。

目を左にまわせば、葛城の山脈がつづき、ちかくに畝傍(うねび)山、とおくに二上山(にじょうさん)がそびえている。

目の下には飛鳥川がゆっくりながれ、剣池や和田池があり、蘇我馬子の大きな屋敷や、かれにしたがう人々の集落が点々と見えた。

「このながめ、いかがでございます。」

馬子が、太子のそばにひかえてたずねた。

馬子は、太子の父豊日(とよひ)皇子の母堅塩(きたし)媛の弟になり、母穴穂部間人(あなほべのまひと)皇女の母小姉君(おあねぎみ)の弟でもある。

太子には、つながりのふかい大叔父であった。

「いかがとは、どういう意味じゃ。」

さきほど膳臣河鴈にも同じような質問をつけ、きょうはみょうな日だと太子は思った。

「私は父稲目のあとをつき、この大和の国原を、海のむこうにあるどこの国よりすぐれた国にしなければならないと考えております。

そのため、上宮(かみつみや)皇子さまにも、大きな目でこの世をながめ、やがてはお力をあらわしていただきたいのでございます。」

馬子は、太子の目をしっかり見つめていった。

のちに蘇我馬子は、穴穂部(あなほべ)・宅部(やかべ)・泊瀬部(はつせべ、崇峻天皇)の三皇子(小姉君系)をころした。

なかでも崇峻天皇をころしたことは、馬子の最大の悪行で、彼は歴史のうえで、天皇家をあやつり、わがままにふるまった悪人とされている。

こういう見方がいまも強い。しかし、これは彼の本当の姿ではない。

国をおこすという大きな目的からすれば、「母権勢力」の上にたつものとして、おろかでどうにもならない人は殺さなければならないときもある。

なにが必要で、なにをきりすてるか、つめたいきびしい選択が、大王家をもりたて、中央集権化をはかるそのころの日本には、もっとも必要であった。

蘇我氏の働きで、大王家の領地〈屯倉=みやけ〉が各国におかれ、おもな屯倉には役人がおもむき管理していた。

蘇我氏とふかいかかわりをもつ帰化人たちの学問や技術が、政治のうえにもいかされ、中央では官司制(かんしせい=役人の制度)がととのいつつあった。

当然、古い考えにとらわれる物部氏やそのまわりの人々は、新しくおこってきた勢力に、自分たちがおびやかされると思い始める。

時代は、まさにそういう状況にあった。

蘇我稲目、馬子の父子が二代にわたって国をおこす努力をしなかったなら、日本の国は古代の争いの世紀から、まだまだぬけだせないでいただろう。

日本をつくりあげてきた人々のなかで、蘇我馬子ほど、困難をみごとにきりぬけ、未来への展望を理知的にひらいた人はいなかった。

そしてまた彼の願いは、かつて日本になかった聖徳太子という知性をえて、立派に実をむすぶのである。

太子は馬子にいわれた言葉を、むねでかみしめながら、甘橿丘をくだり、馬子の屋敷にはいった。

「どうぞ、こちらにおいでください。」

すぐ、大きな部屋に案内された。

「さて、皇子さまにおひきあわせしたいといいますのは、この三人の尼と、わがむすめ刀自古(とじこ)郎女にございます。 ここにいらっしゃるのが、上宮皇子さましゃ。」

馬子は、三人のわかい尼と、すこしはなれてすわる、むすめの刀自古郎女にいった。

彼女につづき、尼たちも手をついた。

「皇子さま、この尼が司馬達等(しばたつと)のむすめの善信尼(ぜんしんに)。

つぎが漢人夜菩(あやひとやぼ)のむすめの禅蔵尼(ぜんぞうに)、錦織壺(にしごりつぼ)のむすめの恵善尼(えぜんに)でございます。

二人は善信尼の弟子として出家し、この屋敷の仏殿で修行にはげんでおりますが、大野丘の仏塔にもつかえます。」

馬子が弥勒仏をまつった仏堂は、すでに寺としてみんなから礼拝をうけていたのだ。

彼が三人の尼を太子にひきあわせたのは、仏教への開眼をいくらかでもうながすためであった。

「あたらわかい身で、み仏につかえるともうすのか。」

数珠(じゅず)

たくさんの小さな玉を糸でつないで輪にしたもので、仏をあがめる時につかう。 |

幡(はた)

仏の徳をしめずための、かざりの道具。

寺の境内や堂の中にたてる。 |

蓋(きぬがき)

絹などでつくった、仏像の上にかざすもの。 |

歳は十二でも、わかい女の決意ぐらい感じられる。

それに対し、太子から言葉をかけられた三人の尼は、数珠(じゅず)をもつ手をあわせ、太子をおがんだ。

日本に仏教が伝えられたのは、欽明天皇七年(五三八年)といわれている。

百済の聖明王が、使者をもって金銅の釈迦仏一体、幡(はた)・蓋(きぬがさ)・経論(きようろん)を献上し、べつに表(ふみ=手紙)をもたせてきた。

――この法はすべての法のなかで、もっとも幸せをもたらし、このうえのない仏の道をしめす。

祈り願うのは心のままで、心はすべてみたされる。とおくは天竺から朝鮮につたわった。

教えにしたがって、尊びうやまわない人はいない。ここに大王にお伝えいたしますのは、仏が自分の法を東に伝えなさいとおっしゃったからです。

と表(ふみ)には書かれていた。

欽明天皇は、すぐ臣下をあつめ、一人一人に問われた。

「西蕃(にしのとなりのくに=百済)から献上された仏は、相貌(かお)が大変美しく、これまで見たことがないものだ。

礼(うやま)うべきかどうかをたずねたい。」

この時大臣蘇我稲目は、

「西の諸国はみんな、礼っています。日本だけがどうしてそむくことができましょう。いや、したがうべきです。」

と、すぐ賛成をとなえた。

「大臣は、なにをかるがるしく申されるのだ。わが国には古くから日本の神があり、我々には氏神もござる。

いまあらためて蕃神(あだしくにのかみ=仏)をおがめば、たちどころに国神のおいかりをうけます。」

大連物部尾與(おこし)が、まっさきに反対し、中臣連(なかとみのむらじ)鎌子(かまこ)もそれに同調した。

この時、仏教が公(おおやけ)につたわったので、これを「仏教公伝」(ぶっきょうこうでん)という。

だが朝鮮半島にちかい北九州には、はやくから仏教がつたわってきていた。

また、継体天皇十六年(五二二年)に来朝した鞍作部司馬達等らは、大和高市郡坂田原に小さな堂をつくり、仏像をおがんでいたという。

インドの釈迦によってひらかれた仏教は、中国をへて西暦三八四年、朝鮮の百済に伝わり、それから約百五十年後、百済の聖明王の熱意により、やっと日本にもたらされたのであった。

蘇我稲目は、帰化人たちとふかく接しているだけに、もちろんはやくから仏教や、それにともなう学問・技術の高さを知っていた。

彼はその力をバックに大王をたて、大和の権力者にのしあがってきたのである。

天皇の問いに賛成するのはあたりまえだった。

百済の聖明王は、中国の南朝、梁(りょう)の武帝(ぶてい)の仏をうやまう態度を尊敬していた。

武帝の仏の敬いかたは、なみはずれていたという。

たとえば、武帝は自分をどれいとして、寺院にさしあげてしまうのである。

「帝を買いもどしたいのだが。」

けらいが金をもち、寺院と話しあう。金額がすくないと、武帝は僧の背中をつつき、もっと値をあげさせた。

寺院はこうしてえた金で、大学をたて、弟子たちを教育した。

この武帝は、仏教を外国に伝えることを自分の仕事と考えていた。

聖明王は武帝の仏の敬いかたに影響され、日本に仏教を伝えさせたのであった。

この時欽明天皇は、はっきり結論をださないまま、仏教を受入れようとする蘇我稲目に、ためしに敬いおがんでみなさい、といい、仏像や経論などすべてをあたえた。

「ありがたいことだ。」

稲目は、それらを飛鳥の小墾田の屋敷に大事にもってかえり、邸内に向原寺(むくはらでら)をたて、おおっぴらに毎日おがんだ。

だが、悪いことに疫病がはやりだした。大和でも死ぬものがつづき、物部尾與と中臣鎌子は、これは異国の神をおびんた神罰でございます。 |

梁の武帝(ぶてい)

464〜549年。在位502〜549年。

南朝梁の建国者。

学問・文芸を奨励し、とくに仏教を

ふかく信じ力をいれたため、

ついには国をぼろぼした。

|

すぐにこれをなげすて、あとの福をもとめなさいませと、天皇に申し上げ、向原の仏堂をやき、仏像を船で大和から難波(なにわ)にはこび、堀江に捨てさせてしまった。

まもなく蘇我稲目は、あとを馬子にたのんで死に、仏教をめぐる争いはひとまずおわった。

蘇我氏と物部氏の対立は、古代の人々の仏教をどう見るかの争いに思えるが、本当のところはまえにも書いたように、これは蘇我・物部両氏を中心とする新と旧の勢力争いであった。

どうして両氏の対立が、仏教をめぐってのこととされ、歴史に伝えられたのかは、のちほどあきらかにする。

一つだけここで先に書いておきたいのは、物部氏は排仏だけを主張していたのではないことだ。

それは物部氏の本拠地、河内の国渋川郡の「渋川廃寺」から、飛鳥時代初期の軒丸瓦が出土していることからわかる。

いくらかでも仏教を受入れていなければ、本拠地に寺などたてないだろう。

父稲目のあとをつき、大臣になった馬子は、わかさからくるはやる心をおさえ、じっと忍耐して年月をおくった。

いまはなんとしても国神をあがめる勢力が強い。

しんぼうづよく時期をまたなくてはならず、馬子は相手の目をごまかすため、物部尾輿のむすめ十市(とおち)郎女と結婚した。

つまり、彼女は物部守屋の妹である。

やがて尾輿も死に、この守屋があとをついた。欽明天皇も亡くなり、第二子の敏達天皇が即位した。

馬子は姉の堅塩(きたし)媛が、欽明天皇との間にもうけた豊御食炊屋(とよみけかしきや)姫を皇后としておくりこみ、理想を実現するため、着々と足場をかためていった。

いま彼が邸内に仏堂をたてたり、大野丘に仏塔をたてたのは、長いしんぼうのうちに、充分力をたくわえ、外戚氏族としての権威をうちたてたからであった。

だがこれよりもっと大きなことは、馬子のすぐれた人柄とすすんだ考えに、豪族たちが心をよせ、かれに忠誠をちかって続々と集まったことだろう。

そのころ政治は、蘇我と物部の両氏がおこなっていたように考えやすいが、群臣(大夫=まえつきみたち)の制度があり、彼らも大臣・大連とともに会議にくわわっていた。

蘇我馬子は、新しい勢力といえる彼らをしっかりつかんでいたのであった。こうした自信のうえにたち、大野丘に仏塔をたてたのだ。

その日、太子と傾子(かたぶこ)・河鴈(かわかり)たちは、馬子からごちそうされ、夕刻に上宮にもどってきた。

――仏教というものは、ただこの世の利益だけを目的にしているのではなさそうだ。経論のなかに、生活にいかせるものの考え方があるのではないか。

思想という言葉こそおもいうかべなかったが、床によこたわった聡明な太子は、それらしいことを考え、なかなかねむれなかった。

|

石川の仏堂

蘇我馬子が、五八四年につくった。現在の奈良県橿原市

石川町の剣池(つるぎいけ)のあたりにあったといわれている。

数日あと、太子はとんでもない話をきいた。

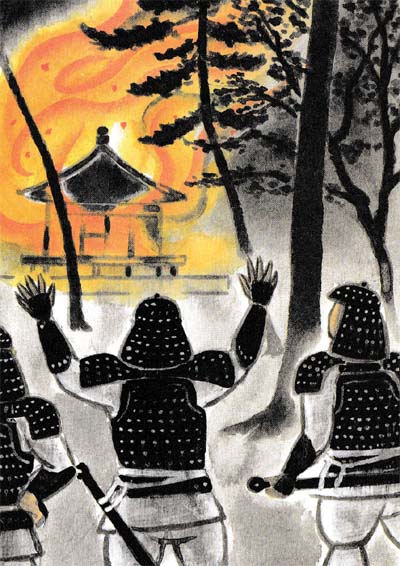

物部守屋と中臣鎌子の子勝海(かつみ)が、仏塔は国神の怒りをかいます、はやく異国の神を追いださなければなりませんと、天皇に強くせまり、ゆるしをえると、みずから数百人の軍勢をひきいて、石川の仏堂をやき、たったばかりの仏塔をきりたおしてしまったというのである。

そればかりか、善信尼と弟子の二人の尼をとらえ、三輪山のふもとの海石榴市(つばいち)につれていき、尼たちを四つんばいにして尻をめくり、みんなのまえで、むちでうったのである。

「異国の神をおがめばこうなるのだ。」

物部氏の家人たちは、えらそうにわめいた。

「こらえよ、こらえるのだ。」 |

|

蘇我馬子は、騒ぎをききつけ、武器をもって続々と甘橿丘のふもとに集まってきた一族のものたちを止めた。

自分のあまい考えがくやまれた。

十日ほどあと、痘瘡(もがき=天然痘)が流行した。

馬子もそれにかかり、数日、高い熱にうなされたが、さいわいになおると、彼は訳語田幸玉(おさださきたま)宮(奈良県桜井市にあった敏達天皇の宮居)に参上した。

「痘瘡がはやり、人々が身をやかれて苦しんでおります。これは仏像をやいたたたりにちがいございません。」

馬子は、かつて物部氏がいったのと同じりくつで、天皇をいくらかなじる口ぶりでのべた。

敏達天皇は、欽明天皇と皇后石姫との子で、蘇我氏と血のつながりはない。

それだけに、蘇我氏をうるさく思ってきた。

だから物部氏をひいきにして、国神をあがめていた。

「仏をおがむのなら、人の目につかないところでいたせ。守屋のもうすのはもっともだ。」

天皇はよわよわしい顔と声でつぶやかれ、それでも善信尼たちの釈放をゆるされた。

八月の崩御が目のまえにせまっていたのであった。

4 孝養(こうよう)太子

top

すすきの穂が風にゆれている。一日一日と秋がふかまっていた。

「大王さまが亡くなられたというのは、本当だろうか。」

八月十五日、こんなうわさがささやかれた。

「それは本当だ。訳語田幸玉(おさださきたま)宮に大臣の馬子さまや大連守屋さま、それに中臣勝海、大伴連噛(くい)、三輪君逆(さかふ)、阿倍臣人(おみひと)といったえらい人たちが、いそいで参上された。

炊屋姫皇后さまも海石榴市宮からかけつけておいでなさり、弟の皇子さまがたや、お子の皇子さまたちの姿もたしかに見た。」

中臣・大伴・三輪・阿倍らは、朝政の大事なことをきめる重臣。

古くから大王家をささえてきた豪族の代表的な人々であった。

善信尼たちがこらしめられた海石榴市は、国中(くになか)平野の東を南北にはしる山辺(やまのべ)の道と、東の三輪山と西の二上山をむすぶ横大路(よこおおじ=初瀬街道)がまじわるにぎやかな場所。

市がたち、歌垣(うたがき)の場所にもなり、大和川の上流になるここからは、船で難波の海にもでられた。

多くの人々は、三輪山や鳥見山のちかくの住居からかけつけ、蘇我馬子とあと少数だけが、飛鳥からはせさんじてきた。

敏達天皇は死ぬまぎわ、異母弟の豊日皇子を枕元によび、任那の政(まつりごと)をつとめ修めなさい――といい、みんなに見まもられて息をひきとった。

そのころ皇位は、父から子へうけつぐのではなく、兄から弟へつがれていた。 |

山辺(やまのべ)の道

奈良市から南へ桜井市までの、標高六十〜七十メートルの道。

この道にそって崇神天皇陵、景行天皇陵がある。

|

敏達天皇には、亡き皇后広姫との間に、押坂彦人(おしさかのひこひと)大兄皇子があり、そのほか竹田皇子・尾張王子(母、炊屋姫)、難波皇子・春日皇子・大派皇子(母、老女子=おおみご)ら、たくさんの皇子がいたが、兄弟相続の法にならい、天皇は敏達天皇の兄弟からえらばれることになる。

だが、資格をもつ皇子は十人以上いた。

つぎの皇位をめぐり、馬子と守屋のあいだに、はげしいかけひきがはじまった。

「わしは小姉君さまを母とされる穴穂部皇子さまを、一番におすすめする。」

「いや、わしは堅塩媛さまのお子、豊日皇子さまが、その順番だとおもいます。

堅塩媛さまは小姉君さまの姉うえ、しかも豊日皇子さまは、穴穂部皇子さまよりお年上です。」

国政をあずかる代表者の二人が、面とむきあって議論したが、結論はえられなかった。

馬子がおす豊日皇子が天皇になれば、はじめての〈蘇我系大王〉になり、王権は馬子のおもうようにととのえられる。

いっぽう、守屋はこれをおそれ、生まれは蘇我系だが自分と気持ちがつうじている豊日皇子の異母弟穴穂部皇子を、天皇にしようとした。

皇位をつぐものがきまらないまま、大和の国の広瀬に殯宮(もがりのみや)がもうけられ、妻の炊屋姫が殯宮にこもった。

殯は、身分の高い人が亡くなったとき、なきがらを一定の期間、特別な場所にまつり、誄(しのびごと=おくやみ)をのべ、別れをおしむ儀式をいう。

殯(もがえい)がはじまったその日、大臣馬子は、小柄な体に長い刀をおび、おくやみの言葉を申し上げた。

大連物部守屋は、この姿を見て、顔にあざわらいをうかべ、小さな声でつぶやいた。

「なんだあれは。まるで猟箭(ししや)に射られた雀(すずめ)のようだ。」

つぎにくやみの順番が、守屋にまわってきた。正面に進みでた守屋の足が、緊張してふるえている。

「あの足にすずをつけたら、さぞかし大きな音でなるだろう。」

さきほど守屋がいった悪口が耳にとどいたのか、馬子もわざときこえるようにいった。

おたがいのライバル意識が、こんなかたちでぶつかったのだが、膳臣河鴈によれば、実はもっとさしせまった事情が、裏にあったのだという。

「守屋さまの足がふるえていたのは、もしかすれば、守屋さまはあの場で、馬子さまを殺そうと考えておられたのかもしれません。

それを見すかし、炊屋姫さまが先の帝の寵臣、三輪君逆(さかふ)にいいつけ、隼人(はやと=鹿児島県の武人)に見はらせていたと噂する者もおります。」

「殯宮でそんなことがゆるされるのか。」

河鴈からきかされ、聖徳太子はおどろいた。

「権力にかかかることですから、そうしたこともおこりましょう。」

彼は太子にむかい、敏達天皇のあと皇位をつぐのは、すでに馬子と炊屋姫の間で、太子の父豊日皇子にきめられているとつげた。

「父上さまが犬王におなりになるのだと。」

「はい、それにちがいございません。」

九月五日、河鴈のいったとおり、父皇子が皇位につき、用明天皇となのった。

新しい宮は、即位まえの宮のちかくにもうけられ、「池辺双槻宮」(いけへのなみつきのみや)といわれた。

用明天皇がすんでいた宮は飛鳥の橘(たちばな)にあったといわれ、聖徳太子の宮、上宮(かみつみや)もその南と考える説もある。

だが橘の地域は、飛鳥川をさかのばった島庄(しまのしょう)までもふくんでおり、母堅塩媛が、蘇我稲目、馬子二代がひらいたこの地で豊日皇子をうんだため、橘の名が皇子の名にかぶせられたのだろう。

用明天皇即位のまえから、皇位をのぞんでいた穴穂部皇子は、不満でならない。

『日本書紀』は最後に、穴穂部皇子、天下を取るうとする――とわざわざ書いている。

「穴穂部皇子が守屋さまにそそのかされ、いまでも皇位をねらっているというのは、本当に困ったことです。

私の弟ながら、あの人は気が短く、なにについても考えがたりません。」

新しい年になったころ、太子の母穴穂部間人皇后は、太子が池辺双槻宮をおとずれるたびに、小声でぐちをこぼした。

十三歳になった太子には、母親の苦しみがよくわかった。

人は権力にかかかると、どうしてそれほど争うのか。人間の欲望にはかぎりがないのか。

同じ蘇我氏の血をうけたものたちが、天皇の座をめぐって、みにくく争っていることが、太子にはやりきれなかった。

それにくらべ、父用明天皇は、からだがよわいせいか人がらはおだやかで、権力にもあっさりしていた。

天皇に即位した後も仏を密かにあがめ、できれば大王として、仏の教えを大和の地に根づかせたいと考えていた。

「さようでございますとも。そうして大和の国をあらたなものにしなければなりません。」

天皇側近の第一人者となった蘇我馬子は、そのたびに天皇に申し上げた。

彼は、いまこそ国の体制をととのえるときだと考え、大王の尊さとはべつに、仏という存在を諸氏族のうえに大きく輝かせ、政治にもちいたいと思っていた。

がれと心を一つにし、用明天皇を皇位につけた炊屋姫大后は殯をまだつづけている。

一族がまとまって政治をおもうようにするのを、朝鮮では、「勢道(セド)政治」という。

だが馬子は、権力をにぎり蘇我家の繁栄をはかったが、天皇をおしのけてまで、自分がその地位につこうとは考えていなかった。

用明天皇も、叔父である馬子を信頼していた。しかし、用明天皇は皇位についてから健康がすぐれなかった。

即位の翌二年(五八七年)四月二日、大王家の祭事のさいちゅう、突然高い熱をだし、宮に戻った。

「上宮皇子さま、大変でございます。」

池辺双槻宮がちかいだけに、母間人(はしひと)皇后からすぐ使いがきた。

「父上さまが、やまいでお倒れになっただと。私は看病にでかける。」

太子は、すぐさま用明天皇の宮にかけつけた。天皇は、高い熱に苦しんでいた。

「母上さま、私がおそばについて看病いたします。そなたたち、母上さまにやすんでいただくのだ。」

太子は、部屋の隅でおろおろしている同母弟の殖栗(えくり)皇子・茨田(まんた)皇子・来目(くめ)皇子たちをうながした。

ほどなく異母兄田目(ため)皇子(多米王)、つづいて太子のすぐあとに生まれたもう一人の異母弟当麻(たぎま)皇子もやってきた。

田目皇子の母は、蘇我稲目のむすめ石寸名(いしきな)。豊浦(とゆら)皇子ともいう。

間人(はしひと)皇后とあまり年がちがわず、突然のことでおろおろしている間人皇后を、田目皇子は抱きかかえるようにして用明天皇の病室から外につれだしていった。

太子はちらっと二人の姿をながめ、采女(うのめ)がくんできたつめたい水に布をひたし、かるくしぼって、天皇のひたいにのせた。

天皇は、胸を大きくあえがせている。

だれがそばにすおり、ひたいの布を取り返ているのかも、わからないようすだった。

その日から、太子のかいがいしい看病がはじまった。

父天皇のそばにつききって、すこしの間も病床からはなれないのである。

「私がかわります。」

母間人皇后が、父天皇の枕元で、つかれてうとうとしている太子に声をかけたが、太子は、いいえそれにはおよびません、といい、聞かなかった。

その声はいくらか、ふきげんだった。それは母間人皇后のそばに、いつも異母兄の田目皇子がいるからだ。

太子の不快は、父天皇の死後、しばらくして事実になっている。間人皇后が馬子のすすめで、田目皇子と結婚したのである。

ふつうなら用明天皇の死んだあと、大后として穴穂部間人皇后が、発言力をもつはずだが、蘇我馬子はそれをさけるため、皇子との結婚をすすめた。

大后が二人いては、いろいろよくない。

馬子には敏達大后の炊屋(かしきや)姫のもつ力だけが必要だった。

こうしたところからみると、太子の母間人皇后は率直でおとなしい性格の女性だったと考えられる。

二人の結婚は代表的な近親婚。わかい太子にはショッキングなできごとであった。

ともかく、太子は昼夜、父天皇の看病につとめた。

「大丈夫でございますか。」

膳臣傾子が、食膳をもってくるたびにたずねた。

彼は食欲のない天皇のため、めずらしい食べ物をくふうしていた。

そのころ、ご飯はむしてつくり、いまのように、釜でたいたものは、かゆとよんでいた。

中国から新しい食べ物や調理法が伝えられ、傾子(かたむこ)はむした鳥の肉や猪の肉を天皇にすすめ、口がまずければと、ぶどうや瓜を膳にのせた。

ガラスの器にコンデンスミルク(牛乳に砂糖を入れたもの)をいれてさしあげた。

「どうしても、おめしあがりになれませんか。」

木さじを天皇の口元にはこび、太子がたずねる。

「せっかくだが、ほしくない。」

天皇の声は、そばに耳をよせなければききとれないほど、よわよわしかった。

医者や采女たちが、そんな太子にむかい、首をよこにふる。むりにすすめては、かえって体に悪いというのである。

「それではもうすこしおやすみくださいまし。ひとねむりされれば、食欲がわいてくるかもしれません。」

太子はガラスの器を采女の手にもどし、父天皇が目をとじられたのを見て、別室にさがった。

熱がすこしはひいているのか、天皇はすぐやすらかな寝息をたてた。

高い熱がつづいたため、天皇は短い期間に、おどろくほどやせていた。

「上宮皇子さまは、どうされている。」

池辺双槻宮(なみつきのみや)にひんぱんにおとずれる蘇我馬子が、病室からさがってきた医者にきいた。

「はい、皇子さまは別室で、お父上さまのご病気がなおるようにと、お経をよんでおられます。」

病弱な用明天皇のちかくにつかえてきた医者は、天皇が仏教の経文や経論をいつもそばにおき、よんでいたのを知っていた。

「上宮皇子さまがお経を読んでおられるだと。」

「はい、毎日でございます。それに天皇さまが日に一度しかお食事をめされないときは、ご自分も一回しかお食事をとられません。

果物一口のときは、ご自分も一口だけ。あれでは皇子さまのお体がもちません。」

医者は心配そうな顔で馬子にう伝えた。

そして天皇さまは、おみまいにいらした妹の炊屋姫さまと皇子さまに、病気がはやくなおるように、寺をつくり薬師仏をまつってほしいと申されていたとつけくわえた。

聖徳太子には、二歳の春、「南無仏」(なむぶつ)ととなえたというエピソートをもとにしてつくられた「南無仏太子像」や「摂政太子像」のほか、のちの人々が太子をうやまってこしらえた彫刻や絵がたくさんある。

そのなかで、ながい柄のついた香炉を手にもって立つ「孝養(こうよう)太子像」は、父天皇の病気がなおるようにと、仏につかえるこのときの姿を、表したものと見られる。

「ご看病はともかく、お食事まで天皇さまにあわされているとは――。」

おどろいた馬子は、あとの言葉を口の中にのみこんだ。

そんな日々をすごしている太子の耳に、とんでもない話がとどいてきた。

「用明天皇さまのご即位に不満だった穴穂部皇子さまが、先帝さまの殯宮にこもっておいでの炊屋姫さまのもとに押入り、ご自分の不満をのべられたあと、炊屋姫さまを手ごめにしようとされたのでございます。」 |

薬師仏

薬師如来のこと。

民衆の病苦をすくう仏。

医薬の仏として尊ばれた。

日光・月光の二菩薩をしたがえる。

|

香炉

香をたくのにもちいる器。

陶器、または、金・銀・銅などでつくる。

|

「それで大后さまはご無事だったのか。」

「殯宮(まがりのみや)をまもっていた三輪君逆(さかふ)さまが、穴穂部皇子さまの乱暴を事前にふせがれました。」

穴穂部皇子は、いま太王家の中で一番発言力をもっている炊屋姫を、むりに自分の妻にすることで、皇位につこうとしたのだろう。

このままでは、野心家で乱暴者の穴穂部皇子が、なにをするかわからない。

炊屋姫は病気の用明天皇をまもりなさいと、三輪君逆にいいつけ、かれを池辺双槻宮にいかせた。

穴穂部皇子の乱暴は、物部守屋が、おちめの勢いを取り返そうとしかけたものだった。

皇子から不成功ときかされた守屋は、今度は馬子に、三輪君逆(さかふ)に不忠あると相談をもちかけ、逆を討ち取ることで、二人はなぜか合意した。

三輪君逆は、三輪山にふかくかかかる在地の太豪族。亡き敏達天皇は、馬子や守屋より、かれを重くもちいた。

二人にとっては、いつ強力なライバルになるかわからない人物だった。理由をつくり、ころしておいたほうがいい。

「大后さまが、三輪君逆を大事にされるお気持ちはよくわかりますが、大王家と蘇我一族のために、ここで三輪一族の力を、なくしておかなければなりません。

そこのところを、よくお考えくださいませ。」

炊屋姫には、大王家と蘇我家は一つであった。馬子は母堅塩媛の弟だけに、大王家を本気でまもってくれる。

炊屋姫は、人目をさけ海石榴市(はせいち)宮にやってきた馬子に、だまってうなずいた。

馬子は、守屋に同調したように見せかけ、かれと穴穂部皇子に、三輪君逆を殺させようと考えた。

先帝の寵臣をころした悪評を、守屋一人におしつけようと、たくらんだのだ。

「何事がおこったのです。」

翌日の昼すぎ、聖徳太子は池辺双槻宮の表門のほうで、さわがしい声がひびくのをききつけ、膳臣傾子にたずねた。

「はい、物部守屋さまと穴穂部皇子さまが、手勢と家人をひきつれ、三輪君逆さまをわたせとおしかけてきたのでございます。」

「逆がここにいるわけがないのに。さては自分たちの悪だくみをおしとおすため、逆を討とうとしているのだな。」

「大臣馬子さまの命令で、大伴連糠手(あらて)さまの軍勢が、宮をかためておりますので、ご心配はございません。」

馬子は世間にたいして、三輪君逆を保護するように見せかけたのであった。

「三輪君逆(さかふ)さまは、ここにはおいでになりません。ご自分の屋敷にひきとられました。」

糠手のこたえをきき、守屋と皇子は逆の屋敷をおそうため、軍勢のむきを変えた。

「一体、わしがなにをしたというのだ。」

三輪君逆は、屋敷にいてはあぶないと考え、いったん三輪山にかくれ、夜になってから、炊屋姫の海石榴市(つばいち)宮に保護をもとめてきた。

彼が妃宮にはいったことは、すぐに知れた。

守屋と皇子の手勢は、炊屋姫の宮をとりかこんだ。海石榴市に集まる人々は、武具に身をかためた兵士たちを見て、犬騒ぎになった。

けがをしてはそんだと、はやばやと町から逃げ出すものもいた。

「三輪君逆、おまえが宮にいるのは、もうわかっている。おまえの一族、三輪白堤と横山が知らせてくれたのだ。にげられぬと覚悟してでてこい。」

寄せ手は宮を何重にもとりかこみ、逆にどなっていった。

宮門を破り、中へおし入るのは、やはり気がとがめた。

宮の中は、ひっそりしずまっている。

守屋と皇子の軍勢は、二日二晩にわたって三輪君逆によびかけ、逆もついに、これ以上炊屋姫を悩ませてはいけないと決意した。

穴穂部皇子がこのまま兵を動かし、天下をとろうとしていろとの知らせが、もたらされたからだった。

逆(さかふ)は夜、二子とわずかな供まわりだけでうってでた。

「逆が現れたぞ!」

かがり火の中を走る逆たちの姿を見て、宮をかこむ軍勢から声がわいた。

「ものども、さわぐでない。わしが射てくれようぞ。」

穴穂部皇子は、口元にいやしい笑いをうかべ、背中のえびらから一本の矢をぬきだし、弓につがえた。

むこうで逆が自分にむかって目をいからせている。

皇子は、きりきりと弓のつるをひきしばった。ひょうと矢を放つと、空をうならせてとんだ矢は、三輪君逆の胸にふかぶかとつきささる。

彼の体は、かがり火の火籠とともに倒れていき、火の粉がやみの空にはげしくまいあがった。

「やったぞ!」

穴穂部皇子のまわりで歓声がわいた。

世間がさわかしいなかで、用明天皇の容態はますます悪くなっていた。重臣たちが集まってくる。

彼らは聖徳太子に一礼して、かしこまった顔で天皇の枕元にすわった。

「世の騒ぎをよそに、上宮(かみつみや)皇子だけが、私の病気本復を願い、仏に祈っていてくれる。 このうえは、一日もはやく病をいやすため、三宝を敬(うやま)いたいと思うがいかがじゃ。」

自分のために太子が仏に祈りつづける姿をながめ、天皇は病床で、仏教を受入れることを考えていたのだった。 |

えびら

矢をいれて背負う

箱のかたちをした武具。

|

「それはなりません。天皇がいま、いきなりそれをきめられましては、民がとまどいましょう。

そうしたことは機が熟するのをまち、ぼつぼつしなければなりません。

あまりいそいでは、国神の怒りにふれると、人が恐れましょう。」

物部守屋につづき、中臣連勝海が反対した。

「そのほうたちはそうもうすが、私の病気は、仏塔をやき仏像をすてたみんなの行いを、大王家の一人でありながら見すごしていた罰が、あたったのだと思っている。」

用明天皇は、苦しそうに息をつきながらいい、重臣たちのうしろにすわる太子にうなずいた。

父として、聡明な上宮皇子がふかく仏教に魅せられていることぐらいわかっていた。

「そのお考えが病をまねいたのでございます。」

また物部守屋が意見をはさんだ。仏教を受入れることは、稲目の代から蘇我氏が主張してきた。

守屋にすれば、いまそれをあっさり聞き入れれば、馬子の風下にたつように思われたのである。

「大連どの、詔(みことのり)にそむいてはなりません。わしはおおせに従いますぞ。」

蘇我馬子はかしこまった顔でいい、そばにひかえる穴穂部皇子の手をとり、天皇の枕元から別室にさがっていった。

考えのあさい穴穂部皇子を、天皇のそばにのこしておけば、なにをするかわからない。

乱暴者だが、できれば守屋と手をきり、蘇我家の側についてほしいと思っていた。

馬子の姿がきえるにつれ、かれを支持する重臣たちが次々にさった。

大伴連噛(くい)、阿倍臣人(あみひと)、膳臣傾子(かたぶこ)、葛城臣鳥那羅(おなら)たちであった。

成行きをじっと見まもっていた太子のまわりが、きゅうにしずかになった。

父天皇のあらい息づかいだけが、太子の耳にとどいていた。

この時、いったん姿をけした押坂部史毛屎が、こっそりあらわれ、守屋の耳元でささやいた。

「いま群臣が、あなたさまのかえる道をふさぎ、お命をうばおうと話しあっております。」

これをきき、守屋の顔色がさっと変る。中臣連勝海(かつみ)とうなずきあい、あわてて天皇の病室からさがっていった。

「河鴈、あやつ、私を子供だとあなどっている。しかし私は、人の心というものをよく見せてもらった。」

太子が、病室のすみに小さくひかえている膳臣河鴈につぶやいた。

太子がつねになく乱暴な口ぶりで「あやつ」といったのは、押坂部史(おしさかべのふびと)毛屎(けくそ)のことだった。

彼の行動は、ようすを見てうごく人間のずるさやよわさを、よくあらわしている。

太子はこれが人間というものの姿だと思った。

池辺双槻宮をあとにした守屋は、万一を考え、わずかな供をつれ、自分の本拠地渋川にちかい阿都(あと、大阪府八尾市)に、まっしぐらに馬をとばした。

ここには別邸があり、本拠地から軍勢を集めれば、蘇我馬子とたたかうこともできる。

用明天皇のお命は、もうしばらくだ。そのあと皇位につくのは、自分と手をむすんできた穴穂部皇子にきまっている。

もしそれに張り合う者がいるとすれば、敏達天皇と広姫の子押坂彦大大兄皇子、また敏達天皇と炊屋姫の子竹田皇子ぐらいだろう。

そのうえ、押坂彦大大兄皇子は病弱だときいている。さしあたっての敵は、竹田皇子一人といえよう。

中臣連勝海は、守屋さまと行動をともにするといい、軍勢をととのえていると、阿都に使いをよこしてきた。

「あるじは押坂彦人大兄皇子さまと竹田皇子さまの像をつくり、のろいをかけております。」

勝海の使いはそうつけくわえた。穴穂部皇子と皇位を争う二人を、のろい殺そうとしているのだ。

だが勝海は、のろいをつづけるうちに心配になってきた。

二つにわかれた勢力のうち、自分がついた物部守屋側がおちめだと、しだいにわかってきたからであった。

彼は馬子側に寝がえりをきめた。はじらいもなく、押坂彦人大兄皇子の水派宮(みまたのみや)にうかがい、機嫌をとりはじめた。

物部守屋は、そんな彼の裏切りを知った。

日ごろから目をかけていた鳥見山ちかくにすむ豪族、迹見首(とみのおびと)赤檮(いちい)が、河内に知らせてきたのだ。

赤檮は『聖徳太子伝暦』に、太子舎人(たいしのとねり)と書かれている。

聖徳太子の身のまわりで、雑役にしたがっていたというのだ。

太子のそばちかくにも、中臣連勝海に似たひより見の人間がいたことになる。

「こうなれば勝海をころせ。」

守屋はひどく怒り、迹見首赤檮にいいつけ、勝海を殺させた。

大臣と大連という、大王家をたすける高官が二つにわかれ、にらみあっているなかで、用明天皇は穴穂部間人皇后や聖徳太子ら六人の皇子と、むすめ酢香手(すかて)姫皇女(ひめみこ)に見まもられ、死の世界に旅だとうとされていた。

そんな大王家のかなしみをよそに、蘇我馬子の動きが活発になっていた。

阿都にしりぞいた守屋から、物部系の漆部造兄(ぬりべのみやっこあに)など三人が、馬子のもとに使者としてきた。

「自分は、みんなにはかりごとがあるときいたから、しりぞいたにすぎない。」

守屋は、ことをまるくおさめたいと思ったのだろう。

馬子は、大伴連眦羅夫(ひらぶ)らに、守屋の言葉をきかせた。

「しかし、守屋はなにを考えているかわかりませんぞ。」

「さよう、不意討ちにそなえ、大臣さまの屋敷をかためましょう。」

飛鳥槻曲(つきくま)の屋敷は厳重にまもられた。

――つぎの天皇をだれにするか。

大きな問題はこれだった。

馬子は、敏達天皇の大后として、十四年にわたり太王家に強い発言力をもってきた炊屋姫と、いくども相談をしたすえ、泊瀬部(はつせべ)皇子を即位させることにきめた。

押坂彦人大兄皇子は、病気で寝ついており、蘇我系の皇子でないだけにすすめたくない。

竹田皇子は上宮皇子と一つちがいの十三歳。炊屋姫は、わが子の皇子を即位させたいと考えたが、なにしろまだわかすぎる。

「やはり泊瀬部皇子より、ほかに人がありませんな。」

馬子は、しかたなさそうにつぶやいた。

兄弟相続の法からすれば、こうなった。

本当なら、穴穂部皇子を皇位につけるのが正しいが、彼は蘇我氏のライバル物部氏と強くむすびついている。

そのかれを即位させれば、蘇我氏の勢力がおとろえるのは、目に見えていた。

また彼の弟宅部(やかべ)皇子も、兄に似て考えがあさく、これまで穴穂部皇子と行動をともにしてきた。

「しかし、泊瀬部皇子を皇位につければ、二人の兄がさわぎ、また守屋に機会をあたえてしまいますわなあ。」

「大臣、それはどのようにもなりましょうぞ。」

炊屋姫は、意味ありげにいった。

「二人の皇子をうてと申されますのか。」

馬子と炊屋姫の考えはぴたっと一つになった。穴穂部、宅部皇子を殺すことがきめられた。

四月九日、池辺双槻宮では、用明天皇がついに息をひきとった。

天皇崩御を知り、庭にひかえていた司馬達等の子多須奈(たすな)が、大王のために出家する、そして丈六の仏像と寺をおつくり申し上げますといい、地にひれふした。

明日香の金剛寺の前身、旧坂田寺がこれだという。

それを見ていた太子のむねを、はげしい感動がつらぬいた。

大和は黒雲におおわれたまま、四月から五月と月がかわり、やがて六月になった。

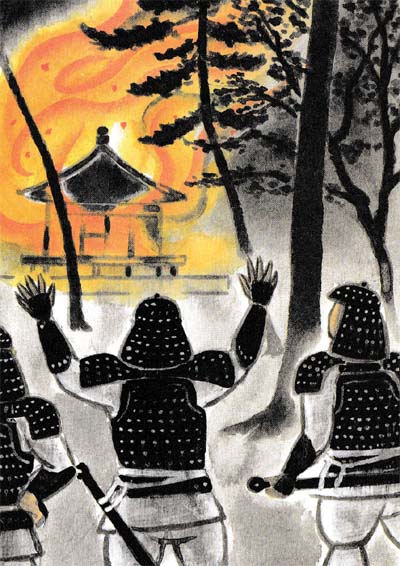

『日本書紀』は、六月七日、炊屋姫がみなさん、軍勢をととのえ、穴穂部皇子と宅部皇子を殺してきなさいと詔(みことのり)をだしたと書いている。

この日の夜半、磐余の一郭にたつ穴穂部皇子の宮に、討つ手がおそいかかった。

すでに用明天皇はなく、今度はわしが即位するのだとよろこび、もう祝いの酒をのんでいた穴穂部皇子は、騒ぎにおどろき、縁側から外へでたところを、いきなりとんできた矢に肩を射ぬかれ、楼の下にころがりおちた。悲鳴をあげ、ちかくの部屋の中ににげこんだ。

しかし追いついてきた衛士(えいし、おもに宮殿の警備にあたる兵士)たちが、剣をふるって彼の息の根をとめた。

つづいて軍兵は、そこからそうはなれていない宅部皇子の宮に殺到した。

「穴穂部皇子、宅部皇子さま方が、お命をおとされました。」

用明天皇の殯宮に悲報がとどいたのは、まもなくであった。

「母上さま!」

聖徳太子は、二人の弟皇子を同時にうしなった母の気持ちをおもいやり、あとの言葉がいえなかった。

自分には叔父になる二人を、だれがうったのか、きかないでもわかっている。母の叔父、馬子にちがいないだろう。

とおくの夜空が赤くそまっていた。

両皇子の宮が燃えているのである。

top

**************************************** |