|

****************************************

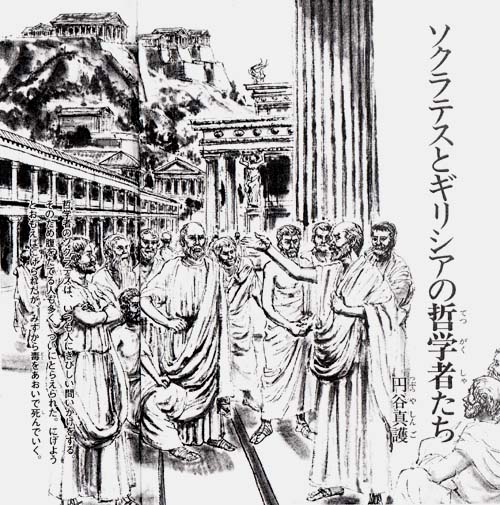

Index ソクラテス アレキサンダー大王 シーザー キリスト 図解コーナー

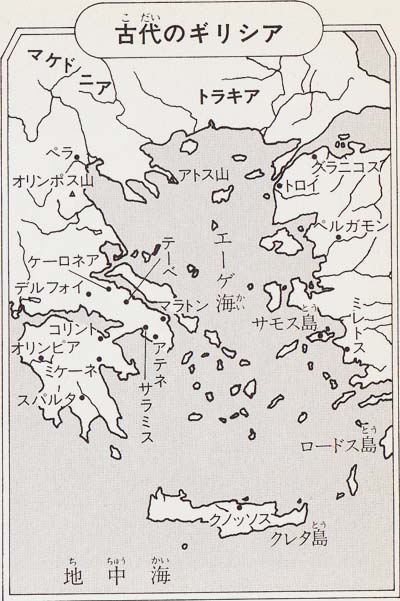

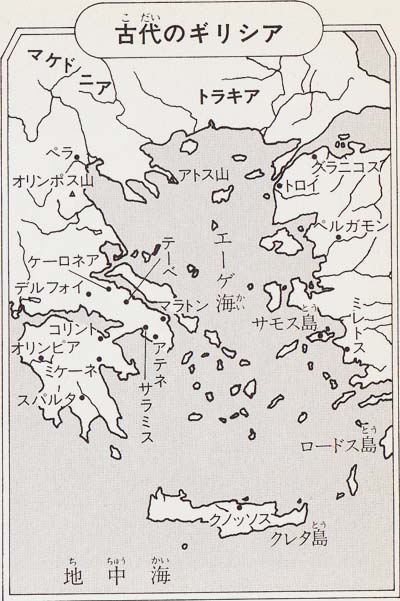

1 古代のギリシア

top

オリンピックを知らない人はいないだろう。

四年ごとに世界中の人が集って、スポーツの技をきそう。

このオリンピックをはじめたのは、ギリシア人で、紀元前七七六年頃(いまから二七六○年ほど昔)のことだ。

その頃ギリシア人は、ポリスとよばれる小さな都市国家を数多くつくった。

やがて二〇〇年ほどの間に、地中海の沿岸にも移り住んで、各地に都市国家をつくった。

都市国家では、たいてい、丘を中心に人々が集って住んでいた。

丘の上には神殿があり、丘のふもとには広場があった。

広場では人々が集って、演説をきいたり、物事をきめたりした。

都市国家はそれぞれ独立していたが、オリンピアのゼウスという最高の神さまのお祭りのときには、各地からギリシア人が集ってスポーツの競技をおこなった。

これが、オリンピックのはじまりである。戦争中であれば一時休戦してオリンピックをひらいた。

都市国家のなかではアテネとスパルタが有名だが、この二つは特別大きく、いまの日本の小さい県ぐらいの面積だった。

特徴をひとくちにいうと、アテネは優雅で文化好きな民主政治がさかんな国だった。

スパルタは素朴で、軍事に熱心な貴族中心の国だった。

ただし、奴隷がいたことを忘れてはならない。

『イソップ物語』の作者のイソップは、ギリシアの奴隷だったといわれている。 |

|

2 神さまと人間

top

さてギリシア人は、おだやかな地中海を自由に行き来して、さかんに貿易をおこなってもうけた。

そのうえ奴隷がいたので、あくせくはたらかなくてもよかった。

そこで、いろいろなことを考えるようになった。

その頃まで、ギリシア人は、いろいろな物事がおこるのは、すべて神さまのせいだと思っていた。

嵐がおきるのは、神さまがおこしたのだし、人間がよいことや悪いことをするのも、神さまがそうさせるのである。

美しい神や力の強い神、正義の神や復讐の神など、いろいろな神さまがいるのである。

そのうち、おどろくべきことがわかった。

エチオピア人(アフリカ北東部の人)は、「神さまは黒ん坊だ」というし、トラキア人(古代ギリシア北部に住んでいた人)は、「神さまは、目が青く髪の毛が赤い」というのだ。

国や民族によって、神さまが違っているわけだ。

それでは、馬や牛が絵をかくことができれば、馬は、馬に似た神さまをえがくだろうし、牛は、牛に似た神さまをえがくにちがいない。

どうやら、神さまが人間をつくったのではなく、人間が自分の形に似せて、神さまをつくったらしいのである。

こうしてギリシア人は、「何事も神さまのせいだ」と考えることに、疑問をもちはじめた。

悪いことをしておいて、神さまのせいにするのはずるい、と考えるようにもなった。

3 自然哲学の祖、タレース

top

ギリシアの人々はしだいに、すべての物事を人間の頭で、つまり理性で考えはじめた。

それでは一体、物事のはじまりはなんだろう。

神さまが、天と地、虫と草などをおつくりになったのでなければ、一体、すべては何からはじまったのだろう。

ミレトス(エーゲ海東岸の都市国家)のタレース(タレスとも書く)という人は、「ものはすべて水からはじまる」と考えた。

生きているもの、生命のあるものは、すべて湿っていて、みずみずしい。

そして、死んだもの、生命のないものになると、ひからびてしまうからである。

ほかに、「水ではなく空気だ」と考える人や、「火・水・土・風の四つがもとだ」という人などが出た。

しかしタレースは、もののはじまりを最初に考えた人として、名高い。

また、紀元前五八五年五月二十八日におこった日食を、予言したことでも有名である。

そこでタレースは、「ギリシアの七賢人」の一人にかぞえられた。

「自然哲学の祖」ともいわれている。

もっとも、タレースが生きていたとき、みんなが彼を尊敬していたわけではない。

ある人が、タレースにこういった。

「学問なんて、役にたたない。あなたは日食を予言したが、失礼ながら、金持ちではない」

するとタレースは天文を調べ、秋にはオリーブ(果実から油をとる)が豊作になると判断して、まだ冬のうちに、ミレトス付近のオリーブしぼり器を、安い値段で借りきってしまった。

秋になると、オリーブが豊かにみのった。

人々は、しぼり器がないので、高いお金をだして、タレースから借りた。

タレースは、たちまち金持ちになった。

ずっとのちに、アリストテレスは、この話について、こういっている。

「学者は、なろうとおもえば、金持ちにもなれる。しかし、学者の目的は、金持ちになることではない。タレースは、このことを、世間の人々に教えたのである」

当時、航海するのに必要なので、天文の研究 *

が進んでいた。タレースは、とくに熱心だった。

* 天文の研究 ミレトスは貿易がさかんな都市国家であったので、航海のときの航路の測量や地図つくりのために、天文学がさかんに研究された。タレースも貿易にたずさわっていた。

ある晩、星をながめているうちに穴におちた。これをみた召使いのお婆さんは笑っていった。

「タレース先生は遠いところにある太陽の動きがわかって日食を予言できたのに、こんなに近くの穴には気がつかない……」

しかし、タレースは、星の観察をつづけた。

|

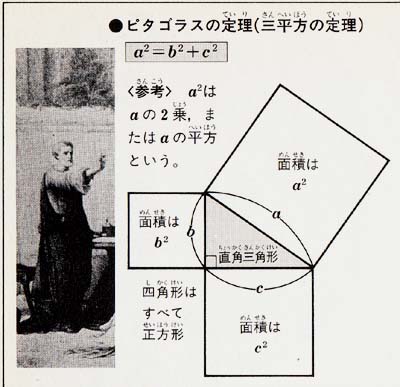

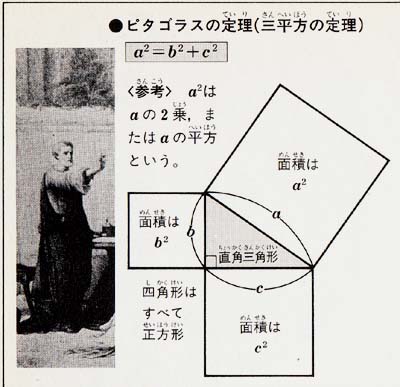

4 ピタゴラスの定理

top

中学校へはいると、数学の時間に「ピタゴラスの定理」(三平方の定理)というものをならう。

直角三角形の斜辺をa、直角をはさむ二辺をbとcとすると、つぎの関係がなりたつ。

つまり右の図でいえば、小さい方の二つの正方形の面積をたしたものは、大きい方の一つの正方形の面積と同じである。

これを、「ピタゴラスの定理」という。定理とは、真実だと認められていることをさす。

図形をあつかう数学を、幾何という。幾何は、エジプトで土地をはかることからはじまった。

エジプトではナイル川がたびたび氾濫(はんらん)し、畑の区分けがわからなくなることが多かった。

そのため土地をはかる技術が発達した。幾何はジオメトリーといい、元々は土地測量技術のことをいった。

それをビタゴラス *

が、実用からはなれた学問にした。

* ピタゴラス ギリシアの数学者であり、哲学者・宗教家であった。サモスでうまれ、南イタリアで魂(たましい)を救うことを目的にした新しい宗教をうちたて、教団をつくった。

|

ピタゴラス(左)と彼の定理 ピタゴラスは数の神秘さに

ひかれて数学を研究し、かがやかしい成果をのこした。

|

ピタゴラスは、ものはすべて数字による比例や数学的関係からなりたっている、と考えた。

「ピタゴラスの定理」は、直角三角形の三つの辺の、数学的関係をしめしている。

その頃、モノコルド(一弦琴=いちげんきん)という楽器があったが、ピタゴラスは、そのつるの長さを二対三の割合にわけると、完全な音程がうまれるといって、音楽も研究した。

こうしてピタゴラスは数を、世界を組立てている神聖なものと考えた。

もっとも、ピタゴラスは宗教家でもあった。

あるとき、小犬がいじめられているところへ、ピタゴラス通りかかった。彼はいった。

「やめなさい。この犬は友人の魂(たましい)が生れ変ったものだ。いま、泣き声をきいて、そのことがわかった。

ピタゴラスは、魂は生れ変ると信じた。

そこで、魂を清めるために修行をした。大勢の人が、ピタゴラスにしたがって、同じような修行をした。

そして人々は、ピタゴラスを、神のような人とみなした。

ピタゴラスは、タレースよりすこしあと、紀元前五〇〇年頃の人である。

5 マラトンの戦い

top

タレースやピタゴラスの例でもわかるように、紀元前五〇〇年代、つまり紀元前六世紀には、商売や実用をはなれた学問がおこった。

しかし、貨幣(お金)が広くつかわれるようになったので、貧しい人と豊かな人のちがいが大きくなった。

すると、アテネのソロン *

という人が法律をつくって、自分の体を質にしてお金を貸し借りすることを禁止し、また貧しい人も政治に参加できるようにした。

* ソロン アテネの政治家。借金のために奴隷にならないよう制度を改めて、市民を四つの階級にわけ、一番下の人でも政治に参加できるようにした。

こうして、アテネに民主主義の基礎ができた。

ソロンは、タレースと同じ頃の人で、やはり「ギリシアの七賢人」の一人である、

一方、外国との間に戦いがおこった。

紀元前四九〇年、ギリシアの東の大国、ペルシア(いまのイランにあった国)の大軍が、アテネに攻めてきた。

ペルシア戦争のはじまりである。

ペルシア軍は、アテネの北東約四〇キロメートルのマラトン

* (マラソン)に上陸した。

* マラトン アッチカ東海岸の小さな村。ミルチアデスのひきいるアテネ軍約一万が、ここでペルシアの一〇万の大軍をうち破った。いまも戦死者の墓がのこっている。

そこをアテネ軍がおそって、さんざんにうち破った。

アテネの伝令(でんれい=命令を伝達する係の兵士)、フェイジビデスがただちにかけだし、アテネの城門に走りついた。

城門のあたりには、戦いの結果はどうなったかと、大勢の市民が心配して集っていた。

伝令は、大声でさけんだ。

「わが軍が勝った!」

そして、バッタリたおれると、息がたえた。

一八九六年に、アテネで第一回近代オリンピック大会がひらかれたとき、この話にちなんで、選手たちが同じ距離を走った。

それが、マラソン競技のはじまりである。 |

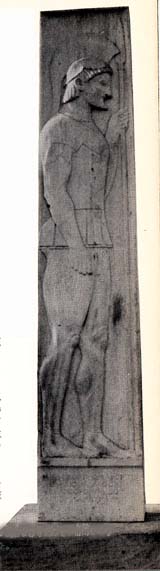

マラトンの記念碑 マラトンの戦いの勝利を

報告するため、伝令がアテネまで走ったいう

いい伝えを記念した碑で、いまは、

アテネ国際マラソンのスタート地点になっている。

|

6 パルテノン神殿

top

ギリシアでは、アテネとスパルタを中心に、多くの都市国家が同盟をむすび、ペルシアと戦った。

そして、何度も大きな勝利を得た。

その結果、地中海をとりまく世界全体の中でギリシアの力が強まった。

なかでも、アテネの勢いはめざましかった。

アテネは、同盟の中心になって大艦隊をつくり、攻めてきたペルシア艦隊に、たびたび大損害をあたえた。

こうして、アテネの黄金時代がはしまった。

高さ一五〇メートルの岩の丘、アクロポリスに、パルテノン神殿がたてられた。

ここには象牙と黄金でつくられた、女神アテナ

* の像がおかれた。

* アテナ ギリシア神話に出てくる女神。知能と勇気をあわせてもっており、アテネの国のまもり神としてあがめられた。この神をまつっていたが、有名なパルテノン神殿である。

いまでは、その像もうしなわれ、神殿もかなりこわれてしまった。

しかしそれでもこの神殿は、これまで人間がつくった建物のなかで、もっともすぐれたものといわれている。

ところでペルシア戦争につづいて、今度はアテネとスパルタの間でペロポネソス戦争がはしまった。 |

スパルタの兵士 軍事を重視したスパルタは、

少年時代から身体をきたえ、強い兵士を育てあげた。

|

ほかの都市国家もどちらかと同盟をむすび、ギリシアは二つにわかれて争った。

この戦争は三十年近くつづいた。その間にアテネではペストという病気がはやり、しだいに力がおとろえた。

そして、紀元前四〇四年、アテネはスパルタに降伏した。

紀元前四〇〇年代、つまり紀元前五世紀は、ギリシアにとって戦争の時代だった。平和の時期は短かった。

7 ものをつきつめた考え

top

|

|

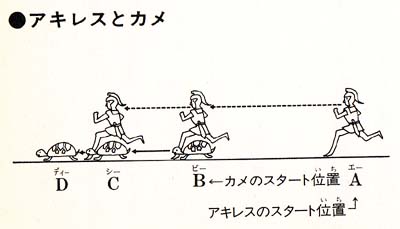

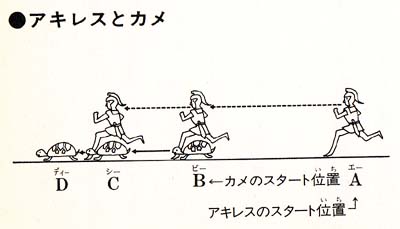

快足アキレス

ギリシアの英雄アキレスは、かけ足が自慢で、馬でも追いこせないという評判だった。

|

さて、紀元前五世紀にはいって、ギリシアの勢いが強まり、アテネが黄金時代をむかえると、学問や芸術がいっそう栄えた。

とくに論理を、きびしくつきつめて考えるようになった。論理は、理屈といってもよい。

そのため、逆説も考え出された。たとえばゼノンは、「アキレスはカメに追い付けない」といった。

アキレスは、足のはやいことでしられる、ギリシア神話の英雄である。

いま、アキレス *

がカメを追いかけるとする。

* アキレス ホメロスの詩『イリアス』の中心人物となる英雄。ただ一つの弱点はかかとにあり、ここを射られて死んだ。かかとの上のアキレス腱という名のおこりにもなっている。 |

左上の図でA点にいたアキレスが、カメのいた位置、つまりB点についたとき、カメはいくらか進んで前方C点にいる。

つぎに、アキレスがC点についたとき、カメは、さらに前方のD点にいる。

つまり、アキレスがカメのいた地点につくと、カメはかならずその地点よりすこし前に進んでいる。

さらにまたアキレスが、カメが進んだ地点までいくと、カメはその地点よりさらにすこし前に進んでいる。

あとは、これがくりかえされる……。

こうしてアキレスは、いつまでたっても、カメにおいつくことはできない、というのである。

また、原子論もうまれた。原子論は、つぎのような考えをもとにしている。

「ある物体」を「限りなく」分けていくと、最後にはどうなるだろう。

もし何もなくなってしまうとすると、分けたものを元の物体に戻そうとする場合、何もないものを「限りなく」集めることになる。

何もないものをいくら寄せ集めてもゼロでしかないから、「ある物体」はゼロ、つまり何もないもの、ということになる。

もし、「ある物体」を「限りなく」わけていくと、何かがのこるとする。

これをもとの物体に戻そうとする場合、「限りなく」わけていったのだから、今度は逆に「限りなく」集めていかなければならない。

どんな小さなものでも、「限りなく」集めていけば、限りなく大きなものになる。

そうすると、「ある物体」は限りなく大きなもの、ということになる。

つまり「ある物体」は、ゼロか、限りなく大きなものか、どちらかになってしまう。

たとえば、「ある物体」を石と考えると、どちらにしてもおかしい。

この結果、ついに「これ以上わけられないもの」が考えだされた。それが原子(アトム)である。

こうした論理(理屈)は、経験で考えるとおかしいものもある。

アキレスがカメにおいつけない話はその一例であり、知恵くらべの遊びの世界の話のようでもある。

しかし、世のなかには経験でとらえきれない世界がたくさんある。

そうした世界のことを知るためには、物事をつきつめて考えてみることも必要である。

現代の原子物理学なども、とことんまで論理をつきつめていった結果、はっきりしてきたことも多い。

8 ソフィストと弁舌

top

アテネが栄えると、大勢の学者がやってきた。彼らはソフィスト

* とよばれた。

* ソフィスト おもにアテネで話しかた、言葉の使い方を教えていた人たちをいう。関連する語として、知恵をしめすソフィア、知恵の学問(哲学)をしめすフィロソフィがある。

物事をよく知っている人とか、かしこい人という意味である。 彼らのなかには、新しい都市国家をたてるとき、法律をつくった人もいた。

金持ちの家の青年が、彼らにお金をだして、教えてもらった。彼らはまた、人を集めてお金をとって話をした。

つまり、ソフィストは、人にものを教えることを職業とする人である。 教える内容は、どうすればかしこい人になれるか、ということだった。

実際にはそれは、どうすれば出世できるかということだった。 その頃ギリシアでは、弁論術がさかんになった。

人が大勢集っているところで弁舌をふるい、かっさいをあびるのが目的だ。

出世するには、まず人気を得なければならない。 |

オリンピアの勝者 オリンピアの競技の一つ、

雄弁術の勝者をたたえている。

|

そこでソフィストは、弁論術を中心にして教えるようになった。

弁舌によって、人をひきつける工夫をするのである。

そうなると、正しいか正しくないかは、二のつぎになった。

ことに一人と* 白を黒といいくるめる 本当は白いのに、いやそれは黒いと、間違ったことを強引

に主張して、黒が正しいと思わせてしまうような説得のしかたのこと。一人で話しあうときは、ともかくいい負かせばよいというので、白を黒といいくるめる

* ようになった。

* 白を黒といいくるめる 本当は白いのに、いやそれは黒いと、間違ったことを強引に主張して、黒が正しいと思わせてしまうような説得のしかたのこと。

しだいにソフィストの評判は悪くなり、とうとう「人をあざむく者」とか、「みせかけの知識で金もうけをする者」などといわれるようになった。

9 ソクラテスの登場

top

その頃、市場など人の多いところへやってきて、議論をする人がいた。

お金をとらないので、ソフィストではなかった。

その人は一目みただけで、貧しいことがわかった。夏も冬も、同じ一枚の服をきている。

そして、いつもはだしである。

顔だちは、けっして美しくない。鼻すじの通ったギリシア人の間では、醜いといってもよい。

目と目のあいだがはなれていて、大きな鼻が上をむいている。

見ばえのしない顔だちだが、その表情は思慮深い人柄をあらわしている。

これが、人々のみたソクラテス *

の姿だった。

* ソクラテス 弁論がとくいなソフィストたちのあやまりを批判するのに、ソクラテスは人々と問答をし、それを弟子たちが記録した。ソクラテス自身は書き残さなかった。

ソクラテスは、紀元前四六九年、アテネでうまれた。父は、石工とも彫刻家ともいわれている。

母は、お産婆さんだった。しかし、かなり裕福な家庭だったらしい。

ソクラテスは、おとなになると戦場へいったが、身分は重装歩兵だった。

貴族や金持ちは騎士となり馬にのる。そのつぎが重装歩兵である。

甲のほか、胸当てや腰当てを身につけ、両手に楯と長い槍をもち、大勢がかたまって戦う。

これが重装歩兵で、しばしば騎士も負かされる。

マラトンの戦士など、重装歩兵はおおいに活躍したが、武器などは自分で買った。

だから、貧しい人はなれない。ソクラテスは、若いころは、かなりの財産

* をもっていたわけである。

* かなりの財産 親からうけついた財産のおかげで、若い頃はお金にもこまらなかったらしいが、晩年にはまずしさのどん底におちこみ、妻との喧嘩もたえなかったという。

三十七才のとき、ソクラテスは、北部の国へ出陣した。

寒さがきびしかったが、ソクラテスは薄着でとおし、はだしで氷の上を歩いた。 |

重装歩兵の密集隊の戦い 長い槍と楯・甲・鎧で武装した兵士たちが、

たがいに密集隊形をくんでぶっかりあう。紀元前七世紀ごろの壷の絵。

|

これほどつらいことにたえられる者は、ギリシア軍のなかに一人もいなかった。

しかも彼は、よく戦った。

負けいくさになって味方がくずれたとき、ソクラテスはアルキビアデスという若い友人を助け出した。

みな、自分が逃げるのにせいいっぱいだったのに……。

10 無知の自覚

top

もっともソクラテスには、妙なくせがあった。

誰かがそばにいても、突然、だまって目を閉じ、じっと物思いにふける。

声をかけても、返事をしない。その時間は、短いこともあれば長いこともあった。

ソクラテスの弟子のプラトン *

はそのようすを、「ふしぎなしるし」とよんだ。

* プラトン ソクラテスから強い影響をうけて、政治というのは知恵のある人が指導者になるか、指導者が知恵をもつようにならなければ、世のなかはよくならないと考えていた。

まるで、神さまに声をかけられて、耳をかたむけているようである。

ソクラテス自身も、神のお告げをきいている、といった。

そのせいかどうか、ソクラテスはとても知恵が深かった。

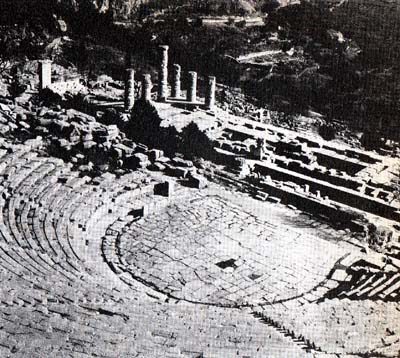

そこで、友人のカレイポンという人が、デルフォイの神殿へいって、たずねた。

「ソクラテスよりも、知恵のある者はおりますか」

神は、巫女(みこ=神に仕える女性)の口をとおしてこたえられた。

「彼より知恵のある者はいない」

これをきいて、ソクラテスはびっくりした。 |

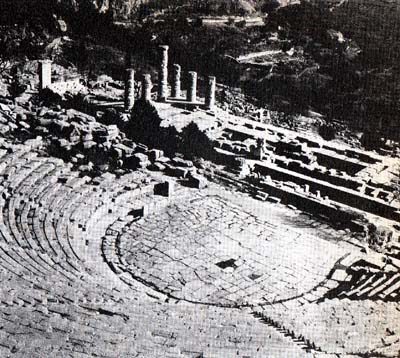

デルフォイの神殿跡と劇場跡 古代ギリシアでは、この神殿の

アポロ神のお告げが、もっとも権威あるものとされていた。

|

「まさか、神さまが嘘をいうはずがない。しかし私より知恵のある者がいるにちがいない」

そこで、知恵のある人といわれる人のところへいって、問答(もんどう)をした。

次々とたずねたが、どの人もあまり知恵はなかった。

そこで、ソクラテスは考えた。

「どの人も、何かよいことを知つていると思っている。私は、自分が何も知らないと思っている。そこが、ちがう」

しかし、ソクラテスが相手に「あなたは、本当は知らないのだ

* 」とわからせようとすると、相手は腹を立てた。

周りで人が聞いているから、相手は言い負かされたと思って、ソクラテスを憎んだ。

* 本当は知らないのだ ソクラテスは人間の最高の知恵は、自分は何も知らないのだ、ということを知ることだと考え、「なんじ自身を知れ」と人に教えさとした。

11 ソクラテスと弟子

top

若い、まじめな人たちが、ソクラテスの弟子になった。そして、教えをうけた。

しかしソクラテスは、彼らを友だちのように扱い、一緒になって考えた。

たとえば、ある人が愛の女神について話し、

「愛の女神はこのうえなく美しい」

と言う。すると、ソクラテスはすぐに質問をする。

「愛するとか恋するというのは、何かにたいしてだろうか?」

その人はこたえる。

「もちろんですとも」

「すると、それをもっているときだろうか?」

「いや、もっていないときです」

「それでは、欠けているときだね?」

「そうです」

「君はさっき、『愛の女神は美しいものを愛し、恋いしたう。なぜなら醜いものを愛し、恋いしたうことはないからだ』といったね?」

「そう、いいました」

「そしていま、美しいものを愛し、恋いしたうときは、自分が美しいものをもっていないときだ、美しさに欠けているときだ、ということも認めたわけだね?」

それなら、「美しいものを愛する愛の女神は、自分が美しいものをもっていないのだから、このうえなく美しい」はずはない。

弟子には、そのことがすぐにわかった。そしてあやまった。

「ソクラテス、さっき話したとき、僕は何一つわかっていなかったのです」

ソクラテスはいつも、一つずつ質問をする。

|

女神アテナ像 頭上になぞかけの怪物

スフィンクス、右手に勝利の女神ニケの

像をもつ。模作。アテネ国立博物館蔵

|

相手が、「そうです」とか「いいえ」とこたえると、またつぎの質問をする。

こうして、問答を進めていく。だから相手は、いつもソクラテスと一緒に考えることになる。

結論だけを教えられるのではない。まして、相手を言い負かすことを教えられるのではない。

12 ソクラテスの裁判

top

ところで、この頃アテネでは、戦争がつづいていた。

そのうえペスト *

という伝染病がはやって、人口の三分の一もの人が死んだ。

* ペスト ネズミの病原菌がもとで急速にひろまる伝染病。人間にうつると体が黒ずみ、たいてい死ぬ。ヨーロッパでは、かって町や村が全滅したこともあった。黒死病ともいう。

人々は、やけをおこしたり、迷ったりした。

そして、民主政治が独裁政治(少数の人が権力をにぎって行う政治)にかわり、また民主政治にあらたまるなど、世のなかが乱れた。

悪い政治家たちが登場し、好きかってなことをした。

戦場でソクラテスにたすけられたアルキビアデスも、その一人だった。

彼は、若いころから人気が高く、三十才になると、さっそく将軍にえらばれた。

彼は平和に反対し、アテネ軍をひきいてスパルタと戦った。そして、大負けに負けた。

その後、シチリア島に出陣したが、裁判にかけられそうになると、昨日の敵、スパルタヘ逃げ込んだ。

そして、アテネの弱点を教えて、攻めさせた。

このためアテネはおおいに苦しめられた。

ほかにもソクラテスの弟子で、悪い政治家になった者がいた。その弟子は、こんなことさえいった。

「神さまとは、りこうな政治家が発明した *

ものだ。人々が、神さまをおそれて罪をおかさないようにするためだ」

* 神さまはりこうな政治家が発明した アテネの支配者となり、のちに戦死したクリチアスという人がいった言葉。クリチアスは民主政治をやめさせ、恐怖政治をおこなった。

こういう混乱のなかで、ついにソクラテスはうつたえられた。

「青年に悪いことを教え、国の認める神を認めない」というのが、その理由だった。

ソクラテスは、市民からえらばれた五〇〇人の裁判官と、裁判をききにきている市民の前で、堂々と申しひらきをした。

しかし、ソクラテスにいい負かされたと思って、憎んでいる者も少なくなかった。

しかもソクラテスは、おそれいりました、という態度ではなかった。

涙を流して同情をひこうというようなそぶりも、全くみせなかった。

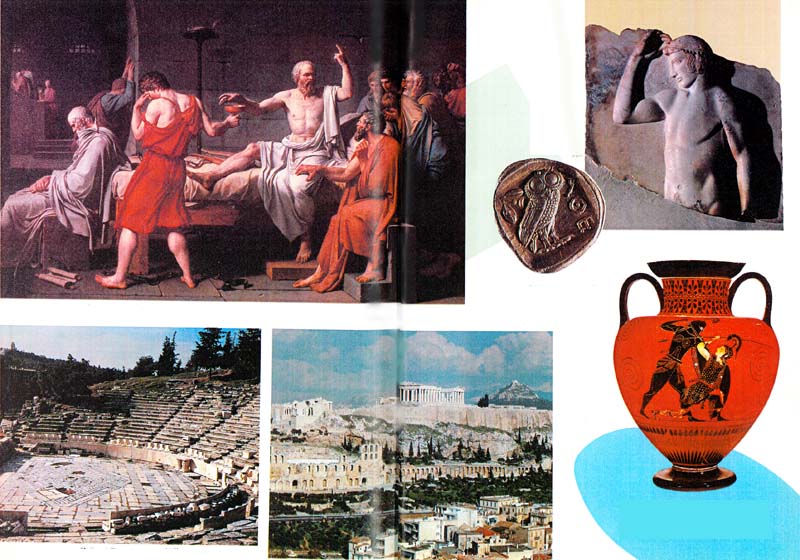

これらの理由がかさなったためであろう。ソクラテスは、死刑という判決をうけた。 |

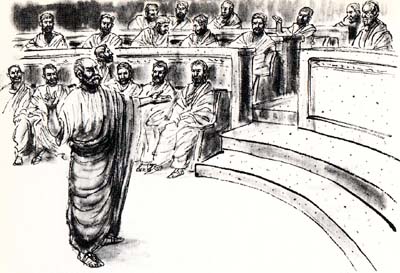

裁判で意見をのべるソクラテス ソクラテスは、

堂々と反論したが結果は有罪であった。

|

13 死の覚悟

top

ちょうど、ある神さまのお祭りがあって、そのあいだ約一か月、死刑は行われないことになっていた。

そこで、友だちや弟子が心配して、牢屋にいるソクラテスを、たびたびたずねた。

なかでも、幼いころからの親友クリトンは、みんなを代表して、ひっしになって頼んだ。

「どうか、国外へにげてくれ。そのための金も用意した。手はずもととのっている。

ソクラテス、僕らは、君を死なせたくない。第一、君は何も悪いことはしていない。

そのことは、君が一番よく知っているじゃないか」

ソクラテスは、こたえた。

「ありがとう、クリトン。しかし、君のいうようなことをするほうがよいのかどうか。

僕たちは、よく考えてみなければならない」

そういって、ソクラテスは、いつものように、問答をはじめた。やがて、つぎのようにたずねた。

「つまり、大切にしなければならないのは、ただ生きるということではなくて、よく生きるということではないだろうか?」

「そのとおりだ」

と、クリトンはこたえた。

「それなら、その“よく”というのは、“美しく”とか“正しく”というのと、同じではないだろうか?」

クリトンはうなずいた。

「同じだとも」

するとソクラテスは、さらに考えを進めて、つぎのことを明らかにした。

不正な目にあったからといって、不正な仕返しをすることは正しくない。

国のきまり *

を、自分かってに破ることは、正しくない。

* 国のきまり どんなに悪い法律であっても法律は国のきまりであるから、まもらねばならないとソクラテスはいい、その法律の命ずるところにしたがって、死んだのであった。

「ずっとアテネに住みつづけてきたことは、アテネの国のきまりに従うと約束したことになる。

国のきまりによくない点があれば、あらためようとすればよい。

それもしないし、従うこともしないのがよいことだろうか?

すでに老人の身で、余生も残り少ないのに、もっとも大切な法をふみにじってまで、ただ生きることを求めるなんて、それがはたして、正しいことだろうか?」

クリトンは、こたえないわけにはいかなかった。

「いや、正しくない」

クリトンはついにあきらめた。涙を流しながら。

14 毒杯をのむソクラテス

top

いよいよ、死刑の日になった。

朝はやく、友だちや弟子が集った。やがて、役人が門をあけたので、みんなは、牢屋のなかへはいった。

そばには、妻のクサンチッペと息子たちがいた。

クサンチッペは、みんなをみて、悲しそうにさけんだ。

「あなた、あなたがこの方たちとお話しなさるのも、これが最後なのね!」

ソクラテスは、クリトン *

にたのんで、妻と息子たちを、家へ帰してもらった。

* クリトン ソクラテスの親友で、最後までソクラテスを助けようとした。プラトンは、『クリトン』という本のなかで、ソクラテスとクリトンの会話をしるしている。

それから、「魂(たましい)はほろびない」ということをめぐって、みんなと問答をはじめた。

そのようすは、ふだんとすこしもかわらなかった。

その場にいたひとりが、あとになって、こういっている。

「じつに複雑で、みょうな気持ちでした。心のなかは悲しみでいっぱいになっているのに、問答の最中、笑い声さえきこえたのですから」

ようやく、「魂はほろびない」ということが明らかになって、みんなの気持ちがおちついた。

ところが、まだソクラテスはみんなをうながした。

「さあ、疑問や、べつの意見があったら、だしてもらいたい」

すると、ある人が、むずかしい問題をもちだした。

そこで、みんなの気持ちが、ふたたび重苦しくなった。

ところが、ソクラテスは、みごとに難問を解決してしまった。

そのうち、日が傾きはじめた。死刑は、日が沈むと行われる。ソクラテスは、席をたって水浴びにいった。

「女たちが、あとで私の体を清めなくてもすむように」といいながら。

役人がやってきて、さかずきをさしだした。なかには、毒ニンジンをすりつぶした汁がはいっている。

ソクラテスは、平然と、それをのみほした。

その場にいた人たちは、とうとうこらえきれなくなって、涙を流した。大声をあげて、泣き出した人もいた。

すると、ソクラテスがたしなめた。

「せっかく、女たちを家へ帰したのに。人は心静かに死ぬべきだという。さあ、おちついて」

そこで、みんなは静かになった。

ソクラテスがベッドに横になると、やがて役人がきて、足先を手で強くおさえた。

「感じますか?」

ソクラテスは、首を横にふった。手はしだいにあがっていく。毒がまわっているのだ。

そのとき、ソクラテスがさけんだ。

「クリトン、医薬の神アスクレピオス *

に、お供えものをしてくれたまえ」

* アスクレピオス エジプトのインホテプとともに、ギリシア人は医薬の神として信じた。エピダウロスという都市国家にこれをまつる聖地があり、多くの信者や病人が集った。 |

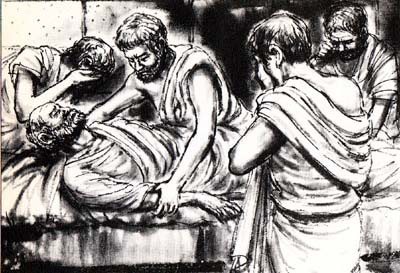

永遠の眠りについたソクラテス

ソクラテスは法にしたがい、みずから命をたった。

|

病気が治ると、この神にお供えをするのがならわしだった。

あの世へ旅立つソクラテスは、もう病気になることはない。これまでの健康を、感謝したのである。

意味がわかったクリトンが、

「承知しました。ほかに、何か?」

とたずねたが、こたえはもうなかった。

紀元前三九九年のことで、ソクラテスは七十才だった。

15 プラトンとアリストテレス

top

ソクラテスは、真理を知ることを愛した。

そして、「知ることを愛すること」という意味の言葉のフィロソフィを、日本では「哲学」と訳した。

だから、「哲学者」とは、「知ることを愛する人」のことで、ソクラテスをはじめ、何人もいた。

彼らは、ほかの人の考えを受入れたり、批判したりした。そして、真理を知ろうとつとめた。

ところで、ソクラテスは何も書き残さなかった。

ソクラテスのことがかなりわかるのは、弟子のプラトンが、いろいろと書き残した

* からである。

* プラトンが書き残した もっとも有名なのが『ソクラテスの弁明』で、ソクラテスの考えを伝える名著である。このほかに『クリトン』『ファイドン』などがある。

プラトンは、アテネの名門のうまれで、文章をかくことが好きだったが、いずれは政治家になるつもりでいた。

親類には、何人も政治家がいた。

ところが、プラトンが二十八才のとき、ソクラテスが死んだ。

プラトンは、この事件にはげしいショックをうけ、ついに政治家になることをやめてしまった。

しかし、国家や社会について考えることは、やめなかった。

そして、四十才のころ、つぎのような考えを述べた。

「哲学は、国家や社会についての正しさも、ひとりひとりの正しさも、みきわめることができる。 だから、哲学する人が政治家になるか、政治家が哲学するか、そのどちらかになるまでは、人類の不幸はつづくであろう」 |

プラトン(左)とアリストテレス 古代ギリシアの哲学は、ソクラテス、プラトン、アリストテレスとうけつがれた。

|

また、プラトンは、ソクラテスから教えられたように、自分でも教えようと思って「アカデミア」という学校をつくった。

この学校では、とくに数学をおもんじたが、たちまち評判が高くなり、「ギリシアの学校」とよばれて、各地から学生が集った。

その一人に、アリストテレス * がいる。

* アリストテレス ソクラテスからプラトンに伝えられたものの考え方を、学問として役立つように体系的につくりあげた。

アリストテレスは医者の子て、十七才のとき、この学校へはいった。

のちには、有名なアレキサンダー大王の若い頃の家庭教師にもなった。

プラトンの考えは、理想をめざす傾向が強いが、アリストテレスは、事実や経験をおもんじた。

たとえば、四〇〇種類以上の動物を分類、研究して、その結果をかきしるした。

こうしてアリストテレスは、論理学、動物学、政治学など、じつに広い範囲にわたる、学問の基礎をきずいた。

そこで、「万学の柤」とよばれている。

プラトンもアリストテレスも、ほかにも多くのことをなしとげた。

そして、それらがもとになって、学問が進んだ。

そこで、この二人にソクラテスをあわせた三人の師弟を、とくに「ギリシアの三大哲学者」とよんでいる。

top

****************************************

|