|

****************************************

Index ソクラテス アレキサンダー大王 シーザー キリスト 図解コーナー

| アレキサンダー大王写真集 |

アレキサンダー大王像

シリアから出土した大理石の棺。ペルシアの兵士を敗走させる、

アレキサンダー大王の勇ましい姿浮彫にしている。 |

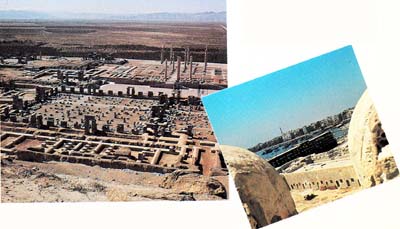

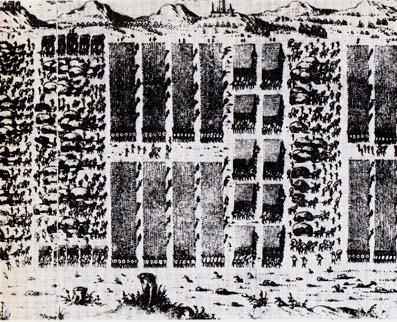

ペルシアのペルセポリス王宮あとの浮彫

ダリウス王の栄華のあとをいまに伝えている。

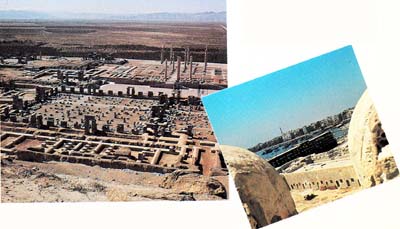

右=エジプトのアレキサンドリア市

アレキサンダー大王が建築した灯台跡からみたところ。

左=ペルセポリスの廃墟跡 ペルシアの王宮があったところ。

アレキサンダーがしばらく滞在した後、やきはらわれた。 |

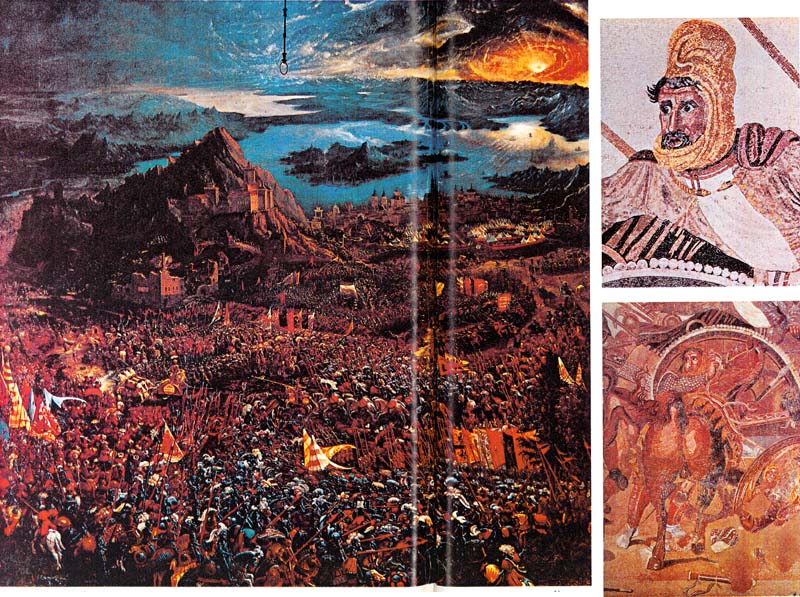

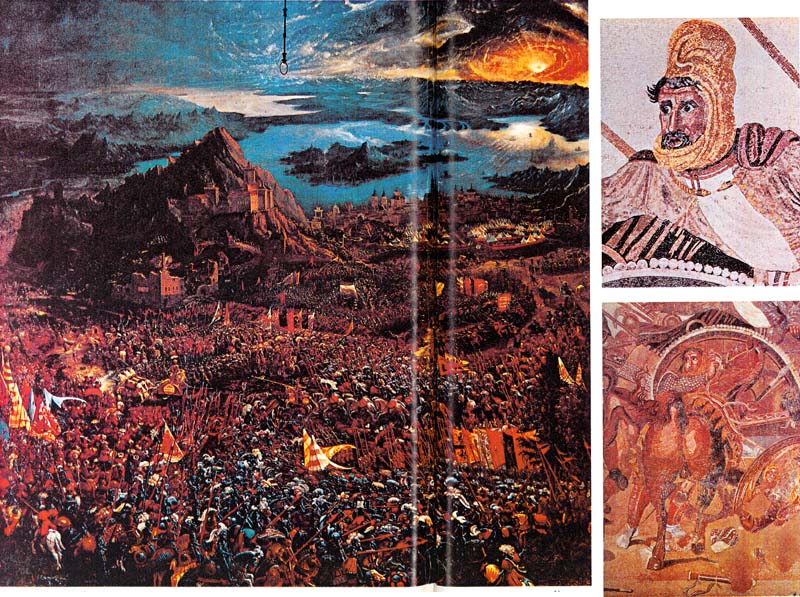

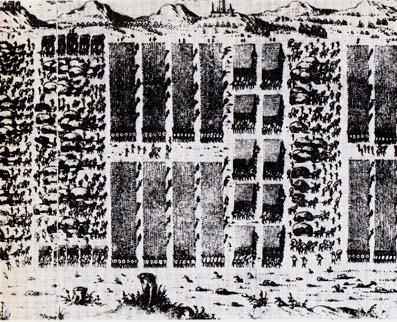

左=イッソスの戦い アルトドルファー画。左側が敗走するペルシア軍、右がアレキサンダー軍。アルテ・ピナコテーク蔵

右上=ペルシアの王ダリウス まっさきにつっこんでくるアレキサンダーに、ダリウスの顔は恐怖にゆがむ。

右下=落馬したペルシア軍護衛隊の兵士 ダリウス王の護衛隊も、アレキサンダーの槍先にけちらされる。

|

1 王子の誕生

top

今からおよそ二三〇〇年ほども昔のこと、それはまだイエス・キリストが生まれる前の紀元前三五六年のことである。

ギリシアの北どなりにあるマケドニアという小国の首都ペラの王宮で、一人の王子が誕生した。

これがのちのアレキサンダー(アレクサンドロスともいう)大王である。

王子の父、マケドニア王のフィリップ(フィリッポスともいう)二世は、ちょうどその頃、エーゲ海の北につき出た半島にある、ギリシアの都市の一つを攻めおとそうとしていた。

夏の暑いさかりだった。

その日、戦場の王のもとには、王子が生まれたという喜びのほかに、別の二つの報告が届けられた。

将軍パルメニオンがひきいていた軍が勝利をおさめたという知らせと、王のもち馬の一頭が、その時行われていたオリンピア競技で、優勝した知らせとが一緒にとびこんできたのだ。 |

マケドニアのペラの王宮跡

アレキサンダー大王はペラでうまれ、少年時代をすごした。

|

「パルメニオンよ、今度生まれた子はまぎれもなく勝利の子だ。

さきほども、余(わたし)につき従ってきておる予言者の一人が申しおった。

王子はこれから常に、勝利を得る者となるであろうと」

「いかにも、おおせのとおりです。エフェソスにあるアルテミスの神殿が、焼失したのはごぞんじでしょうか。

臣下(家来)の者たちは、狩猟と出産の女神であるアルテミスが、王子の出産にかかりきりだったので、焼けるがままにまかせておいたのだと、うわさしております。

アルテミスだけでなく、他のギリシアの神々も、王子の誕生をさぞかし喜びむかえていることでしょう」

将軍パルメニオンが、神々のことを口にしたのは、理由のないことではなかった。

父王フィリップ二世の遠い先祖は、英雄ヘラクレス

* だといわれている。

さらに、母オリンピアス **

妃の生まれたエペイロスの王家は、英雄アキレスの流れをひく。

* ヘラクレス ギリシア神話中もっともよく知られた英雄。神ゼウスの子で、あやまって人を殺してしまい、その罪をつぐなうために、怪物や猛獣の退治などに活躍した。

** オリンピアス マケドニアの西にあるエペイロスの王女だったが、ある祭りでフィリップ二世がみそめ、結婚した。しかししだいに夫婦仲がわるくなり、のちに離婚してしまう。

ヘラクレスもアキレスも、ともにギリシア神話に出てくる英雄である。

パルメニオンはよく、妃のオリンピアスが、侍女(じじょ=仕える女性)や近くの者たちに、得意げに話しているのを何度もきいて知っていた。

フィリップ二世は、オリンピアスと結婚したあとからも、三人の女性を妃としてむかえていた。

気ぐらいの高いオリンピアスにとっては、武勇にすぐれた有名なアキレスが、自分の祖先だとまわりにふれることは大変に満足なことだった。

アレキサンダーが言葉がわかるようになると、オリンピアスは王子に、英雄アキレスの話をことあるごとに聞かせるようになった。

「先祖の英雄たちに負けない、アキレスをもしのぐ立派な英雄になること、それがあなたのつとめだということを、けっして忘れてはなりません」

幼児から少年期へと成長するにつれて、アレキザンダーは母の話に真剣に耳を傾けるようになった。

2 マケドニアとギリシア

top

父王のフィリップ二世は、マケドニアのペラの王宮で過すことは少なく、多くを戦場でおくっていた。

それだけに、おそらく自分の世継(後継)となるはずであるアレキサンダーの教育が心配だった。

ともすると、やたらにかわいがりすぎる王妃から、独り立ちさせるためにも厳格なしつけ役が必要である。

大勢いる教育官のなかから、王妃の近親ではあるが厳格なことで知られるレオニダスをえらんだ。

レオニダスは、さすがに厳しい。

あるとき、神殿へいけにえを捧げるとき、アレキサンダーか両手で香をいっぱいつかんでたいたことがあった。

このころ香料は東方からの輸入品で、大変に貴重なものだった。 これをみたレオニダスはさっそく口をへの字にまげると、王子にいった。

「あなたが、香料の産地である東方の国々を征服なさったときにこそ、そのように贅沢におたきになるがよろしい。

しかし今は、お手元にある品を、大切にお使いにならねばなりません」 |

マケドニア王フィリップス二世

貨幣の浮彫。

フィリップ二世は、ギリシア全土の

大部分を治めるようになった。 |

アレキサンダー大王(右)と

母のオリンピアス

カメオ(浮彫の飾り)に刻まれた像。 |

このようにレオニダスは、なかなかにうるさい教師ではあった。

しかし、アレキサンダーが質問することがらについて、自分が知らないときは、徹夜で調べてでも教えてくれた。

「父王はなぜ、年がら年じゅう戦争ばかりしているのだろう。

ペラの王宮に帰ってきたかと思うと、このアレキサンダーとゆっくり話すまもなく、また戦争だ。

マケドニアはなぜ、こんなにもギリシア *

のことに、心をくだかねばならないのか……。

* ギリシア バルカン半島南部にあるギリシアは、国土の4分の3は山と荒地であった。そこにギリシア人は多くの都市国家をつくり、都市国家どうしは、しばしば争っていた。

きけば、ギリシア人はいまでも、マケドニア人のことを野蛮人だといっているそうではないか」

王子の質問に、レオニダスはまたも口をへの字にまげる。

「マケドニア人を悪くいうことは、ギリシア人みずからの悪口を申しておるようなものです。

いまでこそ、言葉までちがう他人どうしみたいになっておりますが、七〇〇年ほども前は同じ民族でした。

エーゲ海に面した海の近くへと、ギリシア民族がうつりはじめたとき、北方の山間部にとどまった者たちが、しだいに王国としての力をたくわえていったのです。

その王国こそ、わがマケドニアであり、沿岸部に住みついた者たちがいまギリシア人とよばれている者たちです」

しかしマケドニアとちがって、ギリシアでは多くの都市が別々に小さな国家(都市国家)をつくり、アテネだとか、スパルタ、テーベなどといった都市国家が互いに競いあっていた。

どんぐりの背くらべみたいなもので、アテネが優勢になると、スパルタやテーベなど他の諸国が足をひっぱる。

せっかくつくった同盟も、不満をもった国がすぐ反発して戦争になったりする。

政治は、市民のなかからえらばれた代表者が、民会

*

で、いろいろ意見をたたかわせてきめることになっている。

しかしなかなか、意見がまとまらなくてもめることも多い。

* 民会 市民総会のこと。年にすくなくとも41回はひらかれ、出席者は誰でも自由に発言でき、多数決によってきめられた。政治上の最高決定機関の中心であった。

そこへきて、大国であるペルシア帝国(いまのイランのもととなる国)が、その戦力と財力にものをいわせ、ギリシアの都市国家どうしを、わざと混乱におとしいれている。

「ギリシア諸国に、本当の平和をもたらすためにも、大国ペルシアの脅威をのぞくためにも、いまマケドニアが、父王のフィリップ二世がなさっていることは、大変に意義深いことなのです。

あなたもはやく成人して、父王をお助けにならねばなりません」

44

レオニダスは、スクスクと育っていく王子アレキサンダーを、たのもしげにながめながら話した。

3 父王のはげまし

top

アレキサンダーが十三才になったときだった。

父王フィリップは、ペルシア *

の国と平和友好条約をむすび、ひさしぶりに王宮でくつろいでいた。

* ペルシア ギリシアの東方にあるアケメネス王朝の大帝国。エジプトやバビロニアなど多くの国々を征服し、ギリシアにも大軍をひきいて何度か攻めこんできていた。

王宮でくつろぎながらも、王はペルシアやギリシアにたいするつぎの戦略を、いろいろとめぐらしていた。

兄王の急死で自分がマケドニア王国をひきついでからは、貴族からなる騎兵隊と、長槍をもたせた農民の歩兵集団を、それまでの一騎討ちの戦い方から集団で戦うという戦術にきりかえ、非常に強力な軍隊に育てあげていた。

また、戦争をするには、ずいぷんと金がかかる。

が、じつをいうと、この問題もアレキサンダーが生まれた年(紀元前三五六年)に、トラキア(古代ギリシアの北方部)のパンガイオン鉱山を手にいれて、国の金庫も以前よりは豊かになっていた。

「それにしても……」と、フィリップ王は考える。

「アレキサンダーも十三才になった。もう立派な若者である。

若者には、若者としての教育のしかたがあろうというものだ。しつけが厳しいだけでも立派な人間にはなれない。

戦争のしかたがどんなにたくみになっても、国を治め国民の信頼を得るにはこれだけではたりない」

王は、なにかを決断したようにハタと立ちあがると、みずから王子の部屋へ出むいていった。

王は、戦場にいるときとは全く別の、おだやかなやさしい顔つきになり、

「どうだ、読み書きや算術の勉強はすすんでいるかな。体をきたえる、体育の方も楽しくやっているか……」

と静かに話しかけた。

アレキサンダーの方も、父のやさしい言葉つきに心がなごむ思いがしてきて、父の戦場での苦労話や、王国のあり方などについて質問したりした。

「さすが、十三才ともなると、話すことがちがってくる……」

と父王は満足する。

「しかしアレキサンダーよ。父親の私から、このマケドニアの王国

* をもらいうけると思ってはいけない。

* マケドニアの王国 ギリシアでは小さな都市国家(ポリス)が争いあい、おとろえていったが、マケドニアには代々有能な王があらわれ、統一された強い力をもちつづけた。

おまえは、自分の力と働きとで王国をもつようにならねばならない。

そして、その国を治めていくためには、いまのうちに一流の哲学者を教師としてむかえ、哲学を学んでおくことだ。

おまえもおそらく知っているであろうが、当代一流の哲学者といわれるアリストテレスを、おまえの先生としてこの王宮へ迎えようと思う」

4 先生と生徒たち

top

ベラの王宮から、西南へむかったベルミオン山脈の山のふもとに、ミエザという静かな土地がある。

なだらかな丘陵にかこまれ、付近には羊や牛がはなし飼いにされている。果実が豊かにみのり花々が咲き乱れている。

おそらく、アリストテレスの希望によったのであろうが、そのミエザが、学問所にえらばれた。

ギリシア哲学 *

の総仕上をしたとまでのちにいわれる大哲学者アリストテレスと、世界史を書き替えたといわれる若き巨星アレキサンダーとの出会いは偶然ではない。

* ギリシア哲学 紀元前6世紀に自然の本質をさぐろうとする学問として発生した。やがて、哲学者ソクラテスがあらわれて、人間についての考えかたが深められた。 |

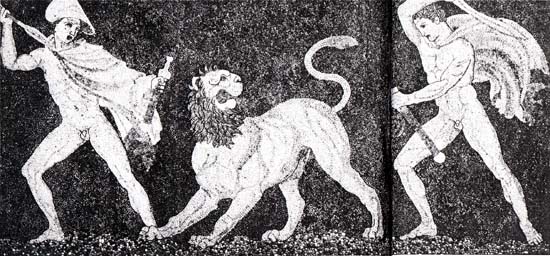

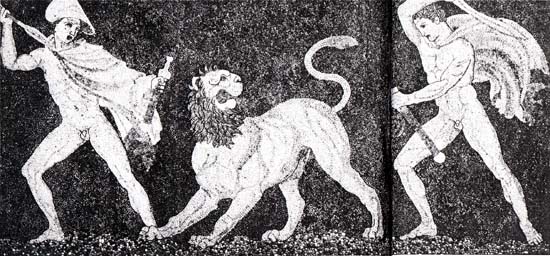

ライオン狩り ペラの王宮あとから発掘されたモザイク。

左で槍をかまえる人物がアレキサンダー大王、右で剣をふりあげる人物が

友人のクラテロスとされ、東方遠征のときのひとこまをえがく。

|

というのはアリストテレスの父ニコマコスは、かってマケドニア王アミンタス三世(フィリップ王の父)の侍医(じい=国王おつきの医者)として、王宮にいた人だからである。

アリストテレスは、もしかしたらその幼年期に、同じくらいの年齢であるフィリップ王子と、仲よく遊んだ間柄かもしれない。

アリストテレスは、教える相手が一国の王子だからといって、手かげんはしなかった。

しかし、アリストテレスの教え方は、教室で黒板をすえて説明するといった、いまの教え方とはちがっている。

枝もたわわになった果樹の下を散歩したりしながら、身ぶり手ぶりで、静かに話して聞かせる。

原っぱに腰をおろして、羊をおう羊飼いを遠くみながら、アレキサンダーは耳を傾ける。*

* 耳を傾ける アレキサンダー大王は、もともと学問好きなところがあり、ホメロス(ホーマー)の「イリアス」という本を枕の下にいれて寝るほど愛読したり、手紙もよくかいた。

哲学者だからといって、なにもこむずかしい理屈ばかりをこねて、教えるのではない。

動植物の観察や、天体や地球の話、体の栄養分のとりかたから、医学、人を説得するのに欠かせない弁論術や、政治学ももちろん教えた。

生徒は、のちにはアレキサンダーひとりだけではなく、重臣(おもだった家来)たちの息子たちも一緒に学ぶようになる。

そして教師の方も、アリストテレスの甥て歴史学者のカリステネスや、テオフラストスなどといった哲学者などもミエザ学問所へきている。

重臣たちの息子、いわば学友たちの顔ぶれは、将軍パルメニオンの息子フィロタス、将軍アンチパトロスの息子カサンドロス、そして、アレキサンダーにとっては、その生涯をともにし、無二の親友となるヘファイスチオン、のちにエジプト王となるプトレマイオス、といった人たちであった。

アレキサンダーの短いながらもその一生にとって、いずれも名を忘れることのできない人たちばかりである。

5 アリストテレスの教え

top

アレキサンダーがアリストテレスから教えをうけたのは、十七才をむかえるまでのおよそ三年あまりであった。

アリストテレスはその時、四十才をすぎており、ちょうど父王と同じ年配だから、その教えには非常に重みがあった。

アリストテレスは、自分の家が医者であったから、簡単な怪我や軽い病気など治療のしかたを知っていて、アレキサンダーにも教えた。

アレキサンダーは友だちが怪我をしたりすると、すぐとんでいって、手当をしてやったりする。

単なる知識としてではなく、アリストテレスは実際に役立つようにして教える。

アレキサンダーが、とりわけ心をおどらせたのは、世界の地図をかいてみせながら、外国のことを話してくれるときだった。

もちろん、世界全体のことは、いまのようにくわしくはわかってはいなかったが……。

アレキサンダーは、その世界地図のなかで、自分たちマケドニア人とはちがう異民族のこと、特にアジア民族のことを考えた。

「ペルシアが強大な力をほこっている間は、マケドニアにもギリシアにも平和はない」

父王がいつも口にしていたと同じことを、アリストテレスもいった。

そのペルシアのむこうには、インドという国があることも知った。 |

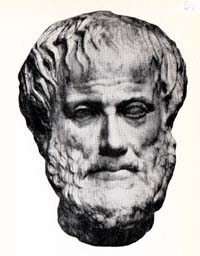

アリストテレス プラトンの弟子。自然や社会についての研究を深め、後世に大きな学問的遺産をのこした。

|

「すべての民族が、ひとつの国となって生活をともにすることができたら、世界は平和になる。

だがそのためには、たくさんあるアジアの国々もふくめて、それに従わせるための戦争をさけることはできないだろう……」

アレキサンダーは、親友のヘファイスチオンや将軍の息子たちと、そんなことを話したりした。

アレキサンダーにとって、戦うことは誇りであった。全軍を指揮していた父王の姿が立派にみえた。

さて、アリストテレス先生はいうのである。

「王子よ、いずれあなたが、国王として即位した後では特にそうだが、ギリシア人にたいしては、常に友人のように接しなければならない。しかし、アジアの異民族

* にたいしては、それなりの扱い方というものがある」

* アジアの異民族 アジア人は奴隷であって人間でないのだから、動物や植物のようにあつかえという考え。しかしアレキサンダーは、のちにこの考えをあらためた。

帝王学という、王になったときの心がまえについてもアリストテレスは説いた。

「自然界においても、人間社会においても、“支配する者”と“支配される者”が出てくるのは、自然そのもののなりたちによる。 人は、たましいで肉体を支配している。

主人が奴隷を支配し、国王や政治家が、民を支配するから、国の法律がまもられ、国内が乱れずにすむ。

というのも、それが自然界のしくみにあっているからである……」

アリストテレスのこのような言葉は、今の私たちには、たぶんに異常にきこえるかもしれない。

このような考え方は、現在では否定されている。

しかしその頃は、奴隷をもつことは普通のことだったから、このような考えをする人もいたのである。

アレキサンダーが、その教えを実際に役だたせるようになるのは、それからさらに三年後の、二十才のときであった。

父王フィリップ二世が急死し、アレキサンダーが国王になったからである。

それは、紀元前百二六年の夏のことであった。

6 父王が暗殺された!

top

フィリップ二世王の急死を知ったギリシア諸国は、マケドニアにたいして反旗をひるがえした。*

* 反旗をひるがえした コリント同盟を廃止しようとする動きや、マケドニアを攻撃する計画がたてられた。さらにギリシアとマケドニアを結ぶ道路は、ギリシア人によって閉ざされた。

アテネでは、民衆がマケドニア兵を町から追い出したりした。

それは、王の急死が暗殺らしいということが、伝わったためでもあった。

暗殺のうわさは本当だった。王を殺したのは、パウサニアスという王の護衛兵の一人だったのだ。

フィリップ王の娘であるクレオパトラと、オリンビアス妃の弟エペイロス王の結婚祝典のさなかに、短剣でフィリップ二世をさしたのである。

アテネは、三年前の紀元前三三九年に、同じギリシアの都市国家テーベと連合してマケドニア軍との決戦にいどんだ。

ますます力を強くしてくるマケドニアに、おそれをいだきはじめていたとき、友好国のビザンチオンとマケドニアが衝突したのがきっかけだった。

しかし、ギリシア連合軍は、勇敢に戦ったけれども完全に敗北した。

フィリップ王は、ギリシア本土と、エーゲ海の島々にちらばっている都市国家の代表を、コリントに集めて会議を開いた。

会議はいくどか開かれて、紀元前三三七年までつづいた。

そこで各国は、

「ギリシアとマケドニアは、フィリップ王を盟主として同盟をつくり、今後はいっさい戦争をしないようにしよう」

という約束をした。

これが、いわゆる「コリント同盟」 *

、または「ヘレネス連盟」とよばれる平和条約である。

* コリント同盟 ギリシアの多<の都市国家は、おたがいにほかの国々を尊重し、けっして戦争をしてはならない。軍隊をうごかす権利は、フィリップ王だけがもつ、ときめたもの。

そしてフィリップ王が部下の手によって殺されたのは、その翌年のことであった。

「コリント同盟」は、同盟とはいうものの、同盟軍の軍隊をうごかしたり、物事をきめる最終的な決定権は、フィリップ王がにぎっていた。

戦争に敗北したからしかたがないが、ギリシア諸国にとってはそれが不満でもあった。

フィリフフ王の死は、ギリシアがマケドニアの上に立つ、またとない機会だった。

もしギリシアが連合して、王の暗殺さわぎで混乱しているペラに攻めこんだら、マケドニアはどうなるだろうか?

アレキサンダーにとっての最初の危機であった。

7 アレキサンダーが王になる!

top

新しい王として、喜びにひたっているゆとりなどはなかった。 アレキサンダーは、自ら精鋭部隊の先頭に立った。

「これからただちに、反抗ののろしをあげたテーベに進撃する。 そして、アテネへ。自分を、父王と同じょうに、コリント同盟の盟主として認めるのなら、攻撃はやめる。

もし、そうでないなら、この前の戦いのときと同じように、町ぐるみ焼きつくしてしまえ」

マヶドニアエアレキサンダーは、このとき二十才、ミエザ学園でともに学んだ学友たち、ヘファイスチオン、プトレマイオス、将軍アンチパトロスの息子カサンドロス、そして、将軍パルメニオンの息子フィロタスといった若者たちが、若い王を助けるためにとりまいていた。

その一人、ヘファイスチオンがいった。

「テーベもアテネも、この前の戦い、ケーロネアの会戦

*

では、アテネ人だけで戦死者が一〇〇〇人、捕虜になったのが二〇〇〇人という大損失をおいながら、今なお、歯向かおうとするのか。

* ケーロネアの会戦 紀元前338年、中部ギリシアのケーロネアでおこなわれたマケドニア軍とギリシア連合軍との戦争。この戦いでフィリップ王が勝ち、コリント同盟をむすんだ。 |

アレキサンダーの戴冠 ブーケ画。

王位につくアレキサンダー。 15世紀ごろの服装でえがく。

|

それというのも、われらの王が、年若いことをあなどってのことだろう。

このうえは、容赦なく屈服させなければならない」

あまりにもすばやい、アレキサンダーがひきいた精鋭部隊の出現に、テーベの市民はあわてふためき、戦うまでもなく屈服した。

アテネをはじめ、他の都市国家も同じように、青年王アレキサンダーを、コリント同盟の盟主としてあらためてえらんだ。

「王よ、あなたはついに、父王フィリフフニ世とおなじように、ギリシア全軍を指揮する最高の地位についた。

父王の方針を、あなたはひきついで、ギリシアをたえず脅かしてきた大国、ペルシアの遠征へとおもむかねばならない」

「長い間、ペルシアの属国(ぞっこく=独立はしているが、外国の支配をうけている国)であったエジプトでは、ペルシアへの反抗に立ち上ったといいます。そしてそのペルシアでは、アルセス王が暗殺され、ダリウス三世

* が王位についたと申します」

* ダリウス三世 アケメネス朝ペルシア最後の王。 44才で王の位につき、エジプトの反乱をしずめるなど大帝国ペルシアの力を世界にみせつけたが、部下に殺された。

カサンドロスやフィロタスたちにいわれるまでもなく、ペルシア征服への夢はアレキサンダーの気をせかせる。

しかし、「暗殺」という言葉をふと耳にすると、アレキサンダーは心がいたんだ。

父王を殺害した犯人は、確かに護衛兵の一人パウサニアスに間違いはない。

しかし王宮では、父王に離婚をいいわたされた母オリンピアス妃が、父王の再婚をうらんで、パウサニアスをつかったのだといううわさが、いまでもささやかれているのだ。

そして、オリンピアスの子であるアレキサンダーも、母の計画に手を貸したのではないかと……。

「へたをすると、自分が王位につくのも危ないところであった」

しかし、本当のことがどうであれ、いま、アレキサンダーは父王の死にこだわっているひまはなかった。

ペルシア遠征へ出かける前に、父王の死を知って反乱をおこした北方の山地部族の、トラキア人をだまらせなければならなかった。

8 北方部族の征服

top

バルカンの山々がつらなる険しい峠をいくつもこえ、アレキサンダーがひきいるマケドニア軍は森林のなかを進んだ。

アレキサンダーにとっては、王となってからの最初の戦いであった。

ギリシア連合軍と戦ったときは、王子として騎兵隊長として立派に任務をはたした。

しかし、今度はわけがちがう。全軍の長であり、一国の国王である。

多くの戦争をくぐりぬけてきている将軍のパルメニオンが、一緒にきてくれているとはいえ、最高指揮官はアレキサンダーである。

彼の軍の進め方ひとつ、作戦の立て方ひとつで、勝敗がきまってしまうのだ。

トラキア人たちはなかなかしぶとい。峠 *

をこえるたびに、急斜面の崖の上から、大きな石を落としてくる。

* 峠 アレキサンダーが1万3000の大軍をひきいて北へむかった道は、海抜2500メートルのシプカ峠ごえの道で、トラキア人はこの峠を封鎖して、マケドニア軍に攻撃をしかけてきた。 |

北方部族と戦うアレキサンダー軍

アレキサンダーの指揮は、味方の苦戦をすくった。

|

不意をつかれ、味方の兵士は逃げ場もなく、大勢が石の下敷きになって死に、足の骨をおられてうごけなくなった。

アレキサンダーはとっさにさけぶ。

「道の両脇にわかれて進軍せよ。歩兵は、楯を頭上にかさねあわせろ。突撃隊はその下をはって前進せよ」

アレキサンダーの指示は、各部隊へと、電流のように伝わっていく。

歩兵がもっているのは小さな楯だが、これが何十枚何百枚とかさねられつながると、商店街のアーケードのようになる。

石はその上をころげて、谷底へとおちていってしまう。

戦闘というものが、いかにすばやい判断と自信ある命令によって、有利な方にひらけていくかを、アレキサンダーは身をもって体験する。

トリバロイ族の王は、イストロス川 *

の川中島に隊列をしき、マケドニア軍の一兵といえども、渡らせようとはしない。

* イストロス川 現在のドナウ川。 トリバロイ族の王は、この川に若い男ばかりだけでなく老人や女性、子供までもあつめて、アレキサンダーの大軍をむかえ討とうとしていた。

戦闘をしかけてみても、むこうは川中島の陸地で戦えるが、味方の兵たちは川の急流に足をとられながら、戦わねばならない。不利である。

さすがのアレキサンダーも、腕組みをし目をつぶる。そして、きゅうにその目がパッと見開く。

なにかを口走る。その突然さに、そばにいたプトレマイオスはおどろいたほどであった。

「川中島の敵軍をまずたおしてから、川を渡ろうとしているから、勝てないのだ。

川中島はあとまわしにして、さきに川のむこう岸へ渡ってしまうことだ。

わが軍は敵のうしろへ出るから、心理的にも有利になる」

川中島の敵兵と戦うことをやめ、皮製の天幕に干し草をつめてつくった浮き筏で、兵士たちは続々とむこう岸へ渡っていった。

そして、渡りおわった突撃隊に、王は命令した。

「川中島のトリバロイ族には、目もくれるな。北岸一帯をまもっている遊牧民、ゲタイ族に攻撃をかけろ」

その時、プトレマイオスが心配そうに独り言をいった。

「川中島の敵軍はどうなるのだろう。わが軍は彼らを、背後にまわすことになってしまう……」

しかし、結果はふしぎなことがおこった。

うしろから、攻めこまれると困ると思った川中島のトリバロイ族が、何と降参してきたのだ。

その理由はこうであった。遊牧民のゲタイ族が、北岸をまもっていてくれたので、トリバロイ族は安心して、川中島へ陣をはることができたのだった。

そのなかまのゲタイ族を、アレキサンダーにおいはらわれてしまったのでは、彼らにはもう戦う勇気などなかった。

アレキサンダーにとっては、この最初の戦争は、忘れることのできないものとなる。

力の勝利というよりも、戦うことが知恵や頭のひらめきによって、勝利へみちびかれていくのだということを、この戦争は教えてくれたからである。

9 ギリシア諸国との衝突

top

その頃、ギリシアではとんでもないことがおこっていた。

北のトラキア人の部族を従わせたあと、アレキサンダーの軍は、今度は、西のイリリア人のさわぎを、しずめなければならなかった。

そして、その戦いも勝利のうちにおわり、本国へひきあげようとしているとき、であった。

テーベにおかれているマケドニア軍の基地から、伝令(命令を伝達する係の兵士)の一騎が、まっさおな顔をしておいついてきたのである。

「王よ、テーベ基地のわか軍は全滅し、気勢をあげた民衆の手で、指揮官は、なぶり殺しにされてしまいました。 それというのもイリリア人との戦いで、アレキサンダーが戦死したといううわさが、ギリシア中に広がっているからです」

何というバカげたことだ。ギリシア人はいまだに、機会さえあれば、マケドニアをくつがえそうとねらっているのだ。 伝令が伝えるところによると、アテネでは、民会の指導者の一人であるデモステネス

* が、

「マケドニアを、いまこそぼろぼしてしまうべきだ」 と、市民たちにさかんによびかけているというではないか。

* デモステネス アテネの人。ギリシアの自由と独立をマケドニアがおびやかそうとしている、だからマケドニアをほろぼそうと、アテネを中心にほかの都市国家にもよびかけていた。

アレキサンダーは、怒りで体がふるえてきた。

アリストテレスが教えた「ギリシア人には友のように……」という言葉が、ふと頭をよぎる。

「師(先生)よ、あなたはこれでも、そうおっしゃるのか」

アリストテレスは、ミエザ学問所を去ったあと、今は友人であったヘルメイアス王の妹、ピチアスと結婚し、動物学の研究にうちこんでいる。その師に、アレキサンダーは反論したかった。フィロタスがいった。

「アテネのデモステネスは、フィリズフ王の時代から、常に、わが国に反抗的でした。ペルシアからたくさんの資金の援助をうけ、折があれば立ちあがろうとねらっていたのです」

アレキサンダーの軍は、バルカン半島を南北につらぬく、山脈の山のなかを、全速力でかけぬけた。

普通なら、二十日はかかるその道のりを、彼はその半分の日数でこえてしまったのだ。

一日平均、三〇キロも進む強行軍であった。

テーベ市 *

の城壁をつきやぶり門をのりこえると、マケドニア軍は、デモステネスとつうじた一派がひきいる、テーベの市民軍と激しく戦った。

* テーベ市 アテネの北にあり、七つの城門をもつ美しい町だったが、徹底的にこわされた。残ったのは、神殿とアレキサンダーの尊敬する詩人ピンダロスの家だけであったという。

武器をもたない者もゆるさず、神殿に避難していた老人や女・子供まで、ひきずりだした。

六〇〇〇人の男たちが戦死し、女・子供を中心にした三万人の住民が、奴隷としてつれ去られた。 それは一日のできごとであったが、のちの多くの歴史学者はこの日のようすを、「あたかも、地獄絵図をみるようであったろう」と、一様に述べている。 |

デモステネス像 弁論家で、ギリシアの自由と独立をまもるため、マケドニアに反抗するようによびかけた。

|

このテーベの全滅を知ったアテネは、またしてもアレキサンダーの強大さに服従を誓う。

反マケドニアの責任者として、デモステネスをはじめ、一〇人の指導者の引渡しに、アテネは応じるほかはなかった。

しかしデモステネスは、引渡される前ににげだし、それから数年後、自ら毒をあおって死ぬことになる。

10 ペルシア遠征への出発

top

紀元前三三四年の、五月のはじめであった。

アレキサンダー大王は、アンフィポリスに東方遠征の大軍を集結させた。

マケドニア軍独特の、長槍を高々ともった歩兵集団、馬にまたがった貴族将兵の集団、そしてその後方には、ギリシアの連合軍がつきしたがう。

歩兵、およそ三万二〇〇〇、騎兵、五一〇〇騎、さらに、ヘレスポントス海峡部(いまのダーダネルス海峡)で、一万からなる大軍団と合流する。

近くのセストスの港には、一六〇隻のギリシア艦隊が錨をあげるのをまっている。

マケドニア国王、コリント同盟の盟主の地位について二年、アレキサンダーは二十二才のたくましい青年王として、今や全軍の前に、その偉大さをしめしていた。

アレキサンダーは、黒馬で、鼻すじに白い流れ星のある愛馬のブケファラスにまたがっていた。

その背後には、友ともいうべき若いヘファイスチオンをはじめ、クレイトス、フィロタス、カサンドロス、プトレマイオスなどが従っている。

副将格ともいうべきパルメニオンは、王の脇をかためていた。

もう一人の将軍アンチパトロスは、本国にのこり王の代理をつとめている。 |

アレキサンダー軍の出発

ゆくてには強敵ペルシア軍がまちかまえる。

|

しかし、その息子のカサンドロスが、父の分まではたらくことを、将軍は期待している。

「息子よ、若い王に、まんいちのことがあった場合を考えると、わしは安心してはおれぬ。 結婚して、世継ぎをもうけてから、この大遠征に出かけてほしかった……。 カサンドロスよ、王を、傷つけさせてはならぬぞ」

カサンドロスは今、馬上の王の勇ましい姿にみほれながら、その父の言葉

* を思い出すのであった。

* 父の言葉 アンチパトロスは、王がかわるごとに位をめぐっておこる争いをみてきたので、若いアレキサンダーに、まんいちのことがあれば、国が混乱することをおそれていた。

また、同じように、息子のフィロタスを王にあずけている将軍パルメニオンは、はじめ、

「東方遠征はマケドニア軍だけで充分。ギリシア兵をつれていっては、かえってわずらわしい」

と、王の前に自信のほどをみせていた。

なるほど、アレキサンダーにはそれもわからないわけではない。

しかし……と彼には、いま一つ秘めた考えがあったのである。

「ギリシア兵は確かに、このアレキサンダー大軍に属した軍団である。

しかし同時に、ギリシア諸国にとっては、人質をとられているにひとしい。 |

馬上の戦士 戦場へむかうところであろうか。勢いこむ馬と、それをたくみにあやす戦士をえがいている。

|

これまでと同じように、この私の留守をいいことにして、反乱をおこしたりはできないはずだ。

夫や息子たちを、遠征軍の兵士として、私にあずけているのだから」

アレキサンダーは安心して、ペルシアヘむかって出発することができた。

11 ペルシア軍との最初の激戦

top

アレキサンダーの大軍はヘレスポントスの海峡を渡った。

五万人に近い大軍団 *

が、五キロほどの海峡を、軍船で渡っていくさまは、まさに民族の大移動のようである。対岸のイリオンの町はかって英雄ヘラクレスやアキレスが勇敢に戦った「トロイの戦争」

** で知られた古い都である。

* 五万人の大軍団 兵士のほかにも、アレキサンダーの希望で、哲学者のアナクサルコスをはじめ、歴史学、自然科学、地理学などの学者の一行もくわわっていた。

** トロイ戦争 トロイの王子が、美しいスパルタの王妃をうばっで卜ロイヘにげ帰ったため、スパルタ王は妻をとりかえそうと、ギリシア連合軍を組織して、トロイを攻めた。

アレキサンダーは、供の者少数だけで、そのトロイの「アテナ神殿」に近い浜辺に上陸した。

ここにはアキレスをはじめ、多くの英雄たちがまつられている。

彼は甲胄(かっちゅう=よろいかぶと)と花輪を捧げ、戦勝を祈願した。

その時、アレキサンダーの心は感動でいっぱいだった。

母のオリンビアス妃に、自分の祖先だとアキレスやヘラクレスのことを教えられて以来、この神殿をたずねることが、夢だったのである。

アレキサンダーは、ふしぎな気持ちにおそわれていた。

この自分までが、ヘラクレスと同じように、抻ゼウスの子になったような気がしていた。

その頃、ペルシア軍は、アレキサンダーの大軍が近づきつつあるのをすでに知っていた。

ペルシア軍のなかでも、勇猛をもって知られる司令官メムノンが、ペルシア艦隊をひきい、辺境軍の主将はイリオンの町に近いグラニコス川の川岸に陣をしいて待ち構えていた。

三万五〇〇〇をこえる大軍であった。

しかし今や神の子となった自分を、少しも疑わないアレキサンダーに、恐怖や不安は全くなかった。

両軍の人軍団が、グラニコス川をはさんでむかいあったとき、彼は夜があけるのもまちきれず、騎兵部隊の先頭に立って、突撃を開始した。

甲(かぶと)に、白い羽根飾りをつけたアレキサンター王のそのすぐうしろを、親衛隊(王の護衛隊)の一員であるクレイトスが追う。

両軍はアッというまに入り乱れて、歩兵も騎兵も互いにぶつかりあい、激しい戦闘となった。

一直線に、敵の本陣につっこんでいったアレキサンダーは、ペルシア軍の主将でダリウス王の娘婿のミトリダテスに、はやくも一騎討ちをいどんでいた。

そして一瞬、相手の鎖鎧の胸元を、アレキサンダーがつきさしたとき、槍がおれた。

ちょうどその時であった。いま一人の敵の武将が、背後からかけよって、大刀をふりかざす。

「あッ、王が危ない!」と、さけんだのは、近くにいたクレイトスだった。

彼は馬を急転回させると、その敵将の大刀を、すばやくうちおとしていた。

グラニコス川での戦い *

は、王みずからが突撃隊の先頭に立ち、敵の本隊につっこむという勇敢さによって、アレキサンダー軍の完全な勝利となった。

* グラニコス川の戦い アレキサンダーは、ペルシアをほろばすまでに三回の大きな戦いをしているが、これが小アジアにはいって、最初の勝利の戦いであった。

「ただ、大王ダリウスと対決できなかったのが、残念でならない。それにしても、クレイトスよ。

君がもし、私を助けてくれなければ、今頃、わが軍はどうなっていたかわからない」

アレキサンダーは親友の一人であるクレイトスに、感謝の言葉をかけるのを忘れなかった。

12 イッソスの戦い

top

拠点へ逃げ延びることができた。 いずれ彼は、軍をたてなおして、アレキサンダーに再びたちむかってくるであろう。

「今度こそは……」

と、ギリシア同盟軍の将兵たちも、大王を取逃がしたくやしさにくちびるをかむ。 ダリウス王としかに戦うことを、アレキサンダーは少しもおそれはしない。

それよりも、彼の気がかりであるのは、ペルシア艦隊をひきいているメムノンの海上でのうごきだった。

メムノンがもし、ギリシア本土を攻撃する作戦に出たとしたら、本国からはなれてしまっているだけに、アレキサンダーにも打つ手がない。

王のその不安を裏づけるように、メムノン *

はその頃、ギリシア本土攻撃の作戦を立てていたのであった。

* メムノン ギリシア人だが自分で軍隊をもっており、戦争がおこると軍隊ぐるみやとわれていた職業軍人。ペルシアにやとわれており、いくさじょうずと評判だった。

ギリシア本土への攻撃作戦は、まさに実行されようとしていた。

本土への海の入口であるミレトスと、ハリカルナッソスが奪い返されてしまった。 世界最強といわれていたペルシア艦隊にとって、ギリシア艦隊など相手にするにたりなかったのだ。

「ギリシア本土が危ない!」

さすがのアレキサンダーも、顔が青ざめる思いであった。

しかし、彼は、自分が神の子だとあらためて信じないではいられなかった。

グラニコス川の戦いに敗れたペルシア軍は、幸運にも

何という幸運!

強敵メムノンが、おもいがけずも突然に、病気で急死したのであった。

ダリウス王にとっては、片うでをもぎとられたにもひとしい不運である。

ペルシア艦隊に“その人あり”といわれたメムノンの死は、ペルシア帝国の滅びいく末路を、暗示するかのようでもあった。

グラニコス川の戦いに敗れたあとペルシア軍は、翌年(紀元前三三三年)の十一月はじめ、イッソスまで攻めこんできたアレキサンダーをむかえうった。

だが、戦い相討つこの二人の王には、はっきりとちがった面がある。

ダリウスが戦車のなかから指揮をとるのにくらべ、アレキサンダーは将兵たちの先頭に立って、馬で敵の本陣をめがけてつっこんでいくのであった。

ダリウスはしかも、このイッソスの戦い *

では、母親をはじめ、妻や娘たちまでひきつれてきていた。

* イッソスの戦い ペルシア軍は、はじめ積極的に戦ったが、アレキサンダー軍のはげしい攻撃の前に、ひとたまりもなく敗走し、あとには、財宝や戦車や武器などがのこされた。 |

ダリウス王の会議 最初の戦いでは負けたが、

主力はまだ無傷であった。 ダリウス王と

側近の者は、つぎの作戦をねった。

|

身軽なアレキサンダーとくらべると、そこにも大きな差があった。

ペルシア軍の王が陣どっている中心部へむかって、騎馬でつっこんでくるアレキサンダーの戦いぶりに、ダリウスはおそれおののいた。

アレキサンダーのするどい槍先をさけ、彼は少数の護衛隊をつれて逃げ延びるほかはなかった。

またしても、敵の総大将を逃がしてしまったアレキサンダーは、あわてふためいたダリウスがおき忘れていったものをみて、おどろいてしまった。

そこには何と、大王自身の母と妃と娘二人が、供の者たちと一緒に取残されていたのであった。 |

イッソスの戦い 左が馬上のアレキサンダー大王。右が戦車でのがれようとするダリウス王。

|

13 ペルシア帝国の滅亡

top

ペルシア帝国との決戦は一度や二度ではすまなかった。しかも、四年も五年もという年月がついやされる。

イッソスの大激戦に敗れたペルシア軍ではあるが、その二年後には再び大軍をととのえて、ギリシア連合軍がやってくるのをまちうけていた。

二十三万からなる大軍団である。

ペルシア軍は、チグリス川を渡ったガウガメラに、二〇〇台の鎌つき戦車

* と、ゾウの大群までひきつれていた。

* 鎌(かま)つき戦車 戦車の車輪の外側に、大きな鎌をとりつけ、戦車が走りだすと、車輪とともに鎌がグルグルまわっで、敵の兵士を次々となぎたおすしかけになっていた。

それにひきくらべて、アレキサンダーのほうは五分の一にもならない兵力、およそ四万五〇〇〇。

普通の戦いかたでは勝てるはずがない。

一気に敵の中心部に攻めこんで、勝敗を決するしかないのである。

ここでもまた、アレキサンダーは騎兵隊の先頭に立った。

紀元前三三一年の十月であった。心臓部をつきくずされたペルシア軍は、数が多いだけにかえって大混乱におちいった。

矢を射られたゾウがあばれたして、味方につっこんでいくのだ。

さすがのペルシア軍も、チリヂリになって逃げるしかない。

王のダリウスはここでもまた、側近のベッソスにまもられて逃走する。

「しかし今度は、草の根をわけても、最後まで追いつめよう」と、アレキサンダーは決意する。

十一月中旬になって、ペルシアの首都スサをついに占領したが、ダリウスはそこにはいなかった。

年があけてから * であった。

* 年があけてから… ガウガメラの戦いに勝ってから、アレキサンダーは、バビロン、スサ、ペルセポリスと、東にむけてペルシアの都をつぎつぎに征服していった。 |

スサの遺跡 スサはペルシアの首都で、政治の中心地。ペルセポリスと同じように、スサにも王宮があった。

|

ダリウスがいるらしいという報告をうけたアレキサンダーは、三二〇キロの道のりを十日間で走りとおす。

そして、敵王をのせた馬車についにおいついた。その時、アレキサンダーはわずか六〇騎しかつれていない。

ダリウス王をのせた馬車のそばには、一人の兵もつき従ってはいなかった。

しかも、王は金の鎖でしばられ、その胸には短剣がつきささっていたのだ。

王をまもらなければいけないはずの側近のベッソスが、反逆(はんぎゃく=そむき、さからうこと)して王を刺して逃げたのであった。

アレキサンダーはおもわず、その頭を抱きあげる。

息がわずかにあるようだった。くちびるが少しうごいたようだ。

耳を近づけると、かすかに、ダリウス王のかぼそい声がきこえるような気がした。

「アレキサンダーよ、私たちは互いに世界を治め

* ようとして戦った。そのような宿命であった。

* 世界を治める 当時の人々がいだいていた世界とは、北はコーカサス山脈の北まで、南はエチオピアまで、西はいまのジブラルタル海峡まで、東はインドまでの範囲だった。

しかしいま、恨みは少しもない。

それどころかむしろ、母や妻や、娘たちを、大切に扱ってくれているあなたに、私は心から感謝している……」

アレキサンダーはしばらく、遺体を抱いていた。

「王よ、すでにダリウスは死にたえています」

と、側近の一人に、注意されるまでそうしていた。

あまりにみじめな、ペルシア帝国の王の最期であった。

首都スサの王宮に、アレキサンダーの手厚い保護をうけ、今は不自由なく暮している彼の母に、妻に、娘に、ダリウスの死を何といって告げたらよいだろうか……。

父王フィリップの時代から、かわらない念願であったペルシア打倒をはたした。

ここに大帝国ペルシアは滅亡し、その王もいま、この世から去った。

紀元前三三〇年、夏のさかりである。ペルシアにむかって進軍をはじめてから、五年という歳月がたっていた。

そのアレキサンダーも、今は二十六才。コリント同盟の決議によって、実行にうつされたペルシア遠征も、おわった。

ギリシア諸国からあつめたコリント同盟軍を、盟主アレキサンダーは正式に解散する。

「だが、私の進撃は、これでおわったのではない。今からはじまるのだ。

神の子となったこのアレキサンダーの活躍を、神ゼウスよ、ヘラクレスよ、アキレスよ、しっかりとみるがよい。

私は、世界を征服するのだから……」 |

自分の口から出るその言葉を、アレキサンダーは自分の耳で聞いた。

14 戦いはつづけられた!

top

その頃、世界といえばインドがそのはてだと信じられていた。

だから、アレキサンダーにとって、世界征服といえば、インドを自分のものにするということである。

彼は、側近のヘファイスチオンやクラテロス、そして、戦闘部隊の指揮にあだっているフィロタスたちに、インド遠征

* の夢を熱っぽく語る。

* インド遠征 最大の国ペルシアを簡単に征服したアレキサンダーは、あとはペルシアの東の中央アジアを征服し、さらにその東のインドを征服すれば世界を統一できるとおもった。

しかし彼らは、まだその時期でないことを王にうったえる。フィロタスがいう。

「ペルシアの征服がほぼおわったとはいえ、地方の部族たちの反抗は、いまだにつづいています。

ダリウス王を殺害したベッソスが、その部族たちとくんで、すきをうかがっています。 とても、インド遠征どころではありません」

フィロタスの言い分は、確かに間違ってはいない。

自分の王を殺して逃げたベッソス。みせしめのためにも、許しておくわけにはいかない。

アレキサンダー自身が、だれにもいわれなくても、それは一番わかっている。

だが、父親のパルメニオン将車とともに、いまではマケドニア軍の指揮をまかされ、兵士たちにも信頼されているフィロタスに反対されると、王にはそれがおもしろくない。

コリント同盟軍を解散してしまったいま、世界征服といっても、マケドニア軍の将兵たちに頼るしかないのだ。 |

アレキサンダー大王像

オリエント(東方諸国)であがめられた

神の服装をしているアレキサンダー像。

|

フィロタスが王のもとを去ったあと、残っていたヘファイスチオンがささやく。

「フィリップ王が殺され、わがアレキサンダーが王位についたとき、軍の実力者であったパルメニオンの力を借りることが必要であった。 そのために王は、パルメニオンとフィロタスの親子をあまりにも優遇されすぎたのではないか。

いま、あの親子によって、軍隊は完全にうごかされている……。これでよいのだろうか」

側近のクラテロス、コイノスの二人を相手に、小声で話すグチを、アレキサンダーがどう思って耳にしたかわからない。

それよりもいま、アレキサンダーに気がかりであるのは、全軍の兵士たちの間に、ひろまっているといううわさであった。

そのうわさとは、「ペルシア征服の目的が達成されたので、王はマケドニア本国への、凱旋帰国を決意されたらしい」という、兵たちにとっては、あまりにもうれしいニュースであった。

その兵士たちの心を、どのようにしずめればよいのか……。

フィロタスもいったように、ペルシアはまだ、完全に征服されてはいないのだ。

ダリウス王を殺した反逆者ベッソスを、討たねばならない。

「そうだ、兵士たちに自分が、直接語りかけ、真実をわかってもらうことが一番だ」

後続部隊もおいついてきて、ヘカトンピロス *

の町の大広場は、多くの兵士たちであふれていた。

* へカトンピロス カスピ海の南の交通上大切な地点にある町。ここでアレキサンダーは、後続部隊がおいついてくるのをまって、数日間の休息をとっていた。

兵士たちの頭上には、つづいて戦いに出ることをうつたえる王の、リンとした若い声がひびき渡った。

兵士たちの間に、やがて歓声がわきおこった。彼らには、王の声を、直接きくだけで充分であった。

15 親友を殺す悲しみ

top

反逆者ベッソスにそそのかされた、地方の部族だちとの戦いは、けっしてなまやさしいものではなかった。

一度はアレキサンダーに従いながら、ベッソスとつうじて再び反抗する者があらわれるなど、苦しい戦いがつづいた。

そんなさなかのできごとであった。

貴族からなる騎兵部隊の総指揮官であり、ミエザの学問所で王とともに学んだあのフィロタスが、突然王の命令によって逮捕されたのだ。 王を殺害するという陰謀事件が発覚して、フィロタス自身が疑われたのであった。

「暗殺の計画を、フィロタスは知っていたのだ。部下の騎兵隊員のジムノスが、実行しようとしているのを知っていて、それをなぜ、王に報告しようとしなかったのか……。フィロタス自身が、疑われてもしかたがない」

同じ、ミエザ学問所のなかま、であったヘファイスチオンは、つめたくいいはなった。

しかし、問題は複雑にがらんでいた。

王の側近を中心とした「アレキサンダー派」と、パルメニオンとフィロタスの親子を中心とした軍部との間に、ひそかな勢力争い

* があったのであった。

* ひそかな勢力争い アレキサンダーは、降参したペルシアの貴族たちをゆるし、仲間にくわえるという協調路線をとったが、これをよくおもわなかったのが、パルメニオン親子だった。 |

アレキサンダー大王軍の行進 重装歩兵や騎馬隊が、堂々と進む。

|

王への反逆の罪はおもい。フィロタスは、石をなげられる刑によって処刑された。

そしてそれと前後して、エクバタナというところへ秘密の使者がおくられる。

そこには本国との連絡をとるために、パルメニオン将軍の部隊がいた。王の手紙には、

「総指揮官パルメニオン将軍を、殺害せよ」と書かれていた。

そして、王の命令はただちに実行された。将軍パルメニオンは、その時七十才をすぎていた。

この事件は、アレキサンダーを確かに悲しませた。

けれどこれは、マケドニア軍全軍を完全に王のものとし、ひとつにまとめるためにも、いつかはやらなければならないことであった。

16 アレキサンダーの結婚

top

マケドニア軍の将兵たちは、どのような戦いの場でも、常に勇敢であった王を尊敬していた。

アレキサンダーは、自分が先頭に立って、敵将めがけてつっこんでいくのだ。

苦戦のなかても、それが兵士たちを勇気づけた。

ペルシアの王を殺した反逆者ベッソス *

は、地方部族のあいだをとびまわっていた。

* ベッソス 砂漠や草原がひろがる広大なバクトリアの地で、ベッソスは自分から「アジアの王」と名のり、言葉たくみにアレキサンダーに抵抗する軍隊をつくりあげていた。

「われらが大王ダリウスは、ペルシア人をみな殺しにやってきた大悪人アレキサンダーによって、殺されたのだ。

我々は、王の仇を討つのだ」

とそんな調子で、自分がおかした罪を、アレキサンダーのせいにして話していた。

「妻や子をまもるために、王のかたきを討つために、戦え!」

ベッソスはそういって、地方部族をあおった。

それだけに、彼らの柢抗はすさまじかった。

ベッソスをおって、マケドニア軍は八〇キロにおよぶ熱砂のなかを渡る。

四月だというのに、昼すぎともなると、砂の温度は摂氏五十二、三度にまであがる。

川を渡ろうとすると、ベッソスのために船はもちろんのこと、岸べの樹木までやきはらわれている。

そこで皮の天幕に、草を集めてきてつめ、ぬいあわせ、浮き袋をつくって川を渡った。

アレキサンダーにたいする兵士たちの信頼がなければ、あの砂漠ごえさえ、むずかしかったであろう。

アレキサンダーは側近の者に水をさしだされても、兵士たちと一緒にのめないかぎり、けっして口にしなかった。

そのような苦しい戦いのなかで、一万に近い騎兵隊をもつバクトリア軍が、ベッソスにあいそをつかして彼から離れたのは、アレキサンダーにとって幸運であった。

アレキサンダーは、抵抗をやめた部将たちに、

「いままでどおり、この地の統治権を認め、領地を治め、領民も安心してくらせる」ことを約束した。

そしてさらに、ペルシアとの平和を、本心から願っていることを示すために、アレキサンダーはペルシア人の女と結婚することを決心する。

ちょうど彼は一人の娘に、心をよせていたところでもあった。

それはバクトリアの部将オクシアルテス *

の娘のロクサネだ。

* オクシアルテス アレキサンダーの態度に、すっかり感心して抵抗することをやめ、ほかのバクトリアの武将たちも説きふせて降伏させ、それまでの領土を支配することをゆるされた。

イラン語で「小さな星」という名の、美しくかわいらしい娘だった。

「ギリシア人とペルシア人が、いつまでも仲よくくらせるためにも、私のよき妻となってくれ」

王はやさしくいって、ロクサネをだきよせた。 |

アレキサンダー大王とロクサネの結婚 リドマ画。

16世紀にえがかれた作品。

|

アレキサンダーはこのとき、二十九才。紀元前三二七年の早春、昨日まで敵であったペルシア人部族の将兵たちもみまもるなかで、結婚の祝典が、にぎやかに開かれたのであった。

ところで反逆者ベッソスは、それからまもなく、彼にみきりをつけた部族の手によって、アレキサンダーに引渡された。

そして、バクトリアの町で処刑される。それは完全なペルシアの征服をものがたっていた。

今やアレキサンダーに残されたものは、世界のはてインドヘとむかう、世界征服への出発だけであった。

|

17 苦難の道

top

アレキサンダーにとって、それはあまりにも苦難の道であった。

世界のはて、インドにいたるには、インダス川をはじめとして、大河だけでも五つの川

* を渡らなければならない。

* 五つの川 インダス川、ヒダスペス川、アケシネス川、ヒドラオテス川、ヒファヒス川の五つで、この五つの川があつまって、ひとつの大きなインダス川の流れとなる。

しかも、前進するごとに、その地方の部族たちの激しい反撃に出会う。

険しく切り立った山岳をようやくのぼりつめたかと思うと、高地住民の弓矢がまっている。 ついには、プトレマイオス上級指揮官までが、重傷をおうほどの苦しい戦いであった。

山奥では山奥の、川岸へ出ればまた川岸での、苦しい前進と戦いとがくりかえされる。 傷ついた兵を、助けおこしていく余裕もない。兵たちは疲れきっていた。

「何のための、インドへの進軍なのか」

その疑問は、兵士たちのなかに少しずつ広がっていく。

ペルシア征服については、コリント同盟軍の決議と、ペルシアをほろぼさないうちはギリシアに平和はない……といったはっきりした事情があった。

しかし、インド遠征には、兵士たちの勇気をかりたて、希望にわかせるものがあっだろうか。

ただ、アレキサンダー一人が、かってだれもなしとげなかった大偉業への情熱にもえ、その栄光に酔っていた。

「この大地のはてを、私はどうしてもきわめたいのだ」

二年も前の夏、まだ苦戦をつづけていた最中の、酒宴の場であった。

その王のはてしない野望に、皮肉をいって笑ったクレイトスは、王をおこらせた。

「王よ、あなたの夢がかなえられて、栄光を手にしたとき、兵士たちは一人も生残ってはいないであろう」

その時、怒りが王を別人にしてしまっていた。

アレキサンダーは、親友クレイトスにむかって、つきさそうとする槍の手を、自分でとめることができなかった。

かって、戦場で命を *

助けてくれたクレイトス、そのおさななじみが王の一撃で死んだことを知ったとき、アレキサンダーはその槍先を、今度は自分の胸にむけた。

* 戦場で命を…… グラニコス川の戦いで、ダリウス王の娘むこミトリダテスと一騎討ちをしたとき、アレキサンダーはあやうく殺されそうになったが、クレイトスにたすけられている。 |

戦うアレキサンダー軍

進軍は続き、激戦があいついだ。

|

側近の者におさえられ、自殺に失敗した王は、その一夜を泣きあかした。

そしてさらに、再びおこった王暗殺のくわだてをも、彼は冷酷に処罰した。その時、関係したと疑われたカリステネスは逮捕ののち処刑された。

カリステネスといえば、師のアリストテレスの甥で、ミエザ学問所で教えてくれた教師でもある。

彼は学術調査団の一人として、王のそばにつき従ってきていたのだ。

アレキサンダーは自身、胸がいたむ。

しかし世界征服へのおさえがたい血のざわめきは、何者もこれをしずめることはできなかった。

18 進軍は中止された!

top

けれど、そのアレキサンダーでさえも、とうすることもできない事態がおこったのだ。

インダス川を渡りはじめて、さらに三つの川をこえ、インドへの最後の川となるヒファヒス川(下流でインダス川に合流する)の岸辺にたどりついたときだった。

兵士たちはついに、インドへの前進をこばんだ。

「王よ、私たちはもうついていけない」

ヘファイスチオンとならんで、王の信頼があついコイノスが、うごかない兵たちを涙をうかべた目でみながら、王にうったえたのである。

「マケドニアを出発してから八年、苦難をともにした戦友たちも、今は年をとり、その多くが倒れ、残り少ない。

そして残った者もあまりに疲れはてている。王は、そのことをおわかりにならないのか。 このうえは、いちど本国へ引返して、若い兵士とともに、再出発をはかられるべきではないか……」

コイノスの顔は、涙でクシャクシャになり、声はふるえていた。その声は、兵士たちのしだいに高まっていくなき声で、かきけされ、そして、しまいにはきこえなくなった。

さすがのアレキサンダーも、今は神のお告げ *

に頼るしかなかったであろう。その王に、占い師は静かにこたえた。

* 神のお告げ コイノスの話のあと、アレキサンダーは自分のテントにもどって、インドへ進撃する兵を三日間まったが、ついにひとりもあらわれなかったため、神の意志にしたがった。 |

東方への道 アレキサンダー軍の前に、

きびしい自然がまっていた。

|

「王よ、神の意志には従わなければなりません。

ゼウスの神は、“進軍をとりやめよ”とのお告げでございます」

「そうだ、私は、兵士たちの涙に、なき声に、負けたのではない。あくまでも神のご意志に従ったまでだ!」

そのおもいだけが、今はアレキサンダーのなぐさめであり、救いであった。

なにも知らないヒファヒス川の流れが、ときに激流となりながらインド洋へとくだっていた。

紀元前三二六年、七月下旬の太陽が、同じ光を、マケドニアとギリシアに、エジプトとペルシアに、そしてまだみぬインドの大地

* へと、そそいでいるであろう。

二十才で即位した、アレキサンダーにとっては、十年目の暑い夏であった。

* インドの大地 そのころのインドは、ガンジス川ぞいに勢力をもっだマガダ国があったが、アレキサンダーが兵をひきあげてから9年後にほろび、かわってマウリヤ国がおこった。

19 世界大帝国への夢

top

アレキサンダーが世界をきわめるためにたどった道のりは、一万キロにおよぶといわれている。

エーゲ海をつつむギリシアを出発してから、征服した国と部族の数は、大変なものというしかない。

現在の世界地図でたどると、ユーゴスラビア、ルーマニア、ブルガリア、と北方をかためたあと、トルコ、シリア、エジプトなど、地中海ぞいの国々をペルシア支配からときはなった。

そして、宿敵(しゅくてき=ずっと以前からの敵)であるペルシア(いまのイランにあった国)を占領し、さらにアフガニスタンから、いまのソ連のウズベク共和国に足をふみいれ、パキスタンから目的地であるインドヘとむかった。

けれどもその少し手前のヒファヒス川で、兵士たちの進軍拒否のために、アレキサンダーの前進はストップする。

そして帰国の途につく。

何百隻という船をつくり、三万人以上の兵士たちが、ヒファヒス川からインダス川を海へとくだっていった。

現在のカラチ(パキスタン南部の都市)までくると、陸と海上の

* 二つの隊にわかれ、本国をめざした。

* 陸と海上の…… アレキサンダーは、クラテロスには内陸の山岳地帯を、ネアルコスには海を進ませ、自分は船に水と食料を補給するため、海岸に近い砂漠地帯を進んだ。

川くだりもそうであったが、六十日もつづいたマクランの砂漠ごえは、飲む水もかれ、みるも悲惨なおそろしい道のりであった。

疲れとかわきとで、兵たちはバタバタと倒れ、それを助ける者もいない。

ようやくサルムースの町についたときは、残った兵は五〇〇〇人とわずかであった。

山岳地をこえた一軍と、海上を進んだ艦隊とその町で再会できたことは全くの偶然であった。

もしそこであえていなかったなら、アレキサンダーがペルシアの首都スサまではたして、たどりつけたかどうか疑わしい。

アレキサンダー軍がインダス川の川くだりをはじめてから、スサ到着まで何と、一年四か月かかったのである。

紀元前三二四年の二月末であった。

いま、世界地図をみると、エジプトのアレキサンドリアをはじめ、いくつかの同じ名前の都市が目につく。

これは当時、二〇〇〇年をこえるその昔に、アレキサンダーが遠征の途中で、自分の名をつけて建設した都市である。

そこにはマケドニア人やギリシア人たちが多く住みついた。

アレキサンダーの頭のなかには、ただ征服するだけでなく、世界建設、世界をひとつにしようという願いがあったようである。

彼は側近にも多くのペルシア人をとりたて、軍隊をつくり、マケドニア式の教育をほどこした。

マケドニアの貴族や兵士たちと、ペルシアの娘たちに、集団で結婚式

* をあげさせたりした。

* 集団で結婚式 マケドニアの貴族80人は、それぞれペルシアの貴族の娘と結婚レ兵士もそれぞれペルシア女性と結婚した。アレキサンダーは一万組の夫婦にお祝いの品を贈った。

そしてみずからも、ダリウス王の娘を第二夫人としてむかえたのである。

また自分にたいしては、ペルシア式の、王の前にひざまずく儀礼を、とりおこなうようにもとめた。

マケドニアの兵士たちには、アレキサンダー大王の異民族にたいする傾き方は、けっしておもしろいものではなかった。

そのことの不満が、過去に若い側近グループのアレキサンダー大王暗殺計画となって、あらわれたりした。

ともかくアレキサンダー大王は、この数か月、あまりにも長かった世界征服への進軍の疲れを、ペルシアの首都スサの王宮でほぐしていた。

しかし、三十二才という若い王の体内には、またしても、世界征服への血がうごめきはじめる。

南にのびるアラビア半島を征服する道と、そしてもう一つは、エジプトに建設したアレキサンドリアを根拠地として、アフリカ海岸を西に進み、カルタゴ(アフリカ北岸)に遠征するという大計画であった。

ついに彼は、それを実行せずにはいられなくなった。

発進基地となるバビロン(ユーフラテス川の流域にある古い都市)へとむかったのである。

だが、ギリシアの神ゼウスは、アレキサンダー大王の計画に、手を貸そうとはしなかった……。

20 若き大王の死

top

昨日まで元気に、アラビア半島遠征 *

の指揮をとっていたアレキサンダー。

* アラビア半島遠征 アラビアは、ほとんどが不毛のさばくだったが、高価な薬草や香料などを産出する土地だったため、アレキサンダーにとって、どうしても征服したいところだった。

その彼が、バビロンの王宮で、不意の熱病で倒れたといううわさを、だれも信じようとはしなかった。

大艦隊を出発させるための港の工事もおわり、すでに先発隊はペルシア湾へと出発していたのだ。

「王は昨夜、にぎやかに酒宴をひらいて、あんなにも愉快に酔っておられたではないか……」

酒宴がおわってからも、側近のメジオスを相手に夜あけまで、王は飲みつづけていたほどの元気さだった。

発病したのは、その翌日の六月一日であった。

しかし王は、たいして気にもとめず、ベッドによこたわったまま指揮をとりつづける。

けれど、一週間がすぎても、熱がさがらない。

それでもアレキサンダーは、指揮官たちをベッドのそばによびよせて、うるさく注意をあたえる。 |

バビロンの遺跡 バビロンは古くから都市として栄え、

世界文化の中心地であった。

|

いつもなら、あまりありがたくないその注意や小言が、部下たちにはうれしかった。

その小言がきけなくなったときが、王の身に危機がおとずれたことの、しるしだと彼らは知っていたからだ。

王がついに、口をきくことができなくなったのは、八日目になってからだった。

王の死が真近いことを知った兵士たちは、病室の前におしよせてきた。

「われらの王にひと目……」と口々にさけび、いつまでもやまなかった。

側近たちのはからいで、兵士たちが王のベッドの近くを通ることをゆるされたとき、多くの者たちが男なきに泣いた。

涙顔をふこうともせず、兵士たちは次々と、王の前を通り、最期の別れをつげた。

王は口はもうきけなかったが、兵士の一人一人にたいして、目だけがうなずきかえしていた。

そして、発病してから十日目の夕方であった。

もはやその目もとざされ、三十三年の生涯 *

がおわったのであった。

* 33年の生涯 アレキサンダーが征服した地は、エジプトのプトレマイオスの王国。旧ペルシア領のセレウコスの王国、マケドニア王国、そしてエーゲ海一帯の都市国家にわかれてしまった。

紀元前三二三年六月十日のことである。

それはギリシア諸国をはじめとして、「自分を神としてあがめよ」という命令を、国々に発してまもなくのことであった。

テーベと、アテネからの「王の神格を承認する」伝えを、アレキサンダーはまだ息があるうちに聞いた。

ヘラクレスやアキレスと同じ英雄に、そして同じギリシアの神々の列に、アレキサンダーはついにくわえられたのであった。

top

****************************************

|