|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@�V���J�@�@�E�q�@�@�n�c���@�@���������@�@�}���R�[�i�[

1 �}�[���[�v�l�̖�

top

�@�s���A�Ղ�łɂ�����Ă����B

�@���̓��A���̔܂̃}�[���[�v�l�́A�{�a�ɐg���悱�����Ė����݂Ă����B

�@���Ƃ��i�������́j���ƁA�l�l�̐_�ɂ�����������ƁA�X�C�X�C����������Ƃ�ł������ł���B

�@�L�т낵�������ɂ��āA�T�[���̖̍����ɂ��낳�ꂽ�B

�@�l�l�̐_�̔܂�����������āA�r�Ń}�[���[�v�l����߂��B

�@�}�[���[�v�l�ɓV���̈߂������A�����������A�Ԃł��������B

�@���ꂩ��A�����̋{�a�ւƂ݂��т����B

�@�}�[���[�v�l�͓��̂ق��ɂ��āA�X���X���������B

�@����ƁA�܂ڂ낵�̂悤�ɁA�ꓪ�̔����]�E�������ꂽ�B�����n�X�̉Ԃ��A�@�ɂ����Ă����B

�@�]�E�́A�ЂƐ������ق��ċ{�a�̂Ȃ��ɂ͂���ƁA�}�[���[�v�l�̂܂����E�܂��ɎO��܂�����B

�@���ꂩ��A�}�[���[�v�l�̉E�e���Ђ炢�ā@���̑̂̂Ȃ��ɓ������B

�@���̂Ƃ���A�}�[���[�v�l�͖����炩�������B

�@�}�[���[�v�l�́A���̂ӂ����Ȗ��̂��Ƃ����Ɍ�����B

�@�u�܂�A����́A���Ȃ��i���Ȃ��j���q���݂��������Ƃ������邵�ɂ������Ȃ��v

�@���́A��B

�@�₪�āA�q�̐��܂����������Â����B

�@�u�̋��̓s�A���Đ��݂Ƃ��������܂��v

�@�}�[���[�v�l�������������B���́A������������B

�@�}�[���[�v�l�́A�����̗`�i�������l�������敨�j�ɂ̂��āA�̋��̓s�ɂނ������B

�@�r���A�����r�j�Ƃ����Ƃ����ʂ����B�T�[���̖̉Ԃ��炫�A�����������Ȃ��Ă����B

�@�}�[���[�v�l�́A�`���炨���ƁA�g���̂��ĉԂ������Ƃ����B

�@���̂Ƃ���A�w�ɂ��������Ďq�������܂ꂻ���ɂȂ�̂��������B

�@���g���̏��������A����ĂĂ��Ƃ˂������A���̂܂��ł��������B

2 �V���J�̒a��

top

�@�قǂȂ��A�����₩�Ȓj�̎q���a�������B

�@���̒j�̎q���A�L���X�g���A�C�X�������ƂȂ��ŁA���E�̎O��@���̈�Ƃ����镧�����Ђ炢���V���J�ł���B

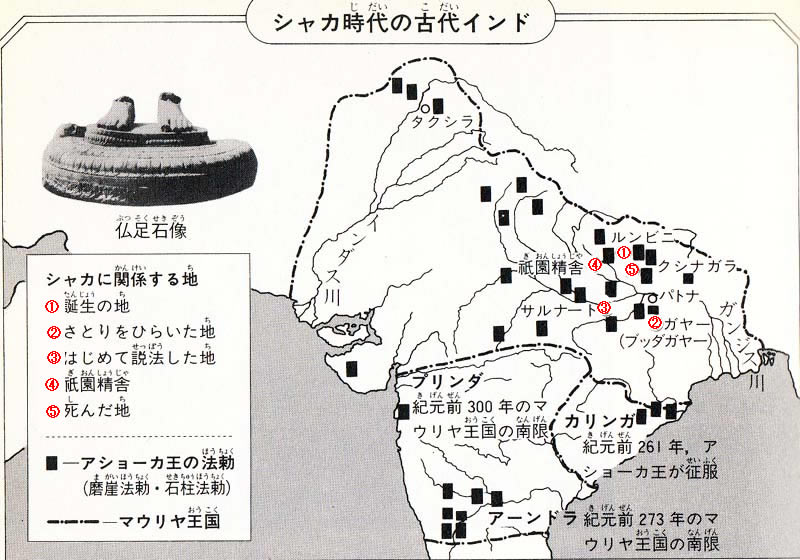

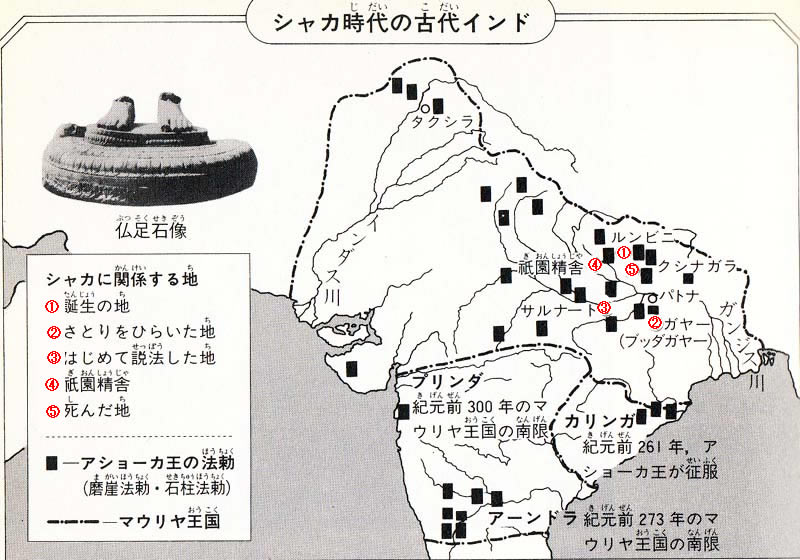

�@�V���J�͍������琔�S�N�O�ɁA�Ñ�C���h�̃V���J���̍��ɐ��܂ꂽ�B�@���������̐��܂ꂽ�n�̃����r�j�́A���݂ł̓l�p�[���̂ɂȂ��Ă���B

�@���܂ꂽ�N�́A����I���O�l���Z�N�Ƃ������̂���I���O�O���Z�N�Ƃ������̂܂ł����āA���m�ɂ͂킩��Ȃ��B

�@�܂��V���J�Ƃ����̂��A�V���J������Ƃ��Ă���ꂽ�ʏ̂ŁA�{���̓S�[�^�}�E�V�b�_���^�Ƃ����̂��������悤�ł���B

�@�V���J���̍��́A�L�����킪���̐�t���قǂ̏����ȍ��ŁA���͂��ォ�����B�@�܂���܂������Ƃ��Ȃ��A����ꂽ�ƌn�̎҂����ʼn��ʂɂ��Ă����B

�@�V���J�����������ƕ��̉��q�ɐ��܂ꂽ�̂ł���B

�@�V���J�͐��܂��Ƃ����A���̂ق��Ɏ��������Ă������Ƃ����B

�@�u�V��V���i�Ă傤�Ăj�E�B��Ƒ��i�䂢���ǂ������̓V�n�ŁA���������M���j�v

�@�ނ��́A�����\�E���}�[���[�v�l�̑̓��ɓ������Ƃ����b�Ɠ����ŁA���b�ł���B

�@�̂��̐l�X�́A�����������b�����`����قǁA�V���J�𐒔q����S�����������̂ł���B

�@����C�s�҂����܂ꂽ����̃V���J���݂āA�܂𗬂����Ƃ����b���`�����Ă���B

�@�Ɨ����s�R�������āA�C�s�҂ɂ����˂��B

�@�u���q�ɁA�Ȃɂ��s�g�̑��i�ӂ��Ȃ������������Ƃ������肻���ȋC�z�j�ł�������Ȃ̂��H�v

�@�u����A�t�ɂ߂ł��������������ɂȂ��Ă���B���̂ݎq�́A������̑�ȋ�����������ɂ������Ȃ��v

�@�u����Ȃ�A�Ȃ���낱�Ȃ��̂��H�v

�@�u�킵�͂����N�V���Ă��āA���̂ݎq�̂��̋����������Ȃ��B

�@���ꂪ�߂����̂��v

�@�V���J�́A���㎵���ŕ���������B

�@����Ȍ�́A��̖����p���i�܂ܕ�j�ɂȂ�ƁA�₪�ĉ��ʂɂ��q�Ƃ��đ�ɃV���J����Ă��B |

�����̍��Ȑ����Ԃ�����̂��镧���@

�����̊���^��̎���������A�����̕�����

��������Ă���B�A�W�����^�[�ΌA�̕lj���B

|

�@�q���̂���A�V���J�́A�K���W�X��̂قƂ�łł���㎿�̌��̈߂���������ꂽ���Ƃ��Ȃ������B

�@����ɂ́A�˂ɁA�r���N�_���i�悢����̂���j�̍��肪�������܂�Ă����B

�@�V���J�̏Z�ދ{�a�ɂ́A���A�ԁA�̃n�X�̉Ԃ̂������ꂢ�Ȓr���������B

�@�ق��ɁA�J���p�A�ėp�A�����p�̎O�̋{�a���������B

�@�V���J�͋G�߂��Ƃɂ��̂��ꂼ��Ɉڂ�Z�݁A�J�̒�����̂Ă�Ƃ���ɐg�����炵�����ƂȂǂ́A��x���Ȃ������B

�@�������V���J�́A���ɂȂ邽�߂̊w��═�|�������߂��B

�@�����炭���̖ʂł��A�����ꂽ�˔\���݂������Ƃ��낤�B

�@��������ɂ��������āA�V���J�́A�������ɐ[�����v���ɂӂ�����

* �Ɉ�����B

�@�{�a�̂Ȃ��ő厖�ɂ܂����Ă��Ă��A���̌����ĉs���ڂ��A���̒��̓������͂����葨������������ł���B

�@���̍��C���h�́A���l���̉����V���̓�����߂����헐�̐��������̂ł���B

* ���v���ɂӂ������@���̐��ɐ����Ă���҂́A���Ȃ炸�N���Ƃ��Ď���ł䂭�B����͋ꂵ����߂��B���̋ꂵ�݂͂ǂ�������̂肱�����邩�ƁA�V���J�͎v���Y��ł����B

3 �ނ����_�̝|

top

�@�Ñ�C���h�̐��k���ɁA�A�[���A�l *

�Ƃ�������r�������V�q���������Ă����̂́A���܂���l�Z�Z�Z�N�ȏ���̂̂��Ƃł���B

* �A�[���A�l�@���[���b�p����͂����������Ȃ̂ŁA���݂ł��C���h�l�̊�̓��[���b�p�l�Ɏ��ĂĂ���B���X�C���h�ɂ��������́A�h���r�_�l�Ƃ����A�암�̃f�J�������ɑ����B

�@�A�[���A�l�́A�₪�ăC���h�S�̂ɗ��ꂱ�ނƁA���Ƃ��炢�����Z���𐪕�������A����ƂƂ��������肵�Ȃ���A�������ɗV�q������_�k���ɂ�����ăC���h�ɒ�Z�����B

�@���ꂪ�A�C���h�E�A�[���A�l�Ƃ����āA���̌�̃C���h�̎�l���ɂȂ�l�����ł���B

�@�C���h�E�A�[���A�l�́A�����ԂɁA�q���Y�[���Ƃ������������̏@�������݂������B

�@�u�l�Ԃ́A���x�ł����̐��ɐ��܂ꂩ���v

�@�q���Y�[���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ�������B�։��]���i���˂Ă傤�j�Ƃ����l�������ł���B

�@�������l�Ԃ��A���̐��ɂ��l�Ԃɐ��܂�Ă���Ƃ͂�����Ȃ��B

�@���̐��őP���߂����Ƃ悢�l�Ԃɐ��܂�邪�A�t�Ɉ��������˂�A�����̂⋛�⒎�ɐ��܂�Ă���Ƃ����B

�@����䂦�l�Ԃ́A���̐��őP�������Ȃ����Ƃ���Ȃ̂��Ƃ����B

�@�u�l�Ԃɂ́A�_�̝|�ɂ���āA���܂ꂽ�Ƃ�����g���̂�����������v

�@�q���Y�[���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ�������B���̐g���Ƃ́A���̎l�ł���B

�@�@�@�_�ɂ��̂�A�Ղ�������ǂ�l�B�o�������Ƃ��āA�_�ɂЂƂ����ō��̐g���B

�@�A�@����M���A�������m�ȂǁA�ŁA�N�V���g���A�Ƃ���B

�@�B�@�q�{�E�_���H�Ƃɂ��������l�ŁA�o�C�V���Ƃ���B

�@�C�@�@����B�܂ł̐l�ɂ�����ɓz��ŁA�V���@�@�[�h���Ƃ���B |

�@�l�Ԃ̂����̐g���́A�q����X�ɂ�����܂ʼni���ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�q���Y�[���́A������܂��点�邽�߂ɁA

�@�u�g���̂������҂ǂ����ŁA�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�H�����ꏏ�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v

�@�Ƃ����|�i�����āj�������߂��B

�@�����A���������g���̒j������������ƁA��l�́A���̂ǂ���̐g��������Ǖ������B�u�ʼn����̐l�ԁv�ȂǂƂ��āA�z��ȉ��̐V�����g���ɂ��Ƃ����B���܂�Ă���q���A����͓������B

�����č��x�́A���̐g�����q����X�܂łÂ�

���ƂɂȂ�B

�@�V���J�����܂ꂽ�̂́A���̃q���Y�[�����A�L���C���h�ɂ����킽��A�[���C���h�l�̐S�ɂ˂����Ă�������ł���B

�@�����ɁA�B�C���h�S�̂ɐ헐�̉��Â��āA�����Ȃ���������ł���B

�@�͂��߂́A��Z�̉������������āA��ꂱ���̓C���h�S�̂ꂵ�悤�Ƃ͂�����������B

�@���ꂪ�A������A��������āA�V���J�����܂ꂽ����ɂ́A�l�������܂����ɂւ��Ă����B

�@�Ȃ��ł����������̂��A�K���W�X��̓�ɂ���}�K�_���ƁA���̖k�ɂ����R�[�T����

* �ł���B

�@�u������́A���̗������Ō�̌��������̂��낤�v

�����̎҂��A�����l���Ă����B

* �R�[�T�����@�Ñ�k�C���h�̑卑�ŁA��s�̓T�[�o�b�`�i�ɉq��j�Ƃ������B���̂ق��A�}�K�_���A�A�o���`���A�o���T���Ȃǂ������̑卑�ł������B

|

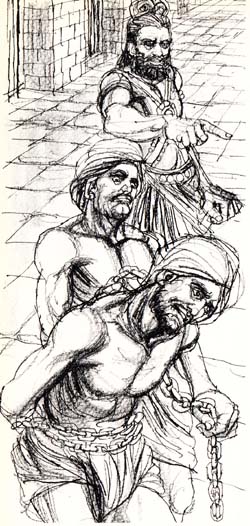

4 �r�h�[�_�o���q�̓{��

top

�@�Ƃ���ŃV���J���̍��́A�K���W�X��̖k�ɂ���R�[�T�����̂����߂��ɂ������B

�@�͂̎ア���������̂ŁA�O�X����A�R�[�T�����ɍv���i�݂����́j���������������i�����������x�z�������Ă��鍑�j�ƂȂ��Ă����B

�@���鎞�A�R�[�T�����̍������A���������������ƃV���J���̉��ɂ����Ă����B

�@���̎��̃V���J���̉��́A�V���J�̕��ł͂Ȃ������悤�ł���B

�@�V���J���̉��́A���������킢�����Ɏv�����B

�@�����ʼn����̐g�����ɁA�����邵���z�� *

�����R�[�T�����̍����̂��Ƃɂ��������B

* �z���@�����l�Ԃł���Ȃ��玩�R�⌠�����݂Ƃ߂�ꂸ�A���l�̎x�z�������Ďd�����Ȃ���A���ʂ���Đ����Ă����B�Ñ�ł́A�M���V�A��[�}�̓z�ꐧ���L���ł���B

�@�R�[�T�����̍����͂����Ƃ��m�炸�ɁA�z�ꖺ�Ɏq�������܂����B

�@���ꂪ�A���̍����ƂȂ����r�h�[�_�o���q�ł���B

�@�܂��q���̂���A�r�h�[�_�o���q�́A�����̂��킳�b�����ɂ����B

�@�u���q���܂́A�z�ꏗ���琶�܂ꂽ���l���v

�@�u���悤�B���N�������̍����łȂ�������A�Ƃ����ɋ{�a�������āA�w�ʼn����̐l�ԁx�̒��ԓ�������Ă����Ƃ��낶��v

�@�r�h�[�_�o���q�́A�͂��߂Ď����̒a���̔閧��m���Ă��ǂ낢���B

�@�����ɁA���̌������������V���J���ɁA������Ȃ������݂Ɠ{����������͂��߂��B

�@�u���ʂ��A�V���J���߂��A���܂ɂ݂Ă���I�v

�@���ꂢ�炢�A�r�h�[�_�o���q�́A���������̉��ɂȂ邽�߂ɁA���ɏo�Ă߂��܂�����������͂��߂��B

�@�푈�́A�Ƃ���Y�������Ȃ��Ƃ����s�K�Ȑl�����������݂������B���̐l�����ǂ������A���Ƃ̐g���ƊW�Ȃ��Ɍ�������ƁA�����̂����g�����炨���āu�ʼn����̐l�ԁv�ɂ��Ƃ��ꂽ�B

�@�����āA����Ȃ��̂����ƂȂ��ĕ��X�𗬂�������B

�@�V���J�͂����������̂Ȃ��̂��������݂Ȃ���A�������ɐ[�����v���ɂӂ����҂ɂ�����Ă������̂ł���B

5 ���܂悦��l

top

�@�₪�āA�V���J�͌��������B�Ԃ�߂͌܁Z�Z�l�̔����̂Ȃ����炦��ꂽ�Ƃ�����B

�@�V���J�́A���̍� * �����̂����Ȃ��������B

* �V���J�̍��@�V���J��16�˂̂Ƃ��A�R�[�������̃��\�[�_���[�P�ƌ��������B�P�͂܂�10�˂ɂ��Ȃ�Ȃ������������B 10�N�قǂ��āA���[�t���Ƃ����j�̎q�����܂ꂽ�B

�@�j�̎q�����܂ꂽ�B

�@�V���J�́A���̏����Ȑ����ɂ�������Ȃ�������������B

�@���������̐[����т́A�R�[�T�����̃r�h�[�_�o���q�̂��Ƃ��������ƁA�����܂�����ȋ���ɂ�������B

�@�u�V���J���́A������r�h�[�_�o���q�̎�Ŗłڂ���邾�낤�B

�@���̎������Ă����͂Ȏ��́A���̈�����Ȃ�q��V���J������邱�Ƃ��ł��Ȃ��v

�@�����������̂ł���B�V���J�����łڂ���A�������E���ꂽ���ƁA���̂����ƂȂ����Ȃ�q��ꑰ��z������ƁA���̂����낵���͂�������Ƌ����Ȃ��Ă���B

�@�₪�ăV���J�́A���͂ɂ���炸�A�S�ɂ₷�炬������������@�ŁA�Ȃ�q�⑼�̈���Ȑl�������~�������Ƃ����]�݂ɐS���Ƃ��ꂽ�B�������߂炢�̂̂��A���̌��ӂ������߂��B

�@�����A�V���J�͐Q���ɓ������B

�@�ȂƎq���A�W���X�~���̍���̂���Q��̏�ŐQ�Ă����B

�@�u����������A��������Ȃ��Ȃ�B������]�݂��͂������Ƃ��A�����ɂ��悤�v

�@�V���J�́A�ȂƎq�̐Q��ɕʂ�����ċ{�a���o���B

�@�閾���܂Ŕn�𑖂点��ƁA���̖т�����e���Ȉ߂�g�ɂ��Ă���A�[�X�����X�̂Ȃ��Ɏp�����������B

�@��\��˂̂Ƃ��ł������B |

�{�a���o��V���J�@�����x�ˉ�B

�V���J�͏C�s�̗��ɏo���B�l�V������

|

�@�X�̂Ȃ��ɂ́A�q���Y�[�� *

�̋���������߂悤�Ƃ���o�������̏C�s�҂������Ђ���ŁA�C�s���Ă����B

* �q���Y�[���@�V���J�����܂��O����C���h�ɂЂ�܂��Ă����@���B���̂͂ق�тĂ����i���܂����j�͂ق�т��A���x�����܂ꂩ���Ƃ����M�������Ă���B���܂̓C���h�̍����ł���B

�@�q���Y�[���Ƃ͂������A�ׂ̎v�z��@�������݂������Ƃ���C�s�҂������A�C�s���Ă����B

�@�C�s�҂����́A�݂ȁA�f�H�i�������H�����Ƃ�Ȃ����Ɓj������A�̂��Ȃɂ��Œɂ߂����肵�āA��s�i�����傤���ꂵ���C�s�j���Ă����B

�@�V���J�����̂܂˂����ċ�s���͂��߂��B�������V�����l���́A���������Ȃ������B�@�V���J�͏C�s�҂����̐X���o��ƁA�K���W�X����ɂ킽���ă}�K�_���ɓ������B

�@���鎞�A�}�K�_�� *

�̍������A�R�̂Ȃ��ɂ���V���J���݂��Ă���Ă����B

* �}�K�_���@�k�C���h��16�卑�̂Ȃ��ł����Ƃ����͂̋������ŁA�����r���r�T�[���́A�V���J�̂Ђ炢��������ی삵���B���܂̃C���h�̃r�n�[���B�̓암��т��}�K�_���̗̓y�ł������B

�@�u���Ȃ��́A�����炭���h�ȉƕ��̂����ɂ������Ȃ��B�ǂ������������H�v

�@�u�V���J���̎҂ł������܂��v

�@����������������́A�V���J���Ɨ��ɂ��Ă����A������}�K�_���ƃR�[�T�������키�Ƃ��L���ɂȂ�ƍl�����B

�@�u���Ȃ��A�ǂ����A���̎��̉Ɨ��ɂȂ��Ă���Ȃ����H�@�����Ƃ��ĂƂ肽�Ă����̂��v

�@�u�����A���́A���͂ɂ����Ȃ��Ƃ��A�S���₷�炬�ɂ݂��т���悤�ȁA�������Ƃ߂ďC�s���̎҂Ă������܂��v

�@�u���悤���B�����Ƃ��m�炸�ɁA���Ȃ��ɕ�����������悤�Ƃ��������͂��������B�@���Ȃ��́A����������Ђ炭���낤�B���̎��ɂ́A�������Ȃ��̒�q�ɂȂ낤�v

�@�����͂��������āA�R�����������B |

��s����V���J���@���炾�͂�������

�₹�͂������B���z�[�������ّ�

|

6 ���Ɍ����Ђ炢���I

top

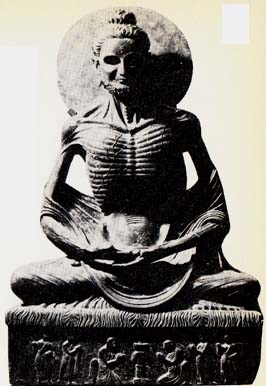

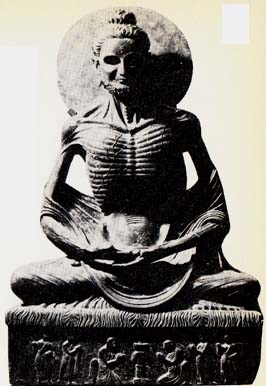

�@�V���J�́A�ӂ����ы�s���Â����B���N�̍Ό����A�������߂��������B

�@�V���J�́A�������萊�サ�Ă����B

�@�ڂ��������ڂ݁A�ق��������A���獜�����������A�葫���͖̂悤�ɂق����Ȃ��Ă����B

�@�����Ă����K�̂��Ƃ��A���N�_�̑����Ƃ̂悤�ɏ������Ȃ��Ă����B

�@����ł��܂����͂Ђ炯���A�S�͂������ʂ̂ł͂Ȃ����Ƃ�������ɂ݂�����Ă����B

�@����ƂӂƁA���҂��̐������������B

| �@�u�V���J��A��s�́A���̂ɋ�ɂ��A�S�ɂ͋��|���������āA�l����͂������Ȃ��B������A����ւ̓��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�@�V���J�̓n�b�Ƃ��ɂ��������B |

�@����Ȍ�A�����������ċ�s���̂Ă邱�Ƃɂ����B

�@�K���[ *

�Ƃ��������ȑ��ɂ������B�傫�ȃ{�_�C�W�����������āA���e�������Ă���B

* �K���[�@�}�K�_���ɂ������q���Y�[���̏C�s�̒n�B�W���J�����̑��Ō����Ђ炢���̂ŁA�u�b�_�i�����Ђ炢���l�j�Ƃ������t�����āA�u�b�_�K���[�Ƃ���悤�ɂȂ����A

�@�u�{�_�C�W����A�Ȍ㎄�́A���Ȃ��̂�����e���C�s�̏�Ƃ������v

�@�V���J�͂��̉��ɍ��T������ō������B���������������A����Â����B

�@�������܂܁A�Ђ������ґz�i�߂��������l�����Ɓj�ɂӂ���Â����B

�@���R�̂��ƁA��s���Ă������̓��̂̋�ɂ͂Ȃ��Ȃ����B |

�����Ђ炢���V���J�@��s�����Ă��V���J�̓{�_�C�W���̉����ґz�����B�T���`�[�̖和���B

|

�@���̂܂���ł��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������т����Ȃ��Ȃ����B

�@����ɂӂ����Ȃ��ƂɁA�{�a�ɂ������늴���Ă����A�R�[�T�����ɖłڂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������|��A���̎��Ȃ�q�͂ǂ��Ȃ�̂��낤�Ƃ����s���������������B

�@�V���J�́A��ɂ����|���߂��݂��Ȃ����S�̋��n�ɂЂ������B

�@�₽�������ʂ����X�̂悤�ɁA���������Ă����B

�@����������Ԃň�S�ɁA�l���Ƃ͉��Ȃ̂��A�l���ɂ͂Ȃ��ꂵ�݂������̂��A������Ȃ����ɂ͂ǂ�����悢�̂��Ƃ��������l���Â����B

�@���̂��������������ł����̂́A���T���͂��߂Ă���l�\����ڂ̖����������Ƃ�����B

�@���̒��A�V���J�͂��Ɍ����Ђ炢���̂ł���B

�@�V���J�́A�����̂ڂ��Ă��钩�������тȂ���A���̂т₩�ȏ������炵���B |

7 �Ђ�܂鋳��

top

�@�V���J���Ђ炢�����Ƃ́A�ǂ��������̂Ȃ̂��H

�@����́A���傤�ǓV�ˉ�Ƃ�V�ˍ�ȉƂ̍�i�Ɠ����悤�ŁA��ʂ̐l�ɂ͂ƂĂ��������ɂ��������Ȃ��̂ł���B

�@������A�����ƊȒP�ɂ킩��₷�������Ȃ�A

�@�u�l���́A�ꂵ�݂ɂ݂�����Ă���B����͐l�Ԃ�������Ȃ��~�]�ɁA���ǂ炳��Ă��邩��ł���B

�@����䂦�l�Ԃ́A���̗~�]���������Ȃ���A�S���₷�炩�ɂ������āA�����₩�ɐ����Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��v |

�@�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@����Ȃ�A�l�Ԃ�������Ȃ��~�]�ɂ��ǂ炳���̂́A���̂ł��낤���H

�@������o������ *

���A�q���Y�[���̐_�̋����Ə̂��āA�l�X�ɕx�⌠�͂Ȃǂ̂��낢��ȗ~�]���߂����Đi�ނ��Ƃ������邩��ł���B

* �o�������@�C���h�ɂ͌Â�����l�̊K��������A�������̊K�����m����i�ՂȂǂ̏@���Ɓi�o�������j�ł������B���������o�������������ǂ�@�����A�������������B

�@���ǂ́A�q���Y�[���̐_�̋������A�l�X����ɂ������Ăĕs�K�ɂ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�V���J�́A���̂悤�ɍl����ƁA

�@�u�l�Ԃ͂��̂��Ƃ𐳂����������āA�o�������̌��t�ɂ܂ǂ킳��Ȃ�����������������Ȃ�A�����͗~�]����͂Ȃ�āA�S�ɂ₷�炬���h���悤�ɂȂ�v

�@�Ƃ������_�ɒB�����̂ł���B

�@�V���J�́A���̂��Ƃ���X�Ő����ĕ������B

�@�u���V���J���܁A���������ɂ����Ă��������v

�@���������āA��q�ɂȂ�҂��������ɑ����Ă����B

�@�}�K�_���̍������A�ӂ����уV���J�̂��Ƃ����Ƃ���āA���̌��t�Ɏ����X�����B

�@���̌��ʁA�[���������āA�V���J�ɐ����i���傤���၁�C�s����Ƃ���j����t�����B

�@�V���J�́A�����Œ�q�����ƈꏏ���ґz�ƏC�s�̓��т����������B

�@�V���J�́A�K���W�X����킽���āA���̖k���ɂ����@�ɏo�������B

�@���̓r���ŁA��x�A�V���J���̍��ւ��A�����B�����イ���A�킭�悤�Ȋ�тɂ݂����ꂽ�B

�@�{�a�ɂ͂���ƁA���F���T���[�i�C���h�����̂���ߕ��j�ɐg������Ȃ��A�V���J�̑������Č��Â��������B

�@�������ق����A���ӂ�o��܂ɂʂ�Ă����B

�@�N�V���������������B

�@�u�킪�q��A���Ȃ��̍Ȃ́A���Ȃ����f�H���Ă���Ƃ����ƁA���������Ɉ�x�����H�����Ƃ炸�A���Ȃ����̏�ɂ˂Ă���Ƃ����ƁA�������������悢�Q�������ď��̏�ɂ˂Ă����B

�@����ɁA���Ȃ������F���߂����͂��߂��Ƃ����ƁA�����������F�̃T���[��g�ɂ܂Ƃ��Ă��炵���v

�@�V���J�́A�[�������̂��������ڂōȂ��݂߂��B

�@�V�������������B

�@�u���ꂩ��́A�����ƍȂ̂��ɂ��Ă�邪�悢�B

�@����ł��A���@�����邱�Ƃ͂ł��悤�v

�@�V���J�͂قق����A�������A���炩�����t�������āA�V�������̂��̗��݂����肼�����B

�@�V���J�́A�����������������ŁA�{�a�����Ƃɂ����B

�@�{���V���J�̒j�̎q���͂��߁A�܁Z�Z�l�̃V���J���̐l��������q���肵�āA�s�����Ƃ��ɂ����B*

* �s�����Ƃ��ɂ����@��̃i���_�A���Ƃ��̃A�[�i���_�A�����̑��q�̃��[�t�����o�Ƃ������B�܂�ł���̓V���J���̏����̔ߌ���\�z���Ă������̂悤�ł������B |

�V���J�̍ŏ��̐��@

�T���`�[�̖和���

|

8 �s�K�̂Ȃ��l�͂��Ȃ�

�@�V���J�́A�R�[�T���������Ƃ��ꂽ�B�������A�V���J�̐��@�������āA��͂芴�������B�@�������r�h�[�_�o���q�́A���ɃV���J�̑O�Ɏp���݂��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�������������A�s�̋߂��ɍL���y�n���A���h�Ȑ����i���傤����j�����ĂāA�V���J�Ɋ�t�����B

�@������_������ * �i�����傤����j�Ƃ������ŁA�̂��̓��{�ɂ��m��n�����B

* �_�������@�R�[�T�����̑�������������X�_�b�^���A��s�̃T�[�o�b�`�̍x�O�ɂ��Ă��������@�B�����̐킢�����������w���ƕ���x�̂͂��߂ɢ�_�����ɂ̏��̐��c��Ƃ���A�L���ł���B

�@�V���J�́A�܂����@�̗����Â����B

�@���鎞�A�g���̍����ʂ̃o�������ƁA�g���̂Ђ����z��Ƃ��A�����ɒ�q�����\������ł����B

�@�V���J�͓z��ɁA�o��������������͂₭��q������������B

�@�����������q���肵���o�������́A�����̐g���̂ق����ゾ�Ƃ����āA�z��̒�q�ɗ�����Ȃ������B

�@������݂āA�V���J�́A�o�������̒�q�������߂��B

�@�u�����ɂ́A�q���Y�[���̐_�̂����߂��g���̍��͂Ȃ��B���Ƃ�����ł��͂₭��q���肵���҂ɂ́A�Z��q�Ƃ��ė������悤�Ɂv |

�_�����ɂ̑m�@���@�V���J�͂��̒n�����̂݁A

�����̋����������

|

�@�o�������̒�q���A�V���J�Ɠz��̒�q�ɂ���܂����B�z��̒�q�́A�[���������āA���ꂢ�炢�C�s�ɂ͂��B

�@�܂����鎞�A�Ⴂ�������A���킢���q��a�C�ɒD���Ĕ߂���ł����B

�@�����́A�V���J�����͂����Ȃ��Ă���Ƃ����Ă������Ă����B

�@�u�ǂ����A���̎q�������点�Ă��������v

�@�V���J�͏����ɋ߂��̑��ɂ����āA�ꌬ����ꗱ���A��Z�̃P�V�̎���������Ă���A�q���������点�Ă��Ƃ��������B

�@�u�������A����s�K�̂Ȃ��� *

���炾���A������Ă����v

�@���̏����́A�������ς�����Ƃ��܂�����B���炦���P�V�̎��́A�ꗱ���Ȃ������B

�@�����̓V���J�ɁA���̐��ɕs�K�̂Ȃ��l�͂��Ȃ��̂��Ƌ�����ꂽ���Ƃ�m���āA��������q���肵���B

* ����s�K�̂Ȃ����@�����Ă���l�Ԃɂ́A�K���̂Ƃ�������Εs�K�̂Ƃ�������B�V���J�́A�s�K�Ȗڂɂ����Ă��������Ȃ��ŁA�������铹���������̂ł���B

9 �V���J���I

top

�@�V���J�͏�Ɉꂩ���ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A�����̗����Â����B

�@�u���V���J���܂́A�o�������Ƃ������āA��q�ɋɒ[�ȋ�s�������Ȃ��B�܂��o�������Ƃ������āA������q�ɂ���v

�@�u���V���J���܂́A�o�������̂����߂��g���̊_�����Ƃ�͂���āA��q�������Ɉ����v

�@�o�������̋����ɂ���ĕs�K�ɂ��ꂽ�l�������A�������ɂ������������ăV���J�̂��Ƃɂ��������B

�@����A�헐���܂������܂Ȃ��Â��āA���悢��A�K���W�X���̖k�ɂ���R�[�T�����Ɠ�ɂ���}�J�_���Ƃ��A�Ō�̌�����s�������ނ������B

�@�܂��}�K�_�����A��R��i�߂ăK���W�X��ւ����悹���B

�@�m�点�́A���������R�[�T�����ɂƂǂ����B���̂Ƃ��A�R�[�T�����̍����͎��ɏo�Ă��ēs�ɂ��Ȃ������B

�@�����ɁA������܂����Ă����r�h�[�_�o���q���A�m�点�������Ƃ��ăj���}�������B

�@�u�悵�A���Ɏ������ʂɂ��@��߂����Ă������v

�@�r�h�[�_�o�́A���₭������D���Ď��������ɂȂ�V���������Ȃ��ƁA�₪�ċA���Ă���������s���炵�߂������B |

�K���W�X���@�C���h�����̑�͂ŁA

���Ȃ��Ƃ��Ēm���Ă���B

|

�@���ꍑ���́A�����������Ă����Ɨ������ɂ��݂͂Ȃ���āA���O�ɂ̂���o���B

�@�����ł܂��R���ɏo�����ĂȂɂ������Ƃ��Ă��܂��A�Ō�͂��̂����̂悤�ɂȂ��Ă̂��ꎀ�ɂ������B

�@���ʂɂ����r�h�[�_�o�́A�������܃K���W�X��ɂނ�����R���ƂƂ̂����B

�@�����������o������Ƃ��ɂȂ�ƁA������K���W�X��ł͂Ȃ��A�ׂ̂ق��ւ����ނ����B

�@�u����A�ǂ��ɂ������H�v

�@�Ɨ��������˂��B

�@�u�܂��A�ɂ������V���J���I�v

�@�r�h�[�_�o�́A�����̂悤�ɏ��Ă��������B

10 ���̐��͂��ׂĖ���

top

�@���i��ł����ƁA�r���Ȃɂ��̂����A�͖̉������T

* �i������j������ł����B

�@�݂�ƁA�V���J�ł������B

* ���T�@���������������肩���ŁA�E�������̏�ɂ����A�e�w�Ɛe�w�����A�ڂ������������āA�����Ԃ����B�S���₷�炩�ɂ����i���S�̋��n�Ƃ����j�ړI�ł����Ȃ��B

�@�u���̂ق��A�ق��ɗ̖���������̂ɁA�Ȃ����͖̌̉��ō��T������ł���H�v

�@�r�h�[�_�o�������˂�ƁA�V���J�͂��������B

�@

�u���悤�B�����A�̖��ق����B

�@����́A������������Ă����ꑰ�̂悤�Ȃ��̂����炾�B

�@�������A�����킪�ꑰ���łڂ��̂Ȃ�A���͂������āA�͖̉��ɍ����肢���������Ȃ��v

�@�r�h�[�_�o�́A�V���J�������̂��Ă��i�ނ̂́A����̎����̕]���̂��߂ɂ܂����ƍl�����B

�@�����ŁA�C���Ƃ��߂��ӂ�����ČR���Ђ��������B

�@��l�́A�O�x�A�������Ƃ����肩�������B

�@�u����ȏ�́A�Ƃ߂Ă����������Ȃ��v

�@�V���J�́A�l�x�߂ɂ͂����͖̉��ɂ����Ȃ������B

�@�u�V���J�̂�A�������Ȃ����낤�v

�@�r�h�[�_�o�́A�ق������݂Ȃ���܂�����Ă����B

�@�R�́A�₷�₷�͖̑O��ʂ����B

�@���͂ȃV���J�����ЂƂ��܂���Ȃ��łڂ��ꂽ���Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B

�@�߂��݂̐����A�V�n�ɂ��ӂꂽ�B�r�h�[�_�o�́A�ӂ����ш����̂悤�ɏ����B

�@�������ł���B

�@�����ق�������R�́A���炽�߂Ăނ���ς���ƁA�����K���W�X��̎x���̐쌴�Ŗ�c�i�₦������O�Őw���͂�A�h�����邱�Ɓj���͂��߂��B

�@�قƂ�ǂ̎҂��A���ɂ���Ă����B

�@����Ƃ��̖�ӂ��A�Ƃ����Ȃ�A���J���ӂ肾�����B

�@���Ƃ������Ƃ����܂��̂����ɁA���������Ȃ����������܂�Ő}������̂悤�ɐ쌴�ɂ��������������B

�@�ߖ����X�ɑ����ɂ̂܂�āA��邠����ƃr�h�[�_�o���͂��߁A�قƂ�ǂ̏����A�]�E�A�n�����Ƃ������Ȃ�������Ă����B

�@�u�V���J����łڂ����V�̂����肶��v

�@���݂悳�����ɁA��q���������B |

�����ɂ̂܂��r�h�[�_�o�R

�������A���̖��ɏI�����B

|

�@�u���̂悤�ȁA���݂̌��t���͂��Ă͂����Ȃ��B

�@������A���̐��̂��̂͂��ׂ����� * �i�ނ��傤�j�ŁA��������̂͂��Ȃ炸�łт�A�Ƃ������Ƃ����ׂ����v

* �����@���̐��̂Ȃ��̂��̂ŁA����������Ԃɂ�����̂͂ЂƂ��Ȃ��B���ׂĂ��ڂ�ς�A�����͂��̐���������Ă����̂��A�Ƃ��������̍��{�̍l�����B |

�@�V���J�͂��������āA��q�������Ȃ߂��B

�@�r�h�[�_�o�̎���m��ƁA�}�K�_���̑�R�́A�������ɃR�[�T�����̓s�ɍU�߂��B

�@�R�[�T�����́A�키�C�͂��Ȃ��~�������B

�@�}�K�_���̍����́A�c���Ă������̈ꑰ���݂ȎE���ɂ��ĉ�����D���Ƃ����B

11 �V���J�̎�

top

�@�V���J�͂��ꂩ��}�K�_���ɂ킽��ƁA�����Ɏ��͂̍��X�Ƙa���i���Ȃ���j������悤�ɋ������߂��B

�@�������}�K�_���ł��A�V���J�ɐ����i���傤����j����t���������̎���͂����āA���̎q���V���������ɂȂ��Ă����B

�@���̉��́A�V���J�̌��t�Ɏ����X�����ɁA���X�ɂ܂��c���Ă��鍑�X���U�߂��Ă��B

�@�₪�ă}�K�_���́A�K���W�X��̓�k��тɂ킽���ė̒n���Ђ낰���B

�@�����A�s�ւȎR�̂Ȃ��ɓs���������Ƃ͂Ȃ������B

�@�V���������́A�K���W�X�쒆���̃p�g�i�Ƃ����Ƃ���ɐV�����s���������͂��߂��B

�@�V���J�́A�p�g�i�ŃK���W�X����킽��ƁA

�@�u�p�g�i�́A�����A�ő�̓s�ɂȂ�ł��낤�v

�@�Ƃ������t���c���āA�Ō�̗��ɏo���B

�@�V���J�́A�N�V�i�K���Ƃ����Ƃ���ŕa�C�ɂ��������B

�@������������V���J�́A��{���T�[���̖� *

�̉��ɂ���ƁA����k�ɂނ��ĐÂ��ɉ���������B

* �T�[���̖��@�C���h���Y�ŁA������30���[�g���ɂ��B����B�����F�̉Ԃ��炩���A�悢����������B�V���J�����ʂƂ��A������k��2�{���������̂ŁA�����O���o���i���炻������j�Ƃ�B

�@��q�������A�߂����ɂ��̎��͂������B

�@�u��q������A�߂��ނ��Ƃ͂Ȃ��B��������̂́A���ׂĖłт�̂��B

�@���̎���́A��l��l�����̋������A��ɂ��čL�߂Ă������悢�v

�@�V���J�́A�₪�Ė���悤�ɐ��U���Ƃ����B���\�˂������B��q��������ɂނ����āA���������Q���̐����͂Ȃ����B

�@���N���̂��A��q�����͕��X����W���āA�V���J�̋������Y����Ă��܂�����A�ԈႦ�ē`����ꂽ�肵�Ȃ��悤�ɁA���̂��ׂĂ����Ă܂Ƃ߂������B

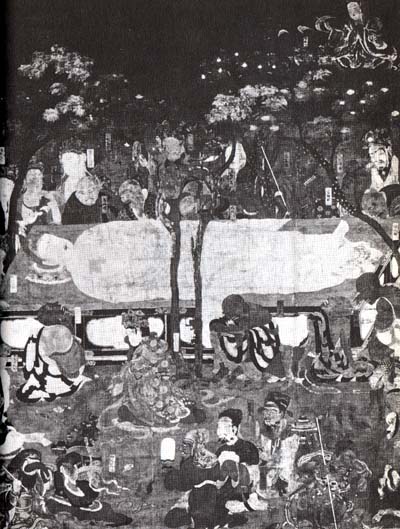

�@�����̋��T�i���傤�Ă��o�j���A�������Đ��܂ꂽ�B |

�V���J�̎��@�V���J�́A���Ɉ̑�Ȑ��U���Ƃ����B

����B�����B����R�������ۑ��

|

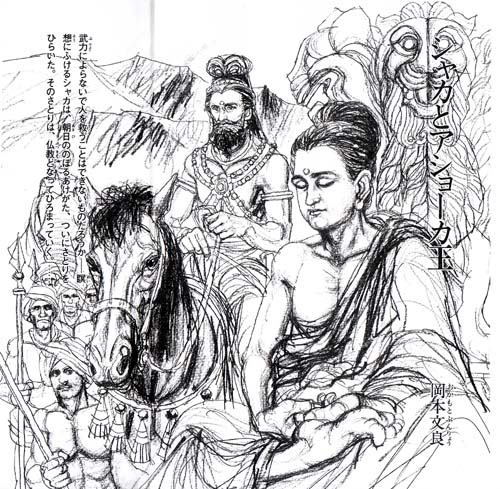

12 �}�E���������̃A�V���[�J��

top

�@����A�}�K�_���̓p�g�i�ɓs���ڂ��ƁA�K���W�X���т����������Ȃ���h�����B

�@�������}�K�_���́A���O�ɓG�����Ȃ��Ȃ�ƁA���x�͍����ɑ����̎킪�߂��ė���͂��߂��B

�@���l�����鉤�q�������A�N�����̉��ɂȂ邩�ő����������̂ł���B

�@�`�����h���O�v�^ * ���A���̈�l�ł���B

* �`�����h���O�v�^�@�}�K�_���̑����̍c�q�̂ЂƂ肾�������A���ɍ����ƂȂ�A�}�E�������������������B�����ꂽ�w���͂����āA�L��ȉ��������肠�����p�Y�ł������B

�@�`�����h���O�v�^�́A���̑����ɔs���ƁA�}�K�_���̐��̂͂���ɗ����ꂽ�B

�@�C���_�X��̏㗬�ŁA���݂̓p�L�X�^���̗̒n�ɂȂ��Ă����^�N�V���Ƃ����Ƃ���ł���B

�@�u���ʂ��A���܂ɂ݂Ă���I�@���Ȃ炸�A������D���Ƃ��Ă݂��邼�v

�@�`�����h���O�v�^�́A���Q�̔O�����₵�āA���X�ƕ��͂��₵�Ȃ����B

�@���N���̂��A�`�����h���O�v�^�́A�s�̃p�g�i�ɍU�߂���ŁA�����ɂ��̖]�݂��͂������B

�@�������āA�}�K�_���̖����}�E�������� *

�Ƃ��炽�߂��B

* �}�E���������@�`�����h���O�v�^����r���h�[�T�[�����ւāA���̃A�V���[�J�܂Ŗ�50�N�ԁA���ɉh�����B�������A�A�V���[�J�������ʂƁA���イ�ɂ��Ƃ낦�Ăق�B |

�^�N�V���@�Ñ�̓s�s�ŁA�������܂Ȃ�

�N�������e�n����W�����Ƃ����B

�����W�̈�Ղ��������̂����Ă���B

|

�@�}�E�����Ƃ́A�N�W���N�̂��Ƃł���B

�@�`�����h���O�v�^�́A�}�E�����������}�K�_���ȏ�ɂЂ낰�ċ���Ȃ��̂ɂ����B

�@�������`�����h���O�v�^�̎q�����̉��ʂɂ��ƁA���̃}�E���������ɂ��A�܂������悤�ȑ��������������B

�@���x�́A�A�V���[�J�Ƃ������q��������āA���̑����̎�����Ƃ߂�B

�@�A�V���[�J�́A���߂̍��A�����ẴR�[�T�����̃r�h�[�_�o�Ɠ����悤�Ȗ\�N�i����҂̌N��j�������悤�ł���B

�@�u�A�V���`�͂́A���q�̂���A�����̈���������ꂸ�A�n���ɉ��������Ă��т�����������������B

�@���ʂɂ��Ƃ��ɂ́A���l�ٕ̈�Z��ƁA�܁Z�Z�l�̉Ɨ��A�܁Z�Z�l�̊������E�����B�@���ʂɂ��Ă�������̖\�s�Ԃ�͂����܂炸�A�V�����n�ɍU�߂����Ă͎c�s�̂�������������v

�@���镧�����T�ɁA���̂悤�Ȃ��Ƃ����邳��Ă���B

�@�A�V���[�J�����q�̂Ƃ���������ꂽ�̂́A�����ă`�����h���O�v�^�������ꂽ�̂Ɠ����C���_�X��n���̃^�N�V���ł���B

�@���̍��̂��킵���悤���͂킩���Ă��Ȃ����A�₪�ăA�V���[�J���A�����Ẵ`�����h���O�v�^�̂悤�ɁA�^�N�V������s���p�g�i�ɍU�߂̂ڂ��Ă��ĉ��ʂ�D�����B

�@����I���O��Z���N�̂��Ƃł���B�I���O�O�N�A�I���O��N�Ƃ����ِ������邪�A������ɂ���A�V���J�̎����Z�Z�N����Z�Z�N������������ł���B

�@���T�ɂ��邳��Ă���Ƃ���A�A�V���[�J�́A���ʂɂ��Ă�����N���̎���e�n�ɂ̂����B

�@���̌��ʃ}�E���������́A�K���W�X��n�тƃC���_�X��n�т����łȂ��A�͂邩���̓���ɂ��鍂���n�тɂ܂ŗ̒n���Ђ낰���B |

�p�g�i�@�̂̒n���̓p�[�^���v�g���B

�A�V���[�J���̏W��ՂƂ�����Ղ��̂����Ă���B

|

�@�u�A�V���[�J *

�́A�C���h�S�̂ɁA�͂��߂ċ���ȓ��ꍑ�Ƃ����������̑�ȉ��ł���v

* �A�V���[�J�@�͂��߂ăC���h�S�̂ꂵ���}�E���������̍����ŁA�����������ی삵���B�A�V���[�J���ɂ���āA�����͐��E�I�ȏ@���ƂȂ����̂ł���B |

�@�A�V���[�J���A�̂��ɂ���������悤�ɂȂ������R�̈�ł���B

�@�������A�V���[�J�ɂ́A�̂��ɍL������m����悤�ɂȂ���������̗��R������B����́B

�@�u�A�V���[�J�́A������M����S�ō������߂��̑�ȉ��ł���v

�Ƃ������Ƃł���B

�@���ۃA�V���[�J�́A���ʌ㔪�N�߂ɃJ�����K�Ƃ����n���𐪕������̂��Ō�ɂ��āA����Ȍ�͕��͂ɂ��N�����Ղ���Ƃ�߂Ă��܂����B

�@�����ĕ�����M����ƁA�c�s�Ȉ������玜�ߐ[�����ɂ�����āA��̐������s�����̂ł���B

�@��́A�ȃ[�ł��낤���H

13 �A�V���[�J���̋ꂵ��

top

�@�q���Y�[���̐_�̝|�Ŏl�̐g���ɂ킯��ꂾ�l�Ԃ́A�߂��߂�����͂�_�̝|�Ƃ��Ă��߂�ꂽ�g���������Ă����B

�@���̂����A�N�V���g���A�Ƃ����g���ɂ������̎g���́A�˂ɍ��̗��v�����Ƃ߂đ����̉��Ɛ키���Ƃł���B

�@�u�N�V���g���A�̖��_�́A���Ő���Ď��ʂ��Ƃł���B���a�̂����Ɏ��ʂ��Ƃ́A�p�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�@�u���́A���̗��v����邽�߂Ȃ�A�ǂ̂悤�Ȉ��s�̂��Ƃ����Ă��������v

�@�����������Ƃ��A�͂������q���Y�[���̖@�T�ɂ����邳��Ă����B

�@���͊F�A�͂̂���o���������b�Ȃǂɂ��Ă����B�o�������́A���Ɉꐶ�����A�@�T�̌��t��������B�@���͑��A����ɂ�����������悤�ɂ��Đ푈�����Ă����̂ł���B

�@�o�������́A�����ア�ꍇ�ɂ́A�������q�����������ĉ��ʂ�D�킹���肵���B�@������A���̗��v����邽�߂ŁA�������Ă�邢�Ƃ���͂����Ȃ������B�@�A�V���[�J���A���邢�́A�����������Ƃ������ĉ��ʂ�D���Ƃ����̂�������Ȃ��B

�@���̎��A���T * �i�Ԃ��Ă�j�ɂ��邳��Ă���悤�ɁA���⑽���ٕ̈�Z����E�����̂��낤�B

* ���T�@�����̋������������{�ŁA���ɐ��������B�����悤�ɁA�L���X�g���̋��������������̂��i�o�C�u���j�Ƃ����A�C�X�������̋������������{���R�[�����Ƃ����B |

�q���Y�[���̐_�V�o

�V�o�͔j���n���Ȃǂ̐_�Ƃ���Ă���B

|

�@�������l���E���A���̎c�����Ƒ��ɍ��݂����������B

�@���̂��ߍ��x�́A�������E�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����s�������܂��B

�@�����ŁA���̕s�����������߂ɁA�܂����̉Ƒ����E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƒ���S���E���Ă��A�܂��ǂ����ɁA�N��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���ĕs���łȂ�Ȃ��B

�@����͂ǂ��܂ł����Ă����肪�Ȃ��������A����ɂ܂��A�ٕ�Z��̏ꍇ�������̏ꍇ�������̏ꍇ���A�݂ȓ����������B

�@�₪�ăA�V���[�J�͐l���E�����݂��c����A���̍��݂��������߂ɂ܂��l���E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�ǂ��܂ł����Ă��Ƃ܂邱�Ƃ̂Ȃ��A

�@�����ƌ��ʂ̗ւ̂Ȃ���ɂЂ��܂킳��āA�ꂵ�݂͂��߂��B

�@���̎��ӂƒm�����̂��A�V���J�̋����������̂ł���B

14 �u�n��̒n���v����̋~��

top

�@�A�V���[�J�́A���ɂȂ��Ă���A�u�n��̒n���v�Ƃ���S�����������B

�@�ߐl����x�����ꂽ��A��ɐ����ďo���Ȃ��Ƃ��������낵���S���ł���B�@���̂��߂��ׂĂ̍ߐl���A�u�n��̒n���v�ɂ����������E����邱�Ƃ�������B

�@������A�A�V���[�J���S�����@�����B�o�Ă���ƁA�d�b���Ȃ�Ȃꂵ����ŏ����B

�@�u����A��x�����ɓ������҂́A��x�Əo���Ȃ����܂�ɂȂ��Ă��܂����c�c�v

�@�A�V���[�J�ɂ́A���̂Ȃ�Ȃꂵ�������Ⴍ�ɂ�������B

�@�u���悤�ł������ȁB�������A���͂��̂��܂����������������A����ɂ��������K�v�͂Ȃ��B�@�����ɁA���̂ق������������킹�āA�S���ɂ���悤�v

�@�d�b�́A���̏�ł�����ɂȂ��ꂽ�B

�@�A�V���[�J��������m�����̂́A���́u�n��̒n���v�ɁA���F���߂�������l���C�s��

* �������ꂽ����ł���B

* �C�s���@���̋������w�Ԑl�����̂��ƁB�e�n������āA���ɂ�����H�ו����߂���ł��炢�i��Ƃ����j�A�S���������Ȃ���A���̋��������s���Ă������Ƃ���B

�@���̏C�s�҂́A���ׂĂ̍ߐl��������߂��S���̂Ȃ��ŁA��l���Â��ɂ������Ă����B

�@���Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȓɂ݂����킦���Ă��A�������ĉ��������邱�ƂȂ����R�Ƃ��Ă����B

�@�S���̔Ԑl�������A����ɂ�������������āA�C�s�҂d�Ɉ����͂��߂��B

�@�A�V���[�J�́A���̘b�����ɂ��āA�C�s�҂���т����B

�@�u���̂ق��A���҂��H�v

�@�u���V���J���܂̋��������҂ł��v

�@�u�ȂɁA�V���J�H�@�V���J�Ƃ͉��҂��H�v

�@�C�s�҂́A�V���J�̋����ɂ��Č�����B

�@�V���J�̎���A���̐M�҂����́A���X�̐��ɂŏC�s���Ȃ���W�c�ŏZ��ł����B�@����́A�l�X���~�]�ɂ�����Ă����݂������Ƃ̂Ȃ��A�₷�炬�ƕ��a�̐��E�ł���B

�@�l�X���_�ɂ��߂�ꂽ�g���ō��ʂ���邱�Ƃ̂Ȃ��A�����̐��E�ł���B

�@���͂Ȏ҂ɂ����������A���� * �i���Ёj�̐��E�ł���B

* �����@�����l�X�ɂ炭���������Ă���邱�Ƃ����i���j�Ƃ����A�l�X����ꂵ�݂��揜���Ă���邱�Ƃ�߁i�Ёj�Ƃ����B�₳������������Ă����̂��A���̎��߁i���Ёj�ł���B |

�n��̒n����ɂ������d�b�@

�A�V���[�J���ɁA�Ȃ�Ȃꂵ������������

�d�b�ͤ�������ܘS���̍��ɂȂ��ꂽ�B

|

�@�A�V���[�J�́A���ǂ낢���B

�@�A�V���[�J�̏Z�ދ{�a�́A�A�V���[�J�ł����A���N�ɎE����邩�킩��Ȃ��Ƃ����s���Ȑ��E�ł���B

�@�A�V���[�J�́A��������邽�߂ɑ����̐l���E�������A����������ł��܂����S�������Ȃ��Ƃ������|�̐��E�ł���B

�@���̌��ʃA�V���[�J�́A�ŋ߂ł́A�������u�n��̒n���v�ɂł��Ȃ��ꂽ�悤�ȋꂵ�݂������������Ă����B

�@�u����A���̂ق������A�Ƃ��ɍ߂���邵�āg�n��̒n���h���炾���Ă��킻���B

�@���̂����A���ɂ����Ƃ��킵�����̃V���J�Ƃ��̘b�������v

�@�₪�ăA�V���[�J�́A�����̂Ȃ��ŃI�A�V�X�i��j���݂����悤�Ȑ����͂Ȃ����B

15 �����ɂ�鏟��

top

�@����Ȍ�����炭�A�A�V���[�J�́A�̒n���Ђ낰�邽�߂̐��i�������j���Â����B

�@�����đ��ʌ㔪�N�߂ɁA�C���h�̓����C�݂ɂ������J�����K

* �n����N�������̂ł���B

* �J�����K�@�C���h���C�݂ɂ����������ŁA�����R�������������Ƃ��Ēm���Ă����B�A�V���[�J���̓J�����K���ق�ς������Ƃ�������āA������M����悤�ɂȂ����B

�@���̎��̐킢�ŁA�A�V���[�J�̌R���͈�Z���l�̐l���E�����B����ɁA��ܖ��l�̐l��߂��ēz��ɂ����B

�@����܂ł̃A�V���[�J�Ȃ�A���̂ނ����炵�����Ȃ�Ƃ��v��Ȃ������ɂ������Ȃ��B

�@������������m���Ă���̃A�V���[�J�́A����ɂ������Ȃ��قǕω����Ă����B

�@�u�J�����K�̐����Ől�X���E����A�߂���ꂽ�Ƃ��A���́A����܂łɂȂ��Ђǂ��ꂵ�݂Ɣ߂��݂��o�������v

�@�̂��ɁA�A�V���[�J�͍������Ă���B |

���т����A�V���[�J���̐Β��@

�Β��ɂ͉��̌��t�������܂�A�e�n�ɂ��Ă�ꂽ�B

|

�@���̌��ʁA���ꂩ��́A���������̐N������߂āA���O�̍K������ɍl�����̐������s�����̂ł���B

�@���̒��S�ɕ����̐��_��������ꂽ���Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B

�@�u�Ȍ㎄�́A�������@�ɂ���č������߂�B����Ȃ�A�������@�Ƃ͂Ȃɂ��H�@����́A�~�]�������Ȃ����đP�s�ɂ͂��ނ��ƁA���߁E�^���Ȃǂ������邱�Ƃł���v

�@�A�V���[�J�͂����q�ׂ�ƁA�����̂��̍l����S���e�n�̖��O�ɂ킩�点�邱�Ƃɂ����B�@���̂��߂ɍl�������ꂽ�̂��A�u���R�@���v�i�܂����ق����傭�j��u�Β��@���v

* �i�������イ�ق����傭�j�ł���B

* �Β��@���@�A�V���[�J�����A�����ɂ���Đ��������������邱�Ƃ��A�l�X�Ɋ��߂����e���ɂ����܂�Ă���B�x�i���X�t�߂ō̌@���ꂽ�A������10���[�g��������ł���ꂽ�B

�@���R�@���i�܂����ق����傭�j�Ƃ́A�R�̐��݂����Ă��̕\�ʂɃA�V���[�J�݂̂��Ƃ̂��i�����̌��t�j�������̂ł���B

�@�Β��@���i�������イ�ق����傭�j�Ƃ́A�̒������ĂĂ��̕\�ʂɂ݂��Ƃ̂�������̂ł���B

�@�A�V���[�J�͂��̓���A�����イ�̕��X�ɂ��点���B

�@�������������Ă��A������߂�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B

�@���̂��߃A�V���[�J�́A���R�@����Β��@���̂���Ƃ���ɂ͂��Ȃ炸��l��h�����āA���̖�l�Ɉ���ɉ��x�������O�̑O�ł݂��Ƃ̂����܂����B

�@���R�@����Β��@���́A���݂ł��C���h��p�L�X�^���Ɏl�Z���炢�c����Ă���B

�@���͂��ꂪ���邩�炱���A�A�V���[�J�̂�������

* ���킩��̂ł���B

* �A�V���[�J���̂��������@�l�X�̐����ɒ��ڂ₭�ɂ����Ƃ��A���낢��Ƃ����Ȃ��A���ʂ̑�b�������ŁA������@���ɂ���č����̐S�����߂�悤�ɂƂ߂��B

�@�Β��@���̂Ă���ɂ́A�]�E�E���C�I���E���E�N�W���N�Ȃǂ̗��h�Ȓ������̂����Ă����B�@���̂����̈�̃��C�I�����́A���܂��C���h�̍��͂Ƃ���đ�ɕۑ�����Ă���B

�@���R�@����Β��@���̈�́A�q�ׂĂ���B

�@�u���̍����ł́A�ǂ̂悤�Ȑ������̂��E���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����̂������ɂ��ɂ���悤�ȏW����Ђ炢�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�c�c�v |

���������@�Β������͓����̑��ł�����ꂽ�

�C���h�哝�̊��@���B

|

�@�������ł���Ȍ�́A�A�V���[�J�̋{�a�ł��A�N�ɂ������O���̂����̂����E����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@����܂ł́A����ɉ��S������̂����̂������イ�ŎE����Ă����Ƃ����̂ɁB

�@���a����݂�����A�f�Ղ�������ɂȂ��āA�����̌o�ς����邨�����B

�@�A�V���[�J�́A���̗��v�����ǂ��悤�����O�̂��߂�

* �������B

* ���O�̂��߂��@����ł́A�����l�X�̂��炵���l���A���܂��܂̎{�݂����邱�Ƃ͂�����܂��ɂȂ��Ă��邪�A�Ñ�ɂ����āA���O�̂��߂̐��������鍑�͂߂��炵�������B

�@���H�ɂ́A���ׂĈ�˂Ɖʎ����̂ƂƂ̂����x�e��������ꂽ�B

�@�������ŁA�O������̖f�Օi�����N�_��n�̃L�����o���i�����j�̍s�������A�܂��܂������Ȃ����B

�@�����イ�̂�����Ƃ���ɁA�a�@�����Ă�ꂽ�B

�@��p�͂����ŁA�V�l�E���S�l�E�݂Ȃ��q�E�g�̏�Q�҂͂Ƃ��ׂ�ɂ���Ă����B

�@�����炭�u�n��̒n���v�͂Ƃ肱�킳�ꂽ���Ƃł��낤�B

�@���牽���Ƃ����l���A�����Ăӂ����ыA���Ă����ɂ������Ȃ��B

�@���Y�����́A���ꂩ����܂��c���ꂽ�B

�@�������A���Y�ɂ��ꂽ�҂̉Ƒ��̂��炵�͍����ʓ|���݂��B |

�Β��̔蕶�@�蕶�́A�e�n����

�����ł�����Ă���B

�T���i�[�g�����ّ�

|

16 �Ō�̑���

top

|

�K���[�����Ƃ����A�V���[�J���@������M�����A�V���[�J���́A�V���J�䂩��̒��X��

�����˂��邢���B�E���\�E���炨���A�V���[�J���Ɖ��܁B�T���`�[�̕���������B

|

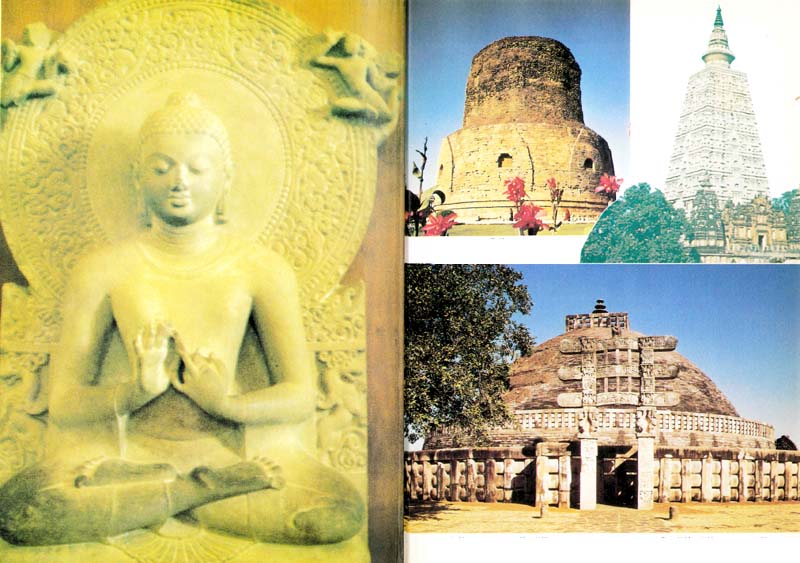

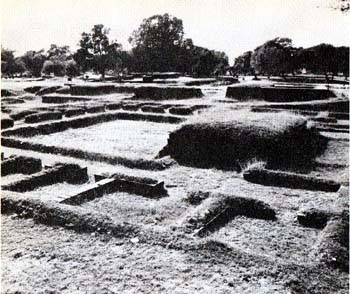

�@�A�V���[�J�́A�V���J���������Ă��̂䂩��̒n�����Ƃ��ꂽ�B

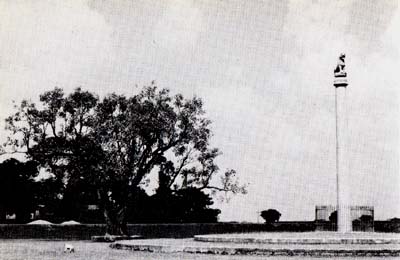

�@�V���J�̐��܂ꂽ�����r�j�A�����Ђ炢���K���[�A�����ނ������N�V�i�K���A�c�c�Ȃǂł���B

�@���ꂼ��̒n�ɁA�^�S�̂�����L�O�������ĂĎc�����B

�@���n�i�������j�̃����r�j�ɂ����Ɛ[���������āA�t�߂̑��X�����ɂ����߂�ł��y�����Ă�����肵���B

�@���̂��Ƃ����邵���Β����A���ł����i���݂Ȃ�j�Ŕ����Ȃ��Ȃ����܂ܕۑ�����Ă���B

�@�A�V���[�J�͍����ɕ������L�߂�����łȂ��A���݂̃M���V�A�A�X�������J

* �̍��X�ɂ��g�҂��������ĕ�����`�����B

* �X�������J�@�C���h�̓�ɂ��铇���B�Z�C�����Ƃ������Œm���Ă������A1972�N�ɍ������X�������J�Ƃ������B�����̑命���͕����k�ł��߂��Ă���B

�@�X�������J�̉����A���ł��������ꂽ�B

�@�u���̐������@�ɂ�鐪���́A���ɂƂ��āA��т����܂��ŏ�̐����ł���v

�@�A�V���[�J�́A���̊�т��Β��ɂ����܂����B

�@���������������A�V���[�J���A�₪�ĉ��ʂɂ��Ă���O�\�Z�A���N��ɁA����ɂ������ɗ͂����ꂷ�������Ƃ������ŁA���������̉��ɂ䂸��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B

�@���̌��ʁA�Ȃɂ������Ȃ����Ă��܂����A�V���[�J�́A

�@�u���ꂪ�A���̍Ō�̑������v

�@�Ƃ����āA�킸������̃}���S�[�̎����k�̂��鐸�ɂɓ͂��������Ƃ����B

�@�A�V���[�J�����Ȃ��Ȃ�ƁA�ꎞ�͖�ڂ��������悤�ɂЂ����肵�Ă����o���������A�ӂ����ы{�a�Ɍ���Ă킪���̊�ɂӂ�܂����B

�@�����Ă��̌\�N��ɂ́A�}�E�����G�����̂��̂��A��l�̕����ɂ���Ėłڂ���Ă��܂��̂ł���B

�@�V���J�̂������悤�ɁA���̐��͂��ׂĖ����i�ނ��傤���͂��Ȃ����́j�ł���B

�@�����͂��̌�I���ꐢ�I�ɒ����ɓ`�����A�Z���I�ɂ�������{�ɂ��`����ꂽ�B*

* ���{�ɂ��`����ꂽ�@�Z���I�A�Ԗ��i����߂��j�V�c�̂Ƃ������͓��{�ɓ`�����A�h��n�q�i�����̂��܂��j�ɂ���ĂЂ�߂�ꂽ�B����ɔ����������牮�i���ׂ̂̂����j�́A�h�䎁�ɂ���Ăق�ڂ��ꂽ�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|