|

****************************************

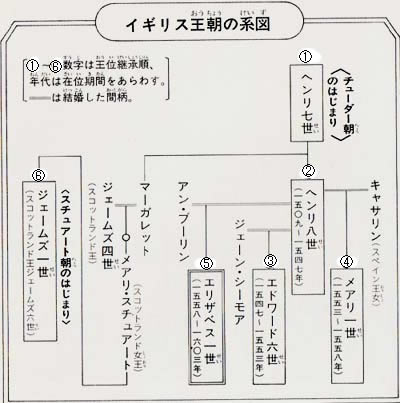

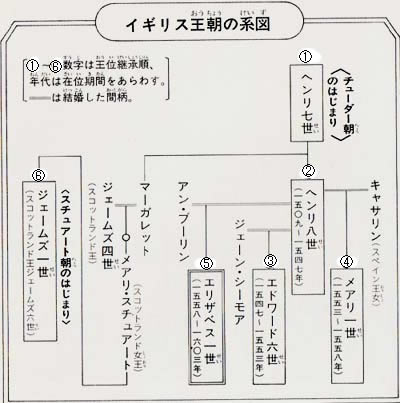

Index エリザベス女王 ルイ十四世 ピーター大帝 ニュートン 図解コーナー

|

エリザベス女王写真集 |

|

エリザベス女王(一世) 「私はイギリスと結婚している」

とほこらかに宣言したエリザべス女王は、45年間にわたって

王位につき、イギリスの国力と威信を高めた偉大な女王であった。

|

輿(こし)にのったエリザベス女王

「女王が君臨したとき、イギリスは栄える」ということわざがうまれるほど、エリザベス女王はすぐれた政治をおこない、国民から深く尊敬された。

|

|

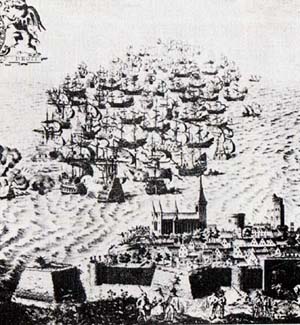

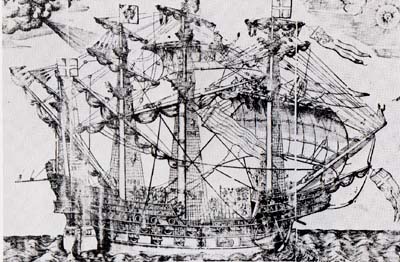

左=スペインの「無敵艦隊」をむかえうつイギリス艦隊 白地に赤十字の旗がイギリス艦。

右上=ハンプトン・コートの宮殿 テムズ川のほとりにあり、エリザベスの居城のひとつ。

右下=ロンドン塔 王室に対する反逆者が処刑されて血なまぐさい歴史をもつ。

22歳の時、エリザベスも一時とじこめられた。

中央下=ロンドン塔をえがいた飾絵 エリザベス女王をたたえて、えがかれている。

|

1 エリザベスの誕生

top

|

ヘンリ8世 エリザベスの父。

暴君でもあったが、学問やスポーツにすぐれ、

国民の人気は高かった。

|

アン・ブーリン王妃 エリザベスの母。

エリザベスをのこして刑死した。

|

キャサリン・パー王妃

六番目の王妃で、エリザベスの育ての母。

|

一五三三年の九月、イギリスのテムズ川のほとりにあるグリニッジ宮殿で、一人の赤ん坊が生れた。

子供の誕生を、いまやおそしとまちのぞんでいた父のヘンリ八世(在位一五〇九〜一五四七年)は、

「おめでとう」

というのももどかしく、赤ん坊をとりあげ、小さな足の間をさわって、サッと顔色をかえた。

赤ん坊にはかわいいドングリの実のような、丸いものがついていなかった。

「許してください、あなた。このつぎは、きっと王子をうみますから」

王妃のアン・ブーリンはなみだぐんだ。

赤ん坊は黒い目をみひらいて、ニコニコと笑っている。

のちに、「女王のなかの女王」といわれた、エリザベス一世が生れたときは、こんなふうに後継の男の子をまちのぞんでいた両親を、ガッカリさせたのだった。

これまでイギリスでは、王は男でなければ国が治まらないと思われていた。

国王ヘンリ八世は、どうしても男の子がほしかった。

そこで、女の子のメアリしかいない妻のキャサリン王妃(子供はほかにもあったが、死んでしまった)をむりやり離婚し、王妃のおつきの女官で、若くて美しいアン・ブーリンと結婚しようとした。 けれども、カトリックでは離婚は認められない。

そのため、王はローマ教会からぬけて、新しくイギリス国教会(プロテスタント)をつくった。 おもいがけない王家の事情で、イギリスは宗教改革をすることになったのである。

王は自分で国教会の長となり、キャサリンとの結婚をとりけし、王女メアリも私生児(正式に結婚していない両親から生れた人)の身分におとした。 |

ヘンリ8世時代の議会

中央正面にヘンリ8世、

左右に貴族院議員、

手前に庶民院議員がならぶ。

|

新しい教会までつくってアンと結婚し、大さわぎのすえに生れてきた赤ん坊が、エリザベスであった。

このためイギリスには、新教のプロテスタントと、あくまでもローマの教会とのつながりをすてきれないカトリックの、二つの信仰グループができてしまった。

同じ国の人でも、宗派がちがうために争いがおこったり、国と国とが宗教のちがいで戦争をするということは、私たち日本人にはよくわからない。

けれども信仰がちがうと、外国の人たちはどうしても仲よくすることができず、ここからたくさんの悲劇がおこっている。

2 幼い頃のエリザベス

top

エリザベスがヨチヨチ歩きをする頃、アン王妃はもう一度みごもったが、男の子を流産してしまった。

王は、ないて許しをこうアン王妃を、つめたくおしのけた。しばらくして、王は、アン王妃をロンドン塔にとじこめた。

アンが、ほかの男性と親しくしていたという、アン自身、身におぼえのない罪をさせられて、処刑された。

アンの死後、幼いエリザベスは母ちがいの姉のメアリと同じように、王位をつぐ資格のない私生児に落されてしまった。

母がロンドン塔で死んだとき、エリザベスはまだ三才になっていなかった。

宮廷をはなれて、家庭教師と一緒に、貴族の家にあずけられていた。

王女の身分をうばわれたエリザベスに、家の者たちはきゅうにつめたくなった。

幼い子供は、きるものも不自由な生活をおくるようになった。

エリザベスが四才のときに、弟のエドワードが生れた。 三番目の王妃ジェーン・シーモアは、エドワードをうむとすぐに死んでしまった。

妻を失ったが、ようやく王位をつぐ王子にめぐまれたヘンリ八世は、やっと心にゆとりができたのか、放りっぱなしにしていたメアリとエリザベスの二人の娘にも、父親らしい愛情をみせるようになった。

感じやすい思春期に、父と母の離婚の騒ぎにまきこまれ、母をかばって父に反抗したメアリも、弟の洗礼式(キリスト教徒となるための儀式)には、弟をだいて母親のかわりをつとめている。

メアリは気むずかしい娘で、自分の母を王妃の座からおいやったアンと、その娘のエリザベスを、ひどく憎んでいた。

けれども、エリザベスが母親を失ってからは、さすがに小さな妹があわれで、同情するようになっていた。

エリザベスと弟のエドワードは、年が四才しかはなれていないのと、同じプロテスタントなので、とても仲がよかった。

父のヘンリ八世は、三番目の妃の死後に、次々に妃をとりかえ、合計六人の王妃をもった王として有名である。

六番目の王妃キャサリン・パー(メアリの母とはべつの人)はとてもやさしい女性だった。

結婚したとき、もう三十をすぎていたので落着いていた。

年とって気むずかしくなったヘンリ八世に辛抱づよくつかえ、子供たちも大切にした。

十才になったエリザベスと六才のエドワード王子は、新しい母になつき、王妃も、二人をとてもかわいがった。

キャサリン王妃は大変教養のある人で、子供の教育に熱心だった。

3 かしこい少女

top

十六世紀のイギリスは文芸復興期 * (ルネサンス)といわれる、学問のさかんな時代だった。

* 文芸復興期 14世紀から16世紀にかけて、イタリアを中心におこった文化運動。美術・音楽・建築・学問など、あらゆる分野で新しいうごきがおこり、ヨーロッパ各地にひろがった。日本でもルネサンスと呼ばれている。

女も男と同じように学問をすることが、流行のようになっていた。

女子の教育は、現代と肩をならべる水準にまでたっしていたといわれる。

エリザベスも幼いときから、イタリア語やフランス語をきびしくしこまれていたが、キャサリンはケンブリッジ大学から一流の学者をよんで、子供たちの教育にあたらせた。

エドワード王子と同じように、エリザベスもラテン語やギリシア語、神学を教えられることになった。

周囲の者が口をそろえていうように、エリザベスは、「まれにみるかしこい少女」だった。

エリザベスは大好きなママ母のキャサリンをよろこばせようと、イタリア語で手紙をかき、フランス語のむずかしい詩を翻訳して、母に捧げたりしている。

十四才のときには、七か国語がしゃべれるようになっていた。

家庭教師として、エリザベスにギリシア語を教えた有名な学者のアスカムは、エリザベスの頭のよさと、まじめな勉強ぶりに感心して、そのかしこさをこまごまと手紙にかいて、友人に自慢している。

この頃のエリザベスの絵姿が残っているので、理知的で美しいが、どこかさびしげなエリザベスの姿をしのぶことができる。

一五四四年の法令で、父のヘンリ八世の王位継承者は、エドワード王子か、姉のメアリの子供(子供が生れた場合)ときめられていた。

だからエリザベスは、自分が将来王位につくことなど夢にも考えていなかった。

それより、古典の学問をすることにうちこんでいた。

もし、エリザベスが普通の家の娘として生れていたなら、きっと、えらい学者になっていただろうと思われる。

エリザベスは、この頃ロンドンから四〇キロメートルほどはなれたハットフィールドの、広い池と美しい礼拝堂と、大きな室内テニス・コートをもつやかたに住ん、でいた。 |

少女時代のエリザベス

2才8か月で母と死にわかれたエリザベスは、

さびしさにもくじけず、一生懸命、勉学にうちこんだ。

|

朝おきるとすぐに、ギリシア語の聖書を朗読する。午前中は、ギリシアの古典作家の作品を英語に訳し、つぎにそれを、また原文にもどす学習をしている。

午後からはラテン語の本をよみ、そのあとフランス語、イタリア語、スペイン語を練習する。

遊びたいさかりの十代の少女にとって、勉強にしばられることは、我慢できないはずなのに、エリザベスは学問が大好きで、勉強を楽しんでいる。

この時期に吸収した学問 *

は、エリザベスが女王の位についてから、大変役にたった。

* 吸収した学問 ソフォクレス、キケロ、デモステネスなど、古代ギリシアや古代ローマの古典作家のものや、数学や物理学、天文学、論理学、さらに音楽や美術についてもまなんだ。

当時はまだ三流国だったイギリスの言葉を、おぼえようとする外国人はいなかったが、エリザベスはどこの国の大使がきても、通訳なしで自由に話をすることができた。

宮廷の重臣(おもい役目の家来)や外国の大使などが、はじめは女とみてバカにしたが、エリザベスは誰にも負けない豊かな知識をもち、男たちとむずかしい議論をしても、うち負かすだけの実力を身につけていた。

4 スコットランドの王女

top

ハットフィールドのやかたで、なに不自由のない毎日をおくっていたエリザベスの心にも、小さなくもりがあった。

王女としてくらしながらも、正式の身分はまだ私生児のままでおかれていたことだ。

父のヘンリ八世は、どういうわけか死ぬまで、エリザベスの身分を中途半端なままにしておいた。

王も頭のよい娘を自慢にしていたが、姉と弟がいたので、まさかこの次女が王位を継ぐようになるとは考えていなかったのだろう。

けれども、このことは、あとでスコットランドの女王メアリ・スチュアート

* (姉のメアリとはべつの人)との間で、イギリスの王位をめぐる争いのもとになるのだった。

* メアリ・スチュアート ブリテン島の北部にあるスコットランド王国の女王。熱心なカトリック信者で、イギリス国教会のエリザベスとは対立し、のちに処刑される。

となりの国スコットランドにメアリ(メアリ・スチュアート)という女の子が生れたのは、エリザベスが九才になった時である。

エリザベスが生れたときに、父のヘンリ八世をガッカリさせたように、この女の子は父親のスコットランド王ジェームズ五世(在位一五一三〜一五四二年)をひどく失望させた。

病気で寝ていたジェームズ五世は、生れたのが女の子ときいて力をおとし、そのまま息をひきとったという。

ヘンリ八世のほうは、となりの国に女の子が生れたことを、大変よろこんだ。

五才になっていたエドワード王子と結婚させれば、イングランドとスコットランドという二つの国が、平和のうちにひとつになって、イギリスの統一ができると考えたのだった。

スコットランド王ジェームズ五世の死後、メアリ・スチュアートは、母親の故郷であるフランスヘおくられ、フランスの宮廷で育てられた。

そして、フランスの王子と結婚している。

5 エリザベスの初恋

top

エリザベスが十四才のとき、ヘンリ八世が亡くなった。

弟のエドワードが王位をついで、エドワード六世

* (在位一五四七〜一五五三年)となった。

王はわずか十才の少年なので、母方の叔父のサマセット公が摂政(せっしょう=王にかわって政治を行う役目)として、実際の政治を行うようになった。

このサマセット公の弟のトマス・シーモアが、ヘンリ八世の未亡人キャサリン・パー

** と結婚した。

* エドワード六世 ヘンリ八世とジェーン・シーモアの子。イギリス国教会の教えをさだめ、祈りや各種の儀式のやりかたをきめた「祈祷書(きとうしょ)」をあらわして、国教会の拡大につくした。

** キャサリン・パー ヘンリ八世の6番目の王妃。学問に関心をもち、エリザベスやメアリ、エドワードの教育にも熱心で、高名な学者たちを家庭教師としてつけた。

父の保護を失ったエリザベスは、ロンドンにある義理の母のキャサリンの屋敷にひきとられ、義理の父になったトマス・シーモアと一緒に暮すようになった。

トマスは海軍長官だった。海の男のトマスは、戦場をかけめぐった強い男で、騎馬試合でも負けたことがなかった。

背が高くてがっちりした体の、とてもハンサムな貴公子なので、誰からでも好意をもたれた。

陽気で野心家のトマスは、本当はエリザベスと結婚したかったのだが、兄のサマセット公や議会の反対をうけたので、しかたなく未亡人のキャサリンと結婚したという事情があった。

こんなわけで、トマスは義理の娘のエリザベスにやさしかった。

ふざけあって、エリザベスをその広い胸にだきしめることもあった。

無邪気にトマスと遊んでいたエリザベスは、いつのまにか、トマスの男らしさにあこがれをもつようになった。

おしゃべりの家庭教師のアシュリー夫人が、エリザベスにこっそり告げ口をした。

「トマスさまが結婚なさりたかったのは、本当はエリザベス、あなたさまだったのですよ」

エリザベスはパッとほおを赤らめて、

「そんなこと、ウソでしよ」

といったけれど、胸が苦しいくらいドキドキしていた。

トマスをみつめるエリザベスのうるんだ熱い目に気がついたキャサリンは、すぐにこの義理の娘をロンドンの屋敷からおいだし、夫から遠ざけた。

不幸なことにつぎの年に、キャサリンはお産で死んでしまった。

no 初恋の悲しい結末

top

妻を失ったトマスは、ふたたびエリザベスに近づいた。

野心家のトマスは、もし国王の姉であるエリザベスと結婚できれば、兄のサマセット公

* よりも有利な立場にたてる。

* サマセット公 エドワード六世の母ジューン・シーモアの兄エドワード・シーモアのこと。ジョン・ダトリと権力の座を争い、敗れてエドワード六世によって処刑された。

自分の手で国の政治をうごかすことができる、と考えたのだった。

幼いエドワード六世も、この陽気なトマスが大好きだった。

国王とその姉の心をつかんだトマスは、サマセット公の政治のやりかたに不満をもつ貴族たちを味方にして、王の名のもとにクーデター(反乱)をおこし、権力をうばいとろうとしていた。

けれどもクーデターをおこす前に、秘密の計画がもれてしまった。

トマスは逮捕されて、ロンドン塔にとじこめられた。

エリザベスも共犯(共同の犯人)ではないかと疑われ、サマセット公と議会からおくられた役人の取調べをうけることになった。

十五才の少女は、大の男たちにとりかこまれ、くる日もくる日も、まるで罪人のようにきびしく問いつめられた。

頼りにするトマスがロンドン塔にいれられたときいて、その小さな胸は不安でつぶれそうになった。

エリザベスのこたえかたひとつで、トマスの命があぶなくなる。

それだけでなく、エリザベスの身にも危険がせまってくる。

「どうしたらいいかしら? どうか神さま、私に勇気と力をあたえてくださせ」

エリザベスはいっしんにいのった。けれども、神さまは何も教えてくれない。

エリザベスはどうしたらよいかわからず、ワッと声をあげてないた。

「泣いてもむだです。白状しなさい、エリザベス。もう何もかもわかっている

* のですよ」

* 何もかもわかっている この時、とり調べた役人は「陰謀はけっしてみとめないだろうが、エリザベスの顔にはあやしいところがある」とサマセット公に手紙をかいている。

「いいえ、トマスは立派な海軍長官です。悪いことをたくらむはずがありません。

これこそ、トマスを憎む誰かがこしらえた、でっちあげの陰謀(わるだくみ)です」

何とかしてトマスをかばおうとするのだが、役人たちも攻撃の手をゆるめない。

こうなったら、大人と少女の知恵くらべだった。

エリザベスはじょうずに質問をはぐらかし、何時間でもだまりこんで、相手をじらせるかとおもうと、きゅうにベラベラしゃべりだした。

今にシッポを出すぞ、とほくそえむ大人たちを煙に巻き、肝心なことは一言ももらさなかった。

しまいには堂々とひらきなおって、

「私は国王の姉です。私の名誉にたいして敬意をはらわせるのが、摂政のサマセット公の役目ではありませんか。

それをなにごとです。罪人扱いにするなんて許せません」

と手紙にかいておくった。

大人たちは二か月かかっても、エリザベスから何もききだせなかった。

エリザベスは無罪になったが、トマスは反逆罪で処刑されてしまった。

トマスの死で、悲しい初恋の幕はおりた。

エリザベスはトマス事件で、涙とひきかえに、政治のかけひきというものを学んだのだった。

これは貴重な体験となった。

7 “血まみれのメアリ”

top

うまれつき病弱だったエドワード六世は、十六才にならない若さで世を去った。

トマス事件から四年目のことである。

イングランドの女王として、長女のメアリ(在位一五五三〜一五五八年)が即位した。

新女王メアリ * は三十七才だった。

* 新女王メアリ ヘンリ八世と第1王妃キャサリンの子。母ちがいの弟エドワード六世の死後、いとこの子ジェーン・グレーを国王に押す動きがあったが、それをおさえて即位した。

赤茶色の髪には白いものがまじり、痩せこけた頬には長い間の苦労がしみつき、本当の年よりもズッと老けてみえる。

スペインの王女を母にもち、ヘンリ八世のひとり娘として楽しい子供時代をおくったメアリが、十一、二才のころから、父母の仲がおかしくなった。

どうしても男の子がほしかった父は、年をとって子供のうめない母(王よりズッと年上だった)を離婚しようとして宗教改革までしている。 そしてとうとう一方的に母を離婚してしまった。 |

メアリ エリザベスの姉。

旧教国スペイン王家出身の

母キャサリンの信仰をうけつぎ、

カトリック教徒だった。

|

キャサリン・オプ・アラゴン王妃

スペイン王フェルナンドの王女。

ヘンリ8世と結婚し、メアリをうんだ。

|

とじこめられていた母は病死したが、毒殺されたのだといううわさだった。

メアリは母の死にめにもあえず、お葬式にもだしてもらえなかった。

父王の新しい王妃アン・ブーリンにエリザベスがうまれると、メアリは王女の身分から私生児におとされ、一時は母ちがいの妹の“侍女”(じじょ=おつきの女性)として仕えさせられるという、くやしい思いをしている。

メアリは父にはげしく反抗し、義理の母アンともたびたび喧嘩をした。

笑いをわすれて暗い娘になったメアリには、母のキャサリンの残したカトリックの信仰が、たったひとつの生きるささえであった。 神にすがって、苦しみにたえてきた。

父が死んで母ちがいの弟エドワードが国王になったが、頑固にカトリックの教えを守るメアリは、イギリスの国教(プロテスタント)に反対する人間として、つめたく扱われた。

こんなわけでカトリックのメアリが王位についたとき、プロテスタントの人々は生きた心地もなかった。

みんなが心配していたとおり、女王メアリはカトリックの教会を復活させ、ローマ教皇とのつながりを回復させた。

国民にたいしても、カトリック教徒にもどることをめいじた。

言うことをきかない者は、次々に捕えて、火あぶりの刑にしてやき殺したので、“血まみれのメアリ”

* というおそろしい名でよばれた。

* 血まみれのメアリ プロテスタントのなかには、信仰をまもるためにドイツやスイスに亡命した人も多かったが、国内にとどまっだクランマー、ラチマーなど、およそ300人が処刑された。 |

プロテスタント(新教徒)への迫害

改宗しない人々が処刑されていった。

|

メアリはカトリックの国のスペインの王太子フィリップ(のちのスペイン王フィリップ二世)を夫にえらんだ。

議会も国民もこぞって反対したが、メアリはきかなかった。

結婚当時、フィリップはしばらくイギリスにとどまっていたが、自分がスペイン国王の位につくと、本国へひきあげてしまった。

けれども、はなれている夫に忠実なメアリは、フイリップのいうなりになって、イングランドをスペインによって自由にうごかされる国にしたばかりか、スペインと一緒にフランスと戦争をはじめた。

そしてさんざんに負けて、フランスにあったイギリスの領地、カレー

* を失ってしまった。

* カレー フランス西北部にあり、イギリスとはドーバー海峡をはさんでむかいあう。長いあいだ、イギリスがヨーロッパ大陸に進出するさいの足場となった重要な地だった。 |

フィリップ王太子 メアリの夫で、

のちにスペイン国王となる。

|

8 希望の星・エリザベス

top

夫とはなれてくらすメアリは、話し相手をしてくれる人がそばにいないことが、とてもさびしかった。

もし母が生きていてくれたらと思うたびに、母親の不幸の原因となったエリザベスが憎らしくなる。

「母が王妃の座をおわれて、みじめに死んでいったのは、みんなあのエリザベスのせいだ」

何とかしてエリザベスをいじめてやろうと、獲物をねらうネコのように、青い目をひからせていた。

一方エリザベスは二十才になろうとしていた。

赤みがかった金色の髪、小麦色できめのこまかいスベスベした肌、すんだ黒い瞳、そしてとても美しい白い手をもっていた。

その手で、リュート(ギターににた弦楽器)やバージナル(小型ピアノ)をじょうずに演奏する。

スラリとのびた体に豪華なドレスをまとって、軽やかにダンスを踊るエリザベスは、人々の希望を一身に集めていた。

エリザベスはうまれおちたときからプロテスタントで、母のアンもイギリスの娘だから、生粋のイギリス人だった。

スペインの王女を母にもち、スペイン王と結婚したメアリ女王に不満をもつ人々の目が、若くて美しいエリザベスにむけられるのは当然だった。

だがそれは、エリザベスを危険な立場に立たせることにもなった。

9 ロンドン塔へ

top

まもなく、ワイアット *

を指導者とする反乱がおこった。

* ワイアット メアリ女王とスペインのフィリップの結婚に反対し、1554年にイギリス南部のケントで反乱をおこすが、失敗して処刑された。同名の父親は、政治家であり、詩人として有名。

この反乱の目的はメアリ女王をたおして、エリザベスを王位につけることであった。

全国的な反乱計画が裏切者のためにもれ、指導者のワイアットは捕えられた。

メアリの怒りは、ワイアットよりエリザベスにむけられた。怒りにくちびるをふるわせて、メアリは命令した。

「エリザベスが反乱に関係していることは、疑いありません。

早く捕まえて、証拠があがりしだい、ただちに死刑にしなさい」

エリザベスは捕えられ、粗末な白衣をさせられ、さらし者ののるおおいのない馬車で、ロンドンに連れていかれた。

そしてロンドン塔におくられることになったのである。

ロンドン塔は本来は砦(とりで)であったが、この頃は反逆者がいれられる牢獄として有名だった。

囚人(とらわれた人)はここの庭で首をきられた。

エリザベスの母のアンも、初恋の人トマス・シーモアも、涙をのんで首をおとされた刑場である。

さすがのエリザベスもまっ青になった。

「――どうか、ロンドン塔にいれるのだけは、許してください。あそこへだけはいきたくないのです。

お姉さま、どうか、私にあって話をきいてください。

そうすれば、私が無実であることがわかり、きっと許してくださるでしょう」

エリザベスは、けんめいに手紙でうったえたけれども、メアリはひとめあうことさえ、許さなかった。

憎しみで鬼のようになっているメアリは、「泣くがいい、苦しむがいい」と、心のなかでセセラ笑った。

つめたい雨のふる三月の朝、エリザベスはテムズ川を船ではこぼれ、「反逆者の門」

* とよばれる、ロンドン塔の裏口でおろされた。

* 反逆者の門 国王に敵対する逆賊の名を負わされた人は、この門をくぐり2度と外へ出られなかった。処刑地のすぐ前の建物には、処刑をまつ人々がきざんだ文字がみられる。

十七年前、ここで殺された母と同じように、一番怖れていた場所に、とうとう連れてこられた。

「どんなに疑いをかけられても、私は絶対に口をわらない。どんなに責められても、負けるものか」

エリザベスは心に誓った。

たくさんの証人が呼ば、五年前のトマス事件のときより、何倍もきびしく取調べられた。

さすがの気丈なエリザベスも、一時は、もうだめだとあきらめかけたこともある。

けれどもエリザベスの運の強さか、どう調べても決定的な証拠が出てこなかった。

何を聞かれても「知りません」といいはったエリザベスは、本当はこの反乱の計画を知っていた。

けれども、自分に心をよせてくれる人たちの秘密をもらすことは、できなかった。 どんなに責められても、みんなをかばって抵抗し、一言もしゃべらなかった。 ワイアットは刑場で死んだ。 |

ロンドン塔の内部

反乱に関係しているという疑いをかけられ、

エリザベスはここにとじこめられた。

|

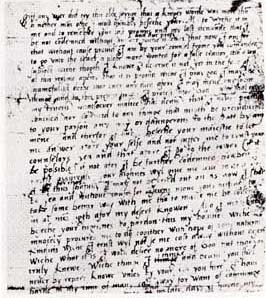

エリザベスの手紙

ロンドン塔へおくられる途中、

姉のメアリ女王にかきおくった釈明の手紙。

|

エリザベスは二か月間、ロンドン塔にとじこめられていたが、ワイアットの処刑でやっと塔をだされた。

まだ完全な自由の身にはならなかったが、殺される危険だけは去った。

二年後も、同じような反乱が計画され、エリザベスはまた巻込まれそうになった。

危機一髪という、あぶないところで身をかわしている。

メアリはいじわるくエリザベスを見張っているので、いつまた騒ぎに巻込まれるかもしれないと、エリザベスは心のやすまるときがなかった。

青春というにはあまりにも暗い、エリザベスの青春であった。

10 エリザベスが女王に

top

一五五八年十一月、五年間、女王の座にあったメアリが、四十二才で病死した。

子供がなかったので、王位はエリザベス(エリザベス一世、在位一五五八〜一六〇三年)が継ぐことになった。

この日、ハットフィールドの宮殿 *

で、エリザベスはいつものように読書をしていた。

* ハットフィールドの宮殿 ロンドンから30キロメートルほど行ったところにある宮殿。ロンドン塔から出されたエリザベスは、この宮殿に住んで、嵐がすぎ去るのをじっとまった。

現在でもこの頃エリザベスが寝起きしていた赤レンガの建物と、ヘンリ八世がテニスを楽しんだ室内テニス場や、緑の樹木かしげる広い庭が残っている。

エリザベスは庭のカシの木の下で、即位の知らせを受取った。

「神さまのおぼしめしです」 人生で一番楽しい青春の日を、姉のメアリのためにいためつけられ、ジッとたえていたエリザベスの手に、神は幸運をもたらしたのである。

「私は国民に愛される女王になろう。この国を栄えさせ、国民をしあわせにしたい」 エリザベスの若い心は、新しい国家の建設の夢でいっぱいになっていた。

けれども当時のイギリスは、“この時ほど衰えていたことは、かってなかった”といわれるほど、ひどい状態であった。

迫害されたプロテスタントがたくさん外国へ逃げたので、商工業がおとろえ町は不景気風が吹き荒れていた。

国民もカトリックとプロテスタントにわかれて、いがみあっている。 戦争のための出費で、国の金庫はからっぽになっていたので、何かおこってもこれをおさえる軍事力もなかった。

沈没寸前の船のようなボロボロの国を、二十五才のエリザペスはうけついたのだった。 |

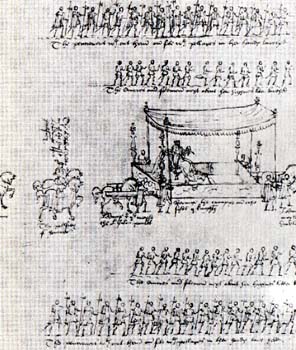

戴冠式のエリザベス女王

イギリスの希望の星だった。

|

ウィリアム・セシル 女王の信頼が

あつく、宰相にえらばれた。

|

エリザベスはまず第一に、自分の手足になって働いてくれる、有能な宰相(さいしょう=今の総理大臣にあたる)をえらんだ。

ウィリアム・セシル * ――三十八才の男で、貴族でなく新しくおこった中産階級の出身である。

* ウィリアム・セシル エドワード六世の秘書長官をつとめ、そのときの腕を買われて抜擢され、側近筆頭の地位についた。ほかにニコラス・ベーコン、トマス・パリーなどがいる。

ケンブリッジ大学出の学者肌の、血筋も経歴もそのうえ外見もパッとしない、目だたない人物だった。

エリザベスはセシルにいった。

「私はあなたを信頼しています。あなたはどんな贈物をうけても、買収されるような人ではありません。

国家に忠実だから、たとえば私が間違ったことをしようとした時でも、おそれずに正しい助言をしてくれるでしょうね」

セシルは、エリザベスが見抜いたとおりの有能な政治家だった。

国の経営をまかされたセシルは、傾きかけた屋台骨をおこし、じょうずに運営した。

女王に忠実につかえ、ときには耳にいたい意見も述べている。

女王もセシルの言葉は素直にきいた。

セシルのほかにも、新しい時代の学問や知識を身につけた人たちを、身分にとらわれずドンドン採用して、重要なポストにつけた。 父のヘンリ八世ゆずりの強い性格をもったエリザベスは、最終的な決定権をしっかりにぎり、誰にもあやつられることはなかった。

女王の思うままの政治を行うようになるのである。

さて、王位をつぐエリザベスは、住みなれたハットフィールドをあとに、ロンドンにむかった。

一〇○○人以上の貴族や家来、美しい夫人たちをお供にしたがえていた。

紫のビロードの服をきて、スカーフを首にまいた女王は、沿道にあふれる人々に気がるに話しかけ、親しげな笑顔でたちまち国民の心を捕えてしまった。

一五五九年一月十五日、戴冠式 * (たいかんしき)には、女王は金をちりばめた贅沢な布地の王服をつけ、冠をかぶり、四方をあけた輿(こし=人や動物がかつぐ乗物)にのった。

* 戴冠式 即位のあとに、国王のあかしである王冠を頭にいただき、国の内外に王であることを宣言する儀式。ロンドンのテムズ川左岸にある、ウェストミンスター寺院でおこなわれた。

輿は地面まで金襴(きんらん)の布で飾られ、同じように金襴で身をつつんだ二頭の立派なラバの背に乗せられている。

女王の両側には真っ赤なダマスク織(ダマスカス製の織物)の服をきて、金色に輝く戦い用の斧をもった親衛隊が徒歩でつきそい、たくさんの歩兵がまわりをかこんでいた。

女王はロンドン市民の前であいさつした。

「私は国民のみなさんにたいして、どんな女王にもおとらない、慈悲深いよい女王になろうと思っています。

みなさんの安全と平和のために、必要とあれば、私は自分の血を流すこともいといません」

「女王ばんざい!」

市民は熱狂して、新しい女王をたたえた。 |

エリザベス女王の戴冠式の行進

きらびやかに行列が進む。

|

11 おだやかな政治

top

エリザベスがはじめに行ったことは、ローマ教会からの完全な独立だった。

プロテスタントの祈祷書(きとうしょ=祈りの言葉をさだめだ本)をつくり、イングランド国教の基礎をつくった。

けれどもエリザベス女王は、人は心のなかの神と女王に、同時につかえることができると信じていたので、カトリック教徒であっても、やたらに弾圧はしなかった。

信仰の問題で、国内を混乱させるのはおろかなことだと思っていた。

表面おだやかに国の規則 *

にしたがっていてくれれば、心の中までのぞきこむ必要はない。

* 国の規則 エリザベス女王は、はじめての議会で、女王が宗教や政治の世界における最高の支配者であることを明らにし、また、イギリス国教会の祈祷や礼拝の形式をさだめた。

政治は人の心まで支配すべきでないとして、信仰の自由を認めている。

女王にとっては、カトリックもプロテスタントも、すべて愛するイングランドの国民であった。

女王の座は、国民の支持がなくては保てないことを知っていたので、何よりも国民を大切にしている。

エリザベスは何事も、極端になるのを警戒した。

右か左か、黒か白かをはっきりわけないで、おだやかな政策をとったので、カトリックの人たちも安心して暮すことができた。

海外へ逃ていたプロテスタントの商工業者が帰ってきた。

メアリ女王に自由な航海を禁じられていた商人や船のりたちも、金もうけと冒険をもとめて、遠いアフリカやアメリカ、アジアの方面にまで船をのりだしていった。

ひさしぶりにイングランドに活気が戻ってきた。 |

エリザベス女王時代の議会

玉座にすわるエリザベス女王。

|

|

エリザベス女王時代のロンドン テムズ川には、ロンドン・ブリッジ(橋)がかけられている。

むこう岸の左側の大きな建物は、セント・ポール寺院である。 17世紀の銅版画より。

|

12 女王の恋

top

若くてきれいで頭がよく、そのうえにイギリスの王冠をいただいているエリザベスは、世界一人気のある女性となった。

即位と同時に、ヨーロッパじゅうの独身の王や王子たちが求婚してきた。*

* 求婚してきた 結婚相手に名のり出たのは、スウェーデンの王子エリック、ドイツ皇帝の息フェルジナンド大公とチャールズ(カール)大公、国内ではアランデル伯爵などがいた。

なかでも熱心なのは、母ちがいの姉、メアリの夫てあったスペインのフィリップ二世である。

エリザベスを妻としてむかえ、イングランドを前のように、スペインが自由にあやつれる兄弟国にしようと考えていた。

けれどもエリザベスは、フィリップ二世のさそいにのる気はなかった。

エリザベスはあちらの国にもこちらの国にも笑顔をむけ、外国の王や王子たちの求婚をじょうずに外交に利用して、イングランドの安全をはかった。

その理性的なエリザベスが、女王になって半年たったころからおかしくなった。

セシルはじめ側近(そっきん=そば近くに仕える者)たちは暗い気持ちになった。

「これだから若い女性の王は困るのだ。やはり女は国王にはむかない」

とブツブツいう側近も出てきた。

恋というやっかいな病が、エリザペスにとりついたのだ。

宮廷役人の一人で官職についているロバート・ダトリ

* が、女王の思いを寄せる人であった。

* ロバート・ダトリ エリザベス女王が戴冠式をおこなった年に、女王に任命されて枢密院議官となった。女王との結婚に破れてからは、イギリス軍人として活躍した。

女王と同じ年のダトリは、女王が少女の頃に心をときめかせた、海軍長官トマス・シーモアによくにていた。

スポーツてきたえた堂々とした体のダトリは、美男子で話上手だった。

スポーツマンタイプの、明るくて陽気な男に女王は弱かった。

女王はダトリヘの気持ちを隠していたが、暇があればダトリの部屋に足を運んだので、いつか噂になってしまった。

エリザベスの心をうばったダトリは、当然、女王の側近たちには人気がなかった。 |

ロバート・ダトリ

武人で教養のあったダトリに

エリザベス女王は、

ひそかに心をよせていた。

|

人々はやきもちと心配でいきりたち、

「ダトリを殺せ!」とぶっそうなことをいう者も出てきた。

ダトリの家 *

は貴族であったが、それほど裕福ではなかった。

* ダトリの家 ダトリの父ノーサンバランド公は、エドワード六世の後継として、ヘンリ八世の妹の血をひくジェーン・グレー夫人をたてようとしたが、エリザベスの姉のメアリが即位すると処刑された。

祖父は悪名高い政治家で、反逆者として処刑されている。父も反逆の罪で首をきられた。

ダトリ自身も父と一緒にロンドン塔にいれられていたけれども、フランスとの戦いで手柄をたてたので、やっと許された、反逆者の三代目だった。

そのうえ、ダトリには妻がいた。女王の夫としては失格である。

ダトリの妻は、ロンドンから五〇キロメートルしかはなれていないバークシャー州の領地に住んでいる。

ダトリの妻も、夫とエリザベスの恋愛事件を知っていて、いつ夫にすてられるかと、不安におののいていた。

おそろしいことに、ダトリが妻を毒殺するという噂が流れた。

妻は用心して、すこしでもあやしいものは、たべないように注意していた。

宰相(さいしょう=総理大臣)のセシルは女王をたしなめたが、恋に夢中になっている女王は聞き入れなかった。

そんな九月のある日、ダトリ夫人 *

の召使いが、階段の下に首の骨をおって死んでいる夫人を発見した。

* ダトリ夫人 名をエイミー・ロブサートという。 1560年9月のはじめに、邪魔者は消されるだろうとの噂が流れ、その噂どおり夫人が死んだので、ダトリにうたがいがもたれた。

検死官(けんしかん=死体を調べる役人)は、ダトリ夫人の死を事故死とした。

夫人がヒステリーの発作をおこし、逆上して階段からとびおりた発作的自殺であると発表したが、世間の人々は信じなかった。

ダトリが人を雇って夫人を階段の上から突き落として殺したのだとして、ダトリに冷たい非難の目をむけたのである。

13 女王に恋は許されない

top

エリザベスはダトリの無実を信じていた。夫人の自殺でつらいおもいをしているダトリに同情をよせた。

その同情の気持ちがますます愛を深める。

妻という障害がなくなったので、二人はいつでも結婚できることになった。

けれども、宰相セシルは真心をこめて女王に意見する。

「この結婚は誰にも祝福されません。女王が殺人の疑いのある者と一緒になれば、国民の信用を失います」

エリザペスは悩んだ。ジッとしていることができず、立ち上って窓をあけた。白い霧がサッとふきこんできた。

「マァー嫌だ、侵入者みたい」 思わずつぶやいてハッとした。

この霧が流れてくる海峡の向うのフランス *

と、そのとなりのスペインが、すこしでもすきがあれば攻めこもうと、こちらをうかがっている。

* フランス 当時のフランスは、バロア家のチャールズ九世が王位についていたが、おさなかったために、母のカトリーヌ・ド・メジシスが摂政として政治をおこなっていた。

エリザベス女王の即位以後、女王と国民が力をあわせて一生懸命に努力した結果、イギリスは世界を舞台に活躍し世界をうごかす国となるが、この頃はまだ小さな島国にすぎなかった。

オオカミやライオンにねらわれている、ウサギのようなものだったのである。 |

|

こんな時、「女王と結婚して王になりたいために、邪魔な妻を殺した」といわれているダトリと結婚すれば、セシルのいうように国民の支持を失い、せっかく治まっている国を乱すことになる。

「女王は一点の疑いの余地もないほど潔白でなければ、人々に信頼されない」

耳もとでささやく良心の声がする。

私は、自分かってな行動の許されない女王なのだ。この王国と国民を守る義務がある。

涙をぬぐって、エリザベスはダトリに別れの言葉をつげる。

「さようなら、愛するダトリ、女王に恋は許されないのです」

14 国の力をたくわえよう

top

イギリスはヨーロッパの島国で、日本の本州と同じくらいの面積しかない。

その小さな国のなかの三分の二がエリザベスの治めるイングランドで、北の方はスコットランドのメアリ・スチュアートのものであった。

当時、イングランドの人口はわずか三五〇万人。

海軍はできたばかりで、兵隊はほとんどが民間の兵士であった。

軍事力ひとつとってみても、フランスやスペイン

* とはくらべものにならないほど、貧弱なものだった。

* スペイン 当時のスペインは、地中海やアジア、新大陸アメリカの貿易を独り占めして、経済力や軍事力は世界一であった。フィリップ2世は熱心なカトリック信者であった。

関税や王領地からあがる収入はすくなく、臨時の税金をくわえても、国の金庫のなかはいつもギリギリの蓄えしかなかった。 こんな時、もし戦争でもはじまれば、たちまち莫大な借金をかかえこむことが目にみえている。

フランスやスペインと戦って、勝てる見込みは全くなかった。

今は何としても平和をまもり、商工業をさかんにして、国の力をたくわえることのほうが大切な問題である。

女王は、外国の船舶による穀物や洒の輸入を禁止した。

その逆に重要な輸出品となる毛織物などには積極的な保護をあたえ、貿易による利益がふえるようにした。

また、財政家トマス・グレシャムの意見を取入れて、貨幣制度を統一し、貨幣を改鋳(かいちゅう=つくりなおし)して、経済の安定をはかった。

カトリックの修道院の解散などで、町にあふれていた乞食や浮浪者をとりしまり、「浮浪者(ふろうしゃ)乞食(こにき)処罰法」や「救貧法

* (きゅうひんほう)」をつくって、みんなが仕事につけるようにした。 |

右=出港するイギリス船 浜べには見送りの人々がならぶ。

左=トマス・グレシャム すぐれた経済家として知られる。

|

この頃、町で働く労働者はまだ不足していたので、産業をさかんにするためにも、労働者をふやす必要があった。

こうして女王は、国をあげてセッセと働くようにさせ、富をたくわえることに専念した。

さまざまな努力 **

の結果、やがてイングランドはこれまでのように、スペインやフランスを恐れなくてもよいくらいの力をもつようになった。

* 救貧法 貧しい人々に救いや保護をあたえる法律。地方ごとに貧民監督官をおき、はたらけない人には生活費をあたえ、仕事のない者には仕事を世話した。

** さまざまな努力 耕作地を牧草地にかえることを禁じた「囲いこみ取り締まり法」や、工業の安定をはかるために1か所で7年間はたらくことをきめた「職人法」などをさだめた。

15 女王の誇り

top

エリザベスはイングランドの女王としての、ゆるぎない地位をきずきあげた。

「私のもっているのは女の心でなく、男の心です。私は恐いものを知りません」

女王は力強く国民の前で演説している。

「神が私を高い地位につけてくださったけれども、私の王冠の栄誉は、あなたがたの愛情と支持を得て、この国をぶじに治めてこれたということにあるのです。

あなたがたは私よりも強く、よりかしこい君主を、この王座にむかえたことがあるでしょう。

また、これからもむかえるでしょう。

けれども、私以上にあなたがたを愛する君主をいただくことは、これまでもなかったし、これからもないでしょう」

エリザベスが晩年に行った、有名な演説の一部である。

エリザベスは、国のため国民のために、昼も夜も休日もなく、よく働いた。

重臣(重い役目の家来)たちの知っていることで、女王の知らないことはないといわれるほど、勉強もしている。

支配者としての責任感を、これほどもっている君主、自分の仕事をこれほど愛した女王は、イギリス史上はじめてであった。

「女性がイングランドの王位についた例はなかった」

といわれ、女として生れたために母を死なせたエリザベスは、女性にたいする世の中の間違った考えを、実際の政治を行う上であらためさせていったのである。

国民に不満があるとすれば、女王が三十五才にもなるのに、結婚もせず子供ももたず後継のいないことであった。

けれどもエリザベスは、「バージン・クイーン(処女女王)」とよばれることを、何よりも誇りに思った。

「私にはイギリスの国民という、立派な夫がいます。私は、イギリスという国と結婚しているのです」

女王は声高らかに宣言した。

16 美しいライバル

top

イギリスの北方に位置するスコットランドの女王メアリ・スチュアート(在位一五四二〜一五六七年)は生れてすぐに、父のジェームズ五世が死んだので、赤ん坊のときに女王となった。 しかし、実際は母親 * (フランス貴族)が摂政(せっしょう=王にかわって政治を行う役目)になって政治をとった。

* 母親 フランスの貴族ギーズ家出身の女姓で、名をマリー(メアリ)という。マリーの支配下にあるスコットランドでは、フランス人が重用され、フランス兵が国内に滞在していた。

メアリ・スチュアートは母の国フランスヘおくられて、きびしいカトリックの教育をうけた。 そしてフランスの王太子フランソア(のちのフランソア二世)と結婚している。

このためスコットランドはフランスの保護国のようになっていたので、王室に対立するプロテスタントの貴族たちが反乱をおこした。

メアリの母の摂政は、フランスの力を借りて押えようとした。 これにたいして、プロテスタントの貴族たちは、イングランドに援助をもとめてきた。

この戦いに失敗すれば、スコットランドはフランスのものになってしまう。

エリザペスは慎重に準備をととのえたうえで、応援の軍をおくった。

戦いはエリザベス軍の有利のうちに進んだ。 まもなくメアリの母が亡くなったので、フランス軍は戦う意欲をしだいに失ってきた。

こうしたなかで一五六〇年七月、両方の代表が協議してエジンバラ条約

*

が結ばれ、フランス軍はスコットランドからひきあげることになった。

* エジンバラ条約 スコットランドの政治は、12人の貴族からなる会議によって運営されることになり、フランス軍のいた砦はこわされ、国内からフランスの勢力はきえた。 |

メアリ・スチュアート(右)とフランソア2世

二人は16才(メアリ)と14才のとき結婚した。

|

エリザベス女王の勝利である。

同じ年の十二月、夫のフランス王フランソア二世が病気で亡くなったため、メアリ・スチュアートは、翌年の八月にスコットランドに帰国した。

スコットランドは、ここから本格的にメアリ・スチュアート女王の時代がはじまるといってよい。

メアリ・スチュアートは、ヘンリ七世(ヘンリ八世の父)のひ孫にあたる。

だから、イングランドの王位をつぐ資格をもっている。エリザベスの競争相手だった。

帰国したメアリ・スチュアートが、だれと再婚するかが重大な問題となった。

もし外国の王と結婚すれば、この島国はよその国にのっとられてしまうおそれがあった。

エリザベスはメアリ・スチュアートに、外国の王とは結婚しないようにと手紙を書いた。

17 メアリ・スチュアートの恋

top

若くて美しくて、魅力的なメアリ・スチュアートには、たくさんの求婚者があらわれた。

メアリ・スチュアートは三才年下のまたいとこのダーンリーを夫にえらんだ。

金色の髪をみじかくかったダーンリーは、背が高くて足が長く、まだひげのはえていない、ツルツルしたリンゴ色のほおをもつ、女のように美しい青年貴族だった。

リュート(ギターに似た弦楽器)をじょうずにひきこなし、ダンスが得意なこの若者を、情熱的なメアリ・スチュアートは、ひと目で好きになってしまった。

とびつくようにして結婚したが、ダーンリーは見てくればかりの男で、いいかげんな性格の無責任な人間だった。

二人の間には王子(のちのジェームズ六世)が生れたが、メアリ・スチュアートは、浮気なダーンリーが嫌になった。

考えのたりないメアリ・スチュアートは、新しい恋人

* をつくり、一五六七年、ダーンリーを暗殺させた。

* 新しい恋人 はじめイタリア人の音楽家ダビード・リッチョを愛しリッチョの死後は、ボズウェル伯爵を恋するようになる。そのあげくボズウェル伯爵に夫を殺害させた。 |

スコットランド女王メアリ・スチュアート 夫であるフランス王が亡くなり、

スコットランドに帰国した。

|

ヘンリ・スチュアート・ダーンリー

メアリ・スチュアートの2度目の夫。

|

これを知った貴族たちは、メアリ・スチュアートを女王の座からおろし、一才のジェームズ六世(在位一五六七〜一六二五年)に位をゆずらせた。

夫殺しの罪で捕えられたメアリ・スチュアートは、翌年脱走してイングランドに逃げこんだ。

エリザベスは、たすけをもとめてきた美しいメアリを保護したが、重臣たちはイングランドの王位を継ぐことのできる資格をもつ危険なメアリ・スチュアートをとじこめ、処刑するようにエリザベス女王に要求した。

メアリ・スチュアートはローマ教会に認められたカトリック教徒なので、国の内外のカトリック教徒の陰謀(はかりごと)に利用され、国を乱しエリザベスの王位を脅かすおそれがあった。

しかしエリザベスは、重臣たちの処刑の要求を拒みつづけ、二十年近い間、同じ王家の一族であるメアリ・スチュアートの命をまもった。

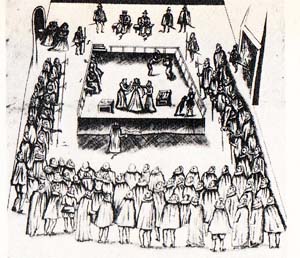

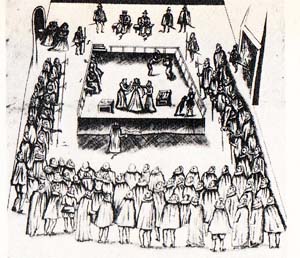

18 メアリ・スチュアートの処刑

top

|

メアリ・スチュアートの処刑 反逆罪による死刑はうち首だった。

|

メアリ・スチュアートの処刑命令書

エリザベス女王は、最後までメアリをかばいつづけたが…。

|

一五六九年、イングランド北部地方でカトリック貴族の反乱がおこった。

イングランド北部にはカトリック教徒が多く、メアリ・スチュアートに同情的だったのである。

反乱軍はイングランドをカトリックの国にするとともに、メアリ・スチュアートをスコットランド女王にもどし、さらにイングランドの王位継承者として認めることを要求してきた。

反乱軍はヨークシャーまで南下したが、女王の軍隊に破られスコットランドに逃こんだ。

その後もスペイン軍のたすけをかりて、エリザベスの政府をひっくりかえし、メアリ・スチュアートを救出しようとした事件がたびたびおこった。

一五八六年、エリザベスを暗殺し、メアリ・スチュアートをイギリスの王位につけようとする陰謀が明らかになった。

それはカトリック教徒で、メアリ・スチュアートの小姓(こしょう=身のまわりの世話をする人)が、スペインのフィリップ二世にそそのかされてたくらんだのだった。

この計画 *

は、ことをおこす前にもれて、小姓は反逆罪に問われた。

* この計画 外国軍のイギリス進攻と、国内での暴動を合図に6名がエリザベス女王の殺害にむかい、ほかの者はメアリ・スチュアートを救出して、イギリス女王にするというもの。

この時は、メアリ・スチュアートがフィリップ二世とこっそり連絡をとり、陰謀にくわわっていた証拠があがったので、エリザベスもかばいきれなかった。

一五八七年、ついにメアリ・スチュアートは処刑された。

19 スペインとの決戦せまる

top

メアリの処刑に怒ったスペイン王フィリップ二世は、

「あんな小さな島国など、ひとひねりだ」 とイングランド遠征にふみきった。

メアリ・スチュアートの事件がなくても、イングランドとスペインは対立していた。

十二世紀以来、イギリスの羊毛の市場として、親しく取引をしていたオランダ地方(ここはスペインの支配地であった)に、一五六八年、反スペイン独立運動

*

がおこったとき、エリザベス女王が手助たことから、フィリップ二世はエリザベス女王を心良く思わなくなっていた。

* 反スペイン独立運動 ネーデルラント独立戦争という。ネーデルラントのなかでホラント州が重要な地をしめ、そのホラントがなまっで、ネーデルラントはオランダとよばれるようになった。

フィリップ二世はイングランドに戦いを宣言した。

当時のスペインは、ヨーロッパで一番大きく強い海上王国であった。

一三〇隻の軍艦に、二五○○門の大砲をつみ、七〇〇〇人の海軍と一万六〇〇〇人の歩兵をのせた「無敵艦隊(むてきかんたい)」と名づけられた大艦隊が、リスボン港を出発した。

一方、エリザベスはひそかにフランシス・ドレークをよびよせた。 ドレーク船長は西インド諸島(アメリカ大陸のカリブ海の島々)のスペイン領を荒しまわった海賊とされているが、実はこっそり女王の許し

* をうけて、スペイン船をおそっていたのである。

* 女王の許し 私拿捕船の活動をいう。民間人であるが、政府から任命されて、民間の船をつかって敵の船を攻撃することで、無差別にあいてをおそう海賊船とは区別される。 |

|

ドレーク船長は、ブラジルをはじめ南アメリカ東海岸に進出し、マゼラン海峡を通り、チリ、ペルーを北上して北アメリカ大陸の西海岸までいき、アフリカの喜望峰を通りすぎ、三年近くかかって、出発したプリマスに戻ってきた。 ドレークは、イングランド人としてははじめて世界一周をした、海の英雄である。 女王はドレークにいった。

「イングランドの運命は、あなたがた海の勇者の肩にかかっています。 あなたを艦隊の副指令官に任命し、すべてをゆだねます」

「おまかせください、女王陛下。女王の名誉とイングランドを守るために、命をかけて戦います。 勝利のあかつきには海軍提督(ていとく)となり、もし敗れたときは海賊として、海のもくずときえましょう」 |

フランシス・ドレーク

イギリス艦隊の副指令官。

スペイン人から「竜」とよばれて

おそれられた。

|

スベインの「無敵艦隊」の出港

イギリス本土上陸をはかった。

|

| スペインの「無敵艦隊」をむかえ討つイングランドの海軍には、砲門がついた一斉射撃のできる軍艦もあったが、大半は商船を改装した、にわかづくりの戦艦だった。 |

女王の兵は、数百人の近衛兵(このえへい=王を守る役目の兵)と国内の城塞(じょうさい=城ととりで)に駐屯(ちゅうとん)する少数の守備兵と、アイルランドに配置されたほんのすこしの兵力しかなかった。

これだけでは、戦争がおこったときには間に合わなかった。

戦争とか内乱の場合は十六才から六十才までの全男子の中から集められた、民間の兵士が女王の軍隊として使われた。

20 「無敵艦隊」を破る!

top

イングランドは国をあげて、スペインの艦隊にたちむかうことになった。

エリザベス女王は全国民の支持で、対スペイン戦の総指揮をとった。

エリザベスは、全軍の前で演説 * した。

* 全軍の前で演説 エリザベスはかしこく美しく、女王としての気品と堂々とした態度をもち、しかもやさしく愛惰をこめて語ったので、人々の心をひきつけた。

「この戦いのただなかにあって、私は生きるも死ぬもみなさんと一緒に、と思ってここへまいりました。

私の信ずる神、私の王国、私の国民のためには、すこしも命をおしみません。

私はかよわく力のない女性ではありますが、イングランド国王のたましいをもっています。 さあ、私と一緒に、この国難(国の危機)を戦いぬきましょう」 |

「女王ばんざい!」

国民はよろこびの声で女王にこたえた。 |

イギリスの戦艦 700トンにみたないが、

55門の大砲をもつ強力な武装がほどこされた。

|

いまだかつてない国難を前にした危機感が、国民の結束をかためさせた。

プロテスタントもカトリックもみんな心をあわせて、女王の旗のもとで戦うことを誓った。

港の船乗りや漁師たち、貿易団体や商人までが、自分の船をもって海軍に合流した。

全国民がひとつになって、スペイン軍をまちうける。

一五八八年、七月十九日の夕方、イギリス最南端のリザート岬の沖に、一三〇隻の巨艦(きょかん=大きな戦艦)が大半月形の艦列をくんで、堂々と姿をみせた。

「無敵艦隊あらわれる」の狼煙(のろし)があがる。

七月二十八日、無敵艦隊はカレー近海に錨(いかり)をおろした。イギリス本土上陸作戦にそなえるためである。

その夜、イギリス軍は火をつけた八隻の船を、スペイン艦隊のなかに突入させた。 イギリス軍のしかけた火船の奇襲に、ねむりこけていたスペイン軍は大混乱におちいった。

そのすきをついて、イギリス軍は攻撃をしかけた。翌二十九日、ついに両軍が激突する戦いとなった。

イギリス艦隊の息もつかせぬ砲撃に、スペインの軍艦は次々に撃沈され、戦いはイングランドの勝利

* におわった。

* イングランドの勝利 グラブリーヌ沖の海戦とよばれる。イギリス軍はわずかに80隻の軍艦しかなかったが、操船技術と砲術にすぐれていたため、無敵艦隊を破ることができた。

大きな打撃をうけた「無敵艦隊」は、這う這うの体(ほうほうのてい)で逃げ出した。 不運なことに、北海に出てスコットランドの北端をまわったところで、嵐にあった。

船は岩だらけの海岸にたたきつけられて難破した。

一三〇隻の巨艦のうち、スペインヘたどりついたのは、半数にもみたなかった。 これにたいしてイギリスは、失われた船は一隻もなかった。

イングランドの寺院は戦いに勝ったよろこびの鐘を打ち鳴らした。

エリザベス女王は、「神が私たちに味方をしたのです」と、神に感謝の祈りを捧げた。 この戦いをきっかけにして、スペインは衰えをみせはじめ、イングランドは海上に発展する道を開いた。 |

イギリスの上に立つエリザベス女王

女王の演説に国民はふるいたった。

|

21 輝かしい女王の死

top

大西洋のかなたではウォーター・ローリー *

が、バージン・クイーン(処女女王)にちなんで、今のアメリカ合衆国東岸に、「バージニア」とよぶ新しい植民地を開拓し、植民王国としての基礎をきずいた。

また、東インド会社 **

という植民地経営の会社をつくり、アジアと貿易をはじめた。

* ウォーター・ローリー

エリザベス一世の寵臣として知られ、アメリカ大陸に最初のイギリス植民地「バージニア州」をつくったアメリカ提督。バージニアの名は処女女王の英語名。

** 東インド会社 1600年、東洋貿易のために設立した会社。女王から貿易の独占権をあたえられ、はじめ香料貿易がおもであったが、インドに本拠をおいて、綿織物貿易が中心となった。

政治や経済の発展が進むとともに、学問好きの女王のもとでは、文化の方面でも、劇作家のシェークスピア、詩人のスペンサー、哲学者のフランシス・ベーコンなどがあらわれ、イギリス・ルネサンス(文芸復興=ぶんげいふっこう)の花がひらいた。 |

ウィリアム・シェークスピア

劇作家として多くの名作をかいた。

|

エリザベス女王は、女王のなかの女王として、四十五年間、イギリスを立派に治めた。

「『女王はこのような波乱の時代を統治したので、未婚の処女として死んだ』と大理石の墓石にしるせれば、私にとって思い残すことはありません」

と、いっていたエリザベス女王は、一六〇三年三月十四日の午前二時、“何ものにもまして輝かしい太陽が最後に西の雲間に没するように”静かに息をひきとった。

エリザベス女王の後を継いだのが、メアリ・スチュアートの子ジェームズ六世

* である。

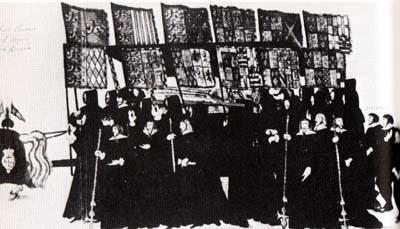

* ジェームズ六世 母のメアリ・スチュアートはヘンリ七世の娘の流れをひき、イギリス王位継承権をもっていたので王位について、あらたにスチュアート王朝をひらいた。 |

エリザベス女王の葬列

柩(ひつぎ)がウェストミンスター寺院にはこばれていく。

|

ジェームズ六世は、イングランド王としては、ジェームズ一世(在位一六〇三〜一六二五年)とよばれる。 ジェームズ一世はすでにスコットランド王になっていたから、イングランドとスコットランドは、同じ国王を君主とあおぐことになった。

両国が正式に合併して、大ブリテン王国となるのは、一七〇七年のことである。

top

****************************************

|