|

****************************************

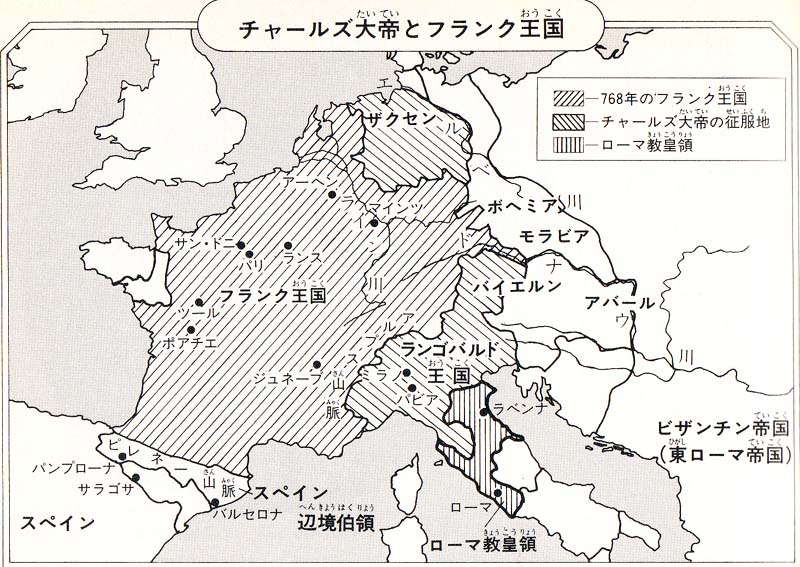

Index チャールズ大帝 バイキング 十字軍 ジャンヌ・ダルク 図解コーナー

|

チャールズ大帝写真集 |

|

チャールズ大帝胸像 チャールズ大帝は、西ヨーロッパの大部分を

統一し、フランク王国の政治をととのえて、文化の発展につとめた。

14世紀につくられた聖書箱より。

|

チャールズ大帝時代の戦士たち

戦士たちは、長い槍と楯で武装している。

11世紀の写本かざり絵。パリ国立図書館蔵

|

|

左=チャールズ大帝と聖職者たち シュッツ画。

大帝は、キリスト教の信仰の確立に力をそそいだ。ルーブル美術館蔵

右上=クロービスの洗礼 王はキリスト教徒になった。

ランス・サンレミ美術館蔵

右下=ローマ教皇ハドリアヌス一世とチャールズの会見

写本かざり絵。トリノ国立図書館間

|

1 ゲルマン民族の大移動

top

ヨーロッパといえば、フランスやドイツを思い出す人が多い。

このフランスやドイツ、そしてイタリアなどを建国したのがゲルマン人たちである。

スカンジナビア半島や北ドイツの海岸にすんでいたゲルマン人は、ヨーロッパをおおうブナやミズナラの大森林のなかで生活をしていた。

狩猟をしたり、森林を切り開いたわずかな土地で、農耕をしたりして生活をしていたのである。

やがてローマ人が進出してくると、ゲルマン人はすぐれた文化をローマ人から学んで、しだいに部族としてのまとまりを強めていった。

一部の人たちは、ローマの兵隊や地位のひくい役人となってローマ領に住む者もあった。

このゲルマン人たちは、東方からフン族とよばれた遊牧生活をいとなむ民族に攻撃されたことをきっかけに大移動を開始した。

三七五年のことだ。

家族をつれ、家畜・財産すべてをもって、ゲルマン人たちは西へ、南へとローマ領にはいっていった。

ある者は、イタリア半島にはいり、やがてローマ帝国を東西に分裂させ、四七六年には西ローマ帝国をほろぼした。

またある者は、はるか北アフリ力まで移動して国家を建設した。

現在のイギリス、スペインにも彼らの国家が成立した。

こうしてヨーロッパ世界の原型ができあかっていったのである。

そのなかの一部族がフランク族である。

彼らはライン川をこえ、その頃北ガリアとよばれた、今の北フランスに王国を建国したのである。

初代の国王はクロービスで、その王朝をメロビング朝とよんだ。

2 フランク王国とクロービス

top

クロービスは、多くのローマ人たちが住んでいるなかにつくったこの王国を、発展させようと努力した。

そのひとつとして、ローマ人と親しい間柄をつくりだすことにつとめた。

そのためには、ローマ人の信じているキリスト教を信仰しなければならない。

そのきっかけとなったといわれる物語がある。

五世紀の終り頃に登場したクロービスは、妻がキリスト教徒だったこともあって、ある戦いのときにフト思いついた。

「今、戦いがおもわしくないのは、妻がいつもいっているように、カトリックの教えを信じないからかもしれない。

ここはひとつ、その教えを信じてみよう」

そう思ったクロービスは、キリストに祈りを捧げて、再び戦場へむかった。

するとどうだろう。それまで負けていた戦いが一変し、彼に有利となったのである。

大勝利をおさめたクロービスは、さっそくランス(今のフランス東北部にある都市)にいた大司教のもとを訪れた。

「我々フランク人は、いま、カトリックの教えによって戦いに勝った。

私は、部下三〇〇〇人とともに洗礼をうけて、キリスト教徒になりたいと思う」

クロービスの言葉をきいた大司教レミギウスは、大変喜び、この洗礼をおこなった。

大きな浅い桶に水をいれ、裸になったフランクの戦士たちを一人一人いれては、神の言葉をあたえたのだから、ひどく手間がかかったが、レミギウスは大得意であった。

もっとも、クロービスは腹のなかで、

「しめた。これで今後の戦いでは、ローマの教会につながる人たちが、味方になってくれるにちがいない」

と喜んでいたのである。

こうして六世紀のはじめまでに、フランク王国は、その基礎をかためることになった。

3 イスラム教徒の進軍

top

それから二〇〇年たつとクロービスのたてた王国も乱れ始めた。

政治を実際ににぎるのは、国王ではなくなり、宮宰(きゅうさい)といわれる、王国の財政や宮廷のなかの仕事を扱う人になっていた。

いまでいえば、総理大臣兼大蔵大臣にあたる。

この八世紀のはじめは、イスラム教徒がさかんに勢力を広めている時期であった。

イスラム教を広めるための戦いは「聖なる戦い」であると信じたイスラム騎兵隊は、とどまることを知らぬ勢いで、ヨーロッパに北上してきたのである。

いま、スペインとアフリカのモロッコの間に、ジブラルタル海峡がある。

スペイン側の港町ジブラルタルからつけられた名である。

その名は、ここに攻めてきたイスラム教徒の将軍ターリクが、山のふもとに陣をとったところからジブ・アル・ターリク(ターリクの山。ジブは山をさす)とよけれ、やがてなまってジブラルタルとなったのである。

このことから知られるように、イスラム教徒は各地に勢力をきずきながら、フランク王国へとせまったのである。 |

ジブラルタル海峡

イスラム教徒は、この海峡をこえて北上した。

|

4 ツール・ポアチエの戦い

top

七一四年に、このフランク王国の宮宰(きゅうさい)となったのは、チャールズ

* (ドイツ語よみでカール、フランス語よみでシャルル)であった。 のちのチャールズ大帝の祖父にあたる人である。

* チャールズ 武勇にすぐれていたが、宗教には関心がない王だった。戦いに勝つためには、兵士の装備をととのえなければならないとして、教会の土地をうばい、その費用にあてた。

彼はイスラム教徒軍との戦いに出兵するにあたって、家来の将兵を集めた。

この戦いに勝つことが、フランク王国の危機を救うことになるのはもちろんである。

だがそれ以上に、勝利は彼自身の評判を高めることを承知していたチャールズは、何とかして家来を頑張らそうと考え、家来たちによびかけた。

「諸君、いまやフランク王国は危機にある。私とともに戦う者には、土地をあたえ、その生活を保障しよう」

これをきいて、家来たちはふるいだった。チャールズ自身も決死の覚悟で、騎兵にすぐれたイスラム軍をツールとポアチエ(現在のフランスの西部)の間の荒野にむかえたのだった。

七三二年におこなわれたツール・ポアチエの戦いは、七日間におよぶ激戦だった。

先頭に立ったチャールズは、まるで金づち(マルテル)のように武器をふるってイスラム教

* 徒をなぎたおした。

家来の将兵もよく戦い、ついにイスラム教徒を撃退することに成功したのである。

このことから、彼は「チャールズ・マルテル」とよばれるようになり、その勢力はますます強まっていった。

* イスラム教、ただひとつの神アラーを信じる宗教で、マホメットがひらいた。教徒は西はスペイン、南はアフリカ、東はインドにおよぶイスラム帝国をつくりあげた。 |

ツール・ポアチエの戦い

フランク軍(左)が、イスラム軍を破った。

|

5 王権は力である

top

チャールズ・マルテルの死後、勢力をにぎったのは、子のピピン(小ピピンともいわれる)であった。

彼はまだ宮宰(きゅうさい)の地位にあったから、形のうえでは国王ではなかったのである。

実力はあったが慎重だったピピンは、自分が国王となり、新しい王朝をたてるためにはどうしたらよいかを、いろいろと考えた。

「今の王家メロビング家は、確かに実力はない。しかし、それを倒すには、カトリック教会と手を結ばなければだめだ」

実は、チャールズ・マルテルは、ツール・ポアチエの戦いに勝ったあと、約束どおり部下に土地をあたえたが、その土地は各地の教会から取上げたものであった。

当然のことながら、教会はチャールズ・マルテルを非難した。

いまピピンは、その非難をうちけすためにも、教会と手を結びなおさなければならなかったのである。

「まず、教会には土地の補償をしてやろう。そして乱れた教会をとりしまってやり、ローマ教会にとりいろう」

これがピピンの政策だった。

ねらったとおりローマ教会は、ピピンの顧問だったボニファチウスをとおして、つぎのような教皇(きょうおう=法王)の言葉を伝えたという。

「王国が混乱におちいらないためには、力のない者

* が国王であってはならない。力をもつ者こそ王国の主人となるべきである」

* 力のない者 メロビング家の流れをひくヒルデリヒ三世のこと。彼は修道院にいたところをピピンにさがしだされ、国王の位についたが、実際の政治はピピンがとった。 |

右=ピピン像 チャールズ大帝の父にあたり、

宮宰(きゅうさい)からフランク王国の王となった。

左下=ピピン王のイニシャルのある貨幣

王は七五一年から七六八年まで、王位にあった。

|

ソアッソンの町に集ってきていたフランク王国の有力者たちは、教皇の言葉をきくと、大きな楯をかかげ、新国王の誕生をたたえたのである。 七五一年、ここにメロビング朝はほろび、ピピンを王とするカロリング朝がはじまることになった。

6 ローマ教会とむすぶ

top

パリの北に、サン・ドニという町がある。この町で、ローマ教皇ステファヌス二世は、ピピンのくるのをまちうけていた。

ステファヌス二世は、ピピンが正統な国王であることを認めるための、戴冠式の準備をととのえていた。

彼にとってみれば、ゲルマン人はどれも同じにみえたろうが、その頃イタリア北部に勢力をひろげ、教皇に圧力をくわえるランゴバルド族

*

に対抗させるためには、フランク族は大変都合のよい勢力であると考えていたのである。

* ランゴバルド族 スウェーデンから南下したゲルマン人の一部族。6世紀にはロンバルジアを中心として、ランゴバルド王国をつくり、ローマをのぞくほぼイタリア全土を支配した。

この戴冠式については、すでに一度、アルプスをこえてピピンを訪問し、話をつけてはあったものの、ピピンが本当にきてくれるかどうか、教皇には心配だった。

七五一年、ピピンは、妻のベルトと二人の子供、のちのチャールズ大帝とその弟とともに、サンードニの町にあらわれた。

教皇はひどく喜んで、さっそく式典にとりかかった。

まず洗礼をうけた王家一族は、つづいて聖なるオリーブの油をぬられて、フランクの王として正式に認められ、ローマの貴族ともなったのである。

7 ローマ教皇領のおこり

top

サン・ドニの戴冠式の恩返しとして、ピピンは教皇(法王)に土地を差出そうと考えた。

そこでピピンは、まずランゴバルド国王アイスツルフと交渉をはじめた。

「アイスッルフ国王よ。あなたがかってビザンチン帝国(東ローマ帝国)から奪った土地があろう。

私は、争いをおこしたくないので、金て買取りたいと思うのだが……」

「その交渉には応じられない。力でとれるならとるがよかろう」

拒絶されたピピンは、アルプス山脈をこえて遠征に出かけた。

そして、ついにパビアでアイスツルフを破ったピピンは、ラベンナを中心とする地域の都市を教皇に贈った。

これがローマ教皇領 * のはじめである。

その後も南フランスを征服して領土を拡大したピピンは、ますます教会とのむすびつきを強めていった。

土地所有者が、その収入の十分の一を修道院に寄付するという制度も、この頃にはじまったものである。

* ローマ教皇領 ローマを中心として、中部イタリアにひろがっていた教皇の支配地域。ピピンが寄進したが、それは名ばかりで、チャールズ大帝のとき完全な教皇領となった。

8 父ピピンの死

top

のちにチャールズ大帝(カール大帝、シャルルマーニュともいう)とよばれるようになるチャールズは、七四二年四月二日にうまれ、七六八年に父ビピンが死んだときには、二十六才になっていた。

この年になるまで、どのように育ったのかはあまりよくわかっていない。

しかし多くのゲルマン人の有力者の子供と同じように、母からは宮廷のことを、父からは戦いのことを学んだにちがいない。

チャールズは、身長が一九〇センチもある金髪の青年で、馬にのるのかとくいてで長い進軍も平気であった。

よくきたえられた体で、水泳や狩猟をよくやっていた。

フランク王国の伝統で、王国は弟と分割することになった。

はじめは母ベルトが二人の間をとりもってくれていたが、三年後、二人は仲たがいをした。

しかし、幸か不幸か弟は急死してしまい、その争いは大きくならずにすんだのである。

|

父ピピン王(右)とチャールズ大帝

在世時の姿でえがく。

|

9 戦うチャールズ

top

チャールズがフランク国王としてその活動をはじめたころ、王国の周辺には、大きな敵がいくつもあった。

ピピンに敗れたランゴバルド王国は、再びその勢力を取戻していたし、北方のザクセン人は、まだ荒々しさの残っている民族で、人に支配されることを嫌って、しばしばフランク王国と争いをおこした。

さらに、東方のコンスタンチノープルを都としたビザンチン帝国

* (東ローマ帝国)は、ローマ教皇(法王)と対立し、ことごとにその力をしめそうとしていたのである。

* ビザンチン帝国 中世ヨーロッパ東部に栄えた国。最盛時には、いまのトルコ、バルカン半島、イタリア、北アフリカにまたがる大国となり、330年から1453年までつづいた。

これらの敵と対抗するにはただ一つ、ローマ・カトリック教会と手をむすび、国内をまとめて強力な武力をもつ以外にはなかった。

チャールズはこうして自らキリスト教徒の旗がしらとして、ヨーロッパの支配に乗出していくことになったのである。

王となったチャールズの初仕事は、ランゴバルド王国との争いだった。

チャールズが国王となったとき、母親はランゴバルド王国との同盟を考えて、王国から姫をチャールズの嫁に迎えた。

しかしチャールズは一年ほどで、その妻を離婚してしまった。

このことに恨みをもったランゴバルド国王は、チャールズとむすんでいたローマ教皇を攻撃した。

急をきいたチャールズは、ちょうどザクセン人と戦っているところだった。

戦いの途中ではあったが、教皇を失うことは、その片うでを失うことである。

チャールズはただちに軍隊をジュネーブ(今のスイス南西部の都市)に集めさせ、みずから軍隊をひきいて、アルプスをこえ、イタリアへはいった。

ランゴバルド国王は、

「なに、いずれ息子のひきいる軍勢が助けにきてくれる」とパビアの要塞(ようさい=とりで)にたてこもった。

しかし肝心の息子の部隊はフランク軍にうち破られてしまい、息子はほうほうのていで、ビザンチン帝国へ逃げ込んでしまった。

七七四年春、ランゴバルド国王は降伏し、ここに王国は滅亡した。 |

遠征で野営するチャールズ

チャールズは、戦いにあけくれた。

アルプス フランク軍は、

アルプスをこえてイタリアに進んだ。

|

10 ローマヘの旅

top

チャールズは、この勝利のあとローマに教皇(法王)ハドリアヌス一世を訪ねた。 教皇はおおいに喜んで、この遠来の客をサン・ピエトロ寺院

* に招いた。

* サン・ピエトロ寺院 330年、コンスタンチヌス大帝によって、ローマのバチカンの丘にたてられたカトリックの中心教会。800年、ここでチャールズ大帝の戴冠式が行われた。

「教皇にお願いがあります。父ピピンが差上げた教皇の領地は、確かに教皇のものであることはきまっております。

しかし、今回の戦いによって得たランゴバルドの土地は戦利品として、私がもらいうけたく思います」

「よろしい。認めましょう。それにくわえて、チャールズ国王には、“ローマ人の貴族”の称号をあたえましょう」

このような話合いののち、チャールズは、教皇のもとをたち去った。

教皇は、こんなふうに称号をあたえながら、一方ではチャールズがローマ市内にとどまることを許さなかった。

チベル川の野営の宿所にもどったチャールズは、こうした差別にたいして不満でならなかった。

「今度、ローマ市を訪れるときは、ていねいなもてなしをうけてみたいものだ」 そんな思いが、チャールズの胸のうちにあったにちがいない。 |

サン・ピエトロ寺院 写真の建物は、

1626年に再建されたもの。

|

11 ザクセン人との争い

top

チャールズがはじめてザクセンへ遠征したのは、七七二年のことで、ちょうど三十才となった年のことであった。

この戦いに勝ったチャールズは勢いにのり、キリスト教徒でないザクセン人

* に思い知らせようとして、彼らが“世界の柱”として大切にしている、イルミンズールという大木をきりたおしてしまった。

* ザクセン人 ゲルマン人の一部族。北海沿岸から一部はイギリスへ、一部はドイツに移住して独特の文化をつくった。8世紀後半に、チャールズ大帝の支配下にはいった。

おこったザクセン人たちは、勢力を集めてチャールズと戦ったが、フランク騎士団は、各地でザクセン人をうち破り、七七五年にはトイトブルクの森で、大勝利をおさめた。

そして武力によって、ザクセン人にキリスト教を信ずるようにと、おしつけたのである。

その後も、こんなチャールズのやりかたに反発するザクセン人は、抵抗をつづけた。

そのためチャールズは、捕えたザクセン人を四〇〇〇人あまりも処刑するというきびしい態度で対抗し、ついにザクセン人を降伏させた。

しかし、この戦いは簡単なものではなかった。

ザクセンの反乱が完全におわるのは、何と八〇四年、チャールズが六十二才になったときである。

12 イスラムの嵐

top

チャールズは歴代の国王と同様、イスラム教徒との争いをくりかえさなければならなかった。

ピレネー山脈のスペイン側 *

は、その澂戦地となることが多かった。

* スペイン側 ピレネー山脈の南のイベリア半島は、イスラム教徒が征服して、コルドバを都とする後ウマイヤ王朝が栄えていた。コルドバは、当時、ヨーロッパ最大の都だった。

三十五才になったチャールズは、イスラム教徒が分裂をして、その一派が援助をもとめてきたのでこれを受入れ、七七八年の春、本格的にイスラム遠征をすることにした。

「この遠征で成功すれば、そのあとにある全国の領主たちの会合で、有利にふるまえるにちがいない」

そう考えたチャールズは、大軍をおくりこんだ。

しかし、チャールズの軍はバルセロナやバンプローナで大勝利をおさめたものの、サラゴサではコルドバの大守(地方長官)の軍隊に敗れてしまった。 |

チャールズ大帝(右)の戦闘のようす

チャールズ大帝は、フランク騎士団の先頭にたって戦う。

|

退却するチャールズの軍は、やっとのことで国境に近いロンスボーの谷間にさしかかったが、まちかまえていたイスラム軍の襲撃によって、最後の一隊もうち破られてしまったのである。

しかし、チャールズはそれにもめげずに戦いをつづけ、スペイン側のピレネー山脈のふもとに、バルセロナ辺境伯領をきずいて対抗したのである。

13 修道院の保護

top

チャールズがヨーロッパ世界に、あちらこちらと支配の手を拡大している頃、同じヨーロッパでは各地で修道院

* がたてられていった。

* 修道院 カトリックの信仰生活を送るところで、男を修道士、女を修道女という。それぞれ厳しい規律を守りながら、祈りを中心とした生活をする。

修道院は、西アジアからもたらされたもので、ヨーロッパでは六世紀の頃に聖ベネジクトが、カシノ山上にはじめて修道院をつくったことにはじまる。

政治の世界からおわれたガリア(今のフランス地方)のローマ人修道士たちは、小さなしかし守りの堅い建物をたて、集団生活をおくるようになった。

ラテン語を話し、書くことのできる修道士たちが細々とではあるが、確実にローマ文化の伝統を伝えていくことになるのである。 |

聖ベネジクト(左)と修道士

ベネジクトは修道会をおこした。

|

ビュルツブルクの石橋

橋の両側に聖者の像がたちならび、

そのひとつにチャールズの像がある。

|

チャールズは、このような修道院に関心をよせ、これを保護することにした。

現在のドイツの町のなかて、チャールズが保護したことからはじまった修道院はいくつもある。 いま、ドイツのビュルッブルクの町には、マイン川にかかる古い石橋が残されている。

その橋には、聖者の像がいくつもあるが、そのひとつにチャールズ大帝像が残されている。 これは、この町の成立が、チャールズの保護によるものであることを伝えているのである。

14 アーヘンの宮廷学校

top

チャールズが、しばしば宮廷の所在地を変えたことは有名であるが、八世紀の終り頃からは、主にアーヘン(今のドイツ西部の都市)に住んでいた。

アーヘンの宮廷礼拝堂は、七九八年から建築がはじめられ、八〇五年には教皇(法王)レオ三世から祝われて聖堂とされたものである。

チャールズはこの地に学校を開かせることにした。

「およそ、ゲルマン人は、文化的に認められていない。

このままでは、いつまでもローマ人から認められるようにはならないだろう。

そのためには、すぐれた人物をまねく必要がある。適当な人はいないか」

「イングランド(今のイギリス)には、アルクイン

* という学者がいるそうです」

* アルクイン イギリスのヨークうまれの神学者。思想家、教育家としてその名はヨーロッバじゅうにきこえ、聖書の注釈書や聖者伝など、多くの本をかきのこした。

「ランゴバルド王国で教えていたのは、パウルス・ジヤコヌスという歴史家のはずでございます」

「アイルランドには、ヅンガルという神学や文法学にすぐれた者がおります」

こうしてまねかれ、集められた学者たちの活動には、めざましいものがあった。

アルクインは、神学にすぐれた功績を残したばかりか、各地に付属学校をたてるときに、教える科目をさだめた。

高等教育の第一課程は文法、修辞学(しゅうじがく=文章をどう作ったらよいのかを学ぶもの)、弁証法(べんしょうほう=物事のなりたちを、筋道をたてて考えるやりかた)ときめ、第二課程として、自然、算術・幾何、音楽、天文の四科目を学ぶこととした。

これが、中世の時代をつうじてもちいられ、各地にできた学校で教えられていったのである。 |

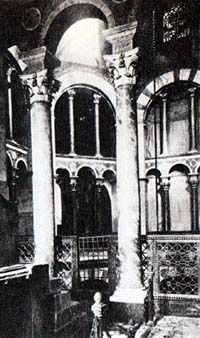

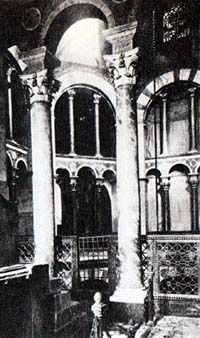

アーヘンの礼拝堂内部

5年の歳月をかけて完成した。

当時の代表的建築物である。

|

こうして、チャールズ大帝のもとでは、すぐれた文化の花がさいたので、十四〜十五世紀を中心とするルネサンス(文芸復興)になぞらえて、この時代の文化の動きは、力ロリング・ルネサンス

* とよばれている。

* カロリック・ルネサンス チャールズ大帝個人の意志からはじまった文化運動で、大帝の宮廷には、当時のヨーロッパを代表する一流の歴史家、詩人、神学者などがあつまった。

15 アバール人との戦い

top

七八八年、四十六才をむかえたチャールズは、南ドイツの大領主バイエルン(ババリア)大公と争いをおこし、その領地を併合した。

戦いのあとの平和もつかのま、つぎには、中央アジアから東ヨーロッパヘかけて活動する、遊牧民のアバール人

* と争わねばならなかった。

* アバール人 中央アジアのモンゴル系遊牧民族。5世紀頃から移動をはじめ、ドナウ川流域を中心にして、アバール王国をつくった。またフランク王国やビザンチン帝国に侵入した。

アバール人は馬にのることが得意で、しばしばフランク王国の国境をおかして侵入してきたのである。

息子とともにおくった遠征軍がやっとドナウ川まで撃退し、現在のハンガリー、ユーゴスラビアにあたるパンノニアの平原が、王国のはずれの地となったのである。

16 西ローマ皇帝となる

top

七九九年の春、あたらしく即位した教皇(法王)レオ三世は、反対派の襲撃をうけ、捕えられてしまった。

これをチャールズの部下が救い出したので、感謝したレオ三世はしきりにチャールズとの会見をもとめた。

チャールズが王国を動く気がないと知ると、教皇はわざわざチャールズを訪ね、今後の援助をたのんで帰っていった。

チャールズが、ようやくローマにいったのは、八〇〇年、五十八才の秋のことである。

これからクリスマスまで、ローマ教皇、フランク王国、ビザンチン帝国の代表の間で、何らかの話しが進められていたにはちがいないが、チャールズの耳にどのていどまで届いていたのかはわからない。

この年のクリスマスの日、チャールズは、ローマ人の服装で、ミサ(神をたたえる儀式)に出席するためにサン・ピエトロ寺院にはいった。

祭壇には、たくさんのろうそくが輝き、ひときわ明るかった。

祭壇で祈りをおわったチャールズのそばによりそった教皇レオ三世が、不意にローマ皇帝の冠をその頭にのせた。

「けだかきチャールズよ、神によって冠をさずけられた、偉大な、平和な皇帝に長命と勝利を!」

会堂をうずめた人々がいっせいに声高らかにさけんだ。

こうして八〇〇年にチャールズは長い間、ほろんだままになっていたローマ帝国(西ローマ帝国

* )の皇帝となったのである。

* 西ローマ帝国 ローマ帝国のテオドシウス帝は、帝国を東ローマ帝国と西ローマ帝国に二分し、二人の子に継がせた。西ローマ帝国は、ゲルマン人の侵入をうけて476年にほろんだ。

しかし、チャールズは、このやりかたが気にいらなかった。

「昔のやりかたは、こうじゃない。まず人々が歓呼して、それから冠をうけるはずだ。

こんなことなら今日は、サン・ピエトロ寺院へくるのじゃなかった」

そんな言葉を残したチャールズだが、今や単なるローマの貴族ではなく、西ヨーロッパを代表する皇帝となったのである。 昔、古代ローマのオクタビアヌス

* がはじめて元老院(古代ローマの立法機関)からあたえられたという、「アウグスツス(尊厳なる者)」という称号をもつ第一人者なったのだった。

* オクタビアヌス 初代のローマ皇帝。国家の運営を皇帝の独裁とせずに、元老院とローマ人民にゆだね、元老院からあらためて国家の支配権をまかされるという形をとった。 |

チャールズの戴冠

チャールズは、ローマ帝国の皇帝としてみとめられ、

これ以後、チャールズ大帝とよばれるようになった。

|

17 旅にあけくれる大帝

top

盛大な戴冠式によって、西ローマ帝国の皇帝の地位についたチャールズ大帝であったが、実際には、むずかしい問題かいくつもあった。

一つには、チャールズ大帝の即位を、ビザンチン帝国はなかなか認めようとしなかったのである。

チャールズ大帝が、即位から十年あまりもかかって、イベリア半島やパンノニアの平原や北方のザクセンで勝利をおさめたのち、八一二年、チャールズ大帝が七十才のときになってはじめて、ビザンチン皇帝はその地位を認めたのであった。 |

馬車にのるチャールズ大帝とおともの兵士たち

戦いや視察で、大帝は各地をとびまわった。

|

また、チャールズ大帝を悩ませたのは、自分の家来たち、とくに「伯」とよばれた地方の長官であった。

長官というと、あたかも中央の国王に絶対に忠実な家来をおもわせるが、実際にはこの人たちは、それぞれの地方の有力者たちである。

チャールズ大帝はこまめに地方をまわって、彼らが王国の統一に協力しているかを、見て歩かなければならなかったのである。

それにこの頃、食料の生産が増えはじめたとはいっても、大集団の宮廷の人々を一年間養うことができる荘園(農耕地)はなく、食料をもとめて旅をすることもあった。

さらに、ザクセン人やアバール人たちにくわえて、デンマークを中心として活動をはじめたノルマン人

* も、チャールズ大帝を悩ましはじめた。

* ノルマン人 8世紀から11世紀にかけ、ヨーロッパ各地を荒したバイキングをさす。キリスト教に改宗するまでは、教会や修道院をおそい、各国はその対策に頭をいためた。

すでに八世紀の末にはエルベ川の河口付近で、ノルマン人がしばしば、フランクの騎士をおそうことがあった。

こうしたことからチャールズ大帝は、その晩年にいたるまで、あちらこちらの敵と戦うため、また宮廷の人々の生活のために旅をしてまわっていたのである。

18 あいつぐ悲運

top

晩年のチャールズ大帝は、後継には悩まされた。

七八一年、三十九才のとき、彼は、愛する二人の子供、八才になったチャールズと三才になるルイをつれてローマをおとずれている。

それは、二人の子供に教皇から洗礼をしてもらい、チャールズはイタリア国王として、ルイはアキテーヌ(今のフランス西部)の王として戴冠させようという親心からであった。

もう一人、後継にと考えていたのは真中のピピンで、この三人の子供にどのようにあとを継がせるかが、悩みの種だった。

八〇五年、チャールズ大帝はこの問題をきめるため、国内のおもだった人たちを集めた。

「私の計画をみなにしめす。三人の子供のうち、一番年上のチャールズに皇帝の称号と、フランス、ドイツの領地をつがせる。 ピビンにはイタリアを、ルイ

* にはスペインなど残りをあたえることにする」

* ルイ チャールズ大帝には、子供が20人いたが男子で親の自分より長生きしたのはルイだけ。ルイは、父親とちがっで決断力にかけていたが、信仰心はあつかった。

人々は大帝の意志を尊重することを認めて解散した。

ところが、八一〇年、チャールズ大帝が六十八才のとき、真中のピピンが病気で亡くなってしまったのである。

さらに翌年には、一番上の子チャールズが死んだ。三十九才であった。

チャールズ大帝自身も足をいためてしまい、それから亡くなるまで、足をひきずって歩くことになってしまった。

19 チャールズ大帝の死

top

八一三年、七十一才。当時としては、まれな長生きであったチャールズ大帝は、健康になったこともあって、アーヘンに帝国のおもだった人たちを集めて、会合を開いた。

儀式がはじまった。

チャールズ大帝は、

「私は二つのことをみなに提案する」といった。

「一つは、わが息子ルイに皇帝の称号をあたえることである。これによってルイは、私との共同統治者となろう。

もう一つは、ルイの息子、わが孫ベルナルド(成人してロタールとなる)にイタリア国王の冠をあたえることである」

チャールズ大帝の玉座からの提案は、大聖堂をうずめつくした家来たちによって支持され、歓声は堂内にとどろいた。

チャールズ大帝はたべることには目のないほうで、焼肉は大好物のひとつであった。

酒は、あまり飲むほうではなかった。

つねに活動することが最大の健康法と考え、死の直前までそれをつらぬきとおした。

八一三年十二月、チャールズ大帝はついにたおれた。

一月にはいると熱が出て、おきることができなくなった。

「大帝、何かめしあがらなければ、お体がもちません」

と心配する医師団に、

「私は何十年もの間、戦いつづけてきた強い体だ。病気などは気からくるものだ。

自分さえしっかりしていれば、すぐによくなる」 といって叱りつけた。

結局、わずかな流動食(歯でかまなくとも食べられるもの)しか食べず、医師のいうことをきかなかったチャールズ大帝は、八一四年に亡くなった。

死後、遺体は、アーヘンの大聖堂にうつされた。

キリスト教精神をおもんじ、学問を好み、西ヨーロッパ世界の形成に貢献したチャールズ大帝は、その後も人々の尊敬のまととなり、多くの伝説

*

や各地にたてられた大帝像とともに、今日にその姿を伝えている。

* 多くの伝説 12世紀のフランスの叙事詩『武勲詩』(ぶくんし)は、キリスト教徒とイスラム教徒の戦いをうたった詩で、そのなかの『ローランの歌』に、大帝は白髪の老騎士として登場する。

20 その後のフランク王国

top

チャールズ大帝の死後、あとをついだのは、ただ一人生残った末っ子のルイであった。

あだ名を「敬虔王」といったルイは、教会にたいしては信心深かったが、チャールズ大帝の後継としては、ふさわしくなかった。

そのうえ、その三人の子供たちになると、さらに争いを深め、八四三年、三人は大帝の残した領土を三つにわけた(ベルダン条約)。

ついで八七〇年になると、亡くなった長兄ロタールの領地をほかの二人がわけあい(メルセン条約)、ほぼ今のフランス、ドイツ、イタリアの地域に分裂した。

そのあと、まとまった国家が成立するまでには長い時間がかかった。

しかし、その源(みなもと)をつくり、ローマを中心とした古代世界から、新しいヨーロッパ世界をつくりあげるのに、大きな役割をはたしたのはチャールズ大帝であった。 |

宮廷のルイ

チャールズ大帝のあとを継いだのは、

「敬虔王」ルイだった。

|

top

****************************************

|