|

****************************************

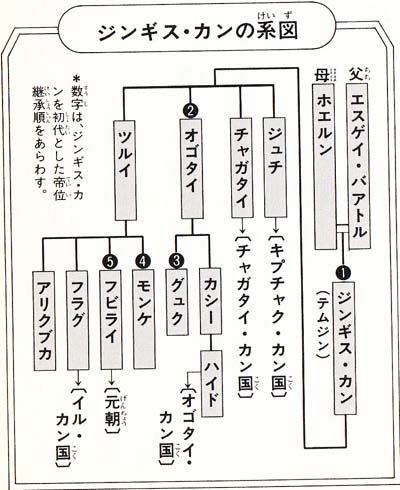

Index マホメット ジンギス・カン マルコ・ポーロ アクバル大帝 図解コーナー

|

ジンギス・カン写真集 |

|

晩年のジンギス・カン(テムジン)

多くの試練をのりこえたジンギス・カンは、アジア大陸に

モンゴル族の大帝国をきずきあげた。故宮博物院蔵

|

王宮のなかのジンギス・カン

戦争から帰ったジンギス・カンが、玉座(王の座席)にすわっている。

|

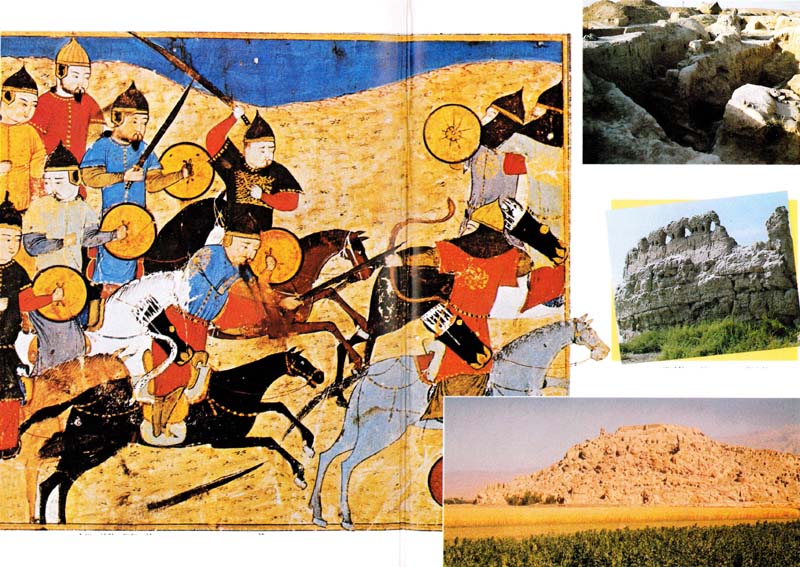

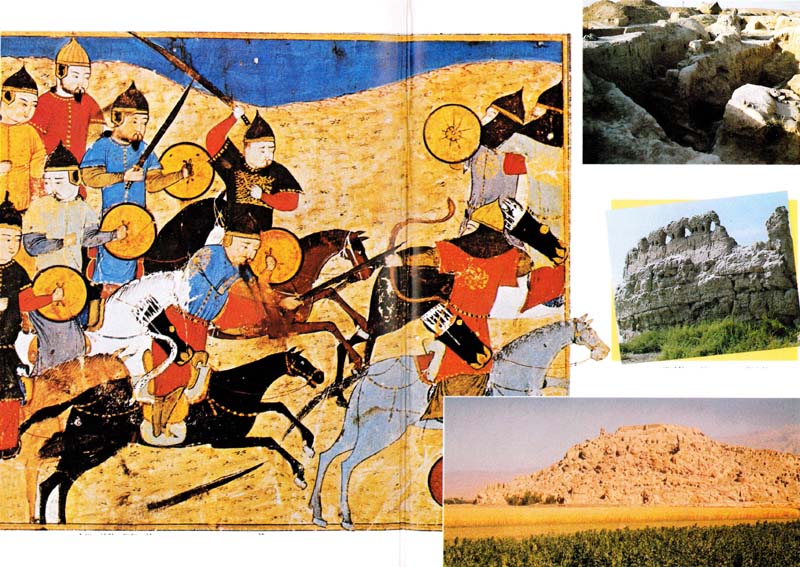

左=モンゴル騎兵の攻撃 軽快に馬をのりこなして、モンゴル騎兵が突撃していく。

右上=アフラシヤフ ふるいサマルカンドのあと。ジンギス・カン軍の攻撃で廃墟になった。

右中段=ブハラの城壁跡 ソ連のウズベク共和国にあり、サマルカンドに先だって攻撃をうけた。

右下=ゴルゴラの丘 アフガニスタンにあり、ジンギス・カン軍の徹底的な破壊をうけた。 |

1 目に火あり、顔に光ある子

top

「うまれたとき、右の手に、骨の玉のような血のかたまりをにぎっていたそうだ」

「それに、目に火があり、顔に光がある、すばらしい子らしい」

「名まえはテムジンにきまったというぞ」

その日、オノン川のほとりに住む遊牧民モンゴル族(蒙古=もうこ)の集落では、族長のエスゲイ・バートルの家にうまれた男の子の話題でもちきりだった。

人々は、将来、その子が父親と同じように、勇敢な指導者になるにちがいないと話しあった。

血のかたまりのことは、だれにもなんの意味か、よくわからなかった。

けれども、顔だちはみるからにかしこそうだ。

それに名は、エスゲイがこの年、タタール族(モンゴルの一部族)と戦って捕えた、敵将テムジン・ウゲからとったものだから、いかにも武人らしくてよいと思われた。

のちに大モンゴル帝国をきずくジンギス・カンは、まずは人々に祝福されてうまれたようだ。 |

モンゴルの草原 テムジンは草原に生きる遊牧民の子としてうまれた。

|

うまれた年は、いろいろな説があってはっきりしないが、ここでは一一六二年説にしたがって話をすすめよう。

日本の時代でいうと、平清盛の平氏が全盛をむかえたころである。

また、うまれた場所もよくわかっていないが、現在のモンゴル人民共和国の東部の高原と理解しておいてよさそうである。

幼いテムジンは、遊牧民 *

の子ならだれでもそうであるように、ヨチヨチ歩きの頃から馬にのりはじめ、五才をすぎる頃には自由に馬をのりこなすことができた。 それにこの頃には、馬上から弓を射ることもできるようになり、八才ぐらいになると、鳥や野ネズミぐらいはしとめることができた。

* 遊牧民 羊、馬、牛などを何百頭と飼って生活するため、さだまっだ場所に住まず、牧草や水をもとめてつねに移住する。このため、家はくみたて式のテント(パオ、ゲルという)である。

2 婚約の旅

top

テムジンが、八才になったとき、生活に大きな変化があった。

ある日、父エスゲイが、テムジンをよんで、

「おまえに妻をきめてやらなくてはならない。これから、父さんと一緒に旅に出るのだ」 とつげたのである。

ゆきさきは、母ホエルンの実家のあるオルクヌウト族の集落で、幾日も草原を馬でいく旅になるということだった。

テムジンは父と従者の一行にともなわれて旅に出たが、初めてみる風景のなかで、父からいろいろな話をきいた。

一番心に残ったのは、自分たちモンゴル族の祖先が、青いオオカミと美しい牝ジカが結婚してうまれたという話だった。

その時父は、

「おまえの体には、オオカミの血が流れているのだ。だから、オオカミのように強くなれ」 と、強い口調でいった。 |

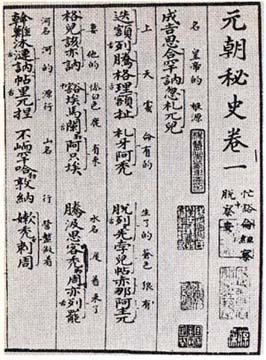

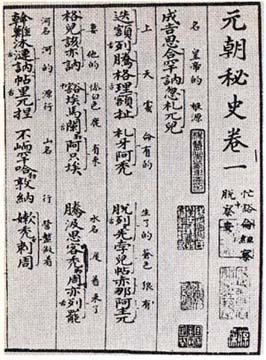

『元朝秘史』巻一 文中の成吉思はジンギス

(テムジン)のこと。モンゴル帝国について

書かれた、もっとも基本釣な歴史書である。

|

ボルテに出会ったテムジン

二人の父どうしが、婚約をとりきめた。

|

それと、モンゴル *

高原には、タタール族、ケレイト族、ナイマン族といった大きな部族があって、それぞれが小さな部族や氏族を従えているということも、幼いながら気になる話だった。

* モンゴル 中国の北のはしと、シベリアの南のあいだにある高原地帯をいう。現在、外蒙古は独立してモンゴル人民共和国、内蒙古は中華人民共和国の内モンゴル自治区となっている。 |

一行の旅が三日目にさしかかったとき、オンギラト族が集落を移動していくのに出会って、エスゲイはその族長デイ・セチェンと挨拶をかわした。

デイ・セチェンは、一行の目的をきくと、テムジンをみて、

「おお、これは目に火があり、顔に光がある子だ」

といい、自分の娘のボルテをもらってほしいと申入れた。

エスゲイは、その娘がやはり「目に火あり、顔に光ある」美しい少女だったので、予定を変更してこの少女をテムジンの妻とすることにきめた。

そしてテムジンを、婿としてしばらくデイ・セチェンにあずけることにした。

3 父エスゲイが毒殺される

top

エスゲイ・バートルは、それから三日間、オンギラト族の集落にとどまって、帰路についた。

途中、「黄色の荒野」と名づけられている草原にさしかかると、ちょうどタタール族の者たちが酒宴(酒もり)をひらいているところだった。

彼らは、エスゲイの一行をみると、

「おつかれでしょう、さあ、こちらにくわわって、我々の馬乳酒

* を飲みなされ」 とまねいてくれた。

* 馬乳酒 馬の乳を、木のおけや羊の皮の袋にいれ、たえまなくかきまぜてつくる酒。現在でも、モンゴルの人々にとっては、かかせない飲料である。

モンゴルでは、食事をしているところへ、人が通りかかったときは、客としてまねき、求められなくとも泊めたりするのが礼儀であり、義務とされていたのである。

ところが、彼らのなかに、エスゲイに恨みをもっている者が何人かいた。

昔、エスゲイと戦って敗れ、自分たちの首領であるテムジン・ウゲをいけどりにされた者たちである。

エスゲイはそれとも知らず、三日間、もてなしをうけた。

その間、彼らはひそかに相談して、毎日、気づかれない程度に酒に毒をいれ、さかんにエスゲイにすすめた。

四日目、エスゲイは別れをつげて家路についたが、しだいに気分がわるくなり、自分の集落につくと、ドッと床にふしてしまった。

エスゲイは、そこ、ではじめて、タタール族に毒を飲まされていたのだとさとった。

数日後、エスゲイは苦しみぬいたあげく、息をひきとった。

その間際、そばにつきしたがっていたモンリクをよび、あらい息づかいの下から、

「子供たちの面倒をたのむ……、テムジンをつれ帰るのだ……」

と命じた。

エスゲイの目は、もっと多くのことを話そうとしていたが、言葉はそれ以上つづかなかった。

4 涙をはらって

top

エスゲイの遺言によって、モンリクはオンギラト族の集落にいるテムジンをむかえにいった。

「父さんが、死んだ? 嘘だっ!」

テムジンは、父の死をつげるモンリクをにらみつけてさけんだ。

あの元気な父が、「ハードル(勇者)」の称号

*

をもつ父が、戦いでも死ななかった父が、そして十日ほど前には、自分とここで一緒だった父が、どうして死んだりするものか。

* ハードルの称号 モンゴルの支配者たちは、いろいろな称号をつけて地位をあらわした。ハードル(勇者)のほか、セチェン(かしこい者)、メングル(弓の名人)などがあった。

テムジンは、体のなかを、風がゴーゴーと吹き抜けるような思いであった。

モンリクも、オンギラト族長のデイ・セチェンも、その娘でテムジンの婚約者であるボルテも、その場のテムジンに話しかけることはできなかった。

テムジンは、モンリクにともなわれて、ふるさとの集落にむかった。

いく日も、高原を馬でかけつづける旅である。

道すがら、テムジンはほとんど口をきかなかった。

だが、心は父のことでいっぱいになっていた。

濃紺にそまった大空にむかって、声のかぎり父の名をよんでみたかった。

そうすれば、どこからか父が馬をとばしてくるような気がした。

おりから、はてしなくつづく草原のかなたに、騎馬の影がみえた。

テムジンは思わず、

「あっ、父さんだ!」 とさけんでしまった。 |

獲物をしとめたモンゴル人 中国でえがかれた絵。

左下に仕留めた獲物が見える。

|

しかし、かたわらのモンリクは首を横にふった。

野宿したとき、父の夢をみた。父はテムジンと馬をならべて草原をかけていた。

テムジンが一番好きだった馬術の練習の光景である。

その夢のなかで、テムジンはモンリクにむかって、

「ほーら、父さんはここにいるじゃないか」

と、馬上からわらいかけた。

しかし、翌朝、夢からさめてみれば、テントのなかにはモンリクしかいなかった。

その時テムジンは、はじめて涙を流した。

テムジンの胸に、はげしいいかりがこみあげてきた。父を殺したというタタール族

* への怒りである。

「いつか、かならず、やつらを滅ぼしてやる!」

テムジンは、まだみたことのないタタール族への復讐を、この時、かたく心に誓った。

* タタール族 漢字で韃靼(だったん)とかく。東モンゴルの代表的な部族であったが、ジンギス・カンによってほろばされる。タタールの名は、のちモンゴル民族全体をさす言葉となった。

5 タイチウト氏族(しぞく)の仕打ち

top

ふるさとの集落に戻ったテムジンを、母のホエルンがやさしくむかえてくれた。

弟たちゃ妹も、またテムジンと一緒にくらせるといって、喜んだ。

だが、父を失った一家のゆくてには、つらくきびしい境遇がまちうけていた。

それは、モンゴル族の支配権が、エスゲイの死後、タイチウト氏族にうつったことによってはしまった。

タイチウト氏族は、エスゲイのボルジギン氏族とは同じ祖先をもつ部族で、これまではエスゲイの支配下にあって、行動をともにしていた。

ところが、タイチウト氏族のトドエンたち実力者は、権力をにぎると、にわかにホエルン

* とテムジンら親子をのけ者にしようとした。

* ホエルン オルクヌウト族出身。夫のエスゲイ亡きあと、オノン川のほとりで、テムジンたちをしっかりまもり育て、モンゴル帝国をうちたてる、大きなかげの力となった。 |

移動するモンゴル族 パオとよばれるテントをたたみ、

新しい地をめざして出発する。

|

そして、「こんな親子はおいていってしまえ」 といい、一族をひきいて、遠くへ移動してしまった。

新しい権力者が前の権力者とつながる者を無力にしようとはかるのは、どの国でもいつの時代でもみられることだ。

タイチウト氏族のトドエンたちは、このさいホエルン親子を、モンゴル族から、追い出してしまおうとしたのであった。

こうしたタイチウト氏族 * (しぞく)のやりかたに反対する人も、わずかながらいた。

* タイチウト氏族 ジンギス・カンの5代前からわかれて一部族をなし、セレンガ川のほとりで遊牧生活をしていた。のちに、ジンギス・カンの支配下にいれられることになった。

モンリクの年老いた父チャラカも、その一人だった。

チャラカ老人は、ホエルン親子を見捨てていく人たちに、おもいとどまるよう説得し、トドエンに強く抗議した。

すると、トドエンは、

「深い水はかわいた、ひかる石はくだけたのだ。もうエスゲイの時代はおわったのだ、邪魔するな!」

とどなり、凶暴にも、チャラカ老人を槍で突き殺してしまった。

6 強い母

top

集落を去る人の数は日ごとに増え、テムジンと同じボルジギン氏族の人たちまでが、あいついでタイチウト氏族のところへうつっていった。

安定した遊牧生活をおくるためには、より大きな集団にはいったほうが有利尤つたからである。

やがて、テントの集落は跡かたもなくなり、ホエルン親子のテントだけが、ポツンと取残された。

そうなったとき、ホエルンはテムジンたち七人の兄弟を前にして、

「おまえたちは、何も心配しなくてよいのです。ただ、タイチウト氏族たちがなにをしたかを、忘れてはなりません」

と、きびしい口調でいった。

この時いらい、母ホエルンはオノン川のほとりをさかのぼり、食料となる木の実をひろいあつめ、草の根をほり、野草をつんでくるのを毎日の仕事とするようになった。

そのはたらきづめの日々のなかでも、母ホエルンはひまをみつけてはテムジンたちを集めて、モンゴル族の遠い祖先や、近い英雄だもの勇敢な物語を話してきかせた。

また、草原でくらしていくための注意や道徳やおきて(掟=きまり)を、くりかえし教えた。 |

シベリアの森林 モンゴル族の祖先は、

シベリアにいたとされる。

|

テムジンたちも、遊んでばかりはいなかった。 幼いながらも、母を助けようと相談しあい、手わけして羊や馬の番をしたり、オノン川

* で魚をつったり、草原に狩りに出たりした。

* オノン川 中国の黒竜江(アムール川)の上流の川のひとつ。テムジンが幼年時代をすごし、のちにジンギス・カンとしてモンゴル帝国の王となっだので、当時の遺跡が多い。

7 母ちがいの兄弟との争い

top

三年がすぎて、テムジンは十二才をむかえた。生活の苦しさにも、もうなれていた。

ただ、この頃から、ひどい兄弟喧嘩がおこるようになった。

ある日、テムジンとカサルが、オノン川で、ソゴスンという、体の牛ラキラひかる魚をつりあげた。

意気ようようとひきあげてくると、テムジンたちとは母のちがう兄弟のベクテル、ベルグテイの二人がまちぶせしていて、

「おい、それをよこせ!」

といって、つかみかかってきた。

テムジンは、またかと思った。今までに何度もあったことなのだ。

そしてそのつど、はげしくもみあって、結局、獲物をまきあげられていた。今度も結果は同じだった。

テムジンとカサル *

は、顔や手足に血をにじませて、母のホエルンにうったえた。

* テムジンとカサル 長男がテムジンで次男がカサル。テムジンの兄弟は、さらに長女テムルン、3男エルチ、4男オトチギンと、母のちがうベクテル、ベルグテイの7人だった。

ホエルンは、ベクテルたちもよび、四人を前にならべると、

「おまえたちは、なぜ、喧嘩などするのです?

そんなことで、どうしてタイチウト氏族に復讐できますか。

今の私たちは影のほかに友もなく、馬の尾のほかにムチもない身なのですよ。もう、喧嘩はやめなさい!」

と、きびしく叱った。

テムジンは、母のいうことがよくわかった。しかし、何としてもベクテルたちを許せなかった。

数日して、テムジンはカサルに、

「俺は、我慢できない。ペクテルを殺す」 と、うちあけた。

カサルは、さすがにおどろいたが、兄の決意のかたいことを知ると、協力を誓った。

計画はただちに実行にうつされた。

二人は、ペクテルが丘の上で馬の番をしているところへ、前とうしろからしのびより、同時に矢をはなった。

日頃きたえた腕にくるいはなく、矢はベクテルの胸と背につき立ち、ベクテルは即死した。

のちに、数百万の命を手かげんすることなく奪ったジンギス・カンの、これが最初の殺人だった。

8 母ホエルンの怒り

top

夕方、テムジンとカサルはテントに戻った。

母のホエルンは、二人の顔をみて、何がおこったかを察した。問いつめると、テムジンは、

「もう、ベクテルは帰ってこない」

とこたえた。

「ああ、何ということを!」

ホエルンは、悲鳴ともつかぬ一言を発し、次にはげしい言葉をテムジンにあびせかけた。 |

母の怒り テムジンとカサルは、兄弟のベクテルを

射殺(いころ)し、母のはげしい怒りをかった。

|

「手に血のかたまり *

をもってうまれたテムジンよ。おまえは、兄弟のベクテルを殺してしまった。

*「手に血のかたまり……」 「モンゴルの秘密の歴史」という意味をもつ「元朝秘史」(モンゴル帝国の歴史の本)には、たくさんのたとえがつかわれている。ここは、その代表的な例。

まるで胞衣(えな=生まれたばかりの赤ん坊をつつんでいる膜)をかむ犬のように、

崖に突撃するけもののように、

怒りをおさえることのできない獅子のように、

生きたまま獲物をのむオロチ(大ヘビ)のように、

自分の影をつく夕力のように、

声もださずにのむ魚のように、

子のラクダをうしろ足からかむラクダのように、

頭や口にくいつくオオカミのように、

その子をおいかけてくらう鴛鴦(えんおう=オシドリ)のように、

その臥処(ふしど=ねどこ)をうごかせばおそいかかる豺狼(さいろう=ヤマイヌやオオカミ)のように、

捕えたらはなさないトラのように、

やたらにつくパルスというけもののように」 |

テムジンはうなだれたまま、母のはげしい怒りと深い嘆きの言葉をうけとめていた。

だが、ベクテルにたいしては、いずれは復讐しなければならない相手だったのだと、思っていた。

9 テムジンが捕われる

top

事件から数年がすぎた。

テムジンはすっかりおとなびて体格 *

もガッシリとし、背も同じ年頃の少年たちよりズッと高くなった。

* 体格 年老いてからのジンギス・カンにかんする記録によれば、背は高く頑丈な体格をしていたという。また、その目はネコのようにかがやいていたという。

これまで母のホエルンが中心であった一家も、テムジンの意志でうごくようになった。

弟たちや妹も、それぞれ成長して、よくテムジンに協力した。

そのため、以前のように飢えに苦しめられることもなくなり、一家は前途にあかるいものを感じはじめていた。

そんなある日、テムジンのテントに、一人の男がたずねてきた。

以前、テムジンたちの集落にいて、いまはタイチウト氏族にくわわっている男である。

男は、大変なことを知らせにやってきたのだった。

タイチウト氏族の実力者の一人タルクタイ・キリルトクは、自分たちの追放したテムジンたちが、立派に成人しているのを知って、

「ひなどもも羽がのび、子羊どもも成長した。テムジンはただ者ではない。いまのうちに討ちとってしまおう」

といっていた、というのである。

タルクタイは、テムジンから復讐されることをおそれたのだ。

テムジンはこれを聞くと、急いで近くの林のなかに砦をつくり、タイチウト氏族の襲撃にそなえた。

はたして数か月後、タルクタイが数百人のタイチウトの部隊をひきいて、テムジンたちのテントを襲ってきた。

テムジンは、

「みんな、林のなかの砦 * (とりで)にはいれ!」と命じ、むらがりよせる敵に、カサルとともにさかんに矢をはなった。

* 砦 敵の攻撃から身をまもるために木で柵をつくったり、土をもりかためたりしてきずいた陣地のこと。日本では、本城のまわりにきずいた出城のことをさす場合が多い。

するとタイチウト氏族の者たちは、

「ほかの者に用はない。テムジンを出せ!」 とさけんだ。

テムジンは敵の目的が自分だけで、家族に手を出すつもりはないらしいと知ると、ひとり馬を走らせ、テルグネ山の深い森のなかに逃げ込んだ。

タイチウト氏族たちは、森の周りの要所に見張りをおいて、テムジンが森から出てくるのをまった。

十日たってテムジンは飢えと疲労にたえかねて、森を出たところを捕えられた。

10 心をよせる人々

top

テムジンは手かせ(手にはめて、自由をうばう刑具)をはめられ、タイチウト氏族の集落につれていかれた。

だが、数日後、タイチウト氏族たちが酒もりをしているすきに、テムジンは見張りの者を手かせでなぐりたおし、オノンの林のなかへ逃げ込んだ。

すぐに探索がはしまった。テムジンは池のなかに身をしずめ、顔を岸辺の草むらにかくして息をころしていた。

そこへ探索隊の一人が近づいてきて、テムジンをみつけた。ところが男は、小声で、

「ジッとしておれ」 というと、近くにいるほかの探索隊をさそって、遠くへいってしまった。この男はソルカン・シラといい、テムジンの父エスゲイ・バートルをよく知っている者だった。

夜中、テムジンは林をぬけだした。

しかし手かせをしたままでは、どうしようもなく、ひそかにソルカン・シラのテントを訪ね、救いを求めた。

だが、ソルカン・シラは、今度はかくまってくれようとしない。

テムジンがとほうにくれていると、ソルカン・シラの二人の息子

* が出てきて、

* ソルカン・シラと二人の息子 ソルカン・シラは、エスゲイの配下にいたとき、馬乳酒をつくる仕事をしていた。二人の息子の年齢は、兄がテムジンと同年齢、弟が2才年下。 |

左=モンゴル族のテント(パオ) 家畜の草をもとめて

移動するモンゴル族は、手軽なテントを家にしている。

右=中国、元の時代の騎馬武人俑(よう)

モンゴル族が中国を支配した頃のもの。

|

「スズメがタカにおそわれて草むらに逃げ込むと、草むらはスズメを隠すというではありませんか」

と父を説得し、テムジンをなかにいれてくれた。

テムジンは手かせをはずしてもらい、翌日から日中は、車に山とつんだ羊毛のなかにかくまわれた。

三日目、タイチウト氏族の探索隊は、だれかがテムジンをかくまっているにちがいないと、集落のテントをしらみつぶしに調べはじめた。

ソルカン・シラのテントにもきた。ひとりが、羊毛の山

* に手をかけようとした。

* 羊毛の山 モンゴルの遊牧民にとって、羊は生活のかてであり、毛は衣服、肉は食料、皮はテントの材料となる。つまり、衣食住のすべてが、羊とかかわりあっていた。

ソルカン・シラは、とっさに、

「こんな暑い日に、羊の毛のなかになどはいっていられるかい」 といった。

すると男も、面倒と思ったのか、

「それもそうだな」 と、あっさりさがすのをやめた。

探索隊がひきあげると、ソルカンーシラ親子は、テムジンに母や弟たちのもとへ戻るようにといい、馬や食料を用意してくれた。

テムジンは、オノン川のほとりをさかのぼり、母や弟たちのテントをさがしまわった。そして数日後、ベデル山のふもとのゴルチュクイの丘にいる母たちをみつけ、おたがいのぶじを喜びあった。

母のホエルンは、テムジンからこれまでの話をきくと、目に涙をうかべ、

「おまえは強い意志をもってぃます。運にもめぐまれています。それに、心をよせてくれる人もいます。

これだけそろっていれば、どんなにつらいことがあっても、乗り越えられるでしょう」

といった。それはテムジンへのはげましの言葉でもあった。

11 馬が盗まれた!

top

「馬がいない、盗まれたア!」

テムジンがもどってまもないある朝、テントの外で、末の弟オトチギンのさけび声があがった。

まずしいテムジン一家が、わずかな財産として飼っていた八頭の馬が、夜のうちに、何者かに連れ去られたのだ。

大草原では、馬なしで生きていくことは、できない。

テムジンは、たった一頭だけテントのそばにおいておいた、尾のぬけた馬にまたがり、盗まれた馬をさがしに出かけた。

途中、人にあえばたずね、テントの集落があれば、そこで飼っている馬の群れにまぎれていないかを調べた。

テムジンにかぎらず遊牧民は、どんなに数が多くとも、自分の馬をみわける能力をもっていたし、人にその特徴を話すことができた。

出発してから三日目のことである。ある牧場で、馬の乳をしぼっている、かしこそうな少年がいた。

テムジンより二つ三つ年下のようだ。

テムジンが、わけを話すと、少年は、

「その馬なら、かけていくのをみたよ。俺も一緒にさがしてやろう」

というと、テムジンにのりかえの馬をあたえ、何日分かの食料と弓矢を用意して、自分も馬にまたがった。

「友よ。おまえはずいぶん苦労したようたね。おまえの友になろう。俺の名はボオルチュだ」

少年は、そう名のった。テムジンも名のった。

二人はそれから三日間、草原に馬の群れをみてまわった。四日目、テムジンが、

「あれだ!」 と、七、八十頭ほどの馬の群れを指さした。

二人はすばやく、テムジンの八頭の馬を群れからひきだして、もときた道をかけた。

これに気づいた集落の男たち十数人が、二人をおってきた。ボオルチュはそれをみると、

「テムジン、さきにいけ。ここは俺が戦おう!」

といい、弓に矢をつがえた。だが、テムジンは首を横にふり、

「おまえにケガでもされたら、俺が困る。俺が戦う!」

というと、ふりむきざま、弓を射はなった。

矢は、先頭にたっていた男の胸につきささり、男はもんどりうって馬からころげおちた。

ほかの追跡者たちは、テムジンの弓のすごさにおどろき、それっきり追ってこようとはしなかった。 |

馬をさがして旅に出たテムジン

一家の馬が、何者かにぬすまれた。

|

テムジンはうれしかった。馬を取り返すことができたためではなく、ボオルチュという友を得たからだった。

ボオルチュの父も、息子とテムジンの間にうまれた友情を喜んでくれた。

このボオルチュは、やがてテムジンにまねかれて、ともに生活することになるが、以来、テムジンを助け、のちにその四傑(四人のすぐれた人)の一人にかぞえられる。

そしてテムジンがジンギス・カンとなったとき、「万戸(ばんこ)の長」に任命された。

12 「黒い森」の王

top

テムジンが十八才になったころと思われるが、八才のときに婚約したボルテを妻にむかえた。

ボルテの父デイ・セチェンは大変によろこび、自分の部下のなかから、気のきいた者たちをえらんで、ボルテのつきそいにといって、テムジンのもとにおくってきた。

テムジンのテントの周りには、わずかだけれど、集落ができはじめた。

テムジンは、これを機会に、ケレイト族の長トオリル・カンに面会を求めようと思いだった。

そのころ、モンゴル高原には、タタール族、メルキト族、ナイマン族、ケレイト族といった有力な部族があったが、とりわけ、ケレイト族はタタール族とならんで、強大な勢力をもっていた。

トオリル・カンは昔、テムジンの父エスゲイ・バートルに恩をうけ、盟友(ちかいあった友)の誓いをかわした間柄であった。 |

宿営地のモンゴル人 宿泊する場所で、

食事の準備や荷物の整理におわれている。

|

テムジンは、弟のカサルとベルダテイをつれ、トラ川のほとりの「黒い森」とよばれる森に、トオリル・カンをたずねた。

贈物は、ボルテの母からもらった黒いテンという動物の毛皮をもっていった。

トオリル・カンは、めったに手にはいらない黒テンの毛皮に目をほそめ、

「おまえがエスゲイの子か。よくきた。めずらしい贈物の礼に、わしはおまえから離れていった民を集めてやろう」

と、約束してくれた。 テムジンは、この時、自分はもう、

「影よりほかに友もなく、馬の尾のほかにはムチもない」といったみじめな境遇から

* ぬけ出たのだと思った。

* みじめな境遇から… 氏族のちがう者どうしが、贈物をおくり、ときには、おたがいの血をすすりあう関係をアンダという。こうして、兄弟のようにつきあうことを誓った。

「黒い森」から帰ってまもなく、また一人、テムジンの味方が現れた。

やはり父エスゲイ・バートルとゆかりのあるウリヤンカ族のジャルチ老人が、息子のジェルメを使ってくれといって、テムジンの集落にくわわってきたのである。

13 メルキト族との戦い

top

数年後、テムジンたちは、ケルレン川のみなもとのブルギ川のほとりに集落を移動していた。

二十才そこそこのテムジンを長とする集落は、まだまだ小さかった。

それをねらってか、ある朝、突如、メルキト族の部隊が、集落をおそってきた。

不意をつかれたテムジンは、

「みんな、馬にのってブルガン岳ににげろ!」

と命じた。

母も弟たちも、妹も、ボオルチュも、ジェルメも、老人も女も子供も、全員が、いちもくさんに逃げた

だが、ひとりテムジンの妻ボルテが、馬がみつからず、世話をやいてくれている老女のゴアクチンとともに、敵に捕えられてしまった。

ブルガン岳ににげのびたあと、このことを知ったテムジンは怒りにもえ、

「ボルテよ、かならず救いだしてやる。そしてメルキ卜族を滅ぼしてやる!」

と、絶叫した。

しかし、強力なメルキ卜族と戦うには、テムジンの勢力はあまりにも小さかった。

テムジンは、「黒い森」の王トオリル・カン *

を訪ね、助けを求めた。

* トオリル・カン いきおいの強かったケレイト族の首領であり、エスゲイとは盟友の誓いをしていた。しかし後にジンギス・カンと仲たがいして、ほろぼされてしまう。

トオリル・カンは、再びテムジンとあえたことを喜び、

「わが子テムジンよ、よくわかった。わしは以前の約束どおり、おまえに黒テンの毛皮の礼をしなければならない。

メルキト族を討って、おまえの妻を取戻してやろう」

といい、二万人の兵をもって出陣するとつげた。

同時にトオリル・カンは、ジャダラン族の長ジャムカにもたのめば、きっと出陣するだろうと教えてくれた。

テムジンはただちに、弟のカサルとベルグテイを使いにたて、ジャムカ

* に出陣をたのんだ。

* ジャムカ ジャダラン族の首領。ジンギス・カンと盟友のちかいをしていたが、のちに仲たがいしてナイマン族をそそのかし、ナイマン族がほろんだあと、とらえられて殺された。

実はジャムカとテムジンは、少年時代に盟友(誓いあった友)の誓いをかわした仲だった。

ジャムカは、なつかしい盟友のたのみに、

「よくわかった。私は、遠くからでもよくみえる旗をたて、黒い牛の皮をはったよくひびく太鼓をうち、黒い馬にのり、かたい鎧をきて、鋼鉄の槍をたずさえて、モモの木の矢をつがえて、二万人をひきいて出陣しよう」

と、勇ましい言葉をならべて、出陣を約束した。

こうして、トオリル・カン、ジャムカ、テムジンの連合軍四万あまりの大軍は、キルコ川をおしわたり、メルキト族の勢力範囲の草原になだれこんで、次々にその集落をつぶしていった。

連合軍は、メルキトの戦士はもちろん、老人であろうと子供であろうと、男という男は手あたりしだいに殺しまくった。

テムジンは、戦いつづけながら、妻のボルテをさがし求めた。

そして、夜になって、にげまどう人の群れのなかに、ついにみつけだすことができた。

戦いは連合軍の圧倒的な勝利におわった。

あとは、メルキト族から奪った莫大な戦利品(勝利者がぶんどった品々)を山わけするばかりとなった。

14 ジンギス・カンとなる

top

|

モンゴル軍の騎兵 長い槍をふりかざして、ぶつかりあう。騎馬軍団は、モンゴル軍の中心となって活躍した。

|

テムジンは戦いののち、あらためてジャムカと盟友の誓いをかわし、一年半ほど一緒に生活した。

しかし、その間にジャムカのほうが、しだいにテムジンを嫌うようになった。

テムジンに人気が集りだしたからである。

二人が別れると、モンゴル族のいろいろな氏族がジャムカの支配を離れて、テムジンのもとに集ってくるようになった。 そのうち、有力な氏族長たちは、テムジンを多くの部族・氏族を統一するカン

* (ハーンともいう。王の意味)の位につかせようと相談しあい、そのことをテムジンにつげた。

* カン 北アジアの遊牧民の国家であるチュルク、ウイグル、モンゴルなどの王をあらわすよびかた。漢字では汗(かん)とかく。中央アジアや西アジア地方では、ハーンと発音する。

「テムジンよ。我々は、あなたをカンに推薦したい。

あなたがカンになれば、我々は数多い敵にまっさきかけて突進し、美しい女や貴婦人や王の家やテントを、奪って献上しよう。野のけものを狩りするときは、まっさきかけて獲物をとって献上しよう。 戦いの日にあなたの命令にそむいたならば、我々の財宝や妻たちを取上げ、我々の首をはねて、大地に捨て去ってほしい」 |

こうした誓いをかわしたうえで、部族の長たちは、テムジンをカンの座につかせ、名をジンギス

* と定めた。

この大きなできごとがあったのは、一一八九年、テムジンが二十七才のときであったという。 この本でも、これからはジンギス・カンとよぶことにしよう。 |

カン(王)となったテムジン

27才のテムジンは、氏族長たちに

おされてカンの称号をうけた。

|

* 名をジンギス この名は「光の精霊」をしめす「ハジル・ジンギス・テングリ」からとったもの。中国では成吉思と表記され、ジンギスとよまれたが、モンゴル人はチンギスと発音する。

15 十三翼の戦い

top

その後、モンゴル高原の多くの部族は、トオリル・カン、ジャムカ、ジンギス・カン、それにタタール族の四つの陣営のどれかに属するようになった。

モンゴル高原は、しばらく争いのない平和な日がつづいた。

しかし、ふとした事件がきっかけとなって、波乱がまきおこった。

ジャムカにタイチャルという弟があったが、そのタイチャルが、ジンギス・カンの部下ジュチ・ダルマラの飼っている馬を群れごと盗んだため、ジュチに射殺されるという事件がおこったのである。

草原での馬泥棒は重罪だったから、殺されてもしかたがなかった。

ところが、ジャムカは弟を殺しだのが、ジンギス・カンの部下だとわかると、おおいに怒り、十三翼

*

・三万の兵をひきいて、ジンギス・カンに戦いをいどんできた。

* 十三翼 翼は、モンゴル語のクリエンの中国語訳で、族長のテントを中心にして、輪のようにまるく陣をくんだ形をいう。隊や団と同じようなもの。それが十三あつまった軍が十三翼。

ジンギス・カンは、ジャムカの進撃を知ると、やはり十三翼・三万の兵を集めてむかえうった。

ジンギス・カンにとっては、はじめて大軍を指揮する戦いだった。

そのふなれから、ジンギス・カン軍は敗れ、退却させられた。だが、損害は以外に少なかった。

それどころか戦いののち、ジャムカの支配下にあったいくつかの氏族が、ジンギス・カンのもとに降伏してきた。

これらの人々は、

「ジャムカは残酷な男だ。とても長としてあがめることはできない。それでみかぎってきた」

と、口をそろえていった。

人々の話では、ジャムカはジンギス・カンと戦ってひきあげる途中、ジンギス・カンの支配下のチノス族の集落をおそった。

そして族長の一族を捕えて七〇個の鉄ナベで煮殺し、主った者の首をきって、馬の尾につないでひきずっていったという。

人々はそれをみて、ジャムカをみかぎったのだった。

16 タタール族との戦い

top

ジンギス・カンが三十二才をむかえた一一九四年、中国の北部にあるツングース族の国、金(一一一五〜一二二三四年)の軍が、万里の長城をこえてタタール族の討伐にとりかかった。 タタール族のメダジン・セルウトか、金の命令に従わなかったからである。

これを知ったとき、ジンギス・カンは、

「いまこそタタール族を討つときがきたのだ。父を殺した、憎んでもあまりあるタタール族に復讐するときがきたのだ!」 と、さけぶようにいった。

ジンギス・カンは、確実にタタール族を全滅させるために、再びトオリル・カンに出陣をたのんだ。 トオリル・カンはこころよくおうじ、さっそく大軍をひきいてきた。

両軍は、金 * (きん)軍におわれてきたタタール族をはさみうちにして、徹底的にうちのめした。

* 金 中国の東北地方を根拠地とした女真族(じょしんぞく)の国で]2世紀のはじめに宋(そう=中国)に攻めいり北半分を占領した。南にのがれた宋は、以後毎年、銀25万両と絹25万匹を金(きん)にさしだした。 |

ラクダをひくタタール人 ジンギス・カンは、

父の恨みをはらすためにタタール族を攻めた。

|

例によって、男たちをことごとく殺し、財産や女・子供を奪い取った。

金軍の王京将軍は、両軍のおかげでタタールを討伐できたといっておおいに喜び、トオリル・カンには「ワン(王)」の号を、ジンギス・カンには「ジャウト・クリ」という称号をあたえた。 これ以後、トオリル・カンは「ワン・カン」と名のるが、ジンギス・カンは、そうした称号をとくに価値あるものとは思わなかった。

それよりも父の仇として、長いあいだ恨みをもちつづけてきたタタール族を、うちほろぼした喜びでいっぱいだった。

17 ジャムカとの戦い

top

一二〇一年、三十九才になったジンギス・カンは、トオリル・カン、ジャムカとならぶ、モンゴル高原の実力者にのしあがった。 この三人は、トオリル・カンとジンギス・カンが手をむすび、ジャムカがこれに対抗するというかたちをとっていた。

ジャムカは、タイチウト、オイラート *

、ナイマンなど十一の有力な部族から推薦されて、その連合の長となり、いよいよ、トオリルとジンギスの二人のカンに戦いをいどむことになった。

* オイラート エニセイ川の上流にいたモンゴル系の一部族で、ジンギス・カンに降参し、アルタイ山脈に近い草原地帯にうつった。一時モンゴルを統一して全盛をほこっていた。

両軍はコイテンの地で激突した。

トオリル・カンはジャムカの本隊と戦い、ジンギス・カンは、あのタイチウト氏族を主力とする隊と戦った。

はてしなくひろがる草原に、数万の騎馬兵が、激突をくりかえした。

ジンギス・カンも、なんどか敵陣に突入した。

日暮れ近く、流れ矢がとんできて、ジンギス・カンの首を傷つけた。ひどく血が流れた。

やがて気を失って、テントにはこびこまれた。

そのかたわらで、部下のジェルメが献身的な看病をつづけた。

ジェルメは、一晩じゅう、ジンギス・カンの傷口から血をすいだしてははき、はいてはすった。

矢にはたいてい、毒がぬってあるのだ。

翌朝、ようやく意識を取戻したジンギス・カンは、寝床の周りの地面が、どす黒くよごれているのに気づいた。

ジンギス・カンは、それがなんであるかを知ると、ジェルメに、「一生、この恩は忘れない」といった。

18 ジンギス・カンを射た男

top

次の日、タイチウト氏族の陣営から、ソルカン・シラとジルグアダイの二人が、ジンギス・カンのもとへ降参してきた。

ソルカン・シラは、ジンギス・カンが少年時代にタイチウト氏族に捕まったとき、かくまってくれた恩人である。

ジンギス・カンは、その降参をうけいれたが、いま一人の若いジルグァダイにするどい目をむけた。

「おまえもタイチウト氏族の屈強な男だ。余(わたし)が戦ったとき、山の上から、余の馬のあごを射くだき、余の首を傷つけた弓の射手を知らないか」

若者は、ジンギス・カンの視線を正囲でうけとめると、

「それは、この私です」と、きっぱりとこたえた。

ジンギス・カンは、こういう男をはじめてみた。

普通なら、自分の敵対行為を、できるだけかくそうとするだろう。

それなのに、この男は、ありのままを述べた。ジンギス・カンは、こういう勇気や、いさぎよさを愛する武人だった。

「死をおそれないやつ、男らしい覚悟だ。おまえはこれからジェベ

* (矢)と名のれ。

余のために、深い水をよこぎり、ひかる石をくだき、命令があれば青い石をくださ、黒い石をさけ」

ジンギス・カンは、そういって、若者を自分の部下にくわえた。

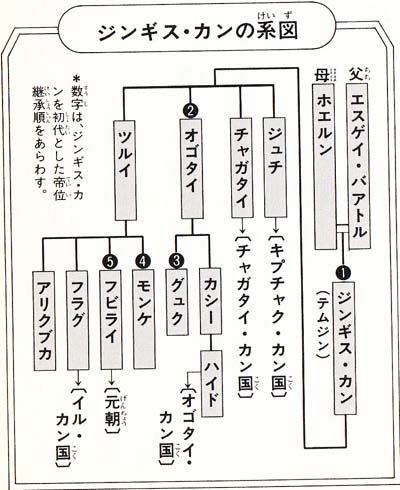

のちにこのジェベは、ジンギス・カンの金侵入や西アジア遠征のさきがけをつとめ、さらに第二代のオゴタイ・カン

**

の時代には、ヨーロッパ侵入とロシア征服に、大きな役割をはたすことになる。

* ジェベ ジンギス・カンが大帝国をつくりあげるのに功績をあげた勇将。ナイマン、西夏(せいか)、金(きん)をほろぼし、さらにサマルカンドからクリミア半島まで遠征したが、帰国途中に死んだ。

** オゴタイ・カン ジンギス・カンの三男で、モンゴル帝国の第二代の皇帝。金をほろばし、ロシアから東ヨーロッパまでを支配する大帝国をつくりあげた。

ジャムカとの戦いは、トオリル・カンがジャムカの本隊を破り、ジンギス・カンがタイチウト氏族を破って、二人のカンが勝った。 ジンギス・カンは、今度は勝っただけではすまさなかった。

「いまこそ、昔の恨みをはらしてやる。タイチウト氏族どもを、子や孫、またその子孫にいたるまで、灰をはらうように、かきはらってしまえ」

と部下に命じ、タイチウト氏族の男という男をみな殺しにした。

19 逃げたトオリル・カン

top

|

ジンギス・カンの息子オゴタイ(二代目)

|

タタール族を滅ぼし、ジャムカ勢を破り、タイチウト氏族を滅ぼしたジンギス・カンの勢力は、また一段と大きくなり、実力ではトオリル・カンにも負けないほどになった。 戦いの世は、同じところに、二人の君主がいることを許さない。

トオリル・カンは、

「このままでは、ジンギス・カンの力はどこまで大きくなるかわからないぞ。警戒しなくては……」 と思いはじめた。 |

四代目のフビライが中国に元朝を打立てる。

この時代にマルコ・ポーロがフビライを訪れた。

|

一方、ジンギス・カンも、

「いつまでトオリル・カンの家来のようにしていなければいけないのか……」 と不満をもちはじめていた。

一二〇三年、二人はそうした思いを胸にひめながらも、共同してモンゴル高原の西方のアルタイ山脈の麓のナイマン族

* 攻撃にむかった。

* ナイマン族 アルタイ山脈近くの遊牧民であったが、部族のなかで分裂がおこり、主力であったタヤン・カンのひきいるナイマン族がジンギス・カンと戦ってほろんだ。

両軍はナイマン族の中でも勇敢なことで知られたグチュグル氏族のブイルク・カンをうち破り、その集落を荒し回った。

そこへ、ブイルク・カンの部下のケクセウ・サブラクがむかってきた。

日暮れて、決戦は翌日にもちこまれることになった。その夜のことである。

いつのまにかトオリル・カンの配下になっていたあのジャムカが、トオリル・カンにこのようなことをいった。

| 「トオリル・カンよ、私はあなたにとっては、いつもおそばにつかえる小鳥です。 ところがジンギス・カンは、寒くなるとどこかへとんでいってしまうカリのようです。 ジンギス・カンはナイマン族のところへ使いをやって、ナイマン族の味方になろうとしています」 |

以前のトオリル・カンだったら、このようなジャムカの告げ口を、笑って聞き流してしまっていただろう。

しかし、この時のトオリル・カンは、ジンギス・カンを警戒の目でみていたから、あっさりジャムカを信じてしまった。

「やはり、そうか。それならばここに陣とっていてはあぶない。兵をひこう」

そういうとトオリル・カンは、陣所にたくさんのかがり火

*

をたかせて、自分たちがそこにいるかのようによそおい、ひそかに全軍をひきいて、退いていった。

* かがり火 陣地で夜をむかえたとき、敵の夜襲をさけたり、威勢をしめすためにたく火。敵の目をくらますため、火をたくさんたいたまま軍勢をひかせることもある。

20 トオリル・カンを助ける

top

翌朝、トオリル・カンの軍がいなくなったことを知ったジンギス・カンは、

「トオリル・カンは、われらを見捨てた」

と怒りをこめていったが、単独でナイマン族と戦うわけにもいかず、やむなく兵をひいた。

ところが、そのあとまもなく、こともあろうにトオリル・カンが、使いをたててジンギス・カンに救いを求めてきた。

「わが子とも思うジンギス・カンよ。ナイマン族が、わが一族の妻や子や財産を略奪し、集落の民を奪っていった。

そなたの軍を救援によこしてくれ」というのである。

使者の話では、ジンギス・カンをおき去りにしたトオリル・カンは、ナイマンのケクセウ・サブラクに追撃され、大損害をうけたのだという。

ジンギス・カンの重臣たちは、トオリル・カンのあまりに虫のよい態度に怒り、

「この際、トオリル・カンを攻め滅ぼしてしまいましょう」

といった。しかし、ジンギス・カンは、

「それはできない。トオリル・カンには昔、恩をうけている」

といって許さなかった。そして、四傑とよばれる、すぐれた四人の部将、ボオルチュ、ムカリ、ボロウル、チラウンに命じて、トオリル・カンの救援に出陣させた。

四傑の軍はさすがに強く、たちまちナイマン族を撃退し、トオリル・カンが奪われたものを、すべて取戻してやった。 |

中国人のえがいたジンギス・カン

「青き狼」とよばれたジンギス・カンは、

中央アジアの諸部族をしたがえ、やがてインド、

ヨーロッパ、中国へと大遠征をおこなった。

|

21 破られた誓い

top

トオリル・カンはジンギス・カンを疑ったことをわびた。

そして、あらたに父と子の誓い *

をかわしたいといった。 ジンギス・カンも賛成だった。

* 父と子の誓い ジンギス・カンの父エスゲイとトオリル・カンは、盟友(アンダ)の誓いをしていたので、ジンギス・カンはトオリル・カンを父としてうやまっていた。

その儀式は、トオリル・カンの本拠地の「黒い森」で行われ、二人はつぎのように誓いあった。まずはじめに、

「多くの敵に向うときは、一体となって戦おう。野のけものを狩るときは、一緒に追おう」

と行動を共にすることを誓い、次に今度のジャムカのようなそそのかしに、けっしてのらないようにしようと誓いあった。

「我々二人をよく思わない、キバのあるヘビ *

にそそのかされても、我々はけっして応じないだろう。

互いに信じあおう。 大キバのあるヘビが我々の間をはなそうとしても、けっしてその手にはのらないようにしよう。その時は、直接あって、口や舌で、心をあかしあって信じよう」

* キバのあるヘビ ジャムカのこと。ジャムカはジンギス・カンを破るために、あらゆる手をつくしてナイマン族やトオリル・カンなどをそそのかし、敵対させようとしていた。 |

モンゴルの森 ジンギス・カンとトオリル・カンは、

黒い森で誓いあったが………。

|

二人の言葉には、かたい決意が感じられた。

ところが、何ということだろう。

またあのジャムカが、陰ではかりごとをはじめたのである。

ジャムカは、今度はトオリル・カンの一人息子セングムに、ジンギス・カンを攻めるようそそのかした。

セングムは、いつも心のなかで、

「父は私よりも、ジンギス・カンを大事にしている」

と妬(ねた)んでいるような、愚(おろ)かな男だった。

セングムは、ジャムカとはかり、さかんに父トオリル・カンにジンギス・カンと戦うように申入れた。

トオリル・カンは、しかし、

「そのようなことをして、天の神に許されると思うのか」

ときびしくはねつけた。するとセングムは、

「父上は、やはり私などよりジンギス・カンのほうを頼りにされている。私には父上のあとをつぐ資格はないのでしょうか」

となげいた。

一人息子の、ひどくさびしそうな顔をみて、トオリル・カンはきゅうに哀れをもよおした。そして、ついに、

「おまえのいうとおりにしよう」といってしまった。

22 トオリル・カンとの決戦

top

セングムは、はかりごとをもってジンギス・カンを討とうとしたが失敗して、結局は広大な草原での戦いとなった。

ジンギス・カンは先鋒(さきがけ)に、モンゴル族

*

のなかでも、古くからもっとも勇敢な氏族として知られる、ウルウト氏族とモンクト氏族の二氏族の兵をたてた。

* モンゴル族 はじめはハイラル草原に遊牧生活をおくっていたが、のちにオノン川のほとりに移動し、ジンギス・カンの登場により、モンゴル帝国をつくった。

ウルウト氏族のジュルチダイ、モンクト氏族のクイルダルの両将は、

「ジンギス・カンのおん前で戦おう。われらが戦死したら、わが遺児たちのことをよろしくお願いしたい」

と死を覚悟して戦うことを誓った。

一方、トオリル・カンとセングムの親子は、これもケレイト族のなかで、もっとも強いジュルキン氏族を最前線におしたててきた。

両軍激突。ものすごい戦いが、いつはてるとも知れずつづいた。

ウルウト、モンクトの両氏族はさすがに強く、彼らの黒や赤の旗さしもの(戦場でたてる目じるしの旗)は、みるみるうちにトオリル・カンの大軍の奥へつき進んでいった。

ウルウト氏族のジュルチダイの軍はセンダムの軍と戦い、セングムの頬を傷つけてたおした。

モンクト氏族のクイルダルは、乱戦のさなか、槍でつかれて傷ついた。

そして戦いののちに、傷が悪化して死ぬことになる。

日暮れて、ようやくトオリル・カンの軍はひきあげはじめた。

ジンギス・カンは、まずは最初の戦いに勝った。

しかし、決定的な勝利ではなかった。

この年、一二〇三年の夏を、バルジェナ湖畔ですごしたジンギス・カンは、秋になって、決戦の準備にとりかかった。

何度も斥候(ちょうこう=敵をていさつする兵)をはなって、敵のようすをさぐらせた。すると、どの斥候も、

「トオリル・カンとセングム親子は、毎日のように酒宴(酒もり)をひらいている」

と報告する。

ジンギス・カンは、いまこそ勝負をきめるときだと判断し、全軍に出陣を命じた。 ジンギス・カンは三日三晩、ケレイト族の陣営を思うぞんぶん荒し回った。

男はすべて殺し *

、女・子供や財産をすべて奪い取った。

* 男はすべて殺し 戦争に勝つためには、できるだけ敵の力を弱めなければならない。戦力となる敵の男はできるだけ数をすくなくし、女と財産はうばって自分たちのものとした。 |

草原の衝突 両軍の雄叫びが、

草原にこだました。

|

トオリル・カンは、命からがら戦場を逃れたものの、チクル川の畔で、ナイマン族の見張りの者に捕えられた。

その時トオリル・カンは、

「無礼者、余(わたし)はケレイト族の王、トオリル・カンであるぞ!」 とどなった。

だが、見張りの者は、

「なにをいいやがる。王がこんなところにいるものか!」

といって、槍でひとつきにしてトオリル・カンを殺してしまった。 また、セングムは、父とは別方向に逃れたが、これも供の者の手にかかった。

ただジャムカは、またどこかへ姿をくらましていった。

モンゴル高原に長いあいた強大な勢力をふるってきたトオリル・カンと、彼のひきいるケレイト族は、こうして滅び去った。

いまや、モンゴル族でジンギス・カンに対抗できる者といえば、高原の西のはずれにそびえるアルタイ山脈

* のふもとにいる、ナイマン族だけとなった。

* アルタイ山脈 モンゴル人民共和国の西端、中国との国境からソ連領内に走る山脈で、高さは平均して1300メートル、長さは2000キロにおよぶ。アルタイはモンゴル語で「金の山」の意味。 |

ジンギス・カンと王子たち 息子と一緒に戦いのつかれをいやす。

|

|

|

23 ナイマン族との戦い

top

ジンギス・カンは、翌一二〇四年の春、四十二才の年に、ナイマン族へ攻めかかった。

ナイマン族の領地は、古くから東西文明の通り道にあたり、彼らは遊牧民のなかでも、文化程度の高い部族だった。

それだけに、族長のタヤン・カン *

は、ジンギス・カンがモンゴルの王となったときかされても、野蛮ななりあがり者としか思わなかった。

* タヤン・カン アルタイ山脈の東西に住んでいたナイマン族の首領。ハンガイ山脈のふもとでジンギス・カンと戦って敗死した。その子のグチュルクはカラ・キタイヘにげた。

タヤン・カンは子のグチュルクとともに、アルタイ山脈とハンガイ山脈との間を流れる、カルチ川のほとりに陣をかまえていた。 そこには、ジンギス・カンとの戦いで敗れたメルキト族、ケレイト族、オイラート族などの残党もくわわっていた。

それに、おどろいたことに、また例のジャムカがくわわっていた。

ジンギス・カンは、全軍の配置をおえると、

「草原のように、海のように広く陣をしけ。そしてするどいのみ(木や石を加工する道具)のように敵陣をつけ!」

と号令し、みすがら先鋒(さきがけ)となって、進撃を開始した。

タヤン・カンは、モンゴルの大軍団をみてふるえあがり、ジャムカをよんで、きいた。

「まるでオオカミが羊をおってくるようだ。彼らは何者だ?」

「ジンギス・カンのすぐれた四人の部将で、名はジェペ、フビライ、ジェルメ、スブタイです。 彼らは人間の肉でやしなわれた四匹の犬 *

であり、鉄の鎖でつながれていたのです。 四匹の犬は、ひたいは銅のように、口は鑿(のみ)のように、舌は錐(きり)のように、心は鉄のようです。 ムチのかわりに刀をふるい、草つゆを飲み、風にのっていくのです。戦いにいくときは人の肉をくいます。 いま、彼ら四匹の犬は鎖をときはなたれて、喜んで、よだれをたらしながらやってきたのです」

* 四匹の犬 ジャムカは、ジンギス・カン軍団の強さをだれよりもよく知っていた。そのおそろしさを語ったジャムカの言葉に、タヤン・カンは戦う気力をなくしてしまった。 |

これをきいたタヤン・カンは、すっかりおじけづいてしまい、

「そんな奴らとは戦いたくない。離れていよう」

といって、うしろにさがり、山を背にして陣をしいた。

しかし、その後方からべつの軍団がよせてくるので、またきいた。

「朝はやく牧場にはなたれた子馬が、母馬の乳をのんで、その周りをはねまわるようにかけてくるのは何者だ?」

「彼らは、槍をもつ男をおってその皮をはぎ、刀をもつ男をおって殺し、財宝をうばうウルウト氏族とモンクト氏族です」

「では、そのうしろから、むさぼりくうタカのように、よだれをたらして進んでくるのは何者だ?」

「あれこそジンギス・カンです。体は銅できたえられ、錐(きり)で刺すすきまもない。

鉄でできているので、大針でも刺すことができないでしょう」

「おそろしい奴だ。山にのぼろう」

タヤン・カンとジャムカの問答はさらにつづき、そのつどタヤン・カンとナイマン勢は山頂へ、山頂へと逃れていった。

そして夜、モンゴル軍から囲まれることをおそれ、山をぬけ出ようとして、険しい崖からなだれをうって転落していった。

翌朝、タヤン・カンは、残り少なくなった兵とともにモンゴル軍に捕えられ、処刑された。

ジャムカは、またうまく逃げたが、もはや利用したり、そそのかす部族もなくなってしまい、五人の家来とともに盗賊になりさがった。

それも、のちには家来にうらぎられて、ジンギス・カンのもとにつきだされ、処刑された。*

* 処刑された ジャムカは捕えられて、絞首刑にされた。血を流さないで死ねば、たましいはやすらかであるというモンゴルの信仰によって、ジンギス・カンが特別に許した。

|

崖から転落するナイマン勢

山をぬけ出ようとしたが…。

|

24 モンゴルの王者

top

一二〇六年、ジンギス・カンは、モンゴル高原のすべての部族の長を、オノン川の川原に呼び集めた。

全モンゴルをひとつの国家として、モンゴル帝国をうちたて、みずからその長であるカンの座につく儀式を行うためである。

会場には、九つの白い房(ふさ)をつけた大きな旗が立てられた。式場の周りは、何万という群衆がつめかけている。

儀式は部族長たちによっておごそかに行われ、それがすむと、大群衆の歓声が、津波のようにわきおこった。

ここにジンギス・カンは、全モンゴル(蒙古族)のカン(君主)となった。

ジンギス・カンという名は、この時に正式に決まったともいわれる。

儀式のあとは、いく日も、いく日も、酒宴がつづいた。

ジンギス・カンは儀式がすむと、これまで自分とともに戦い、自分に協力してくれた人々にたいして、賞をあたえるとともに、国を治める組織をととのえた。

ことに軍隊制度を、これまでにない強力なものにした。

こうした国づくりののち、ジンギス・カンは、遠征を開始した。

一二〇九年四十七才の時、中国西北部の西夏 * (せいか=チベット系民族の国)に攻めいったのが最初の遠征である。

* 西夏 中国の西北地方にあったチベット系タングート族の国。モンゴル帝国の敵国であったナイマンに攻められ、さらに1227年にジンギス・カンに攻められてほろんだ。 |

家来のあいさつ ジンギス・カンは人の長所を

いかして人々を統率し、国の組織をととのえた。

|

ついで一二一一年には、息子のジュチ、チャガタイ、オゴタイ、ツルイ、および有力な部将をひきい、ゴビ砂漠をこえて、中国を支配していた金にはいり、一二一五年には、金の首都、中都(北京)を攻略した。

一二一九年、すでに五十七才をむかえたジンギス・カンは、ホラズム地方とよばれるアラル海の東のアム川下流の草原地帯に、二〇万の大軍をひきいて攻めいった。

この西方への遠征から戻ったのは、五年後の一二二五年であった。

しかもやすむまもなく、翌年には再び西夏に遠征した。すでに六十四才の老齢である。

長い遠征に、ジンギス・カンの体はつかれていたのだろう。 |

ジンギス・カンの死 ひつぎがおかれ、

家来たちがなき悲しんでいる。

|

中国軍と戦うモンゴル軍 中央右よりのひげの人物がジンギス・カンとされる。ペルシアの絵。

|

一二二七年、狩りをしていたジンギス・カンは、不覚にも落馬した。

その傷が悪化して、この年八月十八日に、この世を去った。六十五才だった。

遺体はモンゴルに運ばれたが、その行列に出会った者は、すべて殺された。

敵に、ジンギス・カンの死を知られないようにするためである。 |

生前、ジンギス・カンは、ブルガン岳で狩りをしたさい、うっそうとしげる大きな木の影で一息いれながら、

「この地こそ、わが墓地にふさわしい」

と供の者に語ったという。

ジンギス・カンの遺体も、またそののちの力ン(君主)も、この地にほうむられたといわれるが、モンゴルでは古くから、墓を地中深くかくす習慣があり、埋めたあとは土をたいらにし、その上を馬に走らせて、墓がどこにあるのか、わからなくしたという。

なお、ジンギス・カンの死後、モンゴル帝国の勢力範囲はジンギス・カンの子孫によってさらにひろげられ、アジア大陸の大半と、遠くロシア、ヨーロッパにまでのびていく。

日本の鎌倉時代、文永十一年(一二七四)と弘安四年(一二八一)の二度にわたる蒙古襲来は、第五代フビライ・カンの征服事業として行われたものであった。

フビライはジンギス・カンの孫である。

top

****************************************

|