|

****************************************

Index マホメット ジンギス・カン マルコ・ポーロ アクバル大帝 図解コーナー

|

マルコ・ポーロの写真集 |

|

マルコ・ボーロ 元の皇帝フビライ・カンにつかえたマルコは、

17年間にわたる中国各地の見聞を『東方見聞録』にまとめあげ、

アジアのようすをはじめてヨーロッパに紹介した。

|

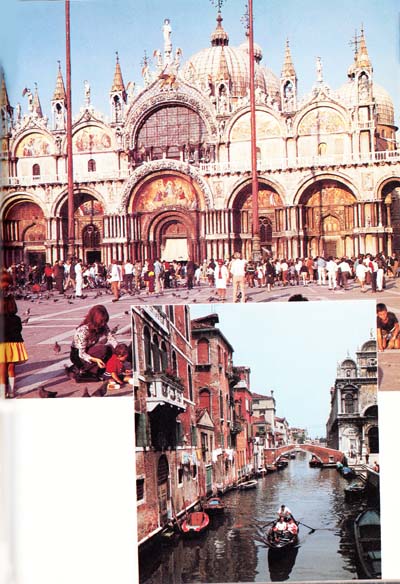

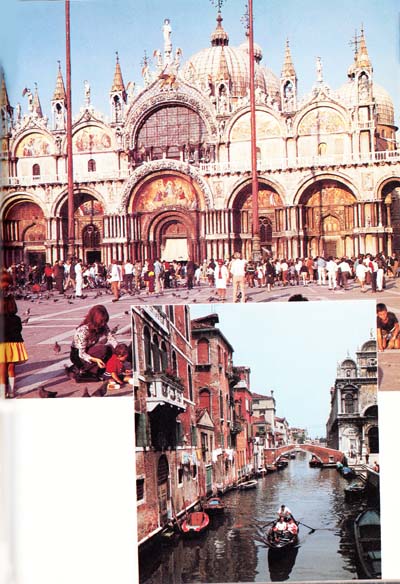

上=サン・マルコ聖堂 十一世紀後半に、

現在の建物が完成し、ベネチアのシンボルとなっている。

マルコ・ポーロも、この聖堂をみながら少年時代をすごしたことだろう。

下=ベネチアの運河 マルコのうまれたイタリアの

ベネチアは、水の都として有名である。

|

|

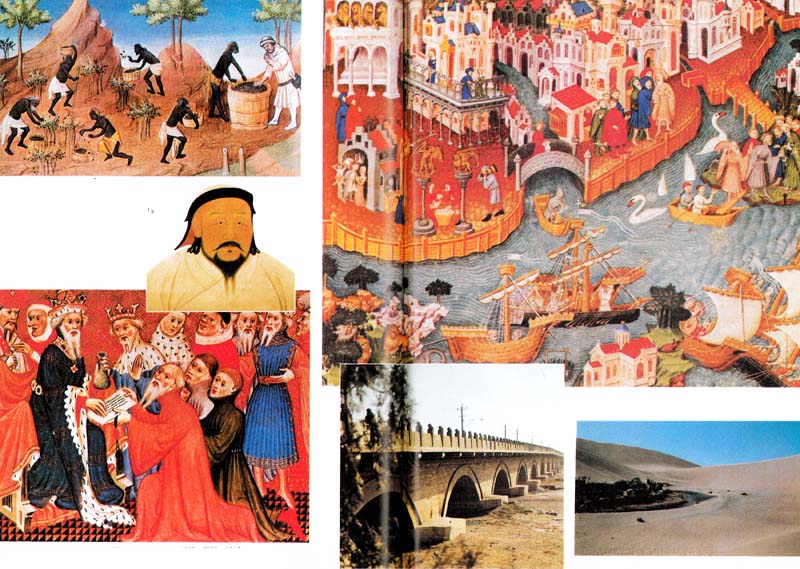

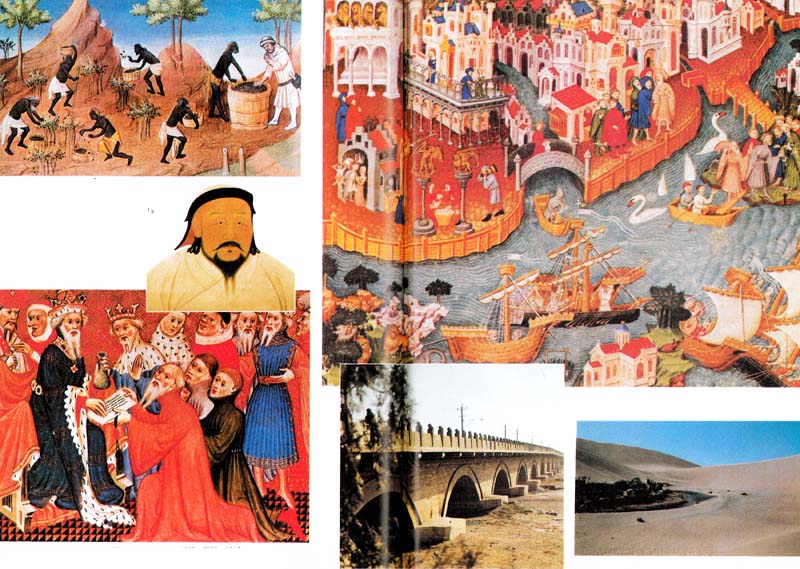

右上=ベネチアを出発するマルコの一行 アッコンまでは船旅だった。

左上=コショウを買いつけるマルコ 大カンの命をうけ、マルコも東南アジア貿易にしたがったという。

左中段=フビライ・カン(大カン) 大カンはマルコをすっかり気にいり、高い地位をあたえた。

左下=フビライ・カンの離宮についたマルコの一行 教皇の親書をさしだす。

下中央=蘆溝橋(ろこうきょう) マルコ・ポーロ橋ともよばれる。

右下=敦煌(トンコー)の砂漠のオアシス マルコの一行は、

敦煌をへて黄河ぞいに、フビライの離宮のある上都をめざした。

|

1 大旅行のはじまり

top

|

マルコ・ボーロの時代の隊商 ラクダや馬で隊商をつくり、シルク・ロードをわたっていく。

|

一二七四年の春、中央アジアの砂漠のなかを、ひたすら東へ馬をいそがせている三人の男がいた。

ベネチア(ペニスともいう)の商人、ニコロ・ポーロと、その弟のマッフェオ・ポーロ、それにニコロ・ボーロの子で、十九才になるマルコ・ポーロである。

三人はなぜ、危険な砂漠をつっきって、東へ旅行することになったのであろうか。

それを知るには、当時のアジア大陸のありさまをみておかなければならない。

十二世紀の末、草原の地に突如としておこったジンギス・カン(ハンともいう。王の意味)のひきいるモンゴル騎馬軍団は、東に西に諸国を攻め、次々に領土を拡大していった。

その事業は、ジンギス・カンの死後もやすむことなくつづけられた。

十三世紀の半ばには、元(げん)を中心国として、キプチャク・カン国、チャガタイ・カン国、オゴタイ・カン国、イル・カン国がつくられた。

これら国々は、東は中国、西は東ヨーロッパ、北はシベリア、南はイランにわたり、ここに巨大なモンゴル人の帝国がうまれたのである。

一二六〇年、ニコロとマッフェオの兄弟は、当時ベネチアの勢力下にあったコンスタンチノープル(今のイスタンブール)からキプチャク・カン国にはいり、おおいにもてなされた。

しかし、その頃キプチャク・カン国とイル・カン国との間に、戦いがおこって帰れなくなってしまった。

冒険心にとんだ二人は、これを幸いにカスピ海の北を通ってイル・カン国へ足をのばした。

その地に滞在中、イル・カン国のフラグ・カンから、

「兄のフビライ・カン * (ジンギス・カンの孫、元の皇帝)の派遣した使節が、今きている。

その二人がいうには、フビライ・カンはまだヨーロッパ人を見たことがなく、いつも見たいとおっしゃっているから、使節と同行して元へいけば、きっと歓待されるだろうということだ。 どうだ、いってみる気はないか」 |

と勧められた。

* フビライ・カン 中国を平定して、モンゴル人の支配する元国をひらき、都を大都(いまの北京)においた。インドシナ半島や朝鮮半島の国々をしたがえ、日本にも遠征軍を派遣した。

二人はかねがね、元が各カン国の兄貴分の国で、とても盛大であるときいていた。

そこで、この申し出をよろこんで承知し、使節とともに約一年をついやして元の都に到着した。

はたしてフビライはおおいによろこび、西ヨーロッパ諸国の政治・経済・軍事・宗教・風俗・習慣などについてたずねた。

二人がくわしく話してきかせた結果、フビライはヨーロッパではローマ教皇(法王)の権威が高いことを知ったのである。

そこでフビライは二人にたいして、

「キリスト教の布教師(教えをひろめる人)を元の都にむかえたい。

同時に、エルサレムのキリストの墓にささげられた灯明の油をもってきてほしい」

と希望した。

大変な任務だが、ほかでもない大力ン(フビライ・カンをさす)の希望なので二人は引受け、再びモンゴル帝国を西へ横断して、一二六九年にベネチア

* に戻った。 その時、ニコロの子のマルコは十五才になっていた。

* ベネチア イタリア北部の商工業のさかんな港町。町はいくつもの島々からなり、島と島のあいだには運河が流れ、ゴンドラ(小船)が走る。運河には400をこえる橋もかかっている。

フビライの希望はローマへ伝えられたが、ちょうど教皇のクレメンス四世が亡くなって後任がきまらないため、事はのびのびになった。

兄弟は、これではフビライへの返事が遅れると心配し、一一一七一年、とりあえずベネチアを出発して東へむかった。

この旅行には十七才になっていたマルコもともに、遠い東アジアヘむかうことになった。

まもなく新しい教皇にグレゴリオ十世がえらばれた。

新教皇は兄弟をよく知っていたので、さっそく二人の修道僧をえらんで多くの贈物をもたせ、兄弟と同行させることにした。

ところがエルサレムで聖油をうけとって小アルメニアまでくると、エジプト王がこの地を攻撃するという噂が流れていたため、二人の僧はおそれて、大カンヘの贈物を兄弟にたのみ、引返してしまった。

そこでマルコら三人だけの東方への旅がつづけられることになった。

これが有名なマルコ・ポーロの大旅行のはじまりなのである。

なおマルコ・ポーロは、のちに東方旅行の体験談を語り、さらに、それが本となっているが、以後のマルコ・ポーロの語った話は、すべてこの本からのものである。

2 フビライとの会見

top

そこから先は砂漠と草原の苦しい旅である。

盗賊におそわれて、あやうく鄒をおとしかけたこともあった。

暗殺者の首領「山の老人」の話もきいた。

タクラマカン砂漠 *

にいるとされる悪霊について、マルコ・ポーロは次のように語っている。

* タクラマカン砂漠 中央アジアにそびえる天山(てんざん)山脈と崑崙(クンルン)山脈にはさまれた、タリム盆地中央の大砂漠。無数の砂丘がつらなり、砂丘は風によって移動するので、交通の難所だった。

「旅行者たちは、昼間はあまりにも暑いので、夜の間に進む。もしも誰かが一行から遅れるか、眠りにおちるかして、あわてて一行に追い付こうとすると、悪霊の話し声が闇のなかで聞えるので、それを同行者の声と思ってしまう。

時には悪霊は、道にまよった者の名前さえよぶので、彼はますます道に迷い、ついには一行からはぐれてしまう。

こうして多くの人が死んだ。

悪霊の声は昼間も聞えることがあり、時には、いろいろな楽器の音、とくに太鼓の音が聞えてくる。……」

砂漠に聞える音楽というのは、幻覚ではなくて、砂丘が風によって移動するときに発する音であろう。

ともかくも、三十日間をこえるこの砂漠でのことは、とてもくわしく述べられている。

それから六〇〇年後に、この地にはいったヘディン(スウェーデンの探検家。一八六五〜一九五二年)、スタイン(イギリスの探検家。一八六二〜一九四三年)ら探検家の、ただ一つの案内書は、このマルコ・ポーロの旅行記

* であった。

* マルコ・ボーロの旅行記 『東方見聞録』のこと。マルコが、約17年間中国に滞在しているあいだに見聞した、当時のアジアの地理・風物・文化・社会・宗教などを書いたもの。

三年半にわたるアジア大陸横断の大旅行の末、一行は“すべてのモンゴル人の君主”である大カンの夏の離宮(りきゅう=別荘)のある上都(じょうと)についた。

開平府(かいへいふ)ともいい、内モンゴルのドロン・ノール付近にあった。

マルコは驚きをこめて、この都の大きさ、豪華さ、賑やかさを語っている。

彼らはただちに、多くの貴族たちを従えた大カンのいる大宮殿にはいった。

長い間まちあぐんでいたフビライは、前にひざまずいた三人のベネチア人に立つように命じ、

「大きな名誉をもって接し、手厚い歓迎を三人にあたえた」という。 |

左=フビライと会見するマルコの一行 ベネチア出発から3年半後、

上都の離宮についた一行は、大カンに大歓迎された。

右下=世祖フビライ・カン ジンギス・カンの孫で、モンゴル帝国の

第五代目のカンとなり、元朝の初代皇帝として世祖と名のった。

|

3 元での生活

top

盛大な歓迎の宴がおわると、大カン(フビライのこと)は次々にベネチア人を質問攻めにした。

三人は、はるばるたずさえてきた教皇からの親書(手紙)や、エルサレムのキリストの墓からもってきた聖油や贈物を献上した。

フビライはニコロとマッフェオのそばに立っている、健康で美しい若者に目をとめて、

「何者か?」 とたずねた。ニコロはこたえる。

「陛下、これは私の息子で、陛下の臣(家来)でございます。

私は、この最愛の息子を陛下に召しつかっていただくために、大変な危険と困難とをおかして、わざわざ連れてまいったのでございます」

大カンはよろこび、すぐさまマルコの名を近臣(そば近くつかえる者)名簿にかきこませた。

こうしてマルコ・ポーロの元での生活がはじまったのである。

ときに一二七五年のなかばごろ、マルコは二十才になっていた。

「名をフビライという諸王の王は、高くもなく低くもなく、中ぐらいの背たけをしており、肥えもせず痩せもせず、美しい肉づきで、身体の各部分はよくととのっている。

その顔は白く、バラの花のように輝いている。目は黒く、鼻はかたちがよくて美しい」

マルコ・ポーロはフビライについて、こう述べたのち、大カンの都の大都(北京)についても述べている。

当時のヨーロッパの都市がまがりくねった狭い道、雑然とした家がたちならんでいるのにくらべ、大きな直線状の街路が碁盤目状に整然と走り、周囲約四〇キロもの城壁に囲まれていた。

マルコ・ポーロは、計画的につくられた都市の美しさに目をみはっている。

紙幣が流通していることも、貨幣といえば金・銀・銅貨しか知らない彼にとっては、驚きの種であった。

さらに石炭を燃料にしていることもはじめてみたことで、

「山からほってくる大きな石のかたまりで、燃やすと炎をあげ、火もちがよくて、燃料としては薪よりもすぐれている」

と書いている反面、有名な万里の長城 *

について、一言も述べていないのはふしぎである。

* 万里の長城 北方の遊牧民族が中国へ侵入するのをふせぐために、北辺にきずいた城壁。 15世紀には、西から東へ総延長2400キロとなり、史上最大の建造物といわれている。

4 各地をめぐり歩く

top

中国での生活にようやくなれたころ、マルコは大カン(フビライ)の命令によって、国内各地を見て歩くことになった。

「大カンは、私を政府の仕事ということで、その領土の遠い地方へつかわした。

その旅は四か月にわたり、私はその往復において、目についたすべてのものを注意深く棍察した」

自ら「利口な心をもっていた」というマルコは、大カンの宮廷にいる間に、モンゴル語のほか、トルコ語、ペルシア語など四か国語に通じた。

“けれども中国に十七年もいて、肝心な中国語は学ばなかったようである”

またヨーロッパ人的な姿かたちと機知とによって、大カンに気にいられた。

地方旅行も、大カンが彼の才能をためしてみようとしてのことだったが、マルコの鋭い優れた観察力は大カンを満足させ、ますます気にいられるようになった。

マルコの名を今にのこす場所に、蘆溝橋(ろこうきょう)がある。

一九三七年に、日中戦争の発生地として有名になったこの橋は、北京の南西十六キロのところにあり、永定河(えいていが)にかかっている。

一二七六年にここをたずねたマルコは述べている。

「川には立派な石の橋がかかっている。おそらく世界でも、まれにみる美しい橋であろう。……

一〇頭の馬がならんで通れる広さで、全体は灰色の大理石でできていて、欄干(らんかん=てすり)には美しい大理石の板石と柱とがはめこまれ、橋のたもとにも、やはり大理石の柱が立ち、大きな大理石のライオン像がおかれている」 |

この文章によって橋は有名になり、マルコ・ポーロ橋ともよばれて現在にいたっている。

もっとも、今の橋は清(しん=一六一六〜一九二一年)代の一六九八年に修築されたものである。

マルコが旅行した町は、当時の中国の大都市のすべてにわたった。

さらにフビライが征服した雲南(ユンナン。中国の南西部)にまで足をのはして、その地のかわった風物と、となりのビルマをフビライが討ったいきさつも述べている。

5 中国語はおぼえなかった

top

マルコは中国に十七年間もいて、中国語は学ばなかったらしいと、私はさっきいったが、これには理由がある。

モンゴル人は中国を征服する前 *

に、中央アジアから東ヨーロッパを従え、西方の文明に早くからふれていたため、中国文明を特別すぐれたものとは思わず、むしろ西の文明のほうを高くみていた。

* 中国を征服する前 ジンギス・カンによって、ヨーロッパ、アジアにまたがる広大なモンゴル帝国が建設され、その死後、帝国はフビライの治める元と、四つのカン国に分裂した。

そのことは、民族の扱い方をみてもわかる。

元朝は、民族を四つの階級にわけた。

最上位はいうまでもなく、征服者であるモンゴル人、つぎに色目人(いろめじん=各種の民という意味。トルコ、イラン、アラビア、ヨーロッパ人などをさす)、第三は満州(中国東北部)や、華北のもとの金(一一一五〜一二三四年)の民の北人、第四の最下位は南人(もとの南宋〈一一二七〜一二七九年〉の民)で、北人・南人のほとんどは漢人(中国人)であり、被支配階級(支配される人たち)であった。

したがってきわめて少数のモンゴル人と色目人とが、政治・軍事の重要な地位を独占していた。

だから、モンゴル人と色目人は上位の階級として、漢人の下級官吏を指揮・監督する立場にあったわけである。

モンゴル人は最上位におかれていたが、草原の民であり、行政や財政は得意ではなかった。

かといって、これを漢人にまかせたら、せっかく手にいれた中国も、中国人に奪い返されるおそれがあったので、政治的野心のあまりなさそうな色目人を用いたのである。

実際、中国にきている色目人には、すぐれた者が多かったこともあった。 こうして元朝のモンゴル人と色目人とは、中国文明を無視していた。

国内むけの公文書はモンゴル語に中国語の訳文をつけた。

また、国際的文書は、当時の中央アジアや西アジアの国際語であったペルシア語を用い、日常語もモンゴル語やペルシア語であった。

|

元代の色目人を表わす人形 色目人とは、西アジアや

ヨーロッパに住む人々をさし、

元朝ではモンゴル人につぐ

階級とされた。

|

元代の漢人を表わす人形

征服された漢人は

ひくい階級だった。

|

色目人にはいるマルコは、フビライの側近であり高級行政官だったので、当然、モンゴル語やペルシア語には上達したであろうが、中国語をおぼえる必要はなかったのである。

6 “ジパングは黄金の国”

top

話がすこしそれた。本題にもどろう。

マルコは日本について、次のようなおもしろいことを書いている。

もちろん聞いたことで、自分の目で日本をみたわけではない。

「ジパング(中国語の「日本国」のなまり)は東の方、大陸から一五〇〇マイル(約二五〇〇キロ)の公海中にある大きな島である。 住民は色白で礼儀正しく、偶像を崇拝する(神仏をかたどった像をおがむこと)仏教徒である。

ここは独立国で、彼ら自身の君主をいただき、どこの国にも支配されていない。

この国は、たくさん黄金がとれる。*

* たくさんの黄金 日本では、遣唐使(7〜9世紀)などの滞在費用に砂金をつかい、中国への贈物には金・銀をちりばめたものが多かったので、黄金の国とおもわれていた。

大陸からは商人さえもやってこないし、黄金をもちだす者もいないので、黄金でいっぱいである。

だから、この国の君主の宮殿は、すべて純金でおおわれている。

我々が家や教会の屋根を鉛板でふくように、この国では宮殿の屋根を全部純金でふいており、たくさんある部屋の床もまた、指二本の厚みのある純金でしきつめているし、このほかに広間や窓も、同じように、すべて金でかざりたててある。

実際、この宮殿のはかりしれない豪華さは、どんなに説明しても説明しきれるものではない。

また真珠も、まるくて大きく、美しいバラ色のものがたくさんとれる。これは白い真珠と同じように高価である。

この島では人が死ぬと土葬(死体を土にうめてほうむること)や火葬(死体をやいて骨にしてほうむること)にするが、土葬にするときは、死んだ人の口のなかに真珠をふくませる風習がある。

真珠のほかにも、いろいろな宝石がたくさんとれ、その富は語りつくせないほど豊かな島である。

このおびただしい財宝について耳にした大カンのフビライは、この島を征服

*

しようと思い起ち、二人の貴族に大船団と歩兵と騎兵との大軍をさずけてつかわした。

* この島を征服… フビライは、日本にたいして元の支配下にはいることを要求したが、鎌倉幕府は拒否した。このため元は、大軍をもって北九州に上陸に沿岸一帯をあらしまわった。

全軍がこの島について上陸し、多くの平野や村を占領したが、まだ一つの都会もうばえないでいるうちに、北風が猛烈にふきだし、船は一隻のこらず難破し、少数の者しか生残れなかった。 こうして大カンの征服のくわだては失敗におわったのである。

ジパングに住む偶像崇拝の仏教徒は、中国と同じ宗徒で、よその土地と同じくいろいろな動物の頭をした偶像があり、顔が三つも四つもあったり、手を一〇本も一〇〇〇本ももつのもある。

このような偶像教徒の生活は、全く道理にあわなくて、神がかりであるので、この本に書きとめておくのにはふさわしくないし、あまりにも罪深いので、キリスト教徒には話すこともできない。 |

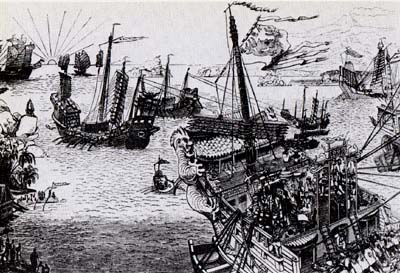

左=日本に上陸した元軍 フビライの日本征服の野心は、

二度の台風によってきえた。「蒙古襲来図」。菊地神社蔵

右=元軍の甲(かぶと) 鎌倉時代中期、二回にわたって

日本をおそったときの物。大山祗(おおやまつみ)神社蔵

|

ジパングの偶像崇拝の仏教徒はまた、自分たちの仲間以外の者を捕えてくると、その者が身代金を払えない場合には、友人か親戚をのこらず招待し、捕えた者を殺してみんなで食べてしまう。

彼らは『いろいろな肉のなかで、人間の肉ほどおいしいものはない』といっている」 |

7 広まるジパングのうわさ

top

日本のことは、すでに唐代(七〜十世紀)に、アラビア人によって、「倭国」(わこく=ワカツク)の名で西方へ伝えられていたが、「ジパング」の名でヨーロッパ人に知られるようになったのは、マルコ・ポーロにはじまる。

この文をよんでわかるように、事実ではないことも、たくさん書かれている。

仏教をただ「偶像崇拝」としか見ていないのも、キリスト教をすぐれたものとして、仏教をいやしいものとみなしているからである。 ほかの宗教にたいする公平な研究心が、不足していたせいというほかはない。

中国語を学ぼうとしなかったこととともに、東洋文明を理解していない態度の表われである。

それにしても、この文章は噂やまたぎきが、どんなにいいかげんなものかを教えてくれるのだが、マルコの本をよんだヨーロッパ人をおどろかし、欲望をそそった。

のちにコロンブス *

がアメリカ大陸へ航海したのも、大西洋を西へ進んでジパングにいこうとしたためであったという。

* コロンブス イタリアのジェノバうまれの航海者。 1492年、スペインのイサベラ女王の援助をうけ、大西洋を西まわりでインドにいく航海に出て、アメリカ大陸を発見した。

「大カンの日本遠征」というのは、鎌倉時代の“蒙古襲来”――文永・弘安の役

* (一二七四年、一二八一年)をさし、二回とも、台風によって軍船がすべて海に沈み、失敗したことは歴史にみえている事実である。

伝え聞きによる誤りはあるが、自分でみた事実については、マルコの観察はとても鋭いし、この文章がズッとあとに書かれたことを思えば、その記憶力にもおどろかされる。 しかもマルコは、みたことの半分も書いていないのである。

* 文永・弘安の役 蒙古軍の船団は、二回とも台風によって海に沈んだ。しかし、当時の日本人には、台風という考え方はなく、これを“神風”として大変ふしぎがった。

8 中国は進んでいる!

top

当時の中国がヨーロッパよりも進んでいたこと、それにたいするマルコの驚きについては、しばしば語られている。

元(げん)の都の立派な都市計画については、前に書いたとおりだが、たとえば杭州(こうしゅう=ハンチョウ)について次のように書いている。

「この都市では、乞食や浮浪者の存在は許されない。市の役人が、体が不自由ではたらけない貧乏人をみつけると、その者たちを公共の施療院(せりょういん)へおくる。

このような施設は市中いたるところにあり、それには、相当の収入がはいってくる財産がついている」 |

と社会福祉施設が充実していることを述べ、さらに市民の取締規則と人口調査についてもふれていて、「これは進んだ、よいことだ」とつけくわえている。

マルコのうまれたベネチアは、中世ヨーロッパのなかでも、もっとも進歩した都会であった。

したがって、彼は当時のヨーロッパにおいて第一流の大都会の市民だったのだが、その彼が杭州

*

をみて驚き、その町の施設と市民とをほめていることは、前にいったように、中国のほうがヨーロッパよりも進歩し、栄えていたことの証拠である。

栄えていたといえば、泉州 ** (せんしゅう=チュワンチョウ)の港についても次のようにいう。

* 杭州 現在の漸江省杭州市。古い都で、とくに南宋から元にかけては、政治・文化・経済の中心地であった。当時、人口150万をかぞえ、周囲は160キロもある城壁でかこまれていた。

** 泉州 中国南部の福建省晋江県の都市。南宋から元にかけては、中国最大の貿易都市として発展し、東南アジア産のコショウ、真珠、象牙、めのう、サンゴなどが取り引きされた。

|

杭州の町 マルコは、杭州の町の設備の立派なことに、おどろいている。

|

「この港には、たくさんの船がやってきて、香料やそのほかの高価な商品をはこんでくる。

この港には中国のあらゆる商人があつまる。

それは物品や宝石や真珠が、おどろくほどたくさんここに輸入され、ここから中国各地へ送り出されるからである。

そして、キリスト教国へおくられるためにアレキサンドリア(エジプトの都市)の港に入港する、コショウをいっぱいつんだ船一隻にたいして、泉州の港には一〇〇隻、あるいはそれ以上のコショウ船が入港する。

ここは世界の二つの最大貿易港のひとつである」 |

長江(ちょうこう=揚子江)についても、次のようにおどろいている。

「世界最大の大河で、海に出るまでに一二〇日かかる。

その大きさは川というよりも、まるで海のようで、あるとき、一万五〇〇〇隻の船がこの川にうかんでいるのをみたが、このだくさんの船でさえも、必要な貨物を運ぶのにはたりないので、多くの貨物がいかたで運搬されている」 |

そのほかの中国各地、あるいは雲南(ユンナン)やチベットなどの山のなかの風俗なども、生き生きとえがかれているので、民族学や人類学にとっては、とても大切な資料となっている。

しかも、その状態は六〇〇年前といまとくらべて、あまりかわっていないので、まるで現在のことを書いているのではないかとさえ思える。

9 帰国の願い

top

こうして大カン(フビライ)の宮廷につかえ、その命令によって各地へ使者として、あるいは地方官として出かけているうちに、はや十七年の歳月が流れた。

マルコは三十代後半になっており、彼は故郷を思う郷愁にかられはじめた。

その思い、年とったニコロやマッフェオにすれば、なおさらだった。郷愁からだけではなく、ほかにももはや大カンの国から去るべきときではないかと思う理由があった。

マルコたちは大カンに信用され、気にいられて高い地位と富

* とを手にいれた。

* 高い地位と富 マルコは、かしこくつつしみ深い若者であったので、フビライはかわいがり、国内はもとより東南アジアへも派遣して、めずらしい話や品物をあつめさせた。

しかしそれは当然、ほかの廷臣(宮廷につかえる家来)たちの羨(ねた)みと焼餅(やきもち)とをよんだ。

ただ一人の頼りである大カンは年をとっている。 |

狩りに出かけるフビライ・カン

さまざまな民族の家来をつれている。元代の絵。故宮博物院蔵

|

もしも大カンが死んだら、自分たちの運命はどうなるであろうか。

これまでにも、宮廷のなかのたくさんの争いや陰謀をみているので、その心配はつのるばかりである。

かりに大カンの死とともにぶじに国を出られたとしても、そのまま長い道中をベネチアまで何事もなく帰りつけるであろうか。 おそらく混乱がおこって大陸をつらぬく道路は閉鎖され、盗賊もあばれまわるだろう。

マルコはこう書いている。

「そこである日、大カンの機嫌のよいときをみはからって、ニコロはその前にひざまずき、三人の名によって帰国の許可を願い出た。

それを聞いた大カンは驚き、途中亡命をおとすかもしれないような、長くて危険な旅に出ようとする理由をたずねた。

そして『富か、品物か、あるいはほかの理由によるものならば、なんでも三人がいまもっているものの倍のものをあたえ、のぞむだけの地位と名誉をあたえるから』といい、三人にたいする愛着のために、ベネチアに帰ることをきっぱりと拒否した。

ニコロは『けっして金や物のためではなく、故国(故郷の国)に妻がまっており、キリスト教の掟によって、妻が生きているあいだは、妻をすてることはできませんので』と、再び帰国の許可を願ったが、大カンは『自分の領土のうちなら、どこへいってもよいが、どういう理由があろうとも、けっして領内から出てはならない』ときびしく命じた」 |

その後もたびたび願ったが、大カンはけっして許そうとはしなかった。

ところがやがて、全くおもいがけず、帰国を許されることになったのである。

10 帰国の機会がやってきた

top

その頃、ペルシアを支配しているイル・カン国

* のカン(カン〈王〉はフビライの弟プラグの孫のアルグン)の妃が死んだので、アルゲン・カンは使者を大カンのもとによこし、

「亡くなった妃と血のつながりのある娘を、新しい妃としてよこしてほしい」 といってきた。

* イル・カン国 1258年、ジンギス・カンの孫プラグがイランに侵入し、イスラム教国のアッバース朝をたおしてたてた。 1393年、中央アジアにおこったチムール帝国にほろぼされた。

そこで大カンは、美しくて気だてのやさしい十七才のコカチン姫をえらびだした。

姫は使者につれられて陸路、ペルシアヘむけて出発した。

ところが一行が途中までいったとき、中央アジアのモンゴル人の間に戦争がおこったため、やむをえず再び大都(北京)に引返した。 その時マルコは、大カンの使者として出かけていたインドから、海路によって帰ったばかりであった。

アルゲン・カンの使者は、マルコらが長旅に充分な経験があること、南方の海路にもなれていることを知ったので、大カンにたいして、

「マルコたちに、姫と自分らを送らせていただきたい」と願い出た。

大カンはこの願いを不機嫌な顔で聞いていたが、コカチン姫をアルゲン・カンのもとへぶじに送り届けるのは、とても大事なことだったので、やむをえず承知し、マルコたちに姫を送っていくことを命じた。

大カンはこの時、

「これをもっている者は、大カンの領内を自由に通行させ、さらにあらゆる費用をだしてやること」

と書いた金の札 * をあたえるとともに、ローマ教皇・フランス王・スペイン王などのキリスト教国の王たちにたいする、大カンの使節であることをしめす証明書をもたせた。

* 金の札 牌(パイ)のことで、金虎牌・金牌・銀牌の三種類あり、旅行の自由を保証したもの。この牌をもつ者は、それぞれの駅で旅行に必要な飲食物や馬などを、手にいれることができた。

こうして大カンの命令で、一四隻の大船が準備された。

この船は、地中海の大きな港であるベネチア育ちのマルコたちをもびっくりさせるほどの、大きな四本マストの木造の帆船(ほかけ船)で、船室は六〇もあった。

船体は一三に区切られているので、船が暗礁に乗り上げて穴があいても、その部分が浸水するだけで、船は沈まないようにできていた。

このように、一隻に二〇〇人から三〇〇人ものれる大船は、マルコらがベネチアを出発した時には、ヨーロッパではまだなかった。 船づくりでも、東洋(東アジア)のほうが、ヨーロッパよりも進んでいたことがわかる。 |

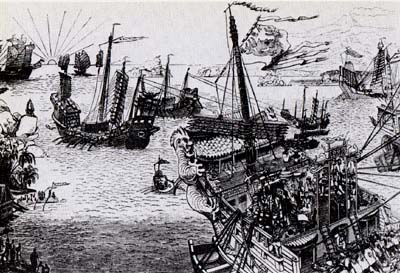

南海に出かけるフビライの艦隊

四本マストの大船が、インド洋をこえるところ。

|

11 ペルシアヘの道

top

一二九二年はじめ、一行は泉州(チュワンチョウ)から出帆した。途中、チャンパ (インドシナ半島東南部)にたちより、その東岸を南下して、マレー半島にそい、マラッカ海峡を通過した。

そして、スマトラ島 * 、セイロン島(今のスリランカ)、インド西海岸を北上し、ようやくイル・カン国のホルムズ(ペルシア湾頭の貿易港)に到着したのだが、その間、逆風のためスマトラ島で五か月間も足どめをくった。

* スマトラ島 当時は小ジャワ島とよばれ、島は八つの王国にわかれていた。マルコたちが悪天候に航海をはばまれ、五か月間も滞在したのは、そのうちのサマトラ王国である。

その時は人食い人種の襲撃をふせぐために堀をほり、見張り塔をもうけねばならなかった。

マルコは、その途中のさまざまな出来事、見たり聞いたりしたことを、やはりくわしく書いている。

スマトラ島の「尻尾のある人間」(オランウータンであろう)の話、インドの火葬の風習、両端に柄のついた曲刀で自分の首をきる自殺のこと、牛を神聖なものとして牛肉をたべないことなどである。

さらに、インド人の子どもは、うまれたばかりのときは色が白いが、親がいつもゴマ油を皮膚にぬりつけて「悪魔のように黒くしてしまう」という話まで、大まじめで書いている。

そのほか、自分ではいかなかったところの話も、きいて書いている。

たとえば、アフリカ東海岸のマダガスカル島の黒人のことを、次のように書いている。

「彼らは全身真っ黒で、すっぱだかであり、黒くて乾燥した、コショウの実のような、ちぢれっ毛をもっている。

彼らの髪は、水をつけてものばすことはできない。

その口は非常に大きく、鼻はひらたく、くちびると目も大きく、しかも血走っていて赤く、みるからにおそろしい。

ほかの国で彼らにあえば、誰でも彼らを悪魔だと思うだろう」 |

一行が泉州を出帆したときに乗船したアルゲン・カンの三人の使者のうち、二人は途中で死亡し、六〇〇人の従者と数百人の船員のうち、生残ってホルムズ

* へ到着した者は、わずかに一八人になっていた。

* ホルムズ ペルシア湾の入口にあるイランの港。その歴史は古く3世紀のササン朝ペルシア時代から都市である。マルコたちは泉州を出発して、ここまで26か月もかかった。

大げさに書かれているのであろうが、当時のインド洋あたりの航海が、どんなに困難で危険であったかがわかる。

ホルムズの港は、アジア、アフリカのいたるところからの船と人とでにぎわっていた。

ここは二十年あまり前に、マルコたちもたちよったことがある。

香料・コショウ・砂糖・ナツメ・ほしブドウ・米から、宝石・陶器・織物・刀剣などが店先を埋め、その間をアラビア人・ペルシア人・ユダヤ人・トルコ人・中国人・アフリカ人が、肩をぶつけあいながら歩いている。 |

ホルムズについたマルコたち ペルシア湾入口の

貿易港についた一行は、18人にへっていた。

|

マルコ一行がペルシアの役人にむかえられたとき、彼らの長い旅の間におこった多くの出来事を聞かされた。

その第一は、彼らがはるばる護衛してきた、コカチン姫の夫になるべきアルゲン・カン

* の死亡あった。

その死後、弟のカイカツが摂政(せっせい=王の補佐役)として、アルゲンの子のガザンの後見(こうけん=うしろだて)をしており、そのガザン・カンは遠く西トルキスタンへ遠征中だという。 カイカツはマルコ一行に、姫をガザンのもとへ送り届けるよう命じた。

アルゲン・カンが亡くなったので、その子の若いガザン・カン

** の妻となることにきまったからである。

* アルゲン・カン イル・カン国の第4代皇帝。キリスト教を保護したため、この国を通ってヨーロッパ商人や宣教師が中国にいき、東西交通の発展の基礎をつくった。

* ガザン・カン イル・カン国の第5代皇帝で、アルグンの長男。イスラム教を保護するとともに、モンゴル人の勇敢な精神をたたえて、モンゴル人の歴史の本をつくった。

ほどなくガザンとコカチン姫とは結婚式をあげ、ガザンは正式にイル・カン国のカン(王)となった。

だが、コカチン姫の幸せは長くはつづかなかった。

マルコ一行がベネチアに帰りついた頃の一二九六年に、亡くなったからである。

なれない風土が体にさわったのであろう。 |

イル・カン国の首都の城

カスピ海の西の町タブリズに、城跡がのこつている。

|

12 ヨーロッパにむかって

top

九か月の間、イル・カン国にとどまったマルコら三人は、今度は陸路ヨーロッパヘの旅に出た。

一行の苦労と誠実さとをほめて、カイカツは金の札をさずけた。それには、

「永遠の神の力により、大カンの名はながくたたえられることだろう。

命令にしたがわない者は死刑にされ、そのもっているものは取上げられるだろう。

この三人のいくところ、いたるところでカンにたいするようにうやまい、つかえなさい。

彼らの費用を払い、馬をあたえ、必要な護衛をつけること」

と書いてあった。

おかげでマルコらは、あらゆる土地で手厚い待遇をうけ、馬そのほか、旅行に必要なあらゆるものをさしだされたうえ、危険な地方では二〇〇人以上もの騎士によって護衛されて、ぶじに黒海の港トレビゾンドへ到着した。

ここはもうビザンチン帝国(東ローマ帝国)の領土である。

イル・カン国のタブリズからトレビゾンドへの陸の旅の途中、三人は元の大カンであるフビライの死

* を聞いた。

* フビライの死 1294年、80才で死亡。皇帝在位19年目に南宋をほろばして中国全土を支配し、その後15年間在位した。遺体は、モンゴルのケルレン川流域にほうむられた。

彼らはあらためて大カンの恩を思い出して涙を流すとともに、再び中国に帰る望みがなくなったことを知った。

そして大カンの死ぬ前に、ぶじにその宮廷を去ることができた幸運を感謝したことであろう。

マルコの手記は、つづいてロシアとシベリアについて、聞いたことを書いている。

シロクマ、暗黒の国、犬ぞりとロシア人について語り、さらにモンゴル人との間の戦争を述べたのち、次の文でこの中世最大の地理書をむすんでいる。

「以上、モンゴル人とサラセン人(西アジアのイスラム教徒)の風俗・習慣、および世界中のそのほか国々について、知っているかぎりのことを述べた。

我々の出発や、どのようにして我々が大カンのもとをたち去ったか、その時にどんな困難があったか、我々が出発の許可を得だのは、なんと幸運であったことかについても述べた。

もしもこの幸運がおとずれなかったならば、我々は永久に中国を去ることができず、したがって永久に故国(故郷の国)に帰ることができなかったであろう。

しかし、私は、我々の帰国は、世界のことを広く世に知らせようとする神の御心によるものであると信ずる。

なんとなれば、キリスト教徒にせよ、サラセン人にせよ、モンゴル人にせよ、ベネチアの高貴で偉大なニコロ・ポーロの子、マルコどのほど、世界をよく探検した人は、ほかにはいないからである」 |

この結びの一章は、あとで他の人がつけくわえたもののようである。

マルコ一行がトレビゾンドから船で黒海をわたったのは、当時、イル・カン国とエジプトとの間に戦争がつづいており、シリア沿岸はエジプト軍に占領されていたからである。

はじめはシリアの地中海沿岸へ出て、そこから地中海を横ぎってアドリア海へはいる予定だったのだ。

13 なつかしきベネチア

top

一二九五年のある日、三人はぶじにベネチアに帰り着いた。*

* 帰りついた 三人は、船で黒海をわたってコンスタンチノープルヘいき、そこから船でギリシア東南の島ネグロポンドへわたり、さらに船でイタリアのベネチアに帰りついた。

出発したのは一二七一年だから、足かけ二十五年ぶりにみる故郷であり、出発当時は十七才だったマルコも、はや四十一才の中年に達していた。

四分の一世紀ぶりの故郷は、三人にとっては異郷(よその土地)であり、イタリア語も外国語のように聞えた。

道ゆく人はすべて見知らぬ者ばかりであった。

三人はわが家の扉をたたいたが、出てきた者も見知らぬ人であった。

「彼らは、その様子と話し方のうちに、なんともいえない東方風のものをもっていた。

彼らはイタリア語をほとんど忘れてしまっていた。彼らの着物は古びたかたい木綿(もめん)で、モンゴル風に仕立てあった」 |

|

右=ベネチアの町 マルコは、なつかしいベネチアに帰ってきた。

左下=わが家に帰ったマルコたち 家族の者は、

二十五年ぶりに再会したマルコたち三人を、最初は信じなかった。

|

二五〇年後に、ラムージオというイタリア人によって書かれた『マルコ・ポーロ』という本には、こう述べられている。

家の者はこのかわった身なりをした三人が、二十五年前に船出したベネチア人であることを、どうしても信じてくれなかった。 長い説明ののち、ようやく家に入ることを許してくれたけれども、なお半信半疑(半分は信じ、半分は疑う)であった。

三人の話は、『アラビアン・ナイト』 * (千夜一夜物語)のなかの「シンドバッドの冒険」のように、架空の話としか聞いてもらえなかった。

* 『アラビアン・ナイト』 ペルシアやアラビアなどの民話をあつめた物語。構成は、王妃シェラザードが1001夜にわたり、王さまにおもしろい物語をきかせるかたちをとっている。

家族でさえそうなのだから、他人はなおさらである。

マッフェオの妻は、夫がボロボロのモンゴル風の着物を、大切にしまっていることが気にいらなかったので、ある日、夫の留守中に乞食がきて物をねだったとき、その着物をくれてやった。

帰ってきて、それを聞いたマッフェオはびっくりし、あくる朝早く町へ出て乞食をさがしまわった。

そして三日目、ようやくその乞食をさがしだして、ボロボロの服を取戻した。

その服の縫い目や、つぎばりのところには、たくさんの宝石が隠されていたのである。

14 奇抜な夕食会

top

もう一つの有名な話――三人はある日、親戚を夕食に招待した。三人が何を話し、何をみせるかに、みんなの好奇心はあつまった。

一同が席につくと、三人は当時の風俗にしたがって、すそが床につくほど長い真っ赤な繻子(しゅす)の着物を着て現れた。

繻子の布はなめらかで光沢があり、当時、もっとも贅沢で高価な布であった。

食事前に、手を洗うための香料のはいった水が客の前に運ばれると、三人は別室にしりぞき、今度は高価で贅沢な絹をまとって出てきた。

そして三人は、前に着ていた真っ赤な着物を目の前で着らせ、それを召使いたちにあたえた。

肉の皿がはこぼれ、赤いブドウ酒がさかずきにつがれると、三人はまた別室にしりぞき、つぎはビロードの着物にきがえ、さっきの絹の着物をきらせて分配した。

客たちは三人の気前のよさに感心し、同時に、このような金持ちの紳士を親戚にもっていることを、ひそかに自慢したい気持ちになった。

贅沢な食事がおわりに近づくと、三人はまた別室にしりぞき、彼らがベネチアに上陸してきたときにきていた、粗末なモンゴル服をきてあらわれ、ナイフでそれをきりはじめた。

「三人は、あっけにとられている客の前で、なかにぬいこまれているルビー、サファイア、ダイヤモンドなど、とても高価な宝石類を取り出した。 彼らが大カンのもとをたち去るとき、すべての財産を宝石にかえたのである。

それは、長くて危険な道中 *

、たくさんの黄金をぶじにもって帰れるとは思えなかったからである。

* 長<て危険な道中 スマトラ島の五か月におよぶ野蛮な現地人との対決、インド洋の暴風雨、イル・カン国の強盗など、文字どおり生死をかけた命がけの旅だった。 |

マルコ・ポーロの似顔絵

十五世紀に発行された『東方見聞録』より。

|

そしてこの話がベネチアじゅうに知れわたると、貴族であれ普通の市民であれ、あらゆる市民が彼らの家を訪ね、中国と大カンの話を聞いた。

彼らはすべての訪問者が満足するよう、親切に旅行談を語って聞かせた」

これは前にいったラムージオの本のなかの文章である。

15 “百万のマルコ”

top

ベネチアに、コルテ・デル・ミリオネ(百万小路)とよばれるところがある。

これは昔、マルコ・ポーロの屋敷があった場所だと伝えられている。

そのいわれについて、ラムージオはいう。

「マルコが大カンについて話す時には、いつも、その収入は黄金で、一〇〇〇万から一五〇〇万であるといい、そしてそれら国々の多くの富を述べる場合、常に一〇〇万という言葉を使った。

そこで人々は彼に“八百万のマルコ”というあだ名をつけた。

そして彼の家のあるところは、その頃から今にいたるまで、“百万のお屋敷”と一般によばれている」

”百万のマルコ”については、マルコ・ポーロが元から、たくさんの富をもち帰ったためだともいう。

その家のあった地区は、十六世紀の末に火事があって、建物はすべてやけてしまったが、そのあとに劇場がたてられた。

一八八一年、国際地理会議がこの劇場に、

「ここに遠いアジア地方を旅行し、そのことを書いたマルコ・ポーロの家があった」と表示した。

そののち、ぶじで平和な生活をおくっていたら、マルコ・ポーロは一人のかわり者、遠くへ旅行した男として、やがては人々から忘れ去られてしまうところだった。

しかし、運命の神は彼に一つのこころみをし、その結果、今に彼の名をのこす『東方見聞録』がうまれた。

つまり、その神のこころみがなかったら、この本はうまれなかったであろうということである。というのは―― |

マルコの家があった場所

今は、まったく別の建物となっている。

|

16 ベネチアとジェノバの戦い

top

当時ベネチアとジェノバ *

とは共にイタリアの二大花形都市であり、それだけに何事においても競争しあっていた。

一二九一年、つまりマルコらが中国から船出をする前の年、ジェノバをうち負かそうとするベネチアは、全キリスト教国の敵であるサラセン人(イスラム教徒)との間に条約を結び、聖地エルサレム

**

へ巡礼する多数のキリスト教徒を、パレスチナの港へ輸送する独占権を得た。

* ジェノバ イタリア北西部にあり、商人たちが独自に運営した都市国家。絹や香料などをあきなう東方貿易にはやくから活動し、商人たちは大きな富をたくわえていた。ベネチアはイタリア北東部にある。どちらもイタリア半島の東西の付け根の港町。

** 聖地エルサレム 現代のイスラエル共和国の首都。イエスは、エルサレム郊外のゴルゴタの丘で十字架にかけられた。その墓があるため、キリスト教徒は、この地に巡礼した。

この条約によって大きな打撃をうけたジェノバは、対抗手段としてビザンチン帝国(東ローマ帝国)と結び、ベネチア人をダーダネルス海峡一帯の地から追放しようとした。 これにたいしてベネチアは、一二九四年(マルコ・ポーロらがベネチアに帰る前の年)、艦隊を派遣して対抗したが負けてしまった。

この勝利に気をよくしたジェノバは、四万五〇〇〇の兵を一九五隻の軍艦にのせて、東方へ派遣した。 |

右=ベネチアの港 ベネチアは一〇〇以上もの

島からなる水の都で、古くから海上貿易でにぎわった。

左上=マルコが艦長となった軍艦

マルコは自分で軍艦をつくり、艦長としてジェノバとの決戦にのぞんだ。

|

それと同時に、コンスタンチノープル(今のイスタンブール)に住むベネチア人全員を捕えて、その主だった者を殺した。

これはマルコらがベネチアに帰ってきてまもなくの一二九五年のことである。

ベネチアはその仕返しに、ただちに六〇隻の軍艦をさしむけて、ジェノバとその同盟国のギリシアの艦隊をおそってやき、ジェノバ人居留地(住んでいる所)を破壊した。

こうして二つの市の憎しみ *

はいよいよ増し、戦いはしだいに激しくなっていく。

* 二つの市の憎しみ 1280年代から1290年代にかけて、両国は東地中海でたえまなく戦争をつづけていた。ローマ教皇ボニファチウス8世が、両国に仲なおりをよびかけたが失敗した。

たとえば一二九二年、ジェノバ人に捕えられたベネチア艦隊の乗組員は、一人のこらず目をつぶされたという。

一二九六年(マルコが帰ってきた次の年)、ジェノバの艦隊はいっきょに勝負を決するため、ついに六〇隻の艦隊を編成してベネチアのあるアドリア海にはいった。

そしてゴルフ島のベネチア軍基地を占領し、これをやきはらった。

これにたいしてベネチアでは、ダンドロ統領自身が九〇隻の艦隊をひきいて出撃した。

この時マルコ・ポーロも、一隻の軍艦の艦長に任せられて従軍した。

はるばるアジアから、長くて苦しい航海をぶじにのりきって帰ってきた経験が買われたもので、その軍艦はマルコが自分のお金でつくったものである。

17 捕われたマルコ

top

九月七日、両艦隊はゴルフ島の南の海で衝突した。

戦いははじめ、ベネチア軍が有利であったが、最後の勝利はジェノバ軍が得た。ベネチア船は九〇隻のうち六六隻をやかれ、一六隻が捕えられた。

そして、司令長官のダンドロ統領以下、七〇〇〇人のベネチア人が捕えられた。

ラムージオの本は、次のように書いている。

「我々の艦隊は敗れ、マルコ・ポーロは捕虜になった。彼は敵の艦隊を攻撃するため、自分の軍艦

* を敵の先頭にのりいれ、故国(故郷の国)と国民のために勇気をふるい、ほかの艦もこれにつづいた。

* 自分の軍艦 マルコが指揮官としてのった船は、カレー船といって細長い形をしており、櫂(かい)でこいだ。古代から地中海地方では、戦艦や輸送船として用いられていた。

しかし、彼は傷をうけて捕えられ、ただちに鉄の鎖でつながれて、ジェノバヘ連れていかれた」 |

こうしてマルコ・ポーロは、おもいもかけずジェノバの囚人(捕われ人)となった。

しかし、彼の名はこの地にも聞えていたとみえて、待遇はそれほどひどくはなかった。

この牢獄生活が、後々まで名をのこす仕事をマルコにさせたのだから、人の運命とは、おもしろいものである。

マルコはまもなく、獄中の人気者になった。

牢屋生活の退屈しのぎに、中国においていろいろ見たこと、聞いたこと、それから長い航海の話、遠い国のかわった風習などを話して聞かせたからである。

彼のことは牢番から監獄の長官、さらにジェノバの市民、貴族にまで伝えられ、人々が話をききにやってきた。

ラムージオは書いている。

「マルコのめずらしい才能と旅行とによって、すべてのジェノバ市民は、彼に会いその話を聞くためにおしかけた。

そして、彼を囚人としてではなく、とても親しい友、名誉ある紳士として待遇し、彼にたいして大きな敬意と愛情とをしめした。

この市の高い地位にある紳士がやってこないことは一日に一時間もなく、マルコの日常生活に必要なあらゆるものをおくった」

これをみると、牢内にいるとはいえ、かなり楽で気ままな生活だったことがわかる。 |

マルコ・ボーロ マルコが捕虜となった

ジェノバ市にあるモザイク画。

ここの牢内でも、マルコは人気者だった。

|

18 体験を本にしよう!

top

話好きなマルコ *

ではあったが、毎日毎日こうおしかけられてむりやりに話をさせられては、たまったものではない。

* 話好きなマルコ 東方旅行、元朝につかえたこと、帰りの航海でのできごとなど、マルコの体験談は、同時代の人々に、興味はもたれたが、あまり信用されなかった。

そこで彼は、自分の体験を本にしょうと思い起った。

都合のよいことに、ルスチケロというピサ(イタリア北西部の都市)の物語作者が同じ牢内にいたことが、その気持ちをいっそう強くさせた。

当時、ピサもジェノバと対立しており、一二八三年に二つの市の艦隊は地中海で衝突し、ジェノバ側が勝って、ピサの軍艦五〇隻をとらえ、一万五〇〇〇人を捕虜にした。

その時の捕虜のなかにルスチケロがいたのである。

マルコの体験を本にしたいという計画にたいして、牢獄の長官もジェノバ市の統領(責任者)もおおいに賛成し、ベネチアのマルコの家にあるノートを取り寄せることを許した。 そのノートはラムージオによれば、

| 「マルコは、モンゴル人の王、大カンのもとを去ることは、とても見込みがないと思っていたので、ノートのなかに、忘れてしまってはおしいと思われるような大事なこと、いままで誰もが書いたことがないようなことだけを、書きとめておいた」 という。 |

元にいた頃マルコは、大カンの命令でアチコチへ旅行し、そのたびに正確でくわしい報告をして、大カンを満足させたというから、いつもキチンとノートにとっていたにちがいない。

そのノートを、はるばる持ち帰っていたのである。

ノートが届くと、二人はひまをみてはむきあった。

マルコがノートを片手に、記憶をたどりながら話をする。

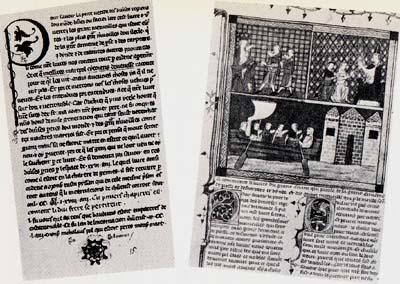

するとルスチケロが、マルコのベネチア方言を、当時の南ヨーロッパの国際語であったフランス語に翻訳して書いていく。これを口述筆記という。 |

牢内で口述するマルコ

『東方見聞録』は、牢屋のなかで完成した。

|

こうして『世界の記述とその珍奇な事物、とよばれる書物』(マルコ自身のよびかた)、略して『東方見聞録』

*

は二年半の努力ののち、一二九八年の終りに完成した。

* 『東方見聞録』 まず東方旅行にでた動機を述べ、つぎに西アジアから中央アジアへの旅、中国の西域、そして、フビライの宮廷、雲南、福建への旅、帰国の航海などでまとめられている。

もしもマルコがジェノバの牢獄にいれられなかったら、この本はうまれなかったであろう。

この時の原本に近いものが、いまパリの国立図書館にある。のちにさらにかきくわえられて、各種の写本(手で書き写した本)や版本(印刷した本)ができ、世界のいろいろな言葉に翻訳されて、今日にいたっている。

19 その後のマルコ

top

|

ベネチアの図 東洋のすぐれた文明を、西洋にはじめて

紹介したマルコは、波乱にみちた七十年の生涯を、故郷の町でおえた。

|

マルコがその仕事をジェノバの獄中でつづけている間にも、ベネチアとジェノバとの間の戦いはつづけられていた。

一二九八年の秋のはじめ、またしても決戦がおこなわれ、この時もベネチアの敗北におわった。

しかし、ベネチア人は、この敗戦にもめげず、一〇〇隻もの大艦隊を再建して、着々と仕返しをはかっていた。

ところがこの時、ミラノ市が両方に使者をおくって、和平の仲介を申し出た。

長い戦争につかれていたベネチアとジェノバは、この仲立ちを受入れ、二つの市は平等の立場に立って講和(仲なおり)することを承知した。

マルコの本ができあがったころのことである。

あくる一二九九年七月、二つの都市の間に二

十五か年間の不戦条約(戦争はしないという取決め)が結ばれ、八月末には、捕われていたベネチア人はジェノバの牢獄から解放された。

マルコ・ボーロももちろん、その一人である。

ルスチケロも、十六年間におよぶ捕われ生活ののち、同じく釈放されたことであろう。

マルコは再び平和な生活に戻った。けれども、それ以後の彼の生活については、何も伝わっていない。

ただ彼が帰国後まもなくドータという女性を妻に迎え、二人の間にファンチーナ、ベレーラ、モレータという三人の娘

* がうまれたこと、彼の釈放後、父のニコロは死に、マルコは叔父のマッフェオと一緒に商売――それも長い経験を生かして、外国との貿易をしたことがわかっているばかりである。

* 3人の娘 長女のフアンチーナは4男2女の母となったが、その子供たちの生涯は不明。次女ベレーラ、末娘のモレータには子供がおらず、マルコの子孫はたえてしまったらしい。

そのマッフェオは、一三一○年から一三一八年の間に死んだ。

マルコは年をとってからも、ますます商売に力をいれていたが、二二二四年、七十才で死んだ。

その遺言状 *

がいまも残っている。遺体は父ニコロと同じくサン・ロレンツオ寺院にほうむられた。

現在、ニコロの墓はあるが、マルコの墓はないし、その後発掘したが、骨も出てこなかった。

この寺院が建て替えられたときに、マルコの遺骨も取り出されて共同墓地へ埋葬されなおしたか、あるいは、改築された建物の土台の下に埋められるかしたのであろう。

* 遺言状 財産の配分を言い残したもので、教会への寄付と、残金を妻と娘たちでわけるようにと書いている。その財産の内容は、質素なものだった。

20 見直された『東方見聞録』

top

『東方見聞録』の内容はしかし、当時の人には、なかなか信じてもらえなかった。

十四世紀に出た写本に、次のような書き込みがある。

「私は、ひまつぶしのために、この本を書き写したけれども、内容は信用できない。

彼がいうように、世界には多くのかわった国があるかもしれないが、私は信用しない」

多くの人は信用しなかったが、なかには信用した人もいた。

マルコのいう「黄金の島ジパング」へいこうと大航海に出たコロンブスもその一人である。

さらに、マルコの書いたことに刺激されて、東のほうを目ざす人が次々に現れた。

たとえば、二十八年間にわたって旅行したアラビア人の

イブン・バツータ

*

、最初のローマ教皇使節として元の都にやってきたモンテ・コルビノ、同じく元の都まできたフランシスコ派の宣教師のオドリゴ・ポルデノーネがいる。

* イブン・バツータ アフリカのモロッコうまれの旅行家。アフリカ、アジア、インドをめぐり、船で中国の元をたずね、帰りはマルコと同じ航路で帰った。旅行記を書き残している。 |

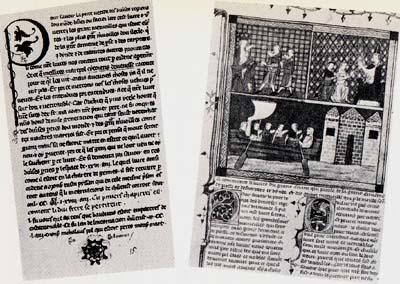

右=『東方見聞録』さし絵

東洋への長い旅に出発するマルコをえがいている。

左=『東方見聞録』古写本 14世紀のもの。

その内容は、多くの探検家に強い影響をあたえた。

|

オドリゴは最初に上陸した広東(広州=コワンチョウ)について、こう書いている。

「広東はベネチアの三倍もある大きな都会で、そこには、イタリア全部にあるよりも多くの船がとまっている。

私がたくさんの人から聞いたところ、中国には二〇〇の大都市があり、いずれもヨーロッパにはみられない大きさだという。 そしてこの国には、パン・米・酒・魚と、あらゆる食料が実に豊富である」 |

そして泉州(せんしゅう=チュワンチョウ)についても、

「この町はボローニャ(イタリア北部の大学町)の二倍もある」

また杭州(こうしゅう=ハンチョウ)は、

「もっとも大きく、もっとも立派な都会であり、世界でもっともよい品物がたくわえられている」

と書いたのち、

「私はもし許されるならば、再び東洋(東アジア)へいき、そこで死にたい」

とむすんでいる。

こうした内容は、以前にマルコ・ポーロの書いたことがけっして嘘ではないと、人々に教えた。

そして『東方見聞録』は、あらためて人々に見直されたのであった。

それは当時の人に見直されたばかりではない。十九世紀の末から二十世紀にかけても、中央アジアについてのただ一つの地理書として重んじられ、多くの探検家

*

が、六〇〇年前に書かれたこの本の内容を参考にして、見知らぬ土地に足をふみいれた。

* 多くの探検家 イギリスのスタイン、スウェーデンのヘディン、ロシアのオルデンブルク、ドイツのル・コック、フランスのペリオ、日本の大谷光瑞(明治・大正の西本願寺の門主で探検家)など多くの探検家がいる。

それもマルコがすぐれた観察力をもって、ありのままに書いたおかげであった。

『東方見聞録』は、いまも、世界のいろいろな言葉に訳されて、読まれつづけている。

聖書についで、多くの言葉に翻訳された本である、とさえいわれているほどである。

マルコ・ポーロの名は、これを読む世界の人々によって、いつまでも記憶されつづけることであろう。

top

****************************************

|